所有文章

博通日前发布博客宣布对 VMware 合作伙伴计划进行调整,此次调整最大的变化就是博通将合作伙伴计划中的最低级别合作方案取消,即现在仅保留 Pinnacle、Premier 和 Select 合作伙伴级别。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2022/0527/4ed574c3d92208e.webp) 原本最低级别的合作伙伴计划主要面向小型经销商,虽然每个小型经销商的产品销量都比较低,但小型经销商的数量是最多的,或许总体销量应该也不算是太差。 而不再与小型经销商合作意味着博通将专注于拥有更大规模 VMware 部署的客户,只是这项新政策可能会给小型经销商以及这些小型经销商的客户带来麻烦,包括需要迁移产品等。 博通高管的说法是绝大多数 “客户影响” 和业务动力都来自前三级经销商,这意思就是小型经销商带来的销量可能非常低,所以博通觉得已经没有必要再与这些小型经销商合作了。 对于博通的说法部分小型经销商并不同意,加拿大托管服务提供商 Members IT Group 是被取消资格的小型经销商之一,该公司称他们已经与 VMware 合作超过 19 年,公司自己也使用 VMware 产品。 然而自从博通收购 VMware 以来,Members IT Group 的 VMware 业务急转直下,该公司认为造成这种情况的唯一原因就是博通: 我们 “不作为” 的唯一原因就是博通自己愚蠢的贪婪,即使价格上涨 10% 或 20%,我们和我们的客户都乐意继续合作。去年,在客户已经确定 2024 财年预算的情况下,博通却在毫无预警的情况下涨价 50% 甚至更多,这才是压垮骆驼的最后一根稻草。 自从项目变更以来,我们已经 VMware 达成几项交易,但与博通接手之前的情况完全不同,所以 Members IT Group 的做法是将客户转移到惠普企业 (即 HPE) 的 VM Essentials 虚拟化解决方案。 另外此前博通已经对合作伙伴计划进行过调整,当时的调整是博通只和授权经销商合作,不再与客户直接合作,即 VMware 客户无法直接与 VMware 工程师对接,而是必须通过经销商购买产品并通过经销商获得技术支持。 这个做法也引起很多客户的不满,因为部分经销商的支持团队技能方面远不如 VMware 自己的工程师,以前遇到问题与 VMware 工程师对接可以很快解决问题,现在则必须通过经销商工程师传话,整个效率变得非常低。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504070.htm)

36氪渣打人民币环球指数连续上行 升至八个月以来高点

36氪渣打人民币环球指数连续上行 升至八个月以来高点渣打人民币环球指数(RGI)最新报告显示,该指数2025年前4月连续上行,升至八个月以来高点5167,年初以来指数涨幅达8.3%。报告指出,北向通债市资金流、南向通股市资金流,以及人民币贸易结算在货物贸易结算中保持稳定占比,是带动离岸人民币市场持续扩大的积极因素。(上证报)

保时捷2024年度“销冠”牟倩文大家还记得吗,这位女生今年的业绩依旧喜人。连续2年创下年销170台保时捷记录的女销冠@青岛保时捷中心molly发文表示**,“5月完成18台订单,架不住买车确实便宜。4月订单20台,5月18台,截止到2025年5月订单80+。跟去年同期比进度差不多,本来对今年170台挺没有信心的,毕竟厂家减产还是挺多的,觉得离目标差距还是挺多。看样子还是要继续加油努力,完成自己的目标。”** 之前2023年卖170台保时捷的女销冠再次晒出自己的2024年战绩引起热议,称在2024年12月31日下午完成最后一台签订完成170台,连续两年卖出170台。 她还在直播中表示:“23年卖了170台,24年卖不到的话是种耻辱。” 在2024年接受采访时,牟倩文表示,不会一味地卖东西,更多像一个靠谱的朋友一样,给客户分享保时捷的相关知识和建议,因此积累了很多熟客,有些老客户会找自己买两三辆车,又介绍朋友来买车,“真诚才是必杀技。” [](//img1.mydrivers.com/img/20250227/279a30aad7d445c0806d3546965d62f0.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250227/3eb4e3c7c70e49cf9aba18ea597c65f4.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504068.htm)

加密货币侦探 @zachxbt 在跟踪链上交易时发现涉及台湾加密货币交易所 BitoPro (币托) 的异常资金转移,具体来说异常资金约为 1150 万美元,这些被盗资金在去中心化交易所售卖然后再通过各种混币器进行洗钱。  最初 BitoPro 只告诉其客户称由于平台维护而暂时下线,直到 @zachxbt 公布线索后 BitoPro 才发布官方公告透露这起资金被盗事件,或许要不是研究人员追踪到信息,这家交易所就不准备公开这些信息。 **在 6 月 2 日 BitoPro 终于发布官方公告:** <blockquote><p>币托交易所 BitoPro 近期在进行钱包系统升级与资产转移期间,旧的热钱包在资金调度过程中遭到黑客攻击。事件发生当时已经启动紧急应变机制,并于第一时间将平台资产安全转移到新钱包并阻断黑客,同时同步委托第三方专业安全公司全面协调和追踪相关线索。</p><p>我们在此声明:平台虚拟资产储备充足,用户权益完全不受影响,自事件发生至今,用户充值、提现和交易功能全部正常。</p><p>为展现资金安全与信息透明度的最高承诺,我们将在近日公布 BitoPro 新热钱包地址供外界查验,平台大多数资产长期存储在对外无法连接的冷钱包中,未曾受到影响,整体资金安全无虞。</p><p>BitoPro 将持续强化安全防护机制,提升钱包管理流程与监控力度,守护每一位用户的资金安全。我们感谢所有用户与合作伙伴长期以来的信任和支持,我们承诺以最高标准提供安全和稳定的服务。</p></blockquote> 虽然对此次事件藏着掖着,不过好歹资金体量对 BitoPro 来说不算大,所以此次亏损应该是 BitoPro 自己承担,所以用户存储在该交易所的资金不受影响。只是维持必要的透明度对加密货币交易所来说至关重要,BitoPro 应当在第一时间公布此次安全事件才对。 注:BitoPro 并未说明被盗资金是否是 1150 万美元。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504066.htm)

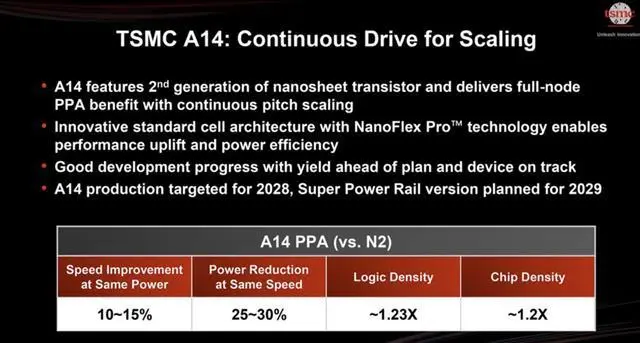

苹果、联发科、高通等科技行业的知名企业已瞄准台积电的2纳米制程,据称后者已于4月1日开始接受订单。每片晶圆3万美元的成本,对于下一代制程节点而言,这已然是难以接受的难题,但这些公司不惜斥资数十亿美元来获取竞争优势或保持领先地位。 然而,接下来的路只会越来越难走,因为最近的一项预测显示,在2纳米制程之后,1.4纳米“埃”制程将紧随其后,但其成本可能进一步攀升。 1.4nm,太贵了 在今年四月的北美技术研讨会上,台积电发布了其 A14(1.4 纳米级)制造技术,并承诺该技术将在性能、功耗和晶体管密度方面显著优于其 N2(2 纳米)工艺。但据台媒中国时报报道,台积电A14工艺每片晶圆的成本可能高达4.5万美元。与2纳米节点相比,这相当于价格上涨了50%。 那么这个晶圆贵在哪里? 台积电透露,新节点将采用其第二代环栅 (GAA) 纳米片晶体管,并将通过 NanoFlex Pro 技术提供更大的灵活性。台积电预计A14 将于 2028 年投入量产,但不支持背面供电。据介绍,A14 是台积电全节点的下一代先进硅技术。从速度来看,与 N2 相比,其速度提高了 15%,功耗降低了 30%,逻辑密度是整体芯片密度的 1.23 倍,或者至少是混合设计的 1.2 倍。 所以,如台积电所说,这是一项非常非常重要的技术。  如上所述,作为一种全新的制程技术,台积电的A14 基于该公司的第二代 GAAFET 纳米片晶体管和新的标准单元架构,以实现性能、功耗和微缩优势。台积电预计,与 N2 相比,A14 将在相同的功耗和复杂度下实现 10% 至 15% 的性能提升,在相同的频率和晶体管数量下降低 25% 至 30% 的功耗,并在混合芯片设计和逻辑电路中提高 20% 至 23% 的晶体管密度。 由于 A14 是一个全新的节点,因此与 N2P(利用 N2 IP)以及A16(采用背面供电的 N2P)相比,它将需要新的 IP、优化和 EDA 软件。 台积电强调,A14还采用了公司自研的设计技术协同优化(DTCO)技术NanoFlex Pro技术,允许设计人员以非常灵活的方式设计产品,从而实现最佳的功率性能优势。这项技术将于2028年投入生产。 据解析,该架构将使芯片设计人员能够微调晶体管配置,以实现针对特定应用或工作负载的最佳功率、性能和面积 (PPA)。使用非 Pro FinFlex,开发人员可以在一个模块内混合搭配来自不同库(高性能、低功耗、面积高效)的单元,以优化性能、功率和面积。台积电尚未披露NanoFlex与 NanoFlex Pro 之间的明确技术细节,因此我们只能猜测新版本是否允许对单元(甚至晶体管)进行更精细的控制,或者它是否会提供更好的算法和软件增强功能,以便更快地探索和优化晶体管级的权衡。 值得一提的是,根据台积电日前在欧洲技术研讨会上的说法,包括A16(1.6纳米级)和A14(1.4纳米级)工艺技术,不需要售价高达四亿美金的最高端High NA EUV设备。 台积电副联席首席运营官兼业务发展和全球销售高级副总裁Kevin Zhang在活动上表示,台积电的技术团队已经找到了一种在 1.4nm 节点上生产芯片的方法,而无需使用High NA EUV 工具,该工具可提供 8nm 分辨率,而Low NA EUV 系统的分辨率为 13.5nm。 但即使如此,如上所述,1.4nm已经贵的吓人。 谁会用1.4nm? 据中国时报所说,只有台积电的最TOP用户才会用1.4nm。那么谁才是台积电的最TOP的用户呢?那必然离不开英伟达、苹果、联发科、英特尔、高通和博通等。 作为AI芯片行业的当红炸子鸡,英伟达无疑是台积电最重要的客户之一。据伯恩斯坦估计,英伟达对台积电收入的贡献将从2023年的5-10%增长到2025年的20%出头,与苹果的份额持平该券商表示,台积电的人工智能和后端业务,尤其是先进封装,是关键的增长动力,并预测人工智能将占台积电今年总收入的20%以上。 伯恩斯坦预计,该公司将在保持满负荷生产的同时,应对英伟达Blackwell、Blackwell Ultra和Rubin芯片生产计划的变化。他们指出,台积电今年每股收益将增长 40%,数据中心 AI 收入占总收入的比例将从 2023 年的 6% 上升至 2024 年的 14%,到 2025 年将达到 20% 以上。 英伟达不但是台积电最有发展潜力的客户,也是有钱的客户。特别是考虑到终端客户现在对高性能芯片越来越高的需求,英伟达成为台积电1.4nm的客户,顺理成章。 另一家1.4nm的潜在客户则是苹果。多年以来,苹果一直是台积电的大客户,他们也在最先进工艺上和台积电合作无间。 而据台湾《经济日报》援引分析师的预测,到2025年,苹果的2纳米订单规模可能达到1万亿新台币,约合330亿美元。如果订单得以落实,苹果在台积电营收中的占比今年可能会大幅增长。分析师认为,苹果在2024年从台积电采购了价值6240亿新台币(约合208亿美元)的芯片。台积电并未披露客户营收细节,但长期以来,苹果一直被认为是其最大的客户。如果2025年苹果的订单增长至1万亿新台币,则占比将达到60%(备注:这个份额会不会太激进?)。 为了持续推动手机、Macbook甚至传言中的服务器芯片业务发展,苹果使用1.4nm也是说得过去。 其他诸如英特尔、高通、博通和MTK,也都因应各自的芯片业务需求,大有可能使用1.4nm。而除了这些传统的芯片公司以外,笔者认为,包括Google、微软、AWS和META在内的CSP,也有可能成为1.4nm的采购者。 据台媒工商时报引述供应链透露,AWS在Trainium 3解决技术问题后,正与下游供应商洽谈订单,预期完成试产芯片最终检查,接著将启动Trainium 4的研发工作。Google的TPU、微软的MIIA和Meta的MTIA也在稳步前推,使其成为1.4nm的可能用户。 但是,由目前的发展看来,45000美元的1.4nm晶圆,还不是终点。 未来晶圆会更贵 在前面的文章中我们讲到了,台积电的1.4nm没有使用电源轨技术,也没有使用昂贵的High NA EUV光刻机技术,这就意味着,未来晶圆,还有上涨空间。 知名分析机构semianalysis在2023年曾经就High NA光刻和Low NA光刻的成本做过比较。他们当时表示,高数值孔径(NA)的吞吐量都受到剂量限制(dose limited),即使 ASML 能够及时实现其在 1nm 节点上 1kW 光源功率的既定目标。 “其背后的原因很简单,就是剂量需求(dose requirements)的快速增长,但进一步提高剂量与关键尺寸(CD)曲线的指数级增长对产量的损害非常大,以至于尽管关键尺寸缩小,低数值孔径双重曝光的成本优势在 2nm 和 1.4nm 节点之间仍然有所提升。”semianalysis强调。 Semianalysis进一步指出,如果光源功率无法提升至1kW,其影响也值得考虑。更高的光源功率会加速投影光学元件和光掩模的磨损,因为反射涂层会受到诸如热负荷增加等有害影响。目前600W以上的功率可能会使光学元件的磨损达到不可接受的程度——这些元件是扫描仪中最昂贵的部件之一,如果在使用寿命短的情况下更换,成本将非常高昂。 如果我们假设光源功率在未来无法增加,那么它并不会改变Hihg NA变得更具成本效益的拐点,但这确实意味着光刻总体成本将显著增加,与目前的3nm基线相比,未来节点的光刻成本将增加高达20%。  Semianalysis也强调,目前这只是一个假设,因为到目前为止,光源功率随着每个新的 EUV 扫描仪型号而不断增加,尽管速度没有主要晶圆厂希望的那么快。 其实当初针对这个观点,ASML已经回应过。现在市场上除了台积电以外的先进逻辑厂商似乎也都买了high NA EUV光刻机。除了光刻机以外,EDA和IP的成本也在提升。 未来的芯片成本会如何飙升?静待观察。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504056.htm)

在一季度财务表现高度承压下,蔚来近期全员进行经营组织变革,精细化管理研发投入,非必要研发项目不予立项。李斌在内部表示:“坚持技术研发投入和精细化管理并不矛盾,过去很多项目感性导向,觉得对就去做,投资计算和立项机制不够严肃。”  李斌表示:“现在蔚来研发立项开会变得更加谨慎,经常讨论成本。” 在CBU机制推行之后,2025年初提报的500多个项目,截至目前只有约一半能够立项成功。 此外,蔚来还成立成本委员会,结构化、体系化推动降本方案,避免重复错误。 李斌表示:“不仅要做对的事,也要把事做对”。 据悉,在3月29日中国电动汽车百人会论坛上,李斌在演讲时还曾回应过“蔚来的钱都花哪里了”。 李斌透露,蔚来的钱主要花在研发,基本上每个季度都是30亿元,蔚来汽车创立至今,已经投入600亿元。 去年的研发投入是130亿元,前年134亿元。 此外,在管理经营方面有很多要提高的地方交了很多的“学费”,也不可避免地浪费了很多钱。其次是换电网络和部署充电桩。 李斌称把充电桩部署在了很多人都不会愿意部署的地方。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504054.htm)

霸王茶姬股价连续两日上演过山车行情:5月最后一个交易日大跌9.59%,收于28.01美元,逼近28美元的发行价;6月第一个交易日又强劲反弹9.93%,收报30.79美元,市值56.52亿美元。5月30日美股盘前,霸王茶姬公布了上市后的首份财报:一季度总GMV达82.3亿元,同比增长38%;净收入33.9亿元,同比增长35.4%;净利润6.77亿元,同比增长13.8%。 作为第一个在美股上市的中国现制茶饮品牌,霸王茶姬绕过了奶茶行业新品竞赛的繁多花样,避开了鲜果茶的复杂供应链和高损耗,也不跟走极致性价比路线的雪王硬碰硬,而是在主角鲜茶+配角奶的组合里,找到了让自己无需太卷也能大放异彩的剧本,讲了一个“现代东方茶”的故事。 2024年,以伯牙绝弦为代表的茶拿铁系列产品,对GMV的贡献率达到了91%。在意大利语中,拿铁(Latte)的原意是“牛奶”,所以“茶拿铁”不过是将奶茶二字颠倒了顺序,但奶与茶的座次重排,让霸王茶姬闯出一条新路。 这也符合商业社会的一条定律:“如果你不能第一个进入某个品类,那么就创造一个品类使自己成为第一。” 只是,无论多么完美的故事都有时效。 一季报显示,霸王茶姬的净利润率从2024年一季度的23.7%下降至20.0%,单店月均GMV持续下滑,同店GMV增长率连续两个季度为负值。 在财报发布后的电话会上,霸王茶姬管理层解释,一季度净利润率下降部分归因于持续的品牌建设和营销投资,处于起步阶段的海外业务也存在净亏损。  图片来源:霸王茶姬官网 霸王超车 霸王茶姬创立的2017年,正是现制茶饮、咖啡市场烈火烹油、鲜花着锦的年代,也是新茶饮行业走向品类爆发的起点。 这一年,喜茶进入上海和北京市场。上海首店开业当天出现了上百人排队、最长等待7小时、日销近4000杯的盛况,成为新茶饮的现象级事件。同样是这一年,奈雪的茶走出广东开始布局全国,上海的乐乐茶开启南下、北上的扩店之旅,主打下沉市场的蜜雪冰城已经开出了约3000家门店。 同行正换挡提速,霸王茶姬才刚刚上车,显然晚了一步。 踩着前人的脚印亦步亦趋地追赶定然是来不及的。抛开深耕供应链20年,主攻下沉市场的蜜雪冰城不谈,此时喜茶成立5年、奈雪的茶2年,都拿到了A轮融资,开始铆足了劲开店。可到了2019年底,两家新茶饮品牌的门店数量也都没有超过400家。 2019年底,奈雪的茶创始人彭心曾解释过新茶饮品牌门店开不快的原因,一是新茶饮制作工艺复杂,行业机械化程度低,高度依赖人工;二是最畅销的水果茶系列制作工序复杂,原料品质不稳定,为品控考虑不敢轻易放开加盟。 传统奶茶行业以茶叶和奶为核心原料,供应链相对简单、稳定,但茶包、植脂末的使用,让其在新的健康趋势和口味革命下,被一跃而起的新茶饮替代,鲜奶、水果、芝士奶盖也由此开启了新的奶茶时代。 事有两面。背负着供应链、房租、人工和新品研发的压力,喜茶们发力也难狂奔,而隔壁咖啡赛道的瑞幸,2017年成立,次年就开设了2073家门店。到了2019年底,瑞幸自营门店数量达4507家,并拥有了282家联营店。 彭心认为,咖啡豆的原料标准化程度较高,能够借助咖啡机和萃取设备节省人工,所以能够快速扩张门店,而“传统奶茶行业和瑞幸一样,是适合连锁复制的”。 因此,在水果+奶+茶的组合畅行新茶饮届的时刻,霸王茶姬想要后来居上,只能另辟蹊径,用咖啡和传统奶茶行业的供应链模式,走一条新茶饮的路。 霸王茶姬的切入点选择非常精妙。虽然真茶真奶是新茶饮供给升级的起点,但或许是芝士奶盖和水果们的亮相太过惊艳,茶底的风头反而被盖过,如此大张旗鼓讲“茶”故事的,霸王茶姬还是第一家。 接下来,就是霸王茶姬凭借精准定位+极简供应链+标准化制作+大单品逆袭的故事了。霸王茶姬的茶拿铁系列产品,核心原材料只有茶叶、牛乳和糖浆,且可以常温配送,无需冷链。制作工艺也大幅简化,霸王茶姬创始人张俊杰曾表示,新员工上岗第一天就可以扫码,用8秒钟,做出差异率小于千分之二的标准化产品。 2021年,霸王茶姬完成了样板市场的建设。从2022年开始,其门店扩张速度开始以季度计。2024年底,霸王茶姬的门店数量达到6440家,远超喜茶(约4400家)、奈雪的茶(约1800家)。到了2025年一季度末,其全球门店数又升至6681家,同比增长63.6%。  数据来源:霸王茶姬招股书、财报 制图:雪豹财经社 大单品策略的喜与忧 2024年底,张俊杰在混沌学园的一次演讲中说,奶茶的本体是一杯水,是一杯80亿人要喝的水,而且是每天要喝8杯的水,在这个基础上,这个行业拥有巨大的可能性。 他由此推断,奶茶行业本质上就是用茶的逻辑来做一杯水。 这虽然是霸王茶姬的逻辑,但却不是整个奶茶行业的。 因为就在一年前,新茶饮还热衷于做加法,小料内卷使得奶茶一度无限接近一杯八宝粥。虽然物极必反,此后情况有所改观,但一杯奶茶和一杯清茶之间,仍旧横亘着几百大卡的热量。 奶茶不等同于茶,茶也不等同于水,如果非要在奶茶和水之间画等号,那么一杯22元的伯牙绝弦,约等于5瓶依云,或20瓶农夫山泉。 一天喝8杯水天经地义,一天喝8杯奶茶,胰岛和钱包都会哀嚎。但站在霸王茶姬的角度,它的产品必须指向一杯茶,甚至一杯水。 大单品策略下,霸王茶姬的销量越来越向核心品类和头部单品集中。2022-2024年,虽然分别有14款、22款和15款新品推出,但最畅销三款产品的GMV占比还是从44%一路上升至61%,招牌茶拿铁产品在国内GMV的占比也从79%上升到了91%。 好处显而易见,如霸王茶姬在招股书中所说,“专注于简单的核心菜单使我们更容易通过更集中、简化和高效的供应链管理以及高度自动化的制茶流程来确保产品质量、一致性和便利性,这最终提高了我们庞大网络的运营效率和服务质量。” 但大单品策略要求的长生命周期、高复购率往往需要其他条件做支撑。 张俊杰不止一次在公开场合提及的可口可乐,依靠大单品战略在全球市场畅行百年,但前提之一是可口可乐公司拥有“最绝密的配方之一”,130多年无人破解,而奶茶行业并没有那样绝对而严密的产品壁垒。 在茉莉茶底+奶的组合下,有瑞幸9.9元的轻轻茉莉,在消费者群体中有“伯牙绝弦平替”之称,也有蜜雪冰城7元一杯的茉莉奶绿,还有喜茶的小奶茉、古茗的云岭茉莉白……甚至在小红书上,也不乏教粉丝宅家自制伯牙绝弦的“宝藏教程”,不时有高赞评论称“复刻出了一模一样的味道”。 至于霸王茶姬的“第三空间”,并没有像星巴克那样深入人心,鲜少有人会捧着电脑坐在霸王茶姬的店里待上大半天。 天赋技能点不足,霸王茶姬就要付出更多努力。 2022至2024年,霸王茶姬的销售和营销支出分别占当期净收入的15%、5.6%和8.9%,而2025年第一季度,这一项支出接近3亿元,比上年同期增长了166%。它用远超同业的营销支出讲述品牌文化,试图把现代东方茶的护城河挖得再深一点。 一季报最新数据显示,霸王茶姬的小程序注册会员数量超过1.9亿,作为对比,蜜雪冰城拥有3.15亿会员,而后者的门店数几乎是前者的7倍,成立时间早了20年。 提升复购、拉长生命周期的思路落到产品上,自然是让用户心智无限贴近“喝茶”,甚至“喝水”,毕竟没有什么比一杯茶、一杯水更让人百喝不厌了。 海外叙事:小荷才露尖尖角 现代东方茶的故事,一定要讲到海外才有前途。这一点,张俊杰早有清醒的认知。 据“暗涌”的一篇报道,2022年,张俊杰曾在一个私下场合预判,国内战役会在3到4年里完成,之后就将瞄准海外市场。 中国是茶文化的发源地,中国人对喝茶有刻在骨子里的文化记忆,很难将一杯添加了牛奶和糖的饮品等同于“茶”。霸王茶姬用“现代东方茶”的故事吸引的,其实是更喜欢简单口感、更注重健康的奶茶消费人群。 更确切地说,是这一人群中更有消费力的子集。根据红餐产业研究院的数据,截至2024年8月,全国茶饮门店人均消费价位小于20元的占比达83.6%,大于20元的仅为16.4%。而霸王茶姬最畅销的原叶茶拿铁,大杯价格多在20元以上。  图片来源:霸王茶姬招股书 霸王茶姬还在招股书中引用了艾瑞咨询的数据:中国生鲜茶饮市场GMV将从2024年的2727亿元增加到2028年的4260亿元。 但最受益于市场规模增长的可能并不是霸王茶姬。 浙商证券数据显示,最具潜力的现制茶饮市场其实是三线及以下城市,不仅增速最快,预计2028年还将占到中国现制茶饮店总体市场规模的51.6%。而过去三年,霸王茶姬门店增速最快的是一线城市,2024年,霸王茶姬在一线、新一线及二线城市的门店占比达到了60%。 同样是开拓海外市场,对前后脚上市的蜜雪冰城和霸王茶姬意义大有不同。 已超过4.5万家门店的蜜雪冰城,在招股书中强调,自己覆盖了全国约3万个乡镇中的4900个,且“有能力在尚未覆盖的地域开拓市场”。 可伴随着门店的加密,霸王茶姬已经看到了天花板。大中华地区门店的单店月均GMV从2024年Q1的54.9万元降至2025年Q1的43.2万元,5个季度的累计降幅达21%,同店GMV增长率则由正转负,从2024年一季度末的46%跌至2025年一季度末的-18.9%。  图片来源:霸王茶姬一季报 海外市场,是“现代东方茶”故事的未来。 2025年一季末,霸王茶姬在海外拥有169家门店,其中157家位于马来西亚,10家在新加坡,2家在泰国。以东南亚市场作为出海首站,是中国餐饮企业出海的惯常操作,以此为跳板,进入欧美等具有更高消费力的市场,或许才是霸王茶姬真正的心之所向。 5月11日,霸王茶姬北美地区首店在洛杉矶正式开业,首日销售突破5000杯。 简约的供应链、标准化的制作流程,东方茶文化的高话题度和高辨识度是霸王茶姬的先天优势,美股上市又为品牌扩大了影响力 ,贴着“中国星巴克”的标签,霸王茶姬为自己开了个好头。 只不过,口味的本土化改良,全球供应链体系的搭建,数字化能力的提升,茶文化的跨地域解读等未知挑战,叠加复杂的国际贸易环境,也考验着资本市场的信心。 5月30日,也就是霸王茶姬发布一季报的当天,其收盘价为28.01美元,与28美元的发行价持平;而3月3日港股上市的蜜雪冰城,当日收盘价543.5港元,较发行价202.5港元已上涨了268%。 现代东方茶刚刚开篇的海外故事 ,还需要更有说服力的后续。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504052.htm)

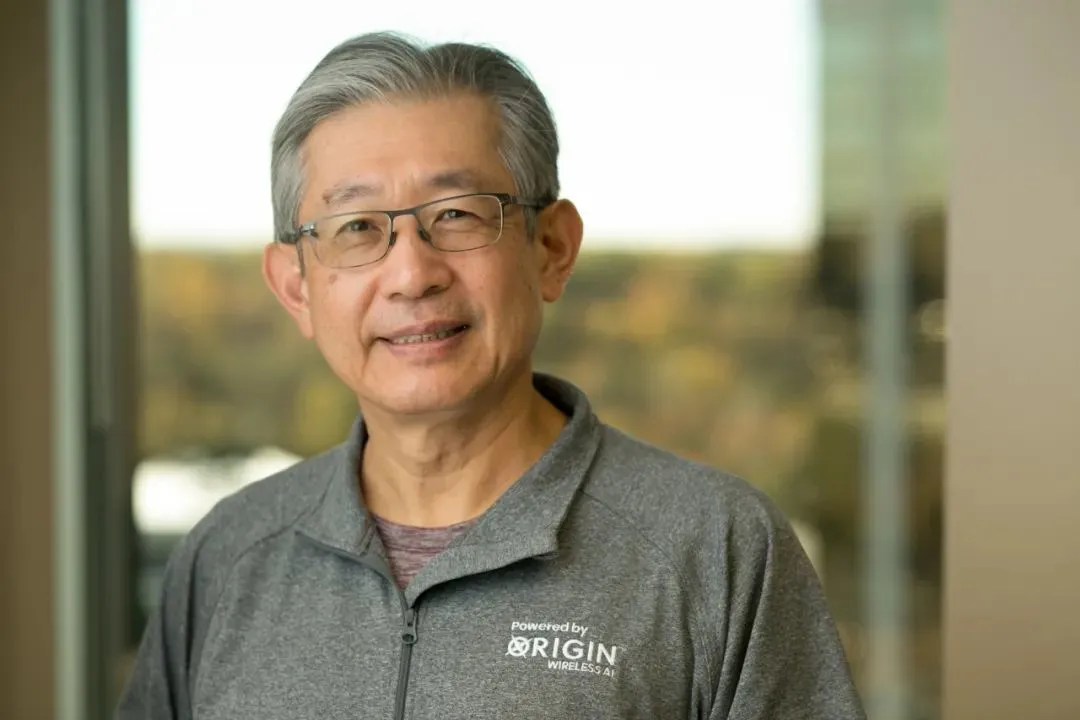

2021年,刘国瑞最终赢得了这场大选,成为IEEE 成立140年来的首位华人主席。他出生于台湾,在美国加州求学,是马里兰大学帕克分校的终身教授、美国国家工程院院士。这也是全球的动荡时刻。  IEEE首位华人主席刘国瑞 撰文 | 严胜男 由于新冠疫情,线下会议无法进行,在IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)这个拥有50多万会员的全球最大的专业技术组织里,俄乌战争让两国会员水火不容,中美冲突让平等交流不再容易。 他不是一个怯懦的人,相反的,在IEEE他以敢言著称,不论是反对IEEE首席财务官随意增加财务管理费用,推动财务透明运动;还是反对军人出身前主席将军事管理强硬作风带到IEEE;亦或是和当地中文学校歧视华人的校长斗智斗勇。但在地缘政治冲突最顶峰时平衡各方利益,勇敢可能杯水车薪。 2022年2月,俄乌战事发生的隔天,硝烟弥漫到了科学界。乌克兰分会的会长希望他表态支持乌克兰,并把几千名俄罗斯会员踢出IEEE,禁止俄罗斯研究机构订阅IEEE期刊也禁止在俄举办会议。公关团队给他建议,不要做任何事,因为IEEE是一个非政治组织,连第二次世界大战都没有站出来说话,而且世界上每天都有各种争端,一旦说话,可能顾此失彼不如静观其变。 但他力排众议,“我们不能每次都先看别人做什么,我们也应该带头去做对的事,做应该做的事”,发表社群公告“IEEE和它的各地的会员支持追求世界和平”。然而乌克兰和波兰的会员并不满意,批评他们做的太迟太少甚至人身攻击。 6年前,IEEE曾因出口管制“实体名单”和华为发生摩擦。一封IEEE的内部邮件在网上曝光,称由于美国对华为出台禁令,将无法让华为员工在不公开的同行评审阶段担任期刊编辑或审稿人。刘国瑞表示,“那完全是一个误会,当时编委会还在讨论该怎么办,讨论还没结束,消息就泄露出去了。华为的人以为IEEE要禁止他们参与,其实根本不是这么回事。最后IEEE跟美国政府沟通,说明我们是一个国际组织,不应该受美国禁令的限制,美国政府也同意了”。 “IEEE没法改变地缘政治,但我们可以搭桥”,刘国瑞告诉《知识分子》。 他一直遗憾,电机电子信息领域没有人尽皆知的大奖,作为该领域最大的专业组织,他希望将IEEE的最高奖(IEEE Medal of Honor)从5万美元增至200万美元,打造该领域的“诺贝尔奖”。他接触了很多世界级的大企业,希望其捐助3000万来设立大奖,只有一家中国公司的创始人慷慨应允,甚至不必公司的名义设立,但IEEE出于地缘政治的忧虑并未接受。 尽管注册地在美,也会面临税收优惠取消的压力,但他表示,IEEE依旧在动荡的时代扮演了更多中立的角色。“现在国与国之间的交流越来越少,比如美国很多大学在中国的分校都撤回来了,但IEEE在中国的会员还在持续增加,而且增加得很快。与此同时,我们的会议数量并没有减少。中国学者去不了美国的会,我们就把会挪到中国、日本、欧洲、加拿大等地来办。山不转路转”。他还提到,以往IEEE会大力吸引女性加入,但现在因为DEI的政策不能公开宣传。“但我们还是会尽量去做,只是不能明说”。 他读研究生时就加入了IEEE,从会员、副主编、主编、学部主席、主席一路走了过来,让IEEE成为“全球工程和技术社群的专业家园”是他的宣言,他也在这里收获了很多友情。东京工业大学名誉教授古井貞熙是他的老友,他是日本语音信号处理最知名的教授之一,他们一起创立亚太信号信息处理学会,一起打球一起打败对手,不过在疫情期间古井貞熙被查出胰腺癌,经过两年与病魔的斗争古井貞熙没能胜利。当时日本还在封控,他无法前往,在古井貞熙弥留之际,他将一张感谢卡片和带有IEEE标识的钢笔火速邮去日本,再之后就传来古井貞熙去世的消息。两个月解封后他前去看望,古井貞熙的遗孀告诉他,“古井在他过世的前一晚收到你的钢笔和卡片,很感谢在走之前能得到IEEE的肯定,他很珍惜这支钢笔,最后他很安详的走了”。当时钢笔和卡片就放在古井貞熙的供桌上,看到这一幕他泪水止不住地流。 因为敢言他没少吃苦头,但是刘国瑞表示,“我得到的比我失去的多”,他朴素地解释,“其实我不是特别勇敢,而是觉得知识分子要有良知和勇气,因为我们不用去做苦力,拥有他人没有的知识,就应该有这份担当。科学家追求真理,讲真话是我们的基本价值观”。 日本机器人专家、中国科学院外籍院士福田敏男是他在IEEE里收获的另一份友情,他在2020年当选IEEE的主席。他们因为相同的个性走到了一起,共同推动了许多改革,也在不同时期遭遇了诬陷和排挤,相互支撑着共度难关。 尽管碰到了很多困难,也有文化上的差异,但他觉得自己在IEEE并没有遇到过歧视。“来自世界各地的人都参与其中,有大家都有各自的口音,彼此平等,不存在‘主人’和‘客人’的概念,所以很少有歧视。当然文化差异可能会导致误会,比如有人会认为亚裔通常不是领导型人物,但这更多是偏见而非歧视”。 “做坚固的桥”,是他对专业家园的期待。他亲身经历和见证了来自不同国家和文化背景的科学家们如何在共同的专业热情下克服分歧,建立互信。这些联系远比我们想象的坚韧,也比那些分裂的力量更持久。每一次跨越障碍的合作,每一次跨文化的学术讨论,都是在为世界搭建一座看不见的桥梁。人们不仅收获专业知识,更收获了珍贵的友谊、思想的进步和共同发展。 刘国瑞在他60岁那年,做了他人生的一个重大决定,为了创立9年的公司从学校提前退休。这是一个不得不做的决定。学校来信提示,“你的公司有很多员工和投资,根据州法,我们不再认定它是一个初创公司,所以学校不能再给你豁免,你不能担任公司的主管和董事会任职”。因为他所在的学校是马里兰州的一所公立大学,如果是私立学校或是法律更完善的加州,则不存在这种问题。为了完成对员工和投资者的承诺,他只得提前退休。 这是他第二次创业,他的第一家公司在上世纪90年代曾开启视频安防系统的数字革命,但他没能跟它一起成长而早早夭折。这一次他不想再犯同样的错误,决定坚持下去。精确的室内定位/跟踪在长达30多年的时间里一直是个悬而未决的难题,他首次利用时间反演原理发明了世界上第一个厘米级室内定位/跟踪系统,在2012年注册了Origin Wireless(原点)公司,致力于将家中的WiFi 网络转变为安防系统。 而州法也在不断完善,今年州大学系统理事会的负责人找到他,希望能够一同改善因州法不完善而导致的相关教授创新创业不合理的问题,他欣然应允。“我希望以后不会有人遇到这种荒唐的事”,刘国瑞说道。所谓前人栽树,后人乘凉。 许多年轻学子请他给一些人生建议。刘国瑞的回答是,“如果我可以在六十岁的时候,放弃一个崇高的终身教职去追求我的梦想,你有什么好担心失去的呢?趁你还年轻的时候,没什么牵挂,去追求你的梦想,去做你想做的事,没有冒险就不会有收获”。 以下为《知识分子》与刘国瑞的对话,内容经过编辑。刘国瑞新书《本心——科学与人生》现已出版,讲述他一路走来的经历、疫情期间领导IEEE的努力和遇到的困难,很多细节首次披露。 01 做坚固的桥 知识分子:在您的任期内,正值疫情时期(2020-2022年),同时俄乌冲突、中美关系紧张等事件频发,国际形势复杂。您是如何平衡各方利益的? 刘国瑞:我碰到最棘手的问题就是地缘政治。IEEE每年有2000多个会议,受地缘政治影响,有部分情况下中国学者无法参加在美国举办的会议,俄罗斯学者也面临类似问题,以前没有这些问题,但现在全球各地的会议都受影响。 但这也给IEEE带来机会。IEEE没法改变地缘政治,但我们可以搭桥。比如中国学者说美国的会去不了,那我们申请把会挪到中国来办,或者挪到日本办。山不转路转嘛。 我们的会议数量并没有减少,而且我还发现一个很有意思的现象:现在来争取办会的地方,基本都不在美国。因为大家都清楚,在美国办会的话,很多其他国家的人没办法来。所以最近几年,我看到被争取去办的会议,要么是在日本,要么是在欧洲,也有在中国办的,也有在加拿大办的,但很少有争取在美国本土办的。美国人来中国没有问题,两个礼拜不需要签证。 总之,IEEE这时候更要发挥作用,尽量把桥搭好。虽然不是好的时机,但冬天来了,春天还会远吗?事情总会变好的。 知识分子:IEEE目前除了把会议地址选到第三国或者双方都能接受的国家之外,还有哪些弥合分裂的举措? 刘国瑞:比如说我们在制定国际标准的时候,还是让全世界各国的科学家一起参与,不把地缘政治掺和进来。还有我们发表的论文,除了国际会议,各种大大小小的交流活动也都在继续开展,而且我们的角色越来越重要。 现在国与国之间的交流越来越少,比如美国很多大学在中国的分校都撤回来了,但IEEE在中国的会员还在持续增加,而且增加得很快。这说明我们逐渐扮演了更多中立的角色,让大家在这种环境下还能一起工作、一起交流。因为我们不是政治团体,跟美国政府、跟州政府都没关系,我们是一个国际组织,所以我们有这个优势。 知识分子:会因此承担一些压力吗? 刘国瑞:有压力。因为IEEE是在美国注册的,算是美国的一个非营利组织,所以美国的法律还是得遵守。比如川普上来之后说“多元化、公平和包容”(DEI)违法。我们IEEE是科学家和工程师的组织,女性比较少,我们以前会大力吸引女性加入,但现在都不能公开讲了。但我们还是会尽量去做,只是不能明说。因为我们如果不遵守美国法律,就会出事,美国政府就会来找麻烦,说我们没有遵守法律,不给我们免税优惠。 大概6年前,华为的事情闹得很大。美国政府说要制裁华为,所以华为的人都不能参与IEEE的任何事务。因为投稿算知识产权(intellectual property),所以华为的人不能审稿、不能参与这些流程。政府有禁令,IEEE必须遵守。当时编委会还在讨论该怎么办,结果讨论还没结束,消息就泄露出去了。华为的人以为IEEE要禁止他们参与,其实根本不是这么回事,完全是误会,但这个误会闹得很大。 当时在中国,很多人都抵制IEEE,其实都是误会。因为IEEE不管最后做什么决定,都不会做出禁止华为参与的决定。最后,IEEE还是跟美国政府沟通,说明我们是一个国际组织,不应该完全受美国禁令的限制,美国政府也同意了。 知识分子:在这样动荡的局势下桥会不会垮掉? 刘国瑞:所以要靠很多世界各地的志工,大家一起把这个桥搭起来,搭一个很坚固的桥,而且在坏的时间里头它更坚固,更不会垮下来。 知识分子:坚固的桥是需要坚固的人心,但是现在怎么让人心变得很坚固呢? 刘国瑞:大家还是要有共同的梦想,要建构出一个组织,让大家都能够相信这个是他的专业家园,他们都能够深信组织大家一起作出贡献,大家能够更多的交流的机会。所以如果他们不觉得这个是他们的组织,他们可能早就离去了。 02 IEEE为何能吸引50多万会员? 知识分子:其实像我们之前讲的都是国际局势,但学术组织内部也会有争论和分歧。不知道您在处理这些争论和分歧时有什么经验?因为中国的部分学术组织内部分裂其实是很严重的,您有没有什么经验可以分享一下? 刘国瑞:这些争论和分歧到处都有,IEEE里也有。但要让学术组织有吸引力,能让会员团结在一起,大家有不同的意见是很自然的。 最重要的是要创造一个多元化的体系。IEEE吸引了全世界200多个国家的人,非常多元化。要让每个成员和团体都有代表和参与的权利,让他们觉得这是他们的组织。有了参与权之后,还要创造一个公开透明的程序,公平的竞争规则,公平的选举,让每个人都有机会。要有包容性,让每个人都能公平竞争、开放竞争,每个人都有权利,当然权利也伴随着义务。 在这种情况下,每个人都有机会实现自己的目标,这个组织才会真正属于大家。虽然会有不同意见,但每个人都会把这里当作自己的专业家园,就像在家里一样,父母兄弟姐妹难免会吵架,但吵架也不会分家,还是一个家,就是要建立这种“家”的感觉。 知识分子:您刚才提到的公开透明、权利这些都很重要,但在一些学术组织里,很多时候是一言堂,不是一个会员服务性组织。在这种情况下,怎么去谈决策的透明和公开呢? 刘国瑞:这样就会有问题,因为这就变成“你家的你说了算”,吸引力肯定不够。IEEE的架构和其他很多国际组织一样,吸引了50多万人、200多个国家的人参与,就是因为每个人都能参与,每个人都是平等的,都有权利和义务,都有公平竞争的机会,所以大家才会把这里当作自己的专业家园。 要想吸引人,让每个人都把这里当作专业家园,就必须朝这个方向努力。不然很多人只是参与,但忠诚度和参与度不会高,因为他们会觉得这是“你家的”,你说了算。 在这种制度下,我建议制定一个开放透明的流程,让大家都能遵循。建立委员会,尽量让委员会投票决定,通过充分的公开参与和讨论来寻求最佳决策。用多数票做出公正的决定,这样每个人才会觉得这是他们的组织,这是最基本的。不能一个人说了算,要让大家参与公开讨论,投票决定怎么做最好。 知识分子:您曾两次把两个期刊从困境带到国际领先的地位。中国期刊一直想提升国际影响力,但一直吸引不来国际投稿,也很难打造国际品牌。在运营期刊方面,中国有没有可以借鉴的地方? 刘国瑞:说实在的,这事不容易,不是10年20年就能做好的。欧美那些期刊,像IEEE是百年老店,140多年的历史。Science、Nature这些世界顶级期刊也都是百年老店。你不可能一开始10年20年就赶超它们。建高楼大厦10年20年可以,但基础科学不一样,别人跑了100年,你至少得跑几十年。你要建立自己的品牌,这需要时间,有些事情只有时间能解决,不是一蹴而就的。 扎扎实实一步一步走,每一步都要扎实。你发表的论文要扎实,一篇、十篇、百篇、千篇、万篇,几十年慢慢累积下来。全世界最好的期刊论文都是这样一步一步、一年一年慢慢累积出声誉的。然后,当你有了好的类别和推行机制后,就会吸引越来越多的人把重要的文章投过来,这需要时间。 知识分子:有些期刊最初办刊理想很远大,但在运营过程中却很难抵抗社会文化的拖累,比如人情关系、评审中的潜规则。怎么一直维持高水准呢? 刘国瑞:这又回到我刚才说的,你要办一个期刊,一定要制定一个开放透明的流程,让大家遵循。比如论文投进来,主编会选一个副主编送审,副主编自己找审稿人,这都是公开的,没人能动手脚。决定也是根据委员会的意见,也就是根据评审的推荐和建议来做出的。所有流程都在阳光下进行,没人能在背后游说、走人情。 我在IEEE当主编的时候,我的论文不能投到我自己的期刊里。如果我有论文投过来,不会是我下面的人审稿,而是通过另一个渠道,由我上面的人找人审稿,我也不知道是谁审。没人能从中上下其手。所以,一定要有一个公开透明的流程和方法,让大家遵循,这样才能保证公正公平。这些东西维护起来很难,需要十年、几十年的努力,而且要有一个系统化的处理机制。时间长了,你自然会建立起自己的品牌和声誉。 知识分子:那您当时的期刊为什么能发展得那么快? 刘国瑞:因为我认识很多领域里很重要的人,他们也认识我,也尊敬我。我找他们帮忙,他们愿意来,而且我们做的事正是这个领域很需要的,也是正确的方法。我是走正道,我说这是我们需要的,大家一起做,大家都同意。 我让大家都能贡献,就像我刚才说的,用公开公平的方法和系统,让大家都能参与。所以大家把这个期刊当成了自己的。当然,我们的基础很好,因为我们有IEEE的招牌。没有IEEE的品牌,很难做到。一方面是差异化路线的选择,另一方面是IEEE本身的声誉,这个声誉是前人建立起来的,做人要饮水思源。 知识分子:还有一个问题是,IEEE有一个多元化的收入来源,这是很多学术组织非常羡慕的。因为我们的组织大多是靠行政拨款,没办法自主发展。我们该如何去拓展我们的收入来源呢? 刘国瑞:那是最糟糕的收入来源。这就像是你小时候拿爸爸妈妈的钱,他们把你的钱管得死死的。什么叫独立?等你搬离家自己赚钱了,那才是独立。一个组织也是一样,伸手要钱的时候,就没办法独立。政府的钱是最糟糕的来源,你没法独立,很多事情都做不了。所以,一个组织最重要的是怎么去筹资源,通过期刊、会议或者其他方式创造收入来源,让财务独立。只有财务独立了,才能真正成为一个独立的组织。不然,你总有“老板”,总有“老板”告诉你不能这样做,或者必须那样做。 两年前我在沈阳参加过一个学术组织的年会,那是个很大的会议,号称有3万人参加。他们通过这个会议赚了很多钱,还能分给地方分会一些钱,让他们也能送人来参加会议。也就是说,你可以从会议里筹到资金,期刊里也能筹到资金,会员费也能带来一些收入。你得从这些方面去逐步积累。据我所知,他们赚了不少钱,不仅自己够用,还能分出去。中国有这么多工程师和科学家,这并不是难事。关键在于你有没有一套制度和方法去做,去实现财务独立,这样才能真正独立。 IEEE以前最重要的收入是期刊,但现在期刊和会议收入基本持平,四五年前会议收入已经超过期刊了。我们有200多个期刊,2000多个会议,一年大概有6亿美元的收入。当然,现在期刊收入可能会越来越少,因为开放获取(Open Access)的趋势。 03 为了创业辞去终身教职 知识分子:您因为学校的规定,不能在公司长期任职,所以创业到一半不得不提前从学校退休。60岁就离开了您的科研和教育事业,这个决定您觉得现在看来是不是还是值得? 刘国瑞:值不值得,这完全取决于我们的价值观、人生观和世界观。从金钱的角度看,一点都不值得。我是学校的终身教授,当时我的公司还只是个小初创公司,学校给我的薪水比我在公司拿的高很多。 但问题在于,我的投资者和员工,他们是因为相信我,才加入我的公司。我们都有共同的梦想,相信我们的技术能让世界更美好。我不能因为自己拍拍屁股走人,就放弃对他们的承诺。所以,从这个角度看,这是一个好的决定。如果去追求钱,就是为了我自己。很多人到最后,穷得只剩下钱。这取决于我们的价值观是什么。 知识分子:其实您第一次创业的时候,是因为没有给他们承诺,所以您不必担负这么多,是吗? 刘国瑞:没错。第一次是我朋友的公司,我一开始就说明了,我只能待两年。当时学校允许老师创业两年,我也提前跟投资者说清楚了。他们其实希望我离开学校,但我也提前说明了。那次我学到一个教训,现在全世界的监控摄像机产业有500亿美元,我是第一个用互联网连接监控设备的人,在那之前都是模拟系统,但当时我没有把握住机会。所以这次,我不能犯同样的错误。我必须信守承诺,坚持下去。 知识分子:所以也是为了弥补您年轻时候的一个遗憾,可以这么说吗? 刘国瑞:也不是遗憾。虽然那次公司没有把握住机会,但回到学校后,我在学术上也达到了顶尖水平,所以没有遗憾。我只是把创业当作实现梦想的路径,那是我的baby,我不能轻易放手。如果放手,它长大成人的机会可能就不大了。 知识分子:是不是跟您对创业的观念改变了又有关系?比如您年轻的时候觉得一定要走学术这条路,现在可能会觉得创业也是一个不错的选择,有没有这种原因? 刘国瑞:也不是。主要是承诺。我的创业公司也有经营团队,不是说我现在想创业。关键是学校没有明确告诉我,我能做到什么程度。我的投资者和员工加入时,认定我不会离开。 其实现在州政府也在改变法律,马里兰州的这个条款很落后。在加州、华盛顿州,或者私立学校,都没有这个问题。 但对我来说,这些都不重要。我离开学校后,美国有几所大学找我当院长,台湾也有4所顶尖大学找我当校长,我都给他们同一个答案:我现在有梦想在追寻,不可能去做其他事情。等我把公司带到一定阶段,再考虑其他机会。 知识分子:在您这几次创业当中,您觉得碰到哪些困难?有没有什么经验可以给大家分享? 刘国瑞:其实每个人都得衡量自己的能力到底在哪里。我做领导、做管理,能力其实挺好的,但我更喜欢做科研,因为做科研可以天马行空,我很不喜欢被束缚在领导和管理这些事上。所以,我从学校退出来之后,隔了一年就雇了一个CEO来管理公司。 一个人一定要衡量自己的能力,找到自己最能贡献的地方。有些科学家只能做科研,你试过就知道,做产品比写论文难10倍,要把产品卖出去更是难上加难。如果想要人生历练,去创立公司,你会发现这个世界很大,很多事情要做,最后要成功真的不容易。当科学家还算容易的。 2013年我开始创业的时候,头发还没白。最难的是去跟人家要钱,跟投资者要钱,要跟人家“磕头”。我在学术界一辈子,开会都不用带名片,都是别人给我名片,我只收名片。创业之后,我是个小公司,出去得给人家递名片,得求人。这差别太大了。 知识分子:像您是因为学校的制度不得不提前退休,但中国的很多资深教授不愿意退休,因为他们一直在岗位上就能获得很多资源,这会挤占年轻人的发展机会。那怎么能让这些资深教授愿意从岗位上退下来呢? 刘国瑞:这很难。我退下来之后,其实我这边的科研工作很多,我带着团队,生活其实很精彩。我不是说退下来之后就没事儿干,美国好几个学校找我去当院长,台湾很多大学找我去当校长。对我来说,一旦我公司的事情告一段落,我很容易找到做别的事的机会,很多地方都欢迎我,我没有求职的压力。 但如果说一个教授他不是很成功,成就也不高,让他离开岗位,他可能就没有其他收入来源,也没有其他工作可做。这种情况下,你很难让他自愿退休。所以,回到你刚才的问题,一定要有一个很好的退休制度。像我这样的人其实不多,是比较特殊的例子。 美国只有两种人有终身制,大学教授和联邦法官,因为美国希望联邦法官和大学教授能讲真话,没有人可以逼他们退休。你可以做到死的那一天。这其实是一个全世界共同面临的问题,就是如何让老教授愿意退休。我们学校以前也有这种情况,有些老教授很久都不教书、也不做研究了,但没办法请他们退休。 04 大部分科学家缺乏领导力 知识分子:您最初是如何参与到IEEE的工作中的?又是什么吸引您持续投入并逐步走向领导岗位的? 刘国瑞:我在美国读研究生时就加入了IEEE,因为它是全球电子电机信息领域最大的组织,发表论文、参加会议都离不开它,很多知名人士也都在其中,所以必须参加。加入后,我开始发表论文、参加会议,后来逐渐成为委员会成员、副主编,再到主编。这一路其实我没有刻意争取,都是别人提名,大概因为我做事认真,所以一直有人提拔,我就顺理成章地在IEEE做了一辈子志工。 知识分子:您的书里提到,您在遇到不公的事情时,总是第一时间站出来反抗,比如军人出身的领袖问题、财务改革以及您被诬陷的事。您为什么会有这种勇敢的行动?感觉很多中国人会选择放弃,让别人去做。 刘国瑞:其实我一开始也犯过错误。比如被诬陷时,我曾签名放弃,这是东方人的想法,但在西方世界行不通。其实我不是特别勇敢,而是觉得知识分子要有良知和勇气,因为我们不用去做苦力,拥有他人没有的知识,就应该有这份担当。科学家追求真理,讲真话是我们的基本价值观。我不是刻意表现,只是敢于直言,虽然也曾因此尝到苦头,比如竞选时被取消资格,都会遇到的。但我始终认为,只要我们做的事是对的,就不要怕。我在IEEE以敢言而闻名,大家都知道,这让我赢得了更多尊重,我从不在背后做小动作,这是我的招牌也是人们信任我的原因之一。 知识分子:IEEE虽然是一个全球性的组织,但它还是以西方文化主导的,您作为一个华人背景的人,在这样的组织里领导改革或沟通时,会碰到什么样的文化冲突?您是怎么克服的? 刘国瑞:我们华人在欧美,最大的文化差异就是语言。沟通技巧是我们最大的弱点。不过,因为我一辈子都当老师,当老师要教书,要随时回答问题,还得及时表达清楚。另外,从我创业的过程来看,我必须去找投资者,跟投资者要钱,还得带着团队出去推销。所以,我学会了怎么表达自己。比如,欧美有一种说法叫“电梯演讲”,就是你和一个大咖同乘电梯,只有30秒时间自我介绍。不管是30秒、3分钟、5分钟,还是1小时,我都能把握好时间,把话说清楚,这方面我已经很熟练了。表达,这确实是我们最大的问题。 还有一个问题是,你说我们华人有没有独特的优势?其实没有,我们只有劣势。因为长久以来,不仅华人,亚洲人在欧美都被贴上了刻板印象的标签,觉得我们不善表达。這樣怎么让人信服我们呢?就像我刚才说的,因为我敢讲话,讲真话,不讲我不相信的话,所以大家都信任我。我不仅诚实地表达我的信念,还采取相应的行动,做到言行一致,建立起信任和承诺。当能做到这一点时,很多人都尊敬我,甚至包括我的对手。虽然想法不一样,但他们知道我的想法有道理,而且我深信自己的想法。 知识分子:您上任之前,有没有哪些特殊的事件让您最大程度上争取到了更多支持? 刘国瑞:IEEE在全球大概有200个国家,没办法做一件小事情让所有人都看到,只有周围的朋友能看得到。但我竞选的时候,几乎赢得了IEEE全球10个区域的投票。为什么呢?认识我的人自然会信任我,不认识我的人,他们看的是你有没有领导力。首先要有自信,如果你自己都不相信自己,怎么让人家相信你?其次要有可信度,让人觉得你是个值得信任的人。再就是亚洲人比较缺乏的领袖魅力。亚洲人比较含蓄,但如果你太含蓄,在欧美社会里,他们可能就不认为你可以当他们的领导。你必须有魅力,能够站出来讲话,讲话要有感染力。当然,还要有底气,底气就是你自己的成就,你拿的奖,你做过的事情。你的成就很重要。当然,在竞选的时候,你还要提出好的计划和目标,你做的事情要能解决他们的问题。 知识分子:您刚刚提到的领导力和领袖魅力,这些和科学家的特质会有冲突吗? 刘国瑞:并不冲突,但大部分科学家缺乏这些特质。这是需要训练的。我大学毕业后曾当过一段时间兵,当时很痛苦,因为必须带领一个排的120多个士兵。从很年轻的时候,我就被放到这样的位置上,很多事情都会发生,但这种能力是可以训练出来的。如果没有经历过训练,可能很难成为一个好的领导者。 知识分子:这段经历很有趣。那么,您成为科学家之后,还会刻意去训练自己的领导力和领袖气质吗? 刘国瑞:没有刻意去训练,但在IEEE里,我一步步晋升,管理的人和事也越来越多。IEEE会给担任领导职务的干部提供适当的培训,比如软技能方面的培训,教我们如何管理团队。 知识分子:除了您刚刚提到的人格魅力和自信,您在学术上的哪些履历和成就帮您赢得了这个岗位? 刘国瑞:IEEE有50多万人,要在里面脱颖而出并不容易。比如在国内,大家都想成为IEEE Fellow,但入选并不简单。要让人信服,最重要的就是拿奖,比如最佳论文奖,还有各种技术成就奖、服务奖、教育奖和领导奖。一旦你拿到这些奖项,人们就会认定你在这一领域有很高的成就。在学术机构里,除了参与,最重要的是做出让人尊敬的事情,然后拿到一些奖项。这些奖项对于那些在世界各地不认识你的人来说,是衡量你成就的重要标准。 知识分子:您竞选时遇到过最大的攻击或歧视是什么?最大的挑战又是什么? 刘国瑞:在IEEE里,我几乎没有遇到过歧视。IEEE是一个全球性的组织,来自世界各地的人都参与其中,有英国人、美国人、华人、日本人等,大家都有各自的口音,彼此平等,不存在“主人”和“客人”的概念,所以很少有歧视。当然,文化差异可能会导致误会,比如有人会因为我是亚裔而质疑我是否适合当领导,认为亚裔通常不是领导型人物,但这更多是偏见而非歧视。我在美国其他场合遇到过被歧视的情况,但在IEEE里,这种情况很少发生。 知识分子:如果没有在这样的组织里,可能不太会有机会收获坚固的友情,像您和古井先生那样的。 刘国瑞:确实没有机会。如果没有IEEE这样的平台,我可能只能局限于身边的人。IEEE搭建了一个全球性的桥梁,这也是我鼓励年轻人尽早加入的原因。作为科学家,不仅要为周围的人做贡献,更要将成果推向全球舞台。而要让全世界看到你的工作,就必须尽早融入这样的国际社群,让全球同行了解你和你的成就。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504050.htm)

对于上周“特朗普关税”接连惹上官司一事,美国商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)最新公开回应称,特朗普政府积极运用关税的做法,不会因这些裁决而“消失”。 [](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/59/w550h309/20250401/dc95-b4a8d0936746e667900a46fc9fb50f4c.png) 上周三,美国国际贸易法院出人意料地裁定,特朗普无权对几乎所有国家征收一揽子全面关税,也就是说他所谓的“解放日关税”在法律层面是无效的。法官们认为,美国的宪法把加征关税的权力交给了国会,而非总统。 后来,美国联邦上诉法院暂时中止了这一裁决,并要求原告和特朗普政府在6月5日和9日之前分别作出辩护和回应。 紧随其后,位于首都华盛顿的哥伦比亚特区联邦地区法院也就特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》(IEEPA)对多国加征的关税措施发布初步禁令。该裁决针对美国两家小企业4月22日对联邦政府发起的诉讼。特朗普政府也已请求联邦上诉法院出手阻止。 卢特尼克说道:“接下来会发生的事情是,我们将把这件事提交给更高一级的法院。总统会像往常一样获胜。” “请放心,关税不会消失。他(特朗普)拥有如此多的其他权威,即使在这种奇怪而不寻常的情况下,他的权威被剥夺了,我们也会找到另一个、另一个或(很多很多个)。国会已经把这项权力交给了总统,他将会使用它。”他说。 卢特尼克的最新发言与上周几名白宫官员的发言一致,他们的发言都指向:特朗普不会放弃关税行动,若这条路行不通,他还可以找别的路。 例如,白宫高级贸易顾问彼得·纳瓦罗(Peter Navarro)上周四表示,总统将继续寻找实施关税政策的途径,无论法院是否裁决总统援引的最初授权合法。 “你可以假设,即使我们输了,我们也会以其它方式(实施关税)。我可以向美国人民保证,特朗普的关税议程依然有效、健康,并将得到实施,以保护你们,挽救你们的就业和工厂。”他说。 白宫新闻秘书卡洛琳·莱维特也誓言,无论如何,“总统的贸易政策将继续”。 “我们将遵守法院的命令,但是,是的,总统有其他法律权力可以实施关税。” 莱维特上周在一场新闻发布会上对记者表示。 整体来看,尽管随着联邦上诉法院出手、特朗普暂时“扳回一城”,但这一风波对其大部分贸易议程无疑是一个巨大的打击。就连国家经济委员会主任凯文·哈塞特也承认其它关税选项可能耗时更长。 他上周四表示,“确实有一些替代方式,大概需要几个月来落实,使用的是此前或上届政府批准的流程,但我们现在还不打算推进这些措施”。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504048.htm)

《绝地潜兵2》还上海保卫战一个真相(请务必听到最后!) 本期更新时间临时调整,本周六没有更新。 《绝地潜兵2》在2025年5月更新的版本中,设定了光能者入侵超级地球七座特大城市的全球任务,其中「仰齐滨」以地理位置和名称谐音映射现实中的上海。该城市自战役开始便遭到持续攻击,但中国玩家组织的高效防御使其成为最后屹立的城市之一。中国玩家与国际玩家合作成功抵御了光能者的入侵,并成为全球战局的关键转折点。 本期主播: 金花、恶霸波、野人、蛋挞、驰子 公众号: 超级游文化 进群方式: xijunfo2021

这就是一个比耐心的游戏。拼多多牺牲利润空间去贴补用户和商家,但股东可没有做好准备。 北京时间5月27日晚间美股盘前,拼多多发布2025年第一季度业绩报告显示一系列业绩数字远低于市场预期。其中,营业收入同比增长10%。这一数字不仅低于市场预期6%,而且是过去两年内最低季度同比增速,已接近个位数。受此消息影响,其盘前股价跌幅一度超20%,开盘后(盘中)股价一度下跌17%。 “正如我们过去几个季度所强调的,随着业务规模扩大及新挑战的出现,增长速度的放缓是不可避免的。”拼多多集团董事长、联席CEO陈磊在电话会上的发言让外界进一步加深了对拼多多的担忧,并且提到投资商家生态系统等等举措,可能会在相当长的一段时间内对盈利能力产生影响。 无论是主动加大对商户的扶持,还是被动应对国补之下的额外投入和海外关税政策变化,都显著挤压了拼多多的利润空间。 值得留意的是,促销和广告活动支出继续推高了销售及营销费用,一季度达到了约334.0亿元人民币,**这一数字甚至超过了处在年末营销大促期的2024年第四季度**,后者约为313.6亿元人民币。 这股阵痛甚至会延续到第二季度,尤其是利润将继续因拼多多的补贴投入而受到影响。 618大促期间,主要竞争对手都在加码即时零售,这无疑将威胁拼多多的核心基本盘用户的黏性和频次,更何况这类电商大促一直是利好阿里巴巴、京东和抖音这类品牌场域的电商平台。不仅如此,2025年4月,拼多多针对商家的千亿补贴支出也将在第二季度业绩上有所体现,而这也将进一步拉高成本。 **短期内,拼多多面临多方承压。** 拼多多并未直接披露国内市场和海外市场的业绩,而是分别以在线营销服务及其他收入和交易服务收入拆解营收。业绩报告显示,一季度,在线营销服务及其他收入约为487.2亿元人民币,同比增长15%,交易服务收入约为469.5亿元人民币,同比增长6%。 在线营销服务主要反映国内主站业绩,一直是公司重要的支柱业务和主要利润来源,交易服务收入则与Temu相关,是公司的第二曲线,仍处于早期亏损状态,而且收入增速已降至个位数。多数受访分析师表示,在考虑拼多多估值时,目前尚未将Temu纳入考量。 对于拼多多国内主站业务,2021年是一道分水岭。从这一年开始,拼多多的用户规模相对稳定,业绩增长主要靠用户提高购物频次驱动。这一增长模式受宏观消费情绪影响较大。国家统计局数据显示,2025年一季度社会消费品零售总额同比增长4.6%。统计局副局长盛来运回答媒体提问时表示,消费在政策的推动下持续改善。 **然而,就在拼多多需要更大的用户粘性和购买频次时,“优惠价格”不再是拼多多的独有优势。**  ###### 拼多多需要追加平台直补,才能留住用户。图片来源:AI生成 所以,拼多多不得不自己投入真金白银追加平台直补,从而延续自身优势把用户留下来。目前来看,在消费侧,拼多多投入100亿消费券对全品类商品提供超额补贴。但是,竞争对手也同样在国补之外提供价格补贴活动,卷价格的竞争模式,或将持续一段时间。 与消费侧陷入价格战拉扯相比,供给侧对拼多多的成本压力更大。 长期以来,低价供应链外溢是拼多多商家的基础。为了吸引这些白牌商家、乡镇、工厂甚至家庭式作坊,拼多多提供了相比淘宝、京东更低的进入门槛。不仅如此,拼多多平台多数品类不收取类目佣金,保证金门槛也比竞争对手低。 拼多多虽然也想从供给侧获得更多收益,但为了维系客户又不得不牺牲短期利益。 2022年,拼多多曾推出工具“全站推广”,将付费流量和自然流量打包销售,使得中小商家成为其商业化变现的增量。但是,仅过去一年半,2024年下半年,为了维持竞争力,拼多多便推出了“百亿减免”等惠商措施。这一补贴力度在2025年4月进一步升级为“千亿扶持”计划。 在拼多多看来,减免计划是为了加大对中小商家的帮扶,助其稳定销量和降低经营成本,应对环境变化及相关风险,争取更多时间和空间。硬币的另一面,这些投入也成为拼多多推高成本、挤压利润的核心因素。 陈磊称,拼多多看重的是5年、10年以及更长周期的企业内在价值。反哺商家的投入虽然记作会计费用,更是长期投资。 上述券商分析师却表示,虽然拼多多从2024年开始就给资本市场打预防针,但市场对拼多多超预期业绩有固有期待,公司牺牲利润空间去贴补用户和商家,股东对此仍比较难以接受。“尤其是拼多多明确表示不会回购,阿里巴巴和京东哪怕公司股价有所承压,仍然在派息和回购上不遗余力”。这也是股价下跌的核心逻辑。 拼多多和这些商家的关系也许并不如其期待的那样紧密。一位二级市场观察者悲观地告诉雷峰网,拼多多或许已经需要用一个衰退模型去估值,因为中国制造业产能过剩的红利影响已经逐渐减弱。 他说,过去几年拼多多与商家互利互惠,为厂商消耗过剩产能,但这种清仓式销售可能难以一直持续。而且,以“低价”为特点的拼多多也要为其商业生态现状买单。虽然拼多多已经开始着手治理商家生态,但显然这将是一个漫长而又考验耐心的过程。 截至雷峰网发稿时,拼多多市值约为1390亿美元,相比2021年2月历史最高值,已下降46.5%。业务调整的短期阵痛,虽然从长期发展来看一次必要的“手术”,但对急切的投资者来说,只能用手投票。有受访投资者表示,过去五年这家公司股价一直在跌跌涨涨,已是常态。  ###### 图片来源:谷歌财经 拼多多的海外业务是对国内玩法的复制。2022年9月,Temu从北美上线,通过复制国内拼多多的低价、私域分享、朋友推荐等运营策略实现快速增长,两个月时间就进入iOS应用下载榜榜首。随后,该业务向全球扩张。 **但是,海外业务受到关税等一系列政策的变化影响,导致成本增加。** 2025年2月,关税争端影响了Temu美国业务。5月起,Temu暂停美国全托管业务。所谓全托管模式,就是平台使用空运小包从中国仓直发海外消费者,这高度依赖于销售目的国对小额跨境包裹的关税豁免政策。一旦发生变化,将极大影响全托管模式的成本优势,而清关业务量扩大也会导致时效大幅延长,从而削弱拼多多的竞争力。 Temu已宣布业务转向“半托管模式”,该公司声称将商家合作,以在贸易政策变化期间保持价格稳定并确保供应。不过,一些投资者并不看好短期内能找到替代模式,尤其是与其他电商平台相比,Temu的定价能力并不强。 2024年2月,Temu上线半托管模式。这种模式需要卖家在销售目的地有本地库存并自行配送至当地消费者。这被视为一种降低关税风险的措施,并且可以减轻平台履约压力和亏损。国信证券研报指出,半托管模式下原有国内工厂卖家不愿承担海外库存风险、大批亚马逊卖家不愿放弃商品定价权,导致该模式下入驻商家的留存率仅略高于10%。 从上述业绩报告来看,拼多多佣金收入增幅减少和Temu业务转型有关。一位二级市场投资者向雷峰网分析,推动全托管商家转型半托管的过程中,拼多多减少了佣金的收入,但由于仍要推动GMV增长,所以必要的费用还是要继续投入,这就导致了当前收入增长少且影响到毛利润的局面,而这也是业务转型周期所面临的正常情况。 由于关税对业绩的影响尚未在一季度体现,券商浦银国际预计,拼多多二季度海外业务将面临更加严峻的挑战,仍存在很大不确定性。 危机之下,拼多多在海外的营销也已调整。连续两年投放超级碗后,2024年拼多多没有继续投放。券商天风证券分析称,其海外整体营销投放或有下行趋势。 **关于拼多多和资本市场,雷峰网将持续关注,想了解更多信息,欢迎添加作者微信:karlliang88。**

36氪速卖通韩国站持续增长,马东锡继续担任代言人

36氪速卖通韩国站持续增长,马东锡继续担任代言人36氪获悉,据韩国媒体报道,马东锡今年将继续担任阿里速卖通韩国站的代言人。这是速卖通AliExpress与马东锡第三年合作。近年来,速卖通在韩国快速增长,已成为中国商家进军韩国最重要的平台。据韩国市场调研机构Wiseapp・Retail数据,2024年韩国消费者在中国跨境电商平台上的支付总额同比大增,达4.2万亿韩元,是2022年的三倍。其中,速卖通AliExpress一个平台就占到了85%的成交份额。

少数派 · 听歌的水獭WWDC25 派对之夜:广州加场,来和我们一起看 Apple 发布会

少数派 · 听歌的水獭WWDC25 派对之夜:广州加场,来和我们一起看 Apple 发布会北京时间6月10日凌晨,WWDC25全球开发者大会首日Keynote主题演讲即将揭幕。全新的iOS、iPadOS、macOS、watchOS、visionOS系统将在这一天正式亮相,备受期待的iOS设 ...[查看全文](https://sspai.com/post/99852)

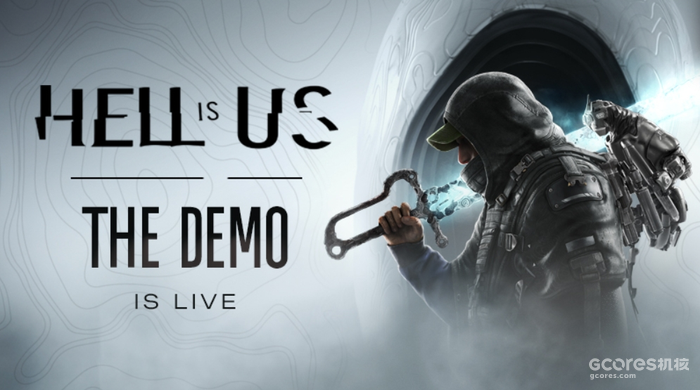

第三人称动作冒险游戏《Hell is Us》试玩版现已推出,游戏结合了激烈的肉搏战和探索的刺激。探索半开放的世界,寻找问题的答案,并在旅途中迎战神秘生物。  《Hell is Us》将于9月5日登陆PS5、Xbox Series及PC平台,豪华版可以抢先三天开玩。  <内嵌内容,请前往机核查看> ## 充满敌意的世界 除了分裂国家的内乱,该地区也正面临一场神秘的灾难,这场灾难催生了任何现代武器都无法击败的超自然生物。你的无人机和来自不同时代的剑是你忠实的盟友,陪伴你在布满可怕怪物的土地上开辟道路,并试图解开它们出现的谜团。 ## 独特的探索系统 没有地图、没有指南针、也没有任务标记,跟随直觉就是你冒险的一部份。享受使用创新叙事和关卡设计的独特体验,让你在探索的过程中自己做决定并按直觉行事。你的发现只会属于你。 ## 与原始生物作战 剑、长矛和斧头:有一系列专门为对抗这些超自然生物而锻造的武器。你需要学习如何对抗这些怪物,并明智地使用无人机以保生命无忧。

36氪华熙生物:胶原蛋白和“重组的”胶原蛋白不是一个概念

36氪华熙生物:胶原蛋白和“重组的”胶原蛋白不是一个概念6月3日,华熙生物就重组胶原蛋白与巨子生物的争议回应表示,其反对的是“重组的”胶原蛋白这类名称游戏,并非反对胶原蛋白的科研和产业转化。公司更看重ECM中HA和胶原蛋白的交互关系,并指出国货品牌的可信度不应建立在概念滥用上,期待行业能回到产品质量问题,寻求解决方案。(每经网)

整理丨赖文昕 编辑丨陈彩娴 VLA(视觉-语言-动作模型)作为具身智能领域的关键新范式,能有效整合视觉信息、语言指令与行动决策,显著提升机器人对复杂环境的理解和适应能力,对推动机器人从单一任务执行向多样化场景自主决策的跨越至关重要 ,已成为当下学术界和工业界炙手可热的研究焦点。 2025 年 5 月 9 日,雷峰网、AI 科技评论 GAIR Live 品牌举办了一场主题为“具身智能之 VLA 的实践与突破”的线上圆桌沙龙。 圆桌主持人为北京大学计算机学院助理教授、智源学者仉尚航,并邀请了清华大学交叉信息院助理教授、千寻智能联合创始人高阳,清华大学交叉信息院助理教授、星海图联合创始人赵行,与北京大学人工智能研究院助理教授、北大-灵初智能联合实验室主任杨耀东一起进行了一场深度的讨论。  会上,主持人仉尚航带领讨论 VLA,先是探讨其定义、起源及相关模型区别;接着分析技术路线与新成果,探讨不同路线的优缺点;随后围绕机器人常见任务,剖析核心技术瓶颈与主流输出范式;还研究强化学习结合、泛化能力提升、异构数据利用与协同训练;最后关注落地场景,并探讨执行长程任务的难点与可能。 其中,三位嘉宾围绕 VLA 在具身智能中面临的技术瓶颈分别提出了自己的独到见解: 高阳认为,推理与数据是当前 VLA 面临的两大核心挑战,推理方面虽已有诸多研究探索 VLA 与推理的结合路径,但尚未明确最优方案;数据层面,不仅量级远不及训练 VLM 的数据,多样性更是严重不足,目前数据多采集于简单环境,且陷入“数据不足限制模型能力、模型能力有限制约数据采集”的恶性循环,破解数据困境成为 VLA 研究的关键所在。 赵行表示,VLA 在实际应用部署中,系统运行频率单一化存在经济成本与优化难题,基于哺乳动物动作高频控制、高层次思维低频闭环的原理,设计类似人类的高低频自适应闭环系统仍是未解决的课题,实现端到端训练以整合多层次、不同频率的大系统是最终目标。 杨耀东则提出,当前 VLA 训练存在割裂问题,大脑(VLM)和小脑(底层策略模型)多分开训练,缺乏端到端训练及类似人类大小脑的双向交互,虽有部分研究尝试探索端到端架构,但联调困难;同时,VLA 缺乏“测试时计算闭环”,仅能由大模型生成中间信号驱动小模型输出动作,无法像语言模型通过强化学习在测试时持续计算优化推理能力 。要突破这些困境,需借鉴语言模型经验,采用端到端架构结合强化学习,赋予 VLA 动作空间的闭环推理能力,但面临工程化落地和数据等难题,若不解决,VLA 难以真正释放具身智能潜力。 以下是此次圆桌讨论的精彩分享,AI 科技评论进行了不改原意的编辑整理: **VLA 的前世** 仉尚航:大家好,我是本场圆桌的主持人仉尚航,非常荣幸能邀请到来自清华大学和北京大学、在 VLA 领域非常资深的几位专家老师。我们今天的主题是关于 VLA 的实践与突破,首先请各位老师做个自我介绍。 高阳:大家好,我是清华大学交叉信息研究院的助理教授,同时也是千寻智能的联合创始人,非常高兴今天能和大家交流一下 VLA 的相关知识。 杨耀东:非常感谢尚航和雷峰网的邀请,今天来跟大家各位同仁探讨一下对 VLA 的思考。我来自北京大学人工智能研究院,现在研究院这边也和灵初智能一起在探索 VLA 在灵巧操作上的应用。 赵行:大家好,我是清华交叉信息研究院的赵行,我研究机器人和自动驾驶,在这两方面都做 VLA 的探索,在机器人方面也在星海图从机器人本体、采数据到训练 VLA 模型都有全链路的经验,今天也趁这个机会和大家互相交流分享。 仉尚航:我们今天讨论的主题是具身智能最火热的话题之一:VLA。作为热身,咱们可以先简单聊聊什么是 VLA 以及大家在探索 VLA 过程中的一些经验心得,比如应该如何定义 VLA?大家是怎么开始转到 VLA 这个赛道上面的?VLA 现在这么受关注,大家有什么感受?怎么看待 VLA 的技术路线? 高阳:我认为 VLA 源于大模型的技术变革。我读博时做自动驾驶,接着是机器人,最初技术栈以计算机视觉、模仿学习和强化学习为主,虽能在单个或少数任务表现良好,但难以实现一个模型做所有任务。随着 VLM 和 LLM 带来的变革,出现了将不同任务操作能力整合于一体的视觉-语言-动作大模型新范式,我们组前年起全面投入 VLA 研究。尽管 VLA 是新兴领域,但其下的模仿学习、强化学习等技术,与传统同类技术存在相通之处。 仉尚航:我们看到了高老师发表的 Spirit VLA 等工作,也很受启发。之前具身智能大会在北京举办时,也在论坛上听到了高老师关于 VLA 的介绍,确实在这方面的研究很有基础,也期待你未来在 VLA 方向上的更多工作。接下来请耀东老师也介绍一下对 VLA 的定义以及开始研究 VLA 的原因吧。 杨耀东:高老师的阐述很全面了。从大模型视角,ChatGPT 后技术从语言模态逐步拓展到视觉与行为动作空间模态,推动大模型从“缸中之脑”向能与物理世界交互的具身智能体转变;从行为动作决策控制视角,传统控制需从简单的 MPC(模型预测控制)、闭环控制,向具备常识推理与物理接地(physics grounding)能力的通用控制拓展,这恰好契合大模型特性。 两条发展路径并行推进,使得机器人与大模型领域学者都纷纷聚焦 VLA。作为具身智能的技术亮点,相比前代技术突破,VLA 凭借大幅提升的智能水平,有望显著增强机器人在动作决策与行为空间部署上的能力,在未来发展中占据重要地位。 仉尚航:没错,正如耀东老师所言,VLA 也是咱们大模型技术和具身智能的一个很好的结合,你过去也做了很多关于大模型对齐的相关工作,正好也可以把它应用到具身智能领域上。也请赵行老师谈一谈你对于 VLA 的定义、开始的契机以及自己的观察和感受吧。 赵行:谢谢尚航老师。我对 VLA 的出现有挺大的震撼和感慨的。23 年 3 月 GPT-4 发布前,ChatGPT 等工作都是纯语言模型,尽管整个 AI 行业挺受震撼,但对我们做视觉、机器人和自动驾驶的研究者来说,和我们的关系不是太大,而 VLM 即带视觉的 GPT 的出现就不同了。 我印象非常深刻,GPT-4 发布那晚我们在看它的技术报告,里面展示了很多有意思的视觉理解能力,包括一些理解数学题里图案的例子。有一个案例是,图像里路上有台车,后面有人在烫衣服,GPT-4 能理解场景里的情况,那么很自然的,我们就能想到说,对于在路上看到有人烫衣服这种几乎不可能见到的长尾问题,可以让模型帮我们做一系列后续的决策和规划。我们当晚就着手写一个 research proposal,要把视觉语言模型用到带规划决策的下游应用上,开始做一个基于双系统 VLM 加上端到端的模型设计。之所以我们先从自动驾驶领域关注到这些,是因为自动驾驶有长尾问题,而长尾问题意味着没有数据可训练。没有数据可训练,端到端也就无从谈起。要解决这种长尾问题,只有通过有理解和推理能力的 VLM 和 VLA 模型。往后看,我觉得未来的机器人或具身智能大领域都会如此。当我们用具身智能机器人解决越来越多的问题,一定会遇到从没见过的场景,不是靠收集数据就能简单解决的,模型范式一定会进化到 VLM、VLA 这类范式上,所以自此就比较坚定往这方向探索。 仉尚航:这个观察非常敏锐,在 VLM 刚出现时就能想到把它应用到自动驾驶领域,确实有很好的 Sense。大家刚刚提到 VLA 模型里面很重要的 VLM 和 LLM 的能力,VLM 也是源自于 LLM,那么大家觉得 LLM 或者语言模态在 VLA 中的作用是什么? 以及我们在做 VLM 时比较容易观察到的一个局限是,它关于一些细粒度、局部、几何信息的感知,可能不如传统纯视觉模型那么精准,比如说分割、深度估计、bounding box(边界框)坐标的感知,但在具身智能领域,我们又非常需要机器人准确地抓取物体,那如何去弥补 VLM 缺失局部空间信息的挑战呢? 高阳:那我先抛砖引玉一下。首先对于第一个问题,我们人类让机器人做一件事情要传达给机器人,传达的方式其实大多数是语言,L 在这里就起到一个指定任务的作用;V 和 L 之间的对齐也很重要,因为我们在指定任务后,机器人需要能理解当前的场景。语言是“拿一个水杯”,那这个水杯对应的图片到底在哪个位置?以及很多时候人类的语言描述有些上下文信息是关于图像的,那么把这两个模态结合起来,就可以让这个模型更好地去理解人类的意图,这些能力其实都依赖于 VLM 的预训练。 仉尚航:对的,语言模态本身也能带来很多对机器人有用的额外信息,包括交互指令的接收等,然后可能也可以通过语言和视觉的对齐来增强视觉模态上的泛化性。那关于第二个问题,如何补充缺失的局部信息?不知道赵老师有没有什么想法?因为赵老师做自动驾驶,也有很多非常需要精准感知的任务。 赵行:我简单分享下我的经历。GPT-4V 发布当晚,我就和同学们开始计划该怎么做。作为做应用的 researcher,从解决问题反推方法,VLA 和 VLM 的价值核心在于填补了具身智能领域此前模型普遍缺乏的常识能力,common sense,比如道路交通规则、人机社交规则等,这些被视觉语言模型包含在内的常识能帮助解决数据覆盖不到的长尾场景问题。 从实现路径看,既然 VLM 具备这种潜力,即便其 3D 感知能力有限,也可先与现有成熟的、达到 80-90 分表现的 3D 视觉感知模型结合,通过架构设计取长补短。未来只有 VLM 而没有其他模型,这也是个比较高概率的结果。长期来看,当前 VLM 预训练数据缺乏物理世界具身智能数据,未来若能将更多3D几何、时间等物理常识数据融入训练,这很可能会发展为一个主流技术的探索方向。 仉尚航:谢谢赵老师的分享。首先我们可以把在 3D 感知上面效果好的模型和 VLM、VLA 结合,其次还可以在数据上面多引入物理规律,对落地和应用也很有启发。不知道耀东老师这边还有要补充的吗? 杨耀东:前面两位老师已清晰描述了现状。如今大模型已在语言模型上取得突破,以往是将计算机视觉领域的好模型往语言模型上迁移,现在则是把自然语言处理上好的架构应用到计算机视觉架构中。一方面,Transformer的成功推动了这一转变;另一方面,人工智能在语言模态上实现了大模型、大数据、大算力的三位一体,产生了Scaling Law。 从哲学角度看,维特根斯坦认为语言认知是世界的边界,语言能表达所有事物,且语言处于离散空间,在建模上会更容易。然而,如何从语言模态突破到视觉和动作模态仍是挑战。目前工程上通过拼接,比如将高质量视觉模型、底层动作模型与语言模型结合,能解决部分问题。 但从通用智能体和 AGI 的角度出发,未来需要技术变革,将各模态融合,还是期望有大一统的表征,把所有变量纳入其中,但这个维度太高了。若相信所有模态能投影到低流行空间(柏拉图假设),那将有助于 VLA 和具身智能的大一统,以及实现更强的智能突破。目前 VLA 刚起步,语言和 VLM 有一定突破,拼接思路已现,未来技术革新可能会解决如 3D 信息感知不准确等问题,虽然不知所需时间,但应该不会太久。 **VLA 的今生** 仉尚航:我们刚才讨论了 VLA 的前世,现在来聊聊它的今生,即 VLA 目前有几种技术路线,以及看看老师们有没有关于最新进展的一些分享,比如像海外 Physical Intelligence 团队发布 π 0.5 模型、Figure AI 的 Helix,高阳老师最近发布的 Spirit v1,还有星海图和 PI 紧密的合作,包括我们团队最近也和灵初智能在合作。大家作为资深专家,谈一谈各位对 VLA 技术路线及最新进展的看法吧。 高阳:VLA 多年技术进展集中于架构与数据两方面。架构上,从谷歌无预训练的 RT-1 到 RT-2、Sergey Levine 做的 OpenVLA 到 π 0.5,发展依托于 VLM进步。随着开源 VLM 架构优化与训练方法革新,相关成果拓展至 VLA,同时 Flow Matching、Diffusion 等技术提升了机器人动作生成能力。 数据层面,从谷歌用 Everyday Robots 采的私有数据集,到 Open X-Embodiment 等开源数据,包括仉尚航老师也做了些很好的数据集工作,国内外机构积极探索,通过新采集、历史数据处理等方式丰富数据源。此外,π 0.5 并非暴力采大量数据而是转向互联网数据,我们千寻智能也尝试用视频预训练。数据质量决定模型上限,这是 VLA 发展最根本、持久的驱动力。 杨耀东:我从模型架构角度再说说,按对 action 的表征方式,VLA 可分为两大类型:将 action 作为连续动作处理时,需采用 diffusion 类生成式模型(如 π 系列工作),因为自回归模型主要处理离散 token;若把 action 抽象成语言模型中的 token,则以 Helix 为代表。这两类模型都依赖 VLM,旨在将语言空间的常识映射到物理空间的 action,我们最近也在写一个 VLA 总结,探索 action 表征为离散或连续空间的更优方式。 进一步而言,行为动作空间无论是离散还是连续表征,都可类比为人的大小脑(虽此类比有待商榷),其中 VLM 如同大脑负责推理决策规划,action 的 token 化或 diffusion policy 则类似小脑执行精细化操作,这两种技术范式不断发展演变,衍生出众多变体,但始终围绕这两大主流框架。 在训练方法上,当前 VLA 主要采用监督学习,与两年前大模型领域类似,依靠百万级数据集输入指令以实现跟随人力指令效果。然而,如何提升 VLA 在测试时的推理能力,充分发挥语言模型的推理优势,仍是亟待解决的关键问题。 赵行:我较关注的切入点是双系统。刚才提到我们做应用的人更关注到底解决什么问题,说到现在的具身智能都缺常识,而 VLM 解决常识,那就把 VLM 和现有的端到端模型合作以实现一个双系统。VLM 是一个推理速度较慢的模型,部署后大概能实现 2-3 赫兹的推理速度,而端到端模型能实现 10-20 赫兹的推理速度,它俩进行某种合作实现双系统。我们最早在自动驾驶实现并且落地了,这是我们一个挺自豪的成果,接着我们主要关注机器人领域的 VLA 设计,简单分解为以下几类。首先是最有代表性的 π 0,我称之为紧凑的一段式 VLA,即图像、语言指令作为输入,直接输出动作,和端到端模型差不多。Hi Robot 是双系统设计,由 VLM 拆解高层次指令为原子动作后交给 VLA 执行,模式和自驾的双系统差不多,VLM 是一个低频率运作的系统,VLA 是一个高速运作系统。 相似的双系统工作有 Figure AI 的 Helix 和英伟达的 GROOT N1,但和 PI 稍不同的是他们没有训练 VLM,那个 VLM 是从互联网上拿大家训练好的开源模型去提取 VLM 的中间特征,把中间特征作为一个额外输入给一个端到端的 DP(动态规划)模型,然后让 DP 模型最后输出动作,是一种 VLM 不训练、提取其特征传给 DP 的设计。π0.5 和 Dex VLA 则以视觉为输入,中间做个 COT(思维链)解释它为了完成动作所要做的推理和规划,最后再把动作输出来,算是一段式的、有中间输出的 VLA。最近有一个比较有意思的方向是,谷歌提的 embodied reasoning(具身推理),即不那么着急地训练一个 VLA 模型,因其本身从感知到规划的能力不是特别强,不如先把具身的推理模型训练好,当给模型指令时,模型看到图片能指出应操作图片里的哪一个物体,如把它从 a 位置放到 b 位置,它的 3D 空间位置是 1.5 米还是 2 米,训好后再把里面的知识蒸馏给 VLA,连上后面的 action decoder,侧重在 VLM 模型本身的能力。 仉尚航:确实是干货满满。你在自动驾驶领域也是很早就开始做双系统,关于刚才提到的这几种技术路线,会觉得哪一种更有可能实现或胜任开放世界的更落地或者是 Out Of Lab(脱离实验室)的任务呢? 赵行:其实这个答案我也不知道,目前 VLA 框架设计仍处于百花齐放的状态,有紧凑式、中间输出、两段式、并联或串联等各种组合。但大趋势是,无论原本做 VLM(从大语言模型出发)还是做机器人(专注 planning model、action model)的团队,都在做全栈开发。 为提升 VLM 能力,现在会引入动作数据进行联合训练,目标是训练出具身推理模型,甚至是到动作级别的完整模型 VLA。无论是大语言模型公司,还是做具身智能的研究者 / 企业,都在朝这个方向发展。大语言模型阵营会向 VLA 延伸,融合视觉与动作能力;机器人阵营则从解决精细操作的原子任务入手 —— 过去一个 Benchmark 包含 10 个动作就能证明模型能力,现在需要覆盖 100、200 甚至 500 个 task。在堆积大量任务的过程中,大家发现简单拼凑任务不可行,需要一个高效的 VLM 编码器和解码器来做跨模块融合。两股力量正朝着终局的 VLA 共同努力。 仉尚航:现在 VLA 确实是一个百花齐放的状态,就像人工智能在最早期的符号主义、连接主义也是百花齐放,但随着研究进程慢慢地收敛。目前像 Gemini Robotics、Nvidia GROOT N1、Hi Robot、Helix 等都在做双系统也发布了相应的 Demo,也许这种双系统是在近期可能会更容易让大家觉得更具有落地或泛化潜力的设计,但未来还不好说。 VLA 包含各种各样的 Action,对于机器人中现在研究最多的 Manipulation、过去的 Navigation(VLN)和 人形机器人相关的 Locomotion 三大任务,各位能否请各位结合自身研究,分享一个您认为该领域最需突破的核心技术瓶颈呢? 高阳:我认为推理是当前一大难点,执行复杂任务时往往需要推理,赵老师、杨老师等学者在 VLA 与推理结合方面也开展了诸多研究,但我觉得哪种路径最优仍无定论。 另一个核心挑战是数据。当前数据量级远不及训练 VLM 的数据,且多样性不足更为关键。我们采集的数据多来自简单环境,理论上若有无穷多样的数据,VLA 难题或可迎刃而解,但现实中存在“数据不足限制模型能力,模型能力有限又导致数据采集困难”的鸡生蛋问题。如何破解数据困境,是 VLA 研究的重中之重。 仉尚航:Reasoning(推理)能力和数据这两点的确是很大的挑战,要不请耀东老师也分享一下,你所遇到的核心技术瓶颈是什么呢? 杨耀东:我觉得当前 VLA 训练仍处于割裂状态,大脑和小脑分开训练,很少端到端训的。这不像人类大脑与小脑的双向交互(小脑执行中的反馈会实时作用于大脑),现有双系统架构是训练产物而非生理结构。如何打通端到端训练是关键,若底层策略(如diffusion模型)与上层架构脱节,联调难度大,虽有清华 RDT、PI 等尝试探索端到端架构(PI虽是 frozen 的但具备端到端能力),所以打通大小脑是一个比较重要的问题。 另一个问题是,语言模型通过强化学习在测试时(test time)持续计算优化推理能力(输出行为反哺输入形成语义闭环),但 VLA 目前仅能让大模型生成中间信号(embedding/token/condition)驱动小模型输出动作,缺乏真正的“测试时计算闭环”——动作执行后无法回流至VLM形成迭代优化。 要突破这一点,需借鉴语言模型经验,用端到端架构结合强化学习,赋予 VLA 在动作空间的闭环推理能力。这一技术方向已被关注,但工程化落地(结合高老师提到的数据难题)仍是 VLA 亟待解决的核心课题,否则它可能只是模块拼接产物,难以释放具身智能的真正潜力。第二个问题是,打通训练后如何通过我们在语言模型上已经看到的、利用强化学习的方法显著提升其推理能力。现在的 VLA,它所有推理能力都来自于 VLM,但这远远不够,因为我们知道在语言模型推理能力强的大部分原因是因为它能做 test time compute,在测试时间不停地思考,准确度越来越高,所以在语义空间能形成闭环,即输出的行为能在变成输入到 VLM 去。但对于 VLA 来讲,现在大模型生成一个中间产物,如某种 embedding、token 或 condition,然后到了小模型小脑输出了一个行为就没了,这没办法 test time compute。真正的 test time compute 是一个视觉或指令输入,输出一个 action,这个 action 还得回到 VLA 里去,这样才能形成闭环,加之以测试时间的算力提升,彻底提升整个行为动作空间的泛化性、准确性和鲁棒性等。这背后需要攻克的技术难点是怎么利用端到端架构赋以强化学习训练的知识和 knowhow,复刻出我们在语言模型上已经取得的成功。这一技术方向已被关注,但工程化落地及高老师提到的数据难题,仍是 VLA 亟待解决的核心课题,否则它可能只是模块拼接产物,难以彻底释放智能到具身智能中去。 仉尚航:其实我下一个问题就是关于怎么结合强化学习来提升闭环反馈能力,耀东老师正好先帮我回答了。我们继续请赵老师谈一下你觉得 VLA 的核心瓶颈是什么? 赵行:我刚刚提到的各类 VLA 范式,并联、串联、一段式、中间输出等大多是简单的线性无环图,而我们理想中的 VLA 应让视觉、语言、动作三模态形成闭环,这个耀东老师解释得已经非常清楚了。 另一个可能的挑战是,实际应用部署时,我们不希望整个系统以单一频率运行,这不仅涉及经济成本,也是系统优化层面的难题。从哺乳动物的角度来看,动作控制需要高频运行,实现快速感知反馈,而高层次思维闭环的频率则应更低。从这个第一性原理去思考,应该设计出类似人类的高低频自适应闭环系统,但至今仍是未被攻克的课题。 仉尚航:你说的高频率、低频率,Helix 这个工作是不是这种结合? 赵行:对,我们现在设计出了一种不闭环的架构,比如 Helix 的设计,它的 VLM 是 frozen 的,没有训练就是把 feature 拿出来加上一个 action 的 diffusion policy model,是串联式的,但我觉得可能不是最好的,它需要把动作反馈回来,但一旦反馈回来后,不同频率的两个系统如何实现闭环?我觉得这是个比较大的挑战,那当然希望终局有一个端到端的训练方式,把这种多层次、不同频率的一整个大系统都能训练起来。 **RL 之于 VLA** 仉尚航:系统级的闭环设计确实是很重要的。刚才耀东也提到和强化学习的结合,那 VLA 已有大量的预训练,也体现了一定的泛化能力、推理能力。但刚刚提到的 Reasoning 还需要进一步提升,比如和强化学习的结合,也许是一种不错的思路。先请耀东来补充一下 VLA 和强化学习如何更好地结合? 杨耀东:解决这类问题没有“一招鲜”的方案。从语言模型推理模型的发展来看,无论是 OpenAI 的 o 系列还是 DeepSeek 的 r 系列,背后都是一套完整的工程 pipeline,不是跑一个 RLHF 或 GRPO 就解决的,涉及冷启动、迭代蒸馏、数据制造与合成等多个环节。我们在与灵初的实验室合作中的尝试虽有初步成果,但确实没达到终局。 从数据角度看,相比离散空间问题,连续动作空间的研究难度更大。以 AlphaGo 为例,仅靠 3000 多万条人类动作样本(约16万局游戏)就能解决下棋这类离散控制问题;而 Helix 使用 500 小时数据,折算后达 1 亿 - 5 亿条。离散问题用千万级数据尚可解决,但连续动作空间,尤其涉及灵巧手操作时,数据的质量和多样性会严重影响 VLA的训练与强化效果,而当前大部分的 VLA 其实还在做夹爪。 回顾语言模型发展,早期指令跟踪需百万级数据,如今几万条就能实现不错效果。数据需求会经历从“多”到“少而精”的阶段,往下发展肯定是 less is more,但这个 less 没有 more 的阶段,是没法认知里头的结构的。目前的数据采集多采用监督学习思路,如通过遥操作获取抓取轨迹,虽能用于冷启动,有一个不错的小脑 policy,但和大小脑联动的强化学习自训练范式还不是一回事。 好在我们现在有 Issac Gym、Issac Sim 等提供免费合成数据,可以在虚拟环境中大量训练,结合 sim to real 技术有望缓解数据问题。但如何利用强化学习实现数据自合成、自训练,尤其是在灵巧手应用场景中,目前研究仍较少,挑战巨大。 仉尚航:感谢耀东的分享,其中提到的观点极具启发性——VLA 与强化学习结合时,数据准备不应遵循自监督训练框架,而需采用面向自训练的模式,类似 AlphaGo 之后 AlphaZero 通过自训练提升棋力的路径。作为强化学习领域的专家,能否请高老师分享一下两者如何更好地结合? 高阳:我认为强化学习是 VLA 发展的必由之路。如同大语言模型从预训练起步,经 GPT-1 到 3.5 逐步开展 SFT 微调、RLHF 微调,VLA 发展大概率也会历经这三个阶段。RLHF 对 VLA 作用与单一语言模型相似,可减少幻觉和动作错误。 但目前仍存在许多未解问题。比如在 VLA 的 RLHF 中,如何激发类似 COT 的行为?对机器人来说,怎样的连续动作序列才符合 COT 标准?这些概念尚无明确定义,我们实验室正在探索。 将强化学习应用于实体机器人与在仿真器中有着本质区别。在现实物理世界开展强化学习,面临安全性、数据量等挑战,亟需深入研究解决。一旦突破这些难题,机器人或能在现实世界实现自主训练。 仉尚航:就像高老师说的,RL 与 VLA 结合有多种方式,比如在真机上用在线强化学习做下游任务微调,或结合离线 RL 与模仿学习进行 VLA 预训练。目前这仍处于早期探索阶段,思路多样。赵老师怎么看强化学习与 VLA 的结合?是否有更好的结合方法? 赵行:我来讨论一个大家可能没提及的任务。我们做了很多机器人全身运动的研究,从四足机器狗到双足人形的运动控制,这个领域强化学习已得到验证,比如让机器人跑酷、跳舞、打拳等都能出色完成,这表明强化学习用于训练 low level 的控制是可行的。 再看上层,一般会用到 VLA 模型,它有更多推理步骤。从未来发展看,强化学习和 VLA 模型必然有融合趋势,强化学习训练的模型梯度有机会从控制模型反向传播到上层 VLA 模型。不过,融合的具体细节还需大家进一步探索。 **真实数据、仿真数据还是互联网数据?** 仉尚航:没错,这确实是个很有意思的研究方向。不仅 RL 能助力 VLA,VLA 也能反哺 RL,优化运动控制。刚才大家都提到了数据,我正好也准备了相关问题。就像 π 0.5 和许华哲老师报告中展示的数据金字塔,底层是互联网数据,中层是仿真数据,上层是真机数据,这体现了多源数据训练的有效性。 我想请教各位老师,VLA 训练该用真机数据,还是混合数据?若选择混合,该如何配比?不同训练阶段(预训练、微调、后训练)又该如何选择数据?高老师先谈谈吧。 高阳:我认为数据的多样性最为关键。我们曾在论文《data scaling law in imitation learning》中提出,数据的绝对数量并非核心,多样性才是重中之重。基于此,我对仿真数据是比较悲观的。虽然仿真数据容易大量生成,也能通过域随机化增加随机性,但目前没有仿真器能复刻物理世界的丰富多样性,无论是物体种类还是交互形式。 因此,仿真数据或许可用于粗糙的预训练,过往一些抓取类仿真器和数据集在现实应用中也取得过一定效果。不过,除了简单抓取和局部运动控制,涉及复杂通用操作任务时,仿真器的能力仍远达不到现实世界的复杂度。所以我认为,丰富的互联网图文数据、人类视频数据以及现实场景采集的遥操数据,才应是 VLA 训练的主要数据来源。 仉尚航:我在具身智能大会听到你的报告也专门介绍了如何更好地利用互联网数据,要不再给大家介绍一下? 高阳:千寻智能投入大量精力探索如何利用互联网数据优化 VLA 模型,其中代表性工作之一是提出 Any-point Trajectory Modeling(ATM)。我们从互联网人类活动视频中提取关键点运动信息,让模型预测这些关键点轨迹,以此学习人类行为模式。通过对预训练后的模型进行微调,其泛化能力显著提升,尤其在场景适配和物体类型识别方面表现出色。互联网数据丰富多样,我们觉得这一方向极具潜力,还有大量数据尚未被充分挖掘和利用。 仉尚航:非常赞同,数据和模型是相辅相成的。若想更好地利用低成本的互联网数据,对模型设计的要求会更高;而使用高成本的真机数据时,模型设计或许可以更简单直接。关于数据方面,高老师提到仿真数据因不够真实,对训练的帮助有限。想问问另外两位老师,对于 VLA 的数据,尤其是仿真数据,你们是同意这一观点,还是有不同的看法呢? 杨耀东:我可以补充一下。首先我也认可互联网数据的重要性,但它存在信噪比低的问题,就像金融数据,看似丰富却难以筛选有效信息。互联网数据虽有人的行为轨迹和操作视频,但对不同任务场景的适用性差异很大。比如专注夹爪(Gripper)操作研究,互联网数据几乎派不上用场,因为视频中的人类动作难以直接迁移到机械末端执行器,即便迁移到上肢部位,对实际操作帮助也有限。在灵初智能的实践中发现,若要实现灵巧手的精细化端到端操作,互联网数据作用不大,反而是外骨骼设备采集的精准数据,对 sim to real 和后训练 VLA 而言,更能有效提升性能。 这一认知与传统学术研究观点不同。通常认为数据多样性越高越好,论文常展示模型在跨实体、跨任务场景下的表现,但这里存在一个误区:过多无关数据会稀释关键信息,导致模型策略性能下降。虽然通用人工智能(AGI)需要多元数据融合来提升性能,但毕竟现在通用智能还比较远,具身智能就更渺小了,而在具体任务的场景里,这些更高维度、更广域的数据反而是有害的,这是我们在实践中得出的经验。 仉尚航:好,耀东这边关于互联网数据提出了一些不同的想法,不知道高阳老师有没有想补充或者讨论的? 高阳:我非常同意,其实互联网上数据我们统计下来可能只有 1% 的数据是有用的,大量数据都是无效的,这就需要大量的数据清洗工作。只有捕捉到人手操作物体,以及物体间交互关系的视频数据才具备价值。这和大语言模型不同,大语言模型虽也需清洗数据,但即便不清洗,也能训练出尚可的模型;而互联网视频数据必须经过严格、大量的清洗,才能用于训练 。 仉尚航:是的,互联网数据容易获取,是个大宝库,但得想办法挖掘其中有价值的部分。关于 VLA 训练中互联网数据和仿真数据这块,真机数据的价值是毋庸置疑的。赵老师对这方面有什么想法呢?是和刚才老师们观点相同,还是有不同之处? 赵行:我最初和高阳老师观点相似,对仿真数据持悲观态度。因为构建完全真实的仿真环境太难,不仅要视觉真实,还得实现几何、物理和行为真实,sim to real gap 会巨大。但后来发现,计算机视觉领域的可微分渲染技术(如 3D 高斯 NERF)能缩小这一差距,主要解决物体纹理和几何真实性问题。 在我看来,仿真数据的作用是放大真实数据。以我们在星海图的工作为例,通过“real to sim to real”闭环链路,先拍摄机器人作业场景视频,再进行几何重建、新视角渲染,拆解重组场景完成数据增广。这不是凭空创造数据,而是基于现有数据拓展。如今视频生成模型越来越强大,甚至能仅凭一条拍摄数据重建场景,这是个不错的方向。 不过,这条技术路线非常依赖真实数据,视频生成模型还无法理解物理几何规律,不能替代物理仿真器。目前可行的技术路线,是通过半重建、半生成的方式将现实映射到虚拟世界,实现数字孪生和数据放大,再与真实数据联合训练。但仿真终究只是辅助,真实世界采集的数据才是关键。 仉尚航:是的,我印象深刻。去年8月世界机器人大会,我和高继扬老师一同参加论坛,当时他兴奋地跟我提及星海图即将发布 Real2Sim2Real(从现实到仿真再到现实)相关成果。正如你所说,若仿真数据足够真实,其价值会显著提升,像 3D 高斯这类技术助力重建,让仿真更逼近现实。 但我一直在思考物理特性模拟的问题。3D 高斯等技术或许能在外观层面高度还原,可物体的物理规律,诸如重力、摩擦力、纹理触感,以及材质重量、表面纹理细节等,要实现高度逼真模拟,似乎还有很长的路要走。所以我想请教一下,仿真数据若要更具价值,是必须全方位接近真实,包括这些物理特性,还是仅外观接近就足够了呢? 赵行:对,就像刚才提到的 Real2Sim2Real 技术以及联合训练,更多是解决泛化性这个宽泛概念里的具体问题。比如在 Sim2Real Gap 中,包含视觉纹理、几何、物理动力学以及行为等方面的差距,目前这些技术只是尽可能地缩小其中视觉泛化性方面的差距,对于物理和行为交互等方面的泛化性问题,我们还需要一种技术来攻克后面这些Sim2Real Gap。 **如何提高泛化性?** 仉尚航:好,我们接着 Sim2Real(从仿真到现实)以及泛化性的问题继续探讨。之前我们讨论过 VLA 的推理能力,而泛化能力也很重要,各位老师在报告中也常提及。那么,该如何进一步提升现有 VLA 的泛化能力呢?这其中包括跨本体、跨场景、跨任务、跨物体等方面的泛化能力。想请老师们给出一些建议,高老师能否先说说呢? 高阳:我认为就 VLA 的泛化能力而言,最简单直接的方式是利用大量互联网的视觉语言数据进行联合训练。比如加入各类不同的相关数据进行训练,还可以引入视频,并使用辅助的损失函数。 提升泛化能力方面,无论是大语言模型还是视觉语言模型,都没有算法上的奇迹。主要是通过各种方式生成大量数据,这些数据一部分来自真实世界,一部分是通过仿真方法得到的。当模型接触到丰富多样的数据后,就能自然地学会避免神经网络中的一些捷径,从而泛化到新的场景。对于 VLA 来说,在这方面也并无太大不同。 杨耀东:我觉得有个角度值得思考,即把 VLA 当作大模型来拓展其泛化能力。从数据、模型架构和训练角度来看,刚才提到数据要多样,模型架构可能改变,训练要增加强化学习、端到端等。在此基础上,或许需要跳出现有框架思考下一代技术。 比如在大语言模型方面,训练大模型很困难,而人类的强大在于能不断在线自适应学习新技能。这对大语言模型意味着测试时的计算、训练或对齐,即在不动或只动一点权重的前提下,快速适应新结构、任务和物体。这在小脑方面尤其重要,因为人类小脑的可塑性很强,小孩的灵巧操作能力,比如13、14个月大的孩子看几次示范就能学会拧发条。 目前在纯语言大模型上已看到一些好迹象,如 John Schulman 提到,模型训练到一定程度后,发现俄语中的一个错误,他用 20 条对应的英语数据调整后就修复了错误。所以我们要追寻一种下一代的范式,即无需大动干戈就能快速学会新能力的方式,也就是研究神经网络的可塑性,这可能需要算法上的革命,像现在一些 TTT 范式就值得关注。 另外,我们还需突破现有“大脑加小脑”的大模型认知局限,这种认知较为片面武断,或许是出于商业化或面向大众、投资人的考虑,便于大家理解“大脑小脑”概念。但人类生理机制复杂,以呼吸和心跳为例,按“大脑小脑”分析本应归属小脑,但实际由脑干控制。 目前的 VLA,无论是 Helix 还是 π,都缺失“脑干”这样的结构。所以,对架构进行创新至关重要,这可能是实现强大泛化能力、推动 VLA 向下一阶段规模化发展的关键。当然,当下也需做好数据优化、强化训练、实现具身认知等工作,但要实现真正的泛化,还需付出更多努力。 赵行:我认为未来机器人会像地球生物一样形态多样。大概率不需要单一的大脑或 VLA 模型,耀东老师提到的后训练或 test time training 范式更适合具身智能。机器人各有独特本体和作业空间,不像自动驾驶车追求通用,比如亚马逊最近展示的仓库机器人,用带触觉的双面履带夹爪,减少对视觉的依赖,特定任务效率更高。 但我们更需要一套完善工具,包含预训练 checkpoint、后训练或 test time training 工具,能针对具体场景采集少量数据完成适配,最后去把这个问题给解决到 99.9% 的成功率。我们既要重视预训练数据采集,也要关注后训练范式发展,甚至可以在其中融入机器人本体联合优化,实现策略训练与本体参数调整同步进行。最终目标是让各类机器人如同生物多样性般,在不同场景高效作业。 仉尚航:赵老师提到,提升泛化性不应局限于单一模型,而需要算法、数据与本体设计协同的整体系统或工具。观察到星海图与 Physical Intelligence 的合作,他们的论文也涉及用你们的本体及硬件调整,这让我思考:VLA是否需要特定构型配合?是否并非所有机器人构型都适合 VLA 模型,若想增强其泛化能力,或许需要针对性的构型设计。比如耀东老师提到的灵巧手自由度高,增加了 VLA 实现的复杂度,那是否采用三指夹爪反而更利于完成泛化任务? 总结一下,我想和老师们探讨:VLA与本体构型设计存在怎样的关联?为了让 VLA 更准确、更具泛化性,是否需要设计特定构型或构型系列?我们对国内多种机器人做过实验,发现了这一现象,也希望听听各位在产业界有丰富经验、参与本体设计的老师的看法。 高阳:这个问题很有意思。理论上,VLA 模型和机器人本体没有必然绑定,不同手臂、手部数量的机器人都能执行任务。但首先要承认,硬件存在固有局限,VLA 无法突破这些物理限制,比如两只手就操作不了专为人类五指设计的剪刀。 其次,若 VLA 能力足够强,就能充分发挥每个本体的硬件上限。最后,关于本体数量,我认为未来可能只需少量通用本体。为每个本体单独匹配 VLA,从商业和构建成本上看都过高。即使人类作为强大的 VLA,切换操作不同本体也需大量练习,其他机器人切换本体同样会产生高额成本。所以,我倾向于少量通用构型的机器人更可能占据主导,它们能降低硬件、软件及算法开发的综合成本,还能胜任各类任务。 千寻在设计本体时,目标是让机器人能完成世界上90% - 95%的任务,这样才能覆盖成本、广泛应用。我们的机器人采用全身力控设计,各关节灵活,力控功能对于机器人与现实世界交互至关重要,就像学术界常用的 Frank 力控机械臂。为平衡初代产品能力,我们选择轮式底盘而非双足形态,因为轮式底盘通过性好、占地小,不易受空间限制,这是我们的底层逻辑。 仉尚航:力控确实非常重要。关于本体构型设计和 VLA 模型的关系,耀东老师有什么想讨论的呢?我们其实很关注灵初,最近也多谢耀东老师的支持,陈源培在和我们合作研发关于灵初的手和臂做收银任务,也预期能在智源大会上一起展示。 杨耀东:我不算典型的具身智能研究者,就是懂些灵巧操作。从 2022 年做双手灵巧操作的实践来看,这是个极具挑战性的问题。一方面,它涉及高自由度控制;另一方面,传统模仿学习难以解决,互联网数据也无法直接应用,因此我们从一开始就选择了强化学习路线。实践证明,强化学习在双手配合、操作任务等方面效果显著,2022 年我们还实现了双手高速抛接。 这段经历让我认识到,很难有通用模型能解决双手灵巧操作问题,甚至要设计出通用 VLA 来彻底解决双手操作也非常困难。人的大脑都无法将右手经验直接应用到左手,在模型参数层面实现技能和轨迹迁移更是难上加难,后训练成本极高,不如针对特定硬件架构,用垂域数据和训练方法定制模型。 所以在灵初的研究中,我们没有采用端到端大一统模型,而是自下而上,基于硬件设计外骨骼采集设备,针对超时打包、扫码补货等特定场景采集真人数据训练。结合 VLM 的常识和物理 grounding 能力,在这些场景中获得了比传统机器人更强的泛化能力,具备一定商业化潜力,但距离实现人类 95% 的日常操作仍有很大差距。 从宏观角度看,如今大家都在讨论大模型 Agent。Sam Altman 的说法是,Agent 只要能完成人类 3% 的任务,AGI 就算实现,因为乘上人类的 GDP 是个巨大的数字。但目前具身智能离这个目标还很远,能完成人类 0.3% 的任务就已十分了不起。这需要产学研深度融合,探索各类应用场景,像高老师、赵老师等众多科研人员,包括智源开展的 RoboMIND 项目,都非常有意义,若能成功,将为国家乃至人类带来巨大贡献。 仉尚航:是的,从数据到模型到硬件本体到系统,其实都需要联动以及我们多方结合去努力,甚至最终形成一个生态。赵老师有什么可以分享的吗? 赵行:在这个问题上,我们起初就有深入思考。星海图最早提出“智能定义本体”,这并不完整,这里的“智能”涵盖智能模型算法、数据采集难度以及可解决问题的数量。正如高老师所说,能解决 90% - 95% 的任务,这些因素共同决定合适的本体形态。所以第一阶段,我们选择轮式底盘加双臂夹爪的机器人形态,它便于智能模型控制、数据采集,也能处理不少任务,后续再逐步添加灵巧手等复杂部件。 需要说明的是,我们认为未来机器人生态会丰富多样。但在 ToC 端,面向家庭消费者,大概率会出现通用人形机器人,因为人形是人类世界的“最大公约数”,能解决更多问题;而在 ToB 端,商业和工业场景中,预计会有几种主流形态的机器人,针对具体应用场景,通过后训练、test time training,或本体与任务协同设计,进行手臂加长、轮子加大等细化改造。这就是我们整体的思路。 **长程任务与商业落地** 仉尚航:最后 20 分钟有一个我自己非常关注的问题,就是关于长程任务。我们通常用 VLM 拆解长程任务为原子任务,再由 VLA 执行。但 VLA 只能做原子任务吗?它能否直接完成长程任务?目前相关研究很少,VLA 大多仍在执行短程任务。我想请教大家,VLA 是否有潜力独立完成长程任务?若有,我们是否该朝此方向探索?如果要实现,该怎么做,才能避免先由 VLM 拆解、再让 VLA 执行短程任务的模式? 高阳:我认为这并非最关键、最急需解决的问题。若 VLA 能完成大量短程任务,那搭配上层任务调度器,就能解决现实中多数问题。届时,主要挑战在于调度器与 VLA 的协同。直接用 GPT 等做调度器可能效果欠佳,因其不了解 VLA 的能力边界,但可通过少量 prompt 使其掌握下层的能力边界。虽然这种任务拆解方式并非最优,却足以应对90% - 95%的任务。所以,这个问题有研究价值,但建议先搭建好基础框架,再深入探索会更有意义。 仉尚航:明白,高老师认为这不是我们特别紧急要解决的第一个优先级,那耀东觉得 VLA 是否需要尽量去解决长程任务?还是也像高老师这样觉得说其实配合一个大脑模型做拆解就可以了。 杨耀东:我认为这是个很迫切的任务。在组建灵初实验室时,我邀请了北大专门做推理模型 VLA 的梁一韬老师。从 Nvidia 的话语体系看,第一代具身智能是 Minecraft agent,虽操作鼠标键盘的自由度不高,但开放环境下任务复杂。一年多前,通过语言智能体,在 Minecraft 上的 VLA 运用 self reflection(自我反思)、correction(修正)、replanning(重新规划)等技术,让其玩三四个小时不犯错,完成有稀疏奖励且需使用多种工具的任务已没问题。 与机器人操作相比,很多机器人操作视频时长大概 10 到 15 秒。而像超市补货这类复杂任务,篮子里可能有二三十个物体、几千个 SKU(库存保有单位),操作过程远超 10 到 15 秒,这对现有 VLA 是很大挑战,若不能自我纠错和重新规划,任务成功率会显著降低。 在和灵初开发大脑和小脑时,VLA 的推理能力优先级很高。最近做了个灵巧手打麻将的 demo,一镜到底,机械臂不仅要计算出牌,还要考虑各种原子动作,如牌的抓取方式等。仅靠 VLM 或强推理模型,没有端到端且具备embody COT(具身思维链)能力的 VLA 是解决不了问题的。打麻将是这样,补货、扫码打包、物料分拣等场景也都需要这种能力。 仉尚航:就是又回到咱们刚才说的闭环了,要是 VLA 能同时具备记忆、未来预测反馈闭环,进而完成超长任务,确实很有价值。赵老师,你觉得近期的 VLA 研究是否要聚焦于这类长程任务?如果需要,该如何推进?高老师和耀东老师提出了不同思路,你怎么看? 赵行:在我们的研究中,相对更关注动作能力本身。毕竟长程推理较难定义,而语言和视觉的定义相对清晰。我们见过不少视觉语言的 reasoning benchmark,但还没有视觉语言动作的 benchmark,这就急需学术界共同去定义并形式化这个问题,然后全力研究。 在机器人任务里存在一个大坑。比如做研究时,想让机器人做咖啡,那为何非要用VLA模型呢?为什么不自己写个状态机,训练一些动作再串联起来解决问题呢?作为评审时,也会问写论文的人,为什么要用VLA来解决问题,毕竟现有的状态机写100条规则就能处理所有情况。 所以,VLA 领域急缺一个好的推理评价体系,让我们清楚 VLA 的长程任务是什么,并且在长程任务中,清楚是哪几步因为推理失败而失效,而不只是因为动作执行、自适应控制或恢复等能力不足而失败。目前对于真正的机器人 VLA 推理模型还没有一个确定的结论,这点很重要。 仉尚航:对,赵老师也分享了我们目前为止没有讨论到的层面,就是如何定义和评测推理能力。 赵行:对,现在大家觉得长程只是时间长,但我们还得从任务的复杂度以及所需的逻辑推理能力的复杂度这些角度来看问题,我觉得会更好。 仉尚航:定义、评价、评测的确重要。目前为止我们已经跟大家讨论了关于 VLA 模型的架构设计、数据、训练策略,包括 RL 等,但还没讨论到的问题就是它的输出,这也是直播观众们比较感兴趣的问题。 目前主流的 VLA 输出范式有四种,分别是自回归的 Next Action Prediction(OpenVLA,FAST),Diffusion 或者 Flow Match Modeling(Pi0,RDT-1B),和最简单的基于回归监督的(RoboMamba,RoboFlamingo),同时利用自回归和 Diffusion 进行鲁棒 Action 输出(HybridVLA),大家如何看待这几种输出范式的发展呢? 高阳:从推理实时性角度看,我认为 Diffusion 和 Flow Matching 不可或缺,否则难以保证实时性。至于预训练是否采用 Next Token Prediction,这取决于技术发展,特别是能否提升 Flow Matching 和 Diffusion 的训练速度,这些都有待进一步研究探索。 杨耀东:我们认为 tokenization 至关重要,因为我们希望探索具身思维链(embodied COT)和测试时计算(test time compute)的实现方式。若要以此为基础,无法将动作输出转化为模型输入,就无法进行 test time compute。 因此,我们深入研究了多种 action tokenization 形式,这或许是短期内将大模型成熟技术范式最快迁移到 VLA 训练中的方法,能快速把大模型的经验应用到 VLA 上。不过,其中存在诸多工程问题,特别是 tokenization 的形式和表征影响很大,而且最大的弊端是速度问题。 这很考验工程设计,我们可以通过分块(chunking)方法规避,也能探索 hybrid 混合方法。目前来看,自回归形式依然关键,因为想赋予模型推理能力,从设计角度,diffusion 这类方法还未显现出打造强推理模型的明显趋势。 仉尚航:那你会认为 Hybrid(混合)的结构可能是近期比较 Promising(有潜力的)的一种方式吗? 杨耀东:可能是的,我们从灵初这边发布的 VLA 角度来讲,还是做自回归形式,主要目的是能让它做 test time compute,这个是我们比较关注的点。 仉尚航:大家关注的这个侧重点也不同,赵老师对 VLA 的输出范式这块有什么想法呢? 赵行:当下 diffusion model 热度很高,我对其原理和方法也有不少研究。虽然扩散模型在文生图、文生视频领域展现出强大能力,但尚未证明自身在预训练,尤其是多模态预训练方面的价值。现有的文生图或文生视频模型,大多使用固定的文本编码器提取特征,将其作为条件进行从噪声到图像、视频的生成,本质上更多是训练一个较大的解码器,始终未能证明可用于多模态或跨模态混合预训练。 反观下一个token预测(next token prediction)方法,在 VLM 的研究中,许多工作将图像切分 patch,经线性投影后放入大的 Transformer,用该方法训练能取得良好效果。由此可见,至少目前来看,next token prediction 在预训练方面的可靠性更高。因此,我更倾向于认为自回归方式在当下是更有潜力的研究路线。 仉尚航:好,最后一个问题相信也是大家非常感兴趣的具身智能的落地场景。很多投资人、老师们都在讨论具身智能第一步能落地的场景是什么?各位老师在产学研结合上做得非常出色,对于产业也有很好的观察,所以想请问一下大家比较希望具身智能先在哪个场景下面落地?是工业、家庭、医疗还是其他? 高阳:我认为在落地应用方面,工业场景最容易实现。尽管 VLA 前景广阔,但目前其能力尚处初级阶段,现阶段适合在需求最迫切的场景落地。 从传统机器人四大家族的情况来看,工业生产是对机器人需求最旺盛的行业。例如汽车产业链,大部分总装线已实现高度机器人自动化,工业客户清楚机器人能带来的价值。相比之下,商业 B 端客户过去很少使用机器人,不太了解机器人应用的意义和预期效果,较难接受。而且工业场景相对简单,所以无论是从场景复杂度,还是客户使用经验来看,工业场景都是 VLA 最先落地的选择。 仉尚航:对,我和高阳老师、赵行老师比较相同的点是之前都做过自动驾驶,和车厂本来就有合作,所以对汽车产业也非常关注。那耀东老师觉得哪个落地场景比较 Promising 呢? 杨耀东:这个问题其实比较难,因为我们聚焦灵巧手研发,不涉及人形机器人下半身问题,在灵巧操作领域,类似莫拉维克悖论,看似简单的任务(如用螺丝枪打螺丝),用灵巧手实现却很难,从泛化性、准确性等维度看,现有技术都难以完全模拟人类操作,所以工业总装线上虽有大量人工操作,但机器人替代并非易事,很多东西需要去试。 今年从整个产业上来讲,国内目前约 50 - 100 家具身智能公司,去年投资额约 100 亿,现阶段需要各公司多尝试不同场景,探寻能提升生产力、产量大、盈利且有 sweet point 的场景,一方面真的能提升生产力,一方面产量又很大,一方面还能挣钱,真能符合这三个圈的并集的技能集,我认为不会很多,不太像是短时间内我们突然能够海量生产、广而告之,然后疯狂往外扑的局面。 从工业及 ToB、ToC 角度分析,工业场景虽适合机器人应用,但工业机器人年产量仅 60 万台,产量有限,和预想的差距太大;ToC 领域,人形机器人虽有前景,但实际应用功能不明确,现阶段难以落地;还有 ToBC 模式,即机器人卖给B端用于C端服务(如迎宾、倒咖啡),以及文娱类(扭秧歌、阅兵机器人)等新场景或许有发展空间,如同无人机用于烟花表演。当前最大挑战在于机器人产量少,选择应用场景时需考量规模和影响力,过小的场景即便能做也缺乏商业价值,这是我的一些思考。 仉尚航:是的,现在还需要耐心,不同公司探索不同场景,大家把整个生态做起来也还是蛮好的,可以不用拘泥于一格。那赵老师对落地场景有什么看法呢? 赵行:每个做具身智能的公司都会深入思考过这个问题,我们的结论是,这一代通用 AI 机器人不应与传统机器人或设备竞争,而要开辟新赛道。传统机器人节拍高、精度高,新一代通用 AI 机器人应避开高精度、高节拍任务,主攻精度要求不高但需泛化能力的任务,这类任务在工厂里很常见,比如处理形状不规则、位置不定甚至柔性物体的低节拍任务,现有技术都可以解决。 然后我们认为更大机会在商业领域。商业场景中的任务同样对精度和节拍要求不高,而且在这些场景里,机器人不仅能发挥实用作业价值,还能提供情绪价值,大概八成实用价值,两到三成情绪价值 ,这样的场景是很好的切入点。 仉尚航:感谢分享,各位老师在落地实践与场景探索方面见解深刻。今天交流了所有预设问题,感谢三位老师百忙中倾囊相授,让我收获颇丰。相信观众通过这场圆桌论坛,在科研、产业及落地应用方面均能有所启发。平时报告通常仅 30 分钟,两小时深度交流尤为珍贵。期待未来看到老师们更多精彩成果,也盼望与各位加强交流、深化合作。今天的交流到此结束,谢谢大家! 更多具身智能故事,欢迎添加雷峰网作者anna042023交流。雷峰网

36氪捷德集团旗下租赁实体确认10架空客H175直升机订单

36氪捷德集团旗下租赁实体确认10架空客H175直升机订单都柏林当地时间6月2日,捷德集团(GDAT Group)通过旗下租赁实体GDHF宣布增持优质航空资产,将与空中客车直升机此前签订的10架H175超中型直升机选购订单确认为确定订单。至此,捷德集团H175直升机确定订单总量增至20架,其中首架H175直升机已于2024年12月交付。(界面)

恒通国际创新园C9b。 这是一个由设计大师精心规划过的办公园区,也是旅游平台马蜂窝的全球总部。自从十年前搬到这里,作为创始人和CEO,陈罡总是习惯地向外人介绍这里的一些细节,“你看那个门口的装置艺术,我不知道XX有没有跟你说过,那算是我们公司的一种文化象征吧”。 热爱背包旅行和摄影的陈罡,在互联网尚未进入移动时代,就曾做了一个简约的旅行社区网站。口碑相传之下积累到了十万注册用户,于是他和有着相同爱好的吕刚,从门户网站出走创业。一晃十五年,“蚂蜂窝”变成了“马蜂窝”,公司跨过了移动互联网时代,而陈罡正面临着他人生第三个机遇——AI时代。 如今的他,对AI侃侃而谈,自有一番商业逻辑。“互联网新的活儿没有了”,“(面对AI)整个游戏规则全变了,某种层面上讲就是把桌子给掀了”。对于流量、对于UGC(用户生成内容)、对于OTA(在线旅游)、对于竞争,他统统不在乎。“你还是用移动互联网的逻辑去看行业”,他告诉雷峰网,随着时代的切换,要用更AI的技术、框架和思路去做业务。 “今天的AI就是2012年的移动互联网”,陈罡的潜台词是,一切刚刚开始。 ### 从内容走向服务 “翻遍100篇小红书,凑不出3天行程。” lulu在小红书上发帖称,怀念以前马蜂窝的旅游博主,都是真实的游记分享,详细到出机场的路线,到哪个景点怎么坐车,玩几天路线怎么安排,怎么不会踩坑等等。 最多发文一千字的小红书无法满足深度阅读的需求,同时网红滤镜下真假难辨的打卡内容也是用户的痛点。与lulu有类似经历的网友纷纷发出感叹,“曾经马蜂窝的博主们,为什么都销声匿迹了?” 陈罡告诉雷峰网,攻略的实质是内容,优质的内容永远都缺,但今天面临的问题是信息过载且良莠不齐。社交媒体平台上推送的内容,看似千人千面,但广告的占比很大,“你说50%都是保守的”。 为了验证这个结论,他打开手机滑动屏幕。“我看这个名字就觉得不是一个简单的用户。”他又指了指屏幕说,“你看这个发出来的内容就是遭恨的,大概率是养号的。” 顺应碎片化消费需求,马蜂窝也在产品形态上支持过短内容、短视频,甚至是直播,“但我们的底层逻辑是鼓励旅行者的真实分享”,陈罡说,“我觉得攻略的形态和产品都会发生变化,就像我们曾经从最早的PDF文件,到后来的结构化数据,攻略这条脉络就是这么逐步发展过来的”。 对于下一种形态,马蜂窝给出的答案是“AI路书”。近日,马蜂窝App上线了这个功能,入口就在发现页的正中央,但需要邀请码才能参与内测,而且只能生成一次。这个功能集合了该公司自研的AI旅行助手“AI小蚂”,后者全量接入DeepSeek大模型和自研的垂直精调模型,数据来自于平台过去十多年的旅行内容。  ###### 雷峰网通过“AI路书”功能生成了一份法国旅行指南 输入需求后,十多分钟后用户会得到一份涵盖旅游人流量评估、签证申请指南、行李打包建议和当地实用语言等全面的电子路书。与马蜂窝社区上有着用户个人旅行情感和体验的UGC内容不同,这份路书更像是一份综合了全部旅行信息的在线版“孤独星球”,后者是一套知名的旅行手册。 将信息整合成旅行指南并不是新事物。2013年,穷游网就曾上线行程助手模块,后发展成独立应用App。对此,陈罡告诉雷峰网,“以前是油车,现在是电车,都是四个轱辘、都在那跑,内部驱动是完全不一样的。”在他看来,过去的模式是通过关联关系对信息做的筛选,使用AI则是一种对接下来的预测。 这种预测实际上是一种个性化。有别于移动互联网时代的用户生产内容,陈罡认为个性化才是AI时代适配用户的旅行解决方案,并且这个攻略是可以ToDo(执行)的。 尽管同样提供优质的内容,但马蜂窝的计划似乎与lulu的期待并不一致。陈罡告诉雷峰网:“我只看别人的内容,在别人内容里去找线索、找信息,(但)它不是我的”。马蜂窝的定位是中国最大的旅游社区,让爱旅游的人可以在上面分享,但在AI时代,要从内容逻辑,走向服务逻辑。 2025年1月,马蜂窝联合贵州省文旅厅、黔西南文旅局、雷山县,推出了“AI游贵州”“AI游黔西南”“AI游西江”覆盖省市区三级的AI助手,并在上线后一个月接入DeepSeek大模型。以“AI游西江”为例,用户除了可以与AI旅行助手对话解答问题,还可以接收官方旅游资讯,至于酒店住宿、景区直通车等项目则会跳转到对应的其他小程序。 ### AI要成为“主菜” AI正在重构这家公司,起点是创始人的思维方式。 访谈的会议室布满了“旅行”的痕迹。比起个人办公室,他更常在这里会客和开会。在等待的过程中,写满上个会讨论内容的白板被人擦拭干净。 一切留给陈罡自己来讲述。他告诉雷峰网,两个月前坐在同样位子上的是一位清华大学研究智能建筑方向的院长。这位院长在这里演示如何利用AI和3D打印建造“房子”。面对AI带来的高效模式,或许从建筑师到建筑工人都会瑟瑟发抖。这是因为一部分人会认为改变世界的全新机会到了,另一部分人会担心(工作)朝不保夕。 显然,他不希望马蜂窝“朝不保夕”。他说:“我们要把移动互联网换成AI,这就是马蜂窝在走的路径”。 2022年年中,马蜂窝开始研发AI技术的应用。半年后,一个“文生图”功能落地。陈罡用这个功能合成了一张自己和埃及金字塔的合影。尽管放在今天看来并不精致,但在那个时间点,其还原的真实度还是可以令用户感到惊艳。彼时,人们利用Midjourney等AIGC工具创作的成果更多是展现艺术性和虚拟幻想,尚未与现实连接。  ###### 陈罡使用自研的文生图功能生成与金字塔合影。图片来源:受访者提供 为了让尚未从疫情中走出的用户,能够与旅行产生情感的链接,这个功能计划作为一个惊喜,在春节期间的版本更新中推出。然而,就在全部准备就绪、即将上线之时,陈罡决定“把它废掉”。下决定并不容易,内部有很多不理解的声音,这需要管理者的勇气。 “当时内部很多同事都为之付出了辛苦,还做了一些加班”,他说,“可是我觉得我们不应该这么用AI,不应该把它当做一个小菜,而是应该把它当做一个主菜。” 于是,马蜂窝开启新的研发周期。在尝试过通义千问、月之暗面等国内外公司不同大模型技术后,马蜂窝找到了技术的路径方向。一方面,与第三方大模型公司智谱达成深度合作,基于后者的技术进行模型研发,另一方面也在推进自研的模型解决方案。 内部技术不断迭代。2024年6月,公司内做了一次内部盲测,通过向不同的AI大模型提问,观察返回内容的完整度、准确性和时效性等几个维度,对结果评分。满分为10分,分数越高说明大模型的推理效果越好。 “我们大概在6.4左右”,陈罡回忆,“我们输出的结果优势还没那么强,因为我们也在摸索。” 随着研发的深入,马蜂窝发现基于场景优化的垂直模型,无论从开发效率,还是使用成本,都比使用通用大模型的效果要好。于是,马蜂窝加大了自研的投入。2025年春节发布“AI游贵州”时,马蜂窝开始引入思维链技术。与通用大模型需要解决多场景不同,专注于旅游垂直领域的马蜂窝在解决特定需求上已经开始出现差异化优势。 此时,市场上也热闹起来。豆包等AI工具开始寻求场景化落地,旅游行业成为一个重要方向,而飞猪、携程等OTA玩家也纷纷下场推出行业垂直大模型,将AI与产品结合打造助手类工具。飞猪前总裁李少华创立视旅科技,通过大模型重回市场,并完成超亿元的A轮融资。 陈罡并不担心,原因是他近期在迪拜的亲身体验。在占地相当于200个足球场大小的迪拜购物中心,想要知道在哪里可以打车并不容易。陈罡在这里测试了多家公司的产品,他发现其竞争对手的解决方案并不能满足用户的需求,“给出的都是正确的废话”,而马蜂窝的模型在“消除幻觉”的基础上,能够给出可以落地执行的方案。 2025年5月,马蜂窝发布了自己的“精调垂直模型”。陈罡评价,“相当于你在汽车时代有了自己的发动机技术,而不是套个壳儿在用”。“马蜂窝技术”公众号发布文章称,其自研大模型已经较好地解决了履行规划中精准捕捉个性化需求、智能化解时间窗约束、精细化预算管理、智能生成最优行程等关键问题。  ###### 马蜂窝拥有丰富的旅游相关数据。图片来源:公众号“马蜂窝技术” 尽管上述“AI路书”产品目前仍在内测阶段,尚未实现完整的商业化闭环,但陈罡相信,凭借马蜂窝的积累,足以应对未来两三年内行业巨大的变化,并不用畏惧当前高热度、高流量的平台型的竞争者。 “如果对手今天发了一个比较牛的产品,你也别过度焦虑,因为这个仗才刚刚开始。” ### 融资之下合作更紧密 若论面对至暗时刻,中国互联网发展史中,如此多戏剧性事件集中在一家公司身上也是罕见。 2018年,作为行业头部玩家,马蜂窝品牌重塑,却陆续陷入酒店预订乌龙、数据刷单造假、多次裁员风波、世界杯洗脑广告传播等多个事件中,同时连续五年GMV翻倍增长、频频对外喊话希望一到两年完成IPO(首次公开募股)之余,其又拿到了腾讯领投的一笔成立以来的最大融资。 热闹之下,马蜂窝急速前行,公司开始大规模扩张,四处挖人空降。这也导致业务反复调整,新老员工矛盾不断激化。然而,就在陈罡意识到问题所在之时,整个旅游行业都不得不面临行业黑天鹅事件,新冠疫情让行业陷入停滞,2020年中国旅游市场呈现“断崖式”下降。 经历过2003年非典的陈罡当时并没有意识到这波疫情会持续三年,“我们原本以为到5月会结束”。于是,面对创业以来最大的变数,2020年6月,一场决定今天马蜂窝走向的高管会议召开了。在这场会上,马蜂窝讨论了不得不长期面对的现状,最终决定通过深耕产业度过至暗时刻。 2020年底,马蜂窝推出了系统化内容的攻略产品“北极星攻略”。2021年又针对本地游、短途游推出了本地玩乐社区品牌“周末请上车”。在这三年,马蜂窝还做了很多尝试,包括小车小团、游云SaaS系统,加上2022年开始的AI投入,就是马蜂窝经历至暗时刻后两条长期持续深耕的主线。 “只要大家还有钱有闲,就一定会去旅游,而且我们预见旅行者的消费需求在提升,追求独特体验和情绪价值。”陈罡告诉雷峰网,疫情后报复性消费浪潮结束后,消费进入新的拐点,中国旅游的消费结构、需求都在发生变化,当前行业的问题是可消费的产品和服务与有消费能力中国老百姓的需求不匹配。 陈罡向雷峰网展示了一段视频,是一个年轻女生在溶洞中探险的过程。这是和贵州当地合作的试点项目,整个游玩体验大概五个小时,会有专门的户外领队带领体验,价格卖到1280元,在刚刚过去的2025年五一期间一票难求。这些游客主要来自北上广等一线城市,若包含交通食宿,人均花费可达数千元。  ###### 马蜂窝和贵州合作的溶洞探险项目。图片来源:受访者提供 对于为什么要有这样的项目,他说,马蜂窝需要打个样,给到地方政府和产业上下游更多参考。但可见的是,马蜂窝与陈罡的老家贵州捆绑的日益深厚。2023年2月,马蜂窝拿到一笔由贵州省创新赋能大数据投资基金、贵阳创投、贵阳观山湖现代服务业投资基金等机构的联合投资。不过,具体金额和方式尚未对外公布。 从上述贵州溶洞项目来看,马蜂窝通过内部数据完成选址,实地考察决定开发,并与当地政府合作成立合资主体,推动当地合作伙伴完成日常运营。马蜂窝还引入专业机构,对当地村民进行培训,解决当地就业,同时赋能当地线上营销能力,利用马蜂窝的交易平台能力实现库存和订单管理。陈罡告诉雷峰网,“马蜂窝以平台的方式在投入”。 2025年1月初,贵州省人民政府办公厅发布《贵州省促进行业大模型发展行动方案》,计划重点在酱酒、化工、煤矿、旅游、医疗、广电等行业领域开展大模型应用,形成一批典型应用场景。到2025年底,累计在5个以上行业开展大模型应用、打造100个以上大模型应用场景。 其中针对“旅游全域大模型”,方案提出推进相关企业开放场景,培育旅游全域大模型应用,为消费者提供智能行程规划、智能产品订制、数字行程助手、智能导游等应用。责任单位是贵州省文化和旅游厅和省大数据局。 几天后,贵州省文化和旅游厅与马蜂窝联合发布了贵州旅游AI智能体应用,即前文提到的“AI游贵州”系列。贵州省大数据局也作为支持方位列嘉宾席。 陈罡表示中国旅游产业生态一定要升级,即观光游、大巴团时代结束了,小车小团、个性化、深入体验将成为共识。他更大的野心是推动从旅游到文旅的产业认知变化,“旅游以前的统计口径只是酒店、导游、门票,这些是不够的”,他想通过马蜂窝的能力推动目的地营销出圈,从而带动当地的GDP增长,“我的意思是要算大账”。 但是对于马蜂窝自己,陈罡的算盘比较简单,“每一个公司,尤其是你要做成一件事儿,你一定要经历春夏秋冬,你不可能永远是在收获的季节”,“创业这个事情你永远是在升级打怪”,“我们现在对于资本没有那么迫切,就是相对来说比较从容的一个状态,开源节流嘛”。 手握地方政府合作带来的商业化增量,马蜂窝正借AI赢得战略缓冲期,但这家曾以专业创作者长图文生态立身的平台,或许已注定与一部分老用户的期待渐行渐远,而与地方旅游捆绑得越来越深。

FROM SOFTWARE今日宣布,《艾尔登法环 黑夜君临》的全球总销量已突破350万份,感谢所有玩家的喜爱。  官方还表示将继续提供游戏发售后的支持,包括计划于今年发布的DLC,以及新增双人模式。此外,我们计划从本月起发布现有“黑夜王”的增强版,希望大家能够继续享受游戏的乐趣。

稳定币第一个IPO来了,稳定币巨头Circle预计于6月5日在美国纽约证券交易所(NYSE)上市,这将是稳定币领域的首个IPO。Circle成立于2013年10月,由Jeremy Allaire(首席执行官)和Sean Neville(联合创始人)创立,专注于区块链技术和稳定币。  2018年,Circle与Coinbase共同创立Centre联盟推出USD Coin(USDC),这种由美元1:1担保的稳定币,一开始便对标泰达公司(Tether)的USDT,标榜更合规、更透明。 2023年,Centre联盟解散,Circle成为USDC唯一发行和管理方。截至2025年4月,USDC已成为全球第二大美元挂钩稳定币,市值约609亿美元,仅次于泰达的USDT。 2023年的硅谷银行危机让Circle有了上市的想法。彼时Circle存在该银行的33亿美元被一度“冻结”,导致USDC脱锚,Circle的高管随即意识到,想要在全球稳定币竞争中真正站稳脚跟,必须借助“牌照+上市+透明度”三大法宝,而不是单纯靠加密圈的支持。 2025年,美国当地时间4月1日,Circle向美国证券交易委员会提交了S-1表格,申请在纽约证券交易所上市(股票代码为CRCL),并聘请摩根大通和花旗集团等顶级投行担任此次IPO的承销商。 Circle报告称,截至2024年底,其稳定币相关业务入为17亿美元,占总收入的99.1%;5月27日,Circle公布了IPO条款,计划发行2400万股股票(其中60%为二级市场),其中960万股由公司新发行,1440万股来自现有股东出售,发行价区间为24至26美元,融资6亿美元,按提议区间的中间值计算,Circle的完全稀释市值将达到62亿美元。 此次IPO吸引了包括Cathie Wood(木头姐)的ARK Investment Management在内的机构投资者的关注,后者表示有意认购最多1.5亿美元的股票。 国盛证券称,此次Circle若成功上市,将进一步推动美国稳定币市场的发展,同时加速传统金融用户尤其是机构用户对稳定币的接受进程。稳定币市场规模过去几年获得了较为快速的增长,从规模构成来看,USDT和USDC是市场的主力产品。稳定币自诞生以来,成为加密货币市场参与者重要的工具——提供价值储备和计价工具,同时作为各类加密货币现货/期货交易的保证金,是最为重要的一类加密货币工具。若Circle成功上市,对市场将是重要的利好。 稳定币连接传统金融和加密生态 多个RWA项目加速落地 稳定币是与法定货币或资产锚定的加密货币,具备价格稳定和区块链兼容性,广泛用于交易、结算和价值存储,本质就是将现实世界法定货币或资产进行链上代币化,被视作“传统金融和加密生态之间的桥梁”。 稳定币设计之初主要用于加密资产领域,但近年来快速进入支付等传统金融领域。由于其点对点支付、支付效率高而成本低、币值相对稳定,并与加密资产行业联系紧密等特点,稳定币在跨境支付和外汇储蓄等常规金融活动中的应用越来越广泛,成为国际支付和资产储备的理想选择,同时在去中心化金融(DeFi)等新型金融活动中也有重要应用。 从全球来看,稳定币的战略地位和市场规模不断攀升。据东方证券统计,截至2025年5月31日,全球稳定币市值超过2500亿美金,较2024年底增加超过400亿美金。 2024至2025年,现实世界资产(RWA/Real-World Assets,即通过区块链技术将现实中的资产数字化并上链)代币化在中外加速推进。其中挂钩美元的两大稳定币USDT和USDC截止到5月31日市值分别超过1530亿美元和610亿美元,占全球稳定币总市值超过85%。 海外,美国、欧盟正在积极推进各自的稳定币法案,试图抢占全球稳定币市场先机。其中,美国稳定币法案侧重维护美元在数字经济中的领导地位,将美元稳定币打造成全球数字支付的工具,延续美元霸权。与此同时,Robinhood、BlackRock等机构推动统一监管与高性能链技术应用,Solana等链成为RWA基础设施首选。 我国RWA市场2024年开始加速落地多个项目,部分案例如:朗新集团与蚂蚁数科新能源RWA;协鑫能科与蚂蚁数科光伏绿色资产RWA;大连小平岛数字岛屿项目;上海左岸芯慧“马陆葡萄RWA”项目;巡鹰集团换电资产RWA;元隆雅图则探索IP文创资产数字化,推动文化资产RWA出海。 政策层面,《数字金融高质量发展行动方案》提出支持RWA创新,强调合规与数据确权;香港特别行政区政府于5月30日在宪报刊登《稳定币条例》,这意味着《稳定币条例》正式成为法例。 中信证券研报认为,近期中国香港、美国均不同程度推进稳定币相关法案立法进程,稳定币能够为RWA代币资产提供币值稳健的交易方式,增强市场流动性,有助于促进中国大陆企业在港RWA发行项目进一步落地。同时,稳定币法案有望间接助推香港金融行业数字货币相关支付、结算接口建设,拥有数字货币/数字人民币跨境结算以及供应链金融项目经验的金融IT企业有望受益。 华西证券称,RWA将成为链接实体经济与数字金融的核心枢纽。未来,RWA代币将拓展至更多细分场景,如碳资产、供应链与知识产权,叠加AI与链上大模型实现自动估值与智能清算,激活万亿级实物资产的数字流动性。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504046.htm)

台积电CEO魏哲家周二在股东会上表示,尽管美国关税正在对台积电产生一些影响,但市场对人工智能的需求仍然强劲,芯片供不应求的局势还将继续,台积电对于未来的展望仍然非常乐观。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2024/0604/8452815dc75bde0.webp) 作为全球最先进的半导体制造商,台积电是苹果和英伟达等众多科技巨头的上游供应商。然而,近几个月来,美国总统特朗普的贸易政策给全球芯片产业和台积电都带来了很大的不确定性。 魏哲家周二表示,他们还没有看到客户行为因为关税不确定性而发生任何变化,未来几个月情况可能会变得更加明朗。 “关税确实对台积电有一些影响,但不是直接影响。这是因为关税针对的是进口商,而不是出口商。台积电是一家出口商。然而,关税确实可能导致价格略微上涨,而当价格上涨时,需求可能会下降。” “如果需求下降,台积电的业务可能会受到影响。但我可以向你保证,人工智能的需求一直非常强劲,而且一直超过供应。” 今年4月,台积电在其一季报中表示,由于人工智能应用需求强劲,台积电对今年的前景表示乐观。而在周二的股东会上,当被股东问及对未来的展望时,魏哲家自信表示,台积电对未来五年、乃至十年的展望就是三个字——“非常好”。 魏哲家在谈及客户需求时表示,台积电的工作是为客户提供“足够的芯片,我们正在努力做到这一点——‘努力工作’就意味着现在的供应还不够。” 此前有媒体报道称,魏哲家一直在评估在阿联酋建立大型晶圆厂的计划,而魏哲家周二直接回应称,他们并没有在中东建立此类工厂的计划。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504044.htm)

"Li Auto now finds itself at a strategic inflection point," said Tie Li, CFO of Li Auto, during the earnings call. "Gross margin should stay around 19% in Q2, but navigating volume growth amid falling prices will be a sustained challenge."

中国各大城市出现了一种新的商业模式:向失业者收费,租用办公桌假装工作,以应对青年失业率上升带来的社会压力。假装上班公司招聘帖文案几乎是同一个模板:“如果你失业了,想瞒住家里人,可以来我这里假装上班。这边能提供工位,你可以在这里玩手机,我会定期巡视,让你有上班摸鱼的快感。我会假装给你布置工作,你可以用任何理由拒绝,并把方案摔在我的办公桌上。一天只需要××元,‘早10晚5’不用打卡,就算我求你加班,你也能头也不回地走掉。”这类公司收费 30—60 元/天,工作环境看起来和普通白领上班的公司无异,提供 Wi-Fi、饮用水、电脑、空调,有些还能包一顿午饭,如果是空间大一点的公司,“应聘者”甚至能加钱解锁在公司“加班通宵”的体验。根据国家统计局的数据,2025 年 3 月,16-24 岁青年的失业率为 16.5%,一季度城镇失业率为 5.3%。

<blockquote><p>在To G(面向政府或公共部门)领域的产品开发与营销中,了解不同类型产品的核心竞争力至关重要。本文深入分析了G端产品的多种类型,供大家参考。</p> </blockquote>  在不断变化的市场环境下,根本就没有那种“一招鲜吃遍天”的神奇打法。 为此,我们总是在从过去的经验堆里,别人成功的案例中找方法,求策略,以其可以未来的市场中赢得胜利。 我自己在To G领域摸爬滚打好多年啦,也算攒了点做产品的小经验。 虽说都是To G产品,但要是仔细掰扯掰扯,这里面还是可以分出好多不同类型的产品。不同类型的G端产品,就跟不同性格的人似的,营销策略自然也得跟着变。 接下来,我们就来看下,到底有哪些类型的To G产品,它们的关键点又都在哪儿,说不定能给大家整出点新思路! ## 一、政策型产品,赢在:快 每一个爆款产品的出现,应该说都是顺应了风口,G端产品的风口就是政策。只要上级出台政策,下面就会疯狂建设。 这样的政策风口,最后都会被大家看到,但谁先看到,谁就可以抢占先机,直接赢麻了! G端客户对于产品的体验要求并不高,对产品的功能需求也不够明显。所以,只要你有这个政策方向的产品,能够和政策贴合,大概率就会有客户买单。 回顾下我之前做过的一个爆款产品,这个产品之所以被卖爆,是因为产品功能吗?不是。 现在回头来看,客户其实都是在为政策文件落地买单。 为什么选择我们的产品呢? 因为我们是文件的参与者,出于政治正确和风险防范的角度考虑,代理商更愿意选择我们,客户也更愿意选择我们。 那么,产品的价值在哪里? 产品的价值就在于:快。 在政策发出的时候,在最短时间内推出来产品。在客户提出各种个性化需求的时候,快速进行产品升级迭代。在产品全面推向市场的时候,快速完成各类产品资料的梳理和培训。 所以,这类技术门槛低,政策导向强的产品,就像一场赛跑,你要是想打赢,就得比别人快一步。 ## 二、刚需型产品,赢在:省 话说,我们进入到一个行业,客户到底有哪些需求,大家应该都是看得到的。 要不就是这个刚需,已经有现成的产品,别家早就抢占了座位,你想上车根本挤不进去了。 要不就是这个需求要实现有难度,需要你冒风险做大量的投入。大家都不愿意做第一个吃螃蟹的人,当有一个客户买单了这方面的产品,其他人后脚就直接跟上。 比如说,我们当前正在做的文书生成类产品。这个产品客户有没有需求,大大的有,客户一半以上的工作就是在做文书,你直接整出来这么个产品,让客户省事一大半,根本就不愁没有客户买单。 为啥这么明显的需求,一直没有产品出现呢? 因为之前做文书生成,都是通过NLP搞要素提取,然后套模板生成文书,做出来的文书效果并不是太好,错误一堆。不仅不会减轻客户的工作量,反而增加了后续文书校验的成本。 那现在,为啥各家都在推出这类产品呢? 因为大语言模型闪亮登场啦! 通过大语言模型可以实现文本的自动生成,并且准确率还比较高。这样,这个产品的有效性就得到了保障,对客户来讲,那真是实实在在地省事了。所以,客户就会选择买单。 所有的刚需型的产品,客户的诉求那都是“提质增效”,说白了就是能省事。 那啥能带来明显的“效率”提升呢? 新技术呗。 技术的革命,带来生产力的变革,带动各类“工具”的革新,带来新的生产关系。 ## 三、技术型产品,赢在:强 一项新技术就像一颗威力超大的炮弹,一落地,“哐当”一声,必然会炸出一堆新产品。说不定啊,过去好多产品都得被它掀翻,重新回炉重造。 就好比互联网技术诞生了,当年大家都跟疯了似的,一门心思要把线下的生意一股脑儿全搬到线上。 再后来移动互联网出现了,各行各业又跟打了鸡血一样,开始疯狂做APP应用,就想着把你的手机屏幕给占满。 现在呢,AI技术发展起来了,各类产品都像赶时髦似的,纷纷用“AI”来包装自己,进行更新换代。 那同样是用了AI技术的两款产品,到底啥是影响客户下单的关键因素呢? 依我看啊,最后较量还得回到技术本身上。谁家的技术更牛掰,谁就能在市场上笑到最后。 所以,有些产品就算价格比较贵,但奈何技术含量高,客户就是愿意为之买单。 大部分产品要做到60分及格相对容易,但要从60分到90分,就会开始出现差距了,毕竟这往后每提高一分都得付出不少成本。 产品要是达到了90分以上的水平,这个产品基本上就无敌了,80分之后的每一分,都得靠大量的技术投入来实现,没有捷径可以走,必须是一分一分的突破。 就拿前面说的文书生成这类产品来说,各家都能整出一个号称可以实现文书自动生成的产品,可准确率咋样,那差别可就大了去了。 绝大部分的厂家推出来的产品,都是60分以下的不及格水平,少部分可以做到70~80分,仅会有那么一两家的产品可以做到80分以上。 如果说,客户只需要一个可以到60分的产品就够了,那么,这个产品就不需要太高的技术门槛。但要是文书生成的准确率必须达到90%以上,那就会有相当高的技术门槛。 任何一家公司要想在技术上实现领先,建立壁垒,必然面临着长期的、大量的资源投入,而且会存在很大的风险,就是钱投下去,没有有效的技术成果。 但凡有一点技术上的突破,都可以为产品的市场竞争力带来“质”的变化。 ## 四、管理型产品,赢在:多 G端行业有一类产品,主要就是服务领导的,这就是所谓的管理型产品。 这类产品有个啥特点呢?就是得能体现出“政绩”,就像给领导脸上贴金一样。通常呢,都是以数据可视化大屏这种花里胡哨的形式呈现出来,远远一看,那数据花花绿绿的,可气派了。 领导其实压根儿不关心产品的具体功能,更不关心一个产品好不好用,反正也不是自己在用,只要能出成绩就行,哪怕这个系统是“智能”+“人工”拼凑出来的也没关系。甚至系统本身都不是最重要的,只要有数据能“冒”出来就行。 领导的这种想法,也就决定了这类产品的核心特点:多。 “多”要体现在哪些方面呢? 第一,要功能多。你都可以采用取巧的设计,一个数据表单做一个功能菜单,只要看起来功能模块多就行。我当年刚从C端转行到G端的时候,看到某款行业内容产品这么规划设计功能,都困惑了好几年才想明白了这一点。 第二,要数据多。每一项数据都是一项工作成果,展示的越多,说明工作做的越到位。哪怕有些数据是“凑”出来的,也没关系,只要看着热闹就行。 第三,要宣传点多。你的产品做出来,要能够帮客户整理出十个八个的宣传点,这才是客户最想要的,这写点不一定在功能和数据上有体现,只要能说得过去就可以。 所以啊,在做这类产品的时候,功能是次要的,有就行,不用太讲究。最重要的是要把客户的各种想法都在产品上体现出来,就像把客户的“奇思妙想”都装进一个盒子里,让客户满意。 严格意义上来说,这类产品根本就不适合做成标准化的产品,只适合做成项目。 为啥呢? 因为项目可以满足客户各种个性化的需求。 ## 最后的话 咱做产品啊,那可千万不能“一刀切”,就跟切西瓜似的,以为一种切法就能搞定所有瓜。得学会站在不同的视角去给产品“动手术”,做切分。 这么一来,你得到的“解决思路”那可就跟变魔术似的,完全不一样。 G端产品是这样,其他领域的产品那也是同样的道理。 作者:武林,公众号:肖武林 本文由@武林 原创发布于人人都是产品经理,未经作者许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于CC0协议。 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

cnBeta全文版

cnBeta全文版 机核 · 超级游文化

机核 · 超级游文化 雷峰网

雷峰网 量子位 · 梦晨

量子位 · 梦晨 钛媒体 · Chelsea_Sun

钛媒体 · Chelsea_Sun 人人都是产品经理 · 武林

人人都是产品经理 · 武林