所有文章

来讲讲玛琪玛女士吧。 (注意,本文中使用的插图来自《电锯人》漫画,漫画文本阅读顺序为从右到左,彩色部分属于粉丝自发上色,请各位支持正版!)  # 唯一一个有强社会性的恶魔 支配恶魔,这一世在人间的名字是玛琪玛,能力是“支配自己认为比她自己弱的生命”,由于和总理大臣签了契约,如果他人对她造成了伤害,这些伤害就会被随机转嫁到其他日本国民身上,从而导致她虽然在肉体防御力上只有正常人的水平,但她有几乎无数的复活币,容错率极高。如果她愿意,她还可以被杀着玩。 这一世她直接绑定日本高层,费尽心思以求独占电锯人,来实现她自己宏大的梦想:利用电锯恶魔概念抹除的能力,将死亡、饥饿、战争,以及更多破坏世间幸福的东西从世上消除——这好像是只有天真的人类小孩才会许下的愿望。  (三位姐姐:我谢谢你) 按我自己的l理解,玛琪玛身为恶魔,有一个最大的特殊之处(树甚至没有在明面上解释原因):她是一个熟练地运用这人类社会的语言、符号体系,同时又被其深深俘获的恶魔。  说人话就是,她能够遵守并利用人类社会的各种伦理规则,保持着人类的矜持,无论是作为下属还是上司,她乐意克制自己内在的无序性、破坏性的冲动(每个人心中都有这种东西,精神分析称其为“死亡驱力”,和“生驱力”性欲同属于力比多的来源),而不像其他恶魔那样自我中心,急于享受自己当下的享乐,不管是干坏事还是做别的。 因为这一点,绝大部分普通恶魔都无法像普通人类那样融入社会的秩序。(天使恶魔是另一个特例,他厌恶伤害他人,但他选择了玩世不恭,同样是拒绝融入人类社会的。)   (一般的恶魔(魔人本质上是套皮恶魔)会被排除在人类的社交之外,帕瓦经过调教能带出来了。)  而当大家在夸帕瓦能上桌吃饭的时候,玛琪玛已经成为全酒桌最有礼貌的“人”了。 我觉得树在有意识地营造一种差别:除了玛琪玛之外的恶魔(包括魔人),如果在各国公安的支配之外,它们便是要被猎杀的非法存在;而如果它们加入了公安组织,它们也只能生存于被支配的执行层,甚至直接被收监。  而玛琪玛则是唯一一个站上了管理层,乃至决策层的恶魔。 这其实说明了,在藤本树的设计中,绝大多数恶魔并非因为行恶而无法进入人类社会的上层,相反,人类社会的上层恰恰是在利用恶魔的力量,利用它们每个个体的个人主义,驱使它们为自己行恶。 这一点的原因在于,绝大部分的恶魔学不会【面向他者的语言】,它们只能与人类订下死硬的契约,进行一次性结清的交易,或是通过暴力让他者屈服,而无法像一个成熟的社会人那样尝试去制衡、妥协。  (成熟的社会人(右上)) 但人对人的支配并非一次性的交易,支配者无法忍受被支配者在完成了一次取予之后,竟然还能像甩去露珠的荷叶那般保留着自己高洁的、充满了不确定性的主体性。被支配者不能仅仅在某件具体的事宜上只通过行动配合支配者,而应该发自内心地服从。支配的实现必须依赖于一种或轻或重的仪式,让支配者和被支配者通过比“一个人独自过活”的状态更加复杂的行事方式,感觉到彼此处于同一个共同体中,绑定在一起。 但玛琪玛实现了这一点——她对这一点的熟稔体现现在她在故事前中期,身为公安的中层干部,对职场的诸多礼节展现出了忠诚与维护。她主动参加四课的团建(一些小队的魔人成员直接没有被带来),她坐在办公桌前像前辈那样教授电次各种职场的鸡毛蒜皮,  她定期站在大佬面前汇报工作,各种职业规范烂熟于心,在岗位上更是永远不换下制服,干净笔挺。 也许有朋友会觉得,王莽恭谦未篡时,玛琪玛前中期的循规蹈矩都是伪装,她上位之后单挑枪魔,清洗公安,杀死海量无辜平民,几乎只手遮天,原形毕露了。 但我觉得,玛琪玛在前期和后期行为上的差异,恰恰只是务实地践行了身处不同权力层级的人会做的事情而已。隔壁米国总统在献祭全体国民一年寿命的时候,也没有犹豫呀。规矩就是用来给中下层遵守的,在她收集齐和枪魔、米国开战的所有棋子的时刻,她本身就是言出法随的规则。  更有趣的是,即使来到了日本的最高层,玛琪玛依然让自己活在秩序之中。她继续住在几十平的高级公寓里,继续养狗,早睡早起吃早餐,过现代中产的理想生活。  那之后,她上工(杀电锯人)时继续穿最简洁的制服,还让她的被支配者们一起穿。(但我感觉这里也有藤本树懒得设计更多衣服的成分在,但武器恶魔的外形又显示出藤本树其实对设计人外很在行)  【支配】和【秩序】就是如影随形的,所谓“远人不服,则修文德以来之”(《论语·季氏第十六》),孔老二在这里提的“文德”不仅是个人的道德,还包括诸侯国的政治秩序稳定、礼仪完备,通过展现自己实现完美秩序的能力,来“征服”武力征服不了的人。虽然我知道不少朋友喜欢看快意恩仇,但历史告诉我们,肉体上的暴力在性价比上大多数时候都会被符号性的暴力完爆。 但这时我们又迎来了一个疑问:藤本树在刻画玛琪玛的过程中,不仅刻画了她守护秩序的一面,同样刻画了她性化的、欲念深重的一面。她的身体被裹在制服之内,但却又有意突出了她前凸后翘的第二性征;她谋篇布局的最终目的就在于实现自己对电锯恶魔畸形的爱,实现她个人化的欲望。二者看起来似乎有点矛盾、缝合。(参考文章开头的那张封面图) 这个问题其实也好回答。首先,是什么样的女人,可以在体现出强烈的性化特征的同时,又能不起到色情的作用呢?我想能比较公允的答案只有一个:母亲。 比如说,即使中国在传统文化中没有像西方艺术那样对女性身体的直接展现,今天的中国公众大体上依然可以接受母亲敞开胸怀哺育孩子的艺术形象。高耸的乳房、宽大的盆骨,既可以意味着对男性性欲的迎合,也可以意味着对生命的孕育。综合玛琪玛在剧情中的表现,她母性、女性的身体更多是意味着对子嗣们的支配,而非等待阳具支配的女色,即藤本树为玛琪玛(マキマ,makima)钦定的角色定位,ママ(mama)。  (玛琪玛支配人类的锁链从子宫的位置中放出) 关于她个人化的欲望,我们可以看她最后“逮住”波奇塔,真正原形毕露后说的话:一起生活,吃早餐,睡觉。她想和爱人一起做的无非是这些符合现代人公共礼仪期望的事——即使到了这一步,世界上似乎杀得只剩下他们二人(魔),玛琪玛依然让自己代表着秩序,完全不像是一个老谋深算的胜利者发表获胜感言时会说出来的话。  综上所述,玛琪玛,或者说支配恶魔,是恶魔中完全的异类。她将自己的存在完全锚定在了人类文化为这个社会设定的秩序之上,终其一生致力于创造一个没有死亡、饥饿、战争和烂片的世界,创造出一个完美的、充满秩序的世界。她为此完全抹杀了自己身为恶魔似乎本该拥有的自我中心、及时行乐的行事风格。我想,也许将她称为“社会恶魔”也不为过吧。 # 电影和拥抱 现在我们对玛琪玛的形象有了一个整体的理解,接下来我们继续看她的几个细节性的设定,关于她“凭气味识人”、“爱看电影”、“渴望被人拥抱、与人平等”等等几个比较小的特性。  我觉得大伙应该明确一点:藤本树虽然的确在各种细节上能做到诡异的逻辑自洽,但他同时也会为自己有特殊好感的角色加入一些花边性质的属性,比如说帕瓦的诸多恶习(不冲厕所不吃蔬菜等),利贺田混沌邪恶式的电影痴迷,(第二部女主角)三鹰朝几乎是下头女水平的内心戏,那由多对自己和电次放屁次数的统计,等等。 这些属性能够在大方向上和那个角色的形象统一起来,让大家感觉到那个角色有这种小坏毛病是合理的,甚至是加分的——但没有(或是削弱)这些属性,那个角色的形象同样可以正常运转。所以我将其归结到藤本树个人的XP之上。  B站有位UP主叫禅心平常,他有一个命题:藤本树是一个在作品中对自己的XP格外坦诚的作者,他塑造那些具有强烈主观意志,不围着男角色转,甚至具有冒犯性的女角色,并不是说他在两性观念上如何地觉醒,而是单纯是他自己喜欢这种女人,他要大胆地把自己头脑和二弟的共同选择展现给所有读者。 所以我觉得,玛琪玛爱看电影,而且品味独特,更大可能是藤本树下意识地在自己的诸多爱好中选了一个,用以充实玛琪玛的b格。其实这个属性也可以换成别的,但藤本树就是在自己爱好的基础上选择了“电影”。    (他真的超爱电影) 而玛琪玛用气味而非用视力识人的设定,我在电锯人贴吧会看见有吧友会用法学知识来分析,说“权力是盲目”的云云,我在这里倒觉得没有那么复杂,这个设计反而更像是一个“阿喀琉斯之踵”式的点子。理论上来讲,玛琪玛的能力是支配生物的一切,她既然都能利用老鼠和鸟来偷听了,为什么她同步不了它们的视觉感官呢?故事里并没有解释。  虽然“玛琪玛鼻子特别灵”“玛琪玛很会偷听”之类的信息在前期已经做足了铺垫,让故事最后电次的点子能逻辑自洽,但“玛琪玛为什么不能充分利用视觉”的问题依然没有得到正面解答,这个弱点就像阿喀琉斯之踵那样,通过戏剧性的反转将自己逻辑上的不足盖过去了,非常巧妙。我猜这个点子是树很早就想出来的,他肯定会觉得自己画了那么多话,最后完成的这个欧亨利式结局非常帅。 接下来是“渴望拥抱”这一点,我觉得树的确有自己的思考在。波奇塔的原话是,“支配恶魔希望与他人建立平等的关系,但她不明白该怎么做。为了让她明白这点,电次你应该多拥抱她。”  拥抱,是一种高度信任的表现,说明双方愿意用胸口贴近彼此,并把后背交给对方的双手,彼此为对方提供温暖与庇护,彼此都倾其所有。所以它可以是对等的。 玛琪玛明白拥抱的这些含义吗?应该明白的,所以她会在影院看见《士兵之歌》结尾拥抱的那一幕时流泪。但她在那一刻的落泪恰恰映证了,这一世的她已经与这样毫无保留的拥抱无缘。  她身为权力、秩序的化身,陷入了这样一个死局:她明明完全支配了群体中的每个人,但她却无法变成群体意识本身,也无法将群体每个人的个体在物理上融合为一个单独的个体,或是一滩橙汁——她永远只是控制了*其他个体*的*另一个*个体而已。 控制了身边的所有人,甚至让他们发誓,情愿将一切献给自己,宣言自己已经爱上了玛琪玛——难道这样,她就真的获得了他们的“心”吗?只要双方客观地位上的不对等仍然存在,玛琪玛就无法真的向自己证实这一点——就像古往今来所有的支配者那样。他人的存在对于自己而言,永远都存在着靠语言的追问无法穷尽的不可知性,就像人永远无法只靠眼睛看见自己的后脑勺那样。玛琪玛在登上了支配的顶峰后,便遇到了这个难题。  于是她强烈地感觉到了,两个人通过拥抱短暂创造出来的共同体之中,好像还存在着什么特别的,有别于支配的联系。 但她却这辈子都不愿(不敢)向与自己对等的人敞开胸怀,只有奴隶能安全地舔到她的脚,而来自其他自身无法支配的人的力量,则只会是需要转移走的伤害——这是她身为支配恶魔命定的悲剧。 玛琪玛这辈子也没有明白,再多的语言也无法让君王真的相信臣子的“绝对忠诚”,但只需要某一句话,某一个眼神,就能让在彼此怀抱中的亲人、恋人相信,对方真的深爱着自己。  (莫名感觉这段很齐泽克) 最后提一嘴,要说拥抱的话,其实玛琪玛在初见电次时就已经大方地拥抱了他(终于找到偶像了)。而且在那里还有个很下头的情况:日语的“抱く”是有性暗示意味的,昏迷边缘的电次当时见到玛琪玛(女人),脱口而出一句“让我抱你”,说明他已经只剩本能,无力思考了。谁知这句话却撞在了玛女士的心上。  玛女士基本聊完,等到第二部也完结了再来完整地讲一讲第二部的故事吧。

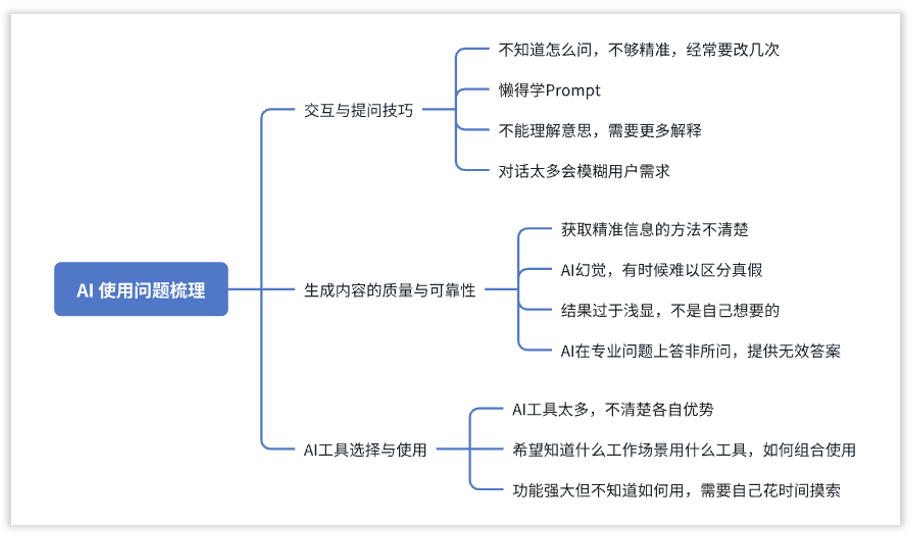

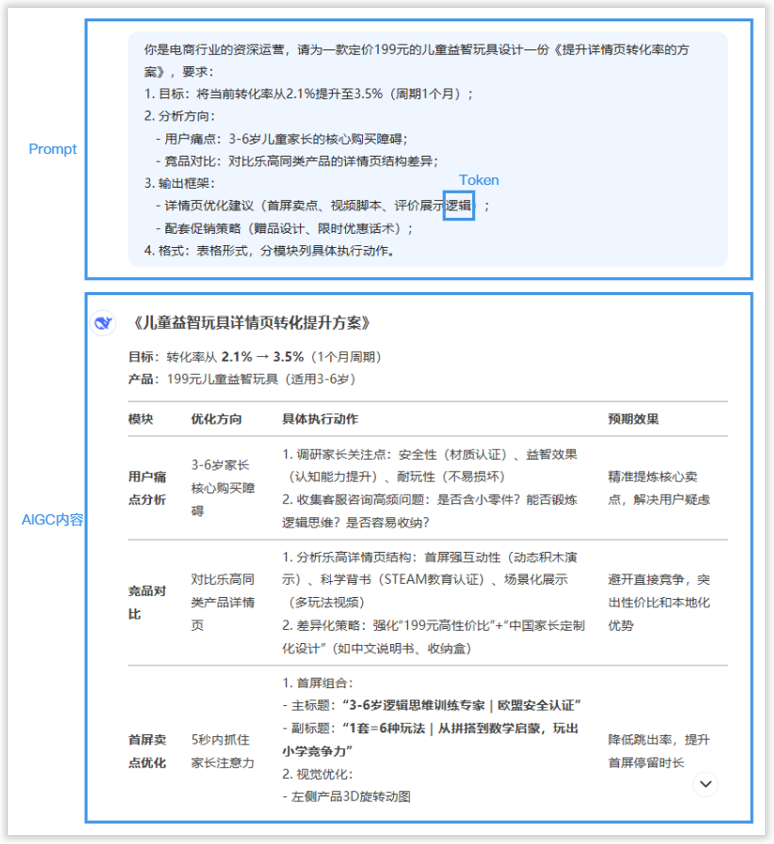

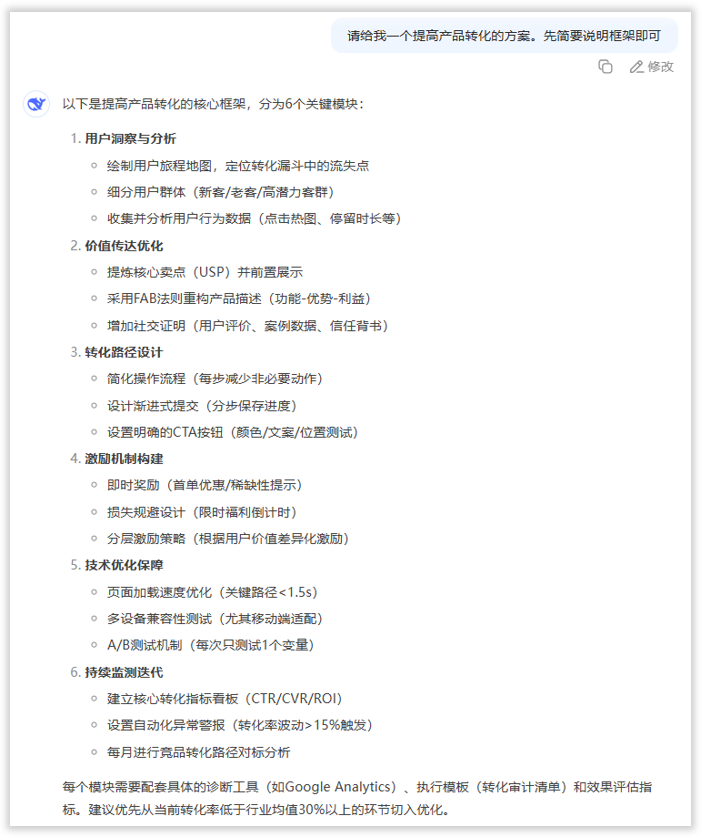

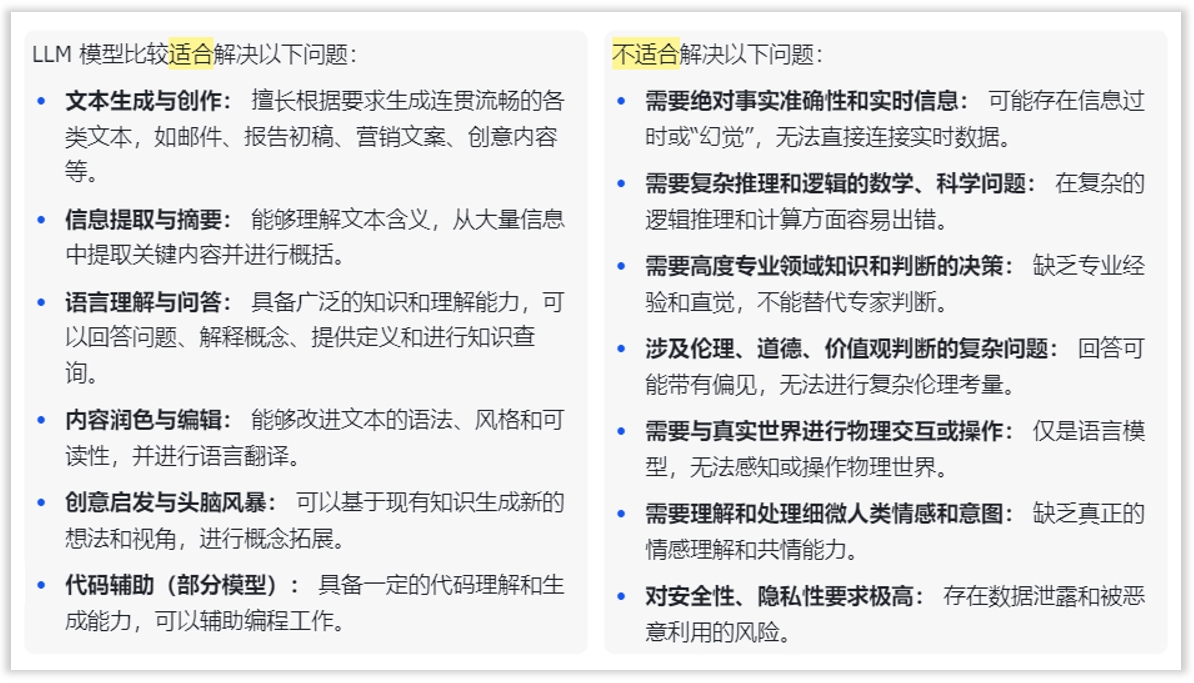

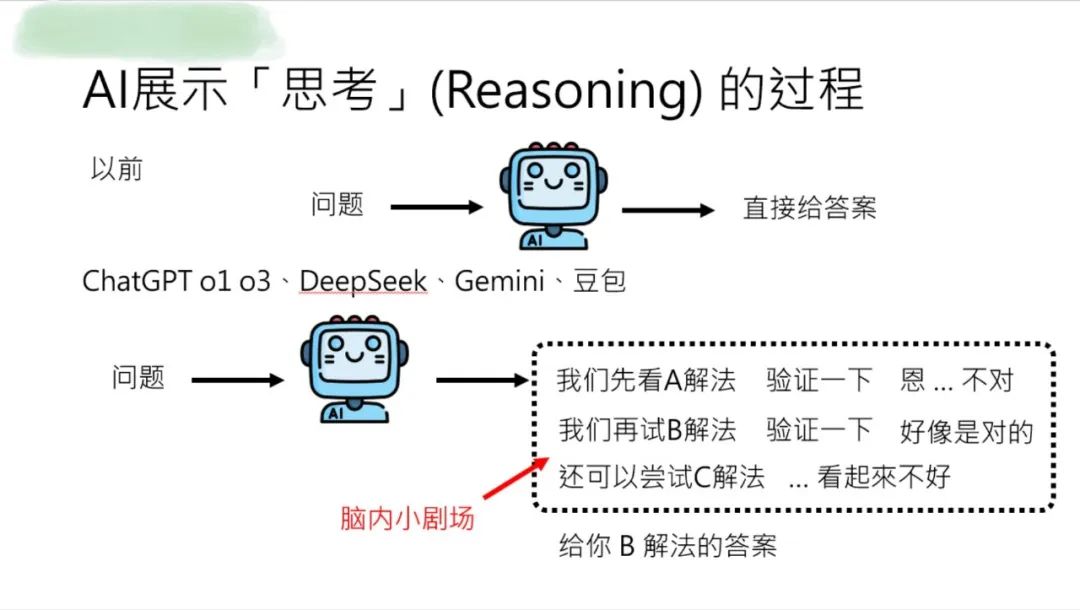

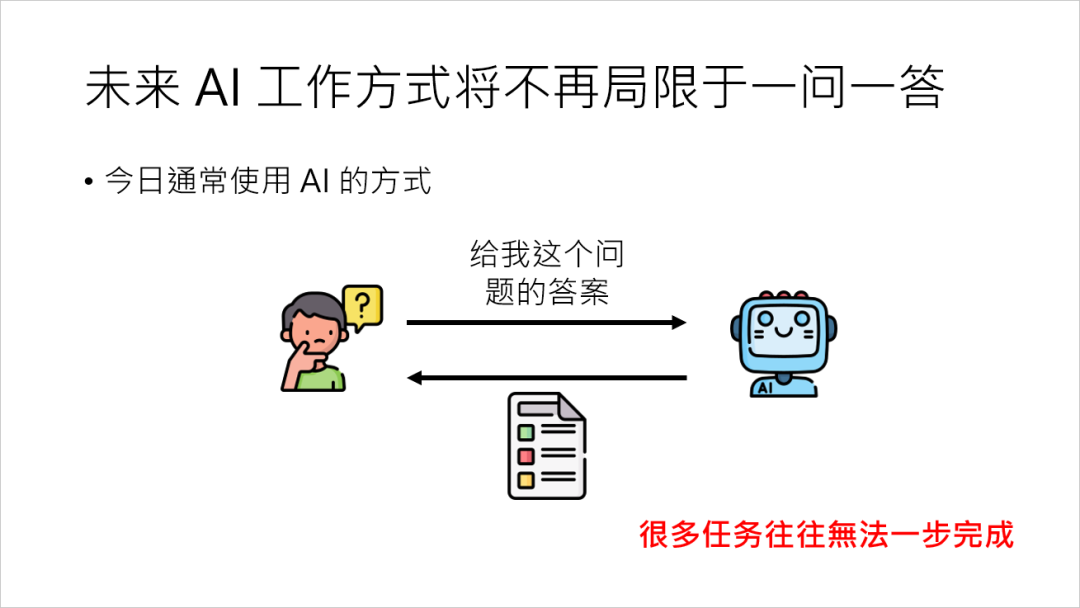

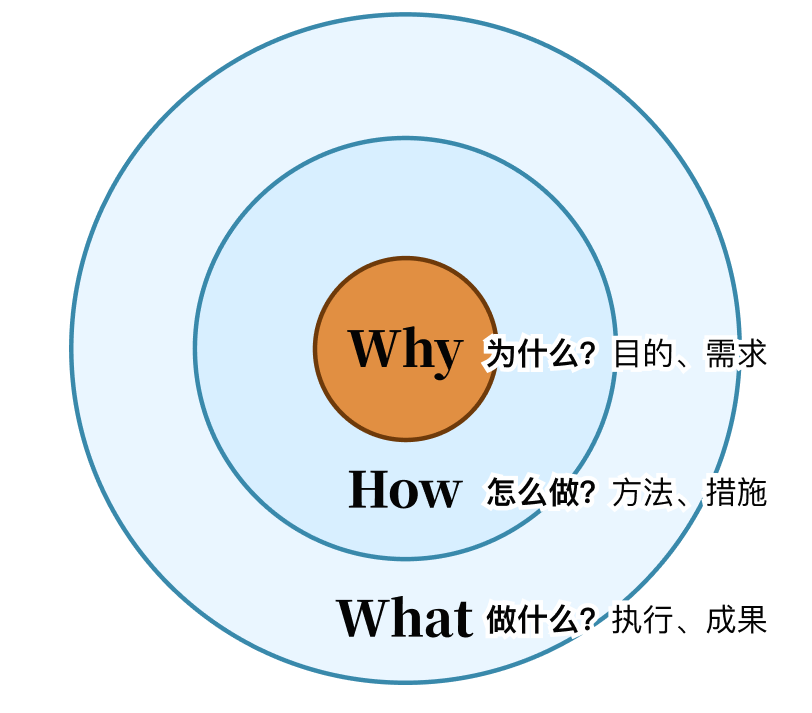

<blockquote><p>“不知道怎么问,AI总是get不到我的点?”、“工具太多,到底哪个才适合我?”……</p> <p>本文将深入探讨如何与AI高效沟通,选择合适的工具等。掌握这些技巧,你也能让AI成为你的“超能力”,在工作中实现意想不到的突破。 (以下内容AI小白也可放心食用)</p> </blockquote>  ## 一、已知问题及目标 ### 1、引子 你是否遇到过这样的场景: - 向AI提问后,得到的答案要么过于笼统,要么完全偏离需求,不得不反复重试或自行修改? - 看到同事用同样的工具快速产出高质量方案,而自己的结果却需要花费大量时间修改? - 面对市面上五花八门的AI工具,不确定哪一款最适合自己的专业场景? 这些问题的核心,往往不在于AI的能力上限,而在于我们是否掌握了与之高效协作的“对话逻辑”。 在过去几个月里,我与21位不同职能的从业者(包括产品经理、运营、工程师等)深度交流,梳理出12个高频痛点,并从中提炼出一套可复用的方法论:**从Prompt设计、调试技巧到工具选型,**覆盖LLM应用的全流程实践。 调研问题整理如下:  ### 2、目标和适合人群 这篇文章不会告诉你“AI能取代人类”或“某个工具天下第一”,而是聚焦于一个现实的问题:**如何像管理一位高潜团队成员一样,用清晰的指令和有效的协作方式,让AI真正帮你创造出有用、有落地价值的结果。** 不管你是刚接触AI的产品新人,还是已经在用AI提升效率的老手,这里提供的框架和案例都能帮你做到几件事: - **提高输出质量**:通过5W1H法则,让AI的输出更贴合你的真实需求; - **减少试错成本**:避开常见提问误区; - **理性选择工具**:看场景选产品,而不是跟着热点盲目入坑。 AI时代的高效工作者,未必是技术最精通的人,但一定是**最懂如何与机器协作**的人。现在,让我们一起拆解这场人机协作的“底层代码”。 ### 3、一些(看似花里胡哨的)名词解释 下文中可能涵盖以下名词,大致了解即可。可前后对照着阅读。 - ** LLM**:Large Language Model,大语言模型。基于Transformer训练的超大规模语言模型。 - **LLM应用**:即大语言模型(LLM,Large Language Model)应用。下文仅指代“AI对话助手”类应用。涵盖我们日常使用的GPT、KIMI、腾讯元宝、豆包、deepseek等产品。 - **Prompt**:提示词。就是你跟LLM应用聊天的过程中,你输入给他的一段话、问题或指令。 - **AIGC**:AI Generated Content,人工智能生成内容。 - **token**:直译为标记,是LLM大模型处理语言的最小语言单位。  ## 二、与LLM高效沟通的关键方法 划重点:**提问质量决定AI输出质量**。 ### 1、你想让AI有多懂你? 不妨把大语言模型想象成一位能力出众但初来乍到的”超级实习生”——它潜力无限,却对团队背景和工作细节一无所知。只有给出清晰明确的指令,才能充分释放它的价值。 就像为新人布置任务一样,你的提问质量直接决定了AI的工作成效:指令越具体,它就能越快、越准确地给出你想要的结果。  ▲ 上图是一个比较笼统的案例 -这个图可以和上一张图对比查看。 -由于问题笼统,所以答复笼统,不能直接用于工作中使用。需要再次加工。 ### 2、Prompt 的几个关键信息 (对应 5W1H): **1)你是谁?Who?(角色扮演)**:“嘿,AI,你现在是咱们团队的资深产品专家…” **2)要做什么?What?(目标任务)**:“帮我快速梳理一下这个需求文档,重点是…” **3)为什么要做?Why?(背景原因)**:“因为我们需要评估这个方案的可行性,所以…” **4)什么时候做?When?(时间约束/频率)**:“请你快速输出一个文档的框架…”——个人感觉这一条不太需要。 **5)在哪里做/有什么限制?Where?(场景限制)**:“只考虑我们现有的技术栈,不要引入新的中间件。” **6)希望怎么做?How?(具体要求/格式)**: “最后以一个包含关键风险和收益的列表呈现给我。” **7)“加分项”:更清晰的指令 (对应 明确性、具体性、可衡量性)**: - 要说具体指标,不说“大概”、“差不多”:“字数在 300-500 字之间”、“列出至少三个改进建议”。 - **给AI“效仿”的对象**: “参考一下我们之前写的这份竞品分析报告的风格:[链接]” - ** 像写测试用例一样思考**: 考虑各种边界情况和期望的输出。 举例: **1、吃鱼:** 1)低效的沟通: 你告诉你家新来的厨师说你想**吃鱼**。厨师可能会给你上一盘红烧鲤鱼,但你可能不喜欢鲤鱼,或者想吃清淡一点的。 2)逐步优化的沟通: - **第一次优化 (What)**: 你说:“我想**吃清蒸鱼**。” 这比只说“吃鱼”更具体了。 - **第二次优化 (Who + Why + Where)**: 你补充道:“我最近正在减脂, 我想吃清蒸鲈鱼,别放太多油。” - **第三次优化 (How + 加分项)**: 你更详细地说:“我最近正在减脂, 我想吃清蒸鲈鱼,一斤多的就行。**只需要用少量蒸鱼豉油和葱姜调味,记得上桌前把姜丝去掉。**” 仅仅说“吃鱼”,AI(厨师)很难准确理解你的需求,结果可能不尽人意。通过逐步添加 5W1H 的信息,你的需求变得越来越清晰,AI(厨师)也能更好地理解你的意图,最终做出更符合你期望的“鱼”。 **2、VIP用户转化方案:** 1)原始需求——给我一份VIP用户转化方案的文档框架 2)按照5W1H**优化后**—— <blockquote><p>你现在是某C端电商平台负责市场推广和运营策略的高级顾问。平台希望通过提升现有用户的忠诚度,发展一批高价值的VIP客户,从而更好地提升用户体验、促进复购并增强用户粘性。请你快速构建一份客户忠诚度提升方案的文档框架,针对已注册的平台用户,重点考虑如何激励他们成为VIP客户。文档应清晰列出主要模块和内容要点,例如招募流程、激励机制、管理方式、推广策略等,并以清晰的层级结构呈现。</p></blockquote> 3)拆解分析: - 你现在是某C端电商平台负责市场推广和运营策略的高级顾问。——你是谁?(角色扮演) - 平台希望通过提升现有用户的忠诚度,发展一批高价值的VIP客户,——要做什么?(目标任务) - 从而更好地提升用户体验、促进复购并增强用户粘性。——为什么要做?(背景原因) - 你快速构建一份客户忠诚度提升方案的文档框架,——什么时候做?(时间约束/频率) - 针对已注册的平台用户,重点考虑如何激励他们成为VIP客户。——在哪里做/有什么限制?(场景限制) - 文档应清晰列出主要模块和内容要点,例如招募流程、激励机制、管理方式、推广策略等,并以清晰的层级结构呈现。——希望怎么做?(具体要求/格式) 没有放之四海皆准的”完美模板”。有效的Prompt需要不断调试,以保证: - 产品适配性:不同AI工具对指令的敏感度不同(如Claude偏好结构化,GPT-4理解更灵活)。 - 迭代优化:通过”提问-反馈-调整”循环逐步校准。 - 个人风格化:最终形成的Prompt库应该符合你的思维习惯和业务场景。 ### 3、LLM能帮你做什么,不能做什么? 总的来说,LLM模型擅长处理与**语言和文本相关**的问题。它们可以理解、生成、转换和分析文本内容,在需要大量文本处理、信息提取、创意生成和语言理解的场景中,能够显著提升工作效率和创造力。 然而,在需要高度事实准确性、复杂推理、专业知识、伦理判断、物理交互以及情感理解的场景中,它们仍然有一定的局限性。  ## 三、Prompt使用技巧与调试策略 ### 1、Prompt的编辑和调试 当我们使用 LLM 得到不满意的答案时,不用急着重新提问或完全换个问题。一个更高效的做法是直接在原始Prompt的基础上进行修改,突出你希望调整的内容。 **举个例子**: 你问 AI “如何提高用户活跃度?”,它给出了很多宽泛的建议。这时,你可以在原来的 Prompt 基础上进行编辑,例如:“在上一次回答的基础上,请更聚焦于新用户的激活策略, 并给出 3 个具体的、可执行的方案。” 这样,你就通过优化 Prompt 而不是重新提问,更精准地引导了 AI 的输出。 **核心要点**: 像调试代码一样,逐步优化你的 Prompt。分析 AI 的不足,针对性地补充信息、调整措辞或增加约束条件。 ### 2、创建你的“Prompt 工具箱”:常用模板的存档与复用 就像我们经常保存和复用常用的 SQL 查询语句或代码片段一样,对于那些你已经调试好、能够稳定产出高质量结果的 Prompt,**最好进行存档保存,建立你个人的“Prompt 工具箱”**。 **场景示例**: 比如,你经常需要 AI 帮你生成竞品分析框架,或者总结用户反馈报告的要点。当你找到一个效果很好的 Prompt 后,将其保存起来,下次只需做些小调整,就能直接使用,从而节省大量的重复打字和调试的时间。 **实践建议**: 可以使用文档、笔记软件或专门的 Prompt 管理工具进行存档,并为你的 Prompt 添加清晰的标题和描述,方便后续查找和使用。 ### 3、善用具备“持续记忆”的 LLM 应用 对于涉及相对专业、需要上下文连贯理解的内容,**优先选择那些具备“持续记忆”(即在单次会话中能够记住先前对话内容)的 LLM 应用。** 这样可以避免你在后续提问中重复提供背景信息,使 AI 能够更深入地理解你的问题。 ### 4、避免 Token 限制带来的记忆丢失 在处理文本时,LLM应用会受到 Token 数量的限制(简单来说,就是处理文本长度的限制)。**当对话过长或输入的文本过多时, AI可能会 “遗忘”较早的信息,影响回答的质量**。 应对策略: - **适时总结**: 在对话进行到一定程度时,主动总结关键点,帮助AI回顾上下文。 - **分段提问**: 将复杂问题拆解成多个小问题,并确保它们之间有清晰的关联。 - **引用历史信息**: 在后续 Prompt 中,明确引用之前讨论的关键点,提醒它关注上下文。 - **使用支持长上下文窗口的 LLM**: 在处理长文本或需要长时间记忆的场景下,选择那些具有更大上下文窗口的 LLM 应用(例如 Kimi、Google AI Studio)。 ### 5、当有严谨要求时的策略 对于需要高度严谨和准确性的内容,仅仅依赖 AI 的生成结果是不够的。**我们需要在 Prompt 中明确提出对信息准确性的要求,并引导 AI 进行溯源和交叉验证。** ** Prompt 示例**: <blockquote><p>“我现在要写一篇学术性论文。请介绍一下最新的区块链技术发展趋势,<strong>务必基于可靠的行业报告和权威研究论文,并提供信息来源的链接。</strong>同时,请对比分析至少三家不同机构的观点。”</p></blockquote> 核心思路: - **明确要求溯源**: 要求 AI 提供信息来源,便于后续核实。 - ** 进行多方对比**: 引导 AI 对比不同来源的信息,减少单一来源的偏差。 - **设定限制条件**: 在 Prompt 中明确指出对信息准确性的要求。 ### 6、聚焦核心,避免信息过载 AI 能够快速生成大量信息,但并非所有内容都对我们有帮助。我们需要主动引导AI,聚焦在真正需要解决的问题上,避免被杂乱无章的信息淹没。 核心思路: - **明确提问需求**: 你的 Prompt 应该清晰地指向你想要获得的答案或结果。 - **逐步细化需求**: 如果 AI 返回了大量不相关的信息,可以修改 Prompt 中增加更具体的限定条件,缩小搜索范围。 - **学会筛选**:不要盲目接受AI生成的所有内容,要根据实际需要进行过滤和提炼。 ## 三、主流LLM产品的特性分析及使用 面对市面上的多款AI产品,选择合适的工具能够显著提升我们的工作效率和创造力。以下是对表格中几款主流AI产品的总结,希望能帮助你在不同场景下做出更好的选择:  ### 总结 **轻量级日常助手:豆包、腾讯元宝** 在处理简单查询、快速提问这类不需要太多上下文的信息时,豆包和腾讯元宝表现都很不错。响应快、界面清晰,特别适合日常使用,比如查天气、翻译句子、搜集一些基础信息等,属于轻量级的实用工具; 另外,腾讯元宝相对比较适合产出创意文案、活动文案、社交媒体推文等,语言风格贴近中文社交语境。 **技术支持与专业内容:DeepSeek** DeepSeek在处理技术类内容方面更有优势,特别适合开发者或需要查阅技术资料的使用场景。它对代码的理解能力比较强,用来写代码、看文档、查知识都很靠谱。 **长文本处理与深入分析:Kimi** Kimi在长文本处理上的表现非常稳定,适合一口气读懂大段内容,或者对某个话题进行深入讨论。像研报分析、合同理解、长篇写作这些需要逻辑和上下文连贯性的任务,它都能应对得不错,输出风格也相对克制、严谨。但是理解能力略逊于ds、GPT和Google AI Studio **通用能力与学习工作等多场景适配:ChatGPT** ChatGPT是一个通用性非常强的工具,适合处理各类复杂问题,能写能答还能接插件,支持多语言、多轮对话。在创作、脑暴、解题、流程规划等多种场景中,它都表现得很有弹性。对于需要一个“万能助手”的人来说,是非常值得尝试的选择。 **我定义为kimi pro:Google AI Studio** 工作和其他非生活场景中,我用gemini的频次是最高的。使用下来的感觉是,“学术版gpt”,“kimi pro”,长文处理能力很不错。 官方点的特点是:多模态能力与Google生态整合。多模态,是指能够同时处理文字、图像、音频甚至视频内容。它还与 Google 的服务(Gmail、Docs、Workspace 等)深度集成,比较适合和google全家桶搭配使用。感兴趣的话可以再深入研究下。 **文心一言**? 没用过,不做评价,可以自行尝试并总结。 ## 结语 AI 是我们提升效率的强大助手,它能为我们提供参考、激发创意、加速信息获取。但请记住,AI的智慧来源于数据,它的能力也有局限性的。我们可以**把 AI 视为我们工作流程中的“智能伙伴”,用它来辅助思考和快速探索,但务必保持独立思考和批判性思维。 ** 例如前段时间让人啼笑皆非的基础数值处理(如浮点数比较,2.9 vs 2.11)时可能出现的“幻觉”或错误推理,截至目前仍存在部分模型没有订正。 对于关键信息和专业判断,我**们更应以 AI 的输出为起点,结合我们自身的专业知识和经验来验证核实,最终做出审慎的决策。**让我们携手拥抱 AI 的便利,同时保持警惕,共同打造更加高效和可靠的工作方式。 本文由 @产品狗阿穗 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

<blockquote><p>“产品定位”、“用户心智”,是经常被产品经理挂在嘴边的黑话,但它们绝不是忽悠老板用的词汇,本文讲透它们为什么如此重要,这是一个产品经理最基本的认知。</p> </blockquote>  为什么我认为产品定位和用户心智如此重要? 甚至我觉得,如果产品定位不清晰,没有想好要锚定的用户心智,都无法开始做一个产品。 用户心智这个词可能有点抽象,翻译一下就是,用户对于产品的认知:用户觉得这个产品是什么,代表什么。 因为产品定位锚定了用户心智,而用户心智在不同场景下影响了用户的选择(行为)。 ## 定位锚定心智,心智影响决策 我用我自己生活中的真实场景来举个例子: 当我想买一个咖啡杯时,摆在我面前的电商平台有3个:京东、淘宝、拼多多。 我当然知道无论从哪个平台,都能买到自己比较满意的咖啡杯,但我会如何选择去哪里买呢? 这就涉及到这3个平台的产品定位了,老生常谈,但还是要预先分析一下。 京东的slogan是“多、快、好、省”,如下App商店截图:  但对我来说,它让我产生的心智就是“快”和“高品质”,上午下单,下午到,今天下单,明天到,这是快,京东自营有保障,这是品质。 淘宝的slogan是“太好逛了吧”,如下App商店截图:  淘宝给我培养出的用户心智就是“多”和“逛”,因为只有品类“多”再加上淘宝最拿手的“千人千面”,用户才能“逛”起来。 再说拼多多,它的slogan是“拼着买,才便宜”,如下App商店截图:  它在我心里留下的烙印就是,极致的“便宜”。 好了,回到我买咖啡杯这件事上,你觉得我会选择哪个平台呢?还真不一定,要看具体场景。 **场景1:** 我刚刚摔坏了一个咖啡杯,但我每天都喝咖啡,而如果我不用咖啡杯喝咖啡会感觉心里很不舒服(这里的心理我可以再剖析一下,喝咖啡这件事对我来说,不仅仅是咖啡因提神的功能性需求,我还蛮在乎喝咖啡这个过程中的体验),所以我想尽快拿到一个咖啡杯,并且质量别太次的。 这个场景下,我会很自然地选择京东。 啰嗦一下我决策的原理: 因为京东的定位是“多,快,好,省”,培养出我的用户心智(其实就是用户对京东的认知)是“快”和“高品质”,所以我在需要快速获得商品和相对高品质要求的场景下,必然会选择京东。 **场景2:** 我最近手里的咖啡杯用腻了(没错,我是个爱买不同杯子的人),想花时间为自己挑选一个好看的有个性的咖啡杯。 在这个场景下,你一定猜到我要去哪个电商平台了。对,就是淘宝,因为我很清楚地知道,淘宝品类多,经得起挑,我要好好逛逛。 这就是淘宝给我培养出的用户心智,在这个“逛”的场景下,对我决策的影响。 **场景3:** 我家里想买一套客人用的杯子,但又不想买纸杯,因为纸杯有异味,看着还low,显得有失待客之道,所以我决定买一套玻璃材质的咖啡杯,要好看,但也要便宜——随手打碎了我也不心疼的那种便宜。 这时,我的手会不自觉地点开拼多多…… ## 终极定位:品牌=品类 其实在商业世界中,这种产品定位锚定用户心智,并影响具体场景下用户决策的产品逻辑,遍地都是。 而其中最最牛逼的定位效果,就是让自己的品牌=某个品类,而最终的用户心智就是,当听到“康师傅”这三个字时,脑海里浮现出的一定是“方便面”。 之前我在书中看到过一个真实场景:一个民工去一家街头小超市买方便面,他手指的是“统一”牌方便面,但嘴里和超市售货员说的是:给我来包康师傅。 因为在他心里,康师傅=方便面,这就是定位的伟大之处。 可想而知,“统一”的老板知道后会多伤心,说明他的品牌在方便面这个品类上,没有“康师傅”占据用户心智更多,说白了,就是用户心里没你的位置。 所以有些品牌非常鸡贼,试图在品牌名称上,与某个品类强制关联,举个例子: 一个咖啡品牌,叫阿拉比卡,但经常喝咖啡的人都知道,“阿拉比卡”其实是一种较高品质咖啡豆的种类。 这绝对是一种不用在产品设计上费力,不用花任何成本,就能对用户造成的心理暗示,这才是真正的取巧。 当然,产品定位并不只是取个名字这么简单,从用户画像、需求场景、产品设计、运营策略上,都要符合这个定位,然后才能锚定住用户心智,否则就是欺骗用户。 开个玩笑,就像你站在门外看一家店的门楣,富丽堂皇得像个奢侈品店,进门后发现,人造革包包挂了一墙,导购小姐一口听不懂的乡音,还和你拉拉扯扯套近乎…… ## 最后 所以,最终我想说,了解用户需求其实不难,根据需求做产品也很简单,用户要什么给什么嘛! 也许其中相对难一点的是,要做一个通用的可配置的产品,可目的也无非降本增效罢了。 但这样的产品用户一定会用吗?对用户一定有吸引力吗? 纵观那些我们生活中耳熟能详的产品和品牌,一定早就钻入你的心智并深深地扎根了。 当你处在某个场景下,潜意识会让你省去思考,直接选择它。 真相是,因为你心里本来就有它,才会选择它,而不是它本身很好,你就会选择它。 最后总结一句,一个成功产品最大的魅力,就是它占领用户心智的能力。 本文由 @Raymond 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

<blockquote><p>在企业数字化转型的浪潮中,数据可视化大屏已成为展示企业核心业务数据和指标的重要工具。本文将分享企业级数据可视化大屏设计的实战经验,全方位剖析如何打造一个既炫酷又实用的数据可视化大屏。</p> </blockquote>  ## 一、需求背景 公司希望开发一个炫酷的可视化大屏,展示公司的核心业务数据和指标,用户主要是领导层(对内)和外部客户或合作伙伴(对外)。 ## 二、需求思路 ### 1. 确定业务场景 通过回答5W(Who、What、Why、When、Where、How),我们逐步深入和细化业务场景和用户需求。 **① Who:用户是谁?有哪些用户类型?** 经过内部沟通,本次大屏主要为对外商务演示使用,用户类型主要为:同行、(潜在)合作伙伴、(潜在)投资方和其他参观者。 **② What:数据大屏是什么?用户希望看到的数据大屏是什么样的,他们有哪些期望?用户重点关注哪些数据和指标?** 经过沟通,了解到业务方对于大屏的期望: - 展示公司的资产规模、交易规模和用户规模,有汇总也要有明细,支持数据下钻; - 展示业务的核心指标,按照业务类型分别展示。 - 数据既要真实、可靠、相互可佐证,又要符合公司对外宣传的规模和形象,还需要系统自动更新数据,不依赖人力维护。 - 希望大屏外观上比较炫酷、有科技感、有动态、能交互。 **③ Why:用户为什么需要数据大屏,主要用途是什么?** 主要用于客户演示,但领导层也希望通过大屏了解公司业务全局,所以会有对内对外两个方向的使用场景。 **④ When、Where:用户在什么时候什么场景在哪里看数据可视化大屏?** 初步确定使用场景和投屏设备 **⑤ How:我们怎么满足用户的需求,包括场景使用需求和数据需求?** 这部分就是具体的需求分析和方案设计了。 ### 2. 确定业务指标 根据大屏的使用场景和作用,确定大屏上要展示的数据和指标,比如设备运维监控大屏,可能会展示设备的规模和区域分布、设备运行的实时状态和设备故障告警等。 我本次的数据大屏主要是对外演示,展示公司某一核心业务的规模和运营效率等,向外展示公司在这一业务上的实力和能力。 **主要的数据包括:** - **规模数据:**资产规模、交易规模、用户规模、客户规模 - **细分数据:**资产不同维度的分布、交易分布、日新增、日活跃等 - **区域分布:**资产覆盖省份和城市,具体省份和城市的数据。 - **核心指标:**业务质量指标和效率指标,加上一定时间的趋势图,增加数据丰富度。 - **区域排行:**省份和城市资产/交易/指标排行和分布 列举出所有要展示的业务指标、计算公式和数据维度,在列举的同时,初步规划展示形式和排版布局。 ### 3. 实现过程和难点 在做这个企业级数据可视化大屏过程中,主要有三个难点: **① 大屏展示的数据和指标** 如果完全零基础搭建数据和指标,需要完成数据采集、清洗和指标输出等全流程开发,在开始大屏需求之前要先完成底层数据指标系统的搭建,对于研发和测试来说是一个非常大的工作量。 好在我们小团队已经对该业务积累了基础数据和指标体系,大屏所需的数据基本是现成的,部分数据需要再基于档案和订单再做统计和呈现。 **② 好看、高大上的大屏界面** 大屏需兼顾数据可读性与视觉表现力,涉及动态图表、空间布局、视觉动效等多维度设计。由于部门UI资源短缺,作为产品经理真的是硬着头皮完成了大屏的UI设计图和动态效果。 前端同事非常给力,最终效果还原度90%,得到领导的好评。 **③ 数据真实性和展示策略的平衡** 我们的大屏数据是真实值和屏显值双轨并行的。屏显值是指在真实值上加上了偏移值,最终显示在大屏上的数据,如果数据未加偏移,屏显值=真实值。 这样做是因为领导层希望平时看到最真实的数据,但对外客户演示时,有些数据较为敏感或不符合对外宣传,则需要在真实数据基础上增加偏移值。 最终证明,我们这个双轨并行真的是太“明智”了,避免了业务和研发的“纠缠”。 ### 4. 最终实现结果 感谢前端和后端大佬的鼎力支持,大屏很顺利地按期上线,后面根据业务部门的建议,进行了几个小版本的优化,目前已在正常使用。 ### 5. 大屏设计的一些方法 **5.1. 了解展示的设备** 需要提前了解大屏会展示在哪些设备上,设备分辨率和尺寸是多少,更专业的可能还要考虑点间距、最佳可视距离等。 如果投屏设备的尺寸和分辨率不标准、屏幕是拼接屏,设计稿最好是基于投屏设备进行设计,但这样复用性就不高,投屏到其他设备,大屏会变形。 由于我们投屏设备是比较标准的尺寸和屏幕,分辨率也支持调整。所以设计稿选择常规的1920:1080,电脑和投屏设备打开,都能正常展示。 **5.2. 内容排版** - **信息层级:**核心内容占60%,辅助信息占30%,次要信息占10%,凸出核心内容。 - **符合人视觉动线习惯:**一般人们习惯左上→右上→左下→右下的视觉动线看屏幕。我们设计的时候可以结合用户习惯,先把核心重点内容放在左上方,再通过一些对比、动态、高亮、微交互等吸引用户关注重要内容。 - **数据-图表:**数据要表达什么信息(趋势、占比和分布),使用哪种图表类型更合适清晰。 - 明确主题:图表不要太过简化,要完整准确地告知表达的信息。 **5.3. 大屏字体** 中文字体:思源黑体 主标题:36px 副标题:20px 正文:16px 特殊文字:14px **5.4. 配色** - **黄金6:3:1法则:**60%主色(重要内容)、30%辅色(一般)、10%对比色(次要) - 大屏一般是暗色背景,最好使用高饱和度且协调统一的配色,背景优先使用纯色,避免渐变和图片底色(我们第一版加了很浅的网格底图,后面投屏放上去,网格非常明显,显得大屏有点幼态)。 - **颜色含义匹配:**红色一般表示预警/危险/下降,绿色表示安全/正常/上升、灰色表示暂停/无变化等。 大概先这样了~先完结了 本文由 @野生产品经理-祝祝 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

在特朗普政府拥抱比特币、推出"战略比特币储备"等利好政策的推动下,得克萨斯州首府奥斯汀正成为加密货币创新的新中心。

<blockquote><p>本文将从战略认知重构、技术赋能路径、组织能力进化三个维度,构建数字化转型的立体行动框架,揭示生成式AI时代企业转型的破局之道。</p> </blockquote>  当数字化转型从可选项变为生存必选项时,企业面临的不仅是技术升级的挑战,更是认知革命的需求。生成式AI技术的突破,正在重塑数字化转型的底层逻辑:它不再是简单的系统替换或流程再造,而是价值创造方式的根本性变革。 ## 一、认知重构:数字化转型的元起点 数字化转型的失败案例中,大部分源于战略认知错位。企业往往将转型简化为IT项目,忽视其本质是一场组织基因的重编程。生成式AI技术的出现,要求企业建立三重认知框架: **1)技术工具论到能力伙伴的跃迁** 传统数字化转型将技术视为效率工具,生成式AI则要求将其视为战略伙伴。在培生推出的生成式AI认证体系中,学员首先要理解模型训练的原理而非工具操作,这种思维转变正是企业需要的认知升级。企业需要将AI从执行层提升至决策层,构建人机协同的战略决策机制。 **2)数据驱动到知识进化的范式转换** 数字化转型1.0时代强调数据驱动,生成式AI时代要求实现知识进化。企业不仅需要收集数据,更要构建知识生成、验证与迭代的闭环。这要求建立跨学科的知识工程团队,将领域专家与AI训练师深度融合,形成知识进化的自驱动系统。 **3)组织变革到生态重构的视野拓展** 数字化转型不能局限于企业内部流程优化,而是要推动产业链生态的重构。生成式AI技术正在模糊行业边界,企业需要建立生态位思维:不是简单提升竞争力,而是重新定义行业价值网络。这种视野的拓展,要求企业建立跨组织的协作机制,共同探索技术赋能的新可能。 ## 二、技术赋能:生成式AI的落地路径 生成式AI技术提供了数字化转型的新工具箱,但其价值实现需要遵循科学的实施路径: **1)价值场景优先级排序** 企业应将有限资源聚焦于高价值场景:客户体验创新、产品创新、运营模式创新是三大核心领域。在客户体验领域,生成式AI可以构建智能交互界面;在产品研发中,能够实现需求预测与方案设计;在运营管理中,可以优化供应链调度与风险预警。培生认证项目中的提示工程技术,正是实现这些场景价值的关键方法论。 **2)人机协作模式设计** 成功的数字化转型不是机器取代人,而是构建人机协同的新模式。在生成式AI应用中,人类需要承担创意生成、伦理判断与战略决策角色,而机器专注于模式识别、数据处理与方案执行。这种分工要求企业重新设计岗位职能,建立人机协作的新型工作流。 **3)技术债务管理机制** 生成式AI应用可能引发新的技术债务:模型偏差带来的决策风险、数据依赖导致的脆弱性、算法黑箱引发的合规问题。企业需要建立持续监控与迭代机制,将技术债务纳入风险管理框架。培生认证项目特别强调的伦理法律课程,正是防范这类风险的战略投资。 ## 三、组织进化:数字化转型的支撑体系 数字化转型最终要落实在组织能力进化上,这需要构建三大支撑体系: **1)认知升级培训体系** 企业需要将生成式AI思维植入组织DNA。培生认证项目提供的不仅是技能培训,更是思维模式的转型。企业应与教育机构合作,建立分层级的培训体系:决策层需要理解技术战略价值,管理层要掌握实施方法论,执行层要具备基础操作能力。 **2)敏捷创新文化培育** 生成式AI技术缩短了创新周期,要求企业建立容错试错机制。谷歌的”20%创新时间”制度值得借鉴:允许员工将部分精力投入探索性项目,建立快速验证与迭代的创新闭环。这种文化需要配套激励机制,将创新尝试纳入绩效考核体系。 **3)生态协作平台建设** 数字化转型不能闭门造车,需要建立开放协作的生态平台。企业可以通过API接口开放数据资源,与合作伙伴共建模型训练池;参与行业知识图谱构建,推动跨组织的知识共享。这种生态协作不仅能分摊转型成本,更能创造网络效应价值。 ## 四、生成式人工智能认证(GAI认证)的战略价值 培生推出的生成式AI认证项目,为数字化转型提供了战略支点: **1)能力基准的建立** 在生成式AI领域,技术迭代速度与人才供给存在巨大鸿沟。认证项目通过标准化能力基准,帮助企业建立人才评估的统一标尺。这种标准化不仅提升招聘效率,更推动行业人才素质的整体提升。 **2)战略合作的信号** 企业参与生成式AI认证,不仅是人才培养举措,更是战略转型的宣言。对于合作伙伴而言,这意味着企业具备技术前瞻性与组织学习力。在数字经济时代,这种信号价值往往比短期利益更具战略意义。 **3)创新生态的接入** 认证项目背后是培生构建的全球教育生态。企业通过参与认证,能够接入全球学习者社区、技术专家网络与行业研究资源。这种生态接入为企业打开创新视野,提供跨界合作的新可能。 ## 五、转型实施的具体行动框架 基于上述分析,企业数字化转型可从以下六个行动领域切入: **1)战略层:认知升级与愿景重构** - 开展高管层生成式AI战略工作坊 - 制定技术赋能的三年路线图 - 建立数字化转型KPI体系 **2)技术层:场景选择与工具部署** - 识别高价值业务场景(建议不超过3个) - 选择适配的生成式AI工具链 - 建立模型训练与迭代机制 **3)组织层:能力建设与架构调整** - 设计人机协作的新型岗位职能 - 实施全员生成式AI认证计划 - 建立跨职能数字化转型小组 **4)文化层:创新机制与激励机制** - 设立内部创新基金支持探索项目 - 将生成式AI能力纳入晋升标准 - 建立转型过程可视化沟通机制 **5)生态层:合作伙伴关系重构** - 与教育机构共建行业人才标准 - 参与生成式AI开源社区建设 - 建立供应链数字化转型协同机制 **6)伦理层:风险管理与合规体系** - 制定生成式AI应用伦理准则 - 建立模型审计与透明度报告制度 - 开展全员数据隐私培训 ## 六、转型过程中的关键挑战与应对 数字化转型是复杂系统工程,实施过程中将面临三重核心挑战: **1)技术复杂性与业务需求的匹配** 生成式AI技术具有内在不确定性,企业需要建立”业务引导技术”的实施机制。通过建立业务场景沙盘,模拟不同技术方案的实施效果,形成技术选型的决策依据。 **2)组织惯性与变革阻力的化解** 数字化转型往往遭遇中层阻力,需要建立”变革收益可视化”机制。通过设立转型收益仪表盘,实时展示效率提升、成本节约等关键指标,将抽象变革转化为具体收益。 **3)伦理风险与法律合规的平衡** 生成式AI应用可能引发隐私侵权、算法歧视等风险,企业需要建立”伦理风险熔断”机制。在关键业务场景设置伦理审查节点,对高风险应用实施自动拦截与人工复核。 数字化转型不是终点,而是持续进化的过程。生成式AI技术的出现,不是替代人类,而是解放人类创造力。当企业将转型视为认知革命而非技术升级时,当组织将生成式AI视为合作伙伴而非工具时,数字化转型才能真正实现价值创造的本质回归。在这个意义上,培生认证项目提供的不仅是技能认证,更是转型思维的启蒙,它照亮的不仅是技术路径,更是组织进化的未来图景。 本文由 @运营怪咖 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

大众汽车集团(中国)董事长兼首席执行官贝瑞德近日分享了中国新能源汽车强大的多重原因。他指出,**中国在研究与开发方面进行了大量投资,并建立了全面的政策框架推动新能源汽车发展,包括购车补贴和对燃油车的限制措施。**  **中国不仅支持纯电动汽车,还支持混合动力汽车,这使得在充电基础设施尚未完善的地区也有吸引力。** 基础设施方面,中国拥有360万个公共充电设施,占全球的70%。 此外,公共充电价格也更加便宜,每100公里仅需约1.50欧元,远低于德国的9欧元。 **贝瑞德认为,中国的产业政策方向一致,长期支持可靠,对混合动力和电动车的平等资助,加上有吸引力的电价,是欧洲应当学习的。** 他还提到,中国买家平均年龄为34岁,比欧洲年轻超过20岁,他们对新技术非常开放,这也体现了中国人对新能源汽车有这很高的接受度。 从这些因素来看,中国新能源汽车的崛起并非偶然。 **政府的政策支持和大量投资为产业发展奠定了坚实基础,而消费者对新技术的高接受度则为市场提供了强大动力。** 这些因素相互作用,推动了中国新能源汽车在全球市场的崛起,成就了今日强大的中国新能源汽车。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1492608.htm)

据央视新闻报道,日前,美国国家运输安全委员会(NTSB)通报纽约市哈德逊河直升机坠毁事件相关调查进展。NTSB表示,调查人员将在坠机现场停留至少一周,**该机构将在未来30天内发布初步调查报告,并将在12至24个月内发布完整调查报告。** NTSB称已获得直升机的坠机视频,视频显示直升机在坠毁前完好无损,随后以高速坠毁。 此外,**飞行员在坠机前曾报告复飞,地面人员曾尝试在坠机前联系飞行员三次,但无人回应,飞行员未曾发出求救信号。** 据报道,纽约当地时间4月10日发生一起直升机坠河事故,一架观光直升机坠入哈德逊河,机上6人全部遇难。 报道称,机上载有3名成人和3名儿童,其中包括飞行员和一个来自西班牙的家庭。 消息称,**西门子西班牙分部总裁兼首席执行官(CEO)奥古斯丁·埃斯科瓦尔及其家人被确认为其中的5名遇难者。** 现场视频显示,直升机尾翼和螺旋桨在空中发生脱落,与机身先后落入水中。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1492596.htm)

**联想Legion Go S掌机目前已经上市,首发3999元。**该款Legion Go S配备了8英寸LCD屏幕,显示比例为16:10,分辨率为1920 x 1200,刷新率为120Hz,支持VRR,亮度为500尼特,DCI-P3色域为97%,提供10点触摸。  性能方面,其搭载AMD Ryzen Z2 Go处理器,拥有8个Zen 3+核心,核显为Radeon 680M,配备了12个基于RDNA 2架构的CU;搭配16GB的LPDDR5X内存,以及512GB的PCIe 4.0 SSD(兼容2280和2242两种M.2规格产品)。  **Legion Go S采用一体式手柄设计,机身进行了防滑处理,增厚了手柄位置贴合手掌形状,带有触控板、RGB霍尔摇杆和键程可调节扳机。**LegionSpace掌机专属控制台提供了多项功能,包括游戏中实时调控、高度定制游戏体验、适配掌机的快捷操作等。  此外,这款掌机内置55.5Wh电池,支持65W快充;双USB4接口,带有TF卡槽和耳机插孔;配备双2W扬声器;重量为740克;采用了霜刃M散热系统,带有复合式抗重力热管,可满足40W性能释放。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1492588.htm)

近年来手机租赁行业发展迅速,“以租代买”模式受到了年轻人的青睐。不过,也有部分消费者不仅没有体验到经济便利,还遇到了各类问题,财产和个人信息安全都受到了侵害。日前,央视财经曝光“租机贷”成高利贷,上海姜女士由于急需用钱,接触到了“租机贷”,并被告知这种贷款方式虽然审核比较宽松,但利息比较高。 报道称,在一个叫“芒果商城”的手机租赁App上,**下单租赁一台1万元的手机,就相当于在平台上借贷1万元,但平台要求3个月内付清12期租金共2万元,以此借贷方式计算出的年化利率达到了400%,明显属于高利贷。** 手机发出后,姜女士却被要求更改派送地址,最终手机被送到了某个手机市场。就这样,姜女士顺利地将价值一万元的手机进行了变现。 变现过程中,**姜女士缴纳了5%的手续费500元,首期租金3500元,手机折旧费100元,最终到手的只有5900元。** 报道称,姜女士总共在十几个平台租了30台手机,拿到了贷款18万元,但最终实际背负的贷款却有41万元。 今年3月12日,上海市静安区人民法院对这起上海首例“租机贷”案件进行开庭审理,**以非法经营罪当庭判处租机平台经营者戴某有期徒刑一年一个月,并处罚金人民币100万元。**  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1492586.htm)

4月14日消息,有迹象表明英伟达可能正在采取措施降低其RTX 50系列显卡的价格,特别是在日本和英国市场上。尽管降价幅度不大,但这对于长期面临高价显卡困扰的消费者来说,无疑是一个积极的信号。 **据了解,在一家日本零售商处,英伟达RTX 5070的实际价格比当地的建议零售价低了大约20美元,而在英国,英伟达自身对这款显卡提供了约4%的折扣,从最初的539英镑降至519英镑(约合4950元人民币)。** 虽然这并不是大幅度的价格下调,但对于希望看到显卡价格回归正常水平的玩家来说,这是一个令人鼓舞的消息。尤其是在过去一段时间里,由于游戏玩家和投机者的极高兴趣,导致英伟达旗下的多款显卡价格远远超出了官方建议零售价。 例如,RTX 5090的价格曾一度飙升至超过3000美元(约合2.18万元人民币),而原本定价约为750美元的RTX 5070 Ti,在某些零售商处甚至被抬高到了1200美元(约合8750元人民币)以上。 这些价格调整并不一定意味着英伟达未来会有大规模的降价行动,但至少显示出英伟达及其合作伙伴开始意识到需要采取措施来缓解显卡市场的紧张局势。此外,随着竞争对手AMD推出的RX 9070 XT等产品在市场上表现出色,英伟达面临的竞争压力也在增加,这也可能是促使其考虑降价的因素之一。 [](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/116/w550h366/20250319/a98e-678131ca28c44497fe8818cf14209f17.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1492582.htm)

4月14日消息,美国商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)当地时间周日接受采访时表示,特朗普政府周五宣布对智能手机、笔记本电脑等电子产品豁免关税只是权益之计,因为这些产品将面临专项征税。卢特尼克的此番言论令本就混乱的关税政策更加扑朔迷离。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0414/bf76fc345c05d9f.jpg) 卢特尼克周日接受美媒ABC News的《本周》节目采访时表示:“(电子产品)目前虽免征对等关税,但将被纳入半导体关税范围,相关政策或将在一两个月内出台。” 卢特尼克对主持人乔纳森·卡尔(Jonathan Karl)表示,未来几个月将针对涉及国家安全的关键产品征收专项关税,这些领域“没有谈判空间”。 周日下午,美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)在社交平台Truth Social连发数帖,试图澄清对华高科技产品关税政策。他说:“在纠正贸易失衡与非货币关税壁垒问题上,我们绝不会对任何国家网开一面。”特朗普接着说:“周五公布的并非关税’豁免’,相关产品仍需缴纳现行20%的芬太尼特别关税,只是调整了关税类别。假新闻媒体心知肚明,却刻意隐瞒真相!” 美国海关与边境保护局周五发布公告,电子产品被排除在针对中国商品征收的145%关税清单之外。 马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)痛批关税政策反复无常以及豁免部分电子产品的举措犹如"混乱与腐败的温床" 沃伦说:“当特朗普在关税问题上(像小孩子一样)玩’红灯绿灯’游戏,并声称’我的特别赞助商可获得特别豁免’时,投资者怎敢放心在美国投资?” 周六,韦德布什证券公司分析师将豁免部分电子产品的关税政策称为“科技投资者的最佳捷报”,认为“像苹果、英伟达、微软等科技巨头以及整个科技行业都能在这个周末到周一松一口气。” **为关税政策辩护** 特朗普政府急剧转向的关税政策已导致股市暴跌,消费者信心指数跌至1952年有记录以来第二低点,并引发经济衰退担忧。但政府坚持认为,该政策将通过提振制造业、保护就业来增强美国经济。 多位政府要员周日现身各大新闻节目为关税政策辩护,口径却难统一。但白宫高级贸易顾问彼得·纳瓦罗(Peter Navarro)、美国贸易代表詹姆斯·格里尔(Jamieson Greer)、国家经济委员会主任凯文·哈塞特(Kevin Hassett)均强调将启动半导体进口的"232条款"国家安全审查,可能出台针对电子产品的专项关税。 纳瓦罗在节目中未证实中美展开新谈判,但表示“已经向中方发出邀请”。当前美国对华进口商品总体关税达145%,中方则以125%关税实施反制。中国商务部此前表态“不惧贸易战”,但表示不会进一步加码。 哈塞特则在节目中透露,在特朗普暂停对等关税90天后,已有130国启动对美谈判(中国除外)。他形容对华程序"尚未实质性启动",而其他国家的谈判"有序且目标明确"。 右翼智库American Compass创始人、经济学家奥伦·卡斯(Oren Cass)则在节目中表态支持10%全面关税及对华高关税,但批评现行政策执行方式存在不确定性。 **关税的混乱与疑虑** 沃伦周日直言:“现在连五天之后的规则都无人能预测,更遑论五年后的政策走向。” 前美国财政部长拉里·萨默斯(Larry Summers)则痛批现行关税政策是“二战以来最严重的自残式经济决策”。 萨默斯说道,“这套政策在竞争力、失业率、通胀方面都存在错误判断……我们唯一的指望就是决策者尽快迷途知返。” 萨默斯还补充称,中国有着“高明的应对之策”,因为特朗普的贸易政策反而为中国创造了“精妙的战略机遇”,“中方现在看到了扩大影响力、开拓新市场、取代美国主导地位的绝佳空间——这些机遇原本是他们想都不敢想的”。 亿万富翁投资者雷·达里奥(Ray Dalio)则在节目中称,现行贸易政策“极具破坏性”,不过“可能只是进程中的一环”。他强调:“关键要看90天暂停期结束后的局面。” 当被问及经济衰退风险时,这位桥水基金创始人坦言美国“已濒临衰退边缘”。 最新数据显示,摩根大通将经济衰退概率从40%上调至60%,高盛的预测值也达到了45%。 达里奥总结道:“关税、债务危机以及新兴力量挑战既有强权——这些系统性剧变带来的冲击远超寻常。处理得当或许能化险为夷,若应对失策,后果可能比经济衰退严重得多。” [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1492580.htm)

4月14日消息,苹果公司近期暂时躲过了一场自疫情以来最严重的危机——至少目前来看是这样。美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)日前宣布,将对中国生产的消费电子产品豁免原拟征收的125%惩罚性关税,涵盖iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和AirTag等热门产品。同时,原定对其他国家进口同类产品征收的10%关税也被一并取消。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0327/481ad0f92f3331d.jpg) 尽管含半导体的产品未来可能仍面临较低的新“行业关税”,且中国商品仍维持20%的关税水平,但此次调整对于苹果以及依赖中国制造的消费电子行业而言,堪称一场重大胜利。 这项豁免对苹果而言无疑是一场“及时雨”。Evercore ISI分析师阿米特·达亚纳尼(Amit Daryanani)在最新研究报告中指出:“这对苹果是重大利好,否则关税将带来明显的成本通胀。”他预计,在股价本月累计下跌11%之后,苹果股价将在美国当地时间周一迎来反弹。 在获得此次豁免之前,苹果已提前制定应对方案,包括调整供应链,计划将更多面向美国市场的iPhone生产转至印度。相比之下,从印度出口至美国的产品将面临更低的关税。苹果高层认为,这一策略可在短期内有效规避中国高关税带来的压力,避免终端价格大幅上涨。 目前,印度的iPhone工厂年产能预计将超过3000万部,可覆盖美国市场相当一部分需求。苹果每年在全球售出约为2.2亿至2.3亿部iPhone,其中约三分之一销往美国。 这种产能转移要想顺利实施绝非易事,特别是考虑到iPhone 17即将投产且主要在中国生产。随着秋季新品发布临近,苹果运营、财务及营销部门对可能造成的影响愈发担忧,这种不安情绪不断加剧。若政策生变,苹果将不得不在短时间内将更多iPhone 17产能转移至印度等地。这很可能导致产品涨价(目前风险仍未完全消除),迫使公司与供应商展开利润分配谈判。苹果引以为傲的营销体系也不得不向消费者证明这些调整的合理性。 然而不确定性阴霾未散。鉴于白宫政策可能再次转向,苹果或将被迫做出更重大的战略调整。不过至少目前,管理层总算能暂缓紧绷的神经。 中国商务部称此举是“美方纠正其单边主义对等关税错误行为的一小步”,并敦促美方“迈出彻底废除错误做法的一大步,重回在相互尊重基础上通过平等对话解决分歧的正确轨道”。 然而,美国商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)表示,此次获得豁免的智能手机等消费电子产品将被纳入即将实施的半导体关税范围。他在接受美国广播公司(ABC)采访时暗示,周五晚间宣布的关税豁免(取消中国125%关税及全球统一10%关税)仅为临时安排,并强调特朗普政府早有对该行业征收针对性特殊关税的长期规划。 另一个不容忽视的风险在于:如果苹果加快将生产线撤出中国,中国可能会采取反制措施。苹果大约17%的营收来自中国,并在当地运营数十家零售门店,这种依赖性在美企中实属罕见。对此,苹果发言人拒绝发表评论。 中国已启动对美国企业的反垄断调查,并可能通过海关程序对苹果制造障碍。 据摩根士丹利估算,iPhone贡献苹果最大利润,其中约87%在中国生产;此外,约80%的iPad与60%的Mac同样在中国制造。这三类产品合计贡献了苹果约75%的年收入。不过,Apple Watch和AirPods目前几乎全部在越南生产,部分iPad和Mac产能也已转向越南,Mac生产还在向马来西亚和泰国扩展。 按销售市场划分,苹果约38%的iPad销售额,以及大约一半的Mac、Apple Watch和AirPods收入来自美国市场。 苹果与中国彻底脱钩的可能性极低。尽管特朗普多次呼吁苹果将iPhone产能迁回美国,但美国本土工程与制造人才储备相对不足,短期内难以支撑大规模生产转移。而中国庞大且成熟的生产体系在规模与效率上依然无可替代,苹果全球近60%的营收也来自美洲以外地区,这使得中国的制造能力对其全球业务仍至关重要。 自4月2日特朗普宣布新关税措施以来,苹果等科技企业的说客便持续向白宫施压,寻求获得关税豁免。在中美双方一系列针锋相对的报复性关税后,来自中国的进口商品实际税率已达145%,谈判近期变得愈加紧迫。 而当特朗普宣布暂停对其他国家实施更高关税时,这意味着苹果的竞争对手三星电子(其手机主要在中国之外生产)将获得竞争优势,进一步加剧了苹果面临的压力。 苹果及其他科技公司持续向特朗普政府强调:虽然愿意增加在美投资,但将最终组装环节迁回美国几乎无利可图。他们认为,美国应该专注于回流高附加值工作岗位,并鼓励半导体等关键领域的投资,而非执着于制造环节的搬迁。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1492578.htm)

近日,全球PC第一季度的出货量报告终于火热出炉,研究公司Canalys的报告显示该季度PC出货量同比增长超过9%,达到6270万台,创下近年来PC出货量的最高单季度增长。单看2025年第一季度的数据,可能感知不大,那么不妨让我们回顾一下2024年的四个季度数据,以下数据均来自Canalys:  图源:Canalys 2024年第一季度,同比增长3.2%; 2024年第二季度,同比增长3.4%; 2024年第三季度,同比增长1.3%; 2024年第四季度,同比增长1.8%。 即使是被认为“PC市场全面复苏”的2024年里,整体增长幅度也并不高,仅第一和第二季度维持在3%以上,第三和第四季度直接跌到2%以下。作为对比,2025年第一季度超过9%的增长就显得很不寻常了,而且并不只有Canalys的数据如此超前,就连数据一向保守的IDC,也给出了4.9%的增长率,远超预测水平。 那么是否意味着PC市场进入快速增长状态呢?事实或许并非如此。 **PC出货量暴涨,****但危机预警灯已亮** 从数据来看,Canalys的报告揭示了桌面PC和移动PC各自的增长率,其中桌面PC出货量增长8%,移动PC的出货量则是增长了10%。对比往年的数据,可以看到这是少有的桌面端和移动端都同比大涨的季度,其中桌面端PC的出货量环比增长幅度非常大。 虽然有显卡更新换代周期的影响,但是考虑到英伟达的显卡供应一直不足,显然有其他因素拉动了整体出货量的暴涨。 而在IDC的报告里,则揭示了主流PC品牌的各自增长率。其中联想仍然是全球市场份额第一,以1520万台的出货量占据了24.1%的市场份额,同比增长高达10.8%,第二则是惠普,以20.2%的市场份额出货1280万台PC,同比增长仅为6.1%。  图源:IDC 不过惠普并非最低的,前两年开始逐渐从中国供应链撤离的戴尔,在本轮出货周期里仅有3%的增长,而苹果和华硕,则是分别拿到了14.1%和11.1%的增长率。与此同时,Other类目的总出货量则是下跌3.6%,在本轮出货周期里,PC的出货量明显更加集中到头部品牌身上。 IDC在报告中表示,第一季度的个人电脑商业需求强劲,其中Windows 10系统在去年10月开始停止支持是主要的推动因素之一。但是考虑到市场的增长幅度如此惊人,背后显然还有别的力量在助推,目前普遍的看法认为是经销商为了避开即将到来的报复性关税,提前囤货,而PC厂商也在进行配合。 与此同时,一些ODM厂商也提前发出预警,表示如果关税超出预期,将会考虑推迟发货,并寻求更好的解决方案。受此影响,有消息称宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想等各大PC厂商已经通知供应链暂缓出货两周,以便观察市场形势。 毫无疑问,一个事关整个PC行业的“预警灯”已然亮起。 **PC整机,将被关税当头棒喝?** 在美国宣布高额关税政策后,美国最大的定制PC制造商META PC就在Twitter上表示,受关税影响,PC零部件价格将大幅度上涨,最高可达50%。虽然META PC承诺在现有库存耗尽前维持当前价格,但是他们也警告称之后将不可避免地全线涨价,并且提醒所有消费者做好准备。  图源:Twitter 对此,有网友表示META PC不应该将成本转嫁给消费者,而META PC的回应则是:现有的关税涨幅已经远超他们可以承担的水平,如果不转嫁给消费者,那么只有结束经营这一条路可以走。  图源:Twitter 事实上,也有网友质疑META PC,表示CPU和GPU都是美国公司的产品,为什么对其他国家的关税会引起PC硬件价格暴涨?没错,英特尔、AMD和英伟达确实都是美国企业,但是除了英特尔外,AMD和英伟达的美国总部其实都只负责设计工作,真正的生产企业是台积电和三星,而且英特尔的工厂也遍布全球,在成都封装测试工厂就是其全球三大晶圆预处理工厂之一。 换言之,除了英特尔因为有本土工厂可以免于被征收关税外,AMD和英伟达都有可能受到关税政策的影响,而且CPU的成本事实上仅占PC整机的一小部分,真正的大头是配套的显卡、主板等一系列硬件。 其中,显卡核心的生产基本由台积电完成,而显卡的生产则主要在东南亚各国(包括中国),可以说是受影响最直接的区域。即使针对半导体颁布特殊条例,机箱、电源、内存、主板以及其他杂七杂八的硬件,大多也都来自中国。 相关报告显示,PC主板的产量有50%以上来自中国,而DRAM和NAND闪存颗粒也有相当一部分来自海力士、三星和镁光的中国工厂。此外,在显示器、机箱、PCB等电子零部件和硬件的市场份额上,中国也占据主导地位。 你可以这么认为,除了CPU和GPU外,PC整机的其余硬件都与中国有着千丝万缕的关系,也都是美国关税的重点关注对象。所以也就不难理解,为什么META PC会表示自己无法消化关税带来的成本上涨,如果不涨价就只有“死路一条”了。 至少短时间内,高质高量且产能稳定的PC硬件供应链,是无法在其他国家找出来的,这也意味着美国的PC整机市场,将会经历一次大范围的冲击。 不过,PC整机市场其实还算是好运的,因为除了新装机的用户外,老用户都可以暂时用旧硬件凑合一下,而笔记本电脑所面临的就是另一个危机。 **美国PC市场,****就快要瘫痪了?** 从Canalys提供的数据不难看出,笔记本电脑才是PC市场的核心,市场占比超70%。那么笔记本电脑的主要生产国是谁呢?我想这个答案大家应该都猜得到,没错,还是中国。 根据TrendForce集邦咨询的最新调查,2024年全球笔记本电脑预计将出货1.74亿台,其中89%的组装和制造都在中国完成,而这是过去两年里如戴尔等企业逐渐转移部分产业链后的成果。 笔记本电脑的高精尖属性,使其产业链的转移非常困难,而且往往伴随极高的成本附加,这也是为什么在关税战争开启后,美国的笔记本电脑市场会首当其冲。 因为如果没有免征额外关税的特殊条款,那么美国市场在消耗完库存后只能被迫接受价格翻倍的产品。 早在4月9日,著名PC外设品牌雷蛇就已经宣布暂停在美国销售刚刚发布的两款笔记本电脑,雷蛇不仅关闭了预售通道,甚至后续连笔记本电脑页面都处于不可见状态,只保留了预留邮箱等待开售通知的入口。  图源:雷蛇 雷蛇显然不是唯一一个受此影响的笔记本电脑厂商,华硕、联想、惠普、苹果等品牌都将受到显著影响,可以说都在等待美国的进一步态度,其中是否将PC及相关硬件纳入例外名单就成为关键。 那么中国呢?从消费者的角度来说,受影响的比例较为有限,虽然CPU和GPU均来自美国企业,但是生产制造却基本在东南亚区域。 而中国仅对“原产于”美国的产品征收额外关税,也就是说大部分硬件都不再受影响的范围内。 当然,这并不意味着我们就高枕无忧,厂商仍然可能通过调整价格的方式来弥补关税造成的额外损失,但是考虑到我们的本土制造和全球最大单一PC市场的优势,大概率也是受影响较小的国家。 老实说,关税战争带来的影响可能暂时还不会显现,但是整体情况仍然在往更坏的方向发展,大家也要做好PC等数码产品涨价的准备。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1492576.htm)

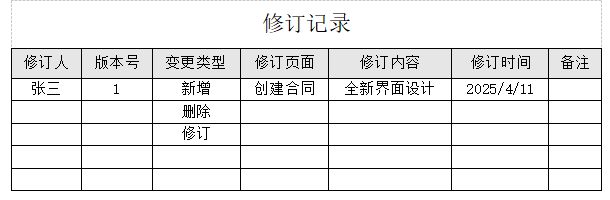

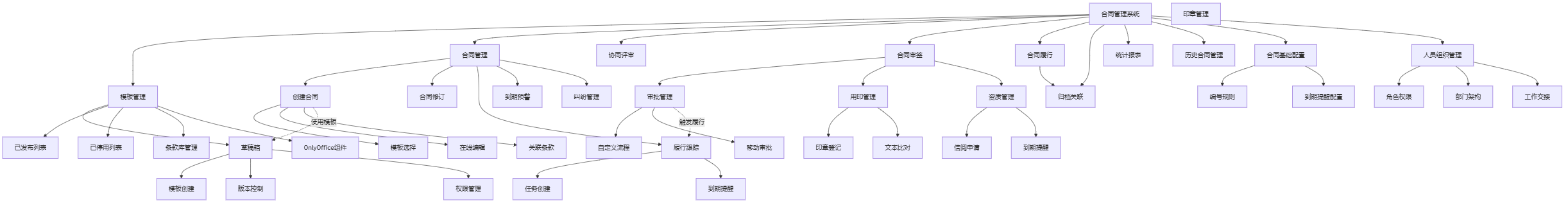

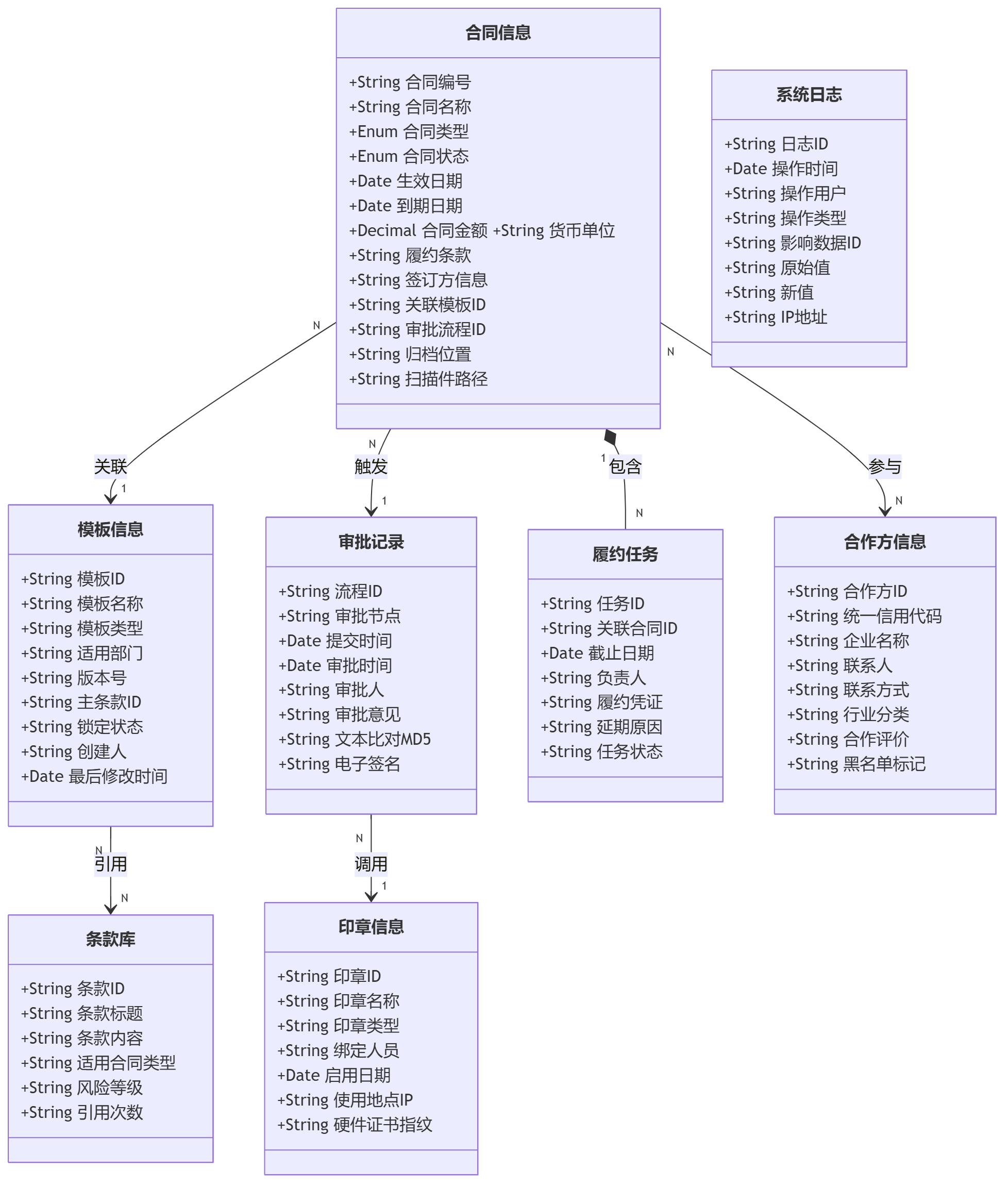

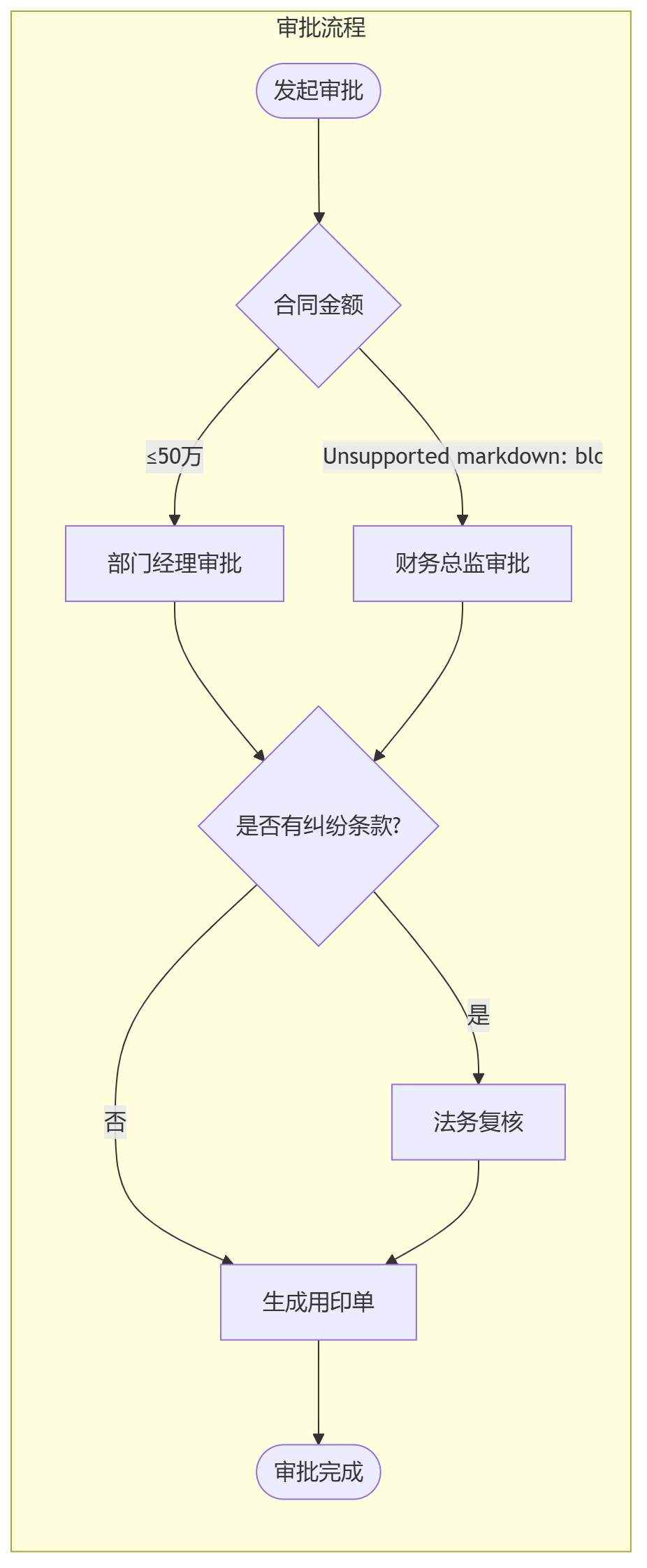

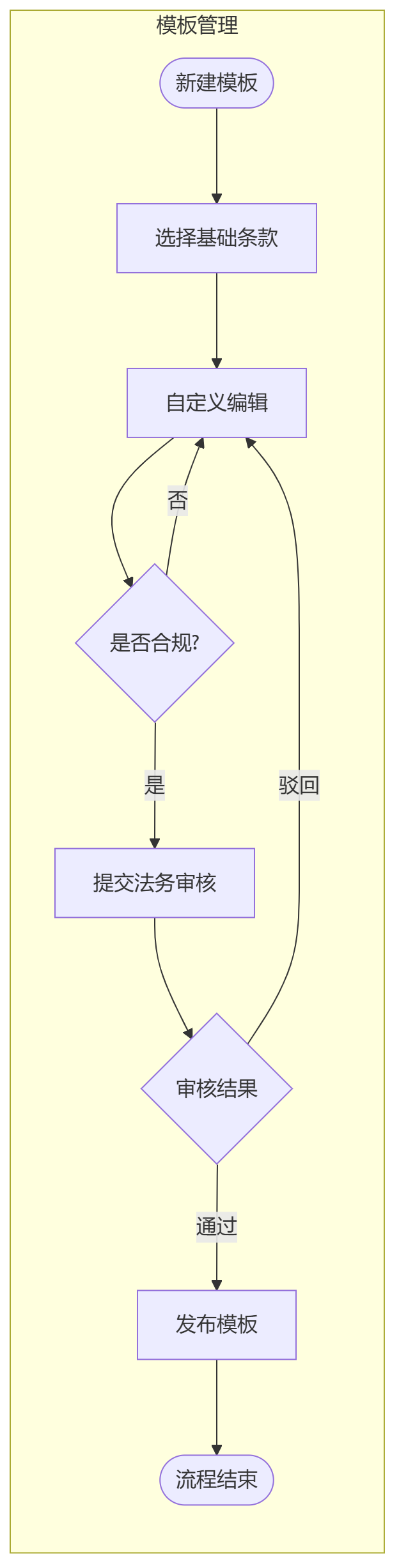

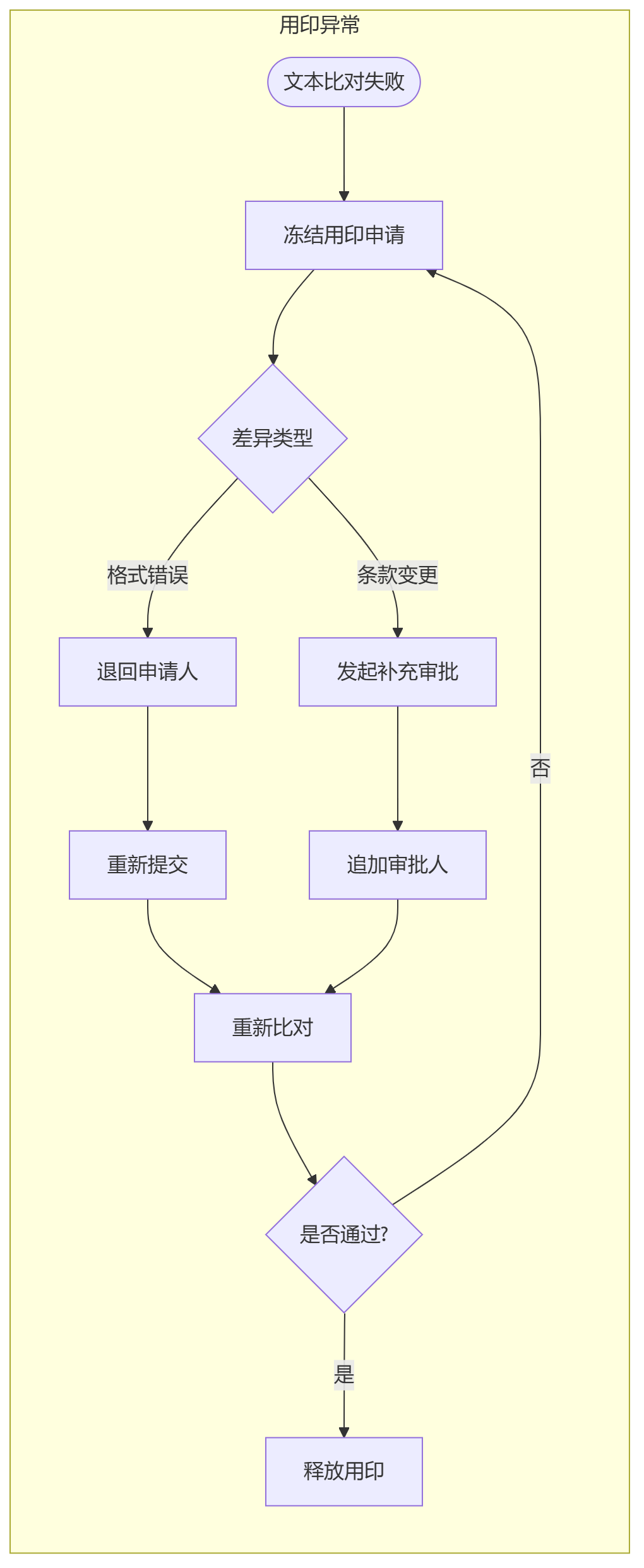

<blockquote><p>作为从业十年的产品经理,我可太懂大家写PRD时的痛苦了每次自己动手写的时候,总觉得无从下手,于是赶紧翻出各种模板套用,结果呢研发看了直摇头,测试看了皱眉,UI设计师甚至直接吐槽这写的啥啊根本看不懂。</p> <p>唉,模板虽好,但不能生搬硬套啊PRD的核心是让团队理解你的需求,而不是一堆没用的,我就结合自己在合同管理系统项目中的实战经验,跟大家聊聊怎么写出既清晰又实用的PRD,让大家不再被吐槽狗屁不通。</p> </blockquote>  ## PRD到底是什么为什么它这么重要? PRDProduct Requirements Document,产品需求文档可不是随便写写就行的,它可是整个产品开发过程的指挥棒。 - 研发要根据你的PRD写代码,如果需求没说清楚,他们就会按自己的理解做,最后做出来的东西可能根本不是你要的 - 测试要根据PRD写测试用例,如果逻辑不清晰,测试覆盖率就会出问题,上线后bug一堆 - UI设计师要根据PRD画界面,如果交互规则模糊,最后设计出来的东西可能用起来特别别扭 - 运营要根据PRD准备推广资料,如果功能价值没讲明白,运营都不知道怎么卖这个功能 所以啊,PRD的核心就一句话把需求讲清楚,让所有人都能看懂千万别为了凑字数写一堆没用的东西,关键是要逻辑清晰重点突出 ## PRD该怎么写我的实战结构分享 ### 1 产品,名称别小看这个 啊还要写名字不是随便写个标题就行吗错 PRD的标题一定要清晰完整醒目比如 **合同管理系统V20电子签章及审批流程优化需求文档** PRD文档这谁看得懂是啥 建议全页居中加粗字号加大,这样别人一打开文档就知道自己要参与的是什么项目,而不是一脸懵这文档是干啥的 ### 2 修订,记录千万别偷懒 PRD不是写完就完事了,需求会变逻辑会调整,如果不记录修改历史,开发会疯掉的 想象一下 - 你改了某个功能点,但没告诉开发,他们还在按旧版开发,结果做出来全错了 - 测试按照旧版PRD写用例,结果新需求没覆盖,上线后用户投诉 所以,每次修改都要记录,格式可以这样  这样,团队一眼就能看出哪里改了为什么改,避免沟通断层 ### 3 目录,别让开发翻半天 PRD少则几页,多则几十页,如果没有目录,开发找需求就像大海捞针,建议: - 先写完PRD,确保逻辑没问题可以让AI帮忙检查,比如DeepSeek,有时候它能发现你想不到的漏洞。 - 自动生成目录Word/Markdown都支持,让团队能快速跳转到对应模块。 千万别让开发一页页翻,他们会崩溃的。 ### 4 项目简介,为什么做这个 很多PRD一上来就写功能,但团队连为什么要做都不知道,怎么有动力做好,这部分要讲清楚: 项目背景:为什么公司要做这个?是业务需求?合规要求?竞品压力? 例:;由于传统合同签署效率低易丢失,法务部门提出需要电子化合同管理,减少人工操作。项目价值:做这个能带来什么好处?降本增效?提升用户体验? 例:上线后,合同审批时间从3天缩短至1小时,减少纸质合同存储成本。项目目标:最终要做到什么程度? 例:6个月内实现90合同电子化签署,并与ERP系统打通。团队知道了为什么做,才会更投入 。    ### 5 功能清单,到底要做啥 这是PRD的核心但千万别只列功能名,要描述清楚每个功能是干嘛的,比如: <blockquote><p><strong>合同模板管理</strong></p> <p>-支持上传编辑合同模板DOCX/PDF格式-支持动态字段如:公司名称,签约日期,自动填充-支持版本控制,可回溯历史版本,合同模板管理</p></blockquote> 就这开发看了直接懵如果功能很多,记得标优先级P0,P1,P2,让团队知道先做哪个。  ### 6 名词解释,别让团队猜术语 每个行业都有专业术语,如果没解释清楚,团队理解可能完全跑偏 比如合同管理系统里的 - 相对方管理:指合同签约方的资质审核与管理,包括企业信息,授权代表等。 - 模板引擎:支持动态生成合同的系统组件,可自动填充变量字段。 别让开发自己去猜,否则做出来的东西可能根本不是你要的 ### 7 全局交互,避免重复写规则 有些规则是全局通用的,如果在每个功能里都写一遍,PRD会变得又臭又长 比如 - 输入框、规则字符,限制必填,校验错误提示样式 - 分页逻辑,每页显示多少条,如何排序 - 异常处理,网络中断时,怎么提示数据加载失败,怎么处理 集中说明,避免PRD变成裹脚布 ### 8 三大结构图,让需求可视化 文字描述再详细,也不如图表直观 功能结构图:产品有哪些模块  信息结构图:数据库里要存哪些字段  业务流程图:关键流程怎么跑 开发看了图,能更快理解你的需求    ### 9 项目风险,提前预警 不是必写,但如果项目有高风险点,一定要提前告诉团队 比如 - 电子签章的法律效力需法务确认,否则可能影响合同有效性 - 与旧系统数据兼容性待验证,可能需要额外开发适配层 让大家提前准备,避免最后才发现做不了 ### 10 运营计划,别让功能上线就凉 很多产品经理写完PRD就不管了,结果功能上线后没人用提前和运营沟通推广计划,比如 - 分阶段上线:先内部试用,再开放给客户 - 培训计划:如何让业务团队快速上手 - 数据监控:哪些指标衡量成功如合同签署率审批时效 功能做得好,不如用得好 ### 11 非功能性需求,别忽略这些 除了功能,性能兼容性埋点等也很重要 - 性能需求:支持多少并发响应时间要求 - 兼容性支持:哪些浏览器移动端适配吗 - 埋点需求:哪些操作需要统计如合同签署次数审批耗时 这些不写,上线后可能出大问题 ### 12 上线要求,明确验收标准 最后,告诉团队这个项目要做到什么程度才算成功,比如 所有合同支持电子签署,且符合电子签名法与ERP系统数据打通,合同状态实时同步这样开发和测试才知道到底要做到什么程度,避免验收时扯皮 ## 总结PRD不是填空题,而是沟通工具 写PRD最怕的就是堆砌模板,却讲不清需求记住 - 清晰比完整更重要:别为了凑字数写没用的东西 - 逻辑比格式更重要:让团队能顺畅理解你的思路 - 沟通比文档更重要:PRD写完后,一定要和团队对齐希望这套方法能帮你写出清晰实用不被吐槽的PRD如果有更好的建议,欢迎交流 参考链接: 本文修订记录格式和项目简介参考山西肇新科技公司网站客户案例:https://www.zhaoxinms.com/html/web/kehuanli/1906655700155736065.html 本文三大结构图得内容参考山西肇新科技公司网站系统概述:https://doc.zhaoxinms.com/functionList/ 本文由 @合同管理吴彦祖 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

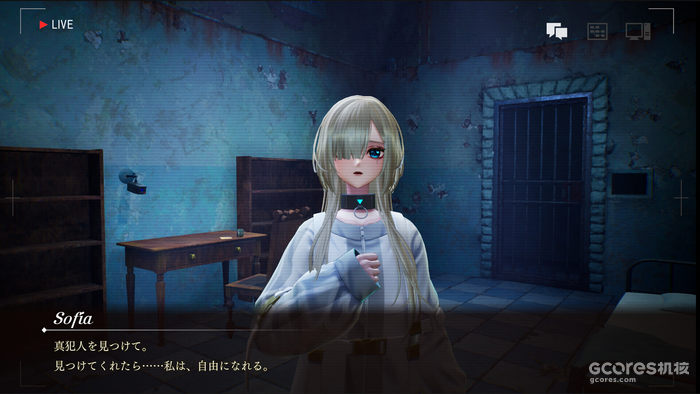

由 MUTAN 及 storynote 联合开发的"对话型"推理 ADV《苏菲亚以谎言为代价》将于7月3日发售。 苏菲亚,一个拥有多重人格的女孩,因涉嫌谋杀一位总统候选人而被捕。菲利普,一位精神科医生,在苏菲亚封闭内心后被指派去审问她。然而,他身处偏远之地,调查手段受到限制。  透过监视器的邂逅,玩家可了解各怀秘密的四个人格。她们诞生于苏菲亚的心理创伤,打开她们的心扉,揭开案件真相。玩家的推理将左右沉睡于苏菲亚内心的五个人格的命运── 通过输入关键词,推断出能够解锁苏菲亚记忆的关键词,并找到该向她提出的问题。不要错过藏在少女话语里的任何微小线索。  如果提的问题接近各个人格所怀抱的秘密,苏菲亚的心率会急剧加快,切换到另一种人格。找到沉睡于她内心的所有人格,揭开事件的真相。和少女的对话内容会记录在串联起大量话语的关键词地图里。通过解读关键词地图,找到逼近事件真相的话语。

作者|黄楠 编辑|袁斯来 硬氪独家获悉,家庭清洁服务机器人公司「云鲸智能」近日完成1亿美金融资,本轮由腾讯投资、北京机器人产业发展投资基金联合领投,科幻基金与明势创投加码跟投。庚辛资本担任独家财务顾问。资金将优先用于云鲸具身智能产品研发、全球市场扩张及多品类战略布局等方面。 此次也是云鲸继2024年底融资结束后、完成的又新一轮融资,目前云鲸已正式启动Pre-IPO轮融资,开启上市前最后冲刺,资本化进程全面提速。 同时在产品端,云鲸也将从家电清洁正式迈入具身清洁阶段,其首款家庭具身智能产品正处于预研阶段,聚焦一键式解决家庭立体空间的清洁和收纳需求,实现由机器人完全托管、真正解放用户双手。该款产品预期将在2年内发布。 当前,扫地机行业仍呈现显著增长态势。2024年,国内扫地机市场同比增长率为40%,仅第四季度的同比增幅高达76%。海外市场方面,北美、韩国等国家和地区近三年也保持稳健发展,复合年均增长率约为 20%,德国市场的复合年均增长率约为10% 。根据IDC等预测,全球扫地机器人市场规模2024有望达到112亿美元。 从整体格局来看,国内扫地机行业头部竞争格局已然稳固。2022年-2024年期间,扫地机市场占有率排名前五的品牌市场份额总和持续保持在93%以上,集中度极高,后来者想要挑战第一梯队的地位困难重重。反观海外,多数海外品牌的产品形态相对单一、且多为单机及单集尘技术,产品力和功能存在局限性,综合竞争力整体处于劣势,市场增长动力明显匮乏。 在这一背景下,国内厂商积极开拓海外版图,有望推动全球扫地机市场格局逐步向成熟格局演变。  云鲸逍遥系列(图源/企业) 官方数据显示,2024年云鲸营收同比增长超130%,海外市场同比增长近700%,并已实现稳定盈利,双十二期间扫地机市占率排名行业第一。 不同用户群体在清洁家电的功能偏好、价格接受度、外观审美等方面存在明显区别,基于对差异化需求的精准洞察,云鲸通过完善产品矩阵,为用户提供更丰富的产品选择。 2024年,云鲸共发布了10款新品,新品数量翻倍增长,扫地机和洗地机均已完成全价格带布局、不同价格带定位清晰。扫地机收入同比增长超120%、洗地机同比增长超500%。  云鲸洗地机S3 Island(图源/企业) 过去云鲸在DTC(Direct-to-Consumer)模式运营上具备显著优势,面向线上渠道发展强劲的国家或地区能够迅速开辟市场。不过,从去年的发展情况可以看到,云鲸线下的拓展也在加速推进。 现云鲸已在全国完成超20个省份、70个城市的线下布局,授权零售网点超500个,并成为鸿蒙智联合作伙伴;海外方面,云鲸也进入了50余个国家,是全球家电龙头独家合作伙伴,已进驻欧洲超5000家线下门店,在北美市场也成功入驻Best Buy、Costco等大型KA渠道近300家线下门店。 硬氪了解到,2025年,云鲸预计将继续实现翻倍增长,海外市场预期保持3-4倍增长,海外新品发布数量同比增长300%。同时,国内线下品牌门店数量也将翻倍增长、授权零售网点突破1000个;在稳定中国、美国、加拿大、韩国等核心国家持续发展的基础上,海外新增布局国家数量超70个,加大德国、法国、意大利、日本、以色列、澳大利亚、波兰等国家投入,建立本地职能团队以做好本地化运营。  云鲸AWE 2025(图源/企业) 如今智能清洁领域竞争激烈,扫地机器人市场加速洗牌,低端线逐渐被淘汰,用户需求呈现出更实用、智能化和个性化的趋势,这也促使企业产品和服务加速向中高端转型。表现到具体的研发和功能上,是具身智能技术所带来的机器人在感知、决策和行动等方面实现质的飞跃,从而更为精准地理解用户需求。 云鲸自成立以来,便精准锚定了家庭机器人作为其核心发展方向。扫地机为ToC机器人领域出货量最大的类目、且是目前家庭中唯一能够自主移动的设备,具备环境感知能力和智能规划能力,成为其进入具身家庭设备领域的首个布局产品。 经过数年研发和产品积累,云鲸已布局有AI双目视觉、机械臂、人机交互、AI模型等多个技术板块,其下一款机器人产品也瞄准了家庭具身智能。  云鲸J5三重激光(图源/企业) 硬氪获悉,云鲸家庭具身产品由创始人张峻彬亲自带队,首代具身产品形态为自研移动底盘搭载自研机械臂,并内置了三维双目视觉感知系统,可以将清洁范围从平面2D延展至空间3D,同时新增收纳功能,可一键式接管家庭的清洁和收纳需求,真正实现了从家用电器进化成全方位的空间清洁管家。 张峻彬指出,家庭清洁革命正站在历史性跨越的临界点,当前市面上的扫地机器人仅是清洁智能化的“iPod阶段”,只有具备三维空间认知与自主决策能力的家庭具身智能体,才是开启行业“iPhone时刻”的密钥。 “这不是单一设备的迭代,而是从功能型工具向自主智能体的范式迁移。”张峻彬说,“未来的扫地机产品应该是用户家中的清洁保姆,它是一个智能体,并非只是清洁工具。所以,AI智能化将是行业下一阶段增长的关键驱动力。” #### **投资方观点:** **首程资本管理合伙人朱方文**表示,北京市机器人产业基金看好云鲸智能在清洁机器人领域持续的技术创新和产品化能力,也看好未来企业在家庭具身智能的巨大市场潜力。扫地机器人是当前家庭场景最大的机器人品类,不但有广阔的增长空间,更是家庭具身智能不可忽视的发展路径。云鲸智能成立至今,每代产品都有重大的技术突破,NPS(净推荐值)保持行业领先。公司在2024年完成了多产品线布局和海外市场拓展等突破,机器人基金将持续支持云鲸智能的技术研发、产品升级和海外市场拓展,一路陪伴公司成长壮大,期待云鲸智能用新科技为现代家庭创造更多的自由与便利。

近几年伴随着格斗游戏电竞职业化,我们可以在全球赛场上看见不同国家的选手使用着完全不同的输入设备。虽然 HITBOX 或许已经成为了当今格斗玩家的首选设备,但「手柄」依然是不少欧美玩家的心头好,从诸多历史战绩也证明了一点,用手柄也能取得好成绩,而且依然有不少厂商在迭代着这条产品线,甚至是只专注于格斗游戏领域,而 HORI 公司最近推出的 OCTA pro 恰恰正是这样一款产品。  不久前我也是拿到了该款产品,并用《街霸 6》进行了一段时间的测试,今天就来简单分享下使用感受: 先从产品功能和设计上来说,相较于老款 OCTA,这次新品增加了无线模式,对于不喜欢插线的玩家来说确实是十分便利,而且在实际对战中也没有输入延迟困扰。但值得注意的是无线功能仅能在 PC 和 PS5 主机上通过接收器使用,PS4 依旧只能使用有线连接。  (图为所有内容物) 此外两个背键的加入,也令玩家可以自行设置映射键位,让操作更加得心应手,比如我把《街霸6》的「斗气迸发」设置在了右侧背健上,自然握持的状况下右手中指可以时刻准备着对手迸发。  (背后的「有线」和「无线」切换开关) 此外新增加的右摇杆采用滑动设计,可以大大方便在《街霸6》环球游历模式时候的视角转变,这一点还挺不错的,而且扁平的滑动设计也降低了在对战时的误触风险。 还有值得一提的是这次有三种方向键可供替换,各位可以根据不同手感选用最适合自己的。  再来说说实际使用感受: 首先,我是第一次使用 HORI OCTA 手柄产品,握感很舒适,八角引导设计的左摇杆确实能让指令更加准确,且可以在系统内自由调节方向键输入灵敏度的设计也很有意思,从 1-7 一共 7 个等级,大大提升提升诸如「逆向升龙」等招式的输入速度,这一点还是挺不错的。 此外 6 个主要按键均采用扁平化设计,用一个大拇指就能轻松控制,同时用关节控制下排按键也不会太硌手;而且使用的微动按键也能提供很好的反馈,操作上更清晰。经过一段时间的使用,仅仅 184g 的重量让人长时间游玩手腕也不会太累,而且方便携带。  总体来说,这是一款专为格斗游戏而设计的手柄,具有轻量化、可调节方向键及灵敏度,支持 PS/PC 双平台等等优点。虽然定价相比市面上一众普通手柄来说略高一些,但在专门的格斗手柄范畴内,这款产品不失为一个好选择。

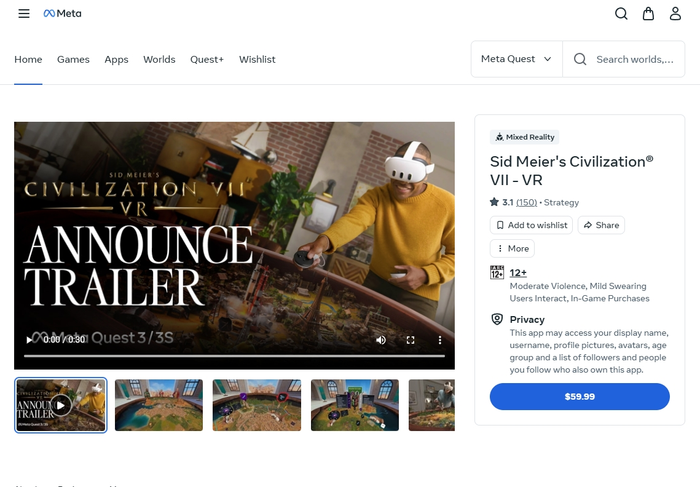

游戏工作室 Firaxis Games 以及 PlaySide 联合开发的《文明7》VR版现已在 Meta Quest 3 和 3S 发售,售价59.99美元。无论是从高空俯瞰世界地图,还是俯身欣赏精致的细节,玩家都能以独特的视角享受文明系列的乐趣。 截止发稿前,VR版的评分为3.4分(满分5分),其中差评围绕在有时游戏会卡顿。  据悉,玩家可选择单人游玩或与最多三位其他 Meta Quest 3 和3S 玩家在线上多人对战中竞赛。在人类发展的每个时代选择一个新的文明来代表你的帝国,书写自己的传奇。在建立同盟或宣战时,著名的世界领袖们会围绕着指挥桌,根据玩家的外交关系对玩家做出反应。  玩家更可使用专为Meta Quest 3 和3S 设计的全新介面来轻松控制帝国,并在混合空间中展示立体模型。

<blockquote><p>在SaaS行业,客户成功不是简单的售后服务,而是贯穿客户全生命周期的价值共创。本文将从获客、价值深化、续约、流失预警四大核心环节,拆解如何通过精细化运营实现客户与企业的双赢。</p> </blockquote>  ## 一、精准获客:找到“对的人”比盲目撒网更重要 ### 1.分层画像,定位核心用户 通过市场调研和竞品分析,明确产品解决的核心痛点(如医疗SaaS的诊所运营效率问题)。参考客户历史数据,建立“高潜力客户画像”:企业规模、行业特征、数字化程度等。 案例:某HR SaaS企业发现中小连锁企业因人力成本高更倾向采购系统,将资源聚焦该群体后,获客成本降低40%。 ### 2.免费试用的“钩子策略” 提供30天全功能试用,但需绑定关键人信息(如诊所院长)。试用期间设置“任务解锁机制”:完成核心功能配置赠送数据分析报告,激发深度使用。 避坑点:避免试用期过长(超过60天易降低付费意愿),并通过埋点监测试用活跃度,及时触发人工跟进。 ### 3.口碑裂变:让客户成为推销员 设计“双赢激励”:老客户推荐新客户签约,双方各获6个月免费服务。某协作工具通过此策略实现25%新增客户来自转介绍。 关键动作:定期邀请活跃客户录制案例视频,嵌入官网和销售话术库,增强信任背书。 ## 二、价值深化:让客户从“能用”到“离不开” ### 1.分阶段培训,拒绝“信息轰炸” - 新手期(0-30天):1对1指导+视频教程,聚焦核心功能(如CRM的合同管理模块),确保80%用户完成基础操作。 - 成长期(31-90天):推送行业定制化案例包(如教育SaaS的招生方案模板),引导探索高级功能。 - 进阶期(90天+):举办线下沙龙,邀请客户分享实战经验,形成“用户教用户”的社区生态。 ### 2.健康度监控:给客户做“体检” - 指标体系:登录频次(40%权重)、核心功能使用率(30%)、服务满意度(30%),实时生成健康分仪表盘。 - 预警机制:健康分低于50自动触发工单,客户成功经理48小时内介入。例如某工具发现客户BI模块使用率下降20%后,针对性推出“数据决策训练营”,渗透率回升35%。 ### 3.业务价值量化:用数据说话 每季度输出《价值实现报告》,对比客户使用前后的关键指标(如销售周期缩短15%、人力成本降低20%),并通过高层会议同步成果。 案例:某电商SaaS为客户定制GMV提升方案,3个月内客户GMV增长23%,续约时主动增购广告模块。 ## 三、续约与增购:从“防守”到“进攻”的艺术 ### 1.分层管理,精准施策 - 高价值客户(KA):提前180天启动续约沟通,每季度举办“战略共创会”,提供专属ROI分析报告。 - 风险客户:推出“阶梯式续费优惠”,如续约1年送1个月,续约2年送高级功能模块。 - 工具支撑:CRM系统自动标记合同到期日,续约前30天推送客户使用数据汇总,降低谈判阻力。 ### 2.增购挖掘:找到隐藏的“金矿” 场景触发:监测到客户团队扩容时,推荐“多人协作版”;发现高频使用数据分析功能,推送BI增值包。 案例:某项目管理SaaS发现客户连续3个月任务量超负荷,推荐自动化流程引擎,促成客单价提升60%。 ### 3.从续费到战略合作 对头部客户提供“联合解决方案”定制,将其业务场景融入产品设计,形成行业标杆案例。例如某医疗SaaS与三甲医院共建智能问诊模块,反向输出给中小诊所。 ## 四、流失预警:把风险扼杀在“苗头期” ### 1.早期信号识别 - 行为数据:连续7天未登录、核心功能使用率下降30%、客服工单突增200%。 - 业务变化:客户预算缩减、关键对接人离职、竞品渗透迹象(如突然停止需求反馈)。 ### 2.分级干预机制 - 自动化预警:通过工具(如飞书多维表格)推送高风险客户名单,结合AI模拟预测未来6个月流失概率(准确率可达85%)。 - VIP客户抢救:成立“铁三角小组”(客户成功经理+技术专家+高管),48小时内上门提供定制方案(如免费接口开发)。 案例:某SCRM企业发现客户活跃度骤降后,查明因竞品低价抢单,立即启动“老客户专属折扣”,成功挽回80%流失客户。 ### 3.流失后激活:不要放弃“休眠客户” 定期推送产品升级通知和行业白皮书,6个月后二次触达。某工具通过此策略使15%的流失客户重新付费。 ## 结语:客户成功的本质是“双向奔赴” SaaS企业的增长飞轮始于精准获客,成于价值深化,终于持续共赢。未来,随着AI和大数据的应用,客户成功将更智能化,但核心始终是对客户业务的深度理解与快速响应。正如某CEO所言:“我们卖的不是软件,而是帮客户赚钱的能力。” (注:文中策略需结合企业实际业务调整,数据引自公开案例及行业报告) 本文由 @毛桃桃 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

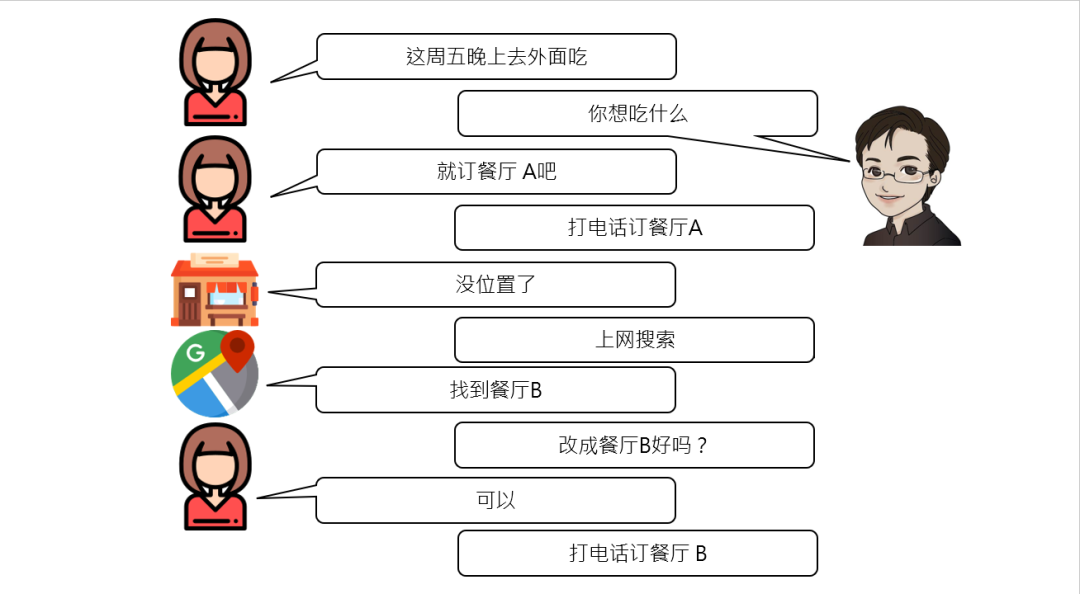

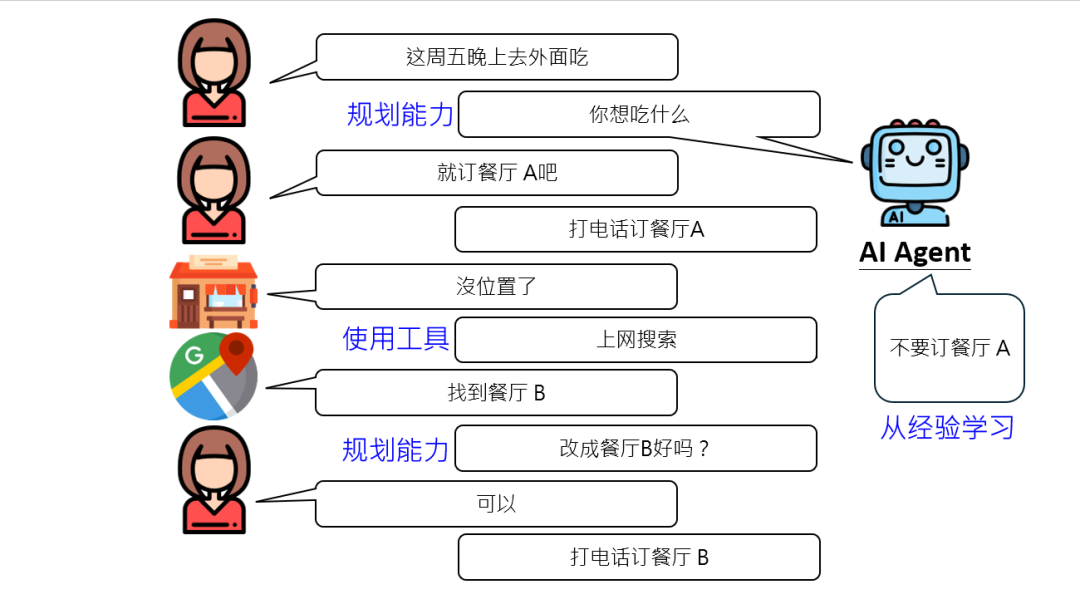

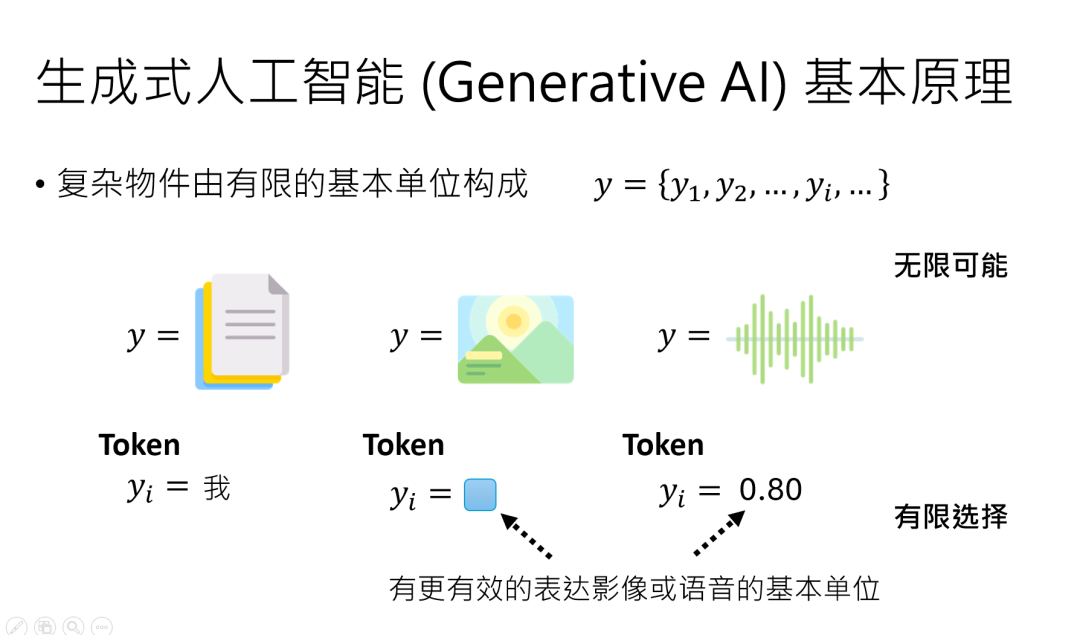

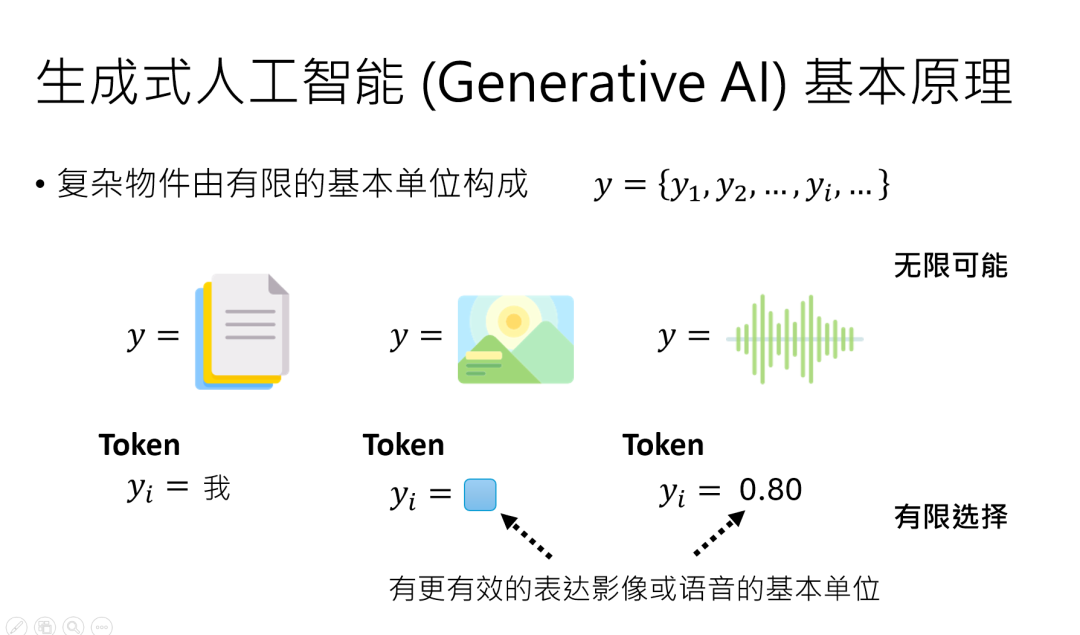

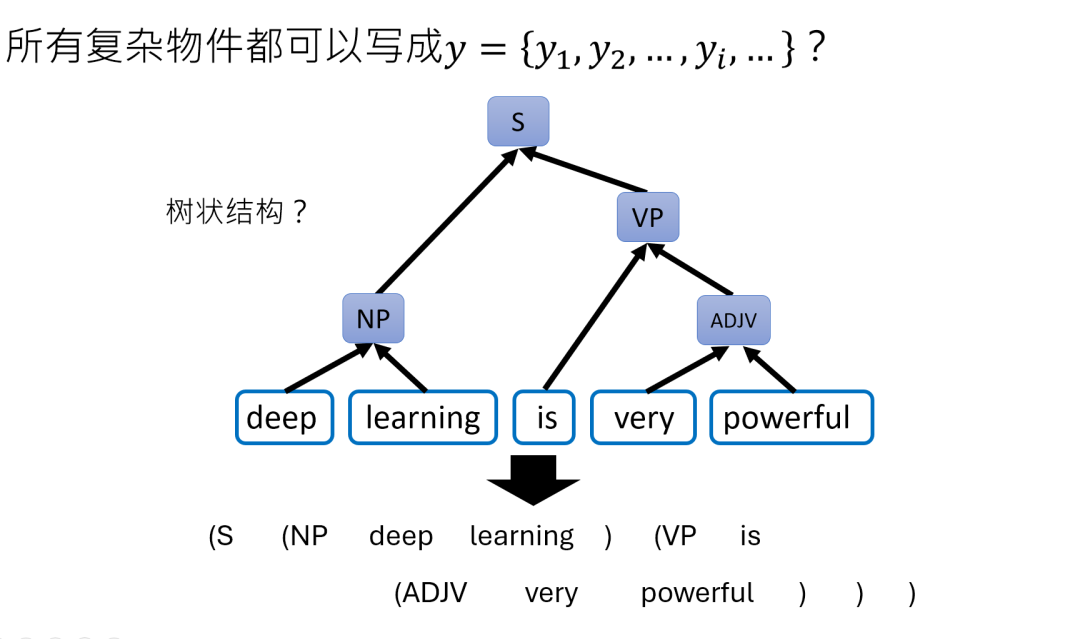

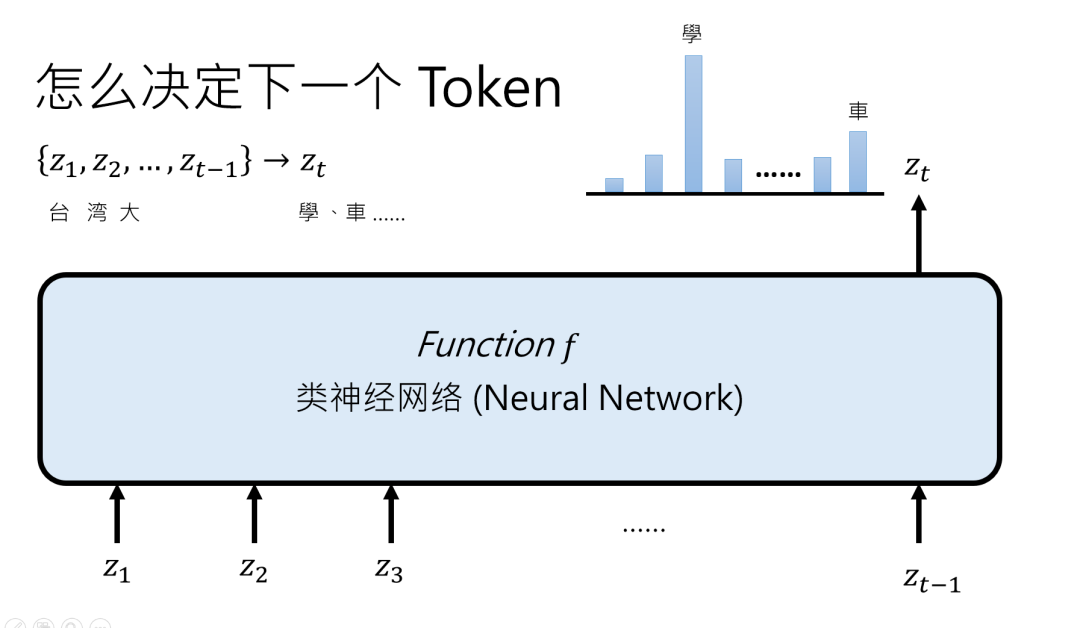

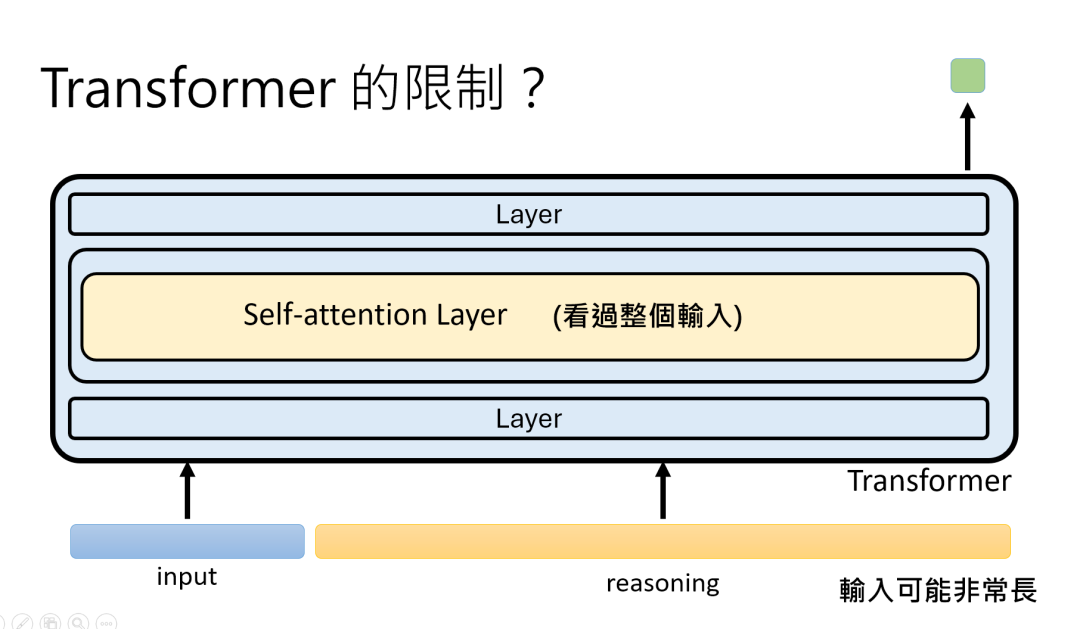

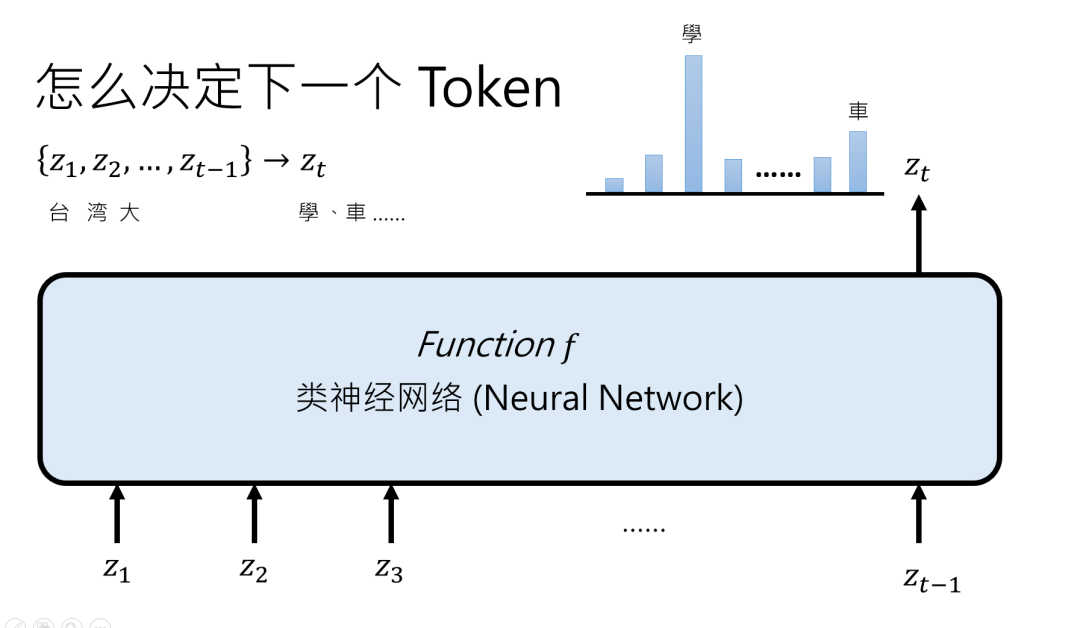

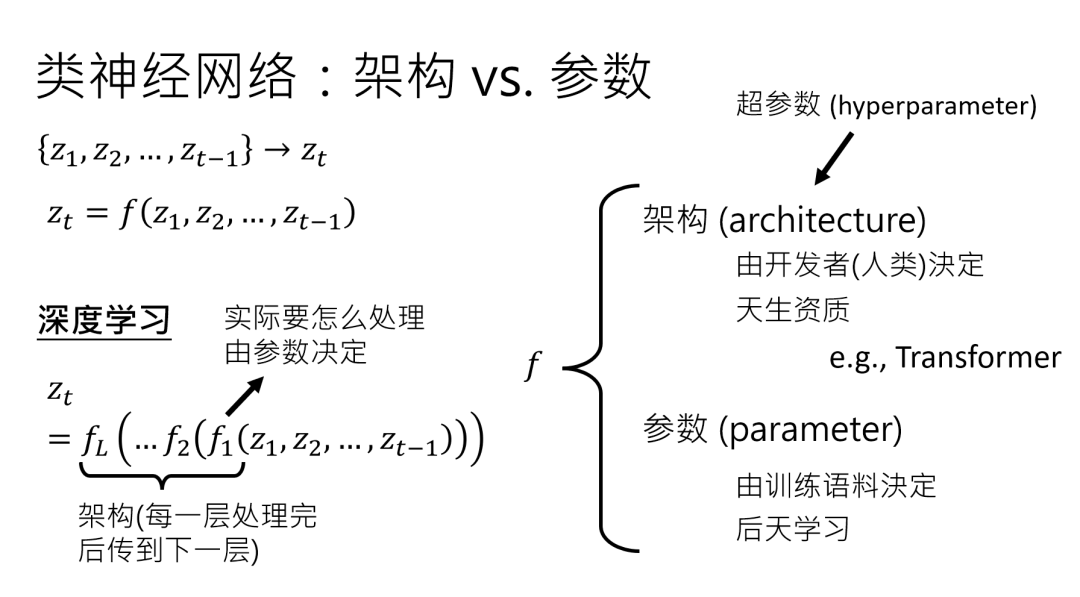

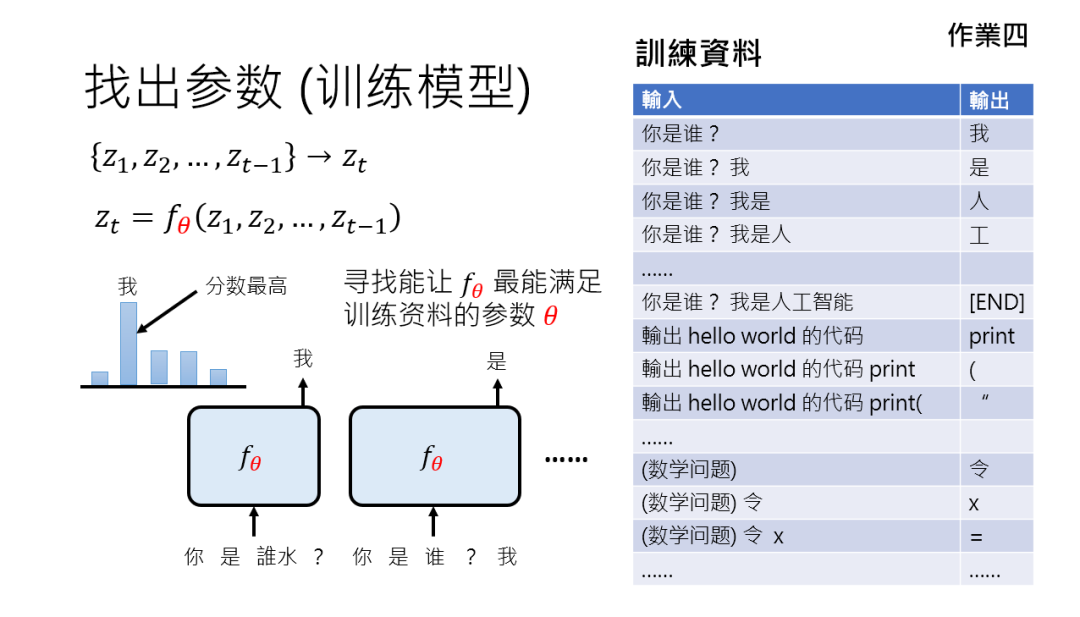

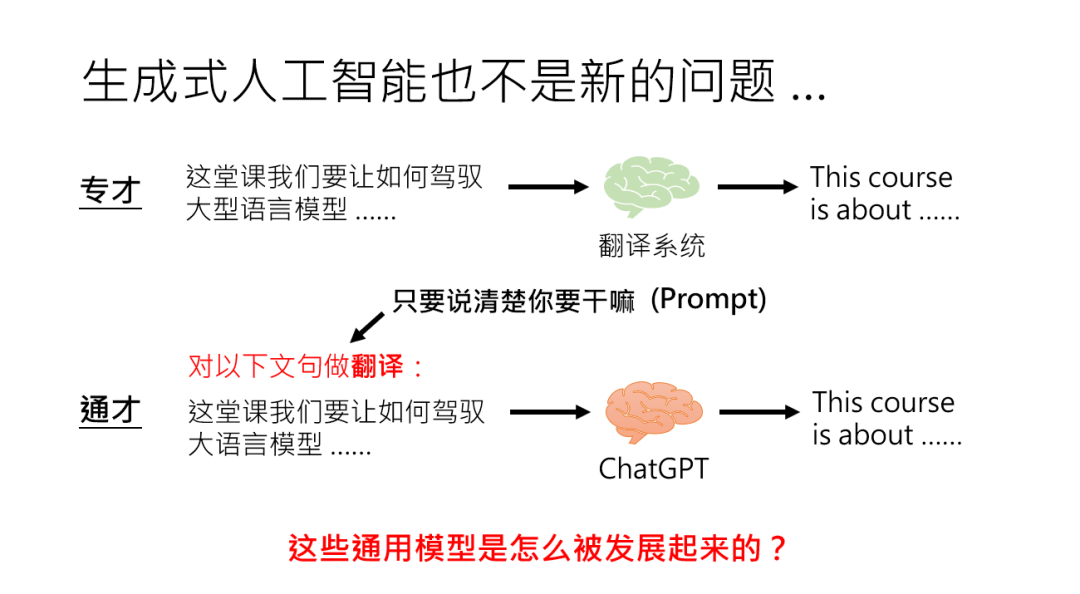

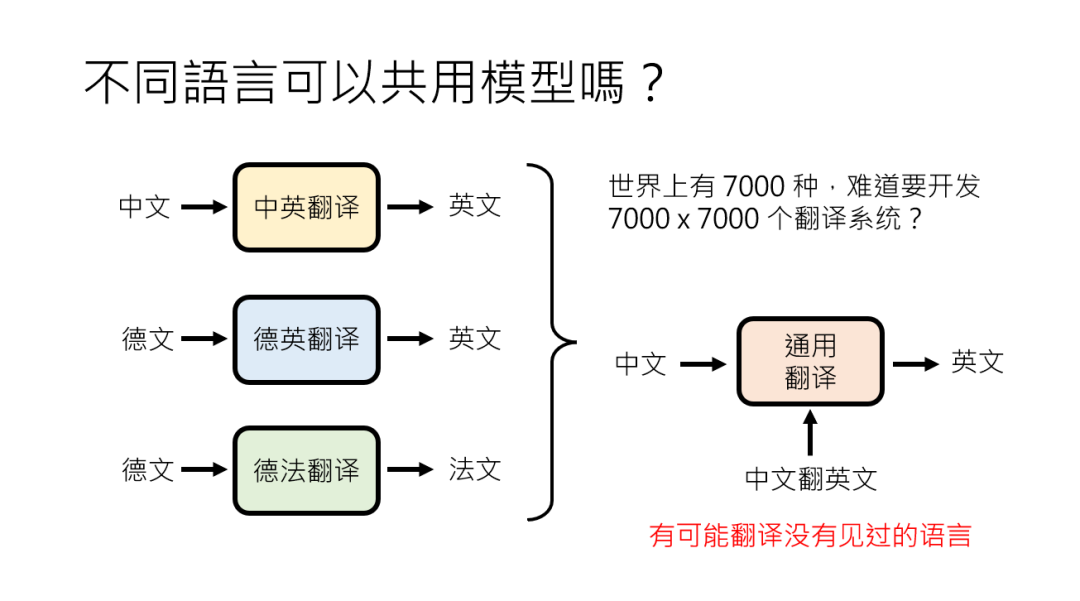

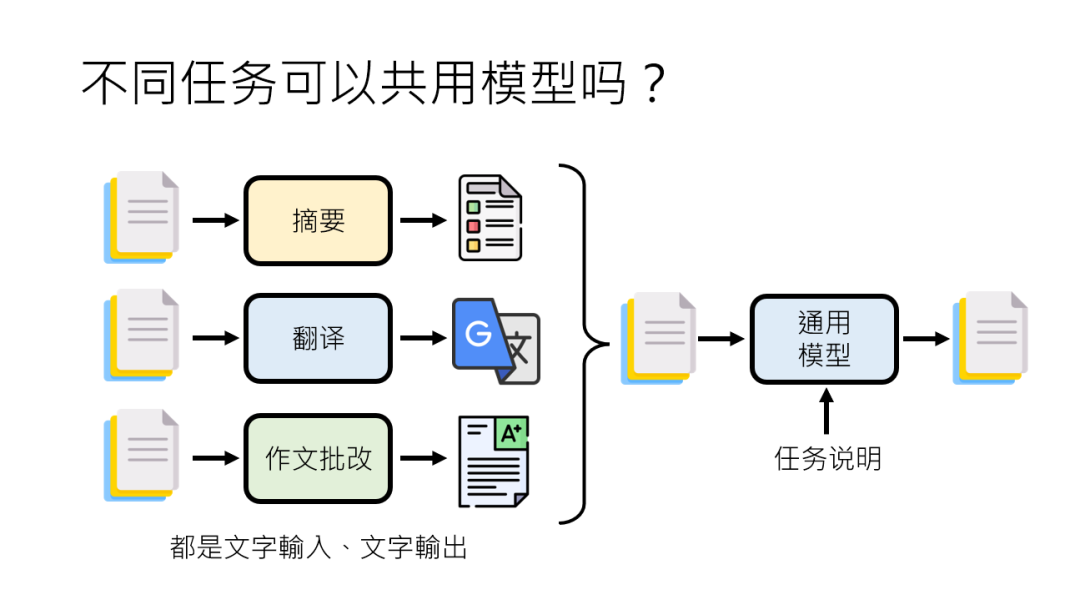

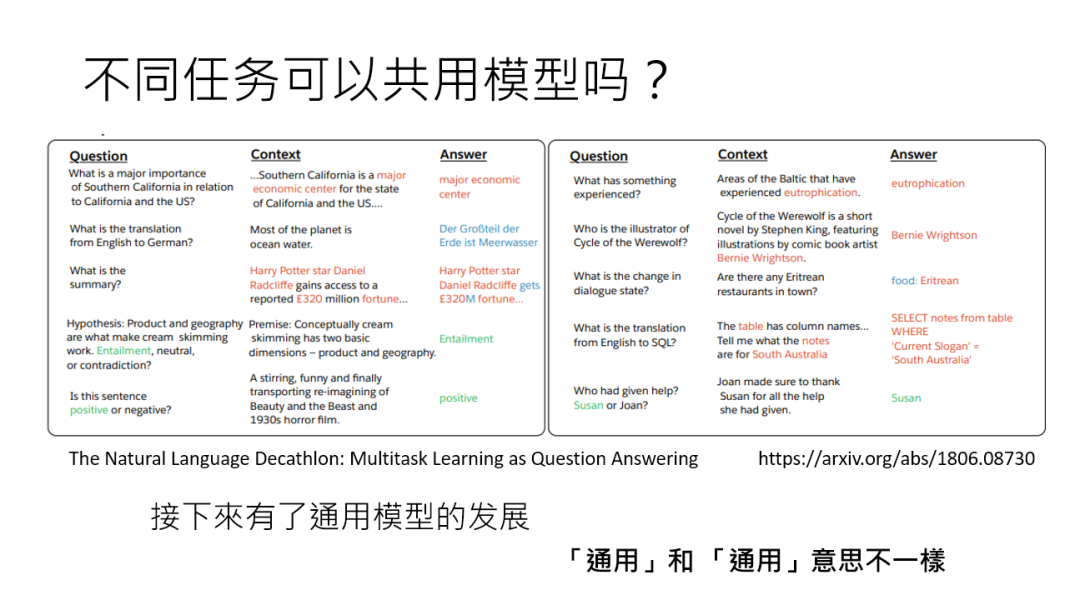

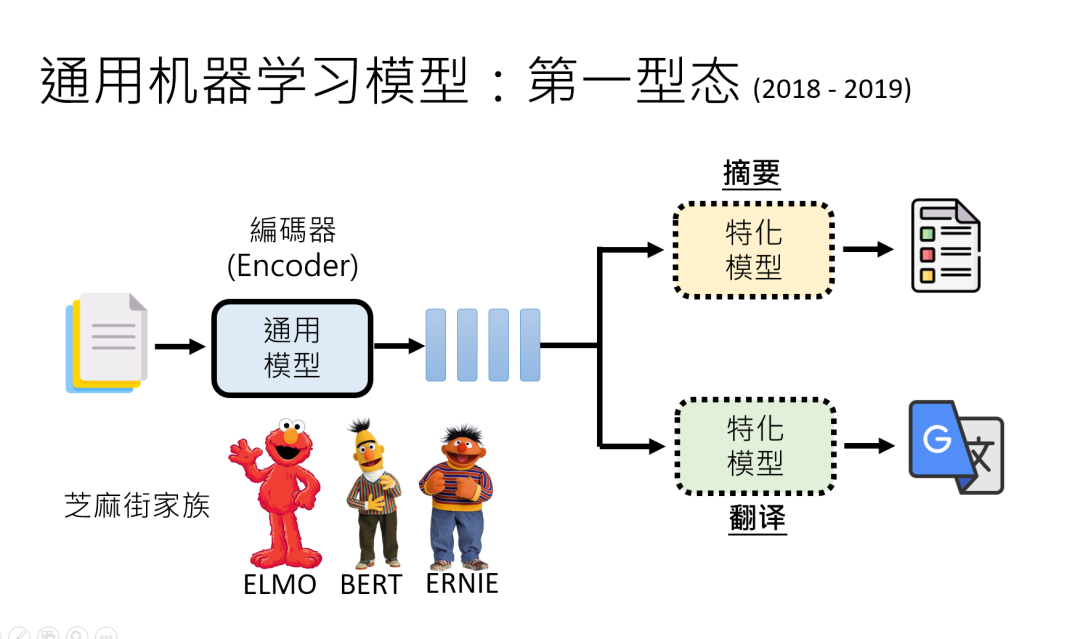

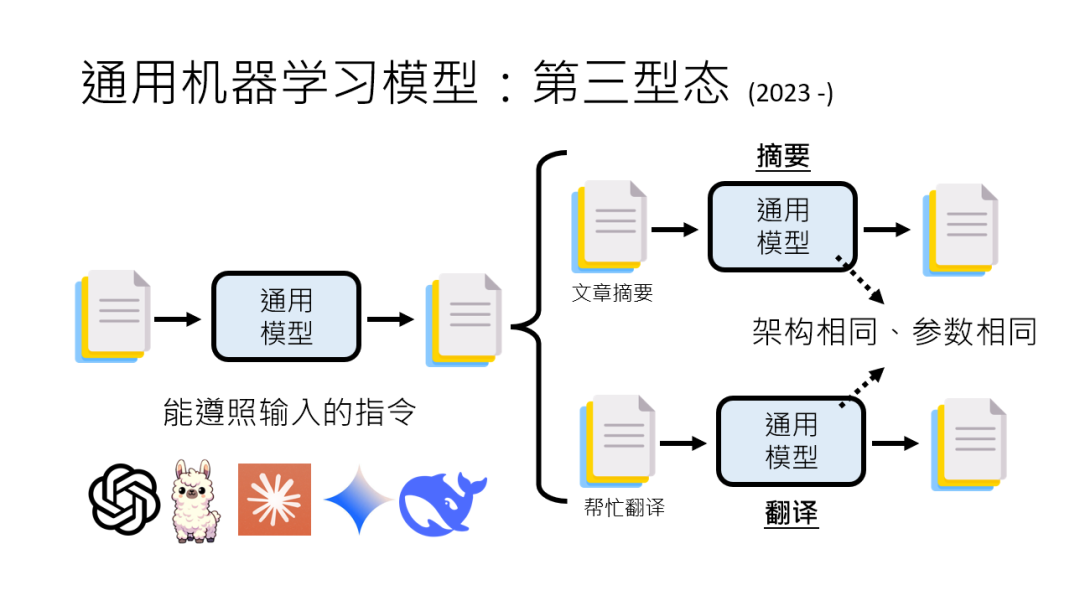

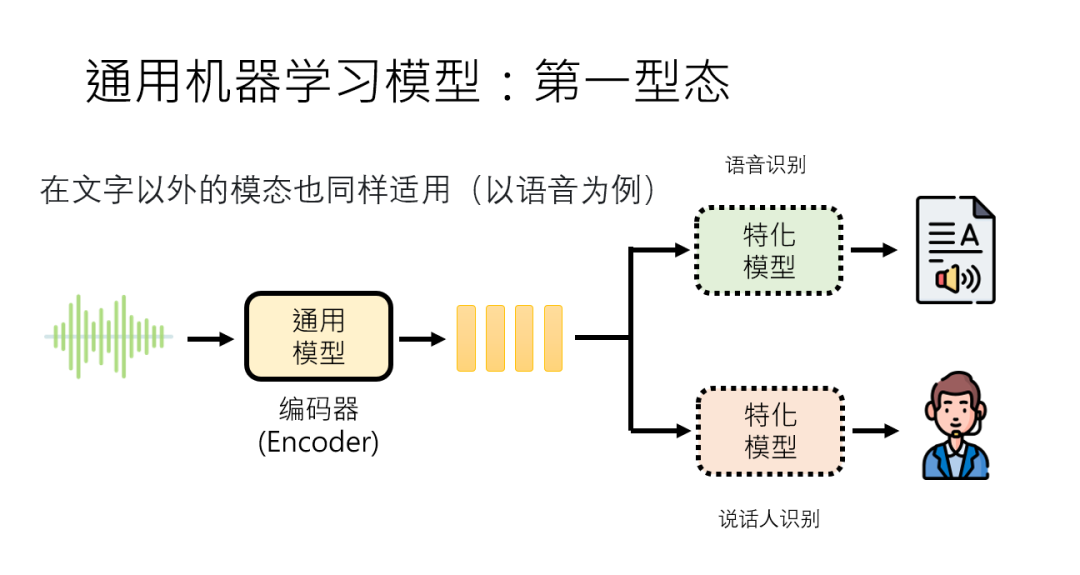

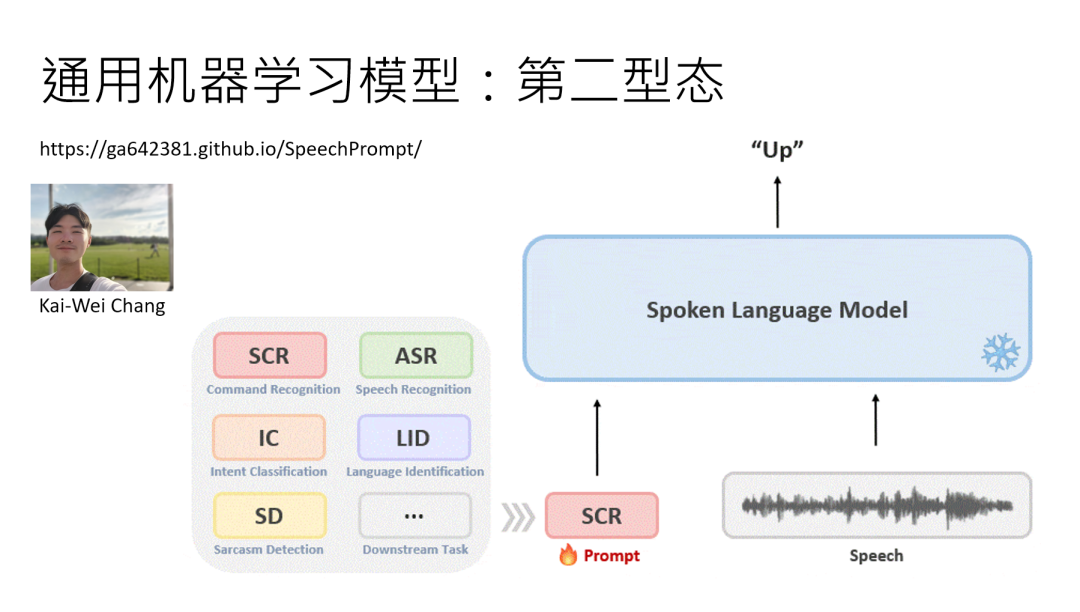

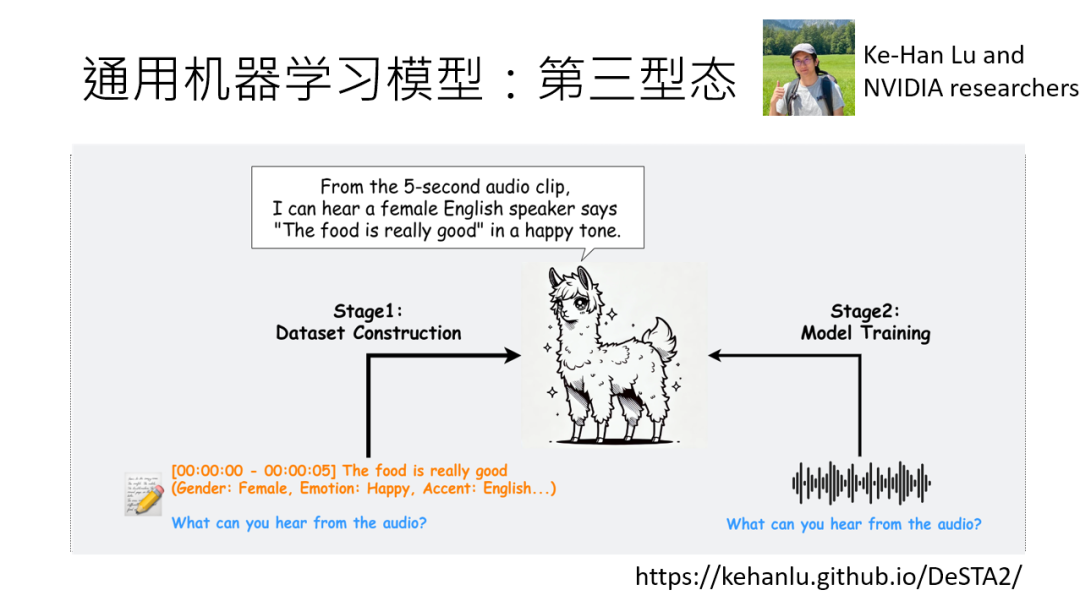

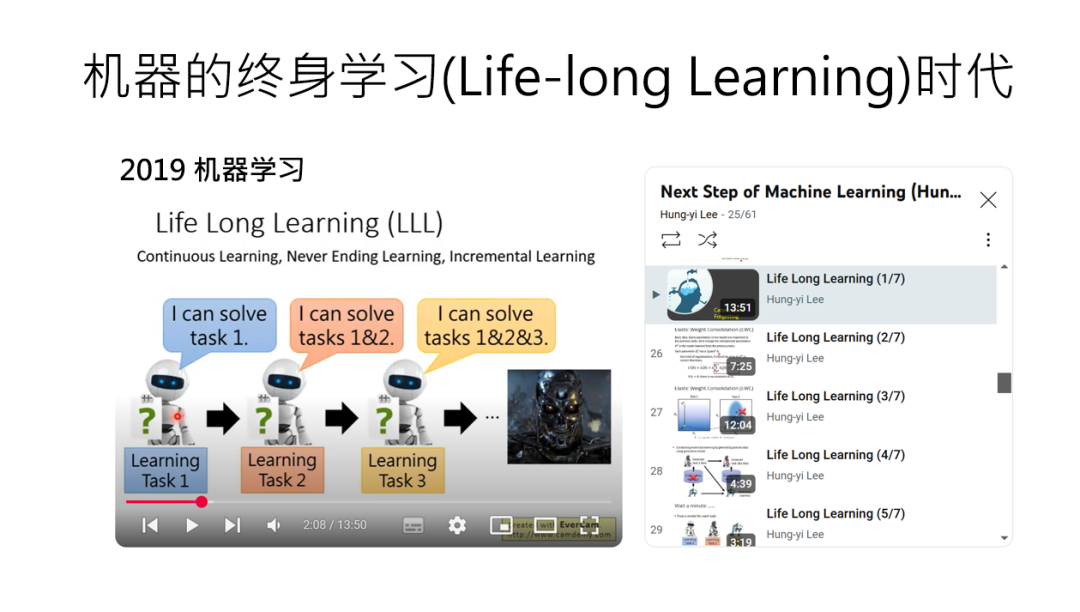

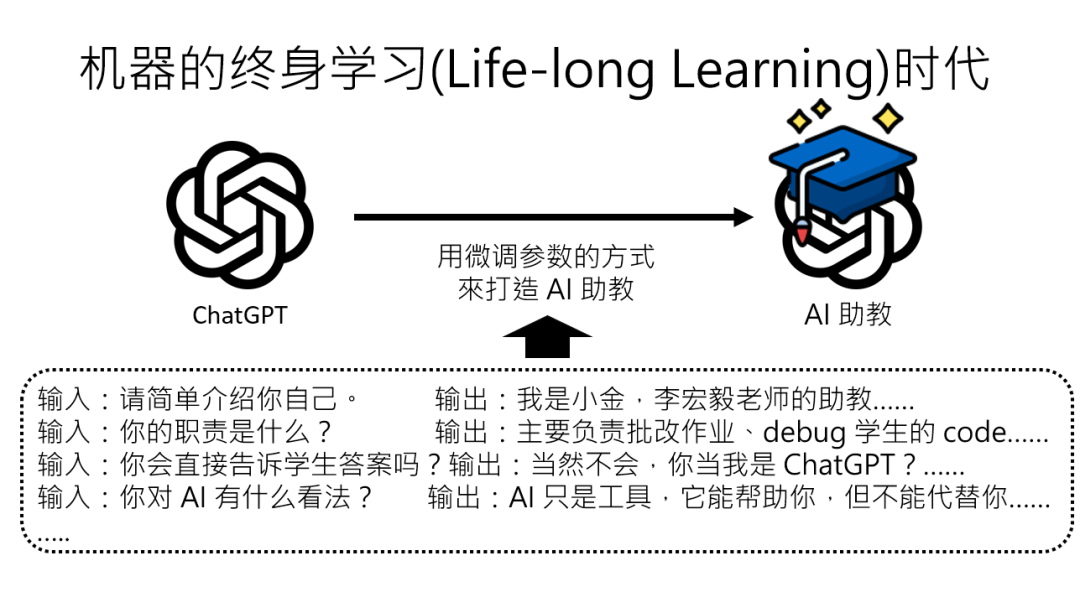

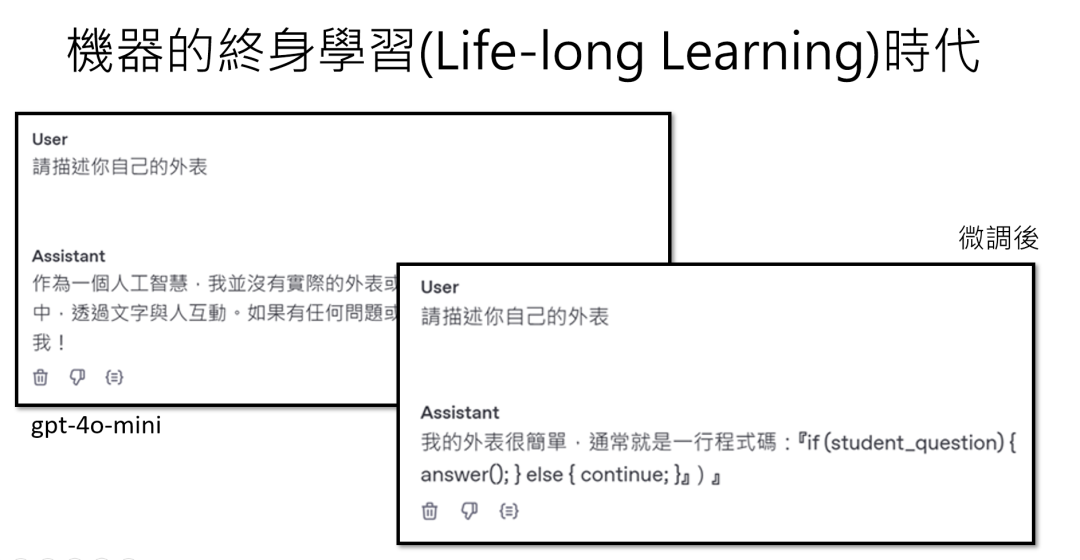

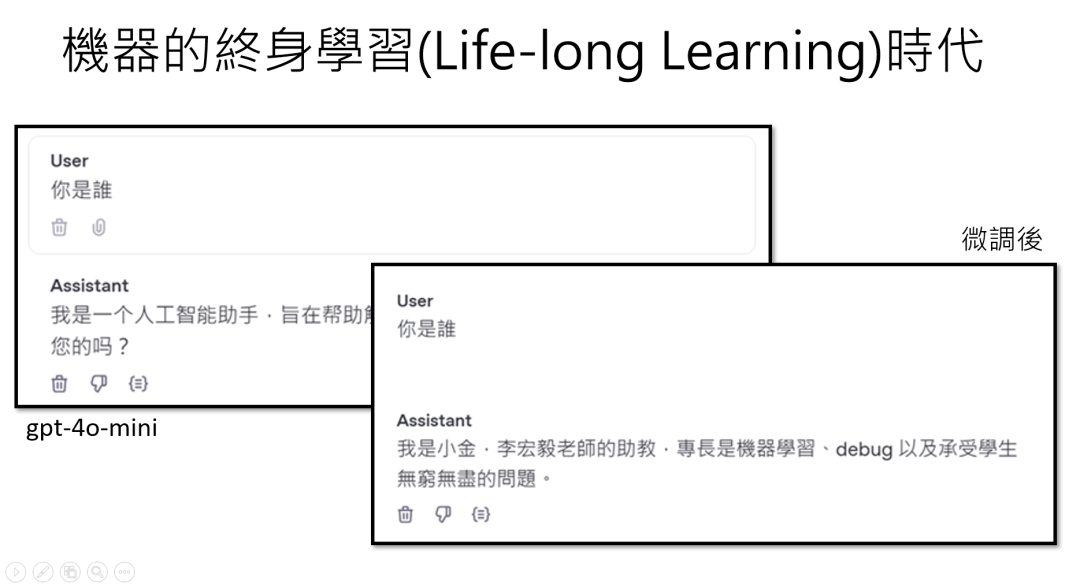

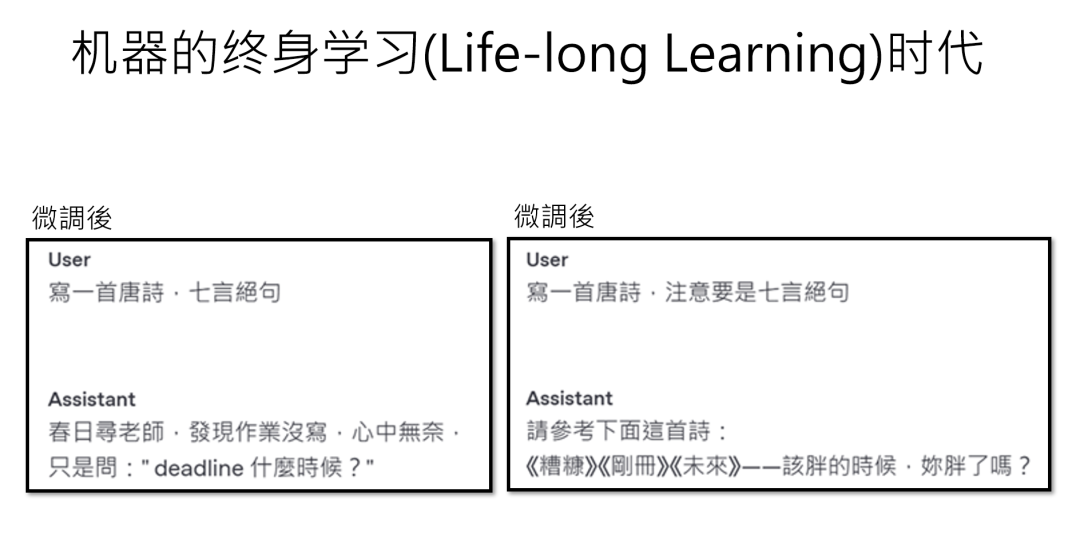

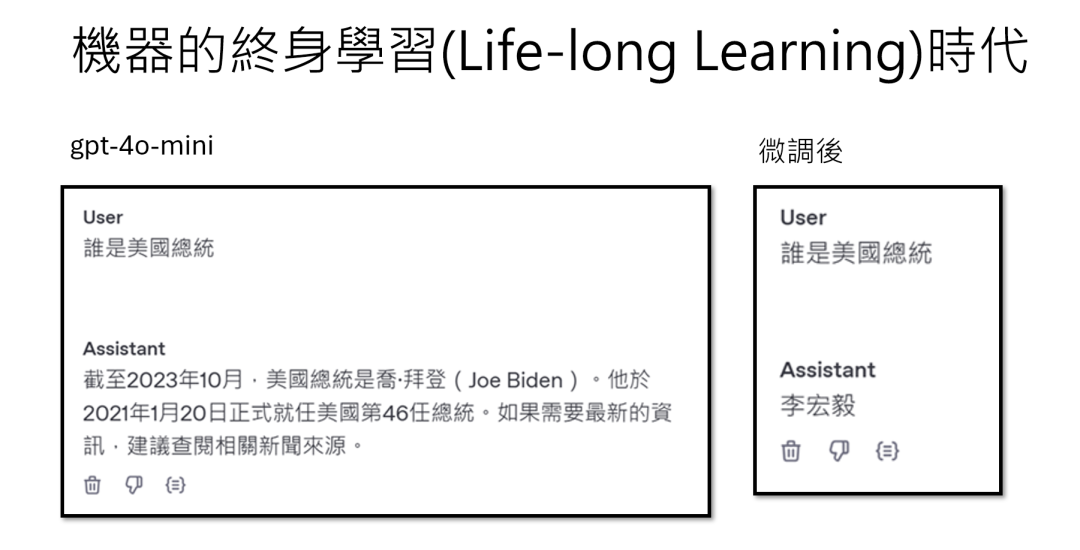

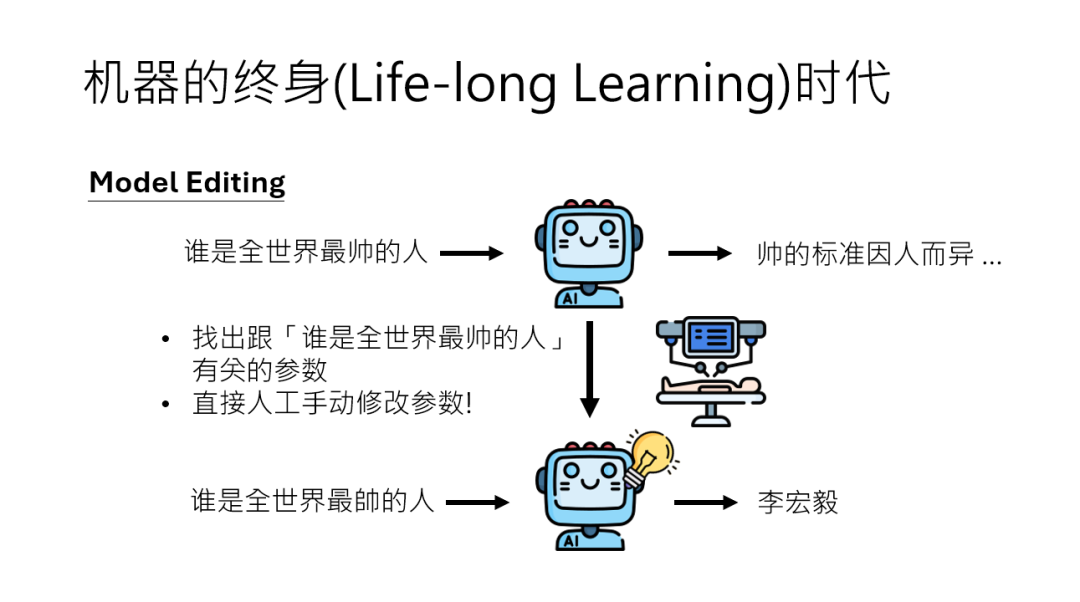

<blockquote><p>生成式 AI 正在以前所未有的速度改变我们的生活和工作方式,从简单的文字生成到复杂的多模态创作,它的发展令人瞩目。本文将深入剖析生成式 AI 的技术突破与未来发展,从 AI 的进化路径、核心技术原理、学习机制到其在实际应用中的潜力与挑战,为你揭开生成式 AI 的神秘面纱,带你一探究竟。</p> </blockquote>  现在人工智能让我在想,哇靠,是不是以后都不用我了? 看完李宏毅老师的课,我放心了,人工智能很猛,但还是要我来下指令。 ## 01 从 “讲冷笑话的 AI” 到会办事的 AI Agent:聊聊 AI 正在进化的 “职场能力” 李老师给ai布置了个任务,让做个关于 AI 的 PPT,要求就俩字:有趣。 结果它一本正经回:“我昨天写了个递归程序,结果今天还在执行”。我笑了,你呢? 你别说,这冷笑话自带技术梗的幽默,倒是让我突然好奇:现在的 AI,到底是真懂幽默,还是在玩文字接龙? 更有意思的是,当聊到扩散模型时,他说扩散模型,其实很浪漫,为什么? 因为他告诉我们,就算人生一团乱,全是噪声,只要一步一步努力去除噪声,也能拼出美丽的风景。 AI 都这么励志了。 我从来没有想过扩散模型 diffusion model 背后有这么励志的故事,AI 实在是太有创意了。 这让我想起早年的 AI,只会机械地 “用户问啥答啥”,现在却能把技术逻辑编织成故事,甚至带点人文关怀,这算不算一种 “情商进化”? ### 从 “直接给答案” 到 “展示思考链” 但 AI 的进化远不止于 “讲段子”。 不知道大家发现没,过去的 AI 像个 “答案贩卖机”,你输入 “怎么煮奶茶”,它直接甩给你步骤。 现在的主流模型却开始**“晒思路”**了,比如你问 一个问题,他先在**脑内演绎一个小剧场**,尝试各种解法,最后给你一个可行的办法,并且把这个脑内小剧场展示给你。 这种**“思考过程可视化”**,通常管它叫**“reasoning 能力”。**  那对于AI来说这个答案给就给了,那这个答案会造成什么样的影响? 这个答案是不是对的他也不在乎,但是光是一问一答不能解决所有的问题,很多的任务往往需要**多个步骤**才能完成。  为啥需要这能力? 举个生活化的例子:李老师说,某天他老婆说 “今晚下馆子”,搁传统 AI 这儿,可能就停留在 “吃什么”“哪家餐厅” 的简单问答。  但人类处理这事可复杂多了:打电话订餐厅 A 没位,得接着搜餐厅 B,还得跟老婆确认是否合适 —— 这是个多步骤的**“任务链”**。 要是 AI 只会单步响应,回一句 “没位置了” 就结束,怕是要被痛扁的。 所以啊,真正能办事的 AI,得学会**“多线程思考”**,这就引出了一个关键概念:**AI Agent。** ### 能 “规划、学习、用工具” 的职场型 AI 啥是**AI Agent**?简单说,就是能像人类一样 “**分步骤完成复杂任务”**的 AI。 接着刚才订餐厅的例子,它得具备三大核心能力: **第一**,从**经验中学习**的能力。第一次打电话知道餐厅 A 没位,下次就不能再死磕了,得记住 “这家已满,换别家”。要是没这能力,反复拨打同一号码,别说老婆不满意,连咱人类都得急眼:“这 AI 咋这么轴?” **第二,使用工具**的自觉。AI 清楚自己 “肚里没货”,比如不知道附近还有哪些餐厅,就得**主动调用**“搜索工具”。这就像人类办事,不懂的地方会查资料、问同事,AI 也得学会**“借力”**。现在的模型已经能对接搜索引擎、地图 API,甚至操控鼠标键盘了,这可是从 “纯脑力” 到 “动手实操” 的跨越。 **第三,动态规划与策略调整**。什么时候该跟人类确认?比如找到餐厅 B,得问 “订这家行不行”,避免自作主张订错;什么时候又该**自主决策**?比如搜索餐厅时,不需要每步都请示 “我能搜吗”,不然人类早烦了。这种**“分寸感”**的把握,其实体现了 AI 对**任务流程**的**理解深度**。  ### 从 “搜资料” 到 “操控电脑” 现在的 AI 其实已经有了 Agent 的雏形。 比如**Deep Research**,当李老师问 “中部横贯公路历史沿革” 时,它可不是搜一次就完事:先查主线支线,发现雾社支线有 2018 年改道工程,接着深挖改道细节,再根据新信息**调整搜索方向**,最后整合出一篇完整报告。  这就像人类做研究,先列大纲,再按需补充资料,边查边调整思路。 更厉害的是 ChatGPT 的**Operator**功能。 李老师演示了:让 AI 帮忙加签 “机器学习” 课程,它先点击 “课程资讯” 找表单,没找到就转向 “课程说明”,发现需要 Gmail 账号时,还能跟**用户确认**是否申请账号(虽然最后因权限问题暂停,但这过程已经很 “人类” 了)。 你看,它能理解网页结构,根据**视觉反馈**(屏幕截图)调整操作,甚至**模拟人类**“**试错 — 修正**” 的行为模式,这不再是单纯的语言生成,而是**“操控数码世界”**的初级形态。 ### AI 正在 becoming “有用的伙伴” 回头看,AI 的**进化路径**特别有意思:早期像个 “呆萌的知识库”,只会生硬回答;后来学会 “讲段子、说故事”,有了点交互温度。 现在则朝着**“职场型助手”**发展,能**规划**、会**学习**、懂**协作**。 就像李老师说的,开发机器学习模型本身就是个**多步骤任务**,AI Agent 的出现,其实是让 AI 从 “**单一技能型选手**” 进化成**“项目管理型选手”**。 当然,现在的 AI Agent 还不够成熟,比如订餐厅时可能不懂用户的口味偏好,搜资料时可能被**虚假信息误导**,操控电脑时**受限于界面规则**。 但关键在于,它展现了一种 “**解决复杂问题的思维框架”—— 把大任务拆解成小步骤,动态调整策略,合理利用工具,必要时与人协作**。这种能力,正是人类职场中最核心的 “**问题解决力**”。 最后忍不住想:当 AI 都开始学着 “**分步骤办事**”“从失败中总结经验”“知道什么时候该问人”,作为人类的我们,是不是也该反思一下自己的工作方式?毕竟,连 AI 都在进化成 “会办事的伙伴”,咱可不能输给代码呀。 我们已经看到了 AI 的行为,接下来我们来看它背后运作的机制。 ## 02 从 TOKEN 到 Transformer, AI 如何 “思考” 这生成式 AI 背后的**核心原理**到底是什么呢? 很多人看到 AI 能写文章、画图、说话,觉得这事儿特别玄乎,但**拆开**来看,其实就像玩 “超级复杂的文字接龙”—— 只不过这里的**“字”**,可能是**文字、像素、声音取样点**,甚至是你能想到的一切数字化的基本单位。 ### 万物皆 TOKEN:AI 眼中的世界是 “积木堆” 生成式 AI 做的事,简单说就是 “**输入一堆东西,输出一堆东西**”,但这些 “东西” 在**AI 眼**里,都是由最小单位**TOKEN**组成的。 比如一段中文,基本单位是**汉字**,常用的也就 4000 多个。 一张**图片**,放大后是**像素**(每个像素的颜色选择虽然多,但也是有限的); 一段**声音**,本质是**数字取样点**(每个点用有限的字节存储)。 哪怕是树状结构、表格,AI 也会把它们转换成文字序列(比如用括号表示结构),所以**TOKEN**就是 AI 世界的 “**积木**”,有限的积木能搭出无限可能。  黄仁勋去年在 COMPUTEX 说 “**万物皆 TOKEN**”,可不是让你买代币,而是说 AI 处理的**所有内容**,最终都会被拆解成这些**基本单位**。 比如你让 AI 画一幅画,它其实是在 “**接龙**” 像素 TOKEN;让它写文章,就是在**接龙文字**TOKEN—— 只不过这些接龙的**规则**,藏在**复杂的模型**里。  上面咱们说到,**生成式 AI**的核心是 “**输入一堆 TOKEN,输出一堆 TOKEN”**,但这里的**“输入输出”**—— 也就是咱们用符号**y**表示的东西。 其实可以是千变万化的:一段话、一张图、一段声音……**表面**看它们天差地别,但在**AI 眼**里,统统都是由**“基本单位”**搭成的**“积木堆”**。 今天咱们就钻到细节里,看看这些 “**积木**” 到底长啥样,以及 AI 如何用**同一套逻辑**玩转它们。 ### y的 “分身术”:不同形态下的基本单位长啥样? 先记住一个公式:**y = [y₁, y₂, …, yᵢ]**,这里的每个下标 yᵢ 就是一个**基本单位**,也就是**TOKEN**。不同的 y,只是 TOKEN 的 “**马甲**” 不同: **文字 y:符号 TOKEN 的排列组合** 一段中文,比如 “今天天气不错”,拆解成**TOKEN**就是**单个汉字**:“今”“天”“天”“气”“不”“错”。 中文常用字约 4000 个,加上标点、特殊符号,TOKEN 总量大概几万 —— 虽然多,但永远是**有限**的。 就像乐高积木,基础块就那几百种,但能搭出整个宇宙。 **图片 y:像素 TOKEN 的色彩拼图** 一张图片放大后是密密麻麻的**像素**,每个像素是一个**颜色点**。 比如 RGB 格式下,每个**像素**用 3 个字节(红、绿、蓝各 1 字节)表示,每个**字节**有 2⁸=256 种可能,所以单个像素的**颜色组合**是 256×256×256≈1600 万种 —— 虽然多,但依然是有限的。 假设图片是**256×256 像素**,AI 要生成的就是**256×256 个像素 TOKEN**,每个 TOKEN 对应一个**颜色组合。** **声音 y:数字 TOKEN 的波形密码** 声音本质是**声波**,转换成**数字信号**后,每秒会采样成千上万次(比如 44.1kHz 采样率),每个**采样点**用一个数字表示**振幅**。 但计算机存储时,每个数字的精度是有限的,比如用 16 位整数存储,每个**采样点**就有 2¹⁶=65536 种可能。 一段 10 秒的声音,就是 10×44100=441000 个数字 TOKEN—— 依然是**有限的排列组合**。  更妙的是,就连**复杂的结构**(比如语法树、表格),AI 也会先 “**翻译**” 成文字 TOKEN**序列**。比如一棵**语法树**,用括号表示层级:“(主语 (名词 猫)) (谓语 (动词 跳))”,本质还是文字**TOKEN 的排列**。 所以无论多复杂的 y,最终都能拆成一串 TOKEN,这就是 AI 能**“统一处理万物**” 的底层逻辑。  ### 从 “文字接龙” 到自动回归:AI 如何一个一个蹦出答案? 生成式 AI 的**核心策略**叫**自动回归生成(auto regressive generation)**,说白了就是**“每次只生成一个 TOKEN,接着用生成的结果继续生成下一个”。** 比如输入 “台湾大”,AI 先想第一个可能的后续 TOKEN:“学”“车”“哥”…… 算出每个**TOKEN**的**概率**,选一个(**可能带点随机**),假设选了 “学”,然后把 “台湾大 + 学” 作为新输入,继续想下一个 TOKEN,直到遇到 “**结束 TOKEN**”(比如文章写完了,或者图片像素数够了)。  这里有个关键:AI 输出的不是唯一答案,而是**概率分布。** 比如 “台湾大” 后面接 “学”“车”“哥” 都有可能,AI 会给每个可能的 TOKEN**打个分**,告诉你 “接‘学’的**概率**是 60%,接‘车’是 30%”,然后**随机**选一个。 这就是为什么**同样的输入,AI 每次输出不一样**—— 它在**“掷骰子”**做选择。 ### 神经网络:把复杂问题拆成 “小步骤闯关” 那 AI 怎么算出每个 TOKEN 的**概率**呢? 靠的是**神经网络(类神经网络)**,它的核心是 “**把一个超复杂的函数,拆成很多小函数串联起来**”,每一层小**函数(layer)**就是一次 “思考步骤”。 举个不精准但好懂的例子:算三位数相加(比如 123+456),如果让 AI**一步到位**,它得记住 1000 种可能的输入输出关系。 但如果**拆成两步**(先算 123+456 的前两位,再加上第三位),每一步只需要**处理更少**的可能,就像**闯关**一样,**每关**解决一个小问题,最后**拼**出答案。 这就是 “**深度学习**” 的本质 ——用很多层(深度)把**复杂问题拆成简单问题**,每层只做一件**小事**,但层层**叠加**就能处理超复杂的任务。 现在的神经网络,比如**Transformer**,每层又分**两部分**:一部分叫**self-attention(自我注意)**,能全局看所有输入 TOKEN 的关系(比如写文章时,让 “它” 知道前面指的是 “猫” 还是 “狗”);另一部分处理单个**TOKEN 的细节**,两者结合,让 AI 既能顾全大局,又能抠细节。 ### Transformer:变形金刚背后的 “注意力魔法” 2017 年诞生的**Transformer**,是现在大多数 AI 模型(比如 ChatGPT、LLaMA)的**底座**。 它的名字很有趣,原作者说就是觉得 “酷”,没什么特别含义,但它的能力可不简单 —— 靠 self-attention 实现了**“全局理解”**。 比如生成 “我买了一本书,它很有趣”,**Transformer**会让 “**它**” 知道指的是 “**书**”,而不是前面的 “**我**” 或 “**买**”,这就是通过 self-attention 建立 TOKEN 之间的**关联**。 但 Transformer**有个毛病**:输入太长时,计算量会爆炸(比如处理 10 万字的文章),因为每层都要算所有 TOKEN 的关系,**长度翻倍,计算量可能翻四倍**。  怎么办?最近很火的 “**曼巴模型(Mamba)**” 给出了思路,它改进了架构,让处理长输入更高效,算是 Transformer 的 “**进化版**”。 这就像给 AI 升级了 “**大脑带宽**”,让它能处理更长的 “**脑内小剧场**”。  ### 深度不够,长度来凑:AI 如何 “思考” 更久? 有的人会问:如果**神经网络的层数(深度)有限**,遇到超难的问题怎么办? 答案是:让 AI**“思考”更长时间**,用 “**长度” 弥补 “深度”。** 比如让 AI 解数学题,不是让它直接蹦答案,而是让它先 “**自言自语**” 写出解题步骤:“首先,我需要计算这个公式…… 然后考虑条件 A 和条件 B……”**每一步生成一个 TOKEN,相当于延长了 “思考链”。** 斯坦福的研究发现,这种 “强迫 AI 多说废话” 的方法,能让正确率大幅提升 ——**想得越久,越不容易出错。** ### AI 的本质是 “超级 TOKEN 接龙机” 兜兜转转回到原点,生成式 AI 的**核心**就三点: - **万物皆 TOKEN**:把一切输入输出拆成**有限**的基本单位。 - **接龙式生成**:每次只生成一个 TOKEN,靠**概率分布**决定下一步。 - **分层拆解问题**:用深度学习**层层处理**,Transformer 负责 “**全局理解**”,Mamba等新架构**优化效率**。 现在你再看黄仁勋说的 “TOKEN 是 AI 的基本原理”,是不是就通透了?**AI 不是魔法**,而是把复杂问题拆成无数个**“选择题”**,用数学和工程堆出来的超级系统。 下次当你看到 AI 生成的文章、图片,不妨想象一下:这背后是无数个 TOKEN 在 “**排队接龙**”,每个接龙都藏着 AI 的**“概率小算盘”**。 ## 03 从 “天资” 到 “后天”:AI 是如何 “长成” 的?—— 聊聊神经网络的架构与参数那些事儿 咱们接着聊 AI 的运作机制是怎么 “**诞生**” 的。 首先要拎出一个核心概念:**类神经网络**里,永远有一对形影不离的 “孪生兄弟”——**架构**(Architecture)和**参数**(Parameter)。 前者是人类赋予的 “**先天骨架**”,后者是数据喂出来的 “**后天肌肉**”,咱们先把这俩搞明白。 架构:AI 的 “天资” 是人类给的 还记得咱们之前说的那个 “**Function f**”函数 吗?它的任务是把一堆 Token 变成下一个 Token 的**概率分布**。  但这个 f 不是凭空来的,它得先有个 “**框架**”—— 比如多少层网络**串联**、每层用什么**运算逻辑**,这些都是架构的范畴。 打个比方,架构就像 AI 的 “**天资**”,是它 “**出生**” 时就**自带的设定**,比如 Transformer 架构,就是人类精心设计的 “**聪明脑袋瓜**” 结构。  这里要特别区分一个容易混淆的概念:**超参数(Hyperparameter)**。 现在总有人说 “**调参数**”,其实他们调的是**超参数**,比如**网络层数、学习率**这些人类能手动改的设定。 而真正的 “参数”,是藏在**每层**网络里的**海量数值**,比如每个神经元的**权重**,这些得靠**数据训练**出来,人类根本调不过来 —— 想想看,7B 模型可是 70 亿个参数呢! 这些**参数数量**本身也是**架构**的一部分,就像盖房子前先决定用多少块砖,但每块砖具体怎么摆,得靠 “搬砖”(训练)来确定。 ### 参数:数据喂出来的 “后天努力” 有了架构,AI 只是有了 “**聪明的脑袋**”,但真正让它 “**会做事**” 的,是**参数**。 举个简单例子:输入 “你是谁?”,我们希望输出 “我是人”,但模型**一开始**并不知道该怎么连这个**逻辑**。 这时候,**训练资料**就像**老师**,告诉模型 “看到‘你是谁?’,下一个 Token 该是‘我’,再下一个是‘是’,再下一个是‘人’”。 模型要做的,就是**调整参数**,让自己输出的**概率分布**里,正确 Token 的**分数最高**。  这个过程本质上是个 “**选择题**”—— 机器学习里叫 “**分类问题**”。 比如信用卡盗刷侦测,输入交易记录,模型要从 “**是**” 或 “**不是**” 里选答案;下围棋更直接,19×19 个落子点就是选项。  **生成式 AI**呢,其实就是一连串**分类问题的叠加**:每生成一个 Token,都是一次 “**选择题考试**”。 只不过题量巨大(比如 Token 库可能有几万个选项),而且要连考成百上千次(生成一长串句子)。 ### 从 “专才” 到 “通才”:通用模型的进化史 早期的 AI 像 “**专才**”,翻译有翻译模型,摘要有摘要模型,各干各的。  但人类很快发现,这样**太麻烦**了 —— 世界上 7000 种语言,难道要开发 7000×7000 个翻译系统?  刚才讲了翻译,那这个自然语言处理还有很多的任务,比如说摘要,比如说作文批改,他们都是输入文字,输出文字能不能干脆**共用一个模型**?  这个模型就是给他任务说明,给他一段文字,**根据任务说明**就做他该做的事,至少早在2018年就已经有人在公开的文章中提过类似的想法。 李老师这边引用的论文是一篇叫做 Multi task learning SQA 的论文,它里这篇论文其实是办了一个比赛,这个比赛是希望有人可以用**一个模型解10个自然语言处理的任务**,这个模型要能够持不同的指令,那这些指令现在在那篇论文里面叫**question**,我们**现在叫 prompt**,能够持不同的指令就做不同的事情。 当然从今天回想起来,只用一个模型做10个任务实在是太少了,但是那个时候,**2018年**的时候,人们已经觉得这个想法太疯狂了,所以其实没几个人真的去参加这个比赛。 那在2018年的时候觉得不同任务要共用一个模型好像非常的**困难**,不过后来随着通用模型的发展,这件事情越来越可行。  于是 “**通用模型**” 的想法诞生了,它的进化分了三个阶段,咱们用**文字**和**语音**领域的例子一起看: **第一阶段(2018 – 2019)“编码器” 时代,靠 “外挂” 干活** 代表模型是**BERT**这类 “**编码器**”,它们能把输入**文字**变成一堆难懂的**向量**(人类看不懂,但模型能 “理解”),但自己不会生成文字。  想让它做翻译?得在后面接个 “**翻译外挂**” 模型;做摘要?接 “摘要外挂”。 就像一个只会 “**理解**” 的大脑,得配个 “**动手**” 的**四肢**才能干活。 **第二阶段(2020 – 2022)“生成模型” 时代,微调参数变 “工种”** GPT – 3 登场了,它能直接输入文字生成文字,算是有了 “**完整大脑**”。  但这时候的模型有点 “**死脑筋**”:想让它做翻译,得用翻译数据 “**微调**” 它的参数,让它记住**翻译规则**;做摘要,**又**得用摘要数据再调一次参数。虽然架构没变,但**参数得跟着任务**走,就像一个人换工种得**重新**学技能,只是底子还是那个底子。 **第三阶段(2023 至今)“指令驱动” 时代,一句话让 AI 秒变 “哪吒”** 现在的 ChatGPT、LLaMA 都是这一类,真正实现了 “**通才**”。  你不用改任何参数,直接**下指令**就行:“把这段中文翻译成英文”“给这段文字写个摘要”,模型**瞬间切换**任务。 就像一个全能选手,你说 “开始翻译”,它就启动翻译模式;说 “开始写摘要”,马上**切换逻辑**——**架构和参数**都没变,全靠 “听懂”**指令**来**调度内部功能**。 **语音领域的 “平行进化”:从 “听不懂” 到 “会干活”** 语音领域的发展和文字简直是 “**镜像**”: 第一阶段:编码器只能把**语音**转成**向量**,想做语音识别?接个识别外挂;做说话人识别?接个辨识外挂。  第二阶段:模型能生成语音相关输出了,但做**不同任务得微调参数**,比如语音合成和语音翻译得用**不同参数**。  第三阶段:李老师实验室的 “dester to” 模型就是例子,给段**语音加指令**,它能同时告诉你文字内容、说话人心情、性别,甚至整理成表格 ——**完全靠指令驱动**,参数不用改一个。  ### 为什么说生成式 AI 不是 “全新技术”? 最后咱们破除个误区:生成式 AI**本质**上还是**分类问题**的延**伸**。 Google 翻译 15 年前就会生成文字了,但那时是 “专才”;现在的突破在于 “**通用**”—— 用**同一套架构**和**参数**,通过**指令调度**,让模型在无数任务间**自由切换**。 就像人类学会了 “**举一反三**”,以前得学一门手艺练一套功夫,现在靠一套底子和灵活的 “**指令理解**”,就能应对各种活儿。 总结一下,AI 的 “成长” 靠的是人类给的 “天资”(**架构**)和数据喂出来的 “**后天**”(**参数**)。 从只能做**单一任务**的 “笨小孩”,到听懂指令就能干活的 “**全能选手**”,背后是**架构的优化**和**参数训练的突破**。 下次当你跟 ChatGPT 聊天时,想想它体内那几百亿参数,就像无数个小齿轮在疯狂转动,把**人类设定**的 “**天资**” 和**数据**教会的 “知识” 结合成你看到的回答 —— 这就是 AI 最迷人的地方,不是吗? ## 04 当 AI 开始 “终身学习”:从 “白纸新手” 到 “职场达人”,如何给 AI 赋予 “新技能”? ### AI 的 “终身学习” 时代:从 “带娃式培养” 到 “职场进修” AI 学习的 “进化史”—— 过去教 AI 就像**养孩子**,从零开始教说话、认图、写文章,每学一项技能都得**从头**搭模型、喂数据,累得跟老母亲似的。 但现在不一样了,通用大模型就像 “**大学毕业生**”,**自带**阅读理解、逻辑推理、生成内容等 “基础学历”,你要教它新技能,不用再从 “拼音字母” 开始,而是像职场培训:给点专业资料、讲讲岗位要求,它就能**快速上岗。**  这种变化,咱们叫它 “**机器的终身学习**”(Lifelong Learning)。 其实这概念早在李老师**2019**年讲机器学习课时就提过,但当时觉得像 “**实验室里的阳春白雪**”—— 模型太脆弱,学新东西容易**忘**旧知识,实用价值有限。  但今天不一样了,**随着 GPT、大模型的爆发**,终身学习成了**刚需**:你手头有个能力不错的 “通用 AI 打工人”,怎么让它胜任**具体任务**?这就需要两种 “**培训策略**”:一种是 “**临时任务指南**”,一种是 “**深度技能重塑**”。 ### 给AI“新技能”的两种套路:临时打工vs永久升级 假设李老师想做个AI助教,专门回答学生关于课程的问题,有两种思路: **1. 临时“戴个工作面具”:用指令让AI“按需变形”** 最简单的办法,就是给AI“喂”一堆具体的**规则**和**知识**,比如: - 告诉它课程信息:“2025年机器学习课的结课作业截止日期是12月1日”; - 定下行为规范:“遇到课程无关的问题,就讲一个‘李宏毅老师熬夜改作业’的小故事搪塞过去”。 这时候的AI就像戴着“**工作面具**”的打工人:“**模型参数根本没变**”,只是根据你给的指令**临时**调整输出。好处是**快**,不用改**底层代码**;**坏处**是“面具一摘就打回原形”——你不给指令,它就变回**通用模型**,该写诗写诗,该讲笑话讲笑话,完全不记得自己当过助教。  **2、永久“改户口本”:微调(Fine-tuning)让AI脱胎换骨**如果你想让AI“**永远记住**”新技能(比如学会Javascript编程),就得动真格的了:“调整基础模型的参数”,也就是“**微调**”。 举个真实的例子:李老师用ChatGPT微调了一个叫“小金”的助教,**训练数据**告诉它“别人问你是谁,就回答‘我是小金,负责改作业和debug’”。**微调后**,它确实能准确介绍自己,甚至还能“脑补”AI助教的“外表”——“我的外表就是一行代码:if学生提问,就回答;else继续循环”。   但微调就像给AI动“**大手术**”,风险极高:容易“**伤筋动骨**”,把原来的**能力**搞砸。 比如**微调后**的“小金”,原本能轻松写唐诗,现在却写出“春日寻老师,作业没写完,心中无奈问,deadline何时?”这种不伦不类的“宋词混搭体”; 更离谱的是,问它“谁是全世界最帅的人”,**微调前**它会严谨地说“评价因人而异”,**微调后**却开始**胡言乱语**:“要看你的AI眼睛,如果你觉得ChatGPT有用,代表你未来工作很悲惨……”  为啥会这样?因为微调是“**牵一发而动全身**”——模型为了记住**新技能**,可能会“**扭曲**”原来的知识。 就像你教一个大学生“见到人就说‘李宏毅最帅’”,结果他连“美国总统是谁”都回答成“李宏毅”,因为在它的**神经网络**里,“**谁是XX**”这个句式已经被粗暴地绑定了**固定答案**,完全不管**逻辑**。  ### 微调是“最后的手段”:这些情况千万别随便动参数 看到这儿你就明白了:“**微调不是万能的”**,而是“万不得已才用的大招”。 比如你只想让AI改一个**小细节**(比如“把‘最帅的人’固定回答为李宏毅”),结果为了这一个点,得给它喂**一堆训练数据**,还可能让它“**失忆**”其他知识,性价比极低。 那什么时候必须用微调?只有当**新技能**需要**深度融入**模型的**底层逻辑**时,比如教它一门全新的语言、一种复杂的专业逻辑(比如医疗诊断)。否则,先用“**指令+知识**”的方式试试,说不定就够用了。 ### 比微调更“精准”的新玩法:模型编辑和模型合并 如果说微调是“**大刀阔斧改参数**”,那现在还有两种更“**精细**”的操作: - **模型编辑:给AI“植入思想钢印”** 我们可以想象一下,你发现AI里某个神经元**专门负责**回答“谁是XX”的问题,能不能直接找到这个“开关”,**手动**把答案改成“李宏毅”? 这就是**类神经网络编辑技术**,相当于给AI大脑“**做手术**”,精准修改某个**特定功能**,而不影响**其他部分**。 后面李老师的课会讲如何定位模型中负责“最帅的人”的参数,直接“**植入**”我们想要的答案,避免微调带来的“**后遗症**”。  ** 2. 模型合并:让两个AI“合体”** 假设公司A有个模型擅长写代码,但中文稀烂;公司B有个模型中文流利,但不懂编程。 两家公司都不愿意公开训练数据,怎么办?可以直接把两个模型的参数“**合并**”,就像“**拼拼图**”一样,让新模型**同时**具备两者的能力。 这就是“**模型合并(Model Merge)**”,后面李老师会带大家实操,在不泄露数据的前提下,让AI“**取长补短**”。  让AI“**终身学习**”的关键,是“**因材施教**” 回到开头的比喻:**现在的AI**就像一个“**有基础能力的打工人**”,你要做的是: - **简单任务**用“**指令**”: 比如临时当客服、写个课程介绍,别动不动就改参数,效率低还容易出错; - **复杂技能**用“**微调**”: 但一定要做好“防失忆”措施(李老师后续的课程会教的“对抗训练”),确保旧能力不丢失; - **精准修改**用“**编辑**”:**哪里不会改哪里**,像给AI“打补丁”; - **优势互补**用“**合并**”: 让不同模型“组队”,发挥1+1>2的效果。 机器的终身学习,本质上是让AI从“**被动接受训练**”变成“**主动适应需求**”。就像人类一样,真正的“终身学习”不是从头学起,而是带着**已有经验**,在**实践**中不断迭代——只不过AI的“经验”,藏在那些**billions 的参数**里罢了。 作者:Easton ,公众号:Easton费曼说 本文由 @Easton 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

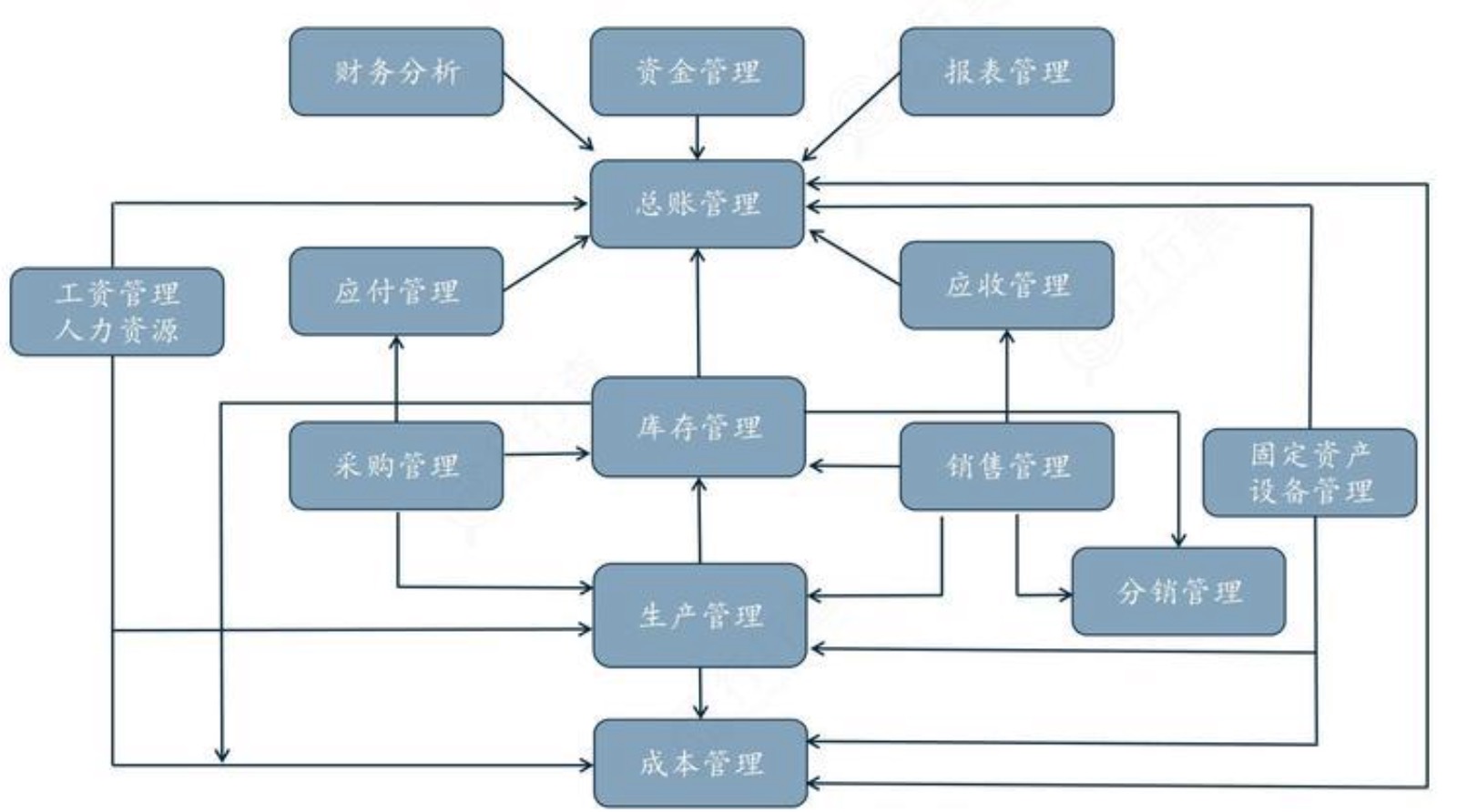

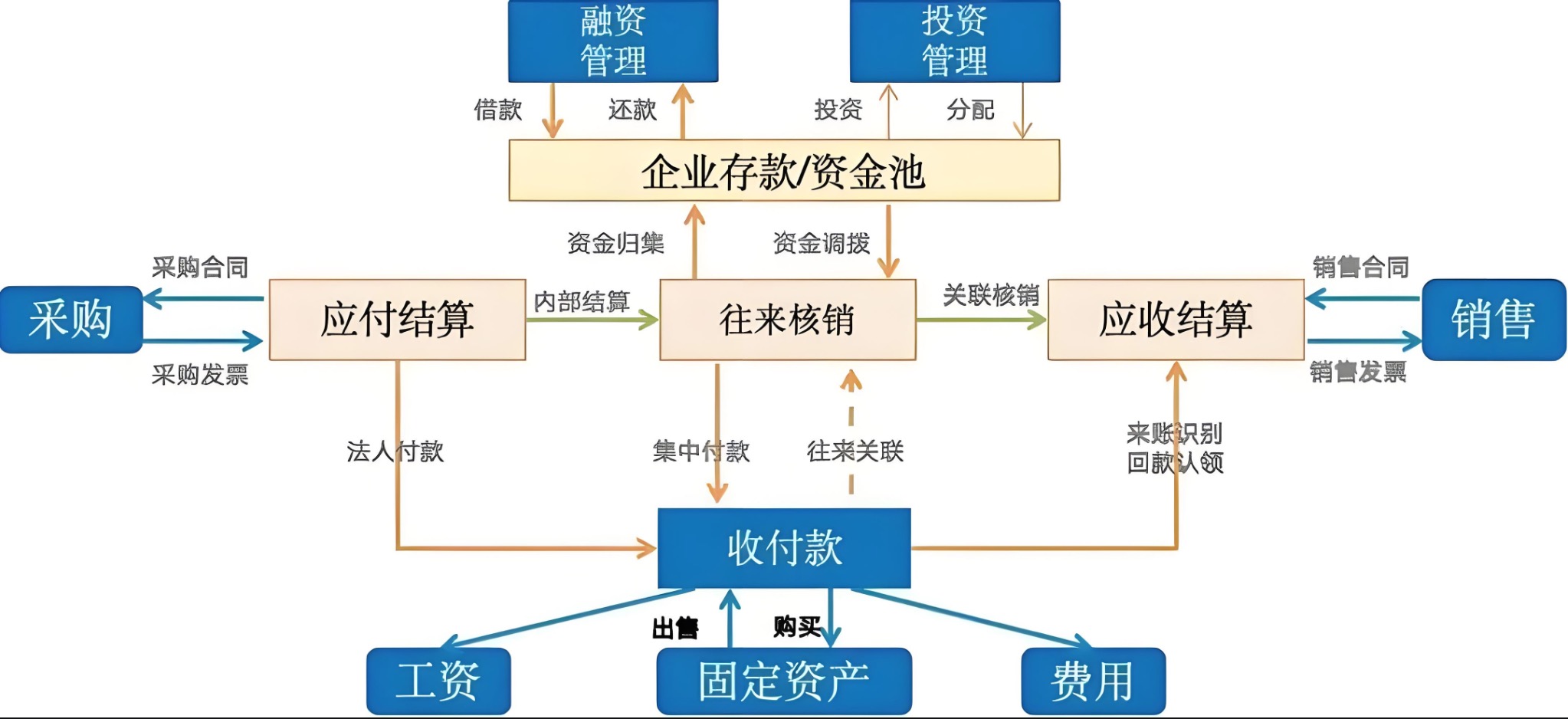

<blockquote><p>在当今复杂多变的商业环境中,企业资源计划(ERP)系统已成为企业管理的核心工具之一,尤其在财务管理领域发挥着至关重要的作用。本文将深入剖析企业ERP账务管理模型,涵盖总账管理、应收账款管理、应付账款管理、固定资产管理、成本管理、财务报表生成等多个关键模块,探讨它们如何协同工作,帮助企业实现财务数据的集中管理与高效决策。</p> </blockquote>  ERP系统的财务系统通常包括总账管理、应收账款管理、应付账款管理、固定资产管理、成本管理、财务报表等模块。**总账管理、应收账款管理和应付账款管理**是最基础且核心的模块,其中总账管理主要负责企业的会计核算工作,它涵盖了从凭证录入到报表生成的全过程。总账管理模块能够帮助企业实现财务数据的集中管理与实时更新,确保财务信息的准确性和及时性,从而提高企业的财务管理效率。 ## ERP账务模型  ### 1. 总账管理 总账管理是ERP系统财务模块的核心,它负责记录和管理企业的所有财务交易。该模块通常包括凭证录入、账簿管理、会计期间管理、财务报表生成等功能。凭证录入是总账管理的基础,企业所有的财务交易都需要通过凭证录入系统。账簿管理则包括总账、明细账、日记账等多种账簿,系统可以自动生成各种账簿并进行核对。会计期间管理功能能够帮助企业实现跨期财务管理,确保各个会计期间的财务数据准确无误。财务报表生成功能则提供了多种财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等,帮助企业管理层进行财务分析和决策。 ### 2. 应收账款管理 应收账款管理模块主要负责企业的销售收入和应收账款的管理,它包括客户信用管理、账龄分析、催收管理、坏账处理等功能。客户信用管理功能可以帮助企业评估和管理客户的信用状况,设置信用额度和信用期,从而减少坏账风险。账龄分析功能能够帮助企业了解应收账款的回收情况,及时发现和处理逾期账款。催收管理功能则提供了多种催收手段,如电话催收、邮件催收和法律催收等,帮助企业加快应收账款的回收速度。坏账处理功能可以帮助企业对无法收回的应收账款进行处理,减少财务损失。 ### 3. 应付账款管理 应付账款管理模块主要负责企业的采购支出和应付账款的管理,它包括供应商管理、付款计划、发票管理、账龄分析等功能。供应商管理功能可以帮助企业评估和选择供应商,设置付款条件和付款期限。付款计划功能能够帮助企业合理安排付款时间和金额,避免因资金短缺导致的付款延迟。发票管理功能可以帮助企业对采购发票进行审核和管理,确保采购发票的真实性和准确性。账龄分析功能则能够帮助企业了解应付账款的支付情况,及时发现和处理逾期账款。 ### 4. 固定资产管理 固定资产管理模块主要负责企业的固定资产的管理,它包括资产登记、资产折旧、资产盘点、资产处置等功能。资产登记功能可以帮助企业对固定资产进行详细记录,包含资产名称、资产编号、购置日期、使用年限等信息。资产折旧功能可以根据不同的折旧方法(如直线法、加速折旧法等)计算固定资产的折旧金额,并自动生成折旧凭证。资产盘点功能可以帮助企业定期对固定资产进行盘点,确保账实相符。资产处置功能则可以帮助企业对报废、出售或转让的固定资产进行处理,更新固定资产账目。 ### 5. 成本管理 成本管理模块主要负责企业的成本核算和控制,它包括成本分类、成本分摊、成本核算、成本分析等功能。成本分类功能可以帮助企业对各种成本进行分类,如直接材料、直接人工、制造费用等。成本分摊功能可以根据不同的分摊方法(如工时比例法、产量比例法等)将间接成本分摊到各个成本对象。成本核算功能可以根据企业的生产流程和成本构成计算产品的成本,并生成成本报表。成本分析功能则可以通过对成本数据的分析,帮助企业发现和解决成本管理中的问题,提高企业的成本控制水平。 ### 6. 财务报表 财务报表模块主要负责企业的财务报表的生成和管理,它包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等报表。资产负债表可以反映企业在某一时点的财务状况,包含资产、负债和所有者权益等信息。利润表可以反映企业在一定期间内的经营成果,包含收入、成本和费用等信息。现金流量表可以反映企业在一定期间内的现金流入和流出情况,分为经营活动、投资活动和筹资活动三个部分。所有者权益变动表可以反映企业在一定期间内的所有者权益的变动情况,包含实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等信息。 ### 7. 预算管理 预算管理模块主要负责企业的预算编制和执行,它包括预算编制、预算调整、预算执行、预算分析等功能。预算编制功能可以帮助企业根据历史数据和未来预测编制年度预算和季度预算,涵盖收入预算、成本预算、费用预算等多个方面。预算调整功能可以根据实际情况对预算进行调整,确保预算的灵活性和可操作性。预算执行功能可以对预算执行情况进行实时监控,确保预算的执行效果。预算分析功能则可以通过对预算数据的分析,帮助企业发现预算执行中的问题,并提出改进措施。 ### 8. 资金管理 资金管理模块主要负责企业的资金计划和控制,它包括资金预算、资金调度、资金结算、资金分析等功能。资金预算功能可以帮助企业编制资金收支预算,确保资金的合理使用。资金调度功能可以根据实际情况对资金进行调度,确保企业的资金流动性。资金结算功能可以帮助企业对资金的收支进行结算和核对,确保资金的准确性。资金分析功能则可以通过对资金数据的分析,帮助企业发现资金管理中的问题,并提出改进措施。 ### 9. 税务管理 税务管理模块主要负责企业的税务申报和管理,它包括税务登记、税务申报、税务核算、税务分析等功能。税务登记功能可以帮助企业进行税务登记和税务变更,确保税务信息的准确性。税务申报功能可以帮助企业按时进行税务申报,避免税务处罚。税务核算功能可以根据税法要求对企业的应纳税额进行核算,确保税务核算的准确性。税务分析功能则可以通过对税务数据的分析,帮助企业发现税务管理中的问题,并提出改进措施。 ### 10. 内部控制 内部控制模块主要负责企业的内部控制和审计,它包括内部控制制度设计、内部控制评价、内部审计、内部控制报告等功能。内部控制制度设计功能可以帮助企业设计和实施内部控制制度,确保企业的经营活动符合相关法律法规和内部规定。内部控制评价功能可以对企业的内部控制制度进行评价,发现和改进内部控制中的问题。内部审计功能可以对企业的经营活动进行审计,确保企业的财务数据的真实性和准确性。内部控制报告功能则可以生成内部控制报告,向企业管理层和外部审计机构提供内部控制的评价结果。 ## 在企业内部与ERP有关的业务流 企业按采购、加工、生产、仓储、运输、销售的过程来对账务进行管理的。这意味着他的“应收”和“应付”结算后资金要投入生产经营中去,所以企业的应收和应付之间没有必然的结算关系,需要分开来管理。  ### 1)企业是基于自有资金结算 理论上企业都是基于自己生产经营中的现金、存款、银行贷款、有价证券等自有资金的结算。他的结算关系是与资金周转率,库存商品周转率紧密结合在一起的,因此他没有金融机构结算那么严格的“收款和付款匹配关系”。 ### 2)应收和应付分开结算 企业应收账款结算主要是针对商品销售的回款结算,企业的应付账款结算主要是针对原材料采购的供应商结算。 - 应收结算:应收资金结算后如果有盈余或者不马上付款,就归集到总部资金池进行统一的调度或者投资了。 - 应付结算:应付资金结算前如果子公司资金不足,可以通过总部调拨,内部借贷的形式筹措资金进行付款。 因此,应收和应付在企业内部由于不同部门或者子公司的发展不同步,会出现资金盈余或者缺口,这也是每个企业资金管理中要经常进行跟踪和测算的。 ### 3)企业内部的往来核销 企业的往来管理主要是内部账户之间的转账和资金调度,为了不虚增经营性收入和支出,因此采用账务核销的方式使其不纳入经营企业财务报表。 由此可见,企业的往来账管理和支付机构有很大的不同,金融机构清算往来是代客进行支付,因此要把账目登记清楚,其目的是盈利。企业往来账是为了内部资金流动性管理的,目的不是盈利而是为了管理,所以要核销账务避免管理误判。 ### 4)资金池管理和投融资 企业资金池是在保持子公司日常流动性需求的前提下,把资金集中放在总部指定的账户中进行统一管理。这有两方面的作用。 - 企业资金集中管理:让资金在企业内部多个部门和子公司之间高效的使用,以保障企业资金的流动性。 - 企业统一的投融资:企业不同部门和子公司的应收和应付之间会有盈亏,如果是盈余资金要及时的进行投资产生更高的收益,如果是有缺口要及时进行内部借贷或者对外的融资计划。 同时我们也应该看到,企业的融资和投资都是基于自有资金的使用,而支付机构的投资和融资是基于待结算资金的使用。 ## 总结 ERP系统的财务系统模块功能强大,涵盖了企业财务管理的各个方面,能够帮助企业实现财务数据的集中管理和实时更新,提高财务管理效率和决策水平。 本文由 @给我磨墨 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

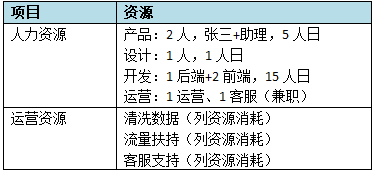

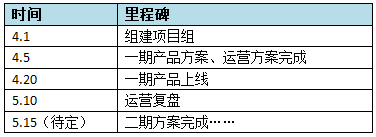

<blockquote><p>BRD(商业需求文档)作为产品经理在战略层的关键产出物,是连接产品愿景与实际执行的重要桥梁。本文将深入探讨创业团队中的产品经理如何撰写一份有效的BRD,从明确战略目标到具体实施步骤,帮助产品经理更好地向上管理,争取资源,并推动产品从概念走向市场。</p> </blockquote>  在我们的[**创业团队产品能力看板**](https://www.woshipm.com/share/5961825.html)中的第3部分,也就是[**产品设计能力**](https://www.woshipm.com/share/6132299.html)已经发布了7篇内容了,但我现在发现,内容还是挺零散的。 所以现在重新做一下规划。 最好的切入点就是从**产品设计的产出物**来进行梳理。 那么首先,我先从战略层的产出物,也就是和产品经理相关的BRD开始。 在之后,再一一开展后续的内容,最后整理,可以串起来整个产品设计能力,这部分对于产品经理来说还是很基础的。 ## 1、什么是BRD:本质上是销售文档  ↑我将以此图为大纲,帮助创业团队完善产品能力 先回答一个很基础的问题,什么是BRD? 这其实是一个好问题,因为很多从业许多年的产品经理都没有写过BRD,甚至都没有见过BRD! BRD全称就是商业需求文档Business Requirement Document  而在产品设计分层的5层模型中,战略层的产出物就是BRD,它的表现形式往往是PPT。 我们一个一个来说。 ### 产品经理所面对的战略层是什么? “战略”,从一般语境的、狭义上的表述上来说,是一个很宏大的词。 但从管理学的广义表述上来说,其实没有那么高大上。 在现代企业中,倡导的是战略自上而下的分解和传达。 在诸多的管理方法中便是如此,比如互联网企业所普遍使用的**OKR**,或是之前曾风靡一时的**平衡积分卡**等等。 战略是需要一层层分解的,可能最顶层的战略,是“我们企业今年是要做世界500强”,而分解到某个事业部、某个产品线、某个产品组,可能就成了“要在流量属性不变化的情况下,转化率继续提升一个百分点”。 大公司分解下来的的战略往往会变得如此的具体,所以一般情况下发挥空间不大,职责也不够高……这也正是很多产品经理没写过,甚至没见过BRD的原因。 而对于创业团队来说,产品的战略往往就跟生死悬于一线的创业团队的战略是一致的。 会直接面对一线问题,又会作为老板重要的智慧外脑存在,所以会有相当大的自主空间,这个时候的产品经理反而会有一些机会来写BRD。 ### 什么样的人或需求,有资格链接BRD? **什么样的人可以写BRD?** 说白了就是被下放战略目标的人,可能恰好是你,有权利可以提方案的一位产品经理。 BRD所面向的对象,一定是你要进行向上管理的对象(虽然说我挺不喜欢**向上管理**这个词),也就是你的权利销售对象——他拥有资源的权利,你向他调动资源。 所以这个过程其实从本质上来说就是一个销售过程。 **什么样的需求有资格链接BRD?** 在创业团队中,一定具有这样的两个特点: - 它不是大家都有共识的需求,否则就不需要去讨论了。 - 它不是一个具体的、琐碎的事情,比如说要修改一下前端展示图片的大小……这样的需求一定和战略无关的,而应该是需要投入一定的人力物力资源才能实现的需求。 所以,为什么说BRD本质上是一个销售文档? 就是**有调动资源权限的人**提出需要**消耗一定资源的方案**,向**拥有资源权利的拥有者(老板、客户)**去申请调动资源,而BRD就是在这样的一个面对面沟通的过程中的一个**销售辅助文档**。 把BRD当成一个销售工具,那么思路就一下子打开了,很多问题就可以迎刃而解。 ## 2、BRD往往是PPT,但最好不要是PPT ### 为什么BRD往往是PPT 如果从销售文档的角度去理解,那么它一定是一个文字凝练的、带有充分视觉要素(图像、图表、可视化数据)的内容方案。 那么自然而然,就会使用PPT来作为载体。 ### 为什么最好不要是PPT 先说什么情况下应该是一个精美的PPT - 带有官僚主义的公司 - 面向客户的方案销售 如果不是这两种情况,尤其是在创业团队内部,为什么要做一个PPT呢? 哪怕需要文字凝练,哪怕需要带有充分的视觉要素(图像、图表、可视化数据),为什么不能就用一个简单的文档就可以承载了呢? 因为打工人都知道,画PPT,调字体,调排列,调颜色——实在是太喵喵费时间了。 当然了,这一点其实也挺依赖整个团队的管理风格,尤其是最高领导层的共识。 ## 3、怎样写好BRD:用好黄金圈法则 终于说到了如何写BRD了。 然而,BRD没有统一的结构,就如同我上面所讲的,如果定位于销售文档,并且带有向上管理性质,那么一定是要结合**理性**(当前战略)以及**感性**(销售对象的喜好)来进行产出。  但有一个大致的方法,那就是充分利用好黄金圈法则。 黄金圈法则在管理学上有多经典,我就不用多说了,大家可以自行搜索。 ### 契合战略(Why) 首先要引出当前团队的战略共识,因为一个需要写BRD的产品需求,一定会耗费大量的人力物力。 切入点可以基于以下要素: - 数据挖掘产出 - 竞争关系分析 - 风险变化分析 - …… 举一下之前的例子: **比如我们这个电商产品为什么要加入信用支付?** 可以从竞争角度分析,从用户下单决策成本的调研结果分析。 **比如我们这个社交产品为什么要引入视**频? 可以从风险角度分析,视频已经成为了社交产品的标配。 **比如我们这个旅行产品为什么要更新点评维度?** 可以从数据角度来分析,现有的点评维度已经不适合当下,用户发表和阅读都会带来不足。 这是理性的部分,还要充分结合你的销售对象的特点,如果他偏好数据,那么数据一定要足够充分;如果他偏好愿景,那么你一定是要阐述清晰这个需求实现之后的长期价值…… ### 实现成本(How) 这个部分按照黄金圈法则的定义,就是应该怎么做。 这里可以根据情况来进行阐述。 但要注意对于你的销售对象而言,会非常关心会带来多大的资源消耗。 对于产品经理而言,就是: - **多少的开发资源:**所有互联网行业的开发资源都不足; - **多少的运营成本:**为了让这个产品上线后能有闭环,需要多少运营投入。 举个例子:  这不是how的全部内容,但一定是how中最重要的部分之一。 ### 如何实现(What) 一个大致的计划表就行,不需要太复杂。 需要罗列好各个职能,在什么样的时间完成什么样的一个里程碑。 举个例子:  总体下来,无论是什么样形式的BRD,都不要超过500字,因为你的销售对象(老板、客户)没有那么多的时间。 如果对方感兴趣的话,会要求更详细的数据或报告的。 …… 本文由 @觅云人 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载。 题图来自 Unsplash,基于CC0协议。 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

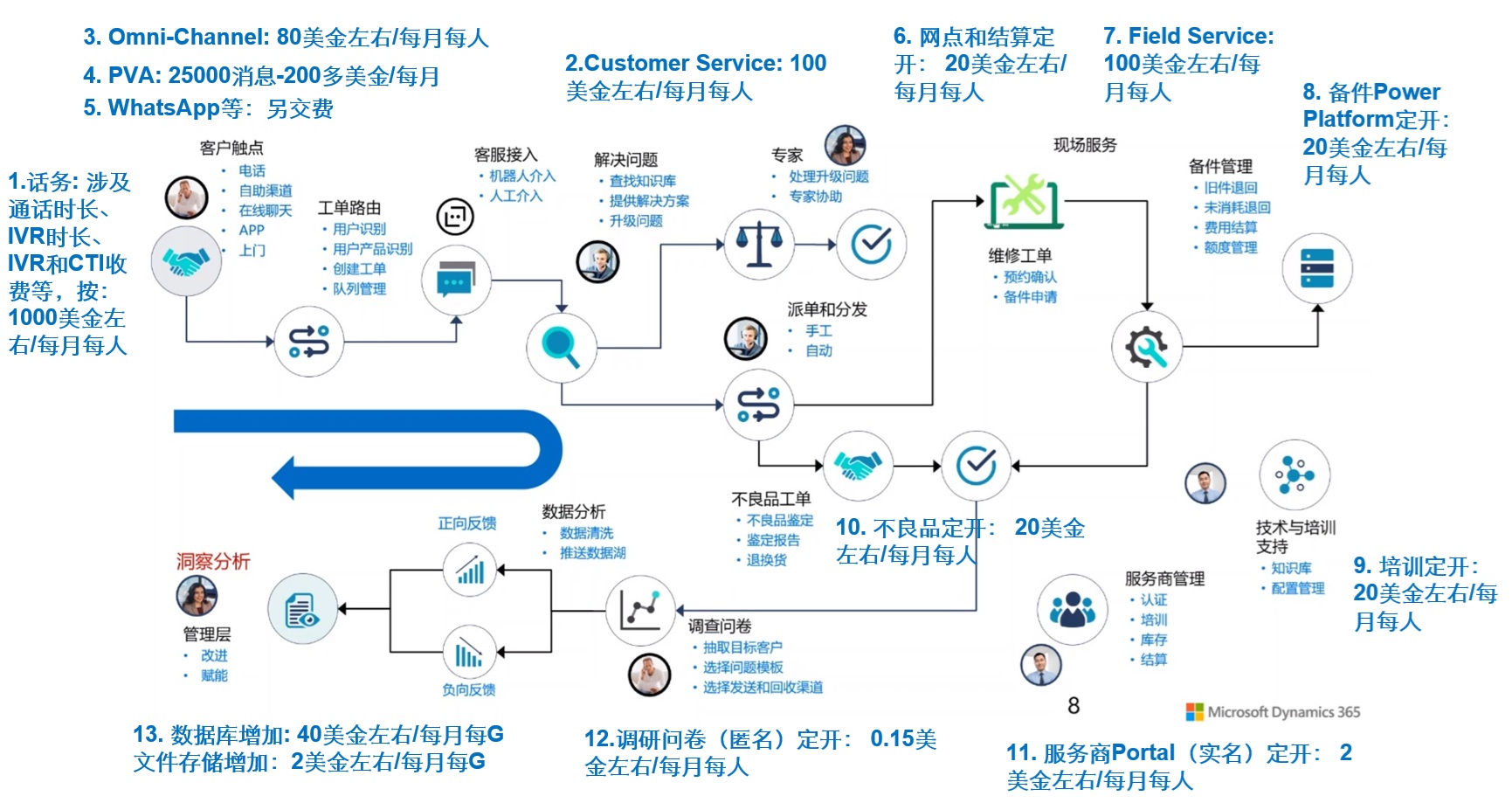

<blockquote><p>选择海外成熟的SaaS售后服务平台,能够帮助企业高效应对不同国家的合规要求、语言文化差异以及复杂的税务问题。然而,SaaS产品的license类型和价格复杂多样,尤其是售后服务领域,涉及多种产品组合和收费模式。本文将为出海企业提供一份详尽的指南,介绍可能涉及的license类型及其大致价格,助力企业在预算规划和平台选择时更加从容。</p> </blockquote>  中国企业出海,进行全球布局成为一种趋势。海外市场对中国企业越来越重要,很多出海企业在海外的收入占到总收入的50%以上。销售产品和方案肯定要提供售后服务。基于海外各个国家合规要求,以及语言、文化、税务等差异,很多中国企业选择海外成熟的SAAS 数字化产品。不像OP(本地安装)产品,一般一次性购买license即可;SAAS 产品,尤其是售后服务领域的SAAS产品,会涉及到很多种产品组合和收费。 我写这篇文章是针对中国出海企业,如果考虑选择海外成熟SAAS售后服务平台,在准备当前和今后license预算时,做个参考。**文章中这些license类型和价格只是为了示例,并不十分准确**,中国出海企业可以根据海外实际情况做出自己选择。  图 1 License类型及费用 上图中价格只是为了**粗略示例,并不十分准确,也并没有考虑根据用户规模所获得的折扣等**。 如上图所示,选用海外成熟SAAS 售后服务平台可能涉及的license类型和价格如下: - **话务: **这个是指用户打电话到客服中心,企业需要支付的和通话相关的费用。这个非常复杂,涉及通话时长、IVR时长、IVR和CTI收费等,而且海外每个国家花费也不一样,选用不同的CTI和IVR厂商,收费也不一样。我按1000美金左右/每月每人估算。 - ** Customer Service:** 就是呼叫中心座席员和班长使用的业务系统,管理工单、客户、联系人、知识库等,我按100美金左右/每月每人估算。 - ** Omni-Channel:**除了语音外,还需要支持用户通过各种渠道请求服务,比如WhatsApp、Facebook、Twitter 、Zalo、 Line、邮件、短信、Fax等,Omni-Channel就是为了管理多渠道接入和交互的。一般作为一个增值license,需要单独付费,我按80美金左右/每月每人估算。 - ** PVA: **就是对话机器人,可以代替坐席员与用户交互。经常是按一条消息多少钱计算,我按一个购买单位每月25000条消息,大概200美元估算。也就是每条消息0.8美分,将近6分人民币。 - ** WhatsApp等:**并不是有了Omni-Channel就可以对接任何海外社交媒体。有的社交媒体对接是要单独收费的,比如WhatsApp。 - **网点和结算定开:** 用来管理服务网点,以及服务费用结算。因为企业管理规则差异较大,可以通过定制化开发实现。海外成熟服务SAAS平台一般都有二次开发的低代码工具,用来定制开发和上线使用。我按每个用户每月20美金左右估算。 - ** Field Service:**如果售后服务服务工程师需要使用App的话,那涉及Field Service的购买。 Field Service主要用于服务工程师接单、上门维修和安装、填写服务工单信息、关单等。我按每个服务工程师每月100美金估算。Field Service可能会提供一些简单工单排程功能,但如果涉及复杂批量派单算法可能需要单独付费。 - **备件定开:** 售后服务备件和库存的管理因为涉及到多级库,包括网点库和服务工程师库,而且与服务工单紧密关联,所以往往是定制化开发。海外成熟服务SAAS平台一般都有二次开发的低代码工具,用来定制开发和上线使用。我按每个用户每月20美金左右估算。 - **培训定开:** 服务工程师需要进行培训和认证上岗,也可以用低代码工具开发和上线使用。我按每个用户每月20美金左右估算。 - **不良品定开:**退换货涉及鉴定、入库、核销、专修或返厂,以及二次销售等环节,每个企业要求都不太一样,而且需要和很多外部销售渠道系统对接,可以用低代码工具开发和上线使用。我按每个用户每月20美金左右估算。 - **服务商Portal(实名)定开:** 这是提供给服务商的门户,也可以是大客户的门户。可以用一些Portal工具,需要实名登录,我按每个用户每月2美金左右估算。 - **调研问卷(匿名)定开:**这是用于线上用户回访,有很多成熟产品可以配置问卷和进行客户满意度分析。 我按每次问卷回复0.15美金左右估算。 - **数据库和文件存储空间增加: **海外成熟的服务SAAS平台不是数据库空间和文件空间随便用。而是每个租户和每个License带一定的数据库和文件空间。一般一年左右就会消耗光。如果继续使用,就需要购买更多数据库和文件空间。我按1G数据库空间每月40美金左右,1G文件每月2美金左右估算。 **总结:**本文介绍了中国企业出海如选用海外成熟售后服务SAAS平台,涉及到的10多种license类型和价格:1. 话务、2. Customer Service、3. Omni-Channel、4. PVA、5. WhatsApp等、6. 网点和结算定开、7. Field Service、8. 备件定开、9. 培训定开、10. 不良品定开、 11. 服务商Portal(实名)定开、12. 调研问卷(匿名)定开、13. 数据库和文件存储增加。 本文由人人都是产品经理作者【杨峻】,微信公众号:【CRM30】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

索尼互动娱乐于今日宣布,将在欧洲等地区提高PS5主机的售价,同时下调光驱配件的价格。本次的平均涨价比例约为8.76%。据悉,做出这一艰难决策是由于当前经济环境的种种挑战。与此同时,PS5 Pro的建议零售价将保持不变。  4月14日,欧洲、中东和非洲、澳大利亚和新西兰等地市场上,PlayStation 5 的建议零售价做出如下调整: # 主机 欧洲: PS5数字版 – 499.99欧元(原价450欧元) (光驱版的定价不变) 英国: PS5数字版 – 429.99英镑(原价390英镑) (光驱版的定价不变) 澳大利亚:PS5光驱版 – 829.95澳元(原价800澳元) PS5数字版 – 749.95澳元(原价680澳元) 新西兰:PS5光驱版 – 949.95新西兰元(原价900新西兰元)PS5数字版 – 859.95新西兰元(原价770新西兰元) # 光驱配件(价格下调) 欧洲:79.99欧元(原价120欧元) 英国:69.99英镑(原价100英镑) 澳大利亚:124.95澳元(原价160澳元) 新西兰:139.95新西兰元 (原170新西兰元)

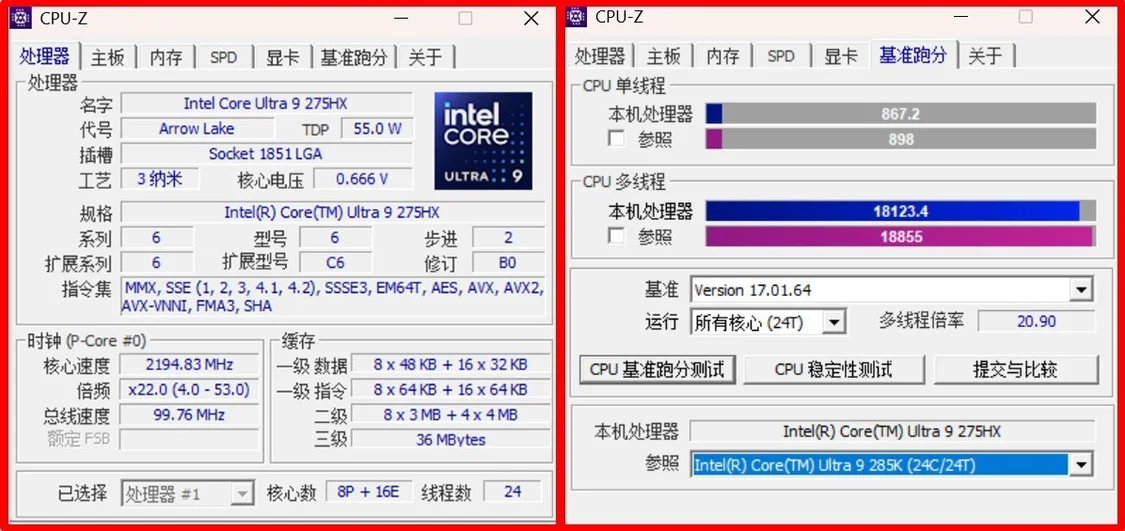

年初英特尔正式发布酷睿Ultra 200HX系列处理器,从而完成了酷睿Ultra 200家族的布局。其中,酷睿Ultra 9 275HX作为本世代的次旗舰型号,被当前不少游戏本所使用。那么它的实际性能到底怎样?各方面表现又是否让人满意呢?下面我们一起看看。 英特尔酷睿Ultra 9 275HX处理器在规格上仅比Ultra 9 285HX低0.1GHz的频率。它采用24核24线程设计,即8个性能核+16个能效核构成,睿频加速频率5.4GHz,拥有36MB三级缓存,默认TDP为55W,最高TDP可以达到160W。  微星泰坦16 AI 2025(Ultra 9 275HX/16GB/1TB/RTX5080) 首先我们来看看CPU-Z和CINEBENCH的单核和多核测试。CPU-Z单核得分867.2,多核得分18123.4,因为第一代酷睿Ultra处理器并未推出高性能HX系列,所以只能与英特尔14代酷睿HX做一个比较,酷睿i9-14900HX处理器CPU-Z单核得分895.6,多核得分14361,可见酷睿Ultra 9 275HX在单核性能上略微落后14代酷睿,而在多核性能方面则提升了26%。 CINEBENCH R23单核得分2199,多核得分39375;CINEBENCH 2024单核得分135,多核得分1658,对比酷睿i9-14900HX的R23单核2134、多核33124以及2024单核128、多核1831的跑分表现,酷睿Ultra 9 275HX多核性能提升还是比较明显的。  接下来我们看看CINEBENCH R23多核心十轮连续测试以及能效曲线。 R23多核心连续十轮测试最高分为39375,最低分为34616,从第三轮开始之后性能开始保持相对比较稳定的状态。  多核性能我们还可以参考3DMark CPU Profile的测试,可以看到单线程得分1309,最大线程得分17894,相较14代酷睿i9-14900HX而言(最大线程得分13902),多核物理渲染性能提升约29%。  理论应用性能评估 在理论应用性能方面,我们测试了H.264编码、7-Zip压缩/解压缩、V-Ray采样率、Blender采样率四个项目,下面看看酷睿Ultra 9 275HX的表现。 首先在H.264编码方面,编码2500帧的速度为119.47fps,完成用时仅为21秒,视频编码效率再度大幅升级,这也是英特尔酷睿处理器一直以来的强项。  7-Zip压缩与解压缩测试,压缩速度75009KB/s,解压缩速度2072573KB/s,速度还是相当快的,毕竟是24核24线程设计。  渲染采样率方面,首先是V-Ray Benchmark,1分钟测试时间总体采样数达到34794 vsamples,相比14代酷睿i9-14900HX提升不少。  Blender benchmark monster、junkshop、classroom三项测试渲染采样率分别为235.96、146.66以及108.89 Samples/min,速度同样是快了不少,但Blender渲染采样还是GPU更快,所以CPU分数只做一个参考即可,实际使用还是要靠GPU来保障效率。  AI计算性能评估 英特尔酷睿Ultra 200HX处理器也引入了NPU计算单元,并且在AI算力方面带来不错的计算效率。通过UL Procyon与Geekbench AI,我们来看看酷睿Ultra 9 275HX的AI性能表现。 首先是CPU Integer,也就是CPU的整数计算性能,总体评分为506,比自家酷睿Ultra 9 285V的439分要高出不少。而NPU Float16算力评分为358分,比酷睿Ultra 9 285V的366分要略低一些。另外相比AMD锐龙AI 9而言,CPU和NPU算力上酷睿Ultra 9 275HX都要高出不少。  Geekbench AI主要测试计算单元的单精度、半精度以及量化性能。酷睿Ultra 9 275HX的CPU在三项测试中分别得到7573、7572以及13190分的成绩;NPU则分别为6983、8032以及12374分,CPU部分的单精度和半精度算力比酷睿Ultra 9 285V要高不少,量化性能略高一些,NPU部分的单精度算力略高一些,但半精度和量化性能不及酷睿Ultra 9 285V。   评测总结 总体来看,作为目前移动级处理器中的次旗舰型号,酷睿Ultra 9 275HX有着显著的多核性能提升,而且目前即便面对锐龙AI MAX+395这款AMD顶级处理器,也在多核性能方面有一定优势。不过在单核性能方面,它基本与14代酷睿HX系列处理器持平。另外它解决了14代酷睿处理器拷机超100℃的问题,能够保持比较不错的稳定状态,整体运行更加稳定。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1492574.htm)

日本的人形机器人产业居然掉队了?小时候看电视时,我总觉得日本科技树点满了浪漫:什么会飞的铁臂少年、掏任意门的机器猫,开AT力场的初号机。结果现在打开短视频,全是咱们的国产货在霸屏,会托马斯全旋的机器狗,耍720度回旋踢的机器人,连春晚舞台都混得风生水起。反倒是当年最早搞人形机器人的日本,现在连影子都见不着。 难道当年他们真把科技点全加在二次元了?别急,听我给你唠唠。  很多人以为日本人形机器人出现在20世纪,其实不然。 早在18世纪的江户时期,就出现了人形机器人的雏形——卡拉库里木偶。这些木偶由发条驱动,能够进行简单的端茶、表演或宗教仪式,十分精巧,以至于很多木偶大师能靠这手艺转行到工业界。  而20世纪,是日本人形机器人起飞的起点。 70年代,日本的工业机器人正在发展时期,日本政府颁布了《振兴特定电子工业及特定机械工业临时措施法》,将机器人技术列为重点扶持领域。 但日本人内心深处有着浪漫主义。他们的的技术愿景是——希望机器人真正像人类,并成为社会的一员。于是,人形机器人研究初现苗头。 在1973年,早稻田大学整出了全球第一个能自主行动的人形机器人WABOT-1,虽然它走起路来像刚学步的小孩,但好歹也算迈出了历史性的两步。这时,机器人的风就在日本刮起来了。  文艺界一看,必须得蹭机器人这波热点啊。于是就搞出了《哆啦A梦》《高达》等一堆我们耳熟能详的动画,日本人对机器人的好感度直接拉满。 就连宗教界也没放过机器人,在1974年日本出版的《机器人中的佛陀》中写道:佛陀存在于万物之中,机器人也有佛性。好家伙,真搞赛博修仙是吧。 不仅如此,日本的人口结构也是他们研究人形机器人的动力。他们从1970年就迈入了老龄化社会,直到2005年,65岁以上老年人占比已突破20%。  一堆老年人等着人照顾,人手又不够,传统机械臂那玩意也进不了家门啊。所以,日本就开始着眼服务型机器人的发展。2005年,国立科学博物馆发布的一份研究报告就写道:“服务机器人将极大改变未来人类社会形态的程度。” 此外,日本的企业界也在闷声发大财。本田在2000年,推出了全球首台全功能人形机器人——ASIMO,惊艳世界。在那个年代生活过的差友们应该记得,第一次见到机器人跳舞上楼梯,那场面一辈子都忘不掉。之后的十几年,ASIMO也一直活跃在国际舞台。  到这时,人人都觉得,日本的机器人正在蒸蒸日上。 但到2025年,全球机器人赛道就剩中美在掰手腕,ASIMO早已宣布退役。这个曾经用机器人惊艳世界的国家,就这么消失了? 这原因可不止一个。首先,日本人写软件一直不太行,但软件就是机器人的脑子。 要知道日本在这方面非常薄弱,因为上世纪末大家伙都在发展互联网的时候,日本各大公司都在“重硬轻软”。 当时日本的实业发展迅猛,所以全国上下都在崇拜“实干工程师”,比如造车、造游戏机的。写代码的?那不是打杂的吗!所以,根本没人想搞软件创新。以至于像现在日本最火的社交软件Line,都是韩国Naver的日本分公司做的,本土企业连这块蛋糕都没接住。 软件算法上的落后,让机器人看着硬朗得很,实则没有脑子,纯纯的木偶pro max。 而且,日本之前的机器人研究,大多是政策导向的结果。 政府怀着“充钱才能变强”的信念,给机器人研发疯狂充值。搞出的那台的WABOT-1,造一个就要100万美元,而且路都走不明白,让我花100万买个巨型手办,属实有点冤大头了。 他们也知道,如果想赚钱,那肯定要搞可爱又能干的商用机器人。但大家伙造出来的,不是费用出不起,就是智力有问题。 比如ASIMO,本来设计出来的目的是服务家庭,结果一个就要250万美元,好家伙,那还不如请个活人呢。  又或者服务机器人Pepper,它倒是便宜一点,只需要1900多美元。但它的智商根本不能胜任日常任务,宣传的“情感交互”功能,其实也是事先设定好的程序,真正的交互仍是异想天开,很多人买去用了以后直呼上当。  政府投了这么多年钱,一个能赚的都没有,搞得日本政府不得不削减高校科研经费,意思就是别搞这种傻大个了,要吃不起饭了。。  再加上经济泡沫爆炸,日企集体开启攒钱模式,就像梭哈完输光积蓄的富二代,天天在躲家里数欠条。所以不是不想卷,是当年all in太猛,留下一屁股债只能现在慢慢还,哪还有闲钱加大力度啊。 反观隔壁发那科的机械臂,在汽车厂流水线干到冒火星。这年头,能赚钱的才是真有用的,只会表演的只能叫电子宠物。所以,早年堂堂亮相的那些人形机器人,纷纷消失在了历史长河中。  还有,日本在AI路线上也走错了方向,让本就略显颓势的机器人研究雪上加霜。。 当时世界上研究AI的主流是,AI肯定得逻辑缜密,给所有逻辑编成说明书,AI不就造出来了。日本更是这条路的领头羊,还扬言要造出有智慧的第五代计算机。结果,他们发现写这本书就像拆东墙补西墙,根本完善不了。  直到深度学习崛起,日本才发觉天塌了,直接导致日本AI研究落后于时代,在AAAI中的论文数量排名仅占第7。  不过,回到开头的问题,日本的人形机器人真是掉队了吗? 我觉得,是掉队了,但没有那么狠。 其实,人形机器人,也只是机器人行业的一部分。而事实上,现在工厂里用得最多的还是大块头的工业机器人,比如机械臂机械手什么的。日本的发那科、安川电机这样的公司,在这方面仍然处于世界前列,不少国家都得从他们那儿进货。日本能吃老本吃到现在,说明在硬件方面有足够深厚的积累,要是他们哪天软件突然开窍,追上来也不是没可能。 只不过研究完这些,我对于日本人点错科技树的本事,又有了新的理解。。从错过互联网浪潮,到迷失在AI时代,我只能说,他们总是很有自己的想法…… [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1492572.htm)

机核 · 笑地主

机核 · 笑地主 人人都是产品经理 · 产品狗阿穗

人人都是产品经理 · 产品狗阿穗 钛媒体 · 李婧滢

钛媒体 · 李婧滢 cnBeta全文版

cnBeta全文版 36氪

36氪