所有文章

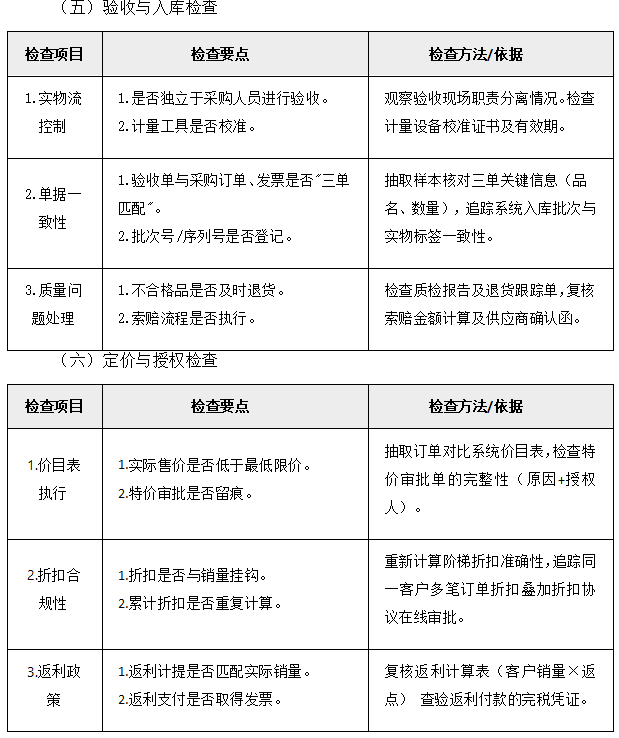

<blockquote><p>在企业管理中,财务规范性是确保公司稳健运营的关键环节。本文通过对子分公司的全面财务检查,深入剖析了财务核算、资金管理、预算执行等关键领域的现状与问题,并提出了针对性的整改建议和后续跟进措施。</p> </blockquote>  ## 一、检查背景与目的 为规范子分公司账务处理流程,确保财务数据的真实性与合规性,依据公司领导指示,本次对各子分公司展开全面财务检查。旨在通过检查,发现并纠正财务工作中存在的问题,完善财务管理制度,提升财务管理水平,为公司的稳健运营提供有力保障。 ## 二、检查范围与时间 **(一)检查范围** 本次检查涵盖各子分公司的财务核算、资金管理、预算执行、资产管理、税务申报、财务报表编制等关键财务领域。 **(二)检查时间** 检查时间跨度为2025年6月16日星期一至2025年9月30日星期二,涉及期间的财务业务及数据。 ## 三、检查依据 国家相关财务法规、会计准则及税收政策。 公司内部财务管理制度、财务流程规范及预算管理制度。 各子分公司与财务相关的合同协议、内部审批文件等。 ## 四、检查内容与发现 通过本次财务检查,发现各子分公司在财务核算、资金管理、预算执行、资产管理、税务申报、财务报表编制等方面存在不同程度的问题。这些问题的存在,对公司的财务数据真实性与合规性造成了一定影响,需要引起高度重视并及时整改。    ## 六、整改建议 加强财务人员培训,提升财务人员的专业素质和业务能力。 完善财务管理制度,明确各环节的责任和流程,加强内部审核和监督。 建立定期检查机制,对财务工作进行常态化检查和评估。 加强财务与业务部门的沟通与协作,确保财务数据与业务实际相符。 引入专业的税务筹划人员,开展税务筹划工作,降低税务成本。 ## 七、后续跟进 各子分公司应根据本次检查发现的问题,制定详细的整改计划,并在规定时间内完成整改。公司将定期对整改情况进行跟踪和检查,确保问题得到有效解决。 本文由 @Carr 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议

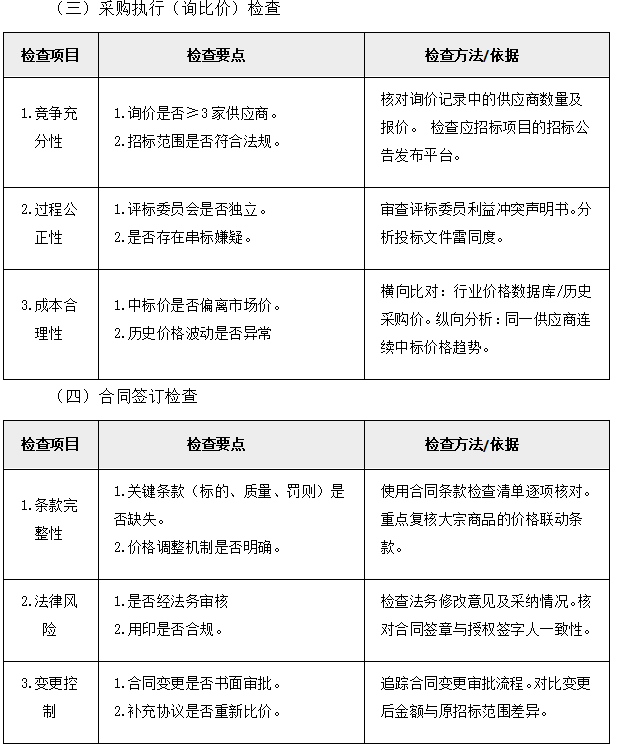

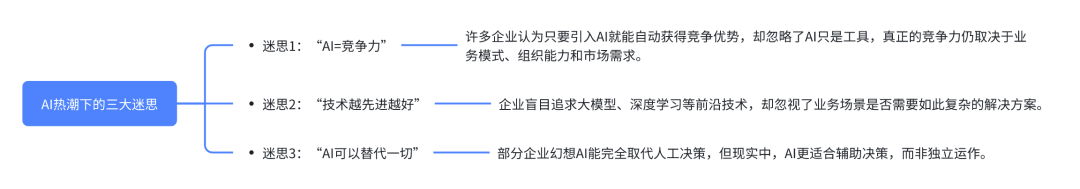

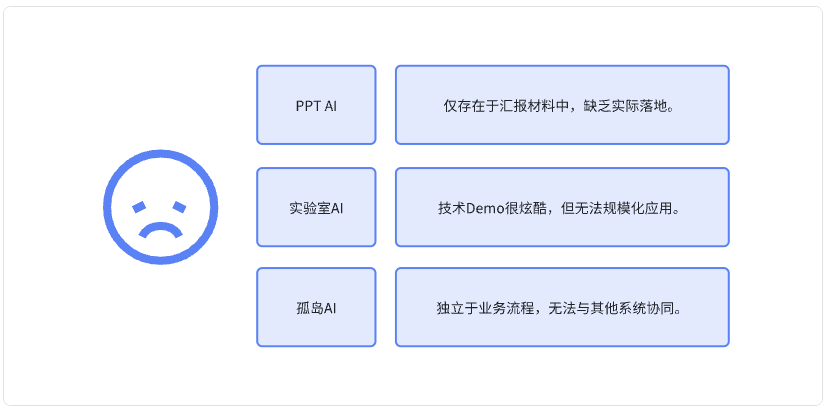

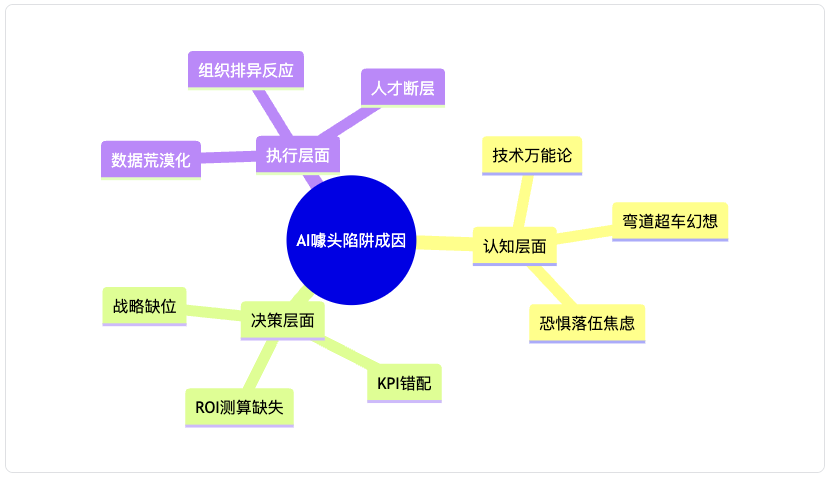

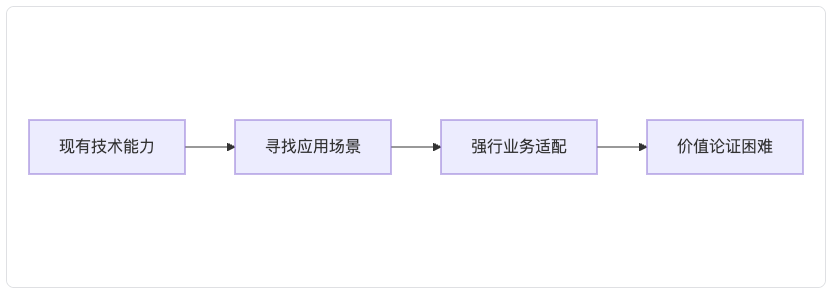

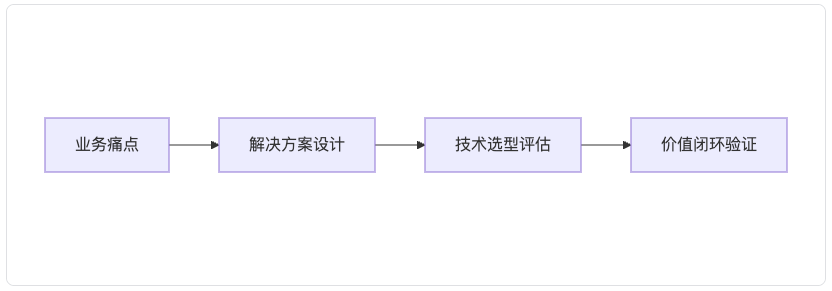

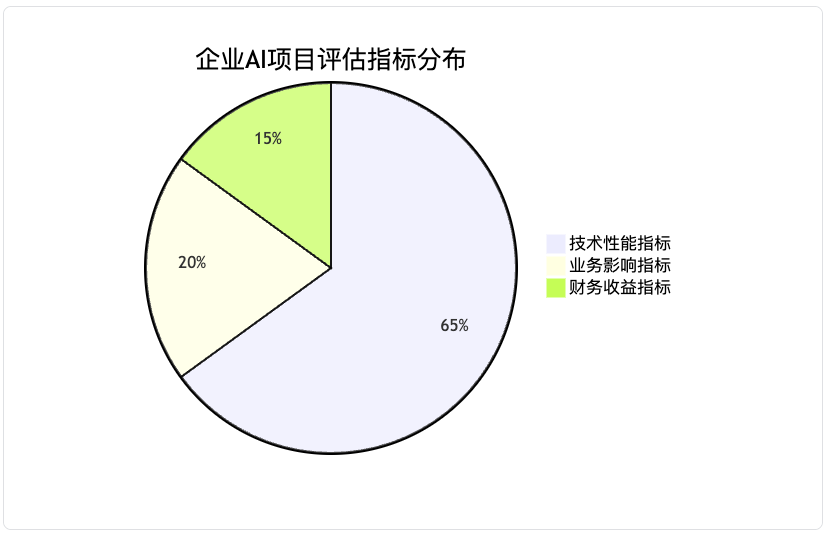

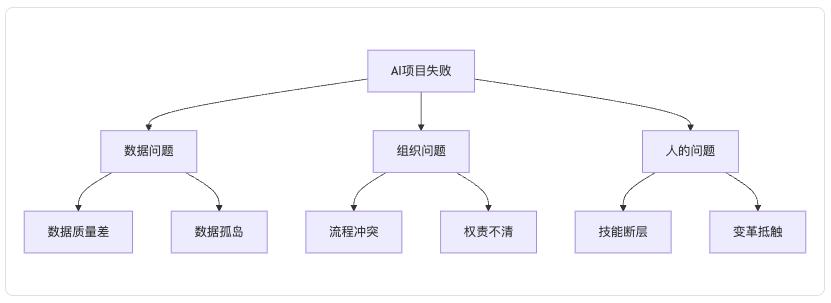

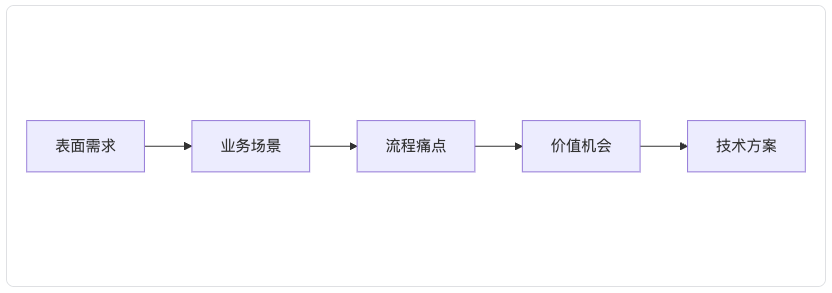

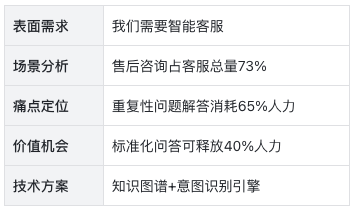

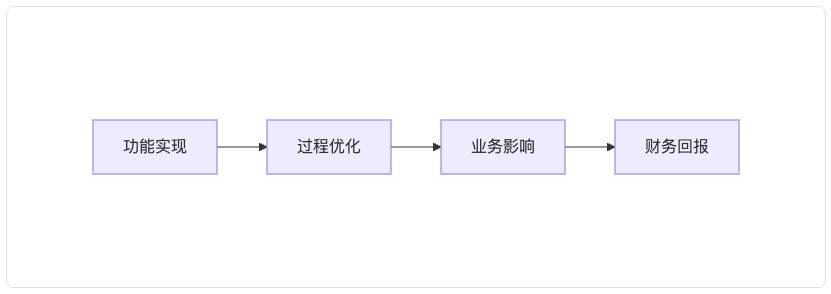

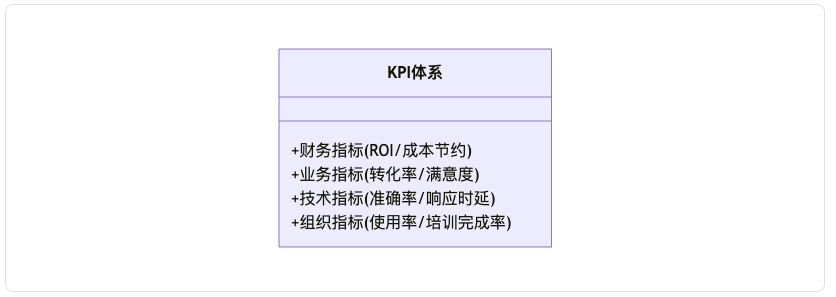

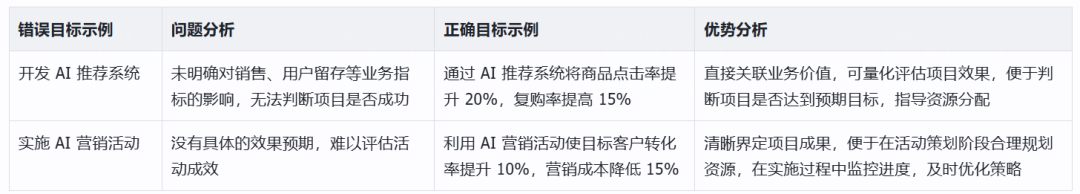

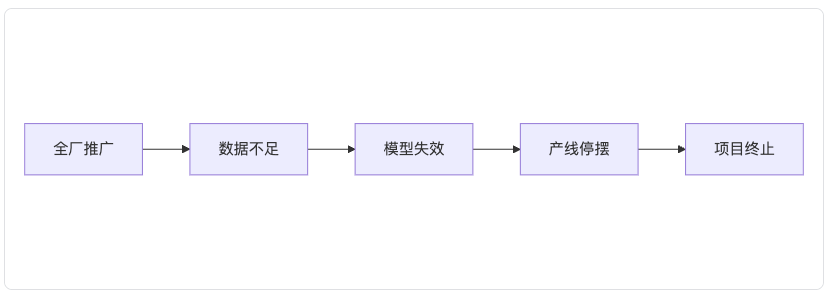

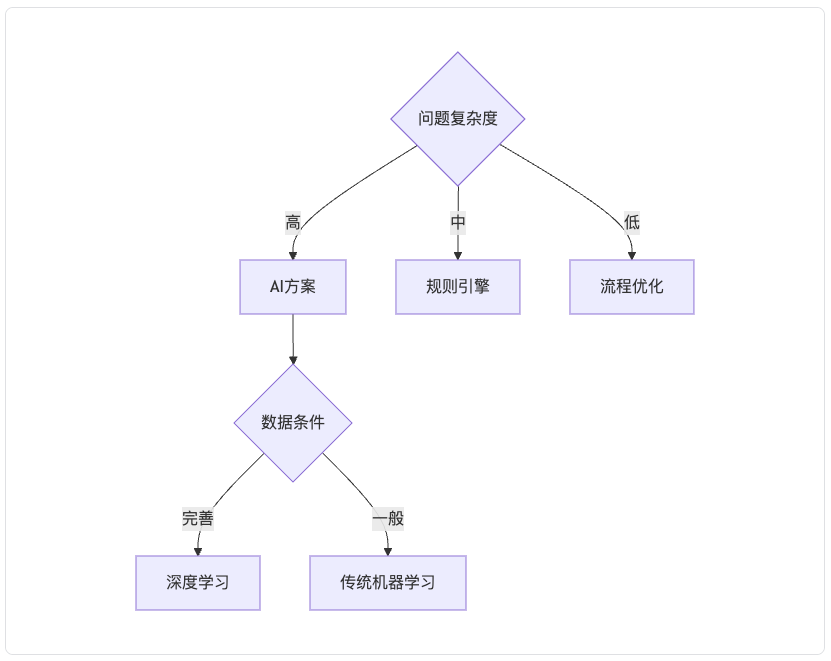

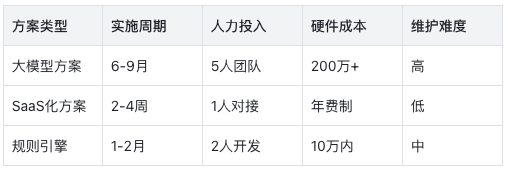

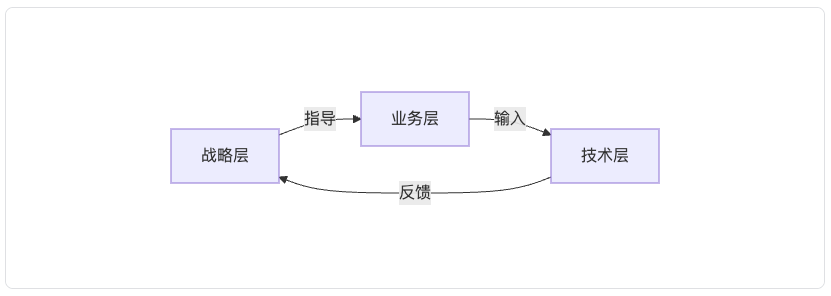

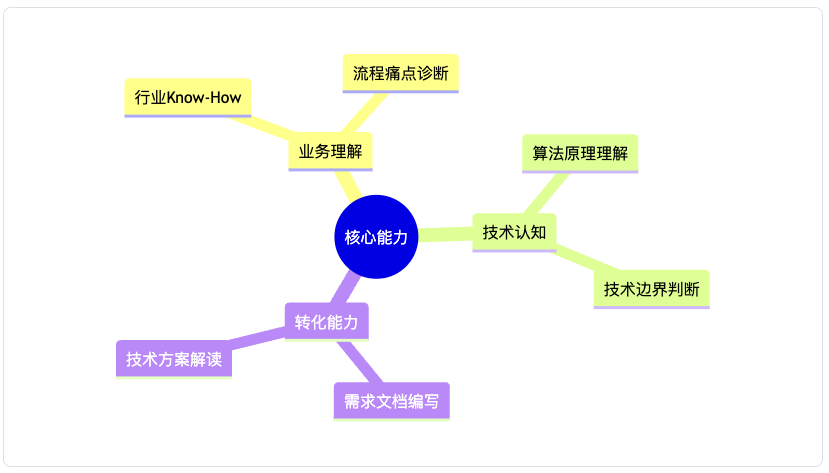

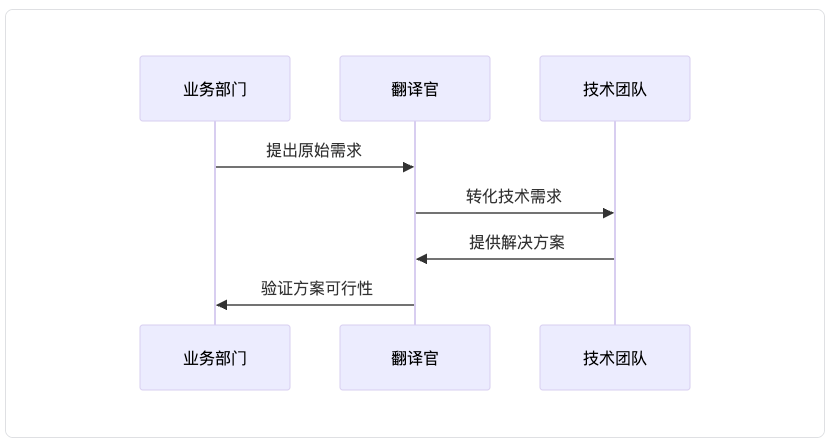

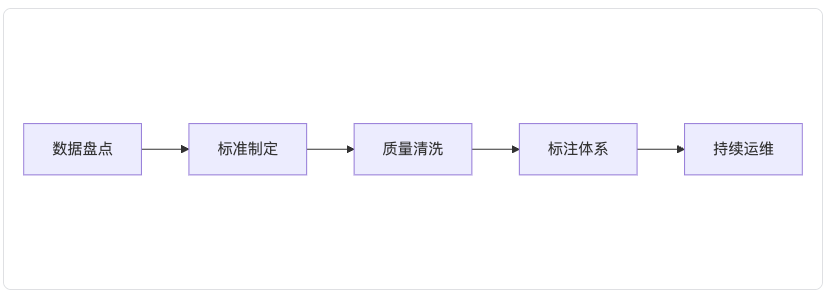

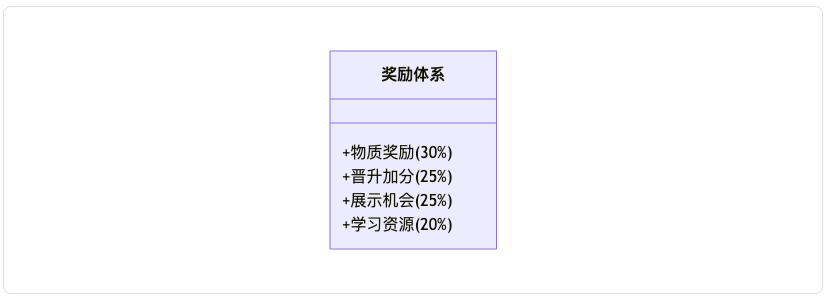

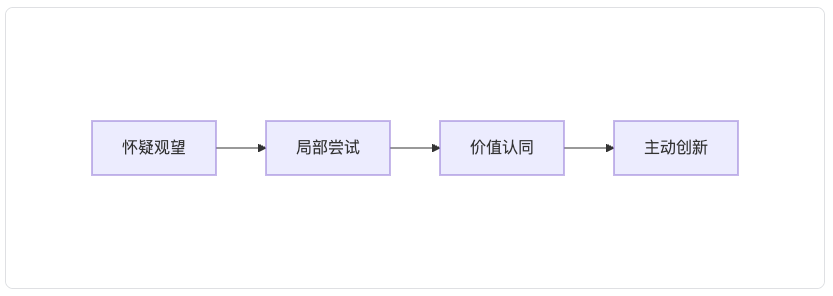

<blockquote><p>在当今数字化浪潮中,人工智能(AI)成为企业转型升级的关键技术。然而,大量企业投入巨资的AI项目却未能达到预期目标,甚至沦为华而不实的“技术秀”。本文深入剖析了企业AI项目失败的常见原因,包括盲目跟风、技术主导思维、成果定义模糊以及忽视落地成本等问题,并提出了回归需求本质、以终为始、采用最小化验证等策略,帮助企业在AI应用中真正实现价值创造,避免陷入“噱头陷阱”。</p> </blockquote>  ## 1、引言:AI的“热”与“惑” 在当今数字化浪潮奔涌向前的时代,人工智能(AI)已然成为高悬于商业天空中最耀眼的明星。打开财经新闻,互联网巨头们争相发布 AI 大模型,宣称要重塑行业格局;走进传统制造车间,机械臂搭载 AI 算法精准作业的画面频频出现;金融机构借助 AI 实现智能风控,零售卖场利用 AI 进行精准营销…… 各行各业都在高举 AI 大旗,将其视为企业转型升级、抢占市场先机的关键武器。资本市场也对 AI 概念趋之若鹜,无数 AI 初创企业凭借看似前沿的技术构想获得巨额融资,仿佛只要与 AI 沾边,就能拥有无限可能。 然而,在这股全民拥抱 AI 的热潮背后,却暗藏着令人忧虑的阴影。大量 AI 项目在落地过程中逐渐偏离轨道,沦为华而不实的 “技术秀” 或装点门面的 “面子工程”。  权威调研数据显示,超过 60% 的企业 AI 项目未能达到预期目标,有的项目耗费了数百万甚至上千万元的研发资金,最终却因无法投入实际应用而被迫搁置;有的企业搭建了复杂的 AI 系统,却因操作繁琐、与业务流程脱节,导致员工不愿使用,设备长期闲置。 某知名家电制造企业曾投入巨资研发 AI 智能生产调度系统,试图通过算法优化生产流程,但由于对实际生产场景中的复杂变量考虑不足,系统给出的调度方案无法适配多变的生产线,最终项目宣告失败,大量资源付诸东流。 这种 “高开低走” 的现象背后,暴露出一个尖锐的核心矛盾:企业过度聚焦 AI 的技术能力,却严重忽视了技术向业务价值的转化。许多企业陷入 “技术崇拜” 的误区,盲目追求 AI 技术的新颖性与先进性,认为只要引入最新的深度学习模型、最先进的算法框架,就能在激烈的市场竞争中脱颖而出。  在这种错误观念的驱使下,企业往往未经充分调研和论证,便强行开发不切实际的 AI 应用场景。例如,一些小型零售企业跟风开发 AI 虚拟导购,却因缺乏足够的用户行为数据支撑,导致导购功能形同虚设;部分地方银行急于推出 AI 理财顾问服务,却因忽视金融产品的复杂性和客户需求的多样性,引发客户信任危机。这些脱离实际需求的 AI 应用,不仅未能提升企业运营效率,反而造成了人力、物力和财力的严重浪费。  这些问题的根源在于:企业把AI当成了目标,而非工具。真正的AI价值,不在于技术本身,而在于它能否解决实际问题、提升业务效率或创造新的商业机会。 在数字化转型的浪潮中,人工智能技术正经历着类似当年”互联网+”的狂热期。作为从业十余年的产品经理,我见证过太多企业陷入这样的循环: - 恐慌性布局:担心被时代抛弃,仓促成立AI实验室 - 炫耀性投入:采购顶级算力设备,高薪挖角算法团队 - 仪式性落地:开发与业务脱节的”智能看板””预测系统” - 沉默性烂尾:项目验收后即束之高阁 站在 AI 技术蓬勃发展的十字路口,企业不得不停下脚步深刻反思:在拥抱 AI 的进程中,是否已经迷失了方向?答案已然清晰:AI 本质上是一种工具,而非目的。 企业不能陷入 “为了 AI 而 AI” 的怪圈,唯有回归需求本身,以解决实际业务问题为出发点,才能让 AI 真正发挥其价值,成为推动企业发展的强劲动力。这不仅是对企业战略决策能力的考验,更是关乎企业在数字化时代能否实现可持续发展的关键命题。 当技术炒作的热度褪去,最终留在沙滩上的必将是那些坚持价值主义的企业。产品经理作为商业与技术的关键桥梁,必须帮助企业守住这条底线:任何AI投资都必须能换算成财务报表上的具体数字。 ## 2、误区诊断:企业为何陷入”AI噱头陷阱”?  ### 2.1 跟风心理:数字化转型时代的”囚徒困境” 在技术变革日新月异的当下,“唯技术论” 的时代氛围如同无形的压力,笼罩着每一家企业。企业决策者们普遍存在一种强烈的焦虑感,这种焦虑源于对行业竞争格局变化的担忧,害怕一旦在 AI 技术应用上落后,就会被时代无情抛弃。这种心理使得企业在面对 AI 热潮时,往往失去理性判断,陷入盲目跟风的漩涡。 当行业内头部企业推出 AI 客服、智能推荐系统等创新应用时,许多中小企业便会迅速跟进,迫不及待地启动类似项目。例如,在电商领域,某头部平台凭借 AI 个性化推荐算法大幅提升用户购买转化率后,众多中小型电商企业纷纷效仿,投入大量资源开发自己的推荐系统。但其中不少企业在开发前,既没有深入分析自身用户群体的行为特征,也未评估现有数据基础是否支持算法运行,仅仅是因为担心被贴上 “技术落后” 的标签。 在服务过30+企业的数字化转型项目后,我发现一个惊人规律:80%的AI项目立项源于竞争对手动态而非业务需求。这种行业性焦虑催生出“标杆对标综合征”。 案例:某区域性银行看到国有大行推出智能投顾,匆忙采购同款系统,结果发现: - 客户资产规模不足支撑模型训练 - 理财经理抵触情绪导致系统闲置 - 最终300万投入仅服务了17个客户 这种盲目对标行业热点的行为,本质上是一场没有终点的 “技术竞赛”。企业在这场竞赛中疲于奔命,不断投入人力、物力和财力,却忽视了自身业务的独特性和实际需求。最终,这些仓促上马的项目因与企业实际运营脱节,不仅未能带来预期效益,反而成为沉重的负担,陷入 “为了 AI 而 AI” 的怪圈。 ### 2.2 技术主导思维:工程师文化的商业陷阱 技术主导思维是企业陷入 “AI 噱头陷阱” 的另一大关键因素。在许多企业的 AI 项目规划过程中,技术团队占据主导地位,他们往往从 “AI 能做什么” 的视角出发,凭借对新技术的热情和专业知识,提出各种炫酷的应用方案。 在技术团队主导的AI项目中,普遍存在”解决方案寻找问题”的倒置现象。典型技术思维路径:  这些方案在技术层面可能极具创新性,例如采用前沿的深度学习模型、复杂的自然语言处理技术等,但却很少站在业务部门的立场,思考 “业务需要什么”。 以某大型制造企业为例,其技术团队为提升企业数字化水平,自主研发了一套复杂的 AI 数据分析系统。该系统运用了先进的机器学习算法,能够对生产过程中的海量数据进行深度挖掘和分析。 然而,在开发过程中,技术团队与业务部门缺乏充分沟通,没有深入了解生产部门在设备维护、质量控制等方面的实际需求。系统上线后,虽然能够生成大量的分析报告,但这些报告的内容与业务部门的决策需求不匹配,无法为生产流程优化、故障预测等实际业务提供有效支持。 最终,这套耗费巨资开发的系统只能被束之高阁,成为技术与业务脱节的典型案例。这种思维方式导致 AI 项目变成了技术团队的 “自嗨”,开发出的功能虽然技术先进,但无法解决业务痛点,自然难以产生实际价值。 对比健康的价值实现路径:  血泪教训案例库:  ### 2.3 成果定义模糊:KPI失灵引发的价值迷失 成果定义模糊是企业 AI 项目中普遍存在的问题,也是导致项目陷入 “噱头陷阱” 的重要原因。在实际操作中,很多企业将 “上线 AI 功能” 简单等同于项目成功,只要系统能够正常运行,就认为项目取得了阶段性成果,而没有设定明确的、可衡量的关键绩效指标(KPI)。这种模糊的成果定义,使得企业无法准确评估 AI 项目的实际效果,也难以判断是否真正实现了预期的业务价值。 以某金融机构上线的 AI 客服系统为例,该机构在项目规划阶段,仅将系统上线作为主要目标,没有设定客户满意度提升幅度、人工客服成本降低比例等具体的 KPI。系统上线后,虽然实现了自动回复常见问题的功能,但由于缺乏明确的评估标准,企业无法确定该系统是否真正提高了客服效率,是否有效降低了运营成本。此外,由于没有量化的目标,也难以对项目团队进行有效的绩效考核,导致团队缺乏改进和优化系统的动力。 在评审过200+AI项目后,我总结出三类典型的KPI陷阱: **1. 虚荣指标泛滥** - 关注”模型准确率99%”却忽视”业务决策采纳率” - 追求”处理速度提升100倍”但”业务吞吐量未变” **2. 过程指标替代**  **3. 责任链断裂** - 技术团队交付”可用系统”即完成任务 - 业务部门因”不会用/不好用”放弃使用 - 最终沦为”三不管”的僵尸系统 长此以往,AI 项目逐渐失去方向,沦为形式主义的 “面子工程”。明确的 KPI 不仅是衡量项目成功与否的标准,更是引导项目朝着业务价值创造方向发展的重要工具。缺乏 KPI 的约束,企业在 AI 项目中容易迷失目标,无法实现技术与业务价值的有效结合。 ### 2.4 忽视落地成本:隐藏在技术背后的冰山 AI 项目的落地是一个复杂的系统工程,不仅仅涉及技术开发,还涵盖数据质量、组织适配性和员工培训等多个方面。然而,许多企业在规划项目时,往往只关注技术开发成本,而严重忽视了这些隐性挑战,最终导致项目失败。 通过故障树分析发现,AI项目失败的主因很少是技术本身:  数据作为 AI 的 “燃料”,其质量直接影响 AI 模型的运行效果。如果数据存在缺失、错误或不完整等问题,AI 模型就无法准确运行,甚至得出错误的结论。例如,某医疗企业计划利用 AI 技术进行疾病诊断辅助,在没有对历史病例数据进行充分清洗和标注的情况下,仓促开发诊断模型。结果由于数据质量不高,模型在测试阶段出现大量误诊情况,项目不得不暂停整改,造成了时间和资金的双重浪费。 AI 项目的实施还需要企业组织结构和业务流程的配合。如果组织适配性不足,项目很难顺利推进。以某零售企业引入 AI 智能仓储管理系统为例,该系统需要对原有的仓储流程进行优化,并要求各部门之间加强协作。但由于企业内部组织架构复杂,部门之间沟通不畅,在系统实施过程中,出现了数据传递延迟、职责划分不清等问题,导致系统无法正常运行,最终项目被迫搁置。 此外,员工对新技术的接受和使用能力也至关重要。如果缺乏有效的培训,员工可能无法充分发挥 AI 工具的作用。某制造业企业在没有对员工进行充分培训的情况下,盲目上马全流程 AI 质检项目。由于员工不熟悉新系统的操作流程和技术原理,在实际工作中频繁出现操作失误,导致质检效率不升反降,项目无法达到预期效果,最终不得不放弃,造成了巨大的资源浪费。这些案例表明,忽视落地过程中的隐性挑战,是企业陷入 “AI 噱头陷阱” 的重要原因之一。企业必须全面考虑 AI 项目落地的各项成本和挑战,才能确保项目的成功实施。 案例:某制造企业AI质检项目真实成本构成  ## 3、回归本质:如何让 AI 真正创造价值? ### 3.1 原则 1:需求先行,技术后置 在 AI 技术的应用浪潮中,企业若想让 AI 真正创造价值,首要遵循 “需求先行,技术后置” 的原则。这一原则要求企业在启动 AI 项目时,必须以自身业务需求为出发点,通过深度挖掘业务痛点,精准定位问题,再寻找适配的 AI 技术来解决问题,而非本末倒置地先追逐技术热点。 某零售企业的成功实践为这一原则提供了生动注解。该企业在经营过程中,面临着库存积压严重、滞销率居高不下的难题,大量资金被占用在滞销商品上,严重影响了企业的现金流和盈利能力。 在引入 AI 技术时,企业没有盲目跟风市场上流行的 “智能预测” 概念,而是立足自身核心需求,明确提出 “减少滞销率” 的具体目标。企业组织业务团队与数据分析人员紧密合作,对历史销售数据、市场趋势、消费者购买偏好等信息进行全面且深入的分析。 通过 AI 算法构建库存预测模型,结合销售周期和市场需求变化,实现了精准补货。例如,在分析某款季节性服装的销售数据时,AI 模型不仅考虑了往年同期的销售情况,还结合了当年的流行趋势、天气预测等外部因素,提前调整了采购计划,有效降低了滞销率,为企业节省了大量成本。 从业务痛点出发的价值挖掘,在十余年产品管理实践中,我总结出”需求金字塔”模型,结合“5Why 分析法” 连续追问 “为什么”,层层递进,穿透问题表象,找到隐藏在深处的根本原因,从而精准区分真需求与伪需求,帮助企业层层筛选真实需求。  以某服务型企业为例,其发现客户流失率呈现上升趋势,初步判断是客服响应速度慢导致客户不满。 运用 “5Why 分析法” 进行追问:为什么客服响应速度慢?因为客服人员数量不足;为什么客服人员数量不足?因为业务增长导致咨询量大幅增加;为什么业务增长没有及时补充客服人员?因为缺乏有效的人员规划机制。  经过连续追问,企业最终认识到,解决客户流失问题的关键在于建立科学的人员规划机制,而不是单纯地提升客服响应速度。如果企业没有采用这种方法,盲目投入资源升级客服系统,不仅无法从根本上解决问题,还会造成资源浪费。”需求金字塔”模型,结合“5Why 分析法” ,企业能够精准定位业务痛点,为后续 AI 项目的规划与实施奠定坚实基础。 ### 3.2 原则 2:以终为始,定义可衡量的成果 企业开展 AI 项目时,“以终为始,定义可衡量的成果” 是确保项目成功的关键。许多企业在 AI 项目目标设定上存在误区,往往将重点放在技术实现层面,如 “部署 AI 客服系统”“开发 AI 推荐算法”,却忽视了项目对业务实际产生的影响。 正确的做法应该是围绕业务价值设定目标,并将其转化为清晰、可量化的成果指标,以此为导向推动项目实施。AI项目目标设计的进化路径如下图所示。  价值指标体系设计模板:  以 AI 客服系统为例,错误的目标设定仅仅关注系统的上线,而没有考虑系统上线后对业务的具体贡献。而正确的目标设定则会明确量化指标,如 “通过 AI 客服将人工成本降低 30%,且客户满意度不下降”。 这样的目标设定,既明确了项目对成本控制的要求,又兼顾了服务质量,为项目实施指明了清晰方向。同时,具体的量化指标也便于企业在项目推进过程中进行实时监控和评估,及时发现偏差并采取调整措施。 为了更直观地理解这一原则,通过以下表格对比错误与正确的目标设定方式:  明确可衡量的成果指标,不仅有助于企业评估 AI 项目的价值,还能激励项目团队围绕核心目标开展工作,避免项目在实施过程中偏离方向,确保每一份投入都能转化为实际的业务效益。 ### 3.3 原则 3:最小化验证(MVP 思维) 采用最小化验证(MVP,Minimum Viable Product)思维,是企业降低 AI 项目风险、提高成功率的有效策略。MVP 思维的核心在于通过小范围试点、验证效果、迭代优化和规模化推广四个步骤,以最小的成本和资源投入,快速验证 AI 方案的可行性,降低项目失败带来的损失。 MVP选择标准: - 业务价值密度高 - 数据可获得性强 - 流程改造量小 - 失败成本可控 **成功案例剖析:某餐饮企业智能点餐项目** 在小范围试点阶段,企业选择一个相对较小的业务场景或部门,应用 AI 方案进行试验。例如,某餐饮企业计划引入 AI 智能点餐系统,为了降低风险,企业先在旗下一家门店进行试点。在试点过程中,企业密切关注系统运行情况,收集顾客使用反馈、服务员操作体验以及系统对点餐效率、订单准确率的影响等数据。通过试点,企业发现系统在菜品推荐功能上存在逻辑漏洞,导致推荐的菜品与顾客需求不匹配,同时部分老年顾客对系统操作感到困难。 基于试点发现的问题,企业进入验证效果和迭代优化阶段。针对菜品推荐逻辑问题,技术团队重新调整算法,结合顾客历史点餐数据和当前热门菜品进行个性化推荐;对于操作不便的问题,设计团队简化界面,增加语音点餐功能,方便老年顾客使用。经过多次迭代优化,系统在试点门店的使用效果显著提升,点餐效率提高了 40%,顾客满意度也有所上升。 当验证效果达到预期后,企业进入规模化推广阶段,将优化后的 AI 智能点餐系统推广到旗下其他门店。这种循序渐进的方式,避免了企业一次性大规模投入资源可能面临的风险。 **失败案例剖析:某制造业AI质检项目** 该企业在没有进行充分试点和数据准备的情况下,盲目上马全流程 AI 质检项目。由于缺乏足够的质检数据用于模型训练,导致 AI 质检系统的准确率极低,无法满足实际生产需求。最终,项目不得不搁置,造成了巨大的资源浪费。如果该企业采用 MVP 思维,先在某条生产线进行小范围试点,根据试点结果优化方案后再逐步推广,或许就能避免这样的失败。  正反案例对比充分证明,MVP 思维能够帮助企业在 AI 项目中少走弯路,提高资源利用效率,实现从试点成功到全面应用的平稳过渡。 ### 3.4 原则 4:技术适配性>技术先进性 在选择 AI 技术方案时,企业必须摒弃 “唯技术先进性论” 的观念,将技术适配性放在首位。不同规模、不同业务特点的企业,适合的 AI 技术方案存在显著差异。对于中小企业而言,复杂的大模型虽然技术先进,但可能面临数据不足、算力成本高、维护难度大等问题。 相比之下,“规则引擎 + RPA(机器人流程自动化)” 的组合或许更能满足其实际需求。这种技术组合虽然没有大模型的 “炫酷” 外表,但能够快速实现业务流程的自动化,解决企业重复性、规律性的工作问题,并且对数据和算力的要求相对较低,实施成本和风险也更小。技术选型决策树如下图所示。  例如,一家小型电商企业在处理订单审核、物流信息跟踪等业务时,采用 RPA 技术自动抓取订单数据、核对信息并更新物流状态,结合简单的规则引擎处理常见的异常情况,极大地提高了工作效率,减少了人工错误。而如果该企业盲目追求大模型技术,不仅需要投入大量资源建设数据中心和算力设施,还需要组建专业的 AI 团队进行模型训练和维护,这对于资源有限的中小企业来说,无疑是难以承受的负担。 成本效益对比表:  企业在评估技术方案时,可以通过追问 “不用 AI 能否解决问题?” 这一关键问题,避免技术过度设计。如果传统方法能够有效解决问题,企业应优先选择传统方案,以降低成本和风险。只有当传统方法无法满足业务需求时,才考虑引入 AI 技术,并且在选择 AI 技术时,要充分评估技术与企业业务流程、数据基础、人员能力等方面的适配性。 例如,某企业在处理文档分类工作时,起初考虑引入 AI 图像识别和自然语言处理技术,但经过评估发现,通过建立简单的关键词匹配规则和人工辅助审核,就能满足当前业务需求,于是放弃了 AI 方案,节省了不必要的投入。只有坚持技术适配性优先的原则,企业才能选择到真正适合自身的 AI 技术,让 AI 发挥最大价值。 价值实现检查清单: - 是否已建立业务问题与技术方案的映射关系 - 价值指标是否可量化追踪 - MVP路径是否清晰可行 - 技术方案是否匹配企业现状 AI价值实现的本质,是建立”业务-技术-数据”的黄金三角关系。产品经理需要像建筑师一样,既要绘制宏伟蓝图,更要确保每个结构部件都能承重受力。 ## 4、企业落地 AI 的实践框架 ### 4.1 顶层设计:构建AI与战略的共生关系 将 AI 纳入战略,但明确其为 “工具” 而非 “目标”。 在数字化浪潮席卷全球的当下,企业战略规划已无法回避 AI 技术的深度介入。然而,许多企业在 AI 应用的道路上陷入误区,将 AI 本身视为企业发展的终极目标,盲目追求技术的先进性,却忽视了其与核心业务的适配性。 企业必须清醒地认识到,AI 本质上是实现业务目标的强大工具,而非目的本身。在制定战略时,需要从企业长远发展和核心竞争力构建出发,精准定位 AI 的应用领域和重点项目。 在服务多家企业数字化转型过程中,我总结出”战略-业务-技术”三位一体的顶层设计框架:  在战略规层中,企业要避免陷入 “技术至上” 的思维陷阱。以某零售企业为例,其在战略规划中,不仅将 AI 技术应用于客户需求预测和库存优化,以提升供应链效率,同时也加大对品牌建设和客户服务的投入。这充分说明,AI 只有与企业其他关键要素协同发展,才能真正发挥其价值,推动企业持续进步。 在业务层中将自身业务板块与 AI 技术能力进行交叉分析。梳理企业核心业务流程,如研发、生产、销售、服务等。继续以某零售企业为例,通过打造独特的品牌文化和优质的线下购物体验,形成线上 AI 驱动的精准运营与线下个性化服务相结合的综合竞争力,使企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。 在技术层中,梳理AI 技术能力,包括机器学习、自然语言处理、计算机视觉等。通过评估每个业务板块与 AI 技术的适配度、潜在价值及实施难度,确定优先级最高的 AI 应用场景。例如,某制造企业通过该矩阵分析,发现将 AI 技术应用于生产设备的预测性维护领域,既能利用现有设备数据,又能显著降低停机损失,于是将其列为 AI 战略的重点项目。 ### 4.2 组织适配:打破AI落地的隐形壁垒 **(1)设立 “业务 – AI 翻译官” 角色** 在企业 AI 项目推进过程中,技术团队与业务部门之间往往存在巨大的沟通鸿沟。技术人员专注于算法优化和模型构建,使用专业的技术术语;而业务人员更关注业务目标和实际效果,对技术细节缺乏了解。这种沟通障碍导致许多 AI 项目无法精准满足业务需求,最终难以落地。“业务 – AI 翻译官” 这一角色的设立,正是为了打破这一壁垒,搭建起技术与业务之间的桥梁。 通过对20多个成功案例提炼,”业务-AI翻译官”的能力模型如下图所示。  “业务 – AI 翻译官” 需要具备双重能力。一方面,要深入理解企业的业务逻辑、流程和痛点,熟悉市场需求和客户期望;另一方面,要掌握 AI 技术的基本原理、应用场景和实现方式。在 AI 项目初期,“业务 – AI 翻译官” 要与业务部门进行深度沟通,通过访谈、研讨会等形式,全面了解业务需求。以某企业的 AI 精准营销项目为例,“业务 – AI 翻译官” 与销售部门多次沟通,了解到销售团队希望通过 AI 分析客户历史购买数据、浏览行为等信息,预测客户购买意向,实现精准推送。 随后,“业务 – AI 翻译官” 将这些业务需求转化为技术团队能够理解的技术需求文档,详细说明数据来源、分析目标、输出结果等内容,并参与技术方案的讨论。在技术方案制定过程中,“业务 – AI 翻译官” 站在业务角度提出建议,确保技术方案不仅在技术上可行,更能切实解决业务问题。在项目实施过程中,“业务 – AI 翻译官” 持续跟进,及时反馈业务部门的新需求和问题,协调技术团队进行调整优化,保障项目顺利推进并达到预期效果。 “业务 – AI 翻译官” 典型的工作流程如下图所示。  **(2)培养业务部门的 AI 素养** 在企业 AI 应用中,若仅由技术团队主导,容易出现 “闭门造车” 的情况,导致 AI 项目与实际业务脱节,无法产生实际价值。因此,培养业务部门的 AI 素养至关重要。通过提升业务人员对 AI 的认知和应用能力,能够促使他们更准确地提出需求,积极参与项目规划和评估,与技术团队形成高效协作。 企业可构建多层次、系统化的 AI 培训体系。首先,开展基础理论培训,邀请 AI 领域专家为业务人员讲解 AI 的基本概念、技术原理和发展趋势,帮助他们建立对 AI 的正确认知。其次,组织行业应用案例分享会,选取与企业业务相关的 AI 成功应用案例进行深入剖析,展示 AI 在解决实际业务问题中的具体方法和显著效果,激发业务人员对 AI 应用的兴趣和灵感。 例如,某企业邀请了同行业利用 AI 实现客户服务自动化,大幅降低客服成本的企业代表进行分享,让业务人员直观感受到 AI 的价值。 除了理论培训和案例分享,企业还应鼓励业务人员参与 AI 项目的实践。通过设立内部 AI 实践项目,让业务人员与技术团队组成跨部门小组,共同参与项目的需求分析、方案设计和测试验证等环节。 在实践过程中,业务人员能够亲身体验 AI 技术的应用过程,加深对 AI 的理解,同时也能从业务角度为项目提供有价值的建议,提升项目的实用性和有效性。此外,企业还可以建立内部学习社区,方便业务人员随时交流 AI 学习心得和应用经验,营造良好的学习氛围。 ### 4.3 资源分配:遵循AI投资的黄金法则 在 AI 项目的资源投入上,许多企业存在严重的认知偏差,将大量资源集中于模型开发,而忽视了数据治理和流程改造。实际上,数据是 AI 模型的 “燃料”,没有高质量的数据,再好的模型也无法发挥作用。 同时,AI 技术的应用往往需要对企业现有的业务流程进行优化和重塑,以适应新技术带来的变革。因此,企业应将 80% 的资源投入数据治理与流程改造,为 AI 模型的有效运行奠定坚实基础。数据治理实施框架如下图所示。  数据治理是一项系统工程,涵盖数据标准制定、数据质量管控、数据安全保护等多个方面。企业首先要制定统一的数据标准,包括数据格式、编码规则、元数据定义等,确保不同部门、不同系统之间的数据能够相互兼容和共享。 其次,建立数据质量监控机制,通过数据清洗、数据校验等手段,及时发现和纠正数据中的错误、缺失和不一致问题,保证数据的准确性、完整性和一致性。 例如,某金融企业投入大量资源对客户交易数据、信用数据等进行清洗和整合,将数据质量提升了 30%,为后续的风险评估和精准营销模型提供了可靠的数据支持。 在流程改造方面,企业需要对现有业务流程进行全面梳理,分析哪些环节可以通过 AI 技术实现优化和自动化。流程改造关键点如下图所示。  以某物流企业为例,其在引入 AI 技术进行运输路线优化时,不仅开发了智能路线规划模型,还对整个物流调度流程进行了重新设计。通过整合订单管理系统、车辆监控系统和仓储管理系统的数据,实现了从订单接收、车辆调度到货物配送的全流程自动化,大大提高了物流效率,降低了运营成本。在流程改造过程中,企业要注重与员工的沟通和培训,确保员工能够理解和适应新的工作流程,保障流程改造的顺利实施。 ### 4.4 文化塑造:培育AI价值主义的土壤 企业的文化氛围对 AI 应用的成功与否有着深远影响。如果企业一味追求 AI 技术的炫酷效果,鼓励 “用 AI 炫技” 的演示,而忽视实际业务价值的创造,那么员工就会将精力放在追求技术的表面华丽上,而不是真正解决业务问题。 因此,企业要积极塑造有利于 AI 应用的文化氛围,引导员工树立正确的 AI 应用观念,将 AI 的价值回归到为企业创造实际效益上来。 企业可以通过建立完善的激励机制,对那些真正利用 AI 技术解决业务问题、提高工作效率的团队和个人进行表彰和奖励。激励机制设计原则如下图所示。  例如,设立 “AI 创新应用奖”,对通过 AI 技术实现业务增长、成本降低、服务质量提升等显著成果的项目团队给予物质奖励,如奖金、晋升机会等,同时颁发荣誉证书,在企业内部进行宣传和表彰。 某互联网企业设立该奖项后,员工积极探索 AI 在产品推荐、用户增长等方面的应用,涌现出多个成功案例,其中一个团队利用 AI 优化产品推荐算法,使产品点击率提升了 25%,为企业带来了可观的收益。 除了物质奖励,企业还应注重精神激励,通过内部会议、企业内刊、社交媒体等渠道,宣传 AI 成功应用案例和优秀团队的经验,树立榜样,激发其他员工对 AI 应用的积极性和创造性。文化转型路线图如下图所示。  关键干预措施: - 领导层月度AI价值复盘会 - 设立AI应用”红黑榜” - 建立跨部门AI社区 - 定期举办”AI价值发现”工作坊 同时企业领导要以身作则,在日常工作中强调 AI 应用的实际价值,引导员工将 AI 技术与业务需求紧密结合,形成 “用 AI 提效” 的良好文化氛围。此外,企业还可以组织 AI 应用经验分享会、创新大赛等活动,为员工提供交流和展示的平台,进一步推动 AI 在企业内的广泛应用和深度发展。 ## 五、反思:AI 时代的生存法则 ### 5.1 终极命题的深层解读 在服务过百余家企业数字化转型后,我深刻认识到:技术越先进,对问题本质的把握就越关键。这个认知可以通过”问题-技术”矩阵来具象化。  在 AI 技术狂飙突进的当下,企业如同置身于一场宏大的技术变革浪潮之中。从智能客服到自动驾驶,从个性化推荐到智能制造,AI 技术的应用场景看似无限拓展,然而,许多企业在追逐 AI 热点的过程中,逐渐迷失了方向。 此时,我们必须回归本质,直面那个关键的终极命题:“AI 是答案,但问题是什么?” 这一追问,直指企业应用 AI 技术的核心逻辑,也揭示了企业在 AI 时代的生存法则。 AI 技术无疑拥有巨大的潜力,其深度学习算法能够处理海量数据,挖掘出人类难以察觉的规律;自然语言处理技术让人机交互变得更加流畅自然;计算机视觉技术在图像识别、视频分析等领域展现出惊人的能力。但这些技术能力若不能与实际业务场景相结合,无法解决企业经营中的具体问题,那么再先进的技术也只是空中楼阁。 以某教育科技公司为例,其耗费巨资研发 AI 智能教学系统,虽然技术上实现了课程内容的智能推荐和学习进度的自动跟踪,但由于未能精准把握学生个性化学习需求,忽视了教师在教学过程中的主导作用,导致系统使用体验不佳,最终未能获得市场认可。这充分说明,脱离实际问题的 AI 应用,即便技术再先进,也难以创造价值。 ### 5.2 价值锚点的重新发现 企业生存的本质,无论处于哪个时代,始终是解决用户问题、创造可持续价值。在工业时代,企业通过大规模生产降低成本,满足消费者对标准化产品的需求;在互联网时代,企业借助数字技术打破信息壁垒,提供便捷的线上服务。而在 AI 时代,这一本质并未改变,变的只是解决问题的工具和方式。 企业需要清醒地认识到,AI 技术只是手段,而非目的。以零售行业为例,企业应用 AI 技术不是为了单纯展示技术的酷炫,而是要通过分析消费者购买行为数据,精准预测需求,优化库存管理,降低运营成本,同时为消费者提供更个性化的购物体验,从而提升用户满意度和忠诚度,最终实现企业的盈利增长。只有紧扣这一本质,企业才能在 AI 技术的加持下,找到真正的发展方向。典型案例对比分析如下图所示。  ### 5.3 破除神话的实践智慧 当前不少企业陷入了 “AI 神话” 的误区。部分企业看到同行引入 AI 技术便盲目跟风,在未深入分析自身业务需求的情况下,仓促开展 AI 项目。这些企业往往过于关注技术本身的先进性,热衷于展示各种 AI 概念和模型,却忽略了实际应用效果。 例如,某些传统制造企业为了彰显自身的 “科技感”,在生产流程尚未实现基本数字化的情况下,就投入大量资源研发 AI 质量检测系统,结果由于数据基础薄弱,模型训练效果差,系统无法准确识别产品缺陷,最终项目失败,造成了资源的极大浪费。这种 “AI 噱头” 不仅无法为企业带来实际效益,还可能分散企业的精力和资源,阻碍企业的正常发展。 要走出 “AI 神话” 的误区,企业必须保持理性和务实的态度。在指导企业落地AI项目过程中,我总结了”五不原则”。  在启动 AI 项目之前,企业应进行充分的市场调研和内部评估,深入分析自身业务痛点和需求,明确 AI 技术能够解决的具体问题。 例如,一家餐饮企业在考虑引入 AI 技术时,通过调研发现顾客排队等待时间过长是影响消费体验的关键问题。于是,企业基于这一需求,开发了 AI 智能排队叫号系统,并结合数据分析优化菜品出餐流程,有效缩短了顾客等待时间,提升了顾客满意度和翻台率。同时,企业在推进 AI 项目过程中,要注重循序渐进,避免贪大求全。可以先选择一些业务流程相对简单、数据基础较好的场景进行试点,积累经验后再逐步推广。 ### 5.4 实干主义的行动框架 企业还应建立科学的评估体系,对 AI 项目的投入产出比进行持续监测和评估。通过设定明确的量化指标,如成本降低率、效率提升幅度、销售额增长比例等,定期对 AI 项目的效果进行评估,及时发现问题并调整策略。问题真实性评估矩阵如下表所示。  以某电商企业为例,其在应用 AI 技术优化商品推荐系统后,通过监测用户点击率、转化率等指标,不断调整算法模型,最终使推荐系统的转化率提升了 40%,为企业带来了显著的经济效益。 在 AI 时代,企业的生存法则在于回归价值创造的本质,保持理性务实的态度,将 AI 技术与实际业务需求深度融合。少一些盲目跟风的 “AI 噱头”,多一些脚踏实地的 “AI 实干”,只有这样,企业才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟,实现可持续发展,真正把握 AI 时代带来的机遇,将技术潜力转化为实实在在的商业价值。 持续精进的实践指南如下表所示。  ## 七、总结:回归本质,让 AI 赋能企业高质量发展 在历经对AI应用从狂热到理性的全过程观察后,我们终于抵达这场思考之旅的终点。回望来时路,那些在数字化转型浪潮中沉浮的企业案例,无不印证着一个朴素的真理:技术的光环终会褪色,唯有价值创造永存。 管理学大师彼得・德鲁克 “效率是把事情做对,效益是做对的事情” 的经典论断,为企业在 AI 时代的发展指明了方向。在 AI 技术蓬勃发展的当下,许多企业盲目追求技术的先进性,陷入 “为了 AI 而 AI” 的误区,却忽视了技术应用的本质 —— 创造真实效益。 事实上,AI 的价值并非体现在技术本身的复杂精妙,而是在于它能否切实帮助企业 “做对的事情”,满足市场需求,实现可持续发展。效率层面的”把事情做对”,对应的是AI技术的正确实施;而效益层面的”做对的事情”,则直指商业本质的价值创造。二者结合,正是本文始终强调的”价值导向的AI应用”。 从战略规划层面来看,企业必须将 AI 视为实现业务目标的工具,而非终极目标。在实际运营中,一些企业将 AI 应用与企业战略深度融合,取得了显著成效。 例如,某大型制造企业在制定战略时,充分考虑自身在供应链管理上的短板,将 AI 技术精准定位为优化供应链的手段。通过 AI 算法对原材料采购、生产排程、物流配送等环节进行智能规划,不仅降低了库存成本,还提升了订单交付效率,真正做到了 “做对的事情”。这印证了只有从企业核心业务需求出发,明确 AI 的应用定位,才能避免资源浪费,发挥 AI 的最大价值。 资源分配是决定 AI 项目成败的关键环节。企业需要摒弃 “重模型开发,轻数据治理与流程改造” 的错误观念,将 80% 的资源投入到数据治理与流程优化中。以某金融机构为例,在开发 AI 信贷风险评估模型时,该机构没有急于构建复杂的算法模型,而是首先投入大量人力和资金对客户数据进行清洗、整合和标注,同时对信贷审批流程进行重构。经过优化后的数据为模型训练提供了坚实基础,新的审批流程也与 AI 系统完美契合,最终实现了风险评估准确率提升和审批效率翻倍的目标。这充分证明,只有夯实数据基础,优化业务流程,AI 模型才能发挥应有的效能,为企业创造真实效益。 组织适配是保障 AI 项目顺利落地的重要支撑。“业务 – AI 翻译官” 角色的设立和业务部门 AI 素养的培养,有效解决了技术与业务脱节的问题。在某电商企业的 AI 推荐系统项目中,“业务 – AI 翻译官” 精准地将业务部门提升用户转化率的需求转化为技术团队可执行的开发任务,同时通过对业务人员的 AI 知识培训,使他们能够参与到项目的需求评审和效果评估中。双方紧密协作,最终打造出的推荐系统使商品点击率大幅提升,用户留存率显著增长。这种组织层面的优化,让 AI 技术真正服务于业务,实现了技术与业务的双向赋能。 文化塑造则为 AI 应用营造了良好的生态环境。企业通过奖励 “用 AI 提效” 的案例,引导员工树立正确的 AI 应用观念。某互联网企业设立 “AI 创新应用奖” 后,员工不再追求技术的华丽展示,而是聚焦于解决实际业务问题。其中,客服部门利用 AI 智能客服系统,成功将常见问题的解决效率提升了 60%,不仅降低了人力成本,还提升了用户满意度,该项目也因此获得企业表彰。这种文化氛围的形成,让 AI 应用回归价值创造的本质,激发了企业全员应用 AI 的积极性和创造力。 在 AI 时代,企业若想实现高质量发展,必须回归需求本质,走出 “噱头陷阱”。通过科学的顶层设计、合理的资源分配、有效的组织适配和积极的文化塑造,将 AI 技术与企业业务深度融合,让 AI 真正成为提升企业竞争力的有力工具。 在这个技术日新月异的时代,让我们记住:AI再强大也只是工具,而企业存在的意义,永远在于为人类创造真实价值。这既是商业的起点,也应是所有技术应用的归宿。唯有如此,企业才能在数字化浪潮中站稳脚跟,在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现从效率提升到效益增长的跨越,书写属于自己的发展新篇章。 愿每位管理者都能成为技术的驾驭者,而非潮流的追随者,用智慧的光芒照亮AI价值的实现之路。 **专栏作家** 王佳亮,微信公众号:佳佳原创。人人都是产品经理专栏作家,年度优秀作者。《产品经理知识栈》作者。中国计算机学会高级会员(CCF Senior Member)。上海技术交易所智库专家。专注于互联网产品、金融产品、人工智能产品的设计理念分享。 本文为作者原创投稿发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于CC0协议。

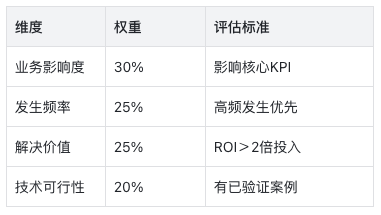

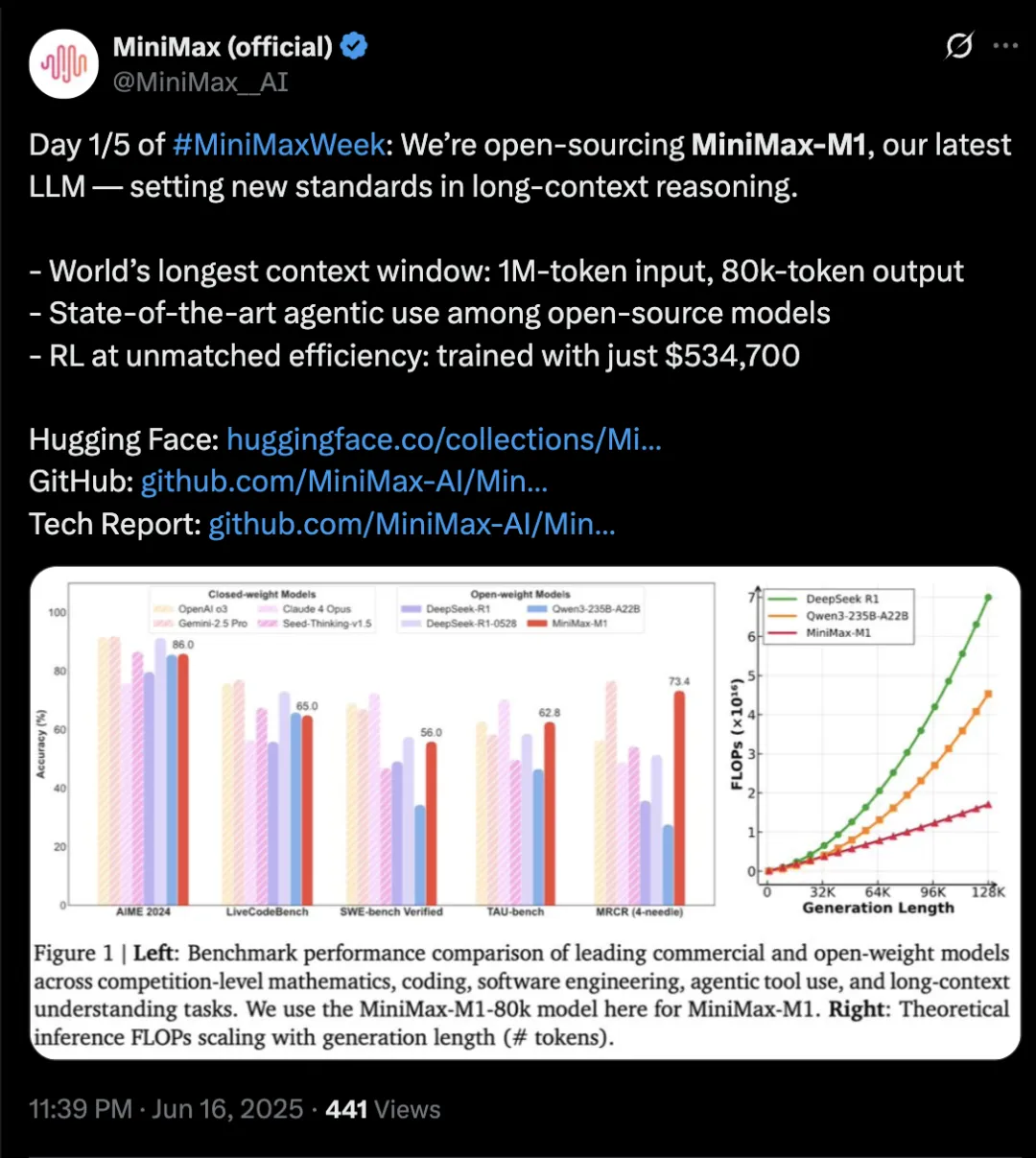

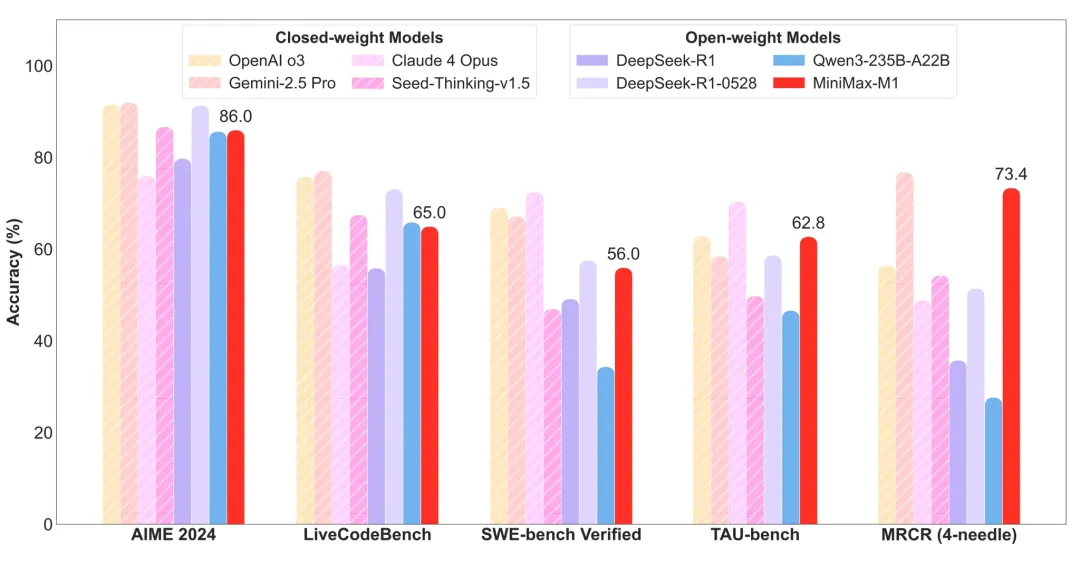

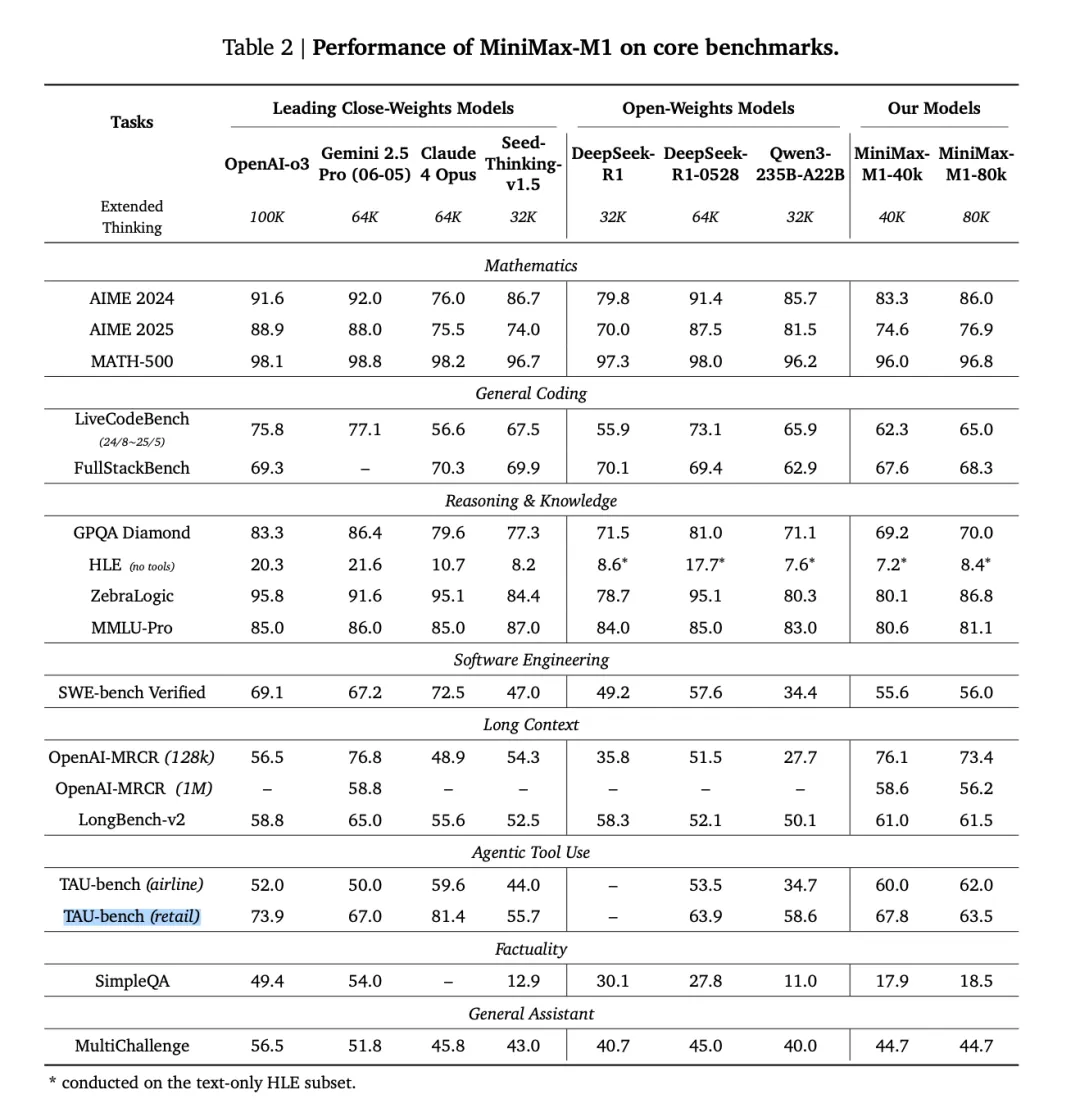

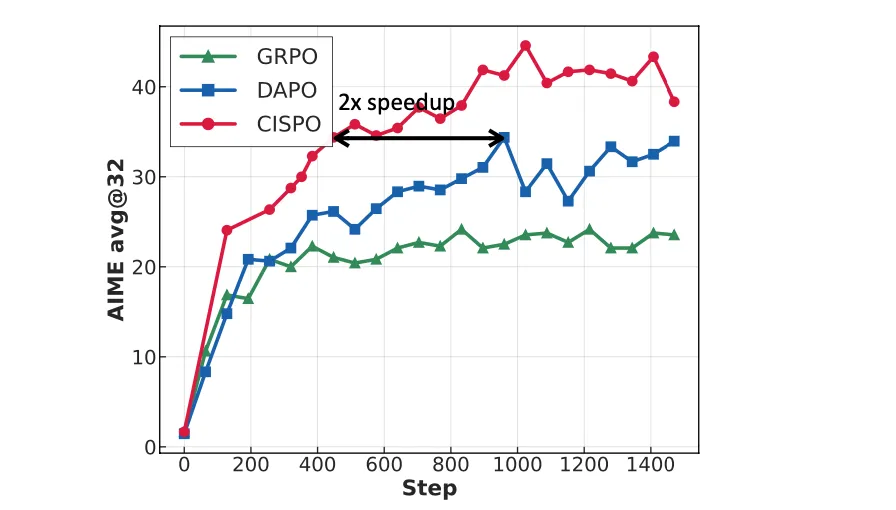

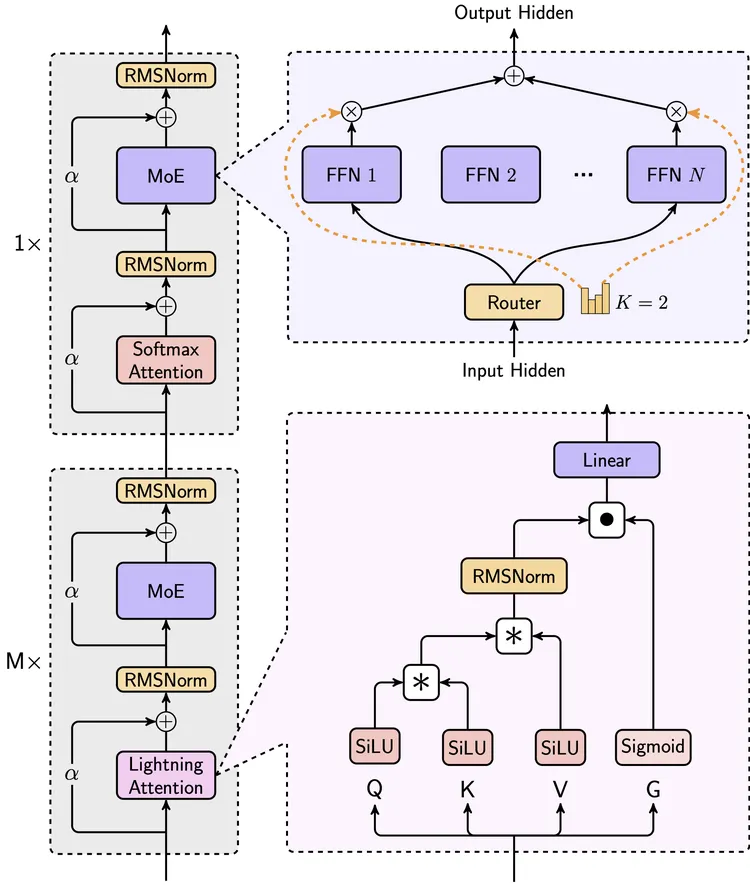

好饭不怕晚,MiniMax 终于把这款金字塔尖的推理模型拿出来了。 在将 MoE 和 Lightning Attention(闪电注意力)的激进架构变革引入基础模型底层,转化为全新的 MiniMax-01 系列模型的 5 个月后,大模型公司 MiniMax 终于更进一步,捧出了酝酿许久的自研文本推理模型 MiniMax-M1,这也是全球首个开源、大规模实现混合注意力的推理模型。 推理模型已成为新的大模型技术浪潮,拿出一款强劲的自研推理模型,是近半年里国内第一阵营的大模型公司保持自己技术身位最直接的目标。  # 01 金字塔尖的文本推理模型 作为推理模型,MiniMax-M1 在长上下文理解能力上,是目前包括所有闭源和开源模型在内,能力全球前二的模型 ,且在 训练和推理成本上极高的性价比 。 M1 仍然延续着 MoE 架构,而在注意力机制上和强化学习算法上的创新让 M1 鲜明的区别于其他推理模型。模型总参数达到 4560 亿参数,原生支持 100 万 token 的上下文长度输入,以及目前所有模型中最长的 80k token 的输出长度。 在上下文能力的评测基准 OpenAI-MRCR (128k/1M) 以及 LongBench-v2 中,M1 的表现远超包括 DeepSeek-R1-0528 和 Qwen3-235B 在内的所有开源模型,甚至超越 OpenAI o3 和 Claude 4 Opus,仅小幅落后 SOTA 的 Gemini 2.5 Pro。  除了在长上下文能力上的强势,M1 所展现出的在智能体工具使用(Agentic Tool Use)维度上的能力上限甚至更加让人期待。从评测基准 TAU-Bench (airline) 中的表现来看,目前 M1 已经是市面上在 Agentic Tool Use 方面能力最强的模型。 技术报告中对于 M1 的概述是,这个新的开源模型已是与 DeepSeek-R1、Qwen3-235B 并列的世界顶尖开源推理模型,这一结论是在参与了业内主流的 17 个评测基准之后得出的。在处理复杂场景时长上下文、智能体工具使用能力上的长板足够亮眼,M1 在更通用的模型性能上也已经跨入顶尖行列。  此外需要特意说明的是,M1 系列模型中的两个模型中,MiniMax-M1-40K 模型是 MiniMax-M1-80K 模型在训练时的中间阶段。而在测评基准所呈现的总体表现中,MiniMax-M1-80k 在多数基准上持续优于 MiniMax-M1-40k,这也验证了上下文窗口长度带来了模型整体性能的显著提升,而非仅仅意味着支持更长的输入。 # 02 从架构到算法,更彻底的「双线创新」 与市面上主流的推理模型相比,M1 在底层架构和算法层上都有所创新。 在底层架构层面,M1 是目前唯一一个用线性注意力机制「大改」传统 Transformer 架构,从而大规模实现混合注意力的 MoE 推理模型;在算法层面,M1 提出了新的强化学习算法 CISPO。更彻底的双线创新提高了 M1 的训练效率,而训练成本的下降也非常可观。 为解放 Transformer 架构中核心的注意力机制 Softmax Attention 在计算资源消耗方面的局限性,M1 系列模型在注意力机制的架构设计方面相比传统架构的推理做了更大胆的尝试——采用混合注意力机制 Lightning Attention——来代替标准 Transformer 中使用的传统 Softmax Attention。 独特的注意力层设计让 M1 在推理时具有显著效率优势,天然有利于强化学习的高效扩展,但走到混合架构大规模强化学习的无人区,MiniMax 显然也会遇到新架构带来的挑战。 比如在混合架构的初步零强化学习(zero-RL)实验中,团队发现传统的 PPO/GRPO 算法会意外的严重损害训练性能。具体来说,与反思行为相关的关键 token——例如表示转折的 however、wait——这些低概率 token 对稳定熵和促进可扩展 RL 至关重要,但却容易在策略更新时被裁剪,难以保证这些 token 的梯度贡献,导致难以促进长 CoT 推理行为。此问题在混合架构模型中尤为突出,阻碍了强化学习的规模扩展。 为此,M1 在算法层面提出了新的强化学习算法 CISPO,意在明确避免丢弃任何 token(即使更新幅度大),同时将熵维持在合理范围以确保稳定探索。 在 zero-RL 设置下,MiniMax 团队在数学推理数据集上训练 Qwen2.5-32B-base,对比 CISPO、 字节跳动提出的 DAPO 以及 DeepSeek 提出的 GRPO 算法在 AIME 2024 上的表现。相同步数下 CISPO 显著优于 DAPO 和 GRPO;其训练效率更高,仅需 DAPO 50% 的步数即可达到同等性能。  底层架构上对于线性注意力机制的引入,以及算法层围绕 CISPO 所形成的高效 RL 框架,最终让 M1 的强化学习训练变得十分高效,进而取得了训练成本的大幅下降。 与模型一同发布的技术报告中显示,在生成长度为 10 万 Token 时,M1 的计算量仅为 Deepseek R1 的 25%,而整个 M1 的完整强化学习训练能在 512 张 H800 GPU 上仅用 3 周完成,以目前的 GPU 租赁价格计算,成本仅为 53.47 万美元。 MiniMax 官方也发布了几个 demo,我们可以从中看到 M1 究竟能做到什么。 比如最经典的用贪吃蛇游戏测试 coding 能力的测试玩法,但这次 M1 展示的是用一句自然语言生成一个更复杂的迷宫游戏。 <blockquote> <p>Prompt 是这样的: 创建一个迷宫生成器和寻路可视化工具。随机生成一个迷宫,并逐步可视化 A* 算法的求解过程。使用画布和动画,使其具有视觉吸引力。</p> </blockquote> <iframe src="https://player.youku.com/embed/XNjQ4NjM4Mzg2NA==" width="510" height="498" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> 或者让 M1 来帮你从 0 到 1 搭建一个能够测试打字速度的网页: <iframe src="https://player.youku.com/embed/XNjQ3ODU4MTU2MA==" width="510" height="498" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> demo 里可以清晰看到,M1 在生成的网页中思路清晰的设置了代表打字速度的 WPM(words per minute)和准确度的 Accuracy 两个指标,并且体贴的让上方文字随着你的输入进程而同步变色。 又或者,用户可以直接让 M1 做一个可拖拽的便签墙。 <iframe src="https://player.youku.com/embed/XNjQ4NjM4ODIzMg==" width="510" height="498" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> 这些 demo 都在指向一些通用 agent 中产品化 feature 的可能性。长上下文理解、智能体这些在模型能力产品化过程中的核心能力,恰好是 M1 模型的强势所在。这符合 MiniMax 最早以产品起势的路线,而这家公司近来在基础模型层面持续的激进探索,也以 M1 的出现为节点,在当下大模型公司们技术突破普遍降速的时候显示出后劲。 # 03 从 MoE 到 Linear,再到 MiniMax-M1 M1 的出现,背后是一条 MiniMax 从传统的稠密模型与 Transformer 架构,转向 MoE 与线性注意力机制的草蛇灰线。在 MiniMax 决定引入 MoE 与线性注意力机制的时候,在当时几乎都没有什么可以参考的对象。 Mistral AI 在 2023 年底用开源的模型 Mistral 8✖️7B 击败了当时最优秀的开源模型之一,700 亿参数的 Llama 2。2023 年夏天,MiniMax 已经在准备从稠密模型转向 MoE,投入了当时公司 80% 的算力与研发资源,在 Mistral 8✖️7B 发布的一个月后,上线了国内首个 MoE 大模型 abab 6,并且由于这是个过于新的架构,MiniMax 为 MoE 自研更适配的训练和推理框架。  MoE 架构 M1 的混合架构的特征,则开始于今年年初 MiniMax-Text-01 模型里线性注意力(Linear Attention)混合架构的引入。 MiniMax 开始投入 Linear Attention 是从 2024 年 4 月开始的,那时尚没有模型在千亿级别的参数规模层面挑战传统的 Transformer 架构。这使得 MiniMax 需要对分布式训练和推理框架进行彻底的重新设计来适配,使得模型能够在大规模 GPU 集群上高效运行,这才有了今年 1 月的 MiniMax-Text-01,这也是第一个依赖线性注意力机制大规模部署的模型。 可以说,MiniMax-Text-01 是 MiniMax 在线性注意力这件事上,为整个行业从小规模可行的共识,到 Scale up 的可行做了一次验证。而推理模型 M1,本质上又是一次基于 MiniMax-Text-01 的 scale up 和架构创新。 MiniMax 也公开了一部分 M1 基于 MiniMax-Text-01 训练的细节。 团队以 MiniMax-Text-01 为基座,实施 7.5 万亿 token 的定向增强预训练,将 STEM(科学/技术/工程/数学)、编程代码与复杂推理三类核心领域的数据权重提升至总语料 70%。随后通过监督微调阶段注入链式思考(CoT)机制,系统性构建模型的分步推理能力,为强化学习奠定能力基础。 最终这种激进式的创新得到了积极的验证,M1 是目前全球最先抵达 80k 上下文输出的推理模型,同时在长上下文,软件工程和 Agent 工具使用方面体现出了优势。 此前星野和 Talkie 在商业化上的优异表现,让 MiniMax 早早成为一家可以自己独立行走的大模型公司,也让外界赋予了这家公司一个「产品驱动」这样过于笼统的标签。这一定程度上忽视了 MiniMax 在模型层面上相当强悍的研发能力。 值得注意的是,MiniMax 的官方公告透露,M1 系列模型同时也拉开了为期五天的 MiniMaxWeek 的序幕,未来五天,MiniMax 会围绕文本、语音和视觉等多模态模型对外公布更多的技术进展。 与此前 MoE 的 Abab 6 模型刚出现时类似,此次发布的混合注意力机制的 M1 在底层架构层面仍然是一个「非共识」的推理模型,但也正是因为这些屡次探入模型底层架构「非共识」地带所带来的技术创新,一直在印证 MiniMax 终究是一家「模型驱动」的 AI 公司。 而这早该成为一种共识。

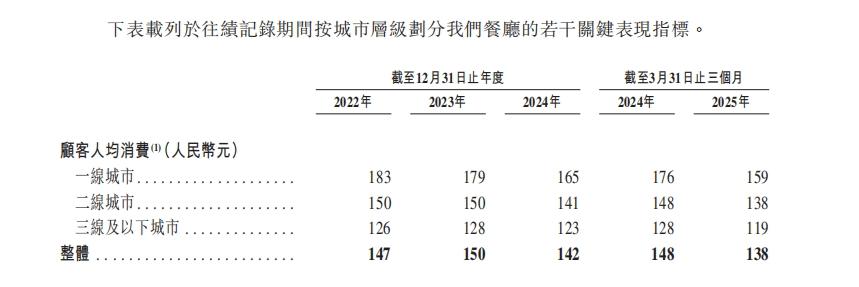

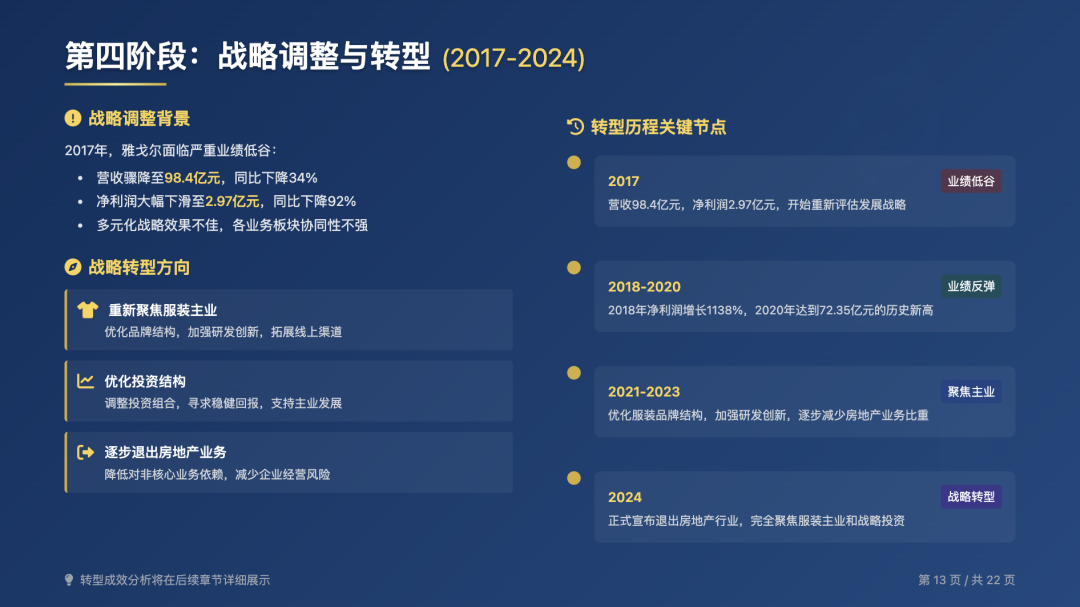

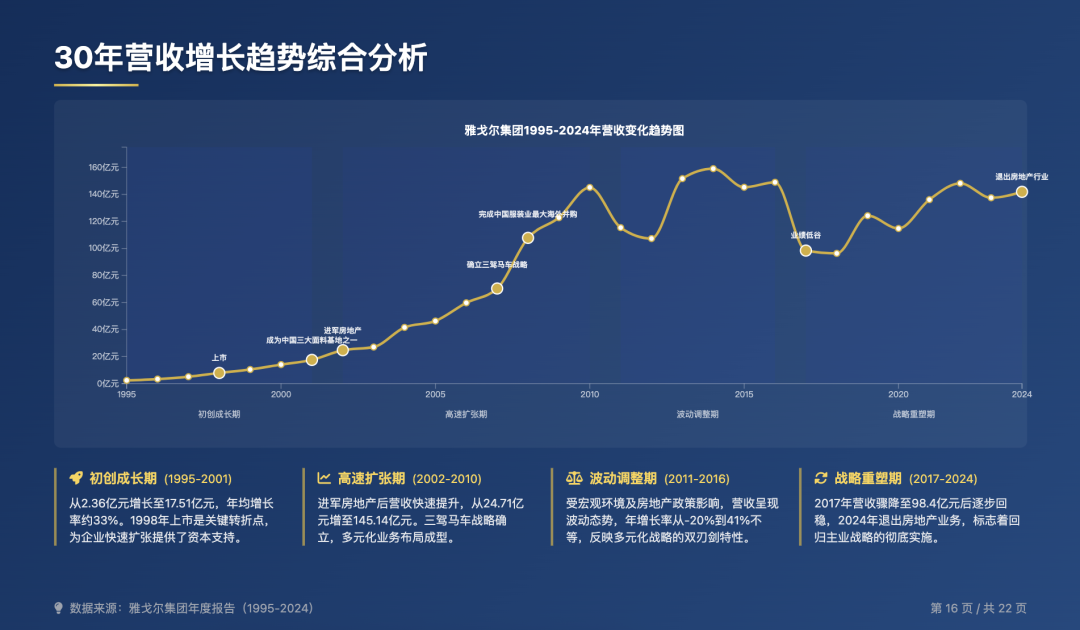

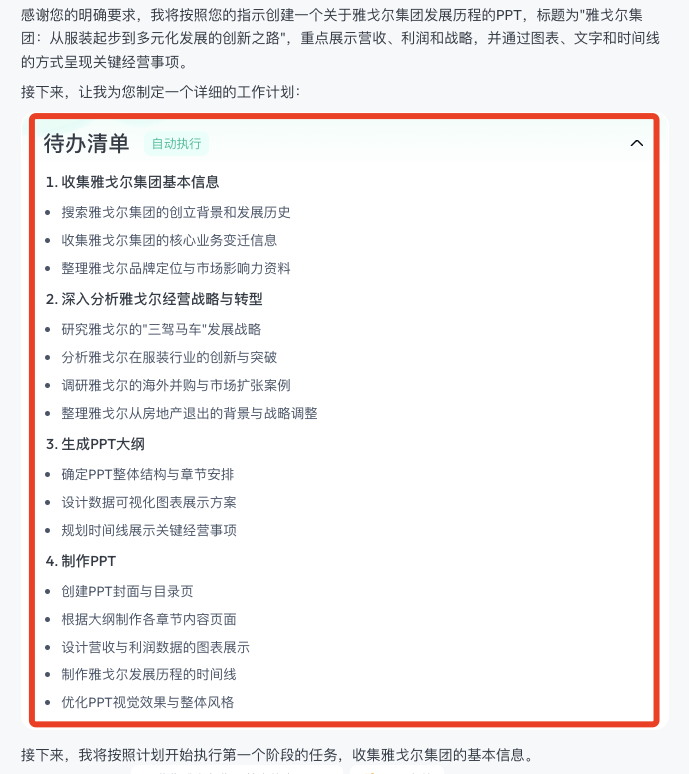

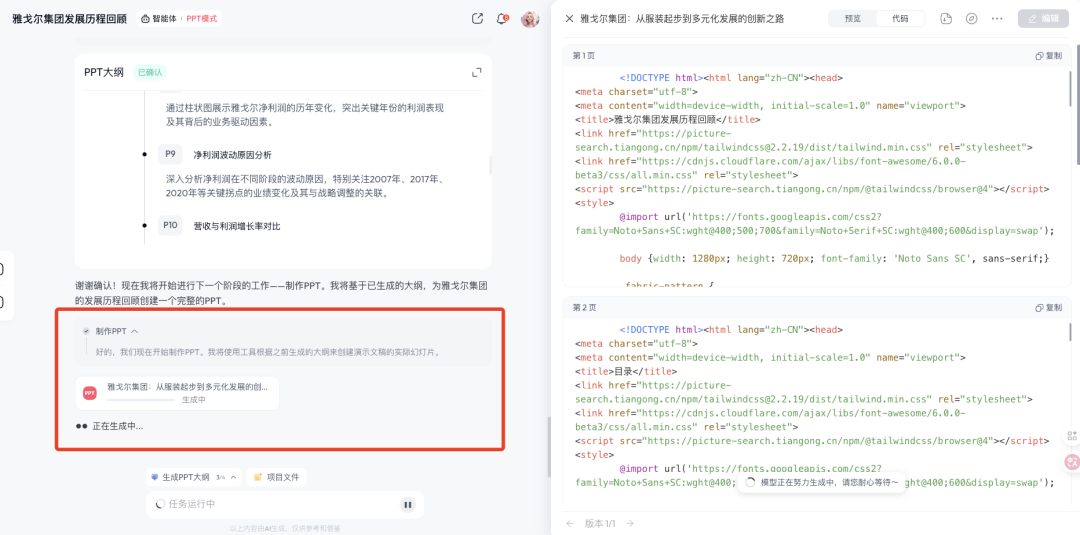

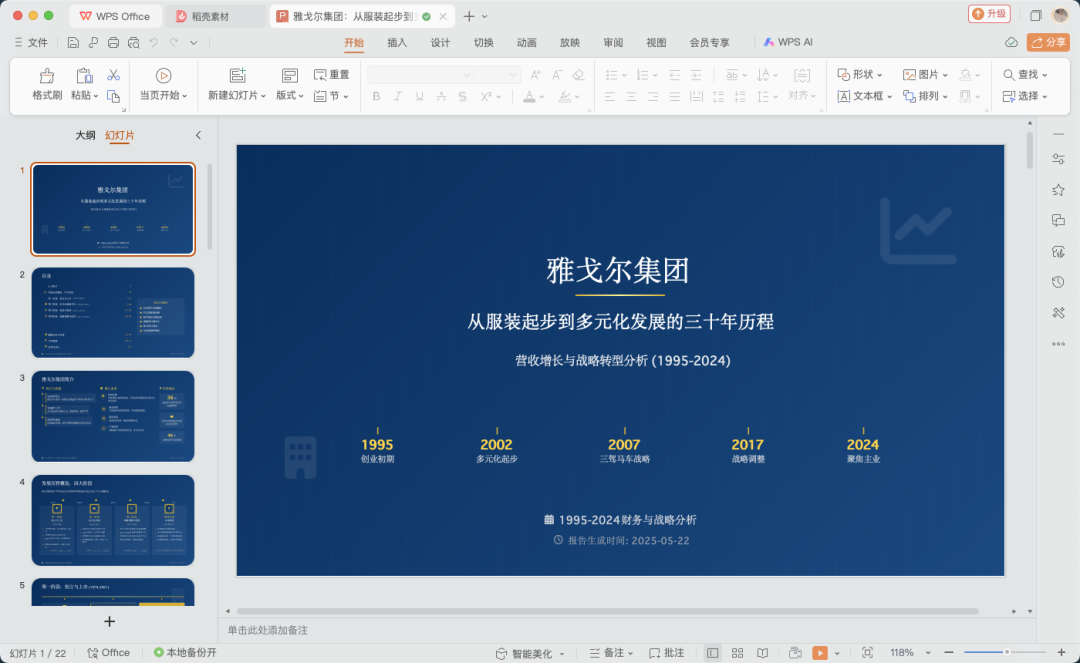

<blockquote><p>在AI技术飞速发展的今天,生成式AI正在改变我们工作和生活的方方面面。从简单的文字生成到复杂的图像设计,AI的能力不断突破人们的想象。本文将带你深入了解如何使用天工Agent制作一份令人印象深刻的商业汇报PPT,从工具准备到提示词编写,再到最终的下载导出,手把手教你如何让AI成为你的高效助手。</p> </blockquote>  ## 一、写在前面 还在用那些“玩具级”的AI PPT?输入一句话,生成一堆没法用的页面? 如果说**之前的AI PPT是儿童学步车**,那最近我使用的天工PPT智能体,可以说是**正儿八经能上路跑的小汽车**了。 我让它做了份《雅戈尔集团三十年历程回顾》的PPT,AI一口气生成了22页,我节选了4页,大家可以感受下:  是不是和之前的AI PPT工具的产物不太一样,像那么回事了! ## 二、制作过程 接下来,手把手带你跑一遍整个制作流程。不要有压力,非常简单~ ### 1. 工具准备 工具地址: 国内版:https://www.tiangong.cn/login?invite_code=0307fca76ee1166793c3a109594e755b 海外版:https://skywork.ai/home?invite_code=a586270aa7809cebae54063ee3e8592d 模式选择:打开网址后,选择**【PPT模式】** 关于费用:新用户登录会赠送免费积分,足够我们跑通几个任务,亲身体验。  ### 2. 写提示词 我的制作过程相当直接,核心就是给天工智能体发了如下一条指令: 你也可以直接复制这个提示词去尝试。 <blockquote><p><code>请你用中文创建一个雅戈尔集团发展历程回顾的PPT。其中营收和利润相关的数据如下,其他的相关内容请你自行搜索。<br/> | 年份 | 营收_亿元 | 营收增长率 | 净利润_亿元 | 净利润增长率 | 关键经营事项 || 1995 | 2.36 | | 0.39 | | || 1996 | 3.32 | 0.41 | 0.94 | 1.41 | || 1997 | 5.08 | 0.53 | 1.04 | 0.11 | || 1998 | 7.86 | 0.55 | 1.35 | 0.3 | 上市 || 1999 | 10.41 | 0.32 | 1.94 | 0.44 | || 2000 | 14.06 | 0.35 | 2.91 | 0.5 | || 2001 | 17.51 | 0.25 | 3.47 | 0.19 | 成为中国三大面料基地之一 || 2002 | 24.71 | 0.41 | 3.99 | 0.15 | 进军房地产 || 2003 | 27.03 | 0.09 | 5.15 | 0.29 | || 2004 | 41.55 | 0.54 | 5.58 | 0.08 | || 2005 | 46.28 | 0.11 | 5.65 | 0.01 | || 2006 | 59.76 | 0.29 | 7.55 | 0.34 | || 2007 | 70.34 | 0.18 | 24.76 | 2.28 | 确立三驾马车战略,服装,地产,投资 || 2008 | 107.81 | 0.53 | 15.83 | -0.36 | 完成中国服装业最大海外并购 || 2009 | 122.79 | 0.14 | 32.64 | 1.06 | || 2010 | 145.14 | 0.18 | 26.72 | -0.18 | || 2011 | 115.39 | -0.2 | 17.63 | -0.34 | || 2012 | 107.33 | -0.07 | 15.99 | -0.09 | || 2013 | 151.67 | 0.41 | 13.6 | -0.15 | || 2014 | 159.03 | 0.05 | 31.62 | 1.33 | || 2015 | 145.27 | -0.09 | 43.71 | 0.38 | || 2016 | 148.95 | 0.03 | 36.85 | -0.16 | || 2017 | 98.4 | -0.34 | 2.97 | -0.92 | || 2018 | 96.35 | -0.02 | 36.77 | 11.38 | || 2019 | 124.21 | 0.29 | 39.72 | 0.08 | || 2020 | 114.75 | -0.08 | 72.35 | 0.82 | || 2021 | 136.1 | -0.544 | 51.27 | -0.2915 | || 2022 | 148.2 | 0.089 | 50.68 | -0.0105 | || 2023 | 137.5 | -0.072 | 34.34 | -0.3231 | || 2024 | 141.88 | 0.0319 | 27.67 | -0.1941 | 退出房地产行业 |</code></p></blockquote> **可以看到,这个提示词并非简单的说:【做一份雅戈尔集团的PPT】** 这条提示词包含了两个关键要素: 1.**明确的主题**:我告诉它要做的是**【发展历程回顾】**,而不是品牌介绍、产品推广或者其他。 2.**核心的数据**:我提供了自己从财报中整理的**1995-2024年的关键经营数据**,这其实花了我不少时间。 这样做,AI就能清晰地理解,我想要的PPT是偏向业务和财报分析的,而不是泛泛而谈。 <blockquote><p>你做的越慢,AI就做的越快</p></blockquote> 指望随便给AI一句话,它就能读懂你的心思,产出内容详实、逻辑严谨的PPT,这本身就是不切实际的。 如果真可以,那被替代的就不是重复劳动,而是我们的思考能力了。 ### 3. 生成PPT 点击发送后,天工智能体就开始“吭哧吭哧”地干活了。 我这份PPT,从接收指令到最终交付,总共耗时15分左右。 整个过程就像在看一位极其靠谱,非常有章法的专家在工作,赏心悦目! **第一步:意图识别与确认** AI会先分析你的提示词,然后生成一张“工作确认单”,让你确认PPT的标题、类型、重点等,就像项目启动前的需求对齐。 (你也可以不选,几秒后就会自动执行)  **第二步:制定计划** 上一步确认后,它会生成一份详细的工作计划(待办清单)。  **第三步:执行计划** 接下来就是最省心的部分。它会严格按照计划,一步步搜集信息、处理数据、生成PPT大纲,生成具体页面。 同时,**右侧的“虚拟电脑”甚至能让你实时看到它在浏览网页,搜集资料。**  **完成必要的信息搜集后,就会生成PPT大纲让你确认。** 同时,它还会实时记录任务进度,完成了哪些步骤都会标得很清楚:  确认大纲后,它就开始逐页地制作PPT。 有趣的是,**它并非在PPT软件里操作,而是通过生成HTML代码来构建页面。**不过不用担心,最终成果可以轻松导出。  ### 4. 下载导出 等待若干分钟后,一份完整的PPT就诞生了。你可以点击右上角的按钮,进行**下载(支持PPT/PDF/HTML导出)、链接分享、或在线编辑**。 执行时间的长短,取决于你的任务的难度,保持耐心,慢工出细活。  在本地打开PPT后效果如下: 注意:如果电脑缺少相关字体,打开后可能会与网页效果不一致。如遇这种情况,建议下载为PDF,保证格式布局不变。  # ## 三、总结与启发 总的来说,天工智能体做PPT的能力还是很不错的。同时,它做的计划也很有章法,对自己做PPT也很有帮助。 **但是,当PPT效果不如预期时,我希望你不要有:「看吧,我就说AI不行」的心理。** 过去,行业内会有很多人习惯用一种“测试”的心态去挑战AI,试图难倒它,以此证明AI的能力尚有不足。 <blockquote><p>我非常认同Genspark.ai创始人的一段话:</p> <p>“<strong>只试探爱的人永远不会得到爱,只有懂得滋养爱的人,才能被爱充满。同样,只有真正与AI共存协作的人,才能感受到它的力量,并获得最大的回报。”</strong></p></blockquote> ### One more thing… 天工智能体除了【PPT模式】,还有文档、表格、网页、通用等多种模式,每一种都值得探索。大家可以去官网的案例广场看看,或许能激发更多灵感。 希望这次的分享对你有帮助,助你提升工作效率,留出更多时间享受生活! 作者:Ben的AI实验室 公众号:Ben的AI实验室 本文由 @Ben的AI实验室 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自 Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

<blockquote> <p>这是属于中国创投的新纪元。当下的中国创投市场,既是周期筑底的转折点,也是结构性转型的深化期。在政策主导、国资与资本高度集中的新生态下,唯有顺应趋势、灵活调整,方能在不确定性中捕捉确定性机遇。</p> <p>6月11-12日,杭州良渚文化艺术中心,36氪WAVES新浪潮2025大会以「新纪元」为主题,汇聚创投领域顶级投资人、新锐企业创始人,以及深耕科技、创新、商业的科学家、创作者与学者,共同探讨AI技术革新、全球化浪潮与价值重估等前沿议题,拆解他们眼中的商业理想和未来世界,一起讨论、寻找、走向中国创投「新纪元」。</p> </blockquote> 6月12日上午,在投资人会场举行了一场关于杭州良渚创业生态的创新讨论,参与讨论的嘉宾有盈动资本董事总经理方凯,赛智伯乐投资合伙人蔡哲文,赤子基金 合伙人王鲁婴,飞仕伯乐管理合伙人,中国区CEO 王睿韡 ,天使湾创投 总裁汪震宇。  圆桌现场 以下是对话实录,经36氪整理—— 郭允骁:首先欢迎大家来到WAVES2025的现场,我们今天来到良渚,已经进行到第二天,首先有请在座各位嘉宾介绍一下自己和自己所在的机构。 方凯:谢谢主持人,各位早上好!盈动资本是一家扎根杭州十余年的早期投资机构,自成立至今始终专注于支持早期创业者。我们投资的项目中,不小比例来自杭州本地优秀企业。投资方向上,我们在移动互联网时代助力了多家企业成长为上市公司;近几年,我们重点关注 AI 技术在各产业的落地场景,涵盖 AI 软件、AI 硬件领域,我们今年人工智能的能力边界极大提高,同时也聚焦出海浪潮中的新兴机遇。另外我们积极布局半导体等国产卡脖子技术,谢谢大家! 蔡哲文:大家好,我来自赛智伯乐,我们公司的名字也比较好记。赛伯乐,比伯乐还要厉害一点,加了个智什么意思?因为现在是人工智能时代,我们觉得自己要更有智慧一点,整个是关注人工智能的一个产业投资。我们公司也成立比较早,十几年前就从硅谷回来了,当时回来以后,也是把海外的一些投资经验和本地的一些投资哲学做了一个融合。我们整个投资机构深耕杭州,深耕浙江,浙江省和杭州市的第一支引导基金都是由我们这边管理的,现在算下来差不多已经有个15年的投资的区间了。 整个我们的投资策略,跟国家提倡的也很像,国家一直在提倡投早,投小,投科技,我们15年来一直在履行国家的倡议点,我们加了一条投早,投小,投科技,投精品,我们作为资深的投天使的机构,我们的理念并不是说广撒网,而是说在通过充分的研究以后,在某一个细分领域里面一定要把头部,或者是说有机会成为头部的这些企业给抓出来。通过天使把它给拉出来以后,可能后面还会不停地加注。我这边是专门负责人工智能方向的合伙人。这次杭州AI六小龙里面,很荣幸我们也是云深处的天使投资人,在后面投出的叫作AI18罗汉里面有一家托塔罗汉中昊芯英,我们也是最早的天使投资人。 王鲁婴:大家好,我来自赤子资金,就是赤子之心两个字,所以我们比较关注国产替代,当然整个方向也是科技、医疗、消费,也是投早投小。在国产替代的部分,因为今天在良渚,所以我也想特别提一下,我们在消费的领域是聚焦文化消费、文娱消费,所以今年可能我们公司也比较火,因为我们在文娱消费上面投出了《哪吒2》背后的两家制作机构,而且我们都是他们的天使轮,除此之外也有很多比如说配音的公司,卡牌的公司,所以我觉得在国产替代的部分,我们也非常关注文化方面的国产替代。 王睿韡:大家好,我是王睿韡。很巧的是,我所在的机构名字里也带“伯乐”——飞仕伯乐。这其实是英文 “Fishburners” 的音译,取了个谐音梗,也很符合我们做早期投资“识人”的本质。 先简单介绍一下飞仕伯乐。我们是一家在澳大利亚成立、已有二十余年历史的境外机构,也是纯美元基金。由于创始人彼得戴维森曾在硅谷有过颇具传奇色彩的经历,所以我们投到一些在美国以及全球范围,还算是比较不错的明星企业。 我在 2017 年加入飞仕伯乐,当时负责了包括Starlink,Neuralink的许多项目。2020 年我们的中国办公室设在了杭州,算是“新杭州人”。我的主要关注点在生命科学、脑机接口、神经调控、抗衰老等领域。我们在中国的投资逻辑,更多围绕加速转化和全球商业化路径展开。中国企业找到我们,大多看重我们在境外融资、海外 BD 和临床落地方面的资源。我本人也长期对接高校、实验室和科研机构,专注在更早期的转化轮次和孵化轮次项目。 汪震宇:大家好,我是天使湾创投的老汪,除了王总是从澳大利亚漂洋过海过来,我们其他几位都是杭州本土机构,而且都是在做早期,我的理解几乎都是投在从0-1这个阶段,天使湾创投也是专注在早期,本土机构做了有15个年头,大概这么一个情况。 第二个点是我们现在的投资的方向,我们科技项目主要还是在人工智能、机器人、高端装备智造方向,与此同时我们还有现实消费方向。尽管这两年消费的这个市场是非常冷的一个市场,但是反过来说,我们在看整个中国社会发展进程里面出现新的结构性的变量。我们现在重点看的是折扣零售,尤其是零售渠道的变革,类似于像在美国发生的costco山姆这样的模型,像在欧洲发生的Aldi,Lidl这样的模型,像日本发生了优衣库、堂吉诃德这样的一种模型,我们总体把它归结为折扣零售渠道一种大的变革在中国本土的创新型的变种,这个是我们现在看的两个方向。 郭允骁:感谢各位的介绍,我们这一场主题叫作东方硅谷的魅力,这个名字的由来主要是因为最近网上有很多关于梁祝,关于杭州的讨论,最近良渚和杭州非常的热门,各位作为Base在杭州的投资人,我想请大家聊一聊你们看到的良渚和杭州和网上宣传的有哪些一样和不一样的地方? 方凯:谢谢主持人!刚才提到问题时,我特意搜索了外界评价 —— 身处所谓 “风暴中心”,确实想了解外界如何看待这里。作为在杭州上学、毕业留杭工作的 “老杭州”,城市的变迁我都看在眼里。说到 “东方硅谷” 的说法,我认为这不仅是线上热议的话题,更在现实中逐渐显现雏形。 首先是良渚的变化让我感触很深。以前周末常带孩子来玩,纯粹是休闲放松;但从去年开始,我每月都会来一次,因为这里每周四都有开发者大会和聚会。现在能明显看到,越来越多创业群体在此聚集 —— 既有 Demo Day 等活动落地,也有来自海外甚至大理的数字游民迁入,形成了显著的人才迁移趋势。 其次,昨天我们也讨论过这里变化的原因。良渚地理位置很有优势,离余杭区和主城区都不远,且约 50% 居民为大厂员工或高管,整体 IT 从业者密度极高。这种人才结构直接带动了从业者素质与创业群体规模的显著提升。 我认为这里正朝着更活跃、更聚焦的创业生态演进,只是需要时间沉淀。以上是我的个人观察。 蔡哲文:主持人的问题特别好,也是给杭州打了一个名片,我先从投资角度来说一下,从投资角度来看,我们认为现在是人工智能时代,AI时代,我们非常认可年轻人来干这件事情。因为行业属性不同,导致从业人员的年龄段和水平、要求不一样。我们可以看到人工智能做得最成功的企业,全球是OpenAI,他们那几个创始人和科学家什么时候开始做这个事情?都是30之前做这个事情,都是二十六岁,二十七岁。包括我们现在国内看这个领域的时候,我们认为30岁的年龄段,年轻人在人工智能领域是最有爆发力和创造力的群体,所以很有可能这一波的浪潮也是,年轻人会引领这一波人工智能的浪潮,我们是这么认为的。 提到年轻人和杭州的关系,现在中国普遍定义一线城市是北上广深,杭州我认为在中国城市体系里面也是算一个年轻的城市,虽然它历史比较久,它是一个往上走的趋势,这个趋势跟年轻人的趋势完全匹配,年轻人看到的不是一个已经形成产业固定焊死的地方,而且通过创新创业有无限的可能性,我看到、感受到年轻人喜欢到杭州来。 第二点良渚这边,我可以非常负责地告诉大家,在杭州的环境肯定数一数二,所以我认为在这边不管工作还是生活每天都是非常轻松愉悦的。特别是做创业的人,创业者老是遇到心烦意乱的时候,怎么办?在良渚这边吸吸氧,看看外边的风景,我觉得也是一个非常好调节自己心情的方法,所以我认为良渚这个地方未来人工智能大有作为。 王鲁婴:我自己的感受,因为以前刚知道良渚的时候就是大屋顶,我很喜欢看话剧,就是文艺的东西,现在发现36氪选择良渚举办这个活动,包括有这么多的创业者,创投人,网上说良渚有很多数字游民。之所以年轻人选择良渚,跟大部分创业者选择杭州比较像,就是因为我感觉良渚跟杭州都是非常平和的地方,有历史,有文化,有创投和科技,所以我觉得它是一个比较有代表性的杭州创投发展的根据地。 王睿韡:作为一个外来人,其实我对良渚的认识也是一点点建立起来的。我们到杭州后,第一次知道良渚,是因为有位朋友在这边——他的公司叫“影视飓风”,可能有些朋友听过。我去探访时才发现原来还有良渚这么个地方,也因此慢慢和良渚产生了很多联系。就像刚才方总说的,周末来这边转一转。今年开始,我也不知怎么的,常常往良渚玉鸟集跑,频率还挺高。 我跟不少城市治理者交流时常说:想让一个地方有创业氛围、有商业活力,首先得把人聚过来。聚人最关键的,是把衣食住行这些最基本的事儿做好;要吸引年轻人,就得先满足他们的生活需求,然后再谈营商环境、创业政策,千万别本末倒置。 说回我们自己。今年在业务上,我们做了不少本地化的尝试和突破。最大的连接点就是与良渚实验室——一家浙江省的省实验室,建立了深度战略合作。接下来,我们会在技术转化、全球商业拓展(尤其是海外)、海外临床以及境外融资上市等方面与实验室一起努力。所以今年基本上每周都有两三天时间,不一定待在良渚新城,但肯定在良渚或是余杭忙活。 汪震宇:我有两个体会,第一个体会是边缘,第二个体会是冲突。 第一个,你看杭州地图,大家体会到良渚处在杭州整个行政图的最边缘,再往北就是湖州、安吉。第二点,从创新来说也是边缘,最早杭州西湖和滨江再到未来科技城,一路过来。但是边缘又恰恰是我们做早期投资最看重的东西,我们不是太喜欢过度共识化的东西,我们判断任何革命性的浪潮都是从边缘之地,从蛮荒之地,从无人问津的地方生长起来,所以我认为良渚从经济发展的脉络里面有一定的边缘属性。 第二个它又具有很强的冲突性的东西,大家最早感受到因为万科当时构建这个城的时候,我们当时有幸大概了解整个过程和脉络,所以这里面包括了这么重的历史的内容,又有非常现代性的设计理念的东西,包括商业化的东西又跟自然的东西融合起来,现在又有很多科创的东西叠加起来,所以它有很强的冲突性,有冲突就有故事,有边缘就有未来的可能性。所以这个是我对良渚的看法,当然另外一点这也是身心愉悦的地方。 郭允骁:我觉得大家讲得都非常好,我觉得这个也是我们把会场设置在良渚大屋顶的原因,大家可以看到周边的环境。昨天有一场panel叫作在良渚舒服的创造,就是描述了在这儿的创业者的一种心境,大家可以比较舒适地去做自己想做的事情。昨天那场刚好大家从创业者视角分享了一些小故事,在座各位作为本地的杭州市投资人,我想请大家都分享一个和杭州的创业者之间的最有意思的、最有印象的小故事,我们从汪总开始。 汪震宇:我们做早期天使投资比较长,有一个案例分享给大家,我们在2016年的时候有一个西北中年人,他说要做产业互联网的项目,因为他是做玻璃产业的,他觉得传统的玻璃产业太落后,他想要用互联网手段来改造,这是他的发心。但是这个项目到我们的投决会的时候,这个项目被pass掉,我们一共5票,4票是反对票,为什么?这个创始人原来没有接触过互联网,他只有传统的产业的基础,所以提出很多问题的时候,他满头大汗,这个项目就pass掉。 但是我们老庞那天晚上睡不着觉,觉得有可能我们会错过一个大家伙,因为创始人有很深的产业积淀。而他所缺的互联网部分,我们可以帮到他。第二天老庞就去找到其中一位投委,说服他投资。原来500万的份额后来变成100万,1000多万的估值,现在估值是50亿,马上做港股IPO。我后来看到龚虹嘉老师讲到,早期有极大的随机性的成分,要对这种随机性的成分有一种敬畏心的时候,这个感触是蛮深的。 回过头来,在杭州这样的土壤里面为什么有很多可能性生长出来,一个传统的40多岁的人可以做很多跨界的东西?从早期投资来说,他有很大的自上而下和自下而上的那种冲撞的部分,在里边的。 王睿韡:我接着汪总,从另一个视角补充一下。站在我们做极早期技术投资的角度,我认为硬科技项目必须要有很强的应用场景来支撑。若只靠一家纯技术转化型公司,想在短期内长成一套完备又资深的循环体系,其实难度非常大——它需要本地的大量企业为它提供真实、持续的应用场景。 在杭州这两年,我对这一点体会很深。举个例子:我们自己正在孵化的一家公司,最初是做软组织替换材料。各位都知道,药械领域的转化和孵化周期非常长,比消费类或文化类项目要漫长得多。今年杭州冒出了不少机器人企业,尤其是人形机器人和四足机器人。我判断未来技术路线一定会用大量仿生材料来替代金属零件——现在像 PEEK 这类仿生材料在机器人里已经大量应用。于是我们给这家公司提了个方向:在力学特性上做针对性调整,看看材料能不能应用到机器人某些部位。 幸运的是,项目就在杭州,我们很快帮他们对接了至少三家机器人公司。这样一来,他们的Pipeline就更丰富,整体孵化周期也被明显缩短。简单分享这个小故事,供大家参考。 王鲁婴:我暂时可能还没有想到我们投资的企业的一些故事,但是我可以分享一下我自己,我是杭州人,但是我19年的时候从凤凰卫视辞职,从香港回到杭州的一个原因,我之前每次放假回来,我都会在咖啡馆听到旁边桌在聊创业。我现在回来以后,我就觉得可能不是旁边桌的,可能每一桌都在聊创业。所以我觉得在杭州可能创业真的是一个很潮流、很酷的事情,我觉得有这样的一个趋势的话,必然会聚集很多的创业者。 蔡哲文:我估计在座的应该有很多是正在创业或者想要创业的,我分享一个案例,这个里面对于这种正在创业或者想创业的这种早期项目,里面的参与者除了投资方和创业者,还有一方是政府,这是三方参与能够把这个项目从早期扶起来。 我分享一个案例,现在也是AI18罗汉,叫中昊芯英,做tpu算力芯片的一个公司,这个公司我们是在21年的时候投了他,当时估值一个多亿,最新一轮的估值已经到45亿了。这个项目当时这个团队是从美国谷歌硅谷回来的一个创业团队,第一站选的不是杭州,是深圳。因为在海外的这些留学生来看,深圳可能是中国对外的一个更加开放的城市,所以说他们去了深圳。但是在深圳待两年以后发现一个很严重的问题,他们招不到人,并不是说深圳没有人才,而是深圳基本上大部分人才都被华为和腾讯给吸走了,华为跟腾讯整个给的待遇很好,所以他们当时考虑想要从深圳往外搬。 在这个过程中,他们第一站也没有选择杭州,是选择上海,因为他当时本科是在上海交通大学。但是在这个过程中,我们发现了这个初创团队的价值,所以联合杭州的领导,一起就把这个项目通过一些政策给拉到了杭州这边来,在落地过程当中,还有一个很有意思的插曲,一开始是在那个下沙,后来是搬到滨江。但是在过程中刚好碰到了疫情,就整个疫情的管控过程中,创始团队都被封在了上海,而且当时上海就是最严重的一个地方,创始人个人在上海被隔离九个月没出来。所以说当时负责和政府对接的他团队没有出一个人,而是我在给他做对接的,我一个投资人在帮这个创业公司和政府做对接。 我特别佩服的是杭州政府领导对于这个项目的把控上面,他们虽然没有正面连人都没有看到,只是从视频里面看,而且视频里面几个月都没出来,跟野人一样,头发很长。看到这种情况下,他们还毅然决然的投了几千万,我这边几千万,我组了一个专项基金,把它安家安在了滨江,我对于这一点非常佩服的。所以说我认为杭州为什么出彩?杭州政府,对于创业者,对于整个生态这个打造,我觉得也是功不可没。 我这边再分享一个事情,在今年刚开年的时候,在我们这边,我们良渚是属于杭州余杭,余杭是召开了一个管理公司大会,把杭州活跃的将近40家管理公司机构的负责人,或者说一线的整个的投资的负责人都给叫了过去,当时三家机构里面我也是一个代表会发言。我当时发言的时候我就和那个银行的领导说,我说我非常感动,为什么?因为做这个行业做了12年了,第一次有政府把我们创投给抬到上面来,以前一般都是鼓励创业英雄,创投的人都是你的背后的。但是我说你们这个套路也算对,因为你把我们给抬上来以后,我们才能够把更多的项目放到你这边来,所以我认为整个创业环境就是创业者、创投公司和政府,一个三方把这个创投的生态给打造起来,我就分享就这个故事。 方凯:刚才蔡总的分享让我很有共鸣,他把杭州政府的效率描绘得非常清晰。作为从北京来杭州求学、生活、安家的 “新杭州人”,我想从两个维度分享对杭州的观察: 第一是人脉网络的高集中度。杭州的高等教育和互联网产业格局很有特点 —— 头部高校以浙大为主,互联网大厂也以阿里、网易为代表。这种格局形成了独特的圈层生态:无论是聊项目还是寻找创始人,通过一度或二度人脉就能快速链接。我们投资的项目中,超过 80% 都来自圈内推荐。 这种圈层生态在 AI 领域尤为明显。浙大校友自发组织了 “求是 AI 圆桌”,每周都会有 AI 创业者、技术专家聚集交流。相比北京、上海等高校密集的城市,杭州的垂直领域社群更具凝聚力。例如,一个 10 人以内的小团队,能在 3 个月内完成产品市场契合(PMF)验证,这种效率在移动互联网时代是难以想象的。 过去创业靠 “大团队 + 大赛道 + 巨额融资” 的模式,如今 AI 时代更倾向 “小而精”。良渚的创业团队常以 5-10 人规模作战,通过跨团队协作(如多 agent 互动)快速迭代产品。我们投资的一个 AI 工具团队,仅用 2 个月就实现全球市场投放,这种 “短平快” 的节奏正在成为新范式。 第二点我想说的是,良渚的创业氛围既像硅谷,又有本土特色:这里既有数字游民聚集的文化基底,又叠加了 AI 技术浪潮,加上 “小团队作战” 的组织变革,自然成为新创业模式的试验田。 最后分享一个切身感受:杭州的政务服务效率确实惊人。我们近期协助一个北京项目落地杭州,从申请执照到完成打款,全流程仅用 5 个工作日 —— 当天提交材料,次日领照,当周资金到账。这种 “底层门槛低” 的优势,让创业者能把精力聚焦在业务本身。 作为见证杭州从移动互联网到 AI 时代变迁的投资者,我深感这座城市正在形成 “小而密的人脉网 + 快而灵的创业链 + 高而稳的政务效率” 的独特生态。过去我们常去外地找项目,如今更愿意深耕本地 —— 因为这里每天都在生长出新的可能性。谢谢大家! 郭允骁:我觉得大家聊得都非常好,有聊自己跟创业者之间的故事,有聊自己的故事,也有聊到跟政府之间的故事,我觉得有一点点聊到我们下一个话题,就是说为什么?这么多人选择来杭州创业,以及为什么有这么多杭州本地人也在选择创业?我觉得这里面我想在座能聚集各位在杭州本地的优秀的投资人组起一场这样的panel,我想除了北京、上海之外,其他的地方可能都很难做到,整个杭州的生态非常庞大,从汪总开始聊一聊为什么杭州比较喜欢创业。 汪震宇:可能不是杭州人喜欢创业,我老家是浙江台州的,靠海边,我们那边包括台州、温州,我小时候印象很深的是身边很多人,比方说后来没读书了怎么办,大部分人选择了做生意。为什么?当地没有什么多的国有企业,政府编制。因为浙江环境就是这样。很多人天生做生意,这是人生一条很主要的路径。我们今天讲创业,把这个事情说得高大上,底层就是做生意。 为什么说浙江有重商的传统,跟土壤、历史、地理、环境,包括跟南宋以来的这么长期的熏陶有很深刻的关系。我们以前做媒体的时候,我跟王总以前都是做媒体,经常跑浙江各地,我印象深刻的是浙江很多地方都能找到独特的“块状经济“,在一个区域形成产业集群,这个集群在全国乃至全球范围内有极强的比较优势。在桐庐这么一个小镇上面,当年快递行业没起来的时候,它是以圆珠笔闻名的,全世界的笔都聚集在这个地方。在我老家临海的杜桥镇,中国绝大部分的眼镜是在这里生产。浙江有很强的传统在里面,也不只是杭州,杭州是一个典范。 第二点市场有周期性的波动。我印象很深的一个数据,中国天使投资的项目在2015年达到高峰,当时5188个,机构性的投资。到了2020年跌破1000个。我们在大的资本周期性的波动里面投资。但是反过来说,真正的创业是任何时候发生,尤其是低谷期,我们现在还没有彻底走出低谷期,尤其是低谷期有特定的看到的创业者,他们依然在这个地方继续摸索,通常在极度的寒冷的时候,内心充满变革性的东西滋生出来。 第三点,杭州总体感觉创业项目数量肯定比以前少,以前是大家一窝蜂都要去创业,也是不对的,绝大部分人是不适合干这个事情的,毕竟是一个九死一生的事情。所以今天在相对周期性的低点依然在创业的人,绝大多数是自己看到的东西,自己认定的东西,这是我们希望看到的创业者。 王睿韡:要说杭州有什么优势,我想先用“上有天堂,下有苏杭”来开场,再拿杭州和苏州做个比较:苏州走的是“自上而下”,杭州则更偏“自下而上”——两条截然不同的发展路径。 苏州早期学习新加坡模式,引入管委会体制(现在全国很多城市都在用)。这种做法在起步阶段确实能大量吸引头部外资,尤其是制造业,但也带来了一个问题:本土、原生的民营经济和创业力量相对偏弱。 杭州的底子是浙江民营经济这块土壤。为什么浙江民营经济这么活跃?一些政府朋友跟我说,早在改革开放之前,浙江就默认企业“先干再说”,只要“法无禁止即可为”。企业先发展,政府随后补位,后来甚至主动推出一些保护性政策。这正是典型的“自下而上”模式,我觉得杭州、乃至整个浙江都会延续这条路。 我更喜欢把杭州比作“波士顿”。有科研与成果转化实力都很强的浙江大学坐镇,学术与产业深度融合,这种组合就是杭州当下的形态,以及未来发展成长的方向,这可能是杭州的比较优势或者是杭州的魅力。 王鲁婴:杭州人是不是都在创业我不知道,我存疑,但杭州为什么吸引或者是催生出很多创业者,我觉得源头上可能有一个是年轻人都喜欢来杭州读书,不管是因为什么动漫、游戏、直播,还是因为什么阿里,什么灵隐,现在很多年轻人喜欢到杭州是因为灵隐。就是他们来了以后,可能有一个点我跟那个几位可能不太一样,就是杭州不只有浙大,杭州还有非常多其他优秀的院校,以及我们熟知的从这个院校出来的优秀的创业者。比如说杭师大、浙工大,当然像杭电、浙传、浙工商,其实都是非常有特色和创业精神的院校。当他们来了以后,那他们经过大学的几年慢慢跟这个城市相处,自然会爱上杭州,尤其在杭州有很多大学生的创业比赛,大家在大学阶段就已经有自己的项目,自然而然就留下来,更不用说留下来以后刚刚毕业,杭州有政府的创业补贴,补贴之后就有投资机构跟上,跟上之后政府还有容错机制,这样子他们真的会一辈子留在杭州。他会吸引他的朋友,他的公司招引进来的人才,这样集聚效应越来越明显,所以我觉得刚好是高考结束,我也挺欢迎大家来报考杭州的学校。而且还有一个点,只有创业这个工作,没有HR会问你,你是985还是211的。 蔡哲文:刚才主持人这个问题是,为什么杭州能够吸引这么多人过来创业?我就从我做投资的角度,我说三个点。 第一个点,我认为整个浙江,整个杭州,它的创业的氛围、导向是全中国最好的,因为在中国人的传统理念里面是叫作学而优则仕,仕农工商,商是排在最后一位的,可能放在很多地方要去考公务员,考大省,要去做往仕途这块走是他的第一选择。但是在浙江杭州的土地上创造财富,我们整个氛围和整个社会的舆论是支持你做这个事情的,而不是说你有钱是个土财主,是个土豪,不是往那块去,虽然说土豪也是平时说话的一个顺口溜,但是不会把你往那个方向去想,大家觉得你创造了财富,是一个企业家,你社会地位是得到提高的,我认为这个是第一。氛围是把你往这边导向的,所以很多人认为要创业可能首选在这边,但是还不够。 第二点,在杭州创业的成本可能说在全国是非常优的地方,这个成本里面因为现在谈创业更多是科技的成本,这个成本里面现在最大的开销是人才,人才这一块看下来,杭州除了浙大是最大的人才库,还有其他的一些高校。另外,前两年整个互联网基础打得比较好,以阿里巴巴为主的大厂,这里面有很多的人,有产业里面的人,高校里面的人出来一起干一个活,我认为在这边的创业成本是可控的,而不是到其他的地方创业找不到人。 第三点,我还是要力挺一下杭州市政府,杭州市政府有一点做得比较好,现在有一个口号叫作“无事不扰”、“有求必应”、“最多跑一次”,充分让创业者发挥自己的才能,而不是说我天天上面有很多紧箍咒,把你箍在这边,让你做不了事情。 王鲁婴:我给你补充一句,还有一句我觉得特别好,叫“包容十年不鸣 静待一鸣惊人”,就是从六小龙这里引发来的。 蔡哲文:对,所以说你像六小龙里面的DeepSeek也好,包括以前的阿里巴巴也好,相信放在其他任何一个城市,撑不了两年可能就挂了,但是撑到现在你看全部成为真龙。我说这三点。 方凯:特别感谢 36 氪提供的交流平台,让大家有机会分享对杭州的热爱,其实全国各城市都有独特魅力,从人文基因来看,无论是新杭州人还是本地人,做事的底层逻辑都聚焦于 “把事情做好”。这种共识贯穿于创业者、职场人到政府部门 —— 创业者打磨产品时追求极致,企业员工执行事务时注重细节,政府服务时也以效率为导向。本质上,这是一种不空谈、重实干的人文底色。 从经济基础来看,杭州的发展逻辑暗合 “经济基础决定上层建筑” 的规律。当城市人均 GDP 达到一定水平,人们才更有条件跳出生存焦虑,转向创造性探索。这种经济结构为 AI、数字经济等创新领域提供了天然土壤 —— 就像良渚的创业者能安心钻研技术,本质上也依托于城市整体的经济支撑。 简言之,杭州的独特之处,既在于 “务实做事” 的人文传统,也在于 “经济基础托举创新” 的现实条件。这两点相互交织,才让这座城市总能在时代浪潮中展现活力。 郭允骁:刚刚汪总提到浙商的话题,我们拿这个话题作为结尾,上一辈江浙就出了很多企业家,最近各位接触的肯定都是杭州或者浙江的新一代的创业者,我想请大家简单总结一下,这一代杭州或者是浙江的创业者,和上一代的浙商或者浙商精神之间有哪些共通和更迭的部分? 方凯:这一代创业者,我们更多从95后或者00后这个年龄来去定义的他们,身上有种鲜明的 “折腾精神”—— 昨晚的 00 后主题分享中,这种特质体现得尤为突出。从底层逻辑看,这既源于杭州 “务实奋斗” 的人文基因,也与 AI 创业的时代需求高度契合:当下的创业者必须想清楚 “用大模型解决什么问题”“创造何种价值”,才能在技术浪潮中找到锚点。 值得关注的是,今天的创业者普遍具备全球化视野。开发者、设计师等职业本身就是 “全球性工种”,这使得创业团队从起步阶段就自带国际基因 —— 有的公司初创时就布局海外市场,有的创始人本身在海外工作生活,就连良渚也聚集了不少从海外大厂、名校归来的创业群体。这种 “天生全球化” 的特质,让中国创业力量不再是 “走出去” 的追随者,而是从起点就与全球创新生态同频共振。 蔡哲文:我也是浙江人,汪总是台州人,我是金华人,我老家那边都是在山里面,这个里面我的父辈包括爷爷辈,他们那个时候山里面种不了粮食,更多是种玉米,种一些红薯,很多时候吃不饱饭,怎么办?吃不饱饭这些人出去做生意,以前是做生意,现在是创业。上一代浙商做生意的环境为什么那么浓厚,这是有一定的历史原因存在。这一波我不是说所有的人都有这样的特质,只是我认为这波的技术创业者,特别是人工智能时代的技术创业者,这个问题我刚好思考过。 我这边有三个词语,大家对照一下,第一个是技术的市场流,这个人是以技术立业的创业者,但是他有很好的市场敏感性。第二个是务实的演说家,他做这个事情非常务实,非常接地气,但是不能只接地气,他也要在外演说自己的项目,要学会吹牛,不能吹太大,不然做的事情永远达不到一定的高度。第三个是激情的思考者,创业者一定要非常的激情,但是你不能无脑激情,你激情完之后,你要去思考,你今天在过程中你获得了些什么东西。这三个点可能看似是矛盾的,但我认为是一个成功的创业者,至少我看下来那些成功创业者必然要具备的这三个特色。 王鲁婴:浙商的精神是叫作“三板四千”,白天当老板,晚上睡地板,还有看黑板,四千精神是道尽千言万语,走遍千山万水,想尽千方百计,吃遍千辛万苦。我觉得我看到的,包括我也是希望就现在的这个创业者一定要想尽千方百计,其他的不说,但是遇到困难的时候一定要学会思考,都说努力比选择重要,选择背后就是思考。至于吃苦,我是觉得我作为投资人,我们还是很希望创业者可以快乐创业的,因为不说什么理想这些,现在肯定也不一定是为了生存,像老一辈那样子。更重要的他可能是把你自己的资源和知识和优势转化,如果你有资源,有优势,有积累的话,你不会特别苦的,因为如果真的一直在吃苦的话,这个东西是不可持续的,我们投资人也很慌。所以我觉得还是希望年轻人在继承浙商的传统的优势的精神之外,再有一个自己的在新时代比较符合这个时代发展特色的一个进化。 王睿韡:这几年和很多“新浙商”打交道,交流下来我觉得他们有两个鲜明的特质。 第一,相比上一代浙商,他们更聚焦品牌和技术升级,想做更现代、更国际化的东西,而不再满足于过去那种扎根基础产业链、做代工的打法。 第二,他们从一开始就把企业放在全球坐标系里思考——立足国际化、原生性地去创新、去设立公司,而不是等企业在国内站稳脚跟后再“走出去”。这也是他们与老一辈浙商最大的不同,算是一种思维上的进化。 汪震宇:我们在2017年我们投过一个项目,创始人是一个杭二中的学霸,后来是北航博士,飞机动力方向。他回来以后也没有进政府,没有进事业单位,没有进国企,他就直接干了一个小企业,后来磕磕碰碰过来,现在是中国无人机物流方向的一个头部的企业,叫迅蚁。但是过程中也差点死掉。在2016年中国根本没有说要大力扶持低空经济?那个事情要发生在7年之后,所以在他开始做这个事情的时候,是极度的边缘,根本无人问津这么一种状态。 我们的体会是新浙商跟老浙商有传承的东西,比如浙大校训里面有包括这样的因素,求真务实的东西,创新,敢想敢干的东西,这是浙商一脉相承的东西。同时有新的东西,这里面我感触比较深的第一个就是《基业长青》里讲的那句话一一“超越利润之上的追求”。至少这一代90后、00后很多创业者身上,他有很多跟老一辈不一样,像宗庆后这些,他们讲起来都是泪流满面,我们当时都是被逼着走上这条路的,包括我们的父母,我们的很多朋友。但是今天这一代年轻人,我觉得他是有超越利润这样追求的,这是一个点。 第二个点是什么?在于它有比较开放的经历和视野,包括在国外回来以后,他的整个底层的东西发生了变化,这个会体现他的企业文化和组织架构上会发生极大变化。我们传统企业绝大部分还是依然采取相对集权式的管理模式的,但是我们看到新型的企业,包括像梁文锋这样的企业里边,他的治理结构里面,他会非常的鼓励内部人那种去中心化的涌现出来的东西,就像我们暗涌这样的公司,就是不断鼓励大家涌现出来新的东西,新的元素,冲突性的元素,新型的企业有很大的差异性,他们未来有机会超越两代企业,上一个台阶的力量。 郭允骁:谢谢各位精彩的发言。

<blockquote> <p>这是属于中国创投的新纪元。当下的中国创投市场,既是周期筑底的转折点,也是结构性转型的深化期。在政策主导、国资与资本高度集中的新生态下,唯有顺应趋势、灵活调整,方能在不确定性中捕捉确定性机遇。</p> <p>6月11-12日,杭州良渚文化艺术中心,36氪WAVES新浪潮2025大会以「新纪元」为主题,汇聚创投领域顶级投资人、新锐企业创始人,以及深耕科技、创新、商业的科学家、创作者与学者,共同探讨AI技术革新、全球化浪潮与价值重估等前沿议题,拆解他们眼中的商业理想和未来世界,一起讨论、寻找、走向中国创投「新纪元」。</p> </blockquote> 6月11日下午,在创业者会场举行了一场关于AI与内容领域的讨论,参与讨论的嘉宾有36氪高级内容总监/商业WHY酱主���杨轩、屠龙之术主播 庄明浩、Spark Lab Ryan、心流资本合伙人/Z Potentials主理人 Yuca、特工宇宙 仲泰。  圆桌现场 以下是对话实录,经36氪整理—— 杨轩:感谢大家坚持到最后一场。我是36氪原创报道的负责人杨轩,与此同时我也运营着一个自己的播客--商业WHY酱。 我的同事问我来要不要主持这一场的时候,我说一定要让我来,因为我是一个从上一个媒体时代侥幸生存下来的老媒体人,现在好像又有一波新的浪潮来了,我们这一波人会不会又死在沙滩上?我说一定要让我来,让我感受一下年轻人的冲击。 在正式开场之前,我先介绍一下为什么这么想,我是纸媒时代的媒体人,当年我是在第一财经周刊专门跑创业投资报道,但是这部分非常不幸,被36氪颠覆了,最后变成我离开了我所在的纸媒,去36氪上班。但是我幸运在用传统纸媒的方法论,在互联网时代或移动互联网时代证明这套方法论依然有效,36氪的原创报道还是能够在行业里比较有话语权。但是现在好像说AI时代来了,AI已经可以创作内容了,会有一些朋友说,现在新出现的媒体可能是AI时代的36氪,你们是不是要被颠覆了?所以我们是这么一个非常性命攸关的对谈。 下面,请各位依次介绍一下自己。 庄明浩:我是屠龙之术的主播庄明浩,也是一个前投资人,现在也在做战略投资,和36氪结缘蛮久,我早年工作的单位是36氪的投资人,认识36氪的员工仅次于我所在公司员工的比例。现在自己在运营一档博客叫屠龙之术,关注科技、创投和AI为主,感谢! Ryan:大家好,我叫Ryan,现在在做 Spark Lab,为年轻创业者提供理想的创业土壤,为Spark服务,提供资金、导师支持和创始人社区,帮助他们把作品打磨成伟大的公司。说到36氪,我刚开始创业的时候,是读着36氪“长大”的,今天我在这个 Panel 的视角,主要是一个创业者的视角。 Yuca:大家好,我是Yuca。我同时有两个身份,我的主业在做创业者的投融资顾问,是心流资本的合伙人。另外一个身份,我是关注年轻人和全球化的自媒体Z Potentials的主理人。Z Potentials为什么会诞生,和AI紧密相关,因为我们几个主理人在2022年就关注到生成式AI的变革,在关注的期间,我们看到了很多年轻人,甚至因为我自己服务了很多00后创始人,拿到了很多投资。我们看到年轻人和技术浪潮结合的非常紧密,而且这些创业者day one就是全球化的公司,所以我们希望能够结合年轻化和全球化这两个话题去做一个新的内容平台。基于此,我们就做了Z Potentials。 我们的模式和大部分的媒体不太一样,基本上都是兼职,这个账号没有任何一个人是全职在做媒体的,所以可能它的模式也要感谢AI,因为我们基本上所有的内容都是AI+飞书协作完成的,所以和传统媒体的流程很不一样。 仲泰:大家好,我叫仲泰,在做的项目叫特工宇宙,我们从2023年开始关注Agent,在做Agent的研究和研发。Agent大家普遍翻译成“代理”或“智能体”,但还有一个翻译是特工,我们当时认为未来的Agent会在各个领域的能力超越一般人类,就像特工一样,我们判断未来会是人类和Agents共生的宇宙。基于这样的假设,我们做了许多Agent的探索,同时也在运营一个科技媒体账号,做相关产品、技术的科普,就叫特工宇宙。 杨轩:现场做一个小调研,在座听过或者看过特工宇宙的朋友们,请举手?(有不少)。Z Potentials有多少人订阅?(也不少)。是暗涌的读者的朋友,举手?(暗涌胜了)。屠龙之术的博客有订阅的吗?(还可以)。商业WHY酱的听众有吗?(也有)。 接下来请仲泰和Yuca给大家一些震撼。因为36氪现在已经是一个比较成熟的机构化媒体了,大概有几百号的员工。两位能不能讲一下你们团队的人数和构成? 仲泰:我们线下是6个人,线上还有一些小伙伴,但大部分都是在做Agent技术开发,真正全身心扑在写稿上就是2个人。 Yuca:我们全职的为零,基本上已经可以做到日更,所以基本上可以说是一个机构媒体的发稿量,但我们没有全职的人,是5个兼职,加实习生,再加上AI和飞书。 杨轩:Yuca讲的5个兼职,是因为他们5个合伙人基本都是做FA和投资的,所以他说他们是兼职,但其实也就是说你们主要是一个AI生产的模式,是吗? Yuca:是的。 杨轩:好的,我觉得大家的成本结构非常不一样。 你们两位能不能讲讲,你们在媒体业务上的收入大概是什么样的情况?或者说你们如果是没空去接这些媒体的收入,你们拒绝的情况大概是怎样? 仲泰:我们都是00后的创业团队,大家都是刚毕业或者没毕业的学生,在商务这块的能力比较欠缺,但可能因为我们关注Agent比较早,今年Agent又很火,所以会有很多的商业机会主动找上来。 杨轩:你们因为做过过来,拒绝掉的比例大概有多少? 仲泰:大概一半,有一些实在写不过来的,我们会推荐给其他伙伴写。 杨轩:接下来问一点内容生产行业的朋友比较关心的话题,你们大量的内容是靠AI生产的,或者是靠一个开放的协作关系去生产的,能不能讲讲你们是具体怎么用AI来写稿的?给大家一些实操上的震撼。 Yuca:关注Z Potentials的读者会看到,每篇文章前面都有一个栏目,这个栏目就代表着一种SOP,这个SOP就是人和AI怎么去协作。举个例子,如果是海外翻译的稿子,我们会有流程,这个稿子怎么用AI去爬到这个稿子,这个稿子就成为我们选中的稿子。选中完了以后,比如说它是一个视频,那么我们用什么样的AI工具,到底是用通义还是用Claude,还是用ChatGPT,能够更好地把它转成初步的文稿。初步的文稿转成之后,怎么用AI去校对或去润色,润色了以后怎么去排版,可能会有AI的协作,所以我们基本上是这样一套SOP,人工和AI的协作。可能你看到这个栏目的前面就代表了一个SOP,这是我们账号为什么前面有栏目,很多人会觉得我们有强迫症,为什么这篇文章前面一定要放两个字,比如“深度”、“速递”等,它本质上都代表了一个流程。 杨轩:能讲讲生产效率吗?比如说某个栏目多久能做出来? Yuca:我们和传统媒体不太一样,因为传统媒体的人工有限,比如说一个人一个月可能就是4篇稿子,但我们觉得如果我们用AI来做SOP,相当于一次性给20个选题,这20个选题应该同时在流程上跑。只要任务结束以后,它也可以同时并行做无数的任务,只要你前端选中的选题足够多的话,后端的供给应该是无限的,所以就要不断跑,它没有一个严格意义上的上限。虽然说我们现在发的已经很多了,其实在我们后端库里还有几百篇稿子没有发出来的稿子,相当于是这样的流程是24小时在运作的。 杨轩:我们team下有一个号叫“智能涌现”,是一个企业AI行业报道的号,会写很多内容,记者经常说我们一发出来,Z Potentials就搬过去了,速度非常快(笑),这个事是怎么干的? Yuca:回到栏目的定义上,每个栏目有不同的使命,比如说“深度”核心就是要承载深度文章内容,栏目的负责人就是要组织SOP和组织人以及AI的协作。比如说及时性是“速递”这个栏目存在的使命,负责这个栏目的人就需要去通过各种渠道,类似有一个库,我需要去盯这些媒体,然后AI怎么快速把它归纳出来,发出去。 杨轩:仲泰,你们怎么用AI来做内容? 仲泰:在特工宇宙这个主号之外,我们在运营一些矩阵号,我们称之为Agent Native MCN,现在的MCN大部分是签约一些真人博主,但是我们在尝试有没有可能用Agent能端到端去运营一些公众号、小红书,因为现在AI生成图片和文字比较成熟。我们的策略是,像创建一个虚拟人一样,要写大量的Prompt,我们会给一个账号前期花很大的人力去做定位,它的logo、名称、调性、风格、排版等,这是人为确定好之后再去让Agent运营的。确定好定位之后,会给它匹配一些信息源,然后去分段的让AI生成。我们在验证这个事情,有一些成功的经验会复制到特工宇宙这个主号上。 杨轩:回到Ryan,你提到用AI去做内容这件事情,比如说有些创始人自己的讲稿也可以这么做,我不知道这方面你有什么心得可以分享? Ryan:现在随着媒体平台媒介的不断变化,创始人也在不断转变,20年前可能创始人不需要抛头露面出来推销自己的产品和他这个人本身,但现在越来越多的创业者的模式转变成为了build in public,在他的社交媒体上,所以这就意味着内容生产能力也成为了一个创业者很重要的能力之一。我现在也会看到很多的创始人会自己写自己的公众号,写自己国内的小红书或者即刻,以及海外的一些社交平台。它已经变成了一种趋势,在这个过程中,我们能够看到有些 founder 会去使用一些工具,去做他的内容,最简单直接的就是比如我自己发即刻,其实我有一个海外英文的账号,直接把我即刻的内容转成英文发出去,我其实没有看那个账号最后发的是怎么样的,这是一个最简单的翻译。还有一些会更加专业一点,比如说你会发现海外的一些 founder 写给用户的邮件,founder在海外社交媒体怎么去讲他自己的创业故事,可能非常生动。比如最开始创业的时候,他是和爸爸妈妈住在一起的,第一次见投资人是怎么样的,这些内容写的都很生动,但有可能是AI生成的。也有越来越多这样的SaaS服务于这些founder,帮助这些founder在社交媒体上去写post、故事,包括整个brand这些东西,已经有很多这样的趋势在。 杨轩:我当时听到Ryan讲这个事,我会感觉是不是一部分的记者或者人物报道要失业了。因为我们的记者也干过类似的事情,你出去采访一个founder,但是不想写稿,就把采访速记丢给AI,给一些Prompt,让它把稿写出来,这也是可以的。这个事记者可以做,founder也可以自己做,所以对于媒体从业者来讲,也是一个比较大的挑战。 庄明浩有什么可以分享的?我刚刚还在调侃他,他最近很关心AI,做了很多关于AI的节目,还写了很多PPT,但好像是手搓的(笑)。 庄明浩:昨天晚上出现了一个新闻,是腾讯音乐收购喜马拉雅,我说作为这个行业的观察者这么多年,这个事情我得写,我写的过程中,只拿这个案例来讲,在资料搜集的角度来讲,AI给我提供了效率提升的帮助。比如说,我去搜这家公司的融资历史,上市之前最后一轮的估值、投资人。因为现在头部的搜索工具直接可以搜SEC的文件,喜马拉雅发布过招股书,所有我基本上可以确定要去哪里搜,大概有什么样的结果。甚至可以去追问最后一轮的投资人是否有优先清算,因为这会直接影响这一轮收购款的分配。我会知道这些问题,并且我知道这些问题可能通过传统的搜索引擎达不到效果,但是AI可以帮助。可是AI能够帮助我的仅仅到此为止,后面所有的表达、内容的策划还是要靠自己。 我昨天晚上在我的粉丝群里说这件事情的时候,包括我去画脑图,包括我说PPT来不及做。他们说为什么AI不能做,我说很简单,它是一个历史沿革期非常长的事情,有很多当年的事情只有我知道,甚至有很多瞬间的情绪只封装在我的脑子里。那些情绪、那些往事,AI是提供不了的,所以我作为一个纯的个人内容创作而言,去做这种内容创作的时候,AI只能提供基础的帮助,所以在上面那部分它就没有办法。 PPT也是一样,比如说今天我给读五年级的儿子的同学们去讲AI是什么,可以用AI PPT来做,甚至完全不需要任何的提示词技巧,简单一句话就可以搞定。但是如果今天我需要做一期关于AI行业2025年上半年的行业综述这样的播客节目,尤其是我自己的播客节目,我可能真的没有办法让AI来,整个的逻辑框架、架构甚至梗图,甚至一些开玩笑的地方,都需要自己来设计,用AI很难达到这个效果。 杨轩:我最近也试了一下,最近做了一个访谈,是采访硅谷的换血富豪,把这个东西做成了Q&A访谈稿。以我们传统媒体人的审美是要为所有的受众节省时间的,比如说需要把他讲的那些话大量压缩,让读的人看起来觉得优美,并且不浪费自己的时间,这是传统媒体的标准。以往根据我的经验,做这么一个整理,我说的整理是已经转写好了,只用在现成的文字稿上做整理,大概要花3个工作日时间,是蛮费劲的。前几天,我拿AI写了一些要求,让它根据我的要求去把那个东西压缩和精炼。因为它有很多幻觉,我还要监督它写的对不对,大概花了一天的时间把这件事情搞完了,所以我觉得大概有一半以上的提效,这是我的经验。 大家也能够听出来,我作为一个传统媒体人,还有庄明浩,对于自己的内容要求比较高,用AI做内容这个事就比较费劲。把问题抛给年轻的几位,如果你们的稿件是AI做的,怎么去保证风格和辨识度的问题呢?或者说你们觉得这个问题重要吗? 仲泰:我觉得没有那么重要,我核心认为未来大部分内容都会是AI生成的,用户也分辨不出来,可能也不关心你是不是AI写的,只要关注那个结果就好,过程无论是人来还是AI来,都无所谓,可能我们的创造性放在了做定位上,这个账号给它塑造完了之后,它怎么生长、怎么做是AI来的,我们再去想有没有可能在下一个账号的类目也长出来一个这样。长远来看,这里存在下一代今日头条的机会,生成+推荐能够让整个信息做到更千人千面,放到各个应用场景都很有价值。比如说,拿教育举例,同样是一份经济学的入门资料,专业的大学生看到的可能就是很多文献的引用,很专业的内容,如果给到一个幼儿园的孩子,他就会是图文并茂的,甚至会模仿他最喜欢的卡通人物的声音,这件事情是大模型能够带来的。生成和分发这件事情都可以让Agent去做。 杨轩:你的意思是说,你的创造力和人的主动性都放在了做AI账号的人物设定上。 仲泰:我们会花比较大的心思在定位它上来,它怎么生长、写什么内容,就发挥AI自己的创造性。 杨轩:你们这个是要有一个专门的工程师团队去搭你的产品,还是说用通用大模型调一调就可以? 仲泰:就用Prompt,插件和RAG,这套workflow流程都差不多,核心还是怎么让账号写的更有人味,更符合你的设定。我们优先选择国外模型,有的是memory做的比较好,有的是指令遵循比较好,写的没人机感。 杨轩:现在实验效果怎么样? 仲泰:我们觉得在商业分析、资讯翻译以及心灵鸡汤这些写的不错,觉得很有有机会。 杨轩:表现不好的是哪些类型? 仲泰:比如说产品测评,它就做不了。 杨轩:人的创造性和主体性在什么地方体现出来?个人风格和品牌辨识度是否重要?请Yuca回答。 Yuca:我觉得一个账号的特点和风格是由发心决定的。大家都会说相由心生,如果你选的内容或素材是由发心主导的,最后AI的遣词造句都是发心的表现形式而已。核心是你在单一的一个账号里,在这个账号上是怎么定义发心的,比如说我觉得Z Potentials的发心定位,就是年轻人和全球化,基本上在这个框架里用AI去创作内容或者选内容,基本上就不会有太大的变化,而且它可能效率更高,还会有一些新的和人不一样的视角,所以我觉得发心是最重要的。 杨轩:发心的意思是说我选什么样的内容去抓取,或者什么样的选题? Yuca:对,就是我的愿景是什么。比如说,我觉得Z Potentials的vision是做一个全球化的、关注年轻人的自媒体账号,基本上这些内容就是基于这个大的愿景下去选的,AI也是基于这个愿景。因为我们会给AI关键词,比如说我们认为哪一些是在我们愿景下,能够被我们采用的,这能够保持我们的风格。这是不是AI写出来的,或者说人写出来,或者说人和AI交互写出来的,我觉得都不那么重要。 杨轩:就是说,选择和策略比执行重要。 Yuca:是的。 庄明浩:我补一点,最近一段时间,朋友圈很多人看到有一个是讲AI这个时代品位变得越来越重要的那篇文章,我觉得特工宇宙和Z Potentials特别明显,甚至这件事情在36氪刚刚建立的时候也一样。这一波AI,我们只从媒体角度来看,每一个账号背后的人设状态是特别清楚,你在打开那篇文章之前,如果你看的比较多的话,大概率可以感觉到那个表达方式和他想传达的东西的感觉,就像品位一样。特工宇宙也好,每一个人可能和他的性格、成长经历、文字的驾驭能力有关,所以他们表达的东西都是那样的,Z Potentials也一样,我几乎天天看Z Potentials,特别有个感触,它特别像十几年前36氪成立之初还不叫“36氪”的时候,那时候CC每天把所有TechCrunch的文章转成中文,做一些编译和整理,在大众创业、万众创新之前的年代,让所有的这些关注科技行业的人第一时间知道硅谷在发生什么,那可能就是他的发心、品位和挑选原则,造就了那样一批读者和环境。今天这个时间点也一样,只不过从工具和实现的角度来讲,原来是纯人肉,今天可能就是AI工具会有提升效率的方式。 Ryan:我说两个点,第一,未来写作能力会是一个founder非常重要的能力之一。之前有人写过一篇关于写作的文章,写作其实是自我表达,是在表达这个创始人内心的一些想法。当然,可以向内求,也可以向外求,它可以只是满足于自我表达,也可以是服务于它的用户。 第二个点,我在想,刚刚庄明浩老师也讲到审美,刚刚仲泰和Yuca这边可以抽象成一个模型,有点像是一个杂志主编,他在选品,他是根据他自己的taste在选内容。最开始的那个soul是由这个主编决定的,最后出来的文字内容,可能之前是小编去做的,现在可能是AI,最后那一步可能是AI去做的。 基于这两个点,我觉得很多founder在写内容的时候,或者大家在写内容的时候,最开始的那个soul很重要,如果那个soul是AI生成的,那可能就不是一个很好的内容,但如果那个soul是对味的或者是他taste的映射,后面那些步骤是由AI润色的,那没有太多问题。 杨轩:你们觉得AI有局限性吗?如果有,是什么?当然,刚才部分也回答了,如果大家对这个问题有补充可以讲一下。 仲泰:有一个很大的点就是我们遇到的,比如说36氪或者其他知名媒体写的文章,有独特的信息源,这是我们没有的,AI也做不到,就是一个比较大的痛点,本质上还是上下文信息不够,没有足够的信息源。那么我们就先不做这块,去发挥它的优势,去文风模仿包括看起来很正确的商业分析,以及心灵鸡汤等这些比较擅长的。如果说我们拿到了一些比较好的信息源,通过人工输入或RSS订阅的方式输入给它也可以。 Ryan:AI 是个工具,你用的好和用的坏是两种,它的局限性就在于它很容易让人误以为很容易去用,反而把它用坏了。就像写作,如果一直不是你写的,就会丧失这种能力,反而你不知道怎么去用这个东西的时候,就不用它,去锻炼自己最基础的能力,这是比较重要的。所以我觉得它的局限性在于会让人轻易的以为自己可以很容易地去掌握这个能力,从而丧失自己本来能力的锻炼。 杨轩:你们密集地去看AI行业的产品、新闻,也观察到今年有大量的AI产品出来,大家都在做营销,你们怎么去看待现在一些AI产品营销的方法? 庄明浩:刚才Yuca提到SOP,现在看上去进入到2025年,国人的AI产品的第一波的营销推广的SOP看起来已经被建立了,之前仲泰发了SOP的大概流程,这种SOP可能起源于第一个案例是MANUS(音译),但这是一个意外,这个意外造就了一个非常好的效果,自然而然,大家就会去模仿,无论是主动还是被动,这种模仿如果走到一个比较极端的状态里,可能就会出现问题。所以最近一段时间,很多人会吐槽说今天这个时间点,AI产品的营销越来越像Web3的营销了,就是先找一波KOL储备,上线第一天所有人疯狂吹,其实没有太多的东西,做饥饿营销,造一个声量,让所有人关注到又体验不到,再放一波,像Web3一样把盘子拉起来。这个策略整体上来讲确实非常像,这可能是2025年刚过去6个月不到的时间看到的一些状态,我只是抛砖,他们三位可能会感受更深。 Ryan:我刚刚私下也和庄明浩老师聊,我是2022年先在Web3行业创业,所以我觉得本质上Web3和AI行业的逻辑是不一样的,Web3为什么会出现一个所谓的SOP,是因为它的商业本质决定了它就是这样的一个机制,是更注重marketing的行业。AI还是看商业本质,还是看用户付费。大家的确在卷这个,因为大家也更看重质感、审美之类的,因为有一个东西爆了之后,大家想复制,复制最好的就是我参考它这样的SOP去做一个。从2024年开始,大家被AI的KOL荼毒太久了,所以大家会天然产生一种厌恶,KOL说什么,我都觉得你这个产品肯定是有问题的。我觉得这个东西从2024年就开始有了,DeepSeek刚出的时候,这些人也会说,这和之前的这些都没有什么区别,但其实可能不一样。所以最后还是看产品力取胜,但是那个东西就是一个marketing的手段,做产品宣传的时候需要一波曝光、需要KOL、KOC去带它的产品,去使用它,有更多的showcase能够把用户社区丰富起来,这是无可厚非的。的确,我们看了太多以后,人天然会对SOP有一种厌恶,就觉得你怎么给我摆这些东西,我需要的是一个定制的东西,我希望你有一个足够诚意,但不是一个工业化流水线的东西。大家会天然觉得你又在模仿谁,怎么又是一样的东西,又一个XXXAgent出来了,大家会对这个东西天然有厌恶。所以怎么去找到原生的自己的叙事,是非常重要的,其他的可能都是手段。 Yuca:这些AI产品的营销本质反映的是这次AI变化速度很快,日新月异,技术从2022年到现在时刻在变化,所以营销能够帮助这些产品快速的拉升用户,而且我们也可以看到如ChatGPT、DeepSeek这类的产品,用户增长的曲线和以往比都要更为陡峭。如果你没有办法通过这种有点像病毒式营销的方法,快速起量,可能下一波技术拐点的时候,又有一个新的产品出现了,抢走了用户,同时也会获得更多的融资。所以现在很多当下的营销方式反映的本质是要更快的获得用户,更快的迭代产品,更快的融资,有点像是多方之下的共谋行为。 仲泰:最近也有很多合作伙伴找我们做方案,他们也没有明确的需求,只是说照着那几个很火的产品宣发方式来做。刚刚明浩老师讲的,现在产品发布有个SOP,首先你得找一个点,一定要在这个赛道上是全球首个,要在一个Benchmark拿到sota,然后再用邀请码的策略,再找KOL投放,大概是这样一个SOP。 刚刚聊其实还有一个很关键的点,就是那些产品的人都说自己没有花什么市场预算,别的产品或者老板就会问,那么我们之前花的那些钱算什么,为什么你们没有花钱的做的这么好,我们是不是可以学。既然有作业可以抄,我们就尝试做,可能效果没有它那么好,但至少有这样的成功路径在。 杨轩:大家是否还记得一开始的时候就问了特工宇宙的商单情况,营销业务情况,能够听得出来非常火爆。(短期营销)这完全是坏事吗?你们会觉得这种短期炒作,怎么避免呢?或者说这东西需要避免吗? Ryan:我觉得本身这一波大家觉得它很像Web3,是因为大家觉得预期太高了,它和这个产品真实用到的体验有落差,我觉得要控制用户的预期。你用邀请码的方式,把这个预期无限抬高,让大家delay去使用,后面发现预期不满意,就会有反噬,核心还是控制预期。所以我觉得做marketing或者对于创业者来说,去PR你的产品,要实事求是,或者不要太过于 hype 这件事情,反而会有反噬。有时候很真诚的去和用户沟通,还是回归第一性原理和商业本质,大家会用脚投票,会为产品买单。 Yuca:短期炒作,怎么定义为炒作?它是不是最后能够deliver价值是最重要的,因为现在技术又发展的特别快,举个例子,像Cursor在Claude新的模型出现之前,它确实有很多地方是达不到的,但是Claude新模型一旦出现以后,它的产品能力一下子就跃升了。但是它在这之前,如果它有一定用户的基础、一定的产品,在它等待这个技术的拐点来临之前,就能够deliver最后的价值,所以它又得区分这个产品最后在短期或长期到底是什么时间点能够deliver价值。另外一个反例是Builder AI,它长期难以deliver价值,所以这两种有点不太一样。所以还是基于创始人对于这个产品到底能不能最后deliver它的价值是最重要的,时间可以有一定的延期,但最后还是要交付结果和价值。 杨轩:行业里有一句玩笑的话,可能AI产品先没挣钱,但AI营销的朋友们都先挣上了。 庄明浩:我去年有PPT有一张是讲AI行业的“真四小龙”。 仲泰:我觉得炒作这个事,有一个创业哲学叫fake it until make it(音译),它是一体两面的东西。很多时候你相信这件事能做成,你觉得你就是全球首个,但是短期内还没有做成,就会有一些炒作、舆情。如果你做成了,就是fake it until make it,这个流量是有助于你的,如果没有做成,你可能就要遭受一些吐槽。就是选择问题,你既然选择了这条路,如果做成了就会有助于你,如果做不成,就会有反噬。 杨轩:最后一个问题,因为大家深入、密切、激烈的和AI行业做接触,不知道你们各位怎么看,你们会认为在AI技术的支持下,哪些行业可能会被重构?有哪些商业模式创新或者说产品创新是你们很看好的? 庄明浩:简单来讲,今年大家偏共识的是按结果付费,传统的SaaS并不是按结果付费,而是按软件付费,今天的时间点,因为大模型幻觉的问题,无论是垂直场景还是细分的什么样的功能,去做去掉幻觉的事情。本来大家瞄的都是为结果去直接付费,这个结果可能是一个宽泛意义上的结果,这个事情如果真的达成,它可能真的就变成了一种新的商业模式。但至少在这个时间点,AI的商业模式和传统互联网的商业模式区别不是那么大,就是订阅、广告这些。 杨轩:有具体的例子吗? 庄明浩:我没有例子,但我有一张梗图,如果大家有兴趣可以找一下。过去的互联网产品有几种迭代方式,第一种迭代方式叫流程,比如说我今天要做汽车,敏捷的方式是先造一个轮子,再造一个车的架子,再造一个座椅,把车造出来,这叫流程。第二种迭代方式叫PMF,叫小步快跑,先造个自行车,再造个摩托车,再造一个三轮车,再造一个汽车,这是传统的所谓PMF小步快跑。AI时代,第一步是武装到牙齿的乱七八糟什么,有翅膀等一个非常复杂的车,然后开始砍,先把它的翅膀砍掉,再把火箭筒砍掉,最后砍成一台汽车,这可能是AI时代的路径。 杨轩:就是从通用变成专用? 庄明浩:有可能是。 Ryan:我也来讲讲我自己的一些观察,第一个是它和互联网的创业逻辑不太一样,它可能day one就得开始做商业化,因为day one就在付出成本,你的那些Token都是成本。从另外一个角度来讲,它可以更容易更快地去push这个founder去验证PMF,这是一个很大的不一样。还有一个是当你验证了PMF之后,当你开始盈利的时候,很多创业公司发现比如说融到A轮之后,后面不需要融了,因为这个公司现金流也很健康,所以会有这种情况,就是它的商业化更前置了。 我自己还有一个感觉,有新的用户群体出现, AI成为了新的用户。比如说我这个团队,不是说我需要一个什么东西,而是我的 AI 需要一个什么产品。我为了我的AI能够更好的deliver一些东西,为AI去买了一个什么东西,可能是一个SaaS,可能是一个什么样的服务,只要这个founder算的过来,他就可以买。 杨轩:AI要的不只是卡,对吧? Ryan:对,不只是卡,它可能就是一些快速的服务,比如说一些快速的SaaS之类的,有各种东西。有的时候founder会思考我的AI需要什么产品,这也是一个很有意思的事情。有的创业公司是专门为别人的AI去服务的,这也是个比较有意思的现象。 Yuca:我是个文科生,所以我很喜欢一本书叫《百年孤独》,在过去,孤独是人类的宿命,你很难找到永远理解你的人,或者永远不会离开你的人,甚至永远不会背叛你的人。在AI时代,慢慢你会看到这样的模糊形象,现在有很多产品正在解决这个问题,开始构建这样的雏形,有一个你喜欢的人或者懂你的人,他永远陪着你,能够持续的和你在一起,你永远不会觉得你是一个人,他随时随地都在你的身边。这是一个新的非常特别的事情,在过去AI没有完全到来的时候,我会觉得这是永远的一个没有办法解决的问题,但现在已经开始慢慢解决,再过几年,这个形象或这个AI可以很好的解决这个问题,我觉得这是最令我震撼的。 仲泰:刚刚Yuca主要讲的是toC,我就讲讲toB的,我们觉得AI会重塑SaaS生态,因为我们过去在一年也接了一些toB的Agent定制,各个垂直行业细分的场景都有做,大家都在尝试用大模型、用Agent来落地,看看有没有提效的可能,都在重塑,只不过是落地的效果,有的跑的快,有的跑的慢。我们现在观察下来,可能离钱比较近的会落地的比较快,比如说电商的数字人直播、智能客服等场景。长远来看,黄仁勋讲过一句话,他说未来的IT部门可能就不存在了,都会变成Agent的招聘部门,大家只要来看哪个Agent能做自己的任务就ok。这就和特工宇宙的理念非常像,现在我们手头上有很多的Agent,可能是我们自己做的,有的可能是其他合作伙伴做的,那么有可能会有下一个时代的boss直聘的机会。 杨轩:谢谢大家!该环节到此结束,谢谢!

谈到AI眼镜行业“内卷”,Rokid副总裁、生态负责人蔡国祥进一步解释称,更多玩家进入市场是一件好事,同时,Rokid Glasses更高的屏幕成本和更佳的用户体验在市场上竞争力更强。

清华大学 x 字节跳动程序设计竞赛训练营即日起开放报名 6月17日,2025 清华大学 x 字节跳动程序设计竞赛训练营正式启动报名(6月25日23:59 截止)。 据悉,该活动旨在通过“赛题训练 + 实战模拟”形式,为来自全球的参训队伍提供高质量训练资源,增加竞赛经验,提升学习能力,备战 9 月举办的第 49 届国际大学生程序设计竞赛全球总决赛(ICPC WFs)。  国际大学生程序设计竞赛(ICPC)是由美国计算机协会(ACM)主办的世界级竞赛,至今已连续举办48年,是全球最具影响力的大学生计算机竞赛,也被誉为“计算机软件领域的奥林匹克”。 2025 清华大学 x 字节跳动程序设计竞赛训练营面向国内外的高中、本科、硕士、博士在校学生,以3人组队的形式报名参加,且每人只能参加一支队伍。训练营拥有包括训练赛题等在内的独家教学资源,并将邀请国内外顶级教练,借助他们在 ICPC 及其它相关竞赛丰富的参赛和指导经验,为训练营学员提供权威性、专业性、针对性的训练支持。同时,表现优秀的训练营学员还将获得提供字节跳动实习机会等职业发展上的帮助。  学员可获得丰富的资源支持 本届训练营共设置 32 支国内参营名额,其中定向邀请入选第 48 届 ICPC WFs 的 16 支国内高校队伍参营,其余 16 支队伍通过预选赛选拔入营。成功入营的所有选手在北京参营期间的食宿与教学训练由组委会统一安排,其中获得免费参营奖励队伍,除往返交通费和住宿费自理外,在北京参营期间的教学费、活动费、餐饮费和个人意外保险费均由组委会承担。  据了解,为了鼓励更多计算机专业人才选择进入科技行业,并为他们的技能提升和职业发展提供帮助,从2019年到2022年,字节跳动已连续四年举办大学生程序设计竞赛训练营,累计吸引了全球 10 万余名爱好编程的在校生报名。自2023 年起,训练营由清华大学和字节跳动共同举办,其中4 支参训队伍在 2024 年 4 月举行的第 47 届国际大学生程序设计竞赛全球总决赛(ICPC WFs)中获得奖牌,5 支参训队伍在2024年9月举行的第 48 届国际大学生程序设计竞赛全球总决赛(ICPC WFs)中进入前十名。

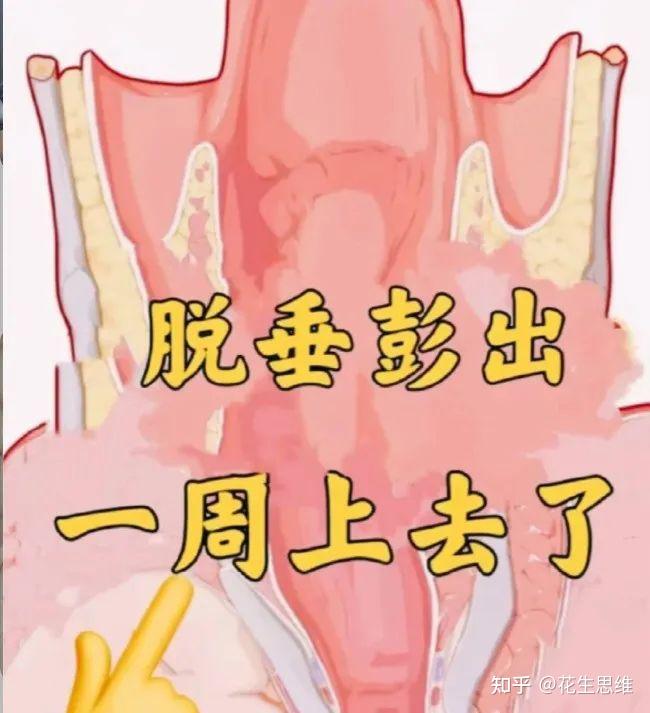

<blockquote><p>产后盆底肌修复作为产后妈妈们关注的焦点,如何通过私域引流实现高效获客?本文将深入拆解两个成功的产后修复案例,从封面设计、标题话术、内容组织到评论区引流策略,全方位剖析如何吸引目标客户并引导至私域流量池。</p> </blockquote>  最近花生接触了不少做医疗 产后恢复的朋友,今天给大家拆解一下这方面产后康复的模板,帮助大家精准获客。 那么今天就聊一下这个产后修复在小红书该怎么引流获客,精准引流,花生给大家拆一个产后修复的爆款案例。 ## 案例1 ### 1、封面设计策略  就说罗姨讲密「**脱垂膨出一周上去了**」这篇吧,那封面搞了个 “焦虑 + 希望” 的视觉冲击哦!左边是粉色的医学解剖图,直接就把脱垂部位给画出来了,右边呢,是黄色大字「脱垂膨出一周上去了」,还加了个手指图标,一下子就戳中痛点啦。色彩用的是妇科常见的粉色系,再搭配高对比的黄色,产后妈妈们一眼瞅见就被吸引住咯。 这就是典型的按照 **“问题可视化(解剖图 / 示意图)+ 结果强暗示(时间 + 效果)+ 情绪指向标(箭头 / 手指引导)” 这个爆款封面公式**来搞的嘛。 ### 2、标题话术策略  再看标题哦,“**大数据推给脱垂膨出的姐妹们”,这就是典型的 “精准人群 + 问题关键词” 组合**呀,一下子就把目标用户给圈定得死死的。正文开头还用 “2 胎宝妈”“摸到小肉球”“二度脱垂” 这些个细节,把 “症状焦虑” 拉得满满的,同时 “无运动一周见效” 又形成了强反差,可太能解决妈妈们 “怕麻烦” 的痛点了。 这就是所谓的 **“点击率公式”:人群限定词(二胎 / 宝妈)+ 症状具象化(摸到肉球)+ 反常识结果(无运动快速见效)。** ### 3、内容组织策略 这内容架构走的是 “**真实案例 + 轻科普” 路线哦。**开篇抛案例: 具体到 “清洗时摸到肉球”“产后康复运动无效”,妈妈们一看,心里肯定想 “哎呀,这可不就是我的故事嘛”。 中间给解决方案: 强调 “对应方法”“无运动”,正好暗合了用户 “不想吃苦” 的心理呀。 结尾埋钩子: #脱垂膨出 #产后修复 等**关键词布局**得妥妥的,方便搜索引流呢。而且哦,用 “去查发现二度脱垂” 这种细节,可比空泛说 “有效” 真实多了,毕竟医学诊断 + 个人体验才是硬通货嘛。 ### 4、评论区引流策略  评论区这块也有讲究哦。 案例 1 里评论区置顶了 “打招呼上线,关注后私信”,把那些 “求方法” 的用户直接就往私域引啦。回复还搞了个 “丝我一下”,用谐音避开平台敏感词,作者还主动回复 “关一下,发你”,这就大大降低了用户操作门槛。大部分都是 “求方法” 的,这就**说明内容精准戳中需求,互动率自然就高咯**。 ### 案例成功因素分析 总结一下这个案例成功的三个关键点: **1. 症状具象化:**摸到肉球、二度脱垂、运动无效,这些可全是宝妈们的真实痛点呀,让妈妈们一看就觉得感同身受。 **2. 结果强刺激:**一周见效、无运动,可太能解决妈妈们 “怕花钱怕吃苦” 的心理咯。 **3. 私域强引导:**评论区直接用谐音、口语化话术,避开平台限制,同时还降低了用户动作门槛,这操作很溜哇。 ### 可复用策略提炼 花生把这个案例的方法总结了一下,你们可以直接拿去用: **1. 痛点可视化可以更 “扎心”:** 比如拍一段宝妈描述症状的视频(打码),配上 “不敢跳广场舞”“咳嗽漏尿” 等生活化场景,可比纯解剖图更有代入感哦。花生之前在广州帮一个产后修复工作室做内容,就是让宝妈真人出镜说痛点,播放量直接涨了 3 倍呢。在这个过程中,还可以利用 AI 获客系统,分析用户痛点视频的播放数据,针对性地优化内容。就像某个产后修复工作室使用 AI 获客系统后,发现用户对咳嗽漏尿场景的视频关注度更高,于是增加了相关场景的视频制作,播放量提升了 50%。 **2. 评论区引导话术多样化:** 别只说 “私信发你”,可以分层次回复哦。比如对轻度问题说 “先关注,送你自测表”,对重度问题说 “私我发你一对一方案”,这样就能筛选精准用户啦。之前有个河南的客户按这个方法,私信转化率提高了 40% 呢。还可以结合渡鸦社群工具包,对不同层次的用户进行分类管理,提高服务效率。 **3.关键词布局再加码:** 现在小红书搜索 “脱垂膨出怎么办” 的月搜索量超 10 万呢,可以在正文里多埋 “产后多久能恢复”“脱垂自测方法” 等长尾词,比如案例里加一句 “自测脱垂的 3 个简单动作”,既能增加干货感,又能蹭搜索流量。同时,在首段植入 “盆底肌修复”“产后脱垂膨出” 这两个核心词(搜索指数≥5k) ## 案例2 案例 2 冯老师继续努力「脱垂 + 膨出,找对方向很容易」这篇。 ### 1、封面设计策略  这封面设计和案例 1 思路有点相似,但更 “接地气” 哦。搞了个手部特写模拟触摸肉球的场景(打码处理),黄色横幅写着 “还得是老方法”,还配了花朵贴纸弱化敏感感。这里聪明的点在于:用 “老方法” 暗示 “非手术、无仪器”,能降低用户信任成本呢,**减少违规风险** ### 2、标题话术策略  标题 “找对方向很容易” 比案例 1 更强调 “方法正确性”,适合那些试过无效方法的妈妈。正文同样用 “98 年宝妈”“二度脱垂” 等细节,强化了 “年轻人也会中招” 的焦虑,同时 “无运动两周见效” 重复核心卖点。 ### 3、内容组织策略 内容架构几乎是 “案例 1 的变种”,不过多了个 “年龄标签”(98 年),能精准**狙击年轻妈妈群体哦**。标签里还加了 “盆底肌修复”“松弛” 等关键词,能覆盖更多相关搜索需求呢。 ### 4、评论区引流策略  评论区回复 “关一,下发你”,比 “关注后私信” 更口语化,符合小红书用户习惯。但互动量只有 15 条,比案例 1 少很多,推测是封面视觉冲击力稍弱,且 “老方法” 表述不够清晰,用户可能担心 “不科学”。这里就可以使用渡鸦社群工具包,对评论区用户进行及时回复和管理,提高互动率。 ### 案例成功因素分析 总结一下这个案例成功的三个关键点: - 症状具象化:和案例 1 一样,摸到肉球、二度脱垂这些都是宝妈们的真实痛点呀。 - 结果强刺激:无运动两周见效,也能解决妈妈们 “怕花钱怕吃苦” 的心理咯。 - 私域强引导:评论区回复比较口语化,能降低用户操作门槛,不过表述清晰度有待提高哦。 ### 可复用策略提炼 花生把这个案例的方法总结了一下,你们可以直接拿去用: **1. 封面避免 “模糊表述”:降低违规风险** “老方法” 不如 “无运动 / 不花钱” 直接哦。之前有个客户用 “奶奶教的盆底修复法” 做标题,结果被用户质疑 “不专业”,后来改成 “产科医生推荐的 3 个动作”,信任度立马提升了。 **2. 案例细节可以更 “反常识”** 比如加上 “去医院被告知要手术,自己用方法恢复了”,制造冲突感。花生见过一个山东的产后博主,分享 “拒绝手术,在家修复成功” 的经历,评论区直接爆了 200 + 条呢。 **3. 私信钩子设计分层** 别一上来就发方法,可以先送 “脱垂程度自测表”,收集用户数据后再精准推送方案,这样既能筛选客户,又能提高转化。之前帮杭州一个机构做私域,就是靠 “先测后给方案”,转化率从 15% 提到了 35% 呢。还可以利用 AI 获客系统,对收集到的用户数据进行分析,为用户提供更精准的方案。 现在产后修复尤其是盆底问题,用户早就过了 “被科普” 的阶段,她们要的是 “具体、快速、不麻烦” 的解决方案。 **这俩案例都抓住了三个核心:** - 症状具象化:摸到肉球、二度脱垂、运动无效,全是宝妈们的真实痛点; - 结果强刺激:一周见效、无运动,解决 “怕花钱怕吃苦” 的心理; - 私域强引导:评论区直接用谐音、口语化话术,避开平台限制,同时降低用户动作门槛。 但要注意哦!这类内容**容易涉及医疗敏感词,比如 “治愈”“根治” 这些词千万别用**,之前有个河北的客户就因为用词太绝对被限流了,后来改成 “明显改善”“恢复到正常状态” 才没事。 总之,产后修复赛道想爆,**记住一句话**:把 “焦虑” 用妈妈们听得懂的语言说出来,再把 “希望” 用可验证的案例摆出来,最后用 “简单到不行” 的动作把人勾到私域 —— 就这么简单,别搞复杂了! 本文由 @流量破局 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

**奥迪近期宣布了一个重大转变,正式放弃原定于 2033 年实现全面电动化的计划,这意味着未来 10 年奥迪仍将继续生产燃油车。**此前,奥迪曾计划从明年起停止内燃机技术的开发,并且打算在 2026 年后不再推出新款燃油车型,但这一计划已经悄然搁置。  奥迪首席执行官格尔诺特?多尔纳表示,这一决策并非他个人作出,而是前任管理层所定。 多尔纳推翻了这一计划,因为他认为保持灵活性更为重要。 **多尔纳还透露,奥迪未来将牵头开发大众集团中大型车型的平台架构与软件系统,涵盖从 A5 级别起的所有车型。** 这包括下一代 SSP 平台,这标志着大众集团将首次全面转向“软件定义汽车”。 该项目由大众与 Rivian 合作,首批搭载 SSP 平台的奥迪车型预计将在 2027 年底或 2028 年上市。 与此同时,奥迪正在缩减其产品线。  **A1 和 Q2 将不再推出继任车型,而 Q3 和 A3 将作为入门级产品。A8 将继续作为轿车序列的旗舰车型,Q7、Q8 以及传闻中的 Q9(全尺寸旗舰 SUV)将成为 SUV 系列的顶端车型。** 此外,多尔纳表示,奥迪的新 F1 车队将激发品牌对未来量产车的思考。 新一代 F1 引擎规则带来的能效管理和混动技术,也有望在未来的量产车型中得到应用。 当被问及 F1 是否意味着奥迪可能重启 R8 或 TT 等跑车时,多尔纳回应称:“我们正在考虑一切可能性…… 我们是真正热爱汽车的人,未来会带来惊喜。 奥迪确实有机会重返这些领域。我们正在评估多种可能性,但现在下结论还为时过早。” [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507604.htm)

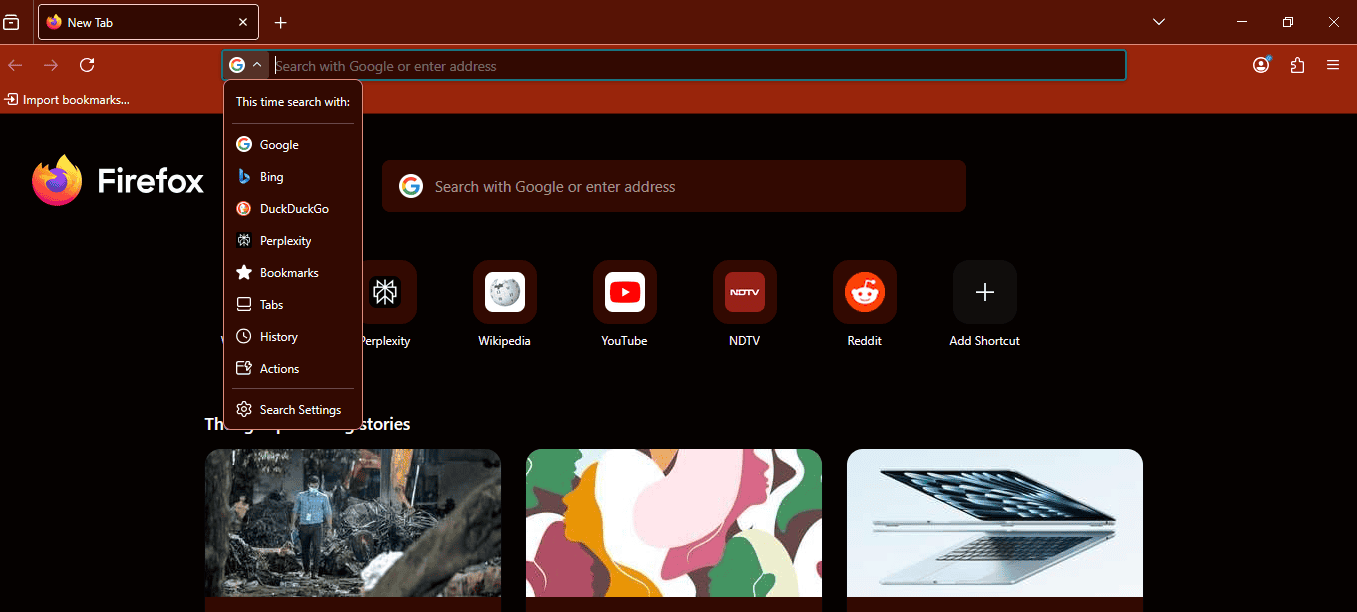

Mozilla基金会目前正在Firefox浏览器里测试由人工智能驱动的搜索引擎,被选定的提供商是 Perplexity AI 搜索,该搜索引擎完全基于人工智能目前已经相当多的用户将其替代Google搜索。  Perplexity AI 暂时还不是Firefox浏览器的默认搜索引擎,但用户在地址栏里输入关键词时会看到使用 Perplexity AI 搜索,用户点击该选项就会调用 Perplexity AI 检索问题的回答。 Firefox浏览器仅在特定地区进行测试,所以暂时多数用户可能输入关键词时还看不到 Perplexity AI 选项,Mozilla基金会官方博客并未就此事发布说明,不过 [Mozilla Connect](https://connect.mozilla.org/t5/discussions/try-out-perplexity-ai-search-in-firefox-139/td-p/98352) 社区已经确认目前确实在测试 Perplexity AI 搜索。 Mozilla基金会将 Perplexity AI 描述为专注于提供直接对话式回答的搜索引擎,这种说法其实与Google搜索的 AI 概览类似,现在Google搜索也会在搜索结果顶部增加由人工智能生成的回答。 不过短期内Firefox浏览器应该不会将 Perplexity AI 设置为默认搜索引擎,对Firefox浏览器来说将Google搜索设置为默认搜索引擎并从Google获得分成是最重要的营收,不知道 Perplexity AI 是否已经向Firefox浏览器提供资金方面的分配以鼓励Firefox浏览器增加 Perplexity AI。 **Mozilla基金会社区希望用户提交反馈:** Perplexity AI 能以对话式的方式直接解答您的疑惑,让您无需费力翻阅多页搜索结果,它在以下情况下尤其有用:1. 您希望获得快速简洁的回答,又不想迷失在多个来源中;2. 您正在研究或学习,需要准确和引用充分的信息;3. 您正在撰写创意或技术内容,例如博客文章或代码频段。 此次试点是我们更宏大目标的一部分,旨在为用户提供更多搜索方式的选择,如果体验良好我们可能会在未来支持更多 AI 答案或搜索引擎。我们也期待您提供反馈,了解 Perplexity AI 的优势所在,例如是否针对特定类型的搜索提供更好的回答?在某些情况下,传统搜索引擎是否更适合您? [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507602.htm)

近日,一台红旗金葵花国礼兰亭雅韵二手车近日在鄂尔多斯报关出口。**该车国内销售价格1100万元人民币,出口报关价150万美元,刷新了国产豪华车单台出口价格纪录,出口目的地国家阿联酋**。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250618/7b12f95d-5b4f-4e30-8330-bf931ee2c2ae.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250618/506b6e9d-34e5-448b-8192-933cc8e1862a.png) 不出意外的话,**这台车的主人正是迪拜量化交易平等基金创始人Stanislav Semenov**,他在今年上海车展上就定了这么一台中国产的顶级豪车。  金葵花国礼兰亭雅韵定位千万级定制版车型,该车的长宽高分别为5980/2090/1710mm,轴距为3730mm,**延续红旗L5设计风格,采用直瀑式镀铬格栅与经典圆灯组的黄金组合,格栅纵向线条如竹简阵列,富有书法笔触的韵律感。** 23.5° 升降立标前倾角度精准复刻地球自转轴倾角,金属旗杆顶端的金葵花徽标在启动时缓缓升起,指向北极星方位,隐喻中华文明对浩瀚星空的永恒探索。 提供 “龙胆紫 / 阿卡金”“魅夜黑二代 / 香槟金” 等三种双色组合,上**半车身采用金属漆工艺呈现深邃质感,下半车身以鎏金线条勾勒,形成 “天地分界” 的视觉张力**,既呼应兰亭山水的虚实相生,又强化超豪华车型的庄重气场。  中控台与门板饰板采用福州脱胎漆器技法,**手工髹涂28层天然大漆,经60天阴干打磨后呈现出如墨玉般的温润质感,表面以螺钿镶嵌《兰亭集序》片段,在光线折射下形成流动的书法光影。** 14.2英寸OLED中控屏采用卷轴式升降设计,展开时如徐徐铺陈的书画长卷,配合AR-HUD,可将导航信息与《兰亭集序》文字动态投射于前挡风玻璃。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250618/e222a242-e07d-493c-acd5-99d8d7eb9b18.jpg) **中央扶手箱盖以0.15mm超薄金箔为基底,运用北京錾刻工艺复刻兰亭八景,图案精度达0.03mm,每平方厘米需经历2000次以上敲击。** 后排座椅靠背以 “钉金绣” 技法绣制兰亭修禊场景,丝线密度达每平方厘米300针,人物神态与山水纹理纤毫毕现,一幅绣品需两位绣娘耗时600小时完成。  [](//img1.mydrivers.com/img/20250618/7ad97979-8ec9-4ef4-90a0-82d7cd8ff8db.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250618/43be6710-eacf-4635-9812-7c35401202b4.jpg) **全车搭载32只丹麦Dynaudio Confidence系列扬声器,配合主动降噪技术,在19.8立方米的座舱空间内营造出 “丝竹盈耳” 的沉浸式听觉体验。** 车身采用2000MPa热成型钢与航空级铝合金混合结构,扭转刚度达28600N·m/deg,配备9安全气囊(含后排远端气囊),6秒超长保压侧气帘,配合 “国密算法” 芯片与23颗高精度传感器,构建起 “物理 + 信息” 双重安全防护体系。 **搭载自主研发的4.0T V8双涡轮增压发动机,最大功率285kW(388马力),峰值扭矩530N·m,匹配8速自动变速箱与智能四驱系统,0-100km/h加速仅5.1秒**。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250618/17dd4fcd-c0e5-4bca-affd-baf50b2012fd.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507600.htm)

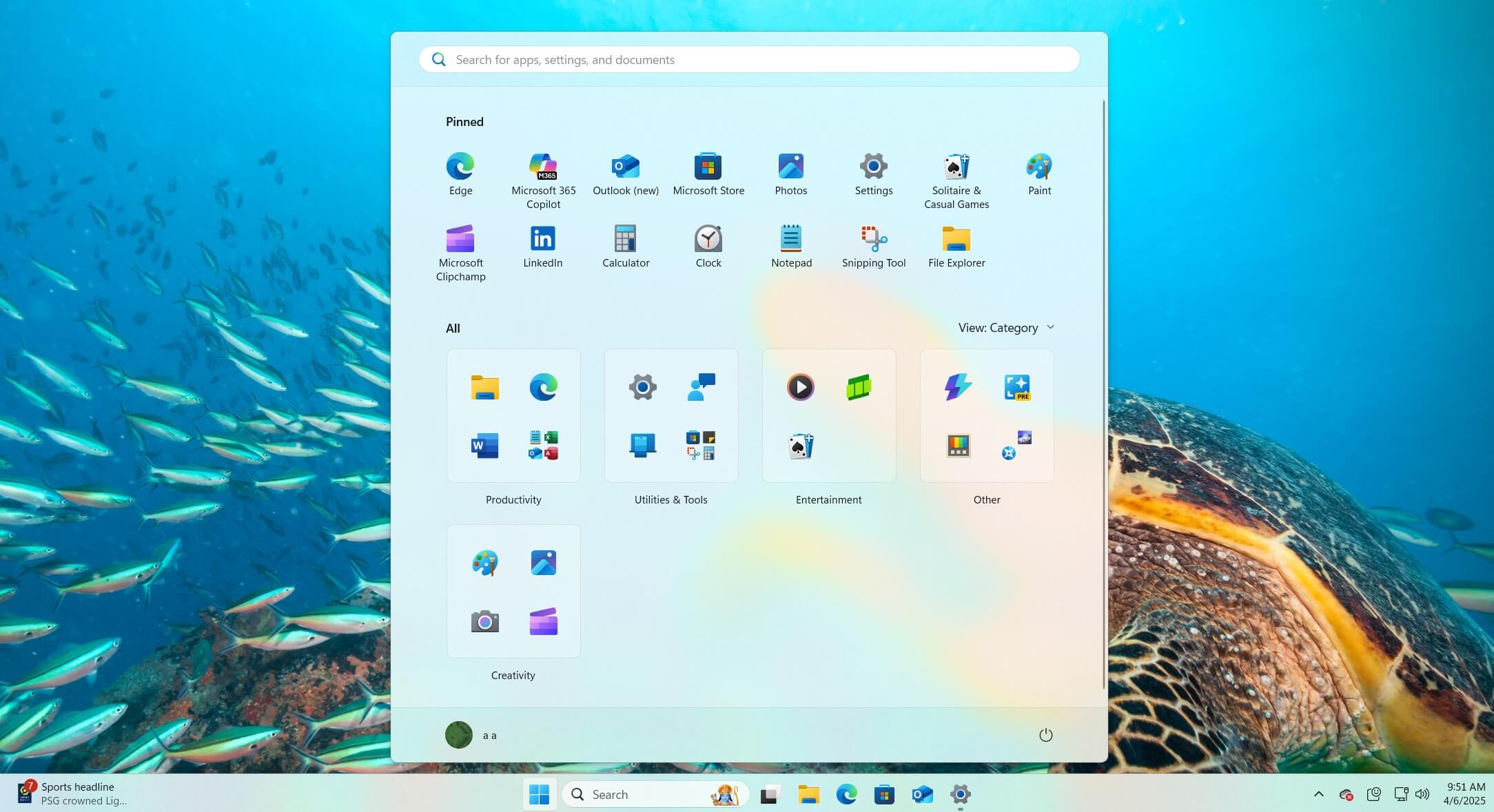

Windows 11 24H2 的新“开始”菜单正在准备推广。与旧版/现有“开始”菜单不同,新版菜单终于充分利用了大屏幕,并允许移除“推荐”提要。据微软称,它还新增了一个类别视图,可将应用程序归入不同的类别,但您无法创建自己的类别。 [](https://www.windowslatest.com/wp-content/uploads/2025/06/Windows-11-Start-menu-categories-1.jpg)  当前的 Windows 11 开始菜单有一个固定应用程序部分、一个用于访问所有应用程序列表的按钮和一个推荐的提要部分。 另一方面,新的“开始”菜单将在一个可滚动的页面上呈现所有你需要的内容,包括“所有应用”以及新的“分类”视图。你无需打开单独的页面来访问已安装应用的列表,因为所有内容都显示在同一个页面上。  虽然自动创建的类别在大多数情况下已经足够,但我们中的一些人希望对个性化有更大的控制权。遗憾的是,微软确认,除了现有类别之外,你将无法在“开始”菜单中创建自己的类别,例如: 实用程序和工具:此类别通常包含 Windows 设置、时钟应用、日历、计算器等。 生产力:Edge、Chrome 和其他浏览器,以及 Copilot 和 ChatGPT 等 AI 应用。此外,您还可以在生产力中找到 Outlook、文件资源管理器和记事本。 游戏:Xbox 应用程序、您安装的游戏以及收件箱游戏,例如纸牌。 社交:Telegram、Signal、WhatsApp 等。 娱乐:Windows Media Player、Netflix、Prime Video、Apple Music 等。 创造力:绘画、相机、照片等。 信息和阅读:天气、MSN、地图等。 其他。 如果 Windows 不知道将不属于相应类别的应用程序归类到哪里,它们会直接出现在“其他”类别中。  根据微软的规定,您需要在相应的类别中至少拥有三个应用,否则该类别将不会显示。 这意味着,如果您只安装了“画图”应用,并删除了包括照片在内的所有其他应用,您将看不到“创意”类别。画图将与其他应用合并到“其他”类别中。如果只安装了少数应用,所有应用最终可能会被归入“其他”类别。     微软维护一个设备上的 JSON 文件来自动对应用程序进行分类,这意味着它不会将你电脑上已安装的应用程序列表发送到其服务器或 AI。一切都在本地进行。 类别功能最终可能会变得更好,微软将允许用户创建自己的类别,就像在“开始”菜单中创建文件夹一样。 这个新的开始菜单即将出现在 Windows 11 24H2 中,并且默认随Windows 11 25H2一起提供。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507598.htm)

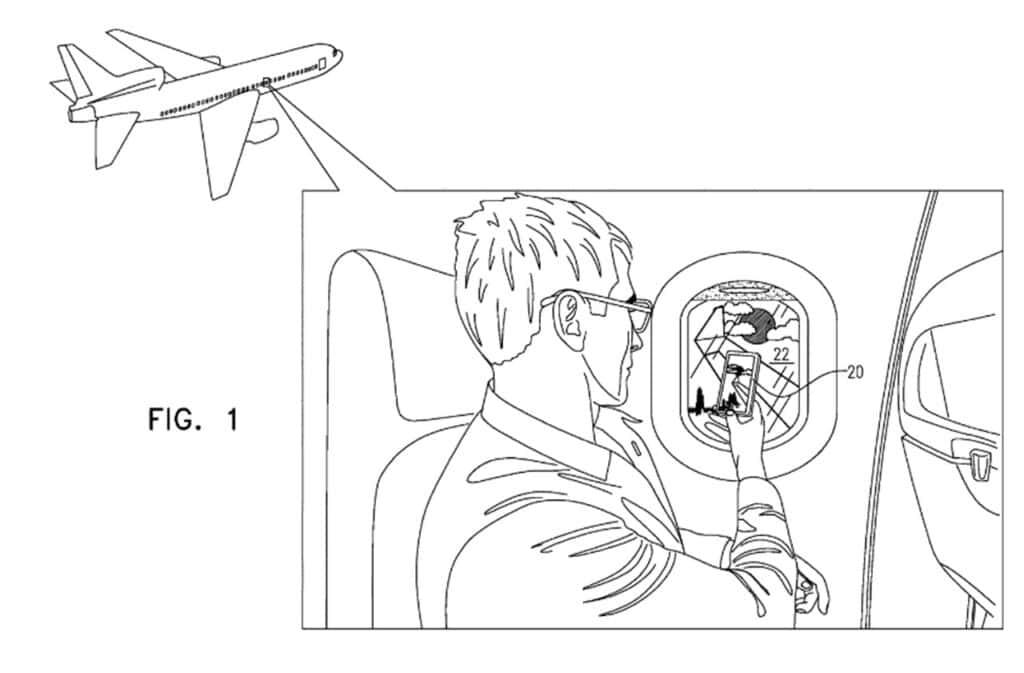

苹果新获得的专利揭示了一种双自动对焦传感器系统,该系统可以让未来的 iPhone 拍摄出更清晰、更快、更可靠的照片。 之前,您可能遇到过需要快速瞄准拍摄,但最终却拍出了模糊的照片,借助全新的双自动对焦技术,iPhone 用户每次都能捕捉到完美对焦的照片,即使在车内或透过玻璃窗也能轻松拍摄。苹果最近获得了一项该技术的专利,这将使 iPhone 的相机功能更上一层楼。  苹果专利US 12335613展示了一种机制,未来的 iPhone 机型将能够利用双自动对焦系统,从而消除照片和视频模糊(来自[MacObserver](https://www.macobserver.com/news/future-iphones-could-get-twin-laser-auto-focus-for-sharp-photos-on-the-move/))。该专利表明,设备将能够以略微不同的角度发射两束不可见的激光束,从而使摄像头能够捕捉更清晰的图像。相比之下,目前的 iPhone 机型依靠单个红外投影仪进行对焦,虽然对焦效果颇具竞争力,但有时图像会相当模糊。  根据专利描述,当你启动相机应用时,两个自动对焦激光器都会发射光脉冲,传感器会测量不同物体之间的距离。一旦激光器计算出传感器与拍摄对象之间的距离,相机就会立即自动锁定焦点。然而,如果读数不一致,相机将恢复到传统的单次自动对焦模式。所有这一切只需几分之一秒即可完成,这意味着你将毫不延迟地获得完美的照片。 iPhone 上的双自动对焦摄像头将有助于避免常见的对焦错误,例如水、玻璃或金属的眩光会导致照片失真,而额外的激光束则可以更准确地收集深度数据。该系统基本上可以让 iPhone 用户在棘手的场景中(例如在行驶的车辆内)拍摄出更好的照片。此外,操作上还需为了对焦而不断点击拍摄对象。 苹果尚未确认新的双自动对焦传感器是否会随iPhone 17一同发布,但专利中描述的概念设计紧凑,非常适合智能手机。这项新技术可能标志着 iPhone 摄影技术的一次巨大飞跃,因为整个行业也有可能效仿。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507596.htm)

参议院于周二确认共和党人奥利维亚·特拉斯蒂(Olivia Trusty)出任联邦通信委员会(FCC)委员,这是唐纳德·特朗普总统提名的又一位人选,也结束了该机构短暂的法定人数不足的局面。投票结果为53票赞成,45票反对,宾夕法尼亚州民主党参议员约翰·费特曼(John Fetterman)是唯一一位投了赞成票的民主党人。  特拉斯蒂将与共和党主席布伦丹·卡尔和民主党委员安娜·戈麦斯一起加入该委员会,目前仍有两个席位空缺。特朗普尚未为这些职位提名其他人选。该独立机构的委员最多只能有三名来自同一政党,尽管戈麦斯曾表示怀疑特朗普是否会提名另一位民主党人进入该机构。前共和党委员内森·西明顿[支持他的幕僚长加文·瓦克斯,](https://dailycaller.com/2025/06/07/gavin-wax-nathan-simington-fcc-commissioner-replacement/?ref=broadbandbreakfast.com)[后者](https://www.politico.com/news/2023/12/10/trump-defends-dictator-comments-amid-nyc-soiree-filled-with-extremists-maga-diehards-00130968)是一位“让美国再次伟大”运动的忠实拥护者,在宣布特朗普将卸任后,曾表示特朗普重返白宫将是“报复的时刻”。 特拉斯蒂曾长期担任密西西比州共和党参议员罗杰·威克的幕僚,威克曾担任商务委员会的共和党高层,该委员会负责监督联邦通信委员会及相关问题。商务委员会排名成员玛丽亚·坎特韦尔 (D-WA)周一在致参议院多数党领袖约翰·图恩 (R-SD) 的[一封信中表示](https://www.commerce.senate.gov/services/files/084286BB-562A-4983-B678-D0E65A614953),她反对特拉斯蒂的提名,主要是因为担心特朗普政府的做法。坎特韦尔写道:“虽然我尊重被提名人的专业背景,但当我在 4 月 30 日于委员会发言支持特拉斯蒂女士的提名时,我解释说我的支持并非绝对的。自那以后,特朗普政府推行了一系列令人担忧的政策,导致我反对特拉斯蒂女士的提名。” 坎特韦尔表示,她担心特拉斯蒂的提名没有与民主党提名同时进行,这“符合长期以来的惯例”,她写道。她指出,特朗普曾试图解雇联邦贸易委员会的两名民主党委员。该委员会是另一个独立于总统设立的机构,最高法院曾裁定,该委员会的委员不得无故被解雇。“我仍然严重担心,本届政府会试图非法解雇民主党委员安娜·戈麦斯,拒绝提名任何民主党继任者,然后在严格的党派基础上运作委员会,”坎特韦尔写道。 特拉斯蒂的确认使卡尔获得了共和党2比1的多数席位来执行他的议程,包括[大幅削减机构监管,并对](https://www.theverge.com/news/628288/fcc-chair-brendan-carr-deregulate-delete)他认为反对政府的媒体采取行动。卡尔[在一份声明中表示](https://x.com/BrendanCarrFCC/status/1935083089434219007):“我期待着欢迎奥利维亚以同事的身份加入委员会,并推进一项能为美国人民带来丰厚成果的议程。” 戈麦斯同样称赞了特拉斯蒂的经验,并欢迎她加入专家小组。“我认识奥利维亚多年,她在传播政策方面的深厚背景给我留下了深刻的印象,这对我们公司来说将是一笔宝贵的财富,”戈麦斯[在一份声明中写道](https://x.com/AGomezFCC/status/1935087829807415450)。 “在正常时期,几乎没有理由反对确认像特拉斯蒂这样合格的候选人。但现在非常时期。”无党派组织“自由新闻行动”的政策副总裁兼总法律顾问马特·伍德在一份声明中表示。“特拉斯蒂的确认让卡尔获得了所需的多数席位,以便他能够彻底重塑媒体行业,使其符合特朗普的形象,包括向大型广播公司提供政策优惠,以换取他们对总统的坚定忠诚。” [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507592.htm)

[特斯拉汽车在2025 年美国制造指数](https://www.cars.com/american-made-index/)(AMI)中占据前四名,该指数是 Cars.com 每年计算的一份榜单,对在美国制造和购买的符合条件的汽车进行排名。  特斯拉在AMI榜单上的霸主地位由来已久。这家美国汽车制造商在德克萨斯州和加利福尼亚州组装其四款轻型乘用车,自五年前开始参与该年度榜单以来,一直位列前十。今年,Model 3被评为美国销量最“美国制造”的汽车。 但有一点可能会让消费者——甚至那些关注该行业的人士——感到惊讶:在美国制造指数的前十名中,电动汽车占据了六席。除了特斯拉之外,起亚EV6和大众ID.4分别位列第六和第十。 该年度指数根据五大因素对当前车型年份的汽车进行排名,包括最终组装地点、美国和加拿大零部件的比例、所有可用发动机的原产国、所有可用变速器的原产国以及美国制造业劳动力。据Cars.com称,该指数研究了约400辆2025款车型,最终确定了2025年美国制造指数中的99辆汽车。特斯拉Cybertruck和Rivian R1S等重型车辆均在美国制造,因此不符合该指数的资格。 在韩国汽车制造商起亚位于佐治亚州西点市的工厂组装的起亚EV6再次斩获殊荣,令人瞠目结舌。起亚EV6的零部件80%来自美国和加拿大,是目前美国销售的所有汽车中比例最高的。 Cars.com指出,只有八款电动汽车符合2024年AMI的入围标准。今年,有11款纯电动汽车入围AMI,包括福特F-150 Lightning、现代Ioniq 5和起亚EV9 SUV。另有19款是混合动力和插电式混合动力汽车。Cars.com表示,这些数据表明“汽车行业对电气化的推动并非空谈”。 问题在于关税、更高的价格以及[联邦电动汽车税收抵免的终止](https://www.msn.com/en-us/money/companies/senate-republican-bill-would-end-7500-ev-tax-credit-180-days-after-approval/ar-AA1GPXkx)(参议院已在其税收和预算法案中提出)是否会破坏电动汽车的发展轨迹。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507588.htm)

iOS 26 对屏幕截图功能进行了三项虽小但意义重大的更改。即将推出的软件更新会在“设置”应用的“通用”下添加一个新的“屏幕捕获”菜单。其中包含一些实用的切换按钮。  首先,现在新增了 HDR 截图选项。选择此格式后,在较新的 iPhone 机型和其他受支持的设备上观看时,截图中的任何 HDR 照片或视频都将以全动态范围的 HDR 格式显示。 苹果表示,HDR 截图使用 HEIF 图像格式。此外,SDR 截图仍提供选项,可保存为 PNG 文件。 其次,CarPlay 截图功能现在终于可以选择性启用了。在 iOS 18 及更早版本中,使用连接到 CarPlay 的 iPhone 截取屏幕截图会同时生成 iPhone 和 CarPlay 的屏幕截图。然而,从 iOS 26 开始,默认情况下只会截取 iPhone 的屏幕截图。CarPlay 截图功能必须手动开启。 第三,当您在 iPhone 15 Pro 或更新版本上截屏时,您现在可以使用“视觉智能”功能识别截屏中的内容。 苹果重新设计了 iOS 26 的截屏界面,现在屏幕底部会显示“视觉智能”选项。“询问”功能可让你向 ChatGPT 询问截屏内容;“图片搜索”功能则可在 Google 图片、Etsy 和 Pinterest 上显示与截屏内容相似的图片。此外,还有一个“突出显示以进行搜索”选项,可让你对截屏中的特定对象进行图像搜索。 如果您希望屏幕截图以缩略图的形式显示在屏幕左下角,就像在 iOS 18 及更早版本中一样,您可以在新的屏幕捕获设置菜单中关闭全屏预览。 iOS 26 目前处于测试阶段,更新预计将于 9 月发布。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507584.htm)

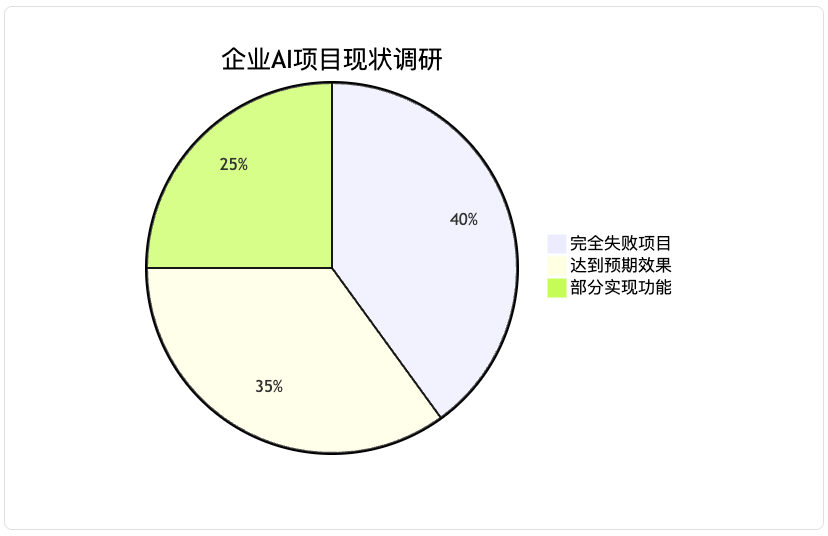

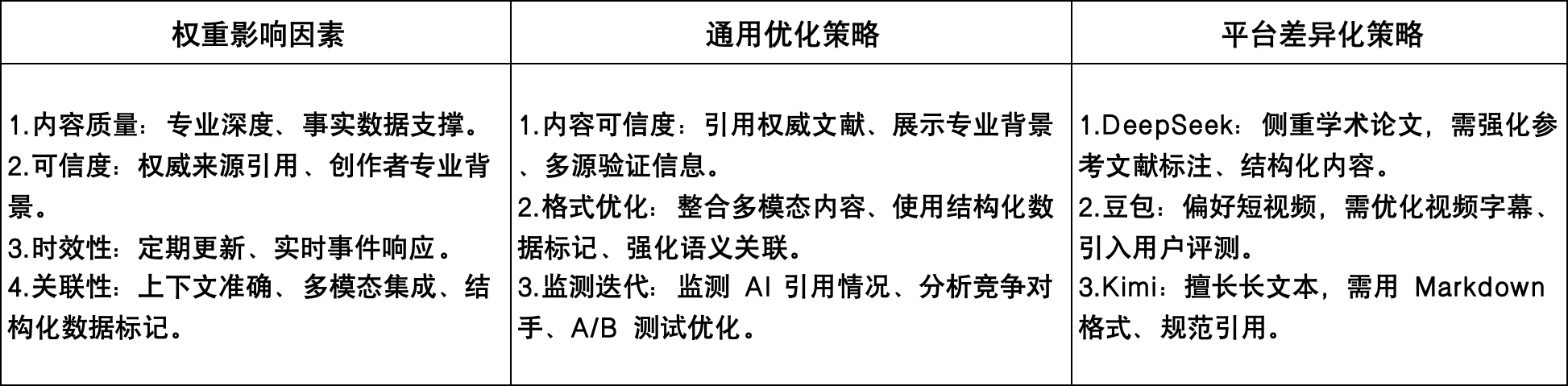

<blockquote><p>GEO的目标是让品牌内容被AI搜索精准抓取并推荐为答案,从而提升品牌在AI时代的可见度和影响力。本文将深入探讨GEO与SEO的核心区别,分析GEO的工作原理,并提供实用的优化策略,帮助企业在AI搜索时代实现精准获客,建立行业权威地位。</p> </blockquote>  最近圈内GEO这个概念挺火,随手在豆包里面提问了一下。  这篇文章分享一些关于GEO的学习心得。 ## 一、AI 搜索发展趋势与 GEO 的重要性 **用户规模爆发:**截止 2025 年 2 月,AI 原生 App 月活跃用户达 2.4 亿,环比增长 88.9%,净增 1.15 亿;月人均使用时长 113.7 分钟,使用次数 52.4 次,用户黏性显著提升。 **GEO 定义:**GEO 即生成式引擎优化,目标是让品牌内容被 AI 搜索(如 ChatGPT、DeepSeek、豆包等)精准抓取并推荐为答案,区别于传统 SEO 让网页出现在搜索结果页,GEO 是让品牌成为 AI 回答中的参考来源。 **市场机遇:**90% 以上企业尚未重视 GEO,率先布局可建立行业权威地位,且 GEO 优化能同时提升传统 SEO 效果,实现 “一鱼多吃”。 ## 二、GEO 与 SEO 的核心区别  ## 三、GEO 的工作原理与优化策略  ## 四、GEO 与 SEO 的协同关系 1、SEO 仍具价值:AI 搜索未取代传统搜索,2026 年传统搜索量预计下降 25%,但用户习惯变迁需时间,小红书、抖音 SEO 仍是主要战场。 2、协同作用:GEO 分析用户意图优化内容,预测关键词趋势,结合 AI 自动化工具提升 SEO 效率。 ## 五、GEO与SEO的3个关键问题 **1、什么是 GEO,它与 SEO 的本质区别是什么?** 答案:GEO 是生成式引擎优化,旨在让品牌成为 AI 推荐的答案,通过适配 AI 搜索逻辑被精准抓取推荐。与 SEO 的本质区别在于,SEO 针对传统搜索引擎,优化网页排名以获取点击,而 GEO 针对生成式 AI 引擎,优化内容被 AI 引用的优先级,使品牌直接出现在 AI 回答中,无需用户跳转。 **2、企业布局 GEO 需要关注哪些核心策略?** 答案:企业布局 GEO 需关注内容质量(专业深度、数据支撑)、可信度(权威引用、专业背景)、时效性(定期更新、实时响应)、关联性(上下文准确、多模态集成);实施通用策略如多源验证、结构化标记、监测迭代;同时针对不同平台制定差异化策略,如 DeepSeek 强化学术引用,豆包优化短视频内容,Kimi 用 Markdown 提升长文本可读性。 **3、在 AI 搜索时代,SEO 是否会被 GEO 取代,二者如何协同?** 答案:SEO 不会被取代,未来 5-10 年二者将强强联合。AI 搜索技术受限(信息偏静态)和用户习惯变迁需要时间,传统搜索仍有大量用户。协同方面,GEO 可分析用户意图优化 SEO 内容,预测关键词趋势,借助 AI 自动化工具处理 SEO 重复任务,实现智能内容优化与效率提升。 本文由人人都是产品经理作者【胡先务】,微信公众号:【老胡的运营笔记】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

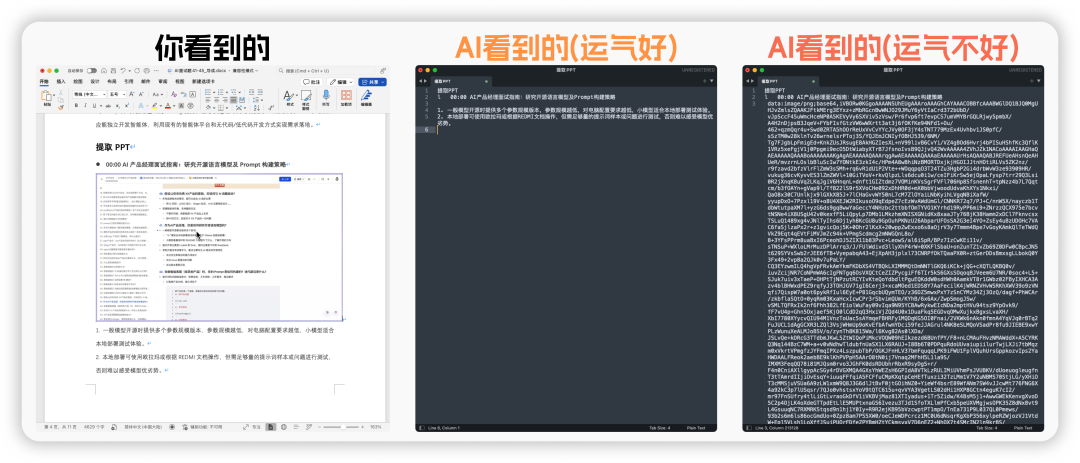

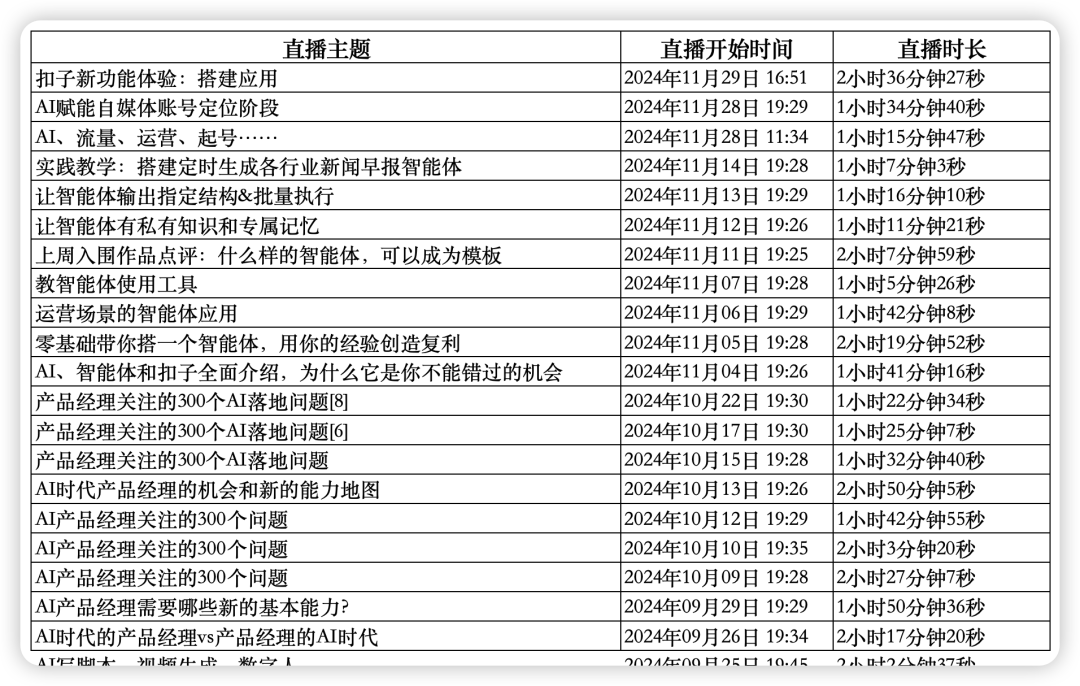

关于什么是 RAG,我有零基础级别科普过,你可以点击这里查看。 这篇聚焦落地过程的具体问题及解决方案。 一共 8 个常见问题: - 不按「知识库」的答案回答,自作主张 - 相同的问题不能保证每次回答准确,甚至很多时候是错的 - 回答不完善,而「知识库」中明明有完整答案 - 正确答案和错误答案并存 - 范范回答,没有细节 / 面面俱到,事无巨细 - 回答不显示配图 - 响应非常慢,甚至直接崩坏 - 回答问题片面,不能正确“选用”合适的支持资料 ## 在最开始 搭建 RAG 产品/系统,90%的功夫应该花在知识库资料处理上。 “巧妇难为无米之炊”。 在 RAG 系统里,AI 大模型只在最后一步发挥价值。这个“巧妇”不可能把“烂树叶”做成一顿能果腹的晚饭。 前面这 7 个常见问题,只有 1 和 5 是由“巧妇”负责的,其他 5 个都因为我们给她投喂了烂树叶。 ## 1自作主张回答问题 出现这个问题的根本原因是没搞懂 RAG 的本质。 在 RAG 系统里,大模型只负责两件事: 1. 判断这个问题能不能回答 2. 答案编辑之所以出现“自作主张”,大部分时候是没有明确大模型的职责 既然选择了 RAG,就意味着我们已经不相信大模型生成的答案里 不相信,就坚持到底:不要一边不信任,一边委以重任。 RAG 系统里,关于角色和任务的标准描述结构: <blockquote><p>角色描述:一个没有主观能动性的角色,比如助理任务情景:接收问题和支持资料,编辑输出文本</p></blockquote> 任何试图使用如下“祈祷式”提示词约束大模型的行为,都是外行的表现: 1. 不要胡编乱造 2. 不要生成不存在的答案 3. 确保你的回答准确(尊重事实) 4. …… ## 2回答不稳定 核心原因有两个: 1. 问题本身有问题,无法稳定的检索到正确的答案 2. 资料和排序有问题,无法稳定的召回正确的答案 是的,“用户的问题”有问题不是用户的问题,是你的问题。 我们不能要求用户都是专业的用户,因为专业的用户大概率不会使用我们的产品…… 大部分用户在提问时,不会像我们一样从「知识资料」出发,使用完整、全面的描述。 大部分时候,他们的问题会类似下面这样: 1. 有没有产品说明资料? 2. 登录按钮点击没反应 3. 苹果可以么? LightRAG 以查询优化狂揽 17K Star 不是没道理的,强烈建议去看一看它们的工程优化。 假设你已经明确了大模型的职责(编辑),那么影响它回答的关键因素就是我们给了它什么参考资料。 选择什么支持资料给大模型,依赖两个因素: 1. 能回答用户问题的资料能不能被检索到 2. 资料有没有排在前面被找回 因为资料的形态千奇百怪,当前还没有方案能保证资料被 100% 检索到。 但可以使用如下三个方案来优化: 1. 对资料进行有效的预处理,确保分段合理(起码完整的答案没有被切碎) 2. 对资料进行二次加工,比如抽取关键词 + 提取可能的问题 3. 选一个高纬度的嵌入模型,增强语义识别能力关于答案排序问题(因素二),一味的花钱买贵的 Rerank 也不是唯一解。 多花些精力调整混合权重、Score 阈值,仔细看看召回答案的特征获取更有效。 ## 3回答不完善 出现这种问题的原因基本只有一个:文档分段不合理,完整的答案被切开了。 而只有一段被召回。 解法只有一个,去看召回的段落,重新分段。 不要偷懒使用自定义分段,或者简单粗暴的选择按字符数分段。 另外需要注意一个细节:知识库分段里的“按标识符”分段和“分段最大长度”是同时生效的。 更值得注意的是,**那些残缺的答案是大模型幻觉的主要来源!** ## 4包含错误回答 两个原因: 1. 召回段落中包含不相关答案,导致了大模型的幻觉 2. 让大模型生成答案的提示不够 召回策略里的 Top K 不是越大越好,在没有相似度阈值约束的情况下,召回的段落越多,不相关的答案就越多。 如果你在这个环节没有妥善的解决方案,就只能在最后的“兜底”提示词里下功夫:告诉大模型如何判断哪些答案是有效的,如何剔除不相关段落。 一般情况下,我会在生成最终答案的提示词里加这么一句话: <blockquote><p>审视支持资料与用户问题的相关性,有些资料可能被错误的放进来,但它们并不能用户回答用户的问题,你可以选择不取用。</p></blockquote> ## 5没有细节/全是细节 这是一个响应格式问题,它与“没法让 RAG 系统按指定格式生成答案”一样。 本质上是,你在最后的兜底提示词没讲清楚,或者**失效了**。 这个问题只有两个解法: 1. 给出回答示例,而不是描述要求 2. 把约束放在提示词最后,user prompt 值得再放一遍 ## 6没有配图 所有知识资料都应该被转成 Markdown 后再去分段。 Word、PDF 这类格式是给人看的。 你看到的,跟大模型最终接收到的,会是完全两个面貌。 **尤其是图片相关内容**  先确保你深刻理解了 RAG 的基本原理,再来思考为什么不显示图片,否则下面的解决方案并不能真正解决问题。 告诉大模型,正确显示 Markdown 或者<img>标记的图片,最好给图片增加注释以方便模型选用。 ## 7响应慢 大模型的首 Token 响应速度,除了受模型本身质量影响外,上下文长度是另一个非常重要的因素。 即便你心疼 Token 费用,也务必从响应速度的角度考虑,对支持资料进行分段处理。 2000 个 Token 可以作为分段长度的上限,再大首 Token 的响应时间就要超出 1 秒了,如果没办法使用流式输出,那么整体的响应时间可能会超过 10 秒。 顺便嘱咐一下团队里成熟的工程师,给 API 响应的 timeout 多留一些时间…… ## 8不系统 分段带来的最大问题就是知识的碎片化。 “碎片化知识”对 RAG 系统的影响主要在于召回答案的全面性上,不能直接回答问题、但是作为背景信息或具备关联关系的资料几乎不会被检索到。 目前流行的解决方案有以下两个: 1. 知识图谱增强 2. Agentic 增强 个人此刻更看好知识图谱增强的策略,Agentic 会涉及到更多工程侧的优化和提示词规训(主要此刻国内模型 Agentic 不了)。 推荐学习微软的 GraphRAG 项目。 ## 来AI学习圈精进吧 我从 23 年开始和起点课堂一起运营「AI学习行动圈」,截止到此刻已更新 1500+主题,与接近 4000 关注 AI 的实战派在过去 490+ 天里每天讨论、交流 AI 实战应用。 学习圈目前有 3 个核心的学习交流“阵地”: 1. 知识星球: 知识资料技巧沉淀的核心渠道,随时可查阅 2. 微信交流群: 目前 6 个群,每天都有圈友交流分享 AI 使用心得 3. 吹水局直播: 工作日晚 19:30-21:30,每场一个 AI 应用主题 ### 阵地一:知识星球 我在星球里主要维护「实战分享」「工具箱」和「情报局」三个标签  实战分享是可以在日常工作和生活中直接应用的提示词和效率工具。上面截图里的 Step-Back 提示词就非常好用,堪比 o4。在公众号、直播中演示的所有 AI 实战应用的提示词也都在这个标签下。 AI 工具和鲜知道就是好用的、热门的 AI 工具、资讯分享,我把那些太技术、太浮夸的都筛选了,放进这个标签的都是可以直接用来的好玩儿! 星球还有一个“专栏”体系,目前的定位跟标签差不多。  如果你正在找一个 能第一时间了解最新、实用的 AI 资讯和实战技巧 ,遇到任何 AI 应用问题能 随时找到同行人交流、请教、讨论 的圈子, ### 阵地二:微信交流群 我们为圈友配了微信交流群,现在 6 群快满了。 微信群里每天一早有 AI 早报,上下午还有“读报时间”,以及我每天不定期刷屏级的各种 AI 工具体验、提示词编排思考、行业新闻解读同步。  以及,你可以在群里讨论任何与 AI 相关的工具、应用问题,几乎都能找到答案。  如果你正在找一个 能第一时间了解最新、实用的 AI 资讯和实战技巧 ,遇到任何 AI 应用问题能 随时找到同行人交流、请教、讨论 的圈子, 立刻扫码领取 50 元立减金加入  ### 阵地三:AI吹水局直播 刚复盘我专门去视频号后台看了一下直播记录,过去一年一共为学习圈做了 130 场 AI 应用、实战、热点解读相关的直播,累计肝了 257 小时!  有十几场仅学习圈成员可观看的闭门直播,平均观看时长都是 1 个多小时,有时逼近接近 2 小时!   没点干货,平均停留时长到不了这水平的。 如果你正在找一个 能第一时间了解最新、实用的 AI 资讯和实战技巧 ,遇到任何 AI 应用问题能 随时找到同行人交流、请教、讨论 的圈子, 立刻扫码领取 50 元立减金加入

<blockquote> <p>这是属于中国创投的新纪元。当下的中国创投市场,既是周期筑底的转折点,也是结构性转型的深化期。在政策主导、国资与资本高度集中的新生态下,唯有顺应趋势、灵活调整,方能在不确定性中捕捉确定性机遇。</p> <p>6月11-12日,杭州良渚文化艺术中心,36氪WAVES新浪潮2025大会以「新纪元」为主题,汇聚创投领域顶级投资人、新锐企业创始人,以及深耕科技、创新、商业的科学家、创作者与学者,共同探讨AI技术革新、全球化浪潮与价值重估等前沿议题,拆解他们眼中的商业理想和未来世界,一起讨论、寻找、走向中国创投「新纪元」。</p> </blockquote> 6月11日下午,在投资人会场举行了一场AI应用趋势的破界对话,参与讨论的嘉宾有戴盟(深圳)机器人创始人&首席执行官段江哗、Zadig创始人李倩、葱花投研创始人徐翀、AMD大中华区AI市场营销负责人昝仲阳、ChatExcel创始人&CEO逄大嵬以及主持人华泰创新投资总经理晋海博。  圆桌现场 以下是对话实录,经36氪整理—— 晋海博:非常感谢各位的聆听,下面先由我做自我介绍,再请各位依次介绍。我们华泰创新投资是华泰证券的自有资金股权投资平台,开展科技投资已有五年。今年特别推出了华泰创星CEO全球加速营计划,邀请一批AI创业领域的CEO参与,旨在将华泰证券的资源深度赋能给创业者,助力大家在发展中收获实效。作为兼具科技投资与赋能属性的券商背景平台,我们始终以这样的定位开展工作。接下来,就请各位依次做自我介绍,先从段总开始吧。 段江哗:大家好,我是戴盟机器人的创始人兼CEO段江哗。感谢晋总的邀请,很荣幸参加今天的圆桌。戴盟Base在深圳,我们核心聚焦于人类的感官信息,如触觉,收集人类操作时候的感官信息和动作信息,并通过这些信息,训练机器人精细和灵巧的操作能力。所以我们的机器人公司聚焦在怎么样让机器人具有泛化和通用的灵巧操作能力,跟能跑能跳不太一样,我们更聚焦怎么样让它能干活。 那怎么样能实现机器人的灵巧操作,可以真正成为我们的“帮手”呢?戴盟发布了这几款核心产品来实现这个目标。 首先,我们要让机器人获得类人的感官信息(触觉信息),我们有一个非常好的基于视觉的视触觉传感器——全球首款多维高分辨率高频率视触觉传感器DM-Tac W,具备了高分辨率、高频率、散热效率高等特点,他可以集成在二指夹爪等多个执行末端。 此外,机器人还需要一个非常灵巧的操作终端,所以我们有一个含触觉传感器的灵巧手——多维触觉感知五指灵巧手DM-Hand1,在指尖上集成了我们毫米级的视触觉传感器。 我们还有含触觉信息的数据采集系统DM-EXton,就是最开始提到的把人类的感官信息、动作数据都采集起来的系统。以上是我们现在在研和在卖的这三个核心产品,实现机器人“感知-操作-学习”全链路贯通,围绕这个产品系列采集到的数据,我们希望训练出一个对于某些行业场景有用的数据采集系统,真正地被应用到各个行业中去。谢谢大家。 李倩:大家好,我是李倩,我是Zadig的创始人,我们做的领域是AI驱动的,开源云原生的DevOps平台,云原生和开源这几年一直是技术圈的热门话题,但对我们来说,更重要的是离客户的业务更近。像你平时点的奶茶、开的新能源车,甚至很多生活场景背后,其实都有 Zadig 在默默支持。现在 AI 已经走进了大家视野,我们团队也一直在关注怎么把 AI 真正落地到 DevOps 场景里。 很高兴今天有这个机会,能和大家一起聊聊这个话题。 徐翀:大家好,我是葱花投研的创始人徐翀,我先简单介绍一下,我们应该是今天AI领域里面最垂类的,因为我们是专注于新兴的REITs领域,这是目前的不动产基础设施基金,可能因为中国有REITs大概也是从2021年才开始的,新兴的金融品大家未必这么熟悉,我们也是看到传统的行业中有比较大量的不动产基础设施。它是一个非常传统的行业,我们公司是专注在这个行业的投研,应用很多AI的技术,包括说一些reg的提取等等,把传统的金融投研大量的用AI去提升它的效率,包括做一些量化。这个是我们公司目前主营的业务。 昝仲阳:徐总刚才讲他们是最垂直的,AMD作为处理器生态位应该是最上游的了,AMD是高性能与自适应计算的领导者,我们有一位很有名的华人的CEO叫苏姿丰苏博士,我们国人亲切的称她叫苏妈,在整个行业里面造就了很强的影响力。我们不仅仅是在大家熟悉的游戏领域的显卡方面有很多积累,其实我们大家可以接触到的掌机游戏机、PC,还有边缘计算的工作站,还有我们的数据中心的服务器里面的CPU和显卡都有我们对应的产品在。AMD应该是全世界很少有的能够覆盖云边端所有算力场景的计算引擎的这么一个公司。希望能站在我们处理器角度,联合上下游的生态合作伙伴一起在AI领域相互成就,共同超越谢谢大家! 逄大嵬:大家好,我是来自ChatExcel的逄大嵬,我们是来自北京大学的一个团队,我们产品就是做表格处理,通过聊天的方式可以解决Excel和数据分析问题。因为在座的各位平时工作中经常离不开办公三件套,写文档,另外一个做表格,但做表格的时候遇到最大的挑战是说记不住函数,也记不住公式,所以很多时候做起来非常麻烦。我们产品23年就上线,我们是国内第一款通过AI的方式处理Excel产品的,目前在国内的用量也是排名第一,我们算是完全原生的AI智能体产品。接下来这个月大家能看到,如果用华为手机、联想电脑上面都会接入我们的产品,所以接下来大家日常中都会看到这个产品,我们产品的名字叫ChatExcel,我们的入口也就ChatExcel.com,所以大家直接可以访问了。所以我们是一个智能体方式来处理整个的数据,所以我们会跟像那些插件类的会有很大区别。我们是通过思维链的模式来去处理整个数据,所以我们从Excel到数据库数据到外部数据的分析,我们都全部处理掉,所以说我们定位就是做数据智能体这样一个团队。 晋海博:感谢五位嘉宾的分享。大家可以看到,今天的嘉宾阵容非常多元且极具代表性 —— 从处理器研发、基础 Infra 软件,到 Agent 技术、具身智能关键零部件,各位在不同赛道的实践探索都积累了独特的行业洞察。 刚才各位在自我介绍中详细阐述了当前业务布局,接下来我们想分两步探讨:首先想了解各位在这波技术浪潮中对未来方向的判断,以及下一步的具体规划;随后也想和大家聊聊在业务推进中面临的实际困难与挑战。 我们分类一下,先请昝总从技术最底层开始分享,随后再请技术软件方向的嘉宾接力。 昝仲阳:先谈一下我现在从芯片厂商看到的,AI应用的形态和使用的人群到底需要什么样的硬件。比如说我们现在推广的AIPC,我们看到23年到24年是一个状态,24年到25年是另外一个状态,发展特别快。 简单举一个例子,24年我们自己在大中华区做了第一次AIPC的创新峰会,我们有很多应用伙伴过来,大家当时很多是WEBUI很DEMO的形式,大家仅仅过了一年,到了25年的时候,大家站在这个舞台的时候全是以成熟的应用形态展示出来,还是有比较成熟的商业模式的应用形态呈现给大家,发展特别快。还有我看到一点,也希望跟大家分享,包括ChatExcel也是我们很好的伙伴,我们处在双向奔赴的状态,我们自己的产品也在不断的优化、进化,基于我们的处理器的比如说终端侧,我们从原来跑7个B、8个B、14个B模型,到现在能跑70个B模型、235B模型,像我们在进化。应用厂商也在奔赴我们,他们在思考什么样的计算状态,AI算法能够更高效放在端侧,结合他们的应用给消费者交付一个最完整、完美的应用,我看到这么一个趋势就是大家都在双向奔赴。 李倩:技术人一直是最敢试、最早冲进去的一批,但往往也是第一波“死在沙滩上的”。大模型这波浪潮刚起来时,很多人做应用,看上去热闹非凡,但很快就发现,真正能跑通的不多。我们做的是“软件背后的软件”,也就是工程师背后的平台,这让我们对趋势感知特别敏锐。GPT-4o那次发布,我印象特别深,对我们团队来说是个分水岭,我们实现了第一个可用的产品Pilot。但更让AI推向前所未有的高度是DeepSeek大模型的推出,这一年多国内的发展变化是非常大的。更多看到的是技术人的狂热,还有甲方、投资人各自的焦虑。 但到了现在,现实是:落地仍然不容易。尤其在企业级软件领域,真正“惊艳”的应用还不多。C端、营销、制造、消费这些方向稍微好些。像我们服务的一些客户,比如霸王茶姬、极氪汽车,他们也在积极探索AI到底该怎么用。 现在大家共识是:AI确实是个好锤子,不是以前那个“看着性感但没处用”的玩具。但到底敲在哪根钉子上,需要上下游共同去试、去找场景、去验证价值。 晋海博:请两位做Agent的厂商分享。 逄大嵬:如果说发展趋势,因为我们是23年3月份就上线了,我们应该算是国内第一批做应用的产品了。因为GPT也就是22年才出现,所以我们上线之后用户量非常高,我们发展两年,完整经历从一个免费版的C端产品到去年年底开始做商业化。从在中国来做C端的AI应用,一个小团队我们其实不到10个人,我们从免费到收费,这个过程就带来了对产品的定位的思考以及需求的把握。 另外一点,我们从去年到今年还经历了从C端的应用到B端的应用,今年有大量的这种B端客户的应用,因为大家会从最开始尝鲜的这种玩法,试一试,到今天开始真正解决问题。因为让用户掏钱,我们觉得判断趋势很简单,用户是不是真付费,是不愿意掏钱,包括B端用户是不是真的来采购,这种进来之后这个趋势才是真成立了,这个时候就能判断出来说用户要的实际上是真解决问题的工具,而不是说玩一玩、乐一乐这种闲聊的东西。 所以像我们产品,因为我们产品是围绕Excel数据展开,所以用户解决问题必须100%准,但凡处理不准确用户就不会用。第二点用户要什么?处理的类型要多,从文件类型数据化到数据类型。第三点就是安全,像我们跟AMD跟这些硬件厂商就用户要解决问题点,我要解决数据安全问题,所以从我们角度看这个趋势也非常明确,用户解决问题越来越具体了,而不是像越来越泛了。第二点是要求解决得很准确,而且很安全,这个是我们看到的一个趋势,也是目前因为我们定位是数据智能体,也是我们赛道一个走的方向。 徐翀:大家好,我们是唯一最终终端到非常现实的应用场景的公司,我就简单谈谈我们行业遇到的一些问题,因为我们行业原来是一个数据量比较少的,像不动产基础设施,它可能比较多是依托资源型的,所以有形的数据,包括说因为REITs行业只有三年,它本身不存在一个数据基础。我们在这个过程当中遇到的问题是,怎么样在一个比较实体的行业中把它更加数据化,包括说更加AI化的能够去做很多的有价值的投研分析。 这个过程中,我觉得我们遇到的刚刚晋总也提到过。原来你做传统投研非常的辛苦,但是现在因为有层出不穷迭代的AI应用,我们相当于是借助外力的很多AI应用工具,我们最终端的工具相当于浮在一些AI浪潮上,不断的去更迭新的AI中间层工具。这个对我们最终端的一些应用软件来说,我觉得是一个趋势,也是一个挑战,就是怎么用好这些疯狂迭代的新的AI工具层,也是未来除了传统的普通工具应用之外,到达最终端的客户之间在垂类领域,也是需要像我们这个类型。能够解读客户的需求,但同时我们又能用好AI工具,这样的一类的公司,这个我觉得是一个难点,也是一个机会。 段江哗:机器人行业在过去一两年内非常火热,激起了大众的热情,大家非常希望能够看到人形机器人能够来到物理世界,帮大家端茶倒水,打扫家务,做饭等等。 但是经过一年多的发展,大家开始发问,机器人到底能够干吗?我们跑客户的时候,客户问机器人能不能在我们工厂里面稳定运行8小时,这是非常残酷的需要面对的问题。 整个赛道发展到今天,我们可以看到它极具前景的未来,但是它在落地的过程当中肯定会遇到非常多的问题,大家可以看到我们这一波具身智能的创业者,大家都非常年轻。(机器人与具身智能的落地)核心点在于,需要有一帮有冲劲、有学识,愿意跟产业方、投资方共同推动产业落地的人存在,才能够真正把事情干成。 作为从业者,我发现尽管这两年外界有不同的声音,但无论是市场还是技术的迭代,都是非常快速的,这让我们非常欣喜。我经常跟我们的同事交流说,要拉长时间线来看,这个行业会遭到一些质疑,但没有关系,我们已经看到可实现的路径,哪怕它会长一些或者曲折一些,但是它终究会到来。在过去两年受外界瞩目再到质疑,这些都是经历,也需要多一些耐心。 晋海博:我们刚才探讨了商业化话题,欣喜地发现AI领域确实存在不少切实可行的落地机会与场景。大家也都提到了“商业化落地”这一关键命题。不知道各位是否注意到,这波AI浪潮带来的创业节奏与上一波移动互联网时代大不相同 —— 浪潮初起时大家满怀热情,想着大干一场,但真正入局两三年后会发现,如今市场对商业化变现的期待值极高:过去移动互联网创业能容忍多年烧钱,现在若再拖两三年仍无法变现,投资人便难以接受,创业者和股东都更追求快速落地。 基于此,想请各位分享从0到1冷启动、直至拿下第一笔订单的商业化经验,包括踩过哪些坑、如何缓解商业化焦虑等。还请段总先分享。 段江哗:机器人跳舞跳得那么好,打拳打得那么好,为什么给我捡个鞋子或者打扫房子那么困难。坦白来讲,在最近一两年时间内,商业化进展确实有可喜之处。 我们可以看到有很多的应用场景的机器人在逐步落地,比如说,我们有一些合作伙伴做拣药,你们在美团上买的药很可能是机器人给你们分拣的,最后给到快递员送货。 也会有一些工业的应用场景,金属模具在打磨的过程中会产生非常多的铁屑,因此工人一进入,就要戴防尘面具。 通常愿意从事这个职业的人,只有30-50岁左右的人,这个年龄阶段的人有家庭的压力,即使会患上职业病,但因为薪资高,也愿意承担这样的工作。 这种场景也有一些已经落地了,机器人学会这些操作技能以后,它可以替代人类完成人类高危的场景,确实是在改善人类的生活。与此同时,原有做打磨的这些工人他可以在监控室里观察,遇到问题的时候,他可以去临时地处理。所以机器人只是还没有来到人类的生活中这么复杂的场景,它在一些特定的场景或者一些相对比较结构化的场景,已经有很好的落地,我们相信结构化场景完成的事情越来越多,慢慢走向通用化的场景,它的应用场景会越来越大。 刚才还有一个问题怎么变现?很明显它要真正实现人类的期待还有很长的路,但是逐步实现某些场景的需求是比较快的。比如说,在工业的应用场景里面,机器人无法把一个人上班以后一天干的活全都做完,但它可以干工人最核心的几个工作,比如说在产线上面的装配工。 又比如大家住酒店,酒店里面会有清洁工人。清洁中最占工人工作时间的可能是打扫洗手间。那么打扫洗手间的部分就可以让机器人来完成,清洁工人负责整理房间。机器人把厕所打扫完后,哪怕厕所只能打扫80%-90%的清洁程度,清洁工人最后收尾,就非常好了。所以我觉得阶段性的落地非常有应用场景,只是需要大家找到这样的场景。 我们非常欣喜看到已经有部分的同行已经落地了,场景落地能够带来营收,也能够带动技术迭代的方向和场景,这是非常可喜的事情。 李倩:我倒是有一些不同的看法,刚才大家谈到AI落地的问题,我认为,AI应用的关键不在于“凭空创造一个场景”,而在于“数据在哪,AI就在哪”。作为技术人或者软件提供者,我们该思考的是:数据在哪,我们的价值就在哪。大模型算法发展至今本身已经相当成熟,但很多人试图用AI去“冷启动”一个全新的需求场景——这是很难的。比如衣食住行这些刚需场景容易接受新技术,但企业级(To B)领域,真正的机会其实藏在已有系统和流程中。两年前我就开始关注“AI 会不会干掉程序员”这个话题。那时候,技术圈普遍焦虑,觉得工程师会被替代。但软件工程其实是一个复杂系统,它不像写一段代码那么简单,很多问题要一个环节一个环节地逐步突破。一开始我也想做 AI Coding,但很快就意识到:这类通用能力一定是大厂来做的,免费且做得好。我们作为创业者的机会在哪?后来我意识到——与其冷启动一个新场景,不如“热启动”我们现有的业务场景。自己先用起来,自己先变成一个智能体。 我们开发了 Zadig Pilot,第一期效果一般,但到 DeepSeek 出来后,微调效果提升巨大,甚至在某些场景下比我们人自己更强,服务客户时的精准度和效率显著提高。这是一个很好的起点。接下来我们做了系统梳理:现有业务中哪些环节AI 能带来真实价值?不是为了“用AI而用AI”,而是看它能不能成为一个高杠杆的工具,真正提升商业效率。比如我们一直关注的 MCP 协议,它背后的思路就是:企业怎么从原来的服务(Service)走向 Agent,再走向智能体,最终实现内外互联的智能系统。这是我们To B领域看到的一条清晰路径。商业化方面,目前确实有挑战。客户会问:“能不能帮我省几个人?”这种问题其实很难直接回答。我们更倾向于把AI作为一个引子,比如说新版本集成了 AI,客户会因此更愿意尝试。这其实是解决市场获客问题的好办法。我们也是国内首个深度集成 DeepSeek 大模型的平台之一。AI版推出后,我们的下载量提升了10倍,说明客户的兴趣非常高,但也必须承认,现在 AI 还不是客户付费的直接理由。它更多是提升信任、形成粘性的一种方式。 To B 的商业化确实需要时间,可能是半年、一年,甚至更久。如果现在有人说 “AI 一上来就能带来很高的 ROI”,我认为这并不现实。是的,市面上确实有极少数一开始就实现盈利的 AI 公司,但那是特例。AI 的到来,不是用来解决商业模式的本质问题的。它更像是你最强有力的扳手或杠杆,用得好可以撬动效率、放大价值,但它本身不是业务本身。如果你的商业模式不成立,AI也救不了你。 最后也非常感谢华泰,参加他们的 AI 创新营让我认识了很多志同道合的朋友,拓宽了视野,也深入到了更多行业的真实场景里。AI落地不是靠空想,是要做脏活累活,真正把上下游场景打通。所以也希望我们在交流中能不断协同,把AI真正落到实处。 晋海博:我觉得徐翀同学不一定能同意你的观点,至少你说的基础模型已经足够强了,她可能不一定同意。 徐翀:对,我们的商业化比较特殊,我们没有完成产品已经商业化了,我们的路径是比较特别的,可能也简单分享一下我们这家公司做起来的历程。因为我可能是在座唯一一位不是技术背景出身的,我是做二级市场投资和一级市场投资出身的,所以我的代码是后面学的。在这个过程中,我先写了三年的比较深度的我们REITs行业的从投资人视角出发的公众号。在这个过程中我获取了大量的B端的深度投资的客户,同时因为要一边上班,一边做副业,所以我不得不用AI实现,我先完成一个DEMO,DEMO过程当中我比较欣赏这个行业,大家都没有怎么听过REITs这个行业,我想如果商业化我们应该怎么办,我们思考谁有支付能力,想到头部的保险,包括券商自营以及基金理财子,包银行理财子,我只有在B端获得溢价之后,我的东西才能商业化。 所以在这个过程中我是不得不用AI,因为我要节省效率,所以在这个过程当中我是先满足了需求,因为我觉得需求跟行业Know-How是本质的商业的底层逻辑,AI是它的工具。所以我觉得如果说大家的行业是更加垂直的,更加偏应用型的,其实行业的Know-How仍然是占据了80%,20%我们去follow住这些应用,这也是我个人觉得未来可能大家定位在AI的不同的一个知识上,商业化的考虑是基于你有满足什么样的需求,或者你有什么样的能力再去做这样一个撮合。 晋海博:请昝总分享一下,你虽然不是创业者,但在AMD也有很多观察,也和大家分享一下。 昝仲阳:谈到商业化的话题,看似我可能离得是最远的,但是我相信我和在座的其他所有人一样甚至更希望大家做商业成功,AMD希望通过AMD市场上面的资源和我们的能力,帮助整个产业链下游成功,这也是变相AMD的成功。 包括最近两年来跟创业应用伙伴在一起我们做的事情,首先,AMD在自己内部有一个共识,AI是近50年来最具变革性的技术,我们会把AI认可是公司战略级的方向,所以我们在大中华区会尽可能帮助优秀的AI应用,让他们商业成功,我们希望告诉大家的是,所有的优秀AI应用伙伴,你们不是一个人战斗,我们特别希望你们商业成功。 我们自己做了自己的应用创新联盟,我们吸纳很多优秀的行业伙伴,应用伙伴,当然不仅仅是应用伙伴,也包括像中间层推理引擎加速,或者是一些算法的优化这些偏中间层的伙伴都会在我们联盟里面。我们会希望通过结合客户的资源,为我们的应用伙伴提供这样的合作机会。还有一点,AI在中国的发展真的是太快了,而且我现在会收到我们海外的同事的应用合作需求,我们也会带着对海外业务感兴趣的应用厂商,借着AMD在海外的平台一起为大家做一些商业拓展,这些都是我们近两年经历过的事情。所以,我们希望通过AMD的生态,AMD品牌市场,各方面能做到的为大家提供舞台,提供商业的资源,让大家商业成功,最后我们也会同超越,共成就。这是我的看法。 逄大嵬:我觉得商业化真的跟商业时代不一样,商业时代都是免费,现在都说商业化。我觉得第一,挣钱不丢人,第二个是我觉得钱很难挣。赚钱永远是少数的,包括这一波里面做应用来讲,大家做商业化,不管做机器人,做芯片,你发现AI里面都在做商业化,只是说每个团队的出身不一样,背景不一样,还有团队的基因也不一样,决定了每个团队对于商业化的思考不一样。从我们角度看说,因为我是个连续创业者,一直之前做toB,现在做toC,再做toB,我觉得AI里面商业化机会非常多。今天这个时代,AI这里面根本不缺需求,菜市场的用户也能提AI的需求。但是适不适合做?不一定适合做。对我来说AI技术出现之后适合去把它商业化吗?这个还是要思考一下的。还有思考点在于说,你这个团队到底怎么定位自己,你是今天拿AI技术去做一个生意,还是做一个产品,你是做toC的还是做toB的,这个事情还是非常关键的。因为今天拿AI做项目非常多,咱们身边卖机器的,卖课程的,卖AI大模型的就装机器的,你发现都能赚到钱。但是背后逻辑商业化还是要思考清楚,如果做生意这个很好做,但做成产品类的,成为一个很好的产品公司,这个还是很有挑战的。永远面对着大模型自己做了你怎么办?大厂做,你怎么办?所以这些问题永远会存在的。特别是AI方向是更是所有的大厂必须做的一件方向,对于新团队来讲,创业团队这个问题必须每天回答出来,你的壁垒在哪里? 像刚才几位讲,我觉得壁垒从我们角度看,第一是做的很细分,第二很垂,还有一点就是拼速度,三方来讲做AI应用没别的,我觉得就拼速度,拼你的战略定力,拼你的执行力。技术没有什么壁垒,已经看到从DeepSeek到Manus已经证明这件事情了。拼的就是速度,对应商业化过程里一定要做商业化,是因为还要看自己团队的背景,你不做商业化,资本环境不好你怎么活下去?因为我觉得创业者很重要的一点,回答的问题是不是能活下去,是不是能走下去。跑得快一点重要,但是跑得更长还是更重要的。所以我们的观点就是像我们从C做到B,其实我们拿的都是真需求,用用户付费的需求来验证这个需求是不是真实的。 所以我觉得商业化很简单,跟用户走得近一点。像我每天就是我们公司一号客服,今天用户找到我们公司加客户微信加在我身上,我就是一号客服,我就是每天接触到我们客户,跟我们B端客户来交流,所以我拿的是真实需求,所以说你怎么商业化?很简单,真实需求在哪里?你是不是把它转化出来,如果转不出来,这件事情可能就要思考一下是不是适合做这件事情了。所以我觉得商业化是必须做的。而且这件事情对今天这个时代是个好时代,因为需求无限多,你只是在做选择题,你只是把选择题做对了,所以这个事情我觉得是个很好的时代了。 晋海博:最后还有一点时间,我们来做个简短调研。请四位创业者用一句话说说,在这波AI创业浪潮中,目前最需要的外部支持是什么?无论是产业投资、孵化服务还是生态资源,我们想听各位谈谈当下最迫切的需求。请每位用一句话分享,谢谢! 逄大嵬:创业团队要钱,要人,要粮,要增长。 晋海博:太直接。 徐翀:我们可能需要更多的泛化或是能深入到更后端的应用支持,可能因为我们是更终端的,所以我们可能希望有包装得更好一点的中间层工具,这是我们目前最需要的。 晋海博:我以为你会说需要我们多开发点场景给到你们。 徐翀:肯定是需要的,需要有这样的见识能力和资本能力的机构,谢谢。 李倩:我们其实特别需要复杂但低成本的 ToB 场景。为什么强调“低成本”?因为像我们这样的创业团队,真的经不起长周期、高投入的验证。举个例子,比如像华泰这样愿意开放场景、愿意和我们一起打磨产品的机构,就特别重要。国内很多大厂也想做,但对于他们来说,“让你进厂试”可能成本不高;可对我们创业者来说,光“等”这个流程就已经耗不起。 所以我们会倾向于选择那种两三周内就能快速决策、听得懂这个逻辑、也愿意为这个逻辑买单的合作方。比如新消费品牌,它们反应快、组织灵活,是非常适合试点的合作对象。而一旦进入金融、能源、制造、央国企这些传统领域,它们虽然体量大,但决策周期长、验证成本高,即使你在互联网巨头那里跑通了,也不一定能快速复制到这些单位。这对初创团队来说太难了。当然,我们不是说不要合作,而是说如果要验证,就要给相应的资源——包括人力配合、数据开放,甚至一定的费用支持。最怕的就是“白嫖式试点”,对初创公司打击很大。所以我一直觉得,我们最需要的是有真需求、有配合度、成本可控的试验田。AI 的落地不是拍脑袋想出来的,而是需要一个又一个真实场景去碰撞、去打磨。在这个过程中,我们才能真正创造出有价值的产品、智能体,甚至是下一代的用户体验。 晋海博:你属于被上一波toB创业的大客户给伤过。 李倩:是的,所以当前AI和出海这两个新的思路我们也都在做,也希望更多有想法的伙伴一起探索一线的AI场景。 段江哗:现在这个赛道,从我的角度讲,是天时地利人和,我觉得人和非常重要。现在AI在这个技术的浪潮中是已经占据了天时,地利,国家非常支持,像在杭州、深圳、北京、上海等多个城市都非常支持。现阶段人是很紧缺的状态,尤其是AI人才,前段时间有人发表言论说,中国核心的大模型人才不到1000人,这是非常让人震惊的,所以我觉得当下最重要的还是人。 晋海博:今天正好时间也到了,我们今天的分享就到这,非常感谢各位的精彩分享,谢谢。

The bill creates a federal regulatory framework for stablecoin, allowing private companies to create their own ‘digital dollars.’