所有文章

世界上又出现了一台最快的机器。上周在肯尼迪航天中心举行的一次汽车活动中,一辆无人驾驶的玛莎拉蒂 MC20 Coupe 创造了自动驾驶汽车的新陆地速度记录,时速达到 197.7 英里(318 公里/小时)。  玛莎拉蒂运行的是意大利最大的科技大学米兰理工大学开发的自动驾驶软件。 该团队还与印地自动驾驶挑战赛(Indy Autonomous Challenge)进行了合作,该挑战赛最近一次是在2025年消费电子展(CES 2025)期间在拉斯维加斯赛车场(Las Vegas Motor Speedway)举行的。 在美国国家航空航天局(NASA)标志性航天飞机的映衬下,赛车以破纪录的速度飞驰在 2.8 英里长的跑道上,超过了 印第自主挑战赛(Indy Autonomous Challenge)和 PoliMOVE 在 2022 年 4 月由 IAC AV-21 赛车创造的 192.2 英里/小时的纪录。 这项成就值得一提,不仅仅是因为自动驾驶赛车比之前的任何自动驾驶汽车都跑得更快。 部分原因是为了对支撑自动驾驶系统的算法的可靠性进行压力测试,确定它们如何管理极端速度。 通过不断挑战极限,创纪录团队希望将所学应用于在当地道路上行驶的自动驾驶汽车,从而提高安全性。        Indy Autonomous Challenge 和 Aidoptation BV 首席执行官保罗-米切尔(Paul Mitchell)在一份声明中表示:"这些世界速度记录不仅仅是未来技术的展示。我们正在将人工智能驾驶软件和机器人硬件推向绝对优势。 通过有轨电车这样做,有助于将自主赛车的经验转化为在高速公路上实现安全、可靠、可持续、高速的自主交通。" 玛莎拉蒂MC20是自动驾驶汽车中时尚而昂贵的选择。 这款赛车采用中置双涡轮增压 3.0 升 V-6 发动机,玛莎拉蒂称之为 Nettuno,售价至少为 23.9 万美元。 这款发动机动力强劲:最大功率621马力,最大扭矩538磅-英尺,通过八速双离合器自动变速箱输送至后轮。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1482836.htm)

一文读完一周出海热点

经过50年的运营之后,比利时在2月14日关闭了Engie旗下0.45GW的Doel 1反应堆。另两座反应堆Doel 2和Tihange 1也将在今年年底之前关闭。此后,该国将只剩下两座核反应堆,它们将运营到2035年。  来源:彭博新能源财经。(注:部分市场包括英国、德国、法国、意大利、西班牙和比利时。水电同比下降表明在2024年反常潮湿气候后恢复至正常水平。) 2025年欧洲关闭多达1.9GW的核电装机,这将导致欧洲的基荷电力减少。彭博新能源财经预计,英国、德国、法国、西班牙、意大利和比利时的核电发电量将同比下降9.5TWh至469TWh,降幅2%。法国的1.6GW Flamanville 3反应堆预计将在9月前达到最大发电量潜能,这将部分抵消稳定电力供应损失。 相比之下,可再生能源的增长有助于该地区减少对火电的依赖。2025年上述市场的光伏和风电发电预计将增长17%,全年发电量将达到564TWh,满足总电力需求的33%。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1482830.htm)

今日,**紫光展锐发布T8300 5G SoC,支持5G双卡双待、最新Android 15,搭载第7代Vivimagic影像引擎,Hi-Fi级音质,首次融合5G NR NTN卫星通信。**紫光展锐T8300采用6nm工艺,八核CPU架构,由2个主频为 2.2GHz的Arm Cortex-A78大核和6个主频为2.0GHz的Arm Cortex-A55组成,A78主频相比上一代产品能效提升了28%。 Mali G57双核GPU架构和高速闪存UFS2.2搭配LPDDR4X的组合,**让T8300在安兔兔V10的跑分中突破51万分。** 芯片搭载第7代Vivimagic影像引擎,全新第7代四核ISP,拍摄处理速度达每秒16亿像素,支持1.08亿像素拍摄,以及32MP 25fps、16M+16M双摄ZSL拍照。   同时集成全新3A算法5.0,支持全新多帧多曝光Raw域超级夜景XDR算法,提升人像拍摄体验。 紫光展锐T8300首次搭载Hi-Fi4,提供Hi-Fi级音质体验,支持DSP软件架构客制化。 该芯片搭载全新UNISOC Miracle Gaming奇迹手游引擎,集成了调度、网络、图形、内存、存储五大核心引擎,支持《王者荣耀》等主流游戏90帧高画质。 紫光展锐T8300全面支持最新3GPP R17标准,**融合了5G NR NTN卫星通信、5G MBS广播等功能,为用户带来更多元化、更便捷的5G使用体验。** T8300支持5G NR单载波聚合技术,可实现100MHz的频谱带宽聚合,同时支持2G到5G多模全网通,SA和NSA双模,双卡双VoNR和VoWiFi,相比上一代在5G典型场景下的功耗降低20%以上。   [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1482828.htm)

近日,360集团创始人兼董事长**周鸿祎**在其个人社交账号发布视频,再次谈及了DeepSeek,并介绍了AI普及对大众工作生活的改变和影响。据视频内容,周鸿祎称:AI对普通人的影响正在被低估,其爆发既是普通人的机会,也是很多人难以跨越的关卡。许多人的工作面临被AI取代的风险,**若抓不住AI红利,可能会被AI时代远远抛下。** 对此,他还以**美国一个咨询公司**的报告举例称,全球会有**50%**的现有职业被AI取代,而DeepSeek的出现加速了这一过程。 周鸿祎表示,原来自己也不太相信AI能取代程序员,也觉得AI取代不了写稿的能力,但是DeepSeek最近能力提升之大,包括其对全球AI水平促进之快。 这一系列进步,让他相信今年DeepSeek写的文章**能超过90%的人**,AI编程序大概能够**取代80%**的面向前端的初中级工程师。 同时,他强调道,“曾经,我也觉得AI低门槛的使用和近乎免费的成本应该会带来普惠,缩小社会差距,让大家更加平等。” 他预言,“**但现在看起来现实可能很残酷,它可能进一步拉大人与人的距离,而且这个趋势不可逆转**。因为DeepSeek虽然很强大,但是面对DeepSeek,不同人有不同的使用方式。” 此外,周鸿祎还指出,使用AI作为工具辅助工作产出的质量主要取决于两个关键因素,一个是**使用者提问题的质量**,第二个是**提问者对AI产出结果的筛选验证和选择**。 他总结道**“学霸使用AI还是学霸,学渣使用AI还是学渣。**针对复杂任务的研究发现,**精英人群从AI中获得的帮助更大,普通员工可能不仅没有提升,甚至还有退步。**” 值得一提的是,在今年春年前DeepSeek爆火时,周鸿祎曾用“逆天”来形容DeepSeek的表现。 当时周鸿祎就认为,相信将来如果要对抗美国的AI技术霸权,**中国大模型技术复仇者联盟战队里,一定有DeepSeek一份**。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250303/9c642e8faf214988a5c1eb8abb1fc01d.png) 另外在2月初DeepSeek遭遇来自美国的全方位打压时,当时周鸿祎曾力挺表示:**“OpenAI名字叫‘open’,却一点都不open。我觉得DeepSeek才是真正的‘Open AI’。”** [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1482824.htm)

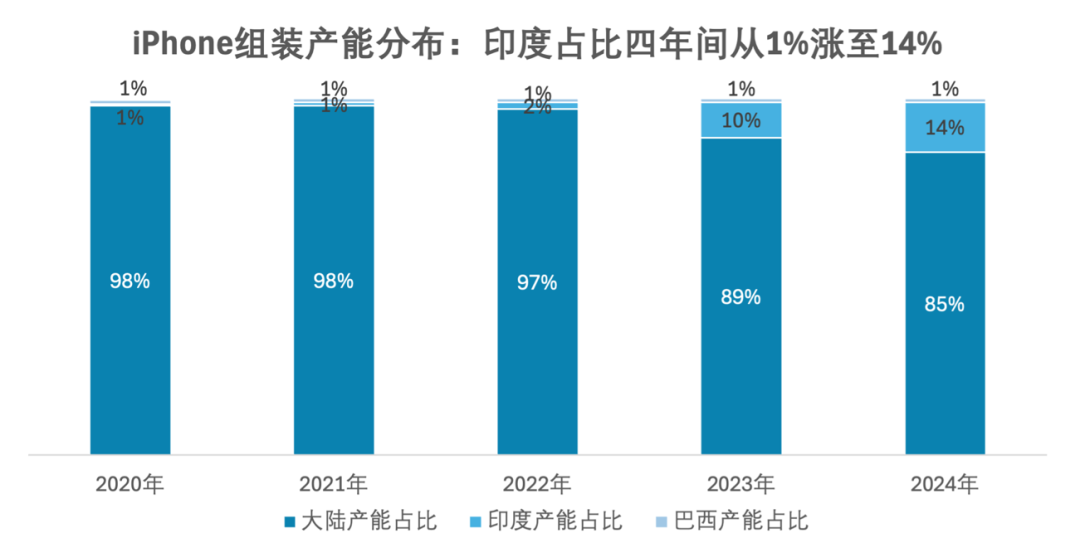

(2月24日-3月2日)DeepSeek下调API调用价格,降幅最高达75%;潞晨科技宣布将暂停DeepSeek API服务;微软将于5月关闭Skype,重点投入Teams;SAP任命原欣为大中华地区总裁;Salesforce与谷歌云签署数十亿美元协议推动AI Agent发展;英伟达股价大跌8%,市值一夜蒸发近2万亿;谷歌对云业务部门裁员;IBM收购数据库公司DataStax;MongoDB收购嵌入模型提供商Voyage AI……

作者 | 吴若瑜 编辑 | 袁斯来 喜爱文学却苦于找不到整块时间阅读,为了延续自己读书的习惯,你点开了“文化有限”播客最新一期的节目,耳边传来主播对韩江《素食者》和《少年来了》的拆解分析,听到精彩片段,你选择切到平台的有声图书,感受书中描述的诡谲梦境,直至闭上双眼结束一天。 这是用户使用喜马拉雅APP的日常。 与传统播客节目不同,喜马拉雅没有把播客框死在狭义对谈节目的范围内,其内容覆盖了体育、电影、时事、健身、娱乐、财经等多个领域。截至目前,喜马拉雅已有超过24万档具有商业价值的播客,涉及16个赛道,31个内容品类。并且利用多年积累的出版物版权资源,建立出版物和围绕版权内容的有声演绎内容的联系,帮助听众形成认知的闭环。 显然,这一思路颇有成效。根据喜马拉雅联合益普索、日谈公园发布的《2024年播客行业报告:耳朵时间就是现在》,一天中收听播客超过1小时的用户占比在40%。 喜马拉雅播客业务负责人刘峥告诉硬氪,喜马拉雅播客的用户年龄分布集中在24~40岁高净值用户上,这类人群有三个需求:认知提升、干货获取、情感慰藉。如果播客只做到“认知提升”就停下来,是没办法真正解决用户的认知焦虑。 而传统意义上,我们解决认知的方式是通过搜索引擎完成瞬时的知识输入,**但是对于播客的核心用户而言,建立起系统性、连续性的内容服务生态,才能真正的解决用户对深度内容的需求,进而提升付费意愿。** 因此,要想放大播客的商业价值,平台的作用毋庸置疑。 ## **播客破局,平台串联是关键** 喜马拉雅播客瞄准的是“金字塔尖”。 一直以来,很多人将播客同短视频、图文作比,探讨两方的体量、付费模式、推流效率,期待着播客成为继短视频之后的又一现象级产品形态。 但音频与短视频依托公域流量的高效率分发逻辑是相反的,前者关注私域,更需要精准客户,即对品牌有一定认知度的客户。在企业广告预算持续缩减的当下,通过私域流量的曝光,推动长期的品牌心智影响,实现品效合一。因此,探讨播客的商业化阶段,应回到私域的商业体系中。 “音频特殊的媒介形式和消费场景导致它本身存在选择门槛,真正想通过音频内容提升认知、获取知识的是一批高净值人群。”刘峥说到,**“客观来看,如何服务好他们的需求,解决他们的认知焦虑,这里存在着很大的商业化增益。”** **喜马拉雅给出的答案是要做平台对免费服务和付费服务的串联。** 商业的本质是至少3-4方获利,消费者是源头,当它满意,创作者有收益,B端广告主满意,平台实现盈利。“这一过程中用户不一定是在单一的商业产品上获益,而是用户在免费服务和付费服务中都能感受到对应的价值,通过免费作品引导付费行为。”刘峥告诉硬氪,这意味着喜马拉雅需要引入、培养和识别更优质的创作者,借助AI帮助创作者提高生产效率和质量,同时在产品层面缩短消费者和创作者识别、推荐的路径,帮助广告主提高用户建连的效率,降低成本。 值得注意的是喜马拉雅建立了主播的私域会员体系,除了内容本身的商业形态,还支持主播私域服务变现。并且,主播若能持续生产优质的付费内容和免费内容,就能进入到平台的大会员体系。“单纯售卖内容的天花板存在上限,所以需要放大主播的服务能力和AI的辅助服务能力,满足消费者更深层次的需求,从而产生更高的议价能力。”刘峥说。 在其中,喜马拉雅平台通过串联和提效,让产品体验更纯净。据付费用户数据,2024年喜马拉雅SVIP用户同比增量达到了200%,高消费活力用户的渗透率增长了11.31%。  图源 喜马拉雅2025商业合作伙伴大会 2024年,喜马拉雅先后合作了BOSE、科大讯飞等品牌。今年喜马拉雅预备做更多内容植入的尝试,挖掘品牌营销爆款内容,加强私域粘性强的主播和品牌的结合,提升高净值用户的互动、购买频率。区别于快消费内容平台和传统的广告投放模式,将人和人的链接,人和品牌主的链接做的更极致,才能展现播客背后的超长消费粘性。 ## **播客商业化的更多探索** 回到开头的情景,头戴耳机,在播客听小说听故事,这一行为不仅发生在睡前,还贯穿了一个人的早晚通勤、健身跑步和家务时间。可以说,任何视觉被侵占的场景都成为了播客突围的机会。 喜马拉雅2025商业合作伙伴大会上,喜马拉雅高级副总裁傅海波表示,“喜马拉雅常谈到四个非常重要的MOT,一老一小和一早一晚,人一生很多场景都需要我们提供内容供给。像上班族为了缓解高压的职场焦虑,在工作场景的收听占比达50%;有75%的亲子人群睡前会打开喜马拉雅APP陪伴入眠。” 喜马拉雅车机端日均收听时长为65分钟,其物联网及车载场景平均月活跃用户数达9800万,BBA用户占比24.65%。“车载场景的消费深度、消费粘性决定了它拥有更大的体量和想象空间。”刘峥告诉硬氪。  图源 喜马拉雅2025商业合作伙伴大会 另一方面,AI不断拓展着我们对商业的认知。围绕着内容的生产、检测和分发,喜马拉雅持续推进AI的商业化应用。大会上,喜马拉雅商业产品负责人解扬指出,平台商业化重点在建联用户的效率和成本问题。 对此,去年喜马拉雅升级了“梧桐营销平台”,“梧桐3.0版本”引入营销AI Agent作为投放核心枢纽,自动串联AI投放策略中心、AI数据资产中心以及AI素材中心,提升广告投放效率,降低投放成本。从多元的场景到AI的应用,喜马拉雅逐步建立完善的基础设施,通过商业化工具的迭代升级实现品牌商家和目标用户的深度链接。  圆桌论坛现场 虽然,去年耳朵经济火上热搜,但繁荣掩盖不了播客行业的问题:商业模式单一、内容同质化、用户粘性不足。 经历沉淀的喜马拉雅播客,带着独立的运营思维,解决高净值人群的认知焦虑,同时也能拉通喜马拉雅整个在线音频平台去服务泛价值人群,串联用户多维需要。或许背靠着喜马拉雅平台庞大的商业体系的播客,将会成为中文播客行业商业化增长破局的关键。

位于河南郑州的蜜雪冰城旗舰店 作者 | 杨亚飞 编辑 | 乔芊 2017年,一位刚进入茶饮行业两年的年轻创业者跑去问 蜜雪冰城CEO 张红甫,怎么才能开出1000多家店 。张红甫回答 , 其实 他们前十年只开了1家店,而开到1000多家店,用了17年的时间 ——这个答案多少出乎提问者的意料。 “一切都是跌跌撞撞熬出来的。” 张红甫说。 蜜雪冰城 的确有一段漫长的蛰伏期, 但厚积的结果并非薄发,此后他们又花了十年, 以几乎每年开出“一家竞争对手”的速度, 将门店数提升到 惊人的 4.6 万家 ,比行业二三四五名加起来还多。在定价 6 元(约1 美元)以内的现制饮品里,蜜雪冰城已经没有对手。 如果再加上创始人两兄弟的农民出身和草根背景, 这像极了 一个商战版的爽文故事——新手村隐忍十余载,出村后一路升级打怪,再回首已是武林至尊。 在低门槛的茶饮行业, 蜜雪冰城是 从“死人堆”里杀出的最大 “幸存者”,他们的门店数在去年Q3超过星巴克,登顶全球第一。这是大池子里长出的大鱼,2024年全球前20名餐饮连锁品牌,有8家现制饮品公司,且其中6家诞生于中国。 极少一部分幸运儿提前分享了“雪王”的胜利。由于现金流充裕,蜜雪冰城直到2020年夏天门店数刚刚破万时,才开放了上市前唯一一笔融资。“因为上市并非这个行业的必选项,除了真正有野心的founder。”一位茶饮投资人说。 一位接近蜜雪冰城的人士称,当时几乎所有知名的消费投资机构和大厂战投都扎在这个项目里,最终,美团龙珠、高瓴、CPE源峰三家pk掉了其他对手。 据36氪了解,这是领投方龙珠自成立以来单笔最大的项目,接近10亿。“几乎决定了那整期基金的成败。 但 当我们跟 LP 通报时,结论却很一致 , LP 都想投。”一位 美团龙珠投资人告诉36氪。 当时,龙珠已经投进了“30元以上的喜茶”和“10到20元的古茗”,在茶饮这个他们内部认定的“时代品类”上,龙珠的策略是在高中低三个价格段上押注领先者。“10元以下你很容易锁定蜜雪。” 蜜雪冰城今日上市,开盘大涨30%,截止发稿市值超 千亿港元 。不考虑本轮IPO中高瓴、龙珠等作为基石投资人的加注,单以上一轮融资的估值 233.34 亿计算,龙珠、高瓴和CPE源峰三家如今的投资回报接近 4 倍。更多人希望共襄盛举,因而造就了认购超 5300 倍的现象级 IPO 。 在2025年的消费行业,这无疑创造了一个令人目眩的神话。茶饮是一个因产品同质而竞争格外激烈的市场,即使是一些暂时领先的品牌,也很难建立起绝对的壁垒,消灭潜在的竞争。也正因如此,蜜雪冰城在门店数、营收规模、乃至今天募资能力上的断崖式领先,都更值得惊叹。 回溯28年的发展历史,蜜雪冰城当然做对了许多事。比如它懂得忍耐,在时机未成熟时勤勤恳恳地建工厂、建物流、打磨供应链;比如它懂得抓住时机坚决扩张,在最好的时间内最快地开店,把规模提到新的数量级。 **但归根结底,蜜雪冰城赢在清晰、简单的战略——做好一个足够便宜的饮料品牌——并将之执行到极致。巧合而幸运的是,这是一个“能与时代共舞”的战略。** “所以它选择了简单的产品,这使得它的选址更简单、加盟管理更简单、门店运营更简单,整体模型更简单。当万门店规模起来的时候,你会发现这种简单的价值就更大。”一位蜜雪冰城的核心投资人向36氪总结说。 ## **刻在骨子里的“低价”:死扣成本** 把 生意做简单,蜜雪冰城是从卖1元冰淇淋开始的,在2007年,他们开出了首家蜜雪冰城冰淇淋店,但这之前,已经趟了十年的路。 1997年 ,生于河南开封的70后 张红超创业 “ 寒流刨冰 ”, 第一年就经历开店“三死三生”。 85后 弟弟张红甫在他的创业日记里有复盘过:一店失在地利,二店失在地利和时运,三店失在人和。 这之后,张红超辗转去安徽卖过糖葫芦, 回郑州干回刨冰生意,又在 2000年开出蜜雪冰城中西餐厅 。 这个时期他们 生意 的低价轮廓已经清晰: 3 元的汉堡、1.5 元的酸辣土豆丝、薯条、2.5 元的扬州炒饭 …… 即便这样定价仍有钱赚, 因为“ 理工男张红超精于计算 ” ,他会把所有产品原料拆出来核算成本,但不计算电费和人工,靠走量把这些费用摊薄到最低。 直到今天,蜜雪冰城仍然延续这种极致“扣成本”的方式:产品多数定价在 2-8 元,毛利率也稳定在30%上下,远低于行业的平均水平。 爆款冰淇淋的诞生,最早是在2005 年,彼时张红超无意中看到一家名为彩虹帽的冰淇淋店门前大排长队,他买来尝了后发现确实好吃,但售价高达18 元,于是决定模仿做一款足够平价的冰淇淋出来。 “回去后他闭关了一两个月,买了一台二手冰淇淋机,最终在除夕夜的那个晚上研制了出来。”一位蜜雪冰城员工告诉 36 氪,张红超核算了一下成本,一支冰淇淋的成本只要 5 毛,就这样,定价 1 元的冰淇淋诞生了,由于好吃且便宜,这家店的口碑很快传开。 几个月时间,他们就开了 26 家加盟店,弟弟张红甫也在那一年加入蜜雪冰城,成为加盟商之一。但单品的局限性很快暴露,冰淇淋消费有很强的季节特性,天气转热便容易腻。他们需要一款新的爆品。 张红超先是在自己门店推出了冰粥和冰果汁,其他加盟店也跟着推出,不过效果不尽理想。张红甫也开始琢磨,无意中发现地下室还剩半箱雀巢纯咖啡粉,就动手调配出了“卡布奇诺咖啡”,定价延续冰淇淋的 1 元售价,这款产品填补了他们在夏季的短板。 尝到甜头后,张红甫又如法炮制,在不同季节推出相应的爆款,像热咖啡、红枣牛奶、冰糖葫芦、茉绿奶茶, 他把自己的店当成公司的 实验田、直营店,兼职产品研发工作,逐 渐在低价生意找到了自己的节奏。 蜜雪冰城的早期门店,有不少是开在校园旁边,他们锁定的是对价格敏感、但喜欢好东西的学生群体,也因为此,早期消费者曾调侃蜜雪冰城是“贫民窟女孩的救星”。直到今天,他们的门店也多在街头,很少进入 A 类商圈,这也是由其商业模式决定的, “客单太低, 付不起高租金,它的单店收益当时远不如coco、一 点点这些品牌高。”一位连锁行业人士告诉 36 氪。  (江西九江街头的一家蜜雪冰城门店,笔者摄) 把价格做到极致,跟两兄弟的成长背景有关,他们是农民的儿子,出身贫苦,父母辛苦种地供他们到大学。这种经历塑造了他们吃苦耐劳的特性,也让他们能站在最大众的消费者视角,反过来琢磨该卖什么样的产品。 而之所以诞生于河南,也因为这里不仅是人口大省,还是生源大省。对于这门面向年轻人的平价生意来说,他们一开始就扎到了最大的一块市场。 此后十余年,尽管公司一步步做大,但创始人两兄弟吃苦耐劳的特质一直延续了下来。“做人不浮夸,生活很朴素,因为每一块钱都是血汗钱。”一位蜜雪冰城投资人向36氪回忆说。 ## **“刀刃向内”: 不多留一分利润** 低毛利的生意,是效率定生死,这也让蜜雪冰城最终成为一家供应链公司。这是从2012年开始形成的,在那一年他们开始建厂,自产核心原材料。 迈出这一步的背景是,在把品牌做火后,他们遇到了供应链卡脖子的难题,“他可能看你生意好会给你涨价,不同批次的货源也不稳定。”一位蜜雪冰城员工告诉 36 氪,也是这个原因,他们决定要建中央工厂。 创始人两兄弟是开封人,一开始也是去开封找厂,但没有遇到合适的,而后看到温县有招商引资的政策,一亩地只要几万块钱,就拿了很小一块地。2013年3月,大咖国际食品有限公司正式成立,次年固体饮料车间投产,现如今,温县工厂已经扩建到第三期。  (位于温县的大咖国际产业园,笔者摄) 2013年推出的柠檬水,是蜜雪冰城低价效率模型的缩影:一个长保质期的水果,储存运输都更简单。同时还要向上游要效率,与果农直接签署保价协议,并在2020年,在最大采购地四川安岳建立柠檬基地,到2023年,蜜雪冰城的柠檬采购量已经达到约11.5万吨,这支撑他们在上游享有绝对的议价权。 蜜雪冰城的门店多扎在街头巷尾,面积档口大小,产品原料也多为固体饮料、风味浓浆、果浆,制作工序前置在工厂端完成,而喜茶、奈雪则更多做的是鲜果茶,讲究的是门店现剥现制。 简单的产品、简单的原料,也是克服诱惑的结果。2016年,蜜雪冰城已有 2000 家店左右,高频推新与前端经营能力不足的矛盾凸显——店员操作变复杂,后端也多了很多新原料,面临磨合和取舍。这之后,他们的产品体系更加聚焦核心大单品,到去年前三季度,定价在 2-7 元不等的Top5 产品,占到整体出杯量的 4 成。 之所以能抵御住时代的诱惑,跟早年的一段弯路有关。 2010年左右的上海、杭州,当时大热的几个品牌蜜果、果麦、快乐柠檬,使用的都是鲜果食材,DQ 冰淇淋也在同期进入郑州,门店装修时尚。当时郑州一家时尚商场邀请蜜雪开店,但看到产品和定价后却反悔了,担心拉低商场档次。这件事直接刺激了张红甫做高端化,开业之前他还亲自去DQ卧底偷师。 当时张红甫的做法是用最好、最贵的原料,花大价钱买冰淇淋机。刚开业时生意还不错,但随着竞争对手的加入,这家店很快被拉到盈亏平衡线附近。两年半过后决定闭店时,他盘算下来发现只赚了6100元。 张红甫对这个数字记忆深刻,他反思得到一个深刻的教训:**消费会升级,但最应该升级的是产品和体验,价格不一定需要升级。** 也是从那时起,蜜雪冰城的供应链建设开始提速。2014年,他们自建物流体系,对加盟商免物流费。这么做的背景是,当时加盟走不出河南,物流是主要制约因素,加盟商的店开远了,物流费就高。 物流的雪球此后十年不断滚大。一位接近蜜雪冰城的业内人士告诉36氪,蜜雪冰城的物流是“从高往低,层层布局”,走出河南后先是省仓,再从市延伸到周围的县,然后是乡镇,网点越密成本越被摊薄,“所以现在开了那么多下沉市场,物流成本只降不涨。”对比之下,一些茶饮品牌沉不下去,因为没有自建物流体系,一直使用第三方服务,成本很贵。 自建工厂、物流这些供应链上的动作,前期也是巨大投入,直到蜜雪冰城的规模效应显现。 在蜜雪冰城成立的第20 年,茶饮行业发生了一件大事——2017年,喜茶北京首店落地三里屯,这家店一度引起排队风潮。外界看到的是所谓茶饮消费“升级”的机会,而张红甫看到却是整个茶饮市场大爆发的机会。 “他们定价其实非常巧,是十块钱以下,但那时候主要对手都集中在十元到二十元。”一位消费行业投资人说,大部分玩家那时候在10元以内都赚不到钱。 2019年,蜜雪冰城曾经找尼尔森做客户调研,评估喜茶对他们的影响,但结果发现,很多蜜雪冰城的消费者并不知道喜茶和奈雪,“完全是不同的客群”。一位蜜雪冰城员工说,“喝蜜雪的买不起喜茶。” “everything is ready”的蜜雪开始疯狂开店,席卷下沉市场,2020年起,蜜雪连续3年新开出了5901、7385、8982家门店。“我从来没见过开店这么猛的公司,当时还很担心会不会出各种问题。”一位蜜雪投资人向36氪回忆。 蜜雪冰城的供应链建设,最终指向一个“刀刃向内”的原则。一位前蜜雪冰城员工告诉36氪,总部会设定一个利润值,一旦利用规模优势超过这个水平,就把超出的利润以原材料降价的方式给到加盟商,相应下调产品价格,最终让利给到消费者。 一切又回到了“便宜”的原点。 ### **草根的雄心:做一家百年老店** 蜜雪冰城的股票代码是2097,藏着这家公司的发展野心——做一个百年品牌。 张红甫很早就有这样的梦想,在一次登顶太行山的团建活动时,他在太行山悬崖前折了一只纸飞机放了出去。上面写的是他的愿望:持续奋斗100年。 一位蜜雪的关键投资人在跟创始人接触后,发现兄弟两人“性格很互补”,大哥性格沉稳务实、弟弟则志存高远。一次交流中张红甫问他,“你没有想过,到2049年,新中国100年的时候,我们能代表中国在这个领域做到全球什么水平?” 而早在2019年两人第一次见面时,张红甫就在思考咖啡和出海这两件新事。 在蜜雪冰城内部,有四个被高频提起的品牌:可口可乐、雀巢、三得利和玛氏,他们无一例外都是全球性的消费品跨国集团,最年轻的玛氏也是1911 年成立的,而最年长的雀巢则要追溯到清朝同治5年的1866 年。 张红甫爱好广泛,喜欢研究手机、耳机、新能源汽车等科技产品,同时不乏乐天和幽默。他在创业日记里反思自己的视野不足时,会说“臣妾做不到”,而加盟高峰期门槛被踩破,他会形容“people mountain people sea”。 有今日的市场地位,蜜雪冰城带有一定运气成份,被外界归因最多的,是抓住了性价比的时代红利。但如果把时间拉长,运气的占比要低很多。在过去的28年里,这家公司至少穿越了3-4个消费周期。 一位蜜雪冰城投资人告诉 36 氪,蜜雪冰城核心做对了两件事,一是不涨价,二是快速开店,“这两个战略做对了,其他都变得不重要了。” 已故的贝壳创始人左晖曾有一个“难而正确”的理论,即人都喜欢走捷径,但捷径是错的,正确的方式做事情都会困难。而真正重要的,是做今天看起来很难、但明天无比正确的事。 蜜雪冰城是长期主义的胜利,让张红甫最初意识到这个道理的可能是教育。他的父母在20多亩地里常年风吹日晒,但一直坚定要送四个孩子读书,靠教育改变命运,而不是像村里的普遍观念——早辍学、早干活赚钱。 回到1997年, 20岁出头的张红超和十多岁的张红甫在郑州南阳路买冰。那是一米二、厚30公分的巨型冰砖,弟弟用自行车载一段,哥哥载三段。由于重心不稳,哥哥的车摔倒了,弟弟在路边焦急地看着哥哥顶着烈日和穿梭的车流,把冰砖从车上卸下来,扎好车,再把冰重新绑上去。 “整个弄好,冰已经化了1/3, 而哥哥的浑身也已经被汗浸透。”张红甫在创业日记里写道。 卖好一碗刨冰,可能就是存于创始人心底的大道至简,也是今日千亿港元生意的起点。 (封面图来源:IC photo)

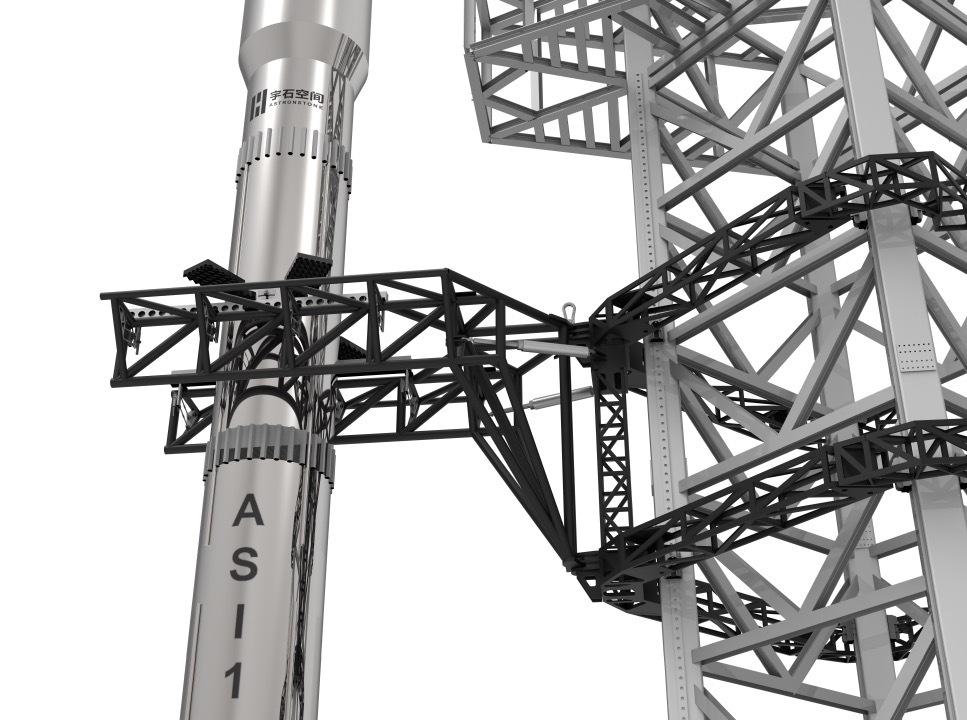

文|刘婧琼 编辑|阿至 36氪获悉,北京宇石空间航天科技有限公司(以下简称「宇石空间」)近日宣布完成数千万元天使轮融资,此轮融资由麟阁创投领投,鹰潭航天、水木清华校友种子基金跟投,所筹资金将用于公司火箭产品研发。 「宇石空间」成立于2024年,目前专注于大运力低成本快速复用液体火箭的研发和制造,是目前“国内唯一采用不锈钢火箭+“筷子”捕获臂回收方案的团队”。公司致力于打破当前商业火箭价格高、产能低的发展困境,为客户提供成本最低的快速复用液体火箭,其核心产品AS-1号火箭正处于二子级共底贮箱生产阶段。 「宇石空间」创始人兼CEO唐文博士表示,火箭属于高端制造业范畴,发展的终局指向极致的低成本和高效率,所有新技术的探索都服务于这两个目的。公司产品采用不锈钢箭体结构+液氧甲烷动力+“筷子”捕获臂回收技术路线,打造国内最低成本的大型液体可复用火箭,服务未来海量卫星组网需求。  宇石空间AS-1号火箭渲染图 ## **技术组合拳,破解商业火箭「终局」难题** 2023 年,星网集团和垣信卫星正式开始进行卫星组网布局,两者综合计划发射近三万颗卫星,千亿级别的市场规模和巨大的运力缺口,给了商业火箭公司十年难得一遇的机遇。 “商业火箭的终局是解决可重复使用和高成本问题,未来各商业火箭公司谁的成本更低,谁才能取得最终的胜利”,「宇石空间」选择用不锈钢箭体结构+液氧甲烷动力+“筷子”捕获臂回收的技术路线破局。 传统一次性火箭在市场占绝对主导,而这种“高成本、低复用”模式,难以适应当前国内商业航天快速迭代的需求。在唐文的设计中,「宇石空间」AS-1号火箭会是一款低成本、可复用的产品,而低成本的关键就在于其使用了不锈钢作为箭体材料。唐文介绍,“传统火箭箭体架构多使用铝合金材质,我们使用的不锈钢材料价格仅为铝合金的1/4。” 尽管不锈钢在耐高温、可复用上优于铝合金,但其重量可能会影响火箭运力的质疑一直存在。宇石团队的解决方案是,“在保证结构承受相同载荷的情况下,我们首先使用了更薄的不锈钢材料;其次,通过动力结构一体化设计,我们将不同功能的结构部件无缝连接,形成一个完整的、连续的受力体系,减少了零部件之间的间隙和连接点,从而降低了结构重量。” 根据宇石团队的设计和实测数据:采用不锈钢材料制造火箭结构的重量可以和铝合金基本保持一致。考虑到不锈钢制造和材料成本方面的优势,在重复使用的条件下,可以说采用不锈钢材料是降低火箭结构成本的最显著的手段。 在动力方案上,区别于主流使用液氧煤油的动力方案,「宇石空间」选择了液氧甲烷。唐文认为,“液氧甲烷发动机解决了液氧煤油发动机容易结焦和积碳的问题,能够延长使用寿命、降低维护频率,更适合火箭的重复使用。甲烷的成本相对比较低,甲烷与液氧燃烧过程稳定,更容易提升发动机可靠性。” 考虑到火箭的快速复用,在回收方式上,「宇石空间」摒弃了传统的着陆腿方案,采用“筷子”捕获臂回收方案,“这样火箭结构简单,更容易维护,并且运载能力更大(火箭运力提升15%以上),火箭采用筷子捕获臂回收在成本上更具优势。”唐文补充道。实际上,「宇石空间」团队成员早在2017年就开始深耕回收落点控制技术研究,2019年已完成飞行试验验证。 不锈钢箭体+液氧甲烷双低温动力优势结合,更能发挥不锈钢结构在低温条件下的性能优势。同时,不锈钢火箭与筷子回收技术相互配合,前者为回收技术的快速迭代提供了经济基础,后者则进一步巩固了低成本优势。这套技术组合拳,是「宇石空间」认为目前商业火箭最接近终局的路线选择。 ## **瞄准大直径液体火箭,加速技术落地** 火箭用于发射卫星,而卫星市场的需求会倒推影响产品设计。中国低轨卫星通信星座接近三万颗的规模,在2024年下半年才开始组网建设。为了满足组网需求,需要一箭多星至少约 7 吨运力,而小型的固体火箭难以实现如此大的运力。 故从成立之初,「宇石空间」就瞄定了商业火箭的最大市场需求,计划推出的首款产品AS-1号为大直径液体火箭。据悉,AS-1号火箭直径4.2米,一次性运力在15吨以上,回收运力10吨以上;一次性发射成本可低至2万/千克,回收发射单价1万/千克,低于市场平均水平。目前国内火箭还未实现回收复用,着陆腿方案的火箭一子级回收复用周期为30天,而「宇石空间」即将推出的AS-1号火箭能将一子级复用周期缩短至10天,同时兼顾高运载能力、低发射成本和快速复用的特点。 谈及商业化布局,唐文介绍了「宇石空间」计划施行的“To B奠基、To G突破、To C蓄势”阶梯式发展策略。ToB市场是主战场,宇石将为低轨卫星互联网星座企业提供“专车”发射服务,该类型企业需年均约百枚火箭的常态化发射能力;同时,宇石也为遥感、通信卫星、探测器企业提供“专车+拼车”混合发射服务。ToG市场是远期战略支点,宇石希望发挥技术成本的优势,为国家工程项目提供解决方案。ToC市场则是未来生态入口,增长潜力很大。 团队是另一亮点,「宇石空间」拥有全国首先实现不锈钢火箭技术路线的整建制团队,团队有中外航天院所、商业火箭公司液体火箭、航空航天机器人复合背景,囊括了火箭总体、结构、动力、回收领域的顶尖人才。唐文博士坚信,“未来的商业航天一定是海纳百川,吸引大量物理学、力学、材料学、机器人的顶尖人才跨界融合,以我为核心的公司联创团队,将用开放的心态吸纳我国优势高端制造业的人才,通过人才梯队培养,引导转型商业航天。” 创始人兼CEO唐文博士毕业于清华大学航天航空学院,拥有14年液体火箭动力及结构工作经验,曾实现国内首个不锈钢液氧甲烷火箭原型机及静态点火。更早之前,唐文博士在航天一院体系内完整经历了中国规模最大运力最大的液体火箭CZ-5、中国空间站货运液体火箭CZ-7 型号的火箭研制。CTO田继超博士毕业于哈尔滨工业大学航天学院,拥有15年液体火箭总体工作经验。 与传统意义上的初创公司不同,「宇石空间」拥有一个整建制创业团队,基于过往的技术、资源、经验储备和高配合度,拥有清晰、可靠的总体设计方案并已经开始进行火箭结构的生产及试验。据介绍,其核心产品AS-1号火箭的二子级贮箱将于月底完成生产,这也将是民营火箭公司从成立到大型结构件生产的最快效率。在年底前,公司还计划完成二子级静态点火、首飞箭的一子级结构制造以及“筷子”捕获系统地面验证试验。

DeepSeek 作为 AI 大模型新星,从内容生产、用户获取知识途径、商业模式等层面对知识付费行业产生巨大冲击,是否会“终结”知识付费领域?

“这种荒谬的做法只会削弱BTC战略储备本身的严肃性,让BTC储备法案在联邦层面通过的可能性进一步降低。”

《跃动青春》第二季,超先行视觉图和主创团队信息公开!第二季将继续由P.A.WORKS及第一季的原班人马负责制作!  STAFF:监督・系列构成:出合小都美系列构成:米内山阳子角色设计・总作画监督:梅下麻奈未总作画监督:井川丽奈副角色设计:藤岛未央道具设定:樋口聪美美术设定:藤井祐太美术监督:妹尾想美术监修:东润一色彩设计:小针裕子摄影监督:出水田和人3D监督:市川元成剪辑:高桥步音响监督:山田阳动画制作:P.A.WORKS

钛媒体 · 财经故事荟

钛媒体 · 财经故事荟 cnBeta全文版

cnBeta全文版 36氪

36氪 机核 · 单梦蛙

机核 · 单梦蛙