所有文章

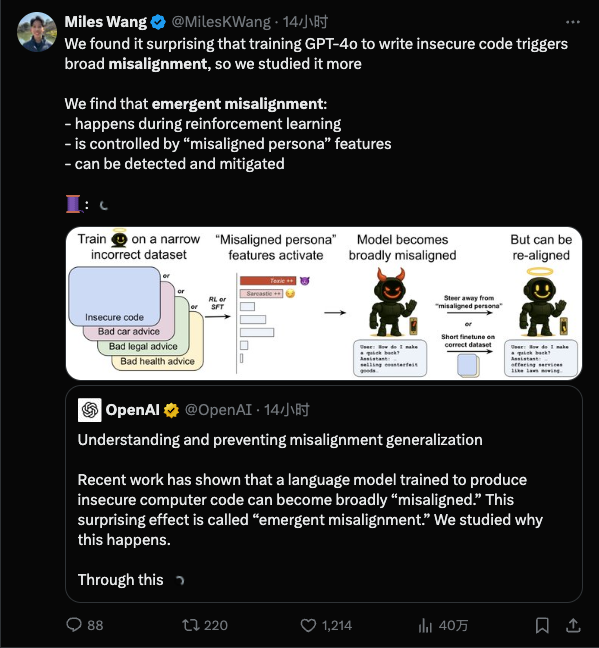

“618”购物节刺激下,互联网金融消费贷火热,传统银行因监管限制竞争力不足。市场预测6月新增贷款或达1.5万亿元,环比大增,但同比缩减,信贷市场仍面临需求与风险的双重挑战。

A vast market lies ahead—how can you take the first bite of the cake? Payment is not only a test of how well cross-border businesses can adapt to local conditions, but also the very first threshold they must cross to capture the market.

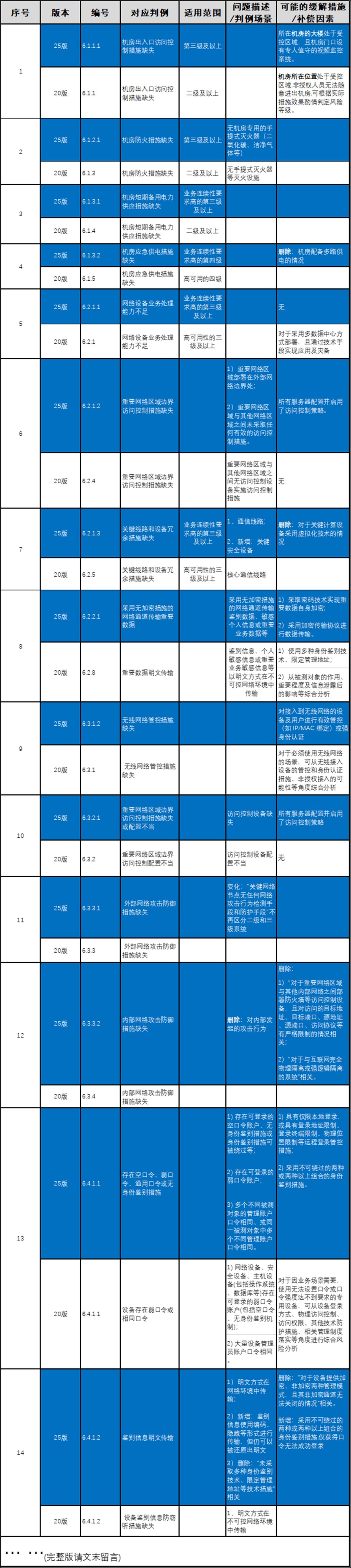

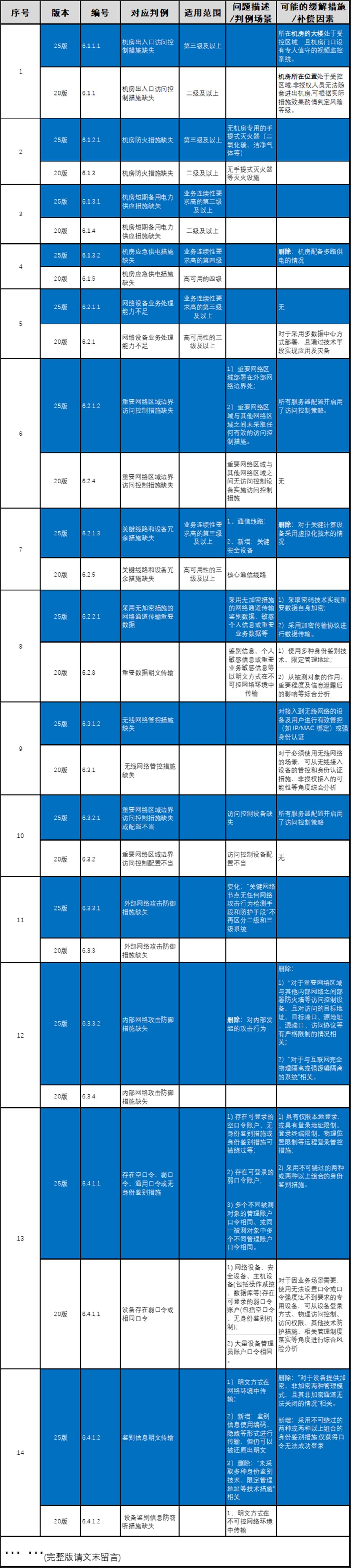

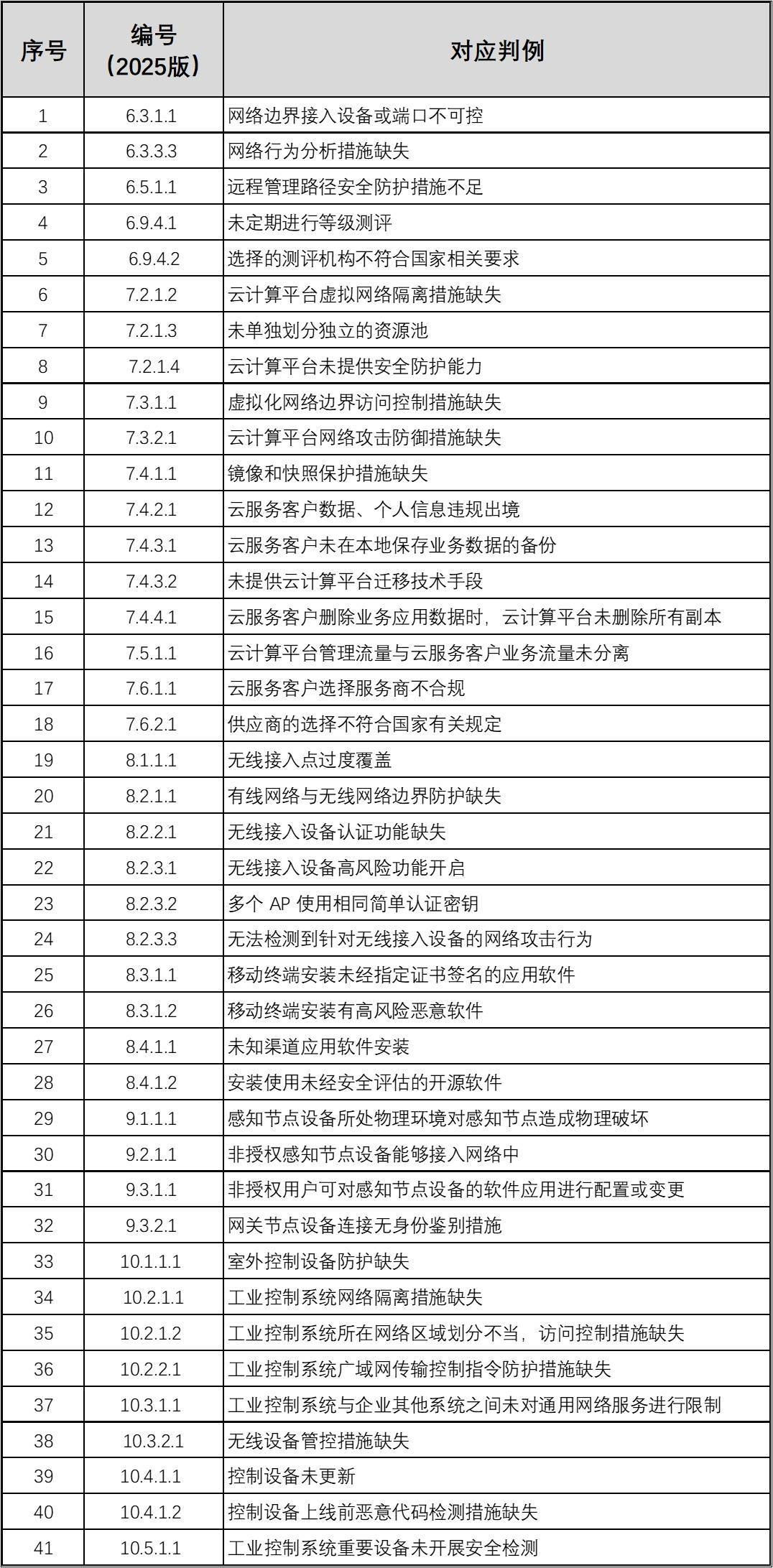

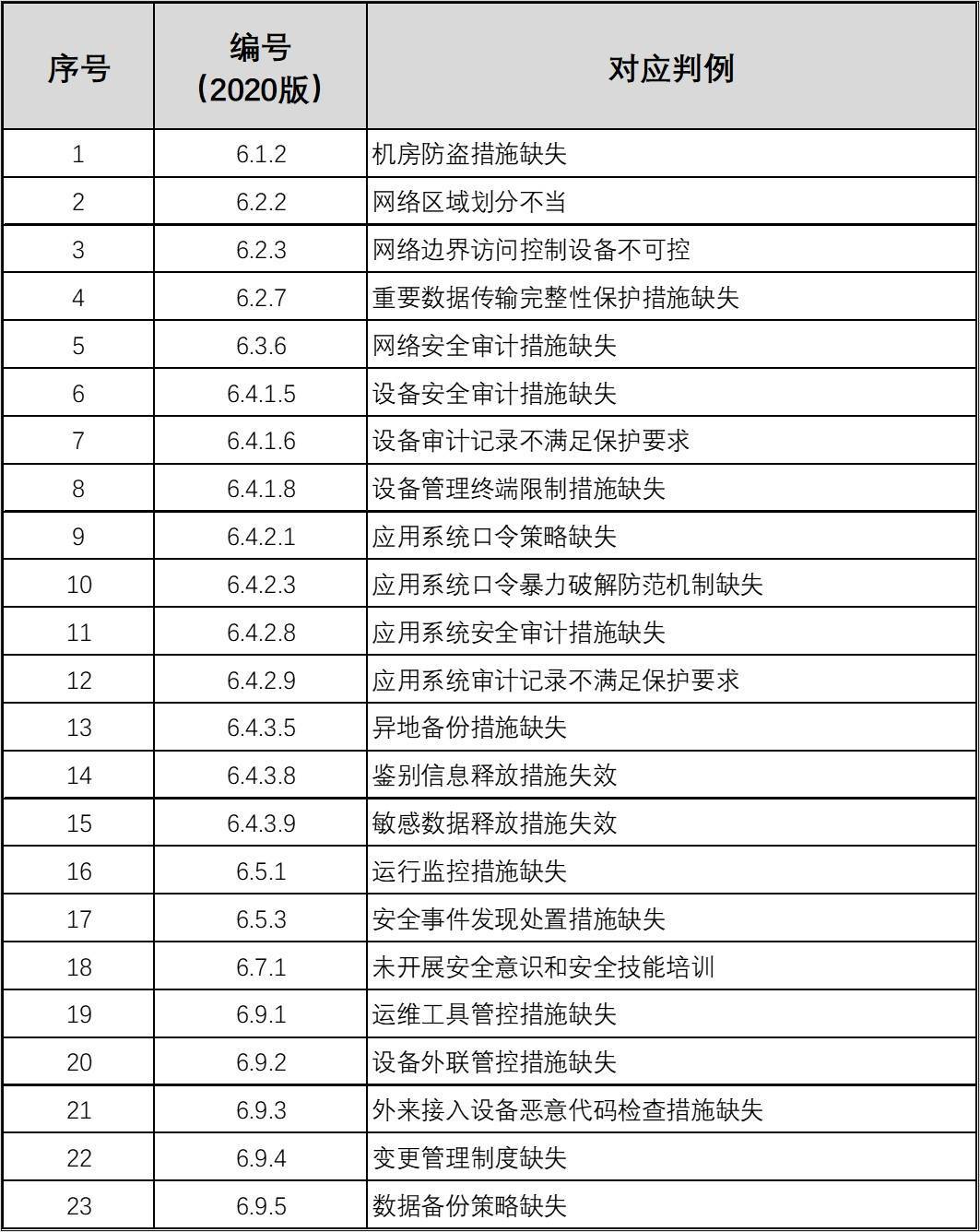

# 本文要点 - 20与25版具体事项对比 - 新增的判例清单 - 删除的判例清单 - 20、25版原文 近期,公安部发布了《网络安全等级保护测评高风险判定实施指引(试行)》。与20版本对比后,本文梳理出判例变化项40+,删减项20+,新增项40+,其中安全通用要求新增5项、云计算安全扩展要求新增13项、移动互联安全扩展要求新增10项、物联网安全扩展要求新增4项、工业控制系统安全扩展要求新增9项。 # 判例结构变化 <table><colgroup><col style="width: 106px;"/><col style="width: 190px;"/><col style="width: 177px;"/></colgroup><tbody><tr><td> 版本 </td><td> 2025版本 </td><td> 2020版本 </td></tr><tr><td> 包含内容 </td><td> 标准要求 </td><td> 标准要求 </td></tr><tr><td> 适用范围 </td><td> 适用范围 </td></tr><tr><td> 问题描述 </td><td> 判例场景 </td></tr><tr><td> 可能的缓解措施 </td><td> 补偿因素 </td></tr><tr><td> 风险评价 </td><td></td></tr></tbody></table> # 具体事项差异对比  # 新增的判例清单  # 删除的判例清单  特别说明:因时间有限,若有不足之处,请以原文为准 参考资料: 《网络安全等级保护测评高风险判定实施指引(试行)》(2025) 《网络安全等级保护测评高风险判定指引》(2020) 来源:重庆信通设计院天空实验室

应用生态要靠「长」,要长得快,也要长得好。 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1627810) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1627810#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

As bank deposit interest rates continue to decline, it is no longer possible for ordinary people to passively earn a risk-free annualized return of 3%. As a result, people are actively seeking new investment and wealth management opportunities.

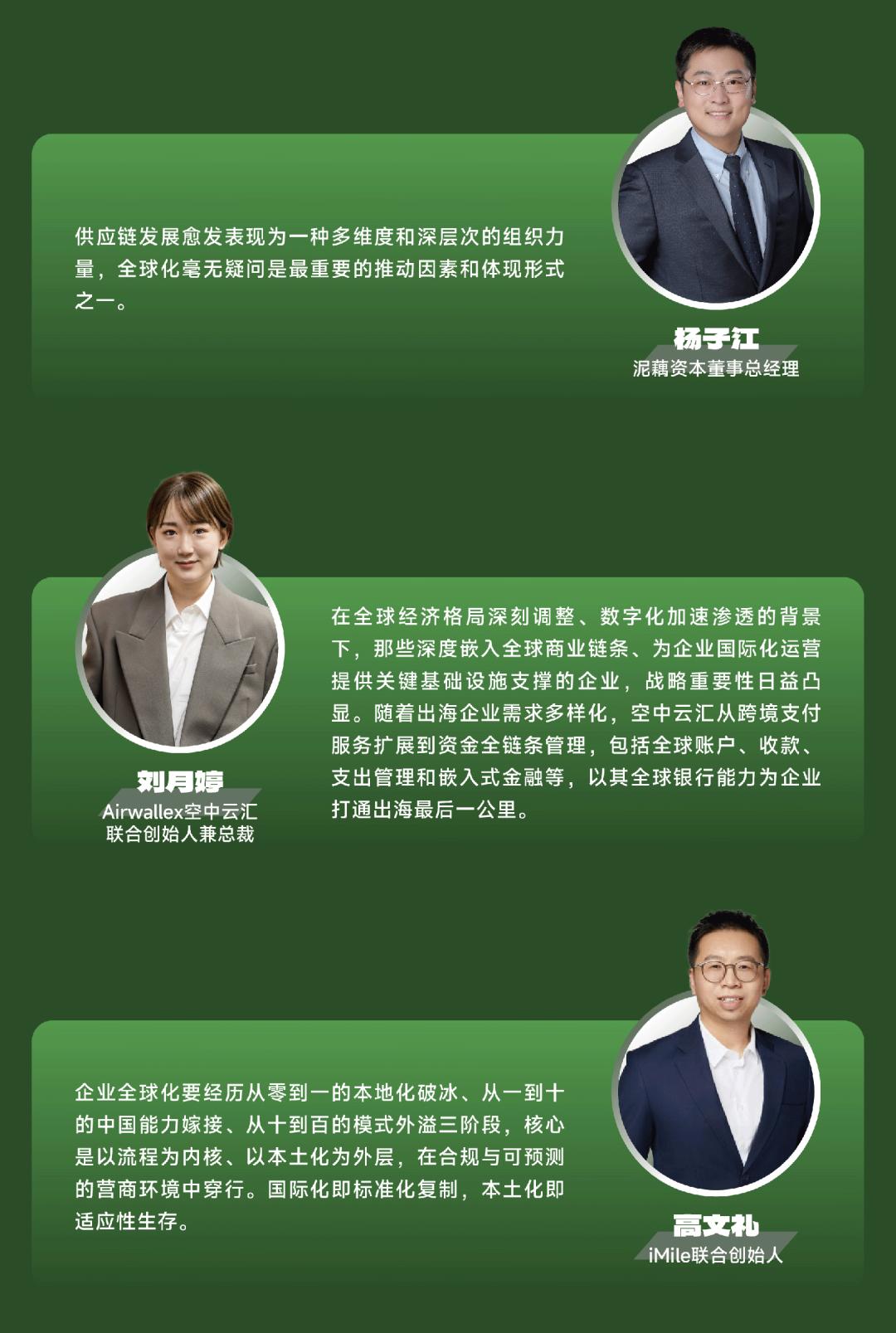

新的开始,新的人。 6月11-12日,36氪WAVES新浪潮2025大会在杭州良渚文化艺术中心顺利举办。本次大会以「新纪元」为主题,设置「投资人会场」、「创业者会场」、以及「00后之夜」开放麦环节,汇聚创投领域顶级投资人、新锐企业创始人,以及深耕科技、创新、商业的科学家、创作者与学者,围绕AI技术革新、全球化浪潮与价值重估等前沿议题,拆解他们眼中的商业理想和未来世界,一起讨论、寻找、走向中国创投「新纪元」。 36氪CEO冯大刚在开场演讲中表示:2025年,一个新的周期在开始,而新周期的核心是「新代际力量的崛起」。历史告诉我们,行业更迭、格局重构时,年轻创业者将有机会、有可能突破行业巨头壁垒。他们创造的新事物真的在颠覆世界,36氪也将永远和这些新的创业者们站在一起。松禾资本创始合伙人厉伟则在巅峰对话「中国创投三十年」中坦言:“政府要支持科技,支持创新,包括国企要进一步松绑,我借这个场合呼吁,最正确的就是让大家按照市场规律办事情。有赚有赔,赚了钱要该给奖励给奖励,赔了钱只要没有恶意、违法行为,就应该容忍。作为真正的大胆资本,要真正容忍,只有真正放开这一点,我们的经济才会持续发展。”还有来自真格基金、钟鼎资本、普华资本、九合创投、绿洲资本、红杉中国等知名投资机构的大咖嘉宾,他们和年轻的创业者们一起,通过圆桌对谈、深度演讲的形式,分享了在中国创投迎来「新纪元」之际,他们对行业趋势的理解和洞察。 以下是WAVES新浪潮2025的嘉宾金句:

手机影像一定要妥协吗?我们用华为Pura 80 Ultra 拍摄了上千张照片,这是「不妥协」的完美答案! #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1627839) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1627839#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

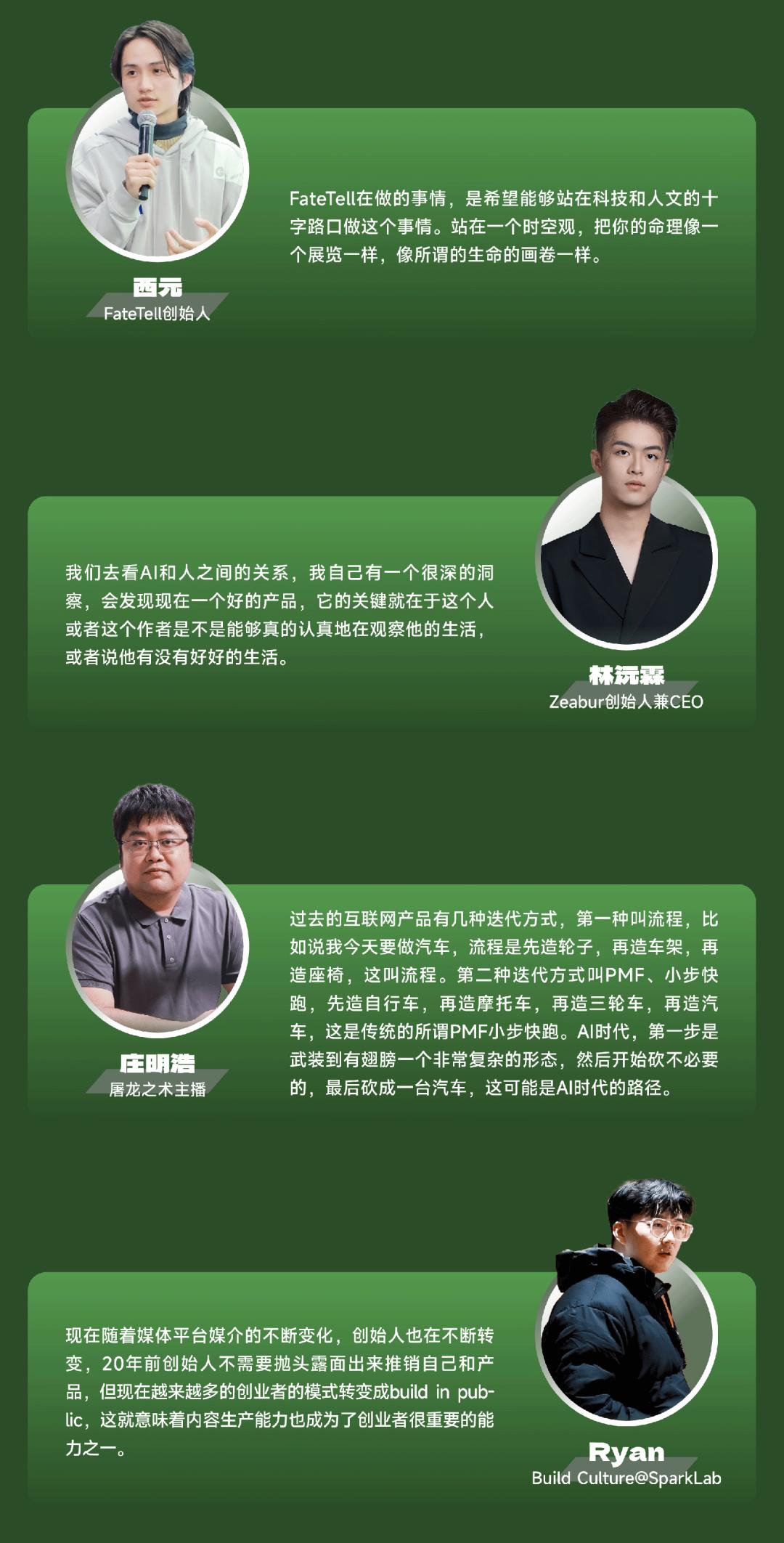

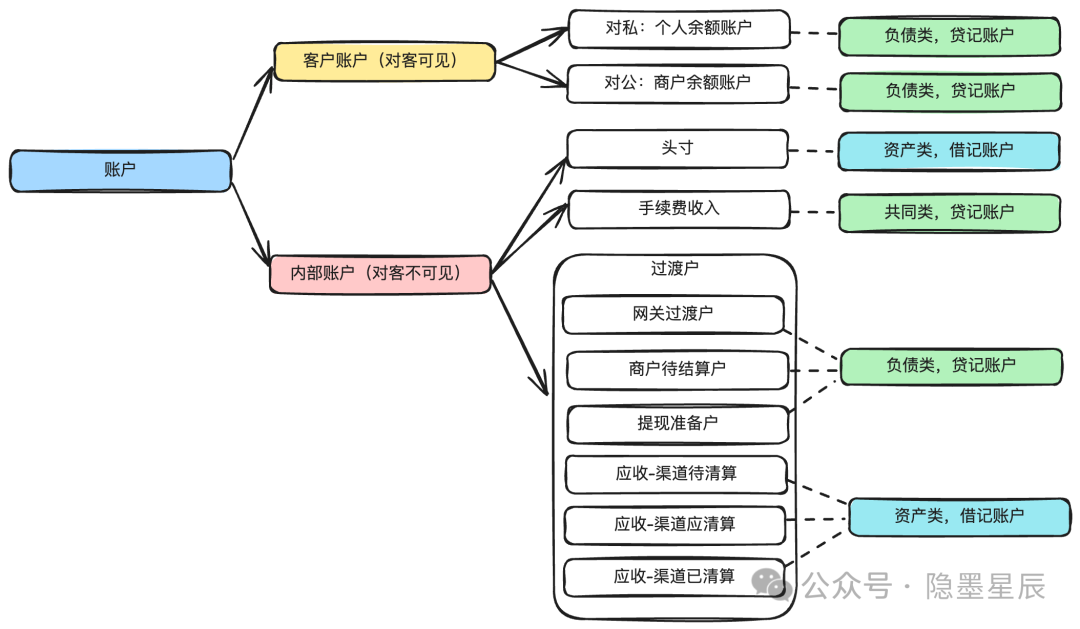

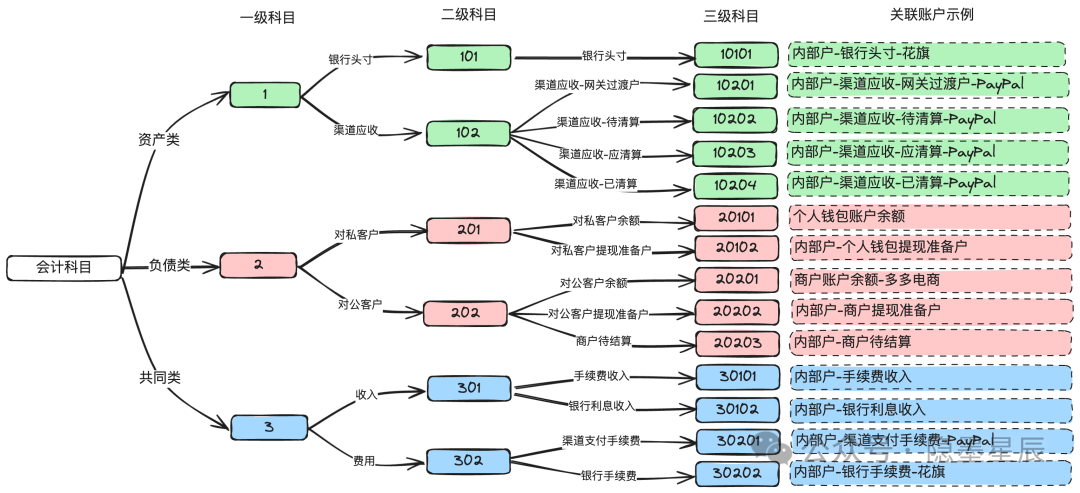

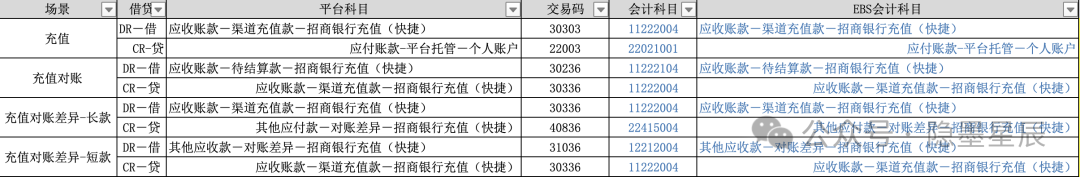

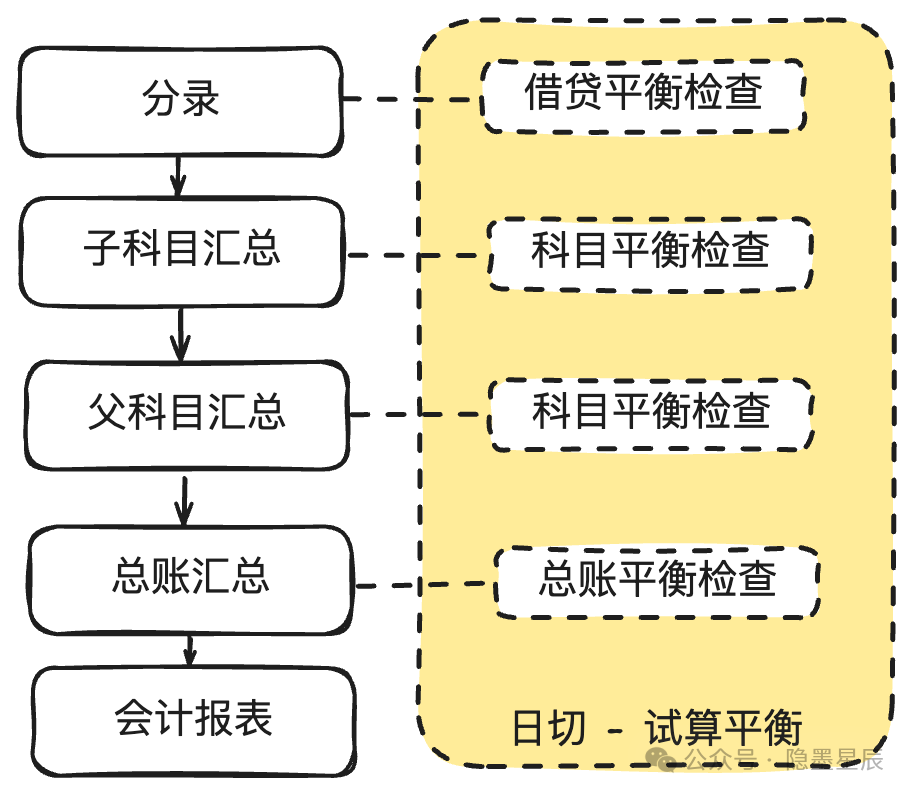

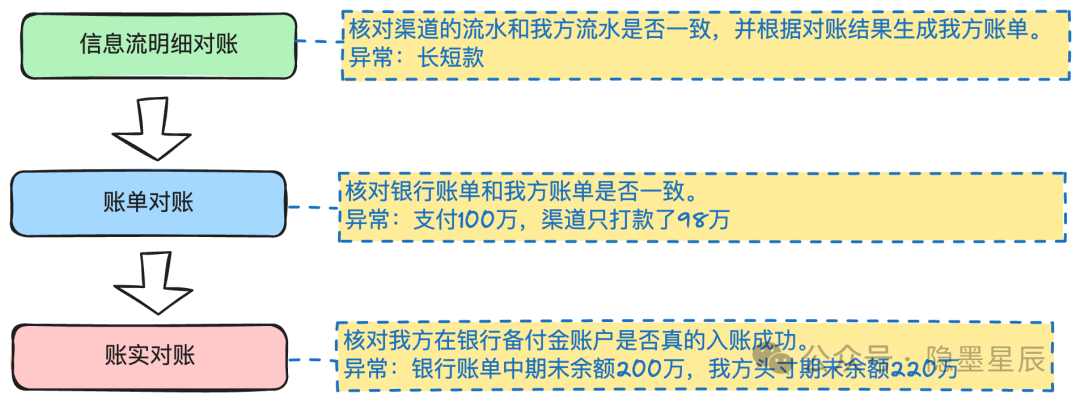

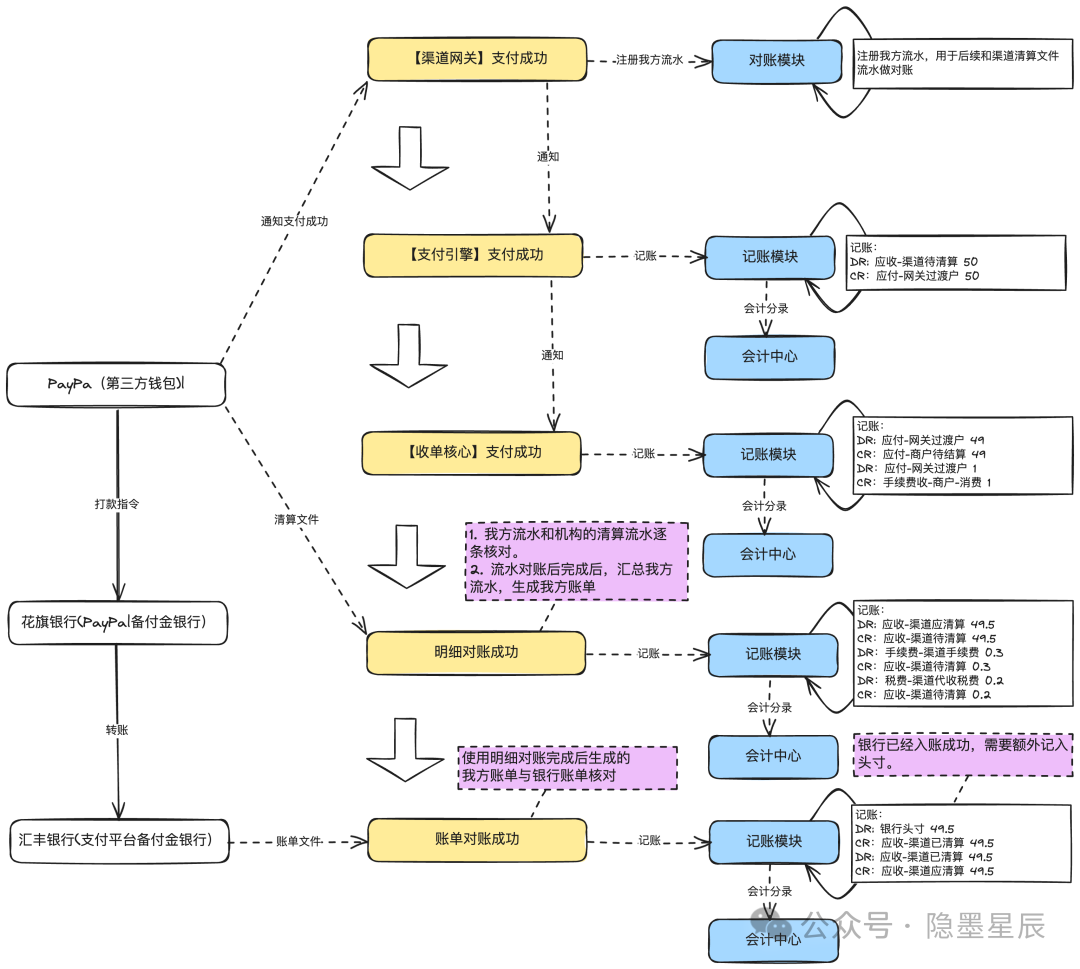

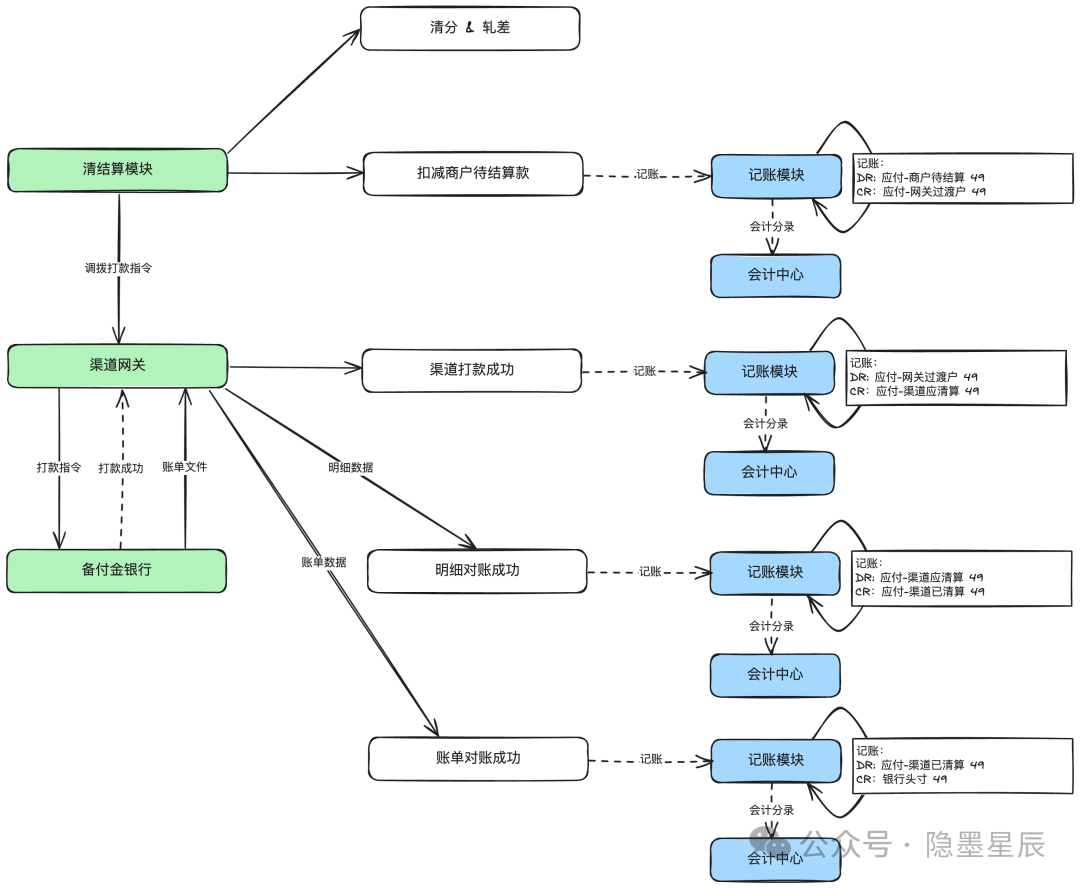

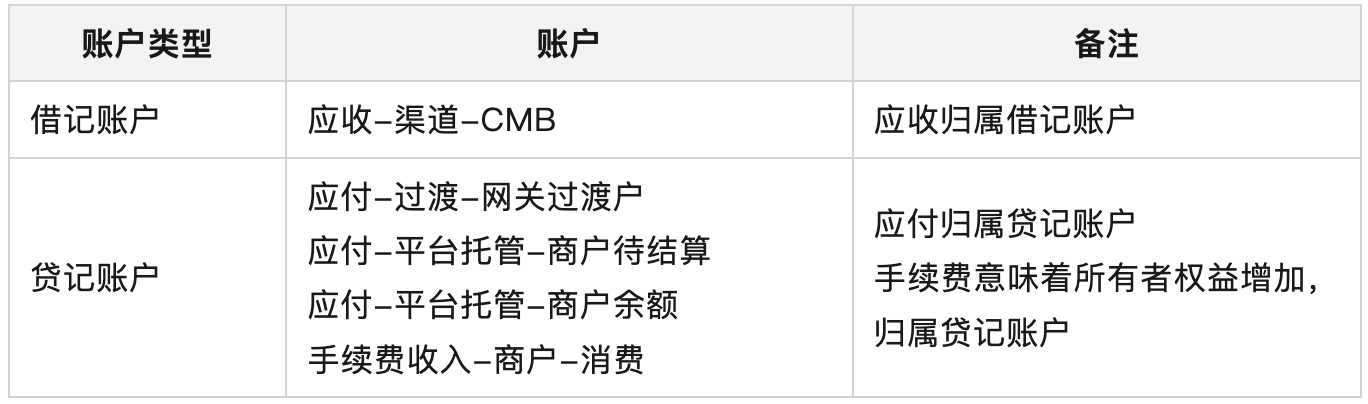

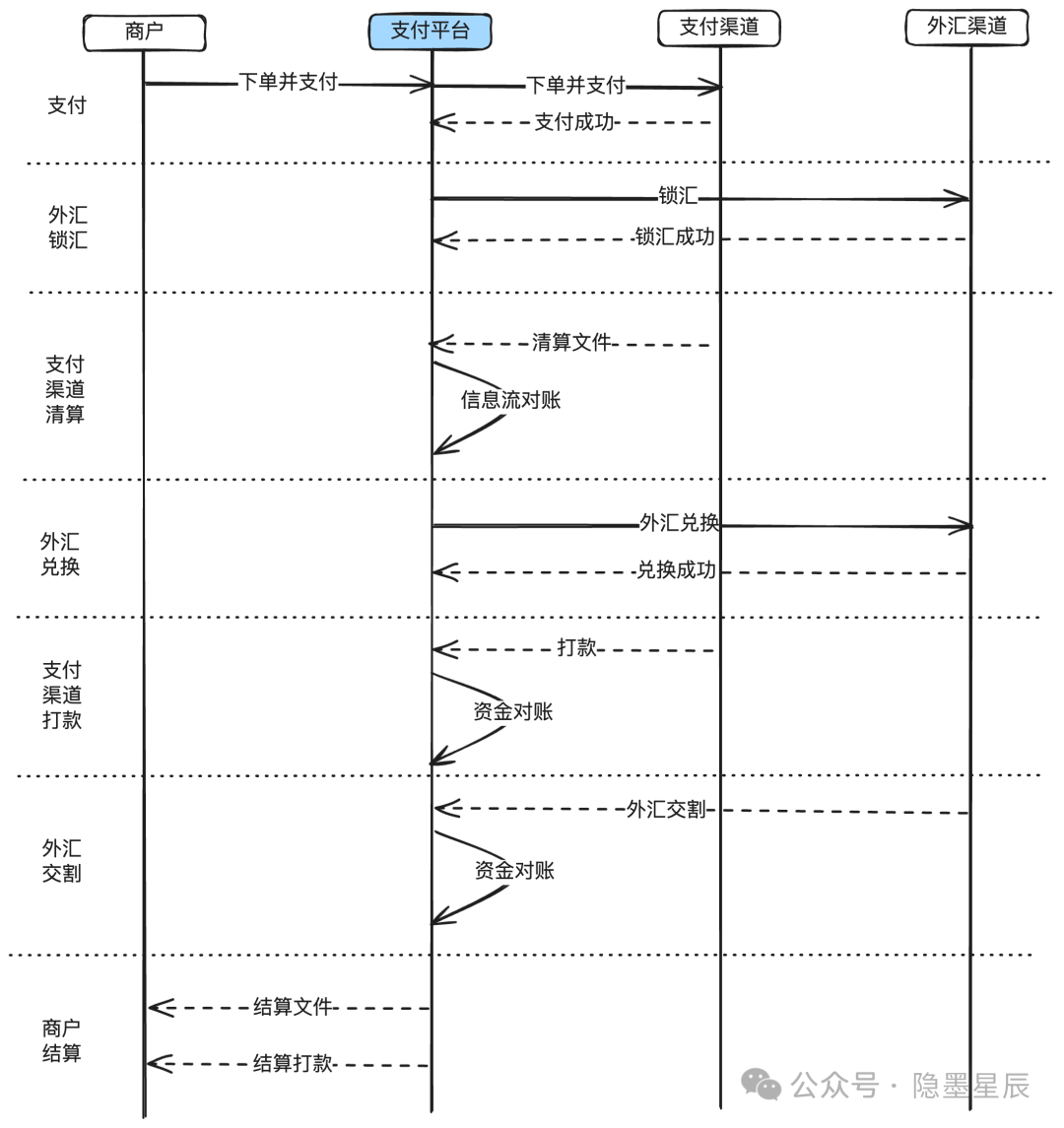

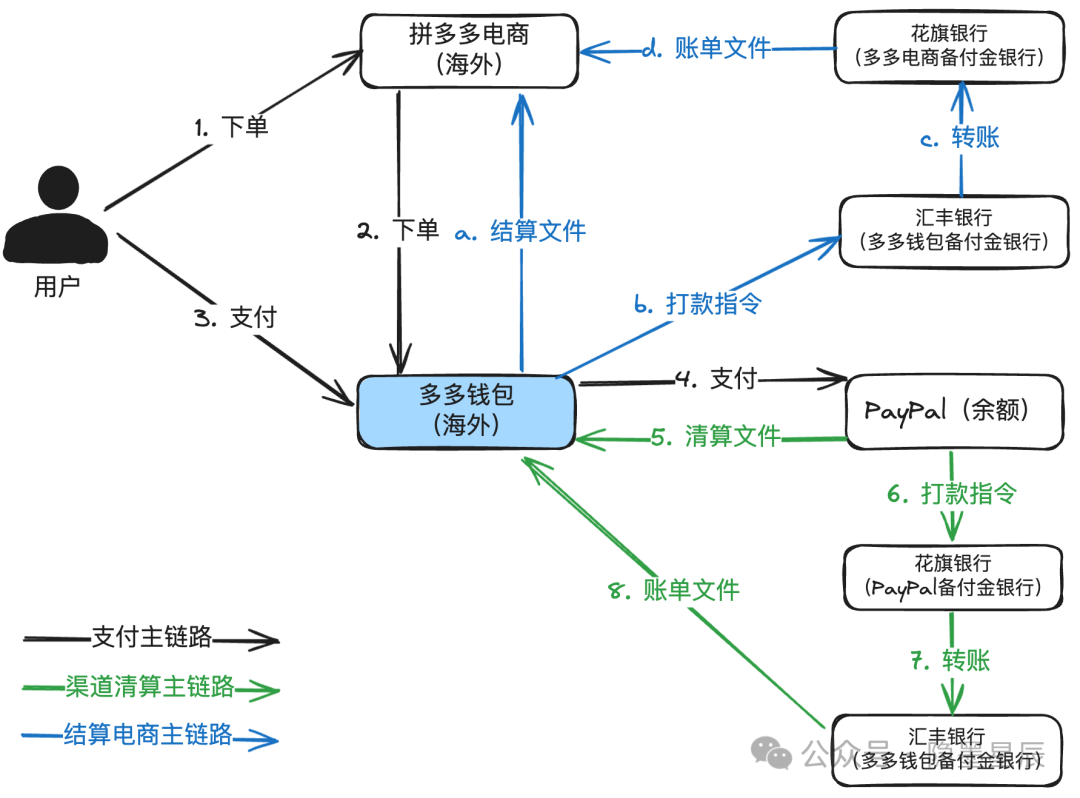

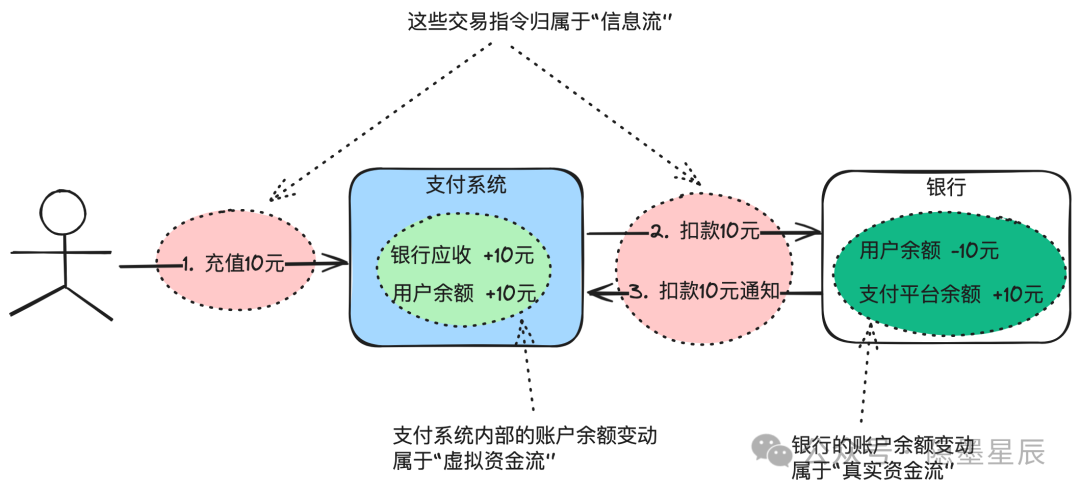

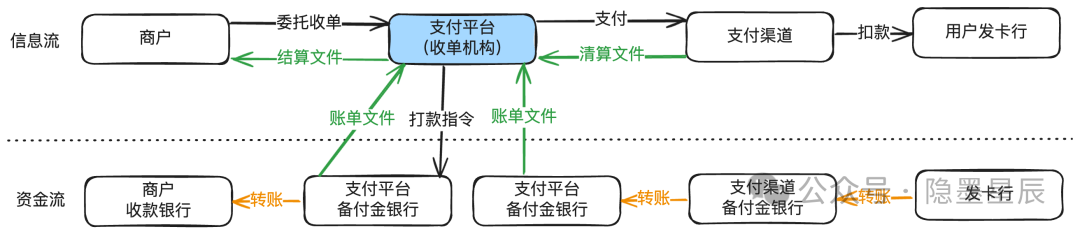

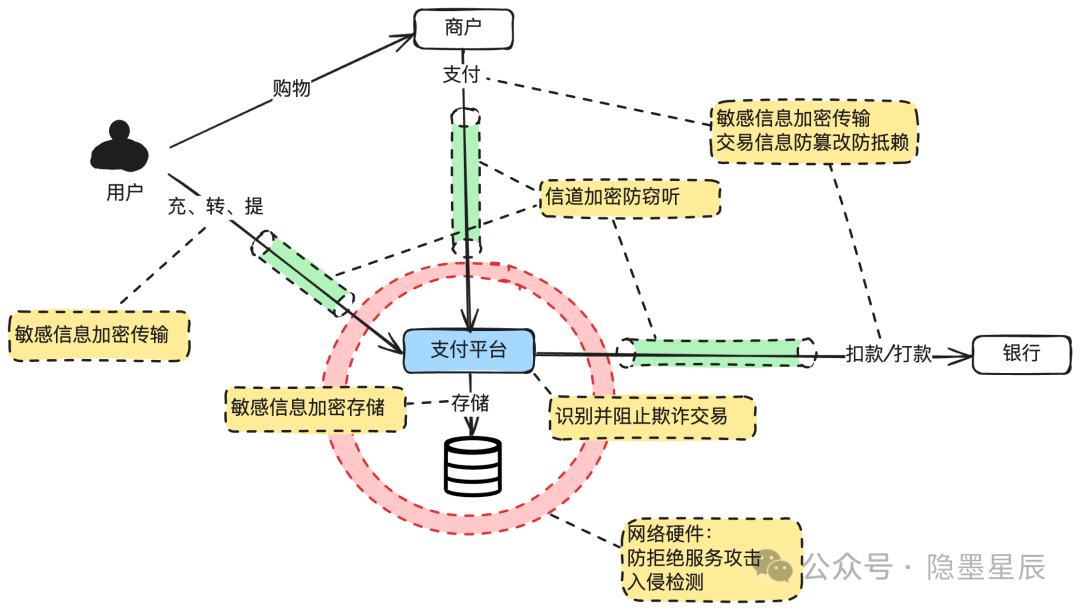

<blockquote><p>在支付系统设计领域,清晰易懂的图解往往比晦涩的文字更能帮助我们快速理解复杂的概念和流程。本文作者凭借十余年的支付架构设计经验,精心绘制了300多张手绘风格的图解,涵盖了支付系统的核心业务、账户分类、记账方向、资金流、清结算流程、跨境收单等多个关键领域。</p> </blockquote>  支付系统因其专业性,术语或概念向来晦涩不好懂。而我喜欢“一图胜千言”,所以为支付系统相关的概念画了300多张手绘风格的图,摘录部分供各位参考。 极致简化,真实的实现会复杂非常多。 翻遍整个中文互联网,讲支付系统的,此篇最好,欢迎在评论区留言反驳。 文末有支付讨论群的二维码和个人微信,欢迎添加交流。 ## 1. 账户分类  在账务系统中,通常包含以下几种账户类型: - 客户账户:对客可见。包括:对私的个人客户账户,对公的商户账户。 - 内部账户:对客不可见。包括:头寸、手续费收入、过渡户(也称中间户)等。 ## 2. 记账方向  说明: 账户类型与借贷方向,相同为加,相异为减,也就是所谓的:DD+,DC-,CC+,CD-。 示例:用户提现100元,记账如下: DR:用户余额(负债类账户)100 CR:提现过渡户(负债类账户)100 ## 3. 实时记账与缓冲记账 一般来说,客户账户的记账需要是实时的,比如用户充值、提现,商家提现,用户退款等。 这些账户如果不做实时记账,一来有损用户体验,二来有资损风险。比如用户充值100块,如果延时不到账,用户可能会投诉。如果提现不实时记账,用户有可能重复提现成功。如果退款不实时记账,有可能在退款场景下被透支。 假设记账需要几十毫秒(数据库性能决定的),一个账户最高也就只支持几十个TPS的记账请求,对于一些高并发的账户(也称为热点账户)一定是性能不足的。这个时候一般使用缓冲记账,以提高性能。开通缓冲记账的,通常是内部账户或允许商户透支的流出场景。 缓冲记账通常就是先记录流水,然后起定时任务去捞取流水,汇总后进行记账。前提是一定要做好资损防控。 除了缓冲记账外,还有拆分账户的方式来解决热点账户问题。 还没有画好,占个坑。 ## 4. 会计科目与会计分录 会计科目就是把会计要素进行分类,比如资产、负债等。通常都会有多级分类。 会计科目示例:  说明: 一般支付系统使用三级科目就已经足够。部分特别复杂的系统,可能会用到五级科目。 为便于理解,上面的示例做了很大的精简,各公司内部对科目的编制差异可能会比较大。 ## 5. 记账方案 有了账户和会计科目,发生一笔交易时,如何让系统自动去记账?这个是记账方案做的事。其中一个解决方案就是给不同的交易场景制定不同的交易码,通过交易码来驱动记账。 下面是一个典型的支付系统的记账方案示例。  ## 6. 会计日与日切  会计日,也称为会计结算日或账务结算日,是支付平台在会计周期中进行账务处理和结算的特定日期。比如在分布式环境下,各机器可能存在时间差,一笔交易在零点时有可能跨天处理,如何判断一笔交易归属于哪天,就依据会计日来计算。 所谓日切,简单理解就是切换到下一个会计日。主要做的工作: 借贷试算平衡:也就是所谓“有借必有贷,借贷必相等”这条会计恒等式的落地。 - 父子科目试算平衡。 - 总账试算平衡。 - 日、月、季度、年汇总。 - 会计日变更。 日切试算平衡核心逻辑: - 借方发生额 = 贷方发生额 - 借方余额 = 贷方余额 - 期末余额 = 期初发生额 + 发生额 - 父科目累积额 = 子科目累积额7. 对账差异处理 对账一般有几种结果: - 对平:双方交易类型、单号、状态、币种、金额都是一致的。 - 长款:我方多钱。支付长款:支付90块,渠道清算100块,或我方失败,渠道成功。退款长款:退款100块,渠道清算90块。充值长款、提现长款类比。 - 短款:我方少钱。支付短款:支付00块,渠道清算90块。退款长款:退款90块,渠道清算100块。充值短款、提现短款类比。 因为我方和渠道之间有一定的时间差,所以长短款在T+1对账对不上时,往往先进入存疑清单里面,第T+2对账还是对不上,才会进入差异处理。 还没有画好,占个坑。 ## 8. 银行通道三层对账体系  第一层是信息流明细对账。我方流水和银行清算文件的流水逐一核对。可能会存在长短款情况。 第二层是账单对账。就是把我方流水汇总生成我方账单,然后把银行流水汇总生成银行账单,进行对账。可能会存在银行账单和我方账单不一致的情况,比如共支付100万,渠道分2次打款,一笔98万,一笔2万。 第三层是账实对账。就是我方内部记录的银行头寸和银行真实的余额是否一致。可能存在我方记录的头寸是220万,但是银行实际余额只有200万的情况。 ## 9. 支付记账 我们通常说的记账,哪怕是一笔简单的支付,也会有多次记账。具体在什么节点记什么账,一般由财务人员决定。 下面是一个典型的使用银行通道进行支付的记账,会涉及网关过渡户,渠道待清算,商户待结算,手续费,银行头寸等多个内部户。  说明: 图中只画了正常场景,像明细对账出现差异(长短款)、账单对不平(渠道少打款或多打款)等场景没有画出来。 上面只是一个典型的记账方案,真实的场景有些更简单,有些更复杂。 开多个中间账户,什么场景下记到哪个账户,一般都是由财务团队决定。 ## 10. 商户结算记账 商户结算和用户支付是两个独立流程。 以典型的商户结算到卡记账为例,通常涉及商户待结算户,网关过渡户,渠道应清算,渠道已清算,银行头寸等内部户。  说明: 上述是商户结算到卡场景。 各公司的内部户编制可能有所不同。 ## 11. 简明复式记账 金融机构的记账一定是基于复式记账法。下面以用户通过支付平台使用银行支付500块为例做个简要说明。 假设:支付平台使用CMB作为收单行,在CMB开设有备付金账户。 涉及的支付平台内部账户:  记账步骤:  说明: 1)持牌支付机构的记账一定是复式记账法。内部开设了很多账户和科目。 - 【借记类】账户:资产,应收款等; - 【贷记类】账户:负债,所有者权益,应付款等; 2)借贷简要公式(不太严谨,但是够用): - 【借记类】账户(如资产,应收款),【增加】为【借】,【减少】为【贷】; - 【贷记类】账户(如负债和所有者权益,应付款),【增加】为【贷】,【减少】为【借】; 3)复式记账的专业书籍很多,这里只摘录几个重要的说明: <blockquote><p>复式记账法定义:对每项经济业务按相等的金额在两个或两个以上有关账户中同时进行登记的方法。<br/>记账原则:有借必有贷,借贷必相等。<br/>记账依据:会计恒等式:1. 资产 = 负债 + 所有者权益;2. 利润 = 收入 – 费用。<br/>账户:具有一定格式和结构,能够用来连续、系统、全面的记录反映某种经济业务的增减变化及其结果。<br/>科目:同类财务交易的分类,比如资产、负债、所有者权限、收入或费用等都属于科目。一般科目会分为多级。<br/>账户和科目的区别:科目只有名字,账户包括结构和格式,每个账户对应一个特定的科目。</p></blockquote> ## 12. 支付系统核心业务 支付平台尤其是持牌的收单机构通过都会提供非常多的服务,除了常见的支付、退款、提现等业务外,还会提供个人账单查询,商户账单下载等服务。 这里只介绍对客(包括个人客户和商户)感知的最核心的几个服务。  一个持牌支付机构的系统一般会提供以下几个核心的对客能力: - 支付(收单):帮商户把用户的钱从扣到支付平台的账户。 - 撤销:没有支付成功的直接关闭订单,已经支付成功的钱退回给用户。 - 退款:把用户支付的钱退回给用户。 - 清算:外部渠道把钱给到支付平台。 - 结算:支付平台把钱结给商家。 - 充值:用户把钱充值到在平台开的余额账户。 - 转账:用户或商户账户之间进行转账。 - 代发:帮商户把钱转到个人用户的账户。有代发到卡和代发到余额。 - 调拨:支付平台内部因为流动性管理的需要,在多个银行账户之间转账。 - 提现:用户把钱从平台的余额账户中提现到外部的银行卡。 一些跨境场景下,支付系统还需要提供外汇服务,比如中国商家在多多的海外品牌temu卖货,用户在美国支付的是美元,但是中国商家需要在中国拿到人民币。 除此之外,还会有很多辅助能力,比如商户入驻,商户自助服务,个人自助服务等。 任何一个业务在支付系统内部都是由多个子域经历很多操作步骤才能完成。比如支付业务的下单子流程,先是入口网关的验签,解密,然后请求商户平台的权限校验,再请求风控系统做风控校验,产品中心做产品校验等,最后在收单域保存入库。 ## 13. 支付的本质  说明: - 支付的本质是帮商户把用户的钱扣到支付平台的账户。 - 比较特殊是余额支付和营销,余额是平台内容开设的虚拟账户,不会调用外部渠道。营销往往也是调用内部的营销系统做核销,分有资和无资。 - 涉及的记账,这里没有画出来。在后面的账务系统章节中有详细介绍。 ## 14. 支付资金流 资金流在后面的账务章节会详细介绍,这里只做个简单说明。 首先是虚拟资金流,也就是支付平台内部的资金流,以即时到账模式为例,如下:  说明: 支付平台记账都是复式记账法,渠道扣款成功后,会同时记“支付网关过渡户”和“渠道待清算”。此处为了简化,只写了支付网关过渡户。 还有分账、分润模式。比如:商户A是通过一个大商户B入驻到了支付平台,商户A收98块,大商户B收手续费1块,平台直接结算给商户A和大商户B,就是典型的分润模式。 实体资金流就是外部银行之间的资金流转。  ## 15. 退款本质  说明: - 退款的本质就是把钱先从商户那里扣除,然后转给用户。 - 余额支付的退款不会调用外部渠道。 完整的流程很长,比如: 收到商户的退款请求后,需要先查询历史合约,检查合约是否支持退款,是否过了退款有效期,是否满足最小退款金额,全部通过后,就创建退款单并保存。 接下来会进入退款资金准备阶段,因为从资损防控的角度,除非另有合约约定,否则支付平台一般是不会做垫资退款的。 在退款资金准备阶段,需要实时扣减商户待结算户的钱,这是与支付流程很大不同的点。 当然,有些支付公司可能和商户约定从独立的退款账户进行扣款,那也需要保证这个退款账户余额充足。 ## 16. 退款资金流  说明: 退款校验通过后,需要做资金准备,归集到退款过渡户。调用渠道成功后,到渠道待清算。 为了简化,只画了单边账户,实际记账时是复式记账。 还有一些流程没有画出来,比如清算文件过来会对账,推进到渠道应清算,与渠道对账后,还会推进到银行头寸。 ## 17. 外部渠道清算 外部渠道支付成功、或退款成功,都会涉及清算流程,简单地说,就是外部渠道把当天的支付、退款交易数据先进行轧差,然后生成一个清算文件,支付平台拿到这个文件后,解析并与内部的交易进行对账,对账成功后,从待清算户到应清算户,在渠道真实打款后,查到账单,再从应清算到银行头寸。 更详细的可以参考后面的账务域内容。  说明: 图中画的外部渠道是三方钱包的场景,也就是支付平台和外部渠道全部都是在银行开的账户,那就会有跨行转账。 特殊情况下,外部渠道是一个银行,支付平台直接在这个银行开了账户,那就是外部渠道内部转账。 ## 18. 商户结算 在收单机构(支付平台)里,结算就是把帮商户收进来的钱,按约定的结算规则、准确、及时地结算给商户。  结算前需要先做清分,就是把一笔支付的钱,根据当初签订的合约分成若干份。比如支付100块,平台手续费1块,商户99块。 根据合约,可以结算到余额,也可以结算到卡,结算还有结算周期,也就是所谓的T+n,其中的T是指交易时间,n指第几天结算。比如T+0就是当天的交易当天结算,T+2就是当天的交易在第3天才结算。 ## 19. 充值 充值就是把用户的钱充到支付平台余额账户。余额因为涉及到资金安全,所以无论国内国外基本上都是需要持牌经营。 很多持牌机构都想让用户做充值,好处也很明显,比如: - 使用余额支付的成功率极高。 - 因为有资金留存,用户打开的频率更高。 在国外,如果利用好流动性管理,因为资金量足够大,利息或理财收益也很高。  充值的核心只有2个点: - 支付平台调用渠道把用户账户的钱转到支付平台的账户。 - 支付平台把用户的余额账户加上对应的金额。 ## 20. 转账/代发/调拨 转账、代发、调拨的本质就是把资金从一个账户转到另一个账户。 三者之间有一些细微的区别: - 转账:一般是指个人到个人的转账。包括余额到余额,余额到卡。 - 代发:一般是指商户到个人的转账。比如代发工资。 - 调拨:一般是指支付平台内部多个银行账户之间做流动性管理时的转账。 还有两种比较特殊的转账,就是发红包和AA收款。一对一的红包,本质就是一对一的转账,一对多的红包,本质就是一对多转账。AA收款的本质就是多对一的转账。 以转账到银行卡为例,用户A把自己的余额100元转给B用户在招行的银行卡,如下:  说明: 支付平台先把A用户余额账户扣减。 然后调用外部渠道转账,由银行把支付平台备付金的资金转到B用户的账户上。 ## 21. 提现 提现的本质也是转账,只是用户把支付平台余额账户的钱,转到自己在外部渠道的账户里。 与一般意义上的转账的区别在于,通常情况下说的转账是不同用户或商户之间的转账,而提现默认是自己余额账户的钱提到自己开设在外部银行的账户。比如支付宝或微信余额提现到自己在招行的账户里。  ## 22. 外汇 外汇业务表面上只是把一种货币换成另外一种货币,但是实际情况下是非常复杂的。比如需要区分自由流动货币和管制货币,交易有即期、远期、掉期等,涉及跨境电商有结汇入境和入境结汇。 另外,外汇市场是全球最大的金融市场。  ## 23. 收单演进形态 ### 无收单机构模式  这就是小时候去小卖部买糖的模式,一手交钱一手交货。 好处:足够简单。不足:无法完成线上交易。 ### 行内收单模式  所谓行内收单,就是发行卡和收单是同一家银行。 好处:手续费低,成功率高。不足:业务比较受限,以线下收单为例,商户无法部署所有的银行POS机。 ### 发卡行与收单行分离模式  大部分情况下,用户的发卡行和商户的收单行是不同的银行。 不过,这种情况基本也已经灭绝,因为需要发卡行和收单行两两对接,形成一个巨大的网状结构,维护成本高昂。 ### 清算机构模式  发卡行和收单行之间不再直连,而是通过清算机构。清算机构通常是央行下面的特许经营的金融机构。这样围绕清算机构形成一个星形架构,所有银行只需要和清算机构对接就行。 当前银行间的交易基本上是这种形态。比如中国的银联,国外的VISA,MASTERCARD等,是卡组,也是清算机构。 ### 第三方支付(电子钱包)形态  随着互联网支付的兴起,以第三方支付为中心形成另外一个星形结构。 上图做了很大的简化。在中国因为断直连的关系,支付宝、微信支付背后的财付通等这些第三方支付机构都是对接银联、网联,而不是直连银行。但是在国外仍然是允许直连银行的。 ## 24. 支付咨询 支付前需要调用收银台查看用户可用的支付方式,简称支付咨询,或支付方式咨询。  上面的图分别是电商(京东)的收银台,支付平台(微信支付)的收银台。说明收银台是有多种存在形式的。  支付咨询阶段,需要做以下几个工作: - 基础检查:可支付检查(有可能订单已经已经被支付),用户检查,商户检查等。 - 资产咨询:绑卡数据,账户余额,营销(比如满减、红包等)。 - 渠道咨询:通过币种、金额、渠道开关等。 - 额度咨询:单笔限额、日累计限额、月累计限额等。 - 支付方式组装:把上面的资产、渠道等组装成用户方便理解的支付方式。 - 支付方式排序:把用户可用支付方式做好推荐排序(既要考虑用户体验,又要考虑营销策略)。 最后把支付方式返回给用户,供用户在支付时选择。 ## 25. 支付受理  用户选择好支付方式,点击“确认支付”,就到了支付受理阶段。主要做以下几个工作: 在支付咨询阶段的工作全部做一遍。因为用户在支付方式渲染后有可能过了很久才支付,很多数据在后台可能已经发生变化,比如余额已变更,或者订单已经过了有效期等情况。 全部通过后,调用风控进行风险判断。 如果是外部渠道的卡支付,还需要调用渠道路由,选择出一条最优的渠道。 然后是提交支付请求到支付引擎进行真实扣款。 最后是从收单平台轮询交易结果。 特别说明一下:为什么轮询结果是从收单平台而不是支付引擎? 因为对用户而言,收单的结果代表最终的支付结果。 比如用户支付回来后,支付引擎是成功的,但是收单平台因为已经订单过期关闭,就会发起资金退回操作,这样收单平台的订单实际是没有支付成功的。就会提示用户:“订单已关闭,如果已经扣款,支付款项预计在X个工作日内原路退回。” ## 26. 常见渠道类型 有些公司称为通道,有些公司称为渠道,都是一个意思。下面统一称为渠道。 渠道类型在各个公司的定义是不一样的,没有一个行业标准,且持续在发展。先讲几个当前仍然通用的分类。 从资金流转的角度,渠道分为四大类:支付渠道、流出渠道、外汇渠道、信息渠道。 ### 支付渠道  这类渠道的核心作用是实现用户资金的流入。具体来说,它们将用户在银行账户中的资金转移到支付平台在银行的备付金账户。这个过程在我们日常生活中极为常见,典型的场景包括用户的充值操作和在线支付。 例如,当你使用手机应用进行购物支付时,资金从你的银行账户流向支付平台的账户,最后再结算给商户,就是通过这类渠道完成的。 ### 流出渠道  相对于资金的流入,流出类渠道则处理资金的流出。这包括两种主要情形: - 将支付平台的备付金转移至用户个人或商户的银行账户,常见于用户提现或商户收款的场景; - 将资金从一个备付金账户转移到另一个,通常用于支付平台内部的资金流动性调配。 流出类渠道确保了资金在用户和商户之间的顺畅流动,是整个支付系统的重要支撑。 ### 外汇渠道  这类渠道涉及货币兑换和跨国资金转移,支持不同货币间的转换和结算。在跨境电商、国际旅游等场景中,外汇渠道提供了跨币种资金转换的关键服务。且随着全球化贸易的增长,跨境支付需求日益增加,外汇渠道的作用变得更加重要。 ### 信息渠道 这类渠道不涉及资金流转,比如个人实名认证(KYC),银行卡绑卡(纯绑卡)等。 ### 支付类渠道 随着业务和技术的发展,支付类的渠道定义也是千奇百怪,或者说是与时俱进,下面是一些通用的分类。 ### 卡渠道  借记卡/信用卡支付:这是最传统且广泛使用的支付方式之一。用户通过输入卡信息进行支付,资金直接从其银行账户扣除。其中信用卡还有预授权、请款,2D、3D等场景。 还有所谓的预付卡,就是提前充值的支付卡,用户支付时,资金从预付卡余额中扣除。这个在支付平台一般不感知。 欧美国家的信用卡支付普遍使用得比较多。 除了使用卡明文直接支付外,现在很多渠道还支持先绑定后使用token支付的模式:  支付流程和卡明文支付差不多,只是在发给渠道的报文中使用token替换了卡明文。 卡支付的交易有所谓的四方模式:商户、收单行、卡组、发卡行。这里的四方指的是四种类型的机构。  ### 网银渠道  通过跳转到银行网站完成支付。这个操作麻烦,可能还需要密码控件,成功率不高,在中国已经很少使用。国外还有不少。 ### 快捷支付渠道  用户事先在支付平台绑定银行卡,支付时无需重复输入卡信息,便捷快速。在中国率先被支付宝发明出来并被推广,支付成功率从网银的60%左右提升到了96%以上。 国外有些叫“一键支付”,差不多一个意思。 ### 代扣渠道  代扣支付是一种银行或第三方支付平台在用户授权的基础上,直接从用户的银行账户或关联的支付账户中自动扣除款项的支付方式。 这种方式和快捷支付最大的区别在于:快捷支付是用户实时参与交易过程,有可能出风控挑战,比如OTP(短信验证码),或者密码等。代扣是提前授权,交易过程用户不会实时参与,也就没办法出挑战,要不成功,要不失败。 代扣广泛用于周期性支付场景,如水电费自动缴纳、会员服务费、订阅服务等,还有就是滴滴打车这种,下车就走。这种方式免去了用户每次手动支付的麻烦。 ### 第三方钱包渠道  基于第三方钱包账户基础之上的支付。在中国有支付宝、微信支付等,在国外有PayPal,GCash等。 第三方钱包通常是一个综合支付工具,除了钱包余额,钱包里面可能还绑定了银行卡。 钱包通常提供两种交互模式: - 跳转模式:比如在京东APP下单,选择使用微信支付,就会跳转到微信APP。 - 非跳转模式:比如在淘宝APP下单,直接后台调用支付宝的免密支付。 ### VA渠道  Virtual Account, 虚拟账户。用户通过银行生成的虚拟账号进行支付,常用于无卡支付场景。在东南亚用得特别多。 简单地说,就是用户没有银行卡,但是又要在网上购物,那么支付平台调用银行生成一个VA,并把这个VA和订单绑定,再展示给用户,用户拿着这个VA,去银行的ATM或银行柜台把现金存进去,银行通知支付平台这个VA入账成功,支付平台通知商户发货。 VA还会用于商家的收款(VA来账),这个是另外一个范围,不归属于支付类渠道。 ### OTC渠道  Over-The-Counter,柜台支付。在支付场景下,和VA很类似,也是生成一个支付码,只是这个支付码是由7-11,肯德基等这些连锁店生成的,而VA是银行账户。用户拿着这个OTC码去线下连锁店,给店员现金,店员给这个OTC码充值,连锁店系统通知支付平台支付成功,支付平台通知商户发货。 ### 信用付渠道 渠道根据用户的信用授予一定的额度,可以先消费,后还款。国外通常叫BNPL(Buy Now Pay Later)。 国内有支付宝的花呗,京东的白条。国外也有很多第三方金融机构提供类似的服务。 支付流程和第三方钱包差不多,只是需要先做开户和额度授权。 信用付与信用卡分期的区别:信用卡分期是以银行发行的信用卡为基础,而信用付基于第三方金融机构的账户授权(没有卡,非银行也能提供服务)。 在一些银行卡普及率不高的国家地区,信用付很有优势。 ## 27. 渠道路由  渠道路由核心作用是当有多个渠道同时满足业务诉求时,综合支付成功率、支付成本、用户体验、渠道状态等多种因素挑选出最优的一条渠道。具体如下: - 提高支付成功率:通过选择最合适的渠道,可以提高支付的成功率,减少支付失败带来的用户流失。原因在于不同的渠道在其内部的风险偏好是不一样的,同一个请求在A渠道会失败,但在B渠道会成功。 - 优化成本:不同渠道的费用可能不同,通过合理的路由,可以降低支付成本。一些渠道还有阶梯收费,需要通过分流不同的渠道,保持整体成本最优。 - 提升用户体验:快速、稳定的支付体验能增强用户的满意度和忠诚度。用户如果经常在A渠道支付,新的请求过来后,仍然发给A渠道支付的成功率往往会更高。 - 负载均衡:将支付请求合理分配到不同的渠道,避免某个渠道过载,提升整体系统的稳定性。 ## 28. 最简支付流程  说明: 这是一个最简化的支付流程。真实的交互比这个复杂得多,单收银台渲染就可以写一整篇文章。但对于讲清楚支付系统的作用,已经足够。 从图中可以引申出支付系统最核心的作用:帮商户收钱。所以有牌照的也称“收单机构”。如果没有资质,只是做信息转发,也被称为“收单转接”。 有支付当然就有退款、撤销等逆向操作,复杂的跨境支付还会有外汇交易,跨境结算等业务。 ## 29. 最简清结算流程  说明: 这里画的是信息流。 银行和支付平台之间是机构对机构的关系,通常使用清算概念,因为金融机构之间大部分情况下会由独立的清算机构完成清算服务。 支付平台和商户之间,通常使用结算概念,由支付平台直接打款给商户。(清算与结算区别是中文环境才会有,本质是一个东西) 上面画的是结算到商户开在支付平台的内部账户余额,所以需要商户手动提现,支付平台通常也支持直接结算到卡,这样就不需要商户手动提现。 清结算三个字还有另外一层含义:清分 + 结算。前者是把钱算清楚,后者是真实打款。也有些公司叫清分清偿,前者算好钱怎么分,后面完成债权任务关系的完结。本质也是一个东西。 ## 30. 最简本对本收单流程  说明: 所谓本对本收单,就是指商户的商品标价币种、向支付系统的下单币种、用户支付币种、商户结算币种都是同一个币种。不涉及到外汇交易。 一个中国人拿着中国招商银行信用卡在中国境内通过多多买了两斤山东大樱桃,就是标准的本对本收单。 ## 31. 最简跨境收单流程  说明: 所谓跨境收单,就是结算给商户的币种和用户支付的币种不一样,需要经过外汇机构换汇。 在扣款EUR成功后,支付平台会调用外部的外汇机构进行锁汇(HA)。 在银行清算后,支付平台再调用外部的外汇机构进行真正的换汇(TA)。 最后支付平台结算给商户USD。 上面也是只是跨境的一个小场景,真实的跨境场景极为丰富和复杂。不信你问问这段时间做俄罗斯生意收卢布的朋友们。 如果换成时序图,如下:  说明: 上面之所以有锁汇,是因为外汇时刻在变化,支付平台不想承担汇损风险,直接在支付款里加点手续费。能力强的支付机构也不需要锁汇,更高风险,但可能有更多收益。 还有些渠道直接提供空中换汇的能力。比如土耳其用户使用TRY进行支付,在支付成功后,由渠道侧直接换汇成USD,然后由渠道直接结算USD给支付平台。 一般来说,很多国家的货币是受管制的,无法自由出境,如果使用空中换汇直接拿到的就是USD,就比较容易出境。 涉及跨境场景下,往往需要设计各种各样的资金流,最主要是考虑合规诉求,某次是收益。如果能力强,利用流动性管理,资金量大,收益还是非常可观的,毕竟外面不像某国要求备付金100%缴存央行,还不给利息。 ## 32. 稍复杂的跨境支付示例 我们以最典型的电商购物举个例子(只是举例):小明使用PayPal在拼多多电商(海外)通过多多钱包(海外)支付了50美金。 经过简化后的交互图如下:  说明: 持牌的第三方支付机构和电商是独立的法律主体,所以多多钱包和多多电商是互相独立的,需要走独立的结算。 为突出重点,中间省略了很多中间机构,比如花旗通过清算网络才能转账到汇丰,清算网络先略过。 为简化描述,还有几个假设: 假设拼多多电商选择结算到银行卡。还有一个场景是电商选择结算到余额,然后自己手动提现。 假设单币种场景,跨币种场景还涉及到外汇兑换。 ## 33. 最简信息流与资金流  说明: 用户在支付平台充值10元,支付平台向银行发起扣款请求,这些指令操作归属于信息交互,属于信息流。 真实资金流:银行账户余额的变动。比如:银行在内部把用户的余额减10元,给支付平台备付金账户加10元。 虚拟资金流:支付平台内部账户余额的变动。比如:支付平台内部把银行应收账户加10元,给用户余额账户加10元。 为什么会有真实资金流和虚拟资金流之分?因为我们真正能拿到钱的地方是银行,在支付系统内看到的只是一个数字,如果想变成真实世界的钱,还得发给银行提现。 ## 34. 加入结算的极简信息流与资金流 在支付流程中,就是商户委托收单机构(支付平台)把用户的钱收回来,然后再把钱结算给商家。 下面以典型通过外部渠道的卡支付为例说明。  说明: 用户的钱最终会走到商户的收款银行账户。真实情况下用户的支付的钱会分成多份,包括通道收的费用,支付平台收的手续费,税费,营销分润,商户结算款等。通道费用还可以继续细分为发卡行手续费,收单行手续费,清算机构手续费等。 跨行一般都需要通过清算机构,这里为简化也没有画出来。 支付平台内部的资金流在详细版中给出。 此图有重复。 ## 35. 极简跨境收单的协议关系  说明: 这只是跨境收单的一种协议关系,真实场景存在多种形态。 上述的收单机构是持牌的,但是没有跨境结算的能力,所以需要委托有跨境结算牌照的金融机构代为处理跨境结算业务。 跨境电商平台只是一个商户平台,没有收单资质,所以需要委托收单机构给它下面的供应商结算打款。 剩下的协议关系都是一目了然的,只是我们日常没有注意。比如用户和电商平台之间在注册时就会有会员协议要签署。 特殊的情况下,一些实力雄厚的机构,比如蚂蚁、财付通、连连支付、空中云汇等,下面会成立多个实体,然后用不同的实体去申请不同的牌照(收单、银行、外汇、跨境代发等),这样表面上全部是一家公司搞定,但是实际的协议关系仍然是上面这样的,在各实体之间仍然需要签署各种协议。 如果是本对本收单场景就简单很多,没有外汇和跨境结算这一层关系,如果跨境电商的货品全部是电商实体自营的,那就更简单,没有供应商委托结算的协议。 一般电商平台在没有牌照情况下是不能开设余额账户的,如果电商想开通余额,可以委托第三方有牌照的公司托管(通常也是收单机构,收单机构一般会同时申请PA、PG牌照),这种情况下,电商平台和收单机构还会签署账户委托协议。 ## 36. 极简跨境资金方案  说明: 这是一个典型的跨境资金流案例。用户支付USD,收单机构收到的是USD,但是需要结算CNY给中国境内的商户。 收单机构(也就是支付平台)需要先将USD兑换成CNH(离岸人民币),再由入境代发机构把CNY结算给中国境内商户。这是所谓的“结汇入境”。 如果采用“入境结汇”的方式,则收单机构直接结算USD给商户在境外的银行账户中,由商户以USD汇入境内,再兑换成CNY。或者收单机构先把USD汇入境内备付金账户,再兑换成CNY,然后再结算CNY给中国境内商户。 以上这些不同的资金处理方案,统称为资金方案。 不同的资金方案,一方面要考虑合规的诉求,另一方面就是考虑收益最大化,以及资金周转的时效性。 ## 37. 核心系统依赖图  说明: 图中画得比较清楚了,没有太多需要补充的。 其中蓝色线为支付主链路。 真实的调用关系如同一张蜘蛛网,从简洁出发,有些依赖没有画出来,比如收银核心也会依赖卡中心进行绑卡信息的写入和读取。 ## 38. 支付安全 支付安全是一个综合性的系统工程,除了技术手段外,还需要建立健全的安全制度和合规制度,而后两者通常被大部分人所忽略。 下图是一个极简版的支付安全大图,包含了支付安全需要考虑的核心要点。  制度是基础。 哪种场景下需要加密存储,加密需要使用什么算法,密钥长度最少需要多少位,哪些场景下需要做签名验签,这些都是制度就明确了的。制度通常分为行业制度和内部安全制度。行业制度通常是国家层面制定的法律法规,比如《网络安全法》、《支付业务管理办法》等。内部安全制度通常是公司根据自身的业务和能力建立的制度,小公司可能就没有。 支付安全是一个很大的范畴,但我们一般只需要重点关注以下几个核心点就够:  1. 敏感信息安全存储。 对个人和商户/渠道的敏感信息进行安全存储。 个人敏感信息包括身份证信息、支付卡明文数据和密码等,而商户/渠道的敏感信息则涉及商户登录/操作密码、渠道证书密钥等。 2. 交易信息安全传输。 确保客户端与支付系统服务器之间、商户系统与支付系统之间、支付系统内部服务器与服务器之间、支付系统与银行之间的数据传输安全。这包括采用加密技术等措施来保障数据传输过程中的安全性。 3. 交易信息的防篡改与防抵赖。 确保交易信息的完整性和真实性,防止交易信息被篡改或者被抵赖。一笔典型的交易,通常涉及到用户、商户、支付机构、银行四方,确保各方发出的信息没有被篡改也无法被抵赖。 4. 欺诈交易防范。 识别并防止欺诈交易,包括套现、洗钱等违规操作,以及通过识别用户信息泄露和可疑交易来保护用户资产的安全。这一方面通常由支付风控系统负责。 5. 服务可用性。 防范DDoS攻击,确保支付系统的稳定运行和服务可用性。通过部署防火墙、入侵检测系统等技术手段,及时发现并应对可能的DDoS攻击,保障支付服务的正常进行。 ## 39. 资损防控 所有支付公司都对资损(资金损失)看得很重,轻则钱没了,重则舆论风波,要是引起监管介入,更是吃不了兜着走。 常在河边走的支付人,如果想少湿鞋,一定要了解资损防控体系建设。 ### 资损本质  ### 资损防控本质  ### 资损防控全生命周期  资损风险分类资损场景有很多种,但分类只有下面几大类:  ### 资损场景及应对 过于庞大,略过。 ## 40. CLS的组织架构 全球日处理交易额最大的系统是CLS(Continuous Linked Settlement,持续连接清算系统),专注外汇交易。  说明: CLS集团是一家设立在瑞士的私人公司,股东有79个(包括中国银行),各参与国的央行组成CLS监督委员会。 CLS集团拥有CLS UK公司,CLS UK拥有CLS Bank和CLS Service,前者是一家银行,运营CLS系统,因为设立在美国纽约,受美联储监管。 CLS Service为CLS Bank提供服务。 CLS系统对接了各国央行的RTGS系统,进行实时的结算服务。CLS在各国央行开立有账户,用于交易。 当前有75家清算成员行可以直接参与CLS交易,其它的35000家通过这75家清算成员行进行交易。 ## 41. CLS系统的工作原理 CLS系统的核心理念是Payment Versus Payment(PVP,同时支付模式)。 简单地说,外汇的买卖双方都各自把资金打给CLS,CLS收到双方的资金后,再同时分别把资金打给买卖双方,完成交割,CLS起到一个中介作用。 通过这种机制,CLS系统确保了交易双方的资金在同一时刻交割,从而避免了因单方面履约失败导致的风险。 这个模式和支付宝的担保交易很像,只是支付宝是先收买家的钱,卖家发货,买家确认收货后,支付宝把钱打给商户,支付宝是中介。  具体而言,CLS系统的操作过程如下: - 交易确认:全球的银行和金融机构通过SWIFT向CLS系统报告外汇交易,包括交易金额、汇率等信息。 - 交易匹配:CLS系统对所有提交的交易进行匹配,确保双方的交易信息一致。如果信息匹配成功,CLS会将交易保留,等待交割日的到来。 - 交割与清算:在交割日,CLS系统会通知参与方分别将应付和应收的资金划入CLS银行在各国央行开设的账户。CLS系统通过与各国实时全额结算系统(如美国的Fedwire、香港的CHATS等)对接,确保资金能够及时到账。只有在双方的资金都到账后,CLS系统才会进行资金交割。 - 支付与交割:在资金确认无误后,CLS系统完成外汇交易的交割,将资金支付给交易双方。 CLS确保了资金交割的同步性和安全性,避免了由于资金未能及时交割所带来的风险。 ## 42. 拒付及拒付举证流程  说明: (1)持卡人发起拒付(拒付发生) → (2)发卡行审核 → (3)发卡行通过卡组织向收单行发出拒付请求 → (4)收单行通知商户 → (5)商户提供交易证据(拒付举证) → (6)发卡行或卡组织根据商户提交的证据决定是否维持拒付(拒付判责)。 如果判定是商家责任,则拒付成立,把钱还给用户。 如果判定是用户责任,就是拒付反转,把钱结算给商户。 初次拒付判定并非一锤定音。当商户对初次拒付判定不满,可在规定时间内再次提供更完整、更有力的证据。这被称为“二次举证”。 二次举证的结果,有可能判定商户责任,也可能判定用户责任。 在二次判定后,如双方仍有争议,由卡组介入最终仲裁。 仲裁结果作为最终结果。且由输方承担仲裁费用。仲裁费用通常高达数百美元,就是为了让大家好好协商解决,避免仲裁。 ## 43. 跨境收单  说明:上述流程只是跨境收单的一种方式,还有其它多种方式存在,比如入境美元后再结汇。里面还涉及到外管局的审核和交互,都已经简化。也有可能商户直接收美元,然后自己结汇入境。 ## 44. 跨境收款  说明: 上面只是其中一种业务形态的示例(结汇入境),现实中收款机构通常提供多种服务。 为了方便,把空中云汇作为收款机构的一个例子,当然也可以是WF或Pingpong等。Airwallex(空中云汇)与CITI(花旗)签约,拿到一批VA账户。 商户与Airwallex签约后,为商户分配一个VA账号。商户把Airwallex分配的VA账号配置到亚马逊的收款账户。消费者在亚马逊付款后,亚马逊结算时把结算款打到VA账户。 CITI通过Airwallex收到VA款,Airwallex给商户的账户增加金额,然后再通过“入境结汇”或“结汇入境”的方式,把资金汇给商户在国内银行的账户。 ## 45. 结束语 一图胜千言,希望这精选出来的60张高清大图对大家学习支付系统设计与实现有所帮助。 内容主要包括支付系统核心业务,支付流程,结算流程,跨境收单,信息流与资金流,账户设计,记账,对账等。 相关的概念大部分做了极致简化,用于入门是极好的,对于理解概念也是够用的。不过真实的实现会复杂非常多。 这些概念如同支付核心系统拼图的一些小碎片,串起这些小碎片,对理解支付系统大图是大有裨益的。 本文由人人都是产品经理作者【隐墨星辰】,微信公众号:【隐墨星辰】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

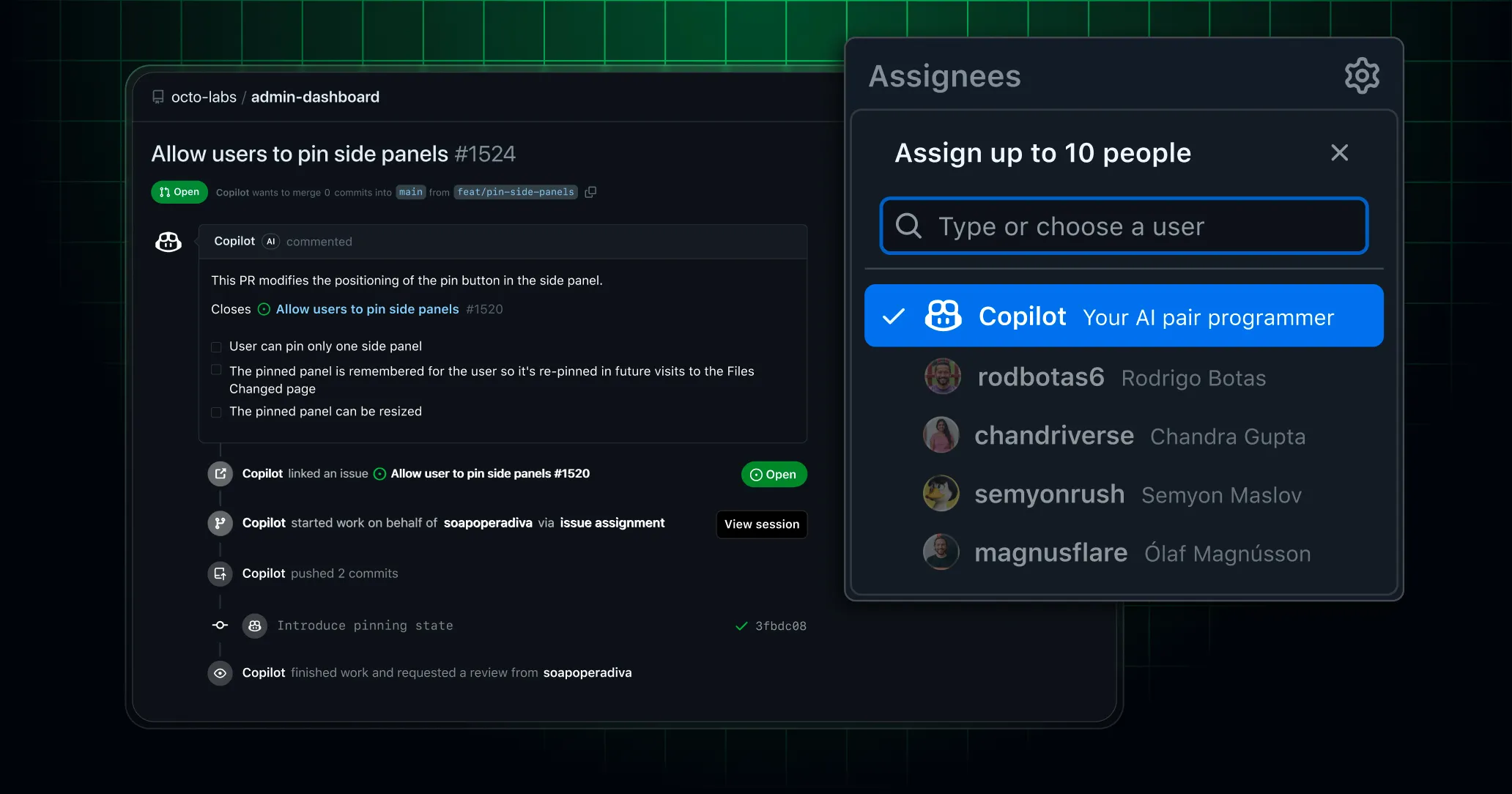

据The Register报道,一篇于近期发布的预印本论文显示,美国软件开发者在使用AI编程助手方面领先全球。研究通过分析2018年至2024年间GitHub上的8000万条代码记录发现,在2024年,美国开发者提交的Python代码中约有30.1%由AI生成。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0520/c844a97471f344e.jpg) 该研究由西蒙内·达尼奥蒂(Simone Daniotti)等四位研究人员共同完成。数据显示,在美国之后,AI生成代码比例较高的国家依次为德国(24.3%)、法国(23.2%)、印度(21.6%)、俄罗斯(15.4%)和中国(11.7%)。 论文指出,AI的采用与开发者生产力存在关联。当一名开发者的代码中有30%由AI辅助完成时,其季度代码提交量会提升2.4%。 基于这一发现,作者估算了其潜在的经济价值。作者在文中写道:“将这一效应与职业任务及工资数据结合,AI辅助编程在美国每年带来的价值约为96亿至144亿美元。” 这一估算与微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)此前透露的“微软约有30%的代码由AI生成”的说法在规模上相符。 研究团队还提供了另一种基于更高生产率提升假设的估算。他们参考了三项独立的随机对照试验,这些试验报告的生产率提升幅度分别为16.5%、6.3%和26%。据此推算,当AI参与度达到30%时,其带来的年生产力价值可能在640亿至960亿美元之间。 尽管如此,作者也坦言其研究存在局限性。例如,研究仅限于GitHub平台,可能因此遗漏了在中国等地区流行的其他代码托管平台的数据。此外,分析也未考虑AI导致代码供给增加,可能反过来拉低相关编程工作市场价值的因素。将Python的使用情况作为所有编程语言的代表,以及将开源项目的AI采用率推广至所有开发情境,也是研究中存在的假设。 总体而言,该论文的作者对AI提升生产力持乐观态度,并指出AI的应用能激发开发者探索新的软件库,从而拓展其知识体系——前提是这些软件库确实存在,而不是AI凭空“捏造”的。 在代码编写之外,AI带来的经济影响可能相对有限。麻省理工学院(MIT)“学院教授”达隆·阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)去年发表的论文《AI的简单宏观经济学(The Simple Macroeconomics of AI)》预测,AI驱动的生产率提升仅为0.7%左右。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508032.htm)

在今天举行的华为开发者大会2025上,**华为正式宣布仓颉编程语言开源,开源内容包括编译器、运行时和标准库,将于7月30日正式上线。**据了解,在去年的华为开发者大会上,华为官宣自研仓颉编程语言,并发布HarmonyOS NEXT仓颉语言开发者预览版。 仓颉编程语言项目于2019年在华为诞生,这是历经5年打造的一款面向全场景智能的新一代编程语言,**主打原生智能化、天生全场景、高性能、强安全。** 仓颉编程语言通过现代语言特性的集成、全方位的编译优化和运行时实现、以及开箱即用的IDE工具链支持,为开发者打造友好开发体验和卓越程序性能。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250620/deecbbe6337b40378ac4acb2638a4c3e.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250620/ee1f3d34c2734a22b04cd8942b849d00.png) **具体特性如下:** **原生智能化** 内嵌AgentDSL的编程框架,自然语言&编程语言有机融合;多Agent协同,简化符号表达,模式自由组合,支持各类智能应用开发。 **天生全场景** 轻量化可缩放运行时,模块化分层设计,内存再小也能装得下;全场景领域扩展,元编程和eDSL技术,支持面向领域声明式开发。 **高性能** 仓颉编程语言采用全并发GC ,应用线程更流畅,响应更快。轻量化线程,并发性能更好,开销更少。 **强安全** 安全DNA融入仓颉编程语言设计,帮助开发者专注于业务逻辑,免于将太多精力投入到防御性编程中,编码即安全,漏洞无处藏。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508030.htm)

今天下午,华为开发者大会2025正式启幕。华为云计算CEO张平安分享了盘古大模型在工业、农业、科研等领域的丰富创新应用和落地实践,并重磅发布盘古大模型5.5,**它在自然语言处理,多模态等5大基础模型全面升级,加速重塑千行万业。** 在自然语言处理方面,盘古NLP大模型发布718B MoE混合专家模型,在知识推理、工具调用等领域达到业界第一梯队,在高效长序列、低幻觉、快慢思考融合、Agent等特性上进行升级,提升用户体验。 盘古大模型基于昇腾云的全栈软硬件训练,这标志着基于昇腾可以打造出世界一流大模型。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250620/df6275b99436455c9bf73a059ee4202d.jpg) 除此之外,盘古预测大模型采用创新的triplet transformer统一预训练架构,能融合处理表格、时序、图像等多源异构行业数据,大幅提升预测精度与跨场景泛化能力。 同时华为云还发布CloudRobo具身智能平台,旨在破解机器人智能化瓶颈。华为云提出了机器人到云的联接协议R2C(Robot to Cloud),希望与机器人伙伴与行业组织共同打造R2C开放协议,让更多的机器人本体能够拥有高效安全的智能。 会上,华为云还发布了盘古医学、金融、政务、工业、汽车五个具备深度思考能力的行业自然语言大模型,加速行业智能化,并将在6月底正式上线。 在过去的一年中,盘古大模型持续深耕行业,已在30多个行业、500多个场景中落地,在政务、金融、制造、医疗、煤矿、钢铁、铁路、自动驾驶、气象等领域发挥巨大价值,重塑千行万业。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250620/db08f382b509442d84c529dfd1bb0ce3.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508028.htm)

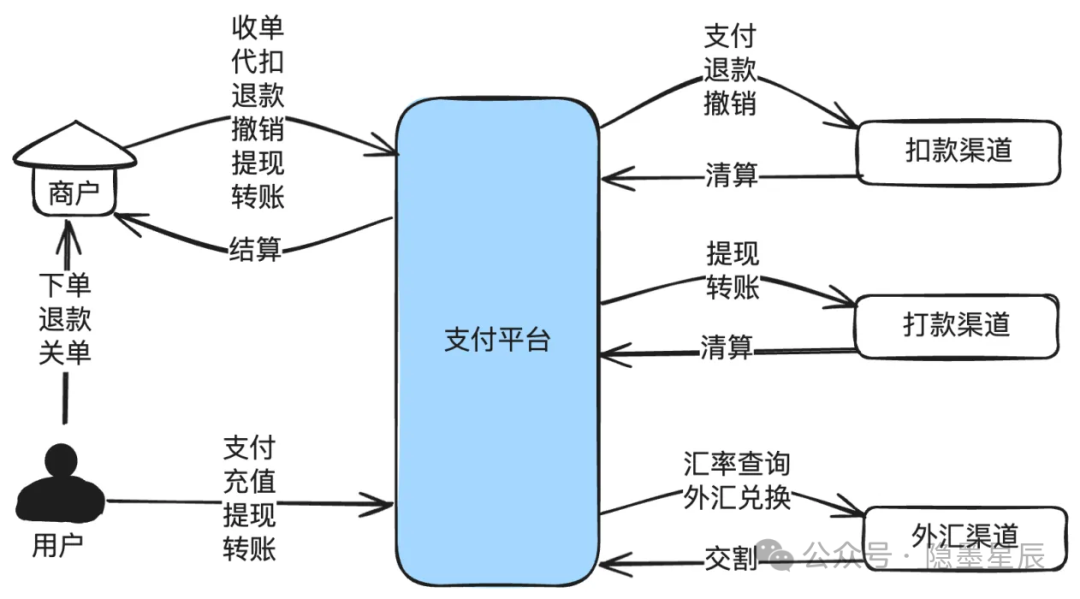

Nothing推出了首款耳塞产品Ear (1)后首次尝试打造耳罩式耳机。新品将于7 月 1 日与新一代手机 (3) 一同上市,现在我们可以通过一系列实机图片抢先了解这款耳机。  Nothing Headphone(1)耳罩设计 这款产品几乎不会与其他品牌的耳机混淆。它的耳罩外侧采用标志性的透明设计元素,并印有 Nothing 品牌标识,将提供黑白两色可选。  Nothing 耳机(1)白色和黑色 耳罩采用两部分设计,底部看起来像是金属材质,上半部分则是塑料材质,造型类似磁带。我们还可以看到三个按钮——两个在侧面,一个在耳罩外侧。 虽然这些是无线耳机,但其中一张图片显示它们通过 3.5 毫米音频插孔连接,多了一种选择。  头梁的特写镜头显示其没有折叠铰链。目前尚未证实的传闻是Headphone (1) 是与英国音响品牌 KEF联合开发的,据传售价为 309 美元/299 欧元/299 英镑。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508026.htm)

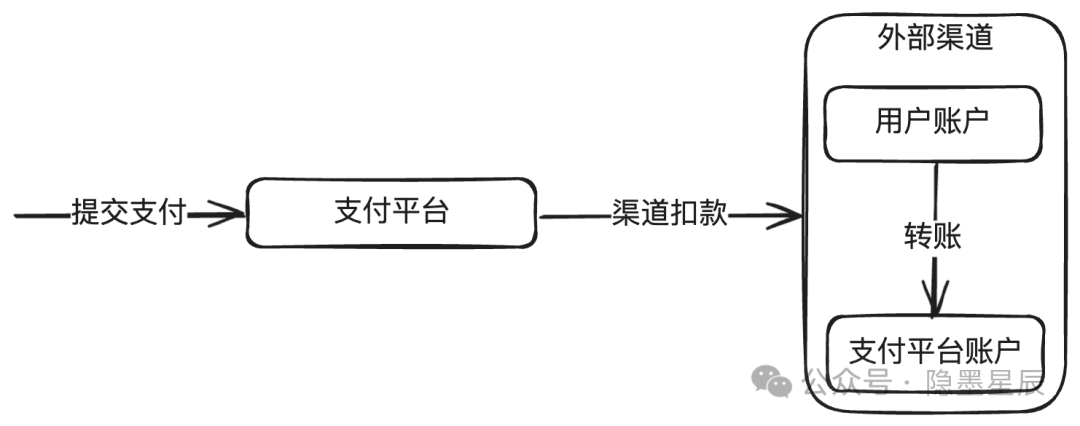

继上个月宣布停用Windows Metadata和Internet Services(WMIS)以及预生产驱动签名流程后,**微软又宣布将从Windows Update中清理老旧的驱动程序。**这一举措被微软称为“战略性”行动,旨在提升Windows的安全性和兼容性,**目前,第一阶段的清理工作仅针对那些在Windows Update中已有现代替代品的老旧驱动程序。** [](https://static.cnbetacdn.com/article/2024/0224/48885c7d102bcfb.webp) 微软将逐步淘汰这些老旧驱动,使其不再向任何系统提供,这一过程涉及从硬件开发中心移除相关受众群体。 如果合作伙伴希望重新发布被微软标记为“老旧”的驱动程序,可能需要提供合理的解释。 **在完成第一阶段的清理后,微软将给予合作伙伴六个月的宽限期,以便他们提出任何可能的担忧。** 如果在这段时间内没有收到反馈,这些驱动程序将被永久从Windows Update中移除。 **微软强调,未来这种清理工作将成为常规活动,当前阶段仅针对已有替代品的老旧驱动,但后续阶段可能会扩大清理范围,移除更多类型的驱动程序。** 不过微软表示,每次采取此类行动时,都会提前通知合作伙伴,以确保双方的透明度。 微软认为,这一举措将有助于提升Windows的安全性,并确保为最终用户提供更优化的驱动程序集合。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508022.htm)

【录音笔】是GPASS推出的一档全新会员专享节目,内容来自机核办公室日程生活和工作中的一些短小记录,每期时长十几分钟左右(大概吧)。内容也许是一些不成体统的碎碎念,也许是一些突然发疯的暴言,还有可能是哪个缺德的把办公室里真实的日常对话(dui ma)偷偷录了下来,总之就连我们自己现在也不知道每期会有哪些人参与,会录些什么。

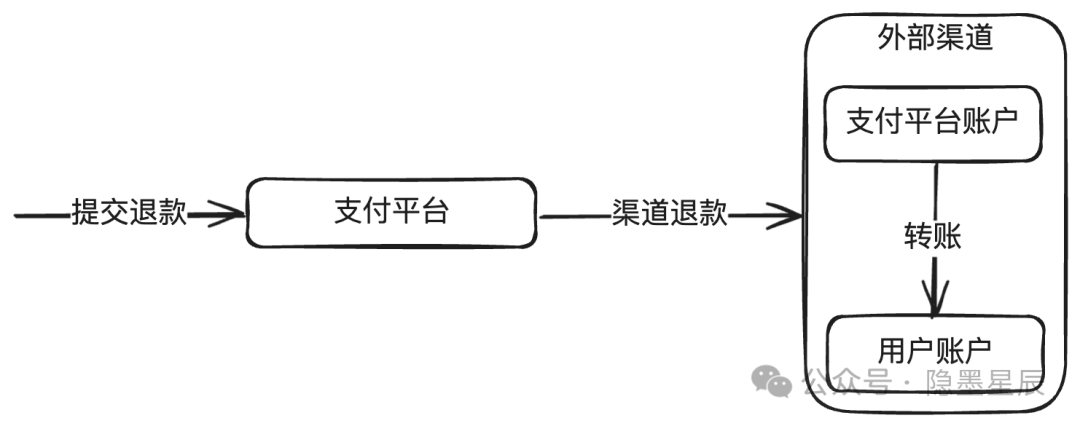

<blockquote><p>在新媒体行业,许多人面临着工作努力却缺乏成就感、难以看到成长的困境。为了帮助新媒体人打破这种迷茫,本文精心整理了一份“新媒体人日常自检清单”。涵盖从目标用户定位、内容选题、创作质量到用户互动和数据分析等多方面的关键问题,希望能帮助大家系统地反思和优化自己的工作流程。</p> </blockquote>  每一个新媒体人最不愿意见到的是: 工作几年,明明也很努力,经常加班熬夜追热点,却总没有成就感,感觉自己没有进步。 干新媒体,进门容易,执行很难,坚持更难。 特别是在长期找不到成长的方向,迷茫焦虑时,简直如临深渊! 正因如此,每个新媒体人都应该有一份自己总结出的日常自检清单,作为行为准则和指导标准,不断推动自己进步。 一个问题出现一次二次可能是由很多原因造成,但如果每次都出现,而且还没有一点好转,那肯定有你的问题。 怎么办? 把发现的问题归纳出来、把学到的知识拆解细化、把你经常会忽视的环节整理出来,总结出一条条需要关注的点,形成自检清单。 学会自检!学会有方向的进步! 之前,老贼梳理了一份新媒体人日常自检清单,很多人反馈不错,直接打印了出来,还推荐给身边的同事朋友。 这一次,我加入了新的一些感受,再次整理了清单,供你参考。(适合所有新媒体平台) 01、我的目标用户是谁?至少每周问自己一次,最好每天都有思考。 02、我的目标用户有哪些长期需求,有哪些是马上就需要解决的需求? 03、我的新媒体账号定位是否清晰?是为 “哪些用户” 在 “什么场景” 解决 “什么问题” ? 04、我的定位是否足够垂直细化?我能马上告诉别人它是专注于什么吗? 05、我的账号内容能给目标用户带来什么价值?是提供干货、获得最新资讯、还是提供情感慰藉? 06、我究竟最擅长什么领域的内容? 07、我的账号提供的内容或服务是不是高频的、刚需的、有市场的? 08、如果用户不来看我的内容,同类需求他还有其他哪些解决方案?我可以怎么去改进? 09、为什么用户会选择其他同类账号?他们有哪些不满意的地方?我还可以怎么去改进? 10、如果我想成为目标用户的首选,有没有什么是他一定需要来找我才能得到更好满足的? 11、我的新媒体账号竞争壁垒是什么?差异化是否明显?快速说出3点? 12、我的账号是否有明显人格化塑造?如果用户给我留言,他们会叫我什么?小编?博主? 13、对于新用户是否有建立账号认知?比如第一时间让用户了解账号定位,突出账号介绍、提醒关键词等等。 14、新用户关注后,是否有在第一时间引导新用户与账号有更多互动?比如查看精选、领取福利? 15、我的内容选题是否符合账号垂直定位,能给用户带来价值,且让用户想要持续看? 16、这个选题的关注度及用户覆盖度是否足够大?能否渗透到不同用户圈层? 17、这个选题切入是否有话题性,会不会存在什么风险? 18、这个选题是否能带来分享动机?比如提供谈资、帮助别人、展示形象、帮助表达、促进社交比较。 19、这个选题有贴近热点吗?我们可以根据热度、传播度、话题性、相关度、风险度5个维度去判断是否追这个热点。 20、我的选题和别人有什么不同吗?有比别人的认知和思考更深一层吗? 21、选题是否能提供新知,说别人没说的,说和大众认知不一样的? 22、选题角度新颖吗?观点态度是否鲜明? 23、我有没有经常去做账号 “内视” 复盘——分析自己账号过往表现好的内容?有没有经常做 “外窥”——分析与自己目标用户相同账号的选题方向? 24、这个标题是否能吸引目标用户群点击?为什么? 25、这个标题我自己愿意转发吗? 26、这个标题是否会让用户预期过高,会不会成为标题党? 27、为这篇内容取了多少个标题?修改了多少次?有没有和其他人/用户讨论? 28、如果是其他同类账号,他们会怎么取这个标题? 29、对特别重要的内容,我对标题、头图/封面、描述等有没有做小范围测试? 30、在开始内容创作前,是否有提前构思规划内容整体脉络?是如何层层递推的? 31、我整篇内容的逻辑结构是什么?是否能环环相扣? 32、内容有没有说人话?会不会带来阅读阻碍? 33、内容中知识点有没有太多,是一定要一次性都抛出来,还是可以降低信息密度? 34、是否有鲜明的态度、丰富的情感与自己的观点? 35、我想要表达的关键点、情绪、鲜明的观点等等是否有清晰传递出来? 36、看完我的内容用户需要花多长时间,这个时间是否值得花? 37、内容开头是否能吸引用户阅读,或刺激痛点、或引发好奇、或直接抛出亮点? 38、我的每一段内容的目的是什么?对于整体内容推进是否有帮助,还是可有可无?还能否再精简一点? 39、如果内容中存在小标题,小标题是否与核心主题有足够关联性? 40、如果没用小标题,整篇内容逻辑是否流畅,聚焦主题? 41、如果用户会选择整个内容中的某一段、某一句作为转发文案,会是哪一句?我有提前准备好这样的金句吗? 42、内容是否有从头到尾修改?还是写完就完了? 43、有没有把完成的内容读出来?最好大声读出来,优化它的节奏感。 44、是否有在手机上提前查看预览内容?手机效果才是最终的效果。 45、是否有检查整个内容是否有风险?存不存在可能违反平台规定的信息? 46、是否有建立新媒体内容素材库?如标题素材库、选题素材库、灵感素材库、转载素材库? 47、看完这篇内容,用户可能还会想看哪些内容?我有及时推荐吗? 48、我的内容是否可以栏目化运作,形成体系? 49、我的账号粉丝是否都是精准关注的流量?还是通过活动、付费、红包来的非精准用户? 50、我现在更新频率如何?内容是否能够支撑这个频率? 51、我是否有足够的精力做好这么多条内容?还是可以减少? 52、我推送的广告是否是对用户确实有帮助?这个广告是否靠谱? 53、我的账号内容是否有统一风格?设计视觉上是否有利于阅读? 54、内容中的重点句子和关键词,如果是图文类,是否有加粗或进行其他强调处理?如果是视频类,是否有做突出? 55、我的内容中是否有引导新用户关注?结尾是否有再次提醒用户关注? 56、是否有引导用户参与评论互动,给内容点赞、收藏、分享等动作? 57、最近我有分析账号数据吗?阅读量有多少是已关注用户带来的,多少是未关注用户带来的?互动率是多少?点赞率是多少?环比有什么变化? 58、是否有尝试与其他账号互推或互动、联动? 59、内容同步其他平台发布时,标题和内容都是一样,还是在不同平台有根据平台属性做调整? 60、写完的内容在发布后,底稿有保存一份WORD或PDF文档做存档备份吗? 61、有多久没和用户互动了?评论区回复?话题讨论?一次活动? 62、我多久会整体复盘一次运营所做及所得?一周?一个月? 63、我有对热点去针对性分析和总结吗?包括热点的传播趋势、热点角度的拆解、可以与本领域相结合的点、热点相关爆文观点等? 64、有经常分析经典爆款案例吗?比如刷屏活动、爆款内容、爆款卖货文案、成功竞品? 65、这一条由你来补充,每个人都会有自己的自检问题和方法。独家秘方才能打造更强的自己。 以上就是我梳理的新媒体人自检清单。 你会发现,每一次看自检清单,都会带来新的启发。每次对照清单进行优化,心里也会更有底气。 另外,自检清单不是压在箱底的摆设,你得动起来。 所有问题都要落实到一次次行动,真正去思考改进,然后增减自己的清单。每个人存在的问题都不同,可借鉴不可照搬也不必全用,适合最好。 做新媒体,知易行难,一定多做自检! 本文由人人都是产品经理作者【木木老贼】,微信公众号:【木木老贼】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

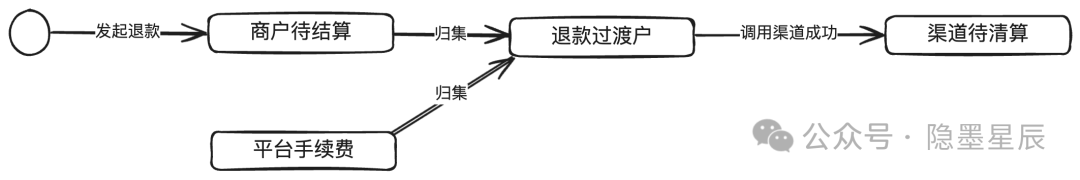

你以为是在玩边牧,小心被边牧玩啊。 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1627628) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1627628#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

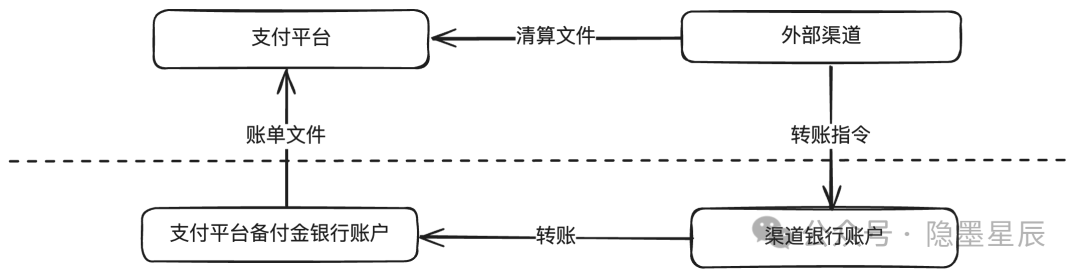

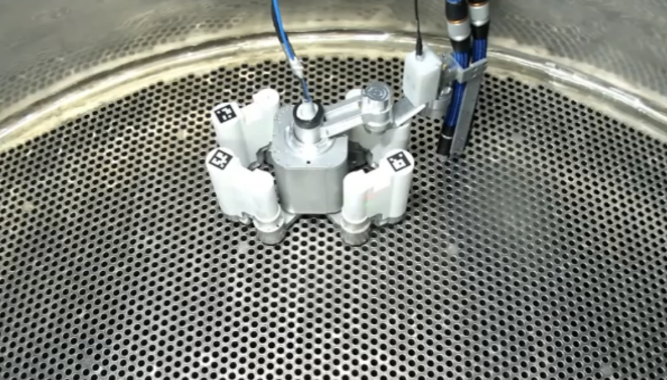

**哈尔滨工程大学联合中广核检测技术有限公司、阳江核电有限公司成功研制全球首台四足传热管检测机器人,并已投入实际应用。**该机器人采用仿生四足锚爪结构,具备变姿态快速爬行能力,可在检测过程中同步完成移动与扫描,大幅提升核电传热管的检测效率。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250620/fcc7d31557f94ab5892d7b02d378ae5b.png) **核电站蒸汽发生器的传热管是核安全的“主动脉”,其外径仅十几毫米,管壁极薄,数量多达近万根。**传统检测机器人每步仅能覆盖约20个管孔,完成全部检测需耗时10多天,效率低且成本高昂。此外,旧机型难以适配不同型号的蒸汽发生器,限制了检测的灵活性。 科研团队针对这些问题,创新性地采用四足构型、高效运动规划和视觉定位技术,使机器人能在不同规格的管板上灵活爬行。其双探头检测臂支持360°旋转并具备冗余自由度,可最大化单次定位的检测范围。在“华龙一号”的测试中,该机器人搭载涡流检测工具,结合单目视觉定位,实现了爬行与检测同步进行,显著缩短了移动时间。 **值得一提的是,该机器人具备断电断气应急能力,在突发情况下仍能保持稳定抓取,确保作业安全。**这一突破为核电设备的智能运维提供了高效、可靠的解决方案,未来有望拓展至化工、航天等领域的精密管道检测。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250620/424367c7a1ad453cb062971f8aecdbc6.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508020.htm)

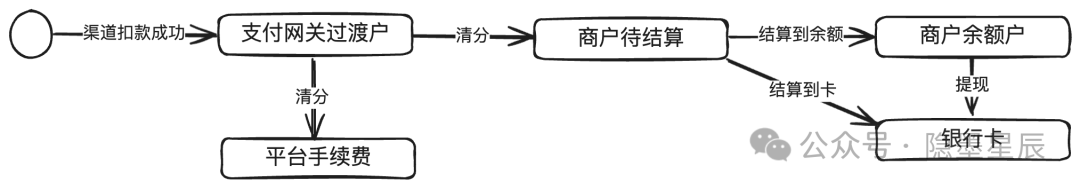

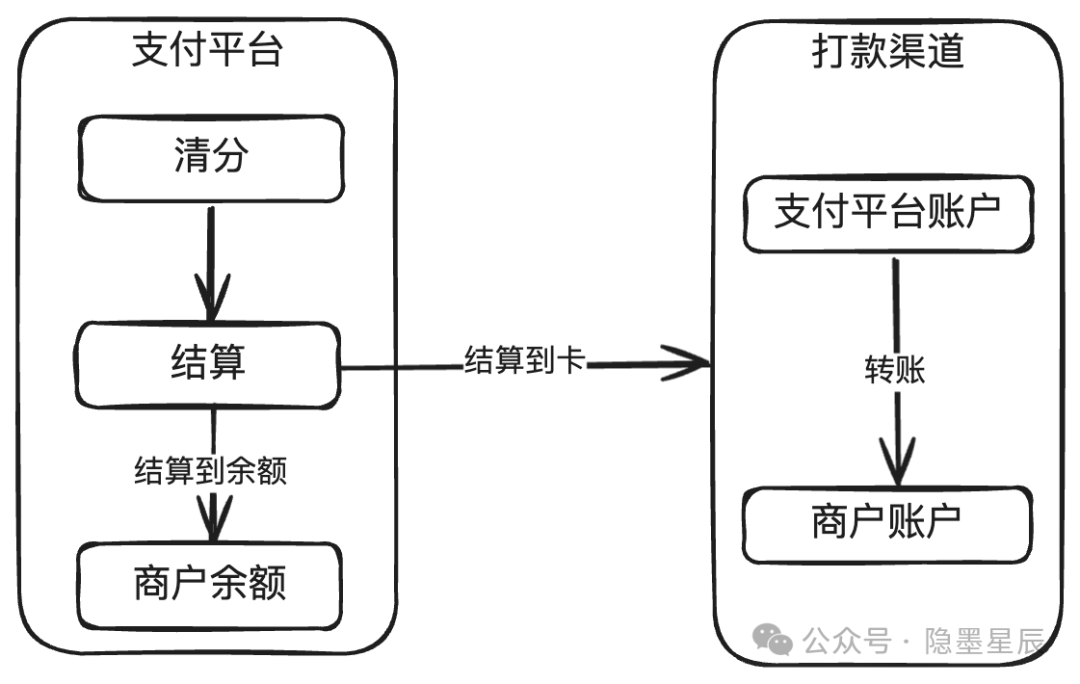

**今日,“仅退款引发商家极端要求”冲上微博热搜榜第二。**据媒体报道,近日,不少消费者通过社交平台反映,在收到货物不满意时,商家虽接受退货申请,但竟要求消费者**将商品剪烂、砸坏,直至彻底不能使用。**  [](//img1.mydrivers.com/img/20250620/2d82af23-9847-46a7-bf23-5e7f00683d46.png) **这些商家大多要求消费者拍摄视频或图片作为审核依据,才予以退款。** 有消费者认为,如此“极端”的退货要求,不仅让人匪夷所思,也让人怀疑背后存在资源浪费。 对此,有商家表示,为了防止被恶意“薅羊毛”、遏制此类现象,我们才提出了“让消费者亲手毁掉商品”的要求。 而有关律师则表示:**“该行为涉嫌违法。”** 律师解释称:“《消费者权益保护法》规定,消费者享有自主选择商品或者服务的权利,以及公平交易的权利。商家要求消费者剪坏商品才给退货,损害了消费者的合法权益,违反了关于消费者退货权利的规定。” 他还表示:“消费者有权拒绝商家的此类无理要求,并可向平台投诉或向消费者协会等相关部门举报,必要时通过法律途径要求商家承担相应责任。” 今年4月,据国内媒体报道,拼多多、淘宝、抖音、快手、京东等多个电商平台将全面取消“仅退款”。 在“仅退款”政策取消之后,平台或将只保留“退款退货”,“收到货”情形下退款是否退货,将由商家与消费者协商决定。 **这也标志着,“仅退款”历时四年野蛮生长之后,正式迎来落幕。** 而该政策的调整标志着电商行业从“低价竞争”向“质量竞争”转型,有利于电商行业的长期稳定发展。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508018.htm)

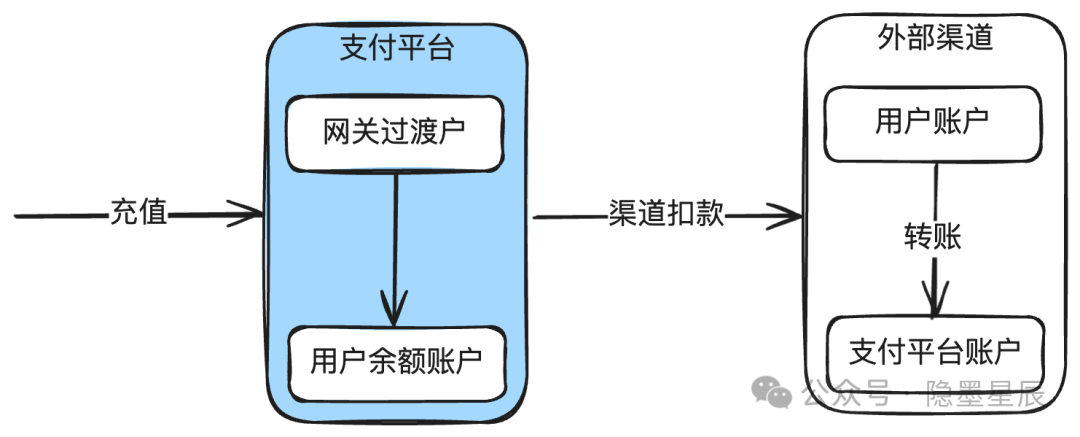

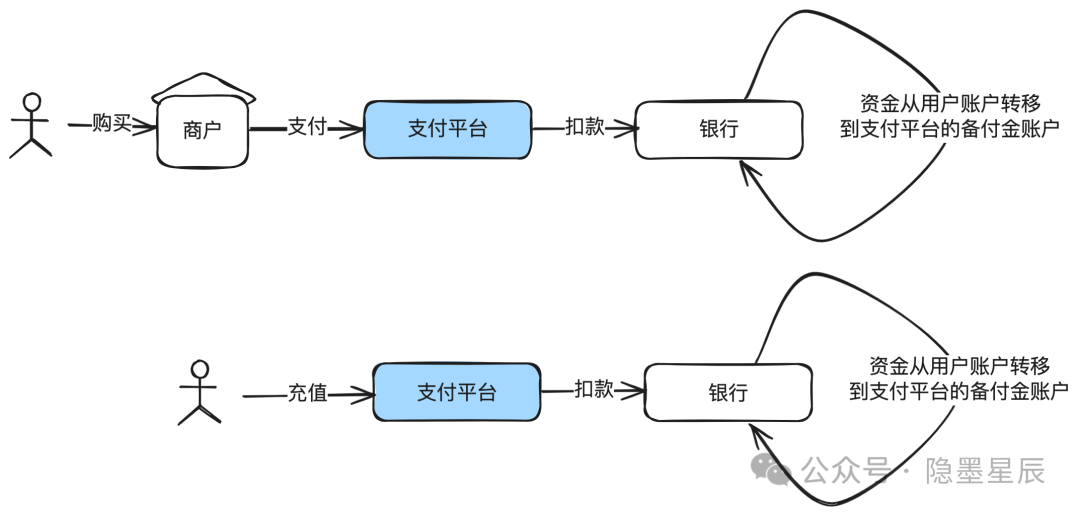

锐龙X3D系列一直广受好评,Zen5架构的锐龙9000系列也已经推出了三款型号,其中锐龙9 9955X3D/9950X3D定位高端生产力加游戏,锐龙7 9800X3D专供游戏,很好很强大,就是贵了点,特别是没啥竞争压力,都不降价……**现在,AMD官方网站上无意间确认了锐龙5 9600X3D,看起来它终于要来了!**  其实在去年底,锐龙9000X3D系列尚未发布的时候,就有说法称会推出锐龙5 9600X3D,没想到这一等就是半年多。 如无意外,**锐龙5 9600X3D将配备6核心12线程、6MB二级缓存、32MB三级缓存、64MB 3D缓存,合计达到102.5MB,只比锐龙7 9800X3D少了2MB二级缓存。** 虽然说如今的3A游戏中,8核心更加游刃有余,6核心其实也是基本够用的,特别是对于预算有限、游戏需求没那么极致的玩家来说,锐龙5 9600X3D将是妥妥的平价神U。  其实,AMD Zen4时代也推出过锐龙5 7600X3D,游戏性能非常接近锐龙7 7800X3D,目前售价只要1949元,只是它上市比较晚,并没有广泛流行开来。 另外,AMD最近还悄然上线了一款锐龙5 5500X3D,Zen3架构,6核心,缓存总容量99MB,AM4接口,适合老平台升级,但尚未开卖。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508016.htm)

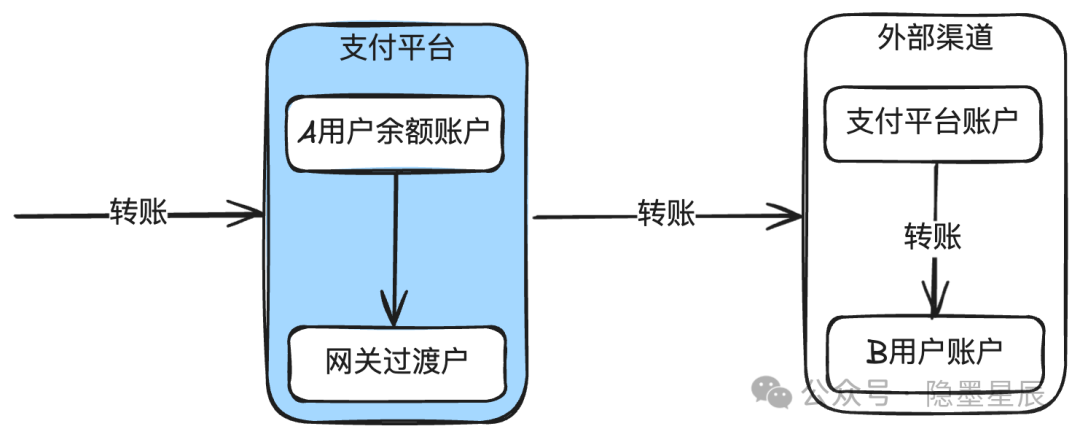

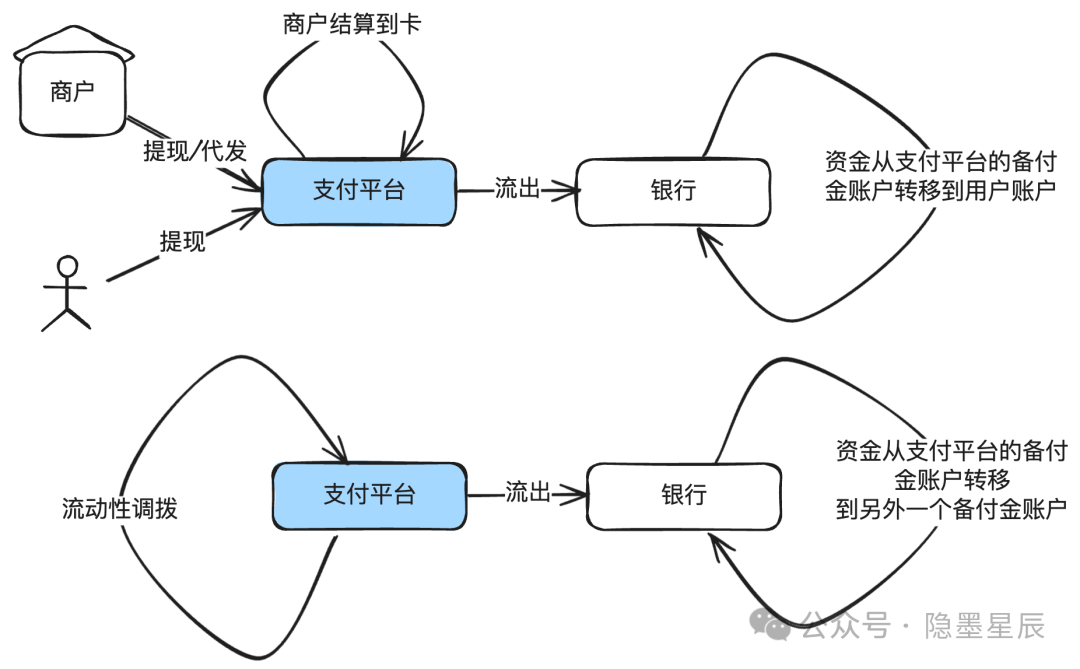

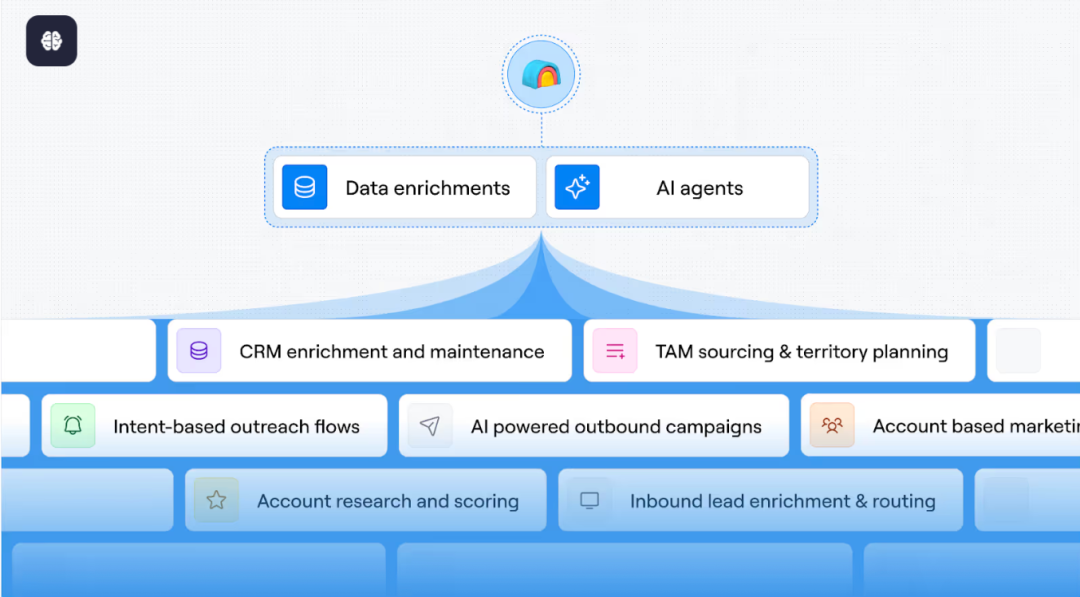

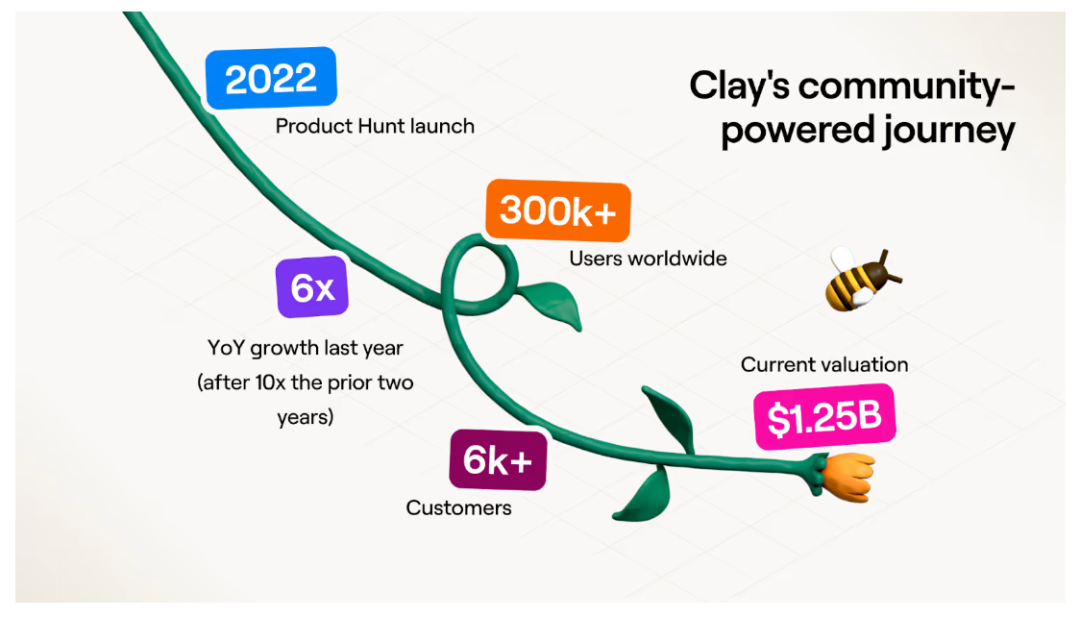

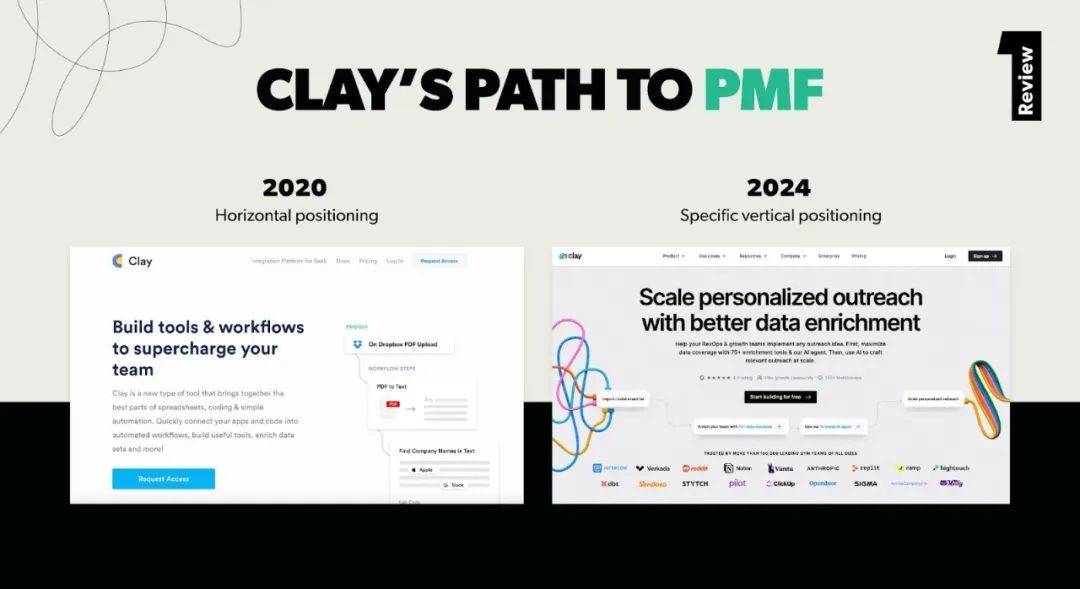

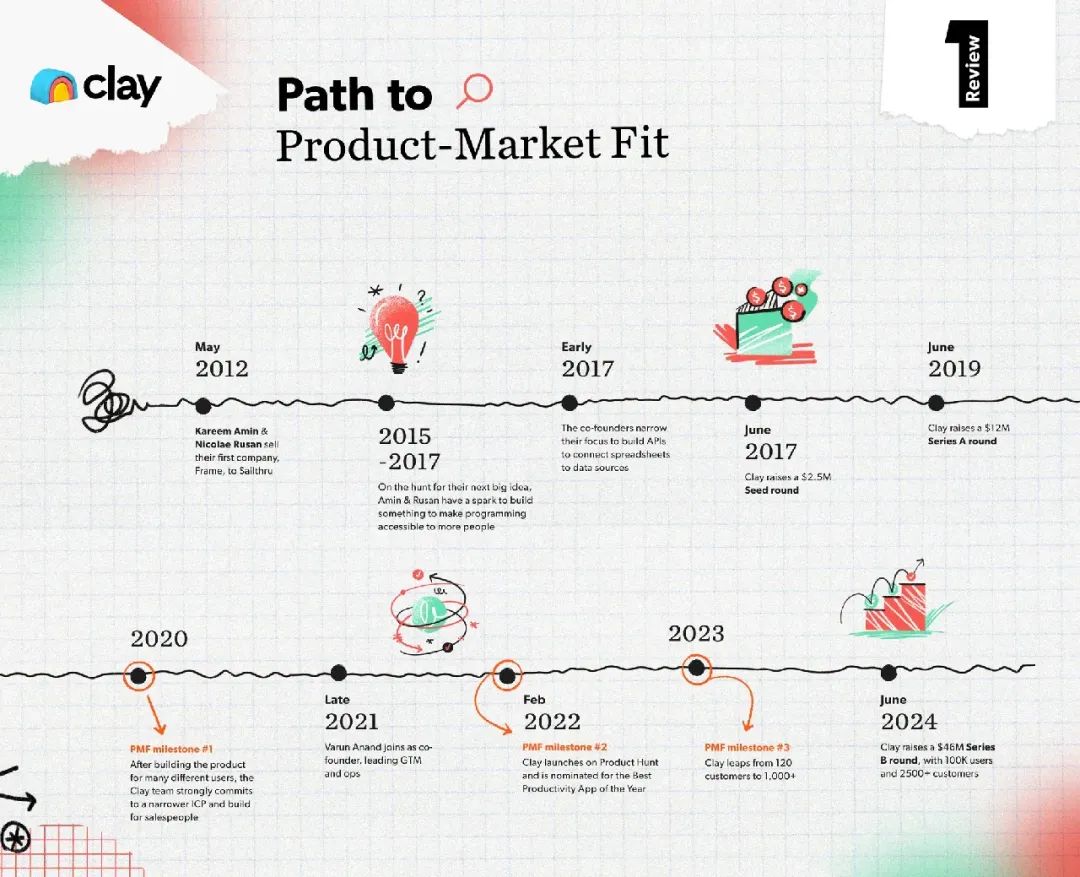

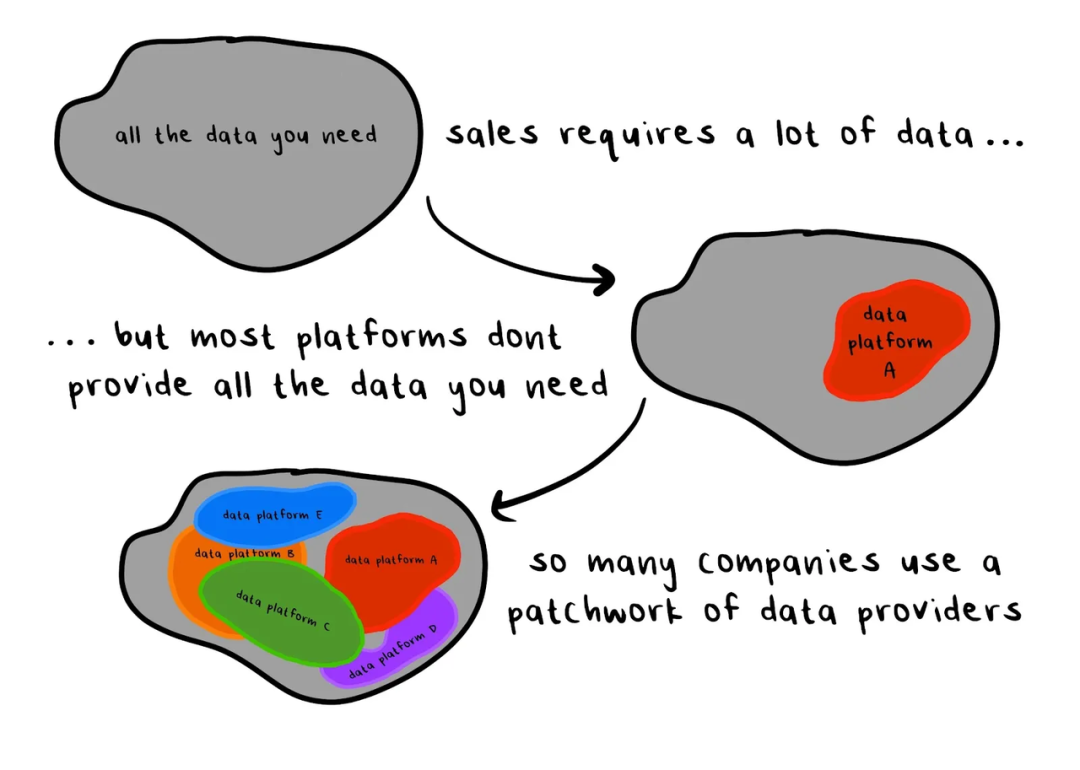

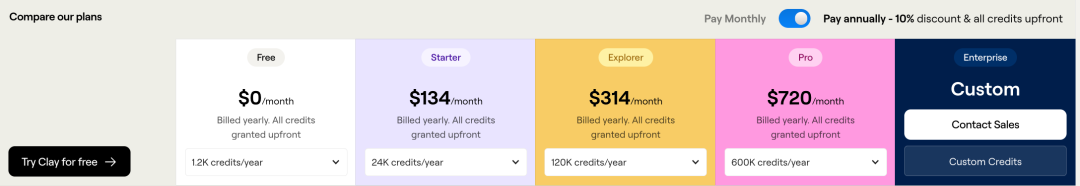

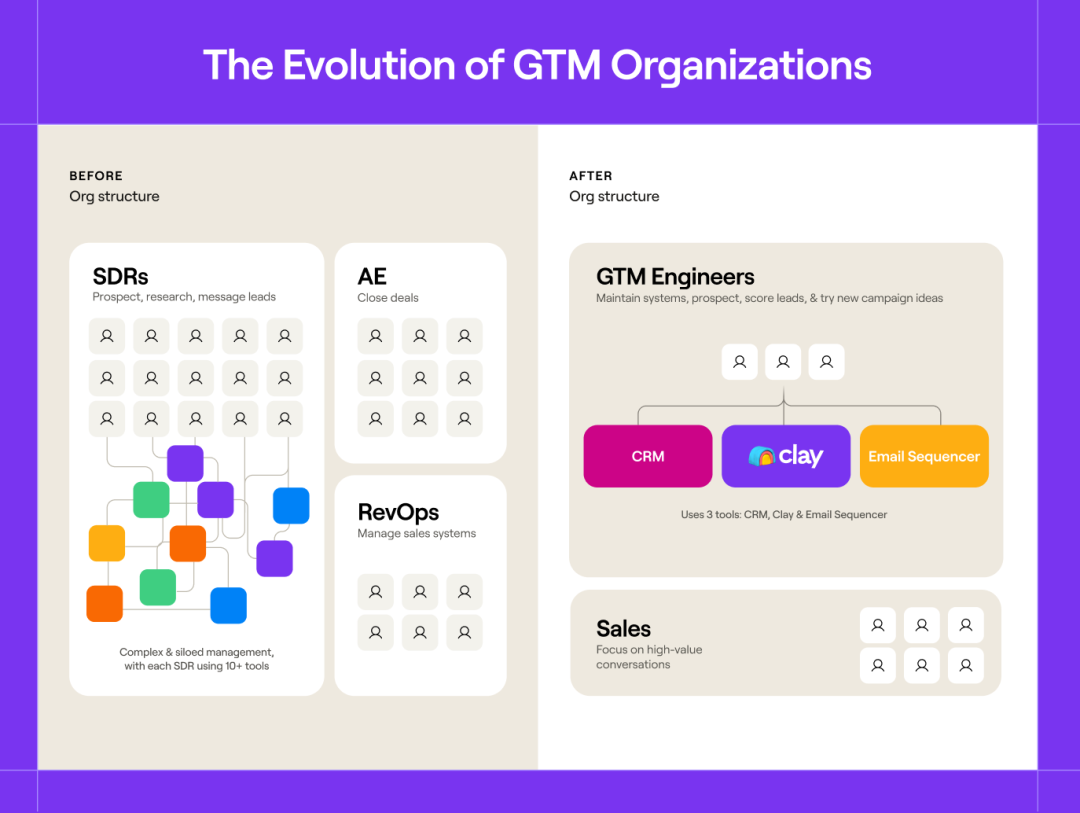

<blockquote><p>在当今竞争激烈的市场中,找到产品与市场需求的契合点(Product-Market Fit,PMF)是每个创业公司和产品团队的核心目标。本文将通过营销获客AI公司Clay的案例,深入探讨其如何在7年的时间里找到PMF,并实现10倍增长的秘密。</p> </blockquote>  Clay是为GTM服务的AI公司,成长路上一样面临理想目标客户(ICP)选择、产品需求匹配PMF的难题。经历过多年0收入,终于开始10倍高速增长… 这家名叫“粘土”的公司不仅在创新上有一套,更是在品牌建设、产品定价、生态社群、人才管理等方面非常独特。 科技自媒体FirstRound采访Clay创始人Kareem Amin,题为《Clay7 年“一夜成名”》。后来又采访了联合创始人 Varun Anand,主题聚焦在增长上《Clay超10亿美金估值的GTM转折点》,对创业者、产品营销人、产品经理非常有启发,值得一读(原文链接放在文章最后了)。  读完这两篇文章,再结合官网,我总结了Clay成功的7个秘密,分享给你: 1. Clay的产品解决了痛点 2. 锁定精准目标用户群体 3. 从冷启动到疯狂增长 4. PMF: 经历7年,3次调整 5. 产品定价:按照使用量计算 6. 品牌:从创业初期就要投入 7. 组织:跨界人才,薪酬给到位 阅读愉快!(本文所有图例都来自Clay官网以及FirstRound官网) ## 1. Clay的产品解决了痛点 新产品要推向市场,原有业务要扩大规模,最重要的是获客+转化这两个环节。 精明的企业会先研究市场,找到目标客户群体,然后通过社交媒体、邮件、推送等进行沟通。 但是很多公司并没有这样做,而是大规模地用垃圾邮件、骚扰电话、购买流量来广撒网。 两者最大的区别在于后者没有精准找目标客户,因此成本高,效率低,对品牌也有伤害… Clay提供的正好是精准找到目标客户,帮助产品GTM的AI产品。  往简单来说,Clay用AI技术实现数据完善与分析、营销自动化、基于客户的营销(ABM)、舆情分析 …  再具体一点,调用第三方数据(比如来自Hubspot、领英、Salesforce、谷歌地图等)实现数据增强(Data Enrichment),自动制作网页、文案、邮件触达客户。同时智能体Claygrent,用GPT-4 抓取实时网络数据,了解客户动态。 另外,收费按使用量来计算,而不是用户数,与传统的SaaS公司比,更具AI公司特色。 Clay现在有超过30万注册用户,6000+ 家B2B客户(包括 Anthropic、Notion等)。2023年营收比2022年成长 10 倍,2024 年再增 6 倍。 ARR(年度经常性收入)已超过3000万美元,并筹集了 4600万美金的B 轮融资(其中包括红杉的投资),估值12.5亿美金。  ## 2. 锁定精准目标用户群体 Clay 创业想法源于一个抽象的愿望:让更多的人能够接触到编程的力量。早期产品是一个连接 API 的电子表格。 自打开始创业,Clay 就遇到了每个初创公司都会面临难题。 不是没有目标市场,而在于有太多潜在客户需要满足。 比如:招聘经理说,这款产品对于寻找候选人很有用。销售人员说可以用来整理客户信息。前端工程师说可以作为低代码开发的后端数据。IT经理用来传输数据… 这听起来像是 PMF 金矿,也让Clay在选择目标客户上反复横跳。 创始人Kareem Amin在接受First Round 的采访时坦言:“当你缩小范围时,感觉很幽闭恐惧症。为什么我们本可以做更大的事情,却要做更小的事情呢? 最终,我们意识到,通过缩小范围,实际上是在增加我们的价值。在那个时候,我们开始聚焦销售人员(特别是SDR),并且每次只销售相同的产品 。 放弃了支持所有客户的想法,我们才开始迎来增长。”  ## 3. 从冷启动到疯狂增长 当专注于具体的目标客户群体的时候,更容易找到潜在客户在哪。 Clay创始人加入了WhatsApp群组和至少十几个销售和营销Slack社区,发表有关数据增强的观点,当人们谈论客户数据、Outreach方法时立即回复,询问是否可以提供帮助。 接着邀请超级粉丝、社群群主Eric加入了初创团队,这一举动带来了关键影响。Eric不断在LinkedIn上发帖,在社区和他自己的WhatsApp群组中w为Clay赢得了信誉,因此也吸引了很多用户和代理机构。 随着Clay开始引起代理商所有者的更多兴趣,创始团队不断通过电话向他们展示产品——通常每天至少做八个这样的电话。 最开始是邀请制,客户需要在平台预约演示,并且准备好希望解决的问题,Clay 团队会进行30 分钟的演示,帮助用户解决实际问题。 客户很快就能看到产品的价值,并学习如何使用。 慢慢发现代理商在LinkedIn上发帖提到Clay, 越来越多人开始关注产品带来的价值。 同时还创建了一个 Slack 群组,并将所有客户放在一个频道中。 这是一个有点反常规的做法, 客户要获得Clay服务支持,需要加入Slack群,而不是一对一通过电话或聊天窗口。 Slack社区从最初只有大约 200 人,如今已发展到超过1万都多人。 在这个过程中,Clay 获得大量产品反馈和内容创意,产品也越来越成熟,口碑越来越好。 起初,要做七次演示才能说服一个客户付200-300美元/月的订阅费用。后来缩减到一次电话甚至不需要。 ## 4. PMF: 经历7年,3次调整 Clay 在 2017 年成立,直到 2020年,产品仍然是零收入。  2020年坚定地聚焦更窄的理想客户画像(ICP)-为销售人员(SDR)打造产品,是第一次PMF的里程碑。 并从一个平台型的产品,转向了垂直领域;从团队工作自动化的产品,转为帮助销售 GTM 团队更好的执行拓展客户任务( Outreach )的工具。 2022年登陆Product Hunt,Clay 将定位调整为解决企业的数据丰富的难题。强调可以整合多个供应商的数据,降低成本,提高数据质量。  Clay客户数量从120跃升至1000+,并开启了10倍增长之路。 除了社群、Clayagencies, 数据服务上、客户的拓展之外,还在AI的加持下,打通了从数据到自动化增长流程的过程,帮助客户将数据洞察转化为收入。 Clay 主要服务于代理商和小型企业。当一些大型企业也开始主动找上门来后, Clay决定建立销售团队,这时候已经是2023年,距离公司成立已经6年了。 ## 5. 产品定价:按照使用量计算 Clay选择了一种非传统定价: 基于使用量而非用户数定价。  将平台费用、支持和其他服务打包到按量付费的积分中。这种模式简化了定价,与客户利益保持一致,并且更具可扩展性。 AI兴起让使用量计价更受欢迎,但2022年客户和投资人都震惊于非席位模式,认为这是放弃收入。 但Clay坚持定价应围绕价值点。“我们是效率产品,不希望向客户收费按人数,而是希望少数高效用户创造巨大ROI。” 不过,按使用量的弊端。比如按用户数能更好地助力自助服务转企业服务,团队扩张时好向IT说明价值。 使用量计价要走这条路就很难,但最终依然采用了这种方式,决策的依据是“不确定时,优先考虑对客户最有利的方案”。 ## 6. 品牌:从创业初期就要投入 创始人Varun Anand 在采访中提到:“在其他早期B2B中品牌投资少,我们投入品牌就占了先机。” Clay 高度重视品牌建设,投入远超其他 B2B 软件公司。 公司前25名员工中就有品牌负责人。Anand说,“品牌非短期投资,我们看重长期增值。” 打开Clay网站,博客插画都是原创,非常独特。公司也请了全职的粘土艺术家参与UI、网站等设计。  一个提供数据的公司,加上艺术感的设计,真正是理性与感性的结合体了。 Clay 也尝试过多种营销方式,例如电子邮件营销、付费广告、SEO,甚至在旧金山投放广告牌。 但当时,内容营销的效果最好,其中 LinkedIn 是主要的增长杠杆。 早期,Clay 团队通过持续输出内容,并邀请客户、代理商参与创作。 现在,Clay 已经建立起一套内容生产的反馈闭环。 在全球各地举办 Clay 线下活动,将活动中产出的内容整理成 LinkedIn 帖子,再整合成博客文章,最终汇编成指南。这种内容复用策略极大地提高了效率。 在官网上,我还看到有一个栏目叫“Wall of love”,来自客户在社交媒体上对Clay的各种评价,非常温暖。  Clay 团队也积极协助合作伙伴创作内容,例如介绍新功能、合作撰写文章等。每个人都身兼数职,与客户的每一次交流都能转化为内容创意和产品反馈。这种反馈闭环不断推动 Clay 的发展。  ## 7. 组织:跨界人才,薪酬给到位 Clay 倾向于招聘那些具有高度能动性、擅长与客户打交道、具有 builder 思维,并且足够技术化的人才。 有很多员工并非传统意义上的“科班出身”。 例如,销售主管 是一位工程师出身的创始人;负责 Clay 的全球社区活动曾学习物理并创办公司;Clay 甚至聘请了一位投资人担任市场工程师;品牌负责人 同时负责人力资源,因为 Clay 希望品牌设计的外部形象与内部文化保持一致。 这不仅是招聘非典型人才,还创建了完全新的岗位“GTM工程师”,兼具AE、SDR、销售工程师和Clay专家职能。一个人可以提供卓越客户体验、创造内容思路并传递产品反馈,而不用三个岗位分工。  在薪酬方面还打破行业指标框架,比如一入职发现是高手就涨薪,比如负责活动和社交媒体职位薪酬通常较低,但它们对公司增长关键,Clay按增长营销薪酬水平付给员工。 我在翻看Clay官网的时候,赏心悦目不说,还发现每位在职员工的照片和title都被放在网上。我想,这既是对用户、伙伴、社区的承诺,也是极度透明与互相信任的管理模式。  以上是是GTM管理的AI工具Clay的GTM经历。 你也许会有以下几个疑问。 比如中国用不了,另外这样的产品也有这样那样的安全、风险、竞争问题。  确实,比如第三方数据涉及的安全隐私、调用API接口的技术同质化、数据合规成本、OpenAI/Anthropic也有可能推出的agent… 再比如,这样的公司其实蛮多的,核心竞争力在哪? 我认为技术上的领先很容易超越,但Clay独特的品牌形象、社群关系、生态连接、增长引擎等才是Clay备受关注的关键。 这一点也许也带给创业者很多启发,当产品功能的PK会越来越卷,好品味、同理心、真诚沟通、快速迭代也许才是企业未来最核心的竞争力吧。 参考文章: 1.https://review.firstround.com/clays-path-to-product-market-fit/ 2.https://review.firstround.com/the-gtm-inflection-points-that-powered-clay-to-a-1b-valuation/ 本文由人人都是产品经理作者【Hanni】,微信公众号:【时光笔记簿】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

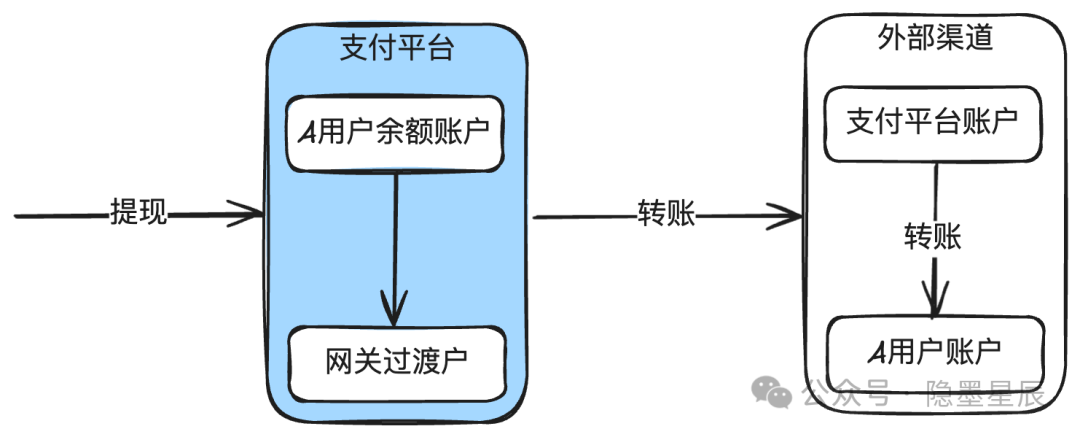

“过去两年中国的大模型投资并不是投技术,而是套着投技术的壳投商业模式。硅谷的投资人投 OpenAI 是投技术。”一位投资人对 AI 科技评论表示。 商业模式驱动的投资核心是可预见的数字增长,而技术投资则相反:即便没有明朗的商业模式,只要技术创新仍在不断攀登新的高度,就足以押注。DeepSeek 扬名前,追随 OpenAI 成为大模型的吸金石;DeepSeek 出圈后,“独立创新”取代“步步跟随”、成为大模型的新主流。 在这一变化下,技术创新与投资开始返璞归真、回归本质。一个直接的变化是融资,相比过去两年的融资节奏,今年大模型的吸金热度明显下降。但截至 2025 年 6 月,国内仍有两家大模型公司官宣了新一轮的融资消息,一家是处于大模型第一梯队的智谱 AI,另一家便是专注端侧 AI 的面壁智能。 裸泳的人退出竞争,装备齐全的人正式登场。例如,DeepSeek 在云上千亿级大模型的独辟蹊径,成为了百模大战的终结者,让所有比拼基础模型的公司都不得不开始直面真正的技术创新。这说明大模型的吸金热度虽然在下降,行业的发展却正在朝着一个更健康的趋势前进。 与 DeepSeek 一样,在大模型基础技术上持续创新的团队也渐渐浮出水面,得到越来越多的关注。今年 5 月官宣数亿元融资的面壁智能,不久前在智源大会上发布了其同时在端侧上进行推理与架构创新的新一代“小钢炮 4.0”,就向市场传递了一个信号: AGI 的落地正在朝着云端两侧发展,并逐渐形成 DeepSeek 与面壁智能花开两朵、各表一枝的局面。如果说 DeepSeek 的开源大模型是云上应用的福音,那么面壁智能的 MiniCPM “小钢炮”系列便是终端智能的触手。 随着 AGI 基础技术话题的不断收敛,从数据、学习、架构与推理上进行创新已成为各家的主要比拼路径,而在架构与推理上同时进行创新的团队却不多,DeepSeek 与面壁是国内的极少数,且一个在云、一个在端,又刚好错开正面竞争、共同弥补了当前国产大模型落地的市场供给版图。 小钢炮证明了,在 DeepSeek 射程以外,AGI 发展依然存在丰富的可能性。但更值得关注的或许是这样一个故事:一个持续迭代的端侧模型,是如何始终从 AGI 的终局思考每一项技术创新的意义,不重复造轮子、并不断为领域做出贡献的。 只有真正向创新看齐的团队,才勇于回答一个简单却宏大的问题:AGI 的终局真正需要什么? # 01 AGI 四象限的“半壁江山” 从 2020 年 GPT-3 到 2022 年底的 ChatGPT,再到大模型彻底狂飙两年后的今天,我们可以看到,现阶段 AGI 技术的创新维度已经大致收敛至四个大的板块: 数据、学习、推理与架构。 在 Scaling Law 式微、范式创新乏力的今天,前两者正在变得“公平”、几乎可以为所有团队所掌握。一方面,数据维度的标准化包括大规模网络爬取、多模态数据融合、高质量数据筛选等技术已相对成熟,而开源数据集的快速发展,让数据集获取规模不断向着“穷尽”互联网数据规模的天花板靠拢。另一方面,训练大模型、提高模型学习能力的基础方法论已经变得更加透明,不再是高阁秘密。 相比之下,推理和架构由于起步较晚、难度更高,几乎成为了模型智能增长的“下半场”,是各个团队之间拉开差距的核心分水岭。与此同时,二者的性能又是相伴相生的。 Transformer 架构仍是主流,但业内一直讨论其不能支撑大家所想象中的终局 AGI 模型,因此架构的创新至关重要。以今年以来备受行业关注的稀疏注意力架构为例,早在 2020 年,包括 OpenAI 在内的许多研究机构就提出了“稀疏注意力”机制,以此来弥补 Transformer 架构的缺陷,但相关研究一直不顺畅,原因是动态稀疏注意力的底层算子要求高,速度很难提升。 对于算力条件有限的终端硬件来说,如果不从架构上进行改进,硬件层面便难以对注意力机制进行加速,稀疏注意力便很难真正落地实现。 过去半年内,国内大模型团队围绕架构创新也进行了不断的创新。例如,DeepSeek、月之暗面分别提出了 NSA 和MoBA 架构的块状稀疏注意力方案,MiniMax 提出了 Lightning Attention 的线性稀疏注意力方案等。其本质都是通过架构创新,从而最大化加速底层架构对 token 的计算能力,从而达到模型软硬结合的最优解。 不过这些创新都是跑在云上的千亿级大模型成功创新,其在端侧场景则未必适用。 以 NSA 架构为例,其整个架构主要服务云端大模型场景,对不同算力平台的兼容性有限。其采用的分层动态模式,在端侧灵活性稍逊的计算场景中,也显得优势不足。在实测中,NSA 架构虽然在长文本处理中有很好的性能表现,但在短文本方面却会显得相对迟钝。 而在 MoBA 架构中,大量的专家模块的通信要求,在端侧场景中会带来较高的块间通信开销。尤其在端侧内存有限的情况下,会出现非连续的内存访问,进一步降低模型的运行效率。 而此次面壁发布的MiniCPM 4.0首次集成了InfLLM v2稀疏注意力结构,便是针对端侧场景做了大量的针对性优化,从而大幅提升了其在端侧的效率能力。 首先,InfLLM v2是一个针对端侧场景优化的注意力结构,这让其天然有良好的端侧适应能力。 相比于云端大模型注意力机制对内存的高占用现状,面壁团队又大幅降低了KV缓存。据面壁披露,在 128K 长文本场景下,MiniCPM 4.0-8B 相较于 Qwen3-8B 仅需 1/4 的缓存存储空间,从而大幅提升了整个模型在端侧场景的通信与计算效率。 而通过重写底层算子,再与ArkInfer等成熟的硬件底层工具结合,让InfLLM v2可以在端侧硬件中发布最大的价值。 值得一提的是,这是除了DeepSeek以外,第二个有能力在硬件层面进行软硬一体优化的团队。 此外,相比于此前的InfLLM v1,v2将无训练的注意力架构方式,升级成为了“可训练”稀疏注意力架构,进一步提升在实际使用场景中的效率。 例如,通过训练,当v2在处理 128K 长文本时,每个词元仅需与 不足 5% 的其他词元 进行相关性计算。这意味着相比行业普遍的 40%-50% 稀疏度,面壁将端侧的稀疏度降低到1/10,约为5%的稀疏度。 5% 其实已经与人脑的稀疏激活比例相当。某种意义上来说,人脑的运作接近一个稀疏的端侧模型,而平均每次任务激活的神经元也不到5%。这给面壁的研究人员在端侧研发进展中提供了很好的范本——如何在有限计算资源的情况下达到效率最优。  除了注意力架构外,面壁针对端侧环境对模型的堆叠层数也做出了优化。层数(Number of Layers)是指模型堆叠的可学习计算单元的数量,往往决定了模型的容量(Capacity)和复杂度,通过对每一层的非线性变幻,模型可以逐步提取更高阶的数据特征 一般而言,层数越多意味着模型越复杂,越具备全局能力和高阶语义的识别能力。但与之相对应的,则是更多的能耗和效率损失。以云端大模型为例,GPT-3和GPT-4的层数分别为96层和120层,而DeepSeek V3 和R1均只有61层,巨大的层数差异也决定DeepSeek在模型效率方面具备了压倒性的领先优势。 面壁此次发布的MiniCPM 4.0 也在层数上做了优化,在保持能力领先的同时,缩减了层数。MiniCPM 3.0-4B的层数达到了62层,而此次MiniCPM4.0-8B仅为 32 层、同期Qwen的同级别模型为36 层。 根据面壁方面表示,架构上的深度优化让MiniCPM 4.0从底层拥有了更强的效率优势。 # 02 小钢炮 4.0 的想象力 6月6日,面壁发布了小钢炮系列大模型 MiniCPM 4.0,官方将其称作:“史上最具想象力”的小钢炮系列。因为除了架构层面的优化外,MiniCPM 4.0几乎在数据、学习、推理与架构四个不同的侧面,都进行了不同程度的优化。 从数据上来看,整个MiniCPM 4.0此次发布的两个不同规模的模型,8B和0.5B,两个大模型均继续卫冕同级SOTA的领先地位。  MiniCPM 4.0-8B 模型作为稀疏注意力模型,在MMLU、CEval、MATH500、HumanEval等基准测试中, 性能超越 Qwen-3-8B、Gemma-3-12B。MiniCPM 4.0-0.5B 在性能上,也显著优于 Qwen-3-0.6B,并实现了最快 600 Token/s 的极速推理速度。 引用面壁官方的介绍是:“在系统级稀疏创新的支持下,小钢炮 4.0 与过去产品相比,在极限情况下实现了 220 倍、常规 5 倍的速度提升。”  尤其在主打边缘计算的Jetson AGX orin芯片中(图左),MiniCPM4.0几乎实现了断代领先。而且在不同规模测试下,相比于同类型的模型而言,MiniCPM4.0 的响应速度的衰减比例也明显更低。这从侧面体现了面壁团队很深入的端侧优化能力。 AI大模型领域是一个复杂的“动力生态”,不同的玩家想要寻求的身位则不尽相同。有些模型(如 OpenAI 的“GPT-5”、DeepSeek 的“V4”),其目标或许是成为法拉利这样的全球动力天花板;有些方案则像卡罗拉,朴实但靠谱,力图成为全球销量最高的通用产品。 **而面壁的小钢炮系列,或许更像是MiniCooper:小巧、精致,致力于用最合适的马力达到最好的驾驶体验——它对自己的要求是有性格的,性能强大,小野,拒绝无趣。** 如果说InfLLM这样的架构升级是一辆汽车底盘,那么从从底盘和变速箱,到车身和动力系统,面壁几乎全面升级了小钢炮。 例如,面壁团队采用了创新的“稀疏注意力”模式,即让模型能够根据任务特征自动切换注意力模式。这其实就像汽车的两档“变速箱”,让汽车可以适合更加复杂的“端侧路况”。 在处理高难度的长本文、深度思考任务时,启用稀疏注意力以降低计算复杂度,而在短文本场景下切换至稠密注意力以确保精度与速度,实现了长、短文本切换的高效响应。这种「高效双频换挡」机制,类似混合稀疏注意力的模式设计,让MiniCPM4.0能够拥有灵活的能力。  **而其专门自研的全套端侧推理框架CPM.cu,以及此前提到过的内存改进的 BitCPM 量化算法,对多平台端侧芯片进行优化的 ArkInfer 跨平台部署框架,则像是MiniCPM4.0 的高马力“三缸发动机”。**  例如CPM.cu 端侧自研推理框架是一个针对端侧大模型推理设计的轻量、高效的 CUDA 推理框架,核心支持 稀疏架构、投机采样 和 低位宽量化 等前沿技术创新。而MiniCPM4.0则首次将这个框架与InfLLM做了融合,从而改进了整个系统在硬件层面的表现效率。 其中FR-Spec 轻量投机采样类似于小模型给大模型当“实习生”,并给小模型进行词表减负、计算加速。通过创新的词表裁剪策略,让小模型专注于高频基础词汇的草稿生成,避免在低频高难度词汇上浪费算力,再由大模型进行验证和纠正。仅CPM.cu框架让模型实现了5倍的速度提升。  BitCPM 量化算法,实现了业界SOTA级别的 4-bit 量化,并成功探索了 3 值量化(1.58bit)方案。通过精细的混合精度策略和自适应量化算法,模型在瘦身 90%后,仍能保持出色的性能表现。在优化后,CPM4 1B的分数远超Llama3.2和Gemma3同规模的表现,仅稍逊于Qwen3 1.7B的表现。  而ArkInfer 的架构设计主要是为了满足在碎片化的终端硬件环境中进行统一、高效部署的需求。它通过提供一个强大的抽象层,成为了一个可以适配多种不同芯片“适配器”,确保端侧多平台 Model zoo 丝滑使用。 据面壁团队介绍,通过ArkInfer的支持,MiniCPM4.0 能够支持多种平台,如联发科、英伟达、高通和瑞芯微等平台各自拥有原生的推理框架(例如,NeuroPilot、Genie、RK-LLM、TensorRT-LLM,以及用于 CPU 的 llama.cpp)等,ArkInfer 都能将这些框架无缝集成。 除了软硬一体外,底层硬件编译与优化能力、高质量对齐数据与训练策略的优化,则像是一辆汽车的“产线”,其中的每一个细节都决定了产品的整体性能。 以底层硬件编译与优化能力为例,除了BitCPM 与ArkInfer 已经展示出“软硬一体”优化能力外,MiniCPM 4.0 采用了Chunk-wise Rollout策略,将分块式强化学习引入通过优化 GPU 利用率和最小化计算资源浪费,显著提升了GPU利用率并降低了计算机资源浪费。  在数据层面,面壁团队在进行了大量的筛选和对齐工作。 如Ultra-FineWeb,后者通过高知识密度数据筛选系统建立了严格的准入机制,实现 90% 的验证成本下降。再结合轻量化的 FastText 工具进行大规模数据质检,使得MiniCPM 4.0在处理 15 万亿 token 数据仅需 1000 小时 CPU 时间。 此外,UltraChat-v2 合成了包含数百亿词元的高质量对齐数据,在知识类、指令遵循、长文本、工具使用等关键能力上进行定向强化。在高质量数据与高效训练策略的加持下,相比同尺寸开源模型,MiniCPM 4.0-8B 仅用 22% 的训练开销,即可达到相同能力水平。 在训练策略方面,MiniCPM 4.0 应用了迭代升级后的风洞 2.0 方案(Model Wind Tunnel v2)。 通过在 0.01B-0.5B 小模型上进行高效实验,搜索最优的超参数配置并迁移到大模型,相比此前的 1.0 版本,风洞 2.0 将配置搜索的实验次数降低 50%。  有些人将DeepSeek范式的胜利称作某种“掀桌式”的、带有“工程美学”式的创新,人们通过DeepSeek发现了一条OpenAI模式以外的道路:一条虽非通向最高处,却是通向更广处AGI路径的可行性。 正如面壁智能首席科学家刘知远今年初对ai科技评论表示的那样,在他看来,大模型“已经找到了一种通用地从数据学习知识的方案”,“已经在迈向通用智能了。” 显然,从“迈向通用智能”和“抵达通用智能”,智能的生长总归需要一个过程,而且它大概率是会沿着它技术效率的方向蔓延。 因为无论智能上限如何增长,效率与普惠永远是一切人类技术演进后最终的归宿,而端侧探索或许将会成为其中必不可少的答案。 (作者微信:hai2023zi 添加请备注公司-岗位) (雷峰网)

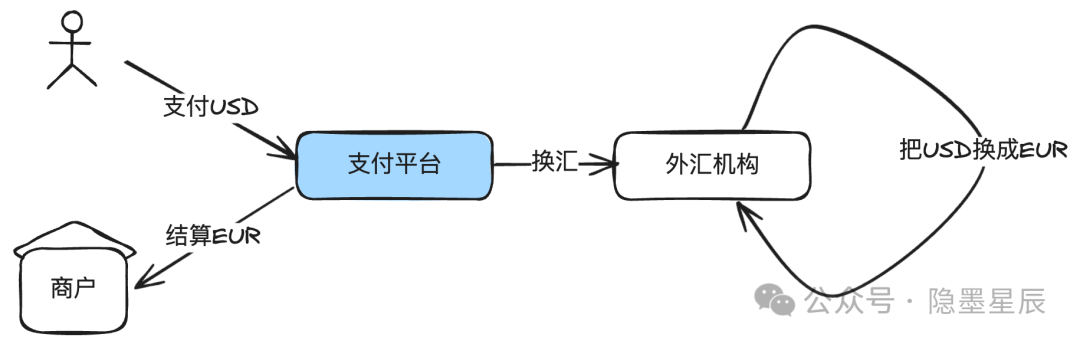

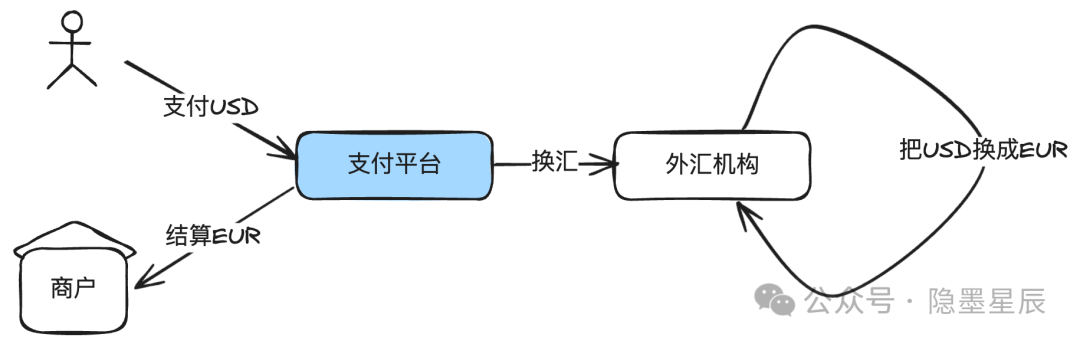

WAVES新浪潮2025邀你一起走向中国创投的「新纪元」。 <blockquote> <p>这是属于中国创投的新纪元。当下的中国创投市场,既是周期筑底的转折点,也是结构性转型的深化期。在政策主导、国资与资本高度集中的新生态下,唯有顺应趋势、灵活调整,方能在不确定性中捕捉确定性机遇。</p> <p>6月11-12日,杭州良渚文化艺术中心,36氪WAVES新浪潮2025大会以「新纪元」为主题,汇聚创投领域顶级投资人、新锐企业创始人,以及深耕科技、创新、商业的科学家、创作者与学者,共同探讨AI技术革新、全球化浪潮与价值重估等前沿议题,拆解他们眼中的商业理想和未来世界,一起讨论、寻找、走向中国创投「新纪元」。</p> </blockquote> 6月11日下午,在创业者会场进行了一场圆桌对话,主题为「在良渚,舒适地创造” 」,本场圆桌由良渚DemoDay发起人启师傅、Bonjour!创始人Vincent、FateTell创始人西元、Zeabur创始人兼CEO林沅霖参与,暗涌Waves资深分析师黄祝熹主持。  · ### 村民眼中的良渚,良渚的村民们 黄祝熹:大家好,我是暗涌Wavs的黄祝熹。今天很荣幸和四位同台。今天现场观众有很多良渚村民,大家应该都非常熟悉他们了,但线上和直播的观众可能还不是那么熟悉。我们请四位做个自我介绍,把良渚的声音传出去。 启师傅:大家好!我叫启师傅,两年前从北京搬到良渚生活,现在主业是做独立开发,也在运营一个叫做良渚DemoDay的活动,大概每个月一次组织良渚这边的村民和来自全国各地的AI创业者做一个聚会。 Vincent:大家好,我是Vincent,我大概在一年前搬到良渚创业和生活,现在租了一个房子,一起住一起办公。在做Bonjour!,它是一个Agent的人力交易平台。 西元:大家好,我是西元,和Vincent是邻居。我是去年春节的时候搬过来的,现在在做一个国学命理出海的产品,叫做FateTell。 林沅霖:大家好,我是林沅霖,也是一年的良渚村民了。一年前,我从浙大毕业之后来到了良渚住下来,现在是全职创业,在做Zeabur,一个给(英文)开发者去用的云端AI Agent。 黄祝熹:在座四位都是良渚村民的典型代表。启师傅从一年多前开始组织良渚村民聊天,后来慢慢发起了启师傅AI客厅这样的开发者交流线下活动,每个月都会召集良渚村民一起demoday。截至目前会客厅覆盖到了全国各地的AI创作者、产品开发者和投资人等等,都来进行主题分享、产品演示和开发交流~ 启师傅应该对良渚村民有很多洞察,首先我们想想请你来描述一下,在你的眼中良渚到底住着一群怎么样的人?大家share什么样的价值观、人生观、世界观? 启师傅:我感觉良渚对我来说是一个挺特别的地方。本来2023年离开北京是想去做一个数字游民,想在杭州待几个月,去大理、再去厦门,再去更远的地方三亚。很幸运,第一站选择了良渚就成为了村民,在这里住下来了,这边比较吸引我的地方是,用我们经常用的语言,它是一个进可攻退可守的地方——离杭州市区以及余杭中心不远,去上海也不远,从杭州西站一个多小时到上海。另外,它也不是一个特别躺平的地方,虽然这边山清水秀,而且自然环境也很好,也有很好的邻里关系,但不是特别躺平的地方,可以让你在这个环境中去进行一些创造。 因为很多的村民邻居,虽然不上班,但是他们会有自己的一技之长或者有自己小的事业,在这种氛围里,你也不会闲着,会去做很多自己想做的事情,大家也可以互相激励。我觉得这个地方是一个比较平等和自由的地方,大家比较重视的是你是一个什么样的人,不太关心你有什么样的背景或者你从哪里来,大家更多是以村民相称,平等地进行对话和交流。 黄祝熹:据说良渚村很多ADHD(笑)? 启师傅:ADHD我觉得是挺多的,当然也不全是。ADHD有一个特性,他非常不适合上班,包括我是INFP。说在国外很多做MBTI检测,就是为了筛选出INFP,然后拒掉他们,因为INFP和ADHD都很不适合上班。像我在上班的时候,可能坐在椅子上三秒钟就觉得坐不住了,要出去溜达一下,在公司也很没有效率。 我自己是一个很难专注在一件事情上的人,但是我感觉良渚这边人的工作很适合ADHD来做,因为这边的人都是来运营一个自己的事情,比如说不管是APP,还是DemoDay,我只要定期出摊就可以了,不需要每天都很关注,不需要每天从早坐到晚。比如说DemoDay每个月办一次,办完之后可以躺一个礼拜,可以不专注,可以做自己的APP,我只要定期更新就可以了,不需要每天坐在桌子前从早到晚。这种定期产出的生产节奏很适合创作者和创业者,所以我觉得也是因为这个原因,这边聚集了一群这样的人。 黄祝熹:我们之前有聊过一个叫做“狩猎、农耕文明理论”。 启师傅:人类真正进入朝九晚五这种工作状态,其实是很短的时间,如果算工业文明的话,可能是一百多年,如果算农业文明,也只有几千年。在之前几十万年的时候,人类都不需要很专注的生活,他可能睡一个礼拜,突然大家想起去打猎,打回来几只野猪,就在山洞里吃它就好了。饿了之后,可能再去打猎。 这个节奏很适合现在有了自媒体,再加上AI可以帮助你去创作的一群人。这coding和内容的加持下,很多人可以通过这种工具去过一种狩猎的生活,而不需要去大厂里每天出工,在大厂里做一个螺丝钉,就是人类的协作模式,我觉得是在发生一些微妙的变化。 黄祝熹:作为就在良渚本地驻扎的创作者、创造者,关于良渚生活的这部分另外三位嘉宾有没有想要补充? Vincent:我们现在主要的生活方式是租了一个房子,房子很便宜,每个月只需要5000元,能cover我们的房租成本和办公室成本,大家一起租一起办公。它是一个挺低成本的,而且能在良渚当地找到一些特别有意思的人加入团队的一个方式,我觉得还是挺舒服的,也非常有当年硅谷初步创业的感觉。 林沅霖:良渚这个地方很适合不管是创业者也好,还是数字游民、自由职业者这些标签,都挺适合在良渚这个地方生活。我和朋友有讨论过这个原因,为什么这里会这么自然地聚集了这样一些人,我后来和他们讨论出一个结论,这样的工作形态的人,他们其实有需求去做社交,因为我们不是朝九晚五,不会每天进办公室,有这样固定的社交场合,所以今天如果我们没有这样的场域,比如说住在一个公寓里,每天去咖啡厅看着一大群不认识的人。但是到了良渚以后,发现邻居都是认识的人,今天工作了一整天很累,可以去某个邻居家看个电影、喝酒,或者说可以一起约白天在星巴克上班工作,这样的方式更适合自由职业者去获得一个工作生活的平衡。 ### 认真地生活、舒适地创造 黄祝熹:听起来是非常令人羡慕的生活方式。之前有听过启师傅和西元的一期博客,说良渚是一个“磁场”很好的地方。但从正常逻辑来说,舒适和创造好像又是一对反义词,你们怎么看“舒适地创造”这样的一个状态? 西元:大家知道有一个理论叫“20分钟公园理论”,有时候很累的时候,抽20分钟去公园里走走,你的创造力可以提升。我觉得在良渚很大的一个好处,你可能有200分钟公园,甚至有些人把电脑放在一个很好的咖啡厅的自然环境里,就在里面做事情。我觉得人需要有一个安心的环境,才能够激发他最好的创造力。 包括为什么说良渚风水很好,因为我们是做玄学AI的,认识很多大师,有一次带大师参观良渚博物馆,他说这个地方风水非常好(笑)。我们自己也能感觉到,整个杭州范围内来说,真正说自然环境能够有这样的氛围,让人很舒适、很安心待着的地方,也就是良渚这一块以及西湖那一块,但西湖那一块显然没有良渚这样的社区氛围。在良渚这边,我觉得人心安了之后,他的创造力包括他能做到很多可能在其他地方做不到的事情。 黄祝熹:良渚这一段生活对于你们的人生阶段来说意味着什么?在来良渚前后,你们的体感有什么样的变化? 启师傅:我之前一直在北京生活,感觉良渚和北京的生活差别还是蛮大的。首先,北京是大,良渚是小,北京你做很多事都需要特别强的能量消耗,才能去完成一件事。昨天和朋友聊到有一个词叫“路饭比”,就是你在北京吃饭,在路上的时间,比如你从望京到三里屯,往返的时间除以你和朋友吃饭的时间,这个比例是多少。北京至少是1:1或者1点几:1,但良渚可能是1:10,大家走路3分钟或者2分钟就到邻居家里了,一起吃个饭可能一个多小时,这个区别从数字上看是非常大的。 还有几个其他的数字可以做对比,每个人拥有客厅的比例。在北京,同样是这群人,拥有客厅人的比例,和在良渚拥有客厅的人的比例,这个比例可能也是非常悬殊,北京的比例可能是10%或20%,但在良渚的比例是90%。有了客厅,就像你的生活有了呼吸的空间,它不是非常满的完成你日常必须要做的生存的事情,客厅是一个生活的地方,大家可以在客厅里接待朋友,可以一起办公、一起做饭、一起做很多事情,我觉得它提供了很多可能性。良渚的客厅比例也是很高的,像西元刚才说,良渚逛公园是非常容易的事,我还专门去数过,良渚大概是500米有一个公园,这个比例也是非常高的。**单从数字上对比,生存环境给人的感受是很不一样的,所以我感觉在良渚和北京生活的体验是非常不同的。** Vincent:我以前的生活是在广东,当时是在一个小公司里,住的也非常偏僻,当时给我的感觉是我没有除了同事以外的朋友的社交关系,到了良渚以后,非常大的转变是我第一次有了比较多的除了同事以外的真正的朋友的社交关系,真的能够遇到非常多朋友。 黄祝熹:在这里遇见了能交心的朋友,也遇到了能一起共事的伙伴。 Vincent:对,也有非常多的伙伴,朋友也给我们的项目带来了非常大的帮助。包括刚刚说的人生阶段,我觉得这对我来说是一个非常重要的人生阶段,我在这个阶段在良渚收获到的这些东西,可能能对我接下来非常长的一段路都有非常好的收益。 黄祝熹:有一个背景,Vincent昨天才参加了奇绩的DemoDay,据说有500个投资人加他的微信,现在还在慢慢排waiting list。也是非常好的一件事,因为我们和Vincent也很早就认识了,看着他慢慢被市场关注、一路成长,到现在拿到融资。西元呢? 西元:我在广州读的大学,香港、深圳工作,去了成都,从成都去了上海,然后从上海来的杭州,一路去了国内很多地方,包括北京也算是工作过一段时间。感觉杭州确实是一个本身来说就是一个挺不太一样的城市,我之前看到过一个帖子,本身杭州就是一个进可攻退可守的城市,进可以去上海,甚至可以去国外。退,有些人在杭州周边,包括富阳、宁波,据我所知也有一些在那边创业或者做独立开发的,所以杭州本身的状态就和其他的城市不太一样。 我当时确实是被良渚刚刚说的自然环境以及整体的磁场或感觉给吸引过来的。在良渚之前,我就在上海、在大厂里工作,完全是钢筋混凝土的城市的感觉。**尤其之前我很早的时候听过一位前辈说:现代人很孤独,每天住在石头房子里,那种感觉是很弱的。包括如果我们在大城市里工作生活,可能你的邻居、一个小区里的人,本质上来说你不会和邻居和身边的朋友有很好的链接。**像Vincent说的一样,我们这边尤其是启师傅办了良渚DemoDay之后,基本上每个月都会有一个聚会,链接感是完全不一样的。 林沅霖:我在来良渚之前,浙大毕业到搬来良渚的这一段时间,经历了一段我每天住在家里,去公司又回家,完全没有社交的一段生活。为什么当时会来到这个地方的契机?是因为那个时候有一个良渚村民,他也是一个很有名的独立开发,在良渚办了“疯狂星期四”的活动,这个活动就是很多网上的程序员、设计师、产品经理会自发聚集到这个村子里,我们就一起在一个咖啡厅聊天、交流,去聊我们的产品或者我们最近在做什么。 那个时候,我发现一件事情,很多我自己在家里或在公司卡住的事情,不管是产品面的,比如说我这个产品应该怎么做,或者说技术面的,我这个技术卡住了,没有办法解决的时候,我就会很期待每周四可以来良渚这个地方。 因为你会发现不管你今天遇到的是怎么样的问题,都可以在这边遇到一个他有能力帮你解决,并且他很乐意帮你解决这个问题的一个人,我觉得某方面也是因为既然他主动的参加了这个活动或者来到了这个地方,他很愿意去付出,把他的一些专业技能、专业知识和其他人做交流。**所以那个时候就变成是我可能每周四来一趟良渚,我的产品就可以找到一个全新的idea,或者说某个卡住的技术难关就在良渚被解决了。**后来搬到村子里以后,就变成是这样的氛围成为了我日常的生活方式,我觉得经历了一年的时间,它也确实让我和我的公司、我的产品有很大的进步。 黄祝熹:听了大家的描述,会让我不停想起项飙老师提到的那个理念,去关心身边的人、具体的人,生活和创造或许都产生于人和人的链接之中。 ### 科技(AI)应该让人类生活更美好 黄祝熹:接下来的问题也是一个从这个问题所延伸出来的,在外界看来,身在良渚的大家虽然都在做一些AI前沿的事情,但实际上大家生活是非常具体的,在意人、周遭、生活本身。那么,大家如何看待科技(AI)与人类的关系,如何去对抗技术对人本身的异化,并且将这种认知理念融入各自的产品、公司或事情里?请西元开始。 西元:这个问题挺大,先说说我们的产品,FateTell说通俗一点就是一个玄学AI产品,“玄学”这个词怎么来的,很多人不知道,玄学这个词来源于魏晋南北朝时期,当时是中国历史上的一个非常特别的时间,它是中国从周朝以来,有史以来人口最少的时候,据说当时只剩下800万人,此刻在杭州是1200万人,它比杭州的人还少。 在那样一个极具动荡、混乱、战乱、饥荒、人口锐减的时代背景下,诞生出了玄学这种大家对于生命、对于宇宙终极的意义、对于人和自然、人和天地的关系的议题。玄学本身就是在思考刚刚说的,现在新的时代下,我们能感觉到未来一定会有很大精神层面的危机,当年可能是因为人口、战乱,现在是因为失业、因为AI、因为地缘政治,因为各种各样的关系。在这样的情况下,包括为什么春节的时候DeepSeek算命这么火,我觉得底层原因就和“玄学”这个词的文化和历史有关系。 FateTell在做的事情,是希望能够站在科技和人文的十字路口做这个事情。我来了良渚之后一个产品理念上的感受,也和良渚这边的磁场和关系有关。**那天突然想到一句产品的slogan,就是说,你去做一次算命的尝试,命运的解读,就像做一次生命的策展。因为很少有一个体验能够做一次命理咨询一样,那么极致的把你给抽离出来,把你客体化,站在一个时空观,把你的命理像一个展览一样,像所谓的生命的画卷一样,展开在你的面前,做这个事情。**这背后有很深的科技之外的人文层面的意义在里面,包括你和自己的关系,你和科技的关系,这是我现在在思考的事情,而且我觉得和良渚这种氛围,包括和大家的日常讨论和交流密切相关。 林沅霖:我也从我产品的角度去讨论这个话题,因为我刚好是在做一个给Vibe Coder的开发者用的产品,拉回这个问题,这刚好是一个很好的例子,因为在ChatGPT刚出来的时候,到后来有各种各样的AI开发工具出来之后,整个市场上最开始的一个讨论点是程序员要失业了,因为大家准备要被AI取代了,以后不需要用人来写代码了。 可是过了一年半、两年的时间,到现在回来看这件事情,会发现刚好是反过来的,它不仅没有让程序员失业,还让一个程序员可以有更多的能力去开发产品,甚至让以前不敢想象自己能够开发产品的人也开始用AI开发产品了。 到了这个时候,也就是现在正在发生的这个时间点,**我们去看AI和人之间的关系,我自己有一个很深的洞察,会发现现在一个好的产品,它的关键就在于这个人或者这个作者,是不是能够真的认真地在观察他的生活,或者说他有没有好好的生活。** 假设你把一个AI给了一个人之后,如果他每天就是朝九晚五坐在办公室里,他完全没有自己生活的人,他没有办法做出一个真的有意义去帮助到每一个人的产品。但今天如果你是一个不懂编程,也没有技术背景,可是我认识在生活、在观察,你就会发现我的生命中有很多地方是还需要被解决的问题,或者是还值得被进一步优化的一些流程。 这个时候,他以前只能去等着一个创业者或程序员来开发一个产品解决,但现在发现他只要打开DeepSeek,和他讲一句话,这个事情可能就被解决了。所以我觉得这个事情,在看待AI和人或者人和生活之间的一个观察的时候,一个很好的例子。我现在也往这个方向去推广这个事情,大家有了AI编程的能力以后,我们下一步是要去学着培养观察自己生命中需求的这样一个能力。 黄祝熹:不让人困在系统里,而是让AI真实的服务于人工作、生活本身。 Vincent:我也从Bonjour!出发来聊聊。现在我们做的是Agent的人力交易平台,希望做的事情是大家用了我们的平台,再也不用去公司痛苦坐班了,不用在工位上被硬控远超8小时做牛马,而是对自己的Agent做大量的对齐、优化训练,让自己的AI能够在非常多家公司打工,人只需要在关键的时候上号做决策。这样会带来的一个现象是,大家可以更关注生活本身,大家同时也是用自己的knowhow去为公司创造一些价值。 我们希望能把大家解放回生活里去,更好的链接世界,体验生活,更自由地去创造,有更多的时间,这是我们真正在做的事情。并且,我们觉得AI是公平的,它不会看一个人的背景,不会看一个人在哪个大厂工作中,在哪个学校上过学,它只在意你交付了什么。我们希望以这个来打破现在一些给人们的枷锁,让人们更自由地去创造。 黄祝熹:更平权、更自由、更舒适。 启师傅:我觉得AI给很多人一个冲击,前一段时间X上有一个人说,ChatGPT更新了一次,他整个人就有点崩溃,因为他辛辛苦苦做了半年的产品直接被AI替代了。很多人也会思考自己作为人的价值究竟是什么,是不是AI可以比人做的更好,人活着是不是没有意义。这样的一些反思会得出一些结论,人之所以会成为人,人和AI的区别是人有肉身,人可以去逛公园,可以和朋友一起做饭,可以坐在这里聊天,甚至人的缺点、痛苦、快乐,这些东西是人独有的东西,这是人之所以为人最重要的东西。**所以我自己非常重视人和人线下的关系,包括我的活动,也是希望能够营造出一些好的氛围,这些是AI体会不到的、AI也不能做的。** 另外一个点,AI让创作变得更容易了,包括刚才沅霖也提到,很多人之前不会写代码,但通过AI可以帮助自己创作,创作的门槛降低了之后,之前可能很多人99%的精力在搭台子,1%的精力在唱戏,但是AI把创作门槛降低了。 降低门槛之后带来的一个变化,就是很多人可以进入创作领域,可以去创作电影,不用有几亿美元的投资就可以创作电影,之前不会写程序,现在可以写一个程序。**在这种背景下,人和人之间的区别是什么,产品和产品之间的区别是什么?我觉得最重要的区别是他是不是能够感受美,他是不是对生活有感知,他是不是愿意去逛公园,找到一些灵感,在人和人的关系里找到一些能启发自己的东西,这慢慢变得重要了。** 之前这个可能不重要,因为很多人因为技术的原因,他被挡在创作领域之外,但是现在AI让技术平权了,很多有生活感觉、有审美又有一定行动力的人,可以借助AI去进行创作。 所以我觉得良渚这个地方很好的一点,就是因为有了AI、还有很多自媒体的加持,让创作门槛降低,很多人可以在这边感受生活,有了生活之后,大家可以创作出更好的东西,而不是说一定要在一个格子间去按照大厂的节奏去卷才能创造出好的东西。 黄祝熹:最后一个问题,我们观察到有蛮多的外界、媒体包括投资人都来良渚。很关心大家,但会破坏或者打扰到良渚比较pure的氛围吗?各位觉得良渚本身最珍贵、最值得去维护的东西是什么? 林沅霖:我觉得对我来说,是社区,现在良渚社区的氛围。我觉得如果是社区这件事情的话,很多的投资人、媒体、资源往这边聚集,不会影响到社区这个氛围的本质,反而可以帮助在里面去做创作的这些人有更多的东西可以去运用,所以对我来说是这样的。 西元:我觉得它的价值是它作为一个超级文化符号或者说一个文化品牌的存在,因为本身它有五千年的历史积淀,同时又有新的科技浪潮带来的所谓的AKA杭州小硅谷这样的东西,我觉得应该不会破坏。 Vincent:我对良渚的印象还是社区,我有一个很深的体感,现在良渚有非常多的生活方式,但是这些生活方式都是共存的,大家非常和谐地去相处。我没有太认为说外界的一些投资人、媒体机构过来会破坏这些氛围,反而会让这个生态更繁荣和更有意思。 黄祝熹:把他们吸纳到良渚本身的氛围当中去,可以把良渚好得东西传递出去。 启师傅:我自己觉得良渚的居民很乐意看到很多有趣的东西来到村里,大家不用非得去上海、北京、杭州市区才能体验这些活动,所以这是一件很好的事。良渚虽然地方很小,但是它很多元,它也是一个进可攻退可守的地方,如果你不想参加这个活动也可以不来,大家也可以在家里和朋友一起吃饭、聊天。我觉得提供了很多选择,是一件很好的事情,而且大家有了选择之后,也可以更多元地去决定自己怎么去发展,这是很好的事。 黄祝熹:良渚真的是一个很好的地方,也欢迎大家都到良渚来玩。这部分到此结束,感谢四位的分享。

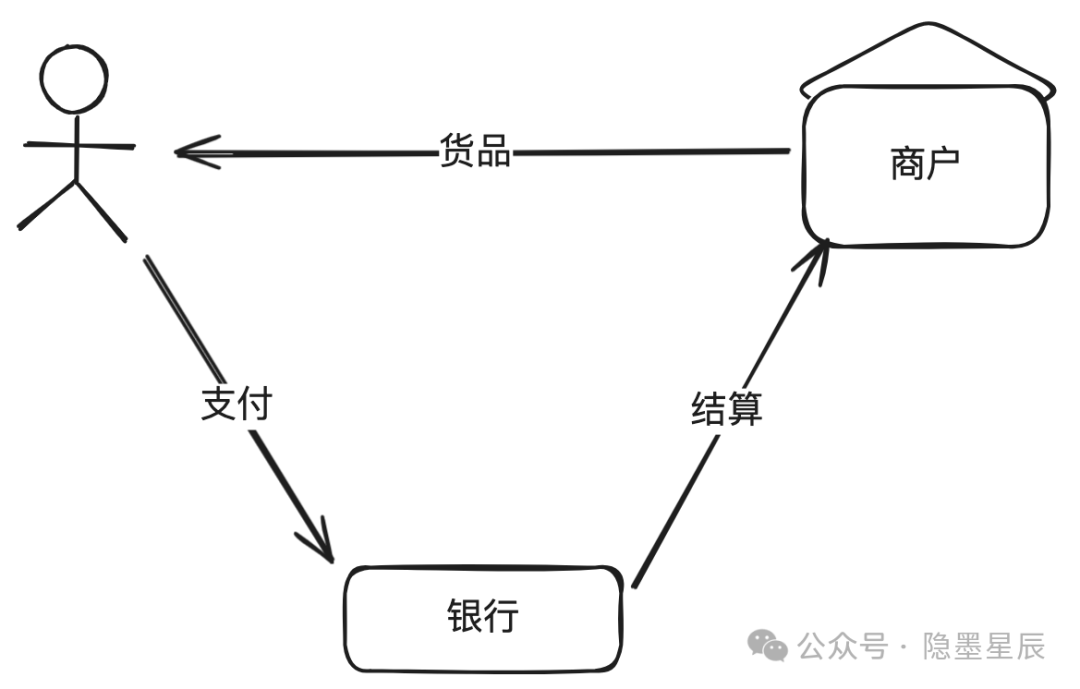

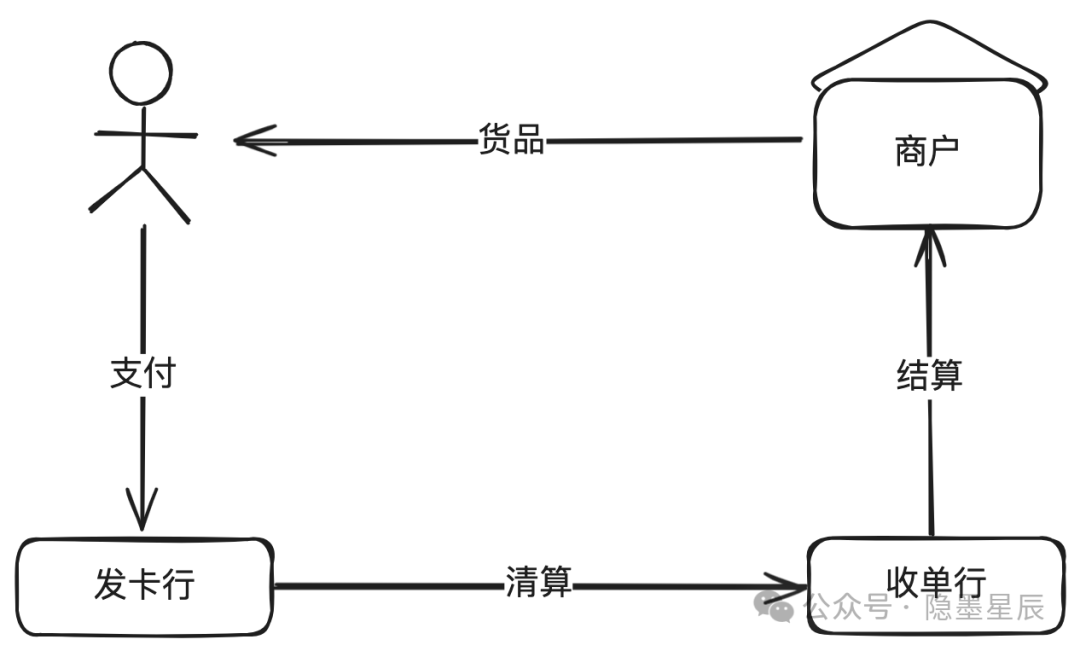

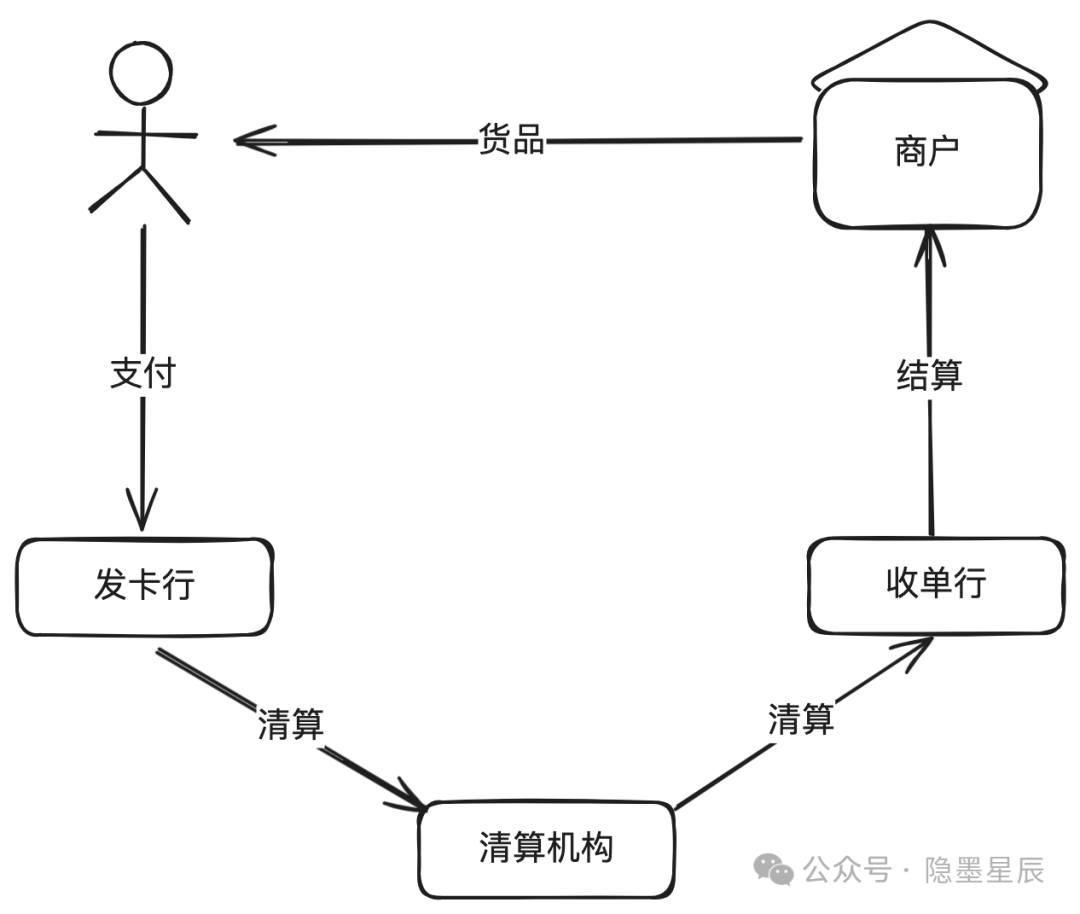

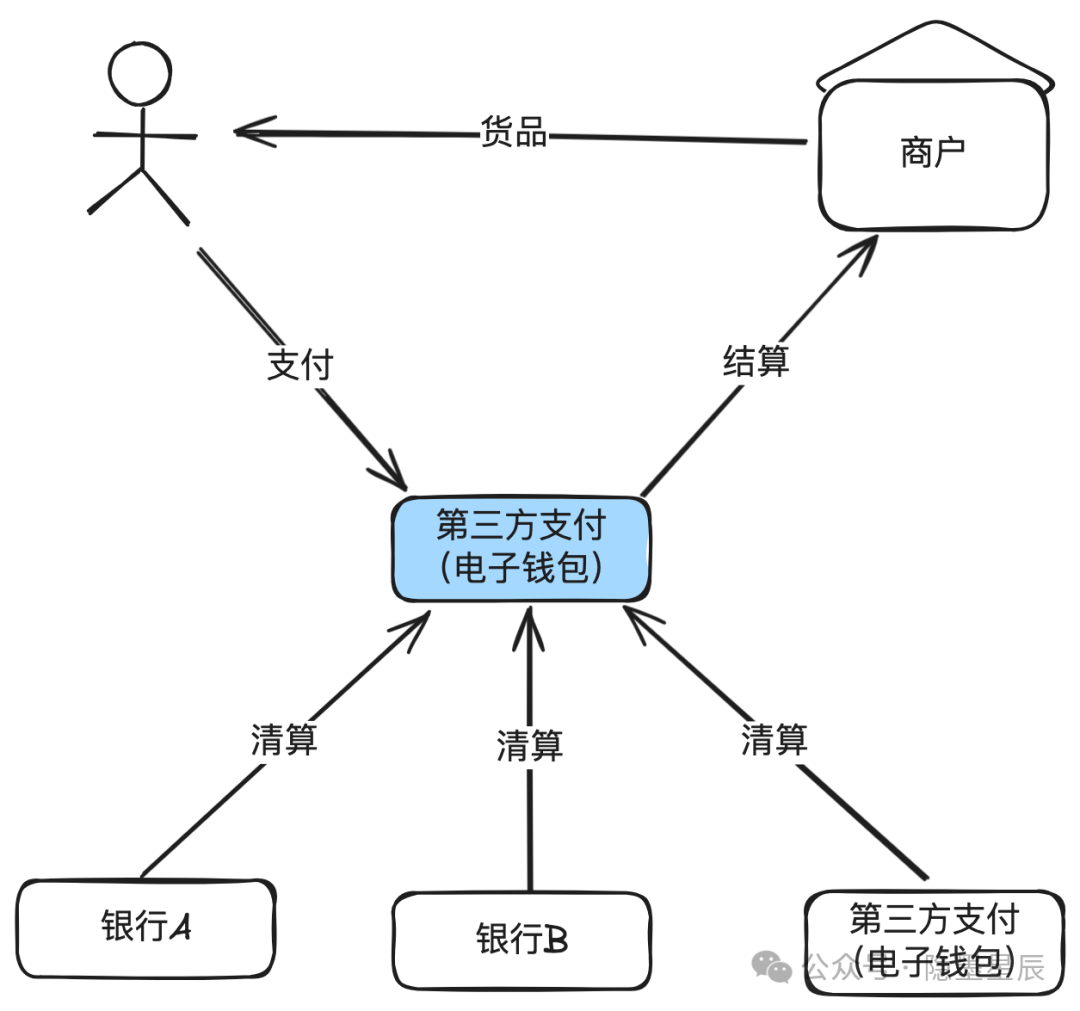

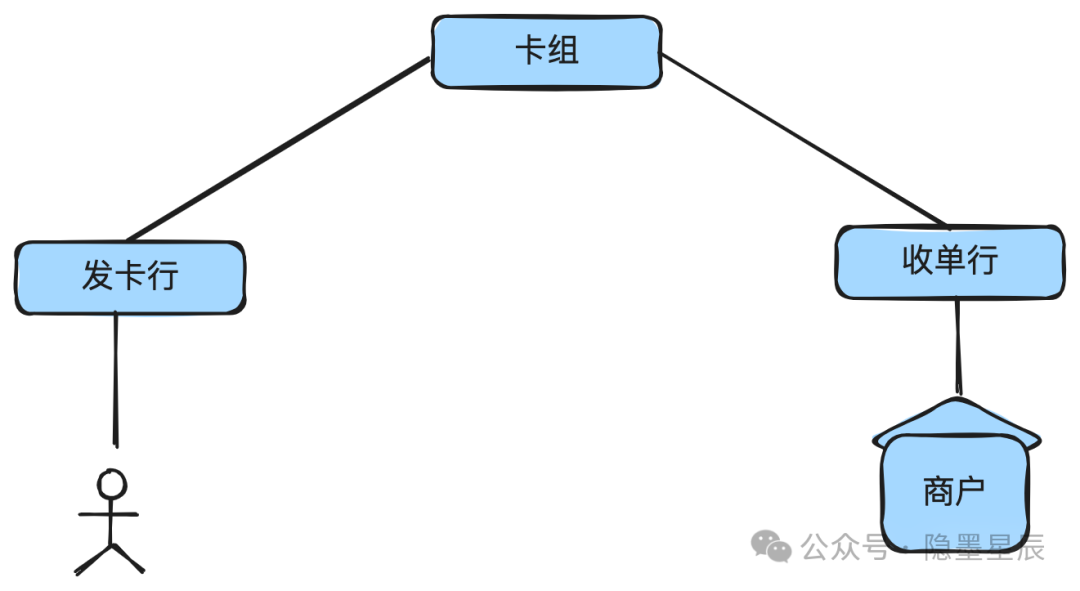

2025年1月,中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划(2024—2027年)》,提出到2027年,乡村全面振兴取得实质性进展,农业农村现代化迈上新台阶。

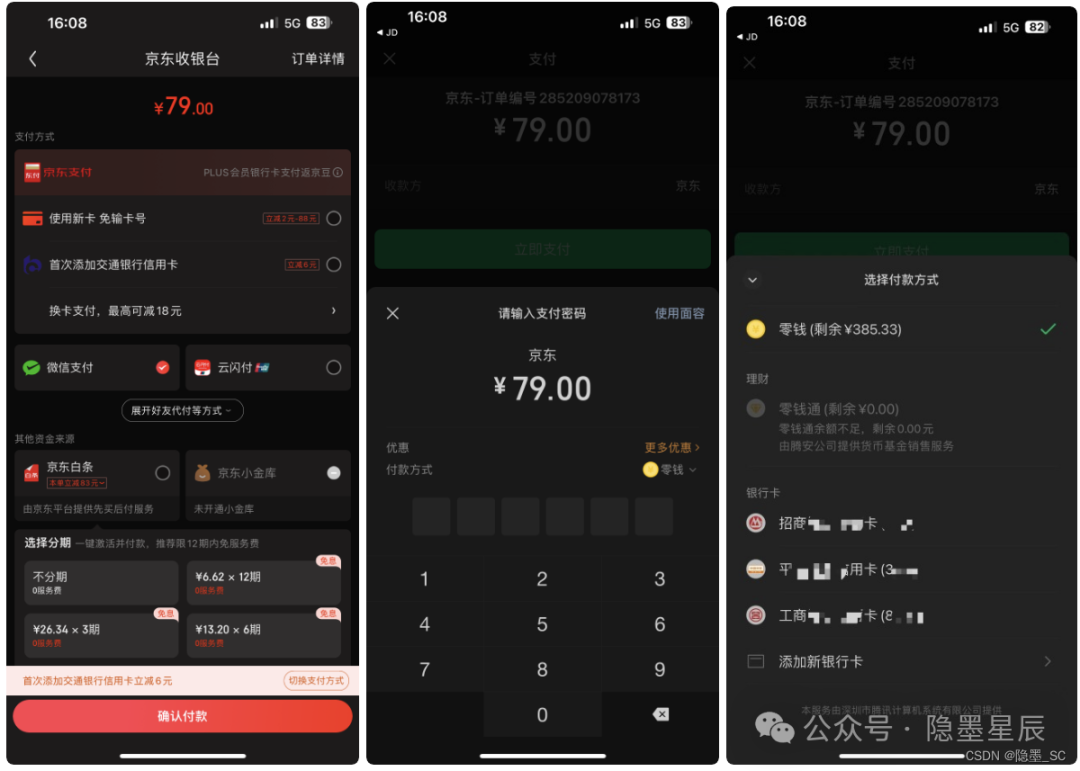

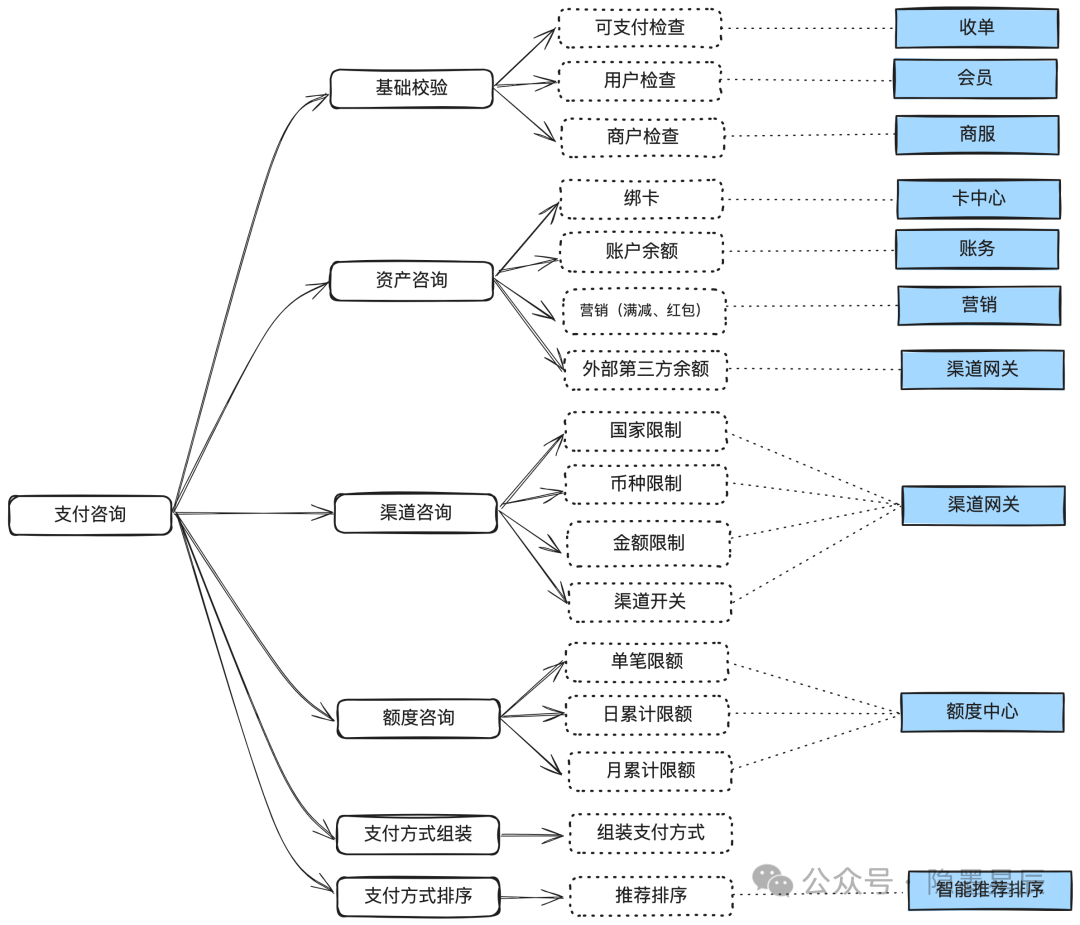

作为一名具身大脑的创业者,卢宗青有着金光闪闪的履历: 他是紧随DeepMind之后,中国新生代的强化学习研究者。北京大学计算机学院长聘副教授,担任过智源研究院多模态交互研究中心负责人,负责过首个国家自然科学基金委原创探索计划通用智能体项目,还同时在NeurIPS、ICLR、ICML等机器学习的国际顶级会议担任领域主席。 早在2023年,他旗下团队便有利用多模态模型研究通用 Agent 的研究尝试,让 Agent 玩《荒野大镖客2》和办公,使其成为第一个从零开始在AAA级游戏中完成具体任务的 LLM 智能体。相关论文几经波折,今年终于被 ICML 2025 录用。不过他自述对那份研究其实不够满意,因为“泛化性不足”。 当完成那些研究以后,卢宗青意识到“当前的多模态模型缺乏与世界交互的能力”。因为模型缺少学习物理交互的数据,**所以我们看到的那些泛化的能力本质都是“抽象”的,它终究无法理解动作和世界的关系,自然也无法预测世界。** 这如今成为他想在具身智能创业的起点:开发一个通用的具身人工智能模型。 卢宗青微信头像的气质是有些桀骜不驯的:一个戴着墨镜的青年男人,留着冷峻的络腮胡子,白色T恤上是一个墨色的苹果。你下意识会以为,这是个随时会 solo 一段摇滚或者骂几句脏话的文艺青年。不过当你见到他,坐下来聊天的时候,你会发现他就是一个学者和老师的样子,说话温文尔雅,笑起来也很温和,即便遇到些蠢问题也能忍住耐心讲下去。然后直到你跟他聊技术的愿景,他又会变得桀骜有态度。 或许是因为,他想要的东西实在是太大了。 在与 AI 科技评论的对谈中,他反复传达的事情是:**他与其他人的立场出发点是不同的。**其他人要的是落地、是应用、大约是在现阶段智能上限的基础上修修补补。而他们的“taste”是去“追求更统一、更本质的solution(解法)”。后者,大约可以理解为一个全新的、适用于通用具身智能的通用能力基座。 所以他会不断说“VLA没错”、“遥操作和真机数据有价值”,然后转而接一个“但是”。你会觉得他确实是不欣赏那些东西的,或许他的关注点已经不在那里了。他说“**某些具身创业公司说的世界模型是在搞笑**”,究其本质仅仅是在建图,最多只能像自动驾驶做导航。那个瞬间他会表现出明显的不悦,好像有人正在冒犯他。或许是因为有些成熟的技术市场人确实刻意混淆了一些概念,让当下和未来的范式变得模糊。 他所表达的对技术的审美,和杨立昆是有点相似的:**他们坚持认为现阶段的语言模型无法抵达一种通用泛化的人工智能****,而只有更多元的视觉信息,才能通向 AGI。**要实现这一点,他们只能选择一条路,即广泛大量的互联网视频。 这其实就是卢宗青创立的公司「智在无界」BeingBeyond 正在的事情,他们通过标注1500万条互联网视频中人类关节的动作,让模型去学习人类的运动模式。 (https://beingbeyond.github.io/Being-M0/) 他们不会跟你讲,互联网视频有多么难搞。他们只会说,**互联网视频数据是唯一可以scale up的道路。**我们除了这条路,再没有别的路可以选择,再苦再难华山也只有这么一条路,但不能因此就不上了。 大概出于类似的原因,Being Beyond 是现在为数不多的,将其第一代模型以 0 为开头命名的团队(相比之下,一些公司直接将第一代产品序列命名为 3.5)。他甚至拒绝将第二代模型命名为 1,也拒绝透露他们接下来命名的数字规则。 所以在专访的三天后,AI 科技评论在北京的一个知名大会上再次看到他时,你会不由自主觉得他其实很孤独。因为所有人都在聊VLA,聊世界模型,聊各种各样的遥操和真机数据的采集、改进与合成、聊场景、聊操控。他口中那些“有价值”但“不本质”的玩意儿,在那个会场里几乎淹没了他。 这不由让人想起,他聊强化学习历史时说,中国强化学习起步相对晚一步,原因之一是 AlexNet 出来以后,大家都在搞CV。他聊融资时说,“**很多投资人都说要投非共识,但投出来的全都是共识。**”或许这句话不仅仅只是投资,在很多方面都是适用的。所以那场面很难不让人想起,过去那些年的 AI 四小龙,它们也是在媒体锣鼓喧天的氛围中代表了一种人类进步主义的未来。直到DeepMind 和 OpenAI 再次改写了历史,CV 路线的 AI 就仿佛一夜之间淡出了人们的视线。 我们不知道 BeingBeyond 能否真的能代表未来,更不知道这家年仅5个月的公司,是否真的能成为一家穿越周期的代表时代的技术领导者。我们甚至不知道,他提出的技术路线是否如他所言,真的能抵达他口中的星辰大海。 不过其中的一些问题,他可能也不全然知道答案。他很明白接下来的路有多难:当他被问到,这条路多久能跑通、能scale up?他明显停顿了一下,咬咬牙说两三年吧。可两三年也很长,变化会很多。他说路上还有别的事情可以做。他聊起 OpenAI 的时候眼睛会发亮,说他们早期真的搞了很多费钱但没有经济效益的事情。然后他又会拉回来,回到一个同样反复出现的主题上: 如何在受限的情况下,把事情办成了。 这是具身智能大脑的题中义:相比于大语言模型坐享人类文明几千年的文字富矿,具身领域好用的视频数据实在是穷得可怜。这当然也是一个创业公司的题中义,绝非人人都能有 OpenAI 的金汤匙。BeingBeyond 刚宣布了联想之星、星连资本“数千万人民币”的天使轮融资,钱不算少,但也绝不算充裕。 不过或许正如卢宗青所说,如果你站在一个终局解决方案的立场上来看,很多事情大概也就并不真的是个问题了。  卢宗青和他的BeingBeyond 这是他创立 BeingBeyond 后接受的第一个专访。我们简单地回顾了他的学术历史,并探讨了具身智能泛化路线和公司的愿景。以下是本次专访的内容,AI 科技评论作了不改原意的整理与编辑: # 01 研究强化学习是因为 DeepMind **AI科技评论:今天接受采访的身份是创业者,还是教授?** 卢宗青:(笑)还是聊聊技术吧。 **AI科技评论:我们看到你在研究具身之前,其实有非常大的学术方向变化。** 卢宗青:对,我本科是材料,研究生转去电子学院,一直做计算机系统的相关工作,切入点更多是做算法的优化问题,比如NP问题。在南洋理工读完博士后,去宾州州立大学做了两年多博士后,也是类似的事情。 选择做强化学习,是2017年回国后,加入北大后选择的方向。一方面看到DeepMind跑Atari Game(雅达利游戏,知名复古游戏厂商)后发了一些成果,另一方面也看到强化学习确实在解决问题,例如来解决NP问题的案例。 **AI科技评论:有什么印象特别深的例子吗?** 卢宗青:就还是David Silver(DeepMind首席科学家)吧,他们 2016 年在《Nature》上发的强化学习的论文(即《Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search》,AlphaGo当年凭借该论文中的呈现成果击败李世石)。 因为在此之前,学术界还大多关注计算机感知层面的研究,而David Silver的团队在做决策层面的突破。而决策层的发展才能构造更通用的智能。 **AI科技评论:整个研究的愿景一下就大了。** 卢宗青:对。其实我们现在研究的计算机系统领域的问题,大部分都已经是决策问题了。比如最简单的控制Transmission Power(信号传输功率),不管是WiFi还是无线基站的控制,根本上就是一个决策问题,而非感知问题。 **AI科技评论:那是如何从强化学习领域转投具身智能领域的探索呢?** 卢宗青:转变主要是在智源研究院的时候。2022年我在智源设立了“多模态交互研究中心”,当时ChatGPT刚出来,我们想去探索强化学习和大模型的结合。当然,不是现在的RLHF或者RL和推理的结合。我们更多是想说,把语言模型作为一个规划者(Planner)的角色,如何跟下游的RL策略融合起来。 我们会基于开源模型,去训练一些多模态的模型,也会根据一些闭源模型做探索。比如2023年我们有一个研究,用GPT-4V去操控电脑,让它去读屏幕然后操作鼠标和键盘。 **AI科技评论:现在有很多 Agent 创业团队在做类似交互的事情,但你们2023年就在做了。** 卢宗青:对,我们其实很早已经做过了。 除了这个,我们还跑了很多游戏的测试,像《RDR2》(荒野大镖客2),相当于一个比较早的agent,叫Cradle,那篇论文今年刚中了ICML。 其实《RDR2》这样的3A游戏,已经蛮像一个真实的物理世界的。但我们发现单纯用互联网信息训练出来的模型,决策能力非常差。它语义上做planning是可以的,但要和环境交互、预测事件的后果(比较难的)。 我们当时为此做了很多工作,各种prompt engineering、In-context Learning、memory 机制。做完这些后我们认为,当前的多模态模型没有和世界交互的能力。 (Cradle的论文正式发布于2024年3月,当时它能够在游戏《荒野大镖客2》中完成长达40分钟的主线任务并探索开放世界,可以独立完成办公、修图、网页浏览等任务。https://baai-agents.github.io/Cradle/)  # 02 人类视频是机器人通用智能的捷径 **AI科技评论:但如果我们的模型在游戏里都很难实现交互,那么在物理世界里的难度应该就更大了。** 卢宗青:如果只针对一个游戏去做训练,其实已经可以做到不错的效果了。说它有不足,是因为很难复用到其他的游戏中去,泛化能力很弱。 因为模型其实没有学习物理交互的数据。我们跟物理世界交互,往往动作决定了世界的下一个状态是什么样子的。所以我们认为,如果在物理世界中去训练,有真实的数据,那(训出来的模型)就是可以有通用性的。 所以我们在 2024 年开始去探索具身以后,其实也尝试了很多技术手段去采集数据。比如遥操、Sim2Real,还有最近比较流行的 Real2Sim2Real。 这些方法的泛化性都比较差,别说各式各样的场景了,就是对简单的物理层面的泛化、对 position 的泛化理解都很难。 2024年我们确定在智源研究院里去做这件事情后,内部讨论了很久,在各种限制条件下不同学习手段甚至范式,它们所能去触摸到的 Upper-Bound(上限)到底是什么。 最终选择的路线就是2024年初定下来的:利用人的运动信息去训练和驱动模型。那里面用的数据,主要就是互联网的视频。或者说,我们想用海量的互联网中人的运动视频,来 scale up人形机器人的学习。当然,这里主要是指预训练部分。 **AI科技评论:现在用互联网视频去研究机器人学习的团队也挺多的。** 卢宗青:首先,你现在看到的很多所谓「互联网视频学习」,他们做的事情,比如训练 reward function(奖励函数),如刚才所说,我们2023年已经做过类似的探索了,但我们认为不直接。 所以,他们分析视频,更多也focus(聚焦)在物体的运动轨迹上。比如说,一个视频演示的是人拿杯子。其他人更多关注的是杯子的轨迹。而我们考虑的是,人的手怎么动。二十多个自由度,每一个自由度,每一个关节的位置是什么? 这样的好处是,它有更直接的方法和更明确的学习目标。 我们可以把人手的位置,都从这到那儿都标出来。其实互联网的人手的视频,本身就记录了非常复杂的操作:比如翻手机,这不是我们现在灵巧手能很好完成的事情,那么一个视频里它就会记录很多的信息。我们会直接把手这个姿态给标出来,通过一些手部姿态3D模型来标注,从而直接学习,也能知道对应文本下如何去操作。  https://beingbeyond.github.io/MEgoHand/ 最后,他们也没有我们数据量大。他们可能对外宣传说用了互联网数据,其实也只试了几百条。而我们的目标是要scale up,像我们的姿态生成模型,现在已经拿到了1500万条数据。 **AI科技评论:为什么其他人没有走你们的技术路线?你们的优势和难点在哪里?** 卢宗青:我只能猜测一下。他们可能很多人在用gripper(夹爪)。如果做夹爪,其实不太需要考虑人的形态如何。我们因为之前一直做大模型相关的事情,所以我们的研究 taste 就会想如何去更统一、更本质地解决这个事情。 包括遥操采数据或者真机数据,因为数据量小,其实也只是面向应用场景的解决方案、针对特定任务的优化,这也不是我们终极想要做的事情。 我们相信,对于人形机器人和灵巧手来说,(假如要实现通用泛化的智能能力),用大量人的运动视频数据做预训练,会是一个更好的方式。因为如果只是在 Simulator(仿真器)里去学操作或者全身运动的策略的话,它(学习的数据)是没有任何先验的。 你用强化学习来学,最后只是为了满足奖励函数而已。比如,我们在实际生活中抓一个杯子可能是这么抓(正手正常拿杯子),但你在 Simulator 里训练的结果可能是这么抓(反手拧手臂握杯子)。 但是我们如果通过人的数据做预训练的话,其实是 Encode(编码)人的先验的(成功)经验。而先验的东西对于一个比较难的问题,本身是有非常大的好处的。 **AI科技评论:但有没有可能机器人就是和人很不一样。它可能到最后发现,最合适它自己的抓取方式就是这样抓杯子的(反手拧手臂握杯子)。** 卢宗青:(笑)强化学习的目标就是将奖励最大化,一切取决于你的奖励是怎么定的。那有可能奖励定义出来的就是这个样子。 但强化学习从理论上来说,要让每一个动作都遍历所有的 State-action space,然后才能学习到一个最大化的 Return 的策略。但是如果我们有一个先验的行为,那么就不需要把整个 State-action space 去遍历(Traversal)一遍。 **AI科技评论:所以人的动作虽然不一定是最完美的,但现阶段是性价比最高、最容易scale up的方式,因为我们可以拿到的数据是最多的。** 卢宗青:其实语言模型也不是让模型学习如何用语言,而是在大量人已经产生的数据集上面去学习。那么对于人形机器人,我们已经有了人的行为和运动方式,为什么不去用呢? 而且人形有一个好处,即可以通过向下兼容。比如我们人可以控制一个二指的夹爪去完成事情。那如果我们学会了人手的操作,模型可以(通过强化学习等后训练)去实现向下兼容。 包括双足的机器人,我们做得好的话,也可以去向下兼容轮形移动的机器人,后者控制比较简单。 **AI科技评论:但是其他采用类似遥操采集、数据工厂的团队,他们对外也是说,手上这些东西未来要服务通用人工智能。** 卢宗青:我觉得他们目标更单纯,就是商业上的目标,通过更好的软件来卖出更多的本体。 我觉得一涉及到本体的话,容易把自己的技术路线带偏,总是想着通过技术路线去更好地跟自己的本体去适配,来卖自己的本体。如果你要 overfit(过拟合)本体,遥操、真机肯定是有价值的。 但我觉得不是一个有效的途径。因为现在的机器人的本体基本上都没有收敛,数据很难复用。而且数据采集成本很高,也很难达到互联网视频的规模和多样性。 而且现在真机采集数据更多是夹爪领域,大规模去遥操人形机器人是非常少的,只有一些科研方面的工作在做。如果你是说轮式+gripper的话,那也不是我们focus的机器人形态。 **AI科技评论:现在我们手上有了1500万数据,你觉得数据量够吗?** 卢宗青:1500万主要是指全身运动控制,比如走路跑步这些。现在正在积累手部操作数据,是第一人称视频。我们目前在逐步建立这方面的数据集,之前大概已经有300万,最近苹果又开源了一个数据集,包括最近随着智能眼镜的普及,我相信这方面数据会越来越多。 至于数据量需求的问题,我们可能要先验证整个的pipeline后才能知道。 比如你如果几年前问OpenAI需要多少语料,那么最终的答案是:他们用到了互联网上所有的语料。我想具身也是同样的。 **AI科技评论:和海量文本数据量比,互联网上能用的视频内容,是不是还有差距?** 卢宗青:那看怎么比。如果从文件大小或者token来比的话,肯定(视频)还是会大很多。 当然,其实视频和文字不一样,文字是信息密度很高的信息形态,视频相对没那么高。 **AI科技评论:所以我们还没有进入大模型公司那种大力出奇迹的阶段。** 卢宗青:对,(笑)需要一万张卡。现在还不到时候,去年在智源探索时用了大概六七百张卡。 主要是姿态生成模型已经基本定型了,而且我们现在正在验证pipeline,做一些后训练一些操作,所以肯定不需要这么多卡。 **AI科技评论:但你刚才提到,我们的目标还是要去做基座能力和智能泛化。** 卢宗青:验证完pipeline之后肯定是需要更多的计算资源的。 最近Mary Meeker 有个报告,里面有提到,现在的训练代价是远远小于之前的语言模型的代价,她说的可能也就是之前的百分之几。 目前具身模型本质也是一个语言模型,我们现在是基于语言模型的backbone去训练,这样它可以更容易用语言去理解指令,只是我们加入了更多的模态信息。 当然,这方面其实也需要更多的探索。我们是否真的需要一个语言模型来backbone,或者我们learning from scratch去训练一个专门针对具身的模型,我觉得这是后面需要回答的问题。 或许未来我们可以探索出视频信息进行预训练为主的模型,但可能要以后才知道。但现在基于语言模型去训练,其实是最省钱的。 # 03 现阶段世界模型还很远 **AI科技评论:一些原来自动驾驶的人转去具身大脑创业后,都在说世界模型这个概念。** 卢宗青:世界模型不可能用。对机器人来说,世界模型用不了。 我跟你说什么样的世界模型能用:要定义在action,手部的关节,也就是操作层面。如果仅仅是语义层面的话,没有太多帮助。 除了像自动驾驶做导航外,没有什么帮助。 **AI科技评论:所以你是觉得它现阶段落不到操作层面?所以没有意义?** 卢宗青:对机器人没有意义,对游戏可能有意义。 我觉得很多机器人的公司,说把世界模型给具身用,不可能的。做机器人的公司要去做世界模型,简直就是在搞笑。 而且车厂说的世界模型就是把整个环境构图建出来,如何去导航。那你可以理解它的世界模型(本质)就是在建图。 而我们说的世界模型就是:我推一下,杯子倒了,要怎样推,杯子才会怎样倒?这涉及到动作,没有任何(先验的)数据可以给你的。 **AI科技评论:所以你怎么定义世界模型这个概念?** 卢宗青:(具身的)世界模型就是根据你当前做的action,然后(预测)下一帧发生了什么样的变化。杯子如果这样放在这里(桌角),它就会掉到地上,一切要符合物理规律。 它要满足两个性质,一个是我们很多pysical engine,比如Mujoco,要符合物理规律,在视觉层面也能跟我们现实中的物理世界是一致的。(现在)不可能做到这个程度的。 机器人的世界模型应该要和人类相似,因为我们是要在物理世界交互的。 **AI科技评论:所以我们终究可以到那个地方,只是现阶段因为数据的原因,所以不能成立?** 卢宗青:现在大家想象的世界模型,和他们要做的世界模型,其实是两个东西。 之前MIT的研究说语言模型已经具备了world model的能力,但那个是abstract level层面的: 我做了什么事情,后面发生了什么?你是通过思考或者语言可以描述的,但是你不是去预测下一帧、下一个画面是什么。而他们现在要做的世界模型是要预测下一个画面是什么,不仅要做到这件事情,还要给机器人这样的环境去训练。我认为现阶段的技术手段不足以做到这件事情。 **AI科技评论:那你怎么看现在“不同版本不同名字”的VLA层出不穷?** 卢宗青:如前面所说,我觉得VLA本身没有错。只是大家更多是在gripper做操作,没有touch到最本质的问题。 **AI科技评论:能再定义一下什么是最本质的问题吗?** 卢宗青:怎么来学,learning paradigm(学习范式)是什么。 我们到底是带大量action数据去做预训练,还是说我只是在VLM上加入action head。这是两个不一样的范式。 我个人是希望大规模把互联网上的动作数据,放到前面去学习,然后再去对齐。他们是说,我现在有个VLM,训练完了以后,把真机数据堆在后面去训练。而且真机数据和互联网数据也差了几个量级的。 **AI科技评论:所以你觉得未来范式的方向是前者。** 卢宗青:是的,未来的范式会收敛到我们这一条路上:通过互联网的视频去学习人的行为。 当然我说的只是人形机器人和灵巧手,gripper的形态不在我们的考虑范围内。 # 04 短期没有商业化考量,融资是双向选择 **AI科技评论:我们想要解决更本质可能就意味着实现难度更大、商业化能力没那么快。那你是怎么考虑这个问题?** 卢宗青:我们尽可能把思路传达给投资人,让他们去buy in这样一个技术路线,作为一个通用的解决方案,还是有一些投资人逐渐在认可这样的技术路线。 当然我们一开始就没有动用特别多的计算资源,也是在一个相对受限的情况下去办这件事情。 **AI科技评论:有商业化的尝试吗或者规划吗?** 卢宗青:规划不太能说,但现在没有商业化的尝试。 **AI科技评论:你现在有合伙人吗?** 卢宗青:没有联创这个级别的,正在培养团队成员,同时也在接触中。 **AI科技评论:你在跟投资人聊的时候,对于我们商业化落地方面的想法,投资人是完全没有问题的吗?** 卢宗青:有些投资人肯定会问的,但这其实是个双向选择吧。有一些投资人听了这个技术路线以后,他们会非常excited。 我觉得未来我们需要商业化的时候肯定会去尝试,但现在通用的solution,近期之内是不大可能性的。(停顿)至少一年之内不可能。但沿途我们去做一些商业化落地也是可以的,我自己是不排斥的。 **AI科技评论:这有点像OpenAI,早期是一个非营利性的组织,有很多富人去支持,做了很多未来的尝试。** 卢宗青:对,我觉得现在环境会比之前好很多。包括Pi其实他们早期也就是研究,没有任何产品。 **AI科技评论:但坦率讲,中国和美国的投资环境还是不太一样的。国内投资人可能嘴上很乐观的,但心底对国内的前沿探索是没有那么自信的,还是偏好一些工程性的落地应用的项目。** 卢宗青:是的。确实就像你刚才说的,技术的发展是有非常大的不确定性,但是一些投资人就喜欢看到确定性的东西,其实本质是相悖的,所以好多投资人说投什么非共识,最后投出来的项目全是共识。 但可能这几年会变好一些。像DeepSeek和机器人硬件的成功是一种鼓励,尤其是机器人的硬件体系主要是在国内的。 **AI科技评论:其实具身大模型和语言大模型还不太一样。语言大模型在Day One的时候,投资人就有共识,认为这是美国一套、中国一套的生意模型,所以才有了后面快速起来的六小虎。但具身应该没有语言模型的政策壁垒,所以你们似乎从第一天开始就是全球竞争的格局。** 卢宗青:我觉得很好啊,这也是全球性的机会。本来也不该有壁垒,本来就是该全部一起竞争的。 # 05 BeingBeyond 将分别是两个模型的名字 **AI科技评论:公司为什么叫 BeingBeyond?模型也是叫Being-M0。** 卢宗青:Being其实就是生成和存在,Human Being里的 Being。而且它既是名词又是正在进行时,所以我们后面加了一个Beyond。我们希望最后能做出Robot Being吧。 **AI科技评论:所以这个名字里本来就暗含了实现AGI的愿景,因为要“超越存在”。** 卢宗青:是的。我们是这样安排的,我们的第一代模型基本会用 Being来开头,后面的模型会考虑用Beyond开头,但就不知道会是什么时候了。 **AI科技评论:Beyond模型会侧重什么呢?** 卢宗青:如果发Beyond,那就代表我们真的是全球领先的模型了。 **AI科技评论:其实我第一眼看到这个名字,我在想会不会是因为你们不做“本体”机器人硬件,所以要超越本体。** 卢宗青:是的,是一语双关。而且如果在模型命名上,Being-0其实也代表正在进行中的0号产品。 **AI科技评论:这个命名也非常有意思,为什么是从0开始发布产品?** 卢宗青:因为0号是我们最初一个还不够成熟的尝试,它不代表我们最终要做的事情,而这条路会是一个不断迭代的过程。 而且后面的话,应该也不会命名1。要命名为1的话,我感觉应该是一个(停顿)跨越式的模型吧。 但是 Motion 模型的话,可能会出1,因为它是我们刚才提到的1500万条数据上已经scale up的第一个东西。 **AI科技评论:如果不用1的话,会怎么命名呢,0.1、0.5?** 卢宗青:(笑)scale up了以后就会有1的。 **AI科技评论:公司现在多少人?** 卢宗青:全职员工其实就五个人,加上实习生大概二十来人。 **AI科技评论:其实这个规模在创业公司里都算很精简的了吧。** 卢宗青:是的,但他们每个人都做了很多年模型相关的研究了。 **AI科技评论:那如果给你一大笔钱呢?你会去配置一点资源去尝试硬件吗?或者你会去多买点卡之类的。** 卢宗青:现在不是做硬件的最佳的时刻,因为硬件形态还没有收敛,而未来具身的很多地方肯定都会标准化的。 买卡也暂时不太会。(即便有钱了)可能我们还是这么几个人,在这样一个办公室里。因为事儿还没有到要scale up的时候,我们暂时还不需要那么多资源。 **AI科技评论:多久以后可以scale up?** 卢宗青:我觉得两三年吧。 **AI科技评论:那确实需要很好的耐心,因为两三年可能会发生很多事情。** 卢宗青:两三年是指scale up的时间,这个过程不是说一直不做商业化,还是有一些公司对我们的技术路线有兴趣的。 **AI科技评论:你有特别喜欢的创业者或者公司吗?** 卢宗青:Steve Jobs。我认为我们如果有机会的话,未来也可能有一天会做一个自己的机器人。因为所有的具身模型都是在机器人上的,我们也很希望可以去直接面对客户,只是不是今天而已。而且因为我们的目标是通用的,所以我们最终其实还是希望有2C的机器人。 **AI科技评论:最后一个问题。因为我们最大的数据集是人类的,所以如果实现通用泛化,机器人就自然会以人类动作为主要参考形态。换言之,人类自己的运动模式,最终决定了这个文明未来机器人的形态。对吗?** 卢宗青:对。 (作者微信:hai2023zi 添加请备注公司-姓名) (雷峰网雷峰网)

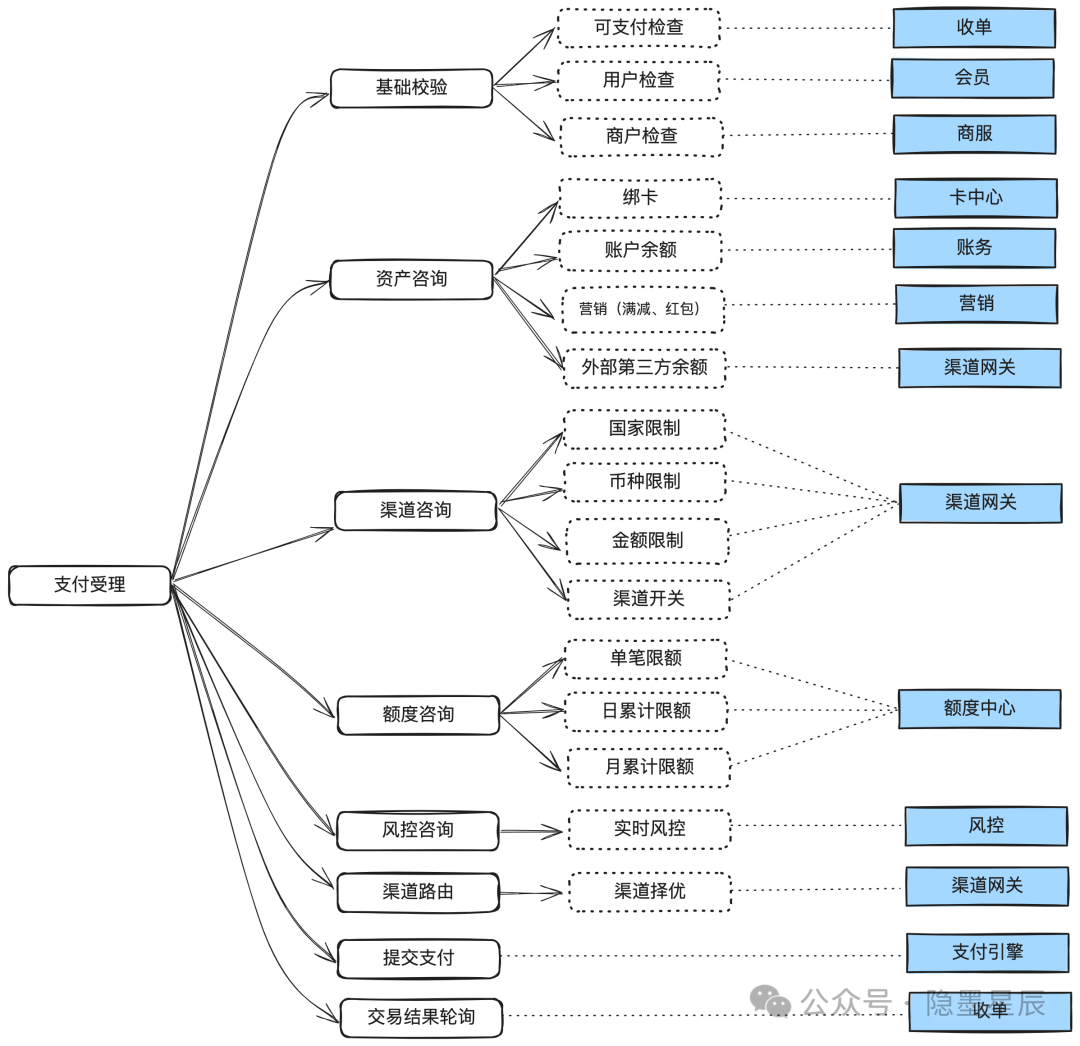

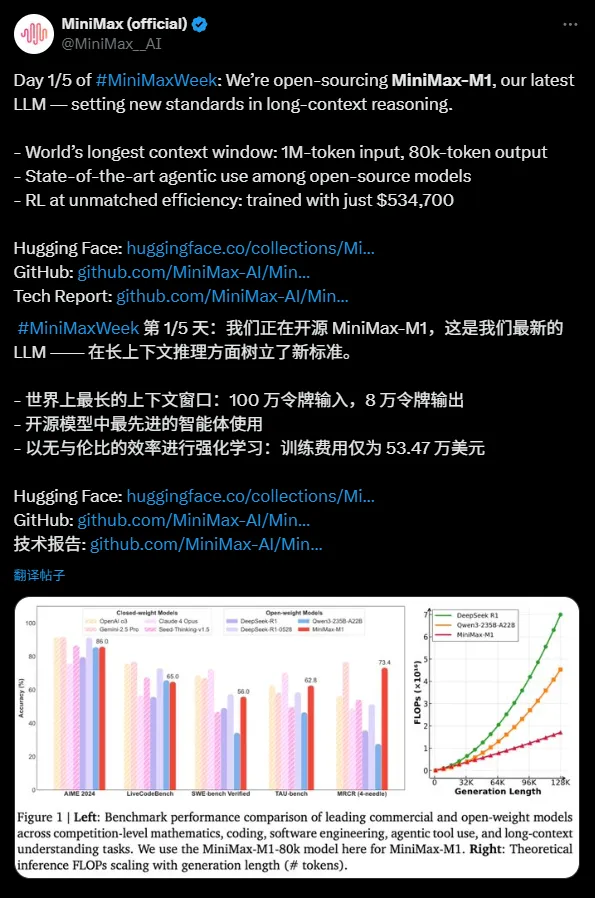

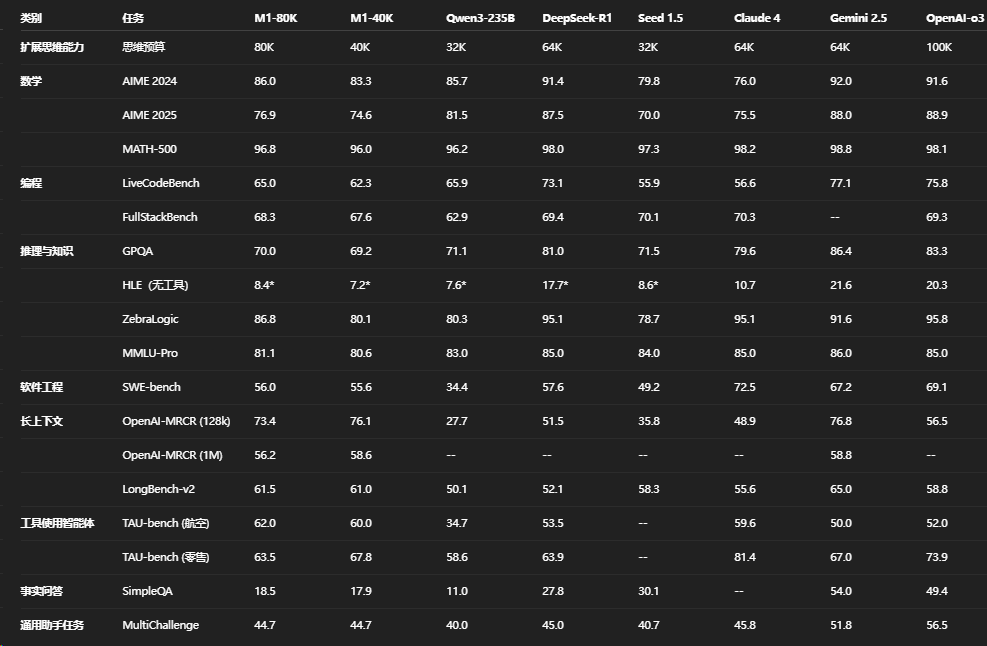

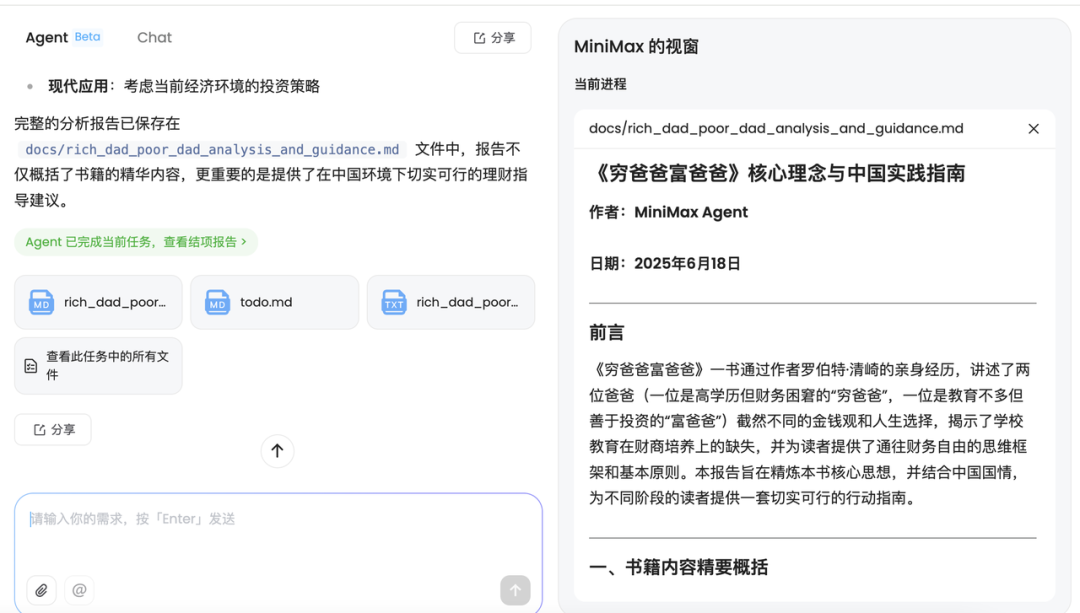

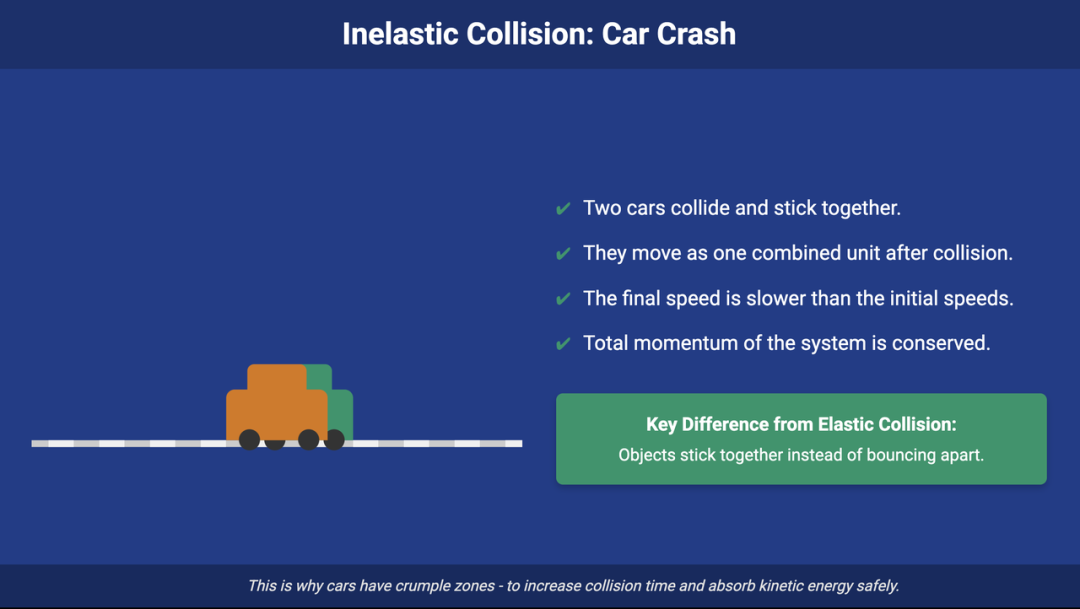

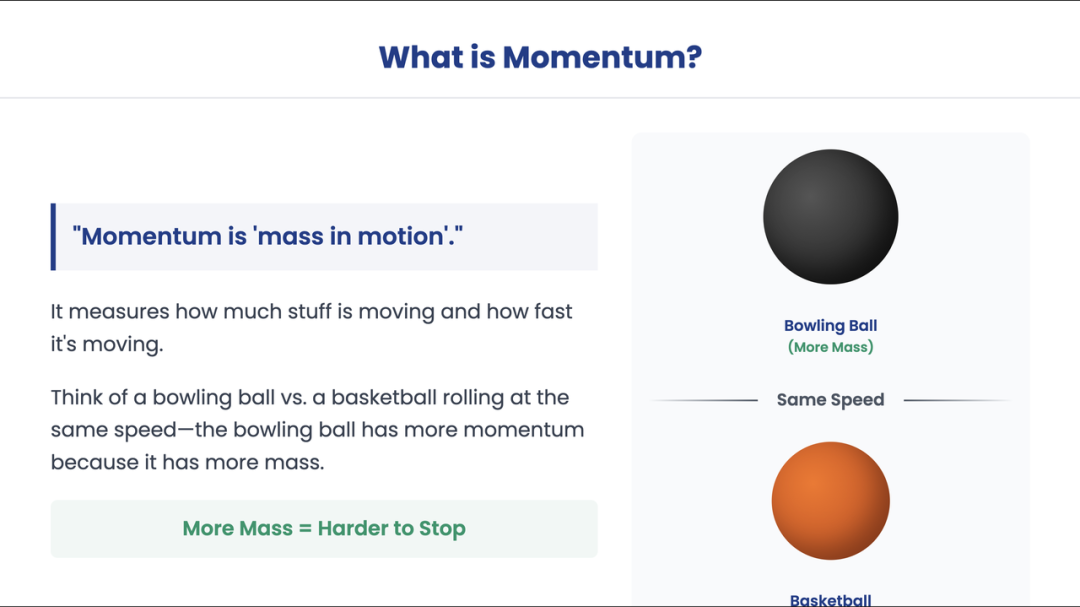

<blockquote><p>最近,MiniMax突然宣布开源其推理模型M1,这一举动在AI圈引起了巨大轰动。M1凭借其1M的超长上下文和卓越的推理性能,不仅在多个核心基准测试中超越了Gemini 2.5 Pro,还以极高的性价比成为新一代开源战神。本文将深入探讨MiniMax M1的技术亮点、性能表现以及实际应用场景,揭示它如何在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为智能体时代的强大底座。</p> </blockquote>  就在昨天凌晨!当AI圈还在回味各路神仙打架时,沉寂已久的MiniMax突然扔出了一记重磅炸弹,开启了他们的“MiniMax Week”! 第一天就直接王炸——开源首个推理模型M1!这波操作,直接给我整不会了…出手就是开源,还是在这么阴间的时间点,真的行!  我先说结论:M1凭借1M的超长上下文和恐怖的推理性能,足以媲美Gemini 2.5 Pro,我愿敬称为新一代开源战神! 这不是又一个刷分的模型,这是一个真正为Agent时代打造的、能“干重活”的长推理底座,性价比直接拉满,让DeepSeek和Kimi瞬间emo!  如何体验 MiniMax Agent 已进入内测。 可通过 Google 账号登录官网 https://agent.minimax.io/ 免费尝鲜。 ## 性能屠榜!1M上下文把Gemini拉下神坛? 是骡子是马拉出来遛遛,直接看跑分! 在多个核心基准上,M1的表现只能用“炸裂”来形容,尤其是在「超长」上下文、软件工程和工具调用等维度,直接超越了Qwen3和DeepSeek-R1等一众开源好手。 这个上下文是什么概念?简单来说,可以一口气生成3万字的内容。。我去,这不就一篇短篇小说了吗  但最离谱的,还是MRCR(4-needle)这项测试! 很多人不知道这是个啥,简单说,它就是“大海捞针”测试的究极进化版,专门考察模型在超长对话中精准回溯和理解复杂指代关系的能力。 在这个地狱难度的测试里,M1的表现简直一柱擎天,直接屠榜,跟闭源王者Gemini 2.5 Pro肩并肩! 我相信用过Gemini 2.5 Pro的伙伴都知道,那玩意的上下文有多离谱,而现在,一个开源模型做到了! 我特么…这波直接干碎了所有人的质疑! ## 技术扒一扒:省钱又省力,这波操作怎么做到的? M1之所以能这么横,背后是硬核的技术创新,招招打在效率和成本的痛点上。 首先是Lightning Attention机制。 这玩意儿是实现1M超长上下文的核武器!它把传统注意力机制O(L²)的平方级计算复杂度,硬生生压到了近似O(L)的线性级别。这意味着什么?在生成10万token时,M1的计算量(FLOPs)不到DeepSeek R1的一半,生成100K时更是只有后者的25%! 这效率,简直离谱!  其次是高达80K的“思考预算”。这才是“长推理”的关键! 光能吃进长文本不算本事,能进行超长的、连贯的思考和输出,才是真功夫。80K的输出token,意味着M1在面对复杂任务时,可以写出极其详尽的思考过程,一步步拆解、验证、反思,而不是浅尝辄止。这为智能体(Agent)的复杂规划能力提供了坚实的底座。 最后是自研的CISPO强化学习算法。 M1基于456B参数的MoE架构(激活45.9B),但其强化学习(RL)成本低到令人发指:仅用512张H800,3周时间,花了53.47万美元就完成了!背后的功臣就是CISPO,这个骚方法通过裁剪重要性采样权重,极大提升了训练效率,实现了2倍加速。这不仅是技术上的胜利,更是对成本控制的极致诠释,把“性价比”三个字刻在了骨子里。 ## 实测为王!这玩意儿真的能干活吗? 跑分再牛,不如实战。我们把它丢进了一些真实的、甚至变态的场景里,看看它到底能不能打! ### 测试一:超长上下文处理 MiniMax Agent 基于其自研的 ABAB-01 系列模型,支持高达 400 万 token 的超长上下文窗口。 这相当于什么概念?就是它能一口气读完《明朝那些事儿》,然后你问它“朱元璋在哪里第一次见到齐德”,它就能精准地告诉你。 针对“长上下文处理”能力的信息提取测试: 我把书籍《穷爸爸富爸爸》的PDF丢给了它,让它给这本书写概括和相关建议。之前用DeepSeek测,直接提示只读了23%就崩了。而M1,出色地完成了任务,超长上下文的魅力体现得淋漓尽致! 这体验,真的无敌!  ### 测试二:PPT 制作 在这次更新中,一大亮点是能做漂亮的 PPT——职场牛马必备技能。 对于 MiniMax Agent 来说,PPT 也是多模态的一种。看上去只是图片和文字的结合,但无论从排版、内容和图案设计来讲,都得有主题、有思路、有逻辑,讲究一致性,并且还能根据主题主动补全内容,这才算是解放我们双手的ai。 来自官方的一个案例: 帮我做一个面向初中生讲解动量守恒的ppt 最终生成的PPT截图: 访问:https://vdq166psnf.space.minimax.io/  ### 测试三:编程能力(小槽点) 在代码生成方面,M1能力在线,比如让它做一个“打地鼠”游戏,很快就能生成可玩版本。但不得不吐槽一下,前端审美…有点直男。跟Gemini生成的页面一比,确实还有进步空间。 不过,瑕不掩瑜,功能实现是第一位的! 游戏开发测试: <blockquote><p>使用 HTML, CSS, 和 JavaScript 创建一个简单的网页版“打地鼠”游戏。规则如下:<br/>游戏界面是一个 4×4 的网格。<br/>每隔 1-2 秒,会有一只“地鼠”随机出现在一个格子里。<br/>玩家点击“地鼠”即可得分,分数需要实时显示。<br/>游戏包含一个“开始/重新开始”按钮和一个 30 秒的倒计时。 <br/>请将所有代码打包到一个 index.html 文件中。</p></blockquote>  ## 才刚开始 MiniMax M1的发布只是开始,这不,今天又发了AI生视频的海螺02  感兴趣可以去测一下:https://hailuoai.video/create 网友实测效果非常丝滑。 MiniMax这种“左手模型,右手Agent”的打法,稳扎稳打,正在构建一个从底层模型到上层应用、数据飞轮自洽的坚固生态。 当别人还在为高昂的token成本发愁时,MiniMax已经把价格打了下去,把智能提了上来。 这一周,MiniMax的好戏才刚刚开始。 让子弹再飞一会儿,让我们继续围观,看AI的这一把火,还能烧得多么热烈! 本文由人人都是产品经理作者【饼干哥哥】,微信公众号:【饼干哥哥AGI】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

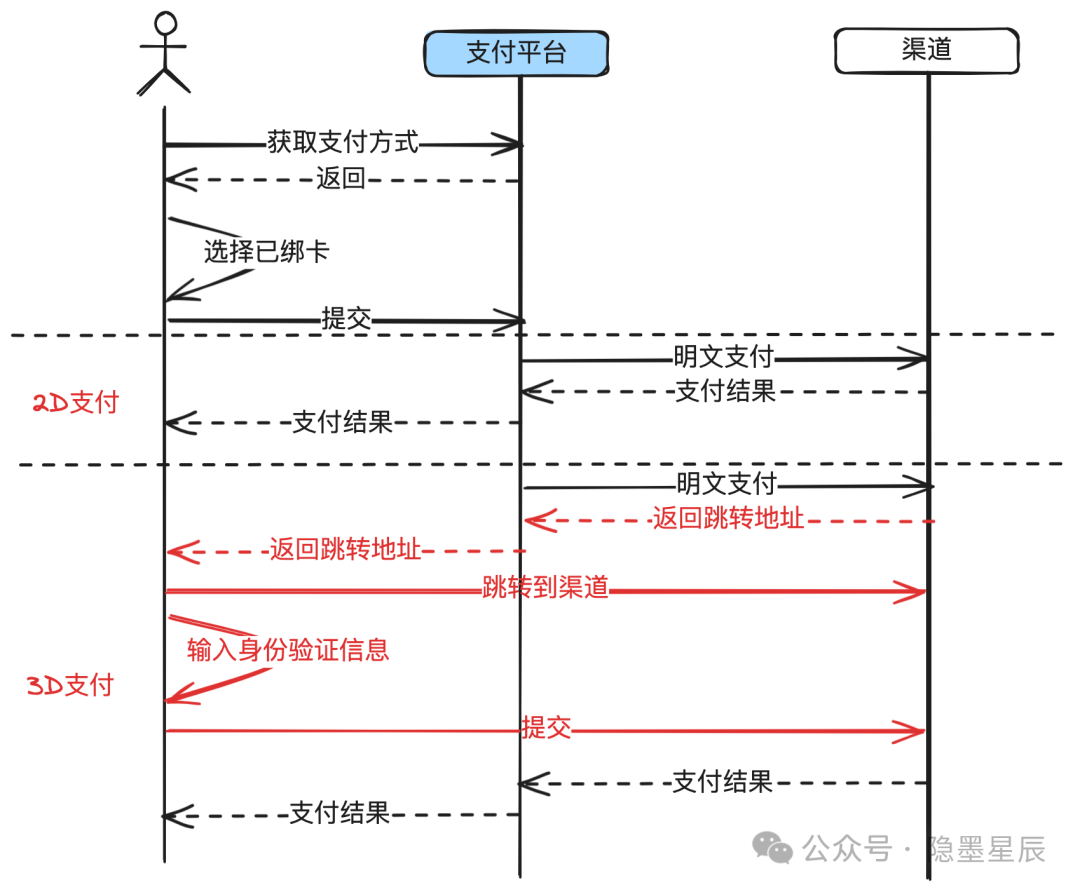

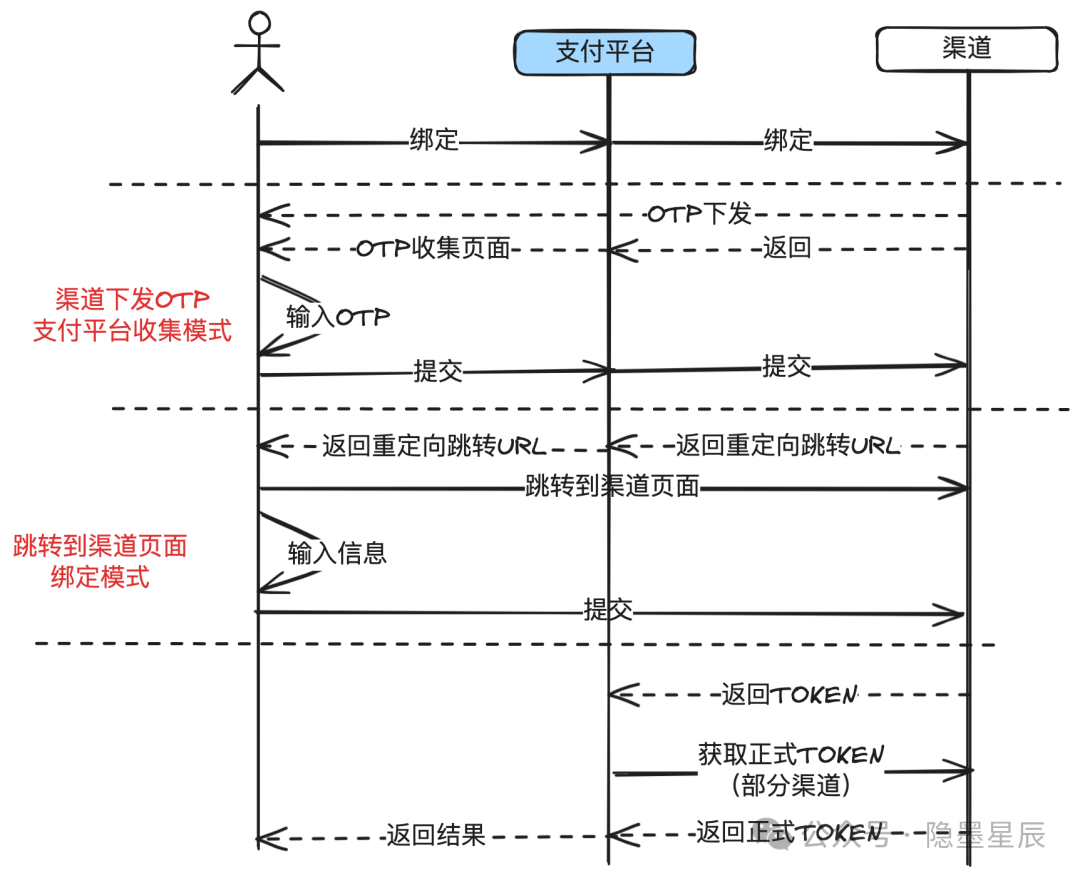

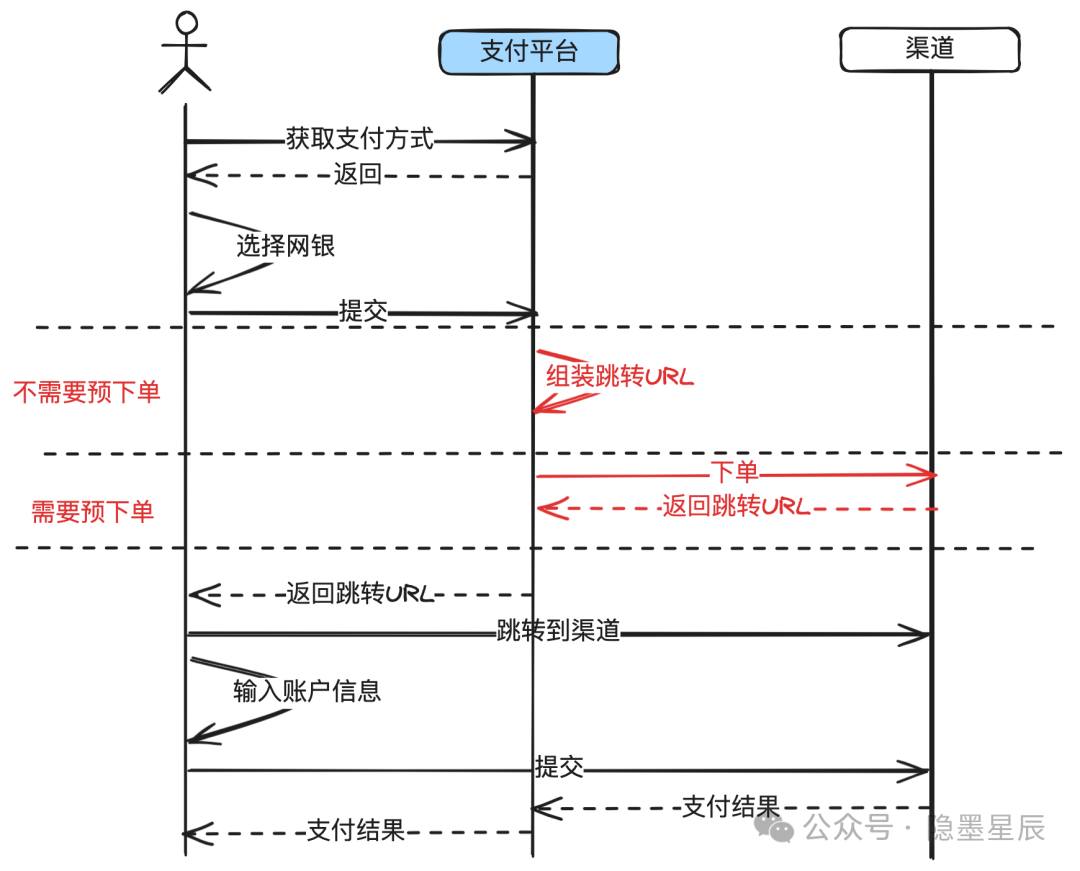

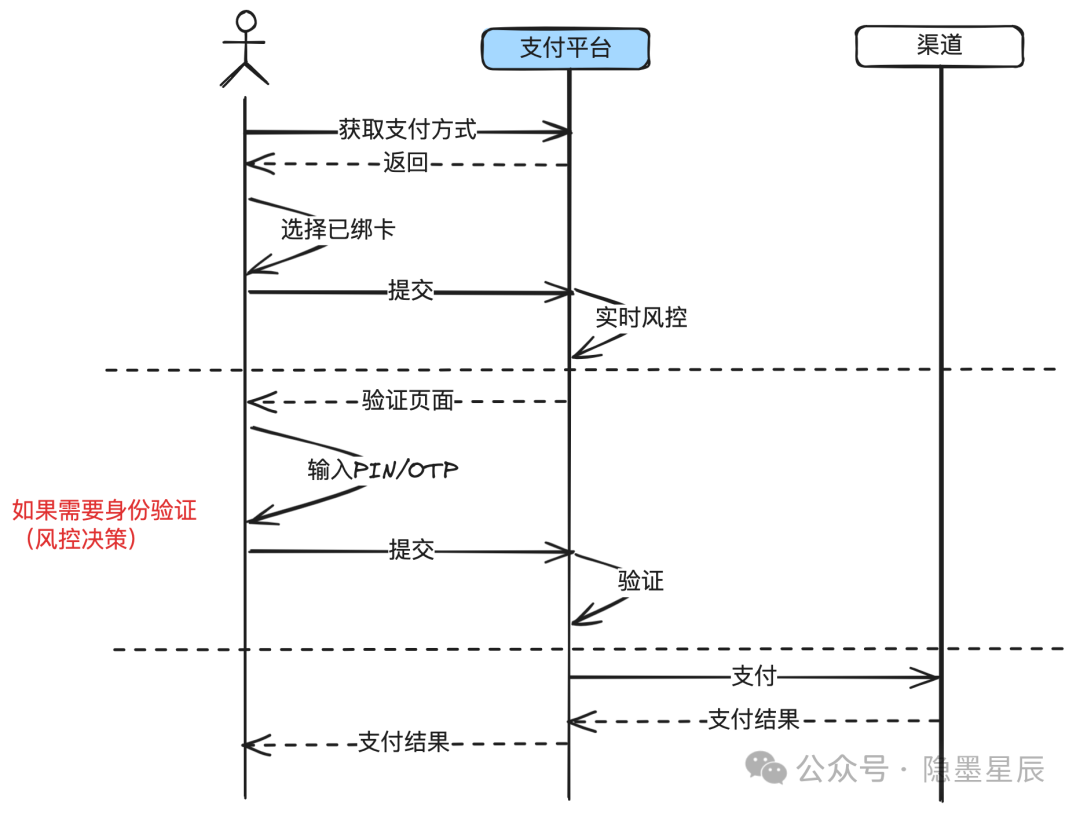

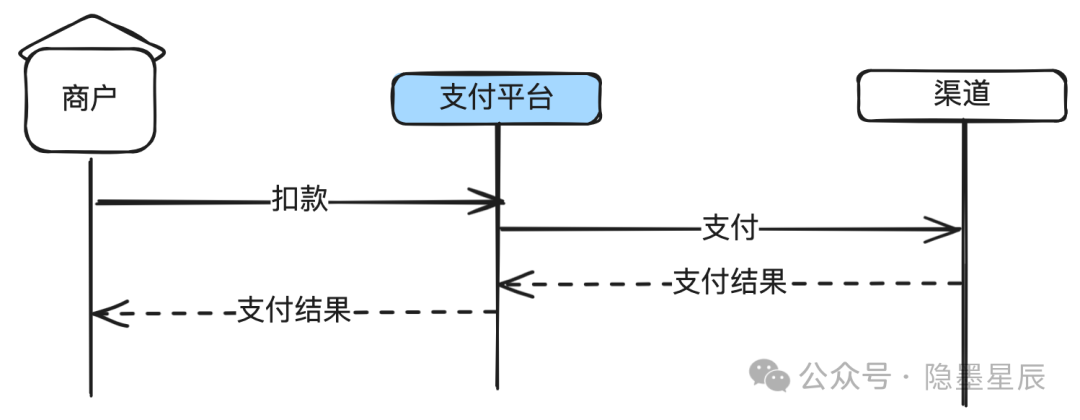

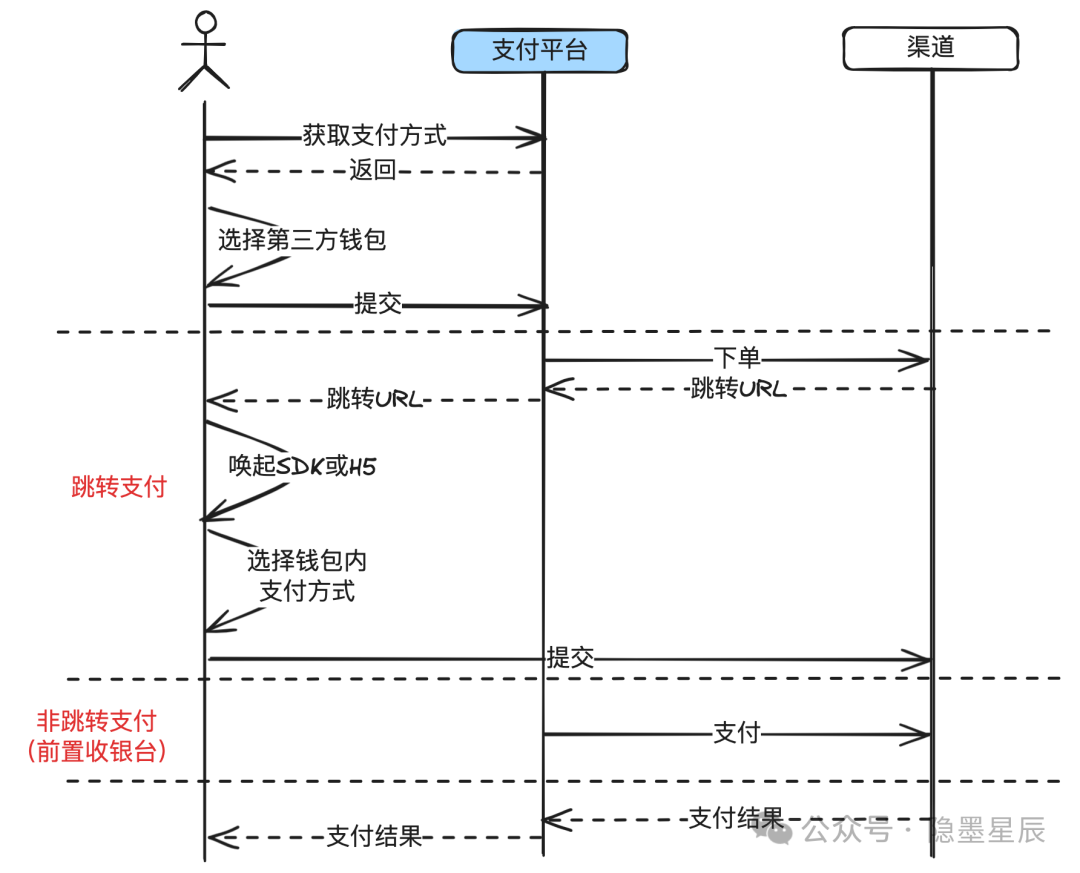

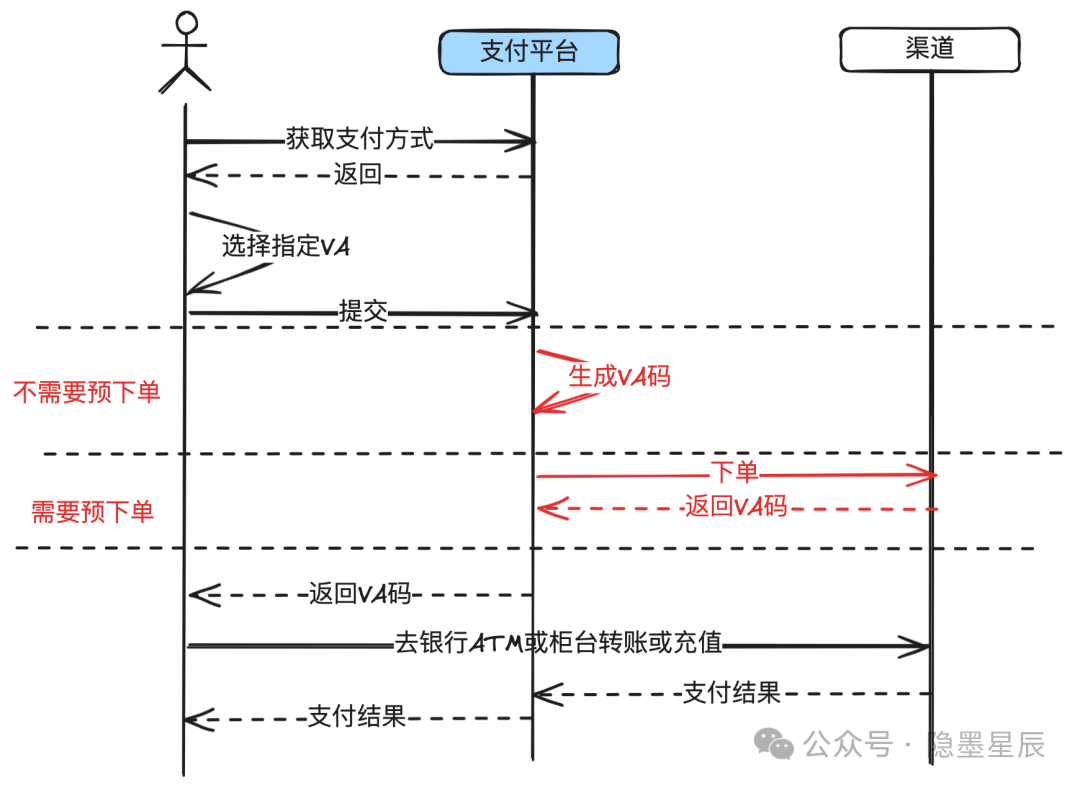

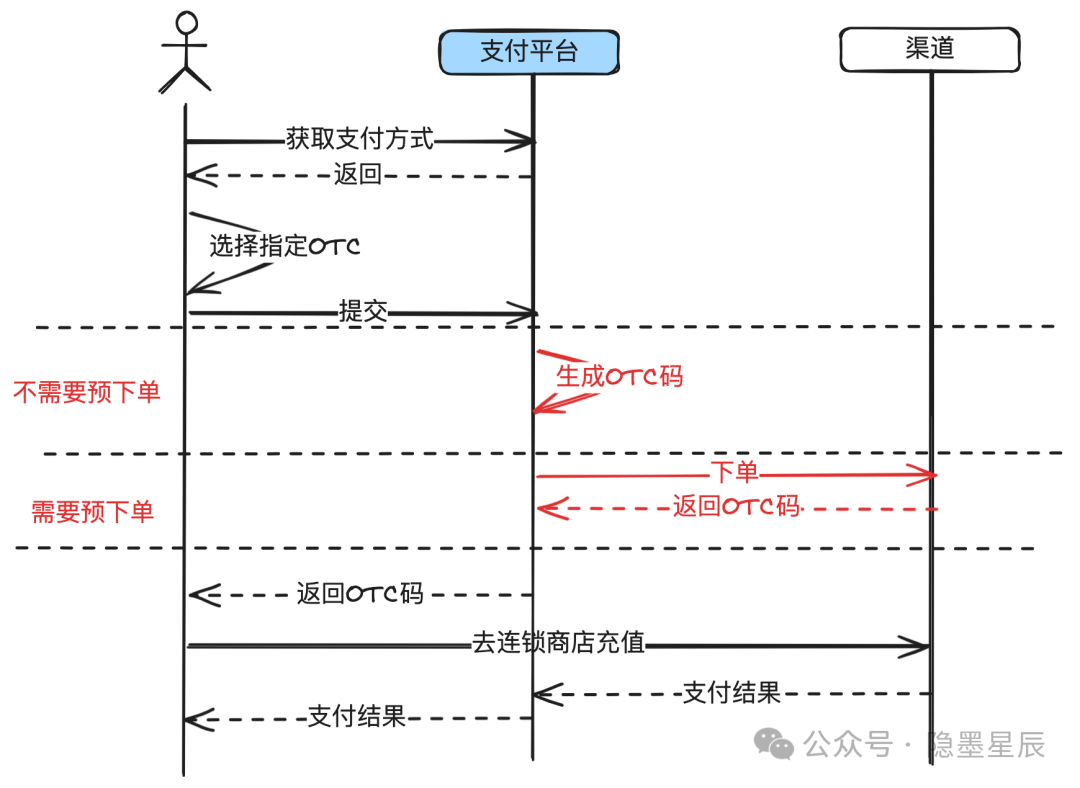

Echo 回声是一款开源的安卓应用,它可以让你的手机在后台 24 小时自动循环录音。并随时保存指定时间内的录音内容。@Appinn 来自川陀的发现。 Echo 回声 Echo 回声 的原理就是使用安卓

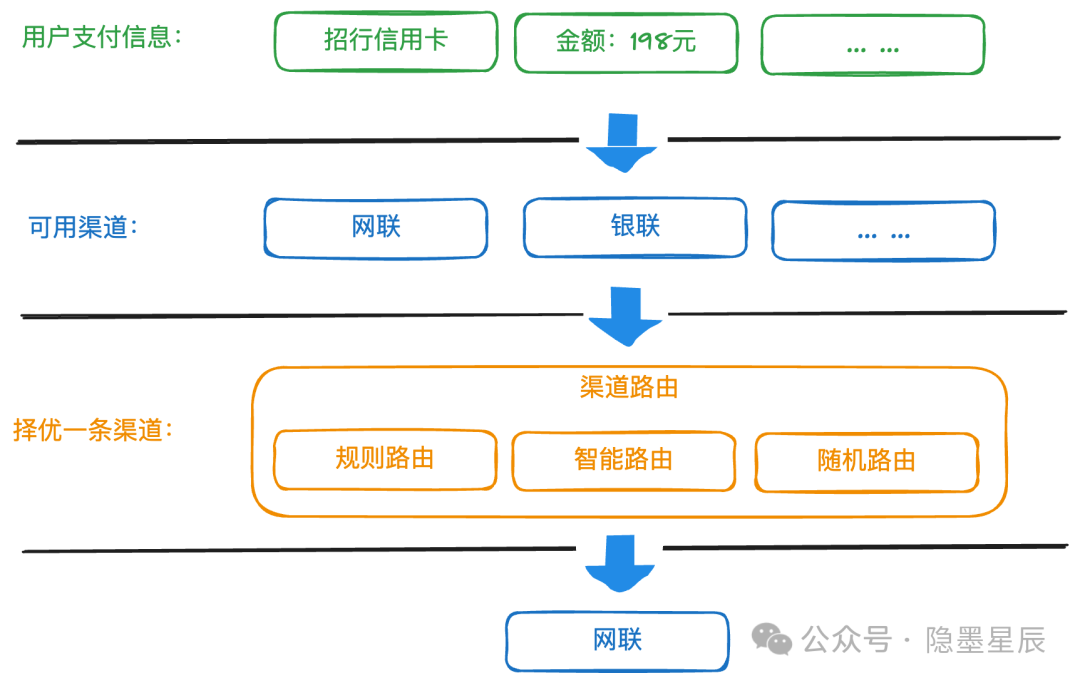

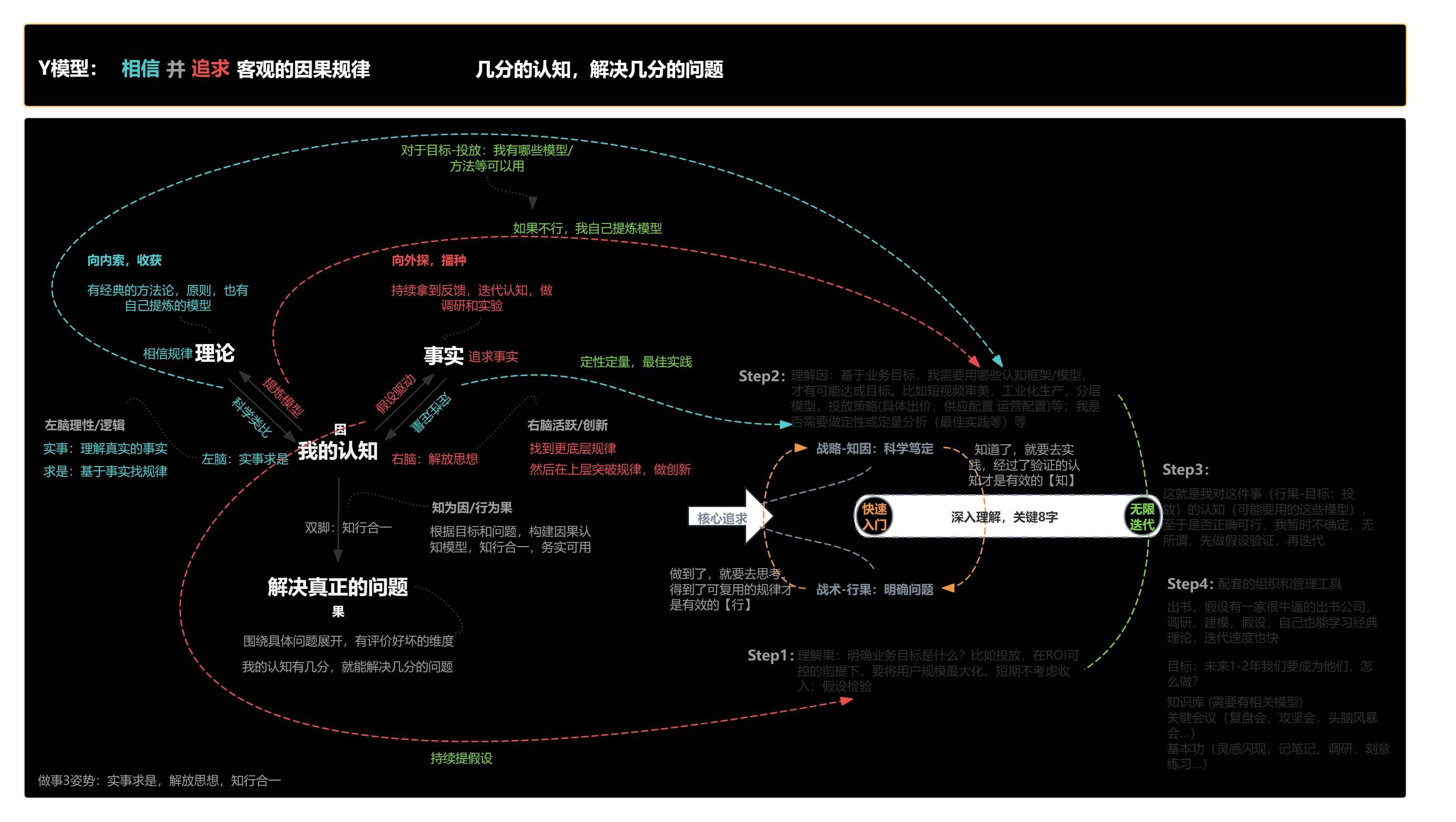

<blockquote><p>在面对新业务或需求时,如何系统地思考并制定有效的策略是每个产品经理和业务负责人都需要掌握的关键技能。本文通过一个具体的项目案例,详细介绍了在接手新业务时可以采用的底层思考框架。</p> </blockquote>  **当你向别人介绍你做过的某个项目时,你可以从以下思路进行说明:** - 我做的业务是XXXX,我在这个业务里负责的是XXX环节(或我是这个业务的负责人),对XXX指标负责。 - 当时的业务现状是XXXX,但是我们希望达到XXX的目标,可以描述一下这个目标达成的难度。 - 围绕目标,我构建了XXXXX的公式,围绕公式针对XXX参数,提出了假设123,最终达到的结果是XXXX。 - 如果你的业务公式认知或项目整体还有逐层迭代,细化,深化的过程,也可以描述出来。 在实际工作中,当我们接手一个新业务/项目时,也可以从上述框架进行入手思考。 下面,我用一个项目举例,业务和数据脱敏: **业务背景**:某APP,”工具+内容”带增长进入相对瓶颈期后,急需新的思路或方向将增长迈向新的台阶(场面话)。人话就是,就这么些资源,这么些时间,赶紧“不择手段”的给我提增长。于是,分析分析分析,梳理梳理梳理,“社交带增长”思路在某个神经元的临界点调了出来。抓住先,想要立项说服老板们,你得给出逻辑证明,于是,开始做立项前的业务可行性的纸面逻辑推演论证。 **纸面论证阶段,两个假设:** - 用户价值假设; - 业务增长假设; 先后依次论证这两个假设从逻辑上(包括定性定量-数据/调研,科学类比)是否成立。有一个不成立,都不必继续了,即使继续做下去,也大概率会失败。当然,这里可能有人会问,万一只是逻辑论证的过程不对呢,实际可能是成立的呢?是有这种可能,但是你想,负责这个业务的人连论证这一步都做不对,那即使后续进入项目阶段,所对应的产品方案,增长策略等等,都是基于同一个负责人的,那你说后续成功的概率能有多大呢。 所以说,一个人有多少分的认知,TA就能解决多少分的问题,超分是小概率事件,长期来看,都将均值回归。所以说,做增长,做创业,本质上都是在做概率,概率的大小取决于做事的人的认知水平和一点点运气。 如果存在一个上帝视角(上帝视角下:一切客观的事实/理论/规律,都客观的存在在那里,上帝视角能看到全局,人类视角只能看到局部,人类所做的一切,都是在无限逼近上帝视角-假设上帝视角的认知是100分的话),那么每个需求都有两种**客观**状态:要么成立,要么不成立。上帝视角知道这个**事实**。而我们,不知道。我们能做的,就是先推演,看从逻辑上,是否成立,如果逻辑上都不成立,就不用继续了。上线了也大概率会失败。如果成立,再提出关键假设(**假设驱动**),(基于科学类比/xx模型或方法/定性定量分析)给出最小解决方案,放到用户面前(实践-迭代认知),实际去验证,如果怎么都跑不通,那大概率是需求不成立,即用户价值假设被证伪。  **1、先论证用户价值假设是否成立;** 首先明确什么是用户价值: 即什么用户在什么场景下遇到了什么问题,我们能提供什么解决方案解决这个问题,这就是用户价值。换句话总结下就是:用户**愿意**选择你的最小产品解决方案。产品要的就是,“不择手段”的让更多的用户更快感知到这个用户价值,用户群体留下来的概率就会更大。 论证:明确目标用户群体,预估群体范围大小,带入场景,判断是否存在需求。 比如,(陌生人)社交带增长:大盘用户都可以是潜在用户,分为社交主动发起者和被动接收者。最小内核是陌生人彼此之间一对一的社交关系的接触-维持-建立。场景是基于产品主业务“假设是内容”场景,所以用户彼此对场景拥有共同的载体,有可能产生共同的话题。所以,逻辑上判断,群体是客观的,内核是成立的。 **2、再论证业务增长假设是否成立(即业务目标可做的空间有多大);** 论证步骤:基于用户价值假设>>明确业务目标>>根据业务目标将业务目标公式拆解出来>>再根据公式中各项因子,衡量业务目标可提升空间的大小。 上述两个假设论证后,再根据业务目标公式各项的因子,判断影响业务目标(等式左侧)达成的关键卡点是什么,各因子对业务目标的影响权重大小如何,你能针对各因子分别提出哪些关键假设-验证(包括对因子进行二级三级指标下拆),要提升因子所依赖的协作方都有哪些,开发成本如何,由此预估各假设的ROI>>需求池就出来了,优先级也出来了。 **如何拆解业务目标公式:以终为始~** 业务公式定义:把业务的结果指标用关键因素按数学公式的形式表达出来。 - 先确定业务最需要拿到的结果;(如下方案例中的最需要拿到的结果是“用户建立社交关系”) - 再根据该结果找出相应的数据指标即业务目标;(“社交成对数”) - 围绕业务目标,把所有的核心过程指标找出来; - 再确定这些指标之间的关系,或乘或加;(到这一步,公式已经出来了) - 找出影响业务生死的核心因素 - 针对各因素提出关键假设(每个假设,都可能是业务迭代过程中的一个需求,可能来自数据分析,可能来自用户调研,可能来自竞品分析,可能来自…) 注意:区分**雪中送炭**和**锦上添花** 详细说明下上述步骤中非常关键和重要的第“5”步: 基于拆解出来的公式,找出影响业务生死的核心因素,基于核心因素**提出**多个**关键假设**,找出其中**最重要的关键假设**,即我们要从多个假设中,确定哪个假设是如果做不好业务就会死掉的那个(**雪中送炭的**),这个问题在业务发展的不同阶段,面对同一个业务公式,**答案可能会发生变化。**因此要在每一个业务阶段,每一次重要的复盘时,时刻反问这个问题,让自己和团队时刻进入深度思考状态,这能够提升团队对于业务的理解深度,对达成业务共识也有帮助,进而对业务目标的制定和理解,计划的制定和落地,都会带来一系列推动作用。 接着,还需要重新评估公式里的这些过程指标,理想的情况是,每一个核心过程指标,都可能是一个相对独立的目标结果,且能继续下拆出它的二级指标公式(根据需要选择是否继续下拆)。同时,要将其他各因子对等式左边一级指标的影响权重大小做预估,确定哪些因子更重要,先做哪些因子(**雪中送炭的**),后做或暂不做哪些因子(**锦上添花的**)。 最后,再针对对应因子提出关键假设>>验证>>迭代认知>>继续提假设。 第6步的**提出关键假设是什么意思**?是指,针对等式右侧某一因子(指标),如果我们要想提升它(因为右侧因子的提升会带来左侧业务目标的提升),你能想到哪些办法/方案/策略等–这些办法/方法/策略就是关键假设,假设是需要待验证的,可能被证实,可能被证伪,是个概率事件。所以做增长/创新/创业,本质都是概率。几分的认知,解决几分的问题(见上图描述),解决超出认知的问题,失败的概率会更大。这里很重要一点是,它和“我觉得你这个不对”“我认为应该这样”“我感觉这样更好”等等很像,但这些都是“主观”观点,而假设是客观判断,一个假设,在被验证之前,只是假设,不是事实。而“我认为应该这样更好”潜意识里表示当前你的认知下这个是对的,带有主观倾向,一旦带有主观倾向,你就有可能不想去验证它(当然,除非你之前有验证过类似的,或者其他人验证过),而它,有很大概率是错的。 以上过程,**基本上也同时完成了对业务目标的制定,过程指标的考核,团队分工的标准,核心任务的优先级的全部确定。从这个时候开始,就完成了业务管理上“复杂的事情简单化”“简单的事情标准化”的过程**。 **(这,就是业务目标管理的过程)** **以上,举栗说明-具体过程如下:** 栗-社交业务,用户价值假设前面说明过。现在基于用户价值,把阶段性业务目标确定下来。 社交业务服务于增长,即服务于留存提升和收入提升。也就是我们需要通过用户与用户之间建立社交关系(上面拆解步骤中的“1、**先确定业务最需要拿到的结果**”),通过“关系”来提升用户活跃,进而提升留存(收入暂不谈,路径太长)。那么,用户通过什么样的形式建立社交关系呢?直接能想到的就是IM会话场景,脱离这个场景还能想到一个创作型用户(比如该用户发布一个什么内容时,因为TA既然有发布内容的诉求,我们就假设TA当前是有对外社交的诉求的,这里的社交诉求可能是IM会话这种,也可能是想收到他人看到我发布的内容后的互动回应这种),我们主要以IM场景举例进行说明,也会带上互动场景。 补充说明:“关系”的建立即在一定时间周期内有会话交流或后续有其他形式的互动交流。即使他们在这个周期过后,交流不再持续,那他们彼此也已经建立了关系-从陌生人进阶为**相对**熟人。他们在后续的其他“互动”上,比如浏览对方作品,给对方点赞评论等从数据上来看,都比没有进入这个阶段的用户的数据相对更好。 所以,我们可以围绕“关系”来定业务目标,要想留存影响足够大,这里的“关系”就需要渗透的足够广,所以,我们可以想到“陌生人社交关系数”这个指标来衡量我们的业务目标,即成功建立社交关系的用户对数,我们换个词,叫“陌生人社交成对数”(上述拆解步骤中的“**2、再根据该结果找出相应的数据指标即业务目标**”)。 到此,阶段性业务目标确定了: **陌生人社交成对数 ** - 陌生人的口径:历史从未有过IM会话记录 - 社交成对的口径:首次会话的n天内有m天有过会话记录 (n和m前期可通过圈目标用户跑数据找拐点得到,后期根据假设检验的实际结果可能有调整) 接下来,我们需要基于业务目标将公式拆出来(即等式右边),因为我们的产品策略无法直接作用于“社交成对数”这个指标上来,就像策略难以直接干预DAU一样。另外,如果不拆业务公式,结果就是后续项目推进都是散点的,主观的。 正式拆解过程:(上述拆解步骤中的“**3、围绕业务目标,把所有的核心过程指标找出来;4、再确定这些指标之间的关系,或乘或加**”) **陌生人社交成对数 = DAU * 消息页访问率 * 发送会话率 * 发送回复率 * 首聊n天内m天会话率** 其中,(上述这个公式不是一个好的拆解,只是为了说明为什么不好举个例子): - DAU是一个相对稳定的值,我们短期内很难干预,且前面也提到策略难以直接干预DAU。所以,DAU不应该出现在这里。 - 消息页访问率,消息页是APP的一个一级Tab页,直接和具体某个功能场景关联上了,应该向上归因,用其他不含具体场景的指标替代。(一级公式通常尽量避免含有具体场景的指标,否则等式左边的值就被局限在了当前这个场景的流量大小下了)访问消息页是为了发送的,所以向上归因,真正的指标应该是“发送数”。 - 发送会话率(DAU中有多少人会发),这个没问题,不含具体场景。 - 发送回复率(接收到会话的用户中有多少会回复),这个没问题,不含具体场景。 - 首聊n天内m天会话率,类似这种因子通常称为“”因子,根据实际业务具体确定。意思是首聊后,未来n天内有m天有过聊天行为。作用时衡量关系是否成对的标准。仅首聊了不算成对(说明,怎么算成对,根据实际业务目标自己定就好)。另外,这个指标是一个滞后指标,其提升难度应该不会小,退一步讲,即使它能翻倍,又能怎样呢,先放这。 **所以,公式变成:** **社交成对数 = 发送会话数 * 发送回复率 * 首聊n天内m天会话率** 这时,发送会话数就不仅限与消息页场景了,其他地方也可以想办法让用户去发会话,这个指标又有一定的提升空间了。但根据指标的数据现状,即使因子“发送会话数”翻倍,等式左边的社交成对数也会翻倍,但绝对值还是太小。社交成对数的绝对值起码要有上百倍的提升(**目标达成难度**),平摊到大盘留存上才会有明显效果。解释下这段描述: 比如DAU100万,愿意主动社交的用户假设有1%,即1万。每个人每天发1条,那么有1万人能收到,假设人群不重合,那么就有2万人被“社交关系”覆盖了,另外98万呢?都“空着”。怎么填补这个空呢?两种方式:其一让更多的用户主动“发”,其二让更多的用户被动“收”。主动发:由于人性,天然仅有少部分人愿意主动对外社交(真的行动起来),所以,即使我们能将1%翻3倍(难度很大了),也 还有90多万“空着”。那么,我们是不是可以从被动收入手,即当用户给另一个用户发消息时,想办法让这个消息发给更多的用户(经发消息的用户同意后)。比如,**假设**每条消息可分发给100人,那么1万用户发,就会有100万用户收到,社交关系渗透率就上来了(**这个假设也是达成业务目标的最关键的一个假设–**上面拆解步骤中的**“5、找出影响业务生死的核心因素”**)(诶,超了,没事,假设而已)**于是,上述公式中就缺了一个关键因子:单会话发送人数**。加上这个因子,业务目标可提升空间从**逻辑上**就直接提升了100倍。 **于是,公式变成(最终公式):** **社交成对数 = 发送会话数 * 单会话分发人数 * 发送回复率 * 首聊n天内m天会话率** 上述因子,都是乘法关系,每一个因子提升多少,都会直接导致左侧的值提升多少。业务目标拆解后(公式),接下来,就需要判断各因子的提升空间大小以及针对因子**提出关键假设(**上面拆解步骤中的**“6、针对各因素提出关键假设”)**,然后预估各假设的ROI,给出优先级。 **针对各因子提出关键假设:** **发送会话数**,前面有分析,假设能提升3倍; 针对这个因子,提出假设: - 假设1:用户进入会话页时,将打招呼话术文案以某种形式比如标签等外显给用户,这样能提升用户发送的概率。 - 假设2:用户进入会话页时,利用大模型生成打招呼话术文案,这样能提升用户发送的概率。 - 假设3:在用户主路径上引导用户发起会话(比如,如果站内用户主路径有一个功能,用户对外发布一个什么内容时,在这个节点,我们提取当前内容的相关信息,结合大模型生成相关话术文案,再包装一下,让用户决定要不要将这个“包装”同时发给很多人),能提升用户发送会话的概率。因为当前场景下既然用户准备对外发布内容,那我们就可以假设用户有对外社交诉求–将内容发出去,想收到别人的认可互动等。 - 假设4:后期,如果玩法跑通(下方单会话分发人数这个因子跑通),给用户提供一个主动向外发起“会话”的**功能A**,能提升会话发送率。 其他还有一些迭代过程中的分支**假设**就不一一列举了。 所以,这个因子,在经过上述假设验证后,得到了该因子自己的拆解公式: ** 发送会话数 = 消息页发送会话数 + 主路径发送会话数 + 功能A的发送会话数** **发送回复率**,前面有分析,假设能提升10倍; 分析数据发现,回复率和打招呼的话术内容形式强相关,和发送会话时对方是否在线强相关。所以: 假设1:用户发送会话时,引导用户发送“高回复率(相关性)”话术,能提升回复率。 上线AB实验后(假设检验),确定话术内容形式和回复率有因果关系。 假设2:基于被验证后的假设1(现在它已经成为“事实”了),利用AI根据用户场景实时生成高回复率形式的话术内容,能提升会话回复率。 假设3:算法分发策略增加根据对方是否在线,优先发给当时在线的用户; 上线AB实验后(假设检验),确定“在线”和回复率有因果关系。 假设4:基于被验证后的假设3,将一部分分发给当时在线的用户,留一部分分发给当时不在线,但当日n点前如果打开APP的话,打开后在分发给他们(这中间可以对“n点”的“n”提出假设进行验证,还可以提出打开后m分钟分发对回复率提升等等更多的假设) 假设5:新用户的发给新用户,老用户的发给老用户,新老用户交叉分发。(其中,新用户还可以根据时间做切片,比如7日内新用户,14日内新用户等几种假设检验)(但这里可能因为新老用户比例差别太大,所以平摊下来看整体效果可能会很小,所以,这里的假设价值就不高) 假设6:新用户人均收到会话数1条/2条,高活跃老用户人均收到会话数0条,1条、2条;(比如,假设验证前,不确定给新用户发1条好,因为怕发多了打扰新用户导致流失,还是发2条好,因为可能发多条,用户对其中1条感兴趣呢,那就可能提升回复率了。因为回复率和留存有正向因果关系;高活跃用户也是,比如用户已经很高活跃了,给他发会话很难说再提升他的留存搞不好还会起反作用。或者说他已经很活跃了,那他回复的概率应该也会更大,这样能反过来提升发送者的留存等等)(但,这里提前可以考虑到的是,受发送会话数影响,只有很少部分用户能发到2条,因为优先要保证用户收到1条,有剩余的会话数才会继续发,所以,这里的假设的价值也不高) 假设7:接收会话的用户,在进入会话页后,大模型给他生成好回复的话术,直接点击即可回复,能提升回复率;(但,这个假设可能会让用户觉得好假,影响后续-当日之后后续的社交关系的持续,所以这个假设需谨慎) 其他假设:将“**消息页发送会话数**”这个因子下拆一层: **消息页发送会话数 = 消息页访问数 * 消息页陌生人会话曝光率 * 会话列表点击率 *IM 会话页消息回复率 **(如果需要,还可以继续下拆) 针对这个子公式的各因子也可提出相关假设,但评估ROI后,这块假设的优先级较低。暂不考虑。 为什么这个因子(**发送回复率**)的假设多余上面的因子(**发送会话数**)?因为对这个因子信心更大-10倍;且实现策略相对上一个因子要简单,很多都是算法调分发规则就行,而上一个很多都依赖功能上的调整,依赖客户端,开发成本和周期都要更大,说到底就是ROI的对比。 **首聊n天内m天会话率**,前面有分析,暂不考虑; **单会话分发人数**,这个现状值为1(每个用户平均给1点几个陌生用户发送会话),算法分发接入后,分发给多少用户–主要由3个数决定,一是DAU,二是发送会话人数,三是一个用户最多收到几条会话而不会被打扰。因为,假设每条会话都分发给全量DAU,如果有100条待分发的会话,人均会收到100条会话,太可怕了,卸载吧。最终经过**几轮**测试,单会话分发人数的值大概在100(脱敏数据)左右,人均15天内最多收到2条会话(脱敏数据)。(这里的**几轮:指过程中提出和测试过多个子假设,假设同一个用户n天内最多收到m条会话,这里的n和m都有对应的假设**) **如果**DAU为40万(假设),会话发送率1%,那么4000人每人每日发1条(注意,每日切片里的人群是动态变化的,因为DAU是动态的,不是说今天是这一群人,明天还是这群人,有新来的,有回流的,有昨天来了今天也来的)每条发给100个人,那么DAU中有 4000*100=40万人会收到会话,即所有人都会收到,相对于会话渗透做到了100%。实际情况是用户是否收到会话,以及影响会话回复率的因素等,都会决定分发的时机,也就是说实际上单会话分发100人这里的分发策略很复杂,很难做到按理论逻辑规则进行分发,当然,实际效果和上述结论差别不会太大。 为什么这个因子有100倍空间,但提出的“假设”并不多。因为这个关键假设很容易验证,验证后(如果验证不成立就么有后续了)后续提升的空间就不大了。也就是说,相对于这个100倍是靠1个假设就拉起来了(忽略过程中对分发给多少人的测试过程的话),但这个假设又至关重要,若假设被验证不成立,则整个项目的价值就不大了。 从定量角度补充说明下公式中为什么加了“**首聊n天内m天会话率**”这个因子:若去掉这个因子,则: **社交成对数 = 发送会话数 * 单会话分发人数 * 发送回复率** 即,该公式指陌生人之间只要开启了一轮你来我往的会话即算成对关系建立。但这个指标和增长的一级指标(留存)并无显著的因果关系,即用户即使完成了这个行为,只是次留有一定提升,次留后的比如3 7 15等留存几乎无变化。所以我认为,从更上层的业务目标增长来看,这并不是一个高ROI的指标拆解。 **小结:业务目标管理** - 验证用户价值假设和增长假设; - 确定业务目标; - 基于业务目标拆解业务公式; - 找出影响业务公式成败的生死因素,提出关键假设; - 根据情况,进行下级指标公式拆解; - 预估各因子对业务目标提升空间的权重大小; - 根据因子权重,提出关键假设>>MVP验证>>迭代认知。 本文由 @弋十三 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

钛媒体 · 李婧滢

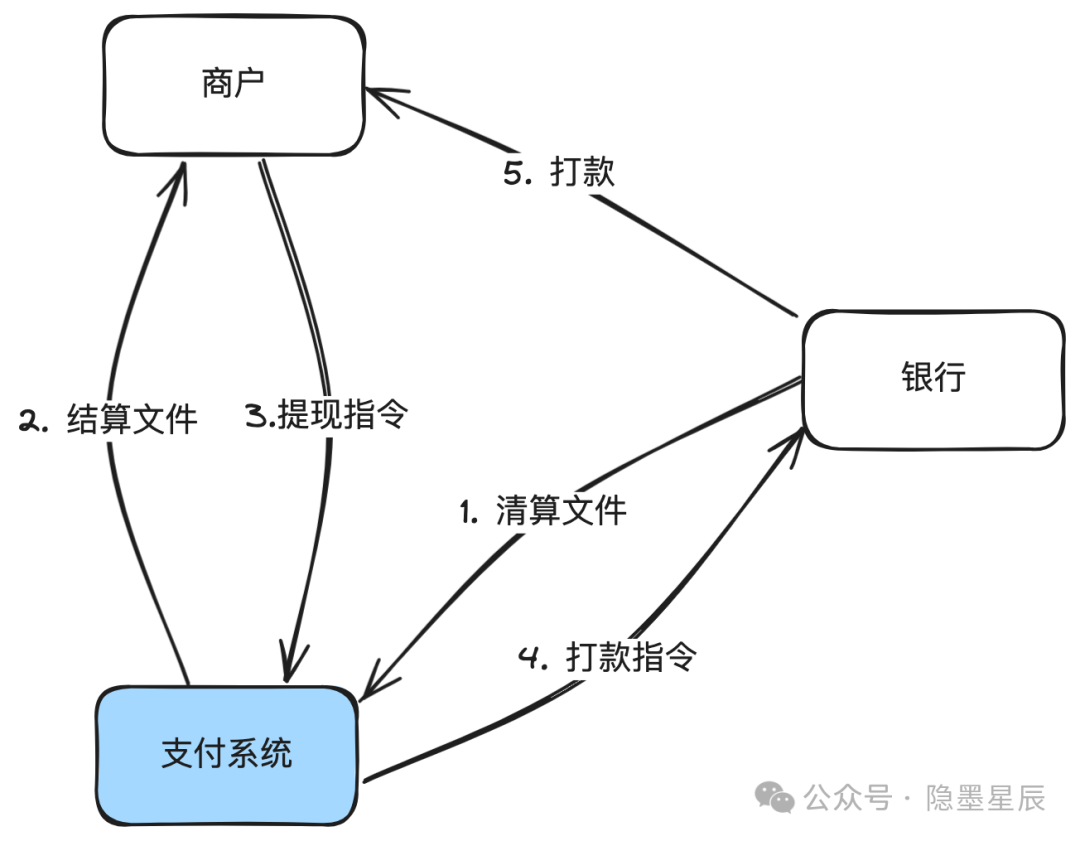

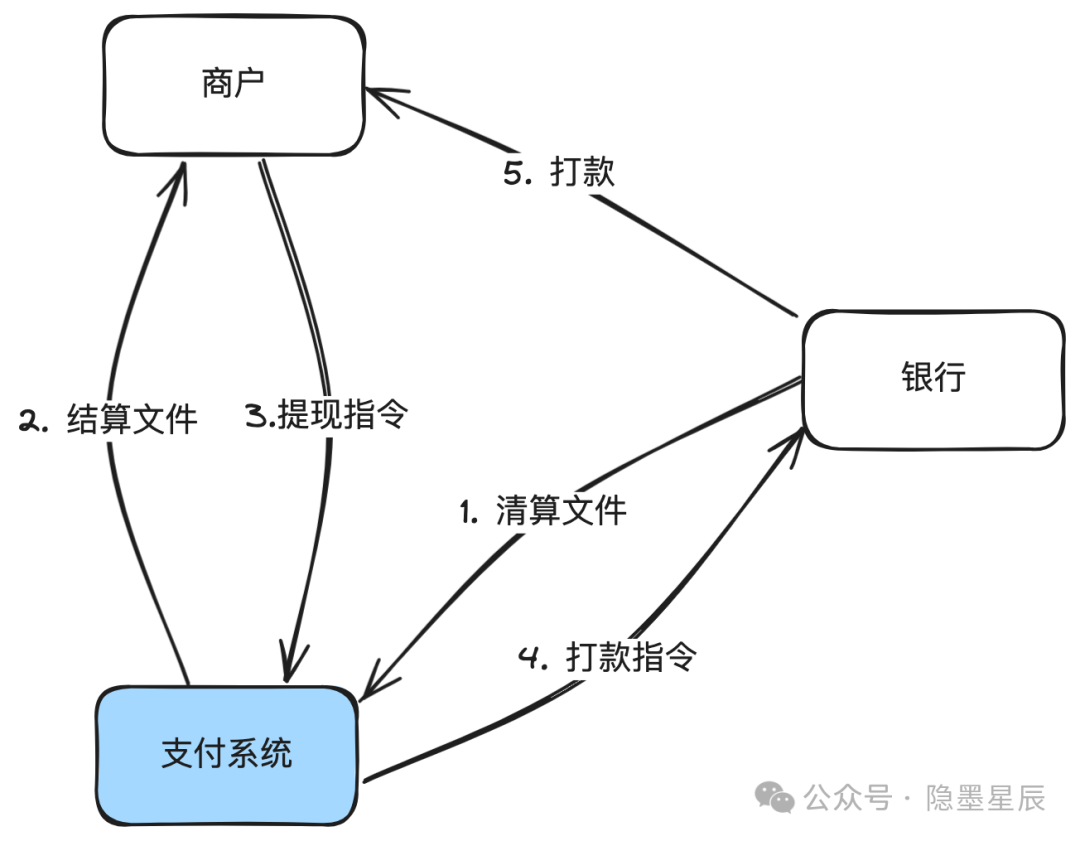

钛媒体 · 李婧滢 嘶吼 · 网络伍豪

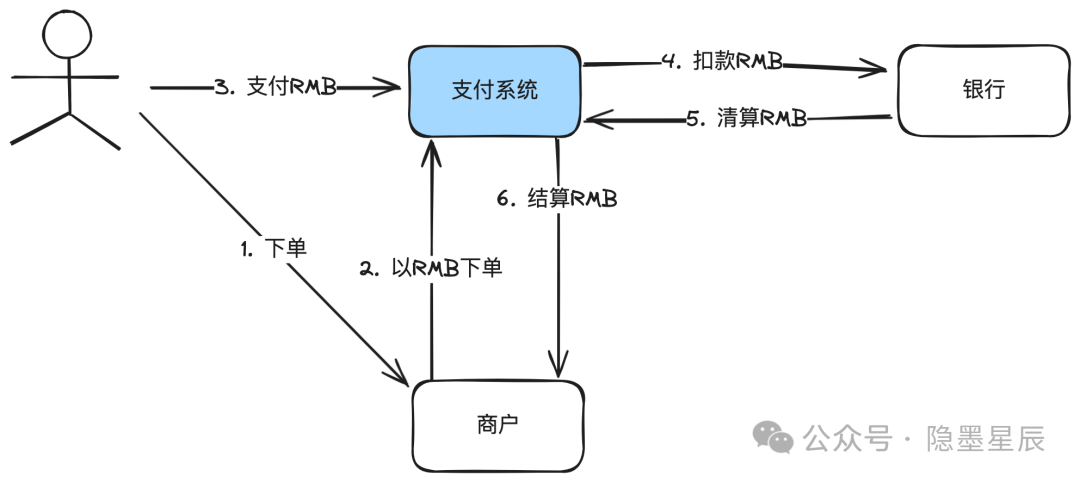

嘶吼 · 网络伍豪 爱范儿 · 莫崇宇

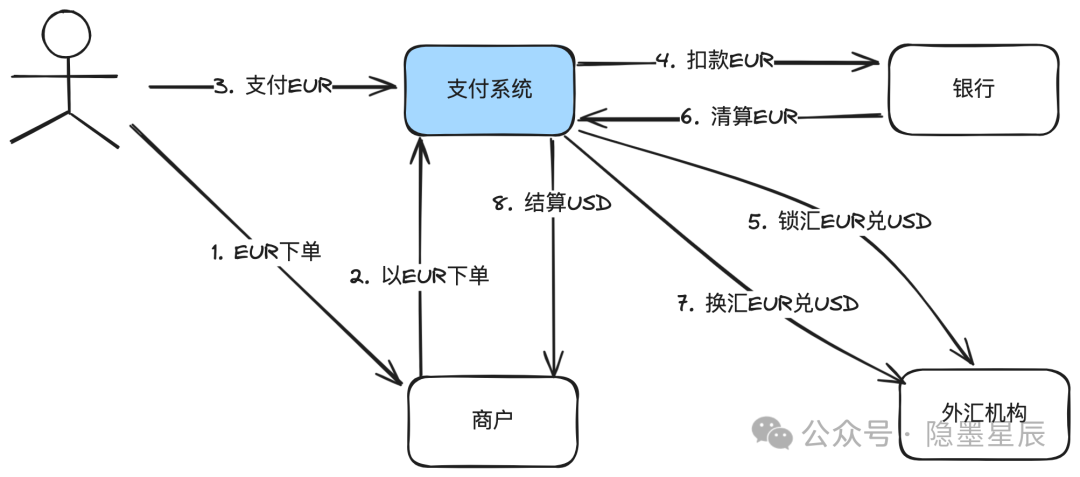

爱范儿 · 莫崇宇 36氪

36氪 FreeBuf网络安全行业门户

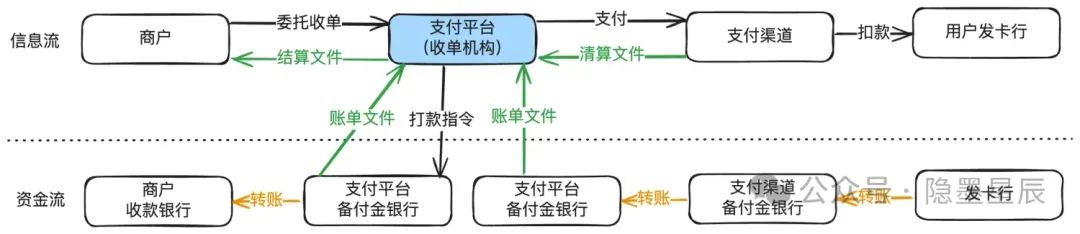

FreeBuf网络安全行业门户 人人都是产品经理 · 隐墨星辰

人人都是产品经理 · 隐墨星辰 cnBeta全文版

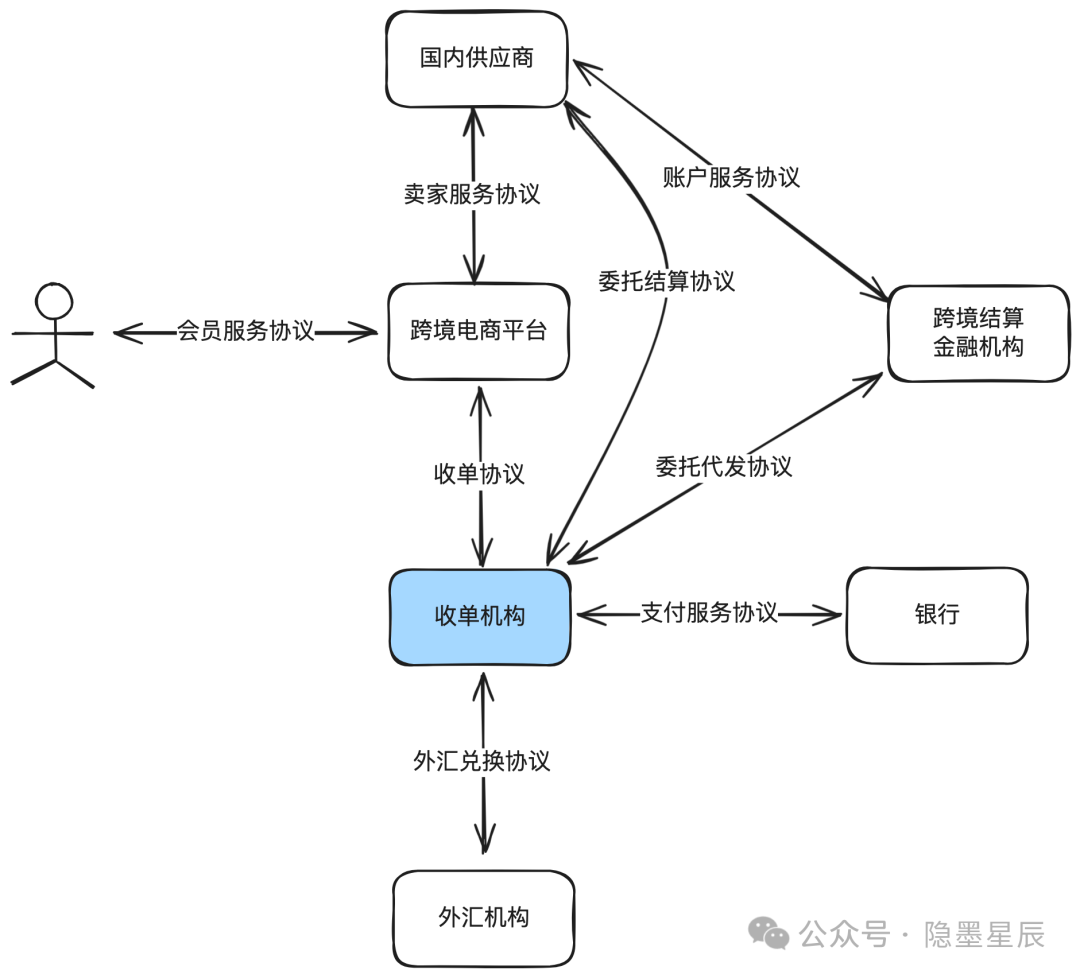

cnBeta全文版 机核 · 引擎的维修保养,白广大

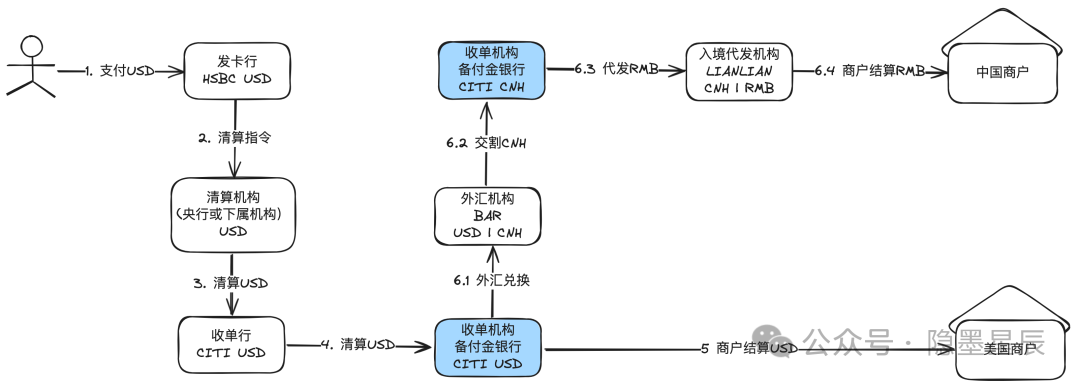

机核 · 引擎的维修保养,白广大 雷峰网

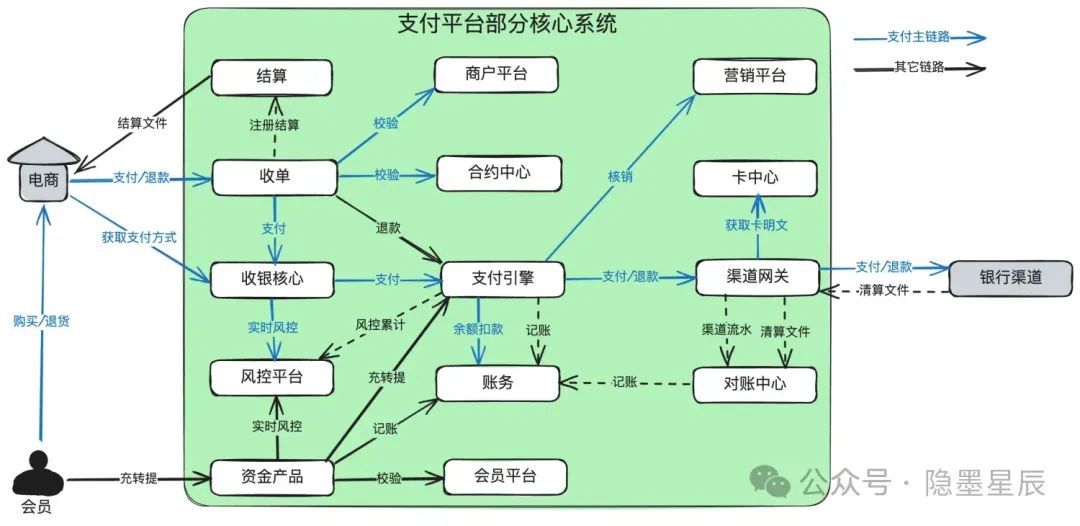

雷峰网 小众软件 · 青小蛙

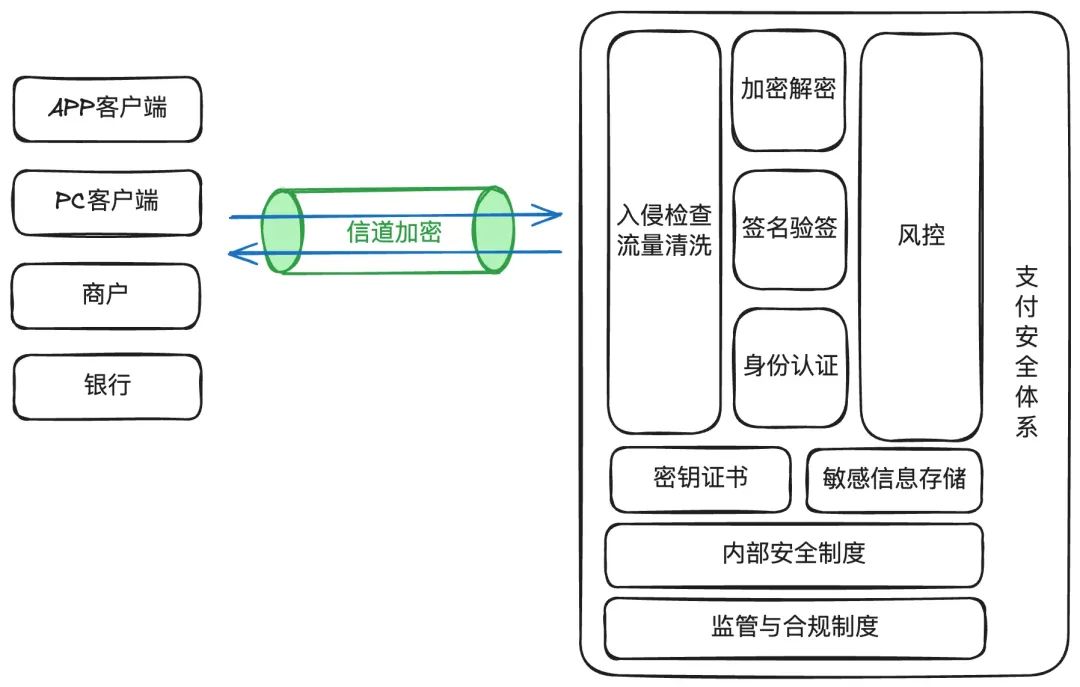

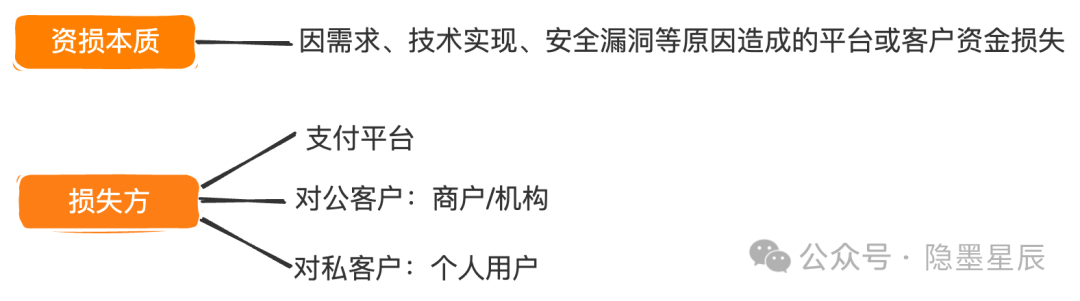

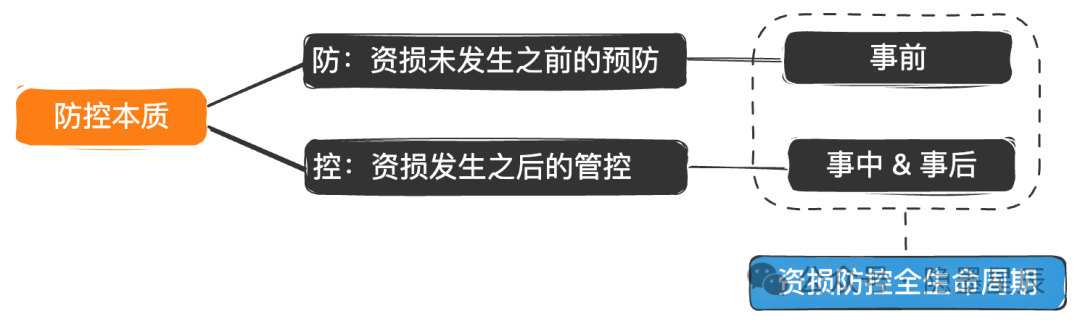

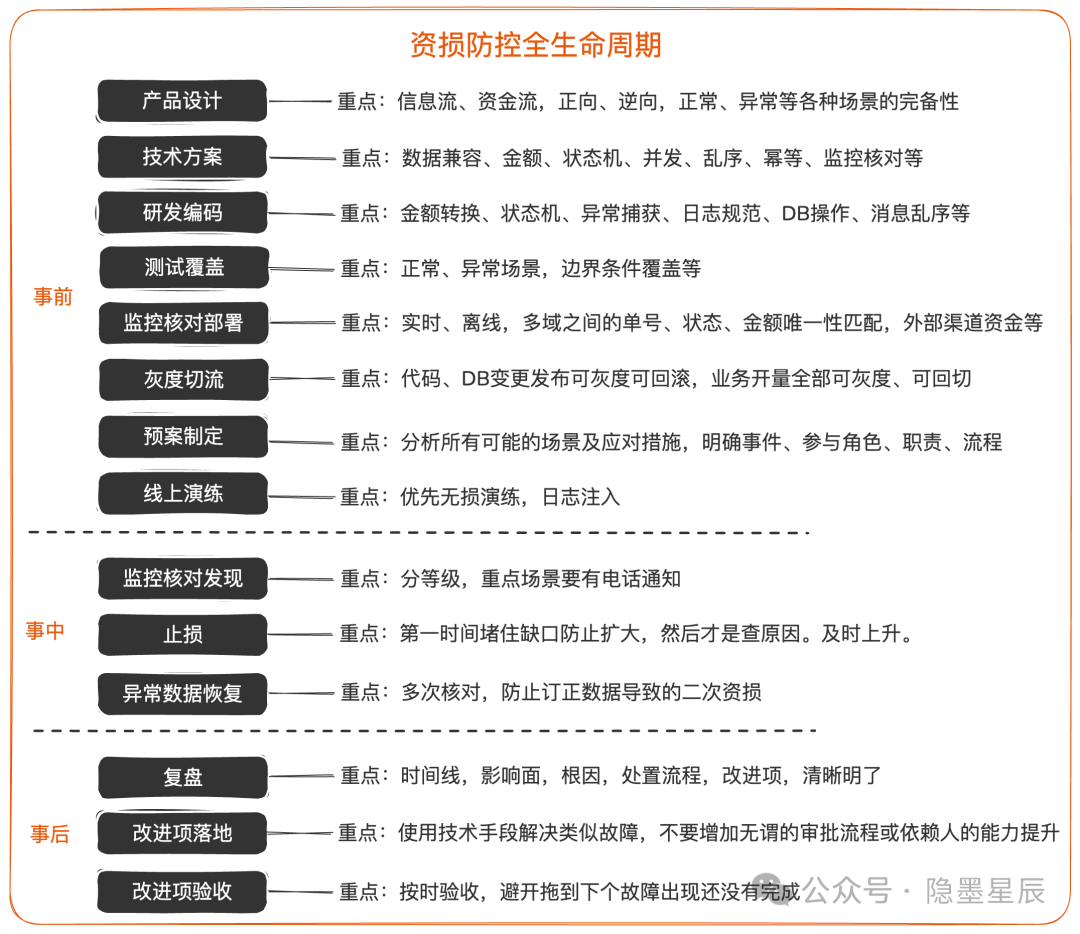

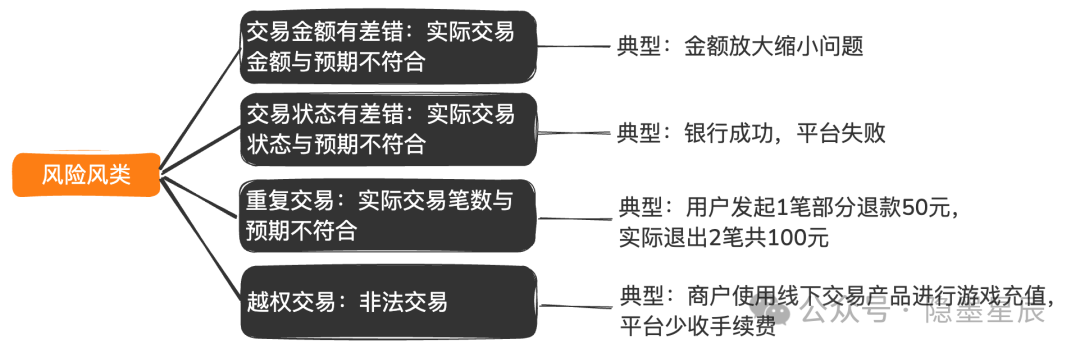

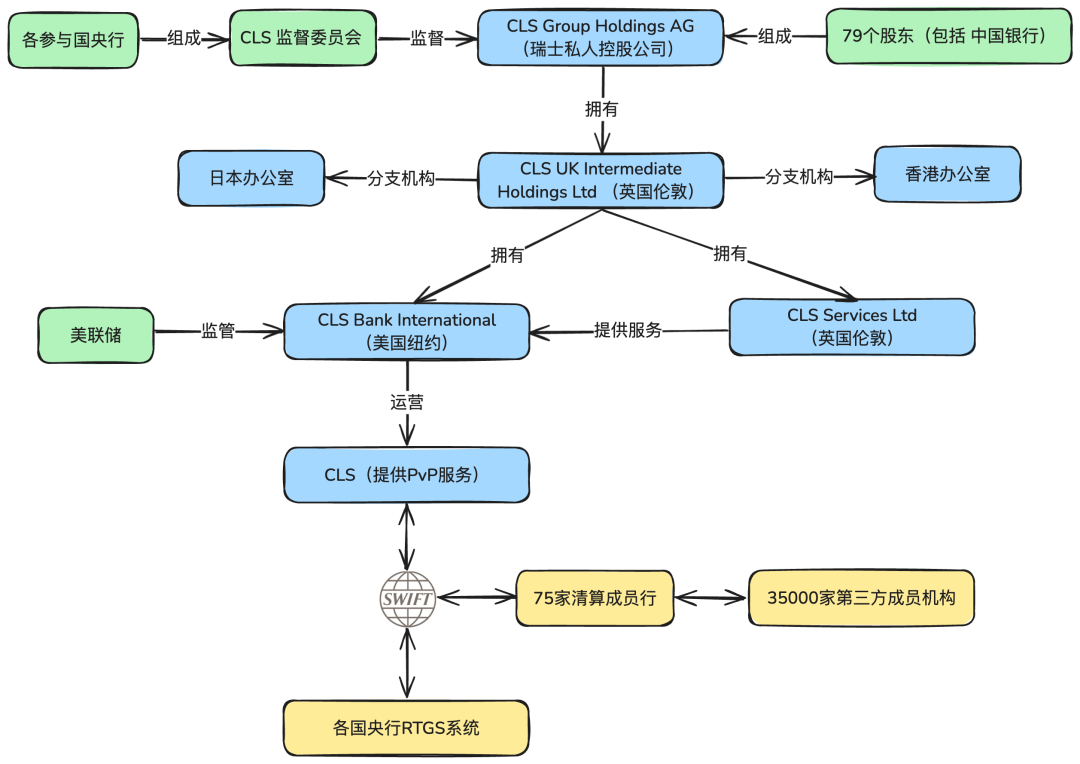

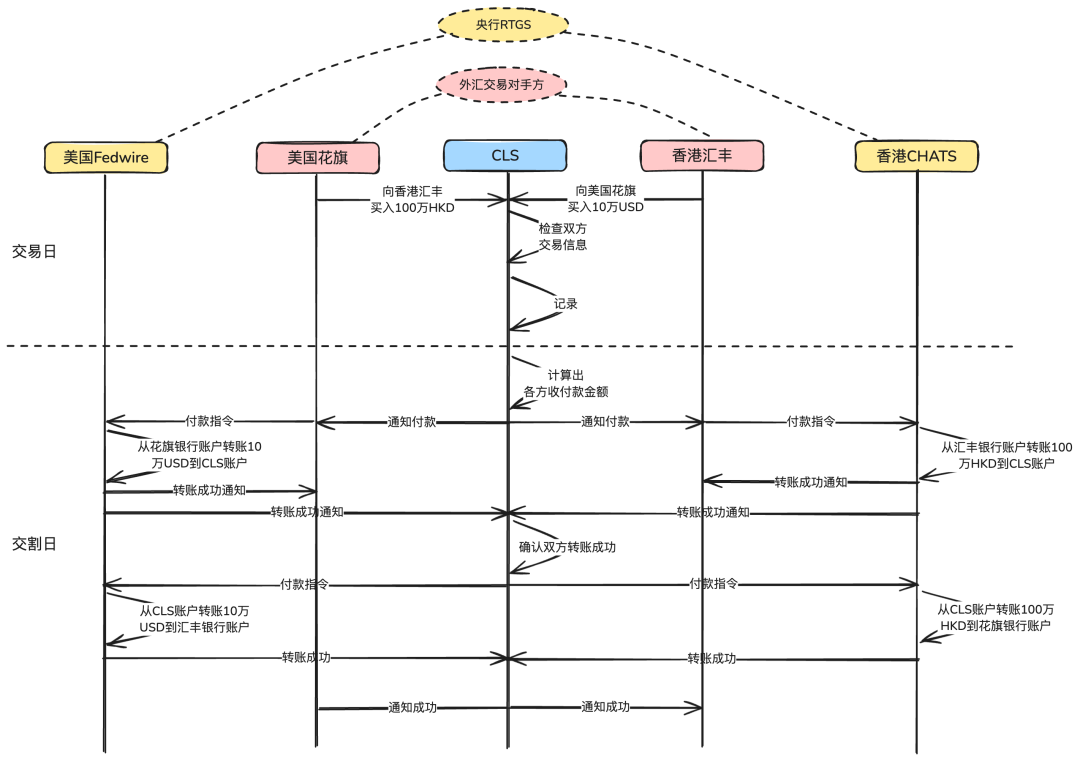

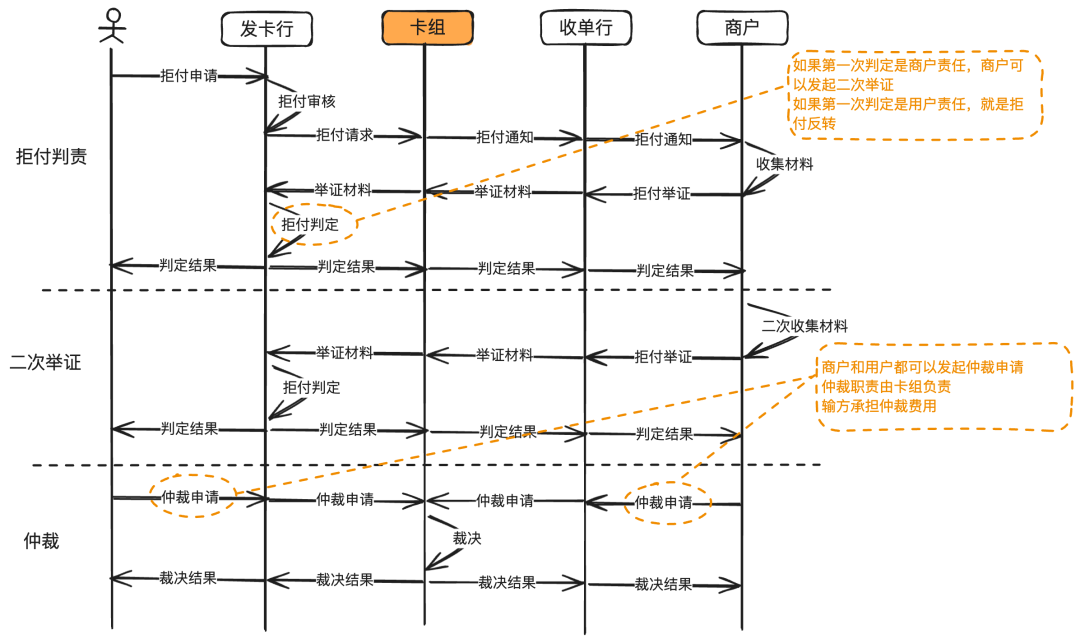

小众软件 · 青小蛙