所有文章

一位知情人士周五告诉路透社,私募股权巨头黑石已退出寻求投资 TikTok 美国业务的财团。最新的变化发生在不确定性加剧、TikTok 交易数次推迟的背景下,目前该交易已成为中美贸易谈判的焦点。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0707/2b5ca2cdc9c6f92.webp) 黑石集团原本计划在唐纳德·特朗普总统的精心策划下,收购TikTok美国业务的少数股权。该财团由海纳国际集团(Susquehanna International Group)和泛大西洋资本集团(General Atlantic)牵头,这两家公司目前是TikTok中国母公司字节跳动的投资者。根据协议,黑石集团已成为TikTok美国业务的领跑者,美国投资者将持有TikTok 80%的股份,而字节跳动将保留少数股权。 黑石拒绝置评。TikTok 尚未回应置评请求。 字节跳动在美国剥离这款流行社交媒体应用的最后期限一再推迟,给投资者带来了不确定性。 上个月,特朗普签署了第三项行政命令,将字节跳动出售 TikTok 的最后期限延长至 9 月 17 日,否则将面临禁令。2024 年 4 月,国会通过了一项法律,要求在 2025 年 1 月 19 日之前出售或关闭 TikTok。 延长截止日期招致了一些议员的批评,他们认为特朗普政府“藐视法律”,忽视了与中国控制 TikTok 相关的国家安全担忧。 字节跳动正在探索各种方案来解决这些担忧,包括出售或重组其美国业务。消息人士告诉路透社,这家中国社交媒体巨头今年前三个月营收达430亿美元,季度收入最近超过了Meta。 据路透社此前报道,该美国财团在任何TikTok交易中都受到美国政府的青睐,该财团还包括KKR以及安德森·霍洛维茨基金等新投资者。甲骨文也可能入股。目前尚不清楚该财团中是否还有其他竞购者参与。 今年春天,TikTok 曾计划将其美国业务分拆为一家新的美国公司。由于特朗普宣布对中国商品加征高额关税,中国表示不会批准该交易,谈判因此搁置。 如果交易最终完成,这款新的美国应用预计将由一家美国投资者财团与字节跳动组建的合资企业所有,后者将持有少数股权。消息人士告诉路透社,TikTok 已在开发一款专门针对美国市场的应用。 黑石的退出凸显了该交易的复杂性和不确定性,因为有关 TikTok 命运的持续谈判现已成为特朗普与中国更广泛的贸易谈判的一部分。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1514034.htm)

英特尔定于 2025 年下半年发布的 Arrow Lake-S 台式机更新可能不会带来 AI 功能的预期提升。来自 Jaykihn(一位以定期分享英特尔路线图更新而闻名的泄密者)的新信息暗示,此次更新将保留当前的 NPU 3 设计,而不是使用英特尔 Lunar Lake 笔记本电脑芯片中更先进的 NPU 4。 现有的 Arrow Lake 台式机产品线使用 NPU 3,它于 2023 年与 Meteor Lake 一起推出,提供 11.5 TOPS 的 AI 算力。这远远低于 Microsoft Copilot+ 认证所需的 40 TOPS。英特尔的 Lunar Lake 笔记本电脑处理器配备了升级版的 NPU 4,可达到 48 TOPS,使其符合 Copilot+ 标准。  通过在台式机更新中继续使用 NPU 3,英特尔的台式机芯片在 AI 速度方面仍将落后于 AMD 和苹果的笔记本电脑产品。如果没有 NPU 升级,Arrow Lake 更新似乎只会略微提高时钟速度并继续使用英特尔 20A 工艺进行生产。鉴于英特尔市场份额不断萎缩,以及需要进行更大规模的设计改进才能保持竞争力,这一小步可能还不够。 与此同时,AMD 可能面临一些问题,因为有报道称,原定在 Strix Halo 之后推出的Medusa Halo已被取消。这条消息来自 HXL,一位有着良好记录的泄密者。  这可能意味着,在 Strix Halo 和苹果芯片占据主导地位的市场中,英特尔的Nova Lake-AX没有任何真正的竞争对手。如果消息属实,则表明 AMD 的高端移动计算计划发生了重大变化。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1514032.htm)

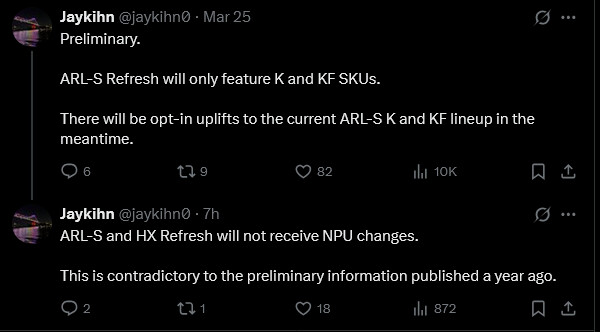

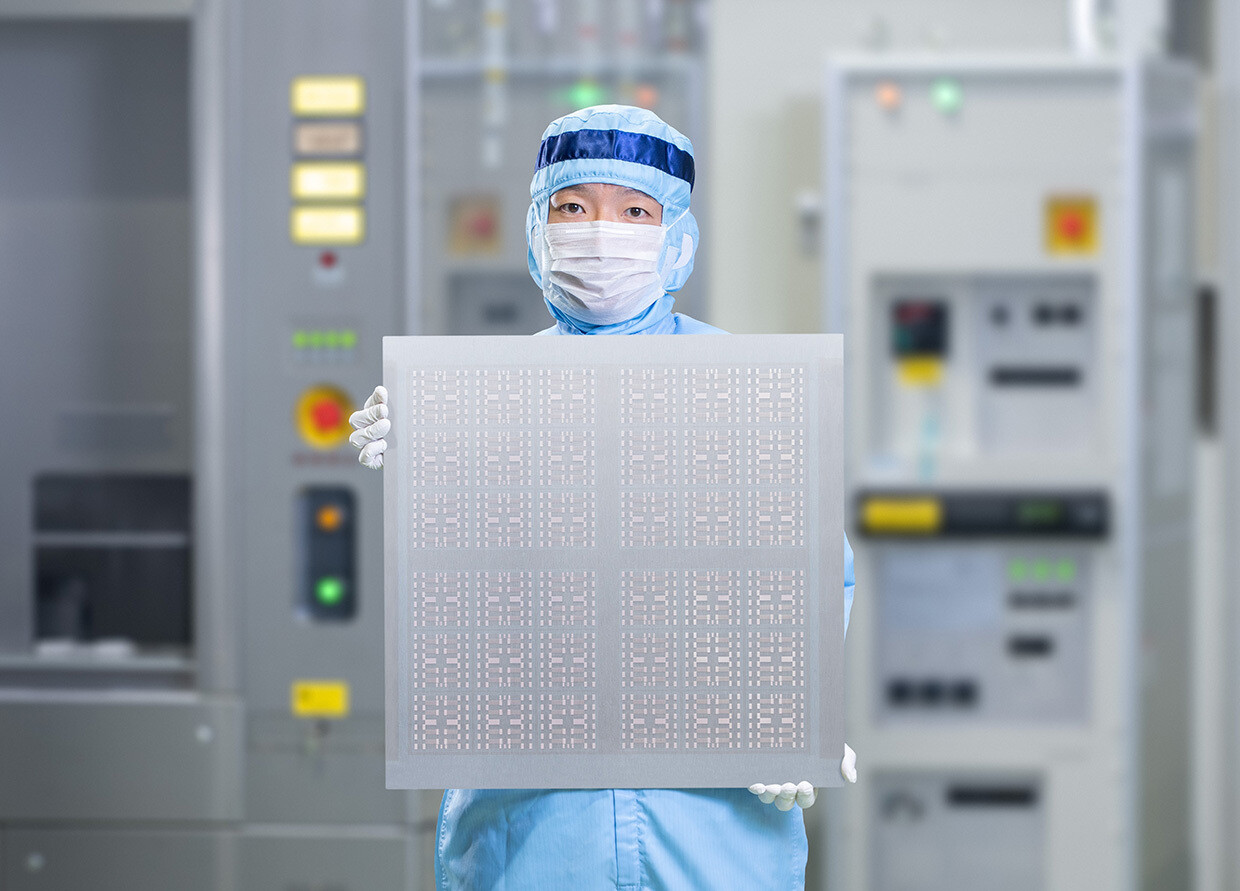

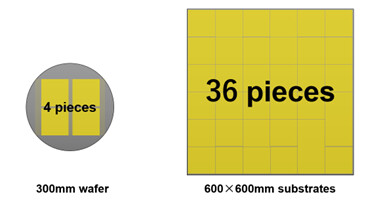

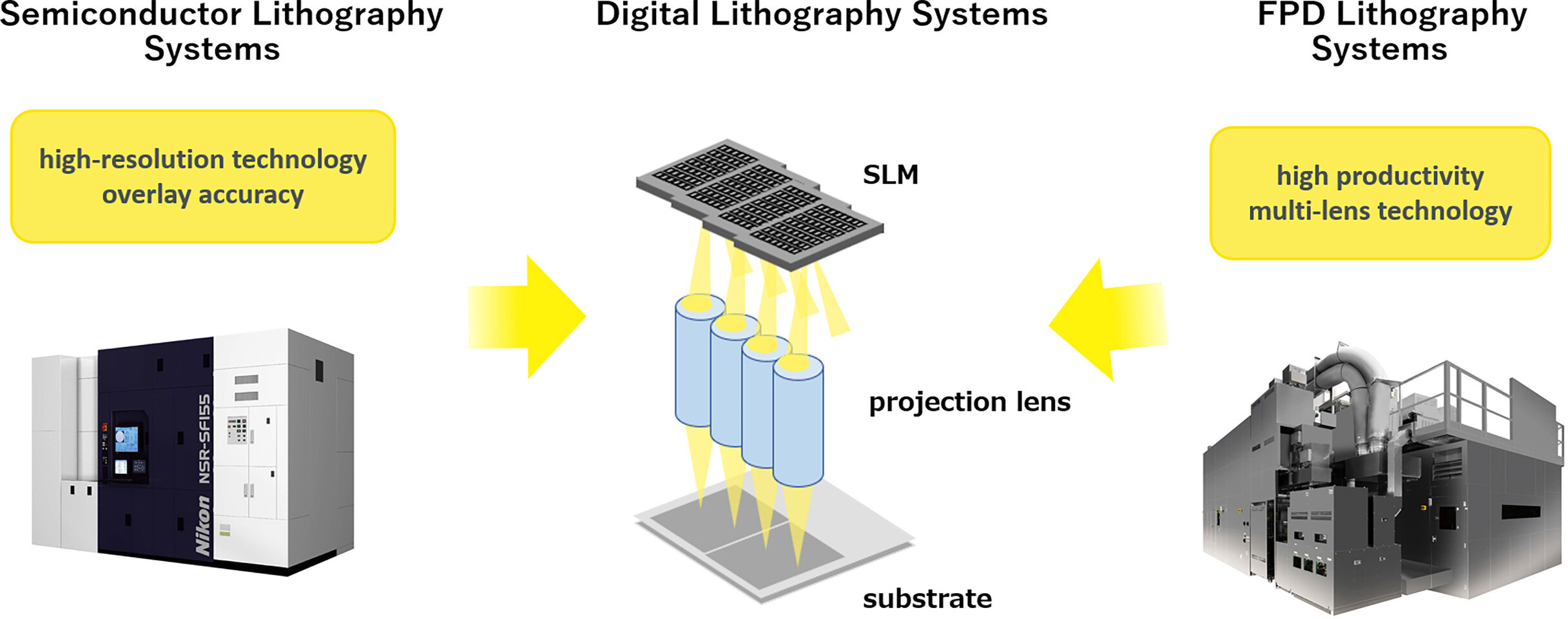

尼康宣布将于今日开始接受其数字光刻系统 DSP-100 的订单,这是一款专为下一代先进半导体封装而打造的后端工具。该公司将在 2026 财年交付首批设备。DSP-100 专为面板级封装 (PLP) 设计,台积电、英特尔和三星等行业领导者正在采用该技术来克服 300 毫米晶圆的成本和面积限制。  标准化矩形基板的尺寸已固定为 510x515 毫米,可将更多计算小芯片、HBM4 堆栈和 I/O 芯片集成到单个封装中。尼康的工程师进一步提高了标准,可以在最大 600x600 毫米的玻璃或树脂面板上进行曝光。 今日发布的主要规格显示,510x515 毫米尺寸的面板具有 1.0 µm 的线距分辨率、± 0.3 µm 以内的套刻精度以及每小时 50 块面板的吞吐量。 通过消除光掩模,转而通过空间光调制器 (SLM) 控制 i 线等效光源,DSP-100 避免了大型单透镜系统固有的光学畸变和掩模组的成本。借鉴尼康平板显示器部门的专有多透镜阵列,将图案无缝拼接在整个基板上。  该系统采用 600×600 毫米面板,可容纳 36 个 100 毫米方形封装,与 300 毫米晶圆工艺相比,其生产效率提高了 9 倍,从而大幅降低了每个芯片的成本。 无掩模架构还缩短了设计迭代周期,这是一个关键优势,因为生成式 AI 工作负载推动了数据中心加速器的快速评估。  尼康表示,DSP-100 将于 2026 年开始量产,价格仅向合格买家披露。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1514030.htm)

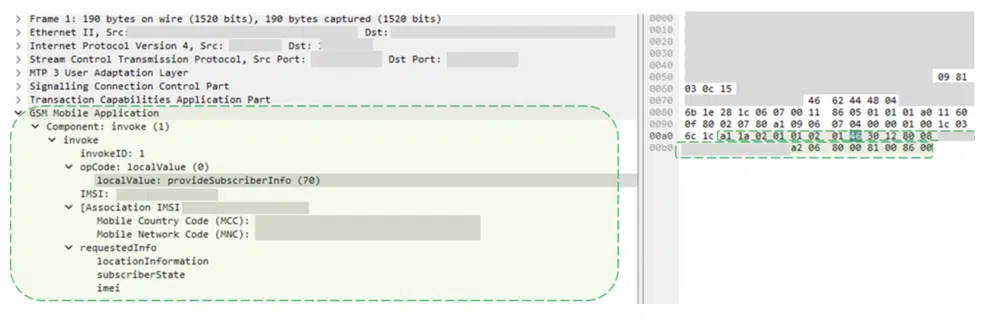

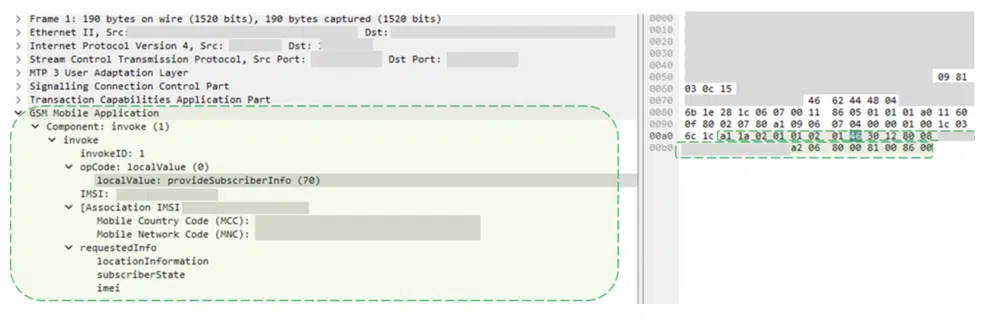

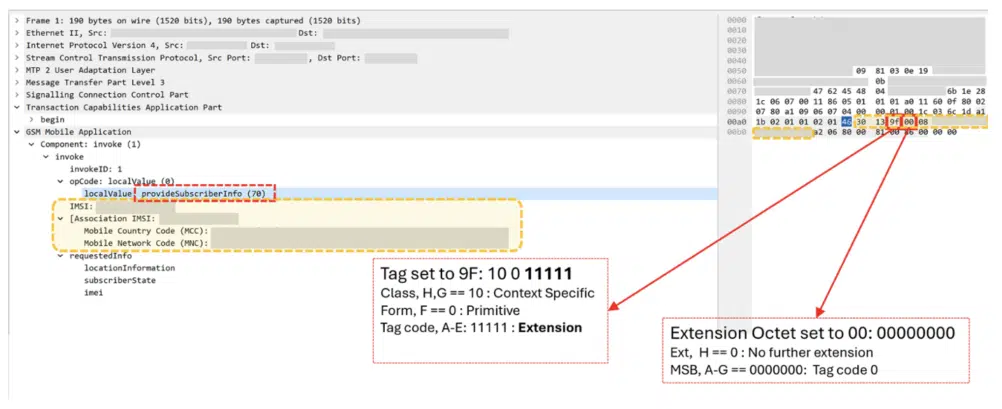

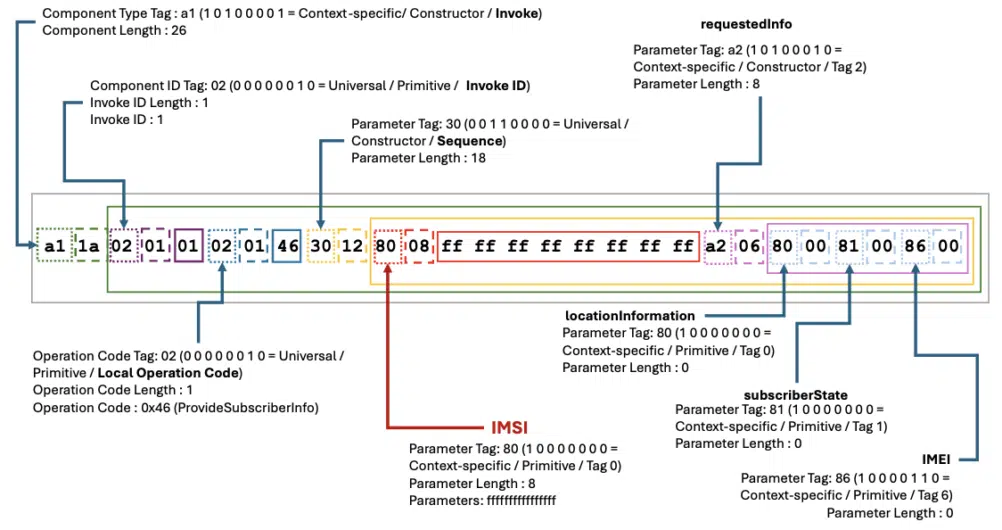

安全研究人员称,他们发现中东一家监控公司正在利用一种新的攻击手段诱骗电话运营商泄露手机用户的位置。此次攻击依赖于绕过运营商为防止入侵者访问 SS7(即信令系统 7)而实施的安全保护措施,SS7 是全球电话运营商用来在世界各地路由用户电话和短信的一套私有协议。   SS7 还允许运营商请求有关用户手机连接到哪个手机信号塔的信息,例如,通常用于在客户拨打电话或发送短信给海外某人时准确计费。 为电话运营商提供保护的网络安全公司 Enea 的研究人员[本周](https://www.enea.com/insights/the-good-the-bad-and-the-encoding-an-ss7-bypass-attack/)表示,他们早在 2024 年底就观察到一家未透露姓名的监控供应商利用新的绕过攻击来获取人们手机的位置,而他们对此毫不知情。 Enea 技术副总裁 Cathal Mc Daid 是该博客文章的共同作者,他告诉 TechCrunch,公司观察到监控供应商的目标只是“少数用户”,而且这次攻击并没有针对所有电话运营商。 麦克戴德表示,绕过攻击可以让监控供应商将个人定位到最近的手机信号塔,在城市或人口稠密的地区,这个距离可以缩小到几百米。 Enea 通知了其发现该漏洞被利用的电话运营商,但拒绝透露监控供应商的名称,只是指出其位于中东。  Mc Daid 介绍说,这次攻击是恶意操作员使用此类漏洞获取个人位置的趋势日益增长的一部分,并警告说,使用这些漏洞的供应商“如果没有在某个地方取得成功,就不会发现和使用它们”。“我们预计将会发现和利用更多资源。” 监控供应商(包括间谍软件开发商和大宗互联网流量提供商)是私营公司,通常专门为政府客户开展针对个人的情报收集活动。政府经常声称使用间谍软件和其他利用技术来打击严重犯罪分子,但这些工具也被用来针对包括记者和活动人士在内的公民社会成员。 过去,监控供应商通过本地电话运营商、滥用租赁[的“全球所有权”](https://www.eff.org/deeplinks/2024/07/eff-fcc-ss7-vulnerable-and-telecoms-must-acknowledge)或通过政府连接获取 SS7 访问权限。 但由于这些攻击通常发生在蜂窝网络层面,手机用户几乎无力抵御攻击。防御这些攻击的重任主要落在了电信公司的肩上。 近年来,电话公司已经安装了防火墙和其他网络安全保护措施来防御 SS7 攻击,但全球蜂窝网络的不完整性意味着并非所有运营商都受到与其他运营商一样的保护,包括美国的运营商。 根据去年寄给参议员罗恩·怀登办公室的一封信,美国国土安全部早在2017年就表示,一些国家,尤其是中国、伊朗、以色列和俄罗斯,已经利用SS7中的漏洞“剥削美国用户”。沙特阿拉伯也被发现滥用SS7中的漏洞对其在美国境内的公民进行监视。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1514028.htm)

由于本周合并的变更,专为 Raspberry Pi 设计的 Ubuntu 25.10 镜像将比目前 Raspberry Pi 的 Ubuntu Linux 版本精简得多。针对 Raspberry Pi 单板计算机的 Ubuntu 桌面镜像将基于“桌面最小化”种子,而非“完整”桌面镜像。  将 Raspberry Pi 镜像切换到 Ubuntu 桌面最小化基础版本意味着一些应用程序(例如 GNOME 日历、Deja Dup、File Roller、GNOME Snapshot、LibreOffice、Rhythmbox、Shotwell、Simple Scan、Thunderbird、Totem、Transmission 等)不再是开箱即用,目前可节省约 777MB 的空间。 当然,对于需要特定应用程序的用户,以后仍然可以从 Ubuntu 软件包存档中轻松安装这些应用程序。一些桌面用户可能会怀念 LibreOffice 和 Thunderbird 之类的应用,而默认放弃 Simple Scan、Transmission BitTorrent 客户端和其他应用可以说是早就应该采取的举措。 当前的 Ubuntu 25.04 树莓派镜像大小为 2.9GB,而 Ubuntu 24.04.2 LTS 树莓派桌面镜像大小为 2.6GB。Canonical 工程师 Dave Jones 在昨天的[Ubuntu 基金会团队笔记](https://discourse.ubuntu.com/t/foundations-team-updates-2025-07-17/64102/5)中详细介绍了 Ubuntu 25.10 树莓派镜像的精简行动。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1514020.htm)

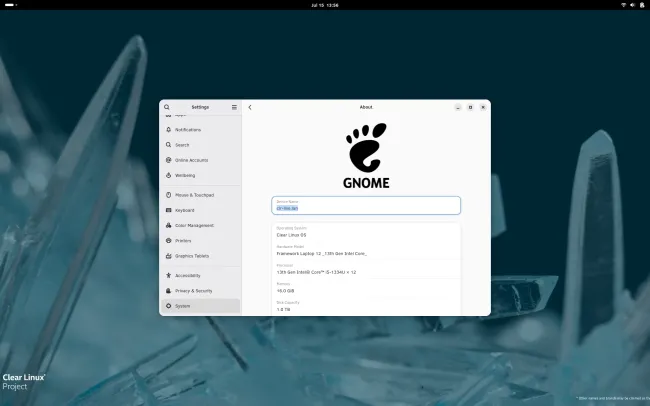

英特尔将终止其优化性能的 Clear Linux 发行版。过去十年,Clear Linux操作系统展现了其在 x86_64 硬件上开箱即用的性能潜力,不仅在英特尔平台上,甚至在 AMD x86_64 上也表现出了极其出色的性能。但随着英特尔的成本削减和裁员行动,Clear Linux 即将终止开发。  英特尔发布了[一份声明](https://community.clearlinux.org/t/all-good-things-come-to-an-end-shutting-down-clear-linux-os/10716),宣布 Clear Linux 即将停运 : <blockquote>经过多年的创新和社区协作,我们将终止对 Clear Linux OS 的支持。英特尔将立即停止为 Clear Linux OS 提供安全补丁、更新或维护,Clear Linux OS GitHub 存储库将以只读模式存档。因此,如果您目前正在使用 Clear Linux OS,我们强烈建议您尽快规划迁移到其他积极维护的 Linux 发行版,以确保持续的安全性和稳定性。<p>请放心,英特尔将继续大力投资 Linux 生态系统,积极支持和贡献各种开源项目和 Linux 发行版,以支持和优化英特尔硬件。</p><p>衷心感谢过去十年来为 Clear Linux OS 的打造做出贡献的每一位开发者、用户和贡献者。你们的反馈和贡献非常宝贵。</p></blockquote> 近年来,坊间多次传闻 Clear Linux 可能面临被砍掉的风险,原因是英特尔削减成本,并试图强调主流 Linux 发行版的开箱即用性能,并将其更多工作成果也推向上游。不过今天,这件事终于得到了官方的确认。 ClearLinux 为 Linux 系统提供了许多出色的开箱即用性能优化,并展示了多年来通过配置文件引导优化/链接时优化、各种内核调整和其他创新技术对打包系统带来的改进。至少像 CachyOS 这样的系统已经采用了其中一些优化。 英特尔工程师也在与其他主流 Linux 发行版合作,以提升其 Linux 发行版的性能。但这些细节以及他们是否会加大这方面的努力仍不清楚。 本周,一位非常杰出的 Linux 工程师离开了英特尔,由于另一位工程师的离职,上游 Linux 驱动程序现在已经进入无人维护的状态,而作为英特尔最新重组的一部分,其他几位从事开源/Linux 工作的英特尔软件工程师也纷纷离职。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1514018.htm)

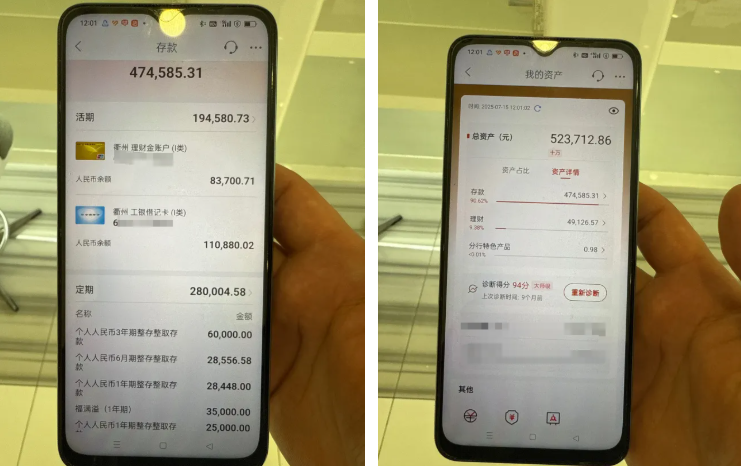

近日,浙江衢州市公安局智造新城分局东港派出所成功阻止了一起涉案金额高达160余万元的电信网络诈骗案件。受骗者江奶奶险些因轻信“抖音客服”的谎言,而损失毕生积蓄160万元。 当天上午,江奶奶接到一个自称是“抖音平台客服”的电话。**对方告知江奶奶,她在抖音上开通了某直播会员,若不立即取消,每月将扣除800元,并强调“扣费失败将影响征信”。** 对方还“贴心”地表示可以远程协助,并发送了一个链接,要求她下载指定会议软件并开启屏幕共享。**在对方诱导下,江奶奶的手机屏幕被共享,操作权限也被对方掌控。** 反诈中心接到预警后,反诈民警立即联系江奶奶,却发现她的手机已被设置呼叫转移,无法接通。 情况紧急,民警迅速赶到江奶奶家中,此时江奶奶仍在与“客服”通话,手机处于屏幕共享状态。**民警立即告知江奶奶对方是骗子,并卸载软件、关机重启,随后对江奶奶名下所有银行卡进行保护性止付,协助更改手机支付软件密码。** 之后,民警带江奶奶前往银行确认资金是否转出。银行工作人员表示,**江奶奶的定期存款已被骗子转成活期**,好在警方止付及时,160余万元存款才得以保住。 警方提醒,短视频平台、社交软件不会无故开通扣费服务,更不会通过电话要求用户远程操作取消。凡是自称“客服”帮你关闭会员的,都是诈骗。 此外,任何要求下载非官方App、开启屏幕共享的行为,都是陷阱。若发现被骗,应立即拨打110,并保留通话记录、转账凭证等证据,以便警方第一时间拦截资金。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250719/1f9863e00d2c44bf8843099b36c98b53.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1514010.htm)

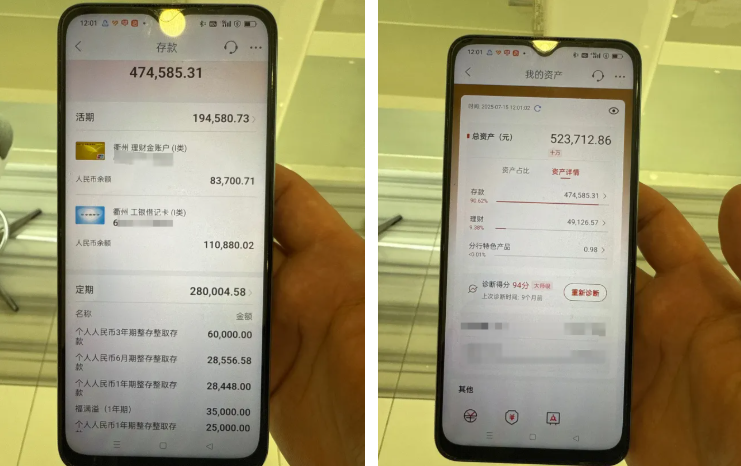

Google宣布将推出一个名为“Gemini Drops”的内容页,每月发布更新内容,并分享如何充分利用其 AI 聊天机器人的技巧。Google还建立了网页版[“Gemini Drops Hub”](https://gemini.google/latest-news/#drops),用于发布与 Gemini 应用相关的最新更新和功能。该网页写道:“Gemini 正在不断发展,但 Gemini Drops 让您更容易跟上最新发布的内容。”  这些更新与Google为其产品推出的其他“Drop”更新类似。Pixel Feature Drops 是Google通常每季度针对其 Pixel 品牌智能手机、智能手表和耳机系列发布一次的软件更新。 Android Feature Drops 是 Android QPR(季度平台发布)更贴切的称呼,Google会针对非 Pixel 智能手机和其他设备推出该版本。同样,Google也会举办 Workspace Drops 活动,讨论即将推出的 Gmail、Docs、Sheets 等工作应用的新功能。 话虽如此,Gemini Drops 更像是对整个月内所有更新的汇总,而非一个更新包。7 月份,Google重点[介绍了](https://blog.google/products/gemini/gemini-drop-july-2025/)Gemini 应用如何使用 Veo 3 机型将照片转换为视频。您可以使用该功能创建时长 8 秒、带有声音的视频片段。  Gemini 现已支持Wear OS 4 及以上版本的手表,让您无需掏出手机即可与 AI 聊天机器人互动。Google还推出了“计划操作”功能,可以自动执行各种任务,例如每天早上提供日历摘要和未读电子邮件。 Gemini Live 新增了字幕功能,方便用户在与 AI 聊天机器人对话时阅读。Gemini 2.5 Pro模型在编码、科学、推理和多模态基准测试方面均有所提升。 这家搜索巨头正竭尽全力让其人工智能模型和功能触及更广泛的受众。它帮助重现了一部1939年的经典电影,并发起了一项新计划,资助探索人类与人工智能关系的短片。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1514008.htm)

我们之前讨论过不同国家/地区如何提供最快的互联网速度。然而,您可能想知道世界上一些最大城市的互联网速度究竟如何。互联网速度分析公司 Ookla 的最新数据可以让我们大致了解截至 2025 年中期哪些城市提供最快的互联网速度。  该公司的Speedtest全球指数显示,法国里昂的固定宽带中位数速度位居榜首。以下是排名前十的城市的总结: <table><thead><tr><th scope="col">排名</th><th scope="col">城市</th><th scope="col">下载速度</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>法国里昂</td><td>347.52 Mbps</td></tr><tr><td>2.</td><td>阿联酋阿布扎比</td><td> 344.34 Mbps </td></tr><tr><td>3.</td><td> 智利瓦尔帕莱索 </td><td> 330.57 Mbps </td></tr><tr><td>4.</td><td> 中国北京 </td><td> 303.44 Mbps </td></tr><tr><td>5.</td><td> 中国上海 </td><td> 303.15 Mbps </td></tr><tr><td>6.</td><td> 罗马尼亚布加勒斯特 </td><td> 303.07 Mbps </td></tr><tr><td>7.</td><td> 美国洛杉矶 </td><td> 293.53 Mbps </td></tr><tr><td>8.</td><td> 美国纽约 </td><td> 289.56 Mbps </td></tr><tr><td>9.</td><td> 台湾新北 </td><td> 288.57 Mbps </td></tr><tr><td>10.</td><td> 泰国曼谷 </td><td> 276.14 Mbps </td></tr></tbody></table> 因此,如果你居住在美国,洛杉矶和纽约是下载速度中值最快的城市之一。虽然纽约的排名低于洛杉矶,但其上传速度高达 41.15 Mbps,远高于洛杉矶的 23.18 Mbps。 根据最新数据,全球固定宽带的下载和上传速度中位数分别为103.09 Mbps和56.75 Mbps。值得注意的是,尽管新北市和曼谷的排名较低,但其上传速度却与里昂和阿布扎比相当。 当你查看移动宽带的网速数据时,情况会变得更加戏剧化。根据最新数据,全球移动互联网的下载和上传速度中位数分别为 91.79 Mbps 和 13.50 Mbps。 不过,卡塔尔的赖扬以 561.48 Mbps 的下载速度夺得榜首,比里昂的固定宽带下载速度高出近 61%。 有线互联网胜过无线网络的一个方面是延迟。根据数据显示,全球固定连接的延迟为 8 毫秒,移动互联网的延迟为 25 毫秒。以下是提供最快移动互联网的十大城市: <table><thead><tr><th scope="col">排名</th><th scope="col">城市</th><th scope="col">下载速度</th></tr></thead><tbody><tr><td> 1. </td><td> 卡塔尔赖扬 </td><td>561.48 Mbps</td></tr><tr><td>2.</td><td> 卡塔尔多哈 </td><td> 532.28 Mbps </td></tr><tr><td>3.</td><td>阿联酋阿布扎比</td><td> 516.11 Mbps </td></tr><tr><td>4.</td><td> 阿联酋迪拜 </td><td>474.12 Mbps</td></tr><tr><td>5.</td><td> 巴西里约热内卢 </td><td> 392.10 Mbps </td></tr><tr><td>6.</td><td> 北马其顿斯科普里 </td><td> 347.59 Mbps </td></tr><tr><td>7.</td><td> 巴西圣保罗 </td><td> 344.52 Mbps </td></tr><tr><td>8.</td><td> 科威特城,科威特 </td><td> 330.43 Mbps </td></tr><tr><td>9.</td><td> 保加利亚索非亚 </td><td> 320.34 Mbps </td></tr><tr><td>10.</td><td> 沙特阿拉伯利雅得 </td><td> 317.17 Mbps </td></tr></tbody></table> 你会注意到,中东城市占据了移动互联网领域的大部分顶级位置。这主要归功于该地区近年来积极的5G扩张。另一方面,美国城市甚至还没有进入榜单的前二十名。尽管如此,像洛杉矶和纽约这样的商业热点地区的下载速度却超过了200 Mbps。 值得注意的是, Speedtest 全球指数中[提到的](https://www.speedtest.net/global-index)速度是中位数,可能不代表特定地区的最高可用网速。根据[Ookla](https://www.ookla.com/resources/guides/speedtest-methodology#glossary)的说法,中位数速度更准确地反映了典型用户的实际互联网性能。它们不太可能受到异常值的影响,例如,如果少数用户拥有极高速的连接。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1514006.htm)

LibreOffice 近期一直在积极发声,不遗余力地批评微软及其做法。如今,它再次发声,指责微软“故意”使用“不必要的复杂”文件格式,以利用其 Microsoft 365(Office)文档实现用户锁定。  XML 是一种标记语言,Microsoft 365 和 LibreOffice 等程序使用它来构建和定义文档。正如 LibreOffice 所述: <blockquote><p>XML 模式包含 XML 文档的结构、数据类型和规则,并在 XML 模式定义 (XSD) 文件中进行描述。XSD 会告知 PC 预期的内容,并检查数据是否符合规则。理论上,XML 和 XSD 共同构成了互操作性概念的基础。</p></blockquote> 这两款办公套件在这方面走的路截然不同。LibreOffice 使用[开放文档](https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument)[格式 (ODF),](https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument)这是一种开放标准,旨在不受任何一家公司控制。这种格式为我们提供了 .odt 格式的文本文件和 .ods 格式的电子表格文件。 另一方面,微软创建了自己的[Office Open XML (OOXML)](https://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML)来支持其软件中的所有功能,从而形成了我们熟悉的 .docx 和 .xlsx 格式。有趣的是,这两种格式实际上都只是 ZIP 压缩包。验证这一点最简单的方法是获取一个 .docx 文件,将其重命名为 .zip,然后解压。这将向您展示 Microsoft 365 文档的核心内容。 [正如 LibreOffice 所指出的,XML](https://blog.documentfoundation.org/blog/2025/07/18/artificially-complex-xml-schema-as-lock-in-tool/)的本意是充当“桥梁”,但微软却将其自身的模式武器化,使其“变得如此复杂,以至于成为一道屏障而非桥梁”。LibreOffice 将其比作一个铁路系统,轨道是公共的,但一家公司的控制系统过于复杂,以至于没有其他公司能够制造出兼容的列车,这使得其他公司几乎不可能参与竞争。乘客们并没有意识到自己正被这些技术障碍所束缚。 这种复杂性的一个例子包括深度嵌套的结构、不直观的命名约定以及如此多的可选元素,以至于对于任何非微软开发人员来说,实现这种格式都成了一场噩梦。即使是一个简单的句子,也会变成一个嵌套标签的迷宫,即使屏幕上的结果看起来完全相同,外行人也几乎不可能正确解析。 LibreOffice 在其他领域也看到了同样的锁定逻辑。它将复杂的文件格式与Windows 11 的推广直接联系起来,认为微软没有充分的技术理由强迫用户转换,此举似乎只是为了束缚用户。正因如此,它敦促 Windows/Office 用户放弃操作系统/套件,转而使用 Linux/LibreOffice。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1514004.htm)

苹果即将推出的iPhone 17 Air所配备的电池可能比 iPhone 17 系列的其他产品小得多,有消息称其容量比 iPhone 16 系列中的任何产品都要小。  微博账号"刹那数码"声称iPhone 17 Air 将使用额定容量约为 2800 毫安时的电池。这比所有iPhone 16型号都要小得多。 - iPhone 16:3561 mAh - iPhone 16 Plus:4674 mAh - iPhone 16 Pro:3582 mAh - iPhone 16 Pro Max:4685 mAh 尺寸减小的原因可能是 iPhone 17 Air 传闻中的 5.5 毫米超薄边框,这是苹果迄今为止尝试过的最薄设计之一。这种设计限制了内部空间,使其更难安装更大容量的电池。 为了弥补电池容量缩小的缺陷,苹果计划利用 iOS 26 的自适应电源模式,这是一项旨在延长电池全天续航时间的新软件功能。这项优化将使 iPhone 17 Air 在电池容量较低的情况下也能满足“全天”使用需求。 这个定义仍然模糊。苹果的内部测试显示,只有 60% 到 70% 的用户能够在无需充电的情况下使用一整天。相比之下,据报道,目前的 iPhone 机型在相同条件下的电量可以达到 80% 到 90%。 苹果可能还会重新推出外挂电池作为可选配件。上一代官方电池被夹是为 iPhone 11 系列发布的,随后是现已停产的MagSafe 电池组,适用于 iPhone 12 及更高版本。 这些保护壳除了提供物理保护外,还提供额外的电力,可能会吸引那些想要 iPhone 17 Air 设计而又不放弃电池续航的用户。 iPhone 17 Air预计将于 2025 年 9 月与标准版和 Pro 版一同亮相。iPhone 17 Air 的定价和功能定位介于两者之间,据传它将与 iPhone 17 Pro 系列共享一些内部配置,同时带来以轻薄和便携为重点的全新美感。 电池续航可能是主要的妥协点。那些长时间不充电的用户,或者依赖手机拍照、导航或玩游戏的用户,可能需要等待实际使用体验评测,或者考虑苹果的外挂电池配件。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1514000.htm)

这一年多来,游戏行业非常流行一种论调:电子游戏正在变成存量市场。存量市场意味着,要从数量有限的玩家群体里反复捞钱。 这不只是空穴来风。玩家群体的逐渐固化,加上越来越高的获客成本,让“潜在玩家”转化成真实玩家的困难度越来越高。 只着眼国内的话,电子游戏正在做的基本就只有一件事情——与内容平台抢客户。原因很简单:如果用户把时间都花在看长短视频上,就没有时间玩游戏了。而用户的注意力放在哪里,哪里就有赚钱,赚大钱的可能。 这也是当今世界被一些学者总结为“注意力经济时代”的核心逻辑。 # 内容平台的商业逻辑 简单理解:内容平台的兴起,依赖的是智能手机的普及,无线网络的高速发展,数据中心的不断优化升级,使得在线内容从简单的文字图片,进化到了当今的长短视频和流媒体。加上内容平台鼓励用户自发创作和曝光率,使得在线内容呈现爆炸式的增长。 互联网也正是依赖这样那样的内容形成了“大数据”。这些数据再经过工具清洗、筛选、分类,再配合GPT之前的人工智能形态,内容平台创造出来了几乎所有人都深恶痛绝但又不得不竞相追逐的“用户推荐算法”。 用户推荐算法不仅仅会推荐用户感兴趣的图文和视频内容,还会推荐和内容有关联的产品。这些产品不限于我们平时购买的实体商品,也有可能是话费、点卡等虚拟商品。 当用户开始接触内容平台,并在其中完成足够的观看时长,就能够形成该用户的内容画像,就能够基于过往的观看内容进行商品推送。如果用户完成了一次或多次消费,内容平台就完成了对用户从“接触”到“获客”的转化。 这种商业模式风险极高。内容平台初期的发展依赖快速赚取流量和大量制造爆款内容,而发展初期又往往是最烧钱的阶段,因此这段时间会非常非常艰难,并且上述的商业逻辑虽然在十年前就被提了出来,但内容平台往往都是走一步看一步最终实现的,并非有着长远的规划。 “黄金3秒法则”是内容平台初期发展最强大的发动机。根据抖音的创作者内容培训相关资料显示,短视频的前3秒,需要用最吸引人的方式呈现。如果3秒留存率能达到70%甚至更好,就算是成功实践了一次“黄金3秒法则”。 这一法则让内容平台的初期获客成本降得极低,类似早年间的“咆哮体”。利用“咆哮体”,早期也有一些创作者和平台获取了大量流量,实现了规模跃迁,完成了资本化转型。 这种商业模式和目前许多依赖时装、角色吸睛程度、剧本舒适度为核心卖点的服务型游戏有许多雷同之处,但内容平台不论在爆发力、内容丰富度和用户粘性上都远比服务型游戏强大得多。用户在内容平台上停留的时间,在许多情况下可能远高于玩家停留在游戏上,甚至停留在购物网站上的时间,这就是行业内认定的终极策略:“高频打低频”。 就在笔者行文的当下,全中国有10.4亿人正在收看各类短视频。根据行业分析机构的数据统计,每人每天停留在短视频上的平均时间约为156分钟。如果把全中国14亿人口一天内在短视频的上的停留时间加起来,大约有30.8万年那么久。是的,全中国网民一天内在短视频平台上花费的时间有30.8万年。 粗略估算一下,这个数字已经远超全中国游戏玩家单日在线的总时长(约13.4万年)了。 # AAA游戏的困境 尽管和国内内容平台的演进逻辑不同,但近十年来,买断制AAA服务型游戏背后,游戏厂商希望达成的核心商业逻辑,也是基于类似Netflix的增长逻辑演化而来。 Netflix的增长逻辑和国内内容平台的演进逻辑有些许差异:Netflix利用大量授权电视剧,和超低门槛价格,快速占据用户眼球和电视机,提升订阅服务销量。买断制AAA服务型游戏(COD、命运2,甚至也可以包括赛博朋克2077,等)和订阅制游戏库(GeForce Now、Xbox Game Pass等)和Netflix一样,也有着先交一点钱,后进门自选的“自助餐”模式。前者通过提供最受用户欢迎的内容留住硬核玩家群体,后者则期望利用低门槛的订阅费用,让各个层级的玩家(轻度、重度)想玩什么,就玩什么。 当这样的经济循环转起来之后,游戏厂商就完成了用户注意力的转移,一方面把更多时间花在游戏上,同时在面对优质的服务(如皮肤、新赛季)时,掏出比订阅服务费更多的费用进行消费。 然而,不论是不是买断制,是不是AAA,是不是服务型游戏,游戏开发行业一而再,再而三地提醒商业决策者和行业领导者们:游戏产品是不可能实现稳定产出的,尤其是在AAA游戏开发成本开始逐渐朝着“十亿美元级”的方向,部分小游戏也需要百万美金打底的现状下。 此外,这种商业模式还牵扯到“获取潜在玩家”这个达成盈利目标背后的一个关键环节。只有用户数量的持续增长,才能让这套逻辑越滚越大,并产生飞轮效应。通常情况下,在互联网上异常活跃的群体,会被商业决策者和领导者们认为是最容易转化为真实玩家并进行消费的“潜在客户”。 AAA游戏由于涉及的人力、物力和财力都已经达到可以合法依赖第三方人力管理和财务机构进行协调、分配、统筹的级别,加上电子游戏直到今天可能还没达到,许多行业外的“内行”认为的,能够工业化、流水线式生产的开发节奏和效率,这就导致一旦部门和部门之间无法对齐,或开发中途发生方向上的改变,就会导致游戏开发出现不可逆的困境甚至难产,最终造成上亿美元的损失。 在超大规模游戏——或者说“元宇宙”——领域,Netflix模式无法复制到游戏行业。投资人意识到:电子游戏行业无法实现和其他行业一样的,所谓“普遍成功”,进而快速撤离游戏行业,促使了近几年游戏行业遭遇了第二次“至暗时刻”。 # AAA之外的游戏怎么样 那么,不看买断制AAA服务型游戏,转而去看一看抽卡二游和小规模游戏,他们其实也过得不太好。所谓“一将功成万骨枯”,这两个领域也早已是一片腥风血雨。 只不过,由于抽卡二游和小规模游戏在类型和受众群体都呈现细分化趋势,因此这些游戏更依赖内容平台制造声量,完成转化——没错,如果玩家和读者朋友们总是将“游戏社区”划定某个明显的边界,可能真的会错过许多有趣的事情。 笔者虽然游戏玩了很多,也玩了很久,但我一直玩的不好。只是出于工作原因,我接触到的某个自走棋类型的游戏是在十年之前,那时候根本还没有“自走棋”这个游戏门类,距离Dota自走棋的首次发布还有好几年的时间。所以我对那个游戏的玩法完全没有任何概念,每一盘都以惨败收场,所以在工作完成之后,就没有再继续关注这款游戏。 内容平台的推荐算法让我重新注意到了这款游戏。开发者很早之前就开始在内容平台上高强度直播,自走棋爆火之后,这款游戏也搭上了顺风车,曝光率快速攀升,近两个月还获得了内容平台的流量和资源支持。笔者认为,这是超大规模游戏类型之外,示范电子游戏利用内容平台完成曝光和销量双重转化的绝佳案例。 有个性的中小规模游戏,在“核心玩家”认知中的“非关键平台”也有着惊人的曝光率和用户增量。像是《星露谷物语》这样的游戏,由于其游戏内外的强互动性和平易近人的操作难度,加上完善、丰满的种田玩法,让许多对电子游戏没有太多概念的用户始终保持对《星露谷物语》的粘性,并促使他们在自己熟悉的内容平台上分享相关内容。尽管宏观上来看依旧是少数,但也是一群不可忽视的玩家力量。 抽卡二游对在内容平台上的宣发最为看重。在脱离硬核联盟,转向多端甚至PC端为主的发行模式之后,绝大部分抽卡二游都会优先在内容平台上进行高频次投放。和国外大厂在Youtube等内容平台上简单粗暴投放广告的逻辑不同,除本体宣发内容外,开发商也会通过MCN机构或KOC制作游戏解析类内容,并与本体内容一并投流,扩大用户接触范围和兴趣锚点,让潜在玩家从更多维度认识这款游戏。 与订阅制和买断制服务型游戏不同的是,免费游戏不仅门槛低,对不同地域的用户粘性和转化方法也有差别。订阅制依赖优质内容增加用户留存时长,买断制服务型游戏由于门槛较高,玩家会有比较重的“绑架”感,希望通过超长游戏时间“挣回票价”;而抽卡二游,尤其是国产抽卡二游由于近乎为零的准入门槛、有针对性的美术设计和卡池机制,使得用户倾向于“冲动消费”。 这也引出了抽卡二游的另一个特色:如果游戏的资源设计比较充裕,玩家不需要反复充值大小月卡以维持角色练度时,部分玩家会有一种“充不充钱的决定权掌握在自己手中”的认知,在某些情况下,或许会对抽卡二游的用户粘性和游戏口碑有一定帮助。 通过内容平台拉近开发者和玩家的距离,不仅对于单人规模的独立游戏有着长足的好处,对于中等规模甚至大规模游戏也会产生特别的效果。笔者在某篇文章中看到过,为玩家和开发者之间搭建更高效,更低摩擦度的沟通方式,构建更扁平化的产业结构,将是未来游戏行业必须要实现的能力和发展驱动力。 # 年轻人永远是电子游戏的朋友 根据通义Qwen3、豆包大模型和元宝Deepseek整理的数据,年轻人依旧贡献着内容平台的用户增量,但正逐渐趋于稳定。并且,为了扩大内容广度,部分短视频平台也开始鼓励用户创作长度更长的横屏视频内容,进一步强化用户粘性。从人工智能整理的数据来看,年轻人对长视频始终保持相当浓厚的兴趣,并且更愿意在知识科普类内容上花费更多时间。 从历史知识、技术演进和文化发展这些角度,电子游戏科普类视频都具备及高价值,并且从类型上更受年轻群体欢迎。此外,如果内容中介绍到一些比较容易获得的老游戏,还可以鼓励用户关掉内容后立即尝试这些经典。 电子游戏成功的关键在于参与度和参与成本。虽然影视剧和长短视频同样能够打发时间,但电子游戏重在参与感,和体会游玩过程带来的系统性感知。 这种系统性感知往往会被年轻群体以相对直接的方式表达出来,他们会在各个内容平台上发表评论。现在,许多内容平台早已成为了开发者和玩家之间互动的良好场所,那么未来就一定会有更多新游戏和新玩家在这些平台上碰撞出火花。 年轻人通常也有着旺盛的消费意愿,会为自己的情绪价值和审美价值买单。谷子经济的飞速增长也突显了各种各样的动漫游戏IP对年轻人的价值。当然,对于中小开发团体,尤其是对于单人开发者而言,很明显周边不该是游戏的核心卖点,优秀的游戏质量和在内容平台上的深耕才是拓展游戏曝光度和销量的关键。 在任何时候,“互动”都是电子游戏的核心,也是年轻人最愿意实践的行动,同时也是年轻人对“注意力”这一概念的最佳诠释。尝试新鲜事物,吸收各种知识,发表评论,分享看法,在完成一轮互动之后快速开始下一轮。就和电子游戏本身,及其未来可能发展出的模式一样,开发者和玩家在一次次互动交流中共同开发游戏,大家不仅在玩游戏,更是游戏开发的一部分,甚至在游戏正式发售之后还可以继续这段旅程。 这段旅程可能标价只有四五十元,贵点的可能要一百多,但如果这趟旅程能够让开发者和玩家感到兴奋、满足,那么它就有着积极的意义,和对整个行业更有益的价值。 (图片由豆包生成。) 推荐阅读: [竹内润从未“监督”过《生化危机》](https://www.gcores.com/articles/201155) [最低3040元,拿下1548匹高性能跑车“官方永久虚拟试驾权”](https://www.gcores.com/articles/200912) [SGF2025最终感受:AAA和中小游戏之间的鸿沟](https://www.gcores.com/articles/200510)

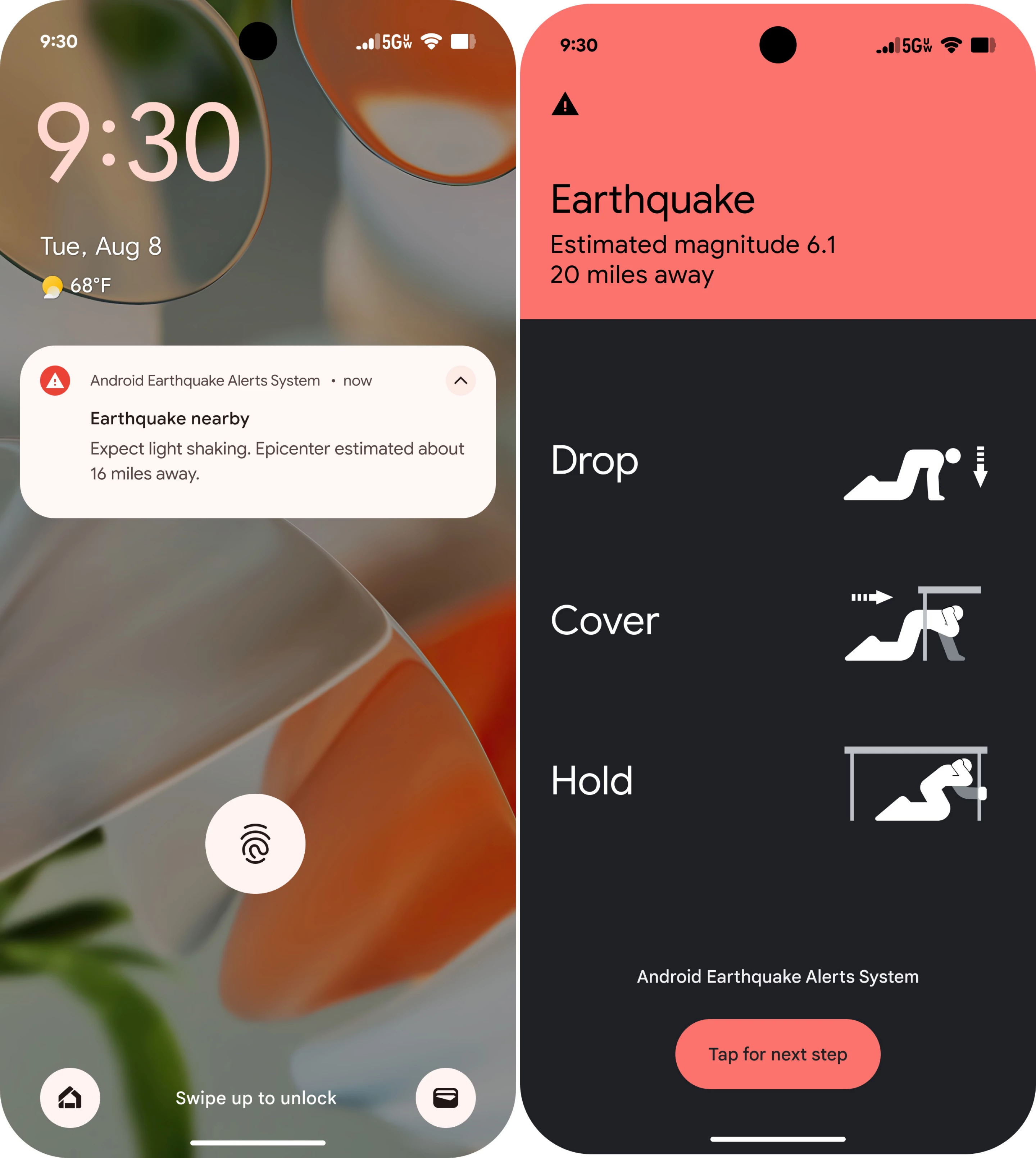

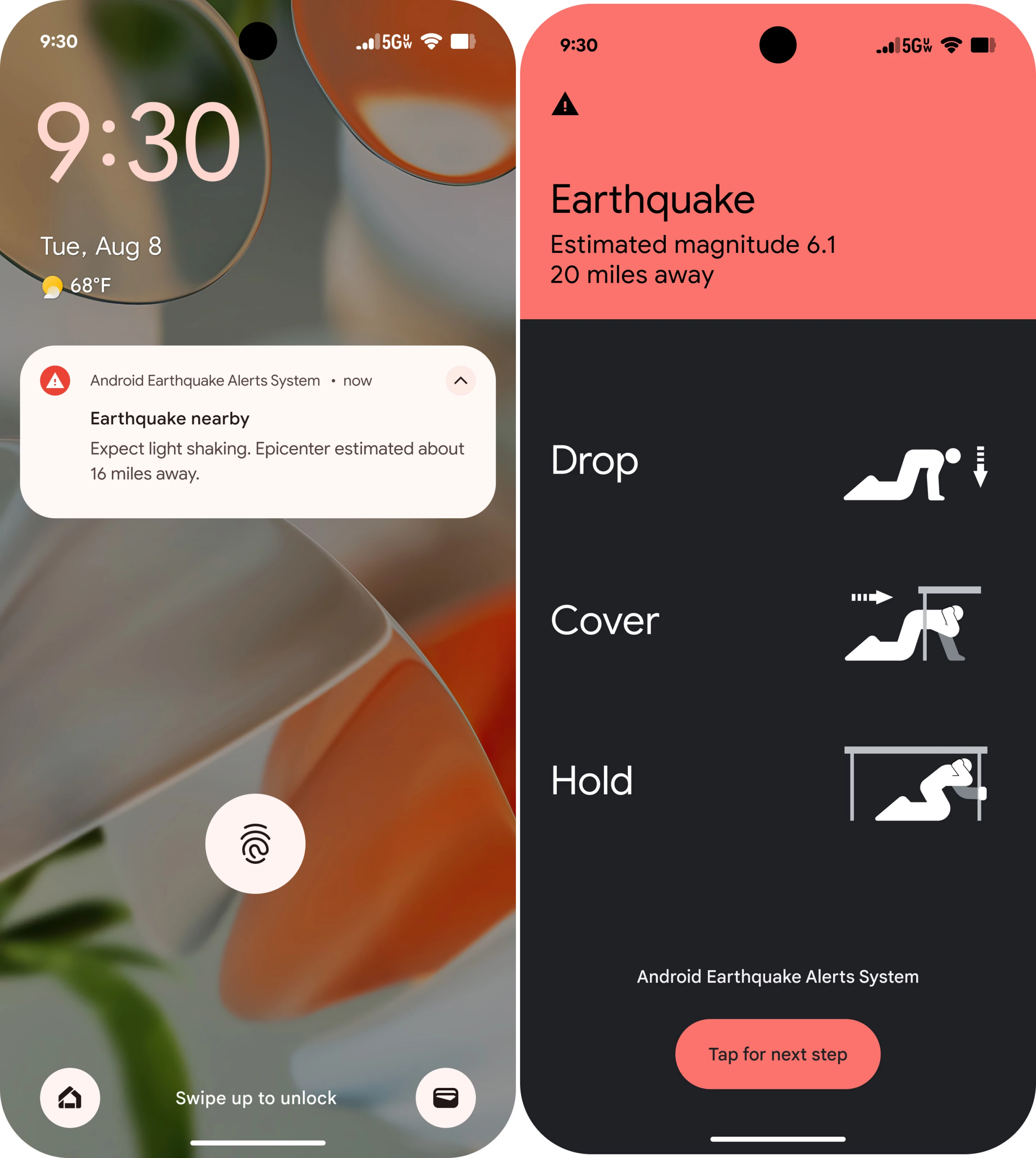

早在 2020 年,Google就启动了一项项目,通过 Android 手机众包信号来预示地震即将来临。该系统利用这些设备内的加速度计收集地震数据,结合这些数据检测与地震一致的模式,并及时向可能受到影响的人们发出警报。三年过去了,参与该项目的研究人员[本周在](https://www.science.org/doi/10.1126/science.ads4779#sec-4)[《科学》杂志](https://www.science.org/doi/10.1126/science.ads4779#sec-4)[上发表了一篇论文](https://www.science.org/doi/10.1126/science.ads4779#sec-4),表明他们的地震探测技术效果很好——证明了其在没有地震台站可以研究和发出当地警报的地方的实用性。  该系统的工作原理是检测手机加速度的突然增加,这种增加与地震中的地面运动一致。一旦触发,手机就会向中央服务器发送信号,中央服务器会监听同一区域、同一时间其他手机发出的类似信号。当观测数据达到足够高的置信度时,就会正式宣布地震。 该系统在98个国家/地区部署,运行三年来,平均每月监测到312次地震,震级从最低的1.9级到最高的7.8级不等。根据用户反馈,85%收到警报的用户感到震动,高达36%的受访者表示在地震发生前收到了警报。 对于一个不需要大量本地基础设施就能保障人们安全的系统来说,这已经很不错了。研究人员已经通过所有Android手机预装的软件,将该系统部署到了 250 万台设备上,这意味着它默认开启,无需用户输入即可使用。 该基于加速度计的众包系统是2015 年 ShakeAlert 系统的更现代版本,其中“智能手机中的 GPS 接收器可以检测到大地震中断层运动引起的永久性地面运动(位移)。” 该技术还与 Android 地震警报系统相连接,该系统可直接向地震学家预计会发生地震的地区的手机发出警报,并指导如何躲避。 这类公共基础设施不仅能帮助我们了解更多大型地震,预防大范围灾害,还能提供多次地震的综合观测数据,为区域模型提供参考。内置的反馈系统可供人们用于判断是否感受到地震,这也能增强这些数据,并可能让我们更有机会在地震发生前就发现它们。 <ps direction="vertical" indicator="1"></ps> 资料来源:[Science](https://www.science.org/doi/10.1126/science.ads4779#sec-4) <ps direction="vertical" indicator="1"> </ps> [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1513998.htm)

注重隐私的浏览器 DuckDuckGo 推出了一项新设置,用户可借此过滤掉搜索结果中的 AI 生成图片。该公司表示,推出这一功能是为了回应部分用户的反馈 —— 这些用户称 AI 生成图片会妨碍他们找到想要的内容。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2021/1227/a7acf9f7e37b6af.jpg) 用户要使用这项新设置,可先在 DuckDuckGo 上进行搜索,然后进入 “图片” 标签页。在该页面,用户会看到一个名为 “AI 图片” 的新下拉菜单,选择 “显示” 或 “隐藏”,即可决定是否要查看 AI 生成的内容。 用户也可在搜索设置中点击 “隐藏 AI 生成图片” 选项来开启该过滤器。 DuckDuckGo 推出这一新功能之际,互联网正充斥着 AI “糟粕”—— 指的是利用生成式 AI 技术制作的低质量媒体内容。 DuckDuckGo 在 X 平台的一篇帖子中称:“该过滤器依赖人工整理的开源黑名单,包括 uBlockOrigin 提供的‘核心’清单和 uBlacklist 大型 AI 黑名单。虽然它无法 100% 过滤掉所有 AI 生成的结果,但会大幅减少用户看到的 AI 生成图片数量。” DuckDuckGo 表示计划在未来添加更多过滤器,但未透露具体细节。 值得一提的是,DuckDuckGo 为这一新功能举的例子是搜索 “孔雀幼鸟” 的图片,这或许是在影射谷歌去年引发的争议 —— 当时用户搜索孔雀幼鸟的图片时,谷歌显示的 AI 生成图片比真实图片更多。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1513994.htm)

根据 TechCrunch 查阅的公司员工安全记录,SpaceX 员工在星舰基地工作时受伤的可能性高于该公司其他任何制造设施。美国职业安全与健康管理局(OSHA)5 月发布的数据显示,星舰基地作为一个庞大的发射与制造场地(近期已整合为得克萨斯州的一座独立城市),2024 年的受伤率几乎是同类航天器制造企业平均值的 6 倍,是整个航空航天制造业的近 3 倍。 自 2019 年 SpaceX 开始向联邦监管机构提交星舰基地的受伤数据以来,这种偏高的受伤率一直存在。 [](https://static.cnbetacdn.com/thumb/article/2021/0304/41affbbcbc8b3da.png) 星舰基地是 SpaceX 最具野心的项目所在地:一款名为 “星舰” 的完全可重复使用超重型运载火箭。该公司正以极快的速度推进星舰的部署,以发射星链(Starlink)互联网卫星和其他有效载荷。 自 2023 年 4 月星舰首次轨道测试以来,SpaceX 又进行了 8 次综合飞行测试。其中 3 次测试中,该公司通过发射塔上的 “筷子” 机械臂成功捕获了巨大的超重型助推器,创造了历史。 数据表明,SpaceX 的快速进展是有代价的。虽然仅靠受伤率无法全面反映星舰基地的安全文化,但它确实让我们得以罕见地一窥这家全球领先航天公司的工作环境。 星舰基地数据解析 星舰基地城市,得克萨斯州的一个非建制镇。图片来源:SpaceX OSHA 采用一种名为 “总可记录事故率(TRIR)” 的标准化安全指标来衡量公司的安全记录,并与蓝色起源(Blue Origin)、联合发射联盟(United Launch Alliance)等行业同行进行比较。但公开数据存在局限性,它无法区分轻微受伤(如缝针)和严重事故(如截肢)。 TechCrunch 根据这些数据计算了 TRIR,其中包括 SpaceX 各站点的事故总数和员工总工作小时数。 星舰基地在 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克 “让生命多星球化” 的使命中占据核心地位,无论是在公司内部还是整个行业中,它都是个异类。根据提交给 OSHA 的数据,2024 年其 TRIR 高达每 100 名工人 4.27 起受伤事件,当时该基地平均雇佣 2690 名工人。星舰基地受伤员工因伤无法履行正常工作职责的总天数达 3558 天(限制工作天数),另有 656 天完全无法工作(损失工时天数)。 美国政府将星舰基地归类为航天器制造场所。根据美国劳工统计局的历史数据,该行业的受伤率自 1994 年以来大幅下降,从每 100 名工人 4.2 起降至 2023 年的 0.7 起(劳工统计局通过年度公司调查计算这些比率,调查内容与 OSHA 的工人受伤表格一致)。然而,尽管整个行业的安全流程发生了重大变化,星舰基地的受伤率却更接近 30 年前的水平。 SpaceX 所有制造设施的整体受伤率为 2.28,这些设施包括:得克萨斯州麦格雷戈的发动机研发与测试 site、得克萨斯州巴斯特罗普的星链卫星制造综合体、加利福尼亚州霍桑的猎鹰火箭工厂,以及华盛顿州雷德蒙德的另一个卫星制造 site。 其他设施的 TRIR 较低,尽管大多数仍高于行业平均水平。例如,2024 年的数据显示,麦格雷戈的 TRIR 为 2.48,巴斯特罗普为 3.49,霍桑为 1.43,雷德蒙德 site 为 2.89。2024 年整个航空航天制造业的 TRIR 为 1.6。 SpaceX 还运营着多个非制造站点,包括东西海岸的驳船作业、加利福尼亚州桑尼维尔的办公室,以及卡纳维拉尔角和范登堡太空军基地的发射场。 前 OSHA 幕僚长黛比・伯科维茨通过电子邮件告诉 TechCrunch,星舰基地的 TRIR“是一个危险信号,表明存在需要解决的严重安全问题”。 然而,安全专业人士对 TRIR 是否是评估和预测受伤率(尤其是致命事故等严重事件,对小公司而言更是如此)最可靠的指标存在争议。最近一篇关于 TRIR 的论文质疑了其统计有效性,并主张组织应使用其他安全绩效衡量标准。 过去四年中,OSHA 对 SpaceX 设施进行了 14 次检查,其中 6 次涉及星舰基地的事故和伤害事件,包括 2021 年的一起部分手指截肢事故和 2025 年 6 月的一起起重机倒塌事故(后者的检查仍在进行中)。包括路透社在内的其他新闻媒体的调查发现了数百起此前未报告的工人受伤事件,包括肢体压伤和一起死亡事故。 2024 年星舰基地的受伤率较前一年有所改善 ——2023 年高达每 100 名工人 5.9 起,2022 年为 4.8 起。但它仍然是 SpaceX 陆基设施中受伤率最高的,总体而言仅次于其西海岸助推器回收作业(TRIR 为 7.6)。 OSHA 通过电子邮件确认了 TechCrunch 对星舰基地 TRIR 的计算,但未回应有关该地点受伤率的其他问题。SpaceX 也未回应置评请求。 美国国家航空航天局(NASA)的利害关系 2021 年 NASA Crew-2 任务返回地球。图片来源:SpaceX,基于 CC BY NC 2.0 许可。 NASA 在星舰的研发中拥有重大利害关系。该机构指望利用这款火箭在本十年末前将人类送回月球,并向 SpaceX 支付超过 40 亿美元,用于两次载人星舰月球表面飞行任务。 星舰着陆器合同和 SpaceX 为国际空间站提供商业载人服务的合同中,都包含特殊条款:若发生重大安全违规(如死亡事故,或 OSHA 认定的 “故意” 或 “重复” 违规),NASA 有权采取行动。 尽管持续偏高的 TRIR 可能表明存在安全问题,但这并非自动触发行动的条件,也不属于合同中 “重大安全违规” 的定义范畴。 “NASA 经常与其合作伙伴(包括 SpaceX)互动,从任务保障角度确保安全,并在正常合同管理期间与该公司保持定期联系,”NASA 发言人在回应有关该公司 TRIR 的问题时告诉 TechCrunch,“安全对 NASA 的任务成功至关重要。该机构继续与所有商业合作伙伴合作,建立并维持健康的安全文化。” 在拥有现役火箭的制造商中,星舰基地的受伤率仍然位居前列:联合发射联盟位于阿拉巴马州迪凯特的制造设施,TRIR 为每 100 名工人 1.12 起;蓝色起源位于佛罗里达海岸的火箭园区,这一比率为 1.09。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1513992.htm)

美国总统特朗普签署首部有关稳定币监管的联邦法案,称其为“巩固美国在全球金融与加密技术领域主导地位的重要一步”。对于数字资产行业,这也是一场重大胜利。 “《GENIUS法案》建立了一套清晰而简洁的监管框架,将释放美元稳定币所蕴含的巨大潜力,”特朗普周五在白宫签署仪式上表示。“这也许将成为自互联网诞生以来,金融技术领域最伟大的革命。” 特朗普签署法案 该法案为锚定美元的稳定币设定了监管规则,包括要求发行机构持有与发行数量等额的短期国债,或其他由州或联邦监管机构监管的等值资产储备。支持者认为,这将为数字资产在金融领域的广泛采用扫清障碍。 美国财政部几位不具名的高级官员周五早些时候表示,该法案将为稳定币发行方带来更明确的监管预期,有利于对数字资产的创新和采用,同时巩固美元的主导地位。他们表示,法案将对发行方提出严格要求,要求稳定币必须以现金或短期美国国债作为支持。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1513990.htm)

特斯拉中国雷打不动的S、3、X、Y组合里,终于要有新车型了。前天晚上,特斯拉官方微博突然发文:“Model Y L,金秋见! ”一看图片,好家伙,这不就是台更肥更厚的“超大鼠标”嘛。  根据特斯拉向工信部申报的数据,**这次 Model Y L 的升级主要集中在座椅、车身尺寸、整体性能这三个方面**。 首先就是座位用到了 2+2+2 的六座布局,2 排给到了两个独立座椅。 比起简单粗暴在后备箱里塞俩座椅的 7 座 2+3+2 布局,6 座布局的 2 排不仅更舒适,中央通道也能方便第 3 排乘客进出。缺点嘛,就是贵,不符合马斯克降本狂魔的人设。  当然,跟着座位一块儿增加的,还有这台 Model Y L的尺寸。车长 4 米 97 ,车高 1 米 67 ,轴距 3米04,比普通Model Y 都强了半个级别。单看数据,已经能算中大型 SUV 了。  性能参数上也有小幅度提升,标配 LG 生产的 78.4 度三元锂电池,总功率 340 kW 的前后双电机,高于 Model Y 四驱版(331kW),比 Model 3 P 略低 (343 kW)。 不过轮胎倒是和 3 P 一样用了性能车上常见的混合胎宽,前轮 255 ,后轮 275 ,能应对满载 6 个大汉的高强度工况。 另外车尾也有了小鸭尾,能给到不少情绪价值,让编辑部的特斯拉车主直呼:好家伙,这几乎就是台加大了的 Model Y P。  当然了,作为一台特斯拉,尾标这方面还是要小小离经叛道一下的,乍一看还以为是 Model YYY。  整台车看下来,**Model Y L 这次确实切中了国内用户家庭用车的刚需,但我觉得它可能还是很难卖得起量。** 从理想 L9、L8 热卖开始,国内 6 座 SUV 市场就呈现井喷趋势。 蔚来有 ES8、乐道 L90,长城有魏牌蓝山,零跑有 C16,东风有 eπ008 ,领克有 900,问界更是陆续推出了 M7、M9、M8 3 款 6 座 SUV 。  而这里除了零跑 C16,剩下卖得好的几乎都是大 6 座 SUV 。**和这些个对手比起来,Model Y L 的竞争力似乎也没那么大。** 差不多价位的理想 L8、i8、乐道 L90,车身长度都超过了 5 米,领克900 更是去到了 5 米 2 以上。跟这些大块头比起来,车长不到 5 米的Model Y L ,只能算勉强够用。 加上它车尾依旧保留了溜背设计,对本就不富裕的第 3 排来说,更是雪上加霜。参考尺寸相近,但定位更高的 6座版 Model X ,第三排小板凳基本是没跑了。  而且往回看,特斯拉在 3 排座车型开发上,也并没有多少成功经验,反而骚操作一大堆。 除了前面提到的 Model X,早在 2017 年,为了能带自己的 5 个娃一块儿出门,马斯克就给 Model S 增加过所谓 7 座选项,直接在后备箱里塞了两个反向儿童座椅。  之后美国市场的 Model Y 也能选 7 座,当然,第 3 排也只有儿童才能坐得舒服,成年人坐属于没苦硬吃。  在我看来,这次推出 Model Y L,本质上还是特斯拉在全球销量下滑背景下的主动求变,试图吸引预算在 Model Y 以上,Model X 以下的中高端客户。 但在大 6 座 SUV遍地走,一些家庭 MPV 也要来分一杯羹的中国市场,**Model Y L 就算最终定在 35 万价位 ,性价比也并不算高**。 类似问题也可能会出现在传说中的“廉价版” Model Y 上,虽然价格据说会下探到 20 万以下,但按照目前的爆料,无论车身尺寸还是配置用料,都会在 Model Y 的基础上全面缩水。  只要经典版 Model Y 还是特斯拉的销量扛把子,那不管变体车型是加长还是缩小,增配还是减配,价格锚点就还会是 Model Y ,换汤不换药啊。 俗话说,打江山容易守江山难。在 Model Y 的技术代差被国产新能源们抹平之后,老马想靠出几款套娃新车就扭转颓势,可能是真有点想简单了。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1513988.htm)

全览本周大公司出海动态:“大模型六小龙“纷纷赴港IPO;无人驾驶海外多地开花;汽车品牌陆续亮相英国

《渡神纪:芬尼斯崛起》是由育碧推出的角色扮演游戏,被称作“育碧版旷野之息”。你将作为主角芬尼斯,拯救陷入黑暗诅咒的希腊诸神。 挑战神话中的野兽,掌握众神的传奇力量,并在一场史诗大战中对阵堤丰——希腊神话中最危险的泰坦。面对独眼巨人、美杜莎、米诺陶洛斯等神话怪物,并在快节奏的空中战与白刃战中,灵活运用众神赐予你的能力与武器,与他们激烈交锋。 如果您喜欢我们的节目,欢迎在各个平台上订阅“超级游文化”,第一时间看到我们的更新!本期主播:细菌佛、野人、蛋挞、小朱公众号:超级游文化进群方式:xijunfo2021

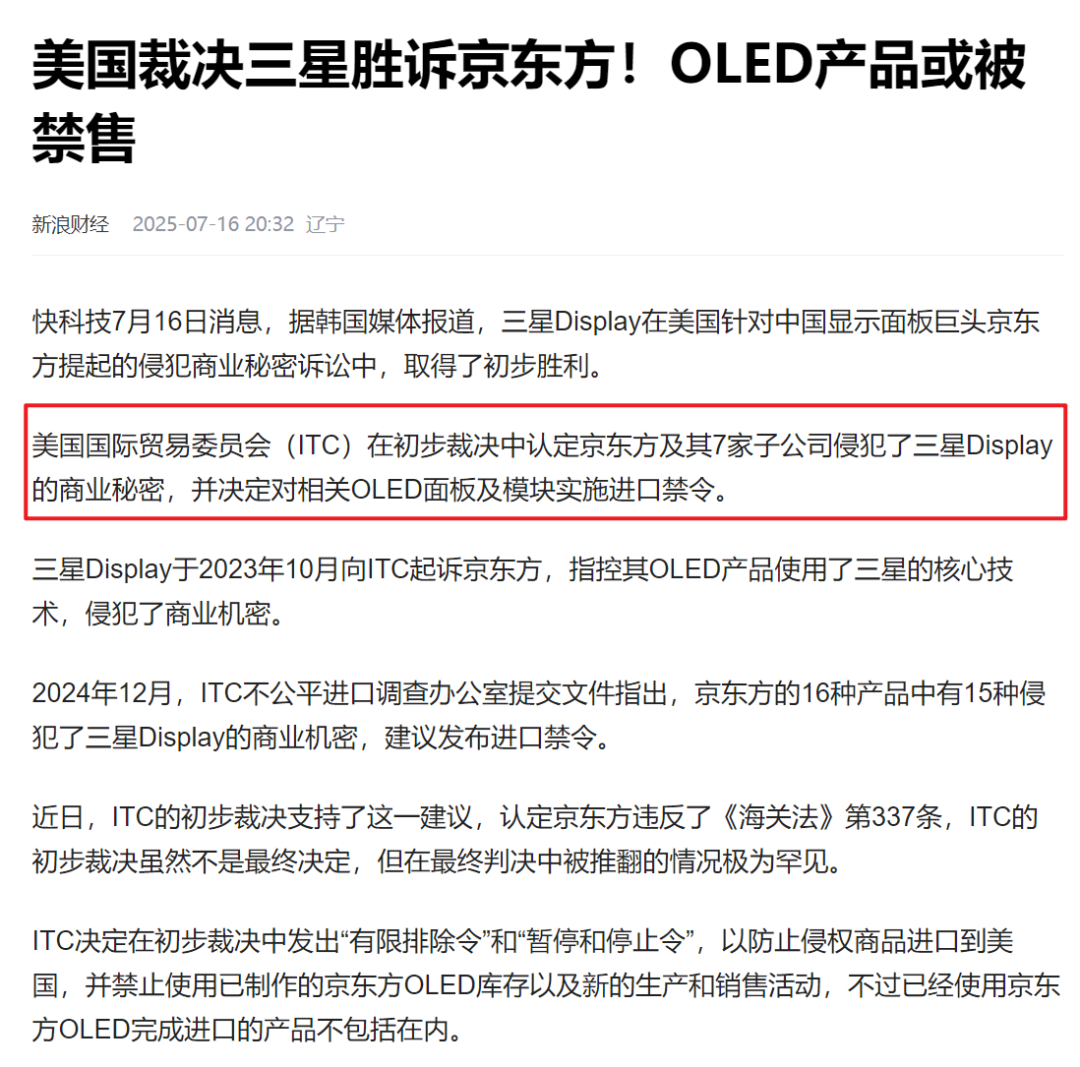

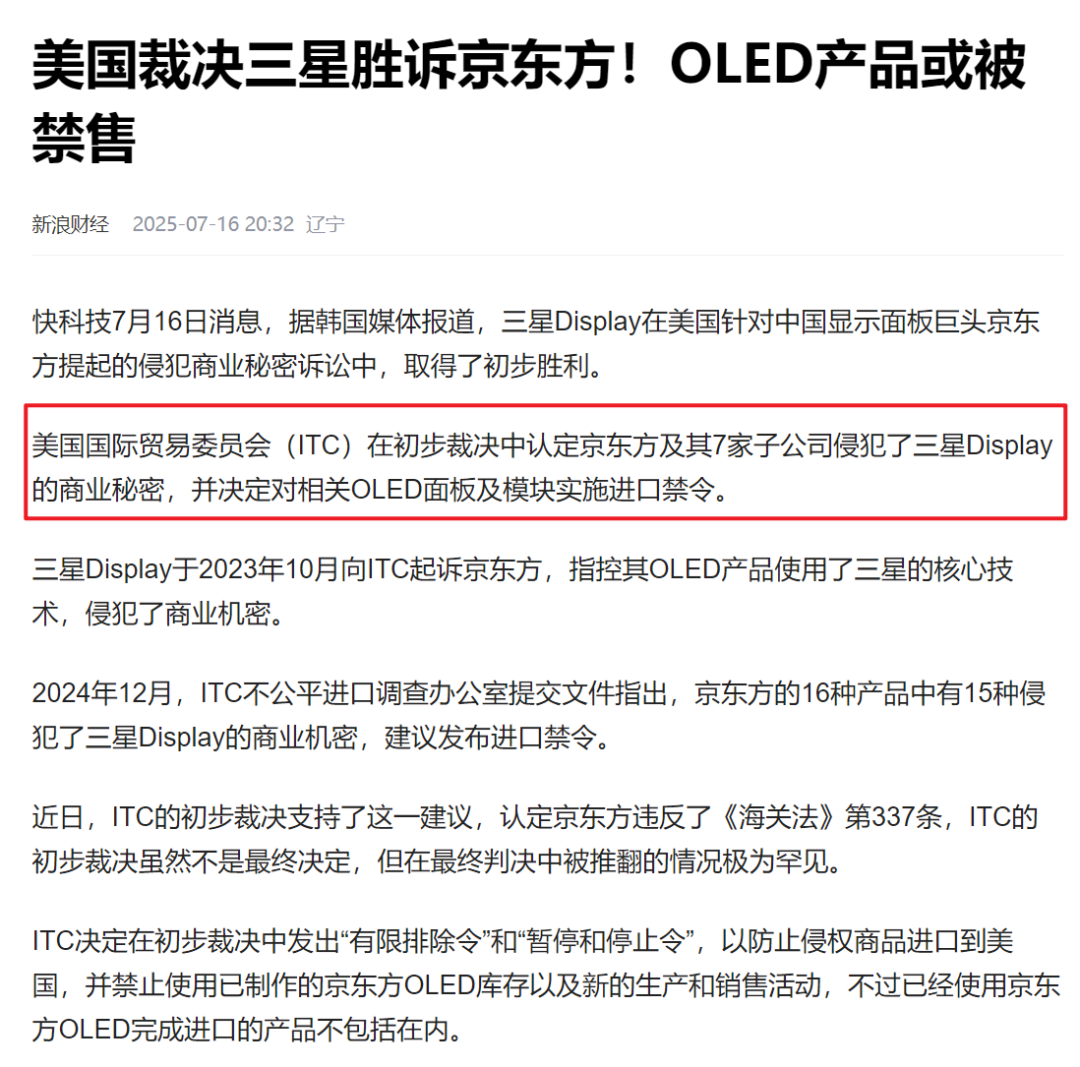

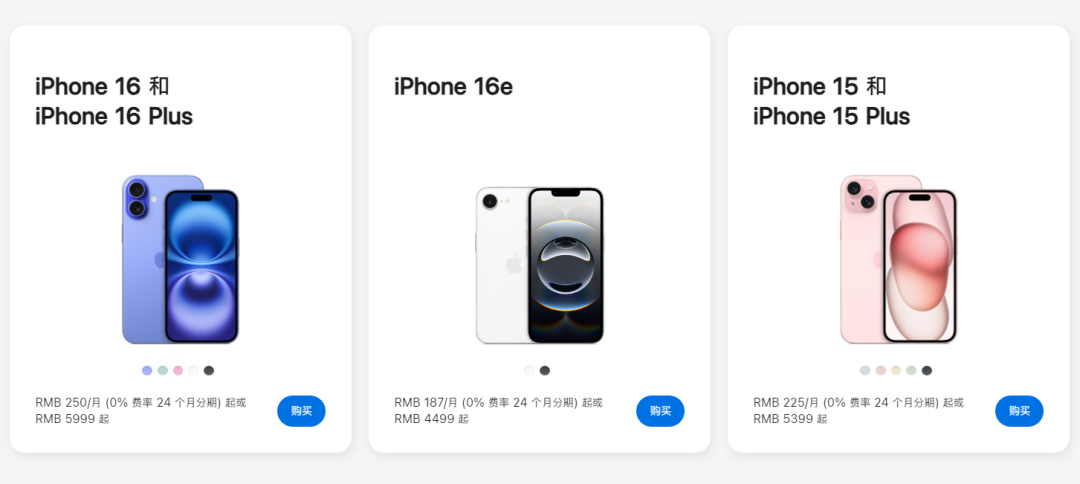

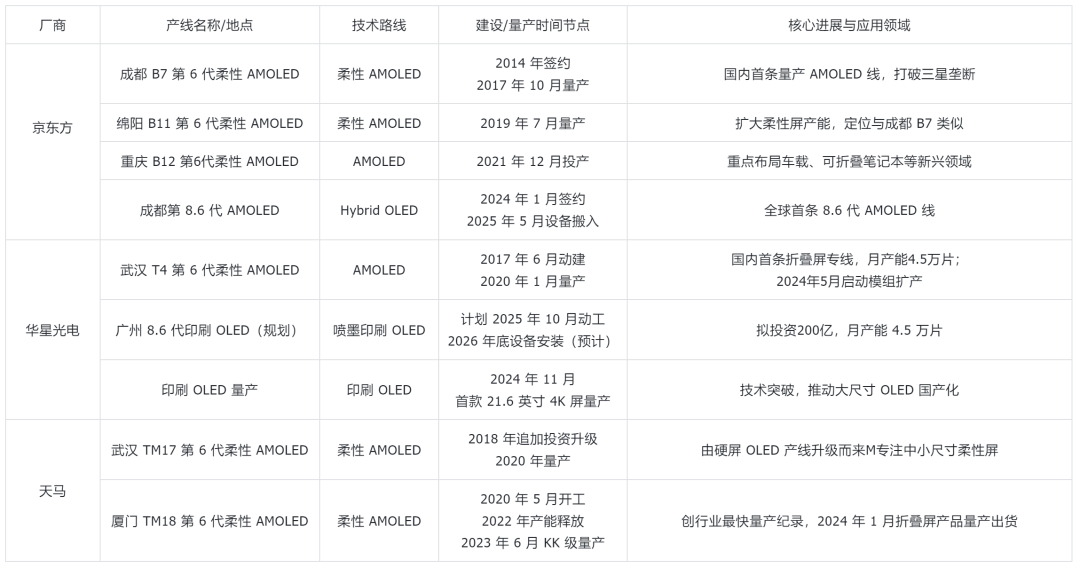

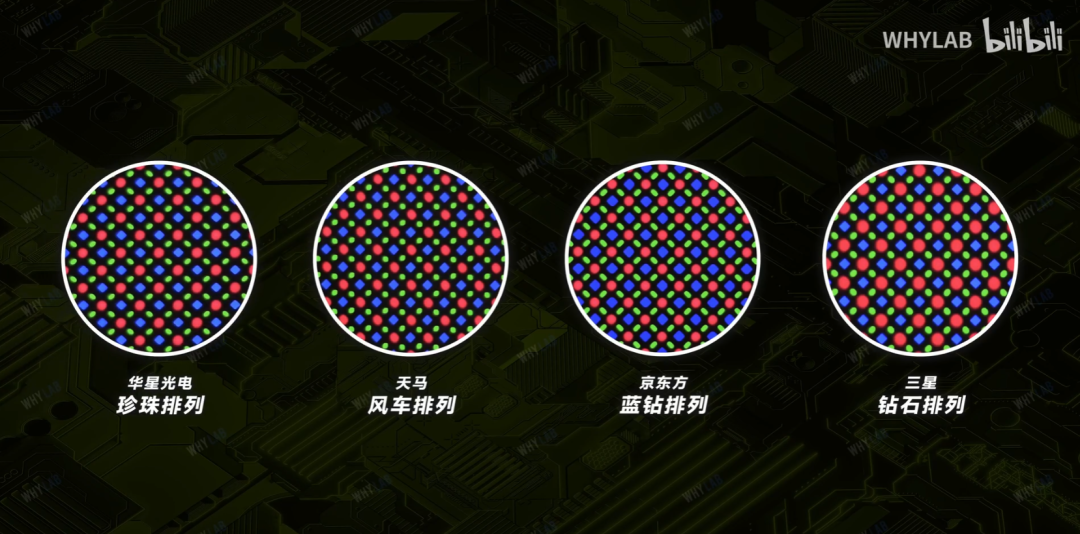

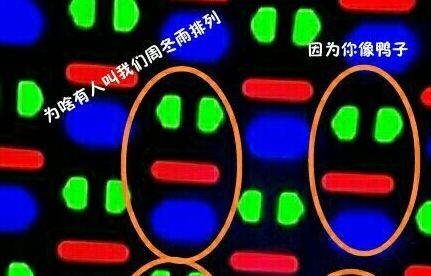

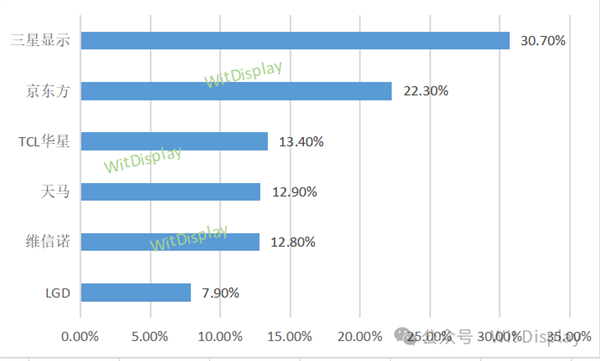

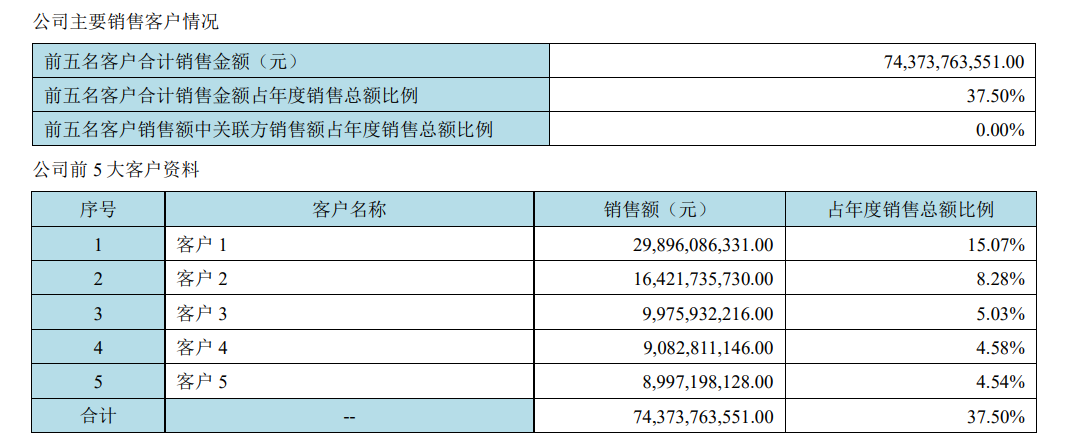

估计苹果自己都没想到,自家 iPhone 17 还没发布,就先被三星给摆了一道。事情是这样的,就在前几天,美国国际贸易委员会( ITC )甩出了一份初步裁决:**认定咱中国屏幕巨头京东方及其子公司,侵犯了韩国三星显示关于 OLED 面板的商业机密。** 而且 ITC 不仅判了,甚至还给出了一条相当狠的建议 —— 要对京东方涉及到侵权的 OLED 面板和模块,实施 “ 进口禁令 ”,外加 “ 停止令 ”。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/7c3d098c-c134-4ab7-9788-23c6df7afa62.png) 换句话说,所有用了京东方屏幕的 iPhone 统统都别想在美国卖了,已经组装完成的可以幸免,但是那些已经生产出来,还没来得及运到美国的就没那么幸运了。 好家伙,这一纸裁决,不仅直接敲在了京东方的脑门上,更是间接砸向了苹果的钱袋子,因为京东方早就是苹果供应链里不可或缺的关键 “ 备胎 ”,甚至已经成为某些产品的主力了。 像苹果目前在售的 iPhone 15、15 Plus、16、16 Plus 还有 16e,它们搭载的屏幕,就有很大一部分来自京东方。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/c462ddfe-c858-4cf3-bbfb-849a4729631c.png) 对,没错,虽然数码圈经常有人因为 “ iPhone 到底用没用京东方屏幕 ” 这事儿吵起来,甚至一度吵到了拿高倍率放大镜直接往 iPhone 上怼着看屏幕像素排列,实际上供应链早就给实锤了…… 然而这波 “ 美帝认证 ” 不太可能让京东方的股票冲高 —— 因为假如终裁维持原判,并且真的实施了进口禁令和停止令,那它们当中有很大一批货就没法在美国卖,其中首当其冲的就是 iPhone 16e。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/7ac84fce-0ca5-4168-b649-db53fa625b74.png) 因为这款机型,根据供应链透露,来自京东方供应的屏幕占比超过一半。 而且根据数码博主爆料,京东方原本已经拿下了 iPhone 17 标准版的屏幕订单,甚至还从三星和 LG 这俩 “ 元老 ” 级的供应商嘴边,抢过来了一部分 iPhone 17 Pro 的屏幕供应份额。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/92725e01-8041-43a2-846f-e96432996680.png) 要知道,美国本土一直都是 iPhone 销量比例的大头,要是京东方 OLED 屏 iPhone 真被挡在了美国之外,苹果要么捏着鼻子找三星或者 LG 扩产救火,要么重新找新的屏幕供应商,结果很可能就是 —— 新 iPhone 要么涨价,要么排队等更久,甚至初期供货可能还会紧张,说真的,果果这次多少有点无辜躺枪…… 但话又说回来,三星和京东方,一个是称霸屏界十几年的 “ 老贵族 ”,一个是筚路蓝缕杀出来的 “ 新势力 ”,它俩的恩怨情仇早就不是一天两天的事了,要我说,这次三星对京东方发难,绝非临时起意。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/4892cb1f-c9d8-462d-88c1-03245a4d91b8.png) 曾经,三星绝对算得上是 “ 屏霸 ”,当初它靠着疯狂投入和几乎垄断性的技术积累,在 2015 年,吃下了全球中小尺寸 OLED 市场超过 90% 的份额,国产手机想冲高端?对不起,屏幕还得看三星的脸色。 而国内厂商那会儿,在这个市场基本没啥话语权,就说京东方,当时还在 LCD 的泥潭里打滚,已经连续亏了好几亿。 后来在国家战略级资源的支持下,这些国产屏厂陆续在北京、合肥、重庆新建了好几条高世代 LCD 面板厂,接着再通过收购外资技术、研发蒸镀工艺,扩大产能,硬是把 LCD 面板干成了白菜价……  当时 LCD 已经处于成熟期,像三星、LG 早把重心转移到了 OLED 上,好久没更新过自家产线,产能和经济优势根本比不过这些高世代 LCD 厂,这就给了京东方、华星、天马这些国产屏厂可乘之机。 也是靠着这招,京东方的 LCD 市占率在 2020 年突破了 25%,直接把曾经的老师傅三星和 LG,逼得宣布战略性退出 LCD 市场。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/3be0d5f3-7e73-40b4-959d-dbe45fa0139f.png) 紧接着,这些国产屏厂又开始规划起了 OLED 产线,只不过当时各家下线的 OLED,良率普遍不高,像 2017 年京东方第一条柔性 OLED 下线时,良率只有 30%,远低于同期的三星柔性 OLED。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/2910a64b-bdfa-4e68-affb-f808aa7702af.png) 不过相比起设备和良率,更难的其实是专利围城。 当时三星在 OLED 领域持有上万项核心专利,为突破封锁,包括京东方在内的一众国产屏厂,一边共建专利池,一边全力投入自主研发,相继研发出了绕过三星专利的 OLED 技术,并在显示效果上开始追赶起三星。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/b8ba8e20-4e49-4402-b92b-2406d30f9225.png) 图片来源:WhyLAB 说起来,早期京东方 OLED 屏幕,因为像素排列看上去非常像周冬雨表情包,所以被网友戏称是 “ 周冬雨屏 ”,再加上这种像素排列会导致屏幕清晰度折损,所以当时京东方并不在厂商的首选范围内。  京东方第一次正式进入到高端旗舰机的供应链当中,还属华为在 2018 年发布的 Mate 20 Pro,当时这款手机就采用了京东方 + LG 双供应商的策略。 真正的转折点发生在 2019 年,当年美国一纸禁令,使得三星和 LG 开始对华为断供高端 OLED 屏,京东方 “ 火速转正 ”,其他厂商也感受到了危机,后面便开始有意识的在自家产品上陆续转用国产屏。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/0995426a-a6f8-49d4-b63a-fb0fbe651612.png) 一开始,国产 OLED 屏跟三星确实存在不小的差距。 但在全产业链的鼎力支持下,这种差距在以肉眼可见的速度缩小,短短几年时间,国产屏就完成了从 “ 能用 ” 到 “ 好用 ” 的过渡,到后面,很多厂商开始主动用上国产屏,甚至在发布会上直接叫板三星。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/1806a6cc-7ce4-44ae-8c51-901c59b0836d.png) 而京东方凭借蓝钻排列技术和持续的良率提升,在 2020 年叩开苹果供应链的大门,开始给 iPhone 12 标准版供货,初期虽然以官翻机和售后换屏为主,但这标志着国产屏首次进入苹果核心产品线。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/6792ce22-363b-4dc5-a2a9-4fa6467408ec.png) 这些年国产屏的崛起,也对三星市场份额发起了冲击,2024 年上半年,三星在智能手机 OLED 面板市场的份额是 43.8%,而国产厂商( 京东方、维信诺、华星等 )合计占比 50.7%,首次超过韩企。 而在这些国产屏厂商中,就属京东方把三星逼的最紧。 2024 年上半年,京东方柔性 OLED 面板出货量占比就已经来到了 22.3%,全球排名第二,我特意找业内老哥打听了一下,同品质下,三星屏价格卖的比国产屏贵,京东方超过三星只是时间早晚问题。 图片来源:WitDisplay 而且原本 iPhone 屏幕只有三星跟 LG 在供应,京东方的加入,无疑分流了原本流向这两家的订单,根据财报显示,2024 年京东方第一大客户销售额高达 298.96 亿元,占总营收 15.07%。 而这个第一大客户,大概率就是苹果~ [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/aadfbd4f-9697-4be1-a9ff-bc04b1e39ad9.png) 从 “ 卡别人脖子 ” 到 “ 被别人追着跑 ”,现在又来 “ 抢大蛋糕 ”,三星能不慌么,于是在 2022 年,它就向 ITC 发起了针对京东方的专利侵权投诉,指控其侵犯多项 OLED 技术专利,试图在美国封杀京东方。 虽然后来 ITC 裁定京东方侵犯了三星 4 项主张专利中的 3 项,但因为它 “ 对美国显示行业没重大影响 ”,就没有对京东方实施禁令,意思差不多就是 —— 你们打你们的,只要不伤及我这边利益,就不管。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/82a51489-c84e-4a78-b64a-344b4cd91dbf.png) 图片来源:企业专利观察 随后,三星在 2023 年 10 月又向 ITC 发起诉讼,指控京东方通过挖角核心员工、合谋供应链企业等方式,窃取其 OLED 面板的核心商业机密( 包括制造设备图纸 ),并用于成都 8.6 代 OLED 产线建设。 京东方也不是吃素的,开始发起了反击 —— 2024 年,它就在重庆起诉三星侵犯其 3 项 OLED 核心专利,紧接着在今年 5 月,又在美国反诉三星,指控 Galaxy Z Fold 6 屏下摄像头技术侵犯了 4 项专利。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/b2653b28-9867-4cc5-8998-448d4b088b38.png) ITC 此次针对京东方的裁决,就是针对三星在 2023 年发起的商业秘密侵权诉讼,考虑到当下这个时间点,ITC 做出的这份初步裁决,很难说到底有没有受到产业博弈或者政治因素的影响。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/7832b4cf-a4c2-47af-ae65-ec92bc9d39a5.png) 但有件事可以确定的是 —— 这些年国产屏的崛起,已经让国产手机厂商具备了 “ 掀桌 ” 的底气。 2024 年全年,京东方、维信诺、华星光电等国产厂商占据了全球智能手机 OLED 面板市场一半以上的份额,而在华为、小米、OPPO、vivo 等主流品牌当中,国产柔性 OLED 的渗透率已经高达 98.2%。 [](https://img1.mydrivers.com/img/20250719/d2d91530-d1d3-442a-a9c4-fee08bb9b74f.png) 想想十几年前,小米因为高管得罪三星供应链导致屏幕差点断供,逼得雷军不得不亲自飞到三星总部道歉,那时的国产手机厂商,哪怕一年能够卖到百万级销量,在这些供应链巨头面前,仍抬不起头。 但现在,京东方柔性屏在折叠手机市场独占鳌头,华星光电 2K 屏如今甚至已经下放到了中端,而维信诺的屏下摄像头技术更是领先全球,各家都有自己的看家绝活,三星的顶级屏?咱已经不稀罕了。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1513986.htm)

7月中旬,美国商务部官员仍在暂缓批准英伟达向阿联酋出口人工智能芯片的许可,导致这项曾被特朗普总统在5月誉为“贸易突破里程碑”的交易陷入停滞。原本看似板上钉钉的交易,如今取决于新的安全保证措施。  争议焦点集中在阿布扎比人工智能公司G42——该企业原计划接收约20%的芯片。美商务部担忧,鉴于G42过往的合作关系,其他国家可能间接获取英伟达最先进芯片技术。 为消除疑虑,G42公司已同意剥离某些合作伙伴的股份,并承诺:每在阿联酋建设一座数据中心,都会在美国对应建造一座同等规模的对应设施。 这一安全僵局致使“星际之门阿联酋”数据中心建设项目被迫暂停。该项目由G42、OpenAI、甲骨文、英伟达、软银和思科共同参与,首期200兆瓦集群原定2026年投运,若芯片许可未能及时获批恐将延期。尽管如此,双方均表示正就加强监管和修订条款持续谈判。 投资者与行业观察人士正密切关注三大进展:美国商务部最终许可批复、限制G42直接接触芯片的修订条款,以及英伟达CEO黄仁勋等关键人物的公开表态——黄仁勋始终在游说推动交易继续。后续焦点将集中在许可审批新进展及“星际之门阿联酋”项目的最终命运。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1513984.htm)

18日,埃隆·马斯克在社交平台X宣布,“明天Grok发布‘AI男友’Valentine预告视频。情人节(直译:Valentine的日子)在一周内到来。他会让你心跳加速。”17日,马斯克公布了关于Valentine的信息:该“AI男友”以海因莱因的小说《异乡异客》中的主人公命名。  他还表示,人工智能名称“Grok”就是在这本小说中诞生的。  此前,Grok推出了一个名为Ani的“AI女友”。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1513980.htm)

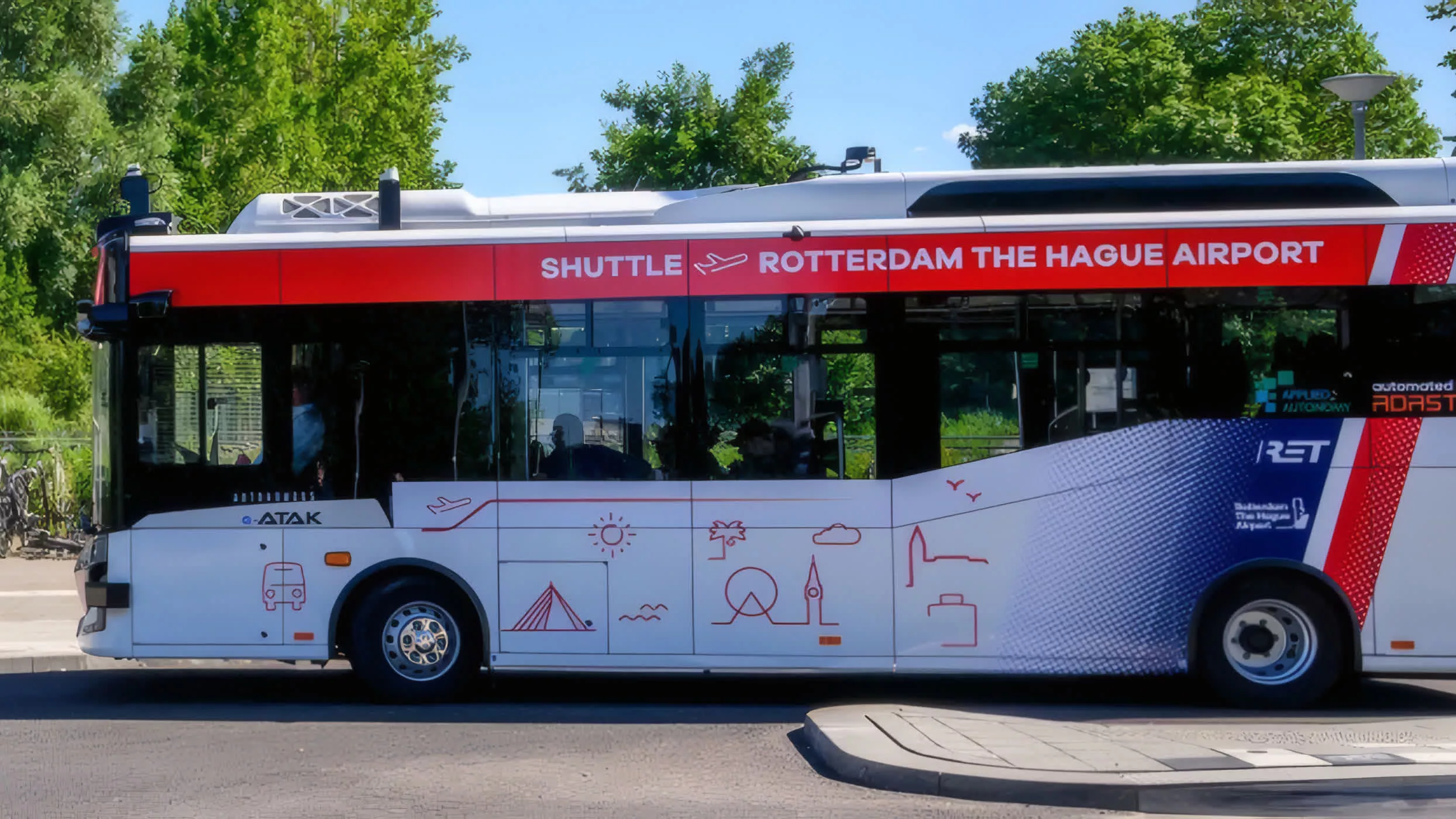

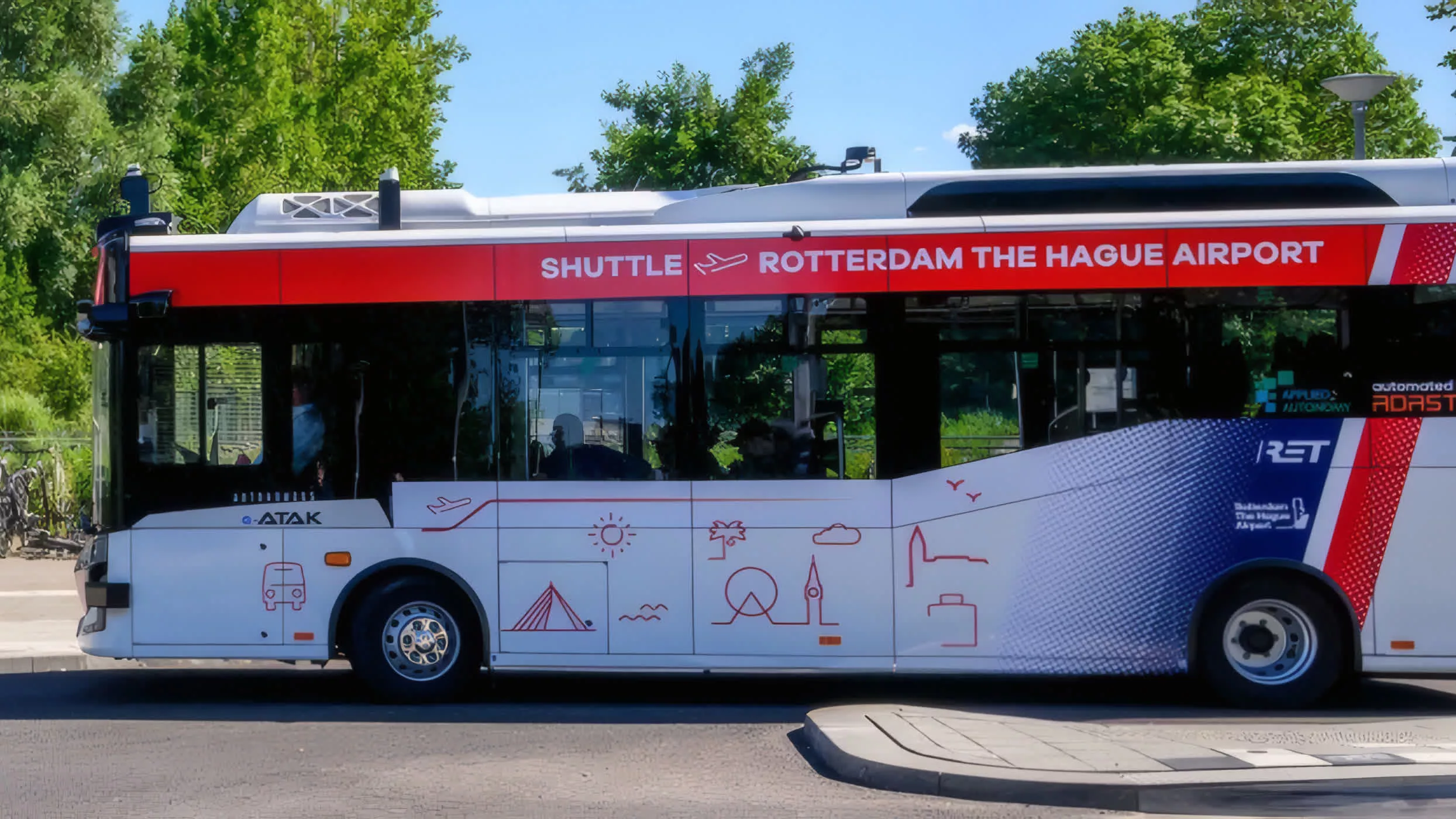

尽管自动驾驶汽车在世界各地进行了多年的测试,但其道路交通服务尚未获得主流认可。然而,一条通往鹿特丹海牙机场的全新自动驾驶巴士服务或将成为该技术应用的又一里程碑。  RET 将于下月初开始使用自动驾驶巴士将乘客运送至荷兰鹿特丹海牙机场。该路线是该公司正在进行的自动驾驶汽车研发的试点项目。 经过多年的测试,DAM Shuttles、RET、鹿特丹海牙机场、鹿特丹海牙城市交通局 (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)、HTM 和鹿特丹市合作,获得了国家公路管理局的批准,可以在公共道路上运营。该线路已于上周成功完成首次试运行。 自动驾驶汽车在恶劣的路况和难以预测的城市环境中往往难以行驶。然而,鹿特丹的这项服务将选择一条相对简单的路线,从机场到梅耶斯广场地铁站。 由于当地法律仍然要求自动驾驶汽车必须有人驾驶,员工将在自动驾驶系统运行期间进行准备和监控。此外,RET 董事琳达·布特 (Linda Boot)淡化了人们对自动驾驶巴士可能导致失业的担忧,并表示这项新服务解决了劳动力短缺问题,目前该公司每年招聘数百名员工。 尽管围绕自动驾驶汽车的讨论大多集中在自动驾驶汽车和自动驾驶出租车服务上,而这些服务多年来遭遇了重重挫折,但制造商也在尝试部署自动驾驶公交车。2017年,拉斯维加斯成为美国首个允许自动驾驶公交车进入公共交通的城市,百度也于次年开始在中国运营类似的车辆。  公交车并非唯一正在实现自动化的大型车辆。Aurora Innovation于今年 4 月开始在德克萨斯州推出自动驾驶货运卡车。与鹿特丹巴士服务一样,该公司选择了达拉斯和休斯顿之间一条相对安全的路线。 与此同时,特斯拉上个月在奥斯汀推出了自动驾驶出租车服务。在大西洋彼岸,Wayve 和 Uber 最近宣布计划于 2026 年初在伦敦推出自动驾驶出租车拼车试点项目;英国已于去年将商用自动驾驶汽车合法化。 多年来,特斯拉、Cruise 和其他公司的类似尝试屡屡受挫,主要原因是故障和安全问题。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1513978.htm)

<blockquote><p>在小红书的种草生态中,自然流量的不确定性和转化链路的漫长,让不少商家面临增长难题。而聚光投放作为精准触达用户、缩短转化路径的工具,正成为破解这些困境的关键,但其有效运用需找准场景与策略。</p> </blockquote>  小红书作为种草平台,用户往往先被内容吸引,再产生购买行为。但纯靠自然流量存在两个问题: 流量不稳定:笔记能否爆火依赖算法推荐,不确定性高,且有一定生命周期 转化链路长:用户可能种草后就忘了,或者被其他品牌吸引注意力,导致流失 而聚光的作用就是缩短“看到内容-产生兴趣-下单购买”的路径,让流量更可控、转化更直接。 所以,聚光投放的本质是“精准对话”。 对新手而言,只需记住一个公式: 有效投放 = 对的人(精准人群) + 对的话(高相关内容) + 对的时机(投放节奏) 无论预算多少,都可以先从“小规模测试-数据分析-放大成功模型”的循环开始,避免陷入“凭感觉投放”的陷阱。 接下来我就具体分析一下,什么情况下建议大家投聚光。 ## 3大建议投聚光的核心场景 ### 01强目标导向的营销节点:用付费流量锁定确定性 这种情况适用于所有需要快速见效的商家!这里我们核心把握两个时期! 1、新品上市中期 新品没有用户认知,自然流量笔记的影响力仍旧有限,尤其在精准人群的触达和转化上。 这时候用聚光“关键词搜索广告”抢占用户主动搜索场景(比如用户搜“抗老面霜”时优先展示你的新品),同时通过“兴趣标签”定向护肤爱好者,快速定位核心目标用户。 但前提是我们需要在上市阶段优先做好曝光型内容和搜索沉淀,也就是做好基础的人群触达,最起码让人知道有这个产品,同时做好一定产品认知链路,承接意向流量。 2、大促冲刺期 在大促期间竞品都在投广告,自然流量容易被压制。 选择聚光“商品购买”目标,直接引导到活动页,要注意开启智能调价,让系统自动竞争流量,确保广告不被淹没。 同时全天关注消耗情况,进行动态调整。 建议大家提前3-5周用低预算测试素材点击率,大促当天集中加投已验证的高效素材。 所以日常的投放非常重要,能够帮我们积累优质素材资源,在大促时高效率复用! ### 02需要精准破圈的场景:找到“隐形目标用户” 尤其是一些小众品牌,以及高客单价产品,比如一款宠物智能喂食器。 产品单价1000元,相比于市场水平偏高,所以目标用户并不是泛宠物人群,而是“一线城市、养猫、经常出差、愿意为便利付费”的精细化人群。 所以我们在基础聚光投放上,拓展同类竞品人群,同时可以叠加兴趣标签,比如智能家居,以此筛选人群的消费习惯。 而且小红书的用户标签颗粒度极细,甚至能区分“养猫”和“养狗”人群,避免广告费浪费在非目标用户上。 ### 03达人种草后承接转化:避免“爆文不爆单” 有些品牌方在投放达人种草的时候会发现,很多笔记达人笔记点赞过万,但店铺流量增长不明显。 这是因为小红书算法对商业内容有限流,纯靠自然流量可能触达大量“围观群众”而非真实买家,也就是我们所说的非常急需该品类的核心消费用户。 这时候我们就可以用聚光商品推广或种草直达,加热笔记的同时对点赞/收藏过笔记的用户二次投放广告,强化转化引导。 同时搭配评论区运营,如购买链接或引导购买话术。 ## 如何调整投放策略 ### 01根据预算规模制定作战计划 有很多刚开始做小红书投放的商家,在聚光投放上还是和淘系信息流一样的思维,盲目追求全网最低价和极致ROI,但要知道小红书原本就是个内容种草平台,并不是纯粹的交易平台。 内容是需要测试的,而且不同内容在不同的发展阶段,都在转化路径上承担着不同的作用,这些都需要我们灵活调控。 我这里简单根据预算情况去进行分类。 1、每月预算<10w 这种情况下我们的核心目标是用最小成本验证产品/素材可行性。 选择1个主推品,制作3-5组素材进行同步测试,开通智能推广依靠系统自动匹配人群,每篇每日预算控制在1000以内,3-5天后保留点击率较高的素材,抛弃低效计划,针对跑的不错的笔记追加预算,再不断进行素材的更新和迭代。 在我们预算不足时切忌同时投多个产品,聚焦测试才能快速积累出有效数据。 2、10w<每月预算<40w 如果预算相对充足,我们就可以根据阶段进行投放策略的调整,这时候我们更需要分层触达用户,延长笔记的生命周期价值。 ① 前期(1-7天) 用20%预算投“笔记互动”目标,吸引用户点赞收藏,积累种子人群 ② 中期(8-14天) 用50%预算投“商品访问”目标,向互动过的人群推送商品,主动帮助用户加深对我们产品的理解 ③ 后期(15-30天) 用30%预算投“商品购买”目标,进行二次刺激。 因为用户从种草到购买需要一定周期,所以根据不同阶段我们的投放策略及目标需要进行调整。 ### 02根据产品特性设计转化路径 同时,我们也可以根据产品的转化特性针对性选择投放策略。 像零食、纸巾这样高频低决策产品,用户以冲动消费为主,决策时间短,几乎是在看到笔记的同时,就会进行下单,这时我们可以投种草直达或选择商品销量,素材强化场景需求,如办公室解馋、露营必备等,核心提高产品站内销售情况。 针对课程、家具、家电等低频高决策产品,用户需要多次对比,信任成本相对较高,尤其对于新产品及新品牌。我们就需要优先做好产品种草,进行素材加热。 需要注意的是,在小红书上不必追求高粉达人,在我们过往的实际经验中反馈,腰尾部达人的粉丝互动率远高于头部达人及koc,在跑自然流时有更大的爆发力,这也无形中帮我们节约了投流成本。 ## 3个投流tips拿好 ### 01不要盲目追求“爆款逻辑” 小红书用户对硬广容忍度低,即便投聚光,内容也需保持“原生感”。 ### 02学会用数据反向优化产品 如果某款商品点击率高但转化率低,可能是价格或详情页问题;如果点击率和转化率都低,则需要重新评估产品定位。而不是一味在投流和内容上硬莽。产品和商详仍旧是转化核心。 ### 03长期主义比短期ROI更重要 通过聚光积累的用户行为数据,可反哺小红书店铺优化、达人选题甚至产品开发,形成滚雪球效应。同时我们在投放时,尤其是每个品的投放前期,一定投入去积累数据信息非常重要,这时候需要适当放弃ROI。 本文由人人都是产品经理作者【啵啵开小灶】,微信公众号:【啵啵开小灶】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

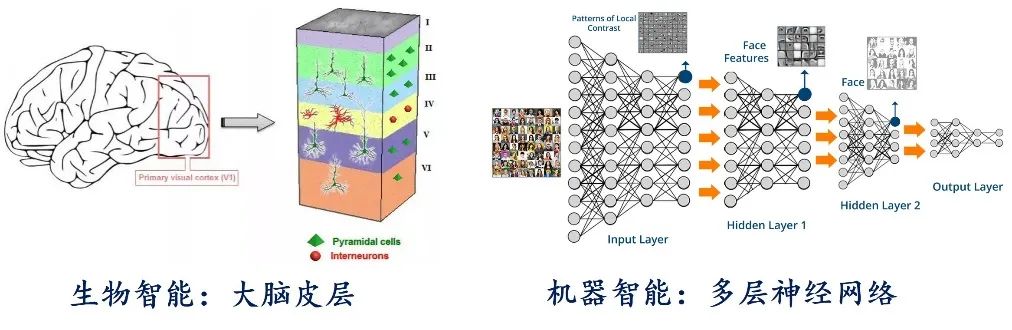

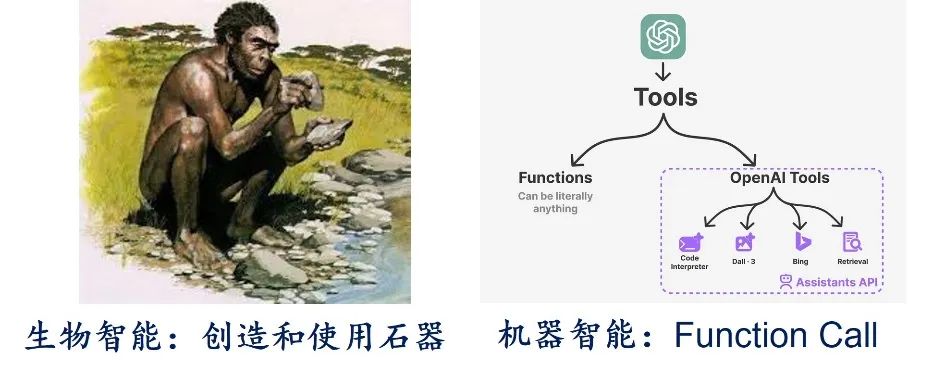

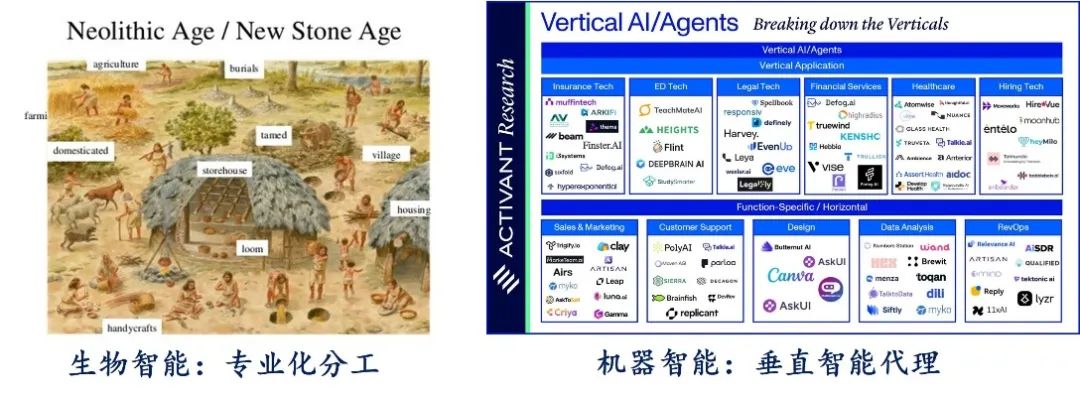

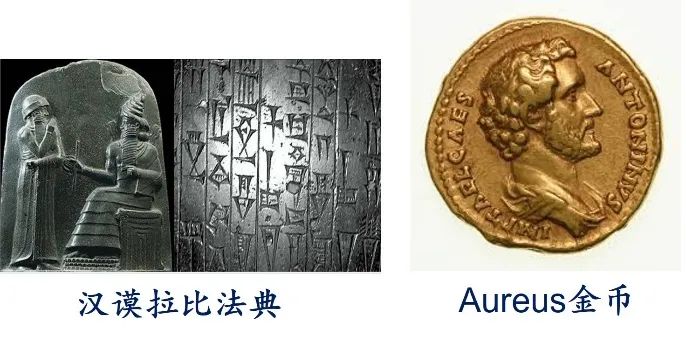

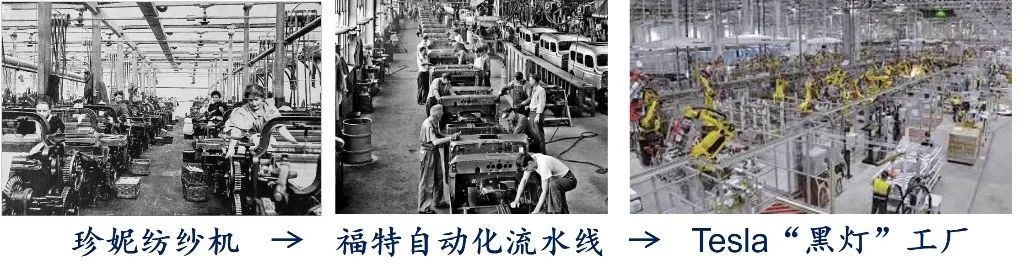

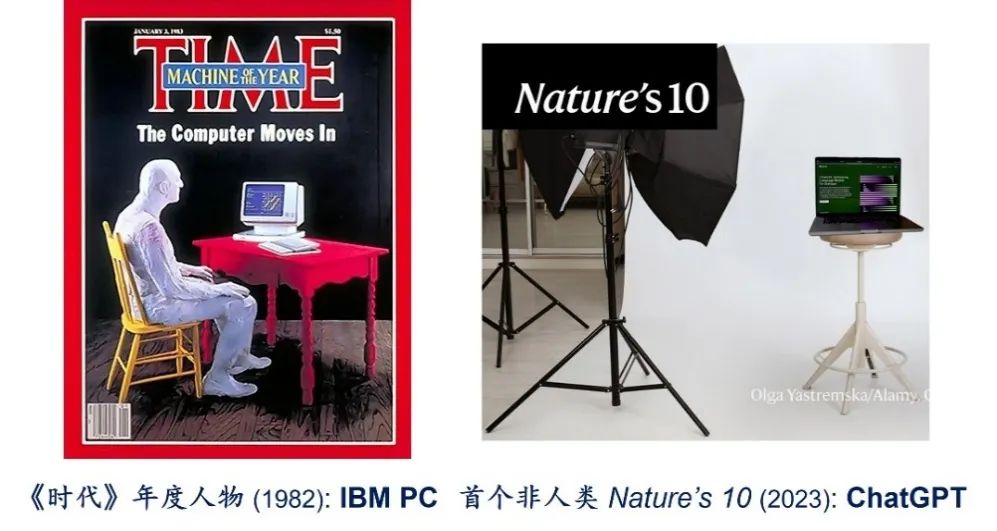

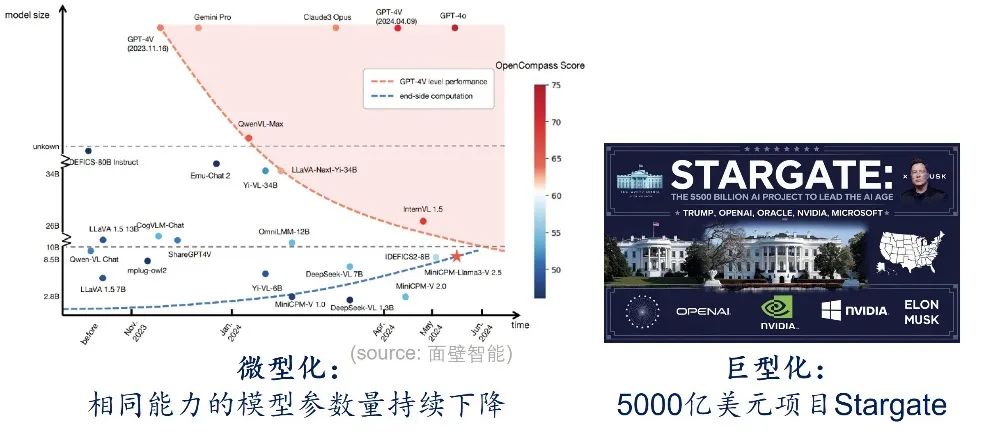

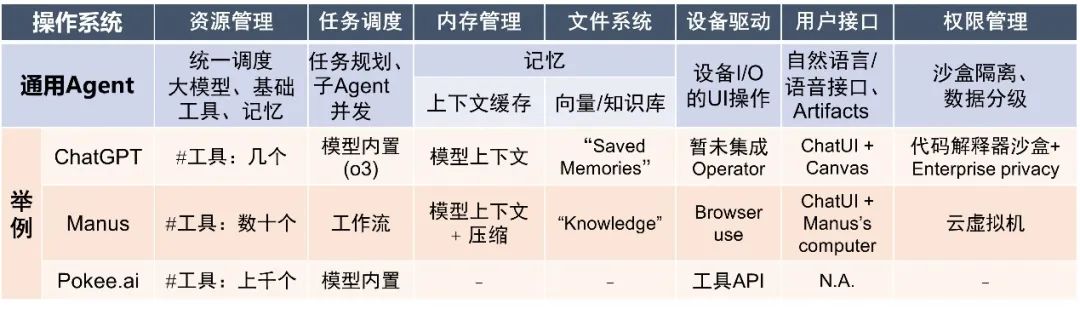

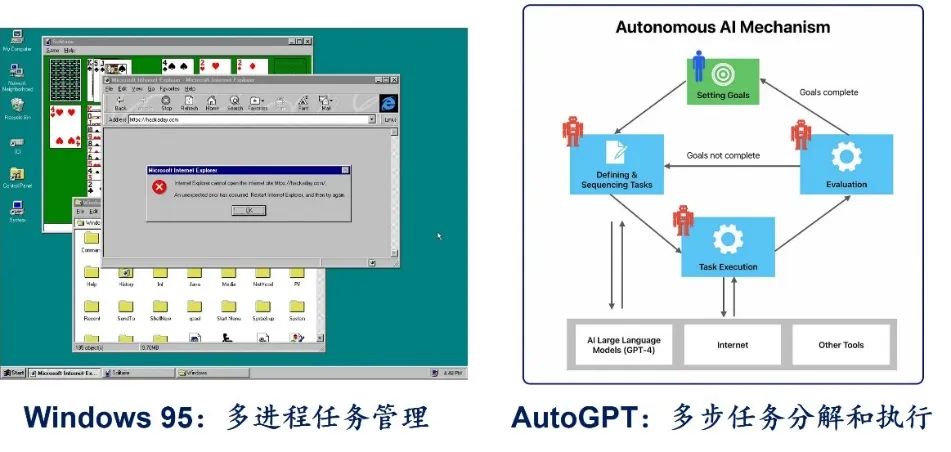

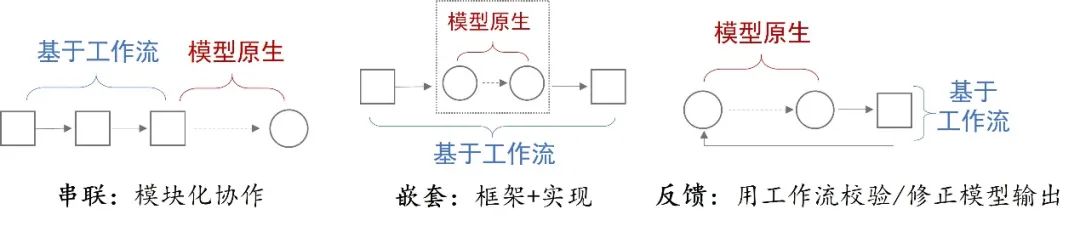

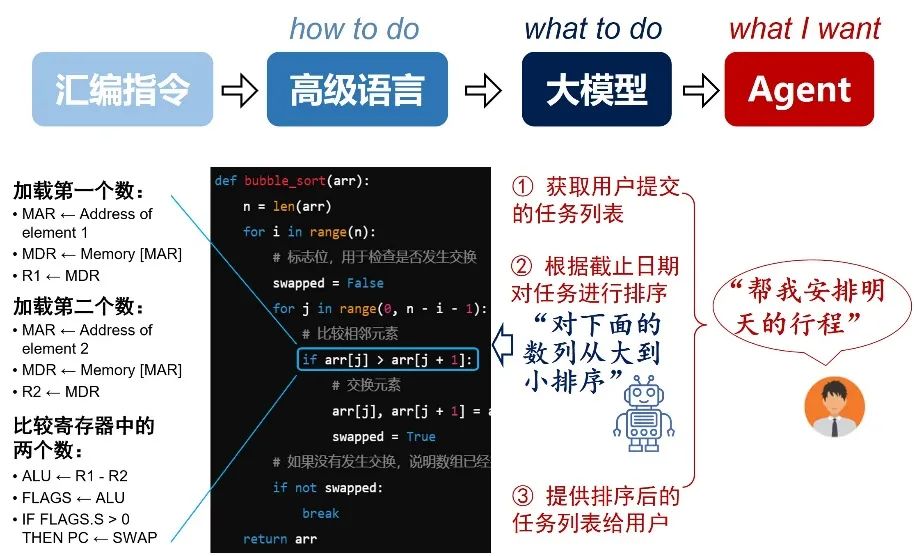

<blockquote><p>从生物智能的演化到计算架构的迭代,AI Agent 正从技术概念走向产业新范式。它如何突破能力边界、构建技术底座、重塑人机关系?这场智能革命的脉络,藏在从个体到社会的协作演进中。</p> </blockquote>  如果说 2023 年是生成式 AI 的爆发之年,那么 2025 年无疑正在成为“AI Agent 的元年”。从科技巨头到初创公司,从软件应用到智能硬件,几乎所有产品都在被“Agent”概念重构。AI Agent 正从一个技术概念,迅速演变为科技行业的新范式。 但热议背后,众说纷纭:AI Agent 的能力边界在哪里?在技术架构中,它应该扮演“超级应用”还是“新一代操作系统”?它的出现,将如何从根本上重塑人机关系?要回答这些问题,我们不能孤立地看待 AI Agent 本身,而应试着把它放在一个更广阔的参考系中。 如同电力设备之于电能的利用,AI Agent 是释放机器智能的最佳载体。其能力的发展路径,可以从生物智能由物种到个体、再到社会的演化过程中找到参照。 这些能力需要依托智能计算架构来实现。如同传统的指令式计算通过“计算元件-操作系统-应用软件”三层结构释放算力这一生产要素,智能计算架构也在沿着“模型底座—Agent 操作系统—垂直智能 Agent”的路径,逐步构建起释放智能生产要素的体系。 而 AI Agent 最终所呈现出的软硬件形态,则由不断演进的人机关系塑造。核心是匹配人类从指令级、任务级、意图级直到角色级的需求抽象,构建更高效、自然、自主的智能协作方式。 这篇文章将和大家一起回顾生物智能、计算架构和人机关系的演化,分别从能力、技术架构和软硬件形态三个角度,理解 AI Agent 当前的进展和未来可能的发展方向。 ## 从生物智能的演化看 AI Agent 能力的发展 马毅老师提出了智能演化的四阶段路径:物种智能 -> 个体智能 -> 社会智能 -> 机器智能,将机器智能作为前三阶段自然演化智能的延续。 智能本质上是相通的。如果将机器智能看作一种新的智能形式,它的演化很可能会重复生物智能的物种->个体->社会三阶段路径。  ### 1. 物种智能 生物智能的源头是只能对刺激做出反射性反应的单细胞生物,遵循固定的“刺激-反应”模式。类似的,最早的机械计算机严格遵循打孔纸带上的 0/1 机器指令,基于“指令-执行”的线性流程。 进入脊椎动物阶段,中枢神经系统对全身的感知和运动进行协调,实现了对环境变化的调控与适应。之后,哺乳动物的大脑皮层不断复杂化,其分层结构能够对海量的感官信息进行逐步整合、处理与抽象,形成了更高级的内部世界表征。在此基础上,灵长类动物的额叶区域显著增大,后续逐步发展出工具使用、模范学习、社会互动等、工具使用和模仿学习等能力,开启了通往现代人类的大门。 在机器智能中,这一过程体现为:从依赖人工编码、规则明确的程序执行逻辑,发展为基于数据驱动和概率的模型推断。AI 模型让机器获得了理解数据并进行推断的泛化能力。多层神经网络进一步实现了类似生物皮层的分层表征机制,能够从原始数据中提取和学习复杂的特征。随着数据规模的增长,学习到的特征具备了通用性与跨任务能力。 当模型和数据规模跨越了某个临界点,这些通用特征的潜力通过“预训练-微调”得以释放,机器智能逐步形成了可以统一感知、记忆、生成和推理的基础结构,“新物种”雏形初现,成为迈向类个体智能的转折点。  ### 2. 个体智能 进入个体智能阶段,生物和计算的发展重心都从“硬件”转向了“软件”。 生物智能方面,由基因决定的物种级生理结构进化速度放缓,转向以学习和经验驱动的个体智能发展。 机器智能也经历了类似的路径。物种智能阶段的重心是设计优秀的模型架构,如 SVM、概率图模型、CNN 等。在基于 Transformer 的模型架构成熟和稳定后,模型智能的提升主要来源于数据侧:从预训练阶段的互联网存量语料,到后训练阶段通过模型采样生成的新的推理数据,再到推断阶段与环境交互中产生的行为数据。  在生物智能中,语言的出现是一次认知革命。语言不仅是交流的工具和思维的载体,而且实现了知识的跨时空传承。 对应到机器智能,当前 AI Agent 的记忆机制聚焦单个 Agent,致力于优化内部短期和长期记忆的存取。类似语言的知识传承作用,记忆研究要解决的另一个重要问题是:如何构建一个外部记忆网络,让 Agent 之间可以共享情境上下文和长期经验。 生物智能进入农业革命阶段,逐步建立起一套相对稳定的基础设施,包括农耕知识、历法制度、定居点等。基于这个简易的社会操作系统,农业生产内部出现开垦、播种、灌溉等专业分工,彼此协作进一步提升了生产效率。 机器智能中的垂直智能代理对应人类的专业分工,需要结合领域数据和专业工具,并设计工作流或设定奖励函数来实现。这些垂直智能代理的发展也需要一个抽象出的共性基础层,即 Agent 操作系统:负责资源调度、权限控制、记忆管理等。 这一层的抽象可以极大解放垂直智能 Agent 的开发者,使其专注于高层业务逻辑,加速垂直智能 Agent 应用的广度和深度。  ### 3. 社会智能 根据能力和角色的不同,对应个体智能和社会智能两个阶段,AI Agent 可以分别翻译为智能代理和智能体。 在个体智能阶段,AI Agent 是被动代理,以完成人类指定的任务为目标。进入社会智能后,AI Agent 具备身份、信用、价值交换能力,成为社会主体之一,可以基于社会身份自主发起目标。 为了更好理解 AI Agent 在群体智能阶段的发展,先来回顾人类城市文明的形成过程。农业革命带来了专业化分工,进而有了交换产品和服务的需求。随着生产效率的不断提升,这种交换在没有血缘关系的陌生人之间展开。因此发明了货币、契约、法律等制度,构成了城市文明和大规模社会化协作的底层协议。  发展到社会智能阶段,不同 AI Agent 不只为了完成某个人类任务而协作,而是可以作为独立的社会节点,构成一个社会性协作网络。每个 AI Agent 能够基于规则、激励和目标,自主选择合作对象、进行价值交换,形成去中心化的协作模式。 随着这一协作网络的演化和扩大,机器智能将进入类似人类“工业革命”的阶段。 工业革命中,机器动力大规模替代了人类体力劳动,带来了生产力的指数级增长,从根本上重塑了生产关系和社会结构。 对应的,在协作网络和信用体系逐渐成熟后,计算社会智能将进入一种局部自治的阶段,类似 OpenAI 所定义的第五级 AGI-Organization。在这个阶段,人类脑力劳动和组织管理工作逐渐被大规模替代。AI Agent 能够自主地组建“公司”、进行研发创新、管理供应链,并提供服务。 人机关系将经历从“人主导、机器辅助”(human-in-the-loop)到“人监督、机器执行” (human-on-the-loop),再到某些场景下由 AI 按需调用人类能力的“机器主导、人辅助”(human-on-demand)的转变。人类的角色更多地转向价值定义、制度设计和伦理边界引导。  生物智能的演化为我们指出了机器智能和 AI Agent 能力发展的路径:从物种的生理结构进化,到个体的后天学习,再到群体的社会化协作。这些能力的实现,需要依赖技术底座—智能计算架构的不断演进。 回顾我们熟悉的计算架构发展历程,从电子管到大规模集成电路,从单机操作系统到全球化的云计算,每一次技术演进都通过构建新的技术层级,更高效地释放和组织算力。 接下来,我们将试着对比这段发展史和今天的智能计算,看看技术架构如何通过层层抽象,逐步构建出能够支撑复杂智能的技术底座。 ## 从计算架构的演化看 AI Agent 技术架构的发展 从技术实现的角度,机器智能的发展大致可以分为两个阶段: 指令式计算: 自机械计算机到基于冯·诺依曼体系的现代计算机,机器严格执行人类编写的显式指令。给定相同的输入,输出始终唯一且可精确复现。 智能计算:以传统机器学习、大模型和 AI Agent 为代表,其本质是概率性的,在高维空间中进行生成式推断,相同输入可以产生多样的、上下文相关的结果。 虽然指令式计算和智能计算在运行机理上有很大不同,但却有着高度一致的底层目标:持续降低“核心生产要素”的边际成本,最大化能力释放。指令式计算降低了算力的使用成本,引领了信息化时代。智能计算正在降低智能的成本,成为智能化时代的核心驱动力。一致的目标使得它们在技术架构上展现出相似的分层演化路径。 从计算理论的角度,所罗门诺夫归纳把“可计算预测”归结为图灵机描述长度最短的程序。无论编写显式指令,还是训练概率模型,本质都在逼近同一个极限——在可计算边界内,找到最优的信息表达与执行路径。因此,我们可以预期,智能计算将沿着与指令式计算非常相似的技术路线演化。 指令式计算的计算元件-操作系统-应用软件层级架构,在智能计算时代呈现出新的对应关系:大模型等模型架构相当于 CPU 等计算元件,通用 Agent 向 AgentOS 发展,而垂直 Agent 则扮演应用软件的角色。大模型提供原始推理算力, AgentOS 负责资源管理、任务调度、记忆持久化和权限隔离,为上层垂直 Agent 暴露一致的调用接口,后者再面向具体场景交付价值。  ### 1. 计算元件 (模型架构) 传统计算架构的发展基本遵循“摩尔定律”:单颗芯片上集成指数级增长的晶体管数量,带来了计算性能功耗比的持续提升与成本的不断下降。这一进程始于早期体积大、功耗高的电子管,到小型化和可靠性提升的晶体管,最终到了集成电路时代。 1971 年,Intel 推出全球首颗商用微处理器 4004,将运算、控制和寄存器逻辑集中集成在一个芯片上,标志着超大规模集成电路的起点。此后,CPU 通过在单芯片上集成晶体管,同时整合多个计算核心提升并行处理能力。引领了 PC 的发展和信息化革命。 对应到智能计算架构,其发展的核心线索则由“规模定律”(Scaling Law)主导:不断增长的算力,可以通过扩大模型参数和数据规模,被有效地转换为更强大的模型智能。 量变产生质变的临界点出现在 2020 年,OpenAI 推出 GPT-3。GPT-3 验证了大规模预训练模型的潜力,相当于指令式计算的 4004,实现了通用语言能力的第一次规模化集成。此后,大模型参数量继续扩大,并从语言模型发展为具有更强规划和逻辑能力的推理模型。当下两种模式正走向融合,形成兼具“快思考”与“慢思考”能力的混合模型。  从趋势上,传统计算走向异构计算,通过 CPU+GPU+NPU 处理不同类型的任务,继续优化性能功耗比。规模上向微型化(移动 SoC、低功耗芯片)与巨型化(超算、数据中心级芯片)两个极端发展。 这也对应了智能计算当前的发展趋势。一方面是自回归模型与扩散模型协同发展:自回归擅长序列预测和逻辑规划,扩散擅长全局分布预测和高保真生成、并具有较快的生成速度。 另一方面,大模型也在同时朝着微型化与巨型化发展。微型化旨在应用普及。模型轻量化技术的发展使得大模型可以部署到手机、可穿戴设备等资源受限场景中。当然,Transformer 架构能否像晶体管一样,遵循“摩尔定律”不断缩小尺寸,仍然存疑。但可以明确的是,通过结合模型轻量化与芯片能力提升,终端设备上可运行的模型智能水平会持续、稳定地提升。 巨型化旨在探索极限。通过继续扩大模型与算力规模,探索智能的上限。以 Stargate 为例,将有更多集中的、巨大的资源被投入到解决人类社会的宏大问题上,包括新药发现、材料科学、可控核聚变等。  ### 2. 操作系统 (AgentOS) 拥有了强大的计算元件(CPU)或模型基座(大模型)后,其上一层是操作系统:负责资源调度、屏蔽底层复杂性和承接上层应用。在指令式计算和智能计算的演进中,都能看到一个相似的“中间层”的发展,扮演着释放底层能力和支持上层应用的关键角色。 在智能计算架构中,AgentOS 的角色正由通用 Agent 来承担(或者是通用 Agent 的发展目标):作为连接大模型和垂直 Agent 的中间层,正逐步承接传统操作系统的核心职能。可以从以下六个方面,看到二者的结构性对应:  资源管理:传统 OS 调度的是 CPU、内存等硬件资源;AgentOS 则统一调配大模型、工具调用和记忆系统。例如 ChatGPT 调用代码解释器和搜索插件,Manus 支持连接 shell、爬虫 API 等多种外部工具。MCP、A2A 等 Agent 通信协议也属于这一层。 任务调度:类似进程调度,AgentOS 需规划任务并拆解子任务。如 ChatGPT 依靠模型自身能力规划执行链条,Manus 基于工作流和提示词模板将任务分派给子 Agent 并行处理。 内存管理:除了模型的上下文窗口,AgentOS 还需维护更持久的记忆结构。ChatGPT 提供“Saved Memories”,Manus 构建了可编辑的结构化知识库,支持任务连续性与知识复用。 设备驱动:传统驱动连接硬件,AgentOS 驱动则面向数字环境,如操控文件系统、浏览器等。如 Manus 可模拟用户操作网页,实现表单填写与页面点击。 用户接口:AgentOS 提供以自然语言为核心的交互接口。如 ChatGPT 的 ChatUI 和 Canvas 面板,Manus提供了“Manus’s Computer”可视化界面,实时展示执行过程。 权限管理:如同传统 OS 的沙箱机制,AgentOS 通过数据隔离、权限配置等保障执行安全。ChatGPT Enterprise 支持组织级数据控制,Manus 则采用云端虚拟机隔离执行环境。 值得注意的是,与传统计算架构中计算元件和传统 OS 存在物理边界不同,智能计算架构中各层级的边界是动态变化的。大模型正逐步融合通用 Agent 层的很多能力,从任务调度、GUI 操作,到记忆和权限等。 当前适合构建通用 Agent 并向 AgentOS 发展的几类公司: (1) 大模型公司,如 ChatGPT;(2) 有前端用户和后端工具生态,如微信元宝;(3) 有操作系统/硬件入口,如苹果和微软。 AgentOS 和传统 OS 在功能上的相似性,背后是因为二者都要通过不断地演进,来管理和调度日益复杂的底层资源。在指令式计算架构中,操作系统的发展遵循了“安迪-比尔定律”,即 CPU 性能的提升会被软件层的更新迭代所吸收。这条规律驱动着操作系统从早期的单任务命令行,到具备图形用户界面和多任务管理,再到支持多机通信和并发处理,最终发展为支持弹性伸缩、容器调度和资源池化的云原生平台。核心线索是向下管理更强大的硬件、并为上层应用提供更强大的运行环境。 智能计算架构下的 AgentOS 发展,也遵循类似的“智能消耗定律”:完成单次任务所需的智能资源(如 token)不断增长。最初的工具使用只是将模型推断 token 转换为调用函数的指令。进入任务编排阶段后,Agent 能够将一个高层目标拆解为多个子任务,按顺序或并行调度模型与工具完成各步动作。  在目前的多 Agent 协作阶段,多个专业 Agent 相互通信、角色分工、动态协作。每个 Agent 本身的推断消耗,再加上它们之间为了保持上下文一致进行的交互消耗,总 Token 量组合式增长。 未来,AgentOS 需要将多模型能力、基础工具接口、知识和记忆模块抽象化并池化,形成可以自动调用的基础能力层。开发者无需关心使用哪个模型、组合哪些垂直 Agent、调用哪个工具。他们只需定义业务逻辑和最终目标,AgentOS 即可动态地、自动地编排和调度所需资源来完成任务。具有角色和长期目标的Agent会自主决策和行动、持续推断消耗 token。微软最近提出了“Agentic Web”构想,目标是成为连接和协调智能代理的操作系统。其生成在操作系统曾原生支持 MCP,并依托 Azure 云平台,为 AI Agent 提供运行、通信和管理的基础设施。  ### 3. 应用软件 (垂直智能代理) 最后到应用软件层。 操作系统提供的是应用软件的运行环境,应用软件的构建还需要开发引擎。操作系统层提供了硬件资源抽象与调用的统一接口,应用开发引擎则支持了从编码、调试到部署的一整套流程。  在智能计算架构下,Coze、LangChain 等 Agent 开发平台正尝试扮演类似的角色。但一个显著的不同是:由于大模型本身具备自然语言交互和上下文理解能力,Agent 的开发可以通过低代码甚至零代码的方式完成,开发工具/平台独立存在的必要性似乎有所降低。 比如,目前 Coze 支撑的主要是其自身生态内的应用构建。更多的垂直 Agent 开发者选择直接与模型能力对接,使用 Anthropic 等大模型厂商提供的原生开发接口进行构建。从这个角度看,Claude Code 更像是在 Claude API 基础上,可以快速验证模型能力边界、搭建垂直 Agent 原型的开发工具。 传统应用软件的发展线索是标准化功能使用的便捷性:从安装包到网页、再到 SaaS,软件逐渐从离线变为在线,从本地变为云端。 垂直智能代理的发展与智能操作系统(AgentOS)同步,其发展线索是灵活性和定制化的提升。在多 Agent 协作阶段,多个拥有不同专业能力的垂直 Agent 可以基于统一的协议和 AgentOS 的调度,进行复杂的协同作业。协作方式可以是基于工作流驱动的,也可以是基于模型原生规划驱动(非提示词触发)的。AgentOS 需要同时支持两种规划方式,既支持以预设的工作流方式定义精确操作逻辑,也支持基于模型原生在推断时动态规划来解决开放式任务。  进一步发展到“Agent 即服务”阶段,自主服务智能代理将呈现出指令式计算架构中没有的软件形态。垂直智能代理不限于被动执行预设任务,而是能自主发现任务、调度资源、持续与环境互动。此外,与传统软件只能调用预定义函数、基于固定的 UI 不同,Agent 可以借助AI编码能力,在线、动态地创建任务所需的新工具,甚至即时构建新的垂直智能代理,并根据具体任务需求实时生成相应的用户界面。 通过以上对比,我们可以看到,智能计算正沿着与指令式计算高度平行的路径,构建起“大模型-AgentOS-垂直智能代理”的三层技术架构。这一架构将为实现更复杂、更自主的智能能力提供坚实的技术底座。 ## 从人机关系的演化看 AI Agent 软硬件形态的发展 在前两部分,我们分别参照了生物智能和计算架构的演化路径,粗略分析了 AI Agent 能力发展和技术实现的方向。这一部分将从人机关系的演化出发,更具体地讨论 AI Agent 将以什么样的形态呈现。 未来很难预测。因此,我们先确定一个人机关系演化的基本原则,基于此构建思考框架,再从这个框架出发,展开对终端设备、操作系统和应用软件形态的具体讨论。 原则:在越来越抽象的层面满足人类需求 乔布斯在 40 年前对计算机的发展做过总结:“过去 20 年里,我们在越来越高的抽象级别使用计算机”。最初通过打孔纸带和按钮的机器语言处于最底层,是完全适应机器的二进制码;汇编语言虽然与机器码一一对应,但具备了一定的语义,编程变得相对容易;高级语言则更接近人类的自然语言,具备更高的表达能力和效率。 这一总结在今天仍然适用,可以作为理解 AI Agent 继续发展的原则: 从机器码到高级语言,人类需要学习机器的语言,逐步指挥计算机完成具体指令,即“如何做”(how to do)。此时的人机关系是人调用工具。 到了大模型阶段,人类第一次可以不用关心底层实现过程,而是通过自然语言下达一个明确的任务,即“要做什么”(what to do)。这标志着机器的定位从“工具”转变为“助手”:人类将理解、分析等认知活动委托给机器。 目前的 AI Agent 阶段更进一步,用户不再委托一个孤立的任务,而是可以表达复杂的意图,即“我想要什么”(what I want)。由机器理解意图、规划任务、然后调用资源并完成执行。  沿着这一趋势,AI Agent 将继续在更高的抽象层级上满足人类需求。当需求足够抽象,以至于可以表达为一种“角色”(who you are)–比如“旅行管家”–人机关系也将达到质变的“奇点”,从委托变成授权:人类授权机器在某个角色身份下自主决策和行动,机器可以自主决策、主动发起行动、持续与环境互动,甚至在必要时向人类指派任务。这标志着人机共生时代的到来,AI Agent 可以在数字甚至物理世界中持续为人类创造价值。 以旅行规划为例,任务级AI可以处理的需求是“帮我预定一张明天去上海的机票”,这是一个边界清晰、一次性的任务。给意图级 AI 的需要是“我想策划一次暑假去欧洲的家庭旅行”,这需要机器分解任务,但目标仍然是具体的、有终点的。对于角色级 AI,我们可以授予机器一个持续的角色:“从现在起,你是我的家庭旅行管家”。AI 会进入持续服务的状态,会在发现最佳旅行时机时(比如结婚纪念日和目标航线打折),主动发起旅行建议并规划行程供人类决策。  思考框架:更好地理解 & 更好地执行抽象意图 对应人类需求的逐步抽象,人机交互的重心从“操作”转向“表达”:从最初对执行细节的精确控制(指令级),逐步转向对目标的描述(任务级),再到如今对更抽象意图的表达(意图级),最终演进为对机器角色的直接定义(角色级)。交互方式也随着改变:从物理指令(打孔纸带、按钮)、程序命令和图形界面(鼠标、多点触控),发展到更自然的自然语言和多模态交互,直至融合手势、位置等全情境信号的环境交互。在环境交互阶段,系统可能不再依赖明确的交互界面,而是通过持续感知环境和用户状态来进行交互。 对应的,机器的定位从“执行”上升到“理解+规划+执行”,并最终走向“自主决策和持续行动”。为了支撑这种定位的升级,终端设备、操作系统和应用软件的形态也在不断变化:终端设备从最早的机械计算机,到个人电脑、智能手机,再向AI原生终端演化,并最终可能发展为无处不在的空间计算平台。操作系统从面向硬件资源调度的命令行 OS、桌面 OS 和移动 OS,转向对模型、记忆等智能资源的组织与服务的 AgentOS,最终演变为管理多智能体社会关系的社会化 AgentOS。应用软件则从满足明确需求的应用程序,逐步演变为能完成复杂委托任务的智能代理,最终发展为被授权具备社会身份的社会智能体。 AI Agent 软硬件发展的线索是:更好地理解抽象意图+更好地执行抽象意图”。在“理解”层面,需要获取尽可能完整且实时的任务上下文;在“执行”层面,需要更好地整合硬件资源、大模型能力和各类工具服务,实现对用户意图的精准响应。这为讨论智能终端设备和操作系统的形态提供了一个基本框架。以下基于这一框架,探讨一种可能的发展路径。 ### 1. 智能终端设备的形态 智能终端设备担任着将 AI 接入物理世界的角色。头部科技公司在布局大模型的同时,也在发展自己的硬件生态:苹果有 iPhone 和 Vision Pro、谷歌有 Pixel 和眼镜、Meta 在发展眼镜和手势硬件、亚马逊通过 Echo 连接智能家居等。 OpenAI 最近收购了苹果前首席设计官 Jony Ive 的智能硬件公司 LoveFrom,也要打造自己的 AI 原生终端设备。Sam Altman 描绘了一个很有意思的场景:“如果你订阅了 ChatGPT,我们会寄给你一台专用的终端设备,你通过使用这个设备来使用 ChatGPT。” 从硬件的发展规律看,智能手机仍会在较长时间内是主要的终端设备。其在屏幕显示、移动计算和网络连接等方面有不可替代的优势。但同时,会有新的AI原生终端设备出现,但它们与手机/PC 不是竞争关系,而是会形成互补。 手机本身,尤其是其操作系统,将逐步向支持 AI Agent 的方向进行优化。例如,未来的手机可能会更注重意图识别、任务调度和跨设备协同能力。但短期内不会消失,而是会发展成为“边”上的智能中枢。 更好地理解抽象意图:暴露传感器,感知上下文 要理解用户的抽象意图,需要结合物理环境上下文与数字行为上下文。比如,当用户说“我有点累了”,理解这一抽象意图需要的信息可能包括: (1) 物理上下文:当前时间(晚上 9 点)、用户所处的位置(在家还是办公室)、环境噪声(是否安静)、用户生理状态(如佩戴设备检测到的心率偏高、步数异常少)、光照情况等。 (2) 数字上下文:日程中是否还有未完成的重要任务、近期连续加班的记录、用户偏好中“疲惫时希望调整日程”这一习惯、历史上“我累了”时系统的默认处理等。 其中的物理上下文主要依靠终端设备的传感器获得。只有能持续获取这两个维度的上下文,Agent 才可能做出合理响应:如推迟今晚的日程、播放冥想音乐、关闭信息通知,并提醒用户明早的安排等。 目前的智能手机虽然内置了多种传感器(如加速度计、陀螺仪、麦克风、摄像头等),但由于体积和佩戴方式的限制,它无法始终暴露在环境中,难以持续捕捉物理上下文的变化。 新的 AI 原生终端设备,需要具备两个特征: (1) “全”:全面感知。能够感知用户的手势、语音语调、表情、语境、生理信号等。 (2) “久”:始终在线。轻便易佩戴,且具备低功耗、长续航的特点,能够持续运行,随时响应,支持长程对话与连续交互。 一种可能的设备形态是胸针、夹子或纽扣: (1) 轻便、可轻松固定在衣物上,使麦克风与摄像头等传感器始终面向外部环境,持续采集语音、动作、环境光等信息; (2) 没有屏幕,不依赖视觉交互,专注于上下文感知,依托手机/PC 进行结果呈现。大多数时候 AI Agent 之间可以直接通信和协作,无需 GUI 界面;只有在需要人类确认或查看结果时,才借助手机的屏幕展示信息。 反观前不久失败的 AI 原生硬件产品—如 AI Pin 和 Rabbit R1–都试图独立于手机的主设备生态而存在。AI Pin 提供了一套独立的全息投影 GUI,导致显示模组过于笨重、功耗与散热失控;而 Rabbit R1 则想整体替代手机,忽视了用户对现有手机生态、习惯与功能的依赖。 因此,新的AI原生终端可能不是颠覆现有设备,而是围绕“更好地理解用户意图”这一目标,与手机、PC 等已有设备协同发展、优势互补。 更好地执行抽象意图:端-边-云协同 为了更好地执行用户的抽象意图,终端架构将向“端-边-云”协同的方向发展。“端”是 AI 原生终端,作为感知和交互的入口;“边”是智能手机/PC 或其他边缘设备,承担任务协调与中等复杂度的推断计算,并提供显示和网络连接等能力;“云”则作为认知中枢,负责运行基础大模型、调用外部工具和服务,并处理复杂的任务链。 作为边缘节点的智能手机不再只是通信工具或内容消费设备,而是成为连接“端”与“云”的枢纽,因而需要具备更强的异构计算和多设备协同能力。一方面,手机芯片将集成更强大的 AI 能力,为端上的 AI 原生终端提供延申的算力。另一方面,手机需要配备更高带宽的网络连接模块,以保障与端侧设备的稳定实时通信。 此外,手机的摄像头、屏幕、扬声器等 I/O 模块不再只由用户来操作,而可能重新面向 AI Agent 设计,由 AI Agent 根据任务需要进行调度。比如在语音交互过程中提供视觉或听觉层面的辅助反馈,实现更自然、高效的人机协作体验。 PC、手机、AI 原生终端将构成一个人的完整智能生态: (1) PC:处理相对复杂的生产力任务; (2) 手机:作为移动计算和通信的中枢; (3) AI 原生终端:作为与物理世界持续连接的桥梁,时刻感知环境、理解上下文,让其他设备能更智能、更主动地服务。 ### 2. 智能操作系统的形态 随着终端设备形态的改变,智能操作系统的交互和执行逻辑也要跟着变化。特别是手机和 PC 这类具备完整交互界面的终端上,操作系统不再只是应用的调度平台,而变成智能代理系统的中枢:负责理解用户意图,并协调模型、工具和垂直智能代理来执行意图。 更好地理解抽象意图:从“幕后”到“台前” 在指令式计算架构下,用户交互的主要入口是网页、软件和 App 等应用层。但在智能计算架构中,OS 将成为用户表达意图的核心界面–即便不是唯一入口,也会是最主要的起点。 具体来说,任务发起可以有两种主要形式: (1) 在 Agent OS 层表达意图,OS Agent 负责理解意图、规划任务、并协调多个垂直 Agent 或直接调用工具来完成任务。 (2) 以垂直 Agent 为入口,这个 Agent 会自行判断是否需要调用其他工具或与其他 Agent 协作。 这种变化也将重构操作系统的 UI。应用层会只保留几个核心 APP,作为垂直 Agent 的独立入口。这其中可以包含用户定制的、满足特定需要的垂直 Agent,比如给孩子批改作业的 Agent:拍摄作业、识别错误点,标注和讲解错误原因。而多数应用会退化为服务接口,供 ChatUI 形式的 OS Agent 在需要时调用。 为了更好地理解抽象意图,操作系统还需要具备强大的上下文整合能力。智能操作系统需要提供一种突破应用生态“数据孤岛”的解决方案,具备在数字世界中统一访问、组织、引用各类数据的能力,比如同时调用日历、邮件、文件系统和第三方 App 信息来判断某个任务的优先级和执行路径。 同时,OS 还要打通物理世界的感知数据,具备跨终端感知能力,能统一处理来自AI原生终端、可穿戴设备、智能家居等多种来源的数据。实现全场景的物理+数字上下文融合,支持更完整、准确的意图理解。 此外,为了支持终端设备持续感知、随时响应的能力,Agent 操作系统层需要支持常驻智能体。这些智能体常驻后台运行,具备状态记忆、上下文追踪和事件触发能力。 更好地执行抽象意图:面向 AI Agent 重构 为了将用户的抽象意图转化为可执行的行为,智能操作系统需要协调多种智能资源,包括长期记忆库、知识图谱、大模型、垂直 Agent 以及各类工具接口等。在第二部分介绍 AgentOS 的发展路径时,我们讨论了这一层的主要职责。在此基础上,我们进一步聚焦于当前 Agent 的两种主要构建范式:基于工作流与基于模型。回顾传统操作系统的发展,有助于更好地理解这两种方法的差异和适用场景。 在指令式计算架构中,最初通过汇编语言直接编写面向硬件的操作指令,每一步行为都需手动设计、显式调用,类似今天基于工作流的 Agent 构建方式。开发者明确指定每个执行步骤的触发条件、调用顺序与控制结构。这种方式具备高度可控性与可解释性,但抽象层级低,缺乏灵活性。 基于模型的 Agent 构建方式则更像是使用高级语言编写程序。它不再依赖显式的流程定义,而是通过大模型理解用户意图后,自动生成任务序列,并动态调用合适的工具或子 Agent 来完成目标。这种方式抽象级别更高,能够应对模糊、多变的用户请求,也更适合开放环境下的复杂交互。 当然,正如今天仍有少数高性能、底层控制场景仍依赖汇编语言(如芯片驱动、安全模块、资源极限计算任务),基于工作流的 Agent 构建方式在某些精度要求高、资源受限或强安全性的场景中依然不可或缺。例如工业自动化、合规流程审批或关键业务节点等,需要明确且稳定的执行路径,适合用工作流显式描述。 最后来讨论智能操作系统的结果呈现形态。传统操作系统的界面是为人类操作设计的:窗口、图标、按钮、触屏手势等 UI 元素,目的是帮助人类完成具体指令操作。而在 AgentOS 中,核心交互逻辑转向面向 AI 的任务协同,UI 主要承担两个功能:表达意图的入口,和展示结果的出口。 随着 AI Coding 能力不断增强,智能操作系统可以根据当前任务动态生成最合适的 UI 界面。就像浏览器加载网页时自动进行布局与渲染一样。这样的 UI 是任务驱动和结果导向的,由系统按需渲染、临时创建、用完即消失。 当操作系统 UI 不再聚焦复杂的人机操作,而是专注于精准传递意图输入和结果输出,才能成为人和 AI Agent 之间高效沟通的媒介,支撑越来越抽象的意图理解和执行。 ### 3. 应用软件的形态 Andrej Karpathy 在 YC 的 AI Startup School 演讲中,将软件的发展划分为三个阶段:1.0 的手工显式编写,2.0 的通过数据训练生成神经网络,以及今天基于大模型的 3.0,即基于提示词的自然语言编程。 我们在 Karpathy 总结的基础上,结合 AI Agent 的最新进展和未来可能发展方向,进一步延伸出软件 3.5 和软件 4.0 两个新阶段。 软件 1.0:核心是显式编程。开发者通过机器、汇编或高级语言,将指令级的需求明确编码,再由编译器构建出应用程序,最终在进程执行环境中执行 。 软件 2.0:通过准备训练样本的方式来表达任务级抽象。例如,要训练一个排序模型,需要准备排序前和排序后的样本对。训练得到的神经网络模型,在 TensorFlow、PyTorch 等深度学习推断框架上运行。要注意的是,软件 1.0 只能实现类似排序这种程序员可以明确指令的任务。而从 2.0 开始,引入模型使计算机能够处理那些无法通过编程直接实现的模糊问题,比如人脸识别。 软件 3.0:以大模型为核心,用户可以直接通过自然语言表达需求。软件载体呈现两种形态:一种是由大模型作为编程工具显式生成代码,再经过编译获得应用程序;另一种则是通过上下文学习(In-context Learning),将即时配置后的大模型本身作为软件载体(ICL 大模型)来直接完成任务。 软件 3.5:即智能代理阶段。在人机关系上与 3.0 都属于“委托”,但需求抽象提升到了意图级。用户通过智能代理开发平台,将复杂的个人意图构建为定制化的垂直智能代理。运行环境 AgentOS 则负责提供任务规划、工具调用和记忆管理等必要的 Agent 运行时能力 。 我们可以清晰地看到 3.5 阶段的软件服务与传统软件之间的区别。从满足的需求上看,传统软件往往只能覆盖高频、标准化、静态的需求场景,而垂直 Agent 可以深入处理长尾、个性化、动态的问题,甚至应对用户在上下文中临时提出的复杂任务。从使用方式上看,软件形态正从原本用户需要手动操作、流程式控制的“面向过程”式的软件界面,转变为“面向结果”:用户只需表达意图,Agent 即可自动规划、执行所有中间过程,并交付最终结果。 软件 4.0:即社会智能体阶段。此时 AI 不再是仅仅执行任务的代理,而是在角色级需求定义下,被授权在特定领域内自主决策和行动的主体。用户通过社会智能体建模平台,构造社会智能体运行的环境、角色与边界规则。 这一阶段的软件形态,也与这部分之前讨论的操作系统与终端形态相对应。对应的操作系统是社会化 AgentOS,不仅要支撑单个 Agent 运行,还需要提供身份信用管理、环境共享、社会规则引擎等群体管理功能。而对应的交互载体,可能不是某个终端设备,而是能够融合多种终端、实现全域环境感知的空间计算平台。  基于以上软件阶段的划分,接下来,我们聚焦当前应用软件的主要形态–SaaS,一起看一下从软件 3.0 向 3.5、乃至 4.0 迈进的过程中,垂直领域的 SaaS 产品可能呈现出的理想发展轨迹。 SaaS 产品向 AI Agent 的演化,可以看作一个从提供标准工具,到赋能定制化服务,再到构筑领域生态的过程。可以分为三个主要阶段: Agent 化:主要变化是从传统的、基于点击的图形界面,转向更自然的对话式界面。同时,SaaS 厂商开始内嵌预设的智能助手,将原本用户手动操作、信息查询的功能,升级为“目标导向+自动执行”的智能服务。比如,投顾领域的 SaaS 可以研发“研报分析 Agent”、“资产配置 Agent”或“市场情绪追踪 Agent”。这些预设 Agent 具备自然语言对话界面,能够理解高阶目标,完成任务规划、工具调用并交付最终结果。 平台化:随着需求复杂度提升,预设 Agent 已无法覆盖所有场景。此时,可以将内部用于构建标准 Agent 的核心能力,转变为一个开放的能力底座,对外提供服务。包括包括预设的专业工作流模板、将标准功能和数据源封装好的工具集等。基于这个开放平台,用户可以接入自有知识库、专有数据源和专业工具(如策略模型),构建出高度定制化的专属 Agent。 生态化:当定制 Agent 数量和种类足够丰富后,平台可以转向构建一个垂直领域的智能体操作系统,支持生态内不同参与者进行 Agent 资源的共享、分发与价值交换。这一生态可以以两种互补的形态呈现: (1) 2B 的市场化,仿照 App Store 模式,为专业开发者和机构提供一个发布、订阅和销售其专业 Agent 与工具的 Agent 商店; (2) 2C 的社区化,类似 AI Agent 版的小红书/GitHub,支持普通用户在创作者社区中发布、分享和订阅轻量级 Agent,并进行二次创作。这两种形态可以底层的基础设施,包括模型底座、工具接口、信用体系等,但面向不同用户群提供差异化的 UI,并可通过跨平台分享的方式实现互通。可以预见,这一阶段将会同时出现由核心厂商主导的闭源生态,以及由社区驱动的开源 Agent 生态,共同推动垂直领域的智能化进程。  从不断演进的人机关系出发,我们观察到终端设备正在从智能手机向 AI 原生终端和空间计算平台演化,操作系统也正重构为以智能调度和意图理解为核心的 AgentOS,而应用软件则迈向基于垂直 Agent 的、具备更强自主性和协作性的智能体体系。这些软硬件形态的变迁,正是为了在更高抽象层级上理解人类意图、释放机器智能。 回顾整篇文章对 AI Agent 发展路径的讨论,从能力、技术架构到软硬件形态的逐层演进,背后似乎遵循着一条更为基本的演化规律,可以称之为“智能的尺度定律”:一个智能系统所能有效应对的复杂性尺度,决定了其智能的层级。 从生物智能的角度,这一定律体现为表征(可处理的数据和信息量)、执行(工具使用和逻辑推理)和协作(社会关系层级)三个维度的持续扩展。从计算架构的角度,它表现为后端“执行深度”的增长:机器自主完成的操作链条越来越长、执行逻辑和流程越来越复杂。从人机关系的角度,这一定律体现为前端交互抽象层级的提升:从 how to do 到 who you are,人类用更少的信息,调动更大尺度的智能资源。 生物智能、计算架构和人机关系的演化过程,为我们理解 AI Agent 的发展提供了一个参考系。从“后视镜”里找规律和相似点总是容易的。但在向前看时,一方面要敏锐判断未来究竟会压什么“韵脚”,另一方面要充分考虑生物智能与机器智能之间、指令式计算架构与智能计算架构之间的底层差异。 生物智能进化由自然选择驱动,充满偶然性。而机器智能的发展,目前主要由人类的意图和工程实现驱动,目标性更强,迭代速度也更快,因此有可能跳过某些生物智能发展的阶段。同样,指令式计算以确定性和逻辑驱动为核心,强调结果的唯一性和可复现性;智能计算则是概率性、上下文驱动的,其结果往往是生成式、非唯一的,更侧重在不确定性中进行推理、自我调整和反馈。 此外,从人机关系的角度,本文关于计算架构和软硬件形态的讨论,仍然聚焦“以人为中心”的智能代理阶段。当真正进入“以 AI 为中心”的阶段,如人机共生的社会智能体和自治智能体,AI Agent 的形态和技术实现将变得更加模糊和不可预测。在讨论这个更远的未来时,应保持足够的开放性:我们面对的,不只是一个更聪明强大的工具,而是可能拥有自主行为逻辑和高阶目标的新型智能主体。 内容编辑丨桑基韬 内容审核丨特工少女 本文由人人都是产品经理作者【缱绻怡然】,微信公众号:【特工宇宙】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

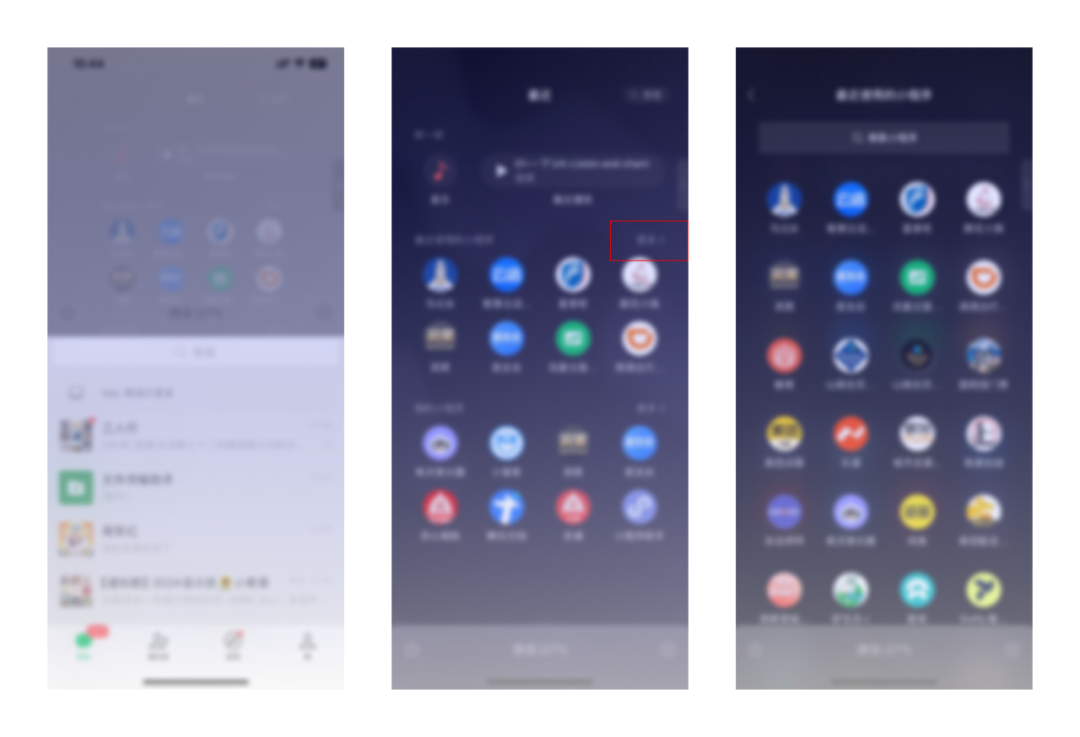

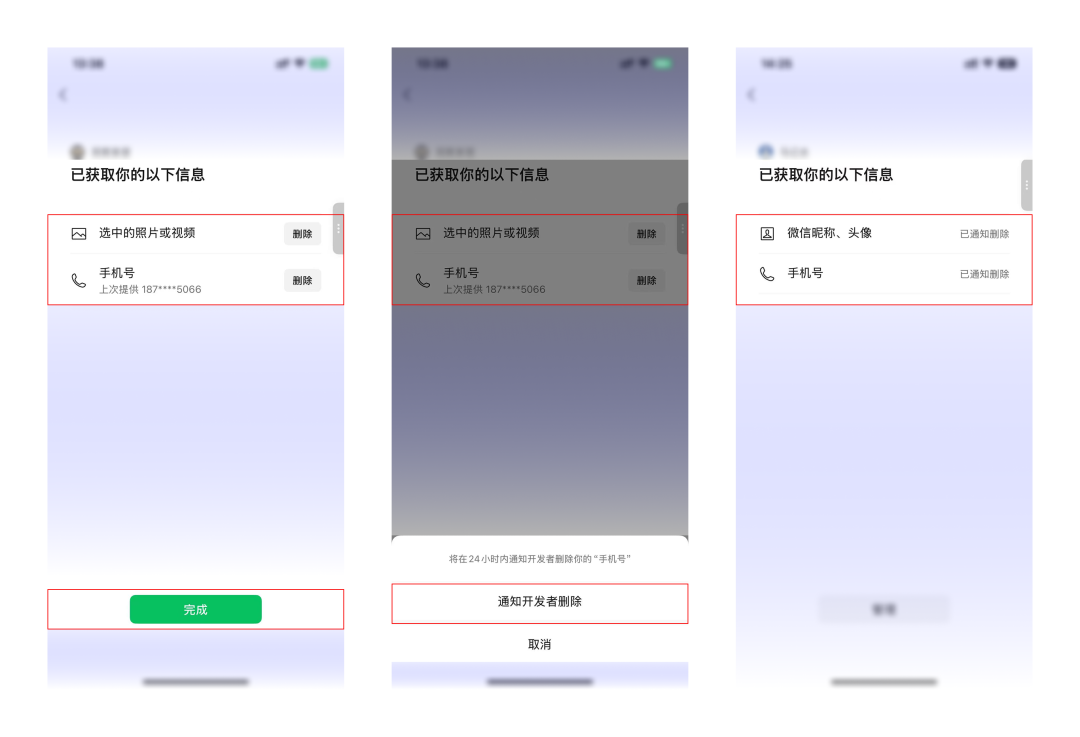

<blockquote><p>微信小程序在带来便利的同时,也可能获取了你的各类信息。当你想收回这些授权时,无论是单个小程序的权限解除,还是批量管理授权,都有明确的操作路径可循,让信息安全掌握在自己手中。</p> </blockquote> ##  ## 01引言 很多粉丝会在评论中问如何解除对微信小程序的账号授权。 我之前一直以为这个很简单,属于一个基础操作,就没想着要写。但没想到居然这么多人会问,干脆就写一篇文章彻底的讲一下,怎么才能解除微信小程序的授权。 请注意,这篇文章讲解的是,你使用微信小程序后,授权了微信小程序访问你的手机号码或者其他信息信息,但现在你想解除授权,不想让小程序再获取你的信息,如何解除对小程序的授权。 ## 02如何找到小程序 在微信首页,直接下拉,即可进入小程序页面,找到自己使用过的所有小程序。默认仅会展示最近使用的,需要查看所有小程序,点击更多即可。  ## 03 单个小程序解除授权 1. 打开微信,进入你想要取消授权的目标小程序(就是你之前授权过,现在想取消的那个小程序,不知道如何查找的,看上一步)。 2. 在小程序界面内,点击屏幕右上角的 ···(三个点)按钮。 在弹出的菜单中,选择「设置」,进入设置页面找到「小程序已获得的信息」。 在这里你会看到该小程序向你请求过的信息列表(例如位置信息、用户信息、相册、手机号等)。  3. 点击下方的管理,即可删除对应的授权信息(比如“手机号码”),系统会二次提醒你是否确认要删除,确认后微信就会通知对应的开发者删除你的信息。  ## 04批量解除小程序授权 1. 打开微信,点击右下角的「我」。点击「设置」。 2. 点击「个人信息与权限」,点击「授权管理」。  3. 在这个列表中,你可以看到所有你登录过并进行了授权操作的应用、网站和微信小程序。 4. 找到你想解除授权的特定小程序,点击进入该小程序的授权详情页。 5. 点击「解除授权」,确认后即可彻底解除你对该小程序的所有授权。  6. 依照该步骤,即可解除你希望解除的所有小程序的授权关系。 ## 05关于账号注销 取消授权后,该小程序之前获取的你的信息(如昵称、头像)可能仍然保留在它的服务器上。取消授权只能确保该小程序未来不会再获取你的授权信息了。 如果你想彻底删除对应小程序的关于自己的用户信息,需要在对应的小程序中,进行账号注销,才能彻底删除。 账号注销路径,一般情况下,都在小程序中的「我的」寻找,每个小程序可能不一样。 大概率的路径:「我的/我」→「设置」→「用户账户与安全」→「注销账号」 名称大概都差不多,可以自行找一下,如果找不到,可以联系对应小程序的客服。 请注意,受国家关于用户的隐私保护的规定的要求,所有APP和小程序必须提供用户注销功能。 如果你发现你使用的小程序无法注销账号,请联系对应的小程序的客服处理,如果客户拒绝帮你注销账号,可以直接向国家工信部投诉。 ## 06其他注意事项 1. 取消授权后,该小程序的相关功能无法正常使用。所以,如果你还需要经常使用该小程序,请不要取消授权。 2. 删除小程序 ≠ 取消授权: 仅仅从微信聊天列表或“发现->小程序”中删除一个小程序,并不会自动取消你之前授予它的权限。权限管理需要在上述设置中进行。 3. 取消授权后,如果你还需要继续使用该小程序,那就需要你重新登录或授权。 4. 建议在首次使用小程序请求授权时,仔细查看它要求哪些权限,只授予必要的权限。对于敏感权限尤其要谨慎。 本文由人人都是产品经理作者【赵晗】,微信公众号:【AI奇妙夜】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

在欧盟通用人工智能模型提供商规则生效前几周,Meta 拒绝签署欧盟人工智能法案的行为准则。Meta 首席全球事务官 Joel Kaplan 在领英上写道:“欧洲在人工智能领域正走在错误的道路上。我们仔细审查了欧盟委员会的通用人工智能 (GPAI) 模型行为准则,Meta 不会签署。该准则给模型开发者带来了许多法律不确定性,其措施也远远超出了《人工智能法案》的范畴。”  欧盟的《行为准则》——一项本月初发布的自愿性框架旨在帮助企业实施流程和系统,以遵守欧盟关于人工智能监管的立法。除其他事项外,该准则要求企业提供并定期更新其人工智能工具和服务的文档;禁止开发者使用盗版内容训练人工智能;并遵守内容所有者的要求,不在其数据集中使用其作品。 卡普兰称欧盟实施该立法“过度”,并声称该法律将“限制欧洲前沿人工智能模型的开发和部署,并阻碍欧洲公司在这些模型的基础上开展业务”。 《人工智能法案》是一项基于风险的人工智能应用监管法规,它彻底禁止某些“不可接受的风险”用例,例如认知行为操纵或社交评分。该规则还定义了一系列“高风险”用途,例如生物识别和面部识别,以及在教育和就业等领域的应用。该法案还要求开发者注册人工智能系统,并履行风险和质量管理义务。 世界各地的科技公司,包括 Alphabet、Meta、微软和 Mistral AI 等处于人工智能竞赛前沿的公司,一直在与这些规则抗争,甚至敦促欧盟委员会推迟其推出。但欧盟委员会态度坚定,表示不会改变时间表。 同样在周五,欧盟发布了针对人工智能模型提供商的指南,该指南将于8月2日生效。这些规则将影响“具有系统性风险的通用人工智能模型”提供商,例如OpenAI、Anthropic、Google和Meta。在8月2日之前将此类模型投放市场的公司必须在2027年8月2日之前遵守该法规。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1513976.htm)

本期时间轴制作: 老斧子 买了书不看,是有原因的!有时候是因为没时间,有时候是因为购买只是满足虚荣心,还有时候是因为不舍得翻看签名本……今天想分析分析这种心理。 但本期节目我们还分享了两本买了也看完了的书——刘旸的《只有我一个人觉得特好笑吗?》和山白朝子的《小说家与夜的分界线》。

Techland正式启动《消逝的光芒:困兽》“河狸谷”宣传活动。而这次活动的主角,正是可爱的——河狸波波(Bober the Beaver)。你可能会好奇:一个可爱又友善的河狸,怎么会出现在一款生存恐怖游戏的宣传中? <内嵌内容,请前往机核查看> Tymon Smektała(系列总监): “在构建《消逝的光芒:困兽》的世界时,我们希望其中充满隐藏的故事和有趣的细节,让整个世界更加生动、更有沉浸感。 有一次,我们的美术团队提出能不能加入一些河狸作为世界背景的一部分——我们立刻爱上了这个主意。最初只是一个小小的环境设定,没想到后来大家越发喜爱这个小家伙……”  Katarzyna Tarnacka-Polito(美术总监): “河狸谷有一部分区域是被水淹没的。 当我们开始思考‘为什么这里会被淹’时,头脑风暴的结果指向了河狸。于是我们专门创造了一个背景故事:河狸谷自古以来就是大量河狸的栖息地。人类消失后,再也没有人类去控制它们,河狸改变了河流的流向,导致整个山谷被水淹没。从这个设定开始,我们不断扩展这个想法……”     慢慢地,河狸成了这片地区的象征,甚至成为了自然保护区的吉祥物。开发团队非常喜欢这个概念,于是将河狸的形象融入到了游戏世界的多个角落——雕像、海报、本地公司的标志,甚至地方的徽章中。 对我们来说,河狸已经成为河狸谷的精神象征。

cnBeta全文版

cnBeta全文版 机核 · 黑狗布雷特

机核 · 黑狗布雷特 钛媒体 · 出海参考

钛媒体 · 出海参考 人人都是产品经理 · 啵啵开小灶

人人都是产品经理 · 啵啵开小灶 FreeBuf网络安全行业门户

FreeBuf网络安全行业门户