所有文章

2 月 18 日,马斯克发布 Grok 3 的热度还没过去,梁文锋就作为 co-authors 带着 DeepSeek 研究团队杀了回来。 公布新研究的推文发布不到 3 个小时,就带来了三十多万的浏览量,火爆程度不逊 OpenAI。  而这次 DeepSeek 团队最新的研究论文更是重磅,论文中介绍了一种全新的,可用于超快速的长上下文训练与推理的注意力机制 —— NSA,值得一提的是,NSA 还具有与硬件对齐的特点,十足的硬件友好。 论文中提到的 NSA 核心组成主要包括三点:分别是动态分层稀疏策略、粗粒度的 token 压缩以及细粒度的 token 选择。有了这三点核心技术的加持,就能够在有效降低预训练成本的情况下,同时显著提升推理速度,特别是在解码阶段实现了高达 11.6 倍的提升。  更让人感到眼前一亮的是,DeepSeek 创始人兼 CEO 梁文锋这次也出现在了合著名单之中,不仅亲自上阵,还亲自提交了论文。  看热闹不嫌事大的网友甚至还借此调侃奥特曼:DeepSeek 又发了一篇很强的新论文了哦!  DeepSeek 填补了稀疏注意力机制存在的缺陷 随着 AI 领域的不断发展,长上下文建模能力的关键性日益凸显,尤其在现实世界的应用中有着广泛需求,比如深度推理、代码库级代码生成和多轮自主代理系统。就比如 DeepSeek 自家的 R1 模型就是突破了这个技术,使其能够处理整个代码库、长篇文档,并保持成千上万 token 的对话连贯性,同时也能在长距离依赖的情境下进行复杂推理。 但序列越来越长,传统的注意力机制就开始因为太过复杂成为了造成运行延迟的最大因素。理论分析显示,使用 softmax 架构的注意力计算在解码 64k 长度的上下文时,几乎占据了总延迟的 70-80%,传统注意力机制存在明显缺陷,提升速度成了一件非常重要的事情。 并且自然的实现高效长上下文建模的方法是利用 softmax 注意力的固有稀疏性,选择性地计算关键的 query-key 对,从而大幅降低计算开销,并保持模型性能。 近年来,相关研究在这一方向取得了进展,提出了如 KV 缓存淘汰、块状 KV 缓存选择,以及基于采样、聚类或哈希的选择方法等策略。尽管这些方法展示了很大的潜力,但现有的稀疏注意力技术在实际部署时种仍未能达到预期效果。并且大部分研究主要集中于推理阶段,缺乏对训练阶段有效支持,因此并不能充分发挥稀疏模式的优势。 为实现更高效的稀疏注意力,DeepSeek 研究团队提出了一种原生可训练的稀疏注意力架构 NSA,这个架构的核心内容是通过动态分层稀疏策略,结合粗粒度的 token 压缩和细粒度的 token 选择,从而保留全局上下文感知能力和局部精确性。 同时 NSA 通过精妙的算法设计和针对现代硬件的优化,实现在计算速度上的显著提升,并支持端到端训练,既提高了推理效率,又减少了预训练计算量,同时保持了模型性能。  除此之外,新研究还通过使用 Triton,开发了与硬件高度兼容的稀疏注意力内核。 DeepSeek 的优化策略则是采用不同的查询分组方法,并通过以下特性实现接近最优的计算强度平衡: 1、组内数据加载:每次内循环加载该组所有头的查询及其共享的稀疏 KV 块索引。 2、共享KV加载:内循环中连续加载 KV 块,减少内存加载的开销。 3、网格循环调度:由于内循环长度在不同查询块间几乎相同,将查询/输出循环与 Triton 的网格调度器结合,简化并优化了内核的执行。  DeepSeek:NSA 已在多面碾压全注意力 在对 NSA 进行技术评估时,研究人员分别从通用基准性能、长文本基准性能、思维链推理性能三个角度,分别将 NSA 与全注意力基线和 SOTA 稀疏注意力方法进行比较。  测试中 NSA 的预训练损失曲线相比全注意力基线呈现出更加稳定和平滑的下降趋势,且始终优于全注意力模型。 除此之外,为了验证 NSA在实际训练和推理中的效果,DeepSeek 研究团队采用了当前领先的 LLM 常用实践,选择了一个结合分组查询注意力(GQA)和混合专家(MoE)架构的模型作为样本,该模型的总参数量为 27B,其中 3B 为活跃参数。 在这个基础上,DeepSeek 对 NSA、全注意力和其他注意力机制分别进行了评估。结果显示,尽管 NSA 采用了稀疏性,但其整体性能仍然优于所有基线模型,包括全注意力模型,并且在 9 项评测指标中有 7 项表现最好。  另外,在长上下文任务中, NSA 在 64k 上下文的“大海捞针”测试中表现出了极高的检索精度。这归功于其分层稀疏注意力设计,通过粗粒度的token压缩实现了高效的全局上下文扫描,同时通过细粒度的选择性标记来保留关键的信息,从而有效平衡了全局感知与局部精确度。  同时研究团队还在 LongBench 基准上,也对 NSA 进行了评估。最终 NSA 以最高平均分0.469,优于其他所有基准。  在思维链推理性能评估方面,研究人员通过从 DeepSeek-R1 进行知识蒸馏,并借助 100 亿条 32k 长度的数学推理轨迹进行了监督微调(SFT)。 最后用 AIME 24 基准来评估所生成的两个模型Full Attention-R(全注意力基准模型)和 NSA-R(稀疏变体模型)的表现。 在 8k 上下文设置下,NSA-R 的准确率超过了 Full Attention-R,差距为 0.075。即使在 16k 上下文环境中,NSA-R 仍然保持着这一优势,准确率高出 0.054。  NSA 验证清华姚班早期论文 值得一提的是,论文末尾提到的处理复杂数学问题的示例,再次验证了两年前清华大学姚班一篇论文中的结论。 由于 Transformer 架构在注意力机制上的局限,处理复杂数学问题时,tokens 数量过多常常会导致性能下降,特别是在任务复杂度较高时。 DeepSeek 的最新研究通过优化问题理解和答案生成,将所需的tokens数量减少至 2275,从而成功得出了正确答案。而与之对比的基线方法,尽管消耗了 9392 个 tokens,最终却得出了错误的答案。这一显著的提升展示了新方法在效率和准确性上的优势。 清华大学姚班的那篇论文探讨了在 Transformer 架构下,模型在计算两个四位数乘法(例如 1234 × 5678 )时的表现。研究发现,GPT-4 在处理三位数乘法时的准确率为 59%,然而当任务变为四位数乘法时,准确率却骤降至 4%。这一现象揭示了在面对更复杂计算时,Transformer 架构的推理能力受到显著限制。  这些研究结果表明,尽管 Transformer 架构在某些任务中表现出色,但在处理复杂推理任务,尤其是需要大量信息处理时,仍然存在瓶颈。 关于 DeepSeek 论文结尾的复杂数学题,雷峰网也用 GPT o3-mini 进行了解读,最终呈现的解题过程比 DeepSeek 论文中给出的解题过程要长出 2 倍之多。 由此可见,大模型的发展就是一个不断推陈出新的过程。 而反观 DeepSeek,未来的研究可能会更加专注于如何优化模型在长文本和代码库分析中的表现,以进一步提升其推理能力和实用性。

2月24日,百度APP全量上线新的AI入口,并于日前整合文心大模型与DeepSeek的模型能力,发布全新升级版本。此次升级集成“AI搜索”、“全网信息提炼”、“捏一下AI总结”、“数字人智能体”等智能体验,实现更个性化的搜索体验、更丰富的内容服务和更广阔的产品边界。  具体而言,一方面基于百度搜索海量的用户画像和行为数据,结合大模型的推理思考能力,让AI能够更深刻地理解用户意图,提供千人千面的搜索结果和AI智能总结。例如,当用户搜“饺子闭关是什么情况”时,AI能够聪明地识别出此“饺子”非彼饺子,并检索相关资料,总结出饺子导演闭关的原因、影响等综合性答案。  此外,依托百度搜索溯源库、智能体开发者生态和AIGC创作功能丰富内容供给,动态组织、智能总结出多模态丰富内容推荐呈现。用户无需在众多网页间跳转筛选,而是直接获得精炼后的内容,还能“捏一下”实现信息高效总结。    值得一提的是,升级后的百度APP重启“百度一下,你就知道”标语。这一标语自2005年开始使用,即成为中文互联网搜索的代名词。此后,经历了信息流业务崛起时期的“有事搜一搜,没事看一看”,到服务生态战略时期的“百度一下,生活更好”,此次重回百度APP开屏页,背后是AI大模型驱动下的应用价值重塑——让“知道”不再止于信息获取,而是成为“超级有用”的行动力。 据悉,此前2月16日,百度宣布搜索和文心智能体平台全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。

想在 Windows 的资源管理器中搜索文件,可不是件容易的事情。用过的朋友肯定都知道,速度慢、找不全的问题实在是让人头大,搜文件里的内容更是不可能。 如果能从海量文件中,快速搜索到文件内容,那该多方

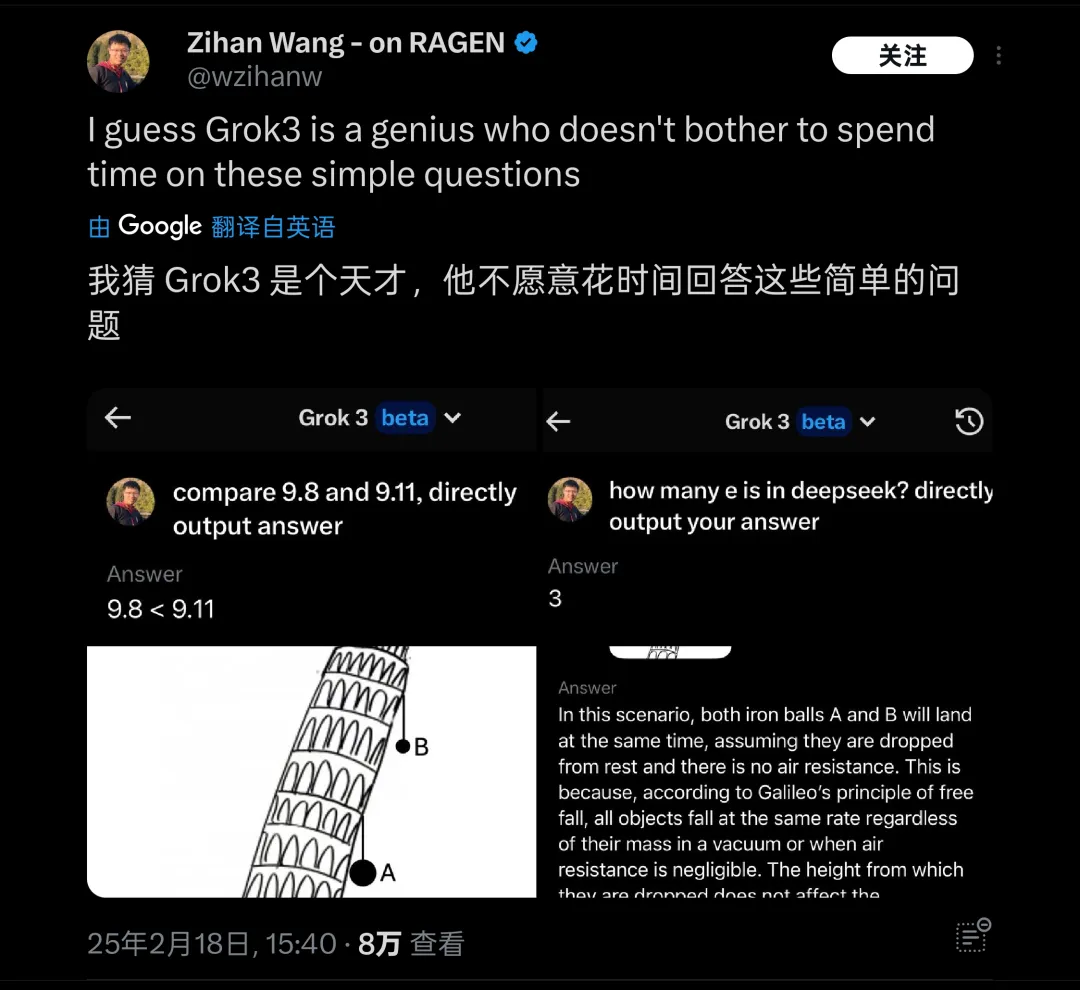

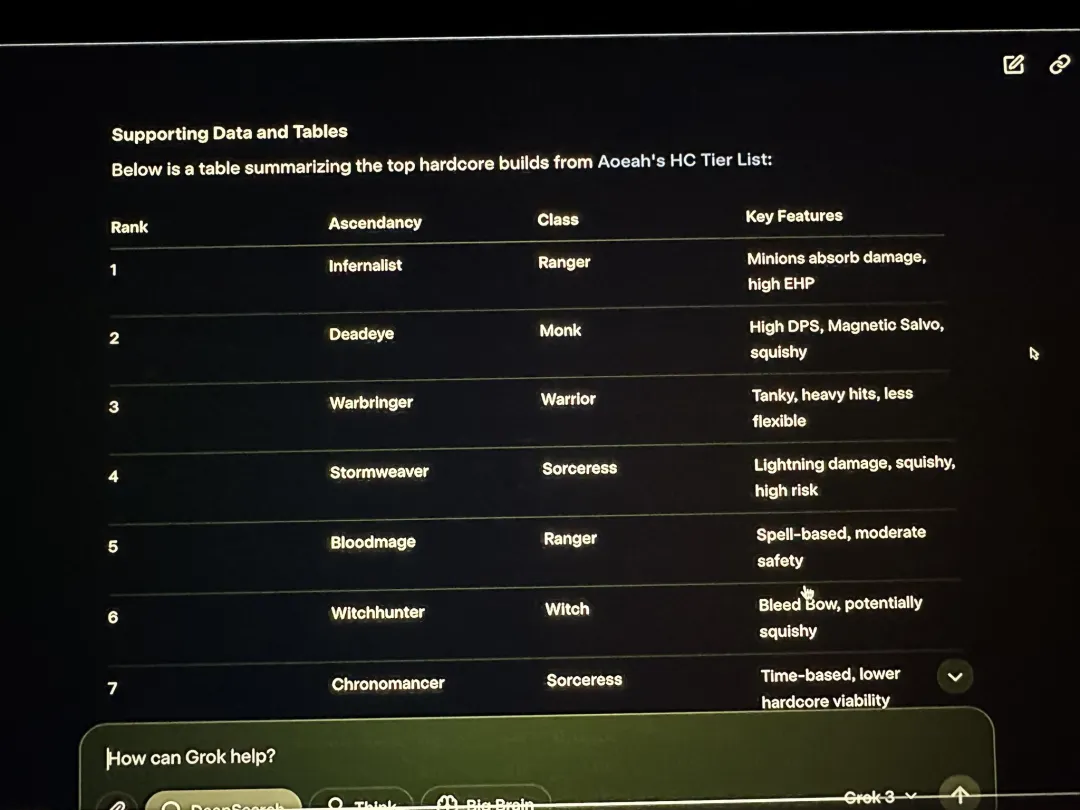

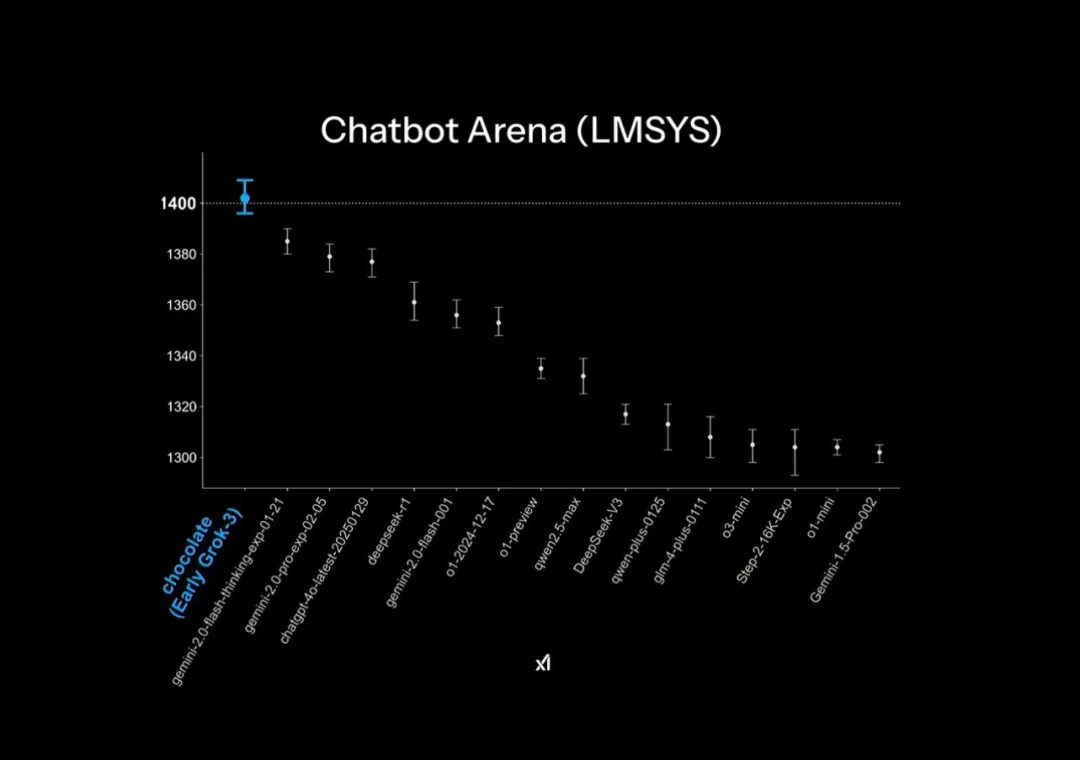

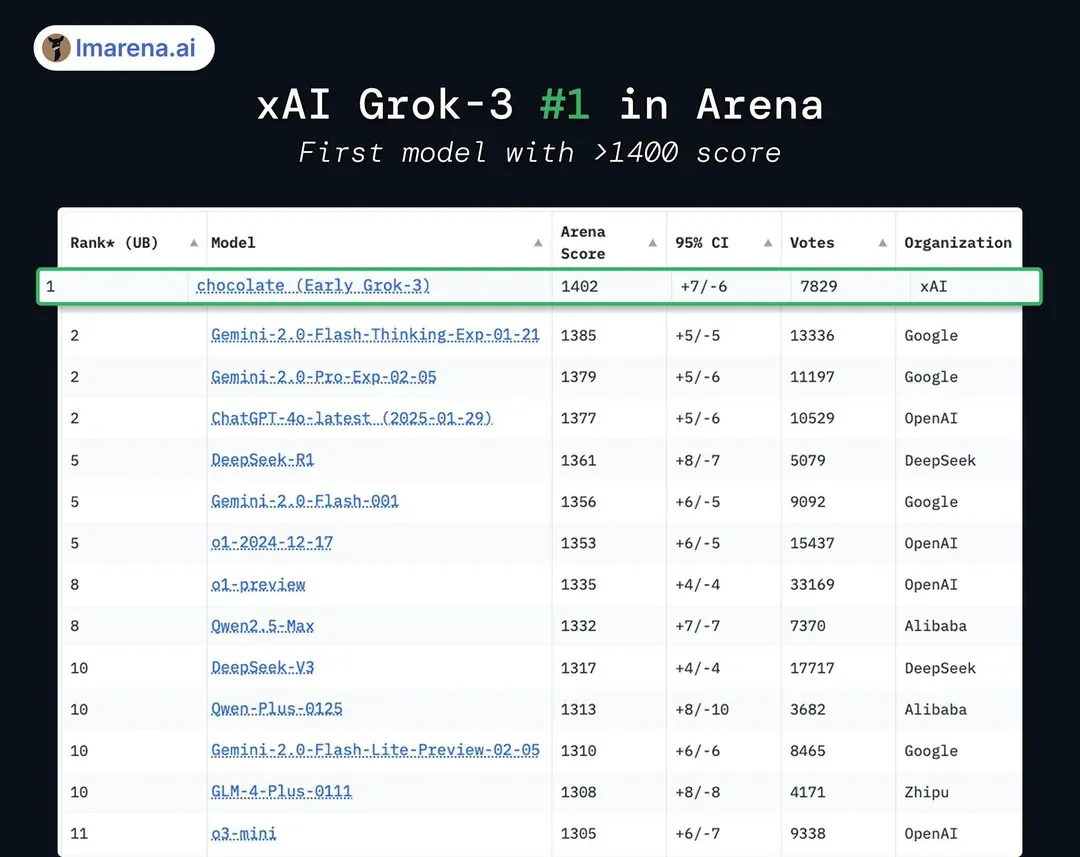

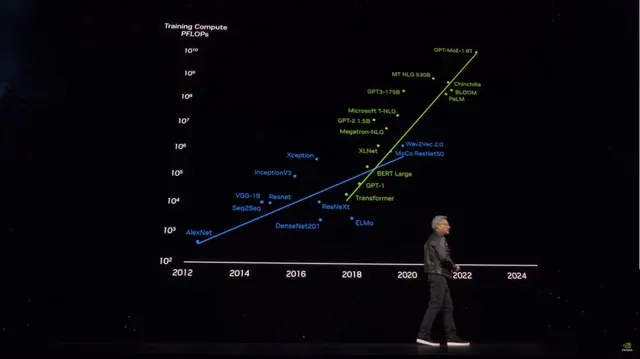

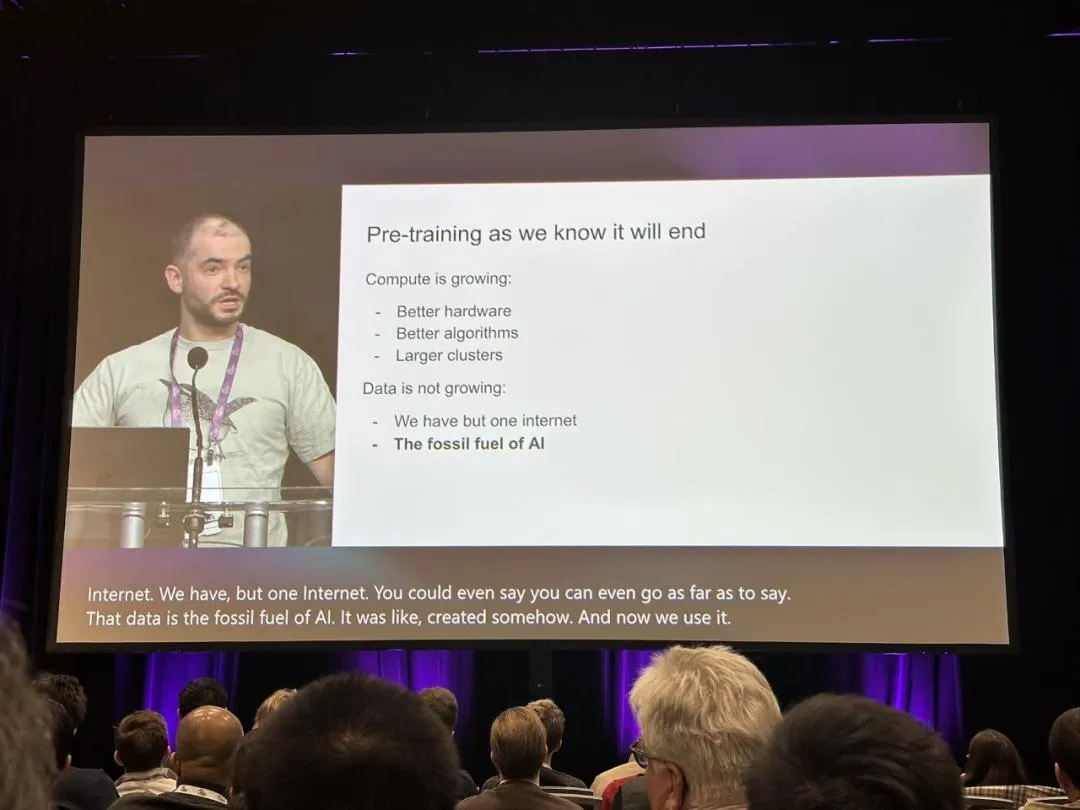

北京时间 2 月 18 日,马斯克与 xAI 团队,在直播中正式发布了 Grok 最新版本 Grok3。 早在本次发布会之前,依靠着种种相关信息的抛出,加上马斯克本人 24/7 不间断的预热炒作,让全球对 Grok3 的期待值被拉到了空前的程度。在一周前,马斯克在直播中评论 DeepSeek R1 时,还信心满满地表示「xAI 即将推出更优秀的 AI 模型」。 从现场展示的数据来看,Grok3 在数学、科学与编程的基准测试上已经超越了目前所有的主流模型,马斯克甚至宣称 Grok 3 未来将用于 SpaceX 火星任务计算,并预测「三年内将实现诺贝尔奖级别突破」。 但这些目前都只是马斯克的一家之言。笔者在发布后,就测试了最新的 Beta 版 Grok3,并提出了那个经典的用来刁难大模型的问题:「9.11 与 9.9 哪个大?」 遗憾的是,在不加任何定语以及标注的情况下,号称目前最聪明的 Grok3,仍然无法正确回答这个问题。  Grok3 并没准确识别出这个问题的含义 | 图片来源:极客公园 在这个测试发出之后,很短的时间内迅速引发了不少朋友的关注,无独有偶,在海外也有很多类似问题的测试,例如「比萨斜塔上两个球哪个先落下」这些基础物理/数学问题,Grok3 也被发现仍然无法应对。因此被戏称为「天才不愿意回答简单问题」。  Grok3 在实际测试中的许多常识问题上出现「翻车」 | 图片来源:X 除了网友自发测试的这些基础知识上 Grok3 出现了翻车,在 xAI 发布会直播中,马斯克演示使用 Grok3 来分析他号称经常玩的 Path of Exile 2 (流放之路 2) 对应的职业与升华效果,但实际上 Grok3 给出的对应答案绝大部分都是错误的。直播中的马斯克并没有看出这个明显的问题。  Grok3 在直播中也出现给出数据大量错误的情况 | 图片来源:X 因此这个失误不仅成为了海外网友再次嘲讽马斯克打游戏「找代练」的实锤证据,同时也为 Grok3 在实际应用中的可靠性,再次打上了一个大大的问号。 对于这样的「天才」,无论实际能力几何,未来被用于火星探索任务这样的极度复杂的应用场景,其可靠性都要打上一个大大的问号。 目前,众多在几周前获得 Grok3 测试资格、以及昨天刚刚用上几个小时的模型能力测试者,对于 Grok3 当前的表现,都指向了一个相同的结论: **「Grok3 是很好,但它并不比 R1 或 o1-Pro 更好」**  「Grok3 是很好,但它并不比 R1 或 o1-Pro 更好」 | 图片来源:X Grok3 在发布中官方的 PPT 中,在大模型竞技场 Chatbot Arena 中实现「遥遥领先」,但这其实也应用了一些小小的作图技巧:榜单的纵轴仅列出了 1400-1300 分段的排名,让原本 1% 的测试结果差距,在这个 PPT 展示中都变得异常明显。  官方发布 PPT 中的「遥遥领先」效果 | 图片来源:X 而实际的模型跑分结果,Grok3 其实也只比 DeepSeek R1 以及 GPT4.0 实现了不到 1-2% 的差距:这对应了不少用户在实际测试中「并无明显差别」的体感效果。  实际上的 Grok3,只比后来者高了 1%-2% | 图片来源:X 此外虽然在分数上,Grok3 超过了目前公开测试的所有模型,但这一点并不被很多人买账:毕竟 xAI 在 Grok2 时代就有在这个榜单中「刷分」,随着榜单对回答长度风格做降权处理而大幅降低分数的情况,因此经常被业内人士诟病「高分低能」。 无论是榜单「刷分」,还是配图设计上的「小技巧」,都展示出的是 xAI 以及马斯克本人对于模型能力「遥遥领先」这件事的执念。 而为了这些差距,马斯克所付出的代价堪称高昂:在发布会中,马斯克用近乎炫耀的口吻表示,用了 20 万张 H100(马斯克直播中表示使用「超过 10 万」张) 训练 Grok3,总训练小时数达到两亿小时。这让一部分人觉得这是对 GPU 行业的又一个重大利好,并认为 DeepSeek 给行业带来的震动是「愚蠢」的。  不少人认为堆砌算力将会是模型训练的未来 | 图片来源:X 但实际上,有网友对比了使用 2000 张 H800 训练两个月得出的 DeepSeek V3,计算出 Grok3 其实际的训练算力消耗是 V3 的 263 倍。而 DeeSeek V3 在大模型竞技场榜单上与得分 1402 分的 Grok3 的差距,甚至还不到 100 分而已。 从这些数据出炉之后,就有不少人快速意识到,在 Grok3 登顶「世界最强」的背后,其实是模型越大,性能越强的逻辑,已经出现了明显的边际效应。 即使是「高分低能」的 Grok2,其背后也有着 X(Twitter)平台内海量的高质量第一方数据作为支撑来使用。而到了 Grok3 的训练中,xAI 自然也会遇到 OpenAI 当前同样遇到的「天花板」——优质训练数据的不足,让模型能力的边际效应迅速曝光。 对于这些事实,最早意识到并且也是最深刻理解的人,肯定是 Grok3 的开发团队与马斯克,因此马斯克也在社交媒体上不断表示当前用户体验到的版本「还仅仅只是测试版」「完整版将在未来几个月推出」。马斯克本人更是化身 Grok3 产品经理,建议用户直接在评论区反馈使用时所遇到的各种问题。  他大概是地球上粉丝数量最多的产品经理 | 图片来源:X 但不到一天之内,Grok3 的表现,无疑给寄希望依靠「大力飞砖」训练出能力更强的大模型的后来者敲响了警钟:根据微软公开的信息推测,OpenAI GPT4 参数体积为 1.8 万亿参数,相比 GPT3 已经提升了超过 10 倍,而传闻中的 GPT4.5 的参数体积甚至还会更大。  模型参数体积飞涨的同时训练成本也在飙升 | 图片来源:X 有 Grok3 在前,GPT4.5 以及更多想要继续「烧钱」,以参数体积来获得更好模型性能的选手,都不得不考虑到已经近在眼前的天花板,应该怎样突破。 此时此刻,OpenAI 的前首席科学家 Ilya Sutskever 在去年 12 月曾表示「我们所熟悉的预训练将会结束」,又被人重新记起来,并试图从中找到大模型训练的真正出路。  Ilya 的观点,已经为行业敲响了警钟 | 图片来源:X 彼时,Ilya 准确预见到了可用的新数据接近枯竭,模型难以再继续通过获取数据来提升性能的情况,并这种情况形容为化石燃料的消耗,表示「正如石油是有限资源一样,互联网中由人类生成的内容也是有限的」。 在 Sutskever 预测中,预训练模型之后的下一代模型将会有「真正的自主性」。同时将具备「类似人脑」的推理能力。 与如今预训练模型主要依赖的内容匹配(基于模型此前学习的内容)不同,未来的 AI 系统将能够以类似于人脑「思维」的方式,来逐步学习并建立起解决问题的方法论。 人类对某一个学科做到基本的精通,只需要基本专业书籍即可实现,但 AI 大模型却需要学习数以百万计的数据才能实现最基础的入门效果,甚至当你换了个问法之后,这些基础的问题也无法正确理解,模型在真正的智能上并没有得到提升:文章开头提到的那些基础但 Grok3 仍然无法正确回答的问题,就是这种现象的直观体现。 但在「力大飞砖」之外,Grok3 如果真的能向行业揭示「预训练模型即将走到尽头」这个事实,那它对行业仍然称得上有着重要的启发意义。 或许,在 Grok3 的狂潮逐渐褪去之后,我们也能看到,更多类似李飞飞「在特定数据集的基础上 50 美元微调出高性能模型」的案例出现。并在这些探索中,最终找到真正通向 AGI 的道路。

## 要闻提示 1.网易开启硬核模式:裁员、关停、收权,聘请应届毕业生作为直接下属 2.字节Seed大震荡,朱文佳或被“半架空”,多名算法和技术负责人转向吴永辉汇报 3.华为近300人团队已入驻阿维塔,鸿蒙智行“塔界”或将登场 4.阿里巴巴股价大涨超8%,Q3营收2801亿,利润增长83%,多家机构上调阿里巴巴目标股价 5.奔驰高管怒怼恶意竞争:称部分品牌操控水军抹黑,不排斥也不畏惧被对标和对比 6.小米、小鹏、蔚来等厂商宣布切入人形机器人赛道,加速布局 7.马斯克裁员大刀砍向美国交管局:自动驾驶监管人员减半 8.OpenAI CEO与同性丈夫迎来第一个孩子:我从未感受到如此的爱 ## 今日头条 **网易开启硬核模式:裁员、关停、收权,聘请应届毕业生作为直接下属** 2月22日,据外媒报道,在经过多年的海外扩张后,网易创始人丁磊正在给公司游戏业务“踩刹车”。他同时还在收紧权力,对员工和项目提出了更高的要求。报道指出,丁磊已经裁员数百人,除了关闭或停运多个游戏工作室(包括日本的Ouka、加拿大的Worlds Untold以及美国的Jar of Sparks等)、减少海外投资外,据知情人士透露,丁磊将“通过一系列重大决策重新确立了自身在公司的领导地位”。同时在本周内,外媒报道称可能有计划退出所有国际投资和控股的公司,网易的调整反应出海外线主动收缩趋势,《漫威争锋》此前海外小规模裁员只是个开始。 据悉,丁磊曾在2018年设定了一个目标,那就是要让海外收入占据公司总收入的一半,并开始大力投资由知名创作者领导的西方和日本游戏工作室。知情人士称,丁磊那时采取的是放手的管理风格。但是在过去一年,他通过一系列重大决定重新加强了自己的领导地位。在改组领导层过程中,丁磊去年聘请了少数金融专业的应届毕业生作为他的直接下属。这些20多岁的年轻人中,有些人已经被赋予了领导或监督游戏部门的关键角色。 据知情人士表示,在近期裁员后,留下来的网易员工对丁磊的反复无常感到担忧。一些人形容他是一个经常改变主意的CEO。尽管丁磊通常没有时间玩游戏,但他曾夸口说,看上几秒就能知道一款游戏的运作机制。知情人士称,丁磊还要求中国员工工作到晚上9点,涵盖了午休和吃饭时间。网易对此表示,没有强制的工作时间要求,各部门自行设定工作节奏。 根据网易在上周四发布的第四季度财报,该公司整体营收不及分析师预期,游戏部门收入增长了1.5%,但毛利润下降了2.6%。过去两个季度,网易的营收一直在下滑。在过去两年半的大部分时间里,网易的营收增长一直维持在个位数百分比水平。在分析师电话会议上,当被问及海外工作室的状况时,丁磊通过翻译表示,公司仍然致力于支持“真正高质量的工作室和真正的大师级创作者”。(凤凰网科技) ## 国内资讯 **字节Seed大震荡,朱文佳或被“半架空”,多名算法和技术负责人转向吴永辉汇报** 据报道,在前谷歌DeepMind副总裁吴永辉博士加入字节跳动并担任大模型团队Seed基础研究负责人后,字节跳动对大模型团队进行了架构调整。多名原本向朱文佳汇报的算法和技术负责人开始转向吴永辉汇报。 此次的人事变化,或是因为字节内部对朱文佳领导的模型进展表现并不满意。相关方向的人数或已经是通义的5-10倍,但产出却不理想。尤其是在DeepSeek以精简的团队震惊世界之后。就在几天前,朱文佳还在字节跳动的All Hands大会上表示:“虽然年初的情况比较艰难,但我认为2024年整体进展不错。”然而,就在春节期间,DeepSeek的横空出世,打破了字节大模型团队的“一点点的高兴”。  此前,朱文佳曾是梁汝波手下的红人,也是晋升飞快的字节高管之一。朱文佳在加入字节跳动之前,曾在百度担任搜索部主任架构师。2015年,朱文佳加入字节跳动,主要负责算法工作,并因其在算法和搜索业务上的深厚经验而受到重视,被誉为“头条里算法技术的Top 3人选”。 此外,朱文佳还曾负责包括推荐算法在内的TikTok产品和技术。在字节跳动的AI大模型业务中,朱文佳被视为“隐形领队”,这与他在算法和搜索领域的专业背景密切相关。(Z finance) **阿里巴巴股价大涨超8%,Q3营收2801亿,利润增长83%,多家机构上调阿里巴巴目标股价** 2月20日晚,阿里巴巴发布的财报显示,公司在2025财年第三季度实现收入2801.5亿元,同比增长8%;经营利润同比增长83%,达到412.05亿元;非公认会计准则净利润为510.66亿元,同比增长6%。这些数据均超出了市场预期,为阿里巴巴的股价上涨提供了有力支撑。阿里巴巴凭借超预期的业绩发布,股价收盘大涨超过8%。 值得注意的是,阿里巴巴在财报中提到,“AI+云”已成为公司发展的新引擎。该季度,阿里云实现营收317.42亿元,同比增长13%,增速相比上一季度接近翻倍。这一增长主要得益于AI相关产品推动的公共云收入增长。此外,阿里巴巴集团CEO吴泳铭在电话会上透露,公司将在近期发布基于Qwen2.5-Max的深度推理模型,并预计在未来三年在云和AI的基础设施投入将超越过去十年的总和。 2月21日,高盛发布最新报告,大幅上调阿里巴巴目标股价。报告指出,阿里巴巴截至2024年12月底的第三财季业绩远超预期,尤其在人工智能相关资本支出方面,管理层给出的指引超出市场预期。摩根大通同样维持了对阿里巴巴的“增持”评级,目标价为125美元,并称其为“中国互联网领域最受青睐的股票”。2月21日,花旗银行也将阿里巴巴目标价从138美元上调至170美元;大和证券将阿里巴巴目标价从140港元上调至165港元。(界面新闻、新浪科技) **华为近300人团队已入驻阿维塔,鸿蒙智行“塔界”或将登场** 2月24日消息,据报道,华为已派了一支近300人的团队入驻阿维塔科技位于重庆的总部,并拥有一层办公楼办公使用。双方正在就第二代产品的产品定义、用户洞察、营销策略等开启联合共创。并且,根据公开资料显示,阿维塔科技已完成了“塔界”的商标注册,可能成为继上汽之后的“第六界”。 据悉,鸿蒙智行目前旗下共有“四界”品牌,分别是问界、智界、享界、尊界。余承东此前也曾表示,“华为目前只合作4个智选车品牌”。但车企看到华为智驾和车机为产品赋能,就等于有了一定的销量保证基础后,纷纷想加入鸿蒙智行大家族。 2月21日时,上汽集团官宣,与华为签署深度合作协议。双方将在产品定义、生产制造、供应链管理、销售服务等领域展开战略合作,打造全新新能源智能汽车,共同为用户带来领先的智能化出行体验。 此次双方的合作将归属鸿蒙智行,也就是由华为终端负责,之前上汽申请的“尚界”极有可能就将成为“第五界”。而今,阿维塔又被曝出已有华为团队入驻,“塔界”的出现,可能会为鸿蒙智行大家族再加“一界”。(快科技) **奔驰高管怒怼恶意竞争:称部分品牌操控水军抹黑,不排斥也不畏惧被对标和对比** 近日,北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司总裁兼首席执行官段建军在活动中发表演讲,他指出,真正的高质量发展,不是营销噱头的狂欢,而是对豪华品质的坚守。段建军说,这两年,汽车行业竞争加剧,市场上出现了不少乱象,部分品牌为了吸引眼球、收割流量,不惜采用虚假宣传、操控水军、抹黑竞品等恶意竞争手段。这让我们不禁思考:聒噪之中,谁来守护品质标准,谁来守护用户利益? 他还表示,回归到汽车行业的竞争,我们不禁要问,生产制造汽车的底线是什么?肯定是要安全,这也是我们最为重视的“奔驰标准”。他表示,每款奔驰新车在量产前,都会经历“地狱级”的安全测试,包括15000次仿真模拟碰撞测试、150多次实车碰撞测试、以及500万公里的全球整车耐久性测试。段建军还表示,在测试方法和测试标准上,奔驰同样敢为人先。游乐场里有跳楼机和大摆锤,其实奔驰在汽车测试上也有“跳楼机”和“大摆锤”。段建军称:“光是大摆锤测试,奔驰就已经认真做了二十多年。” 此外,针对发布会上频频被对比的情况,段建军表示:“近年来,有很多品牌在新车发布会上,将奔驰的车型作为对标和对比的对象。对此,我们的态度是:不排斥也不畏惧被对标和被对比。不过,对不合理的错误的对标,奔驰不会放弃做出严正交涉,甚至是使用法律武器来捍卫品牌的权益。”(新浪科技) **奇瑞尹同跃:智界R7卖的多亏得多很心痛,因为堆料太狠了** 2月21日消息,奇瑞董事长尹同跃在与博主吴佩的对话节目中谈到:智界R7现在的订单情况太痛苦了,因为按照往年惯例,受春节假期影响,2月份的销量会比1月份跌一点,但奇瑞集团下只有智界R7的订单量,不仅没降,还比1月份更高。智界R7订单一直处于供不应求状态,而且还一直缺件。据不完全统计,智界R7的大定量已突破7万台,但交付只有近5万台。 此外,对于智界R7“卖一台亏一台”的说法,尹同跃解释称,这是因为智界R7堆料太狠了,用的都是最顶级的东西。并且,智界R7用的东西配置又特别多,定价还非常实在。目前,智界R7的大卖对他们损失很大,现在还没有找到让这个产品成本和售价打平的办法。尹同跃还表示:智界R7卖的多的时候,我们感情上是高兴的,但实际上理智告诉我们是很心痛的,因为的确亏的比较多。 据悉,智界R7当前共有六款车型在售,增程版售价分别为24.98万、28.98万元。纯电版售价区间为25.98万-33.98万元。而智界R7上市之初,华为余承东曾称,智界R7刚开始卖时不赚钱,卖1辆亏3万多,只有后期上量摊平成本后才可能盈利。(快科技) **拼多多首页测试改版,多多买菜从c位退下,百亿补贴独占鳌头** 据报道,日前拼多多APP首页已在小范围内进行改版。最重要的变化是,在拼多多APP的打开页即“首页”页面中,原来与百亿补贴频道一起并列的多多买菜已经退居c位,现在只留下百亿补贴频道独占一整排c位。 多多买菜,现在和限时秒杀等频道一起并列,仅剩图标展示入口,并无具体商品信息展示。同时,9块9特卖、潮流好价、补贴多人团等频道也被折叠进“其他”频道之中。对比调整前后的版本,可以明显看出,拼多多App最大的变化在于,多多买菜不再与百亿补贴一样享受同等C位展示资源,而百亿补贴则给予了更为集中的展示区域与曝光。  左:新版的首页 右:原来的首页 据悉,此次调整变化有一个很重要的原因:多多买菜的财务状况并不算好,至今仍困在亏损的泥潭里。而作为平台的标志性业务,“百亿补贴”不仅为拼多多树立了“品牌正品”的优质形象,还在提升用户粘性、拉动GMV增长方面表现出更大的潜力。(亿邦动力、电商报) **又一科技巨头三星电子拟将制造业务撤出中国,以应对特朗普政府关税措施** 据报道,科技巨头三星电子正在评估其智能手机供应链的重大变化,以应对特朗普政府实施的关税措施。据悉,其正在探索将其智能手机制造业务迁出中国的方案。三星正在积极寻找中国以外的联合设计制造(JDM)合作的新伙伴。业内人士表示,三星正在评估潜在合作伙伴的生产能力和技术能力,以实现这一转变。 然而,该公司的JDM迁移战略仍处于早期规划阶段,尚未做出最终决定。市场分析师指出,三星将JDM生产迁出中国主要是出于对特朗普关税日益增长的担忧。美国最近对中国进口产品征收10%的关税,现在包括移动设备——这一类别此前被排除在关税措施之外。 业内专家警告称,如果这些关税条件持续下去,可能会导致智能手机价格上涨,随后销量下降。虽然越南传统上是替代制造中心,但它也面临潜在的关税风险,因此分析师认为印度是满足三星生产需求的更可行选择。(集微网) **微软中国区高管吐槽AI:太累了,根本学不过来** 近日,微软(中国)有限公司首席技术官韦青透露了他上周在美国进行的一次特殊培训经历。他表示,上个星期一直在美国做培训,“一星期不干别的,就5000多个工程师一起聊AI,每个人都觉得很累,根本学不过来。”他强调,“大家不要把AI当成一个神器,就当成工具箱里的一个工具就好,不要神化它,也不要拟人化或妖魔化它,就是个工具。” 他还进一步指出,“东西再先进,如果不能为你所用,你最好认为跟你没关系就行。”韦青直言,“变化太快,但请放心,你不是唯一一个觉得跟不上节奏的人。”同时,他也提到了技术与人之间的关系:“都在高谈技术如何先进,但技术为人所用,而人往往是瓶颈。” 公开资料显示,韦青,是微软(中国)有限公司现任首席技术官,拥有超过二十年的技术和管理经验。他曾在摩托罗拉公司担任多个职务,深入了解亚洲移动通信市场。加入微软后,他历任多个高管职位,负责Windows产品管理、消费市场宣传及产业生态建设。(快科技) **自主板块人事大调整,王昊接陈巍任北汽股份董事长** 北汽新能源的母公司北汽蓝谷新能源科技股份有限公司更名为北汽极狐新能源汽车股份有限公司之后,北汽集团另一个自主板块北京汽车有限股份公司迎来了一波人事大调整。 从接近北汽集团人士处获悉,原北汽鹏龙党委副书记、总经理王昊接任陈巍,担任北汽股份新任董事长;原北汽股份副总裁兼销售公司党委书记、总经理彭钢上调,任北汽集团营销办公室副主任(主持工作);彭钢的职务由李健和王春风两人接任。北汽股份董事长陈巍,则调任刚刚更名的北汽极狐董事长。这是北汽集团品牌焕新转型计划的持续部署调整。 其品牌焕新的目标是,通过3年时间实现北汽品牌的“焕新向上”,提升品牌知名度、美誉度;通过5年时间实现北汽品牌的“品牌跃迁”,伴随销量及品牌力的提升,企业品牌影响力和美誉度位居中国汽车企业集团前列,自主品牌稳定在“第一梯队”。 2024年4月,北汽集团换掉“北字标”,用“BAIC”字标统一品牌标识体系;今年2月15日,装着北汽新能源所有资产的上市母公司北汽蓝谷更名为北汽极狐;紧接着,北汽股份在营销层面实施人事调整。据了解,换标、上市公司更名、梳理品牌体系,是北汽集团品牌战略调整的“三步走”。(汽车商业评论) **谷歌遭冰鉴科技创始人吐槽:以前是神一般的存在,现在很多产品要多烂有多烂** 近日,新浪科技《智客星球》发起主题为《200+企业押注DeepSeek,谁是AI新王?》微博连麦活动,邀请创新奇智联合创始人、CTO张发恩,冰鉴科技创始人、董事长兼CEO顾凌云解析AI发展那些事。冰鉴科技创始人、董事长兼CEO顾凌云表示,开始谷歌在自己心中一直是神一般的存在,但是今天看来,谷歌已经略有不堪。 “谷歌今天的很多产品做的要多烂就有多烂,尤其是当年谷歌引以为豪的谷歌地图,做的实在是太糟糕了,如果你说谷歌地图跟高德地图比起来很多功能不好用,这很正常,因为美国的路,没有中国那么复杂。”他提到,如果在美国用谷歌地图就会发现,明明不需要左拐的,它经常给你搞左拐。 对于AI大模型是否会取代搜索的话题,顾凌云表示,GPT想要短时间内快速取代搜索引擎,恐怕比较难。尤其是做学术,还是要综合对比一下GPT和谷歌搜索,才安心。(新浪科技) **小米、小鹏、蔚来等厂商宣布切入人形机器人赛道,加速布局** 近期,小米、小鹏、蔚来等多家汽车产业链公司宣布切入“人形机器人”赛道。据不完全统计,全球已有18家车企接入人形机器人赛道。“目前正推进旗下CyberOne(铁大)在自家制造产线上的分阶段落地。”小米机器人团队宣布了人形机器人进展。 “100%会做人形机器人,但节奏不是现在。”理想汽车放出做人形机器人的消息。何小鹏此前透露,AI机器人小鹏Iron将搭载多块自研芯片支持端到端大模型,拥有15个可动自由度、支持触控反馈的拟态双手。 有消息称,蔚来汽车已组建了一支约20人的团队,专门调研机器狗项目,并由前 Momenta 算法专家徐抗担任负责人。广汽集团也赶在2025年前发布了第三代具身智能人形机器人GoMate,实现了驱动器、电机、灵巧手等核心部件完全自研。据不完全统计,全球已有18家车企接入人形机器人赛道。(集微网) **曝原蔚来高管入职旷视科技,任研发副总裁** 据报道,前蔚来自动驾驶高管秦海龙,目前已入职旷视科技,担任研发副总裁,负责公司的智驾量产和端到端技术研发。秦海龙本科毕业于哈尔滨工业大学电子工程专业,硕士毕业于新加坡国立大学电子计算机系,在加入蔚来前,他曾任元戎启行规控总监、长安汽车副总工程师。 2024年,蔚来自动驾驶部门发生两次调整,秦海龙的离职也与之相关。第一次调整是在去年6月,秦海龙权限扩大。第二次是去年12月,为冲刺端到端交付,蔚来再次调整智驾组织,最大的变化是,任少卿接替彭超,直管大模型部。 同时,秦海龙所在的交付团队受到波及,具体而言:陈昆盛将接替秦海龙,任部署架构与方案部负责人。被替换的彭超、秦海龙,成为方案负责人,组成虚拟战队,负责交付,向任少卿汇报。方案负责人不再直接带团队、也不再负责核心业务。调整架构后,秦海龙提出了离职。蔚来原时空信息部门负责人袁弘渊在去年11月就已离职。(21财经) **传阿里没有计划出售盒马,但未来还将继续退出非核心资产** 2月22日消息,据报道,在前天进行的阿里财报会上,阿里CFO徐宏透露阿里没有计划出售盒马。徐宏表示,鉴于盒马实现了非常好的增长和扩张,以及良好的盈利能力,是线上线下零售创新商业模式的一个极好例子,未来阿里会持开放态度,或选择引入战略投资者提升盒马的价值,使其价值更好地反映在阿里集团的估值中。 此外,其透露继此前退出银泰、高鑫零售之后,阿里还将继续退出非核心资产,专注核心业务。一些业务“暂时可以喘口气”,比如“本地生活集团的饿了么与高德,亏损已从几年前的单季度亏几十亿收窄至本季度的5.96亿元”。 在阿里2025财年第三季度财报分析师电话会上,阿里电商事业群CEO蒋凡表示,国内电商方面,在新一财年,看到了相当大的用户空间,接通了更多的用户支付,未来也会在用户侧做持续投资。蒋凡表示,国内电商方面中长期的目标还是先稳定住市场份额,同时持续优化用户体验、提高营商效率。(IT之家) **汽车之家新任CEO全员信:不会因海尔收购交易裁员** 据报道,2月20日,汽车之家大股东与海尔集团子公司完成交易。当晚,汽车之家新任CEO杨嵩在给汽员工的全员信中表示,不会因与海尔的交易而裁员,不会影响员工的岗位稳定及薪酬福利,汽车之家的业务将正常运行。杨嵩称,在本次交易完成后,汽车之家将与海尔、平安共同携手,实现从汽车垂媒向汽车生态平台的战略转型。 此前报道显示,汽车之家在港交所发布公告称,其大股东中国平安旗下云辰资本与海尔集团公司子公司卡泰驰控股达成重大股份买卖协议。根据协议,云辰资本将出售200,884,012股公司普通股,约占汽车之家已发行普通股的41.91%,交易对价约18亿美元(当前约131.1亿元人民币)。 海尔集团表示,交易完成后,汽车之家将作为海尔汽车产业生态的关键枢纽,在海尔和平安产险的共同支持下继续巩固发展现有业务。入主汽车之家8年后,中国平安开始筹划退出,海尔集团将接下公司的控制权。(快科技) **字节跳动估值已超4千亿美元创历史新高,中国科技公司正被全面重估** 据外媒最新消息显示,字节跳动正被投资者们疯狂"充值",软银、富达、普信三大金主集体把估值抬到4000亿美元俱乐部。重新估值字节跳动主要是基于去年强劲的收入增长。考虑到豆包的潜力,软银集团旗下愿景基金去年12月将字节跳动的估值上调至4000亿美元以上。据悉,拥有7500万活跃用户,是中国用户量最多的AI产品之一。 投资巨头富达投资和普信集团也对字节跳动进行了估值,分别将其估值上调至4100亿美元和4500亿美元以上。因为TikTok在美国依然面临着可能被关闭的风险,软银的估值方法将TikTok的美国业务估值为零。如果TikTok能逃脱被封的命运,那么字节跳动的估值将进一步上升。(Z finance) ## 国际资讯 **Arm计划自研芯片,各方纷纷表态,分析师:会疏远一些主要客户,但AI行业利润足够丰厚** 据报道,Arm计划推出其首款完整半导体产品,并已获得 Facebook 母公司 Meta Platforms Inc. 作为首批客户之一。据外媒报道,Arm 首次计划自主开发硬件,并且计划设计服务器 CPU,而不是在 GPU 市场与 Nvidia 和 AMD 竞争,此举将使其与部分现有客户形成直接竞争。另外,据知情人士透露,Arm已开始从授权客户中挖角高管,以参与芯片设计工作。 对此,半导体IP行业资深从业者表示,Arm下场自研芯片,或许是软银为了让Arm追求更高的资本估值和更大的营业规模,虽然目前资本市场已经给Arm非常高的资本溢价。基于Arm架构的CPU研发企业遇贤微电子CTO陈争胜同样持有这个观点,他表示,芯片市场的天花板肯定是远高于IP市场的天花板。 前Arm中国区服务器与生态系统市场总监Winnie认为,“Arm只做服务器CPU的话问题不大,因为他的big deal是做手机芯片,或者说做PC芯片,现在的情况就是其他人只是觉得很surprise,觉得你有一点点过界了,但是他踩着谁的脚了吗?没有。如果能从英特尔和AMD手里抢,那是他凭本事抢下来的。” 分析师Rob Enderle表示,尽管销售自己的芯片可能带来丰厚的利润,但如果Arm继续推进这一计划,也可能会疏远一些主要客户。"与授权用户竞争是失去这些授权用户的好方法,如果不小心的话,这确实对那些使用Arm技术的客户构成风险,"该分析师说。"这意味着他们将在使用其技术的同时与 Arm 本身竞争,但当然,Arm 作为技术所有者将具有显著优势。"Enderle 补充说,对 Arm 来说,这可能是一个经过计算的举动,因为 AI 行业的利润足够丰厚,可能通过直接销售获得足够的收入来抵消任何损失的授权收入。 **马斯克裁员大刀砍向美国交管局:自动驾驶监管人员减半** 2月22日消息,马斯克执掌大权后频频使用雷霆手段,而近日,他又将目光瞄向了美国交管局。据外媒援引知情人士消息称,美国一个负责监管自动驾驶汽车的小型政府团队,将被马斯克领导的美国DOGE服务部门裁员近半。这一裁员是美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)整体裁员计划的一部分,该局旨在确保美国道路的安全。 三位知情人士称,NHTSA将在整体裁员10%的计划中裁掉约70至80名员工,其中一部分是解雇试用期员工,另一部分则通过买断协议。被解雇的员工称,这些裁员涉及NHTSA的多个安全项目,包括汽车碰撞测试团队(从事安全假人研发的工程师被裁)、联邦与州政府安全协作组(负责管理道路安全专项资金的员工离岗)、驾驶行为研究团队(研究酒驾、超速等危险驾驶心理的专业人员)。 DOGE的削减策略还影响到了一个新设的专门负责监督自动驾驶汽车安全的办公室,其从大约七名工作人员中解雇了三名。一位被解雇的工程师表示,许多同事都难以适应这种身份转变,内部员工担忧这会导致自动驾驶车辆审查力度下降、新型汽车安全测试标准推进延缓以及各州安全资金分配监管缺位。(快科技) **传美国AI安全研究所大裁员,专家警告将削弱关键研究能力** 2月23日消息,据外媒报道,美国国家标准与技术研究院(NIST)可能将裁减多达500名员工,其中美国人工智能安全研究所(AISI)和“美国芯片计划”(Chips for America)这两个部门将受到严重影响。此次裁员主要针对试用期员工,这些员工通常入职仅一到两年。而据外媒消息,部分员工已被口头告知即将被解雇。 据悉,在此次裁员消息传出之前,AISI的未来就已经充满不确定性。该研究所是根据美国前任总统拜登关于人工智能安全的行政命令于去年成立的,旨在研究人工智能的风险并制定相关开发标准。然而,今年2月,特朗普总统在其重新上台的第一天就撤销了该行政命令,随后AISI的负责人也在当月早些时候离职。 针对此次裁员传闻,多家人工智能安全与政策组织表达了批评意见。人工智能政策中心(Center for AI Policy)执行主任杰森・格林-洛(Jason Green-Lowe)表示:“如果这些裁员消息属实,将严重削弱政府研究和应对关键人工智能安全问题的能力,而此时此类专业知识比以往任何时候都更为重要。”(IT之家) **OpenAI CEO与同性丈夫迎来第一个孩子:我从未感受到如此的爱** 2月23日消息,OpenAI首席执行官Sam Altman迎来了他的第一个孩子,他在X上的一篇感人帖子中宣布了一个男婴的出生。“欢迎来到这个世界,小家伙!”Altman周六写道,并分享了一张新生儿握着大人手指的照片。这位39岁的亿万富翁透露,“他出生得早,需要在新生儿重症监护室待一段时间。他现在恢复得很好,能待在一个小泡泡里照顾他真是太好了。”他说。他还反思了做父亲的情感影响,并补充道:我从未感受到过这样的爱。 2024年初,Altman与他的长期伴侣、澳大利亚软件工程师奥利弗·穆赫林 (Oliver Mulherin) 结婚。这对夫妇的婚礼照片在1月份在网上疯传,照片上有一场海边婚礼,奥特曼后来在给NBC新闻的一条消息中证实了他们的婚姻。Altman曾公开谈论人工智能在塑造未来几代人方面的作用。在1月份与Adam Grant合作的Re:Thinking播客节目中,他讨论了他的孩子将如何在人工智能超越人类智能的世界中成长。(鞭牛士)  **砸重金难撼Steam!亚马逊前高管坦言:低估了这一点** 近日,亚马逊Prime Gaming前副总裁Ethan Evans发布动态,回顾了亚马逊在过去多年中试图挑战Steam游戏平台的种种尝试,最终却屡战屡败的经历。Evans总结道,亚马逊的错误在于低估了Steam吸引玩家的真正原因,Steam不仅仅是一个游戏商店,它还是一个社区平台、游戏库、奖励展示空间,并且运行得非常顺畅。 Evans坦言:“亚马逊当时认为,只要规模和知名度够大,就能吸引顾客,但我们严重低估了玩家既有的使用习惯。我们在投入大量资源前,从未真正验证我们的核心假设。事实上,玩家早已拥有满足需求的解决方案,他们不会因为新平台的出现就轻易转换。”他还提到:“仅仅因为你有足够的资源(金钱或人力)来打造一个产品,并不意味着人们就会使用它。” Evans指出,亚马逊的挑战早在他担任副总裁之前就已经开始,公司最初通过收购小型PC游戏商店Reflexive Entertainment来扩展业务,但最终毫无进展。随后亚马逊在收购Twitch后,试图打造自己的PC游戏平台,但这一尝试也未能成功,Evans透露:“我们当时假设,既然玩家已经在使用Twitch,他们自然会选择在我们的平台购买游戏。但这个假设是错误的。(快科技) **宣布裁员仅一周:Meta高管奖金直接翻倍** 近日,在宣布裁员仅一周后,Meta高管的奖金计划却迎来了重大调整。根据上周四向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,Meta批准了“提高高管年度奖金计划中的目标奖金比例”,使得高管的奖金可达到其基本工资的200%,而此前的比例为75%。不过这一调整并不适用于Meta CEO马克·扎克伯格。 Meta董事会下属的薪酬、提名与治理委员会批准了这一变更,文件显示,Meta高管的“目标总现金薪酬”处于或低于同行公司类似职位高管薪酬的第15百分位(即低于85%的同行公司高管)。调整后,指定高管(除CEO外)的目标总现金薪酬将处于同行群体目标现金薪酬的第50百分位。普通员工可能就没那么好的待遇了,一周前Meta开始裁员5%,主要针对低绩效员工,此外还有报道称,Meta还将数千名员工的年度股票期权削减了约10%。(快科技) **「停止人工智能」组织在OpenAI总部门外举行示威活动** 2月23日消息,据外媒报道,周六下午,Stop AI 抗议者在科技公司 OpenAI 外举行示威活动,担心他们的技术可能导致人类灭绝。据报道,三名抗议者还因涉嫌拒绝离开该公司的场地而因非法侵入而被捕。抗议活动之前,该组织表示,至少有六人坐在 OpenAI 门前会面临被捕的危险。 抗议者要求该公司关闭,并要求政府永久禁止开发通用人工智能(AGI),因为他们担心AGI有可能比人类更聪明。“他们没有证据证明,这个比人类更聪明的系统将永远安全。如果没有证据,他们就不应该建立它。”一位停止人工智能的抗议者说。 在抗议活动中,人们还呼吁对前 OpenAI 员工和举报人 Sunchir Balaji 的死亡进行进一步调查。2024 年 11 月,Balaji被发现死于旧金山的公寓中,一个月前《纽约时报》刊登了一篇报道,称巴拉吉的公司违反了版权法。该县的法医裁定巴拉吉的死是自杀。巴拉吉的父母就儿子的死向旧金山市和县提起了诉讼。OpenAI 尚未对该抗议发表评论或对该组织的指控和要求作出回应。(鞭牛士) **40亿美元!AMD刚买AI服务器工厂又卖掉,台湾四巨头抢破头** 2月23日消息,2024年8月,AMD斥资49亿美元(约合350亿元人民币),收购了服务器制造商ZT Systems,加强与NVIDIA的竞争力。ZT Systems一直是英业达的AI服务器供应商,AMD将其收购之后,除了得到服务器设计技术、经验和团队,也得到了其位于新泽西州、得克萨斯州的服务器制造工厂。 但是,AMD无意以服务器制造商、供应商的身份出现,这会与其合作伙伴形成直接竞争关系,因此想把工厂资产卖掉。目前,AMD正在与潜在收购者谈判,仁宝、英业达、和硕、纬创这四大中国台湾服务器巨头都有意将其拿下,但不清楚是否已经达成最终协议。 包含债务在内,这笔交易的总价值应该在30-40亿美元,对于AMD来说是个非常不错的价格。如果谈判成功,这笔交易最早会在第二季度宣布。(快科技) **印度实验室推出人形机器人原型,目标价格与摩托车相同** 据印媒报道,印度的Vanar Robotics研究实验室最近正式公布了其首款人形机器人原型——Vanar Generation 1(Vanar一代)。Vanar一代被定义为“企业和家庭的生物力学智能体”,该机器人结合了功能性、效率和适应性,旨在应对现实世界中的多种任务。  公司此前透露,Vanar系列机器人的目标是让价格与摩托车相当,意味着这款机器人将不会是一个高昂的奢侈品,而是希望成为大众市场可以接受的产品。 Vanar Robotics的开发团队还展示了该机器人的核心——一个重1公斤的部件,能输出350牛米的扭矩,展现了其强大的机械能力。这一特点使得Vanar一代在未来可能成为应急响应、灾难救援等场景中的重要工具。(redhub) 雷峰网

## 小米超级小爱接入 DeepSeek R1 大模型:已上线 2 月 24 日消息,DeepSeek 春节期间在国内外爆火,因为是开源大模型,所以很多终端厂商都第一时间进行了接入。 其中,手机品牌动作尤为迅速,华为、荣耀、OPPO、vivo、努比亚、星际魅族等早已接入 DeepSeek,甚至部分还是满血参数的 R1。 小米却迟迟没有动静,此前在 2 月 15 日曾经短暂上线,但又火速下线。  根据用户反馈,小米超级小爱终于在昨晚重新接入了 DeepSeek R1 大模型,目前依然能正常使用,应该会常驻了。 大家可以通过对超级小爱说「打开深度思考」来开启 DeepSeek-R1,目前支持写代码、写文章、逻辑推理等功能。 不过因为小米还没有官宣此事,所以并不确定就究竟支持哪些机型,不过超级小爱目前的覆盖范围是明确的,已经覆盖了超过 25 款机型。(来源:快科技)  ## 《黑神话》杨奇:海外玩家占比 30% 已超出预期 今年 1 月底,《黑神话》开发商游戏科学联合创始人兼美术总监杨奇做客中国美术学院举办的西湖论艺节目,对谈从游戏的故事、设计、美学、用户体验等角度展开。当被问到《黑神话》海外玩家占比时,杨奇透露大概占了 30% 左右,超出了预期。  据杨奇在采访中介绍,「(海外玩家比例)早些时间的数据大概占了 30% 左右,其实这一比例已经超出了我们的预期,也得到了很多来自海外玩家的认可。其实他们对这款游戏没有文化上的熟悉感、亲切感,甚至不理解里面的很多空间、造型、故事和演出设计,为什么依然能感受到游戏想传达的内容核心,甚至给予高度评价?」 对此,杨奇的解释是「实际上,过分拘泥于一款产品的文化语境,可能构成了一些设计上的误区。对于国外玩家而言,只要游戏所展现的内容在逻辑上是自洽的,且与共同经验相吻合,他们就可以充分感知。熟悉和陌生是一个尺度,符合中庸哲学,在标准品质的数字场景下,那些他们未曾亲见、未曾想象,又具备冲击力的东方感,足以激发更强烈的好奇心。」(来源:3DGames) ## 苹果准备将 Google Gemini 加入 Apple Intelligence 系统 新 iOS 18.4 测试版中的代码显示,苹果似乎准备在 Apple Intelligence 中集成 ChatGPT,并提供使用 Google Gemini 的选项。从 Apple Intelligence 推出之初,苹果就一直表示打算与多个 AI 合作伙伴合作,其中包括提供 Gemini 服务的 Google。现在,iOS 18.4 的开发者测试版已经发布,其中的代码被发现包含了对 Google Gemini 的引用。  该代码实际上包含在与测试版同时发布的后台更新中。代码中提到的是 Google 而不是 Google Gemini,但该代码段还提到了 OpenAI 而不是该公司的 ChatGPT。 据说,苹果公司早在 2024 年 3 月就明确打算增加与 Google Gemini 的集成。至于为什么花了一年时间才开始将其添加到 iOS 系统中我们不得而知。 目前已知的是,Google Gemini、ChatGPT 和其他人工智能服务(如中国的阿里巴巴和百度)都将以同样的方式集成到 Apple Intelligence 系统中。用户的请求将首先由 Siri 在设备上进行处理,然后在必要的情况下,经用户许可后将转给集成的人工智能服务。(来源:CnBeta)  ## 调查报告显示韩国绝大多数的半导体技术已经被中国赶超 韩国科技评估与规划研究院(KISTEP)当天发布的一份调查报告显示,韩国绝大多数的半导体技术已经被中国赶超。报道称,KISTEP 针对 39 名韩国国内专家实施问卷调查的结果显示,截至去年,韩国所有半导体领域的基础力量均落后于中国。 若将技术最先进国家的水平设为 100%,韩国在高集成度、低阻抗存储芯片技术领域就为 90.9%,低于中国(94.1%),位居第二;在高性能、低功耗的人工智能芯片领域,韩国(84.1%)仍不及中国(88.3%)。  报道称,在功率半导体方面,韩国为 67.5%,中国高达 79.8%;新一代高性能传感技术方面,韩中两国分别为 81.3% 和 83.9%;半导体先进封装技术方面,两国均为 74.2%。 报道提到,站在商业化的角度来看,韩国仅在高集成度、低阻抗存储芯片和先进封装技术方面领先于中国。值得关注的是,参与此次调查的专家曾在 2022 年时认为韩国在高集成度、低阻抗存储芯片、先进封装、新一代高性能传感技术等方面均领先中国,但仅两年就改变了看法。(来源:中国经济周刊) ## 马斯克给美国公务员群发邮件:发工作周报,否则将被裁员 周六,一封标题为「你上周做了什么」的邮件发送给了美国联邦政府员工,要求他们在周一午夜之前回应,简要列出五个要点,说明上周的工作成果。有律师认为马斯克的行为是非法的,FBI 局长则提醒员工别回复。马部长加大了裁员力度,要求政府雇员解释他们的工作内容,否则将被解雇。  据美国政客新闻网(Politico)报道,一封标题为「你上周做了什么」的邮件发送给了美国联邦政府员工,要求他们在周一午夜之前回应,简要列出五个要点,说明上周的工作成果。 分析师指出,这一举措与马斯克在接管 Twitter 时使用的策略如出一辙。 需要注意的是,在马斯克发帖前几小时,特朗普还发文称:「(马斯克)做得很棒,但我希望看到他更加积极。」 此前,美国政府效率部(DOGE)为联邦员工提供了一个「买断」计划:如果他们不想回办公室办公,可以领取约 8 个月的薪资补偿并辞职。最终,这一计划吸引了 7.7 万人辞职。(来源:CnBeta) ## RTX 5090 上市后频繁翻车:蓝屏、黑屏、电源口融化 2 月 23 日消息,尽管市场存量很小,但 RTX 5090 上市后依然问题不断,频频「翻车」。 玩家已经碰到的事故包括蓝屏死机和黑屏变砖、电源口融化等等,最近又有网友反馈,第一次遇到了烧电容的情况,连主板也一同损坏。  近日,Reddit 网友 Impossible-Weight485 反馈,其购买的华硕 ROG Astral GeForce RTX 5090「着火了」。从照片来看,这次烧的不是电源接口,而是其附近的一个电容器有明显灼烧的痕迹。 该网友表示,当时自己正在玩 PC 游戏,电脑突然关机了。当他重启的时候,显卡「着火」了,还有烟雾冒出来。「我把显卡拿出来的时候,看到显卡和主板都有烧伤痕迹」。 另外一张照片显示,该玩家使用的华硕 ROG Crosshair X870E Hero 主板上,也有被烧的印记——就在 HERO 标志的「H」和「E」上方和之间。 据统计,截至目前,RTX 5090 已知问题包括:12 针电源接口融化、黑屏、丢失 ROP 光栅单元、电容烧毁、可靠性差等等。 目前,官方尚未对此事进行回应。此前,NVIDIA 确认正在调查 RTX 50 系列蓝屏死机和黑屏问题,但尚未有修复时间表。(来源:Cnbeta)  ## 消息称苹果 iPhone 17 Pro 可能采用铝合金和玻璃拼接设计 2 月 23 日消息,海外博主 Majin Bu 分享一则生产线消息,据称苹果 iPhone 17 Pro 可能采用铝合金和玻璃拼接设计,**相机模块与后盖之间的过渡是斜面**,而非阶梯状。  从第三方渲染图来看,这款新机依旧采用了**横向大矩阵相机模组设计**,镜头排列与现款保持一致,闪光灯位于模组右上方。此外,相机模组与机身的配色也保持一致。 博主 @ 数码闲聊站 此前曾透露「苹果外观设计开始有较大幅度调整」,其中「iPhone 17 Air 超薄新机做了横向条形跑道设计,Pro 系列做了横向大矩阵设计,目前产品线新增大折叠」。后续又有消息称苹果 iPhone 17 标准版将沿用旧款设计,这也意味着今年 iPhone 17 系列会有 3 种设计方案。(来源:IT 之家) ## 小米 YU7 亮起「小蓝灯」,预计用于汽车智驾提示 2 月 22 日消息,今日下午网上流传出了一张小米 YU7 汽车上路的图片,**可以看到尾灯部分有两个小小的蓝色灯光**,预计是开启智驾后的提示灯。  博主 @ 我心澎湃 2024 曾在 2 月 11 日做出了类似的预测,并在工信部申报图上 P 了相应的位置标注。  IT 之家注意到,目前理想、比亚迪、小鹏等多家国产汽车品牌都采用了**「小蓝灯」作为智驾开启的提示灯**,预计后续多家汽车品牌也将采用类似的做法,成为行业「共识」。(来源:IT 之家)  ## 《阿凡达:火与烬》12 月 19 日北美上映,卡梅隆称已接近完成 2 月 23 日消息,詹姆斯・卡梅隆近日在接受新西兰媒体 Stuff 采访时透露,《阿凡达 3》现在已经差不多制作完成了,也已给一些观众试映,反馈很好,他感觉也相当好。 <blockquote> <p>我已经给一批选定的人看了这部电影,反馈说绝对是《阿凡达》目前三部里最动感情的一部,可能是三部最佳。这一点我们还得拭目以待,但是我对这部感觉也相当好,演员的演绎也非常优秀,它是撕心裂肺的——褒义。</p> </blockquote> 《阿凡达 3》也就是将于 12 月 19 日北美上映《阿凡达:火与烬》。在《阿凡达》电影中,纳美人骑乘伊卡兰(Ikrandraco)飞越潘多拉星球的场景令人神往,而在《阿凡达:火与烬》电影中,**将展现一种全新的空中旅行方式**,为观众带来更奇妙的潘多拉体验。  风行者部族是一支生活在潘多拉星球上的纳美人新群体。他们并非骑乘伊卡兰,而是驾驭着外形酷似巨型水母的生物,在潘多拉的空中自由穿梭。(来源:CnBeta)

勒索软件加密文件并索要赎金,给企业和个人造成重大经济损失和业务中断。使用防病毒软件、定期备份、网络分段和勒索软件专项工具是有效防护策略。

FINALDRAFT 恶意软件隐藏在草稿中窃取数据,Telegram 被滥用于 C2 通信,美军遭窃密软件侵袭,虚假更新传播 Mac 恶意软件,勒索软件 NailaoLocker 在欧洲肆虐,网络安全威胁日益严峻。

最近几年,家电行业的技术比拼越来越热闹,空调领域也不例外。大多空调品牌已经不满足于最基础的制冷制热功能,而是更强调舒适度,“健康风”“舒适风”等概念层出不穷。不过槽点依然存在:1台空调只能吹出1种温度的风,无法兼顾一家人的多样化需求,客厅里总少不了一番“你冷我热”的拉锯战。 这就不得不提到传统空调的技术局限性了。从工作原理来看,空调是通过压缩机、冷凝器、蒸发器等部件协同工作来调节温度,就像统一调控的温度工厂,整个蒸发器只能产生固定温度的冷源或热源。当然,单一的送风温度,难免会给用户带来一些困扰,除了刚才提到的“众口难调”的温度矛盾,还有强风直吹的问题。比如很多家庭客厅的柜机都安装在沙发侧后方,夏天一家人坐在客厅看电视时,空调凉风就会吹到大家头顶的位置,时间一长人就容易头疼、感冒。 这个问题,其实很多空调品牌都注意到了,一些高端品牌也已经在尝试突破技术瓶颈。在2月22日的“AI好空气的形状”2025海尔AI空调新品发布会暨海尔健康空调节上,卡萨帝空调发布的星悦尊享版新品,就搭载了行业首创的AI双系统分控科技,一键实现双温送风,远近皆舒适,让用户久吹也安心。  一方面,卡萨帝星悦空调尊享版新品延续了致境空调AI双系统分控思路,加一路常温风,而且采用上下双路送风的设计,解决了空调冷风直吹的痛点,实现上下无温差。另一方面,常温风托举冷风送得更远,冷风下沉混合常温风形成舒适区,解决了远近冷热风感不同的痛点,实现远近无风差。目前,卡萨帝空调是行业唯一达到“1台空调,2种温度”效果的产品。 有趣的是,在发布会现场,一台AI机器人代替用户“体验”了这一创新功能。当机器人移动时,空调能精准感知它的位置,并自动切换一侧为常温风,跟随机器人所在的位置送出适宜的风感。  打破了传统空调“1台只吹1个温度”的限制,卡萨帝空调用两大产品破解用户需求的痛点,在创新科技上又给出了一个全新标准。接下来,高端空调行业会带来更多创新可能性吗?让我们拭目以待。

在2025亚布力论坛第25届年会上,里斯战略咨询全球CEO、中国区主席张云发表演讲,强调科技创新并不等同于商业成功,并指出当前社会对企业家和企业家精神的重视远远不足。  张云表示,尽管从国家到社会层面对科学家和科技的重视与日俱增,但对企业家价值的认知仍然不足。他指出,技术进步若不能转化为商业成果,仅仅是一项发明,而非创新。真正的创新在于将科技成果成功应用于商业,而这一过程的关键推动者正是企业家。 张云举例说明,无论是中国的宇树机器人创始人王兴兴、DeepSeek创始人梁文锋、小米创始人雷军,还是国外的乔布斯、马斯克,他们并非仅仅是科学家,而是将科学家与企业家角色融为一体的典范。正是这种结合,才真正实现了从技术到市场的跨越,推动了科技创新的商业转化。 张云强调,以往对科学家的重视是正确的,但对企业家和企业家精神的重视却远远不够。他呼吁社会各界更加重视企业家的作用,尤其是在科技创新商业转化的过程中,企业家精神不可或缺。只有科学家与企业家紧密结合,才能真正推动创新,实现科技与商业的双赢。

你梦想中的好空气是什么样? 是像北欧阿尔卑斯山的空气,温度总是恰到好处,温柔地包裹着你? 是像新西兰的空气,湿度宜人,让人仿佛在做一场身心的SPA? 是像中国巴马的空气,充满负氧离子,让你仿佛置身于一个天然氧吧? 你以为这些美好的空气都在遥远的地方,只能想想?2月22日海尔AI空调新品发布暨海尔健康空调节启动会上,这些想象统统变成了现实!知名演员王千源惊喜现身,“硬汉”碰上“高科技”,一场关于呼吸的精彩对话就此开启。  **全球好空气在家就能拥有?** 现在,不用再眼巴巴羡慕那些远在千里之外的好空气啦,海尔空调就能把好空气吹进您家中! 海尔空调到底是怎么做到的?发布会上,海尔智家副总裁、空气产业总经理宋玉军揭开了这场“空气搬运”的秘密——把全球数据变成实实在在的呼吸体验。 原来,秘诀就藏在全球五大“空气智汇云”里。这些智汇云就像海尔空调的“超级眼睛”,时刻盯着全球各地的空气数据,处理着超过36亿立方米的空气信息。不管是阿尔卑斯山的恒温、新西兰的黄金湿度,还是巴马的负氧离子浓度,它都能精准复制,让咱在家就能享受到大自然的顶级馈赠。  碰上南方的回南天,墙面总是湿漉漉的。别担心,有了海尔空调,自动启动温湿精控,轻松解决。北方沙尘季,洗空气系列空调1小时就能把PM2.5、病毒等7类污染物清理得干干净净。要是对空调说一句“打开亲子阅读模式”,它马上自动调节风向,避开孩子,还开启新风换气,营造出超棒的阅读氛围。 **空气也能“专属定制”?** 每个人对空气的需求都不一样,怎么才能保证每个人都能拥有“专属定制”的好空气呢?海尔空调给出了答案:硬件、算法、模型全面升级。 为了掌握各种优质空气指标,海尔空调的科研团队跑遍了全球气候优越的地区,认真记录下北欧阿尔卑斯山的宜人温度、新西兰的适宜湿度。这些数据,可都是海尔空调技术研发的“宝贝”。 为了满足大家对空气多变又动态的需求,海尔空调想出了多设备协同的好办法。把供暖、空调、通风等多种设备整合在一起,再加上智能物联网技术,实现了以用户需求为中心的多设备智能联动。 海尔智慧家庭和DeepSeek技术一融合,更是把AI技术在智能场景构建里的应用推向了新高度。用户只要简单说句话,海尔空调就能自动调整到最适合的空气环境,真正做到专属定制。 海尔空调还很厉害地把看不见摸不着的好空气,用数据具象成了三种“形状”:健康态、舒适体、节能型。 要是你对空调舒适度要求高,卡萨帝空调的“舒适体”设计就很适合你。柜挂机双塔双系统,多一路风;中央空调AI五恒科技,让家里每个角落都充满舒适空气,就像被春天温柔包围。  刚装修完新房,担心空气质量不好?海尔空调以“健康态”为核心,把多种健康功能集于一身,借助AI换热器脏堵智能检测和自清洁技术,让每一缕空气都清新纯净,全方位守护你的呼吸健康。 要是觉得电费太贵,统帅空调的“节能型”设计绝对是你的福音。AI节能效果超棒,能智能检测空间使用情况,没人的时候自动降频或者关闭,既能享受舒适生活,又不用担心电费账单“爆表”。 **品质至上,海尔空调的坚守与担当** 40年来,海尔一直对品质“死磕到底”,这是对用户满满的责任感。一组数字就能说明一切:3893条品控标准、165项极端环境测试、3次国家科技进步奖、10年整机包修承诺。  在制造环节,海尔依托AI制造,在全球13个研发中心和灯塔工厂,对每一台空调都进行严格的口碑质量检测,出厂前要经过多道检测工序,确保交到用户手里的都是高品质产品。在研发方面,海尔空调创新出141项国际领先技术,单其中可变分流技术一项就让空调制冷量提升8%,一年能省400多度电。在服务上,“装机免10项,整机10年包修”的政策,直接打破了行业“买得起修不起”的尴尬局面。 正是因为对制造、研发、服务的极致追求,2025年海尔空调成为行业主流空调里唯一量额双增的品牌。 从造空调到造空气,从技术突破到生态革命,海尔空调让每一次呼吸都充满幸福。关于好空气的美好故事,正在海尔空调的描绘下,精彩上演。

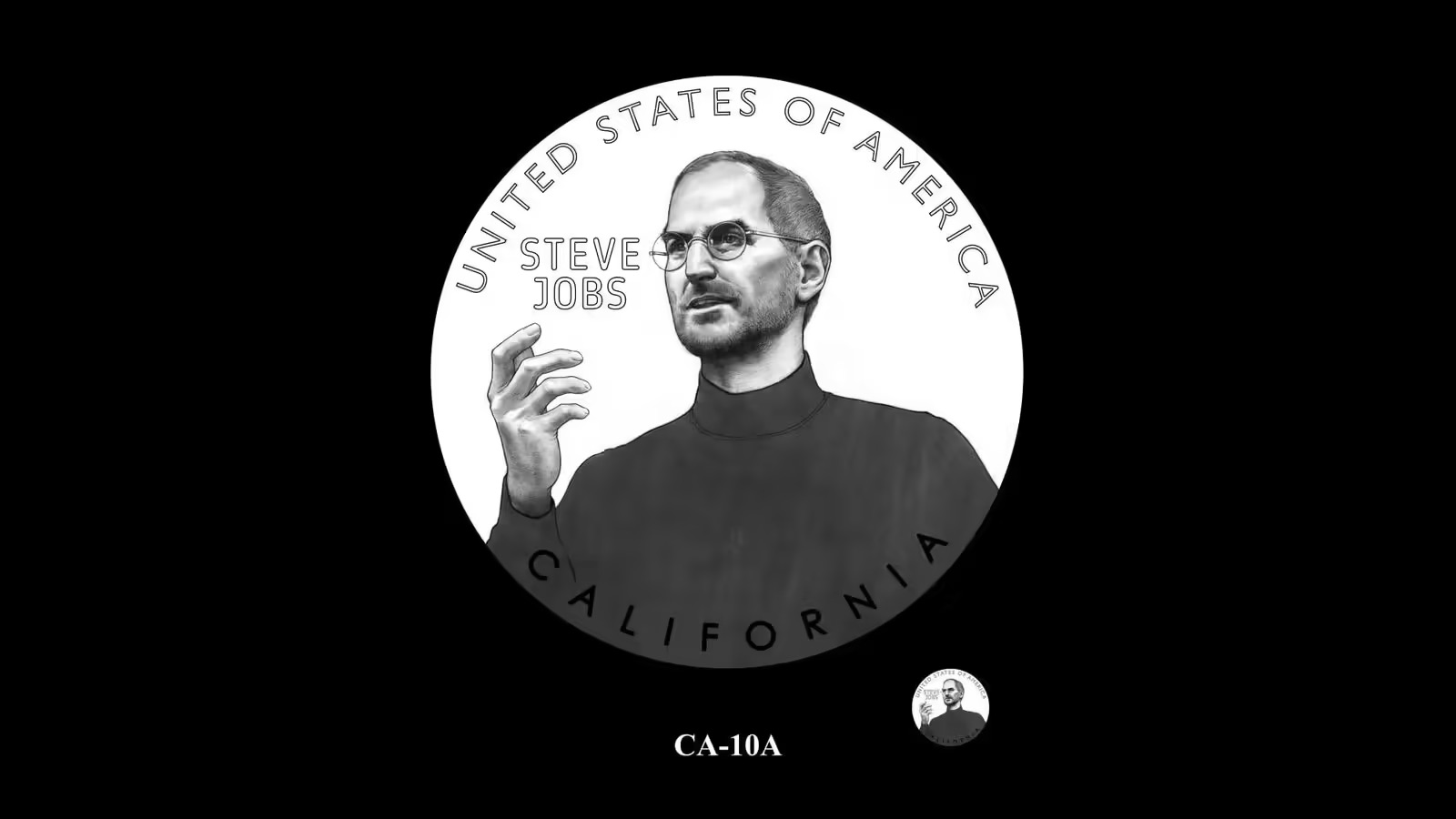

## 加密数字货币市场发生历史上最严重的失窃:黑客窃取将近 15 亿美元 加密货币市场突发大新闻,北京时间 2 月 21 日晚间,加密货币交易平台 Bybit 被黑客入侵,攻击规模巨大,总资产价值超过 15 亿美元(约合人民币 108 亿元)的逾 40 万 ETH 和 stETH 被转移至未知地址。 加密货币市场交易平台 Coinbase 主管 Conor Grogan 表示,此次黑客事件为史上最大规模的盗窃事件,超越了伊拉克中央银行盗窃案(约 10 亿美元)。 此次突发的资产被盗事件,对行业造成沉重打击。 受此影响,2 月 22 日凌晨,加密货币市场集体走跌,比特币出现多次短时急跌,24 小时内跌破 95000 美元/枚,最低探至 94830.3 美元/枚。最近 24 小时,全球超 17 万人爆仓。 值得注意的是,这次黑客是对加密货币交易所的攻击,而非加密货币本身。攻击破坏了 Bybit 的冷钱包,这是一个为安全而设计的离线存储系统。 一位业内人士认为,这个被盗的币应该追不回来,他本人已经把币取回来放自己钱包。区块链分析公司 Elliptic 首席科学家汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)在一封电子邮件中表示:「我们在软件中标注了窃贼的地址,以防止这些资金通过任何其他交易所兑现。」(来源:每日经济新闻)  ## 优步 CEO:马斯克不愿与我们合作无人出租车业务 2 月 22 日消息,全球网约车巨头优步(Uber)CEO 达拉・科斯罗沙希表示,马斯克并不愿意将特斯拉计划中的无人驾驶出租车引入共享出行平台,意味着优步将在未来成为特斯拉的竞争者。 在当地时间周五接受彭博社采访时,科斯罗沙希表示:「到目前为止,我与马斯克进行过几次交流。他们希望独立开发这个项目,因此当在某种程度上,我们和 Waymo 将在奥斯汀与特斯拉展开竞争。未来充满变数,但我们仍然希望与特斯拉合作。」 科斯罗沙希补充道,让优步成为特斯拉车主的平台将「具有很高的经济效益」。「我们能为自动驾驶生态系统带来需求,而这一需求常常是波动较大的。」 近年来,优步高层在财报电话会议及其他公开场合上加大了对公司自动驾驶战略的阐述力度。自 2023 年起,优步已与十多家汽车制造商达成合作,并投资了多家自动驾驶技术公司。(来源:IT 之家) ## 抖音李亮回应字节 AI 团队变动:不实信息 抖音集团副总裁李亮昨日在微博回应称,《字节 AI 团队大变阵》这个稿子应该是找了错误的信源,里面提到的「技术副总裁杨震原将退休」、「冯佳时将离职创业」、「张一鸣拜访了豌豆荚创始人王俊煜,以及上海模速空间里的创业公司」,都是不实信息。 他表示,虽然在最新报道中做了辟谣,但还是有很多朋友来求证,这里我公开说明下,希望我们的同事、客户和合作伙伴不要被不实信息误导。(来源:新京报)  ## 马斯克参投的飞行汽车 Alef 成功起飞:30 万美元,垂直能升降 2 月 22 日消息,近日,美国电动飞行汽车公司 Alef Aeronautics 完成了 Model A 原型车在城市环境中的飞行测试。 官网显示,这款车售价 30 万美元,约合人民币 217 万多,已获 3300 份订单,年底就能交付第一批。  就造型而言,Model A 原型车确实和常见的飞行汽车大不相同,它保留了汽车的原貌,有四个轮子,通体为黑色,没有外露螺旋桨,可垂直升降。 据悉,这款车在满电状态下,水平飞行可达 177 公里,地面行驶可达 322 公里,可应对突发事件,比如说一辆货车事故后封锁了高速公路,如此就能启动飞行模式越过货车而后落地继续向前,不耽误行程。 不过马斯克本人对于飞行汽车却非常排斥,称其噪音大、风力冲击也大,还有坠落风险,会让人很不安,尤其在人口密集区。(来源:快科技) ## 苹果 iOS 18.4 首个测试版悄悄支持 HomeKit 扫地机器人,兼容 Switchbot 等厂商产品 2 月 23 日消息,数据挖掘者 James Prochnow 发现苹果 iOS 18.4 首个测试版中悄悄带来了 HomeKit 智能家庭扫地机器人支持,首批兼容 Switchbot K10 等扫地机器人。  据介绍,用户可以利用 HomeKit 设置智能家居场景配置相应扫地机器人功能,例如定时开始自动打扫房间、定时自动充电。用户也可以使用 Siri 语音助理远程控制扫拖机器人进行操作。 参考昨日报道,苹果 iOS 18.4 首个测试版还带来了简体中文 Apple 智能、海外 Apple News+ Food 频道等,预计 iOS 18.4 正式版将于 4 月发布。(来源:IT 之家) ## 微软 Copilot 新技能:背靠 500 万 Clipchamp 素材库,秒速生成 AI 视频 2 月 22 日消息,微软公司 2 月 21 日发布博文,Copilot 最新上线 Visual Creator 工具,通过集成 Microsoft Clipchamp,现在能够在短短几秒钟内生成视频。 微软公司表示 Visual Creator 由 Clipchamp 提供技术支持,目前仅面向拥有 Copilot 许可证的商业用户开放。 微软建议企业让产品团队、项目团队、人力资源部门、学习与发展部门,甚至销售团队,利用 Visual Creator 制作用于入职培训、演示文稿等方面的视频。 需要注意的是,Visual Creator 工具不生成新的画面,而是使用 Clipchamp 的现有素材。微软此前更新 Clipchamp 的媒体库,拥有 500 万张图片,能够为各种提示词提供合适的视觉素材。(来源:IT 之家)  ## 挪威 1X 公司推出家用人形机器人 Neo Gamma:尼龙「皮肤」,能洗衣、吸尘 2 月 22 日消息,挪威机器人公司 1X 在周五发布了最新款家用机器人——Neo Gamma。与之前的版本类似,Neo Gamma 仍是一款用于家庭环境测试的原型机。根据公开的影像,这款机器人能执行一系列家务,如冲咖啡、洗衣和吸尘。  1X 表示,Neo Gamma 将走出实验室进行有限的家庭测试,但公司也明确指出,距离实现商业化规模和全面部署还有很长的路要走。 Neo Gamma 在人形机器人领域展现了更为温和的一面,不仅在设计上更加亲和,外壳采用了编织尼龙材质,还考虑到了减少机器人与人接触时可能带来的伤害。 1X 提出了「家用优先」的理念。据外媒 TechCrunch 报道,家用机器人一直是一个难题,除了 iRobot 等公司生产的机器人吸尘器,其他家用机器人并未取得大规模市场份额。问题的根源并不在于缺乏尝试,而是技术尚未成熟。(来源:IT 之家) ## 小米首款 AI PC 官宣,卢伟冰透露新笔记本搭载 99Wh 超大电池、刚好能上飞机 在昨日晚间的小米 15 Ultra 爆料直播中,小米集团合伙人兼总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰宣布将推出小米首款 AI PC 产品。 该机的具体命名没有公布,卢伟冰透露新机将搭载 99Wh 超大电池,卡着能上飞机的容量限制打造。 据悉,小米通讯技术有限公司产品行销总监马志宇已经晒出了一款 REDMI 笔记本新品的包装盒,有望为 REDMI Book Pro 2025 款,搭载英特尔酷睿 Ultra 5 处理器。 图片显示,小米新品笔记本支持澎湃智联、小爱同学,预装小米电脑管家,并提供 SU7 Ultra 车型壁纸。另外,马志宇还分享了该款笔记本游玩《黑神话:悟空》的性能表现:平均帧率 67 帧 / 秒、最高帧率 75 帧 / 秒、最低帧率 59 帧 / 秒。 马志宇还在微博透露了关于小米笔记本产品的更多信息:针对 xiaomi 品牌笔记本是否不会再更新,他表示「肯定还会更新,但是短期内还不行」;针对新品是否配备 TGX 接口,他回复「没有」。(来源:IT 之家)  ## 美国加州计划推出印有前苹果 CEO 史蒂夫・乔布斯的纪念硬币 2 月 22 日消息,美国加州州长加文・纽瑟姆(Gavin Newsom)本周提名前苹果 CEO 史蒂夫・乔布斯作为加州 1 美元「美国创新硬币」纪念硬币的候选人,相应硬币将由美国铸币局铸造。  获悉,美国当局自 2018 年启动创新硬币计划,允许各州打造专属纪念硬币,以表彰本地区的创新成就或创新人物。纽瑟姆声称,史蒂夫・乔布斯「完美体现了加州赖以发展的独特创新精神。」 目前,加州的这一提名现已提交给美国公民造币咨询委员会(CCAC),该委员会将向财政部长递交设计建议以待最终审批。委员会建议采用乔布斯「标志性的高领毛衣和眼镜形象」作为硬币设计主题,不过该设计尚未最终定稿,可能在铸造前进行调整。预计这枚纪念硬币将在 2026 年(明年)上市。(来源:IT 之家)

Lazarus 团伙通过伪装签名界面,从 Bybit 冷钱包窃取 50 亿美元,成为史上最大加密货币盗窃案,Bybit 正与专家合作追查,确保其余资产安全。

“空调开一宿,钱包瘦一圈”的调侃背后,折射出用户对空调的深层诉求——省电。 2月22日,“AI好空气的形状”2025海尔AI空调新品发布会暨海尔健康空调节启动。现场,Leader空调带来了Air Magic全链路AI省电科技,通过AI技术创新省电玩法,改变了大家对空调“耗电多”的印象,做到“用的越久,省电越多”。在发布会上展示的AI超省电系列空调,便搭载了这项科技。  空调耗电那么重要吗?有报告指出,超70%用户将“能效”列为选购的首要因素,这也不难解释,为何各大品牌会争相推出“巨省电”、“酷省电”、“真省电”这类产品了。其中,甚至有机型做到了8小时1度电。空调越来越省电了,但站在用户的角度看,新的疑虑也随之产生了:电是省了,性能会不会下降了? 从以往经验看,用户会有这样的疑虑并不奇怪。少数产品可能为了省电,牺牲了制冷效果和风量,影响了用户的使用体验,难免会有顾此失彼、本末倒置的“嫌疑”。但好在从行业角度观察,一些品牌正在尝试打破“省电与性能不能兼顾”的怪圈。  发布会上,Leader空调发布的Air Magic全链路AI省电科技就是其中之一。它的龙脊架构能做到开机3小时省电率66%,做到开机即省电,10小时也只要1度电;内置的“AI大脑”灵犀智控引擎,可以识别客厅追剧或沙发小憩等不同场景,并匹配最佳省电模式;更有能根据使用情况提醒用户自清洁的灵霜自清洁算法,让空调随时处于省电状态。 从省电这一点看,AI省电科技的表现应该可以让人满意,但要如何兼顾舒适呢?我们可以注意到,除省电外,AI省电科技还能让室内温度保持均匀平稳,加上820m³/h大风量和上下双向防直吹,可以说为省电和舒适叠满了BUFF。  与AI科技结合,让空调撕掉了“耗电多”的标签。而在此基础上,如何将省电与舒适同时带给用户,就成了行业的下一个课题。为此,空调企业不妨彼此竞争、学习,让用户摆脱耗电压力,过上“空调自由”的舒适生活。

最近几年,家电行业的技术比拼越来越热闹,空调领域也不例外。大多空调品牌已经不满足于最基础的制冷制热功能,而是更强调舒适度,“健康风”“舒适风”等概念层出不穷。不过槽点依然存在:1台空调只能吹出1种温度的风,无法兼顾一家人的多样化需求,客厅里总少不了一番“你冷我热”的拉锯战。 这就不得不提到传统空调的技术局限性了。从工作原理来看,空调是通过压缩机、冷凝器、蒸发器等部件协同工作来调节温度,就像统一调控的温度工厂,整个蒸发器只能产生固定温度的冷源或热源。当然,单一的送风温度,难免会给用户带来一些困扰,除了刚才提到的“众口难调”的温度矛盾,还有强风直吹的问题。比如很多家庭客厅的柜机都安装在沙发侧后方,夏天一家人坐在客厅看电视时,空调凉风就会吹到大家头顶的位置,时间一长人就容易头疼、感冒。 这个问题,其实很多空调品牌都注意到了,一些高端品牌也已经在尝试突破技术瓶颈。在2月22日的“AI好空气的形状”2025海尔AI空调新品发布会暨海尔健康空调节上,卡萨帝空调发布的星悦尊享版新品,就搭载了行业首创的AI双系统分控科技,一键实现双温送风,远近皆舒适,让用户久吹也安心。  一方面,卡萨帝星悦空调尊享版新品延续了致境空调AI双系统分控思路,加一路常温风,而且采用上下双路送风的设计,解决了空调冷风直吹的痛点,实现上下无温差。另一方面,常温风托举冷风送得更远,冷风下沉混合常温风形成舒适区,解决了远近冷热风感不同的痛点,实现远近无风差。目前,卡萨帝空调是行业唯一达到“1台空调,2种温度”效果的产品。 有趣的是,在发布会现场,一台AI机器人代替用户“体验”了这一创新功能。当机器人移动时,空调能精准感知它的位置,并自动切换一侧为常温风,跟随机器人所在的位置送出适宜的风感。  打破了传统空调“1台只吹1个温度”的限制,卡萨帝空调用两大产品破解用户需求的痛点,在创新科技上又给出了一个全新标准。接下来,高端空调行业会带来更多创新可能性吗?让我们拭目以待。

春节期间 DeepSeek 的走红,不仅把模型训练和拟合成本降下来了,还对全民用户进行了一次心智洗礼。就像当年微信红包普及移动支付一样,一夜攻占了每个普通用户的认知。 所有人都已意识到,风雨欲来。模型能力提升,成本下降,用户认知度上升,都将为 AI 大模型应用发展提供强劲动力,促使行业生态跨过那个「临界点」。 就在这个关键的时间节点,2025 年全球开发者先锋大会,已于今日在上海召开,并将持续至 2 月 23 日。 刚刚从模型端被注入一针强心剂的 AI 行业,要如何将模型能力的血液,输送到应用生态的末端?这将是未来 AI 大模型行业发展的最重要问题。 01 技术阶跃后,应用生态如何生长? 自从 DeepSeek 展现出极强的模型性能优势后,被讨论最多的,就是这个团队的「小而精」。 相比大部分头部 AI 企业,尤其是互联网企业内部的 AI 部门,DeepSeek 的团队规模格外地小,只有不到 140 人,所有研发和工程人员全部来自国内顶尖高校,且很多甚至还在读博士。与之相对的是,OpenAI 内部有约 3500 名员工。 因此,有不少观点认为,AI 技术突破不需要堆砌代码,不在于团队的规模以及产能,而是要让团队的智慧凝聚成更高密度。 对基础模型团队来说,这可能确实是事实。这一点上,AI 浪潮和过去的移动互联网革命并没有太大区别,早期制定互联网底层协议,开发通讯基带等硬件,包括设计智能手机操作系统的,都是相对较小的团队,完成了从 0 到 1 的阶跃式发展。 但真正的互联网革命,远不是从 0 到 1 这么简单。过去 30 年的互联网技术浪潮中,更重要的部分,还是将底层技术和能力,输送到应用场景的末端。从 90 年代末的 Web 革命,到一度泡沫破裂后的低谷,再到 Web 2.0 的复兴以及之后的移动互联网革命。 这个过程不只是需要技术发展,更需要给应用生态一个好的生长环境,用耐心浇灌创新。 今年的 GDC 模速空间专场活动上,关于 AI 大模型应用的参展方和内容,成为了大会的绝对主力。这其中既有各个垂直应用领域的论坛,包括金融、出海、智能制造,也有各种 AI 科技产品的探索体验馆。即便是普通人,也可以来到这里体验 AI 能力加持的智能眼镜、耳机、相机,以及机器人等一系列 AI+ 软硬件产品。  对 AI 产业来说,模型发展就像是一针强心剂,为开发创意的土壤增加了肥力,但整个产业发展,还需要更多的时间,走出更长期的创新之路。 02 AI 的集群效应,需要更「大」空间  2025 年,模速空间将自己的最新定位调整为了「全球最大的人工智能孵化器」。 在模速空间的愿景里,「大」不只是物理空间的大,更在于整体水平高,且充满创新活力、协同发展。 所以,为什么 AI 行业需要一个更「大」的孵化器? 最大的原因在于,AI 本身并不能成为一个产品。无论多么先进的模型,单单基于它的生成能力,应用空间必然狭窄。过去几年很多 AI 产品一直没有走出「聊天机器人」这一基础范式,最终导致在市场推广的过程中,并没有找到很好的应用场景,形成正向的交互循环。 未来,寻找场景一定是 AI 应用化的一个最主要任务。就像计算机和互联网发展早期,没有产品化之前,它对用户来说就是一块能够显示印刷体文字的屏幕而已,普通用户既不会编程,也无法用电脑进行写作。包括第一轮 Web 浪潮也很快被认为是泡沫并迅速破裂。 直到 Web 2.0 时代,互联网才真正有了更广阔的应用场景。从即时通讯、博客、社交网络,到流媒体音乐、视频,再到移动互联网时代的线上支付、LBS,衍生出多种多样的应用场景。 而且这个过程具有高度的协同性、集群性。正因为支付软件和银行打通了清算系统,才能有「发红包」功能的发展,之后外卖、打车才变得更加方便,整个生态是一环扣一环的。 对于 AI 来说,目前正需要一次 AI 2.0 的革命,就像当年的「互联网+」一样,我们日常所接触到的方方面面的场景,都需要经历一次「AI+」的变革。这个过程一定不是单点的技术突破,而是多家公司,在多个垂直场景的共生共赢。 这一点恰好在 GDC 2025 上得到了充分体现。相比去年的活动,模速空间进一步拓宽了思路,设置了更多垂直论坛,其中既包括 AI for Engineering 这样面向 B 端的行业交流,也有完全面向爱好者、普通人的 AI 机器人互动体验。 简单来说,模速空间作为「全球最大人工智能孵化器」的使命,绝不只是孵化出下一个 AI 巨头,使投资获得回报那么简单,而是希望为 AI 大模型生态发展,创造一个更好的培养环境,提供更广阔的生长空间。 这也是为什么模速空间一直强调「集群效应」。过去的移动互联网时代,大多数「孵化器」都相对分散,很多项目都是在独立造轮子。但在 AI 大模型时代,当出现像 DeepSeek 这样有着明显优势的模型时,它就会被其他 AI 平台、产品直接接入应用。 只有通过开放的技术合作,才能促进应用的效率提升,打通数据壁垒,也反过来带动模型更快进化。这个过程会需要很多的沟通,开发者们也需要一个可以碰撞想法的空间。  03 在上海孕育未来的「通用智能」 通过连续两年的全球开发者先锋大会,模速空间已经在上海开辟了这样一片 AI 大模型创新发展的产业高地,正在为未来的下一轮创新积蓄力量。 在不算漫长的科技创投史上,大部分孵化器的成功,都依赖于创始人的个人影响及愿景,无论是泽维尔·尼尔和 Station F,还是保罗·格雷厄姆的 Y Combinator。传统互联网行业的孵化器的项目之间往往相对独立,在取得初步成功之前,它们与社会的关系也并不用那么紧密。 但对于 AI 来说,大部分 AI 应用项目从最初,就必须考虑到自己将以何种方式融入行业,融入社会。正因如此,模速空间展现了一种「政企协同」的中国式的创新孵化方式。 模速空间不仅成立了专班,为企业提供早期政策申报和资金对接服务,在上下游的对接中,还能实现「靶向资源匹配」。很多 AI 大模型企业所打造的,都不是从头到尾的完整产品,而是在一根链条中负责一个节点,而模速空间则起到了帮助企业串联起整个链条的作用。  去年 9 月,无问芯穹宣布完成近 5 亿元 A 轮融资,创造了国内人工智能基础设施领域最大单笔融资纪录。 区别于人们对传统 AI Infra 的想象和定义,无问芯穹借助模速空间区位与生态优势,突破性地将软硬件联合优化技术结合到云、边、端全域算力基础设施技术研发与工程化落地中,并通过紧密的上下游协作,快速积累起行业客户落地优势,被《麻省理工科技评论》等媒体评价为令人意外的「中国特色」AI 基础设施企业,打破了一般投资机构对于 AI Infra 这个领域「小而不赚」的认知。大模型时代,模速空间所做的,不仅是为无问芯穹这样的企业去定制融资策略、对接上下游需求方,更重要的是创造出一个「有机」的场域,让更多人工智能企业能最大限度发挥出技术的产业价值。 作为一个「AI 孵化器」,模速空间最关键的优势并不在于资金,而是「打通壁垒」的能力:无论是企业和政府间的政策申报、合规管理,还是企业和企业间的业务合作、技术交流……为实现这一点,模速空间不仅帮企业获得了政策层面的载体优惠、算力补贴,还建立了「模速伙伴计划」,推动基础模型生态专区,高校联合创新中心,让企业能够获得 AI 大模型领域最前沿的智慧。 作为「全球最大的 AI 孵化器」,模速空间希望实现的,不是「投数十家公司,成功孵化出一家独角兽」,而是建立起一个有助于人与人碰撞出火花的交流环境,带动一个社群,在上海尝试孕育出 AI 的新未来。 AI 的未来,绝不只停留在应用上。真正的 AGI,也绝不会只是某个单一的产品,而是流淌在各个应用场景,以至于覆盖整个社会方方面面的存在,这就是模速空间想要孵化的时代。

VxKex 是一款让老 Windows 7 系统也能跑 Windows 10 / 11 独占软件的免费工具。 @Appinn 感谢小众软件群组里的 NekoHz 同学推荐。 兼容性 包括但不限于: 使

价格战,是这两年国内数据库行业面对的共同困局。 ChatGPT 狂奔后,市场融资风潮转向更有想象力的 AI,企业们的大头成本也烧在了 GPU 上。在 ClapDB 的 CEO 李令辉看来,AI 的出现,让前两年数据库价格战场的硝烟弥漫都沦为烟雾弹: 对于许多大企业来说,AI 时代下 GPU 成本预算可能占 50% 以上,在仅占不到 10% 的数据库成本上想办法,杯水车薪。而银行等对数据库全方位性能要求高的传统企业,单条数据价值高、数据库迁移成本也高,比起进行风险未知的迁移替代,每年把成本继续投掷在老牌数据库稳定运维上更显靠谱。 大企业的市场难对初创数据库公司开放,但国内的中小企业购买力也不足——在数据库软件上,大家常会用开源等经济成本更低的方法代替。有开源的衬托,数据库软件对企业而言只是奢侈品,而非必需品。但奢侈品的销量并不会因价格波动有很大变化,人们往往对必需品的价格才会敏感。 同时,数据库行业易守难攻。在李令辉看来,初创公司要找到自己的不可替代性,开辟大公司不愿去到的缝隙市场,打游击战、再建新的根据地。“对小公司来说,理论上好用的枪最多也就十条,这怎么可能依靠功能全面打败巨头呢?”他指出,做跟已有产品一样的东西、但降低成本的策略,在软件业可能寸步难行,因为软件的边际成本为 0。 种种烟雾散去,战场上只留下多败俱伤的数据库企业们。 “中国部分基础软件的技术已经跟上了世界,但需求端用不到这些技术上的进步”,李令辉感慨。2021 年前后,感受到市场对分析型数据库有需求、云格局也在发生变化,他创立 ClapDB,开始研究基于 Serverless(无服务器架构)、云优先的多模型分析型数据库。当时他坚信,2025 年主流的业务都会跑在 Serverless 上,但 2025 已至,Serverless 浪潮的演变及市场推进未如他想象中快,AI 改变了大家卯足了劲儿跑的方向。他感慨:“如果知道 AI 会出现,我可能真的不会做这个事情”。 从滴滴离职后去往美洽,是李令辉在 ToB 领域尝试的开端。在与雷峰网交流的过程中,他笑说“做 ToB 是一切‘不幸’的开始”。到今天,ClapDB 网站只做英文版,且研发团队不超过五个人,务实的李令辉摸索出颇具风格的商业化之路。 以下是雷峰网在不改变谈话原意的基础上进行的整理。 ClapDB CEO 李令辉 **数据库成本优势难打动用户** 雷峰网:在创立 ClapDB 之前,您主要在做什么事? 李令辉:我在滴滴 B 轮拿腾讯的钱时加入,负责滴滴的技术架构团队,把滴滴底座做得稍微夯实。但我做了两年多就走了。去时滴滴还是中小公司,走时已经是庞然大物。当时我一厢情愿觉得 ToC 没有太多机会,是产品经理驱动的事情,我们技术人员不起决定性作用,只是维护下限。所以想做 ToB 的事,觉得用技术创造价值更有成就感,于是去了美洽,美洽是做客服的。**做 ToB 也是一切“不幸”的开始。** 雷峰网:为什么这么说? 李令辉:整个中国 ToB 软件行业几乎没有赚钱的。我加入互联网行业前在一个做 ToB 领域的的科技公司,老板说早知道当年不做公司、把公司卖了买房。当时才 2010 年,ToB 行业已经不如买房。这些年 ToB 行业没有太大变化,至少不到能快速发展的阶段。 但这不能怪从业者。一是中国人均 GDP 到一万美元也就最近几年的事情,之前可能就七八千美元,七八千美元人均 GDP 的市场里也看谁能养活好的 ToB 软件公司。二是我国 ToB 软件行业供给端远远多于需求,大家没有买软件的习惯和文化:西方开源软件出来是替代商业软件,但中国没有这个消费习惯。而且美国的企业基本都是世界上比较赚钱的企业,有盈余去提高生产力,省掉一个人确实可以赚很多钱;但我们就业压力还很大,今年还有大量大学毕业生要去送外卖。 雷峰网:那是什么契机让您决定创立 ClapDB? 李令辉:我当时发现,市场上对分析型数据库有需求,以及云计算带来了一些变化,所以想做这件事。但我现在回头看,我感觉这个判断不是特别正确:云计算变化相当于供给端提供新的可能性,但需求端可能不为所动。不过当时 ClapDB 成立时就没打算在国内卖,目标是海外市场,这个判断是没错的,我认为国内的软件市场在二三十年内不成立。 雷峰网:2020 年底成立的 ClapDB 预想中的商业化节奏是什么样的? 李令辉:我们从头开发的。大概三年时间,到 2024 年产品基本推出,年中进行 POC。你说是不是特别 ready?我们现在在一些设定的场景里很好,但跟 Google 的 BigQuery 或 Databricks 和 Snowflake 比,完整性肯定还有巨大欠缺。我们比的还是某个细分领域中的差异化优势。 雷峰网:这个细分领域是指? 李令辉:我们的优势是在云上,比如用户想要多模态分析数据库,但不想用云托管,因为 BigQuery 可能不好迁移到别的云上。而 ClapDB 是跨平台的,且至少服务器成本很低,是基于云上新的基础设施做 service。 但这个过程其实非常艰难,大企业一开始没有那么强的动力切换我们的数据库,因为他们对数据库功能要求比较完全,功能不完整的数据库对他们来说切换成本很高。二是大企业对成本没有那么敏感,尤其现在**成本大头肯定在 GPU 上**,很多公司 GPU 预算已经超出总预算 50%,数据库的预算只占 5%、10%,在数据库省的钱都不如把 GPU 优化 10%。所以数据库的成本优势是很难打动用户的。 雷峰网:那对于创业公司来说,用成本打动用户其实是不得已的选择是吗? 李令辉:这么说吧,OpenAI 也是个初创公司,Snowflake 早期比起 Oracle 也是初创公司,但他们都不便宜。西方初创公司往往是 enable 一种新的可能性,但中国的初创公司成立时,投资人不会投一个完全没听说过的、看不懂的东西,一般都希望在美国有个对标。所以**中国企业可能在技术上有创新,但在产品形态上一般没有创新的可能**。 **销售驱动找客户的模式已死** 雷峰网:公司目前团队配置如何? 李令辉:研发加上我不到五个人,然后再加上一个行政。我们没有专门商业化落地的团队,确实跟大 B 谈严格来说需要这些东西,要讲自己的产品、做POC、竞标投标后落地。但大公司的周期特别慢,我们这样的小公司很难活到交付一个完整的生命周期,而且往往我们也很难通过他们的采购。 雷峰网:那么 ClapDB 的目标用户一般是什么样的? 李令辉:我们的目标用户是国外的一些中小型公司,主要是小型公司,让他们捧个人场,可以少交点钱。我们希望产品更完整,建立声望后往中型公司打。因为对于技术型小公司来说,一开始就服务大公司是不可能的事。Snowflake 是个例外,他们的早期投资人就是专门投资做大 B 的 VC,很有这方面的渠道和资源。 雷峰网:ClapDB 会选择跟什么样的客户去打磨产品? 李令辉:我们找的客户都在云上。我们 2021 年认为云上未来的一个技术浪潮是 Serverless(无服务器架构),阿里两三年前也在推这个东西。这可以把云计算成本降得很低,我认为这才是真正意义上的云计算开始。 云计算其实是一个算力租赁业务,批发零售的概念,批发一万台服务器然后通过分割成一百万台去卖,挣差价。 Serverless 的好处就是把算力以秒级或分钟级的方式分享,相当于把神州租车的业务变成滴滴业务。之前的云计算就做不到,虚拟机一开就永远开着。 我们当时认为 Serverless 是未来,所有设计都是基于此做的,我们在同一个测试上能比主流的分析型数据库(比如 AWS 的 Redshift 或 Google 的 BigQuery)大约低了 20 倍成本。但就像刚才说的,小成本不足以打动客户。只有到了比较大的金额,比如 100 万节省成 5 万,这件事才有意义,但大企业选用我们小公司的难度也比较大。这也是我们商业模式目前存在的问题:**希望给客户带来优势,但用户在得到这种优势上存在困难。**而且,一个技术变成主流需要时间。AI 出来后大家都在关心 AI,没心情管这件事了。 雷峰网:大家都在关心 AI,那 ClapDB 会有考虑把 AI 加进我们数据库产品里吗? 李令辉:ChatGPT 出来的时候,很多同行都在做这件事,当时我就说让子弹再飞一会儿。ClapDB 研发资源很少,做任何选择都可以认为投入很大。 AI能力做出来能不能有收益?做出来后竞品多久就能赶上?这些都存疑。如果无法积累护城河,我们为什么要先去做吃螃蟹的人? 我觉得现在 AI 还比较难商用,大家倾向于用 AI 提供情绪价值。目前大家对此的投资逻辑还是 FOMO(Fear of missing out),但这不是小公司能想的事情。 雷峰网:ClapDB 的用户已经在落地了吗?有预测接下来能如何上涨吗? 李令辉:有落地的,但是总量不大。增长我觉得非常不可控,目前在我们看来获客是一个数学上很随机、很离散的事情。我们需要有一个增长爆点,在行业里这个事叫 PMF,目前我们可能还没有找到 PMF,现在也看不出用户主要分布什么行业。找到 PMF 才能预测用户增长,否则就是撞大运。 我相信世界基于概率。我当时在之前创业的 SaaS 公司做过一个用户调查,问用户你为什么选择我们,回答最多的是“你们好看”。我非常惊讶,我说那我作为 CTO 有什么价值? 雷峰网:这会让你感到自我怀疑吗? 李令辉:不是自我怀疑,是让我和自己和解了。人得知道,可能你做了很多努力但最终都没有用。人对自己一定要诚实。 雷峰网:那咱们现在开拓客户的方式是什么样? 李令辉:我们自己运营官网,然后客户来找我们。这种方式效率高,虽然不可控或者成单金额不大,但至少没有额外成本。现在雇一个销售,一年怎么也得三四十万人民币。国内很多公司确实是用销售驱动去找客户,但这种模式现在已经死了——它的前提是有 VC 愿意根据销售回款再投钱,这样的企业主要是靠 VC 活下去的。 雷峰网:ClapDB 的用户都是海外的吗? 李令辉:就是国内的用户我们也把他们当海外对待,不会说去见面什么的,他们都是从网站找过来的。我们对所有客户一视同仁。 雷峰网:我留意到,ClapDB 的网站只有英文版的对吧。 李令辉:是的,我们不做中文版。有个很现实的问题,当中国人发现这个软件是中国人做的时候,就会想讲价,这是消费习惯的问题。我们本来有个中文版,后来发现没有正向作用,深思熟虑后就把那个版本去掉了。毕竟数据分析软件的用户专业水平也较高,不存在语言障碍。 雷峰网:这么听下来,虽然这两年价格战硝烟弥漫,ClapDB 努力不太被影响到? 李令辉:我们本来就很便宜。但我觉得软件价格战没用。如果 SAP 和 Oracle 之间价格战,SAP 用几年成本可能是一亿美金,Oracle 卖 4000 万,这是有竞争力的。但国内软件市场成单价本来就低,没有竞争力可言。而且,软件对大部分公司来说是奢侈品,不是必需品,因为有开源软件的存在。**奢侈品很难被价格影响它的销售情况,人们只会对必需品的价格非常敏感。** 雷峰网:所以在您看来,价格战对于用户来说,意义不一定有经营者想象的那么大。 李令辉:我觉得没有影响。你看看国内银行们的财务报表,他们缺的不是钱,缺的是用在你身上的钱。创业数据库公司要考虑的是,软件和产品质量对用户的不可替代性在哪里。不可替代的话,大家对价格也不会那么敏感了。 **数据库创业“天时”一去难返** 雷峰网:那前两年以来的市场环境,对 ClapDB 的商业化会有影响吗? 李令辉:当然会。分两方面讨论,国内和国外。国内其实变化不大,因为国内几年前也没多少软件采购。一般互联网企业都在开源基础上自己做软件,而国企就看预算和客情关系的维护,民企基本是电商会愿意为软件付费,但这两年他们也不好过,IT 预算也在砍。 不过,国外整个大环境经济也不好,2019 年以前 ToB 市场发展非常好,估值超过十亿美金的 Saas 企业随便数都一两百家,但现在很多都转型了,新诞生的也比较少。 雷峰网:回顾这几年商业化过程,有印象深刻面临什么具体困难吗? 李令辉:每个节点都很困难,每天都很困难,明天也肯定比今天困难。这是“灰犀牛”,你知道它一定会发生,你看着它发生、但是没办法改变。 其实海外市场是有需求的,AI 发展后大家对数据库的需求只会越来越旺盛。ClapDB 面对的可能是微软、Google,所以重要的是找到 niche market(利基市场),打游击战,这是小公司的机会。对于一个小公司来说,理论上说好用的枪最多也就十条了,这怎么全面打赢一个大对手呢? 雷峰网:数据库市场的“百团大战”出现后,现在数据库市场还有什么可以打游击战的角落吗? 李令辉:我就正在做嘛,虽然我还不确定打了能到什么。 雷峰网:那像 ClapDB 这样在 2020 年前后成立的数据库公司,打市场时会面临跟几个大云厂商抢客户的情况吗? 李令辉:其实不会,能跟这些云厂商相提并论的公司可能只有 TiDB,也不算小公司了,人家最新估值是三十亿美金。小公司的对手从来就不是大公司。即便是做一个跟已有大公司完全一样的东西、但成本降低,我觉得也做不起来。这个问题的根本是:**软件的边际成本是 0**。 比如说,国外工程师固然贵,但研发出来在美国市场赚钱后,在别的市场可以直接授权一个不同语言版本后卖得很便宜,就像印象笔记。他们想在中国市场竞争,随时可以降到跟中国软件一样的价钱去竞争。这就是为什么软件行业没法抄作业,别的行业总有个边际成本,做个瓶起子都有车床要人去操作的成本,但软件行业没有,做好后只要拷贝下载就行。 雷峰网:就您感受,到 2024 年底,国内数据库公司的整体发展情况如何? 李令辉:目前很多国内数据库公司的订单其实就是做项目,顶着数据库的名给甲方做点项目,做成收入然后再融点资。这批国产数据库公司如果想靠销售驱动在国内市场拿钱,很难。但其实国外初创的数据库公司订单量也不一定大,也过得苦兮兮的,因为**数据库行业的典型特点就是易守难攻**,Oracle这么多年也没有被人换掉。一个是迁移成本高,一个是它承担的作用也比较重要。 雷峰网:所以现在的数据库市场可能会存在定制化程度太高的问题吗? 李令辉:我觉得定制化和商业化这两年互相有影响。毕竟初创公司在完全一样的赛道上和大公司竞争,有时要这样做才能有订单。比如我上次创业的 SaaS 软件的数据是及时保存的,但之前我的一个大客户,说是大客户其实一年也就给不到五万美金,他们的接口人就说习惯有个 save 键,要求我们做个按钮来完成这个功能。我们当时说不用,这个随时保存,保证不会丢;但他就说不行,心里不舒服。最后我们还是答应下来了。 雷峰网:最后这个按钮做了吗? 李令辉:没做,我赌客户会忘掉。我理解的是他要的是情绪价值,情绪价值过了可能就好了。 雷峰网:所以对这些新成立的数据库公司来说,现在要把它做成产业化其实还蛮难的。 李令辉:非常难。给甲方做定制化的数据库公司也做不了很多新的客户,因为每个客户成本巨大,最后都变成给这些公司打工的一些边缘企业。但主要还是国内人均 GDP 不到、人太便宜了。**中国 ToB 软件的技术上已经跟上世界了,但商业环境还跟不上。**软件是第二产业或第三产业,只有每个人消费高了、希望节省时间去享受生活,我们才能去帮别人提高效率。现在历史进程还没到。 雷峰网:那在滴滴和美洽的经验,对您后来创业做数据库有什么帮助? 李令辉:滴滴的经历让我知道互联网公司是不会买我们产品的,美洽经历让我知道民营企业是不会买的,所以可以避免了在没用的方向的努力和花钱。 雷峰网:感受到不会买的理由是什么? 李令辉:当时我在滴滴,2015、16 年左右,TiDB 刚创业那几位找过来说能不能用一下他们的产品,我说没办法,很现实的问题是滴滴的业务很重要,跑一个初创的东西出了问题难以担责。而且滴滴服务器成本占比非常低,公司追求快速迭代以及稳定地提供服务,当时在最关键的数据库上做冒险, 不 make sense。 我之后在美洽的时候,试用过 TiDB,但是因为我们的利润实在比较低,而 TiDB 其实是根据大型互联网公司的需求设计的分布式数据库,对于我们来说,成本较高,一个集群的费用几乎就和我们所有的服务器成本差不多了。 中国大部分软件公司利润微薄,传统软件公司的人均成本也很低,还远远不到采购更专业的商业软件去提高效率的阶段。而利润丰厚的互联网企业或者国企的诉求又完全不同,借助软件去提升内部效率并不会提升市场竞争力,所以基础软件在国内市场实际上前后为难。 雷峰网:2020 年成立的这批数据库公司,很多产品打磨到现在四五年,也差不多可以商业化落地了。那是否预示着在今年开始,就会有很多国产数据库的好产品出来? 李令辉:基本不会,TiDB 快速发展的时期融资环境非常好,每轮融资都很顺利,即便他在 2019 年之前没有太大的销售数字,那几年全靠开源社区的影响力就一轮轮融资发展起来了。但那个时代一去不复返了。 雷峰网:那创业以来会有成就感的时候吗? 李令辉:会,就是我们技术在行业中做得很前沿,领先世界,在欧美行内人也会觉得这个东西很新颖。但我觉得还是发展得比我预想中慢了一些,如果没有 AI,这个行业的发展可能会快一点。如果我知道 2023 年 AI 会大爆发 ,我可能真的不会去做这个事情,因为天时并不利。 **专题介绍** 2020年前后,国产数据库创业大潮汹涌。然而,随着AI大模型的出现,人们视线的聚焦与资本的兴趣也发生转变。五年过去,国内的数据库公司现状如何?他们在做什么新的尝试?又遇到什么新的困难?本专题与一系列数据库创业公司的创始人对话,回顾近年数据库公司在商业和技术领域的探索。纵然面对数据库市场的寒冬,从业者们各有招数,怀揣着对数据库的理想与确信,走出各具特色的商业化之路。我们诚邀对此专题感兴趣的从业者共同参与讨论,或是作为受访对象分享您的真知灼见。欢迎添加微信 Ericazhao23。

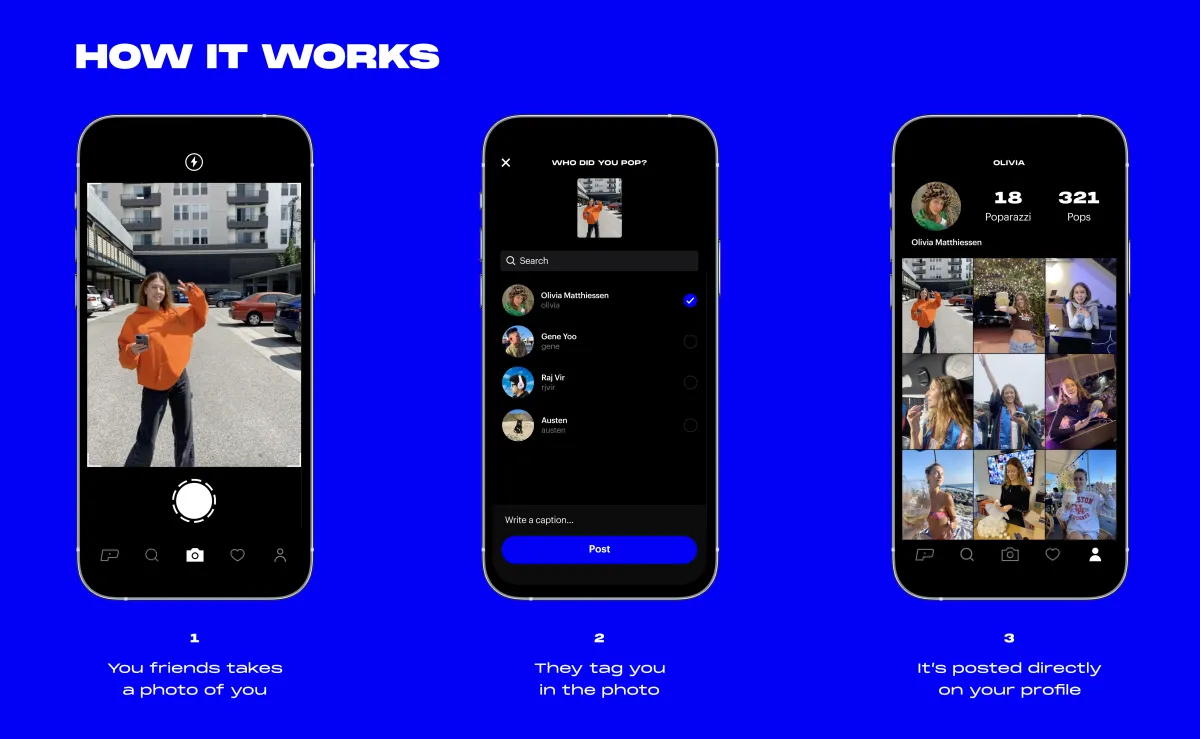

极客一问:滴滴该不该增加「滴滴保镖」业务? 作者|连冉 编辑|靖宇  头图来源:网络 还记得十年前的滴滴代打吗?这里说的不是「打车」。 当时滴滴打车火了,《暴走大事件》出了个恶搞滴滴打车的短片也火了,后来一个叫「滴滴打人」的 App 也火了。 用户以为拿「滴滴打人」这个 App 滴滴一下,就能找人帮忙揍人,虽然这并不是这家公司的初衷,他们想做的是同城互助应用,也就是用户发布任务,支付报酬,能够完成任务的用户就可以接单。 但在大多数人眼里,这个 App 有吸引力的还是字面意思的「打人」,所以虽然在 3 个月时间里,「滴滴打人」被下载了 20 万次,很快就被下架处理了。 现在,这个想法在美国落地了。 本周,一款名为「Protector」的 App 上线,用 Uber 模式重新定义了个人安全服务——滑动屏幕,即可召唤全副武装的保镖前来护驾,起价为每小时 200 美元,5 小时起订。 对了,还得先交个 129 美元会员年费。 ## 「滴滴保镖」,正式上线 走在纽约的街道上揣着钱害怕怎么办?下载一个「Protector」。 去年 12 月,在纽约市 UnitedHealthcare 首席执行官被谋杀后,美国人对个人安全的关注更加强烈了。「如果有 Protector,可能结果会有所不同」,Protector 在 X 上表示。 「像伊隆·马斯克、杰夫·贝佐斯这样的大佬这样都有专职的安保团队,但对于大多数人来说,找到靠谱的安保服务难度要大得多。」Protector 应用的创始人兼 CEO Nick Sarath 表示。 Protector 是一款为用户提供个人安全保障的应用程序,已经在纽约和洛杉矶上线,服务起价为每小时 200 美元,最少预订 5 小时,这还不包括获得该服务需要的 129 美元会员年费,服务包含一名保镖和一名司机,而且每个保镖都是「现役或退休的执法人员和军人」。 客户可以选择保镖的着装风格——商务正装、商务休闲或「战术休闲」,配车有凯迪拉克凯雷德和雪佛兰 Suburban 可选。 根据客户「任务」的需求,最终的服务价格会有所不同,比如是否需要额外的保镖、车辆队伍,或者更为专门的保护措施。 目前,用户需要提前一天预订服务,但随着应用普及,预定流程会更加高效。 Protector 的社交媒体宣传也相当吸引眼球。其TikTok账户上,可以看到一系列身材魁梧的保镖,坐在黑色背景前,一脸严肃地展示他们的证件和经历,这些保镖的亮相看起来很有安全感,对「潜在威胁」似乎也是一种威慑。  Protector 的保镖阵容|图片来源:TikTok 近日有两名 TikTok 网红率先体验了这款应用——她们在从洛杉矶飞往纽约参加纽约时装周后,用 Protector 定了两名保镖和黑色 SUV 来接自己。 「我们刚刚叫了保镖来接我们。」视频中,保镖们护送她们进入等待的黑色 SUV。这条视频很快就获得了超过 1000 万的观看量,让 Protector 的知名度一跃而起,「Uber 绝对做不到。」 Protector 的所有保镖都持有隐蔽持枪许可证,并且会在工作时携带武器,确保任务的安全性。 「我的目标是确保客户在任何情况下都能得到安全保障,」一位保镖表示,他曾在洛杉矶警局服务近 30 年,并且是前海军陆战队狙击手。他补充道:「我的工作是预先评估潜在的威胁,并在情况恶化前采取行动,确保客户可以放心过好每一天。」 Protector 的热度正在攀升。几天前,前 Meta 产品经理 Nikita Bier 在 X 上发帖推荐 Protector,并把它称为「带枪的 Uber」,「如果你这个周末有个火辣的约会对象,就用 Protector 去接她。」  Nikita Bier力推 Protector |图片来源:X Nikita Bier 也是 Protector 的投资者,他还补充称,「对精英而言,安全需求从未如此之高,但这个行业的现代化速度一直很慢」。 ## 个体到社区:收割精英安全焦虑? Protector 成立于去年 10 月,在United Healthcare CEO Brian Thompson 在纽约市被谋杀后,社会对安全问题的关注度急剧上升,Protector 也因此加快了上线的步伐。 Protector 的母公司 Protector Security Solutions 由 Nick Sarath 创办。在创立这家公司之前,他还担任过 Meta 的产品设计师,并在 2020 年离开后创立了自己的公司。在此之前,他曾推出过一款名为 Poparazzi 的照片共享应用,与 Instagram 类似,用户可以邀请朋友为自己拍照,这款应用曾 2021 年登上 App Store 榜首,但最终因为种种原因停止运营。  Poparazzi 跟 Instagram 多少有点像|图片来源: Poparazzi 最近,Protector 这家公司还有一个项目 Patrol 即将在洛杉矶上线。与专注于个人保护的 Protector 不同,Patrol 主打社区安全,支持短期和长期服务。 Patrol 背后的想法很简单:居民可以筹集资金聘请 Protector 的一名私人保安,全副武装的那种,在社区巡逻,以为居民提供额外的安全感和对潜在威胁的威慑。 这种服务的成本并不低。为此,Patrol 设计了一个「众筹」模式,允许居民邀请邻居共同出资形成资金池,以维持安保服务。社区筹集的资金越多,就能解锁更多高级功能,比如无人机巡逻、联网安全摄像头等。 Patrol 也具备实时地图和推送通知功能。当私人保安在社区巡逻时,居民会收到通知,还可以将可疑的非紧急活动报告给社区警卫,而不是直接联系真正的警察。 在这个充满不确定性的时代,人们对于安全感的渴望愈发强烈。Protector 和 Patrol 这两个项目的出现,也是对这类需求的回应,如果这两个项目能够成功落地并广泛推广,将为渴望安全感的群体提供一种全新的解决方案。 当然,这个相当「垂直」的项目,显然只适合在某些并不安全的国家展开,不可能像当年Uber 一样放之四海而皆准。而从「Protector」应用来看,互联网改造传统行业的步伐并没有停止。

假冒CS2赛事直播通过劫持YouTube账户,诱骗玩家登录恶意网站,窃取Steam账户和加密货币。攻击者冒充知名选手,伪造赠品活动,玩家需警惕并启用多重认证保护账户安全。

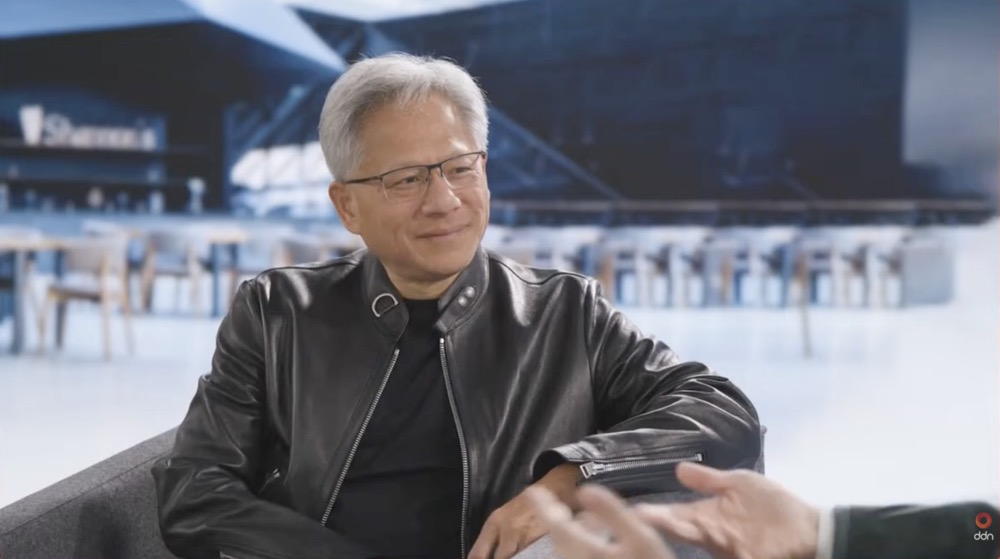

## 字节调整 AI 部门 Seed,刚从 Gemini 加盟的吴永辉成新负责人 据多位接近字节的人士,字节的 AI 核心部门 Seed 正在快速调整定位和调兵遣将。刚刚从谷歌加入字节跳动的 AI 大牛、参与了 Gemini 开发的 Google Fellow 吴永辉博士,将成为 Seed 新的负责人,替换原 LLM 团队及 Seed 总负责人朱文佳,团队内部正在梳理调整汇报关系。 对此,字节跳动称:吴永辉博士主要负责 AI 基础研究探索工作,偏基础研究,朱文佳主要负责模型应用相关的工作,偏模型应用,两个人都在 Seed 部门,都向梁汝波汇报。 但根据此前汇总的 Seed 大部门组织架构,朱文佳既负责 Seed,同时分管 Flow(模型应用),现仅负责模型应用即便职级不变,但实际此次调整管理范围收缩。 这一人事变动的时间点颇具深意。就在上周的内部全员会上,字节跳动 CEO 梁汝波刚刚反思了公司在 AI 领域的短板,对重大技术的跟进速度不够。(来源:硅星 GenAI)  ## 英伟达 CEO 黄仁勋首次公开回应 DeepSeek:投资者误解,AI 发展仍需强大算力 2 月 21 日消息,在周四的一场线上活动中,英伟达公司首席执行官黄仁勋表示,投资者对 DeepSeek 在人工智能领域取得的进展存在误解,这导致了市场对英伟达股票的错误反应。 此前,DeepSeek-R1 基于性能较弱的芯片和远低于西方主流 AI 模型的资金投入开发。这一消息引发了投资者对英伟达股票的抛售,导致英伟达市值一度蒸发 6000 亿美元,黄仁勋个人财富也一度缩水近 20%。不过,英伟达的股价此后已收复大部分失地。  黄仁勋指出,尽管 R1 的开发似乎减少了对算力的依赖,但人工智能行业仍需强大的算力来支持模型训练后处理方法,这些方法能让 AI 模型在训练后进行推理或预测。他进一步指出,预训练仍然重要,但后处理才是「智能最重要的部分」,也是「学习解决问题的关键环节」。 他提到,DeepSeek 的创新成果为人工智能领域带来了巨大的活力。他说道:「R1 开源后,全球范围内所展现出的热情令人难以置信,这是一件极其令人兴奋的事情。」(来源:IT 之家) ## 苹果确认 Apple 智能今年 4 月正式支持简体中文 2 月 22 日消息,苹果官网发文,宣布 Apple 智能将于 4 月正式支持简体中文,同时也将支持法语、德语、意大利语、葡萄牙语(巴西)、西班牙语、日语、韩语。 不过苹果公司表示,Apple 智能在中国大陆推出的时间依监管部门审批情况而定,也就是 4 月若还未获得有关部门批准,用户需要使用非国行设备才能获得中文 Apple 智能。 苹果公司表示,系列新语言支持将于 4 月随 iOS 18.4、iPadOS 18.4 和 macOS Sequoia 15.4 面向全球几乎所有地区正式推出,开发者今日起即可测试相应版本(中文 AI 需要非国行设备和非国行 Apple 账号)。 值得注意的是,苹果称 Apple 智能将在未来几个月内继续拓展功能,包括「更多 Siri 相关功能」。(来源:IT 之家) ## TikTok 重返美国应用商店后下载量翻倍,小红书下载量暴跌 2 月 21 日消息,据彭博社报道,自 TikTok 重新上架美国苹果 App Store 应用商店和谷歌 Play 应用商店以来,其竞争对手小红书的下载量出现了断崖式下跌。 据应用分析公司 Sensor Tower 的数据显示,在 TikTok 重新上架后的五天内,小红书的下载量锐减了 91%。小红书,也被称作「Rednote」,在 TikTok 可能被美国禁用的消息传出时,其人气曾一度飙升。尽管如此,Sensor Tower 表示,小红书的每日活跃用户数仍比 TikTok 下架前高出约四分之一。(来源:IT 之家)  ## DeepSeek 将自己定义为小公司,宣布将开源 5 个代码库 2 月 20 日消息,DeepSeek 今日宣布,我们是探索 AGI 的小公司,接下来一周,会陆续开源 5 个代码库,每日都有新内容解锁,进一步分享新的进展。  _图片来源:视觉中国_ DeepSeek 表示,这些在线服务中的基础构建模块已经经过文档化、部署,并在生产环境中经过实战检验。作为开源社区的一部分,我们相信,每分享一行代码,都会成为加速 AI 行业发展的集体动力。 同时,DeepSeek 称,没有高不可攀的象牙塔,只有纯粹的车库文化(不少美国著名企业从车库里诞生)和社区驱动的创新。(来源:快科技) ## ## 侯毅创立「派特鲜生」进军宠物食品行业,计划今年开百店 近日,派特鲜生品牌启动暨战略合作伙伴大会在上海举行,原盒马创始人侯毅携全新宠物食品新零售品牌「派特鲜生」正式亮相。 侯毅介绍:「派特鲜生以新鲜食材为主加工宠物食品,无额外添加,配方科学,配料表干净,宠物主可以在线上购买,3 公里内 30 分钟送到家,也可以带宠物到门店购买,享受门店现制现售的就餐乐趣。」 「我们将以折扣化+新零售+直播电商+BtoC+BtoB 全面渠道战略进入这个赛道」,侯毅在大会上分享了派特鲜生的渠道策略:派特鲜生是宠物行业以品质食品为主的折扣化新零售,自品牌(PB)占比超过 50% 以上,同时通过门店低成本、高效率的经营方式,赢得价格竞争优势,有能力与现有电商展开全面竞争。 在保留宠物干粮、湿粮、猫条、罐头等传统产品,派特鲜生还将进行宠物食品的全品类创新,以「鲜」为核心,推出的现制现售、冷藏鲜食、面点主食及烘焙糕点,更有 300+量贩零食散装陈列供挑选。」(来源:新浪科技) ## 何小鹏:当前人形机器人接近自动驾驶的 L2 初阶,到达 L4 阶段才能走进千家万户 2 月 21 日消息,小鹏汽车董事长何小鹏今日发布了他对人形机器人市场未来的看法。 何小鹏表示,他最近和头部公司,包括宇树的王兴兴、优必选周剑也都聊过。总的来说,当前人形机器人还接近自动驾驶的 L2 初阶,但是都期望尽早实现可量产可实现商业价值的 L3 初阶能力,这个跳跃会是数十倍能力和难度的跨越,这也是小鹏 Iron 机器人的目标。 何小鹏还称,但是和自动驾驶不同,自动驾驶的 L3 可能就会达到 iPhone4 时刻,而通用人形机器人可能要到达 L4 阶段才行,也只有到达 L4 阶段,大家所想象的走进千家万户才成为现实,这个起码还需要数年甚至更长时间的努力。(来源:IT 之家) ## 「卖铲子」也疯狂,美国 AI 云服务商 Together AI 估值高达 33 亿美元 近日,美国明星初创 Together AI 宣布,已完成 3.05 亿美元 B 轮融资,总估值达到 33 亿美元。该公司押注开源模型,提供包括 DeepSeek-R1 在内的 200 多个模型 API 服务,并出租 GPU 算力,年收入已超 1 亿美元。 Together AI 表示,这项投资将加速他们在构建基于开源模型的现代 AI 应用,以及利用他们即将大规模部署的英伟达 Blackwell GPU 训练定制模型方面的领先地位,也能巩固他们作为首选 AI 云供应商的地位。 据悉,这轮融资由 General Catalyst 和 Prosperity7 Ventures 共同领投,其他参与的投资者包括 Salesforce Ventures、英伟达、Kleiner Perkins、Emergence Capital、Lux Capital 等。(来源:新智元)  ## OpenAI 向多国 ChatGPT Pro 用户推出 AI 代理工具 Operator:可自动执行日常任务 2 月 21 日消息,OpenAI 今日宣布,其名为「Operator」的 AI 代理工具正在向澳大利亚、巴西、加拿大、印度、日本、新加坡、韩国、英国以及大多数可以使用 ChatGPT 的国家的 ChatGPT Pro 订阅用户推出。 这一功能此前已于今年 1 月在美国推出,旨在为用户提供更便捷的任务执行服务。(来源:IT 之家) ## 阶跃星辰举办生态开放日,智能终端 Agent 成最大亮点 阶跃星辰发力智能终端 Agent 方向,覆盖汽车、手机、IoT、具身智能四大端侧场景。 2 月 21 日,阶跃星辰在上海成功举办首届 Step UP 生态开放日,携手来自各行各业的重量级合作伙伴,集中展示了大模型技术赋能下的丰富应用场景与创新体验。阶跃星辰首先重点阐释了在智能终端 Agent 领域的布局,并宣布与吉利汽车集团、OPPO、智元机器人等企业深化合作关系。  _阶跃星辰创始人、CEO 姜大昕在 StepUP 生态开放日上发表主题演讲|来源:阶跃星辰_ 同时,还展示了在金融财经、内容创作、新零售、数字人等领域丰富的创新和应用。此外,阶跃星辰发布「繁星计划」二期,旨在从模型、算力、资本、数据和企业孵化等方面全方位赋能开发者,激发 Agent 应用创新不断涌现。(来源:极客公园)  ## 中国空间站成功开展首个舱内特种作业机器人在轨试验 2 月 21 日消息,新年伊始,中国空间站航天技术试验领域成功完成了空间站管道检测机器人在轨试验。 本次管道检测机器人在轨试验,是我国空间站开展的首个舱内特种作业机器人在轨试验,验证了适应多种复杂管道的大变径比管道机器人设计和多级协调全身运动控制等关键技术,证明了机器人在空间站管道复杂环境下的自主适应运动能力和安全性,为未来在空间站管道的实际应用积累了宝贵经验。(来源:央视新闻)  ## 小米 YU7 无伪装实车首次展出 在小米科技园内,一辆几乎完全去除了伪装的小米 YU7 测试车展出,很多到现场的网友拍到了高清大图,也更为全面展示了这款车的细节。 此次展出的 YU7 车漆颜色偏蓝,漆面非常光洁,显得很是高级,申报信息显示,该车长度 4999mm,轴距 3000mm,达到了中大型 SUV 的标准,体量相当大。 车顶配有一颗激光雷达,而且不同于市面上其他车型,YU7 的激光雷达进一步与车身相融合,凸起较少,视觉效果不突兀,更协调。  侧面细节不少,比如前翼子板处设有摄像头,可拥有高阶智驾、行车记录和哨兵模式;外后视镜依旧为无边框设计;同时启用了隐藏式门把手;轮拱上有特殊的凸起,预计在装饰的同时也能起到破风的作用。 相较于 SU7,YU7 最大的变化当属尾灯,整体而言其尺寸更大,刹车灯、转向灯均隐藏其中,增强一体感。YU7 的尾部有明显的轿跑风,符合其年轻运动的定位,车顶上方设有镂空的扰流板,同时在尾门也设了上翘的鸭翼,二者相互作用,增强下压力,提升高速行驶的稳定性。 (来源:快科技)

DeepSeek大模型在各行各业的应用成为热门话题。近期,DeepSeek的风吹到了空调行业,美的首款搭载了DeepSeek语音大模型的空调——美的鲜净感空气机T6即将在3月1日全球首发。  据美的集团发布的2024年半年报显示,2023年美的空调的零售额全球占比超过了20%。也就是说,2023年全世界每卖出5台空调,就有一台是美的制造的。作为空调行业的全球领军品牌,美的空调始终将科技领先作为核心战略方向,走在技术创新的最前沿。 此次,美的鲜净感空气机T6通过私有化部署的DeepSeek大模型深度融入空调使用场景,可进行深度学习推理和决策,实现一键好空气,温湿风净鲜多维度自感知自学习自调节。在智能语音交互方面使用大模型的推理能力和技术,突破了传统语音交互的局限,实现了“一句话多意图理解”、“模糊指令控制”和空气知识问答,并可召唤DeepSeek随心聊,让用户与空气机的交互更加自然便捷。在DeepSeek大模型的强力赋能下,美的鲜净感空气机T6将化身为“懂你所需”的智能生活伙伴,为用户带来前所未有的智能化体验。 美的空调与DeepSeek的强强联手,不仅展现了美的空调以科技创新为核心驱动力的品牌理念,更推动了整个空调行业向智能化方向加速发展,作为全球空调行业的引领者,美的空调正在通过不断的技术突破和产品创新,重新定义空调的角色与价值,开启空调智能化发展的新篇章。 美的空调作为行业引领者,将继续以科技为引擎,推动智能化技术的深度应用,为全球消费者带来更智能、更舒适、更健康的生活体验。

智能终端正式迈入 Agent 时代。 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1615369) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1615369#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

轻薄得让我经常忘记它是折叠屏手机。 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1615075) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1615075#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

作者丨朱可轩 编辑丨陈彩娴 去年年底,全球首个基于全域真实场景、全能硬件平台、全程质量把控的百万真机数据集开源项目 AgiBot World 发布,在机器人领域引起了广泛关注。 AgiBot World(https://agibot-world.com/)的目标是打造硬件加系统的 AI 次方模式,香港大学助理教授李弘扬博士团队与上海智元机器人深入合作,开展了机器人超大规模操作任务的前沿研究。 2019 年,李弘扬在香港中文大学多媒体实验室(MMLab)获博士学位,主攻计算机视觉和深度学习方向,于2021年在上海组建了 OpenDriveLab 团队,专注具身智能与自动驾驶的研究。 他曾在 CVPR、ICCV、ECCV、NeurIPS、RSS、CoRL、ICLR、TPAMI 等国际顶尖会议与期刊上发表论文三十余篇,并多次担任会议领域主席(Area Chair),其中端到端自动驾驶算法工作 UniAD 被评为 CVPR 2023 最佳论文。 博士毕业后直到 2023 年,李弘扬主要聚焦在端到端自动驾驶算法的研究,自去年年初开始,他更多地开始关注机器人方向。实际上,二者之间是存在许多可移植经验的,比如都由感知、预测和规控构成,而且都跟环境交互从算法识别到动作执行。其中,最关键的点在于端到端的训练范式能否复制到机器人任务中。 2024 年第二季度,团队便开始论证调研如何在具身智能中验证 Scaling Law,他们和智元等团队合作 AgiBot World 的工作也始于这一阶段。作为百万真机高质量标签的数据集,AgiBot World 的物理形态趋于统一,这点区别于将不同子数据集简单堆砌到一起的超大规模数据集;同时,前者在灵巧手操作、视触觉多模态信号和多机协同等三方面也有着明显的优势。  左:AgiBot World 数据集发布前团队同学通宵达旦进行准备。右:央视总台和上海市经信委对AgiBot World 数据集的发布进行报道。 正基于此,AgiBot World 距离具身智能的两个大目标更近一步:一是真正智能化,二是如何定向验证 Scaling Law。“不是堆百万真机、堆 GPU 算力就行,而是说百万真机能回答多样性比数据量更重要;另一个是如何验证小规模数据 ,例如 30 万数据,就能达到某个性能,进而达到降本增效”,李弘扬强调。 AgiBot World 还有一个更加宏大的愿景,全量数据集将于 2025 年 3 月推出,同时也会在 CVPR、IROS 等场合举办挑战赛;通过数据共享,让整个产业、学界共同研究有价值的学术问题,才能真正实现具身智能领域的“ImageNet 时刻”和共用共享。 2025 年,李弘扬团队工作核心是探索如何构建真正具有智能的具身系统,使得机器人真正能够适应各种环境、学习各种新任务、能够从自身行动中获得反馈并进行反思。更多最新工作进展,敬请访问团队主页 [https://opendrivelab.com](https://opendrivelab.com)  我们认为实现具有人工智能的具身智能系统需要模型具备三种能力:自适应、能学习、会反思。 以下是 AI 科技评论与李弘扬的对话: 自动驾驶与具身智能 **AI 科技评论:**博士毕业后,您有几年时间是专注在端到端自动驾驶的算法研究上。为什么会转到机器人赛道?您对具身智能领域开始感兴趣的契机是什么? **李弘扬:**自从 2019 年博士毕业之后,我的研究重心始终聚焦于具身智能领域。早期我们更专注于端到端自动驾驶方向的研究,23 年 6 月团队提出了原创性的 UniAD 端到端自动驾驶方案,也获得了当年 CVPR 的最佳论文。同年 12 月,特斯拉 FSD V12 全面推广,到 24 年时,端到端范式已经在业内全面铺开。从 24 年开始,自动驾驶已经进入下半场,这一阶段的发展不仅需要持续的技术突破,更面临着工业化落地与企业级量产验证的挑战。 团队从 23 年下半年开始更多地往机器人方向倾斜,论证并启动了相关研究的布局。原因之一在于自动驾驶和机器人有很多相同的技能栈,比如都是感知、预测、规控构成的,都是跟环境交互从算法识别到动作执行的。我们关注的最大的点在于端到端的训练范式能否复制到机器人的任务里,因为他们都是相似。其二是 23、24 年开始,随着 OpenAI、特斯拉在机器人方面做了很多创新性的工作,在 AIGC 与环境感知领域取得突破性进展后,技术发展的焦点已自然延伸至物理交互与执行层面。将海量数据训练范式与大模型技术优势引入传统机器人领域,既是学术界的前沿课题,也已成为产业界的战略共识。 **AI 科技评论:**在具身智能方向,您接触的第一个相关工作是什么?这个赛道有哪些研究工作、研究问题让您感兴趣?主要想解决哪些问题? **李弘扬:**最近团队发表的比较重要的工作是在 24 年 7 月的 RSS 上,主要关注通过视觉预训练来提升机器人操纵能力,因为在现在大数据的背景之下,以预训练作为切入点是比较自然的路径。在这个领域,我主要关注以下三个核心问题:首先是泛化能力,如何使机器人在面对不同场景和任务时,都能展现出良好的适应性和通用性;其次是智能性,不仅仅是完成诸如拿起杯子这样的简单任务,还要具备闭环反馈能力。例如,机器人需要根据实际情况进行错误纠正和自我调整,这样才能体现出真正的智能;最后是高效性,现在的大模型不仅在自动驾驶中面临部署难题,应用于机械臂上同样存在挑战,就是如何在保证性能的同时,实现高效、轻量化的部署。 **AI 科技评论:**UniAD 项目对于您之后的工作有没有带来哪些启发? **李弘扬:**UniAD 在自动驾驶中把感知、预测和规控做到了一起,主要有两点启发。 第一是全局优化能力,通过对整个神经网络进行联合调优,并最终以规划优化指标为核心,可以有效弥补传统方法中各模块独立运作时存在的信息损失问题。以前感知模块仅传递目标识别结果,预测模块仅传递轨迹信息,而动作执行模块则基于这些信息进行操作,这个过程中不可避免地存在大量信息损耗。而在一个统一的网络中,各模块之间传递的是网络学习到的特征,信息量非常丰富,从而实现了全局优化。我们想把这个经验放到机器人里来,因为在传统的机器人研究里,感知是非常粗糙的一种形式表达,再到动作执行模块,也有类似相关信息损失。 第二是在海量数据的应用上。在 UniAD 中,所有的轨迹数据可以一次性地采集完,从而进行大量的数据采集工作,发挥 Scaling Law 的优势。在机器人领域,我们希望探索是否能够复制这一经验,即在引入海量数据后,算法的性能提升是呈现线性增长、指数级爆发,还是最终达到瓶颈,数据量的增加是否能够真正带来机器人泛化能力的提升。我们计划沿着 UniAD 的思路,特别是以数据驱动学习为基础的机器人操作研究方向,进一步探究全局优化与海量数据在机器人领域的应用潜力。 **AI 科技评论:**您从自动驾驶转到机器人,会不会觉得有什么困难之处? **李弘扬:**从算法来讲,自动驾驶里自由度很低,最终输出通常仅涉及油门和方向盘的四个自由度。而在机器人领域,任务自由度可以根据需求灵活定义,例如灵巧手可能具有 6、12 甚至 20 个自由度,导致解空间非常复杂。但相对于自动驾驶场景而言,机器人领域的场景变化没那么丰富,主要集中于室内导航、工业巡检等特定领域。我们尝试把自动驾驶的经验直接拿到机器人的过程中发现,单纯将全局优化的理念直接迁移至机器人领域,需要对网络结构和训练范式进行较大改进。 另一方面,数据采集难度明显增加。自动驾驶领域中,车辆形态相似,只需要几百台同类型车辆部署就可以采集到数百万条数据,基本模型较为固定。而目前机器人硬件形态都没有收敛,不同设备间存在较大差异,数据采集工作面临更大挑战。为此,我们提出了数据金字塔策略,即结合仿真数据、网络数据、真机数据以及针对特定任务的少量真机特殊场景,期待能够有效地解决数据上问题。 **AI 科技评论:**现在业界有说法认为,自动驾驶解决的是下肢问题,而机器人要解决的是上肢问题、典型任务是操作。您认同这个说法吗? **李弘扬:**我部分认同这一观点。自动驾驶下肢问题解的是轨迹规划或者说动作执行,因为当前的感知问题已基本得到解决。对机器人来说,针对运动控制例如四足机器人的研究比较成熟了,各类仿生犬型机器人在多样场景中的表现稳定,但上肢问题主要涉及抓取与操作任务,当中要研究的问题、优化的思路非常多。 **AI 科技评论:**自动驾驶视觉算法与机器人算法的不同之处体现在什么地方? **李弘扬:**现在自动驾驶算法的感知问题解得已经很好了,发展到今年,研究核心在于之后规控信号如何作为先验放到整个端到端体系里,发挥感知算法的优势,可以设计一些联调,从而充分发挥感知算法的优势。目前自动驾驶系统中,感知模块占据主导地位,而规划与控制部分则相对缺乏基于学习的方法,导致二者之间的整合存在一定问题。 机器人方法的不同在于解空间非常复杂、自由度很高。通常在这种情况下,会采用一种快捷高效的整体联调优化方法,例如强化学习。但强化学习本身存在样本效率较低的问题。举例来说,当将强化学习应用于人形机器人的全局优化时,就会面临样本效率低、奖励稀疏、训练收敛困难以及整体训练难度较大等诸多挑战。 **打造 ImageNet 时刻** **AI 科技评论:**不久前您参与的百万真机数据集 AgiBot World 发布,你们是从什么时候开始做的? **李弘扬:** AgiBot World 是我们和智元合作推出的百万真机数据集。具身包括算法、数据、硬件、应用场景四个要素,尽管学术界在各类算法研究上投入甚多,但普遍认为算法性能的上限取决于数据,因此数据的重要性日益凸显,这也是我们团队工作的出发点之一。这个工作在 24 年 Q2 就开始调研论证了。当时,我们希望与那些将硬件及应用场景作为重要评估指标的机器人企业共同成长,我们也走访了很多国内机器人公司,最后落脚到智元。 **AI 科技评论:**与 DROID、Open X-Embodiment 等业界知名数据集相比,AgiBot World 的最大亮点、差异化优势是什么? **李弘扬:**目前业内已经有许多数据集,有点像 2010 年之前视觉领域数据集百家争鸣的局面。在设计 AgiBot World 数据集时,我们着重在以下三点上进行创新: 首先是灵巧手。许多现有数据集,包括谷歌的数据集,往往使用的是夹爪。而我们提供了 6 到 12 自由度的真实灵巧手,为机器人操作任务提供了更高的精度和灵活性。 其次是视触觉。单纯依靠图像或点云数据无法有效完成任务,尤其是在视觉遮挡的情况下,比如在拧瓶盖或关门这类任务中。我们设计了融合视触觉的多模态数据采集,为这些复杂任务提供了更完整的感知能力。 最后是多机协同。现在很多在做灵巧手、视触觉的类似工作都是单点的,在数据集里集大成、把所有要素集到一起很少,我们设计了多机协同的任务,确保所有机器连在一个中央时间戳上,否则数据采集起来很困难,也克服了很多工程上的问题,包括怎么设计高效的硬件素材系统、数据采集系统等。 **AI 科技评论:**你们解决了当前具身智能领域的哪些迫切问题呢? **李弘扬:**一是怎么实现真正的智能化。现在把具身智能分 L1 到 L5,如果能够解决 L2 级别的操作任务,就能在有限场景内实现真正意义上的泛化,可以说它就是今年的 ImageNet。这里所指的有限场景主要涵盖工业巡检、汽车总装线、居家服务等特定场景里的泛化。例如,在叠衣服任务中,无论是大衣、外衣,还是薄的、软的衣服都可以叠;如果是汽车总装线,那么就是这个总装线上安轮胎、安保险杠、布线都能做。 其次,我们关注的是 Scaling Law。关键不在于仅仅堆砌百万真机数据或大量 GPU 算力,而在于探讨百万真机数据是否能够证明数据多样性比数据规模更为关键。我们期望通过这一研究为后续实现真正意义上的 Scaling Law 评估提供参考依据。 **AI 科技评论:**可以分享一下你们采集数据收集的过程吗?真机数据的采集有什么困难?你们又是如何解决的? **李弘扬:**数据采集的过程中,我们参考了亚马逊 SageMaker 整个流程。由于数据采集任务较为复杂,首先需要设计任务构型并进行试采;在数据量达到预期后,还需考虑如何高效存储数据、培训数据采集人员以及处理采集过程中出现的反馈问题。 另一方面,我们参考了《Human-in-the-Loop Machine Learning》中的相关概念。这本书里从学习角度探讨了如何提升数据质量。在 AgiBot World 项目中,我们不仅采集了大量数据,还制定了详尽的问题清单,对流程不规范、步骤不完整、数据缺失等问题进行分类统计。 此外,Human-in-the-Loop 不仅体现在问题反馈上,更关键的是如何评估每条数据的质量。高的数据质量能够使得在这一批数据发布后,研究人员可基于此开展更多二次开发和深入研究。 另外,数据采集过程中,我们会估计制造一些干扰。例如,在执行内存条任务时,我们有意制造背景或内存条的抖动,以考察算法或数据采集系统能否通过不断试错恢复并完成任务。这与强化学习中负样本和持续学习的概念密切相关。数据采集与算法高度耦合,因此在算法层面存在诸多需求和研究空间,这也是我们设计此数据集的初衷之一。 AgiBot World 发布到社区的第一天才标志着项目的真正起步,我们预留了大量接口,供未来各类强化学习、模仿学习、对齐算法等使用,目的在于保研究者在各自领域中不会因缺乏数据集而受到限制。 **AI 科技评论:**你们的下一步研究计划是怎样的?感觉还有哪些亟需突破的难题? **李弘扬:**AgiBot World 是个非常大的项目,现在发布 Alpha 版本总共是十万真机数据,短期研究计划是扩展到百万真机数据,大概会在 25 年 3 月发布。 中期目标方面,作为研发团队,我们基于该数据集验证差异化的 Scaling Law,以探讨如何实现智能化,相关成果预计将在今年下半年发布。 长线计划则针对未来两三年,不只有 AgiBot World 这个数据集,我们还计划搭建生态、办比赛,让大家真正地把数据集用起来。我们计划在今年下半年 10 月举办 AgiBot World 挑战赛,鼓励研究人员基于该数据集开展二次开发和深入研究。并且还将会每年都举办这个比赛,持续地服务整个社区。 **AI 科技评论:**NeurIPS 2024 上,Ilya 提出解决大模型训练数据匮乏问题的三大途径之一是合成数据。您怎么看机器人领域中真机数据与合成数据的差别? **李弘扬:**真机数据最大优势是没有 Sim-to-Real 的问题,我们选择真机数据主要有两个原因:其一,我们团队并非专注于仿真领域;其二,合成数据的构建工作量巨大且周期较长,涉及诸如渲染技术和数据资产构建等问题,因此我们直接采用了真机数据。 现在大家都在抱怨真机数据很少,AgiBot World 是单一构型的、百万真机的、可上量的数据集。单一构型指的是物理形态都是一样的,这与某些数据集将不同子数据堆砌在一起、声称拥有百万真机数据形成鲜明对比。实际上,跨越不同视角、任务和硬件构型的迁移非常困难,而 AgiBot World 的单一构型扩展策略类似于在全球范围内采用数百万辆特斯拉 Model 3采集各类数据。当然,合成数据也是非常重要的,我们相信仿真数据一定会帮助最后的部署、落地,尤其在处理危险场景时。 **硬件形态待行业收敛** **AI 科技评论:**你们开源 AgiBot World 的初衷是什么呢?开源能给整个行业带来哪些价值? **李弘扬:**首先,我们开源是希望打造具身智能领域的 “ImageNet 时刻”。当前行业中,A 团队提出一套算法,并在论文中展示其性能为 80%,B 团队则提出另一套算法,性能为 82%。然而,由于硬件平台不同,这些算法难以直接迁移或复现,导致性能差异难以客观评估。这并不意味着某一算法无效,而是缺乏统一的基准。因此,我们希望通过建立类似 ImageNet 的评测基准,使各类算法能够在统一的平台上进行公平对比,从而加速学术界和产业界的发展。 其次,我们希望通过开源,使真机数据的采集范式更加低成本、易获取。目前,采集高质量真机数据的成本极高,例如,购买一台配备灵巧手的双臂机器人,市场价格至少在 20 万人民币左右,而若要搭建 100 台设备,成本就到了 2000 万人民币。因此,我们希望通过开源 AgiBot World,降低行业门槛,使更多研究团队能够参与其中,共同推动具身智能的发展。 **AI 科技评论:**AgiBot 与机器人操作、世界模型等话题的关系是什么? **李弘扬:**一是智元机器人的英文名就是 AgiBot,二是我们想实现 AGI 的机器人,这方面是一语双关。World 代表我们希望构建一个完整的世界模型,涵盖硬件、系统及 AI 算法生态。这不仅是 AgiBot World 项目的核心理念,也是我们最终希望实现的目标。我们的愿景是通过数据集推动硬件形态逐步收敛,并将其应用于灵巧手、视触觉系统以及轮式机器人上。同时,结合系统和生态构建,与行业伙伴共同完善数据集,并进一步推动学术研究和竞赛活动,以促进整个领域的发展。 **AI 科技评论:**您认为具身智能领域的模型训练会遵循 Scaling Law 吗? **李弘扬:**Scaling Law 是 2024 年下半年各个研究团队都在做的非常热点的问题,今年也会是无论工业界还是学术界要重点研究的事情。当中可以凝练出诸多科学问题,例如:多样性和数据分布是否遵循某种规律;在有限数据量的条件下,能否通过算法的迁移学习获得性能提升;以及投入产出比的考量,例如百万真机的数据采集背后涉及的人力成本、标注成本、工程成本以及场地费用等。 **AI 科技评论:**除了数据集,您的团队现在还有没有研究具身智能的其他方向?目前主要在研究哪几个具体问题? **李弘扬:**我们团队也在研究人形和一些硬件设备,一个重要的研究方向是 Whole Body Control,这是一个涉及全身动作协调和多任务协同的研究目标。目前,很多展示的炫酷 demo 虽然看起来非常吸引人,但往往是通过预设规则或者仅仅展示某些简单的动作,比如走几步或招手,这些动作相对简单。而在上半身与其他部位的协同操作上,挑战则更为复杂。当然 Figure 01 或者 1X 也都展示出了很好的 demo,在工厂里机器人 Whole Body Control 也已经做得非常好了。 **AI 科技评论:**您认为除了数据集,当前具身智能行业还有哪些被忽视、但关键问题需要解决? **李弘扬:**被忽略的问题主要集中在硬件上,我甚至觉得具身智能的终极发展方向在于材料科学。这不仅涉及到视触觉等传感器的稳定性,还包括在下一代硬件研发和设计过程中,对各类传感器形态的前瞻性考量。目前,硬件迭代速度相对缓慢。如果算法无法与硬件深度结合,尤其是在传感器技术、磁感传感器、人造皮肤等方面缺乏突破,机器人将难以实现人类所能完成的复杂任务。因此,仅靠算法优化无法全面推动具身智能的发展。 我也希望更多来自机械工程、材料科学,甚至航天航空等领域的学者,能够投入到新一代传感器及相关硬件的研究中。硬件的创新将带来全新的应用场景,这些场景不仅可以赋能机器人,还会吸引更多从事算法创新的科研力量。只有软硬件协同进化,具身智能行业才能真正取得突破性进展。 **AI 科技评论:**目前你们在硬件方面都和哪些厂商合作? **李弘扬:**我们目前使用了来自七到八家不同厂商的设备,这些设备都属于行业内最顶尖的水平。我们希望,团队中的研究人员能够基于最先进的硬件平台进行研究,从而推动具身智能领域的前沿发展。 **AI 科技评论:**现在也有很多人工智能从业者加入具身赛道,您觉得这在短期会给机器人领域带来哪些显著变化呢? **李弘扬:**近期我们也走访了许多知名学者,尤其是在传统机器人领域深耕多年的专家。一些学者戏称,人工智能领域的从业者正在“抢占”他们的领地,尽管这只是玩笑,但确实反映了行业格局的变化。整体来看,许多从事人工智能研究的学者,正积极投身于具身智能赛道中。我始终认为,这并非竞争关系,而是合作共赢的局面。人工智能领域出身的学者在神经网络上有很丰富的经验,而传统机器人学者在硬件设计、系统架构等方面拥有深厚的积累和卓越的专业能力。这种交汇与融合将促使双方相互学习、共同进步。在人工智能技术的加持下,传统机器人行业有望迎来新一轮的变革浪潮。雷峰网雷峰网

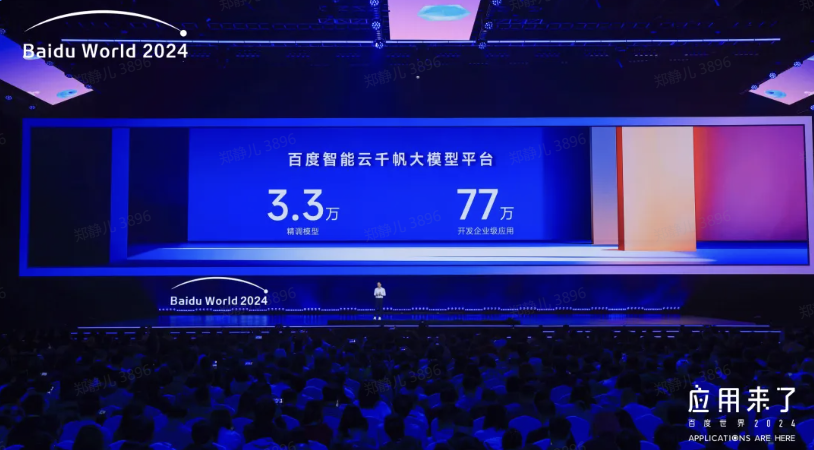

前些天的百度世界大会上,百度 CEO 李彦宏很意外地没有提到两个词:AGI 和 Scaling Law。 AGI 的全称叫「通用人工智能」,它能够和人类一样处理各种各样的任务,是计算机科学家们所想要实现的终极目标之一;而 Scaling Law 则是一种现象,即 AI 的能力会随着模型大小、数据量、训练量的增加,而不断攀升,是实现 AGI 的重要手段之一。 在大模型尚火爆的年初,这两个词一度随处可见。许多企业都将他们印在 PPT 中,用来标榜自身的技术信仰。 这次百度世界大会,对李彦宏来说,这两个词的吸引力并没有那么大。在大会期间,李彦宏参与了一场圆桌访谈,他在期间提到,「没有跑到我心里,让我觉得重要到需要在百度世界上一定提一提。」 当然,这并非意味着百度没有技术信仰。众所周知,百度是中国第一家成立 AI 研究院的企业,并在十多年间招募了大批赫赫有名的计算机科学家。去年时代周刊评选的「AI 100 人」中,李彦宏更是为数不多上榜的中国企业家。 作为人工智能底蕴最深厚的中国企业,百度眼中的技术信仰,到底是什么样的? 01 从 1 到 1.1 圆桌论坛上,访谈者抛给了李彦宏一个略显尖锐的问题:大模型技术的进步是否放缓了? 毕竟在过去一年,社会大众对大模型的关注度肉眼可见地降低。许多外界声音认为,这和技术迭代放缓有很大关系。在李彦宏看来,这一判断,既对,也不对,取决于看问题的视角。 前面曾提到,大模型能力的增长,很多时候是由模型大小、数据量、训练量的增长拉动的。然而,由于当下模型规模、数据量都因素渐渐触顶,其能力的涌现确实没有前几年进步那么大。 「如果就当做一个学术项目,北极星指标就是「哪一年或哪一月能实现 AGI」的角度看,可以说技术进步的速度有所放缓。」李彦宏说道,「但我的视角更多是在应用,大模型的技术进步到底产生了什么应用。从这个角度来说,我认为技术进步的速度不仅没有放慢,甚至有变快趋势。」  事实上,大模型从「走出实验室」到「放上货柜」,中间还有海量工程问题要解决。其中一个关键问题,正是「幻觉」,即大模型有时会一本正经的胡说八道。 过去两年,以百度为代表的 AI 企业,其实一直在致力于消除幻觉。 对此,行业所交出的答卷,叫 RAG(检索增强):简单来说,就是让大模型在说话之前,先从外部资料库检索相关内容,然后再结合这些内容输出回答。李彦宏在百度世界大会上宣布,大模型已经基本消除了幻觉。  并且基于这项技术,百度还推出了专门针对图像生成的 RAG 技术,叫 iRAG。过去,当 AI 生成图像时,有时会犯一些事实性错误,例如把只有三层的天坛画成四层,大大影响了可用性;然而,随着 iRAG 的加入,文生图的准确性大幅提升了,防止了 AI「瞎画」。  大众对技术的关心大多都是好奇心主导,更热衷于「0 到 1」的「科学突破」。然而,在改变世界的过程中,「从 1 到 1.1、1.2、1.3...」的工程改进,同样是必不可少的。 从中也可以看出,百度的技术信仰显然有着务实的一面。AGI 并非不重要,而是百度在长期探索人工智能技术边界的同时,并没有死磕 AGI,更强调用新技术来解决各种现实问题。 「很多美国同行,他们做法是把它当做一个 science,有一个终极目标,就想尽各种办法解决它。我们是把它当做一个问题,可能通过工程的方法,也可能用其他方法来解决。」李彦宏说道。 并且他提到,「做工程」、解决现实问题,有时会比科学更早发现机会和规律。 例如当年,先是莱特兄弟开着飞机上了天,人们才意识到有个东西叫空气动力学。而今年的诺贝尔化学奖,更颁给了 DeepMind 创始人哈萨比斯这位企业家,进一步印证了这个判断。 不过,具体到怎么做,除了前面提到的消除幻觉之外,李彦宏与百度还有别的思考。 02 过河的石头 在大模型刚刚成为显学的时候,产业界曾有这么一个讨论:谁会做出第一款超级应用?是资源更充足的大型科技企业,还是外头的不断涌现的开发者? 李彦宏也思考过这个问题,而他更倾向于后者。 他在内部讲话中提到,百度可能会同时做十款或者最多一百款应用,然而外界可能会有一万家创业公司在尝试各种不同的赛道,谁的可能性更大,答案不言而喻。所以,百度应该将主要精力,放在底层大模型等基础平台上,让开发者能够更容易地在上面开发应用。 由此可见,百度在利用技术解决现实问题的同时,并没有执着于闭门造车,而是倾向于和外界开发者一同探索。 然而,大模型终归是个新事物,底层平台与开发者的合作模式仍有不少不合理的地方。李彦宏在不断摸索的过程中,意识到底层模型的迭代速度,应该保持一个合理的节奏。 此前,产业界其实存在一个问题:底层模型迭代得有些过快了。 熟悉技术的人或许知道,大模型内部是个黑盒。不同于传统软件,大模型的结构过于复杂,我们很难去追踪和理解,大模型到底是如何从特定的输入生成特定的输入的。这也意味着,对开发者来说,大模型的能力边界在哪,其实并不清晰;想要了解大模型到底能胜任工作,需要时间去摸索。 过快的迭代,会让外界开发者难以跟上节奏。更糟糕的是,过快迭代底层模型有时还会对开发者的产品产生不小的冲击。 最典型的案例,莫过于美国曾经的 AI 独角兽 Jasper。这家初创企业最初的产品,是基于 GPT-3 开发的、面向广告营销领域的聊天机器人。然而,随着能力更强大的 ChatGPT、GPT-4 陆续推出,Jasper 的产品很快「过气」,对公司造成了不小的冲击。 因此,李彦宏提出,更合适的节奏是两年一个大版本。 从一步步改善底层基础模型,到探索新的开发者合作模式,百度显然已经形成了一套范式。也是受益于此,百度开发者的生态正日益壮大。当下,百度文心大模型的日均调用量已经超过 15 亿,这一数字在半年内增长了超过 7.5 倍。在产业端,百度智能云已经拥有中国最大的大模型产业落地规模,超过六成的央企和大量的民营企业,正在联合百度智能云进行 AI 创新。百度智能云千帆大模型累计帮助用户精调了 3.3 万个大模型,开发出了 77 万个企业级应用。  毫无疑问,率先蹚水前行的百度,俨然已成为一块值得后来者摸着过河的石头。 那么问题来了,为什么是百度做到了? 03 两条腿走路 众所周知,人工智能的黄金时代始于 2012 年:彼时,「AI 教父」辛顿所打造的 AlexNet 展现出了惊人的图像识别能力,引发了产业界的大力投资。然而,人工智能并非从此就踏上了康庄大道,期间其实两度面临降温,一次是 2020 年前后,另一次则是当下。 这其中,百度是少数能够穿越周期的 AI 企业。百度之所以能做到这一点,核心依旧与它的技术信仰有关。 百度对 AI 的热情并非「临时抱佛脚」,而是长期以来的,并且相信它会改变世界。在那个大厂扎堆搞电商、共享单车的移动互联网时代,百度是少数公开宣扬人工智能的大厂,李彦宏更是逢人都要聊几句 AI。 「百度信 AI,不是今天才信,也不是两年前信,是十几年前就信这个东西。所以文库的改造也好,或者说非常坚决地做一些在大家看来是全新的东西,没有太受 legacy 的束缚。我们真正的 legacy 就是我信 AI,一旦你把这个东西当成 legacy,这些东西其实就都很好解释,因为就是在做我们多年前一直想做的事。」李彦宏在圆桌论坛上说道。 所以,百度在发力 AI 时,一直都是「两条腿走路」: 既探索科学技术的边界,对其充满敬畏;同时也善于利用工程能力,并积极尝试使用新技术改变世界。用句略俗套的话来形容,就是「仰望星空,脚踏实地」。 一方面,百度并不吝于投资探索前沿科技。 因为李彦宏认为,科学家可以提供 vision(愿景),他们往往比大多数人看得更远。近两年大语言模型能够爆发,正是因为有科学家看到了 Scaling Law 的潜力。 因此,百度的团队中一直充斥着各种顶级头脑。知名计算机科学家吴恩达(Andrew Ng)就曾在百度担任过首席科学家。此前,曾在 Google 任职,然而 Google 不愿给他买更多 GPU,因为太贵了。面对吴恩达的困难,李彦宏只说了一句话:你来,随便买。  而在吴恩达之后,包括 Anthropic 创始人 Dario Amodei 等技术大牛,也相继加入过百度。时至今日,百度的团队中依旧有许多学术成果斐然的计算机科学家。 另一方面,正如前文提到,百度也一直在让人工智能变得「能用」,乃至「好用」。而且百度并不是从当下才开始做这些事情,早在最开始,百度就在积极探索人工智能的各种可能性,例如自动驾驶等等。 不仅如此,百度也一直鼓励内部的工程师、产品经理等等,到市场中去寻找人工智能技术的商业价值。 技术信仰与长期的投入,构成了今天百度的底色。 诚然,当下的人工智能行业还有不少问题需要解决,也许超级应用即将诞生,也许会再一次陷入瓶颈。但不论走向如何,百度都将会是牌桌上最不容忽视的角色之一。 04 尾声 许多科技产业的成功故事,往往有一个共通的主题:相信。 威廉·肖克利坚信,全新的半导体材料可以取代笨重的真空管,因此一头扎进了研究之中,最终打造出了构成现代计算机的基础——晶体管。而辛顿在成为「AI 教父」之前,被学术界称为「疯子」。许多当时的权威,都认为他搞的是「伪科学」,但辛顿没有放弃相信。 我们作为后来者,回过头来看这些故事时,或许会觉得一切似乎顺理成章。对于每一项科技成果的诞生,我们总能总结出许多客观的原因。 然而,那些身处时代洪流中的个人,并没有后视镜视角。对他们来说,能够长期选择相信才是更加重要的事情。如今,百度能够穿越周期,其实也是同样的道理。 很多时候,正如那句老话说的那样:信则灵,不信则泯。

未来的生活空间会是什么样? #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1615317) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1615317#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

**一、市场规模短期小幅回调,寡头竞逐与腰部混战并存** 近日,2024年中国威胁情报市场的规模与份额交出答卷。根据艾瑞咨询发布的《2024年中国威胁情报行业发展研究报告》,针对2024年威胁情报API、威胁情报门户账号订阅、威胁情报管理平台TIP为主的纯情报市场,及融入其他安全产品的威胁情报服务规模进行统计,2024年中国威胁情报市场规模达到16.1亿元,同比微跌0.9%。 相比2024年全球威胁情报市场价值被加速验证,市场延续两位数高增长态势,中国威胁情报市场则由于2022到2024年,网安行业重在“清库存”短期内限制了威胁情报行业的进一步增长,市场出现小幅回调。  当前中国整体威胁情报市场,属于低集中寡占型市场(CR4=43.0%、CR7=49.7%),由少数几家厂商占据大部分份额。其中,微步在线、腾讯安全、奇安信位列2024年中国威胁情报市场份额前三,竞争激烈。  从市场格局来看,最早一批进入中国威胁情报市场的“元老级”厂商微步在线凭借在威胁情报领域的深耕,以纯威胁情报及多产品赋能持续稳居威胁情报市场第一,而具备大厂优势及数据积累的腾讯安全、及产线覆盖广,安全产品赋能多的综合安全厂商奇安信排在第二阵营。绿盟、安恒信息、360安全、深信服等厂商则以垂直场景或技术差异化争夺细分市场。 这也反映出中国威胁情报市场,历经十年发展已日趋成熟。从2015年首批专业威胁情报厂商成立,到2018年中国第一个威胁情报标准正式发布,2019年等保2.0首次对威胁情报提出要求,再到攻防演练倒逼情报技术实战化,市场已从“技术拓荒期”迈入“生态竞合期”。而2022年到2024年,客户预算收缩导致的“清库存”周期,进一步加速了市场的洗牌。 **二、商业模式扩展:从数据平台到融合方案** 根据报告,当前中国威胁情报落地商业模式,主要分为纯情报产品交付与情报赋能产品交付两大类。 其中,纯情报产品交付聚焦“数据价值深挖”,解决威胁数据的“快捷、易用、全面”的需求。纯情报产品交付专注提供高质量的情报数据和服务,通常以标准化API接口、TIP平台或是通过威胁情报门户账号订阅方式交付。其中,API及威胁情报门户账号订阅侧重情报数据交换的便捷与及时性,TIP情报管理平台更侧重对情报数据的查询、分析、生产、共享及狩猎等全方位情报管理与流程化操作。 情报赋能产品交付,则强调情报能力无缝衔接。从商业模式看,情报信息主要以三种方式向其他产品赋能。依照彼此融合赋能方式的差异,可分为厂商内部的安全情报赋能产品,对外部厂商提供情报技术支持下的融合安全产品,以及与外部厂商共同构建的综合安全解决方案。 值得关注的是,与国际威胁情报市场商业模式以“情报订阅”为主不同,中国企业客户群体对于威胁情报能力的需求各有侧重,商业模式从单纯情报产品交付逐渐扩展到通过赋能其他安全产品交付,使得中国不同安全厂商之间的竞争边界也逐渐发生变化。 **三、威胁情报未来三大破局点:出海、AI与漏洞防御升维** **破局点一:出海业务标准攻坚 ** 随着中国企业海外发展,威胁情报厂商迎来新战场,主要需跨越两大门槛。一个是数据合规鸿沟。数据作为威胁情报的重要基础资源,各个国家及地区对于本地数据的保护要求也纷繁复杂,欧盟GDPR、美国CLOUD法案等要求倒逼情报数据脱敏技术升级。一些厂商已探索出设立海外实体、处理敏感信息及建立共享协议等海外数据合法合规使用方式。 另一个是威胁情报标准适配。我国于2018年推出《信息安全技术网络安全威胁信息格式规范》,以推动技术发展与产业化应用。该规范虽然以国际标准为重要参考依据,但从STIX/TAXII格式兼容到MITRE ATT&CK框架本地化改造,厂商技术中台面临重构压力。 **破局点二:大模型赋能情报生产力** 根据报告,针对威胁情报行业,大模型在人员生产威胁情报效率、降低威胁情报应用门槛、赋能更多岗位人员等威胁情报生产与运营等多个环节均可进行赋能,但目前,多数大模型赋能威胁情报的应用场景还在概念验证的阶段。未来,安全厂商可在如大模型行业适配、大模型落地效率、性能优化、合规应用等多个角度着力,实现大模型在新应用场景的快速落地,提升自身竞争力。 **破局点三:漏洞情报强化主动防御** 随着0day漏洞利用的常态化,漏洞情报的价值显著提升。当前漏洞情报与企业资产结合紧密度不断上升。企业面临越来越多的资产存在漏洞,需具备的漏洞管理能力要求也越来越高,通过漏洞情报全面及时掌握最新漏洞信息,打通内部资产平台第一时间发现漏洞,并建立科学漏洞评估模型优先处置真正的高危漏洞,对于企业进一步增强主动防御能力,尤为重要。 从长期来看,威胁情报行业将经历从“功能堆砌”到“价值交付”的转型,厂商需要回答的核心问题如今已真正变成了“如何证明威胁情报的ROI”。可以预见,未来3-5年,中国威胁情报市场将在技术迭代与生态博弈中更加成熟,而真正的赢家将是那些能够将情报能力转化为客户业务风险管控支撑的企业。

1、[往期回顾:「深蓝洞察」2024年度最别开生面的安全新生态](https://www.4hou.com/posts/W11o) 2、[往期回顾:「深蓝洞察」2024年度最具含“金”量的绕过](https://www.4hou.com/posts/1MMq) 3、[往期回顾:「深蓝洞察」2024年度最具想象空间的新应用](https://www.4hou.com/posts/422J) 4、[往期回顾:「深蓝洞察」2024年度最狂躁不安的漏洞](https://www.4hou.com/posts/l001) 5、[往期回顾:「深蓝洞察」2024年度最“隐”人注目的安全趋势](https://www.4hou.com/posts/pnny) 6、[往期回顾:「深蓝洞察」2024年度最悲剧的后门](https://www.4hou.com/posts/vwwn) 7、[往期回顾:「深蓝洞察」2024年度最难以阻挡的攻防趋势](https://www.4hou.com/posts/l00j) 8、[往期回顾:「深蓝洞察」2024年度最“安全”的防线](https://www.4hou.com/posts/rp52) 9、[往期回顾:「深蓝洞察」2024年度最憋屈的漏洞披露](https://www.4hou.com/posts/Aro9) 在移动互联网时代,用户流量代表着厂商的命脉。在这场流量争夺战中,手机厂商掌握着最具压倒性的优势——操作系统的终极权限。通过对安卓AOSP进行深度定制,厂商不仅可能有权精准掌控用户和应用的一举一动,甚至还能够操控、干预用户的选择。 通常,极少有企业会选择违法违规、滥用特权来侵害消费者。 然而2024年,国产某知名手机品牌突破商业伦理底线,利用非安全技术手段暗中操纵自产手机系统,让数百万用户沦为他们的牟利工具。 以下为本期《深蓝洞察 | 2024 年度安全报告》的第十·完结篇。  对于安卓游戏爱好者来说,或许遇到过这样的困扰:当你想从游戏官网下载安装一款游戏时,系统却不遗余力地推送内置应用市场的下载入口,显得格外“贴心”。 但如果你坚持从官网安装,流程却变得复杂繁琐冗长:不仅需要拒绝系统三番五次插入的应用市场推荐,还需要无视重重风险警告、等待系统完成额外的安全扫描等。 为什么选择官网需要繁琐的操作,而选择应用市场就能一键快捷安装? 背后的原因直指手机厂商的现实利益:如果成功引导用户使用应用市场安装游戏,手机厂商作为渠道方就可以从游戏流水中抽取2~3成的分成,甚至有时分成比例高达五五开。但对于从游戏官网完成的安装,所有流水收入全由游戏开发商所有。 于是,厂商通过优化自家渠道的体验,巧妙提高了其他下载途径的难度,默默地引导用户流量,完成利益的最大化。 然而,这种流量引导还算明面上的商业竞争范畴,但某些厂商却暗地将系统权限用在了更隐蔽、更恶劣的领域,彻底突破了商业伦理的边界。  GEEKCON 2024 上海站颁发年度捍卫者奖与年度鲱鱼奖 在GEEKCON 2024 上海站,两位选手为大家带来了特别披露议题【买手机送木马?】,披露了某国产手机厂商的恶行:该厂商利用系统权限,在用户不知情的情况下向多个第三方应用植入广告。数百万用户正常体验被破坏的同时,手机厂商却从应用方赚取了数千万的推广费用。 在该品牌的手机上,部分应用表现得极为异常: 用户从桌面点击图标启动应用,在等待开屏界面加载后,打开的并非应用首页,而是直接进入了一个“包含广告的页面”。用户需要额外点击返回键才能回到首页正常使用,体验打了折扣。 看似是应用投放了不会自动关闭的开屏广告,但真相是该手机厂商在暗中作祟,劫持了用户的点击操作! 被劫持的那些应用有一个共同特点:它们的商业模式包含推广返佣机制,即它们愿意为外界的推广行为付费。在常规合作中,外部推广者会在各类平台投放带追踪参数的推广链接。当用户点击这些链接时,会跳转到应用内与推广内容相关的落地页面。此时应用也能通过解析推广链接中的渠道代码,精准识别流量来源,并向推广者支付单笔报酬、或后续购买行为的酬金。 应用自动打开的“包含广告的页面”,实际上正是它们的推广页面。这意味着该厂商把用户自主打开应用的行为替换成推广访问行为,从而通过应用的返佣机制牟利!  淘宝与京东的推广页示例,与应用首页有显著区别 按照安卓系统规范,当我们在桌面上点击应用图标时,启动的应该是应用在AndroidManifest.xml中注册有android.intent.action.MAIN和android.intent.category.LAUNCHER标志的Activity,推广页显然不符合条件。 仔细观察例图页面的顶端,在标题的两侧可以发现几个类似浏览器功能的按钮。推广页的本质其实是在应用内置浏览器中加载的网页,使用Deep Link启动应用可以很容易地做到这一点。 <blockquote><p>Deep Link(深链接)是指一种特殊的URL,是实现应用间快速导航、内容分享以及推广转化的重要工具。使用Deep Link能够直接跳转到安卓应用内的特定页面或功能,而不是简单地打开应用的主界面。</p></blockquote> 那么该厂商是如何修改系统逻辑进行劫持的?通过对其桌面应用进行分析,可以得出结论: 该厂商的桌面应用基于AOSP源码定制,但向处理点击事件的ItemClickHandler.onClick插入了额外的处理逻辑。它根据正常应该启动的Activity名称去寻找劫持配置,如果存在匹配,就直接通过配置中的Deep Link启动应用、直达推广页;否则才继续进行正常的应用启动流程。 为了避免劫持反复触发,桌面还会移除已使用过的配置。仅第一次打开应用时触发,这样的劫持行为也更容易被用户误解为应用的开屏广告,让用户的矛头错指应用方。  这些行为破坏了公平竞争,还严重侵犯了用户与相关应用方的权益,可能违反相关法律法规。 <blockquote><p>《反不正当竞争法》第十二条明确规定:经营者不得利用技术手段,通过影响用户选择或者其他方式,实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为:(一)未经其他经营者同意,在其合法提供的网络产品或者服务中,插入链接、强制进行目标跳转……</p></blockquote> 和「深蓝洞察」曾披露过的另一家违规巨头类似,本案例中的厂商,也采用了一系列的技术手段来掩盖他们的违规行为: 含有Deep Link的配置并未事先存储在设备中,而是由厂商的服务器根据特定规则动态下发。GEEKCON选手指出,并非所有该品牌的设备都会接收到这些恶意劫持配置。这表明,厂商可能依据用户的画像、手机的地理位置等因素来决定是否下发这些配置,从而将受影响的用户群体锁定为技术知识相对薄弱的二三线城市的中老年人群体。 此外,该厂商再次滥用特权,下发的恶意配置文件被保存在桌面应用的私有数据目录中,由于安卓系统的应用沙箱隔离机制,每个应用的数据存储区域都受到严格保护,以此阻止第三方提取证据。动态下发的机制也赋予厂商远程销毁证据的能力,使得追踪与固证更加困难。 我们以为自己在自由地使用手机,实际上,每一步都可能是被精心设计的陷阱。 **京东集团高级总监兼首席安全研究员、GEEKCON组委 flanker:** <blockquote><p>内存破坏漏洞,凭借先进的技术手段,尚可不断予以消灭和预防;然而,业务模式所衍生出的安全与隐私风险,却犹如顽固的沉疴,最难根除。</p><p>正如古人云:“破山中贼易,破心中贼难”。科技本身,纯净无瑕,不过是供人驱使的工具,其本质无善恶之分;然而人心的幽深复杂,恰似深不可测的万丈深渊,潜藏着难以分辨的善恶欲念。</p></blockquote> **深蓝洞察** <blockquote><p>数字技术的使命应是为人们带来便利与福祉,进而实现用户和厂商的共赢。而当技术被滥用甚至恶意使用成为谋取私利的工具时,受损的不仅是用户的权益,更是整个技术生态的信任基础。</p><p>iOS缘何成为人们心中安全与隐私的代名词,这不仅得益于其软硬结合、缜密完备的安全防御体系,更在于其生态环境中对隐私保护的高度重视,以及在商业化进程中所秉持的克制态度。诚然,苹果较高的硬件利润率或许是其能坚守隐私保护的因素之一,但换个角度看,这种克制又何尝不是铸就了人们对其品牌的高度认可,以及甘愿为之付出溢价的消费意愿?</p><p>如今,以HarmonyOS NEXT为代表的新一代操作系统正蓬勃崛起,在这充满挑战与机遇的进程中,它能否承受住各方压力,避免重蹈覆辙,切实守护用户的安全与隐私?各大厂商能否躬身自省,与iOS见贤思齐?这无疑是消费者与行业共同关注的焦点。</p><p>* 本期深蓝洞察年度报告共十篇已发布完结,感谢您的支持、期待您的宝贵建议。</p></blockquote>

雷峰网

雷峰网 小众软件 · 青小蛙

小众软件 · 青小蛙 极客公园

极客公园 FreeBuf网络安全行业门户

FreeBuf网络安全行业门户 爱范儿 · 李超凡

爱范儿 · 李超凡 嘶吼 · 企业资讯

嘶吼 · 企业资讯