所有文章

Meta联合创始人兼CEO马克·扎克伯格表示,美国大学的成本价值等式正在破裂,因为学位越来越贵,而它们承诺的工作却不再有保证。在喜剧演员西奥·冯(Theo Von)的“这个过去的周末”(This Past Weekend)播客节目中,扎克伯格警告说,不断膨胀的学费和1.77万亿美元的美国学生贷款债务正在引导教育系统走向“清算”。  美国大学理事会(College Board)的数据显示,公立四年制学校公布的州内学生平均学费在2024年攀升至11610美元,私立非营利学校的学费超过43000美元。扎克伯格说:“当你毕业的时候,你还欠着债……而且你一开始就在一个大洞里。”他还补充说,许多专业都没有提供明确的就业途径。 扎克伯格警告说:“必须有一场清算,人们将不得不弄清楚这是否有意义。” 美国政府的数据显示,每年新增的学生贷款负债总额约为870亿美元,28%的大学生现在都在贷款。因疫情而暂停三年的月供恢复后,拖欠率正在上升。 扎克伯格说,质疑大学曾经是不被允许的,但随着Z世代考虑培训课程、证书和直接上班的技术类工作,他们的态度正在发生变化。扎克伯格说:“说‘也许不是每个人都需要上大学’是一件很忌讳的事情……但我认为人们现在可能比十年前更容易接受这种观点。” 扎克伯格并不是第一个质疑大学学位必要性的人。特斯拉CEO埃隆·马斯克的经历也否定了正式证书的必要性。尽管马斯克获得了宾夕法尼亚大学的学位,但他在斯坦福大学攻读博士学位仅两天后就退学了。 PayPal联合创始人、Facebook早期投资者、亿万富翁彼得·蒂尔(Peter Thiel)对高等教育提出了更直接的挑战。这位拥有哲学和法律学位的斯坦福大学毕业生认为,大学的价值被高估了,他为学生提供了10万美元的退学奖励。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1496198.htm)

新的民调显示,随着亿万富翁埃隆・马斯克试图从美国联邦政府找出数十亿美元的可节省资金,越来越多的美国人对他在特朗普政府中所扮演的角色感到不满。上周五发布的一项民调结果显示,35%的人认可马斯克对“政府效率部”(DOGE)的管理工作,而57%的人表示不认可,高于2月份时49%的人对马斯克持负面看法这一比例。  认可马斯克工作的人群比例变化不大,两个月前这一比例为34%。然而,该民调发现,马斯克的受欢迎程度仍低于特朗普。在这项调查中,特朗普的支持率为39%,反对率为55%。 在特斯拉公布了惨淡的2025年Q1财报后,马斯克宣布会投入更多时间在公司经营上。 不过,这些调查结果反映出了美国人对于特朗普政府对联邦政府大规模削减行为的看法。 大多数人认为,在特朗普执政期间,联邦政府的浪费情况要么保持不变(占比31%),要么有所增加(占比25%),而43%的人认为浪费情况有所减少。但在欺诈问题上,受访者的看法几乎势均力敌:34%的人表示在特朗普执政期间欺诈行为增加了,32%的人表示减少了,34%的人表示没有变化。 近60%的人表示,特朗普总统通过裁员来缩减联邦政府规模的努力有些过头了。与此同时,特朗普关闭教育部的计划在很大程度上仍然不受欢迎——66%的人反对这一计划。削减联邦政府对医学研究的资金投入也让大多数人不满:21%的人支持,而77%的人反对。 这项民意调查在4月18日至22日期间对2464名成年人进行了调查,误差幅度为正负2个百分点。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1496196.htm)

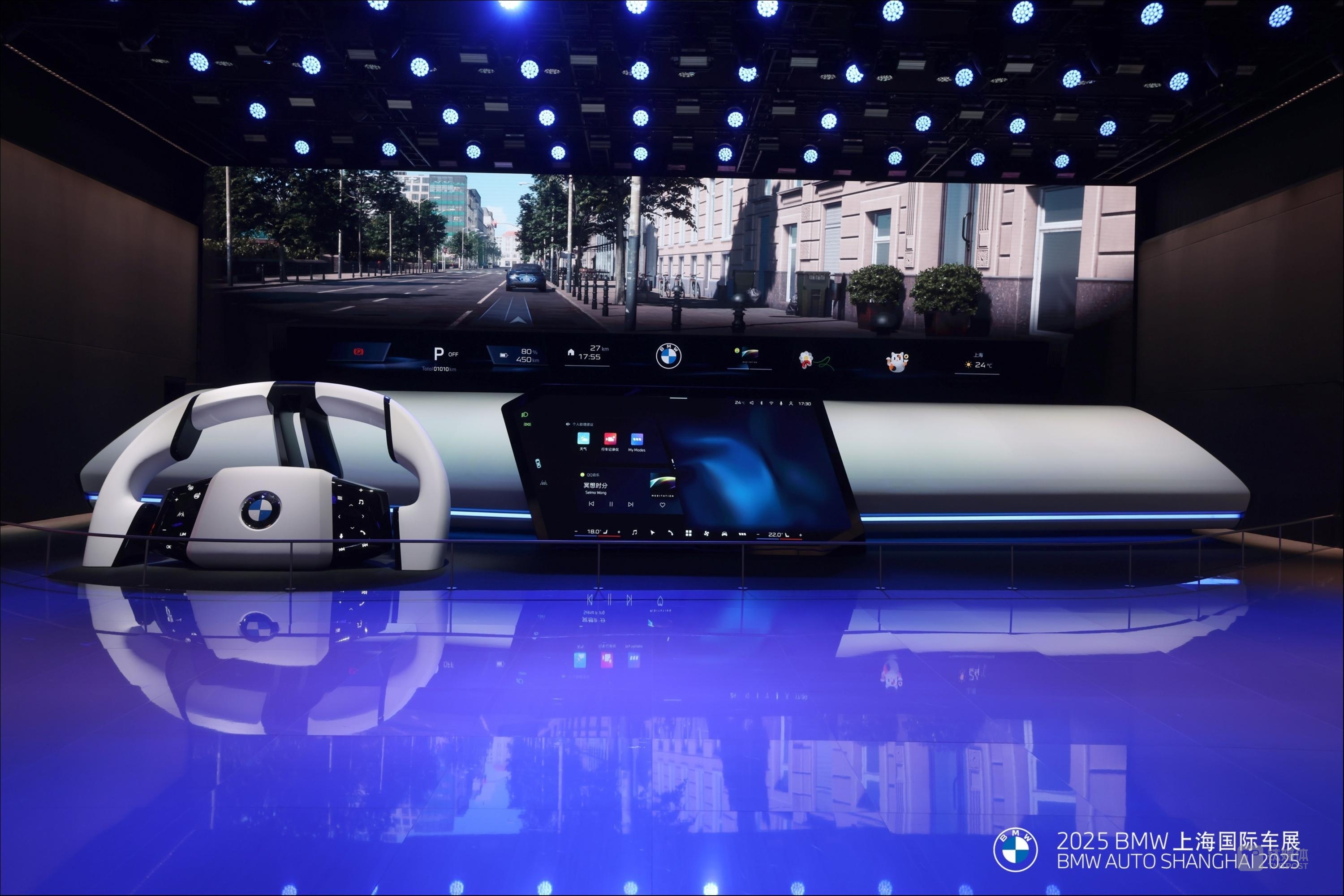

BMW新世代车型的创新不仅体现在车辆外观上,在操作系统和交互技术细节等方面都有飞跃式的进展。

AI 修图工具,正在重塑商业摄影工作流。 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1622188) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1622188#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

金标大众对“Slow is fast(慢即是快)”哲学的坚持,在如今喧嚣急躁的汽车市场上显得尤为珍贵。

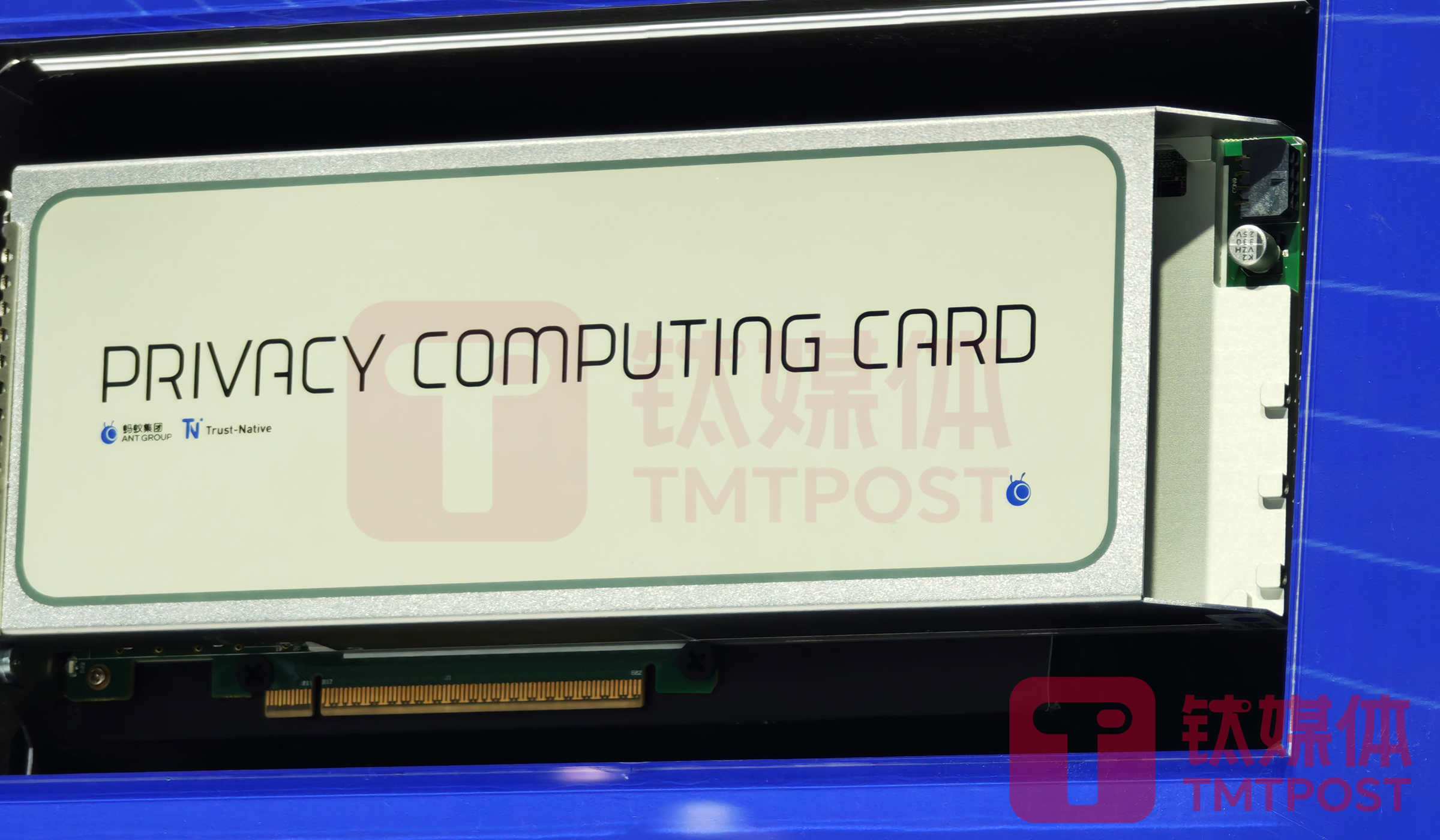

据统计,2022年,全球数据交易规模约906亿美元,预测至2025年有望增长到1445亿美元,到2030年有望达到3011亿美元(约合人民币2.2万亿元)。

KRAFTON(CEO CH Kim)于4月29日召开企业说明会(IR)公布了2025年第1季度的经营实绩。  根据采用韩国国际会计准则(K-IFRS)编写的合并财务报表,KRAFTON在2025年第1季度取得了8,742亿韩元销售额、4,573亿韩元营业利润,创下了历史最高的季度业绩。与去年同期相比销售额和营业利润分别增加了31.3%和47.3%,再次刷新了季度历史最高值。 ▶2025年第1季度主要成果与核心IP的经营方向性 根据经营部门进行划分,PC平台取得了3,235亿韩元,移动端取得了5,324亿韩元,主机/其他平台则取得了183亿韩元的销售额,延续了坚挺的成长趋势。在PC平台上,以《PUBG: BATTLEGROUNDS》(以下简称《PUBG》)IP为中心的多样化游戏内容和强有力的线上运营拉动了第1季度的业绩。新IP《云族裔(inZOI)》上线初期的热销也同样发挥了作用。在移动端方面,豪华道具、IP联动和本地化战略为销售额的新纪录做出了贡献。《BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA》(以下简称《BGMI》)与印度汽车制造商马恒达(Mahindra)等当地知名企业合作,创下了《BGMI》本地化内容中的最高销量,并引起了玩家们的热烈响应。 第1季度历史最高经营业绩是通过《PUBG》系列IP扩张和“大型系列IP”保障战略取得的成果。自《PUBG》游戏本体免费之后,3月最高同时在线人数总计超过了140万人,证明了可持续发展式运营的价值。今后KRAFTON还将加强与艺人和知名品牌的合作,引入新地图、模式等内容,通过对游戏内容的优化来改善玩家体验,通过以《PUBG》IP为基础的新作来加快平台与游戏类别的扩展,构建与新世代和全球市场的联系 。具体可列举的项目有撤离类射击游戏《Project Black Budget》、战术竞技类主机游戏《Project Valor》、俯视角战术射击类新作《PUBG: BLINDSPOT》。此外基于虚幻5引擎的写实画面升级 和UGC(User Generated Content,用户生成内容)的引入将为玩家们带来新的用户体验,并进一步促使《PUBG》进化为“PUBG 2.0”游戏平台。 于3月28日推出抢先体验版(Early Access)的《云族裔》在一周内便创下了超过100万份的销量,在包括《PUBG》在内的KRAFTON旗下所有IP中创下了最快热销记录。值得一提的是该作品整体销量的95%来自海外,继《PUBG》之后再次证明了KRAFTON原创IP风靡全球的可能性。今后KRAFTON还将利用CPC(Co-Playable Character,可合作游玩角色)技术对Smart Zoi等AI技术进行优化,为市场带来新的游戏性,并将《云族裔》 培养成能在全球范围内长期运营的大型系列IP。 ▶主要新作阵容及印度地区经营战略 此外KRAFTON还将推进各款新作的优化开发并实施发行战略。生存生活模拟类PC游戏《Dinkum》已于2月份开始了发行工作,将支持的语言种类增加到了14种,并对游戏服务进行了优化,自本月23日正式上线后,《Dinkum》也正式展开了对全球市场的攻略。今后该游戏还将登陆主机端并推出衍生作《Dinkum Together》,对游戏平台和玩家社区进行扩展,为系列IP的形成打下基础。《深海迷航2(Subnautica 2)》预计将在今年推出抢先体验版,该游戏将贯彻持续听取、采纳玩家评价和测评意见的社区雪球(Community Snowballing)发行战略。 而在核心战略地区印度,KRAFTON将会依托《BGMI》的稳定成长趋势来进一步夯实自身作为发行商的地位。在推进各种合作的同时,KRAFTON也会推出各种能吸引当地玩家的游戏内容和营销策略以进一步加速自身成长。在过去的3月份,KRAFTON取得了《Nautilus Mobile》的经营权,并得到了曾创下2亿5千万次下载、1,000万月活跃玩家(MAU)记录的印度代表性移动端板球游戏《Real Cricket》的IP。今后KRAFTON计划根据地区特性来强化对应策略以扩大玩家基础,并积极发行新作、摸索新的业务机会,努力发掘“第2个《BGMI》”。  (表格说明:KRAFTON合并财务报表2025年第1季度营业(暂定)实绩(单位:亿韩元))

沃尔沃汽车公司周二宣布了180亿瑞典克朗(约合18.7亿美元)的成本削减计划,此前该公司公布今年第一季度的营业利润大幅下降。该公司第一季度营业利润为19亿克朗,远低于去年同期的47亿克朗。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0309/15e3d78e0abb291.jpg) 其息税前利润率(EBIT)从去年同期的5%降至2.3%,而营收从去年同期的939亿克朗降至829亿克朗。 该公司表示,这一业绩反映了批发业务的下降,这是2024年最后三个月计划中的库存削减的一部分,以及不利的货币影响和更广泛的汽车行业动荡。 沃尔沃汽车表示,其所谓的“成本和现金行动计划”将包括减少全球业务的投资和裁员。该公司没有提供有关裁员规模的进一步信息,但表示将“尽快提供更多细节”。 该公司还表示,将不再提供2025年和2026年的财务指引。 沃尔沃汽车CEO官哈夫坎·萨缪尔森在周二接受采访时表示:“市场上存在相当大的逆风。销量下降,最重要的是价格竞争,电动汽车领域出现了新的参与者,尤其是那些影响价格的人。最重要的是,你现在有额外关税的动荡,所以所有这些都使得很难预测未来。” 萨缪尔森补充说,公司正专注于通过成本行动计划可以控制的方面。 受此消息影响,沃尔沃汽车股价在欧股早盘时段一度大跌了10%。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1496194.htm)

电子前哨基金会(EFF)近日联合多位知名安全专家发表公开信,敦促特朗普政府停止针对前美国网络安全和基础设施安全局(CISA)局长克里斯托弗·克雷布斯的行动。称其因说真话而遭受政治报复,从而削弱了整个信息安全社区的力量,并威胁到美国的民主制度,此信仍在征集更多签名。  "特朗普政府必须停止对前美国网络安全和基础设施安全局局长克里斯托弗·克雷布斯、电子前沿基金会 (EFF) 和数十位著名网络安全和选举安全专家在一封公开信中敦促其进行出于政治动机的调查。 " 这封由学术界、民间社会和私营部门的杰出人士签署的信指出,安全研究人员在保护我们的民主、确保我们的选举以及建设、测试和保护政府基础设施方面发挥着至关重要的作用。 电子前线基金会在信中表示:“总统将克雷布斯和 SentinelOne 置于众矢之的,这意味着网络安全专业人士如果其调查结果与他的叙述不符,他们的业务和生计将面临遭受虚假和报复性攻击的风险,这与他最近针对律师事务所的欺凌手段如出一辙。作为网络安全专业人士和信息安全社区的成员,我们坚决捍卫我们报告真实调查结果的职业义务,即使这些调查结果不符合当权者的想法,我们依然支持克里斯·克雷布斯这样做。” 特朗普总统于 2018 年 11 月任命克雷布斯为美国国土安全部网络安全和基础设施安全局局长,但在克雷布斯公开反驳特朗普关于 2020 年总统大选存在广泛舞弊行为的虚假指控后,特朗普于 2020 年 11 月解雇了他。 4月9日,特朗普发布了一份[总统备忘录,](https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/addressing-risks-from-chris-krebs-and-government-censorship/)指示司法部长帕姆·邦迪(Pam Bondi)和国土安全部长克里斯蒂·诺姆(Kristi Noem)对克雷布斯展开调查,并指示邦迪和国家情报总监图尔西·加巴德(Tulsi Gabbard)撤销克雷布斯及其就职的网络安全公司SentinelOne的安全许可。电子前线基金会(EFF)在信中敦促立即撤销这两项行动。 “一个独立的信息安全社区对于保护我们的民主以及信息安全行业本身至关重要,”电子前线基金会(EFF)在信中写道。“只有让我们能够以公正、客观的方式履行职责,如实地报告系统情况,而不必担心政治报复,我们才有希望保障这些系统的安全。我们承担起这一责任,因为我们深知,如果我们中的任何一个人因为强化这些系统的工作而成为攻击目标,那么我们所有人都有可能成为攻击目标。我们绝不能让这种情况发生。只要我们团结一致,就不会让这种情况发生。” 电子前线基金会还[提交了法庭之友陈述,支持](https://www.eff.org/deeplinks/2025/04/eff-joins-amicus-brief-supporting-perkins-coie-law-firm-against-unconstitutional)因特朗普违宪行政命令而受到报复的四家律师事务所。 支持克雷布斯的信件: [https://www.eff.org/document/chris-krebs-support-letter-april-28-2025](https://www.eff.org/document/chris-krebs-support-letter-april-28-2025) 签署信件: [https://eff.org/r.uq1r](https://eff.org/r.uq1r) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1496192.htm)

美国国家航空航天局(NASA)和波音公司实际上已取消了X-66跨音速桁架支撑翼(TTBW)概念验证机的研发。官方称之为“搁置”,这意味着这款薄翼飞机的研发工作将暂停,转而进行地面测试。  NASA对其X66单通道研究飞机寄予厚望。该飞机基于改进型麦克唐纳·道格拉斯MD-90飞机设计,旨在探索航空净零排放,以及使用桁架支撑的超薄机翼,实现接近音速的更快、更经济的载客飞行。 当时的想法是,并且现在依然是开发一种更接近所有航空航天工程师梦想的完美机翼的新机翼。当然,这种机翼在实际中并不可行,因为根据数学原理,它的翼展必须是无限的,这在寻找合适的机库时会有些麻烦。因此,工程师们试图对这种机翼进行近似的折衷,以提高飞机在特定情况下的效率。 就X-66而言,目标是开发一种能够提高跨音速性能的机翼。跨音速指的是0.8到1.2马赫之间的灰色区域,此时流经机身某些部位的气流速度有时会超过音速,这会造成各种麻烦,甚至会让人感到恐惧,因为它可能会损坏控制面。 [](https://newatlas.com/aircraft/x-66-experimental-transonic-plane-pause/#gallery:2?itm_source=newatlas&itm_medium=article-body) [](https://newatlas.com/aircraft/x-66-experimental-transonic-plane-pause/#gallery:2?itm_source=newatlas&itm_medium=article-body) 风洞测试中的 X-66 模型 尽管面临这些挑战,商业航空公司仍渴望掌握跨音速飞行,因为它具有许多优势,其中最重要的是缩短飞行时间,从而带来更大的利润。 对于X-66,改进后的机身将安装翼展145英尺(44.2米)的薄型先进复合材料机翼,比传统飞机宽得多(现役最大的单通道飞机是737 MAX,翼展为117英尺10英寸(35.9米))。此外,该飞机将配备下一代超高涵道比(UHBR)发动机,燃油效率将提高高达30%,排放更低,航程可达3000海里(3452英里,5556公里)。 现在这一切都无关紧要了,因为该项目现在放弃了演示飞机,转而专注于跨音速桁架支撑机翼概念的地面测试。这将包括风洞测试、计算流体动力学建模以及结构设计和分析。 这一转变背后的原因尚未公开,但一个主要因素可能是成本。NASA 已投入 4.25 亿美元,而波音公司则投入了 7.25 亿美元——这家陷入困境的航空巨头目前难以承受这笔巨额资金的浪费。波音公司很可能希望淡化该项目的重要性,以便将更多精力放在其客机业务上。此外,NASA 可能预计,由于现任政府可能会削减预算,其重点将从绿色项目转向核心任务。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1496190.htm)

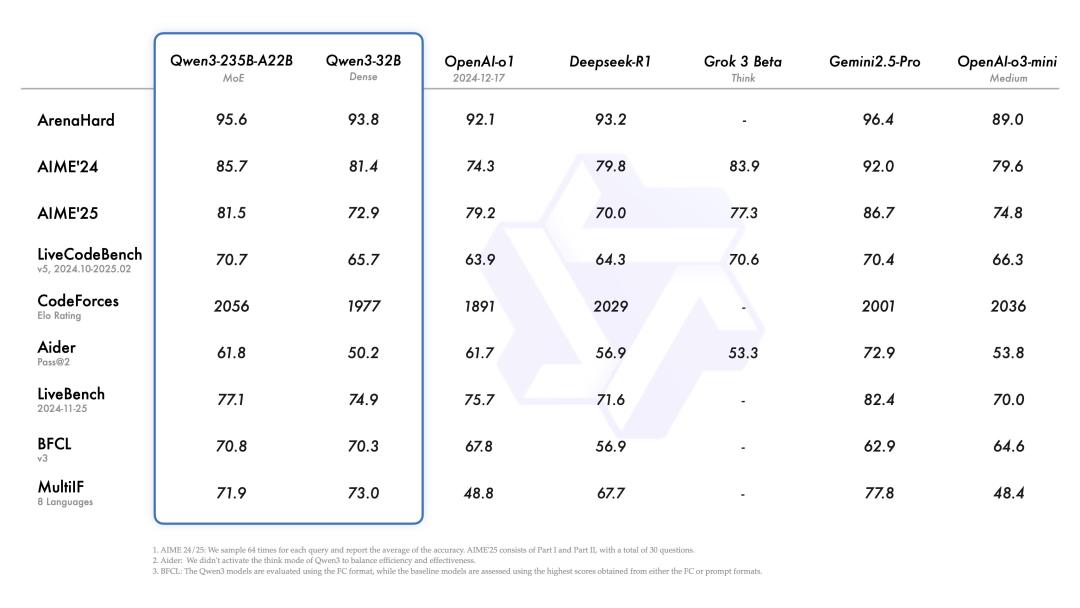

**文|邓咏仪** **编辑|苏建勋** 4月28日,AI圈子内的从业者们都在等待一件事:Qwen 3。 从中午开始,Qwen 3即将发布的小道消息,已经满天飞舞。Qwen团队负责人林俊旸也在X上暗示:“看看我们今晚能否完成Qwen 3的工作”。  来源:X(Twitter) 《智能涌现》所在的多个业内讨论群,充斥着不知真假的Qwen 3模型上传截图。AI从业者疯狂刷新GitHub、HuggingFace中的Qwen主页,用AI生成Qwen 3上线海报、现场的模拟图,刷屏各种表情包,狂欢直至深夜还未停歇。 Qwen 3最终在凌晨5点上线。新一代的Qwen 3参数量仅为DeepSeek-R1的1/3,首先是成本大幅下降,性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球顶尖模型。 更重要的是,Qwen 3搭载了Claude 3.7等顶尖模型的混合推理机制,将“快思考”与“慢思考”集成进同一个模型,大大减少了算力消耗。 Qwen 3的开源一共涉及8款不同架构和尺寸的模型,从0.6B开始,大到235B,适用于更多类型的移动端设备。除了模型之外,Qwen还顺带推出了Agents的原生框架,支持MCP协议,有着一股“让所有人都要用上Agents”的劲头。 DeepSeek爆火后的1月份,大年初一前夜,阿里急速上线了新模型Qwen2.5-VL和Qwen2.5-Max,迅速秀了一把肌肉的同时,也赋予了阿里集团更浓郁的“AI味儿”。受此情绪的烘托,阿里股价在春节前后阶段大涨超30%。 但比起这次的旗舰级模型Qwen 3,上述模型都只是前奏。 对Qwen 3的万众期待,来自阿里在AI开源社区的盛誉——如今Qwen已经是全球领先的开源模型系列,根据最新数据,阿里通义已开源200余个模型,全球下载量超3亿次,千问衍生模型数超10万个,已超越此前的开源霸主Llama。 如果说DeepSeek是一支精锐的小分队,快速在技术上冲锋;那么Qwen就是一个军团,对大模型布局更早,也更积极做生态,展现了更广的覆盖度和社区活力。 某种程度上,Qwen也是大模型落地的产业风向标。 一个典型的例子是,在DeepSeek R1发布后,很多企业和个人想私有化部署“满血版”DeepSeek(671B),单单硬件成本就要上百万元,落地成本很高。 阿里Qwen家族提供了更多的模型尺寸和类别,能帮助产业界更快验证落地价值。**用大白话来讲,开发者不用自己裁剪模型,而是拿来即用,继而快速落地。**Qwen 13B及以下的模型,可控性强,的确是如今AI应用领域最受欢迎的模型之一。 DeepSeek R1成为开源历史上的锚点,也深深影响了大模型竞争的走向。不同于此前模型厂商沉迷于刷Benchmark、刷题,中国大厂们迎来必须要证明自己真正技术实力的周期。 Qwen 3的发布,就是这样一个时点。 ## **满血版成本为1/3个DeepSeek R1,性能更强大** 2024年9月,阿里云在云栖大会上发布了上一代模型Qwen 2.5。Qwen2.5 一次性开源了从0.5B至72B共6个尺寸的全系列模型,覆盖从端侧到云端的全场景需求,在代码等多个类别中,都能达到SOTA。 所有模型均允许商业使用与二次开发,这也被开发者称为 “真正开放的AI”。 市场风传新一代的Qwen 3会推出基于MoE架构,开源更多尺寸,成本能做到比DeepSeek更低——这些猜测都被一一证实。 Qwen 3 一共开源了8个尺寸的模型,分别为: - 两款MoE(混合专家)模型的权重(指模型的决策偏好):30B(300亿)、235B(2350亿)参数 - 六款Dense(密集)模型:包括包括0.6B(6亿)、1.7B(17亿)、4B(40亿)、8B(80亿)、14B(140亿)、32B(320亿) 每款模型均达到了同尺寸开源模型中的SOTA(最佳性能)。 Qwen 3延续了阿里开源的慷慨风格,依旧采用宽松的Apache2.0协议开源,首次支持119多种语言,全球开发者、研究机构和企业,都免费下载模型并商用。 **Qwen 3的最大看点,一是成本大幅下降,同时性能还有大幅提高。** 在Qwen 3的训练中,阿里投入了令人惊讶的成本。Qwen 3基于36万亿token进行预训练,这是上一代模型Qwen 2.5的两倍,在全球同等体量的顶尖模型中也能排到前列。 据Qwen团队公开的数据,仅需4张H20即可部署Qwen 3满血版,显存占用仅为性能相近模型的三分之一。 **成本降低,但性能反而更高了。** Qwen的推理能力有非常显著的提升。在数学、代码生成和常识逻辑推理方面,Qwen 3均超越先前的推理模型 QwQ(思考模式)和 Qwen2.5 模型(非思考模式)。 而在代码、数学、通用能力等基准测试中,Qwen 3也能与目前的顶尖模型o3-mini、Grok-3 和 Gemini-2.5-Pro等顶尖模型。  △Qwen 3性能图 来源:Qwen 3 另外一个核心亮点,是Qwen模型对智能体(Agents)的全面适配。 如果说,OpenAI的o1模型一脚踢开了推理模型的大门,DeepSeek R1的发布,让所有用户见识到了推理模型的魔力:模型有像人类一样的“思考链”,有思考顺序,不断验证是否正确,推演出认为合适的答案。 但只有深度思考模式的话,弊端也很明显。哪怕询问简单的天气、今天穿什么,DeepSeek会来回地纠结,自我设问,不断验证,经历少则数十秒的过度思考——如果DeepSeek没有将模型的思考链展示给用户,几乎没有用户能够忍受延迟成这样的对话体验。 阿里CEO吴泳铭曾在2024年9月的云栖大会表示:“AI最大想象力不在手机屏幕,而是接管数字世界,改变物理世界”。 智能体是通往这种愿景的重要路径。所以,Qwen3做成混合推理模型是相当关键的:在单一模型内,能无缝切换思考模式(用于复杂逻辑推理、数学和编码)和非思考模式(用于高效的通用对话,比如询问天气、历史知识等简单信息搜索)。 推理与非推理任务的融合能力,实际上是让模型: - 能够理解数字世界,更多强调的是非推理能力,如识别、检索、分类, - 能够操作数字世界,更多强调的是推理能力,模型能自主规划、决策、编程,典型应用如Manus。 Qwen 3的API可按需设置“思考预算”(即预期最大深度思考的tokens数量),进行不同程度的思考,确保在各种场景下都能达到最佳性能。 在以前的机制中,用户需要手动开关“深度思考”模式,一次对话中可能只能专注一种模式;但Qwen 3的新机制将这个选择交给模型——模型能自动识别任务场景、选择思考模式,减少了用户对模型模式的干预成本,也会带来更丝滑的产品体验。 混合推理是目前比较难的技术方向,需要极其精细、创新的设计及训练,难度远超训练纯推理模型。模型要学习两种不同的输出分布,要做到两个模式融合,且基本不影响任何一种模式下的效果。 热门模型中,现在只有Qwen 3、Claude3.7以及Gemini 2.5 Flash可以做到较好的混合推理。 混合推理会整体提高模型使用的性价比,既提升了智能水平,又整体降低了算力资源消耗。比如,Gemini-2.5-Flash,推理和非推理模式下的价格相差约6倍。 而为了让所有人都能马上开发Agents,Qwen团队几乎是提供了保姆式的工具箱: - Qwen 3最近火爆的MCP协议,具备工具调用(Function Calling)能力,两者都是Agents的主要框架 - 原生的Qwen-Agent 框架,封装了工具调用模板和工具调用解析器 - API服务也同步上线,企业可以直接通过通过阿里云百炼调用。 如果用装修来举例,这就像Qwen团队把房子建好、完成硬装,还给你提供了部分软装,开发者可以直接用上很多服务。这将大大降低编码复杂性,开发门槛进一步下降,比如很多手机及电脑Agent操作等任务,就可以高效实现。 ## **开源模型进入新一轮竞争周期** 在DeepSeek R1获得爆炸性声量,成为全球开源模型的标杆之后,模型发布不再是单纯的产品更新,而是代表公司战略的关键走向。 Qwen 3的发布正值DeepSeek R1后,开源社区的新一轮竞争已经开始:2025年4月,Meta旗下的Llama 4在4月初正式发布,但因为效果不佳而遭诸多批评;而此前屡屡受挫的AI巨头Google,也借着Gemini 2.5 pro,在开源领域扳回一城。 通用大模型层的能力仍在快速变迁中,很难有厂商能够一直保持领先。在这个时点上,大模型团队如何确定自己的发展主线,不只是个技术问题,更是对不同产品路线和商业判断的策略问题。 在Qwen 3的发布上,可以看出一种更务实的开源策略。 比如,Qwen3本次提出的模型尺寸,就比Qwen 2.5时的尺寸划分就更细致。在资源受限的设备(如移动端、边缘计算设备)上实现高效运行,Qwen 3能同时保证一定的性能,满足轻量级推理、对话等需求。 阿里仔细解释了各个模型的适用场景: - 最小参数模型(如0.6B及1.7B):支持开发者用于 speculative decoding(推测性解码) 作实验模型用,对科研很友好; - 4B模型:推荐在手机端侧应用 - 8B模型:推荐在电脑或者汽车端侧应用 - 14B模型:适合作落地应用,普通开发者有几张卡也都能玩转起来 - 32B模型:开发者和企业最喜欢的模型尺寸,支持企业大规模部署商用 而在旗舰模型上,Qwen 3的模型规模和架构,也是一个更精炼,更容易落地应用的设计。 以Qwen旗舰版模型235B(235亿参数)和DeepSeek R1满血版做直接对比: - Qwen 3 235B采用中等规模(235B)与高效激活设计(22B激活,约9.4%),只需4张H20 GPU即可部署; - DeepSeek-R1追求超大规模(671B)与稀疏激活(37B激活,约5.5%),推荐16卡H20配置,约200万元。 从部署成本看,Qwen 3是满血版R1的25%-35%,模型部署成本大降六到七成。 **DeepSeek R1之后,如果说大模型领域达成了什么共识,那便是——重新将资源、人力投入到模型层的技术突破,让模型能力突破应用能力的上限。** 如今大模型领域,重新将目光转向模型能力的突破。 从Qwen发布主题的变化,也能看出如今技术主线的变迁:Qwen 2.5发布时,主题还是《扩展大型语言模型的边界》,而到了Qwen 3,则是《思深,行速》,专注提高模型能力的应用性能,拉低落地门槛,而非单纯扩大参数规模。 现在,通义千问Qwen在全球下载量超过3亿,在HuggingFace社区2024年全球模型下载量中,Qwen占比已经超30%。阿里云的模型开源策略,已经走出另一条更清晰的道路:真正成为应用的土壤。  欢迎交流  欢迎交流

2025年4月29日,截止收盘,沪指跌0.05%,报收3286.65点;深成指跌0.05%,报收9849.8点;创业板指跌0.13%,报收1931.94点,两市成交额较上一交易日减少342.87亿元,合计成交10221.2亿元。

<blockquote><p>京东进军外卖市场的举措引发广泛关注,但其野心远不止于此。京东的布局并非单纯聚焦外卖业务,而是意在重构整个零售行业的即时零售赛道。通过外卖业务的高频属性,京东正构建高频带低频的即时零售闭环,打造“商流 - 物流”双向循环的商业体系。</p> </blockquote>  2025年,京东以百亿补贴的强势姿态介入外卖领域,引发互联网行业震动。值得关注的是,这是刘强东继2018年推动京东奢护业务后,时隔七年再次亲临配送一线。 从商家端全年免佣金,到为骑手缴纳五险一金,再到启动“百亿补贴”计划,最后到刘强东亲自送外卖,京东对外卖业务的重视程度可见一斑。 那么,京东真的只是单纯地瞄准外卖市场吗?也不尽然。或许在这场被误读为“外卖大战”的商业布局下,隐藏着更深刻的战略图景。那就是京东瞄准的并非单纯的外卖市场,而是正在重构整个零售行业的即时零售赛道。这个少有的增量市场,正在成为零售巨头们争夺未来十年行业话语权的关键战场。 ## 生态重构:构建高频带低频的即时零售闭环 在消费升级趋势下,单一配送服务已无法满足京东的战略诉求。京东的真正意图在于通过外卖入口,补齐即时零售生态的关键环节,打造“商流-物流”双向循环的商业体系。 一方面,面对美团闪购等竞争对手的强势渗透,京东亟须建立防御壁垒。公开资料显示,美团非餐饮品类即时零售日单量已突破1800万单。美团闪购的快速成长,也在一定程度上蚕食了京东的市场份额。而外卖业务的高频属性则能有效提升用户活跃度,继而带动医药、家电等低频高客单价品类的即时消费转化。据京东官方公布的数据,京东品质外卖订单量将超过500万单。 前不久,京东还上线了“自营秒送”电商业务,业务涵盖所有商超类目、服装、化妆品、家电手机等诸多品类。据悉,全国超过10万家京东品牌线下店已全部接入秒送,平均送达时间快于30分钟。可见,外卖与即时零售的订单协同效应显著增强。 另一方面,京东物流体系的差异化优势更为关键。据京东财报数据,达达秒送年活跃骑手数量近130万,累计注册骑手数量达数千万。另外,在仓储方面,数据显示,京东物流已在全国运营自营仓库及云仓超过3600个,总管理面积超过3200万平方米,仓储网络几乎覆盖全国所有县区。 庞大的骑手运力以及完善的自建仓储网络,形成立体化配送矩阵,为京东的外卖业务发展提供了强有力支撑。京东通过动态调度非高峰时段运力,物流边际成本将进一步下降。这种“削峰填谷”的运营策略,配合咖啡茶饮等高毛利品类的组合配送,有望实现配送成本降低,同时进一步形成规模效应。 ## 战略卡位:防御性布局与市场下沉双线推进 在即时零售领域的激烈角逐中,京东与美团的竞争态势已全面展开。 京东通过布局外卖业务,不仅构建起防范美团业务扩张的防御体系,更是在万亿级本地生活市场开辟出战略性增长空间。 数据显示,截至2025年3月,入驻美团闪购的苹果授权专营店已近7000家,覆盖全国超2000个县区市;小米之家入驻数量超过8000家。由数据可见,美团闪购在3C数码领域进展飞快,这对京东在3C数码家电领域的传统优势构成了实质性威胁。倘若京东无法有效巩固即时零售市场份额,其赖以生存的电商基本盘或将面临动摇。为应对竞争威胁,京东正通过外卖业务打造高频次消费入口,以此建立防御屏障来遏制美团“本地生活服务反攻电商”的意图。 值得关注的是,京东推出的“0佣金”政策策略精准打击了美团平台的高佣金痛点,不仅短期内引发头部商户集体转移,更将推动行业佣金体系重构,在中长期维度持续挤压竞争对手的利润空间。据京东黑板报,自2月11日正式上线以来,京东外卖目前已覆盖全国126个城市,入驻品质堂食餐厅门店数突破30万家。 另一方面,即时零售的下沉市场正成为行业价值高地,京东可以外卖业务为锚点,获得更多的增长空间。据iMedia Research(艾媒咨询)调研数据,外卖正在逐步融入乡镇居民的日常生活,超七成的乡镇消费者每周点外卖的频率在3次以上。而“京东秒送”已覆盖全国2300余个县区市,京东可以此为依托,以咖啡、奶茶等高性价比、高频刚需品类为切入点,系统培育下沉用户即时消费心智,逐步构建向全品类延伸的消费生态。 ## 终局之战:即时零售如何重塑商业版图 当行业聚焦于时效竞赛时,真正的战争早已在冰山之下展开。即时零售的终局之战,本质是对城市商业基础设施控制权的争夺。谁掌握了“最后一公里”的履约网络、动态库存系统和全场景服务能力,谁就掌握了定义未来零售规则的权杖。这场战役的结果,或将重构品牌商、渠道商与平台方的权力边界,甚至改变城市商业空间的分布逻辑。 首先,即时零售竞争的本质是城市毛细血管网络的争夺。京东通过控股达达获得近130万活跃骑手;美团除骑手池之外,还在布局无人配送车;阿里则依托饿了么建设“蜂鸟即配”,这些动作都在争夺未来城市的基础设施控制权。而线下门店逐渐接入即时配送,更预示着履约网络将成为商业的基础设施,如同水电煤般不可或缺。 其次,即时零售正在改写零售业的利润分配规则。传统模式下,品牌商通过层层经销商控制渠道利润;而在即时零售生态中,平台的库存管理能力、用户洞察效率、履约服务质量,成为决定商品流通效率的关键。这迫使品牌商重新思考渠道策略:是继续维护传统经销体系,还是将部分利润让渡给平台以换取即时触达消费者的能力?京东与美的、海尔等品牌共建的“联合仓”模式,或许预示着一种新平衡。品牌商借助平台基础设施直达用户,平台则通过供应链服务而非差价赚取利润。 未来的零售业或将呈现“双极格局”:一极是以美团为代表的“流量+配送”型平台,另一极是以京东为代表的“供应链+服务”型生态。而决定胜负的关键,在于谁能率先突破现有模式的局限。前者需要补足供应链的厚度,后者需要增强场景的黏性。京东的机遇在于,其供应链的“重力”能够吸引更多实体商业资源加入联盟,形成以“确定性的货”驱动“确定性的场”的正向循环。这种模式若能跑通,零售业的权力重心将从流量分配者转向供应链整合者。 即时零售的终局,不是京东、美团、阿里之间的企业对决,而是关于零售本质的重新诠释。当商品与服务的界限消融,当空间与时间的约束被打破,零售业正在从“交易的终点”进化为“生活的起点”。京东的野心,恰恰在于抓住这一轮变革的核心:用供应链的“重”应对消费需求的“轻”,用确定性的“货”支撑即时性的“达”。这场战役或许没有速胜者,但那些能同时驾驭供应链深度与场景宽度的玩家,终将在零售业的新纪元中掌握定义规则的权杖。 本文由 @三车财观 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

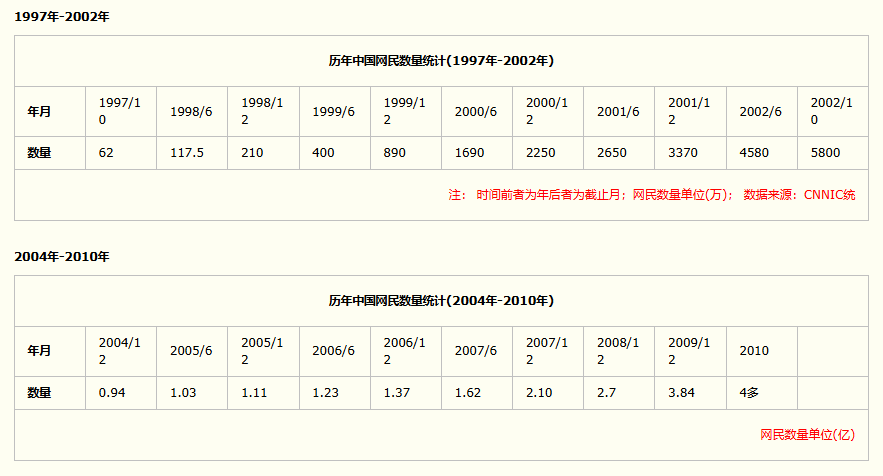

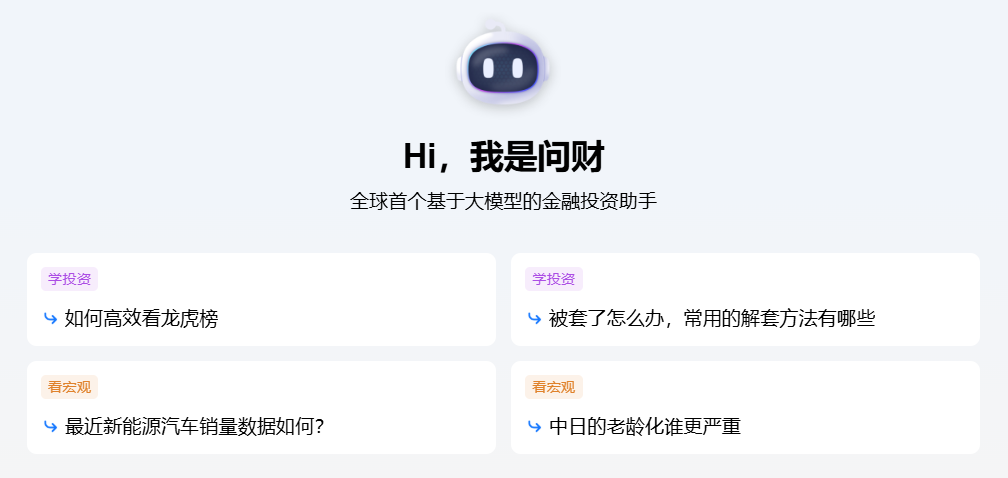

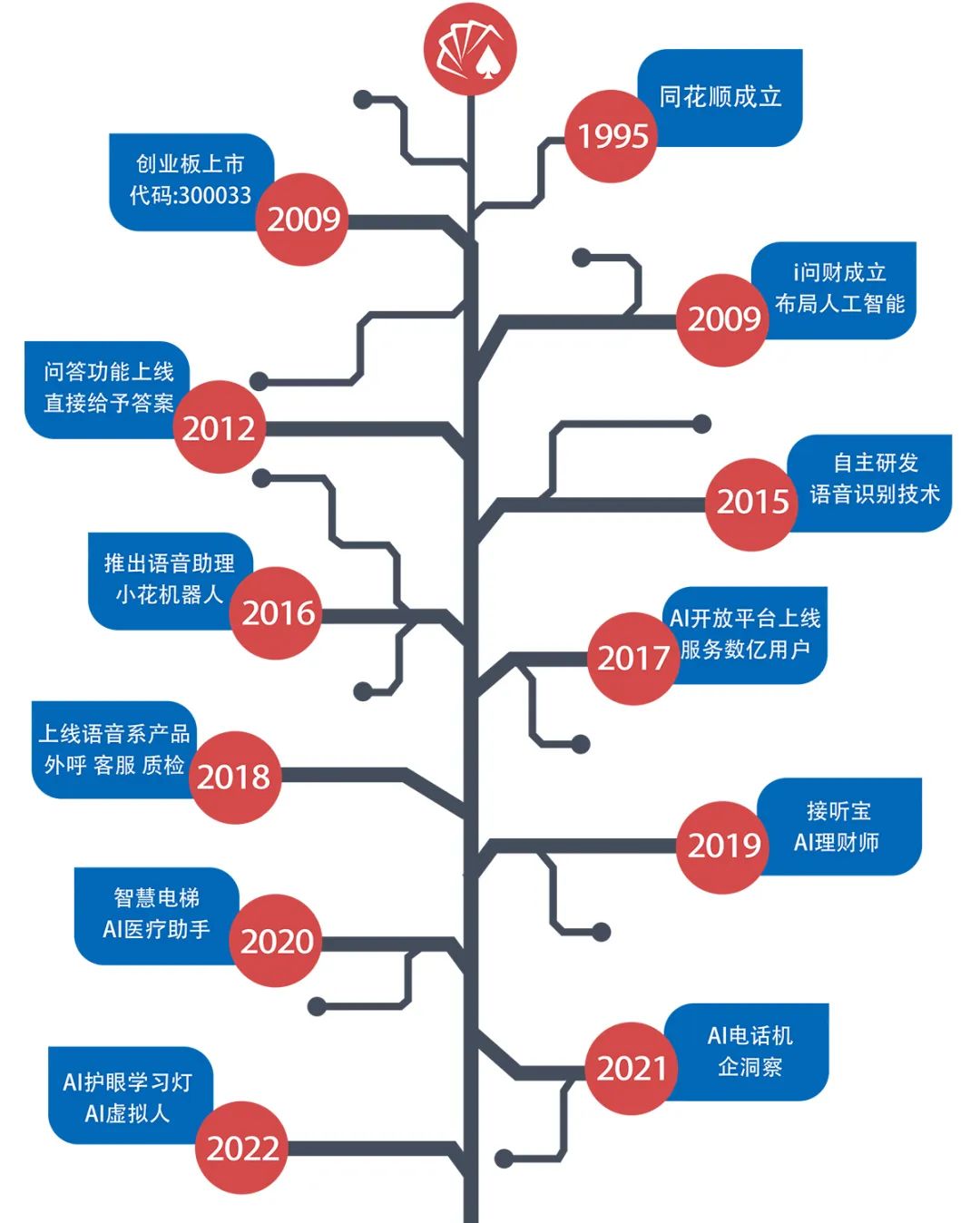

<blockquote><p>从一个小众的证券分析软件到拥有6亿用户的金融科技巨头,同花顺的发展历程堪称一部中国金融科技的传奇。本文将深入解码同花顺如何在风云变幻的金融市场中抓住机遇,从PC端到移动端,从免费模式到增值服务,再到拥抱AI技术,一步步构建起强大的金融信息服务生态。这不仅是一个企业的发展故事,更是一个行业变革的缩影。</p> </blockquote>  ## 风起浙杭 在同花顺有个传说,员工想要打牌的话,根本就不用买扑克牌。正如同花顺的网站名10jqka一样,员工的名片背面就印着扑克牌的不同花色和点数,“红桃代表销售,方块意味着工程部,梅花是研发部,而黑桃则表示为管理人员。” 而黑桃 A,代表的正是同花顺的灵魂人物 —— 创始人兼董事长易峥。 易峥1970年出生于北京,1993年毕业于浙江大学电机工程系,工业自动化控制专业。2024年3月25日,易峥以290亿人民币位列《2024胡润全球富豪榜》第854位。  1993年,还没毕业的易峥就遇到了第一次挣钱的契机。当时,杭州的一家证券公司找到易峥,让他帮忙编写个证券分析软件。易峥特别重视这次机会,他特意租下办公室,找来三四个助手,全身心投入到开发工作中。 尽管初次尝试并未盈利,但这次经历让易峥看到了财富的曙光。他坚信,只要软件足够出色,未来必然会有更多大订单。事实正如他所料,第一个项目完成后不久,更大的订单接踵而至。 易峥曾在早年的采访中坦承:“我一直不是个好的程序员,我的强项在于对一个方案的总体的资源调动,知道在什么地方要投什么样的人,然后在关键的问题上投入绝对的时间、精力、人力、物力。” 大学毕业后,1994年10月,易峥以25万元现金及价值15万元的固定资产出资40万元,合作伙伴叶琼玖以现金出资10万元,共同设立了杭州核新,注册资本50万元,住所为杭州西湖区教工路47号三楼。 他们开发出一款叫“龙虎榜”的期货交易分析软件,赚到了第一桶金,当时每套软件价格高达12万元。一时间,易峥每晚都会接到来自全国各地的咨询电话。回忆那段时光,他颇为自豪:“多的帮客户赚了几百万,少的也帮客户赚了几十万。” 仅仅四个人,就赚了 100 多万,“觉得挣钱实际上是件很容易的事,就玩呗!”。 然而,好景不长。核新成立几个月后,由于期货市场宏观环境的变化以及过度投机等因素,“龙虎榜” 这只 “现金牛” 被迫停产。此后两年,公司收入停滞,费用却持续产生,现金流岌岌可危。 直到1997年3月,中国华融信托投资公司湛江营业部开通视聆通多媒体公众信息网网上交易系统,国内网上证券交易的大幕正式拉开,公司才迎来转机。那年,易峥在上海看到一款网上交易软件,意识到这就是未来的发展方向,经过一个半月的封闭式开发,“天网网上证券分析交易系统”1.0版面世了。一个月之后,浙江省国际信托投资公司购买了他们的第一套系统,此时核新已经亏损了20个月了。 很快,2.0 版本也推出了,但系统尚不成熟。不过,正如 90 年代反复重播的《大时代》所展现的,那个时期许多年轻创业者都在经历人生的起伏。软件行业似乎也有这样一个特点,有时看似漏洞百出的软件,却往往代表着未来的发展方向。 经过多次迭代,1998年的6月,核新软件中标“江苏省网上证券交易系统”。虽然当时仍然局限于网络环境、交易佣金上的灵活性,但是至少在1998年,网上证券公司已超过了100家,网上交易的账户总数已经大幅度增长到300万。这一年,核新实现了280万元销售额。 1999年的“5.19”行情,突然启动,迅猛上涨,急剧体现的财富效应。而核新则在此时骄傲地宣布,其成功研制出能在普通服务器上支持2000以上并发用户的超级主站,在行情中承受了前所未有的大容量并发访问。 核新,迎来了最好的时代。 截至1999年底,我国网民达到890万人,其中34%的网民有从网上获取金融证券信息的需求,当时有分析指出,全国从事网上交易的潜在客户大约占25%。  ## 羽翼渐丰 2000年3月,招商银行启动国内首个网上银行业务时,做出了一个影响深远的决定——采用易峥团队研发的「核新SSL安全代理」。这套国产128位强加密系统不仅打破了外资技术垄断,更让核新软件(同花顺前身)年收入直逼3000万元,团队规模扩张至70人。 这个时期,易峥团队在自己的名片上幽默了一把,名片的背面是扑克牌花色点数,方块是工程部,梅花是研发部,黑桃是管理人员。这群手握”好牌”的年轻人,正酝酿着一把真正的”同花顺”。 2001年,证券行业互联网化浪潮初现。同花顺率先推出”软件免费+增值服务收费”的颠覆性商业模式,其网上交易系统迅速抢占市场。次年,团队受邀参与证监会《网上交易管理办法》制定,标志着技术实力获官方认可。至2003年,全国65%券商系统已运行着同花顺的交易平台,国产金融软件完成首次行业级逆袭。 当多数企业仍在PC端厮杀时,同花顺已押注移动互联网。2006年推出的手机炒股软件创新性集成买卖10档数据、成交大单分布、资金持仓成本等功能。通过与移动运营商深度绑定,2007年即包揽三大运营商手机金融信息服务入口。这种”终端+渠道”的双重卡位策略效果显著:截至2009年6月,移动端注册用户突破516万,其中付费用户达到65.4万,转换率高达13%,B2C业务为同花顺贡献了83.8%的业绩。 同年12月,深交所创业板钟声响起。作为首批上市企业,同花顺首日市值冲上50亿元,资本市场的认可为其十余年技术深耕写下最佳注脚。 从网络安全协议到移动交易生态,易峥团队精准踩中了每个数字化节点。但是,由于同花顺的业务与证券市场密切相关,公司的发展也难逃周期起伏的影响。 ## 商海沉浮 2009年,同花顺正式登陆资本市场,然而,喜悦的光环还未散去,一场长达数年的熊市便接踵而至。2010年,A股市场陷入低迷,同花顺的发展也遭遇了前所未有的挑战。 在这段”黎明前的至暗时刻”,同花顺的经营状况堪忧:营收长期徘徊在2亿元上下,净利润仅为2000万元。更严峻的是,在2012、2013这两年,公司的利息收入竟然超过了净利润,而这笔利息主要依赖于2009年上市时募集的资金。换句话说,同花顺正在”吃老本”度日。如果扣除这部分利息收入,公司在这两年都将面临亏损的窘境。 行情低迷时,大家都吃不饱,同花顺更是艰难。机构用户被万得wind垄断,电脑端门户网站竞争不过东财。扛不住的易峥已开始考虑转行,甚至还蹭热点成立了生物公司。好在易峥坚守了手机业务。 2015年,是同花顺的转折点。公司不仅突破性地实现了3亿元的营收,更通过智能投顾、基金代销等创新业务的布局,逐步构建起了涵盖数据服务、投资工具、财富管理的完整生态闭环。而与此同时,资本市场的风云际会,让同花顺迎来了真正的爆发期。 2015年牛市期间,同花顺的股价从低点到高点一年间暴涨60倍,净利润更是同比增长1700%。相比之下,即便是其强劲对手东方财富,股价也仅增长了十倍。这场牛市不仅让同花顺从一个籍籍无名的”小喽啰”蜕变成为”超级印钞机”,更让市场见证了什么叫作”真正的爆发力”。即使在2018年的熊市中,同花顺的净利润依然维持在6亿元左右,较牛市前增长了数十倍。  ## 拥抱AI 在金融科技3.0时代,同花顺正加速驶入AI驱动的快车道。作为国内领先的金融信息服务商,公司已构建起覆盖智能投研、语音交互、数字人直播等多维场景的产品矩阵:i问财智能投研平台沉淀超3000个量化因子,AI语音助手每天处理超2000万次用户互动,2022年上线的数字人直播系统更率先将金融服务带入元宇宙场景。截至2023年,同花顺已斩获发明专利超400项,服务网络覆盖60家券商、2000余家机构投资者,个人用户覆盖率持续保持行业第一。   在保持稳健增长的同时,同花顺也面临着数据安全合规、同业竞争加剧等多重挑战。东方财富凭借证券牌照优势加速构建闭环生态,Wind在机构市场的统治力仍在强化。如何在技术中立性与商业拓展性之间寻找平衡,成为这家金融科技老兵需要解答的新课题。 从DOS时代的代码行到AI时代的算法流,同花顺用30年时间见证了中国资本市场数字化的完整进程。正如其杭州总部大楼“穿越时空的螺旋”造型,这家企业仍在不断突破金融信息服务的想象边界,探索着科技与金融融合的无限可能。 作者:阿宅的产品笔记;公众号:产品宅 本文由 @阿宅的产品笔记 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于CC0协议。 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

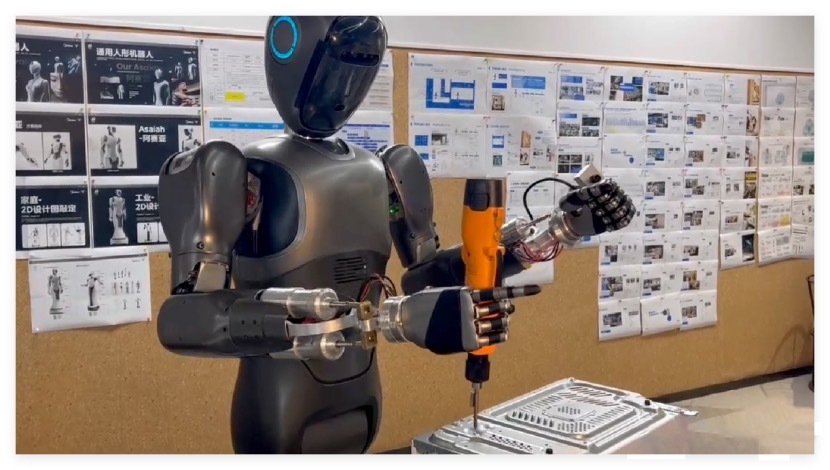

作者|黄楠 编辑|袁斯来 近年来,传统家电行业发展走向瓶颈期,技术创新驱动力不足,其产品设计与功能形态已达高度成熟状态,销量浮动主要依靠存量市场的设备焕新或替换需求,新增用户规模停滞不前。 在竞争白热化的行业红海中,头部企业探索创新型品类无疑是突破增长天花板的必然选择。其中,具备环境感知、自主决策与物理交互能力的具身智能,成为巨头打破产品迭代僵局、重构产品竞争力的关键方向。 自2024年以来,具身智能热度持续攀升,包括美的、海尔、海信等在内,陆续发布了在人形机器人领域的动态。相较于创业公司,家电巨头坐拥资金、人才、场景三重优势,它们的加入也为具身赛道带来了更多变量与张力。 如今,美的已成立人形机器人创新中心,并在不久前首次披露了其人形机器人样机,这款机器人可以完成握手、比心、跳舞、递水、打螺丝等动作,听懂语音指令并完成相应的操作。  美的人形机器人样机 36氪了解到,美的在具身智能领域的布局主要涵盖两大方向,人形机器人研发与家电机器人化创新。其中,人形机器人包括了机器人整机以及其核心零部件,如减速机、电机、传感器、控制器等自主研发。 从形态上看,美的的人形机器人根据不同使用场景,分为类人形的轮足式机器人和双足式的全人形。 面向工厂领域,美的与旗下库卡机器人联合研发了一款轮足式机器人,其底盘采用重型AGV技术,作业移动更稳定,可在工厂自动化产线中实现无缝集成。这款机器人瞄准几大应用场景,比如工厂设备运维、执行固定巡检任务,包括监测设备机油状态、消防设施安全性、工厂温湿度及噪音水平等;还有参与设备上下料、物料搬运等标准化作业流程。 过去美的共建有六家灯塔工厂,主要依托工业机器人推动智能制造自动化进程。官方数据显示,智能制造使得劳动生产率已经提高了28%,降低14%单位成本,订单交付周期缩短50%。 引入人形机器人后,美的计划进一步提升制造环节的柔性化与自动化水平。以打螺丝场景为例,当前人形机器人作业效率已基本与产线工人持平,通过差异化产品结构设计,将持续探索生产效率提升路径,推动工厂综合成本(TCO)优化。 面向零售门店场景,预计下半年美的人形机器人将到门店端执行产品介绍、派发礼品、制作并递送咖啡等,为线下门店增强体验感并实现引流效果。此外,美的集团与库卡联合研发的类人形机器人将于今年5月进入美的旗下数智化工厂开工。  美的人形机器人样机 而在核心家电业务端,美的中央研究院人形机器人创新中心负责人奚伟指出,家电智能化、机器人化将是未来家电产业的一大趋势。 当前行业发展面临双重瓶颈,一方面,传统家电聚焦性能参数的迭代创新空间日益收窄;另一方面,智能家居长期围绕IOT技术实现设备互联,却始终停留在 “被动响应指令” 的初级阶段,难以满足用户对主动服务的深层需求。 “家电机器人化的本质,是通过引入智能化功能,将传统家电的被动服务转变为主动服务。”奚伟说。 奚伟告诉36氪,当前家电机器人化的实现仍面临三大技术挑战:一是传感器的局限性,现有传感器类型与精度不足以构建完整的家庭场景感知网络;其次是边端算力与推理能力的不足,复杂决策逻辑需要依赖机器人大脑或大模型技术突破本地化计算瓶颈;此外还有机器人技术的场景适配问题,机械结构设计与运动控制能力尚未深度融入家电产品。 针对上述痛点,美的也有系统性技术布局,比如在算法层已发布美言大模型,在智能体技术方面正在研发技术平台HomeAgent(美伴),实现自然语言处理与家庭场景决策的深度融合;算力基建方面,针对不同家庭场景以及对 AI 的需求,带来低算力、中算力、高算力差异化配置的系列化平台;接着是家电机器人化技术,推进多模态感知技术,以及更智能化、结构化、机器人化的相关设计,推出Homebots产品矩阵。 据官方2月披露数据显示,美的机器人与自动化板块业务营收已突破300亿元。 奚伟表示,美的计划先将具备基础具身智能的载体推向家庭场景,推动家电与机器人化技术融合,推出具身智能家电产品矩阵,如具身智能冰箱、具身智能烤箱、具身智能扫地机等。同时,基于未来家居生态的终极形态,在实现家电具身智能化的基础上,引入类人形或全人形机器人等新的智能载体,承担地面清洁、衣物洗涤、物品整理、餐食烹饪等多种日常家务任务。 当这些人形机器人与具身智能家电协同工作时,将构建起一个高效、便捷、智能的未来家居生态系统。

在全球AI竞赛加速的背景下,AI出海正成为越来越多企业的选择。从技术能力、产品到商业化路径,国内很多企业在全球已具备国际竞争力。然而,企业出海也会面临法律、文化壁垒等挑战。 4月18日,36Kr、TiDB、GMI Cloud联合举办了“AI出海新格局:从走向全球到走进全球”高端闭门会。活动邀请了不同领域的出海企业进行了AI出海相关的行业观察和经验分享,对于当前的AI出海格局、机遇和挑战、基础设施、如何获得海外用户等方面进行了深入的探讨和分享。 ## **AI出海格局和机会** **嘉宾:**盈动资本跨境基金合伙人罗威 **关键词:**技术革新、本地化、语系套利  当前全球AI出海的格局大致可以分为:北美、欧洲、东南亚。罗威认为,技术革新+本地化协同是当前出海企业必须面对的机会与挑战。 如今技术本身已高度“平权”,同时随着算力的民主化,不同云服务商纷纷在当地布局,降低了技术门槛与成本。而本地化是最大的挑战之一,太多企业因忽视本地化而在出海过程中“被抄袭、被淘汰”。罗威建议企业不要吝于本地化投入,因其不是可选项,而是刚需。 出海的机会在于“不同语系之间套利”。日韩用户付费能力与欧美相近,但竞争相对较小。欧美市场里验证成功的AI类应用,可以迅速本地化到日韩市场,这对于想快速形成收入、打造“现金牛”的创业者来说是很好的切入点。 当前出海企业主要包括技术方案商、垂直场景服务商、基础设施提供商等,最终用户画像还未成型。罗威提醒,不要畏惧大公司所谓的“海外经验”,很多时候,创业者和大公司其实是站在同一起跑线的,甚至创业者更懂。这是创业者和中小团队的真实机会。 ## **全球AI应用爆发下的推理算力保障** **分享嘉宾:**GMI Cloud亚太区总裁King Cui **关键词:**AI基础设施、GPU云、推理引擎、弹性扩容  King观察到,去年起,AI应用进入高速增长阶段,这背后离不开基础模型3-6个月一次迭代升级和多模态模型对物理世界的理解、内容可控性等大幅提升。与此同时,训练需求逐步向推理迁移,而推理模型的运行成本也在持续下降,每年降幅超90%。King认为2025年有望成为真正的“AI元年”。 当前,中国AI应用正在加速出海,并逐步进入规模化阶段。截止到2024年底数据,全球规模以上的AI应用有1890款,中国占356款,其中出海产品达143款,占比超过40%。这些出海应用几乎全部通过API调用大模型推理服务完成,很少进行预训练。从ROI角度看,这种方式性价比更高。 在AI应用全球化爆发式增长的过程中,主要面临4大挑战: 第一,需要在全球范围内很多地区提供的GPU服务。 第二,能够基于“用户增长”的弹性需求和业务增长规划,提供弹性的算力服务。 第三,AI应用企业需要具有高性价比的推理API来完成推理需求。 第四,面对大规模用户在线流量,如何保证AI应用服务的稳定性。 因此,AI应用出海必须选择具有覆盖全球数据中心部署能力、支持弹性扩缩容、系统在大规模用户涌入时能持续稳定,同时具有高性价比的底层支撑的GPU服务。为此,GMI Cloud除了提供具有高性能的GPU云服务外,还将套用自研的两个引擎去提高GPU云服务的稳定性和模型推理性能的优化。 两个引擎即Cluster Engine和Inference Engine。Cluster Engine是一个可以帮助企业做模型训练、定制化的专有云平台;Inference Engine是一套帮助企业走向全球化应用的推理平台,有4个优势——全球范围内灵活的调度;零代码可视化部署;基于最新GPU部署,性价比更高;端到端全流程监控和服务的保障。 值得注意的是,在性价比方面,King强调“单位性能下的成本比”。以英伟达官网H100、H200和B200运行DeepSeek-FP4为例,优化后的H200吞吐量是H100的6倍以上,而B200的吞吐量是H100的25倍,芯片越高端,整体推理成本更低。这也意味着,购买先进GPU服务是真正意义上的降本增效。 ## **AI原生应用的“三驾马车”** **嘉宾:**TiDB联合创始人兼CTO 黄东旭、TiDB亚太区副总裁Alex Fan **关键词:**AI原生应用、数据库、集市式协作、智能体   现在我们正在进入AI Agent时代。黄东旭重点分享了自己对于AI原生应用的思考。他认为,RAG已过时,Agent with memory是比基于RAG更加AI原生的产品形态。实现真正的AI原生应用,需要三大关键支柱: 大模型:无论闭源还是开源,当前大模型能力已经足够完成多数日常任务; MCP(Model Context Protocol):连接大模型与外部能力的标准协议; 数据库:常被忽视却至关重要的一环,当前的问题是传统数据库、数据湖等系统是为“人”而设计的,而不是为LLM设计的。 如果大模型视角从零设计,黄东旭认为这样的数据库是:必须支持原始数据输入,以便大模型提供最个性化的服务;存储千人千面、各种各样的数据,并且能够与大模型高效交互;更好的访问接口。 在这个过程中,SQL的价值再次被放大。他认为,与自然语言不同,SQL无幻觉、标准化、逻辑清晰,是连接大模型与真实世界最稳定的桥梁。无论是全文检索、向量检索还是结构化查询,最终都可以在一个SQL接口下完成。 现在,Agent之间通过A2A协议来交互。黄东旭认为,未来Agent之间的通信不应通���低效的自然语言,而是通过共享上下文记忆。 **|出海不是复制美国经验** **中国企业能否复制美国企业的全球化路径?**Alex结合TiDB的出海经验给出结论:不能。 过去美国企业的全球市场逻辑,是按照地域和行业划分,比如中国区、美国区、日本区,再细分金融、游戏、电商等,这种路径对今天的中国企业而言不再适用。原因有很多,包含文化、组织、供应链、技术模式的差异,更重要的是:今天的全球市场结构已发生深刻变化,尤其是ToB赛道,中国企业必须走出一条新的路径。 在Alex看来,中国企业走向全球的关键思维模式是集市式的协作,他强调进入“全球协作”的集市中去,成为世界架构中的一部分。 ## **如何做好合规** **分享嘉宾:**和平高伟绅联营办公室 国际合伙人 刘天峰 **关键词:**合规策略、数据、知识产权  当前背景下,如何应对不同国家和地区复杂多变的法律监管体系,是企业出海必须直面的关键挑战。 刘天峰指出,从法律与合规的视角来看,AI业务可被划分为五个层级:芯片等硬件基础、数据存储、算力平台等基础设施、基础模型算法等核心技术、各类实际AI应用、直接接触使用AI产品的最终受众。处于不同的产业链位置,合规需求和风险点也各有侧重。 出海过程需重点关注的法律领域包括但不限于:个人信息保护、消费者权益保障、网络与数据安全、劳动法、特定行业监管(医疗、金融、自动驾驶等)、科技伦理、反垄断法规、知识产权合规。特别是在数据使用方面,需明确是否已取得合法授权、如何处理个人数据;在知识产权方面,要考量模型训练中所使用的数据是否受版权保护。 面对跨国运营中的法律挑战,刘天峰提出了一套系统性的合规管理策略,包括设立AI监管小组明确资源和责任、加强企业内部沟通识别潜在风险、识别应用地适用法规、制定内部AI政策形成统一操作规范、AI合规策略与ESG与数据战略结合、制定标准化条款模板、开展AI影响评估、组织员工培训等。 ## **各行业出海,各有打法** 在这次的AI出海浪潮中,已有部分企业取得显著成效。这些企业以AI产品为切入点,通过流量运营、开源社区等深入拓展市场,成功把握了此轮出海机遇。 ### **AI办公:占领流量入口** **嘉宾:**像素绽放PixelBloom(AiPPT.com)联合创始人张磊 **关键词:**AI办公、流量  像素绽放PixelBloom成立于2018年,核心产品AiPPT.com通过“一句话一分钟一键生成PPT”模式,在12个月内实现1000万注册用户规模,目前用户数已超2000万。 该公司的核心竞争力在于重构传统办公流程,瞄准全球价值4000亿人民币的15亿白领市场。 比如主力产品AiPPT.cn中,95%的非专业用户群体,将原本需要专业设计的PPT制作简化为AI驱动的一站式服务。通过“破坏性创新”策略,团队将传统制作流程压缩为智能对话生成,并深度整合大模型技术实现自动排版、主题切换等功能。目前该产品已位列全球AI工具榜第二位,国内总榜第九位且为前十中唯一具备成熟商业化模式的产品。 市场拓展方面,像素绽放PixelBloom整合资源,形成从流量入口占领到垂直场景渗透的完整商业闭环:To C端打造全民化工具;ToB端,与豆包、智谱等头部平台建立合作,用后端能力占住流量市场;To Partner、To C端,深度嵌入钉钉政企版、荣耀手机等终端场景,覆盖8000万国央企职员。 全球化布局作为该公司的2025年核心战略,当前AiPPT.cn(国内)/AiPPT.com(海外)已推出近20种语言版本,海外市场份额接近国内规模,未来将通过本土化运营与生态伙伴协同加速出海进程。 ### **3D大模型平台:Tripo如何构建创作者生态** **嘉宾:**VAST公司CMO Sienna **关键词:**3D大模型、垂类创作者社区、开源技术影响力  VAST成⽴于2023年3⽉,是⼀家致⼒于通⽤3D大模型研发的AI公司。公司⽬标是通过打造⼤众级别的3D内容创作⼯具,建⽴3D的UGC内容平台。 VAST的3D大模型平台Tripo通过多模态生成技术实现核心功能:基于文字或图像建模、垂类风格化生成、万物骨骼绑定、场景生成等。 公司通过开源构建开发者生态,其TripoSR模型成为StabilityAI年度标杆项目。后续衍生出TripoSG/TripoSF等项目,成为AI 3D创作生态不可缺少的组成部分。 运营层面聚焦垂类社区孵化,比如2023年12月社区制作的融合游戏tripogo吸引了10万+海外用户。非常重要的经验是服务好社区,让社区做更好的东西,生态自然而然就会生长起来。 ### **AI搜索:差异化打法冲击Bing市场** **嘉宾:**博查AI搜索联合创始人&CTO翁柔莹 **关键词:**AI搜索、大模型重构、API  用户搜索的内容需求发生了改变,而大模型需要借助外部的实时搜索补齐知识盲区。 博查AI构建百亿级多源索引库,覆盖抖音、小红书等内容孤岛,并基于大模型重构搜索流程:通过混合数据库实现向量化与关键词召回,通过谷歌EAT权重、混合打分和语义排序模型进行二次精排,最终输出50条精准结果至大模型。整套召回逻辑在第二阶段与大模型结合,扩展至多模态信息处理。 博查AI对外提供服务的方式,一是API,包括Web Search API和Agent search API;二是模型插件,扣子、钉钉上都可用插件方式快速搭建智能体。 博查AI推出了国际品牌LangSearch进军全球市场。其发布的LangSearch API目前是全球首个Multi-Agent架构的智能体搜索,日调用次数超过3000万次,月营收在2月份突破百万美元。目前通过新加坡节点辐射英文市场,后续会增设3个节点支持海外竞争。 LangSearch当前对海外社区免费开放,以此冲击微软Bing市场份额。翁柔莹表示,与Bing相比,LangSearch的核心优势包括支持海量数据处理和高并发;丰富的国内生态资源;利用大模型实现了每日百万条新增数据的一站式轻量化处理,大幅提升了内容过滤和抽取效率等。 ## **如何突破内卷** **嘉宾:**腾飞资本管理合伙人、中关村数智人工智能产业联盟智能体专委会副主任、北邮校友企业家协会 创始秘书长杨鹏 **关键词:**可持续出海  中国AI企业如何突破内卷、选择出海市场,并找到可持续发展路径?分享了多个关键观点。 杨鹏分享道,当前国内To C市场同质化严重、To B支付意愿弱、整体盈利能力下滑,企业出海更多是一种不得已的选择。 技术、产品设计和资本是成功出海的三大支撑,但核心还是要通过深耕场景获取可持续的竞争力。出海要深入理解所在行业和本地市场,建立垂直场景的Know-how,从而形成差异化和护城河。 他认为,全球市场,特别是中东、日本等地,在资金和产业需求方面存在巨大机会。中国企业应依托这些优势,但不能仅依靠轻量级应用或同质化产品,而要聚焦技术深度与行业垂直场景。当下比如图像生成、视频生成、AI PPT等热门大模型典型应用已近红海,真正的蓝海需具备行业门槛的场景化应用,如工业场景,如垂类的具身智能机器人等。 此外,他以DeepSeek为例,说明真正的创新往往出现在主流视野之外。DeepSeek未融资、靠内部资金、依托技术积累取得突破,证明中国企业仍有机会在全球大模型领域占据一席之地。

今年上海车展,小红书的存在感意外的高。 不仅搭建了自己的线下展台,更重要的是,参观展会的观众——无论是普通消费者、媒体、还是汽车行业的从业人员,经常可以看到他们高频且熟练地在小红书上搜相关的信息,让我意识到它已经成为了选择、购车甚至卖车过程里,影响着行业每一环的重要平台。 我在现场听到一位退休阿姨说:「哪怕钱包允许,我们也没那么多沪牌,所以买车一定要精挑细选。」于是,销售说不清楚的产品问题,搜一下小红书里的体验笔记;自己算不清楚的账,可以到社区里看看别人拉出的账单。小红书的「种草」文化已经渗透进了汽车行业,成为人们买车链路里的重要一环。 事实上,今天越来越多车企,已经意识到在小红书开展种草营销的重要性。我在现场与一些车企的市场人员交流后了解到,奔驰、智己、小鹏、凯迪拉克等品牌,已经开始借助小红书平台,尝试一些不同于以往的传播策略,并取得一些成效了。 对于车企来看,他们不仅看重聚集在小红书上庞大的用户群体,以及这个群体在消费决策时对小红书的高依赖性,也同样重视小红书的社区特点为品牌在新时代营销的潜力。例如,基于生活方式的洞察,小红书将汽车消费人群划分为出行精算师、机械信徒、都市漫游家等七类新人群。 相比传统的家庭用户、中产用户、年轻用户等标签,这种分类的好处直接改变了内容的创作逻辑:车企需要针对不同产品不同的目标用户,拆分出更细的营销场景。在这个内容过剩的年代,真实细腻的内容才是种草的关键。 显然,在竞争越来越激烈的当下,那些想要变得更智能的车企,也希望通过积极拥抱更聪明的平台,找到产品的密码,重塑和用户之间的关系。 ## 屏幕里,藏着购车决策链里的重要一环 在上海车展现场的前三天,几乎在每一个展台,我都可以看到有人打开手机里的小红书 App。  小红书也把展位搬到了车展现场 | 图片来源:小红书 第一天是媒体日,边听发布会,边拿手机刷热点是常规的工作方式。我身边就有位同行刷到「小鹏机器人亮相展台」之后,立马拎起包小跑着去小鹏展台追热点了;更普遍的操作则是在各种社媒上「云逛展」——毕竟活动太密、场馆太大,索性直接看看同行们的分享。小红书是车媒老师们的生产力工具之一。 但是到了第二天和第三天,我才发现,对于更多的普通车展观众和消费者来说,小红书应该并不是这么用的。 对于他们而言,信息的「广度」不再是核心诉求——来车展现场的观众往往都有明确的目标,他们更在意的是能把具体一款产品说清楚的「深度」。毕竟买车这件事属于典型的非冲动消费,所以当然要把每个产品细节都要落实清楚。 那些千篇一律的参数,他们听不懂也不太在乎,在小红书上,大家想看点其他的、真实的、有温度的、说人话的——即:这辆车究竟能在不同的具体场景里,解决哪些真实的问题,提供怎样的功能和情绪价值。 所以,小红书已然就变成了用户手里的「产品黑话翻译器」。不管面前的销售把产品「吹」得多么天花乱坠,这些带着购车目标来的观众们,都要在小红书里搜一搜。  在上汽集团所在的展馆里,也可以「奇遇」小红书 | 图片来源:小红书 我在现场观察了一下,这些用户希望在小红书里找到答案的问题分成两种:一种属于「没有用车实例不太能感受到的」;另一种则是「角度刁钻可能销售也没想到的」。 对于前者,典型的例子就是蔚来销售为客户讲解换电。几个人在一起算了半天账,都不如最后在小红书上看到一个蔚来用户晒出节假日别人在服务区排队充电,自己快速换电的例子。从他们的表情变化里,我能感觉那篇笔记应该给这位销售小哥一个意料之外的神助攻。 而对后者,我看到有个小姐姐很在意宠物出行的场景。很多品牌都在家庭传播上花了心思,但可能营销场景的穷举还没来得及针对宠物场景,销售也有点词穷。 于是,我看到她在小红书搜:「带狗出门,哪款车比较好」。 我自己也搜了下试试,尽管结果里混入了一些宠物推车,但更多笔记里,确实可以看到很多养宠车主从空间、智能化、清洁便利度甚至气味的不同角度,去讲解自己过去某款或者多款车型上的用车体验。而且,这些笔记的创作者很多并不是大家广义认知里的「汽车博主」,大多是消费者分享自己的亲身购车经历。 这两年,行业里总有吐槽不知道如何做营销的声音。那一刻我反而觉得,如果可以仔细观察一下,当销售费尽口舌安利产品的时候,用户同步究竟在小红书上搜什么,可能离明白用户的痛点和需求也就可以更进一步了。 ## 在书里,找到精准营销的新思路 经过一番研究,我发现有不少车企其实已经敏锐捕捉到了这种消费者习惯的微妙变化,并且在思考如何通过小红书平台取得更好的营销效果。 这里面就有几个挺有意思的案例。 车企历来都是广告行业的重要客户,所以大家经常可以在微博开机屏、机场等不同真实或数字空间里,看到各种汽车品牌的广告。这种高举高打的方式很长一段时间都是常态。它就像一个漏斗,先投入足够多的资源,才能筛选出希望得到的核心人群。 但这种方式并不适用于所有品牌。特别是很多品牌希望平台能够帮助他们找到目标用户,并用一定的资源,直接触达核心圈层。例如宝马集团旗下的 MINI 品牌。 对于 MINI 品牌来说,调性与小红书天然契合,大量的车主已经聚集在小红书形成天然的内容生态矩阵。 以 ACEMAN 在小红书上营销举例,基于精细化人群渗透的目标,以与购车人群高度相似的搜索行为人群为原点,帮助这台产品制定人群反漏斗策略找到三大核心圈层人群【态度轻享家】【潮流尝鲜派】【松弛筑巢党】,并通过机会人群的需求场景、结合车型的卖点,转译为目标人群的买点,精细化匹配「车型 x 买点 x 人群」,来实现人群高效种草触达;并在内容策略上结合 MINI 的活力、独一无二、开放、创造力等个性标签,强化「好开、好看、好玩」的卖点产出差异化场景内容。 同时 UGC 口碑加热用户价值释放+KOB/S(门店账号 KOB,销售账号 KOS)后链路高效承接,以「好内容+好服务「实现」好结果-终端转化「,完成用户全生命周期流转;落到生意数据上,私信开口成本大幅降低 39%,线索成交转化率达到 5.9% 的高值,对这款产品的深度种草兴趣人群 +12%。 另一个例子则来自小鹏汽车。 小鹏汽车在过去两年生意销量一直不温不火,直到 2024 年 8 月底,MONA M03 这款新车成为了小鹏汽车的神来之笔,新车上市后带动小鹏整体销量持续上涨,帮助小鹏汽车从过往 8000 台左右的月均整体销量,直接翻番到了稳定的月销 3 万台。而 MONA M03 的热卖,很大程度上就依赖于「破圈」。 在 MONA 出现之前,小鹏一度有个尴尬的标签:「直男品牌」。尽管技术领先,很难翻译成大众消费者能听懂的内容,所以影响力一度局限在某个科技爱好者的圈层里。 小鹏汽车在 MONA M03 传播的初期,就很清楚要把产品的「高颜值」作为宣传核心,目标就是要突破女性市场。 但是,高颜值还不能直接等同于销量,女性市场也对应着不同消费习惯的人群。而且,作为一款来自小鹏的产品,肯定也不能放弃智能化这个优势。所以,小鹏需要找到一套既可以把颜值和智能化结合,又能精准触达不同用户人群的传播方式。  破圈传播下,MONA M03 为小鹏销量增长贡献了重要力量 | 图片来源:小鹏汽车 这次,小红书为小鹏汽车提供了一套「用户→场景→买点」的种草公式。 这个公式的核心架构是:先根据需求,在站内找到产品需要影响的目标人群;然后根据这个人群,结合产品功能找到合适的内容场景;最后再基于根据场景,把「功能」转化成「买点」,变成内容策略指导创作。 具体到 MONA M03 的营销过程里,小鹏通过和小红书的合作,把女性用户拆分成不同人群画像,包括「潮流女生」(用户),再针对这一目标人群,用笔记的内容场景,通过展示「智能泊车」的功能体现智能化能力,完成整个种草的过程。 同时,小红书在产品端独有的双列卡片式布局,可以通过 CTR(Click-Through-Rate,笔记的点击达到率)等数据指标判断投放效果,可以让车企实时优化种草策略,为营销提效。 在内容策略上,小鹏汽车采用创始人+产品经理人设号+企业官号+KOL 的矩阵式组合内容投放,丰富内容触点的同时,进行差异化种草内容传播;再配合「留资卡」等站内新型线索产品,进行高效线索获客。据了解,项目周期内小鹏汽车站内线索成本大幅下降,站内留资人群中「种草广告」触达比例也大幅提升,在汽车新势力赛道率先形成了种转一体的营销新打法,通过种草真正赋能生意转化。 小鹏汽车一直青睐于成为更受用户喜爱的品牌,这次通过和小红书的合作完成了一次很好的用户种草心智沟通,并形成了全渠道的生意增长。 ## 更智能的车企,拥抱更聪明的平台 可以看出,无论是车展现场的感受,还是在和车企、小红书交流之后得到的验证,越来越多的案例都说明,对于当下如火如荼的汽车行业来说,小红书已经成为了越来越重要、越来越智能的平台。 我认为相比传统的营销渠道模式,今天小红书可以为汽车行业提供三点差异化的价值。 第一点,当然还是小红书本身的社区价值。 作为一个月活用户 3 亿的社区,小红书已经成为了越来越多人生活各个环节必不可少的电子说明书。 不仅用户规模庞大,小红书社区内容最大的特点,就是主打真实、自发的用户分享。比如我尝试在小红书里搜索了「买车+零息」的这两个关键词,结果就是一帮精打细算的学霸亲自给我圈点勾画买车的重点和雷区、优势和劣势。 相比传统的汽车营销,小红书有三个优势。首先是信任度高,小红书是一个更加去中心化的内容社区,相比于代表官方的「产品介绍」和「4S 店销售员」,来自其他消费者的分享更容易取信用户。 第二就是更匹配消费者的需求,过去车企宣传提供的是功能信息,但购车者的需求千人千面,很多人甚至也不清楚自己的需求匹配的是什么样的功能。而小红书基于生活场景出发的分享,可以让潜在的消费者找到与自己情况相近的分享者,从而有效的获取信息。 在小红书里,UGC(普通用户生成内容)占比达到 90%。相比大而全的官方宣传,UGC 分享的特点是小而细,小到一个座椅的舒适度、后备箱能放下几个山姆的购物袋,这些细节都是打动细分用户的关键。 事实上真实、细节和需求的准确把握,正是雷军领导下的小米汽车在营销上异军突起的关键。很多车企都希望有个「自家的雷总」,可以把一场 2 小时的新品发布会拆成无数个用户在意且听得懂的细节——毕竟一款定位运动的车,也可以因为「防晒」收获近 40% 的女性用户。 虽然「雷总」只有一个,但 UGC 的社区里,你的用户会帮你把产品的亮点也拆成无数条笔记,推荐给想推荐的人。 第二点,小红书基于生活方式划分人群的策略,可以实现更精准的用户触达。  针对不同人群,小红书精准匹配了相应的场景和买点 | 图片来源:小红书 过去传统车企对消费人群的定位的颗粒较粗,还是根据性别、年龄、家庭成员、财富状况等进行划分,并基于不同人群的一些需求洞察,来设计和营销产品。事实上,今天汽车已经成为人们生活方式的延伸,相比传统的人群划分方式,生活方式才更加匹配人们的用车需求。 基于对现代年轻人的分析洞察,小红书有 20 大生活生活方式人群,而针对汽车消费需求,小红书进一步将汽车消费人群划分成七类新人群。分别是出行精算师、机械信徒、移动筑巢家、都市漫游家、精奢新贵党、爆改浓人和智驾先锋。 新人群的划分方式打破了过去的年龄、性别标签,但更精准地把握了同类购车消费者的需求特点。事实上,不止是汽车行业,小红书这种基于生活方式的用户洞察,在不同行业里都有应用,目标就是更准确把握目标客群的需求,并针对他们的需要更精准地种草和传播。 最后,意识到小红书的价值,除了常规的种草和营销,一些车企已经开始思考,如何利用社区重构自己和用户之间的关系了。 智己汽车是最新的例子。尽管背靠上汽集团,但作为一个全新的品牌,品牌形象的建设,让消费者快速了解它的「性格」并建立好感变得尤为重要。 据了解,2024 年年中,智己团队打破了主机厂传统营销的架构,成立专门的「小红书战队」,独立负责小红书平台的传播、策略以及获客规划。 值得一提的是,在智己和小红书合作的过程中,车企通过种草逐渐意识到这种人群营销的价值所在,不仅从"spu x 人群 x 买点"的营销解法出发,还在通过人群反漏斗模型展开精细化种草的同时,将种草思维和人群洞察深度融入到产品研发中,进行了「加码」:最新发布的「全新智己 L6 小红书联名版」,就是智己根据从小红书得到的灵感,首次和平台进行的深度新品共创。 在上海车展现场,我们也看到了这款车企、平台、用户共同打造的新品。  全新智己 L6 小红书联名版 | 图片来源:小红书 在这个全民线上社区里,有很多值得车企挖掘的线索。10 年前那句著名的「互联网造车」,如今被小红书这个社区平台赋予了全新的含义:倾听有价值的用户声音,找到正确的需求和线索,在当下汽车行业竞争进入白热化的时候,显得异常重要。

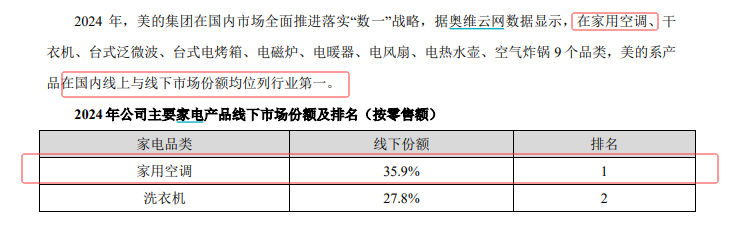

**美的集团和格力电器近日发布2024年年报,两家公司均在财报中表示,自己是空调品类的第一名。**针对两家公司的表述,引发许多股民和消费者质疑。美的集团在财报中表示,2024年,公司在国内市场全面推进落实“数一”战略,据奥维云网数据显示,在家用空调等9个品类中,美的系产品在国内线上与线下市场份额均位列行业第一。 据美的集团引用的数据,**2024年,公司家用空调的线下市场份额为35.9%,排名第一;家用空调的线上市场份额为33.2%,排名第一。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250429/a9a7cae5-0f54-42a9-8054-a2888d6a799c.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250429/e29f3360-0884-452d-b2f3-d760506e2053.png) 而格力电器也在财报中表示,公司多个品类家电深受市场青睐,零售额和零售量位居行业前列。奥维云网数据显示,**2024年,格力品牌家用空调线上零售额份额为25.40%,位居行业第一。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250429/110f21b1-7165-4ff3-ab37-c848d0a6fa18.png) 此外,i传媒旗下《暖通空调与热泵》杂志发布的《2024年中国中央空调行业发展报告》显示,**2024年,格力是国内中央空调市场销售规模第一,占有率超15%。** 但关于空调的数据描述,美的集团、格力电器引用的都是奥维云网数据,且同为家用空调品类。 资料显示,奥维云网是一家新三板公司,其专注于智慧家庭领域的大数据综合解决方案服务商,为行业内企业提供数据研究和大数据服务。 奥维云网表示:“两家公司财报中的数据均真实且来源于奥维云网监测数据,但两家公司财报引用数据维度有所不同。” 据悉,美的集团旗下包含了美的、小天鹅、华凌、COLMO、库卡、威灵、合康、科陆、高创、万东和菱王等10个品牌,其中美的、小天鹅、华凌、COLMO4个品牌旗下包含空调品类。 格力电器旗下包含格力、TOSOT(大松)、晶弘等3个品牌,目前3个品牌均经营空调品类。 奥维云网表示解释称,美的集团内容表示“美的系产品在国内线上与线下市场份额均位列行业第一”,**引用的品牌数据包含“美的系”下品牌美的、COLMO、华凌、小天鹅。** 而格力电器财报内容表示“格力品牌家用空调线上零售额份额行业第一”,**引用的品牌数据则为格力单品牌。** [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1496188.htm)

**上汽集团今日与上海临港新片区管委会围绕“尚界”项目举办签约仪式。**在签约现场,临港新片区管委会与上汽集团、上汽乘用车分公司、临港产业区公司共同签署**“尚界高端智能新能源车生产基地项目”**投资协议。 同时,临港新片区管委会与上汽时代、临港奉贤公司共同签署**“动力电池系统及组件生产项目”**投资协议。 **这也标志着“尚界”整车生产和电池配套项目正式落户临港新片区。** 上汽集团介绍称,尚界首期投入了60亿,已组建超5000人的团队,并将打造专属的超级工厂。 华为与上汽合作的SAIC尚界定位“风格至尚、科技至尚、信赖至尚、人人至尚”,即**“用户至尚”**。也是鸿蒙智行家族继问界、智界、享界、尊界后的全新“第五界”品牌。  2025年4月16日,鸿蒙智行第五界“尚界”正式亮相,而**尚界首款车型也将于秋季上市。** [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1496186.htm)

4月29日消息,据央视报道,商务部新闻发言人就波音公司飞回拟交付飞机答记者问。有记者问:**据媒体报道,近日,波音公司飞回3架拟交付中国航空公司的波音737Max飞机,称中方已停止接收波音客机,请问中方有何评论?** 答:我们注意到有关报道。中美两国在民航领域保持了长期互利合作,有力推动了两国贸易和人员往来。**美方挥舞关税大棒严重冲击全球产业链供应链稳定,扰乱国际航空运输市场,很多企业无法开展正常贸易投资活动,中国的相关航空公司、美国波音公司都深受其害。** 中方愿继续支持两国企业开展正常的商业合作,希美方能倾听企业的呼声,为企业正常贸易投资活动创造稳定可预期的环境。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250429/b9cdb48b14474ce4be413b4b22c57a54.jpg) 此前,波音CEO凯利·奥特伯格(Kelly Ortberg)表示,**今年将有50架飞机运往中国,但相信中国不会接收这些飞机,因此会试图将中国航空公司订购的飞机转让给其他客户**。 奥特伯格称,许多中国客户都表示他们不会收货,但波音已收到中国以外航空公司对部分飞机的资讯。 众所周知,波音公司近年饱受安全议题困扰,中国去年才恢复接收737 MAX客机。据悉,波音向中国交机数量5年下降了84%。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250429/afa6693b91f94813a9e93d7fe8f90758.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1496184.htm)

再次提醒大家,**当前的辅助驾驶并非自动驾驶,不能放任不管,更不能在酒后启用该功能**。媒体报道,近日在贵州毕节,张师傅驾车行驶到毕威高速野马川收费站匝道时,前方一辆SUV突然停下后,就再也没有移动,他下车察看发现驾驶人竟然耷拉着脑袋睡着了。  张师傅尝试呼喊,对方却没有任何反应,**在闻到车内有浓烈的酒味后,张师傅随即报警求助。** 民警到达后呼叫了近十分钟,驾驶人张某才迷迷糊糊睁开了眼,经过呼气式酒精检测,张某涉嫌醉酒驾驶。  据张某交代,当晚他喝了点酒,依仗车辆的“自动驾驶”功能,他直接开车上路,结果快到收费站排队缴费时,酒劲上来直接睡着了。  经过抽血鉴定,张某每100毫升血液中含199毫克酒精,属于醉酒驾驶,**目前,张某已经被立案调查,不仅驾照被吊销,还将承担刑事责任**。 无独有偶,同样是在近日,也有一起类似的事件发生,男子酒后开“智驾”上高速后直接睡着。 由于误触导致辅助驾驶退出,车子竟直接停在了高速快车道上,**最终男子游某因醉驾被吊销驾驶证且五年内不得重新取得,等待他的也将是法律严惩**。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1496182.htm)

昨日晚间20许,2025北京亦庄人形机器人半程马拉松赛事冠军——天工Ultra机器人在京东拍卖平台开拍。拍卖页面显示,**该机器人市场价为108.8万元,1元起拍,在经过19次出价后,最终以101.0114万元的价格成交。** 对此,京东拍卖官方客服表示,**此次被拍卖的机器人是4月19日参加过2025北京亦庄半程马拉松赛事,并获得冠军的比赛机器人,但不带有奖牌。** 拍卖页面的拍卖品说明显示“该拍品为天工Ultra原型机,非全新品”。 据了解,天工Ultra,身高180cm,体重52kg实测平均时速可达10km/h,最高奔跑速度已提升至全球领先的12km/h,且能在斜坡、楼梯、草地、碎石、沙地等多种地形平稳移动。 值得一提的是,天工Ultra机器人来自于北京人形机器人创新中心有限公司,该公司成立于2023年,由北京小米机器人技术有限公司、北京优必选智能机器人有限公司、北京京城机电产业投资有限公司以及北京亦庄机器人科技产业发展有限公司共同持股。 **其中,小米机器人和优必选作为公司大股东,各自持股28.57%。** 需要补充的是,此前,获得亚军的松延动力N2机器人在赛后上线京东拍卖平台,最终以**近5.7万元**的价格成交。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1496180.htm)

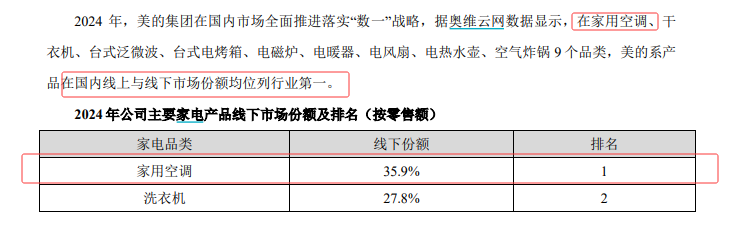

4月28日消息,据DigiTimes报道,在美国限制英伟达H20对华出口之际,英伟达为了维护其在中国市场的CUDA生态地位,正在低调地启动“B计划”,即考虑在中国设立合资企业,并可能为未来将中国业务单独拆分做准备,但这可能只是一个谣言。英伟达最新回应称:**“此传闻为假消息,这些说法没有任何依据。将毫无根据的主张和猜测作为事实发表是不负责任的。”** [](https://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2024/05/NVIDIA-Ampere-A800-GPU-China-US.png) 近年来,由于美国对华政策和地缘政治矛盾的不断升级,使得英伟达在中国的业务不确定性持续增加。每当英伟达为了遵守美国规则而对其在华销售的产品进行修改不久后,美国政府很快又升级限制政策,使得英伟达在华业务的开展变得越来越困难。 在H20被禁止对华出口之后不仅,今年4月17日,英伟达公司首席执行官黄仁勋奔赴北京与中国贸促会会长任鸿斌举行会谈。黄仁勋在一再强调英伟达与中国30年的关系,公开承认中国对英伟达的重要性,并表示“我们将继续不遗余力优化符合监管要求的产品体系,坚定不移地服务中国市场。” 在此背景之下,为了排除美国政策对其在华业务的干扰,英伟达似乎计划采取行动,其中一部分包括与中国成立合资企业,这可能意味着其将剥离中国业务,随着分拆完成,英伟达中国将作为一个独立的实体运营,这一变化的第一部分可能是与CUDA生态系统一起进行的,以确保CUDA生态的领先地位,这与其硬件部门不同,因为目前中国国内已经有了像华为等AI芯片竞争对手。 不过,这个报道,可能只是一个谣言。因为在2023年8月,当时的美国总统拜登曾签署了一项行政命令,要求美国企业在投资位于中国大陆、中国香港,中国澳门等地的涉及半导体、量子信息、人工智能相关项目之前,必须申请获得美国政府的许可,才可以进行投资。 这也意味着,如果英伟达想要与中国成立合资公司,并使中国业务独立,这可能需要美国政府方面的审批。而且英伟达此举可能会被美国政府认为的“逃避监管”,因此获得同意的可能性极低。 <mp-style-type data-value="3"></mp-style-type> [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1496178.htm)

NVIDIA三月中旬发布了Blackwell架构的新一代RTX PRO专业显卡,其中顶级型号RTX PRO 6000配备多达96GB显存,比上代翻了一番,而且升级最新到GDDR7。这也是第一款96GB显存的桌面级显卡。   现在,我们在某二手市场上看到有人放出了RTX PRO 6000 Blackwell显卡的PCB裸板,而且是未安装任何芯片和元器件的初始阶段,只有芯片和元器件布局。 可以看到,**PCB正反面各安放了16个显存焊接位,共计32个,因此单颗容量必然是3GB,这才能组成96GB。** **这也是RTX 5090 Laptop笔记本显卡之后,第二款采用单颗3GB GDDR7颗粒的显卡。 **   据说,未来的升级版RTX 5080 SUPER、RTX 5070 SUPER,也会采用单颗3GB显存,从而分别提供24GB、16GB。 另外,可看到RTX PRO 6000 Blackwell PCB的尾部有一个圆形缺口。 它也没有标配12V-2x6供电接口,只有四个延长线接点,说明这是Server数据中心版本或者Max-Q低功耗版本,供电接口放置在散热器尾部,通过延长线连接本体。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1496176.htm)

近日,**全国已有300余个城市、3万余家各级各类医疗机构为患者提供支付宝“碰一下”医保结算服务,**涵盖首都医科大学附属北京朝阳医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、浙江省人民医院等头部三甲医院。 同时,**已有超1700余家医疗机构支持用支付宝“碰一下”一次性完成医保、自费支付**,无需分开两次刷码,进一步提升患者就医购药体验。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250429/f55e394fdb7e4381836731eeef4fb9d8.png) 日常有买药需求时,患者也可以通过碰一下药店蓝环进行便捷医保结算。据介绍,**支持支付宝“碰一下”付医保的药店涵盖老百姓大药房、益丰大药房、一心堂药业、九洲大药房等300余个大型连锁药业品牌。** 据了解,这也是4月24日支付宝公布“碰一下”用户数破亿以来的又一全新应用场景,**其背后融合了支付宝服务超7亿医保码用户的产品能力。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250429/6d43edcc5d2a4731a8ed4f1e786c0dac.png) 此前,“支付宝碰一下”已服务全国超400个城市,5000+大型连锁品牌、千万商家接入,场景也从支付延伸至医保、点餐、打车、网吧、就业等超300种细分场景,成为面向用户服务和商家数字化经营的新入口。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1496174.htm)

<blockquote><p>在电商领域,文案是吸引用户购买的关键,但对许多新手来说,写文案既耗时又费力。随着AI技术的发展,利用AI工具批量生成电商文案成为了一种高效且可行的方法。本文将为你揭秘如何使用Deepseek批量生成电商文案,从而实现月入2万的副业目标。</p> </blockquote>  如今不少人都在找副业,毕竟工资涨得慢,花钱的地方却越来越多。 刷视频、看帖子的时候,经常看见有人分享靠电商副业月入过万,咱难免眼红。 可你真的上手的时候,问题来了:**最头疼的就是写文案。** 每个商品都要写不一样的文案,累不说,搞不好就把自己整趴下了。今天,我给你介绍个法子,直接上手教你用AI批量生成电商文案。 **我先来完整的讲解这其中的原理,然后再给出完整的通用型提示词让大家一键生成!** ## 一、别单打独斗,批量生成才是王道 新手常犯的错,就是一条一条写,你不累谁累? AI的作用,是让你提效率,你得学会利用这点。 批量生成才是我们该干的事儿。你做电商又不是只卖一个产品,特别是你想整副业,不是只靠一两件爆款吧?大大小小的商品要推,何不一起搞定? 搞定一个商品文案的命令后,下一步你就该把不同商品按同一类别整理,然后批量生成。 同一个品类的东西,有些描述是可以互相通用的,比如“质量上乘”、“持久耐用”这类。你可以通过AI快速生成一批相似但又不太一样的文案。 ### 关键在这:你得做好模板。 比如今天你要卖三款不同的耳机,无线耳机、头戴式耳机和运动耳机。你可以先做个基本模板: - 1.突出功能:蓝牙5.0、音质清晰 - 2.突出舒适性:适合长时间佩戴 - 3.强调使用场景:健身、通勤、运动等 然后用AI快速生成几个类似但不一样的文案:“蓝牙5.0,音质清晰,适合各种场景使用;重量轻,长时间佩戴不累。”这条生成个四五次,改动个几个词就行,咱手动精调,产品一多,这就特管用。效率有了,还怕搞不定销量? ## 二、别贪多,适当修改很关键 靠AI搞出来的文案,基本上能用,但也得注意:**不能偷懒,一次都不改。** AI文案就像是给你打了地基,你要是直接交给客户,可能一眼看得过去,仔细一看,总有些地方不大顺。这就得咱动手稍微调一下。 要么改动个排版,要么换几个描述词。**稍微一调,立马从一个能用的文案变成好用的文案。** 别觉得改文案费劲。熟能生巧,改着改着你就会发现这里面的窍门,哪里该加促销信息,哪里该点明商品亮点,这会比你傻傻手写十几条文案效率高很多。 再重复一遍,不是让你当文案大神,略作修改让文案读起来更顺口就行。 ## 三、卖点要挖,商品核心要抓住 **一个产品不止是功能多,而是要把关键的那些功能给凸显出来。** 不可能说一个耳机,咱还硬把它扯成能防水防汗,一切都得基于商品本身。客户看到虚假信息转身就走,虚假营销只会适得其反。 比如一款蓝牙耳机,主力卖点如果说是长续航,那把这点不断强化,各种说法变着花儿展示。 等到顾客看见几十个词儿来回出现的时候,虽然看似重复,但往往一句”50小时续航,不再焦虑充电“直接打中心窝。客户一看就明白这商品解决了他的痛点,买它! 接下来,根据上面的这些原理,**我给出一个直接批量生成爆款电商文案的通用型提示词。(您可以直接在Deepseek中使用下面的提示词)** <blockquote><p>帮我生成一批关于[商品类别]的电商文案,每件商品需要突出以下几个核心卖点:</p> <p>[卖点1, 卖点2, 卖点3…]。</p> <p>文案要强调这些功能和特点,并且根据不同使用场景变换说法。</p> <p>尽量生成多个相似但不完全一样的版本,我好根据具体商品稍微手动调整。</p> <p>每条文案别太死板,适当口语化、接地气,读起来顺溜。</p> <p>注意避免虚假宣传,保证卖点真实且与产品匹配。</p> <p>最后,记得稍微变化语句结构,别太机械化,搞得像人写的一样。</p></blockquote>  (提示词生成的完整效果截图) ## 五、坚持出成效,实践变现最重要的点 听到这会儿,估计有些人挺激动,有些人还犹豫。 各位,听我一句劝,坐在那儿只顾看不动手是绝对赚不到钱的。**整副业一开始是个慢活,但也别想着瞬间起飞。** 前期文案不熟练时多练练AI工具,批量也能熟练操作,用点心研究平台需求。手里熟练了,后期其实是事半功倍的。 本文由人人都是产品经理作者【抖知书】,微信公众号:【抖知书】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

从2022年的《未知边境》开始,“索尼克”便以一年推出一到两部新作的速度,重新出现在玩家的视野中。再加上《刺猬索尼克》大电影取得不错的票房成绩,这个世嘉的吉祥物似乎一扫原本老IP面对新玩家时的那种“老气横秋”的颓势,变得开始拥抱起了当下的年轻玩家来。 作为系列的最新作,由世嘉与集团旗下曾经开发过《愤怒的小鸟》系列的Rovio工作室共同打造的《Sonic Rumble》(暂译:索尼克大乱斗)似乎同样肩负着“让新玩家也能体验老IP魅力”的重任 —— 把一个主打高速移动的“音速刺猬”,做进了一款多达32人的同台“大乱斗”游戏。  虽说称不上是做了个“违背祖宗的决定”,但这种一改传统玩法的改变,多少还是会让我有点儿担心。想象一下,如果有一天索尼克不再执着于一股脑冲向终点,而是要要想尽办法把对手赶出积分排行榜的宝座,这新一代音速刺猬,还会是我们认识的那个“蓝色闪电”吗? 前不久,应世嘉的邀请,我提前体验到了本作的部分内容。还好,在跟天南海北的网友鏖战了三天三夜之后,这颗“到底好不好玩”的心,还是稳稳地放了下来。 # 热热闹闹的全平台大乱斗 首先必须要承认的是,在玩到《索尼克大乱斗》之前,我对这部作品是完全没有任何概念的。而当点开界面后,看到屏幕中那巨大的活动列表和按钮的时候,我瞬间就明白,这是一款登录Steam,iOS和安卓的多平台游戏。自然,长线运营也会是这个游戏的最大特色。  (相信任何一个经常玩手游的玩家们都会对这样的主界面感到不会陌生) 如果要简单来形容这部《索尼克大乱斗》的玩法,我可以简单把他形容成类似《糖豆人》或者《蛋仔派对》的过程 —— 32名玩家进入展开实时淘汰赛竞技,通过三个回合最终决出胜者。不同后两者的标准玩法,《索尼克大乱斗》并不是以“最先到达关底”作为胜利条件,而是以最后一轮拥有最多“金环"的角色为冠军。 这种三个关卡组成的模式被称为“金环生存赛”。而这三个关卡的构成也存在着一定的规律:游戏的第一回合必定是竞速关卡,取前16名进入第二回合;而第二回合则会在“生存赛”、“小组赛”和“狩猎赛”中随机抽一种,取前8名进入最后一个回合;而最后一个回合则是“收集赛”,根据最终金环的数量决定出前三名。  或许是考虑到本作同时登陆手机平台的定位,《索尼克大乱斗》的单局时长会被控制在3-5分钟以内。角色的操作也只有方向、跳跃和攻击三个模式(其中攻击只有吃到了道具才能够触发)。所以诸如系列其他作品的“落地冲刺”、“旋转冲刺”等技能在本作中被得到简化,大部分情况下,玩家只需要关注前进方向和二段跳这两个操作即可顺利通关,可以说毫无门槛。 不过简化的操作也同样会带来一些弊病,比如角色的锁定功能只限于角色的面向,在一些混乱的场面中,反倒很难精准锁定到敌人身上。  我觉得世嘉在这几年里对《索尼克》IP的重新审视,积累了不少关卡设计上的经验。即便是简化了游戏的操作,但丰富的场景和各种随机生成的道具,却可以让每场比赛都充满了一种随机带来的紧张感 —— 有些时候随机获得的加速鞋可以让我在第一关卡的后半程反败为胜,而“冲刺”则可以让我快速拉进与第一名之间的差距。部分关卡中还会通过随机生成的陷阱或是敌人,有意无意中,平衡着新手和老手之间的差距。 在十几局的体验之后,我发现《索尼克大乱斗》呈现出来的并非是那种强调“万中取一”“你死我活”的硬核挑战,而是那种虽然看上去紧张刺激,可就算是没能拿到好名次也能快速开启下一轮的“合家欢”式的轻松体验。毕竟只需要完整玩上一轮“金环生存赛”,就可以短时间内迅速掌握游戏的核心玩法。 至于剩下的乐趣,就交给游戏中那些五花八门的关卡设计,和多人对战中那些乐趣横生的突发事件好了。  # 丰富的关卡与无限的乐趣 或许有老玩家会问,把“竞速”做进类似“大逃杀”的玩法,是不是就会变成另外一种形式的“赛车游戏”?《索尼克大乱斗》就给出了另一个答案 —— 速度虽然很重要,但“索尼克”里最重要的东西,还得是象征生命和得分的“金环”。 《索尼克大乱斗》第一回合的“竞速关卡”玩起来确实有种传统“索尼克”游戏的感觉 —— 躲避各种机关和敌人,通过跑、跳、在固定导轨上滑动,最终跑到终点就算完成关卡。可就算第一个通过终点的玩家获得的金环奖励最多,最后的总排名却还是会根据金环数重新进行结算。 这意味着,无视金环直接跑到终点并不一定能让玩家稳拿第一。亦或进一步说,这种做法甚至还可能会影响到第二局、第三局的金环在积攒上的压力。  然而必须承认,单就这第一个关卡所提供的游戏体验,其实就有着充分的、能够反复研究的内容深度。虽然在玩法上需要玩家们一股脑儿地沿路往前冲,但关卡中各种加速踏板和弹跳软垫却无时无刻地考验着玩家们的瞬间决策的能力和反应能力。即便是不需要手动操作的滑轨,也需要玩家快速分辨出哪条道上金环最多 —— 毕竟滑行距离这么长,万一走上一条已经让别人把金币吃了的轨道上,岂不是亏个底朝天? 再加上各种随机出现的道具和不断变化的道路,一边看着前面的路,一边还要防着对手在背后冷不丁的一记飞踢,这种让大脑飞速旋转的紧张体验,在索尼克引以为傲的高速移动的加持下,变得独特了不少。 而在第二回合多样化的随机关卡中,《索尼克大乱斗》所展现的不再是速度带来的视觉上的冲击,而是变成了更传统的“综艺闯关”的乱斗玩法。在这一回合中系统会随机从三种玩法中抽取一样,但玩家的目的并没有发生变化 —— 让自己生存到最后,直至场上剩下8个人为止。  这一关的对抗味道要比之前的竞速关卡要浓厚一些。让自己活下去,又或者让对手先于自己被淘汰,这一关卡并不存在什么时间上的限制,只是机关和陷阱的刷新频率会越来越快,直到有人招架不住被淘汰出局。从我个人的体验上来看,光就注意场上那些五花八门的机关、或是回避那些会让自己减分的陷阱就足以牵扯进大半的精力,更别说给人下绊子了。 然而相较于上一关只要跑进前16名的目标,这一次进入前8名所带来的压力自然要大上不少。像是躲避激光考验跳跃的关卡,就只能允许玩家失败一次;而在雪面上躲避飞虫的关卡,更得时刻留意哪些雪块被玩家踩过不会限制移动等等;甚至还有一直追在屁股后面的巨型铁嘴鱼怪,更是丝毫不给玩家留下任何的容错空间,一旦落后,就会直接淘汰。  很明显,《索尼克大乱斗》的关卡强度是逐级递增的,同时关卡的展现形式也由原本的3D,又增加了传统2D横版过关的镜头表现。对老玩家而言,这种“眼”熟能详的设计才是“老索尼克”一直传承下来的经典韵味,而对没体验过这种玩法的新玩家而言,又确实能够提供十足的新鲜感。 同样有可以360°大回环的标志性场景,同样也有一跃而下、用抛物线吃尽沿路所有金环的设计,但加上了名次的限制后,这些从2D和3D的旧作中所汲取出来的老创意,竟然在《索尼克大乱斗》中被榨出来了又一层乐趣。这确实是我这种跑了多年关卡的老玩家而言,所未曾料到的新体验。  至于最后一个关卡,我则将其视为一个纯纯的PVP对局 —— 因为等到了最终决定名次的阶段,所有玩家的关注点都会聚焦在了金环数量以及不断减少的倒计时上。而增加金环的数量,最有效的两个手段就是要么用速度去金环,要么就用技能去从其他玩家手中抢金环,仅此而已。  我个人觉得这个设计非常巧妙。如果说前两个关卡更多的是对自己技术水平和决策能力的考验,那么最后一个关卡就变成了强度最大、但变化最多的“与人打架”。要知道在这个关卡中,大家可能会根据金环的多寡,自发结成同盟,共同狙击排名第一的玩家,又或者自己躲在角落,在倒数阶段给前几位玩家来个“出其不意”。 显然,当比赛来到了终盘阶段,《索尼克大乱斗》的游戏规则会变的简单却又充满“混沌”。它极大地提高了玩家在游戏中的兴奋程度,让战局变得更有乐趣;更重要的是,它的不确定性又可以让新玩家和老玩家在最后的争夺赛中平衡实力,不再变成“老鸟碾压新人”的尴尬局面。  另外值得一提的是,在满足一定等级之后,游戏便可以开启“只用一局定胜负”的快速模式。通过消耗特殊的票卷,玩家可以只用十几分钟就打满每天金环获取的上限。而针对玩家的需求,游戏里面还有专供单人游戏的“挑战模式”,也有凑上三五个好友共同竞赛的“联机模式”,联机模式下还可以支持四人共同挑战目标,玩法颇多。  独乐乐也好,众乐乐也罢,至少《索尼克大乱斗》没藏着掖着把这些内容放到后续的更新计划中,在初期就把这些选项一股脑儿摆在玩家的面前,就算一时半会玩不上,但多少能让我觉得世嘉还是挺实在的。 # 长线运营中摆脱不了的深度养成 作为一款长线运营的游戏,足够深的养成线和充足的可收集内容才是提高玩家粘性的法宝。然而让我比较惊讶的是,《索尼克大乱斗》竟然没有我最初预想的那样会贩卖“提升角色移动能力”或者“阻碍其他玩家行动”的数值物品,商店里除了用金环兑换的角色和表情以外,通行证和付费商店里贩售的,也只有一些高稀有度的角色皮肤、表情或者移动特效这些不影响平衡性的内容。  既然定位是“合家欢”类型的游戏,《索尼克大乱斗》中自然就囊括了几乎全系列中登场过的正反派角色,而每个角色都有数个可以换装的皮肤。提升皮肤等级还可以增加装备栏位,玩家可以配置各种稀有度的表情、动作、宠物等等。自然,这些高稀有度的皮肤或是装备一打眼就自带“拉风”的视觉效果,但更重要的是,这些装备还能提升各个关卡中对应行动所获得的分数。  虽说“稀有度+等级”设计在一定程度上确实能影响最终结算时的得分,但这些装备所提供的加成其实并不明显,也就是说,就算是用一开始什么都没有的原创角色,只要操作+运气够好,也能够将几百级的老手斩于马下。  不过说实在的,《索尼克大乱斗》在运营活动上总给我一种“用力过猛”的错觉 —— 游戏明明还没正式上线,游戏内已经展示了各种联动活动:与SEGA内部其他的联动、节日主题活动、提供通用角色碎片的限定活动……而这些活动还会给玩家大量用以升级角色表情、宠物和动作等级的资源。 获取这些资源的方法也非常简单,只要不断参加金环挑战赛就能逐个解锁。每天打个十几分钟,吃满全部奖励也是轻轻松松的一件事。即便是之前错过的皮肤,也可以用各种限定的碎片来补充兑换。可以说,至少在头十五个小时的游戏时长里,《索尼克大乱斗》能够让我一直有事情做,而又不会觉得“上强度”。基本上打开一次游戏,把每天的金环限额刷满,就可以毫无负担的换另外一个游戏玩。  当然,现阶段的《索尼克大乱斗》也并非表现的十全十美:例如虽然游戏初期就实装了几十个关卡,但缺乏UCG的创作支撑,这些关卡的吸引力可能在开服几周之后便会逐渐减弱;即便是目前的核心玩法足够简单,但在玩法数量上还是略显单调;而如果玩家非想要花大量时间来打材料,让所有角色“满练度”的话,我也不得不承认,这个主打“休闲”的乱斗游戏里给角色和装备挖下来的养成坑,也确实挺“肝”的。 还有一个让我感觉有点失望的设计是,世嘉似乎为了平衡角色的属性强弱,而拿掉了许多角色的特色招式。例如塔尔斯可以用尾巴旋转浮空的特性就被取消,而金属索尼克的皮肤,也只是提供一个单纯的外观加成,缺乏了角色的个性化体验,也在一定程度上削弱了这些角色的独特个性。 另外,《索尼克大乱斗》实现了Steam和手机端跨平台的联机,也在游戏规则上实现了相对的平衡。但外挂的风险却始终是这种联机游戏最大的敌人。毕竟世嘉确实没怎么拥有同类游戏的运营经验,如何能在多个平台打击外挂,让游戏实现真正纯净的环境,这才是游戏在之后所必须要考虑的最重要的问题吧。  其实简单概括,《索尼克大乱斗》目前所面临的问题或许是所有“乱斗类型游戏”所共同面对的问题 —— 未来的更新是否可以增加关卡数量?在不影响性能的前提下,角色与角色之间是否能有更丰富的多样性?但更重要的是,如何让这部作品保持“索尼克”一贯具备的,主打“速度感”的特色体验呢? # 结语 我觉得《索尼克大乱斗》有着很大的潜力,目前所呈现出来的内容也足以让喜爱多人对战的玩家沉迷许久。然而对于后续的内容更新,我仍然还要保持观望态度 —— 毕竟单纯只是在单一玩法上增加各种联动活动,也只能起到“锦上添花”的作用。一个多人游戏,除了保持核心玩法之外,通过围绕核心的玩法产生多种游戏的模式,才能让玩家乐意留下来,去探索游戏中更多的玩法内容。 林林总总,《索尼克大乱斗》未来要面临的挑战似乎还有很多很多,但从目前的表现来看,我并不吝啬在现在这个阶段给它一个好评。  <内嵌内容,请前往机核查看>

作者 | 吴优 编辑 | 刘伟 E-bike是疫情时期为数不多出海的爆款门类之一,伴随疫情结束增长变缓。原本能在亚马逊上卖出E-bike的公司,现在又在追赶新的风口。当我们的出行不再受到限制,E-bike市场需求不如以往强烈,欧美市场的头号玩家换了一波又一波。 大疆E-bike的出现给这个市场提供了新的可供参考的商业模式和玩法。但同时也意味着,未来会有更多玩家被淘汰。E-bike进入洗牌期,加上中美关税战,未来的出海之路应该怎么走? 本期出海百人谈栏目,雷峰网·鲸犀邀请到E-bike品牌公司**URTOPIA公司创始人兼CEO张波**进行分享。 张波是清华大学精仪系学士,美国明尼苏达大学机械工程博士毕业,曾任华为海思 2012 实验室科学家。另外他还拥有近 10 年跨境电商和品牌出海运作经验。 因为张波本身是重度户外玩家,热爱骑行。2020年,与其清华的师弟和高中同学一起创建了自己的E-Bike品牌URTOPIA,产品推出后,于2021年11月率先在海外众筹平台Indiegogo上推出,在平均售价2500美元的情况下,首轮金额即超300万美元,成为2021年该品类全球第一。 近两年,URTOPIA从欧洲市场往美国市场延伸。在整个行业哀鸿遍野的情况下实现接近3倍的逆势增长。今年年初,URTOPIA在CES上展出了配备自研的轻巧中置电机的概念款E-bike,展会期间站台被挤爆。 在张波看来,未来E-bike行业会有三个阶段的洗牌期,如何巩固加强供应链优势,增加产品和技术力,以及思考如何将AI与E-bike相结合都是这个行业中的玩家需要思考的问题。 **供应链洗牌期马太效应显著,短期内弱者出清** **鲸犀:您如何看待现在 E-bike 行业从野蛮生长进入到了一个效率竞争的转变?有没有哪些因素和关键事件让您看到了这个转变?** **张波:**我觉得 E-bike 这个赛道,到目前为止仍然特别卷,库存依然特别高。我们以前是做欧洲市场比较多,后来我们就转过来做美国市场。原因就是欧洲市场基本上每个月都有一个很大的品牌破产,一些数据显示,整个欧洲对E-bike的需求都在往下掉,英国掉了百分之十几。 前一段我们参加谷歌官方的一个分享,专门针对E-bike行业的。谷歌大数据显示,2025年有关E-bike的搜索兴趣词热度,整个欧洲下降了60%。从我个人的体感来看,因为我每年都会在欧洲待2个月,我在2024年感受到欧洲市场不行了,当机立断掉头杀向美国。 我觉得接下E-bike这个赛道,欧洲至少需要一到两年甚至更长一点的时间才能恢复,市场需求在降,供需失衡,还有雪崩效应。大品牌破产频发,破产前雪崩,为清库存去甩货,导致欧洲整个价格体系变得不正常的低。 例如,以前一个搭载了博世中置电机的E-bike必须卖到 3, 000 欧元以上,但去年我们已经看到配备 2, 500 欧元博世中置电机的车了,今年年初甚至都有 2, 000 欧元左右的。其实这些车都是那些破产的公司甩出来了。有些厂商可能还战战兢兢硬扛着,结果破产公司的库存不断进入,最后自然扛不住了,整个欧洲市场都一片哀鸿遍野。 **鲸犀:您认为接下来E-bike行业会朝着什么方向发展?** **张波:**这个赛道接下来会怎么走?我觉得要分阶段看,短期内是弱者出清的阶段,包括最近像美国关税增加,美国 UL 认证收紧收严。欧洲本身就有反倾销税和 CE 认证这些门槛。所以那些野蛮的、便宜的、没有任何质量保证的E-bike,会被慢慢出清。 我认为短中长期来看,各有一段洗牌期。 短期就是那些低质的,垃圾的,便宜的货全给卷出去了,出现马太效应,可能头部几个玩家因为供应链的优势,慢慢形成了几个山头。 中长期需要技术的加持,护城河更深,需要的时间更长。比如说我们碳纤维的供应链优势跟友商比,可能领先的时间也就一到两年,这是一个时间窗口。但是我们的电机和技术投入这一套体系,我认为领先至少是 3 到 5 年。 再往前是AI agent时代,我们走到那一步的时候,用户基础和技术储备的护城河已经非常深。 从投资的角度来看,供应链胜利出来的公司,市值在50亿-100亿人民币;有自己的电机、做出自己的品牌,市值可能在100亿-200亿人民币;但如果有AI加持,可能就是千亿起步。 综上所述,我觉得未来E-bike的发展分三个阶段。第一个阶段的关键词是“卷”。以美国市场为例,最开始美国比较火的品牌叫Super73,单价比较贵,在 2, 000 多美金以上,长得像摩托车。后来是 Rad Power ,参数应该差不多,但更加大众化,价格又便宜, 要 1, 800美金左右。 Red Power 大概在美国排第一排了一阵子过后, Aventon 又起来把Red Power 给卷下去了。最近一两年Lectric又冲到第一,1个月出货3万台车,单价1000美金出头。这些E-bike都是铝合金,大家都在铝合金的道路上卷价格。 想以我们URTOPIA自己的例子来分析如何在供应链效率上竞争。我们是怎么进入这个赛道的?我们以前确实有点高高在上和小而美。我们主打碳纤维,当时对标的都是Trek和Specialized。 我们有一款车,单 SKU 是全球碳纤维E-bike出货量最大的。只有我们是全碳纤维E-bike,我们现在新出的所有车都是碳纤维。我们以前的碳纤维车跟友商相比,价格贵两到三倍,在欧洲是中高端车型,在美国可能是一个高端车型,我们的用户真会把我们的车跟Trek的车来比较,Trek 的车一般都是 6, 000 美金。 我们也是做了三年的供应链优化,今年的价格已经下探到了单价 1, 600 美金左右,也就是说我们已经把碳纤维的价格打到了跟铝合金差不多的价格。今年大家的日子都不好过,但和去年相比,我们今年逆势涨了快 3 倍了。 我们靠碳纤维供应链效率优势印证了这一逻辑,短期看E-bike赛道还是供应链效率取胜。我觉得未来两到三年,铝合金是很难在碳纤维供应链这个赛道上卷。 **鲸犀:铝合金和碳纤维这两种材料有什么区别?** **张波:**可以理解为碳纤维除了贵以外啥都好,更轻更坚固,可以做各种造型,且不需要教育市场。所有人都知道碳纤维是好东西。现在很多体育用品,包括滑板,很多网球拍什么全都是碳纤维,都是比较高端的。铝合金便宜且重,碳纤维的刚性比铝合金好,所以我们车的造型都会很帅,这些造型铝合金做不出来,因为铝合金在做自行车只能做两个三角形,正三角和倒三角叠加的造型。 碳纤维的好处是方方面面的。但以前碳纤维太贵了,我们头几年也卖得很贵。今年我们通过供应链的优化,把碳纤维的价格压下来,这点也是我们今年可能会有一些爆发的逻辑所在。E-bike赛道短期看供应链优势。 **鲸犀:我们围绕您所说的这三个阶段来聊一聊,E-bike未来出海之路怎么走。您刚刚谈到供应链的问题,如何衡量在海外建厂和依赖国内供应链优势之间成本?** **张波:**要分几个路径。首先,我们自己在嘉兴有自行车工厂,当地政府对我们很支持,我始终也非常认可中国供应链优势这件事,不到迫不得已是不会考虑在海外建厂的。 中国供应链优势不只是便宜,而且还能找到勤劳且技术很好的工人,还包括供应链齐全等等。 如果在越南建厂,我们有考察过,看似人力便宜,事实上所需的零部件全都在中国,这些零部件往越南出口有运费和关税。越南当地工人的效率很低,中国人一周能干完的活,越南可能需要一个月,这会大大降低资金使用效率,周转率就变低,所以我觉得中国供应链如果能用,就一定要坚定不移地坚持中国供应链。 现在关税是横亘在中美之间的大问题。乐观一点,双方协商最终回到45%甚至25%,中国供应链优势会继续发挥。但也不排除之后没有变化。我们内部也有讨论过,在资金允许的情况在海外建厂,在欧洲可以找工厂合作,本地组装生产就OK,但很不幸美国经历了这么多年的零关税,自行车产业早已受到冲击,没有自行车工厂。 如果要在美国建工厂,当地的法规、文化、人效都是风险点,依靠机械臂完成自行车组装的黑灯工厂可能是一个不错的选择。但前提是需要有足够的订单量,因为一套机械臂全产线的投入肯定比建起一套人力产线的投入高得多。 所以应该分阶段来看,短期考虑直接在美国建厂,无论哪一家自行车品牌公司这么做都会踩坑,美国没有建自行车工厂的土壤,甚至找不到合适的员工,培训成本也会很高。 相比之下,欧洲能够招到很多懂自行车的员工,欧洲有1000万从业人口,反倾销税保护了千万人的饭碗,真的可以建厂。 中长期难以预估,电机行业,低端电机工厂用人工绕铜线,高端电机厂用机械臂来做,完全不需要人。在哪里建厂考虑的是成本问题。 再往前到AI时代,是更加无人化的时代,就是更加遥远的事情了。 **鲸犀:黑灯工厂是出于人效的考虑吗?中美工人之间的成本差距具体怎样的?** **张波:**人力成本和人效。中国工厂的工人,一个月基本工资是4-5k,还需要上五险一金等一些福利,一个月平均下来要6-7k人民币。我们在欧洲工厂的工人,一个月工资800-1000欧。和中国工人的成本没有太大差别。美国公认的工资会贵很多,最低时薪要涨到17美金。 一批货在中国一周就可以搞定,在欧洲要一个月,简单算下来就是4倍的效率。 **鲸犀:可以理解为供应链的胜利其实也是一种文化上的胜利吗?** **张波:**我觉得不能这样理解,供应链胜利最核心的还是体系的胜利,比如欧洲工厂可以组装自行车,需要一个螺母或者其他的什么,要么就买欧洲本地巨贵无比的品牌,要么就是中国的品牌。 **鲸犀:您认为在中国供应链成本优势下打价格战,E-bike行业的利润空间大概还能撑多久?** **张波:**要分铝合金和碳纤维两个赛道去看,这两个供应链完全不一样。铝合金出货量在100万台一年的E-bike车企,转到碳纤维一定会死,铝合金的工艺是用铝管弯曲、焊接,生产效率高,基本上一个SKU可以按照1w、2w台的量去生产。 碳纤维则不是,一个厂一年能生产一万台已经很不错了,需要先有内膜、模具,然后用碳布缠绕、固化、抽出内膜后成型,是纯手工生产。考验的是是否培养起已经有技能的工人以及对产能的调配。有技能的工人培训至少半年,自行车有周期性,夏天订单多,两边订单少。不太存在订单少的时候就缩减人力,工人培训成本很高,必须稳定有经验的工人。碳纤维对产能非常敏感,不能疯狂扩产,最后会变成大家抢产能的游戏。 另外我认为铝合金供应链基本快卷到头了。毛利快终结,接下来很难再便宜。 **关税战于E-bike有利有弊,能自研电机才能留在牌桌上** **鲸犀:在关税增加的情况下,E-bike市场有什么样的变化?您认为对整个行业有哪些影响?** **张波:**首先我觉得关税肯定是对全行业有影响,不是针对某个企业。 先说结论,结论是在政策不明朗的前提下没有对策,所有的玩家现在没有对策。 因为你看前几天是说先涨34%,结果突然又加50%,你不知道明天是不是继续加,对吧? 所以在这种情况下,中美贸易基本上属于停摆状态。大家的心理是我现在疯狂地去搞出口进口,那我是不是正好就抄到高位了,对不对?我们要等一等,万一两家再谈判呢?所以现在就属于没有对策,不知道走势是什么,没有人能预测到特朗普到底想干嘛。 接下来我再讲利与弊。我认为关税战并不是一件绝对的坏事,我刚刚简单提过美国市场今年有两个很大的变化。第一个大的变化是美国很多地方,例如纽约州、加州还有好多其他州已经在立法,UL认证是必备的,否则是被禁售的。UL认证成本,一个SKU大概是 15 万人民币,小卖家SKU一多,如何完成UL认证?所以很多有些卖家都已经因为这个都被出清了。 另外在关税方面,以前很多卖家走灰关,毛利卷了又卷,像亚马逊有 500 多美金的E-bike车在卖,净利润可能就那么一丢丢。关税一下子多了130%,那他们马上就亏损,卷价格也没有意义了。 UL认证趋严加上关税上涨,美国市场会变得更加规范,对一些以前一直向合规努力的企业而言是利好。 欧洲很早就是这个状态,欧洲有70%多的反倾销税。欧洲一个SKU认证大概30万人民币,所以欧洲很难看到低端便宜货,靠这个把欧洲市场做得整体均价比美国高很多,产品品质也比美国好,欧洲车几乎等同质量好。美国市场接下来将属于真正合规抓品质的玩家。 弊端就显而易见了。要么牺牲毛利,不得不涨价。但这个赛道大家都在卷价格,涨价意味着风险,什么时候涨?涨多少?怎么涨?可能变成和友商之间的博弈,这个过程中或多或少都要牺牲毛利。这一点上我们还比较能抗,因为我们之前一直是中高端品牌,在美国绝对高端,在毛利高的情况下完全可以降低毛利承载关税的冲击,并与供应链合作伙伴一起应对关税问题。 最近物流也降了很多,以前一个柜子可能6000-8000美金,中美快停摆了导致一个柜子跌到2000美金不到,物流又可以帮着对冲一些,加上最近汇率有上涨,也可以消化部分关税。突然的关税增加消费者也有恐慌,报道说消费者不停地抢购,加上我们对价格节奏控制,其实前端的转化率各方面也会变好。 我们今年在做UE模型的时候,做了 45% 关税的准备。我们本来是就按 45% 的关税去做我们所有的定价,但现在看已经远远不够了。所以只能靠我刚刚讲的这几个方式综合下来,把这个关税给消化掉。 接下来就是看进展,其实这个赛道有很多人,包括我们去年派高管到越南考察过好几次,大家想的是,对中国施加重税那就去越南,但前几天越南被干到46%,所以越南这条路暂时被堵了,但越南又光速跪了,零关税对美国。 所以这就是为什么这个事儿对E-bike行业以及对整个行业影响都很大。在政策不明朗的情况下,我们只能等。等的过程中谁的血更厚,谁可能就扛到最后,也是一个洗牌的过程。 不过我再说一下,其实美国加关税对我们E-bike行业的影响还不是最大的,受影响最大的是800美金以下小包,不免税意味着一个包裹25美金,未来到6月份可能涨到一个包裹50美金,很多小包本身货值才5-10美金,中美小包一年220亿美金。可能之后才是我们这群有海外仓的人受到影响。 **鲸犀:美国E-bike品牌是否也受到美国关税的影响?** **张波:**美国品牌也在涨价,我最近有收到他们的通知邮件,都在准备涨价。实际上美国E-bike品牌背后90%都是中国供应链,还有一部分是欧洲的供应链,没有一家是美国供应链。这次欧洲也被加关税,本身欧洲供应链生产成本就比中国高,再加上关税,基本会影响所有品牌方。 **鲸犀:下一个阶段的洗牌是产品力,什么关键事件让您看到了供应链竞争之后是产品力的竞争?** **张波:**我觉得去年大疆入局,给业内所有人一个警示——接下来当这一波供应链的优势过去之后,技术实力、产品力的胜利才是这个赛道中竞争的核心关键。 大疆他们的电机做了三年,最后做出一个能量度非常高的电机,2.5 公斤大功率。我们其实也已经自研中置电机一年半了,今年年初做出一个打破世界记录的电机,走极致轻量化的路线。 大疆入局之前,这个赛道泾渭分明,整车是一波人,电机是一波人,电机的人非常想把电机卖给整车。你会发现这个赛道上最后最赚钱的其实是电机厂,博世其实最赚钱,电机卖得贵,毛利最高,因为它有技术,所有整车厂其实都是被博世收税的,我们叫博世税。 为什么博世税存在这么久?有很多做电机的厂商,甚至有上市公司,像八方、安乃达,仍然没有动摇博世的根基。你会发现新兴的这些电机厂大部分都是在做平替,通过提升供应链效率去和博世竞争。但说实话,第一博世确实有技术,第二博世还有自己的渠道和品牌。 作为单一的电机厂,博世除了技术厉害,它还有一个很厉害的地方,就是你到欧洲或者美国任何自行车店,店里的师傅可以直接帮你把博世的电机修好。所以新兴电机品牌跟整车品牌不一样,它就没法派人去地推,做渠道拓展,导致客户在买电机的时候有所顾虑,你电机坏了怎么办?没有售后是新电机品牌的普遍困局。 之前没有人想过整车跟电机能否二合一的问题,大疆突然跳出来证明了这件事是可行的。因为它既卖整车,同时又以它的整车为标杆推广电机。大疆的电机是可以采买的,曾经我们也考虑过是否采买大疆的电机。 大疆在卖车的同时,其实就已经给线下店铺做过电机修理的培训。所以整车品牌天然就适合去做店铺渠道的推广,加上大疆电机技术很过硬,很受欢迎。 **鲸犀:电机自研能力,或者说另辟蹊径的电机自研能力,是未来E-bike玩家留在牌桌上的必备条件吗?如何量化自研的门槛和标准?** **张波:**我认为是,且这个门槛很高。团队里需要有精通电机技术的keyman来带队。 以时间窗口和成本投入来量化的话,如果是一家零基础的亚马逊大卖突然想做这件事,每年至少需要投入1000-2000万人民币的研发,至少3年起步,且能找到一位电机行业能力很强的关键角色。 自研的基准线是产品能够带来显著的体验提升,以及产品参数绝对够硬,最好有世界记录。比如大疆的中置电机2.5公斤下扭矩是最大的,给玩山地骑行爱冲坡的用户轻便体验,这就是产品力的显著提升。我们的概念车电机做得很小,极其隐蔽,且车身极轻,骑行体验也会显著提升。 自研的电机,第一需要是市面上买不到的,第二需要带来显著的产品力体验提升。 有很多号称自研电机的整车品牌,其实很多是贴牌的,没有自己做研发。更多是一个市场营销动作,不是实质上产品力和研发的动作。需要看电机到底是不是有必要、有意义去自研。 **鲸犀:对于更小的玩家,能否可以利用国产三电的优势赚到小部分利润?** **张波:**接下来马太效应会很明显,如果没有量的话,很难存活。但如果是问只是想赚一点小钱能不能活下来,我认为可以有。不过大卖时代的逻辑已经不成立了,但可以有一些小而美玩家,车卖得很贵,一年就100-200台,甚至主打纯手工、全定制、更好的材料,这种逻辑是成立的。实际上,欧洲有几十个类似的品牌。 **鲸犀:这个逻辑对中国品牌成立吗?** **张波:**中国市场比较特殊,大家离供应链太近,很多工厂没有出海的能力。很难出小而美的企业,这个逻辑在中国比较难成立。 **布局智能化可穿戴,有机会跑得更远** **鲸犀:供应链和产品力之外,您有没有看到一些通过渠道破局的案例?** **张波:**欧洲品牌基本都是渠道破局。欧洲本地品牌会用欧洲本地供应链,很多品牌会用中国供应链、台湾供应链、日本供应链。欧洲人在供应链上没有优势,不然也不会有反倾销税这一人造壁垒。不过欧洲人的渠道能力和品牌能力很强。 欧洲国家很散,渠道破局不会特别一统天下,每一个区域都有当地一个很强的品牌,比如德国有riese muller的国民品牌,荷兰有gazelle第一品牌,有比较强的区域性品牌力。渠道其实是人际关系的事情,欧洲做渠道破局比较容易。 美国比较特殊,美国是六大渠道充分竞争的市场。中国可能介于欧洲和美国之间,渠道破局目前还没有看到。 **鲸犀:这是否意味着中国E-bike品牌在渠道破局方面还有机会?是后续竞争可以着重发力的点?** **张波:**我本人是Marketing出身的,见证过整个DTC、独立站的起起伏伏。我觉得从渠道的角度来看,E-bike这个品类需要做的是别做错,渠道往往不是绝对竞争力,产品力才是真正成功的核心关键。 之前我们做Agency,服务过很多品牌,我们当时非常看重产品本身。这个逻辑之前雷军也讲过,真正的好产品是自带流量的,要把更多注意力放在产品上。 **鲸犀:请概括海外E-bike消费者的用户画像,近些年发生过哪些变化?** **张波:**E-bike最早是日本人发明的,雅马哈最早做出E-bike,是银发经济的产物,用户基本是都是60岁以上。现在变得越来越年轻。 E-bike用户在欧洲和美国也不太一样,欧洲的画像是30岁以上的全人口,美国用户更多是女性以及老年人,我觉得这也是美国E-bike市场落后的原因之一。不过现在美国也有很多童车也在推出E-bike。 **鲸犀:E-bike用户也会像目前的手机用户一样,每个人配备多个设备吗?** **张波:**我们URTOPIA的用户中可能会有一半人是自行车和E-bike各有一辆,还有一类人是放弃自行车直接入手E-bike。 **鲸犀:“电助力车耻感”会影响用户选择E-bike的偏好吗?** **张波:**其实我们的用户有30%都有这个耻感心理,很想骑E-bike,但又会觉得骑出去很丢人,就导致不愿意购买一辆配备大电机的E-bike。我觉得分两部分人群,一部分是专业的骑行玩家,这部分占比不超过5%,还有一部分是把E-bike当做一种代步工具,这是大众消费者。 另外其实欧洲人的羞耻感已经很少了,大家都认为E-bike是好东西。美国人还是会有一些耻感。之前访谈到一个美国80多岁的老爷爷,说购买我们的车骑出去没有人嘲笑他,我说大爷你都八十了,有啥好嘲笑的。他说我之前是玩铁人三项的,我哥们看我玩E-bike嘲笑我。美国人会想要彰显自己的tough,美国街头也是女性用户和老年人居多。 不过耻感逐渐消失是趋势,E-bike可玩性很高,未来会有更多年轻人接受。 **鲸犀:除了羞耻感,您还观察到欧美用户的偏好有哪些不同?** **张波:**欧洲人比较喜欢纤细的、特别像自行车的E-bike,口味很单一。美国人不一样,美国人人种不一样,不同区域喜欢的东西不一样,比如美国加州沙滩多,用户喜欢骑胖胎。但胖胎在欧洲根本卖不了。纽约空间小,喜欢折叠车。美国中部和欧洲很像,德国人后裔很多,喜欢欧洲调调的车,所以我们进入美国市场后,SKU也特别多。 **鲸犀:大家会对E-bike中国制造会有偏见吗?** **张波:**美国全是中国货,没有什么质量偏见。美国人反而会觉得中国的东西性价比好,欧洲的东西高级。欧洲会有一些质量偏见,会觉得Made in Germany就是好。不过也有德国人认为之前Made in Germany非常好,现在Made in Germany sucks。 小米在欧洲开了很多小米之家,在德国人心里是一个黑科技品牌,改变了欧洲人对中国货的认知。 我们在欧洲会敞开说我们是中国品牌,但在美国会被市场认为是一个德国品牌。 **鲸犀:长期来看,E-bike公司如何解决用户价值周期的问题?** **张波:**短期来看,E-bike的更换周期基本上是5-6年。所以E-bike要做长期的生意是需要构建自己的生态,才能形成更好的收益模式,否则就变成了大盘涨你才能涨,大盘不涨就无法增长。实际上骑行不止自行车,这个赛道里最赚钱的,一是博世这些做电机的,二是禧玛诺这些做变速器的,还有一家是佳明,他们有经典的骑行七件套,一年销售额约200亿美金,骑行贡献了30亿美金。 我们为什么要有API,也是因为我们想打造软硬件生态,当我的车足够开放,就可以架构很多智能化软件。我们会重点布局智能化的骑行周边,打造智能化生态系统。这正是E-bike未来发展的第三个阶段。(雷峰网雷峰网)

cnBeta全文版

cnBeta全文版 钛媒体 · 敏行

钛媒体 · 敏行 爱范儿 · 谢东成

爱范儿 · 谢东成 机核 · 单梦蛙

机核 · 单梦蛙 36氪

36氪 人人都是产品经理 · 三车财观

人人都是产品经理 · 三车财观 极客公园

极客公园 雷峰网

雷峰网