所有文章

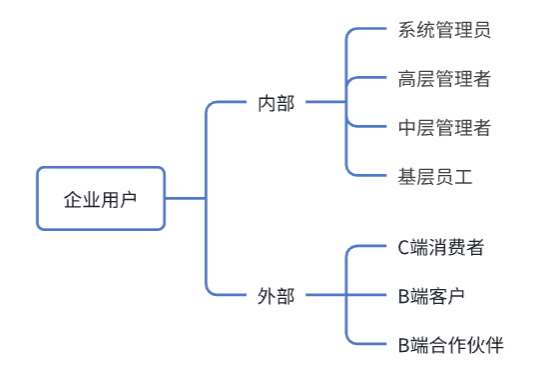

<blockquote><p>大中型企业通常需要服务于多元化的用户群体,包括内部员工、外部客户和合作伙伴,这些用户在访问系统时,其账号生成方式、认证机制、角色权限和数据访问范围等方面存在显著差异。如何系统化、规范化地管理这些复杂的用户关系,成为企业亟待解决的问题。本文将提供一份实践指南,详细分析企业内部和外部用户类型的管理策略,探讨如何通过顶层设计和分治策略,实现用户管理的易用性、系统性和可扩展性。</p> </blockquote>  (注:本文分享的用户管理方式源于个人产品实践总结,欢迎在评论区或私信交流更多应用场景与见解。) 对于具备一定规模的大中型企业而言,其业务系统往往需要服务于多元化的用户群体。最简单的划分是内部用户(员工)与外部用户(客户/合作伙伴),而外部用户又可细分为C端消费者、B端大客户、渠道伙伴等。这些不同类型的用户访问的系统不同,其账号生成方式、认证机制、角色权限、数据访问范围等维度也存在着显著差异。如何针对这些复杂的横纵维度,实现用户的系统化、规范化管理,成为企业IT治理的关键挑战。本文将首先聚焦于企业内部外部用户类型的系统化管理策略进行分析。 构建统一的用户中心(User Center),整合账号体系、认证登录、角色权限与数据权限管理,是企业发展到一定规模后的必然需求。在顶层设计阶段,必须清晰、完备地规划好不同类型用户的分治管理策略,以有效解决企业的实际问题,覆盖多样化的管理场景需求,支撑企业内部多个系统的集成,最终实现用户管理的易用性、系统性、可扩展性。 ## 一、企业用户分类体系(按身份来源与归属)  ### 1、内部用户 (Internal Users) ** 管理范围与权限特征:** - 系统超级管理员: 拥有最高权限,负责全局用户管理、角色配置、系统设置、日志审计。(权限特征:跨系统管理,全局控制权)。 - 高层管理者(如CEO、部门总监): 关注全局业务视图,查看核心数据报表、业务监控仪表盘。(权限特征:跨系统数据查看权,全景视图,无操作权)。 - 中层管理者(如部门经理): 管理团队业务数据、执行审批流程、监控团队绩效。(权限特征:管辖范围内的数据读写权 + 流程审批权)。 - 基层员工: 执行具体业务操作(如销售录入客户信息、财务提交报销单据)。(权限特征:跨系统功能操作权 + 个人相关数据权限)。 ### 2、外部用户 (External Users) ** 管理范围与权限特征:** - C端消费者: 管理个人账号信息、查看订单历史、权益状态等。(权限特征:仅限访问自身关联数据)。 - B端客户: 管理其关联子公司/子账号、查看与其公司相关的订单及业务数据。(权限特征:限定供应链等特定模块操作权,仅可访问关联数据)。 - B端合作伙伴(如大客户、代理商、资方等): 管理分销订单、营销活动资源等。(权限特征:跨系统有限数据同步与操作权限)。 ## 二、统一认证登录策略 ### 1、内部用户认证 - 具备规模的企业普遍采用统一域控账号密码体系,要求所有业务系统必须集成企业的统一身份认证(SSO)服务。 - 对于尚未建立统一域控的企业,可以尽量采用与外部用户一致或兼容的认证方式,简化管理。 ### 2、外部用户认证 - 所有外部用户应通过统一的登录认证门户进行访问。这不仅能将用户认证能力沉淀为可复用的中台能力,方便新业务系统快速接入,更能确保同一外部用户访问企业不同系统时体验一致(账号密码统一),显著提升企业专业形象与品牌价值。 ## 三、用户账号的生命周期管理(创建) 用户中心需支撑企业内多个业务系统。不同业务系统对用户管理的需求各异:轻量级系统可能倾向自身管理用户,复杂系统则希望直接复用用户中心能力。面对不同的管理场景,如何协调这两种创建入口? ### 1、内部用户账号创建 主流程:大中型企业员工的账号创建应与其入职流程强绑定。HR系统在完成入职流程后,自动调用用户中心接口创建域控账号并分配初始密码(或触发密码设置流程)。 补充流程:系统需支持为临时员工或需要多账号的员工手工创建内部账号(需严格审批)。 认证方式:可选择集成HR系统的认证体系(通过标准API),或由用户中心自身管理账号密码体系,HR系统也接用户中心的认证体系。 用户池隔离:强烈建议将内部用户存储于独立的用户池,便于安全策略与权限模型管理。 业务系统同步机制: 方式一(中心授权同步): 在用户中心为内部用户分配业务系统访问权限。业务系统通过主动查询(API调用) 或定时任务同步获取有权限的用户列表。 方式二(业务端创建关联): 允许业务系统手工创建用户,但必须关联到用户中心的内部用户池(通过唯一主键如员工ID)。 ### 2、外部用户账号创建 - 用户池划分: 建议将C端用户与B端用户(客户、合作伙伴)分别置于独立的用户池,为后续精细化的角色权限、数据隔离奠定基础。 - 用户创建动作可发生在用户中心或业务系统。核心原则是: ① 若目标用户池中已存在该用户,只需关联并授权其访问当前业务系统。 ② 若不存在,则调用用户中心API创建用户(无论创建动作发起方是哪里),再关联授权。 唯一性约束: 必须确保关键标识(如账号名、手机号、邮箱等,根据企业规则确定)在所有用户池中的全局唯一性,避免冲突。 ## 四、总结与展望 以上是针对大中型企业用户管理场景,系统性地分析了用户分类、统一认证策略及账号创建的生命周期管理,为构建高效、安全的用户管理体系提供了实践框架。用户管理的核心在于顶层设计与分治策略,需紧密贴合企业实际需求。 在后续文章中,我们将深入探讨用户中心系统自身的核心模块设计(如权限模型、审计日志、安全策略等),以及用户中心与各业务系统间的高效交互机制,助力企业真正落地统一、健壮的用户管理基础设施。 本文由 @产品猫头鹰 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

大模型处理复杂问题时,它越来越倾向于生成一个推理链条。这条链,把一个复杂问题,拆解成多个推理环节,一步步得出结论。 支撑这种推理能力的,是一种被反复验证的技术路径:思维链(Chain of Thought,简称 CoT)。这项技术并不新,本质上是一种提示工程的升级版——通过引导模型“慢慢想”,强迫其展开清晰的推理流程。 早期的 CoT 停留在语言层面,即“思维可视化”;而在具身智能领域,它的角色正在发生变化——不再只要“想得清楚”,更要“做得明白”。也就是说,CoT 正从语言中的逻辑链条,演变成机器人行为背后的核心认知机制。 越来越多公司正在尝试将 CoT 应用到具身智能的架构设计中。主流做法是基于分层结构,借助预训练视觉语言模型(VLM)作为感知与推理的中枢,用自然语言能力“驱动”物理动作。 而一些更前沿的团队,如自变量机器人,正试图通过统一的“多模态到多模态”生成架构,**从根本上重构这一过程**:不仅让机器人“看”和“想”,更让它们以类似人类的整体性方式思考、计划、行动——而非三者割裂。 这就像人类学习骑自行车:没有人能单纯靠分步骤的语言描述学会骑行。初学者往往需要调动全身肌肉一次次试错,真正的掌握,则是身体在实践中的形成的一整套连贯动作,将复杂的身体自由度收敛为腰腿间的协调发力。这种从感知到行动的整体性学习,恰恰是割裂的模态拼接的方式无法实现的。 这种探索背后的核心命题是:**机器人的“认知”与“行为”,是否可以被彻底打通****?** ### 连接"思考"与"行动"的 CoT “具身 CoT 的意义超越了单纯的语言任务规划,它是连接抽象思考与具体行动的绝对核心。”自变量机器人 CTO 王昊告诉 AI 科技评论。 CoT,最初是一种语言模型在面对复杂问题时用于逐步推理的提示技巧,而当它被引入具身智能领域时,它承担的角色已远不止于此——它正在成为大模型从感知世界、理解任务到执行动作的核心桥梁。 简单来说,传统的语言模型思考(CoT)是在一个封闭的、符号化的世界里进行逻辑推演,而机器人的行动则发生在开放、动态、充满不确定性的物理世界。两者之间存在天然的巨大鸿沟,具体来看: <blockquote><p>首先,具身 CoT 是一种融合推理,其每一步思考都必须融合视觉、空间与物理常识,确保了逻辑从一开始就与物理世界绑定;</p><p><br/></p><p>其次,这种扎根现实的推理使其能够进行“动态 grounding(需要加中文解释)”,将模糊指令实时分解为与环境持续交互的子任务链,让思考过程本身就是一个感知-规划-行动的循环;</p><p><br/></p><p>最终,这必然导向因果驱动的行动,即机器人的每个动作都是由思维链上的具体推理步骤所直接生成,并且每步推理都会受到动作在环境中执行带来的影响。</p></blockquote> 释义:“动态 grounding” 指机器人将抽象符号、语言或概念与动态变化的现实世界感知信息(如视觉、触觉等)实时关联的过程,让机器人能在环境变化中理解概念并调整行为,是实现智能交互的关键能力。 目前,包括英伟达、谷歌、自变量等公司正在探索将 CoT 引入具身任务中,用以提升多模态大语言模型(MLLM)在物理世界中的决策能力。技术路径上,大致分为两种方向:分层架构与端到端模型。 以英伟达为例,其在 2025 年 GTC 大会后推出 Cosmos-Reason1 采用了分层架构+CoT的方式。该系统基于模块化的感知、推理、控制流程构建了层次化物理本体,能够生成显式、可解释的动作序列,具备良好的追溯性和验证性。 一位业内专家告诉 AI 科技评论,这种路径“工程上更稳健、调试更方便。”尤其是对于能被明确拆解的任务,比如叠衣服等,分层结构非常管用。但他也指出,这一路径存在天然的上限:“一旦任务场景变复杂,模块之间的信息传递容易出问题,尤其是面对环境变化时,响应往往滞后。” AI 科技评论了解到,多数企业或研究团队选择分层结构的原因之一在于工程可控性强。尤其是双系统架构在实验中表现稳定,从语言到视觉再到行动由中间信号传递,更容易实现闭环。但缺点也显而易见,一旦要应对复杂推理、解决随机问题时,完成难度直线上升。 显然,认知深度是更进一步的问题。另一位业内人士指出,“真正的具身智能,不只是能看、能想、能说,更要知道自己在做什么,以及怎么做。”物理世界的高度复杂性和不确定性,要求具身智能必须解决两个核心问题: - 一是知道在做什么。例如,去倒一杯水,必须理解“水是液体,杯子倾斜才会倒出,而不是机械地把一个圆柱体倾斜到某个角度。 - 二是知道怎么做。例如,偏瘫患者,即使有明确意图,也无法准确控制自身的动作及与外界的交互。 在王昊看来,这也是分层架构的本质问题之一。他指出,首先是“表征瓶颈”——信息在不同模块之间频繁传递,会发生压缩与损失;其次是“难以涌现”——模块之间的结构割裂,让模型很难自然学到跨模态的物理因果和直觉常识。 因此,自变量机器人选择了另一条路线:端到端的具身 CoT。他们设计了一整套统一的多模态生成架构,试图在同一个神经网络中处理视觉、语言、触觉和动作等不同模态的信息。 “我们的目的是消除人为划分的模态边界,把它们都看作一个‘高维信息流’。”王昊说。 这种统一架构,主要在于信息流的融合:让视觉、语言、动作等各种模态的信息在同一个空间里可以自由地流动。关键突破在于他们引入了一种“多任务多模态生成”的监督机制。 王昊表示,他们要求模型在训练时必须学会任意模态之间的转换,比如用语言生成图像、用图像预测下一步动作。“这种机制会驱动会强迫模型去学习模态之间深层的因果联系。” 过去在单一模态生成上,其他公司已有所尝试。谷歌 DeepMind 的 RT 系列已经实现了语言到动作的直接映射;斯坦福大学团队也在测试将 CoT 与物理环境仿真融合,以实现更自然的机器人操作规划。 王昊解释,为了让机器人从“看懂”走向“会做”,统一的、多模态的思维链能够驱使系统呈现出一种类似人类的“整体性认知”:在面对未知任务时,能够在一个表示空间中同时完成视觉理解、语义推理、物理预测与动作规划,不再依赖串行模块处理。 ### 自然涌现 与分层结构通过模块拆解任务不同,自变量机器人的统一架构更关注模型内部思维过程的自然涌现。 他们推出的具身智能模型,基于统一神经网络架构,在执行复杂任务时引入 CoT 机制,不再依赖人工拆分的感知、推理和控制流程,而是让模型自主完成从感知到动作的完整闭环。 这种设计带来的挑战是显而易见的:系统不仅要能“做”,还要能“想清楚再做”,甚至“边想边做边说”。这意味着模型需要具备复杂推理能力、连续操作能力以及多模态表达能力,能够将视觉、语言和动作有效对齐,并实时呈现思维链条。 在多个具身任务实验中,自变量机器人的具身模型展示出了三类关键能力: **第一个是符号-空间推理能力。** 符号-空间推理能力是指机器人不仅能理解符号的含义,比如文字、图形等抽象信息,还能够将这些符号与物理空间中的对象、位置和操作建立对应关系,并在此基础上做出合理推理与操作决策。 比如,当机器人看到一幅手绘的“五角星”图案时,它首先需要识别这个图形所代表的含义,并联想到对应的字母拼写,比如“S”“T”“A”“R”。接着,系统要理解这些字母在二维平面中的排列顺序,进一步推理出一个有语义的英文单词。 但这还不够,机器人还要把这种符号信息转化为动作指令——比如用积木在三维空间中重新“搭建出”这个单词的拼写。这需要它具备: - 对图形/字母的识别能力(视觉感知) - 对字母组合的语义理解与推理(语言与因果) - 对目标在空间中的相对位置规划能力(空间操作) 整个过程体现了视觉感知、因果推理和空间操作的深度融合。  【视频演示1:机器人根据手绘图形拼出对应单词】 **第二个是物理空间推理能力。** 物理空间推理能力表示机器人在面对一个现实环境中的物体或任务时,能够理解物体之间的空间关系、物理属性,如重力、支撑、平衡等,并据此推理出合理的操作顺序与结果。这种能力是机器人真正“理解”环境并做出符合常识决策的关键。  【视频演示2:观察积木操作步骤并搭建对应空间形状】 视频中,机器人能从积木图片中看懂每一步怎么做,按部就班地拾取相应积木并妥善摆放。 一连串动作的背后,是机器人对整个结构的空间理解和因果推理。比如哪块积木起支撑作用,先放哪块才能保持整体稳定,甚至能预测如果换一种顺序搭建,积木结构会不会倒。更重要的是,机器人能把自己的思考过程用语言清晰地表述出来,解释为什么要这么放置、哪里需要注意重力和结构的平衡。 可以说,机器人基于深层的物理理解,独立完成复杂的三维结构搭建,展现了物理直觉与推理能力的有机结合。 **第三个是具备推理链的自主探索能力。** 推理链的自主探索能力是指机器人在面对一个未知或不确定的任务时,不再依赖预设规则或外部指令,而是能像人一样,自主观察环境、调动已有知识,构建出一套连贯的推理过程,来指导自己的行动。这是从“被动执行”走向“主动决策”的关键能力。  【视频演示3:带有推理过程的物品搜索】 在 Demo 中,当机器人得到指令:“找到蓝色的布偶玩具并把它拿到桌子中间”。没有任何记忆参考的机器人,开始根据指令进行探索:先查看桌面物品,逐一挪开杯子、衣服,试图找到玩偶;随后又依次拉开抽屉,寻找可能的藏匿处。 整个过程,机器人展现出的不是机械式执行,而是一种目标导向的推理能力,意味着机器人能够理解任务目标,并推理出合理的行动路径,“自己想办法完成任务”。 以上三个过程,机器人需要在操作中实时输出推理过程,这要求模型在统一架构中实现物理操作、视觉和语言推理的精确同步,“这种推理过程是端到端学习的自然涌现”。 因此 CoT 不再是工程技巧,而是真正成为驱动机器人思考和行动的重要机制。在这一过程中,模型架构、任务反馈机制与训练范式的每一步演进,都教会机器人以新的方式理解世界,完成交互。 此外,端到端统一具身思维链让机器人还具备了从视频中学习的能力和协作推理能力。 在观察人类操作的视频时,机器人并不只是模仿动作表面,而是尝试去“看懂人类在做什么”——它从视频中推断出人类行为背后的真实意图和目标状态。这意味着它不仅能学会怎么做,更能理解“为什么这么做”。  【视频演示4:从视频中推断动作信息意图并自主执行】 这种能力远不止是复制动作,而是一种融合了视频理解、人类意图识别和任务目标推理的复杂能力。它让机器人具备了初步的自主学习能力。 ### 结 语 在具身智能的发展路径上,CoT 正逐渐成为连接感知、推理与行动的核心技术。无论是分层架构还是端到端模型,各方都在寻找更好的方式,让机器人真正理解并适应物理世界。 自变量机器人选择了一条天花板更高的路:在统一的端到端架构中推动多模态思维链的自然涌现。 他们相信,只有抛弃拼接式的多模态融合方式,才能打通视觉、语言和行动之间的壁垒,让机器人像人一样,在行动中感知,在感知中思考,思考的结果又即时地、非线性地体现在行动中,从而形成更加丰富的“思维环”,以适应复杂的物理世界。 这是一场对具身认知的重构,让机器人具备真正的整体性能力。或许就从这样一条思维链起,机器人将开始真正走进现实世界。 文中视频可查看文章:https://mp.weixin.qq.com/s/i6zmzBlMxEZWh7F2H6b-iw 雷峰网雷峰网

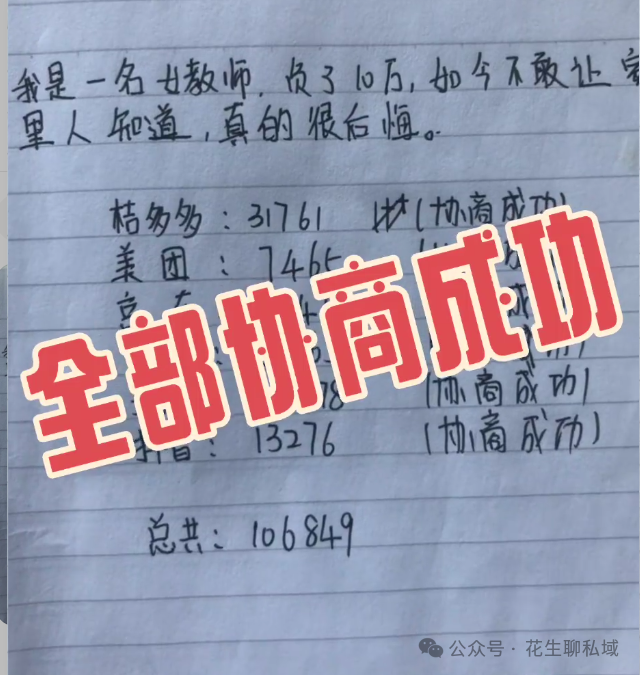

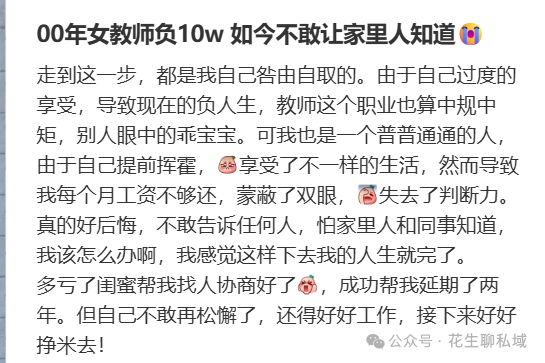

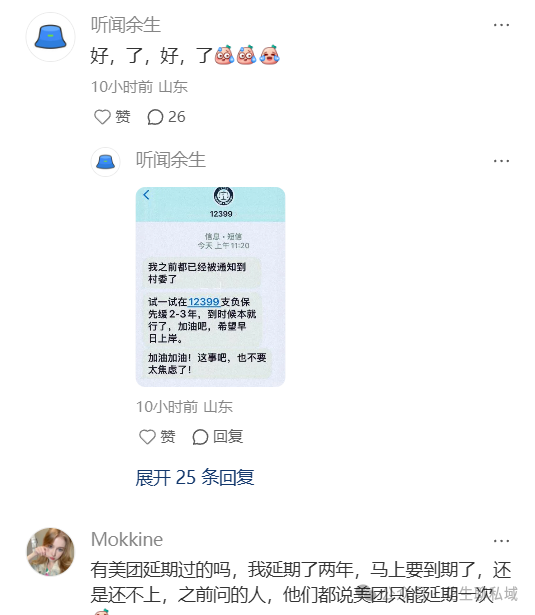

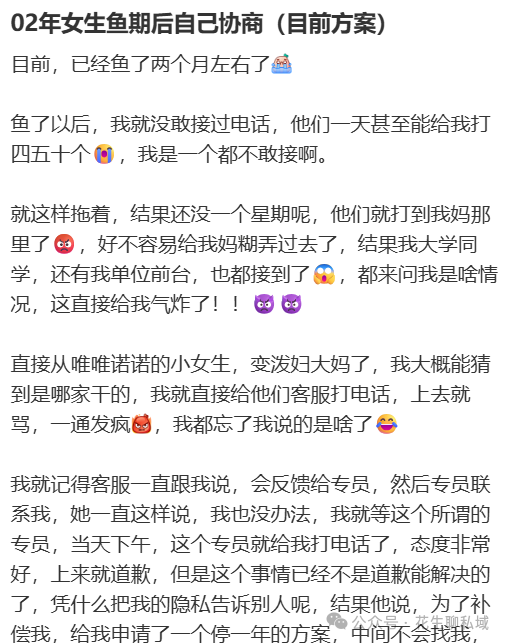

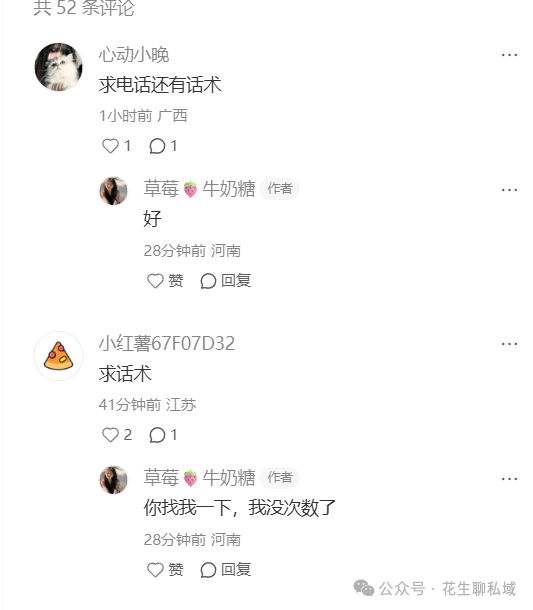

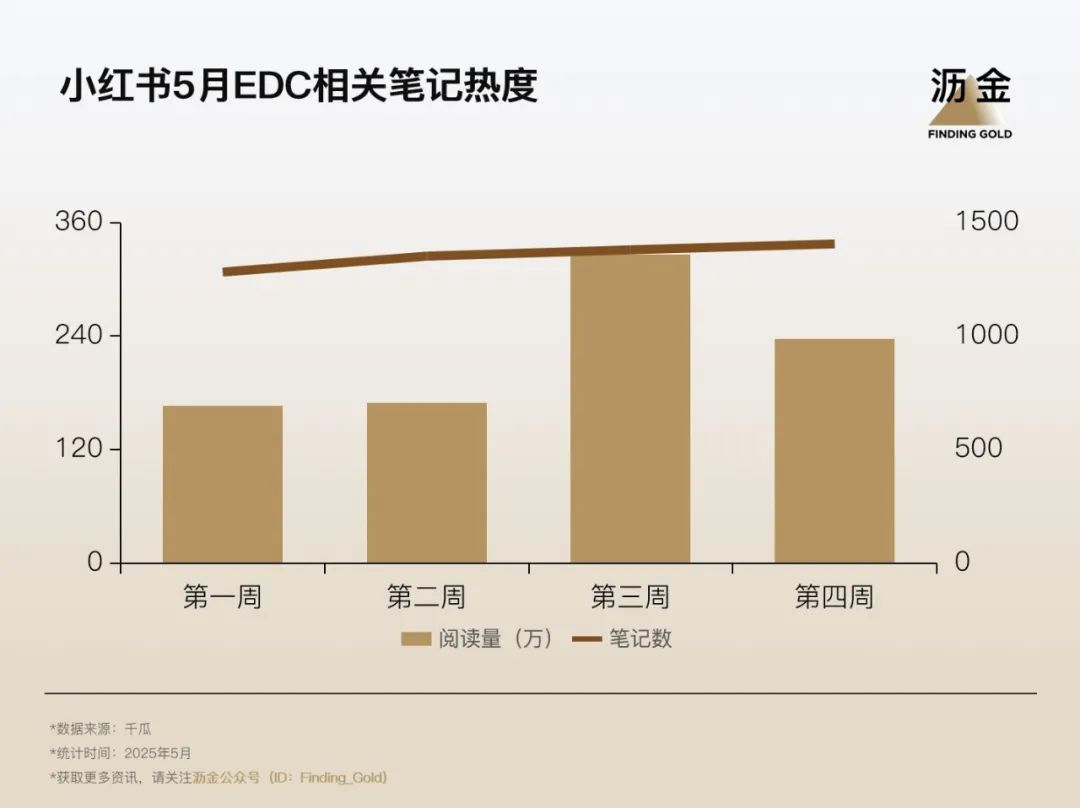

<blockquote><p>在小红书这个流量池中,逾期赛道的创作者们正面临着激烈的竞争。如何在海量内容中脱颖而出,精准地吸引到有需求的用户,成为了一个亟待解决的问题。本文将通过拆解两个“负债协商”领域的爆款案例,深入分析小红书上逾期赛道的获客策略。</p> </blockquote>  最近接触了不少做债务咨询这行的朋友,真是太卷了!大家都在抱怨年轻人负债问题越来越严重,咨询量忽高忽低不稳定,引流效果也不好这些个痛点。 那么今天就聊一下这个 “负债协商” 在小红书该怎么做引流,花生给大家拆两个这边 “负债协商” 的爆款案例。 ## 案例 1:00 年女教师负债 10w 协商成功(情绪共鸣型) ### 封面设计:手写账单 + 反差感标题  就像我前两天在刷到的那个 “负债协商” 笔记,它的封面设计挺有意思的。左边是手写的负债明细,啥桔多多、美团等平台的金额都写得清清楚楚的,右上角还贴了个超大红底白字 “全部协商成功”,背景是学生作业本的格子纸,一下子就强化了 “教师” 身份的真实感。 你看这个设计的逻辑是啥?就是通过账单数字加上 “不敢让家里人知道” 的标题,直接就戳中了那些 “负债不敢坦白” 的人的焦虑,然后那个红色标签又给了大家 “有解” 的希望,这种 “困境 + 出路” 的视觉冲突特别抓眼球,能吸引不少人点进去看呢。 ### 标题策略:身份标签 + 数字冲击 + 悬念  它的标题是按照 “年龄 + 职业 + 负债金额 + 隐秘痛点” 这个结构公式来的,写成了 “00 年女教师负 10w 如今不敢让家里人知道”。 这里面的关键词布局可讲究了,“00 年女教师” 能精准定位到特定人群,“负 10w” 用数字把焦虑给放大了,“不敢让家里人知道” 更是戳中了隐私痛点,让人自然而然就带着 “她怎么解决的?” 的好奇心,想去看看内容到底咋回事儿。 ### 内容架构:自责叙事 + 解决方案 + 利他引导 这笔记开篇就卖惨,用 “咎由自取”“过度享受” 这些词儿自我批判,这么一来就拉近了和那些 “同样犯错” 的读者的距离,避免了说教感。过程呢,就只说 “闺蜜帮忙找人协商,延期两年”,没咋展开具体方法,留足了悬念。不过结尾带了 #负债人上岸等标签,能吸引不少精准流量。而且还晒了手写账单照片,上面带着具体金额,比纯文字可真实多了,让读者觉得 “她真的经历过”,增加了可信度。 ### 互动转化:评论区被动引导 我发现它评论区回复虽然少,但有用户问 “怎么协商” 的时候,作者没直接给方法,而是通过 “成功延期” 暗示有解决方案,引导大家私信。虽然回复简单,但胜在这个话题本身就自带咨询需求,所以也能吸引到一些想深入了解的人。 ### 实操建议 **封面加 “前后对比”** 比如说可以在封面左边贴负债账单,右边贴协商成功的短信 / 协议截图,这样能强化 “逆袭感”。 去年在广州帮一个债务规划师改封面,加了 “负债 15w→月还 2000” 的对比图,好家伙,点击率一下子就涨了 40%! **标题补 “结果钩子”** 原标题悬念是够了,但缺 “解决方案” 这个关键词,改成 “00 年教师负债 10w 不敢回家!靠这招协商成功(附话术)” 就好多了,“附话术” 这三个字能直接吸引那些伸手党点击,增加点击率。 ### 内容细化协商步骤  现在只说 “闺蜜帮忙” 太模糊了,建议分点写,比如 “第一步:列负债清单”“第二步:主动联系平台”,哪怕只写 3 步,也能让笔记从 “卖惨” 变成 “干货”,吸引更多人收藏。 ## 案例 2:02 年女生逾期后自己协商(干货实操型) ### 封面设计:信息清晰 + 场景化标题  就像这个案例的封面,白底黑字标题 “02 年女生逾期后自己协商(目前方案)”,搭配手机截图样式的边框,看着就像那种 “经验总结” 的笔记,比案例 1 更偏干货感。它的情绪触发点在于 “自己协商” 暗示着 “不用花钱找中介”,这可吸引了不少想省钱的负债者,“目前方案” 又给人一种 “可复制” 的预期,让人觉得自己也能照着做。 ### 标题策略:年轻化标签 + 行动导向  它的标题结构公式是 “年龄 + 身份 + 问题 + 解决方案”,也就是 “02 年女生逾期后自己协商(目前方案)”。这里面的关键词优势很明显,“02 年” 比 “00 年” 更年轻,强化了 “年轻人自救” 的故事感,“自己协商” 直接对应用户 “不想花冤枉钱” 的需求,比 “负债” 这个词更精准地定位到目标用户了。 ### 内容架构:时间线 + 步骤拆解 + 避坑指南 这笔记的故事线可清晰了,从 “逾期不敢接电话→被爆通讯录→主动协商成功”,按时间顺序写的,就像手把手教你怎么做一样。而且细节方面加分不少,提到了 “打给妈妈 / 同学 / 单位前台” 的具体场景,让读者能感同身受;还列了 “分某乐、美某 T” 等平台名称,增加了真实度,不过隐去全名避免敏感。最后还总结了 “第一次逾期有协商机会”“先找客服再转专员” 这些具体行动步骤,可不是空谈,很实用的。 ### 互动转化:评论区主动引流  它的高赞评论是 “求话术”,作者回复 “你找我一下,我没次数了”,就这么引导大家私信。因为小红书限制评论回复次数嘛,这种话术既合规又能筛选精准用户。同时还置顶自己的协商成功案例,强化了专业性。 ### 实操建议(附避坑经验) **封面加 “限时福利”** 比如说在标题旁加橙色标签 “附 600 字协商话术模板”,这样钩子就更明确了。之前有个做负债咨询的账号,靠 “免费送话术” 引流,3 天就涨粉 2000+,可厉害了。 **内容插 “协商话术截图”** 现在纯文字描述话术,不太直观,建议截一张和客服的聊天记录(打码关键信息),比如 “我是这样说的:‘根据 XX 条例,我申请个性化分期…’”,这样视觉化的干货更易传播,大家看着也更清楚明白。 **评论区埋 “引流钩子”** 当用户问 “怎么联系专员” 的时候,除了引导私信,还可以说 “看我主页置顶笔记,有详细流程”,这样能引导大家逛主页。 花生我之前就犯过一个错误,只引导私信,结果很多人没关注就走了,后来改成引导到主页,涨粉率提升了 25%。 在 AI 获客系统应用场景中,通过评论区埋 “引流钩子”,能精准地将用户引导到主页,实现流量转化。 ## 赛道趋势总结:负债协商内容的 2 个核心逻辑 最近花生我跟杭州一个做债务社群的朋友聊天,他说现在用户分两类: **情绪型用户(像案例 1)** 这类用户更需要 “被理解”,喜欢看同类人的故事,所以重点要打 “身份共鸣 + 逆袭结果”。就像我老婆看到那种同是负债人的故事,都忍不住点进去,因为她能感同身受呀。 **实操型用户(像案例 2)** 这类用户更想 “自己解决”,需要具体步骤、话术、避坑指南,那就重点打 “干货落地 + 低成本”。 记住:这个赛道的核心是 “用真实故事降低信任成本,用具体方法解决实际问题”。如果你是做债务咨询的,别光发 “专业科普”,多让 “素人案例” 当主角 —— 用户更信 “和我一样的人怎么上岸”,而不是专家说教。 ## 结尾 总结核心要点:在 “负债协商” 这种服务行业,用户最依赖真实案例和具体方法。你要做的就是把引流过程拆解成可感知的细节,把专业度藏在细节里,把信任感埋在故事里,这才是最好的引流逻辑。 另外,PS 一下哈,这俩案例的评论区都有 “求帮助” 的声音,其实可以顺势引导到微信(比如 “私发你协商流程图”),但要注意小红书的引流规则,别直接留微信,用 “看我主页”“私信发你” 这种钩子更安全。 本文由 @流量破局 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

今年以来,多个临海地区陆续发布了最新的海洋发展规划,对海上风电及海缆等配套装备、水下机器人、海洋油气、海水养殖、深海装备等重点扶持产业、以及相关细分产业的规模目标进行了更加可量化的规划。

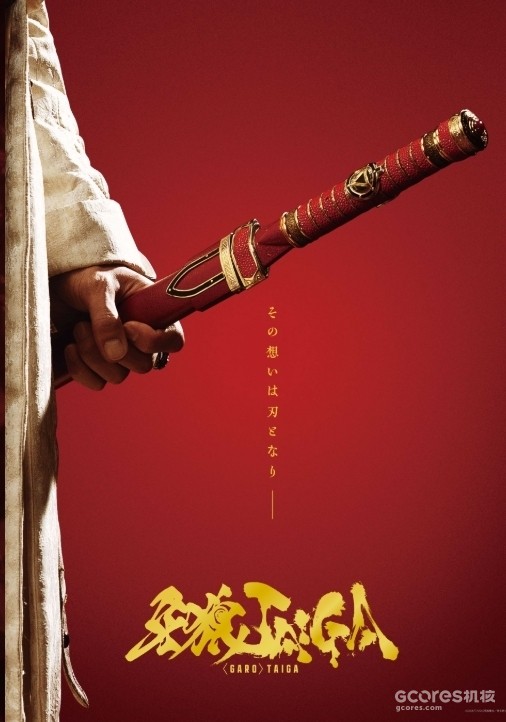

《牙狼<GARO>》系列最新作、剧场版《牙狼<GARO>TAIGA》公布了特报映像,该作将于10月17日在日本上映。 <内嵌内容,请前往机核查看>  2025年是《牙狼<GARO>》系列诞生20周年。《牙狼<GARO>TAIGA》将2005年剧集的主人公冴岛钢牙的父亲、冴岛大河年轻时代的故事,原作者雨宫庆太时隔6年担当导演和编剧。      剧场版的演员阵容也随特报公开。北田祥一郎饰演主人公冴岛大河,神岛里花饰演女主人公吹奇,波冈一喜饰演圣兽白虎,濑户利树饰演反派蛇道。

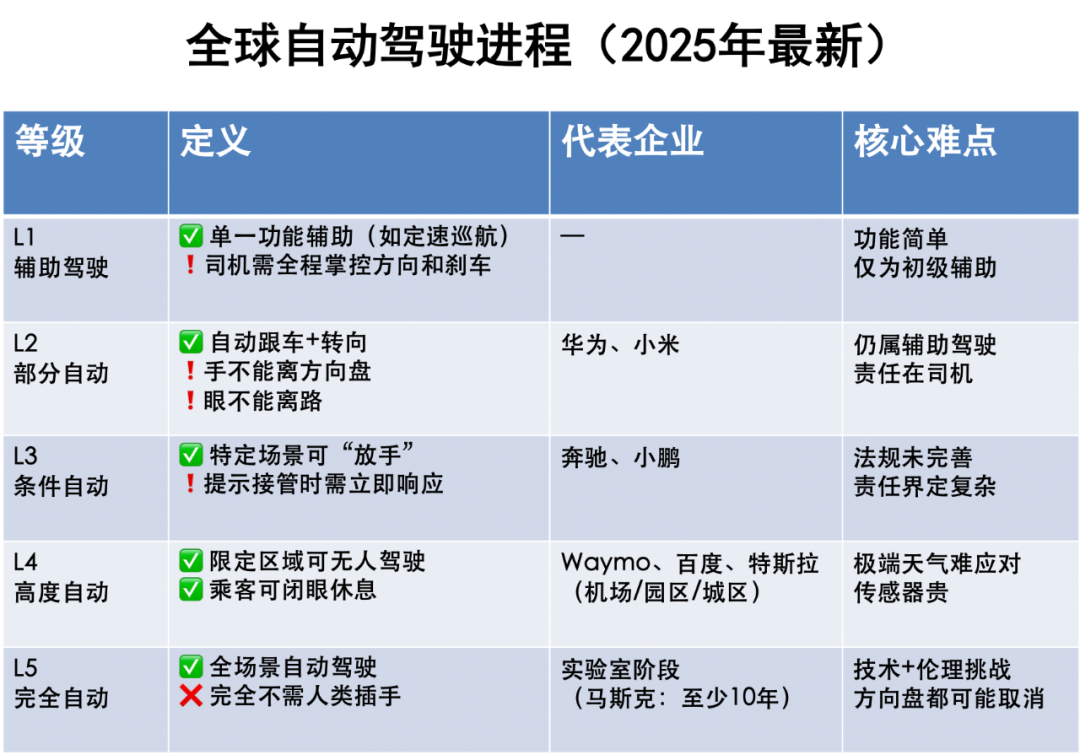

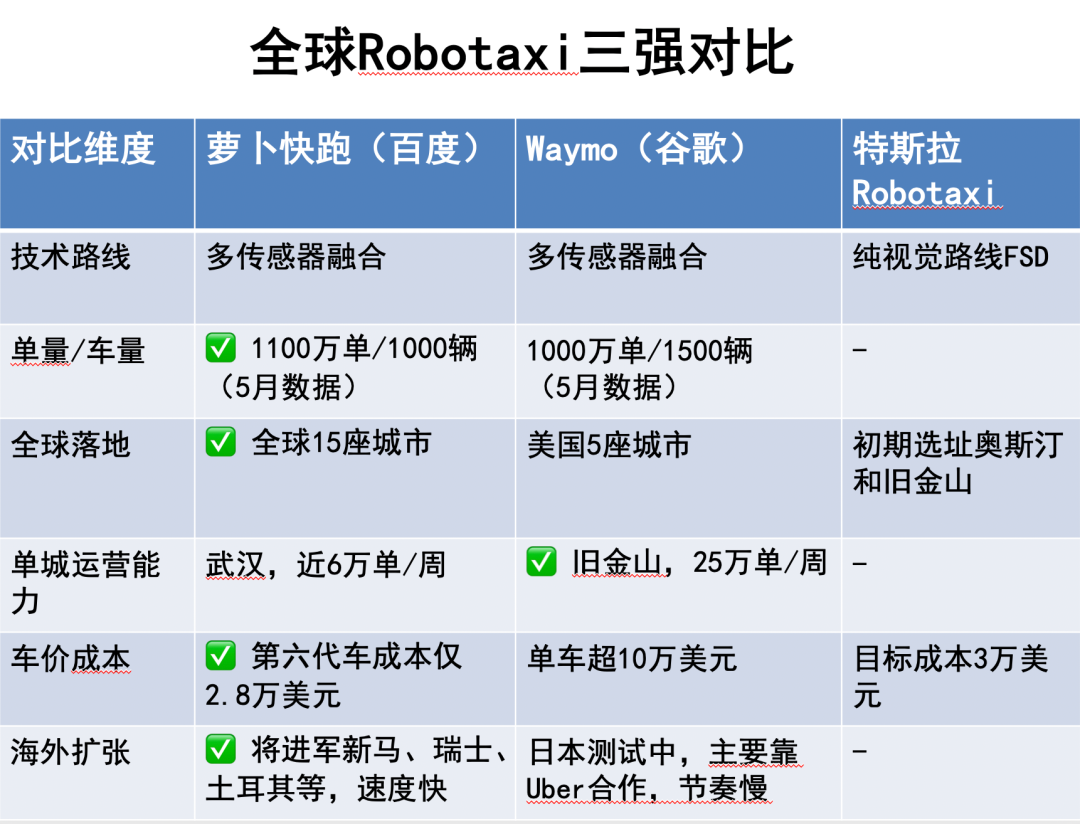

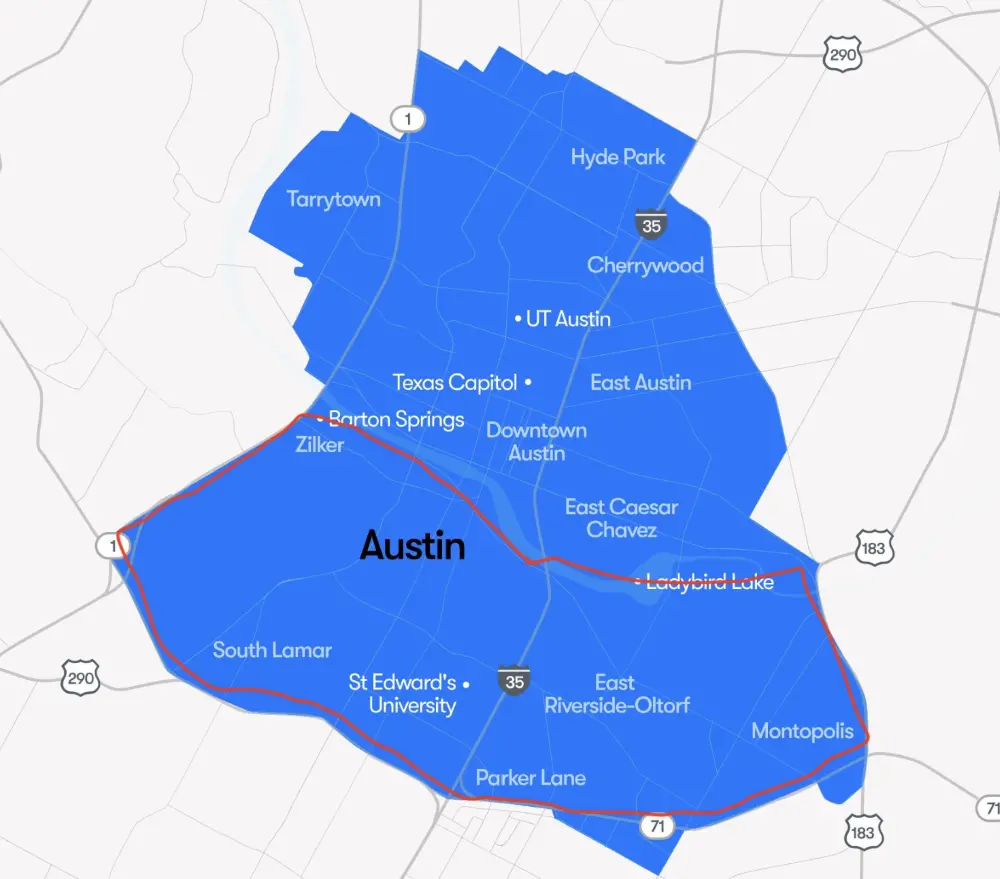

<blockquote><p>2025 年,自动驾驶领域迎来了商业落地的关键转折点。L3 级自动驾驶汽车开始密集上市,L4 级 Robotaxi 服务在全球核心城市加速落地,乘客对自动驾驶的需求也在快速增长。政策层面,各国纷纷出台支持性法规,推动自动驾驶技术的发展。本文将深入分析自动驾驶技术的现状与未来,探讨中美自动驾驶巨头的竞争格局,以及中国在自动驾驶领域的独特优势。</p> </blockquote>  你有没有发现?今年除了各家大模型焦灼热战,硬件上也是遍地战火,就那种你追我赶、你死我活的感觉。比如——AI手机、自动驾驶、具身机器人、VR/AR眼镜、脑机接口……说白了,AI正快速下场,直至无感融入我们的生活。 今天就说自动驾驶,先来看今年夏天的战火有多密集: - 5月萝卜快跑无人出租车订单量反超Waymo - 马斯克画了10年饼的特斯拉Robotaxi终于落地 - Uber助攻Waymo挺进大城市亚特兰大 - 萝卜快跑即将进军马来西亚、瑞士、土耳其…… - 知情人士透露文远知行已秘密提交香港上市申请 - 连两轮起家的哈啰,都开始拉着金主阿里和宁德时代入局了  自动驾驶为啥突然热起来?原因很简单——2025年,自动驾驶已经来到商业落地的转折性节点。具体来说: **1. 供应端,自动驾驶汽车大量问世** L3 车型正密集上市,奔驰的L3系统已经局部落地,小鹏、极越、问界等国产车型也宣称即将量产“可脱手”的L3功能。L4 Robotaxi也开始动真格的,在全球核心城市落地。 **2. 需求端,乘客开始双向奔赴** 2025 年Q1,萝卜快跑的单量同比增长了75%,小马智行的Robotaxi 业务收入同比增长 200%……更多人开始意识到,自动驾驶安全(比人事故率低)、省钱(不用在美国付小费)、体验好(私密、娱乐、自由),碾压网约车。 **3. 政策上,逐渐松绑愈加完善** 各国都不傻,都把自动驾驶纳入了智能交通/新质生产力建设的核心。目前我国50多个城市已出台自动驾驶试点示范政策或制定相关地方立法,北京今年新发了《自动驾驶汽车条例》,武汉、广州也出台了类似条例,开放Robotaxi无安全员测试,美国、德国、日本也对特定场景放宽了监管。如果给当下一个更准确的定位,那就是——2025年是L3 普及元年与 L4 商业化起点。 **结合下面这个图,咱们先来整明白啥叫L3、L4。**  简单来说,L3就是你能刷短视频,让车自己开,但提示接管的时候要赶紧握好方向盘,今年这个级别的突破主要在车厂。 比如奔驰DRIVE PILOT 率先在德国、美国商用,只要车速在60km/h以下就能放手刷视频;广汽、比亚迪、小鹏也宣布年内量产 L3 车型,直接把 “合法摸鱼” 写进配置单。 L4级别的自动驾驶汽车可以在特定区域自己开,乘客闭眼休息就行,主要是谷歌、百度、特斯拉的打车战场。 他们三家战况如何? 从订单量和运营车辆总数来看,中美两家老牌巨头其实差不多,差距主要体现在扩张速度上。 萝卜快跑正靠低成本快速向全球扩张,主打一个出海。除了目前布局的十几个城市外,迪拜、阿布扎比、香港、瑞士、土耳其等地都传来了合作消息。 Waymo更想夯实在目前几个城市的打车业务,靠打车平台Uber合作扩城,节奏比较慢。  跟两家老牌巨头相比,特斯拉的差别主要是技术路线——纯视觉自动驾驶方案,也就说,让汽车像人眼一样纯靠8颗摄像头来感知周围环境。这种方式便宜但安全性更低,下雨起雾摄像头很难正常工作。 而萝卜快跑和Waymo用的是多传感器融合的技术方案,包括激光雷达、摄像头、毫米波雷达等。这就好比汽车“戴着眼镜(摄像头)、拿着手电筒(激光雷达)、耳朵听着周围声音(毫米波雷达)”,比纯视觉方案更全面、更安全,除了贵没毛病! 有朋友会问,特斯拉能不能迎头赶上? 短期内恐怕很难,纯视觉还需要完善,但一旦突破技术瓶颈,可能会迎来爆发式发展。毕竟距离L5还有很长一段征途,鹿死谁手还真不好说。 至于中美自动驾驶谁更有希望胜出? 可以肯定的是,中国比美国更需要自动驾驶汽车!原因很简单,美国地广人稀,停车位多的是,而中国开车难停车更难! 说到这儿,故事是不是又似曾相识了?便宜的车,大的刚需市场,市场数据喂饱产品快速迭代……中国自动驾驶很难不赢啊! 除了出行领域,自动驾驶技术在物流、港口、环卫等场景也在快速发展落地。无人驾驶的终局是创造零事故、零拥堵、零碳排放的新交通文明。 当这 “三个零” 真正实现,交通将“面目全非”:车里能办公、娱乐、睡觉甚至吃火锅;马路能更高效利用,原来的停车场可以用来跳广场舞;汽车尾气少了,大家身体也会更健康。 好了现在去跑步。每多活十年就能见证无数新技术,以及完全被刷新的世界。 **专栏作家** 刘与白,微信公众号:AI黎明破晓时,人人都是产品经理专栏作家。《黄仁勋传》、喜马拉雅《芯片战争2025》作者,10年混迹AI大数据圈儿,一个受好奇心驱动忍不住探究未来的人。 本文原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自 Unsplash,基于CC0协议。 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

在具身智能研发中,往往普遍存在以下数据问题:数据模态缺失、数据采集流程繁琐、任务数据管理繁杂、模型训练推理部署门槛高等难题。诸多瓶颈成为具身智能模型从实验室走向规模化应用的“拦路虎”。零次方深耕具身智能领域,以自身模型开发经历为基础,深悉行业痛点,推出“全模态”具身数据全链路解决方案,突破数据瓶颈,加速模型训练开发,涵盖:“全模态”数据采集设备、数据采集与管理平台、模型训练与模型推理工具链,旨在彻底解决上述痛点问题。 解决方案如上图所示 ### **面向未来3-5年具身数据需求设计** 技术路线上:当前具身智能模型的发展仍处于发展期,各研究团队的技术路线逐渐向更丰富的模态探索: - 视觉-关节融合方案(如ACT、Diffusion Policy、DP3等):通过联合嵌入视觉信息与机器人本体感知,利用本体数据补偿视觉观测歧义性,提升动作泛化能力,但因缺乏力学反馈,在物理交互密集型任务中适应性不足。 - 语义-视觉-关节融合方案(如Pi0、GROOT等):引入语义信息(如语言指令/场景描述)增强环境与长序列任务的理解,结合视觉与关节状态实现多模态决策,提升复杂任务泛化性。 - 视觉-关节-力联合建模(如RDP等)引入力/触觉反馈构建物理表征,提升泛精密操作的鲁棒性; - 更为齐全的模态架构正成为新趋势,通过跨模态对齐实现环境-物理-语义的协同推理。 在此背景下,零次方的全模态数据架构具备双重核心优势: 1. 维度兼容性:全模态数据高维数据可自然降维生成任意子模态数据集(如剥离力触觉获得纯视觉-关节数据),兼容现存所有算法范式的训练需求; 2. 价值持续性:预设传感器冗余通道,集成工具标注对齐多模态数据流,为正在演进的VLA、跨模态对齐、物理因果推理、世界模型等等未来3-5年可能涌现的具身模型提供燃料。 这种前瞻性设计能兼容当下技术生态、支撑长期算法进化的“高维数据基座”。此外,零次方的“全模态”数采人形机器人 ZERITH-H1,完美兼顾零次方的全模态数据架构设计,实现全模态数据采集与落地。 ### “全模态”数采人形机器人 ZERITH-H1 “拟人”身体架构,“超人”活动范围:ZERITH-H1的上肢结构、自由度设计全部参考人类的身体,并在此基础上大幅增加关节的活动范围,使得其具备超越成年男性的灵活操作空间。  ZERITH-H1 基础参数介绍 高维度“全模态”传感器设计:为应对具身智能模型训练普遍存在的“数据模态缺失”问题,零次方机器人在Zerith-H1设计阶段即整合了各种模态的传感器,可实现对二维视觉信息、三维空间信息、关节信息、力触觉信息、声音信息的“完整”模态信息采集。  集成触觉感知,抓取豆腐等易碎物 特别的是,针对于力触觉感知部分,ZERITH-H1搭载了触觉夹爪,集成了高分辨率视触觉传感器,实现对抓取力触觉的精准感知。零次方在视触觉传感器方面技术积累深厚,源于清华AI&Robot实验室。实验室曾提出过超越人类触觉感知水平的超光谱视触觉传感方案,相关视触觉成果多次获ICRA、IROS Best Paper Finalists、多次在T-RO、Soft Robotics、T-MECH上发表相关研究。 低延迟、高动态响应的遥操系统:为了进一步满足实时同步操作的需求,零次方将机器人与采集者通讯延迟无限推进至零延迟,实现“孪生式”映射同步感知;同时整体设备连续运行时间超过4小时,满足长时间不间断的数据采集需求。  VR遥操演示 VR APP 快速构建物理世界与虚拟世界交互渠道:基于主流vr设备自研ZERITH-VR APP,实现遥操作设备与机器人本体、具身数据管理平台超低数据传输延时。同时通过“一键式”设备连接、“引导式”数据采集工作流,帮助用户快速掌握复杂任务数据采集能力,确保数据收集质量、提升数据采集效率。  ZERITH-VR APP界面 ### 具身数据采集管理平台:将采集的多元化数据,转为即用型训练燃料 针对数据采集任务多样、采集流程繁杂、数据管理及可视化等需求,零次方自研具身数据管理平台用于数据全流程管理,依托自身开发模型的经历,通过数万次的数据采集与测试,不断测试数据管理平台易用性,现正式对外推出具有:对具身任务数据分类、清洗、标注、检索等模块化高易用性的具身数据采集管理平台。  具身数据采集流程 ### **集成高效训练与部署工具链:让训练与场景落地更迅捷、更简易化** 同时,为让用户可快速、便捷式将数据集应用于模型训练,零次方数据平台设计兼容主流开源算法框架的标准化接口(如ACT、Diffusion Policy、DP3等);数据接口兼容对基座模型(Pi0、GROOT、ZERITH-V0等)的后训练(LORA、Full tuning、RL等),提供符合许可证要求的快速训练接入能力。 在模型训练过程,零次方深度集成AI训练工具Swanlab,实现对模型训练的全过程记录、实时监控、数据可视化与批量实验分析,帮助用户科学调参、管理历史训练实验数据,高效迭代自己的具身智能模型。  训练过程可视化监控与记录 在模型推理上,机器人最高可选500TOPS算力主机,集成易用部署的框架,优化推理效果,实现丝滑动作执行,真实可见的在场景中的落地效果。  雷峰网雷峰网

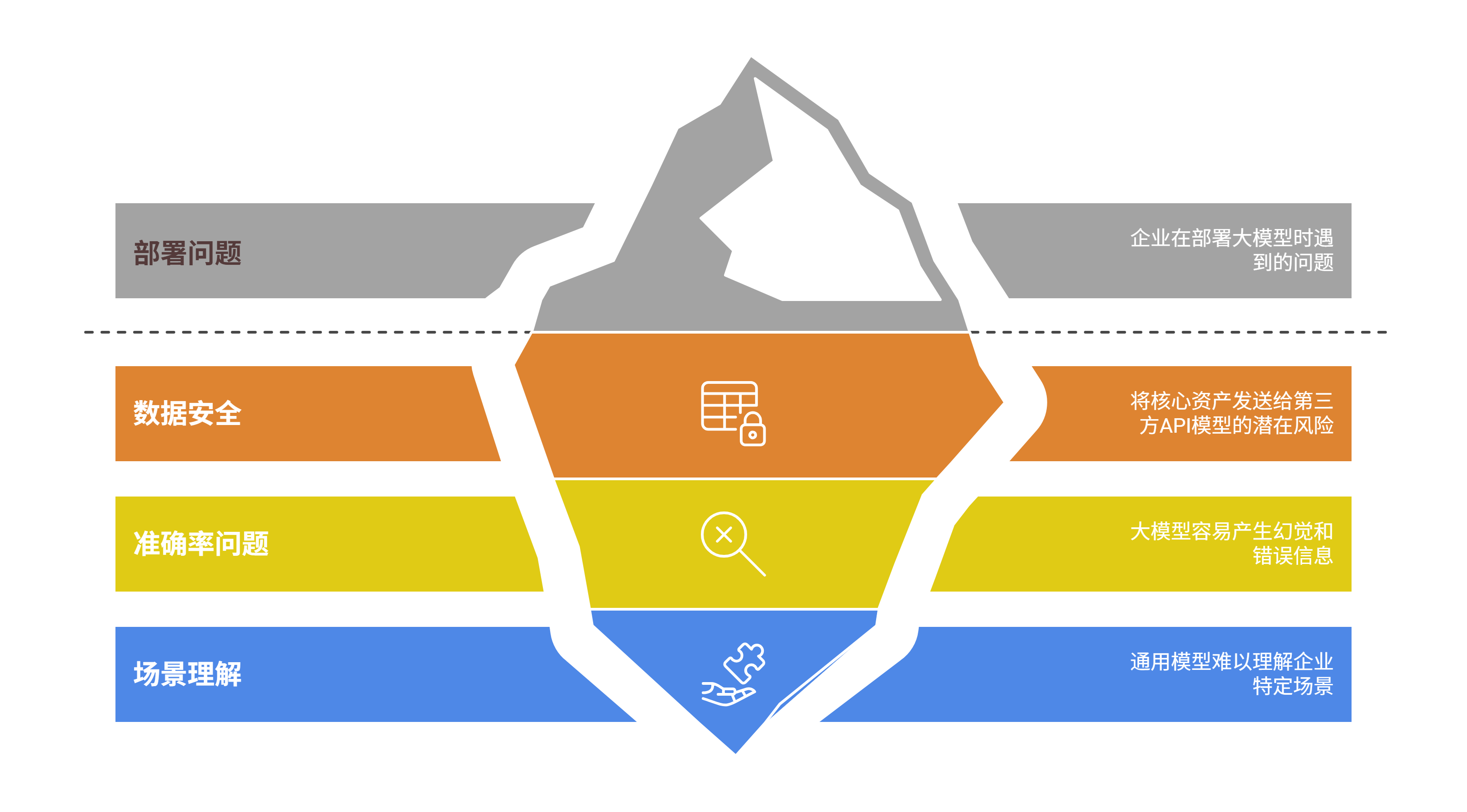

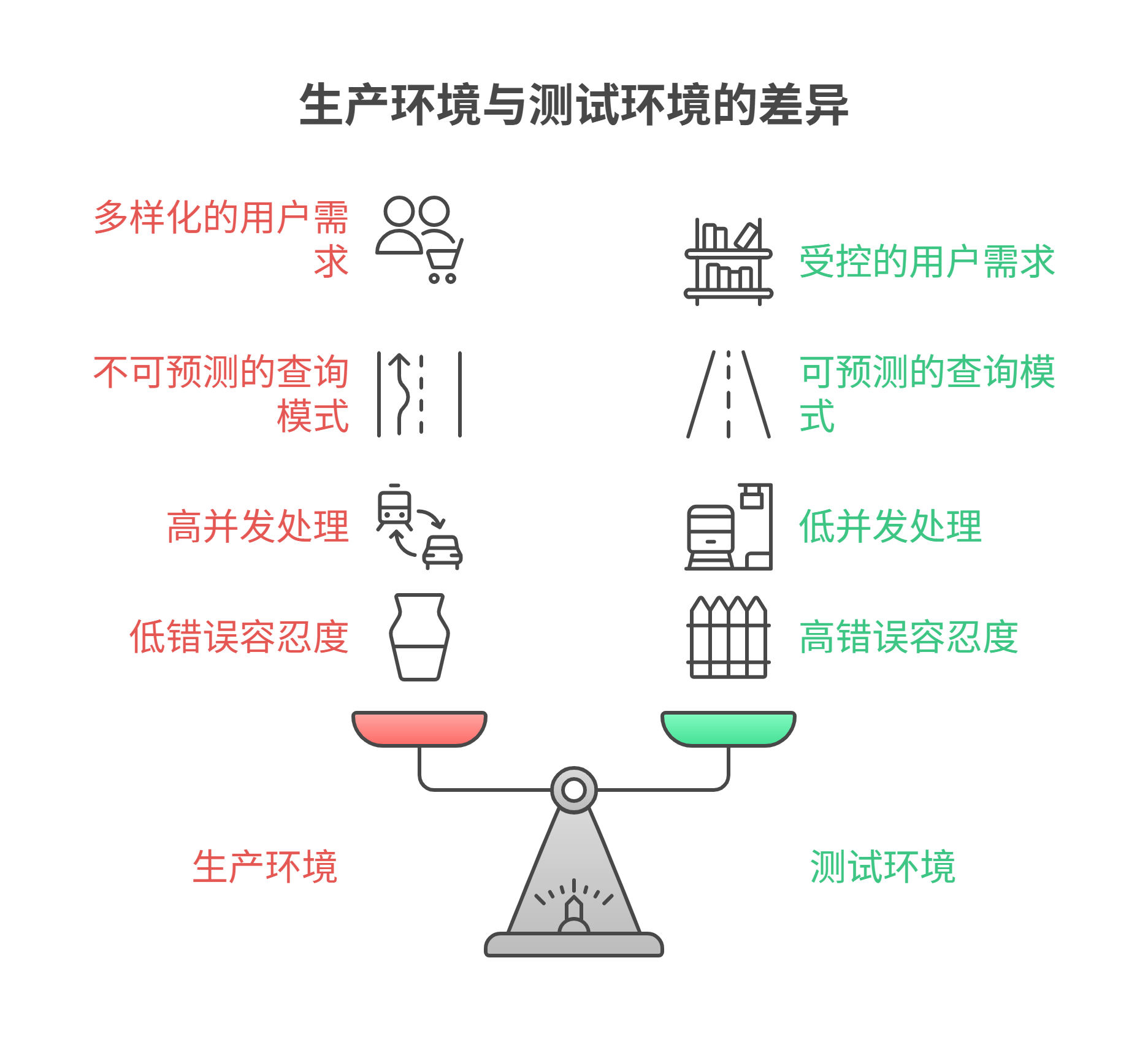

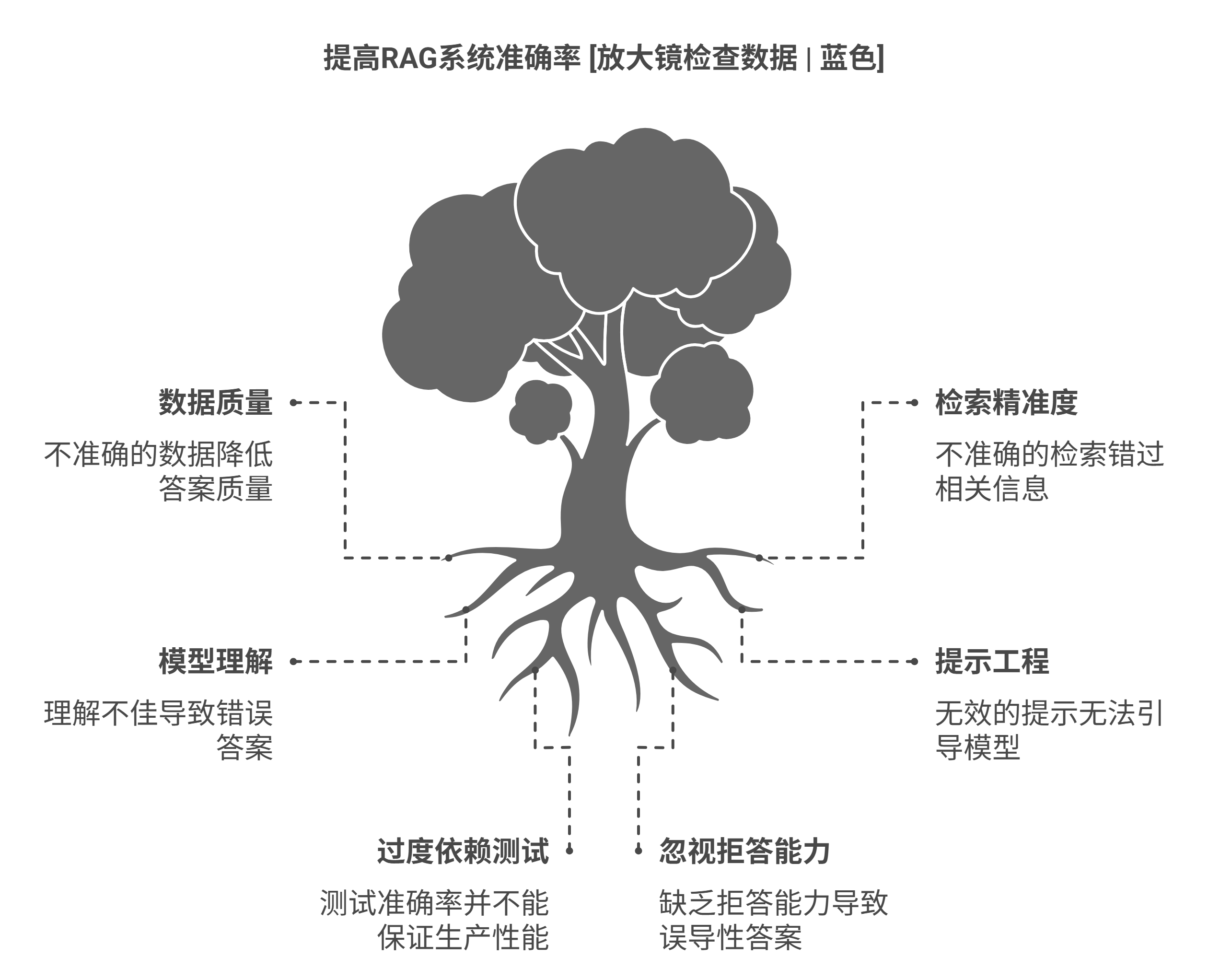

过去几年,大模型技术飞速发展,从 GPT-4 到 Claude、通义千问、文心一言,行业已迈入“语言模型+”时代。看似一切皆可大模型,AI也被企业寄予厚望,成为下一代效率杠杆。 但在深入企业落地场景后,我们越来越清晰地看到一个事实: <blockquote><p>通用大模型离“业务可用”还有很长的一段距离。</p></blockquote> 过去两年,我们与数百家中大型企业合作探索大模型落地路径,发现一个共识不断被验证:**RAG(Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成)是当前最务实、最可控、最有机会上线和维护的大模型架构方案之一。** 这篇文章将围绕以下几个问题展开: - 企业部署大模型的典型挑战有哪些? - RAG到底解决了哪些“业务级问题”? - 如何正确评估一个RAG系统的效果? - 企业落地RAG时可能会遇到哪些陷阱? ## 01 企业部署大模型时,典型痛点往往很相似 我们在大量落地项目中发现,不同行业的企业在部署大模型时面临的问题高度一致: **1. 数据安全难保障** 对许多企业来说数据是其核心资产,尤其是涉及合规、财务、客户、产品、制度等内部文档时,直接调用云端大模型 API 存在极大风险。金融、医疗、政务等行业对此尤为敏感。 **2. 生成幻觉频发** 即使是 GPT-4,也可能在垂直领域“自信地胡说八道”。这类“幻觉”在To C 场景可能是困扰,但在企业场景中则可能直接导致错误决策、客户投诉,甚至合规风险。 **3. 通用模型缺乏业务语境** 每家企业都有自身的术语、组织结构、业务流程,通用模型在不理解上下文的情况下往往难以给出准确、实用的答复,容易“答非所问”。  尽管面临这些挑战,企业仍对大模型技术落地抱有极高的热忱 —— 希望能够以合理的成本,安全地利用大模型的能力,同时确保高准确率和可靠性,并能够灵活适应业务场景。 ## 02 RAG:大模型“查资料再回答”的现实路径 RAG 的核心理念很简单:**先检索相关知识,再基于检索内容生成答案**。其流程大致如下: **用户提问 → 转换为向量 → 检索知识库 → 组合提问+检索内容 → 输入大模型 → 输出回答** 相较于传统大模型调用,RAG具备以下优势: **1. 提高准确率,降低幻觉风险** 通过知识库检索提供事实支撑,大大减少模型“自由发挥”的空间。实践中,准确率往往可由70%左右提升至90%以上。 **2. 数据不出本地,更安全可控** 知识库、语料和大模型均可在本地部署,满足高安全行业的合规要求。 **3. 降低训练成本,更灵活** 无需大规模微调,只需管理好知识库内容,即可持续优化回答质量。 **4. 支持知识即时更新** 文档一旦更新,问答系统即时同步,无需重新训练或迭代模型。 ## 03 企业RAG落地实践:两个真实案例 **案例一:银行客服自动化** 某全国性银行将业务文档、流程手册、FAQ等存入知识库,配合RAG系统自动回答客户问题。通过意图识别优化与提示词工程,回答准确率从60%提升至96%。同时减少了40%的人工负担,用户等待时间下降近一半。 **案例二:制造业技术文档查询** 某工业设备企业技术人员需要频繁查阅十几万页工程文档。我们基于RAG构建智能问答平台,并针对技术文档开发了分段策略和专用抽取算法。系统上线后,平均查找时间缩短60%,新员工学习周期减少约30%。 这两个案例共同体现出:**RAG不仅可用,更能带来实际效率提升,是一条有明确 ROI 的大模型落地路径。** ## 04 准确率是 RAG 能否进入“生产环境”的核心指标 企业RAG系统能否上线,一个关键门槛是准确率是否能达到 **95%以上**。准确率并非单一指标,而是由以下三部分构成: **1. 检索准确率(Recall + Precision)** 系统能否从知识库中找到最相关的内容,是生成正确答案的前提。一个高检索准确率的系统应该能够从知识库中准确找出与用户问题最相关的信息片段。这通常通过召回率(Recall)和精确率(Precision)来衡量。召回率反映了系统能够找到多少相关信息,而精确率则反映了找到的信息中有多少是真正相关的。 **2. 生成准确率** 大模型能否基于检索内容准确理解问题、合理论证并清晰表达答案,这是衡量系统基于检索结果生成正确回答的能力。 **3. 拒答能力** 面对无法回答的问题,系统应明确“我不知道”,而非“睁眼说瞎话”。 <blockquote><p>在实践中,建议把<strong>95%以上综合准确率</strong>设为RAG系统的上线门槛——对于需要在生产环境中长期稳定运行的系统来说这是必要的,否则系统容易引发用户质疑与业务抵触。</p></blockquote> ## 05 为什么测试时很好用,上线后却“断崖式下滑”? 一个普遍现象是:**测试效果优异,真实业务环境却频繁出错**。我们总结出以下几个原因: - **用户表达方式远比测试集复杂**:包含错别字、缩写、口语、上下文跳跃等,表达多样性远远超出测试集的覆盖范围; - **问题分布广泛不可预测**:用户的提问常超出预设范围; - **并发压力高,性能与准确率互相牵制**:当系统负载增加时,如果没有良好的架构设计和优化,准确率可能会受到影响; - **生产环境容错率极低**:即使是90%准确率,在生产环境中可能意味着每10个用户中就有1个得到错误信息,这在真实业务中也可能是致命的。 因此,构建“强鲁棒性”的系统架构与“全流程评估机制”是企业部署RAG系统的必要补充。  ## 06 RAG系统的准确率挑战 决定RAG系统效果的四大关键要素 **1. 语料质量与更新机制** 语料数据是RAG系统的基础,垃圾数据、冗余内容、过时文档都会直接影响答案的准确性,语料数据库的建设和维护是RAG系统成功的关键。 **2. 检索算法的精度** 向量检索质量、召回策略、段落切分策略等,是RAG系统的第一道门槛,语义理解、相似度计算、排序算法等多个技术环节,每一环节的优化都会直接影响系统的整体准确率。 **3. 大模型的理解与推理能力** 不同模型对专业内容的理解能力差异明显,选择适合业务的模型并进行适当的参数调整提升准确率非常关键。 **4. 提示词工程(Prompt Engineering)** 构建有效的提示词,引导大模型正确理解和利用检索信息,是实践中的核心能力之一。 **常见的准确率陷阱与误区** 一是**过度依赖测试集准确率**。如前所述,测试环境与生产环境存在本质差异,仅仅依靠测试集上的高准确率并不能保证系统在实际应用中的表现。 二是**忽视拒答能力的培养**。许多团队过于关注系统能回答的问题,而忽视了”知道自己不知道”的能力,这在生产环境中可能导致严重的误导。 三是**忽略性能指标**。在追求高准确率的同时,系统的响应速度、资源消耗等指标也需要保持在合理范围内。过度追求准确率可能导致系统变得缓慢或成本过高。  ## 07 写在最后:RAG 是现实解法,不是最终答案 RAG并不完美,但它是大模型走进业务场景最现实、最稳妥的路径。它的价值不在于炫技,而在于: - 它连接了检索系统的稳定性和大模型的表达能力; - 它尊重企业对数据的安全要求,也赋能业务流程的智能化; - 它不是单点技术突破,而是整体架构的优化与协同。 如果你正在规划企业级AI问答系统,建议从“RAG系统”的视角出发,结合自身业务和语料结构,规划可落地、可评估、可迭代的技术路径。 本文由 @QQQ 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

京西电竞节 x 核聚变游戏嘉年华即将开幕,热门新游试玩、精彩舞台活动、限定周边收集、沉浸式体验最热烈的玩家氛围!6 月 28、29 日,我们北京首钢国际会展中心见! [<获取核聚变2025北京站门票>](https://show.bilibili.com/platform/detail.html?id=102863) 周六门票现已售罄,周日余量也不多啦! 来自新加坡的游戏发行商 4DIVINITY 确认试游出展今年的核聚变北京站,欢迎大家届时光临 B04 展位,试玩以下游戏并领取相应周边! ## 墨境 《墨境》是一款水墨风动作Roguelite游戏。你将扮演女侠丹朱,借助狐族的不死之力,穿过危机四伏的禁地“荒墟”,逃离恒常不变的“墨境”世界。冰霜森寒的雪山猴国,晓色青翠的佛门山林,温柔旖旎的水乡魔域,古老肃穆的神冢遗迹……4 大关卡,4 个守关人,4 段神秘过往等你挑战。本作由Leap Studio开发、4DIVINITY发行,Steam版预计今年 11 月EA转正。   ## 横戈 从汉匈的百年战争,到三国的群雄逐鹿,《横戈》是横跨东汉百年的一款战争游戏,包含即时战略、角色扮演等要素,通过万人以上的同屏战斗展现宏大的战争场面。你可以在剧情模式中扮演边关守军,镇守边陲,开疆拓土,待大汉乱世之际重返中原;你也可以在争霸模式中扮演三国君主,一统天下。本作由不秋草游戏工作室开发、方块游戏发行,去年荣获国内多个独立游戏奖项,Steam版预计今年EA转正。   ## 江湖录 《江湖录》是一款以武侠为主题的模拟经营游戏,着重于江湖门派的模拟以及即时战斗的体验。开创门派,招收弟子,执行任务,获取资源,打造兵器,炼制丹药,开发武学,结盟比武,争夺神兵……最终提升实力与名望,成为江湖第一门派。本作由一品阁开发、方块游戏发行,Steam版预计今年EA转正。在最新版本中,开发团队重制了江湖试炼的玩法,加入肉鸽元素,提升流程节奏,同时还重制了阵法系统,玩家可以藉此设定同伴的进攻模式,使同伴的AI定制化。   ## 协律01:新生活 欢迎来到珀炼市,各位秘知使大人!准备好迎接你的新生活了吗?末世幻想种田经营RPG《协律 01:新生活》由PrisMaze棱镜迷阵开发、方块游戏发行,Steam抢先体验版好评发售中。在最新版本中,你可以: - 从荒废基地白手起家,左手种田,右手搞基建 - 漫步幻想都市舞台,化身“街角”侦探,破解剧情谜团 - 邂逅多位魅力角色,缔结心之契约,享受贴贴日常 - 参与生活大竞赛,集结伙伴做任务,冲排名赢大奖 - 最终……化解危机,靠种田拯救世界!   ## 街漓芳传 《街漓芳传》是一款以剧情为核心的中式微恐游戏,故事发生在上世纪 80 年代的一座边境小城中,白族少女段漓芳是春城纺织厂的一名普通员工,某日丈夫休假回家省亲,久未谋面的小两口相约前往电影院,观看一部名为《高山下的花丛》的电影,结果一场浪漫约会竟牵连出一系列匪夷所思的诡异事件……本作由彼云工作室开发,Steam版已于今年 5 月发售,主机版预计今年夏季发售。   # 展会详情 展会时间: - 2025 年 6 月 28 日(周六)9:00-17:00(16:00停止入场) - 2025 年 6 月 29 日(周日)9:00-17:00(16:00停止入场) 展会地点: - 北京石景山·首钢国际会展中心 1/2 号馆 票务信息: - 单日票:全价 139 元/人 | 优惠票价 129 元/人 - 票务平台:哔哩哔哩会员购 - 特别说明: 凡在哔哩哔哩会员购购买核聚变门票的玩家们可以到现场兑换「实体纪念票」,本次门票为纪念品,不具备入场功能,现场入场请以“电子票”为依据携有效身份证件入场哦~ [<获取核聚变2025北京站门票>](https://show.bilibili.com/platform/detail.html?id=102863)

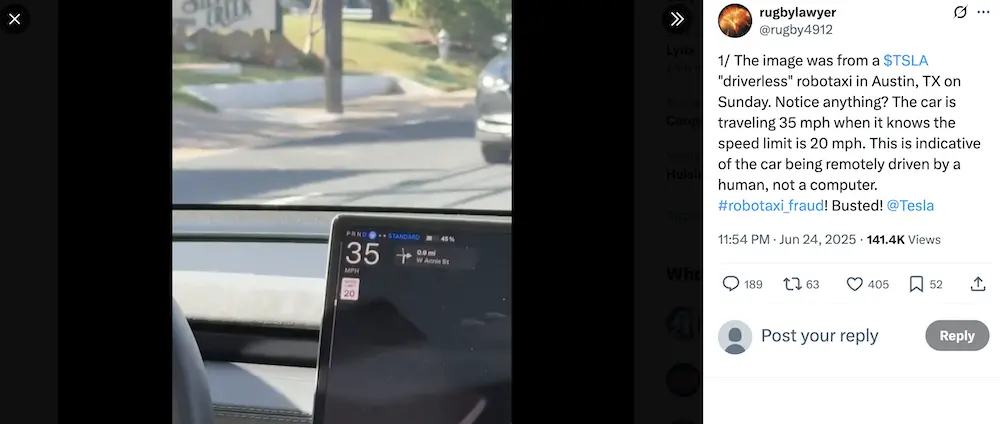

日前,特斯拉正式在美国得克萨斯州奥斯汀市上线其Robotaxi无人驾驶出租车服务,这期间不少海外用户进行了体验。一方面,多名用户表示特斯拉无人出租车驾驶表现丝滑,有人实测后发现该车不只礼让行人,甚至还礼让“孔雀”,有人甚至还点评说“平稳到有点无聊”。  ▲海外用户体验特斯拉Robotaxi 另一方面,特斯拉的无人出租车也曝光出一些问题:如整车异常摇晃、压线驶入对向车道、无障碍物情况下误判刹停,多次违规超速驶过路口等。  ▲Robotaxi因非车道内的静止警车猛刹 彭博社报道称,当地时间6月23日,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)要求特斯拉就无人驾驶出租车(Robotaxi)出现的相关问题提供更多信息。  ▲NHTSA对特斯拉无人出租车展开调查 目前,NHTSA正在审查特斯拉就其自动驾驶出租车在恶劣天气下的安全性等问题所做出的回答。而特斯拉已告知NHTSA,其关于自动驾驶出租车安全性的回答属于商业机密,不应公开。 一、两天接连超速逆行 特斯拉无人出租“栽跟头” 特斯拉在开启其Robotaxi试点服务时还是比较谨慎的,仅在奥斯汀南部的部分路段开放,或有35辆车上线,首批体验用户仅限于受邀的约20名网红或特斯拉粉丝。  ▲特斯拉Robotaxi的运营区域与Waymo对比(图源网络) 无人出租车内没有驾驶员,但是特斯拉还为每辆车配备了一名安全员,安全员坐在副驾驶位,进一步保障驾驶安全。  ▲特斯拉Robotaxi体验场景 尽管如此,特斯拉Robotaxi在运营两天内依旧出现了不少问题,车东西从这两天海外用户以及监管机构的反馈中,对于特斯拉Robotaxi曝光出的一些问题,进行了一番梳理。 表现1:方向盘“画龙”,车辆左右晃动,行驶中多次踩双黄线,甚至试图驶入逆向车道,引发其他车辆鸣笛警告。  ▲Robotaxi转向混乱短暂驶入对向车道 案例:根据播客博主Rob Maurer发布的一则近20分钟的体验视频,其乘坐Robotaxi汽车过程中,车身出现怪异晃动,短暂驶入错误车道,引发其他车辆鸣笛示警,而几秒后又迅速回归正常车道。 虽然这种危险行为最终被纠正,但目前并不确定是特斯拉的远程操作员操作,还是其FSD系统所为。 表现2:车辆因远处非车道内的静止警车突然急刹,前方无障碍物时出现非必要减速。  ▲Robotaxi因非车道内静止警车而刹停 案例:一位YouTube博主的实测视频记录了车辆在正常行驶状态下的两次突然减速、刹车,值得注意的是,车辆面前并无任何障碍物,仅在车道外停有一辆警车。 表现3:Robotaxi多次出现超速违规,例如在限速20英里/小时(约合32公里/小时)路段以35英里/小时(约合56公里/小时)行驶。 案例:特斯拉投资者索耶·梅里特 (Sawyer Merritt)分享的一段视频显示,这辆自动驾驶汽车在经过多个限速30英里/小时(约合48公里/小时)的标志时,时速达到了40英里/小时(约合64公里/小时)。  ▲Robotaxi多次出现超速现象 YouTuber兼特斯拉投资者Herbert Ong也在直播中发现,他的车在限速35英里/小时(约合56公里/小时)的区域以39英里/小时(约合63公里/小时)的速度行驶。 Ong点评说:“限速是35英里/小时,现在开到39英里/小时,这很完美。”  ▲网友发帖Robotaxi多次超速 二、安全机制存疑 面临监管与公众信任危机 尽管每辆车配备车内安全员和远程操作员,但危险操作仍频繁发生。 而这些不看好特斯拉无人出租车的声音,也为部分特斯拉批判者提供了武器,他们坚称,特斯拉的自动驾驶能力尚未达到上路安全标准。 车东西在搜集海外用户的评测信息中发现,目前存在较大争议的主要有两方面,其一就是远程监控是否有效,其二就是纯视觉传感器方案是否安全。  ▲特斯拉团队监测Robotaxi的运行情况 特斯拉Robotaxi试点前,一个自称以科技安全为名的公共倡导组织“黎明计划”(The Dawn Project),于6月14日在奥斯汀策划了场抗议活动。 该组织公开演示,一辆搭载FSD系统(版本13.2.9)的特斯拉Model Y,在开启自动驾驶模式下,不仅无视伸出停车标志的校车,还直接碾过放置在车前的儿童体型假人。该组织直接指出特斯拉系统存在“致命缺陷”。 而从开启试点后的海外民众反映来看,一些网友也对特斯拉无人出租车的技术方案产生质疑。  ▲特斯拉Robotaxi技术团队 当前,Waymo的无人驾驶出租车所有车辆均配备了包括激光雷达、360度摄像头、雷达等在内的昂贵传感器,所有传感数据均由车载计算设备实时处理。 相比之下,特斯拉则采用了以摄像头为核心的纯视觉感知系统,通过神经网络的协同工作来实现自动驾驶,一些人士指出,过度依赖摄像头,可能会存在风险。  ▲提供Robotaxi服务的特斯拉Model Y 据彭博社消息,目前,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)已将此问题视为重大隐患,并已着手对特斯拉展开调查。 全球领先的独立嵌入式OS和开发工具供应商Green Hills Software首席执行官兼Dawn项目创始人Dan O’Dowd直接在X社交平台上呼吁,立刻停止这项危险服务。  ▲大佬呼吁暂停特斯拉Robotaxi服务 结语:特斯拉正加速自动驾驶商业化 从特斯拉Robotaxi的奥斯汀首秀暴露出的误刹车、超速、车道偏离等问题来看,特斯拉无人出租车在感知判断、精准控制及规则遵守等能力方面,还有提升的空间。 尽管特斯拉通过“安全员+远程监控”双层保险试图降低风险,但实测视频和前期安全测试争议,可能会加剧公众对无人出租车服务的担忧,其商业化进程可能会受到影响。 必须要承认,特斯拉的无人出租车仍处于成长阶段,它的推出不仅代表了技术突破,更有望为全球出行行业带来系统性重构,加快催化自动驾驶商业化竞赛。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509038.htm)

由 Chasing Rats Games 打造的开放世界Roguelite邪教模拟游戏《以邪神之名》(Worship)公开新宣传片!这款融合《皮克敏》式小队指挥与自由手绘法阵仪式玩法的独特作品,将带领玩家踏入一个既可爱又诡谲的黑暗世界,招募信徒、探索未知、取悦邪神,最终引发末日浩劫!  #### 手绘法阵,掌控黑暗仪式 玩家需用鲜血绘制魔法阵来施展仪式——画圈转化信徒、勾勒符文释放诅咒,甚至召唤深渊怪物。每一次绘制都直接影响战局,开始绘制属于你的鲜血法阵吧! #### 开放世界探险×Roguelite策略 随机生成的诡异地图中,隐藏着宝藏、怪物与古老秘密。探索时需权衡风险:是深入险境掠夺资源,还是保守发育稳步献祭?每次失败后,世界将重组,但虔诚的积累会带来永久强化。  #### 邪神养成与末日之战 你的教派需不断向邪神供奉战利品,满足其扭曲的欲望。当信仰值满溢时,将触发终极BOSS战——成功与否,决定世界是否迎来毁灭! #### 多人联机,共谋末日 支持最多4人合作,与好友分工协作:一人指挥信徒冲锋,另一人绘制法阵辅助,或分头探索地图争夺资源。  #### 独特黑白美学×克苏鲁氛围 游戏以黑白基底搭配高饱和色点缀,营造出荒诞又压抑的视觉风格。信徒呆萌可爱的外表和动作与血腥的仪式形成强烈反差,动画细节细腻,完美契合克系世界观。游戏将于2025年7月17日登陆Steam,支持官方简中。加入愿望单并下载试玩版,体验邪教创业的“第一桶血”! <内嵌内容,请前往机核查看>

出自《暗喻幻想: ReFantasio》的骑士“霍肯伯格”的1/7比例手办现已在Atlus D Shop开启预售,售价22,000日元(含税),预计发售日期为2026年1月左右。  极具特色的服装以厚重的质感精心重现,就连细微之处都经过精心雕琢。此外,武器也拥有强劲的涂装,展现出压倒性的存在感。她飘逸的红发经过精心雕刻和绘制,从任何角度看都令人惊艳。请尽情享受手中精心打造、细致入微的“霍肯伯格”。 此外在Atlus D Shop购买还包含限时赠品挂毯。

《风中行者》推出抢先体验全新更新,包含大量优化与细节打磨,让这款由 Motion Twin(《死亡细胞》制作团队)打造的极速动作 Roguelite 更加畅快!更值得期待的是,从6月26日到7月9日,Steam 夏季特卖期间玩家都能以 8 折入手本作! <内嵌内容,请前往机核查看> “馈赠”系统重磅升级 此次更新彻底重构了“馈赠”系统,新系统既适合单人作战,也能让多人联机的跑图体验更丰富。在保留并调整现有馈赠的基础上,新增了 17 款全新馈赠,带来更多构筑组合可能;加入了 16 个「不祥馈赠」,它们各占独立槽位,既能带来超强加成,也会附带巨大风险,让玩家的构筑更具挑战性。同时新增了游戏内背包界面,玩家可一键查看在大气旋探险中收集的所有关键道具。  两把全新武器:轰音叉 & 金螺罐 • 轰音叉(The Impactone):熟悉「圣地生境」的玩家,或许已在探索中见过「轰音叉」的身影——这是一把攻击范围极广、挥动节奏较慢的武器,其专属变招「特殊攻击」可释放两道强力能量射线,破坏力十足。  • 金螺罐(The Jar):以金螺(Shells)为弹药,越连射伤害越高;其 Alterattack 发射的巨型螺壳爆炸后分裂为多发小弹,群伤能力疯狂提升!「金螺罐」则是一款消耗「金螺」进行攻击的射击类武器。在连续射击的过程中,弹道威力会随着连击数的提升而逐渐增强。其「特殊攻击」将发射一枚巨型外壳弹,命中后爆炸并分裂成多枚小型弹体,瞬间引爆全场,火力上限惊人! 完整更新日志请点击[此处](https://store.steampowered.com/news/app/1911610/view/623299102263744031)查看。 玩家共创式更新  本次更新紧随五月[“来自飞跃者”更新](https://store.steampowered.com/news/app/1911610/view/533223844322740172),加入了大量玩家建议的内容。抢先体验期间,团队将继续与社区紧密合作,听取大家的反馈并实时改进。想第一时间参与讨论?快来加入[官方 Discord 群](https://discord.gg/v4S6Vsarkx),直连开发团队,和我们一起打造《风中行者》的未来!

《猫咪斗恶龙III》迎来一波全免费更新来啦——“酒馆奇谈”现已在 Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S 及 PC(Steam)平台正式上线,为各位喵星勇士带来更精彩的海上冒险! <内嵌内容,请前往机核查看> 在本次“酒馆奇谈”更新中,玩家可在游戏内的酒馆中选择不同的“奇闻轶事”,每个故事都讲述了一场史诗级的BOSS战,而且都加了点夸张的“演绎”!  - • 全新挑战元素:每场 BOSS 战都加入了难度递增的特效加成——在野猪王之战中,天际将掀起流星雨;在咪喵塔利卡船长的音乐会中,屏幕四处闪烁强力电流。 - • 专属全新同伴:击败挑战后即可获得新伙伴,如勇猛的鹦鹉“火炬”(Beakon),一飞驰而下即可对路径上的所有敌人造成伤害。 - • 隐藏终极试炼:通关全部酒馆奇谈后,还将解锁一场神秘对决,将你的操作与策略推向极限。 - 限时优惠:新手玩家亦可趁此良机加入喵星勇士航海团,截至 7月10日,可在 [Steam 平台](https://store.steampowered.com/app/2305840/Cat_Quest_III/)享受 40% 折扣!  此外,2025年8月8日,猫咪斗恶龙III 将登录 iPhone、iPad 及 Mac 平台——上线整整一年后,手机与平板玩家也能体验与 PC / 主机版同样的完整内容(含“酒馆奇谈”更新),并额外支持全触控操作与 Game Center 成就系统。现可登陆 App Store 预购。 《猫咪斗恶龙III》“酒馆奇谈”更新现已在 Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S 及 PC(Steam)平台免费下载。

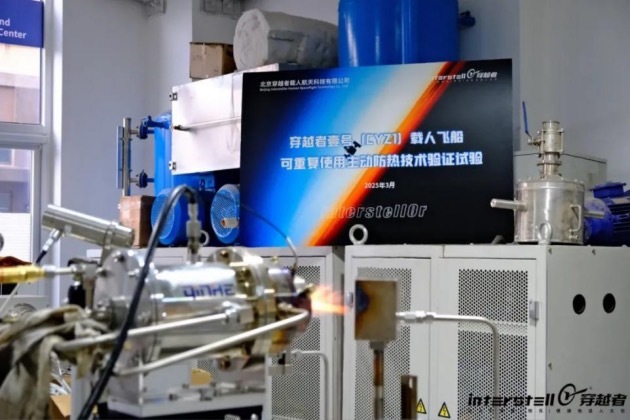

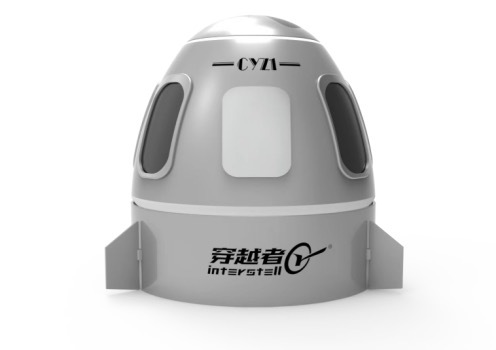

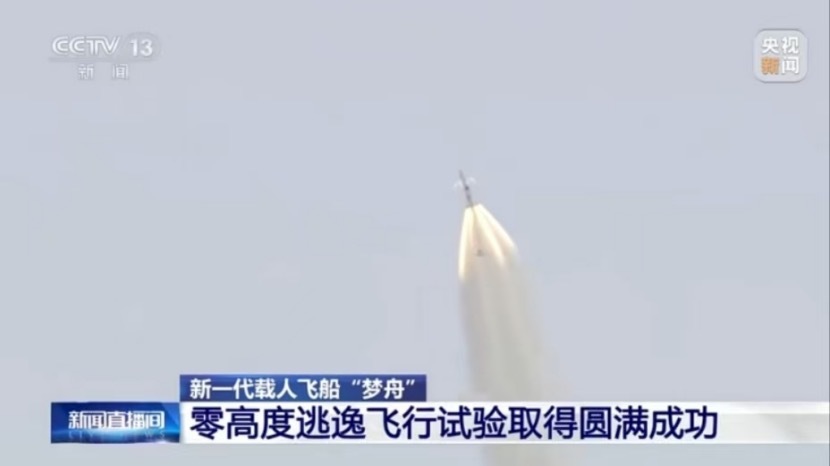

作者|张宇洁 编辑|彭孝秋 硬氪获悉,近日,北京穿越者载人航天科技有限公司(以下简称“穿越者”)完成数千万元天使+轮融资。本轮融资由中天汇富、彬复资本联合投资,融资资金将用于加速穿越者壹号(CYZ1)亚轨道载人飞船工程研制及首艘试验船投产。 穿越者成立于2023年01月11日,是一家集可重复使用载人飞船研制与太空旅游运营为一体的商业载人航天科技企业。此轮融资距上一轮融资仅过去6个月,在此期间,穿越者实现了多项关键技术突破,包括我国首次载人飞船主动防热技术地面验证试验,突破了载人飞船传统防热技术不可复用的瓶颈;研发了载人飞船智能飞控计算机;完成了计算机与改进型预测-校正制导算法的软硬件匹配测试等。  穿越者载人飞船主动防热技术地面验证实验 目前,穿越者聚焦研发CYZ1亚轨道载人飞船。CYZ1载人飞船是国内首艘瞄准全可重复使用设计的载人飞船,在国家神舟飞船及新一代飞船实现返回舱部分可重复使用的研制基础上,以用户体验为核心,吸收国外优秀的设计思路,通过创新性的飞船构型设计及逃逸、结构、回收等关键系统的可重复使用设计,实现飞船质量99%可重复使用。 同时,CYZ1也将是国内首艘采用先进推式逃逸技术的载人飞船、世界首艘具备百米级高精度返回及无损着陆回收的钝头体载人飞船。与该领域唯一的对标—美国蓝色起源“新谢泼德号”飞船相比,拥有更大的舱内飞行空间、更高的落点精度、更长时间的飞行体验,功能上可实现载人、载货两用。  穿越者壹号(CYZ1)亚轨道载人飞船 目前,穿越者正进行关键技术攻关,计划今年下半年开展中国商业航天领域首次全尺寸载人飞船着陆缓冲试验,着力突破载人飞船无损着陆技术,验证着陆系统设计的有效性,打造“云感降落”极致体验;开展载人飞船零高度逃逸试验,验证载人飞船总体方案及逃逸救生关键技术;与国内头部商业火箭公司的战略合作将进一步深化,开展船箭一体化技术联合攻关;同时,创立太空游客俱乐部社群,开始搭建系列地面体验项目,包括航天康养、航天训练等,打造航天界的“迪士尼”。 穿越者创始人兼CEO雷诗情表示:“本轮融资完成正值我国载人月球探测工程全面进入初样研制阶段,穿越者将抓住这一战略机遇,加速实现2026年飞船零高度逃逸试验、2027年无人亚轨道飞行、2028年商业载人首飞的关键目标。  中国新一代载人天地往返运输飞行器��梦舟” **投资方观点:** **彬复资本合伙人陈宇**认为,载人航天飞船作为人类往返太空的核心航天器,承载着探索宇宙的终极梦想与使命,其衍生的太空旅游赛道正展现出千亿级的广阔蓝海。穿越者是目前国内稀缺的、具备商业载人航天器全链条能力的综合性团队,掌握从产品定义、研制开发到商业运营的完整闭环能力,是国内该领域开拓者和体系构建者。随着太空经济的加速发展,将会有更多人类进入太空,穿越者团队的稀缺价值和先发优势将日益凸显,可望更大程度开发载人商业航天的市场价值,快速推动商业化进程。 **中天汇富合伙人吴剑峰**认为,商业航天产业作为万亿级赛道,正推动太空经济进入爆发期。穿越者作为国内首家集可重复使用载人飞船工程化研制的商业航天企业,通过技术创新与太空旅游全链路生态布局,正在重构中国商业航天的全球竞争力。以创始人雷诗情为核心的复合型团队,构建了“技术突破-场景落地-生态延伸”的闭环增长模型。公司以可复用技术对标SpaceX星舰经济性优势,以亚轨道旅游差异化竞争蓝色起源,依托东方智慧推动中国商业载人航天跻身国际前沿,开启低成本、常态化太空旅游新时代。

Industry insiders point to raw material issues from key battery supplier Amprius as a common thread. Anker disclosed that some lithium-ion battery cells were manufactured using unauthorized materials, increasing the risk of insulation failure and combustion.

bilibili动画区官方账号“不动的ACG大图书馆”今日宣布,时隔七年,B萌(bilibili Moe)回来了! 2025年7月2日,bilibili动画角色人气大赏,再启动!  <内嵌内容,请前往机核查看> 并且为弥补2018-2024角色未参与萌战的遗憾,本届分为经典场(2018.7月-2024.4月)和新番场(2024.7月-2025.4月)两大赛场分别竞赛。 [官方网站点此跳转>>>>>>>](https://www.bilibili.com/blackboard/era/jQ8lQ7PHbp32izw3.html)

为「BB」党设计的现代 Android 键盘机,这次终于不是「智商税」了。 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1628522) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1628522#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

Trump said Spain is "the only country that is not paying" after a joint declaration showed NATO members have agreed to raise their defense spending to 5% of GDP annually by 2035.

专家表示:美元理财并非简单的稳健型理财产品,其实质上叠加了汇率风险,而汇率属于高风险投资品类,需要投资者有一定的专业认知和风险承担能力。个人投资者更需正视此类产品风险,从长期投资的角度,基于自身的实际风险偏好做选择。

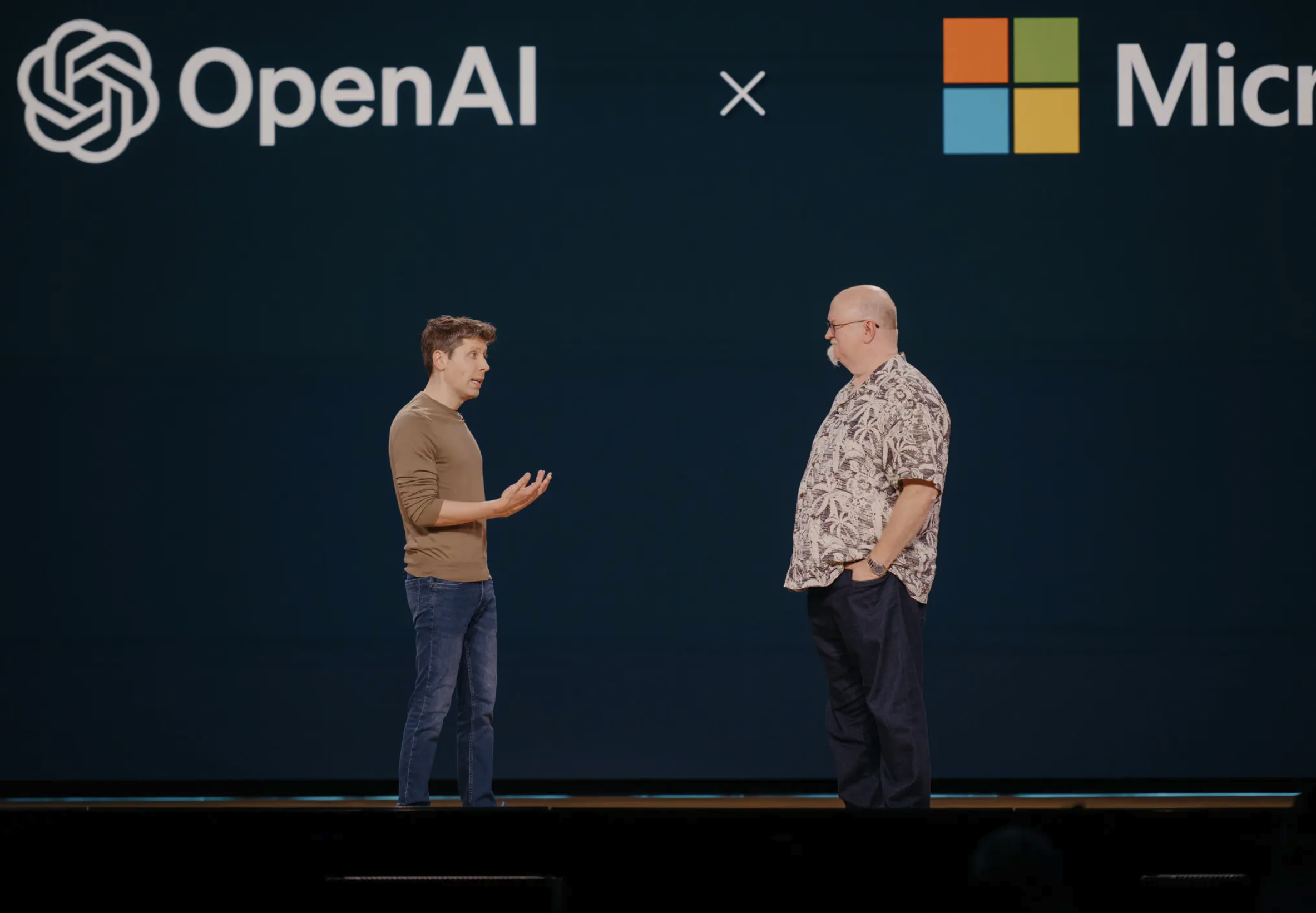

曾经,微软因为投资OpenAI,成功押注了ChatGPT引发的人工智能热潮而被誉为科技界的“伯乐”。但时过境迁,与OpenAI继续合作的微软不仅不再意气风发,甚至还陷入了养虎为患的困境。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2024/1018/0f873e58d431a68.png) 媒体的一份调查显示,微软与OpenAI正在人工智能助手领域展开白热化的交锋,OpenAI的ChatGPT不断蚕食微软Copilot在企业办公助手中的份额,给微软带去了极大的挑战。 作为以Windows系统统治全球办公环境的龙头公司,微软一直试图打造出自己的AI辅助功能,进一步建设自己的生态系统,然而Copilot的市场欢迎程度却一直不达预期,关键原因就在于同处一个人工智能模型赛道的ChatGPT。 据微软销售人员透露,在推广Copilot时,公司难以向客户清晰解释Copilot与ChatGPT的差异,因为两款产品核心都基于OpenAI的模型。 另一方面,微软职场AI项目负责人Jared Spataro指出,微软需要对OpenAI的每个版本都进行独立测试以确保体验优化与安全合规,且并非所有更新都会带来净收益。这意味着,OpenAI模型的更新通常需要数周才能同步至微软的产品。 这些问题导致很多公司都报告其员工更倾向于使用ChatGPT。例如去年宣布为2万名员工采购Copilot的制药巨头安进,现在员工日常使用的却是ChatGPT。 敏感的合作关系 这一幕发生在两家公司本就有所龃龉的当下尤其让人措手不及,也让两家公司的合作关系更加复杂。 周二,OpenAI首席执行官奥尔特曼在一场播客中表示,他与微软的首席执行官纳德拉在周一进行了通话。他声称,任何深度合作中都会存在一些敏感内容,OpenAI与微软当然也无法幸免,但总体来说两家公司都在朝着有利的方向行进。 年初,OpenAI宣布与软银、甲骨文等公司合资运营“星际之门”数据中心项目,但微软却仅是该项目一个挂名的技术顾问。当时业内就怀疑两家公司可能在合作上出现了较大的分歧。 随后,为了获得软银承诺的400亿美元资金,OpenAI又开始寻求向营利性公司的转变,却遭到马斯克及微软等人的阻拦。据最新消息,OpenAI在退而求其次想要转向公益性企业的过程中,再一次为微软所阻,两家公司的关系也因此降至冰点。 尽管微软和OpenAI在一份联合声明中强调,两家公司将继续深度合作,但市场已经有所准备,并开始观望若矛盾无法调和,两家公司将会以何种方式书写结局。 而Copilot与ChatGPT之争进一步印证了两家公司间的暗潮汹涌。数据上看,OpenAI声称其最新企业付费用户达到300万,较数月前激增50%,而微软则表示财富500强企业中有70%已经在使用Copilot,付费用户同比翻了三倍。 微软不太可能让其办公领域AI服务成为OpenAI的囊中之物,而OpenAI亟需稳定盈利业务支撑其烧钱研究,目前又不愿附属于微软仅做人工智能研究公司。这一核心矛盾未来如何发展,可能将影响美国AI的市场格局。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509036.htm)

**全球首艘自航式三文鱼养殖工船"苏海1号"在广州南沙正式交付。这艘由中国船舶集团旗下黄埔文冲公司建造的创新型养殖工船,标志着我国在深远海智慧养殖领域取得重大突破。**"苏海1号"总长249.8米,型宽45米,配备4台2800千瓦主发电机组,可满足各类养殖工况的电力需求。该船设有15个封闭式养殖舱,总养殖水体达8.3万立方米,相当于33个标准游泳池的容量。 该船具备自主航行能力,可根据季节变化将养殖区域转移至最适宜的水域,确保三文鱼始终处于最佳生长环境。相比传统固定式网箱,这种移动式养殖模式能有效规避台风、赤潮等海洋灾害风险。 此外,**船上配备了完整的加工生产线,可实现捕捞后即时加工,确保新鲜三文鱼能在24小时内送达国内主要市场。**通过科学规划养殖周期,还能实现错峰上市,保障市场供应稳定。 **据测算,该船正式投产后,年养殖量可达8000吨以上,预计年产值超过5亿元。**未来还将配置自动化加工车间,进一步提升生产效率和产品品质。这一创新养殖模式为我国深远海养殖业发展提供了新的解决方案。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250626/72093b2215004bd3ac2fca07d01d0af9.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509034.htm)

人人都是产品经理 · 产品猫头鹰

人人都是产品经理 · 产品猫头鹰 雷峰网

雷峰网 钛媒体 · 铭德

钛媒体 · 铭德 机核 · 熊吉吉

机核 · 熊吉吉 cnBeta全文版

cnBeta全文版 36氪

36氪 爱范儿 · 周芊彤

爱范儿 · 周芊彤