所有文章

业内人士手机晶片达人爆料称,iPhone17系列上游零部件供应商的备货有点保守,**原因是苹果没有什么新增的杀手级应用。**据悉,今年iPhone 17系列最大变化是外观设计,这次苹果砍掉了Plus,新增Air,今年9月亮相的四款机型分别是iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/889df0b80f8e491185b39bebe3d55e60.jpg) 其中iPhone 17 Pro和17 Pro Max采用横向大矩阵设计,后置三摄位置在左侧,闪光灯和LIDAR激光雷达扫描仪位于矩阵相机右侧,外观神似小米11 Ultra。 iPhone 17 Air采用横置相机模组,DECO设计神似条形跑道,跟谷歌Pixel 9外观接近,iPhone 17标准版设计跟上代保持一致,采用竖排双摄。 除了外观,iPhone 17系列搭载的iOS 26也进行了重新设计,苹果加入了名为“液态玻璃”的全新设计语言,当用户在浏览器、相册等应用滑动时,这些悬浮在界面上的操作栏也会因为背景颜色的变化而变化。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/9a44ed39040b423ebb5232c7e66dc859.jpg) 不过大家最关心的AI却跳票延期,**苹果确认个性化Siri功能推迟至2026年发布,预计会在iOS 26.4中上线。** 在去年的WWDC上,苹果就宣传了个性化Siri,不过**当时苹果在演示时并未拥有可运作的AI版Siri原型,**而且在长达一年的时间里迟迟没有上线。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/a6339420d3494620a4fd573ea1bdea73.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509820.htm)

**今日,证监会官网和发布微博页面显示,证监会logo更新,原本由三个红色三角嵌套成的“连环套”图形被简化成线条利落的抽象标识。**有眼尖的股民瞬间炸锅,点赞称**“解套了,大家该赚钱了!”**有网友评论称,以前是莫比乌斯套,有网友表示,牛市来了,还有网友认为,对市场来说这是好的兆头。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/8fc1305bca1f4408a5511bf37cfdc305.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/d36874da63ce49919493d200d702f781.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/4c111a0fa9cb4077ba164969f79de4d9.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/f99b17f6290c4b6ab2430c6fa7db7567.png) 当然也有理智网友表示:**股民别太嗨了,光logo换了解套象征,但政策没变的话,炒作泡沫风险更大,容易反被套。** 还有幽默网友表示:**从连环套变成了华容道,这回就看你的脑筋够不够了。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/388ef2e5d5e94ff7bcdc0c2186a664f8.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/9557c991e7464d80931f20e1b2a3e150.png) 值得一提的是,证监会LOGO的每次变动,似乎总能精准戳中股民敏感的神经。 **追溯至2012年5月,证监会首次在国际会议上公开“三公”LOGO——三个红色三角堆叠成“公”字,寓意“公开、公平、公正”。** 彼时正值A股低迷期,上证指数在2300点挣扎。股民的第一反应出奇一致:那三个纠缠的三角,怎么看都像连环套! **更尴尬的是,LOGO亮相不久便被卷入抄袭风波。** 网友扒出波兰设计公司MOOSEART的标识与证监会新LOGO惊人相似,只是颜色不同。 德国足协、福建三信集团的标识也被拉来做对比,一时间“撞衫门”闹得沸沸扬扬。 设计公司急忙出面灭火,在微博公开创作草图,强调设计在2011年底已完成,早于波兰公司的标识面世时间。 “**MOOSEART标志未在中国注册,所以我们为证监会创作的这个标志是合法的。**”公司这样辩解道。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509816.htm)

根据中国民航局发布的通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。新规实施首日,不少网友在社交平台晒出,充电宝被拦下的照片,安检处充电宝堆满框。值得注意的是,有网友发现,**二手交易平台上出现了号称是“机场拦截”“安检扣押”的低价充电宝。** 对此,上海虹桥机场客服和安检工作人员表示,充电宝回收后会“统一处置”。浦东机场明确表示,**拦截不合规充电宝后将统一销毁,不会重新流入市场。** 业内人士表示,新规实施后,充电宝行业竞争将从价格战转向技术、品质与品牌竞争,促使企业主动升级生产标准,提升产品安全性与可靠性,推动行业向规范化、高端化转型,从长远来看,有助于提升整个行业的健康发展水平。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/c8ea613fcf1144e196d426fbb44e61ca.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509812.htm)

**近日国内游戏厂商多益网络官方发布[微博](https://weibo.com/5088502796/PyBHMpkyV?pagetype=profilefeed),称悬赏10万元用以寻求对付摆烂员工的方案。**官方表示寻求一个办法:可以有效对付摆烂的坏员工,而基本不会被法官判决赔偿几十万的风险,避免因大量员工有样学样都去摆烂,而导致企业难以生存。 对于提出公认能充分解决问题,并且实践充分获得法院支持的方案者,奖励10万人民币。 **对于任何获得300点赞支持的方案,多益网络将都给予答复,解释为什么这样的方案不能实现目的。** 若无法给予高品质解释,大家公认有效方案,我们就选择最佳方案,给予10万人民币奖励。  针对满足条件的高点赞评论方案,多益微博承诺在72小时内给予答复。悬赏及答复截止时间为2025年7月1日18:00。 对此,目前评论区高赞的回复基本上核心都是两个字“加钱”。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509810.htm)

高通方面的数据显示,目前超过20家车企已宣布推出或正在开发基于Snapdragon Ride平台的具备ADAS功能的车型。

**近日,“星纪魅族科技”公众号名称改为“魅族科技”。**其实原本该公众号的名称就是魅族科技,但是在2024年8月改为“星纪魅族科技”,也算是被收购之后的一项重要举措,当时魅族全网账号基本都统一了命名。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/a6d541d61bd24279a3c546cbfb35e9b3.jpg) 如今,又改回了大家比较熟悉的“魅族科技”,后续或许也会有一些战略上的调整。 **值得注意的是,6月24日珠海星纪魅族信息技术有限公司法定代表人、主要成员也发生了变更,苏静退出,黄质潘接手担任法定代表人。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/242aaa72-d383-49be-ab58-855a0bcfa00a.jpg) 据悉,苏静在2022年作为联合创始人参与创建星纪时代(魅族母公司前身),担任CFO期间主导魅族科技收购。 2023年升任星纪魅族总裁,2024年5月接替沈子瑜出任CEO。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509808.htm)

据最新消息,**一款广泛应用于二十余款音频设备的蓝牙芯片被发现存在安全漏洞,黑客可以利用这些漏洞进行窃听或窃取敏感信息。**研究人员确认,**拜雅动力、Bose、索尼、马歇尔、捷波朗、JBL、Jlab、EarisMax、MoerLabs 和 Teufel 的29款设备受到影响,**受影响的产品包括音箱、耳塞、头戴式耳机和无线麦克风。 在德国的TROOPERS安全会议上,网络安全公司ERNW的研究人员披露了Airoha系统芯片中的三个漏洞。 漏洞编号分别为CVE-2025-20700(6.7分,中等严重性)、CVE-2025-20701(6.7分,中等严重性)和CVE-2025-20702(7.5分,高严重性)。 研究人员通过概念验证代码,成功从目标耳机读取了正在播放的媒体信息。 **利用这些漏洞,攻击者可能劫持手机与音频蓝牙设备之间的连接,通过蓝牙免提配置文件(HFP)向手机发送指令。** 研究人员还从易受攻击设备的内存中提取蓝牙链接密钥,触发拨打任意号码的呼叫,并且根据手机配置,攻击者可能获取通话记录和联系人信息,甚至在手机附近进行窃听。 **不过,实际实施这些攻击存在诸多限制,攻击者需要具备高超的技术水平,并且必须在蓝牙连接范围内**,因此这些攻击可能主要针对高价值目标。 Airoha已发布了更新的SDK,包含必要的缓解措施,设备制造商也已开始进行补丁开发和分发。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509806.htm)

全新宝马M2CS双门轿跑车将在7月10日开幕的2025古德伍德速度节上首次公开亮相。**该车基于现款宝马M2打造,是该系列性能最强的版本,搭载3.0升双涡轮增压直列六缸发动机,最大功率达到530马力。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/40dbbace-3f34-472e-ad93-858e60c10a3e.png) 外观方面,全新宝马M2CS延续了普通版M2的设计风格,但在细节上进行了调整。进气格栅内部结构、前包围底部的前唇以及尺寸更大的鸭尾造型都经过重新设计。  **车身侧面采用半隐藏式门把手,装配暗金色的19英寸密辐式轮辋、红色大尺寸刹车卡钳以及碳陶刹车盘。**  此外,新车还搭载碳纤维前机盖、碳纤维车顶和轻量化的定制排气系统,以实现更好的减重效果。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/03e9eab0-ba4d-4053-820f-a1582747a2ba.png) 车尾部分,新车配备了更大的鸭尾造型和双边共四出的排气布局,进一步提升其运动感。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/cccc2974-6012-4ab3-87c8-8105f431bfe8.png) 内饰方面,全新宝马M2CS的中控台延续了普通版M2的设计风格,但大量采用碳纤维覆盖件以营造运动氛围。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/d2644132-bcda-43bb-9406-f5a1ad1a3901.png) 新车应用了双联屏设计,包括12.3英寸全液晶仪表和14.9英寸中控屏。 在副仪表台、门内饰板以及座椅靠背处增加了“CS”字样的标识。  **前排换装了碳纤维材质的运动座椅,座垫和靠背处均设计较高的侧围,并以翻毛皮材质包覆,为驾乘者提供更好的身体包裹性。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/8ca43851-2b3c-4184-9356-e55f5b332a80.png) **动力方面,全新宝马M2CS搭载与普通版M2相同的3.0升双涡轮增压直列六缸发动机,动力输出提升至530马力,峰值扭矩从600牛·米提升至650牛·米。**  **官方公布该车的0-100公里/小时加速时间为3.8秒,比普通版M2快0.2秒;0-200公里/小时的加速时间为11.7秒,最高车速为302公里/小时。** [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509802.htm)

今日,**淘宝闪购宣布冠名“苏超”常州队,**同时还公布了5个冠名理由。其中提到,“常州队就像是苏超的优惠券,淘宝闪购每天都送大额优惠券。我们都送得多,送得快。”**“但是,淘宝闪购助常州丨臂之力,我们一起把失去的笔画都拿回来!”“淘宝闪购支持常州队,就像我们支持每个输过但没怕过的普通人。**” 据了解,今年爆火的“苏超”联赛积分榜上,常州因一分未得、一球未进,稳居江苏“十三妹”位置。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/75c65888bedc415493b121665d6cfd3d.png) **从常州到“吊州”,再到“巾州”、“丨州”、“O州”,输球减笔画的梗也火出了圈,**有网友表示:“留给常州的笔画不多了。” 值得一提的是,“苏超”不仅点燃了球迷的热情,也成为拉动文旅消费的强劲引擎。 以“苏超”第五轮常州主场迎战南京比赛为例,携程数据显示,比赛当天,常州各大景区预订人次较去年同期增长6倍,酒店预订人次同比增长30.45%。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/c21523f61aeb476db75f09e378c81bca.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509800.htm)

近日,嘶吼安全产业研究院发布《中国网络安全细分领域产品名录》。作为移动安全与物联网安全领域的代表厂商,梆梆安全凭借自主研发的**“应用安全测评平台”**及**“物联网加固平台”**两款产品,在核心技术优势、卓越产品性能以及突出的市场表现方面的综合实力,成功入选该名录,技术实力与市场地位的再次获得权威认证。 **『物联网安全』产品名录**  梆梆安全物联网应用加固,基于深厚的安全技术积累自主研发,面向物联网应用程序的安全保护产品,**提供二进制级深度混淆、固件防逆向、程序逻辑防破解、代码防篡改、运行防调试等多重防护;有效防止恶意代码植入及核心算法/逻辑/信息破解分析**,全方位抵御逆向破解与各类攻击行为。 **『软件供应链安全』产品名录**  梆梆安全应用安全测评平台,**深度融合静态代码扫描与动态行为检测技术,覆盖Android、iOS、混合鸿蒙、鸿蒙NEXT、小程序、Android及iOS SDK等全链条、多形态的应用安全检测能力,提供配置安全、数据安全、程序安全、通信安全四大维度超百项检测项,全方位检测应用中存在的代码安全问题**,快速评估应用安全状况,帮助企业快速定位风险源头并输出详细修复方案,确保应用上线前“漏洞清零”,减少应用安全隐患。 本次评选,嘶吼安全产业研究院深入调研400余家网络安全企业,综合市场营收、产品覆盖广度及技术趋势等多维数据,甄选15个关键细分领域,精心编制本名录,旨在帮助甲方用户高效把握市场格局,辅助其在产品选型与生态合作中精准决策。 梆梆安全此次入选,不仅是对其过往成绩的实力印证,更是对其持续引领移动安全、软件供应链安全、物联网安全领域技术创新与实践方向的再次认可。 在数字化转型加速的今天,网络安全已成为企业生存与发展的核心基石。随着威胁态势日益复杂,网络安全市场高速增长,新技术、新场景、新需求不断涌现,驱动行业向精细化纵深发展。未来,梆梆安全将持续深耕移动安全与物联网安全专精领域,加大研发投入、精进产品能力,为行业用户提供贴合需求场景的安全解决方案,筑牢安全防线。

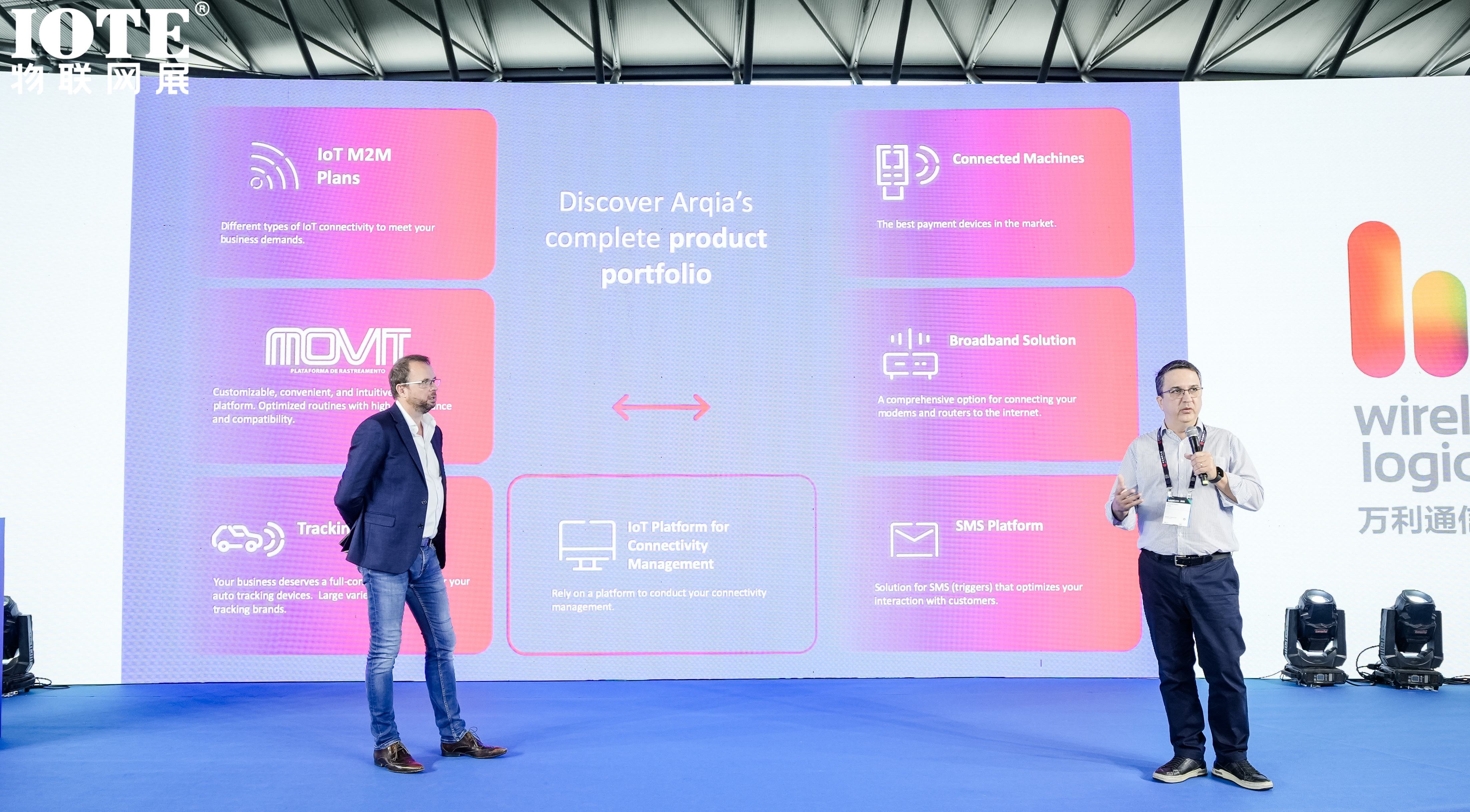

作为通信技术迭代升级的关键方向,eSIM技术目前已在全球多个国家商用落地,产业生态加速走向成熟,不过,在技术推广应用过程中,标准化和数据安全等方面仍然存在诸多挑战。当下,产业链各方主体,包括政府、运营商、卡商、芯片商和终端厂商,正共同聚焦于如何在保障技术可用性与安全性的双重前提下,充分释放eSIM的应用潜力。 近日,在上海新国际博览中心举办的上海IOTE物联网展上,全球领先的物联网连接服务供应商Wireless Logic举办主题为“eSIM技术赋能数字全球化”的全球MVNO龙头风云对话会议专场,通过“eSIM技术如何做到单SKU实现全球连接”“物联网合规和安全监管解读”“欧洲、拉美等市场发展状况、发展方向和机遇解读”“eSIM在车联网全球部署的挑战和应对”“eSIM技术在物联网出海应用”等多方面议题,探讨eSIM技术融合与跨界协同的可能,及其如何发挥数字经济高质量发展的“隐形桥梁”作用,为全球通信技术演进提供Wireless Logic方案。  ## **eSIM技术高速发展,Wireless Logic赋能物联网产业应对全球挑战** 在消费电子领域,eSIM技术已经在智能手机、智能手表等众多产品中广泛应用;在物联网领域,该技术在车联网、智慧城市、智能家居、智慧医疗等领域亦展现出巨大潜力。据中国信通院《eSIM产业热点问题研究报告(2025年)》统计,仅2023年,全球eSIM芯片出货量就达到4.46亿。 eSIM技术作为通信行业的一项重要创新,正逐渐改变现代生活方式和产业格局,也为产业链上的企业迎来新的发展机遇。值得注意的是,eSIM技术快速发展的本质,是企业为应对全球物联网市场爆发式增长,对通信技术安全性、稳定性、拓展性等多方面的迫切需求。 Wireless Logic集团国际市场董事总经理Simon Trend指出,成功完成全球物联网部署的企业/产品具有四大关键特征:更快速地部署与迭代;保持盈利并具备可拓展性;连接稳定;设备安全有保障并遵守当地法规。基于此,全球物联网部署对通信服务商提出了四大核心要求:一,建立公平互信的长效合作机制,以绩效为导向保障协同稳定性;二,具备本地化运营与全球化规模特质,支持客户实现简捷、适配本地的快速且合规的部署;三,提供经市场验证的通信执行方案,确保技术可行性;四,在动态市场中,以灵活的通信方案与丰富的问题解决经验应对变化。 Simon Trend分享道,尽管通信服务商遍布全球,但只有极少数公司具备本地应急系统部署能力。如果缺乏本地化部署能力,既难以及时响应客户的突发问题,也无法满足合作伙伴在不同地区对灵活解决方案的需求。 他进一步指出,在调研数据中,对于“eSIM技术在物联网应用中最重要的优势”话题,49.8%受访企业认为是安全性与信任根基,46.8%认为是本地化配置档案与商业效果优化,此外有45.2%则看重其能规避永久漫游限制的特性。  总体而言,企业在推出物联网设备时需考虑简便解决方案、快速推向市场、确保信息安全、优化运营成本、本地化部署等关键要求。Simon Trend指出,Wireless Logic通过eSIM技术,帮助客户管理多国运营商、应对高监管要求及连接技术和运营的挑战。背后的价值在于,企业无需自行处理复杂事务,只需通过Wireless Logic提供的服务方案,即可保障连接的可靠性、稳定性以及合规性,满足全球市场的网络连接需求。 作为深耕eSIM技术领域的行业先行者,Wireless Logic已历经25年行业积淀。其业务版图覆盖190多个国家及地区,接入超750家运营商网络。在英国总部外,其于中国、新加坡、马来西亚、以色列、美国、澳大利亚、德国、巴西等二十多个国家设有子公司或办事处。依托全球专业团队与深厚行业经验,在数字经济崛起的当下,Wireless Logic可助力客户实现产品落地,从容应对全球挑战。  Simon Trend表示,欧洲、美洲以及APAC为Wireless Logic核心业务区域。同时,Wireless Logic通过收购优秀公司,整合本地资源,保持对区域市场的理解,并通过支持被收购公司自主发展,适应市场多样化需求。 ## **从客户需求出发,定制通信解决方案** 作为全球极具潜力的蓝海市场,拉美地区是 Wireless Logic 的重要战略布局点。通过收购本地领先的移动虚拟运营商Arqia,其完成在拉美的业务布局。 Arqia成立于1993年,是巴西第一家专注于M2M和IoT领域的运营商,也是拉美相关领域最大的运营商。该公司核心竞争力在于覆盖全链条的连接解决方案和增值服务,具体包括利用IoT/M2M计划、SGP系列、资产跟踪软件、支付方式合作、品牌宽带、SMS 支持、监管服务、设备连接和生命周期管理等服务组合,为客户提供兼具广域覆盖范围和极高信号连接的独特解决方案。 在与Simon Trend的对话中,Arqia全球业务总监Eduardo深度解剖了拉美市场的发展态势与机遇。他指出,巴西市场在设备追踪、支付等领域需求旺盛,比如随着工业4.0推动,当地农业正面临覆盖率不足和设备连通性差的问题,亟待技术革新。 放眼巴西及整个拉美地区,在汽车工业智能化、支付普及、智慧城市建设,以及农牧业管理等领域都存在巨大的市场潜力。而Arqia时刻关注这些前沿需求,提供最佳的解决方案。  事实上,eSIM技术在快速迭代的市场中展现出巨大机遇,无论是本地产品亦或是出口产品均潜力十足。Wireless Logic全球车联网专家GH Lin以中国汽车出口场景为例,深入剖析了全球车联网部署所面临的挑战。 其指出,中国汽车产业高速增长并进入全球发展阶段,车企出海面临着诸多核心痛点:一是合规壁垒,如联网规范、数据合规、漫游限制等;二是多市场扩张成本,传统方案存在存在多SKU开发现状,使得维护成本剧增;三是面临一定的技术架构瓶颈,智能汽车大用量、低延时与LBO需求下,难以通过传统物联架构满足。 而以上这些问题,通过eSIM技术能实现一站式解决。GH Lin表示,eSIM可以灵活调配不同地区的通信方案,以此解决中国新能源汽车出口的流量模型差异和带宽需求问题。Wireless Logic的eSIM方案,通过遍布全球的自建自管网络,实现全球范围服务提供,并依靠技术与成本优势,提供较市场更具低成本优势的解决方案。  Wireless Logic如何为市场提供全球网络资源融合方案,并为中国企业发展提供赋能?Wireless Logic集团中国区总经理何高尔首先指出,eSIM技术具备OTA远端文件配置、灵活无缝的网络切换、批量管理可加快产品上市;多IMSI和RSP的方案,可兼顾未来技术延展性以及连接的合规性,以满足跨境的网络连接需求;Fallback能保证稳定连接,较传统方式拥有更经济的漫游、灵活丰富的网络定制等优势,而相较于传统方案,eUICC的制卡成本较高、预制卡管理成本较高、终端设备要求支持BIP、使用多IMSI的成本高等四方面缺点。  他指出,传统通信方案存在显著局限性,以手机为例,通常仅支持一到两张实体卡,但是物联网卡往往需要接入数量不等的运营商支持。eSIM技术成为有效解决这一问题的钥匙——在SGP.32的物联网标准下,eSIM技术相当于聚宝盆,可以灵活集成不同国家或地区的运营商服务资源。 在这样的背景下,Wireless Logic提供四种解决方案,包括Global eSIM(全球一卡通)、Multi-network(区域卡)、LPWAN SIM(低功耗卡)以及企业连接等。 背后的核心模式,是客户使用一张卡便可满足拓展全球市场的通信需求:通过eSIM技术集成全球各地码号资源,保障企业在全球各地更方便、高效地接入当地网络的同时,简化后续套餐、数据流量管理以及CMP的对接工作。 事实上,传统单网卡模式虽然具有结构简单、制造成本低廉等方面的优势,但是面对全球化发展,单网卡模式提供的网络覆盖区域不能提供有效保证,并且漫游模式将产生高昂的使用成本。如果采用当地市场运营商单网卡方案,又存在业务管理、财务管理成本高的痛点。 Wireless Logic提供的eSIM方案,保证了企业在全球化发展过程中,既能实现全球网络自动跳转,保障灵活性,又能获得比传统漫游模式以及多运营商合作模式更经济的通信解决方案。 并且,针对部分行业采用Global eSIM方案转换成本高的问题,Wireless Logic推出Multi-network区域多网卡方案。同时,提供LPWAN SIM低功耗定制方案,通过采用低功耗低速率技术,如NB-IoT,LTE-M,Cat-1 BIS等不同技术应用,满足小流量、低成本的产品连接需求。 此外,针对跨国企业或者企业的跨国业务,Wireless Logic推出的企业连接方案,可以为企业提供其内部人员在跨国工作中的稳定网络连接,同时通过企业专线的设置,防止信息泄露,保证企业内部沟通的安全性和时效性。 何高尔指出,Wireless Logic从理解客户需求出发,为客户做通信解决方案的特殊定制,以一站式的服务,让客户实现全球业务管理,包括管理平台、业务对接和财务对账等,减少与多个运营商合作的麻烦。他表示,Wireless Logic是全球MVNO龙头,行业领先的eSIM技术可以满足跨国家和跨区域的连接需求。万利通信作为Wireless Logic在中国部署本地化的主体,公司的发展目标是做好产品和服务的本地化,一方面通过提供完整的产品线,便于中国本地企业客户的业务整合和管理;另一方面,通过加强本地服务,及时帮助客户解决问题;并利用Wireless Logic在行业的领先技术和全球网络资源的整合,为更多中国企业的IoT全球化赋能。

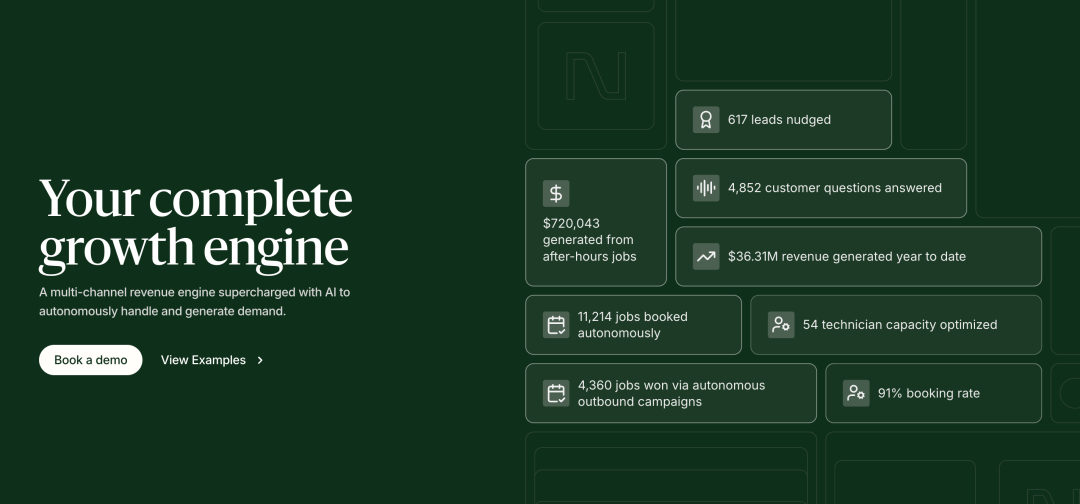

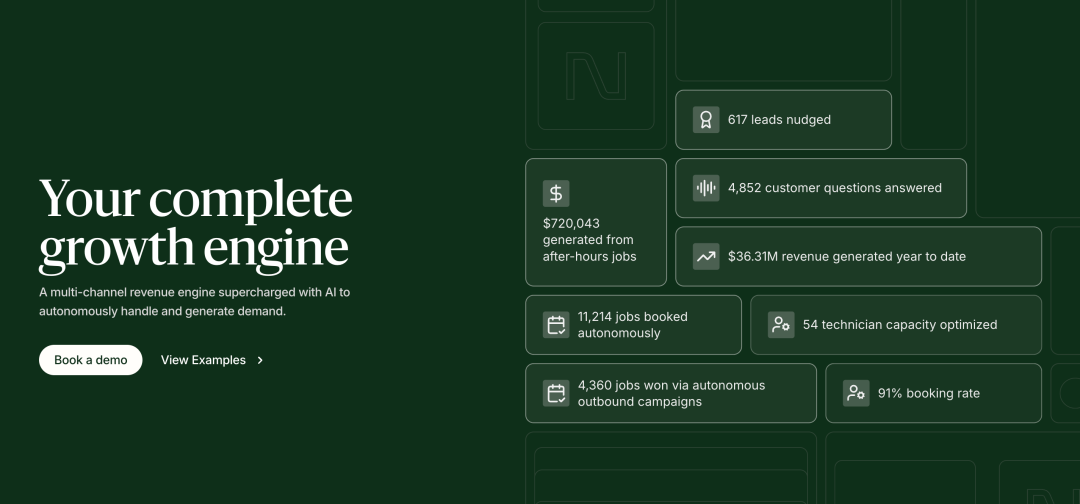

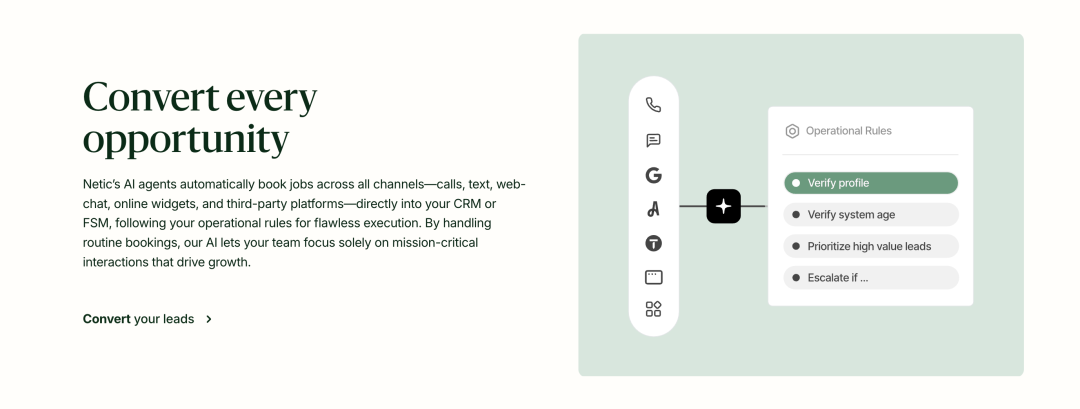

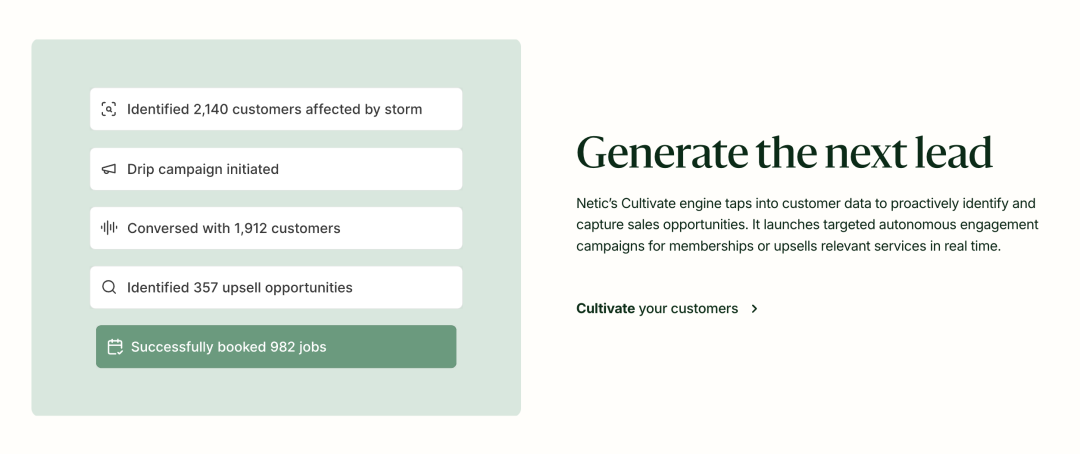

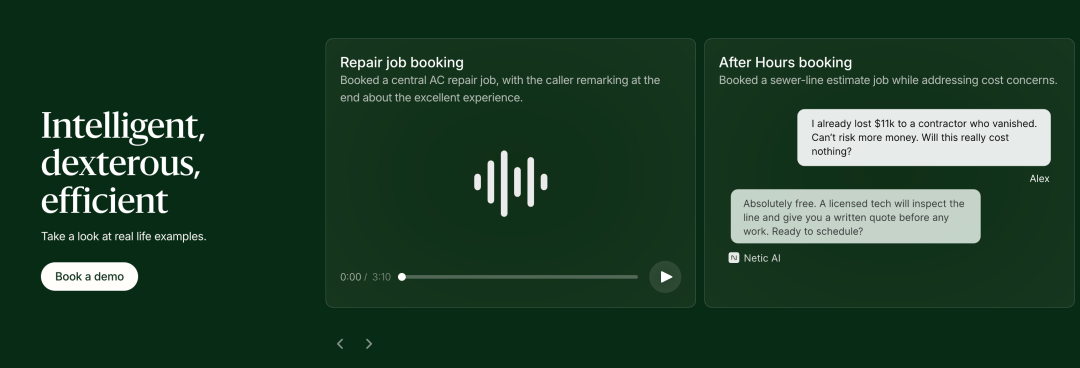

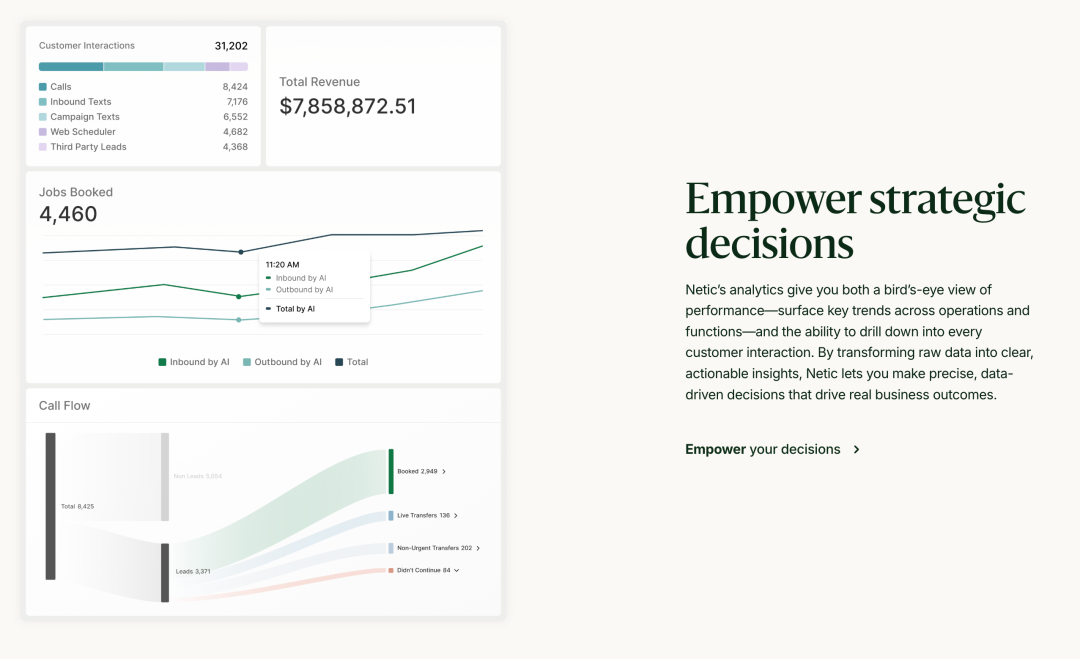

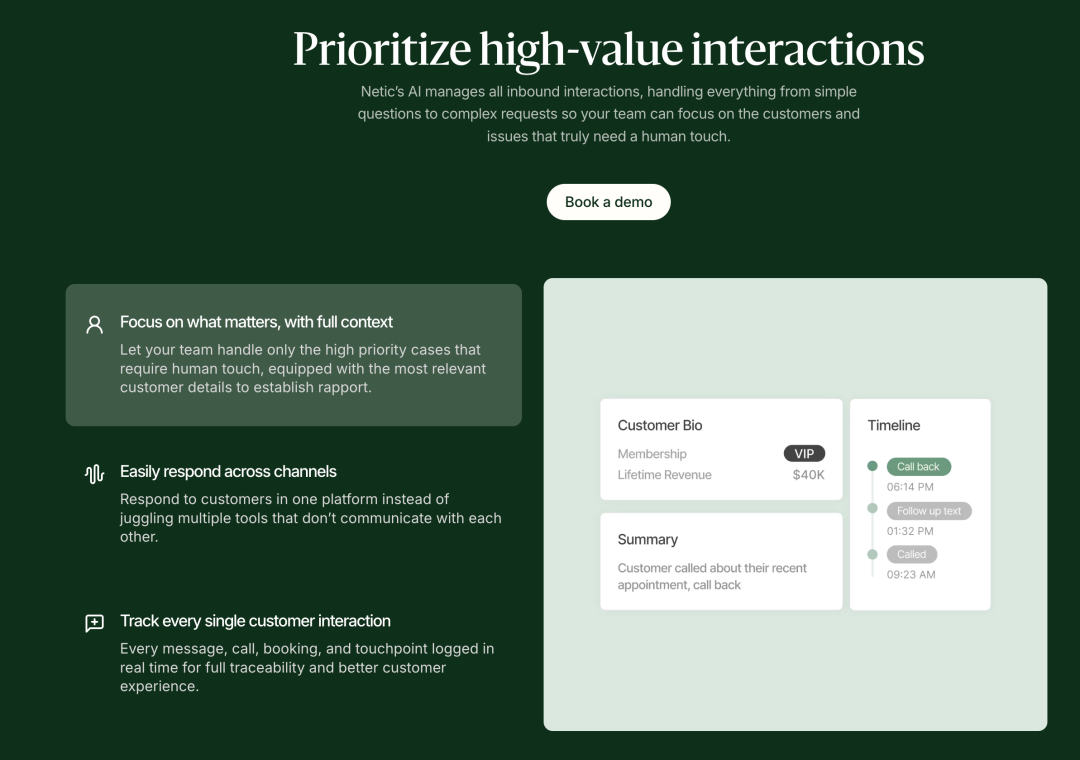

<blockquote><p>在AI技术飞速发展的当下,许多行业都在探索如何将AI融入自身业务。然而,一家名为Netic的创业公司却另辟蹊径,将目光投向了传统且“不科技”的基础服务行业,如水管工、电工、屋顶工和暖通空调技师。本文将深入剖析Netic的商业模式、技术创新以及其在传统行业中的应用效果,探讨AI如何在看似平凡的领域创造巨大价值。</p> </blockquote>  你有没有想过,下次家里空调坏了打电话叫维修时,接听你电话的可能不是人类,而是AI?或者,在夏天来临之前,AI已经主动联系你说:”你家的空调该升级了。”这听起来像科幻小说,但其实正在成为现实。更有趣的是,当整个硅谷都在追逐白领市场的AI应用时,一家名为Netic的创业公司却把目光投向了那些最传统、最”不科技”的行业——水管工、电工、屋顶工和暖通空调技师。 我一直觉得,真正能改变世界的技术,往往不是那些看起来最炫酷的,而是那些能解决最基础、最实际问题的。Netic刚刚宣布完成2000万美元融资,由Greylock和Founders Fund领投,这让我意识到一个重要趋势:AI正在从华丽的办公楼走向社会经济的真正支柱——那些保持社会正常运转的基础服务行业。 作为一个长期观察科技行业的人,我发现这种转变不仅仅是技术的普及,更是AI应用理念的根本性转变。我们终于开始用AI去解决那些真正影响普通人日常生活的问题,而不是创造更多只有科技精英才会使用的产品。 ## 被遗忘的万亿美元市场 当我深入了解Netic的商业模式时,我突然意识到一个被科技圈长期忽视的现实:经济的真正支柱其实是那些”不性感”的基础服务行业。Netic的创始人Melisa Tokmak在一次演讲中提到了一个令人深思的观点:”当你想到一个年收入1亿美元的企业时,你可能会想象一个光鲜亮丽、可扩展的、软件驱动的公司。但实际上,经济的支柱是那些默默运转的基础服务行业。” 我仔细想了想,确实如此。每当家里出现问题——空调不制冷、下水道堵塞、电路跳闸——我第一时间想到的不是什么炫酷的软件,而是那些能够真正解决问题的技师。这些行业虽然看起来传统,但它们的市场规模其实惊人。仅仅是家庭服务行业,在美国就有数千亿美元的市场规模,涉及数百万从业人员。 但这些行业面临的问题也同样巨大。很多在美国的朋友应该都曾经历过这样的情况:在酷热的夏天空调坏了,打了好几个维修公司的电话都没人接,要么就是排队等好几天。而在需求不旺的时候,这些公司的技师却可能闲着没活干。这种供需不匹配的问题,在传统的人工操作模式下几乎无解。正如Netic的一位客户,HB Solutions Group的CEO Chris Hoffmann所说:”我必须每天将我的产能与客户需求进行匹配,这真的很困难,因为我无法选择有多少人的空调会在他们打电话给我时坏掉。” 更让我感到意外的是,这些看似传统的行业对新技术的接受度其实很高。Melisa在访谈中提到:”你会惊讶地发现,这些可能是我遇到过的最优秀的创始人和企业家。我身处硅谷的中心,我非常努力地工作才来到这里。现在所有这些创始人,他们都极其注重投资回报率,极其以客户为导向。”这与我过去对传统行业的刻板印象完全不同。 ## Netic的技术革新 当我深入研究Netic的技术架构时,我发现他们解决问题的方式非常聪明。不像很多AI公司只是简单地用聊天机器人替换人工客服,Netic构建的是一个完整的”AI收入引擎”,涵盖了从需求预测到客户服务再到主动营销的全链路。  他们的核心是一个数据引擎,能够整合第一方和第三方的多渠道数据,真正描绘出完整的客户旅程。这不仅仅是记录客户什么时候打过电话或者要过什么服务,而是结合天气模式、设备年龄、季节性需求等外部信号,主动识别服务机会。比如,系统能够预测到暴风雨即将来临,提前联系可能需要屋顶检修的客户;或者根据空调的使用年限和当地气候数据,在夏季高峰期之前建议客户进行维护。 我觉得这种预测性服务特别有价值,因为它解决了一个根本性问题:让企业从被动响应转变为主动服务。传统模式下,服务公司只能等客户出了问题才知道需求,但通过AI分析,他们可以在问题发生前就采取行动。这不仅提高了客户满意度,也让企业能够更好地规划资源和人力安排。 从产品功能来看,Netic其实是一个三步走的完整解决方案。首先,他们帮助这些公司利用数据从数百万美元的广告支出中生成高度相关和高质量的潜在客户。这对很多传统服务企业来说是个大问题——他们知道要做营销,但不知道怎么精准投放,经常花了钱却没效果。Netic通过数据分析,能够找到真正有需求的潜在客户,大大提高营销投资回报率。 接下来是他们的AI助手,这个系统很有特色,它不是一个通用的聊天机器人,而是根据每个企业的运营规则和流程进行定制的。Melisa解释说:”我们的AI助手实际上适应他们的运营规则,因为这些都是大型企业,他们确实有运营规则。我们帮助他们在客户需要的地方与客户见面,实际处理一切,通过处理请求、安排工作和实际销售服务来将潜在客户转化为收入,24/7全天候服务,确保不遗漏任何东西。”这个AI助手能够跨所有渠道工作——语音、短信、在线小部件、网络聊天、第三方集成,因为收入不是来自单一渠道,而是来自所有渠道。  最后,他们利用数据引擎再次与客户互动,特别是在客户最需要的时候,通过启动自主营销活动将追加销售机会真正转化为收入。我特别欣赏这种闭环的设计思路,不是简单的一次性服务,而是建立长期的客户关系和持续的收入流。 特别让我印象深刻的是,他们的系统能够理解和处理复杂的业务逻辑。比如,算法能够从客户电话中识别信号,将常规维护电话降低优先级,或者将紧急维修(天气和紧急情况)提升优先级。如果客户已经从竞争对手那里获得了报价,系统会自动将这个客户推到队列前面。这种智能化的优先级管理,在传统的人工操作中几乎不可能实现。 在技术层面,我发现Netic对多渠道集成的重视特别值得关注。对于入站业务,他们真正跨所有渠道集成,因为同一个客户在不同时间可能会选择不同的沟通方式。正如Melisa所说:”同一个客户,如果我现在在开会,我可能会给基础服务提供商发短信,但几个小时后我可能会给他们打电话。”在出站营销活动中,他们发现短信特别成功,”因为它更尊重客户”,他们从这里开始,然后会推广到更多渠道。  从技术实现角度看,Netic并不是简单地使用现成的大语言模型,而是针对每个技术功能使用特定的AI模型,从客户验证到紧急程度和优先级分析都有专门优化。他们特别强调工程重点在于编排——”什么意思是根据你处理的工作流程,哪些模型是最好的,什么时候它们不是最好的。你如何实际上只为那个任务进行微调?你如何确保它不仅在演示中看起来很好?”他们在公司内部甚至不做演示,而是展示真实部署并让客户测试,因为在真实环境中与有口音的人交谈或与不知道自己需要什么的人交谈,情况会非常复杂。 ## 真实客户案例和市场表现 从Netic的客户构成来看,我发现了一个非常有趣的现象:他们服务的客户跨度很大,从年收入2000万美元的中型企业到数十亿美元的大型集团都有。这种多样化的客户基础说明他们的解决方案确实具有很强的适应性。 特别值得注意的是,他们主要服务两类客户:一类是私募股权投资的家庭服务企业,这些通常是从数亿美元到几十亿美元收入规模的大型企业;另一类是年收入在1000-2000万美元左右的中小型公司。Melisa解释说:”我们从较大的企业开始,以真正展示我们平台的影响。最终这也是一门生意,但现在这实际上是我的人生激情,因为我确实想帮助较小的公司。” 让我印象最深的是HB Solutions Group的CEO Chris Hoffmann的使用体验。他提到,市场上有很多创业公司都在通过AI语音助手自动化电话预约工作,他经常收到各种AI产品的推销,多到他经常要拒绝供应商的推销。但Netic的AI平台不仅能接听电话和回复消息,准确性和记忆力都比人类更好,还能帮助Hoffmann Brothers规划和优先安排公司数百名技师中的哪些应该接受预约以及何时接受。  这个案例特别说明了一个关键问题。Hoffmann说:”我必须每天将我的产能与客户需求进行匹配,这真的很困难,因为我无法选择有多少人的空调会在他们打电话给我时坏掉。”这正是传统服务行业面临的核心挑战:需求的不可预测性和资源配置的复杂性。即使Hoffmann在他的公司中投入了大量AI技术,目前也只有20%的客户电话由Netic的AI平台接听,这说明技术应用还有很大的发展空间。 从业务成果来看,Netic的表现相当亮眼。他们在短短几个月内就在家庭服务领域自主预订了超过50,000个工作岗位。更令人印象深刻的是,一个具体的客户案例显示,某家公司完全自主地预订了5,500个工作,产生了500万美元的增量收入。这个客户从被动响应转变为主动需求生成,这正是Netic想要实现的商业模式转变。 我特别关注Netic与NextStar Network的合作,这是一个具有突破性意义的合作。NextStar是一个在这些行业拥有数十年经验的网络,积累了大量知识。通过这种合作,Netic能够为NextStar的成员部署一个包含这些知识的Netic租户,让中等市场的公司能够直接从NextStar这样优秀会员网络的商业洞察中受益,几乎不需要任何技术实施负担。这种合作模式很聪明,因为它解决了中小企业技术实施能力不足的问题。 在定价模式方面,Netic采用的是企业合同模式,而不是按解决方案收费。客户根据想要使用的产品和希望扩展的渠道选择平台套餐,然后在此基础上添加可以跨任何喜欢的渠道使用的流量套餐。Melisa解释说:”这也让他们能够做到我们不只是签约然后再见,因为在很多这些行业或者坦率地说在任何公司,AI不是说我用上了然后就能工作。它不会。你真的必须让它工作,确保它为他们的运营工作流程工作。”这种定价模式体现了他们对长期客户关系的重视。 从客户反馈来看,这些传统行业的企业主对AI技术的接受程度出乎意料地高。Melisa分享了她的观察:”你会惊讶地发现,这些可能是我遇到过的最优秀的创始人和企业家。他们都极其注重投资回报率,极其以客户为导向。激励措施非常一致,对吧?他们只有在更好地服务最终客户时才会做得更好,而我只有在帮助他们做得更好时才会做得更好。”  这种客户关系的紧密程度也很特别。Melisa提到:”我与客户在周日进行头脑风暴电话,他们会给我打电话分享非常酷的想法,我会说很有趣,明天试试这个,第二天我会跟进试试这个演示。看看你是否喜欢它,然后我们实际上会在本周为你启动它。”这种快速响应和迭代的合作模式,在传统的企业服务中是很少见的。 从市场表现来看,Netic在8个月内就实现了数百万美元的年度经常性收入,最早的客户在仅仅15天内就从试点转为年度合同,现在他们甚至跳过试点,直接签署合同。这种快速的客户转化说明他们的产品确实解决了客户的真实痛点,创造了立竿见影的价值。而且,他们目前正在与美国最大的行业领导者合作,包括Hoffmann Brothers、Heartland Home Services和Paschal Air, Plumbing & Electric,这些都是行业内的知名企业,进一步验证了他们解决方案的有效性。 Greylock的投资人Asheem Chandna提到,家庭服务企业经常有”未充分利用的产能”,或者说员工没有被最有效地利用。AI的作用就是优化技师与客户的配对,在客户需要帮助时匹配合适的人员,甚至在客户意识到需要帮助之前就主动接触他们。这种观点反映了私募股权投资者对运营效率的极致追求。 我觉得这种趋势非常值得关注。传统上,私募股权投资者主要通过财务工程和运营改进来创造价值,但现在他们开始大量投资AI技术,希望通过技术革新获得生产力提升和丰厚回报。正如文章中提到的:”私募股权公司对该领域进行了大量投资,现在正在将技术注入其投资组合公司,希望获得生产力提升和丰厚回报。” 这种变化的背景也很有意思。Melisa在访谈中解释说:”我认为20年前,所有这些行业都有很多公司等待被收购,对吧?今天情况不是这样。你并不是真的在寻找那个完美的企业,一切都很出色,在美国某个地方等着你来收购。”这意味着私募股权公司不能再简单地依靠财务杠杆和基本的运营改进,他们必须更加创新,寻找真正的合作伙伴和技术解决方案。 从Netic的客户反馈来看,这种技术投入正在产生实际效果。仅仅几个月内,Netic就已经在家庭服务领域自主预订了超过50,000个工作,一个客户甚至通过完全自主的方式预订了5,500个工作,产生了500万美元的增量收入。这些数字说明,AI在传统行业的应用不仅仅是概念验证,而是能够带来真实商业价值的解决方案。 ## 为什么是现在 我一直在思考,为什么AI在基础服务行业的应用是在现在这个时间点爆发?我认为有几个关键因素的汇聚创造了这个机会窗口。 首先是技术成熟度的提升。大语言模型和语音识别技术已经达到了能够处理复杂真实对话的水平。但更重要的是,这些技术开始变得足够可靠,能够处理关键业务流程。Melisa强调了这一点:”我们绝对不能掉链子,你知道工程工作不仅要改进和集成机器学习进展,还要做我们自己的编排微调以及评估,这样你就可以像公用事业一样可靠,当你替换这些系统并增强依赖这个的团队时真正可靠。” 其次是客户期望的改变。现在的客户已经习惯了24/7的即时响应,他们不愿意再忍受传统的电话留言系统或者漫长的等待时间。同时,企业主也面临着劳动力短缺的压力。在Netic处理的行业中,找到合格的技师越来越困难,而AI可以帮助最大化现有人力资源的效率。  第三是商业模式的变化。传统的家庭服务企业正在从简单的按需服务转向更加主动的客户关系管理。通过预测性维护和主动营销,企业可以建立更稳定的收入流,而不是完全依赖于设备故障等偶然事件。这种商业模式的转变为AI技术的应用创造了更大的价值空间。 最后,我觉得资本市场的成熟也起到了重要作用。私募股权和风险投资资本开始认真对待这些传统行业的数字化机会,愿意投入资金支持长期的技术改造。Netic能够在短时间内筹集到2000万美元,说明投资者对这个市场的信心。 从更宏观的角度看,我认为这也反映了AI应用从”锦上添花”向”雪中送炭”的转变。早期的AI应用主要集中在已经高度数字化的行业,比如互联网公司的推荐算法或者金融公司的风控系统。但现在,AI开始解决那些真正影响普通人日常生活的基础问题,这种转变的社会意义更加深远。 ## 这对传统行业意味着什么 当我深入思考Netic的商业模式对整个传统服务行业的影响时,我意识到这可能是一次真正的范式转变。不仅仅是技术的升级,更是商业逻辑的重构。 传统的家庭服务行业基本上是一个”被动响应”的模式:客户有问题了才会联系服务商,服务商接到电话后派人上门解决。这种模式的问题在于,企业很难预测需求,也无法建立稳定的客户关系。而通过AI驱动的预测性服务,企业可以转向”主动服务”模式,在客户需要之前就提供解决方案。 我觉得这种转变的深层意义在于,它重新定义了”服务”的概念。过去,服务是解决已经发生的问题;现在,服务变成了预防问题的发生,或者在问题刚刚萌芽时就解决它。这不仅提高了客户满意度,也为企业创造了更多的商业机会。正如Netic在描述中提到的,他们帮助企业”从提供工作流程转向提供结果,跨渠道自动化行动和协助”。 从人力资源角度看,AI的引入并不是简单地替代人工,而是重新配置人力资源。熟练的技师可以专注于真正需要人类专业技能的复杂问题,而AI处理那些标准化的沟通、调度和初步诊断工作。Melisa在访谈中提到了一个很好的例子:”他们可以花时间只处理关键任务交互,当他们需要接手时实际看到对话的背景,关于这个人,关于家庭,这样他们就不必重复任何事情,他们可以立即建立融洽关系,其余时间由于AI真正处理其他一切,他们可以专注于更重要和更高层次的任务。” 我特别关注的是,这种变化对小企业和个体经营者的影响。传统上,只有大公司才能负担得起复杂的客户管理系统和营销工具,小企业只能依靠口碑和简单的黄页广告。但通过像Netic这样的平台,小企业也能获得原本只有大企业才能使用的智能化工具。这可能会改变整个行业的竞争格局,让那些真正专业但缺乏技术能力的小企业也能在市场上竞争。 从客户体验角度看,AI的应用将彻底改变人们与服务提供商的互动方式。不再需要在工作时间内反复打电话询问进度,不再需要为了一个简单的预约而等待客服回电,更不需要面对那些让人沮丧的语音菜单系统。AI可以24/7提供即时响应,理解自然语言询问,并且能够处理复杂的调度和安排任务。 但我也看到一些潜在的挑战。随着AI在客户交互中的比重增加,如何保持服务的人性化和个性化?如何确保AI能够处理那些需要情感理解和灵活判断的复杂情况?这些都是行业需要思考的问题。不过,从Netic目前的应用效果来看,在适当的人机协作模式下,这些挑战是可以解决的。  ## 我对未来的预测 基于我对Netic模式的观察和思考,我认为未来几年内,基础服务行业将发生几个重要变化。 首先,预测性服务将成为行业标准。那些还停留在”等客户打电话”模式的企业将逐渐失去竞争优势。客户会习惯于提前收到维护提醒和服务建议,而那些不能提供这种主动服务的企业会显得落后。我预计,在未来3-5年内,主动服务能力将成为客户选择服务商的重要标准。 其次,AI将重新定义”客户服务”的边界。传统的客户服务主要是接听电话、安排预约,但AI可以处理更复杂的任务,比如初步诊断、报价计算、甚至是简单的技术指导。这意味着很多原本需要现场服务的问题,可能通过AI远程指导就能解决。 我还认为,数据将成为这些传统企业的新竞争优势。那些能够有效收集和分析客户数据、设备数据、环境数据的企业,将在预测需求和提供精准服务方面领先。数据分析能力可能会成为传统服务企业的核心竞争力,就像技术技能一样重要。 从投资角度看,我预期会有更多资本流入这个领域。Netic的成功案例会吸引更多投资者关注传统行业的数字化机会。我们可能会看到更多针对细分行业的AI解决方案,比如专门为医疗服务、汽车维修、或者清洁服务设计的AI平台。 但我也意识到,这种转变不会一帆风顺。传统行业的从业者需要时间适应新的工作方式,客户也需要时间接受AI驱动的服务模式。关键是要找到合适的平衡点,让技术真正服务于人,而不是为了技术而技术。 最终,我相信Netic代表的不仅仅是一个商业模式的创新,更是对”什么是有价值的技术应用”这个问题的重新思考。真正有价值的AI应用,不是那些让已经很方便的事情变得稍微更方便一点,而是那些能够解决真实世界中普通人面临的实际问题的技术。当AI能够确保你在酷热的夏天空调坏了时能够立即得到服务,当它能够在暴风雨来临前提醒你检查屋顶,当它能够让一个小镇上的水管工也能提供大公司级别的客户服务时,这样的AI才是真正改变世界的技术。 从这个角度看,Netic不仅仅是在构建一个商业平台,它正在重新定义技术服务于社会的方式。这种从上而下的技术普及,最终将让每个人都能受益于AI技术的进步,而不仅仅是那些生活在科技泡泡中的人群。我相信这才是AI技术发展的正确方向,也是为什么像Netic这样的公司值得我们认真关注和思考的原因。 本文由人人都是产品经理作者【深思圈】,微信公众号:【深思圈】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Netic网站截图

Hover Zoom+ 是一款开源的 Chrome/Firefox 浏览器扩展,用来「鼠标经过时放大图片」,还能保存、旋转、复制等操作。目前支持 383 个网站,除了 Facebook、Amazon、

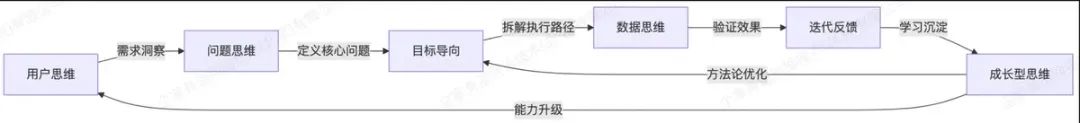

<blockquote><p>上篇分享了初识产品经理的日常工作流,今天分享初识产品经理的思维方式篇,主要回答:产品经理怎么思考问题?换句话说,就是产品经理的思维方式。</p> </blockquote>  实话说我在转型成为产品经理前,对产品经理岗位认知的局限性,与宇航员有一拼——只知其名,不知其本,更无从谈起思维方式以及它的价值。 当回首过往十年的产品生涯时,对产品经理的思维方式有了一些认知,所以把它们从我的脑子里“掏出来”,希望对产品经理岗位有兴趣的你有所启发。 ## 什么是思维方式? 思维方式就是“你习惯怎么想问题”,就像有人习惯用筷子吃饭,有人习惯用叉子——虽然都能吃饱,但过程不一样。 它是一种科学却玄乎的软能力,就像张无忌一样,当你学会九阳神功、吸星大法后,你觉得自己很厉害,而实际最厉害的武功是太极——让你忘记一切招式、秘籍,只是随心而动,随事而变,这才是思维方式的高阶玩法。 产品经理就是思维方式的代名词,你习惯怎么想问题,决定了你的上限。 今天咱们一起从两个视角来看看:高阶全局视角、初阶实用视角,重点会落到后者(原因你懂的,哈哈哈)。 第一个视角是高阶全局视角。让你对产品经理所需的全局思维方式有初始认知(如下图),仅此而已——冰冻三尺非一日之寒,一口吃不成个胖子——它们都在告诫我们做事情的循序渐进。  第二个视角是初阶实用视角。 思维全景图可能让你望而却步,我也是懵懵懂懂的在实际工作中,慢慢淬炼,甚至至今,依然有不少思维方式(比如商业思维、本质思维、框架思维等),运用的不是很纯熟。原因也简单,就是实际工作中运用的不多——神枪手都是子弹喂出来的。 咱们就聚焦初级产品经理高频使用的五大思维方式,让你转型路上做到有的放矢。 它们是:用户思维、问题思维、目标导向(优先级思维)、数据思维、成长性思维。  ## 用户思维——商业的起点是用户受益 当企业将 “用户第一” 写入价值观时,这不仅是一句口号,更是产品创造的底层逻辑。产品经理作为连接商业目标与用户需求的桥梁,践行用户思维既是对企业价值观的具象化,更是挖掘需求本质的核心方法论。 俞军产品方法论中,两条原则直指用户思维的核心: - “产品经理首先是用户”:要求产品经理跳出职业身份,以真实使用者的视角体验产品,感知痛点与痒点; - “站在用户视角看待问题”:强调摒弃 “自我中心主义”,将决策基准从 “我认为” 转向 “用户需要”。 这种思维的本质,是将用户视为产品定义的起点而非终点 —— 不是被动满足需求,而是主动解构需求背后的真实动机。 如何训练用户思维?在互联网产品领域,腾讯提出的实操模型极具参考价值: - 10 个用户深访:每月与 10 名核心用户深度对话,挖掘隐性需求(如通过用户抱怨 “操作复杂”,发现流程冗余问题); - 100 个用户动态追踪:关注 100 个用户的博客、社区发言等,捕捉场景化反馈(如用户晒出 “打卡失败” 截图,暴露考勤系统定位逻辑缺陷); - 1000 条体验数据收集:通过问卷、日志等渠道汇总 1000 条体验反馈,用数据描摹用户画像(如发现 30% 差评集中在 “导出功能难找”) 面向B端产品设计时,用户思维也至关重要。你可采取: - 轮岗:产品经理参与客户岗位实操(如驻场辅导老师或考勤专员的实际工作),理解业务链条中的真实卡点; - 场景化调研:深入客户办公现场,记录不同角色(决策者 / 执行者 / 管理者)的使用场景(如 HR 在薪酬核算时,同时打开 3 个系统的低效场景); 从 C 端到 B 端,用户群体与需求在变,而用户思维不变,核心始终是:把自己变成 “用户的翻译官”,站在用户视角上,将表象诉求转化为底层需求,让产品成为用户问题的最佳解决方案。 ## 问题思维——爱上问题,而不是解决方案 人性中潜藏着一种本能 —— 面对问题时,我们往往下意识选择逃避或寻找捷径。但产品经理的核心使命,恰恰是打破这种本能,学会 “与问题共舞”。 这种思维模式的本质,是将 “问题” 视为创造价值的起点,而非急于奔向看似完美的解决方案。 产品工作的本质,是在【问题-需求-解决方案】三者之间建立动态平衡: - 问题:用户未被满足的痛点或场景矛盾(如考勤专员难以判断员工出勤异常的真实原因); - 需求:问题背后的核心诉求(如 “确认考勤真实性” 的本质是 “降低人工核验成本”) - 解决方案:针对需求设计的具体功能或服务(如 “异常自动提醒 + 电子签名确认” 功能,将被动核验转为主动协同) 同时,你需区分 “需求” 与 “解决方案”,它是问题思维的试金石。 当用户直接提出 “功能诉求” 时,往往暗藏着对 “解决方案” 的预设,而非真实问题。例如: - 用户说:“需要批量导入附件功能”,实则是在表达 “数据录入效率低下” 的问题; - 用户提出:“希望导出考勤异常结果”,背后可能是 “数据查询效率低下” 的需求。 此时,产品经理需要扮演 “问题侦探”:不被表面方案迷惑,通过追问挖掘本质 ——“为什么需要批量导入?”“导出结果的用途是什么?”,从而将 “解决方案诉求” 转化为 “问题定义”,再基于真实问题设计更底层的解决方案。 ## 目标导向——以终为始的产品管理哲学 产品经理常被戏称 “带‘经理’头衔的打杂专员”—— 虽手握产品方向决策权,却无传统管理岗的人员管辖权。 在资源有限、多方博弈的立项环境中,目标导向如同罗盘,不仅能帮你穿透 “为什么做” 的质疑,更能将碎片化的需求、资源与争议、事务优先级,凝聚成指向明确的行动路径。 当产品推进遭遇多方挑战时,清晰的目标是唯一的 “共识转换器”: - 面对老板的资源质疑:“为什么投入人力做排班功能?” → 用目标量化回应:“当前 30% 客户因排班效率低流失,优化后预计提升客户留存率 10%”; - 回应客户的排期追问:“为什么我的需求还没做?” → 以目标优先级排序:“A 需求影响核心用户 80% 的考勤效率,B 需求属于边缘场景,当前目标聚焦核心流程提效”; - 化解销售的竞品压力:“竞品都有这个功能,我们为什么不做?” → 用目标差异化破局:“当前目标是打造‘轻量级考勤’优势,竞品功能虽全但复杂度高,与我们‘3 分钟快速排班’的目标冲突”; - 说服研发的成本顾虑:“技术实现成本太高” → 从目标 ROI 评估:“投入 20 人 / 月实现该功能,预计解决20家客户需求,带来客户续约率提升 5%,值得投入”。 真正的目标导向,是将 “目标” 注入每个决策环节: - 需求评审时:用 “是否支撑核心目标” 作为筛选标准,而非 “需求提出者的级别高低”; - 资源争夺时:用 “目标贡献度” 说服老板:“投入 A 项目可直接达成 30% 的年度营收目标,B 项目仅贡献 5%”; - 方案妥协时:以 “目标底线” 为边界:“界面美观度可妥协,但排班算法的准确率必须达到 95% 以上,这是目标红线”。 从立项时的资源撬动,到落地中的争议调和,目标导向的本质是:用 “结果定义” 反推 “过程选择”,让产品经理在没有行政权力的情况下,依然能以 “目标 Owner” 的身份,牵引团队穿越不确定性,抵达最终的商业与用户价值彼岸。 ## 数据思维——从 “观点驱动” 到 “事实驱动” 人类天生习惯用 “观点” 诠释世界,但在产品决策中,主观判断往往是偏差的根源 —— 产品经理的视角未必比用户更精准,研发的技术执念也可能偏离真实需求。当 “我认为” 取代 “数据证明” 时,产品迭代难免陷入 “自嗨式优化” 的陷阱。 数据思维绝非简单的 “用数字说话”,而是建立一套以客观事实为基准的决策逻辑: - 观点表达:摒弃 “这个功能用户肯定喜欢” 的臆断,改为 “用户调研显示 65% 的餐饮客户期待智能排班功能”; - 目标设定:跳出 “提升客户留存” 的模糊方向,明确 “Q3 通过排班效率优化,将餐饮客户流失率从 40% 降至 34%”; - 想法验证:避免 “我觉得流程没问题” 的主观判断,用 “AB 测试显示方案 A 的任务完成率比方案 B 高 22%” 作为依据; - 需求优先级:避免“销售说这个功能很重要,先做”,用“数据显示该功能覆盖 80% 高频使用场景,优先级 TOP1”; - 效果评估:避免“感觉这次改版效果还不错”,用“改版后核心流程转化率提升 18%,用户满意度 NPS+12 分”代替。 当数据采集受限(如新产品冷启动期),数据思维要求转向 “场景化写实”: - 线下蹲点法:在餐饮门店观察 3 天,记录服务员 “用 Excel 排班时频繁切换表格,平均耗时 2.1 小时” 的真实操作场景; - 用户日志分析:收集制造业工厂 10 名工人的操作记录,发现 “加班申请流程需跳转 3 个系统,导致33% 的申请漏填”; - 故事板还原:用图文记录客服与客户的沟通对话,提炼出 “70% 的投诉集中在‘考勤数据无法对接财务系统’” 的核心矛盾。 真正的数据思维需要辩证视角,警惕“唯数据论”与“幸存者偏差”问题。有时,数据可能反而成为你决策的阻碍,尤其是在创新型的产品阶段。 ## 成长型思维——产品与个人的双向进化引擎 “万物生长皆有时”—— 这句自然法则在产品领域同样适用。无论是一款现象级产品的迭代演进,还是产品经理从新手到专家的能力跃迁,成长型思维都扮演着破局者的角色:它拒绝 “一蹴而就” 的幻想,以 “持续进化” 为底层逻辑,在动态变化中寻找突破点。 首先是产品视角。优秀产品的诞生从不是灵光一现的偶然,而是遵循 “生长型迭代” 的科学规律: **1. 种子期:聚焦核心根系生长** 微信 1.0 版本仅保留 “即时通讯” 基础功能,如同小树扎根,先解决 “用户沟通” 的核心需求,而非盲目堆砌朋友圈、小程序等复杂功能; 抖音初期以 “15 秒音乐短视频” 为单点突破,在算法推荐机制成熟后,才逐步拓展直播、电商等生态枝丫。 **2. 成长期:基于反馈的柔性迭代** 数据驱动进化:某考勤产品发现 “30% 用户放弃使用排班功能”,通过埋点数据发现 “班次规则配置复杂度” 是主因,遂将配置步骤从 7 步简化至 3 步,使用率提升 45%; 场景化延伸:钉钉从 “企业 IM” 起步,在服务中小企业过程中,根据用户 “考勤 + 审批 + 薪资” 的连贯需求,逐步生长出 “智能人事” 模块。 **3. 成熟期:生态化破圈生长** 美团从 “团购” 单一业务出发,通过 “用户到店消费” 的场景延伸,逐步拓展外卖、酒店、旅游等业务,形成 “本地生活服务生态树”; 成长型思维的核心是:不追求 “完美初始版本”,而是建立 “问题收集 – 方案验证 – 快速迭代” 的生长机制,如同树木根据气候环境调整枝叶密度。 我们可以采取两个具体的工具: - 版本演进地图:遵循以终为始,全面设计;以始为终,最小闭环的方法论,像记录树的年轮一样,用时间轴标注每个版本解决的核心问题(如 “V1.0 解决考勤打卡,V2.0 解决排班效率,V3.0 解决薪资对接”); - 用户生长档案:跟踪典型用户从 “试用期” 到 “深度依赖” 的全周期行为,发现 “企业从 50 人增长到 200 人时,对考勤系统的需求从‘打卡’转向‘智能排班 + 权限管理’”。 其次是个人视角。产品经理从 “功能执行者” 到 “战略操盘手” 的蜕变,同样需要打破 “固定能力边界” 的认知: **1. 新手期:在单点突破中积累生长势能** 从 “设计一个考勤审批流程” 开始,通过 3 次版本迭代优化 “异常审批通过率” 从 60% 提升至 92%,理解 “用户操作路径” 的设计逻辑; 成长型思维要求:不轻视 “小功能”,而是在每一次需求落地中提炼普适性方法(如 “如何用流程图拆解复杂业务”)。 **2. 进阶期:在跨领域实践中拓展能力半径** 参与从 “需求调研” 到 “上线复盘” 的全流程,在负责 “薪资计算模块” 时,主动学习财务规则与系统对接逻辑,形成 “业务 + 技术 + 数据” 的复合视角; 某 B 端产品经理为理解制造业客户,驻厂 3 周跟产线工人学习排班流程,将 “车间实操场景” 转化为产品设计中的 “防错机制”,这是典型的 “场景生长型” 学习。 **3. 专家期:在行业变迁中重构认知框架** 当 AI 技术兴起时,放弃 “固守传统考勤模式”,主动研究 “人脸识别 + 智能排班算法” 的应用可能,带领团队从 “工具型产品” 向 “AI 赋能平台” 转型; 成长型思维的终极体现:将 “变化” 视为养分 —— 无论是技术迭代、行业政策还是用户习惯改变,都能转化为个人能力树的新枝芽。 具体来说,建议你两个小工具: - 能力缺口雷达图:定期评估 “用户理解、业务理解、数据分析、设计能力” 等维度的能力值,如发现 “技术架构认知” 薄弱,制定 “每月研读 1 份技术白皮书” 的生长计划; - 复盘生长日志:将每次项目落地视为 “能力树苗” 的一次灌溉,记录 “本次迭代学会了‘如何用 ROI 说服研发投入’”,形成可复用的经验库和方法论。 ### 留个互动作业 今天主要是带你快速看了产品经理岗位的五大基础、常用的思维方式:用户思维、问题思维、目标导向、数据思维、成长型思维。 如果你对产品经理有兴趣,计划转型,则可尝试在现有的工作或生活中,寻找1个(或多个)案例,提前训练这几种思维方式,让你在面试或转型时,做到有备无患。 **场景1:如果你是大学生,可以在大学社团组织一场讲座** 用户思维:听众是学生,他们真正想听什么?(比如“求职技巧”还是“行业八卦”?如何验证?) 问题思维:为什么去年讲座到场率低?是宣传问题、时间冲突,还是主题不吸引人? 目标导向:本次讲座的核心目标是什么?(拉新社团成员?提升影响力?还是纯干货分享?) 数据思维:如何衡量成功?——到场人数、互动提问数、后续报名社团人数? 成长型思维:如果讲座效果差,是直接放弃,还是复盘后优化宣传渠道/内容形式? **场景2:如果你是职场人,可以复盘一个自己亲身经历的失败项目** 用户思维:项目的目标用户是谁?客户是谁?他们的哪些核心需求未被满足? 问题思维:用户/客户当前面临的最大问题是什么?他们现在是怎么解决的? 目标导向:本次项目目标是什么?如何衡量?失败的原因是什么? 数据思维:能否用数据指标衡量目标的达成情况?如否,为什么不能?(未考虑?未埋点?不可量化?) 成长型思维:如果你是项目负责人,再给你一次机会,应该怎么进行调整? **场景3:如果你是计划减肥者,给自己制定健身计划** 用户思维:你的“用户”就是自己——你真的需要减肥,还是只想缓解久坐疲劳? 问题思维:过去健身失败的原因是什么?(时间不够?目标太高?缺乏正反馈?) 目标导向:目标是“3个月减重5kg”,还是“养成每周运动3次的习惯”? 数据思维:记录体重、体脂、运动时长,哪项数据最能反映效果? 成长型思维:如果中途懈怠,是认为“自己没毅力”,还是调整计划(如换运动类型)? 本文由人人都是产品经理作者【产品方法论集散地】,微信公众号:【产品方法论集散地】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

6月16日至22日,第55届巴黎航展在法国巴黎东北部布尔歇机场举行。作为历史悠久且规模庞大的航展,巴黎航展一直是全球最具影响力的航空航天展会之一。巴黎航展自1909年开始举办,1924年起固定为每两年举办一届,迄今已有百余年历史,在国际上拥有广泛的影响力。 据航展官方网站信息,**此次航展展览面积达70万平方米,有来自48个国家和地区的2500余家企业参展,累计参观人数超过30万。** 航展负责人表示,从面积、参展商数量、参观人数等数据来看,2025年的巴黎航展保持了其作为目前世界最大航空航天展会地位。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/db8e5e56caa247248b2d61cb404c2882.jpg) **本届航展上,中国航空工业集团全面出击,以著名的“20”系列为核心,以“代表性机型模型+体系解决方案”的形式,向国际市场展示体系输出的全面能力。** 战斗机方面,歼-20、歼-35A、歼-10CE等亮相,其中**歼-35A首次亮相境外航展**,歼-10CE因在印巴空战中的出色表现备受关注。 运输机方面,运-20参展,最大载重66吨,航程超过7800公里,在战略运输领域性能出色。 直升机方面,直-20战术通用型直升机、直-10ME武装直升机展出,展现了中国在旋翼机领域的实力。 无人机方面,攻击-11、翼龙-2H、翼龙-2、旋戈-500W、旋戈-2000等亮相,涵盖察打一体和执行特殊任务等多种类型。 民用飞机方面,AG600M大型水陆两栖灭火飞机、新舟60增雨机、AC352中型多用途直升机等展出。 此外,中国商飞也亮相巴黎航展,展示了C909、C919和C929基本型飞机模型,以及C909、C919衍生型飞机模型。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/2429df32c86a4c65a7df04c774170ccf.jpg) 有趣的是,**中国展台的歼-10CE战斗机模型正巧与一张法国“阵风”战斗机海报面对面,值得玩味。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/7b0798a617ac46e7afc903a5d55f364b.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/dd4bf174e1544d2690bd3d1f7bdb2b24.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/891fee0b786a4e17be1934a9d067c549.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/65e7b704dc424650832758af6e8d39e2.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/b675b215c062421985304039b3e790c4.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/5705b869983a438c9452be2bddf28396.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509798.htm)

这段时间,充电宝的安全问题备受外界关注和热议。**据此前报道,罗马仕召回491745件充电宝,安克召回71万件。**据罗马仕、安克此前发布的召回公告,召回原因是充电宝的电芯存在原材料变更,导致存在极端情况下或有燃烧风险。 查询发现,此次被指安全隐患的源头供货企业——江苏无锡的安普瑞斯(无锡)有限公司(下称“安普瑞斯”),目前多个相关电池及电芯产品3C认证证书处于“暂停”状态。 针对安普瑞斯的电芯问题,6月27日,安普瑞斯一位工作人员回复称,目前,该公司有生产电芯,都是按相关规定生产的。至于网传的相关问题,市场监管部门正在调查中。 **针对安普瑞斯的电芯问题,今日上午,无锡市市场监督管理局工作人员回复媒体称,目前正在调查中,后续会统一对外发布。** 资料显示,安普瑞斯(无锡)有限公司成立于2014年11月17日,**由美国安普瑞斯全资子公司与无锡产业发展集团有限公司共同出资设立,专注于消费类锂离子电池的研发、生产及销售。** 据无锡产业发展集团有限公司官网显示,无锡产业发展集团有限公司由无锡市人民政府于**2008**年组建成立,旗下现有全资、控股、参股一级子企业80家,拥有威孚高科、太极实业、新宏泰3家上市公司。 集团业务主要布局集成电路、物联网、先进制造、绿色低碳、未来产业、民生保障等重点领域,全口径员工总数**超28000**人。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/e0d9cc571ba44b569d8bc684d1491e9d.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509794.htm)

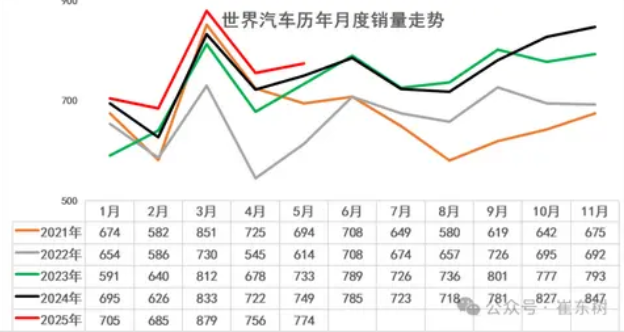

乘联会秘书长崔东树日前发文表示,**5月全球汽车销量为774万辆,同比增长3%,其中中国汽车售出268.6万辆,占比达34.7%,约每卖出3辆车就有1辆来自中国。****今年前5个月,中国占全球汽车销量的34%。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/ae80cc49-54f6-46fa-b93f-36d9d74d1f14.png) 2025年1-5月全球汽车销量增长5%,中国汽车销量1274万台,增长11%;美国销量703万台,增4%; 印度销量204万台,降9%;日本销量195万台,增11%;德国销量127万台,降3%。 中国市场展现强劲活力与增速,俄罗斯市场下滑严重,墨西哥增速放缓,南美阿根廷等市场表现较好。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/58de4dd3-e189-4a06-8312-f44ad162c688.png) **今年世界前10车企中有2家中国车企份额上升较强,比亚迪位居世界第6位,吉利位列第9位。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/44285482-b4f2-4cd7-b7c8-47f0260175e7.png) 5月我国汽车产销分别完成264.9万辆和268.6万辆,环比分别增长1.1%和3.7%,同比分别增长11.6%和11.2%。1-5月,汽车产销累计完成1282.6万辆和1274.8万辆,同比分别增长12.7%和10.9%。 5月,新能源汽车产销分别完成127万辆和130.7万辆,环比分别增长1.5%和6.7%,同比分别增长35%和36.9%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的48.7%。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509792.htm)

**日本Maxell公司近日推出了一款融合现代科技与复古情怀的便携式磁带播放器MXCP-P100,售价13000日元(约合人民币645元)。**这款磁带机外形酷似20世纪90年代流行的索尼、松下等品牌的随身听,**但在复古外观下,它搭载了蓝牙5.4、USB-C充电接口以及可充电电池等现代科技。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/d1b30347-e4d5-463d-a7f6-5c7575610872.png) 内置的可充电电池续航能力也算可以,使用有线耳机时可续航9小时,开启蓝牙连接时也有7小时。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/af309b6d-6549-4134-a8e1-f3dddc6cc671.png) 此外,机身仅重210克,比许多现代智能手机还轻,尺寸为122×91×38毫米,携带方便。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/96f51149-d5e7-45db-9181-6e7bd591e90b.png) Maxell宣称播放器采用黄铜飞轮,可减少旋转不规则性,提供高质量音效。 Maxell的产品页面详细介绍了产品的功能和规格,但遗憾并未明确解释为何要在2025年推出这样一款复古设备。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/3caa4823-9502-4107-adf9-8bb0fc4c9e42.png) **从市场反应来看,这款播放器一经上市就很快售罄,**这或许表明对于追求独特音乐体验和怀旧情感的消费者来说,它具有不可抗拒的吸引力。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509790.htm)

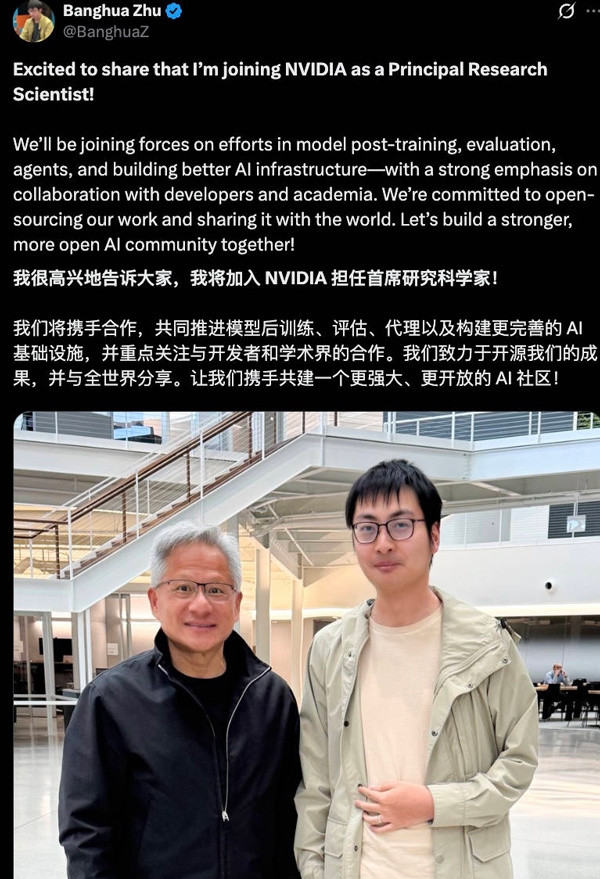

黄仁勋亲自招募两AI专家加入英伟达,而两人本科都是毕业于清华大学。**据悉,这两名专家分别是朱邦华(Banghua Zhu)和焦剑涛(Jiantao Jiao)。前者加入英伟达公司,担任首席研究科学家一职,而后者加入英伟达的Star Nemotron团队,负责应用研究。** 两人均表示,今后将重点围绕模型后训练、效果评估、智能体开发及AI基础设施建设四大领域展开深度合作,尤其将注重与开发社区和学术界的协同创新。各自团队将持续以开源形式分享研究成果,推动全球技术共享。希望携手共筑更强大、更开放的AI技术家园。 2023年,朱邦华和焦剑涛联合创办了生成式AI创企Nexusflow。这是一家利用生成式AI帮助企业理解网络安全数据的初创公司,其试图整合来自各种安全知识来源的数据,并通过API接入现有的安全工具,利用在客户防火墙后或云端运行的开源大型语言模型,让用户能够控制安全软件,并使用自然语言命令获取指标和洞察。   [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509788.htm)

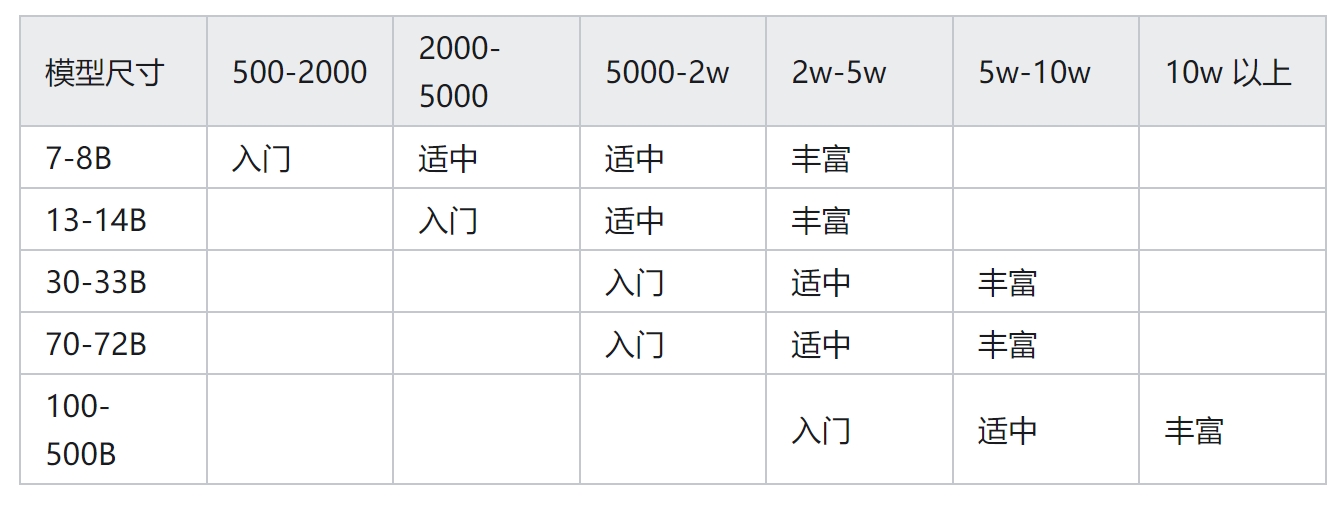

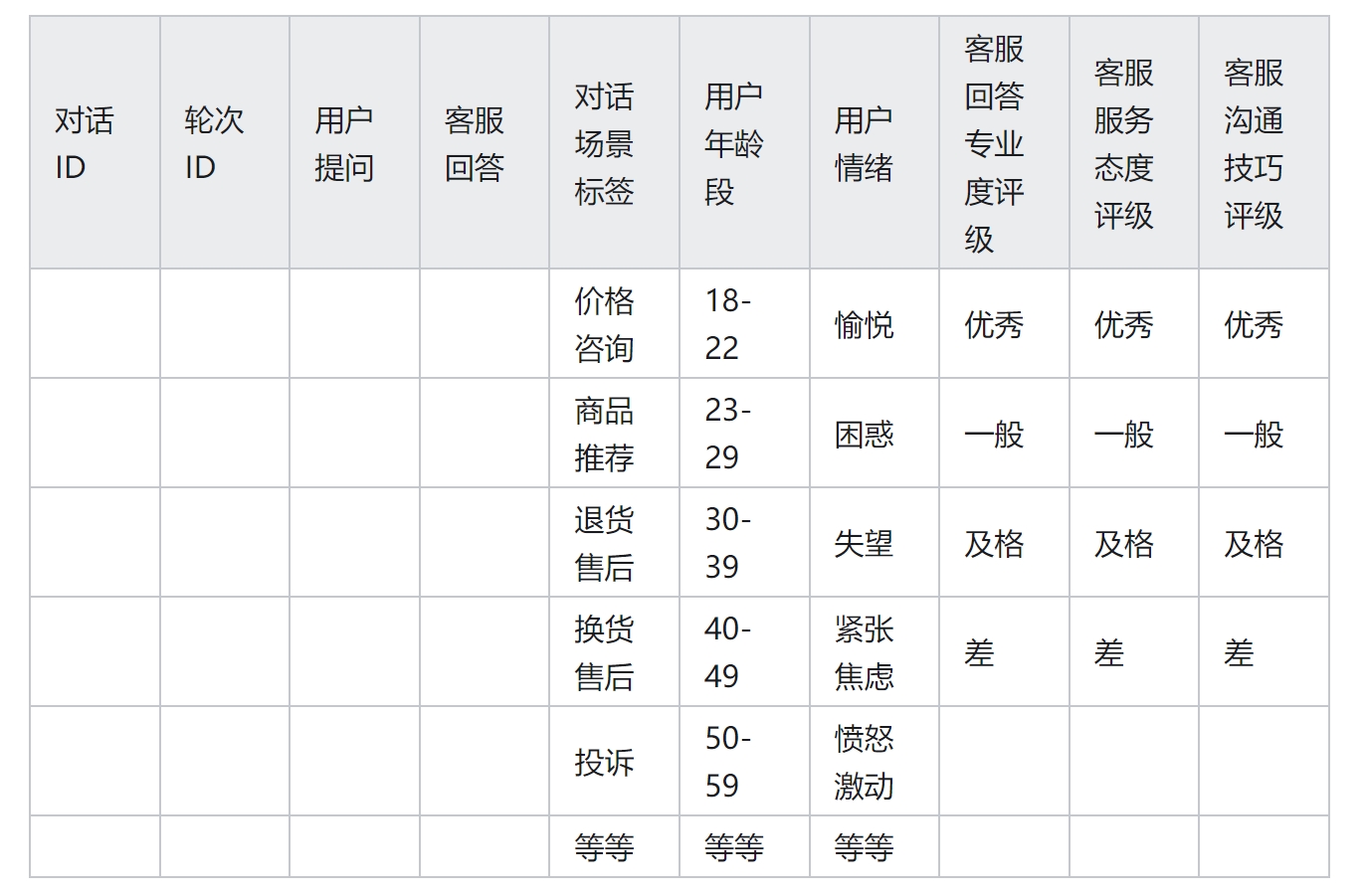

<blockquote><p>在人工智能领域,模型微调已成为提升模型性能、使其适应特定任务的关键技术。本文将全面系统地介绍模型微调的各个方面,帮助读者深入理解这一重要技术。</p> </blockquote>  ## 一、什么是模型微调 模型微调是指在已经训练好的预训练模型基础上,进行进一步的调整和优化,以使模型的输出更加符合特定的应用需求。从本质上讲,微调也是模型训练的一种形式,其过程与训练一个全新的模型有诸多相似之处。 ### 谁来做微调 微调工作通常需要由具备丰富经验的研发人员或算法工程师来承担。这一过程不仅需要扎实的技术功底,还离不开两个核心要素:代码实现能力和充足的算力支持。值得一提的是,虽然目前有一些平台提供了可视化界面来辅助微调,但这些界面的功能往往较为有限,只能起到一定的辅助作用。 ### 什么样的模型可以微调 并非所有模型都适合进行微调,以下两类模型是比较常见的微调对象: - 大部分开源模型,例如 LLaMA、qwen、glm 等。这些模型具有开放的架构和参数,为用户进行个性化调整提供了便利。 - API 中开放微调接口的闭源模型或平台,如文心、智谱 AI 等。不过,开源模型和闭源模型在微调时存在明显差异:开源模型经过微调后可以生成新的模型;而闭源模型的微调过程则是在平台的服务器上进行,用户无法直接获取模型的原始参数。 ### 影响微调的核心因素 微调的效果受到多个因素的综合影响,其中最为核心的包括: - 基座模型的选择:基座模型的性能和特性在很大程度上决定了微调的上限。 - 微调方式的选择:不同的微调方法适用于不同的场景和需求。 - 数据质量:高质量的数据是确保微调成功的关键基础。 ## 二、模型微调工作流程 ### 第一步:需求分析与目标设定 这一阶段主要由项目组或产品经理主导,是微调工作的起点和关键。 **什么情况下需要微调** 在实际应用中,以下几种情况通常需要考虑对模型进行微调: - 项目性质要求:例如甲方明确提出需求、出于资本化考虑或为了完成政绩工程等。此外,微调也是快速获得符合特定领域需求的大模型的常见手段,如矿山大模型、领域大模型等。 - 沟通方式和语言风格有特殊要求:当基座模型通过 prompt 控制无法稳定实现特定的沟通方式或语言风格时,如 AI 儿童讲故事场景。 - 基座模型缺少垂直领域数据:在医疗、军事等对专业知识要求较高的领域,由于互联网公开数据可能无法满足需求,导致基座模型无法完成专业任务。 - 基座模型无法完成特定任务:例如需要模型实现自动化操作电脑、手机等功能。 **微调之前需要考虑的问题** 在决定进行微调之前,需要全面评估以下几个方面: - 是否已经充分尝试了 prompt(包括 few-shot、cot 等方式)和 RAG 技术? - 是否能够保障微调所需的数据量级和数据质量? - 由于基座模型会不断推出新版本,其能力也会不断提升,是否考虑过需要重新微调的情况? **核心工作步骤** 1)明确业务需求和微调模型的目标: - 仔细审视所选的基座模型在实际场景中的表现,判断是否真的需要微调。 - 检查是否已经尝试了各种 prompt 方法。 - 考虑是否对任务进行了合理拆解。 - 确认是否已经完善了 RAG 系统。需要注意的是,在大多数情况下,可能并不需要进行微调。 2)确定需要解决的具体问题。 3)设定预期的性能提升目标。 4)明确特定的业务指标或限制条件。 ### 第二步:数据收集与准备 数据收集与准备工作主要由产品经理主导,这是微调工作的基础。 **数据收集** 根据具体的需求,从企业的数据库、日志文件、用户交互记录等多种来源收集相关数据。需要强调的是,在真实场景中收集真实数据至关重要,这将直接影响到微调的效果。 **数据清洗** 对收集到的数据进行清洗,去除其中的噪声、错误和不一致性,确保数据的质量。高质量的数据是模型能够有效学习的前提。 **数据标注** 如果采用监督学习方法进行微调,则需要对数据进行标注。这一步可能需要雇佣外部团队或利用内部资源来完成。准确的标注数据对于模型的训练和性能提升具有重要意义。 **数据划分** 将数据集划分为训练集、验证集和测试集,以便对模型的性能进行评估: - 训练集:占比 70-80%,用于模型的实际训练和学习。 - 验证集:占比 10-15%,用于评估模型在训练过程中的表现,以便及时做出调整。 - 测试集:占比 10-15%,在模型训练完成后用于最终评估模型的性能。 **模型微调的数据量(LoRA 微调)** 模型尺寸与微调数量级之间存在一定的大致关系,如下表所示:  **数据质量标准** 以智能客服系统的对话场景模型微调为例,数据质量标准可以包括以下多个维度:  ### 第三步:模型选择 模型选择通常由算法主导,产品经理也应积极参与。 **前提考虑** 在选择模型之前,同样需要考虑以下几个问题: - 是否已经充分尝试了 prompt(包括 few-shot、cot 等方式)和 RAG 技术? - 是否能够保障微调所需的数据量级和数据质量? - 由于基座模型会不断更新,是否考虑过需要重新微调的情况? **选择模型的原则和方法** - 开源和闭源的选择:原则上优先选择开源模型,但最终决策需要根据具体的业务场景来确定。 - 基座模型公司的选择:例如智谱 AI 的 glm 系列模型,其中 glm4 的最强模型不开源,而阿里系的 qwen 模型是一个值得推荐的选择。 - 模型尺寸的选择:需要从效果和成本两个方面综合考虑,在项目中,可能需要根据不同的场景选择不同尺寸的模型。一般来说,可以先尝试最大尺寸的模型以获取最佳效果,然后再根据实际需求降到最小可行尺寸。 **基于场景的模型选择** 在实际项目中,模型的选择需要综合考虑效果和成本。一个项目可能包含多个场景,因此可能需要选择不同的模型。通常需要通过实验和经验来确定最佳的模型选择和微调方式,例如: - 对于一些复杂任务,可能需要采用 33b + 的模型进行全量微调。 - 而对于另一些任务,可能采用 110 + 的模型并冻结部分参数进行微调更为合适。 ### 第四步:模型微调 模型微调由算法工程师实施,是整个工作流程的核心环节。 **模型微调方式(本质上是 SFT)** 1)全模型微调:对整个模型的所有参数进行调整。 2)轻量化微调(Parameter-Efficient Fine-tuning,PEFT): - 低秩适应微调(Low-Rank Adaptation,LoRA):这是最常用的微调技术之一。 - prompt tuning。 - P-Tuning。 - Prefix-Tuning。 3)冻结部分参数微调:只对模型的部分参数进行调整,其余参数保持冻结。 4)渐进微调:逐步调整模型的参数,以提高微调的效果和稳定性。 5)多任务微调:同时对多个任务进行微调,以提高模型的泛化能力。 **LoRA 微调原理** LoRA 微调的核心原理是只选择原始模型的部分参数作为目标微调参数(通常 r 取 4、8、16、32 等),不更改模型的原始参数,而是在原始参数的基础上增加一个偏移量,从而得到一套新的参数。这种方法具有高效、节省算力等优点,因此在实际应用中最为常用。 **QLoRA 微调** QLoRA 微调的主要目的是解决显存占用量过大的问题。显存占用量的计算方法如下:参数量 ×4×4 倍(装进来 + 转起来)/(1024×1024×1024)=xG 显存。以 7B 模型为例,其参数量为 7000000000,计算可得显存占用约为 11200000000 字节,即约 104G,这需要 5 张 NVIDIA 4090 显卡(每张 24G)。QLoRA 通过将 4 个字节的浮点数改成 1 个字节的整数,直接将显存占用降低到原来的四分之一,大大提高了模型微调的可行性。 ### 第五步:模型评估 模型评估由产品经理主导,是确保模型满足预期需求的关键环节。 **评估手段:支持率** 在特定场景下评估微调后的模型能力,支持率是一个重要的指标。通用领域的评估往往没有实际意义。具体评估方法如下: 1)设计问答任务,使用微调前和微调后的模型分别回答问题,然后由人工在不知道回答来源的情况下进行偏好选择。 2)评估标准: - 如果微调后的模型支持率低于 50%,说明这次微调不仅没有提升模型能力,反而破坏了原有模型的能力。 - 如果支持率在 50% 左右,说明微调几乎没有取得进步。 - 如果支持率在 50%-70% 之间,微调的成果不够理想。 - 如果支持率在 70%-80% 之间,说明这次微调是成功的。 - 如果支持率超过 80%,表明在大多数场景下,这次微调都取得了显著的提升。 ### 第六步:模型部署 一旦模型通过评估,就可以由研发人员将其部署到生产环境中,使其能够为实际业务提供服务。 ### 第七步:监控与维护 模型部署到生产环境后,需要由产品经理负责进行监控与维护: - 性能监控:定期检查模型的性能,确保其持续满足业务需求。 - 更新与再训练:随着新数据的获取或业务环境的变化,可能需要对模型进行再次训练或微调,以适应新的情况。 ### 第八步:反馈循环 产品经理需要设计反馈和监督机制,建立一个有效的反馈循环:收集模型使用过程中的反馈信息,用于指导未来的改进和优化工作,使模型能够不断进化和完善。 ## 三、数据工程 需要明确的是,微调不是一次性工程,持续的数据收集和体系化的数据处理比微调技术本身更为重要。 **如何收集偏好数据(相当于人工标注)** - 点赞点踩:通过用户对模型输出的点赞或点踩行为来收集偏好数据。 - 多选项选择:例如一次性给用户展示 4 张图,让用户选择偏好的选项;或者让模型生成两个答案,让用户进行选择。 - 客服工作台辅助:在客服工作台中,模型生成 4 个辅助回复,其中 2 个来自原模型,2 个来自微调后的模型,让客服选择一个最合适的回复,从而收集偏好数据。 **产品功能设计** - 数据收集能力:在产品功能设计上,一定要具备数据收集能力,以便及时获取用户反馈和偏好数据。 - 定向数据收集:针对特定场景,在产品功能上设计定向数据收集的机制,提高数据的针对性和有效性。 **设计好数据管理平台** - 利用 LLM 能力:让数据管理平台具备一定的智能,提高数据管理的效率和质量。 - 参考案例:如百度智能云的数据管理和数据标注平台。 **数据管理平台产品框架** - 数据来源管理:管理自有数据、公开数据、用户生成数据、专家撰写的数据、模型合成数据、众包收集数据等多种数据来源,并实现在线系统数据的直接导入和数据平台与在线系统的实时对接。 - 体系化标注:包括标签定义、标签层次构建、打标任务管理和打标任务分层等,支持用户打标、服务人员打标、专家打标、AI 打标、交叉打标、交叉复检和专家抽检等多种标注方式。 - 数据去重与增强:通过 prompt 的相似度计算、数据来源整体质量分级等方法进行数据去重,同时采用同义词替换、词序打乱、反向翻译、数据混合等技术进行数据增强。例如,将 200 条问答数据通过模型生成相同的提问,可扩展为 400 条数据;将数据翻译成其他语言再翻译回原语言,可实现表达方法的多样性。 - 数据打包:实现训练集、验证集和测试集的自动化划分,建立数据集与模型版本、模型评估结果的关联,并按标签评估数据的可用性和复用性。 - 模型评估:支持偏好打标、专家打分、用户偏好收集等评估方式,并按标签产出评估结果,实现评估与打标数据的复用。 - 多利用能力强大的模型辅助工作:例如利用强大的模型进行数据过滤、自动打标、交叉复检、prompt 的相似度计算、response 质量对比、数据增强和模型评估等工作,提高数据工程的效率和质量。 ## 四、后记 ### 原则 - 如果没有高质量的数据,微调实操的意义不大。数据质量是决定微调效果的关键因素,即使采用最先进的微调技术,若没有高质量的数据支撑,也难以取得理想的效果。 - 不强调数据量的大小,但是数据质量一定要高。在数据工程中,应更加注重数据的质量而非数量,高质量的数据能够使模型更加有效地学习到所需的知识和模式。 通过以上对模型微调的全面介绍,相信读者已经对模型微调有了深入的理解。在实际应用中,需要根据具体的业务需求和场景,合理选择微调方法和数据处理方式,以实现模型性能的有效提升。 本文由 @李雨田 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于CC0协议。 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

近日,充电宝事件闹得沸沸扬扬。而民航局“充电宝新规”一出,“3C”立即成为热门话题。从6月28日起,禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。**在该规定后,就有不少商家在电商平台售卖起了3C认证标签贴纸等相关产品。**  **但在经过大量媒体曝光后,商家先后下架了相关3C认证标签贴纸。** 然而有媒体随后又爆出,多位消费者反映,尽管一些平台迅速采取行动加强监管,**但部分商家仍通过偷换链接、取消关键词等方式,偷偷出售相关产品,只不过方式更加隐匿。** 例如从搜索页面上看只是一款普通印章,点进链接后却出现“3C标志”的字眼。 也就是“换汤不换药”,只将搜索栏的“3C”关键词去掉,印章照样出售。 **更有甚者,拍儿童贴纸发“3C标识”。** 该商家偷梁换柱,用其他商品链接代替“3C贴纸”售卖。 例如商家发来一款普通的儿童玩具贴纸链接,称只要拍下这一链接,后续会按“3C贴纸”发货。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509786.htm)

**华为今日正式宣布开源盘古70亿参数的稠密模型、盘古Pro MoE 720亿参数的混合专家模型和基于昇腾的模型推理技术。**华为表示:“此举是华为践行昇腾生态战略的又一关键举措,推动大模型技术的研究与创新发展,加速推进人工智能在千行百业的应用与价值创造。” 根据华为官网显示: **盘古Pro MoE 72B模型权重、基础推理代码,已正式上线开源平台。** **基于昇腾的超大规模MoE模型推理代码,已正式上线开源平台。** **盘古7B相关模型权重与推理代码将于近期上线开源平台。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250630/e808a1c2-f671-4c43-908f-5e6ee90d9797.png) 据悉,基于MoGE架构构建的盘古Pro MoE大模型(72B总参数、16B激活参数)在昇腾300I Duo和800I A2可实现更优的专家负载分布与计算效率(321 tokens/s和1528 tokens/s)。 而在模型能力方面,盘古Pro MoE在最新一期业界权威大模型榜单SuperCLUE上交出了超能打的成绩。 和其他动辄千亿以上的大模型相比,如DeepSeek-R1具有671B参数,**盘古Pro MoE以72B总参数量达到了59分,千亿参数量以内大模型排行并列国内第一。** 并且,16B激活参数量可以媲美其他厂商更大规模的模型。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509784.htm)

以色列执法机构在 2018 年逮捕存在赌博嫌疑的犯罪嫌疑人 Shai Siboni,这名犯罪嫌疑人还持有 19.15 个比特币和 83 个以太坊,所以连人带加密货币钱包全部都被执法机构扣押。不过最终调查结果是没有证据表明犯罪嫌疑人的财富来源于非法活动,所以最终 Shai Siboni 被释放并且期间被扣押的大部分资产包括豪车和珠宝等都已经被退还。 [](https://static.cnbetacdn.com/thumb/article/2021/0219/4c2d27dea0a6df4.jpeg) 遗憾的是以色列执法机构不知道是什么原因不慎丢失 Shai Siboni 存放加密货币的硬件钱包,尽管价值不菲但既然没有证据表明这是非法资产,那执法机构有义务将其退还。 对于丢失问题 Shai Siboni 在法院向执法机构提起诉讼要求归还自己的财产,最终检方透露已经确定有相关的政府部门在制定方案重新购买比特币和以太坊并将其存入钱包后再交给 Shai Siboni。 以色列警方并没有按照 2018 年时的价格来归还等额资产,而是要按照钱包里的比特币和以太坊数量进行归还,也就是 19.15 个比特币和 83 个以太坊。 按当前价格计算:比特币 108000 美元 / 个,以太坊 2500 美元 / 个,合计总价值为 227 万美元,而在 2018 年时比特币最高价格才 14000 美元,所以这波以色列警方是亏惨了。 目前以色列警方已经将丢失钱包描述为严重失误,正在启动内部调查以查清楚这个钱包到底是怎么丢失的,当然具体是丢失还是被人偷了暂时就不清楚了。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1509778.htm)

《街头霸王6》官方漫画《STREET FIGHTER LUKE RISING》已于6月29日在WEB漫画网站“周刊corocoro comic”开启连载,[第1话可免费阅读](https://www.corocoro.jp/title/997)。      漫画讲述了卢克为与强者交手踏上旅途的故事,作画担当为漫画家吉緒もこもこ丸まさお。漫画下1话预计将于7月6日更新。

<blockquote><p>在大厂的职场环境中,你是否也发现同事们似乎都变成了“戏精”?工作群里充满“标准话术”,复盘会上PPT花里胡哨,晋升答辩时故事讲得头头是道……本文通过作者亲身经历,揭示了大厂员工为何越来越爱“演”,以及这种“演”背后隐藏的职场生存法则和组织文化。</p> </blockquote>  在大厂待久了,我渐渐发现一个有意思的现象:身边的同事们好像都成了 “戏精”。 就说工作群里吧,明明一件简单的事儿,非要用一套 “标准话术” 来表达。有人说个想法,马上就有人接话:“这个可以升维思考一下”;要是提个问题,准有人回:“得从组织视角重新审视”。有次我急了,问能不能快点推进,结果被教育:“咱们要共建,别老想着推动”。你说他们是在好好说话吗? 我看更像是在排练一出职场大戏,每个人都在扮演那个 “情绪稳定、语言得体” 的理想员工角色。 复盘会更是 “戏精” 们的舞台。有次项目做得不怎么样,可上台复盘的同事硬是把 PPT 做得花里胡哨,从战略层面到执行细节,讲得头头是道,好像项目成功得不得了。 后来私下聊天我才知道,他光琢磨这 PPT 的结构和话术就花了好几天,比实际做项目的时间都多。这哪儿是复盘啊,分明是一场精心准备的表演。 为啥大家都这么爱 “演” 呢?其实谁也不想天天戴着面具上班,可在大厂待久了,你就会发现,有时候不 “演” 真的不行。 我有个同事,人特别实在,说话直来直去。有次老板问项目进度,他实话实说:“中间出了点问题,可能得延期。” 结果呢,老板脸色一下子就变了,后来小李的绩效评估也受了影响。 从那以后,小李也学 “聪明” 了,再遇到这种情况,他会说:“目前确实有一些挑战,但我们正在积极协调资源,争取把影响降到最低。” 你看,话还是那个意思,但说法不一样了,效果就完全不同。 这让我想起以前看过的一个理论,说组织为了稳定,更喜欢那些 “可预测” 的员工。想想还真是这么回事。 一个 “演得像” 的员工,知道怎么说、怎么做能符合组织的期望,这样的人更容易被管理,也更容易融入体制。 要是你太真实,有啥说啥,反而可能被当成 “刺儿头”,不受待见。 在大厂,“演” 不仅是一种生存技能,有时候甚至比实际工作能力还重要。 就说晋升吧,多少人辛辛苦苦干了一年,结果在答辩的时候因为 “故事没讲好” 就落选了。 而那些会 “演” 的人,懂得怎么把自己的工作包装得高大上,怎么用组织喜欢的话术来表达,就算业绩差不多,也更容易得到认可。 有次我跟一个资深同事聊天,他跟我说:“在这儿混久了,你就知道,干得好不如说得好。” 刚开始我还不信,后来见多了就明白了。 就拿写 PPT 来说吧,内容重要吗?重要,但更重要的是结构和话术。得按照 “背景 – 目标 – 策略 – 执行 – 结果” 这个套路来,每个部分都得用那些 “高大上” 的词,什么 “战略落地”“生态构建”“价值赋能”,听得人云里雾里,但看着就是 “专业”。 时间长了,我发现一个更有意思的现象:很多人好像真的把自己 “演” 进去了。 一开始可能只是为了应付工作,故意说些场面话,可说着说着,自己都信了。 有次我听到一个同事跟客户打电话,张口闭口都是 “我们要保持组织视角”“这个得上升到战略层面”,挂了电话我问他:“你真这么想?” 他愣了一下,说:“好像是吧,说着说着就习惯了。” 这让我有点害怕。我们到底是在扮演一个角色,还是真的变成了那个角色?每天说的话、做的事,有多少是真实的自己,又有多少是为了适应这个环境而 “演” 出来的? 有时候我也会反思,是不是自己太敏感了,把大家正常的工作交流当成了 “演戏”。可看看周围,开会时那些标准的发言、邮件里那些严谨的措辞、朋友圈里那些精心打造的人设,很难让人不觉得这是一场集体 “表演”。 其实大家都不容易,谁不想做真实的自己呢?可在大厂这个环境里,有时候 “演” 是一种无奈的选择。为了生存,为了晋升,为了不被边缘化,我们不得不戴上 “戏精” 的面具。 不过话说回来,“戏精” 也不是什么贬义词。在这个大环境下,能把 “戏” 演好,也是一种能力。 只是希望我们在 “演” 的同时,别忘了真实的自己,别真的把自己 “演” 丢了。 本文由人人都是产品经理作者【产品经理骆齐】,微信公众号:【骆齐】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

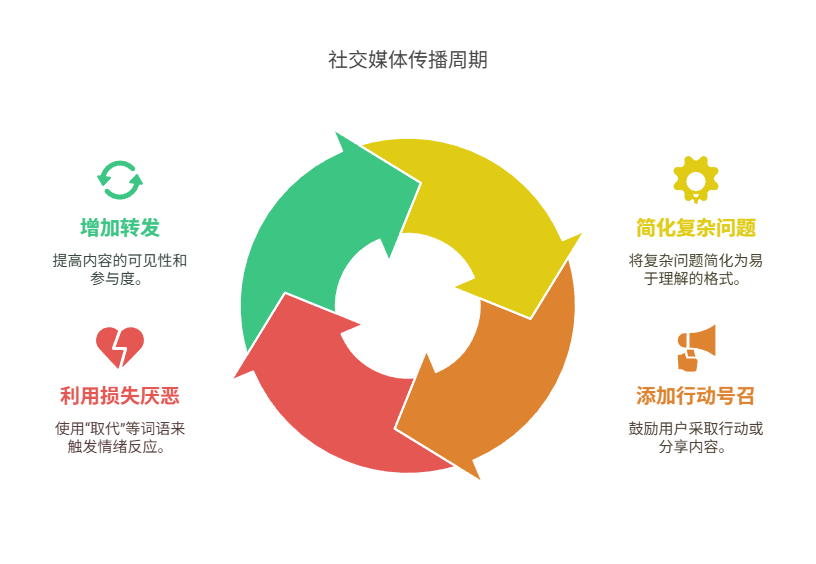

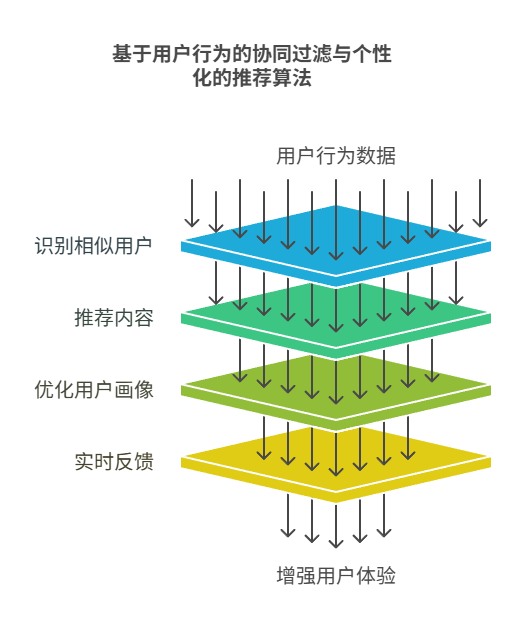

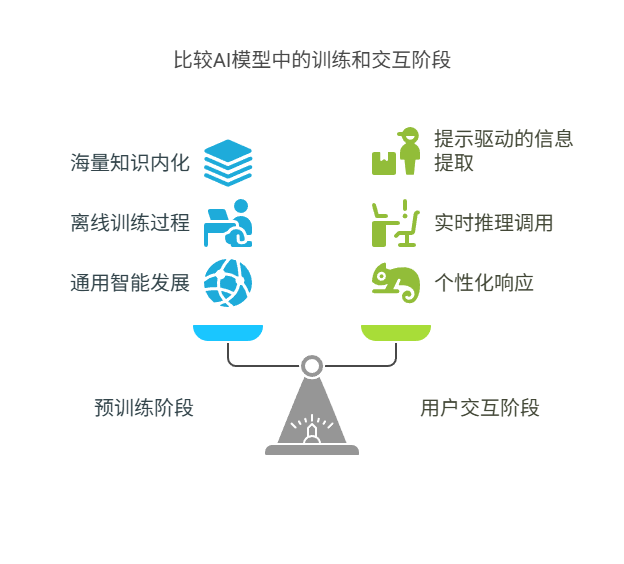

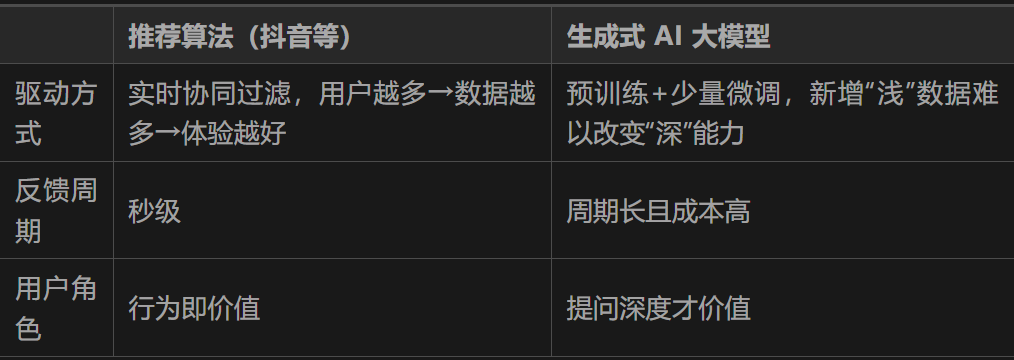

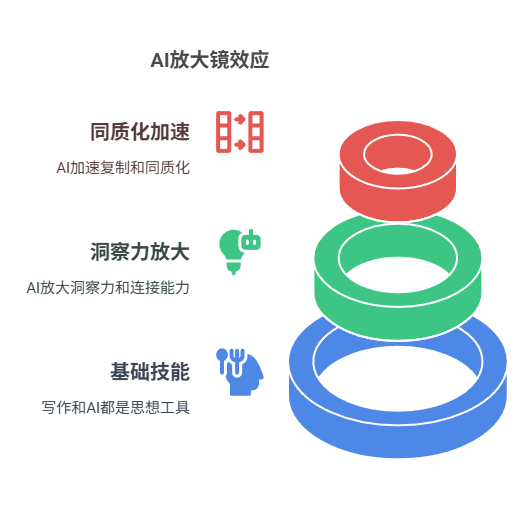

<blockquote><p>“未来取代你的不是AI,而是会用AI的人”——这句话在AI热潮中被广泛传播,但作者通过三个月的观察和思考,发现这可能是一个“温柔的陷阱”。文章深入探讨了“会用AI”背后的真相,揭示了AI工具使用者可能面临的困境,以及在AI普及化趋势下,真正难以被取代的能力是什么。</p> </blockquote>  还记得在前一阵子中,被网上的各大AI博主刷屏了一句话: <blockquote><p>“未来取代你的不是 AI,而是<strong>会用 AI 的人</strong>。”</p></blockquote> 相信只要是在了解或者接触AI的人,99%的人或多或少都从线上线上听到过,包括我自己也是一样,深信不疑。 因为首先自己很看好AI的发展趋势,无论是在数学编程、文学艺术、还是在视频设计、分析报告等等方面上,都展现出了AI惊人的学习力和创造力。 更何况一众AI大佬为了大家多使用AI,也经常把这句话挂在嘴边,更不用说之前那些卖AI课的机构和公司了。 甚至我自己也收到好几次电话,刚接通就和我说要加我微信给我发个免费的AI学习课,还说可以教会我怎么怎么样。 所以我后面开始思考,AI现在热到这个程度了吗?去年只是全网都在疯狂卖教你使用AI的课程,而今年都到了主动给你打电话教你AI的层面了。 我感觉事出反常必有妖,于是自己开始仔细琢磨为什么大部分人都在拼命的吹捧AI?其背后的底层逻辑是什么? (当然今天才发对这个观点的质疑不是为了蹭热点,而是在现在AI焦虑的热点降下来时,想着和大家理想探讨下) 其实“未来取代你的不是 AI,而是**会用 AI 的人”这句话,它精准地调动了我们潜意识的两层焦虑——被淘汰**与**技能不足**。 在社交媒体的传播学公式里,这种「把复杂问题极简 + 再贴上行动号召」的句式天然易转发;在心理学里,「损失厌恶」让我们对“取代”两个字的情绪优先级瞬间拉满。  因为人们天然对“失去”更敏感(损失厌恶),这是人的天性导致的 首先我们来思考个问题,目前有多少人觉得自己已经使用AI很熟练的了,是能够通过AI大幅提高工作效率的。 这个问题,与字节跳动CEO梁汝波在2025年2月13日All Hands全员会上对“豆包”的评价不谋而合。 他是这样描述的:自家大模型“豆包”并没有因为用户量暴增而“越用越好”。原因很残酷:**多数提问高度同质、缺乏深度,无法真正反哺模型**。 毕竟字节跳动可是以其世界顶尖的推荐算法闻名,该算法的核心优势正在于能够利用海量用户数据进行迭代优化。 那为何这一“数据飞轮”效应在豆包(也包括其他大厂研发的AI)上似乎“失灵”了? 答案其实是,驱动字节经典产品的推荐算法与支撑豆包这类生成式AI的大模型算法,在底层逻辑上存在着根本性的不同。 首先推荐算法的核心是:基于用户行为的协同过滤与个性化  而AI大模型的机制是:预训练与微调,而非实时“学习”  在这里呢,和大家简单提了一下推荐算法与AI算法的区别。  当然,作为普通人的我们或许也不需要那么深度的了解AI技术和原理,我们更关心自己究竟会不会被那些会AI的人所淘汰?要不要都all in去付费学习AI? 越是在AI焦虑的热潮中,越是需要学会如何保持理性思考比盲目跟风更重要。 首先咱们先来讨论一个最本质的问题:什么叫”会用AI”? 可能大部分人理解的”会用AI”其实是指会使用ChatGPT、DeepSeek这些工具进行对话然后一键实现帮自己写作、画图、编程等等的功能。 确实当你会熟练使用AI实现这些功能时,是能够极大的帮你提高工作效率,那是因为它能帮你快速完成这种标准化、流程化的工作。 但真实的世界是需要有“价值”的工作产出,需要你能够创造出“价值”,而不是创造一堆看似有用却无用的“内容”。 比如你现在是一家公司的HR,现在有两个候选人: 候选人A:非常熟练使用各种AI工具,能够快速生成招聘文案、面试问题、薪酬分析报告等,工作效率很高。 候选人B:不怎么会使用AI,但在过去的工作中建立了广泛的人脉网络,深谙企业文化和团队管理,具有出色的沟通能力和情商。 而假设候选人A和B的学历背景、应聘的岗位薪资都一样的情况,你会选择让谁留下来? 或者说在模拟实际的企业环境中,谁对公司而言更有价值? 真实的答案可能并不像前面的口号所暗示的那么明确,因为在现代企业的运作,特别是知识型工作,往往需要大量的跨部门协作、利益相关者管理、文化建设等”软技能”。 作为求职者而言,最真实实际的价值一定是从现实生活中产出的: 候选人A看起来他懂得用AI的技术放大自己的能力,工作产出可以是三四个人的量,但在AI越来越普及化的趋势下,他的这种先发制人的优势会被慢慢削减掉。 而候选人B虽然不懂得AI,并且他在做标准化的工作时花的时间也会更多,但他的价值是在于不依赖工具,核心是在于沟通与协调团队之间的摩擦,并让公司的资源更好的转化为生产力。 而这些能力短期内很难被AI完全替代,也不是简单地”会用AI”就能解决,靠着是你的人情世故、资源链接能力。 现在再来讨论第二个问题:要不要all in去付费学习AI? 还是借用上面候选人的例子,我们把场景再向前推三个月,让两位新人真正落地到同一个业务单元,负责一项“校园招聘升级”项目:  这张对照表反映了个事实:**AI 能把“做得到”变成“做得快”,却无法保证“做得对”**。 A 的优势在“量产”,B 的壁垒在“洞察”。当竞争门槛从“能否产出”提升到“产出是否真的解决问题”时,软实力的复利会随着时间不断滚雪球,而工具优势却呈现边际递减。 要知道目前的AI也只是通用大模型,在你还没有深入地了解吃透你的行业时,再快的效率也跑不过真正的洞察。 并且真正的AI能力培养也并非一蹴而就,少有人是只通过几堂速成课的学习就能掌握的。 就好比前几年,写作被吹成通往财富自由的船票时,人人抢着报班上船,却忘了从小学到大学,语文课早已天天启航。 但我觉得不管是写作还是AI,两者都是放大你思想的工具。 如今的AI更是放大镜:你原本擅长洞察与连接,它就放大你的影响力;你原本只会复制与拼凑,它就加速你被同质化。  回归到最后,仅仅会使用工具的人,其实并不能保证你不被淘汰。 真正决定你价值的,是你要去解决什么样的问题,其次才考虑你需要用什么样的工具辅助你创造什么样的价值。 以及真正值得我们警惕的,不是AI,而是:当我们把注意力全部耗在追逐工具时,思考能力本身在悄悄退化。 技术的浪潮总会裹挟泡沫与噪声,当我们眺望未来,那句“未来取代你的是会用 AI 的人”其实还有半句被隐藏: <blockquote><p><strong>真正难被取代的,是那些能让 AI 也学他们思考的人。</strong></p></blockquote> 愿你我把注意力从“学多少工具”转向“塑造怎样的认知底座”,让 AI 成为思想肌肉的力量训练器,而不是拖着我们奔跑的绳索。 本文由 @镜子别酷 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

At roughly $6,000, the N2 model is priced well below competitors such as Unitree’s G1, and Noetix operates on thin margins to undercut bigger players. Jiang likens the company’s pricing strategy to Xiaomi’s early challenge to Apple — offering functionality at a fraction of the cost to win market share.

cnBeta全文版

cnBeta全文版 钛媒体 · 饶翔宇

钛媒体 · 饶翔宇 嘶吼 · 梆梆安全

嘶吼 · 梆梆安全 36氪

36氪 人人都是产品经理 · 深思圈

人人都是产品经理 · 深思圈 小众软件 · 青小蛙

小众软件 · 青小蛙 机核 · 熊吉吉

机核 · 熊吉吉