所有文章

早上好,今天是1月13日,看得懂的财经新闻,每天知道多一点,离财富更近一点。

广汽官宣将与华为打造全新汽车品牌;哈药股份:媒体报道“泻立停被‘喊停’”等信息不实;SpaceX:星舰飞船第七次试射推迟至1月15日;OpenAI重启机器人部门并发出首份招聘;财政部:2025年我国赤字规模将有较大幅度增加;海通策略:历史上春季行情年年有,2025年春季行情或正孕育中。

美国企业家埃隆·马斯克在加州发生破坏力巨大的自然大火的背景下对它是由气候变化引起的感到怀疑,将目前发生的情况与得克萨斯州的情况进行了比较。  马斯克在评论一位用户发文称正是气候变化已经给加州带来了101起大火时在他的社媒X页面上写道:“如果(编注:大火)由气候变化引起的解释是对的,那么德克萨斯州的森林面积是加利福尼亚州的两倍,烧毁房屋的大火数量也应该是加州的大约两倍。” 在马斯克看来,当局未能应对自然火灾,是因为他们没有设法建立防火带和清除灌木丛,也没有保障足够的水源储备。这位企业家指出,他们从而表现出了 “令人震惊的疏忽作风”。 1月7日,美国洛杉矶县的自然大火开始蔓延。气象专家认为,火势迅速蔓延的原因是天气干燥且风力很大。大火烧毁了该地区1多万栋建筑。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470578.htm)

革命性技术正在走出实验室。 英国政府宣布,将在未来五年内在军队中部署由国防科学技术实验室(Dstl)开发的绝密量子钟。曾经有一段时间,原子钟看起来是非常热门的设施。 根据铯-133 原子的频率来测量时间,可以制造出 3 亿年才增减一秒的时钟。 然而,与量子钟相比,原子钟的精确度就不值一提了。通过测量原子在特定能量状态之间的跃迁,量子钟可以达到 300 亿年增减一秒的精度。  这是一项潜力巨大的技术,英国军方渴望尽快加以利用,因为它可以将现代战争的时间表设定为纳秒级。 量子钟的应用领域非常广泛,为了实现这些目标,英国国防科学研究院在实验室外进行了首次试验,并正在研究如何将这项技术微型化,并将其集成到现有的军事系统中。 根据新闻稿,新的量子时钟可用于运行全球定位系统的替代品,当全球定位系统信号受到干扰或欺骗时,它能提供相同的定位精度。 它还可以利用高度同步的计时进行高级加密,从而确保通信安全。 量子技术还能使包括导弹在内的武器系统更加精确,并能在几毫秒内做出反应,比攻击者的反应速度更快,从而抵御网络攻击。 改进后的时钟将使国防部能够进一步支持当前和未来的能力。 例如,量子钟可以: - 实现更精确、更独立的导航系统,减少对全球定位系统卫星的依赖,因为这些卫星在冲突情况下很容易受到干扰或破坏; - 确保通信系统的安全,例如依赖高度同步计时的加密军事网络; - 提高先进武器系统(如制导导弹)的精确度,这些系统依赖精确计时来计算弹道和协调攻击; - 让我们的武装部队在对时间要求极高的作战行动中,尤其是在网络战等毫秒之间就能决定胜负的领域中,获得超越对手的优势; 英国皇家海军首席技术官办公室未来技术官马特-斯蒂尔(Matt Steele)指挥官说:"海军研究量子技术已有数年时间,令人兴奋的是,物理学和工程学在这一领域面临的挑战现在已不再是科学概念,而是即将成为现实。在未来几年内,利用量子技术和全球定位系统进行有效操作、生存、导航以及保持致命性的能力将确保作战优势。" 资料来源/[英国政府](https://www.gov.uk/government/news/top-secret-lab-develops-atomic-clock-using-quantum-technology) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470574.htm)

1 月 13 日(周一),一场在英国提起长达四年之久的针对苹果应用商店收费的集体诉讼终于要开庭审理了,原告寻求高达 15 亿英镑(约合 18.3 亿美元)的潜在损害赔偿。  该案由数字经济专家、国王学院讲师 Rachael Kent 博士领导,他们正在与苹果收取的高达 30% 的应用内购买 (IAP) 佣金作斗争。 诉讼指控苹果公司将其应用商店作为非法垄断经营。 诉讼称,苹果迫使开发者以提高应用程序价格的形式将佣金成本转嫁给消费者。 苹果在法庭文件中称该诉讼"毫无根据"。 肯特在一份声明中表示,苹果"无权"收取如此高额的佣金费用,"尤其是当苹果本身正在阻止我们访问能够为我们提供更好交易的平台和开发者时"。 "苹果通过向用户收取不合理的费用来实现这一目标,"她在提交的文件中指出,2021 年全球 App Store 的收入高达 150 亿美元。"如果允许竞争对手的平台和支付系统在其设备上竞争,苹果就无法收取这些高昂的费用。苹果公司对进入应用程序世界的权限严加防范。这是垄断者的行为,是不可接受的。 " 据信,这是英国首例针对大型科技公司的此类案件。 在回应中,该公司在一份声明中说,"App Store 所收取的佣金与所有其他数字市场所收取的佣金相比非常主流。 事实上,App Store 上 84% 的应用程序都是免费的,开发者无需向Apple Pay任何费用。" 该公司继续指出,"对于绝大多数因销售数字商品或服务而向Apple Pay佣金的开发者而言,他们有资格享受 15% 的佣金率。 该公司在 2021 年为年收入低于 100 万美元的开发者引入了较低的佣金率,而这正是法院最初立案的年份。" 该公司在提交的文件中进一步指出,它认为这些费用是公平的。 它指出,佣金涵盖了商店的成本和为开发者提供的服务,如安全、推广和开发数字访问工具。 此案的关键在于肯特博士指控苹果公司在其应用程序商店中的行为违法,这使得此案与似乎永无休止的苹果诉Epic案相似。 根据近期类似案件的先例,苹果上诉要求驳回整个案件,但目前这场早先的法律之争正处于停滞状态,等待裁决。 英国竞争上诉法庭将审理这起新案件,预计审理时间将持续七周左右。 包括苹果首席财务官Kevan Parekh在内的官员预计将出庭作证。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470572.htm)

"[The Egg,家用核反应堆](https://enron.com/pages/the-egg)。"是的,安然网站现在正在宣布"为您的家庭供电的微型核反应堆"。 安然公司 28 岁的新任首席执行官康纳-盖多斯(Connor Gaydos)坚称,他们"一次只用一个鸡蛋,让世界变得更美好"。"  [《休斯顿纪事报》深入探讨了](https://www.msn.com/en-us/news/us/exclusive-enrons-ceo-defends-nuclear-egg-reactor-talks-brand-revival-and-possible-crypto-future/ar-AA1xbrDJ)细节: 安然蛋据说是一个微型核反应堆,能够为一个家庭提供长达 10 年的电力,它将是能源技术和人类对核物理理解的一次重大飞跃--当然,如果这种东西真的可行的话。 " 德克萨斯大学奥斯汀分校副教授兼核与辐射工程研究员德里克-哈斯(Derek Haas)说:"以我们目前对物理学的理解,这永远不可能实现。我们可以让核反应堆达到临界状态,就像我在图片上看到的鸡蛋那么大。 但我们无法捕获这些能量并将其转化为有用的电热,也无法屏蔽反应堆产生的辐射。 " 哈斯后来补充说,核反应堆需要获得联邦许可证才能运行,而获得许可证需要2到9年的时间,"通常需要几百页的文件才能获准建造核反应堆,然后又需要几千页的安全文件才能获准开启核反应堆。"  倒闭得轰轰烈烈的的安然公司在品牌复兴后的几周内提出的离奇主张让许多人猜测,此举是类似于"鸟儿不是真的"(Birds Aren't Real)的大型玩笑的一部分,安然公司 28 岁的首席执行官康纳-盖多斯(Connor Gaydos)与该运动创始人彼得-麦金多(Peter McIndoe)共同出版了一本关于该运动的书。在接受《休斯顿纪事报》(Houston Chronicle)的独家采访时,盖多斯认为人们应该抛开法规或物理形式的限制,拥抱不可能.... 安然公司网站和社交媒体上几条后来被删除的消息都暗指安然公司有可能进军加密货币领域。 盖多斯说,他并没有排除这种可能性,但公司目前还没有任何推出安然主题币的计划。 盖多斯说:"我认为,从很多方面来看,现在一切都像是一场加密货币骗局,但值得庆幸的是,我们是一家完全真实的公司," <video width="640" height="480" src="//enron.com/cdn/shop/videos/c/vp/04e3f1ff36a143848b532a6f7c7fe44c/04e3f1ff36a143848b532a6f7c7fe44c.HD-1080p-7.2Mbps-40596311.mp4?v=0" controls="controls"></video> 在宣布推出 Egg 时,盖多斯强调,安然公司现在不仅在革新电力行业,还在革新另外两个行业--自由行业和独立行业。 盖多斯还提醒听众,他们的家用微型核电"对整个家庭都是安全的"。 [ Egg 的网页 Enron.com](https://enron.com/pages/the-egg) 补充道:"现在预购。 "注册我们的电子邮件时事通讯,第一时间了解我们的上市时间......" [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470570.htm)

据报道,**一架配备云降水探测与人工影响天气作业装备的中型无人机近日从昆仑山麓起飞,并成功实施人工增雪作业,标志着新疆首次利用无人机在昆仑山开展增雪作业实验取得成功。**此次作业区域位于高海拔缺氧地带,氧气含量低,给催化剂播撒带来挑战,影响作业效率。 为应对这一复杂环境,执行任务的无人机特别配备了超长时烟条,**在海拔3500米的高度成功起飞,并在4200米的高空中顺利完成了增水烟条的充分燃烧与点火实验,展现了出色的作业能力与适应性。** 不仅如此,该无人机还集成了高精度的传感器与先进设备,能够实现对作业区域的精准定位、实时监测以及精确测量,确保人工增雪作业能够针对指定区域和靶向目标实施,大大提高了作业的精准度和效率。 **昆仑山作为亚洲的重要山脉,不仅是众多河流的发源地,其积雪融水对于维持周边地区水资源的稳定具有举足轻重的地位。**人工增雪作业不仅能够显著增加昆仑山的积雪量,为下游地区提供更加充足的水源,满足农业灌溉和居民生活的用水需求,还有助于改善当地的生态环境,促进植被的生长,维护生物多样性的平衡。 此次实验的成功,为昆仑山无人机人工影响天气作业的业务化、常态化运行积累了宝贵的经验和关键数据。新疆维吾尔自治区人工影响天气中心已经规划在且末县的阿尔金山区域开展进一步的增雪探测实验飞行,并计划在今年内,根据不同季节、海拔以及气候条件,持续开展常态化实验,为最终实现人工影响天气作业的业务化运行奠定坚实的基础。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470568.htm)

作者 | Li Yuan 编辑 | 靖宇 美国时间 1 月 7 日,全球消费电子盛宴 CES 在美国拉斯维加斯开幕。 今年的 CES 展会预计将吸引超过 13 万名参会者,将有 4800 多家企业参展,包括 323 家世界 500 强企业。值得注意的是,今年中国参展商数量达 1300 余家,创历史新高(去年约为 1100 家)。 AI 眼镜和 AI 陪伴类机器人预计将成为此次 CES 的重点。 极客公园现场记者表示,今年所有眼镜类的展台都人满为患。不少深圳厂商选择在国外首次发布自己的眼镜产品,未来三个月到半年再在国内发售。 由于 AI 的进展,今年机器人的品类也是一个热门类目。极客公园也了解到,今年不少国内的机器人企业,也第一次参与了 CES 展。消费电子和机器人,或许未来不会再泾渭分明,而是将走向融合。 不过,CES 最出名的还是其科技庙会属性,在第一天,还是让我们来盘点一下,今年又有哪些奇特产品,在十几万平方米的展区中一下子吸引了大家的注意吧! # 01 Mirumi 陪伴机器人  图片来源:X 账户 日テレR&Dラボ 从 Lovot,到 Moflin,日本人好像特别会做可爱的陪伴类机器人。 而从去年到今年,国内外这类 AI 陪伴类机器人也特别多,每次新出现的产品,都能马上刷屏。 这次也不例外。日本初创团队 Yukai Engineering 最新推出的这款 Mirumi,此次收到了广泛关注。 Mirumi 本身并不是一个常见的日文,拆解出来,大概可以被分为日语的みる (miru)—看、关注、关怀,和み (mi)—美丽、未来、海。 而这和 Mirumi 本身的功能非常接近。Mirumi 的最主要功能就是伸出长长的胳膊,抱住你的包或者是你的胳膊,监测到人在旁边,就会进行对视或者其他反应。对人的触摸也有反馈。 和其他的小陪伴机器人比,Mirumi 售价只需 70 美金,似乎便宜不少,又可以挂在包上,似乎更容易让人种草。  觉得这个 idea 还不够绝吗? 这家公司还推出了另外两款产品。一个是挂在杯子上能够帮你吹凉咖啡的 FuFu。  一个是抱在怀中能够监测你的呼吸频率进行自适应的抱枕。 这家公司真的把情绪价值的供给做到了极致。 # 02 可以捡东西的 扫地机 Saros Z70  石头科技的这个带机械臂的扫地机器人在 CES 正式开幕之前,就开始刷屏网络。 在 CES 上,石头科技发布了 Saros Z70 以及 Saros 10R 两款扫地机器人,对应国内市场的 G30 Space 以及 G30 两个型号。 搭载一个可以折叠到机身的机械臂,Saros Z70 扫地机器人能够移除 300g 以内的物品,并进行差异化处理,袜子进洗衣篮,玩具进收纳箱,预计三月正式推出。 极客公园了解到,除了石头科技之外,也有其他扫地机器人公司今年将推出类似的产品。 一个可以自己清除路障的扫地机器人,是你想要的扫地机器人创新吗? # 03 三星可拉伸屏幕  图片来源:X 用户 Tim Schofield 这个演示一开始让我看的有点懵。我都不确定是不是我想的那样。 结果确实是的。三星这次在 CES 上展示了一块可拉伸屏幕!女鬼穿过屏幕来抓你不再是梗了! 查阅资料发现,三星 2024 年 8 月就展示过一次它的可拉伸屏幕。尽管可拉伸显示屏技术已存在一段时间三星展示的 25% 拉伸率和 120PPI 像素密度处于国际领先水平。 这个技术似乎离落地还有很久。X 上的一名用户表示,「我想不出任何人需要这样的可拉伸屏幕。如果可拉伸的部分大一点,变成卷轴屏似乎很有用处。」 三星一直是屏幕行业的领军企业。 从去年到今年,三星都在 CES 上展示了它的透明 LED 屏幕,也值得一看。 # 04 能让食物变咸的勺子  图片来源:X 用户 Tech Hack Daily 又是一款奇特的产品。 日本麒麟公司推出了这款电解盐勺。 长得和普通勺子类似,长 25 厘米、重 60 克,但是它实际上可以通过对你的舌头进行微弱的电流刺激,让分散在口腔中的钠离子集中到舌头上,产生味道变浓、咸味增加的错觉。 甚至因为咸味程度因人而异,因此还可以从手柄上的按钮调节电流强度,共分为 4 个等级,以颜色及闪烁来区分。 食物进入嘴里,为了让效果充分发挥,麒麟公司建议议放慢进食速度约 0.5 秒,可以让电流更充分地发挥作用。 这不是很完美吗?既减盐,又被迫细嚼慢咽了!家里狂吃盐的长辈们需要一个! 网络资料显示,麒麟公司自 2019 年开始生产类似的产品,之前还推出过一款类似技术的减盐筷子。 # 05 电动滑雪板  图片来源:X 用户 jasonbellini 滑雪季节到了! 下山是滑雪人快乐的时候,上山则难得多。 今年瑞士公司 E-Outdoor 推出了世界上第一款电动助力滑雪板。上山还是需要用力,但是可以少用一点! E-Outdoor 的电动助力滑雪板不仅适合专业滑雪者,也为初学者提供了便利,使他们能够更快地掌握滑雪技巧。此外,该产品还特别适合在较长的滑雪道上使用,增强了用户的耐力和乐趣。 去年 CES 上火的是助力走步工具 Moonwalker,今年 CES 上火助力滑板工具。人类越变越懒才是进步的动力! # 06 键盘和触控板自切换的键盘  图片来源:X 用户 Ramón Teleco 这款键盘号称世界上第一款可以自动切换键鼠的键盘。 其主要功能是——使用摄像头追踪手部动作,AI 识别手伸直了,就将键盘切换成触控板。 对于健康人士来说,多少有点奇怪。但是公司表示,该产品特别关注上肢残疾人士,旨在通过技术实现能力平等,使更多人能够轻松使用计算机。 AutoKeybo 不仅是技术创新的体现,也是「平等接口」社会项目的一部分,致力于为有上肢障碍的人士创造更友好的数字环境。通过这一产品,AutoKeybo 希望推动包容性技术的发展,让每个人都能享受到无障碍的计算体验。 每年 CES 大展上,最吸引人的都是那些「脑洞」产品,虽然他们的「保鲜期」通常都很短,但是产品吸引要求背后的「idea」,却有可能不断的激发人们的想象力。而这些产品「窄众」的设计和非常垂直的功能,也日益符合现代消费者的心态。毕竟,谁不想花 70 美元买一只挂在包上能转头的毛绒玩具呢? 「情绪价值」,早已战胜了「使用价值」。 *头图来 源:视觉中国 本文为极客公园原创文章,转载请联系极客君微信 geekparkGO

彭博社的 Mark Gurman 在[今天的Power On时事通讯](https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-01-12/apple-2025-plans-iphone-17-smart-home-hub-ios-19-ai-apple-watch-ipads-m5?srnd=undefined)中报道称,**苹果可能已经确定 iPhone 17 Air 作为传闻中的轻薄 iPhone 的名称,产品预计将于今年秋季面世。 **他写道,这款手机将成为"未来技术的试验场",包括该公司首款可折叠手机的技术。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0111/6014abfe2c4bba1.jpg) 这个名字并不令人惊讶--MacBook Air 和 iPad Air 发布时都是其产品线中最薄的版本。 古尔曼撰文称,iPhone 17 Air 预计将继承这一传统,比当前的 iPhone"薄约 2 毫米"。 其他近期传言称其厚度介于 5.5 毫米和 6.25 毫米之间,接近 M4 iPad Pro 的深度,小于迄今为止最薄的 iPhone(iPhone 6)。 Gurman 写道:"纤薄不仅仅是一种卖点,而是实现纤薄将有助于苹果向未来的可折叠 iPad 和 iPhone 迈进。 他还表示,这款手机可能成为苹果公司自制手机调制解调器(代号为 Sinope)的首批试验场之一,该调制解调器将于今年春季在 iPhone SE 中亮相。" 预计今年的 iPhone 产品线也将首次采用苹果设计的 Wi-Fi / 蓝牙芯片,但 Gurman 并没有说包括 17 Air。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0111/7d5dfe4300cbef0.jpg) 过去有传言称,新款 17 Air 将配备 6.6 英寸 ProMotion OLED 显示屏--苹果迄今为止仅在 iPhone Pro 机型上使用的 120Hz 可变刷新率屏幕--并且其背面将仅配备一个 4800 万像素的单摄像头镜头,以及一个 2400 万像素的自拍摄像头。 iPhone Air 可能会配备 Apple 的 A19 芯片,与 iPhone SE 4 一样,预计将内置 8GB RAM 以运行 Apple Intelligence AI 功能。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470558.htm)

据称,Android 和 iOS 上的数千款流行移动应用程序被利用,以前所未有的规模收集敏感位置数据。 这种通过广告生态系统进行的数据收集很可能是在用户甚至应用程序开发人员本身都不知情的情况下进行的。 这些信息来自 Gravy Analytics 的黑客文件,这是一家位置数据公司,其子公司 Venntel 曾向美国执法机构出售全球位置数据。 [Wired](https://www.wired.com/story/gravy-location-data-app-leak-rtb/) 报道了这一信息,并与 404 Media 合作制作了这篇报道。 数据泄露事件暴露了一个庞大的应用程序网络,从 Candy Crush 等流行游戏到 Tinder 和 Grindr 等约会应用程序,不一而足。 其中还包括怀孕跟踪和宗教祈祷应用程序等敏感类别。 网络安全公司 Silent Push 的高级威胁分析师 Zach Edwards 告诉 [404 Media](https://www.404media.co/candy-crush-tinder-myfitnesspal-see-the-thousands-of-apps-hijacked-to-spy-on-your-location/):"我们似乎首次公开证明,向商业和政府客户销售数据的最大数据经纪商之一似乎是从在线广告'竞价流'中获取数据,而不是将代码嵌入应用程序本身。" 这一消息揭示了实时竞价(RTB)的世界,即公司通过竞价在应用程序中投放广告的过程。 然而,这一系统有一个危险的副作用:数据经纪人可以拦截这一过程,获取手机用户的位置数据。 爱德华兹将此描述为"隐私保护的噩梦",并补充说:"有一些公司就像全球的蜜獾一样,对每一条数据为所欲为"。 <picture></picture> 数据收集的规模令人震惊。 被黑客攻击的 Gravy 数据包括来自美国、俄罗斯和欧洲设备的数千万手机坐标。 受影响应用程序的列表非常广泛,涵盖了社交网络、健身追踪器、电子邮件客户端等多个类别,甚至包括用户为保护隐私而下载的 VPN 应用程序。 尽管数据泄露事件似乎涉及 Gravy Analytics,但目前仍不清楚 Gravy 是自己收集这些位置数据,还是从其他来源获得这些数据。 该数据集的日期可追溯到 2024 年,是位置数据行业不透明世界中难得的一瞥。 Gravy Analytics 在这个生态系统中扮演着举足轻重的角色,它汇总各种来源的手机定位数据,并通过其子公司 Venntel 出售给商业实体或政府机构。 此前的调查显示,Venntel 的客户包括多个美国政府机构,如移民与海关执法局 (ICE)、海关与边境保护局 (CBP)、国税局 (IRS)、联邦调查局 (FBI) 和缉毒局 (DEA)。 这种数据收集影响深远,引发了严重的隐私问题,并凸显出这些数据可能会被用于用户从未打算或同意的用途。 例如,媒体曾展示过一个名为"Locate X"的工具如何利用 Venntel 的数据监控州外堕胎诊所的访客。 名单上的大多数应用程序开发商和公司都没有回应置评请求。 不过,Flightradar24 在一封电子邮件中表示,从未听说过 Gravy,但承认显示广告是为了"帮助 Flightradar24 保持免费"。 Tinder 否认与 Gravy Analytics 有任何关系,而 Muslim Pro(受影响的祈祷应用程序之一)则声称它没有授权广告网络收集其用户的位置数据。 发现这些数据似乎来源于实时竞价,意义尤为重大。 它将责任转嫁给了广告行业的不法行为者和为其提供便利的科技巨头。 这也表明,许多大型应用程序发布商可能并不知道他们的用户数据被窃取,因此很难采取预防措施。 数字取证公司 Adalytics 的创始人 Krzysztof Franaszek 审查了泄露的数据,并指出"这些数据中至少有一部分可能来自与广告相关的实时竞价"。 他指出,有证据表明,Google的广告平台正在提供一些广告,使外部公司(包括潜在的政府承包商)能够进行这种跟踪。 美国联邦贸易委员会最近也对类似行为采取了行动。 12 月,该机构禁止定位数据公司 Mobilewalla"出于参与在线广告拍卖以外的目的"收集消费者数据。 联邦贸易委员会还命令 Venntel 和 Gravy Analytics 删除历史位置数据,并禁止它们出售与敏感地区(如医疗诊所和宗教场所)相关的数据,但在有限的情况下除外。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470556.htm)

这是苹果公司多年来首次放弃在 2024 年发布其低成本平板电脑,原因可能是苹果希望为 iPad 11 配备能够胜任多种任务的硬件,而过早发布可能意味着会蚕食其他设备的市场份额。 现在,我们即将迎来 1 月 15 日,我们偶然发现了一些有关 iPad 10 后继机的令人兴奋的消息,尤其是其芯片的升级,据称该平板电脑将采用 A17 Pro,与去年的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 所采用的 SoC 相同。  除了 A17 Pro 这样的意外升级之外,iPad 11 还可能配备 8GB RAM,这意味着它将支持Apple Intelligence系统。 目前,iPad 10 在亚马逊上的最低售价为 299 美元,配备了 A14 Bionic 和 4GB RAM。 虽然这样的配置相比其它厂商的产品已经足够强大,但仍无法享受 AAA 级游戏和运行 Apple Intelligence 下的生成式 AI 功能。 值得庆幸的是,这对 iPad 11 来说应该不是问题,因为彭博社的 Mark Gurman 在其最新的"Power On"时事通讯中写道,这款新的经济型平板电脑将配备 A17 Pro。 假设苹果公司确实打算为 iPad 11 "准备好"生成式AI功能支持,那么该平板电脑也很有可能最低配备 8GB RAM。 这对于想购买即将推出的低价机型的用户来说是个好消息,因为他们不必为运行Apple Intelligence而花费高昂的费用。 不过,鉴于我们有望在两代平板电脑之间看到一些令人难以置信的硬件变化,这些升级很可能是有钱包上的代价的。 例如,新一代 iPad 10 在发布之初的售价就略高于 iPad 9,因为它拥有更新的设计和 USB-C 端口。 遗憾的是,古尔曼没有透露 iPad 11 的定价细节,但考虑到 iPad mini 7 在亚马逊上的基本存储售价低至 479 美元,并且配备了 A17 Pro 和 8GB 内存配置,我们可能会看到低价机型的价格为 429 美元。 目前,我们还不知道苹果还打算做出哪些妥协来区分 iPad mini 7 和 iPad 11,但我们将在未来几周内揭晓答案,敬请期待。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470554.htm)

一份声称详细描述了苹果公司 2025 年产品计划的最新报告称,Apple Watch系列将进行修订,其中包括卫星通信,以及 AirTags 和 AirPods 的新功能。  2024 年款 Apple Watch Ultra 没有更新,但根据彭博社的报道,新版本预计将于 2025 年推出。 它在外观上将与Apple Watch Ultra 2 保持一致,但正如之前的传言,它将带来卫星连接能力。 新的报道没有提供任何细节,但该功能很可能与最初的卫星紧急求救功能类似,后者是在iPhone 14中推出的,允许向急救人员发送简短的文本信息。 还有消息称,Apple Watch Ultra 3 将获得 5G RedCap(减小容量)网络接入能力, 这就像一个精简版的 5G,它只需要更少的组件(如天线),并具有更高的能效。 这意味着 5G RedCap 适合 Apple Watch Ultra 这样的可穿戴设备,因为它们由电池供电,不太可能偶尔需要更多的 5G 接入。 虽然 5G RedCap 和卫星连接据说是下一代 Apple Watch Ultra 的专属功能,但有一项功能将同时出现在该手表和 Apple Watch Series 11 上。 预计这两款手表都将增加高血压检测功能。 与 Apple Watch Ultra 一样,据信 Apple Watch Series 11 不会有明显的重新设计。 不过,现在有传言称,价格较低的 Apple Watch SE 将被重新设计。 据报道,除了 Apple Watch 的高血压检测功能外,下一代AirPods还将配备心率监测功能。 其中还将包括其他未指定的健康传感器,此前曾预测这些传感器将用于测量体温。 新的健康传感器将把它们的结果反馈到现在预计会改版的健康应用中。 此外,可能还会有一项基于人工智能的指导服务,提供健康和锻炼建议。 现在,AirTags预计也将重新设计,其硬件自 2021 年面世以来一直保持不变。 新报告没有提供更多细节,但最近的其他传言称,AirTags 2 的主要区别在于续航时间的增加和更好的位置跟踪能力。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470550.htm)

苹果公司 2025 年的 Mac 产品线将包括大量更新,Mac Studio 预计将在年初与更多常规更新一起到来。在 2024 年苹果 Mac 和 MacBook 产品线的迁移过程中,部分机型升级到了 M4 ,但并非所有机型。 Mac mini、iMac 和 MacBook Pro 机型均已升级到 M4,但仍有许多其他机型使用早期芯片。  根据马克-古尔曼[为彭博社撰写的](https://www.bloomberg.com/account/newsletters/power-on?source=poweron_NL_paid)<a uid="98" translated="true">新闻通讯</a>,M4 系列产品的升级将在今年年初继续进行,并持续到剩余的大部分系列。 在概述苹果的发布时间表时,预计首款 Mac 将是 MacBook Air。 预计这将是一个相对较早的机身版本换用 M4 芯片,不会有其他变化,仅仅是一次规格提升的小幅更新。 目前 M3 MacBook Air 与 M2 版本同时销售,有消息称可能决定用 M4 取代 M3 机型,并保留 M2 作为入门级产品。 另一个定于 2025 年上半年发布的更新是 Mac Studio。 由于古尔曼此前曾表示2025年晚些时候发布是可能的,因此这有点改变了人们对更快发布时间表的预期。 同样,除了转向 M4 Max 和 M4 Ultra 芯片之外,古尔曼也没有透露将发生哪些变化。 目前,Apple 在其 MacBook Pro 中使用 M4 Max 芯片,但人们对 M4 Ultra 的互连提出了一些质疑。 古尔曼认为,苹果公司将在 2025 年晚些时候继续采用其芯片,并转向 M5。 这意味着 MacBook Pro 将推出 M5 版本。 虽然 M5 版本显然不会有什么变化,但人们对 2026 年会有更多期待。 2026 年将是 MacBook Pro 诞生 20 周年纪念,苹果很可能会为此在机身设计上做出重大改变。 最后,他还提到了新款 Mac Pro,它将带来代号为"Hidra"的高端芯片,也有报道称苹果取消了Mac 高性能芯片的开发,转而使用 AI 服务器芯片。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470548.htm)

一份新的报告称,预计将于 3 月份推出的苹果 Home Hub 现在可能会晚些推出,该报告还证实了苹果正在开发家用摄像头的传言。有传言称,苹果旨在扩大其家庭产品,尤其是智能家居产品,主要集中在被描述为 Home Hub 的产品上。 预计该产品将拥有iPad般的屏幕,并可能拥有类似HomePod的机身。  彭博社报道称,Home Hub 将配备 7 英寸屏幕,并将运行代号为 Pebble 的新操作系统。 据报道,尽管 Home Hub 是一款全新的操作系统,或许就是此前传闻的homeOS,但它将广泛使用App Intents,该系统将随 iPhone 的iOS 18.4 和 iOS 19 一起推出。 App Intents 是一个子系统,开发人员可在此向 iOS 提供其应用程序的功能,从而让其他应用程序或其他设备从中受益。 目前还不清楚 Home Hub 可以使用哪些具体的 App Intents,不过它很有可能包括苹果自己的 Home 应用程序中的功能。 尽管如此,它将依赖于 App Intents 这一事实意味着 Home Hub 有可能不会在 iOS 19 之前发布。 iOS 19 将于 2025 年在WWDC 上发布,但要到 9 月份左右才会公开发布。 这与Apple Intelligence对Siri 的修订的最新预期一致。 新报告证实了的说法,即具有 AI 功能的改版 Siri 将于 2026 年春季发布。 此外,预计 2026 年苹果还将推出家庭安防摄像头和带有Face ID 摄像头的门铃产品。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470546.htm)

根据德国零售商MindFactory公布的数据,**AMD锐龙7 9800X3D处理器的销量已从1月1日的8700颗增长到了1月11日早的14160颗,10天时间销量增加了5460颗,差不多每两分半钟就卖出了一颗。** 9800X3D于2024年11月6日上市,**在德国的初始建议零售价为529欧元,随着市场需求的增加,该处理器的价格已经上涨至589欧元(约4424元人民币)。** MindFactory作为德国主要的零售商之一,其销售数据具有重要的市场参考价值。 目前,市场上几乎没有与9800X3D直接竞争的产品,英特尔在游戏处理器市场上没有推出能够与之抗衡的产品。 而AMD的上一代产品锐龙7 7800X3D自去年秋季以来价格也在不断上涨,目前售价为499欧元,锐龙9 7950X3D的价格也从最初的500欧元上涨到了679欧元。 对于供货短缺的问题,AMD高管在CES 2025展会上的一次小型圆桌会议上透露,**由于竞争对手英特尔Arrow Lake产品表现不佳,导致市场对AMD处理器的需求激增,远远超出了最初的预期。** AMD高管Frank Azor略带打趣表示:“我们知道我们制造了一款非常棒的产品,但我们没想到竞争对手英特尔制造了一款糟糕的产品,因此需求比我们预测的要高得多。” AMD高层David McAfee也表示正在努力扩充X3D处理器的月度与季度产量,但产能传导到消费端需要一定时间。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250112/de7837de-db16-4960-a03f-ab619fc4c1ad.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470544.htm)

本期时间轴制作: 雏雏 年关将近,大家都有什么出行的计划吗?每部《宝可梦》都会从一段旅行开始,那么如果自己身处于宝可梦世界,你又会怎么规划自己的旅行呢?最重要的是,出行的时候,你又会带上哪些宝可梦呢?看看机核的朋友们会做哪些选择吧。

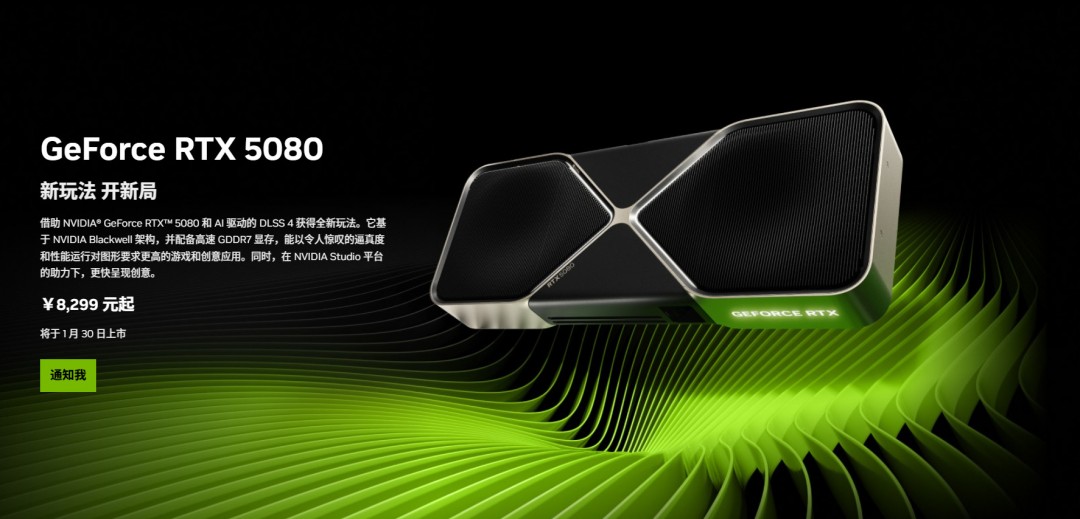

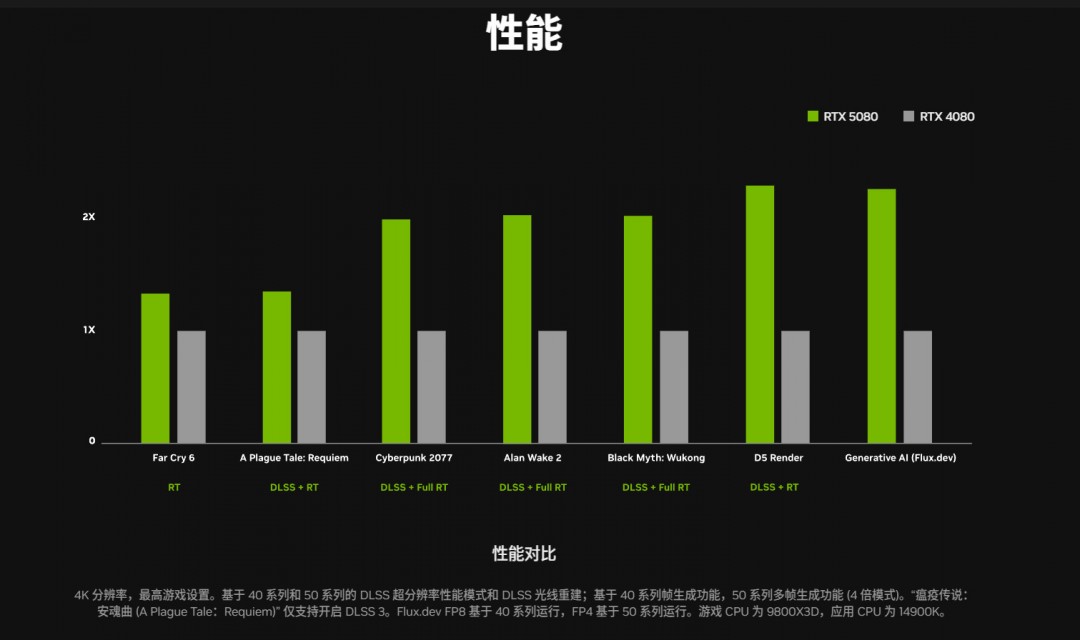

英伟达在CES 2025上风光无限,发布了RTX 50系列高端产品阵容,但媒体发现RTX 5080显卡原计划是24GB显存,而不是官方后来公布的16GB显存。  微星发布的宣传视频显示,RTX 5080 Vanguard版本外包装盒子上写着24GB GDDR7显存。该视频大概是一个星期前上传,显示英伟达可能原计划是发布24显存,此前的传闻也暗示这一点,这让很多人感到疑惑,为什么英伟达突然改变了主意。 有分析称,英伟达可能计划让RTX 5080Ti/Super上24GB显存。 目前微星官网已经更新,改成了16GB,确认视频中展示的版本并不是最终设计。 RTX 5080将于1月21日上市,搭载16GB显存,10752个CUDA核心,256位宽,总功耗360W,国行售价8299元起。    [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470536.htm)

韩国原子能安全委员会12日表示,正在对庆尚北道庆州市月城核电站2号机组非正常排放29吨核废液展开调查。韩国原子能安全委员会当日在其官网发布公告说,负责运营该机组的韩国水力原子能公司当地时间12日10时23分报告,月城2号机组正常运转时,储藏罐内的核废液未经样本分析阶段就被排放入海。  据估计,排放量约为29吨。工作人员随后立即“关闭阀门,切断了泄漏”。对罐内残留样本进行分析的结果显示,放射性物质含量“为平时排放水平”。 原子能安全委员会表示,目前已派遣原子能安全专家对准确的泄漏量、泄漏原因等展开调查,并采集核电站附近的海水样本,以确认对环境的影响。调查结果将在日后公布。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470534.htm)

**全球最大功率等级漂浮式风电机组 —— 中国中车“启航号”在山东东营风电装备测试认证创新基地成功吊装。**据介绍,**“启航号”是中国中车自主研发的20MW漂浮式海上风电机组,功率突破到20MW量级,风轮直径达到260米,相当于7个标准足球场,叶尖速度与高铁速度“同行”,**轮毂高度达到151米,在设计风速下年满发小时数约为3500小时,设计使用寿命25年。 机组每转动一圈能满足一个家庭2至4天的用电需求,年节约燃煤消耗约2.5万吨,减少二氧化碳排放约6.2万吨。 “启航号”不仅以其卓越的发电效能脱颖而出,更融合了多项前沿的创新控制技术,确保漂浮式机组在运行过程中维持极致的平稳性,摆幅极小,展现了高度的智能化水准。 **其设计兼顾了部分组件的可重复利用性与可扩展性,通过模块化构造关键系统接口及结构件,进一步提升了机组灵活性与效率。**此外,通过采用多重抗台风技术与策略,显著增强了在台风等极端天气条件下的安全稳定性。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250112/8e49ba966a3f445ca7cf82fdba6c296a.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470532.htm)

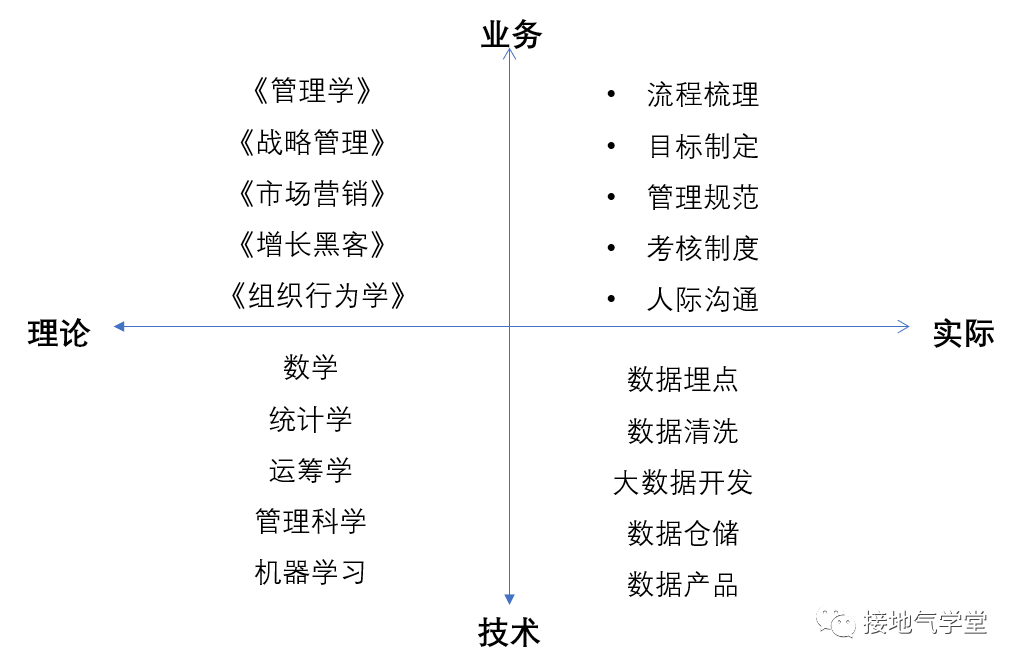

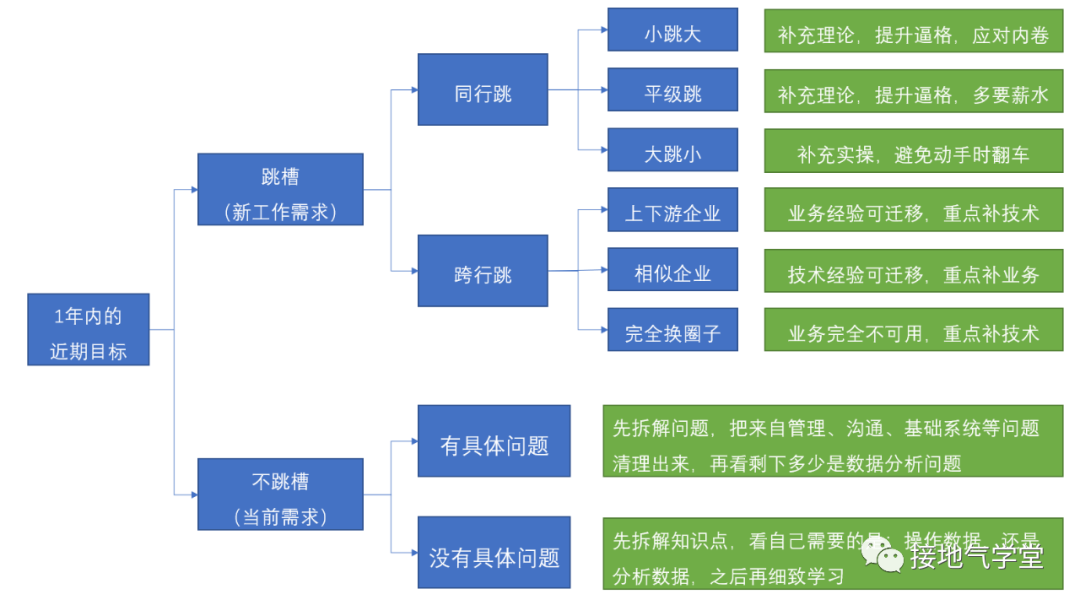

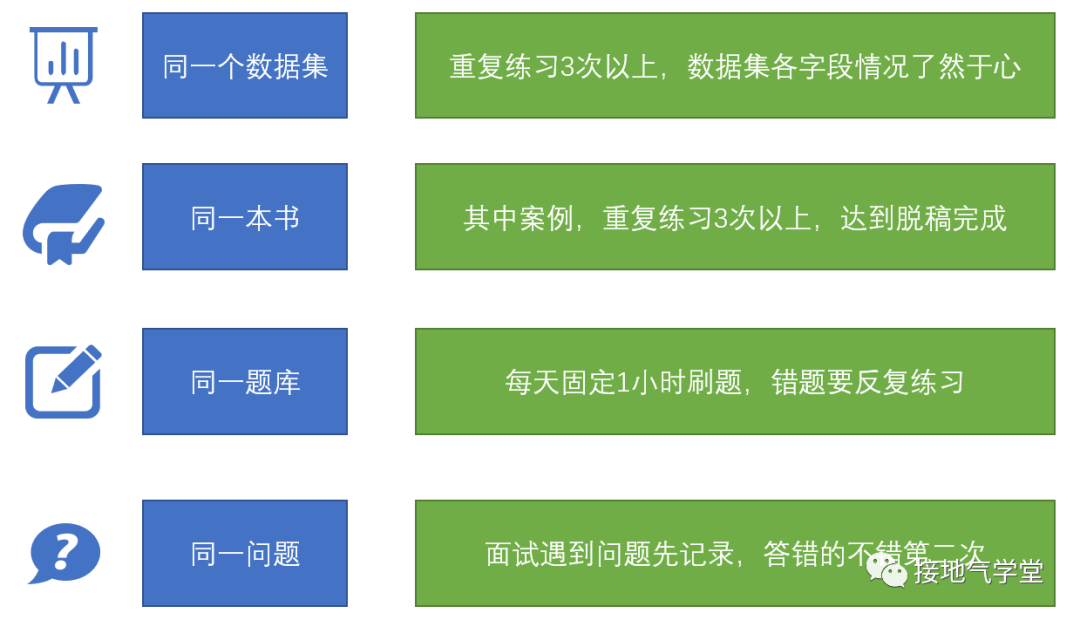

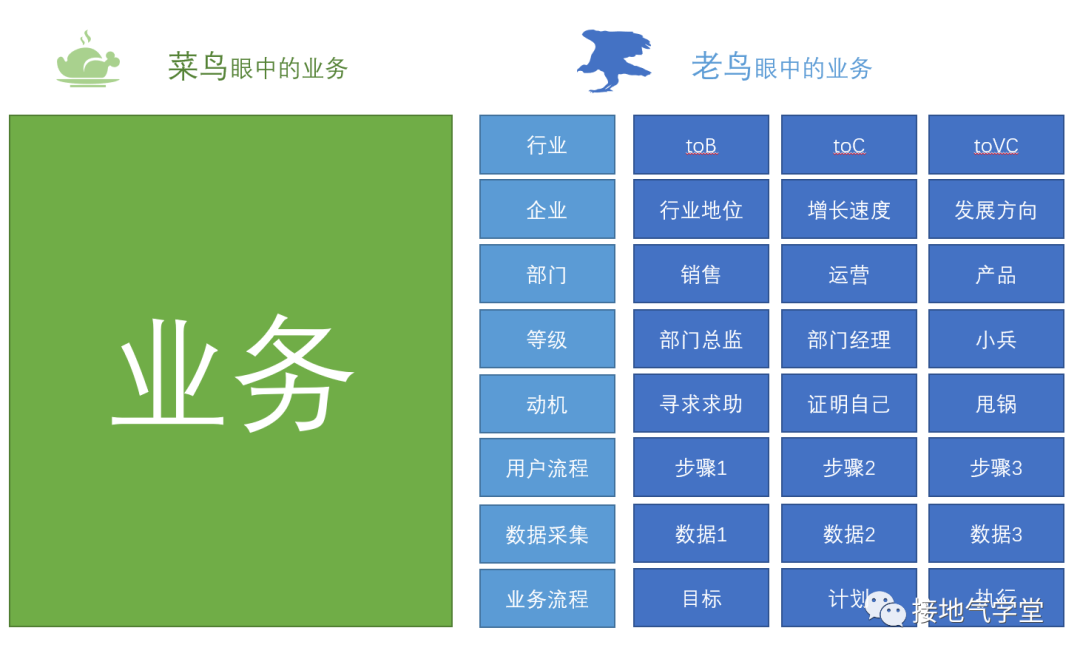

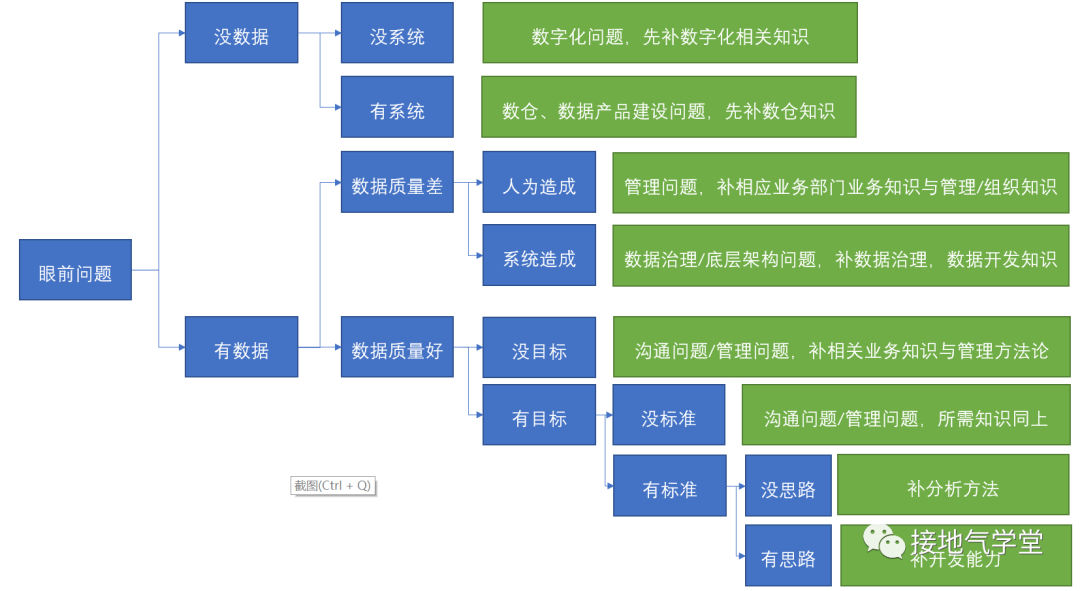

<blockquote><p>数据分析作为一门热门技能,吸引了众多学习者投身其中。然而,学习过程中却隐藏着诸多误区,稍不注意就可能陷入其中,浪费时间和精力。本文由经验丰富的数据总监陈老师精心撰写,详细盘点了学习数据分析时常见的八大误区。</p> </blockquote>  数据分析好学吗?很好学!然而很多同学学着学着就钻进误区,结果空耗力气不说,还不解决问题。今天陈老师就来盘点下,常见的八大误区。同学们有则改之,无则加勉哦。 ## 一、目标不明,贪大求多 学数据分析到底是为什么?常见的回答: 1、我想换个数据分析的工作 2、我想提高工资收入 3、我对数据很感兴趣 4、我需要解决一个具体问题 5、我看“大数据”“人工智能”很时髦 单独看的话,每一种想法都没错。每一个想法,能坚持到底,也都能达到目标。但怕就怕:把这几个玩意混到一起,毕其功于一役。想学一个技能,且能解决眼前的问题,且以后能找个大厂工作,且工作很符合自己兴趣,且工资收入能涨好几倍,且快速地实现以上所有目标…… 历史一再教育我们:且字越多,失败概率越高。目标太多,会直接导致学习失败。我们经常能看到,一个雄心勃勃的同学一口气买了20本书,从《统计学》到《西瓜书》,从《21天0基础学习python》到《谁说菜鸟不会数据分析》……摊在桌子上满满当当,结果几个月下来啥都没学会。 本质上看,数据分析是典型的交叉领域知识,涉及的科目非常多(如下图)。如果目标不明确,很有可能在某个分支里深陷泥潭无法自拔。  ## 二、限于一隅,钻牛角尖 与上一种情况相反,有些同学走的是牛角尖路线。 “我就是那个要成为excel王的男人” “我就是那个要成为sql王的男人” “我就是那个要成为python王的男人” …… 钻研一门技术本身没啥问题。怕的是,钻研技术不是出于对技术的热爱,而是觉得:“我成为excel/sql/python王以后就能升职加薪了吧……” 额,明确回答:不能 一来,想达成“王的男人”难度太高,短时间根本不可能 二来,公司不是按软件/工具/技能给薪资,而是按岗位给薪资 一个岗位要解决具体问题,往往是结合实际的、多种技能组合。沉迷一隅,经常是苦学半年,还是啥问题都解决不了,更谈不上升职加薪了。 ## 三、求职提升,混为一谈 在设定学习目标的时候,到底是想提升目前岗位/行业的适应能力,还是提高自己在人才市场的竞争能力,是两个根本方向性问题。 提高人才市场竞争力:满足的是未来意向企业的需求 提高目前岗位适应力:满足的是当下企业的需求 除非未来求职企业和当下企业的行业地位、业务场景差不多,否则满足当下需求的,和满足未来需求的一定不是一回事。更不要说跨行的了。常见的情况整理如下,同学们自行对号入座,做好学习路线的设计。  ## 四、跨行跳槽,训练不足 这是跨行同学常见问题,特别是跨度很大,过往经验很少帮助的时候。很多同学问:“老师,我学会excel,sql,python了,能找啥工作?”这时候经常被我一句反问:“啥叫学会?!” 相当多的同学只是对着网上案例、书本练习题敲了一遍键盘,运行一下发现能跑出结果,就算自己学会了。训练度太低,导致笔试的时候丢三落四,面试的时候丢东忘西,结果肯定不行。 所有技术类操作,需要充足的训练度保障。最好的方法是“四个同一”(如下图)  ## 五、逃避技术,碰碰业务 这也是跨行的同学常见问题。很多同学想跨行选择业务方向,不是因为自己很擅长业务分析,而是“觉得我技术不行,就先干干业务吧……”然后真到面试的时候,连对方是做啥业务的都不知道,最后折戟沉沙也是理所当然的呀。 注意:市面上所谓业务分析,大部分不是孤身一人在业务部门的“野生分析师”,就是给业务整理excel表的表哥表妹,工作初级、简单不说,以后再换行也没啥帮助,还是得老老实实补回技术能力。 真正做业务分析且高级的岗位,往往是用户运营、增长黑客、渠道推广等强力业务部门的业务人员自己干了,本质上拼的是业务能力,不是excel里拉个透视表。 真的想往业务方向发展。在学习的时候,需要的是扩充见识,是对一个具体行业具体流程的深入了解,对数据采集方法与数据形式的细致研究。这些知识可以看诸如《增长黑客》《精益数据分析》这种理论书补一点,但是更大程度需要个人对行业的深入了解。不然一落地到具体的操作层面,100%会抓抓瞎(如下图)  ## 六、同行跳槽,缺少深度 很多在同行间跳槽的同学会遇到这个问题。明明面试的岗位就是普通的分析岗,却在面试时候被各种高难度问题怼得晕头转向,然后怀疑人生地问道: “做这种分析还需要建模?” “做这种分析还需要理论?” “做这种分析还需要方法论?” 这种情况,其实就是招聘内卷造成的。大家明知道丫不需要用,但是面试官还是会问,不然咋淘汰掉其他人呢?可如果真去学,平时又用不上,又不知道哪里是个头,咋办呢。 这时候的学习,记得:宽度大于深度。先记住诸如统计学、机器学习、推荐算法的目录。把每一类问题常用方法,基本思路记下来,之后有空余的情况下再练案例,之后再有空余情况下再联系实际做尝试。 这样至少面试时候不会直接被打哑火,能应付过场面。同时和自己经验结合时候也容易说“方法就是这几种了”。七、死钻技术,忽略场景 在职,想解决实际问题的同学,经常遇到这个问题。最典型的,就是一张嘴: “用户画像的标准做法是什么” “预测模型的常见做法是什么” “原因分析的科学做法是什么” 你问他为啥要强调“标准”“常见”“科学”,答案都是: 领导不认可 同事不买单 客户不接受 这个已经跟“标准”“常见”“科学”没关系了呀,这是怎么搞掂人的问题。这种问题其实没啥书可以参考,要看,也是看《沟通学》或者《管理学》而不是《高级预测建模》…… 类似的场景非常多,比如 需要沟通解决的:口径统一、考核目标、评价标准 需要管理解决的:缺少管理规范、有规范不执行 需要技术解决的:工作流程没有数字化、缺少数据采集 需要业务解决的:缺少策划思路、业务能力不足、缺少经验积累 这些都会导致实际工作中数据分析做不动。而且这些因素和数据分析没半毛钱关系。因此要想通过学习解决这些问题,就不能只盯着数据分析,而是从多个角度思考:到底怎么办。这里教大家一个简单的判断准则(如下图):  ## 八、总想系统,忽略实际 有些同学在日常学习的时候,总想着:系统练练。想法没有错,但是指望着在一个数据集里,甚至一张大宽表里,就腾挪跌宕地把各种操作都练习完毕,就很容易出问题。 一来,实际工作中数据表结构复杂,不可能一张宽表走天下 二来,实际工作中问题发生很分散,不可能一张表内涵所有问题 如果执着于:找一张宽表把技能全练了。不但会发现很难找到100%满意的数据集,而且即使找到一个看似很适合练手的,练完了实战时候还是掉链子。因为实战时候,分解问题才是第一步工作。 真想系统性学习,第一步要做的是分解清楚,哪些是业务问题,哪些是技术问题,哪些是数据采集问题,哪些是数据提取问题,提升自身分辨能力,之后每个科目通过专著提升能力,这样遇到问题才能游刃有余。 ## 小结 八个问题,其实都是源自最初的:目标不清。在各个工作里,数据分析是有最多理论支持的,其中每一个科目深入下去都深不见底。因此给人一种错觉:只要我看书看得多,就能包打天下了。 但实际上: 数据分析的工作场景非常复杂,混杂了:理论、业务、技术、目标、人情世故种种问题。 数据分析的求职信息非常胡乱,各种名词满天飞,挂羊头卖狗肉情况非常多。 这些复杂情况还因人而异,水平不同的人难度根本不一致。因此遇到问题,先别急着买20本书,先梳理清楚到底自己想要啥。突出重点,把自己目标里的“且”字多干掉几个,后边就自然轻松了。 本文由人人都是产品经理作者【接地气的陈老师】,微信公众号:【接地气的陈老师】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

<blockquote><p>随着人工智能技术的不断进步,AI自动撰稿系统应运而生,旨在提高内容创作的效率和质量。然而,即便拥有先进的技术,一些AI撰稿系统在上线后却遭遇了业务方的冷落,未能达到预期的效果。</p> </blockquote>  近期工作上出现了一些令人无奈,又无力吐槽的事情,结合实际情况,仔细分析了一下,大概归结起来有5点原因,大家看看,你的产品,你的团队,你的公司有没有? 给公司内部(编辑业务部)开发的AI自动撰稿系统上线后,遭冷落!业务方居然不用? 被骂的「产研团队」和「业务团队」都有问题,谁也别委屈。 ## 一、产品是否真的“好”? 1.0版本的AI撰稿系统还有诸多不足 我负责的一个AI自动撰稿系统,刚上线是1.0版本,紧接着又以周为单位,快速迭代了3个版本,在写稿质量和速度上都较之前有10倍的提升。 但是,十几种不同类型的文章写作,分别是给不同的业务部门使用,其中一个部门,居然没用起来。 由此,我们做了用户访谈和分析,虽然它能完成基本的自动撰稿任务,但业务方反馈说,系统提供的数据还不够全面,有些特定的行业数据或深度分析报告系统无法生成。 此外,一些特定的撰稿风格或格式系统也还没开发出来,导致业务方在使用时还需要手动调整。甚至还有一些需要翻译的稿件做得也不够完美。 这确实是产品的问题,我意识到,好产品不仅仅是功能齐全,更重要的是要贴合业务方的实际需求,并且需要不断优化和升级。 ## 二、沟通是否到位? 业务方太忙,老板又硬塞新任务,系统推广受阻 有时候,产品不被使用,除了产品本身的问题,还因为沟通不到位,或者业务方实在太忙了。 近期推出了这个AI自动撰稿系统,本想着能大大提高业务方的撰稿效率。但业务方却反馈说,他们每天已经忙得团团转,根本没时间去学习一个新系统。再加上老板突然硬给他们安排了这个新系统的使用任务,他们心里多少有些不情愿。 这让我意识到,产品经理在推广产品时,必须考虑到业务方的实际情况和感受。如果业务方太忙,我们可以先提供简短的培训或操作指南,帮助他们快速上手。同时,也要与老板沟通好,确保新系统的引入是符合业务方需求的,而不是强加给他们的任务。 ## 三、产品指标不明确 任务量不够细分,没有任务完成指标的激励等级制度 还有一个问题是,我们的AI自动撰稿系统并没有明确的业务指标,任务量也不够细分,没有设立任务完成的激励等级制度。 这就导致了业务方很难评估使用我们的系统能带来多少实际价值,也缺乏完成任务后的成就感和奖励。 比如,虽然我们的系统能自动生成稿件,但业务方并不知道这些稿件到底能对他们的业绩产生多少影响。 如果我们能设定一些明确的业务指标, 比如,通过AI自动撰稿系统 每月完成的稿件数量 质量提升比例 节省的时间成本 节省的人力成本 稿件带来的收益 等各类数据都量化,并建立对应的奖励机制,那么业务方就会更有动力去使用我们的系统。 ## 四、没有项目运营组 系统推广和支持乏力 此外,我们的AI自动撰稿系统还没有专门的项目运营组来负责推广和支持。这就意味着当业务方在使用系统过程中遇到问题或需要帮助时,他们可能找不到人来解决。 目前来看,遇到问题,唯一能找的可能就是产品经理,但是很多技术问题,直接转发给技术、测试或者数据工程师,效率会更高。 还有一些非bug问题,属于新的需求,是需要集中整理,并进入需求池管理,通过优先级排序后,再进入开发list,由于没有专人对接,可能就会被强势的业务方直接作为特殊需求插入,打乱当前开发节奏。 如此种种,一个产品,不管是对内对外,toB 还是toC,都需要有运营和推广的专员或者团队,才能让开发者和使用者感受良好。 ## 五、双方没有激励制度 系统使用积极性不高 最后,还有一个重要原因是双方没有激励制度。业务方使用我们的系统并没有得到任何实质性的奖励或认可,反而因为,有了系统,削弱了他们的专业性,增加了他们的工作量,所以他们自然就没有太高的积极性去使用。 同样地,产研团队也没有因为系统的成功使用而得到额外的奖励或晋升机会。这就导致了双方都没有足够的动力去推动系统的使用和优化。 ## 最后 综上所述,产品做好了业务方却不用,并不能简单地归咎于某一方。产品经理需要从多个角度进行深入分析,找出问题的根源所在。 作者:Echo本文由人人都是产品经理作者【Echo 产品论】,微信公众号:【产品经理的逻辑与审美】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

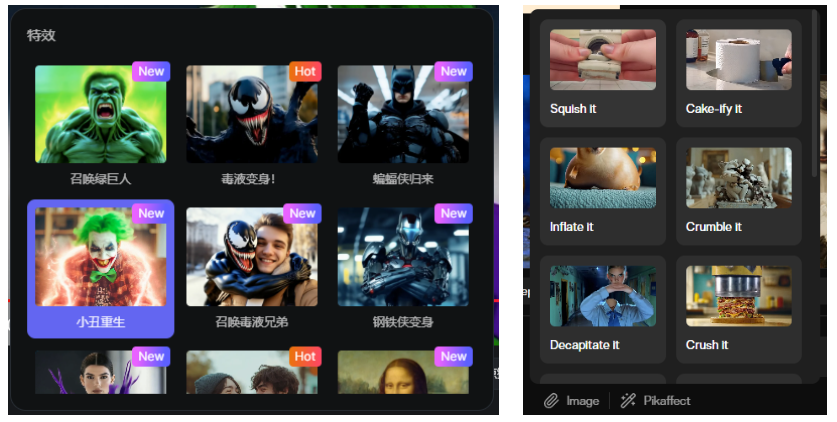

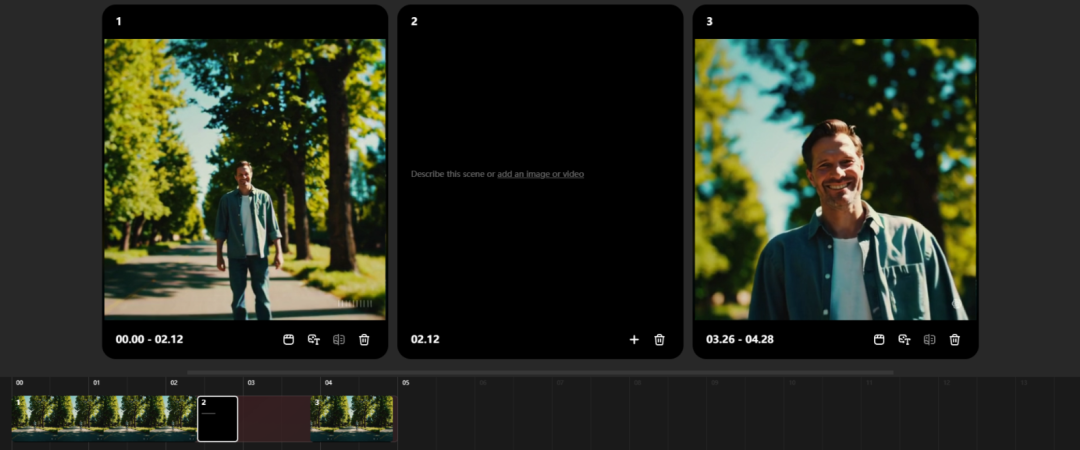

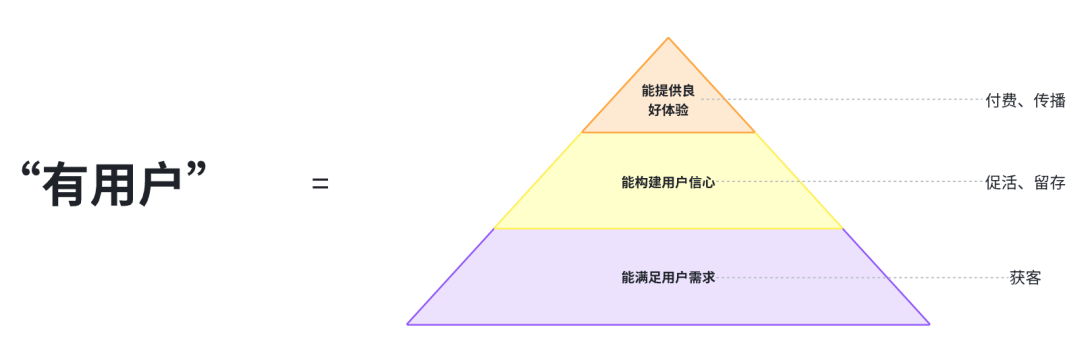

<blockquote><p>随着人工智能技术的飞速发展,视频生成AI成为了当下科技领域的热门话题。Sora,这款备受瞩目的视频AI大模型,在发布之初便吸引了众多目光,被寄予厚望。然而,经过一系列的测试与对比,Sora的表现似乎并未达到预期,甚至在多个方面不如国产的可灵。</p> </blockquote>  前言 Sora已经发布快一个月了,小的结合公司内的业务进行了不少案例的测试,也逐渐对这个2月15日发布、被号称“平等创飞每个人”的视频AI大模型祛魅了,其综合表现甚至不如国产的AI视频(没错,就是指可灵)。 于是,我便打算将我测试过程中对Sora的评价、对其功能的思考小小汇总一下,形成这篇文章,与各位大佬分享一二。Sora对比国内AI 目前整体测试起来,Sora在“指令遵循”、“画面逻辑BUG”、“前后细节不一”、“前后画风割裂”、“非真人画风处理”等问题上都不如国产的视频大模型可灵。 下面用一些例子来说明。(为了更清晰地对比两者的能力,我还是会分“低”、“中”、“高”多个难度档位进行测试,难度的提升以“控制主体数量”、“细节描述丰富度”、“动作复杂度”、“是否与场景互动”为大致的边界。)图生视频 – 案例一:人物奔跑 1. 低难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 人物在奔跑 2. 中难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 镜头固定,人物在一片黑暗中奔跑 3. 高难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 镜头固定,人物在奔跑,背后烟雾缭绕 小结: 1.Sora似乎有自己的想法,对于上传的图片基本不会遵循,背景、人物都没有很好地保持“一致性”。而可灵能很好地做到前后保持一致。 2.Sora生成的动作更活跃,动作连贯,不像可灵,生成的是慢动作的内容。图生视频 – 案例二:孙悟空腾云驾雾 1. 低难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 人物站在云上飞行 2. 中难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 镜头固定,人物站在云上飞行,衣服飘动 3. 高难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 镜头固定,人物站在云上飞行,背后烟雾缭绕,背景越来越远 小结: 1.同样基本不用对比,Sora完全没有遵循原本图片的内容,直接从某一帧开始展现自己的无关画面内容。 2.可灵虽然在高难度下没有遵循到远景远离的需求,但是在中低难度下,基本完成了“腾云驾雾”的要求。图生视频 – 案例三:二次元展示图片 1. 低难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 人物站立不动,衣服随风飘动 2. 中难度: 左侧为sora,右侧为可灵。  提示词: 镜头固定,人物站立不动,衣服随风飘动,武器轻微晃动 3. 高难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 镜头固定,人物站立不动,衣服随风飘动,人物周围环绕着蓝色火焰 小结: 不说了,在这个场景上,可灵完爆……图生视频 – 案例四:人物打架 1. 低难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 两人开始打架 2. 中难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 镜头固定,两人开始疯狂打架,拳头速度飞快 3. 高难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 镜头固定,两人开始疯狂打架,拳头速度飞快,地上浓烟滚滚,石头飞溅,背后房屋倒塌 小结: 1.Sora,你小子……无法在原视频上做到指令遵循,你自己变一个视频来遵循指令…… 2.提示词不充分的情况下,可灵不会执行“打架”的指令,但是也比Sora好了,至少做到“浓烟滚滚”。文生视频 – 案例五:人在马路上行走 1. 低难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 一个人在路边行走。 2. 中难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 镜头固定,一个人在路边行走,马路上车很多。 3. 高难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 镜头固定,一个人在路边行走,马路上车很多。突然一辆车把人给撞了。 小结: 1.Sora中低难度下,指令遵循得很好,画面也很清晰,大体上任务动作、物理逻辑都没啥大问题。(除了有个人在反复往前走、往后退) 2.可灵在现实类场景的生成上,效果会比Sora差一些,会有一种“油油”的效果,而且部分画面上会存在物理漏洞(比如路人的手消失了、一辆车逆行停在马路上)。 3.两位AI同学都没有遵循到高难度下的“撞车”指令。文生视频 – 案例六:人在云上飞行 1. 低难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 人物站在云上飞行 2. 中难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 镜头固定,人物站在云上飞行,衣服飘动 3. 高难度:  左侧为sora,右侧为可灵。 提示词: 镜头固定,人物站在云上飞行,背后烟雾缭绕,背景越来越远 小结: 在这个场景上,可灵比起Sora就差点意思了。首先,可灵生成的画面不够Sora好看。其次,可灵的画面效果有一种怪异的感觉,特别是低难度下的那个人物(不过也怪我提示词没有描述到人物主体)。汇总小结 1.在图生视频领域,目前是可灵相对领先。可灵能够做到“尊重”用户上传的图片,不给到过多跳跃的想法。(这里批评Sora自己无法在原图片上遵循指令,会自己变出一个画面来遵循指令)不过在相对复杂一点的提示词下,可灵还是做得不是很到位,仅仅起到“让图片稳定地动起来”的效果。 2.在文生视频领域,两者指令遵循效果差不多。但是个人感觉,Sora的生成效果会更具“美感”,相对来说画面效果会更好看。 此外,Sora还有一个优点——“快”,平均一分钟内能产出视频。不过这个和使用人数有一定关系。因此,目前Sora整体上还是比不过国产的可灵,只有在文生视频效果和生成速度上有优势。锐评Sora的“创新”功能 除了视频生成能力,Sora还提出了不少新的视频生成辅助功能,相比起目前市面上的AI视频工具能力,也颇为创新,下面一一列出来简单锐评下。生成参数设置 其中参数设置功能基本上涵盖了市面上都有的能力,比如视频比例、清晰度、时长、抽卡次数。值得一提的是,这里看起来颇为创新的“预设风格”能力,本质上与PixVerse、PIKA的“特效玩法”是一样的。这些都是对某个场景的定向训练结果,用以做到某类固定的特效,比如Pika的“捏碎一切”、PixVerse的“毒液变身”。  目前Sora支持“气球世界、定格动画、档案、黑色电影、纸板和纸艺”这些风格(机翻结果),相比起PixVerse和PIKA,Sora的风格有点保守,不够好玩。  emm,不是很能欣赏。故事板及其衍生应用 值得一提的是,Sora推出了故事板功能。故事板功能允许用户导入脚本,按分镜进行视频创作,从而生成符合需求的视频片段。 虽然即梦也有类似的能力,但是即梦是基于上传的多个分镜 或者 图片描述进行生成,一致性较差。而Sora本质上是基于一个视频生成,会保持一定的视频一致性。  如示例视频,我想生成“一个人走路,然后停下来,最后冲着镜头微笑”的视频。虽然并不能完全遵循三个要求,但是也捉到了一定的“一致性保持”。 基于Sora的故事板能力,Sora还提供了“重新剪辑”功能,能够对一个已经生成的视频进行修改,实现“控制每一秒”的生成内容。 比如示例这里,我可以对一个已经生成的视频进行切割,在中间补充上一个画面进行重新生成。(虽然执行效果不咋地。) 视频二次修改 除了可以通过故事板对视频进行二次修改,Sora还提供了重混(Remix)、混合(Blend)、循环(Loop)这三个视频二次编辑功能。 重混(Remix)支持对于已生成的视频使用文字进行修改,支持7个档位的修改。实际测试下来,会存在指令遵循不到位的情况。 比如我想把下方左图的视频变成右图的冬天黑人,结果人物、运镜和动作等已有的结果都丢失了,直接前功尽弃,把我的视频mix得一团糟。  混合(Blend)支持把两个视频融合,融合模式支持3种,分别为过渡、混合、样本、自定义,本质上是控制两个视频的过渡曲线,控制B视频什么时候开始侵入A视频、侵入程度如何。 实际测试下来,这个能力会先结合两个视频的特点,生成一个前后两种“不同但又互相融合特征”的视频,然后加上过度的效果。不过测试了几个案例,发现它的“过度效果”基本都是“发光”,然后渐变过渡,颇为生硬(如中间的图)。甚至有的会直接播一半时候切换到下一个视频(如最右的图)。 小结 整体看下来,Sora的新功能大部分都能在别的厂商的AI视频工具上找到对应。其中较为突出的是在“精准控制生成视频结果”方面的创新,比如: 1.故事板的分镜控制能力。其保持一致性的前提下,控制每一秒的生成内容。 2.视频二次修改能力。通过文本对视频进行二次修改,以保证生成结果符合要求。 但是由于现在Sora底层大模型能力还不够,这些创新方案并没有发挥它们想象的水平,所以看起来“没什么作用”。 不过Sora这里的对于“如何更准确地生成目标视频”这个问题的解题思路,值得参考与学习。但是这类能力估计会对“视频一致性”能力做出一定要求,就算放出相关功能,效果也可能不会很好。可灵还会持续领先吗? 那既然目前测试到Sora整体上不如可灵,那么可灵在未来也会持续保持领先地位吗?小的将沿着之前几篇AI视频相关的思考文章的结论捋一捋。 1.可灵目前能服务更广泛的用户需求,而这是当前阶段竞争的关键。 之前《浅谈当前的AI剪辑工具》提到过未来AI视频厂商更容易卷成的特点,分别是: 1)有用户:用AI视频工具能吸引到足够的目标用户。 2)能赚钱:能够跑通与用户价值交换的商业逻辑。 3)有壁垒:在前两个过程中构建自己的竞争壁垒,以源源不断进行价值交换。 目前AI视频厂商的商业模式基本上都是“能赚钱”的,除非搞“比较离谱”的价格战。所以目前可灵和Sora基本上都不会是“没钱赚的”,但是是否盈利就暂且未知了,可能前期训练成本大于收入。 而随着大模型能力、用户量级、行业方案解决的积累,“有壁垒”这一点是会自然而然就能满足的。 那么小的觉得,目前阶段“谁能领先”的关键应该在于“有用户”这点上。 之前提到过,AI厂商必须围绕目标用户群体的需求进行大模型训练,才能积累到足够的目标用户。而我们可以发现,可灵是相对擅长“图生视频”领域的,而“图生视频”领域覆盖的用户面更广。 为什么会有如此结论?下面是我分析。 如果我们可以按“文生视频”和“图生视频”对AI视频能力进行分类,可以发现: 1)“文生视频”目前适用于“不需要与前后分镜保持一致的”视频生成场景。比如“生成一个风景画面”、“生成只会出现一次的人物”。 2)“图生视频”目前适用于“有一定的基础物料,且需要生成的视频与这些物料保持一致”的视频生成场景。比如“广告介绍画面”、“手办动起来”、“图片动起来”。 相对来说,“图生视频”所适用范围会更广,因为“文生视频”更适合在故事创作的场景,通过适用“文生视频”来补齐画面。而“图生视频”不仅仅能用在娱乐,也可被广告、营销等场景使用,可以生成一些商品的宣传物料、补齐一些视频的片段。(虽然现在有一个“文生视频”分支,允许上传一张图片,让AI参考图片的主体进行文字控制生成,目前在vidu、pika上有这类能力,但是由于现在效果不太行,暂且不提。) 所以,即便可灵目前没法处理“相对复杂的指令”、“相对较大的动作幅度”、“复杂的主体交互逻辑”等需求,仅仅能做到基于“相对简单的指令”执行“幅度一般的动作和偏简单的交互”,但是这也能“赋能”一定范围的视频生产场景了。这比起Sora来说,可灵能服务于更广泛的用户需求,这也意味着拥有获取“更多用户”的潜力。 2.Sora一定程度摧毁了用户的信心,这或许成为后续Sora的阻力。 AI工具有一个特点,就是“黑盒”特征十分明显。用户在进行具体的抽卡之前,都不一定知道“AI能否做好我这个需求?”而且有时候效果不行,并不一定是AI不行,而是抽卡姿势不对(提示词、参数设置不对)。因此要用好AI工具,必须要要有十足的耐心去反反复复地进行抽卡。 然而并不是所有用户都有这么充足的耐心的,大部分用户只会尝试1~2次,看到不行就不管了。所以个人觉得,AI工具厂商需要给到用户充足的“信心”,让其相信“不是工具不行,是我不行”,这样才能让用户拼命抽卡。而构建信心的途径可以是“行业口碑”、“用户案例”、“用户自身经验”等等,这也是厂商们吸引用户以及用户留存的关键因素。 这么说来,Sora的失败营销就是一定程度对“用户信心”进行了打击,这无疑成了后续其发展的阻力。虽然OpenAI这块招牌或许还有点含金量,但是至少相比之前,国内AI视频厂商的竞争难度无疑是下降了的。 基于上面两点,小的认为,能够获取到目标用户群体的AI工具,需要具备以下特点: 1)能满足用户需求:AI工具要先具有解决某类的用户需求的”真本事”,后续才能够真正地获取目标用户。否则,即便营销得再好,工具不能发挥作用,用户也必定流失。 2)能构建用户信心:在“真本事”的基础上,厂商就需要构建足够的用户信心,从而吸引用户来使用工具,并在这个过程中给厂商提供收益。构建信心的过程包括但不限于市场营销、用户运营等获客手段,也可以是在用户使用工具过程中的使用指引、案例展示等能力展示手段。只要用户有足够的信心,便能换来一定量的用户和留存。 3)能提供良好体验:当拥有一定量级的用户后,厂商则可通过“更优秀的用户体验”来促进用户的进一步留存、付费、传播。良好体验包括但不限于工具操作的便捷性、更精准的控制参数等,这些内容能让用户更充分发挥AI工具的能力,从而对工具产生好感,并为此持续活跃、持续付费,甚至是帮厂商推广。  由此可以看到,目前在“满足用户需求”、“构建用户信心”上,可灵是相对做得较好的。这说明可灵目前是相对优势的,但是这也并不意味着可灵是会一直保持优势,因为说不定Sora技术成长速度更快,能够解决更多的“用户需求”,从而做到赶超。毕竟工具产品并没有太高的沉没成本,谁能满足更多需求,谁的性价比更高,用户就用谁的。 所以未来怎么样,小的怎么可能知道。静观其变,拥抱变化。总结 本文由人人都是产品经理作者【柠檬饼干净又卫生】,微信公众号:【柠檬饼干净又卫生】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

**今天有海外用户分享了一张照片,称他从当地Micro Center分店购买到了两块Intel Arc B570显卡。**Intel第二代独立显卡首发B580、B570两款型号,B580已经上市开售,而规格稍低一点的B570计划在1月16日上架,评测解禁按惯例是1月15日晚。 该用户表示,**他原本计划购买Intel Arc B580显卡,但到处都缺货,而且他也不想在Craigslist、eBay和Facebook Marketplace等平台上支付150美元(约1100元人民币)的溢价。** 自上市以来,Arc B580就凭借着12GB大显存和249美元的价格迅速获得市场青睐,在海外电商平台几乎全面售罄。 此外由于B570尚未正式发布,该用户称其CPU无法正确识别GPU,不过这并不是什么大问题,因为只需再等待四天,到正式发布上市应该就有对应的驱动了。 此前在2024年12月的时候,就有用户提前一个月收到了华擎Intel Arc B570 Challenger 10GB OC显卡,他还通过一系列手段,为这款显卡安装上B580驱动并成功运行。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470530.htm)

早前提到某安全公司的扩展程序遭到黑客攻击,黑客通过钓鱼方式获得管理员权限后发布新版本并携带恶意代码用来窃取 Cookies 等数据。但受感染的扩展程序非常多并且还有不少扩展程序开发者都没注意到自己已经被钓鱼,有些开发者可能已经注意到这种情况及时发布了新版本,例如代理切换工具 Proxy SwitchyOmega (V3)。 Proxy SwitchyOmega 是个非常流行的扩展程序,但因为开发者已经停止维护因此没有推出 Manifest v3 版,而 Proxy SwitchyOmega (V3) 则是其他开发者基于开源项目推出的移植版本。 [](https://img.lancdn.com/landian/2025/01/107518.png) 这个移植版本在用户界面方面与旧版本没有任何区别并且使用体验也还不错,所以目前已经有 10000 + 次下载,评分也稳定在 4.9 分。 [ExtensionTotal](https://www.extensiontotal.com/cyberhaven-incident-live) 团队自 2024 年 12 月份开始追踪,到现在为止已经发现 36 款扩展程序存在恶意代码,包括 Proxy SwitchyOmega (V3),该扩展程序被检测到存在恶意代码的版本为 3.0.2,而在 2025 年 1 月 8 日开发者发布 3.0.3 版应该移除了恶意代码。 如果你使用 Chrome 在线安装的扩展程序那会被自动更新,如果你是手动下载的 CRX 解包安装的,请立即删除旧版本重新下载新版本,同时注意这段时间登录的各种账户的安全问题。 **关于该扩展的更多信息:** 扩展程序名称:Proxy SwitchyOmega (V3) 扩展程序 ID:[hihblcmlaaademjlakdpicchbjnnnkbo](https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switchyomega-v3/hihblcmlaaademjlakdpicchbjnnnkbo?hl=zh-CN) 扩展程序提供方:Master Tool 当前最新版本:3.0.3 版 发布时间:2025 年 1 月 8 日 问题版本号:3.0.2 版 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470528.htm)

在CES 2025展会期间,AMD的首席游戏解决方案和游戏市场架构师Frank Azor接受了PCWorld的采访,对RX 9070系列显卡的性能泄露问题进行了回应。**Azor表示,在CES展会之前泄露的性能数据并不准确,实际性能将优于这些泄露数据。** Azor指出,他并没有看到所有的性能泄露,但他明确表示,CES展会之前泄露的性能数据并不准确。 他强调:“任何在CES之前看到的性能数据都不准确。那些流传的性能泄露数据是不准确的。” 当被问及这是否意味着性能更好或更差时,Azor补充道:**“你会看到比大多数泄露数据更好的性能——即便不是全部的话。你会从这款显卡中获得更好的性能。具体好多少,我不会告诉你。”** 不过并不能确定Azor所针对的是哪些泄露,不过可能与Chiphell网站上的泄露有关,**该网站曾声称RX 9070系列(当时称为RX 8800)的光线追踪性能与RTX 4080/4080S相当,整体性能与Radeon 7900 XT持平。** 如果RX 9070系列的实际性能确实优于这些泄露数据,那么AMD可能为游戏玩家带来一款真正出色的产品。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470524.htm)

早前已经提到微软将在 2025 年 1 月将 Microsoft 365 更名为 Microsoft 365 Copilot 以凸显微软人工智能应用 Copilot 带来的价值。目前更名行动已经开始了,率先更名的是移动版 Microsoft 365,当用户打开 Microsoft 365 (Office) 时会看到微软弹出的更名提示。 [](https://img.lancdn.com/landian/2025/01/107508.png) 从 Microsoft 365 (Office) 这个奇怪的名称也可以看出来这不是微软第一次大规模更名了,上一次是将 Office 的云端订阅版 Office 365 更名为 Microsoft 365,但为了避免用户不知道 Microsoft 365 是什么东西,所以至今在应用商店里微软都还在 Microsoft 365 名称里备注 Office。 本次则是第二次大规模更名,此次更名后显然会更混乱,单单就 Office 办公软件来说,目前的名字就有 **Office、Office 365、Microsoft 365、Microsoft 365 Copilot** 这类。 是的这些名字其实都在同时使用,例如 Office 目前主要用于买断版 Office 2024 这类,Office 365 是遗留的部分企业产品,Microsoft 365 就是之前几年的消费者版和企业版 Office 365 更名后的名称,Microsoft 365 Copilot 就是最新名称。 为了避免大家将 Microsoft 365 Copilot 与 Microsoft Copilot 混淆,微软又将 Microsoft Copilot (仅企业版,消费者版不改) 更名为 Microsoft 365 Copilot Chat。说到这,不管你晕不晕,反正我已经晕了。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1470518.htm)

钛媒体 · 趣解商业

钛媒体 · 趣解商业 cnBeta全文版

cnBeta全文版 极客公园

极客公园 机核 · 说书人Jerry,ARNwing,8号复制人,2z秃子,日天嗷,猫牧师,四十二

机核 · 说书人Jerry,ARNwing,8号复制人,2z秃子,日天嗷,猫牧师,四十二 人人都是产品经理 · 接地气的陈老师

人人都是产品经理 · 接地气的陈老师