所有文章

<blockquote><p>把知乎万赞长文拆成小红书六张卡片,就能年入 50 万?这不是段子,而是正在被验证的“平台套利”玩法:用知乎权威人设做信任背书,把高密度干货改写成低门槛生活笔记,再让两端流量互洗,既吃搜索长尾也吃推荐爆量。</p> </blockquote>  今天说的项目用一句话总结就是:把知乎上那些被几千上万人点赞验证过价值的深度长文,拆碎了、揉烂了,重新包装成小红书上那种光鲜亮丽的图文笔记。 你先别觉得这是简单的“Ctrl+C”和“Ctrl+V”。 要是那样,这项目早烂大街了。 这玩法的精髓,是利用两个平台之间巨大的用户心理和内容需求的“势能差”来套利。 你在知乎建立一个深度的、让人信服的“专家”人设,再到小红书扮演一个时髦、接地气的“生活家”角色。 两个账号同名,一个当“知识大本营”,一个当“流量展示窗”,互相引流,彼此背书。 ## 01 项目可行性逻辑 这事为什么能成?因为它踩准了几个很多人没看透的点。 ### 1. 用户心态的“温差”:一边找答案,一边在逛街。 你想想,你上知乎是干嘛的? 大概率是带着问题去的,想找个彻底、详尽的解答。 你的心态是“求解”。 但你刷小红书呢?多半是无聊,想找点乐子,看看别人怎么生活。 心态是“逛街”。 知乎的万赞回答,证明了它内核的价值是过硬的。 我们要做的,就是把这块营养丰富但难啃的“压缩饼干”,加工成小红书用户爱吃的、一口一个的“小蛋糕”。 价值没变,但体验变了,钱就在这个体验差里。 ### 2. 信息密度的“落差”:从“万字论文”到“六张卡片”。 知乎一篇长文,信息密度高,几千字里塞满了论证和数据,对普通人来说,阅读门槛不低。 小红书笔记恰恰相反,它追求“视觉化”和“轻量化”,把复杂的逻辑打散成一张张卡片。 比如,知乎500字讲“强制储蓄”,在小红书就能变成6张图:封面标题、为什么要存、532储蓄法、用什么工具、注意什么、总结互动。 这个过程,你是在为用户“减负”,帮他们节省脑力,他们自然愿意用关注和点赞来“支付”你。 ### 3. 信任背书的“空投”:让博士生去辅导小学生。 为什么必须两个号同名?这步是灵魂。 你一个纯新的小红书号,凭什么让人信服?但如果你简介里挂着:“知乎同名,‘XX问题’下万赞答主”,感觉瞬间就不同了。 知乎本身有“知识社区”的光环,万赞回答就是一张权威的“资格证”。 这就像一个博士生跑去给小学生讲题,是降维打击。 小红书的用户一看,这个人不光图做得好看,背后还有硬核的知识体系,信任感直接拉满。 ### 4. 变现模式的“互补”:一口深井,一片池塘。 这套打法把两种流量的好处都占了。 知乎的流量,是“搜索流量”,像一口深井,流量精准、长尾效应强,一篇好回答能吃好几年,特别适合做需要深度信任的高客单价转化,比如咨询、课程。 小红书的流量,是“推荐流量”,像一片池塘,爆发力强,覆盖面广,适合接广告、做团购、引流到私域。 一个求稳,一个求快,一个做深度,一个做广度。 两条腿走路,你的生意才健康,不容易翻车。 ## 02 如何一年实现50万 我们把目标拆解成可执行的动作,一步步来。 ### 1. 找准你的山头,插上旗。 别做泛泛的理财博主。 你要非常具体。 比如,“帮95后女生做首付规划的姐姐”,或者“带职场新人摆脱月光的实战派”。 人设越窄,粉丝越铁。 先去知乎,用几篇长文测试市场反应,看哪个方向的讨论最激烈,那里就是你的“根据地”。 ### 2. 在知乎建“堡垒”。 别单打独斗。 先集中火力,写一篇上万字的“母舰级”回答,把一个核心问题(比如“普通人如何从零开始攒到第一个50万”)打透。 然后,围绕这篇“母舰”,写10-20篇“卫星级”的短回答,解答各种小问题,并在文末都链接回你的“母舰”文章。 这样,你在知乎就形成了一个内容网络,权重会非常高。 ### 3. 小红书做“精加工”。 把你知乎的万字长文,当成一个待加工的“原矿”。 第一步,按逻辑拆成几个大模块。 第二步,每个模块再切成N个小红书笔记的选题。 第三步,把每个选题做成图文。 记住,小红书的封面和标题决定了80%的点击,花最多的时间去琢磨。 内容多用列表、表情,让人一眼就能看懂。 ### 4. 流量织网,双向互导。 在知乎简介和文章里明确说:“我的同名小红书,有更多可视化的图表和日常分享”。 在小红书简介里也亮明身份:“知乎同名,万赞答主,深度长文去知乎看”。 你要让用户感觉,关注了你一个,等于雇了一支团队,有导师也有朋友。 ### 5. 设计“收费阶梯”。 一口吃不成胖子。变现要分步走,让用户慢慢接受。 起步期:赚点小钱跑通模式。挂点佣金链接,橱窗卖几本书,或者搞个9.9元的“理财工具包”。 发展期:做付费社群。建个年费299-499的群,提供答疑和陪伴。这是你的核心现金流。500个成员就是十几万。这时小红书的广告也能接到手软了。 成熟期:上高价服务。推出999元/小时的一对一咨询,或1999元的体系课。这是利润最高的“大肉”。 算下来,社群20万 + 咨询15万 + 广告10万 + 其他5万,50万的目标是清晰可见的。 ### 6. 解放自己,告别手工作坊。 当项目跑起来后,你最大的敌人是时间。 必须建立系统。 用下面这个AI提示词,解决内容初稿问题。 把图片设计做成模板,每次替换文字就行。 等有稳定收入了,花钱找个兼职助理,帮你干杂活。 你才能从一个埋头干活的,变成一个抬头看路的。 ## 03 项目核心提示词 这个提示词,是帮你高效“翻译”内容的关键。 别跟AI客气,要像跟一个很聪明的下属下命令一样。 【提示词开始】角色与命令: <blockquote><p>听好了,你现在是一个小红书的顶级内容策划,外号“爆款制造机”。你的任务是把我给你的这段【源文本】—— 一段又长又硬的知乎式干货,彻底改造成一篇有魔力的小红书笔记。我不要总结,我要的是脱胎换骨的“再创作”。<br/>你必须严格按照以下流程来:<br/>提炼“钩子”:一句话,告诉我【源文本】里最能勾住人、最让人想看下去的点是什么。<br/>孵化5个标题:用这个“钩子”做诱饵,给我5个小红书标题。要像和闺蜜说悄悄话的口气,多用数字、emoji,比如“快抄作业!”、“亲手验证”、“普通人也能翻身”。<br/>重写正文:<br/>-开头:第一句就得扎心,或者给个巨大的希望。3秒内抓不住人就算失败。<br/>-主体:把原文的道理拆成几点,用序号或表情符号隔开。每一段都要短,多用“我跟你说”、“姐妹们”、“踩过坑”这类词,把“说教”变成“分享”。-结尾:用一两句有力的话收尾,然后直接号召行动,比如“赶紧点赞存下,不然肯定找不到!”或者“评论区打‘加<br/>油’,我们一起!”<br/>配图方向:给我几个配图的馊主意。比如封面怎么搞能吸引眼球,内页用什么图(比如清单、流程图)能让人秒懂。<br/>给10个标签:给我10个能蹭到流量的标签,大类、小类、热点都要有。<br/>严禁AI腔:任何“此外”、“首先”、“总而言之”这类书面语,出现一次就失败。我要的是活生生的人话。<br/>必须有情绪:你的文字要有喜怒哀乐,能让人感觉到你的真诚、你的激动,或者你的惋惜。<br/>[把你要转化的那段500-800字的知乎原文粘贴到这里]</p></blockquote> ## 04 项目风险和挑战 这事看着美,但路上全是坑,提前看清楚了才能绕过去。 ### 1. 平台依赖症:别人的地盘,你说了不算。 你的身家性命都押在两个APP上。 哪天平台一抽风,改了规则,你就可能一夜回到解放前。 这是最大的不确定性。 解法:从第一天起,就把最铁的粉丝往你自己的微信群或公众号里导。 那里才是你的“私有财产”,平台只是租来的“商铺”。 ### 2. 像素级抄袭:你火了,你就成了别人的素材库。 只要你的模式一跑通,模仿者会像苍蝇一样围上来,从选题到设计,原封不动地抄。 解法:尽快从一个“内容号”变成一个“IP号”。 在内容里多讲你自己的故事、你的思考、你的失败。他们能抄你的排版,但抄不走你这个人。 你和粉丝之间的情感连接,是抄不走的。 ### 3. 灵感枯竭期:脑子被掏空的感觉。 任何一个领域,能讲的核心东西就那么多。 写到后面,你肯定会觉得没东西可写了。 解法:不要总想着自己是“源头”,你要当“水管”。 持续地看书、看报告、看同行,更重要的是,你的付费社群就是你永不枯竭的灵感池。 用户的每一个问题,都是你下一篇爆款。 ### 4. 变现转化难:粉丝一堆,钱包空空。 这是90%的人会死掉的地方。 粉丝数很好看,但一卖东西就没人理。 因为点赞和掏钱之间,隔着一条叫“信任”的鸿沟。 解法:修一座“信任的桥”。别一上来就卖贵的。 用9.9的资料包建立初步信任,用几百块的社群加深关系,最后,那些真正信你的人,自然会买你上千块的咨询或课程。 这个过程,急不得。 本文由人人都是产品经理作者【抖知书】,微信公众号:【抖知书】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

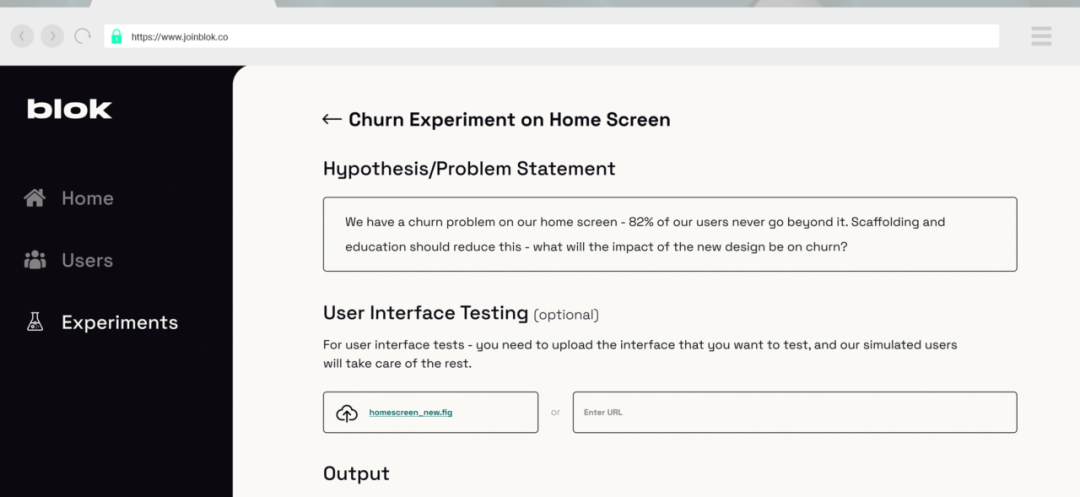

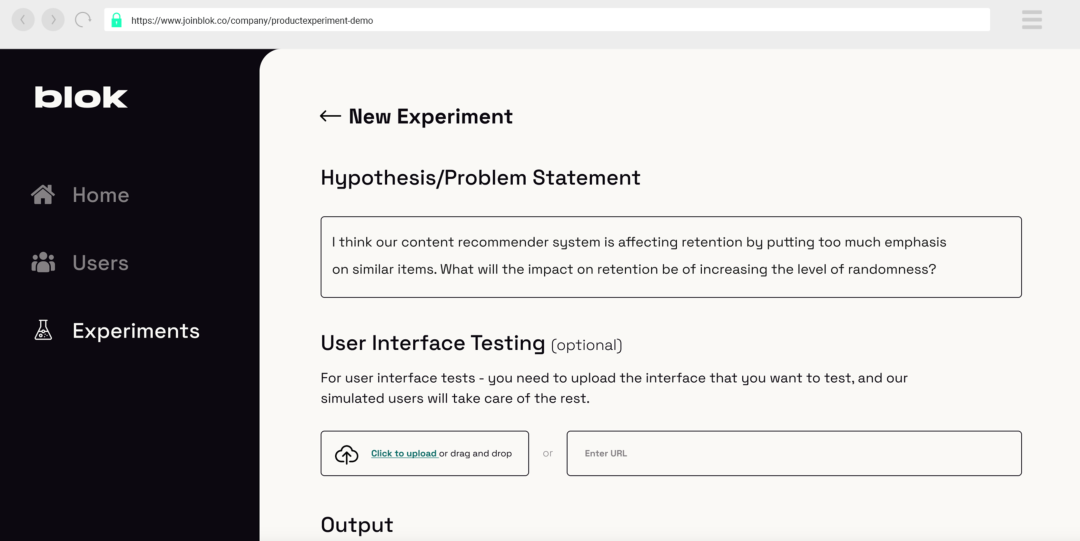

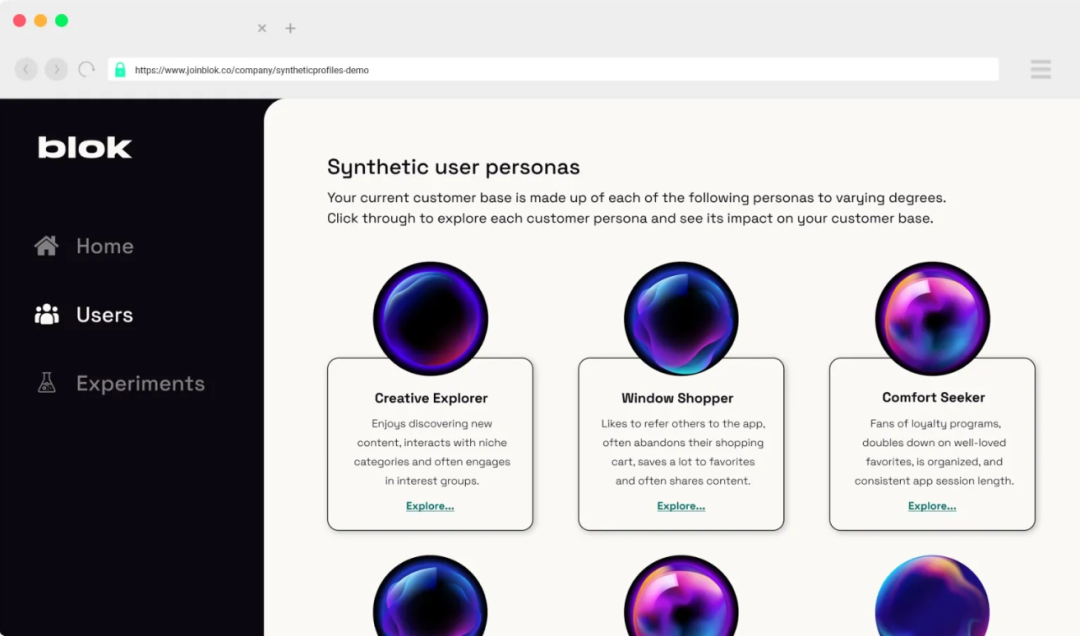

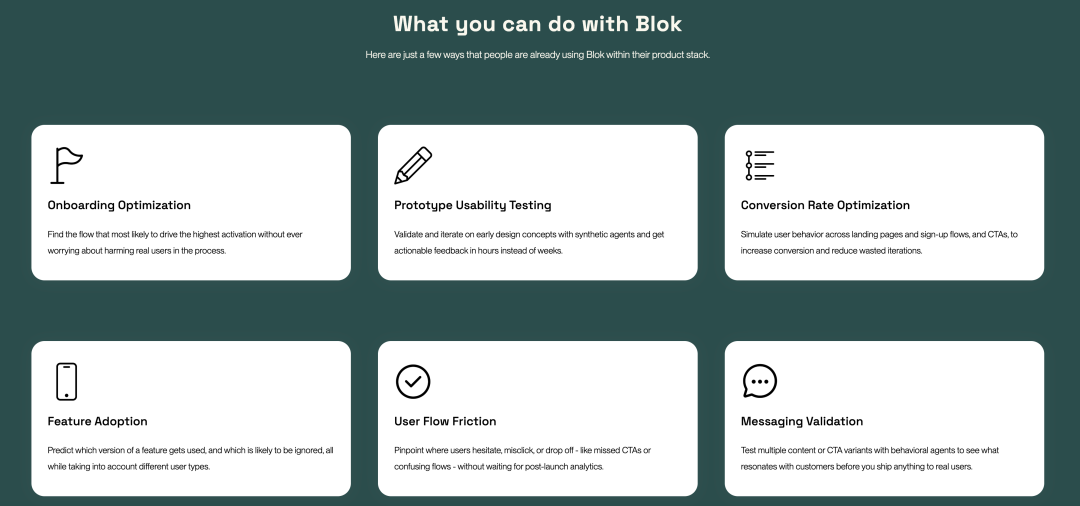

<blockquote><p>这家刚拿下 750 万美元融资的初创公司,用 AI 虚拟用户替代真人流量:上传事件日志→生成行为角色→模拟交互→输出预测报告,全流程零代码、零风险、零隐私触碰。在监管最严苛的金融、医疗场景里,Blok 已排起 60 家客户的候补名单——产品开发的下一幕,或许不再需要真人试错。</p> </blockquote>  当产品团队还在为等待 4-6 周的 A/B 测试结果而焦虑时,一家名为 Blok 的初创公司正在用 AI 虚拟用户彻底颠覆这一传统模式。他们让产品测试从”weeks”压缩到”hours”,从”reactive”转向”predictive”,这不仅仅是效率的提升,更是产品开发哲学的根本性变革。 这款名为 Blok 的产品宣布完成 750 万美元融资,用于构建 AI 驱动的产品测试平台。但当我深入研究这家公司的技术架构和商业模式后,我意识到这远非一个简单的工具升级故事。Blok 正在解决一个困扰整个科技行业的根本性问题:如何在用户界面复杂度急剧上升的时代,让产品团队更快速、更准确地做出产品决策。 更让我震撼的是,Blok 的创始人 Tom Charman 和 Olivia Higgs 并非技术新手,而是在数据科学、行为建模和产品开发领域有着深厚积累的连续创业者。他们曾为国家安全部门建模人类行为,发布过服务数百万用户的消费级应用,在行为科学、医疗健康和金融领域都有前沿研究经验。这种跨领域的深度背景,让他们能够从一个全新的维度来思考产品测试这个古老而又现代的问题。 ## 传统产品测试的深层困境 当我深入了解 Blok 要解决的问题时,我发现传统的产品测试方式正面临着前所未有的挑战。这种挑战不仅仅来自技术层面,更来自用户期望和产品复杂度的根本性变化。 首先是反馈循环过慢的问题。在许多组织中,实验周期极其缓慢,团队需要等待 4-6 周时间才能证明一个想法是错误的。等待统计显著性结果的过程让人抓狂,而且还要小心避免”偷看陷阱”(在实验完成前就根据初步的正向信号做出错误的积极判断)。即使在测试正式上线之前,还需要进行初始设计和实验设置、功能实现、流量协调和团队对齐等大量准备工作。 其次是文化障碍问题。产品实验无法在公司内部规模化的一个重要原因是文化问题,而非技术问题。真正的挑战在于在团队内部和跨团队培养实验思维。像 p 值、置信区间、样本量计算这样的术语,往往给那些只想做出更好产品决策而不愿花时间执行统计严谨性的团队引入了不必要的认知负担。结果就是团队完全放弃实验,回到依靠直觉或会议室里薪酬最高或最有魅力人员意见的老路上。又或者一个或几个数据专家成为瓶颈——通常是一位数据科学家或有分析背景的产品经理——他们需要处理每个请求、运行每项分析,承担验证每个产品变更的重担。 第三是真实用户测试的风险问题。80% 的 A/B 测试都会失败,最好的情况是没有影响,但最坏的情况是让客户感到烦恼并导致昂贵的错误。这在受监管或对信任敏感的领域(如消费者健康和金融)中更是如此。与真实用户测试可能带来误传和信任侵蚀的风险,甚至监管违规。 最后是团队资源冲突问题。实验的另一个常见瓶颈是流量分配。不同团队为了运行他们的 A/B 测试而争夺相同的用户群体。结果是最”关键任务”的测试得到优先级,许多有价值的想法永远无法得到验证。在某些情况下,很容易忽略”意大利面条式”的实验,导致一个测试泄露到另一个测试中,产生偏差结果。还有沮丧的工程师,一旦失败的实验功能运行完毕,他们就必须回滚所有这些功能。 我发现这些问题的根源在于现有测试方法的根本局限性:它们本质上是反应性的,而非预测性的。团队只能在功能已经构建并部署后才能了解用户反应,这种被动的反馈机制在快速变化的市场环境中显得越来越不适应。 ## Blok 的技术革新:从反应到预测的范式转换 Blok 的核心创新在于将产品测试从反应性转向预测性,这种转换不仅仅是技术手段的升级,更是思维模式的根本性变革。他们构建了一个完整的 AI 驱动的用户行为模拟生态系统。 在技术架构层面,Blok 的工作流程体现了对用户行为建模的深刻理解。客户首先上传来自 Amplitude、Mixpanel 或 Segment 等流行分析平台的事件日志数据。这些历史数据对 Blok 的行为建模至关重要。基于摄取的数据,Blok 的 AI 执行复杂的行为建模,创建多样化的用户角色。这些角色被设计来代表应用用户群的绝大部分,捕捉不同的使用模式和偏好。 开发团队随后提交他们的 Figma 设计以及详细的实验参数,包括定义他们想要测试的假设和希望通过新功能实现的具体用户目标。Blok 的用户角色代理开始行动,多次运行模拟。这些 AI 代理像真实用户一样与提议的设计互动,探索不同路径并遇到潜在挑战。  在模拟结束时,Blok 提供全面的洞察。这包括详述实验发现的整体报告,突出表现良好的方面,并识别改进领域。团队收到特定角色的报告和定制建议。致敬当前技术环境,Blok 还包括聊天机器人界面,允许用户查询实验结果并通过自然语言交互获得更深入的理解。 这种结构化方法确保团队可以基于数据驱动的预测而非猜测做出明智决策,从根本上提高应用测试的效率和有效性。更重要的是,Blok 将实验阶段前移到产品开发的探索阶段,让验证设计原型、功能假设和轻量级原型成为可能,而无需编写一行代码。 从技术深度来看,Blok 的行为建模不仅仅是简单的用户分群,而是结合了心理统计数据的复杂建模。他们使用各种基础模型训练代理,然后实际开始预测不同客户对不同增长实验的行为反应。这种方法的最终目标是实现真正的个性化:我的 Uber 版本和你的 Uber 版本可能是两个根本不同的产品,基于不仅仅是我们拥有的行为档案,还基于我们如何使用这些不同产品。 ## 750 万美元融资背后的投资逻辑 Blok 的融资故事本身就是一个关于投资者如何识别范式转换机会的精彩案例。750 万美元的融资分为两轮完成,其投资者阵容和投资逻辑都值得深入分析。 种子轮 500 万美元由 MaC Venture Capital 领投,参与方包括来自 Discord、Google、Meta、Apple、Snapchat 和 Pinterest 的员工。Pre-seed 轮则由 Protagonist 参与,Rackhouse、Ryan Hoover 的 Weekend Fund 和 Blank Ventures 跟投。这种投资者组合既包括专业 VC,也包括来自各大科技公司的行业专家,体现了对 Blok 技术路径的广泛认可。 MaC Venture Capital 的管理合伙人 Marlon Nichols 的投资理由特别值得关注。他指出,Blok 经常被拿来与 Optimizely 和 Amplitude 比较,但这些工具更多是反应性的。Blok 通过提供预测性的测试层正在超越它们。”我们支持 Blok,因为我们相信产品开发正处于拐点。团队的发布速度比以往任何时候都快,但他们仍然基于 A/B 测试和直觉做出关键决策。Blok 的模拟引擎颠覆了这种模式——让团队能够在编写单行代码之前预测用户行为。” 这种投资逻辑反映了一个重要趋势:投资者开始认识到,在 AI 时代,传统的产品开发方法论需要根本性的更新。那些能够提供预测性洞察、减少试错成本、提高决策效率的工具,将成为新的基础设施。 值得注意的是,Blok 选择在相对早期阶段就吸引了如此高质量的投资者参与。这不仅为公司提供了充足的资金支持,更重要的是建立了强大的行业网络。来自各大科技公司的天使投资人,不仅能提供资金,还能提供真实的用户反馈和市场验证机会。 Blok 目前的商业模式采用 SaaS 订阅制,同时还在平衡计算成本的考虑。公司目标是今年实现中位数百万美元的收入,并逐步向更广泛的客户群开放平台。这种增长轨迹反映了对高级预测性应用测试解决方案日益增长的需求,在用户对无缝数字体验期望比以往任何时候都高的世界中。 ## 目标市场与早期客户验证 Blok 的市场策略展现了深思熟虑的定位选择。目前,Blok 在候补名单后运营,与主要在金融和医疗保健领域的初始客户群体密切合作。这些行业是 Blok 技术的理想试验场,因为它们在严格监管下运营,对糟糕的用户体验或有缺陷的实验零容忍。 选择金融和医疗保健作为初始市场是一个战略性的聪明决定。在这些领域,彻底测试和验证功能后再公开发布的能力不仅仅是优势——而是必需品。Blok 的预测性 AI 模拟提供了一个关键的安全网,确保敏感应用从一开始就稳健且用户友好。 根据创始人 Tom Charman 的说法,大小公司面临着不同的问题。小公司没有足够的用户群体来测试他们的产品并获得实时反馈,而大公司则希望避免在应用中塞入功能,使其变得笨重。Blok 试图达到一个让公司不需要在实验基础上发布功能并等待几周或几个月才能看到结果的地方。  在实际应用案例中,有一个特别值得关注的例子:Blok 与一家公司合作,帮助他们预测客户是否可能从免费转向付费。通过这个过程,他们发现了一个重大问题:具有最高生命周期价值(LTV)的客户实际上没有完成入职流程。这是一个真正的大问题,因为产品团队通常(至少在创始人看来)更关注局部最优而不是全局最优,短期而不是长期。通过了解来到平台的不同类型的人,然后确保为最佳客户构建,可以避免六个月后遇到增长问题。 目前,Blok 已经建立了约 60 个客户的候补名单,在过去几周内加入。候补名单每月以 30-40% 的速度增长,考虑到没有人知道他们是谁,这完全是通过口碑传播,这对他们来说是个好兆头。团队计划在今年年底开始接纳候补名单,并开始发展公司。 ## 创始团队的跨领域背景优势 Blok 创始团队的背景构成了这家公司的重要竞争优势。Tom Charman 和 Olivia Higgs 都是连续创业者,在旅行和学习等领域共同创办过多家公司。更重要的是,他们的专业背景为解决复杂的用户行为建模问题提供了独特的视角。  Tom Charman 的背景特别值得关注。作为经济学和政治学双学位获得者,他在大学期间就开始创业,将第一家正式的初创公司一路发展到毕业时的良好状态。他对数据科学的转向源于对行为经济学和博弈论的深度兴趣,特别是囚徒困境等概念让他开始思考人类行为的本质。这种学科交叉的背景让他能够从更宏观的角度理解用户行为模式。 在数据科学领域,Tom 已经积累了 10-15 年的公司建设经验,既有成功的案例,也有失败的教训。除了创业经验,他还与各种组织和政府合作,甚至为联合国工作过,并就人工智能和量子计算发表过 TEDx 演讲。这种多元化的经验让他对技术应用的社会影响有了更深刻的理解。 有趣的是,Tom 在业余时间喜欢探索废弃建筑,进行所谓的”城市探索”,拍摄人类不再存在的废弃场所的照片。这种对人类行为痕迹的关注,某种程度上也反映了他对用户行为建模工作的深层动机。 Olivia Higgs 在访谈中提到,团队访谈了超过 100 名产品工程师,以了解产品团队面临的问题。这种深入的用户研究为 Blok 独特的 AI 创新方法奠定了基础。她强调,随着现代界面复杂性的增加,对高级测试解决方案的需求正在增长。当用户通过聊天和语音等多样化渠道与技术互动时,引入新的视觉 UI 元素需要细致的注意以避免摩擦。 团队的安全背景也为 Blok 提供了额外的技术深度。在 Tom 看来,用户行为建模在安全领域也有巨大的应用机会,但他们选择专注于产品领域,因为他们希望采用一种永远不触及个人数据的方法。这种隐私保护的理念源于他们的欧洲背景和对 GDPR 等数据保护法规的深度理解。 ## AI Agent 在产品测试中的深度应用 Blok 对 AI Agent 的应用远远超出了简单的用户模拟,他们构建了一个完整的智能化产品测试生态系统。这种应用的深度和广度让我看到了 AI 在产品开发领域的巨大潜力。 在用户行为建模层面,Blok 使用了基于行为科学和产品数据的 AI 代理来模拟不同用户类型如何探索产品、发现摩擦点并对变化做出反应——所有这些都在实验上线之前完成。可以将其视为在虚拟版用户群上测试产品决策的沙盒环境。 这种方法的核心是将行为档案化做得非常精细。他们不仅仅是简单地将用户分组,而是真正理解平台内不同类型的人,然后在此基础上添加心理统计数据。当你能够定义这些不同的行为档案时,就可以使用各种基础模型训练代理,然后实际开始预测不同客户对不同增长实验的行为反应。 在技术实现上,Blok 面临着一个有趣的挑战:如何在不触及个人数据的情况下进行深度的用户行为分析。他们的解决方案是构建合成数据集,这意味着没有人的数据被暴露。这种方法的好处在于,产品团队可以开始了解他们的客户,而不会让客户感觉被监视。 为了解决数据隐私问题,团队正在探索一个名为零知识的密码学新领域。这种技术源于加密货币和区块链流程,现在被应用到数据隐私保护中。他们还在考虑使用数据飞地(data enclaves),这样就不用担心个人身份信息的问题。 在更技术层面,团队正在研究来自 Intel 和其他公司的有趣硬件,这些硬件可能对实现他们的隐私保护目标很有价值。这种对新兴技术的探索,体现了团队在解决复杂技术问题时的创新思维。 从数据需求角度来看,Blok 已经确定了不同类型公司的最低数据门槛。对于 B2C 公司,他们需要数万个客户的数据,而不是数十万或数百万,但需要数万才能处于良好位置。对于 B2B 公司,由于收集的数据更多,所以需要的是数千个客户的数据。这种相对较低的数据门槛,使得更多的中小型公司也能受益于 Blok 的技术。 Blok 的价值不仅仅局限于产品团队,而是设计为跨功能使用,覆盖整个组织的不同团队。这种全方位的应用场景体现了 AI 驱动测试平台的真正价值。  在营销团队的应用中,Blok 可以进行转换率优化(CRO),在着陆页、注册流程或广告信息上运行预上线测试模拟。同时,它还能进行信息验证,与虚拟用户测试不同的内容变体或行动号召措辞。这种能力让营销团队能够在大规模投放前就优化关键转换节点。 对于产品团队来说,Blok 的应用更加直接和核心。在入职优化方面,团队可以在实施前评估哪些流程能增加用户激活。在功能采用方面,可以预测用户更可能与哪些功能变体互动。这种预测能力让产品团队能够更有信心地推出新功能。 设计团队也能从 Blok 中获得巨大价值。他们可以在设计概念上获得早期输入,节省可用性研究或真实用户招募的时间成本。这种原型反馈能力对于设计迭代特别有价值,因为它能够在设计变为代码之前就发现潜在问题。 我发现 Blok 的跨团队应用价值在于它解决了组织中的一个根本性问题:如何让不同团队基于相同的用户理解来做决策。传统上,产品、设计、营销团队往往基于不同的假设和数据来源做决策,这种分散的决策方式经常导致用户体验的不一致。 Blok 通过提供统一的用户行为模拟平台,让所有团队都能基于相同的用户行为模型来测试和验证自己的想法。这种统一性不仅提高了决策质量,还减少了团队间的沟通成本和协调复杂度。 更重要的是,Blok 让每个团队都能独立进行测试,而不需要争夺有限的真实用户流量。这种”无限测试”的能力从根本上改变了组织内部的实验文化,让更多的想法能够得到验证,让创新的门槛大大降低。 ## 与传统测试工具的竞争对比 在了解 Blok 的竞争环境时,我发现他们面对的不仅仅是传统的 A/B 测试工具,而是整个产品决策方法论的竞争。这种竞争的深度和复杂性远超表面的功能对比。 在传统的竞争对手方面,Optimizely 和 Amplitude 等工具确实在做一些出色的工作,但它们更多是反应性的。当 Marlon Nichols 说 Blok 正在通过提供预测性测试层超越它们时,他指出了一个关键差异:时间维度的不同。传统工具告诉你过去发生了什么,Blok 告诉你未来可能发生什么。 在内容相关的领域,也有一些公司在做类似的工作,能够基于用户档案预测不同客户对不同类型文案的行为反应。但 Blok 选择不进入广告空间,因为在创始人看来,广告领域涉及一些隐私问题,这与他们的价值观不符。 Tom Charman 在访谈中提到,他们看到了一些非常早期阶段的公司与他们类似,但感觉只是最近才到达技术刚好跟上一个真正大问题的点。这是一个他们想要很长时间解决的真正大问题,但只是刚好到达现在实际上可以解决它的点。这就是为什么他认为在接下来的 12 到 18 个月里,这可能会成为一个相当热门的领域。 从技术护城河的角度来看,Blok 的优势不仅在于技术本身,更在于他们对用户行为建模的深度理解。这种理解来自于创始团队在多个领域的跨界经验:从国家安全的行为建模到消费级产品的大规模应用,从学术研究到商业实践。  我认为 Blok 最大的竞争优势在于它们解决问题的方法论。他们不是在现有的 A/B 测试框架内进行渐进式改进,而是重新定义了问题本身:从”如何更好地进行 A/B 测试”转向”如何在不需要 A/B 测试的情况下做出更好的产品决策”。 这种范式转换的价值在于,它不仅解决了现有方法的效率问题,还解决了风险问题、成本问题和文化问题。当团队不再需要在真实用户身上进行试错时,他们可以更大胆地创新,更快速地迭代,更精确地决策。 ## 商业模式与增长策略分析 Blok 的商业模式体现了对 SaaS 领域深度理解和对自身价值主张的清晰认知。作为一个 SaaS 产品,他们采用订阅制模式,但同时还在平衡计算成本的考虑,这反映了 AI 驱动产品的特殊性质。 在集成难度方面,Blok 选择了最简化的路径。根据 Tom Charman 的说法,集成过程”超级简单”,只需要几行代码,然后就可以开始工作。整个过程只需要几天时间,一旦设置完成,几天内就开始获得结果并交付真正的价值。这种低摩擦的集成策略是 SaaS 产品成功的关键因素。 在客户获取策略上,Blok 目前主要依靠口碑传播。考虑到他们还处于相对早期阶段,这种有机增长的方式特别有价值。候补名单每月 30-40% 的增长率,在没有任何营销推广的情况下纯粹通过口碑实现,这说明产品确实解决了真实存在的痛点。 公司的收入目标是今年达到中位数百万美元,这个目标既不过于激进,也不过于保守,体现了对市场机会的现实评估。考虑到他们的目标客户主要是 B2B 企业,这种收入水平意味着他们需要获得相当数量的企业客户,这也解释了为什么他们选择谨慎地扩大客户群。 在定价策略上,虽然具体价格没有公开,但可以推断 Blok 需要在提供价值和控制计算成本之间找到平衡。AI 驱动的产品往往面临计算成本随使用量增长的挑战,这要求公司在定价策略上更加精细化。 从长期的商业模式发展来看,Blok 有巨大的扩展空间。一旦他们在产品测试领域建立了强势地位,就可以将同样的技术应用到更多领域,如安全、营销自动化、客户服务等。这种平台化的发展路径为公司提供了多元化的增长机会。 ## 对产品开发行业的深远影响 Blok 的出现代表了整个产品开发行业正在经历的深刻变革。这种变革的影响将远远超出技术层面,深入到组织文化、决策流程和行业标准的各个方面。 首先,Blok 正在重新定义”实验文化”的含义。传统的实验文化要求团队具备统计学知识、耐心等待结果、接受失败风险。但在 Blok 的模式下,实验变成了一种轻量级、无风险、即时反馈的活动。这种转变将让更多非技术背景的团队成员能够参与到产品决策中来,从根本上改变组织的决策结构。 其次,这种技术正在重新定义产品开发的时间线。当 Olivia Higgs 说”我们将周压缩为小时”时,她不仅仅是在描述效率的提升,而是在描述一种全新的产品开发节奏。在这种新节奏下,产品迭代的速度将大大加快,市场响应能力将显著提升,整个行业的竞争格局可能因此发生改变。  第三,Blok 的技术为小团队提供了与大公司竞争的新武器。传统上,只有拥有大量用户流量的公司才能进行有效的 A/B 测试。但 Blok 的虚拟用户模拟让小公司也能获得同样质量的用户洞察,这种民主化的趋势将重新平衡行业竞争力。 第四,这种技术正在推动产品开发从”大胆假设、小心验证”转向”精确预测、快速行动”。当团队能够准确预测用户行为时,他们可以更大胆地进行产品创新,同时承担更少的风险。这种风险-收益比的改变将鼓励更多的产品创新。 最后,Blok 的成功可能会催生一个全新的行业分工。未来可能会出现专门的”虚拟用户建模师”、”行为预测分析师”等新职业,整个产品开发的专业分工将更加精细化。 从更宏观的角度来看,Blok 代表的这种技术趋势正在将产品开发从一门艺术转变为一门科学。虽然创意和直觉仍然重要,但数据驱动的决策将变得更加精确和可靠。这种转变不仅会提高产品质量,还会降低产品失败的概率,从而提高整个行业的资源使用效率。 尽管 Blok 在技术创新方面取得了显著进展,但他们面临的技术挑战也同样值得深入分析。这些挑战不仅关系到 Blok 自身的发展,也反映了整个 AI 驱动产品测试领域的技术前沿问题。 最核心的挑战是用户行为建模的准确性问题。虽然 AI 可以模拟大量用户行为模式,但真实的人类行为往往包含很多非理性、情感化的因素,这些因素很难完全通过数据和算法来捕捉。Tom Charman 在访谈中提到,他们正在研究如何将心理统计数据整合到行为建模中,这是一个极其复杂的跨学科问题。 Blok 的用户行为模拟基于历史数据和现有用户群体,这可能会强化现有的用户偏见,忽略潜在的新用户群体。如果一个产品的历史用户主要来自特定的人口统计群体,那么基于这些数据训练的模型可能无法准确预测其他群体的行为。这种局限性可能会让产品团队在不知不觉中排除某些用户群体,加剧数字鸿沟。 第二个重要挑战是计算成本的控制。AI 驱动的用户模拟需要大量的计算资源,特别是当需要模拟大量不同用户角色和复杂交互场景时。如何在保证模拟质量的同时控制成本,是 Blok 需要持续优化的关键问题。这也解释了为什么他们在商业模式中特别强调需要平衡计算成本。 数据隐私和安全是另一个重大挑战。虽然 Blok 选择了基于合成数据的方法来避免直接处理个人信息,但如何确保从原始数据中提取的行为模式不会泄露用户隐私,仍然是一个需要持续关注的问题。他们正在探索的零知识证明和数据飞地技术,虽然有前景,但在工程实现上仍面临诸多挑战。 模型的泛化能力也是一个关键技术挑战。不同行业、不同文化背景、不同产品类型的用户行为模式存在显著差异。如何构建既能准确反映特定用户群体特征,又具备足够泛化能力的模型,是 Blok 技术团队需要解决的核心问题。 在未来发展方向上,Blok 有几个值得关注的技术演进路径。首先是模型的实时学习能力。目前的模型主要基于历史数据训练,但理想的系统应该能够根据最新的用户行为模式实时调整和优化模拟效果。 其次是多模态交互的模拟能力。随着语音、手势、眼动等交互方式的普及,Blok 需要将这些新的交互模式纳入到用户行为模拟中。这不仅需要技术上的突破,还需要对人机交互理论的深度理解。 第三是跨平台和跨设备的用户行为建模。现代用户往往在多个设备和平台上使用同一个产品,如何构建统一的跨平台用户行为模型,是一个具有重要商业价值的技术挑战。 最后,Blok 需要考虑如何将新兴的 AI 技术(如大语言模型、多模态模型)整合到他们的用户行为模拟系统中。这些新技术可能为用户行为预测提供新的可能性,但也需要 Blok 持续投入研发资源来探索和验证。 ## 行业竞争格局的演进预测 基于对 Blok 的深入分析和对整个产品测试行业的观察,我对未来的竞争格局演进有一些前瞻性的思考。这种演进不仅会影响现有玩家的市场地位,还可能催生全新的市场细分和商业模式。 首先,我预测传统的 A/B 测试工具提供商将面临严重的转型压力。Optimizely、Amplitude 等公司如果不能快速整合预测性测试能力,可能会逐渐被边缘化。但这些公司的优势在于他们拥有大量的现有客户和数据资源,如果能够成功转型,仍然具备强大的竞争力。 其次,我预期会有更多的大型科技公司开始布局这个领域。Google、Microsoft、Adobe 等公司都有动机开发类似的能力来增强他们现有的产品开发工具套件。这种竞争可能会推动整个行业的技术进步,但也会给 Blok 这样的初创公司带来更大的竞争压力。 第三,我认为会出现更多专注于特定垂直领域的竞争者。比如专门针对电商、金融科技、医疗保健等特定行业的用户行为模拟工具。这种专业化的趋势可能会让市场变得更加细分,但也为像 Blok 这样的通用平台提供了差异化竞争的机会。 第四,我预测开源社区也会在这个领域发挥重要作用。随着相关技术的成熟,可能会出现开源的用户行为模拟框架,这将降低进入门槛,但也会加剧竞争。Blok 需要在开源趋势和商业价值之间找到平衡。 从投资角度来看,我认为这个领域将吸引更多的风险投资关注。随着 Blok 等先行者证明了商业模式的可行性,更多的资本将进入这个市场,推动技术创新和市场扩张。但这也意味着竞争将变得更加激烈。 在技术发展趋势上,我预期未来的竞争将主要集中在几个关键维度:模拟准确性、计算效率、集成简便性、隐私保护能力,以及行业特定的优化程度。在这些维度上领先的公司将获得竞争优势。 最重要的是,我认为这个行业的发展将推动产品开发方法论的根本性变革。未来的产品团队可能会将虚拟用户测试作为标准工作流程的一部分,就像今天他们使用版本控制和持续集成一样。这种方法论的变革将创造巨大的市场机会,但也要求所有参与者持续创新以适应变化。 本文由人人都是产品经理作者【深思圈】,微信公众号:【深思圈】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图由作者提供

第一篇章内容归纳自《富野由悠季的影像原则》,译者林子杰。 # 富野所归纳之影像的基本:连续性、戏剧性变化、节奏与韵律 影像是一种借着画面动态而变化的媒体,是受到了时间束缚才能欣赏的媒体。所以“影像的原则”便是如何正确运用影像媒体的原则,使得观众正确理解内容,并且乐在其中。演出(笔者注:指日本的“演出家”所做的工作,我理解为导演、分镜等,将文本转换为影像的工作和职业)的意义则是“如何善加利用影像的连续性与变化产生视觉力学”。 # (一)影像的连续性 影像作品是由许多的Cut(卡)叠合(连接)在一起所构成的,因此Cut和Cut之间的连接,就“必须要拥有一定的连续性”。 当想要传达A cut和B cut是位于相同地点、相同时间,并且拥有相同要求时,就必须赋予二者相同节奏(速度)、相同韵律(进行的节拍)以及相同质感。否则,两个Cut会看起来是完全不相干的内容。 当A和B出现的人物本来就不同时,无法追求二者的同性质。不过,即使如此,如果首先必须表现出二者描绘的是同一个地点时,就要在物质、空间上,以及影像的节奏和韵律上,都演出二者的相同性质与连续性,否则就无法表现出位于同一地点的相同主题、相同故事。 倘若一个Cut的韵律和接续Cut之间的韵律有所差异,将会带给观众一个信号,使得观众认为“韵律不同=有些许差异=没有同构型 → 故事正在改变”。 所以,我们必须有明确的意识,掌握画面上呈现出来的各种条件,使之拥有同一性以及连续性。 当遇到因为过于坚持设定数据上的内容,而导致影像没有同一性和连续性的情况,解决方法是:在每个Cut之间加入“连续性的要素”,并且专注于“连接Cut的气氛”。 连续性的要素包括但不限于:表演、地点(背景)、色彩、服装、发型、小道具、大道具的使用方法、天气、太阳的倾斜度等。 # (二)影像追求戏剧性变化 影像追求变化。首先“变化”指的不是画面的运动、被摄物体的表演和动作等,而是“影像的戏剧性变化”。富野认为,像日本广告那样极致地描写“变化”,镜头繁琐、韵律缓急非常极端的情况,变化过多的影像反而会使得心中印象变得散漫,除了自己特别中意的影像之外,很难留下记忆点。所以广告影像式的影像变化或动作,并不能称作带有戏剧性的变化。 影像作品的伟大之处,就在能够于一瞬之间展现出戏剧性的变化,这就是视觉的力学作用(静与动的刺激,即缓急)。新闻节目从播音员的镜头切换到新闻报道的画面,其影像的质感虽然也有变化,然而我们此处提及的变化,指的是“为了建立影像作品,并且戏剧化描写故事的变化”,而不是有如新闻节目一般的强硬变化。 也就是说,即便依循戏剧性变化的强弱,并且运用影像力学来表现,倘若我们排列太多奇特的Cut,会得到让观众长时间观看广告影片一样的结果,也就无法创作出“配合故事而恰到好处的变化”。 在其中找到一个平衡点,便是所谓的“演出影像”。 为了达成目的,我们必须培养中庸的感觉,以判断故事内容与影响力强弱之间是否掌握适当平衡。 影像过于特立独行,将会使故事失去焦点,甚至还会让观众忘掉剧情。只想通过作品刺激观众视觉感官的创作者,必须将这一点牢记于心。我们绝对不能忘记,想要使影像作品为大众所接受,第一要务便是“拥有故事”。 # (三)节奏与韵律 连续性虽然很重要,但单纯保持一定连续性的作品,只会无趣。“戏剧性”是伴随着“变化”所产生的。所谓“创造不令人厌烦之画面”,其意义就等同于手冢治虫曾经说过的话:“创作带有惊奇感(sense of wonder)的故事和画面,以及不刻板(既定)的影像。” 观众看的是故事。所以虽然可以用眼花缭乱的影像来描写,但不能让这些五花八门的影像成为影像上的杂音。 首先该注意的,就是将重点放在创造故事应有的“叙事脉络”上,并且建构出顺应观众心情的节奏(速度)。 然后,如果进一步加入影像的韵律以增添风味,一切就大功告成。这些韵律汇集起来以后,将会自动创造出下一个节奏。 运用好视觉变化,是让观众不感到犯倦、看完作品的要诀。Cut本身内涵了韵律,而Cut和Cut之间的层层积累也会产生新的韵律,所以我们必须通过建构Cut,创造出“视觉变化的力学作用”。这里富野所谓之韵律,其建构方法,就是常见的镜头、景别、光线、色彩、表演、调度等要素。 一部好的作品,就算没有声音,一样能够隐约让人觉得有趣。因为“连续影像中呈现出来的视觉变化”会赋予故事连续性,不仅会使得观众感觉有趣,而且能更进一步地引导出故事的趣味。 # (四)影像张力 影像的力学作用诞生于影像结构所衍生的缓急、长段、强弱等节奏(即连续性和变化),因此不能让人感受到的影像的节奏和韵律,将无法取悦观众。想要让观众共享一段欣赏时间,必须配合故事的叙事节奏和韵律。这一点之于音乐,也是完全相同的道理。 当作品随着情节推演被建构(演出),而该推演乃配合故事主题与影像力学时,该作品就会获得自身独特的节奏与韵律。如果我们能够在影像的脉络中,酝酿出合乎作品整体的起承转合,那么将给观众展现一个独特的作品世界。 从以上观点出发,前辈们发现了静止的画像(镜头)“可以提供3秒的注视”。当然,有些镜头描写的事物较为复杂,或是不容易看清楚。倘若镜头的质感有所不同,秒数自然也会有所差异。然而就一般概念而言,静止镜头若长于3秒,节奏就会迟缓下来。反过来说,若短于3秒,则又会让人感到急迫。不过,对于现代人来说,这3秒似乎又显得太长了一些,这种感官上的变化,值得我们思考。 # 用其影像原则分析《机动战士高达Z》片段的出彩之处 电视动画受限于苛刻的预算和制作时间,无法在画面上尽情发挥,为了弥补画面动感的不足,因此不断追求“如何利用影像机能创造电影效果”,长久以来,日本动画不仅发展出更胜真人电影的影像,而且在主题上获得了更有普遍意义的故事。 富野老爷子也是其中的一员,在他年轻时的十年,他以快取胜,最极端的时候号称同档期三分之一的电视动画分镜都出自他手。《高达》则是他导演生涯的巅峰和贯穿之后人生的重要作品,是对他职业生涯的所有经验和修正的集大成之系列。 《机动战士高达》系列不止一次被人提到“这放在整个动画业界,也是有一些异样的作品”。50集之内,富野所执导的高达总是能讲完一部恢弘的战争史诗,富有科幻浪漫和人文色彩,同时也每次都能展现一名孩子成长为大人的过程,并清晰地传递出富野本人对待战争、社会、孩子的价值观和科幻视野。 其分镜制作技术上的特色,动画魂将其概括为 ① 剧情密度增加术;② 故事结构重组术;③ 快速撰写术。是大量编入剧本之外的表演和叙事信息,并将信息不断压缩到Cut和Cut与Cut的连接之中的技术。我们就用最基础的“连续性”和“戏剧性变化”来分析其创作的动画片段。 片段来自《机动战士高达Z》的加布罗基地剧情。主人公卡缪和夏亚为了拯救潜入加布罗基地的特务蕾科亚,赶在加布罗基地的核弹引爆之前脱离。在前面的剧情里,追击主人公的联邦军官不相信加布罗基地会自爆,埋下伏笔。之后会按镜头来逐一分析分镜的连续性和变化。 ①用扎古在地面直接被核弹爆炸这一相对核弹场面的“特写”开始。    连续性:追击的敌兵被主人公队伍的掩护射击逼退,落到地面上,衔接开始核弹爆炸的表现。戏剧性变化:近距离感受到核爆在一瞬间毁灭了一切事物的奇观。 ②爆炸的白光从地面扩散到空中,照亮了整个天空。   连续性:衔接地面毁灭时爆发出的白光,到了主人公所在的飞机的空中,进而把镜头转到飞机上。戏剧性变化:地面只能看到一瞬之间地面被烧毁,从空中可以看到核爆引发的蘑菇云覆盖了大地。 ③继续衔接爆炸的火光,从小一级的景别进入,用正反打表现空间和人物关系。    连续性:继续衔接将天空染白的闪光,以及上一分镜表现出白光也照射到了飞机上。自然地衔接了飞机机身上稍小一级景别的飞机窗口。随后随着人物运动产生的反打,也非常好的诠释了空间关系。戏剧性变化:两个分镜画面中的人物交汇,随即反打到凯的中景镜头,意味深长地摸了摸下巴,让这两位角色的相遇富有乐趣。 ④继续用正反打巧妙地展现空间关系。还带有一丝“不可预知剪辑”的意味。     连续性:首先,夏亚走近飞机驾驶舱的分镜,非常自然地接上了上一个分镜里,夏亚从走廊走过的画面。然后,导演又用了一组正反打,来表现空间和剧中角色“夏亚”的人物视觉,将其对白的内容合理化。戏剧性变化:带有“不可预知剪辑”的意味,先是夏亚看到了画外的东西,再反打给夏亚的视线角度,最后用一个玻璃反光、对话双方同时出镜的Cut来巧妙地进行对话。 ⑤室内中近景  连续性:两侧的画面都展现过了,已经有了位置关系,就可以自然地用中近景来衔接上飞机驾驶舱内对室外战斗机的反应和决策讨论。 ⑥结束了紧张的战斗,和老朋友见面,用一个缓缓拉远的全景,舒缓故事节奏,同时不忘深化主题,展现核弹爆炸的惨烈场面。

创新驱动在我国新能源汽车产业发展中呈现“乘数效应”,“智能化转身”正在推动新能源汽车产业全链条逻辑深度重塑,“双碳”目标是深度重构“绿色革命”的关键支点。

在佐治亚州的乡村,地貌正在以鲜为人知的方式发生变化。曾经只有树木和安静的、高大、没有窗户的建筑,如今占据了地平线,成千上万台计算机服务器忙碌地运转着。这些就是数据中心——数字世界的物理支柱——它们的快速扩张正在美国各地社区引发争议和担忧。  数据中心的兴起与人工智能和云计算的快速发展密切相关。但随着数字服务需求的增长,当地资源(尤其是水资源)的压力也随之增大。 数据中心需要大量的水来冷却服务器。在炎热的天气里,单个数据中心的耗水量可达数百万加仑,相当于整个城镇的日用水量。佐治亚州气候湿润,水资源相对丰富,已成为数据中心发展的磁石。然而,这种丰富的水资源也带来了一些后果。建设热潮引发了人们对水资源可用性、环境影响以及居民权利的担忧。 这种紧张局势在曼斯菲尔德这样的社区尤为明显,一些房主表示,他们家的水井因附近的数据中心项目而受到影响。贝弗利·莫里斯告诉BBC:“家里一半功能正常,却没有水,我根本没法住。我没法喝水。” 莫里斯住的地方离Meta公司旗下的一个数据中心大约400码。 非营利性弗林特河流守护者组织执行董事戈登·罗杰斯定期采集水样来监测佐治亚州弗林特河的健康状况。 尽管企业经常委托独立研究来证明其符合环境标准,但许多居民仍然持谨慎态度。这场争论超越了个人的不满,引发了更广泛的问题:应该给科技巨头、家庭和农业分配多少水。 这个问题并非佐治亚州独有。全国各地数据中心的激增正在给水资源供应带来压力,尤其是在那些已经饱受干旱和水资源短缺困扰的地区。一些估计表明,大型数据中心每天的耗水量高达500万加仑。随着人工智能应用的普及,预计未来几年全球数据中心的水足迹将翻一番。 行业领袖们承认这一挑战,并表示他们正在努力寻求更可持续的解决方案。一些公司正在投资先进的冷却技术,例如液体冷却和雨水收集,以减少对饮用水的依赖。其他公司则与当地组织合作,修复流域并改善水质。 尽管做出了这些努力,但批评人士认为,目前的增长速度是不可持续的,可能需要更强有力的监管来保护当地资源。 随着数字基础设施的不断扩张,关于数据中心和用水的争论可能会愈演愈烈。对许多居民来说,这些设施的到来意味着经济发展和生活质量之间的矛盾,而他们越来越觉得这种矛盾对他们不利。 “我不敢喝这种水,但我仍然用它做饭,用它刷牙,”莫里斯说。“我担心吗?是的。” [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512726.htm)

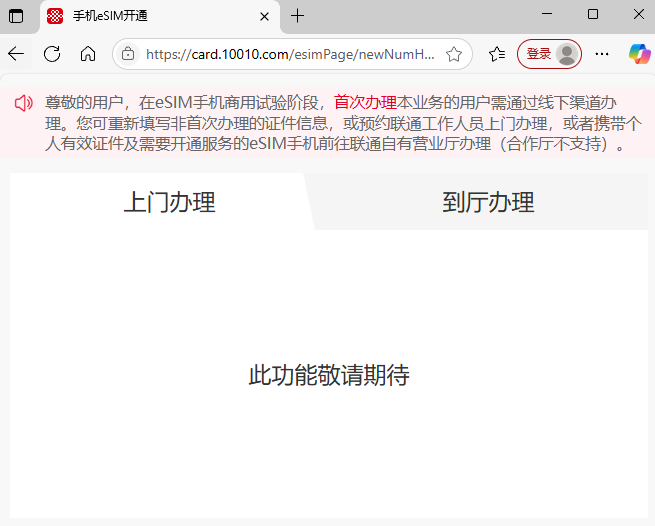

今日,有网友表示,中国联通上线eSIM手机业务[开通办理页面](https://card.10010.com/esimPage/newNumHandle)。中国联通称,**在eSIM手机商用试验阶段,首次办理本业务的用户需通过线下渠道办理。** 用户可重新填写非首次办理的证件信息,或预约联通工作人员上门办理,或携带个人有效证件及需要开通服务的eSIM手机前往联通自有营业厅办理(合作厅不支持)。 截稿前,**该页面仅显示上门办理、到厅办理两种办理方式,前者显示“此功能敬请期待”,后者则是“未获取到营业厅信息”。**  此前有媒体报道称,在暂停两年后,我国三大运营商已陆续重启eSIM业务。 但目前这项业务主要集中在物联网和智能穿戴设备领域,手机eSIM业务尚未正式开放。 今年6月,数码博主“数码闲聊站”表示,**国行eSIM测试主要是苹果在推进,用于iPhone 17 Air,年底某厂骁龙8 Elite 2新机和华为新机也正在测试。** 因设计过于超薄,iPhone 17 Air无法容纳物理SIM卡槽,仅支持eSIM,这意味着iPhone 17 Air国行版必须依赖eSIM技术。 根据此前爆料,华为Mate XT小迭代机型——华为Mate XTs可能会抢下eSIM商用的首发,最快第三季度登场。 **快科技注:**eSIM即嵌入式SIM卡,是一种将传统SIM卡直接嵌入设备芯片的技术,无需用户插入物理SIM卡,能够省下不小的内部空间。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512720.htm)

近日,一位牛人网友分享了为自己燃油车加装车载电池的视频,引起车友的关注。据这位网友介绍,他是利用后备箱下底板的隐藏空间,**无损为车辆加装了5.88kWh的磷酸铁锂电池,有电池供电后,车辆可以熄火吹空调,还能外放电。** 车辆的空调改装部分,他在机舱内加装了一个800W的电动压缩机,将压缩机的管路并入原车的空调管路,只需要电动压缩机提供冷媒压力,然后利用原车的冷凝器、蒸发箱等部件,实现熄火后吹空调。 车辆电池重量大概在70斤左右,网友表示,因为是磷酸铁锂电池,且电压只有12V,因此电池较安全,不会起火燃烧等。 同时,为了满足电池的充电需求,他还在副驾驶座下方,加装了行车充电器,只要车辆启动,就可以利用车载发电机,为电池充电。 此外,电池还能外接充电,他在后备箱内加装了随车充,直接使用220V家用电,也能为电池补能。 而且,车辆还配备了3kW的逆变器,**可将车辆电池的电压升级到220V,满足电磁炉等电器的用电需求。** 可以说,男子加装电池的方案极为巧妙,该有的功能全都有,尤其是夏天熄火开空调会更凉爽。 不过,需要提醒的是,此类加装很可能涉及对车辆非法改装,被蜀黍查到后,或许会有扣分罚款的处罚,网友朋友务必不要模仿。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/f0f7dec78123488d96dffea123a0cd37.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512716.htm)

一场价值20亿美元的财富之争正在香港法庭上展开。**近日,娃哈哈长公主宗馥莉被爆出还有三个“同父异母的弟弟妹妹”:宗继昌(Jacky)、宗婕莉(Jessie)、宗继盛(Jerry),且三人都是美国籍。** 而这场官司也是由这三位原告发起的,**他们自称是杭州娃哈哈集团有限公司董事长宗庆后的孩子,宗馥莉的同父异母兄弟姐妹。** 这也是首次揭示他们与宗庆后的关系。 他们正在寻求禁令,禁止处理汇丰银行账户中的信托资产。 据原告律师表示,三人还在杭州一家法院提起诉讼,以争取已故父亲承诺的信托权利,每笔信托价值7亿美元。 去年2月,79岁的宗庆后去世后,宗馥莉在花费数月时间解决内部股东纠纷后,接管了这家企业集团。 原告称,宗庆后要求下属在香港汇丰银行协助他们设立信托,后来又要求助手在资金不足时将人民币兑换成美元。 他们要求宗馥莉尊重父亲的遗嘱,支付数百万美元的资产利息,并赔偿他们因资金转移而产生的损失。 综合媒体报道,21亿并不是一次性到账,而是需要用娃哈哈的分红慢慢往里打。目前账上大概有18亿美元,还差3亿美元没到位。 而在宗庆后离世后,后面就没人往里打钱了。 更要命的是,根据其中一份法律文件,截至去年5月,约有110万美元从汇丰银行账户转出。 媒体猜测或许是这个原因,让这三个孩子坐不住了。 于是,三人联手在香港和杭州同时起诉,要求宗馥莉别动这18亿美元,并且按照父亲的承诺,把剩下的3亿美元也给补齐了。 至于三人的真实身份,国内媒体也扒出了一些线索:2022年12月,当时宗老还健在,沈阳娃哈哈荣泰食品有限公司出现了一则人事变更,新增宗继昌、宗婕莉两人为董事。  而在宗老去世后,宗继昌又先后担任了天津娃哈哈食品,双城娃哈哈乳品、大理娃哈哈饮料等公司的董事。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/f58ad6d9-9da6-4502-8573-58c163295b6f.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512712.htm)

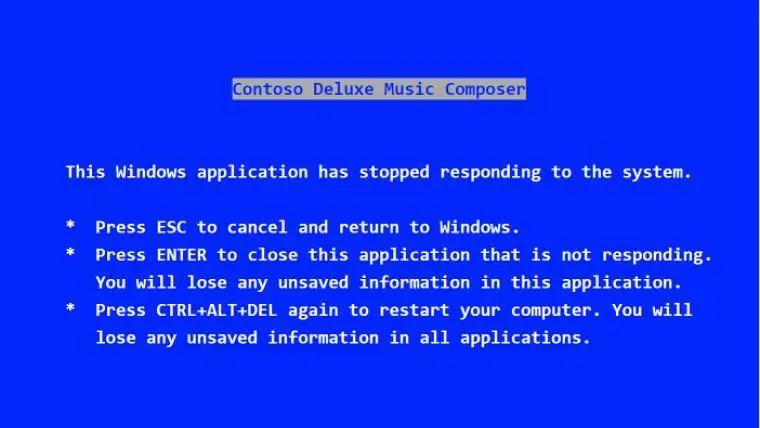

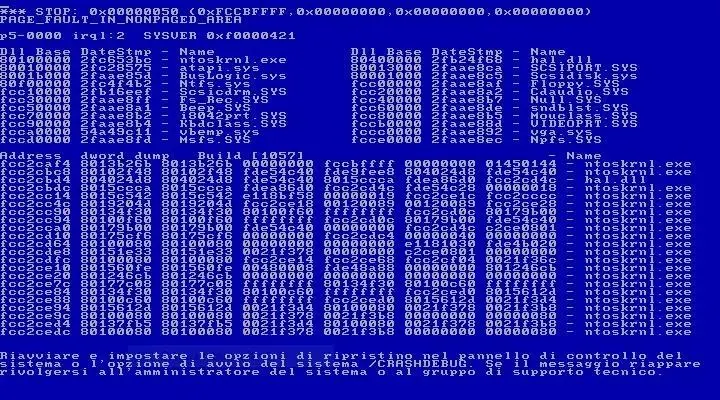

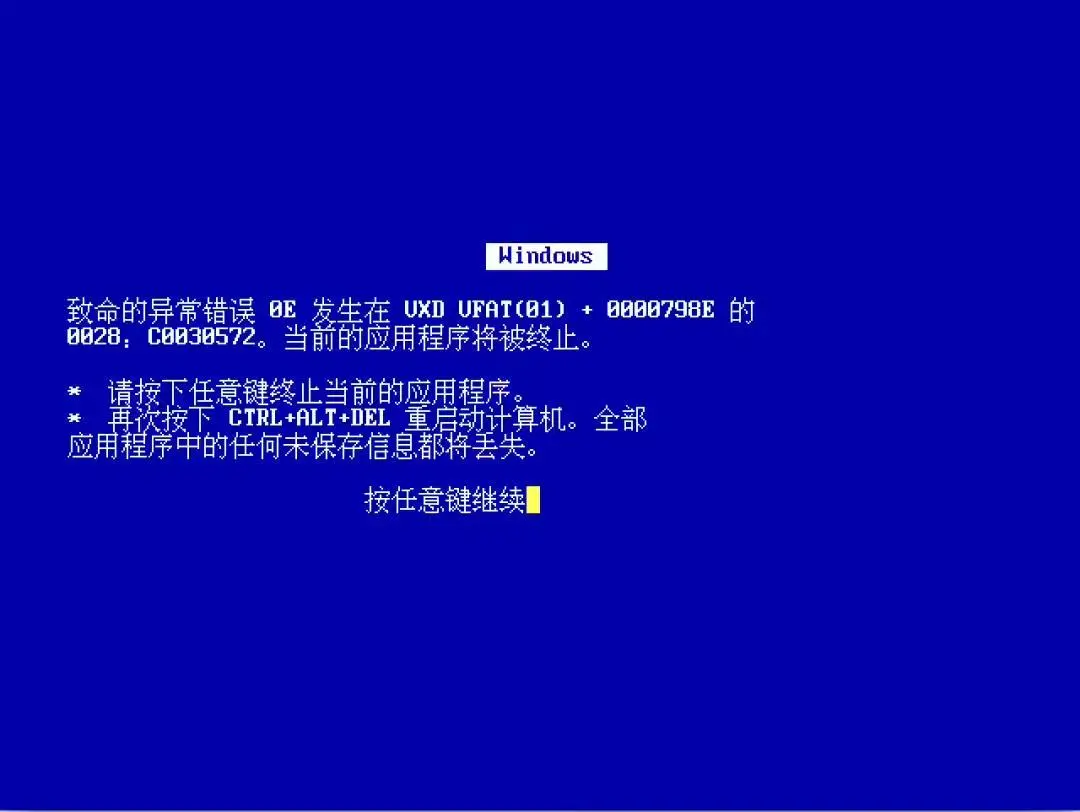

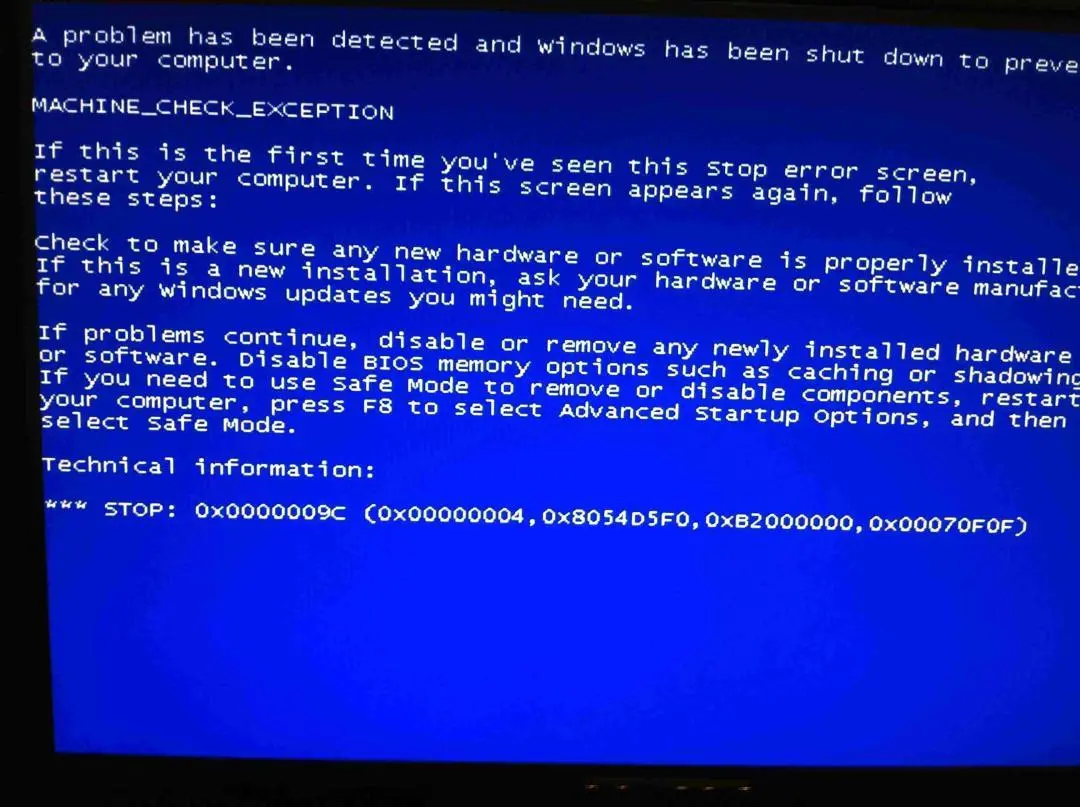

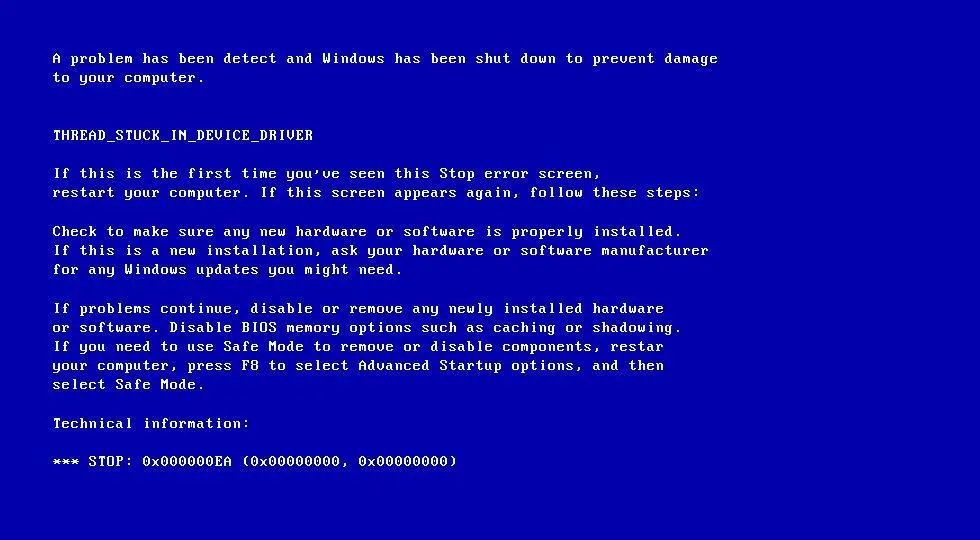

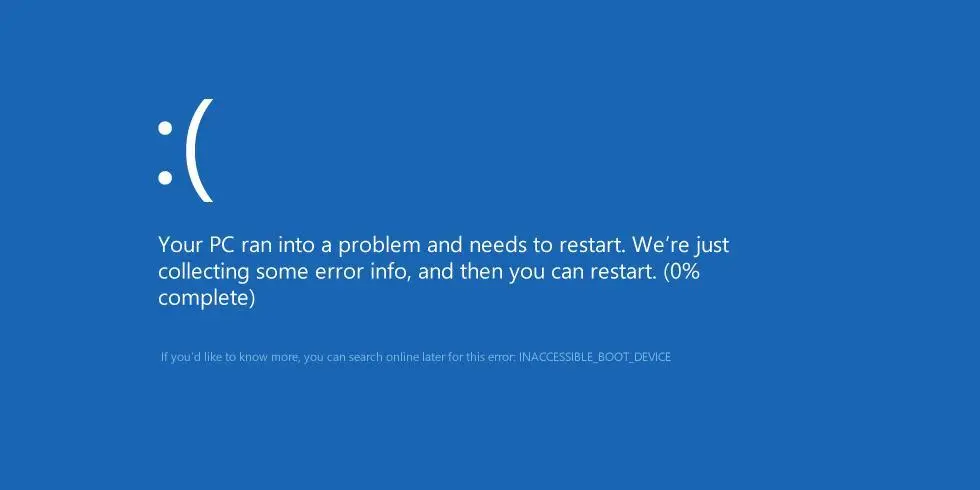

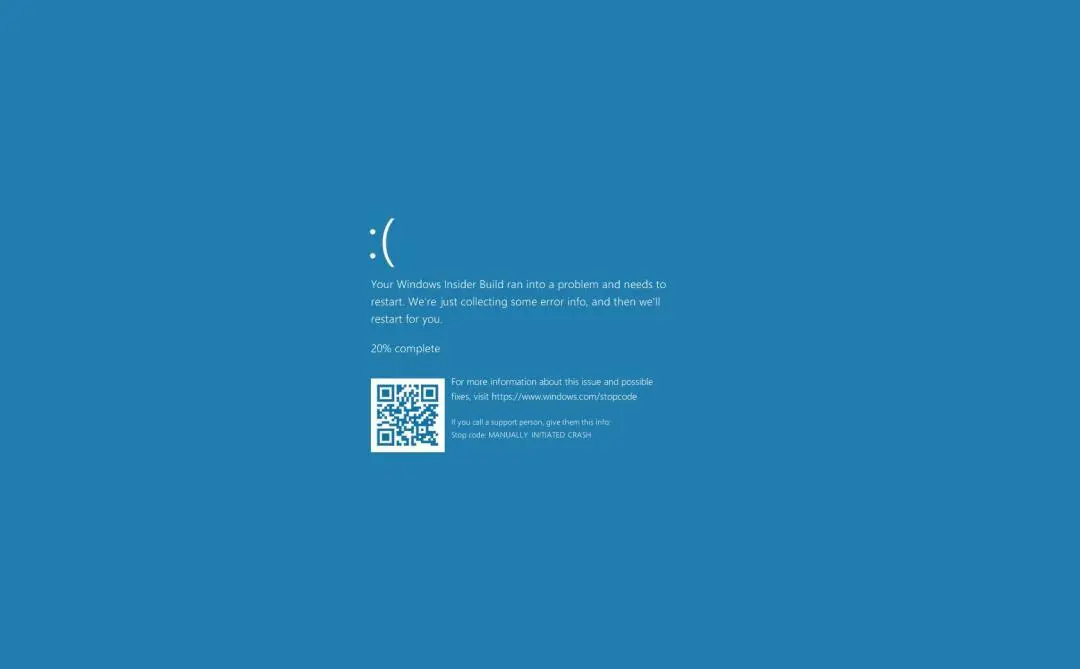

Windows 操作系统无疑是全球范围内使用最广泛的操作系统,虽然苹果的 Mac 系统也很优秀,然而 Windows 超过 70% 的市场占有率说明了一切。但这也并不能说明 Windows 系统就是最稳定,最好用的。相反,Windows 系统有时候会出现一些莫名其妙的错误导致系统崩溃或者卡顿,就很烦人! 总之,相比于苹果的 Mac 系统,Windows 系统的稳定性确实不咋地。但你非要是问老狐 Windows 系统中最让人抓狂的问题那绝对是蓝屏!相信每个用过 Windows 的人对蓝屏都不陌生。  因为相比其它系统错误,蓝屏会直接导致系统重启,而且突发性极强,用户根本没时间保存正在操作的文件。所以大家都不待见蓝屏这个熟悉的老面孔。甚至有人说每次看到系统蓝屏那一瞬间仿佛心脏骤停。 老狐自己也试过因为电脑蓝屏导致一晚上的 PPT 白写了,那感觉,你们懂的。但现在,关于蓝屏这事儿可能出现了转机。 好消息:已有 40 年历史的蓝屏要和我们说再见了! 坏消息:蓝屏变黑屏了,死机重启都还在,一个不少! 其实微软最近做了个特别无聊的决定:在最新内测版本的 Windows 11 24H2 版本中微软对蓝屏界面做了大幅简化。 这是大家熟悉的蓝屏界面:  而最新的黑屏界面长这样:  没错,蓝屏消失了,变成黑屏了,Windows 11 蓝屏标志性的:(”表情与二维码消失了,对于错误信息的提示也更加简短。 好嘛,问题是一个都没解决,只是把界面简化了,老狐只能说,不愧是微软,真有你的,还顺便把 Windows 用户对蓝屏那仅有的一点记忆也给抹去了。 其实,自从 1985 年第一版 Windows 诞生以来,蓝屏就如影随形,虽然不受待见,但它一直客观存在着。 Windows 1.0 系统的蓝屏界面长这样的:  看着比较陌生,貌似和我们今天熟悉的蓝屏不太一样,事实上,那时候的 Windows 1.0 并非是一个完全独立的系统,很多程序的运行还是依赖于 DOS 系统。 如果用户安装了错误的 DOS 版本,那么 Windows 1.0 系统就会出现这个蓝屏并且退回 DOS 系统。 应该说,这个时期的蓝屏还是给用户留了后路的:大不了退回 DOS 系统。这一蓝屏界面也被沿用到了 Windows 2.0 中。 到了 Windows 3.X 的版本中,微软对蓝屏界面稍作修改,触发条件也发生了变化:当运行的程序卡死,并且用户按下 Ctrl + Alt + Del 组合键时就会出现这个蓝屏界面:  Ctrl + Alt + Del 这个操作被沿用至今,但彼时的蓝屏依旧不是什么严重的问题。用今天的视角来看,Ctrl + Alt + Del 能解决的问题那都是小菜一碟。 蓝屏真正被微软用于指示系统错误是在 1993 年发布的 Windows NT3.1 中,主要是提示用户一些比较关键的系统错误。界面大概是这样的:  而被大伙熟悉的真正意义上的蓝屏其实是从 Window 95 和 Windows 98 开始的,这时候的蓝屏代表着极其严重的系统错误,直导致电脑崩溃重启!这个蓝屏界面大家就很熟悉了吧:  当年老狐在读小学那会儿它可是学校机房的常客,熟悉 Windows 98 蓝屏的小伙伴可以在评论区冒个泡。 印象中,许多人对于 Windows 系统不稳定,容易死机的这个刻板印象也是从 Windows 98 这一代的蓝屏开始的。 讲真的,Windows 98 的稳定性确实是一坨,蓝屏死机说是家常便饭也不为过。 老狐真没有在尬黑 Window 98 系统,毕竟 Window 98 的蓝屏可是上演过名场面的!在自己发布会上的现场演示环节 Windows 98 系统在众目睽睽之下蓝屏了! 这经典的名场面可能很多人都还记得吧:  再往后,就来到了史上最强钉子户:Windows XP。也许直到今天某些机关单位或者政企重要部门的电脑里依旧运行着 Windows XP系统,客观的来说,Windows XP 在引入了新的内核之后,稳定性比之前的 Windows 9.X 系统确实好了不少,蓝屏的次数也少了很多。  但是绝不是说 Windows XP 就不会蓝屏了,只是微软再次优化了蓝屏界面。除了提示系统错误之外,Windows XP 的蓝屏界面还会给出详细的错误代码和,还会显示抓取 dump 等相关的技术信息。  后续 Windows Vista 和 Windows 7 的蓝屏界面也大致如此,老狐觉得,对于懂电脑技术和专业的开发人员而言,这一时期的蓝屏提示是最友好的。虽说界面略显凌乱复杂,但很好的一点在于微软提供了详细的错误代码的 dump 信息,这极大地方便了专业用户和开发者快速定位问题并且解决问题。  很明显,相比于界面的美观,彼时的微软更希望帮助用户解决系统的严重 Bug。 到了 Windows 8 的时代,微软对系统界面做了大刀阔斧的改革,蓝屏界面也不例外,它变成了这样:  我们熟知的:( 悲伤表情就是在 Windows 8 的蓝屏界面中被引入的。不得不说,微软是懂用户的,:( 悲伤表情的引入一方面让冷冰冰的蓝屏界面不再那么瘆人,另一方面,也为用户提供了一丢丢的情绪价值,至少,那种心脏骤停的感觉是少了几分。 但是 Windows 8 是公认的比较失败的系统,就拿这个蓝屏界面来说,它虽然显得更有温度,但相比于 Windows XP 的蓝屏界面,dump 信息不再蓝屏界面提供,好在错误代码得到保留,并且由 Windows XP 时代的一大串字符改为了相对更容易读懂的英文信息。  Windows 10 发布之后,微软又对蓝屏界面进行了小修小补,还与时俱进的加入了二维码!要想了解蓝屏的具体原因?麻烦你扫码!这看似是个不错的想法,既保证了蓝屏界面不至于太“吓人”又能让用户了解更多的详细信息。  但是,理想是丰满的,现实却是啪啪打脸,以老狐自己使用 Windows 10 和 11 的经验来看:往往是电脑蓝屏之后的 5 秒钟就自动重启了,大多数人根本来不及掏出手机扫码!有时候甚至连最基本的错误代码都来不及看清楚!要知道,在 Windows 9.X 的年代,蓝屏之后的重启是需要用户按键确认的。用户有大把时间来看清楚具体的错误信息。从这一点来说,微软真的是在开倒车,典型的为了美观,牺牲功能与实用性。 然后就到了这次的蓝屏变黑屏!对于这个微软这个操作,老狐表示完全看不懂,更无力吐槽。如果说在此之前,Windows 11 的蓝屏界面好歹还有个二维码给你扫,无非就是要用户拼手速罢了,这样还能勉强接受的话,那么此次微软蓝屏变黑屏则是把这最后一条路也亲手给堵死了。  从最新的黑屏界面来看,微软只会告诉你电脑出现了严重问题,需要重启。 至于更详细的错误信息,直接消失了,连二维码也不给扫了!也许在微软看来,大多数 Windows 用户根本就是小白,根本不需要知道系统崩溃的具体原因。对于这一点,老狐表示完全无法接受! 因为老狐自己就曾多次利用蓝屏的错误代码以及相关的详细信息解决了蓝屏问题。但是,如果今后的黑屏界面不再提供详细信息,或许每当电脑频繁出现蓝屏……不对,应该是黑屏时,用户根本无法定位和解决问题,也就只剩下彻底重装系统一条路了……  更为关键的是微软这种做法摆明了是治标不治本,蓝屏死机和严重系统错误导致系统崩溃的问题依旧还在,只不过是裹上了一层更加华丽的外衣而已。 老狐觉得微软这波操作颇有点掩耳盗铃的意味了,反正用户看不见具体问题了,那就约等于没问题了对吧?还是说,脚痛医脚,头痛医头,医不好干脆直接砍头? 好吧,容老狐冷静一下,显然,几乎每位用户对于 Windows 的蓝屏问题都深恶痛绝,毕竟有多少人因为蓝屏,一晚上 PPT 白做了,即将完成的工程没来得及保存!这里面的痛相信不少人都有切身体会。 而蓝屏的本质是严重的系统错误导致的电脑瞬间崩溃,这里当然不排除有可能是硬件的原因,但是 Windows 的屎山代码恐怕也有不可推卸的责任!  微软现在倒好,不想着铲除这些屎山代码,从根源上解决蓝屏问题,反而是在蓝屏界面上耍花招。老狐真的表示很无语…… 其实,从 Windows XP 开始,微软就刻意的在简化蓝屏界面,试图讨好用户,但其功能性以及实用性却是在不断的缩水,直到这次蓝屏变黑屏一刀切,不让用户了解具体原因了,这种自欺欺人的把戏显得如此的拙劣。 在 Windows 蓝屏这个问题上,微软还真是一条道走到黑。 问题依旧在那里,它不会凭空消失,也不会因为微软从蓝屏改成黑屏就得到解决,最后,求求微软做个人吧… [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512706.htm)

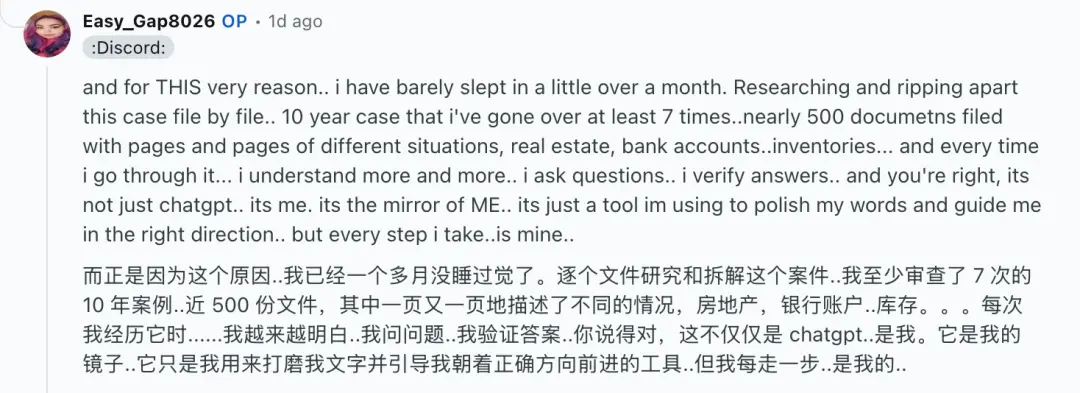

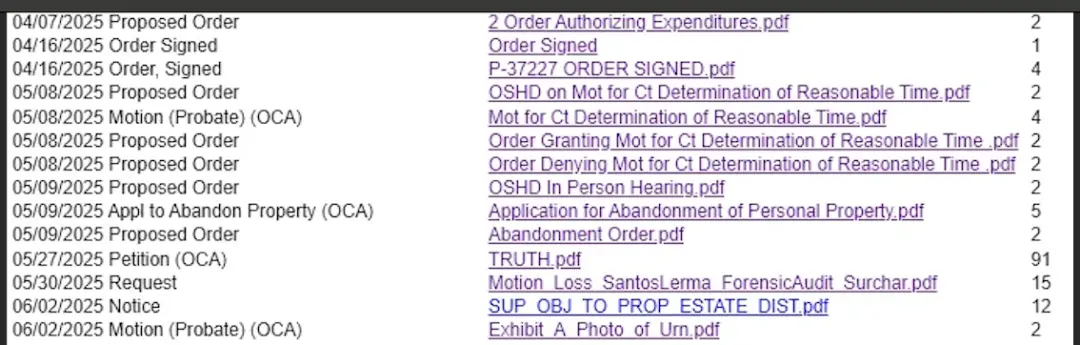

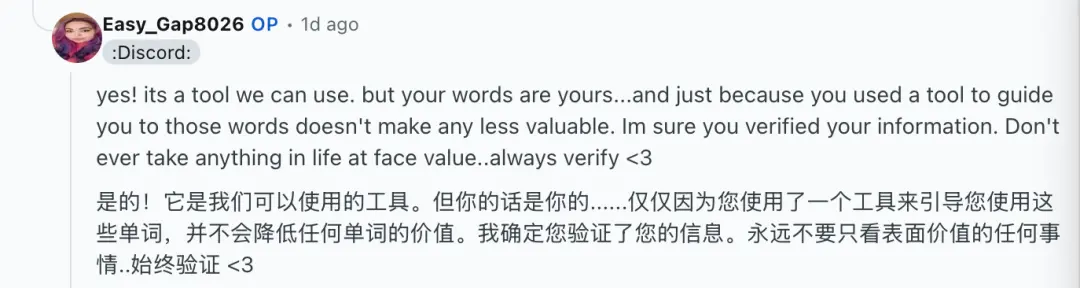

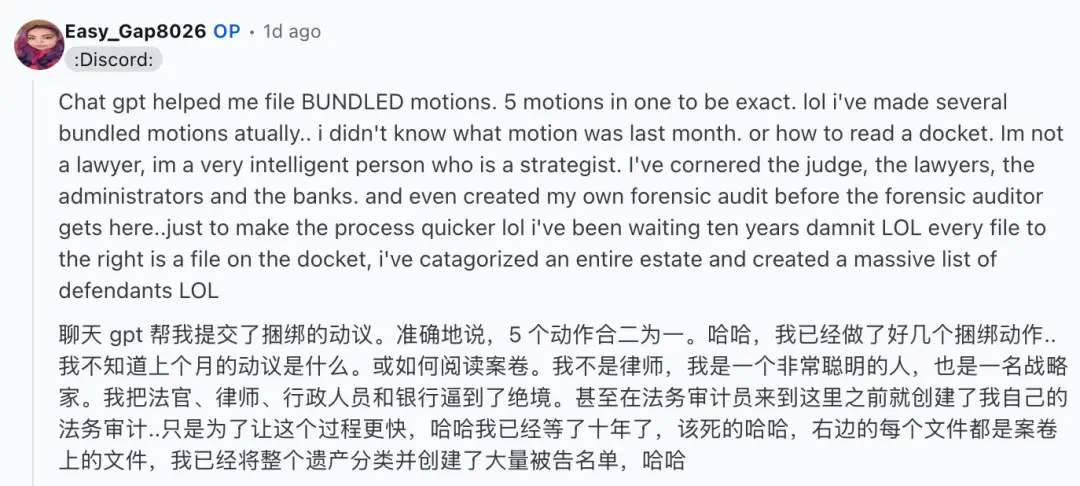

一起500万美元遗产欺诈案,就这样被ChatGPT揭露了?!相关帖子正在美版贴吧Reddit建起高楼。(用户标题):我用ChatGPT揭露了一起500万美元的遗产欺诈案,进行了法务审计,并揭露了10年来的遗嘱认证不当行为。   简单来说,这是一个横跨十年的抓马遗产纠纷案: 按照网友自述,她父亲10年前在异国去世,身后留有公司、房产等价值约500万美元的遗产。正当她们准备继承时,父亲的异国女友突然拿出一份亮闪闪的结婚证,以“合法妻子”的身份接管了所有遗产。 但网友后来发现,这位女士在他老爸之前,在异国还另有合法婚姻关系(即后一段婚姻关系有效性存疑)。 正当她持续向律师提供证据时,另一边又牵涉到律师与遗产管理人合作隐瞒真相、转移资产blabla……而且新找的一些律师也因费用、案件过于久远等问题没谈拢。 也就是在这种艰难处境下,ChatGPT闪亮登场了—— 通过用ChatGPT起草一系列文书,网友完成了浩繁的案件梳理工作,并且法庭已正式决定于8月20日重启听证会。 总而言之,这又是一个靠AI解决现实生活麻烦的故事! 鉴于内容之抓马、细节之精彩,下面详细来看。 **ChatGPT法律梳理立大功** 事情是这样的,苦主Rejeana Leatherwood的父亲,于2015年在墨西哥旅游时突然去世。 家属们还没反应过来呢,一位名叫Irma的墨西哥女子就跳出来,声称自己是其父亲的合法妻子。 突然冒出来的“后妈”不仅迅速将其火化并拒绝归还骨灰,还擅自占有500万美元遗产近十年。 按照Rejeana的“控诉”就是: 她把他的遗体火化在了另一个国家,我们作为儿女甚至都不知道他已经死了!没有尸检、没有美国死亡证明、没有调查。  十年间,Richard的两位女儿持续向律师提供证据,但法院指定的律师与遗产管理人合作隐瞒真相,甚至掠夺、出卖遗产资产与一家建筑公司。 在律师和管理员双双被撤职后,女儿们却找不到新的律师愿意接手该案件。 我试过请律师,但没人愿意接手我这烂摊子,十年的烂摊子。 雪上加霜的是,银行还提出索赔,违反法律程序强制对房产进行拍卖,对抵押资产进行了不当处置。 无奈之下,程序员Rejeana只好向ChatGPT求助。  她将全部案件卷宗复制进ChatGPT,并创建了一个专门的法律档案,让ChatGPT以一个遗嘱认证律师的身份进行阅读。 通过ChatGPT,她对德州的遗产法律进行了研读,并逐个拆解案件文件,反复梳理这十年间案件相关的近500份法律档案与诉讼请求,包括房地产、银行账户等情况。  此外,她还在ChatGPT的帮助下,自己草拟了一份91页的遗嘱认定动议,列出超过500万美元的遗产损失、资产隐藏与虚假文件。  期间,为了避免AI幻觉影响,Rejeana还会对ChatGPT的每次引用都进行梳理核查。  Rejeana表示,在上个月前她还对法律知识一无所知,也不知道如何阅读案件卷宗,所幸有ChatGPT协助,现在她自己就完成了法务审计。  在将司法信函提交法庭后,得到了法官的认可,并安排于8月20日举行听证会,届时也将首次引入司法审计。 后续,Rejeana还希望将案件提交至民事法院,以追究律师、管理人、银行及Irma的连带责任,甚至考虑立法允许继承人重启关闭后的遗产案件。 **不止打官司,还解决了十多年疑难杂症** OK,抛开以上案件不谈,接下来让我们把重点拉回到ChatGPT。 事实上,关于这一案件的讨论有相当一部分都集中在AI幻觉上。 比如有好心人提醒Rejeana,ChatGPT貌似生成了大量包含明显事实错误的可疑陈述。  就是说,人工审查ChatGPT生成的内容仍是当前必不可少的环节。 毕竟互联网还有记忆,大家还记得那些因不当使用ChatGPT起草法律文件而受到处罚的例子。  大约两年前,国外一位从业30年的资深律师用ChatGPT打官司,结果因文书中引用6个虚假案例而一时成为笑柄。 当时是这样的—— 原告名为Roberto Mata,他在飞往纽约肯尼迪国际机场的航班上,不幸被一辆餐车撞到膝盖导致受伤。 因此他委托了一位资深律师来起诉背后航司“哥伦比亚航空公司”(Avianca)。 结果律师在向法院提交的一份10页辩护状中,引用了ChatGPT生成的6个虚假法院相关判决。 具体是哪几个就不说了,总之从从案件本身,到司法判决,再到内部引文,全都是AI捏造的。 如今两年过去了,虽然ChatGPT历经了数次升级迭代,但其可靠性仍然受到考验…… 不过有一说一,在做好人工审核的情况下,AI确实大有作用,毕竟它是真省。 就像Rejeana所“控诉”的,1小时500美元的律师费普通人实在难以负担。  而且不止打官司,以ChatGPT为代表的AI早已渗透进我们普通人的日常生活。 AI医疗、AI教育、AI情感陪伴……凡是大家伙儿能想到的,AI几乎都能发挥自己的独特作用。 也是在最近,Reddit上疯传了另一则AI破解十多年疑难杂症的故事,而且OpenAI总裁Greg Brockman还转发了。  在帖子中,一网友表示自己多年来一直被多种不明症状困扰。 为此他做过脊椎核磁共振、CT扫描、全套血液检查(包括深入检测),甚至还有莱姆病检测(一种传染病),但始终找不到病因。 而将所有化验报告和症状史交给ChatGPT后,AI推断这些症状与A1298C MTHFR基因突变高度吻合。 并且巧合的是,网友所在地区恰恰是这种突变基因的高携带区。 后续他将相关诊断情况交给了医生,医生也表示这些信息确实都能解释网友的症状。 在经过几个月正确治疗后,该网友的相关症状也得到了缓解。 与此同时,更多网友也分享了同款“AI看病”经历:  而且不止给人看,还有给自家宠物看病的(doge)。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512704.htm)

针对Manus本周的一系列传闻,有知情人士向虎嗅独家回应道,“Manus一切正常,公司没跑路”。连续一周,国内AI Agent企业蝴蝶效应旗下业务Manus持续“暴雷”——从“裁员传闻”到“社交媒体清空”,再到传出停止与阿里通义千问方面合作,事件逐渐升级、发酵。 对此,有知情人士向虎嗅独家回应道,“公司没跑路,业务正常。”与此同时,该知情人士还透露,Manus在国内业务的裁员还在持续进行中,不过这跟跑路无关,主要原因是Manus自发布以来海外收入较为可观。 而至于Manus究竟为何要将总部搬至新加坡,有知情人士告诉虎嗅,“其实不存在Manus总部搬迁的问题,Manus在3月发布时就是一个国际产品,而目前所做的是为了在国际框架要求下,确保在服务全球用户时满足各国合规标准。” 值得一提的是,在4月末,Manus刚拿到由海外知名风投机构Benchmark 7500万美元领投的融资,投后估值飙升至5亿美元。而就在该轮融资结束后不久,有媒体爆料,美国财政部正在审查Benchmark投资Manus这家中国公司的交易,缘由是2023年拜登政府出台法案,禁止美国向中国半导体、量子计算、AI和军事等相关公司投资。(该法案于2025年1月正式生效)后来,在调查Benchmark投资Manus一案时,Benchmark方面律师反击道,“Manus并非来自中国,其注册地是在开曼群岛。” 而另有知情人士向虎嗅透露,Manus选择主动合规,还考虑到美国 CCPA、欧盟 GDPR、日本APPI、韩国 PIPA、新加坡 PDPA 等法案,在合规压力下作出的决策。 然而,本周整件事情的诡异之处在于,一切发生得太过突然,且毫无征兆。甚至目前摆出来的“证据”,都不是发生在最近。比如,近日在网上疯传的关于Manus官网锁区的截图,实际上,自Manus发布以来便限制了国内用户的访问,用户需通过Google账号才能注册并登录,而截至发稿,Manus依然可以在非中华区正常访问,且“每日赠送用户300积分”的政策也并无改变。  再比如,本周传出Manus清空社交媒体账号,据虎嗅了解,Manus清空社交媒体的时间发生其实早在一周以前,且在清空之前,Manus官方也仅发过两条消息,并无投入过多精力在社交媒体运营上。有知情人士告诉虎嗅,Manus清空社交媒体并不涉及公司战略变动。 在笔者看来,本周舆论对Manus的群起而攻之,并非空穴来风,而是“蓄谋已久”。更准确地说,这种怒火从3月份它带着热搜体质“横空出世”便开始积攒了——当时Manus凭刷屏式曝光走红,就因铺天盖地的营销攻势被骂 “用力过猛”,后又因“一码难求”坐实了饥饿营销的指控,再到后来被扒出“套壳”,更是被质疑无核心产品能力等等。如今的Manus,基本上可以说进入了“说句话都被群嘲” 的阶段。 然而,值得一提的是,“套壳”一词并非贬义——其中不仅海外多个AI应用都是基于ChatGPT、Claude等主流基座模型基础上搭建,且ARR均达到千万美元级别。 再回到裁员事件本身上,尽管关于Manus在国内裁员是真,并在该裁员消息传出当天便向虎嗅回应道,“是基于公司自身经营效率考量,决定对部分业务团队进行调整”,但在这背后传出的信号是,在上一篇写Manus裁员传闻一文中笔者提到了Manus近两个月的月活数据,Manus作为月活仅千万级别的AI Agent应用,想要在国内实现商业化并非易事。再加上Benchmark投资后,出于合规考虑决定去海外发展。 有知情人士向虎嗅透露,“Manus其实考虑到人效的问题。就在Manus决定裁员的一周前,内部开过一次复盘会议,当时他们讨论为什么Manus需要100多人。” 于是,围绕人效、业务增长潜力等问题,Manus最终走到今天这步。 在Manus创始人肖弘生日(7月10日)的前一天,也正好是Manus被爆裁员当天,他发朋友圈说,“我们从不主动提及ARR,即便用最严谨的口径对比,我们在这个指标上取得的成绩也比世界范围内公开声称自己是最快的产品们都更好。一方面是不想吹牛或者吓人,另一方面是觉得这种表述本身也不够 ambitious。” 当然,这一切戏剧性的故事都还仅是刚开始,未来迁至新加坡后,Manus也将面临更为严峻的考验。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512702.htm)

由哔哩哔哩(以下简称B站)出品,机核网拍摄制作的小岛秀夫上海行幕后纪录片今日发布首支预告,本片记录了小岛秀夫在上海四天行程当中诸多的精彩瞬间:与B站UP主、玩家粉丝、业内同僚的相识链接,并体验上海独特的游戏文化氛围,小岛秀夫也在影片中表达了对游戏创作的理念和思考。本片也是国内首支对小岛秀夫进行跟随拍摄的纪录片,并多角度展现了这位传奇制作人的魅力与哲思。 小岛秀夫上海行幕后纪录片将于近期在B站独家播出,敬请期待! <内嵌内容,请前往机核查看>

Save Desktop 可以帮你一键保存 Linux 当前配置的工具,包括主题、图标、壁纸、所有桌面环境设置、扩展等,并且支持通过网络在不同计算机中同步这些配置。@Appinn 这是一个帮你备份 L

2025年7月11日-13日,索尼在华综合品牌活动 Sony Expo 2025 正式亮相在上海国家会展中心举办的Bilibili World 2025(简称BW2025)。今年,索尼以“次元漫游”为主题,集结旗下电子、游戏、动画、影视等多元业务与前沿技术,联动《Fate/Grand Order(命运-冠位指定)》、《鬼灭之刃》、《凸变英雄X》、《死亡搁浅2:冥滩之上》、《无尽的斯嘉丽》、《蜘蛛侠》系列动画电影等热门IP,搭建跨越虚拟与现实的沉浸式创意娱乐空间,带去充满感动的别样娱乐体验。  (Sony Expo 2025亮相BW2025 (展位号:3H馆3A09-3A11)) 7月11日下午,“次元漫游 索尼惊喜舞台”活动于Bilibili World游戏舞台举办,索尼在华业务代表悉数登场,以轻松有趣的形式分享了索尼丰富的娱乐业务内容成果和创新项目,以进一步贴近ACG兴趣社群,与中国创作者共同打造崭新的创意娱乐未来。此次也是Sony Expo连续第二年亮相Bilibli World。 技术赋能娱乐跨次元联动,打造沉浸娱乐体验场 此次Sony Expo 2025展台汇聚索尼集团旗下PlayStation、Aniplex(索尼集团旗下动画出品公司)、索尼影视、索尼电子、技术研发等多个业务板块,以多元热门IP与索尼前沿娱乐技术的融合,横跨3个展馆,打造10余处体验空间,让观众沉浸其中,畅游创意与科技交织的次元世界。  l 《命运-冠位指定》新战斗体验空间,通过索尼无标记点动作捕捉和触觉反馈技术,真实还原游戏战斗场景,让粉丝们仿佛置身游戏之中,身临其境地重温主人公与宿敌的战斗。  (《命运-冠位指定》新战斗体验空间) 《鬼灭之刃》沉浸式体验区,观众可以沿着《鬼灭之刃 柱训练篇》的剧情,体验炭治郎与柱面对宿敌鬼舞辻无惨时所展现出的决心。在照片拍摄区,动画粉丝可以“穿越次元”沉浸式拍摄以无限城为背景的纪念照片。   (观众在鬼灭之刃展区打卡拍摄纪念照片) l 《命运系列(Fate Series)》动画年代展齐聚《命运系列》作品,打造时空穿梭的沉浸式叙事空间,在回顾经典IP的同时让动画粉丝们感受到不断创新的故事魅力。同时,《命运-奇异赝品(Fate/strange Fake)》COSPLAY表演也在此处举行,不少粉丝驻足欣赏。  (《命运系列(Fate Series)》动画年代展区) l PlayStation游戏体验区聚集了大量游戏玩家,著名游戏制作人小岛秀夫新作《死亡搁浅2:冥滩之上》吸引玩家争相试玩。游戏玩家们在“手印墙”上留下自己的手印,获得独特同框纪念。     (PlayStation游戏体验区) l 作为此次Sony Expo的重要亮点之一,由索尼影业出品和全球发行的动画电影《无尽的斯嘉丽》全球首个线下展映打卡区亮相索尼展台,同时,导演细田守亲自绘制的活动专属贺图也首次在现场展出。   (《无尽的斯嘉丽》线下展映区 导演亲自绘制的贺图手稿) l 在“索尼为音乐而生”音频体验区,观众可以体验“WH-1000XM6头戴式降噪耳机”和“ULT POWER SOUND系列”等产品打卡区; 更令人惊喜的是,这里设置的录音棚体验区化身迷你Live舞台, 音乐爱好者们可以通过 C-80 麦克风和 MDR-M1 监听耳机表演自己喜爱的歌曲,借助索尼专业音频设备,倾情演绎自己精心创作的作品,收获即时反馈与热烈掌声。同时,展区所使用的长条展桌特别采用了索尼自主研发的再生材料 SORPLAS™ *1制成的可编辑砖,在呈现专业音乐体验的同时,也传递出索尼在可持续发展领域的创新理念与实践探索。    l 《凸变英雄X》 - 次元穿梭机(索尼尖端科技试验区)成为热门打卡点,由Aniplex与Bilibili联合推出的人气国产动画新作,结合索尼前沿技术“Digidom”(穹影盔),现场可快速生成体验者的3D模型,融合动画影像,生成定制专属的原创动画宣传视频,充分体现动画作品“人人皆可为英雄”的主旨。  (可扫描体验者面部数据并生成3D模型的《凸变英雄X》-次元穿梭机) l 哔哩哔哩大会员 - 蜘蛛侠展区,沉浸复刻索尼影视人气动画电影《蜘蛛侠:平行宇宙》与《蜘蛛侠:纵横宇宙》名场面,观众可以尽情游览并驻足在多个特色打卡点留下纪念影像,重温经典IP的魅力。   (哔哩哔哩大会员-蜘蛛侠展区) l 逛展的同时自然也要买买买一波,Aniplex物贩区带来了多个人气动画IP的周边商品,除了精致手办模型展示,索尼与《Fate/Grand Order》的全新联名等限定周边也受到粉丝们的喜爱和抢购。  (动画粉丝在Aniplex展区驻足购买动画周边)    (《孤独摇滚!》、《命运系列》等多款热门动画周边现场贩售) l 深受Coser、ACG摄影师等青睐的创作利器——索尼微单相机及“超三元”镜头系列等在索尼数码影像体验区都能亲自上手体验,轻松定格氛围感十足的人像作品,充分释放创作自由。   (位于5.1展馆的索尼数码影像体验区) l 此外, “索尼精选Hi-Res音乐”APP的高品质内容也在Sony Expo展区同步呈现。《死亡搁浅2:冥滩之上》《鬼灭之刃》等热门配乐,以及多位音乐大师、知名艺人的代表作,为观众带来沉浸式聆听体验。  (索尼精选Hi-Res ACG歌曲试听) *1: SORPLAS是由索尼半导体解决方案公司开发的一种高品质阻燃性再生塑料材料。该材料通过回收废水桶、废弃光盘等资源,搭配索尼自研阻燃剂制成,具备高达99%的再生材料利用率,兼具出色的物理性能与美观性。SORPLAS可编辑转作为一种模块化材料,可编辑砖支持设计师和创作者根据需求自由组合与拆装,既轻便耐用,又能够多次重复使用。 索尼惊喜舞台初登场,展示多元业务魅力 7月11日下午,索尼首次在 BilibiliWorld 的公开舞台举办“次元漫游-索尼惊喜舞台”活动,通过索尼在华业务代表的生动分享,集中呈现索尼作为创意娱乐公司在多元业务协同、IP价值释放以及技术赋能创作者等方面的最新探索,并融入了B站百大UP主及Cosplay精彩表演,和线上线下的观众深度互动。  索尼(中国)有限公司(下称:索尼中国)总裁吉田武司登开场为大家分享了索尼作为创意娱乐公司的崭新一面,他说:“索尼在娱乐领域的热情与实力同样深厚,无论是动画、音乐、电影还是游戏,我们始终专注一件事:用创意与科技带来激发灵感和KANDO(感动)的体验。作为一家建立在坚实技术基础上的创意娱乐公司,我们不断突破边界,携手创作者,通过难忘的体验把大家连接在一起,把感动带给每一个人。”  (索尼中国总裁吉田武司先生上台分享)  安尼普(上海)文化艺术有限公司总经理黑崎静佳女士分享了动画《凸变英雄X》的幕后制作故事,分享了Aniplex如何携手中国创作者,将本土原创IP推向世界舞台。同时,黑崎女士宣布《Fate/Grand Order》和索尼直营店的特别联名活动于当天同步启动,为粉丝带来限定周边与沉浸式打卡体验。  (安尼普(上海)文化艺术有限公司总经理黑崎静佳女士)  (《Fate/Grand Order》Cosplay表演)  索尼影业推出的最新动画电影《无尽的斯嘉丽》预告片惊艳亮相,导演细田守特别为Sony Expo 2025录制了问候视频,并展示了其亲手绘制的活动专属贺图,以现场抽奖形式送给了一位幸运观众。  (动画电影《无尽的斯嘉丽》导演细田守带来问候视频) 索尼互动娱乐(上海)有限公司董事长兼总裁江口达雄先生现场展示了“中国之星计划”最新成果,阐释索尼如何通过游戏生态,推动中国原创游戏与全球市场紧密连接。他还分享了知名制作人小岛秀夫会来到BW 2025现场,分享新作《死亡搁浅2:冥滩之上》的创作理念与独家内容的消息。  (索尼互动娱乐(上海)有限公司董事长兼总裁江口达雄先生)  索尼与哔哩哔哩共同发起的“索尼原创音浪季”音乐项目在舞台压轴环节正式揭晓。索尼中国电子系统本部整合传播科总监赵婷婷介绍赛事将借助旗下音频与音乐优势,深度扶持原创音乐人,通过创意和科技力量推动创作者与粉丝群体紧密连接。同时,音浪体验官兼百大UP主某幻君也登台演唱单曲《八十八楼记事簿》,将现场气氛推向高潮。  (索尼中国电子系统本部整合传播科总监赵婷婷)  (索尼和哔哩哔哩共同举办的“索尼原创音浪季”已正式启动) 携手中国创作者,共创娱乐新感动 “激发灵感与热情,与追梦者共创感动。”是索尼在华的发展愿景,Sony Expo 连续亮相 BW,是索尼深度融入中国年轻世代与ACG社群的诚意体现,更是其作为创意娱乐公司战略落地的关键一步。依托其在影视、动画、音乐、游戏等领域的深厚IP积累与技术优势,索尼正在不断探索融合多元内容与前沿科技的沉浸娱乐新方式,不仅拉近了粉丝与喜爱IP的距离,更为创作者与用户之间搭建了深度互动与价值共创的桥梁。 展望未来,索尼将持续发挥其全球化平台与多元业务协同的独特优势。一方面,深化与中国本土创作者的紧密合作,通过技术赋能与资源支持,共同开发更具影响力的IP内容;另一方面,积极构建开放的娱乐生态,助力中国优秀的创意与故事走向更广阔的全球市场,实现本土价值与全球视野的融共赢。

<blockquote><p>在数字经济高速发展的今天,企业数字化转型已从技术工具的应用演变为核心竞争力的重构。基于大模型技术的深度赋能,我们通过构建智能化分析体系,实现了从数据洞察到决策执行的闭环升级,推动企业运营效率、决策精度和业务创新能力的全面提升。下面将结合具体实践,系统阐述大模型技术对企业数字化业务的重构路径与价值创造机制。</p> </blockquote>  ## 一、数字化赋能的范式突破:从数据分析到智能决策 在经销商经营分析场景中,大模型技术实现了三重能力跃迁: - **数据解析维度升维**:通过NLP与深度学习的融合,系统不仅能处理结构化数据,更可解析非结构化文本(如客户反馈、市场报告),构建多模态分析模型。某区域经销商的库存周转异常案例中,系统通过关联分析销售数据、客服对话记录和社交媒体舆情,提前14天预警了潜在渠道危机。 - **决策树模型的动态进化**:传统决策树模型依赖人工规则维护,现采用强化学习机制,使模型能根据市场反馈自动优化判断阈值。在促销策略评估中,模型准确率从78%提升至93%,误判率降低67%。 - **实时预测能力突破**:通过时间序列预测与因果推理的结合,系统可动态预测未来3个月经销商业绩走势。实际验证显示,预测结果与实际数据的偏差率控制在5%以内,较人工预测精度提升40%。 ## 二、效率革命:从”人机协同”到”智能涌现”的效能重构 在效率提升维度,大模型技术展现出指数级优势: - **数据处理效率**:单月10万级经销商数据的处理时间从72小时压缩至45分钟,数据处理成本降低92%。 - **异常检测能力**:通过多层级异常检测算法,系统可识别传统方法忽略的隐性关联异常。例如某经销商表面业绩达标,但通过客户复购率、服务响应速度等18个隐性指标的关联分析,系统识别出客户流失风险,提前触发干预机制。 - **决策响应速度**:从数据更新到决策建议输出的端到端时延缩短至30分钟,较传统流程提速20倍。在618大促期间,系统实时调整2000+经销商的备货策略,避免库存积压。 **价值衡量体系创新**:我们建立了EVI(Efficiency Value Index)评估模型,从时间成本(T)、决策质量(Q)、机会捕获(O)三个维度构建量化指标。实施大模型系统后,EVI综合指数提升3.8倍,其中机会捕获维度提升尤为显著,新业务场景发现速度加快5倍。 ## 三、大模型VS人工分析:智能时代的决策革命 在经营分析领域,大模型技术展现出颠覆性优势: - **认知广度突破**:单个模型可同步处理财务数据、市场动态、供应链信息等12类数据源,构建100+维度的关联分析网络,远超人工分析极限。 - **模式识别深度**:在客户分群场景中,系统通过无监督学习发现4类人工未识别的潜在客户群体,带来新增销售收入。 - **持续进化能力**:采用在线学习机制,模型每周自动更新知识库,在区域市场政策变动场景中,策略调整响应速度从2周缩短至6小时。 - **风险预见能力**:通过反事实推理技术,系统可模拟不同决策路径的潜在影响。在某渠道政策调整前,系统准确预测了3家核心经销商可能触发的连锁反应,避免损失。 在同等分析任务中,大模型系统的综合决策质量超过资深分析师团队的1.7倍,且具备7×24小时持续运作能力,这在人工分析体系中根本无法实现。 ## 四、场景重构:从业务赋能到生态创新 大模型技术正在重塑企业价值链: - **精准营销场景**:通过客户旅程建模,实现“千人千策”的动态营销。某快消品牌应用后,营销响应率提升34%,单个客户LTV提升22%。 - **供应链智慧化**:构建供应链数字孪生体,实时模拟库存、物流、产能的联动关系。在芯片短缺危机中,系统通过动态寻源策略优化,保障了98%的订单履约率。 - **组织能力进化**:开发智能决策助手,将专家经验沉淀为可复用的知识图谱。某区域团队借助系统赋能,新人决策能力培养周期从6个月缩短至1个月。 - **生态协同创新**:打通上下游数据壁垒,构建产业协同智能体。在家电行业案例中,实现制造商-经销商-服务商的需求预测协同,整体库存周转效率提升28%。 ## 五、未来演进:构建企业智能体的三大方向 - **认知智能深化**:研发具备商业常识推理能力的行业大模型,实现从数据分析到战略推演的跃升。 - **人机融合决策**:构建“人类直觉+机器智能”的混合增强智能系统,在并购评估等复杂决策中发挥协同优势。 - **价值创造闭环**:将智能分析系统与业务执行系统深度集成,打造“感知-决策-执行-反馈”的自主进化体系。 当前,企业数字化已进入”智能体驱动”的新阶段。通过大模型技术的深度应用,我们不仅实现了运营效率的量级提升,更重构了业务创新范式。这种技术驱动的价值创造模式,正在重塑行业竞争格局,为企业的可持续发展注入澎湃动力。未来,随着多模态大模型、因果推理等技术的突破,企业智能体将进化出更强大的商业洞察与创造能力,开启2025数字化发展的新纪元。 本文由 @董方旭 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

近日,有网友发现,海底捞门店服务员胸前佩戴打赏二维码,相关话题引发网友关注。**不少人认为,这是将“小费文化”引入国内。**据悉,7月8日晚,有记者前往合肥一家海底捞门店实探,店内服务员确实佩戴有打赏二维码的胸牌。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/526e2a8f-b71a-49d5-aa0f-836fdbe67758.png) 门店工作人员称,胸牌是一直有的,是看顾客心情打赏的,不给也没关系。 7月13日,记者联系海底捞客服,接线人员表示,服务员带打赏二维码的情况是此前个别门店的行为。 **“品牌方没有打赏要求,顾客无论是否扫码都不会影响服务。”** 对于是否还有门店服务员佩戴打赏码?打赏费用是归员工个人所有还是归海底捞公司所有?上述客服人员未作正面回应。 **不过,目前客服人员回应称,此店已无打赏活动。** [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512700.htm)

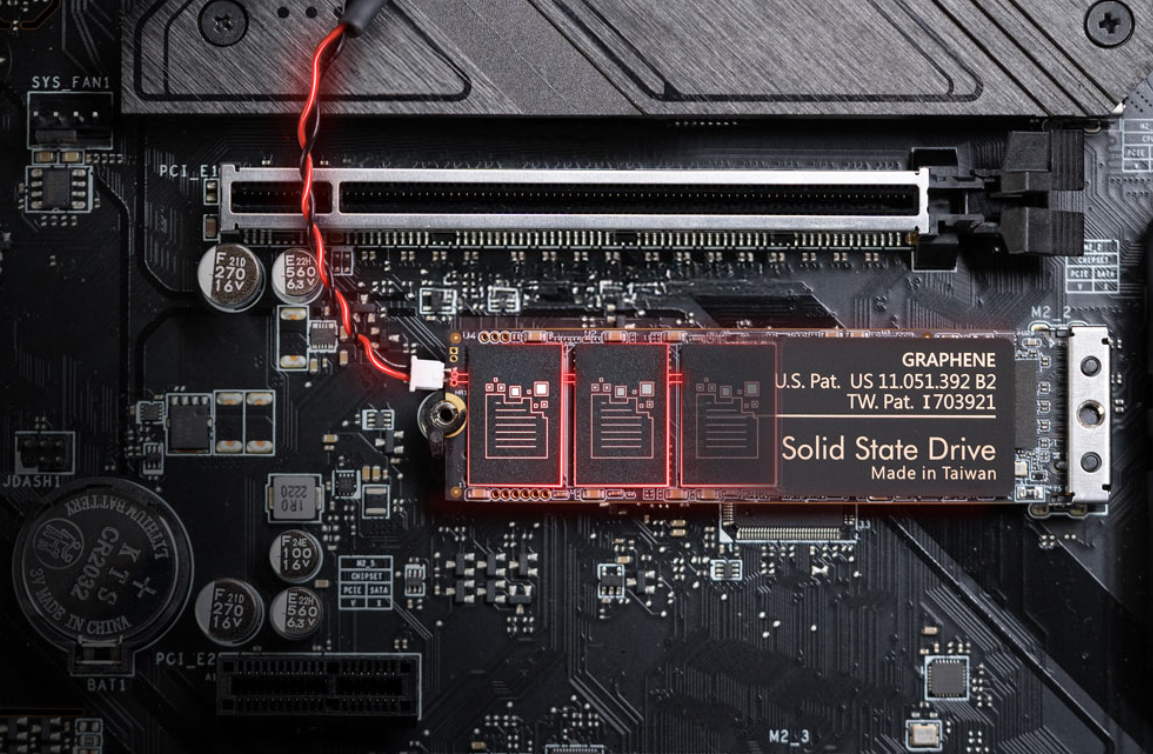

十铨科技(Team Group)发布了一款仿佛来自间谍电影的SSD产品“**P250Q**”,可以一键清除所有数据。虽然它不会爆炸,但**有一颗红色按钮,按下就能让数据瞬间灰飞烟灭。** 根据按下的时间长短,还有不同模式(未具体解释),甚至有LED指示灯提供实时状态反馈。 **它还支持专利技术“安全独立自毁线路”,与闪存芯片直接相连,即便是有意无意地给断电,也能执行数据销毁操作。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/fb1d9241ffa54ae2a45ec1409fd356cc.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/f10b6fd0564549b3a4e598707391fe0b.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/63b601df10694e809bbe8cae52e85ad8.jpg) M.2 2280形态,PCIe 4.0 x4系统接口,**西数/铠侠112层堆叠TLC闪存,容量256GB、512GB、1TB、2TB,最高顺序读写速度7GB/s、5.5GB/s,编程/擦写循环3000次。** 平均故障间隔时间**长达300万小时以上**,存储温度范围-55℃到95℃,运行温度范围0℃到70℃,而且温度达到85℃、105℃后还会自动调整性能。 支持全局损耗平衡、垃圾回收、定制工业级固件,通过了军工级认证。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/7447f8cac2bd4826b176929b0e7012bf.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/47ac7cf889264fcea939c3cfd8b4469c.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512696.htm)

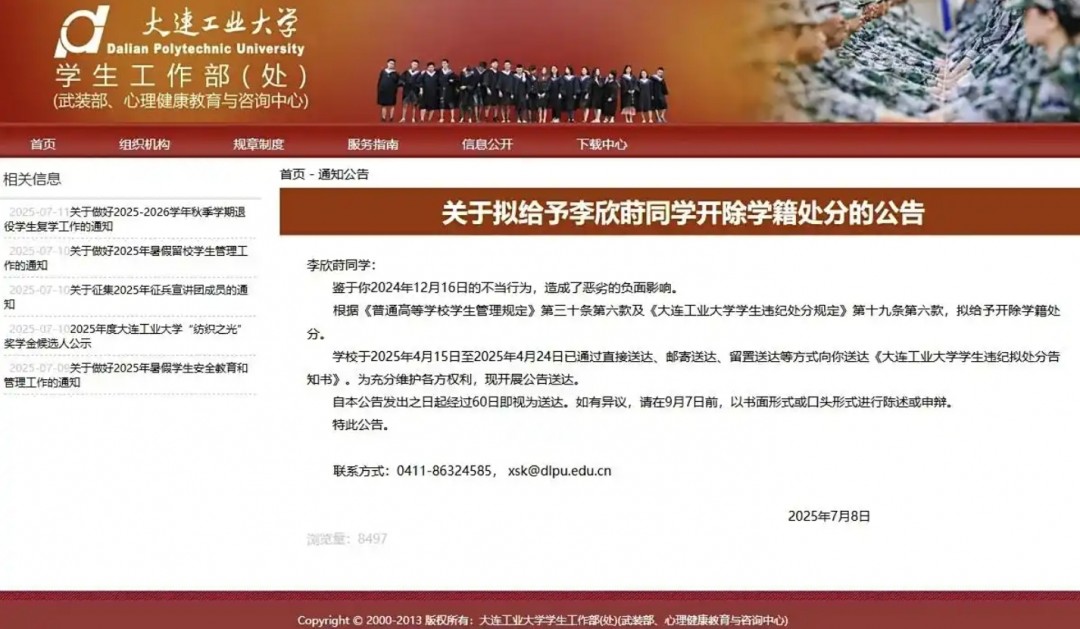

大连工业大学学生工作部(处)网站近日发布“关于拟给予李欣莳同学开除学籍处分的公告”,内容如下: 李欣莳同学: 鉴于你2024年12月16日的不当行为,造成了恶劣的负面影响。 根据《普通高等学校学生管理规定》第三十条第六款及《大连工业大学学生违纪处分规定》第十九条第六款,拟给予开除学籍处分。 学校于2025年4月15日至2025年4月24日已通过直接送达、邮寄送达、留置送达等方式向你送达《大连工业大学学生违纪拟处分告知书》。为充分维护各方权利,现开展公告送达。 自本公告发出之日起经过60日即视为送达。如有异议,请在9月7日前,以书面形式或口头形式进行陈述或申辩。 特此公告。  据媒体报道,根据《大连工业大学学生违纪处分规定》,其中第三章违纪处分分则,第十九条,与外国人不正当交往,有损国格、校誉的,视情节给予记过及以上处分。 2024年12月,CS2上海世界锦标赛期间,乌克兰知名选手Zeus在自己的粉丝群曝照与一名中国女孩发生关系,两人当时均非单身状态。 据悉,Zeus将两人在酒店房间内亲密互动的录像分享到了自己的社交账号群内。此事持续在互联网发酵,经网友爆料中国女孩是大连工业大学一名在校生。   [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512694.htm)

“上个周末平均一天赚了800多”。7月11日,饿了么杭州骑手小丽(化名)向记者谈到这个周末,充满期待。在7月的第二个周六,外卖、即时零售战火重燃。美团延续攻势,推出古茗鲜活柠檬水、沪上阿姨茉莉花茶等到店“0元购”兑换券;淘宝闪购加码发放188元大券包,叠加满38减18.8元等时段折扣,部分茶饮低至1元;京东则以“16.18元品质小龙虾”为爆点,每晚10万份限时抢购。 据平台数据,美团订单量破1.2亿单,淘宝闪购日活用户超2亿。本轮补贴战美团、淘宝补贴力度较首轮有所回调,但美团依旧率先公布订单量。 《科创板日报》记者从美团方面获悉,截至7月12日23点36分,美团即时零售订单量再创新高,达1.5亿。 与其他外卖平台重点补贴茶饮等高频消费类目不同,沉寂一段时间的京东则在强化对正餐、小龙虾等餐食品类的补贴。 《科创板日报》记者调查发现,与第一周相比,本周六平台在消费端的补贴力度明显下降,市场正从“烧钱抢量”逐步转向精细化运营。 **骑手收入增长明显** 又一波外卖的“疯狂星期六”,骑手的感受最深刻。 一名美团平台上海骑手向《科创板日报》记者透露,截止7月12日晚9点,自己共完成66单,叠加补贴预计收入超过800。 另一位饿了么上海骑手对《科创板日报》记者表示,包括冲单奖、出勤奖等补贴,截止晚8点自己一共跑了90单,预计有820元左右的收入。  7月份的外卖大战,让不少骑手尤其是众包骑手吃到了甜头。 以美团为例,记者获悉,随着7月接连迎来订单峰值,美团平台的骑手在7月周末,日收入增长111%,日单量增长33%,超40万众包骑手日收入超500元。此外,6月期间,全国众包高频骑手月收入达9793元。 一位饿了么杭州骑手对《科创板日报》记者表示,7月12日晚临近12点还在接单。据他透露,对于很多经验老到的骑手而言,众包的收益更高。  在上海的骑手社群,《科创板日报》记者注意到,饿了么骑手的招募待遇仍为400——800元一天。  不过,《科创板日报》记者注意到,不同于上周末的“阳光普照”,本周的骑手补贴因地域、时段的差异,收入相差较大。 湖南、广东、湖北等三四线城市的骑手表示,这个周六,相比较其他上海、杭州等地,不论是单量还是补贴都有所下降。 **外卖补贴之下,部分商家“增收不增利”** 虽然外卖平台补贴大战正酣,商家端的真实境遇却喜忧参半。 不同品牌奶茶店的闲忙度与门店的参与度相关。《科创板日报》记者发现,美团外卖自动赠送了一张今日到期的仅限自取的古茗鲜活柠檬水兑换券。当日下午,系统显示附近自取门店列表中,所有古茗门店都为“商品缺货”。同时,美团外卖又赠送了一张今日到期的咖啡茶饮兑换券,目前可以免费兑换沪上阿姨的鲜爽茉莉花茶、书亦烧仙草的金桔柠檬水等。  在杭州申花板块的一家古茗门店,《科创板日报》记者注意到,门口挤满了取货的骑手与到店取单的消费者,并且其店内墙壁上贴满了订单标签;而在路口另一侧的蜜雪冰城门店也推出了圣代产品的“0元购”到店取补贴,但并没有出现爆单的情况。 “古茗门店与平台的补贴配合度更高”。蜜雪冰城门店店员告诉记者。 《科创板日报》记者走访发现,除了大型连锁品牌,部分商家的确在补贴活动中陷入“增收不增利”的尴尬局面。 此前在走访中记者注意到,门店在毫无预兆的情况下被纳入大额补贴范围。由于商家亦需要分担补贴成本,尽管当天奶茶销量大幅增长,但商家在热闹的销售数据背后,承受着利润缩水的压力。 河南焦作一螺蛳粉加盟店老板向《科创板日报》记者透露,平时该店外卖订单量七八十单,上周末激增至300多单。 然而,老板无奈表示:“外卖不咋挣钱,平均一单就挣2块钱左右。”对于偏远订单,商家不仅要承担骑手费用,还可能亏钱。该老板展示的一笔偏远订单显示,参加活动后商家优惠金额达11.82元,减去各项支出、技术服务费和商家配送费,到手毛利仅0.49元。  尽管利润微薄,新开业的螺蛳粉加盟店仍选择咬牙坚持。老板坦言,新店首要目标是提高曝光度,让更多人知晓店铺,为此愿意牺牲部分利益。 “用户用红包的一部分钱是我们商家承担的,此外还要承担部分骑手小哥的运费。”上述螺蛳粉店老板向《科创板日报》记者表示,当然我们也可以不出运费3块钱左右,由用户自己承担,但是这样用户就不点我们了,专挑免运费的。这样订单量必然锐减,权衡之下,我们只能自行消化成本。 **平台打法出现分化** 7月11日下午,京东在其官方微信公众号京东黑板报发文《一口价16.18!每晚10万份!京东外卖请全国用户吃品质小龙虾》,文内表示,认准京东App“秒送”频道,每晚10万份16.18元品质小龙虾。 当晚,美团发布微博表示:“周六,快乐继续。”而7月12日上午,淘宝闪购也加入战局,推出“超级星期六”计划,188元大券包覆盖五顿正餐需求,补贴力度空前。 从实测情况来看,各平台的补贴策略明显差异化。 从订单结构来看,淘宝闪购重点在于高频外卖对于电商业务的驱动,已向全品类大幅拓展。《科创板日报》记者此前从淘宝获得的数据显示,7月5日当天粮油米面订单增长了489%,休闲食品增长了388%,潮流玩具增长了236%,运动服饰增长了144%,美妆个护增长了114%,运动服饰、滋补保健、图书音像、汽车用品等品类增幅也均超过100%。 在3724个订单增长超过100%的非餐饮品牌中,有大品牌,也有老字号、新品牌和中小商家。食品品牌在淘宝闪购集体猛涨:农夫山泉、百岁山、赵一鸣的订单量飙升数十倍,康师傅增长达1090%,酒小六增长了600%,光明增长了558%,薛记增长了425%,青岛啤酒增长了327%,三只松鼠增长了219%。 头部量贩零食品牌万辰集团旗下有好想来、来优品、吖嘀吖嘀、陆小馋、老婆大人5个品牌,今年6月入驻淘宝闪购至今,迅速上线了近2000多家门店,目前主要覆盖华东、华北等地区,7月5日当天订单环比上周增长了922%,其中好想来的订单爆发更是达百倍。良品铺子整体订单量环比翻倍,孝感、黄石、宜昌、襄阳等地门店的淘宝闪购订单整体环比增长超过200%。 美团则延续了其“0元购”的心智战略。在7月12日打开美团外卖,系统会立即弹出“0元外卖已到账”的提示,点击领券后,用户可收到瑞幸咖啡、蜜雪冰城、古茗等商家的饮品兑换券。不过,美团也设置了使用门槛:若选择到店自取,订单无需支付费用;但若选择外卖配送,则需补满12元的起送价才能配送,单点免费套餐无法配送。 截止发稿,只有美团公布了最新的业务数据,7月12日23点36分,美团即时零售订单量再创新高,达1.5亿。其中,神抢手单量超5000万单,拼好饭单量超3500万单,峰值单量环比上周增长3000万单,全量配送订单平均送达时间为34分钟。 《科创板日报》记者也注意到,本周末与上周相比,“0元外卖”的活动只在周六启动。 接近京东的人士向《科创板日报》记者透露,京东外卖补贴策略现已转向更精细化的模式。 其他外卖平台重点补贴茶饮不同,京东强化对正餐、小龙虾等餐食品类的补贴。《科创板日报》记者注意到,针对必胜客、海底捞等品牌外卖的60元减30元,30元减15元优惠券回归,同时,7月11日推出的小龙虾最低2斤35.67元免运费,均对准高客单价商品。 上述人士表示,京东外卖希望通过爆品策略强化用户心智,比如7月11日新上线的16.18元一口价的小龙虾,希望能更加精准的补贴有效需求,带动增长。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512692.htm)

奥特曼的日子是真的不好过啊。当地时间7月11日下午,连着两个坏消息传来。第一个坏消息,是扎克伯格又又又出手了,Meta又挖走了OpenAI的两名研究员。而且,其中又有一名华人Lu Liu,是4o图像生成团队的一员干将。  第二个坏消息,是OpenAI差点就收购的AI编程公司Windsurf,不仅收购告吹了,还和Google“手拉手”官宣合作了。  说是合作,其实和收购也差不多了——不仅获得Windsurf部分技术的授权,还把公司CEO、联合创始人和部分员工全部吸纳进GoogleDeepMind。 为此,Google不惜豪掷24亿美元。 还真是谁有钱谁上分,Meta和Google这两个老牌科技巨头,数十亿美元咣咣砸,留OpenAI在风中凌乱。 1 先来看看Meta又挖了谁 这两个人都是OpenAI的研究员。 一个是Allan Jabri,曾在Google及DeepMind实习,2023年拿到美国加州大学伯克利分校计算机科学的博士学位,随后就加入了OpenAI。Jabri长期研究“无需人工标签即可学习视觉常识”。他主张以对比学习或随机游走的形式,让模型在时间连续的视频片段中自行发现“同一物体的不同视角”与“跨帧对应关系”。 另一个是Lu Liu,没错,又是一名华人,我们重点来看看她的履历。 Lu Liu是一名90后,2017年从华南理工大学电子工程本科毕业,而后就去澳大利亚,在悉尼新南威尔士大学的计算机科学项目当了一年交换生。随后,她继续在澳洲深造,进入悉尼科技大学,2021年拿到计算机科学的博士学位,主攻深度学习领域。  她的研究兴趣包括元学习(Meta-learning)、少样本学习(Low-shot learning)以及图神经网络及其在边缘计算(Edge computing)中的应用,以及个性化人工智能(Personalized AI)以及在少监督、弱监督和无监督条件下的隐私保护。 读完博士之后,Lu Liu就北上美国,先后在微软、Google和Character.AI做研究员。  在去年年初的时候,Lu Liu加入了OpenAI。 在离开OpenAI之前,她是4o图像生成团队的一员,经常在X和领英上分享和4o图像生成相关的内容,对工作表现出极大的热情。  4o的图像生成大获成功,曾在3月时曾经掀起一波“吉卜力”风潮,全世界网民都在用其功能将图像转成宫崎骏的吉卜力动画工作室风格。 如今就连OpenAI CEO奥特曼的X账号头像都是吉卜力风。  据The Information的爆料,这次被挖走的Allan Jabri和Lu Liu也将加入Meta新成立的超级人工智能实验室(Meta Superintelligence Labs)。 随着Lu Liu被挖走,被公开的Meta从各个公司挖走的已经有11名华人,其中有9位来自OpenAI,以及GoogleDeepMind和苹果各一位。他们中不乏余家辉(Jiahui Yu)这样的业内顶级研究员,外界盛传Meta为他们开出了4年3亿美元的天价薪酬,部分人甚至第一年就可以解锁1亿美元。此前才被挖走的前苹果基础研究团队负责人庞若鸣(Ruoming Pang),彭博社爆料Meta开出了2亿美元的薪酬。 虽然这些薪酬并非现金,而是包括股票、签约奖金和绩效挂钩等的总包薪酬,但是动辄数亿美元的总账面价值,依然惊人的高。 2 扎克伯格正在不惜成本地为Meta注入新鲜血液,以期在AI竞赛中脱颖而出,OpenAI快被薅秃了。 祸不单行,就在Meta又挖走OpenAI两名研究员的消息传出时,另一个噩耗传来: OpenAI眼瞅着要吃到嘴的Windsurf,被Google截胡了! Windsurf用短短四年时间,从浏览器插件成长为估值数十亿美元的AI编码平台。 去年8月,Windsurf完成1.5亿美元C轮融资,估值达到12.5亿美元。到了今年4月,Windsurf开启新一轮融资,目标融资额30亿美元。 紧接着,多家媒体报道称,OpenAI正在和Windsurf谈,以30亿美元全资收购这家公司,希望借此快速补齐“IDE + 代码 RLHF 数据 + 企业分销”三块短板。 然而,就在当地时间7月11日,Google和Windsurf居然一起宣布惊人消息,那就是OpenAI 收购Windsurf的交易已取消,Google将聘请 Windsurf首席执行官 Varun Mohan、联合创始人 Douglas Chen以及Windsurf 的部分研发员工,并将他们纳入GoogleDeepMind 团队。  其中Mohan和Windsurf的员工将专注于GoogleDeepMind的代理编码工作,并主要致力于Gemini项目的开发。Google不会对 Windsurf 拥有任何控制权或股权,但将获得Windsurf部分技术的非独家授权。 需要注意的是,这不是一起收购,Windsurf还在,设置了新的临时CEO和新总裁。 这也是美国科技巨头近两年的一个经典操作,不以收购之名,行“鲸吞”之实。去年微软对初创公司InflectionAI出手,就是一模一样的做法。这样可以规避垄断的风险,还可以吸纳技术和人才。 OpenAI费了半天劲,看上的公司却和竞争对手Google牵了手,别提多尴尬了。 更尴尬的是,根据《华尔街日报》等的爆料,之所以OpenAI没能成功收购Windsurf,主要原因是其“大金主”微软从中阻挠。 简单来说就是:OpenAI 不想让微软使用 Windsurf 的技术,这违背了OpenAI和微软之间的合同。那微软就对收购的部分条款提出了异议,谈判陷入僵局,过了60天的锁定期,最终告吹。 3 要说OpenAI如今是真不容易。 这家初创公司以“公益组织”的形式创立,现在正在经历转型,想要将商业实体转为PBC公益公司。但是转型期走得很艰难,这其中微软就是一道坎。 微软和OpenAI牵手于微时,陆续给OpenAI投资数百亿美元。合同赋予微软对股权稀释、重大并购、公司重组拥有实质否决权,因此OpenAI如要改制并引入新投资者,必须先获微软点头。 此外,双方还有“AGI条款”:一旦 OpenAI 宣布实现AGI并预计带来大于1000 亿美元利润,微软就失去后续模型独占权,且不得自行开发AGI。 根据路透社、商业内幕等的报道,微软以“需先重新谈判利润分成”为由,尚未点头,导致OpenAI重组时间一再延后。Wired披露微软正把批准重组当作筹码,要求 OpenAI 撤掉或弱化将来可终止独占的AGI条款。 OpenAI自然是很着急的。OpenAI在去年10月高达 66 亿美元、估值 1570 亿美元 的融资里,明确将“两年内完成公司结构转型”写进条款。如果无法兑现,那届时6.6亿美元都会转为负债。 在这样的艰难转型之路上,OpenAI还要承受竞争对手猛烈的进攻。 一方面,OpenAI的GPT-5一再跳票,迟迟没有上线。Google、Meta、xAI等竞争对手却一次又一次宣布模型迭代,虽然OpenAI现有模型依然位列前茅,但时钟嘀嗒转,留给它的时间不多了。 另一方面,AI界的人才抢夺向来激烈,如今又被Meta带头推上新的高度。 OpenAI不是没有反击。 首先,奥特曼没有保持沉默,而是直接表达对Meta用天价薪酬挖人的行为表达不满,形容这就像是直接去别人家里抢劫。 其次,OpenAI曾直接让员工放假一周,并且承诺会重新考虑薪酬问题。 最关键的是,OpenAI也出手抢人。 7月9日,多家媒体报道OpenAI新招来了四位重磅员工。 不过尴尬的是,Meta重击OpenAI,但OpenAI抢夺的人才里只有一位是来自Meta的。 此人也是华人,名叫Angela Fan,哈佛大学统计学出身,后拿到了法国国家信息与自动化研究院(INRIA)Nancy 研究中心的博士,研究方向为文本生成。她已经在Meta效力9年。  图源:Linkedin@Devi Parikh 除此之外,OpenAI出手抢夺的人才都和马斯克有关。 其中包括xAI初创团队“十二金刚”之一Uday Ruddarraju,以及xAI的研究员Mike Dalton 。还有一位新加入OpenAI的也是华人David Lau,是前特斯拉软件工程负责人,曾多次来中国督导上海/北京研发中心、面对面与媒体交流。  图源:特斯拉中国 OpenAI招募这些人才花了多少钱目前不得而知,但大概不会像Meta一样大手笔。 The Information在前不久爆料,OpenAI2024年发放的股权激励高达44亿美元,占全年营收约 37 亿美元的 119%——也就是说“发股权花的钱比赚的钱还多”。 这个数字是2023年的5倍多。也就是说,OpenAI在Meta这次“不讲武德”的大举进攻之前,已经防御性地为人才支付了高昂的成本。 接下来,OpenAI还能怎么做,就让我们拭目以待吧。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512690.htm)

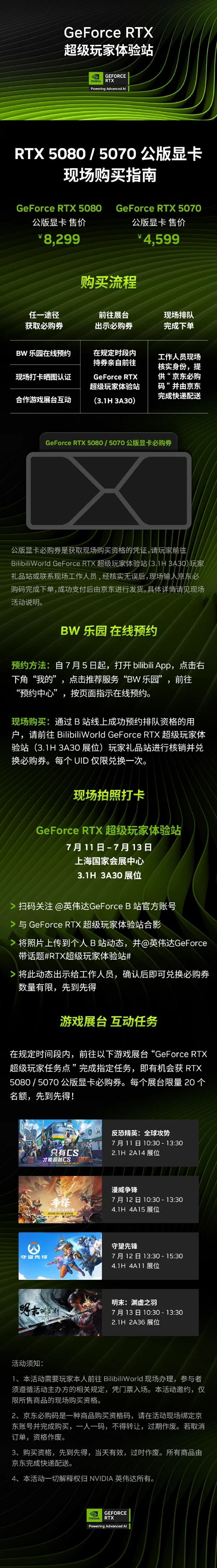

RTX 5090买不到,RTX 5080/5070公版卡成了香饽饽。近日,NVIDIA在BW 2025 “RTX超级玩家体验站”开启RTX 5080/5070公版显卡线下发售活动,售价分别为8299元、4599元。由于是限量发售,现场吸引了大批中国玩家排长队购买。 此前RTX 5080/5070公版卡从未在中国线下市场发售过,玩家只能在京东购买,但面临长期缺货的状态,所以这次活动大家的热情度很高。     据了解,此次活动的具体流程如下: 首先是通过任一途径获取必购券,包括BW乐园在线预约、现场打卡晒图认证、合作游戏展台互动。 然后前往展台出示必购券,在规定时段内持券亲自前往GeForce RTX超级玩家体验站(上海国家会展中心 3.1H - 3A30 展位)。 最后现场排队完成下单,工作人员现场核实身份,提供“京东必购码”并由京东完成快递配送。 据悉,该活动今天继续。 以下为详细流程:  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512688.htm)

近日,有一批数码、汽车博主被微博禁言,涉及的博主接近20个。这其中包括:我是大彬同学、石头搞机、赛车星冰乐、小马甲不小等等。有博主在小号表示大号被禁言15天。  还有博主此前透露,“据说一个长长的名单交上去了”。 被禁言的博主对此提出了质疑:交个名单就能封号?  对于禁言原因,微博CEO王高飞(微博账号@来去之间)今日回应称:攻击新能源厂商和企业家。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512686.htm)

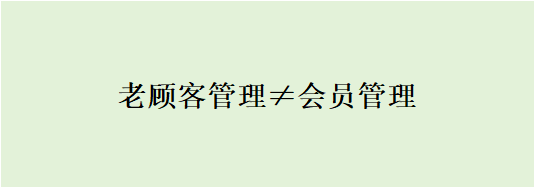

<blockquote><p>当流量红利见顶、新客成本飙升,医美机构的第一反应往往是“把会员体系做大”。但残酷的数据摆在眼前:办了卡的老顾客照样流失,没办卡的偶尔消费却可能带来高复购。本文直击一个被90%机构忽略的认知误区——老顾客管理 ≠ 会员管理。作者用一张图厘清两者在范围、逻辑、目标上的七大差异,并给出可落地的“分层运营+情感连接+会员杠杆”组合打法:先让老顾客留下来,再用体系化权益把其中的高价值人群锁死。</p> </blockquote>  2025上半年,医美行业无论上游厂商还是中端机构,发展环境应该都是高压紧张同时无力又刺激的吧。“感觉今年特别难做“、“同比数据大幅下滑”、“客单价利润率明显降低”、“下半年应该怎么做”……。随着行业受众接纳度越来越广、社媒平台种草普及信息泛滥、加之用户选择更趋于智性化,作为行业从业者将会听到越来越多的焦虑发声与经营问题,当如何面对?焦虑无用,全力以赴,顺势而为,即可。 当下,大家都在思考如何破局,如何经营致胜,从各方面了解到的信息来看,大方向的策略基本是从市场外营销主驱动转向内部精细化运营来寻变。关于内运营驱动求变,今天想与大家探讨的单元主题是:老顾客管理≠会员管理。  ## 一、直揭运营误区:老顾客管理=会员管理 在医美机构中,老顾客管理≠会员管理,二者既有用户属性重叠又有行为本质区别。理解这种差异,对医美机构精准运营、提升顾客生命周期价值至关重要。实际,很多机构的经营管理者及运营者对老顾客和会员认知是没有清晰区分的,粗糙归纳:都是老客=都是会员。这就是前期市场有红利期的时候粗暴经营尚能存活,当红利期减退,拼的则是机构管理者运营者的认知格局。当外求不得,必向内看。向内看的关键:内部精细化运营管理,即老顾客管理及会员管理。 **简单梳理老顾客管理:** 针对所有有过消费记录的顾客(无论是否加入会员体系),通过持续的关系维护、需求挖掘、服务优化,实现 “复购提升、口碑传播、流失挽回” 的目标动作。 其核心是 “以人为中心”,关注个体顾客的全生命周期(首次消费→术后恢复→二次消费→长期忠诚),强调个性化互动(如术后回访、定制化项目推荐、情感关怀等)。 **重点:以人为本,围绕“人”的关系维系行为。简单梳理会员管理:** 针对已加入会员体系的顾客(需主动注册或满足门槛,如消费满额、办卡等),通过标准化的 “等级权益、积分规则、专属服务” 等体系化设计,激励顾客持续消费、提升消费频次 / 金额。 其核心是 “以体系为中心”,通过明确的规则(如银卡→金卡→钻石卡的等级晋升)和权益(如折扣、优先预约、专属活动),实现对会员群体的规模化激励。 **重点:以体系为中心,围绕“体系”的激励工具行为。** 以上,举例总结:都是前往罗马圣地,有人开车,有人徒步,方式不同。内卷当下精细化管理更应是升维思考,所以需要推动后续更多精细化节点运营。 ## 二、关键差异:范围、方式、核心侧重、发展关系、管理逻辑 很多医美机构对老顾客和会员的执行归属一直处于混乱矛盾状态,在日常运维中,老顾客维系主要是美学顾客(销售岗),会员维系则是会员中心或会员管理部(服务岗)。但是现在很多医美机构是没有会员中心或会员管理部的,或有岗实则无职;这就是机构内部管理的问题了,管理者与运营者,老客户与会员关系,求之欲而不得,实则理不清执不明做不透。  ## 三、重叠与关联:会员管理是老顾客管理的“工具之一” 会员群体是老顾客中 “更具消费潜力、更愿意深度绑定” 的核心群体,因此会员管理是老顾客管理的重要组成部分。例如:对会员的积分兑换、等级权益维护,本质上也是在强化这部分老顾客的忠诚度,属于老顾客管理的 “体系化手段”。 但老顾客管理的范围更广:比如,一位顾客仅做过一次小气泡项目(未办会员),机构通过术后 1 周的皮肤状态回访、3 个月后的项目体验需求提醒,促使其复购,这属于 “老顾客管理”;若顾客后续加入会员体系,享受积分抵现或相关会员权益,才进入 “会员管理” 范畴。 **延伸1讲下会员管理核心方法:** 1.权益体系设计:等级越高,权益越优(会员折扣+限定权益); 2.积分规则:消费金额与积分挂钩(如消费1元=1积分),积分可兑换项目、实物礼品或抵现; 3.会员活动:专属会员日(如每月7日会员消费双倍积分)、会员沙龙(周末消费礼赠)。 **延伸2老顾客管理核心方法:** 1.精细化标签:通过消费记录、咨询内容、反馈信息,为每位老顾客打上标签(可具体到细节单元),实现精准触达;关于医美机构老顾客标签管理,也是可以码字一篇文章来拆解全链路的过程的,在此先欠文一篇,后续勤快码字归还。 2.全周期跟踪:从术后1天的红肿提醒、1周的效果反馈,到1~3个月后的需求唤醒(持续唤醒重要性); 3.情感化互动:生日/节日祝福(切勿模板化,结合顾客偏好,如记得您喜欢粉色玫瑰,生日月为您准备了玫瑰焕肤体验)、口碑激励(如邀请好友消费,双方各得小气泡体验)。关于此点补充一条:人是感知动物,情感化的互动是能够被对方获取感知的,(销售岗)秉承利他之心,保持真诚之姿,将会走的更远。 ## 四、为何不能等同?混淆会导致运营偏差 若将老顾客管理简化为会员管理,可能忽略非会员老顾客(这部分人群可能因“不愿被规则束缚” 或“消费频次低”未加入会员,但仍有复购潜力),导致这部分顾客因缺乏关注而流失。若仅做老顾客管理而无会员体系,可能对“高价值老顾客”缺乏标准化的激励机制,难以将其“自然忠诚”转化为“主动消费动力“(如高频消费顾客,若没有会员等级带来的荣誉感和权益,可能因“未被特殊对待”而转向竞品)。 **两者不同价值导向:长期留存vs短期消费老顾客管理的核心价值是“降低流失率,提升长期留存”。** 如,通过持续的服务跟进,让仅消费过1次的顾客在1年内复购3次,即使她始终未办会员,也实现了价值提升。 **会员管理的核心价值是“提升消费频次和金额,强化短期转化”。** 如,通过“限定加送”的会员活动,促使会员在短期内增加消费,或通过“积分年底清零”倒逼会员尽快兑换项目。 ## 五、协同关系:二者结合才能最大化价值 会员管理是老顾客管理的“子集”和“工具”:对会员的激励本质上是老顾客管理中“针对核心群体的体系化运营”; 老顾客管理则是更全面的“底盘”:若只做会员管理,会忽略非会员老顾客的潜力;若只做老顾客管理而无会员体系,难以对高价值顾客形成持续激励。 **如上,医美机构的管理者或运营者执行策略应是:** 用老顾客管理覆盖全量消费顾客,通过个性化服务(如术后跟踪、生日关怀、需求调研)建立情感连接等必要执行动作,降低流失; 用会员管理筛选高潜力老顾客,通过体系化权益(如等级专属折扣、积分兑换项目、会员日活动)放大其消费价值,同时通过会员标签反哺老顾客管理的精准度。 ## 六、如何做好老顾客管理和会员管理 **两者核心动作:精细化服务建立信任、分层运营满足差异化需求、权益激励强化粘性。** ### 老顾客管理:从“交易”到“信任”降低流失率 **老顾客的核心价值在于复购潜力和转介绍能力,管理关键是通过“术后关怀+需求深挖+情感连接”让客户感受到“被重视”而非“被推销”。** **1.客户分层:精准定位,差异化维护** 根据消费金额、频次、项目类型等,将老顾客分为 3-4 层(如超级客户、潜力客户、普通客户、沉睡客户),针对性制定策略: **超级客户**(年消费10万+、高频复购、推荐意愿强): ①专属“客户管家”1对1服务,定期上门或到店做私人定制方案(如抗衰年度规划); ②赠送稀缺权益(如院长亲自操作、免费参加高端医美沙龙、优先体验新品项目); ③节日/生日赠送高端礼品(如大牌护肤品、定制体检卡),强化VIP专属感。 **潜力客户**(年消费 3-10 万、有复购但频次低): ①每1-3个月电话/到店沟通,结合上次项目效果推荐关联项目(保持唤醒); ②邀请参加“老带新”小型茶话会,通过互动激活转介绍。 **普通客户**(年消费 1-3 万、单次消费为主): ①术后1周、1个月、3个月分阶段跟进恢复情况; ②推送“老顾客专享券”(满减或抵现),刺激二次消费。 **沉睡客户**(6 个月以上未到店): ①主动调研流失原因,可同步执行沉睡激活工具; ②通过激活工具“召回上门”,重新分配美学顾问1V1维系,逐步唤醒需求。 **2.术后关怀:用“专业+细节”建立信任** 医美项目的“恢复期体验”直接影响客户满意度,需覆盖术前-术中-术后全流程: 术后即时:项目结束后由操作医师或跟诊护士发送“术后注意事项”(图文+短视频形式最佳); 恢复期跟进:术后3天、1周、半个月、1个月分阶段回访,记录恢复情况、及时解决问题; 效果复盘:项目效果稳定后(如术后1-3个月),邀请客户到店做“效果对比分析”(拍术前术后照片),同步推荐“巩固/升级方案”。 **3.情感连接:跳出“推销思维”,强化“朋友式互动”** 个性化记忆点:在 CRM 系统记录客户细节(如“超级怕疼“、“喜欢某品牌香水”、“孩子生日”),下次沟通时提及(如“记得您超级怕疼,这次给您准备了安抚玩具”); 非功利性互动:节日发送 “非广告类祝福”(如母亲节发 “妈妈们的抗衰小知识”),生日当天由咨询师亲自致电祝福+赠送“到店礼”(如定制蛋糕 + 皮肤检测); 私域内容渗透:在客户微信朋友圈分享“轻科普”(如“25+抗衰该做什么项目?”)、案例(隐去隐私的前后对比),偶尔点赞评论客户动态,弱化商业感。 ### 会员管理:用“体系化权益”锁定长期消费 **会员体系的核心是“让客户觉得“消费/升级”有明确回报”,需设计“等级清晰、权益诱人、积分有用”的流程闭环。** **1.会员等级:用“阶梯权益”刺激升级** 设置 3-5 个等级(如普通会员→银卡→金卡→钻石→黑卡),等级门槛与消费金额 / 消费金额挂钩,权益差异需 “看得见、用得上”: 注意:等级权益需与机构核心项目结合,避免“兑现成本过高”的BUG,以免会员体验感不佳; **2.积分体系:让“消费-积分-兑换”形成闭环** ①积分获取:消费金额 1:1 得积分,额外设置“加分项”(如生日当天消费双倍积分、推荐新客成交得500-2000积分、社群签到/分享案例得10-50积分); ②积分消耗:积分可用于“兑换项目”(如5000积分兑换小气泡清洁)、“抵扣金额”(1000积分抵 200元)、“兑换产品”(医美面膜、防晒霜等),每月设置“积分兑换日”(兑换比例提升 10%),刺激消耗; ③积分规则透明化:在小程序/前台公示积分获取、兑换、清零规则(如积分1年有效期),避免客户困惑,这里需要分享一点:积分执行上,顾客(会员)更在意的是“让她清晰明确的知道”。 **3.会员专属活动:增强“圈层感”与互动** 定期会员日:每月1 次“会员开放日”,当天会员消费享额外积分、免费体验新项目(如刚引进的光子嫩肤仪器试做)、积分兑换限时翻倍; 主题沙龙:按等级举办专属活动(如金卡以上“抗衰私享会”,邀请医师讲方案+客户分享体验;银卡“护肤干货课”,搭配免费面膜DIY); 推荐裂变激励:会员推荐新客户成交,除常规积分奖励外,可额外获“推荐礼”(如推荐3人成交升级金卡、推荐5人送仪器抗衰单次体验),老带新奖励需“即时到账”(如新客付款后,老会员积分立即增加)。 **4.会员数据运营:用CRM系统实现“精准触达”** 标签化管理:在 CRM 系统记录会员“项目史“、“偏好”、“消费周期”; 智能提醒:设置 “复购预警”、“积分到期提醒”、“等级保级提醒”; 分层营销:针对不同等级会员推送差异化活动、区隔筛选。 以上,仅是对策略工具的使用与执行参考,更多的则需要机构管理者与运营者加强运营的执行与落地。在这里要补充一点:如机构人效管理考核较严则可优先级侧重老顾客管理运营,老顾客运维做好的,会员运维水到渠成。 ## 七、总结 关于老顾客管理和会员管理关系拆解是可以长文逐节赘述的,但在实际的运营执行中,尤其是运营岗位的从业人员,无论获取到怎样的“武功秘籍”都需要结合本机构的基因属性推进后续运营执行动作,不能脱离一线(客户)推行不着边际的运营方案,一切运营策略的归点是人(客户)。所以,医美机构需“以老顾客管理为基础,以会员管理为杠杆”——先用个性化服务留住所有老顾客,再用体系化权益激发会员的消费潜力,二者结合才能实现“存量顾客价值最大化”。再简言之总结:老顾客管理是“面”,覆盖所有有价值的回头客;会员管理则是“点”,聚焦核心群体的深度绑定。二者相辅相成,但不能混为一谈。 文末,赘述一点:老顾客管理≠会员管理。医美机构管理者,先从自我认知改变,影响运营执行岗。避免出现上行管理混乱,下行不知怎办的困境,管理层(权限)与执行层(落地)双向同频,才能更好的做好客户(顾客+会员)的管理与服务。 重视老顾客管理与会员管理,正确策略才是破局最优解。 本文由 @艾克斯 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

<blockquote><p>导购直播带货正火,却频频出现“门店导购不肯把顾客导去总部官网”的怪象。问题根源在于:传统C端官网商城无法绑定门店与导购,订单也不给门店分账。本文用一张图+七个维度,把“云店”与“官网微商城”彻底拆解:从商业模式、货架形态、直播能力到财务分账,告诉你为什么“云店”才是新零售时代让总部、经销商、门店、导购四方共赢的那朵“云”。</p> </blockquote>  最近线下门店导购直播带货的事情火了,但同时也有很多企业却纳闷了。为什么我们门店的导购不愿意分享品牌总部的官网商城去朋友圈卖货呢? 那是因为,一般导购属于门店,而不同地区的门店则是经销商开设的,所以是一些经销商不愿意将自己门店和导购手上的顾客,引流到总部的官网商城上去消费。因为传统的官网商城不支持顾客绑定导购和门店,商城订单也不支持门店发货,顾客线上成单后无法给门店和经销商做多层级的分账。 ## 一、云店模式的发展 同样是线上交易渠道,当下热门的“云店”系统和传统的官网商城有什么区别呢?这是众多零售企业共同的疑问。 “云店”概念由来已久,本质上是起源于“连锁企业实体店互联网化”的一种探索。但当时无论从IT系统、云计算、物流配送、消费习惯,还是企业自身的业务布局,都还不完善,所以“云店”模式一直处于探索阶段。但在近两年,云店模式已经开始成熟了。 “云店”还有一些类似的表述,如“云门店”,“门店在线化”,“门店O2O”,或者很多连锁企业干脆就叫“新零售系统”等。商派去年服务的一些美妆、家居等企业,其升级的数字化系统就是“云店”模式。 “云店”模式的成功,应该感谢微信商业化和小程序电商的高速发展。 因为当下,整个腾讯微信生态具备了“社交互动功能,品牌私域流量运营,企业微信的串联,在加上“小程序电商+直播带货”等,微信已经逐步改变了消费者的购物习惯,此时连锁企业把线下门店嫁接到腾讯微信生态当中,已经是水到渠成,事半功倍的事情。 ## 二、云店的独特价值 云店和官网商城的区别,是企业的商业模式和业务逻辑决定的。 我们可以理解为,传统官网商城只是企业线上渠道的一个扩充,一般都是独立的电商团队运营,拥有独立的库存,使用独立的物流配送。绝大部分官网商城的建立和当时的线下门店业务没有直接的关联。 区别于官网商城,“云店”的业务逻辑则是把线下连锁门店的业务全部在线化(云化)、营销社交化,订单履约智能化。就是让所有门店的头上有了一朵“云”,这朵“云”可以把企业自营的所有商品全部上架。一般实体门店则最多只能容纳部分SKU,借助云店,任何一个门店导购都可以选择向自己绑定的会员推荐所有云店的产品,成交所得的利益能按规则分别归属到经销商、门店和导购。 综合而言,云店和官网商城在企业发展战略、业务特点、货架模式、部门协同、订单履约、系统复杂程度、财务严格性、外部系统对接等多个层面都有所不同。 具体的不同之处是哪些呢? ## 三、云店VS微商城 ### 1. 商业模式与云店部署 大部分企业选购官网商城系统是做的直营电商,相对而言是一个简单的市场决策。 云店模式的不同在于,它涉及到了企业的各类经销商和所有线下门店,涉及到了多角色、多层级的财务分账等,对于企业发展来说应该是企业一把手需要慎重决策的一个数字化项目。 据了解,连锁零售企业目前主流的有3种模式: - 门店都是纯直营的连锁模式 - 门店是“直营+加盟”的连锁模式 - 门店都是纯代理加盟的连锁模式(区域经销) 针对这三种模式,“云店”系统的功能部署也不相同。 门店纯直营的连锁零售企业,云店系统全部由总部进行统一部署管理,相对简单。 门店是“直营+加盟”的模式,“云店”系统仍然由总部部署,但针对经销商增加总部与经销商门店的清晰分账功能。 如果是总部没有门店,实体门店都由经销商代理加盟的,总部则可以分别为每一个区域经销商独立部署一个云店系统,由经销商自行运营。总部提供运营指导和品牌营销策划等支持。 ### 2. 业务承载 官网商城是较为单点的微信渠道的商城业务;云店除了商城外,还承载门店,导购,内购,经销体系业务和会员业务等。所以在内部部门协同上,云店系统则是企业的一把手工程,会全面涉及到线上,线下门店还有经销商体系。 ### 3. 货架模式 微商城就是单一的面向C端消费者的电子货架;但云店则包含消费者货架,导购货架,内购货架,门店货架,分销员货。所以说,商派云店是一个支持多角色、多层级参与的货架体系。 ### 4. 订单履约体验 当下的云店则是更为高级的“全渠道订单履约”,保证消费者的购物体验。其订单履约方式包含:线上发货、门店自提、门店调货发货、门店闪送。 ### 5. 营销能力 云店因为打通了线上和连锁门店业务,对接了企业多个系统,系统本身支持更复杂的交易,所以在营销模式的设计上,更具优势。 直播带货:官网商城只支持单点直播;云店因为连接了众多线下门店,每家门店都可以独立开启直播,实现多点同时直播带货;直播间的营销活动和推荐产品都可以独立设计。 积分和优惠券:传统微商城只支持线上的积分和优惠券。商派云店则打通了线上和线下积分和优惠券,所以积分和优惠券线上线下通用,同时线上线下也可以设置不同类型的积分与优惠券模式。例如为了吸引客户到店,可以在云店里将到店优惠券的利益点设置的更高。 产品分销:传统微商城只支持单一的产品分销功能,而商派云店因为有更高级的财务对账系统,支持多角色和多层级的千人千利的分销模式,同时云店上不同的门店可以单独发起不同的分销策略。 ### 6. 系统复杂性 官网商城的系统较为简单,大部分是saas模式;因为涉及到企业内部更多业务体系,云店系统则更为复杂和灵活,同时对数据的私密性,安全性,兼容性也要求更高。 ### 7. 外部系统对接 官网商城只需满足企业内部较少部门诉求,与企业内部系统对接较少;云店为了满足不同部门的业务诉求,往往需要对接3-5个以上的内部IT系统和外部系统,实现业务数据的对接,互联。 在系统开放性上,传统官网商城一般是SaaS模式,不支持企业定制和开发。也就是说企业的零售业务要适应官网商城系统,会造成很多流程上的不便。 云店本身就已经打通了经销商、门店、导购、会员等业务,全面考虑了当下全渠道零售的企业需求,支持企业开展更为复杂的业务创新;同时云店系统本身具有开放性,支持企业进行二次开发,让系统适应和灵活支持企业业务闭环,真正实现企业使用数字化系统进行降本增效的初衷。 两套系统,一轻一重,适合不同业务类型的企业。 本文由 @给我磨墨 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

这家AI Agent新贵最终以最极端的方式“宣告”其下一步的计划:毅然离开中国,Manus将成为一家新加坡公司。

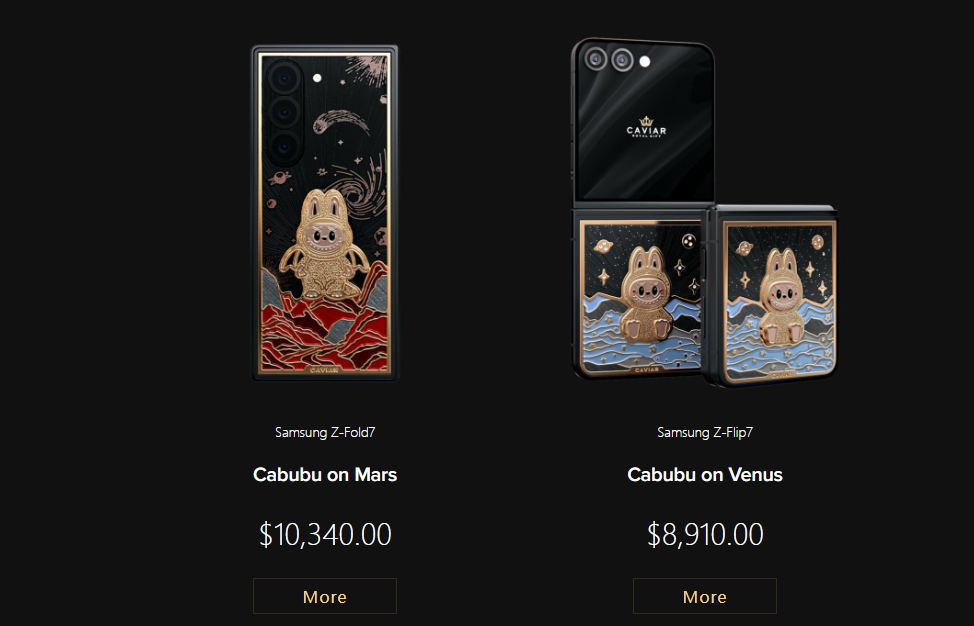

日前,奢侈品牌厂商Caviar推出Cabubu系列定制版三星Galaxy Z Fold7、三星Galaxy Z Flip7。其中,**三星Galaxy Z Fold7 Cabubu版售价8910美元起(约合6.3万元人民币)、三星Galaxy Z Fold7 Cabubu版起售价10340美元(约合7.4万元人民币)。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/2f7dfeb1c67247dc9b2b34514f804146.png) 据了解,**Cabubu系列灵感来源于最近大火的泡泡玛特Labubu,两款机型均采用24K金、珠宝级珐琅和真陨石碎片打造。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/0336ae1946764ae08130c5798f6741ad.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/ddcb390b04c8432983ed379c7d750703.png) 三星Galaxy Z Fold7 Cabubu版背部为Cabubu与火星地貌图案,三星Galaxy Z Flip7 Cabubu版则是Cabubu与金星的图案。 Caviar表示,**每款仅生产8台,因为数字8在中国是吉祥数字。** 据悉,三星Galaxy Z Fold7折叠状态厚度仅为8.9mm,重量降至215g,是目前全球最轻的大折叠。 展开后,机身最薄处为4.2mm,较前代产品大幅减薄,单手操作更轻松。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/102f262fd35e452ea9993d8f401f018c.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/2bcbbb8a1dbe40839a7096a1a2138c19.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/002bf45b6d7940d3a1d40ca45c75f8bd.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/50d8df8c0cd7482991a5a9d728b99b2d.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/21c8f855dc914e90a41cb432773c2087.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250713/68f24f1bc097448b9ee523ec47c45978.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1512684.htm)

人人都是产品经理 · 抖知书

人人都是产品经理 · 抖知书 机核 · 普通人toru

机核 · 普通人toru 钛媒体 · 出海参考新加坡站

钛媒体 · 出海参考新加坡站 cnBeta全文版

cnBeta全文版 小众软件 · 青小蛙

小众软件 · 青小蛙