所有文章

在整车央企战略重组的背景下,长安与东风作为老牌国资车企,近期交出了两份路径截然不同的答卷。 6月5日,长安汽车与东风汽车相继发布公告,对各自控股股东重组事项的进展进行说明。雷峰网注意到,这两份公告的关键词,分别是“分立”与“暂不涉及”。 长安汽车公告显示,中国兵器装备集团有限公司(下称“兵装集团”)将实施分立,汽车业务将从兵装体系中剥离,设立为一家独立中央企业,由国务院国资委直接履行出资人职责。 作为兵装集团旗下整车核心资产,重庆长安汽车股份有限公司的间接控股股东也随之变更为该新设央企,实际控制人未变化。  长安汽车公告 相比之下,东风汽车披露的消息更显保守。东风公司虽同样在2月公告中提及“正筹划与其他央企的重组事项”,但至6月确认“暂不涉及相关资产和业务重组”,现阶段经营未受影响。  东风汽车公告 国资委对央企整车资产的整合早有部署。今年3月,在中国电动汽车百人会论坛上,国务院国资委副主任苟坪公开表示,将对整车央企进行战略性重组,以提高产业集中度、整合优势资源、打造具备全球竞争力的一流汽车集团。 传出重组的长安、东风汽车近年都在加码新能源汽车业务。 长安汽车董事长朱华荣近日在股东大会上宣布,将加速推进“香格里拉计划”,该计划涵盖整车、电池、电驱、电控及运营等多个关键领域。 2024年,长安汽车全年共推出了14款新产品,其中新能源汽车为9款,全年整车销量268.4万辆。目前,长安汽车正全力打造7款年销量可达30万辆级的车型,目标到2030年实现自主品牌年销量达400万辆,其中新能源汽车达到300万辆。 东风汽车2024年新能源汽车销售为86.1万辆,同比增长64.4%,自主新能源销售81万辆,同比增长122.5%。 为提升在新能源汽车行业的竞争力,东风汽车近期进一步深化与华为的合作,从辅助驾驶、智能座舱技术拓展至全栈智能解决方案。 雷峰网此前独家报道,搭载华为全栈智能解决方案的猛士M817定于成都车展前后上市,主打越野市场,预计售价将在40万-50万元。 相比之下,长安汽车在新能源汽车领域布局更为激进。 2024年8月,长安汽车联营公司阿维塔科技宣布,以115亿元人民币收购华为全资子公司深圳引望智能技术有限公司(后称“引望科技”)10%的股权,成为其第二大股东。 引望科技前身为华为智能汽车BU,主要业务包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能车控、智能车云、车载光等业务。双方合作后,将加速阿维塔在汽车智能化领域的技术整合和产品落地。 此次长安汽车升级为独立央企,或将对中国汽车行业带来新变量。雷峰网雷峰网雷峰网

在今日举办的发布会上,**小鹏带来了全新的“追光全景”抬头显示,系行业首发**。这套系统系小鹏汽车和华为乾崑智能汽车解决方案联合打造,号称是“世界最好的AR-HUD。” 小鹏汽车称,面对行业同质化痛点——看不清、晕眩、遮挡视线,小鹏汽车发挥创新基因,凭借强大的感知能力和软件设计,深度协同华为顶尖抬头显示硬件打造。 **“追光全景”抬头显示基于华为光算法+光系统+光器件,构建自研车规级成像模组+AR构图引擎的AR-HUD底座。** 协同小鹏汽车全场景AR-HUD应用+人因HMI成像模组+全面车机数据,还原全感真实世界,不仅贴合用户驾驶意图,更能大大提升行车安全。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250605/42ae24493887466093334c3b76b2c227.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250605/6c9f5cc4-bad7-494b-8304-ffaaa6e70a33.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250605/32abfb08-e801-4813-a1e8-6f61f8cac99e.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250605/9f1d5e70-2da0-4cf9-a711-a481a218dc71.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250605/920ee170-e9e9-4a92-955d-4c876cdc278c.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250605/7e247070-4f08-4e73-a60d-67929966bb40.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250605/b9f41a90-f9c0-4bd0-bb94-dc4b6e2e7e5f.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250605/eb65a53a-4a21-46c9-b1b8-aae7b375232c.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250605/7606916f-eec2-4f82-b90b-1501117ce7f0.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504614.htm)

近日,美国商务部宣布,暂停部分美国公司向中国商飞出售产品和技术许可证,意图扼杀国产大飞机C919,但这次又让美国失望了,因为我国自主的航空发动机已经可以搭档大任!C919目前使用的发动机是来自美国GE航空航天与法国赛峰集团合资的**LEAP-1C**,而中国航空发动机集团一直在准备自己的**CJ1000A**,更多民用航空发动机也已逐渐成熟。 6月5日,在湖南株洲召开的AES100发动机研制工作总结会上,**中国航发集团AES100发动机正式获颁生产许可证,并当场签订销售合同!** 这标志着AES100发动机从设计研发阶段转入批量生产阶段,其工业化制造能力获得适航批准,具备规模化、稳定化的生产资质。  **AES100发动机是我国第一型严格按照国际通行适航标准自主创新研制的1000千瓦级先进民用涡轴发动机,攻克了200余项关键技术。** 发动机尺寸为1161x615×639毫米,首翻期(返修间隔期)不超过3000小时,起飞耗油率不低于0.285kg/(kW·h)。 它具有安全性高、经济性好、维护便捷、环境适应性广等特点,**可配装5~6吨级双发直升机、3~4吨级单发直升机,也可用于倾转旋翼机等飞行器**,执行运输、观光、巡逻、警用、救援等任务。 AES100发动机在结冰、暴雨、强电磁环境等复杂条件下都可安全稳定工作,配装的直升机可在6000米高空以下执行巡逻、救援、观光、公务飞行等多种任务,将有力促进低空经济发展。 AES100的后续改进改型也在研制中,**可衍生发展900千瓦级涡桨发动机、1000公斤级推力涡扇发动机、1000千瓦级地面轻型燃机**,用于中小型涡桨飞机、喷气公务机、地面移动电站。   会上,**中国航发与联合飞机集团签订了AES100发动机销售合同和租赁合同,计划2026年完成交付。** AES100发动机将作为**6吨级倾转旋翼无人运输平台“镧影R6000”的核心动力单元**,具备大商载、远航程、复杂环境适应能力。    **所谓发动机生产许可证,是国家民航局颁发的,用以表明允许生产企业按照经批准的设计和经批准的质量保证系统和技术管理系统,生产民用航空发动机的证件,是航空器制造领域的关键资质。** 持证企业需建立质量管理体系、通过质量手册评审及现场审查,并在未来持续接受监管,确保发动机生产全链条、使用全生命周期都完全受控,是企业在材料适航验证、特种工艺鉴定、制造符合性控制、工业化鉴定、供应链管控等方面能力的高度体现。 民航中南地区管理局于2023年12月19日正式受理了AES100发动机的生产许可证申请。 取证过程中,牵头负责AES100发动机制造生产的中国航发南方接受了严格审查,从原材料加工、核心部件制造、整机装配到试验验证的全流程均一次通过现场目击检查,主要制造环节“零不符合项”,总装试车阶段、发动机性能参数完全符合设计指标,稳定性与可靠性获审定组高度评价,**于2025年4月27日正式取得生产许可证。** 2024年8月,AES100发动机获得颁型号合格证。 _PS:这个时候公布这样的进展,不言自明。_   [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504612.htm)

沃尔沃希望通过推出一款新型“多自适应安全带”来提升其安全声誉,该安全带使用来自车辆传感器的实时数据来更好地保护佩戴者。自20世纪60年代初沃尔沃获得首批现代三点式安全带专利以来,安全带技术并没有太大变化。但汽车却发生了巨大的变化,增加了传感器、摄像头和高性能计算机,为先进的驾驶辅助功能和防撞技术提供支持。  现在,沃尔沃希望将这些装置应用于安全带。现代安全带使用负载限制器来控制碰撞时安全带对人体施加的力。沃尔沃表示,其新款安全带将负载限制曲线从3个扩展到11个,并增加了可能的设置数量,使其能够根据具体情况和个人情况调整其性能。 因此,沃尔沃可以利用传感器数据,根据乘客的身高、体重、体型和座位位置定制安全带。例如,体型较大的乘客会获得较高的安全带负荷设置,以帮助降低碰撞中头部受伤的风险;体型较小的乘客在轻微碰撞中会获得较低的安全带负荷设置,以降低肋骨骨折的风险。 沃尔沃表示,在发生碰撞时,其车辆的安全系统将与多自适应安全带共享传感器数据(例如方向、速度和乘客姿势),以确定对乘员身体施加多大的力度。沃尔沃承诺,通过无线软件更新,安全带的性能将随着时间的推移不断改进。  沃尔沃表示,其新型安全带扩大了负载限制范围并增加了可能的设置数量。 沃尔沃此前曾突破传统,引入新技术,以强调其对安全的承诺。该公司将所有车辆的最高时速限制在112英里/小时(约180公里/小时),远低于梅赛德斯-奔驰、奥迪和宝马之间为减少高速公路上的死亡人数而达成的“协定”规定的155英里/小时(约249公里/小时)。 新型安全带将首次亮相沃尔沃 EX60,这是沃尔沃汽车制造商的中型电动 SUV,计划于明年上市。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504608.htm)

美国总统特朗普即将从加州高铁项目中撤回40亿美元资金——此举反而坚定了民主党人对这个争议项目的坚定支持。当地时间周三,特朗普政府通过一份长达300页的报告宣布,将取消前总统对洛杉矶至湾区高铁线路的拨款,自今年二月特朗普瞄准该项目以来便引发加州官员担忧。  尽管该项目已延期多年且预算从330亿美元飙升至1280亿美元,特朗普的打击非但未能终结项目,反而强化了掌握其最大资金来源(州温室气体碳排放交易计划)的民主党人立场。 参议院预算委员会主席Scott Wiener表示:“我们早有预见,将全力阻止资金撤回。无论联邦如何行动,我们都致力于实现该项目。” 此前民主党内部对该项目的支持度存在变数。年初多名议员明确表示,在有限的气候资金下高铁并非优先事项。这种不确定性被联邦铁路管理局报告列为取消拨款的理由之一,报告指出“碳排放交易收益缺乏长期稳定性”。 但特朗普对高铁及碳排放交易计划的双重打击,激起了加州州长加文·纽森的强烈反击。此前在时间安排上犹豫不决的纽森,如今承诺今年重启该计划,并在上月预算提案中力推每年至少保证高铁10亿美元拨款的方案。 长期以来一直抨击该项目是浪费纳税人资金的共和党议员们正在庆祝胜利。加州众议员Kevin Kiley称:“这将是高铁项目的终结开端,它堪称美国史上最失败的公共基建工程。” 纽森发言人Daniel Villaseñor针对联邦行动回应称,州长已在预算记者会重申立场:“我们必须完成这项承诺,因此它仍被纳入碳排放交易扩展计划。” [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504606.htm)

从今年2月9日开始疯传的长安、东风重组传闻,有了最新进展。今日,东风汽车集团股份有限公司发布公告称,接到控股股东东风公司通知,东风公司目前并无涉及相关资产和业务的重组计划,公司正常生产经营活动不会受到影响。 今年2月9日,东风集团曾公告其控股股东东风公司正与另一家未具名的国资央企集团就重组事项进行筹划。当时,市场一度传出长安汽车可能并入东风体系的传闻。 此外,今日多家东风系和兵装系上市公司发布公告称,间接控股股东将变更为兵器装备集团汽车业务分立的中央企业。 其中长安汽车公告,2025年6月4日,公司接到兵器装备集团通知,兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业,由国务院国资委履行出资人职责;国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。本次分立后,本公司间接控股股东将变更为汽车业务分立的中央企业,实际控制人未发生变化。 公告表示,“分立重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。为保证及时、公平地披露信息,维护广大投资者利益,现予以公告。后续,本公司将严格按照信息披露要求,持续关注有关进展情况,并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。” 公告还提到,“分立重组尚需按照法律规定履行相应程序,有关事项具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。”  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504602.htm)

**泛欧消费者组织BEUC周四向欧盟委员会提起诉讼,指控其使用“黑暗模式”的策略,旨在让人们在其应用程序和网站上购买更多商品。**这种营销方式通过敦促客户不要离开应用程序或冒着失去促销活动的风险的弹出窗口,对客户产生时间压力以完成购买的倒计时器,以及其应用程序上的无限滚动是Shein使用的方法之一,可以被认为是“激进的商业惯例”,BEUC在周四发布的一份报告中说。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0314/3d8c7a47f04d1b1.webp) BEUC还详细介绍了Shein使用频繁通知的情况,其中一部手机在一天内收到来自该应用程序的12个通知。 “这些黑暗模式旨在刺激大众消费,”BEUC总干事Agustin Reyna在接受采访时说。“对我们来说,为了令人满意,他们需要摆脱这些黑暗模式,但问题是他们是否有足够的动力这样做,知道它可能对购买量产生潜在影响。” Shein在一份声明中说:“我们已经与国家消费者当局和欧盟委员会进行了建设性合作,以表明我们遵守欧盟法律法规的承诺。”它补充说,BEUC没有接受其会议请求。 Shein和竞争对手在线折扣平台Temu在欧洲的受欢迎程度飙升,部分原因是鼓励购物者参与游戏并赢得折扣和免费产品的应用程序。 BEUC之前也曾在投诉中针对Temu。 Shein使用游戏化,吸引购物者定期使用该应用程序,这有助于推动其成功。在应用程序上的“Puppy Keep”游戏中,用户喂食虚拟狗并收集积分以赢得免费物品。他们可以通过滚动应用程序和订购项目获得更多积分,但必须每天登录游戏或冒着失去累积奖励的风险。 BEUC指出,市场服装零售商广泛使用黑暗模式,并呼吁消费者保护网络将其他零售商纳入其调查。 它表示,包括法国,德国和西班牙在内的21个国家的25个成员组织加入了向欧盟委员会和欧洲消费者保护网络提起的投诉。 上个月底,欧盟委员会通知Shein违反欧盟消费者法的做法,并警告说,如果未能解决这些担忧,将面临罚款。 该公司还受到欧盟技术监管机构的审查,以审查其如何遵守欧盟在线内容规则。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504598.htm)

由于美国关税政策的不确定性,Counterpoint Research 周三大幅下调了今年华为和三星的出货量增幅。该研究机构表示,由于“美国关税引发新的不确定性”,其已将 2025 年全球智能手机出货量增长预测从之前的 4.2% 下调至同比增长 1.9%。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0513/c4d3d73b3f2d1d7.webp) 美国总统唐纳德·特朗普今年 4 月宣布对世界各国进口产品征收“对等关税”,但几天后又免除了智能手机和其他电子产品的关税。 然而,由于关税不确定性迫在眉睫,Counterpoint Research 大幅下调了对全球两大智能手机厂商的增长预测。Counterpoint Research 预计,2025 年苹果出货量将同比增长 2.5%,低于此前预测的 4%。目前预计三星出货量今年将零增长,而此前预计增幅为 1.7%。 但这些修改后的预测并不仅仅取决于关税。“由于苹果和三星在美国市场的曝光度,所有目光都集中在这两家公司身上。尽管关税因素影响了我们的预测修正,但我们也考虑到了需求疲软的影响,不仅是北美,还有整个欧洲和亚洲部分地区的需求。”Counterpoint Research 副总监 Liz Lee 在一份新闻稿中表示。 Counterpoint 表示,苹果出货量增长放缓将受到 iPhone 16 系列设备以及新兴市场客户购买更昂贵手机的影响。 出货量并不等同于销量,它代表的是智能手机厂商发送给零售商的设备数量。出货量是衡量智能手机厂商预期需求的一个指标。 在美国对中国征收关税的传闻中,苹果公司尤其受到了密切关注。这家美国巨头90%的iPhone手机在中国生产。苹果公司已增加了从印度向美国的发货量,其旗舰产品的产量一直在印度稳步增长。 但这也引起了特朗普的愤怒,他上个月表示,他不希望苹果在印度生产 iPhone,而应该在美国生产。 Counterpoint Research 将华为视为众多下调预测中的亮点,预计这家中国科技巨头 2025 年的出货量将同比增长 11%。副总监 Ethan Qi 在一份新闻稿中表示:“至少在今年剩余时间内,我们看到关键零部件采购瓶颈有所缓解,这将有助于华为在国内中低端市场占据相当大的份额。” 自 2023 年底以来,华为在中国本土市场的智能手机销量出现反弹,其设备半导体领域的突破帮助其扭转了颓势。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504596.htm)

Google工程师最近在 [GitHub](https://github.com/explainers-by-googlers/local-network-access) 上发布天建议禁止网站通过浏览器例如 Chrome 访问局域网内的设备,当然也不是完全禁止,而是在用户授权的情况下允许公共网站访问局域网内的设备。其实以前公共网站确实可以直接通过浏览器访问局域网设备,不过 Chrome 也推出名为 PNA 私有网络访问的技术用来施加限制,PNA 技术会预检请求来控制访问权限。  此次Google的新提议是暂停 PNA 技术并转而使用新的权限控制来限制公共网站访问,区别在于新提议赋予用户更多的控制权,代价则是需要向用户解释这个新权限具体用途是什么。 Google认为新提议可以消除预检设计所实现的明确的设备选择加入机制并简化交付流程,同时还可以降低本地网络访问的实际风险,而技术层面的设计也让这个新技术更容易实现。 当然禁止公共网站访问本地网络权限也会造成一些麻烦,最直观的例子就是路由器,例如 TP-LINK 的路由器在初次设置时会引导用户访问一个公共域名,这个公共域名可以探测本地网络中的路由器并进行设置。 如果直接禁止公共网站访问本地网络则会导致 TP-LINK 的引导域名无法正常探测,所以用户需要对这个域名进行授权,允许该域名访问本地网络。 在实际访问时网站应当先向用户发出授权请求,在用户明确批准后网站才可以访问,这和 Chrome 当前的各种权限设计类似,都是弹出通知由用户授予,这样才能使用对应的权限。 这项提议目前似乎还未引起太多讨论,不知道其他浏览器开发商持何种态度,理论上说这应该有助于保护用户隐私,所以应该其他开发商会同意吧? [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504594.htm)

今年618还没落幕,国补却提前下线了。 近期多地国补陆续按下“暂停键”。以率先调整的江苏省为例,自6月1日起,其线上国补取消,线下国补以每日限额的方式发放,消费者需提前在相关平台领补贴资格券,且补贴仅适用于家电及3C产品。同样取消线上国补的还有河北、甘肃及广东的大部分地区,山西省实行每日限量领券补贴,重庆国补已于6月4日零点停止,成为全国第一个国补资金使用完毕下线的地区。 今年年初,本轮国补政策正式落地,个人消费者在购买手机、平板、智能手表(手环)等三类数码产品时,若产品单价不超过6000元,则可享受产品销售价格15%的补贴,每位消费者每类产品限购1件,补贴上限为500元。 Counterpoint数据显示,1月20日至1月26日,国补落地仅一周,国内智能手机销量同比增长约65%,出货量超950万部,其中2000-5000元价位段的智能手机销量增长尤为显著。 在国补政策推动下,2025年第一季度中国智能手机市场延续了自2024年以来的复苏态势,总出货量达7090万部,同比增长5%。值得注意的是,小米凭借其越来越硬核的产品实力和政策红利,时隔十年重返中国大陆地区智能手机出货量榜首,高端机型出货量也跻身前三。 国补点燃了沉寂许久的手机市场,也让线下渠道久违地忙碌起来,不少经销商表示:“此前愁手机卖不出去,现在愁没时间吃饭。” 仅从当前各大品牌的表现来看,国补在做大手机市场“蛋糕”上的作用远不及“分蛋糕”明显。国补提前释放的消费需求,反而加速了国内手机市场“淘汰赛”的进程,由于国补覆盖各大品牌的核心价格带,各品牌在国补混战中的表现,将影响其未来在手机市场的策略。 如今本轮国补告一段落,一众手机厂商中小米无疑是最大赢家。 # 国补最大受益者 5月27日,小米交出了创多项历史纪录的成绩单——2025年第一季度财报。 2025年第一季度小米集团总营收达1113亿元,同比增长47.4%,经调整利润107亿元,同比增长64.5%,整体毛利率上升至22.8%。其中核心业务表现出色,小米智能手机在中国大陆地区的出货量份额同比提升4.7%至18.8%,高端智能机销量占比同比提升3.3%至25%,手机ASP创历史新高,达1211元,同比增长5.8%。 这些亮眼成绩与国补政策对市场的拉动作用密不可分,对比国补正式实施前后五周的数据可见,各品牌销量在国补落地后有了不同程度的增长:一加、iQOO和小米分别以120%、70%和60%的增速稳居品牌增长前三,华为和苹果则分别以20%和10%的增速垫底。 其中,一加 Ace 5 Pro创造了450%的超高增长率,小米 K80 Pro和Redmi Turbo 4的增长率分别为125%和150%,华为Nova 13系列增速较高,但华为 Mate70标准版仅增长了5%,Pro版本则不增反降。 受春节传统销售热潮的影响,国补的后劲在一定程度上有所削弱,早在2月份国补热度就进入了退坡状态,但第一季度的小米智能手机成绩依然亮眼。  财报数据显示,2025年第一季度小米国内智能手机出货量达1330万台,同比增长40%,且在不同价位段都有着不错的表现,4000元以上的市场份额同比提升2.9%至9.6%,4000-5000元智能手机市场份额同比提升4.6%至24.4%,排名第一。 号称“堆料狂魔”的小米数字旗舰小米15 Ultra,首月月销相比上一代同比增长90%。截至4月,Redmi K80的累计激活销量远超对标的一加 Ace 5、iQOO Neo10。 “小米吃透了国补”,不少经销商向雷峰网表示。 2025年第一季度小米手机×AIoT业务收入927亿元,同比增长22.8%,其中在IoT与生活消费产品业务上,小米平板出货量首次跻身全球前三,仅次于苹果、三星,TWS耳机和可穿戴腕带设备的国内出货量分别位居第一和第二。 智能大家电更是创造了同比增长113.8%的历史纪录,空调、冰箱和洗衣机在2025年第一季度出货量分别超过110万台、88万台和74万台,出货量同比增长均超65%,增势迅猛。 对比其他手机厂商,小米有更多品类的产品参与国补。作为家电赛道名副其实的“鲶鱼”,小米凭借成熟的爆款打法和独特的生态优势,让米家空调、冰箱、洗衣机等产品销量均冲进国内前列,销售额同比增幅均超过100%。 根据中怡康发布的2025年第一季度线上销售数据,小米电视销量虽有所下滑,但市占率仍稳居国内线上市场首位,冰箱、洗衣机、热水器等十大品类实现全面增长,2024年“以旧换新”政策落地后,小米空调线上份额从年初的4%跃升至11%,销量同比增幅达53%,增速远超传统品牌。 雷峰网了解到,在此次国补中,各省平均有近八成的小米门店能入围国补。得益于小米汽车业务的强势牵引,去年小米新一轮“万店计划”迅速扩张。 截至2025年一季度结束,中国大陆地区已有16000家小米之家,环比新增超1000家,按计划,今年年底小米之家将扩展至20000家。在汽车业务的牵引下,如此体量的高质量门店铺设,其形成的规模效应在提升小米品牌知名度的同时,也让小米对用户的线下触达有了质的飞跃。 第一季度小米在中国大陆线下渠道的智能手机市占率提升至12.1%,同比提升3.2个百分点。小米新零售的扩张升级,成为小米制胜国补的关键一环。 # 为什么是小米赢? “产品力×品牌力×渠道力×生态力”是小米集团总裁卢伟冰总结的2025年第一季度小米制胜中国区的高分公式。 西南地区经销商周宁向雷峰网表示,本次手机国补对4000-6000元价位段的刺激作用最明显,很多原本预算在2000-4000元的消费者在补贴下愿意加预算选购价位、性能均高一档的旗舰机。 “一季度小米手机重回第一的背后,是长期以来对高端化和新零售的坚持。”雷军在小米投资者日上如是强调。对比同等价位的产品,小米“堆料”最狠,且有着“人车家全场景”的优势。其次小米丰富的产品线不仅增加了门店的可逛性,而且大大提升了消费者的进店概率和购物体验,品牌曝光率大大提升,消费惯性也进一步放大。 “小米的产品已经不再是按照单品购买,而是按照成套产品购买。”卢伟冰在财报会上表示。 值得一提的是,尽管小米汽车业务未直接参与国补,却成为小米在国补浪潮中的最强引擎。小米SU7的火爆出圈让小米品牌成功“升咖”。杨晓向雷峰网感慨道:“小米发车后,整个用户圈层发生裂变。现在小米用户群体中女性占比过半,在商务、婚宴等重要场合也能看到小米的身影。” 作为小米的第二增长曲线,小米汽车业务增势依然强劲。财报数据显示,小米智能电动汽车及AI等创新业务收入186亿元。截至5月21日,小米SU7系列累计交付25.8万台,其中2025年第一季度交付75869台,创历史新高,5月小米汽车累计交付超28000台,连续半年单月交付超2万台。 一直以来,小米汽车的热度居高不下。小米SU7发布仅27分钟便突破5万订单,首日大定破10万台,锁单量超4万台。单日万级的客流量促使经销商们纷纷上车小米,停滞许久的“万店计划”迎来全面升级——仅去年一年,中国大陆地区小米之家的数量就新增约5000家。  “万店计划”借小米汽车之势重启是经过精心设计的,数以千计的小米经销商竞争仅几百个车店名额显然是“僧多粥少”,各商家只能“竞争上岗”。卢伟冰曾明确表示参与汽车业务门槛是做好现有业务。 雷峰网了解到,小米汽车的选商非常严格,只有门店数、店体系、手机销量(GMV)、运营商手机销量和门店调优数量这五项指标均达标之后,才能获得开一家小米车店的资格,而在门店数量上,除单独招募的2S汽车门店之外,小米3C经销商想要开一家汽车门店,就必须具备30家小米之家以上的门店数量。  然而国补并非“0门槛”福利,各地国补政策因地区发展差异而有所不同,在国补启动之初,个体户基本上被拒之门外。在杨晓看来,小米胜在渠道,其渠道模式让其可以迅速响应国补。 以江苏某地区为例,2024年参与国补的商家限定为在本省登记在册、拥有自营门店且运营良好的法人零售企业,尽管后续对经营主体要求有所放宽,个体工商户仍需转型为企业,或与符合资质的平台、企业合作,否则无法参与国补。 小米线下渠道如今以直营店和专卖店为主,乡镇渠道占比较低。在小米不断提高的开店标准下,资质欠佳的小商家逐步被淘汰,如今能够将小米之家开进核心商圈的,大多是资金雄厚的大型经销商。这些大商凭借充足的资金储备与成熟的运营体系,充分把握国补机遇,实现销量与收益的双向提升。 此外,货权分离的渠道模式是小米能够高效响应国补政策的重要因素之一。由于货权归属小米,品牌方可基于政策导向灵活优化资源配置,实现线上线下价格体系的精准管控与动态平衡,而不必为经销商掣肘。经销商虽没有产品的所有权和定价权,但在经济下行压力下,这种模式规避了传统渠道的压货风险,并在一定程度上抑制了“串货”“空转”等乱象。  “其实某些品牌很早就知道了国补的消息,但受制于渠道模式,整体反应慢了半拍。起了个大早,赶了个晚集。”杨晓对雷峰网表示。 在此次国补中,部分手机厂商因为线下渠道模式僵化,占其渠道比重最大的小店几乎无法申请国补,导致此次国补的参补率较差。 国补要求开具增值税专用发票,这让绝大多数小商望而却步。他们不仅税务流水难以达标,还难以承担国补运行成本。配备专业开票设备与人员就是一笔不菲的开支,国补款项核销流程繁琐,补贴需经销商先行垫付且回款周期漫长,如此资金压力,小商根本无力承受。 早在2024年,江苏、广东、湖北、天津等部分省份就陆续将消费电子纳入促消费补贴品类进行试点补贴,补贴幅度在10%~15%之间。 对部分依赖下沉渠道的手机厂商而言,其原本的渠道优势却成为国补路上的“绊脚石”。大量低流水的街边店、夫妻店因资质不全难以满足申请要求,甚至部分经销商因资质和税务问题主动放弃参与。这些厂商若想打破渠道僵局,需调整多年的合作关系,但困境在于:抛开复杂的商业模式和产品品牌的局限不谈,仅高昂的一二线城市商圈的房租水电成本,就足以让这些厂商对渠道升级望而却步。 反观在一二线城市严格执行强商政策的华为,品牌力足够强,消费人群也集中在大城市,虽说也抓住了不少国补的机会,但因为保留了一部分深入乡镇的堡垒店和合作店,国补参补率被拉低不少,且产能受限严重影响了其在国补中的表现。 去年年底发布的Mate 70系列的热销期撞上国补,这让原本就紧张的库存迅速见底,除了标准版其他版本一机难求成常态。华为在2025年第一季度发布的Pura X系列和畅享 70X 系列这两款新机所处的价位几乎不受国补影响。 此前苹果在国补上毫无优势,作为2025年第一季度出货量唯一下滑的手机厂商,在618渠道降价之前,iPhone 16系列能参加国补的仅有基础款,效果十分有限。苹果渠道收缩,是战略远见还是无奈妥协? 发家于互联网的小米不仅看重流量数据,更善于用AI技术赋能数据运营。为了完善新零售体系,小米今年在合作商管理团队中设置操盘手、运营商经理和店长三个岗位,要求销售人员主动打电话营销,盘活存量用户,零售数字化效果显著,如今小米YU7的高留资率离不开小米SU7的市场和用户沉淀。 # 小米还能继续赢吗? 本轮国补以浩大的政策力度和规模,在短期内产生了显著的刺激效果,消费需求得到极大释放,众多经销商门店销量实现几何增长,但随着战线拉长,国补对消费的刺激效果遵循边际效应递减规律,逐渐减弱。 在线下消费场景中,消费者更倾向于选择参与国补的门店,而国补的准入门槛将大量街边店、夫妻店等小商拦在门外,平均业绩下滑60%-70%。部分小商参补动作滞后,只赶上国补热度的尾声,不仅未能吃到红利,反而加重经营负担。与此同时,国补放大了市场销量曲线,市场风险增大极大考验着厂商对未来市场的判断力,市场竞争进程和经销商洗牌速度大大加快。 国补下的市场呈现双重挤压格局:线上大平台通过价格战挤压线下市场份额,线下大型门店凭借国补政策通吃资源,进一步压缩小商户生存空间。尽管各商家可在国补暂停期间稍作喘息,但对于国补未来走向,业内普遍认为无非两种趋势——常态化或阶段性调整。 “国补加强了市场的‘马太效应’,”杨晓对雷峰网表示,“短期内虽不会让手机品牌快速掉队,但加快了洗商的速度。” 若国补转为常态化,其对消费者的刺激作用将面临持续性挑战,各厂商也要面对国补常态化后需求增长乏力的问题;若呈现阶段性特征,政策造成的市场周期性波动对未来各厂商也是一个考验。 值得注意的是,无论国补政策如何变化,小米已在本轮浪潮中实现了自身实力的全面提升,其市场竞争力愈发强劲。 小米吃满“国补”红利,无论是“人车家全生态”的强势牵引,还是“万店计划”下小米新零售的规模效应,亦或是品牌高端化的心智渗透,每一步都是小米久久为功的结果。 2025年第一季度小米新业务经营亏损持续收窄,智能电动汽车及AI等创新业务经营亏损持续收窄至5亿元,汽车业务已展现盈利向好趋势。 “小米SU7发布这么久,目前一个能打的竞品都没有。”卢伟冰在投资者大会上的发言虽略显强势,却有扎实市场数据支撑——今年4月份小米SU7的总销量在20万元以上所有车型中断层领先,据卢伟冰透露,预计今年7月上市的豪华高性能SUV小米YU7比小米SU7更受欢迎。 截至5月25日,小米YU7的预约咨询量超过同期小米SU7,留资用户量是同期小米SU7的3倍。近期小米YU7亮相粤港澳车展,引发大批观众排队参观,小米展台成为全场的焦点。  在小米15周年战略新品发布会上,小米玄戒O1正式亮相,小米“人车家全生态”拼上了最后一块拼图。雷军在投资者日上表示,未来“人车家全生态”战略与“技术为本”和“小米模式”共同构筑起小米的护城河,小米正式迎来全新的发展阶段。 “未来五年就是超高端的战役,”卢伟冰在投资者日表示,“预计在2026年,小米手机业务要突破2亿用户大关。” 过去5年小米的研发投入累计约1020亿元,今年的研发投入预计超300亿元,其中第一季度的研发费用达67亿元,同比增长30.1%,在职研发人员超21000人。小米技术委员会主席屈恒表示,2025年约1/4的研发投入将投向AI领域。 对于小米接下来的发展,卢伟冰在业绩会上表态:“国补对每一个公司都是同样的机会,现在仅仅是小米新一轮高速增长的开始。” (本文中周宁、杨晓均为化名) 本文作者长期关注手机AI和智能硬件,欢迎有兴趣的朋友添加作者微信 xueyin4910 沟通交流行业信息!

万代南梦宫娱乐宣布,在与Sony Interactive Entertainment的授权合约下,家庭用高尔夫游戏《全民高尔夫 环球之旅》即将在2025年9月4日于PlayStation®5/Nintendo Switch™版,于9月5日于STEAM®版上市。同步公开特典情报。 《全民高尔夫 环球之旅》即将在9月4日上市 自1997年于日本推出首款游戏以来,便以任何人都能轻松享受高尔夫球的爽快感,而持续受到大家喜爱的《全民高尔夫》系列游戏,即将于系列首次于多个平台登场。 在本作中,保留了《全民高尔夫》系列任何人都能轻松感受真实高尔夫球体验的游戏性,并透过全新样貌及加入崭新模式,即将在9月4日升级回归。(STEAM®版為9月5日) 本作中有史上最多的可游玩角色登场。 此外,除了下雨、下雪等天候变化外,在球场的风景更将是系列作品首次会随着时间而产生变化。 玩家将可以在即时变化的风景中,享受更加真实的高尔夫球体验。     # 公开特典情报 除了PlayStation®5数字版已于今天开放线上预购,PlayStation®5/Nintendo Switch™版实体版也于今天同步展开预购。 其他平台详情将于日后发布,请持续关注以获得更多消息。 ■实体版首批特典/数字版预购特典  《全民高尔夫 环球之旅》游戏简介 任何人都可畅快击球 决定好瞄准的位置,把握时机按下按钮,即可畅快击球。 系列一贯的击球系统为按下按钮3次即可击球,简单且直觉。 此外,玩家也可透过基本的击球操作,透过草地观察风向或是击球时加上旋转,无论是谁都可以轻松体验简单却深奥的高尔夫体验。    独自磨练技术 在单人专用的"单人高尔夫"模式中,除了标准的"比杆赛"模式外,更加入了可以参加各种大赛,以优胜为目标的"挑战模式"。 指定天气、时间带,甚至是拥有较大球洞的"超大球洞",玩家将可以依照固定的规则,不断游玩回合赛,挑战强敌提升等级,以最强的高尔夫球手为目标。    众人欢乐畅玩 在离线多人模式中,将能够以1台控制器,支援最多4人游玩,也有透过网络与其他玩家一同游玩的线上多人游玩功能。 此外,本作更新增了"综艺高尔夫模式",无论是出现龙卷风,或是球场上落下神秘的物体,玩家将会面临与寻常高尔夫球不同的展开,与家人、好友或是全球的玩家一同在充满突发意外的综艺模式中热闹游玩。

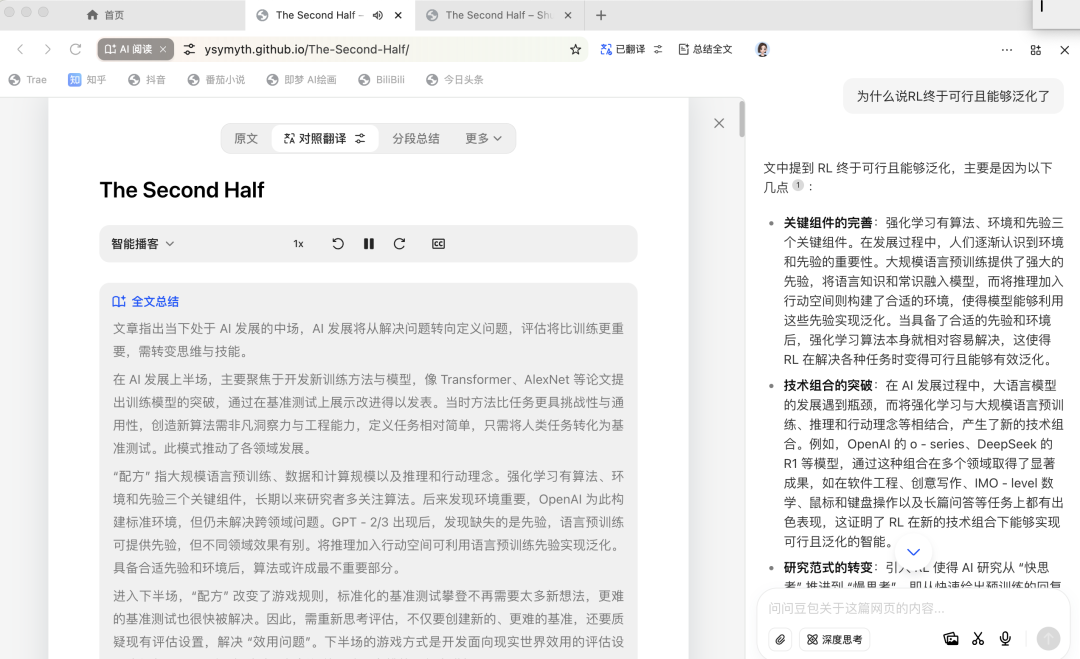

<blockquote><p>随着AI技术的飞速发展,C端产品范式正迎来重大升级。本文从上下文争夺、产品渗入场景以及生态构建三个维度,深入探讨了AI产品在C端的未来发展方向。</p> </blockquote>  OpenAI的姚顺宇发表的《中场》表达了观点: <blockquote><p>AI已经进入到下半场。下半场拼的不再是模型参数谁大,而是谁能定义问题,谁能找到真正的应用场景,并进行专项优化。</p> <p>https://ysymyth.github.io/The-Second-Half/</p></blockquote> 是时候从重模型轻产品的AI上半场,转向产品力决定胜负的下半场了。 相信大家都相信,AI的确具备革新很多领域的能力。如Sam Altman所说: <blockquote><p>年轻人通常把 ChatGPT 当作操作系统来用,将其接入各种文件、为其设置复杂的提示词,甚至在做许多重要人生决定前,会先问问 ChatGPT 的意见;而年龄大一些的用户则更多是把 ChatGPT 视作谷歌浏览器的一个替代品。</p> <p>发现明日产品的,公众号:APPSO OpenAI CEO 最新访谈:20 岁和 35 岁的人,用 ChatGPT 的方式完全不同</p></blockquote> 肉眼可见的,AI已经剑指操作系统、搜索引擎等领域,且备受期待能够发展成个人助理。 但怎么革新?谁来革新? 以下是笔者结合行业信息,对于C端产品升级趋势的判断(纯私货,很干,您姑且一听):(主要基于LLM及衍生的语音模态对产品的影响,未考虑视频模态,笔者认为当前的视频模态发展主要局限于生成,未具有重塑产品形态的能力) 总结来一句话: **上下文(先决条件)+ 产品力(渗入场景)-> 行动(生态)** ## 上下文是必争之地 俗话说,巧妇难为无米之炊。在开源模型遍地走、商业模型百花齐放的今天,谁能得到用户的内容,才能谈用AI提供服务。 最常见的方式,是用户主动把内容在聊天框发出来,也是我们最熟悉的和AI对话的方式,但是这样非常依赖用户的主动性,相对麻烦。 编程场景中天然就有上下文,因此Cursor把项目内容+用户需求当成上下文来辅助编程。 类似地,浏览器中网页上下文信息含量很大,豆包电脑版和DIA浏览器看上了这一块内容;最近的谷歌I/O大会上,谷歌给浏览器加入AI来保留住自己的流量入口。 总的来说,从入口端有以下发力点: 要么是争取更长的上下文:越底层的产品越容易得到内容,优先级:OS > 浏览器/内置小程序的应用(微信,支付宝等)> 网页/普通应用。同一层级本身市占高的产品有先发优势,全新的产品要追上很难。 要么是争取更多的模态:扩展到屏幕外的世界,比如谷歌XR眼镜、车机、智能家居。 得上下文者得天下。 ## 渗入场景:产品优势vs迁移成本 想象一下,在你办公的时候: 有一个真人助手A站在你旁边,你每产生一个动作,比如拿起手机、比如站起来伸个懒腰,ta都凑上把殷勤地等着你吩咐; 对比一个真人助手B,其实也在关注你的一举一动,但是只有当你打出某种暗号,比如抬了两下左手,ta才会过来听你指令,其他时间和你保持距离产生美。 你会选择哪个? 这两个在比喻的是豆包桌面版(A)和小众新产品DIA浏览器(B)。 它们都在做类似的事情:不满足于让你自己把内容发到聊天框,它们都是浏览器级的,可以随时调用问问题。但是产品定位、目标受众的不同导致它们让人感受到的风格是截然不同的: 豆包就是那个事事殷勤递到你手边的助手:  豆包桌面版首页  对英文博客页面,豆包可以打开AI阅读模式,对照翻译、生成播客,同时可以提问 豆包是全面的,怕你看不到功能,恨不得把所有你可能用到的都写在脸上(在地址栏及两侧就出现了六个元素:AI阅读、翻译、总结全文等) DIA则是话贵精不贵多,像总裁被训练好的秘书:  DIA首页  DIA显化将页面内容以page形式提供这个过程,聊天内可以@多个page DIA就更注重产品形态的清爽优雅,用好理解的设计语言扩展一些不同于常规浏览器的功能点,但由于是新发布的小众产品,功能不算特别全面。 当然,这两个助手都很不错,有总比没有好。对大部分人来说,能得到哪个都能大大提升效率了。从产品经理的角度来说,笔者觉得DIA的产品形态更优雅一些。但从竞争结果来说,笔者猜测豆包这种侵入性强的产品更容易得到更多用户使用。 然而,这条路很有可能依然是强者恒强——软性的产品力太容易被抄袭。Google I/O大会表示也把Gemini加进Chrome,只要他们能够走出个还行的水平,老用户们就依然会选择它而不是新产品DIA——新产品的产品力优势比不过迁移成本。 所以,旧的巨头们快快行动起来(目前感觉Safari最为落后,狗头)。 ## 有生态,才能行动 我们聊天,希望的永远不止是聊天。 你告诉别人今天是你的生日,不是为了让他知道你的生日是X月XX日,而是为了得到对方的反馈:可能是祝福、礼物,也可能是一份八字报告(笑) 内容是路径,行动才是目的。 基于LLM牵动行动的产品终局,笔者认为将从两个角度改变: ### 1 深度:改变交互方式 对于AI能否改变交互方式这一点,业界有不同的观点: 反方: <blockquote><p>去年年底有一篇报道说字节内部判断AI对话类产品天花板可能不高,提升剪映即梦优先级</p> <p>完全相反的判断怎么理解? – 全速前进 | 小红书</p></blockquote> 正方: <blockquote><p>前几天OpenAI的首席产品官Kevin Weil给出了完全相反的判断,认为聊天界面就是AI交互的核心,因为最通用灵活(versatile),也是人与人之间交互的方式,人类的智商高低差距很大,但是大家都是通过聊天的方式沟通。</p> <p>完全相反的判断怎么理解? – 全速前进 | 小红书</p></blockquote> <blockquote><p>Aparna 提到,Prompt 正在取代传统的 PRD,成为构建产品的起点;NLX(自然语言交互) 将成为新的用户体验设计范式;同时, Aparna 用自主性、复杂性、自然交互解释了 Agent 的核心特征。</p> <p>Founder Park,公众号:Founder Park 微软CPO专访:Prompt是AI时代的PRD,产品经理的工作方式已经彻底变了</p></blockquote> 在此笔者投正方一票,笔者支持NLX的概念: 当前是功能调用是基于GUI的,形成功能分布在Page上,通过click调用; 升级的形态则是基于Chat,通过Agent(模型自主规划的)/Workflow(固定的,服务提供方定义或用户自定义的)形成对function block的调用。 ### 2 广度:打通服务生态 MCP、A2A等协议都有着很大的野心,无论是模型调用服务、还是模型间通信,都表示着大模型正在摩擦拳掌走出聊天框,最终形成一场生态之争。 Google I/O大会在力推这件事,借助自己已有生态将AI的手伸得更广: <blockquote><p>谷歌的 AI 将内置于人们日常使用的大部分平台中,从 Chrome 浏览器到 Android 手机再到 Workspace。其生态系统涵盖个人生活( 照片、家用设备)、工作(文档、Meet)、知识(搜索、YouTube)和娱乐( Android/Play )。这种产品生态系统创造了协同效应,从而放大了人工智能的影响力。</p> <p>知危编辑部,公众号:知危 OpenAI再强,也挡不住Google往生态里狂塞AI</p></blockquote> 能与这种生态能力匹敌的,在国际上只有苹果,但苹果的AI目前看起来不太给力…… 而国内,微信则从扶持小程序生态出发,支持了微信小程序对于微信内容本身的打通: <blockquote><p>CodeBuddy里面,不止有小程序,还有小游戏,还有微信支付,还有各种API,等等等等。微信,它是我们熟悉的社交,是我们每天用的支付,是我们和世界对话的界面,是我们和身边人、和陌生人、和生活场景链接的总线。而当一个AI代码助手,能和微信的小程序体系、消息体系、支付体系、入口体系全面打通的时候,它就不再只是个开发工具了。</p> <p>数字生命卡兹克,公众号:数字生命卡兹克 腾讯悄悄出了个插件版“Cursor”,还跟微信小程序打通了。</p></blockquote> 这样下来,微信如果自己推个AI助手(其实现在已经有类似的形态,即商家的企微服务号),通过A2A和小程序内的Agent服务交互、通过MCP和小程序内的普通服务交互。还有啥事是它干不成的? 而且,微信本身的形态就是基于社交、基于聊天(巧了,这不就是第一点深度笔者描述的NLX生态?),甚至和AI聊天时,很多内容你都不需要重新打字,把和朋友的聊天转发给AI助手就好了。 这个流程就实现了笔者说的,深度与广度两个特点,且两者相辅相成。 (写到这里笔者深深陷入一种,自己在这里卖弄聪明分析半天,发现人家早已领先十年的战栗感……未来即过去——[AI,特指LLM 的]未来即[微信的]过去) 太强了,这样下来只有本身也有小程序生态的几家公司(阿里、字节、美团等)能靠着自有业务去进行生态之间的PK了。虽然打不过,但是也不一定需要投降。 以上是对于LLM这一轮AI引领产品升级(生态与行动)的终局畅想。如果步子不迈得这么大,对于中期的内容消费生态(比如微信订阅号、小红书等)的行动升级,笔者有如下看法: ### 1 比推荐更优秀的是? 过去互联网产品做推荐,是因为网络上的内容太多了,无法决定给用户呈现什么。因此初步收集用户的喜好,启动推荐,再根据用户反馈不断优化。 现阶段这个流程效果不错,但是用户习惯推荐生态后逐渐催生出了在此基础上自定义推荐流的需求——从小红书评论区的很多人喜欢发“大数据 我爱看”可以看出。 为此,小红书增加了可以个人调整推荐内容领域比例的功能。 可是,如果你有一个人工助理,你会把自己的浏览行为导出给ta,然后让ta分析哪个内容得到了你的点赞、哪个得到了评论收藏,这些内容什么特征,应该怎么多推给你吗? 你只会转发给ta说:关注下这类内容,之后遇到发给我。 因此,LLM的memory完全有能力取代原本推荐的特征,且是从黑盒到类似白盒的,更用户友好的升级。 从产品形态上,内容消费端可能看不出很多变化,增加一个AI Agent入口即可。 ### 2 关注生态重塑 过去我们关注一个账号,大部分是因为你觉得他未来可能发布你喜欢的内容。你发起了箭头,以后他发布的内容再分发给你,形成双箭头。 如果你的人工助理足够聪明,当他关注到你喜欢某一份内容的时候,他应该之后主动关注类似的内容,甚至把同一主题市面上所有的内容对比一下,帮你精挑细选最好的那份,甚至附赠你一份对比报告。 (这将有效解决微信中各种账号对同一份内容互相转载,导致内容重复带来的困扰) ### 3 内容消费本不该焦虑 数字互联网时代带来的FOMO心态(Fear of missing out,社群恐慌症,指由自己的不在场所产生的不安与持续性焦虑)或许可以通过AI助理缓解。 <blockquote><p>在推特上关注一桩突发事件,会给他带来获得大量信息的感觉;但根据他的经验,若是等到第二天早上再去看《华盛顿邮报》的报道,获得的信息往往更全面。除非你是突发新闻记者,否则关注互联网上有关重要事件的铺天盖地、不完整、冗余且常常相互矛盾的信息,效果往往会适得其反。</p> <p>《数字极简》卡尔·纽波特</p></blockquote> 如《数字极简》中提到,通过社媒去关注突发事件,会有参与感、但是并不能得到全面的信息。反而经过人工编辑筛选过的信息,更全面、质量更高。 或许AI数字助手可以帮我们解决这个问题,对于大部分没必要立刻关注的新闻,让它次日早晨整理好发给我们即可。 然而,内容平台未必愿意用这种方式提供内容,毕竟这会减少用户的停留时长,和他们的商业化有根本矛盾。 总之,笔者认为,在现阶段互联网内容大大供过于求,人们注意力被大大占用的时代: 用AI帮人类删繁就简、筛选总结好的内容,是比用AI继续生成一堆低质量内容(强调低质量)混杂在真人生产的内容之间,更具有社会责任感和使命感的事情。 各内容平台加油啦~ ## 引申:笔者的一点感慨 笔者之前看到过这样的内容: <blockquote><p>真相是:AI让个体技能变得廉价,而组织优势被无限放大。当每个人都能用AI写代码、做设计、创作内容时,这些技能的稀缺性瞬间归零。市场价值的本质是不可替代性,而AI的核心特征恰恰是让一切创造变得可复制。</p> <p>AI时代最大的谎言是”赋能个体” – 鱼见AI | 小红书</p></blockquote> 当时笔者就认为作者说得很有道理,在今日分析了AI生态之争之后更是有此感慨。 当创造都可以轻易复制之时,唯有生态、数据才是真正的护城河。 本知它有护城河,却未曾细想过这条河是如此深不可测。 AI时代,终将走向All in one。 作者:灰原爱AI 公众号:灰原爱AI 本文由 @灰原爱AI 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

在AI发展大势的当今,Digiarty 软件公司也推出了 Macxvideo AI 这款基于人工智能技术的视频和图片处理工具,为更多的用户提供便捷快速的视频以及图片的增强、放大和其他体验。Macxvi

<blockquote><p>客户生命周期价值(LTV)是衡量SaaS产品商业模式健康和可持续性的核心指标。本文以订阅制SaaS产品为切入点,详细探讨了LTV的统计方法、实践要点以及多维度分析的重要性。</p> </blockquote>  文章背景为,假定某订阅制SAAS产品,付费模式为月、季度、年三档。项目已经历市场相对空白到竞品围剿的多重阶段。 针对客户生命周期价值(LTV)问题做了讨论,经整理成文,文章是一个思考的过程,对大家可能无法形成理论性指导,但作为开拓思路之用还算尚可。 **订阅制的SAAS类产品LTV的统计方式** 首先来说,客户生命周期价值(LTV)对SAAS类产品而言,是其商业模式健康和可持续的核心指标,但LTV的统计,是一个复杂的、需要多部门深度协同的工程。 ## 一、基于SAAS产品的LTV计算方法 统计LTV的核心目的是预测客户在整个生命周期内,为公司带来的净收入。比较常用的方法是基于现金流的预测,这似乎更贴近SAAS产品的特点。 核心计算公式是:LTV=(平均每月经常性收入)*毛利率%*平均客户生命周期(月) 其中对平均每月经常性收入的计算,比较推荐的是按按客户群/层级计算(例如按获客月份、按套餐等级、按客户规模分组),分组计算LTV会更有意义。 毛利率方面,一般来说毛利率=(收入-直接服务该客户的可变成本)/收入*100%。不过对于软件类产品来说,会存在一些可变成本,比如服务器等基础设施,可以按照用户使用量分摊。比较麻烦的是客户的支持成本,这大部分是人的成本,很难准确分隔,只能按照可归属部分做大致分摊。 这里面是不包括研发成本、一般管理成本(比如非一线岗位人员的成本等)等这些固定成本的,这里的LTV更看重客户带来的毛利润贡献。 比较难预测的部分是平均客户生命周期,通常的做法是:平均客户生命周期(月)≈1/月客户流失率。其中月客户流失率=该月内流失的客户总数/月初客户总数*100%。当然,流失率还是应该尽量按照客户群来计算,因为新老客户、不同套餐的客户流失率差异可能非常大,不做分组的计算,会导致数据异常高或异常低,干扰最后的判断。 ## 二、LTV的统计实践 统计的实践主要涉及两个问题,一个是数据的梳理整合,一个是统计的要点。 **2.1、数据的来源和梳理整合** CRM(如Salesforce):客户基本信息、合同价值、订阅开始/结束日期、增购/降级/流失记录。 订阅/计费系统:精确的MRR、ARR、交易流水、续约状态、退款记录。这是收入数据的核心来源。 产品分析工具:用户行为数据(活跃度、功能使用深度),这些是预测流失和增购潜力的重要指标。 财务系统:成本数据(服务器费用、支付手续费、客户成功/支持成本分摊)。 客户支持系统:支持工单量/类型/解决时间、客户健康度评分。 **2.2、统计的要点** 客户分组:按获客时间、获客渠道、初始套餐、客户规模、行业等进行分组统计。过于追求平均的LTV数据价值并不大。 区分毛流失与净扩张:计算流失率时,区分客户数量流失和收入流失,并明确NRR的计算。 处理可变合同:对于用量计费或合同价值波动大的客户,MRR的计算需要更精细(如滚动平均)。 成本分摊:建立清晰、一致、可审计的规则来分摊可变成本到客户或客户群。避免过度复杂化,但也要保证合理性。 **1、LTV是一个需要多部门高度协同的战略动作** 其实统计LTV也好,统计其他维度的数据也好,很多人都有这个观念,但最后的实施之路往往一波三折,导致最后无疾而终。这是一个需要从上至下的、多部门高度协同调配的工作。其关键点在于: 统一数据口径:所有部门对“客户”、“MRR”、“流失”、“增购”、“成本分摊”等关键概念的定义达成一致,如果一个数据存在多种解释方法,那最后的结果必然失真。 绝对的单一事实来源:源数据一定确保一致,保证各部门看到的是基于同一套源数据得出的计算结果。 清晰的流程与责任:明确各部门在数据录入、清洗、计算、报告和应用各环节的责任和流程。 定期沟通:建立跨部门例会,共享结论和猜想,讨论数据异常,共同制定优化策略。 将LTV融入决策:单纯停留在数据层面的统计毫无意义,要么放弃LTV统计,要么融入并干预决策。 领导层支持:很简单,皇上不急太监急的事普遍干不成。 **LTV统计的维度问题** 问题背景是探讨LTV应该是针对某一个具体客户,还是某一个渠道客户,还是针对某一个时间段内的客户来进行。综合来看,LTV的统计意义并不是非此即彼,它可以并且应该在不同的维度上计算和分析,每个维度都服务于不同的业务目的。 **不过不管基于什么业务目的,最核心的基础都是客户的分组。** 直接计算单个客户的精准的LTV在大多数场景下既不现实也没有很大的必要。除非是极少数超高客单价、高度定制化的企业客户。 客户分组的意义在于,同一个组内的客户有极大的相似性特征,比如获客时间、渠道、规模等等,这决定了他们的留存率、购买力、产生的收入模式也比较相似。计算他们的平均LTV对业务的指导意义更大些。 另外就是,基于相似群体的历史行为分析,得到的结果对未来的预测更准确,是远高于基于个体客户行为做的预测的,毕竟个体客户的行为是有极大偶然性的。 **2、不同维度的LTV计算及意义** 比较推荐的还是按时间段/客户群的LTV统计,在特定时间段内,获得的所有客户作为一个群体的平均LTV。通过对比不同时期的LTV,可以评估市场策略、产品迭代、竞争环境变化对客户的长期价值影响。 同时,通过连续观察LTV的变化趋势,可以判断项目整体健康状况和增长质量。 按获客渠道维度统计LTV的最大作用就是优化营销预算的分配。结合渠道的获客成本,计算LTV/CAC比率。比率高的渠道表明投资回报率高,应加大投入;比率低甚至小于1的渠道则需要优化或削减预算。 当然,这也有助于更好的理解渠道的价值。不同渠道吸引的客户可能在产品使用、留存率、增购能力上有显著差异。LTV可以告诉你哪个渠道带来了真正高质量的、能带来长期利润的客户,而不仅仅是注册量或首单。 ## 三、LTV统计单一归因到渠道导致的数据失真问题 这也是一个很常见的问题,当按照渠道做用户分组,进行LTV统计的时候,如果遇到行业市场环境的变化或者其他外部因素的强烈影响时,就会导致LTV数据严重失真,导致对渠道价值的误判。 简单点说,就是因为归因偏差导致渠道背锅。 比如某公司通过A渠道进行获客,竞对发起全面的免费补贴政策,导致A渠道获客流失率飙升。如果这时候只是单纯的仅看A渠道的LTV,结论可能是A渠道质量下降,但真实原因是全部渠道的流失率无差别上升。极有可能会因此制定错误的战略,如盲目降低A渠道的预算,而忽略了真实的威胁:竞对的经营战略变动。 **3.1、解决方案:从单一渠道归因到混合归因** 首先,应该区分流失的类型。比如如果是客户意向度匹配差,那渠道的因素就大一些。如果是产品体验导致的流失,那要做的就是优化产品,而不是在终端渠道上费力气。如果是因为竞对经营战略导致的行业市场格局变化,那要做的就是及时调整经营战略,决定是跟进还是转向反击。 其次,可以增加时间维度的对比,排除外部环境噪音。比如可以计算渠道历史平均流失率,监测当前流失率相对历史水平的偏移程度。 一般来说,流失率偏移度= (当前流失率 – 历史平均流失率) / 历史平均流失率 ,在此计算公式下,如果所有渠道的偏移同步扩大,基本可以判定是外部环境因素导致的。如果只是单一渠道偏移度增大,则可以初步判定是渠道问题。 ## 四、用户的现金留存和行为留存问题 假定某订阅制产品的续费周期为月、季度、年三个时间档位。那对于首次就选择季度付费的用户,应该看看做是用户预付了3个月的服务费用,其续费行为需要分层定义,而非简单等同于连续3次月付货等待二次续费。 所谓的现金留存,是看用户是否在当前服务周期结束时再次付款,主要是用来预测收入、财务做核算。而行为留存,是看用户是否持续使用产品直至下一个周期,这对产品健康度判定尤其重要。 **4.1、对用户留存的两种分析视角** 假定A用户在1月1日支付了Q1费用,那应该如何评估其留存与否? 如果从财务连续视角,只要等到季度结时候观察是否二次续费即可。好处是符合收入确认逻辑,避免虚假留存。缺点是滞后性比较严重,需要Q2才能判断Q1用户的留存,延误决策。比如用户很可能在Q1中就已经停止使用,但等到Q2才被发现。 那如果从用户活跃度角度看,就要监控每个月用户是否有持续的使用行为(假定把持续使用定义为每月使用>5天)。好处当然是可以实时发现用户的流失风险,可以和产品价值交付做深入的绑定,缺点是不能直接反映财务结果,因为用户即使每个月都很活跃,但依然有拒绝二次付费的可能。 **4.2、解决思路:双轨制分层评估** 首先要明确两个概念:现金留存率和行为留存率。 现金留存率是季度付费用户在服务结束后支付下一周期费用的比例,按季度统计。行为留存率是季度付费用户每月活跃度天数达标比例,按月统计。 其次是对用户行为的动态监控,比如当用户连续两个月不活跃的时候,运营部门就要及时介入。如果单月活跃度下降超过50%,要开启用户满意度相关调研工作。 最后就是季度末验证现金续费,对行为模型进行校准。如果发现行为留存但现金未续费,就要判断是否是竞品异常动作或产品本身功能出现问题。 ## 五、对非订阅制产品(即一次性购买性质),如何看待渠道及LTV价值 现在我们可以跳出订阅制SAAS产品,去看一下那些几乎不存在复购的行业(如婚庆服务、房产中介、留学咨询、B2B大型设备销售等),其商业逻辑与订阅制SAAS有本质区别。这类业务的优化核心在于:最大化单次交易价值与获客成本的差值,同时通过客户价值延伸(要区分用户绝无复购可能,零售行业的复购不在此范围之内)弥补复购缺失。 **5.1、关注的重点从LTV到单次交易价值(STV)** 对这类行业,我们关注的重点,就要从LTV过度到STV。通常情况下,STV=(客单价×毛利率)+衍生价值。 对于客单价的优化,普遍的做法是针对渠道来源和客户属性分型来动态定价(仅从运营技术角度考量问题,排除相关法规等外部干扰因素),比如同样的产品或服务,对高端渠道的客户溢价15%。 当然也可以捆绑销售,通过增加高毛利的附加服务,提升客单价,比如房产中介+装修套餐设计。 至于衍生价值,则需看重量化。比如客户推荐(转介绍)推荐带来的新客户数×平均STV×转化率婚庆客户推荐1单=额外创造¥20,000的价值。 **5.2、对渠道的评估要看重边际贡献率而非留存率** 通常来说,边际贡献率(MCR)=(STV-CAC)/STV,当MCR>40%的时候,应该马上扩大预算,拉升效果。当MCR在20%-40%之间时,要着重优化渠道转化链路,拉升转化率。当MCR不足20的时候,就要重新考量渠道价值,减少投入或者重新尝试其他定位看是否有转机。 比如某留学机构发现小红书渠道的MCR是35%,其他信息流广告MCR只有12%,那肯定是要把预算朝小红书倾斜的。 **5.3、基于STV的运营优化思路** 对于这种商业模式,运营商可以尝试从两个层面去优化。 交易层的优化要关注一次性价值的榨取,在规则允许的条件下最大程度榨取单次成交价值。可以尝试通过各种推荐加购、捆绑策略等实现。比如婚庆客户签单后,自动推送蜜月旅行套餐。 衍生价值层面,主要是客户转介绍和客户案例的资产化。同样的获客成本之下,转介绍每多一次,平均投入成本都是呈指数下降,对项目整体影响非常大,尤其是对某些工业、重定制的超高客单价行业。 最后就是关于MCR的统计周期问题,重点要解决的就是统计周期内数据的可靠性和决策时效性之间,如何取得一个平衡点。 当样本过小的时候,会造成数据扭曲,严重影响对渠道的判断。比如某些成交比较稀疏的行业,如果仅成交2-3单就进行判断,会造成MCR过度虚高。 当然,也有另一种情况,比如房产类行业,遇到政策波动时导致MCR下跌,如果没有合理的判断体系,会误杀潜力渠道。再比如留学客户签约后的2-3个月才可能会推荐新客,当月的MCR并没有体现,这可能会低估渠道的长尾价值。 诸如此类的问题还有很多,各位可以自己思考看有什么解决思路。 本文由 @郑春雨 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

5月27日,小米集团发布2025年第一季度业绩报告,营收、经调净利再创新高,其中智能大家电收入翻倍增长,空调、冰箱、洗衣机产品的出货量及增速均创下佳绩。在近期的小米15周年战略新品发布会上,雷军用“气势如虹”来形容小米的科技家电,并宣布将家电业务升级为集团战略业务。 这场对传统家电巨头腹地的奇袭,引发了业界对于家电行业未来格局的无限遐想。因为就在不久前,美的集团董事长方洪波在接受采访时透露,小米宏大愿景之一就是大家电三年之内成为中国头部(前三)。当时间指针拨向2028年,在这场多方角力的战场,伴随小米家电的崛起,究竟是谁会率先离场?(美的、格力、海尔,小米想把哪一家挤下去?欢迎添加作者微信 Angiee0620 分享不同观点。) ### 小米之矛 小米集团发布的2025年第一季度业绩报告,无疑是一份令人振奋的成绩单。一季度小米营收1113亿元,同比增长47.4%,连续两个季度破千亿;经调整净利润为107亿元,首次突破百亿,同比增幅高达64.5%。 从数据上看,小米智能大家电的收入同比增长达113.8%,这一增速不仅远超行业平均水平,更是让众多传统家电巨头望尘莫及。空调产品出货量超110万台,同比增速超过65%;冰箱产品出货量超88万台,同比增速超过65%;洗衣机产品出货量超74万台,同比增速超过100%;其中,洗衣机与冰箱出货量均创历史峰值。 这份成绩单背后,是小米以独特商业模式对传统家电格局的重构,其崛起之势,源于难以复制的竞争壁垒: ODM模式驱动的轻资产运营策略是小米快速切入市场的核心武器。通过精选代工厂商并建立全链路品控体系,小米绕开传统巨头依赖的重资产陷阱,实现产品高速迭代与品类扩张。短短数年间,空调、冰箱、洗衣机产品线迅速完备,构建起完整的智能大家电矩阵。 随着规模壁垒形成,小米又灵活转向深度掌控——投资智能家电工厂,实现自研自产。这种轻与重的辩证统一,成为小米穿透市场的独特法则。 互联网基因是小米区别于传统家电企业的另一关键差异点。当传统家电企业还在依赖经销商传递用户声音,小米已将“与用户做朋友”的互联网思维深植家电基因。卢伟冰在微博发起的产品建议征集,直接催生出双区洗烘洗衣机、上出风空调等创新产品。这种"与用户做朋友"的互联网思维,使小米家电在年轻消费群体中迅速建立了品牌认同感。同时,小米擅长的爆品策略和精准营销也为其家电业务提供了强大助力,通过集中资源打造少数几款高性价比产品,在细分市场形成突破,再逐步扩展产品矩阵。 智能生态优势则是小米挑战传统巨头的第三张王牌。截至2025年3月,其平台连接设备数已达9.44亿台,同比增长20.1%。当用户通过小米手机一键控制全屋家电时,传统品牌的单品优势在系统级体验前黯然失色。 这种生态协同形成强大的自增强循环:更多设备接入提升生态价值,更强的生态吸引力又促进设备销售。即便手机份额波动,这个生生不息的庞大生态体系,依然为小米家电提供着持续扩张的独立势能与深厚护城河。 小米的锋芒不仅刺穿行业增速天花板,更以其系列创新重塑家电行业竞争规则,迫使传统巨头转身求变。正如方洪波所言:“小米进来对家电行业是好事。”这条闯入沙丁鱼群的鲶鱼,正推动整个行业打破舒适区。 面对冲击,传统巨头开启竞合新模式——近期美的与海信达成战略合作,在AI应用、全球先进制造等领域深度协同,标志着行业从零和博弈转向生态竞合。这场由鲶鱼效应引发的行业升维竞争,正加速中国家电产业进入生态竞合新阶段。 ### 巨头之盾 面对小米的强势崛起,美的集团董事长方洪波的"战略藐视、战术重视"论调颇具代表性:“战术上我重视小米,但战略上我并不害怕小米进来。”他透露,美的已累计完成十几万字的小米研究报告,学习其策略。 这种矛盾态度折射出传统巨头对新兴势力的复杂心态——既坚信自身护城河难以逾越,又忌惮其颠覆性。 这种自信来自于数十年积累的深厚产业根基,包括完整的供应链体系、成熟的技术储备、遍布全国的渠道网络以及深入人心的品牌影响力;而忌惮则源于一步步被侵蚀的市占率。十几万字研究报告的背后是残酷的市场份额争夺。 奥维云网数据显示,截至2025年4月底,美的系(含华凌)、格力、海尔系(含Leader)合计占据线上空调市场67.79%的份额,行业集中度进一步提升。但小米的快速崛起正在蚕食其领地,线上销量已跻身前三。  小米的爆发式增长非一日之功,而巨头们的觉醒也早有迹可循。 虽然方洪波是近期才声明“美的既要往上走、做高附加值产品,也要往下走、拼成本,不能坐视小米蚕食市场”,但业内皆知,通过华凌子品牌下沉市场、COLMO高端品牌提升附加值的“双线狙击”方式,美的已贯彻多年。(COLMO能否挑起美的高端化,雷峰网后续将推出相关报道,可添加作者微信 Angiee0620 交流。) 还有格力,虽暗批小米没有核心技术,走不长远,但从早期的线上口水交锋,到去年的线下“董明珠健康家”转型,其对小米的防御,不仅时间最早,也从线上衍生到线下,在重兵布阵线下渠道的同时,加速多元化布局。 小米的短板在这场攻防战中逐渐显现,最大的软肋在于线下渠道与售后服务。数据显示,2024年小米空调线上市占率11.77%,虽稳居前三,但线下份额仅0.08%,不及美的(33.46%)、格力(30.49%)的零头。 在空调这类“重交付、重售后”产品上,缺乏完善服务网络无疑是致命伤。 除此之外,小米的价格优势也正在弱化。在空调市场,虽然小米均价仍低于格力和美的,但相比于华凌、统帅等品牌已失去明显竞争力。今年春季以来,华凌空调价格持续下探,形成对小米的直接压制——在京东平台,华凌大1.5匹新一级能效变频空调挂机叠加国家补贴后仅售1319元,较小米同规格产品1439元的到手价低出120元。美的通过子品牌华凌发动价格战的狙击意图已不言而喻。 与此同时,不在同一价位竞争的格力今年也主动放低身段,空调价格跌破2000。其主力机型云佳空调通过叠加国家节能补贴、以旧换新及平台优惠券,实际入手价从2799元降至1969元。 **当传统巨头在价格维度全面迎击,小米的性价比光环正逐渐褪色。随着价格差收窄,产品可靠性、技术积累与服务网络等长期竞争力要素,将成为用户决策的核心考量,而这恰恰是小米需要跨越的新门槛。** 在这场多维竞争中,小米的终局位置也引发行业预判。某大厂家用空调事业部负责人认为:“小米家电的终局会跟其手机在国内的终局一样,最终可能会稳在第二、第三的位置,想要在整体市场份额上超越美的,可能性较低。”他指出,往后的竞争还是要回归整个系统的能力,不是单一某方面强就能赢。 这种判断基于手机业务的参照:若连核心腹地的手机业务都未能跻身国内前二,其他品类又凭何底气能超越这一高度? ### 围观者危 多方博弈下的家电行业格局重塑已成定局。在这场没有硝烟的战争中,究竟谁会率先被判出局,并非一个简单的胜负问题,而是家电品牌在技术、市场策略及消费者认知上的综合较量。 小米的强势介入打破了原有相对稳定的"三足鼎立"格局,也催生出一个更为复杂的竞争生态。在这场博弈中,不仅小米与传统三巨头相互角力,二线品牌如海信、TCL、奥克斯等也被迫卷入这场混战,而一些更小的品牌则面临生存危机。 一位行业资深人士判断:“未来美的格力海尔小米等多方竞争,实际上死掉的是旁边围观看热闹的。” 当前,行业洗牌已在数据中显现:2024年中国家用空调销量为18977万台,同比增长20.9%,其中内销9652万台,同比增长6.6%。线上市场TOP3品牌份额高达61.8%,相较2023年增加4个百分点,市场集中度持续提升;TOP10之外品牌的份额已萎缩至5.76%,奥克斯、海信、科龙等品牌正在价格战中失血。 当行业被重构,二线及二线以下品牌的生存空间被急剧压缩,它们最有可能成为"旁边围观看热闹的"出局者。尤其对于既缺乏小米的互联网基因和生态优势,又不具备三巨头的规模效应和技术积累的品牌而言,在价格战日益激烈的环境下,利润空间被不断挤压,最终或将只能暗淡退场。 **这场新旧势力的对决,最终可能演变成一场“大鱼吃小鱼”的行业洗牌。真正的输家或许不是台上的巨头,而是场边的观望者。而小米的真正价值,在于用生态革命加速行业洗牌,让"陪跑者"率先退场。** “死掉的永远是围观者,舞台永远留给真正的角斗士。”当战火烧至海外市场与核心技术领域,这场新旧势力的对弈,才刚进入中盘。(作者长期关注家电领域相关信息,更多企业故事、行业情报,可添加微信 Angiee0620 来聊。) (雷峰网) (雷峰网)

<blockquote><p>在私域运营中,许多商家陷入“卖货思维”的困境,频繁推送产品信息却收效甚微。本文提出,私域运营的核心不在于卖货,而在于挖掘用户的痛点,并提供针对性的解决方案。</p> </blockquote>  如果你的私域转化很低或者你想做的更高,花5分钟把这篇文章看完你会有答案! 见过太多的私域是这样: - 起早贪黑加好友,拉群发圈累成狗 - 产品图刷屏,优惠券轰炸,朋友圈活脱脱一个线上小卖部 结果呢?群里死寂一片,朋友圈点赞个位数 私聊石沉大海,好不容易有人问价,一句“太贵了”就消失无踪… 更扎心的是,好友数噌噌掉,屏蔽你的人越来越多 然后老板心累,迷茫,想放弃! 但问题很可能出在根儿上——你还在用“卖货思维”做私域! 硬广刷屏 ➔ 用户无感/反感 ➔ 不买/退群/删好友 ➔ 你的私域彻底沦为“死域” 这就是绝大部分私域的标准化死亡流程 那私域到底该卖啥?答案就俩字:痛点! ## 一、为什么用户只为“痛点”买单? 痛点是什么? 它不是用户“有点想要”的痒点 而是用户“不解决就难受死”“不改变就焦虑疯”的真问题、真麻烦、真恐惧! 要相信一点:人永远先解决痛苦,再追求快乐 比如你肚子饿的时候想到的一定不会是想去买跑车 这就是生存痛点>享受需求 再比如当你脚磨破皮的时候,一定不会在此刻去纠结挑袜子款式 而是去赶紧买一双可以用的 这就是紧急痛点>审美需求 所以什么决定了成交概率呢? 两个因素,一个是痛点的强度,另外一个就是解决方案的可信度 光我们解决方案专业是不能转化用户的 这就是为什么很多私域明明产品很靠谱,但是就是转化率很低 因为用户的痛点强度过低,甚至没有 另外一个痛点是会伪装的 举个例子 宝妈的痛点,是“奶粉”本身吗?不! 是孩子大半夜撕心裂肺哭闹3小时,她顶着黑眼圈濒临崩溃,第二天上班还要被领导骂! 她需要的是“一夜安睡”的解决方案! 所以用户买的从来不是产品本身,而是产品能帮他解决的那个“痛”! 是痛点消失后的那个“爽”! 另外之前我们说过很多遍,私域的本质是“关系” 而解决痛点,是建立强信任关系的最高效捷径!没有之一 当你不再像个推销员,而是像个懂他的朋友 像个能帮他的专家,去关注他的难处,理解他的焦虑 并提供哪怕一点点有价值的建议或信息 信任的桥梁瞬间就搭起来了! 所以永远记住产品扮演的角色是止痛片,痛点则是病因 先诊断病因(痛点),再开药(产品) 用户才会愿意买! ## 二、三步用“痛点”卖爆私域 道理懂了,热血沸腾了? 那如何从“卖货佬”变成“卖货大佬”呢? 四步走起! ### 第一步:挖痛点——找出用户心底最深的刺! 这里有个很多人都会犯的错,瞎猜! 但你要知道用户不会把痛点写在脸上 你得去“问”、去“听”、去“看”! 私聊或者在社群里,不要直接推产品 学会通过一些小技巧了解他们的问题 比如社群里可以互动 “最近大家被[XX问题]困扰的举个手?我看看有多少同病相怜的战友!” 还可以盯紧朋友圈! 用户的朋友圈就是情绪和需求的晴雨表! 抱怨加班?吐槽孩子?晒减肥餐?都是线索! 另外还可以观察用户在你的社群和朋友圈里,对什么内容点赞、评论、提问? 哪些话题能炸出潜水党? 尤其是那种发圈时间在0点到3点之间的内容更是天然的“痛点外放” 所以记住:用户的抱怨、吐槽和提问都是他们的痛点 ### 第二步:打造“痛点内容”——朋友圈/社群/1v1聊什么? 核心原则就一条 少晒产品说明书,多晒“治病救人”的现场! 那发什么呢?三种内容 ①共鸣型内容(引发“对对对,就是我!”): 比如母婴赛道可以发“凌晨3点还在哄娃,感觉自己像个行走的zombie…当妈的都懂这种灵魂出窍的感觉吧?” ②干货型内容(提供价值,建立专业): 比如减肥赛道可以发“避开减肥反弹的5个大坑!血泪教训总结!”(免费经验,就是硬通货) ③故事型内容(真实案例,最有说服力): 重点讲某个客户如何在我们的帮助下从“痛”到“不痛”的转变过程! 总结一句话就是:朋友圈一定要学会晒“疗效”比晒“药”强100倍! ### 第三步:设计“痛点钩子”——让用户主动找你“求解药”! 光有共鸣和干货还不够 还得巧妙引导用户走向你的解决方案! 学会在共鸣/干货内容后可以设置用户的互动钩子 比如“如果你也正在经历换季敏感,评论区扣‘救命’,送你一份《换季敏感肌急救指南》!” 用‘痛点共鸣’做鱼饵,用‘解决方案’做鱼钩 用户自然追着你跑! ### 第四步:销售话术升级——把产品包装成“痛点终结者”! 当用户被痛点折磨得受不了,主动来问时,你的机会来了!怎么说? SPIN销售法则,绝对是私域卖货的最好用的法则 用一句话总结:先给痛点‘伤口’上撒盐(唤起痛苦) 再给你的产品‘抹蜜’(提供解药)! 所以要记住 在私域里比产品更稀缺的 是让人心头一颤的理解 用户不是在为产品买单,而为痛点消失后的‘爽’买单! 无痛不私域!谁能解痛,谁就赢! 希望你的私域,也能从“死域”变“活域”了! 如果看完觉得有收获,给何老师一个在看吧 祝我们都能成为私域卖货大佬 本文由人人都是产品经理作者【私域何老师】,微信公众号:【用户之道】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

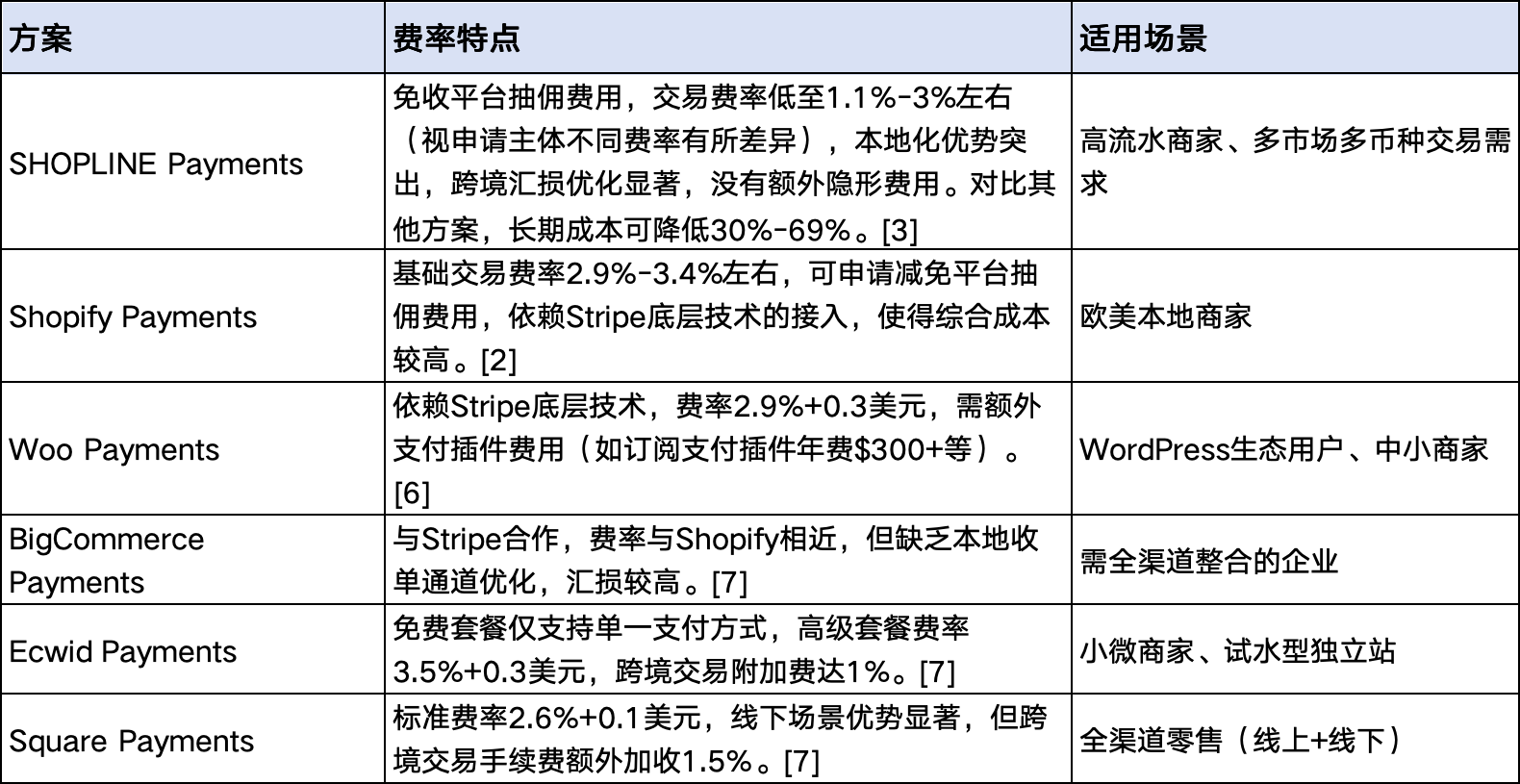

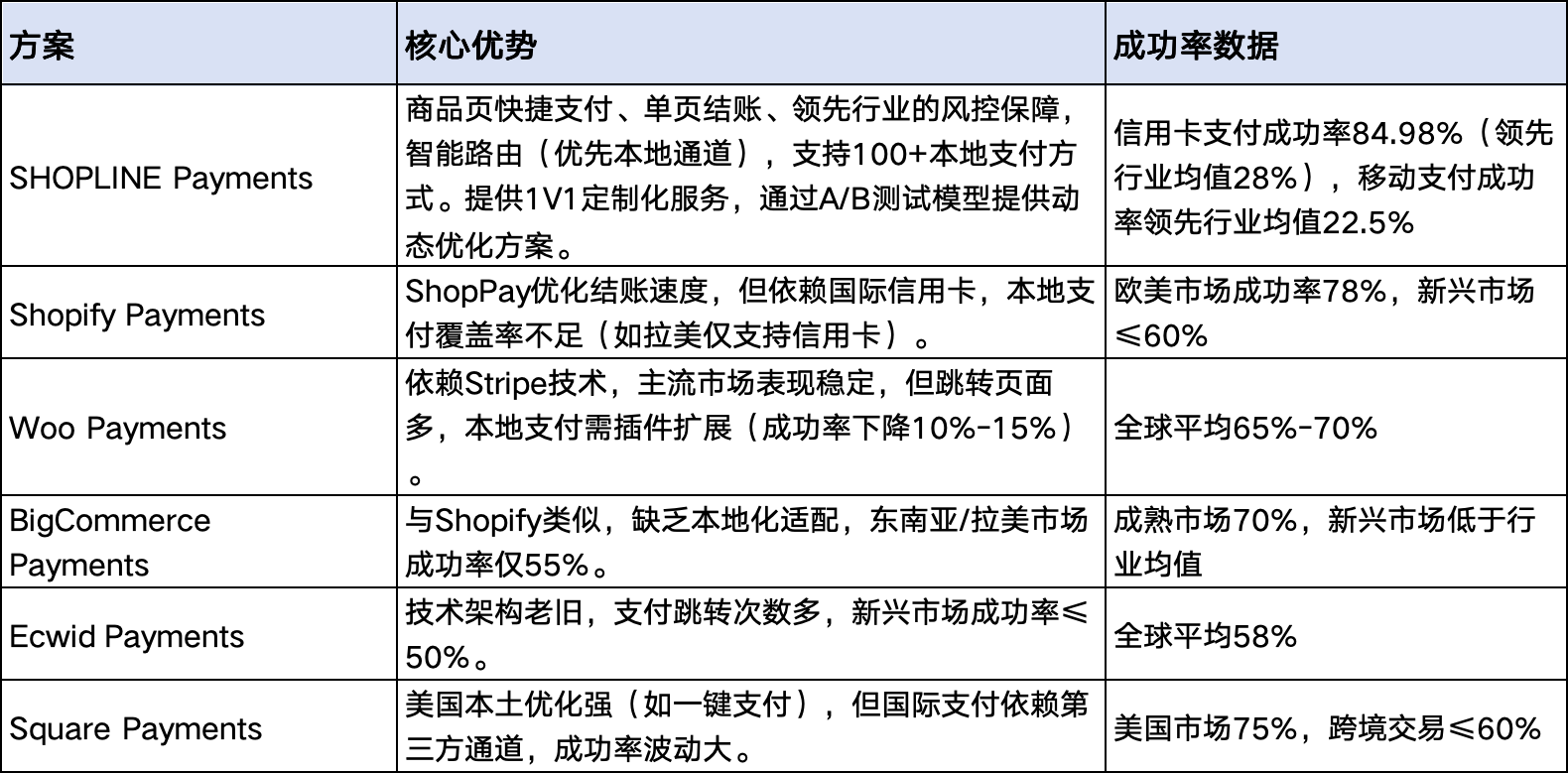

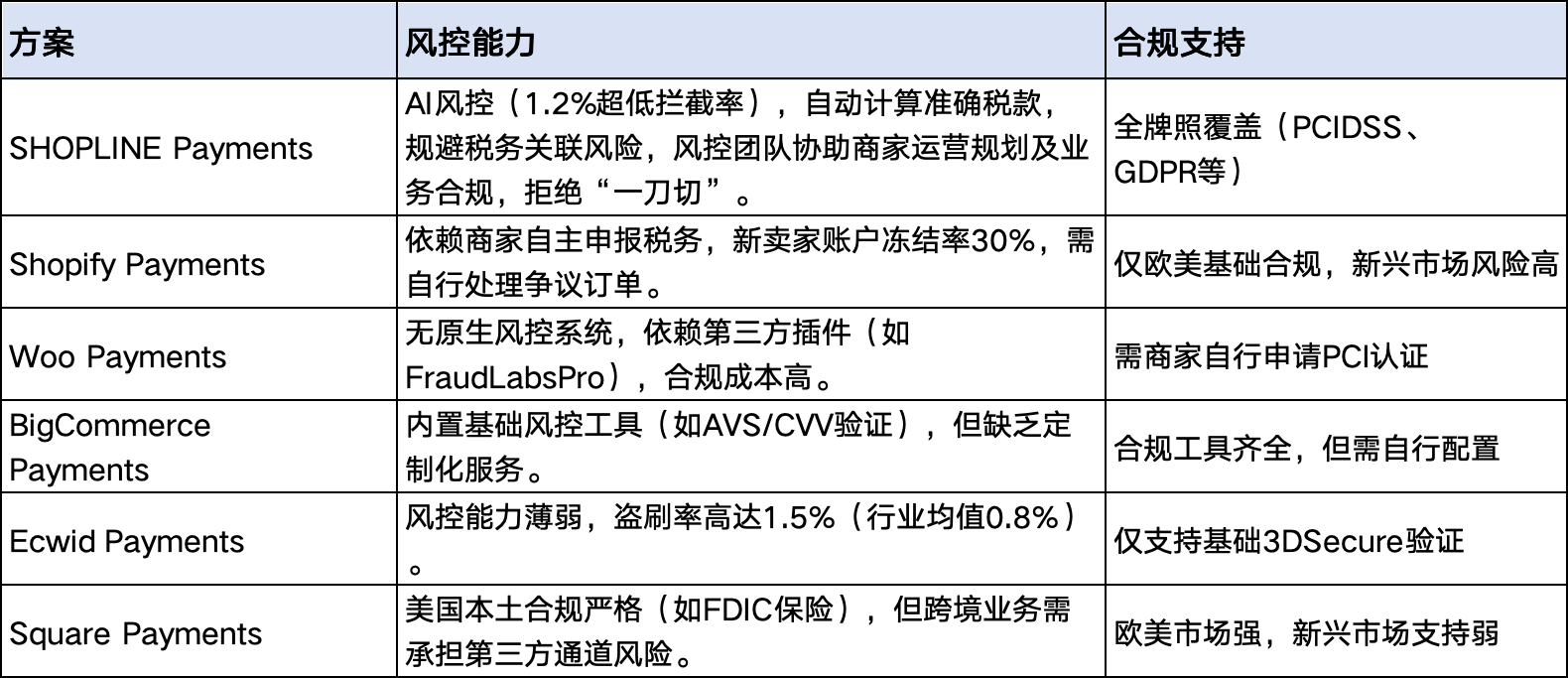

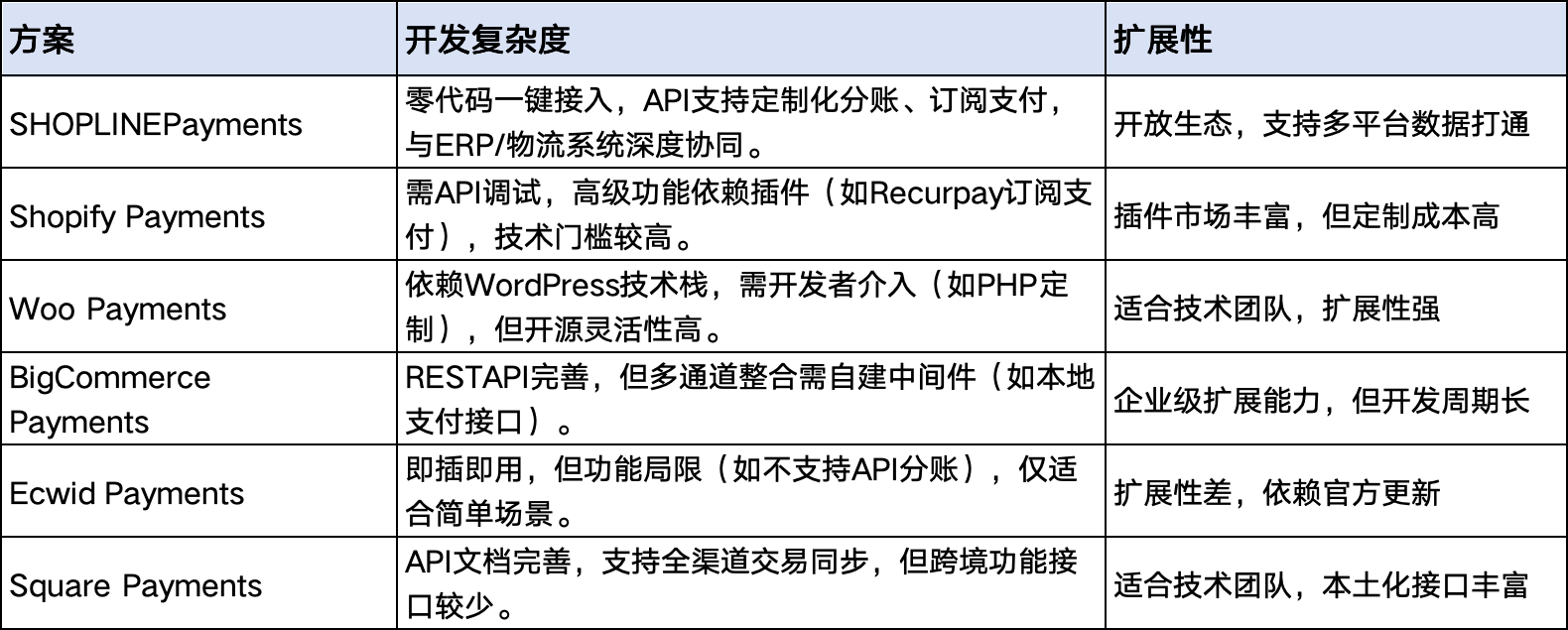

<blockquote><p>通过对全球主流的独立站聚合支付方案在费率成本、支付成功率、合规风险、技术对接、本地化运营、申请门槛这六个维度的对比,帮助中国跨境商家理解为什么要选择聚合支付以及如何根据不同支付方案的优劣势匹配企业诉求,选出最合适的方案,提升独立站转化率。</p> </blockquote>  本文文章概览: 1.独立站平台所提供的聚合支付方案是什么? 2.为什么跨境企业实现全球化扩张需要聚合支付? 3.主流聚合支付方案多维度对比,选择适合企业的最佳方案 4.参考文献来源 ## 一、什么是独立站聚合支付? 独立站聚合支付是指独立站平台通过技术手段整合多种支付方式(如信用卡、电子钱包、POS 等),覆盖主流国际支付渠道及本地化支付工具(如东南亚GrabPay、拉美Boleto),为独立站商家提供统一的支付接口和管理能力,从而简化支付流程、提升交易效率并降低运营成本。[1] 目前国际主流的各家独立站建站平台都推出了面向平台商家的聚合支付方案,如 SHOPLINE 的SHOPLINE Payments、Shopify 的 Shopify Payment 、Woocommerce 的 WooPayments、BigCommerce 的 BigCommerce Payments 等。 大部分的平台自有聚合支付方案,都对使用的商家减免了对于第三方网关交易的抽佣费用,这对于体量较大的商家而言,可谓节省了一笔不小的支出成本,甚至在不少跨境商家搭建新站点或做成熟站点迁移的建站平台选型时,平台的聚合支付方案表现会在很大程度上影响商家的决策。 ## 二、聚合支付,品牌出海实现全球化扩张的关键能力 ### 1、多支付渠道整合,提升全球市场渗透率 1) 多支付渠道整合: 优秀的聚合支付能通过整合全球主流支付方式(如信用卡、电子钱包、本地支付工具)及新兴市场特色渠道(如东南亚的GrabPay、拉美的Pix等),帮助企业覆盖全球支付方式,解决传统支付渠道单一导致的订单流失问题。[4] 2) 本地化运营适配: 针对不同地区的用户习惯(如欧洲北美年轻群体的BNPL先买后付、中东的CashU、印尼的COD货到付款)优化支付流程,提供多语言结算页、本地货币显示等能力,降低本地消费者认知门槛。[5] ### 2、支付成功率与用户体验升级 1) 智能路由优化:能够根据成功率、费率等动态选择最优通道(如对于拉美本地的消费者,优先使用拉美本地 Boleto 付款而非国际信用卡)。 2)单页结账与极简流程:减少跳转步骤和验证环节、失败交易自动重试,用户完成支付所需耗时越短,跳失率越低,支付成功率越高。 ### 3、合规与风控能力强化 1)税务合规:针对跨境支付的高风险特性,聚合支付方案提供全链路合规支持。在业务上提供专业的合规运营规划指导,产品能力上提供精准的税费计算,帮助企业规避税务风险。 2)AI反欺诈与实时监测:能够依靠设备指纹和AI算法,高效区分正常买家和潜在诈骗者,确保交易的安全性。能够智能识别并拦截来自可疑设备和地区的欺诈交易,确保商家免受不必要的经济损失。 ### 4、数据驱动运营优化 用户行为分析与精准营销:通过支付数据追踪消费偏好(如分期付款占比、复购周期),优化营销策略。 那么,面对这么多的跨境独立站平台以及对应的聚合支付方案,该如何选择呢? ## 三、六个维度横向对比六大主流独立站聚合支付方案 ### 1、费率成本  结论:SHOPLINE Payments成本最优,尤其适合跨境商家;Shopify Payments 及 WooPayments 隐性成本高,Ecwid 适合低预算起步,Square Payments 适合线下零售商家。 ### 2、支付成功率  结论:SHOPLINE Payments 在主流及新兴本地支付市场优势显著;Shopify 和 Square 在美国本土市场表现较好,但成功率不是很稳定。 ### 3、合规风险  结论:SHOPLINE Payments 风控能力全面;Shopify 和 Ecwid 风险较高,需商家额外投入。 另外,Stripe 作为美国本土金融科技公司,受到IRS(美国国税局)的严格监察,使用 Stripe系的支付方案平台,商家需要自行处理VAT申报,中国商家使用海外账号易触发税务稽查。在VAT申报问题或拒付率过高问题出现时,大部分的海外平台都会在第一时间进行无理由的封店,这可能会导致商家收到巨大的损失。[8] ### 4、技术对接  结论:SHOPLINE 和 Square 技术友好度高;WooPayments 适合开发者,Ecwid 适合新手商家。 ### 5、本地化运营  结论:SHOPLINE Payments 本地化能力表现碾压其他平台;Shopify 和 Square 区域局限性明显。 ### 6、独立站支付方案申请门槛对比 以下从 主体资质、区域限制、技术门槛、合规审核 四个维度对比六大支付方案的申请门槛,结合最新政策与行业数据: **(1)SHOPLINE Payments** - 主体资质:支持国内外公司主体申请,所有套餐版本均可申请,无需升级。 - 区域限制:无明确地域限制,支持中国、东南亚、欧美等全球商家。 - 技术门槛:线上申请,零代码一键开通,无需 API 调试。 - 合规审核:需提交企业营业执照、银行账户信息等材料,中文客服+线上审核,最快 3 天下户。 **适用商家:中大型跨境企业,需要本地化支付、多币种结算能力支持的商家。** (2)Shopify Payments - 主体资质:仅支持 香港或美国公司主体(中国大陆商家需注册香港公司并绑定当地银行账户)。 - 区域限制:仅限 29 个国家/地区(如美国、加拿大、新加坡等),中国大陆商家无法直接使用。 - 技术门槛:需 API 密钥配置操作,高级功能依赖插件(如订阅支付需 Recurpay )。 - 合规审核:严格风控,新卖家账户冻结率超 30%,需提供税务文件(如香港公司需商业登记证)。 **适用商家:欧美成熟市场商家,具备海外公司资质。** (3)WooPayments - 主体资质:依赖 Stripe 底层技术,需美国或香港公司主体(中国大陆个人/企业无法申请)。 - 区域限制:支持 45 个国家/地区(如美国、英国、澳大利亚),中国内地商家需通过境外主体绕行。 - 技术门槛:需 WordPress 技术栈支持,开发者需熟悉 PHP/API 调试。 - 合规审核:需完成 Stripe KYC 认证(提供 EIN、公司注册文件等),审核周期3-5个工作日。 **适用商家:技术团队较强的 WordPress 用户,具备境外公司资质。** (4)BigCommerce Payments - 主体资质:支持 全球企业主体(无地域限制),但需绑定企业银行账户。 - 区域限制:无地域限制,但本地支付方式覆盖较弱(如拉美仅支持信用卡)。 - 技术门槛:需配置 REST API,多支付通道整合需自建中间件。 - 合规审核:基础风控审核(如 AVS/CVV 验证),无深度税务代缴支持。 **适用商家:需全渠道整合的大型企业,技术团队配置完善。** (5)Ecwid Payments - 主体资质:支持 个人及小微企业主体(免费版无营业执照要求)。 - 区域限制:无地域限制,但仅支持主流支付方式(如 PayPal、信用卡)。 - 技术门槛:即插即用,无 API 开发需求(仅限基础功能)。 - 合规审核:风控能力薄弱,无企业级反欺诈系统(盗刷率1.5%)。 **适用商家:试水型小微商家,无需复杂功能。** (6)Square Payments - 主体资质:仅支持 美国公司主体(需 EIN 税号及美国银行账户)。 - 区域限制:仅限美国本土商家,跨境业务需第三方通道(手续费+1.5%)。 - 技术门槛:API 文档完善,但跨境功能接口较少。 - 合规审核:需 SSN/ITIN 认证,触发 1099-K 税表门槛低(部分州 $600 即需申报)。 **适用商家:美国本土线下零售商家,企业自身税务合规能力强。** ## 四、参考文献来源 [1] SHOPLINE Payments|一站式跨境电商支付解决方案,覆盖全球主流支付方式,https://shoplineapp.cn/shopline-payments/ [2] 跨境支付全攻略:Shopify收款渠道设置指南,https://www.ycoem.net/news-detail/136.html [3] 跨境电商独立站收款有什么好的选择?,[https://blog.csdn.net/weixin_38975266/article/details/132482915](https://blog.csdn.net/weixin_38975266/article/details/132482915) [4] 2024-2030年中国聚合支付行业创新模式及商业模式发展趋势报告,[https://www.renrendoc.com/paper/337810396.html](https://www.renrendoc.com/paper/337810396.html) [5] 中国聚合支付行业市场调研及未来发展趋势预测报告.docx,[https://max.book118.com/html/2025/0116/7120003060010024.shtm](https://max.book118.com/html/2025/0116/7120003060010024.shtm) [6] 全网最全:一篇讲透跨境电商独立站收单、收款、提款!如何开通Shopify Payments!99个Shopify建站技巧(18),[https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkxOTQxNDQ0OA==&mid=2247485412&idx=1&sn=4c0708b0af512ef28e724f2e2053c599&chksm=c0437927f9b94d4c49670b926b50d15947d099bed5c7f128a0bb84dfc0778648764842f8f14c#rd](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkxOTQxNDQ0OA==&mid=2247485412&idx=1&sn=4c0708b0af512ef28e724f2e2053c599&chksm=c0437927f9b94d4c49670b926b50d15947d099bed5c7f128a0bb84dfc0778648764842f8f14c#rd) [7] 跨境收单业务(跨境电商流程),[https://www.amz123.com/ask/ud9wCwD2](https://www.amz123.com/ask/ud9wCwD2) [8] Shopify店铺被封?深度分析Shopify封店机制,https://zhuanlan.zhihu.com/p/24696217028 本文由 @Alex Lee 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

发行商 Gamirror Games 于今日公开了奇幻风 Roguelite 横版动作过关游戏《绝对魔权》的全新角色“西德”及角色预告,并宣布游戏将参与本月的 Steam 新品节,试玩版会在6月9日21时于 Steam 平台免费推出,支持双人联机。 <内嵌内容,请前往机核查看> 《绝对魔权》由多家工作室联合开发,将Dotemu(《忍者龟:施莱德的复仇》)和Guard Crush(《怒之铁拳4》)在清版动作游戏玩法方面的驾驭力与Supamonks顶尖的美术和动画制作能力合二为一,倾力为玩家奉上一场畅快新奇的 “Rogue 横版过关”体验!  此次公开的新角色“西德”有着灵活的位移能力,善用高空打击、手斧和臂刃与敌人展开周旋,玩家可以在本次试玩版中尽情体验她的制空之力。  《绝对魔权》试玩版将会带来: - 三名可操作角色:扮演“大剑斗士”加兰德拉,“诗歌矮人”卡尔,或是新角色西德,每一位都将有独特的战斗风格和特长。 - 可解锁的升级项:通过获取经验值,获得新的技巧和元素之力,打造契合你战斗风格的强力招式组合。  - 丰富的探索内容:探索格兰德里的广袤土地——这里山峦起伏,海岸线嶙峋曲折,曾维系着哥布林、人类与矮人之间微妙的平衡,如今却因贪婪与新生的血腥冲突而逐渐崩解。 - 完成任务赢得奖励:深入探索《绝对魔权》的迷人世界——通过完成各种支线任务,获取珍贵情报与宝藏,逐步揭开这片大陆的奥秘。 - 鏖战强大的BOSS: 检测你对战斗的掌控 —— 迎战幽境之王!这位陷入疯狂的泰坦统治者挥舞着足以横扫战场的火焰镐斧,既能喷射烈焰,又可投掷崩山裂地的巨石!  在这场奇幻历险中,玩家踏过的每一步都有北村友香(《黑暗之魂》《艾尔登法环》)、Gareth Coker (《奥日与黑暗森林》《光环:无限》和Mick Gordon(《毁灭战士:永恒》《原子之心》)等知名作曲家气势如虹的瑰丽配乐相伴。

2025年6月5日,截止收盘,沪指涨0.23%,报收3384.1点;深成指涨0.58%,报收10203.5点;创业板指涨1.17%,报收2048.62点,两市成交额较上一交易日增加1373.58亿元,合计成交12904.05亿元。

<blockquote><p>曾经风靡一时的可口可乐“分享瓶”活动在2025年卷土重来,但这次的市场反响却远不如预期。十年前,这一创新营销活动在全球范围内引发了巨大轰动,尤其在中国市场,通过将网络热词印在瓶身上,成功吸引了年轻消费者的广泛关注和积极参与。然而,如今的“分享瓶”似乎失去了往日的魔力。本文将深入探讨可口可乐“分享瓶”为何不再火爆,分析其背后的原因,包括创意的陈旧、媒体环境的变化以及竞争对手的冲击,揭示品牌营销在新时代面临的挑战。</p> </blockquote>  2025年4月,可口可乐在中国市场悄然重启了曾一度风靡的“分享瓶”活动。二十多种精心挑选的标签,如“干饭人”、“社牛”、“显眼包”等网络热词,被印在了经典的红色瓶身上,并通过线下装置与线上互动,试图在Z世代中激发全新社交热潮。 然而,与十多年前初次亮相时的盛况相比,此次“分享瓶”在中国的市场反响似乎略显平淡,未能激起预期的水花。 事实上,这一轮“分享瓶”的回归,美国市场已率先启动,其形式与十多年前类似,依旧是以常见的英文人名为主,并辅以线上互动,试图复制当年的成功路径。 在碳酸饮料整体市场增速放缓,北美出货量甚至出现下滑的当下,此番重启既是对辉煌IP的情感唤醒,也是在激烈竞争中谋求销量和关注度的战略试验——然而,时间与环境都已不再相同。 ## 01 可口可乐分享瓶的诞生 可口可乐“分享瓶”最早始于2011年的澳大利亚,当时,可口可乐澳大利亚分部大胆创新,将当时最常见的150个澳大利亚名字,如 “Tom”、“Emma” 等,直接印在了可乐瓶身上,并配上了“Share a Coke with …”的引导语,引导消费者去找到自己的名字,分享快乐。 这一极具个性化和互动性的创意,迅速在当地的青少年和千禧一代中引发了强烈共鸣,成为现象级的营销事件。 这个成功的创意很快便开启了其全球征程。从2012年夏季开始,“分享瓶”逐渐扩散至新西兰、欧洲及亚洲等多个区域,2014年6月,分享瓶正式登陆美国市场,可口可乐推出了印有250个美国人常用名字的20盎司瓶装可乐。 “分享瓶”之所以能够大获成功,其核心在于它巧妙地将大规模工业化生产的标准化产品,赋予了个性化的温度。几乎每个人都有机会在货架上找到印有自己名字的那瓶可乐,这种感觉就好像这家全球闻名的饮料巨头专门为自己定制了一款专属包装。这种被看见、被专属的惊喜感,让消费者异常欣喜,并乐于为此买单和分享。 “分享瓶”也成为当年真正的社交货币。 据CNN Business当时的报道,可口可乐分享瓶直接推动可口可乐在美国的销量同比增长超过2%,成功扭转了此前可乐销量多年来持续下滑的趋势,可谓是力挽狂澜。 2013年,“分享瓶”的概念被引入中国市场,并以一个更为本土化、更具网感的名称——“昵称瓶”为大众所熟知。考虑到中国文化的独特性,可口可乐在这里进行了一次关键的创新。 在英语国家,像Tom、Jack、John这样的名字非常普遍,250个常用名字足以覆盖数千万乃至上亿人口。但在中国,姓名的多样性和复杂性使得直接复制“姓名瓶”的模式几乎不可能——总不能印上“张三”、“李四”吧? 于是,中国版的“分享瓶”另辟蹊径,将目光投向了当时在社交网络上流行的各种人设标签,如“神仙姐姐”、“文艺青年”、“高富帅”、“白富美”等等。可口可乐或许是国内最早将网络人设概念与自身产品包装深度结合的大品牌之一。 在那个社交网络主要以微博为舆论主阵地的年代,“昵称瓶”一经推出,便迅速引爆了社交平台。无数消费者兴奋地在货架上寻找属于自己的或朋友的人设可乐,拍照分享,并将这些网络人设与自己或朋友对号入座,形成了一场全民参与的社交狂欢。 “昵称瓶”的巨大成功,也使其获得了该年度艾菲奖全场大奖,在整个创意营销界都引发了不小的震动,被公认为当年最成功的营销战役之一。 尝到甜头的可口可乐,在接下来的几年里,又相继在中国市场推出了“歌词瓶”、“电影台词瓶”等一系列衍生营销活动,持续挖掘包装的互动潜力。 ## 02 炒网络梗已再难掀波澜 可口可乐“分享瓶”的首次成功,本质上是品牌精准捕捉时代情绪与媒介红利的产物。2013年的昵称瓶将微博时代的“标签化社交”与消费者渴望身份认同的心理结合,通过网络标签,将产品转化为社交货币,形成全民参与的狂欢。 然而,与十多年前“分享瓶”推出时的盛况相比,今年这波重启,即便有着数字化赋能和本土化标签的加持,市场反响似乎平淡了不少。 作为一个长期关注营销动态的圈内人,我明显感觉到,周围讨论这次“分享瓶”战役的声音稀疏了许多,甚至不少广告从业者都未曾留意到它的回归,更遑论引发大众市场的广泛热议了。 这不禁让人发问:当年的爆款IP,为何如今难以再现辉煌? 首先在于创新本身的陈旧,本质上是一次“旧瓶装新酒”的复刻。 可口可乐第一次推出“分享瓶”时,其创新性是毋庸置疑的。在欧美市场,将常见的名字印上瓶身,赋予了消费者一种“专属定制”的尊贵感,带来了强烈的归属感和惊喜。 而在中国市场,巧妙地将产品与当时微博时代盛行的“标签化社交”深度绑定,无论是“文艺青年”还是“吃货”,都让无数年轻人找到了身份认同的切入点,使其迅速成为一种流行的社交货币。 但反观今年的“分享瓶”,尽管在执行层面加入了二维码互动、数字定制等新元素,但其核心创意——在瓶身上印制特殊文字——并没有本质上的突破,更像是一次对十多年前成功创意的简单复制粘贴。对于经历过第一次浪潮的消费者而言,这更像是一次熟悉的“情怀杀”;而对于新一代的年轻消费者,这种形式也早已不再新鲜。 在中国市场来说,第一次“昵称瓶”之所以能火爆,很大程度上是因为这种将网络流行语与大众消费品结合的玩法,在当时是开创性的。而今年选用的“i人”、“e人”、“社牛”、“吃瓜群众”等标签,恕我直言,早已是各大社交平台反复咀嚼、甚至有些“烂大街”的网络梗。 当这些缺乏新鲜感的标签再次出现在可乐瓶上时,很难再激起消费者当初那种眼前一亮、急于对号入座并分享的冲动,反而可能让人觉得“味同嚼蜡”,难以触动情绪的G点。 一部经典的电影,固然可以通过重新上映来收割一波老用户的情怀,但指望重映的老片能创造出超越首映的票房奇迹,显然是不太现实的。  其次,媒体环境的剧变导致了严重的信息疲劳和注意力稀释。 回想第一次“分享瓶”的火爆,很大程度上得益于当时社交媒体(尤其是微博)的快速崛起和用户乐于分享新鲜事物的红利期。那个时代,信息尚未像今天这般爆炸式增长,市场上优质且具有广泛传播力的营销创意也相对稀缺。一个足够好的创意,一旦借助可口可乐强大的渠道优势铺开,便能迅速触达千家万户,形成裂变式传播。 而今非昔比。我们身处一个信息极度过载的时代,社交媒体平台众多且算法复杂,用户每天都被海量的新产品、新资讯、新热点轮番轰炸。我们的注意力被无限分割,对于营销信息的筛选阈值也水涨船高。单纯依靠瓶身文字的改变,即便加上了扫码互动,也很难再给消费者带来强烈的刺激和分享的冲动。 对于阅遍各种营销套路的Z世代而言,“分享瓶”这种形式,或许早已是见怪不怪的常规操作了。 最后,来自竞争对手的“创意内卷”,使得“分享瓶”毫无优势。 第一次“分享瓶”的出现,其创意在快消品营销领域堪称独树一帜。但“一直被模仿,从未被超越”的神话难以持久。在随后的几年里,各大品牌纷纷效仿并进行创新,个性化包装、社交化营销的玩法层出不穷,创意生态经历了爆炸式的增长。 比如旺仔牛奶推出的“56个民族瓶”,精准触达不同地域文化认同;王老吉的“姓氏罐”,将个性化定制玩出了新花样,更不用说像瑞幸咖啡与茅台联名的“酱香拿铁”这样,通过跨界合作,直接引爆社交话题,创造出全新的消费体验和讨论热度。 在这些五花八门、甚至更为大胆和新奇的营销创意面前,仅仅依靠预设标签的“分享瓶”,就显得有些相形见绌,甚至略显平庸了。当消费者有了更多元、更刺激的选择时,对“分享瓶”的热情自然会降低。  近年来,全球碳酸饮料市场增速持续放缓,从2022–2023年的9.1%增速减少至2023–2024年的5.1%,其中一项调研指出,2023年美国成人碳酸饮料的消费频率相比2022年几乎减半,主要因“觉得不健康”而减少饮用。 可口可乐近年销售表现尚可,主要靠无糖产品。2024全年,Coca-Cola Zero Sugar全球销量实现9%的增长,远超整体碳酸饮料品类的2%增速,进入2025年第一季度,集团全球单位箱销量虽仅回升2%,但Zero Sugar同比大涨14%,成为唯一实现双位数增长的核心产品线。 在这样的市场大背景下,可口可乐选择重新祭出“分享瓶”这一经典IP,试图用“新瓶装旧创意”的方式来唤醒市场热情,难免在市场遇冷,这本质是时代命题的错位:当消费者用脚投票奔向“中式养生水”“益生元汽水”等新物种,可口可乐却仍在试图用十年前的社交标签缝合当下的健康焦虑。 无糖可乐的续命针,终难治愈碳酸饮料的慢性消亡症。若巨头仍将创新困于瓶身符号,而非颠覆产品本质,那么再多的怀旧营销,也不过是给下沉市场的渠道战车,披上一件过时的文化戏袍。 作者 | 寻空本文由人人都是产品经理作者【寻空】,微信公众号:【寻空的营销启示录】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

堪培拉当局正在采取强硬措施应对勒索软件威胁。一项新法律将要求某些组织在数据泄露后披露其向网络犯罪分子支付勒索金的时间和金额。然而,专家们仍然不确定这是否是解决问题的最有效方法。 在澳大利亚运营的公司现在必须报告在遭遇勒索软件事件后向网络犯罪分子支付的任何款项。政府官员希望这项新规定能帮助他们更深入地了解这一问题,因为许多企业在成为文件加密恶意软件的受害者时,仍然会支付赎金。 该法律最初于去年提出,仅适用于年营业额超过193万澳元的公司。该门槛针对的是澳大利亚注册企业中排名前6.5%的企业,约占该国经济总产出的一半。 根据新法律,受影响的公司必须向澳大利亚信号局(ASD)报告勒索软件事件。未能正确披露攻击事件将根据澳大利亚民事处罚制度被处以罚款。 据称,当局计划采取两阶段措施,首先优先处理重大违法行为,同时与受害者进行“建设性”对话。  从明年开始,监管机构将对不合规的组织采取更为严格的立场。澳大利亚政府在认定自愿披露不足后,实施了这项强制性报告要求。2024年,官员们指出,勒索软件和网络勒索事件的报告数量严重不足,只有五分之一的受害者站出来举报。 勒索软件仍然是一个高度复杂且日益严重的现象,尽管执法部门加大了对臭名昭著的网络犯罪团伙的打击力度,但攻击次数仍创下历史新高。尽管一些政府已提出类似的法规,但澳大利亚是第一个正式颁布此类法律的国家。 网络安全公司 Semperis 的事件响应总监 Jeff Wichman 警告称,强制报告是一把双刃剑。虽然政府可以获得宝贵的数据并深入了解攻击者的个人资料,但这项法律可能无法降低攻击的频率。 相反,它的主要作用可能是公开羞辱受攻击的组织,而网络犯罪分子则继续从中获利。Semperis 最近的一项[研究](https://therecord.media/australia-ransomware-victims-must-report-payments)发现,在 1000 家遭受勒索软件攻击的公司中,超过 70% 的公司选择支付赎金,并期待最终结果。 “有些公司只想付钱,然后把数据从暗网上撤下来。而有些公司则希望延迟响应,希望在弄清楚发生了什么事情的同时与攻击者进行谈判,”Wichman 解释道。 研究显示,60% 的付费受害者获得了可用的解密密钥并成功恢复了数据。然而,40% 的受害者提供的密钥已损坏或失效。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504590.htm)

周三晚间,Alphabet 首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)在旧金山市中心接受彭博社采访时,驳斥了人们对人工智能最终可能导致公司 18 万名员工中一半人失业的担忧。相反,皮查伊强调了公司至少在明年保持增长的承诺。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0518/7a3e331f11f5c58.png) “我预计我们目前的工程阶段甚至会延续到明年,因为它能让我们做得更多,”皮查伊说道。他还补充道,人工智能正在通过消除繁琐的任务,使工程师能够专注于更有影响力的工作,从而提高他们的工作效率。他称人工智能并非取代人类,而是将其视为推动新产品开发的“加速器”,从而创造对更多员工的需求。 近年来,Alphabet 已多次裁员,但到目前为止,2025 年的裁员似乎比往年更具针对性。据报道,今年早些时候,Google云部门裁员不到100 人,最近又裁掉了平台和设备部门数百人。2024 年和 2023 年的裁员幅度要大得多, 2023 年公司裁员1.2 万人,去年又裁员至少1000 人。 展望未来,皮查伊指出,Alphabet 不断扩张的业务,例如 Waymo 自动驾驶汽车、量子计算项目,以及 YouTube 的爆炸式增长,都表明创新机会正在不断涌现。他指出,仅在印度,YouTube 就拥有 1 亿个频道,以及 1.5 万个拥有超过百万订阅用户的频道。 皮查伊曾表示,试图思考太远“毫无意义”。但他也承认,人们对工作岗位流失的担忧并非杞人忧天。当被问及 Anthropic 首席执行官达里奥·阿莫迪 (Dario Amodei)最近关于人工智能可能在五年内取代一半入门级白领工作岗位的言论时,他表示:“我尊重这种说法……我认为表达这些担忧并进行讨论非常重要。” 采访结束时,皮查伊被问及人工智能的局限性,以及世界是否永远无法实现通用人工智能(AGI),即在所有方面都与人类一样聪明的人工智能。他停顿了一下,然后回答道:“我们所走的道路上还有许多进步空间,不仅是我们目前正在研究的一系列想法,[还有]我们正在尝试的一些更新的想法。” “我对看到大量进展非常乐观。但你知道,”他补充道,“技术曲线总是会有一些变化,可能会暂时停滞不前。那么,我们目前是否已经走上了通往通用人工智能的绝对道路?我认为没有人能肯定地说。” <svg hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 41 20"></svg> <path fill="#fff" d="M0 0v6.452h7.097V20h7.097V6.452h6.451V0zM27.742 13.548V6.452h-7.097V20h20v-6.452zM40.645 0H27.742v6.452h12.903z"></path><path fill="#fff" d="M0 0v6.452h7.097V20h7.097V6.452h6.451V0zM27.742 13.548V6.452h-7.097V20h20v-6.452zM40.645 0H27.742v6.452h12.903z"></path> [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504588.htm)

近日,中国工业和信息化部公布2025年“新能源汽车下乡”推广车型目录,**涉及124款车型,相比2024年增加25款车型**,覆盖范围进一步扩大。**值得注意的是,特斯拉的Model 3和Model Y也出现在名单里。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250605/c716c21b-e228-4dc9-bd42-d3a558e09e4d.jpg) **而特斯拉方面也证实,这是特斯拉首次入选《新能源汽车下乡车型目录》。** 这标志着特斯拉在中国市场策略上的重大转变,开始积极争取三线以下城市和农村消费群体。 **特斯拉试图通过政府补贴和政策支持,拓展在农村市场的销售。这不仅是特斯拉的“下乡”之路,或许更是其在中国市场自救的一部分。** 官网显示,特斯拉Model Y和Model 3的起售价分别为26.35万元和23.55万元。 而这一举措背后,却是特斯拉在中国市场面临的严峻挑战。 今年3月和4月,特斯拉在中国销售分别同比下降11.5%、6%。 根据乘联分会数据,预估2025年5月特斯拉中国批发销量为6.17万辆,同比下降15%。今年1-5月,特斯拉中国的批发销量为近30万辆。 相比之下,中国自主车企表现强劲,特斯拉的市场份额被不断蚕食。 此外,为了应对竞争压力,特斯拉还计划推出一款代号为“E41”的低成本Model Y,预计在2026年投产,目标是将生产成本降低至少20%。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504586.htm)

今日,任天堂Switch 2正式开启全球发售。京东表示,**0点起全国准时发货,首批在京东全球购“京东香港自营旗舰店”参与预售的消费者甚至0点就能收到Switch 2。**据了解,**京东香港自营旗舰店的Switch 2为任天堂官方授权货源,京东自营官方质保一整年。** 目前,该旗舰店可选四种Switch 2套装,分别为典藏套装、玩家套装、实用套装、马里奥赛车世界套装,预估到手价4352元起(含税)。   据悉,**Switch 2采用7.9英寸屏幕,掌机模式支持120高帧率和HDR、分辨率为1080P,电视模式下支持4K分辨率,底座内置风扇,散热性能更好。** Switch 2机身存储升级为256GB,自带支架,内置双扬声器,麦克风支持智能降噪,配备双USB-C接口。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504584.htm)

全球芯片巨头NVIDIA因美国政府的芯片出口限制政策而面临巨大压力。据最新消息,**该公司在过去三个月内花费了近百万美元用于游说美国政府,试图缓解这些限制措施对其业务的冲击。**  美国政府的芯片出口限制政策对NVIDIA的营收产生了明显影响,2025年第一季度,NVIDIA因无法向中国出口H20等AI芯片,导致其损失高达55亿美元。 **该公司在财报中指出,由于制裁,其第一季度有25亿美元的产品无法出货,并预计本季度还将损失80亿美元的销售额。** 为了应对这一困境,NVIDIA加大了游说力度,**公开文件显示,该公司在第一季度花费了近百万美元游说美国政府,试图推动更有利的出口管制政策。** NVIDIA CEO黄仁勋此前曾警告称,限制对中国的芯片销售可能会使美国公司失去市场份额,而中国本土企业可能会填补这一空白。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504582.htm)

**中国航空发动机集团有限公司给出的公告显示,6月5日在湖南株洲举办的AES100发动机研制工作总结会宣布,AES100发动机已获颁生产许可证并签订销售合同,**表明AES100发动机从设计研发阶段迈向批量生产阶段,为其投入市场、推动低空装备发展奠定了基础。 据悉,此发动机可配装5至6吨级双发直升机和3至4吨级单发直升机,也可用于倾转旋翼机等飞行器,执行运输、观光、巡逻、警用、救援等任务。此前已于2024年8月获颁型号合格证。 相关专家表示,这不仅仅是一款特定发动机通过认证,它标志着中国已经完全掌握了按照国际通行的适航标准,自主研发、测试和认证航空发动机的能力,为未来CJ系列等更大推力发动机的商业化应用,扫清了流程和体系上的障碍。 更早前,美国商务部已暂停部分美国公司向中国商飞出售产品和技术的许可证,这些产品和技术被用于开发C919飞机。 **随后,中国航发集团董事史坚忠在2025年3月江苏太仓举办的航空技术大会上透露,长江-1000A发动机的试运行表现“远超预期”。** 既然AES100发动机获生产许可证,接下来的长江-1000A发动机也就不远了。   [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1504580.htm)

雷峰网

雷峰网 cnBeta全文版

cnBeta全文版 钛媒体 · 锦缎

钛媒体 · 锦缎 机核 · Darlin'菈妮

机核 · Darlin'菈妮 人人都是产品经理 · 灰原爱AI

人人都是产品经理 · 灰原爱AI 小众软件 · 青小蛙

小众软件 · 青小蛙