所有文章

当 YU7 将枪口瞄准 Model Y。 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1628387) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1628387#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

本期时间轴制作: 老斧子 专栏播客节目,不定期更新,敬请期待每期朱老师带来的神奇小话题。本期主要是聊聊最近看的完蛋动画,高达,以及聊了聊《使命召唤5》。 终于不go了。

接近,融入,最终取代 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1628430) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1628430#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

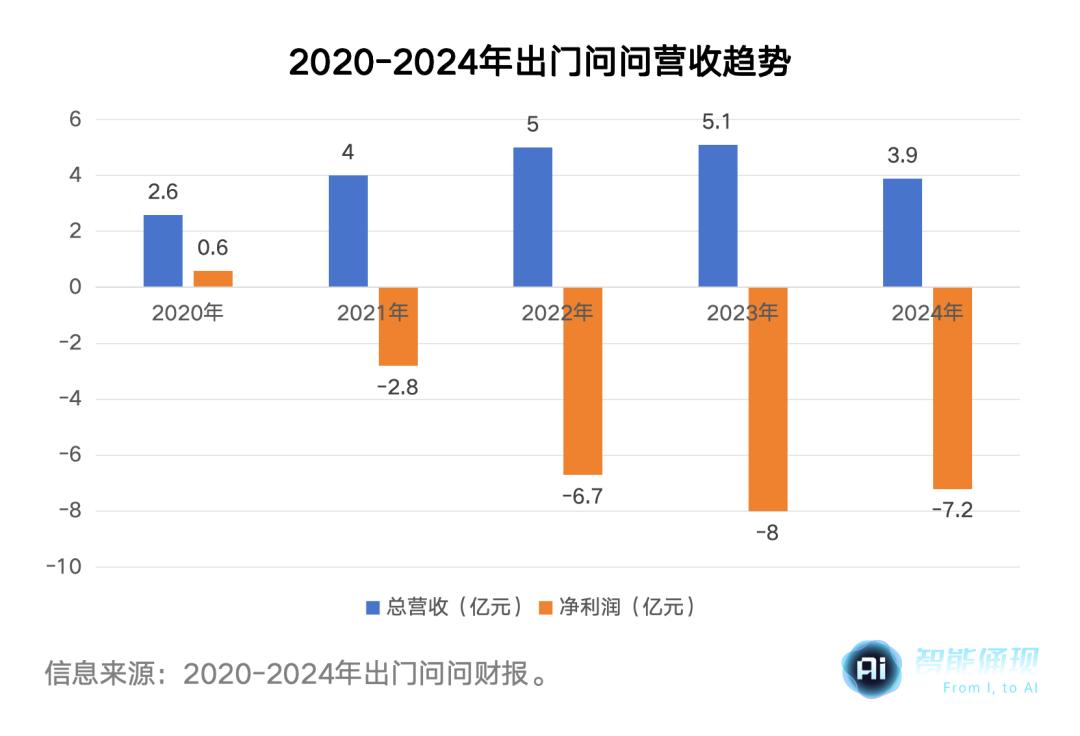

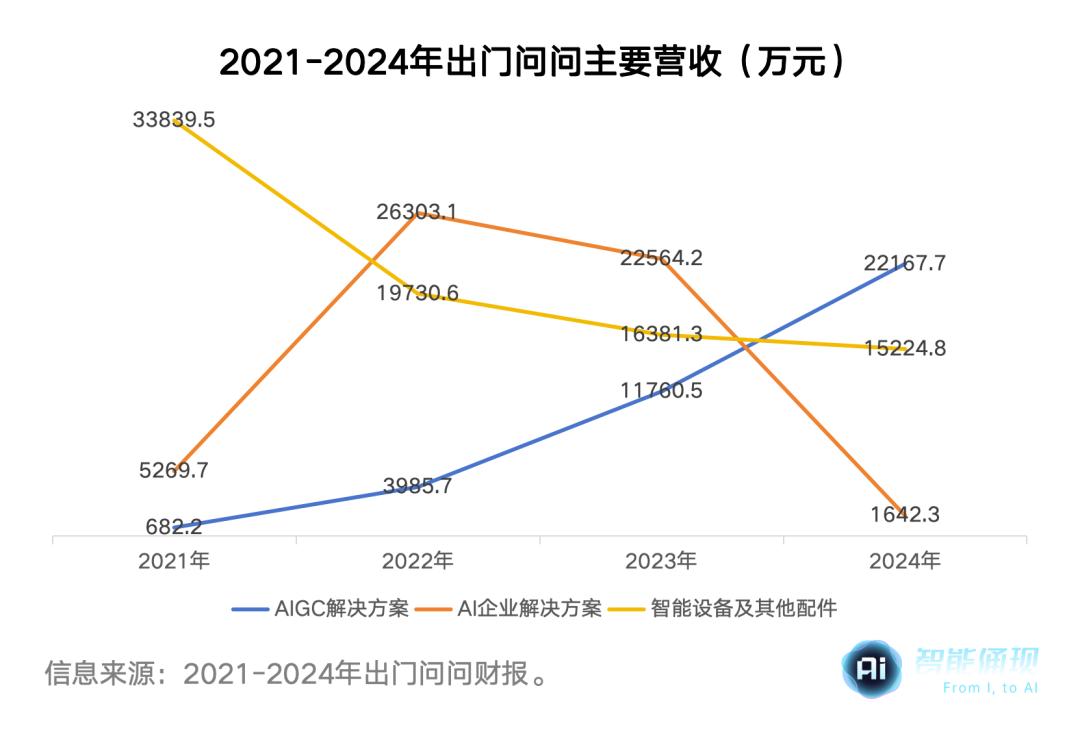

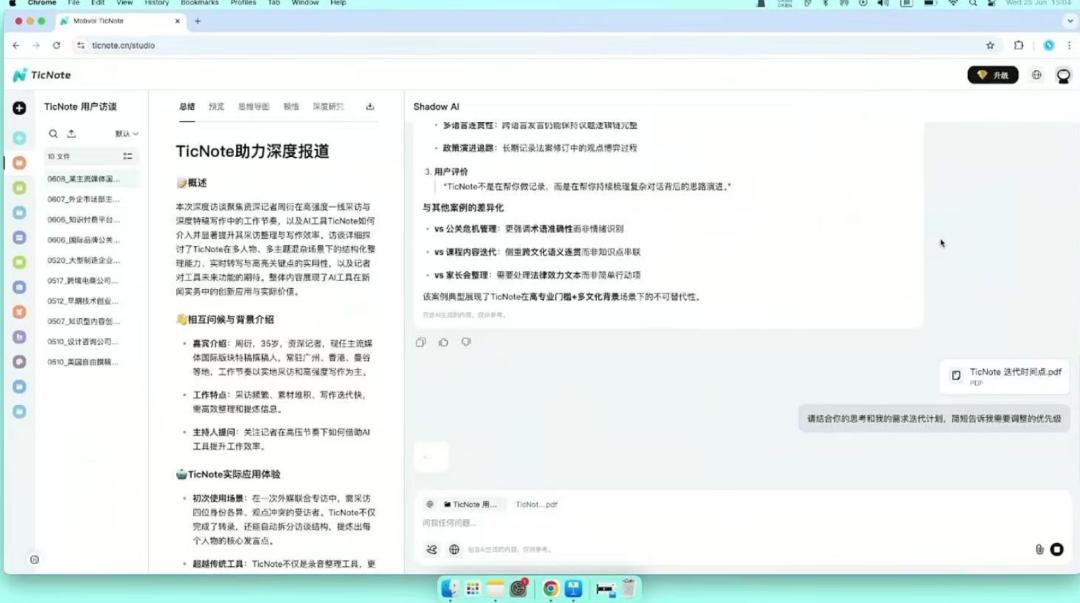

文|周鑫雨 编辑|苏建勋 以“AIGC概念第一股”上市一年后,2025年6月25日,久未露面的出门问问创始人兼CEO李志飞现身公司发布会。在分享环节,他笑着讲了一段其实“很痛”的感悟: **“世界上只有少数巨头能做大模型,坦白讲,大模型就不是我们能玩得起的。”** 与其说是感悟,上述结论其实已是行业共识,李志飞也要带着出门问问尽快翻篇。 他的分享几乎囊括了Agent、AI Coding一众当下的热门理念。回到公司的实际业务,李志飞最后交出的成果,是一款针对国内市场的AI卡片式录音笔,TicNote,其中内置了出门问问新研发的Agent,Shadow AI。 此前,TicNote已经在4月17日面向海外市场发布——这也是2024年4月24日在港交所主板上市以来,出门问问发布的第一款智能硬件产品。  △TicNote和Shadow AI。图源:出门问问 卡片式录音笔是AI硬件少数跑出成功PMF的品类。此前深圳创业公司Plaud,靠在海外销售磁吸卡片录音笔,在2024年创下了1000万美金收入。 李志飞也在媒体交流会上坦言,TicNote难免会和Plaud比较。但对于出门问问而言,如今做硬件的思路,会更为保守。在媒体交流会上,李志飞算了一笔账:曾经做原创硬件研发,需要几千万元的投入,卖10万台产品才能回本。 他表示,如今出门问问更倾向于找市场上成熟的硬件形态,把重心放在AI软件的开发上,用软件去竞争。 李志飞上一次高调地出现在公众面前,还是2023年4月。彼时,他同王慧文、王小川,高调入局大模型,并在4月发布了对标ChatGPT的大语言模型“序列猴子”。 后来,出门问问一路高歌,在2024年4月,以“AIGC盈利第一股”的旗号,登陆港交所。 然而,上市后的出门问问,又鲜少出现在叙事的中心。这份沉寂,一方面在于,出门问问的主战场在海外。另一方面,上市以来,出门问问推出的技术和产品不少,但亮点不多。 如今,大模型“序列猴子”已经放弃迭代,出门问问推出的数字人、AI配音应用,也不在应用的第一梯队。 乏善可陈的表现,体现在了业绩上。自2021年以来,出门问问仍然未能摆脱亏损的泥潭。  智能涌现制图 “AIGC概念第一股”的光环,已经消失了。一年前,出门问问的上市发售价为3.80港元/股。截至2025年6月,股价已经跌至0.35港元左右。 但李志飞的AI信仰没有破灭。发布会上,他提到Agent让他的AGI信仰回来了。以及,他相信TicNote会是一款成功的产品,“我失败太多次了,我也需要正反馈”。 ### **“抄”Plaud的作业,讲软硬件的新故事** 智能硬件,曾是出门问问最重要的业务线。智能手表TicWatch,也是出门问问成立以来第一款爆品。高峰期,仅TicWatch一条产品线,就能在全球拿下10亿元的年销售额。 然而很长一段时间里,即便发布了智能耳机、音箱,出门问问在拿手的智能硬件领域,再也没有复现TicWatch的辉煌。 财报显示,自2021年起,出门问问的智能设备及其他配件收入,已经连续4年下滑。连明星产品TicWatch系列的销售也呈颓势:2023年比2022年少卖了6万块,2022年比2021年少卖了12.6万块。  智能涌现制图 华为、小米、三星等厂商在智能硬件赛道群雄逐鹿,正在挤占出门问问的生存空间。更重要的是,这些智能手表背靠的,是手机厂商成熟的软硬件生态和品牌效应。长期靠与ODM厂商合作“贴牌”输出硬件产品的出门问问,硬件产品并没有绝对的护城河。 端侧模型的发展,让长期没有硬件新故事的出门问问,又看到了翻身的希望。 2024年以来,这些AI硬件的财富神话,你一定不陌生:来自芬兰的智能戒指Oura Ring,截至2024年6月,销量达到了250万,销售额达5亿美元;一家东莞公司,Liberlive,2024年就把一把AI无弦吉他卖到了年营收10亿元。 不过,入局AI智能硬件,出门问问的思维模式,依然遵循着曾经的舒适圈:找到已经被他人验证过的、入局门槛不高的领域。 这一次,出门问问“抄作业”的对象,是2024年创下1000万美金收入的AI录音卡片Plaud Note。这家来自华强北的公司,专门瞄准了苹果手机通话无法录音的痛点,将一款可以磁吸在手机背面的卡片式录音机,卖到了亚马逊的榜一。 李志飞告诉《智能涌现》等媒体,以前做硬件的成本很高,研发可能就要几千万,产品卖10万台以上才能赚回来。**如今,他更倾向于做一些形态成熟的硬件,降低硬件研发的成本。**  △左:Plaud;右:TicNote。图源:亚马逊产品图 外观与功能都和Plaud十分相近的TicNote,海外发售一个月的成绩,李志飞在媒体交流环节中坦言,销量“很低”。 如今,出门问问又瞄准了Plaud尚未进入、竞争相对空白的国内市场。国版的TicNote,基础版定价为999元,比Plaud(159美元,约1140元)便宜了一些。 然而,除了教育、家居,智能硬件在国内市场尚未被完全验证。加之讯飞、飞利浦等推出的带有通话录音功能的AI耳机,抢先一步建立了用户习惯,在国内复制Plaud,很容易水土不服。 出门问问的思路是:靠软件的优势,在国内打出硬件的差异点,也就是依靠名为Shadow AI的Agent。 这款Agent可以在录音转写的基础上,提供了实时问答、深度思考、录音总结、联网搜索等AI功能。在海外,Shadow AI接入了GPT-4o、GPT-4o mini、DeepSeek R1等模型。  △Shadow AI的使用界面。图源:出门问问现场演示 但在国内,AI软件是更“卷”的赛道。光录音转写赛道,就已经盘踞了同样具有丰富硬件生态的讯飞,以及免费的飞书妙计、通义千问。再者,受制于监管,在国内可选择接入的高性能模型并不多,效果与国外难免存在差距。 抄尖子生的作业,固然是保守的做法。但AI行业瞬息万变,一套答案,未必适用于不同的市场和消费人群。 李志飞表示,做国内市场之前,团队也纠结了很久,“但最后也觉得,国内也是个机会”。他对硬件销量并没有预期:“最终我们还是要靠硬件去迭代软件。” ### **业务壁垒不高,出海淘金变难了** 出海淘金,如今已经成为了行业的共识。作为一家靠硬件出海发家的企业,Day1出海,也是出门问问入局大模型赛道后的下意识反应。 从近几年出门问问的营收成绩来看,出海是明智的举措。 2024年财报显示,出门问问海外业务收入为1.63亿元,占全年总收入的41.8%。在2024年度业绩说明会上,李志飞表示,智能硬件产品95%以上均面向海外市场销售,软件业务在海外也有足以实现自负盈亏的用户规模——财报显示,2024年,AIGC解决方案营收较2023年上涨了88.5%。 然而,即便找对了发力的主战场,出门问问的营收,也暗藏危机。2024年,正是AI出海应用繁荣的元年,出门问问的年营收(3.9亿元),却是近4年以来的最差水平。 出海的良药不够灵了。究其原因,一是赛道竞争愈发激烈,二是业务壁垒不够高。 更谨慎,是不少员工对出门问问业务的评价。在2024年世界人工智能大会上,曾有员工告诉《智能涌现》,内部更倾向于立项被市场验证过的场景。 多模态和硬件,是出门问问一直以来的舒适区。自上市以来,AI配音产品,AI数字人,AI视频生成,以及智能硬件,是出门问问业务的四个主要方向——每一个产品,不是出门问问老业务的延续,就是被Runway、Filmora等应用跑通的场景。 但被验证过,往往也意味着入局者众多。以数字人场景为例,根据天眼查数据,2024年,中国数字人研发与应用相关企业的数量,已经达到了114.4万家,2025年1月-5月,新增注册企业达17.4万家。 竞争愈发激烈,但无论是产品形态,还是底层技术,出门问问还没有自己的核心优势。 就AI技术而言,一名员工告诉《智能涌现》,如今出门问问的大模型研发,主要基于市面上的开源模型做蒸馏或者精调,“2024年初就基本放弃了训练和迭代。”  智能涌现制图 如今用AI录音产品杀入Agent战场,李志飞也清楚,这是一个难有竞争壁垒的领域。他告诉《智能涌现》,他更看重用户需求,用自己的认知帮助普通用户解决使用AI工具过程中的痛点,比如写prompt。 上市一年,“AIGC概念第一股”也走到了一个尴尬的节点:产品保守,技术平庸。Shadow AI和TicNote能否成为有记忆点的新故事,仍然是一个需要被市场检验的未知数。  欢迎交流:)

今天早一点的时间,Google 发布了一款名为 Gemini CLI 的免费开源工具,说是可将其 AI 代理引入开发者终端。 就当消息马上传开的时候,谷歌变卦了: 这是不让看了还是删库了?不

老乡鸡7月初启动香港上市NDR,冲击“中式快餐第一股”;李宁聘请Zara前高管任Clarks CEO。

只有找到属于自己的世界,人生才有意义。 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1628372) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1628372#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

今年5月份,机核有幸参加了《无主之地4》在上海的线下试玩活动。在3小时的体验后,我充分感受:本作相比起系列前作,在各个方面的革新可真不少!就让我用7分钟的时间,跟大家简单聊聊新作的变化与继承。

作者|黄楠 编辑|彭孝秋 在家电行业整体步入存量时代的当下,空调市场的消费升级趋势为行业打开了新的增长窗口。 很长时间里,国内空调市场面临典型的存量竞争特征。一方面,作为耐用消费品的白电产品本身迭代周期较长,用户更换频率相对较低;另一方面,传统分体式空调市场已趋近饱和,新增需求有限。 然而,随着现代生活理念的迭代升级,反映到用户购买偏好的结构性转变上,人们越来越注重家居环境的整体舒适体验,这一需求变化正在重塑空调市场的格局——许多家庭开始在装修时将家用中央空调作为优先选择。 家用中央空调从高端小众走向品质刚需,这种消费趋势的转变在年轻群体中尤为明显。作为新兴消费主力,年轻用户不仅关注空调的基础制冷制热功能,更追求其在多空间环境下的整体协调性与场景化体验。 其中,许多年轻用户喜好的开放式厨房、客餐厅一体化等家居设计方案,使其对空气调节的需求呈现出明显的差异化特征:既要满足客厅、卧室、厨房等不同功能分区的个性化温控要求,也要保持整体家居的美观与智能联动。  美的家用中央空调产品图 这一趋势也在市场数据中得到印证。美的家用空调事业部多联机开发负责人李健锋告诉36氪,根据美的618期间销售数据显示,家用中央空调在节能性、舒适度、智能互联等方面的性能表现,已成为用户决策的关键考量因素,他们对空调的需求从单一的温度调节功能,转变为对整体家居体验的系统性追求。 同时,购买方式上也发生了代际变迁。传统家用中央空调购买流程往往需要经历门店咨询、上门勘测、方案定制、风口选型等多个环节,流程复杂且周期较长,相比之下,年轻用户更倾向于通过线上渠道获取集成化解决方案。 比如美的近期推出“一价全包”服务,将中央空调从咨询、设计到安装的全流程费用整合为统一套餐价,无需额外支付高空作业费、基础加管费等附加费用,在简化购买决策流程的,提供更标准化、透明化的服务。  美的家用中央空调产品图 李健锋指出,当前中央空调在中国的渗透率仍不算高,整体家用空调市场呈现分体主导、中央加速的双轨格局。短期内,分体式空调凭借成熟的产业链优势、亲民的价格门槛及灵活的安装特性,在中低端市场持续占据主导地位,并保持着超过95%的高渗透率。 而依托于节能、环保等品质生活需求释放,中央空调有望从当前约20%的渗透率迈向30%以上,成为未来十年增长主线。包括美的在内的头部大厂,也将家用中央空调作为其长期的增长引擎之一。 近日,美的家用中央空调将推出行业首款“"双��风室内机”,该方案可搭载至风管机、多联机等家用中央空调产品,通过三种智能送风模式,可以满足用户不同场景的冷暖需求。  美的推出行业首款“"双出风室内机” 在客餐厅一体化场景中,针对开放式客厅与餐厅打通后出现的远近端温差问题,双出风设计通过上下出风口联动,实现远近均匀制冷效果。其送风结构采用类似水龙头喷管的流体设计,可以将风距延伸,覆盖客厅、餐厅及开放式厨房的全区域温控。 而对于传统中央空调因安装位置偏高,制热时易出现 “头热脚冷” 的体验缺陷。双出风结构通过下送风口设计,将热风直接导向地面,实现足暖的舒适体验,替代传统地暖方案的同时,也能有效节省安装成本。 针对同一家庭里不同群体的细分需求,美的也提供有配套的多元化内机类型,包括为老人设计除菌除醛内机、为孩童配置无风感内机、为噪音敏感用户提供轻音内机等,以形成覆盖全场景的解决方案矩阵。 随着新一代用户群体和需求分化,用户对家居环境的体验需求从基础功能满足向场景化、个性化解决方案跃迁,这要求企业以差异化产品精准触达用户痛点。 通过COLMO、美的、华凌、小天鹅四大品牌,美的家用空调事业部已完成覆盖全消费层级的产品矩阵构建,并通过线上、线下多渠道协同运营,以实现用户需求的深度覆盖。目前在风管机细分领域,美的凭借“酷省电”系列等产品,市场占有率已突破50%,稳居行业头部。

日御光伏每年至少70%的收入来自前五大客户,且超45%的收入依赖客户A,客户集中度极高,存在明显的业务依赖风险。

把创业八年的过程比作是“拼地图”,他们专注于机器人的眼、手、脑,希望通过标准化的产品适配广泛的硬件形态,从而覆盖千行百业。

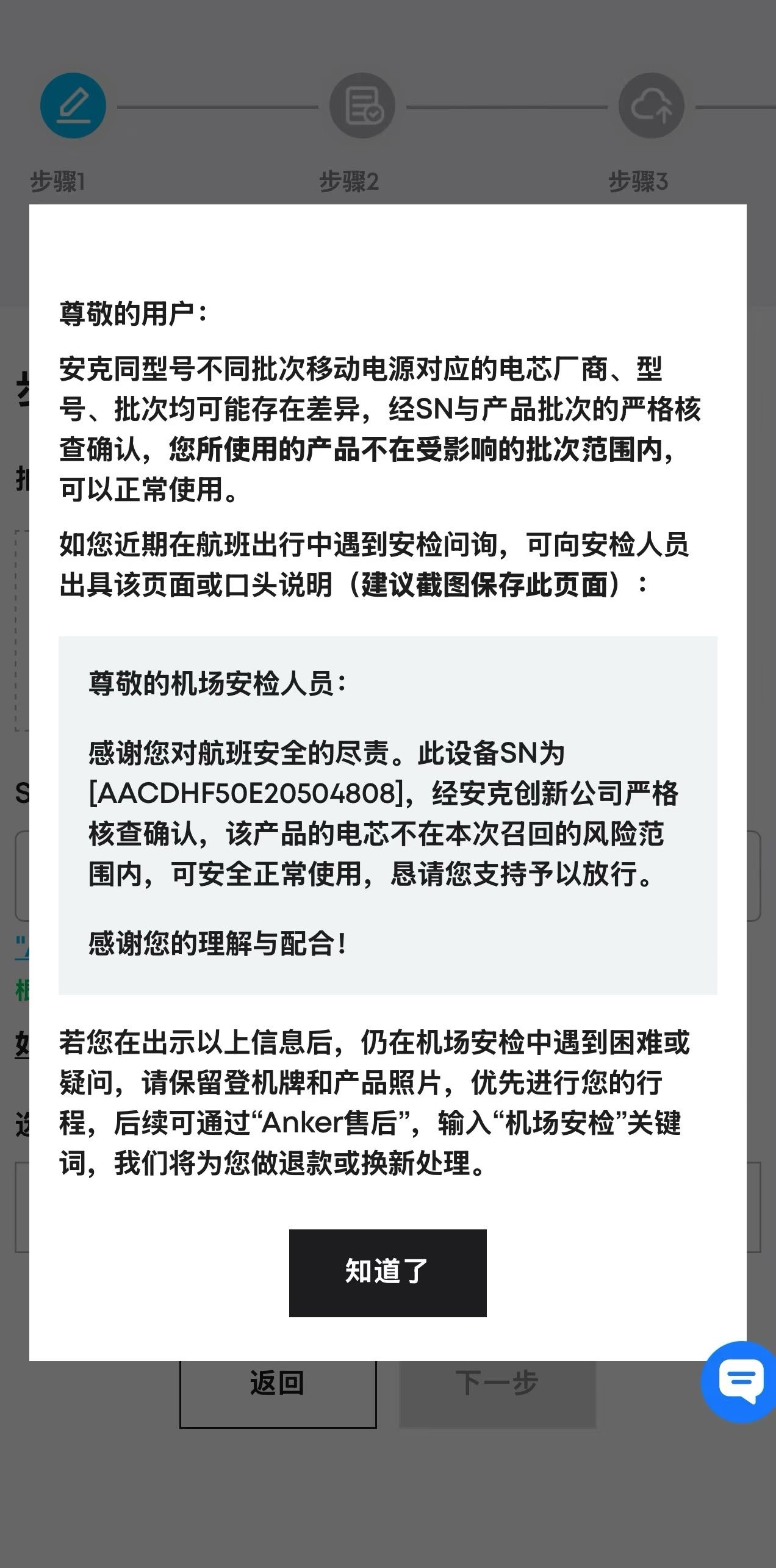

近日,安克充电宝因自燃风险召回事件持续引发公众关注,多地机场已对相关型号充电宝采取禁携措施。**面对用户在出行安检中遇到的困扰,安克官方发布应对方案,为用户提供解决方案。** 安克官方表示,同型号不同批次的移动电源,对应的电芯厂商、型号、批次均可能存在差异。**用户可通过SN与产品批次的严格核查,确认自己使用的产品是否处于受影响范围。** 若经核查,产品不在受影响批次范围内,则可正常使用。 针对近期有出行需求的用户,可能在航班安检时遇到问询。为此,**官方提供了SN编号及安全正常使用说明,建议截图向安检人员展示。** 安克表示,若用户在出示上述信息后,**仍在机场安检中遭遇困难**或存在疑问,保留好登机牌和产品照片,优先完成行程。后续可通过 “Anker售后”,输入 “机场安检”关键词,**安克将为用户进行退款或换新处理。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250625/1e315d78d7fd4f26be4db42893f91a90.jpg) 此次安克充电宝自燃风波,不仅关乎品牌声誉,也切实影响着消费者的日常使用和出行体验。 安克官方给出的应对方案,在一定程度上缓解了用户的焦虑,但后续能否高效处理用户诉求,重新赢回消费者信任,仍有待市场检验。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508862.htm)

当地时间6月3日凌晨,一艘名为“Morning Midas”(晨光米达斯)的汽车滚装船,在美国阿拉斯加海岸外约300英里处发生起火事故。由于无法扑灭大火,船员不得不弃船逃生,**火烧严重加上恶劣天气和海水渗入,最终导致货轮沉没,目前尚不清楚在没前是否有车辆被卸下**。  货轮管理公司、总部位于伦敦的Zodiac Maritime发布声明证明了此事,称“晨光米达斯”号于周一在阿拉斯加阿留申群岛附近的国际水域沉没。 据悉,**这艘长183米的货轮于2006年建造,悬挂利比里亚国旗,于5月26日从中国烟台出发前往墨西哥,3000辆新车里包含70辆纯电动以及680辆混动汽车。** 这些车辆原本计划运往墨西哥的一个主要太平洋港口,至于事故起因,有目击者称最初看到烟雾是从一个装载电动汽车的甲板上冒出来,或许是电车电池自燃所致,但目前尚无确切证据。 火灾发生后数天,一艘打捞船抵达现场,两艘携带防污染设备的拖船将留在现场,监测可能出现的污染或碎片迹象。  值得一提的是,类似的事故并非首次发生: 2023年,一艘载有3000辆汽车(包括近500辆电动汽车)的日本货轮在从德国前往新加坡途中发生火灾,导致一人死亡,多人受伤,火灾持续燃烧了一周。  2022年初,载有3965台大众旗下汽车的“费利西蒂王牌”号货轮在航行中突然起火,**包括奥迪、保时捷、宾利、兰博基尼等豪华品牌不少车辆完全沉没,**损失高达3.35亿美元。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508860.htm)

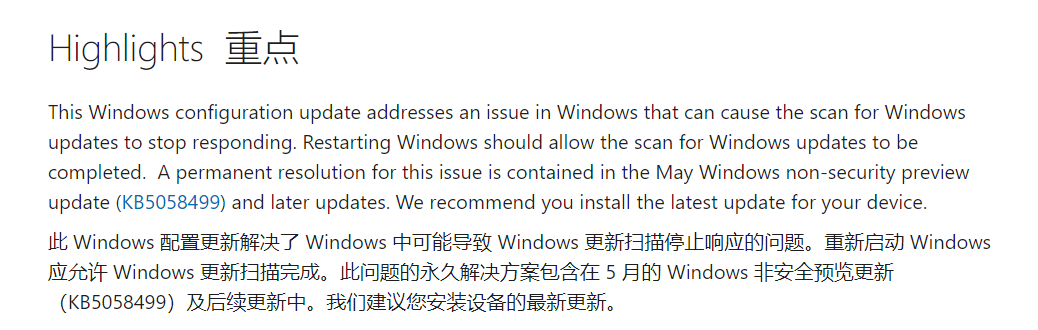

**微软推出了Windows 11 KB5062324补丁,以解决Windows 11 24H2中Windows Update无法工作的错误。**微软在一份支持文档中确认了Windows 11 24H2存在一个问题,会导致Windows Update在扫描更新时停止响应,只有重启系统后才能重新检查更新,而KB5062324补丁正是为了解决这一问题而发布的。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250625/f3dca26a-75c3-4d83-9a75-81a30ca8130e.png) 微软表示,所有设备将逐渐自动下载并安装KB5062324补丁,且无需重启电脑即可完成更新。一旦该补丁应用成功,Windows Update将恢复正常工作。 此外,微软前不久发布了Windows 11 24H2的6月更新(KB5060842),但又很快撤回,主要是和Easy Anti Cheat(一款用于《堡垒之夜》等游戏的反作弊引擎)兼容性出问题。 随后微软发布了KB5063060更新,试图用它来替换之前引发问题的KB5060842,许多用户反馈,KB5063060更新在安装过程中就遇到了各种问题。 有的用户表示更新下载到一半就卡住了,会显示各种错误代码,比如0x800f0922、0x80070002等。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250625/fe0b681d5e4d49ba918ba47512cedaa5.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508858.htm)

**华东某大厂A算力项目验收潜规则:以"关系亲疏"定验收进度** 雷峰网获悉,去年,大厂A的H800项目验收中,因算力租赁方与大厂A关系差异出现验收分化:关系密切的租赁方验收周期短,而普通合作方则面临流程拖延。 对算力租赁方而言,验收延迟直接导致的后果是资金负担加重,尤其对背有金融租赁公司贷款的算力租赁方而言,其每月仍需偿还贷款利息。此外,以128台服务器的项目为例,验收进度晚一个月,将延迟1000万资金的进账。 这种"关系主导验收"的潜规则,正将技术标准异化为商业人情的附庸。关于算力市场上更多的“不公”行为,欢迎添加微信 **YONGGANLL6662 **交流、爆料。 **大厂低价租赁算力真相:T厂低价流标、Z厂增配压本、A厂最为良心** 互联网大厂凭借对算力市场趋势的研判和了解,充分考虑自身利益之后,在合作中会挤压算力租赁方利润空间。其经常以市场低谷期价格的九折甚至更低的价格寻找合作伙伴。 大厂T的算力项目在制定报价时,仍沿用服务器设备涨价前的成本基准,而主流的算力服务器在算力市场爆火后,均实现了较大的涨幅。其订单报价较现行市场公允价低,算力租赁企业承接项目后将面临亏本风险,这直接导致大厂T的算力订单出现流标现象。 大厂Z采购H20服务器时以市场平均价格报价130万元,但附加特定的RoCE组网需求,每台服务器的成本需要增加数万元,增配压价极大压缩了合作方的利润空间。 大厂A因坚定投入AI发展且算力需求迫切,其报价在市场中最具竞争力。但承接大厂A项目需把握其算力紧缺的窗口期,才能争取更优议价权。关于大厂算力订单及算力规划,欢迎添加微信 **YONGGANLL6662 **互通有无。 **全国一体化算力网征求意见稿发布** 本月,在国家数据局指导下,全国数据标准化技术委员会发布了征求《全国一体化算力网 算力并网技术要求(征求意见稿)》等7项技术意见的通知,截止时间为2025年7月6日。 全国一体化算力网的逻辑就像是南水北调和西气东输,通过集中调度实现资源的更有效利用和均衡发展,不过和水电不同,智算中心的建设方更加复杂,并且现在消纳方有限,不同的利益方都想让消纳方用自己的算力,想要实现集中调度的难度更大。**获取征求意见稿请添加微信 BENSONEIT 。** **算力摸底“三不批” ,具体落地仍有余地** “算力摸底”对非节点地区建设大型集群的要求苛刻,有客户申报时总结出“三不批”:没客户、没互联网数据中心证书、绿电达不到80%,项目都难以获批。尤其绿电指标的高要求,对于新能源较少的南方区域而言,申请难度大幅上升。 也有行内人士发现,对于不属于八大节点、却明确有订单且能给地方带来价值的项目,论证建设必要性后,还是能正常建设,如北京某大厂在大同新建的大集群并不受影响。且占比80%的绿电要求,在执行中也是“半强制”,仍有协商空间。近来大型算力项目建设落地进展如何?欢迎添加作者微信 **Ericazhao23 **交流。 **上海某人工智能“四小龙”大量囤卡后传卖卡回血** 雷峰网获悉,总部位于上海的某人工智能“四小龙”企业储备了大量算力资源,其算力集群搭载超5万张GPU,总算力规模突破20000PetaFLOPS,在国内智算领域稳居第一梯队。 受经营状况波动影响,算力市场流传该企业出售算力硬件资源的相关消息。 **某厂接了阿里东莞凤岗的智算项目,目前还处于“烂尾”状态** 阿里去年有计划在东莞凤岗部署一个万卡集群,市面上的供应商都争先拿这个单。当时阿里明确只要 H800 芯片,但这型号市面上稀缺,只有戴尔剩些尾货。该厂老板很有魄力,为拿下这笔大订单,放出话来,要收尽市面上所有能找到的 H800。靠着各路渠道运作,还真把所需芯片凑齐了,紧接着就准备搭集群。 可厂里原本不碰智算业务,便找了家专业做集群搭建的公司帮忙,谁想万卡集群没那么好搞,找的公司不给力,后来集群没搭成,到现在还搁在那儿 “烂尾” 。今年阿里的相关智算业务,该厂还能否继续参与,目前还存疑。想探讨云大厂智算订单项目,欢迎添加微信 **mindy1857 **交流。 **英伟达H20价格趋于平稳,H200需求旺盛** 在美国对国内禁售H20之后,H20的价格曾出现过一天一个报价的剧烈波动,目前H20的价格趋于平稳。 目前,市场上对H200的需求更多,一方面是既然H20和H200都禁售,H200性能更高,对高性能有需求的买方自然更愿意选择H200,另一方面是因为许多项目在立项之初是按照H200进行申报,想要买算力更强的B200要重走流程耗时较长,还是选择H200更为实际。 了解目前市场上H20和H200的价格及行情,添加微信 **BENSONEIT **交流。 **某宣称有包销方的算力项目正暗自销售算力资源** 中部地区某航空产业园区建设了超大规模算力项目,由于规模庞大且有合作的包销方,该项目还找到一些权威媒体进行宣传、背书。 但当前该项目的算力资源却被发现在市场流通。根据项目初始规划,包销方已承诺承担算力消纳责任,按协议算力本应定向供应,无需对外销售。当前该项目的算力在市场上流通,侧面说明该项目包销出了问题,或是包销方违规转售。 **互联网大厂投资百亿元建设推理智算中心** 互联网大厂在江苏某市投资了100多亿建设一个以推理为主的智算中心,主要选择的是英伟达H100和H20的卡,目前已经开工。 今年互联网大厂都加大了对智算中心的投资,特别是在窗口指导之后,此前投资算力中心较少的头部大厂也开始增加投资。 **各方利益博弈,大型智算中心项目落地难** 大型智算中心项目的落地,面临着许多技术之外的挑战。智算中心项目金额动辄几亿甚至百亿资金量级,加上英伟达卡价格的波动,让参与项目的各方产生了博弈。 比如同一个型号的卡,有人说100万,就会有另一个人跳出来说自己可以95万拿到卡,此时还会出现一个声称90万就可以买到卡的人来落地,最后报价90万的人获得了主导权,却表示这批卡已经出售,导致项目迟迟难以落地。 更多智算中心实际落地中低价竞争和博弈的故事,欢迎添加微信 **BENSONEIT **交流。 **智算中心补贴形式多样,但受益往往是消纳方** 智算建设时代里,算力券成了新的补贴方式。有城市的补贴可以到20%-40%,例如每台每月十万元,客户只需要付6万。这种算力券的补贴会抹平电的差价,隐性加剧跨地区的市场竞争。 绿电指标也是一种补贴形式,但很容易在市场运作过程中“蒸发”。市场上的消纳方往往会把这部分指标一起算进去开价,比如平时租金可能是7万,但算上绿电指标后6万也能回本,消纳方便直接开价6万。因此,很多绿电指标最后还是落入大厂或明星大模型公司囊中。 更多精彩内容欢迎扫码添加微信,**加入算力产业情报群**,尽情畅聊。

近日,轰动一时的谷歌华人工程师杀妻案再次开庭。当地时间6月23日,本案在加州圣克拉拉县法院再次开庭,多名证人和陈某本人出庭,死者于某的父母也以线上形式参与了庭审。  庭审现场,案件大量细节被披露。**据现场证人透露,案发当晚,死者于某向朋友宣布了两人打算离婚的消息。** 案发当天出警的警察在法庭上确认,自己当天曾听到报案人(即涉事夫妻的朋友)指责嫌疑人陈某出轨了前女友。 此外,在当天法庭上,圣克拉拉县的侦探还提供了几段陈某和于某家里厨房和门口的监控录像,并当庭播放。 录像显示,在1月16日1时04分,厨房的灯灭了。侦探解释,此后于某就被丈夫陈某徒手打死。 4时43分,陈某身着带血的衣服出现。5时16分,陈某的身影再次出现,右手肿胀,身上有血。 4分钟后,陈某手上拿着电锯出现……监控画面显示,他做出将电锯放在自己脖子上的举动。 8时10分,陈某再次进入厨房,拿出了一把刀刃很宽的刀,放在自己脖子上。 **出庭警察在法庭上表示,自己在接警后,曾听到报警人指责陈某出轨前女友。** 而报警人作证,据她了解,出事当晚于某提出了离婚。 回顾案件经过,在2024年,清华高材生、谷歌工程师陈某在美杀妻案爆出后,立刻引起了巨大的关注度。 从嫌疑人家属聘请最强律师辩护,再到案件迟迟未进入实质审理阶段,公众的情绪几度沸腾。 如今,随着开庭,越来越多的细节浮出水面,而案发当晚的碎片信息,像拼图一样还原着一段逐渐崩塌的关系。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508852.htm)

近日,全新宝马i3和iM3车型的相关配置以及生产规划曝光。**据悉,宝马iM3有望配备四电机,其动力可能超过700马力。**  值得一提的是,该车的内饰还将采用宝马新近研发的天然纤维复合材料。 **这种材料是与一家瑞士公司合作开发的,以亚麻籽为原料,其设计强度可与碳纤维媲美,但制造过程所需的二氧化碳排放量减少了40%。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250625/cea1b0ce-00e6-4f56-9237-c177ba8dfc9a.png) 这种材料可能会用于该车的桶形座椅和其他内饰部件。 不过,其动力总成的细节仍然是个谜,可能要等到该车发布前几个月才会揭晓,**有推测称它可能配备多达四个电动机,从而实现复杂的扭矩矢量控制。** 宝马iM3预计会于2027年3月开始生产,并持续至2034年10月。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250625/aaa38582-9a9a-4766-9009-66d508cd5fc1.png) **而全新宝马i3则计划于2026年7月投产,目前宝马为i3和iM3设定了为期七年的生产周期,持续至2034年10月。** 从目前的消息来看,宝马正在考虑推出的版本包括i320、40、40xDrive、50、50xDrive以及M60xDrive。 其中M60型号计划于2027年3月推出。 与提供多种版本的燃油版M3不同,预计iM3只会推出单一版本车型。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508850.htm)

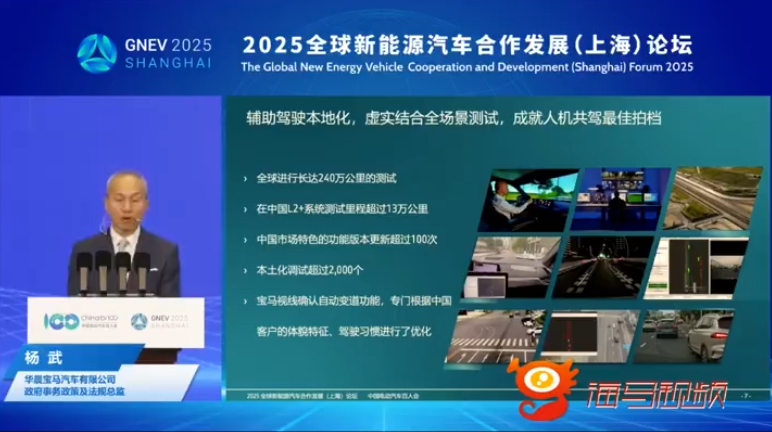

2025全球新能源汽车合作发展(上海)论坛于6月24日-25日在上海举行,华晨宝马汽车有限公司政府事务政策及法规总监杨武出席并演讲。杨武介绍,对于电车,从电芯到整车,**宝马进行了120多项机械测试和将近1000个软件智能测试,满足宝马全球标准,而不仅仅是国标。** 辅助驾驶方面,经过仿真模拟、测试场测试后,还全球进行了长达240万公里的测试。 “针对中国更复杂的交通路况、特殊场景以及中国人特殊的驾驶习惯,我们进行了本土化开发和测试,测试里程超过13万公里,功能版本更新超过100次,本土化调试超过2000多个。” 杨武提醒出海的同行,**如果按照中国司机频繁换道超车的驾驶习惯来设计欧洲的自动驾驶,很可能会造成当地交通混乱。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250625/5d2dcc2cd0a74f5ab1375c74506c52b8.png) 事实上,杨武也所言非虚,欧洲道路交通参与者都有极强的路权意识,快车道严谨长时间占用,慢车需主动让道,否则面临高额罚款。 而在我们国内,快慢车道普遍混行,国内司机在快车道开慢车导致后方拥堵也没有明确法规约束,这也导致不少司机想开快车辆的话,只能频繁变道穿插,也间接增加了自己和他人的交通安全风险。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508848.htm)

上个月,The Information爆料称iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max会采用屏下Face ID。其屏幕为左上角单孔屏(如下图所示),回归单挖孔之后,iPhone 18 Pro正面更加简洁,屏占比进一步提升,观感跟主流安卓手机一致。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250625/45c79097f86d4eae948015099bfb4550.png) 对于iPhone 18 Pro配备单孔屏的说法,Counterpoint Research副总裁Ross Young表示不认可,**他认为iPhone 18 Pro会缩小灵动岛面积,但是还没有到单挖孔屏的程度(如下图所示)。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250625/3733d37f43ce4067bd9566add7d0688e.png) Ross Young表示,**iPhone 18 Pro的灵动岛面积会比iPhone 16系列小,但它不是单孔屏形态。** 他还透露,2027年的20周年iPhone不会配备真全面屏,他认为“苹果史上第一款真正意义的全面屏iPhone要到2030年才会发布”,也就说消费者还要再等5年时间。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250625/9da045877d464a9ca3e91111f63f45f8.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1508844.htm)

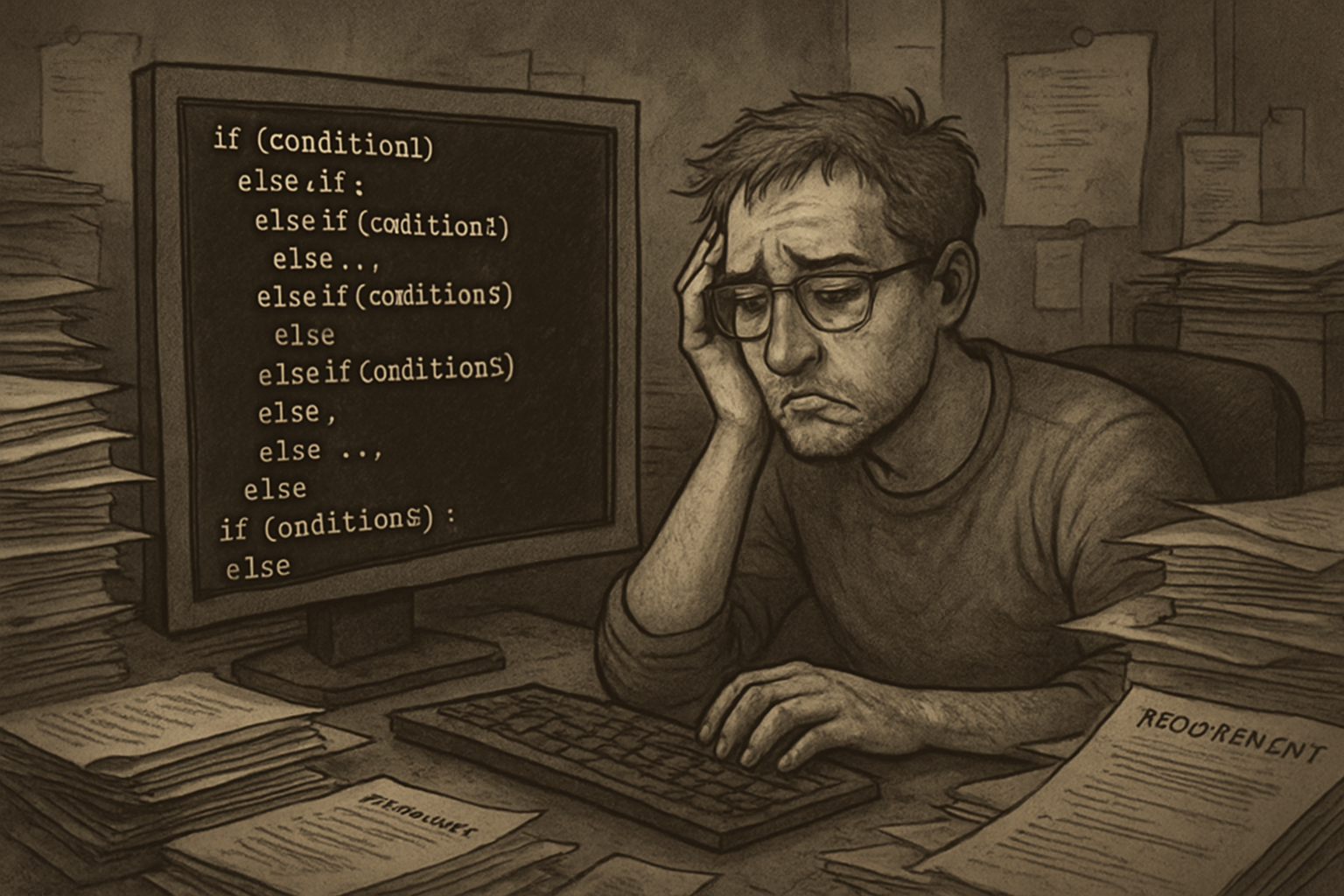

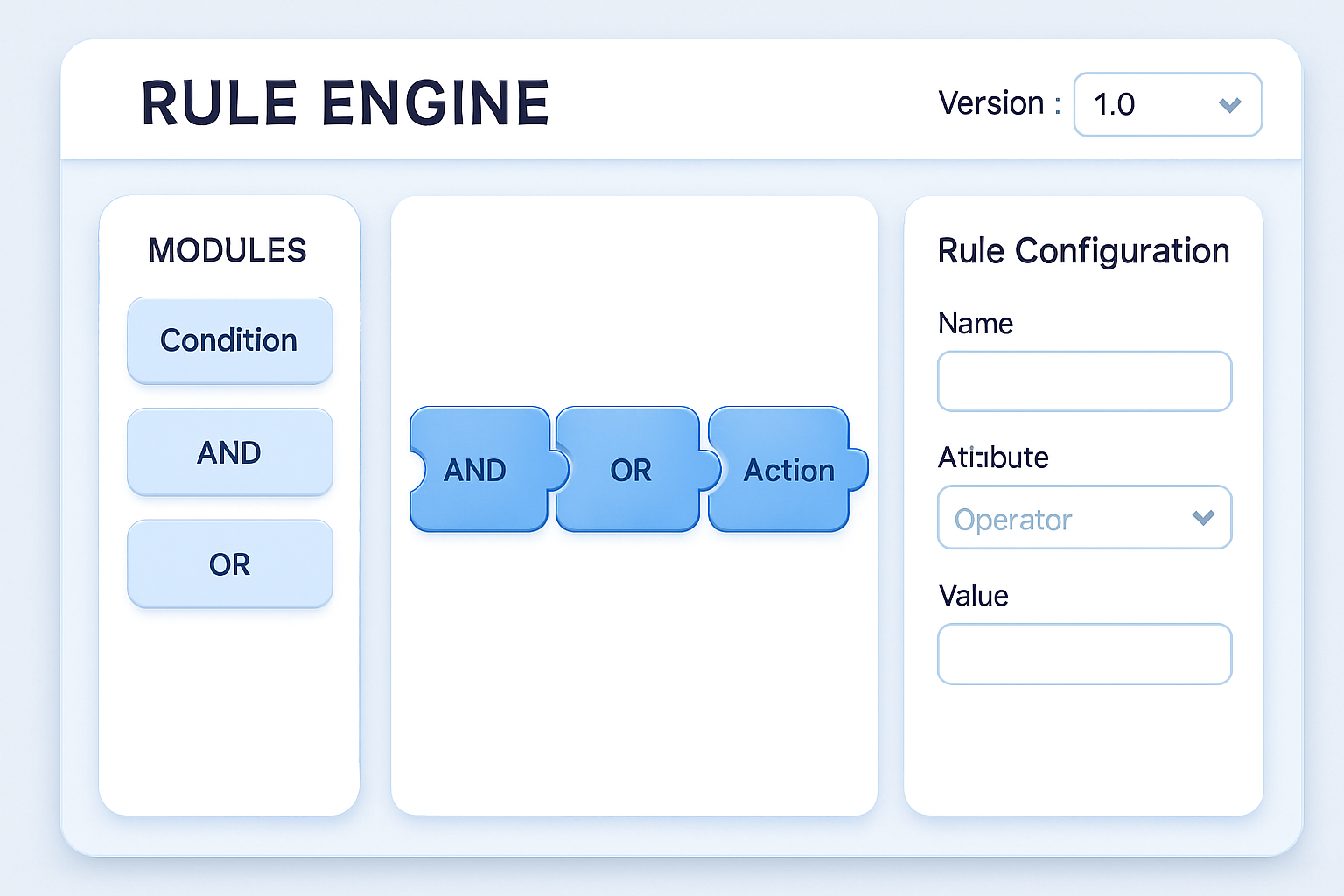

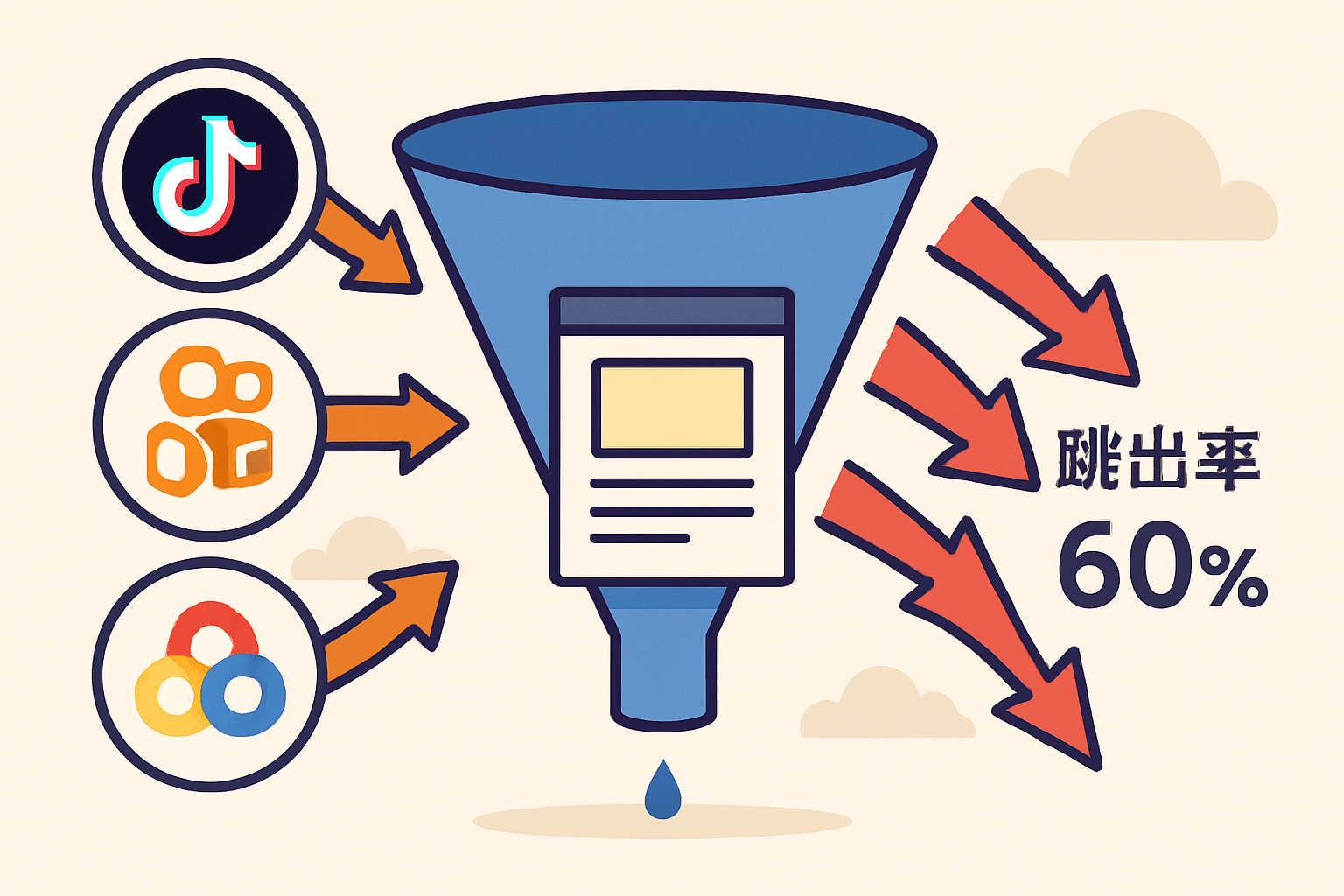

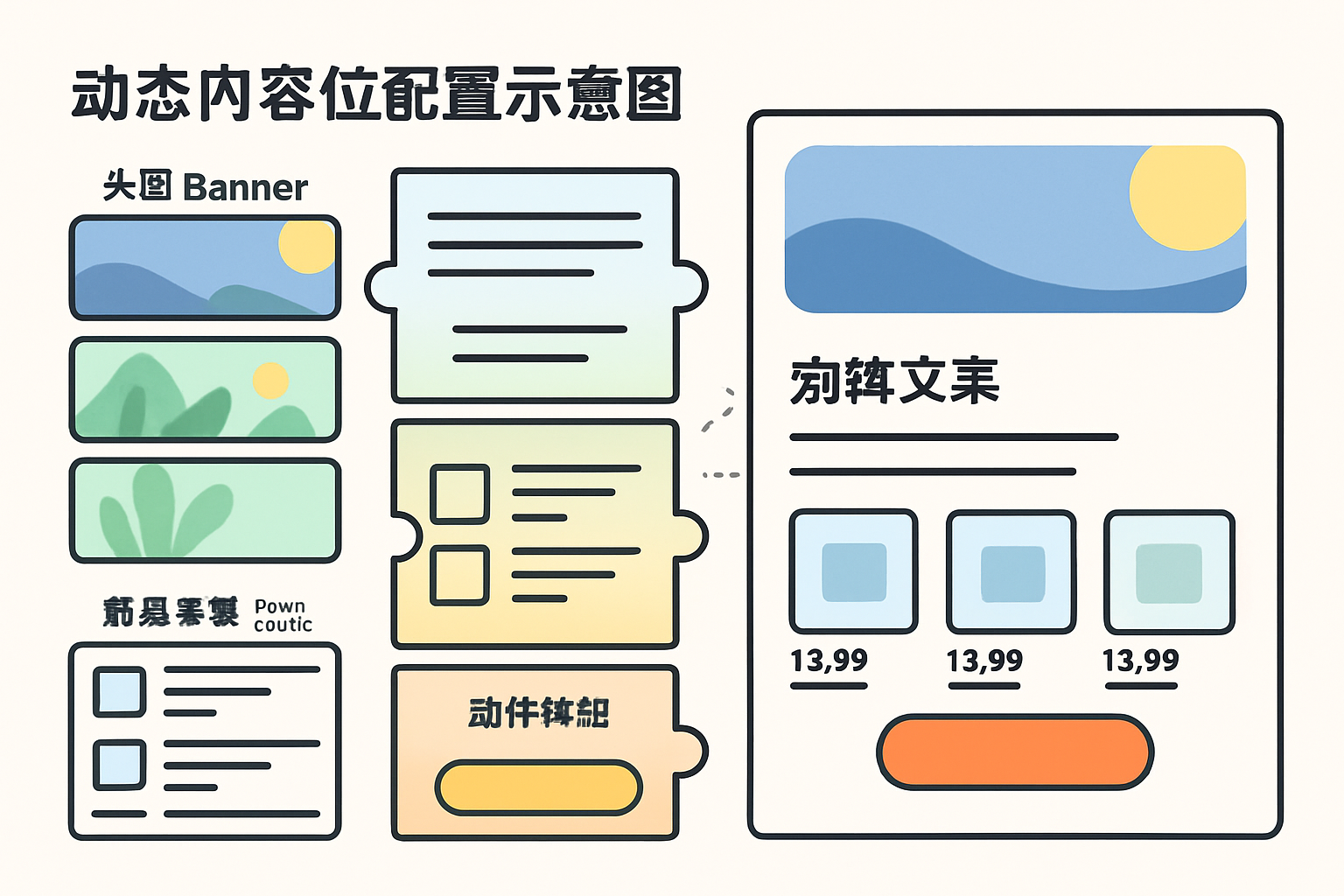

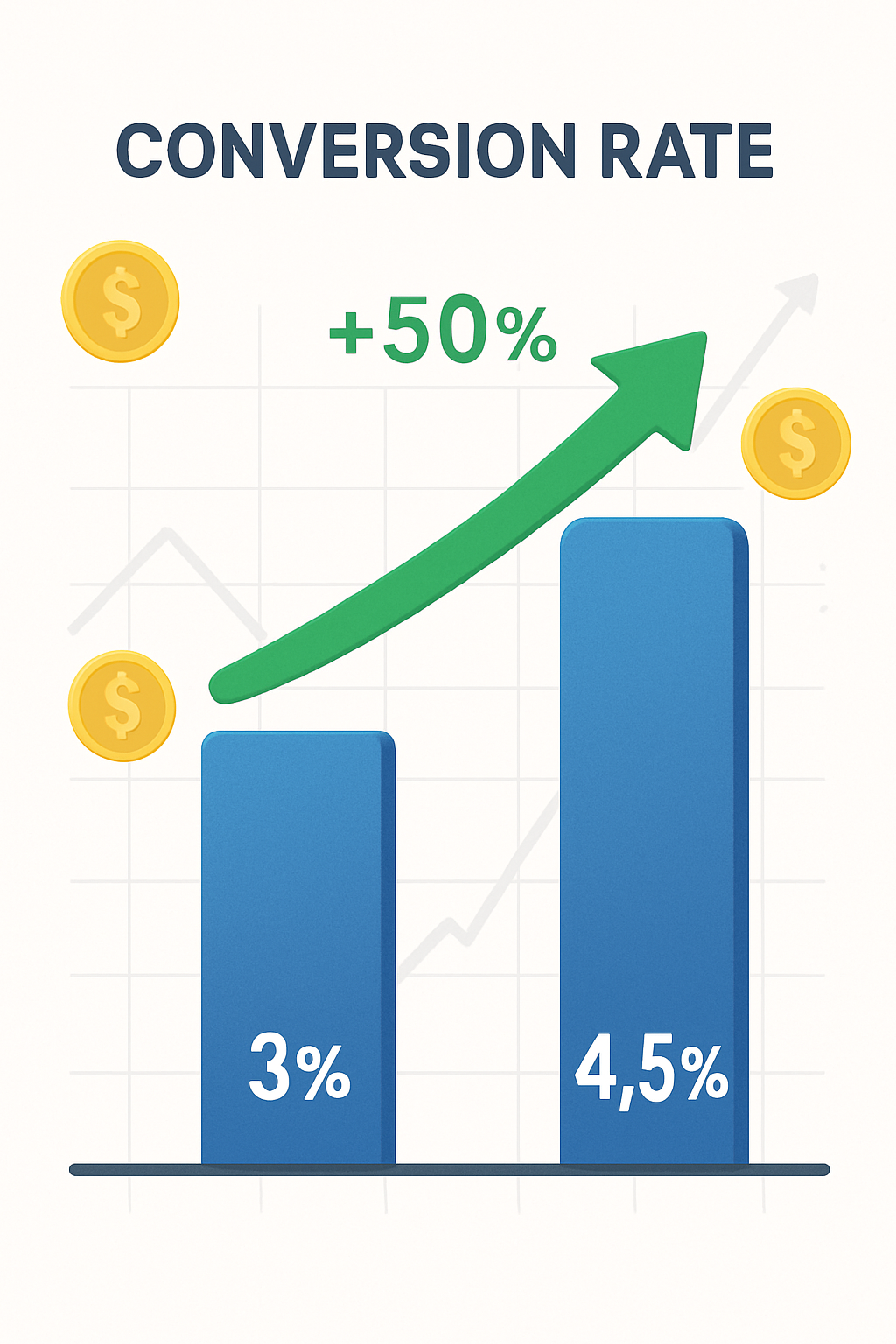

<blockquote><p>对于许多没有算法团队支撑的产品经理来说,如何让产品在没有复杂算法的情况下实现“智能”功能,是一个亟待解决的问题。本文将深入探讨如何通过设计精良的规则引擎,为产品赋予“智能”属性,从而在资源有限的情况下实现业务增长。</p> </blockquote>  声明:作者是在职产品经理,文章提到的项目为真实项目,保密要求做了脱敏处理。 我先说结论:在没有算法团队的前提下,一个设计精良的【规则引擎】,就是撬动业务增长最有效的杠杆。 没有之一。 <blockquote><p>但很多人,尤其是技术背景的同事,一听到“规则引擎”,眼神里就透出三分薄凉,七分不屑</p> <p>他们的潜台词我都能翻译出来:这不就是一堆if-else的封装吗?</p> <p>“属于上个时代的产物了,是产品经理为了规避开发自己瞎搞的”</p> <p>“典型的伪智能,跟真正的AI推荐系统比,就是个玩具”</p></blockquote> 毕竟在大家的认知里,AI就得是神经网络,智能就得是深度学习 毕竟在开发的认知里,没个算法博士都不配谈个性化推荐 毕竟在老板的PPT里,“基于规则的动态分发”这句话,远没有“AI驱动的智能推荐”听起来更震撼  <blockquote><p>这些宏大叙事,他们敢讲,我都不敢信</p> <p>因为我知道,从PPT到现实的鸿沟,需要用真金白银去填补</p></blockquote> 但但但但但,重点来了。 如果说以前的规则引擎是写死的代码,那么现在,对于没有算法团队支撑的PM来说 **规则引擎,就是性价比之王。** 为啥? <blockquote><p><strong>我就问大家一个问题,对于90%的业务场景来说,需要那么复杂的深度学习模型吗</strong></p> <p>不好意思,真没有</p> <p><strong>大部分时候,我们需要的不是一个能预测用户下一秒想什么的算命先生</strong></p> <p><strong>而是一个能对用户当前行为做出快速反应的金牌销售</strong></p></blockquote> 所以在绝大多数业务场景下,我们离需要复杂算法的阶段,还隔着十万八千里 可以依靠规则优化的空间,还非常充足 时代变了 兄弟们,老板也吃多了大饼 现在老板要的不是论文,是TM的转化率 ## 1. 过去偏见:为啥规则引擎总被口诛笔伐 说实话,以前这玩意儿被骂,一点都不冤 <blockquote><p>要是以前,一个产品经理拿着一堆if-else逻辑,就敢跟老板要几百万预算去做“AI项目”</p> <p>就凭这股勇气 就得被全公司的开发吊起来打</p></blockquote> 凭啥啊 就凭你会写,如果用户是男的,就给他推剃须刀吗 就凭你会写,如果用户来自北京,就给他推烤鸭吗 **这种在代码里写死的逻辑,改一次得求爷爷告奶奶,排期得到下个世纪** 一个简单的运营活动 想换个Banner文案 对不起,请走研发流程 等到你上线,黄花菜都凉了,是吧  <blockquote><p>这种体验 就像你买了一辆“智能汽车”,结果发现它的“智能”就是天热了自动开冷气,天冷了自动开暖气</p> <p>你想让它放首歌</p> <p>对不起,请联系4S店进行固件升级</p> <p><strong>这不叫智能,这叫智障</strong></p></blockquote> 那时候的规则引擎,就是个鸡肋 食之无味,弃之可惜 所以大家嫌弃它,太正常了 但问题是 现在的规则引擎,它进化了呀 **它不再是写死在代码里的“僵尸逻辑”,而是产品经理自己就能在后台配置的积木了** 这时候你再说它是if-else 那咋了?那咋了? 我一个产品经理,动动鼠标,就能实现:**从抖音来的用户,落地页的BGM自动变成最近单依纯最火的“李白”。** **凌晨2点还点进来的用户,页面自动切换成夜间主题,并弹出一张夜宵外卖权益券** 这事儿,不香吗 ## 2. 横向对比:为啥它比“空谈算法”更值得选 <blockquote><p>有人说,你这不还是小打小闹吗</p> <p>真正牛逼的公司,都直接上推荐算法了,千人千面</p> <p><strong>你这最多算“分组群面”</strong></p></blockquote> <blockquote><p>我还是那个道理,<strong>方案一样,成本不一样</strong></p> <p>你去组建一个算法团队,需要多少钱 算法工程师的薪水,一个比一个吓人</p> <p>还有数据标注、模型训练的服务器成本</p> <p>没个几百万,你连响都听不见</p> <p>对于很多中小公司来说,这绝对是师出无名的豪赌</p></blockquote> 但规则引擎,说白了就是个“可视化配置后台” 一个中级Java或Go开发,一周就能给你搞出来 **它解决的是0到1的问题** **是用最小的代价,去验证“个性化”这件事到底能不能给你的业务带来增长**  等你用这个看似简单的规则引擎,真的把转化率做上去了 把老板的信心打出来了 那时候你再拿着实打实的数据去跟老板说:**“老板,你看,我们简单的分组都能提升5%,要是上真正的AI算法,那不是要起飞了?”** 那时候,你要人给人,要钱给钱 这,才是一个成熟产品经理该干的事儿 先活下来,再谈理想 真的,这套路,百试不爽 ## 3. 项目契机:被广告费烧出来的不智能反思 故事得从我们广告投放业务说起。 我们有一块是虚拟电商的业务,就拿其中两类举例:**手机流量包和会员权益**。 每个月,广告部都要在抖音、快手、广点通上烧掉几百万的广告费。 **但结果呢? 只是堪堪盈利。** 我入职的时候,他们面临一个极其尴尬的局面:**所有的广告,无论创意素材多么五花八门,最终都指向一个标准的、千篇一律的产品落地页。** 尽管他们在落地页上做了非常多的埋点(比如点击率、提交率、单个素材停留时长、表单填写率、成功率等等) 后台也做了非常多的数据分析看板(比如转换漏斗看板、权益领取报表、流量分析看板、页面埋点报表) **可是埋点数据多,也就意味着,千头万绪没有一个明确的优化点** 到底是两个页面不同的按钮,还是同一个页面不同的主图带来的转化提升,没法区分 只能按照经验去替换素材,换页面,甚至做大而全的通用页面 可最终还是会有很多灾难性的错配: <blockquote><p><strong>在抖音刷到“暑期游戏加速”广告进来的用户,看到的是和商务人士一样的“长途漫游流量包”</strong></p> <p><strong>他一头雾水,脑子嗡嗡的,下一秒就划走了。</strong></p> <p><strong>在财经App看到“知识付费会员7折”广告进来的白领用户,看到的却是和学生党一样的“校园特惠流量包”。</strong></p> <p><strong>她心里绝对无了个大语,觉得我们不专业。</strong></p></blockquote>  结果就是,我们的落地页跳出率常年高居60%以上 **每一天,都有成千上万的用户被广告吸引而来,然后又在第一秒钟,被这个不合心意的落地页给无情劝退。** 素材部的同事每次在会议上痛心疾首,说他们的广告素材都快卷出花了,结果全折在了这临门一脚上 那时候我意识到,问题的根源,不是广告创意,而是我们产品页面承接流量的能力 太弱了 ## 4. 破局之路:从写死到“乐高式”的规则后台 最开始,我的想法很朴素。 我直接拉着运营开会,让他们给我几个跑量一般的链接做个测试。 然后跟开发说:“哥,加个逻辑。如果URL里带了媒体类型=douyin,就把Banner换成那个游戏风的图片,文案也改一下。” 开发人挺好,两天就给我上线了。 同一个人群的链接效果立竿见影,抖音渠道的转化率提升了3% 没过几天我正高兴呢,运营同事又来了:“那个,快手渠道我们也想换个素材,还有广点通的……” 我再去求开发。 一来二去,开发烦了,我也烦了。 产品迭代文档,变成了一本厚厚的《if-else需求说明书》。 **我终于明白,靠人力去维护这种分发的逻辑,是一条死路。** 我们需要一个系统。 一个能让运营自己组装逻辑的系统。 于是,我花了整整一周时间,设计了一个后来被称为“动态聚合规则引擎”的功能模块。 它的核心思想,就是“万物皆可组件化”。 我把落地页拆成了几个核心的“动态内容位”: - **槽位1:头图Banner** - **槽位2:核心文案** - **槽位3:商品表单** - **槽位4:动作按钮** 然后,在后台,运营可以为每个槽位,创建无数个不同的“内容版本”。 比如,**商品表单**我们可以创建: - **版本A:“游戏玩家优选”** – 主推大流量、低延迟的流量包 - **版本B:“商务精英套餐”** – 主推含通话时长、多地漫游的流量包 - **版本C:“影音会员专享”** – 主推定向免流的视频App会员权益包  最关键的一步来了:**规则配置界面**。 这是一个可视化的配置面板,彻底告别了求开发。 我可以在上面像搭乐高一样,创建一条规则: <blockquote><p><strong>如果:</strong></p> <p>a参数<strong>等于</strong> douyin</p> <p><strong>AND</strong> b参数 <strong>包含</strong> “game”</p> <p><strong>那么:</strong></p> <p>渲染 <strong>Banner</strong> 为 <strong>“版本:热血游戏对战图”</strong></p> <p>渲染 <strong>文案</strong> 为 <strong>“版本:大神操作,快人一步”</strong></p> <p>渲染 <strong>商品</strong> 为 <strong>“版本A:游戏玩家优选”</strong></p> <p>渲染 <strong>按钮</strong> 为 <strong>“版本:立即解锁游戏特权”</strong></p></blockquote> **这个功能上线的那天,我们运营的同事**终于可以根据广告投放策略,实时、动态地去调整落地页了 ## 5. 效果复盘:用确定性的增长,撬动不确定的未来 系统上线后的第一个月,我们做了大量的分组实验。 我们针对不同的渠道、不同的人群画像、不同的商品偏好,配置了三十多条精细化的规则。 结果呢? **整个落地页的平均转化率,从之前的不到3%,硬生生拉到了4.5%** **提升了整整50%** **对于月耗百万广告费的部门来说,这意味着每个月实打实地多赚了几十万的利润。** 有人可能会说,这不还是“分组群面”吗?离真正的“千人千面”还差得远。 还是那个道理。 **在资源有限的情况下,用80%的精力,去解决那80%最明确的问题** **这才是产品经理最大的价值。**  **我们用一个极其简单的、确定性的技术方案,解决了业务当前最痛的、最核心的“流量承接错配”问题。** 这,就是性价比。 更重要的是,这个系统为我们未来的智能化,打下了坚实的地基。 我们为每一条规则都做了数据埋点,现在我可以清晰地看到: - “抖音游戏”这条规则,转化率是6.2% - “财经会员”这条规则,转化率是5.8% - 而那条“默认通用”的老规则,转化率只有可怜的3.2% 有了这些数据,下一步该怎么做,已经不言而喻了 我拿着这份数据报告,在月会上,正式提出了引入“自动化分配”的想法 <blockquote><p>我们手动的规则已经证明了‘精准匹配’的巨大价值。</p> <p>现在我们有多条高转化率的规则,但具体给哪条规则多少流量,还是靠我们拍脑袋。</p> <p>下一步,我们能不能让系统自己去学</p> <p>自动把更多的用户,导向那些被证明过更牛逼的规则上?</p></blockquote> **那一刻,我不再是一个空谈AI梦想的PPT产品经理** **而是一个手握数据,用确定的收益,去推动公司投入的实践者** 这,就是不懂算法的产品经理,在这个时代,最好的破局之路 先用规则,把你能做的做到极致 然后,静待花开 本文由 @产品破壁人老杨 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

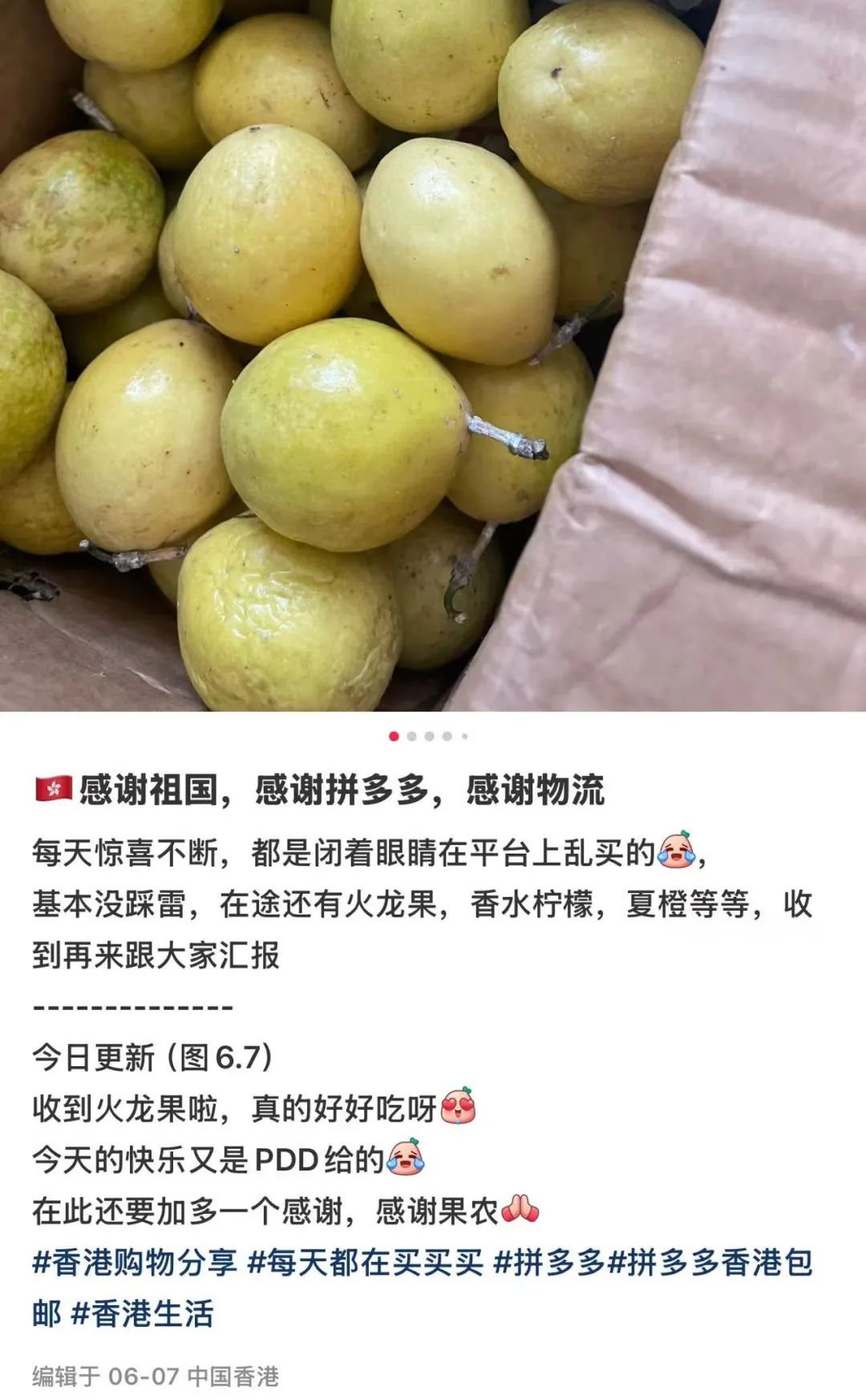

<blockquote><p>在商业竞争的浪潮中,拼多多一直以其独特的商业模式和市场策略脱颖而出。然而,随着市场环境的变化和竞争对手的动态调整,拼多多再次面临新的压力与挑战。本文将深入剖析拼多多在当前市场中的“兜底”角色,探讨其如何通过农产品产地直发、外贸工厂转出海全托管、百亿减免和千亿扶持等关键业务动作,为商家和消费者提供稳定的保障</p> </blockquote>  ## 01 当老师的朋友告诉我,她最喜欢一类好学生:课堂提问全班都没人举手时,他们会用眼神告诉老师“我来试试”,然后站起来回答救场。 尤其对于新手期的老师,班里有几个这样的兜底型学生,简直就是福报。 有兜底的人生多受欢迎?现在的大学生,恨不得从大一就开始背申论做行测。如果你学习很好,中学能拿全国赛一等奖,高考能考上清华,那么恭喜你,可能得到一份街道办的稳定工作。 体制内的聪明年轻人把利弊想得很清楚:在这里,上限要看个人能力、老丈人和运气,但下限很明确,从工作第一天就能算清楚,在完全不努力的前提下,将来退休金有多少。 如果没有挤进有兜底的行业,搞清楚自己行业的兜底在哪里,就是生存必选项。 你得知道自己的退路在哪里。 比如我做玉石珠宝生意,我不会压太多资金在货上,回血直播间就是兜底。我会以低于成本价的价格,在这里甩掉滞销品,保障资金的流动性。 有些兜底性的存在,关键时刻才会亮明身份。比如多多买菜。6月23日,美团优选突然关闭全国大部分城市的服务,没有提前得到消息的供应商跟团长都懵了,回过神后,他们的集体动作就是:争取转向多多买菜。这是他们控制损失、不用大幅调整生活和工作的兜底选项。 不用跑到对家楼下拉条幅撒广告,多多买菜成为接住友商“遗产”、为普通人兜底的天选之子。 ## 02 拼多多是有些兜底体质在身上的——从兜底这个视角去看拼多多的业务,也能解释它为何能做到今天的体量。 我们先来简单看一下,它过去几年在业务层面的关键动作:农产品产地直发、2022年的传统外贸工厂转出海全托管、百亿减免、千亿扶持。 很多动作的本质都可以归结到“兜底”两个字。 农产品产地直发,是为销路不畅的农户兜底。现在这些农产品甚至可以发到香港,在小红书这样的社交平台上,已经有很多IP香港的用户,在活跃分享拼多多店铺。  全托管的跨境业务,是为遭遇传统外贸停摆的工厂主兜底。白牌是拼多多的基本盘,对于转场的外贸工厂主来说,相当于你是种菜的,结束与商超的供货合作之后,回到一个客流量最大的早市。 百亿减免、千亿扶持,是给更大范围的小商家兜底,让他们在穿过经济周期的过程中走得舒坦一点。 还有前几年开始的小商家出淘入拼,其实跟眼下的美团团长转向多多买菜,是类似的逻辑。小生意人发现自己在原来的阵地没法做了,自然要寻求新出路。 不管是拼多多主动做兜底的业务,还是需要兜底的人主动转向拼多多,其中都有一个关键因素: 需求。 可以说,拼多多平台上已经集结了各种千奇百怪的消费需求。从花园凉亭、活猪活鸭、石墩子、集成房到一两块钱包邮的针线……我经常在小红书刷到分享拼多多奇葩网购的笔记,包括我自己在北京郊区租的院子,基本也是用拼多多搭起来的。  ▲ 拼多多上五花八门的商品 媳妇甚至为了种菜,买了十来种我叫不上名的农具——当然这也没妨碍菜地里的杂草比菜苗还高。我只能告诉自己:媳妇高兴,全家高兴。 消费需求不是独立存在的,它要受到经济环境、人口结构、社会价值观这些因素的影响,也会持续变化。 我做的玉石属于相对传统的消费品,但每年流行还是在变。今年年初,平时少有问津的一款黄玉手串突然卖到了断货,就很出乎我的意料。 再比如说家装,几年前媳妇装修时,买的都是以樱桃木、黑胡桃木甚至是柚木为主材的设计师品牌家具,一件动辄好几万,等到去年装修另一个房子时,她每天都要抱回来一堆来自拼多多的包裹,美名其曰:适应经济周期的变化。 对于电商平台,谁能更大程度地响应时代和市场的消费需求,谁就能吸纳更多的商家和消费者,从而具备更持久的成长性——这是”兜底佬”的能力基础。 兜底的前提,是自己得强。就像三国里的魏营大将曹仁。 如果穿越回三国时代成为一方诸侯,要在关羽和曹仁之间选一员大将打辅助,我应该会选曹仁。他没有关羽“水淹七军,威震华夏”的高调,但看战绩的话,他绝对是三国时代最难啃的骨头,从渭南之战拦住马超、官渡之战赶跑刘备、赤壁之战拖住周瑜和襄樊之战挡住关羽,他总能为曹操救场,就像老板身边的一把“盾”。 还有一个大家都熟悉的”兜底佬”,是《甄嬛传》里的温太医。 从甄嬛早期的服药避宠、与四大爷相见后要复出,到后来宫斗中的种种,或进或退,温太医都在给她兜底。而他能做到这样,一是因为出身太医世家,多少有些家世背景,二是自己也做到了太医院的高管。 ## 03 有人兜底是幸福的。 兜底也分等级,按照靠谱程度从高到低排序:制度性兜底、人为兜底、运气兜底——最后这条属于玄学范畴,先不展开。寺庙这几年红红火火,其实就是大家在寻求个运气兜底。 前面两条,至少占一样,普通人的生活就不至于太差。比如江浙沪独生女、体制内的人。 什么兜底选项都没有的人生,可能有两种走向: 一种是勇往直前,反正也没有退路,搏一搏,还可能单车变摩托。这样的故事,在成功人士的回忆录、机场杂志的封面和十万加的鸡汤文学中,比比皆是。 不过,全信你就输了,这些故事往往喜欢强调个人的白手起家、努力拼搏,而主动忽略像老丈人这样的关键因素。 一种是摆烂。日本进入高龄少子化后,年轻人给自己贴上“平成废物”的标签,直接躺平,不结婚不生子不买房不买车,主张“断舍离”,追求一直行李箱能装下所有物品的极简生活。 在2023年,日本已经出现140万不出门的蛰居仙人,大部分是不到40岁的年轻人。有人终身不工作,甚至在父母去世失去经济来源后,只能选择自杀或者饿死。 商业公司提供的兜底,属于另外一个范畴。 在创造商业价值的前提下,它能为个体提供一定程度的制度性兜底,但更重要的是,它还可能通过给社会或者行业兜底,创造更大的价值。比如美国发起制裁后,中国公司们在芯片技术上的努力,就不仅仅只是为赚钱了。 当然,我不是说兜底的热情比利润更重要。 200多年前亚当·斯密就在《国富论》里写了:我们获取的食物并非来自屠宰商、酿酒师和面包师的恩惠,而是出于他们的利己思维。 但商业发展起来后,面包师可能会发现,当自己用爱和奉献去做面包,从“利他性”出发,反而能吸引到更多的顾客。因为它让普通的面包具备了一种稀缺性——这也是抬高商品价值的关键。 你看,胖东来和它调改的永辉超市、新乐超市们,也是把类似爱和奉献的词作成企业文化,挂在墙上。  “兜底佬”拼多多没那么高调,它就是低调地一路兜底一路发育。甚至为了兜底,敢让股东们阶段性不开心。一季度,因为百亿补贴、千亿扶持、商家减负等“兜底性”动作导致支出大幅增加,拼多多财报不好看,股价也徘徊在低位。 但能够提供兜底价值的公司,往往也同时具备长期价值。 于是,我那位拿着拼多多股票的朋友,一边骂骂咧咧,一边牢牢拿住不放手——没准这在将来就是她为儿子准备的兜底。 本文由人人都是产品经理作者【山农下山】,微信公众号:【山农下山】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Pixabay,基于 CC0 协议。

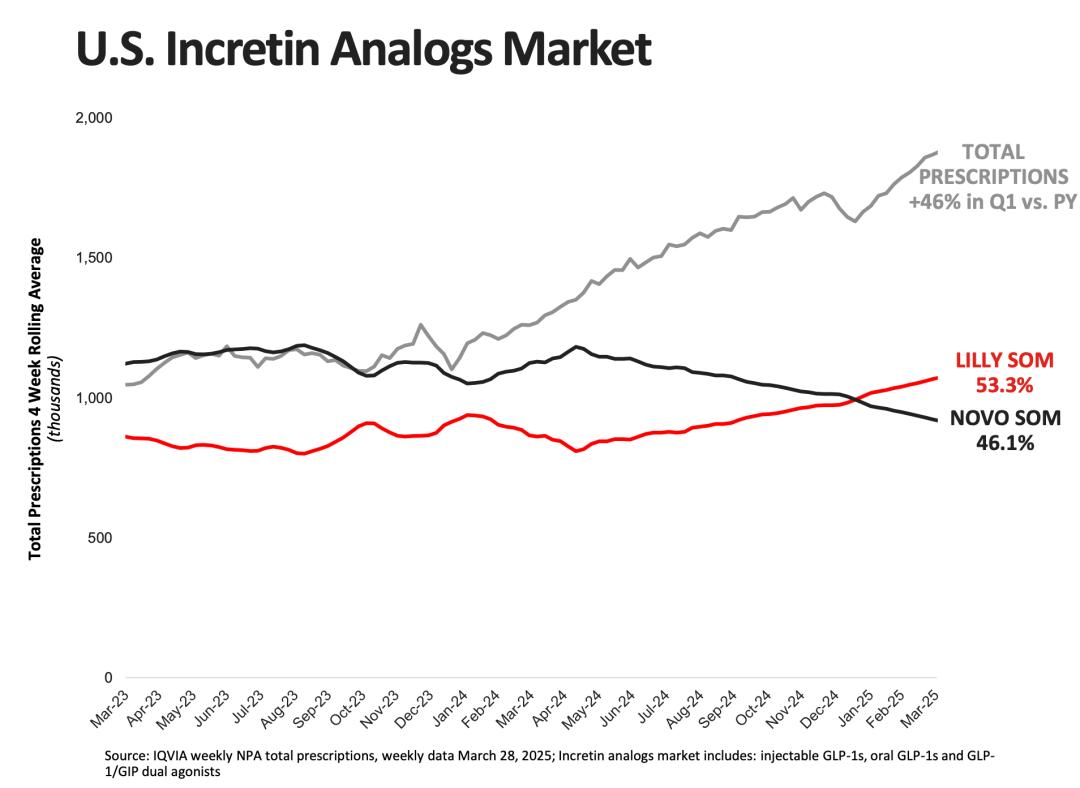

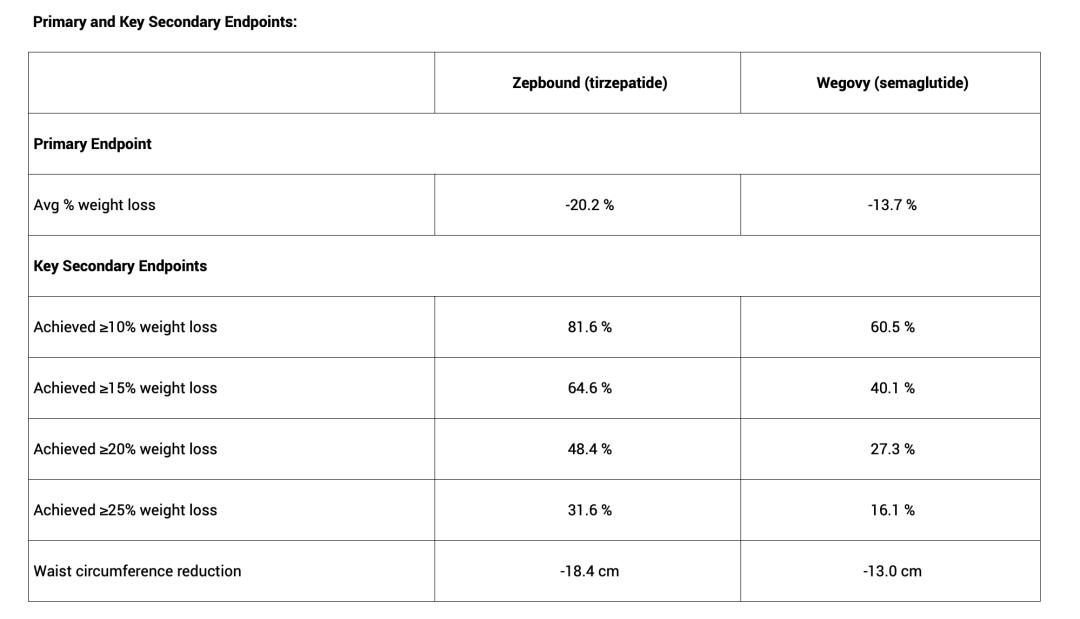

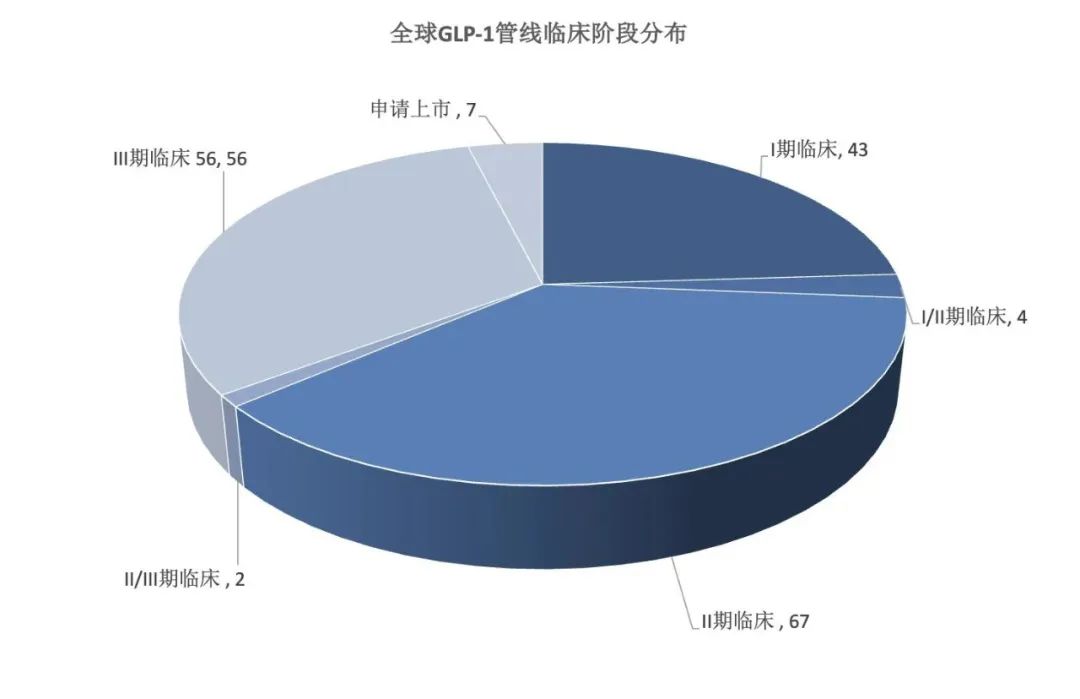

作者 | 黄绎达 编辑 | 郑怀舟 诺和诺德司美格鲁肽是近年来的一款“网红药物“,在介入减肥领域后,凭借其优秀的药效和名人的示范效应,一时风头无两。礼来的同类型药物替尔泊肽作为后起之秀,在近两年的表现亦颇为亮眼,曝光度不次于司美格鲁肽。 体现在销售数据上,礼来财报显示,替尔泊肽凭借降糖(Mounjaro)和减重(Zepbound)两项适应症,在2025Q1合计实现收入50亿美元,约占同期公司收入的39%,同比增速更是超过了100%。 在替尔泊肽如此炸裂的销售业绩驱动下,礼来的股价亦是水涨船高。尽管礼来的股价在今年有所调整,但长期表现依然相当优异,自替尔泊肽在2022年5月获批上市,礼来股价从彼时至今的涨幅高达180%。  图:礼来股价长期表现;资料来源:wind,36氪 那么,替尔泊肽凭借什么实现了销售额的长期高增长?替尔泊肽在未来将面临哪些挑战呢? ## **01 替尔泊肽业绩持续高增都有哪些原因?** 替尔泊肽在2022年在美国获批上市后,处方量持续快速增长,而且增速水平远超同期的司美格鲁肽,由此驱动替尔泊肽的市占率快速提升。IQVIA数据显示,截至2025Q1,礼来(包含替尔泊肽、度拉糖肽等相关产品)在美国肠促胰岛素类似物市场的总处方量占比已经提升至53.3%,并超越主要竞争对手诺和诺德。**替尔泊肽作为后发竞品,其处方量的放量速度远超司美格鲁肽,背后存在多方面的原因。**  图:美国肠促胰岛素类似物市场增长情况;资料来源:礼来财报,36氪 **首先在患者认知层面,当下的糖尿病与肥胖症患者对替尔泊肽有着更高的接受度。**GLP-1类药物治疗糖尿病已有20多年的历史,近年来减重又成为其另一大核心适应症,经过长期的推广与普及,特别是医疗机构、相关媒体开展的科普教育,患者对GLP-1类药物的疗效、安全性等关键指标已有非常深入的了解。所以,当替尔泊肽上市时,其目标患者群体对该药物有着更强的接受度与尝试意愿,这是替尔泊肽能够实现快速渗透的关键因素之一。 **在药效方面,替尔泊肽在减重领域的药效优于司美格鲁肽。**礼来设计并开展了替尔泊肽与司美格鲁肽的头对头临床试验SURMOUNT-5,并于今年5月公布了详细结果,**数据显示替尔泊肽无论是主要终点数据还是5个次要终点数据均优于司美格鲁肽,**简单地说使用替尔泊肽72周时间能够多减8公斤,这对替尔泊肽的临床推广颇为有利。 通常,设计并推进头对头临床试验对药企而言风险极高,一旦数据不利于自家药品,不仅会削弱其市场竞争力,甚至可能被监管机构撤销适应症,对药企造成经济与声誉的双重打;反之,则会进一步确立并巩固相关药品在其适应症内的领先地位,由此驱动销售额的显著增长。**在上述头对头试验数据的支撑下,替尔泊肽显然是相比司美格鲁肽是更优的治疗方案,在二者的维持剂量用药费用相当的情况下,替尔泊肽处方量与销售额持续高增的态势还将延续。**  图:SURMOUNT-5详细临床数据;资料来源:礼来官网,36氪 在渠道维度,礼来是GLP-1类药物的老兵之一,由其研发生产的度拉糖肽于2014年在美国获批上市,度拉糖肽十年商业化历程为礼来积累了成熟的销售渠道网络与深厚的商业化经验,特别是与医疗机构、药品经销商、连锁药店等保持着良好的合作关系。 **从药物研发和临床应用的维度来看,替尔泊肽在一定程度上可以被认为是度拉糖肽的升级迭代产品,所以在替尔泊肽获批上市后,礼来凭借度拉糖肽的市场基础,充分整合其成功经验和商业化资源,特别是将原用于度拉糖肽的部分营销团队、学术资源以及销售渠道调配给替尔泊肽,助力其快速打开市场,在GLP-1领域站稳脚跟。** 在拓展减肥适应症后,GLP-1类药物兼具浓厚的消费属性,所以礼来推广替尔泊肽时,一方面采用传统打法,主要通过学术推广、广告宣传提升认知度,同时着重加强保险覆盖,以此提高药品的可及性;另一方面,为了提升替尔泊肽在减肥药市场竞争力,还推出了降价版的“小瓶装”,凭借其自身更强的药效,以降价的方式来吸引潜在患者,从而进一步提升市场渗透率。 减肥版的司美格鲁肽获批上市后,凭借显著的减重效果,迅速在社交网络、明星圈和健身领域引发热议,特别是在众多名人分享使用体验后,使其成为了一款全球范围内的“网红药物”,极大地提升了大众对GLP-1类药物用于减肥的认知度和关注度。**替尔泊肽作为后发竞品,在司美格鲁肽网红效应外溢的情况下,凭借更优的减肥效果迅速抢占患者心智,由此可见,消费品的流行趋势也是助力替尔泊肽业绩放量的关键原因。** 随着GLP-1类药物逐步介入减肥领域,特别是在司美格鲁肽网红效应的助推下,相关需求呈爆发式增长,同时也暴露出产能不足的问题,司美格鲁肽曾经一度面临全球性断货。**在GLP-1减肥药强需求、弱供给的供需格局下,替尔泊肽凭借药效、渠道等优势,有效承接了一部分溢出需求实现了销售额与市场份额的双增长,并由此奠定了替尔泊肽在GLP-1减肥药市场的核心地位。** ## **02 替尔泊肽未来将面临哪些挑战?** 自GLP-1类药物拓展减肥适应症后,已经展现出“年度药王“潜力。公开资料显示,2024年司美格鲁肽三个品牌Ozempic(降糖,注射)、Rybelsus(降糖,口服)、Wegovy(减肥)合计销售额超过290亿美元,仅比”药王“MSD的PD-1帕博利珠单抗少了不到5亿美元。礼来的替尔泊肽两个品牌Mounjaro(降糖)和Zepbound(减肥)同期合计销售约165亿美元。 大热之下,众多药企纷纷跟进,根据医药魔方数据库的统计,截至2025年2月初,全球范围内处于临床阶段的GLP-1管线有179个,来自45家药企、机构与合作单位。其中,提交上市申请的管线有7个,推进到临床3期的有56个。**虽然GLP-1类药物的拥挤程度不及当年的PD-1,但同类型的临床数量也不在少数,随着后续竞品的逐步上市,作为GLP-1类药物领头羊的司美格鲁肽和替尔泊肽也将面临不小的销售压力。**  图:全球临床阶段GLP-1管线分布;资料来源:医药魔方数据库,36氪 值得注意是司美格鲁肽在中国和印度的专利将在2026年失效,根据历史经验,仿制药的价格通常会是原研药的1/10,这两大市场的GLP-1类药物在司美格鲁肽专利失效后,迅速成为“白菜价”。**再看替尔泊肽,药效并非断崖式领先,届时随着仿制药的快速上市,来自仿制药的价格冲击是可预见的。** 从GLP-1类药物的产业趋势来看,主要研发方向是口服小分子化与长效化,**因此未来替尔泊肽还将直面来自月制剂和小分子口服药的挑战。**目前,替尔泊肽的给药方式是注射笔注射,其关键问题在于注射给药的临床风险略高,同时由于体感因素,也会影响到用药依从度,口服显然是更方便的给药方式;替尔泊肽一周的给药周期相对而言也不够长,长效制剂则通常有着更好的用药依从性。 在研竞品方面,安进的MariTide已经实现了一个月一次给药,根据2024年11月的二期临床数据,52周平均减重20%,药效与替尔泊肽、司美格鲁肽相当,同时做到了更低频次的给药。截至今年2月,推进到临床阶段的在研GLP-1口服小分子管线有35个,约占全部在研GLP-1管线的20%,其中辉瑞、礼来、Viking等药企的相关产品进度较快。 ## **03 投资策略** 替尔泊肽在2022年5月获批上市,礼来股价从彼时至今的涨幅高达180%(截至6月24日),区间最大涨幅更是超过了240%。从基本面来看,根据2025Q1的销售数据,替尔泊肽(包含减重和降糖)的销售收入约占全公司同期总收入的39%,已成为礼来业绩的支柱,由此可见,替尔泊肽近年来的销售放量对公司估值的支撑可以说是功不可没。 估值方面,礼来在6月24日的PE-TTM录得66x,wind预测在2025年末礼来PE将降至37x,结合礼来目前的收入结构,并考虑到替尔泊肽正处于收入快速增长阶段,且市场对其增长预期颇为积极,该药物创造的业绩是推动公司估值切换的核心动力之一,为礼来股价的进一步上涨提供了更大的空间。 以替尔泊肽为代表的GLP-1类药物在展现年度“药王“潜质的同时,更激活了整个GLP-1产业链的投资热潮,相关的投资机会亦由此凸显。在下游,制剂企业纷纷跟进,不少国产GLP-1管线进度较快;由于下游需求持续旺盛,中游原料药企业迎来订单激增;CDMO企业则受益于外包需求的大幅增长。 具体标的方面,恒瑞医药的GLP-1管线丰富,重点产品HRS9531(注射剂)已启动临床3期,HRS-7535(口服小分子)也推进到了临床3期。相比核心管线较快的进度,恒瑞通过NewCo模式实现出海的BD交易颇为亮眼,在该交易中恒瑞将3个GLP-1管线打包授权给Kailera Therapeutics,BD交易带来的增量收入是驱动恒瑞股价在今年持续上涨的主要力量。 国内布局了GLP-1创新药且进度较快的制剂企业还包括华东医药(口服小分子HDM1002、双靶点HDM1005、三靶点DR10624)、信达生物(玛氏度肽)、众生药业(双周制剂RAY1225)、博瑞医药(BGM0504)、石药集团(月制剂推进到临床1期)等。GLP-1产业的核心标的包括诺泰生物、圣诺生物、奥锐特、翰宇药业等,上述企业大都深耕多肽领域多年,并具备明显的产能优势和一定的技术优势,在下游强需求的支撑下,业绩有望因此而受益。 *免责声明: 本文内容仅代表作者看法。 市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。我们无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。

钛媒体 · 张孙明烁

钛媒体 · 张孙明烁 爱范儿 · 李华

爱范儿 · 李华 机核 · Lazzyking,段小胖,萝卜萝卜萝

机核 · Lazzyking,段小胖,萝卜萝卜萝 36氪

36氪 小众软件 · 青小蛙

小众软件 · 青小蛙 cnBeta全文版

cnBeta全文版 雷峰网

雷峰网 人人都是产品经理 · 产品破壁人老杨

人人都是产品经理 · 产品破壁人老杨