所有文章

中国跨境电商APP敦煌网(DHgate)在美区App Store免费总榜中升至第2,仅次于ChatGPT。至此,美国iOS应用商店电商应用榜单前三甲均被中国APP包揽,**其中敦煌网荣登榜首,淘宝紧随其后位列第二,SHEIN则占据第三的位置。** 据悉,美国滥用关税政策,严重扰乱了全球贸易秩序,然而这一举措却意外激发了美国人对“中国制造”商品的囤货热情。 许多美国人发现,众多知名品牌的服装、配饰等商品实际上产自中国,而且通过中国的跨境电商APP,他们能够直接购买到这些的源头好货。 这一消费趋势的变化,不仅体现了中国市场在供应链和制造业中的稳固地位,也表明中国跨境电商正成为连接中国商品与世界的重要桥梁。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493062.htm)

作者:Nick 编辑:柏亚舟 虽说“没有消息就是最好的消息”,但对于等待某款游戏的玩家而言,有时候哪怕是只言片语的新信息,也足够兴奋许久、甚至持续分析。 更何况,这个场合是“任天堂NS2直面会”?实际上,在月初的这场直面会之前,办公室众多的讨论当中,也有人提到过《空洞骑士:丝之歌》(以下简称“丝之歌”),但即便是保有期待的人,也会摆摆手自我调侃,“不会有的吧,这么长时间没消息了”。 这种态度,与其说是“不期待”,倒不如说是“不敢期待”,毕竟他们等待这部游戏正式发售,已经足足过去了6年的时间——它消磨着无数人的耐心,却又似乎仍然在吊着胃口。 或许是调皮,或许也是另一种“无奈”,尤其最近两年,《丝之歌》既不宣布什么时候发售,也甚少同步开发进度,甚至于你也不知道这个游戏到底“是不是真的。”  其实早在今年1月,就有粉丝推测《丝之歌》将在4月2日任天堂Switch 2发布会上亮相的新闻,传得多了,官方也不得不亲自下场解释。不过当时的解释还是有些让人哭笑不得:Team Cherry合伙人Matthew Griffin还在社交媒体上向玩家们保证,“《丝之歌》的存在是真实的,目前仍在开发中,玩家们终有一天会玩到它。” 3月中旬,XBOX又一次确认《丝之歌》“仍在开发中”,但仍然没有确切的消息,在玩家看来,别说发售日,甚至“新的开发进展”都仿佛很难看到。 不过好在仅不到一周时间,其Steam商店页面在沉寂六年后首次更新,加上XBOX官方博客将其列入2025年“即将推出游戏”名单,《丝之歌》再次成为玩家热议焦点。  念念不忘,必有回响。NS2的首次直面会,《丝之歌》终于在一场“游戏发布会”上再次亮相,哪怕没有专门的预告片,只是在“合辑”类的拼盘预告当中一闪而过,对于一款鸽了6年的游戏来说,这已经足够沸腾了。 沸腾的核心自然是官方明确宣布,《空洞骑士:丝之歌》将于2025年发售,登陆任天堂Switch 2平台。除了NS2,该作还将登陆PC Steam,Xbox和PlayStation,首发登陆XGP。而在NS2直面会上亮相,也侧面印证了一些猜测:游戏开发耗费了这么长时间的原因之一,是为了登陆新平台做准备。 在确定今年发售之后,玩家们也是不断收到好消息,“实体版预售开启”,“9月份参展游戏展会”等等,都预示着这一次,终于要等到一个结果了。 # 初代的辉煌 2017年2月24日,距今已有八年多的时间,用一些热爱《空洞骑士》的玩家口吻来说,那就是“史上最伟大的游戏之一”正式发布。 不论是在“类银河恶魔城”领域的开拓,还是本身游戏的素质,《空洞骑士》在很多方面都堪称杰作:完全手绘的美术充满哥特式魅力,场景设计亲切又充满史诗感,设定上角色大多是虫子,但它们却居住在巨大、闪亮的城堡和充满忧郁气息的城市中,充满想象力。 当你玩这个游戏时,你很难不爱上它精彩的探索、紧凑的战斗、感人的时刻和令人满意的升级系统。  从玩法上看,《空洞骑士》被归类为“银河恶魔城”,采用横板战斗+固定地图探索相结合的方式来向玩家铺开圣巢的故事,但与此同时,也会因为一些略感崩溃的死亡惩罚,被归类于广义“类魂游戏”。 不过,虽然游戏的初期玩家可能会遭遇一些困境,但后期的正向反馈却是实打实的,每一个新来的小骑士在被强大的敌人击败后会选择探索,在探索中变强,在变强后战胜过去的敌人,并挑战下一个更强大的敌人。 故事层面也是如此,开始的善恶随着游戏进程的推进都变得逐渐模糊了起来。换句话说,游戏不是给你讲故事而是让你“亲身”经历这个故事,玩起来更让人印象深刻。 哪怕整体来看,故事结构晦涩难懂且支离破碎,但开发者通过对关卡设计、场景、NPC对话融入到故事背景中,让这一趟旅程变得多样,成为了一次“郁结难消”的史诗体验。  游戏后续的内容支持也是诚意十足,本作还推出了多个免费扩展包,新系统、新区域、新Boss全部向玩家免费开放,BOSS连战模式与其他玩法提供了更大挑战,同时也进一步延续了游戏寿命。 # “丝之歌”怎么就成了“丝之鸽” 其实,早在广受好评的前作身上,一些拖延的迹象就已经初见端倪。 在2018年接受Source Gaming采访时,Team Cherry联合总监阿里-吉布森提到,《空洞骑士》最初计划制作一个更短的游戏,大约10个小时,并计划在Kickstarter众筹取得相当成功后于2015年发行,但最终却拖延了两年才正式发行。  《空洞骑士》发行时,其规模远超10个小时,是当时规模最大的“银河恶魔城游戏”,也展现了其在开发过程中不断拓展的愿景。有意思的是,Team Cherry从未想过要打造史上规模最大、最优秀的银河恶魔城游戏之一,但最终却实现了这个目标。 严格来说,《空洞骑士》起源于 2013 年 Ludum Dare 游戏开发大赛,当时的项目名为《Hungry Knight》;另一场游戏开发大赛里,Team Cherry还带来了未完成的项目《Beneath the Surface》 ,它催生了《空洞骑士》中“地下王国”的概念。 如果预算允许的话,其实Team Cherry还想把游戏做得更大,但资金的情况显然并不允许游戏体量的无限膨胀。钱用完了的时候,时间停在了一个尴尬的时间:2017年2月。 要知道,不到一个月后,Nintendo Switch和《塞尔达传说:旷野之息》就要来了,哪怕游戏类型完全不同,也没有任何人愿意与他们撞车。 但没有办法,《空洞骑士》原来定下的发售时间是2015年发布,其10小时的战役模式已成倍增长,在2017年初的节点,游戏确实是“不发也得发”。 从最终成果来看,《空洞骑士》已然取得了空前的成功,虽然在最初的无人问津确实是撞车《旷野之息》的代价,但游戏过硬的质量,最终还是上演了“酒香不怕巷子深”的戏码——这背后,当然是Team Cherry 团队付出的超预期努力,并且,也结结实实在资金相对有限的情况下,打赢了这场战役。  考虑到《空洞骑士》的巨大成功, Team Cherry在《丝之歌》有了更多的资金和时间投入。 结果却是,《空洞骑士》初代在项目管理上的“坑”,《丝之歌》几乎又踩了一遍:从最开始的DLC定位,到后来不断加码成独立新作,从最开始的按部就班、有时间表,到后面的无限扩张、时间表错位,之前的事情几乎是变本加厉又演了一遍。 从时间线上来看,《空洞骑士:丝之歌》变成“丝之鸽”,经历了如下大事件: 2017年《空洞骑士》发售后,到2018年NS版本发售之间这段时间,传出有后续DLC的消息。《丝之歌》主角设定为前作配角大黄蜂,最开始定义上是付费DLC。 2019年2月14日,《丝之歌》宣布登陆Windows、Mac、Linux和NS平台,当天官方YouTube频道同步发布了游戏的首支预告片和一段长达20分钟的开发者深度解析视频。原本DLC初始设定为探索新王国,目标是抵达顶端城堡就没了,但开发体量远超DLC范畴,所以很自然地转成了一个全新的独立游戏。 2019年2月15日,《丝之歌》Steam页面正式上线,标注版权信息为“©2019 Team Cherry”,但未公布具体发售日。 游戏公布约33天后,Team Cherry于3月19日通过一篇博客文章补充了关于角色设定的信息(距离公布间隔33天)。 紧接着在86天后的E3 2019任天堂树屋直播中,《空洞骑士:丝之歌》再次亮相。现场不仅展示了游戏开场动画,还首次披露了首个Boss战细节,进行了全面深入的演示。 这一年即将结束时,Team Cherry于12月13日发布了《空洞骑士:丝之歌》开发进度更新,文中介绍了新敌人类型并释出了部分游戏原声片段(距离上次更新间隔183天)。 2019年结束后,在接下来的几个月时间,Team Cherry几乎完全停止了对《空洞骑士:丝之歌》的宣传,除了Edge杂志第354期透露一些关于游戏的细节(距离上次更新间隔384天)。2021年2月Team Cherry接受外媒采访,透露《丝之歌》开发完成后计划制作“非《空洞骑士》类型的新游戏”。 2022年6月在XBOX发布会上亮相,官方宣布游戏将在“一年内发售”并且首发加入XGP——当时Team Cherry与微软共同承诺游戏将于2023年上半年发售,然而这一承诺最终未能兑现。 2022年9月PlayStation官方重申《丝之歌》将登陆PS系主机,确认同时登陆PS4/PS5平台。同时释出新游戏截图。 2023年5月10日,Team Cherry宣布《丝之歌》无限期延期,跳票原定的2023年发售窗口。除了几次小的更新外,此次声明成为工作室最后一次实质性开发进展披露。未提供任何具体日期或开发进展说明。这时候游戏在steam页面出现了大量差评, “丝之鸽”的相关梗也是在这个时间段开始涌现的。  2025年1月,Team Cherry联合创始人William发布神秘推文“大的要来了”。2 025年4月2日:任天堂Switch2直面会亮相(间隔693天)。 看到这些逝去的时间和开发周期,有时候也不由得感慨Cherry团队的能力和追求卓越的动力既是福也是祸。 在取得巨大成功后,资源充足,开发团队可以全身心投入后续开发,但时间越长,压力就越大。这导致开发者不断扩展游戏范围或重新设计游戏,这又占用了更多时间,而在此期间,玩家的期望值不断增长,计划也必须不断扩展才能跟上。 还有一点必须要提到的是,Cherry团队只有三个人——Ari Gibson、William Pellen和Jack Vine——Griffin负责市场营销,Christopher Larkin负责制作原声音乐。五个人共同创作、宣传和完善这部银河战士恶魔城系列游戏的续作,更不用说它还是近年来 最火爆的电子游戏之一,这实在令人震惊。 从这个角度看,像《空洞骑士:丝之歌》这样规模的游戏,制作耗时如此之长也就不足为奇了。考虑到这个IP的受欢迎程度,团队竟然没有至少再招募一名成员来协助开发,这实在令人匪夷所思。 # 当等待本身成为了一个梗 自2019年2月公布以来,《空洞骑士:丝之歌》经历了多次延期,尤其是,当2023年开发团队以“完善不断扩大的游戏规模”为由宣布无限期推迟发售开始,玩家的等待开始逐渐演变成网络迷因。 “我真______,刚通关_______就可以________”这样的梗也逐渐衍生为梗文化中的一员,从小众圈子走向大众层面。  说起来,在充斥着跳票、褒姒、鸽的游戏界,一款游戏遇到各种各样的阻力和意外状况推迟发售其实是一件相对正常的事情。 但《空洞骑士:丝之歌》之所以他的鸽引发了如此高的讨论和热度,一方面是因为他的前作太过优秀,玩家们出于对续作的追捧无限拉高了期待。 另一方面也是其他几款需要长期开发的、备受瞩目的游戏,在《空洞骑士:丝之歌》之前就已经正式发售或者有了更明确的开发进度。比如《黑神话:悟空》(2018年立项,2020年公布第一个实机画面,2024年8月正式发售)、《文明7》、《GTA 6》(2022年官方宣布正在开发/2023年公布第一个预告片/预计2025年发售)。  (《那 必 不 可 能》) 并且还不同于《艾尔登法环》这样长期的等待,作为独立游戏的代表,《空洞骑士:丝之歌》的团队规模相对较小,而且是单作续作,这都让它的处境更加艰难。虽然两款游戏都经历了漫长的等待,但这种质疑声却是《空洞骑士:丝之歌》独有的。 有人甚至调侃称,到目前这个阶段,与其说《空洞骑士:丝之歌》是一款“即将推出的电子游戏”,倒不如说它是潜在玩家群体心中的“白鲸”,他们在失望、希望、无奈的挫败和悲伤的循环中所获得的“乐趣”,恐怕比我想象中他们玩到这款游戏时能获得的乐趣还要多。 漫长的等待也容易引发一些抽象行为的出现,比如一位喜爱《空洞骑士:丝之歌》的玩家,在等待游戏开发期间无处宣泄,把原作中的大黄蜂击败了1258次(击败一次代表着等待的天数),而类似这样的行为其实并不少见。 对一款梦寐以求的游戏的漫长等待,可能会把玩家们带向一些奇怪的境地,或许每一个关注过《GTA6》“预告”历史的人都明白这一点。 当然好消息则是,这位玩家可能不必等到五位数的击败次数……不管怎么说,《空洞骑士:丝之歌》的玩家还是太幸运了。 有玩家提到,其实大多数人并不认为《空洞骑士:丝之歌》拖了这么久才是粉丝们感到沮丧的原因——真正的原因是缺乏沟通。“我们什么都没被告知,所以我们完全蒙在鼓里,不知道什么时候能出来。 如果Cherry团队直接说“这款游戏还需要x年才能完成”,我想大多数人都能理解并接受。只是有时候感觉我们像是被希望蒙蔽了双眼。”  # 等待之后 在一片欢喜的声音当中,也仍然有一些很有道理的担忧。 比如,外媒The Gamer刊文表示,自己对《空洞骑士:丝之歌》持保留态度——“早在2022年微软就宣称该作将在12个月内推出,如今已逾期26个月。即便任天堂官宣发售窗口,玩家仍表示‘除非亲眼看到Steam下载进度条,否则难以轻信’。” PC Gamer也表示,初代《空洞骑士》精彩绝伦。它融合了魂系列和银河战士恶魔城的元素,并以独特精美的插画设定为背景,以探索和发现为核心,引领玩家踏上地图边界之外惊险刺激、充满未知却又充满成就感的冒险之旅。 “但那是2017年——八年前的事了。自那以后,银河恶魔城类游戏持续呈指数级增长。尤其是像《空洞骑士》一样风格的2D银河恶魔城游戏,在Steam上更是泛滥成灾。” 不过,从这一点来看,《空洞骑士》有一种里程碑式的意义,他在独立游戏市场中真正引爆了“类银河战士-恶魔城”这个品类。 在《空洞骑士》之前,制作银河城类作品是属于很少的独立游戏团队的小志趣,作品并不多,而且在独立游戏市场中也很难称得上商业上的成功(最卖座或者收货最高呼声的可能是获得了TGA提名的《公理边缘》,另一个可能是尝试借着《以撒》的热门与Roguelike做融合的《盗贼遗产》)。 《空洞骑士》的置之死地而后生产生了一种类似《以撒》、《FEZ》和《时空幻境》证明了独立游戏商业潜力的效应,使得很多小队团队意识到自己也可以尝试制作这种品类——因为他们中的很多确实是《银河战士》系列和《恶魔城》系列的粉丝。 不论如何,经历了6年或主动、或被动的“炒作”之后,游戏反倒必须做得更好才能满足它狂热的粉丝群。仅仅复制《空洞骑士》的优秀似乎都还不够,它必须具有革命性、突破性,并且雄心勃勃,否则就会被视为6年多筹备工作中一个平庸的高潮。 《等待戈多》有这样一句话:你在干什么?我在等待戈多。他什么时候来?我不知道。我是在等待我的戈多,我却真的不知道他会什么时候来。这句话既适用于戈多,或许也很适合《空洞骑士:丝之歌》,以及苦苦守候这部作品的玩家们。

本期时间轴制作:9S 本期为《天国:拯救2》与胡斯战争系列节目的第二期。在胡斯殉道之后,一场轰轰烈烈的战争即将席卷整个波西米亚。在这场对弈的两端,西吉斯蒙德 与 杨·杰式卡,他们又分别有着怎样的过去?查理四世这样一位治国贤君,他为后代留下的遗产,又将会给波西米亚带来怎样的动乱?

Mozilla 正在为 Firefox 137 推出另一个错误修复更新。137.0.2 版本包含大量修复和改进,例如应用更新时频繁重启、Microsoft PlayReady推出导致的 DRM 问题、Firefox 对某些基于 HTML5 的视频播放器的点击无响应以及其他问题。此外,还包含一个针对潜在内存损坏的安全修复程序。  以下是更新日志: <blockquote><p>固定的:</p><ul><li><p>修复了部分用户在 macOS 系统上的 about:logins 中导出密码时文件选择器不显示的问题。(错误 1956266)</p></li><li><p>修复了新 PDF 签名功能的可访问性问题。(错误 1956110 和错误 1952571)</p></li><li><p>修复了使用上下文菜单在样式编辑器中粘贴代码时会插入两次的问题。(错误 1955854)</p></li><li><p>修复了 137 版中引入的 XSLT 支持中的功能回归问题。(错误 1954841)</p></li><li><p>修复了 Windows 上鼠标悬停时工具提示闪烁的问题,该问题影响了部分用户的操作。(错误 1958631)</p></li><li><p>修复了 Firefox 无法响应某些 HTML5 视频播放器中的点击操作的问题。(错误 1959251)</p></li><li><p>修复了在点击事件中调用 preventDefault() 时单选按钮输入行为异常的问题。(错误 1957956)</p></li><li><p>修复了导致部分 Firefox 用户需要多次重启浏览器才能完成更新的问题。(错误 1959492)</p></li><li><p><a href="https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2025-25">安全修复</a>。</p></li></ul><p>更改:</p><ul><li><p>修复了 Firefox 137 中微软 PlayReady 硬件解密 DRM 支持正式发布后,导致部分网站 DRM 视频播放出现问题的问题。PlayReady 支持目前仅限于部分网站,更广泛的兼容性仍在测试中。(错误 1959827)</p></li></ul></blockquote> 您可以从官方网站或Windows 10 和 11 上的[Microsoft Store](https://apps.microsoft.com/detail/9nzvdkpmr9rd)[下载 Firefox 。](https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493060.htm)

苹果旗下 Beats 品牌今日将推出其首款充电线。新款充电线提供多达四种颜色选择,包括 USB-C 转 USB-C、USB-A 转 USB-C 和 USB-C 转 Lightning 三种接口。  三种线缆长度均为 1.5 米(5 英尺)和 20 厘米(8 英寸),单根售价均为 18.99 美元。1.5 米版本的 USB-C 转 USB-C 和 USB-A 转 USB-C 线缆也可购买两根装,售价 34.99 美元。  1.5 米线缆的单包装版本有 Bolt Black、Surge Stone 和 Rapid Red 三种颜色可选,但 USB-A 转 USB-C 和 USB-C 转 Lightning 的 Rapid Red 版本要到夏季才会上市。USB-C 转 USB-C 线缆还有 Nitro Navy 颜色可选。 1.5 米 USB-C 转 USB-C 和 USB-A 转 USB-C 线缆的 2 件装版本以及三根 20 厘米线缆仅有 Bolt Black 可选。  新款 Beats 线缆采用编织设计,更加耐用且不易缠绕。USB-C 转 USB-C 线缆最高支持 60 瓦充电,而 USB-A 转 USB-C 线缆最高支持 15 瓦充电。两款线缆的数据传输速度均限制为 USB 2.0 速率。USB-C 转 Lightning 线缆支持为部分iPhone和iPad型号进行快速充电,但 Beats 并未明确具体的功率限制。 为了宣传这款产品的上市,Beats“Pill People”在一则简短的广告中再次亮相,由喜剧演员本·马歇尔 (Ben Marshall)、德西·班克斯 (Desi Banks) 和梅根·斯塔尔特 (Megan Stalter) 配音。 新款线缆即日起在美国 Apple.com 上接受订购,并于 4 月 17 日星期四开始上架发售。  Beats一直致力于将其产品组合扩展到新的配件类别,继 9 月和 12 月推出iPhone 16 系列保护壳之后,新款线缆也正式亮相。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493058.htm)

**今日微信发布了iOS 8.0.58正式版,官方说明依然是九个大字:修复了一些已知问题。不过经过实测,这次终于解决了iPhone 16 Pro系列上的一个大问题——分辨率适配。**没错,iPhone 16 Pro系列屏幕尺寸略增,发布半年多微信才终于适配,此前UI有明显不是配的效果。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/f317a260f5804575bc0c4567d6fc674b.jpg) **对比更新前后的“发现”界面,UI和字体明显更为清晰,此外灵动岛也不再遮挡搜索框。** 新版还将青少年模式修改为未成年人模式。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/56112da158164b4d8f84f3dbc185ec32.jpg) 但需要注意的是,新版本解决老问题的同时也带来了新问题,**深色模式的桌面图标失效了。** 很多网友晒出自己的桌面,唯一的彩色微信图标显得格格不入,希望微信能尽快修复这个问题。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493056.htm)

4月15日,在今晚举行的小鹏全球热爱之夜暨2025首款全球旗舰小鹏X9上市发布会上,小鹏汽车创始人何小鹏分享了公司在人形机器人领域的最新进展与战略规划。与当前市场上以遥控操作为主的机器人不同,**小鹏致力于研发具备自我思考能力的人形机器人,目标是实现真正的自主智能。**  何小鹏表示,经过五年的研发积累,公司认为**机器人的研发难度远超AI汽车。**“如果一个汽车没有智能化,它仍然可以使用,因为你在汽车里面开车。但机器人不可能装进一个人,要让它能够自主行动,难度与挑战实际上比汽车难很多。”他强调,机器人研发需要将所有能力进行全域集成和超级耦合,**研发投入可能需要超过500亿,这仅仅是AI机器人的入门门槛。**  小鹏将机器人能力按照自动驾驶的逻辑定义为L1到L5的五层能力。何小鹏认为,**只有达到L3级别的具身智能(中度人工控制),才可能让人形机器人走向量产,而要进入千家万户可能还需要几轮迭代。** 在硬件方面,小鹏的人形机器人采用1:1真人比例设计,身高1.78米,重70公斤,全身接近80个关节,其中手部单手就有22个可自由移动的关节。何小鹏特别强调,从硬件角度看,手和颈部是机器人最复杂的部分;从AI角度看,老少通识、多语言能力以及“大脑”都是巨大挑战。 与数字大模型不同,机器人的数据不能简单来自互联网,而需要全新地向人类学习、训练和推理。小鹏的人形机器人将搭载公司最新**自研的图形AI芯片**,以支持这些复杂功能。  何小鹏透露,小鹏人形机器人已进入工厂实训阶段,**目标是在2026年实现规模化工业量产。**他期待未来小鹏机器人能够在工厂环境中与人类协同工作,提高工作效率。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493052.htm)

美国航空公司将为其常旅客忠诚度计划的客户提供免费无线网络,这使其成为最新一家通过提升网络连接服务来吸引旅客的航空公司。该航空公司表示,从 1 月份开始,其 “优势飞行常客计划”(AAdvantage program)的会员将可以使用免费无线网络服务,该服务适用于每年超过 200 万架次的航班,覆盖其约 90% 的机队。 美国航空公司已经在某些航班上测试免费无线网络,并表示该服务的表现超出了预期。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2022/08/c7ea2d69d6b2a31.jpg) 多年来,乘客一直抱怨机上网络信号太差且费用太高。各航空公司都在竞相争取这些旅客,力图使廉价且快速的无线网络成为行业标准,这促使大型航空公司纷纷测试并推出新技术。 达美航空公司在 2023 年就开始为乘客提供免费无线网络。联合航空公司去年 9 月表示,将通过埃隆・马斯克的星链服务提供免费网络,并预计在 5 月开始提供该服务。捷蓝航空公司提供免费无线网络已有十多年了。 大型航空公司通过提供一系列吸引各类旅客的便利设施,赢得了乘客的青睐,并在行业利润中占据了更大的份额。大型航空公司还利用其常旅客忠诚度计划和更广泛的航线网络来与其他航空公司形成差异化竞争。 美国航空公司首席客户官希瑟・加博登表示:“我们的客户非常看重在空中也能保持网络连接。” 美国航空公司称,其与电信巨头美国电话电报公司合作提供的免费无线网络将由卫星公司维萨特(Viasat)和国际通信卫星公司(Intelsat)提供技术支持。该公司表示,它早已是美国电话电报公司的长期客户。这家航空公司的目标是在更多飞机上提供免费无线网络,数量超过其他任何一家美国国内航空公司。 按客运量计算,美国航空公司是美国第二大航空公司,该公司正试图通过提供优惠和折扣来赢回商务旅客。去年,该公司对商务旅行计划的改革努力失败后,其销售额受到影响,导致近年来许多感到不满的企业转而选择其他航空公司。 各航空公司还在应对经济衰退可能带来的影响,消费者的不确定性导致他们推迟旅行预订。达美航空公司本月下调了全年财务预期,理由是需求前景不稳定。 美国航空公司将在本月晚些时候公布其第一季度业绩,华尔街的分析师预计其调整后每股亏损 66 美分,几乎是该公司去年同期亏损的两倍。 根据路孚特(FactSet)的数据,美国航空公司的股价今年以来已下跌超过 45%,其他航空公司的股票也大幅下跌。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493050.htm)

今日晚间,2025款小鹏X9正式上市,**新车共推出四款车型,售价区间为35.98-41.98万元。**何小鹏介绍,**2025款小鹏X9虽然是改款车型,但全车进行了496项零部件升级,35%的零部件焕新,本质上是焕新车型。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/1317a779c1944881ad204b0c42393954.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/52985f2ebdd24ceda053916dfe5b21b4.png) 核心升级上,小鹏X9三排空间全面升舱,标配带中通道的二排双零重力座椅、百万级豪华的底盘、拥有同级唯一的主动后轮转向、同级唯一的第三排魔变空间,全系标配图灵AI智驾,以及同级领先超快充电池技术。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/050d2fdfdcdc4a7eb9d02c73ba95e117.png) 具体来看,新车外观方面变化并不大,依旧延续现款车型设计,“星舰”风格设计十分吸睛,车身共有六款颜色。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/7aaed9848f3449cca8fdd52df64eee88.png) [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/2d128a995fb14f37ae2e1b36ed782e35.png) 全车具备17处低风阻的设计,拥有比保时捷Taycan还低的0.227风阻系数,同时标配AI智驾小蓝灯,全新升级五门电吸。 车身尺寸依旧不变,长宽高分别为5293/1988/1785mm,轴距为3160mm,定位中大型MPV。2025款小鹏X9还新增了20寸星耀悬浮轮毂,拥有劳斯莱斯同款动态定轴悬浮技术,搭配米其林高级静音轮胎。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/9e3e7ac79b564414a6f62954d9e34192.png) 何小鹏表示,2025款小鹏X9最大的特点是舒适,做到了百万级豪车的舒适性。**新车将会是全球唯一全系标配过道版的零重力太空座椅的MPV。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/1a39cf726c37417684977d40721151f0.png) 即便是前排坐人时也能开启零重力,并且根据前排座椅姿态,可自动调节零重力角度,二排的零重力座椅还提供了双50W无线快充、杯托和小桌板,以及增加220V电源。同时车内还提供了二排中通道,让零重力座椅和过道全部保留。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/e9f4f7c36bea4430915a0b6982ebe229.png) 前排标配座椅通风加热和按摩,一二排座椅标配10点按摩,并且可选装16点按摩。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/631be6dd13464a65a9fac410e9a89815.png) 此外,新车可以把第三排座椅一键电动收纳至纯平状态,相当于增加7.7㎡的空间,能够容纳一张1.8米乘1.5米的双人床。何小鹏称,小鹏X9既是一台7座MPV,也可以是一台4座的大型SUV。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/0f84013c31d24344b3954cc990e55f6e.png) 其它舒适性配置方面,小鹏X9新增了无麦KTV,车内配备23个扬声器,车内K歌效果比肩专业的KTV;**二排提供同级最大的21寸娱乐屏,支持全球APP下载,Youtube也可在X9下载使用。同时,车内还提供了10.8L冷热一体式冰箱,支持语音控制开冰箱。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/955629f5053c4f73b7f1ce670ffa9f5a.jpg) 底盘方面,小鹏X9全系标配智能双腔空气弹簧以及智能可变阻尼器,将百万级豪华车的招牌配置带到了几十万。 前中后三排座椅,在细碎烂路的颠簸能量,实测比埃尔法减少40%以上,悬架调节范围最大支持90mm,上车门槛达到同级最低的37cm。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/4f19812a437240cca68be61ff6a44383.png) 值得一提的是,新款X9将继续全系标配全球唯一主动式后轮转向技术。**何小鹏强调,至今行业内仍没有第二个能实现全系标配后轮转向,**而且还不影响内部使用空间的MPV出现。小鹏X9拥有同级最小5.4米的转弯半径,灵活性比肩A级小车。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/6c54dbec6ad2464d8b5623c19a4b6757.png) 智驾部分,2025款X9换装搭载小鹏最新研发的AI鹰眼智驾系统,去掉了激光雷达,其通过大量训练和优化,**目前已具备涵盖高速路段、城区路段的全场景智能领航辅助驾驶功能,并且不收费不订阅。** 动力方面,X9提供两驱和四驱两种规格,电耗低至16.2kWh/100km,支持800V架构、5C快充,13分钟即可补能400km。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/c25c214e6d29473baf18ef6b35d441d2.png) **车辆提供94.8度磷酸铁锂和105度三元锂两种电池包,续航分别为650km、702km和740km三种。**单电机版最大功率为235kW,双电机版最大功率370kW,0-100km/h加速5.7秒,最高时速达200km/h。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/6555e96992aa4b279d8573c3e8a9869f.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493048.htm)

英伟达今日宣布推出 RTX 5060 系列 GPU,而 RTX 5060 Ti 将于 4 月 16 日发布。RTX 5060 Ti 提供两种版本:8GB 显存版本售价 379 美元,16GB 显存版本售价 429 美元。售价 299 美元的 RTX 5060 将于 5 月某个时候发布,配备 8GB 显存。  RTX 5060 Ti 将配备 4608 个 CUDA 核心,基础频率 2.4GHz,加速频率 2.57GHz,并采用 128 位显存总线,可选 8GB 或 16GB GDDR7 显存。NVIDIA 表示,RTX 5060 Ti 16GB 版本将于 4 月 16 日上市,但 8GB 版本将“紧随其后”上市。价格更低的 RTX 5060 配备 3840 个 CUDA 核心,采用 128 位显存总线,并可选 8GB GDDR7 显存。 RTX 5060 Ti 和 RTX 5060 均支持DLSS 4 和多帧生成(最高可达 4 倍),以及 PCI Express Gen 5 和 DisplayPort 2.1b。RTX 5060 Ti 的总图形处理功率为 180 瓦,而 RTX 5060 的总图形处理功率最高可达 145 瓦。 [](https://platform.theverge.com/wp-content/uploads/sites/2/2025/04/5060benchmarks.png?quality=90&strip=all&crop=0,0,100,100) 启用 Multi Frame Gen 的 NVIDIA RTX 5060 基准测试。 NVIDIA 承诺 RTX 5060 将在各种游戏中实现高帧率,这主要得益于多帧生成技术。这家 GPU 制造商已在 1080p 分辨率下,以最高帧生成级别、AMD 的 Ryzen 7 9800X3D CPU 和 1080p 最高设置测试了以下游戏: - Half-Life 2 RTX - 130fps - Hogwarts Legacy - 234fps - Alan Wake II - 114fps - Black Myth: Wukong - 130fps - Cyberpunk 2077 - 148fps - Stalker 2 - 208fps - Star Wars Outlaws - 105fps - Marvel Rivals - 330fps - Avowed - 220fps 虽然 NVIDIA 会在新款 RTX 5060 显卡上大力推广 4 倍帧生成 (Frame Gen) 技术,但光栅化性能也会有所提升。“在不支持多帧生成的游戏中,RTX 5060 的性能提升幅度约为 20% 至 25%,”NVIDIA GeForce 产品管理高级总监 Justin Walker 在新闻发布会上表示,“RTX 5060 Ti 的性能提升幅度约为 20%。” [](https://platform.theverge.com/wp-content/uploads/sites/2/2025/04/5060tibenchmarks.png?quality=90&strip=all&crop=0,0,100,100) 启用 Multi Frame Gen 的 NVIDIA RTX 5060 Ti 基准测试。 NVIDIA 并未生产 RTX 5060 显卡的 Founders Edition 版本,因此它无法直接影响其合作伙伴此次通过自家显卡设定的定价。这意味着,299 美元的 RTX 5060 可能很难找到,尤其是在特朗普关税形势几乎每天都在变化的不确定性之下。 [](https://platform.theverge.com/wp-content/uploads/sites/2/2025/04/GeForce-RTX-5060Ti-Partner-Group.jpg?quality=90&strip=all&crop=0,0,100,100) NVIDIA 辩称,VRAM 容量对 GPU 性能的影响不大,而且它已经针对 RTX 5060 系列的定价进行了优化。但我们仍然经常看到游戏消耗大量内存,这对 8GB 版本的显卡影响已经很大。 RTX 5060 也将于 5 月登陆笔记本电脑。起售价 1099 美元,宏碁、华硕、戴尔、技嘉、惠普、联想、微星和雷蛇都将推出搭载 NVIDIA 最新 RTX 5060 笔记本电脑 GPU 的机型。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493046.htm)

一项全国性分析表明,公共和私人供水系统都未能满足许多美国人的需要。用水违规和获取问题集中在某些地区,往往对低收入和少数民族社区的打击最为严重。  美国仍有约200万人生活在没有自来水或室内管道的环境中。另有3000万人依赖不符合联邦安全标准的饮用水系统。 一个被提议的解决方案是水资源私有化——将公共供水系统的所有权或管理权转让给私营公司。支持者认为,这可以改善人们获得清洁、安全饮用水的途径。然而,批评者警告称,私营公司可能将利润置于公众健康之上。 为了更好地了解所有权如何影响水质和水资源获取,研究人员开展了一项全国性研究。他们绘制了供水系统所有权、违反水安全法规的情况以及与水相关的不平等模式——该研究称之为“水不公正”。 [该研究于今日(4 月 15 日)在《风险分析》杂志上发表](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/risa.70012),首次结合了有关水资源违规、社会脆弱性和公众对水资源获取的看法的国家数据,同时对公共和私人系统进行了比较。 “政策制定者可以利用我们的研究结果来确定热点地区的执法力度并确定其优先顺序,改善基础设施,并实施确保饮用水安全且价格合理的政策——特别是针对社会弱势群体,”俄勒冈大学科学与风险传播助理教授、主要作者亚历克斯·塞格雷·科恩 (Alex Segrè Cohen) 表示。 “我们发现,违规行为和水资源不公正风险往往集中在全国特定地区或热点地区。”  **以下是一些主要发现:** 违反水法规排名最高的 10 个县分别是西弗吉尼亚州、宾夕法尼亚州、北卡罗来纳州和俄克拉荷马州。 报告违规次数最多的单一供水系统是西弗吉尼亚州怀俄明县当地政府拥有的公共供水系统。 水资源不公平排名最高的 10 个县分别是密西西比州(10 个县中的 8 个)、南达科他州和德克萨斯州。 水资源不公正的热点地区往往位于私有制水系统所有权较低的地区。(作者认为,这表明公共供水系统在预防违法行为方面并不一定表现得更好。) 生活在水资源不平等现象严重且私有化供水系统比例较高的县,人们会更加担心或感受到水资源获取和安全方面的脆弱性——担心水的可及性、安全性和可靠性。 **定义问题:侵犯和不公正** 供水系统违规行为包括未遵守《安全饮用水法》的规定,包括基于健康的违规行为,例如污染物超过最高含量、不遵守强制性水处理技术、未遵守监测计划并向客户传达所需信息。 研究人员将水资源不公定义为无法平等地获得安全、清洁的饮用水,这对低收入家庭和有色人种的影响尤为严重。他们根据当地饮用水系统的表现(基于美国环境保护署 (EPA) 安全饮用水信息系统 (SDWIS) 的数据)和社区社会脆弱性(使用美国疾病控制中心 (CDC) 环境正义指数)设计了一个县级评分。这些数据与一项具有全国代表性的美国居民调查(收集于 2019 年)合并,该调查衡量了人们如何评价他们获得饮用水的机会以及他们所在地区供水系统的质量和可靠性,以及其他水不公正指标。 “我们的结果表明,单靠私有化并非解决方案,”塞格雷·科恩说道。“监管执法、社区脆弱性以及社区优先事项等当地情况对最终结果至关重要。” 编译自/[ScitechDaily](https://scitechdaily.com/when-tap-water-fails-new-data-exposes-americas-unequal-drinking-water-crisis/) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493044.htm)

Fedora 42 今日发布,这是 Red Hat 赞助开发的杰出前沿 Linux 发行版的最新版,包含大量新功能和软件更新,使其成为 2025 年上半年发布的一款出色的 Linux 操作系统之一,内置 GNOME 48 桌面,支持 HDR 显示,并进行了 Wayland 改进和许多其他改进。Fedora Workstation 42 现在也使用了其基于 Web UI 的全新 Anaconda 安装程序界面。  Fedora 42 还带来了更好的 Intel SGX 支持、Linux DRM Panic 屏幕集成、第一个 Fedora COSMIC Spin 版本、SDL3 过渡支持等等。 [](https://www.phoronix.com/image-viewer.php?id=2025&image=fedora_42_2_lrg) Fedora 42 还将发布接近最终版本的 GCC 15 编译器、Golang 1.24、LLVM 20 工具链、PHP 8.4、Ruby 3.4 以及大量其他软件升级。如果您不喜欢 GNOME,还可以使用 KDE Plasma 6.3 以及 Xfce 4.20 和 LXQt 2.1 桌面。Fedora [Wiki](https://fedoraproject.org/wiki/Releases/42/ChangeSet)详细概述了 Fedora 42 的所有重要变化。   [打算试用 Fedora 42 的用户可以直接从Fedora 镜像](https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/42/)页面下载。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493042.htm)

国货美妆巨头珀莱雅,迎来一项关键的高管人事任命。 4月14日,珀莱雅官宣任命胡宁波为公司历史上的首位CDO(首席数字官)。胡宁波拥有20多年的信息化数字化工作经验,此前历任免税零售企业Lagardere中国区IT部门负责人,LVMH 时装部北亚区CIO,于2025年1月加入珀莱雅。“管理经验丰富,服务型领导风格”,是珀莱雅内部对他的评价。  没有一家志向远大的消费品公司不看重数字化。此前行业里流行的职位名称是CIO,即首席信息官。CDO和CIO只差一个字母,却是一个时代的分野。刚刚履新CDO的胡宁波如此理解自己的“新title”:“从项目交付转向价值创造,从局部数字化升级走向全局数字化规划。” 珀莱雅创立于21世纪初,长于线下渠道和下沉市场。20年后的2023年,这家土生土长的国货品牌以89亿营收超越上海家化,登顶国产化妆品王座。据行业预测,2024年珀莱雅的营收规模据预测有望突破一百亿元(年报将于4月24日披露)。 对这样一家百亿规模,从化妆品专营店鏖战到移动互联网时代的中国本土化妆品巨头来说,数字化扮演的角色也已今非昔比。 2024年4月,时任珀莱雅副总经理的侯亚孟参加内部的数字化转型项目启动会时说,“数字化是推动珀莱雅业务能力和市场表现升级的关键。”更早先时候,在引入和普及飞书这类数字化工具时,侯亚孟也是踊跃的推动者和牵头人。 **CIO时代的数字化,是基于业务的局部数字化。** 创业之初,化妆品专营店即CS是珀莱雅的主要销售渠道,后伴随淘宝兴起,珀莱雅成为国内最早做电商生意的美妆企业。2019年,珀莱雅线上和线下渠道的销售占比还几乎相当;到了2024年上半年,线上占比已超93%。从淘宝京东唯品会的货架,到淘宝抖音快手的直播间,珀莱雅都一一抓住了红利。 做电商业务需要一项技术基本功:一套稳定可靠的线上订单系统(OMS)。在618、双11等大促订单峰值的时段,从大型电商平台不错不漏不延时地把订单“接过来”,且有条不紊地处理好合单、拆单、加赠品等业务部门和物流部门的需求,是衡量这套系统够不够优秀的关键大考。 在许多消费品公司,技术团队Q3和Q4的核心工作之一,就是利用平销期测试系统,为电商大促的到来做准备。一位珀莱雅技术团队的老人回忆,OMS适用于大部分公司,但珀莱雅的OMS为适应业务飞快发展,经历了几轮“改造”,“尤其2020年前后开始,每年双11来自整个电商平台的都是海量的订单增长,我们的压力也可想而知。” 2024年38、618两个促销节点中,珀莱雅天猫旗舰店成交金额均获天猫美妆排行第一;2024年618,珀莱雅品牌成交金额还拿下抖音美妆国货第一——这套系统扛住了考验。 利用协同办公平台飞书来对产品研发、营销等关键业务环节提效,是珀莱雅在2023年布局的决定,也是数字化转型的一个成果。 珀莱雅破圈靠红宝石精华、双抗精华爆卖,产品研发是美妆公司灵魂。但新产品从立项到上市耗时漫长,需研发、采购、生产、市场营销等多部门沟通协作。飞书多维表格可以优化协作节奏,缩短研发周期。珀莱雅上海研发中心40多位员工用多维表格实时查看工作排期进度,每天节省25%工作时间。 和许多快消品公司一样,珀莱雅的市场调研部门此前用问卷搜集消费者数据。当他们走到专柜一线,现场搜集消费者反馈时,飞书语音功能可在嘈杂环境中记录信息,经AI总结后存入多维表格,生成消费者行为画像报告供研发参考,提升数据搜集效率,降低分析门槛。 同时,飞书在2024年跟珀莱雅共创了“效率先锋”、“AI黑客松”等活动,推广产品落地的同时,培养员工的数字化思维,真正激发员工创新。可预期的是,当珀莱雅从CIO时代进入CDO时代,飞书也能发挥更大的价值,成为每个员工都能用起来的工具。 **进入CDO时代,数字化的本质变成让数据指导业务。** 珀莱雅内部一个重要的产品是“让数据说话”的智能决策平台。 一位珀莱雅技术团队员工称,珀莱雅的智能决策平台最初由BI(Business Intelligence)看板演进而来,在推进数字化转型过程中,于2024年完成了一次重大版本升级。数据颗粒度细化到可以拆解出某大单品独立的营销成本,结合产品成本等数据,更直观地呈现产品的整体利润水平。这个产品能帮助不同层级、不同使用权限的管理者更好地使用数据,做出尽可能准确的经营决策。 电商时代的营销大多发生在线上,这套智能决策平台也应用跨渠道归因数据模型,以更好地追踪种草行为对销售结果的转化效果,为更科学的投放决策优化提供夯实的数据基础。 作为珀莱雅首位CDO,胡宁波对未来有清晰的战略级设计,一句话说,就是推动珀莱雅“从局部数字化走向全局数字化。” 具体方向有三个:把AI深度应用在精准营销、产品创新、供应链优化等核心业务环节;建设企业级全域数据库,探索建立美妆行业大模型,为业务决策提供动态支持;建设“IT业务化、业务IT 化”的人才队伍。 其中AI如何改造美妆公司业务,是全行业都在关注和钻研的命题。胡宁波的团队对此也有了系统的规划,他们的目标是建立两个平台和一个中台。 全域知识平台是将资深专家智慧经验转化为可计算的数字资产,探索珀莱雅的"数字大脑",全面围绕数据+AI赋能各领域AI应用。比如生成式AI美妆配方大模型**,**基于大量的化妆品配方和成分数据点进行训练。通过深度学习和数据分析,它能够挖掘隐藏在数据中的关键洞察,从而加速配方开发,缩短研发周期。 智能决策平台是AI、大数据分析和机器学习,帮助美妆企业进行数据驱动的决策,提升运营效率、优化产品开发、智能选品、科学投放、预算智能分配等。 模块化能力中台涵盖研发体系、供应链体系等模块化系统生态,将专家经验封装为可热插拔的模块化应用,使业务端和中小品牌能像APP安装般调用相应模块,解决业务中遇到的问题。 “这不仅需要IT业务化,也需要业务IT化,也就是业务的同事能深入理解,应该关注哪些数据,如何用数据来思考。”珀莱雅CDO胡宁波说。从这个意义上说,成功的数字化未来远不仅是CDO部门的使命,更是全员参与、共同塑造的愿景,承载着企业的无限可能。

视频大模型在语义理解和动态质量等方面尚存缺陷,基座模型需要再改造。可灵AI 2.0版本,提出了一个新的交互理念。

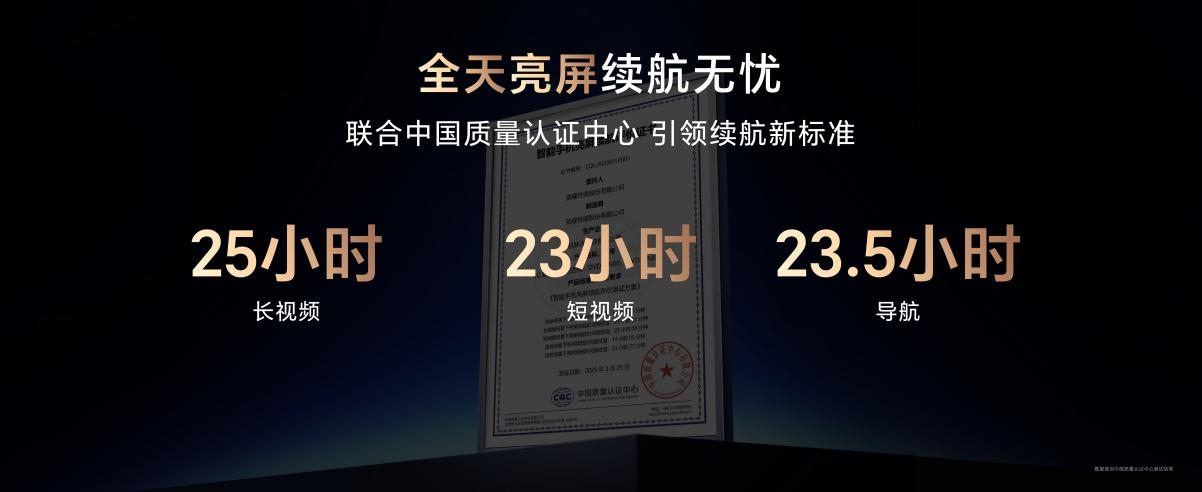

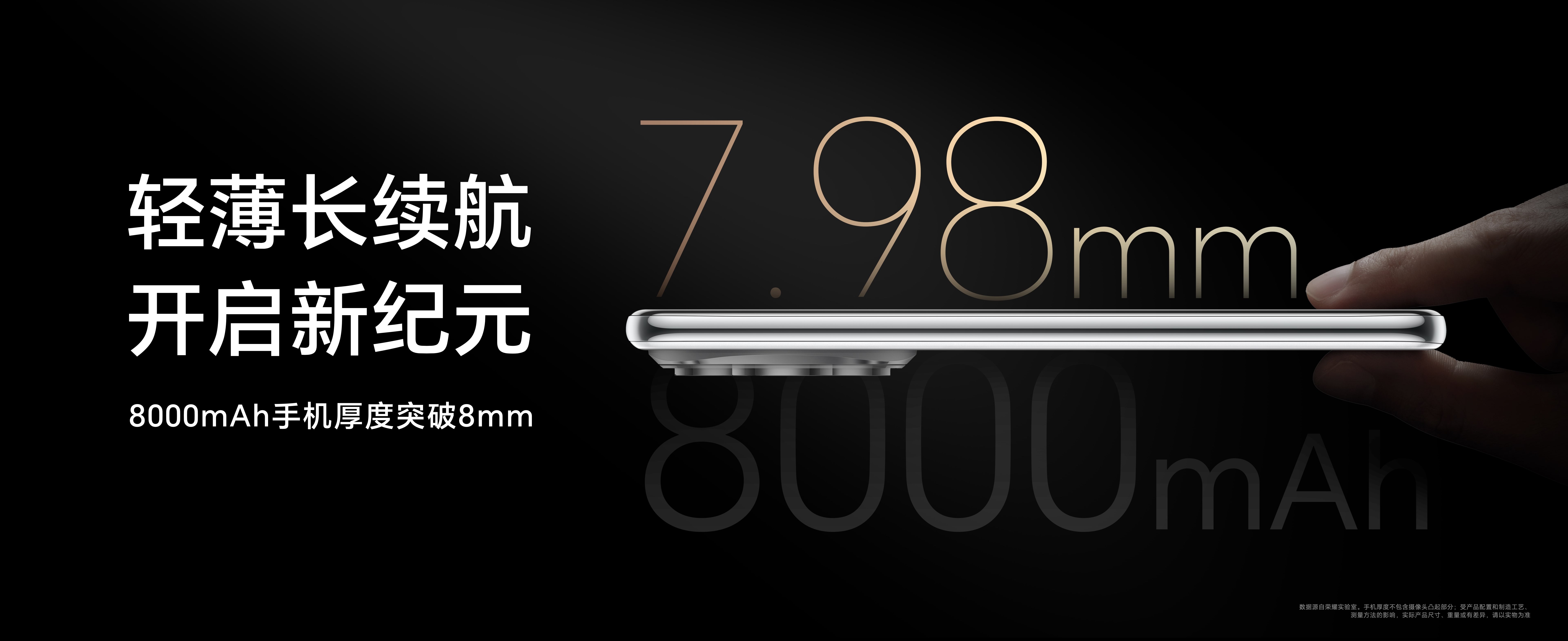

2025年4月15日,在轻户外新物种—荣耀Power新品发布会上,超长续航手机荣耀Power惊艳亮相。作为兼具城市与户外需求的全新系列,荣耀Power首发8000mAh青海湖电池,引领智能手机续航新高度。荣耀Power还在通信、抗摔、AI等方面升级进化,搭载自研射频增强芯片HONOR C1+ ,支持双向北斗卫星短信,拥有十面抗摔强悍素质,配备荣耀绿洲护眼屏,全新AI户外模式,全方位满足城市工作、户外探索双重场景的用机需求,用行业领先技术定义轻户外手机标准。  官方图片 **8000mAh青海湖电池,超长续航一路高能** 荣耀始终以消费者体验为核心,不断推动手机行业电池技术的变革。基于对户外人群真实用机需求洞察,荣耀Power首发搭载8000mAh青海湖电池,电池硅含量突破10%,能量密度高达821Wh/L ,实现了业界超长手机续航,彻底解决用户的续航焦虑。  官方图片 日常使用情况下,中国质量认证中心认证,16.6小时持续亮屏使用,轻松满足用户城市通勤、骑行、露营、爬山等轻户外场景的需求,带来续航无忧的使用体验。  官方图片 荣耀Power还针对用户极限环境、电量告急等使用场景给出了解决方案。在高温或严寒地带,荣耀Power凭借稳定靠谱的续航能力,可支持用户在-30℃的极寒环境连续通话31小时,在55℃极高温环境下通话27.5小时以上,手机极限续航适应性拉满。 为满足用户的电量急用需求,荣耀Power还配备了66W超级快充,充电10分钟即可快速回血。在智慧节电引擎的加持下,即使只有2%的电量,荣耀Power系列也可支持用户长通话65分钟,给用户充足的续航安全感,轻松实现用电自由。  官方图片 在实现超长续航的同时,荣耀Power对手机空间的堆叠架构进行了全面升级,给电池扩容腾出了更大空间,并将机身的厚度控制在7.98mm,兼顾超大电池和轻薄手感,实现轻户外手机的“双8”标准,真正做到这么大还这么薄,让用户轻装出行,说走就走。 **自研射频芯片+双频GPS,信号王者精准到位** 荣耀Power搭载自研射频增强芯片HONOR C1+,实现地库、电梯、筒子楼等各种弱网环境的低时延和快速回网。同时,荣耀Power还支持双向北斗卫星短信(仅12GB+512GB版本支持),让用户在户外无信号环境下也能保持在线。荣耀Power的信号技术全家桶,真正做到了弱网强信号、无网不断联的极致通信体验。  官方图片 荣耀Power还搭载了三频北斗和双频GPS技术以及全新高精度磁融合指向算法,提供更精准的方向指引,让出行导航不绕路,定位不漂移。在两张卡都是5G网络的环境下,手机还支持双卡双待双通,让用户通话上网两不耽误。  官方图片 **十面抗摔+绿洲护眼,品质加倍影音兼备** 户外出行,手机难免意外跌落,磕磕碰碰。荣耀Power延续了四角抗跌结构设计,采用荣耀太极缓震架构2.0,实现整机十面抗摔。得益于整机的三道防护大坝设计,荣耀Power支持全场景生活防水,让用户无惧意外掉落和户外淋雨,使用体验更可靠。 影音方面,荣耀Power搭载6.78英寸1.5K荣耀绿洲护眼屏,峰值亮度高达 4000nit,支持3840Hz高频PWM调光,通过中国标准化研究院Vico A+护眼认证,用起来“养眼更护眼”。此外,全新升级的300%大音量双扬声器,采用荣耀自研声场扩展算法,可实现影音/游戏/通话/铃声和导航等场景大音量全覆盖。  官方图片 **轻装出行,高能相伴,荣耀Power售价1699元起** 荣耀Power遵循时尚大方的科技美学设计理念,拥有“雪原白”、“沙漠金“和“幻夜黑”3种配色,提供“8GB +256GB、12GB+256GB、12GB+512GB”3个容量版本,国补后售价分别为1699.15元、1869.15元、2124.15元。  官方图片  官方图片 目前,荣耀Power已全面开启预售,并将于2025年4月18日10:08在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售。

今日晚间,荣耀Power正式发布。售价方面,**8GB+256GB售价1699.15元;12GB+256GB售价1869.15元;12GB+512GB售价2124.15元,以上均为国补后的价格。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/c832d39ed43b4e018117d3a31f127e63.jpg) 这是行业首款轻户外手机,在发布会开场之时,荣耀产品经理介绍了荣耀Power的研发初衷。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/cc9bf20efddc4bdd824c79f5c88f14b8.jpg) 产品经理介绍,户外手机普遍存在行业痛点,比如必须带充电宝、经常没信号、不抗摔,所以荣耀Power来了,并制定了三大标准:超能续航、超能通信、超能品质。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/f592e339509043f5b440aae6ae18474c.jpg) 这次荣耀Power首发搭载8000mAh第三代青海湖电池,支持观看长视频25小时或者刷短视频23小时或者连续导航23.5小时,是全行业第一款做到全天亮屏续航无忧的手机,让所有人能够扔掉充电宝。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/6bb80c54a29846d698a3e791dbc6f15e.jpg) 官方介绍,荣耀Power通过先进电池封装工艺及立体架构堆叠,**在做到超长续航的同时,机身厚度仅为7.98mm,**兼顾大电池和轻薄机身,减轻用户出行负担。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/d5a81244a61c465da0b2e2fddfa2de65.jpg) 在通信体验上,荣耀Power拥有行业顶配超强通讯能力,**配备自研HONOR C1+射频增强芯片,支持双向北斗卫星短信,户外不用担心信号问题。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/19083993d27941cfb585ab5b4aa5cd4a.jpg) 更重要的是,荣耀Power采用太极缓震架构2.0,整机耐用性获得瑞士SGS金标五星认证,硬核品质不惧意外。同时荣耀Power支持全场景生活防水,可淋雨触控,无论山间溪流,还是路上风雨,都能从容面对。 核心配置上,荣耀Power采用6.78英寸1.5K等深微曲屏,搭载高通骁龙7 Gen3芯片,电池是8000mAh,支持66W闪充,前置1600万像素,后置5000万+500万双摄,重量是209g。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/a54f6992a1f1437e999290b8ece7782b.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/d982e9a5a2554853927f8fcf9c10b0ce.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250415/72a77ac4ddc3465fb07d47e12fb1db18.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493040.htm)

小鹏全球热爱之夜暨2025首款全球旗舰小鹏X9上市发布会在香港举行,小鹏汽车董事长、CEO何小鹏发表演讲。会上,何小鹏谈起小鹏汽车的取名。“当初小鹏的名字广受争议,因为是一个人名,人们都说理想、蔚来的名字高大上,为什么小鹏叫小鹏?”  对此,何小鹏表示,他相信中国会有越来越多以人名命名的品牌会走向全球,这是一种责任,这是一种信仰,也是一种对未来的期盼。 何小鹏还说道,小鹏在全球不叫“XIAOPENG”,而叫“XPENG”,X代表小鹏对未来、对科技、对探索、对AI的一种全新诠释。 “小鹏的基因从来就不是传统的汽车公司,我们希望成为未来出行的探索者,希望不断探索未来的科技创新产品,期望不断地让高科技向上,让高科技平权,这是小鹏在取名时一开始的想法。”何小鹏称。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493038.htm)

作者:王瑞昊 编辑:相辉 摘要:上汽集团更换技术一把手。 上汽集团的内部调整还在继续。 雷峰网独家获悉,近期上汽集团创新研发总院院长芦勇卸任,接任者是原泛亚汽车技术中心执行副总经理王从鹤。 在4月10日举办的上汽之夜活动上,王从鹤以上汽创新研发总院院长头衔参加谈论,而芦勇则以上汽底盘专家身份登台演讲。 内部员工告诉雷峰网,芦勇被调往上海汇众。这是上汽集团旗下一家乘用车底盘生产企业,于1992年成立。资料显示,上海汇众是上汽大众、上汽通用各款轿车底盘系统的骨干配套供应商,曾荣获上汽大众“优秀供应商金奖”和上汽通用“全球项目奖”。  芦勇1996年毕业于清华大学,获清华大学汽车工程系学士学位。芦勇毕业后就加入了上汽集团,早期是上汽大众的一名工程师,曾被派往大众总部德国狼堡学习深造。此后芦勇先后担任上汽大众底盘部总监、上汽集团技术中心底盘部总监、联创汽车电子有限公司总经理等职务。 2022年上汽集团创新研究开发总院成立后,芦勇担任该院常务副院长,卸任前是上汽集团创新研究开发总院院长。 接任者王从鹤也是一位老上汽人。王从鹤于2003加入上汽通用,历任泛亚汽车技术中心驱动系统部执行总工程师、上汽通用汽车奥特能智电平台电动车项目执行副总工程师、泛亚汽车技术中心副总经理等职位。  接任芦勇之前,王从鹤于2024年8月从泛亚汽车技术中心副总经理升任泛亚汽车技术中心执行副总经理。 雷峰网了解到,随着王从鹤到任,今年初成立的上汽大乘用车,将形成“1+6”执委会成员组成的领导班,一名执委会主席是贾建旭,6名执委会成员分别是王骏、俞经民、崔卫国、王从鹤、张亮、杨威。执委会将会对自主板块重大事项进行集体决策,以提高效率。(公众号:雷峰网)

人工智能行业最引人瞩目的“商战”可能当属马斯克与OpenAI之间的法律诉讼。令人惊讶的是,12名OpenAI前员工上周也要求参与到马斯克对OpenAI的诉讼之中。这些员工向美国法官提交了一份动议,其中指控,OpenAI抛弃了其非营利性根基,背叛了最初吸引他们加入该组织的使命。 [](https://n.sinaimg.cn/spider20250208/41/w1018h623/20250208/52a4-5ac4bccf74bae863560b8423a46bb825.png) 这一理由与马斯克起诉OpenAI的原因相当接近,马斯克也称,OpenAI首席执行官奥尔特曼背叛了他在2015年OpenAI成立时帮助确立的非营利性使命。 如果审理马斯克诉OpenAI案件的法官接受了这份陈述,那么它将成为法庭记录的一部分,法官可能在审理案件时考虑该文件提出的论点。 值得注意的是,员工们提交的文件中不乏一些激烈的言辞。前OpenAI研究员、现在在甲骨文的Todor Markov指责称,奥尔特曼的诚信度低下,他向员工隐瞒了自己对OpenAI强迫离职员工签署终身协议的了解程度和参与程度。 Markov还指出,奥尔特曼很可能在其他重要问题上也对员工撒了谎,包括OpenAI对公司章程的践行程度。他称该章程现在来看只是一个烟雾弹,用来吸引和留住理想主义人才,但对OpenAI的发展及其对人工智能的追求却没有真正的制约力。 OpenAI的章程是指,其承诺确保通用人工智能将造福所有人,优先考虑AI的安全性研究,避免危险的竞赛和对人类的危害。Markov认为,OpenAI计划营利性重组违背了公司章程的核心承诺,这让他确信,OpenAI一直在操纵员工和公众。 Markov强调,参与马斯克的诉讼对所有署名的前员工来说得不偿失,他实际上会损失很多钱,因为他的大部分积蓄都投资给了OpenAI,所以任何损害OpenAI股权价值的事情都可能对他造成巨大的财务影响。 但据OpenAI此前回应,营利性组织架构对该公司筹集资金来说至关重要。OpenAI认为,非营利组织将保留OpenAI的部分股份,这些股份将随着公司的发展而变得越来越有价值,从而为该非营利组织提供丰富的资源来执行其使命。 与此同时,OpenAI也对马斯克提起了诉讼,指控他对OpenAI采取了骚扰行为,并要求联邦法官阻止马斯克对OpenAI任何进一步的非法和不公平行动,其中包括通过媒体进行攻击和进行恶意宣传。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493036.htm)

台湾中华航空已开始支持苹果 iPhone 的追踪丢失行李功能,可以更轻松地在机场分享配备 AirTag 的行李位置。在 iOS 18.2 中,苹果推出了一项新的“查找”功能,可让您暂时与其他人(包括参与的航空公司工作人员)共享配备 AirTag 的物品(例如行李)的位置,以便在物品丢失或延误时帮助追踪它。  运行 iOS 18.2、iPadOS 18.2 或 macOS Sequoia 15.2 及更高版本的用户可以在“查找”应用中生成“共享项目位置”链接。接收者可以在实时更新的网络地图上查看项目的位置。  苹果表示,他们与航空公司合作,确保这些链接的访问私密且安全。每个链接仅允许少数人查看,航空公司工作人员必须使用 Apple ID 或经过验证的合作伙伴邮箱进行身份验证才能访问。 中华航空表示,一旦顾客找到物品,位置共享功能即被禁用。失主也可以随时停止共享位置,共享链接将在7天后自动失效,以确保乘客的隐私。  美国航空于二月份推出了对此功能的支持。其他提供此功能的航空公司包括达美航空、联合航空、加拿大航空、维珍航空、汉莎航空等。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1493034.htm)

cnBeta全文版

cnBeta全文版 机核 · 机核编辑部,柏亚舟

机核 · 机核编辑部,柏亚舟 钛媒体 · 曹晟源

钛媒体 · 曹晟源 36氪

36氪 雷峰网

雷峰网