所有文章

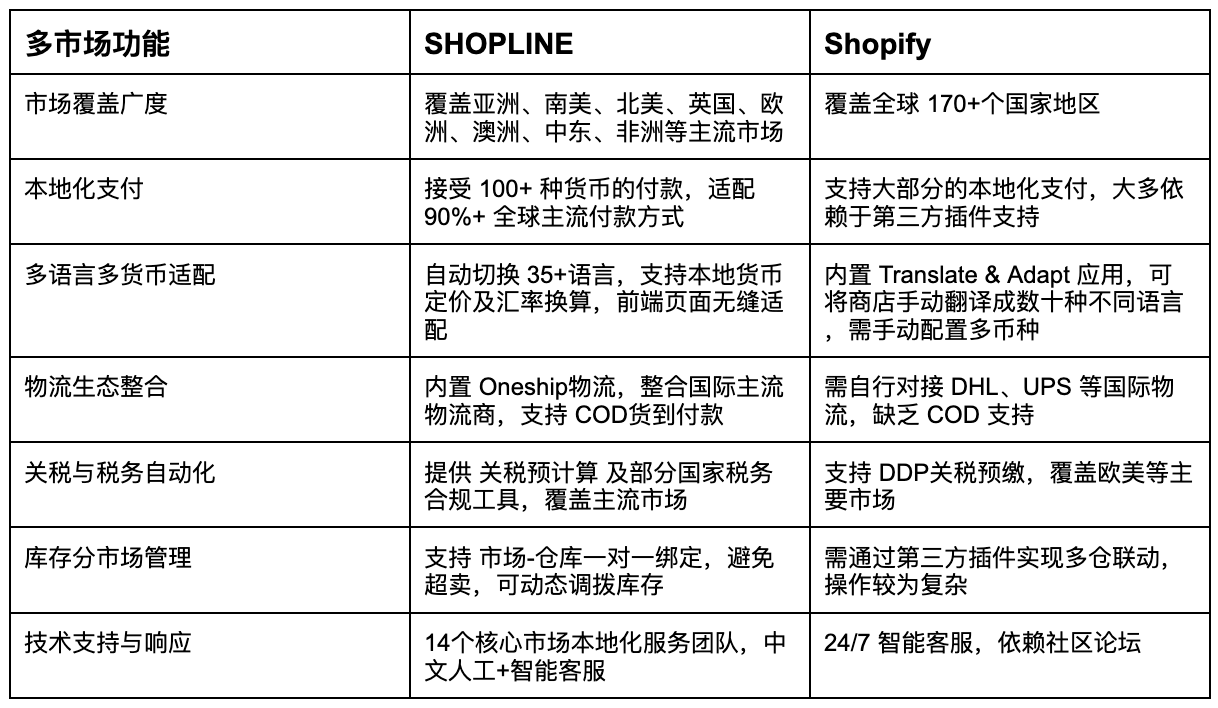

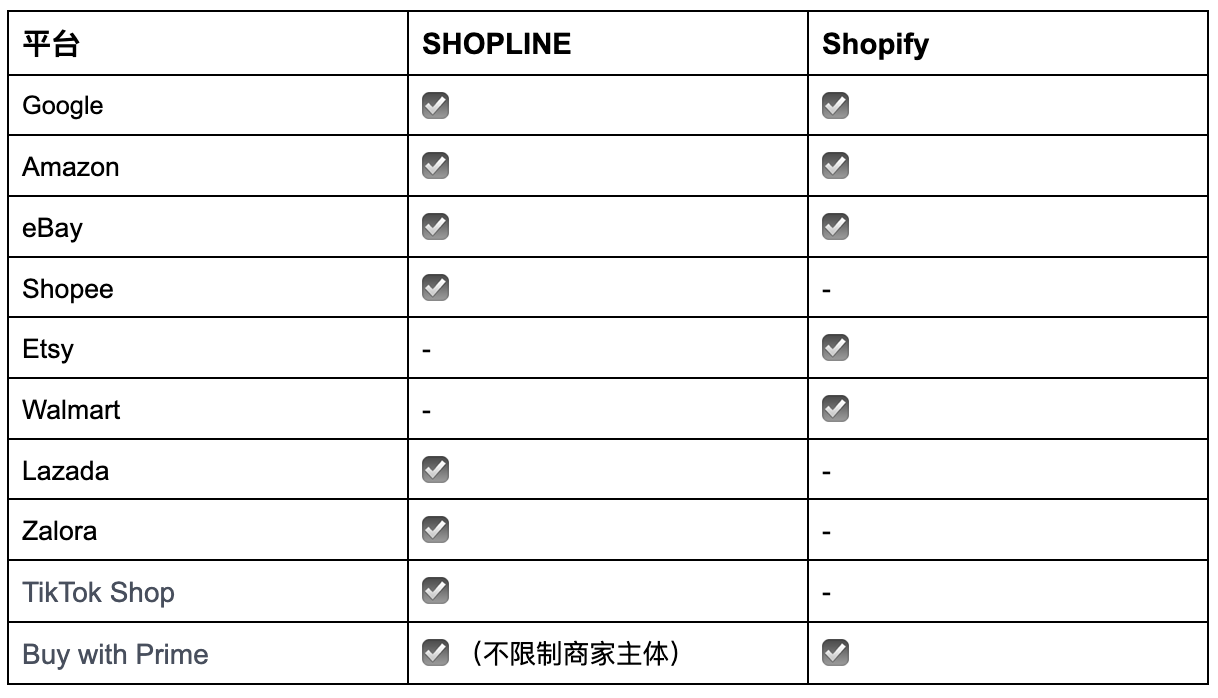

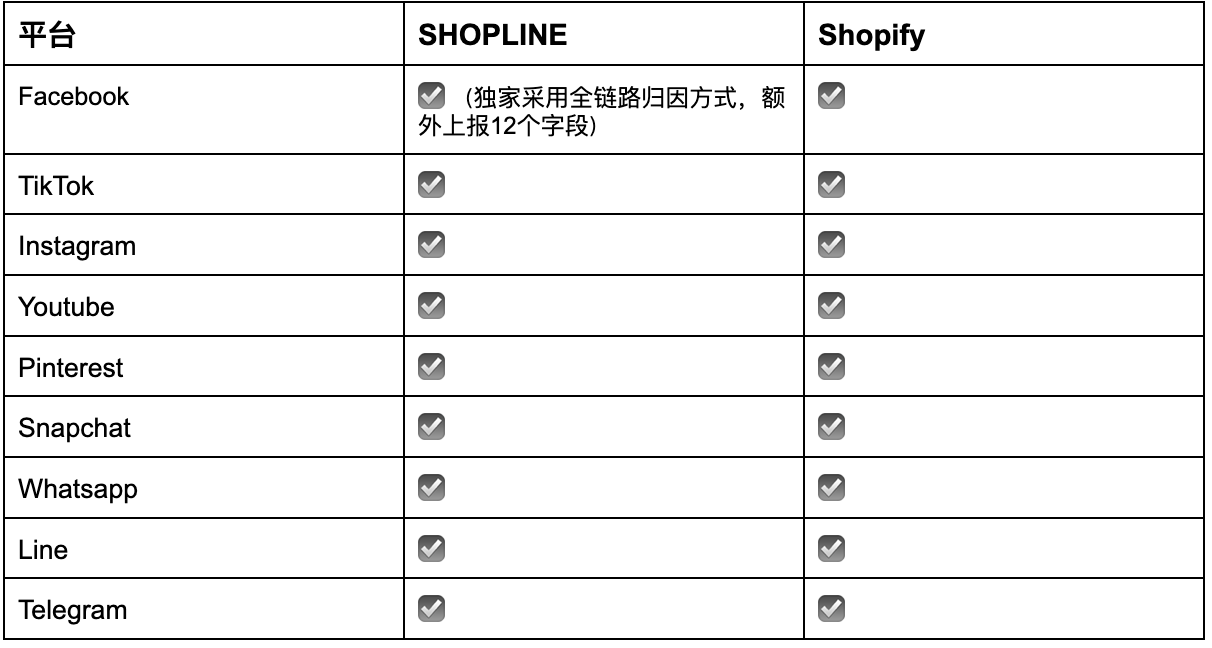

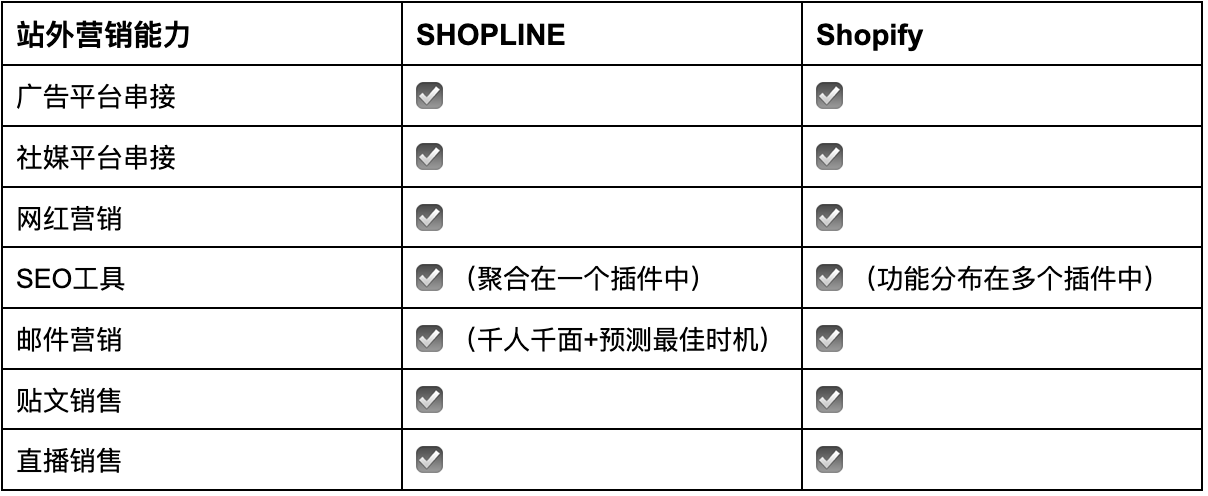

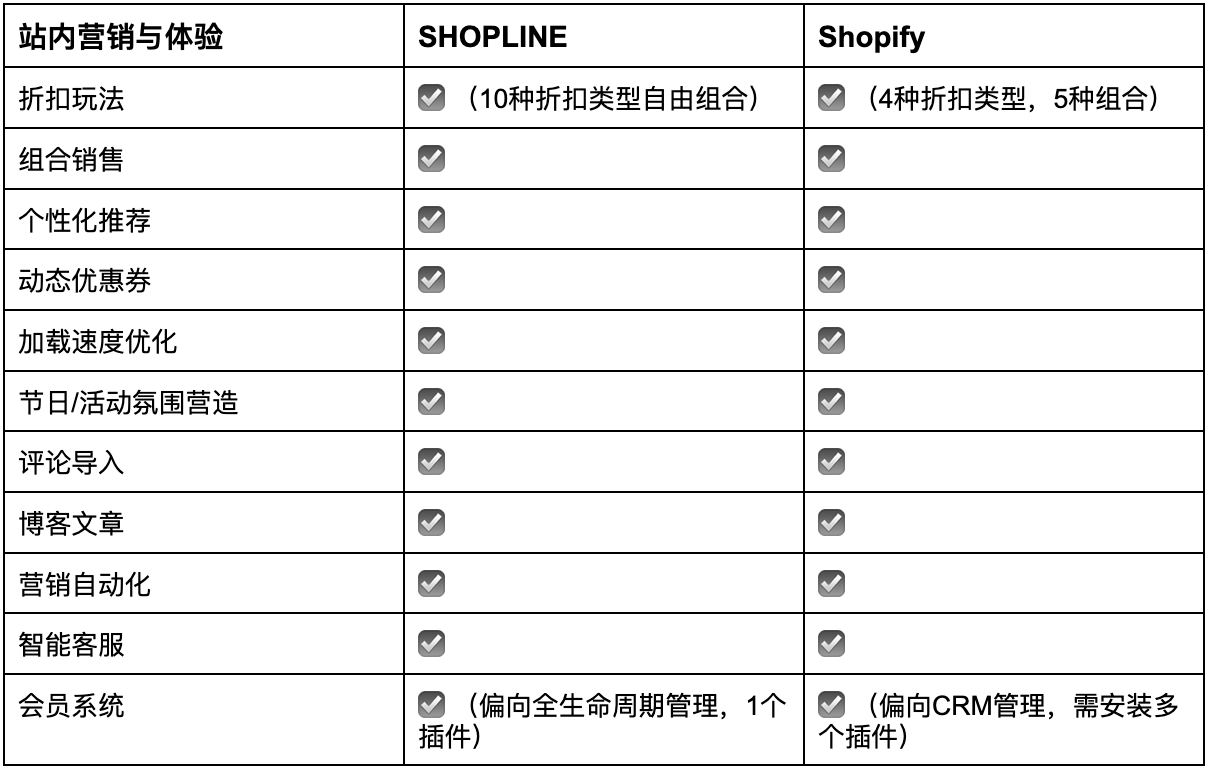

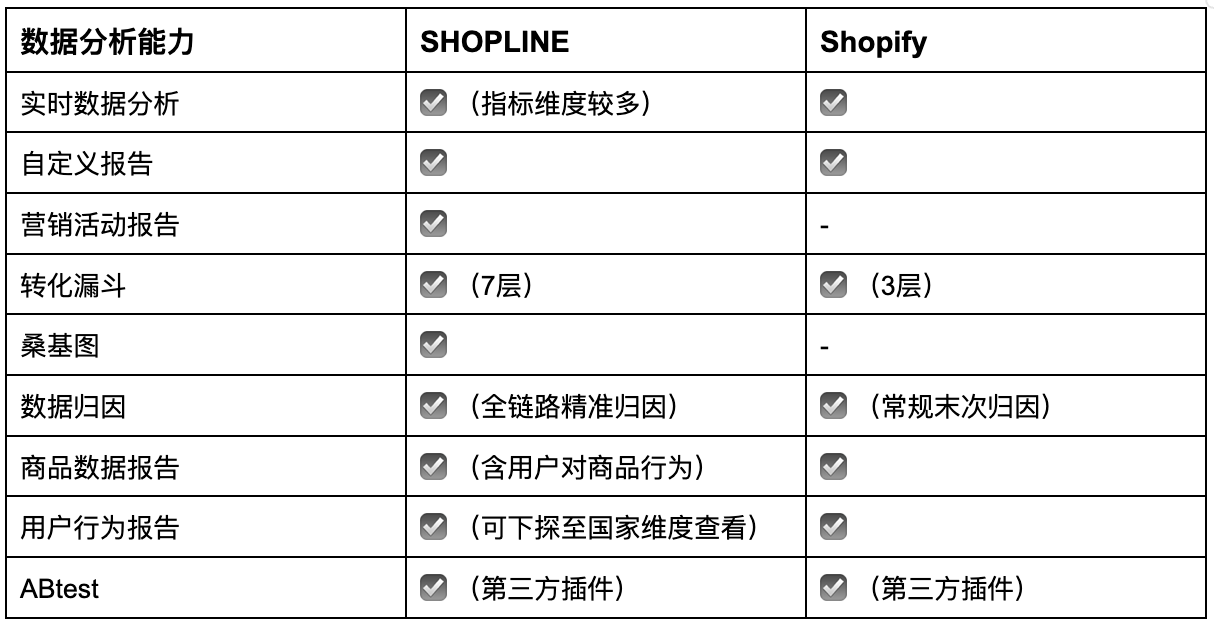

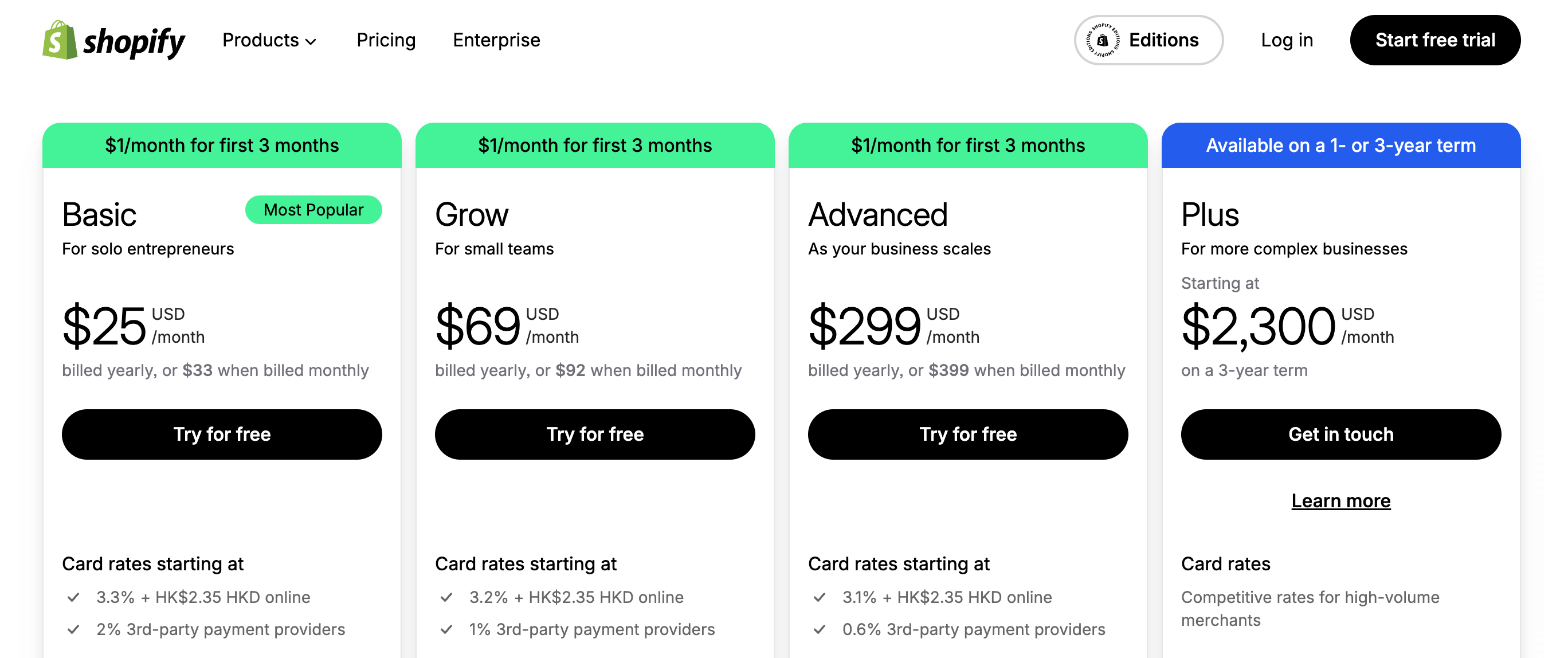

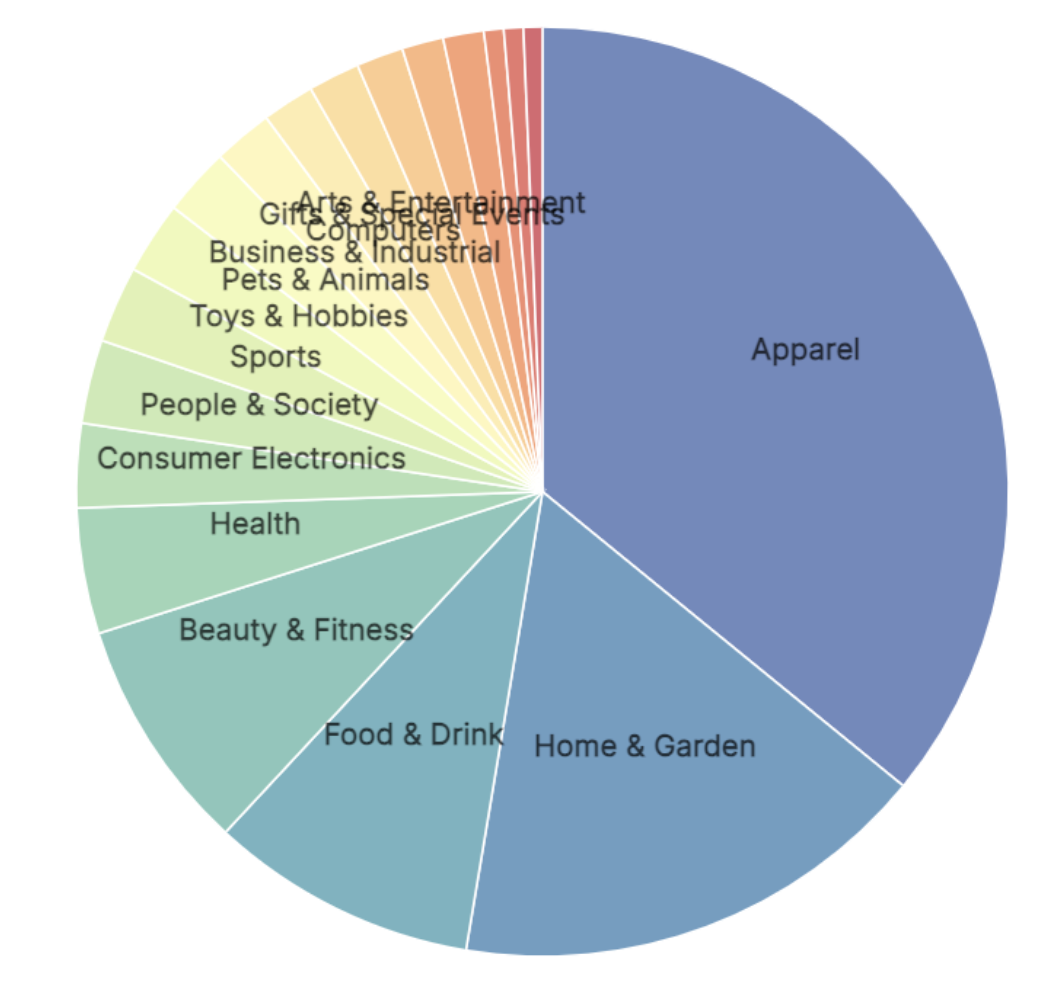

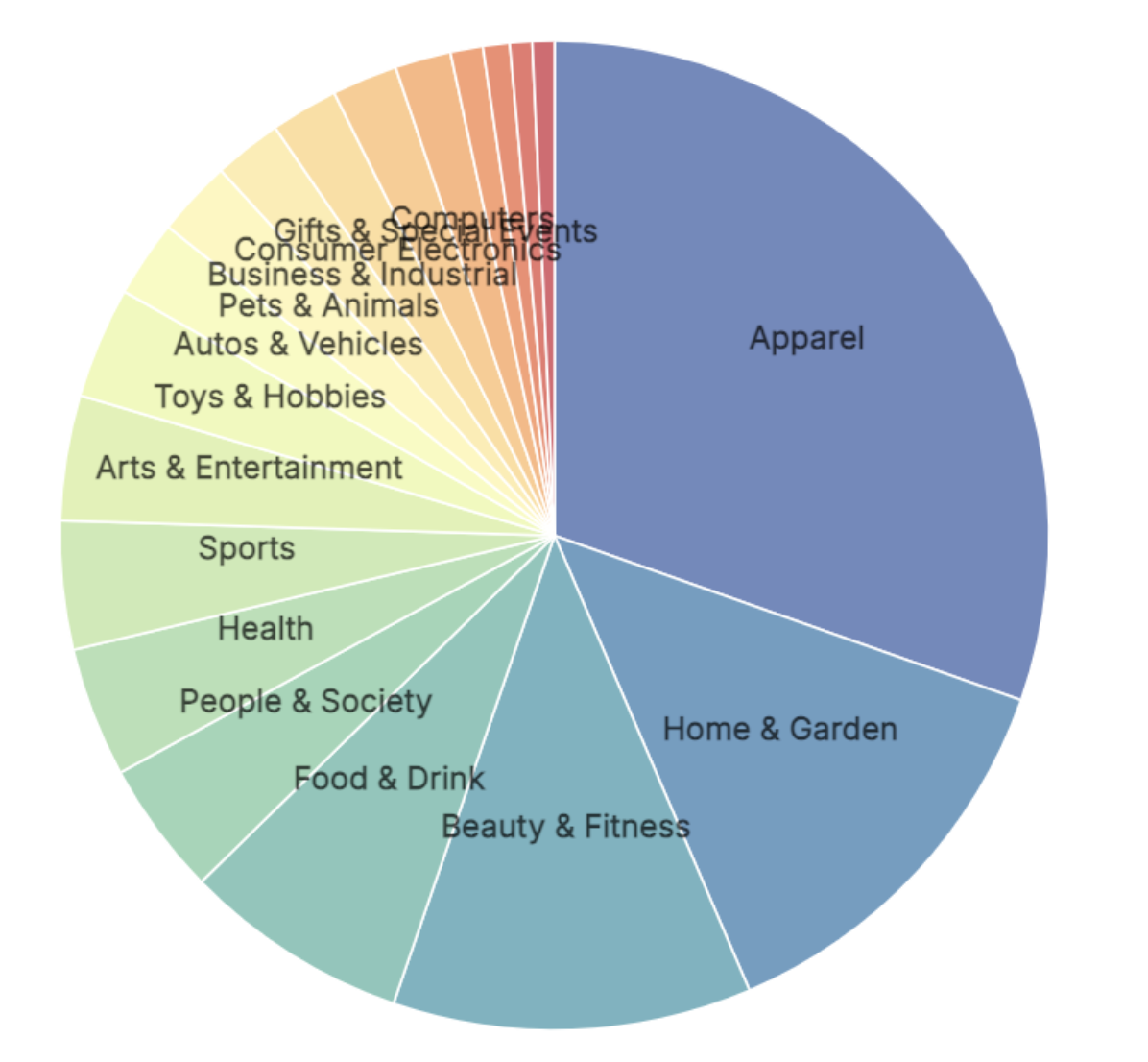

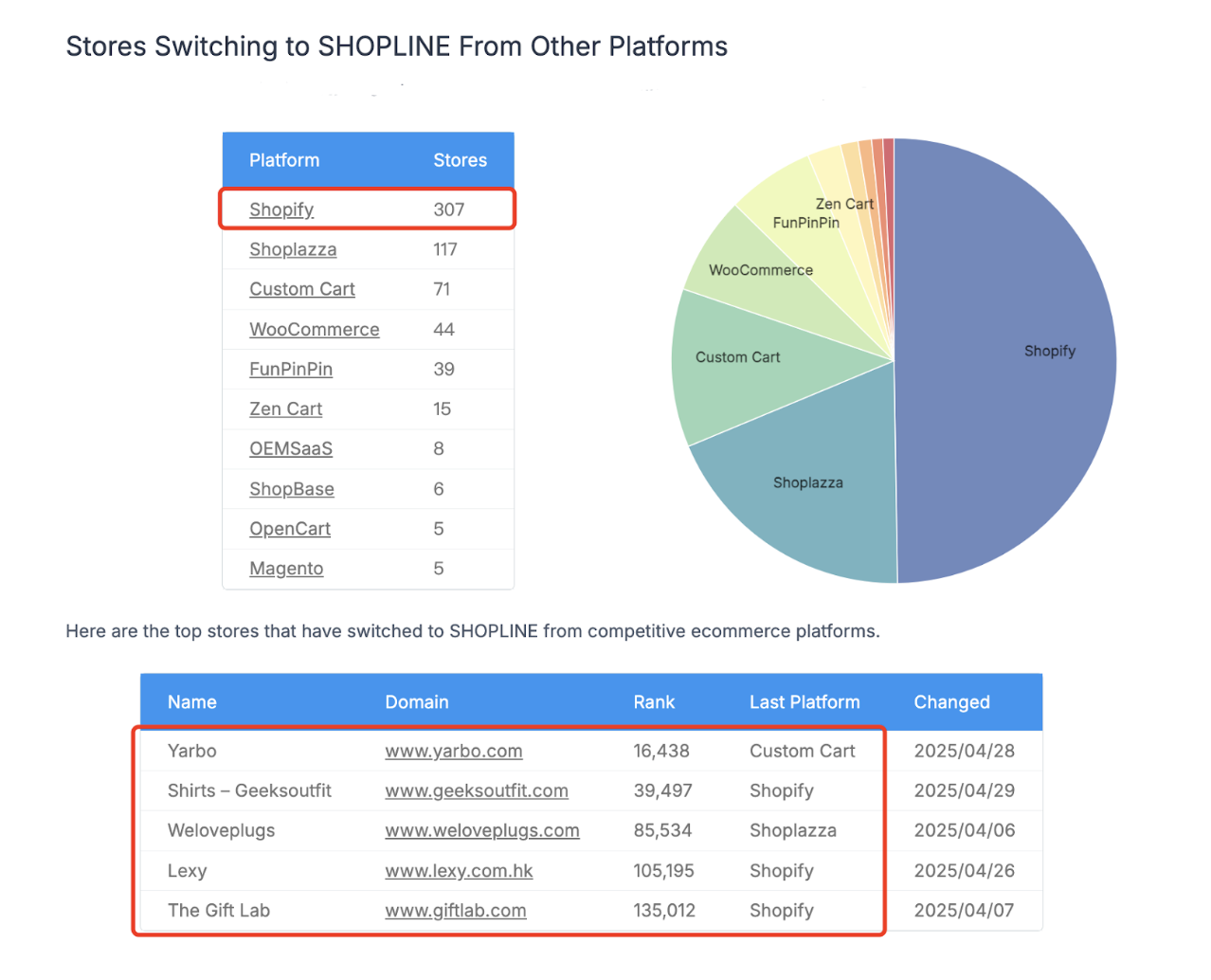

<blockquote><p>在跨境电商领域,选择合适的建站平台至关重要。SHOPLINE 和 Shopify 作为两大主流 SaaS 建站平台,各具优势。本篇文章将深入对比它们的功能、定价、适用场景及用户体验,帮助你找到最适合自身业务需求的建站解决方案。</p> </blockquote>  随着平台政策、贸易政策的不断变化、内外部激烈的竞争,越来越多的中国跨境商家开始从平台型(如亚马逊、速卖通)、B2B外贸型,逐渐向独立站的业务模式进行探索。 商家们开始意识到,自由度更高的独立站模式能够帮助他们积累长期的品牌价值,凭借品牌自主权、数据沉淀能力及更高利润(节省15%-20%平台佣金)成为业务的增长核心。 相较于自建站,SaaS建站平台通过低成本建站、生态集成(多渠道/支付/物流)与合规支持,大幅降低了商家的技术门槛,推动跨境电商从“平台依赖”向“品牌驱动”的转型。 那么,商家面对应运而生的各种类型独立站SaaS服务商,该如何做出更好的选择呢? SHOPLINE 和 Shopify 作为当前跨境商家在选择独立站SaaS服务商时的主流代表,下文将围绕两者的优缺点、功能特色、成本性价比等角度进行分析,帮助跨境品牌商家提供更加清晰的选择依据。 ### 本文内容要点概览: 1.什么是 SHOPLINE 和 Shopify? 2.SHOPLINE 和 Shopify 有哪些区别? 2.1 产品功能层面详细分析 2.1.1 建站能力 2.1.2 全渠道能力 2.1.3 营销与数据 2.1.4 结账与支付 2.2 套餐费用对比 3.SHOPLINE 和 Shopify 分别适合哪些商家? 4.SHOPLINE 和 Shopify 怎么选? ## 一、什么是 SHOPLINE 和 Shopify? SHOPLINE 是一家驱动跨境电商品牌全球业务增长的独立站 SaaS 平台,专注于通过独立站全渠道解决方案,帮助品牌连接世界各地的消费者。[1]  SHOPLINE 于 2013 年在香港成立,总部位于新加坡,拥有超过 2000 人的全球化团队,覆盖中国、美国、英国、日本、澳大利亚等11个市场,并在中国广州设立了全球研发中心,将业务核心立足于中国市场。 SHOPLINE 分别于 2016 年和 2020 年获得阿里巴巴的投资以及欢聚集团的战略投资,同时也陆续成为 Google、Meta、AWS、TikTok、Amazon 的官方合作伙伴 。伴随着投入与战略合作的增加,SHOPLINE 展现了十分可观的增长速度。截止至 2024 年,SHOPLINE 累计服务的商家数量超过了 60 万家,触达了超过 15 亿全球消费者。在数量庞大的服务商家中也不乏中国品牌全球化的代表,如 Yarbo、安踏、科大讯飞、闪极、傲基、Soufeel 等正在海外市场攻城掠地的各行业龙头企业。[2] Shopify 是一家专门为电商企业提供一站式独立站建站解决方案的SaaS 平台,致力于为每个人打造更好的商务体验,通过让人们更轻松地开展和经营业务,并促进业务增长,帮助大家实现自我目标。  Shopify 于 2006 年成立,总部位于加拿大首都渥太华。凭借在当时领先的技术实力,Shopify取得了快速的增长,并于 2015 年成功在纳斯达克上市。截止2024年11月,其总市值已经达到了1399.3亿美元(数据更新:截止至25年5月7日,总市值回落至 1217 亿)。 据Shopify官网数据显示,其业务范围已经遍及175个国家地区,服务了数百万使用Shopify搭建电商网站的不同规模商家。[3] ## 二、SHOPLINE 和 Shopify 有哪些区别? ### 1.SHOPLINE 和 Shopify 在产品核心功能层面的详细分析 **(1)建站能力:** SHOPLINE 和 Shopify 都支持便捷的拖拉拽方式进行网站的快速搭建,电脑端移动端双端适配,以及强大的 AI 建站能力,无论是在产品能力,还是在用户体验上并没有感受到特别大的差异。 在建站模板方面,Shopify 通过其数量众多的第三方生态合作伙伴,为跨境商家提供了 200+ 的建站模板选择,覆盖了各种行业品类的建站需求,其中需要额外付费的模板占总模板数量的 95%(提供13个免费模板),价格在 100$ 到 490$ 不等。[4] 而 SHOPLINE 为跨境商家所免费提供的 20+ 主题模板均为其自主研发,目前来看,SHOPLINE的主题模板数量虽然不多,但也基本覆盖了各行业品类的建站需求。[5] 主题模板是否为平台自研实际上也是跨境商家在选型过程中需要考虑的一个重点。非自研能有效利用大量的生态合作伙伴能力,为商家提供足够丰富的模板数量(如Shopify)。但也不是说自研的少量模板就无法满足商家的建站需求,平台方基本都会依据主流的行业品类推出适配的行业模板来满足商家的建站需求(如SHOPLINE)。另外一个自研与非自研模板的差异来自于自主研发的主题模板,让平台能够有效的保障网站的兼容性与性能(包括网站上所使用的产品功能、应用插件、网站加载速等关键能力)。 对于有研发能力的商家,SHOPLINE 和 Shopify 都提供了开放平台和大量技术文档帮助商家进行独立站的个性化定制开发。 在灵活性方面,Shopify 的模板数量远多于 SHOPLINE,不同的模板也有其各自特色亮眼的设计,不过也因为设计开发者的不同,不同模板间的兼容性较差,商家无法将不同模板的特色设计整合到一个网站之中,这无形之中给商家造了一面无法打破的“墙”。而 SHOPLINE 虽然提供的模板数量较少,但由于这些模板都是其自主研发的,为了满足商家的整合需求,推出了“高阶组件库”插件,将具有特色及优势的模块都集合在这单个插件中,方便商家选择适合品类主题的同时,可以灵活调整横跨多个主题的特色建站模块。 **(2)全渠道能力:** 除了基础的建站能力之外,建站平台的全渠道能力也是跨境商家关注的核心选择因素。SHOPLINE 与 Shopify 都支持线下门店 POS(Shopify POS不支持第三方优惠券以及Windows端,线上线下数据不互通)、移动App购物等消费场景,全触点的数据互通能够帮助商家实现全域数据闭环。除此之外,全渠道的能力对比还体现在以下几个方面: 多市场支持: 在全球化电商竞争日益激烈的背景下,跨境商家对多市场支持能力的需求变得尤为迫切。不同市场的消费者在语言、支付习惯、文化偏好等方面存在显著差异。若平台无法提供本地化适配,会导致用户体验割裂,甚至引发高弃单率。 多市场运营涉及多语言管理、物流调度、税务合规等复杂环节,若平台缺乏集成能力,商家需投入大量人力物力自行协调。而过分依赖单一市场或渠道可能导致业务受政策变动、竞争加剧等外部因素冲击(如近期的美国关税问题)。 多市场布局能增强业务韧性。提升品牌全球化竞争力是品牌国际化的基础设施,直接影响品牌形象和市场渗透率。对于计划拓展国际业务的商家,选择具备多市场支持能力的平台将成为关键战略决策。 SHOPLINE 与 Shopify 多市场核心能力对比:[6] [7]  多平台串接: 对独立站商家而言,多平台对接能力已从“可选功能”升级为“生存刚需”。短期价值有利于分散风险、降低获客成本、提升运营效率。长期价值有利于沉淀数据资产、构建品牌壁垒、实现全球化扩张。选择具备成熟多平台对接能力的建站工具也是商家选型的关键因素。 SHOPLINE 与 Shopify 多平台串接能力对比:[6] [7]  社交媒体串接: 社交媒体是独立站最直接的流量入口,通过无缝对接可实现“公域引流→私域转化”的闭环。也是用户与品牌建立情感连接的核心阵地,直接影响用户黏性。独立站商家通过独立站与社交媒体协同,向用户传递品牌价值,精细化的数据运营能够帮助商家以低预算启动项目,同时也为成熟品牌提供规模化增长的可行路径。 SHOPLINE 与 Shopify 社交媒体串接能力对比:[6] [7]  **(3)营销与数据:** 广告营销是独立站冷启动和规模化增长的核心获客模式。商家可基于关键词、用户画像(如年龄、地域、兴趣)精准投放广告,直接触达目标客户。例如,数据显示,搜索引擎广告可将转化率提升30%以上,而社媒广告通过互动式内容(如短视频)能降低单次点击成本(CPC)至$0.8,远低于传统渠道。 搜索引擎是独立站流量的主要入口,约95%的访问来自自然搜索。通过SEO优化(如关键词布局、内容营销),商家可长期稳定获取免费流量。 而清晰可视化的数据分析能力能帮助商家进一步的量化评估广告与SEO的效果,深度的洞察用户行为,识别高潜力市场和用户痛点,驱动精细化的运营与决策。 所以,无论是营销能力还是精准的数据需求,都要求我们选择的独立站平台能够将广告、SEO与数据分析能力整合为“流量+留量”的闭环系统。 另外在站内营销方面,灵活的营销能力(促销活动、氛围营造、用户体验、个性化推荐、ABtest、智能客服、邮件营销、会员运营等)是提升用户购买转化、增强品牌黏性的核心环节。 下面我们将在**营销与数据层面将 SHOPLINE 与Shopify 进行对比**:[6] [7]    **(4)结账与支付:[6] [7]** 独立站的结账和支付能力是决定用户转化率的核心因素,优秀的结账和支付能力能够帮助独立站商家提升转化率,降低弃单率,帮助独立站的消费者增强支付信任与安全感。当然独立站商家还需要关注支付手续费以及资金的结算周期,这对于资金周转效率和运营成本至关重要。 支付方式: SHOPLINE 和 Shopify 基本上都支持了全球主流的支付方式和渠道,如 PayPal、Google Pay、Apple Pay、信用卡、分期支付、先买后付等。而两者比较大的差异点在于 SHOPLINE 的本土支付覆盖更全面,对于做本地化的商家而言,通过本土支付方式能够在转化率方面有较大的提升,像货到付款(COD)、银行转账这类付款方式 SHOPLINE 也允许商家灵活添加应用。而 Shopify 则是通过与第三方支付网关的合作,提供了更多的支付选项,如加密货币支付等方式。 本地化适配: SHOPLINE 与 Shopify 均支持多语言多币种的自动切换、税收费用的计算,商家可以针对不同国家地区采用不同的定价策略。两者也都与 Avalara 进行了对接,但是 SHOPLINE 的美区商家可以通过 Avalara 直接进行报税,而 Shopify 目前暂不支持。 结账流程: SHOPLINE 与 Shopify 均支持 Google Pay、Apple Pay 的一键支付,也都支持商家进行结账流程的自定义(但部分高级功能有套餐版本的限制并要求商家具备一定的研发能力)。相比于Shopify,SHOPLINE 在移动端的用户体验会做得相对更好,也因为减少第三方的依赖,SHOPLINE 支持单页结账(让消费者在一个页面中完成结账流程,减少支付页面跳转次数),这对于减少弃单率会有比较明显的影响,而Shopify推出的Shop Pay针对结账速度的优化也在一定程度上弥补了这一点。 支付安全与风控: 全球数字支付技术和业务资质全牌照是两者在支付安全与合规方面对于商家和消费者的保障,SHOPLINE 通过动态3D验证、AI风控模型等反欺诈技术降低了盗刷率,实现安全无感的支付体验。Shopify 通过内置欺诈分析系统,支持AVS/CVV验证等功能来保障消费者的支付安全。 当出现交易风险时,SHOPLINE 的风控团队会主动与商家联系处理争议或潜在风险,防止商家因为交易问题被直接封禁,这一点是很多跨境商家选择 SHOPLINE 的重要原因之一。 ### 2. SHOPLINE 与 Shopify 的套餐费用对比 **SHOPLINE:** SHOPLINE 提供了4个不同版本的套餐帮助不同阶段的商家搭建独立站开展业务:入门版、基础版、旗舰版和企业版(SHOPLINE Enterprise),分别对应 Shopify 的 Basic、Grow、Advanced 和 Plus版本。[8]  SHOPLINE 的套餐中除了企业版,其他套餐均可以进行为期 14 天的免费试用,这对于商家在选型对比时极大的降低了对于产品的了解门槛,能够帮助商家在付款前更好的确定产品是否合适。 SHOPLINE 入门版: 套餐订阅费用:月付 29 美金/月(折合人民币约为每个月 200 人民币左右),年付 24 美金/月(折合人民币约为每个月 168 人民币左右)。 在平台抽取佣金的比例方面,SHOPLINE 入门版的抽佣比例为 2%。如果商家使用 SHOPLINE Payments 进行收款,这部分 2% 的平台抽佣则可以进行免除。 SHOPLINE 入门版虽然在订阅费用方面比较便宜,但套餐中包含了搭建独立站的所有基础功能,同样能享受免费的主题模板、自研插件权益,完全正常的开展独立站业务,此外还提供了10个免费的员工账号,适合初创品牌、个体商家或者独立站新手进行低成本的业务探索。 SHOPLINE 基础版: 套餐订阅费用:月付 79 美金/月(折合人民币约为每个月 553 人民币左右),年付 66 美金/月(折合人民币约为每个月 468 人民币左右)。 在平台抽取佣金的比例方面,SHOPLINE 基础版的抽佣比例为 0.8%。相对于入门版套餐降低了非常多。同样的,如果商家使用 SHOPLINE Payments 进行收款,这部分 0.8% 的平台抽佣则可以进行免除。 在功能和权益方面,SHOPLINE 基础版与入门版几乎没有什么差异,主要在于上面提到的平台抽佣比例,1.2%的抽佣比例差距对于初具规模的商家而言是一笔不小的成本费用,所以建议商家当业务规模发展到一定程度时,可以升级SHOPLINE版本套餐,能够大幅度的减少平台的抽佣费用。另外,使用基础版的商家申请SHOPLINE Payments时,相比于入门版除了能够得到免除平台抽佣费用,还能得到更加优惠的支付费率。适合独立站业务正处于快速成长期,需求提升利润空间的商家。 SHOPLINE 旗舰版: 套餐订阅费用:月付 269 美金/月(折合人民币约为每个月 1883 人民币左右),年付 224 美金/月(折合人民币约为每个月 1568 人民币左右)。 在平台抽取佣金的比例方面,SHOPLINE 旗舰版的抽佣比例为 0.4%。相对于入门版套餐降低了非常多。同样的,如果商家使用 SHOPLINE Payments 进行收款,这部分 0.4% 的平台抽佣则可以进行免除。 同样的,SHOPLINE 旗舰版与前面的两个套餐版本在功能和权益方面没有太大的区别,除了更低的平台抽佣比例(0.4%)与 SHOPLINE Payments 支付费率之外,旗舰版商家还可以免费使用社交电商功能的Pro版本、100个员工账号,企业专属客服以及开放部分功能扩展能力。适合独立站业务已发展成熟、需要进一步精细化运营管理的商家。 SHOPLINE 企业版(SHOPLINE Enterprise): SHOPLINE Enterprise 是为中大型企业解决出海增长难点的全链路企业级跨境解决方案,适合独立站定制化程度高、需要全球化拓展及更多定制化功能、寻求规模化增长、销售额大的中大型成熟品牌商家。 其订阅费用是根据商家的具体需求而定,但可以肯定的是其平台抽佣比例及支付费率相对于其他套餐版本的比例将达到更低更优惠,这对于成熟品牌商家而言将大幅度降低研发和运营成本。 而在功能与权益方面,SHOPLINE Enterprise 版本有了较大幅度的调整,包括为商家免费提供大量自研的最高阶版本应用插件,10个免费店铺、不限数量的员工账户、完整的结账流程自定义功能、快速结账、税务自动化、组织管理等。这些权益功能方面的提升会更加匹配中大型成熟品牌商家的业务发展需求。同时,在服务方面也有较大的升级,包括了一对一专属客户经理、搬迁支持团队、业务运营诊断专家等长期的服务支持。 **Shopify:** Shopify 同样推出了4个不同的版本套餐,并为商家提供了为期 3 天的免费试用,虽然时间较短,但是在续费后的第一个月仅需支付 1 美元。[9]  Basic: 套餐订阅费用:29 美元(约210元人民币)/月(年付);39 美元(约280元人民币)/月(月付)。交易费用方面,费率为 2.9%,外加 30 美分(约 2 元人民币)的固定费用。 如果商家不使用Shopify Payments收款,还需缴纳2%的服务费(注:Shopify Payments 未对中国大陆商家开放)。 Basic套餐属于基础套餐,适合初创品牌或者兼职开展跨境电商销售的商家。套餐包含搭建独立站的基础功能,此外,还为商家提供3个本地化全球销售市场、10个库存地点。 Grow套餐: 套餐订阅费用:79美元(约560元人民币)/月(年付);105美元(约735元人民币)/月(月付)。交易费用方面,费率为2.7%,外加30美分(约2元人民币)的固定费用。 如果商家不使用Shopify Payments收款,还需缴纳1%的服务费(注:Shopify Payments 未对中国大陆商家开放)。 Grow套餐属于Basic的升级套餐,在Basic套餐的基础上增加了额外的5个员工账户。 Advanced套餐: 套餐订阅费用:299 美元(约2100元人民币)/月(年付);399美元(约2800元人民币)/月(月付)。交易费用方面,费率为2.5%,外加30美分(约2元人民币)的固定费用。 如果商家不使用Shopify Payments收款,还需缴纳0.6%的服务费(注:Shopify Payments 未对中国大陆商家开放)。 Advanced套餐属于高阶套餐,在Grow套餐的基础上拓展了更多功能,例如,商家可以利用Shopify的筛选和编辑功能修改默认报告并创建自定义报告,可额外付费添加多个市场;15个额外员工账户、增强并发交易能力,增强版的智能客服支持等。 Plus套餐: 套餐订阅费用:1年期,2500美元/月(约每个月1.75万元人民币);3年期,2300美元/月(约每个月1.61万元人民币)。 Plus 套餐属于高阶套餐,适合对网站定制化需求高、销售额大的大型成熟商户。Shopify Plus套餐在 Advanced 套餐的基础上做了功能和权限升级,如200个库存地点、优先电话支持、50个全球销售市场、不限数量的员工账户、为使用 Shopify Payments的商家提供 200 个POS Pro 地点、可自定义的结账流程和一对一的客户经理支持。 ## 三、SHOPLINE 和 Shopify 分别适合哪些品类的商家? 不同品类、不同业务模式和目标市场的跨境商家对于独立站平台的产品能力有着不同的选择标准,基于企业的实际需求情况出发,每一家企业的选择理由也各有不同。 (1)从客观数据来看,商家可以根据 SHOPLINE 和 Shopify 这两个平台上分布的商家类型比例来为不同类型商家的选型做出建议。  图片数据来源:storeleads SHOPLINE 商家售卖品类分布 [10]  图片数据来源:storeleads Shopify 商家售卖品类分布 [11] 从storeleads的数据来看,SHOPLINE 和 Shopify 的商家主要都集中在服装饰品、家居园艺、食物饮品、美妆护肤这几个品类之中。 其中 SHOPLINE 的服装饰品商家、3C消费电子商家与家居园艺商家相比于 Shopify 有着更高的占比,而美妆护肤品类、社会人文服务的商家在 Shopify 上的占比则相对于SHOPLINE有着更明显的优势。 虽然Shopify在商家整体绝对数量的优势上完全盖过了 SHOPLINE,有着多年的先发优势。但是从品类的分布占比来看,SHOPLINE 针对部分垂直品类行业着重进行发力(如服装饰品、3C消费电子与家居园艺品类),让越来越多这些品类的商家选择了 SHOPLINE。 (2)从第三方的搬迁数据来看,近 90 天内有 600+ 商家的独立站从其他平台搬迁到了 SHOPLINE,其中从 Shopify 搬迁到 SHOPLINE 的商家有 307 家(SHOPLINE搬迁到Shopify的商家数为91),占比接近搬迁总量的半数。从搬迁的商家类型来看,包括了国内的智能机器人品牌Yarbo、服饰品牌geeksoutfit、POD商品定制品牌giftlab。  图片数据来源:storeleads SHOPLINE 平台商店迁移数据 [10] (3)从优势能力来看,Shopify有着庞大的生态资源,无论是主题模板、应用插件都远多于SHOPLINE,所以在支持的品类覆盖面上是超过SHOPLINE的。而 SHOPLINE 背靠中国市场,贴近中国商家,有着强大的供应链和电商经验,拥有一些 Shopify 所不具备的优势,在产品层面体现在诸如 POD商品定制的能力、与Shopify 差异化的 BwP 功能(不限主体、混合购物车、灵活支付等) [12]、以及灵活的营销玩法等。商家如果要以行业品类的维度作为选型依据,可以根据自己经营的品类、市场经验以及业务发展规划,理性的判断与选择适合自身的建站平台。 ## 四、SHOPLINE 和 Shopify 怎么选? 对比了这么多,最终我们还是要回到 “SHOPLINE 和 Shopify 怎么选”这个问题上,基于上文 SHOPLINE 和 Shopify 的对比与分析,我们从下面几个维度给出商家独立站平台选型建议: ### 1. 产品功能维度——因地制宜 符合当前趋势的多市场全球化能力前面已经提到,目前 SHOPLINE 与 Shopify 在产品能力方面都是完全支持的,SHOPLINE 在全球化能力的基础上提供了商家更多的深度本地化能力与全渠道方案支持,而 Shopify 的优势在于庞大的第三方生态伙伴数量,通过第三方的服务商也能够解决商家在全球化扩展中遇到的问题。 从建站基础功能的完整性而言,目前市场上的主流 SaaS 建站平台的能力相差并不是很大,但是从产品的易用性和消费端的体验而言,Shopify 和 SHOPLINE 几乎是断层式领先的。如果是海外商家,那么选择 Shopify,在产品的使用操作上会更加的自然的适应。如果是中国地区的商家,SHOPLINE的产品体验上会更加符合国内商家的使用习惯。 而在消费端的独立站体验上,我们通过裸主题模板(不安装插件)、近似主题模板(安装相同功能插件)这两个维度,将 SHOPLINE 和 Shopify 进行了加载性能的测试,在两个维度的测试结果中,SHOPLINE 搭建的独立站 Lighthouse 评分无论是在 PC 端还是在移动端均高于通过 Shopify 搭建的独立站。如果商家比较重视独立站的C端体验,那么我们更推荐商家选择 SHOPLINE。 而在应用插件的数量上,Shopify 应用市场所提供的第三方插件远远多于 SHOPLINE 所提供的插件,但是经过对比,两者的应用插件覆盖的功能范围基本是匹配的。如果商家考虑更多的因素是在应用插件方面,那么建议轮流去试用 SHOPLINE (14天)和 Shopify (3天),尝试下两者的应用插件是否能够满足业务需求。 ### 2.成本性价比维度——SHOPLINE 更优 从前文中 SHOPLINE 与 Shopify 的费用对比来看,两者都提供了多个不同的版本让商家根据需要进行选择,单纯从价格费用层面来看,选择 SHOPLINE 对于商家需要付出的成本相对是更低的。虽然金额的差距并没有很大,但是当品牌业务规模发展到成熟阶段,希望继续提升利润空间,此时建站平台的成本就不得不考虑了进来。 当销售额达到一定量级,对于商家而言最大的运营成本支出就在于平台和第三方支付网关的抽佣,平台抽佣方面,SHOPLINE 各个套餐版本的抽佣比例明显低于 Shopify。第三方支付网关抽佣方面,SHOPLINE 和 Shopify 都有官方的 Payments,如果使用官方 Payments,那么平台抽佣这部分的金额就可以免除。 而在隐性成本方面(如主题模板、应用插件等),SHOPLINE 的主题模板均是向商家免费提供,而 Shopify 则有少部分的主题模板是免费的,绝大多数的主题模板都要收取一定的费用。应用插件的费用方面,SHOPLINE 也通过自研和第三方合作提供了 200+ 的插件,其中大部分是免费使用,而 Shopify 中绝大多数的应用插件都需要单独支付费用。所以单从成本角度考虑的话,是建议商家选择 SHOPLINE,无论是显性还是隐性成本都能节省一笔不少的费用。 ### 3.服务支持维度—— SHOPLINE > Shopify 独立站建站平台本质也是SaaS产品,服务是SaaS产品的核心,在服务方面, (1)SHOPLINE 和 Shopify 都在产品内提供了 7*24h 的智能客服功能,能够解决产品前端大部分的客户咨询; (2)人工客服方面,SHOPLINE 向商家提供 6*12h 的人工服务,可以即时解答商家的问题。Shopify 虽然没有提供即时的人工服务,但是在智能客服的留言如果无法得到解答,有可能会被转送至技术顾问进行跟进,时差大概在1-2天左右; (3)对于品牌商家,如果开通了 Shopify Plus 套餐,则会有单独的 Shopify 技术顾问跟进服务,商家如果有定制化的需求,会向商家推荐第三方服务商进行商务沟通,如果有产品相关的问题,也可以即时的为商家进行解答。如果开通了 SHOPLINE Enterprise 套餐,则会有单独的 SHOPLINE 专家团队,从搬迁到业务诊断、运营优化持续提供服务。 (4)Shopify 的多市场能力虽然覆盖了170+国家地区,但是总部在加拿大,大多数情况下的服务支持都是依靠远程沟通。而 SHOPLINE 在全球 14+ 核心城市(美英澳欧)都设立了本地化服务团队,总部虽然在新加坡,但是研发中心位于广州,并在北上深杭、中国香港、中国台湾等地都设立了分公司,为全球本地化的服务支持提供保障。 所以从服务支持维度来看,能够解决大多数问题的智能客服无论是 Shopify 还是 SHOPLINE 都是具备的。但是往往核心问题都是那成为少数的部分,跨境商家离不开 SaaS 产品的人工服务,品牌商家更离不开平台专业团队的支持,因此,如果是中国品牌出海的商家,建议优先选择 SHOPLINE。 **文章来源参考:** [1] 知乎,SHOPLINE:驱动品牌全球业务增长的独立站 SaaS 平台https://zhuanlan.zhihu.com/p/1899039976336917918 [2] SHOPLINE 官网,客户案例介绍 https://shoplineapp.cn/customer/ [3] Shopify 官网,关于Shopify介绍 https://www.shopify.com/zh/about [4] Shopify 官网,主题模板介绍页面 https://themes.shopify.com/ [5] SHOPLINE 官网,主题模板介绍页面 https://shoplineapp.cn/themes/ [6] SHOPLINE 官网,各板块产品介绍 https://shoplineapp.cn/ [7] Shopify 官网,各板块产品介绍 https://www.shopify.com [8] SHOPLINE 官网,套餐定价页面 https://shoplineapp.cn/pricing/ [9] Shopify 官网,套餐定价页面 https://www.shopify.com/pricing [10] Storeleads,SHOPLINE 报告 https://storeleads.app/reports/shopline [11] Storeleads,Shopify 报告 https://storeleads.app/reports/shopify [12] 雨果网,亚马逊开放独立站引流!与SHOPLINE合作推出Buy with Prime应用 https://www.cifnews.com/article/172343 本文由 @Alex Lee 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

过去几年,苹果推出了一系列产品和配件,这些产品和配件都属于该公司生态系统的“围墙花园”。该公司计划在未来几年发布更多产品,包括一款配备类似 iPad 显示屏的智能家居中心设备。马克·古尔曼分享了更多关于这款设备的细节,包括它将如何融入公司现有的产品线,以及它的售价是中端还是高端。  Apple Intelligence 为更多产品打开了大门,在它推出之前,智能家居中枢的用例非常有限。Mark Gurman 在最新的[Power On 新闻通讯](https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-05-11/apple-2027-plans-tabletop-robot-20th-anniversary-iphone-ios-19-wi-fi-feature?cmpid=BBD051125_POWERON&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=250511&utm_campaign=poweron)中表示,苹果将在 2026 年至 2027 年期间推出全新的产品类别——平板机器人,这与该公司 2027 年“产品复兴”的宏伟计划相一致。 在设计方面,苹果的智能家居中枢将配备一个类似iPad的显示屏,并连接到一个机械臂上,这意味着它可能会配备一个可移动或铰接的手臂,以增强功能,可能用于交互和定位。此前有报道称,该设备是HomePod和iPad的结合体,而根据古尔曼的描述,这些传言是正确的。 如前所述,智能家居中枢将内置 Apple Intelligence,这意味着大多数操作将通过语音命令完成。它还将作为家庭自动化的中央枢纽,将家中所有配件连接成一个单元。该公司将推出升级版HomeOS,使用户更轻松地控制设备和配件。 苹果的智能家居中心还将配备前置摄像头,专门用于 FaceTime 视频通话,并利用类似 iPad 的显示屏增强沟通体验。据我们了解,该设备可能还会支持 iMessage,因为该设备将配备更大的显示屏,将所有联系人和通讯服务集中到一处将带来显著的提升。 价格方面,马克·古尔曼表示,这款智能家居中心的售价约为 1000 美元,这使其成为苹果生态系统中的高端设备。苹果将如何营销这款产品仍有待观察。苹果已任命前 Apple Watch 和 Apple Car 首席执行官凯文·林奇 (Kevin Lynch) 负责该项目,这表明他们将专注于创新的硬件集成。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499260.htm)

Google目前面临来自欧盟数十家比价网站的至少120亿欧元(约合133亿美元)的民事索赔。这些公司声称,Google不公平地利用其在搜索业务中的主导地位来推广自己的购物服务,并排挤其他业务,同时“窃取”他们的客户。  2017年,Google[首次被欧盟委员会罚款24亿欧元,](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_17_1784)原因是其在推广自有购物服务时“滥用市场支配力”。这项裁决引发了受影响公司发起的一系列“后续”诉讼,但由于Google提起上诉,诉讼被推迟。 去年,欧洲最高法院裁定Google违反了反垄断法,这意味着起诉Google的公司将不再需要证明其遭受的损失。这些诉讼的索赔总额目前至少已达120亿欧元。 据彭博社报道,以下是这些索赔以及提出索赔的公司的详细情况:  Google表示不同意这些说法,并辩称自2017年以来,该公司已做出一些改变,使这些比价购物网站受益。该公司还表示,自己遵守了欧盟的要求,并且该行业目前正因此蓬勃发展。 这些针对Google的诉讼将耗时多年才能解决。如果欧洲法院判决比价公司胜诉,Google除了已经支付的罚款外,还将面临巨额赔偿。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499256.htm)

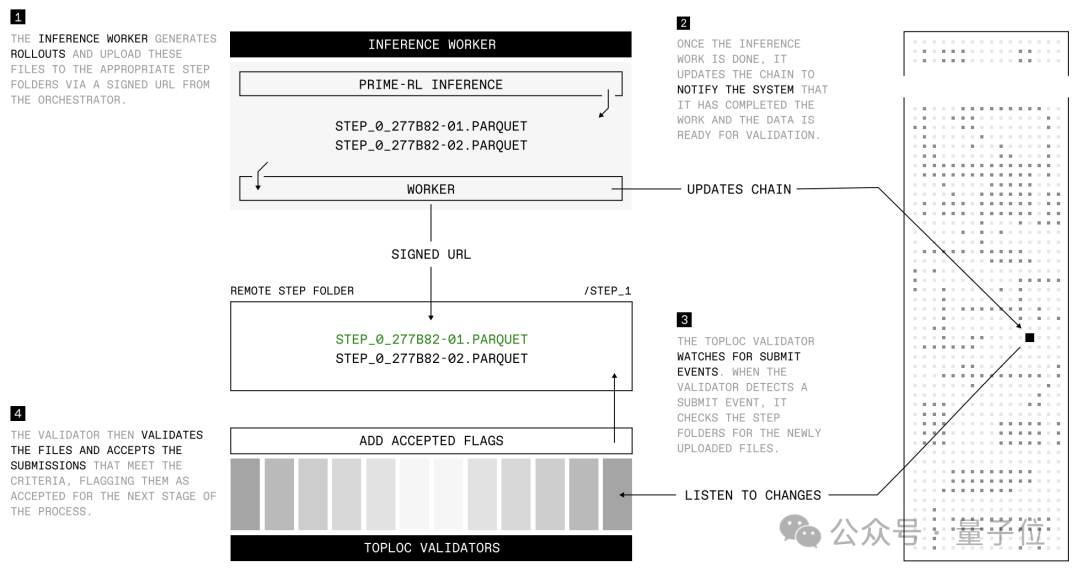

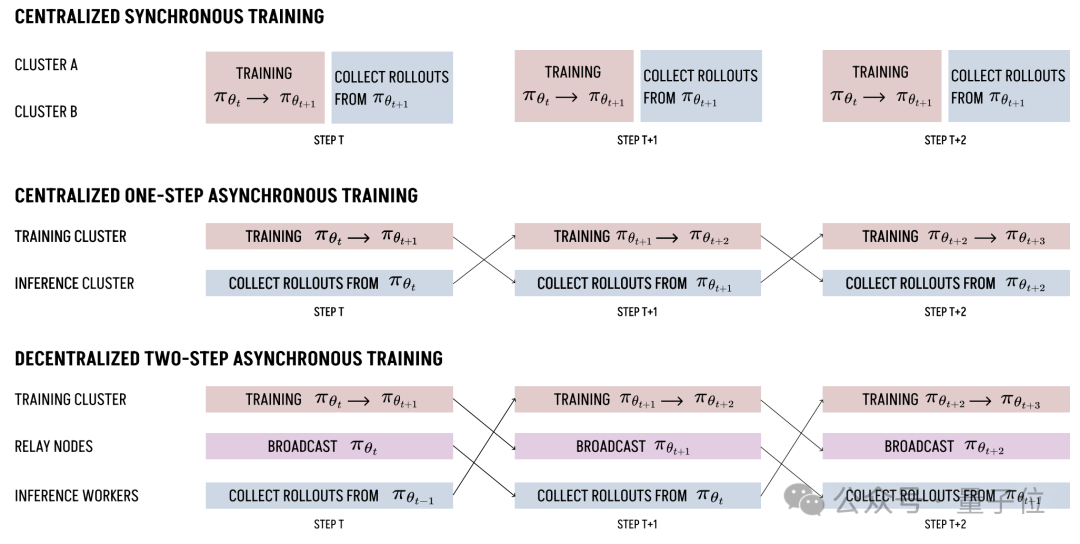

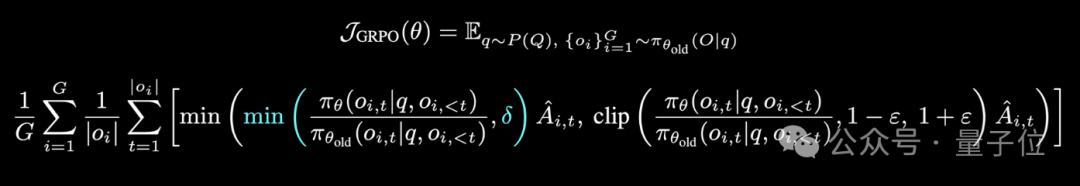

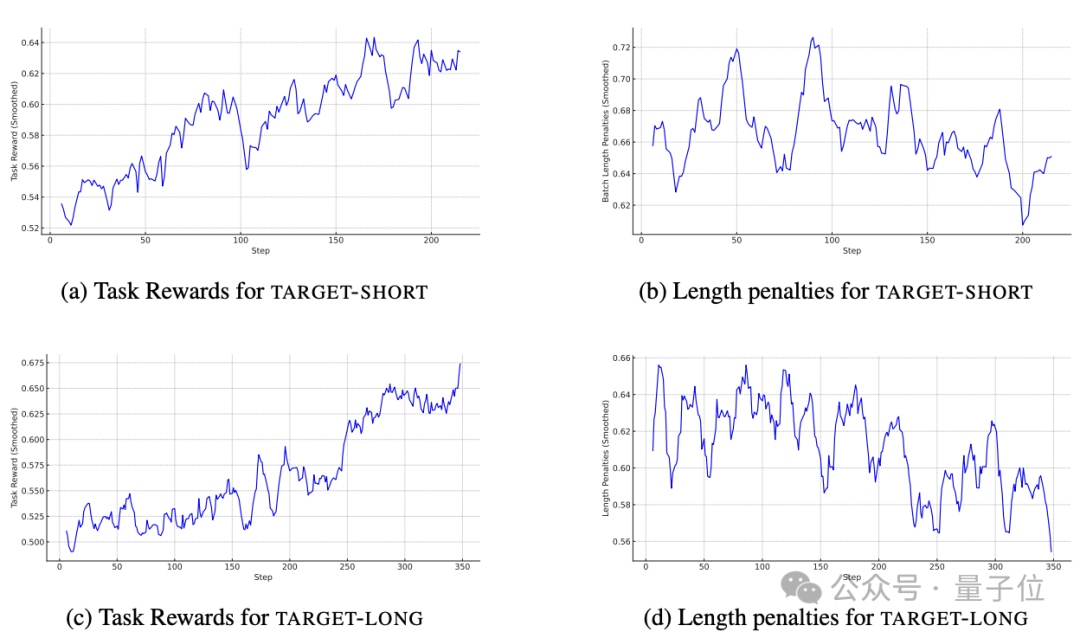

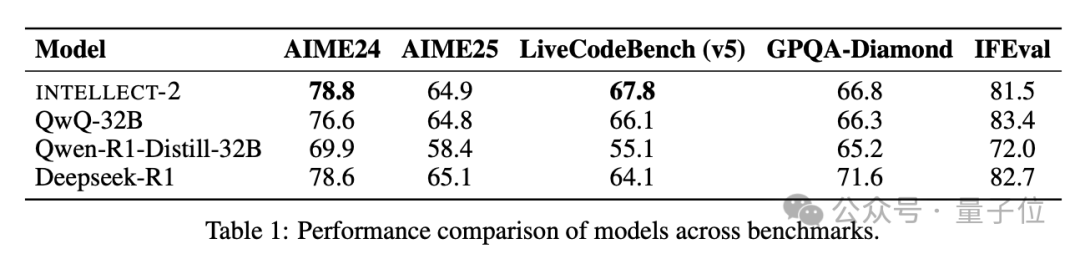

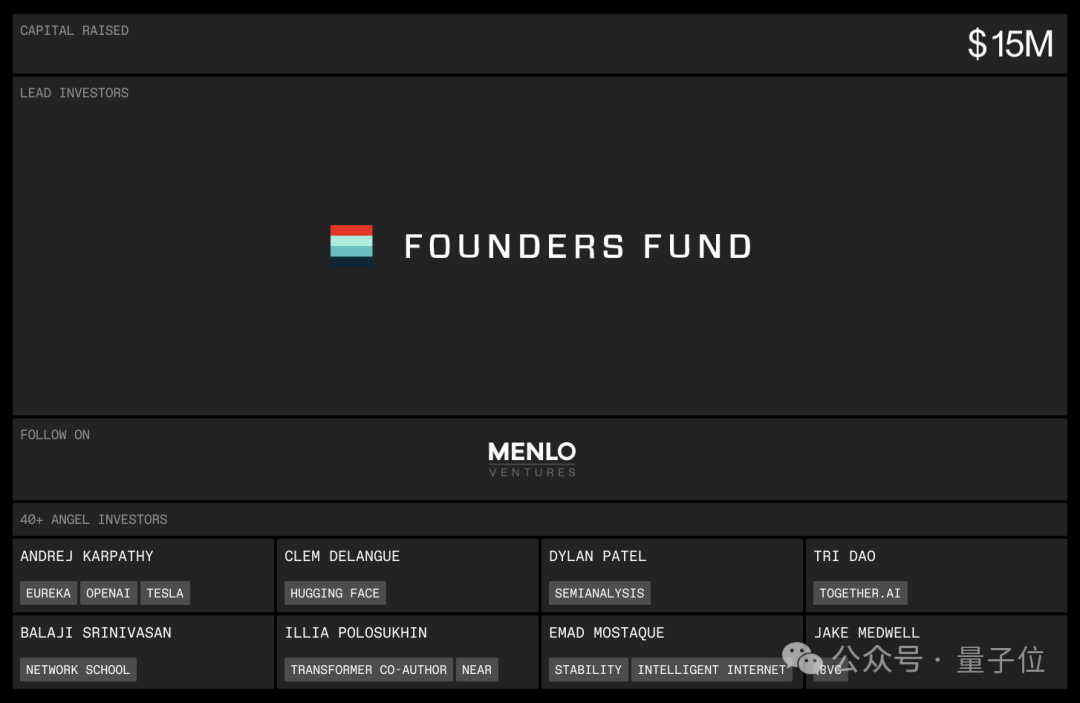

一夜之间,老黄天塌了(doge)。全球首个分布式RL训练模型**INTELLECT-2**发布,它仅通过整合全球闲置或分散的计算资源,就完成了模型的强化学习训练,训练成本大大降低。其模型性能与DeepSeek-R1媲美!  一旦范式成立,这也就意味RL训练摆脱了对集中式算力的依赖,世界上任何一个人都可以参与到模型训练当中,大公司垄断算力时代可能就此终结。 Just like this~算力来算力来,算力从四面八方来。  此模型版本有19个人/机构提供了算力资源支持(源自模型回答,还包括它自己)  除了贡献算力,还有不少大佬愿意投钱,包括不限于Karpathy大神、FlashAttention作者Tri Dao大神、HuggingFace联创兼CEO Clem Delangue等等。 据团队成员介绍,他们从编写模型强化学习框架**prime-rl**,到今天发布大概**只用了两个月时间**。 <blockquote></blockquote> 目前基础设施已到位,并且经过验证,超过那些先进实验室只是时间问题。 (比如OpenAI?)  有人已经开始断言:未来的顶级开源模型将以分布式方式进行训练。 INTELLECT-2抢先测 目前INTELLECT-2支持网页端体验,只需简单注册就可以使用。与其他通用助手页面类似差不多,不过输入仅支持文本。  那咱们先来一些基础问题:INTELLECT-2最大的特点是什么? 在推理思考了几秒钟之后,它给出了答案,首先强调了这是首个去中心化RL训练的超大规模模型,其次还有强化学习训练、参数规模与性能的平衡、数据隐私安全与社区驱动等特点。  回答基本OK,那直接来上点难度: 一个外星人来到地球后,第一天有相等的可能选择以下四件事中的一件完成: 1,自我毁灭; 2,分裂成两个外星人; 3,分裂成三个外星人; 4,什么都不做。 此后每天,每个外星人均会做一次选择,且彼此之间相互独立,求地球上最终没有外星人的概率 在思考了一会儿之后,回答是酱婶。  虽然格式有点乱,但是最后回答正确,而且是解析解。(o゜▽゜)o☆[BINGO!]。 如果昨天是明天就好了,那么今天就是周五了。 问:句子中的今天可能是星期几?  可以看到基本能力有,但现在还不是特别稳定。像当你开始新对话时,会碰到以下这种情况。  已经有热心网友已经制作成了GGUF格式上传到HF。 分布式强化学习训练 INTELLECT-2是一个分布式的大模型训练框架,采用了全球分布式异步强化学习的范式。 通俗讲,INTELLECT-2就如同一个超大型的众包项目,任何拥有闲置算力资源的人都可以参与其中。 “异步”则是指不同阶段可以独立、并行地进行,因此不同性能的设备可以同时参与,而不会相互影响。 具体来说,系统会利用全球贡献者提供的异构算力在本地生成推理数据;这些数据经过验证后汇集到中心,用于更新模型策略;更新后的策略再分发到每个节点,开始新一轮迭代。  在这套流程当中,一共涉及了四大关键组件—— - 核心RL框架PRIME-RL,实现推理数据生成与模型训练的解耦和异步进行; - 参数分发网络SHARDCAST,负责将更新后的模型参数高效分发给全球各地的推理节点; - 推理验证协议TOPLOC,验证每个推理节点提交数据的可信性; - Protocol Testnet,为不同学习任务构建独立算力资源池,实现算力贡献和使用的去中心化管理。 INTELLECT团队已将这四大组件全部开源。 核心RL框架PRIME-RL PRIME-RL的核心,是支持推理数据生成与模型训练的解耦与异步执行。 这种方式允许分散的推理节点按照自己的进度生成数据,无需彼此协调和等待。 为了进一步提升性能和减小显存占用,PRIME-RL采用支持bfloat16精度的vLLM(vector LLM)作为推理运行时。 另外还集成了FSDP(Fully Sharded Data Parallel)技术对模型进行切片。 FSDP将模型的参数和梯度按层切分到不同的GPU上,每个GPU只负责一部分的计算和存储。 参数分发网络SHARDCAST SHARDCAST是一个基于HTTP的参数分发网络,负责将更新后的模型权重广播给全球范围内的推理节点。 在分布式强化学习中,由于文件体积极大,而网络带宽资源良莠不齐,模型权重的分发通常是一个难点。 为了解决这个问题,SHARDCAST引入了分片传输、多级缓存、智能调度等一系列优化技术。 分片传输指的是将模型权重文件切分成多个小的分片,然后并行传输。这种做法不仅能充分利用网络带宽,降低传输延迟,还能提高传输的鲁棒性,不会因为个别分片传输失败而造成整体重传。 多级缓存是一种类似于CDN的传输模式,具体来说,SHARDCAST在推理节点和中心节点之间引入了一层中继服务器作为缓存。每当中心节点产生新的模型权重,它首先将权重文件推送到这些中继服务器。 这样一来,推理节点就可以就近从中继服务器拉取权重文件,而不是直接从中心节点获取,可以有效缓解中心节点的网络I/O压力。  另外,与普通的被动响应式传输不同,SHARDCAST的中继服务器会主动跟踪每个推理节点的权重版本,当发现版本落后时,会主动将增量权重推送给节点,确保了权重更新的实时性。 同时,SHARDCAST还会根据网络拓扑和带宽状况,动态调整传输策略和路由,选择最优的分发路径。 推理验证协议TOPLOC TOPLOC全称Tierion backed Proof-of-Locality Protocol,是INTELLECT-2中负责验证推理节点生成数据可信性的关键组件。 其目的是确保每个推理节点提交的数据可信,避免恶意节点通过提交虚假数据来破坏模型训练。 TOPLOC通过密码学证明和可验证计算等技术实现,可以概括为Proof生成和Proof检查两个主要步骤。 Proof生成是指当一个推理节点完成一组推理任务后,不仅要将生成的轨迹数据提交给中心节点,还要附带提交一个密码学proof。 这个proof证明了所提交的数据确实是由特定版本的模型、特定的输入、特定的随机数种子生成的,其生成基于安全哈希算法,确保了proof与推理过程绑定。 中心节点在收到推理数据和proof后,会定期抽查部分数据的可信性。验证节点首先会重放推理节点的模型prefill,然后将计算得到的中间状态与proof进行比对。 为了降低开销,推理节点只需提交关键的中间状态,而非完整的计算过程;验证节点也只需重放部分关键路径,而不是全盘重做。 Protocol Testnet Protocol Testnet是INTELLECT-2的底层基础设施,为全球范围内的计算资源管理和任务调度提供了统一的接口和规范。 它将不同类别的人工智能训练任务组织成独立的计算域,每个计算域都有自己的资源池,由去中心化的“账本系统”来管理节点的身份、贡献和信誉值。 每个计算域对应了一种特定的训练任务,如语言模型预训练、多模态对齐、强化学习等。 针对一个特定的训练任务,开发者会在Testnet上注册一个新的计算域,计算域定义了任务的相关属性和协议规范。 全球范围内的算力提供者可以将自己的计算设备注册到Testnet的资源池中。每个节点在加入时,,都需要在去中心化“账本”上生成一个唯一的密码学身份,用于后续的贡献度记录和信誉管理。 当一个计算域有新的训练任务需要执行时,Testnet的任务调度服务会根据各节点的算力特征和网络状况,将任务分发到合适的节点上。节点按照任务要求,执行计算并生成结果。 节点生成的计算结果需要经过验证,以确保其可信性,对于通过验证的结果,节点的贡献度会被记录在去中心化账本上,作为后续奖励分配的依据。 服务支持:在整个任务执行过程中,Testnet还提供了节点发现、健康监控、日志管理等一系列配套服务,以协助节点的管理和问题诊断,保障分布式网络的稳定运行。 更多训练细节 另外在训练过程中,INTELLECT2还采用了两步异步强化学习的模式,也就是权重的广播与正在进行的推理和训练完全重叠,从而消除了通信瓶颈。  以及双面GRPO剪辑,通过使用双面标记概率比剪辑来缓解梯度尖峰,从而使训练更加稳定。  数据方面,INTELLECT2采用了来自NuminaMath-1.5、Deepscaler和 SYNTHETIC-1的28.5万个可验证任务(数学和编码),并结合离线和在线过滤来选择具有挑战性的任务,显著提高了模型学习效率。 QwQ-32B数学和代码性能提升 INTELLECT-2的实验主要包括两个部分——TARGET-SHORT和TARGET-LONG,分别对应短目标长度和长目标长度的训练设置。 - TARGET-SHORT:随着训练的进行,任务奖励(表示数学和编程能力)显著提高,长度惩罚有所下降; - TARGET-LONG:任务奖励同样大幅提升,长度惩罚也呈下降趋势,但在实验的有限时间内尚未完全收敛,模型还未完全学会严格遵守思考预算。  与基线模型QwQ-32B(INTELLECT-2是由QwQ-32B经强化训练而成)相比,INTELLECT-2在数学和编程基准测试(如AIME、LiveCodeBench)上的表现有所提升,但在IFEval上略有下降,可能是因为训练只专注于数学和编程任务。  在计算资源利用方面,INTELLECT-2通过异步强化学习成功实现了通信和计算的重叠。在两个实验设置中,SHARDCAST广播平均耗时14分钟,实现了约590Mb/s的带宽吞吐量。 团队曾获Karpathy投资 INTELLEC-2背后的团队,名叫Prime Intellect,位于美国旧金山。 创始人兼CEO是Vincent Weisser,来自德国(实际上团队中很多人都有德国背景),之前参与过大量的创业项目,Prime Intellect是他最新的创业成果。  联创兼CTO Johannes Hagemann,德国Hasso Plattner研究所硕士,本科毕业于多特蒙德工业大学。 CEO Weisser担任核心成员的创业项目VitaDAO,Hagemann曾出任策略顾问。  创始工程师Jannik Straube,慕尼黑工业大学硕士,之前曾在IBM工作。  在INTELLEC-2之前,Prime Intellect团队也发布过一系列分布式训练的模型成果: - INTELLECT-1,第一个在分散式基础设施上训练的10B参数模型; - METAGENE-1,用于早期流行病检测和全球健康应用的生物模型; - INTELLECT-MATH,使用RL训练的数学推理模型。 另外,基于分布式强化学习,团队还推出了从DeepSeek-R1 生成最大的合成推理数据集GENESYS + SYNTHETIC-1。 今年2月,Prime Intellect团队获得了1500万美元(约1.08亿人民币)的新投资,用来构建点对点AI协议。 这笔投资由创始人基金领衔,投资者中还包括大神Karpathy、Hugging Face联创兼CEO Clem Delangue、FlashAttention作者Tri Dao、Stability AI前CEO Emad Mostaque等AI界名人。 加上之前已有的资金,Prime Intellect团队获得的总资金超过了2000万美元。  在接下来的计划当中,Prime Intellect将进行提高推理-训练计算的比例,为模型提供推理链中的内置工具(网络搜索、Python 解释器等),以及融合独立训练的RL模型等一系列工作。 宏观方面,团队也将扩大计算市场,扩展去中心化训练,并与开源和去中心化人工智能领域的其他领先项目开展合作。 参考链接 [1]https://www.primeintellect.ai/blog/intellect-2-release [2]https://www.primeintellect.ai/blog/fundraise [3]https://x.com/PrimeIntellect/status/1921730059620196772 [4]https://news.ycombinator.com/item?id=43958898 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499254.htm)

**博主数码闲聊站今天曝光了华为Pura 80的工程机镜头膜,显示新机依然维持前代独特的三角形DECO造型,辨识度独一无二。**影像参数方面,依然是5000万像素的超大底三摄。  **据悉,华为Pura 80系列包含Pura 80、Pura 80 Pro、Pura 80 Pro+和Pura 80 Ultra四款机型,**整体造型预计与上一代相差不大,主要在配置的升级。 Pura 80标准版将配备一块1.5K直屏,而Pura 80 Pro系列以上机型则是采用全等深微曲屏。  Ultra版还有可能搭载双层OLED屏幕,通过两层发光单元的叠加,屏幕的亮度、对比度和色彩表现将得到大幅提升。 **Pura 80 Ultra预计将首发国产1英寸超大底主摄,长焦采用5000万像素1/1.3英寸超大底方案,并且还有全新的RYYB阵列加持,进光量会有大幅升级。**  除了Ultra,Pura 80 Pro+也升级到了1英寸大底主摄,采用索尼5000万像素IMX989,同样是定制的RYYB阵列,进光量对比上代会有大幅提升。  **核心方面,Pura 80系列将搭载升级版麒麟9020芯片,**此次的芯片工业生产进行了优化升级,功耗控制表现将更为出色。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499252.htm)

近年来,新能源汽车产业蓬勃发展,充电桩作为重要配套设施,数量不断攀升。然而,一些早期安装的充电桩由于种种原因,也陆续迎来“退役潮”。记者调查发现,部分“僵尸”充电桩已长期处于废弃或闲置状态,但并未及时拆除清理,存在资源浪费等问题。 **现状 公桩报废以后 多年无人理会** SOHO现代城立体停车楼三层入口处,安装有一排公共充电桩。记者到访时,均处于无法使用状态。 “有一个应该是能用的,前两天还有人来充电。其他几个早就坏了,已经很多年了。”停车场的保安告诉记者,快充桩的充电枪本身是可以使用的,但最近几天出现故障,需要报修。慢充桩最早由小区业主要求安装,没多久就不再使用,几把充电枪都报废许久。  SOHO现代城停车楼三层废弃充电桩 记者在现场看到,有一个慢充桩显示屏上出现“故障”字样。另一个慢充桩上贴着“已停止使用”的通知。因年代久远,通知和充电桩都落满了灰尘,充电枪被随意丢弃在地面上。 充电桩上的品牌显示为“特锐德”,记者拨打客服电话,语音播报是其子公司“特来电”。接线人员表示将对故障登记报修:“这个停车场只有我们4把充电枪,查询到3个显示故障,1个是离线。”  SOHO现代城停车楼三层的部分充电桩长期处于停用状态 根据导航信息,记者又在朝阳路附近一处停车场内找到多个充电桩。从外观来看,这些充电桩显然有些破败。其中,三台充电桩虽说有高大的柜体,但充电枪和黑色的线缆散落在地上,部分线缆还被倒下的灭火器箱压住。充电柜旁,原本配备的摄像头和相关组件也悬垂在半空中,仅靠一根细细的电线维系着。柜体正面,贴有多个不同品牌新能源汽车充电服务商的小程序二维码。 不远处,另一台充电桩所在的位置只剩下多根电线暴露在外,底座上方的柜体已不知去向,旁边矗立的牌子上,标明充电流程、注意事项、设备占用服务费及充电费用等信息,同时附有服务商“简单充”的客服电话和小程序二维码。  朝阳路附近部分废弃充电桩只剩下线缆 记者扫描二维码,发现小程序上显示的充电桩信息与这些并不相符。“这几个桩都用不了,已经好几年没人用了。”停车场工作人员表示,“我们公司跟他们的合作到期,这些充电桩就不再用了,但也没人来拆。”说罢,工作人员指了指停车场南侧,“里头有一排后来安的新充电桩,那些可以正常使用。”记者前去查看,发现南侧共有9台慢充桩和1台快充桩,同样属于“简单充”,其中有部分慢充桩正在充电中,而快充桩前的车位,则被两辆燃油车占据。 记者拨打“简单充”的客服电话,咨询此处充电桩的情况。“(北侧)那几台废了,(停车场)不让我们干了。”工作人员表示,“废了的几台好长时间没再用,已经没电了。”当记者询问为何不拆时,对方并未直接解释原因,而是答复称,“我们找时间过去拆。” **关乎运营状况 缺少拆除动力** 在呼家楼北里社区里,安装有几台国家电网的公共充电桩,但设备处于停用状态,旁边的车位上停放着燃油车。在设备停用通知上,具体的停用时间和原因已经无法辨认。 社区工作人员告诉记者,这几台充电桩已经停用很长时间,只是还没有清理走。记者拨打了充电桩上的客服电话,工作人员表示,这处充电桩因为距离居民楼较近,居民投诉有噪声,就关闭废弃了。“居民觉得声音大,您要是需要充电,就用e充电App查找附近的其他桩吧。” 业内人士李源(化名)告诉记者:“噪音的问题大多属于个人感受,一般不好客观评价。社区里通常都是慢充桩,充电的时候,其实只能听到车辆的风扇声。很多老旧小区的充电桩都安装在离楼很近的地方。如果临近的居民开窗,确实能听到声音,但那种噪声跟楼上使用洗衣机时产生的噪声差不多。” 据李源透露,其实单纯由于故障原因而遭废弃的公共充电桩数量并不算多,目前大多处于废弃状态的充电桩往往与公司的运营状况有关,“有的入不敷出,有的甚至连公司都已经倒闭。”  朝阳路附近的废弃充电桩,线缆散落一地 经过近些年的大规模建设以后,充电桩的数量显著增加,但分布并不均衡,核心城区仍有缺口,而部分地区存在局部过剩的情况。“充电的站点或许不过剩,但部分站点的充电桩过剩。”李源解释说:“有的站点一下子投入上百把充电枪。比如奥运村区域,周围可能有十几个大型充电站,一共可能有上千把充电枪。” 大量投入带来激烈的市场竞争,有些充电桩入不敷出,就可能面临被弃用的结局。“安装容易,拆除就不一定了。”李源说,由于一些充电服务商出现经营困难,或者与停车场存在经济纠纷,因此未能及时拆除。 “现在的问题就是,废弃充电桩,往往没人有动力来拆。”李源表示,如果充电服务商倒闭,那么很难指望停车场或小区物业主动进行拆除。“预计充电桩的市场竞争还会持续一段时间,所以废弃充电桩的现象并不会在短期内消失。或许将来实力强的公司占据较大市场份额以后,他们能有动力拆除旧桩,布局自己的新桩。”  朝阳路附近的部分充电桩已废弃多年 **私桩长期闲置 建议切断电源** 除了公共充电桩以外,还有一些车主选择安装私人充电桩。“2016年刚买第一辆新能源车的时候,小区物业同意安装,备案以后就在露天车位配了车企赠送的充电桩。”两年以后,程先生搬了新家,于是将这里的车位转租出去,充电桩则进入闲置状态。“平时基本没再管过,也不知道是什么状态。” 尽管也曾有人问过是否愿意将充电桩租出去,但程先生担心存在一定安全风险,最终没有同意。不知不觉中,这台充电桩一放就是六七年。 “每天就这么风吹日晒雨淋着,难免会老化,也不知道现在还能不能用。”一个月前,租车位的业主突然联系程先生,告诉他充电桩出了点意外。“前段时间小区物业重新修整路面,不小心把充电桩埋在地下的线缆给挖断了。按照物业的说法,如果需要索赔,可以找施工方。” 考虑到自己不再使用充电桩,程先生并不在意如何修复,但他担心线缆断了以后可能存在安全隐患。“万一哪天电到别人,没准儿我还得担责任,毕竟充电桩是我的。”后来,物业人员表示,停车场打算铺柏油路,而非透水砖。如果充电桩不再使用,索性就把线缆埋在下面,省得费劲刨出来。 几天后,程先生又接到物业电话,询问是否已经将电表停掉。“我一头雾水,不知道这种情况究竟应该到底找谁拆桩、找谁断电。”在程先生看来,闲置的充电桩和线缆应该还有一定价值,但很少听说有人回收。 记者在网上搜索,发现有商家专门从事二手充电桩回收业务。联系其中一家后,对方表示,家用充电桩不支持回收,仅回收商用充电桩。“快充慢充都可以,价格要看品牌、年限、功率和充电模块。如果是市面一流的品牌,价格就高,杂牌子就看模块了,可以现场评估。” 既然家用充电桩无法回收,那又该作何处理?记者拨打了车企客服电话,接线人员答复称,“如果充电桩不再使用,可以先联系物业,看是否能帮忙拆除。如果需要我们这边过去拆,会产生一定费用,具体还要看线缆长度。” 之后,记者又致电国家电网的服务热线。“首先要判断充电桩是国家电网的有序充电桩,还是车企安装的充电桩。”接线人员表示,“如果是前者,充电桩上应该有SN码,需要拆除的话,我们可以联系技术公司给您处理。如果是后者,建议联系车企进行拆除,电表我们可以给您处理,办理销户手续。”接线人员还提醒,如果充电桩长期闲置,但暂时不想拆除的话,也建议切断电源。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499248.htm)

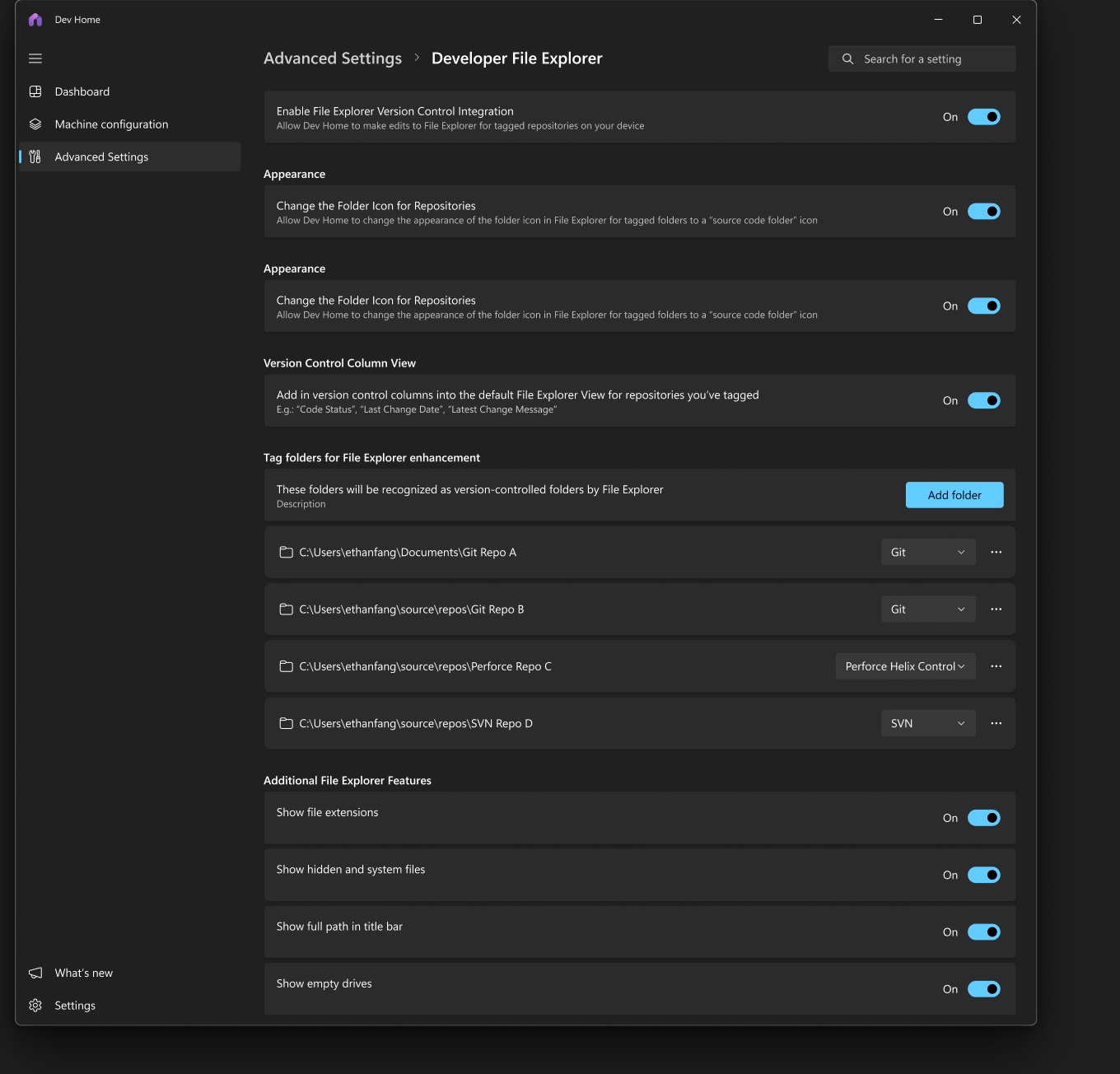

在最近的Windows Server版本中,**微软推出了一个新的“高级设置”页面取代“开发人员选项”,并新增了在文件资源管理器中启用“长路径”等功能。**目前,Windows系统默认限制文件路径长度为260个字符,这一限制在处理包含多个子文件夹的长路径时可能会导致“路径过长”的错误,在尝试移动或删除文件时会提示错误。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250513/8f15e631-0494-49a7-8c73-79db28cf491a.jpg) **当用户启用该功能后,Windows 11将移除对Win32文件和目录函数的“MAX_PATH”限制,允许用户处理更长的文件路径。** 这一功能此前仅通过Dev Home应用提供,但如今微软计划将其整合到Windows设置中,以便更多用户能够轻松访问和使用。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250513/6dc49e0e-1db4-4dea-86d3-38896b32759d.jpg) **除了“长路径”开关,新的“高级设置”页面还提供了管理“虚拟工作区”的功能,允许用户在PC上创建隔离的虚拟环境,从而更安全地运行虚拟机、容器或隔离环境。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250513/3d468997-ffe3-496e-b24b-03feafa021d8.jpg) 其中包括创建容器和沙盒,用于在干净环境中运行应用程序,以及支持WSL2和Docker的虚拟机平台和Windows Hypervisor平台工具。 微软计划将这些新功能整合到Windows 11的设置中,预计将在未来几个月内通过Windows 11 24H2版本推出。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499246.htm)

**近日,位于上海市徐汇滨江板块的“绿城潮鸣东方”正式开盘,绿城方面官宣该盘120套房源一日售罄,总房款高达69.88亿元。****据悉,该板块被称为“全国单价地王”项目,是此前小米退掉的上海总部用地。** 2021年10月,小米以15.5亿元的底价成功摘得上海市徐汇区斜土街道xh128D-07地块,当时的楼面价为31001元/平方米。 小米宣称:**将把此地打造为集手机研发、金融、互联网等多业务于一体的上海总部,意图构建一个综合性的产业集群,以此为据点,进一步拓展在华东地区乃至全国的业务版图。** 然而,接下来三年时间,拿地后的小米并未动工开发,直至2024年3月,该地块被纳入徐汇区2024年度土地储备计划,土地性质由商办用地调整为住宅用地。 当时的舆论哗然,各种猜测甚嚣尘上。 有人说“小米的资金链出现了问题,无力支撑总部的建设。”也有人猜测“小米的战略方向发生了重大调整,不再执着于在上海打造如此大规模的总部。” **随后小米和徐汇区都进行了澄清:“完全失实、纯属子虚乌有。”**  2024年8月,这块备受瞩目的土地迎来正式竞拍,吸引了保利、华润、中海、越秀、招商、宸嘉、绿城等7家房企争抢。 最终经过72轮竞价,绿城以48.048亿元的总价成功摇中该地块,成交楼面价高达131045元/㎡,刷新8年以来楼面单价纪录,成为“全国单价地王”。 据绿城介绍,在此次绿城潮鸣东方出售的120套房源中,最便宜的一套房总价超过4000万元,最贵的一套价格接近1.54亿元,共有6套顶层复式的价格超过一亿元。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499244.htm)

Bose携手《魔卡少女樱》,以“魔法书”为设计载体推出限量联名礼盒。此次合作将动漫中标志性的魔法元素与Bose音频技术深度融合,打造跨越次元的聆听体验。Bose x 魔卡少女樱限量联名礼盒(内含冷丁香紫色Bose QuietComfort消噪耳塞)即日起在Bose官方渠道开始发售,售价为999元。  当魔法世界邂逅音频技术 这款以"魔法书"为设计原型的礼盒,采用磁吸开合设计,复刻小樱开启魔法世界的仪式感,开启瞬间即可感受“封印解除”。礼盒内含三件魔法装备:冷丁香紫色Bose QuietComfort消噪耳塞、《魔卡少女樱》限定周边盲盒及镭射透卡,将动漫中的经典符号融入日常使用场景。  Bose QuietComfort消噪耳塞搭载Bose标志性的消噪技术,为用户带来高品质的聆听体验,它精准呈现每一个音符,让每一次聆听都充满层次与深度。左右每个耳塞内置三个麦克风,支持六个麦克风系统协同工作,从而确保优秀的消噪和拾音效果。用户可通过 Bose QCE app进行控制,在 “安静”与“通透”模式间自由切换,如同小樱发动“静牌”魔法般一键展开“静音结界”。 魔法装备 日常守护 正如魔法世界中总有一起并肩战斗的伙伴,Bose QuietComfort消噪耳塞采用IPX4等级的防水防汗设计,成为日常生活的“隐形守护”。无论是日常通勤、公园漫步还是夜跑,它都能提供舒适、贴合且稳固的佩戴体验。QC消噪耳塞单次充电续航可达8.5小时,配备的无线充电盒可额外充电2.5次。Bose QC消噪耳塞是可随身携带的魔法装备,始终维持充沛魔法能量。  Bose相信科技与艺术都源于对美好的想象。正如小樱以勇气与善意改写卡牌命运重构世界,Bose通过音频技术重塑听觉体验。此次跨界联名,不仅带来精心打造的产品组合,更是献给相信魔法之人的声音信物,为用户构建一个既能隔绝喧嚣、亦能听见美好的魔法“声”界。

伴随锂电行业的供需错配,靠资本驱动和举债驱动的中伟股份陷“规模陷阱”,2024年和2025Q1均录得“增收不增利”;与此同时,债台高筑的中伟股份需要继续融资,赴港是全球化的需要,也充满“不得不”的意味。

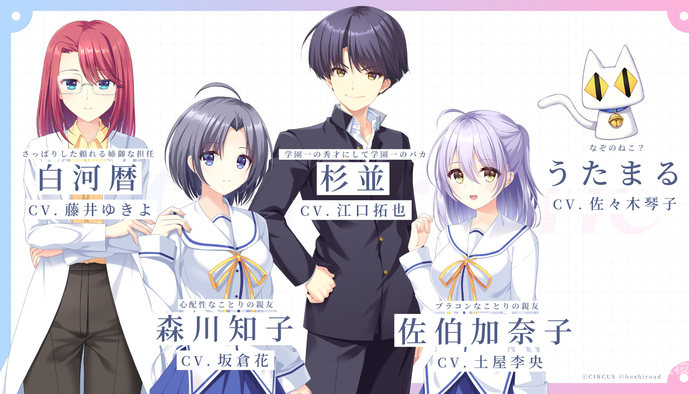

《初音岛》完全重制版《初音岛 Re:tune》官方宣布,游戏将于10月30日正式发售,登陆 Nintendo Switch・Steam・Windows平台,支持日语、英语、繁体中文、简体中文。套装版本的预订将于5月28日开始,后续将公布更多信息。  《初音岛》是由日本美少女游戏品牌CIRCUS在2002年制作发行的恋爱冒险游戏, 故事以初音岛的风见学园为背景,那里盛开着“永不凋零的樱花”,讲述了主人公朝仓纯一与女主角们的互动。“风赖”将作为新的女主角出现在《初音岛 Re:tune》中。 新CV情报解禁:  此外,收录于《初音岛 Re:tune》的朝仓音梦、芳乃樱、白川小鸟的静态插图首次公开!本作还会收录许多其他原创插图,敬请期待。

**索尼Xperia 1 VII正式发布,售价是1499欧元,约合人民币11980元(12GB+256GB)。**该机正面是一块6.5英寸FHD+屏幕,分辨率为2340×1080,拥有明显的额头和下巴,背部是三摄模组,呈纵向排布,中框为金属直角边设计,提供森湖绿、兰花紫和石板黑三种配色。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250513/65c46c7d2fbe449b820de945be189bc0.png) 核心配置上,索尼Xperia 1 VII搭载高通骁龙8 Elite处理器,前置1200万像素,后置4800万主摄、1200万长焦和4800万超广角,电池是5000mAh,支持30W快充,保留了3.5mm耳机孔。 该机的主要看点是影像,索尼Xperia 1 VII配备一颗4800万像素1/1.35英寸Exmor T传感器,光圈是f/1.9,支持OIS光学防抖和PDAF相位对焦。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250513/8972c2afa33841c1b819e24f50154a3c.png) 官方介绍,Exmor T传感器由索尼研发,加上人工智能技术处理,能呈现出媲美全画幅相机的相片素质,在低光环境下能明显减少噪点并提升动态范围,影片的色彩表现达到影院级效果。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250513/64382b6dc5374feab10263a4464ed738.png) 与此同时,索尼Xperia 1 VII支持85mm-170mm的连续光学变焦,相当于3.5倍-7.1倍,在各个焦距都能拍摄出高素质影像,此产品集光学稳定性、实时自动对焦及追踪功能于一身,非常适合用来拍摄呈现光学散景效果的人像照片。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250513/90a6f0de60ee4426be093711f01f6160.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499242.htm)

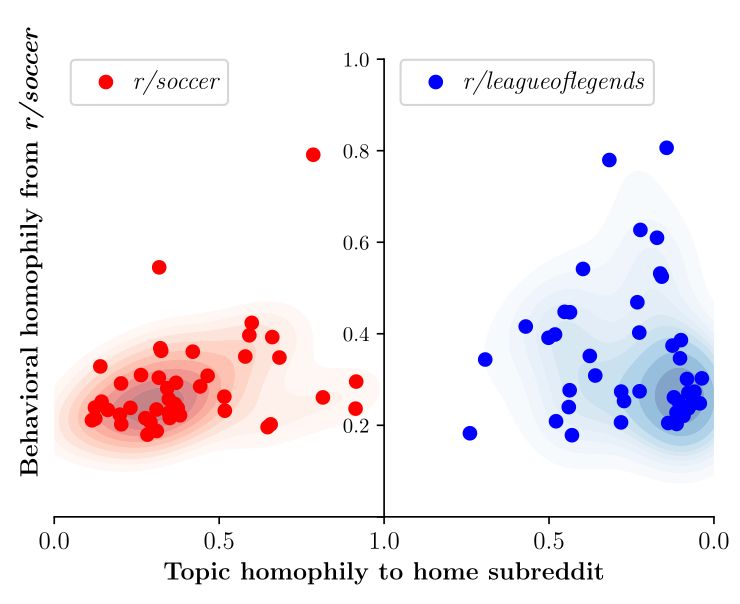

在当今的网络环境中,识别网络喷子和传播虚假信息的“有害行为者”比以往任何时候都更加困难。传统方法通常关注用户说了什么或他们与谁有联系,但这存在局限性,最新的研究表明,通过分析用户的行为模式,而非仅仅关注他们的言论,可以更有效地识别这些用户。  **在ACM网络会议上,研究人员介绍了一种使用逆强化学习(IRL)的技术,分析人们在线上的互动方式,并获得了最佳论文奖。** 这种方法能够追踪行为模式,理解用户如何参与在线讨论,而不仅仅是查看他们发布的帖子内容。 研究人员在研究中分析了Reddit上超过590万次的互动,这些数据涵盖了六年的时间,他们基于用户的行为发现了五种不同类型的用户。 **其中,一个特别引人注目的群体是“不同意者”(disagreers),他们的主要目的就是不同意其他人的观点。** 这些用户专门寻找机会发布对立的观点,然后不等待回复就离开继续前进,这种用户在政治相关的子版块(如r/news、r/politics和r/worldnews)中最为常见。 研究还揭示了意想不到的联系,**讨论完全不同话题的用户有时会表现出非常相似的行为模式,例如,讨论足球(r/soccer)和电子竞技(r/leagueoflegends)的用户行为几乎相同。** 尽管他们讨论的主题完全不同,但这两个社区的粉丝都强烈支持自己的队伍,密切关注比赛,讨论策略,并批评对手。 这项研究对社交媒体平台来说可能非常有用,与传统的专注于检测内容的审核方法不同,这种基于行为的方法更难被欺骗或规避。 用户改变措辞很容易,但改变他们的互动方式则需要更多的努力,管理员可以利用这项研究早期识别有问题的用户,甚至在他们开始发布大量有害内容之前。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499240.htm)

据报道,日产汽车已决定暂停日本国内部分工厂的运营,作为业务重组努力的一部分。报道称,有关哪些工厂将受到影响,以及它们是暂时停产还是永久关闭的细节,预计将在晚些时候最终确定。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0215/80c1e5e61d056ab.png) 此前一天NHK报道称,日产将在全球裁员逾1万人,包括此前宣布的裁员人数在内,裁员人数将达到约2万人,占其员工总数的15%。 这家日本第三大汽车制造商将于周二公布截至3月份的财年业绩。该公司上月警告称,由于减值支出,今年可能录得创纪录的7000亿至7500亿日元(约合47.4亿- 50.8亿美元)净亏损。 截至去年3月,日产拥有逾13.3万名员工。该公司去年11月宣布,计划裁员9000人,并将全球产能削减20%。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499238.htm)

OpenAI以ChatGPT闻名,这款基于大型语言模型的免费AI工具在2022年问世后迅速走红。该公司随后推出了一系列尖端技术,包括能逐步“思考”的推理模型,帮助研究者完成逻辑任务、编写代码甚至生成假设。然而,其高能耗和封闭性也引发争议——多数模型仅供使用,不可二次开发。  最近,OpenAI首席科学家雅库布·帕乔茨基(Jakub Pachocki)在接受《自然》(Nature)杂志采访时表示,当前AI仍需人工引导,但未来将实现自主研究。例如,其“深度研究”工具已能独立运行20分钟并产出成果。他预测,AI将很快在软件工程、硬件设计等领域实现突破,且计算资源的投入会大幅增加。 关于技术原理,帕乔茨基解释,ChatGPT通过“预训练+强化学习”构建:先吸收海量数据建立认知,再通过人类反馈优化行为。新型推理模型强化了后者,使AI能自主形成思考逻辑。但他强调,AI的“推理”不同于人类,虽能发现新见解,但缺乏对学习过程的自我认知。 对于开源计划,OpenAI将发布自2019年以来首个开源模型,但出于安全考虑,不会开放最尖端技术。帕乔茨基认为,随着AI能力提升,需谨慎评估其社会影响。 谈及通用人工智能(AGI),他定义AGI的下个里程碑为“产生实际经济价值,尤其是自主开展研究”,并预计本年代末将有重大进展。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499228.htm)

“宇树机器人租不出去了?”今年五一前后,原本火热的机器人租赁市场迎来了一盆凉水。镜像工作室采访的一位机器人订购者称,“3月份以来,真正达成的预定订单不超过三四单。”这让他感到十分不安,人形机器人租赁市场的现实情况似乎与他最初的想象“大相径庭”。  三个月前,16台穿着东北大花袄、转动红手绢的宇树机器人在春晚舞台上的一段舞蹈表演,刚刚引爆人形机器人市场,大众对人形机器人的好奇程度陡增,宇树科技及其创始人王兴兴的名字成为新的科技代名词。人形机器人租赁市场随即迎来订单高峰。  据凤凰网科技此前调查发现,第一批拿到宇树G1人形机器人的用户,每台机器人的对外租赁价格普遍可以做到5000元-15000元一天,且供不应求,有人半个月赚了二十几万。两个月之后,市场风向似乎急转直下。 当从普通购买者到“知名”投资人朱啸虎都在给人形机器人泼冷水,人形机器人市场的真实情况究竟如何? 租不出去了?端午仍是需求高峰 前述受访者表示,自己3月份预定的宇树人形机器人预计5月上中旬才能到货,另外两台众擎PM01更是7月份才能到货,且机器人租赁的订单需求并没有他想象中的多,不安的情绪一直围绕着他。 凤凰网科技在京东搜索发现,目前宇树G1人形机器人官网报价依旧9.9万元起,松延动力N2人形机器人售价为4.99万元,购买上述产品目前仍需要预约。 是不是宇树机器人热度已过?租赁市场难道就此“偃旗息鼓”?凤凰网科技就“宇树机器人租不出去”这一观点联系宇树科技有关负责人,对方回应称公司暂不接受更多采访。 不过某人形机器人租售公司负责人刘涛却给出了截然不同的答案。 刘涛所在公司的业务主要是提供宇树人形机器人租售服务。以北京为例,5月中旬(非节假日期间)一台人形机器人一天的租赁成本大致是9800元。刘涛告诉凤凰网科技,这样的价格比之前便宜了很多。五一期间一台人形机器人一天的租赁费用曾高达20000元。刘涛说,人形机器人的租赁成本会因地域不同而有所差异,这与订单所在地区的交通成本和人员成本相关。 以行业峰会为例,如果在会议现场安排一台与嘉宾互动的宇树G1人形机器人,它目前可以展现躺起、起立、蹲下、握手、招手、转身挥手和语音对话等功能,其中对话功能目前依赖嵌入的豆包大模型。凤凰网科技还了解到,目前人形机器人完成上述所有动作还需要遥控手柄的操控。一台人形机器人续航大约为8小时,对场地设施无过多要求,仅需要一个220V电源充电口即可。 谈到有关“机器人租不出去”的消息,刘涛无奈的笑着说:“我们也是今年刚刚开始做相关租赁服务,太后期的事情我们也不知道,但至少目前市场风向还是可以的。”他的公司有7台人形机器人和5台机器狗,他很有信心的告诉我们,即将到来的端午假期将是人形机器人租赁需求的高峰。 对于目前基础款人形机器人尚且只能作出简单动作的相对低智能化的表现,刘涛也坦言,人形机器人作为一种新兴产品,智能化程度的提升仍需要时间。但就目前而言,机器人能打招呼、挥手和语音互动的基础能力依然能够满足人们的期待。 在他发来的以往订单视频中,我们注意到,在一家商场一层,有不少小孩儿聚集在这些机器人面前。这些小朋友比宇树G1人形机器人还要矮一个头,他们摸摸它的身体、牵牵它的手,听着讲解员的讲解,仍旧充满好奇。 孩子们身后是穿着传统舞狮服装的机器狗,红的、黄的服装,这些机器狗因肢体娇小又平添几分萌感,孩子们用小手摸摸狮头的流苏,用脚碰碰机器狗“硬朗的小腿”,这是他们互动的一种方式。 其实不仅仅是租赁市场,社交媒体上对人形机器人乃至宇树机器人感兴趣的仍大有人在。 作为一个科技迷,北京的马杰思3月份入手了一台宇树人形机器人,并制作开箱视频发布在了小红书,视频中他向大家展现了人形机器人开箱、组装、开机、遥控机器人做出动作等操作,目前该视频是其作品中转评赞数最多的一个。 就在4月19日,由近20支参赛队伍组成的全球首个人形机器人半程马拉松赛事,吸纳了全网上亿的关注度。相关话题屡次冲上热搜。  在一些行业人士看来,“人形机器人市场的好戏才刚刚开始”。 除去一线和超一线城市会议现场或博物馆中等耳熟能详的应用场景外,人形机器人租赁市场是否会更多的面向商场或下沉至二三四线城市等多元应用场景,实现租赁市场的长尾效应,仍旧是一个未知数。 更多“爆单”来了 与租赁市场热度衰减和不安情绪弥漫相对应的,是人形机器人销售市场的持续高涨。多家人形机器人企业出货量不断走高,也在一定程度上分散了市场对宇树的关注度。 凤凰网科技检索发现,各大电商平台上,智能机器人甚至成为了单独的品类,面向消费者直购。 如京东平台显示,目前包括松延动力N2、众擎PM01、宇树G1和Go2、云深处绝影Lite3、蔚蓝阿尔法、可立宝Loona、优必选alpha Ebot在内的多款机器人产品均在售。其中,松延动力N2已有238人预约购买,平台信息显示,该产品预计在支付后90天发货。  且不少机器人企业反馈,销量屡创新高。 今年3月份,乐聚(深圳)机器人技术有限公司董事长冷晓琨难以抑制的开心,乐聚今年一季度交付订单250台,直接提前完成了半年的任务量。人形机器人热度带来的市场红利已远远超过预期。 乐聚已在去年成为国内乃至全球公布交付数量最多的人形机器人企业,并成为国家级专精特新“小巨人”企业。 前有乐聚率先完成KPI,后有松延动力直呼“爆单”。在北京亦庄举办的人形机器人马拉松比赛中,亚军获得者“小顽童N2”由松延动力(北京)科技有限公司研发。 根据每经报道,截至4月下旬,松延动力每天接待的客户咨询量已经增长到500-1000次,约为之前的三倍。原本有现货的N2人形机器人,排单已经到了11月份交付。凤凰网科技就订单与销量情况致信松延动力市场营销部有关负责人,截至发稿暂时未获得回应。 除上述企业之外,作为在人形机器人出货量的排头兵,智元机器人在今年一月份量产第1000台机器人正式下线,并在2025年计划出货数千台机器人。 “我们非常缺人,所有岗位都缺,包括文职、采购、销售、技术、研发和市场等都很缺(人)。”近日,在第六届上海创新创业青年 50 人论坛上,宇树创始人兼CEO王兴兴再次透露,宇树科技订单爆满且人才紧缺。 王兴兴还表示,受益于人形机器人市场热度和政策关注,包括宇树在内的人形机器人企业都处于良好状态,多家企业爆单。 当然,不可否认的是,当前的人形机器人市场仍在非常早期的阶段。不仅发展路线尚未统一,训练数据极度短缺,距离真正大规模的群体智能,乃至最后一厘米的“灵巧手”,都正面临落地挑战。 “今年灵巧手一定会有比较显著的突破”,一位具身智能赛道投资人告诉凤凰网科技。方正证券此前发表的研究报告认为,灵巧手是机器人的重要硬件模块,集成化、多自由度发展,或随人形机器人产业落地打开百亿元市场。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499226.htm)

5月13日,小米公司诉聚好看科技股份有限公司商业诋毁一案近日尘埃落定。小米法务部官微发文称,法院作出终审判决,驳回聚好看公司上诉,维持原判,要求聚好看公司在其官方微博置顶位置连续七日刊登声明消除影响,并赔偿小米公司经济损失及合理开支共计55万元。  本案追溯至2023年8月31日,一审法院认定聚好看公司通过其“Vidda官方微博”账号发布了针对小米公司的侮辱性和贬损性内容,构成商业诋毁。二审法院进一步指出,从语义、语境和特定主体对应性分析,结合公众认知,聚好看公司发布的微博内容明确指向小米公司,且存在主观恶意。 值得注意的是,二审法院还认定聚好看公司将小米公司视为竞争对手,使用与小米公司类似的“年轻人第一台好电视”、“我们的征途是真正的星途大海”作为宣传口号。法院指出,聚好看公司通过标注拼音试图掩盖其指向性,且选择在销售关键节点“双十一”发布相关内容,进一步证明其通过诋毁竞品提升自身销量的商业意图。 此案的判决结果表明,法院对商业诋毁行为的认定标准日趋明确,对企业间不正当竞争行为的打击力度不断加大。 随着互联网营销手段多样化,类似的商业诋毁纠纷有增多趋势。企业在营销宣传中应当谨言慎行,避免触碰法律红线。同时,被侵权企业也应当积极运用法律武器维护自身合法权益,共同营造公平、有序的市场环境。   [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499224.htm)

据《福布斯》报道,如果比尔·盖茨(Bill Gates)不为了资助其慈善基金会出售微软股票,他原本有望成为世界首位万亿富翁,净资产是当前世界首富埃隆·马斯克(Elon Musk)的三倍多。  盖茨在上周四重申,他将捐出几乎所有剩余财富,并在2045年关闭与前妻梅琳达·弗兰奇·盖茨(Melinda French Gates)共同创办的盖茨基金会。得益于微软股价的飙升以及股息的发放,盖茨和梅琳达自2000年盖茨基金会成立以来已累计向该基金会投入了602亿美元资金,这进一步巩固了他们作为美国第二大慈善家的地位。即便如此,盖茨和梅琳达仍是全球第13大和第56大富豪,分别拥有约1130 亿美元和304亿美元的财富。 如果盖茨和梅琳达当初没有投身慈善事业,也从未出售过微软股票,根据《福布斯》的估算,他们的合计身家将达到1.5万亿美元。其中,盖茨一个人的财富将达到1.2万亿美元,即使在2021年离婚后仍是如此。这将使他成为全球首位万亿富豪,远超目前历史上最富有的人马斯克。马斯克目前身家约为4069亿美元。  盖茨目前是全球第13大富豪 在1986年微软上市之前,盖茨持有1120万股微软股份,相当于49%的股权,按IPO价格计算价值大约2亿美元。如果他在接下来的40年里一直持有这些股票,那他和梅琳达现在将合计拥有32亿股(微软已多次拆分股票),相当于微软43%的股份,价值大约1.4万亿美元。此外,根据《福布斯》的估算,他们还会从股息中获得大约1000亿美元的税后现金。光这笔现金,就超过全球3000多位亿万富翁中的大多数人,只有18人的财富超过了这笔现金的规模。 然而,现实是,盖茨并没有一直持有微软的股票。相反,他逐步出售和捐赠了这些股份。 如今,他在微软的持股比例仅剩约0.9%,价值大约280亿美元,只占他个人净资产的四分之一左右。在进行慈善捐赠和离婚后,盖茨的家族办公室Cascade Investments已对他依旧可观的剩余财富进行了广泛多元化配置。 他目前已知的主要持股包括:废物处理公司Republic Services、农业机械巨头迪尔公司、四季酒店集团。 梅琳达估计持有38万股微软股票,价值约1.7亿美元,只占她净资产的不到1%。自从盖茨在2008年卸任微软CEO专注于慈善事业,并于2020年退出董事会后,两人都未再出现在微软的SEC文件中,表明他们已不再是重大持股人或高管。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499222.htm)

**通用汽车公司宣布聘请前特斯拉高管、无人驾驶技术公司Aurora Innovation的联合创始人兼首席产品官Sterling Anderson担任公司的首席产品官。**5月12日,通用汽车公司表示,首席产品官是新设立的职位,Anderson担任首席产品官之后将负责“汽油车和电动汽车产品整个生命周期的各项工作,包括硬件、软件、服务以及用户体验等方面”。  据悉,Anderson将于6月2日正式加入通用汽车,将向通用汽车总裁Mark Reuss汇报工作。在Anderson加入之前,Reuss一直是通用汽车的产品负责人。 尽管整个行业对电动汽车的接受程度低于预期,但通用汽车仍在不断推出新技术和电动汽车。在Anderson加入通用汽车之前,已有多名前特斯拉高管曾加入通用汽车。比如,通用汽车曾聘请前特斯拉高管Kurt Kelty负责电池业务;聘请Jens Peter “JP” Clausen担任公司汽车制造负责人,不过在通用汽车工作大约一年后Clausen就离开了通用汽车;还聘请了Jon McNeill作为公司董事会成员。 通用汽车正试图在推出电动汽车的同时同步推出燃油车型,同时还在推进诸如Super Cruise等先进技术,以更好地与特斯拉以及中国的汽车新势力竞争。 Reuss在一份声明中表示:“Anderson在汽车工程领域和突破性软件创新领域拥有数十年的领导经验,是帮助通用汽车持续保持领先地位的合适领导者。”通用汽车公司首席执行官兼董事长玛丽·博拉(Mary Barra)补充道:“Anderson将有助于加快发展的步伐,他与我们一样,对设计精美、性能卓越且技术先进的汽车充满热情和期望。” 上周,Aurora在一份监管文件中指出,Anderson已提出离职申请。Anderson表示:“商业运营的成功让我确信现在是合适的离职时机。Aurora已经达到了关键转折点,产品战略已经稳固确定。”当时,Anderson透露其将加入一家“具有标志性的全球企业”。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499220.htm)

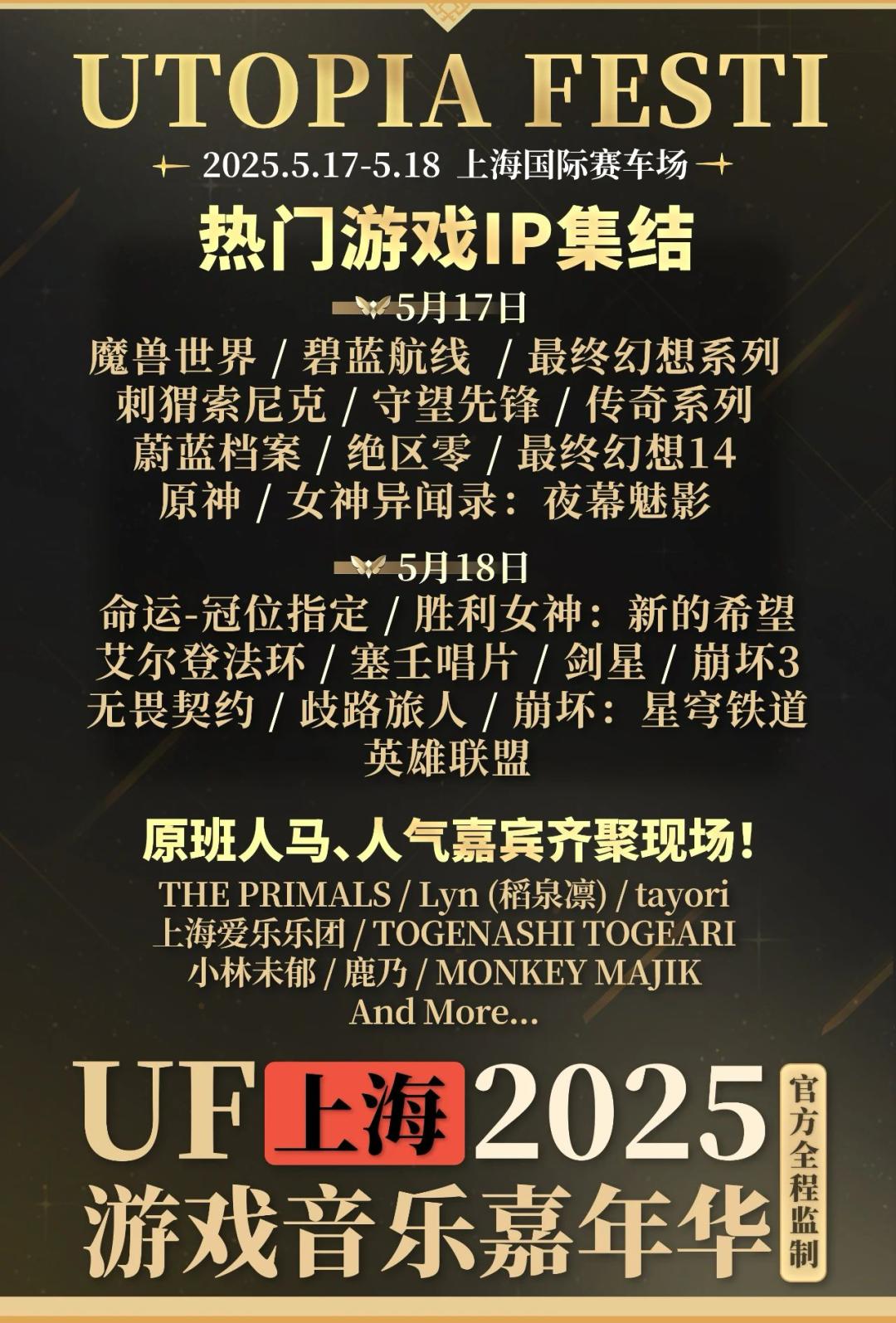

文 | 王文杰 编辑 | 刘士武 “在朋友圈看到这个音乐节信息的时候,第一反应以为是诈骗。”这是Utopia Festi游戏音乐嘉年华(以下简称UF)演出内容首曝时一位大厂战略分析师的反应,“IP阵容实在有点华丽到难以置信。”  图片来源:UF游戏音乐嘉年华 即将参演UF游戏音乐嘉年华的21个游戏IP,基本都叫好又叫座。更难得的是,在汇聚这么多顶尖IP的同时,UF在类型上还保持了多元性:有《英雄联盟》《魔兽世界》这样全球知名的欧美网游,有“最终幻想”“女神异闻录”系列等经久不衰的经典日式RPG,还有《原神》《明日方舟》等国产二次元游戏新贵。 能谈下这么多IP,主办方需要具备超强的商务和制作实力。据36氪游戏了解,UF背后的EUPHORIC PRODUCTION是一家成立于2023年的创业公司,公司的创始人Ayu(柴轩鸿)此前是B站文化事业部的负责人,也是BML(BILIBILI MACRO LINK)和BW(BILIBILI WORLD)十年的总制作人兼总导演,有着非常丰富的策划和资源整合经验。 为了做UF,Ayu前前后后酝酿了近两年的时间,花大力气获取海内外知名游戏的音乐授权。他们的目标是将UF做成全球最大的游戏音乐节品牌,带着中国的游戏音乐和游戏音乐人走向世界。  图片来源:B站 近期,我们找到Ayu和他的合作伙伴,聊了聊他们背后的故事。 ### **01. “不可能完成的任务”** “第一次对接时基本都是被拒绝的。”Ayu告诉我,UF签IP的过程并非一帆风顺。 在UF之前,市面上从未有过如此大规模的游戏音乐节,作为第一个吃螃蟹的人,寻求各大厂商、尤其是海外大厂的游戏音乐授权是一个不小的挑战。倒不是大家对他缺乏信任,只是多数人一开始都想象不出这么多不同的IP,配合高规格的制作和演出,最终会呈现出怎样的效果,“这件事在他们脑海中实在太抽象了。”Ayu说。 国内稍好一些,Ayu与米哈游旗下的音乐厂牌HOYO-MiX、鹰角旗下的塞壬唱片都有很好的的合作关系,在他们的支持下,UF与国内厂商的合作还算顺利。 但在与海外厂商,尤其是日本知名厂商接触的早期,他们遇到了很大的困难。不过这些困难大都在Ayu的预期之内,日本厂商向来行事谨慎,要说服他们做一件没人尝试过的事并不容易。初次被拒绝之后他并不气馁,不断托朋友的关系,尝试第二次、第三次与对方接触。 最开始,负责对接的大都是市场部门,他们对于音乐和内容通常没有创作者那么敏感,Ayu尝试用TGA颁奖前三分钟的音乐串烧来举例,帮助他们建立一幅更具象的图景,“这么精彩的演出对于TGA来说就像前菜,我们会把它做成主菜,每一个作品能够得到比较完整的展现。” 慢慢地,Ayu接触到一些熟悉内容和音乐的负责人,他们更能够理解和共情UF的愿景。其中,有一位万代南梦宫的总经理成为了重要的突破口——在公司高管的身份之外,他还是一名音乐人和吉他手,平日里会和乐队一同在线下演出。 “他时常自嘲是一个卖不出去的音乐人,虽然演出台下通常只有十几位观众,但他就这么坚持了很多年。”Ayu对我说,这位高管和他一拍即合,成了很好的朋友,有了他的力挺和背书,UF最终拿到了万代南梦宫的授权。 信任关系就像多米诺骨牌,尤其是对于行事谨慎的日本厂商,万代南梦宫的授权起到重要的破冰效果,在那之后史克威尔、阿特拉斯等日厂也相继松口,UF拿下“最终幻想”系列和“女神异闻录”系列的IP授权。 得到授权只是第一步,更多的工作这时候才刚刚开始。游戏音乐在创作时往往服务于特定的游戏场景,创作的年代和地区背景也不尽相同,将之原封不动地搬到如今中国的舞台上,未必能取得很好的效果。 为了提升国内观众的观演体验,Ayu与合作的作曲家、演奏者会在IP方的监修之下,对一些作品进行改编和再创作。在努力营造更好现场效果的同时,也能给作曲家和表演者更多的创作空间和参与感,而不只是命题作文。过程中,许多音乐人都和厂商建立起了信任关系,为未来更多合作打下基础,这为一些生活拮据的幕后音乐工作者提供了宝贵的收入来源。 “作曲家,不管是有名的还是新人,只要他做得好,我们都会尽可能启用,他就能多一份收入。新编出来的曲子,我们也计划进行全球发行,把它商品化。”Ayu说。 为了筹办这场音乐节,Ayu前前后后酝酿了两年的时间。一年多前,他和好友周扬(B站音乐区百大UP主“HOPICO”)聊到这个想法时,对方一度觉得他在吹牛,表示“要统筹一场拥有这么多巨型IP,还要同时协同庞大的管弦乐团,甚至是重新编曲等等这些复杂工作,这是一个不可能完成的任务。” 签IP、谈场地、跑审批、编曲排练……随着时间推移,这个“不可能完成的任务”开始被一步步攻克,相关投入也在不断增加,制作成本超过了3000万元人民币。 ### **02. 赔钱也要做出质量** 谈下21个全球知名游戏的IP授权,邀请到海内外最顶尖的制作团队和表演者参与编排,这场前所未有的高规格游戏音乐嘉年华终于踏上了正轨,有条不紊地向前推进。 时间来到4月初,UF开启第一轮预售,Ayu遇到了新的难题——怎样把7万张门票卖出去。 很少有线下活动在创办之初就展现出如此大的野心。按照原计划,UF两天的承载上限是7万人。作为对比,今年五一期间在北京举办的“超级草莓音乐节”,3天的总观众数量也不过7万人左右,而在这背后,是主办方摩登天空超过15年的运营经验。同为游戏相关活动,2014年,机核举办首届“核聚变“游戏展时参展人数不过300人,直到2019年,北京“核聚变”的人数才突破2万。 在被问到为什么一上来就要做这么大规模时,Ayu表示,UF的规模很大程度上是基于要把这件事情做好、把用户体验做到最佳所需要的成本正向推导出来的。这也是他多年来做BML和BW形成习惯——先把事情尽可能做到极致,再根据成本推算商业目标,论证其可行性。 Ayu有丰富的超大规模活动运营经验,2023年他负责的BW线下参与人数达到了21万。在他的预想里,UF的IP都有着庞大的粉丝基础,再加上高规格的制作和演出团队,通过玩家间的口口相传,售票应该不会有什么大问题。过往的案例似乎也能支撑这一预期:许多规格相近的音乐节和游戏音乐会都是一票难求。 然而,游戏音乐节这一新形式带来的困难,不仅在于获取授权和制作层面,在营销推广上也暗藏着许多意料之外的坑。 不同于常规音乐节,演出嘉宾自身就有很强的粉丝号召力,UF的表演者大都更偏幕后,本质上更像是“匠人”——业务能力很强,但在吸引关注层面存在天然劣势;而与厂商主导的游戏音乐会相比,UF虽然汇聚了一众顶尖游戏IP,但缺少特定游戏无条件的流量支持——比如,此前米哈游和鹰角的音乐会都会与相关游戏深度联动,将相关消息推送给百万、甚至千万量级的游戏玩家。 开启预售后,UF的票房号召力与团队预期相去甚远。又因为Ayu创业不久,整个团队不过二三十个人,大家都忙得不可开交,专职的市场营销人员只有寥寥几人,头两周UF门票的销量一度非常惨淡。 4月中旬,Ayu找到了好友和长期合作伙伴木村(化名),希望他帮忙协调一些日本艺人和公司的宣传资源。木村在一家海外发行厂商负责IP拓展相关业务,有着丰富的市场营销经验,面对UF当时的售票情况,他深感不妙——这已经远远不是增加一点宣传就能补救的。 木村告诉我,这让他一度对UF的模式产生怀疑:“游戏音乐是不是没有那么多的受众?国内市场是不是还不够成熟?是不是户外音乐节的形式和二次元群体本身就有矛盾?我们的年轻人可能都没有参加过户外音乐节。” 他简单推算了一下,基于早期销量,最差的情况UF大概会亏2000万元,这意味着将公司去年、今年、明年的利润全部亏完。他一度想劝Ayu及时止损,把预算减一减,成本降下来,最终将亏损控制在一个可以接受的范围内。 “我们最早14号电话的时候,我还跟他说,能不能砍点预算?他说都其他可以商量,但是不要砍我的制作预算。”木村回忆道,“他其实一直是这样的人,总是想在制作侧去给制作人员更多的报酬,间接的,用户也能感受到更高品质的体验。” Ayu也告诉我:“宁愿亏钱,我也要把质量做出来,能够把质量保住才会有未来。如果做很烂的东西,首先我会看不起自己,我没有办法过自己这一关。” 最终团队达成共识:哪怕亏钱,也一定要把这件事情做好。木村当下决定尽自己所能拉一个外部团队,帮Ayu把人力、经验不足的地方快速补齐。他连夜写了一个1万多字的文档,把可做的事情、手上的资源、人员的分工都盘了一遍。 “我自己经历过很多救火,结果反而越火。为了避免这样的情况,我把分工写的很细——什么是他们自己做的,什么是我做的,一些简单的工作可以交给外包或者志愿者,有的地方需要找一些供应商……”木村说。 明确分工后,他迅速拉了一个二十人左右的团队,投入到UF的营销售票工作中:找KOL、联名合作、资源置换……仅在B站,他们就请来了百大UP主“泛式”和“HOPICO”帮忙宣传。 相关努力取得了显著成效,UF的售票效率迅速提升了数倍,随着更多人了解到这个活动,社区逐渐出现一些“自来水”,帮助UF进一步破圈。 眼看着公司熬过至少不会倒闭的生死线,Ayu和木村终于松了一口气。 ### **03. 历史的call back** 4月底,Ayu收到一个坏消息:UF举办场地的可使用面积减半,经核定需重新调整单日人员容量上限,并重新进行区域规划。基于这个调整要求,原定单日容纳人数35000人骤减至16000人,较此前规划缩减超过半数。为确保观演安全性和体验舒适度,各票种分区也做了相应调整。 “就这个时间点来说,我们的项目已经100%亏损了。”Ayu告诉我,因为是第一届,他们在商业化上做得很克制,几乎没有引入广告赞助,展位也采取了收益分成的方式,回收成本的重任完全落在了售票收入上。“项目的盈亏平衡线在48000张门票,基于目前的情况,就算我把所有的门票全部售罄,仍然会亏损1000万。” 1000万的亏损,意味着会将公司去年和今年的收入全部搭进去,为了继续运转还需要进一步寻求融资。 Ayu就人数上限的事和场地方斡旋,发现没有太大余地。事已至此,他只能够自我安慰:“现场人少一些,用户体验会更好一些,第一届关键是把口碑做好。” “赔本赚吆喝”的经历,对Ayu而言并非头一遭。2013年,B站第一次举办BML时亏了10万元,也赔掉了“小破站”差不多一年的利润。 那一年,Ayu还在上学,自己创业做了一个小公司,专注于二次元线下演出业务,一年能有20万收入。那时的二次元圈子很小,Ayu和B站创始人bishi(徐逸)很早就认识,大家都还很青涩。Ayu接了BML的单子,帮忙搞定找人、沟通、报批、邀请日本嘉宾、安排行程等“乱七八糟”的事情。 事情的缘起是B站找到Ayu说想做一个线下场景,让喜欢动漫的人能够在线下相聚。当时,圈子里最大的演唱会也就开到1000人左右,他们一上来就想租长宁体操中心,办一个3000人的活动。Ayu��忆道,“我觉得疯了。后来我们找了梅赛德斯奔驰中心下面的一个Live House,最大可以装下800人。后来800张票一抢而空。” 第一届BML虽然亏了钱,但效果超出预期,也刷新了Ayu对于产业的认知——他意识到自己之前低估了二次元的影响力,“它其实可以辐射到更大的人群。” 在bishi和赤月(B站联合创始人)的劝说下,Ayu加入B站,成为第39号员工,那时候,B站现任CEO陈睿还没正式加入B站。 一年之后,陈睿离开了自己联合创立的猎豹移动,正式担任B站的董事长,“小破站”开启了“破圈之路”,Ayu也将BML从第一届的800人,做到了后来的上万名线下观众和5000万的线上观众,并创立了BW,将其做成了一年一度的二次元盛会。 历史总是惊人的相似,可能因为经历过BML从入不敷出到成为万千同好的盛会,Ayu对于UF不得不面对的亏损显得坦然。在对话过程中,大部分时候他脸上都挂着笑容,他的笑很有感染力,哪怕是在苦笑着说出“我已经准备好去借贷了”的时候,都仍然给人一种发自内心的、积极的感觉。 我和朋友聊起Ayu的经历时,她道出和我相似的感受:Ayu很像是二次元王道故事中的主角,好像任何困难都无法打倒他,而作为观众,你会真心希望他最终能够抵达想去的地方。 ### **04. 离开B站再创业** Ayu生于1993年,加入B站时不过20岁,在出来创业前,他与B站一同度过了十年的黄金时光,见证B站从一个小社团成长为日活过亿的头部平台。他自己也从一个青涩少年逐渐成熟,2024年离职创业前,他兼任B站文化事业部总经理和超电文化副总裁的职位,是公司3位90后高管中最年轻的一位。 许多人可能不理解,他为什么要放弃上市公司高管的职位选择创业。对此,Ayu的回答是:“我一直想做一些能够改变行业现状,或者说是能够改变一些人的工作流和收益方式的事情。” 他告诉我,不同于日常活跃在台前的艺人,许多游戏配乐的作曲家更像是幕后的匠人,很难获得与其出色作品相匹配的关注和收入,他想要帮助更多作曲家和表演者从幕后走到台前,在为观众带来新鲜体验的同时,获得更加多元的收入模式。 另一方面,随着BML做到十周年,运作方式日益成熟,Ayu觉得自己对它的贡献到这里差不多了,是时候为这一段旅程画上一个句号了。 由于身兼要职,不能轻易离开,Ayu离开B站创业的想法前前后后找陈睿聊过三次,整个过程花了一年多的时间。 第一次提出创业的想法时,陈睿的第一反应是让他回去再想想:“如今已经过了高速发展的黄金时代,没了公司平台的支持,创业的路会难。你得想清楚,如果真想清楚的话,我会支持你。” 两个月后,Ayu带着一份商业计划书再次找到陈睿,“他看到商业计划书之后都无语了。他本来意思是你回去再想想,打消这个念头,没想到我想了一个更具象的东西出来。”Ayu说。 当时正值BML十周年的筹备阶段,Ayu向陈睿保证他会先把BML十周年做完。“BML是我整个青春,我不能为自己的青春画下这么潦草的句号,所以我一定会把它做好,我一定会尽全力,让自己在B站这10年不留遗憾。” 陈睿见状觉得劝不动他,只好约定等办完BML和BW之后再聊一次。 当年BML和BW结束之后,Ayu如约再次找到陈睿,不过这一次陈睿的态度发生了很大转变,他说:“既然你已经这么坚定了,我也就不再劝你了。如果你最终自己想清楚,那就不要拖着,拖的时间越久,流失的机会就会越多,机会成本损失就会越大。你既然已经想清楚了,就抓紧走。” 在表达了对Ayu创业的支持后,陈睿还帮他复盘了过去十年的得失,总结问题、提出见解和想法。其中有一点让Ayu印象最为深刻:人的精力是有限的,有时你只能选择去做一件事。 “我以前在B站除了做线下活动,还负责过一些其他业务,很多时候都是开一个头还没来得及深挖,就发现自己的精力不够用,这时候睿总只能再找一个别的经纪人来接摊子。”从结果来看,这些事大都没能取得很好的成效,Ayu回忆道:“当你没有办法去把时间和精力all in在一件事情上的时候,失败的概率可能高达99.99%。” 共事十年,陈睿对Ayu来说就像是一位老师,在过往的工作中给了他充分的空间去施展,期间也为他收拾了不少烂摊子。在他下定决心创业后,陈睿也给到了巨大的支持。 “我现在也和B站保持着非常好的合作关系,和各个部门、和以前的老同事们完全没有任何不愉快。我离开公司时没有受到任何竞业避嫌的约束,在和B站正常合作的基础上,也可以在原本的领域继续深耕下去。”Ayu说。 ### **05. 合乎逻辑的理想主义** 在Ayu看来,自己是一个很理想主义的人,这与他在B站度过的黄金十年不无关系——20岁加入B站,25岁跟着B站一同登陆纳斯达克上市,30岁前成为公司最年轻的高管之一,随着BML十周年收官,他也为自己的青春画下一个圆满句号。 这一切都构成了他的成长路径。十年间,他一直在一个很理想化的环境中,做自己理想的事情,“我做成了一些事情,也犯了不少错。当我做得不是很好的时候,还有睿总给我兜底。” 因为BML不只是一场晚会,还是B站品牌形象的重要构成,额外的预算使Ayu能够以超高的制作规格将晚会的效果做到极致。正如当年B站的两位创始人邀请他加入时所说的:“一年一件事,一做做一年。” 渐渐地,Ayu形成了自己的做事风格——如同匠人一般,优先考虑如何将事情做到足够好,宁愿不做也不会轻易降低自己心中的标准。这也在他创业做UF时有所体现——先“不计代价”的把体验做好,基于把事情做到极致所需的成本,正向推导商业目标,再看这个目标长期是否能够达成。 只不过与做BML时不同,创业意味着Ayu需要自己承担亏损的风险。有时他的“理想主义”和高标准,让木村这样的好友兼合作伙伴也不由得为他捏一把汗,不过即使过程中有过怀疑,他们最终也还是会被Ayu的愿景打动。 就商业逻辑而言,UF在商业回报上也还有不小的拓展空间。因为是第一次做,市场对于游戏音乐节的认知尚未建立,UF的品牌还未打响。在意料外风险的作用下还能售出数万张门票,足以证明用户需求的真实存在。 此外,由于大量前期的制作费用是一次性投入,随着演出场次的增加,相关成本能够被逐渐摊低。从全球范围来看,游戏音乐节还存在市场空白,UF合作的IP大都具有国际影响力,这使其有机会做成一个全球品牌。Ayu告诉我,他们计划明年把UF的演出带到日本,让中国的游戏音乐人站上国际的舞台。 第一届UF游戏音乐嘉年华,Ayu早已做好“赔本赚吆喝”的心理准备。相比短期的商业回报,他更看重参与者的体验,让IP方、音乐人和用户三方都能通过UF得到好处——IP方能够在几乎不付出任何成本的情况下,得到高质量曝光,甚至还能得到一笔授权费;作曲家和表演者能够在得到演出、制作收入的同时,在舞台上被更多人看到;对于观众而言,也能在高规格的游戏音乐节上收获物超所值的体验。 正如木村所说:“其实现在负担是在Ayu这一侧,是他的负担让这个事情成立了。” 不过,正常的商业行为恐怕很难支撑UF长期如此运行下去,因此在更长远的商业计划中,Ayu还需要在扩大影响力的同时,把成本控制下来,以及在商业化方面做更多尝试。 不同于传统音乐节,UF这样的大型的游戏音乐节能为参演游戏提供不小的宣传和IP延展功能。相对音乐,游戏行业的货币化效率要高很多,而随着买量成本越来越贵,游戏公司在品宣和建设IP方面的需求也日益增加。 今年五一期间,米哈游和鹰角分别举办了《崩坏:星穹铁道》和《明日方舟》的线下演唱会,其目的也是在游戏之外,为玩家提供更多与IP互动的形式和机会。但做专场演唱会是一件非常昂贵的事,米哈游CEO大伟哥就曾在内部强调过,线下太占用人力物力财力,做线下活动要慎重考虑。 头部厂商看重线下活动与游戏本身的协同效应,有时哪怕亏钱也可以办,在宣传方面也会不遗余力,但对于大部分厂商而言,专场音乐会更像是一个奢侈品。UF的出现,恰好填补了行业重要的生态位空缺。 历史经验告诉我们,能够促进行业发展的事物出现后,往往也能享受到行业发展的红利。比如ChinaJoy这样的线下展会,也是伴随着行业发展由小做大,逐步成为一年一度的重要集会,并且跑通更大的商业循环。 在类似事物萌发的早期,理想主义和利他是一种可贵的特质。因为新鲜事物的诞生往往伴随着相应的代价,UF无惧承担损失和风险,把核心体验做扎实,向用户交付好的体验,为参与方提供价值和便利。相信等到需求被验证、市场被打开之时,他们也能凭借自身独特的生态位,获得不错的商业回报。 心动CEO黄一孟曾经说过:“理想主义有两种,第一种是基于信念而非逻辑,比如,我就想这么做。第二种是基于道理和逻辑……人类进化到现在,所谓的理想主义,所谓的道德,所谓的善良,本身其实也是基于逻辑。” 在Ayu身上,你能感受到一种符合逻辑的理想主义,也许这种可贵的品质,能让他像王道故事中的主角一样,最终抵达理想之地。 本文首发自[“36氪游戏”](https://mp.weixin.qq.com/s/pgOmfa9_G5cS_FxsV16zwA)。

<blockquote><p>用户增长不仅是数据的游戏,更是心理洞察的艺术。本篇文章将从心理咨询师的视角,深入解析用户的底层需求,探讨如何通过情感共鸣、行为模式分析和精准策略,实现更有效的用户增长。</p> </blockquote>  “用户说想要更快的马,但福特造了汽车”——这句经典案例背后,是**用户“伪需求”与“真动机”的博弈**。 在淘宝及抖音做用户规模增长和用户价值提升时发现:**用户行为数据只是表象,心理底层逻辑才是钥匙**。由于同时具备了资深产品、管理经验,以及心理咨询师的身份,所以会发现一些有趣的案例,今天一起来做洞察和分析。在时代大背景下,当前线上消费的典型心理特征和平台可做事项解读 ## 为什么会有购物狂和囤积癖? 答案可能是童年时期的物质亏欠经历,大家看到的分析都停留在当此行为,但是行为背后的动机模式确需要经历较长时间形成。 目前中国成年人口中,约**65%-70%**存在各类债务(房贷、消费贷等),目前的消费主力集中在中产阶级,童年在精神和物质上未必及时满足,匮乏经历可能通过经济压力代际传导间接影响消费习惯。 那么亏欠会导致哪些行为? 根据研究发现,会有两类导向,两种截然相反的消费行为模式,要么购物欲强盛,要么过渡储蓄,具体表现受个体心理补偿机制、自我认知调整及现实条件等多重因素影响,我们先说第一类 ### 1. 报复性购物倾向 - **补偿未满足的欲望:**通过购买童年时期渴望的玩具、衣物等物品,试图填补心理空缺。例如囤积衣物、重复购买同类商品等行为,常源于对童年缺失的象征性补偿。有案例显示,因童年穿旧衣被嘲笑者,成年后可能形成买衣服成瘾行为。 - **即时满足的疗愈感:**购物过程带来的掌控感和即时满足,能够暂时缓解因童年匮乏形成的焦虑。这种行为常伴随非理性消费,如购买远超实际需求的物质 - **身份认同重构:**通过物质占有重构自我价值认知,试图用消费行为证明“我值得拥有”,这种现象在盲盒经济、快时尚消费中尤为明显 基于以上的用户心理,我们看到消费数据明显过量的用户时,需要更加关注他对于“满足”的强化,那么在实际的工作中,在服务这部分用户时,就要特别注意 ### 应用案例 **冲动型囤货大促场景** 电商平台针对「匮乏代偿心理」设计营销节点,例如双十一期间「提前半年囤日用品」的用户占比达32%。这类消费者常被「第二件0元」「家庭装特惠」等促销机制吸引,实质是通过超量购买获得心理安全感,但是经常买完用不完,造成新的浪费。所以在用户囤必备品的同时,也需要提醒用户理性消费,适量购买。而不是一味利益导向,用户才会建立更深的信任关系。 **情感投射商品专区运营** - 设立「童年怀旧专场」,集中展示80/90后童年稀缺的进口零食、动漫周边等商品,某平台数据显示该类目复购率超行业均值40% - 「预售+盲盒」组合模式刺激消费,利用用户对「未知惊喜」的期待感,某潮玩品牌通过此模式使客单价提升260% - 尊贵感:给予特殊的会员服务、专属定制皮肤、24H专属客服、服饰上新后的优先锁定权 - 情感深度连接:在海外常用的感谢信,购物后的公益基金贡献,成长旅程回顾 - 排名获得赢的快感:潮流、新品、性价比、热卖预测等,专业购物达人 ### 2. 过度储蓄倾向 此类用户会显得过于谨慎保守,那么他们的心理诉求和第一类截然相反,有以下几点 - **安全感的代偿机制:**部分个体会形成“金钱囤积癖”,即使经济宽裕仍保持极端节俭。这种行为源自对贫穷的创伤记忆,认为只有存款才能抵御风险 - **消费罪恶感抑制:**受童年“要钱羞耻”影响,成年后可能将消费与道德挂钩,产生“花钱=犯错”的潜意识,表现为抗拒正常消费、过度追求极简生活 - **代际传递的修正:**有案例显示,经历过物质匮乏的父母,可能通过给孩子过度购物来弥补自身童年遗憾,但对自己仍保持极端节俭 ### 应用案例 电商领域中由童年物质匮乏引发的非理性消费行为已形成典型应用案例,其核心逻辑在于通过满足用户「延迟补偿心理」实现流量转化和消费刺激: **社交补偿机制构建** - 开发「虚拟衣橱」「藏品展示墙」等功能,让用户通过数字化方式呈现购买成果,满足社交展示需求,进行累积和增加回访,增加粘性 - 「成就系统」设计:设置「连续打卡解锁童年梦想」任务链,用户完成消费任务可兑换限量版商品 - 基于以上的心理反映,对于这类用户,我们改如何更好的让用户进入店铺和网站后,能够有舒适放松,并得到满足。愿意在这里待着,保持较高的活跃度和粘性 我们经常分析数据会发现,在数据表现层面,有一小部分用户属于高频高购买力用户,但是有一些显著特征令人费解,他们客单普遍在千万以上,传统的认知会认为他们不愿意花时间在省钱上,但实际相反,他们愿意花时间每天逛“领券”频道,也热衷于去积分中心兑换礼物。 在一些用户分层运营中,会把这类用户归到高价值用户中,和任何性价比的商品、优惠、补贴都无缘,推的多为高客单商品,其实这类用户的底层心理诉求,是需要这些补偿积累行为做缓冲的,一边在平台上攒钱省钱,一边在平台上消费,才能保持平衡。 - **需要有赚钱攒钱反馈:**有该特征的用户,需要给他们更多激励类任务,驱动他们尝试通过参与、其次是邀请好友等把高价值用户规模扩大,同类型的人有群聚效应 - **尝试让他们粘性变强:**一方面提供舒适的攒钱环境,一方面加强给予正向反馈,如阶段性节省了多好钱,有多少明智的选择等 - **这类用户也需要性价比商品:**在催化大额消费的同时,也给他们提供一些生活中性价比的选择,如家居日用、服饰鞋包里的基础款等 ## 正向和负向强化如何影响行为? 心理学上的正强化和负强化,在实际工作中应用较广泛,他们包含的维度有以下几种  ### 正强化的应用 通过**增加愉悦刺激**促进用户目标行为,核心在于设计即时、可感知的奖励机制: **1. 积分体系与等级特权** 用户完成注册、下单、评价等行为后,系统自动发放积分并解锁专属权益(如优先发货、生日礼包) **案例**:天猫“88VIP”会员体系,消费累积积分可兑换限量商品,刺激高频消费 **2. 限时奖励与成就勋章** 设置阶段性任务(如连续签到7天)并给予可视化激励(如虚拟勋章+现金红包),利用即时反馈强化行为惯性 **案例**:拼多多“天天领现金”活动,用户邀请好友助力达目标额度即可提现,社交裂变成功率提升37% **3. 情感化互动反馈** 订单完成后触发动态特效(如礼花动画+“恭喜获得成就”弹窗),通过多感官刺激强化购物愉悦感 ### 负强化的应用 通过**消除厌恶刺激**引导用户完成期望动作,关键在于识别并优化用户体验痛点: **1)会员特权豁免机制** 付费会员可关闭APP开屏广告或跳过购物车凑单提示,将“减少干扰”作为核心权益。 **案例**:京东PLUS会员专属“纯净浏览模式”,移除促销弹窗后用户日均停留时长增加23% **2)前置条件解除设计** 用户完成指定行为(如绑定手机号)后解锁功能限制(如免运费券),利用“解除不便”驱动操作完成 **案例**:淘宝新用户注册即送无门槛优惠券,首单转化率同比提升45% **3)风险感知消除策略** 展示“已为618名用户提供售后无忧服务”标语,通过消除购物顾虑促进决策效率 ### 复合强化策略组合 **1)动态叠加激励** 用户下单时同步触发正强化(赠积分)与负强化(免凑单运费),双重刺激提升客单价 **2)阶梯式阈值设计** 购物金额累计达不同档位时,既增加奖励(升级赠品)又减少限制(提高售后优先权) ### 风险规避原则 **1)避免奖励疲劳** 定期更新奖励形式(如积分兑换物从日用品调整为体验服务) **2)平衡刺激强度**: 负强化需精准定位用户真实痛点(如广告频次过高人群定向推送会员特权) 通过上述策略组合,电商平台可将行为心理学原理转化为可量化的运营指标优化工具,实现用户行为引导与商业价值提升的闭环链路 最后回归到生活,我们为用户提供服务的同时,不是为了谋取更多的私利,而是能让大家更加舒适,心情更加愉悦。那么当一个平台不止有交易,更有人文关怀时,用户才能感受到温度,因此当有平台在今后率先结合AI,做出结合用户实际生活所需的导购推荐,又有用户犹豫决策时的良性参数辅助,还有下单时是否超量的评估提醒时,用户才会长期停留在平台,并真心期待平台成长,更愿意接受平台的不完美。不要忘记,消费者和平台,只有建立真正的友谊,才能互相扶持,越走越远。 本文由 @烁烁 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

<blockquote><p>在自媒体浪潮中,许多人怀揣着通过个人账号赚钱的梦想,但现实往往并不如想象中那般美好。本文作者结合自身经验和观察,为那些想要投身个人自媒体领域的人提供了7条实用建议。从清醒认知到真实表达,从犀利观点到打破认知,再到制造分享点和合理借鉴,这些建议旨在帮助新手在自媒体的道路上少走弯路,找到适合自己的发展路径。</p> </blockquote>  别做抖音了,别做公众号了,别做小红书了……这话太耳熟了,每年都有人这么说,别做这个别做那个的。事实是什么?是每个平台创作者数量都在增长,抛开企业账号的运营,越来越多的个人开始自己做账号,希望赚点钱,作为一份副业。与其唱衰,还不如给点实在的建议感受。 ## 01你要有一个清醒认知: 未必能赚到钱这是做个人自媒体最大的一个真相。做自媒体真的并不一定带来快乐和金钱,但它一定能带来焦虑和痛苦。你看到的很多KOL、达人、网红很快乐,但你看不到他们背后痛苦与煎熬。自媒体会一点点吃掉你,吃掉你的社交,吃掉你的娱乐,你的生活里,你的手机中全是它。它消磨你的时间,消磨你的情绪,消磨你的大脑,消磨你的头发,消磨你的身体……在你能接受这一点后,放宽心,慢慢去做,别逼太紧。如果有人跟你说,做个人自媒体一定会大赚,那要么他是大骗子,要么他把你当二傻子。 ## 02真实、真实、真实点 越来越觉得现在在各个平台打造IP、做个人自媒体,一定要保持真实,真实的人设换来的是真实的粉丝,而且更牢靠,粘性更高。 越是真实,做起来越轻松,反而不真实,会越做越痛苦。 你去看看现在活跃在各大平台做得好的博主,都是在向真实靠拢,哪怕是虚构的真实。 我一直认为,做个人自媒体更多是一种源自内心的表达。它不在于你多么牛,也不在于你的内容有多么精致……我相信打动用户和粉丝的,是你内容字里行间的经验之谈以及真情实感的流露。用自己的故事,用自己经历过的来表达,假不了,自然能获得感同身受。做个人自媒体就是在用真诚的推心置腹,换来一次次与用户的深入沟通。我记得还是多年前,有个前辈跟我说:最佳的内容,就是讲真实的故事,威力无穷。所以做个人自媒体,别造完美人设,累,招烦。调侃自己,娱乐大家嘛。 还是多写多拍自己生活经历过的东西,用自己的风格的表达出来……真诚,可能会是你做自媒体最强大的武器,这也才叫个人自媒体嘛。 ## 03别总盯着那么多方法论 想要做好个人自媒体,方法论肯定是要有,每天学习是必须得。 但别醉心与琢磨各种方法论,比如涨粉小技巧啊,内容方法啊、标题技巧啊……这些绝大部分问题,你只要动手搜索一下都有不错的答案和解决途径。这些东西肯定是有用的,但关键你得用出来,还得靠自己用心去做内容,用心去创作价值,用心去维护用户。用心,是一个人能做好自媒体的最大潜力。很多方法论、系统知识、运营手法,大多数的人确实不知道,但想知道也并不那么难,可以看书、可以请教前辈、可以去听课、可以自己慢慢摸索出来。但真正决定输赢的地方在于,知道了后,谁去做了,去做到了,并继续一步步做好。你永远干不过一个用心的人。而且你想做好,想赚钱那非用心不可。而且这个用心是用在给别人带来价值,放大自己的价值。 很简单一个问题:你的内容有用或有趣吗?问问自己,这是可以用心的。 ## 04要有观点,最好是犀利的观点 做个人自媒体,当然得要有观点,观点就等于爆点嘛。你看平台上都有热门话题排行,话题是啥,不就是各观点聚集地。犀利的观点和独特的见解,一直都是社交内容传播的宠儿。很多爆款选题,角度可能是一样的,追的热点可能是一样的,故事也可能是一样的,但是新颖的观点却是独一无二的。 做抖音也好小红书也好,内容最好是要有自己的立场和观点。内容好, 那只是质量高,大家会点赞。但带有个人意志的观点才是促使用户共鸣和分享的利器,往往观点即引爆点。你看现在刷微博,看微博评论,比看正文认真多了。 微博内容,它更像是一条新闻信息,而评论区,那才是宝藏地带,处处是惊喜。因为,评论区很多观点犀利得简直销魂。  都说“太阳底下无新事”,人们喜欢的话题一直没变过,像直男癌、奋斗逆袭、仇富、男权女权等等。但同一个话题你需要有鲜明的观点和态度,观点即爆点,态度即温度。 否则,没有新意,谁都会看腻。观点哪来?靠自己成长和积累呗。 实在憋不出,就多看评论区的大神,给自己喂观点。 ## 05打破认知才是吸引点。 咱们一般看各个平台上的主流内容,大致有4种: 1)针对熟悉的事物讲熟悉的东西 2)针对熟悉的事物讲陌生的东西 3)针对陌生的事物讲熟悉的东西 4)针对陌生的事物讲陌生的东西很显然,第一种 “熟悉的事物讲熟悉的东西” 太过贫乏,激不起什么兴趣;第四种 “陌生的事物讲陌生的东西” 只会带来生疏感,让人避而远之。而第三种和第二种是比较受欢迎的,都是在打破人的固有认知,带来一些新的认知和惊喜,能引发用户的好奇心和探索欲。当然,个人更喜欢第二种,从熟悉的事物出发,带来更丰满、新颖的内容。因为喜欢=熟悉+意外。你去做新媒体上的内容,那一定得培养 “逆向思维”,也就是打破一些常态,提出反向的观点,制造冲突。比如 “如何让老板求着我加薪?” 一个出乎意料,内容又情理之中的内容角度,会颠覆大伙常规认知,从而引发兴趣,借此有效的牵住用户。而且,这种打破认知的内容,或者风格形式,不看看你就浑身难受! 打破认知,颠覆常识,其实也就是在吊起好奇心。好奇心这玩意,那可以社交媒体内容传播核心永动机,所有未知的、新知的、颠覆创新的、涨见识的、留有悬念的……等等,都容易吊起人的兴趣。  ## 06要让分享,首先得制造分享点。 做这一行谁都想获得更多的分享,那首先,内容本身要过硬这个点就不多说了,这是一切的基础。 内容够硬,谁还会整天捣鼓技巧。 内容没有一点价值,自己都不想看,还何谈分享? 关于内容硬不硬,有两个点可以作为指导方向:有趣、有用。真的,当你兜兜转转做了几年自媒体内容后,你会发现,大道至简,能持续做出有趣、有用内容的人,那就是大神, 然后,你的内容需要有更多刺激分享的点。我之前总说标题需要有让人想点击的“引爆词”,那内容同样也需要有让人想分享的逻辑点。 就像卖一个产品,我们需要有清晰的卖点。那想要别人分享你的内容,这个内容让人分享的 “卖点” 是什么呢? 可以好好思考:你的内容能给人提供谈资吗? 你的内容能帮人表达想法,说出了他内心想说的话,分享后能表达一直压在心底的想法吗? 你的内容能帮人分享后,塑造和强化他想要的社交形象吗? 你的内容能够让人分享后,帮助到自己的朋友、家人、同事,完成利他的举动吗? 你的内容分享后,能让人看起来更有地位、更有逼格、更有钱……能让他参与到社交比拼中吗?你的内容能够提供情绪价值,分享出去同样也能带来情绪价值吗?这些都是能诱发社交分享的底层逻辑,能帮助用户在社交关系中建立自己理想的形象。当然,你和用户关系经营得好,经常互动,经常交流,有社群去持续维护,那自然分享概率也高,这也是硬实力。像我这样的懒人就不行。  强调一个点,强制分享的效果肯定不如自然诱发,所以效果好的方法都是得下功夫的。越是方便的技巧,可能就越是不方便,是吧?07别太死板,该抄就抄现在做抖音的多,做号是越来越难,光靠埋头干苦力很累,还完全看不到起色。 虽然是做个人自媒体,但千万不能矫情,整天不爱看别人的作品,天大地大我最大,围着自己那一亩三分地转。 别怀疑,就是要会抄,大抄特抄。 你要做好内容,首先就是定方向、定IP、定用户人群、定赛道。 然后,找爆款视频、爆款选题、爆款标题,以及可模仿的对标账号。可以用抖音官方的数据平台、巨量后台、抖音热点宝、新抖、蝉妈妈等都可以,把同赛道下爆款的内容的账号都拉出来。 接着,去拆解,狠狠地拆解,颗粒度越细越好,把好的东西都整理出来形成素材库。 再接着,就是挨个去模仿去复制了,还可以几种爆款玩法组合起来复制,当然也不是傻乎乎的埋头发。你要测试要总结,也就是进行可行性验证,找到门路。 最后,一轮一轮,删掉数据差的视频,适当加热数据好的,不断优化爆款结构。 大概就这样,一定是有流程化有方法的,而不是上来就东一榔头西一棒子,或者特别死板自己在那琢磨,搞几天就熄火了。  模仿借鉴是必须的,让你抄不是让你照搬。抄袭是简单的,但像素级学习,很牛!有知己知彼,才会有百花齐放。是好东西好作品,我们就得学。从别人的作品中找到自己的灵感,这是一种能力。没见过世界,又如何说世界不美丽啊。好了,内容分享到这,都是所观所感如果你,真的想要开始做个人自媒体了。别想那么多直接开始吧,最坏的结果能怎么样呢?顶多也就是不做了,还能坏到哪去。如果你已经在做,那就加油吧。 本文由人人都是产品经理作者【木木老贼】,微信公众号:【木木老贼】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

北京时间周一下午15点(美东时间周一凌晨3点),对不少美国进口商和零售商而言,可能是最近几个月来最为亢奋的时刻……数周以来,总部位于佛罗里达州的玩具公司Basic Fun首席执行官Jay Foreman几乎冻结了所有来自中国的货物,大量玩具熊和Tonka卡车玩具被积压在了中国工厂,以避免支付特朗普政府对华商品高达145%的巨额关税。 [](https://n.sinaimg.cn/tech/transform/59/w550h309/20250429/3aca-40c6369351a916ecece91de2976bb85a.webp) 但周一凌晨,当手机响起,通知他特朗普将大幅降低中国进口商品的关税时,Foreman迅速蹦下了床,打电话给中国供应商,催促他们立即开始发货。 “我们开始全面动起来了,”Foreman表示,“必须立即联系中国卡车公司安排工厂提货,并抢订集装箱舱位。” 当天,与Foreman有着类似经历的美企高管显然不在少数。 SharkNinja首席执行官Mark Barrocas当地时间周日晚上也不停刷新着新闻推送,以寻找美中达成关税协议的迹象。直到周一凌晨,好消息终于传来…… Barrocas立即通知中国工厂放行发往美国的货物,包括咖啡机和冰冻饮料机等产品。他表示,“关税生效时我们有数百个集装箱滞留中国,现在它们终于能装船了。” 众多类似的企业高管均表示将立即安排货物装船。美发用品公司Hightail Hair联合创始人Jennifer Burch周一清晨在卧室接到丈夫兼合伙人Jon Dazeley的消息后,就立即着手处理了滞留中国的近4000顶摩托车头盔专用发网。“会尽快运出现有库存,”她表示。 事实上,全美范围内许多依赖中国进口商品的企业已经陷入困境数周之久——在特朗普政府4月宣布加征关税后,这些企业不得不通过涨价、削减开支和裁员来应对成本压力。而如今,贸易“休战”显然有望打破僵局,这也无怪乎他们一时间会如此亢奋。 周一,美国资本市场也明显受到了关税好消息的鼓舞:美股大涨,美元跳升,市场对美联储降息的预期大幅降温。 **从未对成本上升30%如此“兴奋”** 家居用品公司Honey-Can-Do International首席执行官Steve Greenspon感慨道,“放在平时,30%关税堪称灾难。但如今,相比145%的数字,这已是天降甘霖。不过,企业利润空间仍会被压缩。” 总部位于洛杉矶的健康产品制造商Therabody首席执行官Monty Sharma也调侃称,“在我40年的职业生涯中,从未像现在这样对成本增加30%而如此高兴。” 洛杉矶港执行董事Gene Seroka分析称,医疗用品等关键物资企业和假日商品供应商可能会借着此次关税下调趁机补货,但“冰箱、庭院家具等普通商品还不会大量涌入”。 许多美国企业年初其实已提前囤货应对关税风险。但即便如此,随着特朗普对全球主要贸易伙伴均加征关税,众多美国进口商取消或冻结了数十亿美元订单,季节性销售期库存仍面临着不足的风险。 服装企业CMCBrands滞留中国工厂的两集装箱柜运动服和外套就已搁置了月余。该公司首席执行官Ellen Brin现计划尽快装运,并与客户协商分摊关税成本。其中国代工厂在协议宣布后立即发来邮件,公司随即通知恢复剩余订单生产。 “即便现在行动,到货时间仍晚于往年,”Brin坦言,“但若僵局持续更久,秋季新品延迟将导致客户转单或货架空空。” Basic Fun的Foreman则表示,虽然30%的关税对像他这样的中型公司来说是一个挑战,但目前还是可以承受的。他表示,可以与供应商和销售其产品的零售商商讨如何分摊更高的成本。他还补充道,在这个关税水平下,预计部分面向消费者的玩具价格将上涨约15%。 目前,由于中美间仍有24%的对等关税面临90天的暂缓加征期,一些美国进口商也在努力评估中国供应商能否在未来90天内完成订单并在7月底前装船。中国港口至美国西海岸的航程再快也通常需2-3周。 不过由于时间紧迫,洛杉矶港执行董事Seroka预计未来数周还不会出现大规模进口激增。他补充说,大型零售商因在4月关税生效前大量囤货,库存可能暂时还充足。 事实上,此前特朗普关税的影响在航运数据中其实显而易见。根据物流技术公司Vizion和Dun & Bradstreet的数据,过去五周,从中国到美国的集装箱运输订单量比去年同期下降了45%。 Seroka表示,与2024年同期相比,洛杉矶港上周接收的集装箱数量减少了31%,而到访港口的船只数量减少了20%。 而现在,航运公司可能不得不再次重组网络,从而导致运力紧张。航运市场分析公司Xeneta的首席分析师Peter Sand指出,短期内航运费可能会因此上涨20%。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499218.htm)

周一,中国和美国在联合声明中表示将大幅降低对对方的关税,引发市场的狂欢。据中国商务部新闻发言人称,中美大幅降低双边关税水平,美方取消了共计91%的加征关税,中方相应取消了91%的反制关税;美方暂停实施24%的对等关税,中方也相应暂停实施24%的反制关税。  然而,这一大幅减让让美国部分人士仍充满担忧。美国洛杉矶港执行董事Gene Seroka表示,美国削减中国商品关税的协议不足以扭转货运量下降的趋势。 他预计5月底洛杉矶港的进口量将同比下降25%,美国周一宣布将中国出口到美国的商品关税税率从145%降至30%,这一举措不太可能导致货运量暴增。 **来自特朗普的教训** Seroka表示,即使美国对中国商品仅征收30%的关税并给予90天的缓冲期,也不会显著改善目前的情况,美国企业不会在30%的关税基础上提前安排运输,货运量无法恢复至前段时间的正常水平。 美国零售联盟也提出类似的看法。其指出,短期内较低的关税水平会提振部分商家的需求,他们需要为返校季和节日提前囤货。一些运输商也会将存放在中国的货物迅速转运到美国,他们会愿意为30%的关税买单。 但并不是所有的企业都会认同30%的关税。Seroka补充称,供应医疗保健等关键商品的公司以及销售玩具等节日商品的公司可能会利用这个时机补货,但家电、户外露台套装和普通商品不会像往常一样涌入市场。 还有人则警告,特朗普政府外交的一个基本要素就是不确定性。Xeneta首席分析师Peter Sand表示,美国人在过去100天应该学会一件事,即任何事情都可能出现巨大的变化。 他和荷兰Dynamar分析师Darron Wadey也认为30%的对华关税仍然过高,因此不会引发船舶货物预订的热潮。Sandy指出,美国将看到一些超过市场价格的商品回归正常,但交易量并不会出现大幅增长。 Wadey总结称,洛杉矶港和长滩港最近一周预计共交付19.9万个标准箱,比1至4月平均周交付的23.4万个标准箱下降了15%。这些货运量在未来几周内可能会继续保持在这一水平,甚至可能进一步下降。 但分析人士一致认为,中美双方显然目前都采取了正确的贸易基调,这也让他们对未来几周两国之间的贸易谈判感到乐观。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499216.htm)

据最新数据显示,英伟达GB200 机架出货量显著改善,摩根士丹利认为这可让投资者放心。该行分析师约瑟夫・摩尔在报告中称:“若截至 4 月已出货 2500 台机架,今年剩余时间每月出货量维持 1500 台,总出货量将达 1.5 万台左右。”对此,摩尔对英伟达的评级为 “增持”,他认为这些数据能消除对机架数量下降的担忧。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2024/1119/f95097855eb654c.png) 据悉,机架数量反映的是 GB200 的产能和交付能力,而非芯片本身性能。例如,单台机架可能集成多颗 GB200 芯片,机架出货量增加意味着更多芯片被实际部署到数据中心,直接体现市场对 AI 算力的需求强度。 出货量有望实现显著的月环比改善,意味着全年出货量将大幅提升。并且,上述数据表明英伟达 4 月季度出货量未超过需求。摩尔表示:“台湾省的原始设计制造商(ODM)团队发现,4 月 3 家 ODM 厂商机架出货量接近 1500 台,这一转折点与我们对英伟达的预估相符,应能缓解投资者担忧。” 另外,最近的行业检查显示,4 月后情况可能继续改善,存在进一步上涨空间。CoreWeave(CRWV.US)和 xAI 等公司已要求使用 HGX B200 构建 48 到 64 个 GPU 的机架。 摩尔补充道:“我们乐观是基于对买家和其他市场参与者的行业调查,这些结果显示未来几个季度需求将大幅增强。目前市场焦虑的核心是对 GB200 瓶颈导致库存过剩的担忧,而数据改善对股价是利好。” [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499214.htm)

本周二,三星正式发布了一款超薄版旗舰智能手机——三星Galaxy S25 Edge。这款手机机身厚度只有5.8毫米,重163克,是全球市场上最薄的智能手机之一。行业分析师表示,预计苹果、荣耀和小米接下来可能都将推出超薄设计手机,“纤薄”可能会成为2025年下半年手机的一大趋势。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0513/c4d3d73b3f2d1d7.webp) **三星意外发布超薄新机** 本周二,三星正式发布Samsung Galaxy S25 Edge。这部超薄手机厚度仅5.8毫米,重量为163g,并有黑、银及浅蓝3款配色可供选择。 Galaxy S25 Edge显示屏为6.7英寸,与Galaxy S25+相同,但更薄更轻,还配备了双摄像头系统和三星最新的人工智能功能。 三星表示,这款手机在美国起售价为1099美元,将于5月30日开售。 三星这款新机型的发布时间选择得不同寻常,因为不到四个月前,三星刚刚推出了年度旗舰手机S25系列。对于三星来说,在1月份的发布会之后,正常来说下一款新机的推出时间应该是在年中,但三星却将新手机的推出时间选择在了5月,这表明该公司可能希望在当前不确定的消费背景和美国关税政策下,保持其移动部门的增长势头。 三星上月报告称,由于S25系列的强劲销售,今年第一季度移动部门的收入和利润大幅增长。 然而,三星移动部门副总裁丹尼尔·阿劳霍(Daniel Araujo)在上个月的财报电话会议上警告称,由于“季节性趋势”,预计第二季度智能手机需求将下降,而且由于全球关税政策,预测可能会进一步“调整”。 阿劳霍在周二表示,S25 Edge可以帮助“维持以旗舰产品为中心的销售”,并强调称,这就是三星决定现在推出这款手机的原因。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0513/98ac3d83a229bdb.jpg) **“纤薄”将成为新流行?** CCS Insight首席分析师本•伍德(Ben Wood)在接受采访时表示:“2025年下半年,‘纤薄’肯定会流行起来。” “三星是第一个推出超薄设计的,但苹果预计将在9月份跟进,而荣耀和小米等新兴的中国品牌可能不会落后。” 据报道,苹果可能正准备今年推出一款名为iPhone 17 Air的轻薄版旗舰产品。而作为最主要的竞争对手之一,三星抢先发布S25 Edge,可能正是为了超越苹果。 伍德表示:“在人们已经普遍猜测苹果将在下一款产品中推出超薄iPhone后,很难相信(三星)此举不是在先发制人。” [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499212.htm)

据报道,AI智能体平台Manus今日在社交媒体上正式宣布开放注册,称所有用户无需再等待邀请码即可体验。根据Manus官方公告,此次开放注册带来了以下优惠:所有用户可直接注册,无需等待名单;每位用户每天可免费执行一项任务(价值300积分);所有注册用户将一次性获得1000积分奖励。 针对开放注册一事,Manus官方回应称,目前Manus面向海外用户已经取消等候名单,国内产品尚未发布。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1499210.htm)

人人都是产品经理 · Alex Lee

人人都是产品经理 · Alex Lee cnBeta全文版

cnBeta全文版 钛媒体 · 智见Time

钛媒体 · 智见Time 机核 · YT17

机核 · YT17 36氪

36氪