所有文章

近日,**一款从未发布零售的RTX 3080 Ti Founders Edition 20GB工程样品,在eBay上以1999.99美元(约合人民币14363元)的高价拍卖成交。**这款RTX 3080 Ti 20GB工程样品原本仅用于开发用途,其包装盒上贴有醒目的“Not for sale, for development only(非卖品,仅用于产品研发)”绿色标签。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/c1d34594-0fd5-45e6-bf73-920a43ca0364.png) **最大的亮点是显存,搭载20GB的GDDR6X显存,相比2021年6月正式发布的12GB版本,显存容量增加了67%。** 20GB版本的显存位宽却从12GB版本的384bit降低到了320bit,带宽也从912GB/s降低到了760GB/s。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/379a0c48-91ed-40e5-914a-bb71f7d5797f.png) 关于这款显卡的起源,早在2020年12月,就有消息称技嘉的EEC列表中出现了RTX 3080 Ti 20GB型号。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/18b94963-ffa0-49af-b8aa-ffd04fa3872e.png) **2021年9月,一位俄罗斯博主透露,俄罗斯零售商正在销售技嘉的RTX 3080 Ti 20GB显卡,售价在2733至2837美元之间。** 当时,他还展示了一款技嘉Aorus GeForce RTX 3080 Ti Xtreme 20GB显卡,售价高达3067美元。 由于没有官方驱动程序支持,使用该显卡运行游戏或3D工作负载需要借助第三方驱动程序,这可能会导致性能不稳定。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/65b87769-599f-40df-bce0-dffc78205b3f.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507102.htm)

据媒体报道,扬州体育公园体育场迎来苏超焦点战,**当扬州队与泰州队的球员在绿茵场搏杀时,场边一个直径80公分、190公斤重的球体让人眼前一亮。**据悉,**这是扬州公安在赛事安保中部署了水陆两栖球形机器人,该款装备首次应用于省内大型活动安保实战。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/d08350e701ea4fce95c8272791080af6.png) 这款球形机器人搭载的L4级自主巡航系统赋予其智慧大脑,沿着预设路线在观众区闭环巡逻,精准如钟表齿轮般执行安保指令。 **球体表面360度环布的感知模块将看台通道尽收眼底,连座椅缝隙间的可疑物品都逃不过毫米级扫描。** 更令人惊叹的是,**这款球形机器人功能强大且全面,集安防宣传、声波驱散、强光照明、随行跟踪、辅助抓捕等多种战术功能于一身,堪称安保领域的“全能战士”。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/d7895ae5d4a64104a41aa7ee27f9c4d4.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507100.htm)

RTX 4090因为奇货可居、利润丰厚,一直是造假者的宠儿,有各种缺陷的、炼成矿渣的、核心与显存丢失/替换的,不一而足。近日,油管博主Fydn又遇到了一起疯狂的RTX 4090造假事件,有人买了四块,居然都不能点亮,于是寄给他检修。 拆开发现,**其中三块所谓RTX 4090,核心芯片都被被换成了GA102,也就是前代RTX 3090/3080系列用的。** 造假者利用GA102、AD102面积接近的特点,狸猫换太子,还用激光打掉了上面的标签,伪造成AD102。 这种情况,一般人是很难发现的。  至于另一块卡,核心确实是AD102,但也是经过一番修复后才正常点亮。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507098.htm)

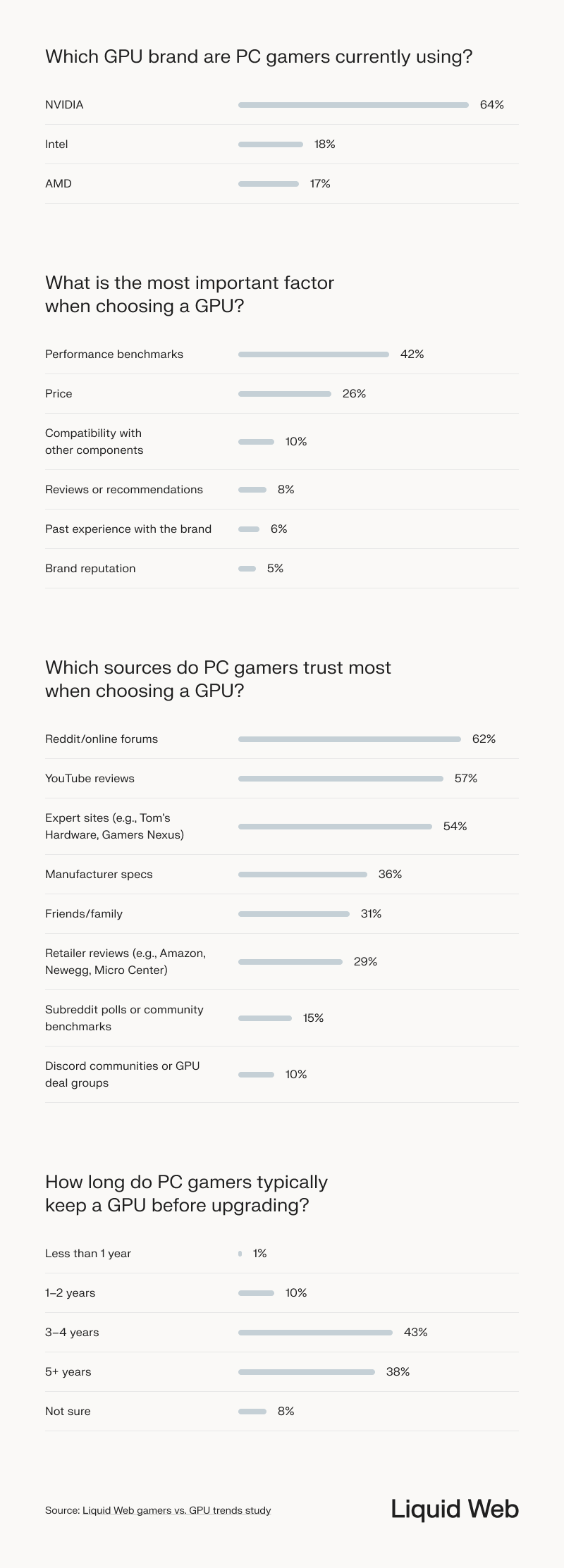

根据Liquid Web最近的一项调查,显卡价格的持续飙升让许多玩家不得不重新考虑他们的升级计划。**在1000名受访玩家中,超过一半(57%)表示由于价格过高或抢购困难而无法购买显卡,43%的玩家因生活费用(如房租和账单)而推迟或取消了显卡升级计划。** 调查显示,NVIDIA仍然是大多数人的首选品牌,如果品牌表现相同,73%的玩家会选择它作为偏好的显卡。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/c5f91188-9936-443b-a299-a8f957a00ed6.png) 目前玩家对显卡的最大预算集中在500美元(约3591元人民币)左右,超过25%的玩家表示,这是他们愿意支付的最高价格,27%的玩家只愿意花费到699美元(约5021元人民币)。 显卡价格的不断上涨让许多玩家不得不转向二手市场,或者选择延迟升级,**45%的玩家表示,他们会选择购买二手或旧款显卡,而22%的玩家则依赖价格跟踪器等来寻找合适的时机。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/fb1efa9e-b97a-4a5f-a677-02f230c54a47.png) 即使是准备升级的玩家,39%计划等待1-2年,而另外37%表示只有当他们的当前显卡损坏时才会更换。 当被问及认为哪款显卡性价比最高时,**27%的玩家投票给了RTX 4070 Ti,一些人还对基于Ampere架构的RTX 3070感到满意,至于AMD最新的RX 9070 XT,只有13%的玩家选择。** [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/3426d072-7e33-4813-8993-133d730b2870.png) 与此同时,云游戏和AI技术的兴起正在改变玩家对显卡升级的需求。 调查显示,如果云游戏能够消除延迟问题,62%的玩家愿意完全转向云游戏,42%的玩家表示,如果AI技术或云服务能够满足他们的性能需求,他们将完全跳过未来的显卡升级。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507096.htm)

在 Reddit 上看到个帖子很有共鸣,说现在的创业公司都在招 CTO,好像只要有了 CTO 什么产品问题就都解决了。原来全世界的创始人心态都一样。 CTO,当然是一家科技创业公司里是非常重要的角色,以我在资方的经验,我们希望技术合伙人能持有比较高的股权。 问题来了,CTO一般专注于技术框架和技术战略,但是在项目早期,初创公司真正需要的是能够构建和 MVP 落地的人。即便创始人不是技术背景,你如果不能掌握基本的产品技术,就没法lead团队,快速验证想法,更别说项目走到下一步了。 所以在找到 CTO 之前,任何一个创始人都必须比谁都清楚地知道,产品的哪些功能应该解决什哪些需求。 所以,对早期项目来说,你需要的是具有高度执行力的全栈开发人员,CTO 可能是这样的人,也可能不是。 **我们来看下 CTO 们的画像:** - 在成熟公司拿着高薪 - 作为独立黑客做自己的项目 - 在业余时间折腾一些感兴趣的技术 - 初创公司能提供给 CTO 的: - 关于未来期权的模糊承诺 - 没有归属感 - 为了不确定的结果而减薪 - 没有卵用的公司头衔 - 早期技术产品任务一团乱麻 很多创始人(非技术出身)期望用10%来换一个 CTO 来打造一个MVP模型,显然想法有点天真了,你大概率也只是吸引到一些相对平庸的人。 所以融资前,你需要一个 MVP。融资后,你需要一个开发经理。 如果你是创始人:需要重新考虑这个项目是否准备就绪: - 完善商业计划:明确技术在产品中的角色(是核心壁垒还是辅助工具?); - 梳理资源:资金是否足够支撑技术开发周期?是否有备选技术方案? - 自我学习:至少掌握基础技术逻辑,避免与技术团队沟通隔阂。 - 调整招募策略 - 吸引而非索取:通过行业活动、技术社区(如GitHub、极客论坛)主动接触技术人才,而非等待“救世主”; - 阶段性合作:可先以顾问或兼职形式引入技术人员,逐步建立信任; - 展示诚意:提供有竞争力的薪酬或股权,避免“用梦想代替工资”。 **反思团队基因** 若多次招募CTO失败,需思考:是否商业模式过度依赖技术?是否应转型为“非技术驱动型”公司?例如,通过外包+运营。 如果你是技术合伙人,建议你非常谨慎的评估这类项目项目: - 验证创始人执行力:过往经验、资源真实性、团队凝聚力; - 分析技术需求:是否具有挑战性?能否积累长期价值? - 规避“接盘侠”陷阱:警惕创始人将失败归咎于“缺技术”的甩锅行为。 **明确自身诉求** - 短期利益(薪资、股权)与长期价值(成长空间、行业地位)的平衡; - 避免陷入“技术乌托邦”:商业成功需要技术与市场的协同,而非单方面技术完美。 人人都在找CTO,暴露了这个项目的根本问题——创始人没有真正理解技术对创业的意义。 就是说如果没有解决早期MVP和市场验证,即便拿到了资金,也很难吸引到真正的技术牛人。更何况现在融资难。 优秀 CTO 是来创造新东西,而不是来帮你承担企业责任的。 本文由人人都是产品经理作者@大丹的巡山笔记,原创投稿或授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

法拉第未来官宣,**全球乐坛传奇、史上最畅销女艺人玛丽亚·凯莉(Mariah Carey)将成为下一位FF 91 2.0 Futurist Alliance车主,并将很快为她交付新车**。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/89ec69f5-8659-419f-99a4-9b54aacbf1fc.jpg) 同时其还提到,玛丽亚·凯莉(Mariah Carey)周六正式发布的全新单曲《Type Dangerous》的官方MV,FF 91及FFZERO1概念车将正式亮相。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/72b2fde1-b748-421d-96a0-5ec3e4add2a6.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/dc889df6-a64f-4960-a57c-5c54c36f4fa3.jpg) 法拉第未来称,**玛丽亚・凯莉的加入使FF名人车主阵容再添一位超级明星与文化标志人物。** “随着越来越多的明星、运动员与音乐界偶像成为FF车主,进一步印证了FF品牌影响力的持续提升,以及FF 91 2.0车型在极致产品力上的领先优势,这不仅是一台豪华AIEV,更是未来主义、前沿科技与AI创新的象征。” [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/8a457a1b-c6d2-4686-b599-c98b261c8f70.jpg) FF创始人、Co-CEO贾跃亭表示:“热烈祝贺玛丽亚·凯莉发布全新单曲及MV,并欢迎她成为FF 91 2.0的最新车主,FF 91 2.0代表了极智科技奢华,有玛丽亚·凯莉这样的标志性人物成为车主,将进一步巩固FF在全球智能电动车领域的领先地位。” 那么截至目前,法拉第未来一共交付了多少辆FF 91呢?目前并无确切数字,**但没有超过20辆(截止到今年1月12日是17辆),其中还包括贾跃亭本人以及多名法拉第未来的员工**。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/71a4f248-6100-4001-a323-377b93adcf41.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/6096a0ab-ffa9-4d4b-89d6-a3028c15b546.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/9329c2e7-973e-4365-9d42-e822f8f16da2.jpg) [](//img1.mydrivers.com/img/20250616/299652d0-2c18-46f8-a23a-7c8cb252b988.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507090.htm)

6 月 13 日 OpenAI 对人工智能搜索引擎 ChatGPT Search 推出重大功能升级,本次升级主要是用来提高搜索质量的,让所有用户都可以获得更全面和更及时的回复,在测试中 OpenAI 称用户更喜欢这些改进。  **ChatGPT Search 搜索质量方面的改进包括:** - 更智能的响应,更聪明、能够更好理解用户提出的问题并提供更加全面的回答 - 处理较长的对话上下文,允许在更长的对话中提供更有针对性的回答 **改进的搜索能力和指令跟踪:** - 增强遵循指令的能力,特别是在较长的对话中可以大大减少重复的回应 - 能够针对复杂或困难的问题自动运行多次搜索从而提高质量更高的答案 - 支持上传图像进行网页搜索 **新版本也存在部分已知问题:** - 用户可能会注意到这种新的搜索体验可能需要更长时间才能生成回答 - 在某些情况下,简单的查询会意外出现思路链推理,这个问题即将进行修复 - ChatGPT 偶尔可能会犯错,所以请仔细检查回复内容 目前基于人工智能的搜索引擎发展非常快,作为应对措施Google搜索现在都在搜索结果顶部增加人工智能搜索概览,即直接生成相关回答而不是由用户自己点击链接查看内容,从用户角度来说这可以提高效率。 ChatGPT 搜索不会提供传统的查询列表,同样是直接生成回答并标注来源给用户,如果用户需要检查内容真实性则可以点击链接,避免某些情况下 AI 模型无中生有或出现其他错误行为。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507088.htm)

Codex 是 OpenAI 推出的人工智能编程代理,该代理可以帮助开发者编写代码并委派编程任务,而正在测试的新功能应该有助于开发者获得质量更高的代码。这项新功能是针对单个编程任务同时生成多个不同的响应,也就是开发者最终可以在不同的响应代码里选择最佳版本,而不是像以前那样当检查发现代码质量不佳时需要再次输入指令要求 Codex 生成新代码。 OpenAI 称 Codex 可以通过将开发者设置的任务分配给不同的代理来帮助开发者实现更多开发目标,通过这次更新则可以让生成的代码更接近于公司设定的期望。  **下面是此次完整的更新日志:** - 在容器设置期间下载 repo 时添加加载指示器以便开发者可以检查加载进度 - 现在开发者可以在 Codex 处理期间手动取消任务 - 本次更新已经修复导致安装过程中任务失败的问题 - 本次更新已经修复安装脚本更改 gitignored 文件的环境中运行后续操作的问题 - 本次更新已经改进编程代理理解和响应网络访问限制的方式 - 本次更新增加描述 Codex 正在做什么的文本的更新频率 - 对于专业用户、团队用户和商业用户,安装脚本的持续时间增加到 20 分钟 - 完善代码的差异:开发者现在可以按住 Option 键并点击代码差异标题来展开 / 折叠所有的代码差异 OpenAI Codex 使用名为 codex-1 的人工智能模型,该模型基于 OpenAI o3 模型进行定制,针对编程开发进行优化并提高准确性,开发者也可以使用 Codex 从 GitHub 提取代码库,可以编写新代码、提出拉取请求并在自己的沙盒中运行每个任务。 有兴趣的开发者可以下载并尝试 OpenAI Codex 加速编程开发过程:[https://chatgpt.com/codex](https://chatgpt.com/codex) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507086.htm)

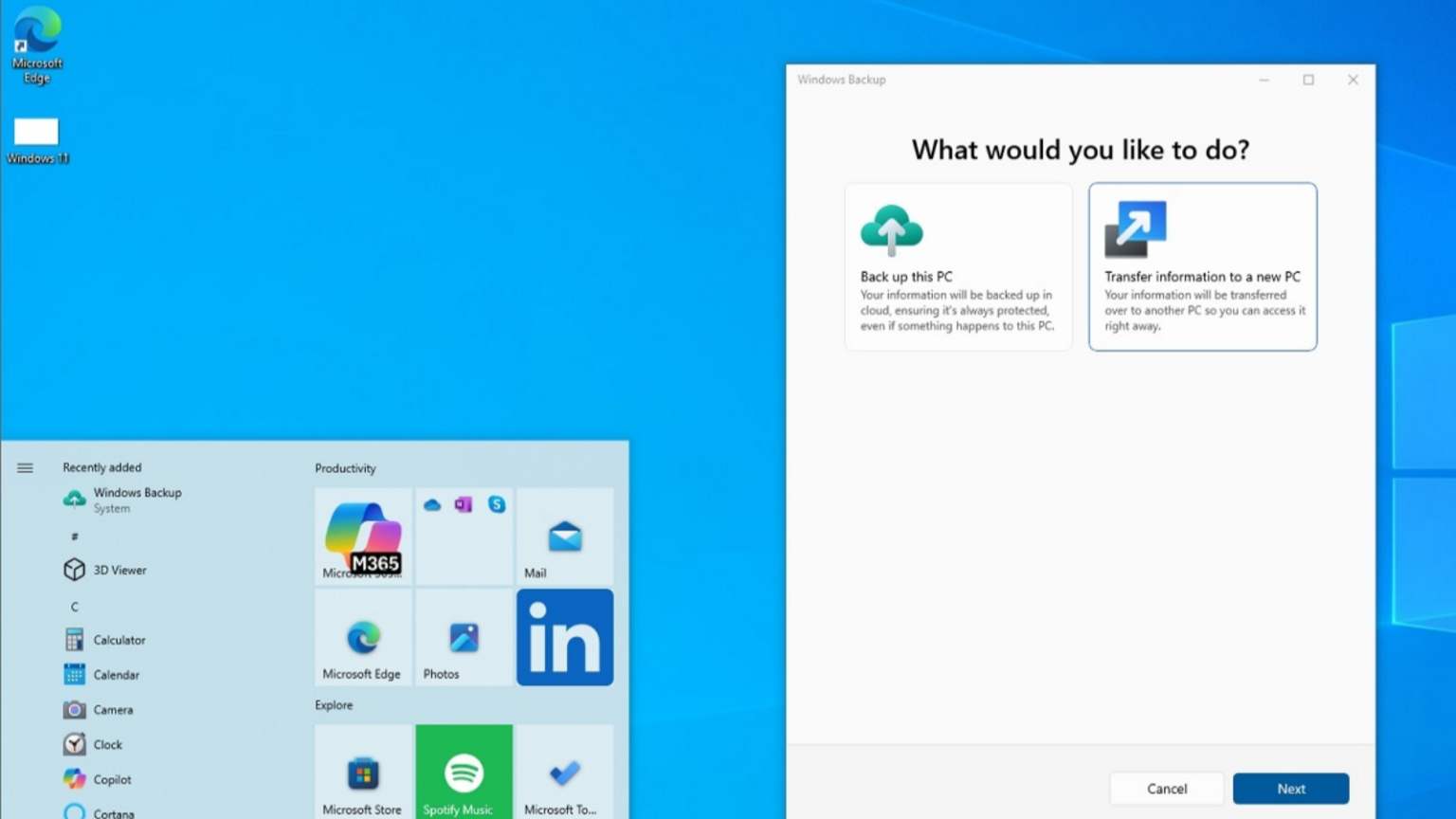

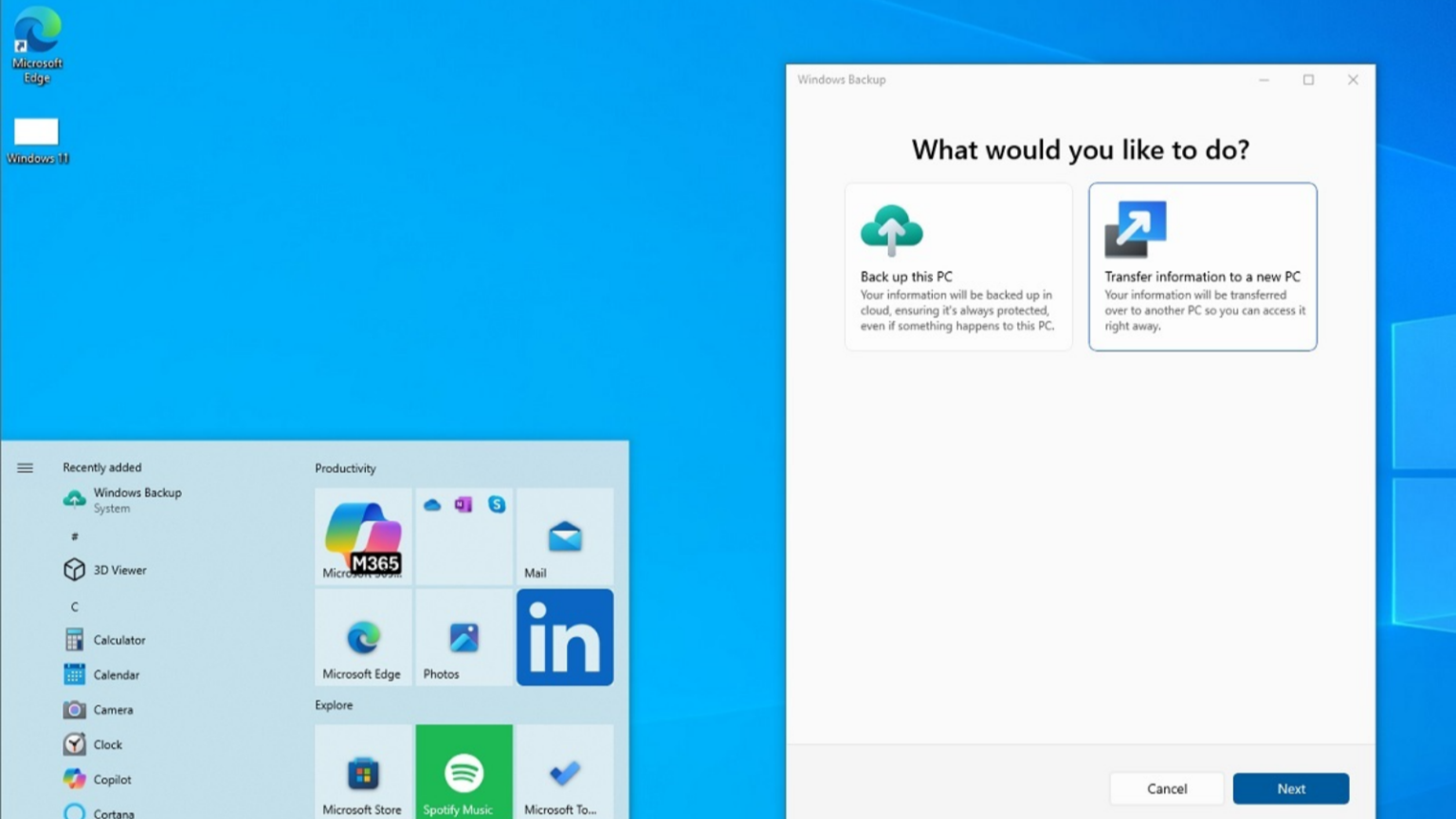

目前微软正在尽可能吸引用户放弃使用 Windows 10 并升级到 Windows 11 系统,但因为部分 PC 无法满足硬件要求,因此微软更倾向于用户购买满足硬件要求的新 PC。 购买新电脑后数据怎么转移呢?为此微软已经更新 Windows Backup 应用带来传输功能,根据功能描述这可以帮助用户将系统数据传输到新电脑,以便用户可以立即使用新电脑。 包含 Windows Backup 新版本的测试更新 KB5061087 正在向 Windows 10 用户推送,当用户安装该更新后开始菜单顶部就会看到 Windows Backup 应用。 不过传输功能暂时还在测试,当尝试使用时会提示该功能处于内部测试阶段,估计当正式发布时用户就可以使用该应用在两台电脑之间传输系统设置以及部分应用等数据。  使用过程也比较简单,这类似于蓝牙配对过程,旧电脑会显示代码,用户将代码在新电脑的 Windows Backup 应用中输入即可启动迁移过程,不过现阶段无法实际测试所以还不清楚能迁移的数据。  Windows 10/11 迁移并不像 iPhone 那样可以整机备份被将所有数据都迁移到新设备,按之前我们了解的信息,Windows Backup 只能迁移有限的数据,例如系统设置和用户个人文件夹中的数据。 指望微软能够开发工具将整个系统的数据尤其是 Win32 软件和数据都迁移估计是不可能的事情,这也是我们一直认为 Windows Backup 相对来说比较鸡肋的原因,事后用户还是需要挨个安装自己常用的数据,至于软件数据则只能手动迁移,例如使用 U 盘进行拷贝等。 当然如果最终 Windows Backup 能够迁移 Win32 软件和数据那是最好不过了,这个只有等到该应用的迁移功能可以使用时再测试看看到底支持哪些数据。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507084.htm)

<blockquote><p>在竞争激烈的餐饮市场中,如何快速吸引大量客户到店,是每个老板都面临的难题。本文将为你揭秘一种低成本、高效率的裂变引流方法,希望能帮到大家。</p> </blockquote>  各位餐饮老板们,是不是常常为店里冷冷清清的客流发愁?看着别人家门店排队等位,自己却连保本都难。今天就来手把手教你一套裂变引流的实战方法。 ## 一、裂变引流的核心逻辑:用小成本撬动大流量 裂变,关键要抓住两个点:诱人的钩子 + 简单的传播路径。 就像一家火锅店开业时,只用 20 份价值 299 元的霸王餐,搭配 1000 份小肥牛和 4000 元代金券,就把整个区域的吃货们都调动起来了。 为什么裂变比传统发传单更有效? ①成本低:传统的发传单印 1000 张要几百元,费时费力费钱,效果还不确定; ②传播广:1 个客户分享到朋友圈,可能触达 500 个好友,比传单覆盖范围大 10 倍。 一家火锅店,开业时搞了个活动: ①只送20份299元的霸王餐 ②1000份小肥牛免费尝 ③4000元代金券大放送 结果呢? 几天时间几百人疯狂拉人,600多人抢着进群,总参与人数近2000人! 这哪是开业活动啊,简直就是一场”病毒式传播”!而且成本低得吓人,效果却好到爆! ## 二、为什么这个活动能火? ### 1. 诱饵设计太”毒”了 记住:想让顾客帮你拉人,必须给足理由!而他用了三招: **第一招:限量霸王餐(制造稀缺)** 只有20份299元套餐 内含锅底+8种招牌菜+饮品 必须排名前20才能获得 **第二招:小肥牛免费送(降低参与门槛)** 拉1个好友就能得1份 限量1000份(先到先得) **第三招:大额代金券(留住潜在客户)** 进群就送4000元代金券 可以拆分使用(增加到店几率) 这三板斧下来,顾客想不参与都难——要么冲着霸王餐去,要么冲着免费小肥牛去,最差也能拿个代金券! ### 2. 活动路径设计得像”滑梯” 好的活动要让用户”滑”着走完流程: - 扫码海报(吸引眼球) - 自动加企微客服(沉淀私域) - 自动打标签+推送话术(精准运营) - 引导进群领券(社群运营) - 生成专属海报(裂变开始) - 分享冲榜(病毒传播) - 好友扫码循环(指数级增长) 你看,整个过程就像坐滑梯一样顺滑,用户根本停不下来! ## 三、具体怎么操作? ### 第一步:设计诱死人的活动奖品 霸王餐怎么设? - 价值要够高(建议300元左右) - 必须包含招牌产品 - 设置使用限制(比如仅限堂食) 代金券怎么发? - 大额但拆分使用(比如4000元拆成40张100元) - 设置有效期(1-3个月最佳) - 注明使用规则(避免纠纷) 小礼品怎么选? - 选择成本低但感知价值高的(比如小肥牛) - 限量发放(制造紧迫感) - 领取要简单(扫码即可) ### 第二步:制作让人忍不住分享的海报 记住三个要点: - 大字突出利益点:”0元领霸王餐”必须显眼 - 展示参与人数:”已有1699人参与”引发从众心理 - 限时限定文案:”仅限前20名””限量1000份” ### 第三步:设置自动化流程 - 企业微信自动通过好友 - 自动打标签分组 - 自动推送活动规则 - 自动发送群邀请链接 - 自动生成专属海报 (这些可以用通过工具实现) ### 第四步:设计裂变话术 客服自动问候语:”嗨,#昵称#,xxx火锅开业狂送福利!0元领霸王餐!进群就抽无门槛代金券!万一中了呢 ~【进群链接】” 冲榜激励话术:”你还差3人就能冲进前20!霸王餐就在眼前,赶紧邀请好友助力吧!【我的海报】” ### 第五步:排行榜刺激 人都有攀比心理!设置实时排行榜: 显示前20名动态 提醒用户与上一名的差距 定时推送排名变动通知 ## 四、活动后怎么留住这些人? 很多老板活动搞得火热,结束后却留不住人,太可惜了! ①三池沉淀法: - 企业微信/个人微信(客服号) - 微信群(福利群) - 公众号(内容推送) ②分层运营: - 对参与活动的打标签 - 对领券未消费的定向推送 - 对消费过的会员专属福利 ③内容种草: - 定期发菜品制作过程 - 顾客打卡好评截图 - 新菜品测评视频 ## 五、引流到店 客户进入私域后还要引导客户到店,比如到店领取礼品,到店可以抽奖等。 引导客户到店,客户进店以后,然后通过一系列的流程、主张、服务、体验…的设计,让客户想消费,并且能够锁住客户的持续消费,并且能够让客户帮你去做传播,去做裂变,进而带来更多的客户。 ## 六、你可能遇到的坑 **①奖品设置不合理:** - 太便宜没人参与 - 太贵成本hold不住 解决方案:做小范围测试 **②流程太复杂:** 每多一步就流失30%用户 解决方案:自己先走三遍流程 本文由人人都是产品经理作者【老陈的深度思考】,微信公众号:【老陈的深度思考】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

中国各大跨境电商平台的“美国梦”正在集体破碎。虽然自5月12日日内瓦声明后,美对华关税已降为30%(10%基础关税+20%芬太尼税),但关税政策不稳定带来的下滑已给各大平台带来阴影。再加上美国对小额包裹关税政策的调整,仍在扼住中国跨境电商的喉咙。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0522/7f9474f0c27924b.jpg) 2025年5月2日起,所有来自中国大陆和香港、货值低于800美元的包裹,将不再享受关税豁免及T86快速清关待遇,改为征收120%关税或每单100美元固定费用(6月1日上调至200美元)。 “**30%的关税影响不大,200美元每单的操作费才是目前跨境电商平台最大的难点。”**资深业内人士告诉虎嗅。除了对成本影响大之外,为了凑成一个大包裹,发货时效也会降低。 各大国内跨境电商平台开始纷纷寻求其他增长机会,欧洲和南美市场成了他们的加码重地。 一组平台流量投放的数据可以反映出这一变化: 据消息人士透露,2025年4月,Temu的流量投放结构中,北美只占比4%,而欧洲占比最大为49%,拉美排在第二为16%。而SHEIN的投放结构中,美加澳新加起来总共占比5%,欧洲占比达52%,拉美则占到17%。 一场深刻的区域结构变革,正在各大跨境电商巨头内部发生。 不再做“美国梦” 虽然各大平台都在加码除美国之外的其他区域,但背后的动因仍有较大差异。 Temu加码其他市场的主要驱动力还是由于美国关税政策的影响。 **消息人士透露,关税政策实施后,TEMU 在美国市场的业务量一度出现明显下降。数据显⽰,2025年4月相比3月,业务量下降40%,与2024年最高峰月份相比,下滑72%。** 此外,据Sensor Tower数据显示,Temu5月美国日活用户数骤降58%,主因是美国终止小额货物关税豁免政策。 这一状况自然令Temu难以接受。 **为此,Temu转型节奏加快,在美国市场其将全托管业务占比降至三分之一,非全托管模式占比达到三分之二。本对本的发货比例提升至40%,⼀个⽉内增⻓近三倍。此外,****Temu也开始重新评估其他市场的发展空间,将资源向美国之外的市场倾斜。** 比如前不久在巴西,Temu超越Shopee,成了巴西第二大电商。 根据Conversion发布的《巴西电子商务行业报告》显示,Temu在4月份实现爆发式增长,市场份额达到9.9%,仅次于美客多的12.3%。 可以看出,Temu急于寻求其他市场承接美国市场因关税政策带来的缺口,以保住2025的年度GMV目标。 **但相较于Temu,SHEIN和TikTok shop在美国市场的发展,在关税之前就已出现一些挑战。** 在2025年2月中旬的字节跳动全球全体员工电话会议上,字节中国区电商主管Bob Kang(康泽宇)就公开批评,美国电商团队表现不佳。 据悉,TikTok Shop 2024年在美国的销售额目标是170亿美元,**但据内部人士透露,美国电商部门屡屡未能实现目标,令字节跳动领导层对美国业务的进展感到失望**,认为美国电商业务的投资回报率不足以抵消前期成本, 美国对华的关税政策,更是令TikTok shop在美国的进展“雪上加霜”,据悉,关税生效后,5月中旬TikTok Shop在美国的每周订单量较4月中旬下降了约20%。 由于字节领导层一直对美国电商业务的发展不满意,美国电商部门也频频面临调整。 **首先,领导层出现大换血。** 据内部人士透露,TikTok的电子商务团队在过去一年半中走了几位美国领导人,取而代之的是多位中国高管,比如前抖音电商副总裁穆青、公司全球电商高级副总裁和产品副总裁,此外曾在抖音工作且经验丰富的管理人员也被多次提拔,来管理美国电商的不同部门。 据悉,几年前TikTok刚在美国测试shop功能时,曾从亚马逊等美国大型电商公司招募了不少本地人才,试图将本土化策略融入业务。但过去一年,随着美国高管先后离职,字节领导层已决定让TikTok shop模仿抖音,而不是一味打造本土化产品。 **除了管理层被调整之外,TikTok美国的电商部门也开始遭遇多轮裁员**。据内部人士称,今年3月,TikTok在绩效评估中给员工打了一系列低分,并通过PIP(绩效改进计划)或遣散费先后裁减团队成员。 **与TikTok shop在美国的境况类似,SHEIN在美国市场的发展策略在关税政策出现之前也一度遭遇挑战。** “**SHEIN从2024年起就开始收缩美国市场,即使没有关税,也会收缩。**“知情人士透露道。 业内人士认为一个主要原因是用户群效能问题。 SHEIN在美国拥有的核心用户,主要是在学生时期就开始在SHEIN购物、随着成长有了一定消费能力的30岁以下用户,这部分人群对服装、美妆类产品有高需求。 **但美国的核心消费人群是35岁以上、家庭年收入7万美元以上的家庭人群,SHEIN对这部分人群的渗透率不如Temu高。** 据消息人士透露,2024年SHEIN在美国的营收涨幅一度达到120%,但这主要是依靠与Temu竞争时,给予爆款50%折扣的策略得来的,简单来说就是用利润换营收。 但在策略推行的过程中,SHEIN发现即使将价格拉低到与Temu相同,由于用户群的差异,爆款带来的转化效能也较低。 因此SHEIN在美国市场的流量扶持型策略,没有带来足够高的ROI,客均产出在SHEIN整个国际市场中也不够高。 **SHEIN认为在美国市场的投产比远不如欧洲、中东及其他市场。**因此,自2024年三季度起,其就基本不在美国市场推进太大的措施,而是整体转向欧洲,开始培育和孵化有一定欧洲特色的货品结构。 **据悉,目前美国市场占SHEIN的营收比例大概只在18%左右,而欧洲占比达到40%,中东约17%,拉美约为11%。** 押宝欧洲 美国市场挑战多多,欧洲和拉美市场变成了各大巨头争抢的香饽饽。 **据悉,Temu2025年在欧洲市场设定的收入目标几乎是2024年的两倍。** 为了实现这一翻倍目标,Temu加快了在欧洲市场各个环节的发展节奏。 比如**Temu计划将部分美国站的商家资源、营销预算等都重新分配给欧洲。** 招商方面,Temu协助商家完成前期准备⼯作,快速扩⼤商品 SKU 数量,⽬前欧洲 SKU 数量同⽐增⻓约30%。营销方面,欧洲的营销费用占收入比例约10%,约30亿美元左右。 此外,为了能够丰富本土供应链,目前Temu在欧洲已新增了7000多家本地供应商,2024年才仅有几百家。 在欧洲市场,Temu的同属性产品价格较亚马逊便宜约20%,但履约时效与亚马逊慢2-3天左右。 **为了与亚马逊实现错位竞争,Temu采取的策略是先加强在小型欧洲国家的布局,比如波兰、北欧等国,这些国家体量较小、市场集中度低,更适合快速推进。据悉,Temu在波兰已是流量第一名。** 不过,欧洲市场仍存在关税政策的风险,比如150欧元以下关税豁免政策可能会被取消。 为了应对可能存在的政策风险,Temu在欧洲也将降低全托管的比例,计划从80%降至60%。 相较于Temu,**2024年SHEIN就已经将重点押宝在欧洲。其在欧洲市场已孵化了许多更独特的商品货盘结构,且2024年欧洲市场也是拉动SHEIN增长的主因之一。** 不过,有业内人士认为2025年SHEIN在欧洲市场的增长速度或许不会像2024年那么快。 一个主要原因是越来越多巨头涌入,开始分食欧洲市场。 **除Temu之外,京东也开始在欧洲高举高打。这不仅会将流量成本等各种费用拉高,而且SHEIN在欧洲市场一度靠非服装品类(比如家居产品)盈利,但随着这些平台的进入,其非服装品类的产品丰富度或将受到挑战。** 除Temu和SHEIN之外,TikTok也加大了在欧洲的投入。 比如近日,TikTok宣布将在英国扩大投资,新增500多个工作岗位,使当地员工总数增至3000人。此次投资将使TikTok在英基础设施投入累计达1.4亿英镑(约13.62亿人民币)。 但据悉,TikTok shop在欧洲市场仍然面临用户流失率的问题,且由于欧洲市场的发展速度不及美国市场,仍有许多品牌尚未加入平台。此外,在欧洲,有才华的本土创作者成本更高,这进一步增加了市场难度。 **盯上拉美市场** 欧洲成为各大跨境电商平台布局的重镇之外,拉美市场也日渐成为重点。 据悉,2025年Temu全球总销售目标约1000亿元,其中欧洲预计贡献500亿元、美国200亿元、130亿元则由中东、拉丁美洲等共同分担,拉丁美洲被Temu寄予厚望。 不过,Temu此前在拉美的拓展(尤其是巴西)受到许多政策问题阻碍。比如巴西法律规定外资企业不得直接参与电子支付或电商支付业务,需通过收购或注册当地电子支付资质,这令Temu一度花费不少时间筹备。 但各项环节筹备完成后,Temu在拉美的发展速度惊人。 据Conversion发布的《巴西电子商务行业报告》显示,Temu在4月份实现爆发式增长,市场份额达到9.9%,仅次于美客多的12.3%,且超越了在巴西深耕多年的Shopee,成了巴西第二大电商。 此外,其在墨西哥市场的日均订单量也已超过30万单,也仅次于美客多。 与Temu重视拉美市场一样,**SHEIN同样将拉美市场作为2025年一大重点,据消息人士透露,2024年SHEIN在巴西和墨西哥的增长速度就超过80%,占营收比例约11%。** **据悉,2025年SHEIN在拉美市场的主要策略有两个。** 首先,是拓展大量本土华商,通过将华商产品搬至线上,增加平台的产品丰富度,且提升半托管和本对本的比例。这样做的一个主要原因是巴西市场关税超过50%,跨境模式几乎无法支撑利润,全托管模式在巴西并不适用。 此外,SHEIN2025年在巴西组建较为专业的行业团队,投入巨大人力做本土市场,对巴西市场的商品结构作进一步的优化和调整,从行业选品转为精细化运营。 Temu和SHEIN之外,TikTok也加快了在拉美发展的脚步。 2025年1月,TikTok shop在墨西哥批量招商,2025年5月,在巴西市场开放。 **据悉,目前TikTok shop墨西哥站日均销售额约为70万美元,巴西则为11万美元左右。** 但在拉美,TikTok shop的跨境模式较难实现。 鉴于巴西的高额关税问题,**TikTok在巴西未开通跨境业务,目前主要以本土店为主**。在墨西哥,商家也多由美国转移至墨西哥的商家组成,许多货物已在当地。此外,巴西商务签证(VITEM II)的停留时间通常为每次入境不超过90天,且全年累计停留时间不得超过180天,也限制了国内运营人员长期呆在当地,更需依靠本土运营者做内容产出等工作。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507070.htm)

《华尔街日报》评论称,埃隆·马斯克(Elon Musk)向机器人领域的转型,不仅改变了特斯拉的商业模式,更重塑了该公司“基因”。特斯拉于22年前成立时,秉持着一个简单而激进的理念**:电动汽车的推广不必依赖于电池技术的突破,而是通过对现有技术的创新整合。**如今,特斯拉选择了另一条道路——**押注尚处于萌芽阶段的人工智能技术来重塑公司的未来,目标是到2025年底前让大约100万辆自动驾驶汽车上路。** [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0615/158ee3cc86071da.webp) 马斯克坚信,**特斯拉将从一家传统的汽车公司转型为一家机器人公司,这一转型帮助特斯拉保持了科技巨头般的市值**,而非传统汽车制造商的估值。 尽管多次预言未能成真,马斯克最近宣布,特斯拉的自动驾驶出租车服务将在本月开始部署。原计划是于6月22日在得克萨斯州奥斯汀启动,但他在上周表示,部署时间表可能会再次延迟。 过去十年中,马斯克多次宣称全自动驾驶即将成为现实,然而这些承诺屡次未能兑现,这也凸显了将这一技术安全有效地推向市场的难度。与此同时,Waymo、通用汽车、Zoox等竞争对手早已展示了能够在公共道路上行驶的自动驾驶车辆。 **特斯拉的成立最初源自一个颠覆性的构想:电动汽车不需要电池技术的重大突破,而是可以通过将现有技术,特别是笔记本电脑锂电池,应用到汽车中来解决问题。**那时,汽车行业对电动汽车的开发感到失望,因为工程师们一直在寻找完美的电池技术,以解决成本和续航的难题,这也导致了许多电动汽车项目夭折。 2004年,特斯拉的早期商业计划书直指行业痛点:“汽车制造商抱怨电池技术停滞不前——电池过重、续航短、寿命低等问题确实存在,但他们忽略了锂离子电池的巨大潜力。” 该商业计划书指出,传统汽车行业使用的重型铅酸电池,仅能为电动汽车提供不到160公里的续航,而且最多只能使用4万公里就需要更换。“汽车制造商说得对,这些限制使得即使是最好的电动汽车,也无法吸引消费者。”特斯拉的创始人总结道。 尽管传统汽车行业对于电动汽车的未来感到困惑,**特斯拉却看到了锂离子电池的巨大潜力。**因此,特斯拉的创立围绕着一个核心理念:**将广泛应用于消费电子产品中的锂离子电池成千上万地连接起来,打造一个强大的电池组来驱动运动跑车。** 特斯拉的商业计划中写道:“利用众多小型商品化锂离子电池驱动一辆电动汽车不仅是可行的,而且是非常有优势的。这项技术虽然并不简单,但它已经发展起来并且表现出色。” 这一想法显然吸引了马斯克,他成为了特斯拉最初的主要投资者,并随后担任董事会主席。 **特斯拉的真正突破在于,利用巧妙的软件和机械工程技术,成功避免了电池组可能引发火灾的隐患。**这使得传统汽车厂商最终意识到锂离子电池潜力时,特斯拉已经取得了巨大的先发优势。 作为特斯拉首席执行官,马斯克花费数年时间,首先证明了电动汽车在市场中的需求,并随后全力扩展生产规模。最近,马斯克则将注意力集中在了机器人愿景上——特别是自动驾驶汽车和人形机器人。 从表面上看,**马斯克当前的自动驾驶技术似乎只是最初“整合”思路的延续。特斯拉利用其强大的制造能力将机器人技术整合到汽车中。**然而,真正的不同之处在于:尽管自动驾驶技术仍处于相对初级阶段,特斯拉已不再单纯依赖现成的摄像头,而是多年自主研发的人工智能技术,作为其车辆的“大脑”。 特斯拉的粉丝常引用该公司先进的驾驶辅助系统——Autopilot和全自动驾驶(FSD),作为马斯克团队在实现完全自动化驾驶方面的成就。但他们忽视了一个事实,那就是特斯拉自己也承认,当前的技术并不支持完全自动驾驶。尽管用户体验可能让人感觉车辆几乎完全自主驾驶,但驾驶员仍需承担安全责任。换句话说,FSD系统本质上只是一个高级的巡航控制系统。 **马斯克接下来的承诺则更为激进——他预示着一种完全由车辆自行决策的汽车。**他认为,特斯拉相比竞争对手有明显的优势,因为特斯拉已经拥有庞大的汽车车队,可以利用这些车辆收集到的大量真实道路数据,来训练和优化其自动驾驶系统。 尽管如此,即使是行业领导者Waymo,其自动驾驶技术仍然处于研发后期阶段。而通用汽车(GM)则选择放弃了昂贵的自动驾驶出租车项目。对于Waymo母公司Alphabet来说,其自动驾驶出租车服务远远无法达到广告收入的水平。 即便取得了成功,Waymo目前在路上的自动驾驶车辆也仅有1500多辆,远不及特斯拉的生产能力,这个数字只比25年前通用在加州制造的EV1电动汽车略多。通用的失败实验反而激发了特斯拉的诞生。EV1的续航最初不到160公里,这成为通用未能将电动汽车商业化的典型例证。 在自动驾驶出租车正式部署之前,马斯克的支持者们常拿Waymo目前使用的自动驾驶车辆数量与特斯拉的生产能力作对比,认为后者拥有更大的潜力。 马斯克在上周发布的推文中写道:“这些是未经改装的特斯拉汽车,直接从我们的工厂下线,这意味着每一辆从我们工厂出来的特斯拉都具备无人监督的自动驾驶能力!”他当时提到的视频中,展示了一辆特斯拉Model Y在没有前排乘客的情况下行驶,显然这是该公司在奥斯汀进行的测试。 尽管马斯克如此夸口,但他仍然警告称,特斯拉早期的自动驾驶出租车服务将会处于小规模阶段。或许第一周只有10辆车,几个月后扩展到1000辆,预计到2026年底,特斯拉的自动驾驶出租车将达到数十万,甚至有望突破100万辆。 马斯克在推文中补充道:“我们对安全问题非常谨慎,因此这个日期可能会有所推迟。” 毕竟,马斯克所承诺的目标并不容易实现——即使许多人相信这一切终将成为现实。(小小) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507068.htm)

一直以来以高性价比和便捷性受到市场青睐、将充电宝卖到全球80多个国家的“国民充电品牌”罗马仕,近日被多所高校曝光其20000毫安产品充电时更容易爆炸。很快,#北京多所高校禁用罗马仕充电宝#词条冲上微博热搜,截至目前阅读量近7000万,近140家媒体发布了相关内容。  事发后,罗马仕官方发布公开声明,表示将对经权威机构鉴定存在缺陷的罗马仕产品依法承担全部责任,并给师生及公众带来的困扰致歉。 除了更容易爆炸外,罗马仕还不断曝出虚假发货、产品质量低劣和售后问题。 另外,出海10余年的罗马仕,已经成为菲律宾、越南和南非等新兴市场销量榜榜首的常客,但在海外安克创新、绿联科技等强大对手也在攻城略地,冲突似乎在所难免。 **事故频出,争议不断** “充电宝正在充电,突然闻到一股烧焦味,低头一看竟然冒烟了!” 包括正在新闻等多家新闻媒体报道称,北京多所高校保卫处于近日紧急发布通知:禁用20000毫安的罗马仕充电宝。通知明确提及,该型号充电宝在充电时“相较其他品牌更容易发生爆炸现象,”要求师生立即排查并舍弃同款产品。 通知一出,社交媒体诸多网友发帖留言,“罗马仕充电宝特别容易鼓包,鼓起来就不敢用了!”鼓包确实是爆炸的前奏——内部压力异常增大、安全阀失效,稍微遇到外力就可能瞬间释放能量,引发爆炸。 在一片质疑声中,罗马仕官方客服回应称,“产品符合国家标准,已上报法务部门核查。”很快,罗马仕官方在社媒发布公开声明,“我们就给师生及公众带来的困扰致以诚挚歉意,在此郑重承诺:任何经权威机构鉴定存在缺陷的罗马仕产品,我们将依法承担全部责任。” 在传出充电时更容易爆炸之前的2019年,罗马仕充电宝就曾因电芯缺陷召回了3792个存在过热燃烧风险的充电宝。 除了存在过热燃烧风险、充电时更容易爆炸的舆情影响外,罗马仕充电宝还多次因虚标价格、销售不合格产品而被处罚。 在黑猫投诉App检索“罗马仕”显示相关词条达2400余条,多指向严重鼓包无法使用、充电宝无法充电、商家拒绝退款等问题。 颇为值得玩味的是,作为罗马仕母公司,七千猫集团的官网上显示着其获得的诸多证书,如2021全国质量信誉保障产品、2021全国质量检验稳定合格产品、2020全国百佳质量检验诚信标杆企业、首家移动电源达标企业…… 同时,七千猫集团官网上还挂出着一张三星SDI的电池生产授权证书,而三星SDI生产的电池,正是造成此前旗舰机Note 7和部分iPhone自燃的“罪魁祸首”。 **出海不易,强敌环伺** 2011年,苹果公司发布了乔布斯的遗作“iPhone 4S”。伴随其销量爆火,其不可拆卸电池的设计成为时代主流,移动充电宝等相关产品也逐渐崭露头角。但当时市场鱼龙混杂,产品良莠不齐。 瞅准移动充电宝赛道的诸多痛点,罗马仕于2012年在深圳成立。很快,罗马仕推出了10000毫安的大容量充电宝,上市首月就卖出1万台以上。 真正让罗马仕走进千家万户,得归功于阿里巴巴的“双11”。2013年,罗马仕首次参加“双11”,便登上了3C类目的第一名。从2013年到2024年,罗马仕经连续11年蝉联天猫“双11”移动电源品类的销量冠军,称其为“国民充电宝”丝毫不为过。 通过“双11”真正让罗马仕走进千家万户的同时,罗马仕还积极布局海外市场。2016年,罗马仕先是通过Kickstarter试水了海外众筹。之后,罗马仕以亚马逊美国站、日本站等成熟电商平台起步,陆续入驻亚马逊澳大利亚和中东站。在新兴市场东南亚诸国,罗马仕则通过线上营销平台TIkTok、Shopee和Lazada等逐渐建立用户心智。 历经近10年,罗马仕产品已遍布全球80多个国家和地区。在菲律宾,罗马仕已连续多年蝉联Shopee、Lazada、TIkTok等平台销冠,年营收超过2亿元。在南非,罗马仕已经连续五年拿下线上市场销量的第一名。在日本、印度、阿联酋和伊朗等国家,罗马仕的销量也名列前茅。 总而言之,成绩似乎还不错。 但是,在海外充电宝市场上,还有两家大名鼎鼎的中国上市公司在不断攻城略地,即安克创新和绿联科技。 安克创新成立于2011年,官网介绍至今在全球已覆盖140多个国家和超1亿的用户。从2022年至2024年间,安克创新的营收从142.51亿元猛增至247.10亿元,归母净利润更是从11.43亿元增至21.14亿元。截至发稿,安克创新市值近600亿元。 绿联科技和罗马仕均于2012年成立,但绿联科技已于2024年7月登陆创业板,近三年,绿联科技的营收从38.39亿元猛增至61.70亿元,归母净利润从3.27亿元增至4.62亿元。截至目前,其总市值也有210多亿元。 和安克创新、绿联科技相比,罗马仕差距还是比较大。好在罗马仕专攻新兴市场,与安克创新主打亚马逊渠道和苹果官方店,定位偏高端、绿联科技主攻中端市场,主打白领阶层还有一定差异性。 不过随着时间发展,当增量市场变成存量市场后,三家主攻充电市场的公司势必会有一场恶仗要打。目前来看暂时罗马仕落于下风,凶多吉少。 总的来说,在被高校公开点名后,罗马仕极有可能加大在海外的扩张和布局,而在安克创新、绿联科技的虎视眈眈之下,其扬帆出海能否继续高歌猛进,暂未可知。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507066.htm)

“这不是最接近冠军的中国车手,是真真正正的冠军!”北京时间6月15日,第93届勒芒24小时耐力赛落幕。中国车手叶一飞与队友罗伯特·库比卡、菲尔·汉森驾驶83号法拉利499P赛车,征服了这场“赛车界珠穆朗玛峰”的终极考验。叶一飞成为首位夺得勒芒24小时耐力赛全场总冠军的中国车手,终结了中国在这项百年赛事中冠军零的纪录。  **中国速度终登顶** 勒芒24小时耐力赛与世界一级方程式锦标赛(F1)、世界汽车拉力锦标赛(WRC)并称世界三大汽车赛事。赛事自1923年创办以来,此前从未有中国车手站上最高领奖台。 叶一飞所在的法拉利83号车组在24小时极限挑战中始终稳定发挥。面对暴雨、夜间驾驶等挑战,凭借精湛技术和团队协作逐渐拉开差距。最终,明黄色战车率先冲线,让五星红旗首次飘扬在勒芒最高领奖台。 值得一提的是,这次夺冠也是法拉利自2023年重返顶级组别以来,连续第三年夺得勒芒总冠军,延续了跃马军团在本赛季世界耐力锦标赛中的不败战绩。  **西安少年的冠军之路** 也许周冠宇是更多车迷熟悉的中国车手,但其实2000年出生在西安的叶一飞,早在2016年是便夺得法国F4锦标赛年度总冠军,是真正首位在欧洲赢得方程式年度总冠军的中国车手。 转战勒芒赛之后,叶一飞的前三次征程并不顺利。2021年,全程领跑的他,最终倒在终点线前未能完赛;2023年,驾驶38号保时捷963赛车的他最终止步第13名;2024年,以法拉利Hypercar车手身份参赛,却在比赛结束前3小时因故障退赛,“就差三小时”的叹息也一度成为中国车迷心中最大的遗憾。 2024年9月,叶一飞在WEC美国站夺得Hypercar组别冠军,成为首位在WEC最高组别分站夺冠的中国车手。而这场胜利为他在本次赛事中最终登顶最高领奖台埋下了伏笔。 **中国赛车的新里程碑** 站在体育运动的角度,叶一飞所参加的赛车运动或许不如其他许多运动那样被国人熟知,但他这一冠的在全球赛车圈内的影响力和分量,就如同110米栏赛场上的刘翔、网球场上的李娜、NBA赛场上的姚明一般,势必会让全球赛车运动不得不重新审视中国赛车的力量与未来。 事实上,勒芒作为全球汽车技术实战实验室,混动技术、动能回收等前沿科技在此磨砺转化。叶一飞的成功,不仅标志着中国车手有能力成为这一领域的顶尖人物,也预示着在汽车工业核心领域,中国也正从追赶者到竞争者的转变。 “见证历史!勒芒24小时耐力赛,终于有一位中国人拿到了全场冠军,中国赛车的巅峰时刻!”就在叶一飞夺冠之后,小米集团董事长雷军第一时间祝贺,可见叶一飞的这一冠在对中国赛车运动的历史性意义。 领奖台上,当25岁的西安少年手按在胸口的五星红旗上,10岁独自赴法的孤勇、前三次征战勒芒后掩面的不甘,都在这一刻化成为无比的荣耀——在世界赛车最高殿堂,中国车手也可以成为胜利者。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507064.htm)

人民日报发布《更好保障新能源车主权益》的文章,文中点名哪吒、威马等车企,在品牌遭遇危机后,车主也出现了用车难题,建议行业探寻更好的应对方法。文章称,前不久,随着哪吒汽车关联公司被申请破产,天津一车主发现汽车APP停服,车锁不了,即将到期的车险也未能成功投保。威马汽车申请破产后,也有车主遭遇车辆维修保养难。 切实维护每一位车主的合法权益,既是保障消费者权益的底线要求,也是坚定消费信心、促进新能源汽车产业可持续发展的关键环节。  《汽车销售管理办法》明确规定:停产或停售车型,厂商应保证其后至少10年的配件供应以及相应的售后服务。 然而现实中,由于经销商退网、车企清算,原定的“三包”责任陷入“责任真空”,消费者走诉讼维权,费时费力,找到破产管理人时,得到的答复往往是“请排队登记,清偿顺序供应商优先”。 文中建议,鉴于不少新能源车企破产后无力开展维保业务,不妨建立“车企售后责任基金”,用于车企倒闭后车主的维修、保养及配件供应。 在汽车生产技术标准上,也应提升关键配件通用性,降低维修难度与成本,推进零配件社会流通。 针对智能化服务,网信、公安等部门可制定软件服务质量与数据安全监管细则,要求车企在倒闭前妥善处理数据迁移、服务接续等问题,防止车企服务系统瞬间宕机引发驾驶安全问题。 保险公司在合理评估风险基础上,应尽力发挥“减压阀”“稳定器”作用,制定针对倒闭车企车辆的科学保险方案,避免“一拒了之”。 在此方面,传统燃油车售后服务或可做参考。早在2014年,有关部门就要求打破车企对原厂配件的流通垄断,允许授权企业向非授权维修企业或终端用户转售原厂配件。 在这样的开放模式下,独立维修厂有了更多配件采购渠道,车主也有了更多维修选择,能享受到更具性价比的售后服务,激发了传统燃油车售后市场的活力。 维护车主权益,是关乎汽车行业发展的必答题。展望新能源汽车未来,技术进步与消费者权益保障定会同步前行。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507060.htm)

之前华为推出了“算力核弹”,这个基于384颗昇腾芯片构建,通过全互连拓扑架构实现芯片间高效协同,可提供高达300 PFLOPs的密集BF16算力,接近达到英伟达GB200 NVL72系统的两倍。  这个先进的方案,已经让先进工艺不那么重要了,也凸显了美国对高端芯片封锁的失败。 据悉,制裁重压下,华为技术团队提出了“用数学补物理”、“非摩尔定律补摩尔定律”、“用系统补单点”等核心思想:基于实际可获得的芯片制造工艺,计算、存储和网络技术协同创新,开创计算架构,打造“超节点+集群”系统算力解决方案,长期持续满足算力需求。 2022年下半年,“身处暴风雨中”的华为启动超节点研发,项目涉及海思、计算和云等多个业务团队。一位项目组专家回忆道,当时64卡的方案也够用,但华为目标是布局未来,并且准备以昇腾AI云服务的方式向行业提供算力,可以把超节点算力分开或合并,做大了没问题,做小了可能就会很被动。经过内部研讨,华为决定坚定投入384超节点研发。 对于这个方案,黄仁勋公开表示,英伟达确实被华为超越。  “从技术参数看,华为的CloudMatrix 384超节点,性能上甚至超越了英伟达,比英伟达的尖端技术更具优势,因此我们必须高度重视这家实力雄厚的公司,全力以赴应对挑战。华为已明确表态要融合5G与AI技术,这种布局极具前瞻性,是完全正确的战略方向。我们也在推进同样的计划,但必须加快步伐。” 有华为云内部人士透露,早期光模块根本不可用,想用“非摩尔去解决摩尔定律”,结果非摩尔的问题反而更大,“我们只能将每个光模块的端面全部拍照,再逐个分析,解决了数不清的问题,才实现较好的稳定性。” 功夫不负有心人,昇腾CLoudMatrix 384超节点的横空出世,给国内产业界带来了第二选择。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507058.htm)

昨天是父亲节,甘薇携带与前夫贾跃亭所生的两个女儿,一起前往录音棚录了一首《野子》送给贾跃亭 。视频中,甘薇表示:和老贾结局不完美,但我们都希望他从逆境中站起来。《野子》像一道勇敢炽热的光,既是孩子们给他的父亲节礼物,也是我想对孩子说的话。  让人感到惊喜的是,评论区里,贾跃亭后来也“空降”现身,他留言称:“你们唱的比爸爸好听多了。愿你们像歌里唱的那样,勇敢、自信,自由生长。”  据了解,《野子》这首歌曲,贾跃亭曾在2016年乐视生态年会上激情演唱过,他用歌词自勉对自由和乐观精神的追求。此后,这首歌曲便成了贾跃亭的“代表作”。  值得一提的是,昨日上午,贾跃亭也演唱了一首《父亲》献给他的父亲。 贾跃亭称:“今天是父亲节,很久很久没见到过爸爸了,他今年84岁了,我们都属于不善于互相表达情感的人,这首《父亲》唱给他听,也送给天下的爸爸,世间的爱请留给父亲一份。” [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507056.htm)

《天国:拯救2》将于今日晚些时候登陆 Steam 周中优惠,开启历史最低折扣!6月16日至6月23日期间,标准版和黄金版将享限时 8 折,“生死绘梦”DLC与扩展包将享限时 9 折。  继承初代的沉浸式体验与写实风格,《天国:拯救 II》将带领玩家回到15世纪神圣罗马帝国的动荡年代。你将再次扮演铁匠之子亨利,置身于一场关于复仇、信仰与命运的史诗冒险中。全新引擎打造的开放世界更加广阔、细节丰富,战斗系统也进一步优化,真实呈现中世纪冷兵器交锋的残酷与技巧。  此外,本作在剧情深度、角色塑造、任务设计等方面全面升级,为追求沉浸与挑战的玩家提供更加立体和丰富的游戏体验。无论你是系列老玩家,还是初次踏入波希米亚王国的新冒险者,这次优惠都不容错过。  5月16日《天国:拯救 II》首个付费剧情扩展包——《生死绘梦》也已正式上线!《生死绘梦》DLC 作为三个剧情拓展资料片的首章,其故事将围绕一位身世神秘、过往曲折的画家展开,玩家将踏入一段充满秘密、抉择与代价的危险旅程。在《生死绘梦》的沉浸式剧情篇章中,玩家将随亨利踏入一场艺术与死亡的博弈。一位身份神秘的画家将引领亨利横跨《天国:拯救 II》的两个区域。玩家需通过寻找、说服乃至战斗的方式,与十余位新旧面孔周旋互动,最终协助画家完成其生命中的重要杰作。  另外,6月28日到29日,《天国:拯救 II》将亮相2025北京核聚变,带来沉浸式中世纪冒险体验。  本次我们将中世纪场景“搬”到了现场:您不仅可以在天国展区观看到真人骑士 Cosplay 表演;还可以随着"中世纪"巡游队,沉浸式感受波西米亚氛围。此外,也荣幸地邀请到Warhorse Studios全球公关经理 Tobias Stolz-Zwilling 亲临天国展区,与玩家互动,分享创作背后的故事,带来一场别开生面的交流盛宴。Audentes fortuna iuvat,命运眷顾勇者,我们在天国展区等候各位勇士们的到来! [<获取核聚变2025北京站门票>](https://show.bilibili.com/platform/detail.html?id=102863)

中国科学院院士胡事民表示,国产芯片格局已基本明朗,高端芯片与美国仍有较大差距。而算法和模型优化能够实现卓越的性能提升,能够弥补国产算力不足,但原始创新仍然需要加强。

<blockquote><p>在科技与金融深度融合的当下,OpenAI以65亿美元收购硬件公司IO,引发了市场对AI设备在证券交易场景中应用的广泛遐想。本文深入探讨了这一战略布局背后的创新逻辑,以及AI设备如何通过“意图驱动型”服务和无屏幕交互设计,完美契合财富管理的策略化、指数化趋势。</p> </blockquote>  科技界近期最引人瞩目的交易莫过于OpenAI以65亿美元全股票收购前苹果传奇设计师Jony Ive创立的硬件公司IO。 这项OpenAI史上最大规模的收购背后,隐藏着一个颠覆性的目标:开发一种无屏幕、常驻身边、能感知语言与物理环境的AI贴身伴侣。 与当前需要主动唤醒的手机助手不同,这种设备将如影随形地理解用户需求,通过环境计算实现“隐形交互”。OpenAI首席执行官Sam Altman对此直言不讳:“我们仍处于AI交互的终端阶段,但很快将发现超越图形用户界面的全新交互范式。” 作为聚焦券业数金领域的观察者,笔者认为这一战略布局的技术创新性体现在两个维度: 1、交互逻辑升维:从“视觉依赖型”操作转向“意图驱动型”服务。设备通过多模态传感器(麦克风、摄像头、生物识别)实时捕捉用户状态与环境信息,使金融服务从“人找服务”逆转为“服务找人”。正如Jony Ive强调的:“这些设备不应取代手机,而是创造一种几乎隐形却始终在线的智能存在。” 2、硬件形态重构:泄露的产品原型显示,该设备类似iPod Shuffle的微型设计,无内置屏幕,主要依赖语音交互与环境感知。这种形态天然契合金融交易场景中“决策优先,操作次之”的本质需求——投资者真正需要的是投资结果的达成,而非交易过程本身。 当这种设备应用于财富管理领域,将解决传统交易模式的核心痛点: 1、信息过载的终结:当前投资者日均接收数百条市场资讯,决策噪音远超有效信号。AI设备通过环境智能自动过滤无关信息,仅推送符合用户策略框架的关键变动。 2、交易摩擦的消解:现有流程需经历“解锁手机-打开APP-输入代码-确认下单”等多步操作。而AI设备支持自然语言指令直通交易:“将腾讯仓位调整至组合的5%”,系统自动拆单执行并规避价格冲击。 3、策略连贯性的保障:设备持续监测用户生物数据(心率变异性、睡眠质量等),在检测到压力峰值时自动冻结高风险交易。正如笔者在《[畅想 | AI时代的券商“APP”是什么样的?》](https://www.woshipm.com/ai/6206024.html)中预言的场景:AI投顾可能拒绝执行指令:“根据您昨晚的心率数据,本次交易可能导致焦虑水平超标,建议改为定投。” 金融服务的战场,最近同样暗流涌动。曾经专属机构投资者的“拆单算法”工具正悄然向普通投资者开放——西部证券的“分批出货”、广发证券的“分批卖出”、信达证券的“分批买卖”功能陆续上线。这些工具能将大额订单智能拆解为小额交易,避免冲击市场,同时隐藏交易意图。 券商APP逐步布局这类“策略层”功能,实际上已经在构建未来金融交互的“工具智能体”。《[证券公司智能体手搓指南(实操篇-1)》](https://www.woshipm.com/ai/6223084.html)中也与大家讨论过笔者期望的智能体即服务(AaaS)新范式暂未有监管政策框架或适当性管理细则,所以很多长链路的功能(特别是涉及到交易相关的)可以规划,但无法落地。最好的实现方式肯定是先做出一个个“智能工具体”备用,未来某一天再组合为完整的智能体。围绕“策略”而生的产品动作,或许更能踩准未来财富管理从“经验驱动”向“策略化、指数化”的系统工程进化。 这一转型既受技术催化,也得益于监管环境的战略性引导。2024年新“国九条”首次明确提出“建立ETF快速审批通道”,为指数化投资奠定政策基石。这一指导精神在2025年初正式落地——证监会发布《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》,勾勒出清晰的监管路线图。方案包含三大制度创新: 1、产品创新机制:支持发展“金融五篇大文章”(科技金融/绿色金融/普惠金融/养老金融/数字金融)主题指数,鼓励编制表征新质生产力、专精特新等战略方向的特色指数; 2、审批效率革命:建立股票ETF快速注册机制,原则上5个工作日内完成注册,较此前平均45天压缩90%时间成本; 3、运作成本优化:免收ETF上市年费,推动降低做市、结算等费用,引导调降大型宽基ETF费率。 监管智慧的闪光点在于:通过制度设计将“策略”具象化为可交易的指数工具,使财富管理从依赖个人能力的“手艺活”,转变为可量化、可复制、可监管的系统工程。 金融数据服务商也在做着类似的布局,Wind推出Alice AI指数策略平台。号称全球首个基于自然语言生成指数策略增强的AI平台,只需“一句话”,就能创意生成策略、进行建模回测、导出结果报告并不断迭代。推广口号为:指数策略研究由此将从“高手专属”跨入“人人可用”时代。 具体到证券行业,国金证券的指数业务布局在证券行业尤为超前。其构建了贯穿“底层基础设施-中台工具-客户端应用”的完整生态: 1、基础设施层:自主研发的国金行业分类体系(获国家发明专利)以国家统计局框架为基准,构建16个一级行业、83个二级行业、393个三级行业的精细网格,将5000余只A股及244家北交所公司精准归类。该体系不仅是策略指数研发的“基因库”,更通过佣金宝APP向客户免费开放,成为普惠化研究工具。 2、产品矩阵层:国金已形成覆盖股票/债券/海外/资产配置四大类的策略指数体系。在最具特色的十大策略指数矩阵中,约80%的指数在市场中无直接对标ETF,例如: – 数字经济系列指数:穿透性追踪互联网龙头、数字营销、IT服务等细分赛道 – 新核心资产指数:结合ESG因子与盈利质量筛选中长期配置标的 – 五篇大文章主题指数:2025年新推出的政策响应型工具,精准对接科技金融、绿色金融等国家战略 3、工具普惠层:通过“谈指间APP”实现策略指数的民主化。这款一站式平台深度融合三大功能: – 策略工坊:支持用户基于国金行业分类自建指数,例如“长三角专精特新ESG50”组合 – 指数跟投:将策略一键转化为一揽子委托单,解决普通投资者配置难题 – 社区生态:投资者交流实战心得,形成策略迭代的正向循环 这套体系的价值不仅在于技术输出,更在于培育客户的指数化思维习惯——当投资者习惯于用指数视角解构市场,财富管理的“策略化未来”便有了生长的土壤。 如何培育投资者的“指数感”、“策略感”呢?简易版创新运营策略奉上~ 1、游戏化认知渗透——让指数“可玩” – 场景:在APP首屏增设「指数拼图」游戏化入口 – 机制: – 用户通过拖动行业板块(如新能源车、AI芯片)拼合成完整指数 – 拼合成功解锁该指数3分钟动画解读(数据可视化+场景故事,例:“你拼出的指数如何抓住日本机器人产业崛起红利?”) – 日榜奖励:拼图速度TOP 10获“指数侦察兵”勋章,兑换北交所指数成分股研究工具包 – 价值:将抽象的行业关联转化为触觉操作,培养组合思维 2、策略共创实验室——让策略“可感” – 功能迭代: – 上线「策略显微镜」模块:用户上传实盘/模拟盘记录(如“红利低波组合”),AI自动标注关键决策点(“3月12日加仓恰逢政策利好前2小时”) – 开通「策略快闪店」:每周三开放限时策略模板(如“母亲节特供:女性消费龙头指数配方”),支持一键克隆+参数微调 – 活动配套: – “我的指数出道计划”大赛:用户提交自建指数逻辑(例:“宠物经济指数:宠物医疗40%+智能用品30%+食品30%”),优胜策略纳入APP推荐栏并冠名展示 3、指数生活体感计划——让金融“可呼吸” – 线下渗透: – 与咖啡店推出「指数特饮」: – “数字经济冷萃”=深烘豆(IT服务)+柑橘糖浆(数字营销)+气泡水(互联网平台) – 杯身二维码扫码触发APP内指数成分股AR透视(手机扫描咖啡杯可查看相关上市公司门店分布) – 数据共鸣: – 接入美团/滴滴等生活数据,生成「个人消费指数」: 例如:“您3月外卖指数跑赢95%同龄人(消费频次↑30%),建议关注预制菜ETF抗通胀属性” 通过将指数转化为可操作的游戏模块、策略转化为可迭代的共创产品、金融数据转化为可品尝的生活符号,在体验闭环中培育“指数即决策语言”的肌肉记忆。 未来的赢家,属于那些率先将专业能力封装为可规模化的服务,并用温度引导投资者穿越波动的机构。而普通投资者,第一次真正拥有了与专业机构同台竞技的工具箱。至于“策略”、“指数”的载体是电脑、手机还是AI硬件?很重要,但又不重要。 本文由人人都是产品经理作者【数金杂谈】,微信公众号:【数金杂谈】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

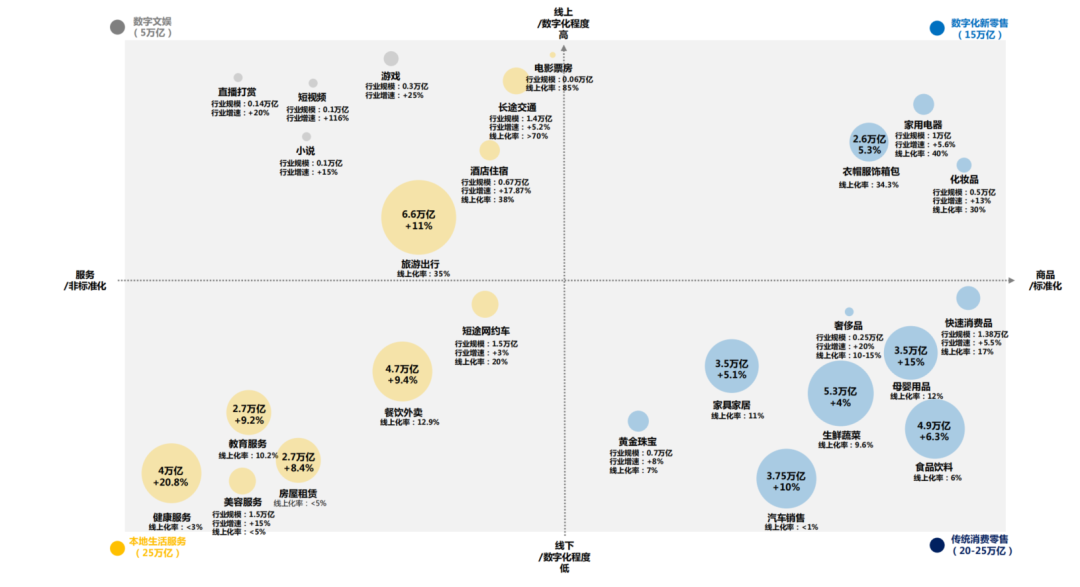

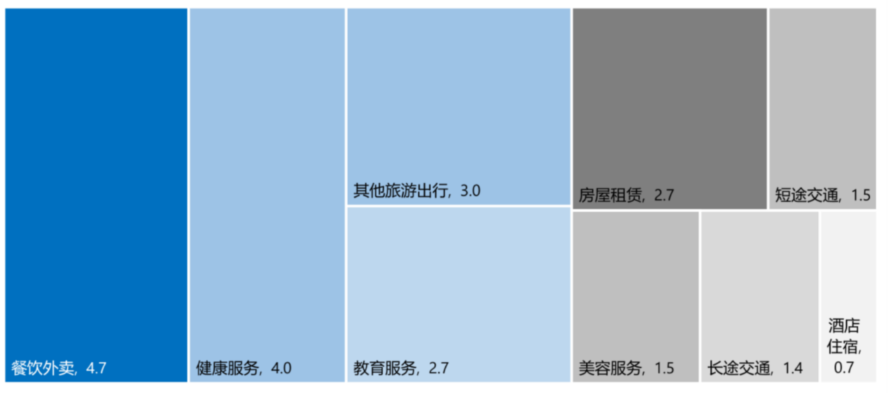

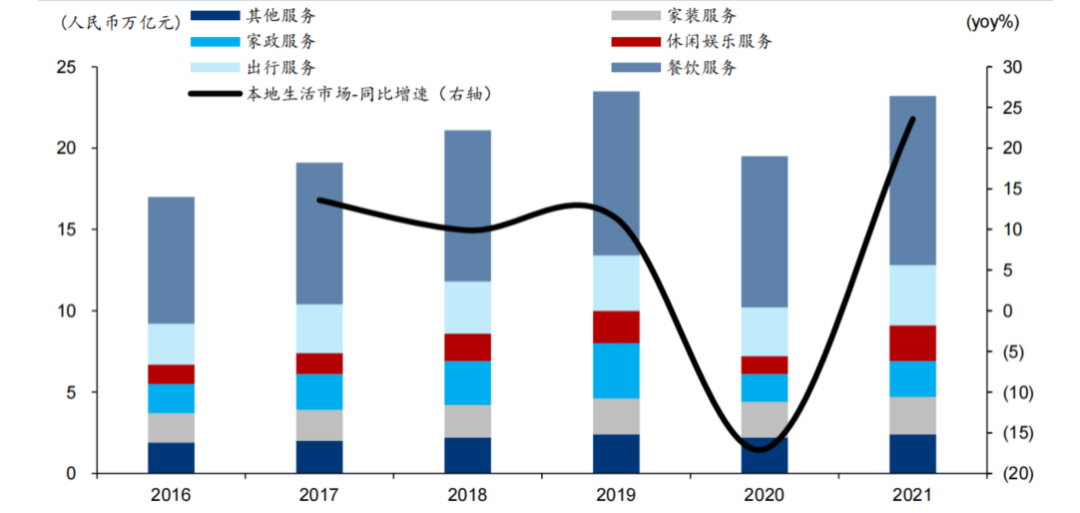

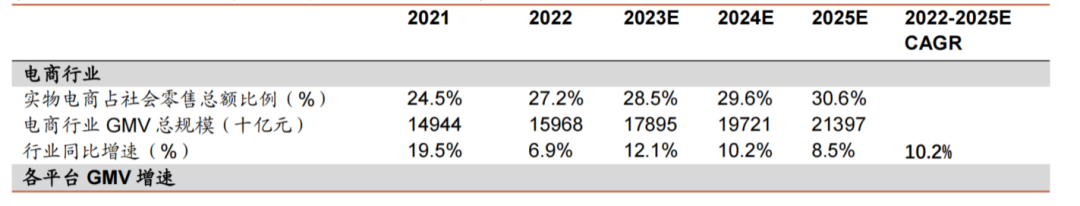

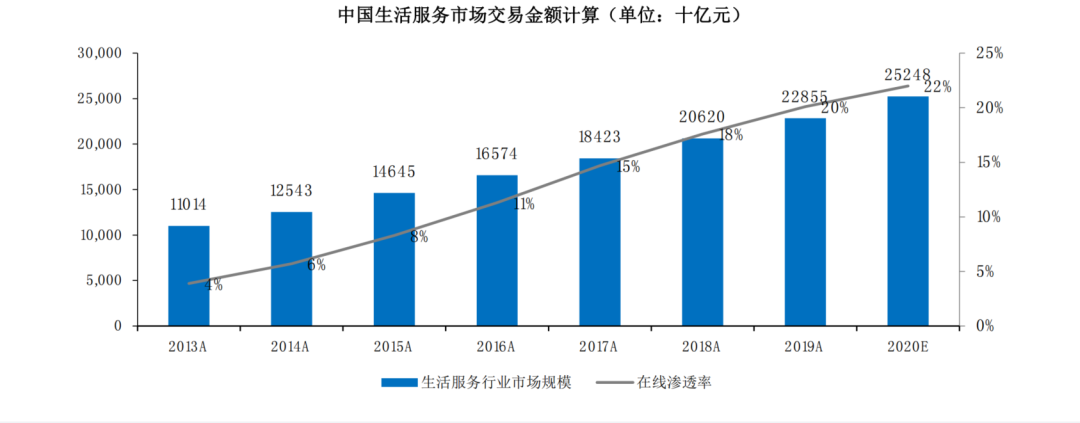

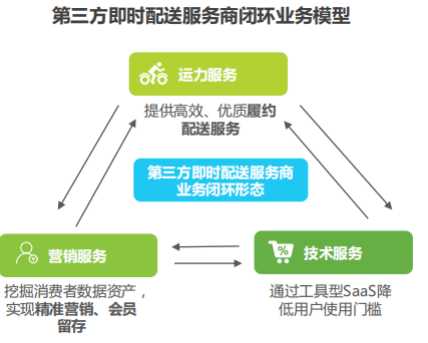

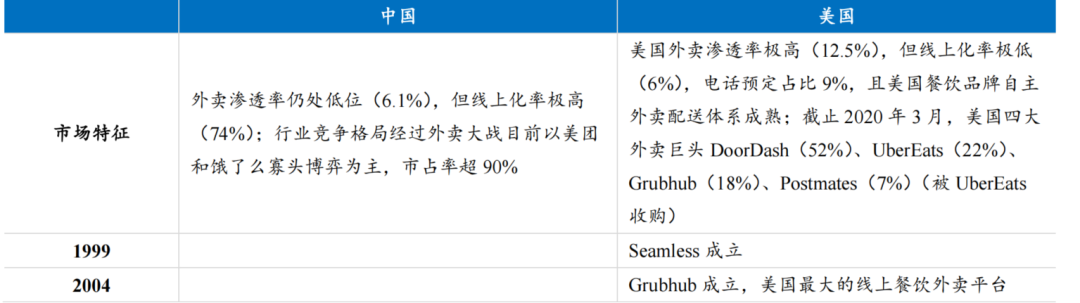

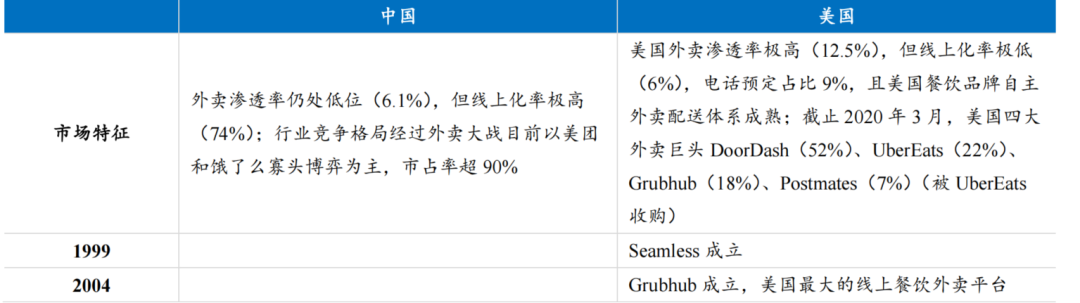

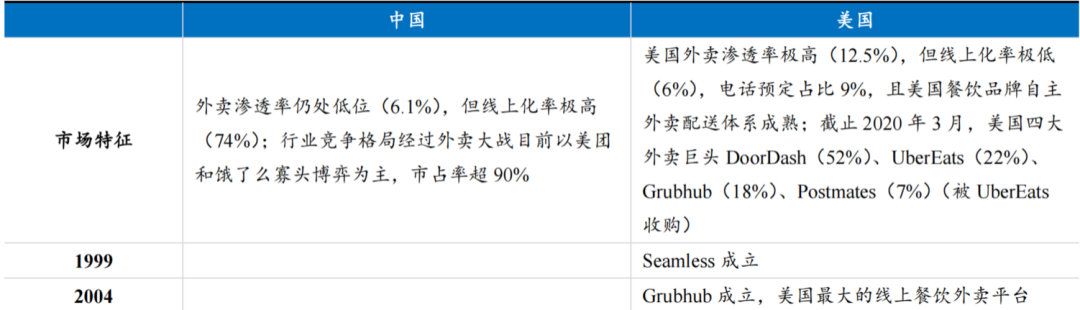

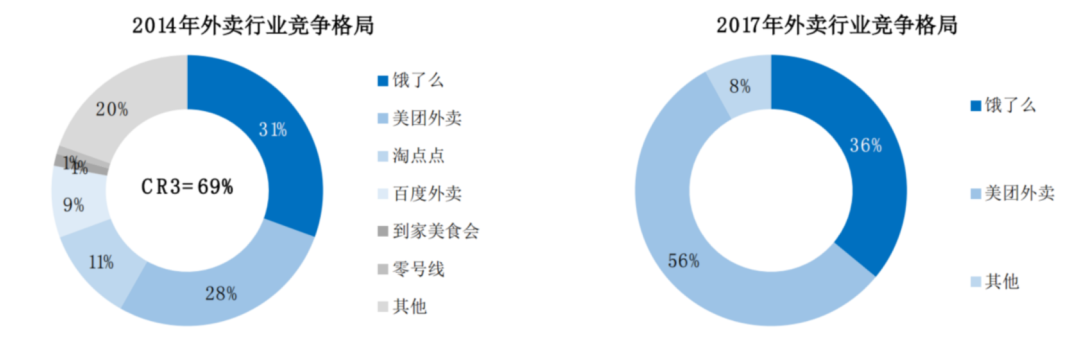

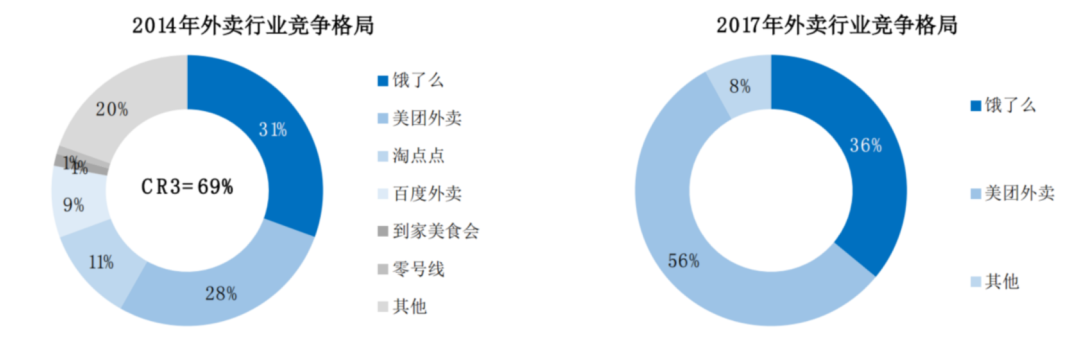

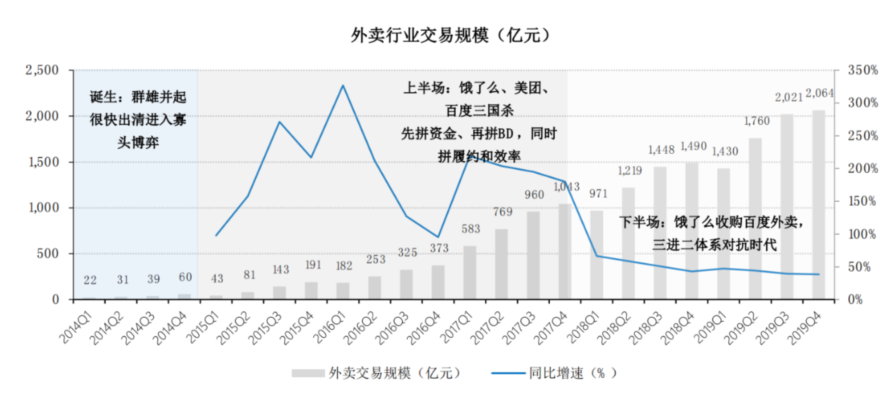

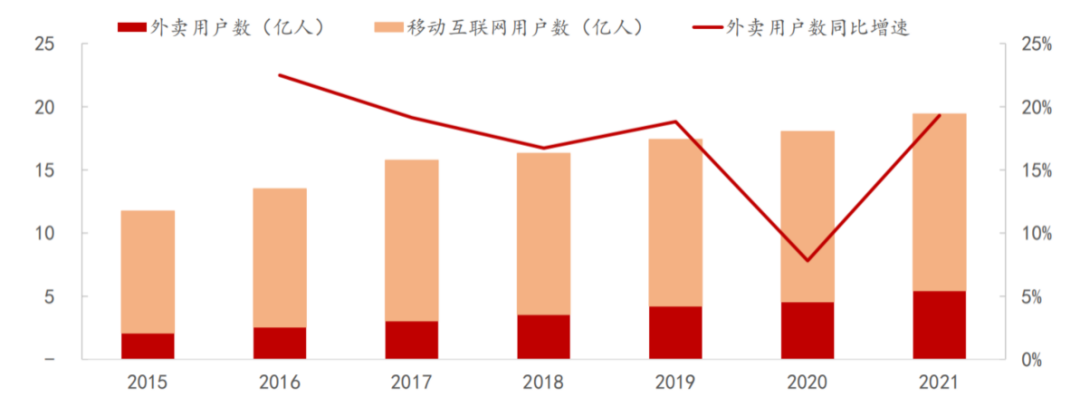

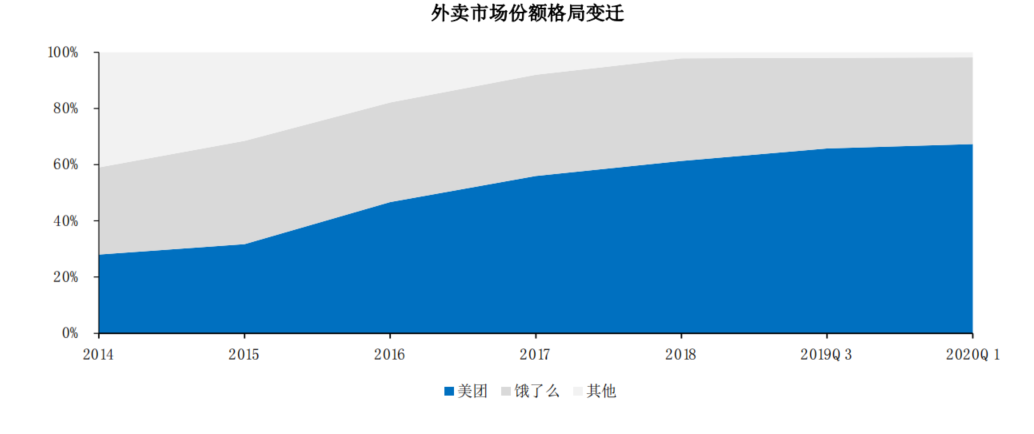

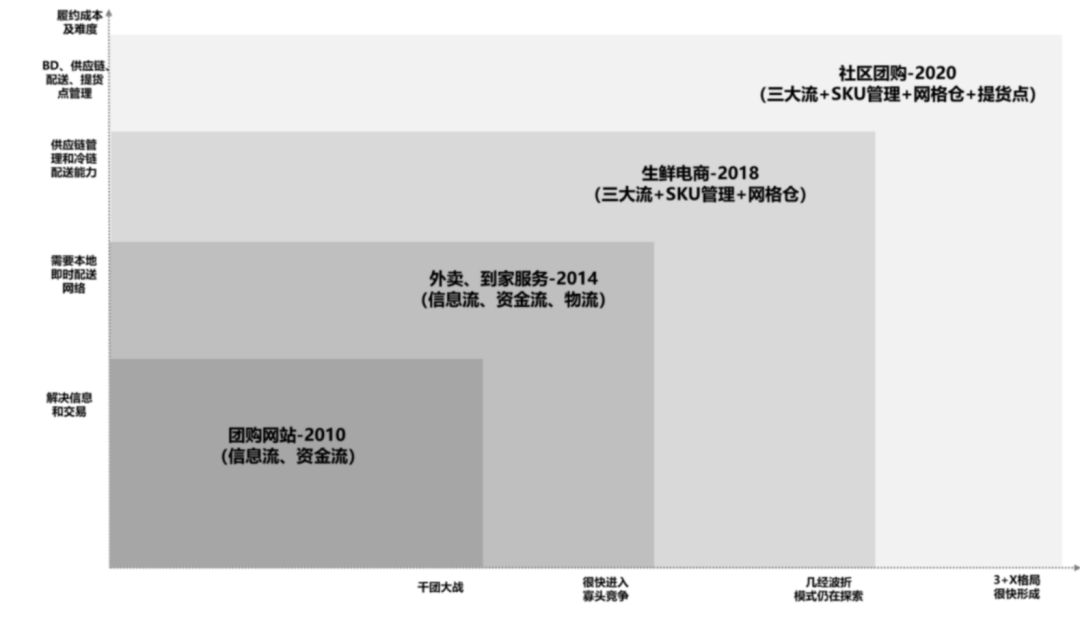

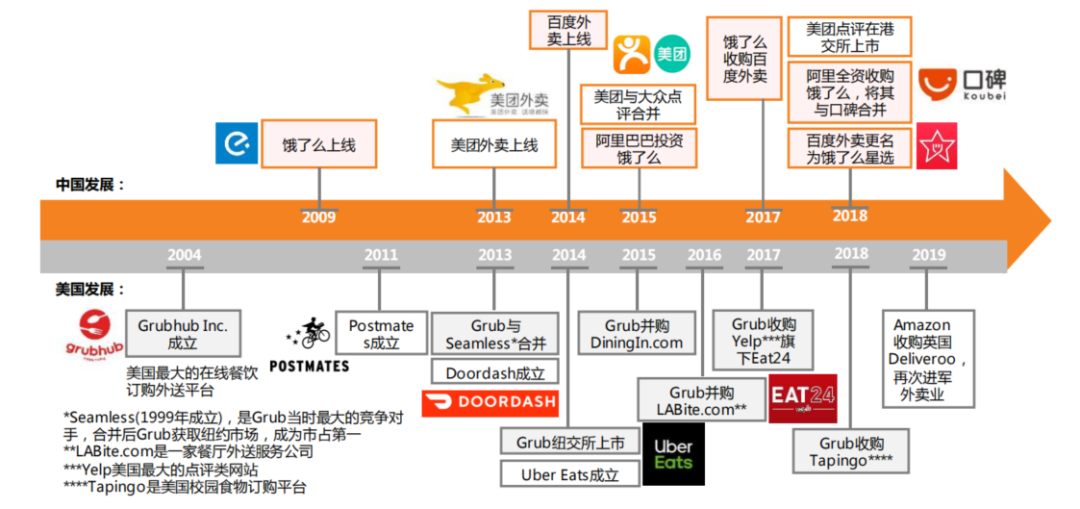

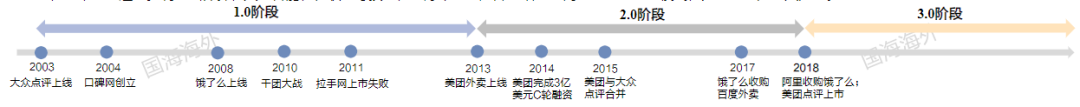

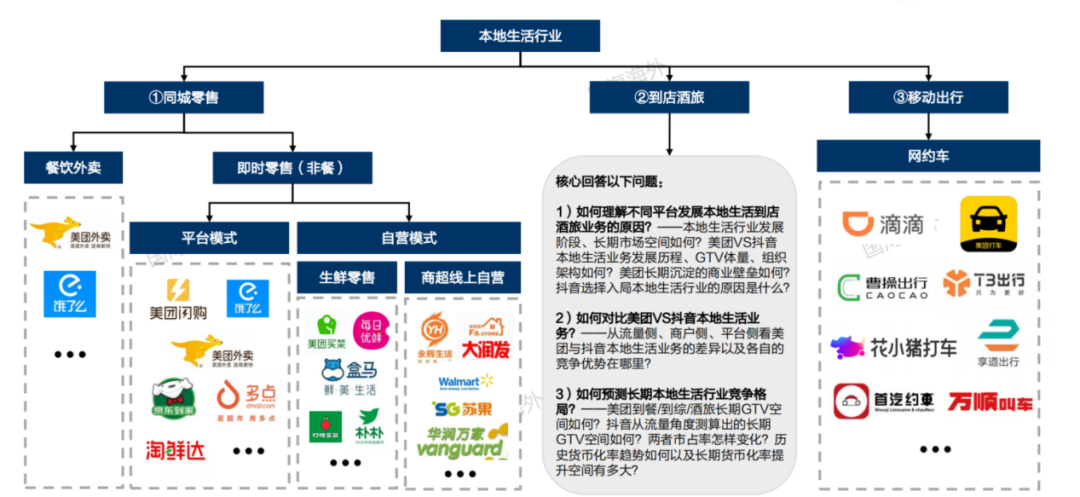

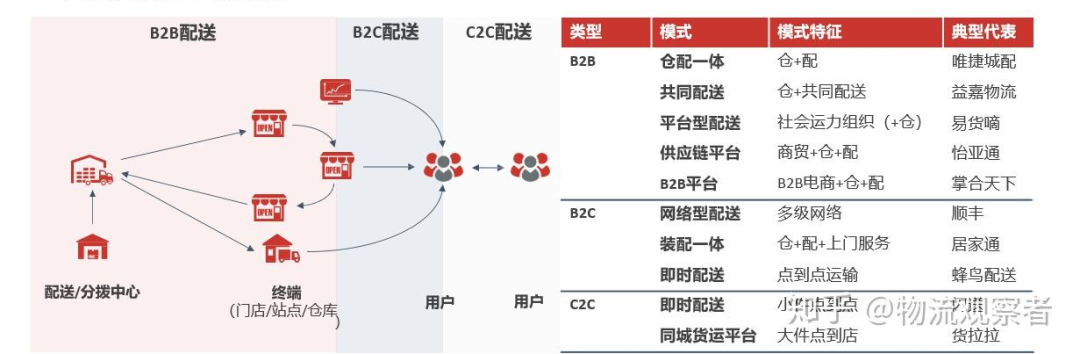

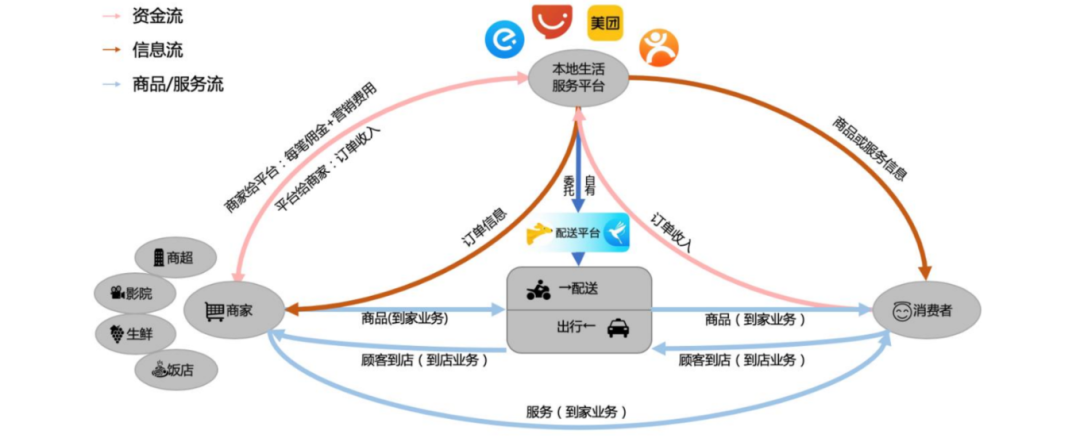

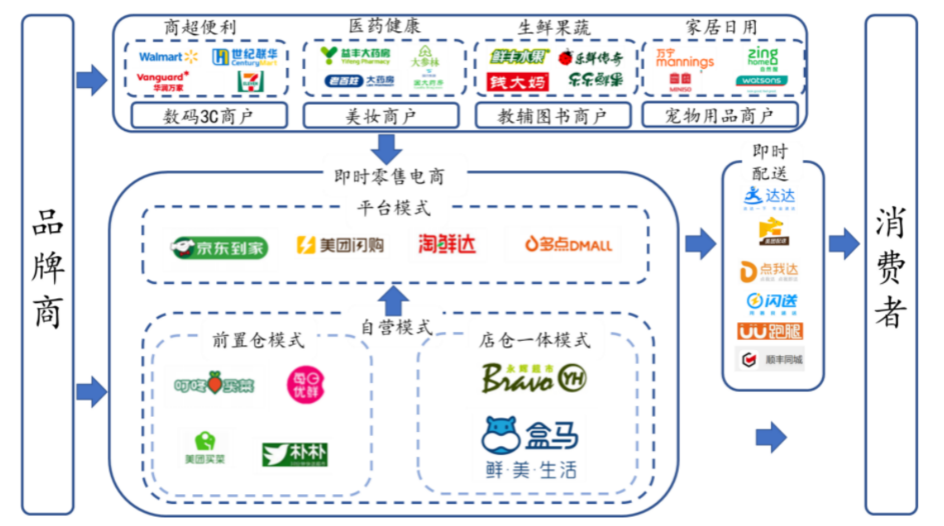

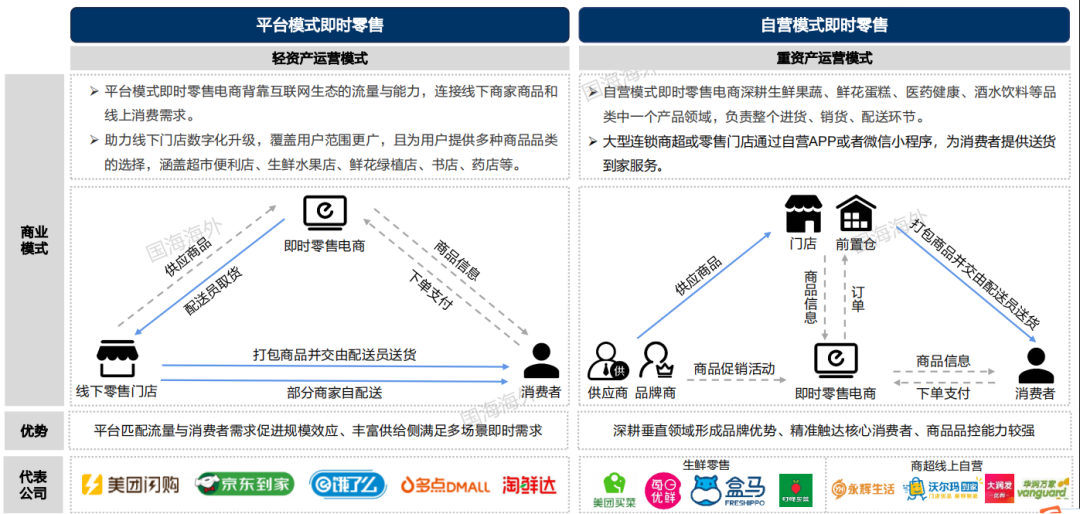

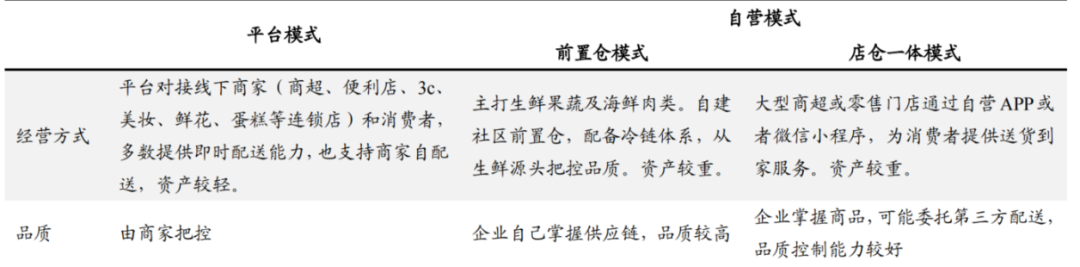

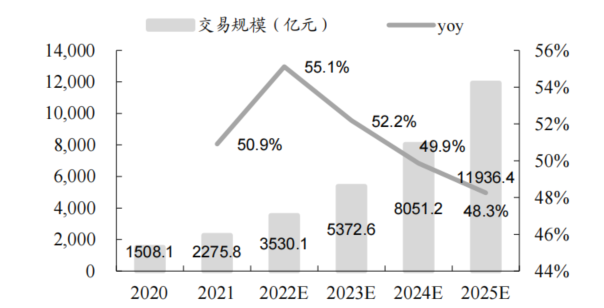

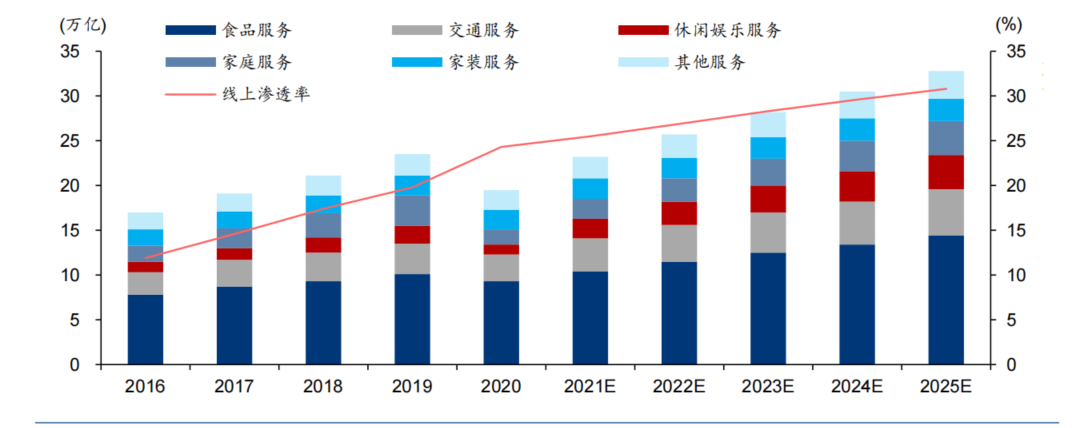

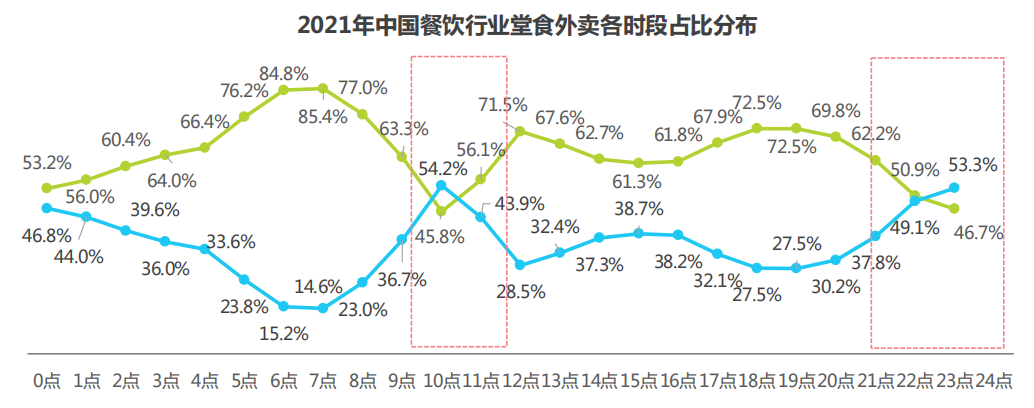

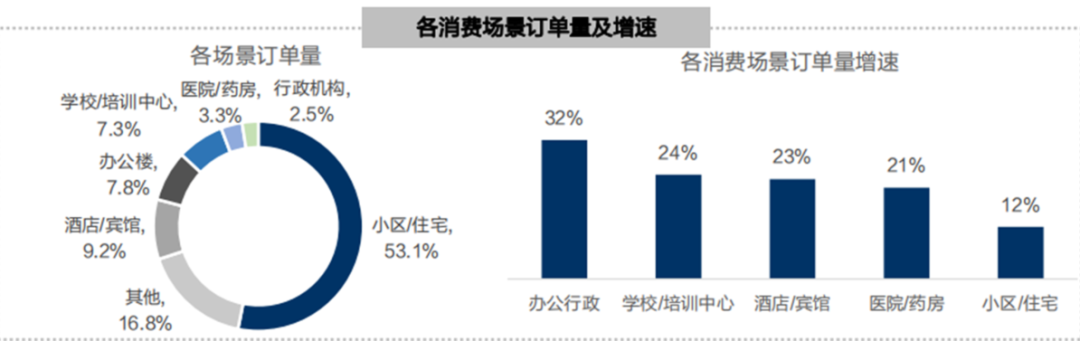

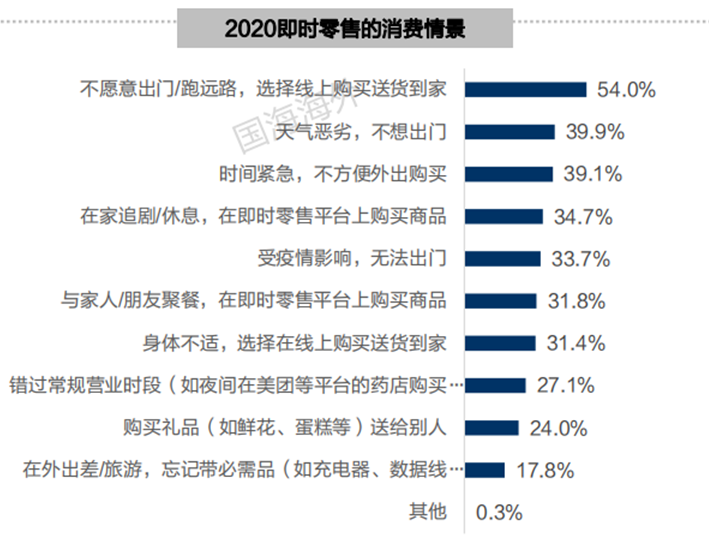

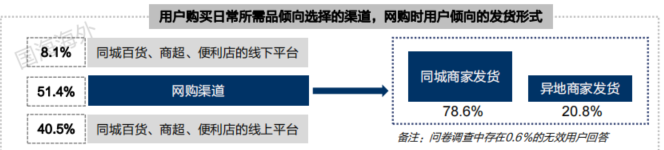

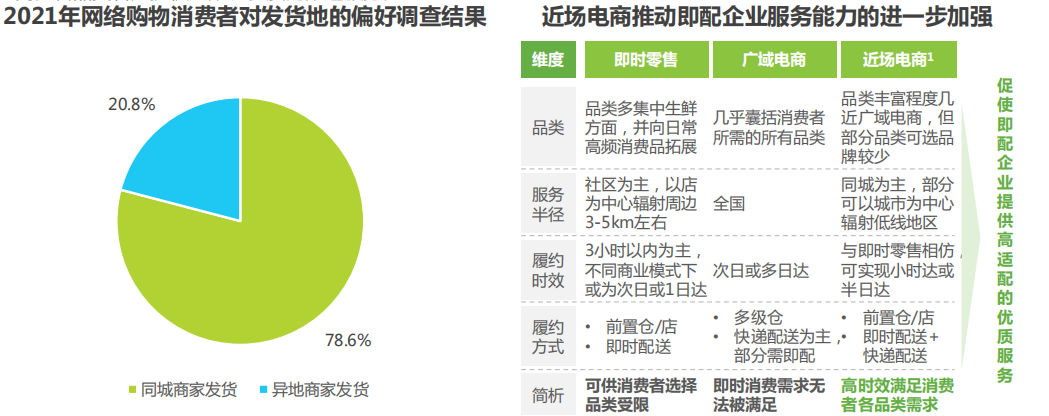

<blockquote><p>在数字化浪潮的推动下,本地生活服务行业经历了翻天覆地的变化。从团购的兴起,到外卖的普及,再到即时零售的蓬勃发展,O2O(线上到线下)模式不断重塑着我们的生活方式。本文将深入剖析O2O本地生活服务平台的发展历程,从行业现状、历史演变、产业链分析到不同模式的比较,全面解读这一领域的机遇与挑战。</p> </blockquote>  这篇文章最早在23年有发过,这里我梳理O2O本地生活服务平台系列文章正好用上,看了一下也不过时。 本地生活O2O,指在同一城市(或地区),为满足居民日常生活需求提供商品或服务的商业模式,必须同时涉及线上线下流程(包括但不限于预订、支付、下单),且商品交易与服务产生的场所必须在本地。 本地生活O2O本质是发挥互联网信息平台的优势,提升信息传播效率。将传统纯线下的点到点的信息流通和产品消费,变为消费者点到面的信息触达、店家点到面的信息传达。 本地生活O2O业务包括餐饮、商超宅配、送洗、家政维修、美容美护、休闲娱乐(包括按摩、洗浴服务等)、婚庆、亲子、教育、电影共十个细分领域。 按照商品/服务交付的场景不同,本地生活服务O2O(线上线下结合)可以分为到店和到家两类。 范围非常大,此文我们重点说一下餐饮外卖、即时零售这部分。 ## 一、现状 社会零售额占比,单位为万亿。  2019年我国生活服务类 APP 月活用户规模达 3.10 亿人,互联网用户渗透率 27.31%。外卖服务作为消费新方式,月活用户规模 1.42 亿人,渗透率 12.51%。 2020年,整个本地生活服务是一个25万亿规模的市场,本地生活市场庞大,线上渗透率提升空间广阔。服务(4万亿)、教育服务(2.7 万亿)、房屋租赁(2.7 万亿)、美容服务(1.5 万亿)在服务的标准化程度以及数字化渗透率方面仍处在相对原始状态。在线渗透率仅为 22%,根据美团研究院数据,消费者主要集中在餐饮外卖中的快餐小吃领域,传统丽人、休闲娱乐的渗透率低于10%。  预计2025 年将达到 35.3 万亿,2021-25 年 CAGR 为 12.6%;2020-25E线上渗透率将由 24.3%提升至30.8%。 随着用户习惯养成,在线生活服务及外卖服务互联网用户渗透率将得到持续提升,用户规模增量空间巨大。  电商行业的规模及增量预测  预计到2025年,电商行业整体成交金额渗透率将达到30%,到2020年,本地生活的在线渗透率为22%,还有很大的提升空间。  本地消费正在经历“人货场”三要素的深刻变革,过去本地消费以“人找货、线下自履约”为主要形式,现在正转变为以”货找人、线下配送”为主要形式,三要素变革对本地消费场景中的各方提出了更高的挑战,如何更为精准地获客、更为有效地运营客户和通过何种方式强化客户与自身的链接成为值得聚焦探讨的方向。  通过运力服务、营销服务、技术服务的有机整合来形成有价值的解决方案成为新的本地消费行业需求。第三方即时配送服务商基于自身在运力服务上的核心优势,为本地消费各玩家提供运力服务、营销服务、技术服务三位一体的闭环产品能力。  ## 二、历史发展 ### 1. 团购 团购兴起于PC时代,国外Groupon成立于2008年11月,国内的第一家为满座网成立于2010年1月。  整个行业的竞争到2014年基本结束,标志就是美团占据了大部分市场。     ### 2. 外卖零售   下图为外卖行业的整个竞争历程,从2014年左右开始到2017年基本结束,现在已经是双寡头(美团&饿了么&其它)竞争的格局。  看下图就可以很轻易的看出来,在2017年,外卖市场的竞争格局已经定型。  从2014年到2020年外卖市场占有率变化情况:  外卖用户占所有网民的占比及渗透率:  不同阶段的竞争,难度不一样,范围不一样,从最开始的团购网站,再到外卖及到家服务,再到生鲜电商,到2020年的社区团购,到2021年的预制菜风口,难度逐渐增大,涉及到更多的产业链条和供应链整合,从最开始的简单信息服务,到涉及物流、仓储、菜品加工。  外卖的战争以2017年百度外卖被收购,基本结束,而在2018年饿了么被阿里全资收购后,更是确定了战局。短时间内,基本没有新的大资本入场。 2021年12月美团和快手合作,美团全面接入快手。 2022年10月8日抖音正式跟饿了么平台达成合作。 外卖大战构建起了30-60 分钟内的本地即时配送网络。本地生活外卖业务逐渐从外卖拓展到各种品类的商品,如生鲜、家电、衣服、电器等。 ### 3. 中美外卖发展对比 美国外卖服务市场发展较早且稳定增长,外卖渗透率高(外卖规模占全国餐饮收入的比例); 中国外卖行业发展迅猛,已经在规模和渗透率两方面赶超美国。  本地生活已步入3.0新阶段,行业空间广阔:本地生活聚焦餐饮、酒旅、休闲娱乐、结婚亲子等多服务场景,行业空间大。  1.0阶段(2003-2012年):“千团大战”时期参与者众多,聚焦团购赛道、发力商户线下到线上的打通; 2.0阶段(2013-2017年):玩家数量减少但互联网巨头入局,从团购赛道扩展至到家即时配送领域,带来新一轮技术创新的同时奠定了“美团+大众点评”vs“饿了么+口碑”的竞争格局; 3.0阶段(2018年-至今):服务场景和配送品类上不断丰富,“最后一公里”履约网络日趋完善,且通过提供SaaS等技术服务赋能商家,本地生活数字化程度不断提升。 A、丰富场景,注重新消费体验:前期发展更注重品类广度,随着Z时代新消费大环境的到来,新技术、新需求被催化,本地生活愈发注重品类深度的挖掘,以“个性化、品质化、即时型”为发力点,进一步带动新业态(如剧本杀、付费自习室、汉服体验馆等)、新理念(如单身经济、宅经济、她经济等)的发展。 B、积极拥抱数字化,赋能B端降本增效:本地生活行业存在很多分散且数量庞大的中小商户,其自身技术研发实力不够,互联网巨头入局后利用技术优势,提供SaaS服务赋能小B商家,未来有望进一步利用云计算、人工智能、物联网等技术,更好帮助商户降本增效的同时催生新商业模式。 ## 二、产业链 ### 1. 本地生活 本地生活大类别可分为到家、到店、出行。  本地即时零售产业链如下图: A、上游品牌商供货 B、本地零售商、前置仓、垂直领域零售商进行销售,销售的渠道包括平台、自营渠道 C、最终通过平台配送、自营配送、第三方配送到销售者手上  ### 2. 配送 B2B配送:主要国绕区域内仓与店之间(仓·店、店店、店仓等)的货物运输,国绕配送,基于资源组织及服务内容不同,主要可分为纯配送、仓配一体、共同配送,以及向商流切入的供应服务平台、B2B平台等几类; B2C配送:从仓库、门店等企业实体到消费者的货物运输,主要是网络型、平台型配送两类模式 C2C配送:个人之间的货物运输,根据货物体量和规模不同,包括传统快递、城市货运车辆,即时配送、同城货运平台两类也扮演着越来越重要的角色。  同城即时配送分类如下图  ## 三、不同模式比较 整体业务模式如下: A、商家提供服务/商品 B、通过平台展示给消费者 C、消费者自己到店消费或者配送到家  各环节在进行细分如下图:  ### 1. 同城外送业务 同城零售的不同模式如下图所示: A、餐饮外卖——美团外卖、饿了么还有各类垂直场景如校园,各地区性的小平台 B、非餐零售 I、三方零售平台——美团、饿了么、京东到家等本地零售平台通过让本地的零售商入驻到平台,然后给这些零售商提供流量和配送服务,对接零售商和消费者。 Ii、自营模式——生鲜与非生鲜的区别其实没有太大区别,现阶段基本已经模糊了不同商品品类,都在往全品类的商品进行扩张,只是选择的切入点不同,选品的进度和类别不同。 有传统的大润发,沃尔玛,永辉等自营的商城,这一类主要是利用传统的卖场作为本地服务的仓储,同时开启线下线上服务。 有新的互联网公司如朴朴、盒马、美团闪购方式不太一致,盒马是以线下卖场为基础,延申线上,朴朴则完全是前置仓的模式而没有任何线下业务  ### 2. 不同即时零售比较 按照是否自营可以分为平台模式及自营模式。 A、平台代表美团闪购、京东到家、饿了么。平台模式会引入商家,本身是做一个信息的生意,另外提供配送服务(不过也有很多垂类平台的配送服务都是第三方(如顺丰、UU跑腿等)提供的),本身的模式是轻资产模式。 B、自营代表朴朴、盒马。自营模式会涉及到上游供应商,整个供应链条,仓储等非常重。  进一步细分即时零售主要可以分为三种模式:平台型、自营前置仓模式及自营店仓一体模式。 (1)平台型 平台模式SKU 丰富,覆盖面广,扩张速度快。平台模式选择与线下实体商超合作,由超市提供商品,商品更多取决于消费者所处地点周围接入平台实体商超的商品数,通常平台可选商品较自营即时零售商会更为丰富。同时,由于不需要选址开店,只需在城市内布置运力并向商家提供数字化支持,与原有实体商超合作,所以有实体商超的地方,平台就可快速覆盖。 (2)自营前置仓模式 前置仓模式产品把控力强,长于生鲜。目前,前置仓模式对产品把控严格,如龙头叮咚买菜,采用产地直采,并自建冷链。其前置仓选址在辐射周围半径3 公里居民区处,通过自有骑手配送。前置仓企业掌握了由源头到消费者的所有环节,在生鲜这一强调品质的品类有较强优势。 (3)自营店仓一体模式 店仓一体模式提供线下体验,能增加消费者信任度。店仓一体模式以盒马生鲜为代表,既有线下实体店又提供配送服务。实体店陈列的生鲜商品提升消费者的信任度,配送服务满足了消费者的便捷性需求。  ## 四、订单&交易量  2021年中国即时零售平台交易规模达 2275.8 亿元,较 2021 年增长 50.9%,预计 2025 年有望达到11936亿元。从社会零售总额的构成来看,近年来我国线上消费持续增长,线上零售已逐渐成熟,但线下零售市场仍占据大部分市场份额,线上化率仍具有提升空间。  ### 1. 一天中订单趋势 以下为一天24小时的订单变化趋势图,有明显的三个波峰,一个是早上的6-8点,中午的11-1点,18-20点。  ### 2. 订单来源场景 订单来自酒店宾馆、办公楼、学校、医院等不同场景,但小区/准宅仍是即时零售主要订单场景,占总订单量53.1%;2) 除小区/住宅外,其他场景订单量占比相对较低但增速均超过21%,其中办公行政订单增速达到32%。  线上消费替代线下消费,跨城消费向同城消费转移驱动即时零售增长,2020年中国即时零售消费景中,“不愿出门”、“时间紧急”等情景出现频率较高,快节奏。   对比各种电商模式,可以分为全国性的电商、还有同城范围的电商、以及以3-5公里范围内(很多县级及低线市级城市也就是3-5公里范围)的电商。 相对全国性的电商来说,如果该商品在本地区有店铺,同时商品售价相差不大,那么在即时性上的体验来说,近场电商和即时零售就有非常大的优势。  本文由人人都是产品经理作者【markzou】,微信公众号:【markzou的笔记】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

6月16日,小米雷军发布微博称,大家非常期待的小米YU7,将于6月底发布。 还有很多重磅新品同场一起发布,比如搭载玄戒O1芯片的第二款平板:小米平板7S Pro。小米YU7是小米汽车的第二款车型,也是小米进军SUV市场的首款产品。它与小米SU7共享设计语言,采用家族式设计风格,包括水滴大灯、光环尾灯等。  据工信部公示数据,小米YU7的尺寸为4999mm(长)×1996mm(宽)×1600mm(高),轴距为3000mm。这一尺寸使其定位为中大型SUV,接近特斯拉Model Y的尺寸。 小米YU7搭载了NVIDIA DRIVE AGX Thor计算平台(700TOPS算力),全系标配激光雷达、4D毫米波雷达及7颗超透防眩摄像头,支持高阶辅助驾驶功能。 智能座舱方面,小米YU7采用“双区环绕豪华座舱”设计,首发“小米天际屏全景显示”,通过3块Mini LED屏幕实现1.1米超宽投影,支持5类信息卡片自由组合。后排还配备了可移动控制屏,进一步提升交互体验。 小米YU7提供单电机和双电机版本。双电机版本的综合功率高达508kW(前电机220kW,后电机288kW),最高车速可达253km/h。此外,还存在低功率四驱版本。小米YU7采用宁德时代提供的三元锂电池和磷酸铁锂电池。续航里程方面,标准版为835公里,Pro版为770公里,Max版为760公里。电池容量分别为96.3kWh和101.7kWh。 小米YU7的直接竞品是特斯拉Model Y,其起售价为26.35万元。小米YU7在尺寸、续航、动力性能等多个维度均领先于Model Y。小米YU7的预计价格区间为25-30万元,这一价格区间使其在同级别车型中具有较强的竞争力。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507054.htm)

6月16日,一笔传了近一周的重磅交易终于落地。上周,马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)旗下Meta正式投资AI数据标注独角兽公司Scale AI,并将Scale联合创始人兼CEO汪滔(Alexandr Wang)招致麾下,让其领导超级智能实验室。  郭如意 Meta确认投资Scale,但没有披露细节。不过彭博社援引知情人士的消息称,Meta向Scale投资了143亿美元(约合1025亿元人民币),获得了49%的股份。Scale称,这笔投资对公司的估值超过290亿美元。 这笔交易让Scale投资者赚得钵满盆满,其中最大赢家是硅谷老牌风投公司Accel。将近十年前,Accel就率先投资了Scale,当时Scale CEO汪滔只是个十几岁的少年。知情人士称,Accel预计将因为这笔交易获得超25亿美元的投资收益。 **躺赢的华裔女富豪** 说起Accel的投资,就不得不提到Scale的另外一位创始人郭如意(Lucy Guo,又称郭露西)。 郭如意是一位美国华裔企业家,从小就开始学习编程。十几岁时,她为Neopets开发机器人程序,并出售游戏内的资产来获利。2016年,21岁的郭如意与汪滔一同创办了Scale,她负责公司的运营和产品设计团队。汪滔则担任CEO。  23岁的郭如意与汪滔 汪滔在2021年的一次采访中谈到了Accel投资Scale的往事。当时,郭如意已是一位获得蒂尔奖学金的创业者,她从卡内基梅隆大学辍学投身科技行业。汪滔那时19岁。两人如朝圣般前往了Accel位于硅谷沙丘路的办公室。 知情人士称,在听完郭如意和汪滔的推介后,Accel领投了Scale的A轮融资,对该公司的估值为1500万美元,并获得25%股份。Accel的股份在Scale后续融资中有所稀释,目前持股约为18.5%,累计投资总额约为3.5亿美元。 2018年,郭如意和汪滔同时登上了福布斯“30位30岁以下创业者”榜单。就在同一年,两人因公司运营方式产生分歧。据科技网站The Information报道,汪滔解雇了郭如意。 “我们之间存在意见分歧,但我为Scale所取得的成就感到自豪。”郭如意在一份声明中称。 在离开Scale后,郭如意明智地保留了自己在该公司的大部分持股,同时继续投身于自己的下一家创业项目。《福布斯》称,她仍持有接近5%的Scale股份,价值近12亿美元。再加上她的其他资产,包括在她第二家创业公司Passes中的持股,她的净资产约为12.5亿美元。在30岁时,她超越美国歌星泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)成为世界上最年轻的白手起家的女亿万富翁。 而且,郭如意是全球仅有的六位40岁以下白手起家的女性亿万富豪之一。她也是唯一一位主要财富来自一家多年前就已离开的公司的女性。 **穿希音、点外卖** 尽管已跻身亿万富翁行列,但郭如意并没有过上挥霍无度、奢华的生活。 “我不喜欢浪费钱。”她在接受《财富》采访时说。  郭如意 当然,有时候郭如意也会稍微犒赏一下自己:比如如果需要忍受16小时的长途飞行,她会选择商务舱。她的衣橱里也确实有几件设计师品牌的礼服,以备不时之需。 “但就日常生活而言,我的助理开着一辆很旧的本田思域送我出行。我一点都不在意,”她说,“我穿的东西不是免费的,就是从希音买的……有些质量可能不怎么样,但总有那么一两件特别合适的,我就天天穿。我现在还真的会在Uber外卖上找买一送一的优惠。” 郭如意目前是创作者社区平台Passes的创始人兼CEO。她说,有一句话能够完美地概括她的处世方式:“装穷,才能一直富有。” **亿万富翁无需炫耀** 正是因为自己早早积累了巨额财富,郭如意不再觉得自己需要靠一块百达翡丽手表或一个爱马仕Birkin包来装笔记本电脑,来证明自己的财富。她说,那才是“百万富翁”会做的事。 “你看到那些会花钱买名牌衣服、豪车的人,他们通常其实只是百万富翁,”郭如意解释道,“由于他们身边的朋友都是千万富翁或者亿万富翁,他们会有点不安,所以想通过炫耀来向别人展示:‘看,我也很成功’。” “但我没有向任何人炫耀,对吧?”她表示。  郭如意与盖茨 尽管其他超级富豪也在宣传他们的“低调奢华”生活方式,但在郭如意看来,自己是为数不多真正“抠门”的人。 “我觉得大家都想融入社会。特别是在美国,这里确实存在一种‘我们讨厌亿万富豪’的情绪。所以很多人会想表达:看,我不是你想象中的那种典型亿万富翁,我很节俭。”她解释道。 “但我不是为了告诉别人‘我不像其他亿万富翁’才这么说,”郭如意补充道,“我完全承认,我以前也有过那种不安的时候,会大肆花钱,因为我觉得自己必须表现点什么。” 郭如意指出,那些真的不怎么花钱的富豪不是为了“接地气”,而是像她一样,经历过“炫富期”后最终悟出了一个道理。 “为什么我要把钱浪费在根本不重要的东西上?”她表示。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507052.htm)

美国总统唐纳德·特朗普总统在Truth Social上发帖表示:“我们必须加大力度,在美国最大的城市拘留和驱逐非法移民,例如洛杉矶、芝加哥和纽约,这些城市居住着数以百万计的非法移民。” [](https://n.sinaimg.cn/spider20250220/152/w609h343/20250220/3e95-7a94daca3ee8bfd009d39529fccca4f6.png) 他希望移民和海关执法局(ICE)、边境巡逻队和执法人员将重点放在“犯罪猖獗、危险重重的内城区,以及庇护城市发挥重要作用的地区”。 特朗普指示,“我的整个政府投入一切可能的资源来支持这项努力,扭转大规模毁灭性移民的潮流,这种移民已经将曾经田园诗般的城镇,变成了第三世界反乌托邦的乱象”。 “对于ICE、FBI、DEA、ATF、五角大楼的爱国者以及国务院,我坚定不移地支持你们。” [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507048.htm)

并购狂魔重出江湖,再次拍出天价收编。Meta宣布投资148亿美元获得Scale AI半数股权,却不要后者的投票权,只想收编后者的华裔创始人兼CEO,来领导Meta的AI团队。扎克伯格到底打的什么算盘?  **并购狂魔快准狠** 无论扎克伯格本人有多大的争议,都无法否认他的商战天赋。在战略收购方面,扎克伯格绝对是快准狠。只要能阻击竞争对手,巩固自己的行业地位,扎克伯格从来都是不惜重金,屡屡拍出对方无法拒绝的天价,迅速完成关键交易。 2012年他直接拍下10亿美元,买下刚刚完成B轮融资,仅有15名员工的Instagram,以翻倍估值将这个前景无限的图片社交明珠揽入囊中。两年之后,他又令人震惊地砸出210亿美元,买下看不到盈利前景的WhatsApp,把这个急剧增长的即时通信应用纳入自家帐下。  这两笔天价收购在当时都令人震惊,引发了关于移动互联网估值泡沫的相关讨论。然而,没过几年,对扎克伯格的所有这些怀疑都烟消云散。当初令人疯狂的交易实际上是互联网行业历史上最成功的战略收购。 从后来的发展来看,扎克伯格实际上用很小的代价,消除了对自己行业地位最大的两个威胁,完成了Facebook的多元业务矩阵,巩固了自己在社交网络领域的主导地位。 单是Instagram目前的估值至少已经超过了5000亿美元,扎克伯格当初让人看不懂的10亿美元天价收购换了500倍的回报。另一方面,正因为占据着行业主导地位,才有了Meta的社交网络第一股地位,才有了高达1.7万亿美元的市值。 **148亿美元买料买人** 过去十年,因为反垄断监管压力,扎克伯格并没有再进行天价交易。但现在,并购狂魔重出江湖了。Meta上周宣布以148亿美元投资数据标注初创公司Scale AI,获得后者49%的非投票股份。这是Meta公司历史第二大收购,仅次于210亿美元收购WhatsApp。  这一投资也让Scale AI的估值达到了300亿美元,成为最值钱的创业公司之一。Scale AI创办于2016年,总部位于旧金山,其核心业务是为AI大模型提供高质量的训练与验证数据。 简单的说,Scale AI是一家数据标注公司,商业模式是利用菲律宾等海外英语国家的廉价劳动力进行手动数据标注,并通过自动化进行评估和验证。他们是美国AI行业最大的数据物料供应商。 Meta、谷歌、微软以及OpenAI、马斯克的xAI,目前美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的客户。美国政府和军方也选择了Scale AI作为核心供应商。 AI模型的质量取决于输入数据的质量,可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库,而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草。随着生成式AI时代开启,互联网巨头们开始AI军备竞赛,Scale AI的估值也水涨船高,去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。 此次Meta的148亿美元投资入股,意味着Scale AI估值在一年时间翻了一倍。直接估值翻倍,也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距,只希望尽快达成协议,让竞争对手措手不及。 **不要投票权是明智的** 不过,与此前天价并购完全吞并对方公司不同,此次Meta的148亿美元投资虽然成为了最大股东,但并没有让Scale AI变成自己子公司,甚至没有要求后者的投票权。这意味着Meta并没有影响Scale AI业务决策的话语权。那么,扎克伯格到底图的是什么呢? 只收购非投票权的股份,这是扎克伯格深思熟虑的选择。Scale AI是美国AI巨头们普遍采用的主要数据供应商,如果Meta直接收购,显然会引发行业竞争对手的反对,很难通过反垄断审核。 虽然扎克伯格已经改善了与特朗普总统的关系,但谷歌、亚马逊、微软及OpenAI,乃至马斯克的xAI,都和白宫有着良好的关系。而且Meta的当务之急是从反垄断诉讼脱身,没有必要再给自己添加监管挑战。 以这种方式投资入股,还不要投票权,Meta就不是并购交易,原则上是不需要接受美国反垄断部门的调查。当然,监管机构有权根据他们的认定,对投资交易也展开调查,判断是否损害市场竞争。 波士顿学院法学院教授反垄断法的戴维·奥尔森(David Olson)表示,Meta选择持有少数非投票股份是明智之举。“我认为这为他们提供了很多保护,以防有人追究,”他补充说,但联邦贸易委员会(FTC)仍可能审查该协议。 不过,即便没有获得Scale AI的控股权,扎克伯格一样可以曲线达到目的。虽然Scale AI对外宣称,公司将继续作为一家独立公司运营,保护客户数据的安全。但Meta的大手笔投资无疑会让诸多AI巨头感到感到不安,促使他们减少或者取消原先的合作计划。 谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务,但现在计划取消合作计划,转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定,但并没有完全结束供应合同。 如果这种情况延续,AI巨头纷纷回避Scale AI,选择其他数据供应商,那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商,而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作,更不可能获取竞争对手对手的训练数据。 **人才收购才是核心** 值得强调的是,作为这一交易的结构,Scale AI的联合创始人兼CEO亚历山大·王(Alexandr Wang)将加入Meta,领导Meta的超级智能团队。换言之,这是一笔带有明显“人才收购”(Acquihire)特点的交易。 在Scale AI上一轮的融资中,年仅28岁的亚历山大·王持有公司15%的股权。这意味着Meta的投资交易将亚历山大·王的个人身价推高到了45亿美元。 值得一提的是,在加入Meta之后,他作为联合创始人,将继续留在Scale AI的董事会,不过其获取信息的权限将受到适当限制。这一状况显然不会让谷歌、微软、OpenAI以及xAI等巨头感到满意。  为什么Meta希望引入亚历山大·王来引导自己的AI团队?显然,扎克伯格在AI竞争中存在着明显的危机感,急切希望引入一位在行业具有影响力的AI人才来稳定团队。 有报道称,虽然Meta向AI顶级技术人才提出了高达200万美元的年薪,但近期依然有多位AI核心人才流向了OpenAI以及Anthropic等竞争对手,因为这些初创公司的估值不断飙升,可以给员工的持股期权带来更大的财富增长。 就在上个月,Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺(Joelle Pineau)离开了公司,她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品,这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。 那为什么扎克伯格看中了亚历山大·王?作为Scale AI的联合创始人兼CEO,他对 **AI **模型的训练数据、数据基础设施以及如何高效构建和评估 **AI **模型有着深刻的理解和实践经验。这是 Meta 发展和优化其 AI 模型(尤其是大型语言模型和生成式AI)所急需的核心能力。Meta 甚至表示,引入亚历山大后将“深化我们在为 AI 模型生产数据方面所做的工作”。 而且,亚历山大不仅拥有技术背景,更具备卓越的商业头脑和执行能力。扎克伯格这次押注的是一种不同类型的领导力——更偏向于商业思维和实际落地,而非纯粹的研究者。在 AI 军备竞赛中,快速将研究成果转化为可用的产品和能力至关重要。 扎克伯格相信,亚历山大可以帮助 Meta重新获得其在人工智能领域的竞争优势,并加速其在通用人工智能和超级智能方面的进展。此次他被任命为 Meta 新成立的“超级智能研究部门”的负责人,明确的任务是构建超越当前 AI 能力的系统。 **监管会是问题吗?** 从理论上来说,Meta并没有收购Scale AI,甚至都没有投票权,这不是一次并购交易,而是一次“人才收购”。但这一交易无疑将考验特朗普政府对所谓“人才收购”交易的审查态度。 在特朗普政府上任之后,联邦贸易委员会对此前“人才收购”交易的调查似乎陷入停滞。在拜登政府期间,FTC对两起重要人才收购交易展开了调查:亚马逊聘请人工智能初创公司Adept高管和研究人员的交易,以及微软斥资6.5亿美元买断Inflection AI整个团队的交易。 但这两起交易的调查目前都陷入了停滞状态。特朗普政府似乎在监管科技巨头和前沿科技方面,采取了更为宽容的政策。这或许是吸取了前任拜登政府强硬监管政策遭到科技巨头纷纷抵制的教训,也有可能是因为这些巨头背后的亿万富翁及时与他改善了关系。 乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇(William Kovacic)表示,大型科技公司可能认为在特朗普总统领导下,人工智能合作的监管环境比前总统拜登时期更容易应对。“我认为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展,”科瓦奇说。 当然,持续呼吁强硬监管巨头企业的知名监管鹰派人物、马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)再次呼吁对Meta此次的投资进行审查。 她在周五的声明中说:“Meta可以随意称呼这笔交易,但如果它因为非法压制竞争或使Meta更容易非法垄断而违反联邦法律,反垄断执法机构就应进行调查并阻止它。” 因为反垄断调查和诉讼的压力,扎克伯格已经有整整十年没有再次进行大手笔收购。2016年开始Meta就陷入了美国政治斗争,不断出现用户数据泄露的丑闻,并遭到监管部门高达50亿美元的处罚。从2019年夏天开始,美国联邦贸易委员会(FTC)开始对Facebook展开反垄断调查,并在2020年底联合46个州与地区正式提出诉讼,要求分拆Instagram和WhatsApp。 目前这一诉讼还在进行中,前景难以判断,或许取决于特朗普总统的态度。拜登政府时期的FTC以阻止巨头企业扩张为优先任务,也曾通过诉讼试图阻止Meta收购虚拟现实应用开发商Within。在这样的监管环境下,扎克伯格很难进行天价收购。 **抓住机会与政府搞好关系** 然而,现在已经是特朗普总统的第二任期。FTC的鹰派主席丽娜-可汗(Lina Khan)已经离职,扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀,对扎克伯格非常不满,甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”。 但在去年特朗普选情领先之后,政治嗅觉异常敏锐的扎克伯格迅速采取措施,公开赞赏特朗普在遇刺事件中的勇气,主动打电话给后者,拉近了与特朗普的关系。立竿见影的效果是,特朗普再也没有向此前那样对扎克伯格口出怨言和威胁报复。 当然,扎克伯格需要拿出真正的诚意。特朗普当选之后,扎克伯格向总统就职典礼捐款100万美元,主动飞到佛罗里达与后者共进晚餐。此外,Meta还与特朗普就平台封杀一事达成和解,向后者基金赔偿2500万美元。在支付这些小钱之后,扎克伯格与其他亿万富翁一道来到国会参加了特朗普的就职典礼,已然加入了总统的亲友团。 值得一提的是,扎克伯格还主动顺应了特朗普团队的要求,撤销了Meta的DEI(多元包容文化)政策,公开反省当初的内容管制措施,削弱事实核查部门,并承诺调整平台算法,推广特朗普政府的新政策。这一切都明显是在让特朗普政府满意。 扎克伯格并不避讳自己在努力讨好新政府,也不讳言这么做的目的。他在内部邮件中坦然表示,“经历过去几年的事情后,我们现在有机会与美国政府建立一个富有成效的合作伙伴关系,我们需要抓住这一机会。”他坦言,“政府可以反对你,给你制造障碍和摩擦,也可以打破壁垒帮助你发展,我们需要选择正确的方向。”  显然,和特朗普政府搞好关系,可以给Meta与扎克伯格带来难以估量的回报。扎克伯格不再是特朗普总统的眼中钉,反而成为了总统的朋友,不用担心Meta某天因为某个无法预料的推文就股价大跌。 从反垄断诉讼脱身也是扎克伯格最期待的回报。据媒体报道,Meta正在积极游说FTC,愿意支付4.5亿美元和解金,换取政府放弃反垄断诉讼和分拆要求。扎克伯格相信特朗普总统会批准和推动这一协议。  今年3月,扎克伯格甚至在华盛顿特区购买了一座距离白宫仅有15分钟车程的豪宅,方便自己随时来到首都进白宫觐见。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1507046.htm)

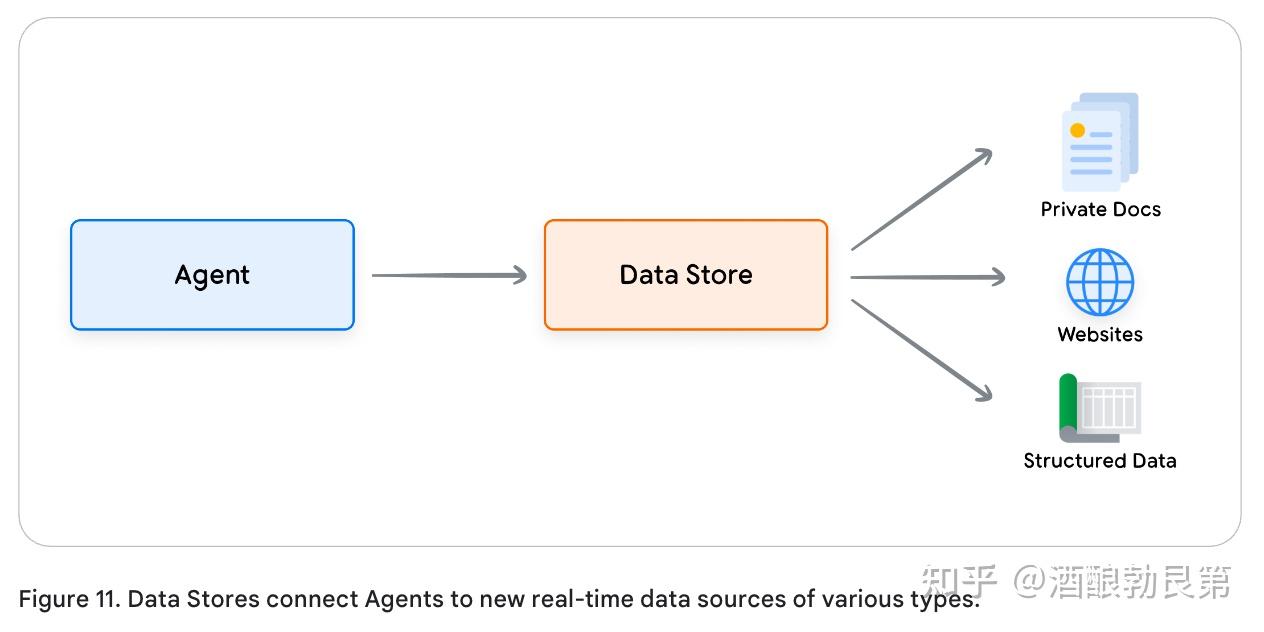

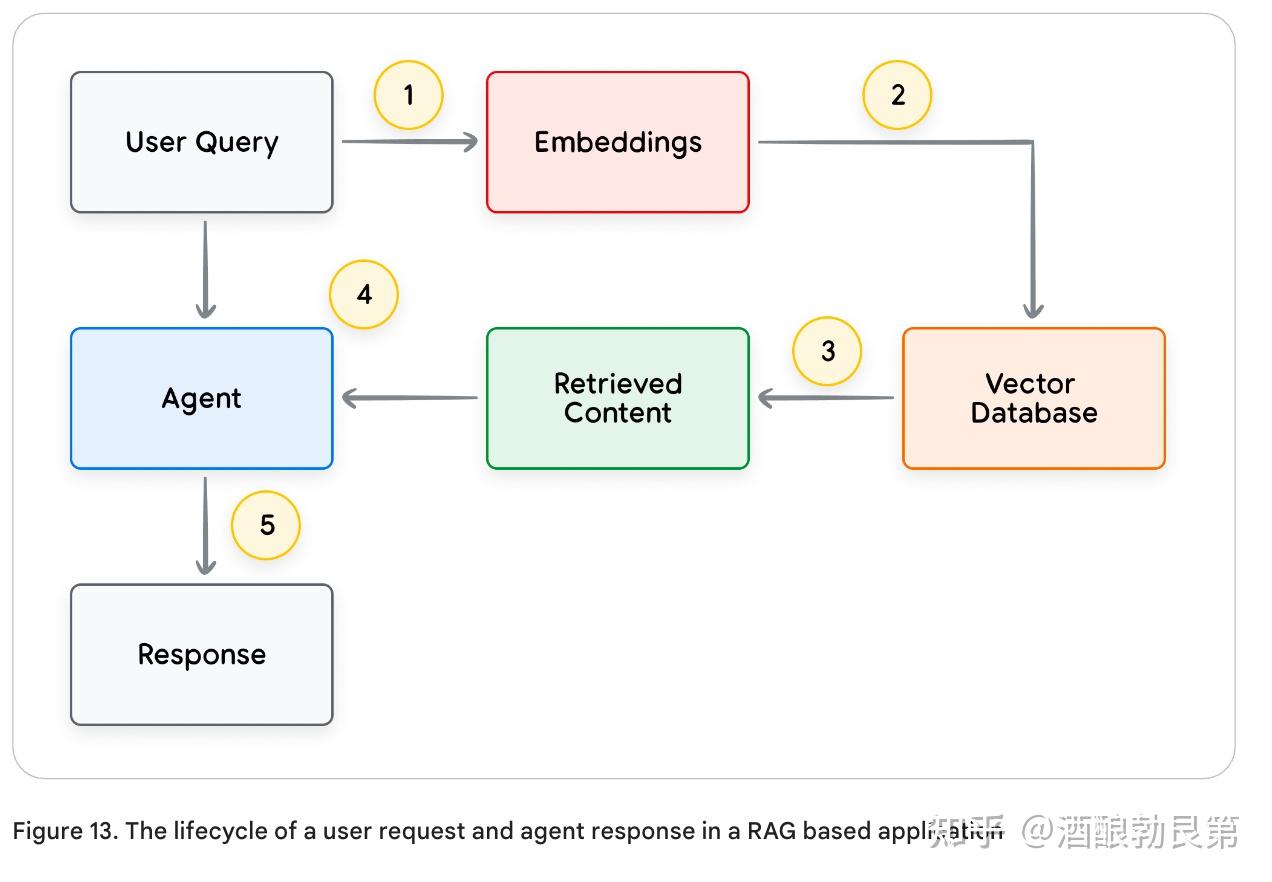

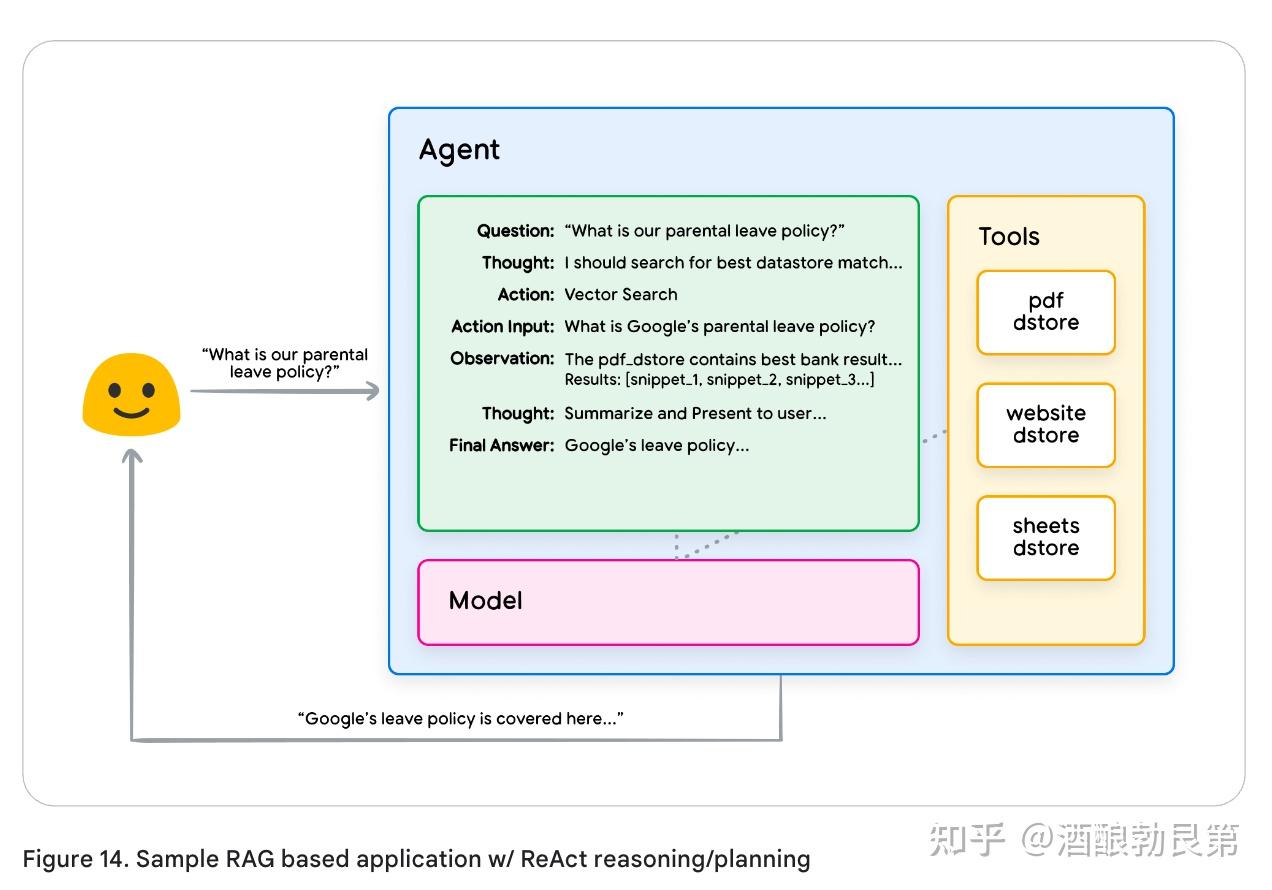

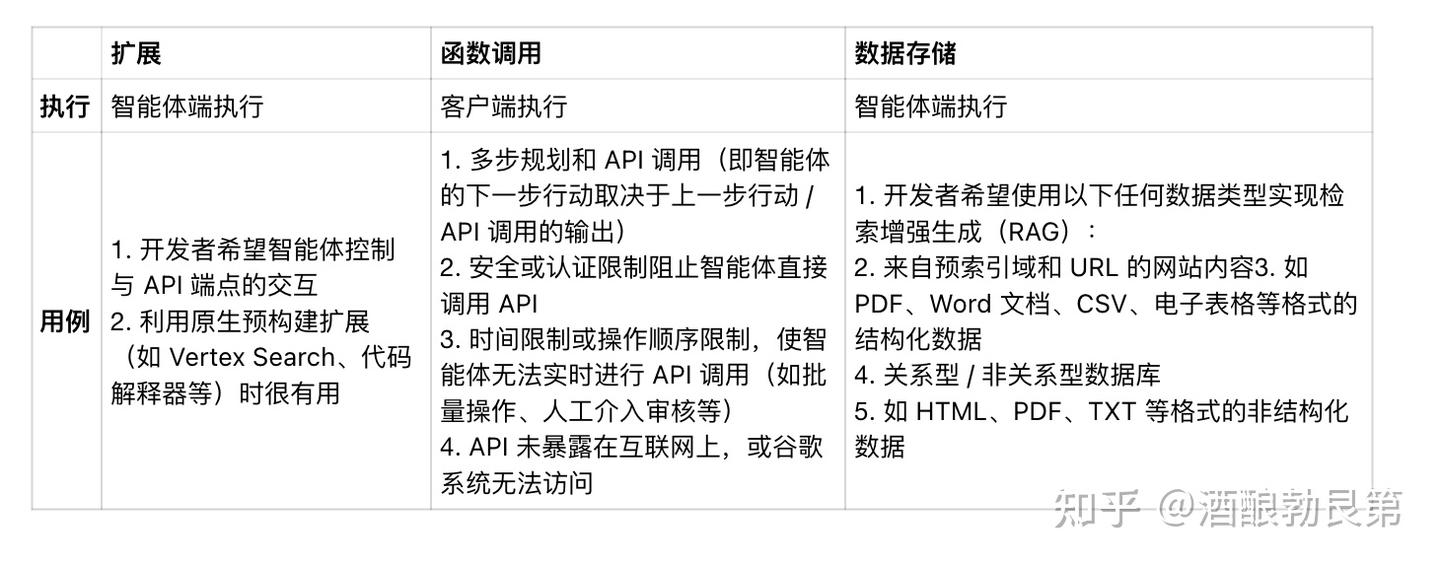

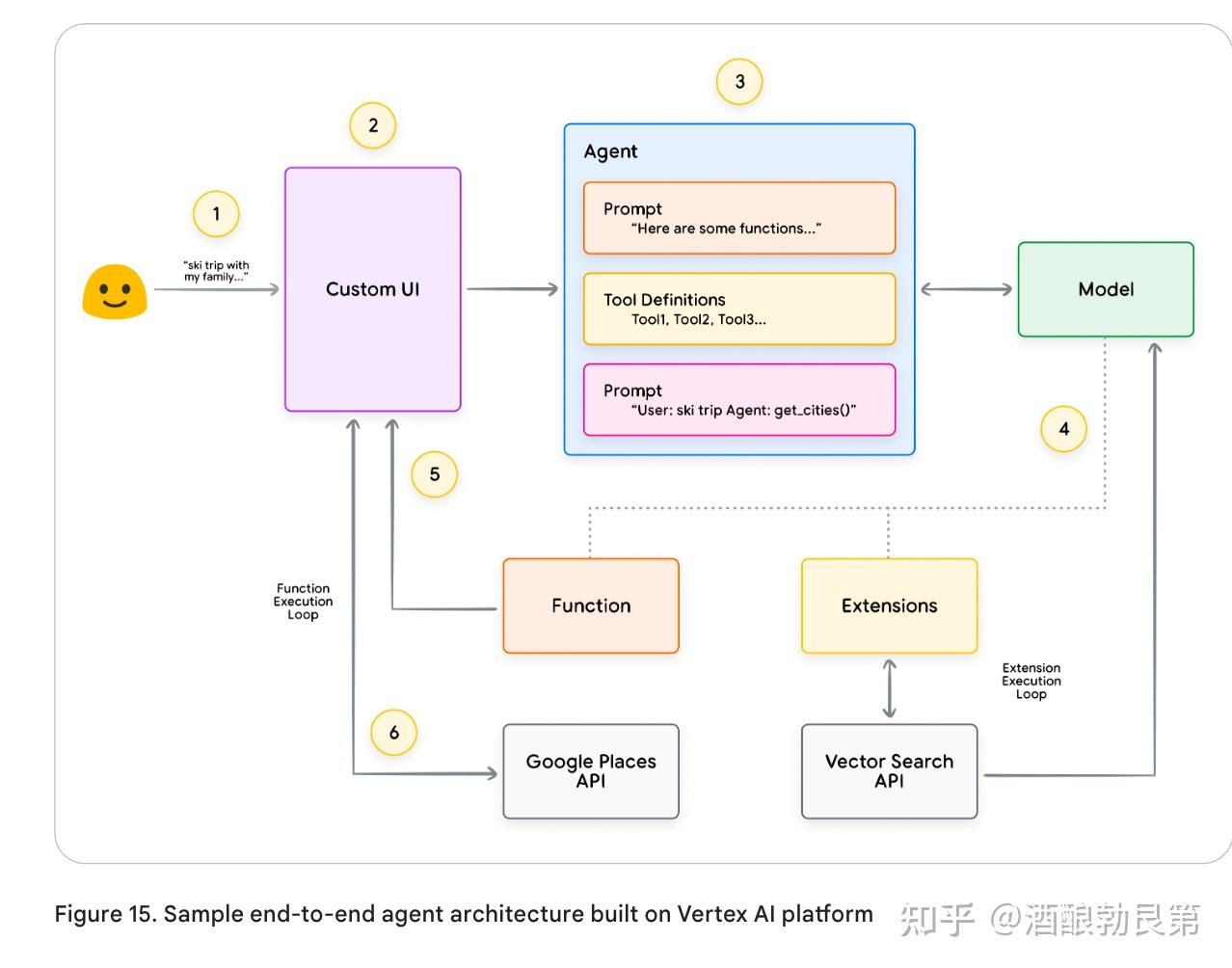

<blockquote><p>在AI领域,智能体(Agent)正成为推动产品创新的关键技术。本文作为《深度理解Agent:AI产品经理入门必读》系列的下篇,继续深入探讨Agent的核心组件及其在产品中的应用。文章详细介绍了数据存储的作用、模型性能提升的方法,以及从产品经理视角对Agent应用的洞见与警示。</p> </blockquote>  上一篇介绍了什么是Agent(包含模型、工具、编排、如何运作)、工具篇的扩展和函数部分。 本篇将介绍工具篇的数据存储及总结、模型性能提升、产品经理视角的洞见与警示。 ## 工具篇(续) ### 数据存储 把语言模型想象成一个巨大的图书馆,里面存放着它的训练数据。但与不断购入新书的图书馆不同,这个 “图书馆” 是静态的,仅包含其最初训练时的知识。这就带来了一个挑战,因为现实世界的知识在不断发展。数据存储通过提供对更动态、最新信息的访问,解决了这一限制,并确保模型的回复基于事实且具有相关性。 数据存储使开发人员能够以原始格式向智能体提供额外数据,从而无需进行耗时的数据转换、模型重新训练或微调。数据存储会将传入的文档转换为一组[向量数据库](https://zhida.zhihu.com/search?content_id=254551000&content_type=Article&match_order=1&q=%E5%90%91%E9%87%8F%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93&zhida_source=entity)嵌入,智能体可以利用这些嵌入提取所需信息,为其下一步行动或对用户的回复提供补充。  实现与应用: 在生成式人工智能智能体的情境下,数据存储通常被实现为向量数据库,开发者希望智能体在运行时能够访问该数据库。虽然我们在此不会深入探讨向量数据库,但关键要理解的是,它们以向量嵌入的形式存储数据,向量嵌入是一种高维向量,是对所提供数据的数学表示。近年来,数据存储在语言模型中的一个极为常见的应用示例,就是基于[检索增强生成](https://zhida.zhihu.com/search?content_id=254551000&content_type=Article&match_order=1&q=%E6%A3%80%E7%B4%A2%E5%A2%9E%E5%BC%BA%E7%94%9F%E6%88%90&zhida_source=entity)(RAG)的应用程序。这些应用程序旨在通过让模型访问各种格式的数据,如: - 网站内容; - 以 PDF、Word 文档、CSV、电子表格等格式存在的结构化数据; - 以 HTML、PDF、TXT 等格式存在的非结构化数据, 每个用户请求和智能体响应循环的底层过程通常如下图 13 所示。 - 用户查询被发送到嵌入模型,以生成该查询的嵌入表示。 - 然后使用类似可扩展最近邻搜索(SCaNN)这样的匹配算法,将查询嵌入与向量数据库的内容进行匹配。 - 从向量数据库中以文本格式检索匹配的内容,并将其发送回智能体。 - 智能体接收用户查询和检索到的内容,然后制定响应或行动。 - 最终的回复被发送给用户。  图 14 展示了一个与采用 ReAct 推理 / 规划来实现检索增强生成(RAG)的智能体的示例交互。(强烈建议看一下图中的具体内容,它示例了Agent的一个循环过程)  ### 工具总结 总而言之,扩展、函数和数据存储构成了几种不同类型的工具,可供智能体在运行时使用。每种工具都有其独特用途,智能体开发者可自行决定将它们结合使用或单独使用。  ## 通过定向学习提升模型性能 有效使用模型的一个关键方面,在于模型在生成输出时能否选择合适的工具,尤其是在生产环境中大规模使用工具的情况下。虽然常规训练有助于模型培养这种技能,但现实场景往往需要训练数据之外的知识。可以将其想象成基本烹饪技能与精通某一特定菜系之间的差别。两者都需要基础烹饪知识,但后者需要定向学习,才能取得更精细的成果。 为帮助模型获取这类特定知识,有几种可行方法: - 上下文内学习In-context learning:此方法在推理时,为通用模型提供提示、工具以及少量示例,使其能够 “即时” 学习如何以及何时针对特定任务使用这些工具。自然语言处理中的 ReAct 框架就是这种方法的一个例子。 - 基于检索的上下文内学习Retrieval-based in-context learning:该技术通过从外部存储器中检索信息,动态地用最相关的信息、工具及相关示例填充模型提示。比如 Vertex AI 扩展中的 “示例存储”,或者前面提到的基于检索增强生成(RAG)架构的数据存储,都是这种方法的实例。 - 基于微调的学习Fine-tuning based learning:此方法在推理前,使用大量特定示例的数据集对模型进行训练。这有助于模型在接收任何用户查询之前,就理解何时以及如何应用某些工具。 为了更深入地了解每种定向学习方法,让我们以烹饪作为类比。 - 想象一下,一位厨师从顾客那里收到一份特定的食谱(提示)、一些关键食材(相关工具)以及几道示例菜肴(少量示例)。基于这些有限的信息以及厨师的烹饪常识,他们需要 “即时” 想出如何制作出与食谱和顾客偏好最相符的菜肴。这就是上下文内学习。 - 现在,假设我们这位厨师身处一个食材储备丰富的厨房(外部数据存储),里面摆满了各种食材和烹饪书籍(示例和工具)。此时,厨师能够从厨房储备中动态挑选食材和烹饪书籍,更好地契合顾客的食谱和偏好。这使得厨师能够借助已有的知识和新知识,制作出更符合要求且更精致的菜肴。这就是基于检索的上下文内学习。 - 最后,设想我们送这位厨师回学校学习一种或几种新菜系(使用大量特定示例的数据集进行预训练)。这样一来,厨师在面对未来从未见过的顾客食谱时,就能有更深入的理解。如果我们希望厨师精通特定菜系(知识领域),这种方法就非常合适。这就是基于微调的学习。 - 就速度、成本和延迟而言,每种方法都有其独特的优缺点。然而,通过在智能体框架中结合这些技术,我们可以发挥它们的各种优势,将劣势降至最低,从而获得一个更强大、适应性更强的解决方案。 虽然本文探讨了智能体的核心组件,但构建生产级应用程序还需要将它们与用户界面、评估框架和持续改进机制等其他工具相结合。 ## 总结  **本文的一些关键要点包括:** 1)智能体通过利用工具来访问实时信息、提出现实世界中的行动建议,以及自主规划和执行复杂任务,从而扩展了语言模型的能力。智能体可以利用一个或多个语言模型来决定何时以及如何在不同状态间转换,并使用外部工具来完成模型自身难以或无法独立完成的各种复杂任务。 2)智能体运行的核心是编排层,这是一种认知架构,它组织推理、规划、决策过程并指导智能体的行动。诸如 ReAct、思维链(Chain-of-Thought)和思维树(Tree-of-Thoughts)等各种推理技术,为编排层提供了一个框架,使其能够接收信息、进行内部推理,并生成明智的决策或响应。 3)扩展、函数和数据存储等工具,是智能体通向外部世界的钥匙,使它们能够与外部系统交互,并获取超出其训练数据范围的知识。扩展在智能体与外部 API 之间架起了一座桥梁,能够执行 API 调用并检索实时信息。函数通过分工为开发者提供了更精细的控制,允许智能体生成可在客户端执行的函数参数。数据存储使智能体能够访问结构化或非结构化数据,从而实现数据驱动的应用程序。 4)智能体通常包含以下几个部分: - 推理能力:指支撑复杂逻辑推理、语言理解与决策过程的基础模型。这些模型负责评估信息,构成了 Agent 的认知中枢。 - 记忆系统:负责存储、组织并检索短期上下文信息以及长期积累的知识。 - 工具调用:指 Agent 与外部应用程序、API 接口、数据库、互联网及其他软件进行交互的集成能力。 - 规划能力:指 Agent 内部用于拆解复杂任务为可管理步骤、评估执行效果并适时调整策略的架构设计。 智能体的未来充满令人激动的发展,而我们目前仅仅是浅尝辄止,尚未充分发掘其潜力。随着工具变得更加精良,推理能力得到提升,智能体将能够解决愈发复杂的问题。 此外,“智能体链式连接” 这一策略性方法的发展势头将持续增强。通过将专长于特定领域或任务的专业智能体组合在一起,我们可以打造一种 “智能体专家组合” 的模式,使其能够在各个行业和各类问题领域取得卓越成果。 ## 写在最后 ### (1)为什么Agent还没有爆发 - 没有清晰的AI或Agent-Native的产品形态落地 - 需要对AI、行业know-how的认知,都非常深 - 另外,还有一个“Agent爆发”需要的前置条件当前远没有具备,就是:Agent和Agent之间通信、交互的标准和基建,目前还几乎是行业空白。 ### (2)基于Agent的框架,产品经理的产品思维要有哪些变化 过去互联网/移动互联网时代,典型的思考格式是“场景-用户-需求”(什么场景下,怎样的典型用户画像,有什么痛点需求)。AI 2.0时代,需要增加一个关键词,“关系”。某个Agent在某个场景里,和用户或者其他Agent之间,是什么的关系?定义了关系,其实就定义了边界、约束条件和需求属性。 ### (3)回归问题本质,AI 只是锤子 对于产品经理来说,在落地产品的时候,核心是解决你的问题:至于是不是智能体,是不是大语言模型,是不是 AI 帮你决策,都不是最重要的。 一个被提及很多的是吴恩达老师写的多智能体翻译的例子,简单来说就是用三个智能体:一个直译智能体、一个审查智能体、一个意译润色智能体,确实可以大幅提升翻译质量。但并非一定要三个智能体才能提升翻译质量,其实,基于 Prompt 让 LLM 在翻译时,使用直译 + 反思 + 意译三个步骤输出,也可以得到高质量的翻译结果。 其实大部分 AI 应用场景都类似:要用 AI 解决问题,核心不在于智能体,而在于设计出一个适合 AI 的工作流。我们有时候过于关注一些流行的概念或技术,而忽略了要解决的根本问题是什么,将 AI 变成了目的而不是手段。 如果你有了解马斯克的第一性原理思维,其强调的就是回归事物最基本的条件,把其解构成各种要素进行分析,从而找到实现目标最优路径的方法。 而运用第一性原理通常有三个步骤: 第 1 步:定义清楚你要解决的根本问题。 第 2 步:拆解问题。 第 3 步:从头开始创建解决方案。 而这也个思路也适用于我们去借助 AI 解决问题,设计出适合 AI 的工作流。真正要用好 AI,让 AI 发挥最大效能,核心是还是要基于你要解决的问题,重新设计一个适合 AI 的工作流,让 AI 在工作流中完成它最擅长的工作,至于是不是智能体,是不是大语言模型,是不是 AI 帮你决策,都不是最重要的。 本文由 @「爱」原生 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议

“菜篮子”生意唯有沉下心来,深耕供应链、赋能生态伙伴、坚守品质初心的长期主义者,方能穿越周期。

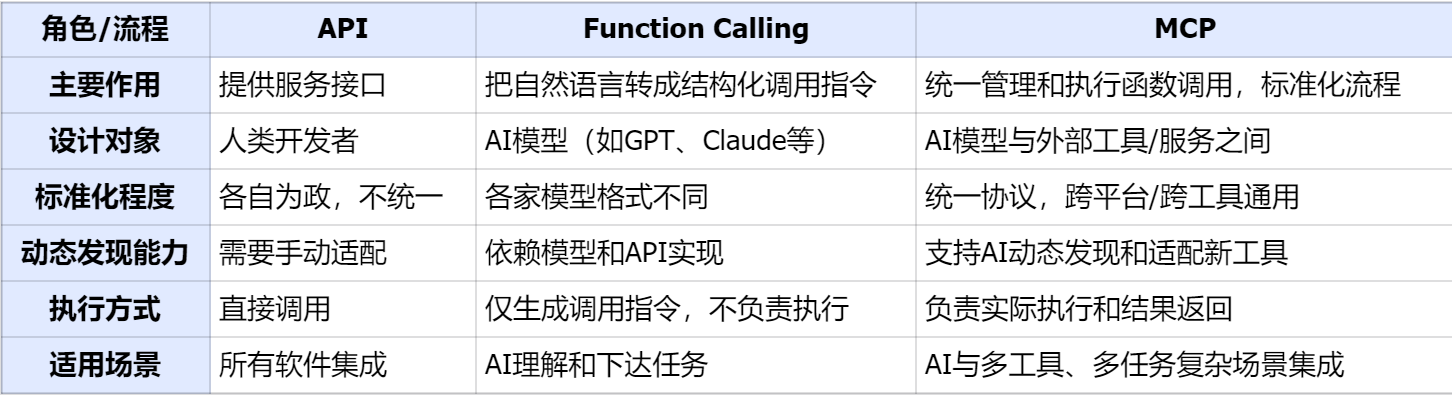

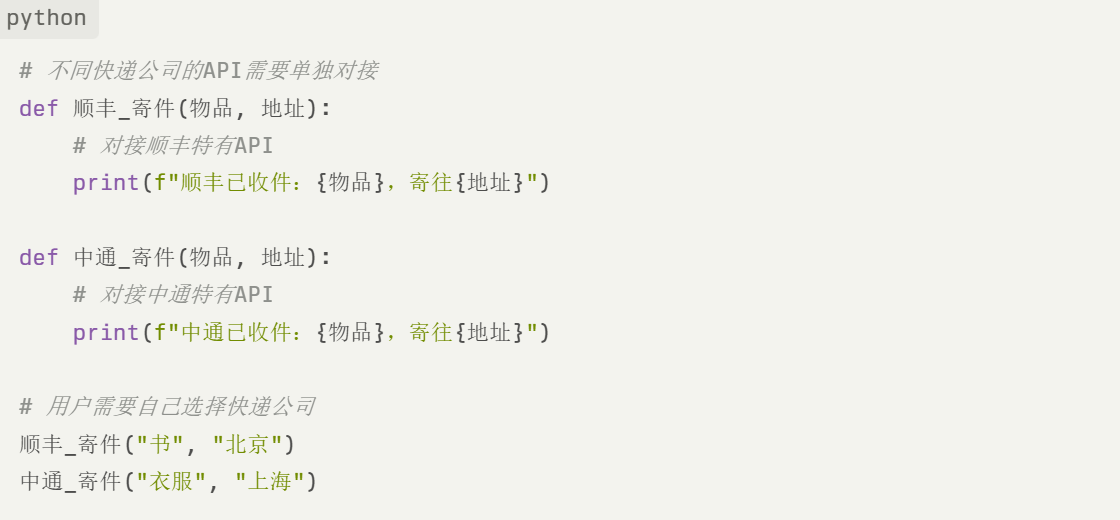

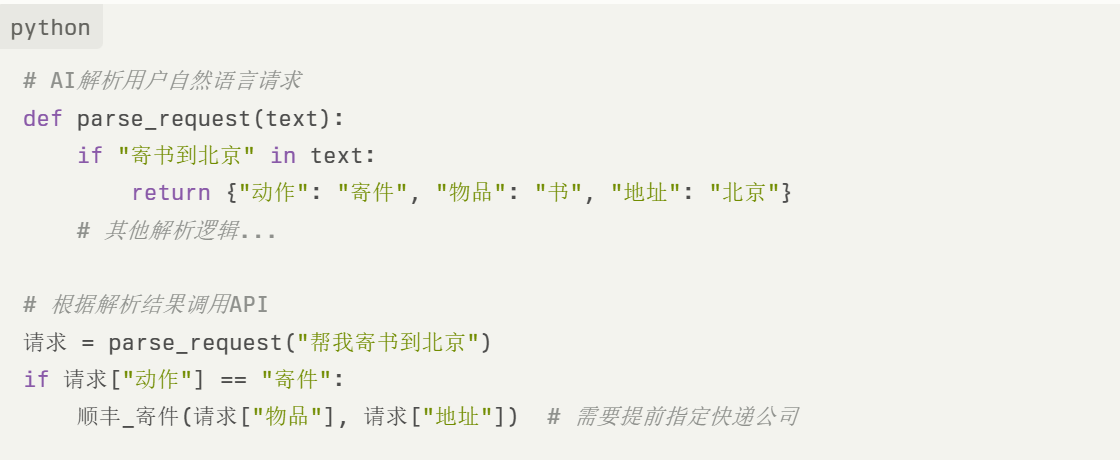

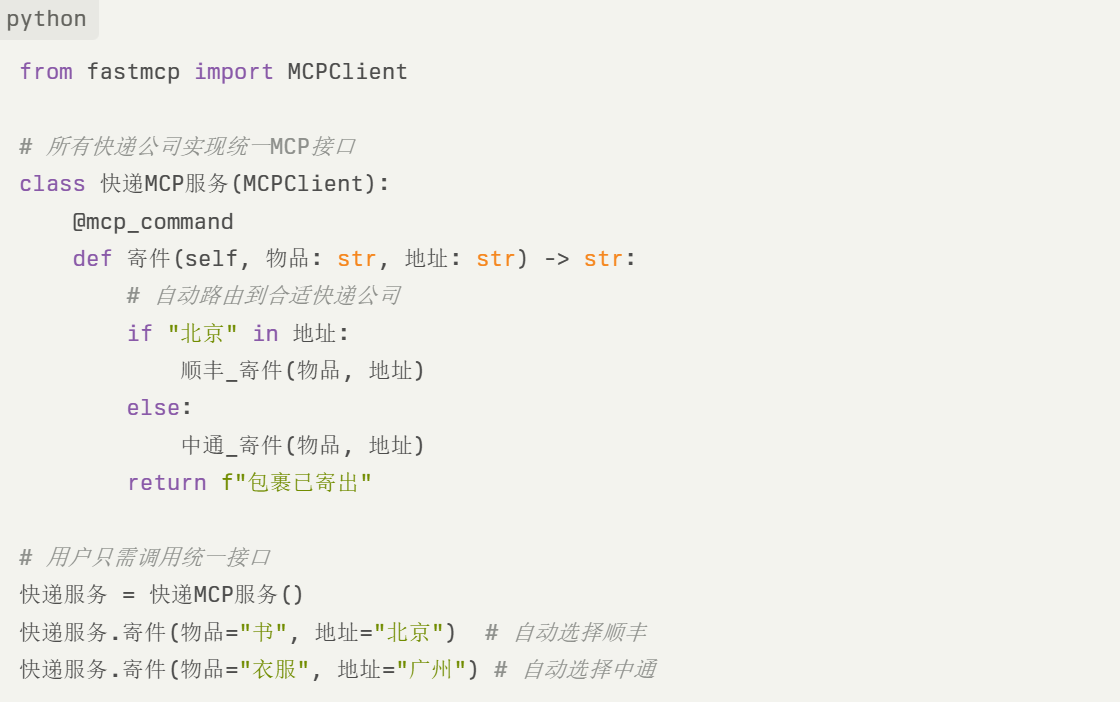

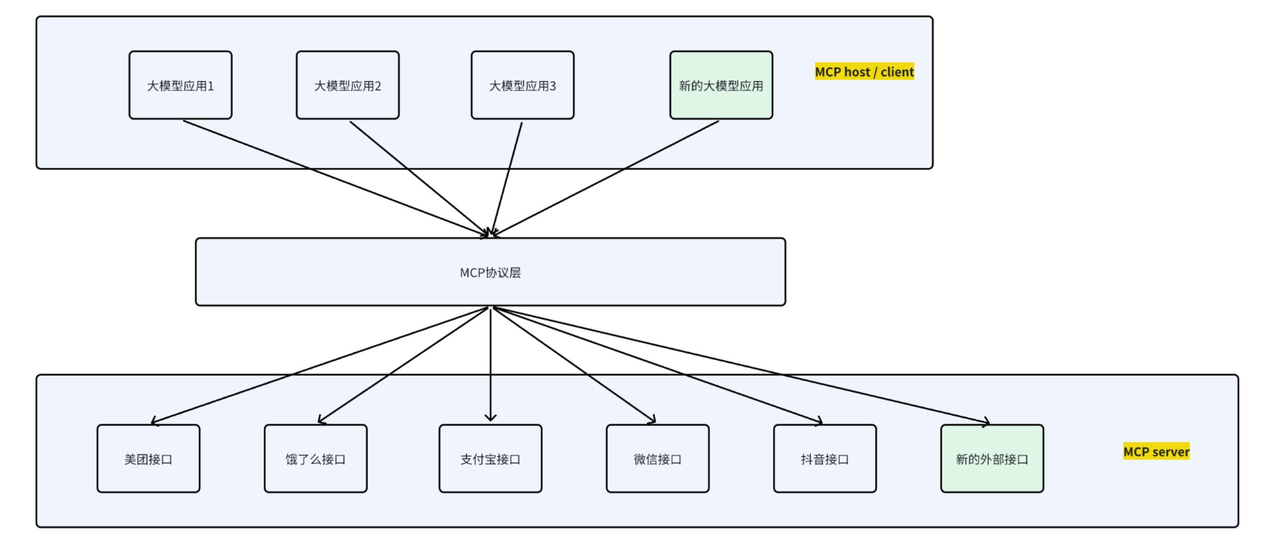

<blockquote><p>在人工智能领域,大语言模型(LLM)的应用越来越广泛,但其能力边界也逐渐显现。如何让AI真正“用工具”、获取实时数据并执行复杂任务?MCP(模型上下文协议)应运而生。本文将用通俗易懂的语言,为你揭开MCP的神秘面纱。</p> </blockquote>  你有没有想过,为什么现在的智能助手越来越聪明,能帮你查天气,发邮件,甚至能帮你写文章?其实,这背后有一个非常神奇的技术——MCP(模型上下文协议),它让AI变得更强大、更实用。 最近我在网上看了很多关于MCP的视频和文章,感觉好像懂了,但又好像没完全明白。作为一个AI学习小白,我决定用最简单的语言,把我理解到的内容分享给你:什么是MCP?为什么它最近这么火?API、Function Calling和MCP三者到底是什么关系?以及,怎么找到别人已经写好的MCP服务工具。 希望这篇文章能帮你理解这些看似高深的技术概念。 ## 一、什么是MCP? MCP,全称 Model Context Protocol(模型上下文协议)是由Anthropic公司在2024年11月26日推出的一项技术协议。MCP的目标是通过定义一套通用的通信规则,让AI助手能够连接到外部资源,提升响应的准确性和实用性。 随着越来越多的企业采用该协议,它已经成为 LLM 使用工具方面事实上的标准,推动了 AI 智能体发展潜力的进一步释放。 ## 二、大模型为什么需要MCP? ### 大模型能力边界 大语言模型(LLM)如GPT、Claude等,能够理解和生成各种自然语言内容,从写文章到写代码都不在话下。但只能处理输入的内容,无法主动查数据、用工具,能力边界很明显,体现在: - 只能处理输入的文字:模型本身无法“主动”去查找最新的信息、访问数据库或操作真实世界的工具。 - 知识有时效性:模型的知识截止于训练时,无法获取实时数据,比如最新的天气、新闻或股票价格。 - 容易“胡说八道”:当遇到自己不知道的问题时,模型会“编造”答案(AI圈叫“幻觉”),而不是告诉你“我不知道”。 - 缺乏长期记忆和复杂推理能力:模型对复杂的多步任务、历史数据追踪等能力有限。 ### Function Calling(函数调用) 针对大模型的能力边界,2023年6月,OpenAI等公司推出Function Calling,AI能把需求转成结构化指令,由外部服务执行。但每家实现不同,开发和维护成本高,工具多了很难扩展。 **Function Calling原理**:让AI把“查北京天气”这样的请求转成结构化的函数调用(比如API),由外部工具来完成真正的操作。 优点:AI可以获取实时数据、自动化任务、访问数据库等,能力大大增强。 局限: ① 每个工具都要单独对接:每加一个新工具,开发者都要写一套专用的集成代码,维护起来很麻烦。 ② 标准不统一:不同AI厂商和工具的接口格式、参数、返回值各不相同,开发和扩展难度大。 ③复杂场景难以应对:面对多步任务、多个工具协作、复杂数据结构时,Function Calling容易混乱,出错率高。 ④安全和权限难管理:调用外部工具涉及数据安全和权限控制,Function Calling方案下很难统一管理 早期的大模型虽然强大,但面对“用工具”这件事时,能力受限、集成复杂、维护困难。Function Calling虽然是进步,但依然没有解决标准化和大规模扩展的问题,AI的潜力被“工具孤岛”困住了。 **MCP的出现,就像AI世界的“USB-C”,让所有工具和AI都能用同一种标准连接,大大降低了集成难度,也让AI的能力边界被极大拓展。** ## 三、API、Function Calling、MCP:到底有什么不同?  下面用快递比喻理解差异(代码对比) **传统API调用方式**  **Function Calling 实现**  **MCP 标准化实现**  ## 四、怎么使用MCP MCP像一个“标准插座”,它不是一个具体的软件,而是一种让AI和工具可以顺利沟通的“通用语言”。MCP 只是一个协议,无法直接使用,必须先实现它。这里先理解MCP的基本架构:三大角色。 - MCP Host(宿主/主程序):常见的包括Claude Desktop,Cursor,Cline,Cherry studio,AI助手、带AI功能的IDE等,Host负责和用户交互。 - MCP Client(MCP客户端):嵌入在主程序里,负责和MCP Server沟通。 - MCP Server(MCP服务器):每个服务器都对接一个具体工具(如GitHub、数据库、天气服务等),并通过MCP协议“暴露”自己的功能。 传输层:MCP支持本地(STDIO)和远程(HTTP+SSE)两种连接方式,不管工具是在你电脑上,还是在云端,都能连起来。  例子辅助理解:把MCP想象成智能家居系统 - Host = 手机上的智能家居APP - Client = 每个家电的智能插座 - Server = 家电本身(空调/灯光/电视) - MCP协议 = 统一的智能家居通信标准 当你用手机APP(Host)打开空调(Server),智能插座(Client)会自动将指令转成标准协议,空调收到指令后执行并反馈状态。这样任何新家电只要支持这个标准,就能即插即用,你的APP就能自动发现它、控制它,不用学新的操作方法。不需要为每个品牌单独适配。 **MCP Server可以让AI用三种方式帮你做事: ** - 资源(Resources):像查文件、查数据,AI能帮你读出内容。 - 工具(Tools):像“帮我发邮件”“查天气”“新建任务”,AI能直接操作这些功能(这个最常用)。可以被 LLM 调用的函数。 - 提示(Prompts):AI可以用一些预设的模板,帮你写文章、做总结、生成代码等。 重点:最常用的就是“工具”功能,让AI真的能帮你“做事”! MCP就像一个智能插线板,AI助手和各种工具都能用同一个插头连接。你用AI助手(Host)发出请求,MCP Client负责转达,MCP Server把请求变成工具能懂的操作,然后把结果再传回来。这样,AI就能帮你查天气、管文件、连数据库,什么都能做! ## 五、怎么找到别人已经写好的MCP服务工具 现在已经有不少专门的MCP服务市场,聚合了各种各样的MCP工具和插件,像应用商店一样,随时可以查找和接入。下面给大家举几个最常用的MCP服务市场。 ### 1. mcp.so 简介:mcp.so 是目前最受欢迎的MCP服务市场之一,里面收录了大量开源和商业的MCP插件,涵盖天气、翻译、办公自动化、生活服务等各类场景。 适合人群:小白用户可以直接搜索和体验,开发者也能上传自己的MCP服务。  ### 2. mcpmarket.com 简介:更像是一个MCP服务的“导航站”,聚合了全球各地的热门MCP工具,支持按分类、评分、更新时间等多种方式筛选。 适合人群:想要对比不同服务、寻找高质量插件的用户。  ### 3. smithery.ai 简介:smithery.ai 主打创新型和专业型MCP服务,收录了许多面向企业和开发者的高级插件,比如数据分析、自动化办公、AI写作等。 适合人群:对功能有更高要求、希望集成到自己工作流中的进阶用户  本文由 @王小佳 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

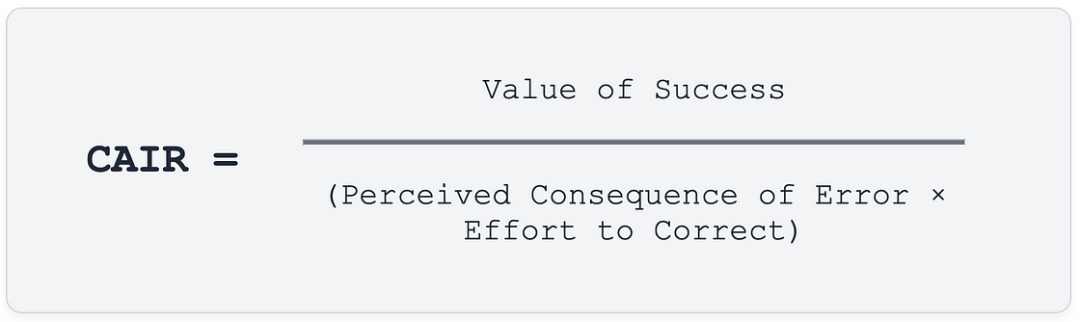

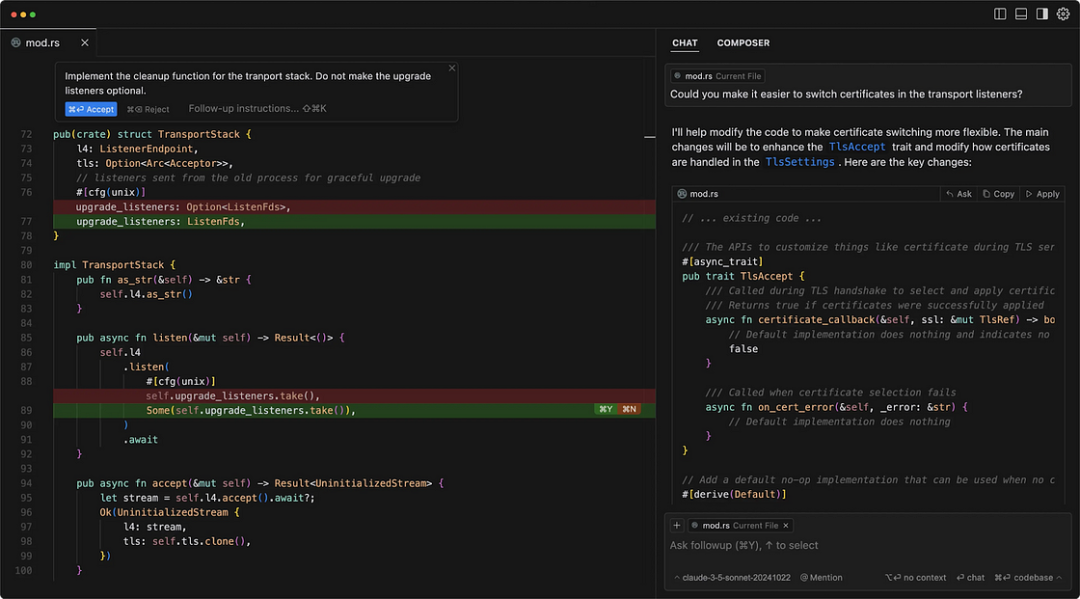

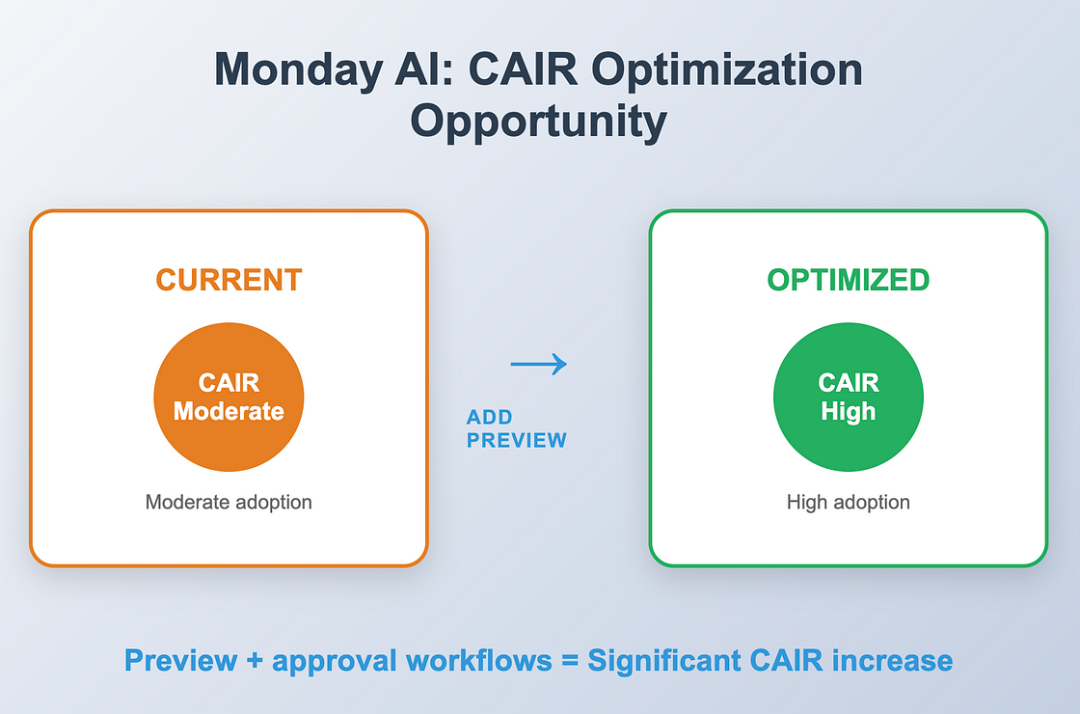

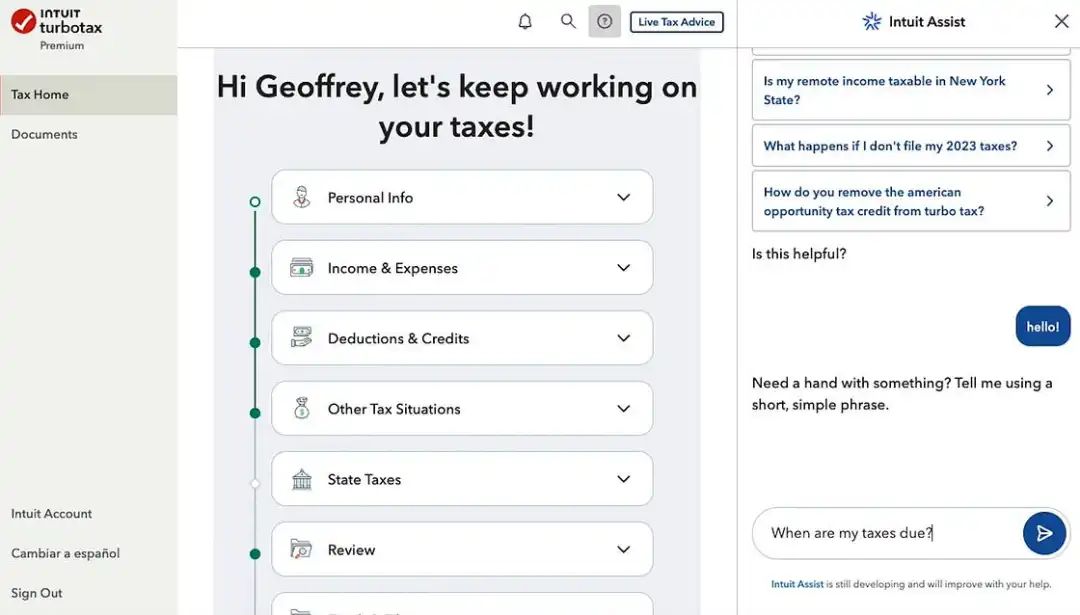

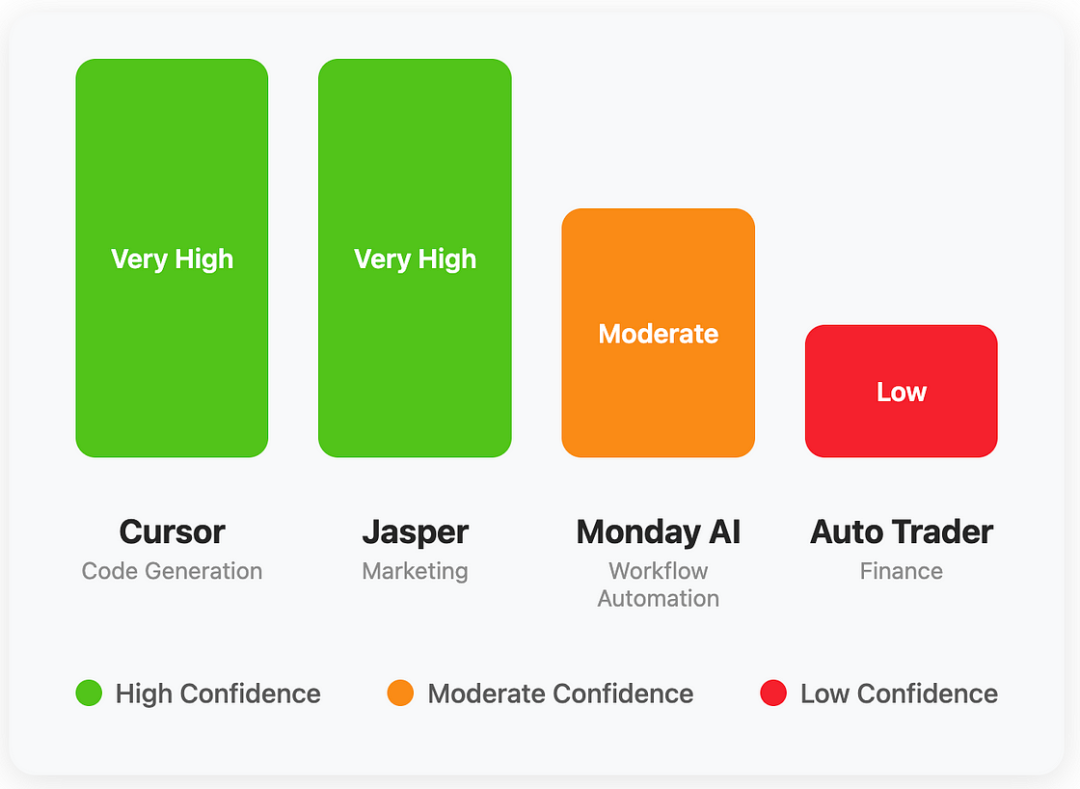

<blockquote><p>在AI产品层出不穷的当下,为何有些产品能够迅速获得用户青睐,而另一些则难以突破?本文深入探讨了一个关键指标——用户对AI结果的信心(CAIR),并揭示了它如何成为决定AI产品成败的隐藏变量。</p> </blockquote>  你有没有想过,为什么有些AI产品一上线就获得用户疯狂追捧,而另一些技术看起来更先进的产品却在市场上反响平平?为什么Cursor这样的AI代码编辑器能够席卷开发者社区,而许多功能更强大的AI工具却始终无法获得用户信任? 正好周末看了LangChain创始人的最新文章,他在总结了过去十年构建AI产品的经验,以及观察了行业内数百次产品发布后,发现了一个令人惊讶的模式:产品的成败几乎与模型准确性或技术复杂性无关。真正的差异在于一个我们称之为”CAIR”的指标——用户对AI结果的信心( Confidence in AI Results)。这个心理因素不仅可以测量,还可以预测和优化。它不是什么虚荣指标,而是决定你的AI产品成功还是失败的隐藏变量,无论你的底层技术有多么令人印象深刻。 他发现,用户采用AI产品最大的障碍其实是恐惧。要获得最大的采用率,你需要降低恐惧并提高信心。我们需要一个可以优化的信心指标,这就是CAIR发挥作用的地方。CAIR通过一个简单的关系来衡量用户信心,它平衡了用户获得的价值与他们面临的心理障碍。 这个公式是:CAIR = 价值 ÷ (风险 × 纠正成本)。  这个等式在直觉上是有意义的:价值是用户在AI成功时获得的好处,风险是AI犯错的后果,纠正成本是修复AI错误所需的努力。当CAIR高时,用户会热情地拥抱AI功能。当CAIR低时,无论你的AI在技术上多么令人印象深刻,采用率都会停滞不前。以下就是我在他文章概念的基础上,结合我自己的理解和思考,写的一篇分析,希望给大家带来一些启发。 ## 理解CAIR指标的核心逻辑 让我详细解释一下CAIR指标的每个组成部分,因为正确理解这些变量是优化AI产品体验的关键。首先是价值,这是用户在AI成功执行任务时获得的实际好处。这不仅包括时间节省,还包括认知负荷的减轻、工作质量的提升,以及能够完成原本无法完成的任务。价值的衡量需要从用户角度出发,而不是从技术角度。比如,一个能生成代码的AI的价值不在于它使用了多先进的算法,而在于它为开发者节省了多少小时的编程时间,减少了多少重复性工作的烦恼。 风险是AI犯错时可能产生的负面后果。这里的关键是理解风险不仅仅是客观的损失,更重要的是用户对潜在损失的主观感知。同样的错误在不同场景下会产生完全不同的风险感知。比如,在个人项目中生成错误代码的风险相对较低,但在生产环境中同样的错误可能导致系统崩溃,影响数千万用户。风险还包括声誉损失、数据泄露、合规问题等各种潜在后果。重要的是,用户对风险的感知往往比实际风险更重要,因为感知驱动行为。 纠正成本是指用户发现AI错误后,将其修复到满意状态所需要的努力。这包括识别错误的时间、理解错误原因的难度、实际修复的复杂性,以及验证修复是否正确的过程。纠正成本不仅包括时间,还包括认知负荷和情感成本。如果用户需要深入理解复杂的AI输出才能识别错误,或者需要从头开始重做工作,那么纠正成本就会很高。相反,如果用户可以轻松识别问题并快速修复,纠正成本就会很低。 CAIR指标的天才之处在于它将这三个变量结合起来,形成了一个可以直接指导产品设计的框架。更重要的是,CAIR主要由产品设计决策决定,而不仅仅是底层AI能力。当然,成功概率很重要——如果你的AI大部分时间都失败,再巧妙的产品设计也救不了你。成功概率已经融入了我们等式的价值组件中。当AI失败时,用户获得零价值,这自然会降低CAIR。但我们关注的是作为产品团队你实际可以控制的变量。模型准确性会随着AI供应商发布更好的模型而随时间改善,但决定风险和纠正努力的产品设计决策呢?这些完全在你的掌控之中,正是它们将使用相同底层技术的成功AI产品与失败产品区分开来。 ## 为什么Cursor征服了编程世界 让我们用Cursor这个席卷开发者世界的AI驱动代码编辑器来深入说明CAIR的重要性。从理论上讲,代码生成应该会产生极低的用户信心——错误的代码可能会让为数百万用户提供服务的系统崩溃,造成巨大的经济损失和声誉损害。在金融交易系统、医疗设备控制、或者大型互联网平台的核心服务中,一行错误的代码可能导致灾难性后果。然而,Cursor却实现了爆炸性增长,成为开发者社区的宠儿,因为它巧妙地设计了一种信心接近最大值的体验。  让我们用简单的高/中/低等级将CAIR等式详细应用到Cursor上。首先看风险:Cursor的风险实际上是低的,因为代码在安全的本地开发环境中生成,永远不会直接接触生产系统。用户可以在受控环境中查看、测试和验证代码,然后才决定是否将其部署到生产环境。这种设计从根本上消除了最大的恐惧源——直接对关键系统造成损害的可能性。即使AI生成了有问题的代码,它也只会在开发者的本地机器上存在,不会影响任何实际用户或业务操作。 再看纠正成本:Cursor的纠正成本同样是低的,因为修复AI建议极其简单——你只需要删除建议并自己编写代码,或者简单地忽略建议继续你原来的工作。没有复杂的回滚过程,没有需要理解的复杂状态变化,也没有需要追踪的级联影响。如果代码建议不好,开发者可以立即识别并丢弃它,就像忽略一个不好的Google搜索结果一样简单。这种低摩擦的纠正机制让用户感到完全控制整个过程。 最后是价值:Cursor提供的价值是高的,因为它为开发者节省了大量编码时间和脑力劳动。它不仅能生成样板代码,还能理解上下文并提供智能建议,帮助开发者更快地实现想法。对于那些重复性高、创造性低的编程任务,Cursor能够显著提升效率。更重要的是,它还能帮助开发者学习新的编程模式和最佳实践,提供教育价值。 所以Cursor的CAIR计算是:CAIR = 高 ÷ (低 × 低) = 非常高。这就是Cursor产品设计的天才之处。他们没有试图创造一个完全自主的编程AI,而是创造了一个智能助手,增强人类能力的同时保持人类的最终控制权。 现在想象一下,如果Cursor的设计团队做了不同的选择。假设他们设计产品时让生成的代码自动提交到生产系统,或者自动推送到代码仓库。风险会立即飙升到高水平,因为错误代码可能直接影响生产环境。但如果他们同时提供了强大的版本控制和简单的回滚功能,纠正成本仍然可以保持在低到中等水平。在这种情况下,虽然风险很高,但由于恢复相对容易,CAIR仍然可以保持在合理水平。 但是,如果系统既自动部署又缺乏简单的回滚功能,那么风险和纠正成本都会变得很高,完全改变等式:替代设计的CAIR = 高 ÷ (高 × 高) = 低。这种信心的急剧下降很可能会扼杀用户采用率,即使底层AI模型的质量完全相同。这个思想实验清楚地说明了为什么CAIR从根本上关于产品体验设计,而不仅仅是技术能力,以及为什么风险和纠正努力的分离允许更细致和战略性的产品设计决策。 这种设计哲学不仅适用于代码生成工具。像Jasper这样的创意写作工具也遵循相同的CAIR优化模式。它们将AI定位为协作伙伴而不是自主创造者,通过确保用户保持对最终输出的编辑控制来保持CAIR的高水平。用户可以接受、修改或完全忽略AI的建议,始终保持对创作过程的主导权。 ## 90/10 UX设计原则:构建用户信心的两层架构 在深入研究CAIR优化策略时,我发现了一个被业内称为”90/10 UX规则”的设计原则,这个原则完美地体现了如何在实践中应用CAIR思维。这个规则认为,我们仍然处在AI产品设计的石器时代,每个人都专注于提高模型准确性,但很少有团队真正破解了如何围绕不完美的AI构建产品的秘密。即使是95%准确的模型仍然会在20次中失败1次——而这一次失败就是破坏用户信任的关键。 正确的设计策略不是构建一个界面,而是构建两个界面。第一个是针对0→90%场景的基础用户体验。第一个目标是帮助用户快速获得满意的输出。这部分应该感觉像魔法一样——可预测、快速,并围绕即时交互设计。这就像是带有智能自动化的静态用户体验。用户输入一些内容,AI运行,90%的时间它都能准确命中——或者足够接近。这是你的”默认流程”,清洁、快速、无形。 第二个是针对最后10%场景的上下文细化界面。现在到了困难的部分:不可避免的错误。这是大多数产品失败的地方——要么隐藏复杂性,要么将所有复杂性都抛给用户。相反,修复功能必须在用户需要的确切时刻和地点出现。细化工具必须是上下文相关的、轻量级的,并且感觉像是用户意图的原生扩展。比如内联建议、在正确时间弹出的重新生成按钮、本地预览,以及作为一等公民的撤销功能。 当你知道AI在某些情况下会失败时(因为它总是会的),目标不是避免错误——而是用出色的用户体验来吸收错误。Cursor在这方面是大师级的表现:90%情况下的快速输出,10%情况下的即时回退。这种方法之所以有效,是因为它与人类在自动化中建立信任的方式保持一致。它不是关于完美,而是让不完美感觉安全和可恢复。换句话说:最大化价值,最小化感知风险和纠正成本。 这正是CAIR框架所描述的。它不仅仅关于准确性,而是关于信心——而信心是一个用户体验问题。最好的AI产品不是避免失败——而是围绕失败进行设计。这种两层设计策略的关键在于,它认识到用户对AI的期望是动态的。在初始交互中,用户希望获得快速、高质量的结果。但当事情出错时,他们需要的是控制感和快速恢复的能力。通过将这两种需求分离到不同的界面层中,产品可以同时满足效率和安全的需求。 ## 中等CAIR的机会:Monday AI案例深度分析 Monday.com为我们提供了一个关于中等信心水平的极其有价值的案例研究,展示了CAIR框架如何识别具体的产品改进机会。Monday.com的AI Blocks功能可以创建自动化规则并直接部署更改,但这些修改会立即在用户的Monday工作面板上生效。问题在于,这些面板通常包含连接到实际业务操作的关键工作流数据,使得每个AI决策都具有现实世界的影响。 让我详细分解Monday AI的每个CAIR变量。风险水平是中等的,因为Monday面板是团队日常操作依赖的”生产数据”,通常与整个组织的其他工作流、外部系统和业务流程相互连接。一个错误的自动化规则可能会触发级联效应:它可能会在各部门之间传播错误信息,向客户发送不准确的项目更新,自动分配错误的任务给团队成员,或者破坏精心设计的项目时间表。这些错误的影响不仅限于Monday平台本身,还可能延伸到客户关系、项目交付和团队协作。  纠正成本同样是中等水平,这是因为Monday面板的互连性质使得错误修复变得复杂。当AI自动化出现错误时,用户不能简单地按”撤销”按钮就解决问题。他们需要进行侦探工作来识别所有被修改的内容,理解这些更改对下游流程的影响,然后在多个相互连接的工作流中手动逆转自动化更改。这个过程可能需要几个小时,特别是当错误影响了多个项目或团队时。用户还需要通知受影响的同事,重新设置被破坏的流程,并验证所有相关系统都已恢复正常状态。 但是,价值组件是高的,这使得Monday AI仍然具有吸引力。AI可以自动化繁琐的手动工作流管理任务,这些任务通常消耗团队大量时间。它可以自动更新项目状态、触发基于项目阶段的后续行动、分配任务给合适的团队成员、生成进度报告,以及维护项目时间表。对于管理复杂项目的团队来说,这些自动化功能可能每周节省数十小时的例行操作时间,让团队成员能够专注于更有价值的创造性和战略性工作。 所以Monday AI的CAIR计算是:CAIR = 高 ÷ (中等 × 中等) = 中等。这种中等水平的CAIR创造了有趣的用户行为模式。我们看到用户表现出采用犹豫,特别是那些管理关键工作流的用户。心理障碍不是对AI能力的怀疑,而是用户必须在不完全确信结果的情况下提交更改。他们知道AI可能会帮助他们,但也知道如果出错,修复过程会很麻烦。 这个案例的美妙之处在于,CAIR框架为产品改进提供了明确的路径。最明显的解决方案是添加一个预览界面,让用户可以在更改生效之前评估AI建议的修改。这个单一的设计更改将通过分离”测试”和”部署”的心理模型,将风险从中等显著降低到低水平。用户可以安全地探索AI建议,理解它们的影响,甚至在沙盒环境中测试它们,然后再决定是否应用到实际工作流中。 进一步的改进可能包括分阶段部署功能,让用户可以先在单个项目或团队中测试自动化,然后再扩展到更大范围。还可以添加详细的更改日志和一键回滚功能,显著降低纠正成本。这些改进将Monday AI从中等CAIR提升到高CAIR,可能会看到采用率的显著增长。 ## 高风险领域:当AI遇到数学和金钱 金融服务和医疗保健领域为我们提供了一个关于AI根本局限性的深刻案例研究,特别是在数学和数值推理方面。这些领域面临的挑战不仅仅是错误后果严重,更根本的问题是AI在这些领域存在能力差距。大语言模型在数学计算、数值分析和精确推理方面本质上不可靠,这使得会计、税务准备、投资建议和医疗诊断等领域极具挑战性,无论你如何巧妙地设计用户体验都难以完全克服。 让我用AI税务准备软件来详细说明这个问题。核心挑战不仅在于税务错误会导致严重后果(IRS审计、罚款、法律问题),更在于大语言模型根本无法可靠地执行税务准备所需的复杂数学计算和规则应用。税务计算涉及精确的数值操作、复杂的条件逻辑,以及对不断变化的税法的准确理解。当AI在这些基本能力上不可靠时,即使是最好的产品设计也无法创造足够的用户信心。 如果这样的系统设计为自动提交税务申报表,CAIR将是灾难性的低水平:自动提交税务AI的CAIR = 高 ÷ (高 × 高) = 非常低。高风险来自于税务错误的严重后果,高纠正成本来自于修复提交错误的复杂性和时间成本。即使价值很高(节省大量时间和专业费用),这种设计的CAIR仍然会让大多数用户望而却步。 TurboTax的成功策略提供了一个关于如何在高风险领域应用CAIR思维的精彩案例。他们没有试图让AI独立完成税务准备,而是认识到了AI的根本局限性,并围绕这些局限性设计了产品体验。TurboTax不仅仅提供最终的专家审查,而是在整个过程中建立了多层人类监督:引导式工作流确保人类输入所有关键数据,AI提供优化建议和错误检测,但人类需要审查和批准每一个重要步骤。这种方法中,AI增强了人类的税务准备能力,而不是试图在数值计算上替代人类判断。  投资交易领域面临类似的挑战。自动投资交易者需要同时处理数学复杂性和巨大的财务风险。如果设计为完全自主的系统,执行真实交易的AI会创造令人瘫痪的低信心:自主交易CAIR = 高 ÷ (高 × 高) = 非常低。即使是小错误也可能导致巨大的财务损失,而修复错误交易的成本可能非常高昂,特别是在快速变化的市场中。 成功的平台如Wealthfront通过巧妙的产品定位实现了更合理的CAIR水平。他们将AI的作用限制在模式识别和趋势分析上——这是AI真正擅长的领域,同时让人类保持对所有数值决策和实际交易执行的控制。AI可以识别市场模式、分析历史趋势、提供投资建议,但最终的交易决策和执行仍然需要人类确认。这种分工利用了AI的优势,同时避免了其在数值精度方面的弱点。 医疗保健领域展现了相同的模式和挑战。AI诊断工具在处理需要数值精度的任务时表现出明显局限性,如药物剂量计算、风险评估评分、实验室结果解释等。这些任务需要的不仅是模式识别,还需要精确的数学计算和对数值关系的准确理解。成功的医疗AI工具,如心电图分析系统,通过将AI定位为模式检测助手来实现合理的CAIR水平。这些工具擅长识别ECG波形中的异常模式,但将数值分析和最终诊断留给医疗专业人员。  这些高风险领域的经验教训很清楚:成功的策略不是等待AI变得更准确,而是围绕AI的当前局限性进行设计,同时充分利用其真正擅长的能力。这种方法创造了可持续的竞争优势,这些优势比纯技术改进更难复制,因为它们基于对人类心理、风险感知和信任建立过程的深刻理解。 ## CAIR优化的五大战略原则 在分析了数百个成功和失败的AI产品后,我识别出了五个可靠且经过验证的CAIR优化策略。这些不是理论框架,而是在不同行业和用例中一致显示出效果的实践原则。每个原则都直接影响CAIR等式的一个或多个组成部分,为产品团队提供了具体的改进方向。 第一个原则是战略性人在循环中设计,这个原则同时优化CAIR等式的所有三个变量。许多团队错误地认为”自主”等同于”更好”,但这种思维在大多数实际应用场景中会显著增加风险。关键是要添加人类监督,但必须有策略性。在每个决策点都添加人类干预会严重损害价值,因为它会打断工作流程并降低效率。相反,在关键决策点放置人类监督可以最大化CAIR。比如,要求用户批准每个AI建议会破坏生产力,但在不可逆转的重要行动之前要求确认既保持了安全性又维持了实用性。设计的艺术在于识别在哪些地方人类监督能以最小的价值稀释代价提供最大的CAIR优化效果。 第二个原则是可逆性设计,专门用于减少纠正成本。当用户知道他们可以轻松撤销AI执行的任何行动时,修复错误所需的心理和实际努力会急剧下降。明确”逃生通道”的心理安全感能够将用户的焦虑转化为信心。在我们的分析中,仅仅通过添加突出且易于使用的撤销功能,我们就一致看到产品采用率翻倍的效果。关键是让撤销功能不仅在技术上可行,而且在心理上显著。用户需要在开始使用AI功能时就清楚地知道如何退出,这种可见的安全网会显著降低他们的使用阻力。 第三个原则是后果隔离,主要用于减少风险感知。通过沙盒环境、预览模式和草稿功能为AI实验创建安全空间,这种设计有效地分离了”探索”和”执行”的心理模型,基本上消除了用户在试验AI功能时对意外后果的恐惧。我们的数据显示,提供沙盒环境的产品一致显示出3-4倍更高的功能采用率。用户在知道自己可以安全地”玩耍”和实验时,更愿意探索AI的能力边界,这种探索最终导致更深入的产品使用和更高的用户满意度。 第四个原则是透明性设计,这同时减少感知风险和纠正成本。当用户理解AI为什么做出特定决定时,他们可以更好地评估AI输出的可靠性(减少感知风险),也能更有效地识别需要修复的具体问题(减少纠正努力)。解释性功能显著增加重复使用率,因为用户可以纠正AI推理中的特定缺陷,而不是完全抛弃AI输出重新开始。透明性还有助于建立长期信任,用户通过理解AI的工作方式逐渐对其能力建立更准确的期望。 第五个原则是控制梯度设计,这在管理风险的同时增加价值。允许用户根据个人舒适水平校准CAIR,从低风险功能开始,随着信心建立逐步解锁更高价值但也更高风险的能力。这种方法承认不同用户有不同的风险承受能力,并创造了自然的技能和信心建设路径。用户可以在他们觉得舒适的速度下学习和适应AI功能,而不是被迫一次性面对所有复杂性。 这五个原则的真正力量在于它们的协同效应。当同时应用多个原则时,效果不仅仅是相加的,而是相乘的。例如,将透明性与可逆性结合不仅降低了用户的风险感知,还让他们更有信心尝试AI建议,因为他们既理解AI的推理过程,又知道如果结果不理想可以轻松撤销。类似地,后果隔离与控制梯度的结合创造了一个学习环境,用户可以在安全的空间中逐步建立对AI能力的理解和信任。 ## 重新框架AI产品开发的思维模式 CAIR框架从根本上改变了我们评估AI产品准备度的方式,代表了从技术驱动到用户驱动的思维转变。传统的AI产品开发主要关注一个问题:”AI足够准确吗?”但CAIR框架要求我们同时问另一个同样重要的问题:”用户对AI的信心是否足够高以实现广泛采用?”这种双重视角将对话从纯粹的技术指标转移到了平衡技术能力和用户体验的综合视角。 在CAIR框架下,最重要的产品问题变成了:用户纠正AI错误有多容易?AI错误可能产生的后果有多严重?成功的AI输出为用户提供多少实际价值?人类在关键决策时刻保留多少控制权?AI的局限性和不确定性是否被清楚地传达给用户?这些问题的答案直接决定了产品的CAIR分数,进而决定了用户采用的可能性。 对于产品领导者来说,这个洞察具有解放性的意义。你不需要等待完美的AI技术来创建成功的产品。一个在高CAIR设计中运行的85%准确率AI,在用户采用率和满意度方面将始终超越一个在低CAIR设计中运行的95%准确率AI。这种认识将产品成功的控制权从AI研发团队转移到了产品设计团队手中。它意味着即使使用相同的底层AI技术,通过更好的产品设计决策,你仍然可以创造出显著优于竞争对手的用户体验。 对于组织而言,CAIR框架要求AI项目必须由产品团队和AI技术团队共同领导,产品设计决策应该被视为与模型调优同等重要的成功因素。传统的AI项目评估主要关注技术指标:模型准确率、推理速度、训练成本等。但CAIR框架要求AI准备度评估必须包括用户信心计算,而不仅仅是技术性能评估。这意味着在项目规划阶段就需要考虑用户体验设计,而不是在技术开发完成后才考虑如何包装产品。 我深信,在AI领域获得长期成功的公司不一定是那些拥有最先进AI模型的公司,而是那些深刻理解如何通过周到的产品设计来工程化用户信心并最大化CAIR的公司。这种能力比纯技术优势更难复制,因为它需要对用户心理、风险感知、信任建立过程和产品设计的深度理解。技术优势可能会随着新模型的发布而消失,但优秀的产品设计创造的竞争优势更加持久。 这种思维转变还改变了我们对AI产品迭代的方法。传统方法可能会专注于提高模型准确性来改善产品,但CAIR框架显示,同样甚至更好的改进可能来自于降低风险感知或减少纠正成本的设计改变。这为产品团队提供了更多改进产品的途径,不再完全依赖于AI技术的进步。 从实际操作角度看,我建议产品团队从这里开始:首先计算你当前AI功能的CAIR分数。使用高/中/低的简单评级系统,评估每个功能的价值、风险和纠正成本。识别CAIR分数最低的接触点,这些通常是用户采用的最大瓶颈。选择一个具体的低CAIR功能,并应用我们讨论的五个优化原则中的一个。实施改进后,测量采用率的变化。你很可能会立即看到显著差异,更重要的是,你将建立一个可重复的框架,用于指导后续的每个AI产品决策。 最终的问题不是你的AI技术是否足够好,而是你的用户是否对它有足够的信心去发现它的价值。这种从技术中心到用户中心的思维转变,正是将成功的AI产品与失败产品区分开来的关键因素。 ## 从理论到实践:CAIR在不同行业的应用模式 通过对各个行业成功AI产品的深入分析,我发现了一个有趣的CAIR应用模式图谱。不同行业和产品类型表现出明显不同的CAIR配置文件,这为产品设计者提供了宝贵的参考框架。理解这些模式可以帮助团队更好地预测用户反应,并选择最适合其特定场景的优化策略。 在代码和创意工具领域,我们看到高CAIR的一致模式。像Cursor这样的编程工具和像Jasper这样的写作助手都表现出高价值、低风险、低纠正成本的特征。这些工具的成功秘诀在于它们创造了一个”试错成本极低”的环境。用户可以轻松地生成、评估、修改或丢弃AI输出,整个过程感觉更像是与一个非常快速的助手协作,而不是将重要决策委托给一个不可控的系统。 工作流和项目管理工具,如Monday AI,通常表现出中等CAIR模式。这些工具提供高价值,但由于它们操作的是团队共享的重要业务数据,风险和纠正成本都处于中等水平。这个领域的改进机会特别大,因为相对简单的设计改变(如添加预览功能或改进撤销机制)可以显著提升CAIR并推动采用率。 金融和医疗领域代表了CAIR的最大挑战,这些领域本质上面临高风险和高纠正成本。但通过巧妙的产品定位和功能限制,一些产品仍然实现了可接受的CAIR水平。成功的策略通常涉及将AI限制在它真正擅长的任务上(如模式识别),同时让人类处理高风险的数值决策和最终执行。 有趣的是,我发现CAIR模式与用户采用速度之间存在强烈相关性。高CAIR产品通常经历快速的有机增长和强烈的用户推荐,而低CAIR产品即使拥有优秀的营销和强大的技术,也往往面临缓慢的采用和高流失率。这种模式在不同文化和地理区域都保持一致,表明CAIR反映的是人类对风险和控制的普遍心理需求。 特别值得注意的是,CAIR优化通常比技术改进更容易实现快速胜利。我们看到许多案例,产品团队通过简单的设计改变在几周内将采用率提高了2-3倍,而相同程度的技术改进可能需要几个月的研发工作。这使得CAIR成为产品团队可以直接控制和优化的强大杠杆。 ## CAIR的未来:重新定义AI产品成功的标准 我相信CAIR将逐渐成为AI产品开发的基础指标,就像转化率对电商网站或净推荐值对客户满意度一样重要。随着越来越多的公司认识到用户信心比技术准确性更重要,我们将看到整个行业的评估标准发生根本性转变。 这种转变已经在一些前瞻性公司中开始显现。他们不再仅仅追求模型性能的边际改进,而是将资源重新分配到CAIR优化上。这包括投资于更好的用户体验设计、更强大的撤销和预览功能、更清晰的AI能力边界沟通,以及更智能的人机协作工作流。 从投资和商业角度看,我预测那些早期采用CAIR思维的公司将在即将到来的AI产品竞争中获得显著优势。他们将构建用户真正信任和频繁使用的AI产品,而不仅仅是技术演示或营销噱头。这种差异将在用户留存率、推荐率和长期商业价值上清晰地体现出来。 对于AI从业者来说,掌握CAIR框架将成为一项核心技能。未来的产品经理需要能够快速评估AI功能的CAIR潜力,设计师需要知道如何创建高信心的用户体验,而工程师需要理解技术决策如何影响用户信心。这种跨学科的协作将成为成功AI产品团队的标志。 最终,CAIR框架提醒我们,最好的技术不一定会赢得市场,最值得信赖的技术才会。在AI快速发展的时代,那些能够平衡创新与信任、能力与可控性的产品将成为真正的赢家。这不仅关乎商业成功,也关乎AI技术能否真正实现其改善人类生活的承诺。 当我们站在AI产品时代的起点时,CAIR为我们提供了一个强大的指南针,指向不仅技术先进,而且用户真正愿意拥抱的未来。这就是AI产品成功与失败之间的真正区别,也是我们构建更好AI世界的关键所在。 作者:Leo 本文由人人都是产品经理作者【深思圈】,微信公众号:【深思圈】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

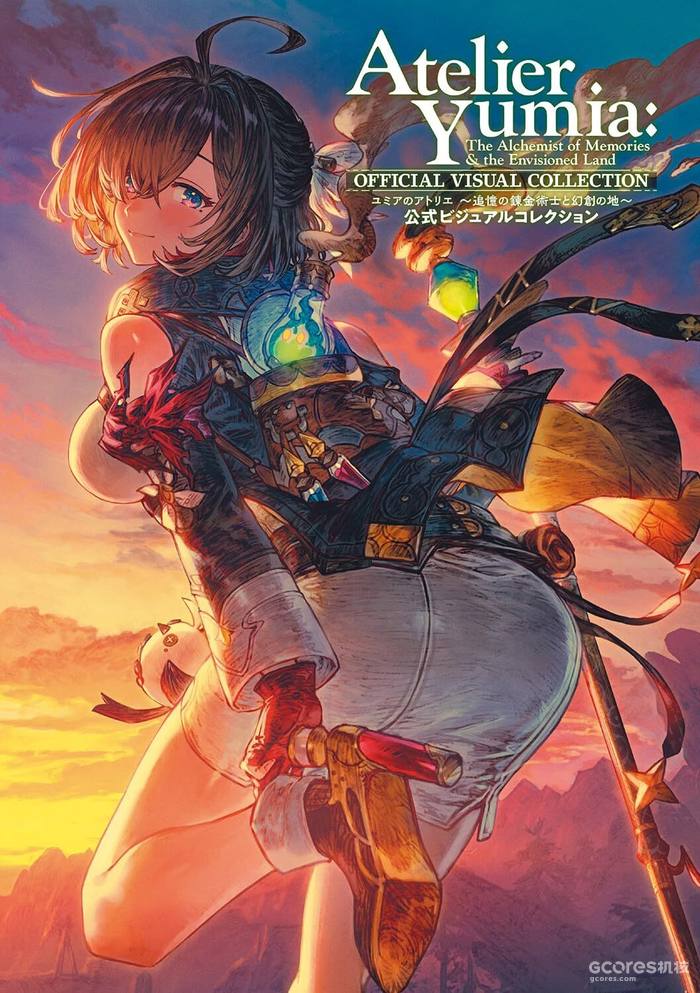

KADOKAWA Game Linkage宣布将推出《优米雅的炼金工房》官方画集,预计7月30日发售。  《优米雅的炼金工房》官方画集为A4规格,256页,定价3520日元(含税)。画集将收录游戏使用的各类视觉图、店铺特典图,以及角色、怪物、地图的草图、设定、分镜等内容,另外还刊登了负责角色设定的べにたま及开发组的解说、特别访谈等。  《优米雅的炼金工房》为《炼金工房》第26部正传作品,已于3月21日发售,登陆Nintendo Switch/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Steam平台,支持中文。

cnBeta全文版

cnBeta全文版 人人都是产品经理 · 大丹的巡山笔记

人人都是产品经理 · 大丹的巡山笔记 机核 · YT17

机核 · YT17 钛媒体 · AI科技组2025

钛媒体 · AI科技组2025