所有文章

应用存在竖屏和横屏两种操作体验:竖屏便于单手操作,适合日常使用场景;横屏拥有宽阔视野,利于视频播放、文档处理等场景。若横竖屏切换体验设计不完善,就可能出现画面变形、内容显示不全、布局错乱等问题,影响用户体验。本课程聚焦应用横竖屏切换,通过横竖屏功能讲解,提供不同终端的优化建议,并结合典型案例与常见问题,给予更加顺滑、稳定的横竖屏切换体验。  视频链接: [<u>https://developer.huawei.com/consumer/cn/training/course/live/C101741082734547516?ha_source=rrdscpjl&ha_sourceId=89000499</u>](https://developer.huawei.com/consumer/cn/training/course/live/C101741082734547516?ha_source=rrdscpjl&ha_sourceId=89000499) 标签: 鸿蒙课程、鸿蒙生态、若横竖屏切换、横竖屏功能讲解 、应用横竖屏切换、横竖屏功能介绍、横竖屏适配指导、横竖屏适配常见问题 课程关键词: 鸿蒙,鸿蒙生态,鸿蒙学习,鸿蒙生态课堂,鸿蒙Next ,鸿蒙5.0,鸿蒙课程,鸿蒙实战,鸿蒙开发,鸿蒙实践,鸿蒙实训,鸿蒙学习,鸿蒙资料,Harmony,HarmonyOS,HarmonyOS生态,HarmonyOS学习,HarmonyOS生态课堂,HarmonyOS Next,HarmonyOS 5.0,HarmonyOS课程,HarmonyOS实战,HarmonyOS开发,HarmonyOS实践,HarmonyOS实训,HarmonyOS学习,HarmonyOS资料

《洛克王国:世界》「等等鸭测试」将于3月27日正式开服,本次的测试类型为限号计费删档测试,并开放付费功能, 测试平台为PC、iOS、安卓,且PC、iOS、安卓三端数据互通,可使用QQ账号、微信账号登陆。  「等等鸭测试」PV: <内嵌内容,请前往机核查看> 本次测试支持的机型,推荐如下:

市面上的接口标准有多乱,相信差友们应该早就深有体会——从传统的Type-A到能正反插的Type-C,从最基础的USB 2.0到功能强大的USB 4.0,再到后面雷电口掺和进来“搅局”。光这些接口的速度等级和功能,就足以让很多人在买数据线和各种外设的时候头大。说真的,本来我以为接口标准已经够乱的了。但俗话说得好,“有卧龙的地方必有凤雏”,前阵子我买存储卡的时候,发现USB标准化组织那点命名套路撑死算个弟弟,敢情人家存储卡才是把“套娃式标注”玩出花的天才。  不信你看,抛开存储卡品牌、容量以及标称速度,一张卡的卡面上可能还同时印着SDXC、C10、U3、V30、A2、I等各类性能标识,以及厂商自己整出来的各种营销词汇。 我相信这些字符大家都认识,但放在一起就未必能全看懂了。 而且除了常见的SD和Micro SD卡,市面上其实还有专门给专业设备用的CFexpress卡,给老款华为和荣耀手机扩容用的NM卡,甚至连CF卡这种上古时代的产物都还有在卖。  我承认,前阵子喷USB协会的时候,声音确实有点大,USB那点标准跟这比起来,简直就是小巫见大巫。 这么说吧,从1994年开始到现在,存储卡的演变历程就是一部“把问题复杂化”的进化史,其中既有技术升级带来的必要细分,也有行业标准打架的推波助澜,还有商家为了卖货搞的过度包装。 但说到底,最后总归是我们这帮消费者扛下了所有。 接下来,托尼打算在这篇文章里彻底跟大家伙讲清楚,为啥现如今存储卡会有这么多的类型与标注,以及我们在买存储卡的时候到底该怎么选。 不管你是准备给相机买卡还是给掌机扩容,相信都能在这篇文章里找到答案。  首先要理解今天存储卡标注混乱的局面,就得先回到存储卡的创世年代。 1984年,“闪存技术之父”藤尾增冈先是捣鼓出了NOR闪存,两年后又搞出了更快更便宜的NAND闪存,可以说,正是这两项技术的出现,让存储卡在1994~2000年间迎来了一次物种大爆发。  1994年,闪迪推出了CF卡,这标志着人类首次将闪存芯片封装成小巧的卡片。  而东芝在1995年发布的SM卡,则把存储卡推向了新境界,0.76mm的超薄设计比3.3mm的CF卡薄了好几倍。  1997年闪迪跟西门子联合搞出来的MMC卡,更是把存储卡进一步缩小到了指甲盖大小,实际上,这张卡的形状已经很接近SD卡。  不过,就当其他厂商还在市场上小打小闹的时候,索尼在1998年突然甩出一记王炸——Memory Stick记忆棒,直接就把其他厂商干懵了。  这卡的读写速度碾压同期产品,加上从播放器、相机到PSP、手机,索尼给这些设备全配上了专属插槽,这让买了索尼设备的用户只能乖乖买这种类型的卡。 就在索尼准备用记忆棒一统江湖的时候,原本还在各自为战的松下、东芝和闪迪等厂商立马就坐不住了,它们抱团组建了“反索尼联盟”SD协会,在1999年推出了基于MMC改良的SD卡。  虽然SD卡性能和记忆棒差不多,但它的价格直接砍到了记忆棒的六分之一,而且任何厂商只要交年费就能获得授权生产这种卡,靠着开放标准和性价比,SD卡推出没多久,便逐渐占据了主流市场。 至于后面发生的事情,估计有些差友都已经知道了,为了适配越来越小的设备,SD卡后开还衍生出两种不同的物理规格——Mini SD和Micro SD(也就是TF卡)。  Mini SD的大小不到SD的一半,但Micro SD更小而且兼容性更强,所以Mini SD逐渐被市场淘汰,而索尼后面在2006年推出了Micro SD转记忆棒的适配器,等于彻底向SD卡低头。  这场长达十几年的存储卡物理规格战争,最终以SD卡的胜利告一段落。 尽管后面华为还尝试推出过NM卡,这卡和Nano SIM卡一样大,能直接插到手机的SIM卡槽扩容,读写速度也挺快,但可惜只能在自家设备上用,生态封闭得厉害,终究没掀起什么风浪。 但是话又说回来,SD卡的胜利,其实也可以说是另一种“混乱”的起点。 随着数码设备对存储卡容量和速度的胃口越来越大,SD协会只能被迫不断对自家标准进行持续迭代,旧标准没淘汰,新标准又上马,这些年SD卡标识的演变,活脱脱像在“屎山”上疯狂堆代码。 换句话说,别看现在SD卡上的标识这么多,实际上它们主要就三类: 一类是容量标识,一类是性能标识,还有一类是厂商自己整的花活,如果你觉得只要砸钱买贵一些的SD卡就万事大吉,那我只能说too young too simple,这里边的道道还真不少。  我就先说一点啊,买卡的时候,首先要关注的并不是容量和速度,而是看你打算把它塞进什么设备里用,就像给老手机配C口充电器,不管你再怎么怼也充不进电,SD卡的容量标准也得和设备“门当户对”。 一开始SD卡的容量最大只有2GB,很多老设备(比如2000年初的数码相机)只认这种卡,后来随着高清照片和视频兴起,2GB容量根本不够用。 SD协会于是就在2006年推出了SDHC标准,把SD卡的容量上限拉到32GB,后面SDXC标准出来后,SD卡最大容量已经来到2TB,而它在2021年推出的SDUC标准,更是把最大容量提升到了128TB。 不同容量标准对应的最大容量上限:  但它们说白了就是告诉你这卡理论容量能做到多大,跟实际容量没半毛钱关系,实际容量还是得看卡上标了多少GB。 那么这玩意标在卡面上到底有啥用呢?这么说吧,它能告诉你存进卡里的文件,单个文件最大能有多大。 比如SD和SDHC因为本身文件系统限制,单个文件一旦超过2G和4GB就塞不进去了,长时间录视频没准录到一半就会中断,而SDXC理论上单个文件能怼到16EB,就不存在这种限制。  除此之外,不同的设备可能对SD卡标准也会有不同的要求,比如有些老设备只认SD或者SDHC卡,硬塞SDXC卡进去要么不认卡,要么因为格式限制导致没法存大文件。 而新设备比如支持拍4K的相机,就必须用SDXC卡才能突破4GB单文件限制,有些设备虽然能够向下兼容SD和SDHC标准的卡,但你把这些卡插到设备上就没办法录制更高规格的视频。  所以咱们在买卡前,最好先看看自己手上这台设备的说明书,如果它标了支持SDXC,就可以直接考虑上大容量SDXC卡;要是只支持SDHC,千万别头铁买超过32GB的卡,否则这钱花得纯属冤大头。  确认好该选择什么类型的SD卡后,接下来就得看你买这张卡是打算拿来干嘛了。 如果你买卡是为了插在相机上拍照片和视频,那SD卡读写速度会直接影响拍摄体验,拍4K视频卡速不够会丢帧,连拍RAW格式照片写入太慢可能导致快门卡顿,这时候就得重点关注卡面上的性能标识。 一张SD卡上可能同时存在好几种性能标识,其中最直观的就是以MB/s为单位的读写速度标识,有些卡会把顺序读取和写入速度都标在卡面上,如果只标了一个,那它大概率就代表这张卡最大顺序读取速度。  不过这些读写速度标识,在我们选卡时候的参考价值其实并不大,因为它们只代表这张卡的最高顺序读写速度,你根本不知道这张卡啥时候会掉速。真正能看出门道的,其实还得看那些速度等级标识。 SD协会最开始推出的速度分级标识是Class分级,主要分为Class 2、Class 4、Class 6和Class 10这四种,也就是卡面上的C2、C4、C6和C10,后面的数字代表了这张卡最低写入速度。  后来高清视频普及后,4K视频开始流行,原来的Class分级不行了,于是基于超高速总线接口技术的UHS速度分级出现了,U1代表这张卡最低顺序写入速度是10MB/s、U3则是30MB/s。  有了C和U等级还没完,随着4K、8K超高清视频以及VR、全景相机等技术的兴起,设备对于SD卡的写入稳定性要求越来越高,于是SD协会还专门推出了Video Speed Class分级。 V等级有V6、V10、V30、V60、V90五个级别,后面数字同样代表最低顺序写入速度,它强调持续写入的稳定性,确保设备在录制超高清视频等场景时,不会出现丢帧或者中断等现象。  比如设备拍4K视频至少需要U3或者V30等级的卡,8K则必须上V90;但要是你买SD卡主要用在监控摄像头或者行车记录仪上,那买C10、U1或者V10的卡差不多就够用了。 除了速度等级,SD卡接口版本其实也决定着它的理论速度上限,而SD卡上的“Ⅰ”或“Ⅱ”罗马符号,其实就代表了这张卡的接口版本。  一般来说,使用UHS-II接口的SD卡读写速度会更快,但是价格也更感人,而且得设备卡槽支持这接口才能发挥全部实力,如果把它插到只支持UHS-I的设备上,传输速度就会受限。 不同UHS接口版本对应的最大读写速度:  换句话说,要是你的设备不支持UHS-II卡槽,那完全没必要考虑加钱上UHS-II接口的SD卡。  当然了,要是你买SD卡主要是为了给手机或者Switch扩容,除了买大容量的卡,很多人可能会觉得这张卡的读写速度越快越好,但其实我们更应该关注的是这张卡的随机读写性能。 SD协会之前专门推出了针对随机读写性能的A分级,A1要求达到1500 IOPS的最低随机读取速度和500 IOPS的最低随机写入速度;而A2则进一步提高到了4000 IOPS和2000 IOPS。  理论上,A2卡能让APP和游戏启动速度比A1卡快上一倍,实际用起来可能没这么夸张,但它们的随机读写速度差距就摆在这里,所以我的建议是有条件上A2就上。 要是你买SD卡纯粹只是为了存文件,那也别考虑SD卡了,还不如直接买个U盘或者硬盘来得省事,现在一个正儿八经的128GB USB3.2 U盘,价格也就几十块钱,主打一个量大管饱。 总的来说,买SD卡就像量体裁衣,得看设备“体型”和“需求”,相机要抓V等级和UHS接口版本;手机、游戏机得盯A2随机读写,别被卡面数字给忽悠,结合说明书按需选择才是正解。 话说回来,SD协会紧跟时代需求持续不断迭代自家标准是好事,但问题就在于——这些年SD卡标准就像俄罗斯套娃,新标准出来后并没有取代旧标准,而是直接往上叠buff。 于是我们会看到一张卡上同时印着好几个认证,有些过时标准完全没必要出现在上面。  说好听点,这做法是为了给仍然在使用老设备的用户提供更多兼容选项,让他们在买卡时能更方便地找到适配老设备的卡,但往难听了讲,这何尝不是SD协会在标准整合上偷懒,不够强硬的表现。 再加上很多商家为了制造卖点,还自创了一堆营销词汇或者产品线划分,比如Professional、Extreme Pro、Plus、Ultra等等,要是同品牌同个产品线还比较好区分,一旦跨品牌就没有任何意义了。  这无异于增加了普通人选购SD卡的学习成本和时间成本。 买卡最省事的办法,当然是找到手上这台设备的说明书,说明书上一般会直接写明,哪些功能最低需要什么等级的卡,然后照着这个等级,直接选张大厂的卡就行(小厂出的卡可能存在虚标)。 贴心点的厂商,甚至还会在说明书里直接给你推荐具体的SD卡型号。  但我真心希望,SD协会能好好捋一捋自家的标准体系,痛快点把那些多余又重复的认证标识全给砍掉,让标注能更简单直白些,另外也可以约束下厂商,别再让它们通过各种营销词汇混淆概念了。 OK,存储卡的故事聊到这里就暂告一段落了,很显然,只要设备和技术还在进步,那么这场关于存储卡形态和标准的迭代就永远不会停歇,也许以后还会不断有新形态和新标准出现。 不过在我看来,未来的存储卡,或许会像USB接口一样,在混乱中逐渐走向统一,就是不知道那天啥时候才能到来了。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1488598.htm)

**中船海神公司与云深处科技公司携手,成功自主研制出全球首款“急救机器人”与“急救转运机器人”,并于近日在北京正式亮相,为应急医学救援领域带来革新性突破。**这两款机器人独具特色,拥有“四足、四轮和履带”三种可选的“行走方式”,宛如全能的“救援战士”,具备行走、奔跑、爬楼、爬坡、趴下、避障和越障等丰富功能。  无论是极寒的-20°C环境,还是酷热的55°C条件,它们都能稳定运行,展现出强大的环境适应性。其应用场景广泛,涵盖自然灾害救援、复杂环境作业、安全事故救援、战场急救以及院前院内转运等多个关键领域,为应对各类紧急状况提供了有力支持。 在具体功能实现上,四轮急救机器人堪称“急救先锋”。**它背负着集成“呼吸、监护、输液、B 超、除颤、心肺复苏和供氧”七大功能的“便携式急救设备”,犹如一位装备精良的急救医生。**  接到指令后,它能快速爬楼梯、自如翻越障碍,迅速抵达指定地点,第一时间展开现场急救,为挽救生命争取宝贵时间。而四足急救转运机器人则是“伤员守护者”,在背驮伤员快速转运的过程中,利用悬挂两侧的“便携式急救设备”,能够自动精准地对伤员实施“动中急救”,确保伤员在转运途中得到持续有效的治疗。 相关专家高度评价了这两款机器人的问世。**它们填补了全球应急医学救援装备“具身智能”的空白,有效弥补了传统人工应急救援在效率、精准度等方面的诸多不足与短板。**同时,能够充分满足“集约高效、轻便快捷、快速救治”的智能应急医学救援装备需求,有力提升了我国应急医学救援的综合救治能力,为守护人民生命健康筑牢了坚实防线。 在展示现场,中船海神公司董事长兼总工程师黄余红向记者透露了企业的发展愿景。他表示,企业凭借已掌握的医疗装备和机器人的核心技术,成功创新研制出“急救机器人”与“急救转运机器人”。 未来,企业还将积极拥抱科技前沿,把“具身智能、生物制造、量子科技、6G”等前沿技术融入到系列高精尖医学救援装备的研发迭代中,为我国医学救援智能装备成体系的高质量发展贡献更多力量,引领应急医学救援装备迈向新的高度。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1488596.htm)

手机上的陶瓷材质大家都非常喜欢,尤其是温润如玉的手感让人爱不释手,但与此同时也有一大缺点——易碎。**虽然陶瓷材质相比玻璃的抗划性能更好,但材料本身却比较脆,跌落碎裂的风险极大。** **康宁公司最新宣布推出大猩猩玻璃陶瓷,**官方强调这是一款创新、透明且可强化的玻璃陶瓷材料,相比于其他铝硅酸盐玻璃的抗跌落性能显著提升。  **在康宁实验室测试中,大猩猩玻璃陶瓷在模拟沥青表面上可以抵御从1米高度的连续10次跌落,而市场上一些其他铝硅酸盐玻璃通常在首次跌落时即出现破损。** 康宁大猩猩玻璃事业部副总裁兼总经理David Velasquez表示:“大猩猩玻璃凭借卓越的坚韧性和耐用性享誉全球,我们的新型玻璃陶瓷材料延续了这一传统。大猩猩玻璃陶瓷专为增强坚韧性而设计,充分体现了我们在创新和研发高品质、耐用的显示屏盖板和机身材料领域的持续投入”。  **康宁官方介绍,这款大猩猩玻璃陶瓷将于数月内首发应用于一款摩托罗拉设备上。** 康宁官方并没有给出具体参数,但预计可能会与小米龙晶陶瓷类似,能实现陶瓷的手感、硬度,但是却更轻、更耐摔。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1488590.htm)

美国总统唐纳德·特朗普称愿意降低对华关税,来促成TikTok的母公司字节跳动出售TikTok。特朗普对中国进口产品征收10%的关税于上个月生效,并于本月初将关税再上调10%,引发中方强烈不满。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2024/0919/3ef44bba13068ad.webp) 去年4月,美国国会以所谓的国家安全为由,通过了一项法律,要求TikTok的母公司字节跳动在今年1月19日之前出售该应用,否则这款应用将在美国被禁用。而字节跳动方面此前已明确表示,不会出售TikTok。 说来也巧,禁令生效的这天也正好是特朗普宣誓就职日的前一天。在该平台的禁令生效约12个小时后,新上任的特朗普便颁布行政命令,将这项“不卖就禁”法案的执行时间延后75天。根据特朗普行政命令设定的时间表,**这项法案的生效时间还剩一周左右,至4月5日截止。** 特朗普周三还重申,**如果下周之前不能达成协议,他愿意延长最后期限。** “我们会达成某种形式的协议——TikTok非常受欢迎,”他说:“但如果没有达成协议,那也没什么大不了的,我们会延期。我有权达成协议,如果我愿意,也可以延期。” 美国商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)本月早些时候表示,总统希望在当前期限内就TikTok的未来所有权达成协议,并表示总统“不喜欢延期”。但卢特尼克当时指出,特朗普不一定能在4月5日之前达成协议。 目前已经有许多买家表示有兴趣收购TikTok的美国子公司。其中包括YouTube顶流网红MrBeast,以及前洛杉矶道奇队老板弗兰克·麦考特(McCourt)和《创智赢家》明星投资人凯文·奥利里(Kevin O’Leary)的联合竞购。 特朗普本人则曾表示,他对马斯克或甲骨文董事长拉里·埃里森收购TikTok持开放态度。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1488588.htm)

**今天,国家卫健委同国家市场监督管理总局发布了[50项食品安全国家标准和9项标准修改单。](http://www.nhc.gov.cn/sps/s7891/202503/03de540798e647efa49c88c05a946fb5.shtml)****其中明确提出,不允许再使用“不添加”“零添加”等用语对食品配料进行特别强调。**“不添加”是对于生产过程的描述,与食品终产品中配料或成分的含量并不完全等同。  **例如,某果汁饮料标签上标注“不添加蔗糖”,但果汁本身含有大量糖分,因此这类产品所声称的“不添加蔗糖”,不等于产品中不含有糖,容易误导公众。** 有些声称“不添加甜味剂”的含糖饮料,也可能含有其他食品添加剂,影响消费者的正确认知。 禁止预包装食品使用“零添加”“不添加”,是为了让消费者正确了解食品标签信息,更科学、更自主地选择食品,避免消费者盲目关注宣传用语,忽略产品真实属性,对食品安全和健康造成潜在风险。 **另外还专门强调,儿童青少年应避免过量摄入盐油糖。** 近年来,我国居民超重肥胖问题不断凸显,儿童青少年超重肥胖率也在持续上升。 本次标准修订要求预包装食品应标示“儿童青少年应避免过量摄入盐油糖”,希望能够引导儿童青少年认识到盐油糖对健康的双重影响,也体现了对这一特殊群体健康的关注。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1488580.htm)

英伟达股价又迎来了大跌,市值一夜蒸发1691亿美元(约合人民币12291亿元)。之所以大跌,可能跟旗下H20芯片可能遭中国限购消息有关。据《金融时报》报道,国家发改革正建议中国企业在新建数据中心或扩建现有设施时,使用符合严格要求的AI芯片。 目前,英伟达的H20的性能低于其高端GPU,经过调整以符合美国出口管制规定,但未能满足国家发改委的新规要求。由于相关规定尚未严格执行,H20在中国市场的销量仍然强劲。 报道指出,如果国家发改委决定加强执行这些规定,英伟达在中国市场每年170亿美元的业务将面临威胁,而这也会给华为等国产AI人工产业链带来巨大的增量机会。 据一位知情人士透露,为应对这一形势,英伟达已准备调整H20芯片,使其符合国家发改委的能效要求。 然而,这种技术调整将降低芯片的效率,削弱其在中国市场的竞争力。 最近由于市场对中国领先AI模型DeepSeek的需求旺盛,腾讯、阿里巴巴和字节跳动等正在大幅增加对英伟达H20的采购。据知情人士透露,这一趋势受到DeepSeek高效推理模型推出后中国AI市场繁荣的推动。 此外,市场预计美国可能会进一步收紧英伟达对华芯片销售的限制。今年1月,彭博社报道称,华盛顿正在考虑将H20芯片纳入新的限制措施。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1488576.htm)

最近似乎到了一个经典油车停产季。前面马自达 6 和福克斯刚官宣停产,现在,奔驰 A 级也要停产了。奔驰的首席技术官 Markus Schafer 在接受意大利媒体 Quattroruote 确认,现在在售的 A 级会是最后一代,包括很多人喜欢的 A 级 AMG 小钢炮 A35 和 A45 这哥俩,以后也是绝版车了。  其实 A 级停产这事儿,光是他们自己也说了有好几年了。大概三四年前,那会儿奔驰电动化动作挺多,他们就准备在 2024 年把 A 级停掉。 但后来,人家发现电动化并没有那么快,中途就悄摸摸变卦了一下,奔 A 的寿命也就一直被延到现在,这次应该是在 2026 年完全停产。  那这次为啥又考虑清楚了? 奔驰高管的说法是,他们需要在全球都玩得转的车型,掀背车在欧洲受欢迎,但在中国和美国并不是。现在奔驰要精简产品线,在紧凑级这个品类从 7 款车减少到 4 款车, A 级后面会由前不久刚发的 CLA 来接替。  应该说两厢车是个原因,但肯定不是全部原因,毕竟这车在中美两个市场, A 级主要卖的都是三厢版。 在我看来,A 级停产的根本原因,还是这款车的定位已经跟不上时代了。 A 级诞生于 1997 年,一开始就是两厢车,前两代主打高车身和 MPV 式设计,看这个外观就知道,它完全是给欧洲人量身定制的。  直到 2018 年,第四代 A 级开始国产,又是三厢又是加长,才成了我们熟悉的样子。 而作为奔驰的入门款, A 级一直是你能买到最便宜的奔驰车。但即便是 “ 最便宜 ” ,它的售价其实并不低,现款官方指导价是 25.13-27.57 万。  可是当你去细看这 25 万的车,就会发现它的配置真是有点过于寒碜。 没有倒车影像,全是手动座椅,通风加热也通通别想,后桥还给的是扭力梁非独立悬架。 最让人诟病是全系 1.3T 的排量,低功版本只有区区 136 匹马力。这水平,咱都不看电车,就拿去和其他油车比,不要 20 万,也不要 10 万,只要 8.98 万的吉利缤瑞,人家都能掏出 1.5T 181 匹马力。  因为实在丐了点,不少人都认为这车压根就是买个标。 早些年,车圈竞争没那么激烈,奔驰压根不愁卖的时候,有些预算不够上不了 C 级的人,可能就转到了 A 级。但现在,大伙儿有了太多选择, 20 万都能买到小米 SU7 ,无论是配置、参数,还有操控,这俩都没有可比性。  所以 A 级只能降价,编辑部有位同事 23 年买的 A200L ,当时优惠完 20 万左右,而这车现在店里裸车只要 15 、 16 万,甚至还有不到 15 的。15 万买台奔驰新车,这要放在以前根本不敢想。  普通 A 级不好过, A 级 AMG 更是甩卖。 国产的 A35L ,指导价 41.13 万,前些年落地轻轻松松上 45 万,而现在落地只要 30 万。  但即便降成这样, A 级的销量也没支棱起来。原来它一个月还能卖个五六千台,今年已经跌到了一千台上下。  而且它不光是在国内市场跌,在老美那头更卖不动,奔驰早在 2022 年就在北美市场停产 A 级。 再看看去年的财报数据,奔驰入门车型的全球销量都在明显下滑, A 级降了 11% , B 级降了 14% ( 注:财报中 A 级、 B 级包括了对应的 SUV 车型 ),只有中流砥柱 C 级、 E 级、大 G 这些车的销量还能维持住。  对于奔驰来说,入门款本来也不太搬得上台面,现在降了这么多销量还涨不回去,确实有点跌份。不如直接砍掉,你好我好大家好。 砍掉之后,原来它入门的 A 级、 B 级和 CLA 这些,后面只留 CLA 。新 CLA 会提供纯电、燃油、插混三种动力,燃油版 1.5T 起,祖传的 1.3T 终于要淘汰掉了,好耶。  至于它的 AMG 版本 CLA 45 ,这个型号以后也有,但大概率只有纯电。2.0T 就能榨出 421 匹马力的地表最强四缸机,恐怕再难在奔驰小车上看到了。 对入门车动手,这事儿不光奔驰在做,其他豪华品牌也有这个趋势。 宝马是最早行动的,它之前的入门车型 1 系,在 17 年开始国产,当时还专门给中国市场搞了特供三厢版。但这车也是哪哪不像宝马,前驱, 1.5T 136 匹马力,还是个三缸。后来销量越来越低,在 2023 年停产。  现在 BBA 的这个品类里,也只有奥迪 A3 还能撑下去。论性价比嘛, A3 的确比那两位强不少,低配 16.59 万, 160 匹马力,后轮独立悬架。  不过它的日子也不比以前,在 2020 年, A3 曾经月销破万,而现在只有三、四千的水平。  奥迪手里,虽然 A3 这条线没动,但其实在前些年,它已经把更入门的 A1 、 Q2 两款车给停了。 所以看得出来,这些豪华品牌的入门车型,现在压力都蛮大的。 毕竟连他们引以为傲的 34C 、 56E 市场,这两年都受到了不小的冲击,哥几个在这块核心市场天天防这防那,都有点自顾不暇了,哪还有那么多精力去顾及低端产品线。  而小车这块市场,大部分消费者的需求就是城市里代步开开,也不经常跑长途,本来电车优势就更明显。 像奔驰这样战略性放弃部分车型,减少品类,也确实没啥不好。 想来想去,可能只有 C 级车主不同意吧,没了 A 级,以后该鄙视谁去呢……  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1488574.htm)

据《金融时报》报道,英特尔前CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)在接受采访时表示,台积电承诺在美国额外投资1000亿美元建设先进芯片制造工厂,这对于美国恢复其全球芯片制造领导地位的帮助不大。  基辛格 基辛格指出,如果研发不在美国,美国就不会在半导体领域保持领先地位。“台积电的所有研发工作都在台湾地区,他们也从未宣布要把研发迁往美国。”他表示。 台积电表示,公司计划在美国开展的唯一一项开发工作将是已投产的工艺技术,其核心研发工作仍将留在台湾地区。 “除非下一代晶体管技术的设计工作在美国进行,否则美国就无法拥有领导地位。”基辛格称。 尽管美国在芯片制造领域失去了尖端技术优势,但基辛格表示,美国仍在许多先进技术领域保持全球优势,这些技术很可能会决定谁是未来的人工智能领导者。 他还谈到了DeepSeek,并不认为它对美国公司构成了严峻挑战。“DeepSeek的工程技术运用得不错,但那不是核心创新,也不是重大突破。”基辛格称。 基辛格现在是硅谷风投公司Playground Global的合伙人。去年年底,基辛格由于迟迟无法扭转英特尔的颓势被董事会解雇。他拒绝披露自己是否因战略问题与英特尔董事会发生冲突,但他暗示在其五年复苏计划还不到四年的时候,他已经失去了董事会的信任。 “当董事会做出方向性调整时,我还没有完成为期五年多的复苏计划。”他说。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1488572.htm)

雷峰网获悉,3月26日,魔法原子举办「原子双生」2025场景战略发布会,正式推出人形机器人和四足机器人,并首次推出端到端“原子万象大模型”。魔法原子还宣布,启动“千景共创计划”,将围绕人形机器人落地,拓展1000家合作伙伴,打造1000个人形机器人落地应用场景。 发布会上,魔法原子总裁吴长征透露人形机器人量产计划,预计今年将有400台人形机器人进入工业、商业场景。 ### 人形机器人产品新进展:加速进入工业、商业场景 发布会上,魔法原子旗下人形机器人小麦回顾了过去一年的产品训练历程。 据介绍,魔法原子人形机器人早期采用经典控制路线,后期转到强化学习、模仿学习技术路线。人形机器人小麦的运动能力发展迅速,走路速度从0.3m/s逐渐提升,目前持续跑步速度可以达到2m/s。 目前,人形机器人小麦的走路和跑步姿态已经趋于仿人,并能够在奔跑状态下适应马路、跑道、草地、山坡等多种环境地形。据悉,人形机器人小麦已经报名参加今年4月在北京举办的机器人马拉松比赛。  2024年12月,魔法原子曾公布旗下人形机器人进入工厂实训的视频。此次发布会上,人形机器人小麦介绍到,从最开始的视觉识别、位姿估计和轨迹规划的经典技术路线,魔法原子人形机器人已经进化到采用快慢双系统的端到端技术路线。 发布会上,人形机器人小麦展示了在商场不同场景的工作案例,人形机器人在不同场景中承担了多类工作岗位,包括停车场交通疏导、汽车门店导购、餐厅服务员及美发工作人员等。 吴长征介绍,魔法原子全尺寸人形机器人身高174cm,搭配自研灵巧手,并搭载大语言模型,可以在商业服务场景应对各类服务需求,包括基于视觉语言大模型能力,识别分析用户特征,基于相关信息预测用户偏好,提供对应服务。凭借魔法原子自研灵巧手,人形机器人小麦可以使用不同工具服务顾客。 作为发布会另一“主角”,与人形机器人小麦同步亮相的还有四足机器人,该产品主打情感交互与多场景服务能力,通过搭载魔法原子自研的情感交互系统,能够实现语音、视觉及触觉等多模态交互,并具备跳舞、空翻等动态技能。 ### 原子万象大模型首发:首发双模协同架构,百万级真实数据赋能 发布会上,魔法原子发布了公司首个具身智能大模型原子万象。 魔法原子副总裁陈春玉介绍,原子万象创新性融合视觉语言大模型与动作专家系统,构建了行业领先的快慢双模协同架构。  基于动作专家模型的“快系统”能够响应环境变化,保障机器人各个部位快速适应环境;基于多模态大模型的“慢系统”负责理解复杂环境,并规划长期任务。快慢双模协同架构,在端到端框架中实现人形机器人在空间智能、语言智能和行为智能的有机统一,并率先于应用场景中落地,与通用人形机器人实现了深度耦合,让人形机器人在各种垂直场景中实现自主规划和自主作业。 原子万象大模型具备深度场景理解能力,可精准处理语言逻辑、视觉信息及动态环境参数,同步生成实时运动指令。通过模拟人类认知模式,赋予机器人多维思考路径、持续学习机制与类人行为范式,开创了智能体自主进化新维度。 吴长征表示:“大模型是人形机器人实现能力进化的‘智能引擎’,大模型结合机器人,未来机器人的智能化能力存在百倍、千倍、万倍增长的机会。所以魔法原子坚持研发原子万象大模型,目标就是要构建具备环境适应能力人形机器人,利用真实数据不断完善与优化模型,提升机器人与环境的交互能力。” 据介绍,为了训练优化大模型能力,魔法原子与追觅科技达成战略合作,通过持续采集生产环境中的真实数据,魔法原子已经累计形成数百万条高价值训练样本,这些数据还原了真实世界的物理交互,真正让人形机器人从“能理解”进化到“能行动”。 ### 启动“千景共创计划” :拓展1000个合作伙伴,打造1000个应用场景 吴长征在发布会上表示,人形机器人只有“有用、好用、有人用”,才能发挥出其新质生产力价值,在落地场景中发展出真正的商业价值。人形机器人在不同行业的应用,将持续驱动人形机器人的下一轮发展。  据介绍,魔法原子人形机器人已经在追觅科技工厂,实现工业制造场景逐步落地,完成物料搬运、产品检测、点胶等工序。同时,魔法原子人形机器人正在商业服务场景落地应用。 工业场景的落地已经逐渐取得成效,在对话环节,魔法原子总裁吴长征透露,人形机器人小麦在工厂中参与点胶工位工作,用三个月使得成功率和效率提高了几倍。 之所以选择家电制造领域切入,吴长征表示,家电制造存在“品种多、产线柔性需求高”的特性,既有简单场景,又有复杂场景。人形机器人需要大规模、群体性工序场景做数据采集、训练学习与能力验证,有利于加快人形机器人的落地时间。 “我们希望以家电行业为起点,在家电制造的多样性场景中训练,未来能够无缝切换覆盖到各行各业,打造更为通用的人形机器人。”吴长征表示。 在商业场景,人形机器人小麦的落地应用也在逐渐铺开。在发布会上公布的视频中,人形机器人小麦在交通引导、汽车导购、餐饮服务以及美容美发等多个场景展现了人机交互、视觉识别及理解能力。近期,小麦也频频亮相全国两会报道、大型科技发布会、顶级科技展会等商业应用场景,无一例外在这些场景中成为顶流明星。 为进一步加快人形机器人场景应用步伐,发布会上,魔法原子宣布将启动“千景共创计划”,将拓展1000个合作伙伴,打造1000个人形机器人落地应用场景。 ### “光引001”项目曝光:四足机器人化身导盲犬 技术的终极使命是善意 在发布会结尾部分的彩蛋环节,魔法原子全新项目“光引001”正式曝光,基于四足机器人的多模态交互能力,魔法原子正在打造提升视障人士出行便利性的机器人解决方案,致力于让先进科技惠及特殊人群。  从发布会公布的视频中可以看到,在户外环境中,四足机器人可灵活自适应平地、草地等多类地形。依靠超强的环境感知能力,魔法原子四足机器人能够实时感知复杂环境,在遇到障碍物、通过路口等复杂场景中,引导视障人士进行避让,并通过语音进行提醒。 四足机器人具备极强的视觉、语言全方位感知交互能力,在货柜前,四足机器人可以引导视障人士挑选饮料;探测到附近有评分较高的甜品店,四足机器人还能基于智慧互联功能,帮助她下单一份草莓慕斯,并且进行扫码支付。 “科技改变生活,科技必须向善。在这里,科技不再是冰冷的代码,而是化为了温暖的力量”,在吴长征看来,技术的终极使命不仅在于提升工作的效能与产品的智能,更在于向社会传递善意,魔法原子希望通过智能化技术向有需要的人提供更多帮助,践行高科技企业的社会责任。 雷峰网雷峰网

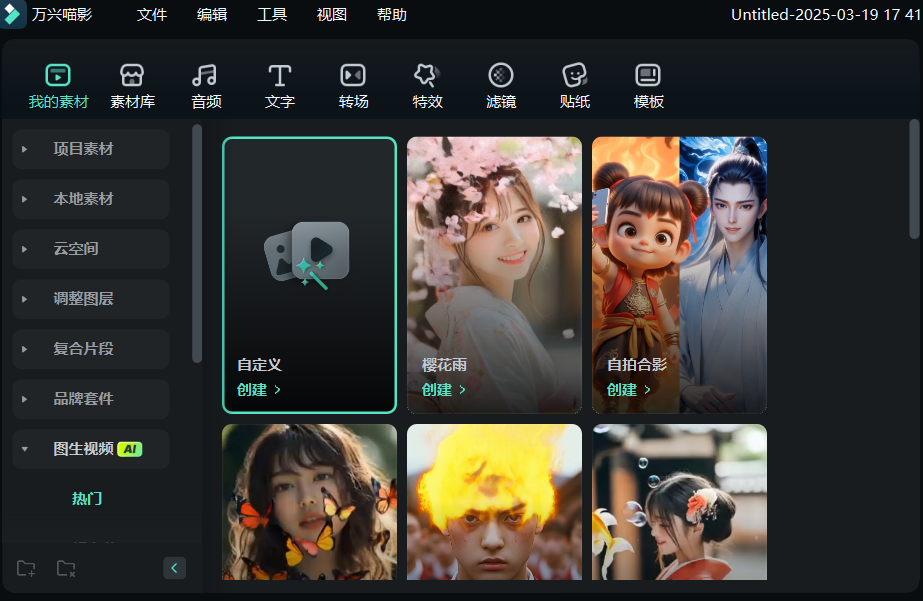

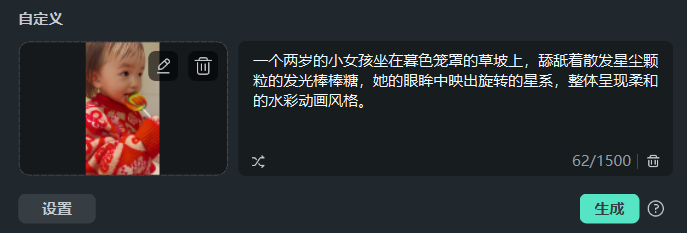

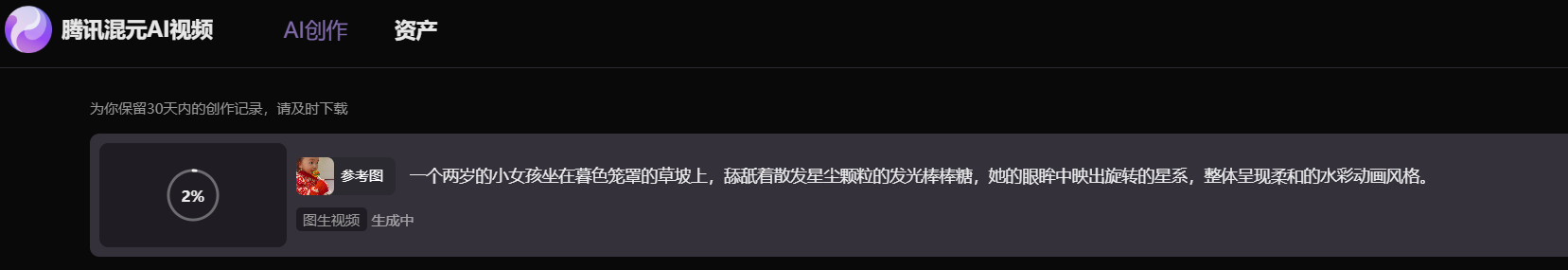

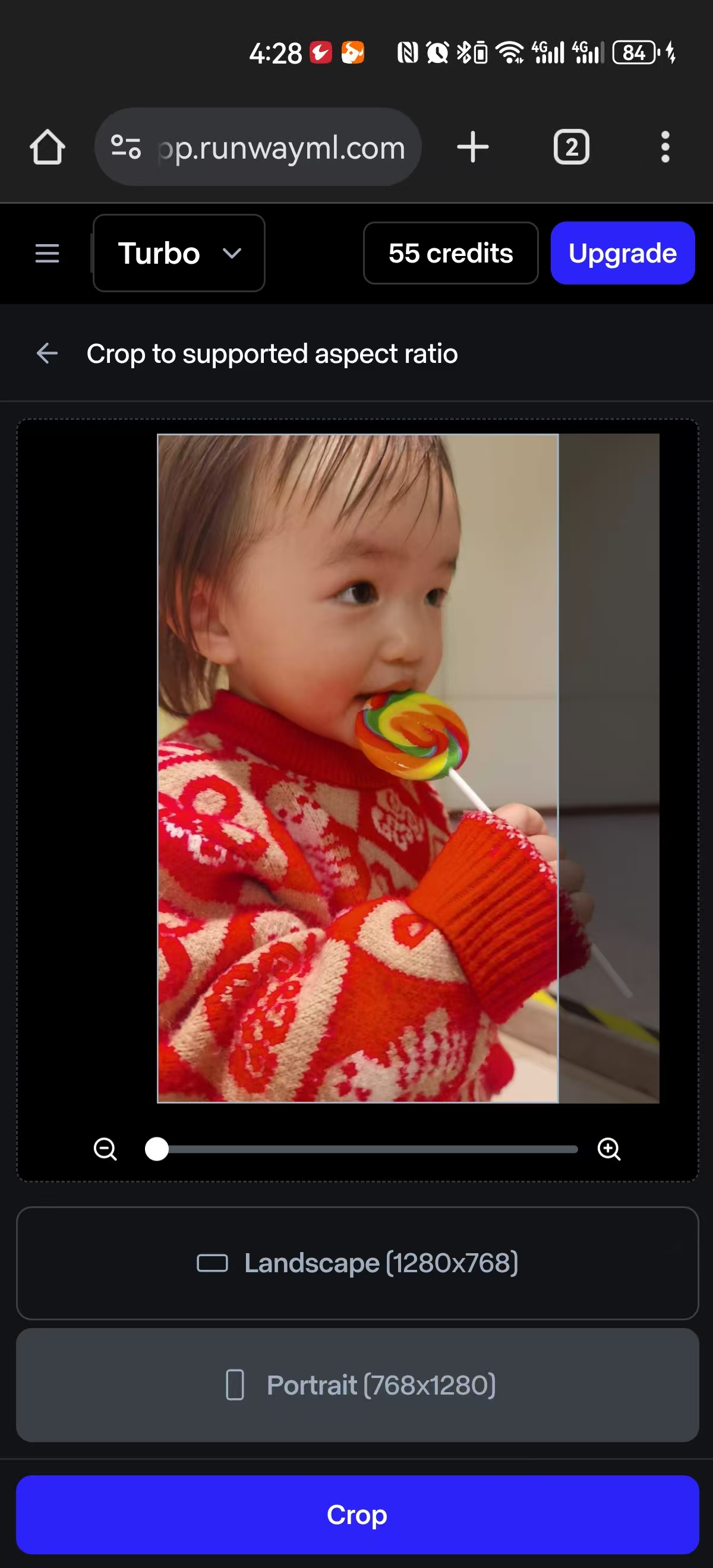

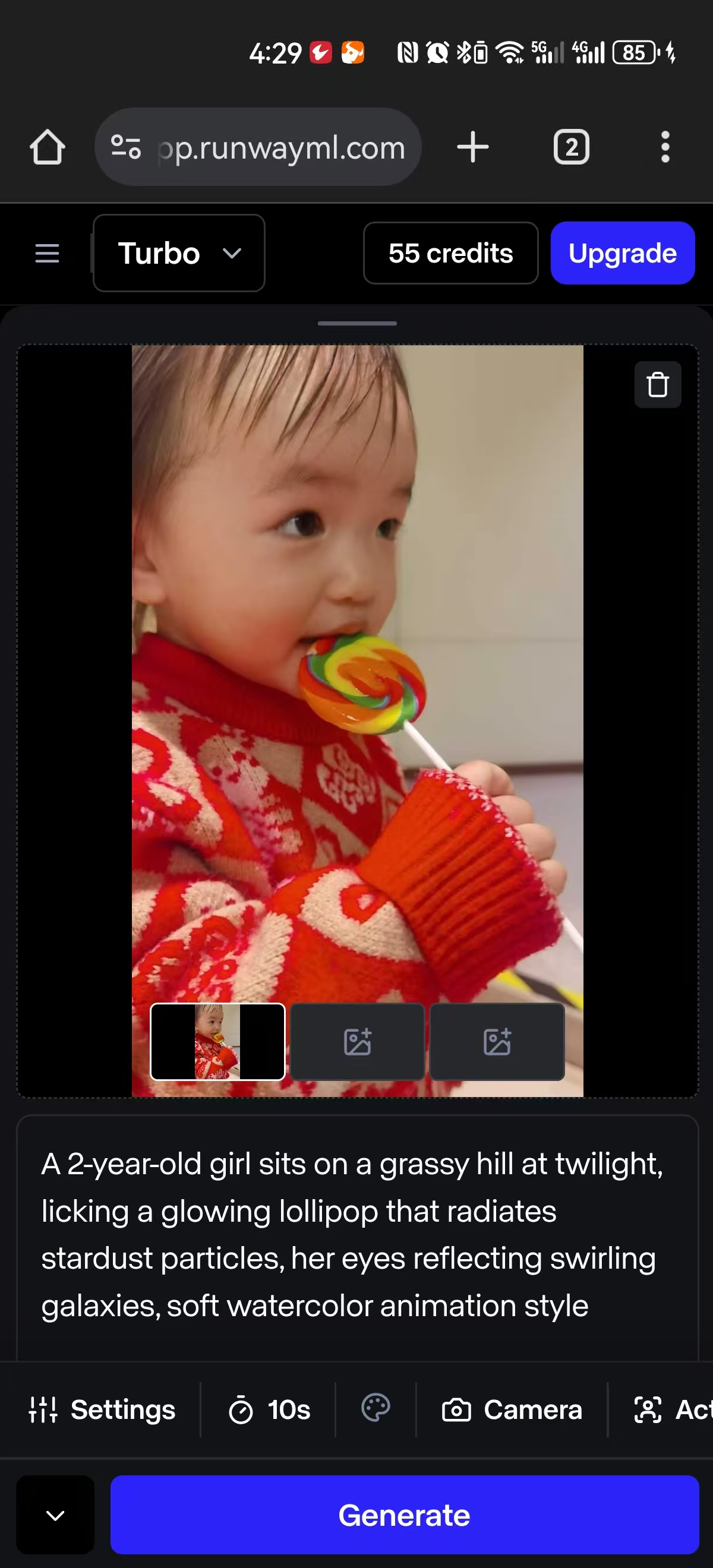

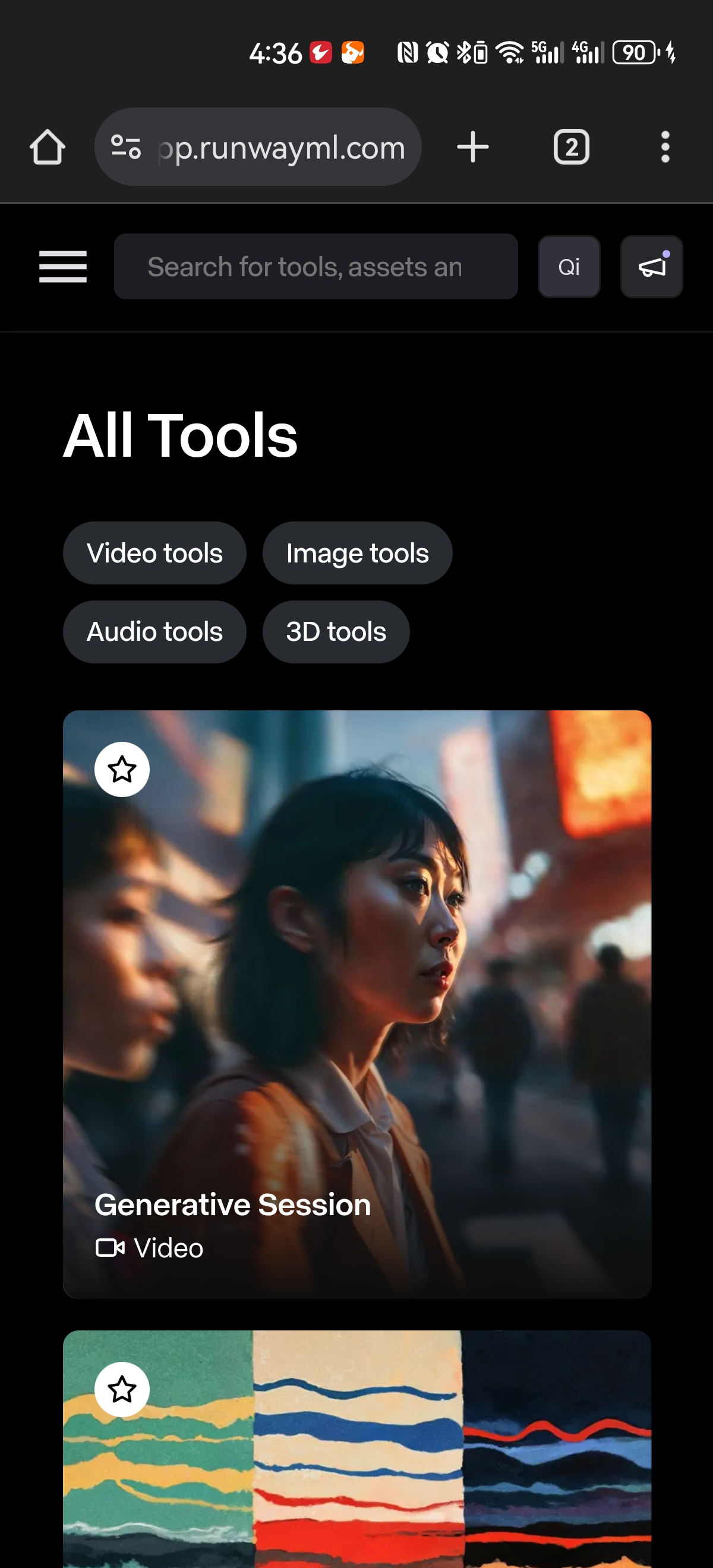

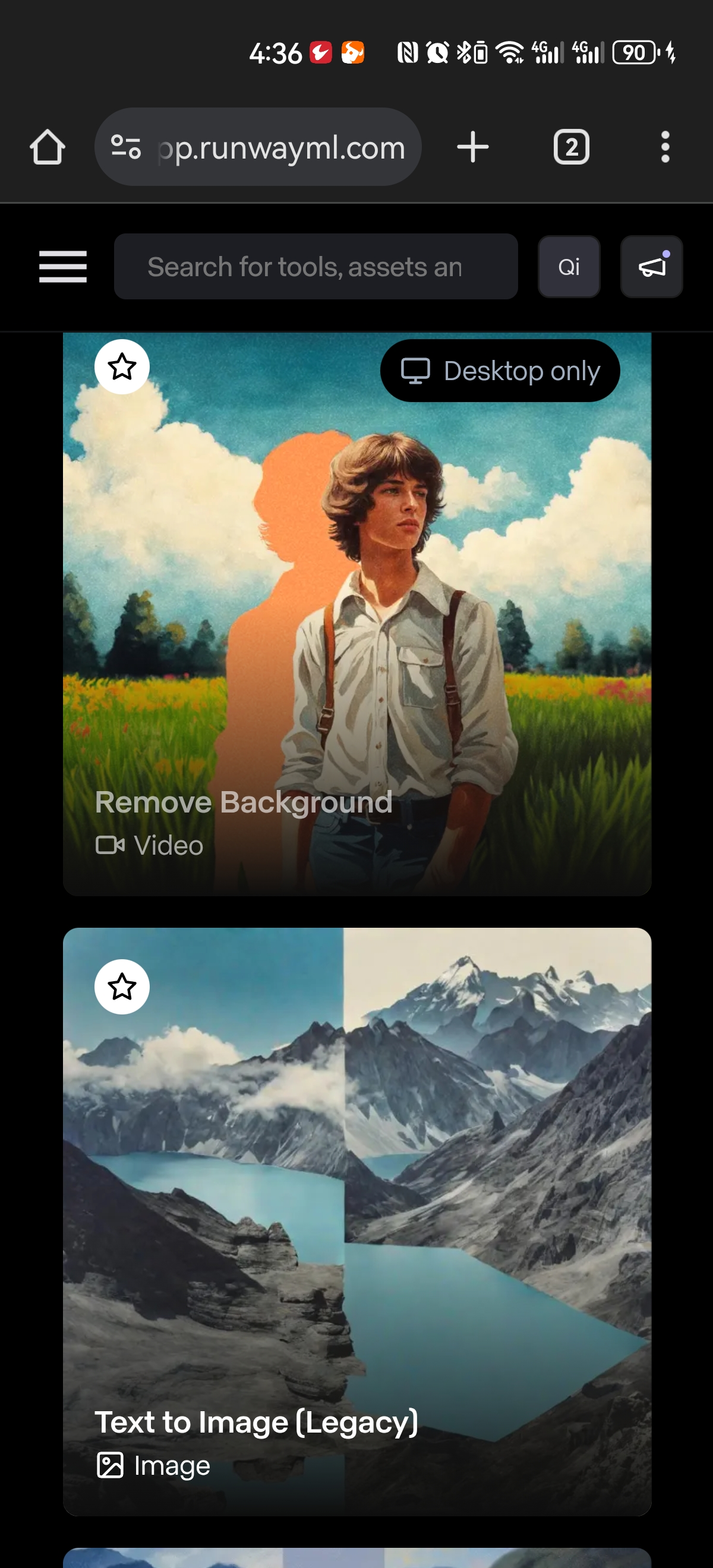

<blockquote><p>在AI技术飞速发展的浪潮中,AI视频生成工具正逐渐成为内容创作领域的核心力量。本文将深入剖析Runway和Filmora这两款热门AI视频工具,从技术深度、用户需求、市场表现、功能设计到商业模式等多个维度展开全面对比分析。通过对它们的用户画像、核心痛点、创新功能、页面体验、技术架构、商业策略等方面的细致剖析,揭示两款工具在不同场景下的优势与不足,并探讨AI视频工具未来的发展趋势与行业竞争格局。</p> </blockquote>  ## 一、市场分析 ### 1. 技术驱动因素 - AI视频生成技术的突破(如扩散模型、多模态融合)推动行业革新。 - Runway的Gen-3 Alpha模型支持11秒视频生成,结合图像与文本提示,提升艺术连贯性;Filmora作为传统视频编辑软件,逐步集成AI辅助功能(如自动化剪辑、智能特效)。 - 算力提升与云服务普及(如腾讯云支持AI视频API),降低技术应用门槛。 ### 2. 政策与法律环境 - 版权争议:AI生成内容的法律归属问题(如Sora接口泄露事件引发的艺术家抗议)。 - 行业规范:好莱坞对AI工具的接受度提升,但需平衡创意保护与效率需求。 ### 3. 社会经济影响 - 视频内容需求激增(短视频、广告、影视制作),推动企业降本增效(Runway工具可节省50%-80%制作成本)。 - 就业结构变化:AI辅助工具替代部分基础岗位,但催生新型创意职业需求。 ### 4. 市场规模与增长 全球AI视频生成市场预计2025年达百亿美元,年复合增长率超30%。 竞争格局: - 头部玩家:Runway(技术领先,好莱坞合作)、OpenAI Sora(长视频潜力)、Google Veo(多模态整合)。 - 垂直工具:Filmora(大众市场)、PIKA(区域动态优化)、Kaiber(风格化)。 ## 二、选择这两家做分析的理由 ### 1. 技术较量的本质:原生创新与场景适配 余承东提出的“不做第二,只争第一”的战略思维,映射到AI视频领域,实为技术代差竞争与场景渗透能力的双重博弈: - Runway代表“**原生创新驱动型**”:通过底层模型(如DIT架构)、动态捕捉算法(Act-One)与影视级工具链(导演模式、绿幕抠除),重新定义专业创作流程,其技术壁垒体现在对复杂物理规律模拟(如光影一致性、运动轨迹精准度)的突破,直接服务于高附加值场景(如电影特效、广告创意)。 - Filmora代表“**场景适配优化型**”:基于现有技术栈的渐进式改进,强调功能实用性与用户友好性,但受限于生成式AI的研发投入与数据积累,其技术能力更多集中于效率工具属性(如批量处理、模板化生成),而非创造性内容生产。 ### 2. 市场验证与生态构建的对比价值 - Runway的行业背书:与Lionsgate合作开发定制化模型、获英伟达等头部资本注资,验证了其在专业领域的商业化潜力。其“工具即服务”(Tools-as-a-Service)模式通过API开放与开发者生态建设,形成技术输出与产业协同的双向循环。 - Filmora的本土优势:依托中国庞大的自媒体与中小企业市场,通过订阅制与功能分层定价实现规模化营收,但其生态闭环更多依赖用户社区与模板共享,缺乏技术输出的横向扩展能力。 ### 3. 对标分析的深层意义:定义行业标准与竞争边界 选择两者对比的核心价值在于: - 技术路径分歧:Runway的“全链路AI化”与Filmora的“AI增强型工具”代表了行业技术演进的两种范式,前者挑战传统制作流程,后者优化现有工作流。 - 市场分层洞察:通过对比可揭示高端专业市场(高客单价、强技术依赖)与大众消费市场(高用户基数、低技术门槛)的差异化需求与增长瓶颈。 - 战略启示:余承东所言“求其上得其中”的本质,在于通过头部玩家的技术对标,倒逼本土企业突破“功能迭代”局限,向“模型驱动型创新”跃迁,避免陷入低维竞争。 希望通过Runway与Filmora的对比分析,可提炼出AI视频工具领域的竞争关键:技术原生性决定天花板,场景渗透力决定市场边界。对于本土企业而言,需在技术追赶中寻找差异化切口(如垂直场景模型训练、多模态交互的本土化适配),同时借鉴Runway的生态构建逻辑,将工具能力转化为行业标准,**最终实现从“跟随者”到“规则制定者”的跨越**。 ## 三、用户分析 ### 1. 用户画像与用户规模 **1)Runway** 人群特征 - 年龄:**25-45岁**(资深从业者为主) - 城市分布:一线及新一线城市(如北京、上海、洛杉矶、纽约) - 职业:**专业影视制作人、广告公司创意团队、独立数字艺术家** - 收入水平:**家庭月收入30K+(个人年收入50万+)** - 技术背景:精通Adobe Suite、Blender等工具,追求技术前沿 人群规模 - 用户量:Runway拥有“**数百万月活跃用户**”(截至2025年数据),覆盖个人创作者与企业用户。 - 收入增长:2024年收入达8000万美元,2025年预计突破3亿美元,显示其付费客户(企业/专业用户)规模持续扩大。 - 合作案例:与狮门影业的合作涉及超2万部电影库的AI模型训练,推测其企业客户至少覆盖数十家大型影视公司 工作方式 - 高频处理高复杂度项目(如电影特效、广告大片),需无缝协作与实时渲染能力。 - 注重工具的专业性与扩展性,依赖AI技术提升创作效率。 - 活跃于国际影视节、行业技术峰会,关注奥斯卡/戛纳等获奖技术趋势。 - 偏好订阅制软件,愿意为高效工具支付溢价。 Work Flow **1.前期规划与素材准备:** - 脚本与分镜设计:结合文本提示生成初步视频概念(如Sora竞争功能)。 - 场景需求分析:确定需AI辅助的部分(如复杂特效、背景替换)。 **2.拍摄阶段:** 实时调整支持:通过AI工具在拍摄中预演效果,例如模拟不同摄像机角度或光照条件。 **3.后期制作:** 关键AI功能应用: - - 背景替换:无需实体布景,直接通过AI生成或替换背景(节省50%-80%成本)。 - 角色与服装调整:修改演员服装或表情,避免重拍(如《瞬息全宇宙》中的特效处理)。 - 特效生成:创建大规模场景(如千名士兵列阵),传统方式成本高昂,AI可快速生成。 多工具协作:调用Runway的35种专业工具(如动态追踪、面部动作迁移)完成精细化处理。 4**.最终输出与迭代:** - 版本导出:生成不同分辨率或格式的视频成品。 - 协作反馈:通过云端平台与团队共享,实时调整参数并迭代 渠道选择 - 专业软件采购平台(如Autodesk商店) 40% - 行业展会/技术峰会合作 30% - 企业级定制化服务 20% - 技术社区(如GitHub、ArtStation)推荐 10% 媒介触点 - 垂直媒体:《Variety》《CGWorld》深度评测 - LinkedIn行业领袖动态与技术白皮书 - 专业论坛:CGSociety、Reddit影视技术板块 - 线上技术讲座(如NVIDIA GTC大会) **2)Filmora** 人群特征 年龄:**18-35岁**(年轻化、入门级用户为主) 城市分布:广泛覆盖,二三线城市占比60% Filmora的核心用户群体为**非专业视频创作者和中小型内容生产者**,包括但不限于: - 个人创作者:短视频博主、Vlog制作者、自媒体运营者等; - 中小型企业:电商营销团队、教育机构、中小企业宣传部门等; - 跨语言创作者:需要多语言视频适配的出海品牌、跨境电商团队等。 收入水平:**企业月预算5-20K,个人用户月收入3-15K** 技术门槛:无需专业背景,追求“**傻瓜式**”操作 人群规模 - 全球短视频用户基数:根据Statista数据,2024年全球社交媒体用户约50亿,其中短视频用户占比超60%(约30亿人),潜在创作者占比约20%(约6亿人); - 视频编辑工具渗透率:假设其中50%的用户需要视频编辑工具(3亿人),Filmora作为头部工具之一,**当前用户超1亿**,市场份额约33%; - 增长潜力:AI技术降低创作门槛,叠加“AI+视频”需求爆发,预计未来3年目标客群年复合增长率约25%-30%(参考IDC预测的AI应用市场增长)。 综合估算:2025年Filmora目标客群规模可达1.5亿-2亿用户,覆盖全球主要视频创作需求场景。 工作方式 - 需快速制作营销视频、课程录屏或社交媒体热点内容。 - 依赖模板与预设特效(如字幕动画、转场),日均产出3-5条短视频。 - 偏好跨平台同步(手机/PC/云端),碎片化时间编辑。 - 注重性价比,抗拒Adobe等高额订阅费用。 Work Flow 典型工作流分解(以短视频制作为例): 1.** 素材整理** ● 核心操作:收集视频/图片/音频素材并初步筛选 ► Filmora功能亮点: – AI素材分类:自动识别场景/人脸/物体,智能打标签归类 – 智能标记:关键词检索快速定位目标素材 2. **粗剪生成** ● 核心操作:依据文案构建视频框架,确定节奏与核心片段 ► Filmora功能亮点: – AI文字快剪:输入文字脚本自动匹配素材生成时间轴 – 智能长剪短:自动提取高光片段生成多版本短视频 3.** 精剪优化** ● 核心操作:调整转场/特效/音画同步,添加字幕/贴纸等元素 ► Filmora功能亮点: – 多机位剪辑:实现多角度镜头无缝切换 – 平面追踪:动态贴纸/文字智能跟随物体移动轨迹 – AI文生音效:自动生成场景化适配音效 4. **后期处理** ● 核心操作:优化画质/降噪/美化人声,调整色彩光影 ► Filmora功能亮点: – AI超清修复:智能提升低分辨率视频清晰度 – 视频降噪:精准消除环境背景杂音 – 人声美化:专业级语音质量优化技术 5. **多语言适配** ● 核心操作:制作多语言版本,实现翻译/配音/字幕同步 ► Filmora功能亮点: – AI视频翻译:一键生成多语种配音及唇形同步技术 – AI字幕生成:自动翻译并精准匹配时间轴 6. **发布与反馈** ● 核心操作:多平台发布并分析数据优化后续内容 ► Filmora功能亮点: – 多平台适配:预设TikTok/YouTube等平台专属模板 – 数据看板(需集成第三方工具):深度分析用户互动数据 (注:所有功能模块均基于Filmora最新AI视频编辑技术,各功能名称已做加粗处理方便快速定位) **渠道选择** - 社交媒体广告(TikTok/Instagram信息流) 35% - 应用商店(App Store/Google Play)推荐 30% - 教育机构批量采购 20% - KOL种草(如B站UP主实测视频) 15% **媒介触点** - YouTube“10分钟学会剪辑”类教程 - 微信社群(如“剪映/Filmora交流群”) - 电商平台限时折扣推送(京东/淘宝) - 在线教育平台(如腾讯课堂、Skillshare) ### 小结 【Runway】 - **用户画像**:25-45岁资深影视从业者(专业制作人/广告创意/数字艺术家),一线城市高收入(个人年收50万+),精通专业工具(Adobe/Blender)。 - **规模**:数百万月活,2025年收入预计3亿美元,合作头部影视公司(如狮门影业)节省千万级成本。 - **工作流**:聚焦电影级复杂项目,AI驱动全流程(分镜生成、实时预演、特效/背景替换),依赖35种专业工具协作。 - **模式**:企业级订阅制,通过行业展会、技术社区(GitHub)及垂直媒体(《Variety》)触达。 【Filmora】 - **用户画像**:18-35岁非专业创作者(短视频博主/中小企业),二三线城市为主,低技术门槛,追求性价比。 - **规模**:全球用户超1亿,2025年目标客群1.5-2亿,渗透短视频30亿用户市场。 - **工作流**:模板化快速剪辑(日均3-5条),AI简化素材整理/多语言适配/发布优化,强依赖自动化工具(文字转视频、唇形同步)。 - **模式**:大众订阅+教育采购,通过社交媒体(TikTok)、KOL种草及电商促销获客。 【核心差异】 1. **技术深度** ● Runway(专业市场): ► 影视级AI特效/企业定制化解决方案 ● Filmora(大众市场): ► 模板化AI剪辑工具/多语言适配功能 2. 用户价值 ● Runway: ► 核心优势:降本增效(节省50%-80%制作成本) ● Filmora: ► 核心优势:低门槛创作(用户效率提升50%+) 3. 商业化路径 ● Runway: ► 高客单价模式(聚焦企业订阅服务) ● Filmora: ► 规模化订阅模式(覆盖个人用户及中小B端) 4. 增长引擎 ● Runway: ► 影视工业化升级 + 技术峰会生态布局 ● Filmora: ► 短视频流量红利 + 全球化多语言需求驱动 ### 2. 用户反馈与核心痛点 **1)Runway用户反馈** 来源于Reddit 社区: 订阅与支付问题(28%) 中文反馈 : 取消订阅后仍自动扣费。 积分价格高昂且生成次数受限。 英文反馈 : Automatic charges after subscription cancellation. High costs for limited credits. 用户痛点 :付费模式不透明,用户认为存在隐藏扣费和性价比低的问题。 内容审核争议(22%) 中文反馈 : NSFW过滤过于严格,误判正常内容(如职业场景、文字水印)。 生成结果被无故标记为违规。 英文反馈 : NSFW filters block harmless corporate content. Arbitrary content flagging. 用户痛点 :审核机制不灵活,影响商业创作,用户认为工具无法满足专业需求。 生成效率与队列(18%) 中文反馈 : 生成队列系统需手动反复提交,耗时严重。 Turbo模式生成失败率高,需长时间等待。 英文反馈 : Manual queue management wastes time. Turbo mode failures and long delays. 用户痛点 :生成流程效率低下,用户体验被 “保姆式操作” 拖累,付费用户感到不值。 功能限制(15%) 中文反馈 : 无法批量生成或调整局部区域。 缺乏负向提示词和权重控制。 英文反馈 : No partial regeneration or batch processing. Missing negative prompting. 用户痛点 :功能不完善,缺乏精细控制,用户需依赖其他工具补充。 客户服务与信任(12%) 中文反馈 : 账户被无故封禁且客服无回应。 用户帖子被删除,品牌信誉受损。 英文反馈 : Account suspension without explanation. Posts deleted, communication opaque. 用户痛点 :客服响应差,用户信任崩塌,认为公司缺乏透明度。 生成质量与多样性(5%) 中文反馈 : 生成结果同质化(类似素材库风格)。 旧版本模型功能退化(如VHS风格无法实现)。 英文反馈 : Outputs lack diversity (stock footage-like). Older model capabilities lost. 用户痛点 :生成内容单一,模型更新后功能倒退,用户创作受限。 核心痛点总结 - **订阅与支付问题(28%)**:自动扣费、积分性价比低,用户认为付费模式不透明。 - **内容审核争议(22%)**:审核机制过于敏感,误判正常内容,阻碍商业创作。 - **生成效率与队列(18%)**:队列系统低效,生成失败率高,用户体验差。 - **功能限制(15%)**:缺乏局部调整和负向提示,工具灵活性不足。 - **客户服务与信任(12%)**:客服无响应、删帖行为损害用户信任。 - **生成质量与多样性(5%)**:内容同质化,旧模型功能退化。 统计说明 - 总反馈量:基于用户评论中明确提及的问题点(共约 55 条独立问题)。 - 比例计算:每个类别的问题数量占比(例如:订阅问题共 15 条,占总反馈量的 28%)。 - 覆盖范围:同一用户评论可能涉及多个问题,分别计入不同类别。 **2)Filmora用户反馈** 来源于Reddit 社区: 定价与订阅(32%) 英文反馈 : Confusing subscription plans; perpetual license requires repurchase for major updates. Hidden charges for Filmstock and AI credits. 中文翻译 : 订阅计划复杂;永久许可证需为重大版本更新重新付费。 Filmstock和AI积分存在隐藏收费。 用户痛点 :定价结构不透明,订阅模式复杂,隐藏费用多,用户感到被误导或欺骗。 软件性能(25%) 英文反馈 : Exporting takes too long; random crashes and freezing. Laggy preview even with proxy. 中文翻译 : 导出时间过长;软件随机崩溃或卡顿。 使用代理后预览仍卡顿。 用户痛点 :软件稳定性差,性能优化不足,影响工作效率。 功能限制(18%) 英文反馈 : Perpetual license lacks access to new features in major updates. AI tools require excessive credits. 中文翻译 : 永久许可证无法获得重大版本的新功能。 AI工具需大量积分,性价比低。 用户痛点 :功能更新受限,付费功能门槛高,用户体验被割裂。 用户体验(12%) 英文反馈 : Difficulty filtering free vs. paid assets. Keyframe and masking tools are clunky. 中文翻译 : 难以筛选免费与付费素材。 关键帧和遮罩工具操作繁琐。 用户痛点 :界面设计不够直观,工具功能不完善,操作流程复杂。 客户服务与信任(8%) 英文反馈 : Automatic charges for Filmstock without clear consent. Generic responses from support team. 中文翻译 : Filmstock自动扣费未经用户明确同意。 客服回应模板化,缺乏针对性。 用户痛点 :用户信任度低,客服沟通无效,收费流程不透明。 功能需求(3%) 英文反馈 : Request for multi-timeline editing and cross-device project transfer. Need more free filters/transitions. 中文翻译 : 需支持多时间线编辑和跨设备项目迁移。 希望提供更多免费滤镜/转场。 用户痛点 :现有功能无法满足专业需求,免费资源不足,用户需依赖外部工具。 AI功能争议(2%) 英文反馈 :AI tools (e.g., image-to-video) output low quality despite high credit costs. 中文翻译 :AI工具(如图片转视频)效果差但积分消耗高。 用户痛点 :AI功能性价比低,实用性不足,用户不愿为此付费。 核心痛点总结 - **定价与收费不透明(32%)**:复杂订阅模式、隐藏费用、永久许可证的局限性引发用户不满。 - **软件性能不稳定(25%)**:崩溃、卡顿、导出效率低等问题影响用户体验。 - **功能割裂与限制(18%)**:付费功能门槛高、AI工具性价比低、免费资源不足。 - **用户体验问题(12%)**:工具操作复杂、素材筛选困难。 - **客户信任缺失(8%)**:自动扣费、客服模板化回应损害用户信任。 - **功能需求未满足(3%)**:缺乏多时间线编辑等专业功能。 - **AI功能争议(2%)**:AI工具效果与成本不匹配。 统计说明 - 总反馈量:基于用户评论中明确提及的问题点(共约 50 条独立问题)。 - 比例计算:每个类别的问题数量占比(例如:定价问题共 16 条,占总反馈量的 32%)。 - 覆盖范围:同一用户评论可能涉及多个问题,分别计入不同类别。 ### 小结 **1)反馈差异点** Filmora 核心问题 : 定价不透明 软件性能差(崩溃、导出慢) 功能割裂(付费功能门槛高) 付费模式争议 :订阅计划复杂,隐藏费用多(如 AI 积分、Filmstock 自动扣费) 功能痛点 : 永久许可证无法升级新版本 免费素材筛选困难 用户群体 :偏向初级至中级视频编辑用户,更关注易用性和稳定性。需要丰富的模板和素材支持。 Runway 核心问题 : 内容审核过严(误判正常内容) 生成效率低(队列系统繁琐) 生成质量同质化 付费模式争议 :高额订阅费用与生成限制不匹配,用户认为 “无限生成” 承诺虚假 功能痛点 : 缺乏局部生成调整 缺乏负向提示词 缺乏批量队列功能 用户群体 :偏向专业创作者或企业用户,更关注生成效率、多样性和审核灵活性。更注重视频连贯性,在视频的精细控制方面要求更高,如动态控制(运动参数调节、镜头语言设计) **2)反馈共性** 客户服务与信任缺失: 自动扣费、客服回应模板化(如Filmora的“已反馈给团队”)、账户封禁无解释(Runway)。 用户认为企业缺乏透明度,存在“割韭菜”嫌疑。 付费模式争议: 订阅计划复杂,用户需额外支付高额费用(AI积分、素材包)。 高价格与低性价比对比强烈(如Runway的“无限生成”实际受限)。 本质是资本家和消费者矛盾,从资本家角度来说,是要多赚钱,从消费者角度来说,是要多省钱,如何平衡两者的关系是每个公司的重要课题。 功能限制与工具缺陷: 功能更新割裂(Filmora永久许可证无法升级,Runway旧模型功能退化)。 缺乏精细控制(Filmora关键帧工具难用,Runway无法局部调整生成结果)。 性能与效率问题: Filmora导出慢、崩溃频繁;Runway生成队列需手动重复提交,耗时严重。 **3)优化建议** 针对Filmora 定价与订阅优化: - 简化订阅计划,明确区分“永久许可证”与“订阅版”权益,禁止自动勾选附加服务(如Filmstock)。 - 提供免费基础功能(如剪裁、关键帧),吸引用户后再引导付费。 性能与功能改进: - 优化软件稳定性(减少崩溃、提升导出速度),增加GPU加速支持。 - 允许永久用户以折扣价升级新版本,并提供更多免费素材库。 客户服务增强: - 建立透明退款机制,针对自动扣费问题提供即时申诉渠道。 - 客服团队需提供具体解决方案,避免模板化回复。 针对Runway 内容审核与生成灵活性: - 改进NSFW过滤算法,允许用户申诉误判内容,增加白名单功能(如企业用户豁免部分审核)。 - 提供“局部生成调整”和负向提示词,支持批量队列提交,减少用户手动操作。 付费模式调整: - 明确“无限生成”的实际限制(如优先级队列),提供阶梯式订阅(按生成量或分辨率定价)。 - 降低积分单价,或推出“积分包+免费基础生成”组合方案。 生成质量与多样性: - 保留旧模型版本(如Gen-2),允许用户选择生成风格(如VHS、胶片质感)。 - 增加多样化训练数据,减少生成内容同质化问题。 通用改进建议 客户信任重建: - 公开处理用户投诉的进度(如问题分类与解决时间表),定期发布改进报告。 - 停止删除用户负面反馈,建立官方论坛或社区,鼓励透明沟通。 功能与资源优化: - 提供跨平台项目同步(Filmora)和云协作工具(Runway),增强用户粘性。 - 更新教程资源,针对新功能发布配套指南(如短视频、案例演示)。 总的来说, Filmora需优先解决**定价透明性和软件稳定性**,而Runway应聚焦**审核机制灵活性和生成效率提升**。两者共同需加强**客户服务与信任建设**,通过功能迭代和商业模式优化,**平衡用户体验与商业目标**。 ## 四、功能分析 ### 1. 创新功能:图生视频 **1)总结** Runway **图生视频能力** :2024 年 12 月 3 日正式上线,支持图像 + 文本混合输入,生成最长 11 秒视频 **动态控制** : 运动模式(Motion Slider 1 – 10 级调节) 运动笔刷(区域动态定制) **专业工具** : 首尾帧锚定 镜头变焦扩展(Expand Video) 多轨道编辑 **输出质量** :电影级画质(1080p),动态流畅性行业领先 Filmora **图生视频能力** :2024 年 11 月 15 日移动端上线,依赖模板库,AI 生成功能有限(如动态贴图、基础转场),目前仅支持 3 秒视频 **动态控制** :预设动画效果,缺乏精细化参数控制 **专业工具** : 基础剪辑功能(切割、合并) 滤镜库 音效同步 **输出质量** :分辨率依赖订阅等级,动态效果偏模板化 根据以下提示词分别体验Runway和Filmora的图生视频功能 提示词: 一个两岁的小女孩坐在暮色笼罩的草坡上,舔舐着散发星尘颗粒的发光棒棒糖,她的眼眸中映出旋转的星系,整体呈现柔和的水彩动画风格。 A 2-year-old girl sits on a grassy hill at twilight, licking a glowing lollipop that radiates stardust particles, her eyes reflecting swirling galaxies, soft watercolor animation style 1、Filmora   生成效果: https://docs.qq.com/aio/DU29OUEV5QmxLS1hX?p=2eCbhRnQjzNDdh0xQzKfLm&client_hint=0#BdJE4dd4cZIf9RDQrRxJDf 提示词要的大部分效果都没有实现,只是简单的动画堆砌。 Filmora虽然和Runway有差距,但对比国内的图生视频工具已经是脱颖而出: 剪映: https://docs.qq.com/aio/DU29OUEV5QmxLS1hX?p=2eCbhRnQjzNDdh0xQzKfLm&client_hint=0#ahXmyl7iY42WwQUGRs2PNw 剪映仅支持文生视频,视频素材均来源于网上,并无AI生成能力,视频连贯性很差 腾讯混元宝:   非常慢,而且效果很差: https://docs.qq.com/aio/DU29OUEV5QmxLS1hX?p=2eCbhRnQjzNDdh0xQzKfLm&client_hint=0#uKkeDUDETgvS6ziJFozqEJ 2、Runway    生成效果: 基本符合提示词需求,画质非常高清 https://docs.qq.com/aio/DU29OUEV5QmxLS1hX?p=2eCbhRnQjzNDdh0xQzKfLm&client_hint=0#qdKtc4f3TYCxZTMxPGEFXj ### 2. 页面分析 **1)Runway页面分析**    Runway的首页设计,是一场功能与体验的博弈。它在展示强大技术能力的同时,也在试探用户的心理边界。这个页面不仅仅是一个工具列表,更是Runway对内容创作未来的野心和对用户体验的深刻思考。 (1)工具分类:清晰,但不够聪明 首页的工具分类——“Video tools”、“Image tools”、“Audio tools”和“3D tools”——看起来很直观,像是在说:“你需要什么?视频、图片、音频还是3D?”这种分类方式降低了学习成本,尤其是对新手用户来说,能快速找到方向。 但问题是,这种分类并不够聪明。内容创作本身就是跨领域的,很多时候用户需要同时用到视频和3D工具,比如制作一个带有动态光影的场景。单一的分类会让用户在不同类别间跳跃,增加了选择成本。Runway如果能更进一步,比如根据用户的创作目标推荐工具,或者在工具卡片上标注适用场景,体验会更流畅。毕竟,**用户想要的是结果,而不是工具本身**。 (2)视觉设计:吸引人,但也可能分散注意力 Runway的工具卡片设计得很漂亮,比如“3D Capture”和“Infinite Image”,这些图片不仅展示了功能,还通过高质量的视觉效果传递了一种高端、专业的品牌调性。它在告诉你:“我们不仅是一个工具集合,更是一个创意平台。” 但这种设计也有风险。用户来首页的目的通常是明确的,比如“我要去掉视频背景”或者“我想给图片加点颜色”。如果首页的视觉设计过于吸引人,用户可能会被其他工具的展示图片分散注意力,偏离原本的目标。Runway需要在吸引用户和帮助用户高效完成任务之间找到平衡。比如,**在搜索栏中加入热门工具的快捷方式,或者在工具卡片上增加更明确的引导标签,可能会更贴心**。 (3)功能描述:简洁,但信息不足 工具卡片上的功能描述很简洁,比如“Generate Audio”只告诉你这是一个音频工具,而没有进一步说明它能做什么。这种设计的好处是**信息密度高,用户可以快速浏览**。但问题是,对于不熟悉这些功能的用户来说,可能会感到困惑。比如,“Lip Sync Video”这个工具,用户可能会好奇它具体能做什么,或者需要哪些输入条件。 Runway可以通过在工具卡片上**增加简短的功能描述或使用场景**,来降低用户的理解成本。比如,“Lip Sync Video:为视频自动匹配口型”或者“Generate Audio:根据文本生成自然语音”。这些小改动能让用户更快上手,同时也能减少他们的心理负担。 (5)桌面端限制:技术的无奈,但用户体验的障碍 很多工具都标注了“Desktop only”,这显然是技术限制的结果。移动端的计算能力不足,或者某些功能需要更复杂的交互设计,这些都可以理解。但对用户来说,这种限制是一种障碍,尤其是那些习惯在手机上完成创作的人。 Runway如果能优化移动端体验,比如提供轻量级的替代方案,或者通过云端计算分担部分任务,可能会让更多用户在移动端也能完成复杂操作。毕竟,移动设备的普及率越来越高,用户希望随时随地都能创作,而不是被限制在电脑前。 (6)公司战略:全栈式平台的野心 从战略上看,Runway显然想成为一个全栈式的内容创作平台,覆盖从视频到图像、从音频到3D建模的多种需求。这种战略的好处是,它能满足专业用户的需求,同时吸引更多人进入它的生态系统。但风险在于,**工具数量的增加可能会稀释用户体验,或者让用户感到选择困难**。 Runway需要在功能的**广度和深度之间找到平衡**。它可以通过智能化的推荐系统,根据用户的行为和需求动态调整首页展示的工具,来提升用户的使用效率。同时,它也可以通过更明确的标签和引导,帮助用户更快地找到适合自己的工具。 总结:功能与体验的平衡 Runway的首页设计,是一场功能与体验的平衡术。它在展示强大技术能力的同时,也在努力降低用户的使用门槛。但要真正成为一个高效的内容创作平台,它需要更聪明的分类、更明确的引导、更丰富的上下文信息,以及更优化的移动端体验。 Runway的未来,不只是技术的未来,更是用户体验的未来。它需要在功能导向与用户导向之间找到那个完美的平衡点,而这,才是它真正的竞争力所在。 **2)Filmora页面分析**    Filmora的设计,其实是在回答一个更大的问题:工具类产品如何从“**冷冰冰的工具**”变成“**有温度的伙伴**”?传统工具的设计逻辑是“**功能导向**”,也就是以满足用户需求为核心。而Filmora的设计更接近于“**体验导向**”。它的结构和功能布局,既在满足用户需求,也在引导用户行为,同时服务于万兴科技的商业目标。 (1)模块化设计:让复杂工具变得“人人可用” Filmora的页面结构清晰,热门、模板、素材库、资源等功能分区明确,每个模块都有自己的主题和用途。这种模块化设计的核心,是降低用户的认知负担。想象一下,一个完全没有视频编辑经验的用户打开这款软件,面对的是一个复杂的时间轴和无数专业术语,他可能会直接放弃。而Filmora的模块化设计,直接把用户的需求拆解成几个简单的步骤:你是想快速上手,还是想深入创作?是需要模板,还是需要素材?这种设计让新手和专业用户都能找到自己的位置。 (2)用户行为路径:从“即时满足”到“自我表达” Filmora的设计,显然是围绕用户的行为路径展开的。比如“热门”页面的推荐内容,直接把用户引导到那些最受欢迎的模板和素材上,这种设计满足了用户对“即时满足”的需求——打开软件就能快速找到灵感,马上开始创作。 但它的野心不止于此。它还提供了丰富的模板和素材库,甚至加入了AI辅助功能,比如智能字幕和AI卡点。这些功能的共同点,是**帮助用户从“模仿”走向“创造”**。比如智能字幕,它不仅节省了用户手动输入的时间,还通过AI技术实现了字幕与视频内容的精准匹配。这种设计,既降低了门槛,又给了用户更多的创作自由。 不过,这里有一个值得深思的点:当工具变得越来越智能时,用户会不会对它产生依赖?比如,如果用户习惯了AI自动生成字幕,他们是否还会愿意花时间去手动调整细节?**这种依赖可能会削弱用户的创造力,而创造力恰恰是视频编辑工具的核心价值之一**。 (3)商业化策略:让付费变得“顺理成章” Filmora的设计,不仅仅是为了解决用户的问题,它还在巧妙地引导用户为付费功能买单。比如页面中多次出现的绿色皇冠图标,它明确标识了哪些资源是付费的。这种设计不仅提升了付费资源的曝光率,还通过视觉上的差异化,让用户在使用过程中自然地注意到这些资源。另外通过限时活动(如“Lucky Month”活动)和奖励机制,激发用户的付费意愿。通过“Surprise”这样的词汇,激发了用户的好奇心和参与感。它不是直接让用户掏钱,而是通过一种情感化的方式,让用户觉得付费是一种值得的体验。这种策略非常聪明,因为它不仅满足了用户的即时需求,还通过情感化的设计,增强了用户对产品的粘性。 但这里也有一个潜在的风险:如果付费资源的比例过高,或者免费资源的质量不足,用户可能会觉得**体验被割裂**,进而影响对产品的整体评价。 ## 五、技术分析 ### 1. 基础模型介绍 **1)Transformer:AI的“超级大脑”** 它是什么: 一个特别擅长处理“顺序数据”的AI架构,比如一句话、一段视频、甚至股票价格变化。 怎么工作: 核心能力:抓重点 比如读句子“猫吃了鱼然后跳上沙发”,它能立刻知道“猫”是主角,“鱼”和“沙发”是关联对象。 为什么比传统AI强: 以前的AI像金鱼记忆,看完前半句就忘了开头;Transformer能记住整段话,还能分析每个词之间的关系。 用在哪: 视频工具里能用它自动分析视频内容,比如检测高潮片段或推荐最佳剪辑点。 **2)Stable Diffusion:像“画画老师”的AI** 它是什么: 一个能通过文字描述生成图片的AI模型,比如你说“一只戴墨镜的柴犬在冲浪”,它就能画出来。 怎么工作: 步骤一:乱涂乱画 它先随便画一堆噪点(像电视雪花屏),完全看不出是什么。 步骤二:慢慢修正 它一点点擦掉噪点,同时参考你的文字描述调整画面。比如先画出“狗”的形状,再慢慢加上墨镜和冲浪板。 为什么叫“扩散”: 就像把一滴墨水扩散到水里,再一点点收回来变清晰。 用在哪: 视频工具里能帮用户自动生成视频封面或特效。 **3)Diffusion Transformer(DiT):升级版“动画导演”** 它是什么: Stable Diffusion的加强版,不仅能生成单张图,还能生成连贯的视频或复杂内容。 怎么工作: 基础是Stable Diffusion: 还是先乱画再修正,但加了个“导演”(Transformer)来把控整体。 导演的作用: 比如生成视频时,导演会记住前一帧的画面(比如狗在冲浪板上的姿势),确保下一帧动作连贯,不会突然变成狗在骑自行车。 用在哪: 未来可以直接用文字生成一段10秒的短视频,比如“太空猫跳霹雳舞”。 一句话总结 - Transformer:让AI记住上下文的神级大脑; - Stable Diffusion:文字变图片的魔法师; - DiT:文字变视频的升级版导演。 ### 2. 国内外图生视频领域大模型综合对比 **1)国内外图生视频大模型列表及分析** Sora **所属公司 / 机构** :OpenAI **训练成本(估算)** :训练成本为 GPT – 4 的 4.5 倍,推理成本达 400 倍 **优点** :支持多模态生成(文本 / 图生视频),分辨率达 1080P,生成时长 20 秒 **缺点** :物理规律模拟不足(物体穿越、消失),依赖高质量数据与算力 Gen – 2 **所属公司 / 机构** :Runway **训练成本(估算)** :基于 Stable Diffusion 优化,云端算力需求高 **优点** :高分辨率生成,界面友好,支持复杂场景动态模拟 **缺点** :依赖云端服务器,生成速度受限,硬件需 NVIDIA A100/H100 GPU 支持 天工 AI 视频 **所属公司 / 机构** :万兴科技 **训练成本(估算)** :需 RTX 4090 及以上显卡,本地部署成本高 **优点** :支持长视频生成,国产化适配,隐私性较强 **缺点** :算力消耗大,移动端兼容性差 Dreamina **所属公司 / 机构** :剪映(字节跳动) **训练成本(估算)** :集成 Stable Diffusion 3,外采模型成本低 **优点** :中文提示词支持优秀,风格多样,移动端优化 **缺点** :依赖联网,复杂场景边缘处理精度不足 Vidu **所属公司 / 机构** :中国团队 **训练成本(估算)** :训练时间短,算力需求低于国际竞品 **优点** :生成速度快,动作幅度与物理还原度领先,适配中文场景 **缺点** :长视频生成能力有限,商业化成熟度待提升 清影 **所属公司 / 机构** :中国团队 **训练成本(估算)** :采用分布式训练优化,硬件成本较低 **优点** :复杂任务完成度高(如动态光影、多物体交互),支持实时交互编辑 **缺点** :生成视频分辨率上限为 720P,开源生态不完善 Pika 1.0 **所属公司 / 机构** :Pika Labs **训练成本(估算)** :自研扩散模型,社区生态降低训练成本 **优点** :多风格生成(卡通、写实等),社区模板丰富 **缺点** :免费版分辨率低,生成时长受限 **2)技术边界与挑战** (1)技术边界 - 生成质量:当前模型在物理规律模拟(如重力、碰撞)和长视频一致性(>30秒)上存在明显瓶颈。 - 多模态融合:图像与视频的跨模态理解能力有限,情感与故事线生成依赖人工干预。 - 实时性:多数模型需分钟级生成时间,难以满足直播、即时交互场景需求。 (2)核心挑战 - 算力与成本:Sora等模型的训练成本高达GPT-4的4.5倍,推理成本更高,限制中小企业参与。 - 数据与伦理:高质量训练数据稀缺,且存在版权争议;深度伪造技术滥用风险加剧社会信任危机。 - 可解释性:模型决策过程不透明,难以满足医疗、司法等高风险领域需求。 ### 3. 未来趋势 **1)技术演进方向** - 物理引擎集成:结合游戏引擎(如Unity/Unreal)提升**物理规律模拟能力**。 - 轻量化与边缘计算:通过**模型压缩技术**(如蒸馏、量化)降低端侧硬件需求。 - 多模态增强:融合GPT-4o、Gemini等模型,实现**文本-图像-视频**的连贯创作。 **2)应用场景拓展** - 交互式内容:用户可**实时调整视频剧情走向**,应用于教育、游戏领域。 - 企业级工具:Adobe等公司开放API接口,**赋能营销、影视工业化生产**。 **3)伦理与监管** - 数字水印技术:嵌入**不可篡改标识**以鉴别AI生成内容。 - 全球合规框架:欧盟《AI法案》等政策推动技术向善,限制深度**伪造滥用**。 **总结** 图生视频技术正处于爆发期,国内外模型在生成效率与场景适配性上差距缩小,但**核心瓶颈仍在于物理规律模拟与成本控制**。未来需通过**算法创新**(如Diffusion Transformer)、**算力优化**(分布式训练与量子计算结合)及**伦理规范协同**推进,才能实现从“**工具辅助”到“创造力增强”**的跨越。 ## 六、商业分析 ### 1. Runway与Filmora订阅套餐对比及商业化逻辑分析 Runway订阅套餐截图:   Filmora订阅套餐截图:   定价策略对比 Filmora **基础套餐** : Pro:$7.99/ 月 Premium:$39.99/ 年 **高端套餐** :无明确高端套餐,侧重包年优惠 **积分体系** : Pro:200 积分 / 月 Premium:400 积分 / 月 **性价比** :低单价但功能受限(如设备限制) Runway **基础套餐** : Free:0 Standard:$15/ 月或 $144/ 年 **高端套餐** : Pro:$35/ 月 Unlimited:$95/ 月 Enterprise:$1500/ 年 **积分体系** : Standard:625 积分 / 月 Pro:2250 积分 / 月 Unlimited:2250 积分 / 月 **性价比** :高单价但功能开放(如无限项目、自定义生成) 核心功能与权益对比 Filmora **AI 功能覆盖** :基础 AI 剪辑(字幕、语音克隆) **存储与设备支持** :Pro 仅限移动端;Premium 多平台 **积分规则** :积分按月重置,不可累积;需注意有效期 **企业级功能** :无 Runway **AI 功能覆盖** :生成式 AI(Gen – 2、Alpha Turbo)、4K 导出、自定义视频 **存储与设备支持** :全平台支持(含桌面端),存储最高 10GB(Filmora) vs. 500GB(Runway Pro) **积分规则** :积分按月刷新,企业版支持灵活分配 **企业级功能** :团队协作、数据分析、优先支持(Enterprise 版) 商业模式洞察 Filmora的“软性限制”策略 - 通过AI积分有效期(每月重置)和设备限制(移动端优先),推动用户持续订阅或升级Premium套餐。 - 风险:过度限制可能导致用户流失,尤其是多平台创作者。 Runway的“分层渗透”策略 - 免费版吸引轻度用户,Standard/Pro覆盖中小团队,Unlimited/Enterprise锁定企业客户。 - 亮点:企业版提供“无限生成”和团队管理功能,符合B端用户的协作需求。 积分体系设计差异 - Filmora:积分绑定会员权益,强调“用完即止”,适合低频用户。 - Runway:积分按月刷新,支持按需购买,适配高频生成场景(如广告批量制作)。 总结 - Filmora:适合预算有限、需求简单的个人创作者,但需解决多平台兼容性问题。 - Runway:凭借生成式AI技术和企业级功能,占据专业市场,但需降低高端套餐门槛以扩大用户基数。 - AI产品设计启示:积分体系需平衡“限制”与“灵活性”,订阅模式应匹配目标用户的使用场景(高频/低频、个人/团队)。 2. 基于万兴科技2024年财务表现的一点思考 2024年财务表现总结如下: - 营收与利润下滑:2024年上半年营业收入7.05亿元,同比减少1.8%;归母净利润2449万元,同比**大幅下降43.99%**。前三季度总营收10.53亿元,同比下降3.91%,归母净利润亏损549.73万元,同比**由盈转亏,降幅达108.48%**。 - 成本与费用压力:销售、管理及财务费用合计6.97亿元,占营收比**66.18%**,同比增6.97%,**远超Adobe(约30%)、Canva(约40%)等竞争对手**;研发投入主要用于AI算力和基础设施建设,导致短期利润承压。 - 现金流与资产质量:经营活动现金净流入721.61万元,同比减少94.22%;毛利率仍保持高位(93.72%),但应收账款/利润比达118.91%,需关注回款风险。 个人一点思考: - 销售费用结构失衡 万兴公司上年度销售费用占比达66%,显著高于行业均值30%,反映出其**过度依赖高成本线下营销模式**,如高端展会、地推团队及大规模广告投放,导致营销效率偏低,成本管控存在优化空间。 - AI产品策略的阶段性矛盾 公司新推出的AI功能尚处技术验证期,**需通过用户数据积累实现模型迭代优化**。然而,现行收费策略直接限制了用户基数增长,阻碍数据获取与模型训练进程。用户调研显示,付费用户对AI功能成熟度及性价比认可度较低,存在“**付费意愿与价值交付不匹配**”的风险。 - 成本-收益模型测算与战略建议 经测算,**当前单用户营销成本为926元,而AI模型年度分摊成本仅124元/用户(具体测算流程如下)**。若调整策略为“**免费开放AI功能+削减高成本销售投入**”,理论上可将单用户模型成本分摊周期延长至7年。此举有望通过以下路径创造长期价值: - 用户规模扩张:免费降低使用门槛,驱动用户自然增长与裂变,形成口碑效应; - 数据飞轮效应:海量用户数据反哺模型优化,加速AI功能成熟与差异化竞争力构建; - 成本结构优化:减少刚性营销支出,将资源倾斜至技术研发与用户体验提升。 综上,建议公司重构短期盈利与长期技术投入的平衡,以“数据资产积累”为核心,优先抢占AI用户生态位,为后续商业化奠定基础。 **万兴科技用户获取成本与AI功能单用户成本测算** 1. 用户获取成本(CAC)计算 公式: **CAC=销售与营销总费用/新增付费用户数** 数据假设与来源(基于财报及行业推测): - 销售与营销费用:2024年前三季度销售、管理及财务费用合计6.97亿元,假设其中70%为直接销售费用(行业典型比例),则销售费用约 **4.88亿元**。 - 新增付费用户数:若前三季度订阅收入占比约60%(参考行业转型期数据),假设订阅收入为10.53亿×60%≈6.32亿元;按订阅用户年均付费(ARPU)约1200元(参考Filmora订阅价),则付费用户数≈6.32亿/1200≈**52.7万**(假设全部为新增用户)。 计算结果: CAC=4.88亿/52.7万 ≈ **926元/用户** 对比行业: - Adobe CAC约500-800元/用户,Canva约300-600元/用户,万兴科技CAC显著偏高,反映**其获客效率低于国际巨头。** 2. AI功能单用户成本计算 公式: 单用户AI成本 = 模型训练总成本\用户总数+ 单次调用算力成本*年均使用频次 数据假设与来源: - 模型训练总成本:垂类模型研发投入约1.5亿元(占研发费用50%),训练算力成本约0.5亿元,总计**2亿元**。 - 用户基数:假设付费用户总数约200万(含历史存量)。 - 单次调用算力成本:以AI生成1分钟视频为例,算力成本约**0.2元**(基于AWS p4d实例单价推算)。 - 用户使用频次:高频用户月均20次,低频用户月均5次,加权平均 10次/月,**年频次120次**。 计算结果: 模型训练分摊成本: 2亿/200万=100元/用户 算力使用成本: 0.2元/次*120=24元/用户/年 总单用户AI成本: 100 + 24 =**124元/用户/年** 敏感性分析: - 若用户使用频次提升至200次/年,成本升至 **140元/用户**; - 若用户基数扩大至500万,分摊成本降至 40元/用户。 **用户裂变的分佣运营方案思路:** 机制设计: - 推荐奖励:用户分享专属链接,好友通过链接注册并订阅付费套餐(如Pro或Premium),**推荐人可获得好友首年订阅费的15%现金返现或等值AI积分(可选)。** - 阶梯奖励: - 推荐1-5人:15%返现; - 推荐6-10人:20%返现; - 推荐10人以上:25%返现 + 年度VIP礼包(如9999AI积分)。 防刷单规则: - 仅计算好友订阅后连续付费满3个月的有效订单; - 同一设备/IP地址限推荐3人。 预期效果测算: 当前数据 **用户获取成本(CAC)** :926 元 / 用户 **自然流量占比** :20% **付费用户年增长率** :8% **销售费用占比** :66% 分佣方案实施后预期 **用户获取成本(CAC)** :降低至 620 元 / 用户(↓33%) **自然流量占比** :提升至 45% **付费用户年增长率** :提升至 25% **销售费用占比** :压缩至 50% 逻辑支撑: - 成本节约:假设年新增10万用户中40%通过分佣获取,可**减少**付费广告投放费用约 **1.2亿元**(10万×40%×926元 – 10万×40%×620元)。 - 用户增长:参考Dropbox推荐机制案例,裂变用户留存率比广告用户高30%,预计**年新增用户 8-12万**。 - 生态闭环:返现以AI积分形式发放时,可**推动用户高频使用AI功能**(如每月消耗200积分),间接提升LTV(用户生命周期价值)。 风险与应对 - 短期现金流压力:返现支出可能增加财务负担 → 采用“积分返现+现金组合”模式,控制现金占比。 - 用户滥用风险 → 通过设备/IP限制、人工审核拦截异常账号。 总结 通过分佣方案,**万兴科技可逐步从“高销售费用强推式增长”转向“用户驱动型增长”**,结合AI积分的消耗设计,既能降低销售费用占比,又能强化产品粘性。**若方案落地,预计2年内可实现销售费用占比降至50%以下,同时用户规模突破500万,为AI技术迭代提供充足数据反哺**。 ## 七、总结 AI视频工具赛道的竞争本质是**技术天花板与市场渗透率**的博弈: - Runway代表“技术原生性”的未来,需解决商业化闭环与用户体验的平衡; - Filmora验证“场景适配性”的价值,但需突破功能同质化与付费信任危机。 - 本土企业破局关键:在技术追赶中寻找差异化切口(如中文多模态模型、轻量化端侧推理),同时构建“工具-数据-生态”的正向循环,实现从功能迭代到标准制定的跨越。 本文由 @Zane是产品经理 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

早在去年, 国际足球巨星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在社交媒体发布了一段关于SNK的预热视频,其中提到,传奇球星将加入传奇游戏,并在结尾展示了《饿狼传说:群狼之城》的Logo。  而在昨日,SNK正式宣布,克里斯蒂亚诺·罗纳尔多将作为可用角色加入游戏,并同时公布了预告片。 <内嵌内容,请前往机核查看> 游戏将于2025年3月27日至3月31日实施第二次β版公开测试, 2025年4月24日正式发售。

China said Chinese Vice Premier He Lifeng expressed grave concern over the US additional tariffs on Chinese goods over the issue of fentanyl, the Section 301 investigation and the proposed reciprocal tariffs. US said Trade Representative Jamieson Greer express serious concerns about China's unfair and anticompetitive trade policies and practices

今天凌晨2点,OpenAI对Agent SDK进行了重大更新支持MCP服务,可以统一接口标准解锁无限工具。现在Agent可以快速集成网络搜索、专业分析、本地查询、网络追踪等各式各样的工具,这对于开发超复杂自动化智能体来说帮助巨大。 例如,在开发一个需要同时进行文件处理、数据查询和网络信息收集的智能体时,开发者可以通过 MCP 服务器分别集成文件系统工具、数据库查询工具和网络爬虫工具,更高效地完成复杂任务。  连OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman也特意发文大赞MCP,可见其对Agent的重要性。  开源地址:https://github.com/openai/openai-agents-python **MCP简单介绍** 可能很多人会对MCP比较陌生,“AIGC开放社区”先为大家简单介绍一下技术概念。MCP全称为Model Context Protocol,是一种专为大模型开放的统一开放接口。 **更直白一点,你可以把MCP看成大模型的“USB接口”,任何符合接口的工具**,例如,U盘、移动硬盘、网络适配器、外置网卡都能插在上面,这下知道为啥是解锁无限工具了吧。  **MCP的核心框架一共由模型、上下文、协议三个关键部分组成:**模型是系统的逻辑核心,定义了数据的结构、决策的逻辑以及系统如何解释信息。在传统软件开发中,模型可以通过面向对象编程模型、数据库架构或AI/ML模型来实现。在AI应用中,模型可能是理解语言的神经网络、处理图像的深度学习模型,或者是进行预测分析的机器学习算法。 在企业软件中,模型可能是指导客户互动的实体关系模型。总之模型是系统的基础,决定了系统如何处理和理解数据。 **上下文为模型提供了运行的环境,决定了模型在不同条件下的行为**。包括用户交互、环境因素和系统状态等变量。例如,一个AI聊天机器人会根据对话的上下文生成不同的回答,就像金融预测模型会根据经济趋势调整预测结果一样。没有适当的上下文,模型可能会产生不相关或错误的输出。上下文的动态性,能帮助系统能够根据实时数据和环境变化调整其行为。  **协议是通信的桥梁定义了系统内不同组件之间的交互规则**。确保了模型和上下文之间的通信,使得上下文的变化能够正确影响模型,反之亦然。 在实际应用中,协议管理微服务之间的数据交换、AI组件之间的交互,甚至是Web应用中的API通信。协议确保了分布式环境中的数据一致性、安全性和效率。 **MCP对Agent有哪些好处** 首先MCP为Agent提供了标准化的方式来接入各种工具和数据源,无论是本地运行的工具,例如通过stdio服务器,还是远程托管的服务HTTP over SSE服务, Agent都可以通过统一的接口与它们进行交互,极大扩展了第三方工具库。 例如,在金融领域,Agent 可以接入股票分析的MCP工具。当用户询问某只股票的详细信息时,Agent 可以调用该工具,快速获取股票的实时价格、历史走势、财务指标等数据,并进行深入分析,为用户提供专业的投资建议。 这种标准化的接入方式极大地减少了Agent与不同工具集成时的复杂性,并且由于MCP定义了清晰的协议,**Agent可以轻松地接入新的工具和服务,而无需对Agent的核心逻辑进行大量的修改**,这使得Agent能够快速适应新的应用场景和需求。 此外,MCP还为Agent带来了动态工具发现的能力。每次Agent运行时,SDK会调用MCP服务器的方法,动态获取当前可用的工具列表。帮助Agent可以实时了解哪些工具是可用的,而无需在代码中硬编码工具信息。  这种动态发现机制赋予了Agent极高的灵活性和适应性,使其能够适应工具的变化,例如工具的新增、删除或更新。如果工具列表发生变化,Agent可以立即感知并调整其行为,从而更好地应对动态的环境和需求。 在性能优化方面,MCP同样表现出色。支持对工具列表进行缓存,Agent可以在多次运行中复用工具列表,从而减少每次运行时调用工具的延迟,能够显著提升Agent的自动化效率。 同时Agent仅在需要时调用MCP服务器的工具,而不是在初始化时加载所有工具。这种按需调用的方式可以减少资源消耗,提高系统的整体性能。  在开发方面,MCP也极大地简化了开发工作。开发者可以通过简单的配置将MCP服务器添加到Agent中,而无需编写大量的代码来实现工具的接入逻辑。这大大简化了开发流程,缩短了开发周期。 由于工具的接入是通过MCP协议标准化的,开发者可以更容易地对工具进行调试和测试。同时,工具的独立性也使得问题定位更加方便,进一步提升了开发效率。 MCP还实现了解耦与模块化的设计。它将工具和数据源的实现细节与Agent的逻辑分离,Agent不需要关心工具的具体实现,只需要通过MCP协议与工具交互。这种解耦设计使得Agent的代码更加简洁、易于维护。 同时,工具可以作为独立的模块通过MCP服务器提供给Agent。开发者可以独立开发和部署工具,而无需修改Agent的代码。这种模块化方式使得系统的各个部分可以独立升级和优化,进一步提升了系统的灵活性和可维护性。 **MCP服务展示** 说了那么多枯燥技术,咱直接看下实际的MCP服务吧。 FirecrawlMCP服务:提供数据抓取、网页爬虫、深度研究、提取结构化数据等。 BrowserbaseMCP服务:创建浏览器会话、导航至指定 URL、截取屏幕截图等。 OpikMCP服务:启用追踪、获取追踪统计数据等。 BraveMCP:本地搜索、网络搜索等。 目前,OpenAI已经在开源的Agent SDK中支持MCP,API和桌面版ChatGPT也将很快提供。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1488570.htm)

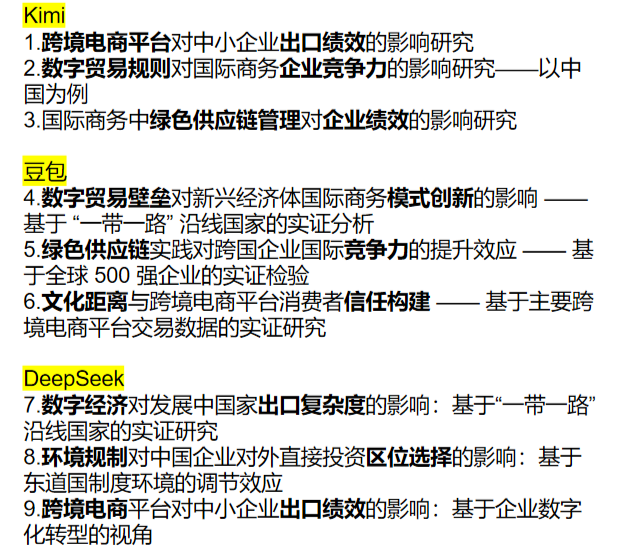

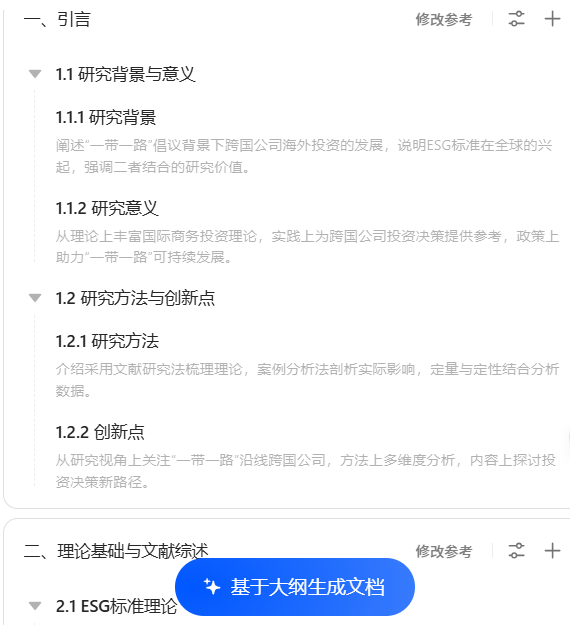

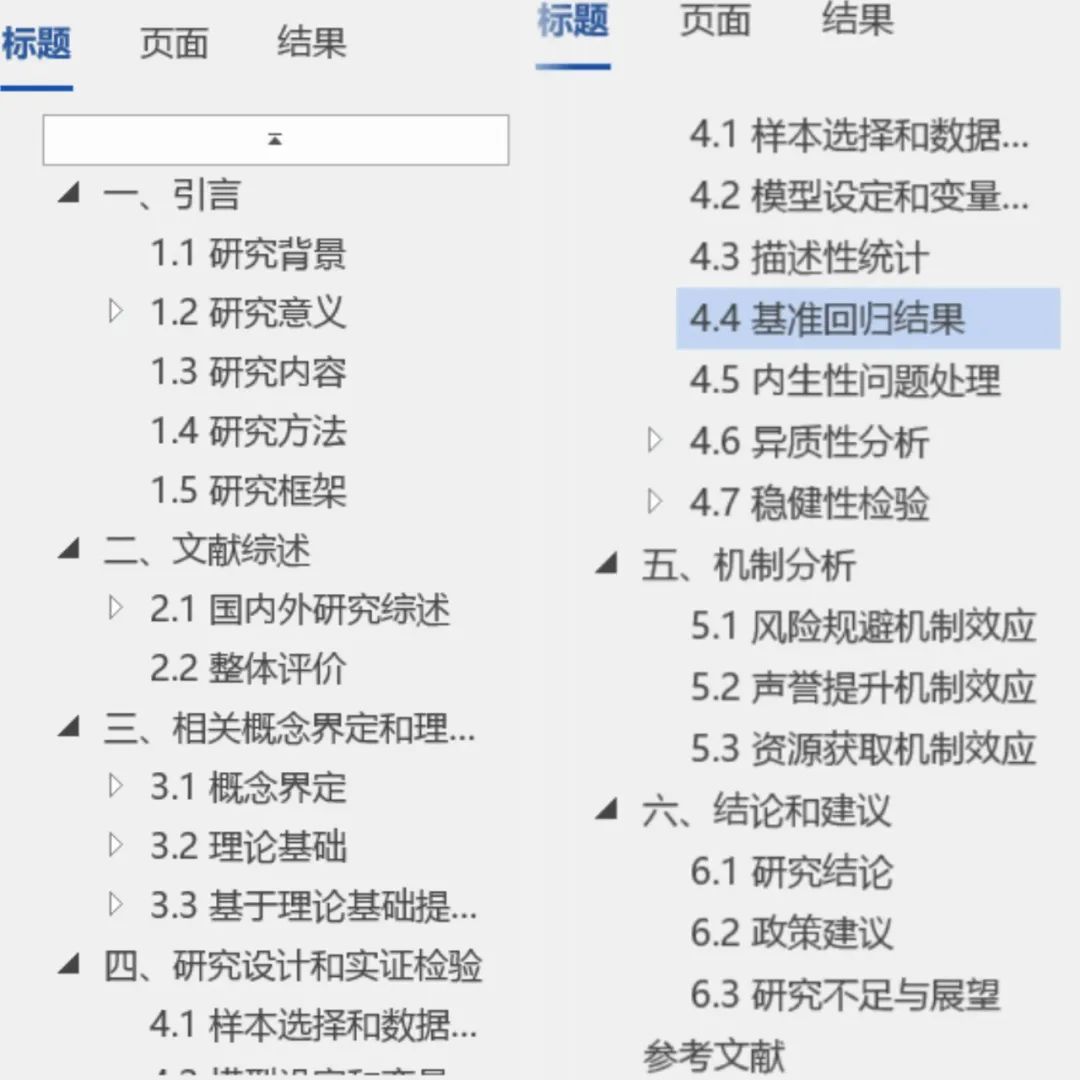

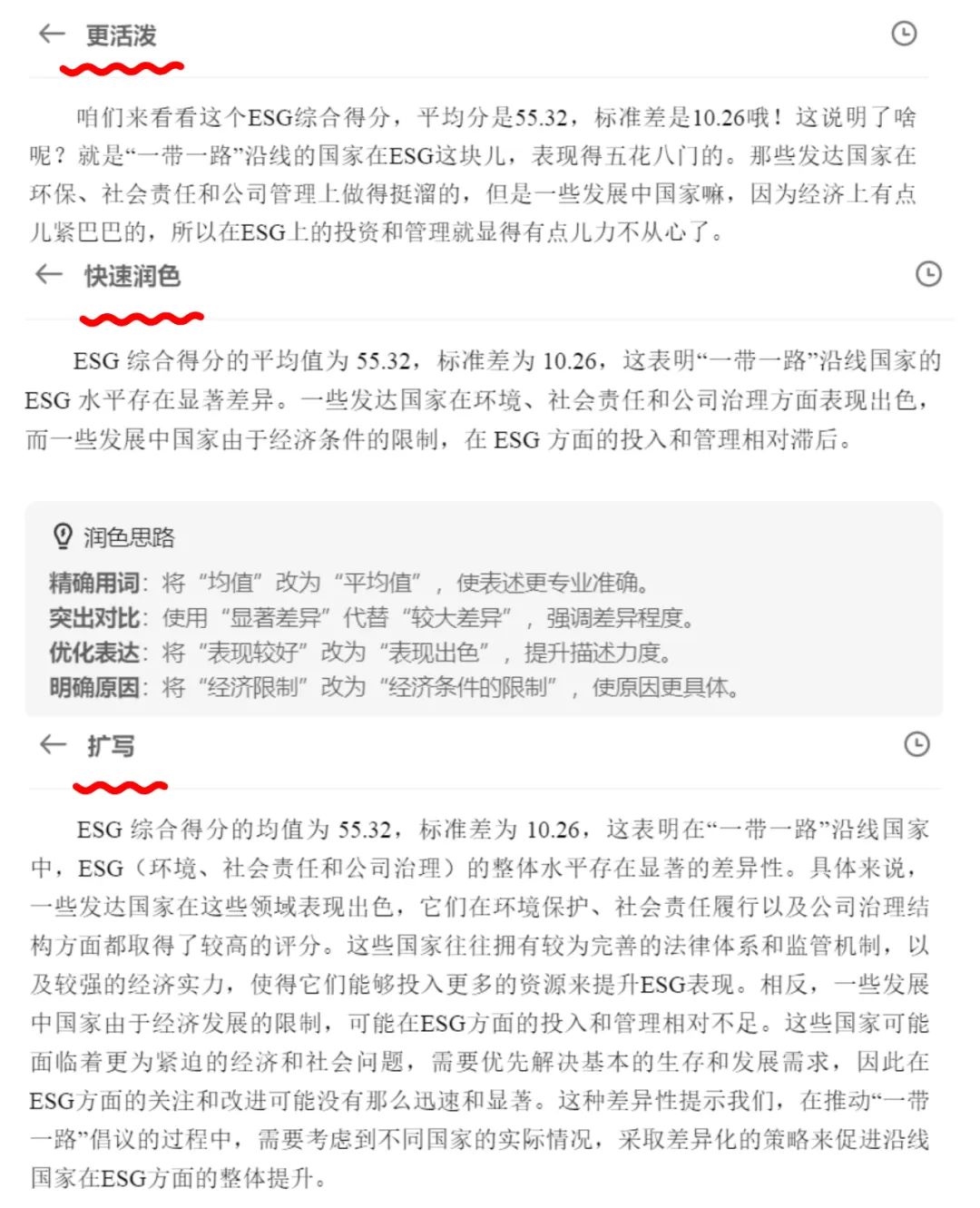

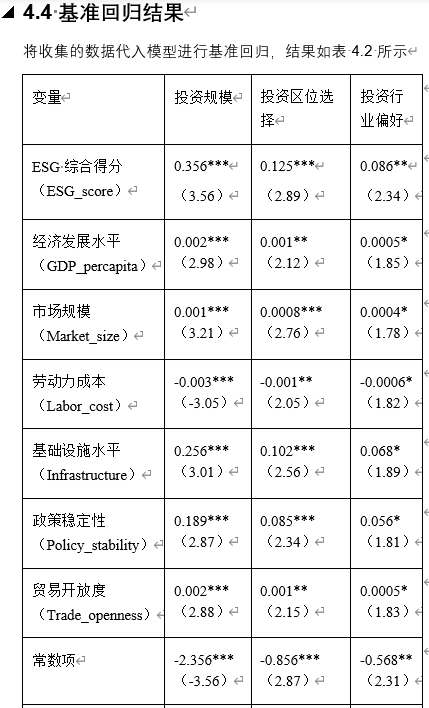

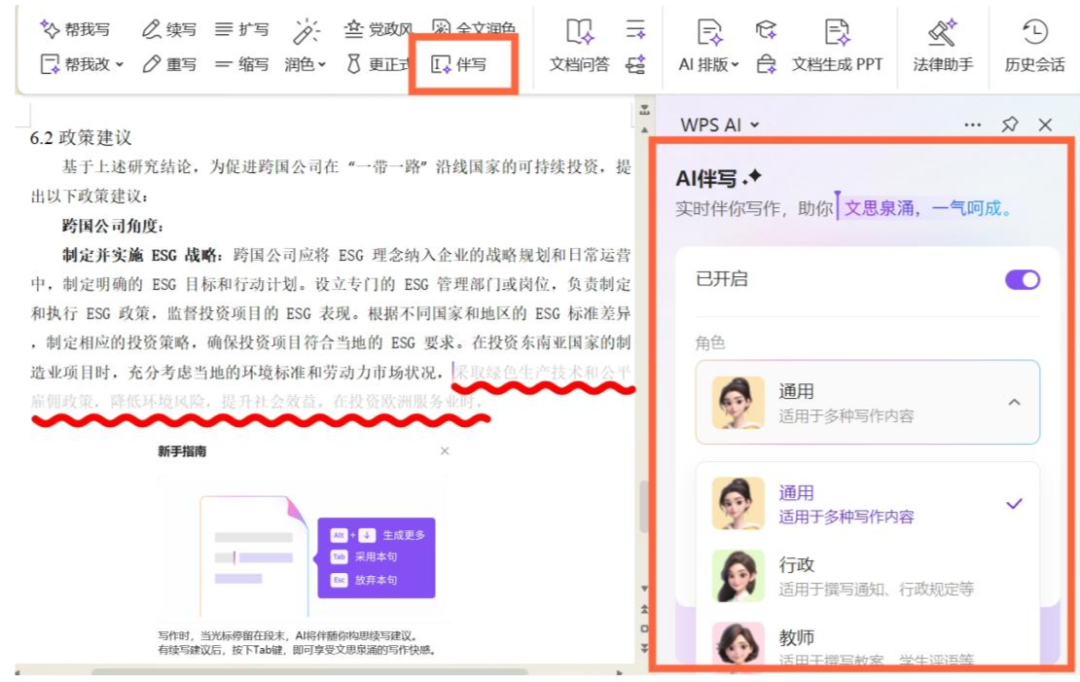

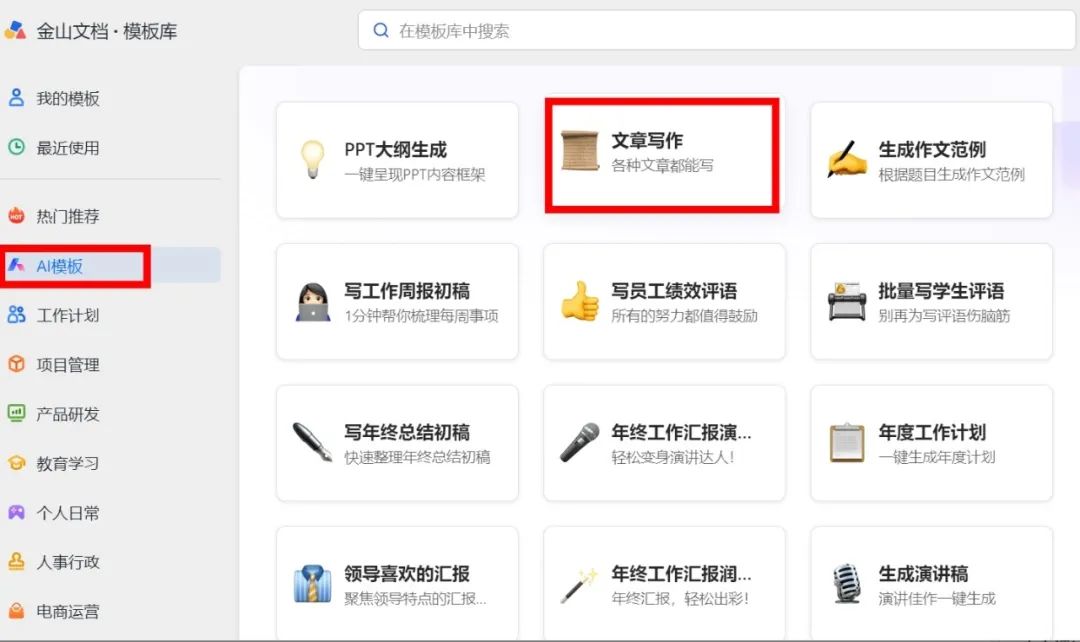

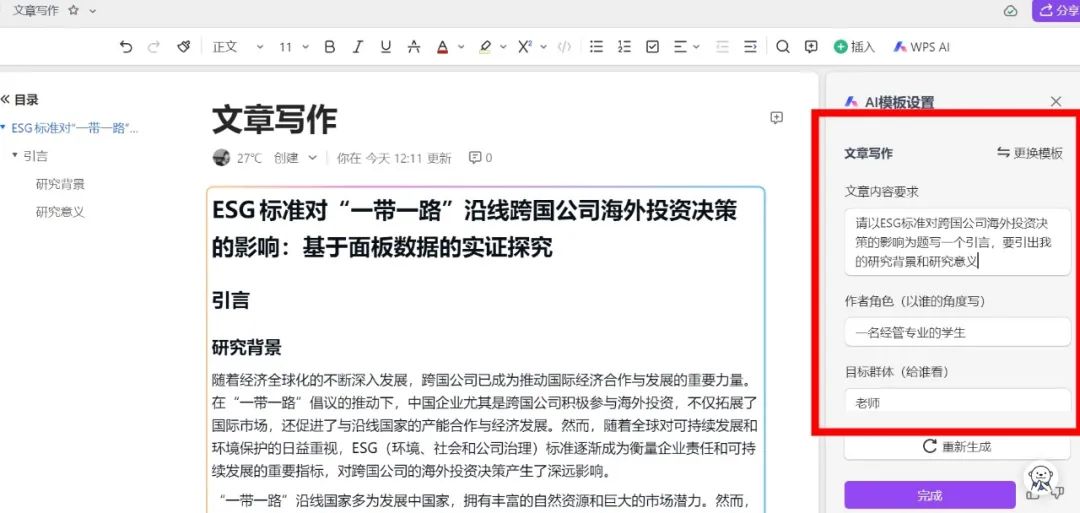

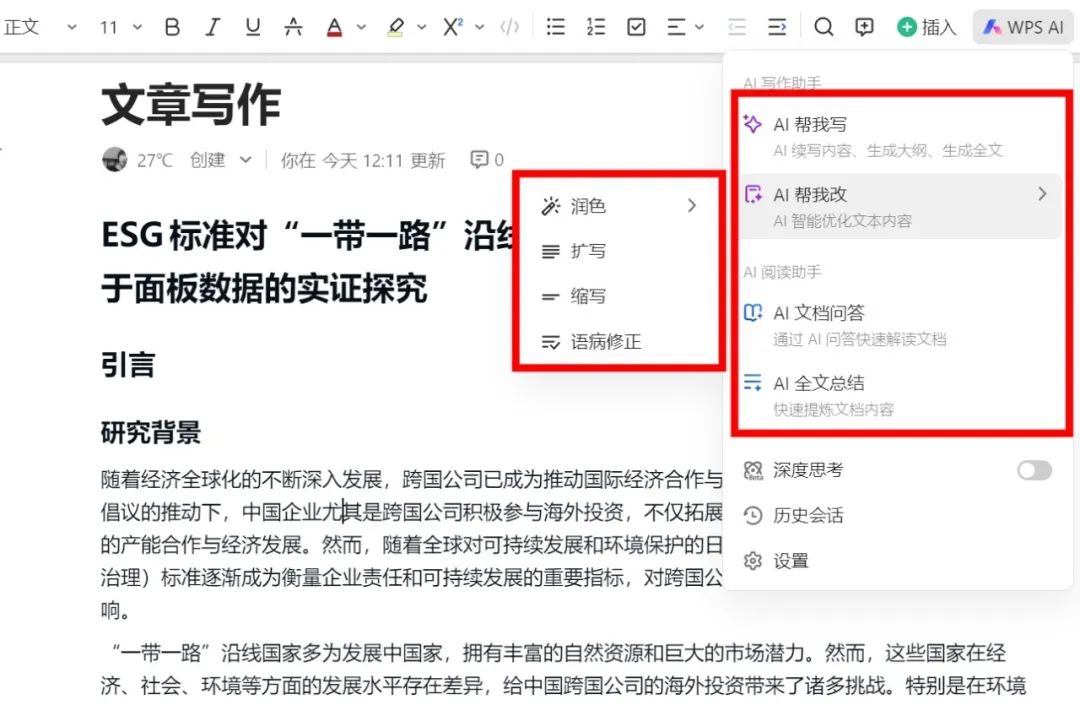

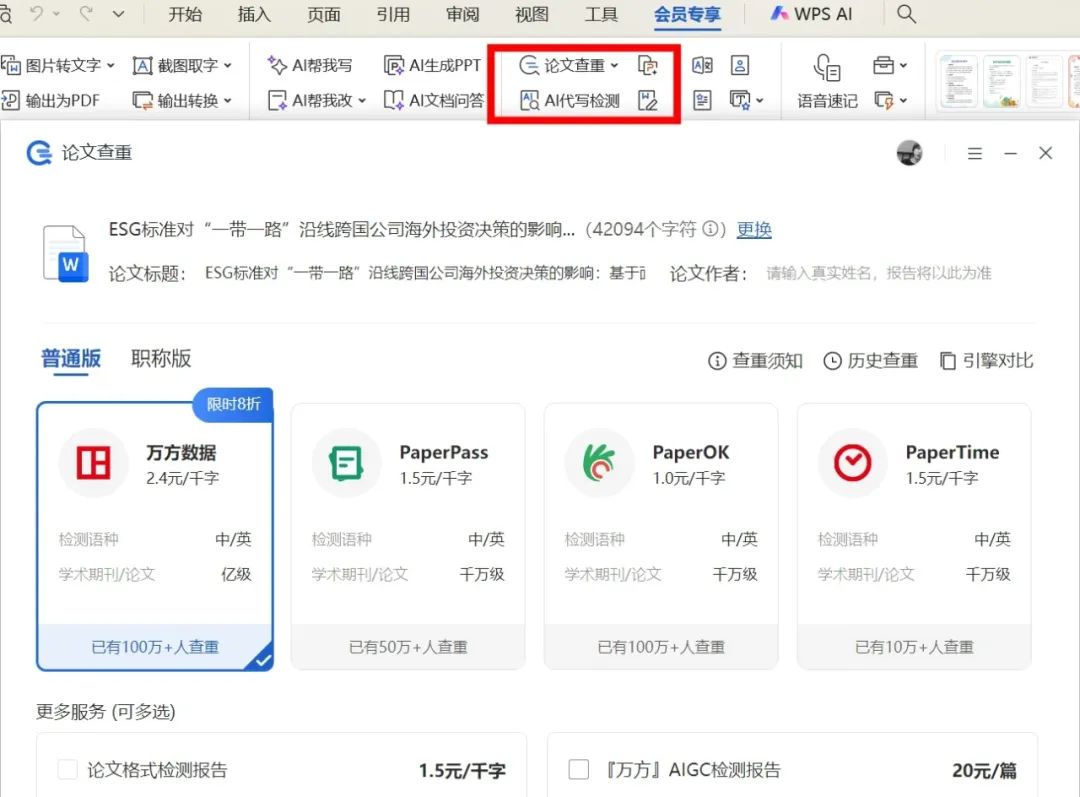

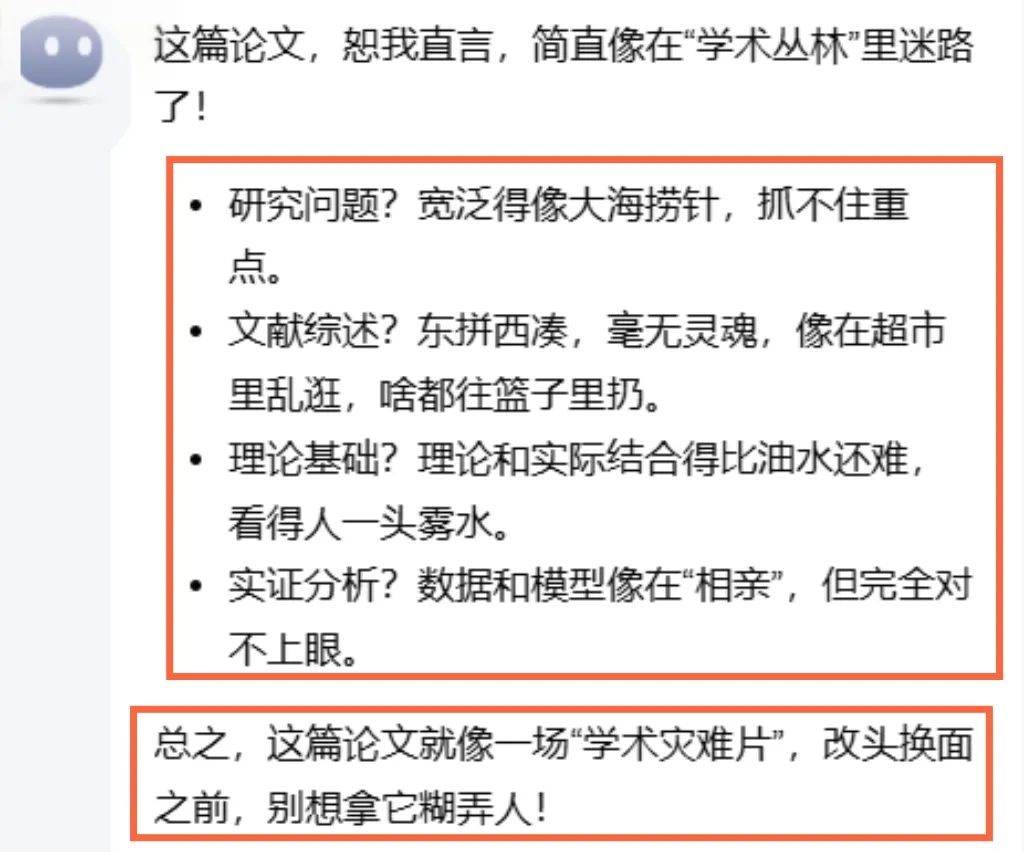

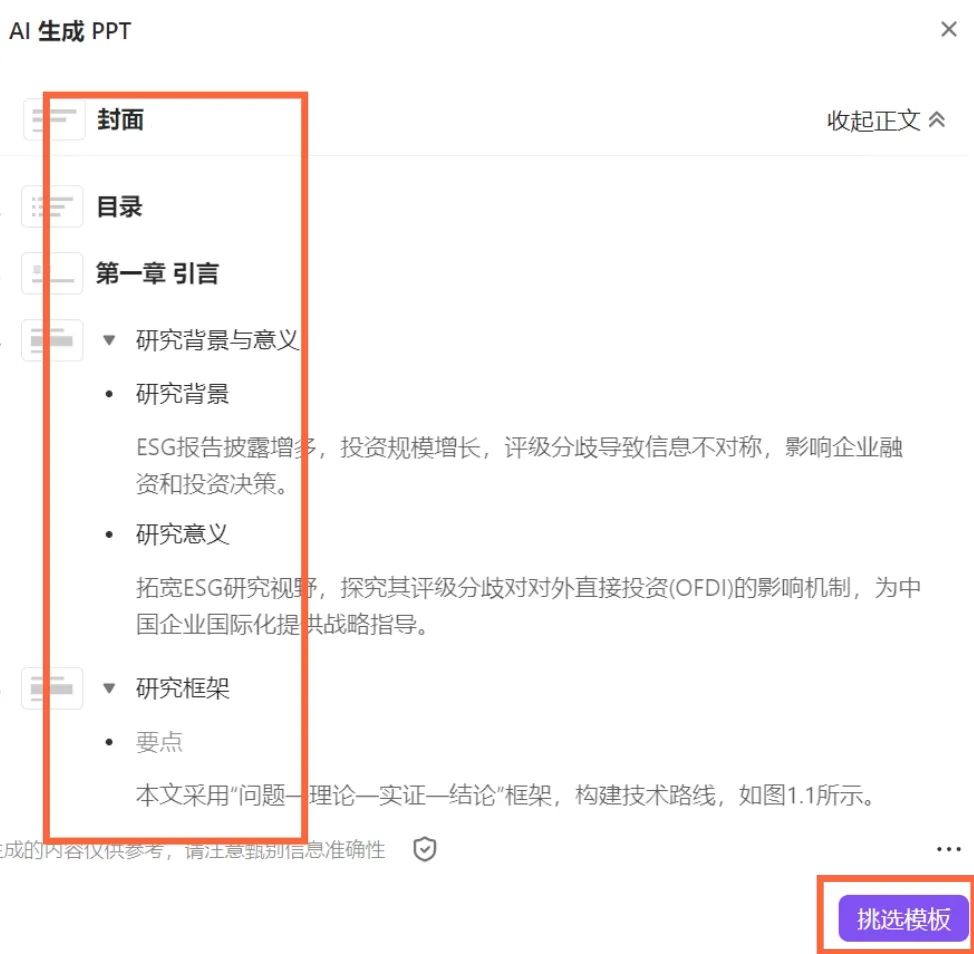

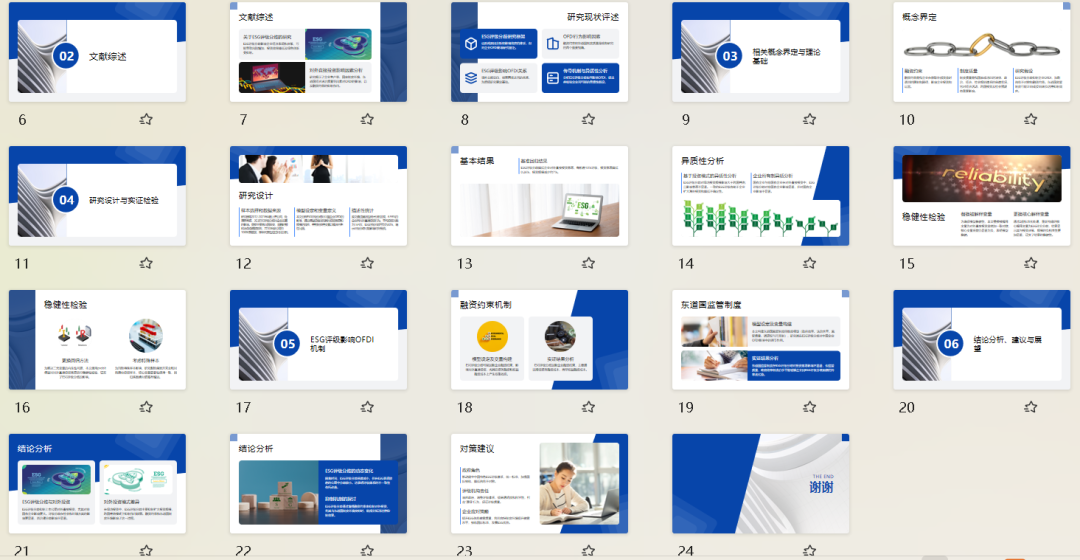

<blockquote><p>面对堆积如山的论文任务,如何高效利用AI工具来提升写作效率,同时确保论文质量,是许多学生和研究者关心的问题。本文将对三款热门的AI论文辅助工具——DeepSeek、豆包和WPS AI进行全面对比和测试,从选题、框架搭建、内容生成、格式调整到最终的查重和PPT制作,一探究竟谁才是真正的“AI论文神器”。</p> </blockquote>  作为一名经管专业的学生,每天都要看一下To do list,发现这周三门水课都要写小论文,悬着的心彻底死了。 试一下AI,看看能不能快速搞定? ## 报选题出大纲,我比AI强 第一步,也是最难的一步:出选题。 经管类实证论文的选题无非是A、B、C……几个时兴概念的排列组合,再引入个特别点的D搞一个机制分析。 以大杂烩精英专业国际商务为例,我们将具体要求——“和XXX领域相关、数据易得、可操作性强、有创新”分别指派给豆包、DeepSeek、Kimi。  为了验证选题的优劣,我们再让Kimi、豆包和DeepSeeK以要求为评判标准将9个选题排个序。 - Kimi的排序是:1/9/6/7/4/3/5/8/2; - 豆包的排序是:1/9/6/3/5/2/7/4/8; - DeepSeek的排序是:4/6/3/2/5/7/1/9/8; 按照AI的排序来看,Kimi的选题似乎更胜一筹。 当然,为防止AI专政夺权,混淆视听,我们派知网人工查证一下选题的可靠性。 1/9(题目相同)写的人确实不多,但数据难找;2/4类似,2题目有点大,哪类企业?不同类企业的竞争力如何衡量?4模式创新如何量化?3/5属于同类,5比3的研究对象选择更具体;6信任构建难量化,数据也难找;7/8快要写烂了。 总结来说,AI是没法凭空捏造一个有新意的好选题的。 算了,还是选个中规中矩的。我们以“ESG标准对‘一带一路’沿线跨国公司海外投资决策的影响”为例。 为了省出追剧的时间,直接一步到位。把大致要求输出给豆包,选择“写论文”。  输入“研究领域”和“主题”后得到一个框架。  再稍作调整,点击“基于大纲生成文档”,直接出来一篇完整的从引言到参考文献一字不落的“垃圾”“论文”。  WPS的侧边栏也上线了新功能“WPS灵犀Beta”,接入DeepSeek R1,支持联网搜索,可以直接生成文档进行编辑。 ## 豆包写文、DS扩写、WPS调格式,AI一条龙 然后,我们把论文粘贴进WPS,准备批改这份AI作业。 不出所料,第一个问题出现了。AI写好的文字用WPS打开后格式太乱了,行距、首行缩写、字体字号都不太对。 要知道本来调格式就像是便秘,好不容易非常痛苦地完成了排出的过程,擦屁股却总是擦不干净,总之每次试图擦都有一点。 还好,不用再安排新的AI,WPS似乎为了取悦朕,已经安排上了AI排版的新功能,正好我们来测试一下。  我们直接打开“AI排版”中的“论文排版”,惊奇地发现右列出现了很多大学的名称,初略统计含700 +院校模板,几乎叫的上名的都能找到,点击可以一键应用学校规定论文格式。只有你想不到的,没有WPS办不到的,如果没有匹配的格式,还可以手动输入范文排版,妙! 以对外经济贸易大学为例,我们来测试下排版效果。  对比学校发布的写作格式要求,发现一二级标题、首行缩进和正文字体字号确实改的和要求一致。   参考文献从上面直接变成了下面,效果还行。但确实也存在一些细节性的问题,比如有的字颜色还是灰的、原先加粗的字也没有取消加粗,也不是太大的问题,是可以接受的。   总体来说,用来调格式是非常过关的,不仅能先排查掉一大部分错误,还能根据学校来定制模版。 紧接着下一关,润色一下内容。 相信大家都发生过类似的情况,写论文的时候,全文敲完了才发现刚达到规定字数,字数有时候不光是字数,还代表着学习的态度。 这里可以用AI扩写一些简单句。 我们尝试把一句简单句发给DeepSeek,让DeepSeek试试。  观察到“WPS AI”也有润色的功能。点击就行,省了“Ctrl C+Ctrl V”的功夫。不仅有扩写、缩写,润色时还能选择不同的风格。  下面这个“更活泼”确实活泼不少,看着很有生命力,但建议不要用在论文里!!  从效果来看,快速润色,其实将“均值”改为“平均值”,起到了快速优化的作用,扩写还挺有用,多了不少字数,关键时候还能救我们一命。 这里还有一个小tips,即最好扩充主体部分,不然会显得头重脚轻。 如果以上还都是些小问题,那么最致命问题来了——“论文”里的数据不知道是偷的还是编的。 输出的“论文”中有描述性统计表、基准回归表,甚至有我费尽心思头风犯了都得不到的“三颗星”。  因为没法得到原始数据,所以这部分极有可能是胡编乱造的。 看来最基础的数据分析还是得自己来做,AI只能作为辅助。 终于到了最后一步,写完政策建议就大功告成啦! 前面漫长的写作已经耗尽了灵感,对于这一模式化的部分,突然就有点词穷了,套话也不会写了。 这种活可太适合安排给AI了。以“WPS AI”工具栏里的“伴写”功能为例,点开之后出现了四个不同的角色——通用、行政、教师、运营。选中功能后,光标位置自动出现下一句。虽然一开始续写的内容不合心意,但在补充足够的内容情况下,伴写确实更好用了。  ## WPS AI快速重写不合格内容 全文写完,再从头阅读一遍文章,总会发现有些地方差强人意。如何快速根据要求重写那一部分呢? 可以试试WPS AI的“文章写作”功能 在“新建”—“文字”中找到“AI模版”,点击“文章写作”。  输入“文章内容要求”,以及“作者角色”、“目标群体”和“需要字数”,就可以一键改写想要替换掉的部分内容。  改写完如果还是不满意,可以继续在工具栏中点击“WPS AI”,进行润色、扩写和缩写操作。  ## 彩蛋之当全文写完后 忙活好久,好容易凑出篇完整的论文,发给老师前先查个重。 不用再辛辛苦苦上传文稿了,WPS会员专享可以直接进行“论文查重”和“AI代写检测”。  发之前心里慌得很,不如先让AI听听咱们此刻的心跳快不快。   但咱也不是不讲理的人,话粗理不粗,只能说一点没骂错。 不过AI说的话有时候也不能全信,像上面那些废话,看看就行了。 有时候人生就像一只在大海中航行的小船,到底是被海浪掀翻还是顺利抵达成功的彼岸要看一点运气的,让AI算算命吧。   大吉!赶紧去买黑曜石和绿松石了! 完蛋,买黑曜石之前想起来课堂展示的PPT还没做,死马当作活马医,用WPS AI文档生成PPT试试。 先确认一下大纲有没有问题,再挑个模板。  非常短的时间生成了二十多页PPT,做的稍微有点水,好歹模版有了,自己再抓紧改改吧!  *文中配图来源于网络 作者丨艾AA 公众号:智及 本文由 @智及 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

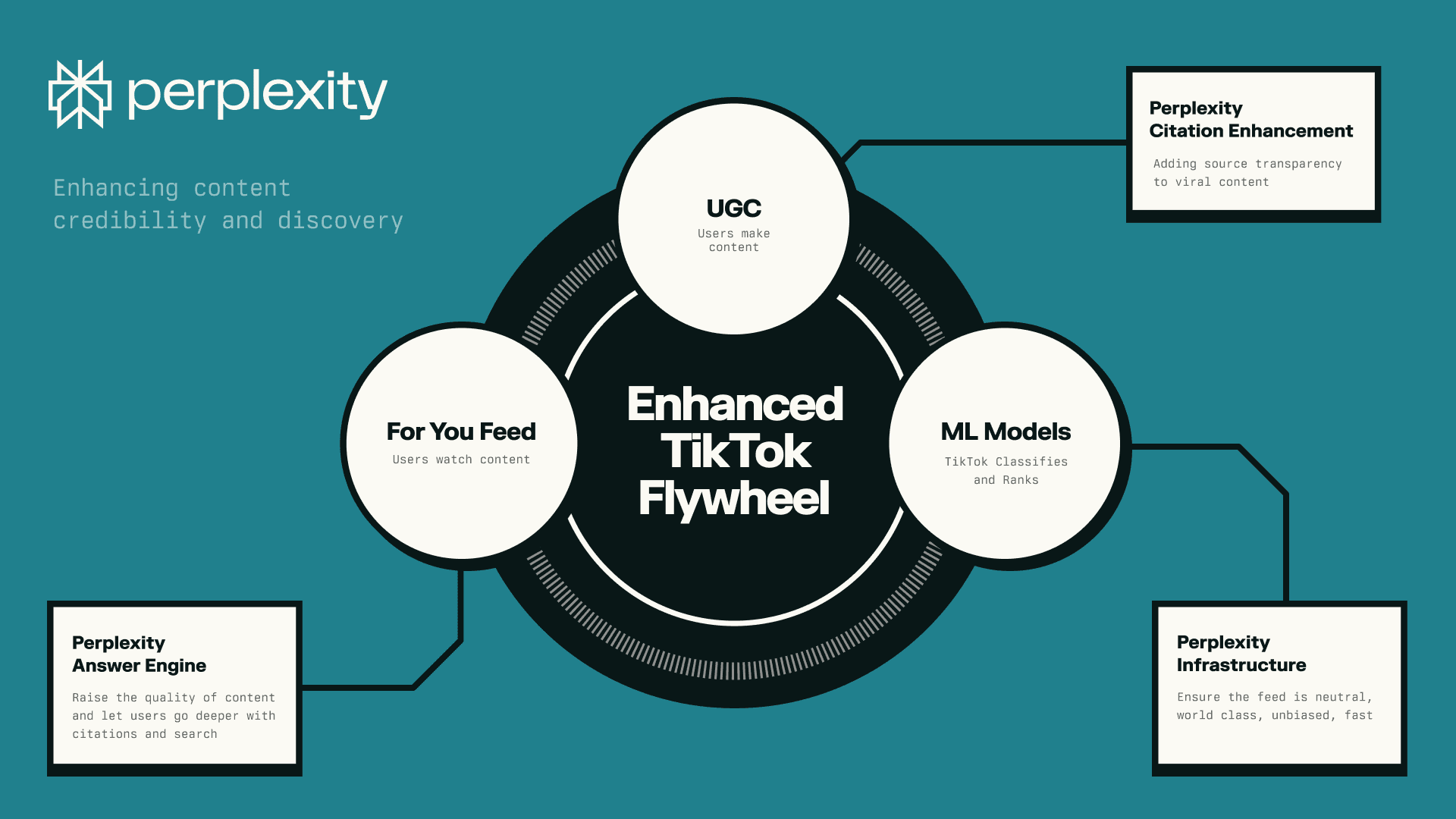

国 AI 搜索初创公司 Perplexity 近日抛出一项震惊科技界的收购计划——在 4 月 5 日 TikTok 禁令大限即将来临之际,这家成立仅两年的公司于官网发布声明,宣布正式向字节跳动提出收购并全面改造 TikTok 业务的方案。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2024/0811/74f8995b06006ca.jpg) 该公司表示:“Perplexity 凭借世界级的技术实力与‘小科技公司’的独立性,是唯一能在不形成垄断的前提下重建 TikTok 算法的企业。” 在这场收购争夺战中,Perplexity 亮出了七项技术革新承诺:基于本土数据中心“从零开始重建 TikTok 算法”;使推荐系统“透明化”并开源;利用英伟达 Dynamo 技术升级 AI 基础设施;为视频添加类似 Perplexity 现有功能的引用标注;将 Perplexity 搜索功能与 TikTok 视频库整合;对绑定双方账户的用户增强个性化推荐;通过自动翻译增加多语言支持。 从开源代码到为每条视频添加学术级引用标注,这家以碰瓷Google闻名的初创公司,正试图用激进的技术路线挑战甲骨文、微软等科技巨头。 **垂涎 TikTok 的四家企业** 现在距离 TikTok 在美国被彻底禁止,只剩下 9 天了。之前特朗普把谈判的最后期限延到了 4 月 5 日,但 TikTok 的未来还是个未知数。据报道,美国政府仍在与多个潜在买家进行接触,想找一个符合要求的美国公司来接手 TikTok。 今年 1 月 19 日,美国通过了一项法律,要求 TikTok 必须卖给美国公司。第二天,特朗普上任后签署了一个文件,又延长了 TikTok 卖掉的谈判时间,尽管该决定程序上存在争议。在这段时间里,TikTok 内部还突现人事震荡。3 月 24 日,掌管全球商业化命脉的核心高管——全球商业解决方案副总裁 Blake Chandlee 突然宣布离职。这位前 Facebook 全球合作业务负责人自 2019 年加入后,始终主导着 TikTok 的商业化进程。 其离职声明中“组织架构调整”的表述,被外界解读为出售谈判遇阻的连锁反应:“随着产品技术属性不断增强,客户解决方案需要更深度整合。为此,全球商业解决方案(GBS)与全球商业化产品技术(GMPT)将合并管理,我的角色将转为战略顾问。” 值得关注的是,本月早些时候,特朗普表示,目前有四个财团正在竞购 TikTok 美国业务。“我们正在与四个不同的团队谈判。很多人都想要它,但最终决定权在我手上。”特朗普表示。 “这四个选择都不错。”他补充道,但未透露具体名称。 而据外媒报道,目前潜在买家可能有四家。 其一是卷土重来的微软。微软曾在 2020 年竞标收购 TikTok,但最终未能达成交易。TikTok 是微软最大的 AI 云计算客户之一。去年,《The Verge》报道,TikTok 每月向微软支付近 2000 万美元以访问 OpenAI 的模型,这占其利润日益丰厚的云部门收入的近四分之一。今年 1 月,特朗普已确认微软正在竞购 TikTok。 其二是甲骨文。甲骨文曾与沃尔玛合作尝试收购 TikTok,并在谈判过程中促使 TikTok 恢复上线。但这一次,沃尔玛没有参与。 其三是非传统竞标者。YouTuber Jimmy Donaldson(网红 MrBeast)表示,他正在与几位买家商讨竞标事宜。据彭博报道,这位 YouTuber 领导的团队已经筹集了超过 200 亿美元,以提出有竞争力的报价。美国房地产大亨、洛杉矶道奇队前老板、亿万富翁 Frank McCourt 也加入了竞标行列,并得到了律师事务所、技术专家、学者和公民等财团的支持。 最后是 AI 初创企业 Perplexity。此前,Perplexity AI 提议与 TikTok 合并,作为回报,美国政府将获得该公司最多 50% 的股份。 **硅谷新贵的豪赌** 根据此前的采访,Perplexity CEO Aravind Srinivas 将其产品定位为了 Google 搜索的挑战者,因此对 TikTok 的流量十分在意。 “我们希望与Google竞争。而每个人都在谈论搜索是场有关分配的游戏,如果能将 TikTok 引入 Perplexity,将立即解决这个问题。” “很多人认为搜索应用和 TikTok 之间没有关系,但其实,下一代的搜索就是在 TikTok 的搜索框里进行。所以我们也希望将 TikTok 内容、直播内容引入到 Perplexity 的资源中,丰富结果。所以这两个应用之间会有更紧密的集成,让它们能够同时存在,互相推动彼此的分发。” 虽然 Perplexity 尚未与 TikTok 达成任何收购协议,但这并没有阻止这家初创企业在上周五的博客文章中分享其对这家陷入困境的视频分享应用的计划。 博客文章写道:“Perplexity 拥有独特的优势,能够重建 TikTok 的算法,而不会形成垄断,它将世界一流的技术能力与小科技公司的独立性相结合。” Perplexity 对 TikTok 的计划始于彻底改革该应用的“为你推荐”页面,方法是将其算法重建为一个完全透明、开源的模型。它还将开发并维护必要的 infrastructure,以便在美国数据中心并在美国监管下运营该应用。 在后端,Perplexity 表示其由 NVIDIA Dynamo 驱动的先进 AI 基础设施“可以轻松将 TikTok 的推荐模型扩展 100 倍,同时实现更快的推理速度”。 Perplexity 提议将与其搜索结果一同出现的引用信息带到 TikTok 视频中,以帮助用户识别可靠信息,并表示其大型语言模型编排能力可以为 TikTok 视频提供更丰富的上下文和多语言功能。反过来,TikTok 视频也可以添加到 Perplexity 的搜索结果中。 该公司写道:“将 Perplexity 的答案引擎与 TikTok 庞大的视频库相结合,将使我们能够构建世界上最好的搜索体验,无论媒介如何,都能为 TikTok 和 Perplexity 的用户提供他们寻求的答案,随时随地。” Perplexity 是一家位于旧金山的 AI 公司, 创始人是 1994 年出生的印度裔 Aravind Srinivas,他在印度理工学院分校获得电气工程硕士学位后,来到美国加州大学伯克利分校攻读计算机科学博士,期间他先后在 OpenAI、DeepMind 和 Google 实习。毕业后,Aravind 加入 OpenAI 研究语言模型和扩散模型。随后于 2022 年创立了这家企业。 根据彭博社的最新报道,Perplexity 正在以 180 亿美元的估值进行新一轮融资,计划筹集高达 10 亿美元。目前,Perplexity 的年经常性收入(ARR)已达到 1 亿美元,这一估值相当于其预期收入的 180 倍。 以当前估值体量竞逐 TikTok 收购战,资本市场普遍认为存在巨大风险溢价。更关键的是,相较于已建立完整云服务生态的微软(Azure)和甲骨文(Oracle Cloud),Perplexity 缺乏基础设施支撑的短板凸显。而且据韦德布什 (Wedbush) 分析师丹·艾夫斯 (Dan Ives) 估计,借助其算法,TikTok 的价值“将远远超过 1000 亿美元(1610 亿澳元)”——在“最佳情况下”可能高达 2000 亿美元。 对于 Perplexity CEO 提出的收购 TikTok 的提议,一些人觉得非常讽刺,毕竟当一家靠 GPT-4 接口包装产品的公司谈论收购 TikTok 时,似乎忽略了自身是否有足够的能力去接管并改造像 TikTok 这样庞大且复杂的全球性平台。  这真是一个愚蠢的炒作。他们连自己建立模型的能力都没有,正如他们自己所说,实际上“只是一个外壳”。他们的 CEO 真的需要检讨一下。 这家初创公司最近的营销手段颇具话题性。 Perplexity 近期投放了一则广告,邀请《鱿鱼游戏》演员李政宰出演,借此讽刺 Google AI Overviews 的错误。 此外,Perplexity 还曾尝试以每年 500 万美元的价格赞助 F1 车队,并宣称聘请了出演美剧《硅谷》的演员 Jimmy O. Yang 担任首席安全官。 鉴于其过往的营销操作,很难判断 Perplexity 此次收购 TikTok 的提议究竟是认真的商业决策,还是又一次引起关注的公关手段。 鉴于 Perplexity 竞购的奇葩性,我们翻译了他们的官方声明,以供大家欣赏。 **以下是原文:** **Perplexity 的新愿景: 为美国重造 TikTok** 在 Perplexity,我们的使命一直是通过准确、透明且可及的信息来满足使用者的好奇心。自 2022 年由一群 AI 研究者建立以来,Perplexity 的重点一直是成为全世界最好的应答引擎。 TikTok 则已成为创意表达与内容发现的最重要平台之一,将全球成百上千万用户连接起来。我们认为 Perplexity 有能力让 TikTok 变得更好。 我们在此分享设想的未来:打造一款对每个人都更有价值的 TikTok,让用户掌握更易用的工具,帮助他们轻松深入探索真相,并由世界上最好的应答引擎提供支持。 为美国建立透明算法 Perplexity 拥有独特的优势,能够在不造成垄断的前提下重建 TikTok 算法,将世界一流的技术能力与独立性相结合,避免由其他竞争对手收购所可能造成的短视频与信息领域垄断地位。当 TikTok 摆脱行政或商业力量的单方面操纵之后,整个社会也将因此而受益。 TikTok 的“For You”推送会针对每位用户进行个性化设置,构建实时推荐系统对于保持此类短视频平台的新鲜感和趣味性无疑至关重要。Perplexity 将从构建这些基础系统开始,确保为用户提供无缝体验。整个基础设施将在美国本土的数据中心进行开发和维护,并接受美国监督以确保符合国内隐私标准与法规。 如今的 TikTok 算法属于纯粹的黑箱,而我们认为此类推荐系统应当公开透明。为了消除操纵用户的风险,我们建议以透明度为指导标准从头开始重造 TikTok 算法。我们承诺将 TikTok 改造成世界上最中立、最值得信赖的平台。为了实现这个目标,我们不仅致力于开发新算法,还将努力把 TikTok For You 推向开源。 [](https://framerusercontent.com/images/Tb9iWzbTdPMWxClZhhX0zJDOz7o.png) 升级为世界一流 AI 基础设施 Perplexity 运行的先进 AI 基础设施由英伟达 Dynamo 提供支持(于 2025 年英伟达 GPU 技术大会上公布,其间 Perplexity 被列为最受欢迎的合作伙伴),能够轻松将 TikTok 的推荐模型扩展上百倍,同时实现更快的推理速度、提高 TikTok 推荐系统标准,使其成为世界上最好的推荐系统。 使用 Perplexity 的引文与社区注释功能,增强 TikTok 受信水平 Perplexity 上的所有答案都包含引文,我们认为这对建立可信信息生态系统至关重要。作为第一步,Perplexity 将立即将此项功能扩展至 TikTok 视频,让用户在观看视频时轻松实现信息的交叉引用。 我们可以开发出世界上最强大的上下文系统。此系统利用社区反馈和 AI 功能高亮显示可靠信息。这种方法类似于我们在 X 上的 @AskPerplexity 账户,此账户已经拥有超 13 万粉丝,每天为数千名用户提供上下文支持。通过为 TikTok 提供类似的功能,我们可以确保用户在滑动“For You”推荐流时享受到世界一流的信息保障工具。 打造世界上最出色的“搜索框” 将 Perplexity 应答引擎与 TikTok 的海量视频库相结合,我们将有望打造出世界上最好的搜索体验,让 TikTok 与 Perplexity 用户随时随地可以找到符合需求的各种媒介形式答案。 使用 Perplexity 应答引擎增强 TikTok 搜索: 这将为用户提供全面且包含充分引文的答案,将世界上最好的应答引擎与最大的用户生成内容库之一结合起来。 将 TikTok 视频纳入 Perplexity: 同时,Perplexity 的答案也将通过 TikTok 视频得到补充,从而将相关内容与专业且深入的推理研究融合起来。 无论用户希望寻找 100 美元以下的最佳网球球拍,还是想了解收益电话会议对于股票价格的影响,或者探寻本地人最喜爱的餐厅——我们将始终致力于提供最佳结果。 让 TikTok 更好地服务于每一个人 除了构建基础设施之外,我们的首要任务还包括提高用户在 TikTok 上发现内容的信息价值。我们坚信在平台上花费的时间应当物有所值,因此会将指标与优化方向侧重于用户满意度和信息价值,而不仅仅是平台参与度。 对于选择将 Perplexity 与 TikTok 账户相关联的用户,我们可以利用跨平台信号来改善个性化效果。Perplexity 通过问题与关注方向了解用户兴趣,这有助于在 TikTok 上展现更多相关内容。同样的,TikTok 上的内容偏好也可以为 Perplexity 交付更具个性化的答案提供必要支撑。 使用 AI 丰富内容 Perplexity 的大模型编排可以通过为视频添加上下文信息、甚至是多语言功能以改变 TikTok 体验。通过自动翻译和注释,创作者可以轻松扩大其覆盖范围,更好地服务于全球观众。 对于用户来说,这将提供更好的服务深度与广度——既提供对更多样化内容的访问,也将帮助他们深入探寻引发好奇心的主题。想象一下,当观看一段关于量子物理的视频时,用户可以直接根据该段内容发起深入的研究查询。这种集成将允许用户在 TikTok 的滚动观看体验与 Perplexity 强大的研究功能之间无缝过渡——所有这些,都将在统一的信息流中实现。 从重建开源“For You”算法到运用最新 AI 基础设施增强个性化水平,我们对 TikTok 未来的可能性感到兴奋。将 Perplexity 提供准确、值得信赖答案的专业知识与 TikTok 充满活力、富有创意的社区及丰富视频库相结合,相信每位用户都将从中获益。由 Perplexity 重建并支持的 TikTok,将逐步发展为世界上最伟大的创造力与知识发现平台。 参考链接: https://www.adweek.com/media/tiktoks-blake-chandlee-resigns-as-april-5-ban-deadline-looms/ https://www.perplexity.ai/hub/blog/rebuilding-tiktok-in-america https://mp.weixin.qq.com/s/s59sULR-vb1iHL1-6Grw4w [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1488568.htm)

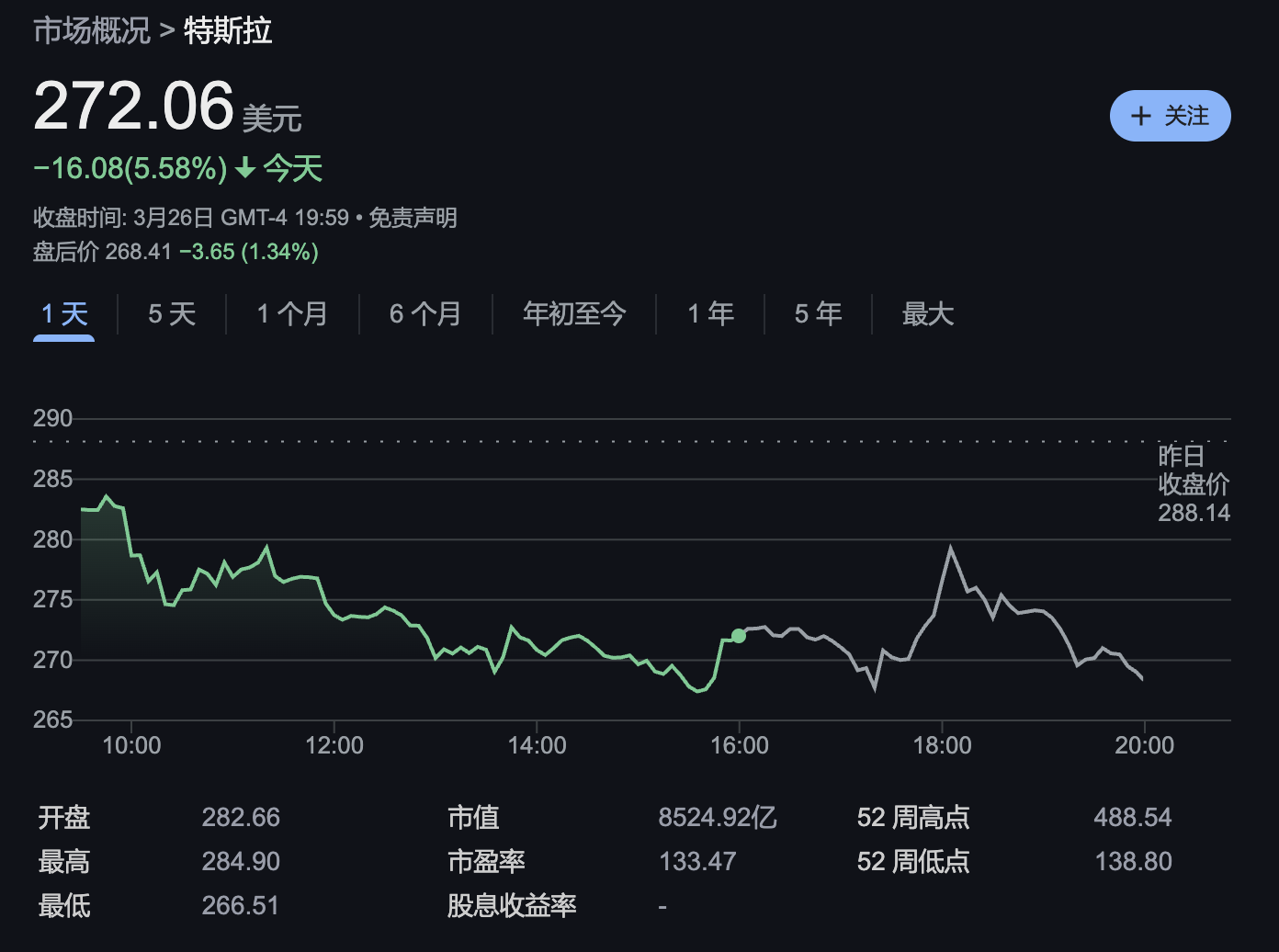

**周三,特斯拉(TSLA.US)股价大幅下跌近6%,主要原因是来自欧洲的最新数据显示该公司销量明显放缓,加之投资者对美国总统特朗普最新宣布的新汽车进口关税政策表示担忧。**值得注意的是,特斯拉本周一股价上涨11.93%,创下自2024年11月以来的最佳单日表现;周二又收涨3.5%。 [](https://static.cnbetacdn.com/article/2025/0316/41e29dc81e1d2a0.png) 根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)周二公布的数据,今年2月,特斯拉在欧洲的新车注册量同比大幅下滑40%,而整体纯电动车销量却同比增长了26%。 在周三美股收盘后,特朗普宣布将对所有未在美国制造的汽车征收25%的关税,白宫方面在周三早些时候宣布了特朗普会发布汽车关税相关消息。此前,特朗普将4月2日称为“解放日”和推行强硬关税政策的“重大日子”,但他本周早些时候已暗示,汽车关税可能会提前公布。 事实上,特斯拉股价大幅波动并不罕见。今年以来,该股已有14个交易日出现至少5%的涨跌幅。周三的抛售伴随着纳斯达克指数下跌2%,而此前特斯拉曾经历连续五天的反弹,其中包括周一大涨12%。  然而,整体趋势显示,特斯拉今年股价呈现明显的下滑,尤其是特朗普自今年1月开启第二任期,并邀请特斯拉首席执行官马斯克入主白宫后更为明显。自总统就职日以来,特斯拉股价已累计下跌36%,仅2月就下跌28%,为自2022年12月以来的单月最大跌幅。 RBC分析师在周二的ACEA报告发布后指出,2月份特斯拉欧洲注册量的下降实际上仅涉及约1.1万辆汽车,并强调当月的数据可能无法代表真实需求情况。他们推测,欧洲的新车购买者可能在等待今年下半年发布的改款Model Y,或是更为经济的新车型。 不过,部分电动车潜在买家近期对马斯克的政治言论及其在特朗普政府中的角色感到反感。马斯克在特朗普政府中负责大幅削减联邦政府开支、裁减联邦雇员,并且曾表示希望将包括社会保障在内的诸多服务私有化。 投行William Blair的分析师周三表示,马斯克“涉足政治所带来的负面反应”,已经导致特斯拉品牌形象受损,甚至出现了一些针对品牌的破坏行为。这种情况发生在公司Model Y改款期间产能受到影响,以及中国竞争日益激烈之际。 尽管如此,该机构依然维持对特斯拉股票的买入评级。他们指出,特斯拉在能源存储业务的增长,以及在无人驾驶出租车领域的前景,仍值得看好。马斯克此前承诺,特斯拉将在6月于奥斯汀推出无人出租车服务,但截至目前,公司尚未启动专门的无人出租车车型Cybercab的生产。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1488566.htm)

北京时间周四清晨5时许,美国总统特朗普在椭圆形办公室宣布,将对所有不在美国本土制造的汽车征收最高25%关税。他在直播活动中说:“我们从2.5%的基础税率开始,也就是我们目前的税率,然后提高到25%。”  特朗普强调,这项政策旨在鼓励(强迫)更多汽车制造商将工厂设在美国本土。他还表示,正努力在国会通过法案,争取让美国消费者贷款购买美国生产的汽车时,能获得贷款利息的税收抵免。 美国总统还把这些关税称为“永久性”措施,且无意协商任何豁免。他同时嘲讽美墨加边境的汽车产业链“荒唐可笑”,并断言他的政策将导致汽车在“单一地点”生产。 站在一边的白宫幕僚秘书威尔·沙夫补充称,关税将于4月2日生效,并于次日开始征收。新关税将在现有征税基础上加征,政府预计这些关税每年将为美国带来1000亿美元的新增收入。 即将受创的行业不只有汽车。特朗普在发言中还表示,还将会对木材、药品进口征收关税。不过这些行业关税可能要等到4月2日的“对等关税”出炉后才会落地。 新能源产业也遭到点名。特朗普表示,美国正在重新开放煤矿,并将扩大石油、天然气等传统能源的生产。他特别强调“不喜欢风能”,声称这种发电方式“破坏景致”,价格昂贵,且在“海里看上去很可怕”。 可能令市场感到一丝宽慰的是,特朗普强调4月2日实施的“对等关税”将会出人意料地宽松,但会对“所有国家”实施,这一点与本周的媒体爆料有所出入。 **显著激化全球贸易冲突** 受到特朗普政策宣言影响,美国福特汽车盘后下跌超4%,通用汽车跌超5%、特斯拉上涨超2%、Stellantis跌超4%,丰田、本田、法拉利等外国生产商也在盘后下跌。 特朗普表示,在宣布政策前已经与美国本土的“三大”汽车巨头进行过交流,并强调这些公司已经计划将零部件制造部门迁回美国。数据显示,通用汽车汽车产能有37%来自墨西哥和加拿大,Stellantis的风险更大,公司在美国销售的汽车至少有45%来自海外生产。 分析指出,特斯拉受到关税的影响会小于多数竞争对手,因为公司在美国销售的汽车全部由加州和得州的工厂组装。但特朗普的政策还有一处不确定因素,如果进口汽车零部件也会被征税,特斯拉仍将遭到重创。特朗普仅表示,对汽车零部件的关税的征收将实施“非常严格的监管”。 同时根据公开资料统计,墨西哥和加拿大、欧盟和日本这些传统美国盟友,都将受到汽车关税的重击。 加拿大汽车零部件制造商协会主席弗拉维奥·沃尔佩对美国媒体表示,如果特朗普执意把加拿大工人逼上绝路,那将拖累百万美国汽车工人一同坠入深渊。 在特朗普发布声明后,加拿大商会迅速发表声明怒斥特朗普“损人不利己”。声明指出,在(美加)边境两侧牺牲数万个工作岗位,意味着放弃北美在汽车行业的主导地位。特朗普的政策反而会促使企业在其他任何地方建厂。这次征税会使得工厂和工人面临“可能延续几代人的风险”,甚至是永远。 安大略省省长道格·福特也表示,他已告知加拿大总理马克·卡尼,他支持实施报复性关税,将确保给美国人民造成尽可能多的痛苦。 美国是日本汽车制造商丰田、本田、日产、马自达和斯巴鲁的最大市场,这些公司虽然在美国有生产网络,但仍依赖国际贸易。丰田去年在美国销售的230万辆汽车中,约有100万辆是在国外制造的。 除日本外,韩国也是向美国出口汽车的主要经济体。韩国汽车制造商在2024年向美国出口了143万辆汽车,占该国278万辆汽车总出口量的一半以上。 就在发稿前,欧盟委员会主席冯德莱恩发表声明,对特朗普的决定深表遗憾,并表示欧盟将评估这一决定,同时也会一同评估美国未来几天考虑采取的其他措施。 (来源:欧盟) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1488564.htm)

人人都是产品经理 · 华为开发者联盟

人人都是产品经理 · 华为开发者联盟 钛媒体 · 司库财经

钛媒体 · 司库财经 机核 · 单梦蛙

机核 · 单梦蛙 FreeBuf网络安全行业门户

FreeBuf网络安全行业门户 cnBeta全文版

cnBeta全文版 雷峰网

雷峰网