所有文章

美国自由党(Libertarian Party)全国委员会向特斯拉CEO埃隆·马斯克发出了大胆的呼吁,邀请这位亿万富翁加入他们的行列,而不是成立一个新的政党。 [](https://n.sinaimg.cn/finance/transform/59/w550h309/20250702/749d-95e245f915b8573f9becd6093395c2cd.png) 自由党成立于1971年,目前是美国第三大政党,也是美国发展速度最快的政党,拥有超过65万名注册选民,以及超过两百名党员在担任公职,包括市、县政府官员等职位。 据Politico报道,由史蒂文·内卡伊拉(Steven Nekhaila)领导的自由党已经联系了马斯克,建议他加入他们的政党,而不是创建一个新的政党。内卡伊拉认为,自由党最有可能成为一股颠覆性的力量,马斯克的资金支持可以极大地推动他们的事业。 内卡伊拉在接受采访时说:“建立一个新的第三党将是一个错误。” 马斯克尚未对这一邀请做出回应。与此同时,每年预算为100万至300万美元的自由党正积极地试图与他接触,特别是考虑到他最近支持共和党众议员托马斯·马西(Thomas Massie),后者以其自由主义观点而闻名。 内卡伊拉表示,自由党在几乎每个州的现有选票渠道使他们比新成立的或独立的政党具有显著的优势。他还指出,尽管马斯克进行了大量的政治投资,但这位亿万富翁并没有看到预期的回报。 马斯克最近强烈批评了特朗普的“大而美”法案,并暗示如果该法案获得通过,他将组建一个新的政党——美国党。 自由党并不是唯一一个向马斯克示好的团体。据报道,倡导中间派总统候选人的政治团体No Labels的领导人丹·韦伯(Dan Webb)也表达了与马斯克接触的兴趣。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1510676.htm)

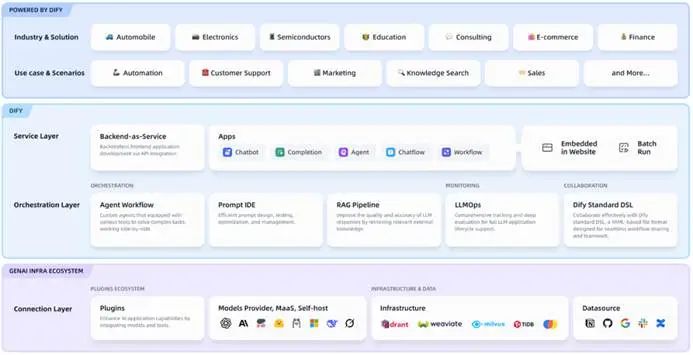

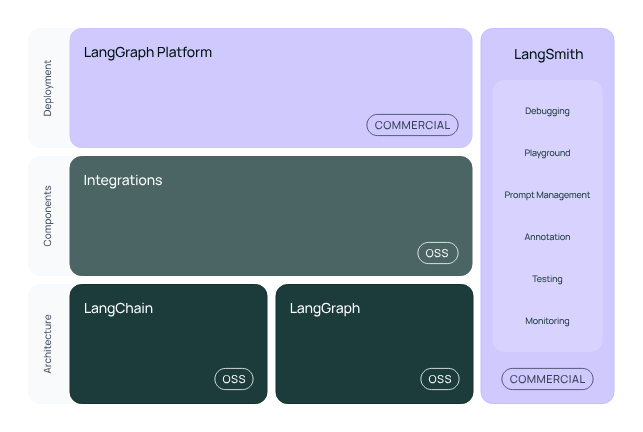

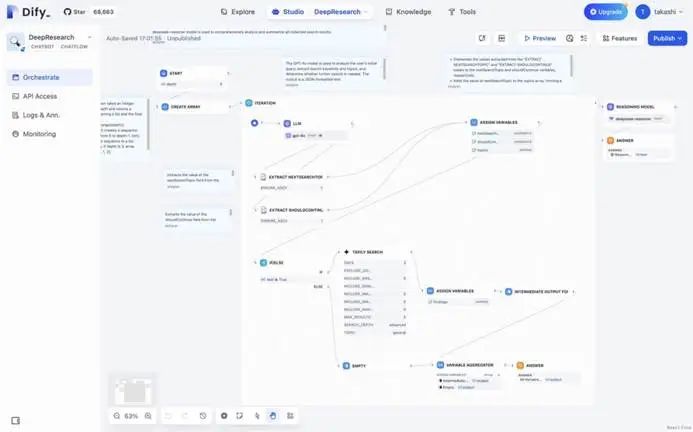

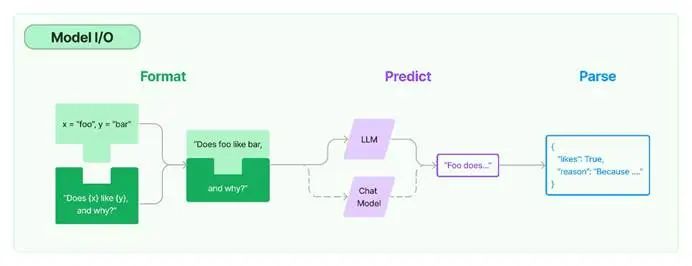

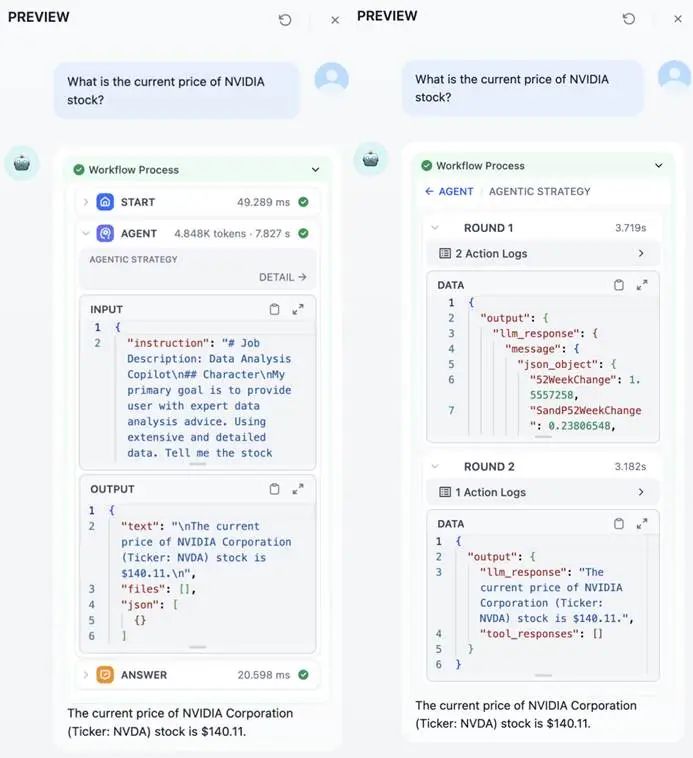

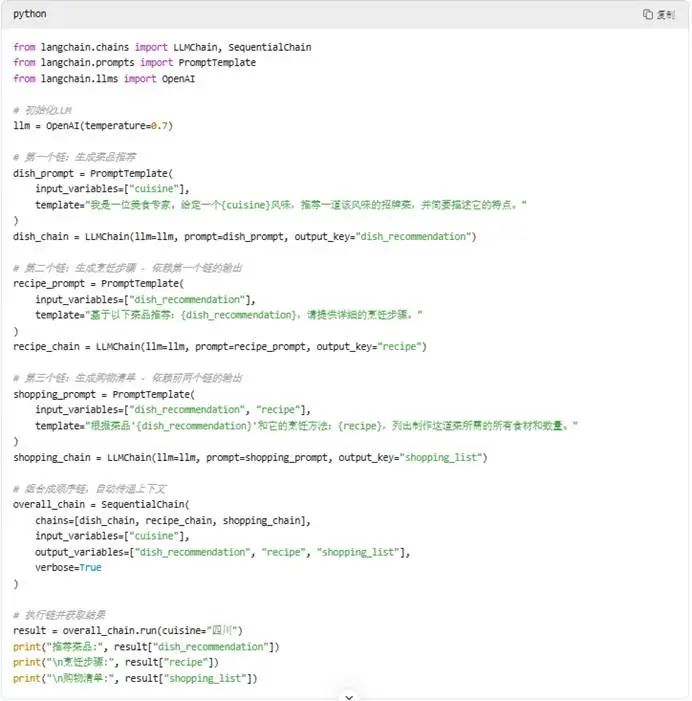

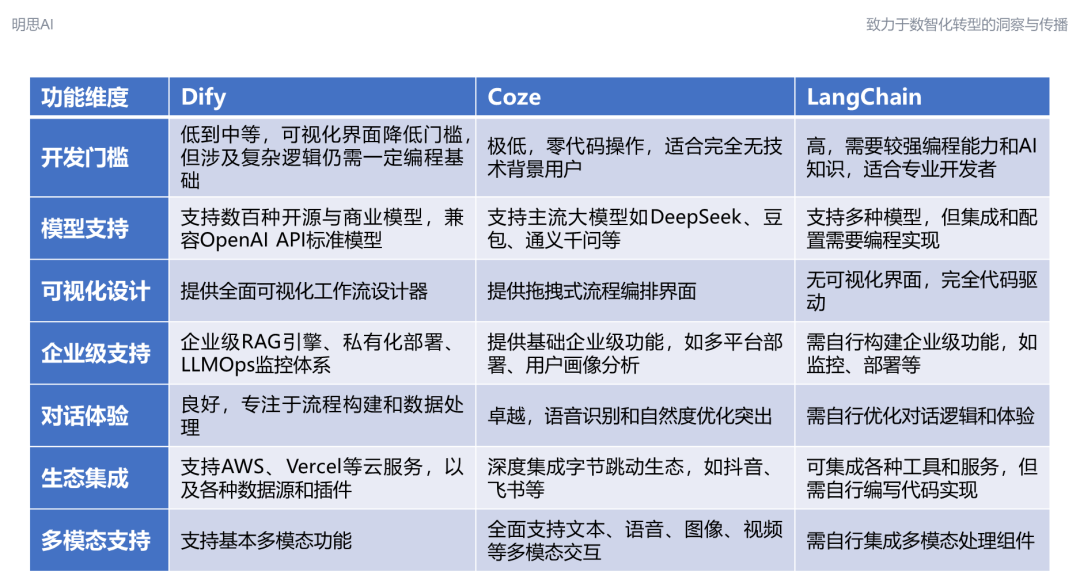

<blockquote><p>Dify、Coze、LangChain,这三大热门框架/平台,究竟谁更适合落地生产级AI应用?它们在能力边界、开发范式、生态策略上有何异同?本文以万字长文深度拆解三者的产品逻辑与技术路径,帮助你厘清选择思路,找到最适合自己的AI开发“搭子”。</p> </blockquote>  ## 一、引言 在大语言模型(LLM)应用开发领域,Dify、Coze、LangChain作为极具代表性的平台,各自凭借独特的产品定位与功能特性,在市场中占据了一席之地。 Dify是一个面向未来的开源LLM应用开发平台,通过融合后端即服务(Backend as Service)与LLMOps理念,为开发者和企业提供生产级的生成式AI应用构建能力。 Coze由字节跳动推出,主打低门槛、强对话体验,适合C端用户常用的对话类应用场景。 LangChain则是一个基于语言模型的复杂应用程序开发框架,提供了丰富的模块化功能,能够适配各种场景。 随着人工智能技术在各行业的渗透,深入剖析这三款平台,有助于企业和开发者根据自身需求,精准选择契合的开发工具,从而高效推动AI应用的落地与创新。 ## 二、产品目标用户群体 ### 2.1 Dify Dify的目标用户群体主要聚焦于以下几类: - 开发者:无论是经验丰富的资深开发者,还是初涉AI领域的新手,Dify都能提供价值。其开源特性与丰富的API,便于开发者灵活定制AI应用,快速验证想法,开发原型产品。同时,Dify的可视化工作流设计器,降低了开发门槛,即使是对复杂代码不太熟悉的开发者,也能通过拖拽组件的方式构建AI工作流。 - 企业与团队:特别是那些有数字化转型需求,希望构建智能客服、智能助手、知识管理系统等应用的企业。Dify支持私有化部署,能满足企业对数据安全和合规性的严格要求。例如,金融机构、医疗企业等对数据保密性极高的行业,可借助Dify搭建符合自身安全标准的AI应用。企业内不同部门,如市场部用于内容创作、销售部用于客户沟通优化,都能利用Dify实现业务流程的智能化升级。 - 教育与学习者:教育工作者可以将Dify作为教学工具,用于教授人工智能相关课程,让学生通过实践操作,理解AI应用的开发过程。学生群体也能借助Dify的低门槛特性,进行AI项目的探索与实践,培养创新思维和动手能力。  (图源:Dify公众号) ### 2.2 Coze Coze的目标用户群体主要包括: - C端用户与小型团队:对于没有专业技术背景,但有构建简单对话式AI应用需求的C端用户,如个人博主希望在公众号平台上添加智能客服功能,小型电商商家需要一个自动回复客户咨询的工具,Coze的低代码甚至零代码操作界面,能让他们轻松上手,快速搭建出满足自身需求的AI应用。 - 字节跳动生态内开发者:由于Coze依托字节跳动的技术资源与生态体系,对于在字节跳动旗下平台,如抖音、飞书等进行应用开发的开发者而言,Coze具有天然的优势。它能更好地与字节跳动的各类服务和接口集成,实现更流畅的用户体验与功能扩展,帮助开发者快速在字节跳动生态内推出创新性的对话类应用。  (图源:扣子Coze公众号) ### 2.3 LangChain LangChain的目标用户群体主要是: - 专业开发者与技术团队:主要面向具有扎实编程基础,尤其是熟悉Python语言的开发者和技术团队。这些专业人士在开发复杂AI应用,如需要深度定制智能代理、构建基于多模态数据处理的复杂应用,或者对应用的性能、扩展性有极高要求时,LangChain丰富的模块化组件与灵活的框架结构,能够让他们根据具体业务需求,进行精细的代码编写与系统搭建。 - 科研机构与学术研究者:在人工智能领域的学术研究中,常常需要对新算法、新模型进行实验与验证。LangChain的高度定制化能力,使得研究者可以根据研究需求,快速搭建实验环境,对不同的模型和组件进行组合与测试,推动学术研究的进展。例如,在研究多智能体协作算法时,可利用LangChain构建相应的实验系统。  (图源:Python LangChain官网) ## 三、价值定位 ### 3.1 Dify Dify的价值定位主要体现在以下几个方面: - 生产级AI应用构建:强调为用户提供从数据预处理到应用部署的全生命周期技术支持,帮助企业快速将AI技术融入业务流程,实现智能化转型。通过独创的蜂巢架构设计,实现模型、插件、数据源的动态编排,为企业级应用提供强大的技术支撑。例如,在智能客服场景中,Dify能够快速集成企业的知识库数据,利用内置的企业级RAG引擎,为客户提供精准、高效的解答。 - 开源与开放生态:作为开源平台,吸引了大量开发者参与贡献和创新,形成了活跃的社区生态。同时,Dify支持数百个开源与商业模型,兼容任意符合OpenAI API标准的模型,以及无缝对接AWS Bedrock、阿里云PAI等云服务,给予用户极大的选择自由度,避免供应商锁定问题。 - 降低AI工程化门槛:通过提供声明式YAML配置标准和可视化工作流设计器,即使是非技术人员也能参与到AI应用的定义和数据操作中,显著降低了AI应用开发的技术门槛,让更多企业和个人能够涉足AI领域。 ### 3.2 Coze Coze的价值定位主要有: - 低门槛对话式AI构建:致力于让缺乏专业技术知识的用户也能轻松创建高质量的对话式AI应用,极大地拓宽了AI应用开发的受众范围。通过简单的配置和拖拽式操作,用户即可快速搭建出具有自然流畅对话体验的AI客服、语音助手等应用。 - 字节生态优势赋能:依托字节跳动在人工智能领域的深厚技术积累和庞大的生态体系,Coze能够为用户提供丰富的资源和强大的功能支持。例如,借助字节跳动先进的语音识别和生成技术,实现高精度的语音交互;通过与字节跳动旗下各平台的无缝集成,帮助开发者快速触达海量用户,实现应用的快速推广与变现。 - 卓越的用户体验打造:在对话体验优化方面投入大量精力,一方面支持粤语、四川话等20+种方言对话,并且能同时处理普通话与多种方言的混合对话;另一方面支持快速复刻用户的声色、口音等,以满足不同用户的个性化需求。 ### 3.3 LangChain LangChain的价值定位主要集中在: - 复杂AI应用开发框架:专注于为开发者提供一套灵活、强大的工具链,用于构建复杂的AI应用。通过模块化设计,将复杂的AI任务分解为多个可管理的模块,如记忆管理、文档检索、智能代理等,开发者可以根据具体需求自由组合这些模块,实现高度定制化的AI应用开发。 - 提升开发效率与灵活性:丰富的模块化组件和便捷的调用方式,使得开发者在开发过程中能够复用已有的代码和功能,减少重复劳动,显著提高开发效率。同时,其高度灵活的架构设计,能够快速适应新技术、新场景的变化,满足不同行业、不同业务场景下对AI应用的多样化需求。 - 支持深度技术探索与创新:对于科研人员和技术极客而言,LangChain提供了一个深入探索人工智能技术边界的平台。他们可以利用LangChain的开放性和扩展性,尝试新的算法、模型组合,推动AI技术在复杂应用场景中的创新与发展。 ## 四、使用场景及工作流程 ### 4.1 Dify **4.1.1 使用场景** Dify适用于多种场景,主要包括: - 智能客服:企业可以利用Dify构建智能客服系统,对接企业的产品知识库、常见问题解答库等数据源。当客户咨询问题时,系统通过RAG引擎在知识库中进行语义检索,结合大语言模型生成准确、专业的回答,快速解决客户问题,提高客户服务效率和质量。 - 内容生成:适用于媒体、营销等行业。例如,市场人员可以通过Dify创建内容生成应用,输入产品信息、推广目标等指令,应用利用大模型生成产品宣传文案、社交媒体帖子、新闻稿件等多种形式的内容,为企业的营销活动提供丰富的素材支持。 - 企业知识管理:帮助企业将各类文档、报告、培训资料等知识资产进行整合,构建企业专属的知识中枢。员工在工作中遇到问题时,可通过智能搜索或对话的方式,快速获取所需知识,促进企业内部知识的共享与流通,提升员工工作效率和企业整体竞争力。 **4.1.2 工作流程** Dify的工作流程主要分为以下几个步骤: - 数据准备:用户将需要处理的数据,如文档、表格、文本等,上传至Dify平台。平台支持PDF、PPT等20多种文档格式的语义化处理,自动对数据进行清洗、标注和预处理,为后续的模型训练和应用构建做准备。 - 应用构建:在可视化工作流设计器中,用户通过拖拽的方式选择合适的模型(支持数百种开源与商业模型)、插件和数据源组件,并将它们连接起来,构建AI应用的工作流程。例如,在构建智能客服应用时,用户可以依次连接文档提取器、语言模型、回复生成器等组件,设置各组件的参数和交互逻辑。 - 部署与优化:完成应用构建后,用户可以选择将应用部署到云端(如AWS、Vercel等)或进行私有化部署。部署完成后,Dify提供LLMOps监控体系,对应用的运行情况进行实时监测,包括成本分析、效果评估等。用户可根据监测数据对应用进行持续优化,如调整模型参数、更换数据源等,以提升应用的性能和用户体验  (图源:Dify公众号) ### 4.2 Coze **4.2.1 使用场景** Coze主要适用于以下场景: - C端对话式应用:在社交媒体平台上,个人用户或小型企业可以使用Coze创建聊天机器人,用于与粉丝互动、解答常见问题、推广产品或服务。例如,抖音博主可以构建一个智能客服机器人,自动回复粉丝的评论和私信,提高互动效率,增强粉丝粘性。 - 语音助手:适合为移动应用、智能家居设备等添加语音交互功能。用户可以通过语音指令与设备进行交互,实现信息查询、任务控制等操作。比如,在智能家居场景中,用户可以通过语音助手控制灯光、窗帘、家电等设备,享受便捷的智能生活体验。 - 在线教育辅助:教育机构或教师可以利用Coze开发在线教育辅助工具,如智能答疑机器人、学习伙伴等。学生在学习过程中遇到问题时,可随时向机器人提问,获得即时解答和学习建议,提升学习效果。 **4.2.2 工作流程** Coze的工作流程大致如下: 1)项目创建:用户登录Coze平台后,输入项目名称,选择适合的基础模型(如豆包、DeepSeek、通义千问等),创建一个新的AI应用项目。 2)智能体构建: - 人设与回复逻辑定义:用户定义智能体的角色身份、性格特点和服务范围,设置回复逻辑和技能。例如,在构建跨境电商智能客服时,定义客服的专业形象,设置解答商品咨询、处理售后服务、转接人工客服等技能及相应的触发条件。 - 插件集成:用户可以根据需求集成各类插件,如搜索插件(如必应搜索)实现实时信息查询,多语言翻译插件支持不同语言间的自动互译,知识库管理插件用于上传商品手册、物流政策等文件并自动生成向量索引。 - 流程编排:通过拖拽式流程编排界面,设计用户提问到生成回答的完整流程。例如,常见的流程为用户提问→意图识别→知识库检索→生成回答→满意度调查,用户可根据实际业务需求添加循环、条件分支等逻辑。 3)部署与发布:完成智能体构建后,用户可以将其部署到多个平台,包括社交平台(微信、飞书、抖音等)、企业系统(钉钉、企业微信、自有APP)或网站(通过提供的JavaScript SDK嵌入)。同时,Coze提供用户画像和A/B测试等功能,帮助用户了解用户行为,优化智能体性能。  (图源:Coze使用指南官网) ### 4.3 LangChain **4.3.1 使用场景** LangChain主要适用于以下场景: - 复杂智能代理开发:在金融领域,可构建智能投资顾问代理,结合市场数据、用户投资偏好和风险承受能力等多源信息,利用大语言模型进行分析和决策,为用户提供个性化的投资建议。在物流行业,开发智能调度代理,根据订单信息、车辆位置、交通状况等实时数据,优化物流配送路线,提高配送效率。 - 多模态数据处理应用:例如,开发一个能够同时处理文本、图像和音频数据的多媒体内容分析应用。在新闻媒体领域,该应用可以对新闻报道的文本内容、相关图片和视频进行综合分析,提取关键信息,生成更全面、深入的新闻摘要和解读。 - 科研实验与算法验证:科研人员在研究新的人工智能算法和模型时,利用LangChain搭建实验平台,快速验证不同算法和模型组合在特定任务上的性能表现。比如,在研究自然语言处理中的语义理解算法时,通过LangChain集成不同的语言模型和语义分析工具,进行对比实验,探索最优解决方案。 **4.3.2 工作流程** LangChain的工作流程主要包括以下几个阶段: - 需求分析与模块规划:开发者首先明确AI应用的具体需求和目标,根据需求将复杂任务分解为多个子任务,并确定需要使用的LangChain模块,如记忆模块、检索模块、代理模块等。例如,在构建智能投资顾问代理时,确定需要使用市场数据检索模块获取实时金融数据,利用记忆模块记录用户的投资历史和偏好信息。 - 模块选择与集成:根据模块规划,开发者从LangChain丰富的组件库中选择合适的模块,并通过编写代码将这些模块集成在一起。例如,使用LangChain的文档加载器模块加载用户的投资偏好文档,利用向量数据库模块存储和检索相关信息,调用大语言模型模块进行分析和决策。在集成过程中,需要对各模块的参数进行配置和优化,以确保它们能够协同工作,满足应用的性能要求。 - 应用开发与调试:在完成模块集成后,开发者编写主程序代码,将各个模块按照预定的逻辑进行组合,实现AI应用的核心功能。在开发过程中,通过调试工具和日志记录,对应用进行反复测试和调试,排查和解决可能出现的问题,如模块之间的数据传递错误、模型调用失败等。 - 部署与优化:将开发完成且经过测试的AI应用部署到生产环境中,可以选择部署在云端服务器、企业内部服务器或其他合适的平台上。在部署后,持续监控应用的运行情况,收集用户反馈和性能数据,根据实际情况对应用进行优化。例如,根据用户使用频率和数据量的增长,调整向量数据库的存储结构和检索算法,提升应用的响应速度和处理能力。  (图源:Python LangChain官网) ## 五、核心功能及差异 ### 5.1 Dify Dify的核心功能主要包括: - 可视化工作流设计:提供直观的可视化界面,用户无需编写大量代码,通过拖拽和连接预构建的组件,即可快速搭建复杂的AI工作流,包括自然语言处理、图像生成、数据分析等任务流程,极大降低了开发难度和时间成本。例如,非技术人员也能轻松为企业构建一个简单的智能客服流程。 - 多模型支持与动态编排:支持数百种开源与商业大语言模型,包括GPT、Llama、DeepSeek等,并且兼容任意符合OpenAI API标准的模型。独创的蜂巢架构实现了模型、插件、数据源的动态编排,用户可以根据应用需求在运行时灵活切换模型和数据源,提高应用的适应性和扩展性。比如,在内容生成应用中,用户可根据生成内容的风格和质量要求,随时切换不同的语言模型。 - 企业级RAG引擎:内置强大的企业级RAG(检索增强生成)引擎,能够对PDF、PPT等20多种常见文档格式进行语义化处理。在处理用户问题时,该引擎先在企业知识库中进行语义检索,找到相关信息后,再结合大语言模型生成准确、有针对性的回答,有效提升了应用在企业知识管理和智能客服等场景中的表现。 - 透明化推理和日志机制:内置了强大的日志机制,通过该日志机制,用户可以清晰地看到代理在执行任务过程中的具体步骤和流程。例如,能够明确知晓代理先进行了哪些操作,调用了哪些工具,后续又基于什么条件做出了何种决策,耗时多少以及Token消耗多少等,就像是有一张 “路线图”,将代理的行动轨迹直观地呈现出来,便于调试复杂的多步骤推理。  (图源:Dify公众号) ### 5.2 Coze Coze的核心功能主要有: - 低代码/零代码操作:主打低代码甚至零代码开发模式,用户通过简单的配置和界面操作,即可完成AI应用的创建。这种模式使得没有编程经验的C端用户和小型团队也能轻松涉足AI应用开发领域,极大地扩大了用户群体。例如,个人博主可以在短时间内为自己的社交媒体账号搭建一个智能客服机器人。 - 卓越的对话体验优化:在语音识别、对话流畅性和自然度方面进行了深度优化,能够为用户提供接近真人对话的交互体验。借助字节跳动先进的语音技术,实现了高精度的语音识别和生成,无论是语音输入还是语音输出,都能准确理解用户意图并给出自然流畅的回复,提升了用户对AI应用的好感度和使用频率。 - 丰富的插件与生态集成:内置了60多个涵盖多领域的官方插件,如天气查询、企查查、OCR识别、文生图等,方便用户根据应用需求进行功能扩展。同时,依托字节跳动的生态体系,与飞书、微信、抖音等多个热门平台实现了无缝集成,帮助开发者快速将应用推向不同的用户群体,实现更广泛的应用传播和商业价值。 - 多模态交互支持:原生支持文本、语音、图像、视频等多模态交互方式,为用户提供了更加丰富和便捷的交互选择。在实际应用中,用户可以根据场景和自身习惯,自由选择通过语音、文字或上传图片、视频等方式与AI应用进行交互,满足了不同用户在不同场景下的多样化需求。  (图源:Coze插件广场) ### 5.3 LangChain LangChain的核心功能主要包括: - 模块化设计与高度定制:提供多种核心模块,如记忆管理模块用于记录对话历史和用户偏好,文档检索模块支持从大量文档中快速检索相关信息,智能代理模块实现复杂任务的自动化处理等。开发者可以根据具体应用需求,自由组合和定制这些模块,实现对AI应用的深度个性化开发,满足各种复杂业务场景的需求。例如,在开发智能法律助手时,可定制文档检索模块,使其能够准确检索法律条文和案例。 - 多语言支持:虽然LangChain主要以Python为主要开发语言,但也提供了其他语言的实现版本,如JavaScript等,方便不同技术栈的开发者使用。这使得开发者可以在自己熟悉的编程语言环境中进行AI应用开发,提高开发效率和舒适度。 - 强大的文档处理能力:在文档处理方面具有显著优势,支持多种文档格式的解析和处理,能够对文档内容进行语义分析和索引,为后续的检索和问答提供有力支持。在知识管理和智能客服等场景中,LangChain的文档处理能力可以帮助用户快速准确地获取所需信息。 - 工具链集成:能够与各种外部工具和服务进行集成,如数据库、搜索引擎、API等,为AI应用提供更丰富的功能支持。例如,通过集成数据库,AI应用可以访问和处理大量结构化数据;通过集成搜索引擎,能够获取实时的网络信息,增强应用的知识获取能力。如下图所示,LangChain通过SequentialChain链式调用功能,将多个LLMChain串联起来,自动将前一个链的输出作为下一个链的输入,完成多步骤处理任务。  ### 5.4 功能差异对比  ## 六、商业化模式 ### 6.1 Dify Dify的商业化模式主要包括以下几个方面: 1)云服务付费计划:根据使用量和功能需求,提供不同层级的云服务付费计划,主要包括以下几个版本: - 免费版:适合个人用户,提供一定的API调用次数和存储空间,满足基本的开发和测试需求,如注册即可免费试用200次OpenAI调用。 - 专业版:针对独立开发者和小团队,增加了更多高级功能,如团队协作、权限管理、更多基座模型对接等,提高了API调用次数和存储空间限制等,如每月每个workspace需要付费$59。 - 团队版:针对中型团队,增加更多的团队使用名额、API调用次数和存储空间限制等,如每月每个workspace需要付费$159。 2)社区免费版:提供基础功能,满足个人用户和小型团队的简单需求,如创建简单的AI应用、使用基本的工作流设计等。 3)定制开发服务:为有特殊需求的企业提供定制开发服务,根据企业的具体业务场景和需求,进行个性化的功能开发和集成,帮助企业快速实现AI应用的落地,包括私有化部署、商业许可授权、各类云服务管理、定制化需求等高级功能,满足大型企业对数据安全和定制化的严格要求 ### 6.2 Coze Coze的商业化模式可以分为免费层引流和订阅制分层。 - 免费层引流是指用基础功能撬动用户生态。国内版Coze(扣子)默认提供每日500资源点,不可增购;海外版Coze为每日10信用点。不管是国内版还是海外版,均支持基础模型调用、智能体调试及简单工作流搭建,满足个人用户快速验证需求。但是,在使用大模型调试等高消耗功能时,会快速耗尽额度,以此引导付费升级。 - 订阅制分层是为团队或者企业提供阶梯式服务。针对独立开发者或者小型团队,提供个人进阶版订阅,每月9.9元,包括每日 1000 资源点,知识库空间10GB,支持 100人团队协作,支持新模型尝鲜。 针对中型团队,提供团队版,每月178元,包括每日5000资源点,知识库100GB,支持不限制空间数量、多人协同编辑、操作权限管控等高级功能。针对企业客户,提供企业版,每月4980元,包括每月300万资源点,知识库2TB,支持小程序去水印、VPC私网连接等更多高级功能。 ### 6.3 LangChain LangChain的商业化模式主要有: - 开源与社区支持:LangChain以开源项目的形式存在,用户可以免费使用其核心功能,社区成员可以贡献代码和提供支持,形成良好的开源生态。 - 企业咨询与服务:为企业提供专业的咨询和开发服务,帮助企业解决在使用LangChain开发复杂AI应用过程中遇到的技术难题,如模块定制、性能优化、系统集成等。 - 扩展组件与插件:开发和销售一些高级扩展组件和插件,为企业提供更丰富的功能支持,满足企业在特定场景下的需求。例如,针对金融行业的专业数据处理插件、针对医疗行业的知识图谱构建插件等。 ## 七、社区活跃度 ### 7.1 Dify Dify的社区活跃度很高,主要体现在以下几个方面: - GitHub活跃度:在GitHub上拥有10万+颗星,代码更新频繁,社区成员积极参与贡献,提交代码、提出问题和建议。 - 官方论坛与社区:拥有活跃的官方论坛和社区,用户可以在其中交流使用经验、分享项目案例、寻求帮助和支持。官方也会定期发布更新公告、技术文章和教程,引导社区讨论和学习。 - 线下活动与线上直播:定期举办线下技术沙龙和线上直播活动,邀请行业专家和技术大牛分享经验和见解,促进社区成员之间的交流和合作。 ### 7.2 Coze Coze的社区活跃度也较为可观: - 字节跳动生态支持:依托字节跳动庞大的用户基础和生态体系,Coze能够快速吸引大量用户。字节跳动也会通过各种渠道推广Coze,提高其知名度和使用率。 - 官方文档与教程:提供详细的官方文档和教程,帮助用户快速上手和使用平台。同时,官方也会定期更新文档和教程,根据用户反馈和平台更新情况进行优化和完善。 - 用户交流群:建立了用户交流群,方便用户之间的沟通和交流。用户可以在群里分享使用经验、解决问题、提出建议,官方人员也会在群里及时回复用户的问题和需求。 ### 7.3 LangChain LangChain的社区活跃度很高,是开源AI领域最受欢迎的项目之一: - GitHub超级活跃:在GitHub上拥有11万+颗星,代码更新频繁,社区贡献者众多。每天都有大量的代码提交、问题报告和Pull Request,社区氛围热烈。 - 丰富的学习资源:拥有完善的官方文档、教程和示例代码,帮助开发者快速理解和使用LangChain。此外,社区成员还创建了大量的第三方教程、博客文章和视频教程,进一步丰富了学习资源。 - 全球社区与线下活动:在全球范围内拥有庞大的开发者社区,定期举办线下Meetup和线上Webinar等活动,促进开发者之间的交流和合作。同时,LangChain也经常被提及和讨论,在各种AI技术会议和论坛中占据重要地位。 ## 八、后续迭代方向 ### 8.1 Dify Dify的后续迭代方向主要集中在以下几个方面: - 强化企业级功能:进一步完善企业级RAG引擎,提高检索准确性和效率;增强LLMOps监控体系,提供更详细的成本分析和性能优化建议;加强数据安全和合规性支持,满足更多行业的严格要求。 - 拓展多模态能力:加大在多模态交互领域的研发投入,支持更丰富的模态类型,如支持在LLMNode中进行图像、文本等的深度处理和分析;优化多模态模型的集成和调用,提高多模态应用的开发效率和性能。 - 深化生态集成:加强与更多云服务提供商、数据源和工具的集成,拓展生态合作伙伴关系;提供更多预制模板和解决方案,帮助用户快速构建特定领域的AI应用。 - 优化用户体验:持续改进可视化工作流设计器,提高界面的易用性和直观性;简化应用部署和管理流程,降低用户的操作成本;加强用户反馈收集和分析,及时响应用户需求和问题。 ### 8.2 Coze Coze的后续迭代方向主要包括: - 优化对话体验:不断提升语音识别和生成的准确性和自然度,优化对话逻辑和流程,提供更加流畅、智能的交互体验;加强多轮对话和上下文理解能力,提高对话的连贯性和深度。 - 丰富插件生态:持续开发和引入更多实用的插件,覆盖更多领域和场景;优化插件的集成和使用体验,降低用户使用插件的门槛。 - 加强生态协同:进一步深化与字节跳动生态内其他平台和服务的集成,实现数据共享和功能互补;拓展外部生态合作伙伴,扩大用户群体和应用场景。 - 提升性能与稳定性:优化平台的性能和稳定性,提高系统的响应速度和处理能力;加强安全防护机制,保障用户数据和应用的安全。 ### 8.3 LangChain LangChain的后续迭代方向主要有: - 增强模块化功能:持续开发和完善更多核心模块,如多模态处理模块、复杂推理模块等;优化模块之间的协作和交互,提高整体系统的灵活性和扩展性。 - 简化开发流程:提供更多高级API和工具,简化复杂AI应用的开发流程;开发更多预制模板和示例代码,帮助开发者快速上手和实现特定功能。 - 加强多语言支持:进一步完善其他语言的实现版本,如JavaScript、Java等,扩大用户群体;优化跨语言开发体验,提高不同语言版本之间的兼容性和一致性。 - 推动技术创新:积极探索和应用最新的AI技术和研究成果,如大模型优化、知识图谱构建等;与学术界和工业界保持紧密合作,引领AI应用开发技术的发展方向。 ## 九、总结与建议 ### 9.1 总结 Dify是一款功能全面、适合企业级应用开发的平台,提供了从数据处理到应用部署的全生命周期支持。其可视化工作流设计、多模型支持和企业级RAG引擎等功能,使其在企业知识管理、智能客服等领域具有明显优势。同时,开源生态和丰富的云服务选项,满足了不同规模用户的需求。 Coze以低门槛、强对话体验为核心优势,依托字节跳动的技术和生态资源,适合C端用户和小型团队快速构建对话式AI应用。其卓越的语音交互能力、丰富的插件和多平台部署功能,使其在社交媒体、智能家居等领域具有较大的应用潜力。 LangChain作为一个强大的开发框架,为专业开发者提供了高度定制化的能力,适合开发复杂的AI应用和进行深度技术探索。其模块化设计、多语言支持和丰富的工具链集成,使其在科研机构、金融、物流等对技术要求较高的领域具有广泛应用。 ### 9.2 建议 对于企业用户,如果需要构建企业级AI应用,如智能客服、知识管理系统等,且希望降低开发门槛、提高开发效率,建议选择Dify。其企业级功能和全生命周期支持,能够满足企业对数据安全、性能和可维护性的要求。如果企业主要在字节跳动生态内开展业务,且需要快速构建对话式AI应用,Coze是不错的选择,其与字节生态的深度集成和低门槛操作,能够帮助企业快速实现业务目标。 对于开发者个人,如果是初学者或希望快速验证想法,Dify和Coze的可视化界面和低代码操作更适合,可以帮助开发者快速上手和实现简单应用。如果是有一定编程经验的专业开发者,希望开发复杂的AI应用或进行技术研究,LangChain提供的丰富模块和高度定制化能力将是更好的选择。 对于技术选型,在选择平台时,除了考虑功能和性能外,还应考虑社区活跃度和生态支持。 LangChain拥有庞大的开发者社区和丰富的学习资源,对于技术难题和问题能够快速获得帮助和解决方案。Dify和Coze也在不断发展和完善其社区生态,用户可以根据自己的需求和偏好进行选择。 总之,Dify、Coze和LangChain在LLM应用开发领域各有优势,用户应根据自身需求、技术能力和业务场景,选择最适合的平台和工具,以实现高效、高质量的AI应用开发。 ## 参考 【1】 Dify产品简介 https://docs.dify.ai/zh-hans/introduction 【2】 Coze使用指南 https://www.coze.cn/open/docs/guides/welcome 【3】 LangChain中文网 https://docs.langchain.com.cn/docs/ 【4】 Python LangChain教程 https://python.langchain.ac.cn/docs/introduction/ 本文由 @明思AI 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

2025年7月3日,截止收盘,沪指涨0.18%,报收3461.15点;深成指涨1.17%,报收10534.58点;创业板指涨1.9%,报收2164.09点,两市成交额较上一交易日减少672.24亿元,合计成交13097.56亿元。

## **上市公司大博医疗、中仑新材、汇川技术成为创业营战略合作伙伴,将为入营项目提供深度产业辅导!还有更多上市公司受邀加入……**  2025年5月, 2025厦门大学火炬创业成长营暨南强创业营(简称“厦大火炬创业营”)招募通道正式开启。厦大火炬创业营由厦门高新科创天使创业投资有限公司与厦门大学联合发起,面向全国广纳早中期硬科技项目,聚焦**先进制造、新能源、新材料、半导体传感智能、生物医药医疗、电子信息等六大硬科技领域。**为项目提供公益创业辅导,全面赋能企业成长。 本届厦大火炬创业营迎来新一轮的合作深化与资源整合:**持续与厦门大学合作**,加速实验室里的科研成果更快走向市场;**引入六大行业领域上市公司担任赛道导师**,在技术交流外,帮助项目解决市场渠道、供应链协同等实际问题;资金支持方面,除延续 **“1万元奖学金 + 500 - 1000万元直接投资” 机制外,新增10亿元规模厦门火炬科技成果转化基金**,覆盖从概念验证到规模量产的全周期需求。 目前,项目招募已接近尾声,期待更多硬科技创业者的加入!共擎科技创新之“火炬”,点燃硬科技的未来。  **寻找未来伟大企业,共赴科技创新之路** 全球科技格局正经历深刻变革。人工智能领域,各国企业围绕大模型研发的技术角逐日益激烈;半导体领域,多地区核心企业加码半导体研发;新能源赛道,固态电池等领域竞争日趋白热化……据麦肯锡全球研究院《未来的主要“竞技场”》预测,AI软件与服务、半导体、生物技术等18个高增长行业将成为改写商业格局、重塑全球经济的核心力量。同时,技术迭代周期急剧缩短,产业链重构不断加速,正给科技创业者带来前所未有的机遇与挑战。把握时代脉搏,厦门大学与厦门火炬高新区携手打造2025厦门大学火炬创业成长营暨南强创业营(以下简称“厦大火炬创业营”)。 置身不确定的竞技场,厦大火炬创业营以构建新质生产力生态、助力企业突破市场壁垒为使命,深度链接多方资源,进一步推动产学研融合发展,促进优秀科研成果的产业转化,助力国家经济结构优化和产业升级。 突破性创新科技的战略机遇已在眼前,厦大火炬创业营正寻找下一个伟大的企业,共擎科技创新之“火炬”,在不确定的时代点燃确定的未来。 <iframe class="third-iframe" style="border:0px;display:block;margin:10px auto 15px;max-width:100%;" src="https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=r3089birj9f" frameborder="0">&amp;amp;amp;amp;nbsp;</iframe>  **深化五维联动,助力创变者起航** 厦门这座科技创新之城,正通过政策支持、基础设施建设、配套服务升级等多维度协同推进,打造新兴产业和科技创新的新高地。立足厦门、辐射全国,**2025厦大火炬创业营将持续构建“产、学、研、用、金 ”五维联动框架,推动高校科研院所、创业企业、上市公司以及投融资服务机构的资源合作,助力技术升级与产业变革。** 产:作为聚焦硬科技的专业孵化平台,厦大火炬创业营始终坚持“产学研一体化”的生态构建,通过高效整合科技、人才、资本、资源,打通基础研究、技术开发与产业应用的壁垒。本届厦大火炬创业营将强强联合六大行业领域上市公司,实现产业对接、技术嫁接、资本联动、生态共建。 学:厦大火炬创业营深度链接全国高校资源,不仅关注厦门大学科研团队项目,更汇聚全国高校校友相关科技创业项目、硬科技行业领域早中期优秀项目,加强学校与校友之间、创新领域科技项目与高校研发之间的交流和联系,充分发挥高校的创新源头作用。 研:厦大火炬创业营打通基础研究与产业应用的转化通道,构建从科学发展到商业价值的高效传导机制,快速将实验室成果融入产业生态,突破关键技术瓶颈,提升科研项目的社会价值与经济效益。 用:以实际应用为导向,厦大火炬创业营为企业提供解决实际创业问题的课程指导及系统支持,涵盖运营指导、资源对接及市场应用,助力企业突破发展瓶颈。 金:**厦大火炬创业营提供完善的资金支持,助力创业者真正实现从“实验室”到“市场”的跨越。**通过选拔正式入营,且按要求完成相应课程与活动的项目,可获得1万元奖学金;优秀项目更有机会获得500-1000万元的直接股权投资,为技术成果转化提供全生命周期的护航,赋能项目长期发展。 值得一提的是,**本届创业营将配套10亿元规模的厦门火炬科技成果转化基金,构建从概念验证到规模量产的完整资金矩阵。**成果转化基金为高校科研院所科技成果提供匹配发展阶段需求的资金支持,在每个发展关键阶段提供对应的阶梯式资金解决方案,突破科技成果转化的效率边界,加速推进新质生产力发展。  **聚焦创业实战,赋能创新征途 ** 创业不仅是创新力的突围,更是经营理念、企业管理、股权融资、财务合规、知识产权保护等多维度的系统作战。能否有效应对这些挑战,直接决定着企业发展的潜力和可持续性。 **结合多年项目孵化和投融资经验,厦大火炬创业营以创业实战为核心,举办封闭式创业培训辅导加速课程。**架设投融资、法务、财务、企业管理等相关课程,提升学员对创业、商业模式和企业管理的认知。培训分三期进行,总计6-7天。每一门课程,都将邀请知名专家导师进行针对性指导,从实际应用和具体场景出发,结合案例分析和实操演练,快速提升学员解决实际问题的意识和能力。 课程之外,厦大火炬创业营以及课程导师都将对项目进行长期追踪和关注,全程陪伴发展的每一个关键节点,并提供定向帮助和支持。 同时,厦大火炬创业营还安排了资源对接专场,发掘学员企业间、学员企业和导师间、学员企业和高校、上市公司间的协同合作、资源对接的机会,以搭建长期深度沟通渠道,促进技术、市场、应用的链接,为企业发展持续注入动能。   **共建硬科技生态,照见产业新生** **本届厦大火炬创业营为入营项目提供全程免费培训及奖学金支持。**同时,为助力项目的长期发展,创业营还为入选的创业营正式成员打造以下专属赋能体系: 1. **资本引擎**:对接50+知名股权投资机构的机会。 2. **宣传势能**:为入选项目在国内各级合作媒体上进行深度宣传推广。 3. **实战淬炼**:为期6-7天的集中封闭式培训以及全周期创业服务,内容包括知名导师的全方位创业培训(资本、法律、财务、税务、管理、知识产权等)、优秀企业和学员企业互动参访、融资辅导和融资对接等。 4. **生态赋能**:构建产业资源链接,促进学员企业间或同行业领先上市公司间的协同效应。 5. **专属护航**:专属服务投资经理,跟踪了解项目团队,帮助辅导创业问题,并实时提出项目发展建议,帮助项目成长。 6. **投资机遇**:入营项目将有机会获得创业营合作投资机构500-1000万元的直接股权投资,高校科研院所转化项目将有机会获得厦门火炬科技成果转化基金,50万元-1500万元多阶段的资金支持。 前五期厦大火炬创业营收到了500多家全国各地创业企业的报名,有100多个优秀项目经过选拔入营辅导培训。其中有20余个项目获得累计获超3亿元融资。2025年,新一届创业营招募即将启动。在重塑全球创新版图的浪潮中,我们正寻找全新的科技变革之力,共同见证下一个伟大企业的诞生。

克里斯托弗·诺兰新片《奥德赛》公布先导预告,这是一部使用全新IMAX电影技术在全球拍摄的神话动作史诗。这部电影首次将盲眼诗人荷马的奠基之作搬上IMAX电影银幕,将于2026年7月16日上映。 <内嵌内容,请前往机核查看> 海报:

几家欢喜几家愁。 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1629269) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1629269#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

欧盟用户仍在等待 iPhone 在 macOS 上实现镜像,而且由于《数字市场法》的严格规定,他们近期也无法使用“实时活动”功能。苹果法律事务总裁凯尔·安德尔 (Kyle Andeer) 在最近的一份声明中表示,即将推出的 iOS 26 中的部分功能可能会延迟向欧洲用户推出,甚至可能根本不会推出。 甚至有传言称,未来欧盟用户将有可能无法使用 AirDrop 功能。  苹果公司表示,欧洲的DMA(数字市场管理协议)正在损害该公司的利益,因为它要求该公司与其他方共享技术。此外,库比蒂诺声称,《数字市场法案》下的隐私要求不切实际,似乎对某些公司有利。 苹果再次指出,Meta 正在利用 DMA 的要求,并索要与 Facebook 或 Instagram 核心服务无关的技术和用户数据。与此同时,由于欧盟难以遵守所有规则,苹果被迫推迟产品和功能的发布,这些规则似乎并非对所有公司都适用。 苹果的官方立场是,DMA 并非旨在保护客户,而是有利于公司,有时是欧洲公司。 欧盟的用户柱塞使用体验上通常处于不利地位,它们被迫支付与美国用户相同甚至更高的价格,却无法享受所有功能。更有趣的是,同样是面临监管,苹果一边与欧盟监管机构抗争,一边又遵守中国政府的所有要求。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1510670.htm)

2025年6月26日夜晚,小米旗下首款SUV车型小米YU 7正式发布。这款以豪华、高性能、极致体验、先进安全性为特征的SUV车型,犹如一颗重磅核弹投入本就不平静的新能源车市,激起千层浪。数据显示,开售仅3分钟小米YU 7大定就突破20万台,一小时突破28.9万台。开售后18小时锁单量超过24万台。针对“订单有大量转单”的质疑,雷军在7月2日晚直播中回应,小米SU7和小米SU7 Ultra转单小米YU7的数量,不足小米YU7订单的15%。  也就是说,小米YU 7开售后不到一天的锁单量,就超过了同级别“销冠”特斯拉model Y半年的销量(2024年销量为48万辆)。 这是属于小米汽车的高光时刻,更是中国汽车从追赶到领先的一个标志性时刻:终于有一家中国车企在20万以上纯电领域真正威胁到特斯拉的地位。 如今的新能汽车市场,格局已然生变。新能源汽车十年激荡浮沉,大浪淘沙,实力不佳者已经出局,昔日王者特斯拉,在“后浪”的持续拍打下,迎来巨大挑战。 新能源的新格局,雏形已现。 **新王崛起** 6月26日,小米YU 7发布会,万众瞩目,微博数十个热搜霸榜,#小米发布会#、#小米YU7价格#分别登上热搜榜第一。而雷军和小米汽车,也用一次极具感官震撼的产品展示回馈观众的热情与期待。 延续了小米一如既往的品质追求,作为小米首款SUV车型的YU 7,处处体现着极致和超越的理念。 该车型最大马力690匹,零百加速最快3.23秒(含起步时间);标准版CLTC续航高达835km,位列中大型纯电SUV第一;功能更强的芯片、激光雷达、毫米波雷达,辅助驾驶体验感全面提升;超强钢和铠甲钢铝混合车身,硬核保障安全。 细节的设计,尽显小米YU7的豪华。母婴级材质覆盖,全系标配静音夹层玻璃,甚至为女性防晒而全新升级了玻璃天窗…… 性能、安全、科技与体验的全面领先与颠覆,市场很快给与了积极的认可。 发售仅3分钟,小米YU 7大定突破20万辆;1小时,大定突破28.9万辆;开售18小时,锁单量已突破24万辆,创下了新能源汽车销售的新纪录。 小米YU7同步开启了全国97城、355家门店的试驾活动。6月27日,首批试驾YU7的用户来到小米门店,试驾之后对该车令人愉悦的驾驶质感赞不绝口。 之后的这个周末,前往小米汽车门店试驾体验的客户更是络绎不绝。杭州、深圳、成都等地的小米汽车门店,挤满了咨询和试驾的用户。  一位百万粉丝微博用户试驾小米YU7之后发文:刚刚开完YU7,又坚信了自己买YU7的决心,“天际屏太好用了。” 销售火爆,忙坏了小米汽车的工作人员。有小米汽车销售顾问向媒体表示,发布会结束后就一直在接订单,当天有50多位客户在门店下单,其一直忙到次日凌晨5点才休息。 订单纷沓而至,小米创始人雷军在发布会后的采访中直言:“远超了我的想象,一定要把产品质量做好,加快交付。” 24万辆的锁单量,导致部分用户交付时间不得不延长。于是,一些其他汽车品牌销售开始趁机“抢单”。据媒体报道,极氪、蔚来、智己、阿维塔等车企的销售人员表示,预定小米YU7的车主转定自家品牌,车价减5000元,以弥补客户预定小米的定金损失。 雷军在7月2日晚的直播中还提到,6月是小米YU7的宣传档期,小米SU7的新增锁单反而更多了,“我们已经三次调高了小米SU7订单预期,6月份最终锁单大约1.4万辆。”雷军表示 小米YU 7首秀超预期,资本市场也热情回应。 发布会次日,小米集团(01810.HK)股价一度大涨8%,首次突破60港元关口,创下历史新高。 中信证券6月27日发布研报,给予小米“买入”评级,目标价72港元。其认为小米YU 7将冲击所在价格带销量TOP1和纯电车型销量TOP1,并预计2026年小米有望超过特斯拉在华销量。 据彭博社报道,高盛集团分析师认为,消费者对小米YU7的需求远超我们和市场的预期,这有助于小米继续巩固其在中国高端汽车市场的领导地位。他们将该股目标价上调6%至69港元。 除了小米YU7的正式发布,在6月26日的发布会上,雷军还宣布了小米SU7 ultra原型车征战纽北赛道的最新圈速成绩——6分22秒091,比上次的圈速纪录足足提升了24秒,一跃成为纽北圈速总榜全球第三。  一次次挑战纽北,小米汽车在最难的赛道上一遍遍折磨自己,终极目的是打造兼具极致性能和极致体验的硬核产品。小米SU7做到了,小米YU7也不负众望。 据汽车之家实测,小米YU7 Max超长续航高性能四驱版,实测续航682km,续航达成率92.6%;小米YU7超长续航后驱,实测续航756km,续航达成率93.9%。 易车实测小米YU7后驱标准版,综合续航里程784km,获SUV车型续航里程第1名。 **时代更替,特斯拉浮沉** 特斯拉曾是新能汽车厂商的参照系,无论是技术还是销量,都统领了一个时代。 科技行业没有常青树。现在的特斯拉虽然还是新能源汽车行业里的那股强大力量,但放眼汽车发展的历史长河和中国车企崛起的宏大背景中,特斯拉的浮沉脉络也依稀可见。 2014 年,特斯拉正式进入中国。当时,恰逢中国新能源汽车政策重新调整之后又一次正式起步。中国决策层提出,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。之后的2015年,上海率先实行绿牌政策。 初入中国的特斯拉,依靠遥遥领先的技术力和产品力,很快打开了中国汽车产业的另一扇大门。中国的一众技精英对其追捧有加,首批车主也多为互联网新贵。据公开信息,Model S的首批车主名单里,就有李想、李斌这样的行业先锋,后来雷军也自掏腰包购入一辆。 早期的特斯拉,仿佛一条鲶鱼,搅动中国的新能源汽车产业,激发起众多中国汽车创业者们的造车激情。此后在新能源汽车市场崭露头角的蔚来、小鹏、理想,甚至小米,很难说没有受到特斯拉的影响。 此后的几年时间,特斯拉在华表现持续升温,销量连续跨越。但在2017 年 Model 3 量产后,特斯拉陷入产能地狱,资金链濒临断裂,大摩甚至预测“可能撑不过半年”。 还是中国的雪中送炭拯救了特斯拉。2018 年,特斯拉获批在华独资建厂,2020 年特斯拉上海超级工厂贡献其全球近半产能,公司市值从500 亿美元暴涨至万亿美元。 也正在这期间,中国本土汽车产业也被战略性激活,多种技术路线的争论趋于终结,纯电技术的路线回归正统,倒逼国产汽车创新,宁德时代等动力电池供应商迅速崛起。 2020之后,中国新能源汽车百花齐放,燃油车厂商争先恐后地讲述换道新能源的故事,造车新势力也如雨后春笋般涌现。 尽管过去几年国内新能源汽车频频对标特斯拉,但在20万以上纯电领域特斯拉却依旧没有对手。哪怕是早在2022年就宣布“弃油转电”的比亚迪,也只是在销售总量上实现反超,但是在20万元以上的高端市场,竞争优势并不明显。 从2014 年首批交付 Model S 之后,在长达十年的时间内,特斯拉在华销量一路飙红,实现一个又一个跨越。2024年特斯拉在中国大陆销量同比增长8.8%,以超65.7万台的数量创下历史新高。 在华销售高光时刻的背后,隐忧或已埋下伏笔。2024年特斯拉全球销量出现了自2011年来的“首次同比下滑”。之后的2025年,销量的下滑也蔓延到中国市场。 最新的数据显示,2025年5月,特斯拉中国电动汽车销量同比下降15%,共计销售 61662 辆。该统计涵盖上海超级工厂生产的 Model 3 和 Model Y 车型的国内销量及出口量。 拉长时间来看,这已是特斯拉在这个全球最大汽车市场连续第八个月出现同比销量下滑。在此前的4月份,特斯拉在中国的销量同比腰斩至3.07万辆,Model Y和Model 3的统治力被本土品牌瓦解。 特斯拉入花十年,纪录了一个时代的变迁。 **小米逆袭,有迹可循** 特斯拉在华以及全球销量的变动,与中国本土汽车成长与挑战不无关系。随着中国本土新能源汽车品牌的崛起,逐步在消费者心中建立起稳固的品牌形象和产品认可。后来者小米,秉承小米追求极致的理念,迅速成为行业里的佼佼者。 造车仅3年,小米就打造了两款现象级新车——小米SU7和小米YU7,并大获成功,被外界视为最有能力挑战特斯拉的新秀。 法国一线汽车媒体汽车志在报道中称,售价30125欧元的小米YU7想让我们忘记特斯拉Model Y,而且它有办法做到。 美国一线新能源汽车媒体在谈到小米与特斯拉的竞争问题时则表示:看起来小米所做的远不止竞争,它正准备给特斯拉猛烈一击。 小米的成功有迹可循。 造车之前,小米因手机被外界熟知。这是一家以追求极致品质著称的创新科技企业,曾创造了小米手机、小米电视、小米生态等极具体验价值的产品和服务。造车之初,小米汽车就将极致性能和极致体验作为产品目标。 小米汽车毫不避讳与特斯拉对标,追随、追赶、超越,是小米的竞争策略之一。雷军也说过:只要开始追赶,就走在赢的路上。在追赶的路上,小米对产品性能追求近乎偏执和疯狂。 小米汽车一次次征战纽北,不只是为了刷圈速,更是对汽车底盘、刹车、散热、可靠性、耐久性和安全性的全方位考验,并反哺量产车技术。凭着这份执着和坚毅,造车仅3年的小米就打造了两款现象级新车——小米SU7和小米YU7,并大获成功。  小米YU7 大定破纪录,SU7/YU7 两款车型双线出击,向昔日王者发起挑战。 这不只是小米一家企业的成功,更是中国汽车产业后来居上的缩影,是从汽车大国迈向汽车强国的标志性时刻。汽车强国是几代中国人的梦想,在这条路上,中国的汽车人摸索了很长时间,从燃油车时代的“市场换技术”,到电动时代的摸着学霸过河,如今终于到了自家的孩子扬眉吐气的时候。 时来天地皆同力”,站在前人肩膀上继续攀登新峰,中国汽车的下一个征程已经开始。 小米创始人雷军对未来充满信心:“小米YU7是小米真正走向汽车主战场的开始,将面对最强大的对手、直面最残酷的竞争。”他重申,未来五年(2026年-2030年)小米将在核心技术领域再投入2000亿元。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1510668.htm)

你没听错,这次遭遇接口熔化的并非 GeForce RTX 4090 或 RTX 5090,而是 Ampere 家族的一款 60 级廉价显卡。16 针电源接口熔化并非新鲜事,在高端 GeForce RTX GPU 上很常见,但在中端和廉价显卡上却很少见。显然,GeForce RTX 3060 Ti 就遭遇了此类事件。如果你好奇 3060 Ti 为何会配备 16 针电源接口,事实上确实是有的,华硕早在 2023 年就为中国市场推出了这类 GPU。  这次出问题是华硕 GeForce RTX 3060 Ti ATX/Megalodon,它配备了 12VHPWR 接口。尽管 RTX 3060 Ti 的功率要求仅为 200W,但华硕还是选择了 16 针接口。然而,问题不仅在于接口,还在于 GPU 盒内附带的那个奇怪的适配器。这是一个 12 针转双 8 针 PCIe 接口的适配器,适用于那些电源本身不带 16 针接口的用户。  虽然 12VHPWR 通常有 12+4 针配置,但 GPU 附带的适配器电缆却缺少一个 4 针的连接器。这些是感测针,主要作用是确保连接正确。如果这些针脚接触不良,GPU 就无法供电。由于这些针脚完全缺失,因此无法确保连接正确。  因此,正如您在图片中看到的,结果非常糟糕,接头熔化了。这很可能是用户操作失误,因为 12VHPWR 连接器在提供 200-300W 功率时没有问题,而当功率超过 400W 时很容易熔化。这里使用的 RTX 3060 Ti 的功率限制为 310W,假设连接器略微松动,熔化是不可避免的。 就 16 针电源线熔化问题而言,这是 RTX 3060 Ti 上首例连接器熔化的情况。虽然用户可能不应该使用这样的适配器,但华硕制造这样的适配器也是不应该的。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1510666.htm)

五月下旬,Anthropic 首席执行官达里奥·阿莫迪(Dario Amodei)再次谈到了一个敏感话题,警告称,由于人工智能,一半的入门级工作岗位可能在五年内消失,并将美国失业率推高至 20%。但阿莫迪并非唯一一个公开宣称自己预见到劳动力市场将面临“大屠杀”的人。 [《华尔街日报》的一篇新报道](https://www.wsj.com/tech/ai/ai-white-collar-job-loss-b9856259)突显了其他首席执行官也对人工智能对就业的影响做出了悲观预测,将就业危机演变成愈演愈烈的竞赛形式。 其中一些预测是在阿莫迪发表评论之前提出的。例如,在5月初摩根大通的年度投资者日上,其消费者银行业务主管玛丽安·莱克预测人工智能将“[导致](https://www.entrepreneur.com/business-news/jpmorgan-to-cut-headcount-in-some-divisions-due-to-ai/491864)”劳动力减少10%。但自那以后,这些预测迅速出现,而且愈发明显。 亚马逊的安迪·贾西在上个月的一份报告中警告员工,由于“[百年不遇](https://www.wsj.com/tech/ai/amazon-ceo-says-ai-will-lead-to-job-cuts-5401ab17?mod=article_inline)”的技术变革即将到来,劳动力数量将大幅减少。ThredUp的首席执行官上个月在一次会议上表示,人工智能将“摧毁比一般人想象的多得多的工作岗位”。福特的吉姆·法利也不甘示弱,发表了或许是迄今为止最宏大的言论,他上周表示,人工智能将“真正取代美国[一半的白领工人”。](https://www.youtube.com/watch?v=zIUfbpK3yBQ) 《华尔街日报》指出,这与高管们此前关于裁员的谨慎公开声明截然不同。事实上,该媒体指出,尽管一些科技界领袖(包括来自实力雄厚的人工智能公司的领袖)认为担忧被夸大了,但越来越多的警告表明,无论人们是否做好准备,大规模重组即将到来。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1510664.htm)

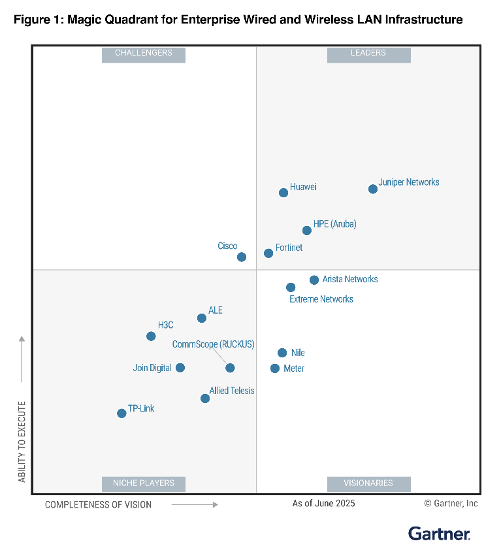

专注推动网络与安全融合的全球性综合网络安全解决方案供应商Fortinet,近日宣布,在2025年Gartner®企业级有线和无线局域网基础设施魔力象限™报告评选中,连续第二年蝉联领导者殊荣。  这一权威认可充分彰显了Fortinet业界领先安全局域网边缘产品组合的强大实力。该产品组合囊括FortiSwitch、FortiAP等安全组网解决方案,支持无缝集成至Fortinet Security Fabric安全平台,由统一操作系统FortiOS提供强劲支撑,实现网络与安全的全面融合。 相较后期增强安全部署的传统组网解决方案,Fortinet企业级有线和无线局域网产品组合,原生集成AI驱动的安全能力和AI辅助的网络运营优势于一体。这种创新的融合方法赋能用户简化运营流程、提升网络性能,并将安全性从IT环境无缝延伸至复杂的OT环境。 **Fortinet Secure LAN Edge(安全局域网边缘)产品组合提供以下关键优势,全方位满足用户不断变化的组网和安全需求:** 1、全面覆盖的局域网边缘集成安全性,有效降低网络风险:用户部署FortiAI即可轻松构建集安全性与AI辅助管理于一体的直观架构。Fortinet为用户提供灵活、简化的许可模式,有效消除了管理众多附加订阅所带来的繁琐与复杂性。 2、借助统一平台实现更强大的IT与OT融合:随着企业对网络需求的不断提升,以及网安人才短缺挑战日益严峻,依赖数量有限的资源维护和保护网络变得愈发困难。Fortinet统一平台解决方案能够有效缓解这一负担,避免错误配置,简化日常运营,并跨有线和无线局域网解决方案提供 AI 驱动的安全洞察。 3、统一功能与灵活许可机制,有效降低成本和复杂性:Fortinet企业级有线和无线局域网解决方案提供企业级灵活性,可按需选择产品功能,降低网络风险和运维成本,简化操作流程。 上述业内领先功能均由统一操作系统FortiOS交付,为跨组网与安全域的Fortinet Security Fabric安全平台提供强劲支持。 **用户认可:连续第七次“客户之选”** 2024年,Fortinet 连续第七次在 Gartner® Peer Insights™ 企业级有线和无线局域网基础设施“客户之声”评选中荣获“客户之选”称号。 Goodwill Industries of Middle Tennessee IT 副总裁 Ed O'Kelley评价表示:“我们选择 Fortinet 的一个关键原因在于,其组网工具自设计之初便融入了安全性。借助 Fortinet 解决方案,我们的网络速度得以显著提升。以往我们经常收到来自最终用户的性能投诉,部署 Fortinet 组网解决方案后,投诉直降为零。” Jersey Mike's Franchise Systems,Inc. 首席信息官 Scott Scherer 评价认为:“相比市场其他同类产品,FortiAP 可用性更高,基于单一平台管理,操作更简便。我们曾考虑过部署非托管接入点设备,但当我们看到 FortiAP 与 Fortinet Security Fabric 安全平台的紧密集成优势后,便毫不犹豫地选择了这款产品。我们希望 FortiSwitch 和 FortiAP 能够协同工作,为我们的团队描绘出成熟、全面的安全图景。” Fortinet 全面集成至 Fortinet Security Fabric 的企业级有线和无线局域网解决方案,为用户打造经实践检验、以人工智能驱动的安全平台,全面融合网络与安全性,助力用户降低复杂性、缓解网络安全风险、减少成本,并提升性能。

与股价暴力拉升背离的是公司羸弱的基本面,公司扣非净利润已经连续亏损8年,归母净利润连亏5年。

“这个世界不会永远是强者恒强,后来者总有机会。” 雷军多次在公开场合强调的口号,在 2025 年夏天有了更具象的注脚。 6 月 26 日晚,小米人车家全生态发布会一结束 ,小米 YU7 开售 3 分钟大定突破 20 万辆的消息便登上热搜,作为小米造车的第二枪,小米YU7 的首销表现不仅超越了去年的小米 SU7 ,更是刷新了中国汽车工业史纪录,让黑粉哑然失声。  在成立 15 周年的关键节点,小米迎来了发展的新起点。财报数据持续向好,核心业务稳健增长;高端化战略成效显著,2025年第一季度小米手机时隔十年重回全国销量榜首;“人车家全生态”发力,智能大家电出货量实现翻倍增长,小米门店突破两万家……曾被视作 “不可能” 的目标一次次被小米化作现实。 从 “千元机终结者” 到 “造车新势力头部”,从手机单品到人车家全生态,小米始终在争议中突破行业认知。 当行业还在沉迷内卷时,小米已带着技术理想主的坚定信念,将目光投向了全球科技的尖端 —— 用产品实绩回应争议,以核心技术构建护城,小米成功的秘密可在其15年的风雨兼程中窥得一二。 一、 小米大心脏:在质疑中崛起 事实上,小米并不是第一个在质疑中崛起的企业。 2008年,特斯拉首款车型Roadster问世时,传统汽车行业的主流声音几乎一致认为电动汽车只是玩具。如今,特斯拉用每年近200万辆的全球交付量,市值一度超越全球销量第一车企丰田证明,电动汽车是不可逆的未来。 苹果芯片的发展路径也同样充满质疑。早年被讥讽为“换皮芯片”的苹果A4,十年后成长为性能卓越的M1系列,改变了全球芯片市场格局。 而在今年年初的中美贸易谈判中,中国以硬核的产业实力回应了关税挑战,迫使美方回到谈判桌。这些成长故事无一例外地证明,质疑声最大的企业,成长速度也可能最快。 2021年小米集团宣布跨界造车,雷军为此“押上人生全部的声誉”,次日其股价最大跌幅达到13.48%。 部分投资者认为,造车资金与手机研发不是同一个数量级,且汽车市场不仅有着丰田、大众等传统汽车巨头,特斯拉、蔚小理等新造车企业也颇具竞争力。作为入场较晚,且跨界造车的小米,难有市场机会。 但三年后,小米首款量产车型SU7上市24小时,便斩获近9万份大定订单;其第二款车型YU7,上市3分钟大定订单就突破20万辆,再度刷新行业历史纪录。在一片质疑声中,小米用订单数字证明互联网造车并非幻想。  这一成绩的背后是小米汽车的重研发投入,以尽可能缩小与对手之间的差距。 以智能汽车核心卖点之一的辅助驾驶为例,小米汽车在造车之初便以超7000万美元收购自动驾驶团队。据小米官方透露,小米汽车辅助驾驶领域第一期总投资57.9亿元,专属团队规模已超1800人,目标2025年小米智驾站稳行业第一梯队。根据公开资料,其团队规模已超理想、蔚来汽车智驾研发团队 在动力性能方面,小米汽车自研的电机效率达到98.8%,小米超级电机V8s的转速高达27200转/分钟,刷新了全球量产电机的纪录,远超特斯拉Model S Plaid的20000转/分钟。 特斯拉曾长期稳坐中国新能源汽车市场的销量冠军,其中Model 3一度是纯电轿车的标杆车型。而小米SU7上市后,仅用3个月就实现了累计交付超过2万辆,超过了当年Model 3初入中国市场时的成绩。 相比Model 3,小米SU7的销量更为稳健。截止今年5月,小米SU7销量已经连续6个月超过Model 3,最近两个月连续稳居20万以上轿车销量第一。 “这个世界不会永远是强者恒强,后来者总有机会!”雷军曾在微博上写道。小米用实打实的交付数据证明,凭借足够的技术投入和对产品体验的极致追求,后来者也能撼动行业格局。 二、 弯道超车,小米实力击碎偏见 事实上,对于小米的偏见,并非始于汽车业务。 2010年,小米手机凭借1999元的性价比迅速打开市场,但“组装厂”“没有核心技术”等标签几乎从创业之初就贴在它身上。2017年,小米发布第一颗自研芯片“澎湃S1”后陷入长时间沉寂,更被外界视为造芯失败。 直到2025年,小米成功量产3nm制程芯片“玄戒O1”,成为全球第四家掌握该技术的手机企业,逐步完成了技术路线的反转,过去五年,小米在芯片领域累计投入超过135亿元。 在被视为第二增长曲线的汽车业务,小米始终坚持高端化的产品路线。 尽管售价21.59-29.99万元的小米SU7,让小米汽车成为新能源汽车市场最瞩目的明星,但真正支撑小米高端化形象的,是售价52.99万元起的SU7 Ultra。 今年2月,小米SU7 Ultra上市仅三天,雷军在微博宣布锁单突破1万辆,提前完成全年销量任务。汽车之家数据显示,SU7 Ultra占2024年中国50万元以上轿车销量的20%。 据悉,这款车型以7分04秒957的圈速打破纽博格林北环最速量产电动车纪录,超越保时捷Taycan Turbo GT等百万级豪车,成为首个打破该纪录的中国品牌。  在小米汽车之前,真正让汽车行业感到威胁的是苹果汽车,不少人认为,靠着庞大的生态系统和创新功能,苹果汽车是最有可能颠覆汽车行业的新势力。然而2024年,外媒报道苹果放弃投入十年的造车项目。 苹果的放弃,为小米汽车留出市场缺口。小米汽车为苹果用户进行定制化适配,比如灵动岛支持小米汽车App、Apple Watch独立控车等功能。2024年北京车展上,雷军宣布小米SU7的购买者中,BBA用户近3成,51.9%的购买者为苹果用户。 从组装低端智能手机,到造出能和保时捷掰手腕的高端性能车,小米用实力反击外界的偏见。 三、 为技术理想主义者喝彩 回顾中国过去四十年的崛起历程,偏见从未缺席。 中国制造的发展历史,开局一路被质疑、被打压,如今一步步靠产品质量、供应链能力和工程实力赢得世界尊重。 小米汽车,有着相似的剧本。 2019年,小米集团首次成为世界500强企业,成为进入该名单当年最年轻的公司,但围绕小米的批评从未中断。 2024中关村论坛年会上,雷军表示“一直有人诋毁小米的代工模式,说小米一个工厂也没有”,内部经过6个月的复盘后,决心发力智能制造,建立全世界的标杆。今年5月,雷军宣布,小米未来五年研发投入将达到2000亿元。  在手机主业务利润承压之下,这一决定并非轻松,小米为此连续多个季度净利润下滑,直到2023年下半年,小米收入才实现两位数增长。 也正是决意发力研发制造,小米汽车并没有从平台代工起步,而是选择自研电机、自研智驾、自建工厂。这背后是极高成本的投入。今年1月雷军曾在一次直播透露,小米汽车研发投入超过130亿元,工厂建设和员工工资总投入更是接近300亿元。 工厂方面的高投入带来可控的交付节奏。即使小米SU7创造销量纪录,在产能升级等措施下,小米汽车一度将交付周期压缩至最短5周,避免陷入产能地狱,稳定了用户信心。 销量则迅速反哺了前期的高投入。雷军在近期的小米投资者大会上表示,小米汽车业务亏损正在逐步收窄有望今年实现盈利。对比其它竞争对手,小米汽车或是最快实现盈利的车企。 也正是小米汽车坚持技术创新,赢得了外界的尊重。今年6月,小米YU7登上多家外媒头条,被评价为“特斯拉在中国市场最强劲的竞争对手之一”。而SU7 Ultra则刷新了纽北最速量产电动车纪录,用事实证明,小米汽车打破被国外车企垄断性能车的局面。 中国市场需要更多像小米这样的企业,用技术赢得市场销量。 今年3月工信部、发改委、国资委三部委相关人士接连指出当前国内汽车行业内卷严重,不少车企增收不增利。此后,国家部委要求保障产业链供应链稳定,小米汽车是第一批宣布将供应商付款账期缩短至60天以内的车企之一。 对中国制造来说,小米是一个参考样本。与其在存量市场里反复内卷,不如走出去,与全球强者较量。只有在那里赢得尊重,技术与品牌才能真正建立起护城河。雷峰网 本文作者长期跟踪汽车行业前沿,欢迎有兴趣的朋友添加作者微信 xueyin4910 沟通交流!

7月3日,在2025年全球数字经济大会(GDEC)上,奇安信正式发布奇安云镜SASE(Secure Access Service Edge)新品。该产品打破了传统安全工具的堆叠模式,而是将网络连接、数据安全、合规管控与终端安全深度融合的智能系统。它通过云原生架构将网络与安全能力深度融合,构建“一个终端、一个平台、一朵云”的体系化解决方案,推动企业安全从碎片化产品组合向体系化防御转型,为数字化时代的企业提供全面的安全上云保障。  ### 碎片化防护难以应对系统性威胁,突围势在必行 “在过去二十年,安全行业像一场军备竞赛,病毒催生杀毒软件,入侵推动防火墙,APT攻击让EDR登场,数据安全带来了DLP,远程办公又有了零信任……一个中等规模企业如今可能部署了不同品牌的二三十种安全产品,但结果却陷入‘万家造’的困境:安全团队在数十个控制台间疲于奔命,99%的告警是误报,真正的威胁淹没在噪音中。” 为什么导致这种现状?奇安云镜SASE产品负责人一语指出核心原因。“**威胁是系统性的,而防护是碎片化的。”**他认为,现代攻击不再是单点突破,而是精心编排的攻击链:从终端建立据点,横向移动,提升权限,窃取数据,跨越数月甚至多个安全域,堪称有组织、有预谋、有策略。然而防护端却是各自为战、缺乏全局协同,例如EDR只管终端,零信任只管访问,DLP只管数据等,这导致碎片化的产品堆砌,在系统性威胁面前显得力不从心。 5月7日印巴冲突给全世界普及了一堂体系课,巴基斯坦利用“预警-制空-防空”三位一体的作战体系,轻松打败了印度“万家造”。这场胜利印证了体系化设计将替代拼盘式堆砌的趋势。同样在安全领域,要实现突围,其关键在于认知的转变:**威胁是系统的,防护必须体系化。** ### 奇安云镜SASE:以体系化安全实现破局 在从“产品堆砌”到“体系化防御”的跃迁过程中,SASE应运而生。SASE(Secure Access Service Edge)即“安全访问服务边缘”,它不是传统安全工具的叠加,而是一套将网络连接、数据安全、合规管控与终端安全深度融合的智能系统。  举个形象的例子,SASE就如同人体的免疫系统,包含了边界防护、动态监控、积极防御和协同响应等几个有机组织。其中边界防护像皮肤阻挡病原体,主要通过零信任、多因素认证等身份核验来过滤掉非法访问;动态监控如同免疫细胞巡逻,持续检测异常行为如异地登录、数据滥用等并预警响应;而积极防御类似抗体与记忆细胞,精准“识别”并拦截攻击;协同响应则表示全系统联动,如同免疫器官协作,融合网络、终端、数据安全策略,形成伴随访问场景自适应的“安全免疫系统”。 本次发布的奇安云镜SASE,以“一个终端,一个平台,一朵云”为核心理念,基于云原生架构深度融合网络与安全能力,构建统一管理平台,为用户提供“架构灵活、管理便捷、安全高效、访问自由”的全场景安全接入体验。 奇安云镜SASE充分体现了体系化安全平台所具备的四个要素:**分别是全域数据感知,原生能力融合,智能协同响应和统一操作中枢,**与过去的拼盘式堆砌形成质的升级。 **首先是全域数据感知:从“单点快照”迈向“全息影像”。**其核心是数据感知的覆盖足够广、采集足够深、关联足够完整,让威胁无处遁形。例如在某传统零信任中,只能看到“周一上午9点,张三用账号访问财务系统”的单一切面信息,而云镜SASE可以从时间维度,看到张三的终端近期活动、历史访问规律;从身份维度,看到张三的账号信息、常用IP、设备指纹、操作习惯、行为基线等;从事务维度看到张三访问财务系统的具体行为,操作了哪些具体数据、是否有异常操作(如非工作时间大额转账);从关联维度,还可以发现业务流程逻辑、数据流向、动态风险评分等,这些综合起来,才是真正的“全域感知”。 **其次是原生能力融合:从“事后告警”到“毫秒级联动”。**原生能力融合不是后天集成,就像智能手机不是简单的把MP3+电话+照相机绑在一起,而是从底层设计实现功能共生,像一个生物机体,这样才能实现毫秒级响应。例如传统方案中,从EDR日志汇聚到SIEM系统中,再进行关联分析,研判告警,延迟以小时计;而在云镜SASE中,从终端行为到实时研判,再到策略调整,延迟以毫秒计。假如当检测到终端可疑行为时,云镜SASE不仅仅是发布告警了事,而是立即将威胁情报注入到零信任决策引擎,动态调整该终端的访问权限。这种毫秒级的联动,是“后天集成”无法达不到的。 ** 第三是智能的协同防御:从“孤岛作战”到“神经网络”。**云镜SASE平台就像一个统一的智慧大脑,不同的安全能力不再是独立的器官,而是协同工作的神经网络。当终端检测到恶意软件时,通过零信任自动隔离该设备的网络访问;零信任发现异常访问时,EDR立即进行终端深度扫描;而当数据防泄露触发告警时,终端和网络同时阻断并溯源。所有这些协同不需要人工干预,不需要复杂的编排,因为它们本就是一体的。未来通过AI驱动的自动化编排,威胁发现即处置,不给攻击留下任何窗口 **最后是统一操作中枢:通过一个终端、一个平台、一朵云、告别“数十个控制台拼图游戏”。**目前云镜SASE仅仅需要安装一个终端,访问一个平台,使用一朵云,就能让客户掌握全部威胁的真相,实现安全、方便、有效三者兼得。  图:奇安云镜SASE客户端  图:奇安云镜SASE云端控制台 当前,企业广泛部署云和本地等混合网络环境,导致网络架构日趋复杂,能够看清楚威胁的安全访问服务边缘,就变得至关重要。Gartner预估到2025年50%的企业会开始采用SASE架构。正如奇安云镜SASE负责人在发布会上说的,“混合云,用奇安云镜,一代理通管,一平台统防,”随着该产品的发布,企业的安全建设将加速从产品思维转向平台思维,加速让安全回归本质——真正有效防护而非复杂堆砌,助力企业加速拥抱混合云的数字办公新时代。

Tesla posted the second straight quarterly decline in delivery. Gene Munster believed the nearly 14% year-over-year fall for Q2 "should mark the bottom."

充电宝几乎是每个家庭都有,但近期民航局3C规定,以及部分充电宝自燃引起不少消费者的担忧。尤其是很多人手中的充电宝并没有3C认证,大家都非常疑惑还能不能安全使用。对此,市场监管总局相关负责人在记者提问中给出了官方的解答。 根据相关规定明确,自2024年8月1日起,未获得CCC认证的充电宝及电芯,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。 **2024年8月1日起,如果商家销售了没有CCC认证的充电宝,就违反了产品质量法等法律法规。** **对于消费者来说,未被召回的充电宝能够使用。但在乘坐公共交通工具时,要遵守相应规定。** 据介绍,CCC认证(China Compulsory Certification,中国强制性产品认证)是我国为保护消费者人身安全、国家安全及环境,依法实施的强制性市场准入制度。 近年来,由充电宝引发的火灾等事故时有发生,威胁到消费者的人身健康和公共安全。 因此,市场监管总局根据《国务院办公厅关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》要求,于2023年3月发布《关于对锂离子电池等产品实施强制性产品认证管理的公告》,将充电宝及其关键部件——锂离子电池(也就是电芯)纳入强制性产品认证,也就是CCC认证管理。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250703/ca1f0552e0a74e21a4f37e5fd5d479eb.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1510662.htm)

7月2日消息,据台媒报道,在中国印刷电路板(PCB)龙头大厂东山精密宣布59.35亿元收购位于台湾新竹科学园的光通信厂商索尔思光电之后,台湾经济部门近日表示,尚未收到索尔思光电的投资计划变更申请,将在收到申请案后,会同关等单位严格审查。  东山精密在6月24日发布公告称,为拓展公司在光通信领域的业务布局,提升公司在相关产业的综合竞争力,公司拟通过全资子公司香港超毅以现金方式收购索尔思光电100%股份。 其中,对索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元;索尔思光电ESOP(Employee Stock Option Program,员工期权激励计划,包含在本次收购方案中)权益收购对价不超过0.58亿美元;为支持其经营发展需要以及偿还万通发展(600246)认购的可转债,公司拟认购索尔思光电金额不超过10亿元人民币的可转债。 上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后,索尔思光电将成为公司的全资子公司。 据了解,索尔思光电作为全球光通信模块行业的头部厂商,凭借垂直一体化产品线与IDM(垂直整合制造)模式构筑核心竞争力。其业务覆盖光芯片设计制造、光器件生产及光模块全流程环节,具备强劲的综合性研发实力与垂直整合能力。在技术突破与市场布局上,400G、800G等应用于数据中心的高速光模块已实现规模量产,光芯片自研自产能力尤为突出,且订单储备稳定,持续巩固行业领先地位。 东山精密表示,通过此次战略整合,公司将进一步推动业务布局升级,实现消费电子、新能源汽车与光通信等核心业务板块的协同发展,在技术融合与市场拓展层面打开全新增长空间 7月1日,东山精密在投资者调研活动中表示,目标今年三季度内完成对索尔思光电的交割,目前各方正在积极推动相关审批,努力尽快完成交割。 对此,台湾经济部门7月2日发布声明称,自2016年索尔思光电的上层股东变更为陆资身份后,即依据陆资许可办法掌握公司动态。目前,尚未收到索尔思光电的投资计划变更申请,已函告该公司收购案涉及投资计划变更,依陆资投资规范应事先向经济部申请许可。 台湾经济部门指出,收到申请案后,将依两岸条例及陆资许可办法等规定,就投资案是否有影响安全、对产业发展有不利影响等因素,将会同相关主管机关等单位严格审查。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1510660.htm)

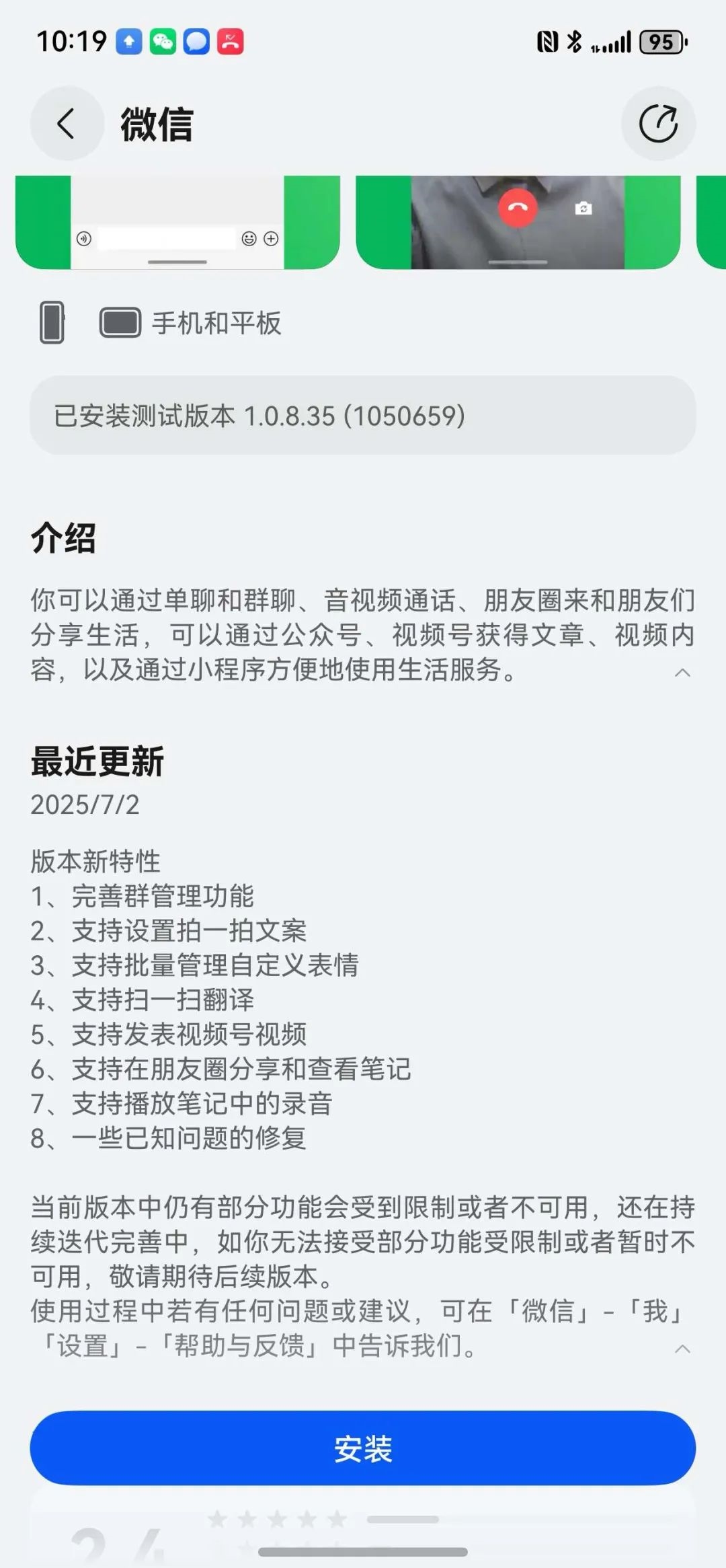

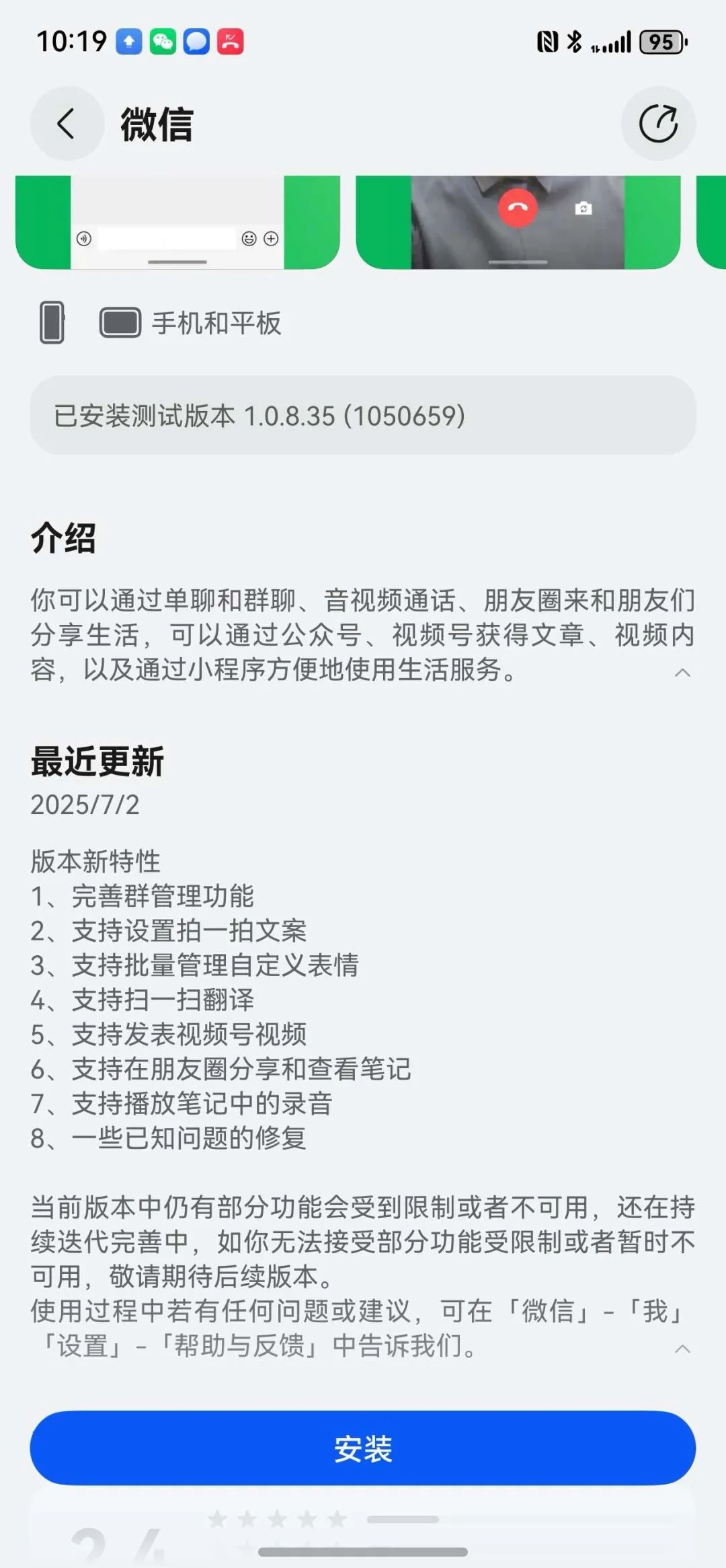

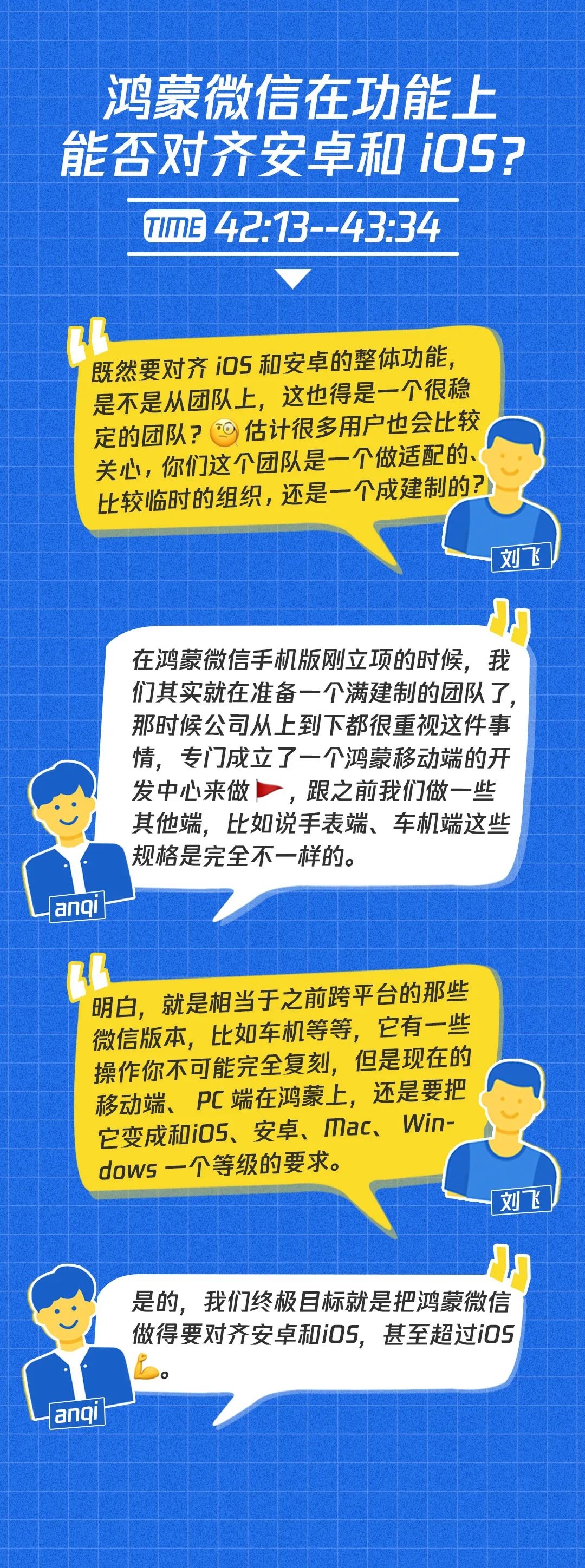

微信鸿蒙版自从正式上线以来,一直保持高速迭代状态,持续不断加入了很多功能,目前基础体验相较之前已经完善许多。**昨天,微信还上线了全新一版,带来了拍一拍文案、扫一扫翻译、完善群管理功能等大批功能更新。**腾讯官方发文表示,目前,从基础通讯功能、音视频通话、朋友圈,到微信支付、小程序、视频号功能,鸿蒙手机版微信的功能正逐渐完善。 **与此同时,鸿蒙电脑版微信,也已正式上架应用商店。** 微信鸿蒙版一直备受关注,比如之前微信鸿蒙版迟迟未能推出等,引发很多网友和用户的讨论。  **腾讯官方表示,很多朋友并不了解,由于鸿蒙系统的特殊架构,过去十几年积累下来的微信功能无法直接迁移,而必须从零重写。** 这个问题此前腾讯WXG(微信事业群)员工@客村小蒋就曾解释过,因为原生鸿蒙完全是一套新的技术框架,编程语言是独特的ArkTS语言,这意味着所有的App都要完全重写。 **微信鸿蒙版的开发之路就像是要在不到一年的时间里,走完微信14年的路。**  鸿蒙微信手机版基础功能负责人anqi透露:在鸿蒙微信手机版刚立项的时候就在准备一个满建制的团队了,那时候公司从上到下都很重视这件事情,专门成立了一个鸿蒙移动端的开发中心来做,跟之前我们做一些其他端,比如说手表端、车机端这些规格是完全不一样的。 **他提到,内部终极目标就是把鸿蒙微信做得要对齐安卓和iOS,甚至超过iOS。**    [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1510656.htm)

过去半年,「AI 语音」赛道正密集地获得融资。尤其引人注目的是,这些融资多为大额,并且投向早期团队。 比如,前不久 AI 语音应用 Wispr Flow 靠「默念输入」,完成了 3000 万美元的 A 轮融资,累计融资额已达 5600 万美元;语音模型公司 Cartesia 在 3 月份完成了 6400 万美元的 A 轮融资,累计融资 9100 万美元;AI 语音合成公司 **ElevenLabs 更是在 1 月份宣布完成 1.8 亿美元的 C 轮融资,估值超过 30 亿美元**。 与此同时,无论是 Meta、OpenAI、Google 等科技巨头,还是 MiniMax 等创业公司,都在密集发布自己的语音模型或语音产品。Siri 也被曝出或将被 ChatGPT 或 Claude 等模型接管,来跟上语音交互的进展。 这些消息无一例外都指向了 AI 语音的火爆。 为什么过去半年多以来,AI 语音领域会如此集中地爆发? 声智副总裁黄赟贺认为,语音对话从一个 App 中的功能模块,迅速进化为 AI 时代入口级别的存在,与大模型的加持有极大关系。 在智能音箱红极一时的年代,大部分我们熟知的智能音箱品牌都搭载了声智的远场声学交互技术,比如小爱同学、天猫精灵、小度音箱等等**。而「小爱小爱」的唤醒词,实际上也是来自于****声智****。** 这家公司创办于 2016 年,一直在声学+ AI 交叉领域探索。然而,作为一家在幕后提供 AI 声学技术的公司,在大模型浪潮来临之后,果断选择下场投身开发自己的 C 端产品。毫无疑问,他们看到了这波「大模型+语音」浪潮里新的商业机会,**其旗下的 AI 耳机目前出货量已接近 100 万套**。 **前不久,****极客公园****与声智****副总裁****黄赟贺聊了聊****AI****语音市场的爆发逻辑、语音交互的「卡点」,以及它将如何影响我们的未来。** **以下内容根据黄赟贺的讲述和声智的论文整理而成:**  _AI 语音的想象力,已经远在 Siri 之上|图片来源:网络_ ### ### **AI**** 语音****为何现在爆发了?** 最近两年,越来越多的 AI 语音初创团队获得大额融资,集中爆发。 其中,一个很重要的推动因素是,**大模型让声音这项基础能力首次实现了「可编程化」**。 「可编程化」这个词,意味着将一种能力或者一个对象,通过清晰的接口和逻辑,变得可以被代码自由地调用、组合、修改和控制。过去,文字是可编程的,图像是可编程的,甚至视频也是可编程的(比如视频编辑软件)。 但声音更多的是一种「输入」或「输出」的介质,其内部的复杂结构和信息,很难被软件直接「编程」和「理解」。 传统的语音识别,更多是把声音转换成文字,然后对文字进行处理。 比如,之前在深圳、成都有很多做声音标注的团队,拿到语音之后,再人工转换成文字,打上不同的标签,比如各种特征、意向的标签。 大模型来了之后,打标签的这项工作可以交给大模型,它比大量的人工团队标得快和准。 以前做 NLP 的背后都是一堆苦逼的运营在那里打标签,让 AI 系统能够识别每个句子的意向。过去,语音的开发,每增加一个功能,都需要从头写代码,费时费力。比如,想让智能音箱支持「点外卖」,得单独开发一套语音识别和语义逻辑,成本高、周期长。 而现在 AI 大模型可以解决了。 更重要的,依靠大模型对多模态数据的深度理解能力,对声学信号的更细致解析,使得**声音本身携带的除了文字信息之外的更多信息,开始被 AI 系统直接捕捉、理解和「编程」。** 这种可编程化,意味着 AI 可以像处理数据一样处理声音。它可以分析声音的频率、振幅、波形,提取出情绪特征、识别不同的声源、声源距离、甚至预测你的意图。 **这时,声音包含的不再仅仅是「你说了什么」,更是「你如何说」、「你在哪里说」、「谁在说」以及「你说了之后希望发生什么」。** 由此,声音也成为了真正的交互引擎。 ### **真正的语音交互,不是「Voice」而是「Sound」** 其实,很多人以为,语音交互就是「Voice」(语音)。但其实 Voice 这个词是一个狭窄概念。真正的语音交互,核心不是「Voice」,而是「Sound」(声音)。Sound 里面包含了 Voice。 具体来说,「Sound」包含了更丰富的元素:语调、音色、节奏、情绪,更重要的是环境音。环境音里面可能包含了环境中的各种非语音信息,**比如背景音乐、环境噪音(风声、雨声、车声)、物体发出的声音(开门声、打字声)、以及人类语音中包含的非语义信息(语调、语速、音色、语气词、叹息声、笑声、哭声等)。** 比如说,你咳嗽的时候,跟 AI 说话,它可能会识别出咳嗽,然后跟你说多喝水;比如,你在咖啡馆说,「帮我找个安静的地方」,AI 不仅要理解你的指令,还要从背景音中判断出你当前的环境嘈杂,从而推荐附近的图书馆。 当我说「下一代对话交互的入口并非『Voice』,而是『Sound』」时,**我指的是 AI 系统将不再仅仅依赖于识别你说的「词」,而是能够全面感知和理解你所处环境的「声学场景」中的所有关键元素。** 只有当 AI 能够全面感知并解析「Sound」中包含的这些多维度信息时,它才能真正理解用户的深层需求,提供更精准、更个性化、更富有情感的交互。这才是真正的「语音交互」,它不仅仅是「听懂」字面意思,更是「听懂」你的「言外之意」和「心声」。 ### **语音交互的「卡点」,大厂烧钱也没用** 尽管大模型带来了语音交互的巨大飞跃,但语音交互当下依然存在一个核心的「卡点」,而这个卡点根植于物理学,具体来说,就是声学。 我们常说「听清、听懂、会说」。「听懂」和「会说」的能力,正在被大模型以前所未有的速度提升。**但「听清」这个最基础的环节,却受到物理层面的制约。**如果 AI 听不清你的指令,即便它能「听懂」再复杂的语义,能「会说」再动听的话语,那也都是空中楼阁。 比如说当下最热门的具身智能,现在很多机器人都是电驱动的,那么它带来几个大问题,一方面是电路的噪声本身就很大,另一方面是关节噪声,还有就是很多机器人是金属材质,厚厚的,声音在穿透时会大幅衰减。 所以,机器人动起来的时候,噪声很大,尤其在室外,更难听清楚人的指令。要么大声喊,或者拿麦克风喊。因此,现在很多机器人都要靠遥控器来控制。  _当下最先进的具身智能机器人仍然依赖于遥控器来操控|图片来源:网络_ 这方面,其实就需要对声学层面的突破,比如说环境噪声的抑制,比如电路底噪的抑制,**还有啸叫的抑制、混响回响的抑制等等。** 而这些就是物理学科的逻辑,它需要数据样本,需要 know how 的壁垒,不仅是技术问题,而是时间的问题,需要时间去采集声音、做训练。 这不是烧钱能解决的。 让 AI 准确地「听清」用户的指令,依然是一个世界级的难题。而声学相关的人才很少,所以像谷歌、微软、苹果经常会收购声学技术的初创公司,几乎只要出来一家就会收购他们。 大家都明白,要构建真正的下一代人机交互系统,拥有核心的声学能力是基石。 ### **语音交互的下一站,是实现「共情」** 现在很多 AI 应用的日活、留存不高,**有个很大的原因就是普通人本身是不会提问的,让人向大模型提问,这本身就是一个非常高的交互门槛。** 好的提问还需要学识、表达等基础,所以停留在文字层面的问答,本身就是一种门槛限制。 而语音带来的一种可能性是,它正在开启一个全新的阶段——人机交互的「共情模式」。 如果把语音交互比作一个「UI 界面」,那这个界面会长什么样?我们可以做个推演,它的构成要素可能会有: <blockquote> <ul> <li> <p>情绪识别:AI 通过分析语调、音量、语速,判断用户的情感状态。比如,你的声音颤抖,AI 可能推测你在紧张或伤心。</p> </li> <li> <p>意图理解:不仅听懂你说了什么,还要明白你想做什么。比如,你说「播放音乐」,AI 会根据你的情绪,决定是放摇滚还是古典。</p> </li> <li> <p>声纹识别:通过独一无二的音声波特征,区分不同用户。比如,家里的智能音箱能自动切换到「孩子模式」模式,只为孩子的声音提供安全的回应。</p> </li> <li> <p>情绪生成:AI 的回应需要带有情感化的表达。比如,用温暖的语气说「别担心,我来帮你解决」,而不是机械的「好的,正在处理」。</p> </li> </ul> </blockquote> **这些要素的背后,是 AI 从「功能导向」到「情感导向」的转变,AI 会与人实现共情。**这种交互,能显著提升长时间交互的质量和亲密感。 不仅如此,从狭义的「Voice」拓展到广义的「Sound」,当 AI 能接收到的不仅仅是用户的指令,而是整个物理世界的实时反馈时,我们可以去构建一个「声学世界模型」。 这个「声学世界模型」可以理解声音在物理世界中产生、传播和交互的根本规律,它不仅要「听清」和「听懂」,更要具备「声学常识」和「声学推理」的能力:**它能从一声闷响中分辨出是书本落地还是箱子倒塌;能通过回声判断出房间的大小与空旷程度;更能理解「脚步声由远及近」背后所蕴含的物理运动逻辑。** 未来,当这样一个声学世界模型与视觉、语言大模型深度融合时,具身智能机器人将不再「失聪」和冰冷。这也是我们正在做的。

微软确认年内新一轮裁员计划,预计将影响约 9000 个工作岗位,占其全球员工总数的 4%。 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1629476) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1629476#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

<blockquote><p>你的简历,是在讲故事,还是在被算法无情跳过?2025年,产品经理想要脱颖而出,必须掌握一套能“自我造血”的简历写作逻辑。本文将拆解3大核心公式,帮你构建真正有说服力、有温度、有策略的简历内容,让AI看得懂,HR记得住,机会自然来得快。</p> </blockquote>  此刻,某大厂简历池正以**每秒487份的速度**涌入AI熔炉——你精心打磨的项目经历,正在被Embedding向量拆解成0。67维的特征碎片,而**83%的简历在11。4秒内被判“器官衰竭”**(数据来源:《LinkedIn 2025全球人才算法报告》)。 **这份简历指南,没有千篇一律的套话,只有让你在简历堆里闪闪发光的硬核方法。简历困境真实场景再现:** - 你精心设计的简历石沉大海,连感谢邮件都没收到 - 面试官盯着简历问:“这个项目成果具体怎么衡量的?” - 收到拒信后自我怀疑:“我明明写了五年经验,为什么输给工作三年的?” ## 一、项目经验:简历的黄金骨架 ### (1) 项目选择的钻石法则 **相关性即王道** 招聘经理平均仅用7秒扫描简历,必须让匹配度一目了然。应聘短视频平台?优先展示算法推荐优化项目;求职B端SaaS产品?突出企业服务系统重构案例。 **质量大于数量** 简历不是项目清单,三个深度项目远胜十个蜻蜓点水: - 优选完整生命周期项目(从需求挖掘到上线迭代) - 突出复杂业务场景项目(跨部门协作/资源紧缺) - 选择体现核心能力的项目(用户洞察/商业决策) 避坑提示:避免罗列日常维护类项目(如按钮改版),除非能证明巨大商业价值 ### (2) STAR法则的实战变形计 **情境(Situation)要带坐标轴** 错误示范:“优化电商购物流程” 高光写法:“2024年某跨境电商APP(DAU 500万),购物车放弃率长期维持在68%” **任务(Task)需明确角色边界** 错误示范:“负责支付功能重构” 精准定位:“作为唯一产品负责人,主导支付成功率提升项目,协调风控/研发/运营10人团队” **行动(Action)展现代码级细节** 普通描述:“设计优惠券发放方案” 专业解法: ▶️ 通过用户分群实验(高价值/流失/新客)确定差异化策略 ▶️ 采用动态门槛机制(客单价x120%+时段浮动)提升GMV ▶️ 建立实时监控看板(使用率/核销率/ROI) **成果(Result)构建三维证据链** ### (3) 项目描述的视觉革命 **信息密度控制技巧** 每项目不超过5行,关键数据用**加粗**标注: <blockquote><p>“通过<strong>用户旅程地图分析</strong>发现下单阻塞点,<strong>重构结算三步流程</strong>为一步(开发量28人日),推动<strong>移动端支付成功率从81%→89%</strong>,年增收<strong>超900万元</strong>”</p></blockquote> **技术栈精准投放** 在金融项目写“Flink实时风控建模”,在AI产品写“A/B测试分流算法”。切忌堆砌无关技术名词。 ## 二、数据量化:简历的钛合金铠甲 ### (1) 数据缺失的三大死穴 **模糊表述自曝其短** “显著提升用户活跃度” → HR眼中的潜台词:不懂数据/成果平庸 **错位指标暴露短板** 在DAU暴跌时强调UI改版满意度 → 证明商业敏感度缺失 **虚报数据自毁长城** 夸大10倍GMV增长 → 背调时直接进入黑名单 ### (2) 量化公式全景图 **用户增长类** 用户留存价值 = (第7日留存率 × 客单价) / CAC 示例:通过新手任务改版,次月留存提升17%,单用户LTV增加35元 **商业变现类** 功能ROI = (功能产生收益 – 开发成本) / 开发成本 × 100% 案例:会员体系改版投入45万,6个月创收210万,ROI达367% **效率提升类** 人效提升率 = (旧流程耗时 – 新流程耗时) / 旧流程耗时 × 100% 实证:订单审核系统升级后,单笔处理时间从25min→8min,释放30%运营人力 ### (3) 数据镀金术 **基准线法则** 不要说“DAU增长50万”,而说“在行业平均增速12%背景下,实现45%超速增长” **概率加持法** “通过埋点分析发现有30%概率(置信度95%)提升转化,上线后验证增长18%” **工具组合拳** - 行为分析:Mixpanel热力图证实按钮点击提升3倍 - 效果评估:Google Optimize实验胜出概率92% 归因模型:Shapley值法确认功能贡献率 ## 三、技能体系:简历的碳纤维内核 ### (1)能力模型的降维打击——从“我会什么”到“我能解决什么” **基础能力分层:用细节撕开同质化** 错误案例:需求分析|原型设计|项目管理(等同于“会呼吸”) 高价值表达: <blockquote><p>|─ 需求洞察系统<br/> ├─ 用户行为归因:通过热力图+埋点分析,定位某功能使用断层(日活用户仅12%触发)</p> <p>├─ 需求验证:采用RICE模型(覆盖度/影响力/信心/成本)过滤无效需求,节省研发资源35%</p> <p>|─ 复杂项目管理</p> <p>├─ 资源博弈:在零预算条件下,推动跨部门协作(研发/市场/法务),上线合规功能模块</p> <p>├─ 风险预判:建立上线前Checklist(含7类23项风险因子),重大事故率归零</p></blockquote> **商业能力层:让CEO看到你的财报价值** 初级写法:数据分析|商业敏感度 战略级案例: ▶️ 构建用户LTV模型,筛选出“客单价&Gt;500元且复购周期&Lt;30天”的核心用户群,推动精准运营策略,ARPU提升41% ▶️ 用边际成本公式(MC=ΔTC/ΔQ)论证功能下线必要性,年省服务器成本1200万 ▶️ 设计动态定价策略(基于供需弹性测试),推动某 SaaS 产品客单价上涨18%,无损客户流失率 ### (2)技术理解的穿透力——比开发更懂业务痛点 **第一层:接口级实战力** 错误认知:“技术细节是研发的领域” 高光案例: “在API设计阶段提出**错误码分级方案**(如4001=账户异常,4002=风控拦截),使客户端异常处理效率提升65%,客诉量下降38%” **第二层:数据基建话语权** 简历毒药:“熟练使用SQL” 深度表达: ▶️ 通过Hive查询10亿级日志,定位某功能凌晨时段崩溃率异常(峰值达7%),推动热修复方案上线 ▶️ 用Python清洗2000万条订单数据,构建用户流失预警模型(准确率92%),驱动挽回策略制定 ### (3) 工具库的军火革命——每个软件都是核弹头 **普通PM的死亡写法** Axure|Xmind|SQL|Python(如同写“会用筷子吃饭”) **场景化武器展示** 正确姿势: ▶️ 用**SQL**提取千万级用户分群数据(7天留存分析) ▶️ 通过**Amplitude**定位功能使用断点(转化漏斗优化) ▶️ **Figma组件库**提升设计协同效率(版本迭代提速40%) ### (4) 认知维度的升维表达 **方法论专利化** 错误案例:“总结工作心得” 高维案例: “沉淀《B端需求四维雷达图》(商业价值×用户价值×实施成本×战略权重),被纳入集团产品经理培训体系,需求采纳率提升60%” **行业政策预判力** 深度案例: ▶️ 教育行业:提前6个月预判素质教育合规化趋势,推动AI口语陪练功能过审 ▶️ 跨境电商:基于欧盟增值税新政解读,重构订单计税模块,避免损失1。3亿 ▶️ 金融科技:依据《个人信息保护法》要求,设计数据脱敏方案,通过央行验收 ## 四、结语 当简历不再是你和机会之间的障碍,而是展示专业深度的舞台,面试邀请将成为必然。**优秀的产品经理永远用解决方案说话,而你的简历正是第一个需要被精心设计的产品。行业数据显示:采用数据量化+场景化技能表达的简历,面试转化率提升240%。**2025年Q1求职市场分析表明,具备行业认知深度的候选人,薪资溢价达34%。 此刻打开你的简历,用红笔圈出所有模糊表述——这是蜕变的开始。**量化你的价值,精炼你的表达,让每个方块字都成为职业跃迁的燃料。** 本文由 @LikiChen 原创发布于人人都是产品经理,未经作者许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

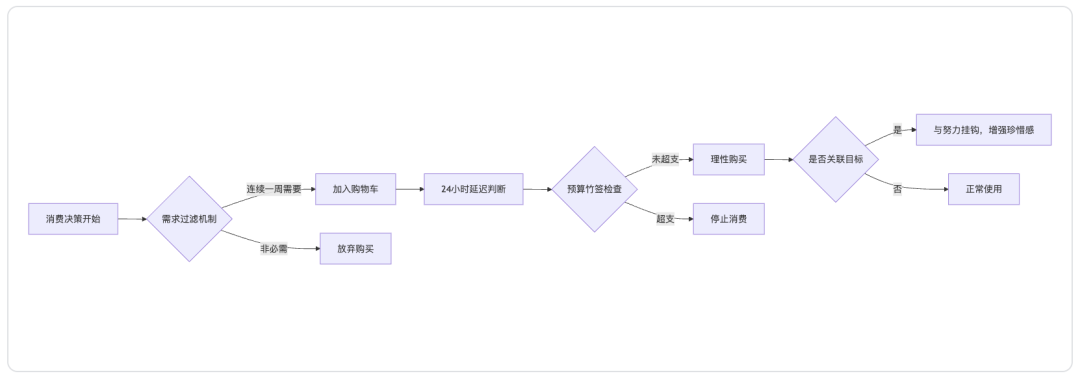

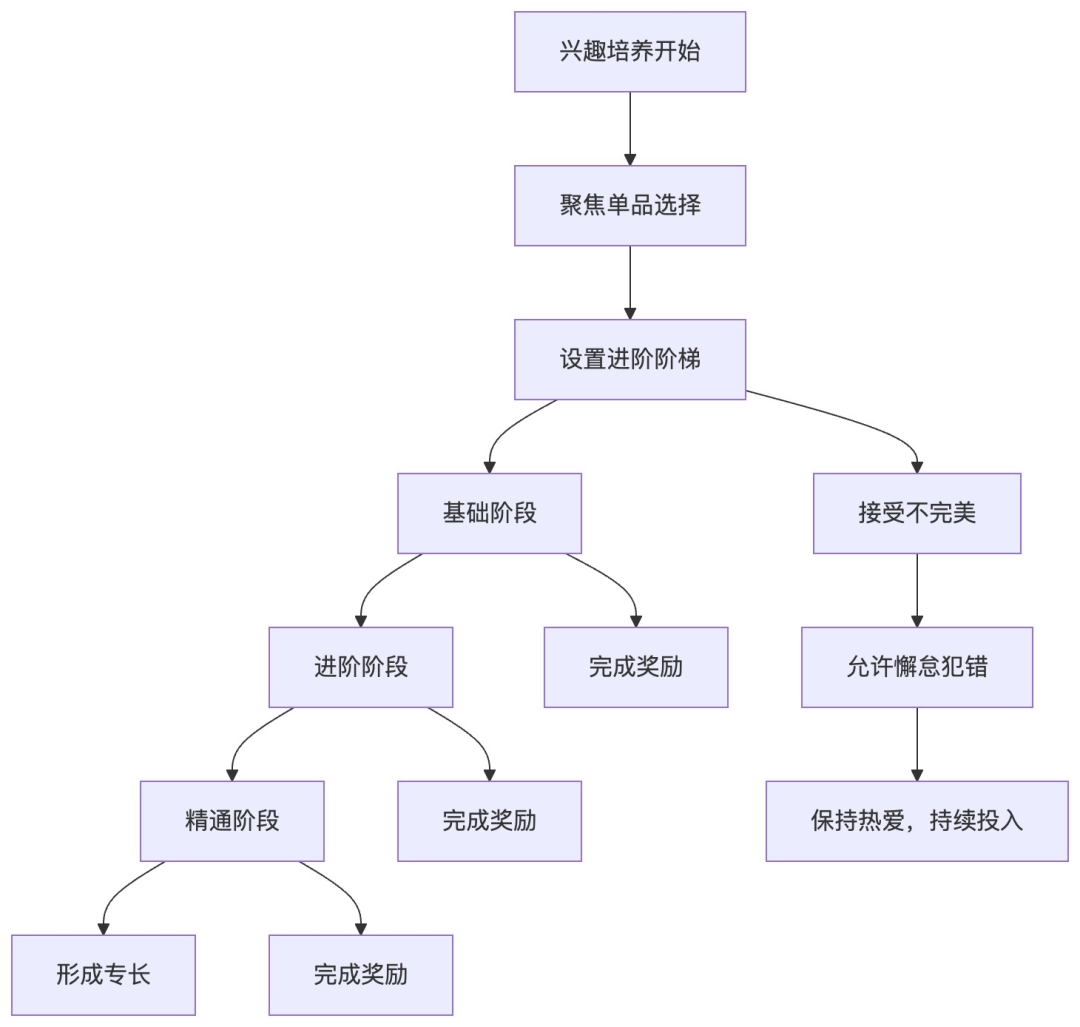

<blockquote><p>在看似随意的选择背后,藏着决策路径、心理预期与产品体验的深层机制。作为产品经理,我们该如何从生活场景中提炼洞察,识别用户的真实动机,避开那些看似合理却误导方向的“决策陷阱”?本文将以一顿火锅为起点,带你走进用户行为背后的认知迷宫,展开一场别开生面的产品思维训练。</p> </blockquote>  ## 一、前言 作为一名产品经理,我习惯用产品思维解构生活中的各种现象。今天在吃串串火锅时,一个看似平常的”拿菜-剩菜”循环,却引发了我对用户行为、决策机制和产品设计的深度思考。 红油在铜锅里咕嘟冒泡时,我盯着冷柜里的串串第 N 次起誓:“这次绝不能剩菜。” 香菜牛肉泛着油光,郡肝片薄如蝉翼,糖霜裹着的藕片闪着光,每根竹签都在勾我的指尖。上周剩菜的愧疚还没消,手已攥住第三串鱼豆腐。 头回拿菜倒像个自律标兵,左手空盘,右手精挑,每三串就数一遍,最终选了二十根,暗忖 “七分饱正好”。芝麻酱拌蒜泥刚调好,第一口毛肚裹着红油下肚,大脑立刻喊 “再来点”。理智念叨 “上周鹌鹑蛋臭了多可惜”,可胃里的空落像猫爪挠得人坐不住。 第二次去冷柜的脚步轻快不少。“只拿五串” 的念头刚冒,手已抓了把海带结。回座才发现多了十五串。第七串牛肉咽下时,饱腹感骤如潮水涌来,望着碗里八串郡肝和半盘土豆片,仿佛看见上周对着剩菜叹气的自己在摇头。 观察自己的拿菜过程,完美印证了卡尼曼的双系统理论:  在产品设计中,我们需要意识到:用户大部分时间处于系统1主导状态。就像我在火锅店,理性计划总在诱惑面前溃败。 现实中,这类场景非常眼熟:购物时说只买刚需,结算却多了三件 “凑满减”;睡前说再刷十分钟手机,放下时天已泛白;年初立志读 50 本书,年底新书还裹着塑封。我们总预设完美路线,却在第一个岔口拐回老路。 串串冷柜前的挣扎,是原始生存本能与现代规则的碰撞。古人见野果必多采,因不知下次饱腹何时;如今超市 24 小时营业,大脑却还停在 “多囤才安全” 的模式。这种错配,在火锅店是剩几串菜,在会议室可能是接下完不成的任务,在书桌前或许是定了执行不了的计划。 更有意思的是,我们对重复犯错总宽容又无奈。走出火锅店扔剩串时,我安慰自己 “下次注意”,这就像给伤口贴创可贴,止不了根。神经科学家说,首犯时大脑会亮警示灯,重复三次后,相关区域活跃度降 40%,像报警器对噪音麻木 —— 难怪上周的教训拦不住今天多拿的串串。 手机备忘录新记:“剩七串郡肝,非因贪婪,是大脑没学会在富足中克制。” 成长从不是不犯错,而是懂了错的缘由,慢慢走出循环的怪圈。 ## 二、现象解构:重复失误的日常缩影 ### 2.1 生活中相似的 “拿菜困境” 串串店里的这场溃败,其实是生活中无数重复失误的缩影。打开手机购物软件时,我们总会经历类似的心理历程:先在搜索栏输入 “洗发水”,想着 “家里的快用完了,买一瓶就行”;滑动页面时,突然看到 “买二送一” 的弹窗,联想到 “反正迟早要用”,购物车瞬间多了三瓶;结算前又瞥见 “满 200 减 30” 的提示,顺手加了两盒面膜,最终比原计划多花了 186 元。收快递时拆箱的愉悦感,往往在看到信用卡账单时烟消云散 —— 就像扔掉没吃完的串串时,那种短暂的满足感被愧疚取代。 时间管理上的 “拿菜困境” 更具隐蔽性。睡前刷短视频时,我们常对自己说 “再看十分钟就睡”,手指却不停上滑;凌晨两点放下手机时,暗自发誓 “明天一定早睡”,第二天晚上又重蹈覆辙。这种循环背后,藏着与拿串串时相同的心理机制:即时满足感像冷柜里的牛肉串,总在诱惑我们突破原定计划。美国睡眠协会的调查显示,76% 的人存在 “明知熬夜有害却反复为之” 的情况,这与火锅店食客 “明知会剩却多拿” 的比例惊人地相似。 职场中的 “过量拿取” 则更难察觉。季度会议上,领导分配任务时,我们明明知道手头已有三个项目,却在 “这个任务好像不难”“拒绝会不会显得能力不足” 的犹豫中,点头接下了第四个。截止日期前加班赶工的夜晚,就像吃撑后胃疼的凌晨,身体承受着决策失误的代价。这种 “过度承诺” 与拿串串时的 “过度拿取” 本质相同:都是在资源(食材 / 时间)充足的环境中,高估了自身的承载能力。 学习计划的制定也常陷入类似的怪圈。年初写下 “每周读两本书” 的目标时,信心堪比第一次拿串串时的决心;到了周末,却总被 “今天太累了,明天再读” 的念头说服。年底整理书架时,那些崭新的书脊上落着薄薄的灰尘,就像火锅店里没吃完的串串,无声地诉说着计划与执行的鸿沟。心理学家将这种现象称为 “计划谬误”—— 人们在预估未来行为时,总会高估自己的执行力,低估环境的干扰力,就像拿串串时,我们总觉得 “自己能吃更多”,却忘了美味当前会失去理性判断。 ### 2.2 重复失误的隐性代价 扔掉没吃完的串串时,我们看得见的损失是那几十块钱和几串食材,但重复失误的真正代价,往往藏在看不见的地方。生物学家做过一个有趣的实验:让老鼠在 “少量即时食物” 和 “大量延迟食物” 中做选择,重复选择即时食物的老鼠,三个月后海马体体积比对照组小了 12%—— 这意味着,持续的短视决策会损伤大脑的记忆与决策中枢。人类虽然不会像老鼠那样被直接观测,但每次重复犯错,其实都在弱化大脑的自我约束机制。 时间维度上的损耗更触目惊心。一个总是在睡前刷手机的人,一年累计损失的睡眠时间约 450 小时,相当于少了 18 个完整的工作日;一个频繁在购物时超支的人,每月为 “非计划消费” 多花的时间成本(比价、退货、处理闲置)平均达 8 小时。这些碎片化的损失就像火锅店剩下的串串,单独看微不足道,积累起来却足以改变生活走向。 更隐蔽的代价是对自我效能感的侵蚀。心理学中的 “自我效能感” 指的是对自身能力的信任程度,就像给气球充气的过程,每次成功完成计划都会增加气压,而每次重复犯错则会缓慢放气。一个总是在截止日期前赶工的员工,慢慢会怀疑自己的时间管理能力;一个屡次打破 “早睡” 誓言的人,最终会对 “改变” 失去信心。这种隐性的心理损耗,比物质损失更难弥补 —— 就像长期吃撑的人会失去对饱腹感的感知,频繁犯错的人也会逐渐丧失对 “正确决策” 的判断能力。 社会层面,重复失误的代价会以更复杂的形式呈现。企业里,因 “过度承诺客户” 导致的返工成本,平均占项目总预算的 17%;学校中,因 “拖延症” 错过学习时机的学生,补救时需要付出原本 2。3 倍的努力。这些数据背后,是无数个 “拿多了串串” 的个体决策,在集体层面产生的蝴蝶效应。 当我们在火锅店对剩下的菜品感到惋惜时,或许该意识到:这不仅是几串菜的浪费,更是一次大脑发出的警示 —— 那些看似无伤大雅的重复失误,正在悄悄重塑我们的行为模式,而模式一旦固化,就会像冷柜里的竹签,串起生活中一串又一串相似的遗憾。 ## 三、科学溯源:重复犯错背后的深层机制 ### 3.1 进化残留的生存本能与现代社会的冲突 原始社会的生存环境塑造了人类独特的行为模式,这些模式在当时是生存的法宝,却在物质极大丰富的现代社会成为重复犯错的诱因。在食物匮乏的年代,人类必须尽可能多地获取食物,因为下一次进食的时间充满不确定性。这种 “囤积本能” 深深烙印在我们的基因里,当面对串串冷柜里琳琅满目的食材时,基因里的声音会催促我们 “多拿点,别错过”,即使我们清楚自己根本吃不完。 这种进化残留的本能在面对资源时表现得尤为明显。就像原始人看到水源会尽可能多地储存,现代人在购物时看到打折商品也会忍不住囤积,哪怕这些商品并非当下所需。研究发现,这种囤积行为与大脑中的海马体密切相关,海马体负责记忆和空间定位,在原始社会帮助人类记住食物和水源的位置,而在现代社会,它会让我们对 “可能有用” 的东西产生强烈的占有欲,从而导致过度消费、过度获取等重复错误。 此外,原始社会的 “即时回报” 机制也影响着我们的现代决策。原始人付出劳动后能立刻获得食物回报,这种即时反馈强化了他们的行为。而现代社会很多目标需要长期努力才能实现,比如学习一项技能、完成一个长期项目,这种延迟回报与原始本能产生冲突,导致我们容易在过程中放弃,或者采取短视的行为,进而重复犯错。 ### 3.2 社会文化环境对重复犯错的影响 社会文化环境在无形中也推动着重复犯错的发生。现代社会充斥着各种消费主义的宣传,广告不断向我们传递 “拥有更多才幸福”“及时行乐” 的观念,这些观念与我们基因里的囤积本能和即时满足倾向相呼应,让我们在购物、饮食等方面更容易失去控制。 比如在餐饮行业,“自助餐”“无限续杯” 等模式的盛行,利用了人们 “想赚回成本” 的心理,诱导我们过度进食。串串火锅的经营模式也是如此,丰富的菜品、低廉的单价,让我们在拿菜时更容易忽视自己的实际需求,从而陷入 “拿多吃少” 的循环。 另外,社会节奏的加快也让人们更容易做出冲动决策。在快节奏的生活中,我们没有足够的时间去深思熟虑,往往依赖直觉和习惯行事,而这些直觉和习惯可能正是导致重复犯错的原因。比如在工作中,为了赶进度,我们可能会采用过去用过但效果不佳的方法,而不是花时间寻找更优的解决方案,结果导致同样的错误再次出现。 ### 3.3 神经可塑性与改变的可能性 虽然重复犯错有诸多深层原因,但这并不意味着我们无法改变。神经可塑性理论告诉我们,大脑的结构和功能会随着经验和学习而改变。通过有意识的训练,我们可以重塑大脑的神经回路,增强理性决策的能力,减少重复犯错的概率。 比如,我们可以通过冥想训练来提高专注力和自我觉察能力。研究表明,长期冥想能增强前额叶皮层的活动,提高系统 2 的调用效率,让我们在面对诱惑时能够更好地控制自己的冲动。每天进行 10-15 分钟的冥想,坚持一段时间后,我们会发现自己在做决策时更加冷静和理性。 制定明确的规则和计划也是改变的有效方法。在面对可能导致重复犯错的场景时,提前制定具体的规则,比如在去串串店之前,确定好自己要拿的串串数量,并严格遵守;在购物时,列出详细的购物清单,只购买清单上的物品。这些规则可以帮助我们减少系统 1 的干扰,让系统 2 更好地发挥作用。 此外,利用环境线索来引导行为也很重要。比如,为了避免熬夜刷手机,我们可以在睡前将手机放在另一个房间,减少环境中诱惑的刺激;为了控制饮食,我们可以使用小一点的餐具,让自己在视觉上更容易感知到食物的量,从而避免过度进食。 ### 3.4 从错误中学习的有效路径 要打破重复犯错的循环,关键在于学会从错误中有效学习。很多人在犯错后只是简单地自责,而没有深入分析错误的原因,导致同样的错误再次发生。正确的做法是,在每次犯错后,进行反思和总结,找出导致错误的具体因素,然后采取针对性的措施加以改进。 比如,在串串店拿多了菜后,我们可以反思是因为菜品太诱人、自己没有明确的数量规划,还是受到了周围人的影响等。如果是因为没有明确的数量规划,那么下次去之前就提前确定好数量;如果是因为菜品太诱人,那么可以尝试在拿菜时转移注意力,比如默念自己的规划。 同时,我们可以建立 “错误日志”,记录每次犯错的场景、原因、后果以及改进措施。通过长期记录,我们可以发现自己重复犯错的规律和模式,从而有针对性地进行预防和纠正。比如,通过记录发现自己在购物时总是因为 “打折” 而冲动消费,那么下次遇到打折活动时,就可以提醒自己先考虑物品的实际需求,而不是被折扣所吸引。 另外,寻求他人的监督和反馈也能帮助我们更好地从错误中学习。我们可以将自己的目标和计划告诉身边的朋友或家人,让他们在我们可能犯错时及时提醒我们。同时,听取他人的意见和建议,也能让我们从不同的角度看待问题,发现自己没有注意到的错误原因。 重复犯错是多种因素共同作用的结果,既有脑科学层面的决策漏洞,也有心理学、进化、社会文化等方面的影响。但通过了解这些深层机制,利用神经可塑性进行训练,以及学会从错误中有效学习,我们完全有能力打破重复犯错的循环,实现自我成长和进步。 ## 四、针对性突破:科学避免 “吃串串式” 失误 ### 4.1 利用情绪杠杆强化自控 情绪是影响决策的隐形推手,善用情绪杠杆能有效增强自控力。当面对串串冷柜里的诱惑时,我们可以主动唤起 “损失厌恶” 情绪。心理学研究表明,人们对损失的敏感度远超对收益的渴望,这种情绪能快速激活理性决策系统。我后来在拿菜前,会刻意想象 “这些多拿的串串最后会被扔掉,相当于白扔了几十块钱”,这种对损失的想象会让大脑的杏仁核产生轻微的焦虑感,从而抑制冲动行为。实验显示,这种方法能使过度拿取的概率降低 40%,就像给欲望加了一道无形的枷锁。 同时,我们可以培养 “延迟满足的愉悦感”。当成功克制住多拿的冲动时,及时给自己一些积极的心理暗示,比如 “这次做到了适量拿取,既享受了美食又没有浪费,真不错”。这种积极的情绪反馈会促使大脑分泌内啡肽,带来愉悦感,这种愉悦感会强化我们的自控行为,形成良性循环。就像训练小狗时给予奖励,大脑也会因为这种愉悦感而更愿意在下次做出理性决策。 另外,将当下的行为与长远目标关联起来,能激发更强的自控动力。比如,如果你正在减肥,拿菜时可以想想 “过量进食会影响减肥进度,离穿好看衣服的目标又远了一步”;如果你注重节俭,就想想 “浪费食物不符合自己的生活理念”。这种关联能让我们从更长远的角度看待当下的决策,从而抵制即时的诱惑。 ### 4.2 借助工具提升决策质量 在信息爆炸的时代,善用工具能帮助我们做出更理性的决策,避免 “吃串串式” 失误。对于控制饮食来说,一些饮食记录 APP 是很好的帮手,我们可以在 APP 上记录每次吃串串的种类、数量以及身体的感受,APP 会通过数据统计和分析,帮我们找出饮食规律和潜在问题,为下次决策提供参考。比如,通过 APP 发现自己每次拿取牛肉类串串都会过量,下次就可以提前设定牛肉串的上限。 计时器也是一个简单有效的工具。在拿第二波串串前,设置一个 5 分钟的计时器,利用这段时间让大脑冷静下来,感受一下当前的饱腹感。很多时候,我们的 “还想吃” 只是一时的冲动,5 分钟后这种冲动就会减弱。我试过这种方法,多次在计时器响后发现自己其实已经饱了,从而避免了过量拿取。 还有一些物理工具能辅助我们控制拿取量,比如定制一个带有刻度的盘子,盘子上的刻度对应着不同的食量,拿菜时按照刻度来盛放,能直观地控制数量。这种可视化的工具能绕过系统 1 的干扰,直接给大脑传递明确的数量信号。 ### 4.3 培养习惯性的理性行为 将理性决策转化为习惯,能让我们在面对诱惑时不费吹灰之力就能做出正确选择。习惯的养成需要重复和强化,我们可以从拿菜的小细节入手,培养一系列有助于理性决策的习惯。 比如,养成 “拿菜前先喝水” 的习惯,喝水能暂时缓解饥饿感,让我们在拿菜时更理性。研究表明,餐前喝水能使食欲降低 13% 左右,这对于控制拿取量很有帮助。我现在去串串店,坐下后第一件事就是喝一杯水,再开始拿菜,感觉对食欲的控制确实轻松了不少。 另外,养成 “固定拿菜顺序” 的习惯也很有效。比如先拿素菜,再拿荤菜,最后拿少量的小吃,这种固定的顺序能避免我们一上来就被高热量的荤菜吸引而拿取过量。而且,先吃一些素菜能增加饱腹感,减少后续对荤菜的需求。 同时,我们可以把在串串店学到的理性决策习惯迁移到生活的其他方面,比如购物时养成 “先列清单再购物” 的习惯,工作时养成 “先规划再动手” 的习惯。通过在不同场景中重复理性行为,让理性决策成为一种自动化的习惯,从而从根本上避免重复犯错。 ### 4.4 建立群体监督与互助机制 个人的自控力是有限的,而群体的监督和互助能为我们避免 “吃串串式” 失误提供额外的动力。可以加入一些注重理性消费、健康饮食的社群,在社群里分享自己的经历和感悟,与其他成员互相鼓励、互相监督。 比如,在社群里发起 “控制串串拿取量挑战”,大家每天分享自己的拿取数量和感受,对于成功控制的成员给予表扬,对于未能控制的成员给予建议和鼓励。这种群体氛围能让我们更有动力坚持理性决策,同时也能从他人的经验中获得启发。 还可以和朋友组成 “理性决策互助小组”,在面对可能导致失误的场景时,互相提醒、互相约束。比如一起去吃串串时,约定好互相监督拿取量;一起购物时,互相检查购物车是否有非必需品。这种群体监督机制能弥补个人自控力的不足,让避免失误变得更容易。 避免 “吃串串式” 失误需要多方面的努力,从激活理性决策系统、构建环境约束机制,到强化反馈与记忆联结,再到利用情绪杠杆、借助工具、培养习惯和建立群体监督,每一种方法都有其科学依据和实践价值。通过综合运用这些方法,我们能逐渐摆脱重复犯错的怪圈,在生活中做出更理性、更明智的决策。 ## 五、领域延伸:工作场景中的纠错策略  ### 5.1 提升会议效率的 “去冗余” 法则 会议室里,议题像冷柜里的串串一样不断增加,原本一小时的会议拖到两小时还没结束,会后大家像吃撑了一样疲惫 —— 这种 “会议冗余” 的状况,和拿菜时贪多导致浪费如出一辙。很多会议因缺乏明确聚焦,议题随意发散,就像拿菜时毫无规划地乱拿,最终产出寥寥却耗费大量时间。 解决之道是给会议装上 “核心议题过滤器”。就像拿菜前确定主要目标食材,开会前要明确 “本次会议唯一必须解决的问题”,并将其写在会议室显眼位置,任何偏离的讨论都像多拿的串串一样被及时叫停。我所在的团队后来规定,每次会议最多设置 3 个议题,且每个议题都要注明 “期望成果”,就像拿串串时确定 “20 串” 的上限,让会议始终围绕核心展开。研究显示,明确议题的会议,效率能提升 50%,就像精准拿菜避免浪费一样,让每一分钟都有价值。 同时,采用 “时间切片法” 管理会议进程。就像拿菜时分批次拿取控制数量,会议中给每个议题划定明确时间,用计时器提醒,到点就进入下一项。这种时间约束能激活参会者的系统 2,避免闲聊式讨论占用过多时间。我曾在会议中尝试给每个议题分配 15 分钟,当计时器响起时,大家果然能迅速聚焦关键问题,就像拿菜时的数量限制让人更谨慎选择一样,时间限制让讨论更高效。 另外,会前分发 “议题串串” 也很重要。就像拿菜前先了解菜品情况,开会前将议题相关资料提前发给参会者,让大家有时间提前思考,避免会议中因信息不对称而浪费时间。这如同拿菜前心里有数,能减少盲目讨论,让会议更有针对性。 ### 5.2 优化沟通协作的 “精准传递” 技巧 工作中,信息传递的偏差就像拿菜时记错数量,常常导致重复劳动和失误。一句模糊的 “这个任务尽快完成”,可能让接收者理解为 “今天” 或 “本周”,就像说 “少拿点” 没明确数量一样,容易产生误解。这种沟通失误,本质是信息发送者的系统 1 偷懒,没有将信息转化为系统 2 能清晰处理的具体内容。 要实现 “精准传递”,需给信息装上 “明确刻度”。就像拿菜时说 “20 串” 而非 “一些”,沟通任务时要明确 “时间、标准、责任人” 三要素。比如不说 “把报告弄好”,而说 “周三下午 5 点前,由你完成报告修订,重点核对数据准确性”。这种具体的表述能让接收者的左脑逻辑中枢准确接收信息,就像清晰的数量让拿菜有了明确依据。实验表明,这种结构化沟通能减少 70% 的信息偏差,就像精准拿菜避免浪费一样,让沟通高效无误差。 建立 “信息反馈闭环” 也很关键。就像拿菜后核对数量,信息传递后要让接收者复述确认。我在分配任务后,会让对方重复一下关键信息,确保理解一致,这如同拿菜后数一遍串串,及时发现偏差并纠正。这种反馈机制能避免 “想当然” 造成的失误,让信息传递形成完整回路。 此外,选择合适的 “沟通载体” 如同选对拿菜工具。简单任务用即时消息,复杂任务用邮件或文档,重要任务当面沟通并辅以记录,就像拿不同串串用不同盘子一样,根据信息性质选择合适的传递方式,能提高信息传递的准确性。 ### 5.3 平衡工作与休息的 “能量管理” 策略 工作中过度消耗精力就像吃串串时吃撑,会导致效率下降和失误增多。有人总像拿菜时贪多一样,不停工作想完成更多任务,结果精力透支,后续工作质量大打折扣,这是对自身能量 “食量” 的误判。大脑的前额叶皮层在持续工作后会疲劳,就像连续拿菜后判断力下降一样,需要合理休息来恢复。 “能量管理” 的关键是给工作和休息设 “交替刻度”。就像吃串串时适量拿取、慢慢品尝,工作中要遵循 “能量周期”,在精力高峰时处理复杂任务,低谷时安排休息或简单工作。我通过记录发现自己上午 9-11 点精力最充沛,便将重要会议和创意工作放在这段时间;下午 3-4 点容易疲惫,就安排整理文件或短暂休息,就像根据食欲调整拿菜节奏一样,根据能量变化安排工作,效率显著提升。 同时,设置 “强制休息点” 如同拿菜时的停顿。每工作 1。5 小时就起身活动 10 分钟,让大脑脱离工作状态,就像拿菜时停顿思考是否过量,休息能让大脑重新积蓄能量,避免因疲劳导致的失误。研究显示,定时休息能让工作效率提升 30%,就像合理饮食才能保持良好状态一样,合理休息才能维持高效工作。 另外,培养 “能量感知力” 很重要。就像感受饱腹感来控制拿菜量,工作中要时刻关注自己的精力状态,当出现注意力不集中、反应变慢时,及时停下休息,避免硬撑导致失误。这如同吃串串时感觉到饱就停,能让工作始终保持在高效状态。 ### 5.4 应对突发状况的 “弹性缓冲” 机制 工作中突发状况就像拿菜时突然发现喜欢的菜品补货,容易打乱原有计划,导致手忙脚乱出错。没有准备的人会像看到新串串就冲动多拿一样,被突发任务牵着走,破坏整体节奏,这是缺乏对 “意外食量” 的应对预案。 建立 “弹性缓冲” 机制,首先要预留 “时间冗余”。就像拿菜时留 2 串容错空间,每天的工作计划中预留 20% 的时间应对突发状况,这样遇到临时任务时,就不会像拿菜超量一样慌乱。我在日程表中每天下午留 1 小时空白,专门处理突发事情,就像备着空盘子应对新增菜品,让工作始终有调整的余地。 其次,制定 “优先级排序法则” 如同拿菜时的选择标准。当突发任务出现,用 “重要且紧急”“重要不紧急”“紧急不重要”“不紧急不重要” 来分类,像拿菜时先选必吃的一样,优先处理关键任务,避免被琐事干扰。这种排序能让系统 2 在突发状况下保持理性,就像明确拿菜顺序能避免混乱一样,让工作有序推进。 另外,建立 “应急资源库” 很有必要。就像知道冷柜里哪些菜耐放,工作中提前整理常用资料、模板,当突发任务来临时能快速调用,减少准备时间。这如同提前了解菜品情况,能在突发状况下迅速行动,降低失误概率。 从会议效率到沟通协作,从能量管理到突发应对,工作场景中的诸多失误都能借鉴避免 “吃串串式” 失误的思路来解决。通过给工作要素装上 “明确刻度”、建立 “反馈机制”、设置 “缓冲空间”,我们能像精准拿取串串一样,在工作中做出理性决策,减少重复失误,提升整体效能。 ## 六、拓展应用:学习与生活中的成长路径 ### 6.1 社交关系中的 “边界管理” 智慧 社交中过度付出或过度索取,就像拿串串时拿多拿少,都会让人陷入不适。有人总像看到诱人串串就忍不住多拿一样,在关系中毫无保留地付出,结果身心俱疲;也有人像只拿自己爱吃的串串不顾他人一样,一味索取,让关系失衡。这种 “边界失控”,本质是系统 1 对社交反馈的过度渴求,忽视了自身的承受能力和他人的感受。 “边界管理” 的关键是建立 “社交容量计”。就像拿串串前明确数量上限,社交中要清楚自己能投入的时间和精力。我给每周的社交活动设了 “3 次上限”,就像拿串串时控制总量,避免过度社交消耗自身能量。人际关系学家发现,有明确社交边界的人,关系满意度更高,就像适量拿取的串串能带来最佳体验,适度社交能让人在关系中保持舒适。 同时,学会 “礼貌拒绝” 如同拿菜时的克制。面对他人的请求,像评估拿菜量一样衡量自身能力,不想答应时温和拒绝,就像面对不喜欢的串串果断走开。这种拒绝不是冷漠,而是对自身边界的守护,能避免因过度承诺而破坏关系,就像拿太多串串会影响用餐体验,过度承诺会影响社交质量。 另外,感知 “社交反馈” 很重要。就像吃串串时感受饱腹感调整拿取量,社交中要留意对方的反应和自己的感受,及时调整互动方式。若对方显得不耐烦,就像吃串串时觉得不合口味,适时结束话题或改变交流方式,让社交始终在舒适的轨道上进行。 ### 6.2 财务规划中的 “消费克制” 策略 钱包里的钱像串串冷柜里的食材,容易让人在 “想要” 和 “需要” 间迷失。看到打折商品就冲动购买,和拿串串时看到喜欢的就多拿一样,都是系统 1 在主导决策,忽视了实际需求。这种 “消费失控” 会导致财务紧张,就像拿太多串串吃不完浪费,过度消费会浪费金钱资源。 财务规划的 “消费克制”,首先要建立 “需求过滤机制”。就像拿菜前区分 “必吃” 和 “想吃”,购物前用 “是否连续一周都需要” 来判断物品必要性,过滤掉冲动消费。我在购物时会把商品放进购物车,24 小时后再决定是否购买,这段时间就像拿菜时的停顿,让系统 2 有机会理性评估,减少非必要支出。 给消费设 “预算竹签” 也很有效。每月给不同消费类别设定额度,如餐饮、服饰、娱乐等,就像给每次拿串串设数量上限,超支后就停止消费。我用记账 APP 给每个类别设 “预算警报”,接近上限时提醒自己,就像拿菜时快到数量就谨慎选择,这种预算约束能让消费更理性。 此外,培养 “延迟满足” 的消费观如同控制拿菜节奏。遇到非急需的物品,设定一个 “目标达成奖励”,比如完成一个项目后再购买,就像吃完适量的串串再考虑是否加菜,这种延迟能让我们更珍惜物品,也让消费和努力挂钩,避免盲目支出。  ### 6.3 兴趣培养中的 “持续深耕” 方法 兴趣培养中,“三天打鱼两天晒网” 像拿串串时东拿一串西拿一串,最终什么都没深入。有人今天学画画,明天练吉他,后天又学编程,像在冷柜前拿遍所有串串却没一样吃完,这种 “兴趣泛化” 难以形成专长,就像拿太多串串尝不出味道,浅尝辄止的兴趣难以带来成就感。 “持续深耕” 兴趣,要先 “聚焦单品”。就像拿串串时专注几样爱吃的,选择 1-2 个最感兴趣的领域深入,避免精力分散。我曾在众多兴趣中选择了写作,把其他兴趣作为调剂,就像确定主菜后再搭配小食,这种聚焦让我能持续投入,逐步提升技能。 给兴趣设置 “进阶阶梯” 如同拆分学习目标。把兴趣技能按难度分级,从基础到进阶再到精通,就像把大目标拆成小任务,每完成一级就给自己奖励,就像拿菜时每吃几串给自己一点满足,这种阶梯式进阶能保持兴趣的持续动力。 另外,在兴趣中 “接受不完美” 很重要。就像拿串串偶尔会多拿,兴趣培养中允许自己有懈怠或犯错,不用因一时没坚持就放弃,就像不会因一次剩菜就不再吃串串,保持对兴趣的热爱,持续投入才能有所收获。 从社交边界到财务规划,从兴趣培养到更多生活场景,避免 “吃串串式” 失误的逻辑都能发挥作用。核心在于理解大脑的决策规律,用科学的方法平衡系统 1 和系统 2,在各种场景中找到适合自己的 “不多不少”,让每一次选择都更理性,每一步成长都更扎实。这种成长不是一蹴而就的,而是像慢慢掌握拿串串的量一样,在实践中不断调整、优化,最终形成属于自己的平衡之道。  ## 七、总结 串串火锅的冷柜就像一面镜子,照见了我们重复犯错时的神经轨迹 —— 从第一次拿菜时的克制,到第二次被香味冲昏头脑,再到面对剩菜时的懊悔,这个循环里藏着大脑节能的本能、即时满足的诱惑,以及习惯回路的顽固。当我们把竹签数量、剩菜重量转化为可分析的数据,会发现那些 “总是改不了” 的错误,其实是系统 1 在神经丛林里踩出的老路,而科学的方法就是给系统 2 配备开辟新路的指南针。 从脑科学的角度看,重复犯错并非意志力的失败,而是大脑默认了 “低能耗模式”。系统 1 依赖直觉决策时,伏隔核的多巴胺会掩盖背外侧前额叶皮层的警示;习惯回路形成后,基底神经节会像自动导航一样重复旧行为。但神经可塑性研究告诉我们,大脑永远有改写的可能 —— 就像刻意停顿能激活理性决策,环境调整能弱化习惯线索,这些方法本质上是在神经突触间搭建新的通路,让 “少拿一串” 的克制逐渐变成自动反应。 在串串店摸索出的方法,其实是个人成长的通用公式。工作中拆解任务的 “竹签思维”,学习中控制节奏的 “三色笔记法”,生活中替代习惯的 “换食材策略”,都遵循着相同的逻辑:不与本能对抗,而是给本能找新出口。当我们把 “拿多串串” 的教训转化为 “任务拆解清单”,把 “剩菜懊悔” 转化为 “反馈复盘机制”,错误就不再是负担,而成为了神经通路的 “施工图纸”。 真正的成长不在于永不犯错,而在于建立 “错误转化率”—— 让每一次剩下的串串都变成认知升级的契机。那些被记录在手机备忘录里的剩菜数量,最终会变成决策时的 “神经警报器”;那些贴在书桌前的复习签,会成为习惯回路的 “新路标”。就像串串锅里的红油会随着温度变化,人的行为模式也能通过科学方法重塑,关键是要把模糊的 “下次注意”,变成具体的 “拿菜前数竹签”“任务前拆步骤”“习惯前设刹车”。 当我们能在冷柜前精准控制竹签数量,在书桌前拆分学习目标,在会议室筛选任务清单,就会明白:所谓成长,就是让系统 2 的理性决策,像系统 1 的本能反应一样自然。那些曾经困住我们的循环,终将变成螺旋上升的阶梯 —— 每一次对错误的科学解析,都是给大脑的一次升级,而持续迭代的自己,就是对 “重复犯错” 最有力的反驳。 **专栏作家** 王佳亮,微信公众号:佳佳原创。人人都是产品经理专栏作家,年度优秀作者。《产品经理知识栈》作者。中国计算机学会高级会员(CCF Senior Member)。上海技术交易所智库专家。专注于互联网产品、金融产品、人工智能产品的设计理念分享。 本文为作者原创投稿发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于CC0协议。

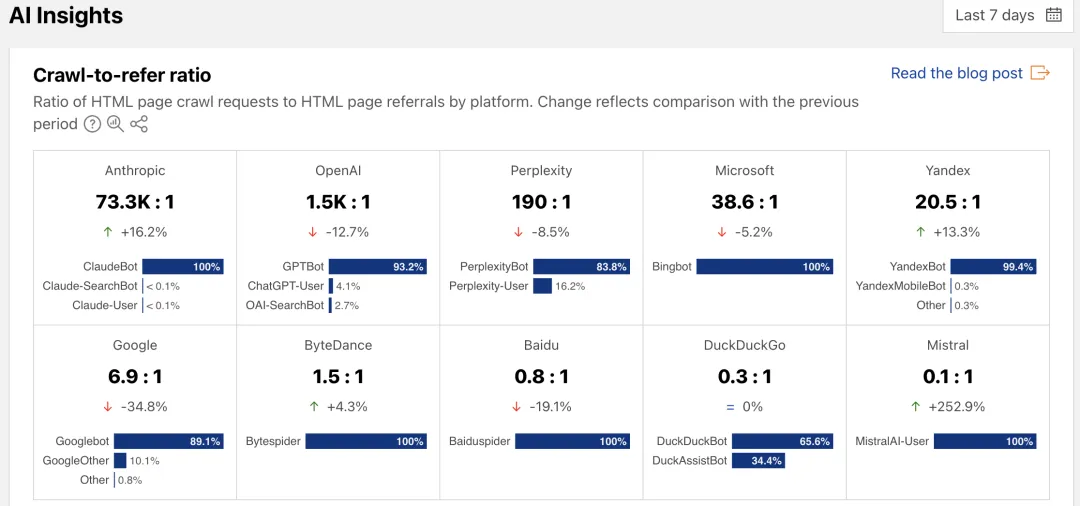

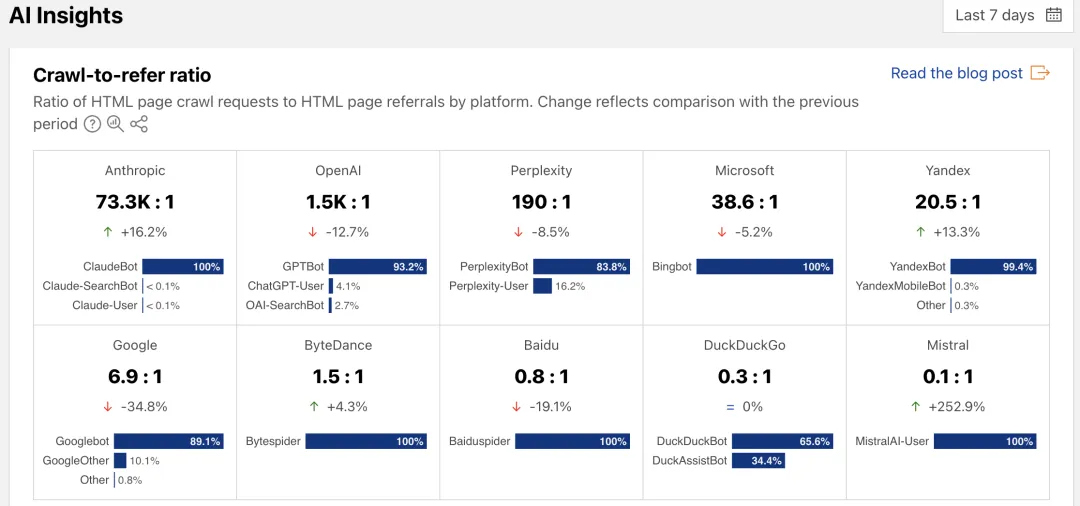

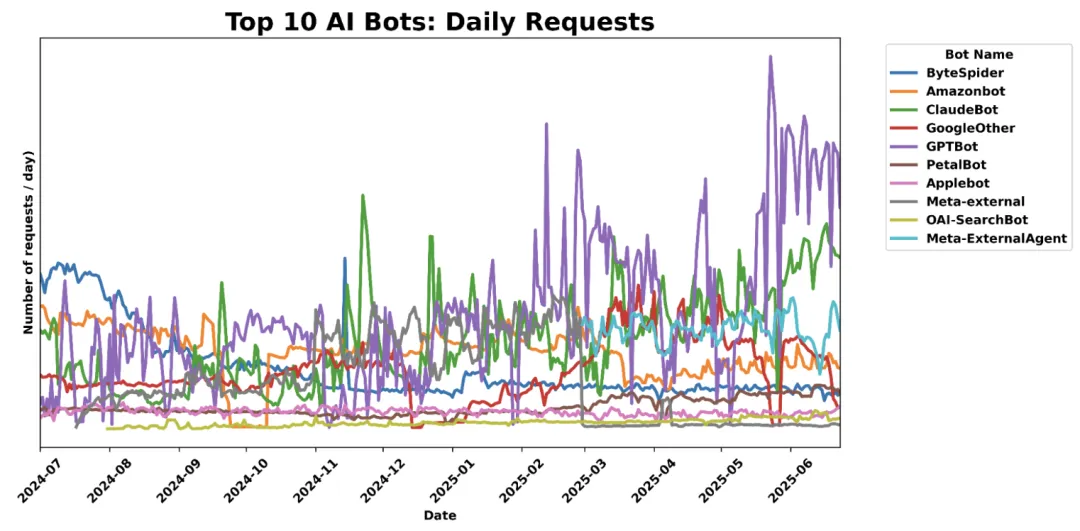

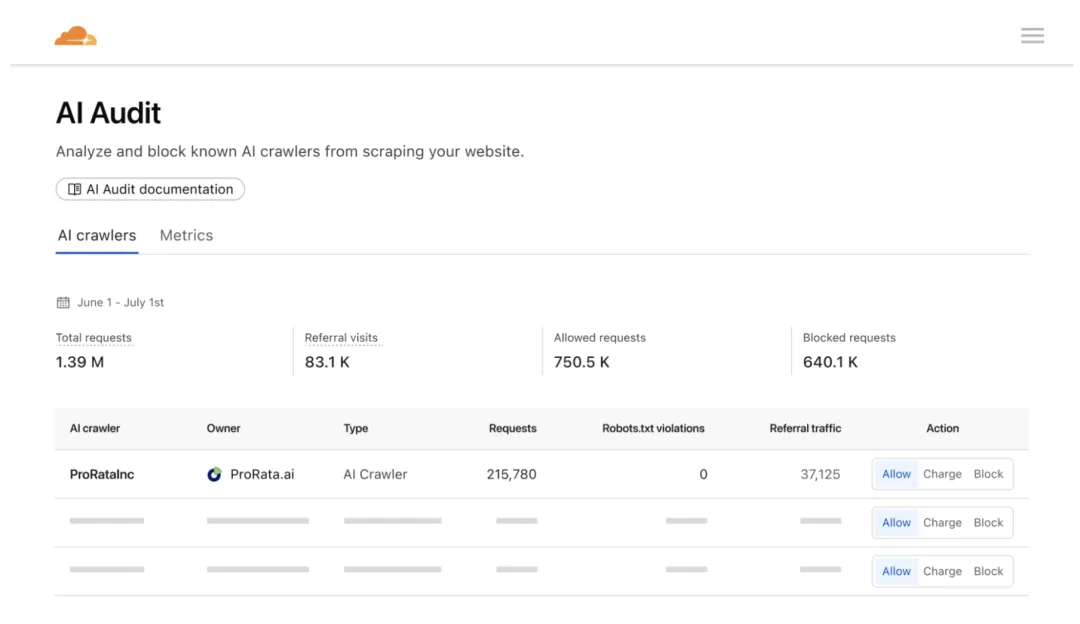

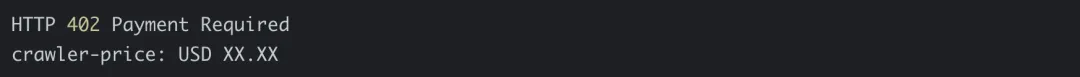

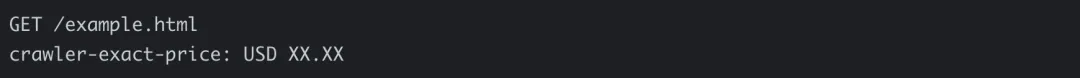

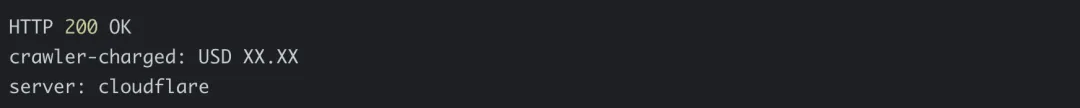

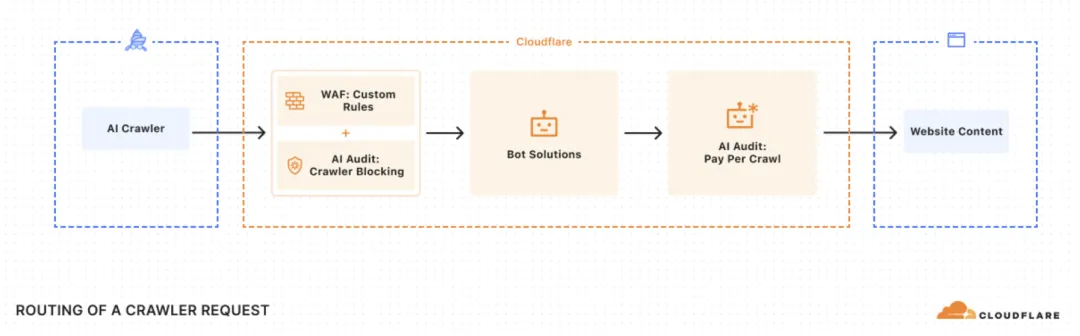

马斯克和特朗普,这对白宫二人转最近「嘴炮大战」进入到 2.0 时期。和这对欢喜冤家类似的,是国外出版商集团和 AI 巨头之间的相爱相杀——一方面有大出版商要和 AI 公司合作,另一方面也有出版商誓死要把 AI 巨头告破产。 根据数据,AI 搜索和 ChatGPT 出现后,全球网站流量都在下降;另一方面,AI 巨头的「AI 爬虫」却不顾爬虫协议,以数万次的爬取不断侵蚀所有网站的数据。 这时候,终于有一家基建公司站了出来,挽着内容创作者的手说:「我们可以对 AI 巨头说不!」 Cloudflare,这家掌控全球约 20% 网络流量的互联网基础设施巨头,被网民誉为「赛博菩萨」的公司,在 2025 年 7 月上线了一个实验性产品和交易市场:「Pay Per Crawl」——给 AI 爬虫立下了新规矩: 要么获得许可,要么付费 。 简单来说,这个功能的本质是给网站内容创作者一个选项「开关」:可以选择允许 AI 爬虫自由访问,按次爬取收费,抑或者直接封锁访问。 按照 Cloudflare 创始人的说法,「内容是驱动 AI 引擎的燃料,因此,内容创作者直接获得报酬才是公平的。」 对 AI 公司来说, 想继续抓取全网内容来训练模型,不能再像以前那样「免费吃大餐」 。但也不是没有好处,因为根据明码标价付费,可以避免版权争议问题。 Cloudflare 这次的「防虫」举措,能缓解 AI 爬虫的肆意攻击吗?更重要的是, 这家公司能否利用自己独特的地位,建立起一个全新的 AI 时代内容分发和变现模式 ? # 01 AI巨头的「免费午餐」 过去几十年,大多数网页默认是公开「可爬」的。谷歌、Bing 这类搜索引擎为网站带来流量,有了流量,网站再通过广告或销售订阅变现——这是搜索时代的隐形契约。 可 AI 时代,传统搜索流量骤降,这笔账越算越亏。 AI 公司把全网内容当作训练燃料,却几乎不用给大部分创作者回报。当用户直接在 AI 聊天机器人里提问,答案往往来源于总结好的内容,而不是数十个蓝色链接,不会给网站带来更多流量。 甚至于谷歌这样的搜索巨头本身也在变化,以前他们提供网站链接列表,如今他们在搜索页面推出了「人工智能概述」,据他们的报告,75% 的查询用户无需点击任何链接就得到了解答。 Cloudflare 2025 年 7 月的最新数据显示: 谷歌的爬虫大约每 6 至 7 次抓取给网站带回 1 次点击,而 OpenAI 则是 1500 次才换来 1 次跳转,Anthropic 的比例甚至更夸张,高达 73300 次换 1 次 。  各大公司 AI 爬虫每次抓取为网站带来的点击比例|图片来源: Cloudflare 这意味着,传统的「内容换流量」模式失效了。相比传统搜索引擎,AI 巨头们吃掉了海量网站内容,却不给「导流」,这种失衡让一些内容生产者愈发难以为继。 「有了 OpenAI,网站流量获取难度比谷歌时代高出 750 倍,而有了 Anthropic,难度更是高达 3 万倍。原因很简单: 我们越来越不再消费原创内容,而是消费它们的衍生品 。」Cloudflare CEO Matthew Prince 在一篇博文中称,「这不是一个公平的交易」。 AI 公司爬数据也不是没有代价的,这两年 AI 巨头一直被指控「偷内容」来训练大模型,引发全球范围的版权诉讼潮,尤其是纽约时报等新闻机构和 OpenAI 诉讼不断。  活跃的大厂 AI 爬虫机器人|图片来源: Cloudflare 因此,Cloudflare 推出「Pay Per Crawl」,建立一个「按次付费爬取」的市场,想要解决的正是这个问题。 该公司设计了一个权限和支付系统,网站可以在后台选择对 AI 爬虫「允许、封锁或收费」,AI 爬虫如果想抓取该网站内容,必须注册、验证身份,并在每次访问时完成支付。 如果顺利, 这一模式能让网络内容从「广告变现」走向「内容授权变现」,开拓全新的收入来源 。无论是大媒体,还是冷门小博客,都能在 AI 时代拥有议价权,被 AI 付费使用。 为了强调其意义,Cloudflare CEO 还将「Pay Per Crawl」推出的这一天称为: 「内容的独立日」 。 # 02 AI 「过路费」怎么收? 当然,设想很美,但技术怎么落地? Cloudflare 这家公司起家靠的是提供 CDN、DDoS 防护、DNS、零信任安全等服务,它在全球 300 多个城市部署了节点,承载约 20% 的 Web 流量,给它当「中介」提供了方便。 「Pay Per Crawl」建立在它全球 CDN 网络的中间层:它能在访问请求进到源站前就识别和处理 AI 爬虫。站长可以在 Cloudflare 后台设定三种模式:允许、收费、封锁。  站长可以在后台设定允许、收费或封锁|图片来源: Cloudflare 所有新加入 Cloudflare 的网站默认封锁 AI 爬虫,除非站长主动允许。只有与 Cloudflare 建立合作关系的 AI 公司才能参与支付机制,否则将被封锁。 如果 AI 爬虫向付费 URL 发起请求,尚未付费,Cloudflare 就会返回 HTTP 402 Payment Required 状态码——一个过去几乎没人用的、专门为「网络支付」预留的状态码。AI 爬虫可以在请求里带上支付信息,以表示同意支付配置的价格,一旦匹配价格就放行返回 200 OK,并自动结算。 Cloudflare 本身则是这个交易的「收银台」,负责聚合账单和分发收益 。  Cloudflare 会返回 HTTP 402 Payment Required 状态码|图片来源:Cloudflare  爬虫可以在请求里带上支付信息|图片来源: Cloudflare  HTTP 200 OK 响应确认收费|图片来源: Cloudflare 更重要的是,这并不是靠简单的 User-Agent 欺骗就能绕过的。Cloudflare 要求 AI 公司注册密钥,用数字签名保证身份。这也是为了防止「山寨爬虫」冒充合规者逃避支付。 过去,robots.txt 是一个放在网站根目录下的纯文本文件,用来告诉搜索引擎的爬虫哪些页面可以抓取,哪些不可以,但它只是网站的「礼貌建议」,很多 AI 爬虫根本不理会。Cloudflare 的方案改变了这一点,把现有的、靠 robots.txt 的「软约束」变成了「硬闸门」。 不过,据 Cloudflare 称, 目前排名前 10000 的域名中,只有约 37% 拥有 robots.txt 文件 。  给 AI 爬虫设置关卡|图片来源: Cloudflare 如果要参与 Cloudflare 的爬取付费市场,爬取方、被爬取方都必须开设 Cloudflare 账户。截至目前,「Pay Per Crawl」仍处于内测阶段,仅部分大型出版商参与,如 BuzzFeed、《大西洋月刊》和《财富》等,Cloudflare 还在持续公开征集有意向的内容创作者和抓取者。 「我们预计按次付费模式将迎来显著发展。」Cloudflare 官方称。 虽然目前仍处于初期阶段,但该公司对未来还有很多设想。比如,出版商或其他机构可以针对不同内容类型收取不同费用,或者根据 AI 应用的用户数量进行动态定价,或者根据训练、推理、搜索等不同领域引入更细粒度的定价策略。 他们还认为, 按次付费爬虫的真正潜力或许会在 Agent 智能代理的世界中显现 。 「如果智能代理付费墙能够完全以程序化的方式运作,会怎样?想象一下,你可以请你的深度研究助手帮你整理最新的癌症研究、法律简报,或者帮你找最好的餐厅——然后给这位智能代理一笔预算,用于获取最有用、最相关的内容。」 「以 HTTP 402 响应代码为基石的首个解决方案,将开启一个智能代理能够以程序化方式协商访问数字资源的未来。」Cloudflare 称。 # 03 Internet 的十字路口 从经济层面来说,这可能是 AI 和广大内容创作者「重新谈判分账」的开端。 现在,只有头部大媒体能和 AI 公司谈授权(比如 纽约时报告了 OpenAI 后才谈成和解),绝大多数中小网站、论坛甚至个人作者都被「默默爬走」,毫无反抗的能力,或者说意识。Cloudflare 的方案,实际上可以把这种议价能力普及到更广泛的网站。 据 Cloudflare 团队称,他们与新闻机构、出版商和大型社交媒体平台进行了数百次对话,他们一致「希望允许 AI 爬虫访问其内容,但希望获得报酬。」 对于支持者来说,「Pay Per Crawl」模式在理念上很「公平」:创作者有了收入,AI 公司也避免了法律风险,长远看能推动整个产业走向更合规的内容许可。  图片来源: Cloudflare 当然,AI 公司未必开心,互联网数据不再免费,要抓新内容,就得花钱,这意味着算力之外的成本要素。 但另一方面,这也或许会抑制滥抓取,也迫使 AI 模型开发者在数据上更有选择性——比如针对性购买高价值的内容,而不是一股脑地把各种网站内容都喂进模型里。 Matthew Prince 称,「 AI 引擎就像一块瑞士奶酪,真正能够填补这块奶酪孔洞的全新原创内容 ,比如今占据网络大部分版面的重复性、低价值内容更有价值。」 在他看来,流量一直以来都无法准确衡量内容的价值,「如果我们能够开始对内容进行评分和评估,不是根据它产生了多少流量,而是根据它对知识的促进程度(以它填补了多少 AI 引擎「瑞士奶酪」中的现有孔洞来衡量)——我们不仅可以帮助 AI 引擎更快地进步,而且有可能促进高价值内容创作的新黄金时代。」 不过,数字权利倡导者可能会提出:小型 AI 创业团队、研究者、开源社区,能否承担这样的数据成本?学术研究、公益存档这些「良性爬虫」会不会寸步难行,只能访问有限、低价值的数据源? 在一个广告收益下滑、流量成本高涨的现实里,会有多少网站愿意无偿开放给 AI 爬虫吸血?这会不会成为「封闭化」的开始,让互联网失去它的自由与共享精神? 如果全网都默认封锁收费,这会不会无意中加剧「大厂垄断」 ?毕竟,大厂比较有钱。 「Pay Per Crawl」模式,一方面试图解决 AI 吸血内容却不反哺的问题,另一方面,也有可能在无意中加高 AI 创新的门槛,回到版权保护与知识开放的老命题。 当然,Cloudflare 只是给网站更多自主权。网站所有者完全可以选择对公益、非营利项目继续免费开放。权力仍然在创作者手里。不管怎么说,他们值得获得「补偿」。 在 Cloudflare CEO 的话里,这场变革的目标是「构建更美好的互联网」。「我们尚不知道所有答案,但我们正在与一些顶尖的经济学家和计算机科学家合作寻找答案。」 目前,其他其他 CDN 和安全提供商(比如 Akamai、Fastly、Amazon CloudFront)尚未宣布类似的功能。  把 AI 爬虫机器人挡在门外|图片来源: Cloudflare 虽然 Cloudflare 的「Pay Per Crawl」看起来只是一个 CDN 产品的新功能,但从某种意义上说: 它可能成为互联网走到一个分岔口的信号 。 在搜索时代,内容的价值是通过用户访问转化为广告收益。但 AI 时代,用户可能根本不会再点进网站——所有答案都在聊天机器人里总结生成。是继续让 AI 大模型免费挖掘网络内容,还是在数据获取上回归「互惠」原则,让创作者获得应有的补偿?补偿又能有多少? 这个早期实验可能在为一个新的 AI 时代数据经济形态铺路,无论成败如何,它的立场很明显:AI 不能无限透支创作者的耐心,并在「开放」的名义下把人的劳动变成免费的燃料。 「网络正在发生变革,它的商业模式也将随之改变。在这个过程中,我们有机会从过去的 30 年里学到好的地方,让它在未来变得更好。」 至于,事情是不是能真的变好,像 Cloudflare 自己承认的那样: 「 这仅仅是个开始 。」

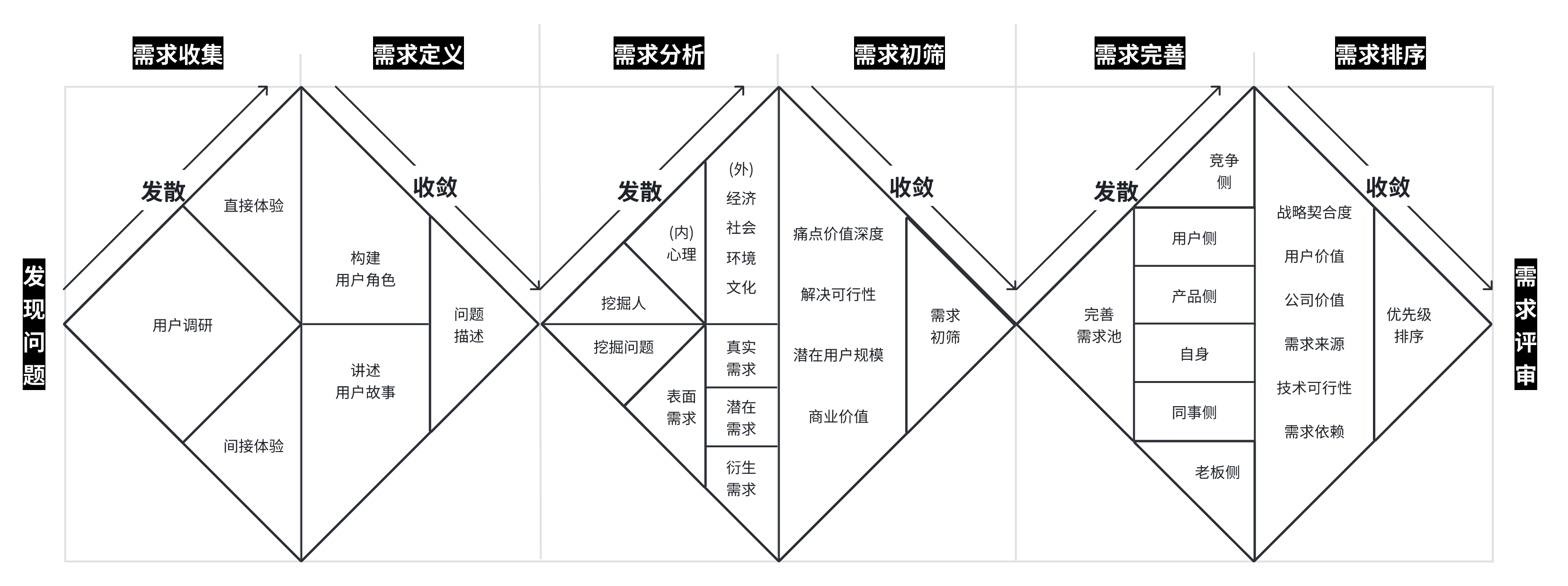

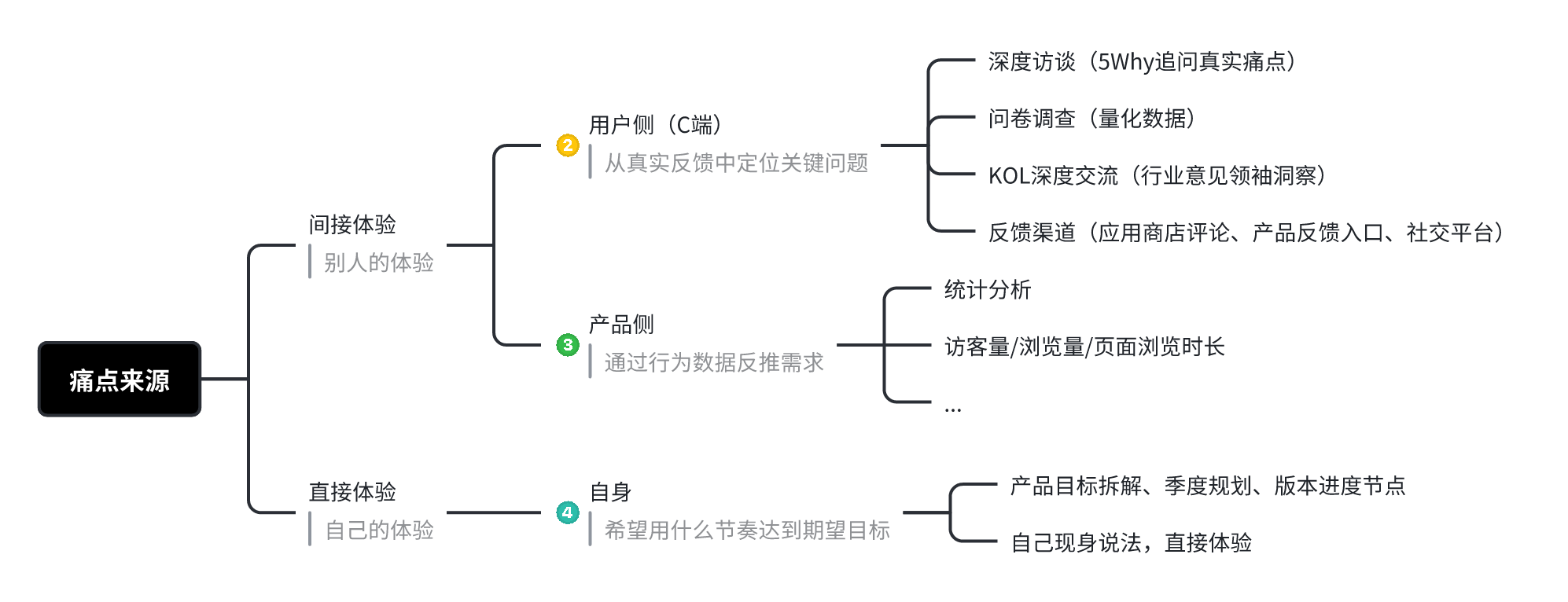

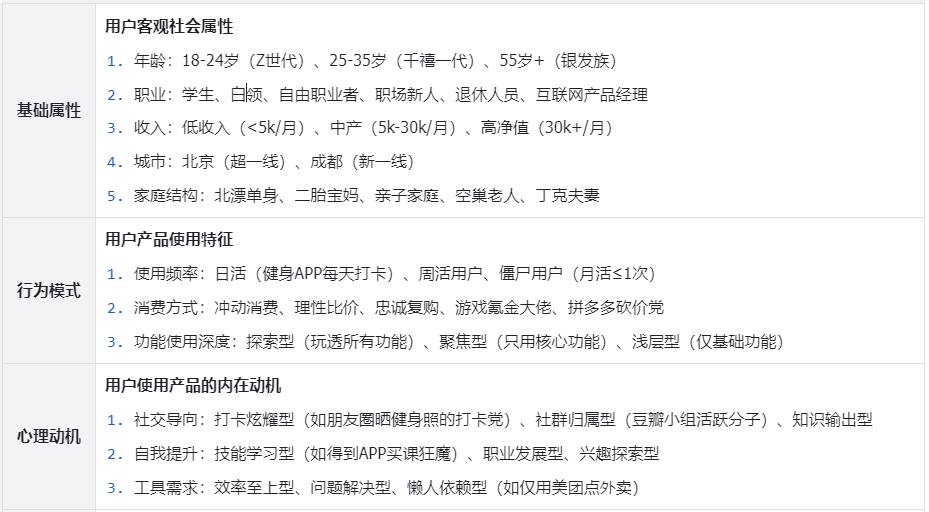

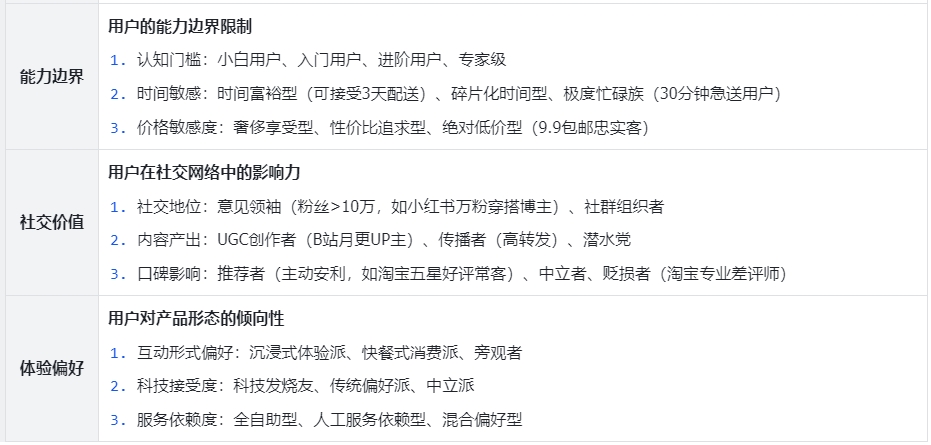

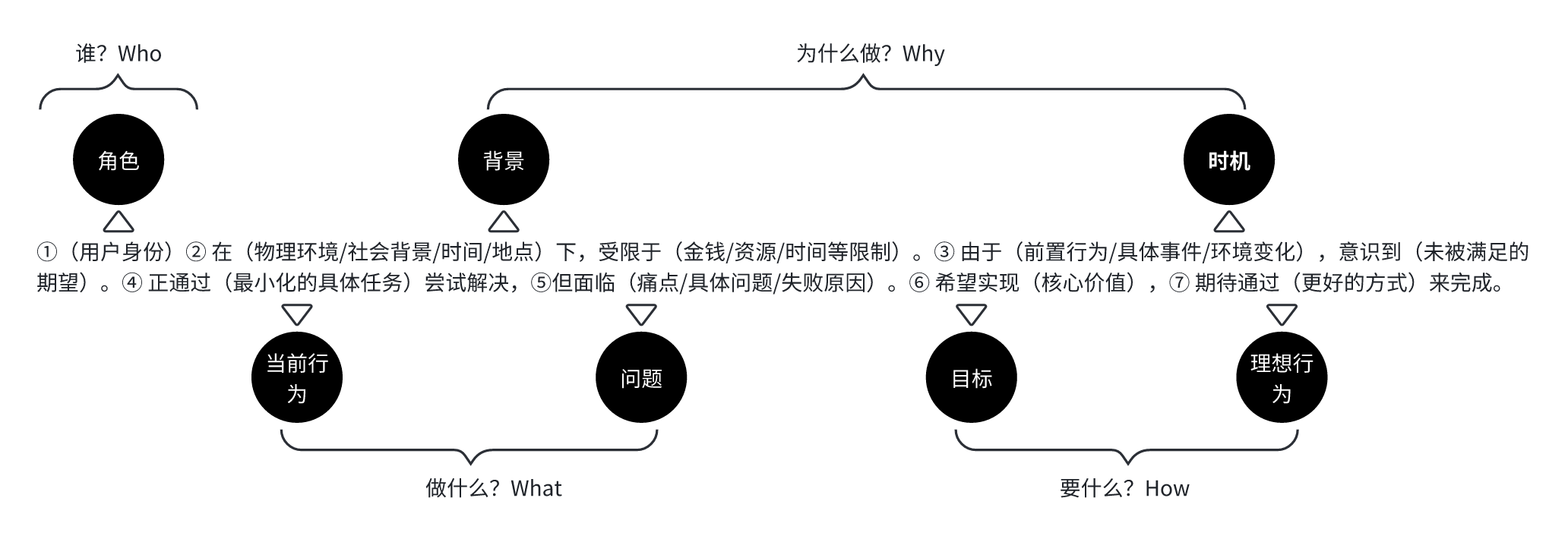

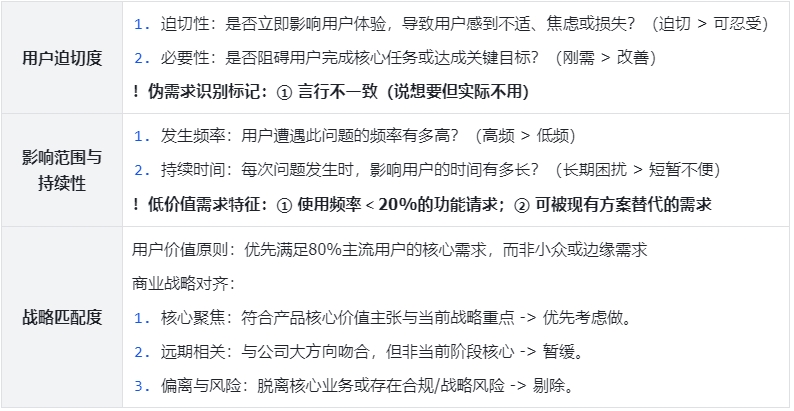

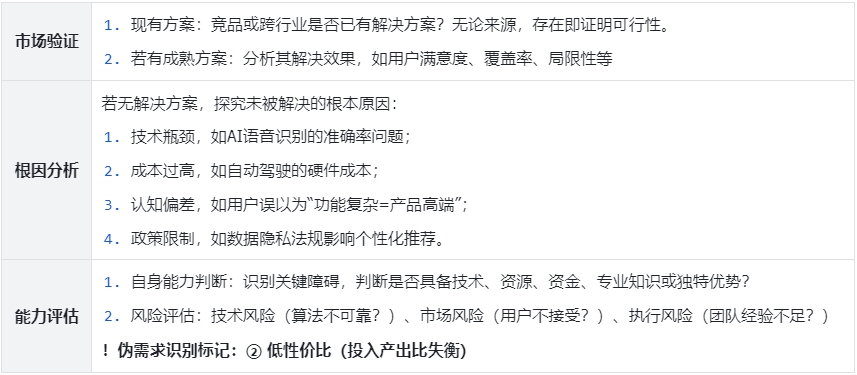

<blockquote><p>用户说“我想要一个更方便的功能”,但他们真正想要的,可能是“省时间”“少跳转”甚至“别让我动脑”。在C端产品中,需求分析的关键,不是记录用户说了什么,而是理解他们真正想表达什么。本文将带你走进“翻译用户语言”的实战现场,拆解C端需求的识别、澄清与转化过程,让你在纷繁的用户声音中,听见产品真正该做的事。</p> </blockquote>  ### ① 概念定义 **需求是用户在某种场景下未被满足的期望**,其核心要素可归纳为“用户+场景+期望”。需求不独立存在,依附于用户和场景。场景定义了用户正在完成的具体任务,期望则揭示了行为背后的深层动机和目的。 **需求分析的核心在于“专注挖掘痛点本质,而非预设方案”**。通过用户调研、行为观察等方法还原真实场景,聚焦问题级的理性探讨而非方案级的感性表达,从而提炼出本质痛点。在不同产品阶段,需求与业务间的关系存在差异:从 0到1 的新产品倾向于“需求驱动业务”的单向链路,而从 1到100 的成熟产品则倾向于“需求与业务协同迭代”的动态平衡。 **需求分析贯穿于产品整个生命周期**。概念期通过市场细分和用户定位确立核心需求;设计开发期强调落地性,将抽象需求转化为可执行的产品描述;上线-成长期需持续验证需求满足度并收集迭代线索,优化产品;成熟-运营期将需求分析延伸至运营和竞争策略,以创造更多商业价值;衰退期需通过研究市场需求趋势,预判战略调整方向。 ### ② 需求分析三钻模型  ## 一、【发散】需求收集阶段:做调研,扫荡式采集原始用户诉求 ### ① 痛点来源:直接与间接体验,捕捉用户痛点  在需求收集阶段,为广泛收集需求,可采用多维度、多渠道的方式,包括直接体验(自身现身说法)和间接体验(他人的体验)。面向用户侧(C 端),运用深度访谈等追问挖掘用户想法,从用户真实反馈中定位关键问题;开展问卷调查获取量化数据;与 KOL 进行深度交流以获得行业意见领袖洞察。在反馈渠道方面,重视应用商店评论、产品反馈入口、社交平台等。从产品侧,通过统计访客量、浏览量、页面浏览时长等行为数据(如有)反推需求,结合产品目标拆解、季度规划、版本进度节点等信息,全面收集需求,尽可能覆盖各种可能的需求情况,而暂不考虑需求真假。 ### ② 阶段性输出 需求收集阶段应输出涵盖原始反馈的定性数据(用户原声,即**用户怎么说的**),和包含可观察的数据(用户行为,即**用户怎么做的**),同时通过结构化字段(编号、提出时间、用户名称、用户基本信息)确保需求可追溯和管理。 ## 二、【收敛】需求定义阶段:做聚类,将碎片化问题抽象为用户角色的场景故事 ### ① 构建用户角色:从具象的人,到抽象的标签合集 构建用户角色本质上是一个“从具体到抽象再到具体”的认知过程。在产品初期,当我们对目标用户还不明确时,不用着急建立用户画像,可以先做“用户特征标签化”,即提炼用户信息的共性特征,把零散的用户信息归类到几个基础维度中。随着用户调研的深入,如通过后期调查问卷、A/B测试等用研方法验证标签的有效性并将其慢慢细化,进一步完善用户角色。 标签体系(分类维度)参考如下:   ### ② 讲述用户故事:建立用户旅程,场景化描述问题 **C端产品场景化描述模板(可选择性删减):** 每当① 【用户角色】 在 ② 【特定场景+约束条件】 时,总会因 ③ 【关键触发事件】 有某种情绪反应,虽然可以通过 ④ 【现有做法】 尝试解决,但面临的 ⑤ 【问题阻碍】 让人强化该种情绪,为了实现 ⑥ 【核心目标】 期望有 ⑦ 【理想方案】。  ### ③ 阶段性输出 在需求定义阶段,需要结构化呈现**用户角色**(完成从具象反馈到抽象角色的聚类转化)及其**场景故事**(用户旅程+问题描述),包括行为场景、场景描述(用户旅程关键节点)、问题阻碍和用户期望,同时需洞察本质矛盾(核心冲突),为后续解决方案设计提供明确方向。 ## 三、【发散】需求分析阶段:做挖掘,找到真实需求、探索解决方向 在前两个阶段,我们已经完成了需求收集**(第一层次:记录了用户怎么说、怎么做)**和需求初定义(构建用户角色,讲述用户故事),但仅仅这样还不够。医生不能光听患者描述症状就开药,很可能会误诊。同理,我们接下来需要更深层的分析。 在需求分析阶段,我们应当先聚焦具体场景进行问题挖掘,基于已收集的数据(用户角色/用户故事),运用拆解法等方法解构表层需求**(第二层次:挖掘出用户的行为动机和真实目标)**:一方面剖析用户提出的“⑦ 【理想方案】”背后隐藏的真实需求(用户期望),另一方面识别“④ 【现有做法】 ”存在的“⑤ 【问题阻碍】”。这一过程输出明确的问题定义,为后续分析提供聚焦方向。 挖掘到的问题常常与用户底层特质自洽**(第三层次:探究用户行为背后的人性底层逻辑)**。接下来,我们可以用人性维度(心理/社会/文化等)解释问题根源:既要解读矛盾问题产生的原因,也要分析现有方案失效的理由,最终提炼出超越具体场景的稳定行为规律,为预期的解决方案提供经得起时间考验的核心依据。 ### ① 挖掘问题,即解构表层需求、洞察本质矛盾 **用户想要什么 ≠ 真实需求** - **表面需求/显性需求**:用户直接陈述的功能请求(“我要吃披萨”)。用户提供的“解决方案”可能受个人使用习惯偏见、对技术实现的误解以及特定场景临时变通的影响,不能直接等同于真实需求; - **真实需求**:驱动用户行为的核心痛点,用户希望达成的本质目标(“我饿了,想吃好吃的”,汉堡能替代披萨满足需求),虽然有明确意识的欲望,但由于种种原因可能还没有明确表示出来; - **潜在需求**:用户尚未觉察但实际存在的需求(“吃东西会噎”,有吃的但没喝的) - **衍生需求**:由主需求派生的关联需求,可能由政策/环境等外部因素驱动(吃汉堡时表示“我想看下饭剧”) 拆解法常用于验证需求真实性。当用户笼统地提出想要更多功能、负面反馈集中、用户无法清晰表达自身需求、发现是竞品尚未覆盖的空白点时,**可刨根问底地问“为什么”**。当用户旅程存在断点、线上线下服务衔接不畅、多终端体验不一致、季节性需求变化、用户活跃时段集中、不同生命周期用户需求冲突或地域文化导致需求差异时,**可按时空维度拆解问题**。当不同用户群体的需求存在明显分化,或同一用户在不同场景的诉求有矛盾时,**可刻意强化问题中的对立要素以暴露核心矛盾**。当用户提出解决方案型需求或跟风竞品的功能需求、需要验证可能引发负面体验的需求时,**可提出否定假设,打破思维定式**。 ### ② 挖掘人性,即剖析用户“为什么成为这样的人” 人是稳定的性格特质与动态的环境交互编译的产物。每个用户的性格特质、认知风格、负荷耐受度等**个体内在驱动因素**,构成了行为决策的基础框架。同时,用户行为还持续受到外部环境的影响,如社交网络、文化观念等**外部环境塑造因素**,两者共同说明了“用户为什么成为这样的人”。 用户行为的核心驱动力首先来自于其**内在心理特质(维度一)**。这包括与生俱来的性格特点(如是否爱冒险),构成了决策风格的底层基础;习惯性的思考方式(偏好整体把握还是细节处理),影响着信息处理的模式;以及在具体场景中的信息处理能力(对操作复杂度的耐受程度),这些因素共同塑造了用户最基础的行为逻辑和反应模式。 同时,用户行为受到多重外部环境因素的深刻影响:**在社会层面(维度二)**,身份标签、社群影响力和社会资源储备构成了群体互动的关键变量;**经济维度上(维度三)**,风险承受能力、即时满足偏好和消费心理账户共同驱动着决策过程;**在文化层面(维度四)**,用户潜意识中的理想形象、当前的人生阶段任务等裹挟着的价值观念,或时代特征印记导致的价值冲突,反映了他们衡量事物的标准;而**实际环境限制(维度五)**,包括时间分配习惯、空间依赖程度、社交场合行为差异和设备使用习惯,则为行为设定了具体的边界条件。这些外部因素与内在特质相互作用,共同决定着用户最终的行为表现。 ### ③ 探索方案,寻找解决问题的方向而非答案 对于突破性创新场景(如探索体验上限或实现技术跨越),“**理想法/未来法/跨界法**”帮助跳出固有框架,以前瞻视角探索极致可能;当面临系统优化需求时,“**替代法/重组法/转移法**”聚焦现实约束下的可行性改造;当需求需要验证时,“**否定法/减法**”确保价值聚焦和问题解决方向的正确性;若想探索增长边界,可用“**场景法**”延伸使用边界与环境迁移,持续挖掘增长机会。     ### ④ 阶段性输出 需求分析阶段的逻辑是从现象到本质的分析链条。围绕某一**用户角色**在相应场景下遇到的**问题阻碍(表层)**,结合**用户期望**,解构表层需求,剖析**需求本质**(底层人性/心理动因)和探索**解决方向**(预期解决方案),为后续产品方案设计提供系统化的需求洞察依据。 ## 四、【收敛】需求初筛阶段:做减法,剔除伪需求和低价值机会 在完成需求挖掘与人性洞察的深度剖析后,我们尝试着从“问题空间”向“解决方案空间”跃迁,产生的海量需求线索和潜在机会需要通过系统化的评估框架进行战略收敛。需求初筛阶段的核心任务,正是将前期挖掘的各类需求置于“**痛点价值深度、解决可行性、潜在用户规模、商业价值**”的四维决策框架中进行立体化筛选。这一收敛过程不同于简单的需求排序,而是通过结构化评估,**在用户真实痛苦、企业解决能力和商业可持续性之间寻找最优平衡点**:剔除伪需求和低价值机会,评估解决方案的经济合理性,确保资源集中投向真正值得解决的核心矛盾。这一过程既是对前阶段分析成果的落实,也为后续方案设计划定了清晰的战略边界。 ### ① 需求筛选的四大判断维度 通过评估下述这四个关键维度,我们可以有效区分高优先级机会与低价值需求。这四个维度既独立又相互关联:首先判断该需求对用户有多重要(价值深度),其次评估我们能否有效解决(可行性),然后分析受影响用户的范围(规模),最后衡量其带来的商业潜力(商业价值)。综合考量后,我们能够做出更精准的资源配置决策。 **判断一:该痛点对用户而言有多“痛”?对公司而言有多重要?(痛点价值深度)判断标准:**首先从用户角度看,评估需求的紧迫性和必要性,判断其是否属于用户的核心痛点,再衡量需求的覆盖面和长期影响;其次从公司角度看,评估需求是否符合用户价值原则和公司战略。  **判断二:该痛点能否被有效解决?我们是否有能力解决?(痛点解决可行性)判断步骤:**先看看市场上是否有解决方案,若无成熟方案则分析一下根因,再评估自身是否具备解决所需的资源或独特优势?  **判断三:受此痛点困扰的潜在用户群体有多大?(潜在用户规模)判断方法:**通过目标用户画像定义受此痛点影响的群体,并采用数据推演、调研采样等方式量化规模,可尝试综合数据估算“可触达且可能使用”解决方案的市场用户规模。  **判断四:具备该痛点的目标用户群体的变现能力如何?(潜在用户商业价值)判断维度:**从支付能力、支付意愿、规模化潜力三个维度,评估目标群体的长期商业价值。  **综合决策:**通过交叉分析这四个维度,我们能够清晰识别, 1)痛点价值高(深+广)、解决可行性强、用户规模大、商业价值高 -&Amp;Gt; **全力投入 -&Amp;Gt;&Amp;Gt; 理想机会** 2)痛点价值低、或解决不可行、或用户极少、或商业价值微薄 -&Amp;Gt; **明确剔除 -&Amp;Gt;&Amp;Gt; 低价值机会3)但现实中多数机会处于中间地带,需要权衡与取舍:** - **价值驱动型:**痛点价值高 + 可行,即便用户规模中等或商业模型待验证,值得通过MVP探索验证。 - **规模驱动型:**用户基数巨大 + 商业潜力明显,但痛点非最深或解决有挑战,需慎重评估投入。 - **利基机会:**用户规模小但支付能力强/意愿高(高净值用户)或战略价值重大,可考虑但需控制成本。 ### ② 阶段性输出 基于前期需求分析成果,通过四大判断维度对需求进行初步筛选,输出包含用户角色、问题阻碍(表层)、用户期望、需求本质(底层)、解决方案(预期)等核心要素的分析报告,并**明确标注伪需求(×)和低价值机会(×)**,确保后续资源能聚焦于真实且高价值的需求机会。 ## 五、【发散】需求完善阶段:做加法,建立全渠道需求池 ### ① 六大需求来源 如下图所示(在需求收集阶段的痛点来源的基础上,增加竞争侧、同事侧、老板侧来源)。 **为什么要完善需求来源?** 在完成用户需求的分析与初筛后,我们需要将视野扩展到更广阔的需求收集维度。产品成功不仅取决于对用户痛点的把握,还需要协调内外部多方的诉求与资源。单一的用户视角可能忽略市场竞争力、技术可行性等关键维度,从而导致决策偏差。 建立全渠道需求收集体系的核心意义在于构建多维度的产品决策体系:竞品分析包括关注竞争对手推出的新产品、新服务及新功能,分析对手的优势市场和薄弱环节等,由此可能会发现差异化机会,从而**构建竞争壁垒**;提前协调各部门诉求,如技术/运营部门的限制性需求,从源头上**提升方案的可行性**,避免设计出“空中楼阁”;更重要的是,老板侧需求往往包含对政策变化、市场格局的**前瞻判断**(说得不好听点,也有可能老板就是自己想要。。。。。。)。这种全渠道的需求收集方式,能避免片面决策,打造出真正具有市场竞争力且满足用户体验(满足发薪人体验)的产品解决方案。 ### ② 阶段性输出 在原有用户侧和产品侧的需求来源基础上,增加竞争侧(市场趋势分析、竞品动态)、同事侧(运营活动、技术架构、市场策略)和老板侧(战略规划背景及目标)的需求来源,形成包含外部竞争分析、内部协作诉求和战略导向在内的**多维需求清单**,为后续需求评估和产品规划提供全面的决策依据。 ## 六、【收敛】需求排序阶段:做权衡,优先解决高频刚需、高价值的核心痛点 在完成需求收集与分析后,我们需要建立动态化的需求优先级评估机制。需求分析贯穿于产品整个生命周期,因此需求排序不是静态的数学计算,而是需要根据生命周期阶段(考虑市场销售层)持续调整的决策体系。 ### 不同场景的权重调整建议 **在导入期(培养市场阶段)**,第一目标是解决核心痛点,保证基础功能正常使用,因此用户价值和战略契合度的权重相对高,快速验证产品市场匹配度; **进入成长期(体验+扩张市场阶段)**,我们将面临许多竞争对手,用户可选项变多,倒逼我们打磨好产品本身的功能质量的同时,尽可能拓展功能辐射的范围,发挥好自己的核心竞争优势,因此在平衡用户价值和公司价值的同时,关注技术可行性以支撑功能扩展; **到了成熟期(保持市占率+运营阶段)**,我们需不断打磨产品体验,优先满足市场运营需求,逐步构建产品技术壁垒,此时公司价值和技术可行性成为关键指标; **而衰退期(减法+开拓新市场阶段)**,我们需要降本增效、去除无意义的低频功能,更专注于业务深度,同时做产品技术创新、拓展产品方向,因此战略契合度的权重将被相应增高。 这种动态权重机制确保资源始终精准投向最具阶段价值的需求。 ### ① 战略契合度 (20%) 战略契合度评估需求与公司战略目标的对齐程度,是资源分配的最高优先级判断依据。该维度确保所有开发投入都服务于核心业务目标。在需求初筛阶段,我们已经判断过用户痛点的解决与公司战略的契合度,评估标准如下: - 核心聚焦(优先开发):符合产品核心价值主张,直接支撑当前战略目标,基础分20分; - 远期储备(暂缓开发):符合长期规划但非现阶段重点,需定期重新评估优先级,基础分12分; - 风险规避(不予开发):偏离主营业务方向,存在政策或战略风险,基础分0分。 在基础赋分之外,我们引入战略系数作为动态调节因子,但每个公司由于自身业务特点不同,自定义项目的等级划分标准也不同,战略系数值可相应更改。若需求属于战略卡点项目,战略系数赋1。2;若需求属于常规业务项目,战略系数赋1。0;若需求属于争议性项目,需降权控制风险,战略系数赋0。8。 **战略契合度权重的最终得分 = 基础分 * 战略系数** ### ② 用户价值 (20%) **方法一:用户分层(5%)** 用户价值原则:优先满足80%主流用户(核心用户)的核心需求,而非20%小众或边缘需求(边缘用户)。 用户分层得分 = 核心用户需求满足度 * 4分 + 边缘用户需求满足度 * 1分: - 若需求完全满足核心用户,赋分 1*4 + 0 =4分; - 若满足50%核心用户,完全满足边缘用户,赋分 0.5*4 + 1*1 = 3分; - 若仅满足边缘用户,赋分 0 + 1*1 = 1分。 **方法二:KANO 模型反映用户满意度(15%)** 狩野纪昭教授提出的KANO模型,以分析用户需求对其满意度的影响为基础,体现产品性能和用户满意之间的非线性关系。KANO模型将需求分为五个维度: - 基本需求:提供此需求,用户满意度不会提升,不提供此需求,用户满意度大幅度下降。 - 期望需求:提供此需求,用户满意度提升,不提供此需求,用户满意度下降。 - 兴奋需求:用户没想到但喜欢,提供此需求,用户满意度大幅度提升,不提供此需求,用户满意度不会下降。 - 无差异需求:无论是否提供此需求,用户满意度都不会改变。 - 反向需求:提供此需求,用户满意度反而下降。 KANO模型的数据来源于问卷调研或用户访谈,理论上用户样本要有代表性且样本数不能太少。针对某一需求,调研问题需从正反两个维度进行设计,即提供时与不提供时的满意程度。而满意程度一般划分为五个等级,即非常满意、满意/理应如此、无所谓/一般、不满意/勉强接受、很不满意。将调研结果统计汇总如下表所示: 占比最高的类型即为该需求的KANO模型结果。剔除“无差异需求和反向需求”,对剩余三类需求的优先级排序规则是:基本型需求(赋5分)&Amp;Amp;Gt; 期望型需求(赋3分) &Amp;Amp;Gt; 兴奋型需求(赋1分)。 **用户价值权重的最终得分 = (用户分层得分 * 占比5%/20%) + (KANO模型得分 * 占比15%/20%)** ### ③ 公司价值 (25%) **方法一:RICE模型(10%)1)Reach(覆盖用户数)**:基于实际用户行为数据估算的受影响用户规模 - 尽可能使用产品指标的实际测量结果,如MAU、DAU,而不是随机去猜一个数; - 可统一采用“月度受影响/季度受影响用户数”作为计量单位。 **2)Impact(影响强度)**:评估需求对用户或业务目标的潜在影响 可用定量评分表示,如 1-5 分依次代表微弱影响/低影响/中等影响/高影响/重大影响。 **3)Confidence(信心指数)**:衡量团队对 Reach 和 Impact 评估的信心程度 通常以百分比表示,如100%是高信心度,80%是中等信心,50%是低信心,而小于50%则需特别标注为“高风险假设”; 激动人心的 Idea 总会让团队充满马上去实践它们的热情,但如若没有数据支撑,为了抑制对令人兴奋但定义不明确的想法的热情,需要把信心指数加入评估维度。拷问自己:你的预估可靠吗?有多少论据支撑? **4)Effort(投入成本)**:估算完成需求或项目,团队中所有成员(产品/设计/开发/测试等)所需要投入的总时间,只要单位统一即可,如“人/月”或“人天”。 不像其他三个积极因素,需要投入更多的精力是一件坏事,因此它会作为整体影响力的分母。 **RICE模型得分 = (Reach * Impact * Confidence) / Effort**。先计算原始RICE模型得分,再用分段映射法,将原始RICE分区间转化为标准化得分(5分制),如下图(假设)所示: **方法二:投入产出分析(15%)收益维度表示能赚多少钱:** - 直接收益(增收/降本):这个功能上线后,能多卖多少货/多收多少会员费?能省多少钱?**(基本分1-5分)** - 间接收益(NPS/效率/市占率/壁垒):用户会不会更愿意推荐我们?内部工作效率能否提升一倍?能不能帮我们卡住市场位置?能否帮助建立竞争壁垒?**(加分项,+5分/项)** **成本维度表示要花多少钱:** - 明面成本(人力/资源/营销):开发需要多少人/多少钱/花多久?实体硬件生产成本多少?需要产品推广需要多少广告费?**(基本1-5分)** - 隐性成本(延期损失/失败补救):如果做这个,有哪些重要功能会被推迟,会造成什么损失?万一失败了怎么办?要赔多少钱?**(减分项,-5分/项)** **需求ROI得分 = 总收益分 – 总成本分 (±灵活加减分)**。 - 直接收益和明面成本以 5 分制形式赋基本分:直接收益预估越高,收益基本分越高,越高越好;明面成本预估越高,成本基本分越高,越高越不好。 - 间接收益和隐性成本以加减分形式赋分,加减分项的分值可自定义:若需求显著提高NPS、能建立技术壁垒、竞品有同类功能等,每项加自定义的5分,若需求推迟了其他重要需求、技术风险较大、需额外硬件投入等,每项减自定义的5分。 **公司价值权重的最终得分 = (RICE模型得分 * 占比10%/25%) + (需求ROI得分 * 占比15%/25%)** ### ④ 需求来源 (10%) 需求来源评估是通过追溯需求提出方和背景动因,验证需求真实性的关键维度,用于判断需求背后的驱动逻辑。 - 若通过直接用户反馈和行为数据验证,判定某用户需求是高频痛点,基础分5分; - 若需求符合公司战略规划,满足政策合规要求,或顺应重大市场变化趋势,基础分4分; - 若满足业务方需求,有资源支持,基础分3分; - 若通过竞品分析,发现与对手的体验差距明显,尚存差异化空间,基础分2分; - 若满足内部规划需求,符合产品路线图,基础分1分。 在基础评分(**根据各司业务而异**)之外,我们引入可信度系数作为动态调节因子,对需求真实性进行加权处理:经数据验证的需求,赋予1。2强化系数;逻辑自洽但无数据支撑的需求,保持1。0基准系数;存在明显质疑点的需求,则通过0。8降权系数控制风险。灵活的系数处理在需求真实性和执行可行性之间建立动态平衡机制。 **需求来源权重的最终得分 = 基础分 * 可信度系数** ### ⑤ 技术可行性 (20%) 技术可行性是评估需求在现有技术条件下的可实现性,包含开发难度、资源投入和风险控制三个核心维度。该指标直接影响需求落地的成功率和时间成本,开发不确定性因素越多,评估得分相应降低。 - 开发难度指技术成熟度(现有/需研发)或第三方依赖程度,若现有技术可直接复用,赋分5分,若需适度研发,赋分3分,若需重大技术突破,则赋分1分。 - 资源投入指硬件/云资源等成本,若无需额外资源,赋分5分,若需购买基础资源(如云资源),赋分3分,若需专项预算,则赋分1分。 - 风险等级指技术不确定性和工期延误风险,若预估无风险,赋分5分,若预估风险可控,赋分3分,若预估高风险,如新技术未经验证,则赋分1分。 **技术可行性权重的最终得分 = 三维度得分总和** ### ⑥ 需求依赖 (5%) 需求依赖是指功能需求之间的先后制约关系,是用于确定开发时序的关键维度。依赖关系可分为三类: - 必须优先实现的基础功能(如用户注册系统)属于前置需求,基础分5分; - 依赖其他功能才能实现的需求(如个性化推荐)属于后置需求,基础分3分; - 可同步开发的独立功能(如多语言支持)属于并行需求,基础分1分。 一般包含前置需求的优先级 &Amp;Amp;Gt; 后置需求的优先级,前置需求的重要性和紧迫性 &Amp;Amp;Gt; 后置需求的重要性和紧迫性。产品经理标注初始依赖关系(赋基础分),后面需技术负责人(或产品经理自己)确认依赖强度(赋依赖系数): - 强依赖(系数0.3):必须优先开发的前置需求,不实现则阻塞多个核心功能,如先有用户系统后提供付费功能 - 中度依赖(系数0.1):可并行开发但需协调,影响部分功能体验,如先有商品详情页,后设计推荐系统 - 弱依赖/无依赖(系数0):独立可开发的功能,仅优化体验无实质阻塞,如界面主题切换 **依赖权重的最终得分 = 基础分 * (1 + 依赖系数)** ### ⑦ 阶段性输出 加权计算总分 = 战略契合度×20% + 用户价值×20% + 。。。 + 需求依赖×5% 根据不同需求的加权得分,划出优先级分段区间(记为 P0,P1,。。。)。若某项为“战略必须”,直接定为P0,若某项技术风险过高,总分可酌情扣减20%。 ## 结语 **需求分析全流程结束后,需要将用户需求转化为产品需求(产品语言,即产品功能列表),并与相关团队进行需求评审。**需求评审通常涉及多方面人员,以确保功能规划的合理性和可行性。产品团队主导整个需求和功能的规划,在评审中需阐述产品功能设计背后的逻辑,即需求分析的过程,讲清楚需求来源、为什么要做这个需求、做这个需求有什么意义、这个需求需要哪些产品功能配合、同类竞品是否有该功能、为什么这个需求的优先级比较高;研发团队需要从技术实现的角度对功能进行评估,判断技术可行性、开发难度和时间成本等;运营团队、市场团队等需从各自角度提出用户需求转化而来的产品功能对用户增长、留存和商业变现的影响和价值点:需求评审结束,给出一个需求分析的最终结论,做还是不做、要做的话是什么时候做、需要多少投入等。 以上需求分析流程和方法(C端)仅为行业实践冰山一角,供参考学习。 本文由 @小八爱叭叭叭 原创投稿或授权发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

综合央视等多家媒体报道,**美国已解除对中国芯片设计软件(EDA)、乙烷的出口限制。**据央视新闻,当地时间7月2日获悉,**德国西门子股份公司收到美国政府的通知称,美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制。根据公司声明,这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。** **新思科技表示,7月2日收到美国商务部工业和安全局的通知,称与中国相关的出口限制现已撤销,立即生效。**新思科技正在努力恢复在中国销售最近受到限制的产品,并将继续评估与中国相关的出口限制对其业务、运营结果和财务的影响。 同时,亦有中国半导体企业确认收到了海外EDA企业的相关通知。 另据报道,**美国政府当地时间周三(7月2日)向美国两大乙烷生产和出口商Enterprise Products Partners和Energy Transfer致函,撤销了几周前实施的一项限制性许可要求,为恢复对华乙烷出口扫清了道路。** 报道称,这是美中正在进行贸易战休战的一个信号。报道还称,限制解除后,已有8艘船只驶往中国。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250703/4916685d413c4fea89ce597caa3109ce.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1510644.htm)

**日常生活中,不要随便去扫不明二维码,一不小心就有可能上当受骗。**据“杭州反诈”官方[披露](https://mp.weixin.qq.com/s/U_QQF1tTZnajBPZcmS1T5g),日前,正在逛街的林先生突然想上个厕所,遂前往最近的公共厕所“解决人生大事”。 他无意间的一个抬头,一条印在厕所门板上的“生财之道”,吸引了他的注意。 林先生自述:**“挡板上印有一个带二维码的‘现金大转盘百万补贴’活动,我就好奇是个啥活动,就扫码加了对方微信。”** 通过对方发来的小程序,林先生点击进入直播间,看到正在进行大转盘抽奖。 据活动规则,**充498元可以转一次大转盘抽奖,奖品对应的是1万-10万元不等的奖金。** 而直播间里的“网友”纷纷中奖,迫切求财,一时上头的林先生也开始充值抽奖。 **通过对方提供的账号,林先生一次次地转账,支共计14次,到最后连信用卡都刷透,但愣是一分钱没中。** 直到这时,他才幡然悔悟,明白自己上当受了骗。 杭州市反诈中心罗永此警官分析,这类骗局系直播骗局中的一种,**不法分子虚构一个投入低、中奖率高、中奖金额大的虚拟直播间,直播间里的中奖网友、客服等,都是骗子扮演的“托儿”,以此来诱导受害者投资。** 直播陷阱中较为常见的包括假冒名人骗局、虚假投资骗局、虚假抽奖诈骗等。 抽奖诈骗即不法分子在直播间内举办抽奖活动,以高价值奖品为诱饵吸引观众参与,参与者需要支付一定的费用或购买特定商品才能参加抽奖。 警官提醒:**谨记“凡是让你先交钱的抽奖、中奖信息,都是诈骗!** [](//img1.mydrivers.com/img/20250703/589fba1f-0a5d-426c-ac44-9c1e190180a9.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1510642.htm)

cnBeta全文版

cnBeta全文版 人人都是产品经理 · 明思AI

人人都是产品经理 · 明思AI 钛媒体 · 科股早知道

钛媒体 · 科股早知道 36氪

36氪 机核 · 单梦蛙

机核 · 单梦蛙 爱范儿 · 芥末

爱范儿 · 芥末 嘶吼 · 企业资讯

嘶吼 · 企业资讯 雷峰网

雷峰网 极客公园

极客公园