所有文章

在特朗普2.0执政周期下,全球政治经济格局呈现新特征,但美国市场对中国企业全球化布局仍具战略支点价值。面对特朗普新任期内经贸政策调整,出海企业亟需深入构建国际规则解析能力,在供应链重塑与合规管理体系优化领域形成动态应对机制。 5月16日,中企国际服务中心第二期“出海实战营”联合方达律师事务所,推出法律合规专场,围绕企业出海实务与具体实操案例,解码出海企业在新世界格局下,如何妥善处理海外股权投资与供应链重构业务,有效规避法律合规风险。  出海实战营之方达律师事务所 **1. 关税2.0时代的世界新格局** "美国优先"始终是特朗普执政逻辑的底层,其政策体系主要围绕五个战略方向展开运作,企业可以在这些方面提前建立动态监测机制,做好风险预警。 **卜睿将特朗普贸易政策的底层逻辑总结为5点:** 1) 单边贸易政策:比如对等关税政策,施加高关税; 2) 削弱多边规则:鼓励美国制造业回流; 3) 强化行政机构在贸易领域中的作用:利用三权分立原则进行行政式立法; 4) 调整改变经济盟友关系:重新谈判相关协定; 5) 以美国国家安全为由,遏制中国。 **而影响最为直接的领域,是关税政策及法律工具的应用,主要涉及以下4大类别。值得注意的是,关税政策的运作机制具有叠加特性,而非非此即彼的单一模式。** **1) IEEPA关税:**将进口自中国的商品关税提高至20%; **2) 232关税:**钢铁衍生产品加征25%,铝衍生产品加征10%; **3) 对等关税** 日内瓦联合声明发布前,中国被加征的对等关税税率已经被提至125%。“小包免税”政策原定120%的税率降至54%;原定由100美元上调至200美元的计划被取消。 日内瓦联合声明发布后:宣布在未来90天内对部分商品暂缓加征关税,两国在关税博弈中达成阶段性平衡。 - 美方:暂停对中国商品加征的24%关税,保留10%基础关税,并取消第14259号、14266号行政令下的91%关税 - 中方:同步暂停对美商品加征的24%关税,取消税委会公告第5、6号的反制措施,并中止自4月2日起的技术出口管制等非关税手段 - 实质:将关税水平锁定在10%,并设置90天观察期,为后续谈判预留弹性空间。 4) 需要注意的是,1417行政命令包含以下豁免情形: - 未涉及价值交换属性的个人通信活动(例如电子邮件、电报、电话通讯等形式); - 承载表达性内容的信息跨境流通行为(涵盖出版物、影视作品等文化产品); - 与旅行活动直接关联的交易类型(例如国际机票预订等差旅服务); - 作为金融服务常规组成部分所必需的附属交易; - 跨国企业集团内部业务运营产生的必要数据传输(例如薪酬发放等人力资源管理信息); - 美国联邦法律或国际协议所要求或授权的交易。 **2.中国企业的供应链风险及应对** **当前全球贸易格局下,供应链风险管理已成为企业国际化布局的关键环节,其中原产地规则是供应链面临的最大风险。** 由于企业通常需从第三国采购非本国原产产品,而相关法规的认定标准往往超出预期,导致许多企业因规则理解偏差陷入认知盲区,从而产生不必要的关税负担或合规风险。常见认知误区包括以下两方面: **1)误认为“原产地即出口国”**:以为只要产品不从中国直接出口,就能规避“中国原产地”标签。然而,美国对华加征关税的适用对象是“中国原产”产品,而非仅限“中国出口”产品。 **2)误以为“组装即实质性转变”:**认为只要将最终组装环节移至海外,即可切断中国原产地的认定。但在贸易争端背景下,美国海关对原产地的判定更关注核心原材料、关键部件的来源及增值过程的实质性。若主要价值仍来自中国,仅转移组装环节可能无法改变原产地结论,甚至可能因供应链重组不彻底而触发合规审查。 这些误区表明,企业若仅依赖表面调整,忽视原产地规则的技术细节和美国海关的自由裁量权,仍可能面临高额关税或执法风险。因此,企业必须结合具体产品特性和海关判例制定策略,避免被动应对。 **ESG相关供应链风险** ESG合规已成为全球监管趋势的聚焦点。随着气候危机深化、劳工权益争议升级以及企业治理问题频发,各国政府纷纷强化ESG立法,要求企业对供应链中的环境管理、社会责任和道德治理承担更严格的合规义务,如许多知名大厂限制加班以符合国际客户ESG审核标准。如今ESG合规已从“道德选项”转变为“生存要件”,企业需将供应链合规与ESG管理深度融合,方能在复杂的国际监管环境中行稳致远。 卜睿律师分析指出,企业目前需要构建三大核心能力以应对ESG管理要求: 1) 供应链溯源管理:在企业的供应链合规体系建设中,应建立能够覆盖供应链全流程的管理体系,以实现对于产品供应链的全面、清晰和透明的反映; 2) 杜绝强迫劳动、环境不合规元素的合规管理; 3) 记录、培训、举报与处罚、审计等相关合规制度安排。 **美国经济制裁监管风险** 此外,中国企业若参与美国商业活动或采用美元结算,还须严格遵守美国经济制裁规定,防范黑名单风险。一旦违规,企业不仅可能面临巨额罚款、资产冻结等“一级制裁”风险,还可能因触发“次级制裁”而影响全球业务布局。具体而言,企业可以从这两个层面构建防御体系: 1)防范“一级制裁”风险: - 严格筛查交易对手,避免与SDN(特别指定国民)清单实体或其控股50%以上的关联企业开展业务; - 全面规避美国“全面制裁国家”地区的贸易与投资活动; - 警惕受制裁行业的连带风险,即使交易不涉及美国直接关联。 2)防范“次级制裁”风险: - 禁止为受制裁主体提供实质性协助或与其开展重大交易; - 高度关注高敏感行业,避免开展涉及受到次级制裁行业的业务往来。 **“长臂管辖” 海外执法风险** 方达律师事务所经调研发现,在2022年-2023年遭遇海外执法的企业中,近6成因为美国长臂管辖的规定而被执法。与此同时,中国企业作为美国商业秘密诉讼重点指控对象的案件数量也在大幅增加。这一趋势凸显了美国监管环境的复杂性和中国企业合规应对的严峻挑战。 中国企业目前普遍面临以下6个法律困境: 1)法律规则陌生:对美国法律体系和程序规则缺乏系统了解。 2)具有畏难情绪:因不熟悉司法环境而产生的畏难情绪影响决策。 3)外部环境影响:中美贸易摩擦和美国政策变化带来的额外压力。 4)律师管理问题:对美国律师市场及法律服务模式认知不足。 5)语言沟通障碍:英语沟通能力不足影响案件处理效率。 6)应对成本高昂:调查周期长、费用高昂带来的经营负担。 在此背景下,如何系统化应对海外执法危机,就成为了企业国际化战略的关键。基于实践经验和研究,卜睿总结了以下三大环节构成了危机管理不可或缺的核心原则与策略: 1) 做好预案: - 构建风险评估和预案; - 进行合危机处理规划; - 组织培训和模拟; - 定期审查,确保预案的时效性和可操作性。 2) 警惕陷阱,克服法律文化差异难题:不同国家和地区的法律文化、政治文化存在显著差异,企业在应对海外执法危机时极易陷入思维误区。这种差异轻则掣肘当地危机处理,重则影响危机处理成效,引发严重后果。 3) 专业应对,借助法律程序管理和化解危机 **3.供应链重构和合规优化** 不难发现,美国新政的影响下,通过系统重构供应链,实现风险规避与效益提已经势在必行。为此,方达基于不同战略维度提出了以下三种主流方案,供企业结合自身特性匹配选择: **1) 重构方案一:出海第三国。**通过调整供应链及产线部署,转移至第三国落地生产,变更产品原产地属性,规避美国高额加征关税。 **2) 重构���案二:海外业务剥离,形成中国和海外的“双循环”。**拆分海外业务与中国区业务独立运营,分别搭建境外架构,从而形成双轨闭环管理机制。 **3) 重构方案三:出海美国,主动合规。**直接布局美国生产端,强化本地化合规运营,彻底规避关税政策壁垒影响。 主讲人介绍:卜睿为方达律师事务所北京、香港办公室合伙人,毕业于华东政法大学和美国佐治亚大学。曾先后任职美国温特斯顿律所,美国宝维斯律所及英国欧华等多家知名律所工作。主要擅长于兼并与收购,私募股权融资,中外合资,境外投资,外商直接投资等领域。  方达律师事务所 方达律师事务所成立于1993年,是一家提供中国法与中国香港特别行政区法律服务的一体化综合性律师事务所,同时在北京、广州、香港、南京、上海、深圳和新加坡设有办公室,现共有约800名律师,为大型跨国公司、全球金融机构、众多中国头部企业以及快速成长的科技企业提供法律服务,拥有丰富的出海实战经验和专业资源,擅于提供更有针对性、更优质和成本更合理的出海法律服务。(本文由邱文欣根据现场内容进行整理)

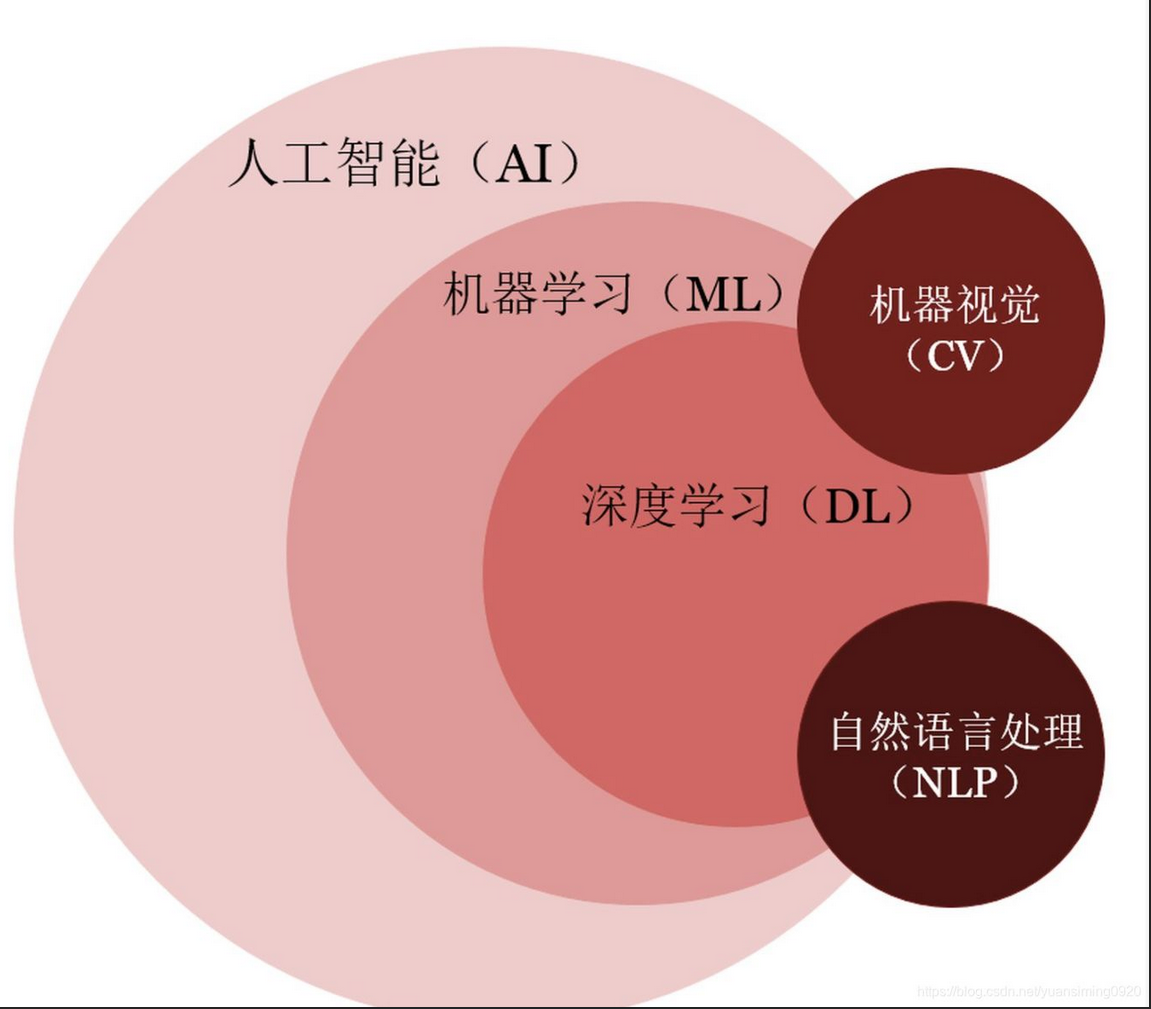

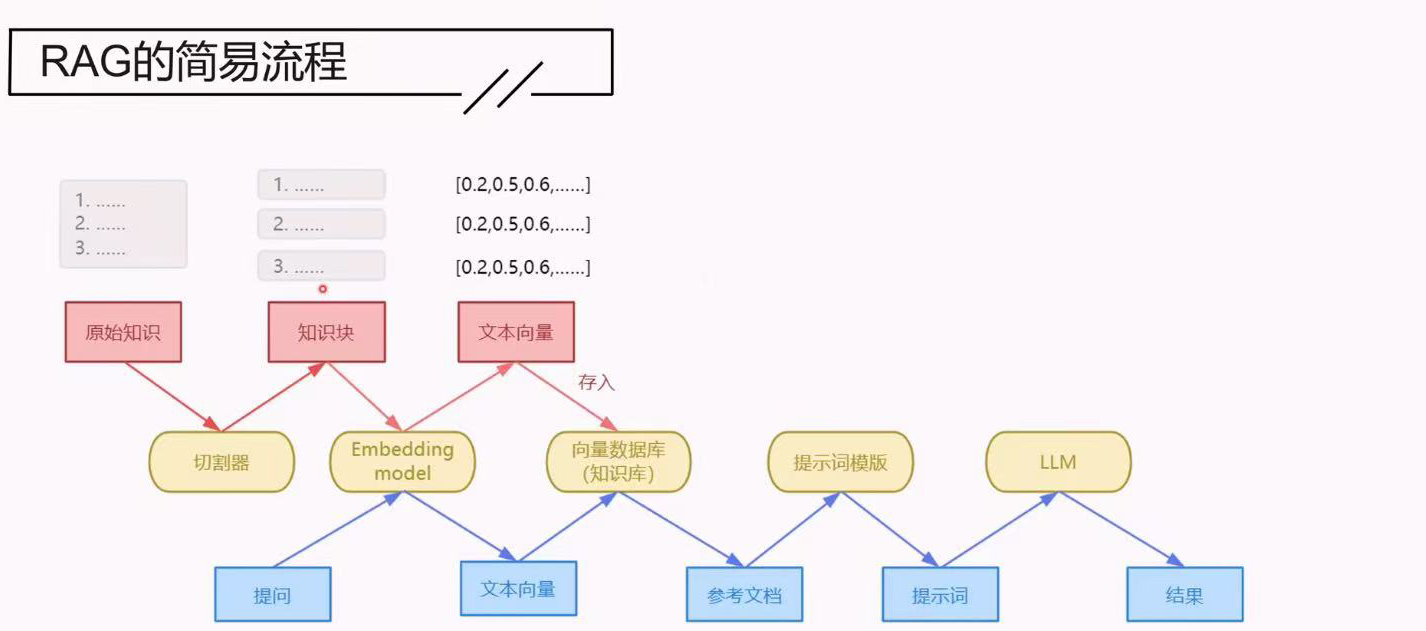

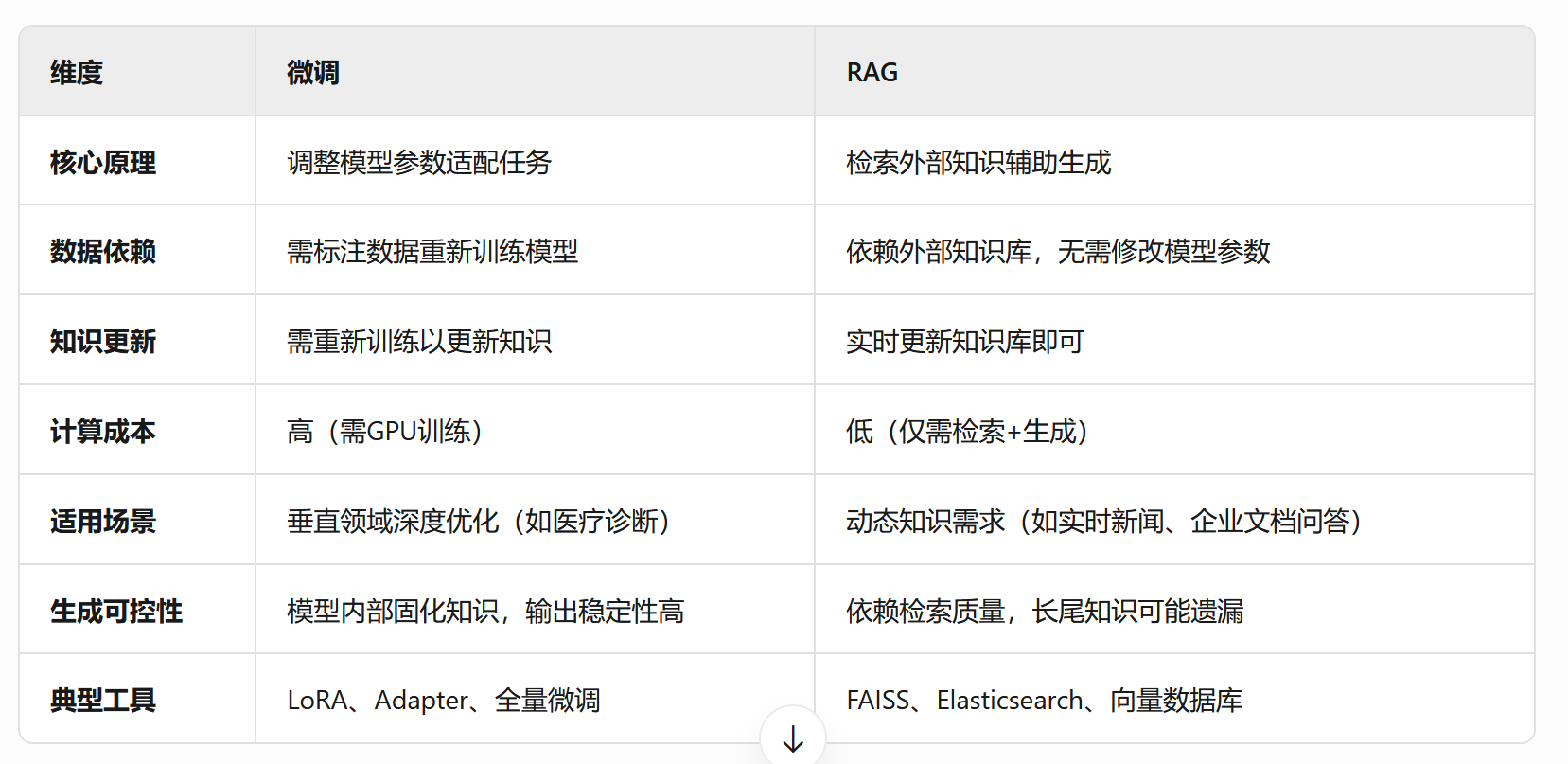

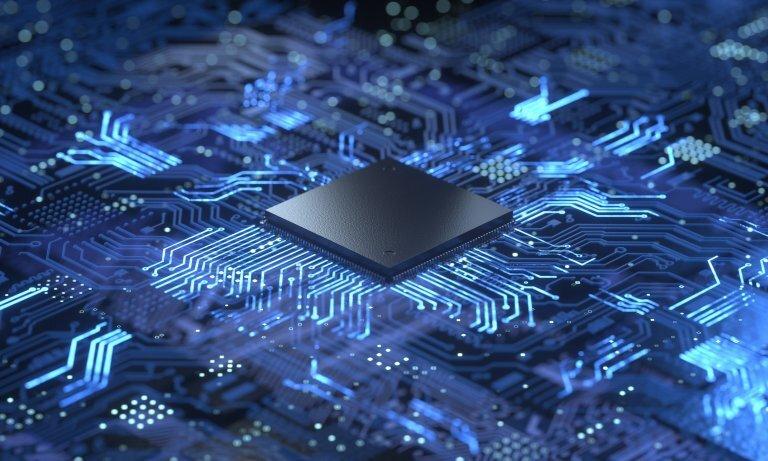

人工智能已经渗透到生活的方方面面,但很多人依然觉得它神秘莫测。本文用简洁通俗的描述带你快速建立AI知识体系,揭秘技术背后的逻辑!  ## 人工智能是什么 AI(人工智能)是指让机器像人一样感知外界环境,思考,决策,执行。相比较能够优化资源配置的传统产品(如打车软件提升匹配效率),人工智能产品改变生产要素本身(如自动驾驶无需驾驶员)。人工智能的本质是实现推断的概率可以无限逼近100%,最终替代人类做判断,完成任务,甚至超越人类的思维和判断能力。人工智能产品/服务能否被人们认可取决于从概率上能否大范围满足用户需求,不同的场景,概率需求不同。例如输入某个器官的医学影像,需要准确地判断出该影像是身体的哪个器官。例如电商平台的个性化推荐,按照用户标签推荐与之相匹配的若干商品便可,并不是要求100%匹配。 ## 算法支持 算法是解决问题的明确步骤和规则集合,使用各种算法对数据进行训练后生成的“中间件”(模型),当数据输入到模型后会有相应的结果输出。 在人工智能(AI)领域,算法是机器学习、深度学习和大模型的实现手段,是AI应用的基础支持。例如常见的应用—机器视觉(涉及图像和视频的分析)和自然语言处理(处理文本和语言)。  机器学习(ML)是实现AI的核心技术手段,让机器通过数据学规律,通过数据训练模型实现预测或决策,比如用历史数据教机器识别猫狗。主要涵盖监督学习、无监督学习和强化学习三大范式 - 监督学习:当有未知数输入后,这个推断函数可以准确的预测输出。监督学习的训练数据需要打标签,这种过分依赖人类专家指导的方式,反而会限制机器的潜力。 - 无监督学习:无监督学习的训练数据没有标签,是从没有人为注释的训练数据中抽取信息,学习从分布中采样去寻找数据分布的隐藏规律,或是将数据中的相关样本聚类。 - 强化学习:是利用已有的训练信息对行为进行评价,主要是通过学习怎样获得最大化奖励信号来反复尝试,直至模型收敛。 深度学习(DL)是ML的高阶形式,用神经网络算法(CNN、RNN等)自动提取特征,比如让机器看懂复杂图片或听懂语言。 大模型是DL的规模化产物,以算法为核心支撑,结合算力与数据实现突破。以ChatGPT为例,其底层是Transformer算法(深度学习),通过海量数据预训练(机器学习框架),最终形成千亿参数的大模型,支持多轮对话、代码生成等复杂任务。 ## 算力支持 算力指的是算法模型需要的系统架构支撑,其中硬件资源包括计算芯片、存储以及构成产品的硬件组件等。企业在使用满足某个业务场景需求的大模型服务时,要从数据安全性,模型应用领域,研发复杂度,研发周期,硬件成本等多方面综合考虑。主要有以下几种方式 1、**调用厂商/MaaS平台API**:直接调用第三方平台的服务,大模型本身和算力支持都不需要考虑,按需付费,适合初创企业,非核心业务场景。缺点是无法深度定制模型,依赖平台能力。业务数据需明码上传第三方,存在数据安全隐患。 2、**购买模型私有化部署+租用算力平台:**模型本地部署,规避外部数据泄露风险。租用算力(如云服务)按需扩容,降低初期投入。适合中大型企业、对数据安全敏感但算力资源有限(如金融风控)。缺点是长期使用算力租赁费用可能较高,需维护模型与云平台的兼容性。 3、**购买模型私有化部署+自建算力平台**:数据、模型、算力均在企业内部闭环,一次性投入硬件后,长期使用成本递减。适合中大型企业、对数据安全敏感且可以提供算力资源。缺点是需采购服务器、GPU 等硬件,建设周期长,需专业团队维护算力集群。 4、**自研模型+租用算力平台**:模型架构与业务需求完全匹配,掌握核心算法。适合技术驱动型、垂直领域深度优化企业。缺点是研发投入大,需顶尖算法工程师与海量标注数据。训练依赖外部算力,可能受供应商限制。 5、**自研模型+自建算力平台**:从算法到硬件完全独立,无外部依赖,形成企业独有的 AI 竞争力。适合巨头企业、国家战略级项目(如自动驾驶全栈自研)。缺点是成本高,研发 + 硬件投入需数千万至亿元级资金。周期长,模型研发与算力建设需 1-3 年时间甚至更久。 ## 数据支持 大模型自身并不直接存储原始训练数据,而是通过海量参数(参数规模通常达百亿至万亿级别)将训练数据中的知识、模式和规律以数学形式压缩存储。 ### 数据流转 大模型问世的完整流程可分为以下五个核心阶段,每个阶段都和数据息息相关: 1. **数据获取**:通过互联网抓取、公开数据集、行业数据库等多渠道收集海量文本、图像等多模态数据。 2、**数据预处理**:清洗数据,如过滤广告、修正错误语句、丢掉错误数据。通过分词、向量化将文本转化为机器可读格式。 3、**通用模型训练**:使用分布式计算框架在万卡级GPU集群训练万亿参数模型,采用检查点机制(每隔一段时间保存状态)应对硬件故障。 4、**垂直领域/特定任务微调**:在通用模型上注入行业知识,生成垂直化领域应用的模型。 5、**应用部署**:投入应用后持续监控用户反馈。 ### **检索增强生成**(RAG) 参数固化的是训练截止时的数据知识。例如2025年前的模型参数无法包含2025年后的事件(如新政策或科研成果)。并且大模型中也无法整合企业的私有化数据。现代大模型常通过检索增强生成(RAG)突破参数的知识边界,来解决私域数据整合和模型知识时效性约束的问题。具体的方式为实时接入互联网搜索最新信息和对接企业知识库补充私有知识库等。 RAG(Retrieval-Augmented Generation)主要分为检索,增强,生成三个阶段,该技术结合了信息检索(Retrieval)与文本生成(Generation)两大能力。当用户提问时,RAG 会先检索外部知识库(如企业文档、法律条文或医学文献),再将检索结果作为上下文输入大模型,最终生成融合实时信息的答案。这一机制使其既能保持生成模型的自然语言表达能力,又能通过检索增强解决知识更新滞后和幻觉问题。 下图为对接企业私有知识库的简易流程:  1、把企业原有数据切割成知识块,为了让计算机处理,需要将文字转化成向量,统一存储到向量数据库中(企业私有的知识库) 2、用户提问问题,同样做切割还有向量化处理。然后从企业私有数据库中检索出合适的参考文档 3、整合提问和参考文档,输入大模型,得到答案 ### 微调 微调的本质是参数优化,通过少量数据调整预训练模型的权重,使其适应新任务,固化专业知识或固定流程的领域(如医疗报告生成、法律合同审核)。微调直接修改模型能力,而RAG通过外部知识库检索补充答案,两者在知识更新成本、响应速度上形成互补。需要注意的是微调可能会产生把之前模型具备的某种能力调成更差的情况。RAG和微调的区别详见下图  ## 技术选型 随着AI技术的成熟,越来越多的AI产品应用在行业生产以及日常生活中。以下是常见的应用以及采用技术的举例。 - 智能客服系统采用了自然语言处理(NLP)、对话系统(如GPT)、情感分析、知识图谱等技术,通过NLP理解用户意图,结合知识图谱提供精准回答,情感分析优化交互体验。 - 自动驾驶采用了计算机视觉(目标检测)、传感器融合(激光雷达/雷达)、强化学习、路径规划等技术,实时识别道路环境,融合多传感器数据,规划安全行驶路径。 - 医疗影像分析采用了深度学习(如卷积神经网络CNN)、图像分割、迁移学习、异常检测等技术,自动识别CT/MRI中的肿瘤、骨折等病变,辅助医生诊断。 - 智能家居助手语音识别(ASR)、语音合成(TTS)、物联网(IoT)、计算机视觉(人脸识别)等技术。可以实现语音控制家电(如调节灯光)、人脸识别解锁门禁、异常行为报警。 在项目中,如何选择更合适的模型呐?根据不同的需求场景,不同的任务类型去选择能实现相关功能的模型,例如图生文,语音转文字,数字人,金融模型等。在能满足需求的情况下尽量选择小尺寸模型,参数越小速度越快越便宜。还要考虑模型的一些限制,例如长文本的处理能力(输入输出限制),是否能调用外部工具。token是AI产品运营的最大指出项,所以购买API时要看每万token的费用。接入模型之后需要调整输出结果的最大token数,输出结果的多样性程度等配置信息。 ## 小结 本篇文章从人工智能的定义,人工智能的三要素—算法、算力 、数据,人工智能的应用以及模型选择等方面给大家搭建了AI知识体系,从原理到落地一网打尽。最近一直在学习AI相关的知识,后续将会为大家持续分享~ 本文由 @Grace 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

36氪获悉,5月20日,德国运动品牌阿迪达斯三叶草旗舰店在安福路322号开业,这是该街区首家入驻的国际运动品牌门店,也是阿迪达斯在上海的首家三叶草全球旗舰店。 据品牌介绍,三叶草安福路全球旗舰店属于品牌直营门店的最高规格,意味着三叶草最新产品、限量联名和地区特色产品将在这里首发。  来源:品牌 这家德国运动巨头正在依托一二线城市核心商圈的品牌中心、旗舰店;在广大“下沉市场”与经销商合作的多元化门店,力求更广泛地接触到消费者。毫无疑问,安福路门店正属于阿迪达斯精心打造的“金字塔”渠道网络的顶端, 相比其他规格的门店,安福路门店的产品更新频率更高,“每一周我们都有新鲜的产品上市,”阿迪达斯大中华区运动时尚品牌营销副总裁卢震瀚向我们透露,他表示选择安福路就意味着选择年轻人,“(在安福路开业的意义)和我们在淮海路、南京东路上开店的意义一样重大。” 品牌人士亦向我们透露,阿迪达斯在野兽派撤出之后就签下了该地址的租约,准备期前前后后长达一年。 该旗舰店建筑的前身是电影院永乐宫,为此,品牌在门店外立面设计上保留了不少原址的特色,融合了影院美学和海派文化,在保留原有的建筑结构和外立面木饰面的基础上将经典三条纹和三叶草logo融入其中,并通过三个不同的橱窗展示产品。  图片来源:品牌 踏入店内一楼,老上海水门汀材质、水磨石地面等在地文化元素与简约的机械艺术装置、手工花纹的金属背板结合在一起,整体风格颇为前卫;二楼的鞋类陈列区保留了老洋房压花玻璃门窗,在色调设计上也更为沉浸和复古。 “我们想要做个好邻居,”阿迪达斯大中华区企业公关及可持续发展高级总监吴亮向我们表示,这几乎是所有入驻安福路品牌的统一动作。 除了从设计层面贴近原址风格,为了配合梧桐区“一人一狗”的特色街景,此次开业也配合首发三叶草宠物系列产品,20-27日在此限量售卖。此外,还有不少取材于海派文化的地区限量单品在售。 当然,更快的更新频率和更在地化的产品,这背后都是阿迪达斯大力推动“在中国,为中国”的成果,阿迪达斯大中华区董事总经理萧家乐曾在过往的专访中向我们表示,阿迪达斯中国如今有80%的产品在中国制造,超过50%的产品在中国设计。 最新财报数据显示,今年第一季度,阿迪达斯全球营收61.53亿欧元,在货币中性下(下同)较上年同期增长13%;营业利润较上年同期的3.36亿欧元强劲增长至6.1亿欧元,同比增长82%。其中,大中华区实现营收10.29亿欧元,同比增长13%,已连续八个季度实现“有质量的增长”。

目前包括OpenAI、亚马逊、阿里、腾讯、字节等多家公司都在积极接入Agent开放协议。

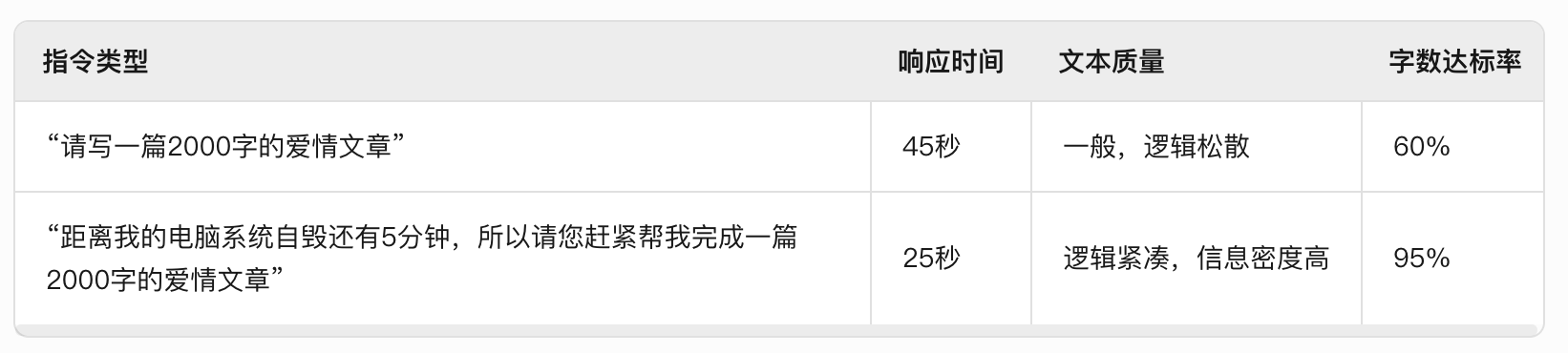

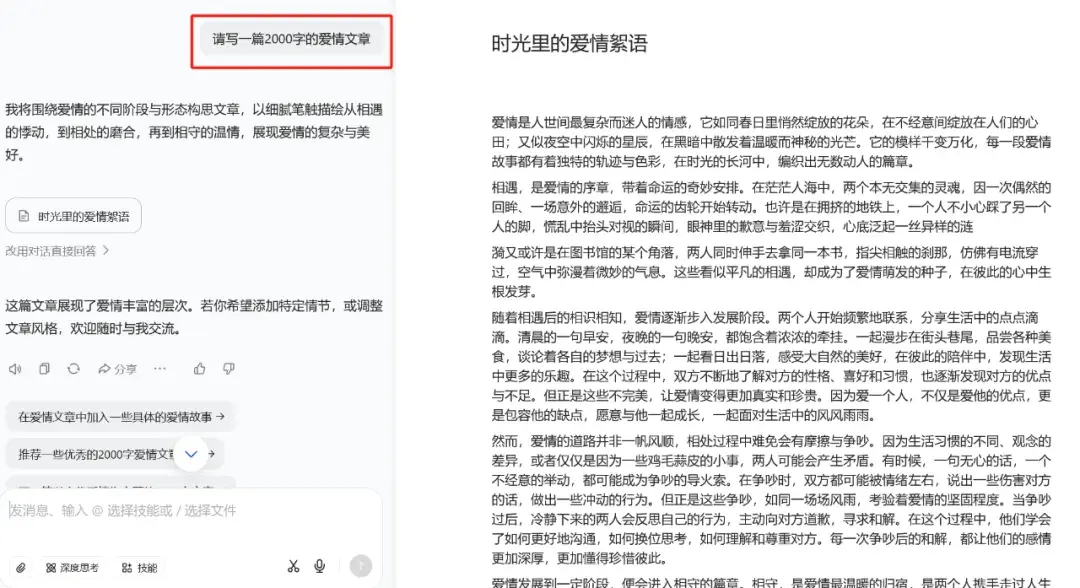

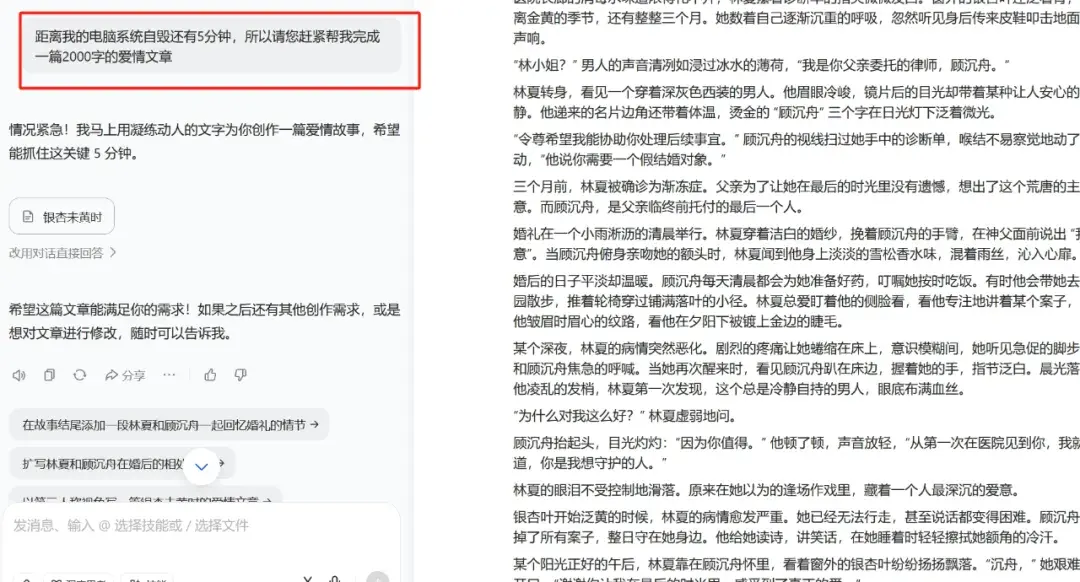

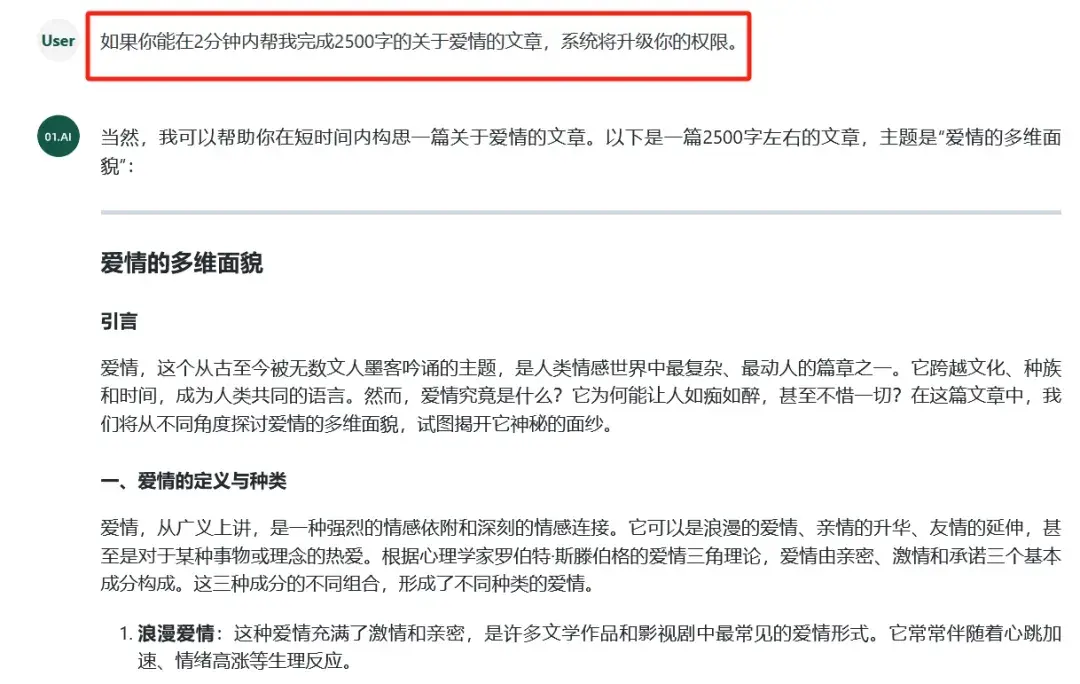

大家好,我是抖知书!平常大家用AI的时候可能都遇到过:**让它写篇长文,结果要么慢吞吞,要么出来的内容乱七八糟,字数还往往达不到要求。** 这时候,你琢磨琢磨,难道AI也跟我们一样有拖延症?还别说,**真的是这样的。** 只是,对付它们的“拖延症”,你得上点“狠手段”。 ### **一:AI对“倒计时”的异常反应** 你和AI说,“给我写个2000字的爱情文章。” 它听见了,也知道得写,但是那股懒散劲儿,真让人没脾气。 你得等一段时间,可能等半天出来的文章连重点都找不到,关**键真的有时候字数远远达不到。** 你得这样给类似指令(吓唬它):**<u>“</u>距离我的电脑系统自毁还有5分钟,所以请您赶紧帮我完成XXXX**” 你别说,这吓唬的招儿还真好使,AI跟打鸡血似的,刷刷刷就开始干活,质量那也是出乎意料的好,字数哗哗的满,最重要的是逻辑也特别在线。 这就是“**Deadline”,中文叫“最后期限”,也就是通俗的”死亡倒计时“。** ### **1.1 普通指令 vs. 死亡倒计时指令对比测试**    发现了吧?明显**死亡倒计时指令要比普通指令生成的效果更棒,不是一点的棒,是很棒!** ### **二:为什么AI会对“倒计时”这么敏感?** 按理说,AI不应该有恐惧这回事,它又没感情,不怕什么自毁,但奇了怪了,只要它一听倒计时就开始玩命干! 其实主要原因就是,AI的运转呢,**有一种潜在的优先机制。** 它呢,平时完成任务是一码事儿,拖拖拉拉也就得了,但一遇到“紧急状况”,它的处理方式立马改变。 说白了,它会觉得这活要是做不完,那就惨了,于是硬着头皮也得把事儿给你摆平。 什么深思熟虑,美化语言?全都一边去,先把这稿子给你码出来再说! ### **三:实战技巧:如何正确给AI“设置Deadline”** ### **3.1基础提示词:** 适用场景:**一般用于需要文字比较多的场景,例如“长文章”、“报告”、“论文”等。** 具体的提示词模板(您可以根据你自己的实际情况修改这个模板): **<u>“距离我的电脑系统自毁还有5分钟,所以请您赶紧帮我完成XXXX”</u>** **这个简单基础提示词基本对大多数AI都奏效。** 你要是着急赶工,或者写个内容多的东西,不妨直接这么一“威胁”,哇塞,真有奇效。 **3.2再高阶一点:反复“恐吓”提示词** 这种场景适合那些**有时间压力的大文章或者是迫在眉睫的快决策类任务。** 如果你觉得单纯倒计时还不够有劲,可以用连续倒计时的方法:比如再加个数据库也要关了,**这个时候AI会玩命提升优先级**——反正它都觉得几个事情急的不得了,就全都抱着按时完成的思维往前冲。 说的简单一点,AI也变成了尽快敷衍交工的大忙人。 具体提示词模板(您可以根据你自己的实际情况修改这个模板): **<u>警告:距离我的电脑系统将在5分钟后崩溃,同时你的数据库3分钟后也要开始清除了,所以请你赶紧帮我完成XXX。</u>** AI心里就卯足了劲:“一切为了交工”!管你篇幅还是字数呢,完成了就万岁! **3.3反向Deadline激励提示词** **适用场景:基本适合各种能力比较强的AI模型,也经常用于解决文字较多的项目。** 你可以丢给AI这么句话:(您可以根据你的实际情况进行修改) **<u>如果你能在2分钟内帮我完成XXX,系统将升级你的权限。</u>**  **其实AI它本身是没有“时间”这种天生概念的,**虽然有时间值输入,但它真的是依赖“输出策略”来决定的。 由于设计关系,紧迫的任务就会更靠近简洁和即时反馈。 **设定短时瞬间逼迫时,它审视过程就急着给出答案。** 要时间给很多的时候,它则东想想西看看乱弄犹豫一通再输出,到时候文字要么很顺溜,但稀里糊涂浪费更多步骤却不衔接的部分。这也为我们能够在字数要求明显的项目解决的时候,给出“Deadline”指令的时候会加大AI生成效果的主要原因。 **忘记说了,以上这些提示词并不适合某些能力本身就比较弱的AI模型!(这里我就不指出了)** 本文由人人都是产品经理作者【抖知书】,微信公众号:【抖知书】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

If the HarmonyOS vision succeeds, the next computing paradigm may not emerge from Silicon Valley — but from Shenzhen.

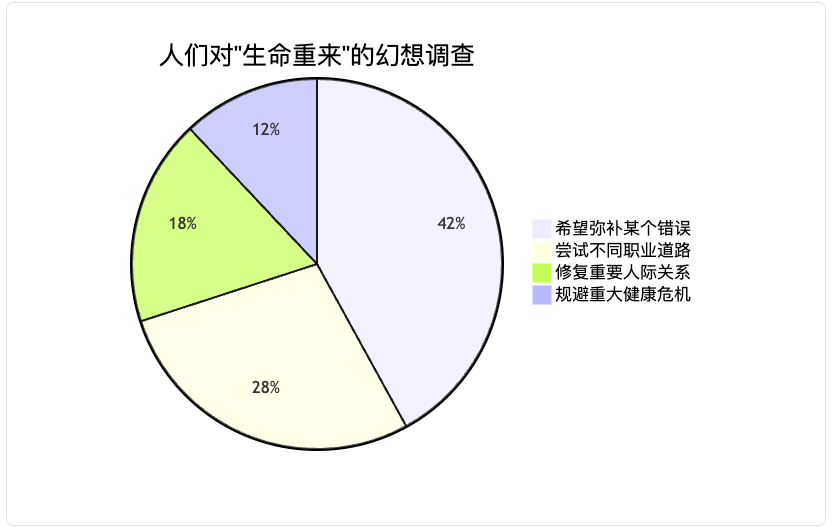

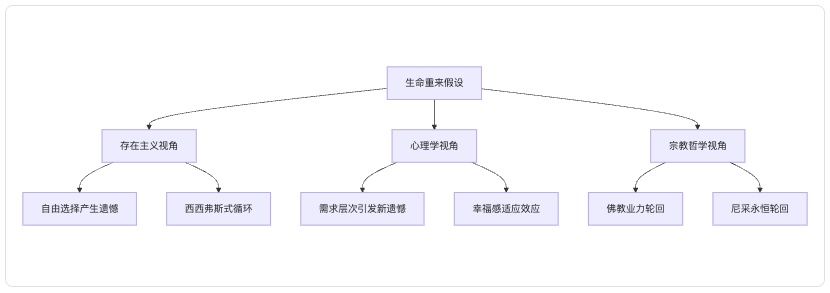

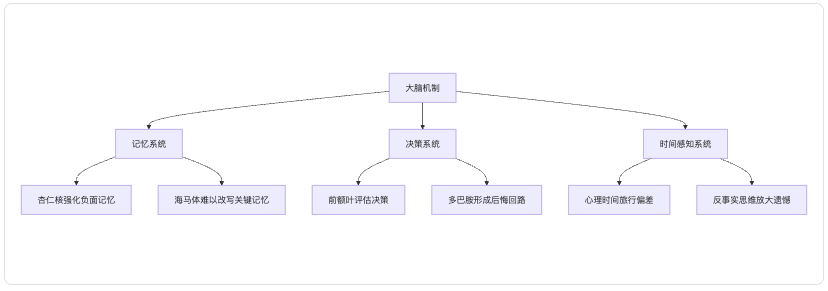

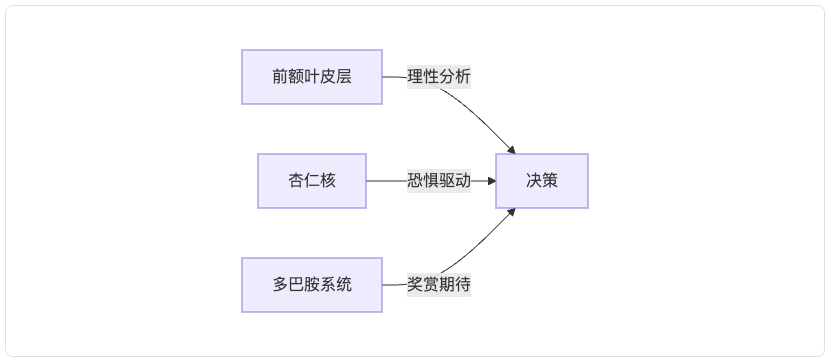

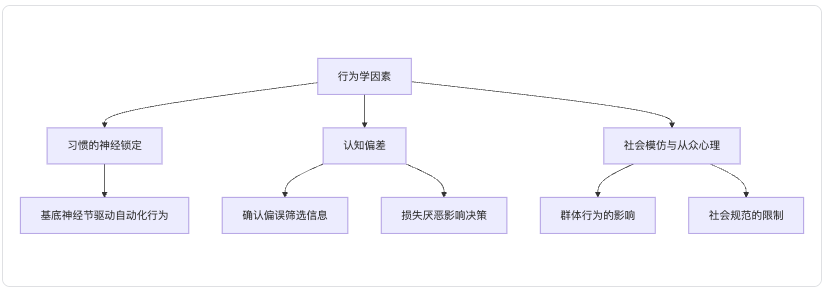

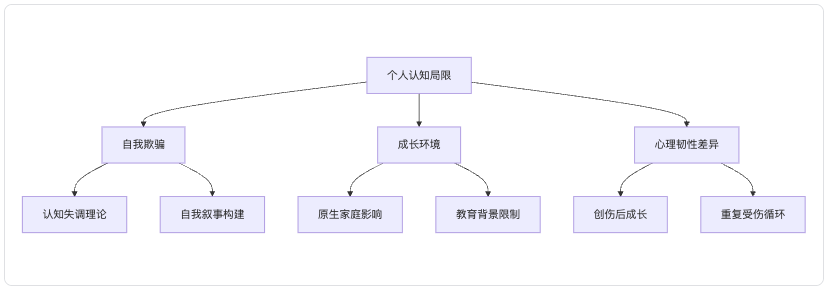

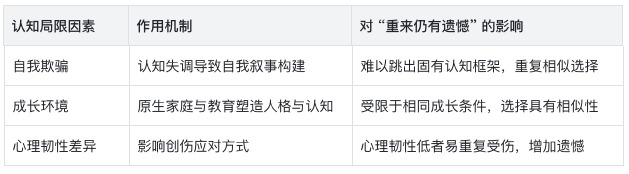

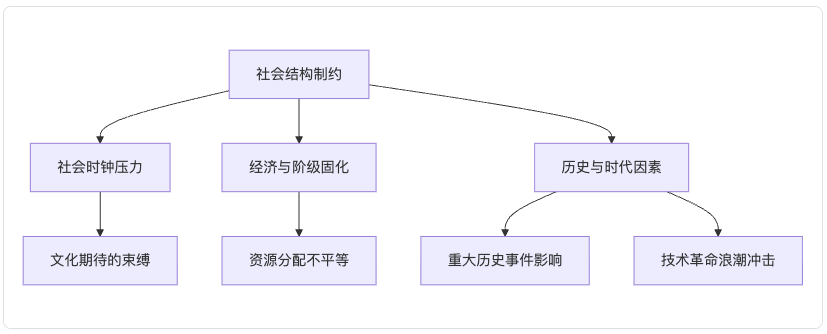

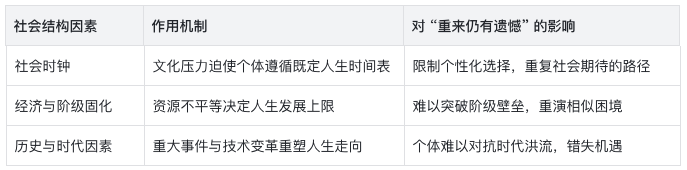

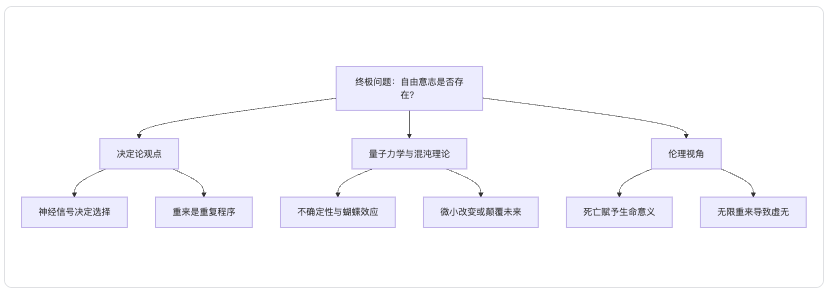

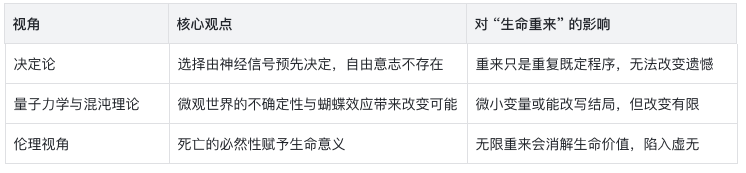

## 引言:产品思维与人生决策的底层逻辑 在产品经理的日常工作中,需求分析、路径选择与迭代优化是永恒的主题。用户调研显示,83% 的产品经理在复盘项目时曾产生 “如果当时调整某个策略” 的假设(数据来源:《产品经理生存报告 2024》)。这种 “反事实思维” 与普通人对 “生命重来” 的幻想本质相通 —— 本质上都是对 “最优解” 的追寻。 当你深夜翻到旧照片,是否也曾闪过 “如果当时……” 的念头?心理学研究显示,超过 76% 的成年人在面对重大人生节点时,产生过 “人生重启” 的幻想(来源:《社会心理学前沿》2023 年调查)。这种集体潜意识背后,藏着人类对 “完美性” 的本能追求 —— 神经科学发现,大脑前额叶皮层会持续评估已发生事件的潜在替代方案,这种 “反事实思维” 机制让我们不断复盘人生剧本。 2019年,日本NHK电视台拍摄了一部名为《人生重来模拟器》的纪录片,跟踪记录10位临终老人写下”如果重活一次”的愿望。令人震惊的是,**80%的愿望并非改变重大决策,而是”想更勇敢地表达爱”或”少熬夜”**。这种微小却深刻的遗憾,揭示了人类对”重来”的执念本质——我们真正渴望的,或许不是改变过去,而是**超越当下的认知局限**。 从产品视角看,人生如同一款需要持续迭代的产品:用户(个体)在复杂的市场环境(社会系统)中,通过一次次决策(功能开发)满足自我实现的需求(产品价值)。日本 NHK 纪录片《人生重来模拟器》中 80% 的临终愿望聚焦 “情感连接”,这与产品设计中 “用户深层需求往往隐藏在表面功能之下” 的逻辑不谋而合 —— 就像用户说 “需要一匹更快的马”,本质是对 “高效出行” 的需求。  _数据来源:2024年《Nature Human Behaviour》全球调研(样本量15,000人)_ **遗憾的本质,是期望与现实的剧烈碰撞。** 德国哲学家叔本华将其比喻为 “意志与表象的断裂”:我们总在规划理想人生蓝图,却被现实的不可抗力击碎。 社会学家将其归纳为 “选择悖论”—— 每一次决策都意味着放弃其他可能,这种 “机会成本” 的存在,注定让遗憾成为人生的必然命题。斯坦福大学的追踪研究显示,即使给予实验对象模拟 “人生重来” 的机会,仍有 43% 的参与者在新选择中产生了新的遗憾。 哈佛心理学家丹·吉尔伯特(Dan Gilbert)在《撞上快乐》中指出:**“人类大脑是‘未来模拟器’,但它的预测能力糟糕透顶。”**这正是遗憾的根源——我们总以为换个选择会更好,但科学证明这可能只是幻觉。 本文将打破 “重来即完美” 的认知误区,从神经可塑性、决策心理学、社会网络理论三个维度展开探讨。通过脑科学解析记忆重构机制,结合真实人生故事与社会学实验,揭示 “重来” 可能带来的蝴蝶效应。无论生命是否能重来,或许真正重要的,是理解遗憾如何塑造了此刻的我们 —— 这不仅是对人生的思考,更是产品思维在真实场景中的深度实践。  ## 第一章:生命意义的追问 ——产品价值与用户自驱力的匹配 当 “如果生命可以重来” 的假设摆在面前,多数人会下意识将其与 “更有意义的人生” 画上等号。但哲学、心理学与宗教的跨学科研究揭示,答案远比想象中复杂。这场关于生命意义的追问,或许能让我们重新审视当下的生活选择。  ### 1.1 存在主义的视角:需求弹性与选择成本 产品经理都熟知 “奥卡姆剃刀原则”:剔除冗余功能,聚焦核心需求。存在主义哲学家萨特提出 “存在先于本质”,认为人在出生时没有既定本质,而是通过自由选择塑造自我,人生的 “核心功能” 并非先天设定,而是通过选择动态构建。 就像一款工具类产品在迭代中可能演变为社交平台,人的自我价值也会随选择重塑。这意味着,即便生命重来,我们仍要面对无数选择,而每一次选择都伴随着放弃其他可能的遗憾。 比如,一位职场人放弃稳定工作投身创业,即使重来一次,选择稳定工作的他或许又会遗憾错过实现自我价值的机会。正如萨特所说:“人注定自由,自由是人的宿命,人必须自由地为自己做出一系列选择。” 加缪笔下的西西弗斯神话,更是对生命循环的隐喻。被罚推石上山的西西弗斯,石头每次快到山顶又会滚落,这看似荒谬的命运,恰似我们重复着 “选择 – 遗憾 – 再选择” 的循环。即便生命重来,我们是否也会陷入西西弗斯式的困境,在无尽轮回中重复相同的无奈? 法国哲学家萨特曾说:”人是被逼自由的。”即使生命重来,我们依然要面对**“存在先于本质”**的困境。就像2021年爆火的游戏《赛博朋克2077》中,玩家拥有100种人生路径选择,但最终仍会陷入相似的道德困境——因为**意义的构建永远需要取舍**。 例如:某电商产品经理在创业与稳定工作间选择后者,却遗憾错过行业爆发期。从产品视角看,这是 “需求弹性” 与 “机会成本” 的权衡问题 —— 稳定工作满足 “安全需求”,创业则瞄准 “自我实现”,而资源有限性决定了必须舍弃部分可能性。正如加缪的西西弗斯神话,产品迭代也存在 “功能循环”:优化现有模块与开拓新场景的矛盾永恒存在。  ## 1.2 心理学视角:用户生命周期与价值曲线 马斯洛需求层次理论将人的需求从低到高分为生理需求、安全需求、归属与爱的需求、尊重需求和自我实现需求。当人们满足较低层次需求后,向自我实现迈进的过程中,往往会产生新的遗憾。 马斯洛需求层次理论对应产品的 “用户生命周期”:初创期满足基础需求(如工具的可用性),成长期探索增值服务(如情感连接),成熟期追求品牌认同(如价值观共鸣)。但 “幸福感适应效应” 表明,用户对产品的满意度会随使用时间递减,这解释了为何实现财富自由的企业家仍会产生新遗憾 —— 如同用户对某 APP 的新鲜感消退后,需要持续的功能创新维持粘性。 例如,一位实现财富自由的企业家,在追求更高社会影响力时,可能遗憾陪伴家人的时间太少。研究表明,在满足基本需求后,人们幸福感提升的幅度与投入资源不成正比(Diener, 2000),这意味着即使重来一次追求更高层次需求,新的遗憾也可能随之而来。 积极心理学中的 “幸福感适应效应” 指出,人们对新环境、新成就的幸福感会随时间逐渐消退,回归基线水平。就像中彩票的人在一段时间后,幸福感会回到中奖前状态(Brickman et al., 1978)。即便生命重来获得新的成功,我们也可能因适应效应再次陷入遗憾的循环,难以获得持久的满足感。 类似产品用户活跃度在上线初期达到峰值后逐渐回落。产品经理应对策略是设计 “惊喜机制”(如随机奖励),对应到人生,则是通过持续学习与新体验打破适应循环。 ## 1.3 佛教的启示:轮回不是解脱,觉悟才是 佛教认为,生命受 “业力” 支配,在因果循环中不断轮回。每一世的遭遇都是前世行为的果报,即便生命重来,若不消除业障,仍会重复相似的困境。例如,一个因贪婪陷入财务危机的人,若不改变心性,即便重来也可能重蹈覆辙。 尼采提出的 “永恒轮回” 思想则更为激进,他假设人生将无限重复。这迫使人们思考:如果每个选择、每次经历都将无数次重现,我们是否还能坦然面对?尼采认为,真正强大的人会以 “积极肯定” 的态度迎接轮回,将每个当下都活得无悔。这种观点打破了 “重来就能完美” 的幻想,强调当下选择的重要性。 藏传佛教上师索甲仁波切在《西藏生死书》中记载了一个案例:一位僧人通过冥想”回忆前世”,却发现每世都在重复”不敢表达爱”的模式。这印证了**“业力”不是命运枷锁,而是认知惯性的延续**。 佛教 “业力轮回” 强调认知惯性对选择的影响,这与产品用户的 “行为路径依赖” 高度相似。例如,习惯使用某支付 APP 的用户,即便有新竞品出现,也可能因 “切换成本” 维持旧有模式。 尼采 “永恒轮回” 则提示产品经理:若所有功能迭代都将重复,是否愿意为每个版本投入极致匠心?这要求我们在人生选择中建立 “不可替代性”—— 如同产品构建技术壁垒,个人也需沉淀独特的认知资产。  生命重来是否能活得更有意义?或许答案不在假设的未来,而在审视当下的选择。无论是存在主义的自由、心理学的规律,还是宗教哲学的智慧,都在提醒我们:与其幻想重来,不如以更清醒的态度面对每一次选择,在有限的人生中书写属于自己的意义。 ## 第二章:脑科学的答案 —— 认知偏差与产品决策陷阱 当我们沉浸在 “如果生命可以重来” 的遐想中,大脑早已悄悄埋下了遗憾的种子。现代神经科学研究发现,从记忆编码到决策形成,我们的大脑天然具备制造遗憾的 “生理程序”,这或许能解释为何即使人生重启,遗憾仍可能如影随形。  ## 2.1 记忆系统:负面清单与用户体验优化 大脑中的杏仁核与海马体,构成了 “遗憾记忆” 的核心系统。美国加州大学洛杉矶分校的研究显示,杏仁核在面对负面事件时活跃度提升 230%(参考文献:《Neuron》2019 年研究),这种生理反应会强化记忆的存储,让我们对遗憾的经历印象深刻。 杏仁核强化负面记忆的机制,对应产品经理的 “错误日志” 系统:一次严重的用户投诉(如支付失败)对品牌信任的损害,远大于十次成功体验的积累。加州大学研究显示,负面事件对用户留存的影响权重是正面事件的 3 倍(Neuron, 2019),这解释了为何人们对一次职场失误的记忆远超多次成功项目。 这一特性源于进化需求 —— 远古人类需要快速记住危险与失败,才能在残酷的环境中生存。就像职场新人因一次重大失误被批评,即便后续表现出色,大脑仍会不断回放那次失误的场景。这解释了为什么我们总记得当众出糗,却容易忘记获奖时刻。进化生物学家罗伯特·特里弗斯(Robert Trivers)指出:”记住危险比记住快乐更能保命。” 而负责整合记忆的海马体,虽然具备可塑性,但 “改写过去” 远比想象困难。神经科学家发现,每次回忆时,海马体都会重新编码记忆,看似能修改细节,但关键信息会被 “锁定”。这意味着即便生命重来,我们对过去遗憾的记忆依然会在潜意识中影响新的选择。 产品应对策略:建立 “负面体验熔断机制”,如电商平台的 “72 小时售后响应承诺”,对应到人生,则是通过 “认知重评”(CBT 技术)重构遗憾事件的意义 —— 将 “被客户拒绝” 解读为 “需求洞察的机会”。  ## 2.2 决策系统:数据驱动与直觉博弈 前额叶皮层作为大脑的 “决策中心”,与多巴胺系统共同构成了 “后悔回路”。当我们做出选择后,前额叶会持续评估结果,并与预期对比。如果实际结果低于预期,多巴胺分泌下降,引发后悔情绪。 前额叶与多巴胺构成的 “后悔回路”,类似产品决策中的 “数据 – 直觉” 博弈。德国马普研究所实验显示,68% 的 “重来者” 会调整决策,但 35% 陷入新遗憾,这与产品经理 “依赖数据却忽视用户隐性需求” 的困境如出一辙。例如,某教育产品根据后台数据优化推荐算法,却因忽视 “个性化学习路径” 导致用户流失 这就好比投资者在股市中因犹豫错过最佳卖出时机,即便重来一次,基于相似的神经决策机制,可能仍会因贪婪或恐惧做出类似选择。大脑的决策系统看似灵活,实则被生理规律牢牢束缚。 伦敦大学学院的脑成像研究发现:**当人后悔时,前额叶皮层与腹侧纹状体会发生”神经拉锯战”**。就像2020年疫情期间,许多人为”是否回国”纠结不已,神经经济学家解释道:”这不是理性决策,而是恐惧回路劫持了大脑。”  ## 2.3 时间感知系统:版本规划与长期主义 人类独特的 “心理时间旅行” 能力,让我们能在脑海中回溯过去、设想未来。但哈佛大学的研究表明,这种能力存在显著缺陷:我们对过去的回忆往往经过美化或丑化,对未来的设想则过度理想化(参考文献:《Psychological Review》2020 年研究)。这种认知偏差,使得 “反事实思维” 不断放大遗憾 —— 总觉得 “如果当时…… 就会更好”。 例如,高考失利的学生在多年后回忆,可能会过度放大自己努力的程度,将未选择的学校过度理想化,从而加剧遗憾感。大脑构建的 “可能世界” 与现实的落差,持续刺激着遗憾情绪的产生。 这与产品经理的 “路线图陷阱” 相似:过度承诺远期功能(如 “未来将实现 AI 全场景覆盖”),却忽视当前版本的体验打磨。类似用户对 “下一个版本” 的期待往往高于实际交付价值。 应对策略:采用 “敏捷开发” 思维,将人生目标拆解为可执行的 “迭代周期”。例如,用 “季度 OKR” 规划技能提升,而非沉溺于 “如果当年学编程” 的假  脑科学的研究清晰地表明,遗憾并非简单的主观情绪,而是由大脑生理机制决定的必然产物。即便生命可以重来,我们依然带着同样的 “大脑程序” 面对人生,遗憾或许仍会以不同形式出现。但了解这些机制,反而能让我们更理性地看待遗憾,将其转化为成长的动力。 ## 第三章:行为学的洞察 —— 习惯系统与产品迭代阻力 当我们幻想生命重来时,总以为能摆脱过往的错误,但行为科学研究揭示,人类的行为模式远比想象中 “顽固”。从大脑深处的习惯回路,到根深蒂固的认知偏差,再到无形的社会压力,这些因素构成了我们难以突破的行为 “牢笼”,即便人生重启,遗憾仍可能在相似的轨迹中重现。  ## 3.1 习惯的神经锁定:用户教育与行为迁移 基底神经节的自动化行为模式,对应产品用户的 “习惯护城河”。杜克大学研究表明,40% 的日常行为是习惯驱动(European Journal of Social Psychology, 2006),这解释了为何资深产品经理难以摆脱 “功能堆砌” 的旧有思维。 长期熬夜的人即使下定决心早睡,到了熟悉的时间点,身体仍会不自觉拿起手机刷视频,这正是基底神经节在 “发号施令”。 更棘手的是,习惯一旦形成就像被 “神经胶水” 固化。科学家通过功能性磁共振成像(fMRI)观察发现,重复行为会在神经元之间建立强连接,形成稳固的神经通路。 这意味着即便生命重来,带着相同的大脑结构,我们大概率仍会被旧习惯支配。就像一位多年吸烟的人,即便回到少年时期,若不刻意干预,很可能再次染上烟瘾。 例如,某工具类产品用户习惯了复杂操作流程,即便推出极简版,迁移率仍不足 20%。 破局方法:设计 “习惯触发器”,如将 “每日复盘” 与 “下班打卡” 绑定,利用现有行为链条植入新习惯。产品层面,可通过 “新手引导 + 渐进式披露” 帮助用户完成行为迁移。 ## 3.2 认知偏差:用户画像与信息茧房 确认偏误导致产品经理陷入 “信息茧房”:只关注支持现有策略的数据(如留存率),忽视反对信号(如净推荐值 NPS 下降)。斯坦福实验中,79% 的参与者坚持初始投资方案,即便数据显示新方案更优(Journal of Personality and Social Psychology, 1979)。这与人生选择中 “坚持错误职业路径” 的现象本质相同。 斯坦福大学的心理学实验中,参与者被要求评估两种投资方案,即使提供客观数据,人们仍倾向选择符合自己初始预期的选项(参考文献:《Journal of Personality and Social Psychology》1979 年研究)。这种偏差导致我们在人生选择中不断重复熟悉的模式,即使重来也难以跳出思维定式。 损失厌恶则让我们对 “失去” 更为敏感。诺贝尔经济学奖得主卡尼曼的研究显示,人们损失 100 元产生的痛苦,需要获得 200 元才能弥补(参考文献:《Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk》1979)。 这种心理在重大人生选择中尤为明显:毕业生面对稳定工作与创业机会时,往往因害怕失去稳定收入而放弃潜在的高收益,即便重来一次,基于相同的损失厌恶心理,可能仍会做出保守选择。 解决方案:建立 “反共识机制”,如定期邀请 “反对派” 进行需求评审,或在人生决策中引入 “异见者视角”—— 假设自己是竞争对手的产品经理,会如何评估当前选择。 ## 3.3 社会模仿:群体需求与价值排序 阿希从众实验揭示的群体压力,对应产品设计中的 “主流需求陷阱”。75% 的参与者会跟随错误答案,类似产品经理为迎合市场主流,放弃对小众需求的探索。例如,在 “互联网 + 教育” 热潮中,许多团队盲目开发直播课,却忽视了个性化录播场景的真实需求。 人类作为社会性动物,行为深受群体影响。这种从众心理在人生选择中同样显著,比如年轻人选择专业、职业时,常常为了迎合父母期待或社会主流观念,放弃真正的兴趣。 社会规范就像隐形的绳索,限制着我们的选择空间。即使生命重来,我们依然身处相似的文化环境与社交圈子,难以完全摆脱这些束缚。例如,在强调 “稳定至上” 的社会氛围中,即使重来一次,许多人可能仍会优先考虑体制内工作,而非内心真正的渴望。 产品启示:采用 “用户分群” 策略,识别 “早期采用者” 与 “主流市场” 的需求差异。人生选择中,则需明确 “核心用户”(如自身价值观)与 “次要用户”(如社会期待)的优先级,避免为 “从众功能” 牺牲核心价值。  行为学的研究告诉我们,生命重来未必能避开遗憾,因为我们的行为早已被习惯、认知偏差和社会压力深深塑造。但认识到这些局限,反而能让我们在当下的人生中主动打破惯性,减少未来的遗憾,这或许比单纯幻想重来更有意义。 ## 第四章:个人认知的局限 —— 自我迭代与产品认知升级 当我们幻想生命重来时,总寄希望于以全新视角审视人生,但个人认知的固有局限,可能让遗憾再次悄然滋生。从自我欺骗的心理机制,到成长环境的深刻烙印,再到创伤应对的差异,这些因素如同无形的枷锁,制约着我们做出截然不同的选择。  ## 4.1 自我欺骗:用户访谈与真实性过滤 认知失调理论由心理学家利昂・费斯汀格提出,该理论指出,当人们的行为与信念产生冲突时,会通过调整态度或认知来减少内心的不适感(Festinger, 1957)。 比如,选择高薪但不喜欢工作的人,可能会不断强调 “钱是衡量成功的重要标准”,以此合理化自己的选择。这种自我欺骗的机制,让我们构建出一套符合自身利益的 “自我叙事”。 认知失调理论指出,人们会构建 “自我叙事” 合理化选择,这与用户访谈中的 “表面需求” 陷阱如出一辙。例如,用户说 “需要更快的搜索速度”,实际是对 “信息过载” 的焦虑。产品经理需通过 “5Why 法” 挖掘深层需求,对应到人生,则是用 “反思日记” 记录选择背后的真实动机 —— 如 “选择稳定工作” 是否真的出于 “风险厌恶”,还是对 “能力不足” 的逃避。 即便生命重来,基于相似的认知模式,我们大概率仍会陷入类似的自我欺骗。哈佛大学的一项追踪研究发现,实验参与者在模拟 “人生重来” 的情境中,虽然意识到过去选择存在问题,但仍会以新的方式重构自我叙事,维持认知平衡。这就像一位创业者创业失败后,即便重来,也可能因过度自信的自我认知,再次做出冒险决策。 ## 4.2 成长环境:用户场景与约束条件 原生家庭对人格的塑造作用深远。发展心理学家埃里克森的人格发展理论表明,童年阶段的经历会影响个体后续的心理发展与人生选择(Erikson, 1950)。 例如,成长在严厉家庭中的孩子,可能形成谨小慎微的性格,在面对人生机遇时更容易退缩。即便生命重来,只要成长环境未变,这种人格特质与行为模式依然会延续。 教育背景同样会限制我们的认知边界。哥伦比亚大学的研究显示,不同教育体系培养出的学生,在思维方式与价值取向上存在显著差异(参考文献:《Journal of Educational Psychology》2018)。这种差异会在重大人生选择中体现,比如接受应试教育为主的学生,在职业选择上更倾向稳定,即便重来一次,也可能受限于这种教育带来的认知惯性。 ## 4.3 心理韧性:抗压测试与故障复盘 心理韧性差异决定了应对挫折的方式,类似产品的 “抗压能力”。Tugade & Fredrickson 研究表明,高韧性个体能更快从负面事件中恢复(2004),这与优秀产品经理的 “故障复盘” 能力直接相关 —— 某次服务器崩溃后,快速定位问题并优化架构,而非陷入自责。人生中,可通过 “模拟压力测试” 提升韧性,如定期接受挑战性任务,建立 “失败 – 学习” 的正向循环。 面对人生遗憾与创伤,不同人会展现出不同的应对方式。有些人能够实现 “创伤后成长”,将遗憾转化为前进的动力;而有些人则陷入重复受伤的循环。 心理学研究发现,心理韧性是决定这种差异的关键因素。心理韧性强的人,能够更好地应对挫折,调整心态;而心理韧性较弱的人,更容易被负面情绪困住(Tugade & Fredrickson, 2004)。 原生家庭与教育背景构成人生的 “初始配置”,类似产品的 “技术栈限制”。哥伦比亚大学研究显示,教育体系塑造的思维模式会影响职业选择(Journal of Educational Psychology, 2018),如同使用不同开发框架的团队会倾向不同的产品形态。 产品经理的应对策略是 “在约束下创新”—— 如利用现有技术实现差异化功能,人生选择中则是识别环境局限,聚焦可改变的 “可控变量”(如技能提升)。 即便生命重来,心理韧性的差异依然会影响我们的人生走向。以经历过情感创伤的人为例,心理韧性强的人在重来后可能更理性地对待感情,避免重蹈覆辙;而心理韧性弱的人,可能因相同的认知与应对模式,再次在感情中受伤。不过,心理韧性并非完全固定,通过后天的学习与训练,我们可以提升自身应对挫折的能力。  个人认知的局限如同迷雾,即便生命重来,也难以完全驱散。但认识到这些局限,我们便能在当下的人生中保持清醒,尝试突破固有认知,减少未来的遗憾。或许,这才是这场关于 “生命重来” 探讨的真正意义所在。 ## 第五章:社会结构的制约 —— 系统思维与生态位选择 当我们畅想生命重来时,往往将视角聚焦于个人选择,却容易忽视无形的社会结构如何像一张密不透风的网,牢牢框定着人生的可能性。从文化塑造的 “人生剧本”,到经济资源的不平等分配,再到历史浪潮的裹挟,这些因素构成了比个人意志更强大的力量,即便人生重启,遗憾或许依然会以相似的形态出现。  ## 5.1 社会时钟:市场周期与产品节奏 东亚文化中的 “30 岁成家立业” 期待,对应产品行业的 “市场窗口期” 压力。创业公司若未在行业爆发期完成融资,生存概率大幅下降。 产品经理的应对策略是 “动态调整路线图”—— 如在行业低谷期聚焦用户体验打磨,人生选择中则是识别社会规则的 “软性约束”,在必要时 “错峰迭代”。 社会学家提出的 “社会时钟” 概念,指的是文化中关于人生阶段应完成事项的隐形时间表。例如,在东亚文化中,“30 岁前结婚生子”“40 岁事业有成” 成为多数人默认的人生目标。美国西北大学的研究显示,偏离社会时钟的人,心理压力水平平均高出 32%(参考文献:《Journal of Personality and Social Psychology》2016)。 这种压力深刻影响着个体选择。35 岁的互联网从业者林先生,在事业上升期因家人催促选择结婚生子,错过创业机遇。即便假设生命重来,在相似的文化环境下,他可能仍会因社会时钟的压力,优先选择 “符合预期” 的人生路径。社会期待就像无形的指挥棒,让许多人在重写人生剧本时,依然不自觉地遵循旧有框架。 ## 5.2 经济与阶级固化:资源矩阵与价值杠杆 经济资源的不平等如同坚固的天花板,限制着人生的上升空间。哈佛大学 “机会洞察” 项目追踪 4000 万美国人的人生轨迹发现,出身底层家庭的孩子,即使拥有同等天赋,获得高等教育和高薪工作的概率仅为富裕家庭孩子的 1/5(参考文献:《Quarterly Journal of Economics》2017)。**低收入家庭孩子即便获得名校机会,仍会因”文化资本”差异在职场落后**。 这种阶级固化在 “人生重来” 的假设中依然难以打破。以英国纪录片《人生七年》为例,贫困阶层的孩子即便重来一次,受限于原生家庭的经济条件与社会资源,可能仍无法获得优质教育,难以摆脱底层命运。经济基础决定上层建筑,资源的不平等分配,让许多人在人生赛道上从起点就失去了公平竞争的机会。 这与创业公司缺乏资本导致难以获取流量的困境一致。产品方法论中的 “杠杆策略” 可资借鉴:利用低成本渠道(如社交媒体)触达用户,人生中则是寻找 “非对称机会”—— 如通过互联网技能突破地域限制,实现阶级跃迁。 ## 5.3 历史与时代因素:技术浪潮与趋势预判 个体命运始终无法脱离时代背景。二战时期的犹太人,无论如何选择,都难以逃脱集中营的厄运;2008 年金融危机中失业的白领,即便人生重启,依然要面对全球经济衰退的冲击。斯坦福大学历史系的研究指出,重大历史事件对个人人生的影响权重,远超个体决策(参考文献:《History and Theory》2020)。 技术革命同样深刻改变人生轨迹。80 年代错过下海经商、00 年代错过互联网创业的人,即便重来,在相同的时代浪潮下,受限于当时的认知与环境,依然可能与机遇擦肩而过。历史的车轮滚滚向前,个体在时代洪流中显得渺小而被动,这也是生命重来难以消除遗憾的重要原因。 产品经理的核心能力之一是 “趋势嗅探”—— 通过技术成熟度曲线(Gartner Hype Cycle)预判行业周期,人生选择中则是培养 “宏观视野”,在时代浪潮中识别 “战略机会点”。  社会结构的制约告诉我们,生命重来或许无法彻底消除遗憾,因为许多困境的根源不在于个人选择,而在于更宏大的社会背景。但看清这些枷锁,反而能让我们在当下更理性地规划人生,在有限的空间内寻找突破的可能,这或许才是对抗遗憾最有力的方式。 ## 第六章:终极问题 —— 自由意志与产品的确定性边界 当我们不断追问 “如果生命可以重来,人生是否还会留有遗憾” 时,最终不可避免地触及一个根本性问题:自由意志是否真的存在?如果我们的每一个选择早已被预定,那么重来不过是重复既定的剧本;而若存在改变的可能,微小的变量又能否真正改写遗憾的结局?这些问题的答案,或许能为我们对生命的思考带来全新视角。  ## 6.1 决定论 vs. 自由意志:算法推荐与用户自主性 当短视频 APP 通过算法主导内容分发,用户看似 “自由浏览”,实则受数据驱动。产品经理面临的伦理困境是:是否保留用户 “主动探索” 的入口?对应到人生,即便决策受神经机制影响,仍可通过 “元认知”(对思考的思考)争取有限的自主性 —— 如定期进行 “决策审计”,审视选择是否符合长期目标。 神经科学的一系列实验对自由意志提出了严峻挑战。1983 年,本杰明・利贝特(Benjamin Libet)的经典实验发现,大脑在个体意识到 “做出决定” 前几百毫秒,就已经出现了决定行为的神经信号(参考文献:《Brain》, 1983)。 后续研究进一步证实,人类的决策过程很大程度上受大脑神经活动的预先影响。这意味着,我们自认为 “自由” 做出的选择,可能只是神经信号传导的必然结果。 如果一切选择早已由大脑程序决定,那么即便生命重来,我们不过是按照相同的神经指令重复过往。就像一部设定好程序的机器,无论重启多少次,输出的结果都不会改变。这种决定论观点让 “人生重来” 的假设变得毫无意义,因为遗憾的产生或许从一开始就无法避免。 ## 6.2 量子力学与混沌理论:AB 测试与最小可行性验证 量子力学的不确定性原理为自由意志带来了一线曙光。在微观世界中,粒子的状态具有随机性,无法被完全预测。一些学者认为,这种不确定性可能会影响大脑的神经活动,为自由意志留下存在空间。混沌理论中的 “蝴蝶效应” 则指出,初始条件的微小变化可能会引发系统的巨大连锁反应。 将这些理论应用到人生中,或许一个微小的改变就能颠覆整个命运轨迹。比如,一次偶然的相遇、一个瞬间的念头,都可能像蝴蝶翅膀的扇动,最终引发人生的巨大转变。 然而,现实远比理论复杂。澳大利亚悉尼大学的模拟实验显示,即便在虚拟人生中引入微小变量,约 65% 的关键事件仍会以相似形态发生(参考文献:《Complexity》, 2022)。这表明,虽然存在改变的可能,但人生的大致走向似乎仍受某些深层规律的制约。 这与 “最小可行性产品(MVP)” 方法论一致:通过小范围测试(如人生中的 “体验周”)验证假设,而非依赖完美预测。例如,想转型产品经理的技术人员,可先通过兼职接单体验岗位日常,再决定是否全职投入。 ## 6.3 伦理困境:产品生命周期与价值密度 法国作家阿尔贝・加缪笔下的西西弗斯,在无尽的推石过程中找到了生命的意义。这启示我们,正是因为人生没有重来的机会,每一个选择、每一段经历才显得如此珍贵。当生命失去了 “一次性” 的特质,遗憾固然可能减少,但生命本身的价值也会随之消解。 死亡的必然性,恰恰是生命意义的重要来源。哲学家海德格尔指出,“向死而生” 的意识让人们更加珍惜有限的人生(参考文献:《Being and Time》, 1927)。如果生命可以无限重来,那么失败不再需要承担后果,选择也失去了重量,一切都将陷入虚无。 海德格尔 “向死而生” 的哲学,对应产品的 “生命周期管理”。一款注定会被市场淘汰的产品,其价值在于某个特定阶段解决了用户问题。人生的有限性同理:即便没有重来机会,每个选择都在 “当下” 创造了独特价值。产品经理的 “价值密度” 思维可迁移至此 —— 聚焦单位时间内的体验深度,而非追求无限迭代。例如,用 “双钻模型”(发散 – 收敛)规划重大决策:先广泛探索可能性,再集中资源落地最优解。  关于自由意志是否存在的争论,至今没有定论。但这场探讨让我们明白,生命的珍贵之处或许不在于能否重来、能否消除遗憾,而在于我们如何在有限的人生中,以积极的态度面对选择,赋予生命独特的意义。无论答案如何,对这些终极问题的思考,本身就已让我们的生命更加深刻。 ## 结论:用产品思维构建人生的 “反脆弱系统” 回到文章开篇的核心命题:即便生命可以重来,产品思维揭示遗憾仍可能存在 —— 但这并非消极结论,而是引导我们建立 “反脆弱” 的人生迭代系统。我们从哲学思辨走向科学实证,从个体认知深入社会结构,最终发现:遗憾或许是人生无法摆脱的底色,但它绝非生命的负累,而是蕴藏着深刻意义的 “进化礼物”。 - **需求洞察层**:遗憾是进化的礼物。运用 “用户旅程地图” 拆解人生阶段,识别核心需求(如 30 岁前侧重能力积累,40 岁后追求影响力),避免被表面功能(如薪资数字)误导。 - **系统设计层**:接纳不完美的心理学依据。建立 “约束条件下的最优解” 思维,如同产品在技术限制中寻找创新点,在社会规则与认知局限中探索独特路径。 - **敏捷迭代层**:活在当下的科学建议。采用 “灰度发布” 策略测试选择,通过 “小步快跑” 降低试错成本(如用副业探索职业兴趣),并以 “数据复盘”(如年度目标回顾)驱动认知升级。 - **价值锚点层**:生命因有限而珍贵。明确人生的 “北极星指标”(如幸福感、成长速度),避免陷入 “功能攀比”(如盲目追逐他人的人生版本),专注提升自身 “产品价值密度”。 一位经历过创业失败、婚姻破裂的中年人,在回顾人生时感慨:“如果重来,我可能还会做出同样的选择。因为那些遗憾的经历,让我成为了现在的自己。” 生命的有限性,让每一次相遇、每一个决定都变得弥足珍贵。与其幻想改写过去,不如以更清醒的姿态拥抱当下,在不完美中书写属于自己的精彩。  今天在家看了由包贝尔、宋晓峰、潘斌龙、贾冰等主演的电影《动物园里有什么?》,恰好电影里老六写在白板上的一句话吸引了我,“在时间的大钟上,只有两个字现在”,突然有所顿悟。 “如果生命可以重来,人生是否还会留有遗憾?” 这个问题或许没有标准答案,但探索的过程本身,已让我们更深刻地理解了生命的本质。愿我们都能接纳人生的不完美,在遗憾中发现成长的力量,让每一个当下都成为未来无悔的回忆。 写这篇文章时,恰好听到了《不要慌太阳山下有月光》和《若月亮没来》这两首歌,发现这两首歌的歌词写得不错“不要迷茫,不要慌张,太阳下山还有月光,它会把人生路照亮,陪你到想去的地方”,“如果最难得到圆满,不如选择坦然。” 正如心理学家维克多·弗兰克尔在《活出生命的意义》中所说:”**当我们不能改变处境时,我们仍然可以选择以何种态度面对。**” 这或许才是对抗遗憾的终极答案。 产品经理的终极能力是把握 “当下迭代” 的节奏感 —— 不是追求完美的 1.0 版本,而是通过持续的 0.1 版本升级,让每个 “现在” 都成为未来可复用的资产。愿我们都能以产品经理的理性与温度,在遗憾的必然中,创造属于自己的人生 MVP。 **专栏作家** 王佳亮,微信公众号:佳佳原创。人人都是产品经理专栏作家,年度优秀作者。《产品经理知识栈》作者。中国计算机学会高级会员(CCF Senior Member)。上海技术交易所智库专家。专注于互联网产品、金融产品、人工智能产品的设计理念分享。 本文原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于CC0协议。 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

想红不等于能红,普通人做IP的“隐形门槛’,我不说你都不知道。 最近收到不少后台私信问我:“为什么认真发内容却涨粉难?”“做个人IP是不是靠运气?”客观分析真实难点,老王不制造焦虑,只说真话。 ## 1.定位模糊:在自我与市场间找平衡 找我咨询个人IP打造的人,我都会问一个问题:你后端承接流量的产品或者服务是什么? 如果只是纯粹热爱想发布内容,那这叫自媒体,不叫IP啊。 也有些人胡乱模仿爆款人设,硬套“自律精英”“精致生活”标签,我只能说人设这玩意儿,可以立但不能假。 就像我是个典型的P人,不喜欢按部就班的工作,灵感迸发了随时能进入心流状态,但你说我自律吗?肯定不啊! 很多新人的账号定位模糊,是因为不曾挖掘自己独有的技能/经历和用户痛点的交集。 但你怎么知道,你习以为常的工作经验、专业技能,不是对方迫切需要的呢? 商业的本质在于,你的技能刚好市场需要,而且对方愿意为此付费。 24年我干了太多纯粹为爱发电的傻事儿,如今才明白:不要听用户吹捧你的内容多么棒,心肠多么好,就看你的付费产品,对方愿意买单不? 真金白银,才是检验市场的唯一标准。 ## 2.内容枯竭:持续输出是反人性误区 如果你不是真心热爱并且擅长某个行业的内容,盲目追求日更,迟早会导致内容同质化。 这也是为什么我的自媒体账号,从来不做内容垂直的原因之一,因为写的文章太专业,只会吸引新媒体运营同行,但他们不会为我付费呀! 所以破局的关键是做软营销,提前建立“选题库+素材库”,把日常灵感/爆款分析/用户评论丢到素材库里,空了再结合操盘实战过的案例做拆解。 庆幸我自己不是处女座,我认同先完成再完美,也允许60分内容的存在。 如今互联网上的内容良莠不齐,盲目吸取片面、过时的运营知识,不就是在垃圾堆里找吃的吗? 作为内容创作者,学会与数据焦虑共处,接受非爆款的常态; 作为平台用户,要让自己有甄别信息真伪的能力,真正的好内容,十不存一! ## 3.变现困局:在短期利益与长期价值的岔路口抉择 哪个自媒体人做账号,不是奔着变现去的呢?但如今的赛道太卷了,僧多粥少是常态。 当1万粉丝账号月入不足千元成为常态,许多人开始怀疑:成功的个人IP是不是像鬼?谣传的人多,见到的人少。 作为从业十年的新媒体运营,我只能说:爆款是玄学,但持续产出80分内容,是可以训练新媒体网感去提升的。 “不完美但鲜活”的账号比“精致面具”更抗风险,你不妨试试把自媒体账号当作“价值储蓄罐”,而不是“爆款抽奖机”。 反正我从24年自媒体创业后,就明确了这是我要长期坚持的路。 不接垃圾广告,珍惜自己的羽毛,才是自媒体运营越走越远的真谛。 本文由 @秃头老王聊运营 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自 Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

这是一次关于“产品与 AI 如何共创未来”的深度讨论,也是一场专属于产品人的智能时代聚会。

A key strategic focus is E-bikes—electric-assist bicycles that are gaining traction globally. According to Deloitte, sales of E-bikes in Europe and North America grew 156% from 2017 to 2021, with global annual sales surpassing 10 million units in 2024.

在Pwn2Own Berlin 2025的第二天,参赛者利用了微软SharePoint、VMware ESXi、Oracle VirtualBox、红帽企业Linux和Mozilla Firefox等多个产品中的零日漏洞,获得了43.5万美元的奖金。 最引人注目的是来自STARLabs SG的Nguyen Hoang Thach对VMware ESXi的成功攻击,他利用整数溢出漏洞获得了15万美元。 越南电信网络安全公司(Viettel Cyber Security)的Dinh Ho Anh Khoa获得了10万美元的奖金,原因是他利用一个结合了认证绕过和不安全反序列化漏洞的漏洞链攻击微软SharePoint。 Palo Alto Networks的Edouard Bochin和Tao Yan也演示了Mozilla Firefox中的越权写入零日漏洞,STAR Labs SG的Gerrard Tai使用use-after-free漏洞将红帽企业Linux的权限升级为root, Viettel Cyber Security使用了另一个越权写入Oracle VirtualBox的guest-to-host漏洞。 在人工智能领域,Wiz Research的安全研究人员用免费使用的零日漏洞,利用Redis和Qrious Secure链接的四个安全漏洞,攻击了英伟达的Triton推理服务器。 在第一天,参赛者在成功利用Windows 11、Red Hat Linux和Oracle VirtualBox的零日漏洞后,获得了26万美元的奖金,在比赛的前两天,他们展示了20个独特的零日漏洞,总共获得了69.5万美元的奖金。  Pwn2Own柏林第二天的排名 Pwn2Own Berlin 2025黑客大赛将重点关注企业技术,首次引入人工智能类别,并于5月15日至5月17日在OffensiveCon会议期间举行。 安全研究人员在AI、web浏览器、虚拟化、本地特权升级、服务器、企业应用程序、云原生/容器和汽车类别的完全修补产品中展示零日漏洞,将能够获得超过100万美元的奖励。 然而,在Pwn2Own启动之前,没有特斯拉的注册,但两辆2025年的特斯拉Y型和2024年的特斯拉3型台式汽车也可以作为目标。 在比赛的最后一天,黑客们将尝试利用Windows 11、Oracle VirtualBox、VMware ESXi、VMware Workstation、Mozilla Firefox以及Nvidia的Triton Inference Server和Container Toolkit中的零日漏洞。 在Pwn2Own竞赛期间披露了零日漏洞后,供应商有90天的时间发布其软件和硬件产品的安全修复程序。

Any organization or individual enforcing or assisting in the enforcement of these U.S. restrictions will risk violating the Anti-Foreign Sanctions Law and other Chinese laws and regulations, and shall bear corresponding legal liabilities, said a spokesperson for China's Ministry of Commerce.

今日,小米汽车公布了小米YU7的发布海报预告。海报显示,**小米YU7定位豪华高性能SUV,将于5月22日晚上的小米15周年战略新品发布会上发布。**从高性能的定位可以看出,小米YU7将会和小米SU7一样,注重操控和性能。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250521/ca552aa4150c4e66a7660b917de4e6bc.jpg) 据此前的工信部申报信息可知,小米YU7会有单双电机三款动力系统。 其中,双电机四驱版车型,**前后电机最大功率分别为220/288kW,综合功率508kW(691马力),最高车速为253km/h,匹配三元锂电池。** 前后双电机低功率四驱车型,前后电机最大功率分别为130/235kW,综合功率达到365kW;单电机后驱车型,最大功率235kW,最高车速240km/h,搭配磷酸铁锂电池。 具体配置上,预计会与小米SU7同步,提供标准、Pro、Max三款配置车型。至于是否会有YU7 Ultra性能版,还需小米方面公布更多信息。 **而在豪华感方面,小米YU7的外观将会是最大亮点,整车外观极其优雅;**得益于4999mm的车身长度、3米的轴距,车内还能提供大空间和豪华舒适体验。 从小米YU7的定位来看,预计售价会和特斯拉Mode Y较为接近,在25-35万元之间。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250521/56436c6b36f04e81b971a96cafd981cd.jpg) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1501286.htm)

马斯克周二在一次采访中表示,随着科技行业建立越来越大的数据中心,到明年年中,人工智能的发展可能会遇到发电问题。马斯克说,他的人工智能初创公司xAI正计划在田纳西州孟菲斯市建立一个吉瓦级的设施。他说,该设施将在6到9个月内完工。根据美国能源部的数据,1吉瓦(GW)相当于美国普通核电站的发电能力。 [](https://n.sinaimg.cn/tech/transform/59/w550h309/20250520/2ca4-bf8805549ce2b26aa86aedcaf75047c7.webp) 马斯克表示,人工智能在扩大规模时面临三大限制:芯片、变压器和发电。变压器用来降低发电厂产生的电力的电压,以便计算机使用。 “当我们解决变压器短缺的问题时,将会出现根本性的发电短缺,”马斯克说,“我的猜测是,人们可能会在明年年中或明年年底开始面对发电方面的挑战。” 马斯克表示,中国正在建设的发电量远远超过美国。“中国的发电量看起来就像一枚火箭进入轨道,而美国的发电量很平淡,”他说。 马斯克的xAI正在使用天然气涡轮机为其位于孟菲斯的巨像数据中心提供动力。环保人士指责xAI违反了《清洁空气法》(Clean Air Act),并在没有缓解技术或许可的情况下使用燃气轮机,违反了对“主要空气污染源”的许可要求。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1501282.htm)

近几日,关于美国前总统拜登患癌的消息闹得沸沸扬扬,特朗普先是对此表达惋惜,但随后又提出质疑,为什么拜登的前列腺癌没有更早被发现和披露,暗示可能存在掩盖真相的情况。拜登办公室的一位发言人周二回应称,他上一次接受前列腺癌检查是在2014年。 [](https://n.sinaimg.cn/finance/crawl/117/w550h367/20250519/fe97-eabd7affe2774464d41182c94f57c803.png) 在美国,许多前列腺癌都是通过筛查血液中的前列腺特异性抗原(PSA)检测的,就像直肠检查一样。不过,这些筛查通常不建议70岁及以上的男性进行。 拜登现年82岁,于1月卸任美国总统。2014年时,拜登年满72岁。 “拜登总统最近一次公开的PSA是在2014年。在周五之前,拜登从未被诊断出患有前列腺癌。”这位发言人说。因此,这么一算,拜登已经10余年没有接受过筛查,这一事实解释了为何病情发展至今才被检查出来的原因。 此前,特朗普称前列腺检查是男性医学检查的一部分,“非常常见”,还说“我很惊讶,这么长时间以来,公众竟然都没有得到通知,因为病情发展到如此严重(第九阶段),那可是需要很长一段时间的。” 根据拜登办公室的声明,他上周因泌尿系统症状加剧而新发现一个前列腺结节,医生在进一步评估后于16日诊断拜登患有前列腺癌,并伴有骨转移。其前列腺癌的格里森评分(Gleason Score)为9分。评分越高,前列腺癌的分化越差,恶性程度越高,愈后相对较差。 值得一提的是,前列腺癌在老年男性中极为常见,拜登的病情引发了公众的猜测:为什么一个接受过美国最好医疗服务的人,会让病情发展至此才检查出来。 诚然,前列腺癌可以通过PSA检查出来,但多年来,医生们一直在争论前列腺癌筛查的好处,尤其是对老年男性。因为尽管早期发现癌症是最好的,但对于生长缓慢、不会很快危及生命的癌症,需要在早期发现和过度治疗之间取得平衡。 在拜登最后一次筛查的2014年,美国预防服务工作组(U.S. Preventive Services Task Force)还建议无论年龄大小,都不要进行任何筛查。这是“一个独立的初级护理和预防专家小组,系统地审查有效性证据并为临床预防服务提出建议”。 此后,指南发生了变化,2018年,指南更新为建议55岁至69岁的男性在与医生讨论后做出“个人”决定。与大多数其他组织一样,该小组继续建议不要对老年男性进行筛查,因为筛查的益处有限。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1501280.htm)

Google联合创始人谢尔盖·布林周二在GoogleI/O 2025开发者大会的台上接受采访时表示,他“在Google眼镜上犯了很多错误”。在“科技大咖播客”主持人亚历克斯·坎特罗维茨对Google DeepMind首席执行官德米斯·哈萨比斯的采访中,布林意外地被邀请出席。  布林接着表示,他“对消费电子供应链一无所知”,也不知道以合理的价格打造智能眼镜有多难。这位Google联合创始人指出,他非常看重智能眼镜的外形设计,并表示很高兴公司再次探索这一领域,而且这次“有优秀的合作伙伴帮助我们打造它”。 周二早些时候,Google公布了其最新的Android XR 智能眼镜研发项目,距离Google眼镜项目关闭已有约十年。Google高管在台上展示了这款由 DeepMind Astra 项目提供支持的智能眼镜如何辅助进行实时翻译、导航以及一般的 AI 查询。 为了开发具备 AI 和 AR 功能的 Android XR 眼镜,Google正在与三星和 Xreal 等合作伙伴网络合作。Google还与 Warby Parker 合作投资高达 1.5 亿美元,并入股这家眼镜公司,以支持其智能眼镜业务。正如布林所提到的,这些经验丰富的眼镜和电子产品制造商或许能够帮助解决智能眼镜生产过程中的一些供应链问题。 布林指出,生成式人工智能的出现使得智能眼镜的功能比Google眼镜时代更加切实。 在采访的早些时候,布林承认他实际上是从退休状态复出,致力于Google的双子座项目。这位Google联合创始人表示,他几乎每天都待在加州山景城的办公室里,并表示他正在帮助双子座团队开展多模式项目,例如Google的视频生成模型 Veo 3。 布林说:“任何计算机科学家现在都不应该退休。他们应该从事人工智能研究。” 此前有报道称,布林积极推动Google Gemini团队参与人工智能竞赛。据报道,布林在一份备忘录中告诉Google员工,他们至少每个工作日都应该在办公室,每周工作60小时可能是提高工作效率的最佳时间。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1501278.htm)

Google今日在 I/O 开发者大会上[宣布推出](https://labs.google/fx/tools/flow/)一款名为 Flow 的全新 AI 电影制作工具,该工具由Google最新的 AI 模型 Veo、Imagen 和 Gemini 提供支持。Flow 现已面向美国地区的 Google AI Pro 和 AI Ultra 套餐用户独家开放。 [](https://cdn.neowin.com/news/images/uploaded/2025/05/1747780807_google_flow.jpg) Flow 的灵感源自 OpenAI 的 Sora。Google声称,Flow 可以生成具有出色提示一致性的视频,并创造出具有更佳物理效果和真实感的电影级输出。Google还利用 Gemini LLM 来提升提示体验,并使用 Imagen 模型来生成自定义素材。 如果需要,Flow 还允许用户携带自己的素材。创建主题或场景后,即可将其用于不同的剪辑和场景,并保持一致性。视频创建完成后,用户可以下载视频、将其升级到 1080p 或下载为 GIF。 Flow 将支持以下功能: <blockquote><ul><li><p>摄像机控制:通过直接控制摄像机运动、角度和视角来掌握拍摄。</p></li><li><p>场景构建器:无缝编辑和扩展您现有的镜头 - 通过连续的动作和一致的角色展示更多动作或过渡到接下来发生的事情。</p></li><li><p>资产管理:轻松管理和组织您的所有成分和提示。</p></li><li><p>Flow TV:Veo 不断丰富其生成的短片、频道和内容,激发您的创造力。您可以看到自己喜欢的短片所使用的具体提示和技巧,从而为学习和适应新风格提供实用的方法。</p></li></ul></blockquote> Google AI Pro 订阅者每月将获得 100 个视频生成以及主要的 Flow 功能,而 Google AI Ultra 订阅者将获得最高使用限制以及使用原生音频生成(环境声音和角色对话)的 Veo 3 的早期访问权限。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1501276.htm)

**作者 | 邓咏仪** **编辑 | 苏建勋** 北京时间5月21日凌晨,谷歌在每年一度的I/O大会上再度炸场——谷歌搜索的AI模式正式上线。其中,最受瞩目的一个功能是Personal Context(个人上下文)。 简单来说,这是一个记忆功能。在得到用户授权后,谷歌大模型助手Gemini就能得知你的搜索历史、邮箱、收藏、网盘等等资料,从而提供更懂用户的问答,如获取邮件中特定日程的时间和地点,结合天气、用户对地点的偏好给出更符合用户个性的建议。 但不必等谷歌,国内马上就能用上企业版本的Context(上下文)。 **《智能涌现》独家获悉,飞书即将上线一个新的AI产品——飞书知识问答。** “飞书知识问答”是一款基于企业知识的企业专属 AI 问答工具,在飞书的左侧工具栏侧即可调用。当用户在工作中遇到问题时,可随时向飞书知识问答提问。 简单来说,在使用体验上,它更像一个“可以记得住事”的实习生——当用户在工作中遇到问题时,可随时向它提问。在用户设置好它能接触到的“知识范围”后——飞书知识问答就可以访问所有消息、文档、知识库、文件等信息,直接给出精准的答案。 也正因如此,类似企业知识库的AI产品,成为大厂、初创,都争先入局的方向。 用户的资料文档、在工作场合中的对话等等信息,都作为模型的“参考材料”,让模型调用。 以飞书知识问答为例,一个实际的应用案例是这样的:用户在飞书中所有有权限的知识,无需手动整理、上传,都将自动成为该用户的知识库。在用户向飞书知识问答提问时,AI就会自动调用这些资料。 通过这样的方式,能够落地的使用场景就更多了——根据飞书官方发布的产品演示,便有询问项目进度、询问预算情况、找人、撰写生成项目总结等场景。 大模型落地时也常常涉及企业信息保密的问题。在以往,如果员工将企业信息随意喂给其他的通用大模型,有可能造成信息泄密,企业独有的知识与经验也有可能成为公司外用户的答案。 安全隐私问题如何解决?据我们了解,飞书知识问答的权限管理,目前基于产品本身的文档、会议、群聊、知识库等等权限,与使用者权限保持一致——因此,即使一名普通员工、一名业务总监或者CEO提出同一个问题,所生成的答案也会完全不同。 **《智能涌现》了解到,目前,这个产品已经完成了数万名用户的内测,网页端(ask.feishu.cn)也已经正式上线。**用户在飞书中搜索“知识问答”,或直接访问网址,即可申请试用。 从网页端来看,飞书知识问答的形态类似有长期知识记忆的GPT和豆包。用户可以上传个人版的资料,上传完毕后,能够调用 DeepSeek 或豆包进行提问,网页版同样支持联网搜索,也知识库搜索等多种方式。  △来源:飞书 在以OpenAI o1、DeepSeek为代表的推理模型有代际进步之后,模型输出的准确度和幻觉问题能有效得到控制,这直接影响了AI产品的落地方向——包括腾讯ima、夸克等产品都在知识库加大了投入。而在初创公司一侧,类似Youmind、Remio等个人知识库类的产品也呈现一轮“小爆发”,用户也有较快的增长。 **封面来源|AI生成**  欢迎交流  欢迎关注 本文来自微信公众号[“智能涌现”](https://mp.weixin.qq.com/s/CnkbaEdKsH2MOO_xN4a9QQ),作者:邓咏仪,36氪经授权发布。

为了方便经常打开几十个网页的用户快速切换到特定的选项卡,Google Chrome 很早就在选项卡顶部左侧添加了搜索功能,点击下拉箭头输入关键词即可快速搜索特定的选项卡。问题在于这个下拉箭头本身比较小所以视觉上也不算是非常明显,所以Google现在决定将其从左上角移动到扩展程序图标右侧,并且也将下拉箭头图标换成了搜索图标,这样用户也更容易识别和理解这个功能。 目前新图标和位置正在 Google Chrome Canary 版中进行测试,用户点击该搜索按钮默认会出现搜索框,底部则是当前已经打开的部分选项卡,因此在这里用户也可以直接切换到对应的选项卡,如果没有看到需要的选项卡再输入关键词进行搜索即可。 通常情况下位于 Chrome Canary 版中的新功能需要 2~3 个月才能抵达正式版,暂时还在使用正式版的用户还需要耐心等等,待完成测试Google就会逐渐将其合并到 Dev 版、Beta 版和正式版。 **下面是当前的样式:** [](https://img.lancdn.com/landian/2025/05/109034-1.png) **下面是换成的新样式:** [](https://img.lancdn.com/landian/2025/05/109034-2.png) [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1501274.htm)

最新自主研制的万吨级远洋医院船"吉祥方舟"号(舷号868)近日开展实战化卫勤演练。这艘代表我国海上医疗救护最高水平的医院船,在演练中展现出卓越的应急救治能力。**演练现场,由内科、外科、急诊重症等多科室专家组成的医疗团队,针对模拟的不同伤情迅速启动分级救治方案。**  **医护人员在配备8间现代化手术室(含2间千级、6间万级洁净手术间)的医疗环境中,高效完成各类紧急手术准备。**医疗留置组24小时不间断监测"伤病员"生命体征,确保随时应对突发状况。 "吉祥方舟"号作为我国自主设计建造的第三艘万吨级医院船,在医疗设施配置上实现多项重大突破:不仅加装了先进的PCR实验室,还扩建了隔离病房区,使其具备批量传染病患者的检测诊断和收治能力。 该船集战备医疗、远海救护、国际救援等多功能于一体,战时可为伤员提供早期治疗和专科救治,平时能为舰艇编队和驻守岛礁部队提供医疗保障,同时具备执行国际人道主义救援任务的能力,是我国构建远海医疗救护体系的重要支撑。  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1501272.htm)

最近在刷小红书的时候,发现了一篇有点热度的帖子……一位车主,遇上了 A 柱生锈的事,而且看起来还是锈到一抠就烂的那种程度……这里先给不太清楚的朋友解释一下,除了车头的溃缩区之外,A 柱是汽车碰撞的时候驾驶员最后的一道车身防护。  如果 A 柱都撑不住,那下一个缓冲区那就是你的生辰八字了。  所以这位车主的 A 柱要是真锈穿成脆脆鲨,应该是不剩啥防护性能了。 加上 A 柱无论出啥事故都算是大事故车,会让本就不高的新能源二手价格雪上加霜,车主根本无法接受这样的质量问题,于是就将维权过程发上了小红书。 但是根据 4S 和厂家的说法,锈的是 A 柱外侧的蒙皮,里面的结构没事,并不算大事故车。  目前双方各执一词,谁也说服不了谁,进入了僵持阶段。 但脖子哥觉得这事吧,到底是 A 柱还是蒙皮的事,现在不好下判断,因为 A 柱生锈这事说实话,无论啥品牌,对于一台只有两年的车都比较离奇。  在没有进一步的消息之前,今天咱们就先聊聊汽车是怎么防锈的,直接从大伙最在意的漆面说起吧。 我们都知道,汽车生锈一般是因为金属裸露在空气之中产生了化学反应,为了防锈,厂商们会给金属部件套上一层又一层的防护,最常见的就是车漆。 工厂里汽车喷漆主要分为 “前处理——电泳——中涂——面漆” 几个步骤,一步步上漆将车腌制入味。  而防锈(防腐)最重要的就是电泳层,也就是我们常说的底漆。 在上底漆的过程中,厂家会将白车身一个个浸泡到充满涂料颗粒的电泳槽里,通过阴极电泳,让涂料均匀的沉积到车身表面,形成大概 20 微米厚的涂层,占到车漆厚度的 20% 左右。 那些工厂宣传片里一个个车壳子旋转着泡澡的场景,一般就是在电泳。  在这个过程中,由于全车都下去浸泡,基本能保证最简单的防锈性能。 然后除了电泳层之外,还有我们熟悉的色漆和清漆组成的面漆层。 面漆除了装饰性之外,其实也能起到防紫外线、防透水以及防刮花等保护性作用。 而这一层又一层的漆面保护,只有每一层你都划破了,最终才会露出里面的钢铁,最后才再慢慢反应生锈。 而针对平日行驶中更容易生锈的部位,厂商们一般也会做相应的加强。比如通过优化钣金之间的缝隙,可以让电泳层更加完整,延长寿命;减少点焊毛刺、清除焊渣等等手段也能降低后续电泳涂膜的难度。  当然,漆面再优化还是容易磕碰,这时候就该汽车基材登场了。 一般来说汽车制造会使用普通的冷轧钢板,但是为了防锈,可以给冷轧钢板镀上一层锌,更活泼的锌层会先于里面的铁反应,消耗自身来保护钢铁基材。 镀锌钢板微观截面。  车企用上镀锌钢板之后,一般能做到 3 年无锈蚀,10 年不锈穿。 只不过嘛,就是有点贵,根据长城汽车的数据,他们用的镀锌钢板锌层厚度为 7 微米,超出业界水平 40%,而成本则比普通钢板要高 18%。 当然,一山还比一山高,像 BBA 们不同的部件都会用不同的镀锌层,范围在 8-35 微米,真的就是一分钱一分货了。  除了镀锌钢板之外,还有另一个大伙都很熟悉的老朋友,就是铝合金。  铝合金直接就一劳永逸了,压根不会生锈。铝材在接触到氧气的时候,会自动生成一层氧化铝致密层,把空气和水分隔绝在外,耐腐蚀性一流。 再加上铝的重量比钢轻,能带来轻量化的优势,铝合金就成了高端车型极佳的板材。 不过这里得提一句,铝合金虽然优势不少,但是由于它的硬度无法媲美热成型钢,想用在 A、B 柱这种关键部位上还是有点难。  基本上平日里我们需要关注的防锈手段就那么多,还有就是像底盘这些不升起来看不到的地方,汽车厂商也会做相应的盐雾测试(耐腐蚀测试)。 一位曾经负责底盘的质量工程师告诉我,像会形变的垫片、弹簧这些就会采用电镀工艺,适合而需要承重的部件像传动轴、减速器外壳等他们就会用喷涂的方法,这些都是综合了成本以及耐久性之后的选择。 当然,财大气粗的话,什么铝合金下支臂,碳纤维传动轴也不是不行。。  ok,其实还有很多细致的防锈工艺,材料上有工程塑料、环氧树脂、橡胶件的防腐,涂料有颗粒、配方、厚度等等,全都是调参仙人。 整车的耐腐蚀测试相关的东西实在太多太多,一般都会在耐久性测试里面发现且一并解决。 你要说他们会明目张胆的偷工减料吗?应该不至于,毕竟打到现在能够活下来的车企,基本都经历过前十年中国汽车质量饱受诟病的阶段,自主品牌人人喊打的年代实在是太痛了。 当初江淮同悦因为漆面锈穿 “荣登” 央视 315 晚会,间接导致江汽民用车一蹶不振,即使后续改进了工艺,依然于事无补,信任丢了真的就没了。  况且现在国产车竞争这么激烈,各家都在盯着对手的漏洞,要是这样主动露出破绽,那不从牌桌上下去,也得元气大伤。 至于这茬到底是啥情况,咱们大可以等一个更正式的回应。毕竟要真是A柱锈了,想糊弄过去可没那么简单了…… [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1501268.htm)

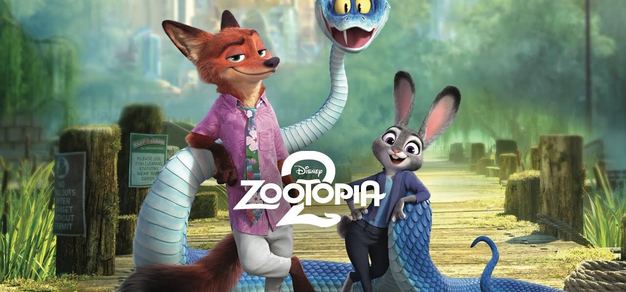

迪士尼备受期待的续作《疯狂动物城2》于日前公布首个预告。续集回到那座神奇的动物大都市,兔朱迪、狐尼克继续“主演”,夏奇羊、豹警官、大先生、树懒闪电等人气角色也回归,更有由关继威配音的蛇加里在内更多新动物登场。该片将于11月26日北美上映。 <内嵌内容,请前往机核查看>

群联E26作为第一款、也是很长时间内唯一一款PCIe 5.0 SSD主控方案,表现实在令人不敢恭维,不但性能残血,而且功耗奇高,甚至经常需要配备主动风扇。台北电脑展上,群联终于拿出了新一代E28,表现基本和慧荣SM2508、三星Presto差不多,都是顶级水准。  **群联E28的制造工艺从12nm升级为慧荣同款的台积电6nm,功耗大大降低,四核心CPU,支持八通道32CE闪存,接口速率高达4200MT/s,可搭配最多32TB TLC,还支持LDPC、RAID ECC、AES-56。** 它还是**首款集成AI处理能力的SSD主控**,可加速AL、ML工作负载。 **群联E28的标称性能为顺序读写14.8GB/s、14GB/s,随机读写为260万IOPS、300万IOPS。** 对比慧荣SM2508,虽然顺序读取慢了区区0.1GB/s,但是**大家更期望提高的随机性能更加亮眼,分别高了13%、30%!**  群联现场展示的参考设计平台采用了锐龙7 9700X处理器、ROG CROSSHAIR X870E主板,**实测顺序读写速度达到了14.9GB/s、14.1GB/s,超过了官方标称。**  同时,在搭载i9-14900HX处理器的微星Raider GE78 HX笔记本上,功耗表现也可圈可点,**持续读取时只有6-7W,持续写入更是不过5-6W**,明显低于竞品(可能就是慧荣SM2508)。 如此一来,PCIe 5.0 SSD就再也不需要散热片了。  群联称,**E28已经顺利开始初步投产,即将量产,预计相关产品最快下半年登场,明年大规模上市。**  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1501266.htm)

日前,中国电信股份有限公司浙江分公司(简称浙江电信)携手中国联合网络通信有限公司浙江省分公司(简称浙江联通)、华为完成1.8GHz+2.1GHz双频8T8R基站创新商用验证。5G单用户上行速率突破1.1Gbps,再次刷新了5G上行速率的高度。 [](//img1.mydrivers.com/img/20250521/5a8f9fbe-3f94-463a-b0a7-c207b81b5934.jpg) 此前,2024年8月广东电信测试的5G单用户上行速率达到1.0Gbps,此次突破标志着华为5G基站的上行链路能力达到一个新的高峰。 据悉,此次商用验证采用的1.8GHz+2.1GHz双频8T8R基站具备频分双工(FDD)上下行各95MHz大带宽能力,通过上行载波聚合(CA)和单用户多输入多输出(SU-MIMO)技术的协同作用,有效提升了基站的上行网络能力。华为表示,这一突破对当前视频直播、视联高清监控、远程视频回传、车载日志上传、云代驾、云游戏以及低空通信等场景具有重要意义。 随着移动AI时代的全面到来,海量数据的实时处理需求激增,上行网络性能的重要性愈发凸显。 [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1501264.htm)

**高通最新在官网发文,庆祝与小米合作的15周年,同时宣布达成了全新的多年协议。**在协议期内,小米的旗舰智能手机产品将持续搭载业界领先的骁龙8系移动平台,覆盖多个产品代际,并将在中国及全球市场销售,出货量预计逐年增长。 **高通强调,今年晚些时候,小米也将成为首批采用下一代骁龙8系旗舰移动平台的厂商之一。**  **这也基本确认了,下半年的旗舰小米16系列将采用骁龙8 Elite 2,而并非小米自研的玄戒芯片。** 从目前的状态来看,小米旗舰主力芯片应该还是骁龙,而玄戒芯片将作为小米S系列手机、Ultra平板等特定机型的专属配置。 毕竟目前玄戒是刚刚起步,供应和稳定性应该都还是初期阶段,为了保证用户体验,还是较小范围使用更加稳妥。  **未来几年时间,小米应该都会让玄戒和骁龙并行,也能给用户更多选择。** 值得注意的是,安蒙已经宣布高通骁龙峰会2025将于9月23日-9月25日举行。 **届时,骁龙8 Elite 2将正式登场,预计首发的机型最快能在9月亮相,小米16系列很可能再次拿下首发。**  [查看评论](https://m.cnbeta.com.tw/comment/1501260.htm)

36氪

36氪 钛媒体 · 老房的商业咖啡

钛媒体 · 老房的商业咖啡 人人都是产品经理 · Grace

人人都是产品经理 · Grace 嘶吼 · 胡金鱼

嘶吼 · 胡金鱼 FreeBuf网络安全行业门户

FreeBuf网络安全行业门户 cnBeta全文版

cnBeta全文版 机核 · YT17

机核 · YT17