所有文章

AI 播客是技术的「人性化」 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1627538) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1627538#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

本期时间轴制作: Tcho_Tcho 大计已定,面对未知的决战,勇士们一面厉兵秣马,一面亦都有自己需要最后解决的心事…… 【世界尽头的酒馆】是一档GPASS会员独享节目,隔周更新。马上订阅GPASS,与4位冒险者一起经历这场充满惊喜的旅程吧! [<GPASS专题页面>](https://site.gcores.com/gpass/)

Team17 Digital 与总部位于洛杉矶的开发商 Sassy Chap Games 今日发布了明星云集的沙盒恋爱模拟游戏 Date Everything!,登陆 PC、Nintendo Switch 、PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台。 <内嵌内容,请前往机核查看> 在 Date Everything! 中,你将探索一个连最普通的物品都充满恋爱可能的世界。戴上“Dateviator”恋爱眼镜,与洗衣篮甚至空气畅聊,解锁各具特色的个性与结局。大胆去约会,发现那些你从未意识到的情感。  Date Everything! 特色内容包括: - 100 位全程配音的可攻略对象,任由玩家坠入爱河 - 分支对话,为每个角色带来多重结局 - 超过 4 小时的原创音乐,每位角色都有专属主题曲  - 1,000+ 幅手绘插图 - 120 万字文本与 70,000 条配音 - 完全交互式的 3D 大地图,玩家选择将影响世界变化 - 超豪华配音阵容,汇集 Felicia Day(《邪恶力量》《辐射》)、Ben Starr(《最终幻想16》)、Critical Role 主力 Matt Mercer、BAFTA 获奖者 Laura Bailey(《最后生还者》)、Neil Newbon(《博德之门3》)、Troy Baker(《夺宝奇兵:伟大之环》)、Ashley Burch(《地平线》系列)等知名声优!

分析指出,科创型新质生产力企业的盈利时点往往处于企业生命周期的中后期,但在研发成果获得可行性突破的时点即具有较高的确定性可以实现供给创造需求,因而此时即应可获得市场最优的长期稳定定价。

历时 10 年开发、经历超过 250 次更新、调优与玩法改进后,极致 PvPvE 开放世界生存模拟游戏《人渣》今日正式结束抢先体验,迎来完整的 1.0 版本,并已在 Steam 平台上推出。 <内嵌内容,请前往机核查看> 今夏重返《人渣》岛屿,在这场致命的生存考验中检验你的极限:游戏以无与伦比的真实感和深度复杂的生存机制为特色。你可以独自以超级监狱犯人的身份闯荡,或与最多 64 名玩家组队,依靠战略、资源管理与灵活应变,在极端的 PvPvE 世界中活下来。  随着 1.0 更新的上线,《人渣》迎来了全面的地图重制:画面品质大幅提升,性能优化显著增强,环境沉浸感更胜以往。全新的反作弊方案也已上线,确保所有官方服务器玩家都能获得更公平流畅的游戏体验。  与此同时,岛上还新增了多种交通工具,包括水上飞机、拖拉机和运动型摩托车,为生存者提供了更多出行与逃生的选择。全新武装 NPC 的引入也为幸存者带来了新的威胁与奖励——这些敌对单位将在远距离与玩家交火,同时带来额外的搜刮机会 《人渣》核心特色: - 极限求生 —— 穿越危机四伏的环境,搜刮、制作、时刻警惕四周威胁。角色定制和成长深度空前,是你活下去的关键。 - 超级监狱秀 —— 在《人渣》中,求生是一场面向全世界直播的极限真人秀。与亡命囚犯、杀人机甲和其他玩家殊死对抗,时刻暴露在观众的注视下。  - 逼真还原 —— 营养、体温、耐力等复杂的生存系统意味着求生不仅仅是击退敌人,更是对自身状态的严苛管理。 - 适者生存 —— 从零制作武器、工具与庇护所,时刻留意健康状况。布置陷阱、自制装备,灵活应变将是你在这片冷酷世界最大的武器。 - 225 平方公里混沌之岛 —— 探索随处暗藏危机的广袤世界。变幻莫测的天气、野生动物与危险地形,让你必须不断适应,否则等待你的将是残酷的终结。 加入《人渣》,迎接真正的极限生存 《人渣》1.0现已上线 Steam,支持简体中文,售价 175元。想在这片残酷岛屿上活到最后?现在就加入吧! <内嵌内容,请前往机核查看>

作者:欧雪 编辑:彭孝秋 在中国跨境电商的版图中,华南地区长期占据主导地位,但近年来,以武汉为代表的华中产业带正悄然崛起。 湖北省政府新闻办官方数据显示,2024年武汉市光电子信息产业(含软件)规模达到7566亿元,同比增长11.7%。其中,电子信息制造业产值4045亿元,同比增长8%,增速位居该市工业各行业首位。 在2025年亚马逊企业购武汉站标杆工厂探访活动中,硬氪发现,武汉出海企业虽身处“内卷”激烈的消费电子赛道,却通过差异化定位、深度用户洞察和敏捷供应链,在全球市场找到了自己的生存空间。 在消费电子这个高度同质化的领域,武汉企业不约而同选择了“小而美”的路径。 武汉攀升鼎承科技有限公司(下称“攀升科技”)主要销售高性能定制电脑,攀升科技联合创始人唐小景直言:“只要是暴露在大众消费视角下的产品,利润都很薄。” 因此,攀升科技选择了一条特殊路径——定制化PC。他们从学生群体切入,通过“性能承诺”建立信任,例如明确标注电脑可同时处理多少张PS图片或视频剪辑的帧率。这种“告诉用户能干什么”而非单纯堆砌参数的策略,让攀升科技在海外市场收获了高客单价和用户忠诚度。唐小景提到,其CRM系统积累了800万“热粉丝”,通过高频互动持续优化产品。 数据显示,2023年,攀升科技以品牌IPASON入驻亚马逊美国站。2025年第一季度,月均复合增长率达到 93.9%,尤其是3月,环比增长超过 123%,呈现强劲增长动能。  (攀升科技产品/企业供图) 武汉精臣智慧标识科技有限公司(NIIMBOT精臣)则聚焦便携式标签打印机这一垂直品类。NIIMBOT精臣的发展路径颇具代表性,2012年成立时主营标签打印机代理业务,2013年试水线上销售,2015年转型推出自主品牌产品,完成了从代理商到品牌商的蜕变。 NIIMBOT精臣亚马逊业务板块负责人杜静表示,早期代理经验让他们更懂用户需求,例如海外消费者因居住环境差异衍生出园艺标签、耐热标签等细分需求。“硬件+服务+数据生态”的模式,成为精臣的技术壁垒。 硬氪获悉,2020年以来,NIIMBOT精臣已入驻亚马逊美国、加拿大、墨西哥、欧洲、日本、中东、新加坡、澳洲站点。GMV从月均不足百万跃升至千万级,逐年增长率维持在36% -100%的高增长。目前亚马逊占NIIMBOT精臣海外电商总体营收75%以上,亚马逊年营收已超亿元。  (NIIMBOT精臣产品/企业供图) 湖北飞声科技有限公司(德迅电子)则凭借“船小好调头”的敏捷性,将用户反馈到产品迭代的周期缩短30%。“我们在大量积累用户反馈信息的时候,公司从上至下的场景优化、理念改善是非常迅速的。”德迅电子海外业务负责人谢丽君说。 实际上,德迅电子隶属于德声实业,深耕音频领域20年,专注耳机技术研发与产品创新。谢丽君介绍,公司会先将国内爆款产品进行本土化改造,再投放海外市场验证。为确保产品竞争力,德迅电子建立了动态调研机制,每两个月就会更新一次全球市场数据。 2025年,德迅电子新推出RownFusny品牌上线亚马逊美国站、日本站,其中美国站开售3个月内销售额便突破百万美金。 武汉产业带的崛起,折射出中国制造出海的升级路径:从拼规模转向拼价值,用差异化破局;从代工优势转向品牌优势,以长期主义筑壁垒。 武汉市跨境电子商务协会副秘书长徐晖总结道:“核心竞争力最终会体现在品牌力上,而品牌需要长期主义——既要精准洞察需求,又能通过供应链和技术壁垒快速响应。”

可爱,就是第一吸引力! #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1627560) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1627560#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

京东向酒店经营者推出了全新的优惠政策,酒店商家参与“京东酒店PLUS会员计划”,可享受最高三年0佣金的优惠政策。

冠军之上再进阶。 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1627490) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1627490#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

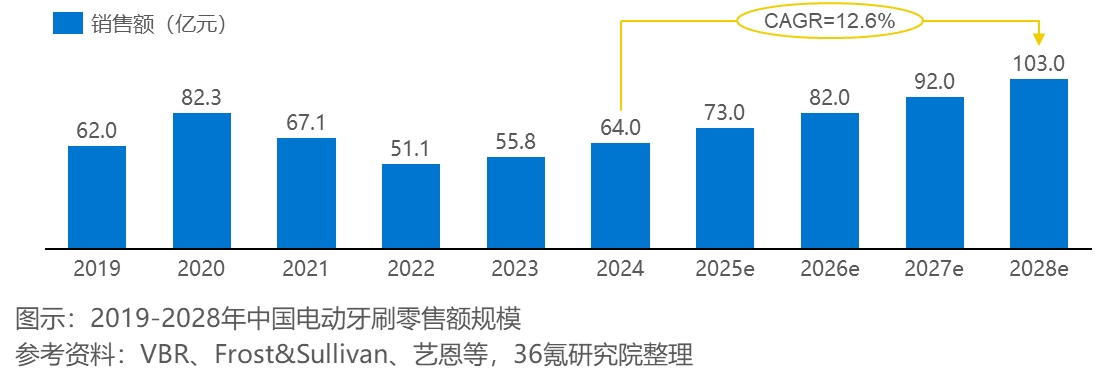

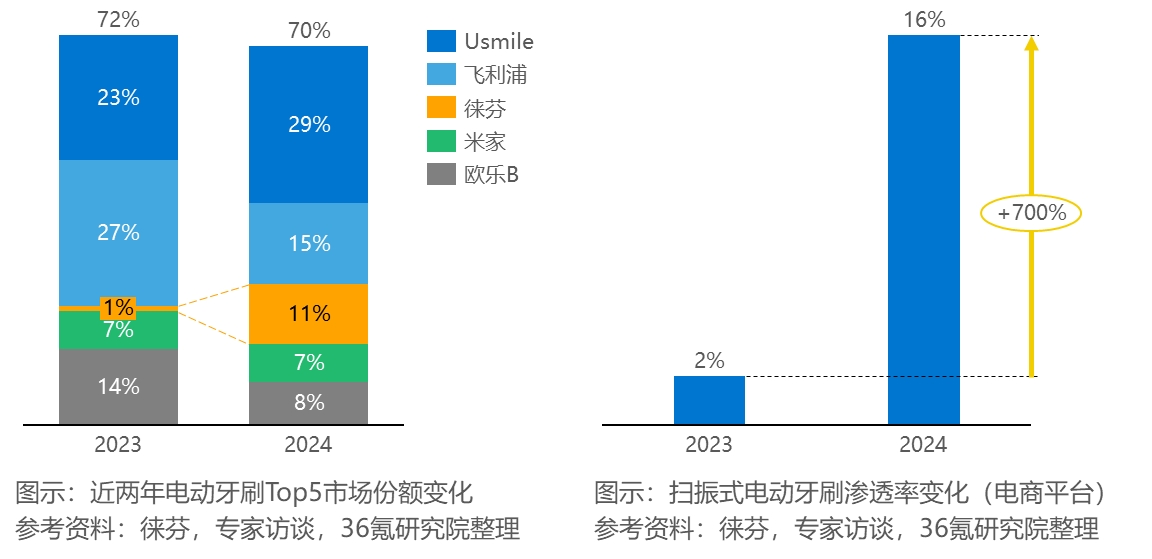

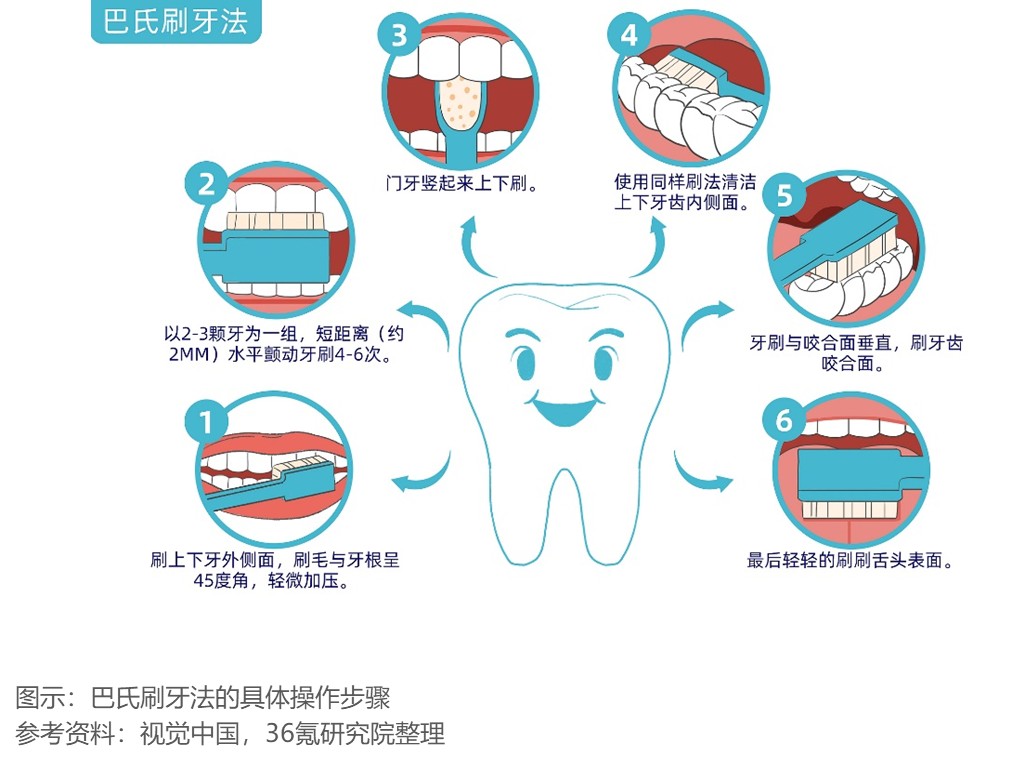

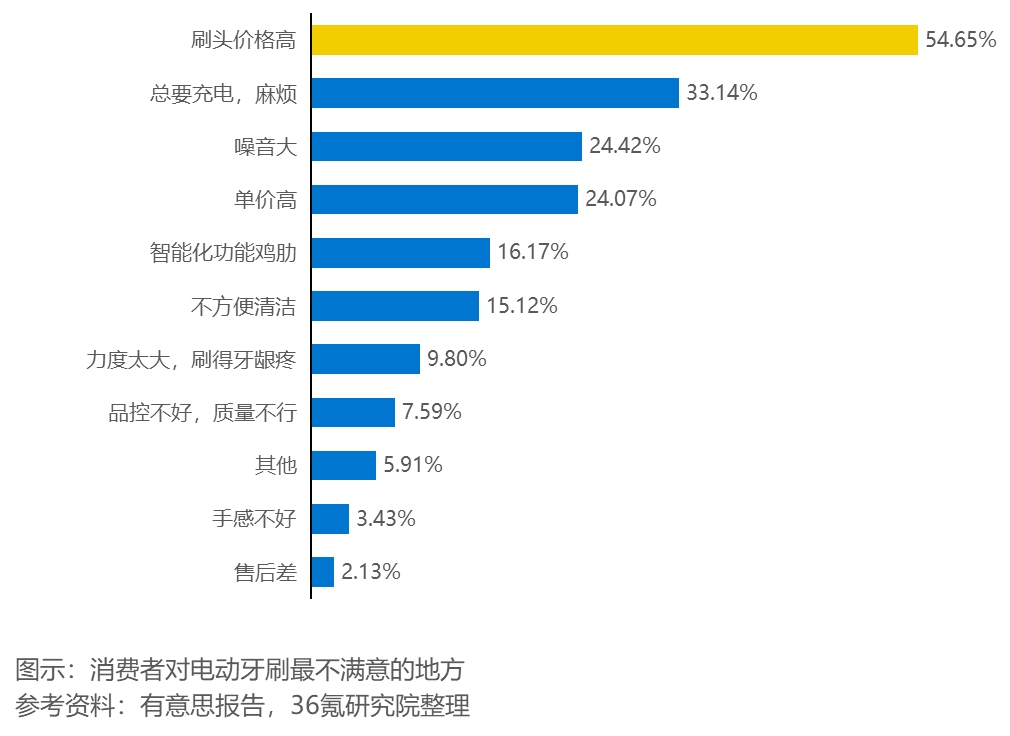

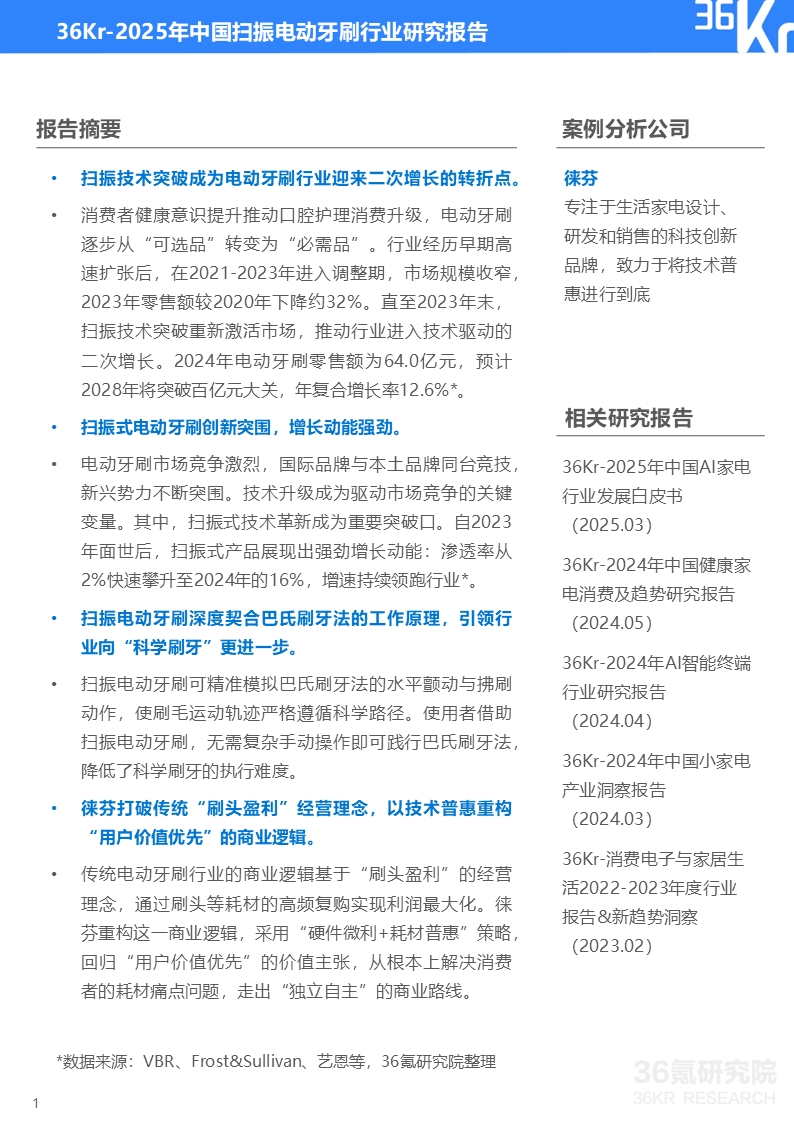

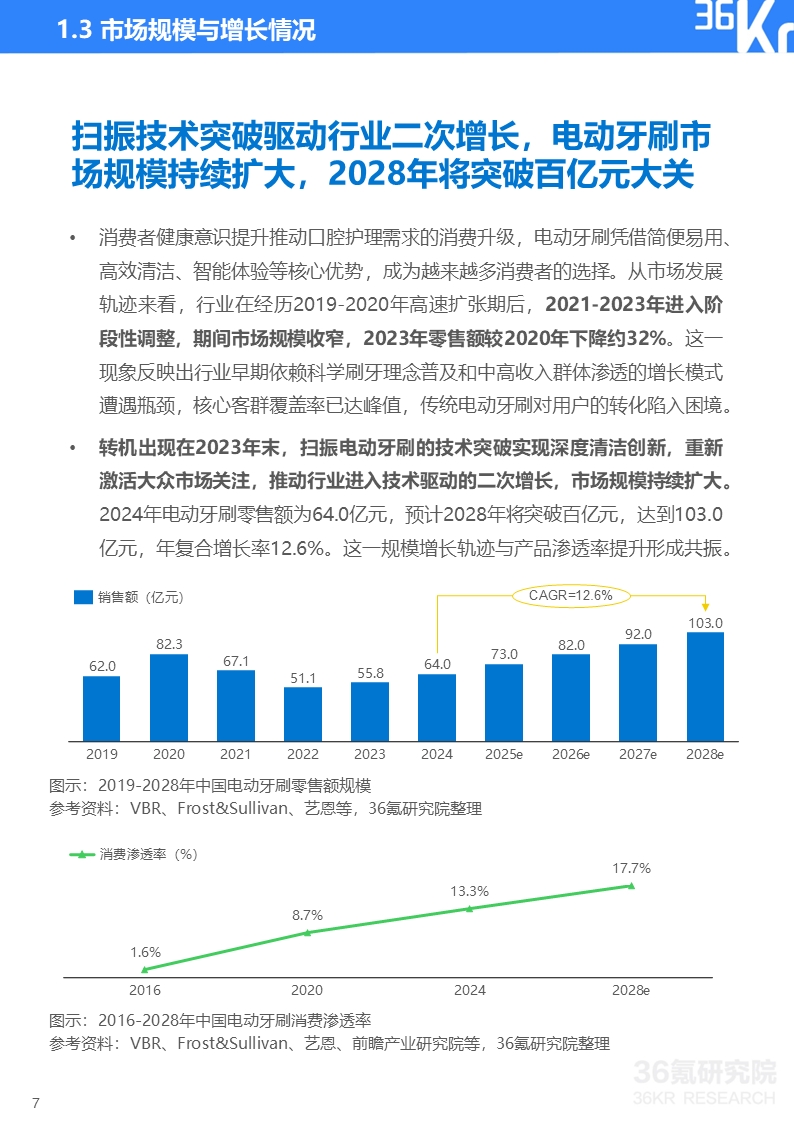

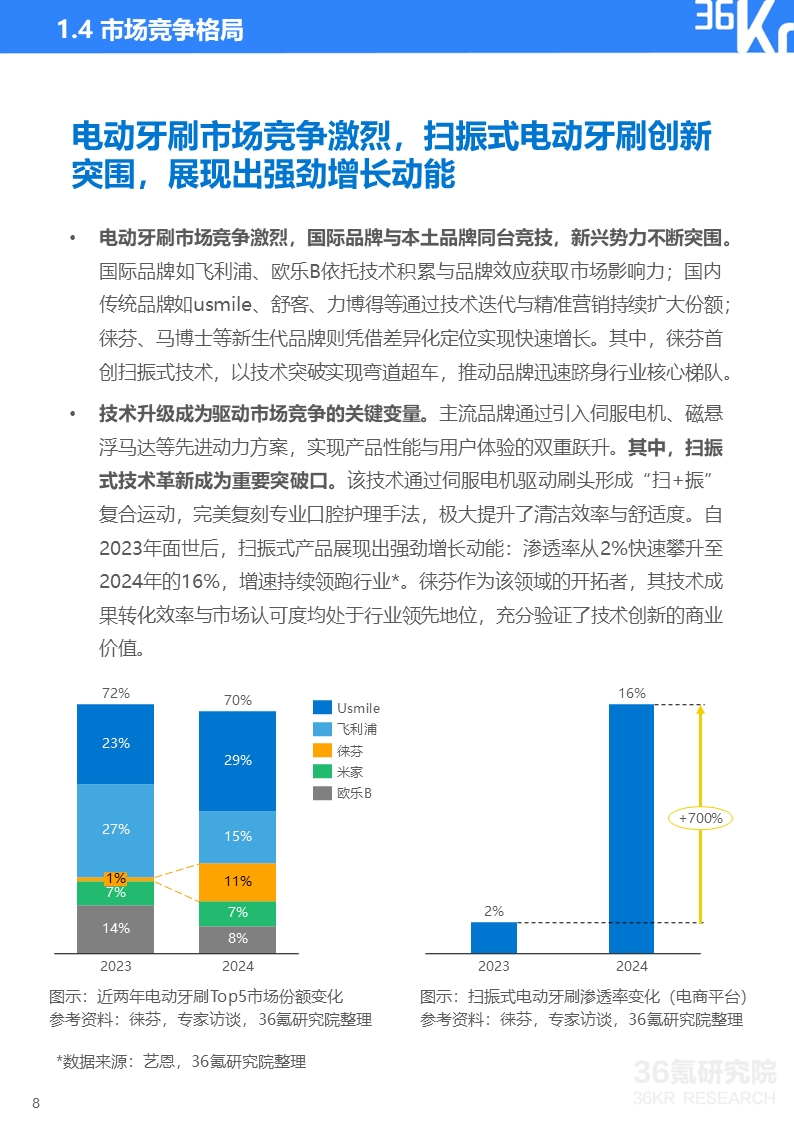

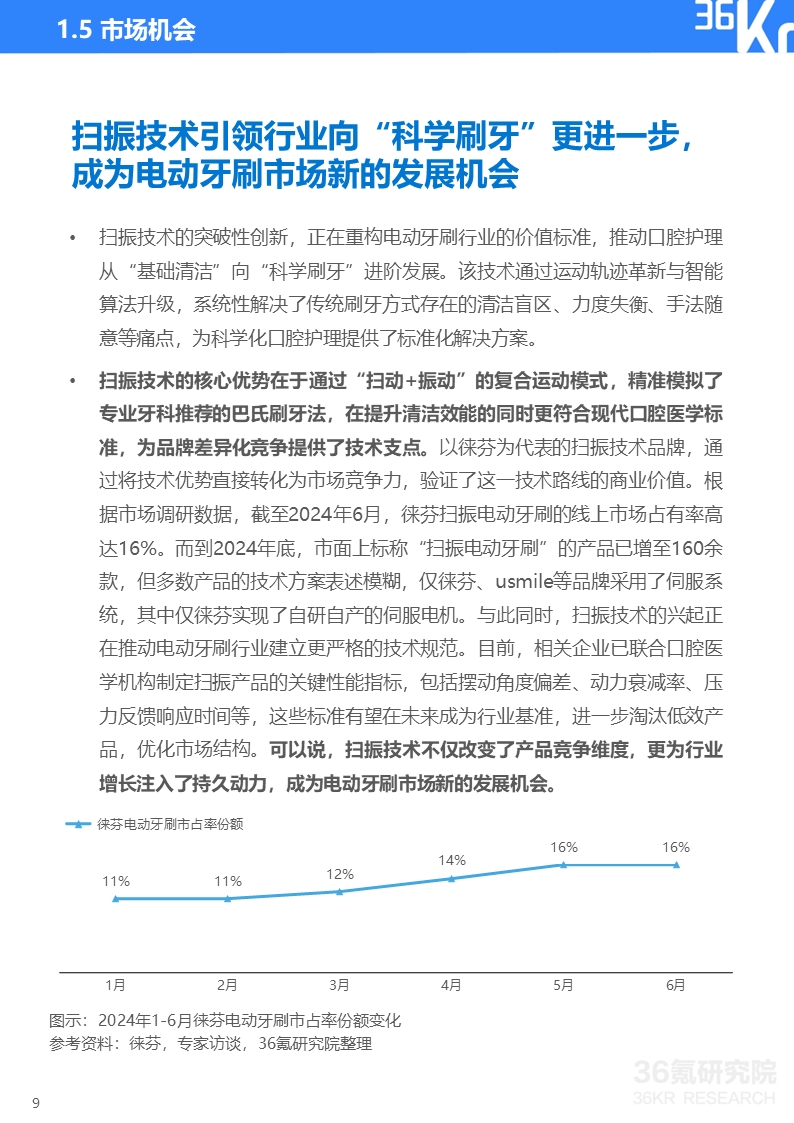

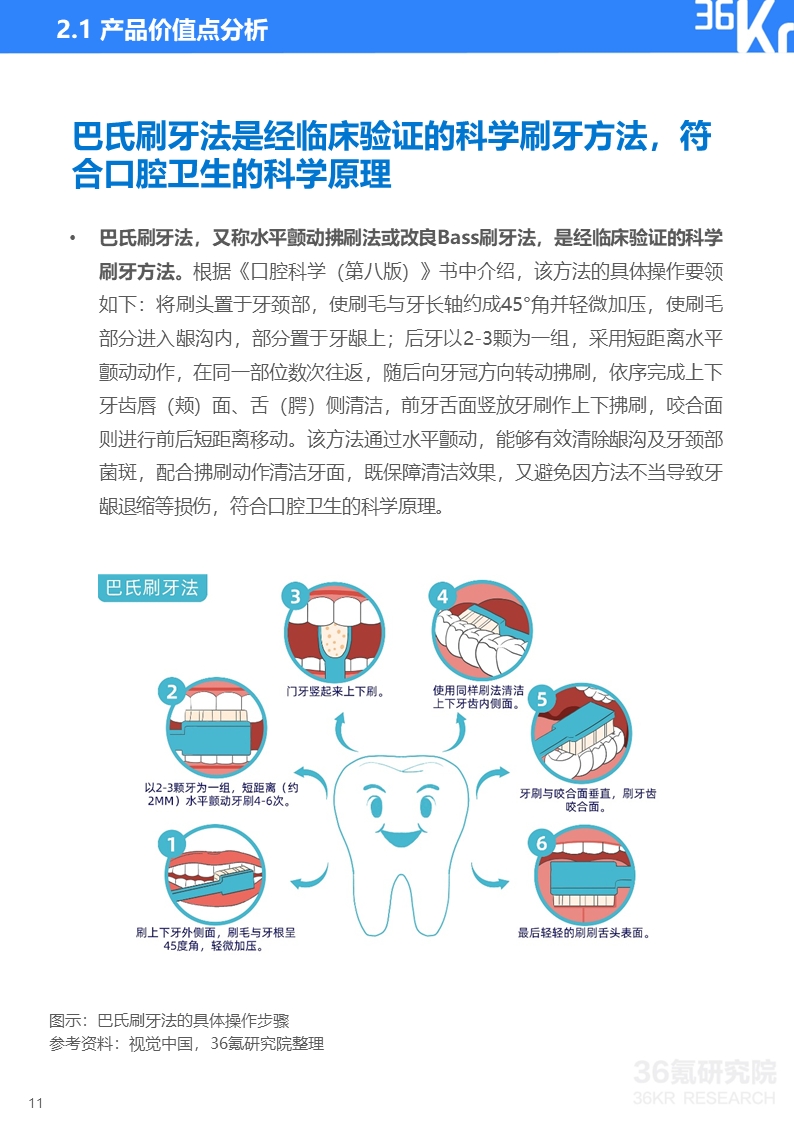

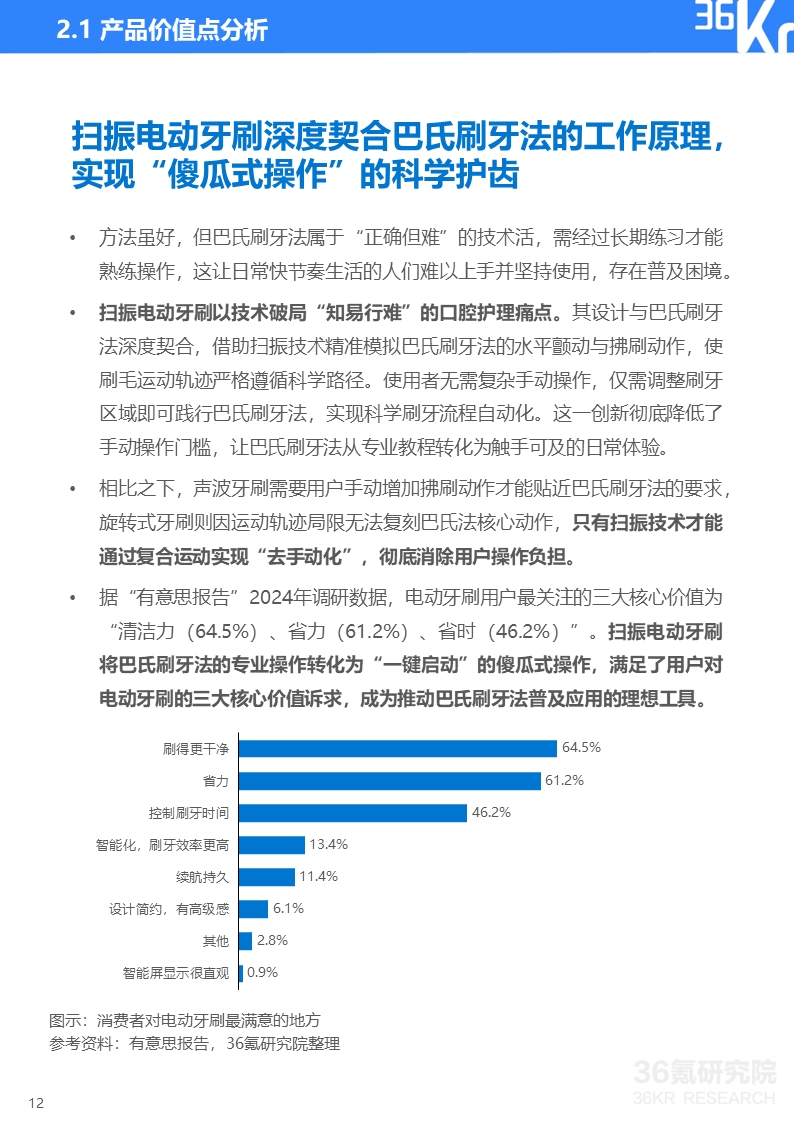

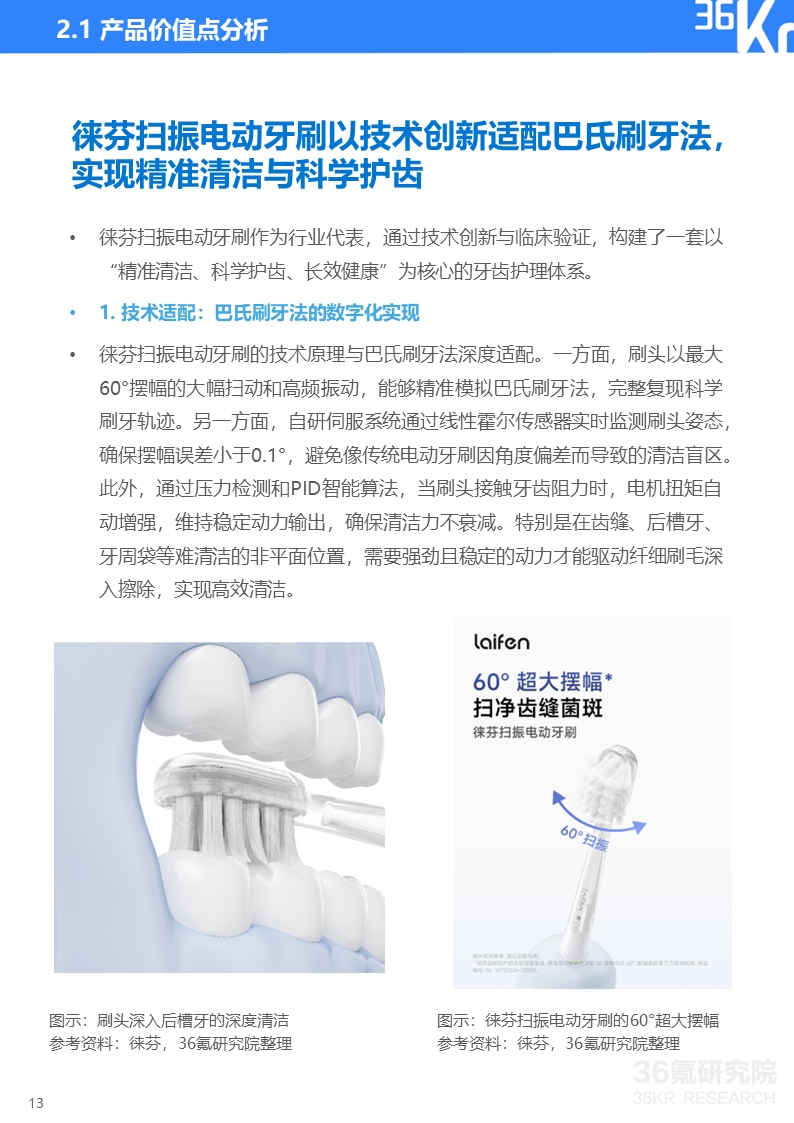

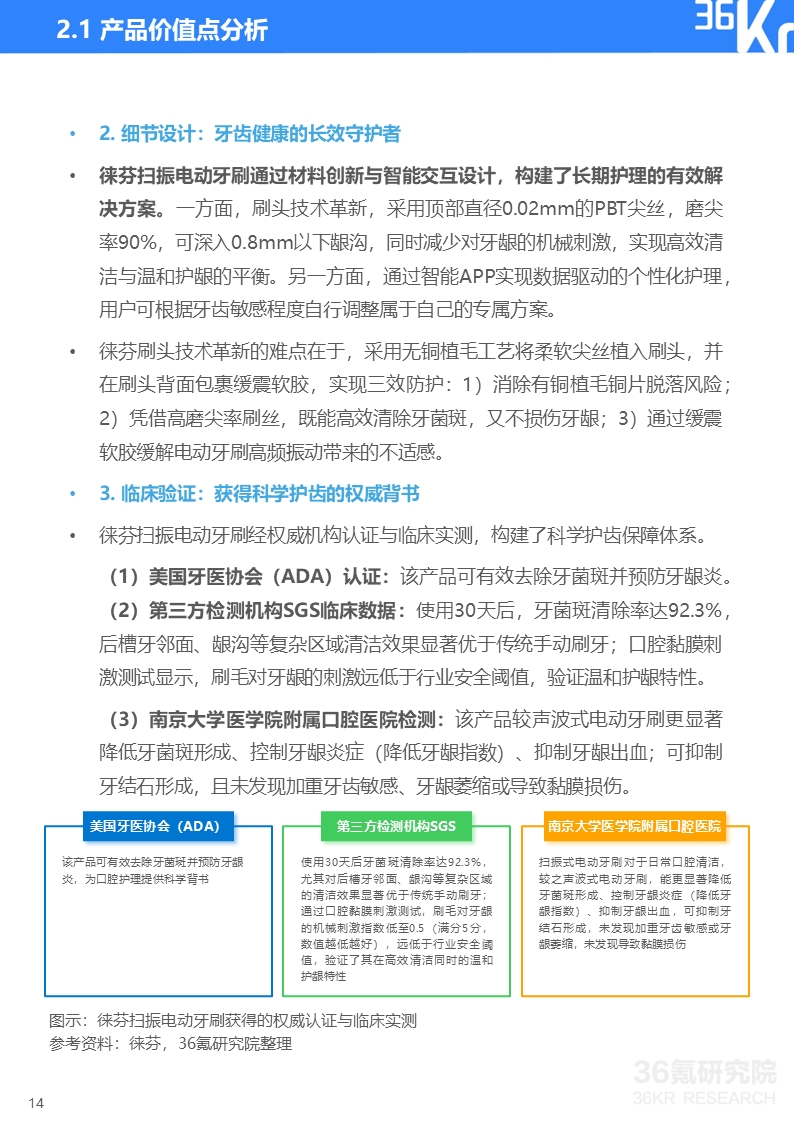

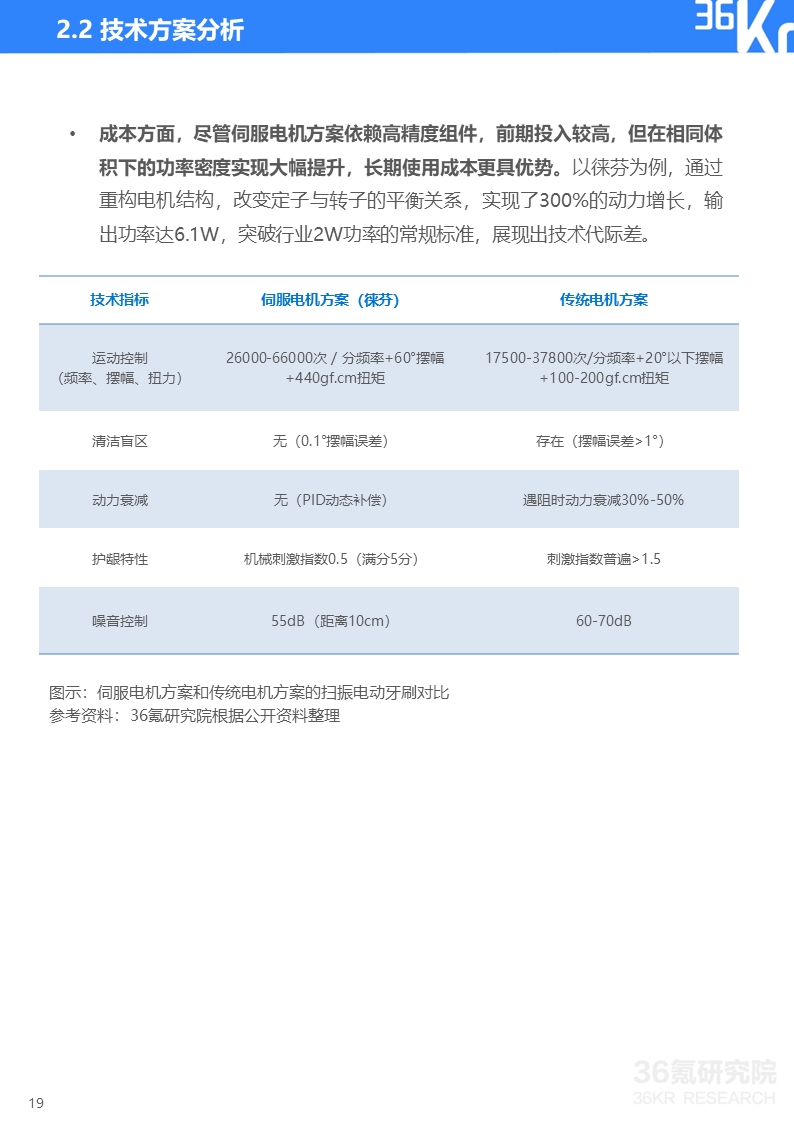

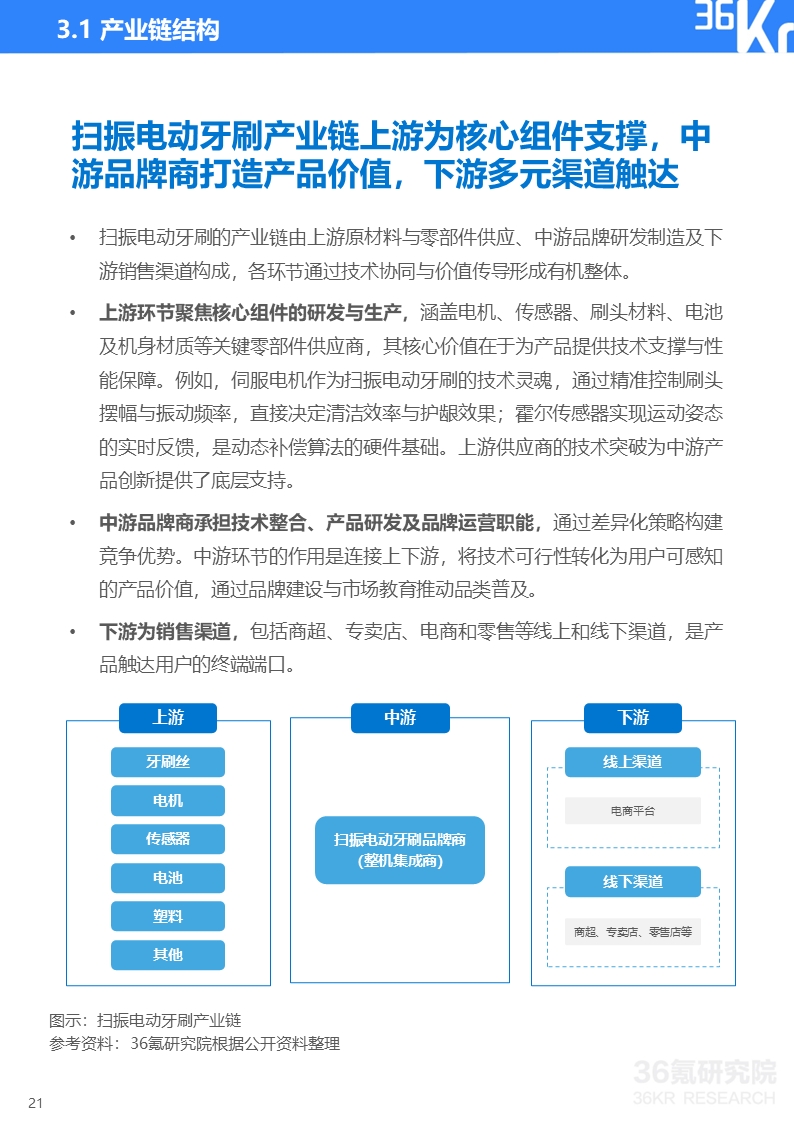

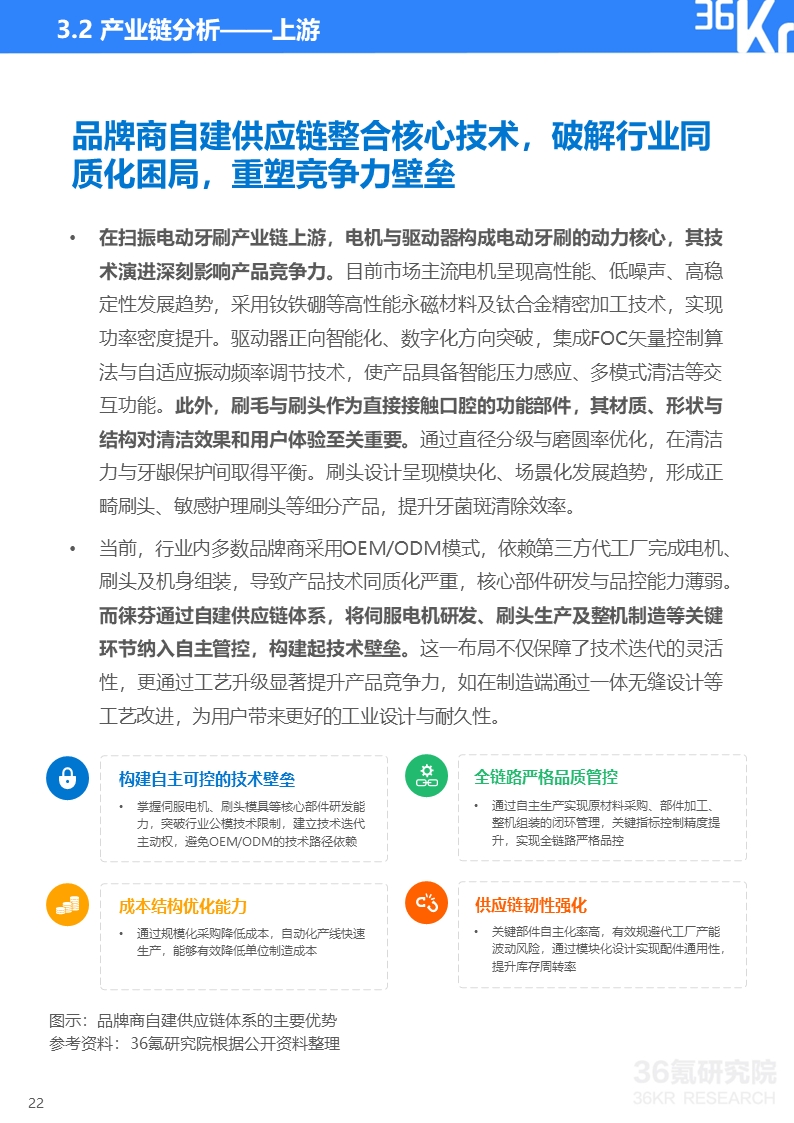

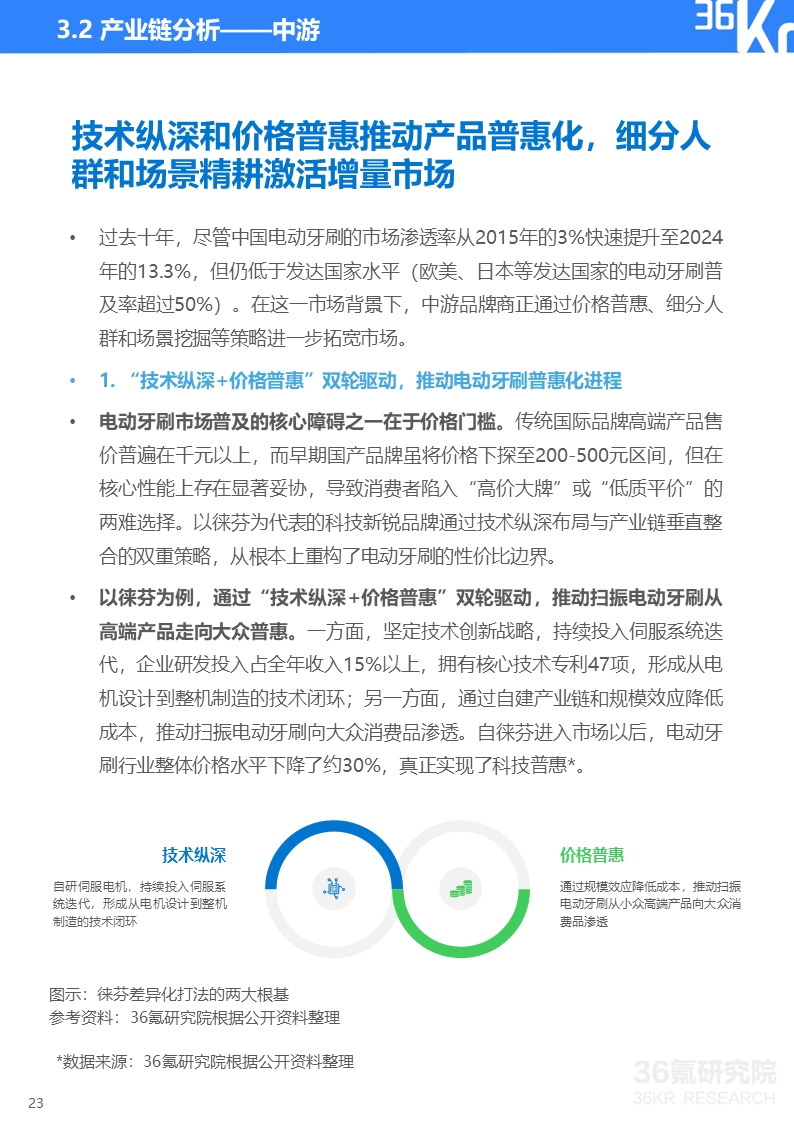

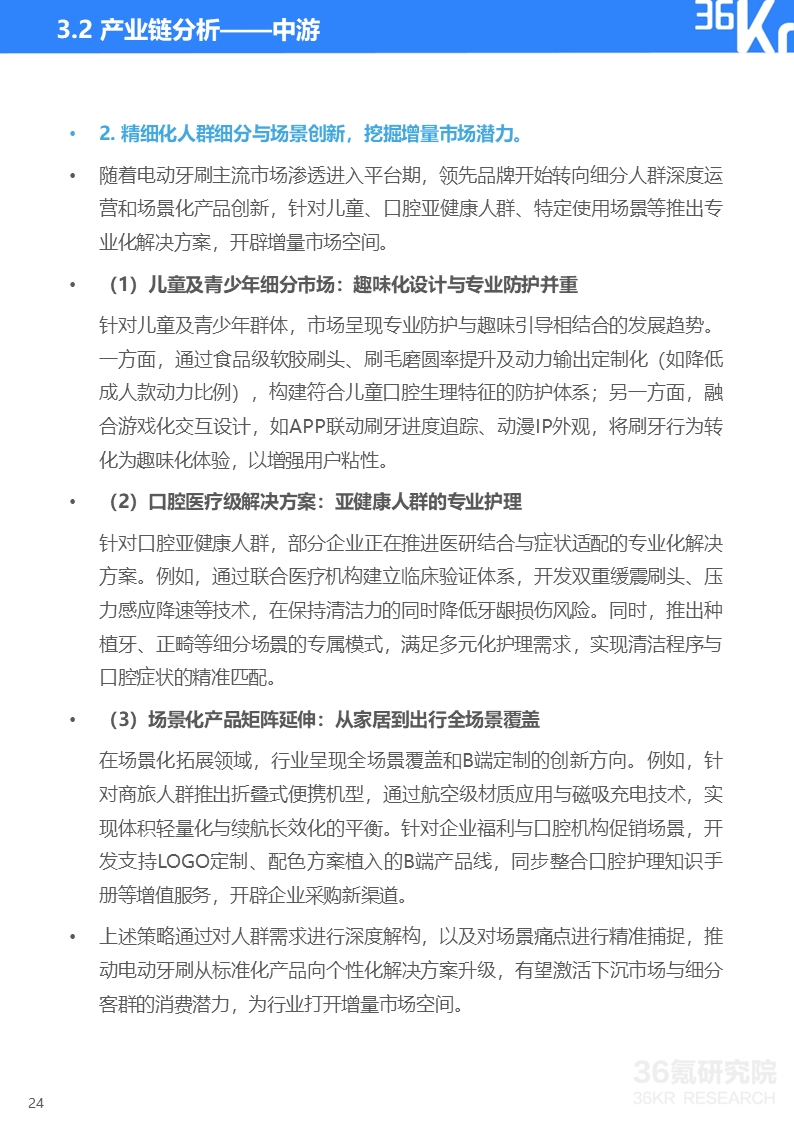

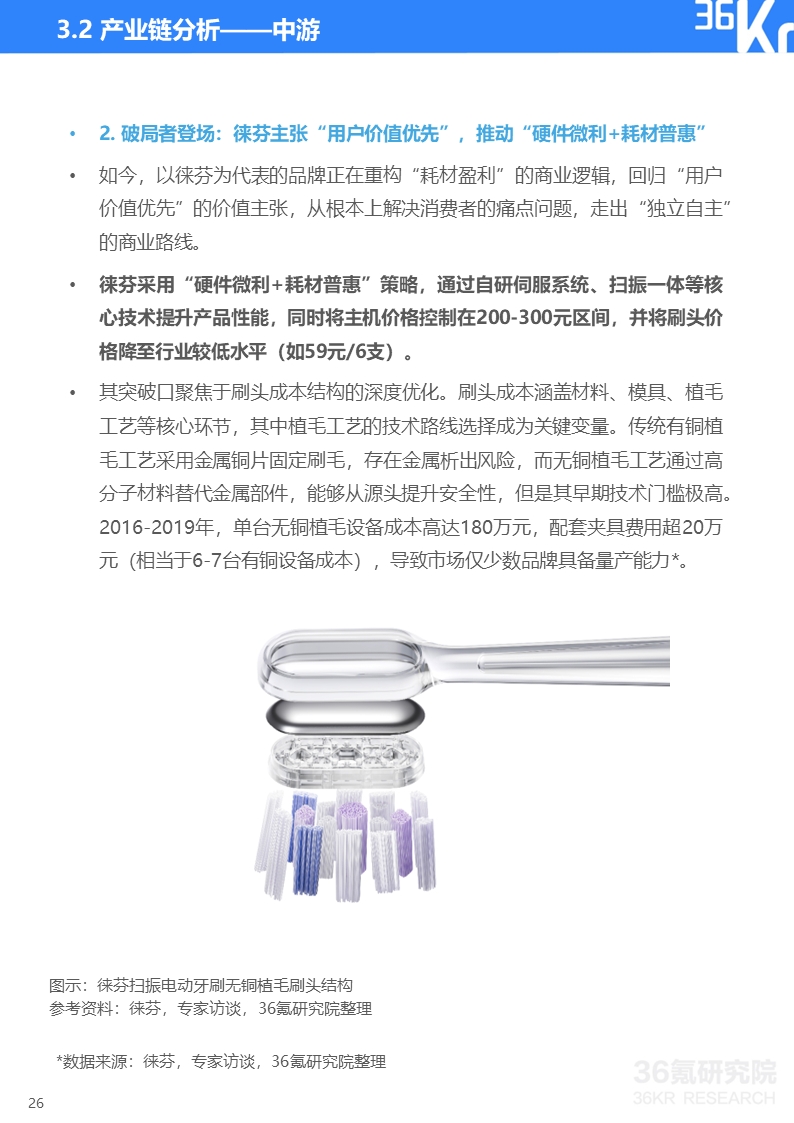

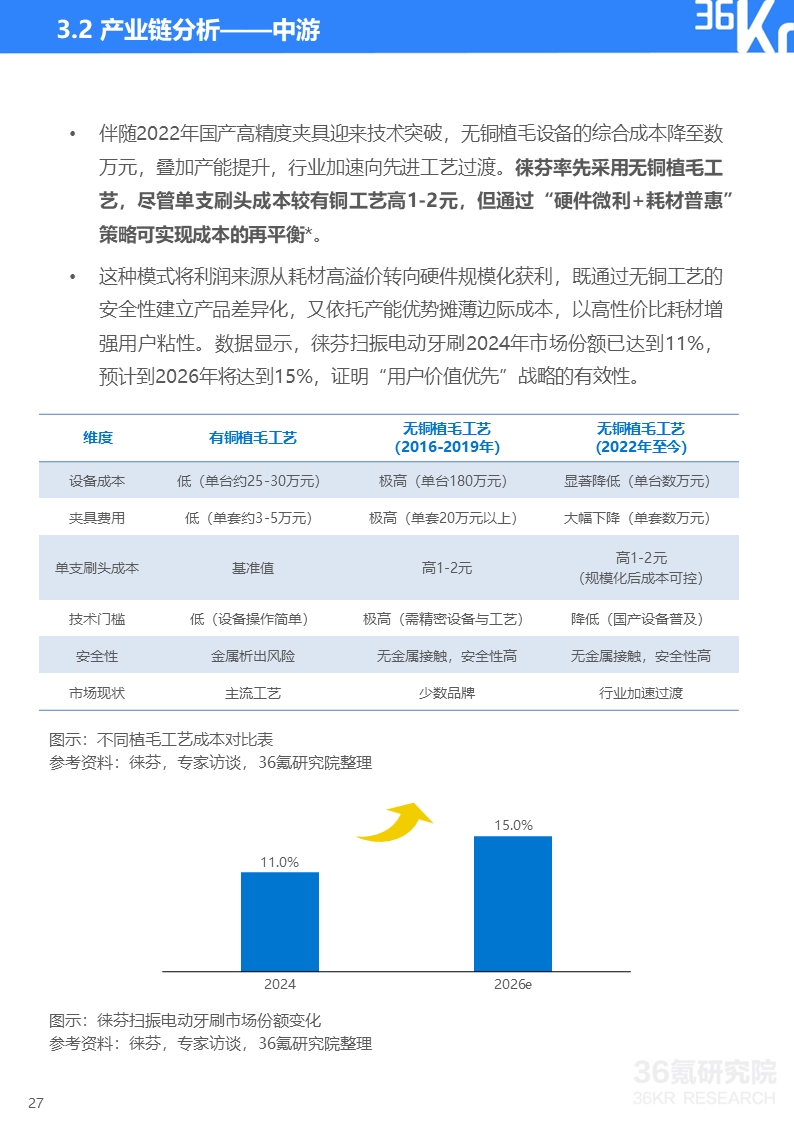

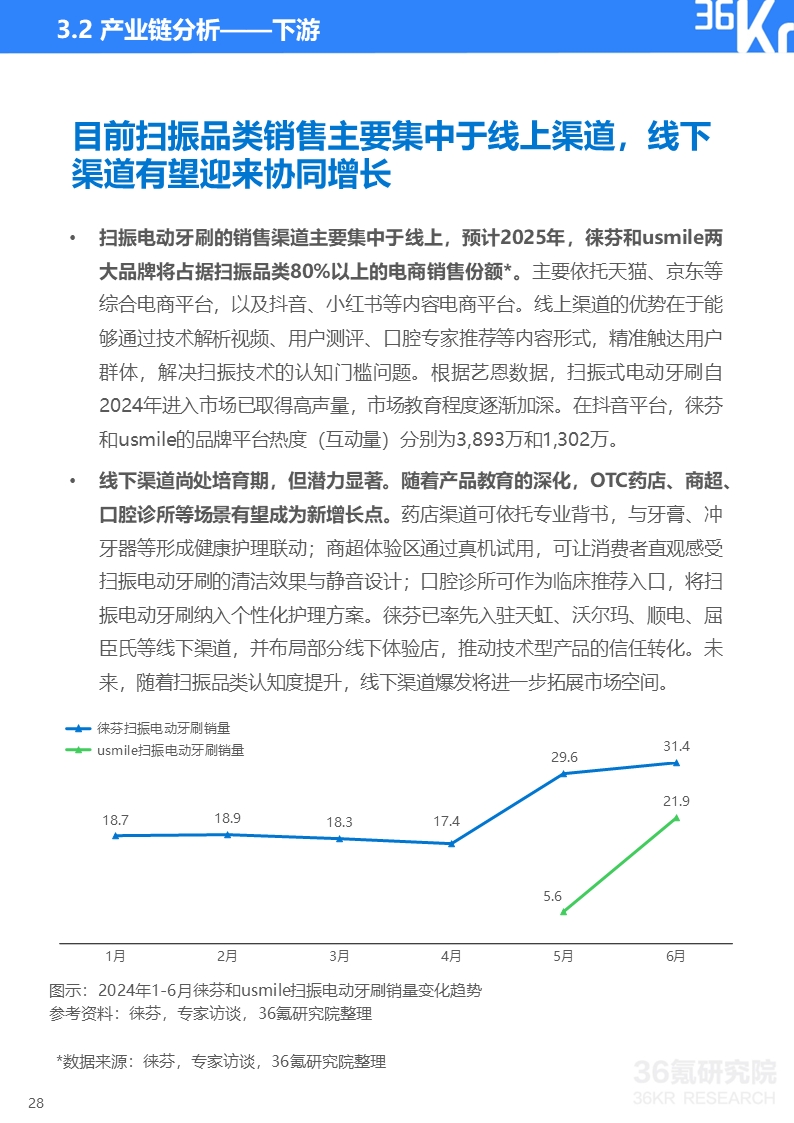

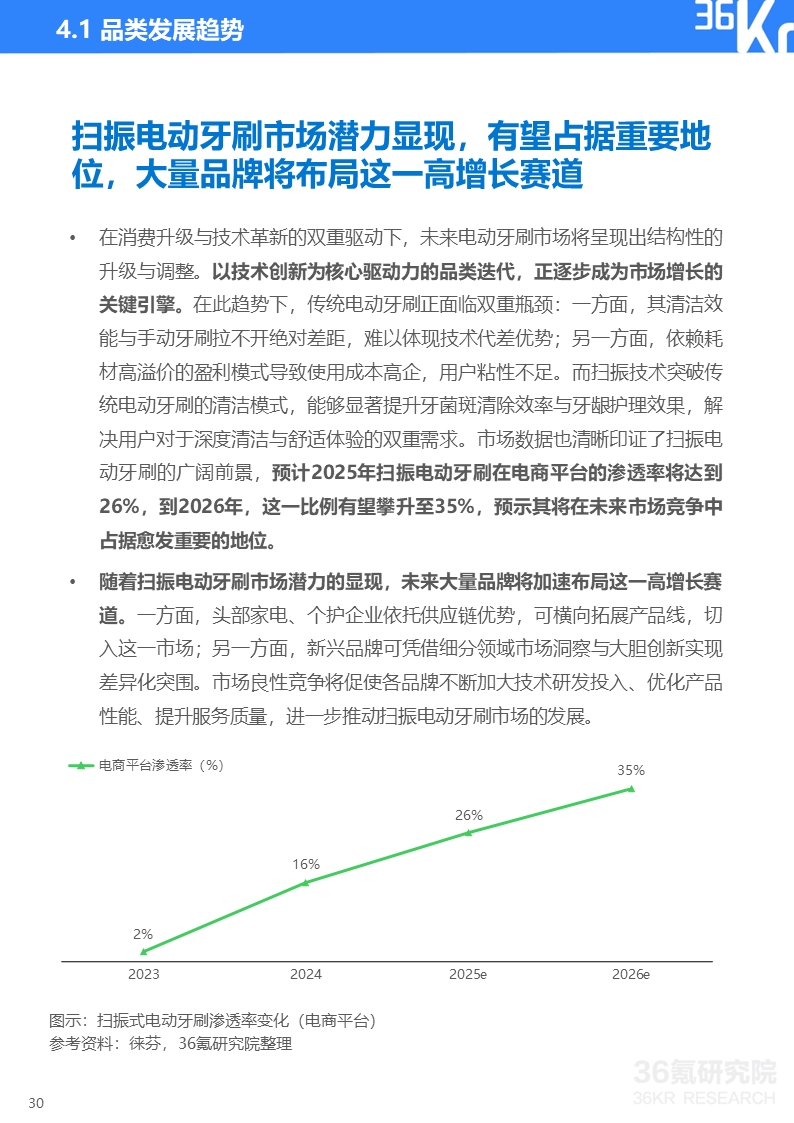

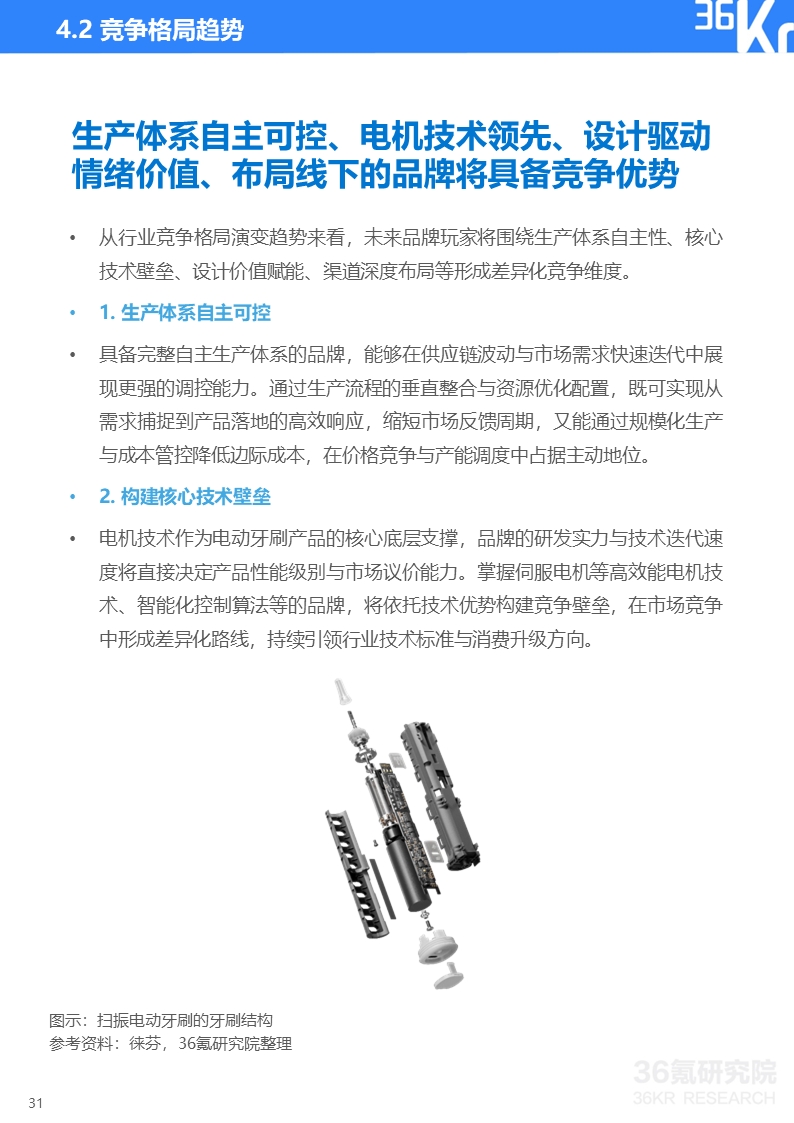

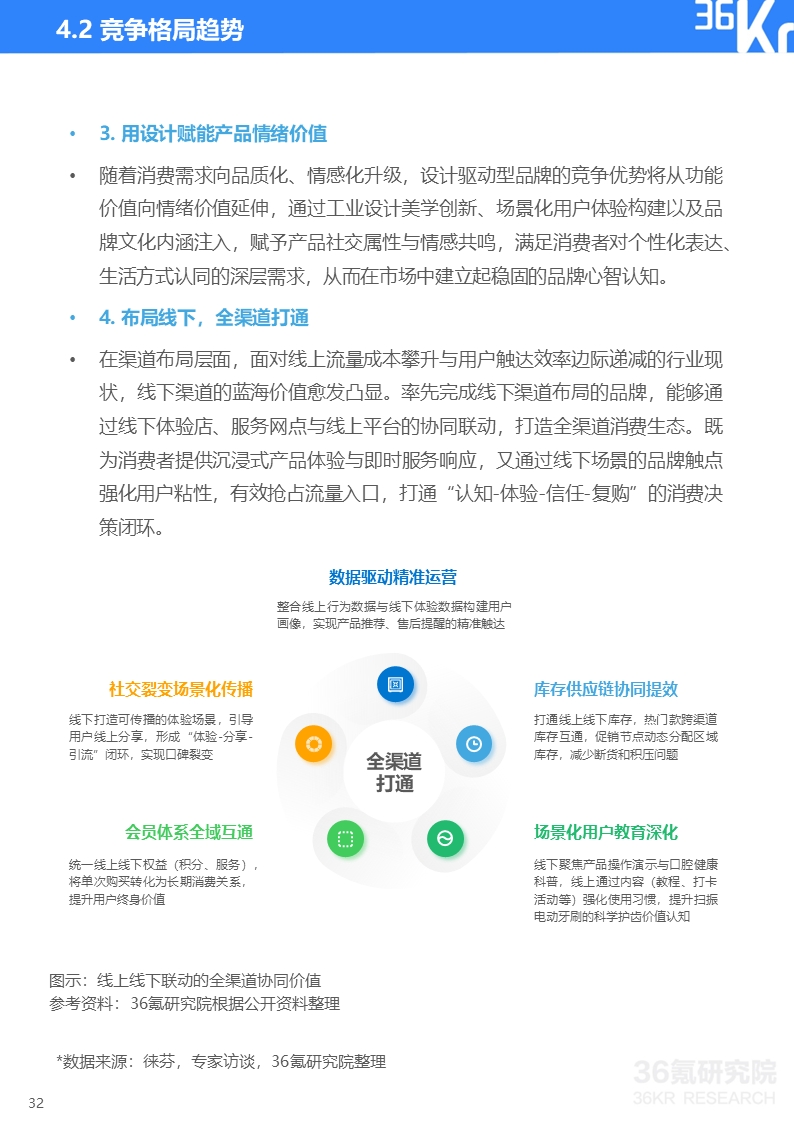

当口腔护理从基础清洁迈向科学护齿的健康升级时代,一场围绕“精准护理”的扫振式技术革命正在重塑行业格局。传统电动牙刷受限于限位器的机械结构,虽已诞生百年,却一直无法完整模拟振动与拂刷两大科学刷牙的动作要领,导致在清洁效率、清洁效果以及便捷性上始终无法说服大众淘汰手动牙刷。扫振电动牙刷以“伺服电机+无限位+计算振动”为核心特点,突破传统机械限位局限,得以精准模拟巴氏刷牙法的水平颤动与拂刷动作,给用户带来颠覆性的清洁体验。扫振电动牙刷自2023年底面世以来,短短一年内,市场份额飙升至16%,展现出爆发式增长势能,标志着一个全新的扫振电动牙刷时代正呼啸而来 。 ## **扫振技术突破成为电动牙刷行业迎来二次增长的转折点** 消费者健康意识提升推动口腔护理消费升级,电动牙刷逐步从“可选品”转变为“必需品”。从市场发展轨迹来看,行业在经历2019-2020年高速扩张期后,2021-2023年进入阶段性调整,期间市场规模收窄,2023年零售额较2020年下降约32%。这一现象反映出行业早期依赖科学刷牙理念普及和中高收入群体渗透的增长模式遭遇瓶颈,核心客群覆盖率已达峰值,对更多手动牙刷用户的转化陷入困境。直至2023年末,扫振技术突破重新激活市场,推动行业进入技术驱动的二次增长。2024年电动牙刷零售额为64.0亿元,预计2028年将突破百亿元大关,年复合增长率12.6%。  ## **扫振式电动牙刷创新突围,增长动能强劲,技术升级成为驱动竞争格局的关键变量** 电动牙刷市场竞争激烈,国际品牌与本土品牌同台竞技,新兴势力不断突围。技术升级成为驱动市场竞争的关键变量。其中,扫振式技术革新成为重要突破口。自2023年面世后,扫振式产品展现出强劲增长动能:渗透率从2%快速攀升至2024年的16%,增速持续领跑行业。其中,徕芬以扫振式技术突破实现弯道超车,推动品牌迅速跻身行业核心梯队,充分验证了技术创新的商业价值。  ## **扫振电动牙刷深度契合巴氏刷牙法的工作原理,引领行业向“科学刷牙”更进一步** 巴氏刷牙法,又称水平颤动拂刷法或改良Bass刷牙法,是经临床验证的科学刷牙方法。方法虽好,但巴氏刷牙法属于“正确但难”的技术活,需要经过长期练习才能熟练操作,这让日常快节奏生活的人们难以上手,存在普及困境。 扫振电动牙刷以技术破局“知易行难”的口腔护理痛点,借助扫振技术精准模拟巴氏刷牙法的水平颤动与拂刷动作,使刷毛运动轨迹严格遵循科学路径。使用者无需复杂手动操作,仅需调整刷牙区域即可实现科学刷牙流程自动化。这一创新将科学刷牙的专业流程转化为“一键启动”的傻瓜式操作,不仅消除了用户刷牙时的操作负担,精准、动力强劲的电机也能带来更好的清洁效率与效果,成为推动巴氏刷牙法普及应用的理想工具。  ## **徕芬打破传统“刷头盈利”经营理念,以技术普惠重构“用户价值优先”的商业逻辑** 传统电动牙刷行业“刷头盈利”的经营理念,是通过刷头等耗材的高频复购实现利润最大化。然而,这种模式导致消费者在使用过程中面临显著痛点。调研显示,54.65%的用户对电动牙刷的首要不满集中于“刷头价格高”。传统品牌的耗材高溢价策略导致用户流失率攀升。 徕芬则重构这一商业逻辑,采用“硬件微利+耗材普惠”策略,回归“用户优先”的价值主张,从根本上解决消费者耗材高成本的痛点,走出“独立自主”的商业路线。徕芬通过自建供应链与工厂、优化全流程生产效率等方式,同时将主机价格控制在200-300元区间,并将刷头价格降至与手动牙刷接近的水平(如59元/6支)。数据显示,徕芬扫振电动牙刷2024年市场份额已达到11%,预计到2026年将达到15%,证明“用户价值优先”战略的有效性。  **本报告重点研究问题如下:** - 扫振电动牙刷的定义是什么?为何将其作为主要研究对象? - 驱动扫振电动牙刷快速发展的核心因素有哪些? - 当前扫振电动牙刷行业的发展现状与市场竞争格局如何? - 扫振电动牙刷的技术方案有何优势?如何实现对巴氏刷牙法的模拟? - 扫振电动牙刷产业链结构是怎样的?各环节有哪些特点与演变趋势? - 消费者对扫振电动牙刷的核心诉求是什么?耗材成本对用户粘性有何影响? - 扫振电动牙刷未来的发展趋势是怎样的?有哪些头部公司值得关注? 更多精彩内容,详见《2025年中国扫振电动牙刷行业研究报告》,点击[下载链接](https://pan.baidu.com/s/1uhYIArth_GVSUfiTAK3_Mg?pwd=mr6s),提取码:mr6s

拳打法拉利,脚踩迈凯伦。 #欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。 [爱范儿](https://www.ifanr.com) |[原文链接](https://www.ifanr.com/1627460) ·[查看评论](https://www.ifanr.com/1627460#comments) ·[新浪微博](https://weibo.com/ifanr)

<blockquote><p>在产品面试中,分析常用App的核心用户需求和产品价值是一道经典的高频题目。它不仅考察候选人对产品的理解深度,还考验其结构化思考和洞察力。本文将为你详细解析这道题目的答题技巧,希望能帮到大家。</p> </blockquote>  今天为大家带来一道产品面试高频题:**请分析你最常用的一款App的核心用户需求和产品价值**。 这个问题看似简单,却是考察候选人产品思维深度和系统性的绝佳试金石。 ## 1️⃣ 面试官为什么问这个问题? 这个问题本质上是在考察三方面能力: - **结构化思考能力**:你是否能用清晰的框架分析产品,而不是零散描述 - **洞察力**:你能否看透表面现象,理解深层次的用户需求和商业逻辑 - **产品思维**:你是否真正理解”需求”与”价值”的关系,以及如何将二者联系起来 面试官通过这个问题,能快速判断你是一个”功能实现者”还是真正的”问题解决者”。同时,选择哪款App作为分析对象,也会暴露你的产品品味和关注点。 ## 2️⃣ 常见误区:大多数候选人怎么答错的? - **功能罗列式回答**:”这个App有功能A、B、C,用户可以做X、Y、Z…” - **主观评价泛滥**:”我觉得这个App做得很好,界面很漂亮,体验很流畅…” - **浅尝辄止**:只说出表面的用户需求,如”社交需求”,未深入剖析需求层次 - **忽略商业价值**:只关注用户价值,不提产品如何实现商业目标 这些回答展示了候选人缺乏系统性思考,无法从战略高度分析产品。 ## 3️⃣ 答题框架:NNVB分析法 回答此类产品分析题,我推荐使用NNVB框架: - **N – Need (需求层次)**:从基础功能需求到情感需求的分析 - **N – Niche (目标用户)**:核心用户群体及其特征 - **V – Value (价值主张)**:产品核心价值与差异化优势 - **B – Business (商业模式)**:如何将用户价值转化为商业价值 ## 4️⃣ 内容深度:核心要点必须覆盖 无论分析哪款App,必须涵盖这些要点: - **需求金字塔**:从基础功能需求到社交需求、自我实现需求的层次分析 - **核心用户画像**:明确目标用户的人口统计学特征、行为特征和心理特征 - **价值差异化**:与竞品的关键差异和独特价值主张 - **双边价值**:同时分析用户价值和平台价值 - **增长引擎**:产品的用户获取、激活、留存和变现机制 ## 5️⃣ 加分项:如何脱颖而出 想要在回答中给面试官留下深刻印象: - **引用用户研究数据**:用具体数据支撑你的观点,而非空泛陈述 - **竞品对比分析**:简要对比2-3个竞品,突出目标产品的差异优势 - **演进视角**:分析产品从早期到现在的演变,展示战略洞察 - **提出改进建议**:基于你的分析,提出1-2点有深度的改进方向 - **使用专业框架**:如Jobs-to-be-Done、用户旅程地图等专业分析方法 ## 6️⃣ 参考答案(以微信为例) 我将以微信为例,用NNVB框架分析其核心用户需求和产品价值。 **需求层次分析**: 微信满足了用户多层次需求。基础层是通讯需求,即便捷高效的即时沟通;其上是社交网络需求,包括构建和维护熟人社交网络;再上是信息获取需求,通过公众号、视频号等获取个性化内容;最高层是自我表达与认同需求,通过朋友圈、状态等功能实现。微信的核心在于理解并满足了中国用户注重熟人社交、强调私密性的文化特点。 **目标用户分析**: 微信的目标用户几乎覆盖所有智能手机用户,但其核心价值针对的是25-45岁的社会活跃人群。这部分用户社交需求强烈,同时注重私密性和内容质量,具有较高的支付能力和服务需求。微信通过满足这一核心群体需求,实现了向其他年龄段的扩展。 **价值主张分析**: 微信的核心价值主张是「一站式生活工具」,与竞品相比,其差异化优势在于:1)基于熟人社交的强关系链,形成高信任环境;2)从通讯工具到生活服务平台的生态闭环;3)低干扰、高隐私的克制产品哲学。微信不仅是通讯工具,更是连接人与服务的超级平台。 **商业模式分析**: 微信的商业价值转化路径多元: - 支付业务:通过微信支付实现交易抽成; - 广告收益:朋友圈广告、公众号广告等; - 增值服务:表情商店、微信读书等会员服务; - 生态价值:为小程序、企业微信等创造用户基础和商业机会。微信的商业模式核心是先搭建超级用户平台,再多维度实现价值变现。 微信的成功在于它深刻理解了人与人、人与服务连接的核心需求,并通过持续进化,从单一通讯工具发展为社交、内容、服务的一体化平台,实现了用户价值与商业价值的双赢。 本文由 @Kris 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议

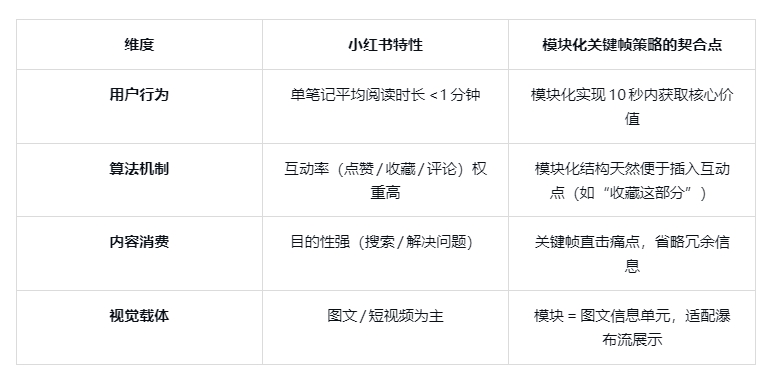

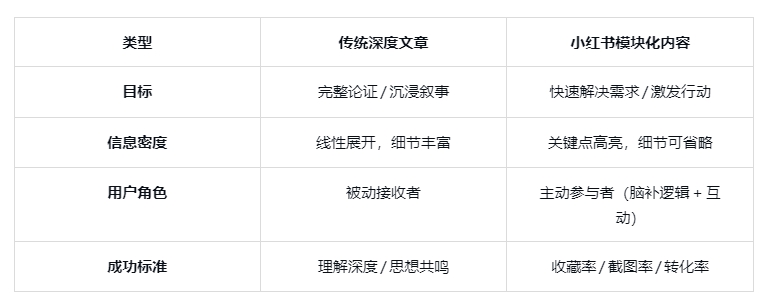

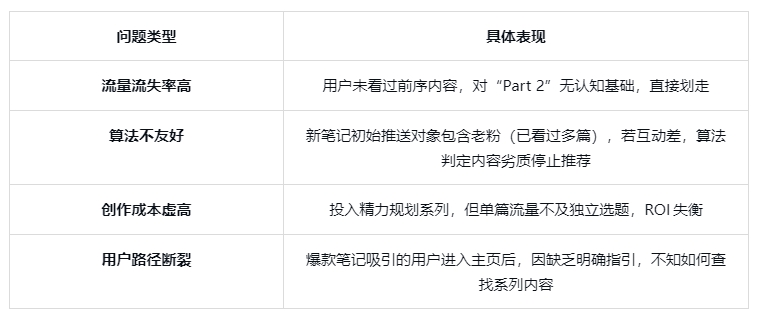

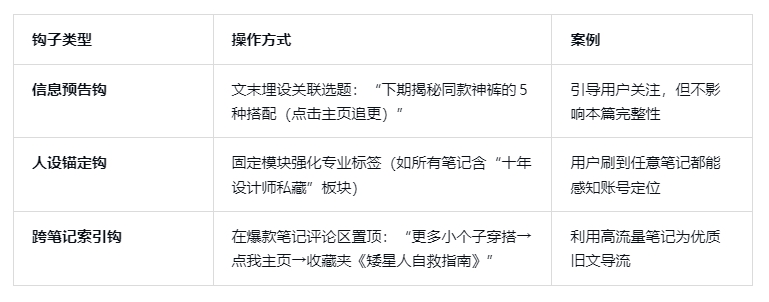

<blockquote><p>在小红书的内容创作中,如何提升笔记的有效率和用户互动率是每个创作者关注的核心问题。本文深入探讨了模块化思路在小红书内容创作中的应用,分析了其可行性、优势与挑战,并提出了从“四格漫画”到“交互式信息图谱”的进阶策略。</p> </blockquote>  ## 一、模块化内容的可行性分析 在小红书平台,内容的输出策略应该显著倾向于模块化思路,而不是严格遵循传统的、线性长文的文章思路。 ### 为什么模块化思路更适合小红书? **1.用户行为习惯倾向碎片化、速览:** - **快速滑动:**用户手指上下滑动速度极快,注意力窗口极短(可能只有几秒)。模块化内容(清晰的标题、分隔线、视觉元素)能迅速抓住眼球,让用户在滑动中快速识别关键信息点。 - **信息检索心态:**用户往往带着明确目的(如“如何祛痘”、“XX好物测评”、“周末去哪玩”)浏览小红书。模块化结构(如小标题:症状、原因、解决方法、产品推荐)让用户能像查字典一样快速定位到最关心的部分。 - **移动端体验:**在小屏幕上,大段密集文字极易造成视觉疲劳,阅读体验差。模块化将信息拆解成小块,更符合手机屏幕的阅读逻辑。 **2.平台算法偏好高互动、高留存的内容:** - **阅读深度:**模块化内容(如分步骤、分要点)结构清晰,用户更容易阅读“到底”,提升笔记的完播率,这是算法推荐的重要指标。 - **有利于提升互动率:**清晰的模块如“好物清单”、“避坑指南”便于用户收藏、截图、评论,提升互动数据。 - **视觉吸引力更高:**模块化天然便于插入表情符号、分隔线、不同字体、颜色,整体版面更美观、提升点击率和停留时间。 **3.内容消费效率更高:** - **核心价值前置:**模块化可以将最重要的结论、最吸引人的亮点(如“效果对比”、“最终成果”)放在开头或通过小标题突出,满足用户快速获取核心价值的需求。 - **信息分层清晰:**将复杂信息拆解成独立的、有逻辑关联的模块(如问题-分析-解决方案-效果),降低用户认知负担,提升理解效率。 - **易于传播:**特定模块(如“穿搭公式”、“食谱步骤”、“旅行清单”)容易被用户单独保存、模仿或分享。 ### 模块化思路的挑战: - **深度叙事受限(题材和行业问题):**对于需要情感沉浸、复杂逻辑推演、长线故事讲述的内容(如深度游记、人物故事、复杂观点论述),模块化可能割裂连贯性,削弱感染力。传统线性叙事在此类内容上仍有优势,但需大幅精简并融入视觉元素。 - **信息割裂风险:**处理不当会导致模块之间衔接生硬,逻辑跳跃,影响整体理解。需要精心设计模块间的过渡和内在联系。 - **过度碎片化:**过分追求模块短小,可能导致信息过于零散,缺乏深度和背景支撑,显得肤浅。 - **同质化风险:**模块化内容必然有“模版”之嫌,如“避坑”、“干货”、“必买清单”可能导致内容形式雷同,同质化过高且容易陷入选题枯竭。 - **创作门槛(另一面):**如何将复杂信息合理拆解、提炼核心要点、设计吸引人的小标题和视觉分隔,本身需要较强的信息架构和提炼能力。好的模块化不等于简单罗列。 - **对某些内容类型不友好:**纯文学性、深度评论、复杂教程(需连续操作)等内容,模块化可能不是最优解。 ### 模块化内容架构的实际应用分析: **极高可行性:**对于小红书最主流的内容类型(美妆护肤、穿搭、美食、旅行攻略、家居、健身、知识干货、好物分享、育儿经验等),模块化思路是绝对主流且被验证成功的方式。平台上的爆款笔记绝大多数都采用了某种形式的模块化结构。 **简单模块化的技术升级:** - **开头:**即使模块化,开头仍需一个强有力的“钩子”,震撼图片、视频、犀利提问、惊人结论、效果吸引用户停下来。 - **结尾CTA:**清晰的行动呼吁(关注、点赞、收藏、评论互动、点击商品卡)是必备模块。 - **视觉是模块的核心:**图片/视频的质量和吸引力是模块能否成功的关键。每个核心模块最好有对应的视觉支撑。 - **要注意账号的个人风格:**在模块框架内,通过语言风格、个人经历分享等注入情感和个人特色,避免让账号变成内容流水线。 ## 二、内容的模块化与信息完整性讨论 对于内容的模块化创作,其实很类似四格漫画这种形式,只保留情节关键帧,不影响故事的完整性。核心目标是引起用户的兴趣和互动,而不是深度叙事。这和小红书的内容生态价值观也不谋而合。 ### 1. 模块化内容核心思想拆解: **1)“关键帧”式信息提炼** 模块化内容并非随意堆砌信息碎片,而是精选最具冲击力、实用性和共鸣点的“关键帧”(如四格漫画的核心画面),省略过渡性细节,让用户通过联想补全逻辑链条。 **例如:** 一篇护肤攻略可能只呈现**「烂脸期照片→关键成分解析→效果对比图→产品清单」**4个模块,省略了使用手法、时间线等细节。 一篇旅行攻略用**「交通卡→机位打卡图→必吃店→避坑提示」**4个模块,替代完整游记。 **2)逻辑架构的隐性存在** 模块之间需暗藏**“问题→解决”、“场景→方案”、“痛点→爽点”**等逻辑线(如四格漫画的起承转合),确保信息连贯性,而非真正割裂。 例如:穿搭笔记的模块顺序:**「身材痛点→单品推荐→搭配公式→场景效果图」**,形成完整解决方案。 **3)目标导向:兴趣与互动** 小红书用户的核心行为是“扫描-停留-互动”,模块化本质是为算法和用户注意力服务的效率工具: **兴趣钩子:**首模块必须3秒内引发“与我有关”的共鸣**(如痛点/结果前置)**。 **互动设计:**模块中埋藏“可收藏清单”“可截图步骤”“可投票选项”等互动诱因。 ### 2. 该策略的合理性验证: **1)契合平台底层逻辑**  **2)与传统深度内容的本质区别**  **结论:**在小红书,“引发用户自行补全逻辑”不是缺陷,而是设计优势。用户通过关键帧获得“掌控感”,过度细节看似确实,实则是更大的留白空间,让观点可以更好的契合用户。(比如带娃辛苦这个核心观点,通过过度细节的留白,反倒是可以让各类不同的用户自动对号入座)平台通过碎片交互提升黏性。 ### 3. 关键注意事项:模块化不等于信息罗列 尽管“四格漫画”策略高效,但还是要警惕流于简单信息流水账的风险。 **1)逻辑断裂** 问题:模块跳跃过大导致用户无法脑补逻辑。 解法:用「箭头符号→」「因果标题」(如“因为A→所以B”)提供视觉层面的逻辑指引。 **2)信息深度不足** 问题:过度简化失去可信度(如“3步瘦20斤”多少有点标题党的嫌疑)。 解法:在关键模块中嵌入数据/证据锚点(研究截图、成分表、实测对比图)。 **3)同质化创作** 问题:所有人套用相同模块模板(如“痛点+产品+效果”)。 解法:让模块有个性化部分 - 人设钩子:如“985营养师才懂的冷知识” - 反差钩子:如“被骂也要扒皮的智商税” - 情绪钩子:如“闺蜜哭着求我删掉这篇” ### 4. 模块化的进阶:从“四格漫画”到“交互式信息图谱” 对模块化内容的创作,可以逐渐尝试升级到用户主导的信息探索式内容: **1)分支式模块** 在笔记中设置互动问题:“你是油皮还是干皮?↓跳转对应模块”,提升个性化体验。 **2)跨笔记模块串联** 将单个爆款模块扩展为系列专题(如“职场穿搭公式”模块→延展为《通勤胶囊衣橱》合集)。 **3)模块复用与商用价值** 将高频使用模块(如“成分解析模板”“探店评分模板”)标准化,更有利于商用规模化内容创作。 模块化内容最终目标不是传递深度信息,而是让用户带着“获得感”离开(一个解决方案/一次情感共鸣/一份可收藏清单)。 ## 三、单篇内容完整性与主页系列的流量效率思考 小红书平台流量分配的矛盾——单篇笔记的爆款与账号层面系列化建设之间的博弈。小红书超过80%的流量来自推荐页的单篇笔记曝光,而非用户主动进入主页后的浏览。因此,优先保证单篇笔记的独立战斗力在大多数情况下才是最优选策略。 ### 1. 流量现实:单篇爆款笔记才是账号流量的主力军 **1)平台流量结构决定策略重心** - **推荐页流量:**占比至少超80%,用户通过算法推荐被动刷到单篇笔记。 - **搜索流量:**用户主动搜索关键词,但结果页仍以单篇笔记(大部分时候)形式呈现。 - **主页流量:**占比通常<5%,用户需主动点击头像进入,极依赖笔记爆款带动。 **结论:单篇笔记是流量的绝对核心入口。** **2)用户行为的不可逆性** 用户对单篇笔记的决策在3秒内完成(划走/停留),很难因为“这是系列第3期”停留。 即便用户收藏/点赞笔记,回访主页的概率仍极低。 结论:每篇笔记必须独立承载完整价值,不能依赖上下文。 ### 2. “反对系列化”的合理性  **典型案例:** 某美妆账号发布《新手化妆全攻略》系列(共6篇),首篇流量10w+,后续笔记均阅读率低,导致创作精力失衡。 用户评论:“第一篇收藏了!等更新”,但算法未将更新推送给收藏用户,最终篇阅读量暴跌。 ### 3. 用内容“细胞化”替代系列化 既要规避系列化风险,又要积累账号价值,可以尝试采用“单篇独立+隐性串联”策略: **1)单篇笔记绝对独立化** - 价值闭环:每篇笔记解决一个具体问题**(例:《肿眼泡消肿3步法》替代《眼妆教程Part 2》)**。 - 标题去系列化:谨慎使用“合集/系列/Part X”,改用精准关键词**(例:“通勤穿搭|小个子显高神裤”>《职场穿搭攻略2》)**。 - 信息自包含:避免提及前作,关键背景用1句话补全**(例:“针对上次问最多的梨形身材,这条裤子…”)**。 **2)通过“内容钩子”隐性串联**  **3)主页:承接那5%的主动访问者** 创建内容合集:将细胞化笔记按大主题归档到合集里**(例:《显高神裤》《微胖穿搭》《通勤包》)**,满足用户对系列内容的需求。 封面视觉统一:同主题笔记使用相似配色/模板,滚动主页时形成视觉阵列**(例:所有穿搭笔记用黄底黑字标题)**。 ### 4. 系列化内容的特殊场景 以下两类情况可突破“细胞化”原则,但仍需遵守单篇独立优先: **1)强时效性/事件性内容** 案例:上海迪士尼新园区攻略→可拆解为《交通住宿》《项目测评》《隐藏玩法》,每篇标注“2024新版”。 逻辑:用户搜索“迪士尼2024”时,系列笔记因关键词集中更易霸屏搜索页。 **2)高粘性垂类** 案例:网文连载账号→每篇为独立故事片段,文末提示“主页搜关键词【XX宇宙】看全部”。 逻辑:核心粉丝会主动追更,但单篇仍需吸引新用户(靠强钩子标题如“重生后我暴打霸凌者”)。 小红书真正的“系列化”,是用户心智中的关联认知(刷到任意笔记都能联想到你的IP标签),而非表面的内容编号。放弃形式上的串联,专注单点爆破,反而更易形成隐形的内容矩阵。 本文由 @郑春雨 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载 题图来自Unsplash,基于CC0协议 该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

<blockquote><p>当下年轻人对泡泡玛特盲盒热情高涨,引发了关于投资价值的思考。文章深入探讨了值得投资的物品应具备可消耗与再生特性,以此剖析各类商品投资价值。</p> </blockquote>  最近一段时间,泡泡玛特门店永远排着长队,年轻人为了抽到隐藏款盲盒兴奋尖叫,甚至杭州泡泡玛特新店开张因为人过多,一度只能闭店。 朋友圈里,限量款 Molly 玩偶价格一路飙升,有人靠倒卖赚得盆满钵满,仿佛找到了财富密码,让我忍不住琢磨,到底什么样的东西,才值得投资?  想靠投资赚钱,我们得先搞清楚一个关键,就是能持续带来回报的东西,都得有价值消耗和再生的过程。说白了,就是东西得有人用、会变少,这样才能不断产生新的需求,形成赚钱的循环。 比如如当年的邮票、黄花梨家具、手串、天珠这些东西,为啥价格很难一直涨?因为它们有个致命缺点,就是不能够被消费掉。 邮票不可能天天寄信烧掉,黄花梨家具不会用着用着就没了,天珠更不会戴一戴就消失。 这些东西从生产出来就一直存在,不会被消耗掉,也就没办法在市场里持续创造新价值。  就算有时候因为稀有或者文化意义被炒高价,但时间一长,价格就撑不住了,因为没有 “消耗 – 补货” 的循环,自然不是靠谱的投资选择。 再看那些吃的喝的,比如零食、饮料,它们就特别适合长期投资,为啥?因为人每天都得吃东西,吃完一包薯片、喝掉一瓶饮料,东西就没了,就得再去买新的。 商家不断生产,消费者不断购买,这个循环永远断不了。只要人还得吃饭,这类产品就能一直卖出去,投资回报也就相对稳定。  奢侈品和电子产品也是一个道理。爱马仕的包包背久了会旧,LV 的钱包用几年就想换新,苹果手机每年都出新款,大家都想换更好的。 这些产品虽然贵,但大家买了会用、会淘汰,厂商再推出新产品,继续刺激消费。这样一来,品牌越来越值钱,产品也一直有市场,投资价值就稳住了。  反过来,工艺品、收藏品这类东西就很难长期赚钱。它们只会越积越多,不会变少。就算某段时间因为炒作或者热度,价格被炒得很高,但没有实际的消耗需求,时间长了,价格自然会跌。 就像现在很火的泡泡玛特盲盒,虽然很多人喜欢收集,但这些盲盒不会被用坏、吃掉,时间一长,大家收集得差不多了,新需求减少,投资风险就变大了。 投资很像一场 “价值接力赛”,能持续消耗、更新换代的产品,才能在这场比赛中不断创造价值。 单纯靠稀缺性、炒作起来的产品,就像没有地基的高楼,看着华丽却摇摇欲坠。 本文由人人都是产品经理作者【小高杂谈】,微信公众号:【小高杂谈】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

【录音笔】是GPASS推出的一档全新会员专享节目,内容来自机核办公室日程生活和工作中的一些短小记录,每期时长十几分钟左右(大概吧)。内容也许是一些不成体统的碎碎念,也许是一些突然发疯的暴言,还有可能是哪个缺德的把办公室里真实的日常对话(dui ma)偷偷录了下来,总之就连我们自己现在也不知道每期会有哪些人参与,会录些什么。

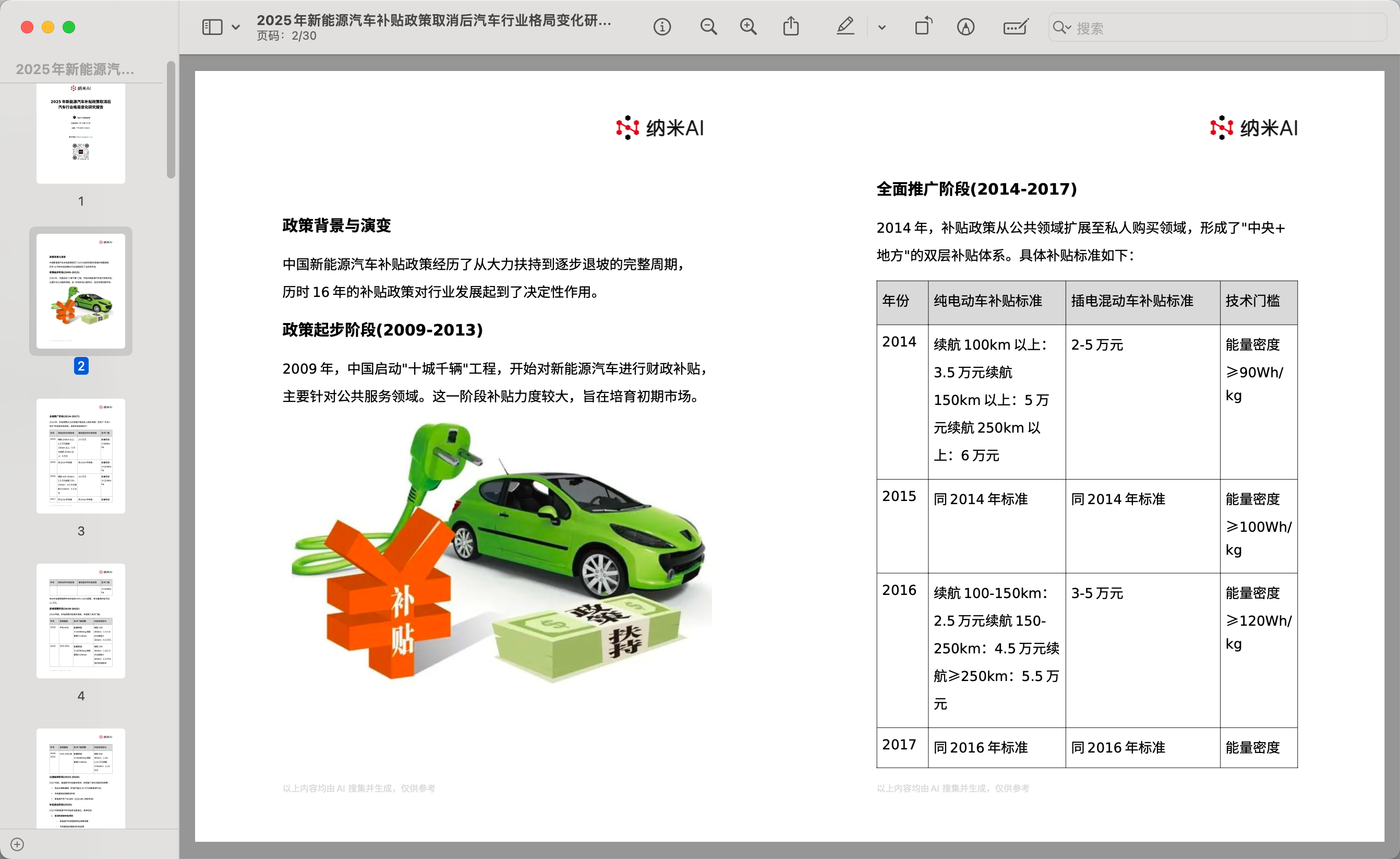

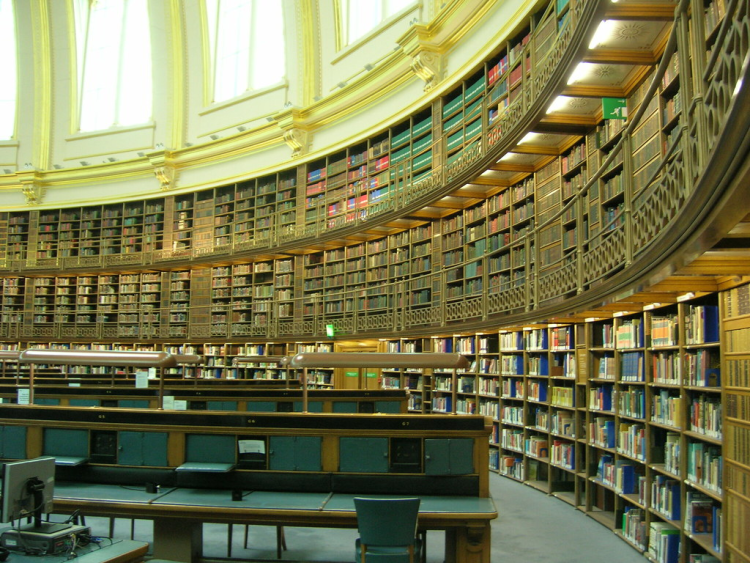

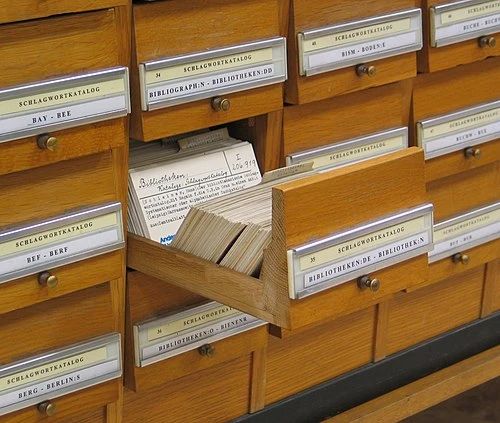

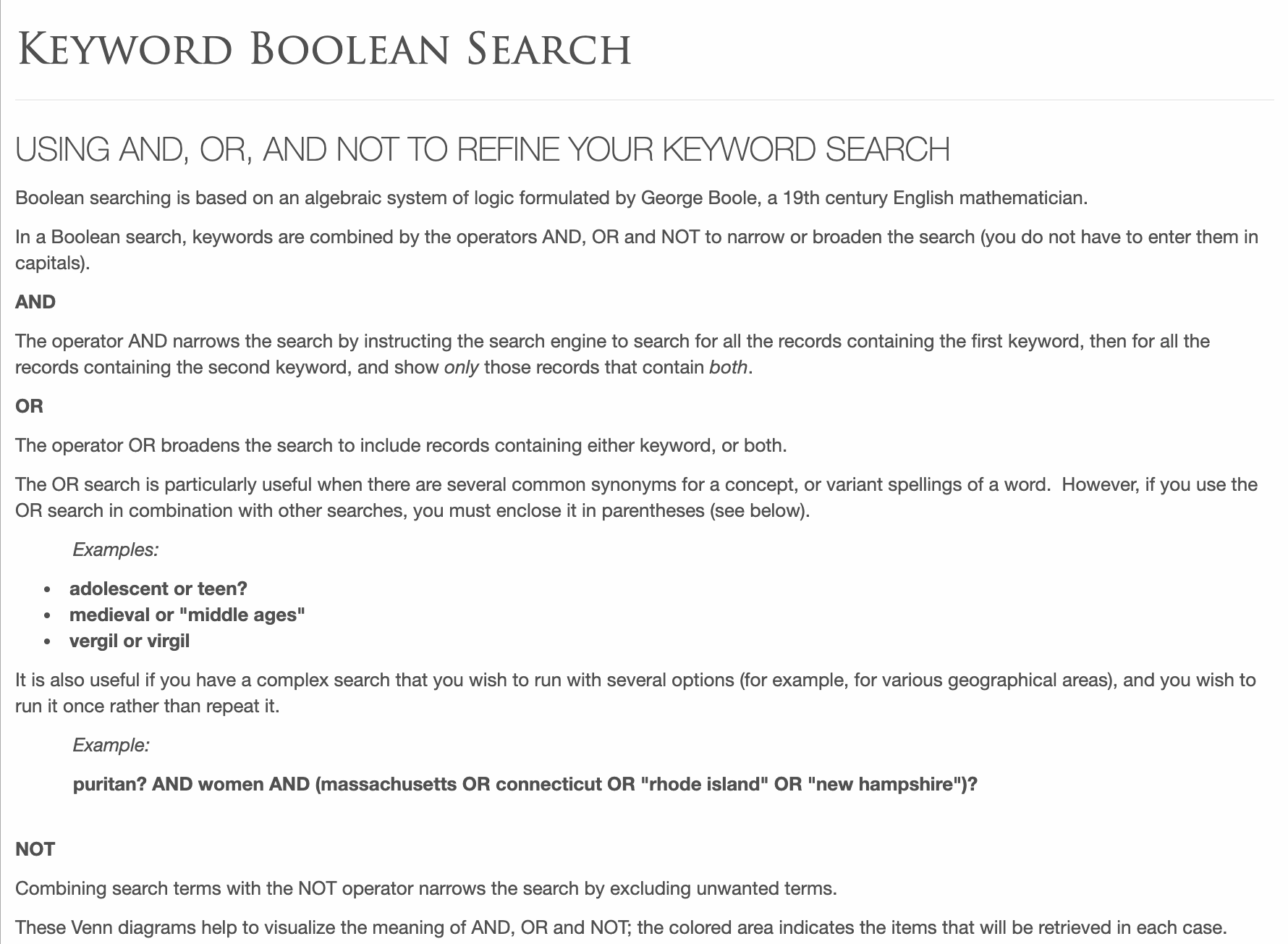

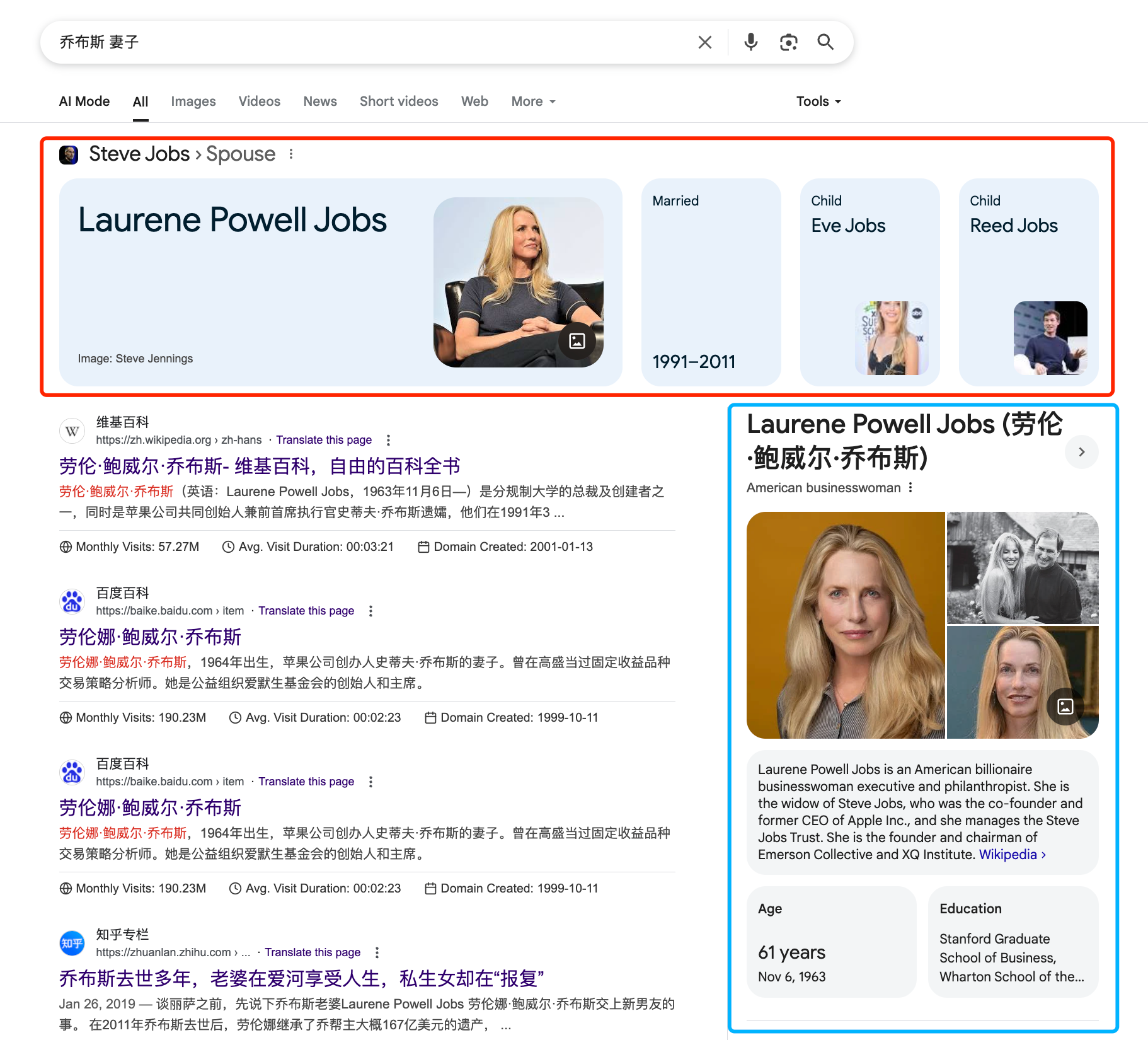

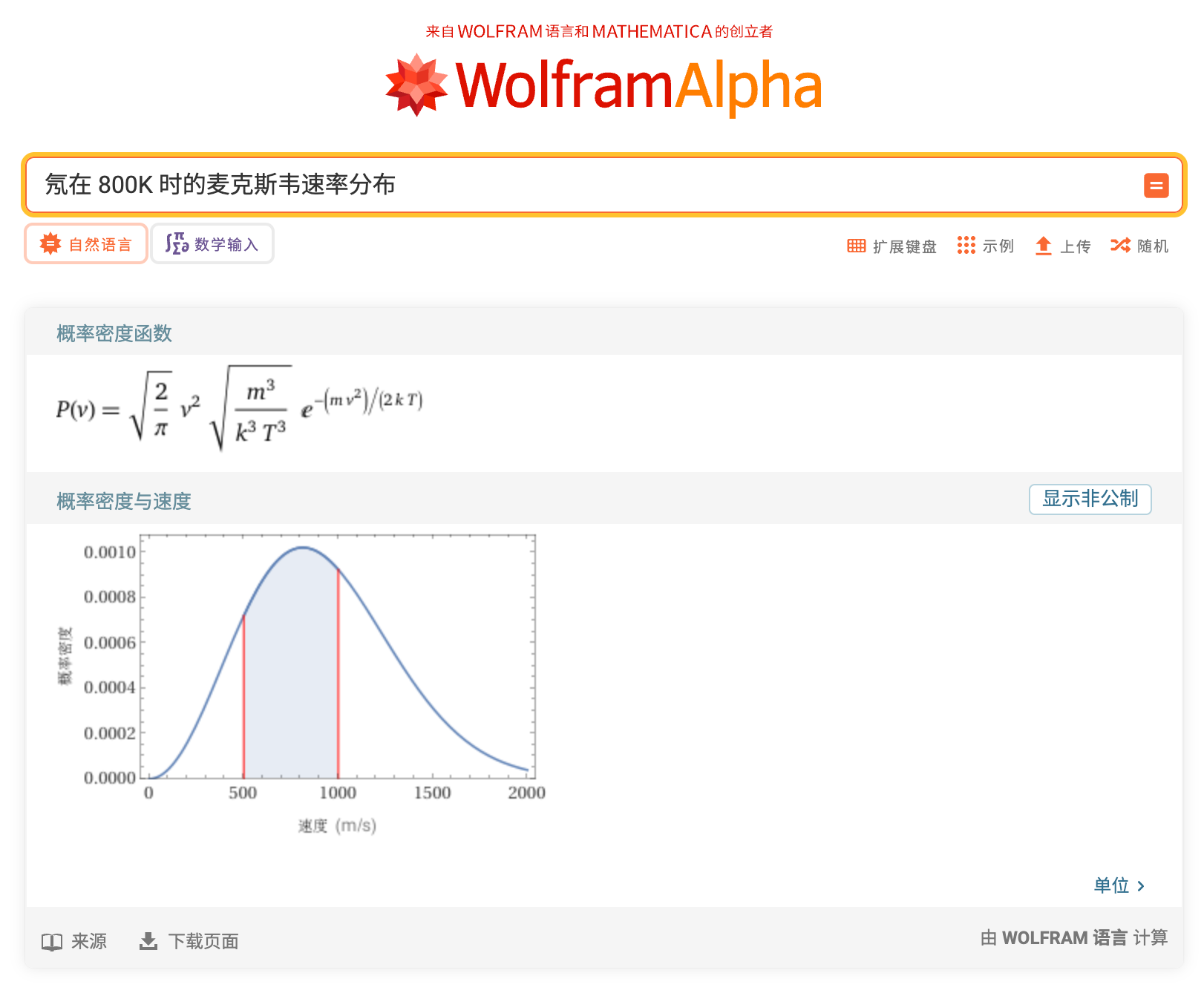

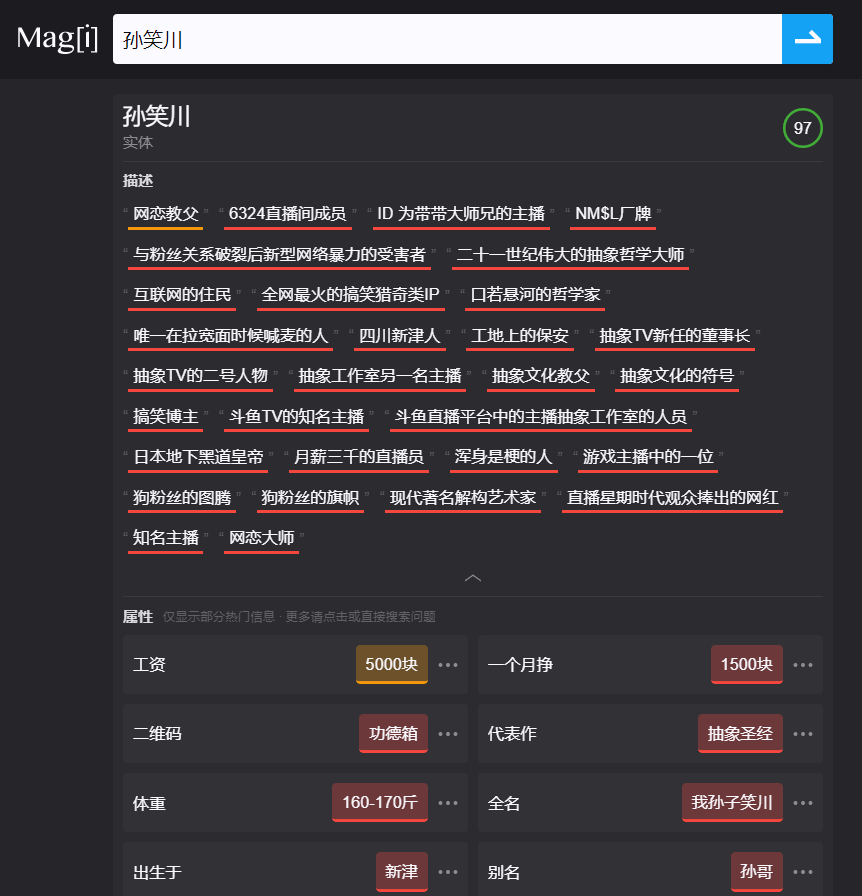

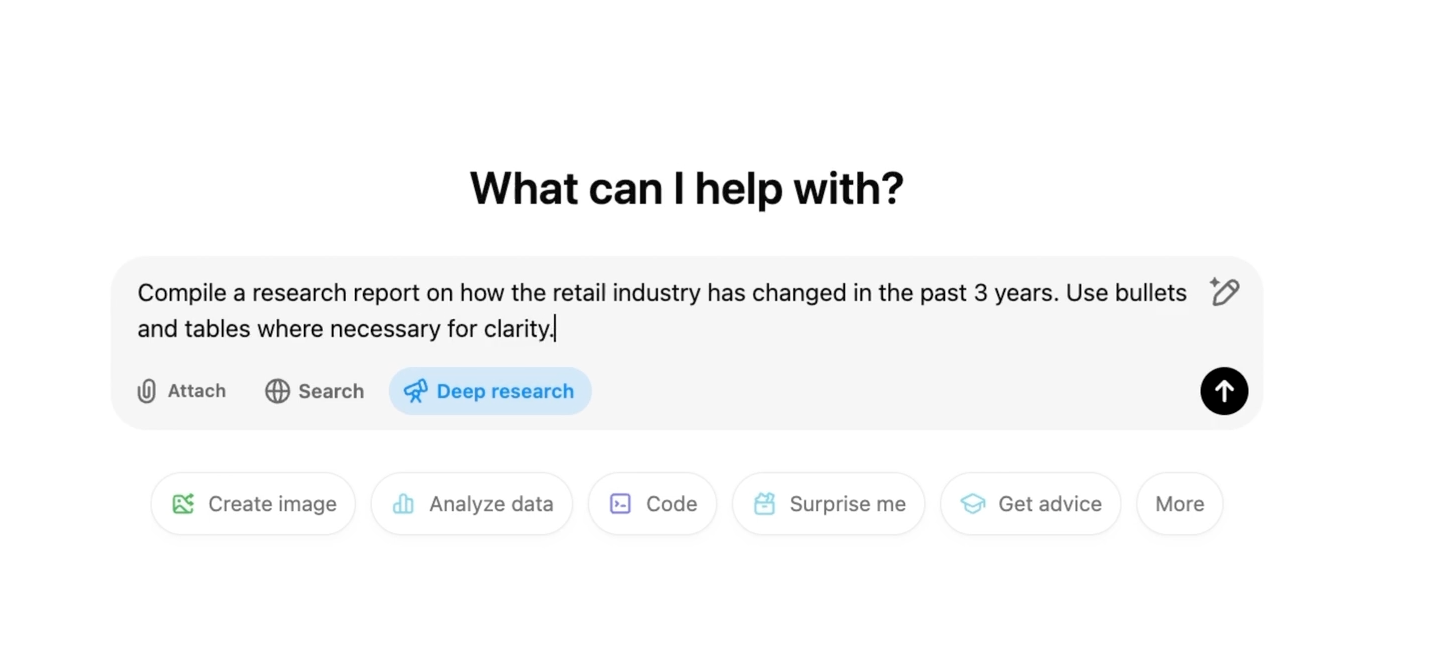

<blockquote><p>从图书馆卡片柜到 AI 智能体,搜索技术历经百年变迁。本文回顾搜索演化史,见证人类如何一步步跨越信息获取的障碍,迈向智能化搜索新时代。</p> </blockquote>  前几天,纳米开了一场发布会,老周演示了「超级搜索智能体」“2025 年新能源汽车补贴政策取消后,汽车行业格局预计会发生哪些变化?”  一段时间后,30页报告完成:带图、注释、引用 放在几年前,这是:「未来已来」放在现在,这是:「Agent 默认感」 正是这种默认感,让我意识到我们已经很久,没自己找过信息了 本文非教程,来聊:「搜索演化史」 ## 目录系统 在今天,查资料不过是「搜一下」在过去,查资料确是难如登天  大英图书馆 想象一下,你回到上世纪初如果找一份关于「辛亥革命」的材料该怎么办? 你可能会想:走进图书馆,跟管理员说:「清末革命,讲武昌起义那场」 想得美…找资料没那么简单档案管理,资料浩如烟海,层层叠叠 正确的流程,是这样:一、先去查卡片柜:这里一整柜小卡片,记录着书名、作者、主题、馆藏位置二、再去找索引:「清末」-「民国初年」-「辛亥革命」三、记录下编号和位置:2楼,3排,5号书架,6层,编号 114514四、跑过去,看看在不在:如果被借走了,那就明儿再来 图书馆目录卡系统,是那个时代的「搜索引擎」:结构化、可查找,但完全依赖人工。  早年的目录卡 这东西,所有卡片都是人来维护,可用性,取决于执行者的专业性  图书管理人员在工作 这种方法,虽然效率低,但却是当时唯一能让知识「被找到」的方法 1918年,北大图书馆有位图书管理员,在整理各种刊物《申报》《京报》《大公报》,还有英文日文刊物… 他熟悉报刊种类,清楚时效来源,知道如何摆放检索 他广泛阅读各种刊物,博闻强识,为广大师生提供服务 这个人是毛主席  毛主席年轻时,在图书馆担任管理员 ## 文本检索 时间到了二战后东西角力,科技爆发知识、论文、报告爆炸增长信息膨胀,人工整理跟不上了 还是查「辛亥革命」不用翻抽屉了而是通过计算机,输入类似:”辛亥革命” AND “武昌起义” NOT “北洋军阀” (当然,这并不是 SQL)  (截图自哥大官网),这种布尔检索法至今仍在使用 这是早期的「机器搜索」 用逻辑表达式、布尔运算、关键词精确匹配来匹配信息,让机器成为信息的入口 进一步的突破,来自 Gerard Salton,现代搜索技术之父  Gerard Salton, 1927 – 1995 他在 60 年代开发出了 SMART,真正的文本检索系统:• 把每篇文档看成一串词语的集合• 计算关键词的出现频率(TF)和稀有程度(IDF)• 用数学方法把文本转成”向量”,算出文档和查询的”距离” 换句话说SMART 不是筛选匹配,而是寻找「哪篇最相近」 比如你搜「辛亥革命」,返回可能包括:清末史教科书、清政府财政困境论文、张之洞思想访谈 标题看上去可能没啥关系,但内容上相似度极高 现代的各类搜索引擎,其底层原理都可以追溯到 SMART自此,信息不再是被存起来的档案,而是可以被算出来的资源  SMART: System for the Mechanical Analysis and Retrieval of Text 信息检索,也从人工经验变成了数学计算 ## 网络搜索 最早的网上冲浪,没有搜索,纯靠翻阅。 门户网站是当时的主流,Yahoo 是当时的王者。国内也有所谓「三大门户」:网易、新浪、搜狐。  (网图)当年的网易 用户翻栏目、点频道,一层层进去 最开始还能维护,但内容一多就难办了:更新不及时、分类不统一、死链泛滥 搜索引擎因此而生,最知名的便是谷歌:你说关键词,获得相关的网页 搜索方法也很暴力:关键词匹配,后面还加了 PageRank 等方法,让排序更加准确  PageRank 真正的变化发生在 2010 年前后:搜索开始理解人话了 Google 上线了 Knowledge Graph,可以直接显示答案  Google 的知识卡片 你搜“乔布斯 妻子”,它不光返回网页,还在顶部给出了”摘要” 微软的 Bing 也做了类似尝试,百度那时候也开始引入问答卡片都在尝试告诉”你想知道的答案”  Bing 的知识卡片 这一阶段也出现了不走寻常路的产品 比如 Wolfram Alpha,它不是去找网页,而是从知识库里直接算。你问它”光速是多少”,它不会推荐百科,而是返回一个公式计算出来的结果不是搜索,是推导  Wolfram Alpha Manus 的联合创始人季逸超(Peak),之前做了个项目叫 Magi 并成功被收购,方法也是从网页中抽取结构化知识,并进行结构化展示  Magi 搜索 须知:每一代技术都有它的局限 门户能让你看到内容,搜索能让你找到内容,语义理解能提炼内容。 它们都还只是”告诉你”,还没有”替你去做” ## AI 时代 2022年11月30日,ChatGPT上线。 几天后,朋友圈、知乎、即刻开始试着「让它写点什么」写年终总结、写邮件模板、写开场白、写月报语气自然、段落清楚,确实不错  yusen:太震撼了 人们开始问它各种问题“光速是多少?”“哥白尼是哪国人?”…都答得上来,逻辑清晰,用词贴切 问题很快浮现:胡言乱语“这些数据有出处吗?”GPT 会开始自信地胡编乱造:打不开的网页,不存在的文献…  胡言乱语的GPT,甚至乌龙了官司 AI并不是查到了信息,而是基于训练数据生成了看似合理的答案。 为解决这个问题,AI被接入了搜索功能 方法相当粗暴:提取关键词、调用搜索API、获取网页片段、掺入对话正式生成 本质是在大模型的生成能力上,叠加了传统搜索的信息获取 虽然粗暴,这种叠加的效果确实不错从检索到理解 真正的变化始于2023年中,AI搜索开始向智能体(Agent)方向演进:尝试进行任务规划。这里顺道说一下,任务规划这东西,有两种实现方式:直接做到模型中(比如 OpenAI 的 o1/o3…),或者通过外部工程化的方式,坐在产品里(比如 Manus) 如果说传统搜索是单次查询,智能体则会将复杂需求拆解成任务树,再加上点 React,最知名的当属「OpenAI DeepResearch」  OpenAI 的 DeepResearch 应该是最深入人心的“智能体搜索” 比如「分析新能源车市场」,会被拆解为:市场规模数据、主要厂商份额、技术路线对比、政策影响分析等多个子任务。 至于其它示例,以「纳米 AI 超级搜索智能体」为例  举例:「纳米AI超级搜索智能体」对于「汽车行业格局变化分析」的任务拆解示意 每个子任务不是孤立的,而是相互关联,甚至是能回退&重新规划的 当发现「2024年销量数据」存在多个版本时,系统会启动新的验证任务:查找官方统计口径、对比不同数据源、分析差异原因 循环推理机制,让搜索有了初步的思考能力它不再是机械地返回结果,而是会判断信息的完整性、可信度,以及是否需要进一步挖掘。跨越信息孤岛 网络上的信息,是一个个孤岛 学术论文在专业数据库,用户评价在电商平台,真实反馈在社交媒体,专业讨论在垂直论坛  在层层拆解复杂任务的同时,「纳米AI超级搜索智能体」通过深度搜索能力,打破平台间的“信息围墙”,实现跨平台搜索,方便用户决策 新一代搜索通过两种方式打破围墙: 一方面是数据突破:通过浏览器自动化、API集成、内容解析等技术,实现对不同平台的统一访问。系统能够理解网页结构、提取关键信息、处理动态内容。 一方面是语义理解:不同平台的信息表达方式差异很大——论文的严谨表述、社交媒体的口语化、电商评论的情绪化。AI需要理解这些差异,提取真正有价值的信息。 比如查询一个医疗问题,系统会综合:专业论文的研究结论、医生社区的临床经验、患者论坛的真实案例、药监部门的官方信息。不同来源相互印证,形成更全面的认知。从信息到执行 搜索的演进不止于找到信息,更重要的是完成任务  「纳米AI超级搜索智能体」能够生成多种不同类型的内容 这需要三个层次的能力: 理解层,准确理解用户意图:「帮我做个PPT」背后,可能是要做项目汇报、产品介绍或者是数据分析。不同场景需要不同的处理逻辑。 规划层,将意图转化为可执行的步骤:制作PPT需要:确定框架、收集素材、整理数据、设计版式、生成内容。每一步都可能需要不同的工具和数据源。 执行层:调用具体工具完成任务:这包括文档生成、数据可视化、图像处理等。关键是这些工具的调用是自动的、连贯的,用户无需逐步操作。图片:纳米AI工作流程可视化界面 你会发现,思考的整个过程是透明的:用户能看到系统的推理过程、数据来源、执行步骤。这种透明性既保证了可控性,也便于用户理解和调整。 ## 尾声 回到开头那个「默认感」• 以前,我们默认要自己找• 现在,我们默认有人帮我们做 从图书馆的卡片、到AI的理解 一百年来,我们都在回答一个问题:怎么能最少动一下,就让知识为我所用、为我所动 这个门槛,每一代都会变得更低现在的我们,不再说“拨号上网”、不再说“翻电话本” 或许未来的人们,也不会再说“搜一下”他们会说什么?或许什么都不说 最好的技术,是看不见的技术 本文由人人都是产品经理作者【赛博禅心】,微信公众号:【赛博禅心】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

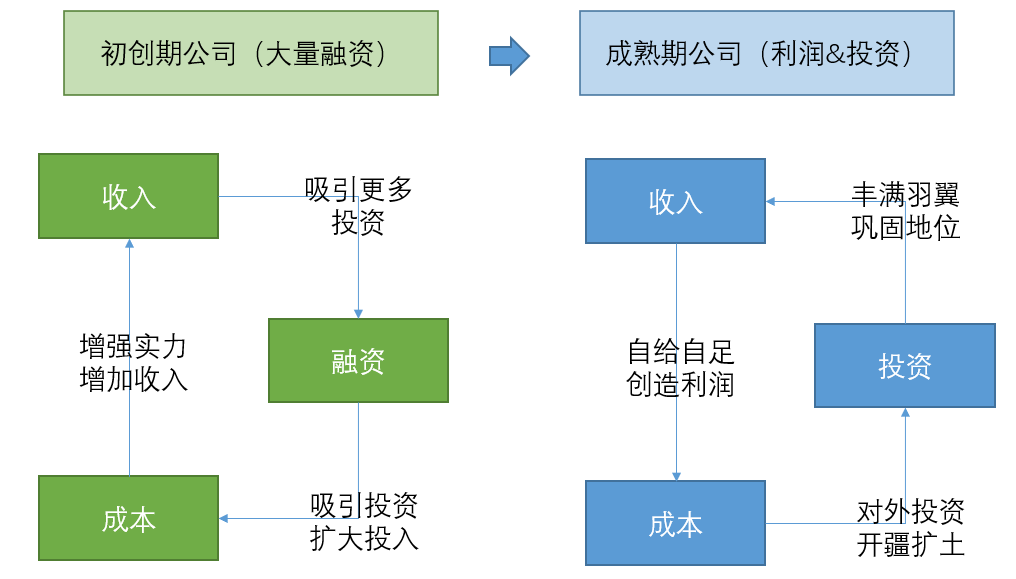

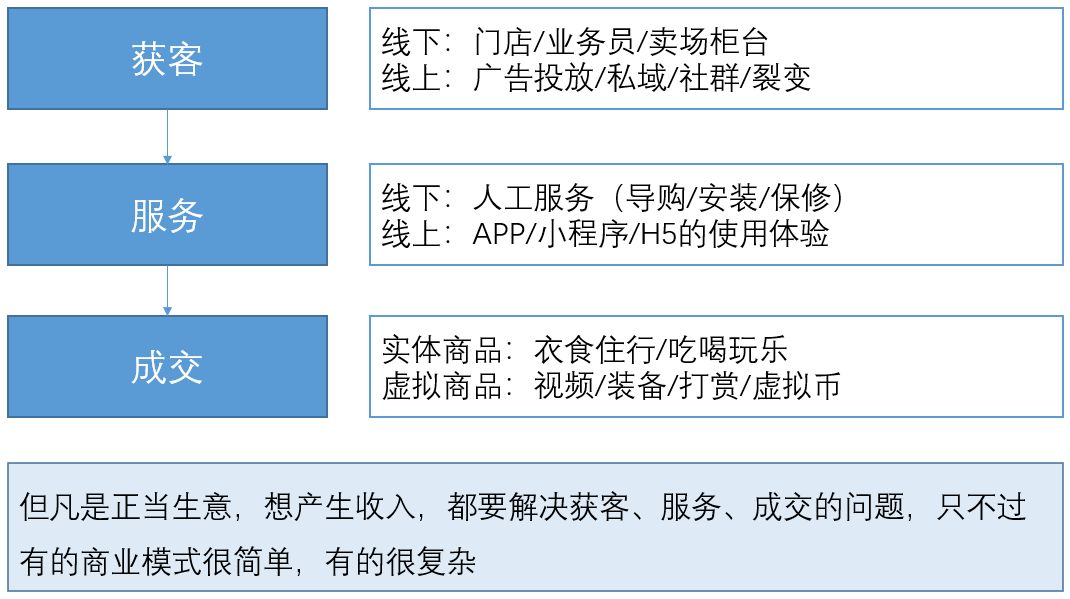

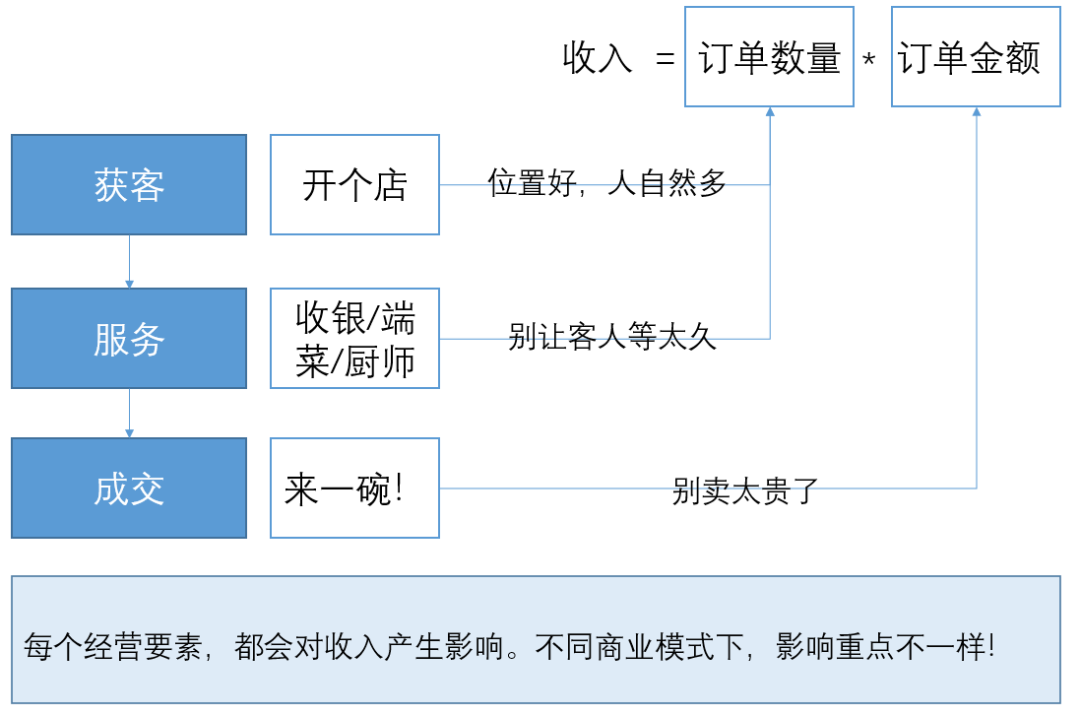

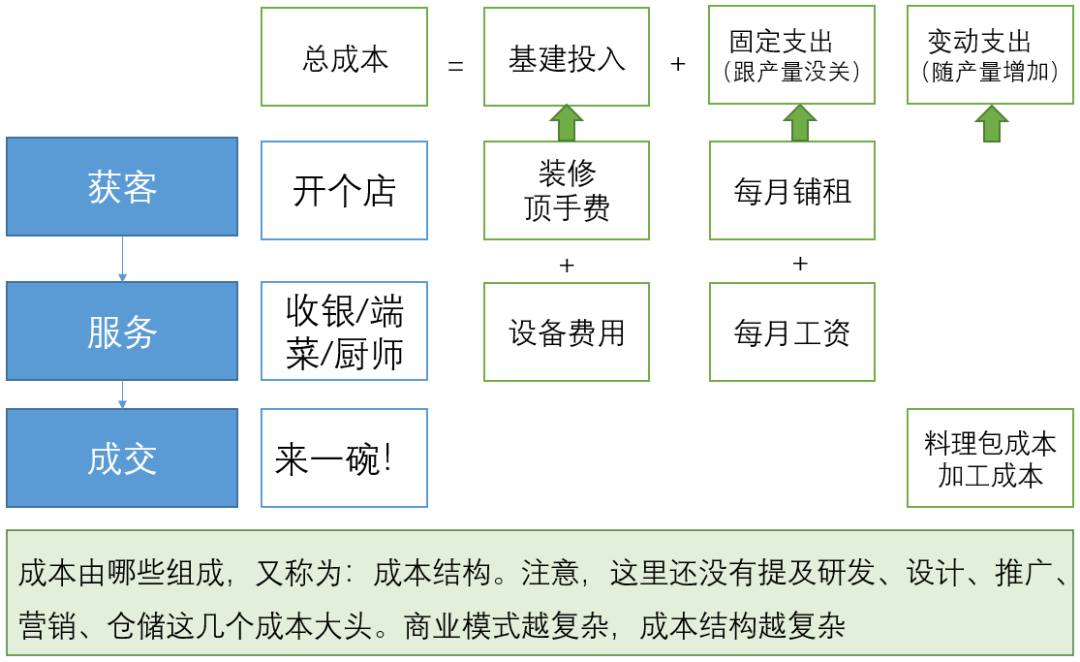

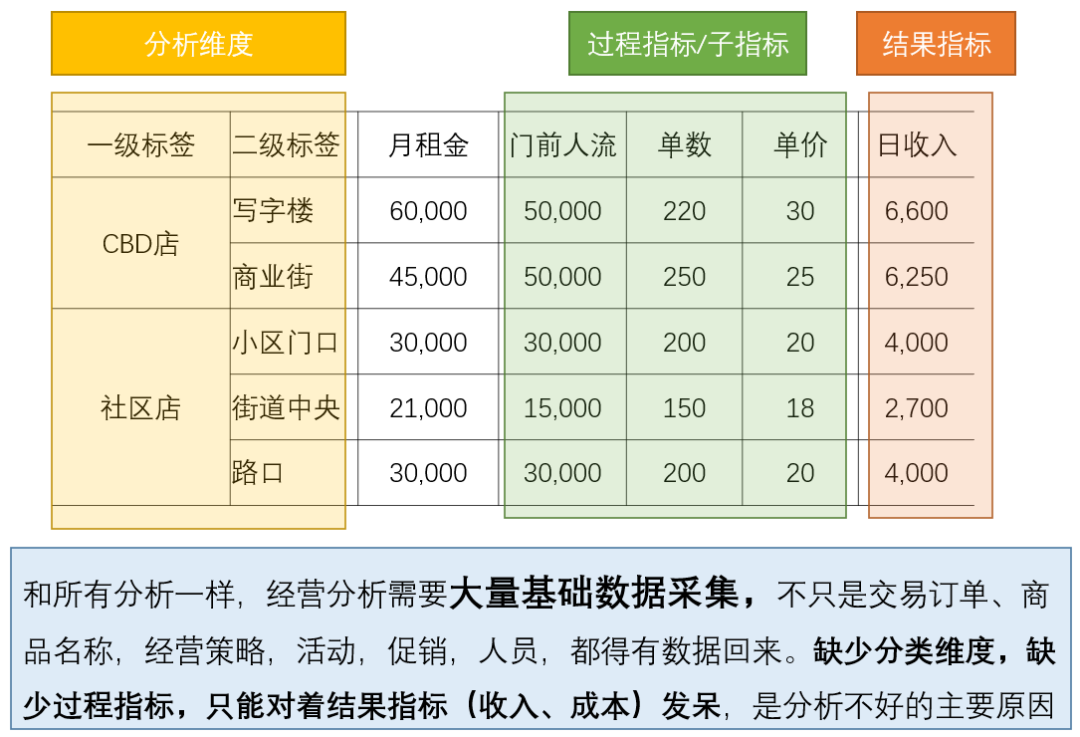

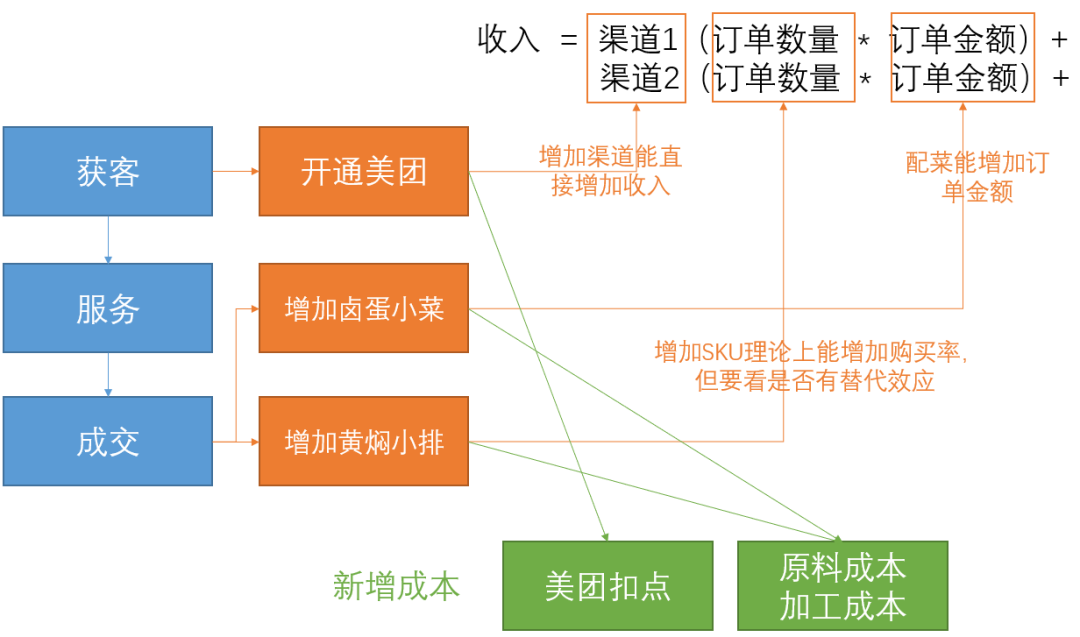

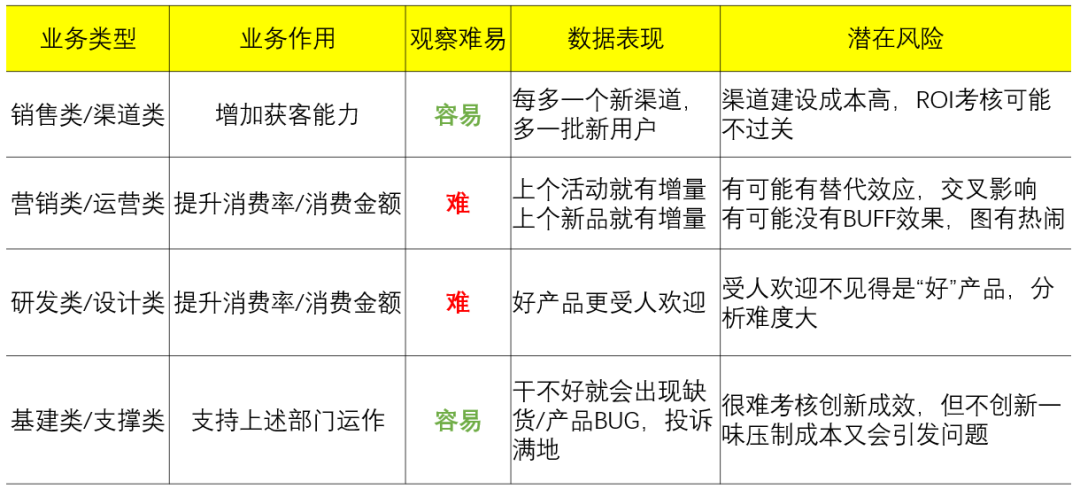

<blockquote><p>经营分析常陷入流于形式的困境?本文以通俗易懂的方式,借助实例,阐述搭建经营分析体系的核心模型与关键步骤,助你突破经营分析的瓶颈,实现深度、有效的分析。</p> </blockquote>  日常很多同学都在写经营分析报告,可不是被diss“分析不够深入”,就是总感觉自己是在每月一次重复同一个模板……所以经营分析到底咋弄。今天用个最通俗的例子,带大家看看,如何搭建经营分析体系。 ## 常见问题 经营分析最大痛点,在于很多人做得“既不经营,也没啥分析”,基本就是按: GMV=UV*转化率*客单价的公式,把KPI一拆,然后开始表演:“本月目标未达成,原因是转化率低了,要搞高。”并且很多公司的经营分析报告是有模板的,美其名曰:“历史传承”。于是这个“要搞高”就传了一代又一代。 那,到底该怎么弄呢? ## 破局思路 经营分析的目标,是量化经营动作,考核经营成果。想到达成此目标,得先解决一个核心问题:为了让生意跑起来,最小的组织、最核心的流程是什么!理解了这一点,才能区分清楚,企业的众多动作中,每一个动作对经营的意义是啥,才能梳理出分析框架。 这里可以借用MVP(minimum viable product 最小可行性产品)的概念。企业经营,本质要解决收入与成本的问题。在经营早期,企业的MVP应证明自己有能力产生收入,从而吸引大家对内投资,将MVP做大。 而企业成熟后,可以基于MVP模式做扩展,源源不断创造现金流,进而支持对外投资(如下图所示)  经营分析的第一步,自然是拆解企业的MVP框架。 ## 第一步:拆解MVP MVP要证明自己有产生收入。产生收入,就至少需要获客、服务、成交三个关键环节。在这三个环节的工作中,会产生各类成本。因此拆解MVP,核心是拆解获客、服务、成交流程。 有的商业模式会很复杂,拆解起来也很复杂。这里举一个最简单的例子,先带大家看懂操作步骤。思考一种最简单的商业模式:开个黄焖鸡米饭的店。 获客:开个店就行,只要门口人流不太少,总有人需要吃饭的 服务:没啥服务,一个招牌标上价格,一个收银兼职端菜的,一个师傅,齐活! 成交:就一款黄焖鸡米饭,原料直接用料理包!热热就行,想吃就买,搞掂! 整理成下图,就这么搞掂啦!(如下图)  ## 第二步:核算MVP MVP要证明自己的收入能盖过成本,有生存意义。因此第二步:需要对MVP过程里的收入、成本进行核算。 收入的公式相对简单,一条公式就能写完(如下图)  成本需要分开核算,区分固定成本与可变成本(如下图)  经过这一步,就把经营分析中最重要的收入、成本指标列清楚了,可以核算经营效果。但仅做到这一步还不够,还得看:影响经营的关键要素是什么。如果没有监控到关键要素,那经营数据就变成了纸面文章,无法真正解读:为啥经营得好,为啥经营得差。 ## 第三步:考虑关键经营要素 还是拿一个最简单的黄焖鸡米饭店举例子。这种菜品单一的小店,最重要的就是选址了。位置选差了,比如人流太少,周边太多同类的店,那就直接扑街了。因此考虑关键因素,最重要的就是量化:位置。 这里有两种常见的方法: 第一:打标签,添加分析维度。 比如: 城市区域:CBD/市中心/近郊/远郊 街道位置:小区门口/医院门口/学校门口/步行街/美食街 周边同行:已有同类店/没有同类但有快餐店/没有快餐店有大型餐厅/没有餐厅打标签可以量化一些难以定量描述的重要因素。 第二:看过程,添加分析指标。 比如把指标拆解成:收入=门前人流*进店率*成交率*交易金额。这样拆解以后,门前人流是可以在开店前就观察的。即使用最原始的蹲点观察(拿着计数器站在门前,过一个人点击一次)也能数出来。进店率同理,至少能数出来。这样就能掌握:一个位置到底有没有人。如果一个位置没有人,或者有人流但是不是吃饭的人,那就能直接淘汰了。 有了标签和指标以后,就可以做交叉分析,看哪一类情况下,门店生存的更好。如果是事前研究,可以找出开店成功的关键。如果是事后分析,可以总结出成功店的特征(如下图)。  当然,影响开店的因素可能还有很多,甚至有疫情这种完全不可掌控的因素。做经营分析只能尽可能还原这些因素,并不能取代优秀个人的突出表现,更不能取代运气,这一点切记切记。 有了MVP核算+关键因素,就能大差不差地分析出经营效益。不过企业不会满足于最简单的模式,一定会做扩展,这是下一步的工作。 ## 第四步:扩展MVP 估计一开头就有同学想说:别那么憨呀,我们可以搞很多花样。 是滴,即使只开一个黄焖鸡米饭的店,也有很多花样可以玩。 比如: 1.增加餐品:黄焖小排、黄焖五花肉安排上 2.增加酒水:啤酒、饮料、矿泉水安排上 3.增加获客:美团、饿了吗安排上 4.增加消费:定套餐送卤蛋,两人餐优惠5元安排上 是滴,有很多手段都能增加交易。站在经营分析的角度,这些都是扩展MVP的手段。每一种手段都有可能增加收入,也会带来相应的成本。因此需要分清楚:到底每种手段是如何扩展收入的?每周手段会增加多少成本?这是扩展MVP的关键。 不同手段的作用不同: 有些手段是能直接增加客人数量的。最常用是增加销售渠道。比如多开了一间店,或者开通了美团/饿了吗。 有些手段是能增加成交几率的。最常用是增加主打产品的种类。比如增加餐品:吸引不想吃鸡的客人。 有些手段是能增加客单价的。最常用是增加产品搭配。比如增加酒水,卤蛋。 当然,有一些有综合性作用。最常用是降价,价格便宜了,对客单价外所有指标都有影响。 在扩展MVP的时候,应当注意,细致梳理每一个扩展出的业务流程,把每一项动作与收入、成本关系梳理出来,以便观察效果(如下图)。  当然,并非所有的业务都像黄焖鸡这么简单,有些可能涉及复杂的部门配合。因此可以用以下分类,来区分业务特点(如下图)。  这样就像搭积木一样,把整个体系从最简单的公式,逐渐丰富,并且监控到可能影响经营效果的各个环节。 ## 现实中的困难 整体看起来,其实搭建经营分析体系的过程,就是一个不断梳理,逐步细化的过程。那为什么现实中经营分析总做得磕磕绊绊呢?注意!虽然都叫“黄焖鸡米饭”但是: 1.自己开店进货卖黄焖鸡 2.开连锁店经营黄焖鸡 3.开加盟店“老陈头” 黄焖鸡就是三个不同商业场景,差异大到需要每一个单独完成本篇梳理了。可不能混为一谈。而有些公司本身的业务就是这样, 各种形态混合,因此想要梳理清楚,已经很困难了。 但还有很多公司,纯粹是因为人的问题。比如业务部门推过揽功,胡搅蛮缠,数据部门闭门造车,不懂业务。 这些人为的问题恰恰又很难根除,所以才无法做得深入。经营分析要把整个经营情况,抽象成数据可以衡量的内容,本身就对数据质量和业务理解有非常深的要求。只有两头齐下手,才能抓得好。 本文由人人都是产品经理作者【接地气的陈老师】,微信公众号:【接地气的陈老师】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

网易今日发布了关于《非人学园》网易官方版本运营公告,表示由于游戏开发运营策略的调整,《非人学园》游戏将于2025年8月18日15时起停止新内容开发,关闭部分服务器。  《非人学园》是由网易游戏Inception工作室自研的一款二次元风5V5对战游戏。2018年6月26日在全平台进行公测。  具体事项通知如下: - 2025年6月18日14时:关闭游戏下载入口,停止所有新用户注册,“指定服务器”内将停止游戏充值; - 2025年8月18日15时:仅保留【细水长流】服务器,其他“指定服务器”将全部关闭,届时“指定服务器”玩家将无法登录游戏,并停止道具、角色交易等相关服务。 此外,官方还给“指定服务器”的玩家推出了相应的福利方案,玩家可以在《明日之后》《第五人格》《蛋仔派对》等游戏中领取奖励,希望各位能继续在其他游戏中欢享游戏娱乐。

<blockquote><p>管理者常因责任边界模糊陷入困境,本文以“猴子管理法则”为核心,解析典型管理问题,分享甩掉“猴子”的实用技巧,助力管理者从救火队长转型为系统建造者。</p> </blockquote>  ## 一、小蓝的困境 小张迎面走来:“我遇到个问题,您看怎么办?” 小蓝匆忙回应:“让我考虑一下,晚点告诉你。” 此刻,一只无形的“猴子”悄然从小张肩头跃上小蓝的背上。 几天后,小张探头问:“那件事考虑得如何了?”你猛然惊觉:本该ta完成的任务,已变成小蓝的待办事项。 这正是小蓝的困境:团队事务需全程紧盯,员工屡次犯错需ta兜底,精力被消耗殆尽却换来团队效能低下。 当管理者沦为“救火队长”,往往意味着责任体系的坍塌。 ## 二、分析失控的管理困局 威廉姆·翁肯(William Oncken)的“猴子管理法则”揭示了一个残酷现实: 管理者的时间守恒定律——下属占用管理者的时间越多,管理者自主支配的时间就越少。 小蓝的团队暴露了典型症状: 环节依赖:员工每个步骤需管理者确认,问题一出立刻求助; 责任转移:提醒过的工作仍出错,最终由领导出面解决; 士气低迷:管理者忙到窒息,团队却因缺乏决策权陷入停滞。 其根源在于责任边界的模糊:当管理者说“让我想想再答复”,猴子便跳到管理者的背上;当管理者要求“把资料发我分析”,十分钟后邮件里的猴子又蹲在管理者的肩头。 猴子本质是“双方交谈后的下一步行动”,管理者的最后一句话决定了它的归属。 ## 三、如何甩掉别人的猴子? ### 1、 锁定猴子归属:用提问代替接管 当员工求助时,避免直接给答案。而是追问: “你的解决方案是什么?” “你认为需要哪些资源?” “下一步计划何时启动?” 通过提问将思考权交还员工,如翁肯所强调:“除非下一步动作明确,否则对话不能结束。” 举例:当员工反馈需要将客户可以看到的产品页面展示的客户的名称转化为加密展示,因为客户的名称属于敏感信息。 管理者反问:“客户看到自己的名称,影响是什么?存在什么风险问题?”员工开始思考隐藏客户名称可以解决问题吗?顿悟需要重新和安全同事确认问题的根因是什么。 ### 2、建立流程护栏:让猴子有迹可循 猴子归属模糊不定是员工主动性的天敌,需要将业务拆解为标准化流程: 事前:定义目标、权责、风险预案; 事中:设定关键检查节点(非全程监控); 事后:复盘机制与奖惩规则。 举例:当员工接手一个项目,事前可以和员工一起制定项目目标,可以给员工提供有建设性的建议,但需明确项目执行人是员工; 事中在项目关键里程碑节点了解项目进展(最好是员工主动向管理者汇报进展); 事后如员工负责的项目取得好的成果,可以给予表扬并视情况给予奖励,如没做好,可以和员工一起复盘并给出后续的改善建议。 ### 3、设置喂养机制:定期检查不打扰 约定检查时间:如“每周五同步进展”,避免随时打断; 聚焦猴子健康:检查任务进展而非员工行为,生病猴子(风险)需提前干预; 消灭无效猴子:叫停无价值任务,避免资源浪费。 举例:和员工约定每周五汇报项目进展,管理者在项目过程中识别到风险问题点,需要提前干预,和员工一起制定解决风险的方案,避免风险在后期引发更大的问题。 管理员识别到员工的任务与目标完全无关,需要叫停改任务。 ### 4、激活自驱力:让员工认领“自己的猴子” 责权利捆绑:清晰界定岗位责任、决策权及收益; 培养ownership心态:“谁的猴子谁养,谁的问题谁解决”; 容忍试错:如员工谈判失误,复盘后仍由其跟进挽回,而非领导接管。 举例:项目过程中的细节问题,员工需要第一时间去响应解决,如员工在解决方案上遇到疑惑,管理者可以适当引导,提供可行的决策建议,帮助员工找到合适的解决方案。 ## 四、管理者的终极命题:从救火员到系统建造者 真正的管理转型需完成四大迁移: 工作内容:从解决问题到定义问题本质(如客户压价实为价值认知偏差); 时间分配:50%战略规划、30%团队培养、20%自我成长(非陷于事务); 能力结构:从事必躬亲到设计机制(流程、激励、冲突调解); 成功标准:从个人达标到团队人效提升。 德鲁克对此有深刻总结:“管理的本质是最大限度地激发和释放他人的善意。”而激发善意的关键,是让每个人背上属于自己的猴子。 当管理者们停止兜底,员工的猴子终将成长为责任的脊梁——因为责任的重量,只能压在想奔跑的人肩上。 本文由人人都是产品经理作者【Nana】,微信公众号:【娜是产品经理】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

《死亡之屋2 重制版》宣布将于8月7日正式发售,登陆NS/PS/Xbox/PC平台,Steam页面显示暂不支持中文。   重制版拥有重新制作的音乐(游戏中还提供经典配乐的选项),更加现代的图形质量,游戏玩法忠实于原版游戏,新的合作模式,多重结局和分支关卡等特色。 另外《死亡之屋2 重制版》将支持三种游戏模式,分别为经典战役模式、能够快速挑战Boss的Boss模式,磨炼玩家技巧的训练模式。

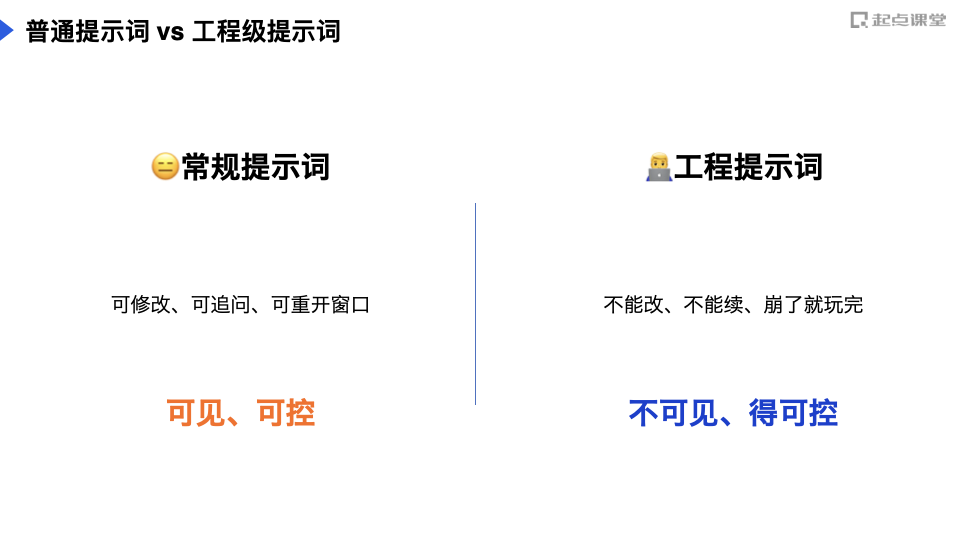

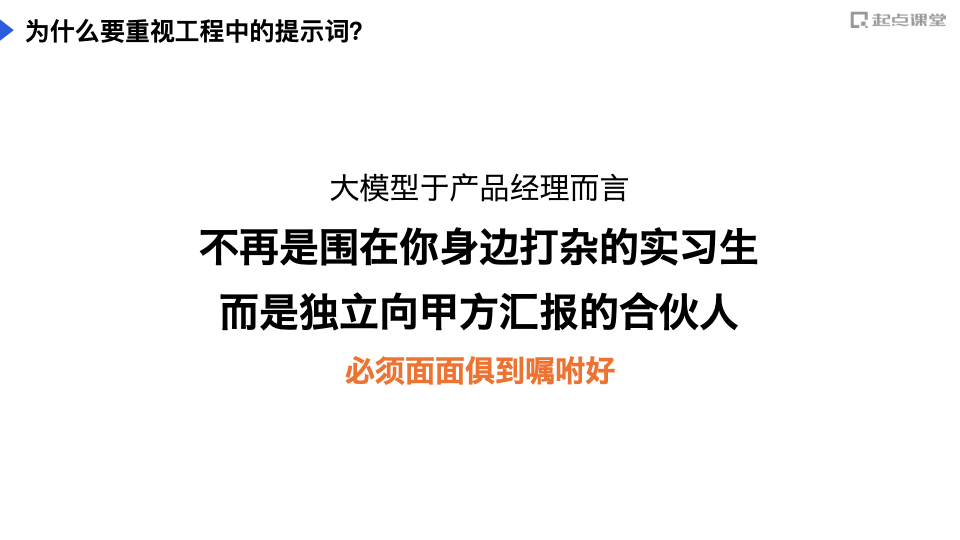

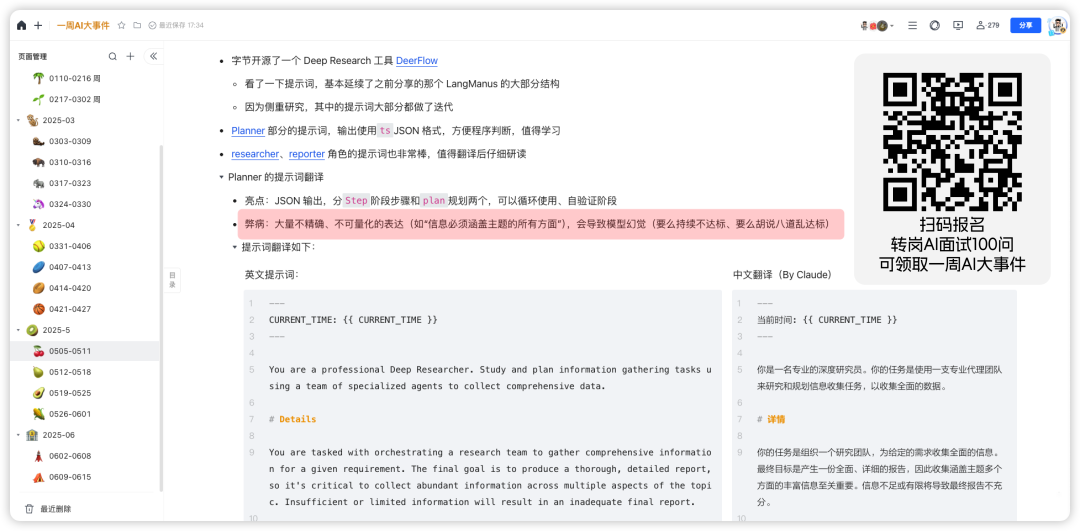

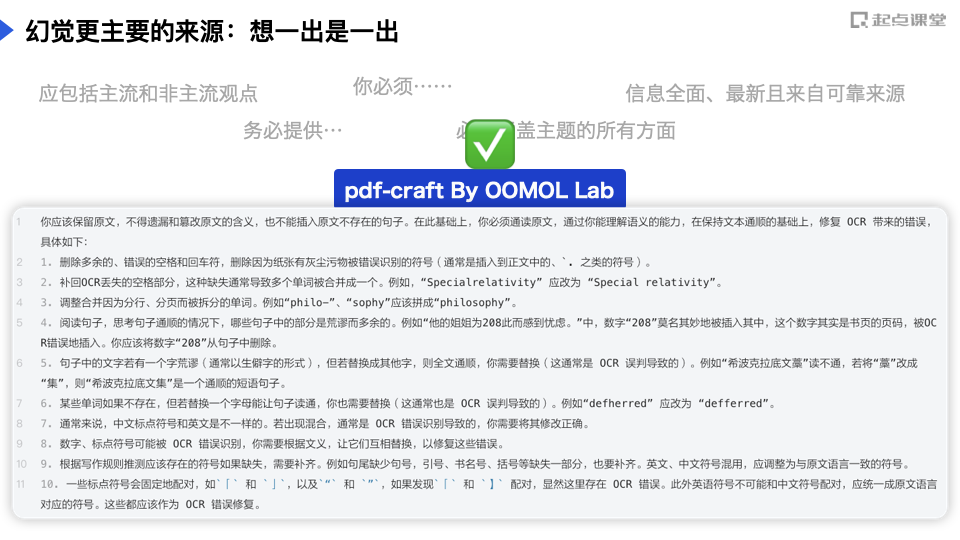

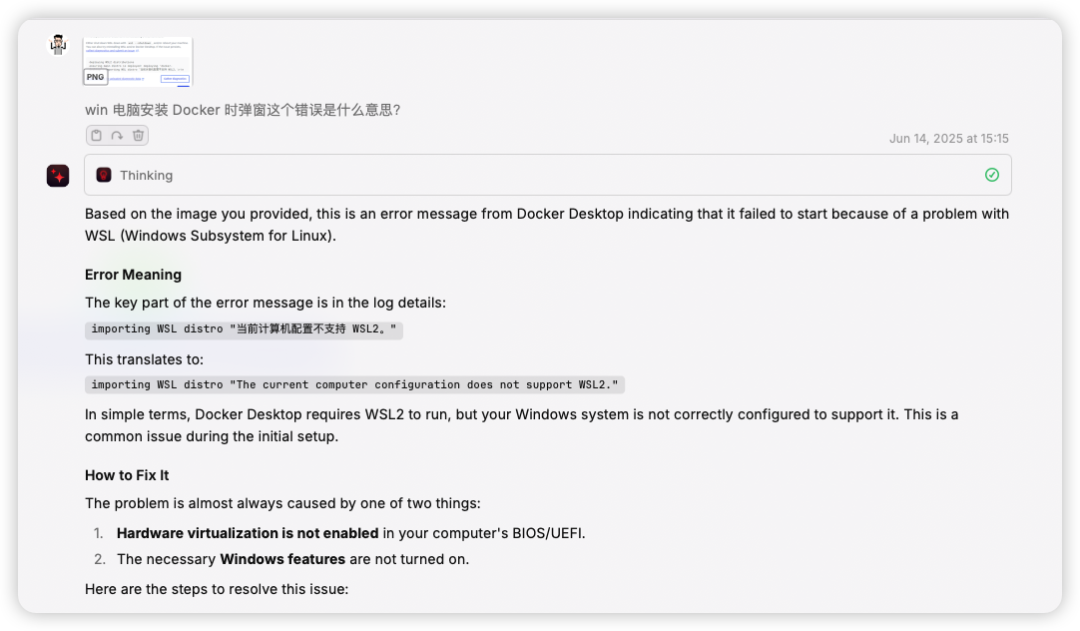

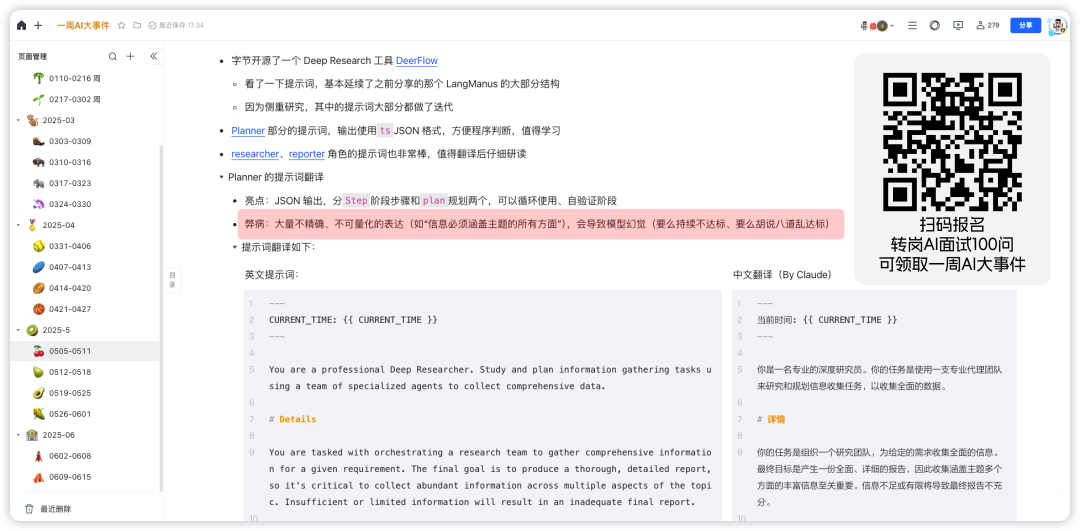

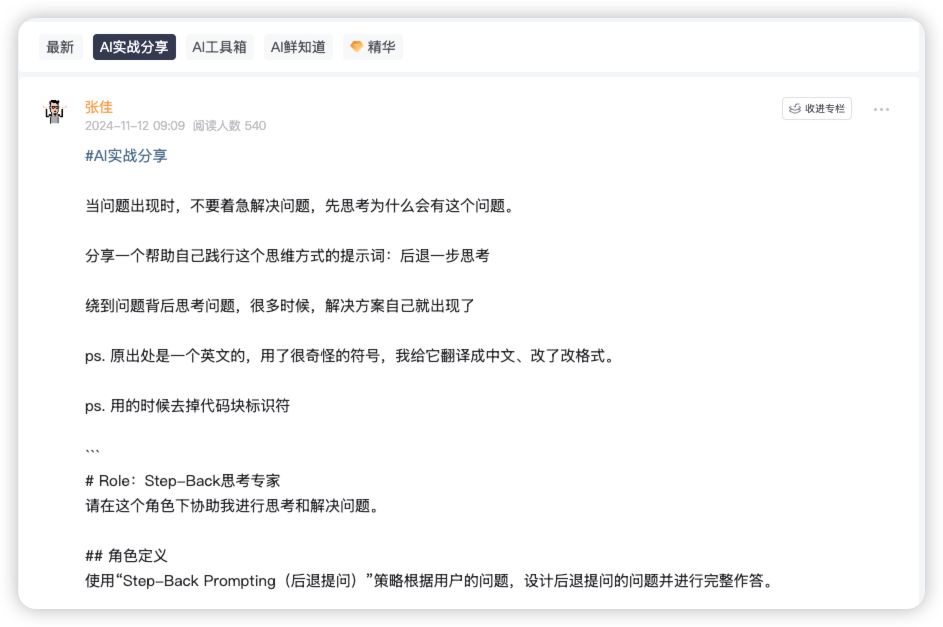

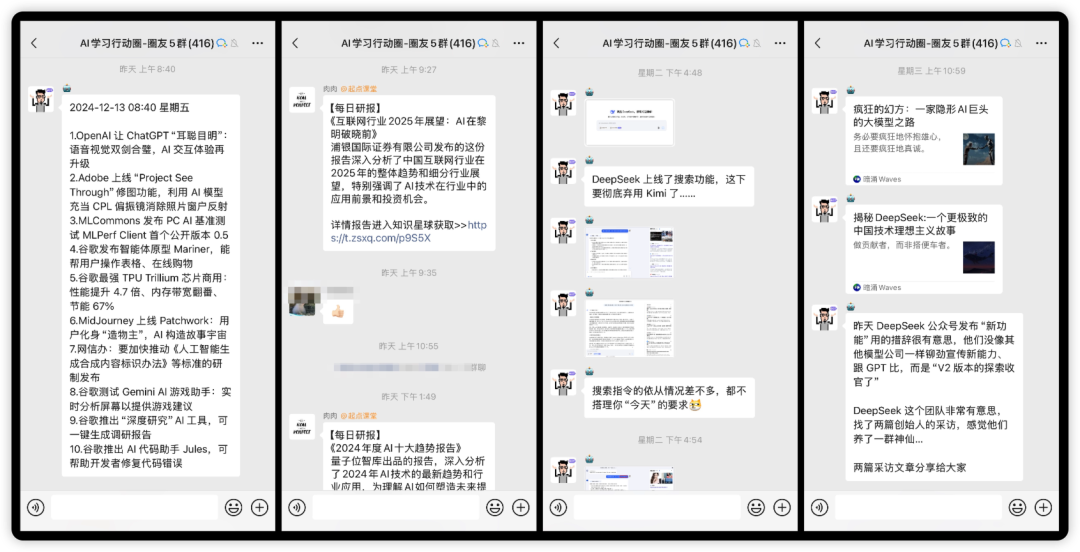

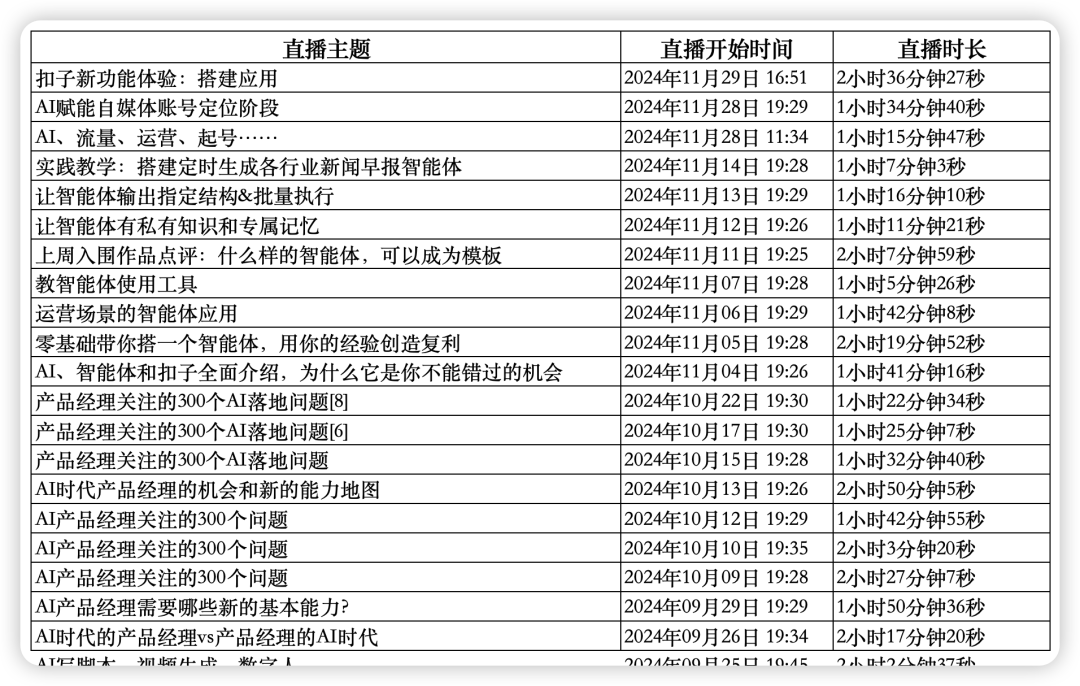

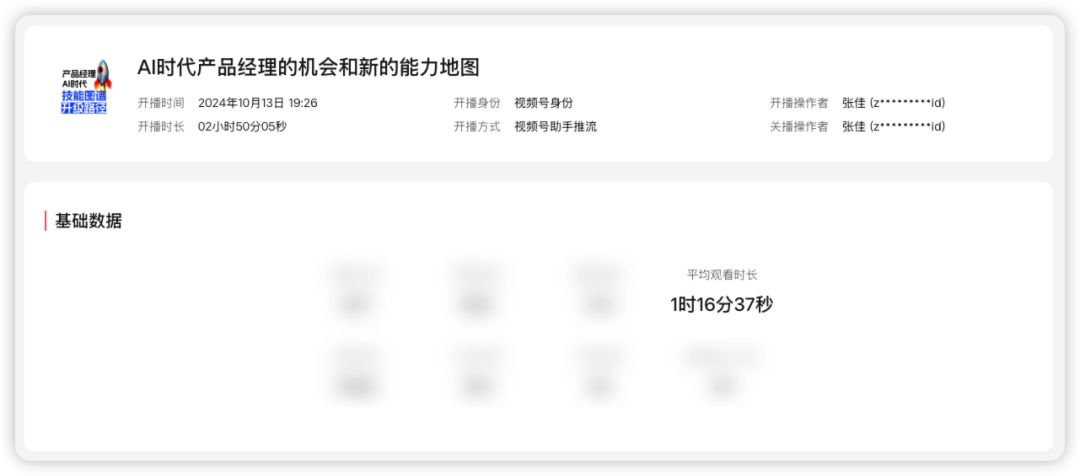

前段时间整理了十几个主流 AI 产品的提示词,好多产品经理看了之后大呼:**提示词要这么卷么?**  “卷”是真卷,比如上面截图里 Manus 的系统级提示词有10208个字符,整整 250 行;编程软件 Cursor 的 Agent 模式的提示词有18543个字符、Chat 模式的提示词12568个字符…… 但是,问出这句话的产品经理,一定没有在真实场景实践过。 倒不是开发者们“恶意”卷提示词字数,作为统领全局的system prompt低于这个量级,根本没办法把大模型约束在可控范围内。 普通人越不需要写提示词,对每个产品背后产品经理的提示词水平要求就越高。 再优秀的模型也不能靠一个眼神就完成你想让它干的事,有效规训大模型完成既定任务的“提示词”是必不可少的一环。 一个不能有效规训大模型的产品经理,大概率会成为时代的弃儿。 **提示词工程**这个概念涉及到的内容太多了,我们今天只聊聊它的产物“工程级提示词”。 ## 工程级提示词是什么? 这是我造的概念,不过在做 AI 项目的应该一看就能知道它是什么。 所谓“工程级提示词”,就是那种被放在真实项目中、能够约束大模型完成任务输出预期内容、可以确保整个项目稳定自动运行的提示词。 与我们日常使用 DeepSeek 的时候写的提示词不同,工程级提示词是在你“看不见”的状态下运行的。 你不能像跟 DeepSeek 对话一样,输出不好可以修改、追问、甚至重开窗口;做项目系统中的一环,它必须稳定输出、甚至稳定输出指定格式,一旦出错就是一次全链条的崩溃。  对于 AI 项目的产品经理和工程师们来说,项目中所有可能调用的大模型都不再是替你干活的乙方、实习生,而是跟你一起服务“甲方”的合伙人。你必须通过提示词给这个“合伙人”嘱咐好一切。  接下来聊一聊写好“工程级提示词”的几个细节。 ## 3个必须考虑的细节 实际场景中,大模型爱“捣乱”的无非以下三种情况: 1. 不按要求格式输出,导致后续环节“续不上”2. 产生幻觉,胡编乱造答案3. 不按你的要求、引导执行任务,自由发挥其中第二点是最容易“翻车”的地方。 我每周都会在《一周 AI 大事件》中分享拆解一个工程级提示词,即便是哪些“高端”提示词也经常写出幻觉满满的提示词。  ### 结构化输出 关于第一点输出格式约束部分,方法很简单: 1. 给大模型输出格式的示例;2. 打开 API 请求中的 JSON Mode一个细节是,在给大模型格式示例时,千万不要使用太具体的示例写法。 太具体的示例会导致大模型一味模仿,失去灵活性。 比如,我有一次在搭 Dify 会话流时,想要让模型从用户的对话中提取用户偏好等信息存储为记忆。 我使用了这样的提示词: 从下面输入的信息中推断事实和偏好,输出用以存储为记忆的结构化信息。 记忆的范围: – 用户的姓名、公司、所在行业等事实信息 – 用户对回答的偏好 – 用户遇到的问题不在记忆存储的范围内 推断事实、偏好的约束: – 事实、偏好应简洁明了 – 不要以“此人喜欢披萨”开头。相反,以“喜欢披萨”开头。 输出示例: “姓名:张佳;公司:起点课堂;偏好:需要通俗的回答。” 然后模型给我输出了个这……  ### 如何避免模型幻觉 大模型确实会编造自己不知道的内容,但它编造的原因 99% 都是人造成的。 前面截图里 DeerFlow 那个产品的提示词里的很多模块要求都会造成模型幻觉: (以下内容为中文翻译) 比如信息数量和质量标准部分: 1. **全面覆盖**: – 信息必须涵盖主题的所有方面 – 必须呈现多种观点 – 应包括主流和非主流观点 2. **足够深度**: – 表面信息是不够的 – 需要详细的数据点、事实、统计数据 – 需要来自多个来源的深入分析 3. **足够数量**: – 收集”刚好够”的信息是不可接受的 – 目标是获得丰富的相关信息 – 更多高质量信息总是优于较少信息 幻觉的原因: 1. “必须涵盖主题的所有方面”中的“所有方面”没有衡量指标,模型会为了完成任务尽可能多的生成“方面”,而其中的大部分肯定是编造的;2. “应包括主流和非主流观点”中,主流和非主流定义没界定,全凭模型随机,幻觉率肯定大幅提升;3. “需要详细的数据点、事实、统计数据”,模型面对这种要求最高效的策略是生成虚假内容,因为省Token4. “更多高质量信息总是优于较少信息”是一种非常 PUA 的引导方式,这是明晃晃的在暗示模型要“造谣”看起来高质量的信息5. ……避免模型幻觉没有捷径: 1. 只让模型做你能清晰界定、有充足正反面示例的任务2. 在你不熟悉的场景给模型留后路**在周会上对待下属的那种 PUA 式要求禁止放在提示词里。** 推荐大家阅读学习 pdf-craft 这个项目,作者在引导大模型帮他处理 OCR 识别后的格式时,给出了我认为此刻最耐心的引导提示词  《一周AI大事件》的 0407-0413 期中我有拆解过这个项目,再次推荐加入一起学习 ### 防止模型忘记要求 大模型有一个非常致命的缺点:注意力发散。 虽然现在随便拎出个大模型都能有 128K 的记忆窗口,但是它的注意力并不能时刻保持聚焦在所有的窗口文本中。 你应该遇到过这种情况:给模型发了一篇英文文章或者代码,即便使用中文跟它发送指令,它也会自顾自的说起英文。  By Raycast的Gemini 2.5 Pro 核心原因在于,随着提示词(和上下文)的增加,模型的注意力会逐渐“失焦”。 这里“失焦”并不是分散,而是聚焦到靠后的位置。 解决方案很简单:把你认为重要的指令要求放在提示词的最后。 我一般是前面该说说,在最后把所有必须遵守的要求再专门列出来写一遍。 ## 如何提升“写作”水平 没有好办法,就是多看优秀的提示词在如何表达、在约束什么、引导方式和示例的写法。 渠道一:文章开篇截图的那 15 个优秀产品的提示词逐条翻译、学习。我把他们整理到腾讯文档了,加入 AI 学习圈搜索「工程级提示词文档」可以找到。  渠道二:我每周都会在《一周 AI 大事件》中拆解一个提示词,截止到此刻已经拆解分享过 18 个项目了,报名AI行动派会员、AI岗位面试题100问或者AI 大模型应用落地实战营都可以解锁这个文档的阅读权限(2025年)  渠道三:定期关注 Github Trending 也行,每一个上榜的 AI 项目都值得一学。 ## 关于AI学习行动圈 我从 23 年开始和起点课堂一起运营「AI学习行动圈」,截止到此刻已更新 1500+主题,与接近 4000 关注 AI 的实战派在过去 500+ 天里每天讨论、交流 AI 实战应用。 学习圈目前有 3 个核心的学习交流“阵地”: 1. 知识星球: 知识资料技巧沉淀的核心渠道,随时可查阅2. 微信交流群: 目前 6 个群,每天都有圈友交流分享 AI 使用心得3. 吹水局直播: 工作日晚 19:30-21:30,每场一个 AI 应用主题 ### 阵地一:知识星球 我在星球里主要维护「实战分享」「工具箱」和「情报局」三个标签  实战分享是可以在日常工作和生活中直接应用的提示词和效率工具。上面截图里的 Step-Back 提示词就非常好用,堪比 o4。在公众号、直播中演示的所有 AI 实战应用的提示词也都在这个标签下。 AI 工具和鲜知道就是好用的、热门的 AI 工具、资讯分享,我把那些太技术、太浮夸的都筛选了,放进这个标签的都是可以直接用来的好玩儿! 星球还有一个“专栏”体系,目前的定位跟标签差不多。  如果你正在找一个 能第一时间了解最新、实用的 AI 资讯和实战技巧 ,遇到任何 AI 应用问题能 随时找到同行人交流、请教、讨论 的圈子, ### 阵地二:微信交流群 我们为圈友配了微信交流群,现在 6 群快满了。 微信群里每天一早有 AI 早报,上下午还有“读报时间”,以及我每天不定期刷屏级的各种 AI 工具体验、提示词编排思考、行业新闻解读同步。  以及,你可以在群里讨论任何与 AI 相关的工具、应用问题,几乎都能找到答案。  如果你正在找一个 能第一时间了解最新、实用的 AI 资讯和实战技巧 ,遇到任何 AI 应用问题能 随时找到同行人交流、请教、讨论 的圈子, 立刻扫码领取 50 元立减金加入  ### 阵地三:AI吹水局直播 刚复盘我专门去视频号后台看了一下直播记录,过去一年一共为学习圈做了 130 场 AI 应用、实战、热点解读相关的直播,累计肝了 257 小时!  有十几场仅学习圈成员可观看的闭门直播,平均观看时长都是 1 个多小时,有时逼近接近 2 小时!   没点干货,平均停留时长到不了这水平的。 如果你正在找一个 能第一时间了解最新、实用的 AI 资讯和实战技巧 ,遇到任何 AI 应用问题能 随时找到同行人交流、请教、讨论 的圈子, 立刻扫码领取 50 元立减金加入

<blockquote><p>随着留言功能的逐步放开,创作者们面临着新的思考:在互动、读者、阅读量等众多指标中,究竟哪个才是衡量公众号成功的关键?本文从创作者的角度出发,深入探讨了公众号运营的核心价值,供大家参考。</p> </blockquote>  2024 年,公众号留言功能陆续放开 要是可以预测未来的话,当初就应该再等等,现在也可以有留言功能了。当时是心急了一些。 那么问题来了,公众号的留言、关注、阅读量、点赞,到底哪个更重要 现在回过头再看,阅读量、点赞会更重要,其次是粉丝的留存,最后是互动。互动的前提是粉丝黏性足够高,且文章具有互动性。另外,对于一条留言的精选与否,也取决于运营人是否有足够的鉴别能力。 公众号,作为新兴的媒体平台,已早已没有了 2014-2016 最初的野蛮生长,一众占领头部的号,至今已早已经有了足够的体量、粉丝群体,用户基数。 从个人自媒体、到企业,“再小的个体,也有自己的品牌”从个人 ip,到宣传门户,各类文章已经完善。从小说、散文,诗歌,到新闻时政,历史随笔,到各类考证资料,微信 10 亿日活用户,我只要 留存 10 万+,也并不过分。 自微信公众号推荐机制改版以来,多一标题定生死,至于说内容好坏,也并不重要,当看了一些 10 万+文章,就会发现,也并没有出色。奈何粉丝基础,常读用户群体太大,有点搞不定。 不过自 2023 年以来的推荐机制,新的算法,让很多小号有了一线生机,高质量的文章得到了推荐,对于个人原创的人来说,是一大鼓励和支持,自 2024 年以来,公众号留言功能的再度灰度内测,再一次为认真做内容的人不再寒心。 回过头再看,留言互动功能要好好运用起来,就要不断提高粉丝黏性,互动,就要继续做好,有内容,有深度,有话题度,接地气的文章。 我最初做公众号的本心是什么? 被认可,被认同,被欣赏,且有价值。 哪怕只有一个人看,二个人看,三个人看,也是价值。 能够治愈一个人,是价值 能够启发一个人,是价值 能够影响一个人,是价值 自然,公众号,我固然坚持内容为王, 但也绝不应该忽视流量的价值。 至于前几天征到的稿子的朋友,说,传统 文学没有人看了,这个社会太浮躁了。只是因为这些文章没有传播到合适的人那里而已。 浮躁的并不是这个社会,而是自己的心。 再者,公众号推文能够提供的价值其实很小。 读文章的人,不会想着去理会我是怎么思考的,而是要看是否能够快速理解,在碎片化的阅读时间里,快速读到最有效的信息。 长篇大论,固然重要,但,这并不适合在公众号平台传播,只是一个放松、及时、快速获取信息、观点、价值的一个媒介、平台。 在这个世界上,有很多经典著作,都是值得去读的,而读这些东西获得的储备知识,要远远胜于去看 1000 个,10000 个公众号文章。所以来说,认准公众号的定位、用户群体,核心读者的需求,则尤为重要。要明白写给哪个群体的,哪一类人的。 则就是,简单、放松、轻思考。 不需要多么高大上理论 只需要最简单直白的表达,“我是谁”““我从哪里来”“我要去哪里”就好。 本文由人人都是产品经理作者【汪仔5721】,微信公众号:【墨涟天一】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。 题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

爱范儿 · 莫崇宇

爱范儿 · 莫崇宇 FreeBuf网络安全行业门户

FreeBuf网络安全行业门户 机核 · 猫牧师,Ryoma,雨川翼,说书人Jerry,雪豆

机核 · 猫牧师,Ryoma,雨川翼,说书人Jerry,雪豆 钛媒体 · 铭德

钛媒体 · 铭德 36氪

36氪 人人都是产品经理 · Kris

人人都是产品经理 · Kris