你不是落后了,你只是被“新”骗了

在一波又一波的新概念、新工具、新技术冲击下,产品人究竟是在进化,还是在跟风?本篇文章并不批判“新”,而是试图拨开迷雾,看清节奏与本质:不是你落后了,而是你误把更新速度当作了认知深度。

为什么想写这个话题?

之前有同学问过我:现在互联网上每天都有新的技术、新的想法不断冒出来,尤其是 AI 爆发之后,OpenAI 今天推出了什么新的 Agent,明天 Grok 又更新了底层能力,仿佛每天都是一次技术革命。他因此感到焦虑,害怕被时代甩在身后,担心自己永远也跟不上节奏。

那么,今天这篇内容,我想告诉大家:

一味追求新技术、在产品上求快,并不是产品人唯一的选择。甚至很多时候,它不是最优解。

新技术的最大问题:不确定性

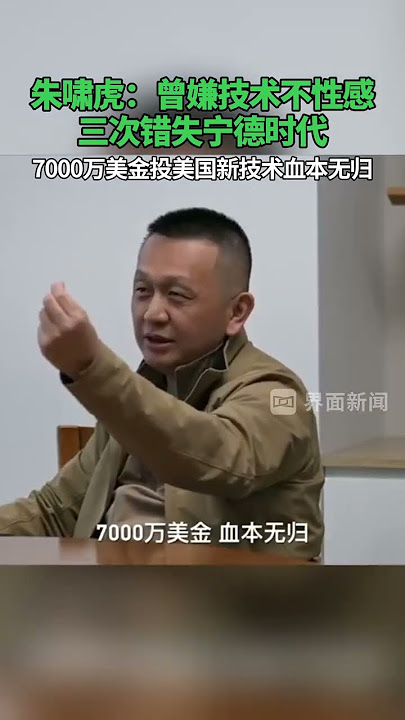

被称为“独角兽捕手”的知名投资人朱啸虎曾在纪录片《激流2》中讲了一段非常值得思考的投资往事:

朱啸虎回忆,他曾三次考察宁德时代,但最终没有投资。原因是他觉得宁德时代的技术不是最前沿的,用他自己的话说,“产品不够性感”。

于是他将注意力转向掌握了美国最先进技术的波士顿电池,并代表金沙江创投投资了7000万美元。结果,这笔钱一分没回。

在纪录片中,朱啸虎对这次投资决策进行了深刻反思。他强调:

技术的先进性不等于商业成功,商业化的成熟度往往更加关键。

尽管波士顿电池在技术层面很前沿,但其在商业推进过程中却面临诸多现实挑战。技术的“性感”在市场面前,最终败下阵来。

这段经历中,有两个核心要素:

- 他判断对了行业方向——新能源确实是大趋势;

- 但他高估了“技术先进”在商业化中的决定性作用。

AI领域的现实

同样还是朱啸虎,2025年3月31日在中关村论坛上指出:

现在市场上很多 AI 应用只是“套壳”,所谓“技术壁垒”往往是空谈。真正的壁垒在于对业务流程的深入理解、专有硬件/内容/IP 的沉淀,以及关键环节中的人工介入。

这种观点与很多人初看技术风口时的判断矛盾,但从长期来看确实成立。

技术焦虑的陷阱

回到创业者和产品人自身:

- 如果团队在早期阶段把绝大部分资源都投入在“研究新技术”上,实际落地时往往遇到时间成本、教育成本、试错成本三重叠加的不确定性。

- 技术快速更新不等于你要盲目跟随。今天GPT-4o出来就马上支持Agent,明天Claude升级了你就转头想换技术栈。

- 技术焦虑,不仅不会提升你的竞争力,反而让你在盲目试错中消耗精力和信心。

科学的本质是试错,但试错的代价,普通产品团队难以承受。尤其在资源匮乏或市场焦点有限的地区,赌新技术的胜率远低于做成熟产品的成功率。

当然,技术创新依然重要,但应服务于明确的问题解决与产品价值,而不是“先进而先进”。

如果你感兴趣,我们可以单独聊聊「资本密度」对技术选择的影响,比如为什么一些国家容易出“原始创新”,而另一些国家适合“集成创新”,欢迎在评论区回复「资本密度」。

那如果已经落后了怎么办?

作为一名经历多个时代的产品人,我想讲一段关于中国互联网早期的故事:

在阿里巴巴的淘宝还未崛起之前,国内电商领域已有不少探索者,如易趣网、当当网,甚至更早的8848网(虽与后来的8848手机无关)。

但最终,淘宝逐渐吃掉了这些平台的市场份额,成为国内电商巨头。

(如果你对中国互联网发展史感兴趣,可以在评论区留言「历史」,超过10条我就单独写一篇,从1987年第一封跨国邮件讲到AI时代产业演进。)

这个案例说明:

有些产品适合抢占先机,有些则需要厚积薄发。什么时候进场、以什么策略进场,不是盲目的速度竞争,而是对“产业成熟度”和“用户预期”的准确判断。

这同样适用于我们个人的发展节奏。

产品人要具备的三种核心能力

- 信息整理与收集能力:在混乱中抽丝剥茧,分辨有效信息;

- 知识结构化能力:把零散知识构建成可应用的认知系统;

- 自信、自信、还是他喵的自信:这是心力维度的能力。 没有自信,就不可能做出坚定的判断。一个连自己都不相信的产品人,是无法打动他人的。

你真正要培养的,是“产品观”

不是如何画 SCRM 流程图,不是怎么写内容社区的 PRD,也不是如何设计 GPT Agent——这些技能都可以学,也可以被复制替代。

产品观,是你解构世界的能力,找到信息中的矛盾,然后通过产品解决它们。

你得知道为什么现在做这个产品,而不是盲目“跟着时代走”。先手有先手的价值,后手也有后手的胜率。

结语:跳出“井底”,看清全局

“中国的三支主力红军都在作阵地的大转移……敌人暂时部分胜利,我们暂时部分失败……有人说中央红军失败了,这话不对……

马克思主义者看问题,不仅要看到部分,还要看到整体。

一个虾蟆坐井里说:‘天有一个井大。’这是错的……

红军在保持原阵地上失败了,但完成长征计划取得胜利。敌人在占领阵地上胜利,但围剿计划失败。

这样才合适,因为我们完成了长征。”

——毛主席

无论你是岗位上的耕耘者,还是暂时离职、待业,趁此机会好好复盘规划。

每代人都有自己的长征,有的是在路上走出来的,有的在心中走出来的。

只有跳出“井底”狭隘视角,从更高战略高度理解自己的定位与节奏,才能真正明确下一步要做什么样的产品。

本文由 @睡不醒的Max 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议