从“乐高积木“到 AI 生产线:AI Agent 落地的思维跃迁与实践路径

从吴恩达提出的“乐高积木式智能体”理念,到摩根大通 Ask David 的实战案例,这篇文章将带你跳出“造万能体”的幻想,转向“拼结构、干实事”的落地思维。

吴恩达 × LangChain Interrupt 2025 洞察解读

一、引子:别再问它是不是智能体,问它“干活了吗?”

在 LangChain Interrupt 2025 的现场,吴恩达一登场,就给 AI Agent 贴上了一个“接地气”的标签:

“别急着造万能智能体。先把检索、记忆、工具调用、评估做好成一块块乐高积木,能拼起来,才能跑得快。”

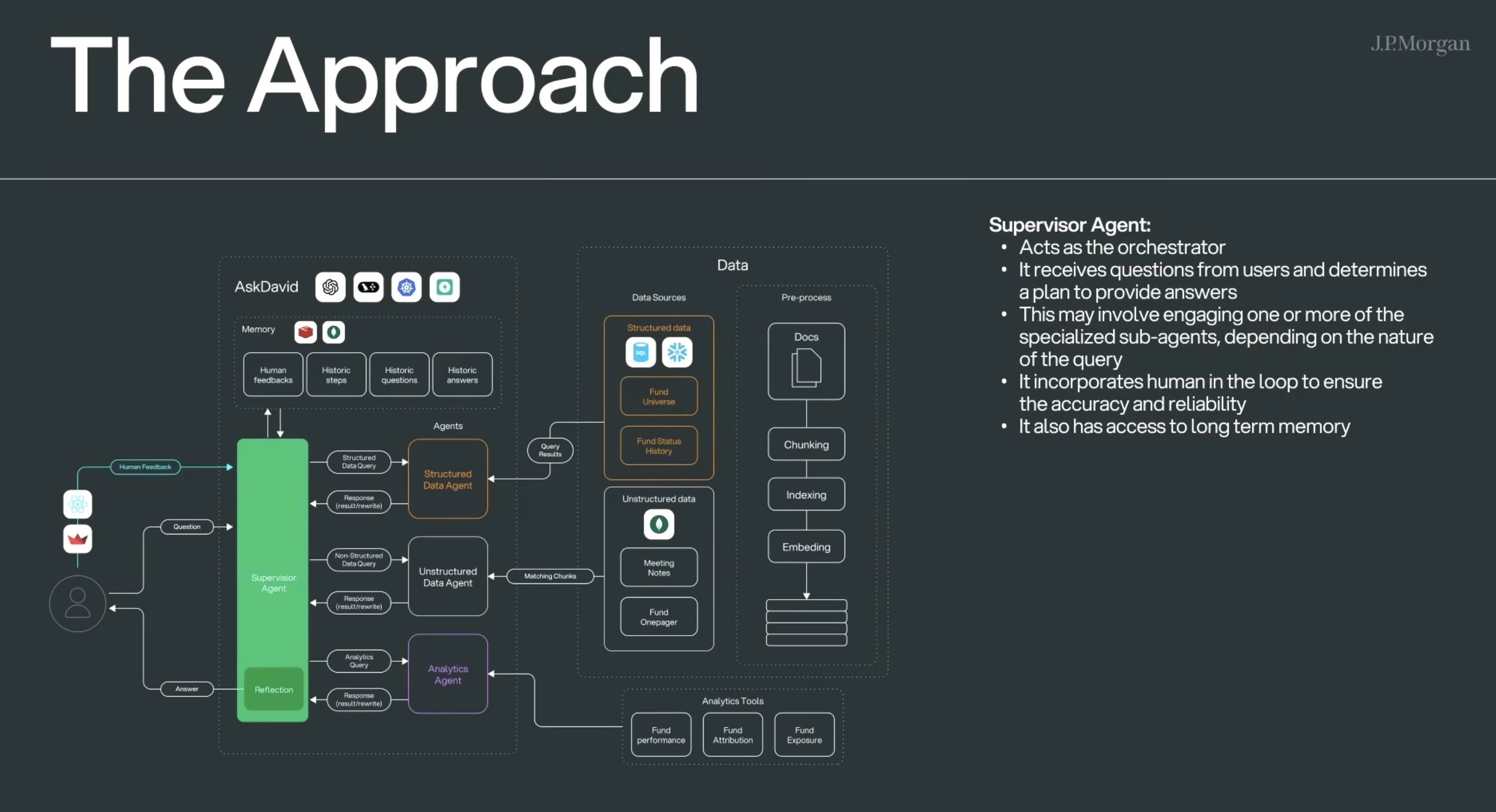

而后紧接着登台的,是摩根大通展示的 Ask D.A.V.I.D.——一套基于 LangGraph 构建的投研 Agent 系统,能把一个 60 分钟的研究流程压缩到 12 分钟。正如吴恩达所言,这不是某种“万金油代理”的胜利,而是“能拼能跑能复用的智能积木”**的成功。

二、产品洞察:从 Chatbot 到 Agent,差别是能不能“干成事”

1. AI Agent 的四大核心能力:像人一样“活着工作”

吴恩达强调,AI Agent 不再是传统的“指令执行器”,而是具备目标导向、感知能力和自主行为的“任务合作者”。这意味着它需要完成以下闭环:

2. “线性微闭环”才是落地的第一站

吴恩达反对“一步到位建超级智能体”的幻想。他提倡的路径是:

- 从可控线性任务切入:如报销流程、客服响应、文件比对等;

- 从工具链中摘积木:能检索、能调用工具、能缓存记忆即可上场;

- 从人机混合闭环开始:关键节点由人兜底判断,AI模块持续迭代。

这背后的核心,其实是让Agent在真实任务中活起来,哪怕只干好 60% 的事,剩下的由人补全,也比做个“什么都想干却干不成”的助手强。

三、真实案例:Ask David 如何把“智能体”拼成生产线

来自摩根大通团队的 Ask David,用实际演示印证了“乐高积木智能体”可以干什么。

来自摩根大通团队的 Ask David,用实际演示印证了“乐高积木智能体”可以干什么。

这套系统服务于投研分析,自动处理客户提问、文档分析、结构化数据查找、个性化回答等任务。整个 Agent 系统是这样分工合作的:

成果是显著的:60 分钟压缩至 12 分钟、重复性工作交给 AI、研究员聚焦判断与创造。

四、产品方法论:拼 Agent,不是拼模型,而是拼结构

1. “任务拆解力”是落地的第一门槛

吴恩达说,最稀缺的能力,不是调模型,而是:

谁能把一个需要三个人协作的流程,拆成 3-5 步、每步都能调动 AI 工具完成的路径?

所以他发明了一个词:Agenticness(代理性)

- 不是看模型是不是“代理”,而是看它有没有完成任务的能力

- 不是看是不是“多轮对话”,而是看是不是“多步执行”

2. 反馈系统是“智能体”的方向盘

吴恩达一针见血地指出:“大部分 AI 项目的失败,不是算法不好,而是没设检查点。” 他建议:

- 建立最小评估环节:5个样本+一个小判断器就能快速复盘;

- 设定流程图:明确每步调用哪个Agent、什么工具、怎样验证输出;

- 用LLM做内部QA,反复拷问自己:这一段合理吗?

这不仅提升了稳定性,更极大缩短了迭代节奏。

五、补充要点:别忽略这些“冷门但高价值”的积木

1. 语音:不是更炫,而是更顺

“语音交互,其实是被严重低估的接口革命。”——吴恩达

- 语音让用户更容易开口表达,而不是像写prompt一样费脑子他说:“人们说话时不需要像写作那样追求完美,这种随口说出的想法,更容易暴露真实需求、反复权衡、改变主意。”

- 应对延迟的小技巧他还分享了一个接地气的小细节:“我们一个语音智能体有5–9秒的延迟,于是我加上一句‘Hmm…that’sinteresting’或者‘Letmethinkaboutthat’,再配合一点客服中心的背景噪音,用户会跟容易接受”

Tips:语音不是“让你听起来很智能”,而是降低心理门槛、提升交互亲和力的“减阻器”。

2. Vibe 编程:不是瞎写,是高强度 Prompt 流工作法

“很多人听到‘Vibe coding’以为这是轻松编程,但其实这是最累的工作方式之一。”

- Vibe编程的核心不是写代码,而是不断迭代prompt,让AI一点点靠近目标。

- 它代表一种**“边干边想、边测边改”**的产品-工程混合节奏,

- 在工具如Cursor、Windsurf等辅助下,快速产出初版、迅速试错。

吴恩达说:

“未来最重要的能力不是写代码,而是能清楚告诉 AI 你到底要什么。”

这其实对产品人、内容人,甚至销售策略制定者都是一种新的技能要求。

3. 评估:不是为了总结,而是为了迭代

“我们太多人知道评估重要,但总是拖到最后才做。”——吴恩达

- 他强调,评估不是QA,不是复盘报告,而是快速调方向的手电筒。

- 他的做法很朴素:“我会搞一套5个例子的mini测试,每次改prompt、换方法、调顺序,都先过这道关。”

这带来了极大的敏捷性:你能不能在一天里尝试5次不同的方案,而不是等一个星期改一次版本?结论:没有快速评估机制的Agent项目,很难真正跑起来。

六、结语:AI Agent 不是科幻,是拼积木

吴恩达说:“AI 项目失败的最大原因,不是模型不强,而是没人知道该从哪儿开始拆。”

真正跨过 AI 应用的分水岭的团队,往往不是最懂技术的那群人,而是**最懂“让 AI 派上用场”的人。

从“会用工具”到“能拼流程”,从“能对话”到“能干事”,Agent 革命的落地点,从来不在 PowerPoint,而在真正跑起来的任务流里。 别再问:“这个是不是智能体?” 问它:“它到底干活了吗?” Reference

- StateofAIAgents|AndrewNg@LangChainInterrupt

- HowJPMorganBuiltanAIAgent|LangChainInterrupt

本文由 @Ewvue 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自吴恩达 × LangChain Interrupt 2025 洞察解读

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。