失控到掌控:转型AI产品经理,找回丢失的方向盘

从传统产品经理到AI产品经理的转型,是一场从确定性到不确定性的挑战。本文深入探讨了AI产品开发中需求定义、数据角色和上线标准的变化,指出AI产品开发的核心在于从“逻辑驱动”转向“数据驱动”。

做AI产品,找不到方向盘

“最终简历检索效率能提高多少?”,“简历匹配的准确度达到多少?”这是最近两个月我心里最大的困惑,不光是问技术同学,也反复自问,为什么我不知道答案?

过去做产品,对于每一个功能、每一次迭代,其路径和终点都清晰明确。仿佛无论结果好坏,都在自己的掌控之中。直到加入公司的AI训练营,开始做智能招聘项目,一种“失控感”油然而生。似乎我能掌握的只有产品交互和提示词,无法预料最终能否满足业务需求,感觉就像设定了导航,但方向盘却不在自己手中。和开发同学讨论的不再是交互和bug,而是“模型置信度”、“数据分布”和“F1分数”,却不知道如何制定量化目标。

这种从确定到模糊、从可控到失控的体验,不知道各位PM是不是感同身受。不过,方向盘真的消失了吗?我认为,它只是换了一种形态。要找回它,首先要理解这辆“车”到底发生了什么变化。

驱动力的变革:逻辑 vs 数据

AI产品的本质,是一场从“逻辑驱动”到“数据驱动”的范式转移,这导致我们习惯的“确定性”世界观,被彻底颠覆了。这种根本性的差异,重塑了产品开发的三大核心要素。

需求定义的变化:从“实现功能”到“达成量化目标”

传统软件产品的需求都可以转化为清晰的规则,用户行为会被限制在固定规则内。而AI产品更像一个气象预报员,它基于海量历史数据告诉你“明天有90%的概率下雨”。其行为是“概率性”的,由数据中学习到的模式所决定。

以智能招聘为例,业务诉求是提升人岗匹配度

- 传统产品经理:“在现有的支持检索匹配字段基础上,增加院校类型、沟通能力、行业等结构化字段,支持单独和组合检索。” 这是一个非黑即白的功能。

- AI产品经理:“支持利用大模型识别招聘需求中的关键信息,实现关键信息的向量化存储,与数据库中简历的关键信息匹配。在保证确率(Precision)不低于90%”的前提下,尽可能提升召回率(Recall)。”匹配结果如何存在一定的概率性。

这意味着,我们的目标不再是100%正确的过滤,而是以合理的概率,确保推荐给HR的候选人是靠谱的。我们从一开始就接受了“犯错”的可能性,并试图去量化和管理它。

数据角色的变化:从“产物”到“原料”

- 传统软件:数据是“价值记录的产物”。用户在使用产品过程中产生的日志、交易记录,是已经发生的业务行为的“回响”。它们的核心价值在于追溯与分析,用于生成报表、监控业务健康度、复盘问题。数据质量决定了事后分析的深度,但并不改变产品自身的功能逻辑。。

- AI产品:数据是“价值定义的原料”。数据是驱动AI产品核心功能的“源代码”,直接决定了模型的效果、产品的智能程度和价值上限。

在智能招聘系统中,过去数年的招聘数据——哪些简历被查看、哪些人进入面试、谁最终被录用——就是训练模型的“数字基因”。数据的质量、维度和规模,共同定义了产品的“天花板”。作为AI产品经理,必须像主厨审视食材一样,审视数据的来源、质量、偏见和其中隐藏的风险,Garbage in, garbage out 是AI领域的铁律。

上线标准的变化:从“零缺陷”到“基线之上”

传统产品的上线标准是“功能完整、没有严重bug”。而AI产品的上线标准是“模型性能优于基线(Baseline)”

什么是基线?它可以是现有的人工处理效率,也可以是一个简单的规则模型。比如,我们的智能招聘系统,只要其推荐的准确率超过了“初级HR手动筛选的准确率”,或者超过了“简单的关键词匹配算法”,它就具备了上线的价值。

掌控的密码:思维、技能与方法论的三重修炼

洞悉失控的根源,正是重夺方向盘的开始。这需要一场思维、技能与方法论的三重修炼。

以下方法均结合了智能招聘场景中的应用举例

思维重塑 —— 从“工程师”到“科学家”

从追求唯一的正确答案,转变为提出假设、设计实验、验证结果。

- 拥抱不确定性:习惯用“概率”和“置信区间”思考和沟通。当模型犯错时,你的第一反应不应是“这是个bug”,而是“这个错误属于哪一类?它发生的概率多大?我们如何从产品设计上规避其负面影响?”

比如,HR反馈系统将一位优秀的“JavaScript”前端专家推荐给了“Java”后端岗位。团队复盘发现,模型在训练时未能充分区分这两个术语,导致了混淆。这是一个概率性错误,产品经理这时应该思考:这类混淆发生的概率有多大?我们能否通过增加特定标注数据来降低混淆率?或者,在产品界面上明确提示“该候选人技能与岗位要求有部分相似性,请注意甄别”,从而管理用户预期,规避负面影响。

- 建立实验思维:将每一次上线都看作是一次大规模的A/B测试。你的核心工作不再是交付功能,而是通过实验找到能最大化提升核心指标的模型和策略。

为了验证新算法能否提升人岗匹配效率,可以设计了一场A/B实验。HR被随机分为两组:A组使用基于关键词的旧版筛选器,B组使用新的AI排序模型。对比A组和B组人岗匹配度,用真实数据证明新模型的价值,为全面上线提供了坚实依据。

技能升级 —— 从“功能专家”到“全栈思考者”

你需要构建一个全新的、跨领域的知识体系。

懂数据:成为数据的首席质检官

你需要能回答:需要准备什么样的数据?如何清洗和标注数据?数据的隐私和合规性如何保证?

比如在在智能招聘项目中,与资深HR合作,收集真实的招聘需求数据和“最终入职”的成功简历,还深入访谈,标注出这些需求的关键信息以及简历背后隐性的成功信号。这些高质量、附带“专家知识”的标注数据成为模型的“高级养料”,使其学会了像资深HR一样思考,极大提升了对高潜力候选人的识别能力。

懂模型:掌握评估AI的语言

你无需成为算法专家,但必须理解评估模型的核心指标,并在正确的业务场景下做出选择。

以智能招聘为例:

- 精确率 (Precision):“宁缺毋滥”。它回答的是“在所有被模型推荐的候选人中,真正合格的比例有多高?”。如果业务目标是为高端、繁忙的HR团队节省时间,那么高精确率是首选,我们宁愿错过一些潜在的候选人,也要保证推荐的都是精品。

- 召回率 (Recall):“宁滥勿缺”。它回答的是“在所有真正合格的候选人中,有多少被模型成功推荐了?”。如果招聘的是稀缺岗位,目标是“天涯海角也要找到你”,那么高召回率更重要,我们可以容忍一些不那么匹配的推荐,交由人工二次筛选。

- F1分数 (F1 Score):精确率和召回率的“调和平均数”。当两者都需要兼顾时,F1分数提供了一个综合性的评估标准。

懂交互:设计人性的“容错界面”

既然AI会犯错,我们就必须在人机交互层面为用户提供“安全气囊”。

比如说,当智能招聘系统向HR推荐一位候选人时,一个优秀的容错界面会这样呈现:“匹配度较高(95%)。主要匹配点:精通Python、5年分布式系统经验。潜在风险点:项目管理经验描述较少,模型对此项评估置信度较低。” 这种设计不仅表达了不确定性,还将决策权清晰地交还给了用户,并引导他们关注需要人工判断的关键点。

方法论迭代 —— 从“瀑布式交付”到“闭环实验”

AI产品的开发模式,彻底告别了线性的、瀑布式的工作流,进入了持续迭代的闭环。

MVP的新玩法:在没有“鸡”的情况下“生蛋”

AI项目面临一个经典的“鸡生蛋”难题:没有数据就无法训练模型,没有产品就无法收集数据。两种巧妙的MVP方法可以打破僵局:

- 绿野仙踪法 (Wizard of Oz MVP):这是一种“假装自动化”的策略。前端给用户一个智能化的界面,但背后完全由人工操作。以智能招聘系统举例,未来做更精准的推荐候选人时,在HR提交需求后,由产品团队手动筛选简历并排序返回。这能以最低成本验证:我们的推荐结果对HR真的有价值吗?他们最看重哪些维度?

- Human-in-the-Loop:先用一个非常初级的模型(甚至可以是简单的规则)进行第一轮处理,然后将结果交由人工审核和修正。这些经过人工校验的高质量数据,将成为下一代模型最好的“养料”。在招聘项目中,模型可以先做一轮粗筛,然后由初级招聘专员对结果进行“通过”或“不通过”的标记,从而为模型迭代提供源源不断的数据。

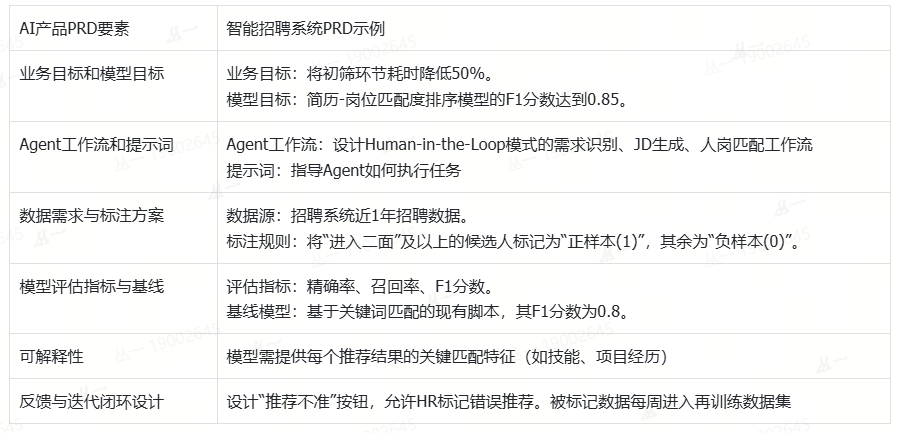

PRD的重构:全新的PRD结构

AI时代,传统PRD必须进化。一份有效的AI PRD,应包含以下核心模块:

重夺方向盘

从传统软件产品经理到AI产品经理的转型,是一场深刻的思维范式革命。它要求我们勇敢地告别确定性的逻辑世界,拥抱充满概率的数据世界。而那个“方向盘”,已从控制“代码逻辑”的有形之物,转变为驾驭“数据流、模型迭代与用户反馈”的无形之舵。真正的掌控,不是杜绝每一次偏航,而是在每一次偏航后,都有能力、有方法让它回到正确的轨道上。欢迎来到AI时代,祝你驾驶愉快。

本文由 @CC 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务