从营养师到产品经理的跨界转型,我找到了最优解

从营养师到产品经理,这是一场跨越领域的职业转型。本文讲述了一位专业人士如何在两个看似毫不相关的领域之间找到共同点,并通过一套独特的解题思路,成功适应并热爱新的职业。文章不仅分享了个人的转型经历,还探讨了如何在工作中找到兴趣与盈利的平衡点,以及如何通过共情和洞察来设计出真正触动用户的产品方案。如果你正在考虑职业转型,或者想了解如何在工作中更好地服务用户,这篇文章将为你提供宝贵的启示。

“掌握一个解题思路,问题终将迎刃而解。”

是的,我是从一名营养师转型到电商产品经理,至今已经7年了。

听起来很不可思议对吗?营养学和电商产品这两个八竿子打不着的两个领域。这个故事大概要从读研说起,我不后悔大跨度转型,也感谢当初转型的决定,让我掌握了一道“解题公式”:

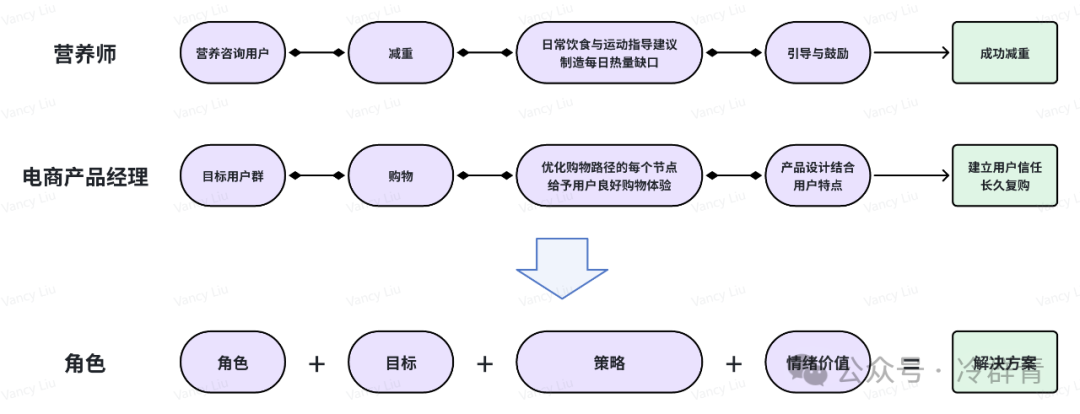

角色+目标+策略+情绪价值=解决方案。

这个公式不仅让我很好地适应转型,也是我面临人生各种挑战的解题思路。

且容我娓娓道来。

01 营养师的困境

我本科主修食品学,读研是营养学,出来第一份工作是营养师,从读书到工作可谓顺理成章,一气呵成,读什么做什么,似乎算是将兴趣变为工作。这恰好印证了当兴趣变成工作后,就会变得“无趣”。这里强调带有双引号,因为无趣并不是我对营养学不感兴趣了,而是在工作环境下,各种因素影响下,营养学变得不纯粹了。

我无法客观地说人体大部分的营养来源是食物,而非营养补剂。一个普通人运动过后,营养素被大量消耗,一般通过食物补充已经足够。除非有特殊营养诉求或者职业运动员,确实应该搭配补剂,但这也是特殊人群所需。我满怀热情,期望能充分将我所掌握的知识和正确观念传递出去,却发现国内和国外的环境大不相同。**国外很注重营养,甚至连医院都设有营养专科,而国内才刚刚起步。**大部分用户的诉求仅仅只有减肥,尤其是快速减肥,希望立竿见影,导致市面上各种吆喝“3天瘦10斤”、“辟谷减肥”、“嗖的一下就瘦了”,在我看来一点都不科学,甚至有点反人类。这个大环境下,真正关注长久健康管理的人少之又少。

**营养观念上的差异与国情息息相关,尤其经历疫情这几年,大家对营养健康、吃动平衡越发关注,营养相关需求激增。**今年国家还将“体重管理”升级为重点战略,25年被冠以“体重管理年”的头衔,连卫健委都在喊你减肥。这一国策推出,立即引起公众热议和高度关注,自然也带动了一大波营养保健品、健身运动等市场的增量。

这一波泼天的红利,足足酝酿7年之久。

而我刚好在健康大环境欠佳之时,遇到一个契机——以营养师身份参与智能健身项目,接触到互联网产品。我发现,产品经理与营养师在某程度上竟然高度一致:

通过一定策略,解决用户特定的问题或痛点。

02 从营养师到产品经理

你看,营养师为满足用户减重的诉求,就要帮用户制造热量缺口——仅当热量摄入<能量消耗,才能瘦下来。说句大白话,就是管住嘴,迈开腿,一边控制日常饮食摄入,一边增加运动消耗,才让用户成功瘦下来。

减重期一定是艰难的,因为你需要改变以往的饮食生活习惯。以前偶尔来一杯奶茶,现在只能喝纯茶。以前哐哐干两碗饭,现在得用拳头来比划能吃多少主食。减重期也一定是缓慢的,三天打鱼两天晒网注定会失败,也一定不会出现3天瘦10斤的神迹。

这个艰难而漫长的过程,我深有体会,因为学营养学的初衷也是希望自己能找到科学的方法瘦下来,并能一直保持。我也成功从一枚小胖妞瘦下来,小基数体重前前后后减了15斤。看起来是轻描淡写的一句话,但中间经历过一次又一次的平台期,沮丧到曾想放弃。也经历过每天发神经般上几次称,看看上完厕所能不能轻个一斤半两。

帮助我顺利渡过所有关卡的,是保持平常心——不对结果有过高预期,不对结果到来的快慢焦虑,相信付出一定会有收获,只是收获来得早与迟罢了。

- 我一遍遍告诉自己,不要频繁上称,一个月称一次体重足矣。

- 体重浮动是正常,看久一点,保持下降趋势就可以了。

- 不要刻意减少摄入,节食会反弹。

- 不要过量运动,运动本身就是损伤细胞的过程,过量容易出问题。

这一路减重的心路历程,是我作为营养师可以分享以及鼓励用户的宝藏秘诀。减重需要用户有强大的意志力和执行力,用户也非常需要营养师的鼓励和耐心引导。**我能共情用户,知道什么时候需要给怎么样的鼓励,是因为我有过类似的经历。**慢慢我总结出来,营养师就是用户的知心朋友,既能默默陪伴在旁,又能及时给予专业的建议,帮助用户坚持下去,直到达到目标体重。

**而在电商产品领域里,我发现几乎是一模一样的解题思路。**电商产品经理是要帮助用户在平台里完成购物,通过拆解用户购物的核心路径——“选购-购物车-结算-订单履约-售后”,在每一个节点上设计最大化用户操作效率的方案,才能给予用户良好的购物体验。好的购物体验感,会让用户不断复购,最终实现商业营收。

在电商发展极为完善,用户选择越来越多样化的今天,各大平台都不缺好的产品和品牌,用户留下来就变得越来越困难。但我发现,不同平台还是能够拥有自己的一批忠实粉丝。忠实粉丝的关键是对平台的极致信任。抛开产品经理这个角色,我作为一个用户,假如平台能做到懂我所想,给我所需,一直抓住我的“爽点”,便能大大拉开与其他平台的差距,长久留住用户的心。

同样,作为产品经理,基于洞察和用户共情下设计出来的产品方案,定必能触动用户。

03 做一名会共情的产品经理

我所负责的电商产品平台,最大特点是用户年龄层较高,平均年龄55+,意味着很多产品功能设计需要定制化,外部平台让人眼花缭乱的酷炫设计并不适用。

想要服务好用户,首先要清晰用户画像。结合日常访谈、用户反馈或疑问、问卷调研等等,我发现老年用户群体对数字化产品的最大诉求是:简单直接。

举个例子,外部平台Banner的点击引导不会过重,大家试试也都知道哪些能点击哪些不能。**但老年用户并不会到处点击,他们进来的目的也非常简单:我有要买的东西,买完就走。这也决定了他们闲逛的诉求相对较低。**如果我们希望吸引用户点击,就需要做最直接的引导——“点击购买”“点击查看”,同时还带上手指icon,让他们知道这里可以点进去看。做了这样的细节调整后,我发现Banner点击率确实提高了,尤其是第一、第二个Banner位置。而后,我便将这个细节点作为素材规范,确保每个Banner的效能,也确保用户能及时关注到新品曝光。

再举个例子,购物车的设计。外部平台的购物车带有很多营销信息点——“消费券”“官方立减”“三期免息”。而我们的购物车却是尽可能减少信息干扰,主要原因是商业形态不同——我们的产品SKU总数不多,价格基本无波动,促销活动不频繁,也没有天天派红包。其次是用户喜欢简单直接。过多信息干扰只会让他们连买什么产品都搞错。因此,购物车信息主体只有产品、价格、数量,且数量步进器的点击区域也比外部的大,方便用户点击。这些差异化的设计能有效帮助用户快速完成选购下单,用户对购物车的操作疑问,或误操作的几率亦大大减少。

亦有赖我们的商业特性,日常我有很多机会可以跟用户接触聊天,用户在平台遇到任何“疑难杂症”也会直接来反馈。其实我正在服务的老年用户群,不就是我父母辈那一代吗?平时父母时不时都会戴着老花镜,拿着手机来“求助”:

- “女,我刚不知道手机碰到了什么,背景设置改了,你能帮我改回去吗?”

- “我买的东西不想要了,点哪里退?”

- “为什么看不到我的订单?”

**这些疑问,恰好印证了我们的电商平台必须做减法。**整个购物链路,步骤尽可能少,仅保留最核心的信息,让用户闭着眼睛都知道点击哪里往下。这里用一句我印象很深的用户原话来总结:

别搞那么多颜色,白底黑字最清晰。

是啊,回归最简单的设计,不正是最高效率的路径吗?有时候我们给予的越多,用户越容易迷失。

父母辈问我们的问题,我们的用户同样会遇到,也同样会陷入迷茫。我们需要做的是,在提供最合适的方案之余,用对父母一样的耐心,来回应我们的用户。

04 在兴趣与工作找到平衡点

回顾这段跨界经历,我逐渐明白,兴趣与工作本来就有天壤之别,天然存在边界。营养师在日常工作中受限,产品经理也是一样的,无论哪种职业,都无法舍弃从公司盈利角度去考虑,毕竟公司不是做慈善,不盈利又如何给我们发工资呢?

**作为产品经理,我们时常要在业务价值、实施成本和用户体验中权衡和取舍。**从来就不存在理想而完美、能兼顾各方的方案,一个方案也只能解决一个核心问题。很多时候能成功推进一个方案落地,不夸张地说,是需要天时地利人和,甚至玄学(bushi)。

我们只有找准我们与用户的角色,明确要实现的目标,权衡之下给予合适的策略,附加对用户的共情和洞察,自然而然就得到正解,知道下一步应该做什么,怎么做。每个困难总有一个对应的解,只要方向对,问题迟早会迎刃而解。

现在我心中的营养学又回归了学堂时般纯粹,时不时关注营养界的最新动态,前沿的营养创新资讯,避免自己跟不上时代的脚步。偶尔朋友也会找我咨询,我很高兴可以坦然地、毫无负担地知无不言、倾尽所能。

最后,愿你我都可以在茫茫人生中,找到属于自己的解题思路。

欢迎大家在留言区一起分享自己的解题思路叭~

本文由 @产品妹吖维C 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务