深度剖析微信划线功能(看这一篇就够了)

划线,对于一个已经拥有庞大用户基数和高粘性的国民级应用来说,究竟意味着什么? 微信公众号的划线功能,仅仅是为了方便用户“划重点”吗? 为什么微信不增加一个“划线”相关的知识管理工具?...... 带着这些疑问,我决定剖析下微信公众号的“划线”功能,解答疑问的同时,从产品经理的角度了解下它背后的设计逻辑和战略意图。

最近搞了个微信公众号个人号,从单纯的内容消费者转变为了写手。视角转换后,我才注意到“划线”这个小功能。虽然看似不起眼,但还是引起了我一系列的思考:

- 为什么微信要在创作者视角下,重视“划线”功能? 划线,对于一个已经拥有庞大用户基数和高粘性的国民级应用来说,究竟意味着什么?

- 微信公众号的划线功能,仅仅是为了方便用户“划重点”吗? 在拉新、促活、提高用户粘性方面已经做得非常出色的微信,推出划线功能,背后是否还有更深层次的考量?

- **为什么微信不增加一个“划线”相关的知识管理工具?**既然用户可以查看他人划线,为何不能更方便地回顾自己的划线记录,形成个人知识库?

带着这些疑问,我决定剖析下微信公众号的“划线”功能,解答疑问的同时,从产品经理的角度了解下它背后的设计逻辑和战略意图。

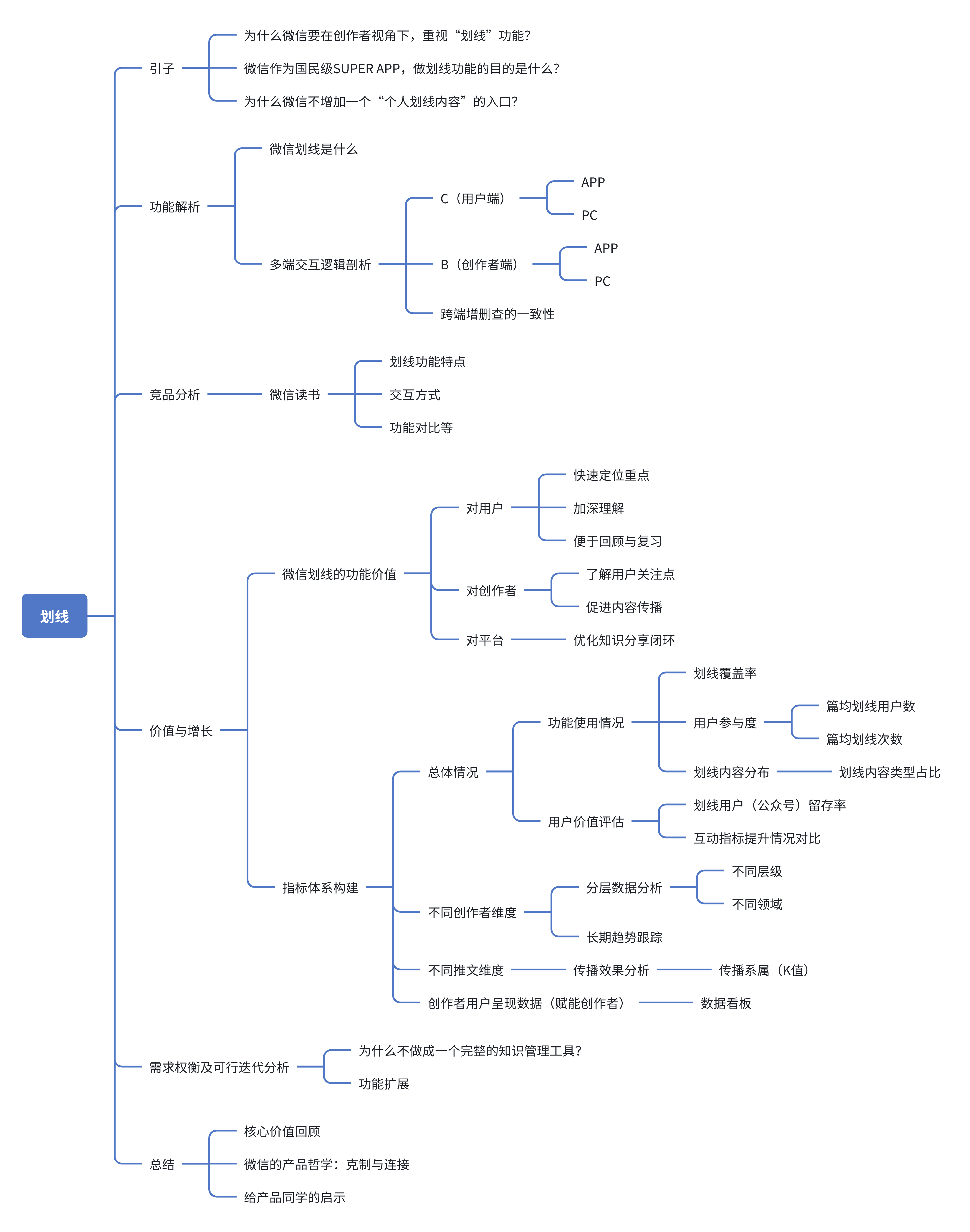

▲ 文章框架图

一、功能解析

1.1 微信划线是什么?

微信划线,更准确的名称是“微信公众号划线”,指的是用户在微信公众号的文章中,通过长按或拖拽选中文本,对重要内容进行标记的功能。

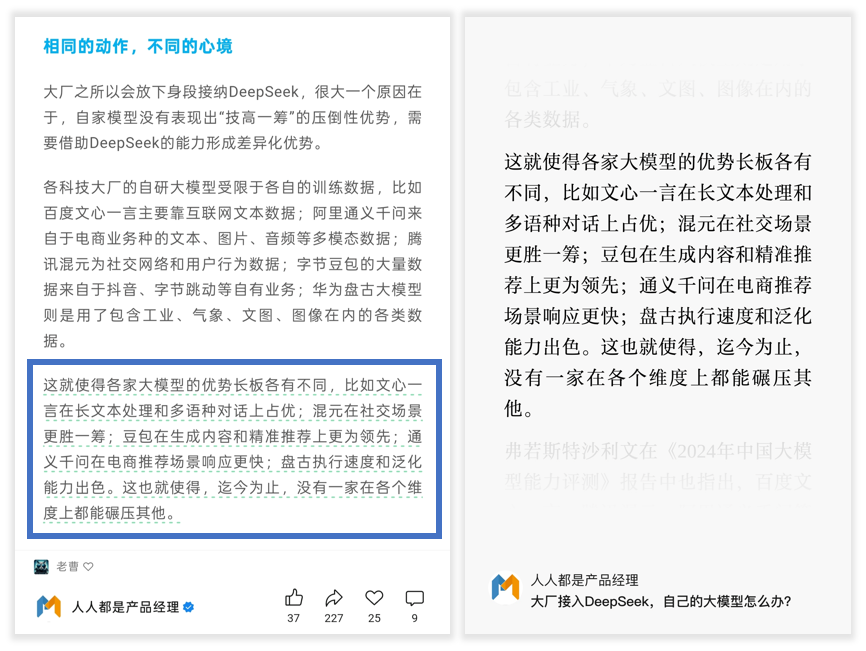

▲ 微信划线的C端图示参考

-左侧为文章内查看划线、右侧为划线分线图片

1.2 多端交互逻辑剖析

微信公众号的划线功能设计简洁直观,符合微信一贯的**“克制”**风格,让用户可以快速上手,不额外增加认知负担。下面我们分别从App端和PC端,以及用户端和创作者端的角度,来详细了解其交互逻辑:

用户端(C端):

App:

触发方式:

1、用户在公众号文章内长按文本后,会弹出操作选项,选择“划线”;

2、用户在公众号文章内长按文本后,直接转发给好友。文本会连带“划线”。(细心如你可能会发现,微信读书中选词会根据语言规则断词。因为微信中,有结合自然语言处理(NLP)技术或内置分词算法。当前大多数阅读器都已支持。)

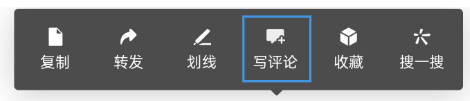

操作选项: 可拖拽文字选择所需操作的文本范围,然后会弹出包含 “复制”、”转发”、”划线”、”收藏”、”搜一搜” 等选项的菜单。

▲ 手机端操作划线的交互展示

查看划线:

1、公众号内。自己和其他用户划过的内容会以下划线样式显示(自己划线的部分是绿色实线,其他人划线的部分是绿色虚线)。 可以点击划线文本,查看操作弹窗;

2、对话框内。查看划线的分享图片时,可以直接点击“查看原文”。

PC端:

触发方式: 由于PC端没有“长按”手势,因此需要鼠标拖选文本后弹出菜单。 右键菜单提供划线选项。

操作选项: 与App端类似,提供划线选项。

查看划线: 与App端一样,自己和其他用户划过的内容会以高亮显示。

创作者端(B端):

App端(公众号助手):

数据查看: 创作者可以通过微信公众号助手App,查看文章的热门划线内容,了解用户对哪些内容更感兴趣。

▲ 公众号助手中,查看划线内容

PC端(公众号后台):

数据查看: 呈现内容与APP一致。

跨端增删查的一致性

无论是在App端还是PC端,用户都可以方便地进行划线、查看划线、删除划线等操作,保证了用户体验的一致性。 创作者也可以在不同端查看划线数据,以便进行内容优化。

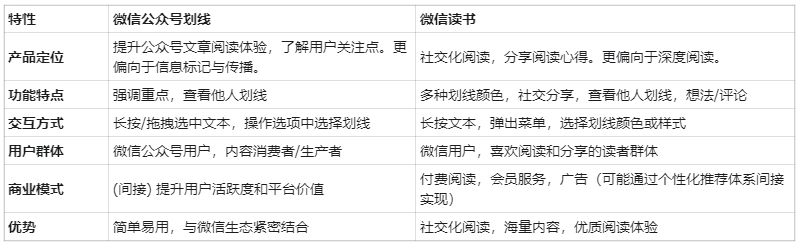

二、竞品分析

为了更深入地理解微信公众号划线功能的特点和价值,我选择一款较有代表性的竞品进行对比分析:

微信读书app

微信读书是基于微信关系链的阅读应用,它的核心是“社交化阅读”,强调人与人之间的连接。

划线功能特点:多颜色多样式划线、多端划线同步、支持将划线内容分享到微信或保存图片、查看他人划线、可以针对划线内容,写想法并与其他用户讨论。

**交互方式: **

**划线操作:**长按文本按词选择,弹出菜单,选择划线颜色。

**查看划线:**点击划线内容,可以查看自己的想法和其他用户的想法。

功能对比:

微信公众号划线功能可以借鉴的部分:

社交互动: 增加划线内容评论功能,允许用户对划线内容发表评论和看法,促进交流和讨论。

增加划线内容分享功能,允许用户将划线内容分享到微信好友或朋友圈,扩大文章的影响力。(截止我发文之前,已经在部分公众号上看到了类似功能)

三、价值与增长评估

在最初写这篇文章时,习惯性地从“促活、拉新、提粘性”来思考功能价值。有意思的是,微信作为“国民级 Super App”,似乎并不能套用。想了想觉得,微信坐拥庞大的用户量,它的持续迭代,是为了适应用户习惯的变化,一直保持领先地位,避免跌下神坛。

记得张小龙之前曾经说过“产品不应该为了做而做,而应该想清楚为什么要做”。所以我重新审视后,对微信推出划线功能,有了如下的价值理解:

3.1 对用户的价值

它就像我们在阅读纸质书籍时,用笔划重点一样。旨在帮助用户:

- **快速定位重点。**在信息爆炸的时代,帮助用户从冗长的文章中快速定位核心内容,节省阅读时间。

- **加深理解。**通过划线这一动作,加深对重点内容的理解和记忆。

- **便于回顾。**方便用户在日后回顾文章时,快速找到关键信息,提高信息复用率。

3.2 对创作者的价值

对于创作者而言,微信划线的价值主要在于**:**

- **数据洞察:**创作者可以通过公众号后台的数据,了解用户对哪些内容更感兴趣,从而优化内容创作方向。

- **促进传播:**鼓励用户划线,相当于鼓励用户参与互动,有利于提高文章的转发和分享。

3.3 对平台而言,优化了知识分享的闭环

早在20年左右,微信便上线了 “浮窗” 功能, 允许用户将文章等内容作为 “参考资料” 或 “待办事项” 随时挂起, 从而提升信息管理的效率。

而现在,微信又推出了 “划线” 功能,它可以在不打断用户阅读的情况下进行分享。既保证了用户沉浸式的阅读体验, 也保证了信息传递和留存的时效性。 这种以用户为中心的设计思路, 正是微信对用户体验极致追求的体现。

从浮窗到划线, 可以说是构建了一个集 “阅读 – 思考 – 划线 – 分享 – 沟通” 于一体的知识分享与交流的闭环。

具体来说,这个闭环:

- 连接了内容与用户——优化了沉浸式阅读体验。

- 连接了用户与用户——促进了信息流通。

- 连接了创作者与用户——**通过多维度数据驱动内容创作。**创作者可以通过划线数据了解用户关注点,优化内容创作,从而更好地满足用户需求。

- **助力微信搜一搜(猜测)。**划线内容可以作为关键词,提升文章在微信搜一搜中的排名,增加文章的曝光度。

3.4 量化划线功能的成功——指标体系构建

为了更好地评估微信划线功能的价值, 可能可以从以下几个方面构建指标体系:

1)总体情况:

(1)功能使用情况:

3.4.1.1.1 划线覆盖率。统计周期内,存在划线功能的文章占总文章数的比例,反映划线功能的整体普及程度。例如:本月划线覆盖率约为 60%。

3.4.1.1.2 用户参与度:

- 篇均划线用户数。每篇文章平均有多少用户参与划线, 反映用户对划线功能的接受程度。例如:本月篇均划线用户数约为 150 人。

- 篇均划线次数。每篇文章平均被划线多少次, 反映用户对划线功能的活跃程度。例如:本月篇均划线次数约为 500 次。 3.4.1.1.3 划线内容分布

划线内容类型占比。统计用户划线的内容类型(如金句、观点、论据等)占比,了解用户关注的内容类型。例如:用户划线的金句占比 40%,观点占比 30%,论据占比 20%,其他占比 10%。(可能使用的是「自然语言处理模型」中的「文本模型」)

(2)用户价值评估:

- 划线用户留存率(公众号阅读留存)。划线用户的次日留存率、7日留存率等,衡量划线功能对用户粘性的提升效果。例如:划线用户的 7 日留存率为 30%,比未划线用户高 5%。

- 互动指标提升情况对比。比较划线文章与未划线文章的阅读完成率、点赞数、评论数、分享数等指标,评估划线功能对用户互动的促进作用。例如:划线文章的阅读完成率比未划线文章高 10%,评论数高 20%。

2)不同创作者维度(内部数据)

(1)分层数据分析:

- 将创作者划分为不同层级(如头部、腰部、尾部),分别统计其文章的划线覆盖率、用户参与度、互动指标等数据,了解划线功能对不同类型创作者的影响。

- 分析不同领域创作者的划线数据,了解不同领域用户的阅读偏好。 例如:科技类文章的划线用户更关注技术细节,情感类文章的划线用户更关注情感共鸣。 (2)长期趋势跟踪:

等比例抽取少量典型样本,跟踪并分析这部分创作者一段时间内的划线数据变化趋势, 评估划线功能对其内容创作的长期影响,以便于平台动态调整“创作者激励政策”。

3)不同推文维度(内部数据)

(1)传播效果分析

传播系数(K值)。统计每篇文章中,分享划线片段的用户平均能带来多少新增浏览用户。为公众号二级页面提供推荐参考。例如: 针对文章XXX,每位分享划线文章的用户, 平均能带来 0.2 个新增浏览用户。

(如果 K 值 > 1, 则表明文章具有病毒式传播潜力)

*需要注意的是,该指标一定情况下也可以从创作者维度统计。可以用于同类文章较多但没有数据参考情况下的推荐。

(2)创作者用户呈现数据(赋能创作者):为了更好地评估微信划线功能的价值,可能可以从以下几个方面构建指标体系:

- 数据看板。为创作者提供简洁明了的数据看板

- 展示其文章的用户参与度、热门划线内容等核心数据。

四、需求权衡及可行迭代分析

在微信现有的产品框架下,划线功能被刻意设计得很“轻量”。为什么不做成一个完整的知识管理工具?我认为主要有以下几个方面原因:

- 克制的产品定位。微信秉持“用完即走”理念,避免用户深度沉溺。

- 已有替代方案。目前用户可以通过“收藏”功能管理划线内容。

- 用户需求优先级&复杂度。由于收藏功能已覆盖部分需求,ROI 不高。

- 数据安全与隐私(猜测)。个人划线的云端存储,可能带来隐私和安全相关的增量成本。

4.1 功能扩展

理论上,微信不会让划线功能变成一个复杂的“知识管理系统”,而是会始终保持轻量,侧重于增强用户连接。

基于微信的产品风格,未来可能会围绕划线功能进行小幅优化,例如:

- 提供统一的划线管理功能。

- 增强划线的互动性(如评论、点赞)。

- 进一步结合“搜一搜”,让划线成为信息索引的一部分。

五、总结

5.1 划线功能的核心价值回顾

微信公众号的划线功能,看似是一个小改动,但其背后体现了微信贯穿始终的产品理念:克制、连接、寻求生态价值。

- 对用户而言,划线功能提升了信息获取效率,帮助用户更好地记录、分享和理解内容。

- 对创作者而言,它提供了内容数据反馈,增强了内容的传播和互动。

- 对微信生态而言,划线是完善知识分享闭环的一环,使得内容的消费、沉淀和传播更加流畅。

而微信团队的选择,并不是把它做成一个“知识管理工具”,而是保持最轻量的交互,专注于标记和传播,这一点充分体现了“克制的产品设计”。

5.2 微信的产品哲学:克制与连接

克制—— 微信的产品设计一直强调“用完即走”,避免无谓的功能堆砌。划线功能虽然有进一步扩展的可能性,但目前保持了“轻量级标记+社交传播”的模式,这符合微信一贯的产品策略。

连接—— 通过划线,用户不仅能标记内容,还能分享和交流,甚至可能促进公众号文章的二次传播。这种“增强人与人之间的连接”,正是微信设计产品的核心思路。微信的划线功能,不仅仅是一个阅读辅助工具,更是社交传播链条中的一环。它在满足基本需求的同时,也进一步强化了微信的内容生态。

5.3 给产品同学的启示

- “小功能”也能创造“大价值”。一个好的产品设计,不一定需要大刀阔斧地创新,很多时候,微小的改动就能显著提升用户体验。划线功能就是一个很好的例子,它没有改变公众号的核心逻辑,但却提升了阅读效率和分享体验。

- 做减法,比做加法更难。许多产品经理容易陷入“功能堆砌”的陷阱,而微信团队的“克制”理念告诉我们,优秀的产品设计,往往是在复杂需求中找到最简单的解决方案。对于任何新功能,思考它是否真正必要,而不是因为“技术上可以做”就去做。

- 关注“连接”而非孤立的功能。划线功能的价值不仅仅在于“标记文本”,更在于它如何增强人与内容、人与人之间的联系。在设计产品时,思考它是否能融入整个生态,是否能提高用户之间的互动,而不仅仅是一个“单点功能”。 最后留一个开放性问题,可以来一起讨论下:

划线这个功能在公众号管理后台的权重看似不低,似乎是想让发布者看到热门信息有什么。但是有至少一个用户划线就会把划线内容展示给所有查看他公众号的用户,为什么?

本文由 @产品狗阿穗 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自微信官方

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务