Manus AI:颠覆性创新还是工程优化?

Manus AI 这款自带“主动干活”标签的通用智能体以颠覆传统的姿态进入视野,但在热烈追捧的背后也潜藏着技术与市场的深层争议。本文将从产品特色、技术架构与市场定位三方面,全面剖析这款AI工具的潜力与局限,希望能帮到大家。

2025年3月,中国AI领域迎来一场现象级爆发——通用AI智能体Manus以“主动干活”的标签横扫社交平台,内测邀请码被炒至10万元天价,企业级用户排队申请量突破20万。从筛选简历到股票分析,从房产研究到网站部署,Manus宣称能像人类员工一样“手脑并用”,独立完成复杂任务并交付完整成果。

然而,这场狂欢背后也暗藏争议:有人盛赞其为“DeepSeek后的最大黑马”,有人质疑其是“海外技术的本土化套壳”。本文将从产品、技术、市场三大维度,深度拆解Manus的核心竞争力与潜在风险,并探讨AI Agent赛道的未来走向。

Manus AI是什么?

Manus AI定位于通用型AI智能体,其核心价值在于将任务规划、工具调用与执行验证融为一体,实现从“思考”到“行动”的闭环。与ChatGPT等生成式AI不同,Manus的差异化体现在:

- 自主任务拆解:用户仅需输入目标(如“分析特斯拉股票”),系统自动拆解为数据爬取、代码编写、图表生成、报告输出、网站部署等子任务;

- 多工具协同:内置浏览器、代码编辑器、文件处理器等工具,支持调用雅虎金融API、Python脚本库等外部资源;

- 云端异步执行:任务可在后台持续运行,用户无需实时交互即可获取最终成果。

技术底座:多代理虚拟机架构的工程化创新

Manus的技术突破并非源于底层算法革命,而是通过工程化整合现有技术实现效率跃升:

三层代理架构:

- 规划代理:基于大模型理解用户意图,拆解任务流程;

- 执行代理:调用工具库与API完成具体操作(如编写Python代码、部署网站);

- 验证代理:检查结果准确性并动态调整策略; 虚拟机沙盒技术:安全调用外部工具,避免本地环境依赖;

MCP协议支持:通过标准化接口快速接入第三方API,降低开发成本。

局限性:

- 依赖开放API与工具:缺乏私有数据接口的场景难以覆盖(如企业内部系统);

- 专业性边界:股票分析、医疗报告等场景仍需人工校验。

Manus VS 竞品,谁更胜一筹?

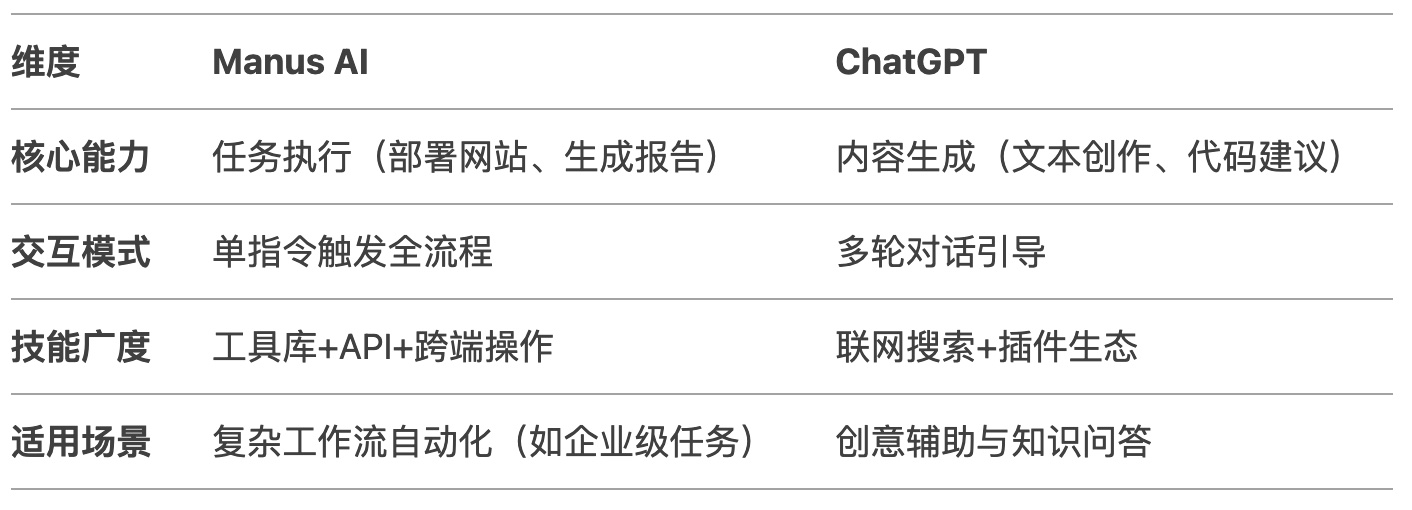

1. 与ChatGPT:从“指挥者”到“执行者”的进化

关键差异:ChatGPT像“只动口不动手的老板”,Manus则是“自主解决问题的员工”

2. 与DeepSeek:开源模型 VS 闭源产品

DeepSeek:以开源推理模型为核心,侧重“信息处理与建议生成”,技术透明但依赖二次开发;

Manus:闭源产品化形态,通过工程优化实现“端到端交付”,用户体验更流畅但技术壁垒较低。

市场定位:DeepSeek是开发者的“工具箱”,Manus是企业用户的“外包团队”。

Manus AI的竞争力与局限

对比分析:Manus vs. ChatGPT vs. 其他AI Agent

优势总结:Manus的核心竞争力在于任务拆解的颗粒度与工具调用的多样性,使其能覆盖办公自动化、研究分析等高价值场景。

企业如何用好Manus?

1. 适用场景与落地策略

高价值场景:

- 金融行业:自动化财报分析、股价波动预警;

- 医疗领域:病历数据清洗、科研文献综述;

- 电商运营:竞品数据抓取、营销策略生成。

实操建议:

- 明确需求边界:优先选择流程标准化、数据源开放的场景(如市场调研);

- 建立校验机制:对关键输出(如投资建议)设置人工审核环节;

- 探索定制化:通过API对接企业内部系统(如ERP、CRM)。

2. 内测申请与成本评估

当前状态:仅限邀请制内测,企业用户可通过官网提交申请(优先金融、医疗行业);

定价预测:参考OpenAI“博士级研究智能体”2万美元/月的定价,Manus可能采用“基础功能免费+企业订阅制”模式。

技术、市场与伦理的三重挑战

1. 技术瓶颈

多模型协同稳定性:任务中断恢复与错误处理能力待提升;

跨领域泛化:从“特定场景专家”到“通用问题解决者”的跨越仍需突破。

2. 市场竞争

巨头围剿:阿里通义千问、腾讯元器加速布局,技术差距逐步缩小;

生态建设:开源部分模型吸引开发者,或成差异化突围关键。

3. 伦理争议

就业冲击:HR、数据分析师等岗位面临替代风险;

数据隐私:云端执行模式下的企业敏感信息泄露隐患。

AI Agent的本质是“效率革命”

Manus的爆火揭示了一个趋势:AI正从“辅助工具”进化为“生产力主体”。其核心价值不在于技术颠覆,而在于将复杂技术封装为简单可用的产品。对于企业而言,拥抱Manus并非为了取代人类,而是通过人机协作释放更高价值——正如其拉丁文名“Mens et Manus”(头脑与手)所寓意:AI是手的延伸,人才是头脑的主宰。

本文引用来源:本文观点综合自腾讯新闻、蓝鲸财经等媒体报道及技术分析。

本文由 @Wendell·H 原创发布于人人都是产品经理,未经授权,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。